-Поиск по дневнику

-Подписка по e-mail

-Друзья

-Постоянные читатели

-Статистика

Записей: 871

Комментариев: 1385

Написано: 2520

"И всё, что ты любишь..." |

Начало здесь.

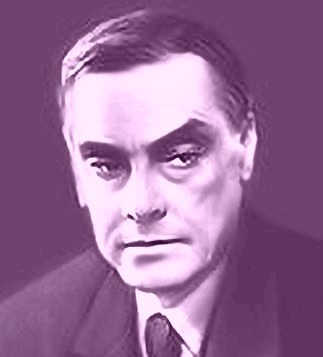

Ирина Снегова родилась в 1922 году в Курске. Окончила Литературный институт им. М. Горького в 1948-ом. В том же году начала печататься. Автор поэтических сборников «Лирические стихи» (1958), «Август» (1963), «Лирика» (1966), «Крутизна» (1967), книги стихов для детей «Бьют часы» (1962). В 60-е годы была достаточна известна. Много печаталась в журналах, в основном это были переводы армянских и грузинских поэтов. Умерла в 1975 году.

Это все, что известно о ее жизни и творчестве.

Из воспоминаний Ирины Снеговой:

«Многие моря и реки жили как бы невдалеке от моего детства, но Волга прошла сквозь него. Любовь к ней отца, волжанина, была род недуга. Я никогда потом за всю мою жизнь ни у кого такого не встречала. Видела, как он вдруг начинал мрачнеть, «тосковал по Волге», словно бы она – человек, собирался и уезжал. Первые мои годы все мы ездили летом в Тутаев, в Ярославль, в Углич. И много раз плыли на уютных белых пароходах. Сверху, до Астрахани, и снизу вверх, к Рыбинску. Двигались медленно, прочно садились на мель, долго стояли у больших городов и маленьких причалов… И то особое, что подкатывало, тянуло под ложечкой, когда смотрела я на эту великую воду, на поблескивающие колоколенки дальних берегов, было сродни стихам, было, может быть, предчувствием их и началом».

Саратов. Волга.

Первая зелень — это без денег,

Это не хвостик редиски, не лук.

Первая зелень — это оттенок,

Лопнувшей почки внезапный звук.

Первая зелень — зыбкое пламя,

Горькая клейкость тугих ветвей,

Первая зелень — над головами

Свет незапамятных ранних дней.

Первая зелень — незащищенность.

Неискушенность. Люблю, люблю...

Сердцебиения учащенность,

Ртуть, ускользающая к нулю.

Первая зелень — поздние слезы.

Глухо гудит электронный век.

Режут ракеты пустырь межзвёздный,

В пальцах дрожит молодой побег.

Первая зелень, первая зелень,

Древняя нежность глубин земных...

Зеленью глаз твоих мир застелен,

Листья и травы смеются в них.

Стихи Снеговой не броские, в них нет вычурных метафор и необычных рифм. Но, вчитываясь в строки, вдруг понимаешь, что под каждым стихотворением могла бы подписаться словами: "Да, это всё так... я знаю, о чем тут речь… и со мной было такое же".

Приснился бы! Хоть мельком, в кой-то раз...

Как странно явь господствует над снами,

Что снятся нам обидевшие нас

И никогда - обиженные нами.

Из гордости... Не снятся нам они,

Чтоб нашего смущения не видеть...

А может быть, чтоб, боже сохрани,

Нас в этих снах случайно не обидеть.

«...нет в её стихах никакой заданности, никакой запрограммированности, но, может быть, именно в этом и сила её поэзии, на диво естественной, органичной, честной. Она пишет лишь о том, что её волнует, лишь о том, о чём задумывается, что ей важно, необходимо, и пишет так, как это ей дано, не пыжась и не стараясь выглядеть чем-то иным, чем-то не тем, что она есть. Только так, по-моему, может и должен существовать поэт. Просто поэт, без всяких эпитетов и прилагательных. Разве что с одним-единственным: истинный поэт».

Маргарита Алигер

Есть такой зверёк. Прозвали Нежностью...

Вот бредёт зверёк по синим лужицам,

Маленький, как ласка и хорёк.

То вдруг в самой давке обнаружится,

То ищи-свищи - пропал зверёк.

Сложно с ним. Он рвётся в дом с поспешностью

И бежит – запри хоть сто раз дверь!

Есть такой зверёк. Прозвали Нежностью.

Трудно культивируемый зверь.

То скулит, один оставшись надолго,

То при всех вас схватит (эх, зверьё!)

Душит он, и сквозь слезу, сквозь радугу,

Каждый видит, как под смерть — своё.

Есть такой зверёк. Одни с ним маются.

А другие - этим жизнь легка -

Тихим браконьерством занимаются,

Убивая этого зверька.

Любовь – любви не ровня, не родня.

Любовь с любовью, Боже, как не схожи!

Та светит, эта жжет сильней огня,

А от иной досель мороз по коже.

Одной ты обольщён и улещён,

Как милостью надменного монарха,

Другая душно дышит за плечом

Тяжелой страстью грешного монаха.

А та, иезуитские глаза

Вверх возводя, под вас колодки ищет…

А эти?.. Самозванки! К ним – нельзя!

Разденут, оберут и пустят нищим…

Любовь – любови рознь. Иди к любой…

И лишь одной я что-то не встречала –

Веселой, той, какую нёс с собой

Античный мальчик в прорези колчана.

Карл Ванлоо. «Амур, стреляющий из лука». 1761 г.

Любовь

У нас говорят, что, мол любит и очень.

Мол балует, холит, ревнует, лелеет...

А помню, старуха соседка – короче,

Как встарь в деревнях говорила: жалеет.

И часто, платок затянувши потуже,

И вечером в кухне усевшись погреться,

Она вспоминала сапожника мужа,

Как век он не мог на нее насмотреться.

- Поедет он смолоду, помнится, в город,

Глядишь, уж летит, да с каким полушалком!

А спросишь – чего мол управился скоро?

Не скажет… Но знаю: меня ему жалко.

Зимой мой хозяин тачает, бывало,

А я уже лягу, я спать мастерица!

Он встанет, поправит на мне одеяло,

Да так, что не скрипнет под ним половица.

И сядет к огню в уголке своем тесном,

Не стукнет колодка, не звякнет гвоздочек...

Дай Бог ему отдыха в царстве небесном!

И тихо вздыхала: жалел меня очень.

В ту пору смешным мне всё это казалось.

Казалось, любовь чем сильнее, тем злее.

Трагедии, бури… Какая там жалость!

Но юность ушла. Что нам ссориться с нею?

Недавно, больная, бессонницей зябкой

Я встретила взгляд твой – тревога в нем стыла.

И вспомнилась вдруг мне та старая бабка –

Как верно она про любовь говорила!

Это стихотворение о вечных ценностях, о вечно кем-то избитых истинах. Но когда я его прочла на лекции – оно перекрыло впечатления от всех стихов, прочитанных накануне, люди слушали его со слезами на глазах. Слишком поздно мы эти истины понимаем, к сожалению.

* * *

Чем меньше женщину мы любим…

А. Пушкин

Опровергаю. Любим за любовь.

В ней пагуба. В любви. А не в притворстве.

Любовь идёт к любви. На трубный зов.

Любовь разит любовь. В единоборстве.

А равнодушье — что игра его! -

Для девочек опасно, не для женщин…

Сквозь бедность равнодушья твоего

Косит любовь зрачком своим зловещим.

О господи! Все женщины мечтают,

Чтоб их любили так, как ты меня.

Об этом в книгах девочки читают,

Старухи плачут, греясь у огня.

И мать семьи, живущая как надо,

В надёжном доме, где покой и свет,

Вздохнёт, следя, как меркнут туч громады:

И всё как надо, а чего-то нет.

Есть нежность, верность есть, но ежечасно

Никто коротких, трудных встреч не ждёт.

Никто тебя за счастье, за несчастье,

Как зло, как наважденье не клянёт.

Не довелось... Вздохнёт, а тучи тают,

Горит закат на самой кромке дня...

О, господи! Все женщины мечтают,

Чтоб их любили так, как ты меня, -

Неотвратимо, с яростной тоскою,

С желаньем мстить, как первому врагу.

...Должно быть, я любви такой не стою,

Коль броситься ей в ноги не могу.

Сосны качаются, сосны гудят,

Сосны склоняться к земле не хотят,

Но ломит их ярость осеннего дня…

Спасибо тебе, что ты любишь меня.

Поезд уходит в промозглую тьму,

Тьма убегает вдогонку ему,

За окнами темень, вокруг ни огня…

Спасибо тебе, что ты любишь меня.

Полем иду, и несутся мне вслед

Шелесты лета и шорохи лет,

Ширь расступается, светом пьяня…

Спасибо тебе, что ты любишь меня!

Удручает, что стихи Ирины Снеговой в Сети встречаются редко, их не увидишь на серьёзных литературных сайтах. Зато поражает обилие ее стихотворений в ЖЖ и блогах разных девчушек. На розовых и сиреневых фонах, в обрамлении из сердечек и ангелов красуются записи с прекрасными стихами Ирины Снеговой. Серьезные, мудрые, грустные стихи зрелой женщины…

Но стоит ли огорчаться этому последнему обстоятельству? Что до девичьих альбомов с сердечками, так в этом, может быть, ее победа! То, что сейчас недоступно многим самым известным и обласканным официальным признанием поэтам - пробиться к сердцу молодых, легко удаётся всюду забытой, нигде не упоминаемой, почти невидимой Ирине – взахлёб цитируемой в дневниках нынешних юных девушек.

Отпусти меня, адова сила,

Окаянная блажь, развяжи!

Я просила… И вдруг – отпустило.

Вон уж март, дни хрупки и свежи.

Сердце бьется неровно и тихо…

От любви восстаем, как от тифа.

Сотворение мира

Не спите поздно. Подымайтесь сразу.

С трамваем первым. С первой птичьей фразой.

Вставайте раньше. Пейте кофе крепкий.

Займитесь вместе с солнцем кладкой, лепкой,

Формовкой, краской - сотвореньем мира.

Вставайте раньше. Душно или сыро,

Мороз иль жар - вставайте. Дела много!

Работайте. Восторженно и строго.

День напролет. Весь день. Он так не вечен.

Работайте. Друзьям оставьте вечер.

Оставьте вечер звездный и метельный

Чему хотите - скуке иль веселью...

Но если день был трудным, и сомненья

Швыряли вас как мячик по арене,

И неудачи сыпались злорадно,

Мелькая, точно в киноленте кадры,

И вечер не приносит перемены, -

Ложитесь спать. Пораньше непременно.

Ложитесь спать. Хотите книгу? Ладно.

Чужая жизнь? Вот ведь и в ней - нескладно.

Ложитесь. Обойдется. В самом деле.

Я попрошу, чтоб рядом не шумели.

У двери постою. Вот здесь. За нею.

Ш-ш! Полно. Спите. Утро мудренее.

Вставайте раньше. Сразу подымайтесь.

За сотворенье мира принимайтесь!

М.К. Чюрлёнис. Сотворение мира cвета и гармонии

Вероника Тушнова:

«Я люблю стихи Ирины Снеговой, мне они дороги тем, что я ценю в поэзии превыше всяческого блеска, — ощущением подлинности. Они — её существование, и как дыхание естественны и неизбежны».

Бывает так...

Бывает так: живешь в неволе –

В безвыходной сердечной боли.

Потом, бывает, минет срок,

И боль уйдет, как дождь в песок.

И волен ты, как ветер в поле!

Но… жаль тебе минувшей боли.

***

Помню, где-то в дебрях детства

Я мечтала в горький миг,

Я придумывала средство

От напастей-зол моих.

Заведу себе собаку,

Может, будет этот пёс

Понимать меня по знаку,

Тосковать по мне до слёз.

Наперёд всё будет видеть,

Ляжет, вежливый, у ног,

Чтоб вовек меня обидеть

Лишь бы кто зазря не мог.

С той поры чуднОй и милой

Столько зим и столько лет,

Столько было, столько сплыло...

А собаки так и нет...

Фридрих Август фон Каульбах. Девочка с собакой.

Берта Моризо. Девочка с собакой.

Элегия

Соскучившись по небу и воде,

Вдоль набережных я пошла. Висели

Большие облака, и кое-где

Меж них большие просини пустели.

Вовсю тянуло холодом с реки,

Вились в Нескучном рыжие клоки,

И отставных речных трамваев краска

Белела неприкаянно и праздно.

Я шла и удивлялась: как бесследно

В нас прошлое - ни дыма, ни огня...

Как здесь когда-то плакала я! Бедной,

Казалось мне, что нет бедней меня,

Что клином свет, что рухнул свод, что в воду...

Уходит боль. Ни дыма, ни огня.

И если жаль чего - теперь, к исходу, -

Той, маленькой, что плакала.

Меня.

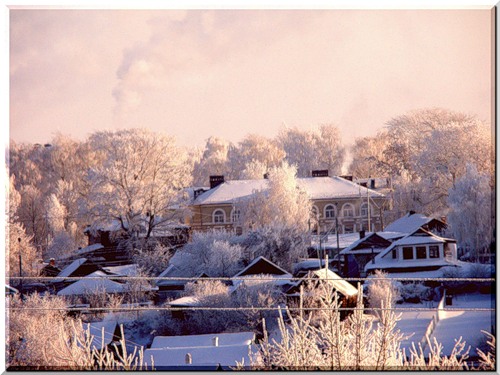

Москва 50-х годов

Всё обойдётся в лучшем виде.

Не спорь. Дыши. Прими урок.

Выходит срок любой обиде,

И жизнь — длинней, чем этот срок.

Пообомнётся, поостынет

И вдоль пойдет — не поперёк…

А там беде или гордыне,

Чему-нибудь да выйдет срок.

И отодвинется. Отыдет.

Отбередит. И, тратясь впрок,

Не снизойдёт к былой обиде

Душа… Но дай, но дай ей срок!

Молчат обломки и осколки,

Развалины, следы следов,

Как цифры, замкнутые в скобки.

Молчат - как мёртвая любовь.

Немеет камень в одичаньи

Под серым небом, мглой покрыт.

Там над молчанием молчанье

Молчанья золото хранит.

Но, обезумев от беззвучья,

Бывает, вдруг на сто ладов

Заголосят руины, кручи,

И та – забытая — любовь!

МинУло. Не было - и нет.

Остыло. Рук не отогреть.

Но и сегодня, как на свет,

Мне больно на тебя смотреть.

Не надо приходить на пепелища...

Не надо приходить на пепелища,

Не нужно ездить в прошлое, как я,

Искать в пустой золе, как кошки ищут,

Напрасный след сгоревшего жилья.

Не надобно желать свиданий с теми,

Кого любили мы давным-давно.

Живое ощущение потери

Из этих встреч нам вынести дано.

Их час прошел. Они уже подобны

Волшебнику, утратившему власть.

Их проклинать смешно и неудобно,

Бессмысленно им вслед поклоны класть…

Не нужно приходить на пепелища

И так стоять, как я теперь стою.

Над пустырем холодный ветер свищет

И пыль метёт на голову мою.

Сонет

Я еду не к тебе. Так много время смыло!

Я еду не к тебе. Ты мной в расчет не взят.

Я еду в тишину. Протяжно и уныло

Стучат колеса, двигаясь назад.

Я еду во вчера. Обратно. Наугад.

Туда, где ничего ничто не изменило,

Где мы уже не властны всё подряд

Ломать своей сегодняшнею силой.

Я еду во вчера. Когда все это было?

Ты можешь тихо спать, как праведники спят.

Я еду в осень. В ту, что окропила

Меня огнями с головы до пят.

Я еду к той земле, что так меня томила,

Где все, кроме тебя, из-за тебя мне мило.

Весна красна? Го-лу-бо-ва-та...

Зеленовата и грустна.

Прозрачна и не виновата

В том, что нимало не красна...

А осень, та красна, виновна

в свеченье раскаленных крон,

В разгуле страстном и греховном

За два часа за похорон.

Май бережет июню, ради

апреля экономит март.

Октябрь - бобыль, он станет тратить,

Ломать, мотать, входить в азарт,

Швырять на ветер без разбору,

Все раздавать, со всеми пить,

И так замерзнет под забором,

Не научившийся копить.

Настойчивый призыв ценить всё живое, не упустить красоты падающего листа и света весенних облаков, высоких и сильных чувств человеческих завещан ей и ушедшими школьниками из арбатских переулков, где она росла, и поэтами, не возвратившимися в аудитории института, где она училась. Теми, о ком так взволнованно писала: «Мальчики мои хорошие, школьные мои товарищи...»

Вы зарыты, смяты, скошены,

Не найти вас, мир обшаривши,

Мальчики мои хорошие,

Школьные мои товарищи.

Вы в лугах в соцветья вяжетесь,

В синь лесами рвётесь рослыми...

Вы мне маленькими кажетесь,

А тогда казались взрослыми.

Вас не давит время ношею,

Нас от утра к утру старящей,

Мальчики мои хорошие,

Школьные мои товарищи.

Снег лежал на лбах остуженных,

В пустоте разрывы ухали...

Сколько здесь их, ваших суженых,

Увядает вековухами!

И твердит, гордясь живучестью,

Хлыщ, не нюхавший Германии:

- Мало нас, одна соскучишься.

Ты цени моё внимание!.. -

Чья любовь, в несчастье брошена,

Вас звала сквозь стыд свой шпарящий,

Мальчики мои хорошие,

Школьные мои товарищи?..

Как принцесса в сказке маминой,

Дочь её идёт за песнями.

Не обидь! Стеною каменной

За неё они — ровесники.

Как за нас в том адском крошеве,

Во всесветном том пожарище,

Мальчики мои хорошие,

Школьные мои товарищи.

Из воспоминаний Ирины Снеговой:

«Блажен, кто посетил сей мир в его минуты роковые», – рискованно сказал Тютчев. Не знаю, сказал бы он так, выпади ему столько «роковых», сколько нам…

Война легла на нашу юность. Обрушила на нас бомбежки, тьму, ранний нелегкий труд; война убила наших родных и наших одноклассников. Война научила нас радоваться свету, и теплу, и покою на своей земле, узнавать цену товариществу, любить настоящего мужчину, заступника – в сапогах и шинели.

Половина Литературного института имени Горького была в сапогах и шинелях. С фронта, из госпиталя, на фронт. Уезжали, возвращались, не возвращались. А в тесном герценовском особняке гудели коридоры и аудитории. На столах, на подоконниках, на лестнице читали стихи.

Но, главное, думаю, зачем этот институт и мне, и нам всем был нужен, – это чтоб узнать друг друга – тогда, в начале пути. Узнать тех, с кем потом нам рядом жить.

Преданность дружбе – наука, а может, правда, и дар, – и не дай бог, чтоб он иссяк! – врученный мне ранним детством, родительским домом. Вот юность свою и его благодарю за друзей, которые не дают пропасть ни в черный, ни в белый день. Еще за них благодарю те стихи, что заунывно читали мы на подоконниках. Поэзию, которая объединила нас...»

Август, время моё, не спеши, подожди...

Похрустывают косточки минут

Под сапогами бешеного дня.

Потрескивают. Будто хворост мнут

В печи, за створкой, щупальца огня.

Позвякивают. Мимо. Как дожди.

Посвистывают. Как песок из рук.

Покалывают. Мелко. Как в груди...

Но день велик. И в нем есть главный звук.

И если жить, так надо жить, как Крез.

Не меряно. Наотмашь. Не в обрез.

Так и живем... Но вдруг ожжёт, как кнут:

Похрустывают косточки минут.

АВГУСТ

Август празднует в силу вошедшее лето,

Зеленее зелёного в чаще огни.

Не скудеет избыток горячего света,

Запастись бы им впрок на ненастные дни.

Набирает рябина багряную горечь,

Оглушает кузнечиков струнная речь.

Август, это когда ты не просишь, не споришь,

Каждый солнечный луч начинаешь беречь.

Просто руки навстречу теплу поднимаешь

и с тревогой встаешь не в десятом, а в семь...

Август, это когда ты уже понимаешь,

Что померкший денек отгорел насовсем.

И становится с каждой минутой яснее,

Что всё ближе и ближе седые дожди.

И что осень уже неизбежна, а с нею...

Август - время моё, не спеши, подожди!

«Сказано, что поэзия – это то, что остаётся, когда забыты слова; ещё, что поэзия - это вершина искусств, и даже - что она пресволочнейшая штуковина… Как-то женщина, приходившая помогать мне по дому и гулять с моей дочкой, сказала к разговору:

«Вот мы три сестры, и все – разные, а младшая у нас изо всех красавица, изо всех странная была. Очень лес любила. Как взойдём, оглянется: «Ой, господи, красота-то какая! Сейчас «караул» кричать стану». Так в лесу и померла, школьники нашли. И поминали её теми же, её же грибами».

Думаю, скорее всего поэзия и есть та странность, которая призвана за всех выразить это переполняющее нас «Караул!». А чем помянут, в конце концов, не главное. Главное, что и лес, и мир, и «Ой, господи, красота-то какая!».

Ирина Снегова (Из авторского предисловия к сборнику «И всё, что ты любишь…»)

Табачные тучи нависли над лбами.

Устали? А может, тряхнем стариной

Да в лес за грибами махнем? За гриба-ами?

Конечно! Ведь год небывало грибной!

Идемте, идемте - ну что ж, что работа!

Идемте, я знаю грибные места, -

Глухие чащобы, седые болота,

Горячечный шепот сухого листа!..

Вот так, пробирайтесь, сомненья отбросьте,

Держите корзину - нельзя без корзин!

Здесь осень еще не хозяйка, но гостья,

Лишь первый озноб пробежал вдоль осин.

Смотрите! Ну что же, мы все близоруки...

Но здесь и слепой не уйдет от судьбы.

Слышны вам в траве осторожные звуки?

Здесь царство грибное. Здесь ходят грибы.

Грибы-королевичи в белых сапожках,

Грибы-гренадеры в лосинах тугих,

Грибы-фантазеры на тоненьких ножках

И мальчики с пальчики - спутники их.

В ковбойских сомбреро, в профессорских шляпах,

Шагают в беретах, в панамах, в платках...

Нет-нет, не курите... Вы чуете запах?

Весь лес до верхушек грибами пропах.

Замшелыми пнями. Лесной глухоманью.

Дымящейся прелью. Российской землей...

Непрожитой жизнью? Нехоженой ранью?

Быть может... Как тих он за утренней мглой,

Вот-вот в нас метнущий огонь кумачовый,

Подъемлющий жаркие стяги земли...

Не надо, мой милый... О чем вы, о чем вы?

Чего не успели? Куда не дошли?

Да, да. Я иду. Не бегите так быстро!

Слепит обезумевших красок каскад?..

То листья летят нам в лицо, а не искры.

Идемте! Идемте встречать листопад!

Из этого стихотворения тянет не просто лесной свежестью, а свежестью восприятия жизни, будоражащей сердце тревогой. Фразы становятся прерывистыми, как дыхание человека, жадно вбирающего в грудь запахи осеннего леса - «замшелыми пнями. Лесной глухоманью...» - отчётливыми, как удары сердца, которое слышишь бессонной ночью.

Обычные сборы в лес оборачиваются взволнованной патетической музыкой. Как будто вы углубились не просто в лес, а в жизнь, напали на какие-то удивительные тропы и убедились, что даль куда богаче, чем вам казалось, а вы в суете как-то и забыли об этом...

Я люблю эту тихую пору,

Эту острую чуткость земли,

Когда в ноги зелёному бору

Первой пригоршней листья легли.

Когда всё ещё так, как вначале,

Только съехали дачники с дач,

Только птицы вокруг замолчали

Да сквозь зелень проглянул кумач.

Когда полдни светлы и погожи,

А ночами — ни зги у крыльца,

Когда лето, как сердце, не может

Осознать неизбежность конца.

Август. Первые черты увядания. Еле слышный сеется дождик, лес молчит и ждет осени. А женщина просто стоит и думает:

Меленький-меленький, теплый, тишайший,

Еле заметный дождик идет.

Лето молчит, доцветает, ближайшей

Осени ждет.

Август, мой август, нет, я не горюю,

Слушая шепот пустынного дня, -

Просто стою я, просто смотрю я,

Как на земле без меня.

Ничего лишнего в этих предельно простых, щемящих строчках. И сколько в них правды, сколько спокойствия, ясности, мужества.

Всё приходит слишком поздно...

Всё приходит слишком поздно:

Мудрость — к дряхлым, слава — к мёртвым,

Белой ночи дым беззвёздный

В небе, низко распростёртом —

К нам с тобой, идущим розно.

Всё приходит слишком поздно:

Исполнение — к желанью,

Облегчение — к недугу.

Опозданья, опозданья

Громоздятся друг на друга…

Сизый свет течёт на лица,

Купола́, ограды, шпили…

Снится, может? Нет, не снится.

Вот он, город-небылица,

Мы одни из прочной были, —

Взгляды ту́склы, лица постны.

Всё приходит слишком поздно:

К невиновным — оправданье,

Осуждение — к убийце,

Опозданья, опозданья,

Век за них не расплатиться.

А мечтали! Жадно, слёзно

Здесь вдвоём — сквозь все запреты…

Всё приходит слишком поздно,

Как пришло и это лето.

Грустно невских вод теченье,

Время дышит грузно, грозно.

Слишком позднее прощенье…

Всё приходит слишком поздно.

ЦВЕТЫ

И тот, кто не видел её годами,

И те, что с ней рядом бок о бок жили,

Все к ней сегодня пришли с цветами

И молча к ногам её их сложили.

Стояли торжественные корзины

От старшего сына, от младшего сына…

Плача, склонялась над ней невестка

(Та, что не раз отвечала дерзко)

И шапки махровой сирени белой

Бралась перекладывать то и дело.

И внук, что ленился очки подать ей,

Свежие листья ей клал на платье.

И подобревшей рукой соседка

Вдруг положила хвойную ветку.

Люди кольцом стояли в печали.

Плакали, думали и молчали.

Стыли от стужи цветы живые —

Так много их у неё впервые…

А если б она их увидеть могла бы,

Взять, разобрать и поставить в вазы,

Может, из сморщенной, старой, слабой

Стала б красивой и сильной сразу.

И мне захотелось уйти из круга,

Сказать, что все эти букеты лживы,

И крикнуть: «Дарите цветы друг другу

Сейчас, сегодня — пока мы живы!»

Незадолго до смерти, уже зная о своей болезни, Снегова жила в Малеевке, бродила по аллейкам и читала вполголоса — сама себе — Тютчева. Что-то должно было измениться в ее творчестве, но времени для этого в жизни не осталось. Что рвалось в ее несбывшуюся, ненаписанную поэзию?..

Грешна: я не люблю счастливых,

Не чту их козырную масть.

Я знаю – в них, как в спелых сливах,

Легко и резко горкнет сласть.

А счастья – нет. Есть путь неспешный,

Есть ощущенье торжества,

Когда чужой тоске кромешной

Найдёшь утешные слова.

… Так в двадцать лет мне пела спесь

В жестоком юном скептицизме…

Теперь я знаю: счастье есть,

И только не хватает жизни.

"Ирина Снегова умерла в середине семидесятых... Ее хоронили – возможно, я ошибаюсь, но мне кажется, что на Ваганьковском, по желанию семьи “нетрадиционно” – без панихидных речей в Малом зале Центрального Дома литераторов, без шума и тарарама пьяных писательских поминок...

По-моему, это была весна, под ногами хлюпала кладбищенская глина, замешенная в кашу с прошлогодними листьями, а за гробом, который везли на ржавой каталке дюжие похмельные Хароны, шел муж поэтессы и, кажется, ее дочь (я не уверен в этом), а также великий переводчик и жизнелюб Лев Гинзбург, вместе с дочерью Ирен и ее мужем Сашей, и я – как почти официальный представитель московских поэтов. Перед тем как гроб скрылся в мокрой вселенской глине, все помолчали. Ирина Анатольевна умерла быстро, у нее оказался рак легких, о чем даже не подозревали блатные врачи бездарной, но престижной когда-то поликлиники Литфонда.

Вот и все.

Так проходит земная слава, как говорили древние на своей меднозвучной латыни.

Вы читали книгу стихов “Август”? Вы читали книгу стихов “Крутизна”? Нет, вы даже не знаете, что такие книги когда-то писались, ждали своего места в издательских планах, пробивались сквозь косность и немоту русско-советского коллективизма... В мире все пропадает бесследно. Просто что-то раньше, а что-то чуть позже, но все равно, увы, пропадает.

А поэты пишут стихи, потому что знают, но не могут поверить в это..."

Сергей МНАЦАКАНЯН

ЛГ №22 (5879) 29 мая - 4 июня 2002 г.

Блаженно проснись, ощути,

что вот оно, рядом — творится!

Едва, понемногу, почти...

Блаженное в тучке троится,

и свищет в блаженнейшей птице,

и в стрелке подходит к шести,

и светит в лицо... Ощути:

Блаженство! Как медлит, как длится...

Как свищет, блаженствуя, в птице,

и в стрелке — не дышит почти,

замешкался день на шести.

И вот оно, рядом, творится...

Блажен, для кого повторится.

Для неё больше не повторилось. Тот день 1975 года (точная дата смерти неизвестна) стал для Ирины Снеговой последним. Но оно — это чудо — так щедро подаренное нам её строчками — будет повторяться для нас всякий раз, когда мы будем читать их, открывая и впитывая в себя мир её чувств и мыслей, близких и дорогих сердцу каждого, кто жил, любил и страдал.

Сейчас мне сообщили точную дату смерти Ирины Анатольевны: 14 июля 1975 года.

Переход на ЖЖ: http://nmkravchenko.livejournal.com/91141.html

|

|

Процитировано 22 раз

Понравилось: 4 пользователям

"Несравненный Виллон Франсуа..." (окончание) |

Начало здесь.

Продолжение здесь.

Завещания Франсуа Вийона

Жизнь обходилась с ним жестоко. Ему было с кем сводить счёты: с женщинами, обманывавшими его, с неверными друзьями, с врагами. И Вийон великолепно это сделал в своём знаменитом стихотворном «Завещании». Собственно, так называемых «Завещаний» было два: первое, написанное в 1456 году, известное под названием «Малого завещания» и - «Большое» (о нём — чуть позже).

«Завещание» - это самое значительное из написанного Вийоном. Поэт постарался придать ему видимость настоящего официального документа. Он вводит в него формулировки нотариальной конторы, перечисляет ценности, истинные и мнимые, которые намеревается оставить знакомым и близким, друзьям и — в первую голову — врагам.

В действительности же это пародия на завещание. В этой необычной сатирической поэме, поэме-пародии из 320 стихов, Вийон осмеивает всё подряд. Мы находим здесь карикатуру на мироустройство и на мировоззрение, на схоластическую науку и юриспруденцию, на условности куртуазной любви и правила поведения рыцарской аристократии. Вийон мстит обществу, отторгнувшему его.

Комический эффект заключён в несоответствии серьёзных намерений и - ничтожных даров, которые завещатель оставляет наследникам, в невообразимости сочетаний вещей, которые поэт им дарит. Так, одному школяру-однокашнику, владельцу приличного состояния, впоследствии ставшему прокурором, Вийон завещает свои... подштанники, с тем, чтобы он из них сделал головной убор своей любовнице:

Затем дарю Валэ Роберу,

Писцу Парижского суда,

Глупцу, ретивому не в меру,

Мои штаны, невесть когда

Заложенные, — не беда!

Пусть выкупит из «Трюмильер»

И перешьет их, коль нужда,

Своей Жаннетте де Мильер!

Это была пародия на общество, на его уважаемых респектабельных членов. С каким наслаждением поэт раскрывает их подноготную! Как он точен и меток! Вот он высмеивает трёх ростовщиков, наживших свои состояния в период английской оккупации:

Ну что ж, скупиться я не стану!

Всем — Госсуэну-бедняку,

Марсо и добряку Лорану -

Я подарю по тумаку

И на харчи - по медяку:

Состарюсь я, пройдут года,

Мне будет сладко, старику,

Об этом вспомнить иногда.

Издевается над судьями:

Для судей старый их сарай

Я после смерти перестрою,

Чтоб был не суд, а просто рай,

И всем по креслу дам с дырою

Из уваженья к геморрою,

А чтоб покрыть расходы все,

Пусть будет оштрафован втрое

Шлюшонка-лейтенант Массе!

Вот он высмеивает показную набожность лицемерных святош:

Затем, монахам-попрошайкам,

Монашкам-нищенкам с крестом,

Как богомольная хозяйка,

Дарю заплывшего жирком

Гуся и зайца с чесноком, -

Пускай нажрутся до отвала

И досыта клянут потом

Греховность пирогов и сала.

Жалкий бродяга пишет завещание, распределяя направо и налево своё мнимое имущество, которого у него никогда не было. Он мечтал бы им обладать. Собственность всю жизнь манила, влекла Вийона, была его недосягаемой мечтой, сделав из него поэта и... вора, что, хоть и парадоксально, но вполне закономерно.

Второе рождение Вийона

В 1457 году Франсуа в компании ещё четверых школяров совершает кражу в Наваррском коллеже, распотрошив сундуки, где администрация хранила свои деньги.

Наваррский колллеж

Добыча составила 500 экю — по 100 на брата. Денег хватились лишь через несколько месяцев, когда воришек уже и след простыл. Их бы никогда не нашли, если бы один из них по пьянке не проболтался собутыльнику, который его выдал. Приятели Вийона откупились, как-то выпутались, а он загремел в тюрьму.

Это тюрьма в Мён-сюр-Луар. Мён — светское владение орлеанских епископов, окружённый рвом укреплённый замок. Вийон сидит в темнице, в подземелье.

картина И. Кускова «Франсуа Вийон в тюрьме»

В свои 26 лет он выглядит измождённым больным стариком, в лохмотьях, с мертвенно бледной кожей. Обманутый фортуной, преданный друзьями, покинутый женщинами, измученный голодом, ослабленный болезнями, Вийон с ужасом ждёт решения своей участи.

Мне шёл тридцатый год, когда я,

не ангел, но и не злодей,

испил, за что и сам не знаю,

весь стыд, все муки жизни сей...

Он надеялся, что кто-то из друзей, имевших доступ в королевский Дворец, добьётся для него грамоты о помиловании. Но друзья забыли его, и он в отчаянье пишет:

Четыре года просидел Франсуа в этом подземелье, но потом фортуна всё же улыбнулась ему. Ему и на этот раз удалось избежать виселицы. На счастье Вийона умер Карл Седьмой и на смену ему пришёл новый король, его сын Людовик Благоразумный.

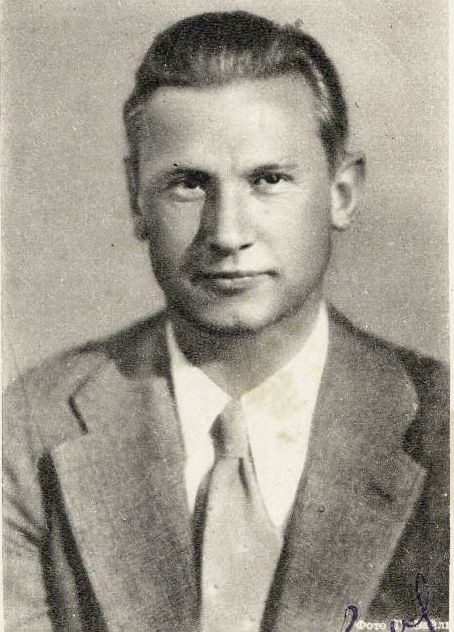

Карл Седьмой, король Франции

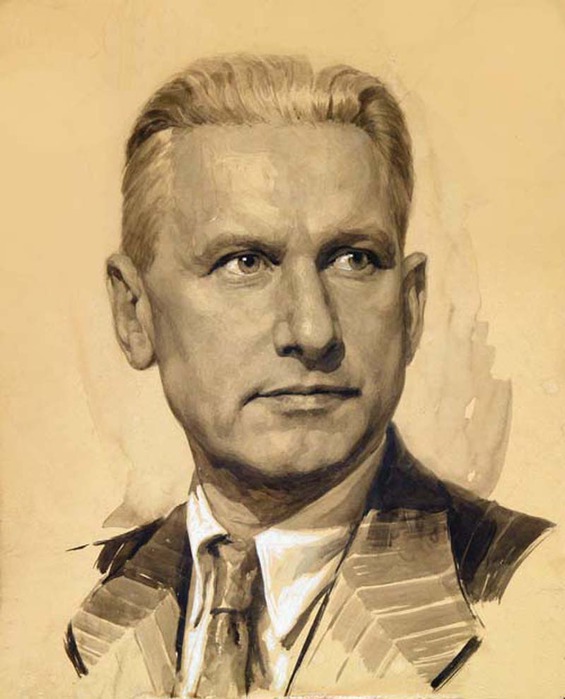

Людовик Одиннадцатый

Звонили колокола и все кричали: «Слава благоденствию!» и «Да здравствует король!», а он, как водится, повелел освободить заключённых.

Вийон считал этот день своим вторым рождением.

Пишу в году шестьдесят первом,

в котором из тюрьмы постылой

я королём был милосердным

освобождён для жизни милой.

«Я всеми принят, изгнан отовсюду...»

Но жизнь казалась милой лишь в первые дни после освобождения. Ничего хорошего Франсуа в этой жизни не ждало. Бывший школяр, бывший писец, клирик без работы и содержания, он влачил жалкое существование, бредя от деревни к деревне в поисках случайного заработка, ища не столько повода что-нибудь украсть, сколько возможности быть оцененным по достоинству.

Бомж без угла и куска хлеба, Вийон мечтал стать придворным поэтом, обласканным королевскою знатью, но ко двору таких забулдыг не допускали.

Миниатюра 15 века. Поэт, вручающий книгу знатной даме.

Франсуа не был принят при дворе. Других поэтов привечали, а его — нет, хотя он был талантливее и самобытнее всех. Вийон не попал на службу к герцогу Бурбонскому, так же, как прежде не смог услужить герцогам Анжуйскому и Орлеанскому. Причины отказов нам неизвестны, но, по-видимому, Вийону мешал независимый нрав. Он насмешничает, издевается, постоянно нарушает кодекс благопристойности, одним словом, не вписывается в правила игры. Вийон был неудобен при дворе, где нужны были сладкогласые пииты.

придворный менестрель

Его насмешки, издёвки, грубоватый юмор были не по нраву сильным мира сего. И вновь поэт бродит по дорогам, ведя тяжкую нищенскую жизнь, не имея ни ремесла, ни покровителей. Его судьба — это судьба изгнанного отовсюду пророка, которого, как известно, нет в своём отечестве, непризнанного гения, в котором все видят лишь бродягу и оборванца.

Правда, однажды, по одной из легенд, оказавшись в 1458 году в Блуа, при дворе принца Шарля (Карла) Орлеанского, самого крупного из французских поэтов того времени, Вийон принял участие в одном из поэтических конкурсов, которые устраивал в своём дворце принц Шарль.

принц-поэт Шарль Орлеанский

Шарль задал присутствующим поэтам в качестве темы для стихов шутливую строчку: «От жажды умираю над ручьём». И Вийон продолжил её, написав одну из самых глубоких и философских своих баллад:

От жажды умираю над ручьём,

Смеюсь сквозь слёзы и тружусь играя.

Куда бы ни пошёл – везде мой дом,

Чужбина мне страна моя родная,

Я знаю всё, я ничего не знаю.

Мне из людей всего понятней тот,

Кто лебедицу вороном зовёт.

Я сомневаюсь в явном, верю чуду,

Нагой, как червь, пышнее всех господ,

Я всеми принят, изгнан отовсюду...

«Я всех прошу меня простить»?

Пять лет спустя в 1461 году поэт возвращается к теме «Малого завещания» и пишет «Большое завещание». Это 2023 стиха (в Малом их 320). Здесь Вийон подытоживает свои счёты с обществом, властями и друзьями. Парижская молва приняла тогда его за подлинное завещание поэта, но это — всего лишь игра. Так, одному из крупнейших ювелиров, он завещает бриллиант, которого у безработного магистра словесных наук, естественно, никогда не было, и добавляет к этому подарку ещё менее реальную таверну.

Затем, даю Мишо Кюль д'У

И досточтимому Таранну

На разговение по сотне су

(Пусть примут их как с неба манну),

А также сапоги из красного сафьяну.

Взамен я жду от них любезность:

Чтоб поклонились, встретив Жанну

Или другую непотребность.

От иронии «Малого завещания» Вийон переходит к оскорбительным сатирическим выпадам. Так, служащему королевской юстиции, которого парижане знали больше как сутенёра в борделе, Вийон завещает мешок сена, дабы он мог там заниматься любовью.

Дарю ему мешок с сенцом, -

на этом ложе досветла

он может прыгать вниз лицом,

раз нет иного ремесла.

Завершает «Завещание» баллада, в которой Вийон просит у всех прощения. Здесь поэт, доселе изобличавший общество, изображая умирающего, в последний раз взывает ко всеобщему состраданию. Но к кому обращена эта мольба о прощении? К тем, кто сбросил его со счетов? К тем, кто его не понял, кто презирал? К тем, кто отказывал ему в любви? К тем, по чьей вине он так настрадался в этой жизни? И Вийон не выдерживает смиренного тона, срываясь на крик боли, обиды и гнева:

Прошу монахов и бродяг,

Бездомных нищих, и попов,

И ротозеев, и гуляк,

Служанок, слуг из кабаков,

Разряженных девиц и вдов,

Хлыщей, готовых голосить

От слишком узких башмаков, -

Я всех прошу меня простить.

Шлюх, для прельщения зевак

Открывших груди до сосков,

Воров, героев ссор и драк,

Фигляров, пьяных простаков,

Шутейных дур и дураков, -

Чтоб никого не позабыть! -

И молодых, и стариков, -

Я всех прошу меня простить.

А вас, предателей, собак,

За холод стен и груз оков,

За хлеб с водой и вечный мрак,

За ночи горькие без снов

Дерьмом попотчевать готов,

Да не могу штаны спустить!

А потому, не тратя слов,

Я всех прошу меня простить.

Но чтоб отделать этих псов,

Я умоляю не щадить

Ни кулаков, ни каблуков!

И всех прошу меня простить.

Сарказм интонации не оставляет сомнения в истинном отношении поэта к своим «наследникам».

«Пляски смерти»

Так кто же он, этот Вийон, - собственный биограф или обвинитель бездушного общества, памфлетист, выступающий против всех форм насилия, или человек, сводящий личные счёты с врагами, поэт-повеса или разбойник и проходимец? Всё это вопросы, на которые мы не найдём однозначных ответов. Не было на них ответа и у самого Франсуа.

Я знаю, кто по-щегольски одет,

Я знаю, весел кто и кто не в духе,

Я знаю тьму кромешную и свет,

Я знаю - у монаха крест на брюхе,

Я знаю, как трезвонят завирухи,

Я знаю, врут они, в трубу трубя,

Я знаю, свахи кто, кто повитухи,

Я знаю всё, но только не себя.

Я знаю летопись далеких лет,

Я знаю, сколько крох в сухой краюхе,

Я знаю, что у принца на обед,

Я знаю - богачи в тепле и в сухе,

Я знаю, что они бывают глухи,

Я знаю - нет им дела до тебя,

Я знаю все затрещины, все плюхи,

Я знаю всё, но только не себя.

Я знаю, кто работает, кто нет,

Я знаю, как румянятся старухи,

Я знаю много всяческих примет,

Я знаю, как смеются потаскухи,

Я знаю - проведут тебя простухи,

Я знаю - пропадешь с такой, любя,

Я знаю - пропадают с голодухи,

Я знаю всё, но только не себя.

Я знаю, как на мёд садятся мухи,

Я знаю Смерть, что рыщет, все губя,

Я знаю книги, истину и слухи,

Я знаю всё, но только не себя.

(перевод И. Эренбурга)

Поэзия Франсуа Вийона вся основана на резких диссонансах и парадоксах. Из царства аристократической куртуазии мы переносимся в шумный мир, наполненный терпкими запахами городской жизни, плебейским задором, гомоном улиц и разгулом кабака.

Вийон разрушает традиционное благолепие куртуазной поэзии. Он с беспощадным реализмом показывает изнанку жизни, ее закоулки и мрачные углы.

Ещё одно произведение Вийона, о котором нельзя не сказать, - это баллада «Пляски смерти».

Что такое пляска смерти? Это средневековый обряд, танец, которым заклинали смерть.

В праздники его исполняли на площадях.

Этот танец изображали росписи на стенах часовен: это пляска мёртвых, какую танцевали живые, чтобы выразить свою веру, свой страх и свою надежду. Обряд стал темой, которая привлекала поэтов и художников.

Я знаю бедных и богатых,

И дураков, и мудрецов,

Красавцев, карликов горбатых,

Сеньоров щедрых и скупцов,

Шутов, попов, еретиков,

Дам знатных, служек из собора,

Гуляк и шлюх из кабаков, —

Всех смерть хватает без разбора!

Равенство перед смертью — реванш бедняков. Вийона утешает, что не только он умрет, но и другие тоже, в том числе и богачи, и сильные мира сего. Всех смерть хватает без разбора!

Увы, без толку я речист:

Все исчезает, словно сон!

Мы все живем, дрожа как лист,

Но кто от смерти был спасен?

В этой балладе поэт размышляет о бренности жизни и тщетности всего сущего. Все черепа в могиле равны. Принадлежали ли они могущественным людям или беднякам? Какое это имеет значение? Все в одной земле.

Я вижу черепов оскалы,

Скелетов груды... Боже мой,

Кто были вы? Писцы? Фискалы?

Торговцы с толстою мошной?

Корзинщики? Передо мной

Тела, истлевшие в могилах...

Где мэтр, а где школяр простой,

Я различить уже не в силах.

Здесь те, кто всем повелевал,

Король, епископ и барон,

И те, кто головы склонял,—

Все равны после похорон!

Вокруг меня со всех сторон

Лежат вповалку, как попало,

И нет у королей корон:

Здесь нет господ, и слуг не стало.

Да вознесутся к небесам

Их души! А тела их сгнили,

Тела сеньоров, знатных дам,

Что сладко ели, вина пили,

Одежды пышные носили,

В шелках, в мехах лелея плоть...

Но что осталось? Горстка пыли.

Да не осудит их Господь!

«Меня любилa только мaть»

Менее всего Вийон был аскетом и праведником. Он не отвергает греховного мира и его соблазнов. Его влекут женская любовь, сытная пища и пьянящее вино. При этом его любовные порывы весьма далеки от платонических воздыханий куртуазных поэтов.

Но, надо сказать, у Франсуа были не только девки с постоялых дворов, дебелые трактирщицы и красотки грязных притонов. Была и у него своя Прекрасная дама: Катрин де Воссель. Ей он посвящал совсем другие стихи, исполненные нежной мольбы и страстного чувства:

О нежность, полная жестоких мук,

Вся красота, обманная и злая!

Притворный взгляд, и ласка, и испуг.

Тяжка любовь, и каждый день, пытая,

Меняется и гнёт, и нет ей края.

Гордыня! И глазам меня не жаль,

Они смеются, жалости не зная.

Не отягчай, но утоли печаль!

Нет, лучше бы уйти от этих рук.

Не здесь искать мне отдыха и рая.

Неисцелимый взял меня недуг

И сушит, и томит, не упуская.

Большой и малый видят нас: вздыхая,

Я умираю, раненый. Не сталь

Меня сразила, но любовь слепая.

Не отягчай, но утоли печаль!

Придет пора, и ты, мой нежный друг,

Себя увидишь – желтая, сухая.

Прекрасный цвет ланит – завял он вдруг,

И волосы белеют, выпадая.

Скорее пей же эти воды мая

И приходящего тоской не жаль!

Пока ты свежая и молодая,

Не отягчай, но утоли печаль!

Франсуа бредил этой женщиной. Ради неё рисковал жизнью. А получив отставку — никому не позволял прикоснуться к своей ране. Катрин де Воссель остается тайной для историков. Мы знаем только имя той, которая несомненно была самой главной любовью Франсуа и которая отвечала на его любовь лишь шуточками, публичными оскорблениями и даже побоями. В стихах Вийона её имя появляется лишь как повод для упрёков:

Меня ж трепали, как кудель,

Зад превратили мне в котлету!

Ах, Катерина де Воссель

Со мной сыграла шутку эту.

Вийон любил и был обманут. Катрин де Воссель оставила его ради богатых поклонников. Его голого вытолкали за дверь и поколотили. Свидетелю этой позорной потасовки Ноэлю Жоли Вийон завещает потом 20 ударов хлыста. Возможно, этот Ноэль и был счастливым соперником. Несколько ночей провёл отвергнутый Франсуа за дверью Катрин, предаваясь отчаянью от её низкого коварства. Доверчивый поэт принял пузырь за фонарь, свинью за ветряную мельницу...

Всегда, во всем она лгала,

И я, обманутый дурак,

Поверил, что мука — зола,

Что шлем — поношенный колпак...

Она его завлекла. Она бросала на него нежные взгляды... И оставила его с носом. Вероломная и жестокая, она безжалостно порвала связь, соединявшую их.

Вийон пытается делать вид, что ему всё нипочём. Он скоморошествует, смеётся над собой: в высоком тоне куртуазной поэзии, которая принята в аристократическом обществе, он завещает бывшей возлюбленной своё сердце, - ему оно больше уже не нужно.

Затем.тебе, подруге милой,

Из–за которой вдаль бегу,

Кто радости меня лишила

И мысли спутала в мозгу,

Оставлю сердце. Не могу

Столь тяжкий груз в груди нести!

Оно погибло, я не лгу, -

За это Бог ее прости!

Он не верит в любовь, он столько лет легко обходился без неё, и единственный человек, которому он доверился, открыл своё сердце, его предал.

Послушайте диалог Вийона и Катрин из мюзикла Евгении Хазановой "Француа Вийон или Ты не сможешь остаться" . Музыка Е. Хазановой, стихи Ф. Вийона, перевод Ф. Мендельсона.

Вийон отправляется искать новых приключений, заявив, что идёт «возделывать другие поля». Когда пять лет спустя в 1461 году он возвращается в Париж, то вновь встречает Катрин и узнаёт, что она теперь с другим — и дарит богатому Итье Маршану то, в чём отказала бедному школяру. Маршан — свой человек при дворе Карла Францизского, брата нового короля Людовика 11-го, он дипломат и финансист, а Франсуа — безработный бродяга. Вновь переживая обиду и унижение, поэт пишет:

Но я еще любил тогда

Так беззаветно, всей душою,

Сгорал от страсти и стыда,

Рыдал от ревности, не скрою.

О, если б, тронута мольбою,

Она призналась с первых дней,

Что это было лишь игрою, -

Я б избежал ее сетей!

Увы, на все мольбы в ответ

Она мне ласково кивала,

Не говоря ни «да», ни «нет».

Моим признаниям внимала,

Звала, манила, обещала

Утишить боль сердечных ран,

Всему притворно потакала, -

Но это был сплошной обман.

жертвы Бога любви

Вийону жаль не плотской любви, в которой ему отказала Катрин, он оплакивает их душевную близость, которая оказалась лишь обманом. Ему невыносимо вспоминать об их посиделках, о том терпении, с коим она слушала его бесконечную болтовню.

В отчаянье он бросает ей слова оскорблений:

Тебе же, милая моя,

Ни чувств, ни сердца не дарю я:

Твои привычки помню я,

Ты любишь вещь совсем другую!

Что именно? Мошну тугую:

Кто больше платит, тот хорош!

Грубее, пожалуй, не скажешь. В нём говорит неизжитая обида:

Тебе, по-моему, и так

хватало на парчу и шёлк.

Я раньше мучился, дурак,

но страсти голос нынче смолк.

Но как бы поэт ни проклинал ушедшую от него любовь, сколько бы ни клялся, что «страсти голос нынче смолк», в это трудно поверить. Стал бы он так неистовствовать, если бы ему всё было безразлично...

С горькой проницательностью Вийон извлекает для себя урок:

Любовь и клятвы - лживый бред!

Меня любилa только мaть.

Я отдaл всё во цвете лет,

Мне больше нечего терять.

Влюбленные, я в вaшу рaть

Вступил когдa-то добровольно;

Зaбросив лютню под кровaть,

Теперь я говорю: "Довольно!"

Эти жестокие стихи – месть бывшего любовника Катрин де Воссель, и позднее они будут включены в «Большое завещание»:

Фальшивая душа – гнилой товар,

Румяна лгут, обманывая взор,

Амур нанес мне гибельный удар,

Неугасим страдания костер.

Сомнения язвят острее шпор!

Ужель в тоске покину этот мир?

Алмазный взгляд смягчит ли мой укор?

Не погуби, спаси того, кто сир!

Мне б сразу погасить в душе пожар,

А я страдал напрасно до сих пор,

Рыдал, любви вымаливая дар…

Теперь же что? Изгнания позор?

Ад ревности? Все, кто на ноги скор,

Сюда смотри: безжалостный кумир

Мне произносит смертный приговор!

Не погуби, спаси того, кто сир!

Интересно, прочла ли Катрин когда-нибудь эти стихи? Поняла ли потом, кого потеряла? Пожалела ли?..

Вспоминается Борис Рыжий:

Она откроет голубой альбом,

где лица наши будущим согреты,

где живы мы, в альбоме голубом,

земная шваль: бандиты и поэты...

«Увы, ждёт смерть злодея...»

В 1462 году судьба наносит Франсуа ещё один удар. Однажды холодным декабрьским вечером он с тремя приятелями прогуливался по улице. Они проходили мимо дома одного папского нотариуса, весьма влиятельного лица в городе: священник, адвокат, кандидат канонического права, человек со связями. Этот господин не сделал им ничего плохого, но он был живым символом успеха. У него было всё, у них — ничего.

Им было видно в окно, как в комнате трудились писцы — нотариус заставлял своих писарей трудиться в ночное время, хотя ночной труд был запрещён законом.

Бесшабашным школярам ночь придала храбрости. Они стали подтрунивать над трудягами, в окно полетели шуточки, оскорбления, а один из них даже плюнул в комнату, - до такой степени ему был противен их праведный труд. Писцы, естественно, возмутились и кинулись в драку. Двоих школяров исколошматили, а двое — в том числе и Вийон — бросились наутёк. Но приятеля Франсуа настигли и, защищаясь, он нанёс удар кинжалом нотариусу, ранив его. И хотя тот выжил, и жил ещё довольно долго, он подал жалобу в суд, и школяров арестовали. Всем четверым грозила виселица.

Поначалу Вийон хорохорился, пытался скоморошествовать, писал ёрнические куплеты. Один из них остался в истории его визитной карточкой:

Я - Франсуа, чему не рад.

Увы, ждет смерть злодея,

И сколько весит этот зад,

Узнает скоро шея.

Но скоро ему становится не до шуток. Ужас предстоящей насильственной смерти охватывает Вийона. Вместе с друзьями он подаёт, как водится, апелляцию в парламент. А за несколько дней до казни он пишет другую апелляцию — в форме баллады, которую адресует всему человечеству, единому перед лицом смерти.

На этот раз он уже не смеётся, даже сквозь слёзы. В преддверии смерти поэту открывается истина: все люди — братья, все равны перед Богом, перед гибелью. В балладе звучат то и дело повторяющиеся слова: «братья», «люди», «братья людей». Это новый для него словарь.

У Вийона, который, казалось, столько всего перенёс, была очень ранимая, чувствительная душа. Ему невыносимо было думать о том, как он будет болтаться на виселице, а толпа станет глумиться над его трупом, кидать в него камни, плевать в его мёртвое лицо. - Это было в обычае того времени. Больше, чем палача, он страшится зевак, глазеющих на казнь, страшится насмешек, унижения, позора. Пусть верёвка, но только не издёвка.

Повешение. Гравюра на дереве.

Его предсмертный призыв к людям — это мольба о сострадании, о милости к падшим. Казалось бы, сам Франсуа в своих издевательских стихах столько насмешничал над богатством, злобой, жадностью, лицемерием. Но никогда он не смеялся над чьими-то страданиями, кроме своих собственных.

В ожидании казни Вийон просит рассматривать их смерть как уход из жизни, как трагедию человека, а не как забаву, уличный спектакль. Эта баллада — крик души поэта, взывающего от лица всех повешенных, замученных, убиенных правосудием, моля не о спасении их жизни — о спасении души, об уважении к смерти, к человеческому достоинству.

О люди-братья, мы взываем к вам:

Простите нас и дайте нам покой!

За доброту, за жалость к мертвецам

Господь воздаст вам щедрою рукой.

Вот мы висим печальной чередой,

Над нами воронья глумится стая,

Плоть мертвую на части раздирая,

Рвут бороды, пьют гной из наших глаз:

Не смейтесь, на повешенных взирая,

А помолитесь Господу за нас!

Мы братья ваши, хоть и палачам

Достались мы, обмануты судьбой.

Но ведь никто - известно это вам? -

Никто из нас не властен над собой!

Мы скоро станем прахом и золой,

Окончена для нас стезя земная,

Нам Бог судья! И к вам, живым, взирая,

Лишь об одном мы просим в этот час:

Не будьте строги, мертвых осуждая,

И помолитесь Господу за нас!

Здесь никогда покоя нет костям:

То хлещет дождь, то сушит солнца зной.

То град сечет, то ветер по ночам

И летом, и зимою, и весной

Качает нас по прихоти шальной

Туда, сюда, и стонет, завывая,

Последние клочки одежд срывая,

Скелеты выставляет напоказ:

Страшитесь, люди, это смерть худая!

И помолитесь Господу за нас.

О Господи, открой нам двери рая!

Мы жили на земле, в аду сгорая.

О люди, не до шуток нам сейчас.

Насмешкой мертвецов не оскорбляя,

Молитесь, братья, Господу за нас.

(«Баллада о повешенных», перевод Ф. Мендельсона)

Суд не оправдал его, но и не приговорил к повешению. Приговор Парламента гласил: «Ввиду нечестивой жизни вышеозначенного Вийона следует изгнать на десять лет за пределы Парижа».

8 января 1463 года Франсуа Вийон покинул Париж. На этом обрывается его тёмная биография. С этого дня Вийон навсегда вышел из истории. И вошёл в легенду.

Его приговорили к изгнанию на десять лет, так что в 1473 году он мог бы вернуться. Однако к этому времени никто в городе о нем уже не вспоминал. Поэтому, когда в 1489 году книготорговец Пьер Леве опубликовал «Большое и Малое завещания Вийона и его баллады», в Париже не нашлось ни одного человека, способного похвастаться личным знакомством с уже знаменитым поэтом. А ведь если в ту пору он еще не умер, ему было всего каких-нибудь 58 лет. Но в ту эпоху люди редко доживали до этого возраста.

«О добром вспомни сумасброде...»

Кстати, имя Вийона сохранил для потомков Франсуа Рабле.

Франсуа Рабле

Переделывая в 1550 году четвертую часть «Пантагрюэля», Рабле рассказал, что автор «Завещания», поселившись «на склоне лет» в расположенном в Пуату местечке Сен-Максан, сочинил «на пуатвенском наречии и в стихах мистерию Страстей Господних», которые пишут, дабы повеселить народ на ярмарке. Вполне вероятно, что Вийон и вправду оказался в Пуату и, чтобы заработать на жизнь, принялся развлекать публику. Во всяком случае, на протяжении какого-то времени...

Кровь подлинного средневековья текла в жилах Вийона. Ей он обязан своей цельностью, своим темпераментом, своим духовным своеобразием.

Мы не знаем, как и когда он умер. Но он оставил нам строки своей эпитафии, которую хотел бы видеть на своей могиле:

Прошу, чтобы меня зарыли

В Сент-Авуа - вот мой завет.

И чтобы люди не забыли,

Каким при жизни был поэт,

Пусть нарисуют мой портрет.

Чем? Ну, чернилами, конечно!

А памятник не нужен, нет.

Раздавит он скелет мой грешный.

Пусть над могилою моей,

Уже разверстой предо мной,

Напишут надпись пожирней

Тем, что найдется под рукой.

Хотя бы копотью простой

Иль чем-нибудь в таком же роде.

Чтоб каждый, крест увидев мой,

О добром вспомнил сумасброде:

Здесь крепко спит в земле сырой,

Стрелой Амура поражен,

Школяр, измученный судьбой,

Чье имя - Франсуа Вийон.

Своим друзьям оставил он

Все, что имел на этом свете.

Пусть те, кто был хоть раз влюблен,

Над ним читают строки эти:

РОНДО (ВЕРСЕТ)

Да внидет в рай его душа!

Он столько горя перенес,

Безбров, безус и безволос,

Голее камня-голыша,

Не накопил он ни гроша

И умер, как бездомный пес...

Да внидет в рай его душа!

Порой, на господа греша,

Взывал он: "Где же ты, Христос?"

Пинки под зад, тычки под нос

Всю жизнь, а счастья - ни шиша!

Да внидет в рай его душа!

(перевод Ф. Мендельсона)

Но хотя Вийон был и против установления себе памятника («а памятник не нужен, нет»), он всё же был установлен.

памятник Франсуа Вийону. Утрехт. Нидерланды.

Король поэтов голоштанных, -

Мэтр Франсуа Вийон таков.

Ты заводила свалок пьяных,

Любитель шлюх и кабаков,

Что блещет вкруг твоих висков,

Седых от срама и лишений,

Волшебный ореол стихов,

Плут, сутенёр, бродяга, гений. -

так охарактеризовал его французский поэт Жан Ришпен.

А мне хотелось бы закончить своим стихотворением о Франсуа Вийоне, в котором — и квинтэссенция всего, что я о нём здесь рассказала, и — объяснение в любви самому необыкновенному поэту той легендарной эпохи.

Франсуа Вийон

Кривился королевский двор:

оборван, несуразен, страшен.

Поэт — бандит, мошенник, вор...

Как близок он эпохе нашей!

Как был бы он сейчас под стать

её борделям и притонам.

Хоть вряд ли будут там читать

молитву Франсуа Вийона...

Среди чумных пиров и тризн -

нет лучше дружеской пирушки,

а жизнь — игра, где ставка — жизнь,

не стоящая ни полушки.

Не об идиллии мечтал —

о сытой жизни средь достатка.

И соловью предпочитал

зажаренную куропатку.

От жажды не спасал ручей,

а в голод, как ни резонёрствуй, —

не погнушаешься ничем —

ни шулерством, ни сутенёрством.

Утешась с толстою Марго,

блеснул сатирой на прощанье.

Как он мочил своих врагов

в том знаменитом «Завещанье»!

Дарил подштанники — одним,

другому — тумаки и розги,

всем, всем, кем в жизни был гоним,

сполна он по заслугам роздал!

За оскорблений кипяток,

за униженья — будут знать их!

О месть голодных животов

придворной челяди и знати!

Его притягивало дно.

Подонки общества — не сливки,

но брали всё, что не дано,

тем, что не робки и не хлипки.

И, душу грешную презрев,

он шёл за суетным и бренным.

Манил его богатства блеф,

как сладкогласая сирена.

И вот — тюрьма в Мён-сюр-Луар.

Он — жалкий узник подземелья,

и в страхе ждёт небесных кар.

Какое горькое похмелье!

Клянёт судьбу, звезду Сатурн...

Не плачь, школяр, смирись с судьбою.

За всё, что выстрадано тут,

оправдан будешь там Судьёю.

Там ты напьёшься у ручья,

наешься каплунов и уток.

Там ждёт тебя Катрин твоя,

придворный мир внимает, чуток...

Орфей, разбойник-соловей,

никто для Господа не лишний.

Молитву матери твоей

услышал всё-таки Всевышний.

Забавник, клоун, шалопай,

на всё готов за грошик медный,

но — как он там ни поступай —

вошёл в историю, в легенду.

Он всех просил его простить.

И, поминая время оно,

прошу вас строго не судить

беднягу доброго Вийона.

Я за помин его души

неспешно и благоговейно

сегодня пригублю в тиши

глоток французского глинтвейна.

Когда обидам несть числа,

когда тоскливо и бессонно —

пусть очищает нас от зла

молитва Франсуа Вийона.

Переход на ЖЖ: http://nmkravchenko.livejournal.com/90079.html

|

|

Процитировано 3 раз

"Несравненный Виллон Франсуа..." (продолжение) |

Начало здесь.

Юмор висельника

Франсуа Вийон выглядел в своих куплетах шутом, клоуном, забавником. Он писал так, как пишут, чтобы повеселить народ на ярмарках. Не исключено, что какое-то время он сам подрабатывал актёром в тех фарсах и праздничных мистериях, что устраивались на площадях для бедного люда.

Его юмор — это юмор человека из толпы. Человека, который непрочь позубоскалить над спесью вельмож и чинуш, посмеяться над их позёрством.

Позже его запечатлел в своих комедиях Франсуа Рабле («Адвокат Патлен»), сделав Вийона, как и своего Патлена, фигурой символической, нарицательной.

Франсуа Рабле

Это тип хитреца, шутника, плута и мошенника, скрывающегося под маской простака, высмеивающего городскую знать, совершающего забавные проделки. И, в общем-то, этот образ был близок к истине, к реальному Вийону, который не мыслил жизни без плутовства, уловок и авантюр.

Для него жизнь — игра, увлекательная, но и опасная, способная легко привести на виселицу. Перечисляя в стихах все неправедные и рискованные поступки, которые совершают авантюристы, поэт в конце концов делал вывод, что эта игра не стоит свеч, что так или иначе твоя добыча всё равно превратится в прах:

В какую б дудку ты ни дул,

Будь ты монах или игрок,

Что банк сорвал и улизнул,

Иль молодец с больших дорог,

Писец, взимающий налог,

Иль лжесвидетель лицемерный, –

Где всё, что накопить ты смог?

Всё, всё у девок и в тавернах!

Пой, игрищ раздувай разгул,

В литавры бей, труби в рожок,

Чтоб развеселых фарсов гул

Встряхнул уснувший городок

И каждый деньги приволок!

С колодой карт крапленых, верных

Всех обери! Но где же прок?

Всё, всё у девок и в тавернах!

Пока в грязи не потонул,

Приобрети земли клочок,

Паши, коси, трудись, как мул,

Когда умом ты недалек!

Но всё пропьешь, дай только срок, –

Не верю я в мужей примерных, –

И лен, и рожь, и кошелек –

Всё, всё у девок и в тавернах!

_____

Всё, от плаща и до сапог,

Пока не стало дело скверно,

Скорее сам неси в залог!

Всё, всё у девок и в тавернах.

(«Баллада добрых советов ведущим дурную жизнь»)

То есть неправедно добытое впрок не идёт. Вийон создал своеобразный моральный кодекс шалопаев и мошенников. Он не осуждал их. Так уж устроен человек. Зачем лишать себя удовольствия в этой жизни? Надо стараться извлекать свою выгоду, причём по возможности опережая других: оставить всё у девок и в тавернах — в обманном мире, где всяк норовит тебя надуть — не самое страшное зло. Бедность, нищета как бы смягчают, искупают твою вину, дают в некотором роде индульгенцию на такой образ жизни. Таково кредо Вийона.

Я, видно, грешен, всех грешней,

И смерть не шлет Господь за мною,

Пока грехи души моей

Я в муках жизни не омою.

Но коль раскаюсь я душою

И так приду на Божий суд,

Оправдан буду я судьею

За все, что выстрадано тут.

В качестве единственного своего достоинства Вийон называет отсутствие злобы. Из Евангелия он запомнил предупреждение: «Не судите, да не судимы будете».

Ведь не монах я, не судья,

чтоб у других считать грехи!

У самого дела плохи.

Вийон шокировал благонамеренную публику, прославляя мошенников, умиляясь проституткам и сутенёрам, симпатизируя воришкам и шулерам. Но при этом он честно предостерегал их с высоты своего опыта: живите в своё удовольствие и не теряйтесь в этой жизни, но знайте, - расплата предстоит тяжёлая и, скорее всего, цена окажется намного большей, чем полученная прибыль.

Плутающие в плутнях плуты,

Клянусь: не век вам плутовать.

Пора отсюда когти рвать,

Не то, ручаюсь головою,

Свиданья вам не избежать

С женильщиком и со вдовою.

(«Женильщик» - это тот, кто устраивает свадьбу человека с пеньковой веревкой, на которой вздёргивают преступников).

«Прошу вас строго не судить...»

Снисходительность и доброжелательность поэта к низам общества рождалась из чувства солидарности с людьми, которым в чём-то не повезло. Вийон пишет удивительную надгробную речь в форме баллады за упокой души одного пьяницы — доброго приятеля Франсуа — Котара.

Он приводит того к вратам рая, пытаясь доказать Богу, что место его друга именно там, вспоминая библейские примеры оказавшихся в раю великих пьяниц: Ноя, первого пьяницу, попавшего на скрижали истории, Лота, которого напоили дочери, дабы забеременеть от него, Архетриклина, подававшего в Кане гостям воду вместо вина и т. д. Чем Котар хуже их?

Отец наш Ной, ты дал нам вина,

Ты, Лот, умел неплохо пить,

Но спьяну – хмель всему причина!

И с дочерьми мог согрешить;

Ты, вздумавший вина просить

У Иисуса в Кане старой, –

Я вас троих хочу молить

За душу доброго Котара.

Он был достойным вашим сыном,

Любого мог он перепить,

Пил из ведра, пил из кувшина,

О кружках что и говорить!

Такому б только жить да жить, –

Увы, он умер от удара.

Прошу вас строго не судить

Пьянчугу доброго Котара.

Бывало, пьяный, как скотина,

Уже не мог он различить,

Где хлев соседский, где перина,

Всех бил, крушил – откуда прыть!

Не знаю, с кем его сравнить?

Из вас любому он под пару,

И вам бы надо в рай пустить

Пьянчугу доброго Котара...

содержатель кабака

в кабачке: проверка качества вина.

(фрагмент витража собора в ТУРНЭ. Бельже).

Франсуа Вийон и сам был непрочь выпить. Тогда наиболее распространённым напитком в народе считался глинтвейн.

Чистое вино стоило дорого, и за неимением лучшего беднота предпочитала смеси, надёжно одурманивающие. Глинтвейн был наиболее привелигированным напитком из этой серии. Он отличался приятным вкусом, тонизировал и считался возбуждающим средством. Чем больше его пили, тем больше хотелось.

Хочу поделиться с вами уникальным средневековым рецептом приготовления этого напитка.

Итак, - глинтвейн от Франсуа Вийона, любимого напитка поэта:

Для приготовления порошка глинтвейна возьмите четверть фунта (50 г) очень мелко помолотой корицы, унцию (29 г) белого мелко помолотого межхедского имбиря, унцию райского семени, 6 мускатных орехов и 6 головок гвоздики. Перетолките всё вместе. Когда пожелаете сделать глинтвейн, возьмите чуть больше пол-унции (15 г) этого порошка и полфунта (200г) сахара. Смешайте с парижской квартой вина (около литра или литр с небольшим).

Напиток подавался горячим. Его пили при любовных утехах.

Вийон представил его в стихах как одно из непременных условий эротического блаженства.

Толстяк монах, обедом разморенный,

Разлегся на ковре перед огнем,

А рядом с ним блудница, дочь Сидона,

Бела, нежна, уселась нагишом;

Горячим услаждаются вином,

Целуются, — и что им кущи рая!

Монах хохочет, рясу задирая…

На них сквозь щель я поглядел украдкой

и отошёл, от зависти сгорая:

живётся сладко лишь среди достатка.

Средневековое правосудие

У Вийона этого достатка никогда не было. Нам известно, что в 1457 — 1461 годах он был обыкновенным бродягой. В этот период его средства к существованию сомнительны. Промышляя всякими уловками, иногда прибегая к мошенничеству, Франсуа не гнушается и воровством, и сводничеством-сутенёрством, участвует в ночных вылазках, в каких-то авантюрах, и это в конце концов приводит его в тюрьму. А впервые он попал туда в 24 года, когда в нелепой драке убил священника.

Вот на этой миниатюре изображена сцена убийства — не этого, конечно, конкретно, а убийства вообще.

Если верить объяснениям Вийона, нападавших было двое, и они были вооружены. Священник ударил его кинжалом и рассёк губу, а Франсуа, защищаясь, швырнул в него камнем. Удар оказался смертельным.

Так ли это было на самом деле, что послужило причиной драки — спор из-за женщины? Карточный долг? Кража? - этого мы уже никогда не узнаем. Риск попасть на виселицу за убийство был весьма велик. Тогда суд был коротким: либо королевское помилованье — либо виселица. Тюремное заключение практиковалось редко.

средневековый суд

На этой миниатюре изображена сцена заседания средневекового суда. Судья (в центре) в присутствии заседателей произносит приговор. Осуждённого (справа) в одной рубахе тут же тащат на виселицу. Это же грозило и Вийону. Но ему повезло: он был помилован королём Франции, сумев убедить правосудие, что действовал в пределах необходимой обороны. (Видимо, участие в университетских диспутах, в состязаниях в ораторском искусстве не прошли даром). Возможно, сыграло роль и его творчество — тогда многие уже понимали, кто такой Вийон, в Париже им дорожили.

Этот 1456 год стал годом второго рождения Вийона. Однако поэт не оправдал оказанного доверия. Выйдя на свободу, он снова начал вести бродяжий образ жизни, завёл друзей среди тех, кто был не в ладах с законом. И именно в том 1456 году Франсуа де Монкорбье больше не упоминается в личных бумагах Вийона: он берёт себе фамилию приёмного отца и для себя, и для всех остальных отныне окончательно превращается в поэта Франсуа Вийона.

В год века пятьдесят шестой

Я, Франсуа Вийон, школяр,

Бег мыслей придержав уздой

И в сердце укротив пожар,

Хочу свой стихотворный дар

Отдать на суд людской, — об этом

Писал Вегеций, мудр и стар, —

Воспользуюсь его советом. -

так он окончательно определил свою стезю. Быть поэтом. Поэтом-бродягой.

Молитва Франсуа Вийона

Если судить по многим стихам Вийона, в частности, воздающим посмертные почести пьянчуге Котару, «пристроенному» им в раю, можно подумать, что поэт был неверующим. Создавалось впечатление, что он вообще не принимал ничего всерьёз, что для него не было ничего святого. Если бы... не сочинённая им баллада «Молитва Богоматери». Она написана им от лица своей матери, чьё им нам неизвестно. Бедная неграмотная женщина, она молилась Богоматери, сокрушаясь из-за выходок непутёвого сына, живя в ожидании смерти. Ей, вероятно, было тогда лет 50. В то время, когда люди едва доживали до тридцати, это была глубокая старость.

О дева-мать, владычица земная,

Царица неба, первая в раю,

К твоим ногам смиренно припадаю:

Пусть я грешна, прости рабу твою!

Прими меня в избранников семью!

Ведь доброта твоя, о мать святая,

Так велика, что даже я питаю

Надежду робкую тебя узреть

Хоть издали! На это уповаю,

И с верой сей мне жить и умереть.

Я женщина убогая, простая.

Читать не знаю я. Меня страшат

На монастырских стенах кущи рая.

Где блещут арфы и под раем ад,

Где черти нечестивцев кипятят.

Сколь радостно в раю, сколь страшно ада

Среди костров, и холода, и глада!

К Тебе должны бежать и восхотеть

Твоих молений и Твоей ограды.

Хочу в сей вере жить и умереть...

По существу, молится здесь сам Вийон, прикрывшись фигурой старушки, чтобы никто не догадался, что у «сурового мужчины» нежное сердце. Он писал эту молитву для себя в минуту тоски и отчаяния. Вера, которой наделяет свою мать непутёвый сын — вера безыскусная, исполненная живого чувства, отличавшаяся от той, что изложена языком теологических доктрин. И именно такую веру обретал Вийон, когда думал о матери. А, может быть, и так, что о матери он вспоминал, когда обретал веру.

Для матери молитва скреплена,

чтоб прославлять Заступницу отныне.

Бог знает, сколько вынесла она,

простая женщина, скорбя о сыне.

Нет мне убежища, иной твердыни!

Но плоть мою и душу может ограждать

средь множества печалей и уныний

старуха бедная — и это мать!

Наверное, под впечатлением этой искренней простосердечной молитвы была написана знаменитая окуджавская песня «Молитва Франсуа Вийона».

Пока Земля ещё вертится, пока ещё ярок свет,

Господи, дай же ты каждому чего у него нет.

Умному дай голову, трусливому дай коня,

Дай счастливому денег и не забудь про меня.

Пока Земля ещё вертится, Господи, твоя власть,

Дай рвущемуся к власти навластвоваться всласть.

Дай передышку щедрому хоть до исхода дня,

Каину дай раскаянье и не забудь про меня.

Я знаю, ты всё умеешь, я верую в мудрость твою,

Как верит солдат убитый, что он проживает в раю.

Как верит каждое ухо тихим речам твоим,

Как веруем и мы сами, не ведая, что творим.

Господи, мой Боже, зеленоглазый мой,

Пока Земля ещё вертится и это ей странно самой.

Пока ещё хватает времени и огня,

Дай же ты всем понемногу и не забудь про меня.

Дай же ты всем понемногу и не забудь про меня.

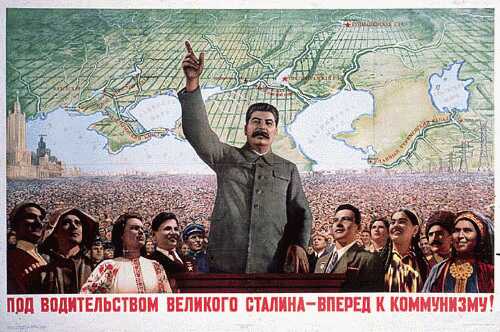

Прекрасная песня, хотя содержание её к Вийону никакого отношения не имеет. Это молитва самого Окуджавы, но тогда религия была под запретом, не допускалась советской идеологией, поэтому Окуджава с целью конспирации прикрылся здесь именем средневекового поэта (точно так же и по этой же причине в словах «Ах, Арбат, ты — моя религия» пел «ты, моя реликвия»).

«И лишь влюблённый мыслит здраво»

Франсуа Вийон был клириком, а клирики считались женоненавистниками. Вероятно, из-за того, что клирик был обречён на безбрачие. А может быть, и наоборот: клириками становились женоненавистники. Правило это действовало в обоих направлениях. Вийон здесь не был исключением. Его взгляд на женщин не был лучезарным, он не видел в них ничего хорошего. Поэт повествует без прикрас о том, как величайших героев истории губили женщины. По вине женщины согрешил царь Давид, а Ирод совершил гнусный поступок.

Давид, желаньем подогретый,

Сверканьем ляжек ослеплен,

Забыл скрижали и заветы…

Под звуки сладостных куплетов

Был Иродом Иоанн казнен

Из-за язычницы отпетой…

Орфей, печальный менестрель,

Покорный глупому обету,

Сошел, дудя в свою свирель,

В Аид из-за любви к скелету;

Нарцисс, — скажу вам по секрету:

Красив он был, да не умен!

Свалился в пруд и канул в Лету.

Как счастлив тот, кто не влюблен!

Взгляд Вийона на любовь трезв, циничен и абсолютно пессимистичен, ибо он просто не располагал средствами, позволявшими тогда смотреть на мир иначе. Отчётливо этот пессимизм выразился в его «Балладе истин наизнанку», где Вийон обличает отсутствие всякого смысла и логики в мироздании.

Мы вкус находим только в сене

И отдыхаем средь забот,

Смеемся мы лишь от мучений,

И цену деньгам знает мот.

Кто любит солнце? Только крот.

Лишь праведник глядит лукаво,

Красоткам нравится урод,

И лишь влюбленный мыслит здраво.

Лентяй один не знает лени,

На помощь только враг придет,

И постоянство лишь в измене.

Кто крепко спит, тот стережет,

Дурак нам истину несет,

Труды для нас - одна забава,

Всего на свете горше мед,

И лишь влюбленный мыслит здраво.

Кто трезв, тем море по колени,

Хромой скорее всех дойдет,

Фома не ведает сомнений,

Весна за летом настает,

И руки обжигает лед.

О мудреце дурная слава,

Мы море переходим вброд,

И лишь влюбленный мыслит здраво.

Вот истины наоборот:

Лишь подлый душу бережет,

Глупец один рассудит право,

Осел достойней всех поет,

И лишь влюбленный мыслит здраво.

(перевод И. Эренбурга)

Нет ничего истинного в этом мире, как бы хочет сказать Вийон всеми этими парадоксами.

(Поэт Владимир Корнилов нашёл эти строки весьма актуальными, созвучными нынешнему состоянию нашего общества, которое не менее пессимистично, чем в средние века, и написал в 1999 году вот такое «Подражание Вийону»:

Жизнь безобразнее стихов,

Грехи прекрасней добродетели,

Низы опаснее верхов,

Несчастней киллеров свидетели.

Всего огромнее — чуть-чуть,

Всего свободнее в империи…

Особый у России путь

И полное в него неверие.)

Поэзия Франсуа Вийона носит принципиально не возвышенный характер. Пастораль, элегии, буколлическая идиллия — распространённые жанры этого времени — всё это чуждо ему.

Луна, розы, соловьи и прочие «нейтральные» предметы бесповоротно исключены из его поэтического обихода. Франсуа — реалист, скептик, прагматик. Зима для него — это не белое безмолвие, а отмороженные ноги. Соловью в райских кущах он предпочтёт жареную куропатку под соусом.

Вийон полемизирует с известным поэтом-романтиком Гонтье, который играет на лютне своей возлюбленной Елене под кустом шиповника, проповедуя рай в шалаше. Вийон заявляет, что он предпочитает другие радости и в другом месте.

Когда б Гонтье, с Еленой обрученный,

Был с этой жизнью сладкою знаком,

Он не хвалил бы хлеб непропеченный,

Приправленный вонючим чесноком.

Сменял бы на горшок над камельком

Все цветики и жил бы не скучая!

Ну что милей: шалаш, трава сырая

Иль теплый дом и мягкая кроватка?

Что скажете? Ответ предвосхищаю:

Живется сладко лишь среди достатка.

Лишь воду пить, жевать овес зеленый

И круглый год не думать о другом?

Все птицы райские, все рощи Вавилона

Мне не заменят самый скромный дом!

Пусть Франк Гонтье с Еленою вдвоем

Живут в полях, мышей и крыс пугая,

Вольно же им! У них судьба другая.

Мне от сего не кисло и не сладко;

Я, сын Парижа, здесь провозглашаю:

Живется сладко лишь среди достатка!

Среди пышной риторики тогдашней французской поэзии поэзия Вийона отличалась простотой здравого смысла и отражением грубой сути жизни. Он не признавал тех форм рыцарской любви, обставленной тысячами условностей, что диктовали каноны куртуазной поэзии.

А. Дюрер. «Прогулка». Гравюра, 1496 г.

На этой гравюре А. Дюрера изображён рыцарь, вассал своей дамы сердца, который с трепетом заглядывает в лицо возлюбленной: осчастливит ли она его благосклонной улыбкой или сразит безразличием гордой красавицы.

Вийон же смотрел на любовь утилитарно и воспринимал её как праздник одного вечера, а не трагедию всей жизни. Ему близок совсем другой характер отношений, вот как на другой гравюре того же Дюрера.

А. Дюрер «Танцующие крестьяне». 1514 г. Гравюра на меди.

Вот это мир Франсуа Вийона, это близкие ему типажи. Вийон был певцом той низкой стороны любви, которую пытались игнорировать его предшественники трубадуры. Например, он мог восхвалять увядшие прелести толстой проститутки Марго, напрямик заявлять, что любовь с пустым животом оставляет желать лучшего.

Ещё до Рабле, сделавшего потом реализм достоянием интеллектуальной словесности, Вийон стал наиболее ярким представителем того веристского течения народной литературы, где не стыдились употреблять любые слова и где ситуации и вещи выглядели и пахли так же, как в жизни. Это объяснялось особенностями эпохи: бесконечные войны, эпидемии чумы приучили людей смотреть прямо в глаза жизни и смерти, жить бок о бок с мерзостями, от которых нельзя отгородиться.

И у любви в этом мире обличье тоже было грубое, а порой даже страшное или гадкое.

Женоненавистничество тогдашней интеллигенции, отразившееся в трактатах и песнях, частично объяснялось и тем, что профессиональные жрицы любви стоили дорого и были по карману только зажиточным слоям населения, к коим не принадлежали ни подмастерье, ни клирик-школяр. Так что это было как «зелен виноград» у Крылова. Вийон мог попасть в бордель лишь в качестве компаньона «толстухи Марго», то есть её сутенёра. Об этой неприглядной стороне жизни поэта повествует его «Баллада о толстухе Марго».

Франсуа предстаёт в ней как маргинальная личность. Он потворствует изменам жены и уходит из комнаты — в погреб за вином или куда ещё — на то время, пока жена развлекалась или зарабатывала деньги в супружеской постели. А в перерывах между клиентами он её любит сам и не видит в этих плотских утехах ничего предосудительного. Таковы были времена и нравы.

Слуга и «кот» толстухи я, но, право,

Меня глупцом за это грех считать:

Столь многим телеса ее по нраву,

Что вряд ли есть другая ей под стать.

Пришли гуляки - мчусь вина достать,

Сыр, фрукты подаю, все, что хотите,

И жду, пока лишатся гости прыти,

А после молвлю тем, кто пощедрей:

«Довольны девкой? Так не обходите

Притон, который мы содержим с ней».

Но не всегда дела у нас на славу: