-Поиск по дневнику

-Подписка по e-mail

-Друзья

-Постоянные читатели

-Статистика

Записей: 871

Комментариев: 1385

Написано: 2520

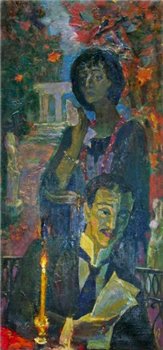

Сын Есенина |

Начало здесь.

Сегодня день рождения у сына Есенина — Александра Сергеевича Есенина-Вольпина.

Ему исполнилось 88 лет.

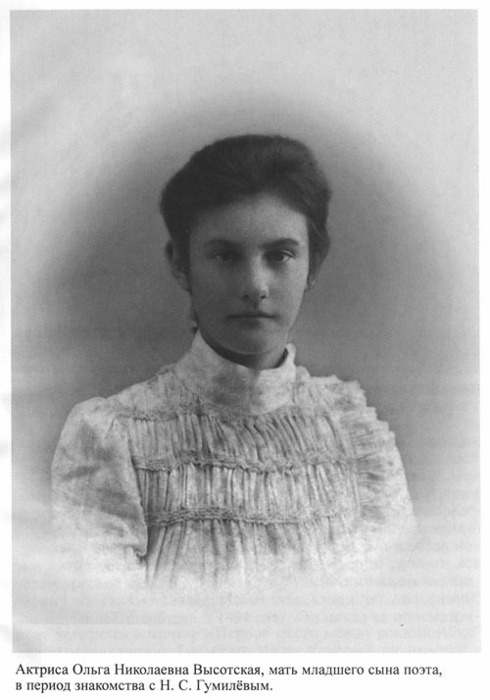

У Сергея Есенина помимо первенца Юрия и двух детей от Зинаиды Райх был ещё один внебрачный ребёнок. Его родила ему Надежда Вольпин — поэтесса и переводчица.

Они познакомились в 1919 году в литературном кафе. Надежда тоже писала стихи, публиковалась в сборниках, читала их с эстрады в «Кафе Поэтов» и «Стойле Пегаса».

Москва 20-х годов

Провожая девушку домой, Есенин дарит ей свою книгу стихов с надписью: «Надежде с Надеждой». Надежды оправдались.

В книге своих воспоминаний Н. Вольпин рассказывает об их первой ночи: «Весна 21-го. Богословский переулок. Я у Есенина. Смущённое: «Девушка!» и сразу, на одном дыхании: «Как же Вы стихи писали?» Если первый возглас я приняла с недоверием (да неужто и впрямь весь год моего отчаянного сопротивления он считал меня опытной женщиной!»), то вопрос о стихах показался мне столь же искренним, сколь неожиданным и смешным...»

Богословский переулок, дом 3, где жил тогда С. Есенин с А. Мариенгофом.

Теперь это Петровский переулок, дом 5. Здесь была их первая ночь с Надеждой Вольпин, в результате которой родился их сын.

Богословский переулок сейчас. Есенинский дом с правой стороны после этого первого серого.

«И ещё мне сказал Есенин в тот вечер своей запоздалой победы: «Только каждый сам за себя отвечает!» «Точно я позволю другому отвечать за меня!» - был мой невесёлый ответ...

При этом однако подумалось: «Выходит, всё же признаёшь в душе свою ответственность — и прячешься от неё?» Но этого я ждала наперёд. Не забыл мне напомнить и своё давнее этическое правило: «Я всё себе позволил!»

Есенин был потрясён, узнав, что Надежда хочет оставить ребёнка. «Что ты со мной делаешь! У меня уже трое детей!» - воскликнул он. Надежда, оскорблённая его реакцией, уехала в Ленинград, не оставив ему адреса.

Из стихов Надежды Вольпин, написанных перед отъездом:

Ночь, когда звучал над нами

Разлучающий гудок,

Подарила мне на память

В звёзды вышитый платок.

Я его в те дни на клочья

Разорвала, — что ж теперь

Перематываю ночью

В песни звёздную кудель?

Может, дождь стучал по кровле —

Постучит и замолчит?

Песня, раз на полуслове

Оборвавшись, отзвучит.

(Единственная из женщин Есенина, которая сама писала ему стихи).

Она очень страдала.

К полдню златокудрому

Обернусь я круто:

Ты в путях, возлюбленный,

Жизнь мою запутал.

И как лес безлиственный

Всё по лету дрогнет,

Так тобой исписано

Полотно дороги.

И как злыми рельсами

Узел жизни стянут,

Так тобой истерзана

Глупенькая память.

Август. Дни ущербные

Режет ночь серпами.

Злак волос серебряный

Сбереги на память.

Ведь не долго мне в лицо

День любезен будет:

Через шею колесо,

И разрезан узел.

(«Рельсы», август 1921)

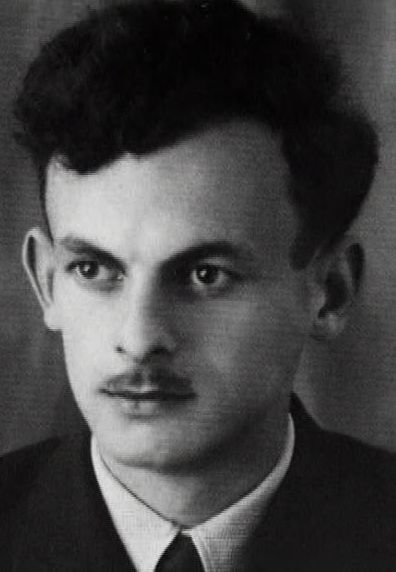

Есенин пытался разыскать Надежду, но соседи по коммуналке по её просьбе адреса ему не сказали. По Москве даже ходила частушка: «Надя бросила Сергея без ребёнка на руках». Рассказывали, что беременной она ходила в платье, на котором было изображено солнце, и говорила, что родит Христа. 12 мая 1924 года родился сын, как две капли воды похожий на отца.

Это был прелестный светловолосый голубоглазый мальчик с одухотворённым личиком. Надежда Вольпин пишет, что Есенин допытывался у побывавшего у неё знакомого, какой он — чёрненький или беленький. На что тот отвечал: «А я ему — не только что беленький, а просто — вот каким ты был мальчонкой, таков и есть. Карточки не нужно».

А что Сергей на это?

А Сергей сказал: : «Так и должно было быть. Эта женщина очень меня любила...»

Есенин не посвящал ей стихов. О ней — лишь три строчки, да и то - в стихах о другой, похожей внешне на неё Шаганэ: «...там на севере девушка тоже — на тебя она страшно похожа. Может, думает обо мне...»

Да, она думала о нём. И писала:

Губы сушат засухой.

Милый, пощади!

Только память ласкова

На моей груди...

Стихнем. Бражное забвенье

Крепко выпито «на ты».

Чинит стужа синий веник

Заметать мои следы.

Эта полночь, где знакома

Тайна каждого угла,

Эта полночь снежным комом

На постель мою легла.

И желаний тёплый ворох

Всколыхнувшийся истлел

На тропических узорах

В замороженном стекле.

Через год после рождения сына Есенина не станет...

Надежды Вольпин нет среди провожающих его в последний путь законных жён и детей. Но по её стихам мы видим, что она — с ним:

Касаткой об одном крыле,

Я на кладбищенской земле

Лежу в сырой крапивной мгле,

И мне гнездом — забытый прах...

Мой нищий стих! Ты был, как дом,

Богатый дружбой и теплом,

Как дом о четырёх углах,

Как конь на золотых крылах!

И я в моей крапивной мгле,

Касатка об одном крыле,

Целую стылый смертный прах,

Любимый прах!

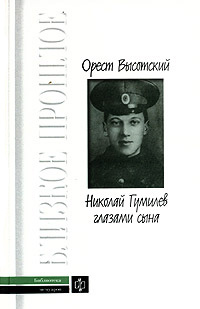

Из интервью с Александром Есениным-Вольпиным:

- Видел ли Вас когда-нибудь Ваш отец Сергей Александрович Есенин? Ведь Вам был год и семь месяцев в декабре 1925 года, когда его не стало.

- Видел. Лет так через двадцать после своего рождения я посетил дом в Ленинграде, где когда-то жил, свою квартиру. Так соседи по этажу рассказали, что Есенин приходил в отсутствие мамы посмотреть на младенца, то есть на меня, но я его не запомнил (смеется).

- Он ее любил. Это верно. Но он любил не только её, даже в то же время. Я произошел от непонятно какой, то есть очень даже понятно какой связи.

Александр не восхищается своим отцом, но и не обижается. Говорит скупо: у родителя было много женщин. Одна из них его мать.

В 1933 году Надежда Вольпин переехала с девятилетним сыном из Ленинграда в Москву. Зарабатывала на жизнь переводами. Она переводила без подстрочника европейскую классику и современных ей писателей (Вальтера Скотта, Конан-Дойля, Мериме, Голсуорси, Ф. Купера и других), блестяще воспроизводя индивидуальный стиль авторов. Опыт поэта помогал ей создавать шедевры поэтических переводов, в том числе знаменитые циклы Гёте, Овидия, Гюго.

В 1980-х издала свои мемуары «Свидание с другом», посвящённые своей юности и Сергею Есенину. В архиве хранятся её воспоминания о дружбе с Мандельштамом, о Пастернаке, Маяковском. Почти до последних часов жизни Надежда Давыдовна сохранила ясность мысли и любовь к поэзии.

Умерла 9 сентября 1998 года в возрасте 98 лет.

Это была последняя женщина, близко знавшая Есенина.

Александр Есенин-Вольпин окончил математический факультет МГУ, аспирантуру, блестяще защитил диссертацию и уехал работать в Черновцы, где его арестовали за антисоветскую агитацию в 1949-ом. Держали в психиатрической клинике год, потом отправили в ссылку в Караганду.

Вернувшись в Москву, работал на «Соколе» в Институте научной информации. Свободно владея несколькими языками, редактировал и переводил книги. Занимался наукой, развивая антитрадиционное направление в математике. Женился.

Александр Вольпин был ярый антисоветчик. Его спрашивали: «Саша, что ты имеешь против советской власти?» - «Я? Ничего не имею против советской банды, которая незаконно захватила власть в 17 году». Говорил «много лишнего». Его периодически сажали в психушку. У него была присказка: «Ну, от этого меня уже лечили!»

Родственники Александра (сёстры Есенина и их семьи) просили не ходить к ним, - после его прихода квартира ставилась на контроль, телефоны прослушивались... «У нас дети», - говорили ему.

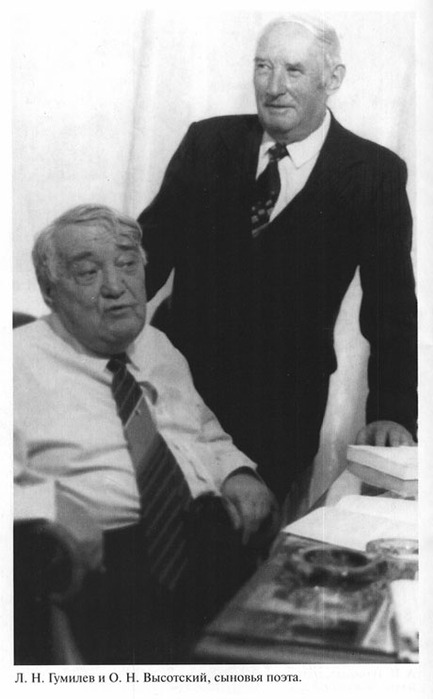

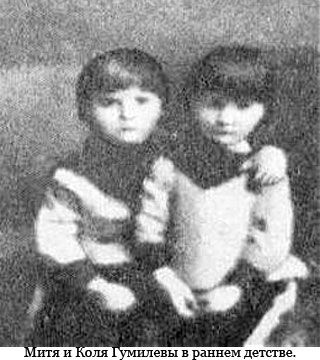

Есенин-Вольпин с братом Константином. Сентябрь 1970 года. Москва.

В 1961 году на Западе Есенин-Вольпин опубликовал свои стихи и свой философский трактат, за что Хрущёв на встрече с интеллигенцией на Ленинских горах назвал его «загнившим ядовитым грибом». В трактате была фраза, взбесившая власть: «В России нет свободы слова, но кто скажет, что там нет свободы мысли».

Александра и Екатерина, сёстры Есенина — родные тётки Александра — опубликовали в «Правде» письмо, где старались отмежеваться от беспокойного родственника: «Если есть психические отклонения — лечите, если нет — наказывайте, но только нас не трогайте, мы к нему отношения не имеем, и вообще неизвестно ещё, чей он сын».

Только мать была неизменной опорой сыну, которого за «антисоветскую» поэзию и правозащитную деятельность то и дело арестовывали, ссылали и сажали в «психушки».

Александр 14 лет отсидел в тюрьмах, психбольницах и ссылках за правозащитную деятельность. Во время Второй мировой его не взяли в армию.

Из интервью с Александром Есениным-Вольпиным:

- Формально меня признали шизофреником. Почему, этого я не знаю. Одна из тайн моей жизни. Кто-то, наверное, для этого что-то делал.

Александр допускает: возможно, из-за отца. Есенин часто лечился в психиатрических клиниках.

клиника Ганнушкина, где лечился Есенин. В центре - биллиардный стол для больных.

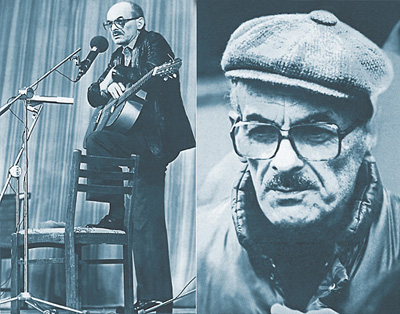

5 декабря 1965 года Александр Вольпин с В. Буковским и другими диссидентами в День конституции организовывает митинг на Пушкинской площади с требованием гласного суда над арестованными Синявским и Даниэлем.

Позже вместе с Сахаровым участвует в работе комитета прав человека, постоянно выступает с требованиями соблюдения законности.

Его всё чаще таскают по психушкам, а в дни партийных съездов высылают из Москвы.

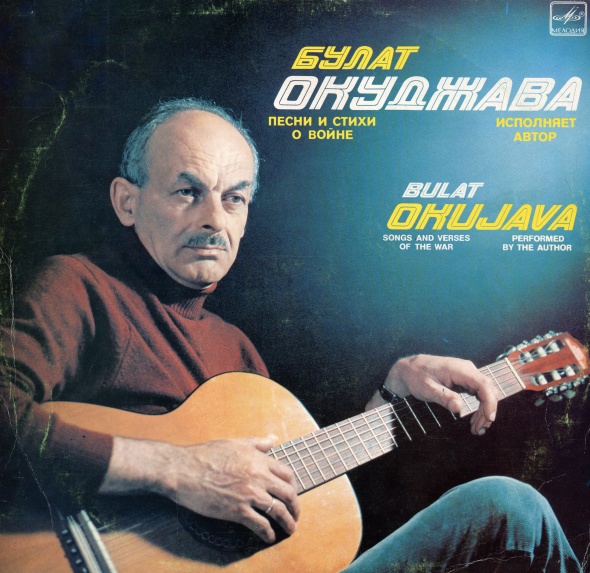

«Вообще-то все зовут его Алек. Всю жизнь. С детства. Не клеится к нему отчество. Один Окуджава однажды приклеил, да и то исключительно для конспирации. Но слова «Извозчик стоит, Александр Сергеич прогуливается. Ах, завтра, наверное, что-нибудь произойдет!» из песни «Былое нельзя воротить» можно было отнести не только к Пушкину, но и к его тезке. Потому что едва ли был в начале шестидесятых человек, чье имя в большей степени ассоциировалось бы с понятием «возмутитель спокойствия». Чьи идеи не просто вдохновляли людей, ненавидевших советскую власть, но предлагали бы конкретные практические и легальные шаги по борьбе с беззакониями режима. Чей постулат (требовать от власти соблюдения собственных законов) лёг в основу целого движения, которое со временем станет называться «правозащитным». Вдохновителем этого движения (впрочем, к тому не стремясь) стал сын поэта, поэт, математик, логик и вольнодумец Александр Сергеевич Есенин-Вольпин. Видя его прогуливающимся по московским улицам характерной шаркающей походкой, мало кто сомневался: готовится очередной митинг, или демонстрация, или письмо протеста: «Завтра что-нибудь произойдет».

(из статьи В. Арканова «Другой человек»)

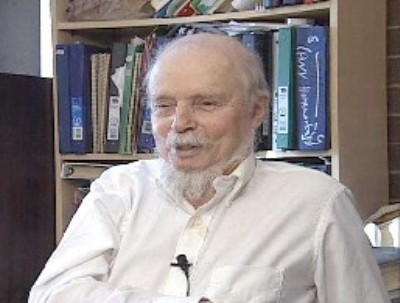

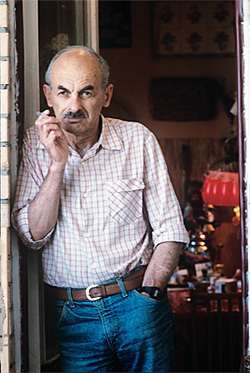

Те, кто знал его в прошлом, говорят, что он мало изменился. Снаружи — безусловно: стал сед, борода клочками, заострившийся костистый нос. Глаза, цеплявшие синевой и яростным блеском, наводившим на мысль о зыбкой грани между гениальностью, одержимостью и безумием, давно поблекли.

Но внутренне — по остроте и непосредственности восприятия, по страстной увлеченности, с которой он продолжает заниматься наукой, по абсолютной непрактичности и пренебрежению внешней стороной жизни — он все такой же «чудак-ученый», каким был в шестьдесят, в сорок, в двадцать пять.

Сандалии, шорты и рубашка с коротким рукавом делают его и вовсе похожим на состарившегося мальчишку — персонажа «Сказки о потерянном времени». Так и кажется, что сейчас его расколдуют, и он превратится в непоседливого подростка, а заваленная бумагами гостиная в доме для малоимущих стариков в пригороде Бостона, где он проживает последние 10 лет, — в уютную московскую квартиру его матери, поэтессы и переводчицы Надежды Вольпин.

московская квартира Вольпиных. 1970 год.

Из стихов Надежды Вольпин (она писала их всю жизнь):

Встречает путника мой дом

Горячим добрым пирогом, —

Изба о четырёх углах,

Где душу не ломает страх,

Где каждому готов приют,

Где люди для людей живут...

Сегодня родство с Есениным придает Александру Сергеевичу совсем уже мифологический статус, кажется счастливым жребием. Хотя какое уж тут счастье, если с конца двадцатых до начала семидесятых годов Есенин в СССР был практически под запретом.

Быть его сыном в ту пору — сомнительная привилегия. И то, что А.С. не отказался от черточки в фамилии, — один из первых сознательных вызовов обществу.

— Думаю, что у меня в характере многое от отца, — говорит он. — Но совершенно преломлено. Он не был рационалистом, как я. Был по натуре драчуном, а я не драчун, я спорщик. Но самое главное: он мыслил образно, а я — точечно, предельно конкретно.

Однажды за свое конкретное мышление он и поплатился вполне конкретно. В 1957-м, во время Фестиваля молодежи и студентов в Москве, его задержала милиция. Повод был пустяковый: пытался куда-то пройти в компании иностранцев. Но после двух вопросов на него надели наручники и доставили в психиатрическую больницу. В протоколе записано: «Называет себя сыном Есенина. Говорит, что арифметики не существует».

Почему первое не является признаком сумасшествия — понятно. Про арифметику надо пояснить. Закончив мехмат МГУ и защитив кандидатскую диссертацию по топологии (в научных кругах она и по сей день считается классической), А.С. многие годы бился над доказательством геделевской теоремы о неполноте. Такое доказательство окончательно подтвердило бы непротиворечивость математических теорий в целом и арифметики в частности. В его отсутствии любой последовательный логик вынужден допустить, что арифметика — в теории — может оказаться противоречивой, а значит, не существовать в привычном нам виде. Труд по поиску этого доказательства — драма его жизни. Как вспоминает его первая жена Виктория Вольпина, когда в 1962-м они поженились, А.С. говорил, что ему необходим год для завершения главной работы. Но год прошел, а за ним другой, а потом и десять; варианты доказательства множились, но конца им не было видно.

«Я складывала рукописи в специальные папки, которые называла «ББ» — бездонные бочки", — рассказывает Виктория Борисовна.

Надо ли говорить, что труд этот и сегодня, почти пятьдесят лет спустя, остается незавершенным. И кипы бумаг, громоздящиеся в бостонской квартире А.С., — свидетельство его непрекращающихся упрямых попыток — без компьютера, на далеко не идеальном английском, в многолетнем отрыве от научного сообщества. Никто больше не складывает неоконченные варианты в папки. И редкие гости вздрагивают, как полвека назад московские милиционеры, когда А.С. огорошивает их заявлением вроде: «А ноль-то, оказывается, равен единице! Ничего себе!»

Вечный кавардак в доме его нисколько не беспокоит. «Наведите мне порядок, и через два дня все будет опять вверх тормашками», — говорит А.С. Он любит вкусно приготовленную еду, но кто её приготовит и приготовят ли вообще, ему, по его любимому выражению, «до лампочки». Сейчас дважды в неделю это делает социальный работник. Раньше — какая-нибудь по счёту жена. Женат он был четыре раза, но только первая супруга, Виктория Борисовна, по-прежнему говорит о нем с глубочайшим пиететом. Трём последующим всё затмила его житейская бестолковость, зацикленность на своих идеях, неумение (и нежелание) строить отношения в соответствии с общепринятыми представлениями о том, что такое семья. На семью он действительно смотрит своеобразно. Взглядом законника, поборника четко сформулированного свода правил.

В интервью «Русскому журналу» Виктория Вольпина вспоминала, что, еще до того как они отправились в загс регистрировать свои отношения, Алек предложил ей подписать составленный им «Договор о совместной жизни»: «Там было, кажется, двенадцать пунктов. Он мне показался в тот момент очередным проявлением Алекиного величия и чудачества одновременно. В нем квалифицировалось, что такое ссора, что такое перебранка, что такое разногласие, что такое «разногласие, перерастающее в перебранку»… Там были вещи, которые тогда просто невозможно было воспринимать серьезно — например, пункт, что «в случае возникновения намерения эмиграции у одного из вступающих в этот договор другой (заметьте!) не будет препятствовать в случае, если он не пожелает присоединиться». Я про себя хихикнула, потому что в начале 1962-го идея об эмиграции казалась столь же вероятной, как, ну, идея принять участие в экспедиции на Марс».

Однако именно эмиграция их в итоге и разлучила — ровно через десять лет. Она уезжать не захотела. Ему не оставили выбора. Фраза «Не поедете на Ближний Восток, так отправим на Дальний», ходившая впоследствии в качестве шутки, изначально никакой иронии в себе не содержала. Из уст сотрудника КГБ она звучала даже зловеще. А.С. решил больше судьбу не искушать. Насиделся уже к тому времени и в тюрьме, и в ссылке, и в психушках.

ленинградская спецпсихбольница

В первый раз его посадили за стихи — еще в 1949-м. Стихи были дерзкие, в них просматривалась традиция уничтоженных еще в тридцатых обэриутов и одновременно надрывная нота, присущая поздним стихам его отца:

В зоопарке, прославленном грозными львами,

Плакал в низенькой клетке живой крокодил.

Надоело ему в его маленькой яме

Вспоминать пирамиды, Египет и Нил.

И увидев меня, пригвожденного к раме,

Он ко мне захотел и дополз до стекла, —

Но сорвался и долго ушибся глазами

О неровные, скользкие стены угла.

...Испугался, беспомощно дрогнул щеками,

Задрожал, заскулил и исчез под водой...

Я ж слегка побледнел и закрылся руками

И, не помня дороги, вернулся домой.

...Солнце радужно пело, играя лучами,

И меня увлекало игрою своей.

И решил я заделать окно кирпичами,

Но распался кирпич от оживших лучей,

И, как прежде с Землей, я порвал с Небесами,

Но решил уж не мстить, а спокойно заснул.

И увидел: разбитый, с больными глазами,

Задрожал, заскулил и в воде утонул...

...Над домами взыграло вечернее пламя,

А когда, наконец, поглотила их мгла,

Я проснулся и долго стучался глазами

О холодные, жесткие стены угла...

Про крокодила еще полбеды — прозрачная, но аллегория. Были и строки с откровенно нелицеприятным изображением советской действительности: «А снаружи холод лютый, и проходят стороной полулюди-полуспруты, все ломая за собой». Или ещё резче:

Не играл я ребенком с детьми,

Детство длилось, как после — тюрьма...

Но я знал, что игра — чепуха,

Надо возраста ждать и ума!

...Подрастая, я был убежден,

Что вся правда откроется мне —

Я прославлюсь годам к тридцати

И, наверно, умру на Луне!

— Как я многого ждал! А теперь

Я не знаю, зачем я живу,

И чего я хочу от зверей,

Населяющих злую Москву!..

Эти мальчики кончат петлёй,

А меня не осудит никто, —

И стихи эти будут читать

Сумасшедшие лет через сто!

Александр Есенин-Вольпин читает свои стихи:

Никогда я не брал сохи,

Не касался труда ручного,

Я читаю одни стихи,

Только их — ничего другого...

Но поскольку вожди хотят,

Чтоб слова их всегда звучали,

Каждый слесарь, каждый солдат

Обучает меня морали:

«В нашем обществе все равны

И свободны — так учит Сталин.

В нашем обществе все верны

Коммунизму — так учит Сталин».

...И когда «мечту всех времен»,

Не нуждающуюся в защите,

Мне суют как святой закон

Да еще говорят: любите, —

То, хотя для меня тюрьма —

Это гибель, не просто кара,

Я кричу: «Не хочу дерьма!»

...Словно я не боюсь удара,

Словно право дразнить людей

Для меня как искусство свято,

Словно ругань моя умней

Простоватых речей солдата...

...Что ж поделаешь, раз весна —

Неизбежное время года,

И одна только цель ясна,

Неразумная цель — свобода!

В 1961-м в Нью-Йорке вышла книга А. Есенина-Вольпина «Весенний лист» — вторая после пастернаковского «Доктора Живаго» неподцензурная публикация советского автора на Западе. В сборник была включена подборка стихов и эссе «Свободный философский трактат». В нем сформулировано основное философское кредо А.С.: отрицая все принимаемые на веру абстрактные понятия (Бога, бесконечности, справедливости), он приходит к необходимости соблюдения формально-логических законов. Александра только недавно выпустили из Крестов, но после публикации стало ясно, что ненадолго. И точно: в конце 1962-го Хрущев произнес одну из своих крылатых фраз: «Говорят, он душевнобольной, но мы его полечим».

Завуалированный приказ немедленно приняли к исполнению, и на ближайшие четыре месяца А.С. снова оказался на больничной койке.

Меньше чем через два года Хрущев был смещён. С оттепелью покончено — началось брежневское завинчивание гаек. «Завинчивают» писателей Андрея Синявского и Юлия Даниэля, которые тайно напечатали свои произведения за рубежом. Объявлено, что процесс над ними будет закрытым, и это рождает ассоциации с репрессиями 1937-го, воспринимается многими как возрождение сталинизма. Вольпин решает, что надо требовать открытости и гласности суда и пишет «Гражданское обращение».

За всю историю СССР этот текст — первая апелляция к правовому сознанию граждан. Митинг решили проводить в День Конституции, 5 декабря 1965-го, у памятника Пушкину с лозунгами «Требуем гласности суда!» и «Уважайте Конституцию!».

— Поначалу оживление было необычайное, только и разговоров по Москве, что об этой демонстрации, — вспоминает Владимир Буковский. — Но чем ближе к Дню Конституции, тем больше появлялось пессимизма и страха — никто не знал, чем эта затея кончится. Власть такая, она все может. Всё-таки предстояла первая с 1927 года свободная демонстрация. В тот день они простояли на площади всего несколько минут — жалкая горстка, человек сорок, даже плакаты развернуть не успели. (Первый же чекист в штатском вырвал слово «гласность» из лозунга «Требуем гласности суда».) Но этого хватило, чтобы переломить эпоху.

Да, все участники были задержаны, развезены по милицейским участкам, допрошены, но ни один не арестован. Значит, Есенин-Вольпин оказался прав, утверждая, что чего-то можно добиться и в рамках закона. Да, Синявский и Даниэль все равно были осуждены, но осуждены на открытом процессе, и шитое белыми нитками обвинение на весь мир продемонстрировало лицо власти. Да, на площади их было совсем немного, но благодаря им правозащитное движение обрело платформу и голос. Голос этот принадлежал Есенину-Вольпину.

Потом был еще один арест — пятая по счету психушка. А по выходе — написанная «на мамином диване дня за три» «Памятка для тех, кому предстоят допросы»(1968). Ее передавали друг другу преследуемые внутри страны, а в 1973 году она была напечатана в Париже. Сколько крови она попортила следователям с Лубянки! «Наслушались этого Вольпина! Этого доморощенного юриста, этого якобы законника!» — кричали они, хотя А.С. всего только объяснил, исходя из Уголовного кодекса, какие у задержанного или свидетеля есть права и что может, а чего не может требовать следователь.

Его забирали на Лубянку - и отпускали: не за что было ухватиться. Он напоминал властям, что инакомыслие не расходится с законом, а значит, не должно быть наказуемо.

Жена Вольпина Виктория вспоминала: однажды за три часа беседы со следователями Александр Сергеевич так их измотал, что они сдались, позвонили ей и сказали: "Забирайте!".

А потом он словно исчез.

— Власти придумали очень ловкий ход, — говорит он с интонацией шахматиста, не разгадавшего сразу такой простой комбинации противника. — Взяли и вывели меня из игры. Раньше не подпускали к иностранцам, а теперь я и сам им стал.

Сын Есенина не скучает по Родине. Воспоминаний хороших мало.

- Америка стала для вас второй Родиной?

- И да, и нет. В чем-то она лучше Родины. Я неслучайно сюда перебрался.

Сергей Есенин тоже был в Америке. С Айседорой Дункан. Ему не понравилось.

Заокеанский рай произвёл на Есенина гнетущее впечатление. В письмах к друзьям он писал:

«Знаете ли Вы, милостивый государь, Европу? Нет! Вы не знаете Европы. Боже мой, какое впечатление, как бьется сердце... О нет, Вы не знаете Европы! Во-первых, Боже мой, такая гадость однообразия, такая духовная нищета, что блевать хочется...

Что сказать мне вам об этом ужасающем царстве мещанства, которое граничит с идиотизмом? Здесь кроме фокстрота ничего нет. Здесь жрут и пьют, и опять фокстрот.

Человека я пока еще не встречал и не знаю, где им пахнет. В страшной моде господин доллар, а на искусство начхать – самое высшее здесь мюзик-холл. Я даже книг не захотел издавать здесь, несмотря на дешевизну бумаги и переводов. Никому здесь это не нужно. Здесь все выглажено, вылизано и причесано так же почти, как голова Мариенгофа. Птички какают с разрешения и сидят, где им позволено. Ну, куда же нам с такой непристойной поэзией? Это, знаете ли, невежливо так же, как коммунизм. Порой мне хочется послать все это к ебенейшей матери и навострить лыжи обратно. Пусть мы нищие, пусть у нас холод и голод, зато у нас есть душа, которую там за ненадобностью сдали в аренду под смердяковщину…»

Впрочем, со временем и сын Есенина в загранице разочаровался:

...Но окажется, что Запад стар и груб,

А противящийся вере — просто глуп,

И окажется, что долгая зима

Выжгла ярость безнадежного ума,

И окажется — вдали от русских мест

Беспредметен и бездушен мой протест!..

...Что ж я сделаю? Конечно, не вернусь!

Но отчаянно напьюсь и застрелюсь,

Чтоб не видеть беспощадной простоты

Повсеместной безотрадной суеты,

Чтоб озлобленностью мрачной и святой

Не испортить чьей-то жизни молодой,

И вдобавок, чтоб от праха моего

Хоть России не досталось ничего!

Конечно, что и говорить, этим стихам далеко до есенинских. Но Алек несомненно талантлив во многих других областях — в науке, политике, юриспруденции. Это личность героическая и явно недооцененная у нас.

Да, они во многом разные. Из интервью с А.С.:

- Немалую роль играла моя физиономия, фамилия моего отца. Может быть, она помогала мне получить слово, но мешала говорить по существу. К борьбе за судебную гласность отец не имел никакого отношения: в те годы, когда он жил, ее просто не было. Эта тема возникла после смерти Сталина. И при любом выступлении я всегда сводил разговор к гласности, а от меня хотели слышать другое...

- Большинство русских иммигрантов связывают себя с республиканцами.

- Мне этот выбор чужд. Я - беспартийный.

- А еще говорят, что вы безбожник.

- Я - формалист. Если и отводить какое-то место мистике, это не значит, что нужно отказаться от идеи постижения мира разумом. Правда, я не делаю из этого мировоззрения. Сегодня можно доказать, что существует не один, а много миров. Отсюда следует, что я не верю в Творца как Единого создателя единого мира. Ибо таким образом мы сужаем восприятие Вселенной.

- На ваш взгляд, есть ли политзаключенные в нынешней России?

- Иногда трудно провести границу между преследованиями по чисто политическим и по иным основаниям. Официально считалось, что в СССР политзаключенных нет; арестованным предъявлялись уголовные обвинения вроде "нарушения общественного порядка", "клеветы". После горбачевской перестройки, в 90-е годы, политзаключенных в России, насколько мне известно, действительно не было. Сейчас, видимо, снова появляются люди, оказавшиеся в тюрьме именно по политическим мотивам безотносительно к тому, по какой статье они обвиняются.

Есенин-Вольпин — один из героев документального фильма 2005 года «Они выбирали свободу», посвящённого истории диссидентского движения в СССР.

С 1972 года он живёт в Бостоне (штат Массачусетс, США).

С 1989 года неоднократно приезжал на родину.

В США он будет преподавать математику в университете Баффало, в Бостонском университете, а потом оставит преподавание и займется чистой наукой. К середине восьмидесятых, когда слово «гласность», впервые произнесенное Есениным-Вольпиным еще в «Гражданском обращении», поднимет на щит Горбачев, А.С. станет уже гражданином другой страны. Его роль в правозащитном движении окажется если не забыта, то оттеснена на второй план. Или, говоря его языком — языком математика, — вынесена за скобки. Когда начнется работа над ельцинской конституцией и кто-то предложит позвать в качестве советника Алека, будет решено, что это уже ни к чему. Но в песне Окуджавы он продолжает прогуливаться, а значит, «завтра, наверное, что-нибудь произойдет».

Несмотря на возраст, Александр Сергеевич продолжает работать в повышенном темпе - публикует работы по логико-математической теории, ездит с лекциями по университетам США, активно сотрудничает с диссидентским движением. Возраста он не чувствует, живет своим делом.

С Днём рождения, дорогой Александр Сергеевич! Наша страна очень виновата перед Вами. Будьте хоть там счастливы и благополучны.

http://www.youtube.com/watch?v=z2VayQ8dwnI&feature=player_embedded

Переход на ЖЖ: http://nmkravchenko.livejournal.com/98309.html

|

|

Процитировано 7 раз

Понравилось: 4 пользователям

"Всё глуше музыка души..." (окончание) |

Начало здесь

Продолжение здесь

«Кто тот треугольник разрушит?»

«Он говорил: «Все, что я написал после встречи с тобой, – для тебя и о тебе». Когда я пою его песни – это особое счастье, наслаждение особое.

Признаюсь, вещие сны мне часто снятся. Что касается моей личной жизни, моих переживаний – всегда Булат предупреждает, как-то наставляет что ли... И я благодарна судьбе за то, что он есть.

Старались – не дышали.

Любили – как могли.

Кому мы помешали

средь жителей Земли?»

Потом она всё это опишет в своей книге «Наедине с Айседорой», рукопись которой он ещё успел увидеть.

Интервью в «Комсомольской правде» с Натальей Горленко называлось «Ради любви к Булату я бросила мужа». Но Окуджава ради неё не бросил жену и сына. Он не стал менять свою жизнь.

Она это так объясняет:

- Разница в возрасте, всякие комплексы, ну много всего! Я не хотела травм. Не хотела, чтобы он от жены уходил. Очень всё это на меня давило... Но он ушёл. Приходил, возвращался. Но это всё очень личное!

- А с его женой у вас были конфликты?

- Были. Вообще всё было очень трагично и непросто. Он тяжело это переживал. И все мы, участники этой драмы. Чувство вины и ко мне, и к жене. При его совестливости это был очень непростой, тяжёлый случай...

(Из интервью «Комсомольской правде» от 2 Сентября 2004 года)

В конце концов было принято нелёгкое решение – расстаться. Семью Булат Шалвович сохранил.

Чего это ему стоило – знал только он. О том, насколько всё это его мучило, можно прочесть в некоторых стихах Окуджавы 80-х, где проглядывает ситуация классического «треугольника»:

Две женщины плакали горько,

а Ванька ну просто рыдал.

О Господи, что за несчастье,

такого и свет не видал!

Циркачка была безутешна,

Маруся дышала едва.

И тут бесполезны усилья

и вовсе напрасны слова.

Классический тот треугольник,

дарованный черной судьбой!

Он выглядит странно и дерзко —

навечно сведённый с тобой.

Простёрши железные грани,

что так холодны и грубы,

среди легиона счастливцев,

не знающих этой судьбы.

И Ванька, наверное, рад бы

великую тайну решить.

Но кто в этом мире способен

их слезы навек осушить?

Кто тот треугольник разрушит?

Кто узел судьбы разорвет?..

И слезы любви он глотает,

и воздух разлуки он пьет.

Чардымский жерех

А летом 1985-го Окуджава снова был в Саратове. На этот раз он приехал один, по личному приглашению директора объединения «Тантал» Г. А. Умнова. Тот устроил ему царский приём в своих угодьях, разместив в специальном домике для почётных гостей на заводской базе отдыха в Чардыме.

Умнов всегда любил обхаживать служителей муз — возможно, с тайной мыслью быть потом ими воспетым и остаться в истории. Во всяком случае так было незадолго перед этим с Вознесенским.

После такого же роскошного отдыха с охотой, рыбалкой и всем прочим, в 1984 году появилась его огромная статья в «Литературной газете» «Прорабы духа» - о директоре «Тантала», где тот превозносился до небес. Умнов был счастлив и горд. Но вот с Окуджавой вышел облом.

Надо сказать, что Булат Шалвович был довольно сухим и жёстким в общении с людьми, которые ему чем-то не нравились, и никогда не лицемерил. А в людях он разбирался хорошо. «Холодный и проницательный», - как определил его Ю. Нагибин в своём дневнике.

Купить его, пустить пыль в глаза, запудрить мозги, заставить плясать под свою дудку было нельзя.

И вскоре, вместо ожидаемого панегирика, в «Юности» (№1 за 1986 год) появилось стихотворение Окуджавы под названием «Жерех» с посвящением «Г. Умнову». Ни в одном сборнике этого стиха вы не найдёте. В Интернете есть, но везде с ошибкой: «чердыньское чудовище» вместо «чардымского». Чердынь — это пермский край, Чардым — посёлок в саратовской области.

Жерех — это, как известно, речная рыба, но в образе этой хищной рыбы танталовцы без труда узнали черты директора объединения.

Тогда, в начале перестройки, когда кресла под партократами закачались, когда была реальная угроза его снятия, стихи эти воспринимались очень остро и актуально.

Вот оно, чардымское чудовище,

разгулялось под речной волной.

Здесь его пристанище, становище,

пастбище его и дом родной.

Я-то думал, что оно на отмели

лишь резвится, будто бы в раю,

а оно, как волк январский во поле,

на фортуну молится свою.

Я-то думал: на крючок подцепленное,

будет без борьбы на мир взирать,

а оно, холодное, серебряное,

хищное, не хочет умирать.

Среди плеска волжского и шепота,

может, вспоминается ему,

сколько было съедено и попито,

пожито — не снилось никому.

Вот и не сдается и сражается

(десятью потами изойдешь),

словно знает, что судьба не сжалится

просто так, за здорово живешь.

Это были совершенно убийственные стихи, не оставлявшие сомнения в истинной подплёке текста и подтекста. Удивительно, как он смог уловить самую суть! Даже внешне Умнов чем-то походил на этого жереха.

Эти стихи ходили по заводу в списках ещё за месяц до опубликования в «Юности» (кто-то привёз из Москвы). Потом была целая очередь в парткабинет — переписывать с журнала. Зав. парткабинетом Клавдия Ивановна делала большие невинные глаза: «Я не понимаю, в чём дело? Почему такой ажиотаж? Ну, написал человек о рыбе, о рыбалке...» Но все поняли как надо.

«Мы встретились через пятьдесят лет...»

И ещё одна трогательная история о любви, о которой невозможно не рассказать.

Из воспоминаний знаменитой телеведущей Валентины Леонтьевой.

Эти факты её биографии вполне могли бы стать сюжетом для её передачи «От всей души».

В сороковых-пятидесятых годах Валентина тоже жила на Арбате и однажды в гостях познакомилась с двумя пареньками — закадычными друзьями. Один был маленьким и некрасивым, ниже высокой Вали на полголовы, другой — высоким и статным. Оба — весёлые и очень умные. Оба признались ей в любви.

Валентина Леонтьева

Валя ответила взаимностью второму. А первый писал ей потрясающие стихи и пел свои песни.

Вскоре он уехал в Ленинград (летом или осенью 1961 года Булат Окуджава гостит в Ленинграде, встречаясь со своей будущей женой Олей Арцимович) , а Валя попала в Тамбовский театр. Позже началось телевидение…

Она потеряла его, он — её, хотя не было ничего проще найти друг друга: хрупкая Валя стала известнейшей Валентиной Леонтьевой, а Булат — символом поколения, Булатом Шалвовичем Окуджавой…

Через сорок лет, в начале девяностых, редактор попросила Леонтьеву: «Валентина Михайловна, нам нужен на передачу Окуджава — позвоните ему, ведь вы вроде были когда-то знакомы?».

«Как так — вдруг позвонить?! Ведь столько лет мы не виделись! Навязываться человеку, который давно уже забыл обо мне! Да у меня и телефона его нет!», — испуганно отнекивалась Валентина Михайловна.

Но она всё же решилась. И повезло: трубку снял Булат.

— Булат… Простите, я не знаю, как вас называть: на вы, на ты…

— Кто это? — раздражённо спросил Окуджава.

-- Вы только не вешайте трубку, послушайте меня хотя бы полторы минуты, — и она прочитала одно из его стихотворений, написанное только для неё и никогда не издававшееся («Слишком личное», — объяснял потом Булат):

Сердце своё, как в заброшенном доме окно,

Запер наглухо, вот уже нету близко…

И пошёл за тобой, потому что мне суждено,

Мне суждено по свету тебя разыскивать.

Годы идут, годы всё же бредут,

Верю, верю: если не в этот вечер,

Тысяча лет пройдёт —всё равно найду,

Где-нибудь, на какой-нибудь улице встречу…

— Валя, ты?! Как тебя найти, родная?! Где же ты была?!..

— Да я ведь уже тридцать лет каждый вечер прихожу к тебе в дом!

— Так это ты?! Господи, я даже подумать не мог! Сколько же лет?

— Сорок, Булат, сорок…

Через несколько дней у Леонтьевой был концерт в ЦДРИ, и в первом ряду она увидела Булата с женой. Она сбежала со сцены и присела перед ним на колени.

Я даже не представляла, что он придёт, — и вдруг!.. Мы просто смотрели друг на друга и почти плакали. На своей последней книжке он написал мне: «Мы встретились через 50 лет». Я страшно жалею теперь, что мы потеряли эти сорок лет, не видя друг друга, — сколько всего могло бы быть иначе!

Булат Окуджава умер через месяц после того, как они с Валей встретились вновь…

памятник Валентине Леонтьевой в Ульяновске

сайт Валентины Леонтьевой, где я взяла эту историю: http://www.peoples.ru/tv/leontieva/index.html

«Ребята, нас вновь обманули...»

Когда началась перестройка, Окуджава воспрянул. После хрущёвской оттепели он вторично поверил в то, что жизнь и уклад страны могут действительно измениться. Вся страна была охвачена антикоммунизмом, всё общество развернулось к демократии, и все подумали, что завтра мы заживём как на Западе. Это была наивность не только Окуджавы, но и всего народа. Окуджава думал, что свобода сметёт, смоет следы старого, очистит общество. Он входил в какие-то президентские комиссии, участвовал в политических мероприятиях, акциях. Он верил в скорые перемены, которых очень хотел.

Я вас обманывать не буду.

Мне вас обманывать нельзя:

обман и так лежит повсюду,

мы по нему идем, скользя.

Давно погашены улыбки,

вокруг болотная вода,

и в том — ни тайны, ни ошибки,

а просто горе да беда.

Когда-то в молодые годы,

когда все было невдомек,

какой-то призрачной свободы

достался мне шальной глоток.

Единственный. И без обмана,

средь прочих ненадёжных снов,

как сладкий яд, как с неба манна,

как дар судьбы без лишних слов.

Не в строгих правилах природы

ошибку повторять свою,

поэтому глоток свободы

я долго и счастливо пью.

Разочарование наступило быстро. В 1995-ом он сказал о переменах в стране: «Я счастлив, что всё это произошло. Я в ужасе от того, чем всё это кончается».

Вселенский опыт говорит,

что погибают царства

не оттого, что тяжек быт

или страшны мытарства.

А погибают оттого

(и тем больней, чем дольше),

что люди царства своего

не уважают больше.

Он обманулся. После 1991 года в стихах Окуджавы зазвучали общественно-политические темы, чего раньше не было.

Ребята, нас вновь обманули,

опять не туда завели.

Мы только всей грудью вздохнули,

да выдохнуть вновь не смогли.

Мы только всей грудью вздохнули

и по сердцу выбрали путь,

и спины едва разогнули,

да надо их снова согнуть.

Ребята, нас предали снова,

и дело как будто к зиме,

и правды короткое слово

летает, как голубь во тьме.

А если всё не так, а всё как прежде будет,

пусть Бог меня простит, пусть сын меня осудит,

что зря я распахнул напрасные крыла...

Что ж делать? Надежда была.

Года за два до ухода из жизни Булат испытал такое же разочарование, какое испытала его мама Ашхен Степановна. Его чистая душа взяла на себя ответственность за неудачу реформ, за то, что они обернулись для народа совсем не тем, чего от них все ожидали. Он страшно переживал, что народ деградировал в культуре, в духовной жизни, что свобода, которая пришла в Россию, принесла с собой анархию, злобу, обогащение олигархов, нищету большинства и, как следствие, ненависть масс.

Что ж, век иной. Развеяны все мифы.

Повержены умы.

Куда ни посмотреть – все скифы, скифы, скифы…

Их тьмы, и тьмы, и тьмы.

И с грустью озираю землю эту,

где злоба и пальба.

И кажется, что русских вовсе нету,

а вместо них толпа.

И в другом стихотворении: «Слишком много стало сброда, не видать за ним народа».

В 90-е годы у него были страшные стихи о стране:

Я живу в ожидании краха,

унижений и новых утрат.

Я, рождённый в империи страха,

даже празднествам светлым не рад.

Все кончается на полуслове

раз, наверное, сорок на дню...

Я, рожденный в империи крови,

и своей-то уже не ценю.

Но и от такой страны он никогда не отрекался, потому что — как писал он в одном из лучших своих четверостиший:

Но вам сквозь ту бумагу белую

не разглядеть, что слезы лью,

что я люблю отчизну бедную,

как маму бедную мою.

«Пишу роман. Тетрадка в клеточку...»

Вообще история России была постоянным предметом его размышлений — не случайно он писал исторические романы. Хотя не только желание доискаться до корней происходящего двигало его пером. Кажется, порой ему просто хотелось пожить в другом времени — преимущественно в пушкинском, когда понятия чести и достоинства не были пустым звуком. Казалось порой, что Окуджава сам оттуда, что золотые струны его гитары — из золотого века русской поэзии.

Сумерки, природа, флейты голос нервный, позднее катанье.

На передней лошади едет император в голубом кафтане.

Белая кобыла с карими глазами, с челкой вороною.

Красная попона, крылья за спиною, как перед войною.

Вслед за императором едут генералы, генералы свиты,

Славою увиты, шрамами покрыты, только не убиты.

Следом дуэлянты, флигель-адьютанты, блещут эполеты...

Все они красавцы, все они таланты, все они поэты.

Все слабее звуки прежних клавесинов, голоса былые,

Только топот мерный, флейты голос нервный, да надежды злые.

Все слабее запах очага и дыма, молока и хлеба.

Где-то под ногами, да над головами, лишь земля и небо...

Однако в чистом виде исторической прозой он никогда не занимался. Окуджава пишет о себе, но на историческом материале. Ему интересно ставить себя на место своих героев. Через них он пытается выразить себя, поделиться своими мыслями, взглядами на жизнь. Это были фантазии на исторические темы, где Окуджава всегда узнаваем своей иронией, своим неповторимым стилем. «Глоток свободы», «Бедный Авросимов», «Мерси или похождения Шипова», «Путешествие дилетантов», «Свидание с Бонапартом»...

Пишу роман. Тетрадка в клеточку.

Пишу роман. Страницы рву.

Февраль к стеклу подставил веточку,

чтоб так я жил, пока живу.

Шуршат, шуршат листы тетрадные,

чисты, как аиста крыло,

а я ищу слова нескладные

о том, что было и прошло.

В склянке тёмного стекла

Из-под импортного пива

Роза красная цвела

Гордо и неторопливо.

Исторический роман

Сочинял я понемногу,

Пробиваясь, как в туман,

От пролога к эпилогу.

Каждый пишет, как он слышит,

Каждый слышит, как он дышит,

Как он дышит, так и пишет,

Не стараясь угодить...

Так природа захотела,

Почему - не наше дело,

Для чего - не нам судить.

Были дали голубы,

Было вымысла в избытке,

И из собственной судьбы

Я выдергивал по нитке.

В путь героя снаряжал,

Наводил о прошлом справки

И поручиком в отставке

Сам себя воображал.

Вымысел не есть обман,

Замысел - еще не точка,

Дайте дописать роман

До последнего листочка.

И пока еще жива

Роза красная в бутылке,

Дайте выкрикнуть слова,

Что давно лежат в копилке.

Блеск и нищета

В 90-х годах слава Окуджавы стала глобальной — мировой. Он собирал огромные аудитории даже за рубежом. Его много приглашали эмигрантские организации, и он объездил много стран.

пятитысячный зал в Берлине был переполнен

Получал призы: «Золотую гитару» - в Сан-Ремо, «Золотой венец» - Югославии.

Окуджава был уже довольно больным человеком — у него была эмфизема лёгких, всё время болело сердце, он очень уставал.

Тяжело доставались ему эти концерты, друзья уговаривали выступать поменьше, но жена Ольга возражала: «Нет, пусть выступает, для него это жизнь!»

В Лос-Анджелесе сделали кардиограмму — она оказалась настолько скверной, что потребовалась неотложная операция. Аорта была перекрыта на 90%. Операция стоила 65 тысяч долларов. У них было только десять. Основную сумму дал Лев Копелев — перевёл из Германии. Остальные собрали американцы. Из России они не получили ни копейки. Американцы очень удивлялись, почему в лечении известного поэта, к тому же фронтовика, никак не поучаствовало государство. И вообще, почему он такой знаменитый — и такой бедный.

Операция прошла успешно. Врачи обещали Окуджаве ещё 10-12 лет жизни.

«Печальный мой старший, в землю упавший...»

А в январе 1997-го - за несколько месяцев до смерти - Окуджава пережил подкосившую его трагическую гибель старшего сына Игоря (того самого, которому был посвящён его «Оловянный солдатик»). Окуджава всю жизнь чувствовал вину перед ним. В стихотворении «Итоги» писал:

В пятидесятых сын мой родился,

печальный мой старший,

рано уставший, в землю упавший...

И не поднять...

Игорю было всего сорок три. После развода родителей и смерти матери он увлёкся неформальными течениями, стал пить, принимать наркотики. Сестра его матери Галины Смольяниновой Ирина Живописцева в своей книге «Опали, как листва, десятилетья» («Санкт-Петербург, 1998) вспоминала о своей последней встрече с Игорем: «… Я, скрывая слёзы, смотрела на его седые, стриженные под машинку волосы — когда-то длинные и волнистые, потухшие глаза и трясущиеся руки. Он с трудом передвигался на костылях (одну ногу из-за гангрены ему отняли выше колена). Он неузнаваемо изменился за 15 лет. Ах, каким он был когда-то красивым мальчиком!»

Окуджава пережил его лишь на полгода. Из стихов последних месяцев:

Тянется жизни моей карнавал.

Счет подведен, а он тянется, тянется.

Все совершилось, чего и не ждал.

Что же достанется? Что же останется?

На улице моей беды стоит ненастная погода,

шумят осенние деревья, листвою блеклою соря.

На улице моих утрат зиме господствовать полгода:

все ближе, все неумолимей разбойный холод декабря.

«Скоро увижу я маму свою...»

После смерти сына здоровье Окуджавы сразу резко ухудшилось. Врачи запрещали ему курить (эмфизема лёгких), но он курил крепкие сигареты «Житан», его бил кашель. Та же история, что и с Бродским...

Мне ничего не надо, и сожалений нет:

в руках моих гитара и пачка сигарет.

Весь в туманах житухи вчерашней

все надеясь: авось, как-нибудь --

вот и дожил до утренних кашлей,

разрывающих разум и грудь.

И, хрипя от проклятой одышки,

поминая минувшую стать,

не берусь за серьезные книжки:

всё боюсь не успеть дочитать.

Добрый доктор, соври на прощанье.

Видишь, как к твоей ручке приник?

Вдруг поверю в твои обещанья

хоть на день, хоть на час, хоть на миг.

Раб ничтожный, взыскующий града,

перед тем, как ладошки сложить,

вдруг поверил, что ложь твоя -- правда

и еще суждено мне пожить.

Весь в туманах житухи вчерашней,

так надеюсь на правду твою...

Лучше ад этот, грешный и страшный,

чем без вас отсыпаться в раю.

Он продолжал писать стихи, но в них уже ощущалась душевная усталость, надломленность. Завод кончился, лирическая струна ослабла.

Жаль, что молодость пропала, жаль, что старость коротка.

Всё теперь уж на ладони, лоб в поту, душа в ушибах.

Но зато уже не будет ни загадок, ни ошибок,

Только ровная дорога, только ровная дорога до последнего звонка.

Да, старость. Да, финал. И что винить года,

Как это всё сошлось, устроилось, совпало.

Мне повезло, что жизнь померкла лишь тогда,

когда моё перо усердствовать устало.

К старости косточки стали болеть,

старая рана нет-нет и заноет.

Стоило ли воскресать и гореть?

Все, что исхожено, что оно стоит?

Вон ведь какая прогорклая мгла!

Лето кончается. Лета уж близко.

Мама меня от беды берегла,

Бога просила о том, атеистка,

карагандинской фортуны своей

лик, искореженный злом, проклиная...

Что там за проволокой? Соловей,

смолкший давно, да отчизна больная.

Все, что мерещилось, в прах сожжено.

Так, лишь какая-то малость в остатке.

Вот, мой любезный, какое кино

я посмотрел на седьмом-то десятке!

"Так тебе, праведник!" -- крикнет злодей.

"Вот тебе, грешничек!" -- праведник кинет...

Я не прощенья прошу у людей:

что их прощение? Вспыхнет и сгинет.

Так и качаюсь на самом краю

и на свечу несгоревшую дую...

Скоро увижу я маму свою,

стройную, гордую и молодую.

Последняя гастроль

Последнее путешествие Булата и Ольги состоялось в том же 1997 году. Они выбрали Марбург, город Пастернака, жили там десять дней в частной гостинице. Неплохо встретили день рождения – 9 мая. Дальше предполагался Мюнхен, но Булат Шалвович захотел навестить в Кельне старого друга Льва Копелева. А тот только что перенёс инфекционный бронхит. Там Булат и подхватил этот вирус. Добравшись до Парижа с женой Ольгой, Окуджава в решающие для его жизни первые дни болезни оказался без врачебной помощи, поскольку в стране были выходные дни, а российское посольство помочь не захотело.

последняя фотография Окуджавы на последнем дне рождения

Он скончался в Париже 12 июня 1997 года в возрасте 73 лет. Какая-то странная, не совсем понятная связь — в том, что он родился в день Победы и умер в день Независимости России — почти мистическая закономерность. Горько вспоминаются его строки:

Берегите нас, поэтов. Берегите нас.

Остаются век, полвека, год, неделя, час,

три минуты, две минуты, вовсе ничего...

Берегите нас. И чтобы все — за одного.

Берегите нас с грехами, с радостью и без.

Где-то, юный и прекрасный, ходит наш Дантес.

Он минувшие проклятья не успел забыть,

но велит ему призванье пулю в ствол забить.

Где-то плачет наш Мартынов, поминает кровь.

Он уже убил однажды, он не хочет вновь.

Но судьба его такая, и свинец отлит,

и двадцатое столетье так ему велит.

Берегите нас, поэтов, от дурацких рук,

от поспешных приговоров, от слепых подруг.

Берегите нас, покуда можно уберечь.

Только так не берегите, чтоб костьми нам лечь.

Только так не берегите, как борзых - псари!

Только так не берегите, как псарей - цари!

Будут вам стихи и песни, и ещё не раз...

Только вы нас берегите. Берегите нас.

Не уберегли. А когда мы кого уберегали?!

"Намедни"-97. Похороны Булата Окуджавы.

«Конец эпохи» - говорили многие, узнав о смерти Окуджавы. Некоторые газеты подхватили: «Эпоха 60-х закончилась». Но они поторопились. Эпохи уходят, чтобы остаться.

Наверное, самую лучшую

на этой земной стороне

хожу я и песенку слушаю -

она шевельнулась во мне.

Она еще очень не спетая.

Она зелена как трава.

Но чудится музыка светлая,

и строго ложатся слова.

Сквозь время, что мною не пройдено,

сквозь смех наш короткий и плач

я слышу: выводит мелодию

какой-то грядущий трубач.

Легко, необычно и весело

кружит над скрещеньем дорог

та самая главная песенка,

которую спеть я не смог.

(«Главная песенка»)

Похороны

Окуджаву хоронили через восемь дней на Ваганьковском кладбище. Наталья Горленко не узнала его — так сильно он изменился.

Шёл дождь — казалось, само московское небо оплакивало его. Она вспоминала песню, которую они пели на два голоса: «После дождичка небеса просторны...»

А в ушах звучали его строки:

И если я погибну, и если я умру,

проснется ли мой город с тоскою поутру?

Пошлёт ли на кладбище перед заходом дня

своих счастливых женщин оплакивать меня?..

Но он знал, что и город проснётся, и женщины придут...

Очередь на Старом Арбате протянулась от станции метро «Смоленская» до театра им. Вахтангова. Сотни людей пришли попрощаться с Булатом Окуджавой — их было так много, что пришлось продлить время, отменить вечерний спектакль. У женщин и мужчин, молодых и пожилых, было нечто общее — интеллигентные лица. В зрительном зале звучала не траурная музыка, а песни Окуджавы.

Здесь вы видите документальные кадры похорон поэта:

Многим казалось странным, что Окуджаву за несколько дней до смерти, уже в бессознательном состоянии, окрестили, хотя при жизни он не был религиозным, и отпевали в церкви и на похоронах на Ваганьковском. Это было сделано по инициативе его верующей жены Ольги. Она окрестила его в Париже уже на смертном одре. И наречён он был именем Булат-Иоанн…

священник Г. Чистяков на похоронах Окуджавы

Во время речи священника вдруг появилась процессия со свечами, с печальным и гортанным пением. Это Кавказ провожал своего Поэта.

Поэзия Окуджавы — это уже мировая классика. Его песни звучат на всех языках мира. В разных странах проходят фестивали его имени. Именем Булата Окуджавы названа школа в Москве, горный перевал и звезда на небе.

Это музей Окуджавы в Переделкино в доме, где он жил последние годы.

На пересечении Старого Арбата с Плотниковым переулком, недалеко от дома, где жил поэт, сооружён памятник Окуджаве, о котором А. Городницкий писал:

От Арбата, под Вязьму и Тулу,

в тишину подмосковных полян,

он уходит походкой сутулой,

как его изваял Франгулян.

А это памятник работы З. Церетели, где поэт похож на Дон Кихота.

И на нём вполне могли бы быть выбиты эти строки:

Совесть, Благородство и Достоинство –

Вот оно, святое наше воинство.

Протяни ему свою ладонь,

За него не страшно и в огонь.

Лик его высок и удивителен,

Посвяти ему свой краткий век.

Может, и не станешь победителем,

Но зато умрешь, как человек.

Слова, которые были девизом его жизни.

Всё для вас. Посвящается вам.

Через год после смерти поэта в 1998 году указом Ельцина была учреждена Государственная премия имени Окуджавы. А в Москве сейчас действует необычный троллейбусный маршрут, курсирующий от Политехнического музея до Чистых прудов, организованный московским клубом авторской песни.

Пассажиры здесь слушают окуджавские песни, причём начинается маршрут с «Песенки о полночном троллейбусе»:

Когда мне невмочь пересилить беду,

когда подступает отчаянье,

я в синий троллейбус сажусь на ходу,

в последний,

в случайный.

Полночный троллейбус по улице мчит,

верша по бульварам круженье,

чтоб всех подобрать, потерпевших в ночи

крушенье,

крушенье.

Полночный троллейбус, мне дверь отвори!

Я знаю, как в зябкую полночь

твои пассажиры - матросы твои -

приходят

на помощь.

Я с ними не раз уходил от беды,

я к ним прикасался плечами...

Как много, представьте себе, доброты

в молчанье,

в молчанье.

Полночный троллейбус плывет по Москве,

Москва, как река, затухает,

и боль, что скворчонком стучала в виске,

стихает,

стихает.

Цель искусства в конечном итоге — утешение. Он словно послан был Богом для утешения и просветления вечно тоскующей о чём-то русской души.

Если есть еще позднее слово, пусть замолвят его обо мне.

Я прошу не о вечном блаженстве -- о минуте возвышенной пробы,

Где уместны, конечно, утраты и отчаянье даже, но чтобы -

милосердие в каждом движеньи и - красавица в каждом окне.

Е. Евтушенко написал стихотворение памяти Окуджавы, которое как нельзя лучше выразило чувства современников, осиротевших со смертью своего барда. Называется оно «Простая песенка»:

Простая песенка Булата

всегда со мной.

Она ни в чем не виновата

перед страной.

Поставлю старенькую запись

и ощущу

к надеждам юношеским зависть

и загрущу.

Где в пыльных шлемах комиссары,

нет ничего,

и что-то в нас под корень самый

подсечено.

Все изменилось - жизнь и люди,

любимой взгляд,

и лишь оскомина иллюзий

внутри, как яд.

Нас эта песенка будила,

открыв глаза.

Она по проволоке ходила,

и даже - за.

Эпоха петь нас подбивала.

Толкала вспять.

Не запевалы - подпевалы

нужны опять.

Но ты, мой сын, в пыли архивов

иной Руси

найди тот голос, чуть охриплый,

и воскреси.

Он зазвучит из дальней дали

сквозь все пласты,

и ты пойми, как мы страдали,

и нас прости.

Одно поколение сменяется другим, а любовь к его песням не угасала, не угасает и не угаснет. Его имя и слово — как пароль людей, противостоящих напору торгашества, пошлости, прагматизма. Хочется верить, что время Окуджавы никогда не прервётся.

Это одна из последних его фотографий.

И - одно из последних стихотворений, которое обращено к нам, его читателям и слушателям, как завещание:

У поэта соперника нету

Ни на улице и ни в судьбе.

И когда он кричит всему свету,

Это он не о вас - о себе.

Руки тонкие к небу возносит,

Жизнь и силы по капле губя.

Догорает, прощения просит...

Это он не за вас - за себя.

Но когда достигает предела,

И душа отлетает во тьму -

Поле пройдено, сделано дело...

Вам решать: для чего и кому.

То ли мёд, то ли горькая чаша,

то ли адский огонь, то ли храм...

Всё, что было его - нынче ваше.

Всё для вас. Посвящается вам.

Полностью мою лекцию о Булате Окуджаве можно послушать здесь:

Переход на ЖЖ: http://nmkravchenko.livejournal.com/98189.html

|

|

Процитировано 2 раз

Понравилось: 1 пользователю

"Всё глуше музыка души..." (продолжение) |

Начало здесь.

Боль от этой нелепой трагической смерти, в которой косвенно был повинен он сам, сопровождала его всю жизнь. К ней примешивалась и неизбывная боль о сыне, который после смерти матери, остававшийся на попечении престарелой бабушки, по сути оказался предоставленным самому себе. Сдружившись с компанией юных наркоманов, он стал принимать наркотики, попал в тюрьму, отсидел срок. Окуджава пытался спасти Игоря от тюрьмы, но ничего не вышло. Всё это очень мучило его. Из этого душевного штопора он так и не выбрался, о чём можно судить по многим стихам.

А как первая любовь — она сердце жжёт.

А вторая любовь — она к первой льнёт.

А как третья любовь — ключ дрожит в замке,

ключ дрожит в замке, чемодан в руке.

А как первый обман — да на заре туман.

А второй обман — закачался пьян.

А как третий обман — он ночи черней,

он ночи черней, он войны страшней.

("Песенка о моей жизни")

«Самое трудное в музыке — написать простую песенку...»

Хотя Окуджава везде подчёркивал, что он только поэт, напевающий свои стихи, его песни имеют и самостоятельную музыкальную ценность. Удивительно то разнообразие мелодий и ритмических рисунков, которые он извлекал из нескольких минорных аккордов, взятых в двух-трёх тональностях. Ему — человеку в узко-школьном значении слова музыкально необразованному — могли бы позавидовать многие сочинители крупных форм, ведь он умел то, что давалось далеко не каждому из них.

Моцарт считал, что самое трудное в музыке — написать простую песенку, которую подхватили бы все. Именно это и удавалось Булату. Свои сочинения он так и называл — песенками, пряча за непритязательностью и как будто легкомыслием формы серьёзность содержания.

Легко запоминающиеся мелодии, стилистически единые и вместе с тем разнообразные, настолько органично связанные со словом, с его индивидуальностью, что Шостакович на полушутливое предложение сочинить «настоящую музыку» на стихи Окуджавы, заметил, что это не нужно. Жанр, в котором работал бард, не требовал музыкального вмешательства извне.

Не все композиторы это понимали. Так, однажды, Матвей Блантер написал на несколько стихов Окуджавы свою музыку, искренне намереваясь их этим улучшить. И с торжеством исполнил их автору. Тот кисло промямлил что-то вроде: мол, можно и так...

На вечере Блантера в ЦДЛ была премьера окуджавского цикла. Этот цикл, увенчанный музыкой знаменитого мастера, тут же был выпущен на пластинке в исполнении Э. Хиля и эстрадно-инструментального ансамбля «Камертон». И оказались, что песни Окуджавы очень при этом проиграли, так как лишились своего неповторимого своеобразия. Блантер и Хиль втиснули окуджавскую лирику в абсолютно чуждую ей интонационную среду. Исчез подтекст, испарилась щемящая ирония, пропало чувство меры. Грустная и серьёзная «Песенка об открытой двери» превратилась в игривый вальс, а печально-ироническая баллада «Старый пиджак» - в бойкий водевильный куплет. И все композиторы-профессионалы, пытавшиеся писать на стихи Окуджавы, невольно обезличивали их, лишали индивидуальности, искажали интонацию его стиха. Все, кроме одного — Исаака Шварца.

Шварц написал на стихи Окуджавы около 30 песен: «Не обещайте деве юной...», «Любовь и разлука», песни из кинофильма «Соломенная шляпка», песенку про Госпожу удачу... И все они были точным попаданием в десятку.

Шварц и Окуджава за работой

Однажды он написал музыку к стихам Окуджавы к фильму «Законный брак» («После дождичка небеса просторны...») Дал ему прослушать. А Булат говорит: «Знаешь, я тоже написал на эти стихи мелодию». И спел её. Шварц поднял обе руки: «Сдаюсь. У тебя получилось лучше». И его мелодия вошла в фильм.

Здесь она звучит в фильме в исполнении Окуджавы и его гражданской жены Натальи Горленко (о ней речь впереди). Но мне больше нравится, как её поёт Елена Камбурова.

Камбурова поёт очень много песен Окуджавы, и каждая из них в её трактовке — это законченный драматический этюд, разыгранный филигранными актёрскими средствами, которые отличает яркая экспрессивность, порой просто на разрыв аорты. При этом она мастерски владеет подтекстом, тонко улавливая его. Просто упиваюсь этой песней:

После дождичка небеса просторны,

голубей вода, зеленее медь.

В городском саду флейты да валторны.

Капельмейстеру хочется взлететь.

Ах, как помнятся прежние оркестры,

не военные, а из мирных лет.

Расплескалася в улочках окрестных

та мелодия - а поющих нет.

С нами женщины - все они красивы -

и черемуха - вся она в цвету.

Может, случай нам выпадет счастливый:

снова встретимся в городском саду.

Но из прошлого, из былой печали,

как ни сетую, как там ни молю,

проливается чёрными ручьями

эта музыка прямо в кровь мою.

Сын врагов народа — народный поэт

Однажды режиссёр Андрей Смирнов заказал Окуджаве песню к кинофильму «Белорусский вокзал» - не только как поэту, но и как бывшему фронтовику, солдату-миномётчику.

Он просил написать песню, которую бы пели в фильме тоже бывшие фронтовики, и притом такую, «чтобы она была как бы ими самими сочинённая». И вот эта песня, которая по первоначальному замыслу режиссёра должна была украсить, сделать более достоверной сцену встречи фронтовых друзей, сама стала одним из главных действующих лиц фильма.

Когда Окуджава сыграл её одним пальцем, Смирнов сказал: «Да, пожалуй, песня не получилась». И вдруг — Шнитке: «А по-моему, это интересно. Давайте-ка ещё раз». Песню доработали, Шнитке сделал аранжировку, она зазвучала. Нина Ургант замечательно её спела.

Хотя поначалу она ей не нравилась, она говорила: «Я буду петь "Синенький скромный платочек». Но Смирнов настоял, что именно эту. Ургант до сих пор получает мешки писем и звонков от мужчин, которые считают, что она — фронтовичка и пела действительно песню, сочинённую в окопах.

Главной народной песней о войне стал марш Окуджавы к «Белорусскому вокзалу». Точно так же ушли в народ «Бери шинель, пошли домой», «До свидания, мальчики», «Простите пехоте».

Как это ни парадоксально, настоящий русский военный фольклор был создан человеком, чьего отца расстреляли, а мать посадили, а к нему самому как к сыну врагов народа власть всегда относилась с подозрением. Ну как и к народу, собственно.

«За таким поэтом девушки не пойдут»

Сегодня трудно поверить, что были времена, когда творчество Окуджавы считали дурным тоном. Трудно представить, что когда-то маститый Леонид Утесов небрежно бросил за кулисами Дома актера: «Окуджава? О чем говорить? Дилетант».

Первое концертное выступление Булата в Москве состоялось в январе 1960 года в Доме кино.

Оно закончилось скандальным провалом. Вот как вспоминает об этом очевидец Станислав Рассадин:

«Окуджава, волнуясь, вышел спеть две-три песни, но не допел и первой: «Вы слышите, грохочут сапоги...» Актёр Кмит, памятный, как Петька из «Чапаева», перебил его, выкрикнув: «Осторожно, пошлость!» (как нарочно, в программе вечера был фильм под этим названием. Звезда на народные роли Зинаида Кириенко захлопала, не позволяя петь, а ведущий, писатель Ардаматский, человек, как принято говорить, со специфической репутацией, добавил: да, мол, товарищи, вот вам и иллюстрация к просмотренной ленте...»

Для Окуджавы это было страшным ударом, настоящим потрясением. Когда его клеймили партийные власти, идеологические противники — было понятно. Но эти-то — свои, интеллигенция, - за что?! Булат прервал выступление, сбежал с собственного вечера и плакал в коридоре. Его увидел там Юрий Нагибин, пригрел, устроил ему дружеский вечер с шампанским и коньяком. Этого-то, как пишет Нагибин в своём дневнике, «он мне так и не простил».

Юрий Нагибин

«Я всегда чувствовал в нём к себе что-то затаённо недоброе». Видимо, не мог простить, что тот был свидетелем его унижения.

На одном из вечеров Окуджава рассказывал, как в «Комсомольской правде» был опубликован о нём фельетон.

«Там были такие строчки: «На эстраду вышел странный человек и запел пошлые песенки. Но за таким поэтом девушки не пойдут. Девушки пойдут за Твардовским и Исаковским». Вот такой способ определять качество литературы: за кем пойдут девушки».

«А умный в одиночестве гуляет кругами...»

Для внешней жизни у Булата оставалось немного — он весь расходовался на литературу. Отсюда его крутое одиночество, несмотря на несколько верных друзей и тьму поклонников — всенародный бард был типичным интровертом. У него есть такие шутливые строки:

А умный в одиночестве гуляет кругами,

он ценит одиночество превыше всего.

И его так просто взять голыми руками,

скоро их повыловят всех до одного.

И в другом стихотворении, посвящённом сыну Антону:

Что-то сыночек мой уединением стал тяготиться.

Разве прекрасное в шумной компании может родиться?

Там и мыслишки, внезапно явившейся, не уберечь:

в уши разверстые только напрасная просится речь.

в одну из его одиноких прогулок в Санкт-Петербурге

Та холодноватая корректность, которую с годами обрёл Окуджава, была прежде всего самозащитой. От избыточных впечатлений. От лишних людей. Ничто он так не ненавидел, как стадность, толпу. Превыше всего ценил «самостоянье человека», повторяя вслед за Пушкиным. Индивидуальность человека, не смешивающегося с массой — вот чем пуще всего дорожил он. Даже перестал исполнять свою песню «Возьмёмся за руки, друзья», когда КСП сделал её как бы партийным гимном бардовского движения, обобществив-обезличив.

Для Окуджавы святыней была независимость. Внутри тоталитарной системы, будучи членом партии, в которую он вступил после 20 съезда, он оставался независим. Даже шестидесятники так или иначе служили системе. А он — никогда.

Нашему дикому обществу нужен тиран во главе?

Чем соблазнить обывателя? Тайна в его голове,

в этом сосуде, в извилинах, в недрах его вещества.

Скрыт за улыбкой умильною злобный портрет большинства.

К цели заветной и праведной узкая вьётся тропа.

Общество, мир, население, публика, масса, толпа, -

как они сосредоточенно (оторопь даже берет)

движутся, верят... и все-таки - это ещё не народ.

Не обольститься б истерикой, не доверять никому,

тем, что клянутся расхристанно в верной любови к нему.

Эта промашка нелепая может возникнуть в толпе.

Видел все это воочию. Знаю про то по себе.

Когда в «New-York Times» появилась статья об отсутствии творчества в СССР, где в качестве примера упоминалась судьба Окуджавы, в ЦК КПСС решили дать очередную отповедь «заокеанской клевете». Булат был вызван на Старую площадь к главному идеологу Ильичёву. От него требовалось всего несколько строк в «Литературке»: «С глубоким возмущением я, советский поэт, прочёл...»

Окуджава возразил: «Но меня действительно не печатают и выступать не дают». - «Это мы исправим», - пообещал Ильичёв.

Но не было таких благ земных, которые бы заставили Окуджаву солгать во спасение. «Знаете, - ответил он, - с Вами я, наверное, уже не увижусь, а с собой мне жить до конца моих дней».

Он был всё-таки кавказец. Гордый кавказец с гипертрофированным чувством собственного достоинства.

Как-то Окуджаве позвонила дама из СП: «Булат Шалвович, к Вашему 60-летию Вас предполагается наградить орденом. Для этого Вам нужно привезти две фотографии и заполнить некоторые бумаги...» Булат вспылил: «Вы хотите наградить, - почему же я должен что-то писать?» Он так и не пошёл его получать. А Орден Дружбы народов всё-таки догнал барда уже после, в общем списке к юбилею Союза советских писателей.

Кто-то пошутил: «Вот ордену и присвоили Окуджаву». А кто-то всерьёз добавил: «Ну вот его и замазали...»

Что такое Родина или патриотизм по-окуджавски

Булат Окуджава считал свои произведения частью русской культуры, но никогда не разделял шовинистические взгляды тех, кто подчёркивал превосходство русской культуры над другими. Его патриотизм - камерный, негромкий:

Держава! Родина! Страна! Отечество и государство!

Не это в душах мы лелеем и в гроб с собою унесём,

а нежный взгляд, а поцелуй - любови сладкое коварство,

Кривоарбатский переулок и тихий трёп о том, о сём.

Кривоарбатский переулок. 1963 год. Кадр из фильма "Я шагаю по Москве"

Одно время Окуджава дружил со Станиславом Куняевым, но когда однажды за границей двое бывших москвичей-эмигрантов завели разговор о кадровых переменах в журнале «Наш современник», о том, как благотворно сказалось на его литературно-философском уровне мудрое руководство нового главного редактора Куняева, Булат опешил: «Да о чём вы говорите! Какая такая философия-литература! Они же все бандиты!»

Пока он писал о России,

не мысля потрафить себе,

его два крыла возносили,

два праведных знака в судьбе.

Когда же он стал "патриотом"

и вдруг загордился собой,

он думал, что слился с народом,

а вышло: смешался с толпой.

К так называемым национал-патриотам Окуджава относился с большим, мягко говоря, недоверием. Как-то, отложив просмотренные номера российских газет, в числе которых оказался и прохановский «День», заметил: «Кошка — тоже патриот. Это же в конце концов биологическая особенность - «русский». Чем же тут хвастать-то? Что дышу местным воздухом?»

Патриотизм Окуджавы — не казённый, не государственный, а личностный, непоказной и очень человечный.

Я люблю! Да, люблю! Без любви я совсем одинок.

Я отверженных вдоволь встречал, я встречал победителей.

Но люблю не столицу, а Пески, Таганку, Щипок,

и люблю не народ, а отдельных его представителей.

А. Городницкий вспоминал, как Окуджава рассказал ему однажды кавказскую притчу о существе патриотизма:

«Пришли к сороке и спросили, что такое родина. Ну, как же, — ответила сорока, — это родные леса, поля, горы». Пришли к волку и спросили у него, что такое Родина. «Не знаю, — сказал волк,– я об этом не думал». А потом взяли обоих, посадили в клетки и увезли далеко.

И снова пришли к сороке и задали тот же вопрос. «Ну, как же, — ответила сорока, — это родные леса, поля, горы». Пришли к волку, а волка уже нет — он сдох от тоски».

Вот что такое патриотизм по-кавказски, по-окуджавски.

Как только поэты ни называли войну, подыскивая свою поэтическую формулу: «Священная война» (Лебедев-Кумач), «Бой идёт святой и правый» (Твардовский), «Война — совсем не фейерверк, а просто трудная работа» (М. Кульчицкий). Окуджава предлагает своё определение: «Подлая». «Ах, война, что ты сделала, подлая». Развёрнутое и реализованное в его стихах и песнях, в его автобиографической повести «Будь здоров, школяр» это «подлая» - ошарашивало, так как резко расходилось с утвердившимся в нашей пропаганде и нашем искусстве взглядом на войну.

Повесть была дружно разругана официозными критиками как пацифистская, осуждена за отсутствие героического пафоса, разгромлена в «Новом мире», был запрет на её перепечатку до 1985 года. Окуджава в знак протеста против ура-патриотизма, бодрячества, шапкозакидательских настроений напишет потом издевательскую «Песенку весёлого солдата».

Возьму шинель, и вещмешок, и каску,

В защитную окрашенные окраску,

Ударю шаг по улочкам горбатым...

Как просто стать солдатом, солдатом.

Забуду все домашние заботы,

Не надо ни зарплаты, ни работы -

Иду себе, играю автоматом,

Как просто быть солдатом, солдатом!

А если что не так - не наше дело:

Как говорится, родина велела!

Как славно быть ни в чём не виноватым,

Совсем простым солдатом, солдатом.

Москва в августе 1991-го

Простая, короткая песенка, исполняемая им на лёгкий, подчёркнуто беспечный мотив, содержащий в себе и обвинение в безответственности, в бессовестности, в желании идти в жизни путём наименьшего сопротивления. Из-за самых обыкновенных слов встают вдруг трагический образ Венгерской революции, подавленной советскими танками, забастовка в Новочеркасске, и Афган, и Чечня... И мысли невольно обращаются к будущему: а что, если?.. а в ушах звучит легкомысленный, с чуть заметной наглецой мотивчик: «А если что не так - не наше дело: Как говорится, родина велела!»

демонстранты общаются с солдатом на улицах Москвы в августе 1991-го

Окуджаве было недвусмысленно предложено именовать это стихотворение на своих выступлениях «Песенкой американского солдата». Дескать, это не про нас.

Об ответственности за войну Окуджава поёт:

А как первая война - да ничья вина.

А вторая война - чья-нибудь вина.

А как третья война - лишь моя вина,

а моя вина - она всем видна.

Он был лириком и не слишком жаловал политизированные стихи.

Все ухищрения и все уловки

не дали ничего взамен любви...

Сто раз я нажимал курок винтовки,

а вылетали только соловьи.

Но сам дух его поэзии, личность лирического героя и автора - свободного человека, подчёркивающего свою независимость, не могли не вызвать с самого начала яростно враждебного отношения всех многочисленных охранительных инстанций. Гитара сразу как бы встала в оппозицию к высочайше утверждённым в качестве "народных инструментов" баяну и аккордеону, бодрый рёв которых заглушал тихие человеческие слова. Не случайно Белла Ахмадулина как-то на совместном с Окуджавой концерте спросила у партийных

функционеров:"Послушайте, что вы его так боитесь? У него же в руках гитара, а не пулемёт".

«Пошляк с гитарой» - это была официальная кличка Окуджавы в комсомольской прессе. Писали: «Окуджава — это Вертинский для неуспевающих студентов». Имя Вертинский тогда было ругательным. А Соловьёв-Седой обозвал окуджавские мелодии «белогвардейскими» - обвинение небезопасное, прозвучавшее задолго до разрешённой моды на корнетов Оболенских и поручиков Голицыных.

Скандал в Саратове или как мы спасали Окуджаву

С именем Окуджавы связана одна скандальная история, случившаяся у нас в Саратове. Это было в феврале 1965 года. Только что был снят Хрущёв и оттепель кончилась. В Саратов приехала группа поэтов от журнала «Юность»: Владимир Гнеушев, Евгений Храмов, Булат Окуджава, Алексей Заурих и, возглавлявший эту группу критик Станислав Лесневский.

группа московских поэтов в Саратове

Здесь должны были состояться 17 вечеров поэзии с их участием в филармонии, все билеты были проданы. Больше всего, конечно, ждали стихов и песен Окуджавы. Он исполнял старые и новые песни, читал неопубликованные ещё стихи, отвечал на вопросы.

Обкомовским идеологам всё это не понравилось, они почувствовали в этих выступлениях какой-то душок ненашенский и решили дать могучий отпор заезжим стихотворцам. Ну как же: не славят партию, пятилетки, коммунизм, не воспевают героев целины, космоса, великих строек.

После четвёртого вечера поэтов вызывают в конференц-зал областной газеты «Коммунист» и чисто по-саратовски «благодарят» за прочтённые стихи, выпустив на гостей зам. главного редактора партийной газеты Якова Горелика, писательницу Екатерину Рязанову и других «идеологически выдержанных» товарищей.

здание на Московской, где находилась тогда редакция газеты «Коммунист»

Московских литераторов обвинили в идейной ущербности их творчества, в искажённом изображении нашей замечательной советской действительности. Я. Горелик грозно напомнил о судьбе Пастернака. Е. Рязанова выкрикивала нечто невразумительное об абстрактном гуманизме, обвиняя Окуджаву в развращающем влиянии на молодёжь.

Екатерина Рязанова

Больше всего она возмущалась тем, что он вышел на сцену «в мятых брюках» (это были джинсы, тогда ещё бывшие у нас в новинку). Окуджава растерянно оправдывался тем, что он только что с поезда.

Но областное парт-руководство не удовольствовалось столь гостеприимной встречей поэтов в редакции газеты. «Коммунисту» было приказано дать разгромную статью. И 7 февраля 1965 года там публикуется отчёт о вечере московских поэтов преподавателя филфака СГУ Азы Жуйковой под названием «Поэты на эстраде». Статья, канцелярская по форме и обкомовская по содержанию, была написана в популярнейшем советском жанре политического доноса.

Через две недели — второй залп — коллективное письмо саратовцев в «Советской России» под изничтожающим заголовком «Ловцы дешёвой славы», - расширенный и ещё более остервенелый вариант доноса. Эта статья была оформлена как письмо в редакцию и подписана Героем Советского Союза бывшим энкаведешником Д.Емлютиным, хотя писалась на самом деле зам. редактора «Коммуниста» Я. Гореликом.

Среди подписантов были также доцент университета Юрко, студент Пединститута, студент Политехнического (передовая советская молодёжь), а также плотник завода крупнопанельного домостроения, лаборантка санэпидемстанции, профессор-еврей, профессор медицинской академии, труженик села, два ветерана — этакий сколок советского общества. Как выяснилось позже, на вечере из этих девяти человек был только один хлебороб, остальные не были. (Извечное «не читал, но скажу»).