-Поиск по дневнику

-Подписка по e-mail

-Друзья

-Постоянные читатели

-Статистика

Записей: 871

Комментариев: 1385

Написано: 2520

"О, любовь моя незавершённая..." |

Начало здесь

17 сентября 1963 года умерла Наталья Крандиевская-Толстая.

Наталья Крандиевская-Толстая была долголетним спутником жизни и творческим помощником Алексея Толстого, именно она послужила прототипом для создания образа Кати Булавиной в «Хождении по мукам». Напомню небольшой отрывок:

«Каждый вечер сёстры ходили на Тверской бульвар слушать музыку. Духовой оркестр играл вальс «На сопках Маньчжурии». «Ту, ту, ту — печально пел трубный звук, улетая в вечернее небо. Даша брала Катину слабую, худую руку. «Катя, Катюша, - говорила она, глядя на свет заката, проступающий между ветвями, - ты помнишь: «О, любовь моя незавершённая, в сердце холодеющая нежность»? Я верю, - если мы будем мужественны, мы доживём — когда можно будет любить, не мучаясь... Ведь мы знаем теперь, - ничего на свете нет выше любви...»

Катя Булавина — это Наталья Крандиевская, и процитированные Дашей (её сестрой Дюной — Надеждой) строки — это отрывок из её стихотворения. Долгие годы мало кто знал, что Наталья Крандиевская — не только спутница и помощница своего великого мужа и хозяйка большого хлебосольного дома, но что она и сама по себе была наделена ярким поэтическим талантом.

«Мы возьмём от любви всё...»

А я опять пишу о том,

О чём не говорят стихами,

О самом тайном и простом,

О том, чего боимся сами.

Судьба различна у стихов.

Мои обнажены до дрожи.

Они — как сброшенный покров,

Они — как родинка на коже.

Но кто-то губы освежит

Моей неутолённой жаждой,

Пока живая жизнь дрожит,

Распята в этой строчке каждой.

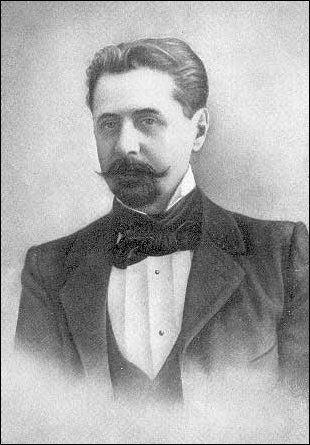

Наталья Крандиевская родилась 21 января 1888 года в Москве в семье земского деятеля, прогрессивного публициста и издателя. Мать — писательница, автор двух книг рассказов. С детства Наталья (в семье её звали Тусей) в гостиной матери видела Глеба Успенского, Гаршина, Короленко. Стихи она писала с 7 лет. В 13 — уже печаталась в московских журналах. Горький называл её «премудрая и милая Туся» и спустя много лет признавался: «Симпатия моя к ней не остывает ни на единый градус в течение сорока трёх лет нашего с ней знакомства». В 15 лет — знакомство с Буниным, разглядевшим её незаурядный талант. «Я просто поражён был, - писал он, - её прелестью, её девичьей красотой и восхищён талантливостью её стихов, которые она принесла мне на просмотр».

Туся (слева) с отцом, сестрой и братом

***

Уже темно. Фонарик бледный

Во тьме затеплил жёлтый глаз,

Унылый сторож жизни бедной,

Бессонно стерегущий нас.

Вот бубенец звенит дорожный.

В пыли метельной пролетел

Ямщик с кибиткою. Запел

И - оборвался звон тревожный.

Звенит над полем высоко,

Всё тише, тише... Реже, реже...

Есть где-то жизнь, но далеко!

Есть где-то счастие, но где же?..

В 1906 году произошла её первая встреча с А.Толстым. Сначала Наталья познакомилась с его стихами, которые ей показали в редакции журнала. Стихи были декадентские, ей не понравились. Она сказала, что с «такой фамилией можно было бы и получше». Потом она увидела его в ресторане «Вена». «Мне указали на очень полного студента, затянутого в щёгольский мундир. Первое впечатление разочаровало меня. Его лицо показалось мне неитересным».

И была ещё одна встреча с Толстым — в Петербурге, в белую ночь, на Стрелке. Об этом у неё даже стихи есть:

Его узнать нетрудно мне было

в крылатке чёрной у парапета.

Я спутника своего спросила:

«Хотите модного видеть поэта?»

Цилиндр старинный приподнимая,

поклонился, как щёголь с дагерротипа.

Мой спутник сказал: «Не понимаю

успеха людей подобного типа».

Осенью 1907 года Толстой разошёлся со своей первой женой Юлией Рожанской.

Его второй женой стала художница Софья Исааковна Дымшиц, молодая черноглазая женщина восточного типа.

Наталья Крандиевская в это время поступает в художественную студию, где живопись преподавал Бакст, а рисунок — Добужинский. Её соседкой по мольберту оказалась Софья Дымшиц. Толстой часто заходил в мастерскую и, посасывая свою трубку, подолгу стоял за мольбертами, украдкой разглядывая Наталью. Они часто встречались на премьерах, концертах, на вечерах и вернисажах — где бы Крандиевская ни была — она всюду встречала Алексея. Она к этому времени была уже замужем за известным петербургским адвокатом Фёдором Волькенштейном, у них был маленький сын Федя.

В литературных кругах в те года усиленно и разнообразно развлекались: дионисийские вечера, пляски, маскарады, любительские спектакли сменяли друг друга. А.Толстой вместе с М.Кузминым сочинил гимн «Бродячей собаки», вписав туда свой куплет:

Дамы склонны на уступки,

лишь мгновения лови.

Взволновалися голубки

от волнения в крови.

И, поднявши свои кубки,

сокровеннейшие губки

подставляют для любви.

А. Ахматова писала тогда о «Бродячей собаке»: «Все мы бражники здесь, блудницы...» И позже, через десятки лет, в «Поэме без героя» воспевала богемные 10-е годы, изображая изысканную пикантную жизнь обитателей сих злачных мест: «Как-нибудь побредём по мраку мы отсюда ещё в «Собаку». Наталья Крандиевская в своих воспоминаниях предоставляет другое свидетельство о жизни того же круга, иной, более трезвый и строгий взгляд на развлечения петербургской богемы:

«Помню, однажды поэт Сологуб Фёдор Кузьмич попросил и меня принять участие в очередном развлечении, в своём спектакле «Ночные пляски», режиссировать который согласился В.Э. Мейерхольд. «Не будьте буржуазкой, - медленно уговаривал Сологуб загробным, глуховатым своим голосом без интонаций, - Вам, как и всякой молодой женщине хочется быть голой. Не отрицайте. Хочется плясать босой. Не лицемерьте. Берите пример с Софьи Исааковны, с Олечки Судейкиной. Они — вакханки. Они пляшут босые. И это прекрасно».

Но раздеться догола всё же казалось неимоверно глупым. Я отказалась от «ночных плясок», чем утвердила свою буржуазность. Ни на какие «действа» меня больше не приглашали».

В 1913 году выходит первая книга Натальи Крандиевской, всего на год позже ахматовского «Вечера» и на три — цветаевского «Вечернего альбома». Вышла под скромным названием «Стихотворения», но сразу была замечена и отмечена критикой. От её поэзии веяло редким нравственным здоровьем, в неё не попали экстравагантные реалии столичной жизни начала века, на них не повлияла сама пряная атмосфера всеобщего «раскрепощения», открыв перед женской поэзией новые возможности. В её стихах ощущалась душевная ясность, утренняя свежесть, радостное восприятие жизни.

* * *

Ах, мир огромен в сумерках весной!

И жизнь в томлении к нам ласкова иначе…

Не ждать ли сердцу сладостной удачи,

Желанной встречи, прихоти шальной?

Как лица встречные бледнит и красит глаз!

Не узнаю своё за зеркалом витрины…

Быть может, рядом, тут, проходишь ты сейчас,

Мне предназначенный, среди людей — единый!

В следующий раз Крандиевская и Толстой встретились в 1913 году в Москве на рождественском ужине у поэта Юргиса Балтрушайтиса. Толстой перетасовал все карточки на столовых приборах, чтобы сесть рядом с Натальей. Этот вечер перевернул их жизнь.

Из воспоминаний Натальи Крандиевской: «Мы разговаривали долго и так свободно, как будто знали друг друга давным-давно. От зажжённой ёлки в гостиной было золотисто-сумрачно и уютно. Все обходили нас, словно сговорились не мешать...»

В актёрском Доме учредительная комиссия под председательством Толстого решала вопрос: быть или не быть в Москве литературно-артистическому подвальчику «Подземная клюква». Единогласно решили, что Москва срочно нуждается в таком подвальчике.

«После ужина Толстой провожал меня домой. Усаживаясь в сани, я спросила, действительно ли нужна Москве «Подземная клюква» и кто выдумал её. - Я выдумал, - ответил Толстой. - А Москве эта «клюква» нужна, как собаке пятая нога. - Для чего же вся затея? - А чтобы с Вами встречаться».

Любовь захлестнула обоих. И сразу получили отставку и жена Толстого Софья Дымшиц, и муж Крандиевской Фёдор Волькенштейн. Нелегко ей было решиться на это объяснение.

«Неужели всё придётся сказать ему? Я чувствовала себя так, словно занесла нож над усталым человеком, отдыхающим у меня на плече. Жестокость неизбежного удара пугала меня, я сомневалась, хватит ли сил его нанести. Была даже враждебность какая-то к Толстому, в эту минуту участнику предательства — таким вдруг представлялось мне моё новое чувство».

К этому решению её подтолкнула сестра Дюна. (Помните сцену в «Хождении по мукам», когда Даша буквально заставляет Катю сказать мужу правду?) «Чудная моя сестра! - пишет Крандиевская. - Прямая, горячая, смелая — вероятно, она была права. О чём заботилась я, трусливая чистюлька? Пройти по жизни тенью, не толкнув никого, никого не обняв? Не взять ни самой счастья, не дать его никому?»

* * *

Моё смирение лукаво,

Моя покорность лишь до срока.

Струит горячую отраву

Моё подземное сирокко.

И будет сердце взрыву радо,

Я в бурю, в ночь раскрою двери.

Пойми меня, мне надо, надо

Освобождающей потери!

О час безрадостный, безбольный!

Взлетает дух, и нищ, и светел,

И гонит ветер своевольный

Вослед за ним остывший пепел.

Начинается Первая мировая война. Толстой уходит на фронт.

Перед уходом он сообщает Наталье, что разошёлся с женой. Она не спрашивает причину, ей кажется, что она её знает. Она боится поверить своему новому чувству.

* * *

Было всё со мной не попросту,

Всё не так, как у людей.

Я не жаловала попусту

Шалой юности затей.

Горностаевою шкуркою

Укрывал от холодов,

Называл меня снегуркою

С олонецких берегов.

И за то, что недотрогою

Прожила до этих пор,

Ныне страшною дорогою

Жизнь выводит на простор.

Шатким мостиком над пропастью,

По разорам пустырей…

Всё теперь со мною попросту,

Всё теперь, как у людей!

В это время Толстой пишет рассказ «Для чего идёт снег», в котором была художественно воспроизведена история их любви. В письмах к Наталье он пишет: «Мы возьмём от любви, от земли, от жизни всё, и после нас останется то, что называют чудом, искусством, красотой».

От лукавого

Отголоски тех семейных перипетий нашли отражение в следующем сборнике Крандиевской «От лукавого».

Не окрылить крылом плеча мне правого,

когда на левом волочу грехи.

Не искушай, я знаю, от лукавого

и голод мой, и жажда, и стихи.

Письма Толстого к ней наполнены любовью, нежностью и восхищением: "Моя нежная Наташа, весь день сегодня - как сон,томительный и радостный. Ты вошла в меня вся, со своими звездными мыслями...имя твое - Наташа - стало как заклинание... Я не причиню тебе боли никогда - пусть,если нужно страдание, дает его нам жизнь, но я только благословляю твой приход ко мне... Я никого никогда не любил, кроме тебя, я вижу теперь это ясно, Наташа. Как удивительно, что нам предстоит еще целая жизнь счастья...

Пойми, мы связаны навек. Так же, как я связан со своей жизнью...Нежно целую тебя, мой единственный ангел..."

На другой день после решающего объяснения с мужем Толстой тайно увёз Наталью в Москву. Она стала его третьей женой. Им суждено будет прожить 20 лет — с 1915 по 1935 год, 20 лет, прошедших в любви и счастье. 14 февраля 1917 года родился их общий сын Никита, позже, уже в эмиграции — Митя.

«Сейчас ночью читаю твои стихи — ты жизнь, мука, свет мой тёмный и ясный, с тобой бессмертие, вечное странствие, без тебя я труп. Жизнь моя, любовь, душа моя. Ты наполняешь меня болью и трепетом. Никогда так не страдал, не любил, не терпел. Всё, что есть живое на земле, всё только сон. Ты одна живая. Ты тело и дух и то, для чего я живу. А.Толстой», - это его надпись на книге стихов Натальи Крандиевской.

А вот её строки из этой книги:

* * *

Алексей — с гор вода!

Стала я на ломкой льдине,

И несёт меня — куда? —

Ветер звонкий, ветер синий.

Алексей — с гор вода!

Ах, как страшно, если тает

Под ногой кусочек льда,

Если сердце утопает!

Стихотворению предпослан эпиграф: «Алексей — Человек Божий, с гор вода. Календарь, 17 марта». Он как бы объясняет главную метафору — метафору ледохода. И всё же она несёт в себе предощущение грядущей катастрофы.

Жена

В мае 1917-го Наталья Крандиевская и Алексей Толстой обвенчались. Они были счастливы.

Покрой мне ноги тёплым пледом,

И рядом сядь, и руку дай,

И будет с ласковым соседом

Малиновый мне сладок чай.

Пускай жарок, едва заметный,

Гудит свинцом в моей руке, —

Я нежности ветхозаветной

Прохладу чую на щеке.

Крандиевская поэтизирует такие простодушные, сугубо домашние вещи, как «малиновый чай» - своего рода символ обыденной семейной жизни. Вспомним известные ахматовские строки о Гумилёве:

Он не любил, когда плачут дети,

не любил чая с малиной и женской истерики.

А я была его женой.

В начале века как никогда казалось, что нет на свете ничего скучнее, чем брачная форма отношений, своё как бы уже отжившая.

Как не бросить всё на свете,

не отчаяться во всём,

если в гости ходит ветер,

только дикий чёрный ветер,

сотрясающий мой дом, -

писал Блок. Цветаева писала: «Домом рушащимся &‐ слово «дом», выражая антидомостроевские, бунтарские тенденции. И если уж дом — то принципиально неуютный, необжитой, мало домашний: «не рассевшийся сиднем и не пахнущий сдобным, за который не стыдно перед злым и бездомным». Пути, которыми шла Цветаева, круша привычные каноны, давали принципиально новую модель жизни и творческого поведения. «Другие — с очами и личиком светлым, а я-то ночами беседую с ветром, не тем — италийским, зефиром младым, - с хорошим, с широким, российским, сквозным!» - пишет она, противопоставляя себя нежным красавицам былых времён. «Небось не растаешь — одна, мол, семья. Как будто и вправду не женщина я!» А Крандиевская — именно что женщина, именно что красавица, именно что другая. Она твёрдо шла по завещанной прабабками дороге, ни разу не позволив себе сойти на обочину, твёрдо держась традиций и испытанных ориентиров.

***

Мороз оледенил дорогу.

Ты мне сказал: «Не упади»,

И шел, заботливый и строгий,

Держа мой локоть у груди.

Собаки лаяли за речкой,

И над деревней стыл дымок,

Растянут в синее колечко.

Со мною в ногу ты не мог

Попасть, и мы смеялись оба.

Остановились, обнялись…

И буду помнить я до гроба,

Как два дыханья поднялись

Свились, и на морозе ровно

Теплело облачко двух душ.

И я подумала любовно:

И там мы вместе, милый муж!

В 1919 году Толстой с Крандиевской эмигрируют: переезжают в Париж, а оттуда — в Берлин. Жизнь на Западе была трудной. Наталья, окончив курсы кройки и шитья, подрабатывала шитьём платьев. Однако в её стихах эти трудные годы отражены как идиллия:

Я жёлтый мак на стол рабочий

В тот день поставила ему.

Сказал: «А знаешь, между прочим,

Цветы вниманью моему

Собраться помогают очень».

И дня рабочего покой,

И милый труд оберегая,

Сидела рядом я с иглой,

Благоговея и мечтая

Над незаконченной канвой.

Идиллия, предполагавшая отказ от личных притязаний на собственное творчество. В 1923 году Толстые возвращаются в Ленинград. Став женой знаменитого писателя, Крандиевская стала терять как писательницу себя. Она была секретарём, советчиком, критиком, часто даже переводчиком. «Я оберегала его творческий покой как умела. Плохо ли, хорошо ли, но я, не сопротивляясь, делала всё», - писала она. Вся её жизнь была положена на алтарь любви к мужу. Наталья целиком растворилась в нём.

А.Н. Толстой, «рабоче-крестьянский граф», набирал высоту, поднимаясь всё выше и выше, парил под самым куполом советской литературы, был вторым писателем Октября вслед за «буревестником» Горьким, демонстрируя чудеса высшего пилотажа, то есть ангажированности и конформизма по отношению к власти.

Пётр Кончаловский "А.Н.Толстой в гостях у художника"

Он получил от неё всё, что хотел: регалии, премии, материальный достаток. Мог кутить и бражничать, окружать себя приятными и дорогими вещами, шутить и балагурить. А его верная и обожаемая Туся оказалась в роли графской прислуги. После возвращения в Россию она практически перестала писать стихи — не было времени: надо было вести дом, хозяйство, воспитывать детей, помогать мужу. Она отдала ему всё, что у неё было: молодость, красоту, поэтический талант. И не считала это жертвой.

Если Ахматова, обращаясь к мужу, гордо восклицала: «Тебе покорной? Ты сошёл с ума! Покорна я одной Господней воле!», то Крандиевская, напротив, считала такую покорность благом, а всё остальное — от лукавого.

Мария Петровых писала о «цветаевской ярости» и «ахматовской кротости» (я бы сказала: не кротости, а гордости, кроткой Ахматова никогда не была, путь её - гордый, величественный, и уж никак не кроткий) — это две ипостаси женского характера в русской поэзии 20 века. И если Елизавета Кузьмина-Караваева, например, или Мария Шкапская прежде всего — Мать, живое её воплощение, то Наталья Крандиевская прежде всего - Жена. В древнем высшем смысле этого слова она оправдала всей жизнью это имя, это женское звание.

Разлучница

Когда Наталье Крандиевской исполнилось сорок семь — в её семью вошла разлучница, дочь наркома Крестинского Людмила Баршева, которая была на 21 год моложе её мужа.

Она была секретарём Толстого в их царскосельском доме — причём Наталья сама уговорила её помогать супругу в его писательских делах, пока была в городе. Людмила была умна, хорошо воспитана, знала французский, печатала на машинке. Какая горькая ирония судьбы! Крандиевская сама выбрала и привела в дом разлучницу. «Нанятая мной для секретарства Людмила через две недели окончательно утвердилась в сердце Толстого и в моей спальне».

Она и стала его четвёртой женой, на этот раз последней.

Однако Людмила утверждала, что заняла место, которое уже было «свободно и пусто». Раскол в отношениях Толстых назревал давно. Мы читаем об этом в воспоминаниях Крандиевской:

«Духовное влияние, «тирания» моих вкусов и убеждений, к чему я привыкла за 20 лет нашей общей жизни, теряло свою силу. Я замечала это с тревогой. Если я критиковала только что написанное им, он кричал в ответ, не слушая доводов: «Тебе не нравится? А Москве нравится! А 60 миллионам читателей нравится!» Если я пыталась, как прежде предупредить и направить его поступки в ту или другую сторону — я встречала неожиданный отпор, желание делать наоборот.

Мне не нравилась дружба с Ягодой, мне всё не нравилось в Горках. «Интеллигентщина! Непонимание новых людей! - кричал он в необъяснимом раздражении. - Крандиевщина! Чистоплюйство!» - терминология эта была новой, и я чувствовала за ней оплот новых влияний, чуждых мне, может быть, враждебных».

* * *

Мне снятся паруса,

Лагуна в облаках,

Песчаная коса

И верески в цветах.

Сквозь дрёму узнаю

За дымкой голубой

Твой путь в чужом краю

С подругой молодой.

Предчувствия и сны оправдались, став жестокой реальностью. Сначала воплощением их стала Надежда Пешкова, вдова сына Горького, потом — Людмила.

Из воспоминаний Натальи Крандиевской: «Я изнемогала. Я запустила дела и хозяйство. Я спрашивала себя: «Если притупляется с годами жажда физического насыщения, где же всё остальное? Где эта готика любви, которую мы с упорством маниаков громоздим столько лет? Неужели всё рухнуло, всё строилось на песке? Я спрашивала в тоске: «Скажи, куда же всё подевалось?» Он отвечал устало и цинично: «А чёрт его знает, куда всё девается. Почём я знаю?»

* * *

Он тосковал по мне когда-то

На этом дальнем берегу.

О том свидетельство я свято

В старинных письмах берегу.

Теперь другою сердце полно.

Он к той же гавани плывет,

И тот же ветер, те же волны

Ему навстречу море шлет.

И посетив мои кладбища,

В пыли исхоженных дорог,

Увы, он с новой жаждой ищет

Следы иных, любимых ног.

Зачем же сердцу верить в чудо

И сторожить забытый дом?

О, верность, — горькая причуда!

Она не кончится добром.

То, чего она страшилась и обречённо ждала, произошло летом 34-го. Она опишет это в стихотворении «Наш разрыв»:

* * *

Больше не будет свиданья,

Больше не будет встречи.

Жизни благоуханье

Тленьем легло на плечи.

Как же твоё объятие,

Сладостное до боли,

Стало моим проклятием,

Стало моей неволей?

Нет. Уходи. Святотатства

Не совершу над любовью.

Пусть — монастырское братство,

Пусть — одиночество вдовье,

Пусть за глухими вратами —

Дни в монотонном уборе.

Что же мне делать с вами,

Недогоревшие зори?

Скройтесь вы за облаками,

Больше вы не светите!

Озеро перед глазами,

В нем — затонувший Китеж.

Разрыв

В стихах Натальи Крандиевской мы читаем горькую и — несмотря ни на что — светлую историю её преданной любви и одинокой старости.

Как песок между пальцев, уходит жизнь.

Дней осталось не так уж и много.

Поднимись на откос и постой, оглядись, —

не твоя ль оборвалась дорога?

Равнодушный твой спутник идёт впереди

и давно уже выпустил руку.

Хоть зови — не зови, хоть гляди — не гляди,

каждый шаг ускоряет разлуку.

Что ж стоишь ты? Завыть, заскулить от тоски,

как скулит перед смертью собака...

Или память, и сердце, и горло — в тиски,

и шагать — до последнего мрака.

"Итак, всё было кончено. Сметено с пути всё, что казалось до сих пор нерушимым. Двадцать лет любви и сорок семь лет жизни. Таков свирепый закон любви. Он говорит: если ты стар — ты не прав. Если ты молод — ты прав и ты побеждаешь."

Разрыв с Толстым принёс Крандиевской большую боль. Она жалела, что отдала жизнь человеку, предавшему её, что уже поздно начать всё сначала. Почва ушла из-под ног. Вот когда постигаешь всю глубин/p p‐ style= pnbsp;у заповеди «Не сотвори себе кумира»!

Нет, это было преступленьем,

так целым миром пренебречь

для одного тебя, чтоб тенью

у ног твоих покорно лечь.

Воспоминания мучат её:

Мне снится твой голос над тихой рекой

И лунный свет.

Рука моя снова с твоею рукой.

Разлуки нет.

О, счастье моё! Я проснуться боюсь,

Боюсь вздохнуть.

Ты, призрак, ты, тень неживая, молю,--

Побудь, побудь!

Но тает твой облик, луной осиян,

Струится он.

Я только речной обнимаю туман,

Целую — сон!

Но Толстому было мало этой боли. Он опускался до такой мелочности, как делёжка вещей: «Милая Туся, - пишет он ей, - мне буквально не будет времени и денег на приобретение вещей...мне нужно вернуть в Детское: 1/ столовый сервиз, тот, что ты взяла теперь (серо-голубой). 2/ ковры, если ты их взяла. 3/ стулья и кресла, обитые бархатом. 4/ круглый шахматный столик из библиотеки. 5/ если ты взяла люстру из гостиной, то замени её новой. 6/ два петровских стула из столовой.7/ я не знаю, какие картины ты взяла, я хочу оставить у себя Греко «Христос и грешница», затем «Цереру» школы Фонтенбло, ту, что в столовой, «Марию Египетскую» Джампетрино, Тенирса (пейзаж), «Искушение Антония» и ту, что под ней («Крестный путь»), затем непременно «Женщину с лимоном». Я предлагаю тебе два итальянских натюрморта (с арбузом и с капустой) и картину с лисой и уткой. Затем я прошу привести в «Детское» «Корабли» (те, что у вас над диваном). Всё это я прошу вернуть до 14-го, так как 14-го я уже буду в Детском... Ты сама понимаешь, что разорённый дом, где негде сесть, с зияющими стенами, мало подходит для работы...»

Наталья резонно и достойно ему отвечает: «Что касается «торопливого разорения» детскосельского дома, то кто его разорил так торопливо? Неужели в этом я точно так же виновата? Во всяком случае, кабинет твой и спальня в таком виде, чтоб ты мог спокойно работать. Но уют, созданный в доме когда-то мною, ушёл вместе со мной из дома, разве это не естественно? Скажи? Разве не естественно, что новая твоя хозяйка должна внести в твою жизнь, в твою обстановку свои новые вкусы, свою индивидуальность, своё лицо? Прощай. Н.»

* * *

Я твоё не трону логово,

Не оскаливай клыки.

От тебя ждала я многого,

Но не поднятой руки.

Эта ненависть звериная,

Из каких она берлог?

Не тебе ль растила сына я?

Как забыть ты это мог?

В дни, когда над пепелищами

Только ветер закружит,

В дни, когда мы станем нищими,

Как возмездие велит,

Вспомню дом твой за калиткою,

Волчьей ненависти взгляд,

Чтобы стало смертной пыткою

Оглянуться мне назад.

Из дневника Крандиевской: «Случившееся с нами было неизбежно, и сетовать на это так же неумно, как грозить небу кулаком за то, что в нём совершаются космичекие процессы и в определённое время восходит и заходит солнце. Что же осталось от прошлого?»

***

Родинка у сына на спине

на твою предательски похожа.

Эту память ты оставил мне,

эта память сердце мне тревожит.

Родинка! Такая ерунда.

Пятнышко запёкшееся крови.

Больше не осталось и следа

от былого пиршества любови.

Одиночество

Она мужественно несла своё горе и одиночество, не опускаясь до дрязг, мести, сведения счётов в своих мемуарах. Она не уронила своей высоты и достоинства и продолжала его любить светло, прощающе, любить издалека.

Так тебе спокойно, так тебе не трудно,

если издалёка я тебя люблю.

В доме твоём шумно, в жизни — многолюдно.

В этой жизни нежность чем я утолю?

Отшумели шумы, отгорели зори,

день трудов окончен. Ты устал, мой друг?

С кем ты коротаешь в тихом разговоре

за вечерней трубкой медленный досуг?

Долго ночь колдует в одинокой спальне,

записная книжка на ночном столе...

Облик равнодушный льдинкою печальной

за окошком звёздным светится во мгле.

Милый, бедный, глупый! Только смерть научит

оценить, оплакать то, что не ценил.

А пока мы живы, пусть ничто не мучит,

только бы ты счастлив и спокоен был.

Как часто для нас признаком мужества служит непокорность судьбе, пресловутая борьба за своё чувство. Но разве меньше напряжения душевных сил, меньшего мужества и благородства требует решение уйти со сцены, в одиночку принять удар судьбы, выстоять, не зачеркнув прошлого, на запятнав его ничем, даже ревностью?

Зачем когтишь ты, старая, меня,

бессонницей мне изнуряешь тело,

ожогами нечистого огня?

Не им светила я, не им горела...

В стихах из цикла "Разлука" отчаяние, смятение, боль уступают перед доводами разума, перегорают в нелёгкой борьбе с самой собой, давая место врачующему покою, мудрой просветлённости чувства:

Глаза, распахнутые болью,

глядят на мир, как в первый раз,

дивясь простору и раздолью

и свету, греющему нас.

А мир цветёт, как первозданный,

в скрещенье радуги и бурь,

и льёт потоками на раны

и свет, и воздух, и лазурь.

* * *

Люби другую, с ней дели

Труды высокие и чувства,

Её тщеславье утоли

Великолепием искусства.

Пускай избранница несёт

Почётный груз твоих забот:

И суеты столпотворенье,

И праздников водоворот,

И отдых твой, и вдохновенье,

Пусть всё своим она зовет.

Но если ночью, иль во сне

Взалкает память обо мне

Предосудительно и больно,

И сиротеющим плечом

Ища плечо моё, невольно

Ты вздрогнешь, — милый, мне довольно,

Я не жалею ни о чём!

Наталью не смогла сломать эта страшная личная драма, лишившая её жизнь главного смысла.

Виноградный лист в моей тетради,

очевидец дней былых и той

осени, что в спелом винограде

разлилась отравой золотой.

Выпито вино того разлива

уж давно. И гол, и пуст, и чист

виноградник, где он так красиво

пламенел, засохший этот лист.

Те стихи, в которые закладкой

вложен он, — боюсь перечитать.

Запах осени, сухой и сладкий,

источает старая тетрадь.

В осаде

А потом грянула война. Наталья Крандиевская оказалась в блокадном Ленинграде и испытала все ужасы осаждённого города. Чуть не умерла голодной смертью — её чудом спасла подруга, пришедшая с кружкой киселя. А ещё ей помогали выжить стихи. Из сборника «В осаде»:

***

На салазках кокон пряменький

Спеленав, везёт

Мать заплаканная в валенках,

А метель метёт.

Старушонка лезет в очередь,

Охает, крестясь:

«У моей, вот тоже, дочери

Схоронён вчерась.

Бог прибрал, и слава Господу,

Легше им и нам.

Я сама-то скоро с ног спаду,

С этих со ста грамм».

Труден путь, далёк до кладбища.

Как с могилой быть?

Довести сама смогла б ещё,

Сможет ли зарыть?

А не сможет, сложат в братскую,

Сложат, как дрова,

В трудовую, ленинградскую,

Закопав едва.

И спешат по снегу валенки, -

Стало уж темнеть.

Схоронить трудней, мой маленький,

Легче – умереть.

Стихи Натальи Карандиевской из цикла «Блокадный дневник» поражают удивительной силой духа, выраженных не в прямых заявлениях и клятвах, не только в правдивых картинах блокадного быта, но и в уцелевшем чувстве юмора, направленном в первую очередь на самоё себя:

***

В кухне жить обледенелой,

Вспоминать свои грехи,

И рукой окоченелой

По ночам писать стихи.

Утром снова суматоха.

Умудри меня, Господь,

Топором владея плохо,

Три полена расколоть!

Не тому меня учили

В этой жизни, вот беда!

Не туда переключили

Силу в юные года.

Печь дымится, еле греет.

В кухне копоть, как в аду,

Трубочистов нет – болеют,

С ног валятся на ходу.

Но нехитрую науку

Кто из нас не превозмог?

В дымоход засунув руку,

Выгребаю чёрный мох.

А потом иду за хлебом,

Становлюсь в привычный хвост.

В темноте сереет небо,

И рассвет угрюм и прост.

С чёрным занавесом сходна,

Вверх взлетает ночи тень,

Обнажая день холодный

И голодный новый день.

Но с младенческим упорством

И с такой же волей жить

Выхожу в единоборство –

День грядущий заслужить.

У судьбы готова красть я,

Да простит она меня,

Граммы жизни, граммы счастья,

Граммы хлеба и огня!

Перед нами — стихотворное исследование жизни в самых страшных её проявлениях, документ не только поэзии, но и документ в прямом смысле слова. Документ истории.

* * *

На стене объявление: «Срочно!

На продукты меняю фасонный гроб.

Размер ходовой. Об условиях точно –

Галерная, девять». Наморщил лоб

Гражданин в ушанке оленьей,

Протер на морозе пенсне,

Вынул блокнот, списал объявленье.

Отметил: «справиться о цене».

А баба, сама страшнее смерти,

На ходу разворчалась: «Ишь, горе великое!

Фасо-о-нный еще им, сытые черти.

На фанере ужо сволокут, погоди-ка».

Наталья Крандиевская выживет и станет поэтом ленинградской блокады. Самым страшным и прекрасным, первым её поэтом. Впрочем, читатель узнает об этом спустя десятилетия. Стихотворный блокадный дневник Крандиевской был опубликован впервые в журнале «Юность» в 1988 году, к столетию поэтессы.

***

Смерти злой бубенец

Зазвенел у двери.

Неужели конец?

Не хочу. Не верю.

Сложат, пятки вперёд,

К санкам привяжут.

«Всем придёт свой черёд», -

Прохожие скажут.

Не легко проволочь

По льду, по ухабам.

Рыть совсем уж не в мочь

От голода слабым.

Отдохни, мой сынок,

Сядь на холмик с лопатой.

Съешь мой смертный паёк,

За два дня вперёд взятый.

Последняя разлука

Годы постепенно стёрли обиду, залечили рану. И теперь Наталья молила Бога об одном: только бы он был жив, только бы знать, что он есть, дышит, счастлив. Её сверхчуткое сердце и здесь предугадало, предвидело новую разлуку, более грозную и непоправимую, чем та, что была. Она давно этого страшилась.

***

Подумала я о родном человеке,

Целуя его утомленные руки:

И ты ведь их сложишь навеки, навеки,

И нам не осилить последней разлуки.

Как смертных сближает земная усталость,

Как всех нас равняет одна неизбежность!

Мне душу расширила новая жалость,

И новая близость, и новая нежность.

И дико мне было припомнить, что гложет

Любовь нашу горечь, напрасные муки.

О, будем любить, пока смерть не уложит

На сердце ненужном ненужные руки!

* * *

Уж мне не время, не к лицу

Сводить в стихах с любовью счеты

Подходят дни мои к концу,

И зорь осенних позолоту

Сокрыла ночи пелена.

Сижу одна у водоёма,

Где призрак жизни невесомый

Качает памяти волна.

Сядь рядом. Голову к плечу

Дай прислонить сестре усталой.

О днях прошедших — я молчу,

А будущих осталось мало.

Мы тишины ещё такой

Не знали, тишины прощения.

Как два крыла, рука с рукой

В последнем соприкосновенье.

* * *

Не будет этого, не будет!

И перед смертью не простит.

Обиды первой не забудет,

Как довод он её хранит,

Как оправданье всех обид.

А может быть, всего вернее,

На ложе смерти долго тлея,

Не вспомнит вовсе обо мне

В одной мучительной заботе

Ещё спасти остаток плоти,

Ещё держаться на волне.

Но знаю, что пути сомкнутся,

И нам не обойти судьбу:

Дано мне будет прикоснуться

Губами к ледяному лбу...

Ещё в декабре 1942 года Толстому врачами был поставлен безнадёжный диагноз — рак лёгкого. Умер он 23 февраля 1945 года в санатории «Барвиха», похоронен на Новодевичьем кладбище.

***

Мне всё привычней вдовий жребий,

Всё меньше тяготит плечо.

Горит звезда высоко в небе

Заупокойною свечой.

И дольний мир с его огнями

Тускнеет пред её огнём.

А расстоянье между нами

Короче, друг мой, с каждым днём.

***

Торжественна и тяжела

Плита, придавившая плоско

Могилу твою, а была

Обещана сердцу берёзка.

К ней, к вечно зелёной вдали,

Шли в ногу мы долго и дружно.

Ты помнишь? И вот — не дошли.

Но плакать об этом не нужно,

Ведь жизнь мудрена, и труды

Предвижу немалые внукам:

Распутать и наши следы

В хождениях вечных по мукам.

* * *

Там, в двух шагах от сердца моего,

Харчевня есть — «Сиреневая ветка».

Туда прохожие заглядывают редко,

А чаще не бывает никого.

Туда я прихожу для необычных встреч.

За столик мы, два призрака, садимся,

Беззвучную ведём друг с другом речь,

Не поднимая глаз, глядим — не наглядимся.

Галлюцинация ли то, иль просто тени,

Видения, возникшие в дыму,

И жив ли ты, иль умер, — не пойму…

А за окном наркоз ночной сирени

Потворствует свиданью моему.

«Недуги старости и бремя слепоты»

В конце жизни Крандиевской выпало ещё одно испытание, ещё одна проверка на мужество. Надвигающаяся слепота растворила всё окружающее в "бесформенном скоплении теней". Но она не сломлена. Она готова принять без ропота "недуги старости и бремя слепоты". Она напишет книгу стихов о старости, на удивление оптимистичных. Вот одно из них:

Вещи есть совсем обычные,

незаметные, привычные,

и не думаем о них.

Например, вот эта палочка,

путевод и выручалочка,

Антигона всех слепых.

Мне она отныне спутница,

от любой беды заступница,

шепчет: "Стой, не торопись,

осторожно, помаленечку

отыщи ногой ступенечку

и на ней не оступись!

Я в пути твоём разведчица,

я за каждый шаг ответчица,

шарю, шарю впереди...

Здесь ложбинка, здесь обочина,

здесь тропа дождём источена,

ну а здесь — смелей иди!"

И она идёт. Она верит в свою звезду и надежду. И об этом её стихотворение, написанное в 71 год:

Давно с недугами знакома,

и старость у меня как дома,

но всё же до сердцебиения

хочу весны, её цветения,

её пленительных тревог

и радостей (прости мне Бог).

Со сроками вступаю в спор.

И до каких же это пор?

Пора бы знать, что эти сроки

неоспоримы и жестоки.

Они — как длительный конфуз

для престарелых старых муз.

Стихами горбится подушка.

Стыдись, почтенная старушка,

и "поэтических затей",

и одержимости своей!

Усни. Сложи на сердце руки,

и пусть тебе приснятся внуки,

не элегический сонет.

Увы! Сонетов больше нет.

Но есть молчанье у порога,

где обрывается дорога.

***

Я не прячу прядь седую

В тусклом золоте волос.

Я о прошлом не тоскую--

Так случилось,так пришлось.

Все светлее бескорыстье,

Все просторней новый дом,

Все короче,проще мысли

О напрасном,о былом.

Но не убыль, не усталость

Ты несешь в мой дом лесной,

Молодая моя старость

С соучастницей-весной!

Ты несешь ко мне в Заречье

Самый твой роскошный дар:

Соловьиный этот вечер

И черемухи угар.

Ты несешь такую зрелость

И такую щедрость сил,

Чтобы петь без слов хотелось

И в закат лететь без крыл.

Закат жизни всегда печален, но как молодо и светло звучит голос поэта:

Давно отмерена земного счастья доза,

давно на привязи табун былых страстей,

но, Боже мой, как пахнет эта роза

над койкою больничною моей!

Сразу на память приходит ахматовское, тоже написанное на закате жизни:

Всё возьми, но этой розы алой

дай мне свежесть снова ощутить!

* * *

Мне не спится и не рифмуется,

И ни сну, ни стихам не помочь.

За окном уж с зарею целуется

Полуночница — белая ночь.

Все разумного быта сторонники

На меня уж махнули рукой

За режим несуразный такой,

Но в стакане, там, на подоконнике,

Отгоняя и сон, и покой,

Пахнет счастьем белый левкой.

Она сокрушённо называет свои стихи «виденьями идеалистки», а потом как бы невзначай добавляет: «но всё ж... они кому-то близки. И внучка не иронизирует, когда стихи мои цитирует в своей любовной переписке».

Татьяна Толстая, внучка Крандиевской

И мы не удивляемся этому, мы сами готовы их цитировать, их хочется переписать, заучить наизусть, они удивительно современны.

Неискажённый лик души

Наталья Крандиевская-Толстая скончалась 17 сентября 1963 года в возрасте 75 лет.

* * *

Стрела упала, не достигнув цели,

И захлебнулся выстрел мой осечкой.

Жила ли я? Была ли в самом деле,

Иль пребывала в праздности доселе, —

Ни чёрту кочергой, ни Богу свечкой,

А только бликом, только пылью звèздной,

Мелькнувшей в темноте над бездной?

Она похоронена в Петербурге на Серафимовском кладбище.

За десять лет до смерти Наталья Крандиевская написала стихотворение «Эпитафия»:

Уходят люди и приходят люди

Три вечных слова — было, есть и будет—

Не замыкая, повторяют круг.

Венок любви, и радости, и муки

Подхватят снова молодые руки,

Когда его мы выроним из рук.

Да будет он, и лёгкий и цветущий,

Для новой жизни, нам вослед идущей,

Благоухать всей прелестью земной,

Как нам благоухал. Не бойтесь повторенья.

И смерти таинство, и таинство рожденья

Благословенны вечной новизной.

В молодости она дала что-то вроде поэтической клятвы:

И есть ли что мудрее, люди, -

так, молча, пронести в тиши

на приговор последних судей

неискажённый лик души!

И клятву сдержала: с каждой страницы глядит на нас неискажённый лик этой прекрасной русской женщины, большого русского поэта.

Переход на ЖЖ: http://nmkravchenko.livejournal.com/221411.html

|

|

Процитировано 6 раз

Понравилось: 6 пользователям

Неживое моё дитя |

Начало здесь

7 сентября 1952 года умерла Мария Шкапская.

***

Расчет случаен и неверен –

что обо мне мой предок знал,

когда, почти подобен зверю,

в неолитической пещере

мою праматерь покрывал.

И я сама что знаю дальше

о том, кто снова в свой черед

из недр моих, как семя в пашне,

в тысячелетья прорастет?

***

О, сестры милые, с тоской неутолимой,

В вечерних трепетах и в утренних слезах,

С такой мучительной, с такой неукротимой

С несытой жадностью в опущенных глазах.

Ни с кем не вяжут вас невидимые нити,

И дни пустынные истлеют в мертвый прах.

С какою завистью вы, легкие, глядите

На мать усталую, с ребенком на руках.

Стекает быстро жизнь, без встречи, но в разлуке...

О, бедные, ну как помочь вам жить,

И темным вечером в пустые ваши руки

Какое солнце положить?

***

Я остро не люблю сближающего “ты” –

Оно как комната, в которой всё знакомо.

Как нераскрытые, как ждущие цветы –

Почтительного “Вы” мне сладостна истома.

За этим строгим “Вы” всегда тонка печаль,

Но не исчерпана бездонная возможность,

За ним скрывается в печальную вуаль

Касаний ласковых пьянительная сложность.

Почтительное “Вы” кладу, как талисман,

У входа строгого души моей чертога. –

Кому не сладостен его живой обман –

Не перейдёт заветного порога.

Мария Шкапская (урождённая Андреевская) родилась в Петербурге в 1891 году. Детство её прошло в достоевских питерских трущобах.

Она очень любила свой город, отражённый во многих её стихах.

***

Петербуржáнке и северянке,

Люб мне ветер с гривой седой,

Тот, что узкое горло Фонтанки

Заливает Невской водой.

Знаю, будут любить мои дети

Невский седобородый вал,

Оттого, что был западный ветер,

Когда ты меня целовал.

Отец был душевнобольным, получал грошовую пенсию, мать — парализована, будущей поэтессе с 11 лет приходилось зарабатывать на жизнь семье из семи человек. Свалка городского мусора была источником существования для городской бедноты. Девочка собирала там кости, тряпки, жестянки, строительный мусор на продажу, стирала бельё соседям. На трудовые копейки умудрилась выучиться, писала письма на почте, надписывала адреса, позже давала уроки. Окончив два курса медицинского факультета, дежурила в больницах, психиатрических клиниках. Никогда не жаловалась, даже благодарна была этой школе жизни: она закалила характер, приучила к труду.

В 1910 году Мария Андреевская окончила гимназию и вышла замуж за студента. Тогда и стала Шкапской – по мужу.

В поэзию Мария Шкапская пришла со своей отчётливой неповторимой интонацией. Стихи она обычно записывала в строчку, как прозу, словно стыдясь искусственности, неприродности говорения в рифму. Ей казалось: писать стихи стыдно. Не стыдно писать стихами только о том, о чём стыдно говорить иначе.

Я вся из острых углов,

всегда, для всех — недотрожка.

Боюсь завершённых слов

и правды боюсь немножко.

Куда-то ведут — куда? —

следы на спутанном плане.

Безумье и жизнь всегда

на острой, как бритва, грани.

Шкапская вся — на грани. Может быть, поэтому её услышали немногие, и немногие из услышавших — не испугались. Имя Шкапской всегда было известно в тесном кругу поэтов и любителей поэзии, но упоминание этого имени обычно вызывало не только восхищение её стихами, но и некоторую иронию, мужскую усмешку. Считалось, что женщине всё-таки неприлично доходить до такой степени откровенности.

Мария Шкапская - вторая слева

Она писала о том, о чём говорить было в обществе не принято: об утрате девственности, о половой любви, деторождении, абортах, выкидышах, женских разочарованиях.

Да, говорят, что это нужно было...

И был для хищных гарпий страшный корм,

и тело медленно теряло силы,

и укачал, смиряя, хлороформ.

И кровь моя текла, не усыхая —

не радостно, не так, как в прошлый раз,

и после наш смущённый глаз

не радовала колыбель пустая.

Вновь, по-язычески, за жизнь своих детей

приносим человеческие жертвы.

А ты, о Господи, Ты не встаёшь из мёртвых

на этот хруст младенческих костей!

"До Вас женщина не говорила так о себе", — писал ей несколько обалдевший от прочитанного Горький. Михаил Кузмин нашёл её стихи чересчур физиологичными (странно, вообще-то, слышать подобное от автора полупорнографических "Крыльев", но, вероятно, непристойной Кузмину казалась только женская физиология). М. Гаспаров в предисловии к "Избранному" М.Шкапской пишет, что о её стихах упоминать как бы не принято. И то сказать, это не самое приятное чтение. Тут много крови, много натурализма. Один салонный критик даже назвал её стихи "менструальной поэзией".

Было тело моё без входа

и палил его чёрный дым.

Чёрный враг человечьего рода

наклонялся хищно над ним.

И ему, позабыв гордыню,

отдала я кровь до конца

за одну надежду о сыне

с дорогими чертами лица.

С поэзией Шкапской впервые в целомудренную русскую литературу вошла очень интимная, а потому и несколько скандальная, как говорили тогда остряки сомнительного толка, «гинекологическая тема», тема женского пола и плоти: «зачатного часа», беременности и аборта, крови, рожденных и зачатых, но не рожденных, детей, истории библейских женщин и праматери человеческого рода Евы. Счастье и трагедию женской натуры Шкапская передает изнутри, психологически тонко и глубоко. Не боясь показаться примитивной и неэлегантной, она показывала материнство как чудодейство, как акт женского творчества.

О тяготы блаженной искушенье,

соблазн неодолимый зваться "мать"

и новой жизни новое биенье

ежевечерне в теле ощущать!

По улице идти как королева,

гордясь своей двойной судьбой.

И знать, что взыскано твоё слепое чрево,

и быть ему владыкой и рабой,

и твёрдо знать, что меч Господня гнева

в ночи не встанет над тобой.

И быть как зверь, как дикая волчица,

неутоляемой в своей тоске лесной,

когда придёт пора отвоплотиться

и стать опять отдельной и одной.

В её стихах оживает истина женской судьбы. Вот как описывал её Александр Бахрах:

«В её облике было что-то от запоздалой народоволицы, от Софьи Перовской, в лучшем случае, от немного лубочного изображения революционерки начала века, от «вечной курсистки» предреволюционных лет. Довольно высокая, в юбке до полу, с закрывающими уши буклями калачиком, без тени малейшего внешнего кокетства, казалось, что ей неведомо понятие «косметика». Если судить по её лирике, несмотря на присутствие темперамента, она была совершенно чужда «вечной женственности», но зато никогда не забывала о материнстве и почти с каким-то вызовом не переставала о нём говорить».

У Шкапской в то время был страстный, бурный роман. Тогда же она пережила аборт, оказавшийся для неё едва ли не главным, страшнейшим переживанием: почти все стихи из книги "Матерь Долороза" (1921) — книги, сделавшей ей имя, посвящены нерождённому сыну.

Неживое моё дитя,

в колыбель мы тебя не клали,

не ласкали, ночью крестя,

губы груди моей не знали.

На кладбище люди идут —

дорогая сердцу задача, —

отошедшим цветы снесут

и живыми слезами плачут.

Обошла бы кругом весь свет —

не найду дорогой могилки.

Только в сердце твой тихий след,

плоть от плоти, от жилок жилка.

Неживое моё дитя,

в колыбель мы тебя не клали,

не ласкали, ночью крестя,

губы груди моей не знали.

Не ставшее плотью — стало словом. И на этом искусство кончилось, их место заступили почва и судьба ... Гибель сына и гибель тысяч нерождённых детей, и всех, кто был когда-то детьми — вот главная тема Марии Шкапской. И всех этих мёртвых, как и своих мёртвых, Шкапская, с её изначально трагическим мировоззрением, чувствует кровно близкими, своими. Здесь и происходит её отождествление с Россией, которая должна была родить новое и великое, а вместо этого захлёбывалась собственной кровью.

Ах, дети, маленькие дети,

как много вас могла б иметь я

вот между этих сильных ног —

осуществлённого бессмертья

почти единственный залог.

Когда б ослеплена миражем

минутных ценностей земных,

ценою преступленья даже

не отреклась от прав своих.

"Вот между этих сильных ног", — да, это сильно сказано. И у самой Цветаевой, известной своей лирической дерзостью, немного найдётся подобных физиологизмов, поскольку Цветаева мыслила себя всё же прежде всего воплощённой душой, Психеей, которую плоть только обременяет. В стихах Шкапской всё иначе: тут не дух воплощён, а плоть одухотворена, и главное её оправдание — в деторождении, продолжающем род и делающем женщину сопричастной бессмертью.

Под сердцем тепло и несмело

оно шевелилось и жило.

Но тело, безумное тело,

родной тяготы не сносило.

И мне всё больней и жальче

и сердце стынет в обиде,

что мой нерождённый мальчик

такого солнца не видит.

Не снись мне так часто, крохотка,

мать свою не суди.

Ведь твоё молоко нетронутым

осталось в моей груди.

Ведь в жизни — давно узнала я —

мало свободных мест.

Твоё же местечко малое

в сердце моём как крест.

Что ж ты ручонкой маленькой

ночью трогаешь грудь?

Видно, виновной матери —

не уснуть!

Эта боль о нерождённом ребёнке не покидала её никогда, даже когда родила и вырастила двух сыновей и дочь. Она кричала в своих стихах о том, о чём все женщины обычно молчат. Душа её кричала.

В землю сын ушёл — и мать

от земли не может встать.

Был он нежный, был родной,

был он ей, лишь ей одной, —

нежный тёплый голышок,

в теле розовый пушок.

Станут старше, взрослее дети,

и когда-нибудь Лелю и Ате

расскажу я о старшем брате,

который не жил на свете.

Будут биться слова, как птицы,

и томиться будут объятья.

Опустив золотые ресницы,

станут сразу серьёзны братья.

И, меня безмолвно дослушав,

скажут: "Как ты его хотела!

Ты ему отдала свою душу,

а нам — только тело".

И тогда только, милый Боже,

я пойму, что всего на свете

и нужней, и теплей, и дороже

мне вот эти, живые дети.

И Тебе покорна и рада,

и прощу того, неживого,

вот за эти Твои лампады,

за Тобой рождённое слово.

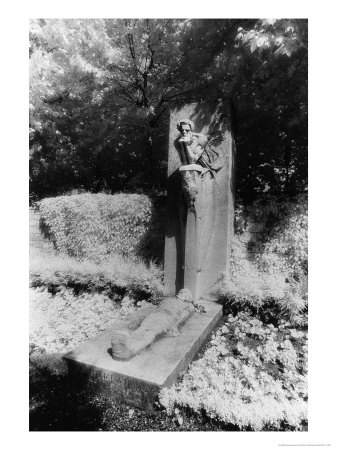

памятник нерождённым детям в Словакии. Скульптор Martin Hudacek.

Мы рождаем их в муках сами,

Но берешь Ты их в райский сад.

Разошью цветными шелками

Богородице белый плат.

Ведь в Твои поля без возврата

Раньше дня никто не сойдет.

Если встретишь мое дитя Ты -

Оботри ему смертный пот.

И скажи ему, сжав ручонку,

Что Тебе позволила мать

Отошедшему в ночь ребенку

За себя этот долг отдать.

Она не могла сказать, как Цветаева: "Мной совсем ещё не понято, что дитя моё в земле", потому что именно с этого понимания Шкапская и начинается. Она не могла сказать, как Ахматова: "Отыми и ребёнка, и друга, и таинственный песенный дар", она, всегда молившая Господа об обратном:

До срока к нам не протягивай

тонких пальцев своих,

не рви зелёные ягоды,

не тронь колосьев пустых.

Ткани тугие, нестканные,

с кросен в ночи не снимай.

Детям, Тобою мне данным,

вырасти дай.

В отличие от Цветаевой и Ахматовой, для Шкапской главное — не мужчина, не муж, не любовь, главное — это счастье быть матерью.

Справилась бы со жгучей жаждой,

сердце терпеливо и звонко.

Милого может заменить каждый,

но кто даст мне его ребёнка?

Как много женщин ты ласкал

и скольким ты был близок, милый.

Но нёс тебя девятый вал

ко мне с неудержимой силой.

В угаре пламенных страстей

как много ты им отдал тела,

но матерью своих детей

ты ни одну из них не сделал.

Какой святой тебя хранил?

Какое совершилось чудо?

Единой капли не пролил

ты из священного сосуда.

В последней ласке не устал

и до конца себя не отдал.

Ты знал? О, ты, наверно, знал,

что жду тебя все эти годы!

Что вся твоя, и вся в огне,

полна тобой, как мёдом чаша.

Пришёл, вкусил, и — весь во мне,

и вот дитя — моё и наше.

Полна рука моя теперь,

мой вечер тих и ночь покойна.

Господь, до дна меня измерь, —

я зваться матерью достойна.

Один за другим выходят сборники ее стихов. «Mater dolorosa» (1921), «Кровь-руда» (1922), «Час вечерний» (1922), «Барабан строгого господина» (1922), «Ца-Ца-Ца» (1923), «Земные ремесла» (1925). Она готовит новый сборник стихов «Кесарево сечение», которому не суждено было выйти.

И вдруг наступает катастрофа. В письме от 25 декабря 1925 года Шкапская пишет о том, что только что потеряла близкого человека, с которым прожила 10 лет, отца ее второго сына: он стрелял в себя и умер у нее на руках. Она сама находится на грани самоубийства, но считает, что не имеет права покончить с собой из-за детей. «Я не могу больше писать, я никогда не буду больше писать... С отчаяния взяла работу, которая мне подвернулась, поступаю с начала января фабричной работницей к станку». Несколько позже этому же адресату она напишет, что «получила предложение от Красной газеты поехать корреспондентом на три недели в Белоруссию. Это уже какой-то выход и работа, хотя и не очень вкусный и желательный, но дети больны, раздумывать некогда. Я такая потерянная сейчас». Так, собственно, она ушла в журналистику и никогда больше не вернулась к стихам, твердо и решительно «наступив на гордо собственной песне» .

«Может быть, я не настоящий поэт. Меня всегда больше заботит — как бы не помешало мое творчество — моей живой реальной жизни » — это ее признание 1923 года помогает лучше понять, почему она, когда реальная жизнь захлестнула ее со страшной силой, бросила писать стихи. Но были, конечно, и другие причины. А самое главное — общая социально-идеологическая установка, когда за равенство в правах с мужчиной и за свою гражданскую независимость женщина расплачивалась потерей сознания о своем первородном даре, о своей естественной и исключительной роли в жизни мужчины.

Тайна любви, опыт ее познания, смысл женского предназначения были поставлены вне интересов нового общества. Поэт Шкапская не могла согласиться с такой подменой, ее лирика всегда возвращала в другой, интимный мир:

Ты стережешь зачатные часы,

Лукавый Сеятель, недремлющий над нами, —

и человечьими забвенными ночами

вздымаешь над землей огромные весы.

Но помню, чуткая, и — вся в любовном стоне,

в объятьях мужниных, в руках его больших —

гляжу украдкою в широкие ладони,

где Ты приготовляешь их —

к очередному плотскому посеву —

детенышей беспомощных моих, —

слепую дань страданию и гневу.

Выведенная из самых тайников женской натуры, подобная тематика вытеснялась со страниц ее книг всем складом современной жизни, «многоэтажной и жестокой», «скудной» и трагической, которая не оставляла место для индивидуального самоопределения, для самосознания о «чудесной и особенной» игре — рождении и воспитании собственных детей:

Под шагами тяжкими и важными,

как былинки впутались они

в наши жесткие, многоэтажные,

в городские наши дни.

Забываем мы о них неделями

и с утра отводим в детский сад,

их — невоплощенных Рафаэлями,

не таких, что пел Рабиндранат.

Нет у нас чудесных и особенных,

и они такие же, как мы,

дети той же скудной родины,

узники одной тюрьмы.

Как же сделать их могли бы мы

непохожими на нас,

если не с кем было быть счастливыми

матерям в зачатный час.

Дальнейшая судьба Шкапской вписывается в общую картину трагедии поколения, которое не только растратило своих поэтов, но которому было суждено потерять многих своих детей.

В 1937 году был арестован брат. Без вести пропал на фронте ее сын. Он вернется из плена, переживет лагерь. Мать так и не узнает о том, что он остался жив.

Мария Шкапская была одинока тем пронзительно студящим душу одиночеством, которого не понять непоэту. Её строки шокируют, даже пугают:

Гроб хочу с паровым отоплением,

на парче золотые отливы,

жидкость ждановскую против тления

и шопеновские к ней мотивы.

Калорифер от топки нагреется –

и в гробу отворяется дверца.

Пусть хоть кости в могиле согреются,

если в холоде умерло сердце.

При жизни она выпустила пять сборников стихов и оказалась прочно, капитально забыта. А между тем в 1923 году Флоренский ставил её вровень с Цветаевой, выше Ахматовой.

У Шкапской есть два стихотворения, которые, продолжая ее инвариантную тему матери и ребенка, имеют прямое отношение к Блоку. Одно, с посвящением Блоку, было написано в 1920 году: «Детей от Прекрасной Дамы // Иметь никому не дано». Второе стихотворение «Что ты там делаешь, старая мать?» было написано на смерть поэта для матери Блока, с которой Шкапскую связывала большая дружба.

– “Что ты там делаешь, старая мать?”

– “Господи, сына хочу откопать,

только вот старые руки мои

никак не осилят чёрной земли”.

– “Старая мать, неразумная мать,

сын твой в Садах Моих лёг почивать”.

– “Господи, я только старая мать,

надо бы прежде меня было взять”.

– “Будет твой срок и исполнится день.

Смертная к сердцу наклонится тень”.

– “Господи, рада бы в землю я лечь,

да будет ли радость чаянных встреч?

Сможешь ли землю заставить опять

матери милое тело отдать?”

– “Дух его – Мне, а земле только плоть,

надо земное в себе обороть.

Что же ты делаешь, старая мать?”

--Господи, сына хочу откопать”.

Последний сборник Шкапской вышел в 1927 году. Больше до самой смерти в 1952-ом она стихов не писала. “Стихов сейчас не пишу, – сообщает она в своей автобиографии. – Поэт я лирический, а нашей эпохе нужны иные, более суровые ноты. И потом кажется мне, что и поэт я ненастоящий, и в литературе тоже такой же случайный странник, как и во всех других областях жизни”.

Господи, всё я приемлю –

вышла в назначенный срок,

в час предначертанный в землю

лягу в сырой уголок.

Полной отмеренной мерой

груз моей боли несу,

сею с надеждой и верой

в жизни свою полосу.

Надежды не оправдались. В 50-е годы репрессировали младшего сына. Больше она его не видела. Подступили старость, болезни, одиночество.

***

Не читай листков пожелтелых.

Твердо помни о них одно:

Это только бумажное тело,

А душа умерла давно.

***

Не смерть страшна. Перед её косою

душа чиста.

Нет, страшно то, что даль передо мною

пуста.

Заряд ее материнского инстинкта, не растраченный до конца в творчестве и в жизни, дал знать о себе в той страсти, с которой она стала разводить собак после войны — Москва до сих пор помнит ее как умелого собаковода и заядлую собачницу.

В последние годы жизни её главным утешением стали собаки. В доме всегда жили пудели.

Шкапская вошла в совет московского клуба собаководов, как когда-то в президиум Петроградского союза поэтов. Она даже готовила к печати книгу «Судьба собаки в СССР» .

Умерла она странной и нелепой смертью. На выставке собак в сентябре 1952-го года к ней кто-то подошёл и сказал, что пудели, прошедшие её контроль, неправильно повязаны. Она упала прямо на арене, где проходил этот собачий парад. Разрыв сердца.

Сегодня солнце всё в морщинках

и небо – как писал Каррьер.

Со мною томик Метерлинка

и неразумный фокстерьер.

И след того, за чем бессмертье,

в собачьих светится глазах, –

любви, поднявшейся над смертью,

любви, преодолевшей страх.

Из шестидесятилетнего забвения Марию Шкапскую вызвал Е. Евтушенко, напечатав её стихи в своей “Антологии” в “Огоньке” 1987-го года. В 1996 году в Москве вышло “Избранное” Шкапской, изданное её дочерью Светланой Глебовной за свой счёт тиражом в 150 экземпляров.

Мне удалось лет десять назад достать её сборник 2000-го года «Час вечерний», изданный в Петербурге, и с тех пор я с ним не расстаюсь. В 2002 году проводила о ней вечер в областной научной библиотеке. Услышав или прочитав однажды стихи Шкапской — забыть их уже невозможно.

Как писала Мария Шкапская!

И откуда взялось такое?!

Что-то плотское, чисто бабское,

изболевшееся, людское...

Не узнавшая счастья женщина,

с детства мыкалась, стиснув зубы.

Дома — полная достоевщина:

мать недвижна, отец безумен...

Не страшась никакого жупела, -

ни помоек, ни катафалка -

в сумасшедших домах дежурила,

собирала тряпьё на свалках.

И в словесность влилась бездонную

не каким-то путём окольным -

на кресте распятой мадонною,

со своею тоской и болью.

И писала о детских саванах,

колыбельках пустых, абортах -

но такими словами кровавыми -

как Господь не восстал из мёртвых?!

Всех грехов земных искуплением

как измучено её сердце!

И в гробу с паровым отоплением

нипочём ему не согреться.

Не боюсь о стихи пораниться.

Чем горчее строка — тем слаще.

«Я в поэзии — только странница.

И поэт я — ненастоящий». -

Так писала Мария Шкапская,

но не ведала своей силы.

Вот читаю — и слёзы капают.

А душа говорит: спасибо.

Переход на ЖЖ: http://nmkravchenko.livejournal.com/141955.html#comments

|

|

Процитировано 2 раз

Понравилось: 2 пользователям

Стихи об осени |

***

А небо беременно радугой,

лежит на верхушках леса.

Губами ловлю, как патоку,

последнюю ласку лета.

Зелёное братство сосновое,

берёзово-белое царство, -

о древнее, вечно новое,

единственное лекарство!

Лишь ты не обманешь доверия,

не ведая собственной власти.

К деревьям — моим поверенным -

спешу нашептаться всласть я.

Зелёное, жёлтое, алое

в прощальном кружит карнавале.

Недаром когда-то ангелы

вас кронами короновали.

Ах, лето, мой рай потерянный...

Прощай, колдовство факира!

И ветер суровый, северный

холодной взмахнёт секирой.

Но вновь зарубцуются раны те,

и всё будет, как вначале...

Я ваша сестра по радости,

по кротости и печали.

Не все ещё корни вырваны

из прошлого в жизни новой.

О сердце! Ещё не вырублен

твой розовый сад вишнёвый!

***

Последние взгляды лета

ловлю влюблённо.

Сыграет мне флейта леса

ноктюрн зелёный.

Пока ещё холод редок,

но блёкнут краски.

Скажите же напоследок

хоть слово ласки.

***

Осенний лист упал, целуя землю.

Деревьев целомудренный стриптиз...

И все мы занимаемся не тем ли,

в какие мы одежды ни рядись?

Я изучаю ремесло печали,

её азы читаю по складам,

усваиваю медленно детали

того, что неподвластно холодам.

Того, что неспособны опровергнуть

хорал ветров и реквием дождя.

Того, что учит: если очень скверно,

ты улыбнись, навеки уходя.

Я приглашаю Вас на жёлтый танец,

прощальный вальс в безлиственной тиши.

И не пугайтесь, если вам предстанет

во всей красе скелет моей души.

***

Осыпается лес. Засыпает, шурша...

Конфетти устилает мой путь.

Облетает с деревьев и душ мишура,

остаётся лишь голая суть.

Как воздетые руки в пролёты небес -

задрожавшие струны осин.

И звучит осиянней торжественных месс

тот осенний лесной клавесин.

О концерт листопада, листопадный спектакль!

Я брожу до упаду, попадая не в такт

этой азбуке музык, попурри из надежд,

изнывая от груза башмаков и одежд.

Смесь фантазии с былью, холодка и огня, -

листопадные крылья, унесите меня

вихрем лёгкого танца далеко-далеко,

где улыбки багрянца пьют небес молоко.

***

Осень, осень, розовое небо!

Твой закат надрывен и багрян.

Всё бледней, грустней улыбка Феба

в обрамленье охры октября.

Осень, осень, музыка прощанья...

Твоя ласка, нежно-холодна,

растворилась в воздухе печально,

птичьим клином клича из окна.

Осень, осень, золотое сердце!

Холодок ладоней на виски.

Отвори в свои чертоги дверцу,

разожми тиски моей тоски.

Осень, осень, ранние морозы.

Поцелуи, тронутые льдом.

И деревья гнутся, как вопросы.

Но ответ узнаешь лишь потом.

***

Я осень люблю и в природе, и в людях,

когда успокоятся жаркие страсти,

когда никого не ревнуют, не судят,

и яркое солнце глаза уж не застит.

На кроткие лица гляжу умилённо,

их юными, дерзкими, детскими помня.

А жёлтые листья красивей зелёных,

и лунная ночь поэтичнее полдня.

* * *

Душа не стареет, как мудрые книги,

но освобождается, как от одежд.

И, словно цветы, осыпаются миги

разлук и свиданий, обид и надежд.

Всё то, что когда-то держало под током,

сгорело, спалив за собою мосты.

Душа, приближаясь к исконным истокам,

с себя понемногу снимает пласты.

Как листья роняет последние роща,

спадает всё то, что влекло в суете.

Всё к старости станет яснее и проще,

приблизится к истине и чистоте.

***

А на пороге осень -

трефовая, бубновая...

Бросает карты в просинь -

на жизнь гадает новую.

А может, то не карты,

а золото монет,

то, что в огне азарта

готова свесть на нет?

Что лето накопило,

собрав в одной горсти,

вмиг в горечи распыла

всё по ветру пустив?

А может, и не деньги,

а что ценнее клада,

и что ей, словно Стеньке,

швырнуть в пучину надо?

А может, то листовки

с призывом жечь и рушить,

стволы дерев — винтовки,

разделанные туши...

Мне осень ворожила,

учила меня вздорному:

разбрасываться жизнью

на все четыре стороны.

***

Мокрая осень

стучится в окно.

Золото с охрой

облезли давно.

Слышится тонко:

«Пусти, обогрей!»

Осень с котомкой

стоит у дверей.

Пусто в котомке,

дыряво бельё.

Где же, мотовка,

богатство твоё?

Осень-растратчица,

где же твой дом?

Плачется, плачется

ей за окном...

***

Как слёзы по лицу, струятся годы,

покуда их источник не иссяк.

В них что-то от бессмертия природы,

когда из праха воскресает всяк

для жизни новой... Листья желтолицы,

напоминая лик немолодой.

Как я сейчас хотела б с ними слиться,

совпав с травою, небом и водой.

По жизни плыть, не зная сроду броду,

вдыхая этот воздух голубой,

сливаясь с равнодушною природой,

с землёй, с народом... только не с толпой.

***

Осень в душе и очки на носу -

я их давно уж по жизни несу.

Что ещё к этому могут добавить

морось и темень в девятом часу?

Всё-таки лета ушедшего жаль.

Мёртвые листья уносятся вдаль.

Катятся годы и хмурятся своды,

и умножают печаль на печаль.

***

Листья падают – жёлтые, бурые, красные – разные.

Все когда-нибудь мы остаёмся на свете одни.

Одиночества можно бояться, а можно и праздновать.

Я иду на свиданье с тобою, как в давние дни.

Я иду на свиданье с собою – далёкою, прошлою.

Вон за тем поворотом... туда... и ещё завернуть...

И хрустит под подошвами пёстрое кружево-крошево,

как обломки надежд и всего, что уже не вернуть.

Не встречается мне. Не прощается. Не укрощается.

В чёрном небе луна прочитается буквою «О».

Не живётся, а только к тебе без конца возвращается.

Одиночество. Отчество. О, ничего, ничего...

***

Нa деревьях осенний румянец.

(Даже гибель красна на миру).

Мимо бомжей, собачников, пьяниц

я привычно иду поутру.

Мимо бара «Усталая лошадь»,

как аллеи ведёт колея,

и привычная мысль меня гложет:

эта лошадь усталая – я.

Я иду наудачу, без цели,

натыкаясь на ямы и пни,

мимо рощ, что уже отгорели,

как далёкие юные дни,

мимо кружек, где плещется зелье,

что, смеясь, распивает братва,

мимо славы, удачи, везенья,

мимо жизни, любви и родства.

Ничего в этом мире не знача

и маяча на дольнем пути,

я не знаю, как можно иначе

по земле и по жизни идти.

То спускаясь в душевные шахты,

то взмывая до самых верхов,

различая в тумане ландшафты

и небесные звуки стихов.

Я иду сквозь угасшее лето,

а навстречу – по душу мою –

две старухи: вручают буклеты

с обещанием жизни в раю.

***

Лес в ноябре. Осыпавшийся, чёрный,

как лепрозорий рухнувших надежд.

Графический рисунок обречённых.

Скелет без тела. Кости без одежд.

Отбушевало лиственное пламя

и превратилось в пепел, прах и дым.

Прорехи света робко меж стволами

сквозят намёком бледно-голубым.

Лес в ноябре. Обугленные души.

Заброшенность. Пронзительность осин.

Но ты всмотрись и жадно слушай, слушай,

что этот лес тебе всё тише, глуше

бескровно шепчет из последних сил.

***

Золотая моя природа!

А зима уже на носу.

Словно перекись водорода,

обесцветит твою красу.

Обессмертит твои творенья

в изваяниях снеговых,

затушует твоё горенье,

заморозит живой порыв.

Не меняй же своё обличье

на величье, безгрешья спесь.

Будь неприбранной, пёстрой, птичьей,

замарашкой, какая есть!

Расстилай лоскутный ковёр свой,

дли роскошную нищету.

Не спеши в это царство мёртвых,

в эту звёздную мерзлоту.

* * *

Увядая, облетая,

листьев кружится метель.

Золотая, золотая,

золотая канитель.

Я нисколько не тоскую,

не устану я смотреть

на красивую такую

листьев золотую смерть.

Осени конец летальный…

Как бы, прежде чем умру –

научиться этой тайне

красной смерти на миру.

***

Средь облетевшего и голого,

заиндевевшего едва,

природа поднимает голову

и шепчет: «Я ещё жива!»

Жива – назло унылым мистикам,

пугавшим полночью часам,

покуда хоть единым листиком

ещё стремится к небесам.

И я, над рощей сиротливою

следя полет нездешних Сил,

учусь у ней, как быть счастливою,

когда на это нету сил.

***

И нависло звёздною улыбкой,

дымчатой, игольчатой и зыбкой,

надо мною прошлое моё.

Птичьим кликом оглашая дали,

нажимая враз на все педали,

бытиё ушло в небытиё.

Время листопада, звездопада.

Ропщет роща посреди распада,

но ветра берут её в кольцо.

Я стою одна как на ладони,

больше не спасаясь от погони,

подставляя холоду лицо.

***

Когда наступает осень –

тепла отступает власть.

– Как жизнь? – при встрече он спросит.

– Спасибо. Не задалась.

Как стук отдалённой трости –

всё ближе грома стихий.

– Как жизнь? – однажды Он спросит. –

И я предъявлю стихи.

|

|

Процитировано 3 раз

Понравилось: 1 пользователю

После смерти |

3 сентября 1883 года умер Иван Сергеевич Тургенев.

Моя самая любимая вещь у него - «После смерти» (Клара Милич). Я прочитала её впервые в 13 лет и — буквально заболела: поднялась температура, била лихорадка, такое было потрясение. Перечитываю её постоянно и в каждом возрасте открываю всё новые пласты и нюансы.

"Клара Милич" - последняя и самая загадочная повесть И.С. Тургенева. Он закончил ее осенью 1882 года на своей французской вилле в Буживале, за год до кончины, зная, что неизлечим.

С первого же появления в "Вестнике Европы" и доныне критики и читатели дают ей самое разное толкование: в ней находят и отголоски личной драмы автора, и библейские мотивы, и мистицизм. Что, кстати, Тургенев и предвидел. Опасаясь обвинений в спиритизме, он и переименовал повесть, в рукописи названную "После смерти". А самой смерти Тургенев не боялся: "Пока я не отказался от всякой надежды - было хуже, - писал он друзьям, - мне 64 года; пожил в свое удовольствие, а теперь - надо и честь знать. И работать теперь могу, - именно с тех пор, как я бросил все думы о будущем..."

Умирая, Тургенев написал повесть о любви. О любви, во имя которой отказываются от жизни. О любви, которая побеждает смерть.

И.Анненский из книги «Отражения»:

«О, теперь я отлично понимаю ту связь, которая раз навсегда сцепила в моей памяти похороны Тургенева с его последней повестью.

Тургенев написал "Клару Милич" в Буживале в октябре 1882 г., а меньше чем через год после этого ученый ботаник в распушенных сединах говорил над его могилой речь о давно погасших звездах; и слова его падали старчески-медленно, а рядом также медленно падали с дрожащих веток желтые листья.

Вот и в то утро, когда Тургенев дописывал свою "Клару Милич", - в окно, верно, смотрела осень, южная, может быть золотая, но все же осень, и притом последняя, - и он это чувствовал. - В цветах, но уже осужденная; еще обаятельная, но уже без зноя... Еще не смерть, но уже мечта, которая о ней знает и которую она застит, - эта осень и была его последней повестью: то серой, то розовой, еще старательно-четкой и в мягких, но уже застывших контурах.

С Кларой Милич в музыку тургеневского творчества вошла, уже не надолго, новая и какая-то звенящая нота. Это была нота физического страдания. "Все мешается кругом - и среди крутящейся мглы Аратов видит Клару в театральном костюме: она подносит склянку к губам, слышатся отдаленные "браво! браво!" - и чей-то грубый голос кричит Аратову на ухо: "А ты думал, это все комедией кончится? Нет, это трагедия, трагедия!"

Сцена из спектакля харьковского театра "Любви прекрасная звезда" по повести Тургенева "Клара Милич"

Пушкин писал в одном из писем Александре Смирновой: «Мне кажется, мёртвые могут внушать нам свои мысли».

«После смерти» Тургенева — как иллюстрация к этим пушкинским словам. Это мистическая история любви молодой девушки, талантливой актрисы Клары Милич к юноше, который не понял её любви. И тогда она приняла яд во время спектакля, где играла главную роль и, доиграв до конца, умерла, когда опустился занавес. А юноша полюбил её после смерти так, что ушёл вслед за ней, умер от горячки, «воспаления сердца».

В основу этой повести была положена реальная история самоубийства провинциальной актрисы Евлалии Кадминой, которую Тургенев услышал от семьи Полонских. Кадмина приняла яд во время спектакля «Василиса Мелентьева», где играла главную роль, а некий Аленицин, магистр зоологии, увидев её там в первый раз – влюбился в неё. После смерти актрисы эта любовь вспыхнула с неожиданной силой, приняв форму психоза. Тургенева чрезвычайно заинтересовал этот психологический факт – посмертная влюблённость, и он с необычайной силой воплотил её в этой повести.

…Случайная, казалось бы, встреча на литературном утре 25-летнего Якова Аратова, застенчивого, замкнутого, сосредоточенного в себе, почти отшельника, с молодой актрисой вызвала в его душе тревогу и неясное волнение. После трагической гибели Клары в нем растет неосознанное прежде чувство. Он вдруг понял, какого счастья он лишился. Мучается угрызениями совести, раскаянием и гибельной невозможностью что-либо исправить, вернуть ее с того счета. Он возвращает Клару в своих снах, видениях, ночных кошмарах, непостижимым образом общается с нею. Ему открывается иной мир, куда она неодолимо манит его. Торжествующая власть Клары над ним делается огромной, он счастлив от сознания этого духовного плена.

Тургенев так виртуозно сближает миры - обыденный и ирреальный, сон и явь. И всему фантастическому вроде бы есть объяснение, а может, и нет. Такая зыбкая, тревожащая двойственность, в которую легко верится. Причем, верится с наслаждением в эту невидимую грань между таинственным, сверхъестественным и реальной жизнью. И жутко и странно и при этом все объяснимо, если ты даже нуждаешься в толковании, почему на устах мертвого Якова застыла блаженная улыбка счастья, а в ладони зажата прядь черных волос Клары.

Повесть "После смерти" - блестящий род психологической фантастики. Она вся полна страстной верой в жизнь за гробом.

Евлалия Кадмина

Любовь Аратова к Кларе, вполне осознанная им только после утраты этой женщины, до тех пор любимой бессознательно, – чувство, которое оказалось сильнее смерти. Оно до такой степени овладевает всем существом человека, что тот уже не в состоянии осознавать, что любимого существа нет более в живых.

«Встречу – возьму», – вспомнились ему слова Клары, переданные Анной... вот он и взят. Да ведь она – мёртвая? Да, тело её мёртвое... а душа? Разве она не бессмертная? разве ей нужны земные органы, чтобы проявить свою власть? Вон магнетизм нам доказал влияние человеческой души на другую человеческую душу... Отчего ж это влияние не продолжится и после смерти – коли душа остаётся живою? Да с какой целью? Что из этого может выйти? Но разве мы – вообще – постигаем, какая цель всего, что совершается вокруг нас?»

«Мысли о бессмертии души, о жизни за гробом снова посетили его. Разве не сказано в библии: «Смерть, где жало твоё?»

А у Шиллера: «И мёртвые будут жить!» Или вот ещё, кажется, у Мицкевича: «Я буду любить до скончания века... и по скончании века!» А один английский писатель сказал: «Любовь сильнее смерти».

В.Э. Борисов-Мусатов "Призраки"

Переход на ЖЖ: http://nmkravchenko.livejournal.com/32643.html

|

|

Процитировано 1 раз

Иннокентий Анненский |

Начало здесь

1 сентября 1855 года родился Иннокентий Анненский.

Великий аутсайдер

"Великий аутсайдер" – так назвала я свой прошлогодний вечер из цикла "Поэзии серебряные струны", посвящённый ему (к 155-летию со дня рождения):

http://rutube.ru/video/7fd140c053c67a923f5ff80fed20c32a/#

Но дело не только в круглой дате. Блестящий представитель Серебряного века, "последний из царскосельских лебедей", как назвал его Н. Гумилёв, Анненский был и остаётся трагической фигурой в русской поэзии: не получил признания и славы в своём времени, не был понят и узнан при жизни. "А тот, кого учителем считаю,/ как тень прошёл и тени не оставил..." – сказала о нём Ахматова. Однако в этом поэте, далеко опередившим своих современников, уже угадывались будущие интонации Блока, Хлебникова, Маяковского, Пастернака. Владимир Корнилов писал об Анненском:

Пастернак, Маяковский, Ахматова

от стиха его шли и шалели,

от стиха его, скрытно-богатого,

как прозаики от "Шинели".