-Поиск по дневнику

-Подписка по e-mail

-Друзья

-Постоянные читатели

-Статистика

Записей: 871

Комментариев: 1385

Написано: 2520

Он выбрал свободу |

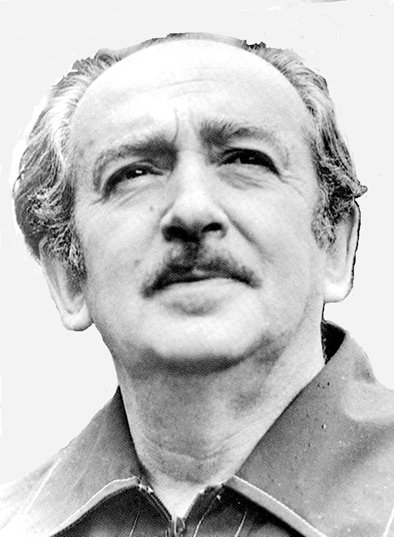

19 октября 1918 года родился Александр Галич.

Он родился в день Пушкинской лицейской годовщины - возможно, каким-то таинственным образом это сказалось на его выборе пути. Выборе свободы. Свобода автора песенок, переливавшаяся прямо в кровь, раздражала власть.

Сердце моё заштопано,

в серой пыли виски,

но я выбираю Свободу,

и - свистите во все свистки!

Первую свою лекцию о Галиче я прочитала в 1988 году. Это вообще была моя первая публичная лекция — 23 года назад. Несмотря на то, что вроде бы шла перестройка, местные власти мне запрещали её читать, как и позже — лекцию о Бродском, мотивируя тем, что они - «антисоветчики». Тем летом я услышала о Галиче передачу по радиостанции «Свобода», и его стихи и песни так потрясли меня, что я стала тут же собирать о нём материал, очень захотелось поделиться этим богатством с другими. Какие-то публикации уже появлялись — в «Авроре», «Даугаве», но наши органы культуры ориентировались ещё на старые ценности и прежние источники. Разрешили только через год, в 1989-ом, а до этого времени я читала свои крамольные «антисоветские» лекции полуподпольно, что имело для меня вполне понятные идеологические последствия.

Возвращались песни Галича, и вместе с ними возвращалась Правда. Что это не предатель, не подонок, а большой поэт. Не уехавший, а изгнанный. И в стихах его не клевета, не очернительство, а боль за страну и ненависть к тем, кто её погубил. Он был в одном строю с Солженициным, Сахаровым, Растроповичем. Тогда это считалось позором, а сейчас эти люди - совесть и печаль страны. Благодаря этим песням люди вспомнили, что они люди, а не рабы. В конце концов всегда выясняется, что времени нужны не те, кто ему, времени, поддакивает, а совсем иные собеседники.

Песни Александра Галича и через полвека ничуть не устарели, а обрели второе рождение. Канули в Лету единомыслие, цензура, политическая эмиграция, другие реалии советского периода. Но тем не менее нет ни малейшего ощущения архаики, когда слушаешь эти песни. Не оттого ли, что, пройдя круг, мы парадоксальным образом вернулись к тому, от чего надеялись уйти навсегда? Вроде бы получили свободу ("свободочку слова" - Евт.), но не имеем возможности воспользоваться её плодами. Да, теперь можно ругать власть, президента. Но "свободу не слушать" они оставили себе. "Даже если я ору ором - не становится мой ор громче". И душа вздрагивает от чувства узнавания реалий, ибо многие из тех бед, болей, пороков и язв нашего общества живы и по сей день.

Этот поэт всегда современен. Потому что опять "те кто выбраны - те и судьи", "посторонним вход воспрещен", и опять в России "непротивление совести - удобнейшее из чудачеств", а друзья уходят "одни в никуда, а другие в князья", и "кремлёвская охота гуляет по пороше..."

Опять над Москвою пожары

и грязная наледь в крови.

Но это уже не татары,

похуже Мамая - свои! -

написаны эти строки больше 30 лет назад, но время снова сделало их актуальными.

Лекцией о Галиче я и завершила свой прошлый цикл вечеров в Областной научной библиотеке. Полностью её можно прослушать здесь (запись из зала):

http://rutube.ru/tracks/4203506.html?v=bcf846ab5e0bfed0c5492e4b4fb46d47&autoStart=true&bmstart=1000

А это фотографии, сделанные на том вечере:

Из книги отзывов областной библиотеки:

Уважаемая Наталия Максимовна! Спасибо, что на одном дыхании Вы, а я, затаив дыхание (с открытым ртом), боясь пропустить хоть пол-слова, так в напряжении впитывала всё новое и великое для себя. Неужели у Вас каждый из поэтов (целый мир) всё интереснее и интереснее, и, кажется, что уже нет выше, правдивее и сильнее, и такого же ранимого, такого родного и близкого, как Галич. Он, то есть Вы нам объясняете нас самих, нашу душу, Россию, её трагедию и величие.

Спасибо за такие высокие моменты, за сопереживание, думаю, всего зала. Это редко всё же бывает. Здоровья, дальнейших успехов и для нас - встреч с Вами!

Любовь Ивановна Силантьева

Рожченко Людмила Николаевна. 12 марта 2011г.

Стихи Бориса Чичибабина «Запоздалая благодарность Галичу» как нельзя лучше выражают сейчас чувства всех, кому дорог этот поэт и бард:

Чем сердцу русскому утешиться?

Кому печаль свою расскажем?

Мы все рабы в своём отечестве,

да с революционным стажем.

Во лжи и страхе как ни бейся я,

а никуда от них не денусь.

Спасибо, русская поэзия:

ты не покинула в беде нас.

В разгар всемирного угарища,

когда в стране царили рыла,

нам песни Александра Галича

пора абсурдная дарила.

Как смог он, не по воле случая

испив испуг смерторежимца,

послать к чертям благополучие,

на подвиг певческий решиться?

Не знаю впредь, предам ли, струшу ли:

жить научились, предавая, —

но как мы песни эти слушали,

из уст в уста передавая!

Как их боялись — жгло тогда-то ведь -

врали, хапужники, невежды!

Спасибо, Александр Аркадьевич,

от нашей выжившей надежды.

Переход на ЖЖ: http://nmkravchenko.livejournal.com/44553.html

Подробнее здесь: http://nmkravchenko.livejournal.com/218158.html,

|

|

Процитировано 1 раз

Понравилось: 2 пользователям

Певец петербургской богемы |

Сегодня день рождения Михаила Кузмина.

Начало на ЖЖ: http://nmkravchenko.livejournal.com/44327.html

«Я сам родился ведь на Волге...»

Михаил Кузмин родился в Ярославле (6)18 октября 1872 года в многодетной семье старинного дворянского рода.

Отец – отставной морской офицер, мать –правнучка знаменитого французского актёра, приглашённого в Россию при Екатерине. В стихотворении “Мои предки” Кузмин поднимает их всех из забвения, а вместе с ними – целый срез русской жизни. Вскоре семья Кузминых переезжает в Саратов, где прошло детство и отрочество поэта. В Госархиве Саратовской области хранится “формулярный список о службе члена Саратовской судебной палаты А.А. Кузмина” – отца Михаила, который в феврале 1874 года приказом министра юстиции был назначен на службу в Саратов.

В Саратове действительный статский советник А.А. Кузмин служил до начала 80-х годов. Жила семья Кузминых в доме №21 по Армянской (ныне Волжской) улице. Дом, к сожалению, не сохранился.

Михаил Кузмин посещал ту же гимназию, что и Чернышевский.

Впечатлений от Саратова в стихах и прозе Кузмина почти не сохранилось, если не считать беглого пейзажа в неоконченном романе “Талый след”: “От Саратова запомнил жары летом, морозы зимой, песчаную Лысую гору, пыль у старого собора и голубоватый уступ на повороте Волги-Увека. Казалось, там всегда было солнце”.

И знаю я, как ночи долги,

Как яр и краток зимний день,—

Я сам родился ведь на Волге,

Где с удалью сдружилась лень,

Где все привольно, все степенно,

Где все сияет, все цветет,

Где Волга медленно и пенно

К морям далеким путь ведет.

Я знаю звон великопостный,

В бору далеком малый скит,—

И в жизни сладостной и косной

Какой-то тайный есть магнит.

«У меня не музыка, а музычка...»

После гимназии Кузмин поступает в петербургскую консерваторию по классу композиции (был учеником Лядова и Римского-Корсакова). Первые стихи возникают исключительно как тексты к собственной музыке — операм, романсам, сюитам, вокальным циклам. Консерваторию не окончил, но всю жизнь продолжал музицировать. В 1906 году по просьбе Мейерхольда он напишет музыку к «Балаганчику» Блока и будет оценен поэтом.

«У меня не музыка, а музычка, - говорил Кузмин, - но в ней есть свой яд, действующий мгновенно, благотворно, но недолго...»

Его песенки сразу сделались популярными в петербургских богемных кругах. В литературных светских салонах от них были без ума.

Из воспоминаний И. Одоевцевой «На берегах Невы»:

«Кузмин поет. Голоса у него нет. Он пришепетывает, и, как рыба, округлив рот, глотает воздух:

Любовь расставляет сети

Из крепких силков.

Любовники как дети

Ищут оков…

Я слушаю и чувствую, как мало- помалу в мои уши, в мое сознание, в мою кровь проникает яд его «музычки». Обольстительный, томный и страшный яд, идущий не только от этой «музычки», но и от его лукавых широко-открытых глаз, от его томной улыбки и жеманно взлетающих пальцев. Яд — неверия и отрицания. Яд грации, легкости и легкомыслия. Сладкий обольщающий, пьянящий яд.

Вчера ты любви не знаешь,

Сегодня — весь в огне,

Вчера ты меня презираешь,

Сегодня клянешься мне.

Полюбит - кто полюбит,

Когда настанет срок,

И будет то, что будет,

Что уготовил нам рок.

Кузмин прищуривает глаза. Лицо его принимает чуть-чуть хищное выражение. Сознает ли он власть над душами своих слушателей?.. Рядом со мною на диване хорошенькая студистка в волнении кусает губы и я вижу,насколько ей кружит голову этот пьянящий яд».

«Дух мелочей, прелестных и воздушных...»

Для ранних стихов Кузмина характерна жизнерадостность, эллинская привязанность к жизни, любовное восприятие каждой мелочи. В 1890 году он пишет в письме: «Боже, как я счастлив. Почему? Да потому что живу, потому что светит солнце, пиликает воробей, потому что у прохожей барыни ветер сорвал шляпу... посмотри, как она бежит за ней – ах, смешно! потому что... 1000 причин. Всех бы рад обнять и прижать к груди». И в другом письме: «Так радостен, что есть природа и искусство, силы чувствуешь, и поэзия проникает всюду, даже в мелочи, даже в будни!» Последняя цитата точно предсказывает строфу знаменитого стихотворения Кузмина, которое стало буквальным символом всего его творчества:

Дух мелочей, прелестных и воздушных,

Любви ночей, то нежащих, то душных,

Веселой легкости бездумного житья!

Ясный, безмятежный взгляд на мир, который сквозит в этом стихотворении, ляжет потом в основу программной статьи Кузмина 1912 года «О прекрасной ясности», где он выскажет своё творческое кредо.

К. Сомов. Портрет М. Кузмина

На фоне глубокомысленного символизма, проповедующего поэзию оттенков и полутонов, Кузмин первым заговорил о простых и доступных вещах внешней жизни. Его стихи наполнены конкретными понятиями и жизненными реалиями:

Где слог найду, чтоб описать прогулку,

Шабли во льду, поджаренную булку

И вишен спелых сладостный агат?

«Я не могу не чувствовать души неодушевлённых вещей», - пишет он в дневнике. Кузмин вслед Пушкину любил земную жизнь, стремился к гармонии. «Дух мелочей» предстаёт в его поэзии синонимом лёгкости, домашности, небрежного изящества и какой-то нечаянной нежности. Мы не встретим у него гипертрофированного выражения чувств и страстей, как у Цветаевой. В качестве доказательств любви у Кузмина мы неожиданно встречаем:

Я жалкой радостью себя утешу,

купив такую ж шапку, как у Вас.

Это вместо привычных нам эпитетов «бледнею, дрожу, томлюсь, страдаю». До чего по-домашнему просто и как выразительно! А дело в том, что не придумано, правдиво.

Это был период влюблённости Кузмина в художника Судейкина, о котором он пишет в дневнике: «Ездил покупать шапку и перчатки. Купил фасон «гоголь» и буду носить, отогнувши козырёк, как Сергей Юрьевич».

художник С. Судейкин

На «крыльях» любви

Потом Судейкина у Кузмина отобьёт Ольга Глебова, ставшая его женой, героиня ахматовской «Поэмы без героя».

Ольга Судейкина

Ольга Судейкина дважды «перейдёт дорогу" Кузмину — второй раз из-за неё его оставит Всеволод Князев, молодой поэт, который из-за той же Ольги покончит с собой.

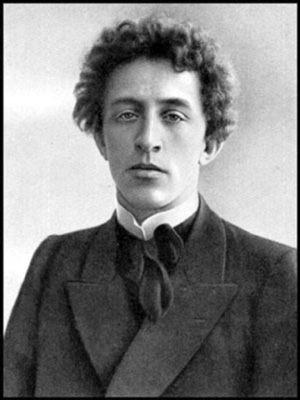

Всеволод Князев

Михаил Кузмин немало измен пережил в своей жизни, но самая непоправимая измена для него была — с женщиной. В жизни Кузмина вообще не существовало другого пола.

В литературных кругах за Кузминым закрепилось амплуа рокового соблазнителя, от которого родители должны прятать своих сыновей. Блок писал: «Кузмин сейчас один из самых известных поэтов, но такой известности я никому не пожелаю». Русские гомосексуалисты практически впервые получили произведения, описывавшие не только переживания, но и быт себе подобных, выражающие дух сугубо мужской любви. Это послужило причиной того, что к Кузмину в его квартиру на Спасской тянулись самые разные люди, искали с ним знакомства и какое-то время занимали в его жизни определённое место.

Дом на Спасской 11 (ныне Рылеева 10), где жил М. Кузмин

Если я перечислю только самых известных гостей Кузмина, то многие будут весьма шокированы: Гордеев, Сомов, Дягилев, Бенуа, Бакст, Вячеслав Иванов, Ремизов, Ауслендер. Кто не верит — отсылаю к монографии Богомолова «Статьи и материалы» (М., Новое лит. обозрение», 1995) и Джона Малмстада «М. Кузмин. Искусство, жизнь, эпоха», к дневникам самого поэта.

Любовь у Кузмина представлена не только в её возвышенных, но и в «низких», плотских аспектах. Таков цикл стихов «Занавешенные картинки» (первоначальное название «Запретный сад»), не раз именовавшиеся в печати «порнографическим».

Обложка книги "Занавешенные картинки"

После революции 1905 года была отменена цензура и первыми плодами свободы печати были пушкинская «Гаврилиада», «Опасный сосед» Пушкина, вольные стихотворения римских поэтов. К этому ряду можно отнести и «Занавешенные картинки», которые дали Кузмину возможность показать весь диапазон эротических переживаний человека. Вот одно из наиболее «приличных» стихотворений этого цикла:

Кларнетист

Я возьму почтовый лист,

Напишу письмо с ответом:

«Кларнетист мой, кларнетист,

Приходи ко мне с кларнетом.

Чернобров ты и румян,

С поволокой томной око,

И когда не очень пьян,

Разговорчив, как сорока,

Никого я не впущу,

Мой веселый, милый кролик,

Занавесочку спущу,

Передвину к печке столик.

Упоительный момент!

Не обмолвлюсь словом грубым...»

Мил мне очень инструмент

С замечательным раструбом!

За кларнетом я слежу,

Чтобы слиться в каватине

И рукою провожу

По открытой окарине.

Первое прозаическое произведение Кузмина «Крылья» получило скандальную известность из-за затронутой там темы однополой любви.

Повесть была понята как прославление порока, как «мужеложный роман» (З. Гиппиус), большинство читателей восприняли её лишь в качестве физиологического очерка, не заметив там ни философского содержания, ни ориентации на платоновские «Диалоги» (прежде всего на «Пир» и «Федр»).

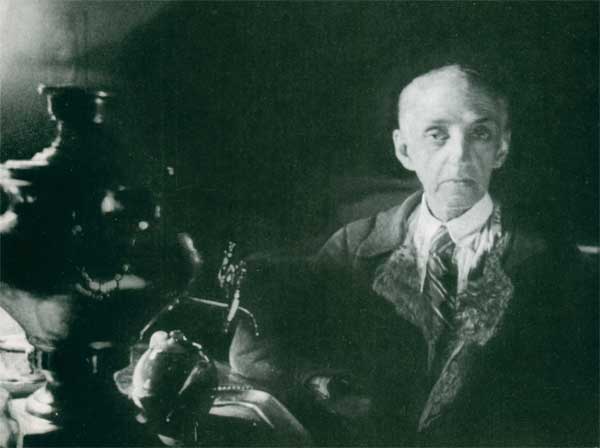

«Это старый чудит Калиостро...»

Наиболее удачным в прозе Кузмина считается его роман «Необыкновеная жизнь Иосифо Бальзамо, графа Калиостро» (1919), в котором проявился его интерес к оккультизму и магии. Самого Кузмина многие современники сравнивали с Калиостро — итальянским авантюристом, так замечательно изображённым им в этой повести.

На деле, конечно, Кузмин ничем не напоминал своего литературного героя, «тучного и суетливого итальянца». Возможно, имелось в виду то нечто сатанинское, магическое, адское, что виделось многим во внешности поэта.

После революции он как-то внезапно постарел и, когда-то красивый, стал страшен со своими ставшими ещё громаднее глазами, сединой в редких волосах, морщинами и выпавшими зубами. Это был портрет Дориана Грэя. Довольно близок к этому описанию акварельный портрет Кузмина работы Ю. Анненкова 1919 года.

Сатанинское начало увидела в Кузмине А. Ахматова, запечатлевшая в «Поэме без героя» его зловещий портрет:

Не отбиться от рухляди пестрой,

Это старый чудит Калиостро —

Сам изящнейший сатана,

Кто над мертвым со мной не плачет,

Кто не знает, что совесть значит

И зачем существует она.

Кузмин глазами Ахматовой и Цветаевой

Когда-то Кузмин «вывел в люди» Ахматову, одним из первых уловивший своеобразие и прелесть её ранних стихов, написавший предисловие к её первому сборнику. Ахматова подарила ему свой «Подорожник» с надписью: «Михаилу Алексеевичу, моему чудесному учителю».

Однако к концу жизни Кузмина, в 30-х годах Ахматова перестала с ним встречаться, решительно от него открещивалась. Лидия Чуковская в «Записках об А. Ахматовой» записала её слова о Кузмине: «Одни делают всю жизнь только плохое, а говорят о них все хорошо. В памяти людей они сохраняются как добрые. Например, Кузмин никому ничего хорошего не сделал. А о нём все вспоминают с любовью». Ахматова с осуждением говорила: «Кузмин был человек очень дурной, недоброжелательный, злопамятный».

А вот у Цветаевой о Кузмине было совершенно противоположное мнение. Она посвятила ему эссе «Нездешний вечер», где передала свои впечатления от первой встречи с Кузминым у него в гостях.

Её эссе — воспоминания о Бальмонте, Белом, Волошине, как и о Кузмине — это не литературные портреты в обычном смысле, - каждый раз это портреты души поэта и её самой. Не перестаёшь поражаться благодарной памяти Цветаевой, десятилетиями хранившей тепло человеческих отношений. Её «мифы» о современниках рождались из этого тепла, оно придавало им зримость и осязаемость реальности. Я не сомневаюсь, что все эти герои её мифов были такими, какими их воссоздавала Цветаева. Она умела почувствовать и увидеть важнейшее в человеке, то, что дано видеть немногим.

У Ахматовой же в оценке Кузмина есть момент сведения личных и литературных счётов. Он сама была очень злопамятным человеком.

Так, она не могла простить Кузмину того, что тот в домашнем кругу, посмеиваясь, называл Анну Андреевну «бедной родственницей» за то, что та, после развода с Пуниным продолжала жить с ним в одном доме по соседству с бывшей и новой его женой (что было удобно ей по бытовым соображениям, которые она предпочла нравственным). Это злая острота кое-что может объяснить в позднейшей ахматовской неприязни к Кузмину, излившейся на страницах её «Поэмы без героя».

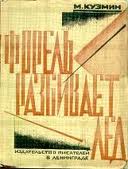

Однако — вот такой любопытный нюанс: поэма написана особой строфой, уже получившей название «ахматовской строфы». Шестишные строфы состоят как бы из двух трёхстиший. А ведь эта своеобразная строфика, как и самый ритм, взяты из кузминской «Форель разбивает лёд». Исследователи находили этому объяснение: «поэма Ахматовой направлена против Кузмина, он её главный «антигерой» (Калиостро, Владыка мрака), поэтому возникает и его ритм». Но факт остаётся фактом: «ахматовская строфа» на самом деле является строфой Кузмина.

«Наш ангел превращений отлетел...»

Поздняя поэзия Кузмина — поэзия 20-х годов — становится всё более сложной, преломляясь через призму искусства, философских систем. Его сборники «Парабола» и «Форель разбивает лёд» создали представление о нём как об одном из самых загадочных и эзотерических поэтов 20 века. Внешне отдельные стихотворения выглядят простыми и ясными, но вдруг неожиданные соединения образуют странные картины, которые оказывается почти невозможным расшифровать, не прибегая к сложным методам анализа.

В поэме «Форель разбивает лёд» речь идёт, в частности, о том, что происходит с человеком, утратившим объёмное восприятие мира, свойственное влюблённому. Главное в воспеваемых Кузминым любовно-братских отношениях — духовный «обмен» и «подкрепленье» душевным теплом, возникающие в общении близких людей. Результат утраты этого восприятия — обескрыливающая однозначность мира, утратившего полноту и тайну:

Наш ангел превращений отлетел.

Еще немного — я совсем ослепну,

И станет роза розой, небо небом,

И больше ничего! Тогда я, прах,

И возвращаюсь в прах! Во мне иссякли

Кровь, желчь, мозги и лимфа. Боже!

И подкрепленья нет и нет обмена?

(Так и происходит в поэме с буквальностью натуралистического гротеска: он и «тонет», и иссыхает, и превращается в какое-то фантастическое жалкое существо).

Стук хвоста форели о лёд откликается 12-тью ударами часов в новогоднюю ночь. Эта ночь несёт с собой окончательное завершение поединка форели со льдом:

То моя форель последний

разбивает звонко лёд...

«Прекрасная ясность»

Кузмин не делил жизнь на высокую и низкую. Для него не было низких предметов, недостойных того, чтобы встать в стихотворный ряд. Оказывается, и шабли во льду, и поджаренная булка, запах пыли и скипидара, голландская шапка, картонный домик — подарок друга и прочие «милые мелочи» нисколько не мешают присутствию божественного начала в поэзии. Такое ощущение, что Кузмин любил землю и небо больше рифмованных и нерифмованных строк о земле и небе, вопреки утверждению Блока, что сочинитель всегда предпочтёт второе. Кузмин любил жизнь.

Надо сказать, что появление такого поэта было как бы подготовлено самой почвой серебряного века. После утончённостей символизма, дерзаний футуризма, хотелось простоты, лёгкости, обыкновенного человеческого голоса. Так заявил о себе акмеизм, ярким представителем которого был Михаил Кузмин. На смену высокому слогу пришла «прекрасная ясность»:

Светлая горница — моя пещера,

Мысли — птицы ручные: журавли да аисты;

Песни мои — веселые акафисты;

Любовь — всегдашняя моя вера.

Приходите ко мне, кто смутен, кто весел,

Кто обрел, кто потерял кольцо обручальное,

Чтобы бремя ваше, светлое и печальное,

Я как одёжу на гвоздик повесил.

Любовь — главная его тема, основа творчества.

***

Нас было четыре сестры, четыре сестры нас было,

все мы четыре любили, но все имели разные

"потому что":

одна любила, потому что так отец с матерью

ей велели,

другая любила, потому что богат был ее любовник,

третья любила, потому что он был знаменитый

художник,

а я любила, потому что полюбила.

Нас было четыре сестры, четыре сестры нас было,

все мы четыре желали, но у всех были разные

желанья:

одна желала воспитывать детей и варить кашу,

другая желала надевать каждый день новые платья,

третья желала, чтоб все о ней говорили,

а я желала любить и быть любимой.

Нас было четыре сестры, четыре сестры нас было,

все мы четыре разлюбили, но все имели разные

причины:

одна разлюбила, потому что муж ее умер,

другая разлюбила, потому что друг ее разорился,

третья разлюбила, потому что художник ее бросил,

а я разлюбила, потому что разлюбила.

Нас было четыре сестры, четыре сестры нас было,

а может быть, нас было не четыре, а пять?

* * *

Как странно,

что твои ноги ходят

по каким-то улицам,

обуты в смешные ботинки,

а их бы нужно без конца целовать.

Что твои руки

пишут,

застегивают перчатки,

держат вилку и нелепый нож,

как будто они для этого созданы!..

Что твои глаза,

возлюбленные глаза

читают "Сатирикон",

а в них бы глядеться,

как в весеннюю лужицу!

Но твое сердце

поступает, как нужно:

оно бьется и любит.

Там нет ни ботинок,

ни перчаток,

ни "Сатирикона"...

Не правда ли?

Оно бьется и любит...

больше ничего.

Как жалко, что его нельзя поцеловать в лоб,

как благонравного ребенка!

***

Я вижу твой открытый рот,

Я вижу краску щек стыдливых

И взгляд очей еще сонливых,

И шеи тонкой поворот.

Ручей журчит мне новый сон,

Я жадно пью струи живые-

И снова я люблю впервые,

Навеки снова я влюблен!

Это любовь непосредственная, естественная, любовь без пафоса. Любовь открывает наши глаза на красоту божьего мира, она делает нас простыми, как дети:

Пастух нашёл свою пастушку,

а простачок свою простушку.

Весь мир стоит лишь на любви.

Она летит: лови, лови!

Жизнь даётся единожды, тело тленно, радости любви преходящи, надо ценить каждый счастливый миг, дарованный нам природой. Вот нехитрая философия Кузмина. А может, в этом и есть высшая мудрость жизни?

***

Запах грядок прян и сладок,

Арлекин на ласки падок,

Коломбина не строга.

Пусть минутны краски радуг,

Милый, хрупкий мир загадок,

Мне горит твоя дуга!

Это, наверное, единственный не трагический поэт у нас в России.

Слез не заметит на моем лице

Читатель плакса,

Судьбой не точка ставится в конце,

А только клякса.

Как это характерно для Кузмина — вместо стенаний и слёз — лёгкая тонкая ироническая улыбка понимания.

М. Кузмин. Литография О. Верейского

Жизнь сердца

Вместо духовности с её прямым обращением к Богу Кузмин предложил поэтическому вниманию душевную жизнь, жизнь сердца.

Сердце, сердце, придётся

вести тебе с небом счёт.

Эта душевная жизнь совсем не проста. Он раскрывает нам её нюансы, тонкости:

Не знаешь, как выразить нежность!

Что делать: жалеть, желать?

Или:

Вы так близки мне, так родны,

что кажетесь уж нелюбимы.

Наверно, так же холодны

в раю друг к другу серафимы.

У него есть поразительное стихотворение, где он говорит о неустанной созидающей работе сердца, действующей как бы помимо ленивого и сонного повседневного существования:

Какая-то лень недели кроет,

Замедляют заботы легкий миг, -

Но сердце молится, сердце строит:

Оно у нас плотник, не гробовщик.

Веселый плотник сколотит терем.

Светлый тес - не холодный гранит.

Пускай нам кажется, что мы не верим:

Оно за нас верит и нас хранит.

Оно все торопится, бьется под спудом,

А мы - будто мертвые: без мыслей, без снов,

Но вдруг проснемся пред собственным чудом:

Ведь мы все спали, а терем готов.

Одна из главных тем творчества — путь души через ошибки и страдания к духовному просветлению:

О чём кричат и знают петухи

из курной тьмы?

Что знаменуют тёмные стихи,

что знаем мы?

За горизонтом двинулась заря.

Душа слепая ждёт поводыря.

Изысканная простота

Кузмин - поэт совершенно открытый и очень искренний. В его стихах есть «что-то до жуткости интимное», - писал И. Анненский.

«Сознательная небрежность и мешковатость речи» - определил особенность стиля Кузмина Мандельштам. Это вызывает ощущение лирической взволнованности. Его дольник похож на безыскусственный детский разговор:

Любовь сама вырастает,

Как дитя, как милый цветок,

И часто забывает

Про маленький, мутный исток.

Не следил ее перемены -

И вдруг... о, боже мой,

Совсем другие стены,

Когда я пришел домой!

Какая изысканная простота! Оттого, что здесь высказаны отнюдь не детские чувства и наблюдения, они задевают особенно сильно. В этом — весь Кузмин, с его мягкостью, теплотой и нежностью.

Если для символистской поэзии характерно было требование музыкальности («музыка — прежде всего» - Верлен), то Кузмин ввёл в стихи разговорную интонацию (в основном благодаря вариациям сложных дольников). Но эта разговорность не прозаическая, сохраняя естественность живой речи, она не теряет и свою стиховую мелодичность:

Может быть, и радуга стоит на небе

Оттого, что Вы меня во сне видали?

Может быть, в простом ежедневном хлебе

Я узнаю, что Вы меня целовали.

Когда душа становится полноводной,

Она вся трепещет, чуть ее тронь.

И жизнь мне кажется светлой и свободной,

Когда я чувствую в своей ладони Вашу ладонь.

Не ко двору

Однако постепенно стихи Кузмина начинают восприниматься как обломок прошлого, явный архаизм в литературе 20-х годов. Он ещё переводит (Кузмин переводил Шекспира, Гёте, Байрона, Мериме, Апулея, Бокаччо, Франса), сотрудничает с театрами, беседует с молодёжью, время от времени заходящей в его комнаты в коммуналке на улице Рылеева,

но это уже очень мало похоже на блестящую жизнь одного из самых притягательных для многих поэтов в Петербурге человека.

Г. Адамович пишет: «Если можно сказать, что кто-либо из старых писателей пришёлся не ко двору новому режиму, то о Кузмине — в первую очередь. Был это человек изощрённейшей и утончённейшей культуры, замкнутый в себе, боявшийся громких слов: в теперешнем русском быту он должен был остаться одинок и чужд всему».

.

Ещё в 1920 году это понял Блок, когда в приветственной речи на юбилее Каверина сказал: «Михаил Алексеевич, я боюсь, чтобы в нашу эпоху жизнь не сделала Вам больно».

Последние пять лет жизни Кузмин потратил на труднейший перевод « Дон Жуана», и не получил за это ни копейки. К этому времени он был уже тяжело болен. Нечем было платить за квартиру, лечение. Кузмин продаёт книги, иконы, картины друзей, собственные рукописи. Из его последних стихов:

* * *

Декабрь морозит в небе розовом,

нетопленный чернеет дом,

и мы, как Меншиков в Берёзове,

читаем Библию и ждем.

И ждем чего? Самим известно ли?

Какой спасительной руки?

Уж вспухнувшие пальцы треснули

и развалились башмаки.

Уже не говорят о Врангеле,

тупые протекают дни.

На златокованном архангеле

лишь млеют сладостно огни.

Пошли нам долгое терпение,

и легкий дух, и крепкий сон,

и милых книг святое чтение,

и неизменный небосклон.

Но если ангел скорбно склонится,

заплакав: "Это навсегда",

пусть упадет, как беззаконница,

меня водившая звезда.

Нет, только в ссылке, только в ссылке мы,

о, бедная моя любовь.

Лучами нежными, не пылкими,

родная согревает кровь,

окрашивает губы розовым,

не холоден минутный дом.

И мы, как Меншиков в Берёзове,

читаем Библию и ждем.

***

Мне не горьки нужда и плен,

И разрушение, и голод,

Но в душу проникает холод,

Сладелой струйкой вьется тлен.

Что значат «хлеб», «вода», «дрова» -

Мы поняли, и будто знаем,

Но с каждым часом забываем

Другие, лучшие слова.

Лежим, как жалостный помет,

На вытоптанном, голом поле

И будем так лежать, доколе

Господь души в нас не вдохнет.

От неизбежных репрессий Кузмина спасла смерть. Как ни парадоксально и чудовищно это звучит, но Кузмину действительно «повезло» - он успел умереть своей смертью.

Поэт скончался 1 марта 1936 года в Мариинской больнице Ленинграда от воспаления лёгких.. Похоронен на Волковском кладбище.

Из письма Э.Ф. Голлербаха Е.Я. Архипову от 15 марта 1936 года: «5 марта я стоял у гроба М.А., смотрел в его строгое, восковое лицо, которое когда-то освещали чуть лукавые, а иногда чуть сонные глаза, и думал о том, какое своеобразное, неповторимое явление литературы воплощал этот исключительный человек, мало понятый и недооцененный. Ушёл человек, слабый и грешный, но остался прекрасный, нежный поэт, остался писатель тончайшей культуры, подлинный художник, чьё благоволение, ироничная мудрость и удивительная душевная грация (несмотря на изрядный цинизм и как бы вопреки ему!), чарующая скромность и простота — незабываемы»

.

.

Этими словами, как бы определяющими внутреннюю суть поэта, можно было бы закончить. Но завершить рассказ мне хочется строчками самого Кузмина:

Все схемы — скаредны и тощи,

Освободимся ль от оков,

Окостенеем ли, как мощи,

На удивление веков?

И вскроют, словно весть о чуде,

Нетленной жизни нашей клеть,

Сказав: «Как странно жили люди:

Могли любить, мечтать и петь!»

Переход на ЖЖ: http://nmkravchenko.livejournal.com/44327.html

|

|

Процитировано 7 раз

Понравилось: 4 пользователям

"И во сне, и наяву с восхищением живу..." |

Начало здесь

14 октября 1990 года умерла Ирина Одоевцева.

Как она была хороша тогда! Вот как писал о ней Георгий Иванов:

Я даже вспоминать не смею,

какой прелестной ты была

с большой охапкою сирени,

вся в белом, в белых башмачках.

Как за тобой струились тени

и ветра ласковый размах

играл твоими волосами

и теребил огромный бант...

Ирина Одоевцева. Портрет работы Ю. Анненкова.

А сама она говорила о себе так:

Нет, я не буду знаменита.

Меня не увенчает слава.

Я — как на сан архимандрита

На это не имею права.

Ни Гумилев, ни злая пресса

Не назовут меня талантом.

Я — маленькая поэтесса

С огромным бантом.

Из воспоминаний Георгия Адамовича: «Кто из посещавших тогда петербургские литературные собрания не помнит на эстраде стройную, белокурую, юную женщину, почти ещё девочку, с огромным чёрным бантом в волосах, нараспев, весело и торопливо, слегка грассируя, читающую стихи, заставляя улыбаться всех без исключения, даже людей, от улыбки в те годы отвыкших».

Ей как будто всегда было 18. «Восемнадцать жасминовых лет», - как скажет она в одном из своих пленительных стихотворений. Как сказала об Ирине одна её подруга, объясняя, в чём её очарование: «Она, знаете, всегда была женщина-девочка, немножко Лолита».

Одоевцева была выше среднего роста, очень тонкая, хрупкая, изящная. У неё были светлые, с рыжинкой, волосы, веснушки на носу и необыкновенно яркие, как две вспышки, глаза, которые блестели даже в глубокой старости. Гумилёв называл их «лунно-звёздными».

Снова бредём мы садами

в сумерках летнего дня.

Снова твоими глазами

смотрит весна на меня, -

писал он ей в альбом.

Ирина была полна жажды жизни, веселья, умела радоваться каждому дню. Она, казалось, была создана для счастья. Это её умение превращать будни в праздники привлекало к ней людей, но для кого-то и давало повод считать легковесной, беззаботной, пустой. Злословили, сплетничали. В эмиграции достаточно было злого языка Гиппиус. Одна из записей её дневника от 14 июля 1939 года гласила: «Пили кофе в тихом кафе. В Колонном зале духота, вонь, стрекочущая с кем-то пигалица , в роскошной шубе...».

Ну что это, как не обычная женская зависть старой и уже не красивой женщины? Дело-то ведь было вовсе не в шубе. Ирина Одоевцева всегда была роскошной — и в холодном голодном Петербурге в парижских платьях своей умершей матери, наскоро для себя переделанных, и в эмиграции в разные времена. Люди, знавшие её, рассказывали, что она всегда была необыкновенно красиво одета, в каких-то сиренево-голубых тонах...

Ей не прощали ничего. Не прощали по-бунински «лёгкого дыхания», её женского изящества, очарования. Не прощали счастливого брака с Георгием Ивановым, обожавшим её все 37 лет совместной жизни, не простили и относительного благополучия в эмиграции, и, конечно же, её таланта. Сплетни, наветы, непонимание сопровождали эту женщину невероятной доброты и щедрости всю её долгую и отнюдь не безоблачную жизнь, начинавшуюся, казалось бы, так счастливо:

Да, бесспорно, жизни начало

много счастья мне обещало

в Петербурге над синей Невой -

то, о чём я с детства мечтала,

подарила судьба мне тогда,

подарила щедро, сполна,

не скупясь, не торгуясь: - На!

Ты на это имеешь право. -

Всё мне было удача, забава

и звездой путеводной — судьба,

мимолётно коснулась слава

моего полудетского лба...

вспоминала Ирина Одоевцева уже в эмиграции.

Она умела быть счастливой и в старости, и всегда говорила: "Возраста не существует". До 90 лет она оставалась Женщиной: маникюр, духи, туфли на высоком каблуке...

В 80 лет Одоевцева раскатывала по Парижу в собственном автомобиле, и у неё были ещё поклонники и обожатели. Она не молодилась, она была молодая. Георгий Иванов любил её до конца жизни и всегда восхищался ею. Говорил: "Если бы ты даже превратилась в жабу, я бы всё равно тебя любил, носил бы за пазухой и был счастлив..." Он продолжал любить жену и в старости с той же страстью, мучительной нежностью и тоской, что и в молодые годы. И в его поздних, предсмертных стихах ему удалось с удивительной непосредственностью и убедительностью передать то мучение любви, сплетённое со счастьем, то "блаженство и безнадежность", которые в старости, по Тютчеву, может быть, и обостряются до крайности, но по существу друг от друга неотделимы:

В этом томном, глухом и торжественном мире — нас двое,

больше нет никого. Больше нет ничего. Погляди:

потемневшее солнце трепещет, как сердце живое,

как живое влюблённое сердце, что бьётся в груди.

Для чего, как на двери небесного рая,

нам на это прекрасное небо смотреть,

каждый миг умирая и вновь воскресая,

для того, чтобы вновь умереть.

Для чего этот лёгкий торжественный воздух

голубой средиземной зимы

обещает, что где-то — быть может, на звёздах —

будем счастливы мы.

Утомительный день утомительно прожит,

голова тяжела, и над ней

розовеет закат — о, последний, быть может, —

всё нежней, и нежней, и нежней...

Всем известна счастливая поэтическая пара Георгия Иванова и Ирины Одоевцевой, проживших долгие эмигрантские годы в любви и согласии.

Три с половиной десятка лет длилась их совместная жизнь и совместная творческая деятельность, до смерти Г. Иванова, скончавшегося во Франции в 1958 году. Тогда, в 19-м, в Петербурге никто не ожидал, что между ними возникнет серьёзное чувство. У Георгия Иванова была репутация избалованного женским вниманием сердцееда, пресыщенного и слишком ленивого, чтобы терпеливо ухаживать за юной девушкой, и Николай Гумилёв опрометчиво познакомил с ним Ирину Одоевцеву, не считая опасным себе соперником. Он просчитался. И понял это, когда Г. Иванов прочёл ему свои новые стихи:

Не о любви прошу, не о весне пою,

но только ты одна послушай песнь мою.

Но разве мог бы я — о посуди сама —

в твои глаза взглянуть и не сойти с ума!

Гумилёв сразу понял, о каких глазах идёт речь, — сам не раз посвящал им восторженные строки. А Г. Иванов сам себя не узнавал, он никогда не думал, что способен на такой порыв душевной теплоты, такую сумасшедшую нежность:

Отзовись, кукушечка, яблочко, змеёныш,

весточка, царапинка, снежинка, ручеёк,

нежности последыш, нелепости приёмыш,

кофе-чае-сахарный потерянный паёк.

Отзовись, очухайся, пошевелись спросонок,

в одеяльной одури, в подушечной глуши,

белочка, метёлочка, косточка, утёнок,

ленточкой, верёвочкой, чулочком задуши...

А она? Любила ли и она его так же самозабвенно? Вряд ли. Вот Ирина Одоевцева описывает их первое свидание в Летнем саду:

Я пришла не в четверть второго,

как условлено было, а в пять.

Он с улыбкой сказал: "Гумилёва

Вы бы вряд ли заставили ждать".

Я смутилась. Он поднял высоко,

чуть прищурившись, левую бровь.

И — ни жалобы, ни упрёка.

Я подумала: это любовь.

Но если и любовь, то она явно уступала чувству её спутника жизни. Иначе бы Г. Иванов не говорил ей с упрёком спустя много лет: "Почему ты со многими бываешь так мила, так добра, только не со мной?" Он, видимо, так и не смог до конца добиться её любви.

И. Одоевцева всегда умела и хотела нравиться, до преклонных лет её окружали поклонники. И был такой драматический эпизод в их жизни в эмиграции. Однажды в неё влюбился красивый успешный богач и сделал ей предложение. Она не устояла перед соблазном шикарной жизни (с Г. Ивановым в то время они жили довольно неустроенно) и цинично (другого слова не подберу) испросила у мужа разрешения на этот брак. Г. Иванов не стал её удерживать и тут же дал развод. Однако, когда освободившаяся от брачных уз Одоевцева приехала в другой город к своему новому избраннику, оказалось, что тот ещё не был разведён. И предложил ей самой провести переговоры с его женой. Одоевцева была так поражена и оскорблена этим предложением, что тут же села в поезд и вернулась домой. Г. Иванов радостно встретил её и ни разу ни словом не упрекнул. Только сказал: "Я сходил с ума..."

Однако этот кратковременный уход жены стоил ему сердечного приступа, спровоцировавшего предсмертный инсульт, от которого он уже так и не оправился. Фактически он стал причиной его смерти.

Страсть? А если нет и страсти?

Власть? А если нет и власти

даже над самим собой?

Что же делать мне с тобой?

Только не гляди на звёзды,

не грусти и не влюбляйся,

не читай стихов певучих

и за счастье не цепляйся —

счастья нет, мой бедный друг.

Счастье выпало из рук,

камнем в море утонуло,

рыбкой золотой плеснуло,

льдинкой уплыло на юг.

Счастья нет, и мы не дети.

Вот и надо выбирать —

или жить, как все на свете,

или умирать.

Георгий Иванов. 1957 г.

Его переживания отразились впоследствии в романе "Распад атома":

"Женщина сама по себе вообще не существует. Она тело и отражённый свет. Но вот ты вобрала мой свет и ушла. И весь мой свет ушёл от меня. Ты уносила мой свет, оставляя меня в темноте. В тебе одной, без остатка, сосредоточилась вся прелесть мира. А я мучительно жалел, что ты будешь стара, больна, некрасива, будешь с тоской умирать, и я не буду с тобой, не солгу, что ты поправляешься, не буду держать тебя за руку. Я должен был бы радоваться, что не пройду хоть через эту муку. Между тем здесь заключалось главное, может быть, единственное, что составляло любовь. Ужас при одной этой мысли всегда был звездой моей жизни. И вот тебя давно нет, а она по-прежнему светит в окне.

Я хочу заплакать, я хочу утешиться. Я хочу со щемящей надеждой посмотреть на небо. Я хочу написать тебе длинное прощальное письмо, оскорбительное, небесное, грязное, самое нежное в мире. Я хочу назвать тебя ангелом, тварью, пожелать тебе счастья и благословить, и ещё сказать, что где бы ты ни была, куда бы ни укрылась — моя кровь мириадом непрощающих, никогда не простящих частиц будет виться вокруг тебя".

Угрозы ни к чему. Слезами не помочь.

Тревожный день погас, и наступила ночь.

Последний слабый луч, торжественно и бледно

сиявший миг назад — уже исчез бесследно.

Ночь — значит, надо спать. Кто знает — в смутном сне,

быть может, жизнь моя опять приснится мне.

И, сердце мёртвое на миг заставив биться,

наш первый поцелуй блаженно повторится.

Мучила ли Ирину Одоевцеву совесть по поводу своего легкомысленного — как считала она, а по сути — жестокого и предательского поступка? Скорее всего, нет.

Натура одарённая, но неглубокая, она продолжала легко идти по жизни "на высоких гнутых каблучках", радуясь её щедрым дарам: новым поклонникам, нарядам, автомобилям. После Г. Иванова у неё было ещё двое мужей, значительно моложе её, которых она пережила. И только одно стихотворение даёт надежду считать, что минуты тоски и раскаяния всё-таки приходили и к ней:

Скользит слеза из-под усталых век,

звенят монеты на церковном блюде...

О чём бы ни молился человек,

он непременно молится о чуде.

Чтоб дважды два вдруг оказалось пять

и розами вдруг расцвела солома.

И чтоб к себе домой прийти опять,

хотя и нет ни у себя, ни дома.

Чтоб из-под холмика с могильною травой

ты вышел вдруг весёлый и живой.

Ирина Одоевцева на могиле Георгия Иванова

В 92 года Ирина Одоевцева вернулась из Франции в Россию, в свой родной Петербург, единственная, кажется, из всех поэтов-эмигрантов, осуществив мечту, выраженную Бродским: "На Васильевский остров я приду умирать".

В этом доме жила Ирина Одоевцева

Её спрашивали корреспонденты: "Как Вы смогли в таком возрасте решиться на такой шаг, так круто изменить свою жизнь?" — "Только в таком возрасте и можно рискнуть!" — шутила она.

"Как Вы смогли пережить своё возвращение в этот город, где прошла Ваша юность? Как у Вас не разорвалось сердце от картин былого?" Одоевцева отвечала: "Я полностью отрешилась от прошлого. Да, оно было, но сейчас его нет. Я живу только сегодняшним днём. И я счастлива".

Умерла она 14 октября 1990 года в возрасте 95 лет, прожив три года на родине. Похоронена на Волковском православном кладбище.

Вот строки одного из последних её стихотворений:

Хоть, бесспорно, жизнь прошла,

песня до конца допета,

я всё та же, что была:

и во сне, и наяву

с восхищением живу.

Стихи Ирины Одоевцевой, написанные в эмиграции:

***

Ненароком,

Скоком-боком

По прямой

И по кривой

Время катится назад

В Петербург и в Летний сад.

Стало прошлое так близко,

Тут оно - подать рукой -

И проходят предо мной

Друг за другом, чередой,

«Я» помянутые ниже:

«Я - подросток», «Я - студистка»

С бантом, в шубке меховой,

«Я - невеста», «Я - жена»

(Это, впрочем, уж в Париже)

И печальна, и грустна,

До прозрачности бледна,

Молча в чёрное одета,

Вот проходит «Я - вдова

Знаменитого поэта»...

Только было ли всё это?

Или это лишь слова?

Лишь игра теней и света?

Хоть бесспорно жизнь прошла,

Песня до конца допета,

Я всё та же, что была,

И во сне, и наяву

С восхищением живу.

1961 - 1973

***

Но была ли на самом деле

Эта встреча в Летнем саду

В понедельник, на Вербной неделе,

В девятьсот двадцать первом году?

Я пришла не в четверть второго,

Как условлено было, а в пять.

Он с улыбкой сказал: - Гумилёва

Вы бы вряд ли заставили ждать.

Я смутилась. Он поднял высоко,

Чуть прищурившись, левую бровь.

И ни жалобы, ни упрёка.

Я подумала: это любовь.

Я сказала: - Я страшно жалею,

Но я раньше прийти не могла.

Мне почудилось вдруг - на аллею

Муза с цоколя плавно сошла.

И бела, холодна и прекрасна,

Величаво прошла мимо нас,

И всё стало до странности ясно

В этот незабываемый час.

Мы о будущем не говорили,

Мы зашли в Казанский собор

И потом в эстетическом стиле

Мы болтали забавный вздор.

А весна расцветала и пела,

И теряли значенья слова,

И так трогательно зеленела

Меж торцов на Невском трава.

1964

***

Каждый дом меня как-будто знает.

Окна так приветливо глядят.

Вот тот крайний чуть-ли не кивает,

Чуть-ли не кричит мне: Как я рад!

Здравствуйте. Что вас давно не видно?

Не ходили вы четыре дня.

А я весь облез, мне так обидно,

Хоть бы вы покрасили меня.

Две усталые, худые клячи

Катафалк потрёпанный везут.

Кланяюсь. Желаю им удачи.

Да какая уж удача тут!

Медленно встаёт луна большая,

Так по- петербургски голуба,

И спешат прохожие, не зная,

До чего трагична их судьба.

***

Я помню только всего

Вечер дождливого дня,

Я провожала его,

Поцеловал он меня.

Дрожало пламя свечи,

Я плакала от любви.

- На лестнице не стучи,

Горничной не зови!

Прощай... Для тебя, о тебе,

До гроба, везде и всегда...

По водосточной трубе

Шумно бежала вода.

Ему я глядела вслед,

На низком сидя окне...

...Мне было пятнадцать лет,

И это приснилось мне...

***

Потомись ещё немножко

В этой скуке кружевной.

На высокой крыше кошка

Голосит в тиши ночной.

Тянется она к огромной,

Влажной, мартовской луне.

По кошачьи я бездомна,

По кошачьи тошно мне.

1950

***

В этот вечер парижский, взволнованно-синий,

Чтобы встречи дождаться и время убить,

От витрины к витрине, в большом магазине

Помодней, подешевле, получше купить.

С неудачной любовью... Другой не бывает -

У красивых, жестоких и праздных, как ты.

В зеркалах электрический свет расцветает

Фантастически-нежно, как ночью цветы.

И зачем накупаешь ты шарфы и шляпки,

Кружева и перчатки? Конечно, тебе

Не помогут ничем эти модные тряпки

В гениально-бессмысленной женской судьбе.

- В этом мире любила ли что-нибудь ты?..

- Ты должно быть смеёшься! Конечно любила.

- Что? - Постой. Дай подумать! Духи, и цветы,

И ещё зеркала... Остальное забыла.

1950

***

Ночь глубока. Далеко до зари.

Тускло вдали горят фонари.

Я потеряла входные ключи,

Дверь не откроют: стучи, не стучи.

В дом незнакомый вхожу не звоня,

Сколько здесь комнат пустых, без огня,

Сколько цветов, сколько зеркал,

Словно аквариум светится зал.

Сквозь кружевную штору окна,

Скользкой медузой смотрит луна.

Это мне снится. Это во сне.

Я поклонилась скользкой луне,

Я заглянула во все зеркала,

Я утонула. Я умерла...

1950

***

По набережной ночью мы идём.

Как хорошо - идём, молчим вдвоём.

И видим Сену, дерево, собор

И облака... А этот разговор

На завтра мы отложим, на потом,

На после-завтра... На когда умрем.

***

Он сказал: - Прощайте, дорогая!

Я, должно быть, больше не приду.

По аллее я пошла, не зная,

В Летнем я саду или аду.

Тихо. Пусто. Заперты ворота.

Но зачем теперь идти домой?

По аллее чёрной белый кто-то

Бродит, спотыкаясь, как слепой.

Вот подходит ближе. Стала рядом

Статуя, сверкая при луне,

На меня взглянула белым взглядом,

Голосом глухим сказала мне:

- Хочешь, поменяемся с тобою?

Мраморное сердце не болит.

Мраморной ты станешь, я - живою.

Стань сюда. Возьми мой лук и щит.

- Хорошо, - покорно я сказала, -

Вот моё пальто и башмачки.

Статуя меня поцеловала,

Я взглянула в белые зрачки.

Губы шевелиться перестали,

И в груди не слышу тёплый стук.

Я стою на белом пьедестале,

Щит в руках, и за плечами лук.

Кто же я? Диана иль Паллада?

Белая в сиянии луны,

Я теперь - и этому я рада -

Видеть буду мраморные сны.

Утро... С молоком проходят бабы,

От осенних листьев ветер бур.

Звон трамваев. Дождь косой и слабый.

И такой обычный Петербург.

Господи! И вдруг мне стало ясно -

Я его не в силах разлюбить.

Мраморною стала я напрасно -

Мрамор будет дольше сердца жить.

А она уходит, напевая,

В рыжем, клетчатом пальто моём.

Я стою холодная, нагая

Под осенним ветром и дождём.

1922

Баллады Ирины Одоевцевой:

ТОЛЧЕНОЕ СТЕКЛО

Солдат пришел к себе домой -

Считает барыши:

"Ну, будем сыты мы с тобой -

И мы, и малыши.

Семь тысяч. Целый капитал

Мне здорово везло:

Сегодня в соль я подмешал

Толченое стекло".

Жена вскричала: "Боже мой!

Убийца ты и зверь!

Ведь это хуже, чем разбой,

Они умрут теперь".

Солдат в ответ: "Мы все умрем,

Я зла им не хочу -

Сходи-ка в церковь вечерком,

Поставь за них свечу".

Поел и в чайную пошел,

Что прежде звали «Рай»,

О коммунизме речь повел

И пил советский чай.

Вернувшись, лег и крепко спал,

И спало все кругом,

Но в полночь ворон закричал

Так глухо под окном.

Жена вздохнула: "Горе нам!

Ах, горе, ах, беда!

Не каркал ворон по ночам

Напрасно никогда".

Но вот пропел второй петух,

Солдат поднялся зол,

Был с покупателями сух

И в «Рай» он не пошел.

А в полночь сделалось черно

Солдатское жилье,

Стучало крыльями в окно,

Слетаясь, воронье.

По крыше скачут и кричат,

Проснулась детвора,

Жена вздыхала, лишь солдат

Спал крепко до утра.

И снова встал он раньше всех,

И снова был он зол.

Жена, замаливая грех,

Стучала лбом о пол.

"Ты б на денек, — сказал он ей,-

Поехала в село.

Мне надоело — сто чертей!-

Проклятое стекло".

Один оставшись, граммофон

Завел и в кресло сел.

Вдруг слышит похоронный звон,

Затрясся, побелел.

Семь кляч дощатых семь гробов

Везут по мостовой,

Поет хор бабьих голосов

Слезливо: «Упокой».

— Кого хоронишь, Константин?

— Да Машу вот, сестру -

В четверг вернулась с именин

И померла к утру.

У Николая умер тесть,

Клим помер и Фома,

А что такое за болесть -

Не приложу ума.

Ущербная взошла луна,

Солдат ложится спать,

Как гроб тверда и холодна

Двуспальная кровать!

И вдруг — иль это только сон?-

Идет вороний поп,

За ним огромных семь ворон

Несут стеклянный гроб.

Вошли и встали по стенам,

Сгустилась сразу мгла,

"Брысь, нечисть! В жизни не продам

Толченого стекла".

Но поздно, замер стон у губ,

Семь раз прокаркал поп.

И семь ворон подняли труп

И положили в гроб.

И отнесли его туда,

Где семь кривых осин

Питает мертвая вода

Чернеющих трясин.

БАЛЛАДА ОБ ИЗВОЗЧИКЕ

К дому по Бассейной, шестьдесят,

Подъезжает извозчик каждый день,

Чтоб везти комиссара в комиссариат -

Комиссару ходить лень.

Извозчик заснул, извозчик ждет,

И лошадь спит и жует,

И оба ждут, и оба спят:

Пора комиссару в комиссариат.

На подъезд выходит комиссар Зон,

К извозчику быстро подходит он,

Уже не молод, еще не стар,

На лице отвага, в глазах пожар -

Вот каков собой комиссар.

Он извозчика в бок и лошадь в бок

И сразу в пролетку скок.

Извозчик дернет возжой,

Лошадь дернет ногой,

Извозчик крикнет: «Ну!»

Лошадь поднимет ногу одну,

Поставит на земь опять,

Пролетка покатится вспять,

Извозчик щелкнет кнутом

И двинется в путь с трудом.

В пять часов извозчик едет домой,

Лошадь трусит усталой рысцой,

Сейчас он в чайной чаю попьет,

Лошадь сена пока пожует.

На дверях чайной — засов

И надпись: «Закрыто по случаю дров».

Извозчик вздохнул: «Ух, чертов стул!»

Почесал затылок и снова вздохнул.

Голодный извозчик едет домой,

Лошадь снова трусит усталой рысцой.

Наутро подъехал он в пасмурный день

К дому по Бассейной, шестьдесят,

Чтоб вести комиссара в комиссариат -

Комиссару ходить лень.

Извозчик уснул, извозчик ждет,

И лошадь спит и жует,

И оба ждут, и оба спят:

Пора комиссару в комиссариат.

На подъезд выходит комиссар Зон,

К извозчику быстро подходит он,

Извозчика в бок и лошадь в бок

И сразу в пролетку скок.

Но извозчик не дернул возжей,

Не дернула лошадь ногой.

Извозчик не крикнул: «Ну!»

Не подняла лошадь ногу одну,

Извозчик не щелкнул кнутом,

Не двинулись в путь с трудом.

Комиссар вскричал: "Что за черт!

Лошадь мертва, извозчик мертв!

Теперь пешком мне придется бежать,

На площадь Урицкого, пять".

Небесной дорогой голубой

Идет извозчик и лошадь ведет за собой.

Подходят они к райским дверям:

«Апостол Петр, отворите нам!»

Раздался голос святого Петра:

«А много вы сделали в жизни добра?»

— "Мы возили комиссара в комиссариат

Каждый день туда и назад,

Голодали мы тысячу триста пять дней,

Сжальтесь над лошадью бедной моей!

Хорошо и спокойно у вас в раю,

Впустите меня и лошадь мою!"

Апостол Петр отпер дверь,

На лошадь взглянул: "Ишь, тощий зверь!

Ну, так и быть, полезай!"

И вошли они в Божий рай.

БАЛЛАДА О ГУМИЛЕВЕ

На пустынной Преображенской

Снег кружился и ветер выл...

К Гумилеву я постучала,

Гумилев мне дверь отворил.

В кабинете топилась печка,

За окном становилось темней.

Он сказал: "Напишите балладу

Обо мне и жизни моей!

Это, право, прекрасная тема",-

Но я ему ответила: "Нет.

Как о Вас напишешь балладу?

Ведь вы не герой, а поэт".

Разноглазое отсветом печки

Осветилось лицо его.

Это было в вечер туманный,

В Петербурге на Рождество...

Я о нем вспоминаю все чаще,

Все печальнее с каждым днем.

И теперь я пишу балладу

Для него и о нем.

Плыл Гумилев по Босфору

В Африку, страну чудес,

Думал о древних героях

Под широким шатром небес.

Обрываясь, падали звезды

Тонкой нитью огня.

И каждой звезде говорил он:

— «Сделай героем меня!»

Словно в аду полгода

В Африке жил Гумилев,

Сражался он с дикарями,

Охотился на львов.

Встречался не раз он со смертью,

В пустыне под «небом чужим».

Когда он домой возвратился,

Друзья потешались над ним:

— "Ах, Африка! Как экзотично!

Костры, негритянки, там-там,

Изысканные жирафы,

И друг ваш гиппопотам".

Во фраке, немного смущенный,

Вошел он в сияющий зал

И даме в парижском платье

Руку поцеловал.

"Я вам посвящу поэму,

Я вам расскажу про Нил,

Я вам подарю леопарда,

Которого сам убил".

Колыхался розовый веер,

Гумилев не нравился ей.

— "Я стихов не люблю. На что мне

Шкуры диких зверей"...

Когда войну объявили,

Гумилев ушел воевать.

Ушел и оставил в Царском

Сына, жену и мать.

Средь храбрых он был храбрейший,

И, может быть, оттого

Вражеские снаряды

И пули щадили его.

Но приятели косо смотрели

На георгиевские кресты:

— «Гумилеву их дать? Умора!»

И усмешка кривила рты.

Солдатские — по эскадрону

Кресты такие не в счет.

Известно, он дружбу с начальством

По пьяному делу ведет.

Раз, незадолго до смерти,

Сказал он уверенно: "Да.

В любви, на войне и в картах

Я буду счастлив всегда!..

Ни на море, ни на суше

Для меня опасности нет..."

И был он очень несчастен,

Как несчастен каждый поэт.

Потом поставили к стенке

И расстреляли его.

И нет на его могиле

Ни креста, ни холма — ничего.

Но любимые им серафимы

За его прилетели душой.

И звезды в небе пели: -

«Слава тебе, герой!»

Переход на ЖЖ: http://nmkravchenko.livejournal.com/43737.html

|

|

Процитировано 8 раз

Понравилось: 3 пользователям

Чары Андрея Белого |

14 (26) октября 1880 года родился Андрей Белый.

А.П. Остроумова-Лебедева. Портрет Андрея Белого.

В ранних стихах Белого мы встречаем строчки, которые как бы предвещают молодого Маяковского, и сам Маяковский приводил их, оказавших на него влияние:

Голосил низким басом,

в небеса запустил ананасом.

Недаром многие называли Белого «отцом футуризма», хотя общеизвестно, что Белый — ортодоксальный символист. А поэма «Про это» была подсказана Маяковскому книгой стихов А. Белого «После разлуки», посвящённой Асе Тургеневой. Маяковский и столбиком начинает записывать свои стихи под воздействием Белого, что стало потом канонической нормой у Асеева, Кирсанова, раннего Пастернака. Цветаева развивает введённую ранее Белым технику деления строк на куски посредством тире, перенимая его приёмы. Пастернак признавался, что испытал влияние «музыки Белого», и ритмика стихов Пастернака связана с ритмикой этого поэта. Несомненную связь с Белым отмечают критики у Есенина, Северянина, Мандельштама. У С. В . Поляковой (автора книг о Цветаевой и Парнок) есть целая работа об использовании Мандельштамом в своих стихах специфической лексики Белого.

Следы поэтики А. Белого без труда можно обнаружить и в произведениях прозаиков 20-х годов Бабеля, Булгакова, Пильняка. Шкловский писал о Белом: «Вся современная русская проза носит на себе его следы».

Литературные симфонии Белого

В статье «О себе как о писателе» Белый (тогда ещё Борис Бугаев) писал: «Я себя чувствовал скорее композитором, чем поэтом. Долгое время музыка заслоняла мне писательский путь».

Первые его произведения возникли как попытки проиллюстрировать юношеские музыкальные композиции. То есть сначала было не Слово, а музыка. Первые свои произведения Белый назвал не стихами или повестями, а «литературными симфониями». Это совершенно новый жанр необычной формы, не имеющий аналогов в мировой литературе. Полу-литература, полу-музыка, тема в них развивалась по законам музыки — путём нарастания и спада ритмических оборотов, лексических повторов. По форме это нечто среднее между стихами и прозой. От стихов их отличает отсутствие рифмы и размера, от прозы — особая напевность строк.

Белый переводил музыку на язык литературы. В этом отношении симфонические опыты Белого оказываются в одном ряду с «музыкальными» живописными полотнами Чурлёниса (ряд его картин так и называется: «Солнечная соната», «Морская соната», «Соната змей»), «световыми» симфониями Скрябина, малоизвестными стихами раннего Александра Добролюбова, ориентированными на музыкальное прочтение, великими музыкальными драмами Вагнера, мелодичными стихами Верлена.

Первую литературную симфонию Белый написал в 1900 году ( в 20 лет). Он назвал её «Северной или Героической»: фантастические образы легендарной романтики, навеянные музыкой Грига. Короткие ритмические фразы, местами переходящие в рифмованные стихи:

Леса шумели. Шумели...

Одинокая королевна долго горевала.

Долго горевала.

Слёзы как жемчуг катились по бледным щекам.

Катились по бледным щекам.

И показалось молодой королевне, что она — одинокая.

Одинокая.

А на улице бродили одни тени, и то лишь весною.

Лишь весною.

Красиво. Волшебно. Белым было написано четыре литературные симфонии. Мне хотелось бы остановиться на третьей, написанной в 1903 году, где он разрабатывает тему теургии — так называемого «вечного возвращения», возврата человека к своим истокам. Она так и называется: «Возврат».

Возврат в прабытиё

Здесь была сделана попытка отразить существование человека после смерти и даже до его рождения, его инобытие, где скучной логике и бессмысленности обыденной жизни противопоставлялась неисчерпаемость космического бытия:

«Ему казалось, что Вселенная заключила его в свои мировые объятия… Все опрокинулось вокруг него. Он светился над черной бездной, в неизмеримой глубине которой совершался бег созвездий... Его тянуло в эти чёрные, вселенские объятия. Он боялся упасть в бездонное…»

Я поставила бы к ней эпиграфом строчки Ходасевича:

Как всадник на горбах верблюда,

назад в истоме откачнись.

Замри – или умри отсюда,

в давно забытое родись.

В этой вещи Белого ощутимо влияние Канта, Шопенгауэра, Ницше, работами которых он увлекался. Особенно яркое воздействие оказал на Белого Ницше, в частности, его идея о неизбежном воскрешении человека в будущей жизни, повторение индивидуума.

Первая часть её представляет собой своеобразный вариант библейского предания о потере рая согрешившим человеком. Некий доисторический невинный ребёнок играет на берегу моря.

Это прекрасная счастливая жизнь, вся «вселенная заключила его в свои мировые объятия».

У ребёнка есть могущественный благодетель и защитник – «особенный старик», который воплощает Вечность и обладает божественной властью.

Однако ребёнка совращают злые силы, подстрекая его любопытство к иной жизни.

Во второй части «Возврата» ребёнок просыпается на земле, в новой своей ипостаси. Теперь он – Евгений Хандриков, сотрудник химической лаборатории. Он влачит жалкое существование в убогих условиях с некрасивой больной женой, дефективным ребёнком, злыми сослуживцами. Всё это чуждо ему. Зачем-то люди спешат в «притоны работы», в чад лабораторий, в неволю. Окружающие напоминают ему зверей, фавнов, кентавров...

Существование Хандрикова делится по времени суток: днём он – погрязший в быту, в мелочных заботах «маленький человек», существо жалкое и несчастное, а ночью, в сновидениях, когда вскрывается резервуар подсознания, он снова живёт полнокровной природной жизнью «ребёнка», резвящегося на берегу океана, где много солнца, ветра, чистого песка, тепла, где он охраняем стариком – временем, Богом.

Происходит как бы проникновение двух миров: прошлое, миллионолетнее давнее вторгается в настоящее, в современную жизнь молодого человека и отравляет её. Он хочет сорвать путы быта, выйти за сферу эмпирического существования. Но для этого ему надо слиться с океаном вечности, вернуться в стихию, в которой он пребывал в своих грёзах. Затравленный рутиной, изнуренный тоской по своему прошлому, Хандриков в третьей части симфонии попадает в санаторий для душевнобольных.

И там, в безумии, находит освобождение, вырываясь из тесных пределов этой беспросветной жизни.

Сойдя с ума, он бросается с лодки в озеро и погибает,

сливаясь уже навечно с водной стихией, из которой он некогда вышел, с океаном бытия. И обретает себя прежнего, подлинного, настоящего.

«Бриллиантовые узоры созвездий неподвижны в черном, мировом бреду, где все несётся и где нет ничего, что есть. Земля кружится вокруг Солнца, мчащегося к созвездию Геркулеса! А куда мчится созвездие Геркулеса? – Сумасшедшая пляска бездонного мира. Куда мы летим? Какие пространства пересечем, улетая? Летя, улетим ли? Кто полетит нам навстречу? И то тут, то там, подтверждая странные мысли, золотые точки зажигаются в небесах; зажигаются, сгорают в эфирно-воздушных складках земной фаты. Зажигаются, тухнут – и летят, и летят прочь от Земли сквозь бездонные страны небытия, чтобы снова через миллионы лет загореться. Хочется крикнуть минутным знакомым: Здравствуйте! Куда летите?.. Поклонитесь Вечности!..»

Истинная родина человека, – утверждает Белый, – космические миры. Это наш духовный материк. Совершая путь жизненной судьбы, человек неизбежно возвращается к своим праистокам.

Эта мысль о двуплановости, двубытийности всего сущего станет отныне центральной мыслью А. Белого, которая ляжет в основу не только его поэтических взглядов, но и философских, антропософских, исторических, социальных. Пограничное положение человека – не между добром и злом, как думал Достоевский, – а между бытом и бытиём – вот что ещё до Цветаевой увидел Белый и сделал предметом своего изображения. Он стремился разбудить в человеке человека, то есть вывести его за пределы быта, дать ему возможность ощутить связь с бытиём, с Вечностью, выявить в нём природные, духовные, естественные качества натуры.

Под впечатлением этой симфонии у меня родились тогда такие строчки:

Прародина

Сквозь волны туманностей, Млечных путей,

Галактик бесчисленных мимо

летит голубая планета людей,

космическим вихрем гонима.

А мы – лишь песчинки, что оторвались

от тьмы мировой океана,

чтоб после вернуться в родимую высь,

в свою праисторию канув.

Как в зной раскалённый прохлады питьё,

как хлеб или воздух, насущен

возврат в изначальное, в прабытиё,

в дремучие дебри и кущи.

Вернуться, сияньем нездешним светясь,

в стихию, откуда мы родом,

и встретить иную свою ипостась,

себя побеждая уходом.

Пыталась к земле прилепиться душа,

но было ей чуждо и серо.

Как будто наполненный воздухом шар,

тянуло её в ноосферу.

Сдержи из глубин твоих рвущийся крик.

И смерть ещё тоже – не вечер!

Нас ждёт несказанный родной материк,

божественных родин предтеча.

Там смысл сокровенный покажется прост,

бессмысленным – опыт, что нажит.

И ангел в венке из серебряных звёзд

нам что-нибудь нежное скажет.

Сапфировый юноша

В поэме «Первое свидание" А. Белый выражает своё неприятие бескрылой и бездуховной обывательщины:

Благонамеренные люди,

Благоразумью отданы.

Не им, не им вздыхать о чуде,

Не им - святые ерунды...

О, не летающие! К тверди

Не поднимающие глаз!

Вы - переломанные жерди:

Жалею вас - жалею вас!

Не упадет на ваши бельма

(Где жизни нет - где жизни нет!) -

Не упадет огонь Сент-Эльма

И не обдаст Дамасский свет...

Жена - в постели; в кухне — повар;

И - положение, и вес;

И положительный ваш говор

Переполняет свод небес:

Так выбивают полотеры

Пустые, пыльные ковры...

У вас - потухнувшие взоры...

Для вас и небо - без игры!..

По поводу взора самого Белого, вернее, его необыкновенных глаз, написано очень много. Ни один мемуарист не обошёл стороной эту тему. Надо сказать, у самого Белого были стихи, написанные, конечно, не о себе, но очень подходившие к его портрету:

Речь твоя — пророческие взрывы,

а глаза — таимые прозоры:

синие, огромные разрывы

в синие огромные просторы.

Ольга Форш назвала его «сапфировым юношей» (в наш век несколько двусмысленно звучит, но тогда воображение людей, видимо, не было таким испорченным): «Не оставалось ничего, кроме сапфирового сияния глаз, всё затоплявших. А руки казались почти крыльями, так взлетали».

«Пленный дух» - это определение Марины Цветаевой как нельзя лучше к нему подходило. Этот дух словно порывался освободиться из плена, от материальных уз и целиком выявить свою серафическую природу. Илья Эренбург в своём мемуарном романе «Книга для взрослых» пишет: «Андрей Белый хотел прикрепиться к жизни, но он подымался вверх, как детский шарик. Когда он читал стихи, он привставал, казалось, он испаряется».

Казалось, он причалил к нашей планете из космоса, где иные соотношения мысли и тела, неведомые нам формы жизни.

Первый его сборник назывался «Золото в лазури». Золото и лазурь — два определяющих цвета в стихах Белого. Лазурь, голубизна в символистских кругах во всех её оттенках ощущалась как синоним вечного, непреходящего, оторванного от земли, божественно-поэтического.

Вячеслав Иванов, например, подолгу дискутировал с Бальмонтом, серьёзно обсуждая, кто из них «бирюзовый», а кто — «вечеровый». Бирюзовый — один из любимых эпитетов Белого.

Поэт, ты не понят людьми.

В глазах не сияет беспечность.

Глаза к небесам подними:

С тобой бирюзовая Вечность.

«Бирюзовый учитель», - сказал о нём Мандельштам.

Белый исступлённо экспериментировал, создавал новые формы, темы, новую поэтику, создавал свою концепцию человека, разрабатывал свою стилистическую манеру. Ни один русский писатель не производил таких бесстрашных экспериментов со словом, как Белый. Масса неологизмов: «синероды», «зарея», «смолнилась»... Новые необычные ритмы, синтаксис.

Критика писала: «Белый довёл почти до предела издевательство над русским языком и русским читателем», обвиняя его в эстетическом нигилизме. Люди, нападавшие на «невнятицы» Белого, не понимали, что все туманности и путаницы этого изумительного художника суть явления высоты, до которой нужно подняться. К чтению такого писателя необходим навык внутреннего слуха, как необходима перекоординация слуховых центров от трепака к Девятой симфонии.

Белый был обречён видеть мир «не так, как мы — иначе». Помните, как иной раз по ночам, особенно в детстве, видятся разбросанные по комнате предметы? Круглый абажур лампы на столе, рядом на стуле бельё, и вот — дух захватывает от страха: в кресле у постели сидит скелет в саване... Белый всю жизнь все абажуры видел и изображал в момент их превращения в черепа, а все стулья с брошенным на них бельём — в момент их превращения в саваны.

В каждом человеке он открывал какую-нибудь особую, другим невидимую точку, а затем рождал и развивал магической силой воображения свои образы-фантомы. Это был язык таинств, эзотерический, непонятный пигмеям... «О, не понять вам, гномы, гномы...»

Пепел надежд

Всё личное, самое малое приобретало в его гипертрофированном восприятии чуть ли не эпохальное значение, каждую личную драму он переживал как драму эпохи. Точно так же и драму эпохи он переживал как личную, кровную беду. Так получилось с его вторым сборником «Пепел» (1908), написанным в несколько необычных для символиста традициях — некрасовских. Он посвящён памяти Некрасова, с некрасовскими строками в качестве эпиграфа. С Некрасовым Белого роднит и необычный для символиста жанр: поэма о России, о России народной.

Мать Россия! Тебе мои песни, -

о немая, суровая мать!

Здесь и глуше мне дай, и безвестней

непутёвую жизнь отрыдать.

Россия из этих стихов возникает как страна страшного прошлого и беспросветного будущего.

Просторов простертая рать:

В пространствах таятся пространства.

Россия, куда мне бежать

От голода, мора и пьянства?

...Где в душу мне смотрят из ночи,

Поднявшись над сетью бугров,

Жестокие, желтые очи

Безумных твоих кабаков, -

Туда, - где смертей и болезней

Лихая прошла колея, -

Исчезни в пространстве, исчезни,

Россия, Россия моя!

Лейтмотив всей книги — скорбный плач по Родине.

...Роковая страна, ледяная,

Проклятая железной судьбой -

Мать-Россия, о родина злая,

Кто же так подшутил над тобой?

«Его «пепел», - писал Вячеслав Иванов, - крик отчаяния, доходящий до кощунства — ропота на родину-мать, который не вменится в грех любящему сыну». К сожалению, эту мучительную, саднящую любовь, эту боль за страну не способны понять наши горе-патриоты, которые любовь к Родине воспринимают лишь как плакатную, восхваляющую, лубочную. Когда встречаешь в их патриотических стихах привычное клише, включающее обязательный набор берёзок, коровок на лугу, лошадок, травки-муравки, понимаешь, что это не любовь, а, в сущности, равнодушие. А ведь Некрасов ещё сказал: «Кто не знает печали и гнева — тот не любит отчизны своей».

Жемчужная заря не выше кабака

Белый демонстративно заявлял, что художнику-символисту не возбраняется обращаться к любым сторонам жизни: «Да, и жемчужные зори, и кабаки, и надзвёздные высоты, и страдания пролетария — всё это объекты художественного творчества. Жемчужная заря не выше кабака».

Для «Пепла» в целом характерны тенденции к житейскому, бытовому правдоподобию, демократизация языка — стихи изобилуют прозаизмами, грубой лексикой, просторечиями. Немало читателей, знавших прежнее творчество Белого, было шокировано, встретив, например, такие строки:

Руки в боки: ей, лебедки,

Вам плясать пора.

Наливай в стакан мне водки —

Приголубь, сестра!

Где-то там рыдает звуком,

Где-то там – орган.

Подавай селедку с луком,

Расшнуруй свой стан.

Ты не бойся – не израню:

Дай себя обнять.

Мы пойдем с тобою в баню

Малость поиграть.

Революция 1905 года принесла Белому ощущение реальной жизни, вдохнула эту жизнь в его строки. Он вдруг по-новому увидел и ощутил простоту действий, простоту вещей.

День-деньской колю дрова,

отогнав тревогу.

Все мудрёные слова

позабыл, ей-богу!

(Помните, у Блока: «Работа везде одна: что печку сложить, что стихи написать!»)? По поводу стихотворения Белого «Тройка» народник Малофеев написал ему приветственное письмо, видя в нём отказ от прежнего безумия: «Это молодо, просто и ясно: Борис Николаевич, с новым здоровьем!»

Астральный роман

В 1916 году А. Белый создаёт роман «Петербург» - главное своё произведение, один из самых значительных романов 20 века. Роман-апокалипсис, роман-трагедия. Ошеломляла новизна, новаторство поэтики Белого. Он продемонстрировал на страницах «Петербурга» совершенно невероятную вещь, не имеющую аналогов ни в одной литературе мира.

Белый берёт хорошо известные всем классические произведения и выводит их героев в совершенно другую эпоху, делая их героями своего романа и тем самым как бы продлевая в историческом времени. В данном случае это пушкинский «Медный всадник». Герои — Пётр Первый и бедный разночинец Евгений, преображённый фантазией Белого в террориста Александра Дудкина. Действие романа происходит в 1905 году. Через три четверти века снова встретились их судьбы, но уже в совершенно иной исторической обстановке.

Город Петра изображён Белым как сплошной морок, злое наваждение.

«Петербург, Петербург! Осаждаясь туманом, и меня ты преследовал праздною мозговою игрой: ты -- мучитель жестокосердечный...

О, большой, электричеством блещущий мост! Помню я одно роковое мгновенье; чрез твои сырые перила сентябрьской ночью перегнулся и я: миг -- и тело мое пролетело б в туманы. О, зеленые, кишащие бациллами воды! Еще миг, обернули б вы и меня в непокойную тень...»

В романе явственно ощущается перекличка с «Братьями Карамазовыми» (мотив отцеубийства), «Бесами» Достоевского (провокация и терроризм). Отличие в том, что, как пишет Бердяев, Белый более космичен по своему чувству жизни, Достоевский же более психологичен и антропологичен. Достоевскому открывались бездны в душевной глубине человека, Белый же погружает этого человека в космическую безмерность. Это художник астрального плана. Герои пребывают на грани быта и бытия, в нескольких измерениях сразу. В европейской литературе предшественником творческих приёмов Белого можно назвать Гофмана, в гениальной фантастике которого так же нарушались все грани, все планы перемешивались, всё двоилось, одно переходило в другое.

«Петербург» Белого — это поистине «астральный роман», как назвал его Н. Бердяев. С великим трудом пробираясь сквозь стилистические дебри и угловатости «Петербурга», мы начинаем лучше понимать себя, своё время, свою историю.

Симфоническая повесть о детстве

В 1917 году Белый заканчивает роман «Котик Летаев» - первую часть из задуманной им автобиографической трилогии «Моя жизнь». Как и все произведения Белого, он автобиографичен. Белый вообще не умел писать не о себе. Но в «Котике Летаеве» это внутренняя жизнь индивида, начиная с подсознательных рефлексов и первых пульсаций сознания у младенца, открывающего мир. Это «симфоническая повесть о детстве», по авторскому определению. Это повесть о мальчике, которая начинается ещё до его рождения, хотя и ведётся от первого лица. К ней ниспослан эпиграф из «Войны и мира»:

«Знаешь, я думаю, - сказала Наташа шёпотом, - что когда вспоминаешь, вспоминаешь и до того довспоминаешься, что помнишь то, что было ещё прежде, чем я была на свете».

«Пучинны все мысли: океан бьётся в каждой и проливается в тело — космическою бурею; восстающая детская мысль напоминает комету; вот она в тело падает — и кровавится её хвост, и — дождями кровавых карбункулов изливается в океан ощущений; и между телом и мыслью — пучиной воды и огня, кто-то бросил с размаху ребёнка, и страшно ребёнку. Помогите... Нет мочи... Спасите... - Это, барыня, рост».

Вот первое событие бытия. Дотелесная жизнь одним краем своим обнажена в факте памяти. Цитирую дальше, из середины главы «Горит, как в огне». Здесь дана мотивировка образов бредом ребёнка во время болезни:

«Сперва образов не было, а было им место в навислости спереди; очень скоро открылась мне: детская комната, сзади дыра зарастала, переходя — в печной рот (печной рот — воспоминание о давно погибшем, о старом: вот воет ветер в трубе о довременном сознании)... Предлиннейший гад, дядя Вася, мне выпалзывал сзади: змееногий, усатый, он потом перерезался; он одним куском к нам захаживал отобедать, а другой — позже встретился: на обёртке полезнейшей книжки «Вымершие чудовища»; называется он «динозавр», говорят — они вымерли; ещё я их встречал: в первых мигах сознания... Взрезал мне всё это голос матери: «Он горит, как в огне!»

Повесть о детстве оказывается повестью о специфическом младенческом сознании, которое связано с «дотелесной жизнью», с космосом и с Христом. И «в 35 лет, - признаётся автор, - самосознание разорвало мне мозг и кинулось в детство; я с разорванным мозгом смотрю, как дымятся мне клубы событий; как бегут они вспять… Прошлое протянуто в душу; на рубеже третьего года встаю пред собой; мы – друг с другом беседуем; мы – понимаем друг друга...»

Для Белого возвращение к детскому сознанию — не деградация, а, наоборот, постижение истины, полноумие.