-Поиск по дневнику

-Подписка по e-mail

-Друзья

-Постоянные читатели

-Статистика

Записей: 871

Комментариев: 1385

Написано: 2520

"Я призван был воспеть твои страданья..." |

Начало здесь

10 декабря 1821 года родился Н. А. Некрасов.

Пушкин любил блеск, полноту и радость жизни, он был певцом как бы освещенной солнцем части мира. Некрасов был певцом неосвещённой половины. Его, как и его ровесника и современника Достоевского, занимало несчастье людей, унижение и оскорбление человека. Он был защитником неудачливых, неустроенных, отчаявшихся. «Друг беззащитный, больной и бездомный», – вот к кому обращался поэт.

Некрасов опустил поэзию с небес на землю: под его пером поэзией стало обыденное, житейское, простое человеческое горе. Болезнь, бедность, одиночество, муки совести — вот мотивы его стихотворений.

Нет, Музы ласково поющей и прекрасной

Не помню над собой я песни сладкогласной!

...Но рано надо мной отяготели узы

Другой, неласковой и нелюбимой Музы,

Печальной спутницы печальных бедняков,

Рожденных для труда, страданья и оков...

Муза Некрасова

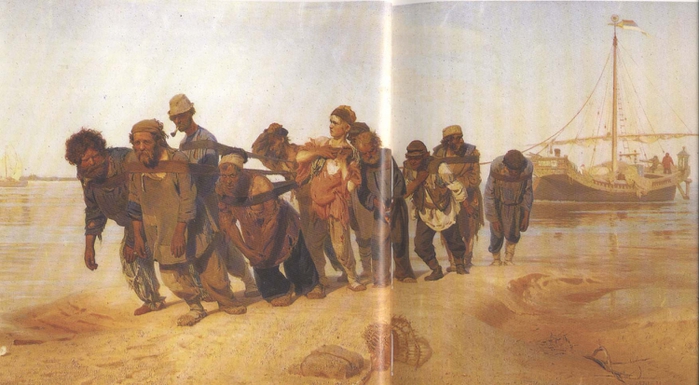

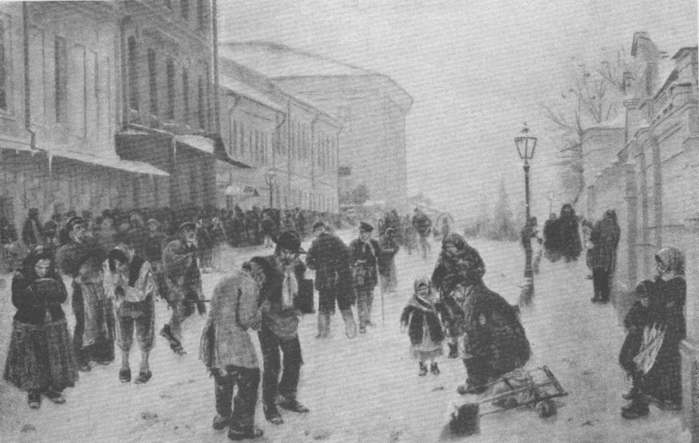

Некрасов смело отошёл от традиции: он перестал рядиться в тогу певца, бряцающего на лире; Зевсы, Амуры, Венеры, античные, мифологические образы исторгнуты им из стихов. Вместо них жизнь живой России ворвалась в его поэзию. Герои чердаков и подвалов, покосившихся домишек, ночлежек и больниц впервые заговорили в его стихах в полный голос. Вот они, герои стихов Некрасова, запечатлённые на картинах великих русских художников.

Это был первый удар по классицизму и академизму. Великое значение Некрасова было в том, что он вылил ушат холодной воды на слишком выспренную голову ложно-классической поэзии, он заговорил на языке простонародья, вернул поэзию к житейской прозе, к человеческой боли.

Душно! без счастья и воли

Ночь бесконечно длинна.

Буря бы грянула, что ли?

Чаша с краями полна!

Грянь над пучиною моря,

В поле, в лесу засвищи,

Чашу вселенского горя

Всю расплещи!..

«Я пою тебе песнь покаяния...»

Родился Николай Алексеевич Некрасов в местечке Немирово Каменецко-Подольской губернии, в семье капитана егерского полка. Род был чисто русский, коренной. Когда будущему поэту исполнилось 3 года, отец вышел в отставку и переехал с семьёй в родовое имение Грешнево Ярославской губернии, где и прошло его детство.

И вот они опять, знакомые места,

Где жизнь текла отцов моих, бесплодна и пуста,

Текла среди пиров, бессмысленного чванства,

Разврата грязного и мелкого тиранства;

Где рой подавленных и трепетных рабов

Завидовал житью последних барских псов,

Где было суждено мне божий свет увидеть,

Где научился я терпеть и ненавидеть...

Отец поэта, человек крутого нрава и деспотического характера, был жестоким крепостником.

Крепостническое самодурство в те годы было явлением заурядным, но с детских лет оно глубоко уязвило душу Николая, тем более, что жертвой его были не только грешневские крестьяне, но и горячо любимая мать, ради детей безропотно сносившая царивший в семье произвол. «Это было раненное в самом начале жизни сердце, - писал Достоевский, - и эта-то никогда не заживающая рана его и была началом и источником всех страстей, страдальческой поэзии его на всю жизнь».

Николай ещё в молодости раз и навсегда принципиально отказался есть «хлеб, возделанный рабами». Никогда, в отличие от многих передовых деятелей (Герцен, Огарёв, Тургенев) не имел крепостных, не владел людьми, хотя позднее располагал для этого всеми юридическими правами и материальными возможностями.

Все оглядываются на свои детские годы как на потерянный рай, между тем как Некрасов вспоминал их с содроганием. Он бросает слова презрения в лицо своей родине, проклинает свою колыбель, и так жутко читать у него про это злорадство, с которым он смотрел на развалины отцовского дома, на разорение родимого гнезда:

И вот они опять, знакомые места,

Где жизнь текла отцов моих, бесплодна и пуста,

Текла среди пиров, бессмысленного чванства,

Разврата грязного и мелкого тиранства...

И с отвращением кругом кидая взор,

С отрадой вижу я, что срублен темный бор -

В томящий летний зной защита и прохлада, -

И нива выжжена, и праздно дремлет стадо,

Понурив голову над высохшим ручьем,

И набок валится пустой и мрачный дом,

Где вторил звону чаш и гласу ликованья

Глухой и вечный гул подавленных страданий,

И только тот один, кто всех собой давил,

Свободно и дышал, и действовал, и жил...

И над всей этой скорбью и недужностью, примиряя и смягчая, возносится образ матери. Это особая тема Некрасова. Даже в пушкинской лирике отсутствует её образ. В поэзии же Некрасова мать — воплощение идеала, олицетворение всего святого и светлого .

О самой матери поэта Елене Закревской мы почти ничего не знаем. Не сохранилось никаких изображений, никаких вещей, документальных материалов. Известно, что Некрасов очень любил её. Потеряв её в 20 лет, он создал религиозный культ матери, культ материнства. Она выступает у него то как Муза, то как мать-природа, мать сыра-земля, воплощённая совесть. А в одном из последних, уже почти предсмертных стихотворений «Баюшки-баю» само обращение к матери оказывается чуть ли не обращением к Матери Божьей. Некрасов неисчерпаем в своих гимнах материнству.

Внимая ужасам войны,

При каждой новой жертве боя

Мне жаль не друга, не жены,

Мне жаль не самого героя...

Увы! утешится жена,

И друга лучший друг забудет;

Но где-то есть душа одна —

Она до гроба помнить будет!

Средь лицемерных наших дел

И всякой пошлости и прозы

Одни я в мире подсмотрел

Святые, искренние слезы —

То слезы бедных матерей!

Им не забыть своих детей,

Погибших на кровавой ниве,

Как не поднять плакучей иве

Своих поникнувших ветвей...

И — одно из самых проникновенных произведений о сыновней любви к матери, перерастающей в любовь к Родине, о драме русского человека, наделённого жгучей совестливостью — поэма «Рыцарь на час». Некрасов написал её осенью 1862 года, когда навестил родные места и побывал на могиле матери. Это, кажется, не написано, а выплакано, вырыдано — сама фонетика передаёт это рыдание, эту истошную интонацию, когда голос словно срывается на крик:

Повидайся со мною, родимая!

Появись легкой тенью на миг!

Всю ты жизнь прожила нелюбимая,

Всю ты жизнь прожила для других...

Я кручину мою многолетнюю

На родимую грудь изолью,

Я тебе мою песню последнюю,

Мою горькую песню спою.

О прости! то не песнь утешения,

Я заставлю страдать тебя вновь,

Но я гибну — и ради спасения

Я твою призываю любовь!

Я пою тебе песнь покаяния,

Чтобы кроткие очи твои

Смыли жаркой слезою страдания

Все позорные пятна мои!..

От ликующих, праздно болтающих,

Обагряющих руки в крови

Уведи меня в стан погибающих

За великое дело любви!

Достоевский считал эту поэму шедевром. Вся страна не могла тогда читать её без слёз.

Поэт-урбанист

Окончив ярославскую гимназию, летом 1838 года 16-летний Некрасов с заветной тетрадкой стихов отправляется в Петербург.

Вопреки воле отца, желавшего определить его в Дворянский полк (военную школу), Николай мечтал об университете. Экзамены он не выдержал, но определился вольнослушателем и два года посещал занятия на филфаке. Отец, узнав о поступке сына, пришёл в ярость и лишил его всякой материальной поддержки. Шестнадцатилетний подросток оказался один, в чужом городе, без гроша. Ни о какой городской бедности, ни о каком страдании, унижении и оскорблении поэт не писал позднее со стороны, - через всё это он прошёл сам.

Помнишь ли день, как, больной и голодный,

Я унывал, выбивался из сил?

В комнате нашей, пустой и холодной,

Пар от дыханья волнами ходил.

Помнишь ли труб заунывные звуки,

Брызги дождя, полусвет, полутьму?..

это он писал не понаслышке. Тогда-то Николай и поклялся себе не умереть в подвале, выжить, состояться.

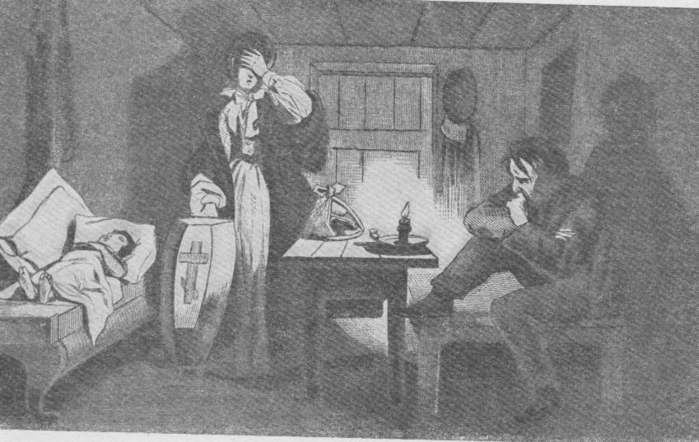

каморка, где жил в Петербурге 16-летний Некрасов

Наступили дни литературной подёнщины — когда он писал ради заработка, порой откровенную халтуру: газетные статьи, фельетоны, инструкции по уходу за пчёлами, куплеты для водевилей... Но всё же это было достойней, - считал юный поэт, чем жить на крепостнические деньги отца, пользуясь рабским трудом крестьян.

Праздник жизни — молодости годы -

я убил под тяжестью труда,

и поэтом, баловнем свободы,

другом лени не был никогда.

Но поначалу нищета его очень мучила. Из-за неё он был мучительно застенчив и признавался в стихах:

Поступь гордая, голос уверенный,

Что ни скажут - их речь хороша,

А вот я-то войду, как потерянный,-

И ударится в пятки душа!

На ногах словно гири железные,

Как свинцом налита голова,

Странно руки торчат бесполезные,

На губах замирают слова.

Улыбнусь - непроворная, жесткая,

Не в улыбку улыбка моя...

Мечты о литературе не покидали Некрасова. В начале 40-х он выпустил первый сборник «Мечты и звуки», который оказался неудачным. Осознав это, он собрал весь тираж и уничтожил его. Понял, что надо писать не так и не о том.

Следующая книга называлась «Петербургский сборник», где самым сильным был стихотворный цикл «На улице». Это сцены уличной петербургской жизни, где в бесхитростных зарисовках перед нами проходят оборванный бедняк, укравший калач и схваченный городовым, солдат с детским гробом под мышкой, Ванька-извозчик со своей ободранной клячей... Тягостное впечатление усиливает строка, завершающая последнюю сцену: «Мерещится мне всюду драма». Она звучит как эпилог и в то же время как эпиграф к последующим городским стихам Некрасова.

Мы знаем его как крестьянского поэта, но начинал он как урбанистический поэт. Одно из самых характерных произведений этой лирики — стихотворение «Утро»:

...Начинается всюду работа;

Возвестили пожар с каланчи;

На позорную площадь кого-то

Повезли - там уж ждут палачи.

Проститутка домой на рассвете

Поспешает, покинув постель;

Офицеры в наемной карете

Скачут за город: будет дуэль.

Торгаши просыпаются дружно

И спешат за прилавки засесть:

Целый день им обмеривать нужно,

Чтобы вечером сытно поесть.

Чу! из крепости грянули пушки!

Наводненье столице грозит...

Кто-то умер: на красной подушке

Первой степени Анна лежит.

Дворник вора колотит - попался!

Гонят стадо гусей на убой;

Где-то в верхнем этаже раздался

Выстрел - кто-то покончил собой...

Стихотворение предвосхищало тему «страшного мира» Блока, перекликалось со строчками таких урбанистов, как Бодлер, Уитмен. Белинский писал об этих стихах: «Они проникнуты мыслию, это не стишки к деве и луне, в них много умного, дельного и современного. И лучшее из них — «В дороге».

"Скучно! скучно!.. Ямщик удалой,

Разгони чем-нибудь мою скуку!

Песню, что ли, приятель, запой

Про рекрутский набор и разлуку;

Небылицей какой посмеши

Или, что ты видал, расскажи —

Буду, братец, за всё благодарен"...

Так начинается это поразительное стихотворение, и дальше ямщик рассказывает седоку обыкновенную и грустную историю крепостной девушки, которую взяли господа из прихоти в барский дом, воспитали барышней, белоручкой, а когда барин умер, новый хозяин «воротил её на село» — «знай де место своё ты, мужичка», и она, не выдержав тягот и унижений крепостной жизни, умерла... Ужас охватывает, может быть, даже не столько от рассказанной истории, сколько от этой непосредственности, наивности: «А, слышь, бить — так почти не бивал, разве только под пьяную руку...»

Стихотворение «В дороге» принесло Некрасову широкое признание в литературе. Когда он впервые прочёл его в кругу друзей, Белинский воскликнул: «Да знаете ли Вы, что Вы поэт, и поэт истинный?»

В. Белинский

«Страстный к страданию поэт»

Под влиянием Белинского творческий путь Некрасова определился как путь поэта-реалиста, близкого гоголевскому направлению. Начинающий литератор, он прошёл все круги ада, все ступени, ведущие на городское дно. Полубродяжья жизнь привела его в сомнительные компании, он начал привыкать к вину. Потом была недолгая связь с какой-то бедной девушкой, с которой он поселился в жалком углу, снятом за гроши. Но счастье оказалось непрочным. Отголоски этой безрадостной истории угадываются в стихотворении Некрасова «Еду ли ночью по улице тёмной...»

В разных углах мы сидели угрюмо.

Помню, была ты бледна и слаба,

Зрела в тебе сокровенная дума,

В сердце твоем совершалась борьба.

Я задремал. Ты ушла молчаливо,

Принарядившись, как будто к венцу,

И через час принесла торопливо

Гробик ребенку и ужин отцу.

Голод мучительный мы утолили,

В комнате темной зажгли огонек,

Сына одели и в гроб положили...

Случай нас выручил? Бог ли помог?

Ты не спешила с печальным признаньем,

Я ничего не спросил,

Только мы оба глядели с рыданьем,

Только угрюм и озлоблен я был...

Впоследствии из этой истории выросла история Сонечки Мармеладовой.

Вообще почти весь Достоевский – родом из Некрасова. Взять хоть некрасовский цикл «На улице», где во многих уличных сценках предвосхищены образы, сюжеты, мотивы будущего романа «Преступление и наказание». Так, знаменитый сон-наваждение Раскольникова навеян стихотворением Некрасова об избиении лошади. («Вот она зашаталась и встала.// «Ну!» – погонщик полено схватил// показалось кнута ему мало// – и уж бил её, бил её, бил!»).

Ноги как-то расставив широко,

Вся дымясь, оседая назад,

Лошадь только вздыхала глубоко

И глядела... (так люди глядят,

Покоряясь неправым нападкам).

Он опять: по спине, по бокам,

И, вперед забежав, по лопаткам

И по плачущим, кротким глазам!

Всё напрасно. Клячонка стояла,

Полосатая вся от кнута,

Лишь на каждый удар отвечала

Равномерным движеньем хвоста.

Вообще способность смотреть в глаза ужасу — одно из главных свойств Некрасова. Не знаю ничего страшней и неистовей этих стихов о лошади, избиваемой человеком. Кажется, сказав о погонщике, схватившем полено, можно остановиться, - но нет, Некрасов не пропустит ни одной страшной подробности: ни того, что лошадь уже бьют «по плачущим, кротким глазам», ни её полосатых от кнута боков, ни «нервически скорого шага». «А погонщик не даром трудился — наконец-таки толку добился!» Некрасов не щадит нас, и, может быть, в этой безжалостности, нежелании считаться с нашими душевными возможностями — главная сила его лучших стихов.

Кстати, А. Кушнер в одном из своих стихов отмечает, что слово «нервный» пришло в нашу речь именно из некрасовской музы:

Слово «нервный» сравнительно поздно

появилось у нас в словаре –

у некрасовской музы нервозной

в петербургском промозглом дворе.

Даже лошадь нервически скоро

в его желчном трёхсложнике шла...

Или стихотворение Некрасова «Когда из мрака заблужденья...», на полемике с которым Достоевский построил всю вторую часть «Записок из подполья», цитируя его и в «Селе Степанчиково», и в «Братьях Карамазовых». Это же стихотворение предвосхитило и знаменитую «Яму» Куприна, его заключительные строки цитирует там один из героев.

Идея, философия и даже поэтика страдания у Достоевского во многом сложилась под прямым и сильнейшим влиянием Некрасова. После смерти поэта он писал: «Как много Некрасов, как поэт, все эти 30 лет занимал места в моей жизни!...Прочтите эти страдальческие песни сами, и пусть вновь оживёт наш любимый, страстный поэт! Страстный к страданию поэт!»

Ф.М. Достоевский

«Мучимый страстью мятежной...»

Говоря о поэзии Некрасова, нельзя не сказать о его любовной лирике, которая тоже обильно питалась страданием и потому так пронзительна и до сих пор современна. Но сначала — о той, кому были посвящены практически все его любовные стихотворения. С Авдотьей Панаевой Некрасов познакомился в 1843 году, когда ещё только вступал в литературу. Ему было — 22, ей — 24. Хотя выглядел он намного старше.

В Панаеву были влюблены многие.

«Одна из самых красивых женщин Петербурга», - вспоминал о ней граф В. Соллогуб. Аристократу Соллогубу вторил разночинец Чернышевский: «Красавица, каких немного». Восхищался ей и знаменитый француз А. Дюма: «Женщина с очень выразительной красотой». «Я был влюблён не на шутку, - сообщает о ней брату Ф. Достоевский. - Теперь проходит, а не знаю ещё...» Не остался равнодушен к Панаевой и Фет: «Безукоризненно красивая и привлекательная брюнетка». Фет же посвятил ей стихотворение «На Днепре в половодье».

Н.Г. Сверчков. Амазонка (А.Я. Панаева)

С Панаевыми Некрасова познакомил Белинский. Позже они сдали ему комнату в своей квартире. Иван Панаев считался тогда известным писателем, но не глубоким. Белинский писал: «В нём есть что-то доброе и хорошее, но что это за бедный и пустой человек, жаль его».

Но Панаев был денди, джентльмен, а Некрасова тогда в свете считали каким-то тёмным проходимцем. Один из современников писал в своих записках: «Наружность Панаева была весьма красива и симпатична, тогда как Некрасов имел вид истинного бродяги».

Тем не менее Авдотья предпочла мужу именно его. Первый её брак сложился неудачно, она чувствовала себя одинокой и фактически свободной от семейных уз. Но несмотря на это она далеко не сразу дала волю своему чувству. Женщину страшил суд молвы, неизбежные сплетни. Некрасов страстно убеждал её в стихах:

Когда горит в твоей крови

Огонь действительной любви,

Когда ты сознаёшь глубоко

Свои законные права, —

Верь: не убьет тебя молва

Своею клеветой жестокой!

Постыдных, ненавистных уз

Отринь насильственное бремя

И заключи — пока есть время

Свободный, по сердцу союз.

Панаева, однако, долго колебалась и поначалу отвергла Некрасова. Тот с отчаянья чуть было не кинулся в Волгу, о чём впоследствии поведал миру в стихах, о которых Тургенев сказал: «пушкински хороши»:

Давно - отвергнутый тобою,

Я шел по этим берегам

И, полон думой роковою,

Мгновенно кинулся к волнам.

Они приветливо яснели.

На край обрыва я ступил -

Вдруг волны грозно потемнели,

И страх меня остановил!

Поздней - любви и счастья полны,

Ходили часто мы сюда,

И ты благословляла волны,

Меня отвергшие тогда.

Теперь - один, забыт тобою,

Чрез много роковых годов,

Брожу с убитою душою

Опять у этих берегов.

И та же мысль приходит снова -

И на обрыве я стою,

Но волны не грозят сурово,

А манят в глубину свою...

Но не таков был он человек, чтобы отступиться. Упрямство Авдотьи только разжигало Некрасова. «Как долго ты была сурова,/ Как ты хотела верить мне / И как не верила и колебалась снова», - вспоминал он в позднейшем письме. Нелегко досталась ему эта женщина. Впоследствии он любил вспоминать

И первое движенье страсти,

Так бурно взволновавшей кровь,

И долгую борьбу с самим собою,

И, не убитую борьбою,

Но с каждым днем сильней кипевшую любовь.

Этот любовный поединок продолжался с 1843 по 1848 год. В 1848 году Панаева стала, наконец, гражданской женой Некрасова (развод в те времена получить было нелегко).

Счастливый день! Его я отличаю

в семье обыкновенных дней,

с него я жизнь мою считаю

и праздную его в душе моей.

А И. Панаеву выпала трудная роль: жить при собственной жене холостяком. Официально он считался её мужем, но и прислуга, и посторонние знали, что муж его жены — Некрасов. Они жили все втроём в одной квартире, что усугубляло насмешки.

Гостиная Панаевых

Отношения Некрасова с Панаевой были очень сложными, что нашло отражение во многих стихах поэта. Их роман стал почвой, на которой родился и роман стихотворный — поэтический цикл Некрасова, носивший название «панаевского» (по аналогии с «денисьевским» циклом Тютчева). Оба эти цикла объединяло то, что любовь Некрасова и Панаевой, как и любовь Тютчева и Денисьевой была незаконна, ставившая их постоянно перед лицом общества и друг перед другом в двусмысленное положение.

Некрасов посвятил Панаевой 13 стихов, (если не считать трёх элегий, написанных уже в 70-е, конце жизни, когда он уже жил с другой). Начинается цикл со стихотворения 1847 года «Если мучимый страстью мятежной...», когда всё начиналось, и заканчивается стихотворением 1856-го «Прости», завершившим определённый этап отношений.

Прости! Не помни дней паденья,

Тоски, унынья, озлобленья, -

Не помни бурь, не помни слез,

Не помни ревности угроз!..

Некрасов дал формулу, которую охотно приняли при разговоре о его лирике: «Проза любви». Однако эта «проза» состояла не в приверженности к быту и дрязгам. Это мир сложных, «достоевских» страстей, ревности, самоутверждений и самоугрызений. Вот почему Чернышевский всё же назвал эту «прозу любви» «поэзией сердца».

Некрасов не просто создал характер героини в лирических стихах, что само уже по себе ново, но и создал новый женский характер, в разных, подчас неожиданных проявлениях: самоотверженный и жестокий, любящий и ревнивый, страдающий и заставляющий страдать.

«Я не люблю иронии твоей» - уже в одной этой начальной строчке стихотворения есть характеры двух людей и бесконечная сложность их отношений. Вообще некрасовские вступления к стихам — это продолжения вновь и вновь начинаемого спора, длящейся ссоры, непрерываемого диалога: «Мы с тобой — бестолковые люди. Что минута — то вспышка готова...» «Да, наша жизнь текла мятежно...» «Так это шутка, милая моя?..»

Образ Панаевой живёт на страницах многих стихов Некрасова: «Поражена потерей невозвратной...», «Тяжёлый крест достался ей на долю...», «Бьётся сердце беспокойное...», «Разбиты все привязанности...» Перед нами предельно искренний лирический дневник, сохранивший горячие следы сердечной жизни двух людей — следы мучительных противоречий, ревности, горьких размолвок и счастливых примирений.

И в любовной лирике Некрасов — поэт страдания. Только оно получает особый, именно некрасовский смысл. Он ощущает всю спасительность страдания, благословляет его по-пушкински («я жить хочу, чтоб мыслить и страдать») и радуется способности к страданию.

Но мне избыток слёз и жгучего страданья

отрадней мёртвой пустоты.

В пору особенно напряжённых отношений с Панаевой, всё более приближающихся к разрыву, Некрасов написал стихотворение «Слёзы и нервы» («О слёзы женские, с придачей нервических, тяжёлых драм!..», которое заканчивалось так:

Зачем не мог я прежде видеть?

Её не стоило любить,

её не стоит ненавидеть...

О ней не стоит говорить...

В черновом варианте были такие — совсем уж жестокие для женщины строки:

Есть не одна такая пара.

Я не таков. Мне не вкусна

ни раз погасшая сигара,

ни обманувшая жена.

«Слёзы и нервы» завершили стихотворный «панаевский» цикл, который навсегда остался в русской поэзии как единственная в своём роде поэзия страдания и «проза любви».

Некрасов-сатирик

У предшественников Некрасова сатира была преимущественно карающей: поэт высоко поднимался над своим героем и с идеальных высот метал в него молнии обличительных испепеляющих слов. Некрасов старается, напротив, как можно ближе подойти к обличаемому герою, проникнуться его взглядом на жизнь, подстроиться к его самооценке:

Украшают тебя добродетели,

до которых другим далеко,

и беру небеса во свидетели -

уважаю тебя глубоко..

(«Современная ода»)

Его главное оружие — сарказм. Часто сатира Некрасова представляет собой монолог от лица обличаемого героя.

Нравственный человек

Живя согласно с строгой моралью,

Я никому не сделал в жизни зла.

Жена моя, закрыв лицо вуалью,

Под вечерок к любовнику пошла.

Я в дом к нему с полицией прокрался

И уличил... Он вызвал - я не дрался!

Она слегла в постель и умерла,

Истерзана позором и печалью...

Живя согласно с строгою моралью,

Я никому не сделал в жизни зла.

Приятель в срок мне долга не представил.

Я, намекнув по-дружески ему,

Закону рассудить нас предоставил;

Закон приговорил его в тюрьму.

В ней умер он, не заплатив алтына,

Но я не злюсь, хоть злиться есть причина!

Я долг ему простил того ж числа,

Почтив его слезами и печалью...

Живя согласно с строгою моралью,

Я никому не сделал в жизни зла.

Крестьянина я отдал в повара,

Он удался; хороший повар - счастье!

Но часто отлучался со двора

И званью неприличное пристрастье

Имел: любил читать и рассуждать.

Я, утомясь грозить и распекать,

Отечески посек его, каналью;

Он взял да утопился, дурь нашла!

Живя согласно с строгою моралью,

Я никому не сделал в жизни зла.

Имел я дочь; в учителя влюбилась

И с ним бежать хотела сгоряча.

Я погрозил проклятьем ей: смирилась

И вышла за седого богача.

И дом блестящ и полон был как чаша;

Но стала вдруг бледнеть и гаснуть Маша

И через год в чахотке умерла,

Сразив весь дом глубокою печалью...

Живя согласно с строгою моралью,

Я никому не сделал в жизни зла...

Подобно талантливому актёру, Некрасов перевоплощается, надевая на себя разные сатирические маски. Он глубоко погружается в психологию своих персонажей, в самые потаённые уголки их мелких, подленьких душ.

Ростовщик

Было года мне четыре,

Как отец сказал:

«Вздор, дитя мое, все в мире!

Дело — капитал!»

И совет его премудрый

Не остался так:

У родителя наутро

Я украл пятак.

Страсть навек к монете звонкой

Тотчас получив,

Стал у всех я собачонкой,

Кто богат и чив.

Руки, ноги без зазренья

Всем лизал, как льстец,

И семи лет от рожденья

Был уж я подлец!

(То есть так только в народе

Говорится, а зато

Уж зарыто в огороде

Было кое-что.)

Говорят, есть страсти, чувства —

Незнаком, не лгу!

Жизнь, по-моему, — искусство

Наживать деньгу.

Знать, во мне раненько скупость

Охладила кровь:

Рано понял я, что глупость —

Слава, честь, любовь,

Что весь свет похож на лужу,

Что друзья — обман

И затем лишь лезут в душу,

Чтоб залезть в карман,

Что от чести от злодейки

Плохи барыши,

Что подлец, кто без копейки,

А не тот, кто без души.

И я свыкся понемногу

С ролею скупца

И, ложась, молился богу,

Чтоб прибрал отца...

Добрый, нежный был родитель,

Но в урочный час

Скрылся в горнюю обитель,

Навсегда угас!

Я не вынес тяжкой раны, —

Я на труп упал

И, обшарив все карманы,

Горько зарыдал...

Продал все, что было можно

Хоть за грош продать,

И деньжонки осторожно

Начал в рост пускать...

Нередко поэт использует сатирический перепев, который нельзя смешивать с пародией. В колыбельной песне «Подражание Лермонтову» воспроизводится ритмико-интонационный строй лермонтовской «Казачьей колыбельной», частично заимствуется и её высокая поэтическая лексика, но не во имя пародирования, а для того, чтобы резче оттенилась низменность тех отношений, о которых идёт речь у Некрасова.

Спи, пострел, пока безвредный!

Баюшки-баю.

Тускло смотрит месяц медный

В колыбель твою,

Стану сказывать не сказки -

Правду пропою;

Ты ж дремли, закрывши глазки,

Баюшки-баю.

Будешь ты чиновник с виду

И подлец душой,

Провожать тебя я выду -

И махну рукой!

В день привыкнешь ты картинно

Спину гнуть свою...

Спи, пострел, пока невинный!

Баюшки-баю.

Тих и кроток, как овечка,

И крепонек лбом,

До хорошего местечка

Доползешь ужом -

И охулки не положишь

На руку свою.

Спи, покуда красть не можешь!

Баюшки-баю.

Купишь дом многоэтажный,

Схватишь крупный чин

И вдруг станешь барин важный,

Русский дворянин.

Заживешь - и мирно, ясно

Кончишь жизнь свою...

Спи, чиновник мой прекрасный!

Баюшки-баю.

Или вот такой сатирический перепев тоже на мотив Лермонтова:

В один трактир они оба ходили прилежно

И пили с отвагой и страстью безумно мятежной,

Враждебно кончалися их биллиардные встречи,

И были дики и буйны их пьяные речи.

Сражались они меж собой, как враги и злодеи,

И даже во сне всё друг с другом играли.

И вдруг подралися… Хозяин прогнал их в три шеи,

Но в новом трактире друг друга они не узнали…

Юмор Некрасова

Он у него восхитителен. Но почему-то некоторые исследователи и интерпретаторы его творчества этот юмор напрочь игнорируют. Вплоть до того, что позволяют себе переделывать на более серьёзный, академический лад какие-то строки поэта, показавшиеся кому-то чересчур легкомысленными. Вот, например, прелестное стихотворение Некрасова, которое я у него очень люблю:

Где твоё личико смуглое

нынче смеётся, кому?

Эх, одиночество круглое!

Не посулю никому!

А ведь, бывало, охотно

шла ты ко мне вечерком.

Как мы с тобой беззаботно

веселы были вдвоём!

Как выражала ты живо

милые чувства свои!

Помнишь, тебе особливо

нравились зубы мои?

как любовалась ты ими,

как цаловала, любя!

Но и зубами моими

не удержал я тебя...

Стихотворение шутливое, немного дурашливое: тут и «особливо», и эти «зубы», которые придают стиху непосредственность, лукавство, неповторимое своеобразие. Оно живое. И во многом благодаря этим «зубам». Собственно, всё стихотворение держится на этих зубах, в них-то вся прелесть, в этой улыбке.

И вот, готовясь к вечеру Некрасова, я нахожу в нашей библиотечной фонотеке пластинку советского композитора Бориса Терентьева с песнями на стихи поэта, в том числе и на это. Мелодия занудная, заунывная, совершенно не соответствующая характеру стихов. И вдруг слышу: певец выдаёт нечто отнюдь не некрасовское, а, как я подозреваю, плод творчества самого Терентьева (или исполнителя Евгения Беляева): «Помню, тебе особливо нравились очи мои». Видимо, советским авторам «зубы» показались неэстетичным, непесенным словом, и они ничтоже сумняшеся отредактировали классика, заменив на высокопоэтичное «очи». Ну и, соответственно, последнюю строчку «улучшили»: «но и глазами моими не удержал я тебя». И всё, очарование ушло. Напыщенное «очи» (никогда никакой мужчина – если, конечно, он не Нарцисс – не скажет о себе «очи») убило живую непосредственную интонацию стиха, сделало его плоским, попросту неумным, особенно в серьёзном, даже торжественном исполнении тенора. Классик же, какой тут может быть юмор! А то, что недопустимо самочинно искажать и корёжить строки классика, пользуясь тем, что он уже умер и не сможет отстоять свои стихи – этого им никто в консерватории не объяснил. Поэтому приходится объяснять мне.

Продолжение здесь: http://www.liveinternet.ru/users/4514961/post194732247/

|

|

Процитировано 2 раз

Понравилось: 2 пользователям

"Крылатый слова звук" |

Начало здесь

5 декабря 1820 года родился Афанасий Фет.

«Природы праздный соглядатай...»

В 1843 году в журнале «Отечественные записки» появилось стихотворение тогда ещё никому не известного 23-летнего поэта «Я пришёл к тебе с приветом...», где он во всеуслышание назвал то, о чём пришёл рассказать в русской поэзии: о радостном блеске солнечного утра и страстном трепете молодой весенней жизни, о жаждущей счастья влюблённой душе и неудержимой песне, готовой слиться с веселием мира. «Подобного лирического весеннего чувства природы мы не знали во всей русской поэзии!» - воскликнул тогда критик Василий Боткин, автор одной из лучших статей о творчестве Фета.

Я пришел к тебе с приветом,

Рассказать, что солнце встало,

Что оно горячим светом

По листам затрепетало;

Рассказать, что лес проснулся,

Весь проснулся, веткой каждой,

Каждой птицей встрепенулся

И весенней полон жаждой;

Рассказать, что с той же страстью,

Как вчера, пришел я снова,

Что душа всё так же счастью

И тебе служить готова;

Рассказать, что отовсюду

На меня весельем веет,

Что не знаю сам, что́ буду

Петь, — но только песня зреет.

Если у Некрасова природа тесно связана с человеческим трудом, с тем, что она даёт человеку, - то у Фета — лишь повод для выражения мыслей и чувств, лишь объект художественного восторга, эстетического наслаждения, созерцания. Обаяние этих стихов прежде всего в их эмоциональности.

Природы праздный соглядатай,

Люблю, забывши всё кругом,

Следить за ласточкой стрельчатой

Над вечереющим прудом...

Природа у Фета — точно в первый день творения: кущи дерев, светлая лента реки, соловьиное пение. Это один из замечательнейших поэтов-пейзажистов.

Ель рукавом мне тропинку завесила.

Ветер. В лесу одному

Шумно, и жутко, и грустно, и весело, -

Я ничего не пойму...

Особенность фетовской лирики — в органической слиянности природного и человеческого, душевного мира.

Какая ночь! На всем какая нега!

Благодарю, родной полночный край!

Из царства льдов, из царства вьюг и снега

Как свеж и чист твой вылетает май!

Какая ночь! Все звезды до единой

Тепло и кротко в душу смотрят вновь,

И в воздухе за песней соловьиной

Разносится тревога и любовь.

Березы ждут. Их лист полупрозрачный

Застенчиво манит и тешит взор.

Они дрожат. Так деве новобрачной

И радостен и чужд ее убор.

Нет, никогда нежней и бестелесней

Твой лик, о ночь, не мог меня томить!

Опять к тебе иду с невольной песней,

Невольной – и последней, может быть.

Радость страданья

Продолжая традиции Жуковского и Тютчева, Фет оказал огромное влияние на последующее развитие русской поэзии. Он как бы мост от Державина и Батюшкова к Блоку.

Блок очень многое взял у Фета. Его знаменитая строка «Радость-страданье одно» из песни Гаэтана («Радость, о радость-страданье, боль неизведанных ран») - это «радость страдания» Фета»: «Где радость теплится страданья»:

Страдать! Страдают все, страдает темный зверь

Без упованья, без сознанья;

Но перед ним туда навек закрыта дверь,

Где радость теплится страданья.

Блока поразила мысль Фета о том, что и в страдании есть своя утончённая радость, это то, что мы потом стали называть катарсисом.

А вот мнение Льва Толстого о другом его стихотворении: «Стихотворение Ваше крошечное прекрасно. Это новое, никогда не уловленное прежде чувство боли от красоты, выражено прелестно».

В дымке-невидимке

Выплыл месяц вешний,

Цвет садовый дышит

Яблонью, черешней.

Так и льнет, целуя

Тайно и нескромно.

И тебе не грустно?

И тебе не томно?

Истерзался песней

Соловей без розы.

Плачет старый камень,

В пруд роняя слезы.

Уронила косы

Голова невольно.

И тебе не томно?

И тебе не больно?

Красота в стихах Фета — это всегда преодолённое страдание, это радость, добытая из боли.

Идеал красоты

Фет всегда тяготел к темам так называемого «чистого искусства»: темам природы и любви. Искусство для него связано лишь с вечным идеалом красоты. В своих статьях он развивал эти идеи: «единственная задача искусства — передать во всей полноте и чистоте образ, в минуту восторга возникший перед художником, и другой цели у искусства быть не может».

Шепнуть о том, пред чем язык немеет

Усилить бой бестрепетных сердец –

Вот чем певец лишь избранный владеет,

Вот в чем его и признак и венец!

С этим, конечно, не могла согласиться демократическая критика. Чернышевский писал о Фете: «Хороший поэт, но пишет пустяки». Фет возражал: «В нашем деле пустяки и есть истинная правда». И доказывал, что в стихах главное — не разум автора, а «бессознательный инстинкт (вдохновение), пружины которого от нас скрыты».

Сновиденье,

Пробужденье,

Тает мгла.

Как весною,

Надо мною

Высь светла.

Неизбежно,

Страстно, нежно

Уповать,

Без усилий

С плеском крылий

Залетать -

В мир стремлений,

Преклонений

И молитв;

Радость чуя,

Не хочу я

Ваших битв.

Ничему грубому, жестокому, вульгарному, безобразному доступа в мир фетовской лирики нет. Она соткана только из красоты. «У всякого предмета, - пишет Фет, - тысячи сторон, но художнику дорога только одна сторона предметов: их красота, точно так же, как математику дороги их очертания или численность». В этой односторонности — специфичность лирики Фета, в ней её слабость — та узость кругозора, в которой так резко укоряли его критики-шестидесятники, но в ней же и её сила — художественное обаяние, эстетическая прелесть. В этих стихах мы встречаемся поистине с самой поэзией, чистой её субстанцией, освобождённой от балласта: это воздушный шар, с которого сбросили мешки с песком.

Эту красоту Фет видел в самых обычных будничных предметах. Я. Полонский вспоминал: «Юный Фет, бывало, говорил мне: «к чему искать сюжеты для стихов: сюжеты эти на каждом шагу, - брось на стул женское платье или погляди на двух ворон, которые уселись на заборе, вот тебе и сюжеты».

«Тайна поэзии сокрыта от глухих, - писал Фет, - глухие ищут в поэзии «воспроизведения жизни», в оценке обывателя поэт — безумец. А между тем... кто не в состоянии броситься с седьмого этажа вниз головой с непоколебимой верой в то, что он воспарит по воздуху, тот не лирик!»

Я загораюсь и горю,

я порываюсь и парю

в томленьях крайнего усилья.

И верю сердцем, что растут

и тотчас в небо унесут

мои раскинутые крылья.

Лирическая дерзость

В образах Фет подчас удивительно смел:

Зачем же за тающей скрипкой

Так сердце в груди встрепенулось,

Как будто знакомой улыбкой

Минувшее вдруг улыбнулось?

Лев Толстой писал о Фете: «И откуда у этого добродушного толстого офицера берётся такая непонятная лирическая дерзость, свойство великих поэтов?»

...Устало всё кругом: устал и цвет небес.

И ветер, и река, и месяц, что родился...

Критики недоумевали: как может цвет небес устать? Как может минувшее улыбаться?

При таком словоупотреблении стушёвывается основное значение слова, а на первый план выступает его эмоциональная окраска. Эпитет уже не столько характеризует предмет, сколько выражает настроение поэта. Стирается грань между внешним миром и душевной жизнью.

Современников поражали такие эпитеты Фета, как «звонкий сад», «млечный голос», «румяная скромность», «мёртвые грёзы», «овдовевшая лазурь»... Они вызывали недоумение и насмешки. Редакторы ставили на полях его рукописей пометки: «не понимаю», «что это значит?», «чушь!» И это непонимание сопровождало Фета всю жизнь. Нам, прошедшим школу новейшей поэзии, ныне понятно, что такое «тающая скрипка» или «травы в рыдании», а ведь даже Полонский в 1888 году отвергал «золотое куку».

Афоризмы Фета

Фет — это не только поэт чувства, но и поэт мысли. Многие заключительные строки его стихов — готовые афоризмы, поражающие своей мудростью, отточенностью формулировок и точностью наблюдений:

«Только песне нужна красота, красоте же и и песен не надо».

«Пора за будущность заране не пугаться, пора о счастии учиться вспоминать».

«Хоть смерть в виду, а всё же нужно жить. А слово «жить» ведь значит: покоряться».

«И лжёт душа, что ей не нужно всего, что ей глубоко жаль».

«И если жизнь — базар крикливый Бога, то только смерть — его бессмертный храм».

Мимолётное

Особенности художественной манеры Фета - в стремлении передавать те чувства и озарения, которые невозможно определить точным словом, а можно только «навеять на душу» читателя. В умении уловить неуловимое, дать название тому, что до него было лишь смутным, мимолётным ощущением души человеческой.

Лишь у тебя, поэт, крылатый слова звук

хватает на лету и закрепляет вдруг

и тёмный бред души, и трав неясный запах...

Это поэт неопределённых мечтаний, неясных побуждений, недосказанных смутных чувств. Ему чужды цельные и внятные предложения, ему дороже «шёпот, шорох, трепет, лепет», у него звуки — самые тихие в нашей литературе, и вообще Фет, как кто-то сказал, — это шёпот русской поэзии. Он словно во сне говорит стихами или стихами припоминает то, что ему приснилось. Потому и лежит на его стихах как бы тонкая вуаль, и все они — «словно неясно дошедшая весть».

С солнцем склоняясь за темную землю,

Взором весь пройденный путь я объемлю:

Вижу, бесследно пустынная мгла

День погасила и ночь привела.

Страшным лишь что-то мерцает узором:

Горе минувшее тайным укором

В сбивчивом ходе несбыточных грез

Там миллионы рассыпало слез.

Стыдно и больно, что так непонятно

Светятся эти туманные пятна,

Словно неясно дошедшая весть…

Всё бы, ах, всё бы с собою унесть!

Слова для него — материальны и тяжелы: «Людские так грубы слова, их даже нашёптывать стыдно!» Через всё творчество Фета проходит тема «бедности слова»: «О, если б без слова сказаться душой было можно!»

Поэзия бездумна, как «язык любви, цветов, ночных лучей», близка к «немой речи» природы, связана со снами, с неясным бредом. Слова только приблизительны. О, если б можно было отвергнуть их неискусное посредничество! Тишина, дыхание, вздохи, глаза, которые смотрятся в глаза другие, призыв, переданный «одним лучом из ока в око, одной улыбкой уст немых», золотое мигание звёзд — всё это гораздо красноречивее нашей бледной речи, всё это — понятные и чудные намёки, которые для Фета более желанны, чем отчётливость определяющего слова.

Не нами

бессилье изведано слов к выраженью желаний.

Безмолвные муки сказалися людям веками,

но очередь наша, и кончится ряд испытаний

не нами...

Музыка груди

С лирической дерзостью связан и такой иррациональный момент фетовской лирики, как её музыкальность. Когда цель стиха — не смысловое сообщение, а передача настроения, чувства. Однажды в письме Льву Толстому Фет, в очередной раз сокрушаясь, что в словах передать ничего нельзя, написал: «Всё понимается музыкой груди». Музыкальность Фета — это и есть мучительная и сладкая музыка груди, задевающая сердечные струны читателя, чтобы исторгнуть из них ответный звук.

Чайковский писал: «Фет в лучшие свои минуты выходит из пределов, указанных поэзии, и смело делает шаг в нашу область. Это не просто поэт, а поэт-музыкант». Фет откликался: «Чайковский тысячу раз прав, так как меня всегда из определённой области слов тянуло в неопределённую область музыки, в которую я уходил, насколько хватало сил моих».

Лесом мы шли по тропинке единственной

В поздний и сумрачный час.

Я посмотрел: запад с дрожью таинственной

Гас.

Что-то хотелось сказать на прощание,-

Сердца не понял никто;

Что же сказать про его обмирание?

Что?

Думы ли реют тревожно-несвязные,

Плачет ли сердце в груди,-

Скоро повысыплют звезды алмазные,

Жди!

Фет так сочетает вопросы и восклицания, так строит фразу, чтобы свойственные интонациям речи повышения и понижения слагались в своего рода мелодию. Часто тема стихотворения развивается как музыкальная тема — переплетением повторяющихся мотивов. Такие стихи находятся на грани между поэзией и музыкой, а иные и прямо вызваны музыкальными впечатлениями:

Я понял те слезы, я понял те муки,

Где слово немеет, где царствуют звуки,

Где слышишь не песню, а душу певца,

Где дух покидает ненужное тело,

Где внемлешь, что радость не знает предела,

Где веришь, что счастью не будет конца.

Близость «мелодий» Фета сразу почувствовали композиторы. В 60-е годы Салтыков-Щедрин констатирует, что «романсы Фета распевает чуть ли не вся Россия». Чайковский написал несколько романсов на его стихи. Один из самых известных и пленительных: «Сияла ночь. Луной был полон сад...» Послушайте его в исполнении Олега Погудина: http://video.mail.ru/mail/likinas/621/309.html

«Опять»

Любопытна история, как это стихотворение появилось на свет. Героиня и адресат его — Татьяна Берс, в замужестве Кузьминская, сестра Софьи Андреевны Толстой, которая была, как известно, одним из прообразов Наташи Ростовой.

Татьяна Берс, сестра жены Л.Толстого, адресат нескольких стихотворений А. Фета

Она вдохновила Толстого на одну из лучших глав «Войны и мира», где он описывает удивительное пение Наташи.

Когда-то, в 1866 году, 20-летняя Татьяна Кузьминская пела в Ясной Поляне в присутствии Фета, и тот был глубоко растроган её доверительной и глубокой интонацией. Позже им было написано посвящённое ей стихотворение «Певице»:

Уноси мое сердце в звенящую даль,

Где как месяц за рощей печаль;

В этих звуках на жаркие слезы твои

Кротко светит улыбка любви.

О дитя! как легко средь незримых зыбей

Доверяться мне песне твоей:

Выше, выше плыву серебристым путем,

Будто шаткая тень за крылом.

Вдалеке замирает твой голос, горя,

Словно за морем ночью заря, —

И откуда-то вдруг, я понять не могу,

Грянет звонкий прилив жемчугу.

Уноси ж мое сердце в звенящую даль,

Где кротка, как улыбка, печаль,

И всё выше помчусь серебристым путем

Я, как шаткая тень за крылом.

Прошло 11 лет, и вновь в Ясной Поляне пела Кузьминская летней короткой ночью.

Тогда-то и родилось знаменитое стихотворение Фета «Сияла ночь...», названное им первоначально «Опять». Фет написал его той ночью под впечатлением пения Кузьминской и утром при всех преподнёс певице. Все были восхищены и несколько шокированы этим откровенным и страстным признанием в любви — тем более, что при сём присутствовала жена поэта Мария Петровна (Боткина).

«Сияла ночь...» представляет собой несомненную параллель к пушкинскому «Я помню чудное мгновенье»: в обоих стихотворениях говорится о двух встречах, двух сильнейших повторных впечатлениях. Два выступления Кузьминской, пережитые Фетом, и дали в соединении тот поэтический импульс, в котором личность певицы, её пение, покорившее поэта, оказались неотделимыми от того любимейшего Фетом романса, который звучал в её исполнении: «и вот опять явилась ты» - «и вот в тиши ночной твой голос слышу вновь». Так родилось одно из самых прекрасных стихотворений Фета о любви и музыке.

На своей лекции я демонстрировала эти стихи и романс на них на фоне вот этой картины И.Крамского «Лунная ночь», написанной в то же время, что и стихотворение — в 1877 году.

Изящная фигура женщины в белом на фоне высоких деревьев осеннего кунцевского парка таинственна и романтична. По настроению эта картина очень близка стихам Фета. Во многих рецензиях на неё писали, что картина напоминает сцену из какого- то романа или фразу из старинного романса.

Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали

Лучи у наших ног в гостиной без огней.

Рояль был весь раскрыт, и струны в нем дрожали,

Как и сердца у нас за песнею твоей.

Ты пела до зари, в слезах изнемогая,

Что ты одна - любовь, что нет любви иной,

И так хотелось жить, чтоб, звука не роняя,

Тебя любить, обнять и плакать над тобой.

И много лет прошло, томительных и скучных,

И вот в тиши ночной твой голос слышу вновь,

И веет, как тогда, во вздохах этих звучных,

Что ты одна - вся жизнь, что ты одна - любовь,

Что нет обид судьбы и сердца жгучей муки,

А жизни нет конца, и цели нет иной,

Как только веровать в рыдающие звуки,

Тебя любить, обнять и плакать над тобой!

Между экстазом и хандрой

Фет в своей сфере — поэт редкой эмоциональности, редкой силы заражающего чувства, при этом чувства светлого, жизнеутверждающего. Преобладающее настроение поэзии Фета — состояние душевного подъёма. Упоение природой, любовью, искусством, женской красотой, воспоминаниями, мечтами...

В моей руке — такое чудо! -

твоя рука,

и на траве два изумруда -

два светляка.

***

Пей, отдавайся минутам счастливым, -

трепет блаженства всю душу обнимет,

пей и не спрашивай взором пытливым,

скоро ли сердце иссякнет, остынет.

Едва ли не каждое стихотворение Фета производит впечатление головокружительного полёта.

И в дальний блеск душа лететь готова,

не трепетом, а радостью объята,

как будто это чувство ей не ново,

а сладостно уж грезилось когда-то.

Лирический экстаз, поэтическое безумство — это то, что Фет более всего ценил в лирике. В письме Я. Полонскому он пишет: «Поэт есть сумасшедший и никуда не годный человек, лепечущий божественный вздор».

Когда ж под тучею, прозрачна и чиста,

поведает заря, что минул день ненастья, -

былинки не найдёшь и не найдёшь листа,

чтобы не плакал он и не сиял от счастья.

Но в жизни Фет был совершенно иным человеком, нежели в стихах. Угрюмым, нелюдимым, подверженным приступам мрачной хандры. Тургенев писал о нём в письме: «Я не знаю человека, который мог бы сравниться с ним в умении хандрить». Сейчас это называют депрессией.

Резкие переходы от кипучей энергии к полному упадку сил, приступы тоски и меланхолии были симптомами психического недуга, унаследованными поэтом от больной матери. Душевнобольными были также сёстры Фета, оба брата, сын сестры. Он очень боялся наследственного безумия и поклялся себе, что при первых же его признаках покончит с собой. Аполлон Григорьев — друг детства и юности Фета — писал о нём: «Я не видел человека, которого бы так душила тоска, за которого бы я более боялся самоубийства. Я боялся за него, я проводил часто ночи у его постели, стараясь чем бы то ни было рассеять страшное хаотическое брожение стихий его души».

Этот певец любви и природы был мрачным ипохондриком. Но в стихах Фета вы ничего этого не увидите. Для этого угрюмого, озлобленного человека, не верящего в людей и в счастье, акт поэтического творчества был актом освобождения, преодоления трагизма жизни, воспринимался как отдушина, как выход из мира скорбей и страданий в мир светлой радости.

Какое счастие: и ночь, и мы одни!

Река — как зеркало и всё блестит звездами,

а там-то — голову закинь-ка да взгляни:

какая глубина и чистота над нами!..

Верующий атеист

Фет уже студентом-первокурсником был непоколебимо убеждённым атеистом. Для юноши 30-х годов 19 века, поэта-романтика, принадлежавшего к кругу молодежи, увлечённой идеалистической философией, эта позиция необычная: там были мучительные сомнения в религиозных истинах, настроения богоборчества – здесь же было спокойное и твёрдое отрицание. Когда Аполлон Григорьев, исполненный религиозного рвения, бил поклоны в церкви, безбожник Фет, пристроившись рядом, нашёптывал ему в ухо мефистофельские сарказмы.

Если Пушкин в конце жизни пришёл к Богу, то Фет непреклонным атеистом остался до последних дней. Когда, незадолго до его смерти, врач посоветовал жене поэта вызвать священника, чтобы причастить больного, она ответила, что «Афанасий Афанасьевич не признаёт никаких обрядов» и что грех этот (остаться без причастия) она берёт на себя. Этот факт сообщает биограф Фета Б. Садовский, который даёт к этим словам такое пояснение: «Фет был убеждённым атеистом. Когда он беседовал о религии с верующим Полонским, то порой доводил последнего, по свидетельству его семьи, до слёз». Об атеизме Фета, о спорах, в которых он опровергал догматы религии, рассказывает в своих воспоминаниях старший сын Льва Толстого Сергей.

Однако такой парадокс: у атеиста Фета – умнейшие стихи о Боге, по велению коего светлый серафим однажды «громадный шар возжёг над мирозданьем». И, обращаясь к Творцу мира, человек говорит:

Нет, Ты могуч и мне непостижим

тем, что я сам, бессильный и мгновенный,

ношу в груди, как оный серафим,

огонь сильней и ярче всей вселенной.

Меж тем как я, добыча суеты,

игралище её непостоянства,

во мне он вечен, вездесущ, как Ты,

ни времени не знает, ни пространства.

У Фета – прекрасные стихи о Христе, об искушении его сатаною в пустыне («Когда Божественный бежал людских речей...»).

И. Крамской. «Христос в пустыне»

Атеизм атеизмом, но Фет ощущал мир как высшее художественное творение и себя как персонаж некоего грандиозного, не постижимого разумом сюжета.

Душа в тот круг уже вступила,

куда невидимая мгла

её неволей увлекла...

***

Чего хочу? Иль, может статься,

бывалой жизнию дыша,

в чужой восторг переселяться

заране учится душа?..

Душа для Фета – совершенно самостоятельная реальность, субстанция, наблюдаемая поэтом при всех её трансформациях, странствиях, мытарствах, воплощениях. А так видеть её может только человек, пронизанный верой, живущий ею и по-другому жить не умеющий. Так что ж, атеист ли Фет? Да, всё-таки атеист, но такой, который в ощущении Бога не уступит и людям, проникнутым органичной для них верой.

Однажды Фет, по свидетельству очевидца, во время спора вскочил, стал перед иконой и, крестясь, произнёс с чувством горячей благодарности: «Господи Иисусе Христе, Мать пресвятая Богородица, благодарю Вac, что я не христианин!». Однако, как сказал один религиозный мыслитель, «душа – по природе своей христианка». Можно добавить: стихи по природе своей связаны с божеством. Ведь поэзия и возникла как молитва, заговор, заклинание. И что бы ни думал, что бы ни говорил поэт в жизни, в стихах он никуда от Бога не уйдёт. Такова сила поэтической традиции, таков язык, так устроено наше сердце, таково благоговение перед жизнью и благодарность, диктующая стихи.

«В напевах старческих твой юный дух живёт»

Иные поэты к концу жизни что называется исписываются, исчерпывают свой творческий потенциал, начинают перепевать себя или вообще замолкают. Но есть такие, кто до глубокой старости сохраняют свежесть чувств и вдохновенность творческих порывов. Таким был Фет. Незадолго до смерти он выпускает сборник стихов "Вечерние огни" — после 20 лет молчания, а затем, с промежутками в 2-3 года — ещё три небольших сборника под тем же заглавием. Пятый выпуск "Вечерних огней" вышел уже после его кончины.

Это было очень точное название — то были именно огни, свет в конце жизни, подлинное чудо возрождения: старик Фет творил так же вдохновенно, что и в молодые годы, поистине обретя новое поэтическое дыхание.

Полуразрушенный, полужилец могилы,

о таинствах любви зачем ты нам поёшь?

Зачем, куда тебя домчать не могут силы,

как дерзкий юноша,один ты нас зовёшь?

- Томлюся и пою. Ты слушаешь и млеешь;

в напевах старческих твой юный дух живёт.

Так в хоре молодом "Ах, слышишь, разумеешь?" —

цыганка старая одна ещё поёт.

И в "старческих" любовных стихах Фета было всё то же чувство влюблённости в жизнь, в её вечную красоту, осознаваемую поэтом на исходе лет с ещё большей остротой:

Ещё люблю, ещё томлюсь

перед всемирной красотою

и ни за что не отрекусь

от ласк, ниспосланных тобою.

Покуда на груди земной

хотя с трудом дышать я буду,

весь трепет жизни молодой

мне будет внятен отовсюду.

Покорны солнечным лучам,

так сходят корни в глубь могилы

и там до смерти ищут силы

бежать навстречу вешним дням.

Творчество А. Фета похоже на куст, на котором из года в год расцветают всё те же цветы.

Всё, всё моё, что есть и прежде было,

в мечтах и снах нет времени оков,

блаженных грёз душа не поделила:

нет старческих и юношеских снов.

За рубежом вседневного удела

хотя на миг отрадно и светло,

пока душа кипит в горниле тела,

она летит, куда несёт крыло.

В другом облике, но в той же сущности донёс Фет до последних дней свою душу, донёс её неутомлённой, неразмененной, неувядшей. Фету как художнику была свойственна человеческая цельность. И потому и в 70 лет он мог напечатать вот такое стихотворение:

На качелях

И опять в полусвете ночном

средь верёвок, натянутых туго,

на доске этой шаткой вдвоём

мы стоим и бросаем друг друга.

И чем ближе к вершине лесной,

тем страшнее стоять и держаться,

тем отрадней взлетать над землёй

и одним к небесам приближаться.

Правда, это игра, и притом

может выйти игра роковая,

но и жизнью играть нам вдвоём —

это счастье, моя дорогая!

Фельетонисты издевались над Фетом, называя "мышиным жеребчиком". "Не везёт бедному Фету! В 68 лет писать о свиданиях и поцелуях, — иронизировал один. — Вообразите сморщенную старуху, которая ещё не потеряла способности возбуждаться, — крайне непривлекательный вид у Музы г-на Фета!"

"Представьте себе, — подтрунивал другой, — этого старца и его "дорогую", "бросающих друг друга" на шаткой доске... Представьте себе, что "дорогая" соответствует по годам "дорогому", как тут не рассмеяться на старческую игру новых Филемона и Бавкиды, как тут не обеспокоиться, что их игра может окончиться неблагополучно для разыгравшихся старичков"?

А вот что писал сам Фет по поводу этого стихотворения:

"Сорок лет тому назад я качался на качелях с девушкой, стоя на доске, и платье её трещало от ветра, а через сорок лет она попала в стихотворение, и шуты гороховые упрекают меня, зачем я с Марьей Петровной качаюсь".

Ты изумляешься, что я ещё пою,

как будто прежняя во храм вступает жрица,

и, чем-то молодым овеяв песнь мою,

то ласточка мелькнёт, то длинная ресница.

Не всё же был я стар, и жизненных трудов

не вечно на плеча ложилася обуза:

в беспечные года, в виду ночных пиров,

огни потешные изготовляла муза.

Как сожигать тогда отрадно было их

в кругу приятелей, в глазах воздушной феи!

Их было множество, и ярких, и цветных, —

но рабский труд прервал весёлые затеи.

И вот, когда теперь, поникнув головой

и исподлобья вдаль одну вперяя взгляды,

раздумье набредёт тяжёлою ногой

и слышишь выстрел ты, — то старые заряды.

Вечный гражданин мира

В период 1882-1892 годов на седьмом и восьмом десятке лет Фет пишет особенно много любовных стихов, и они почти впервые говорят о теперешней, а не о прошедшей любви, обращены к ныне любимой, а не только к образу прежней возлюбленной. Можно было бы говорить о втором любовном цикле Фета, если бы было известно, к кому он обращён, хотя бы к одной женщине или к нескольким, вызывавшим в поэте чувство влюблённости.

Только в мире и есть, что тенистый

Дремлющих клёнов шатёр.

Только в мире и есть, что лучистый

Детски задумчивый взор.

Только в мире и есть, что душистый

Милой головки убор.

Только в мире и есть этот чистый

Влево бегущий пробор.

Всё, как бывало, веселый, счастливый,

Ленты твоей уловляю извивы,

Млеющих звуков впивая истому;

Пусть ты летишь, отдаваясь другому.

Пусть пронеслась ты надменно, небрежно,

Сердце мое всё по-прежнему нежно,

Сердце обид не считает, не мерит,

Сердце по-прежнему любит и верит.

Есть поэты, напоминающие в своём стремительном движении многоступенчатую ракету. Вторая половина жизни Фета (после 1860 года) оказалась как бы новым витком спирали. Но звёздный час поэта был в прошлом — эпоха 50-х ушла безвозвратно. Последний выпуск «Вечерних огней» вышел мизерным тиражом в 600 экземпляров и не разошёлся до самой его смерти, то есть даже в течение 20 лет.

Однако вопрос о ценности писателей прошлого решает время. И тот, кого при жизни называли одним из лучших «второстепенных поэтов», сегодня считается великим. При жизни мало читаемый и чтимый, Фет для нас — один из самых выдающихся русских лириков, вошедший в плоть и кровь нашей духовной культуры. Фет сравнивал себя с угасшими звёздами (стихотворение «Угасшим звёздам»), но угасло много других звёзд, а звезда поэзии Фета разгорается всё ярче. И в его стихах наряду с готовностью оставить эту жизнь звучит неповторимо-фетовская вера в бессмертие жизни.

Проходят юноши с улыбкой предо мной,

И слышу я их шепот внятный:

Чего он ищет здесь средь жизни молодой

С своей тоскою непонятной?

Спешите, юноши, и верить и любить,

Вкушать и труд и наслажденье.

Придет моя пора - и скоро, может быть,

Мое наступит возрожденье.

Приснится мне опять весенний, светлый сон

На лоне божески едином,

И мира юного, покоен, примирен

Я стану вечным гражданином.

Памятник А. Фету в Орле

Полностью мою лекцию о Фете с фонограммами произведений можно послушать здесь: http://rutube.ru/tracks/3871552.html?v=400d21cc05e3086ab587e88e6022b20a&&bmstart=1000

Переход на ЖЖ: http://nmkravchenko.livejournal.com/49224.html

|

|

Процитировано 6 раз

Понравилось: 5 пользователям

"Но жаль того огня..." |

Начало здесь

Литературная карьера А. Фету совершенно не удалась, но это было лишь звено в цепи неудач и невзгод, преследовавших его с первых лет жизни. Уже самоё рождение Фета произошло при весьма драматических обстоятельствах, повлиявших на всю его дальнейшую судьбу.

“Позорная» тайна Фета

Однажды в сентябре 1820 года в село Новосёлки Орловской губернии приехал отставной гвардеец, помещик Афанасий Шеншин, вернувшийся из Германии, куда ездил лечиться на воды.

Село Новосёлки Мценского уезда

Он привёз с собой молодую жену — 22-летнюю Шарлотту Фёт, которую увидел и полюбил в Дармштадте. Трудно понять, чем так пленил молодую женщину немолодой, вдвое её старше, небогатый некрасивый иностранец, но она бросила ради него мужа — преуспевающего адвоката Иоганна Фёта, годовалую дочь Каролину, старика отца, свою страну и бежала в Россию. Вдобавок она была беременна вторым ребёнком. Поступок её можно было бы понять, если бы ребёнок был от Шеншина. Но такая возможность исключалась, что видно из писем Шеншина и Шарлотты к её брату. Там говорится о том, что отцом ребёнка был брошенный муж, который, кстати, тоже потом не признавал его своим сыном.

Через месяц или два, по одним данным — 23 октября, по другим — 23 ноября 1820 года родился будущий великий поэт России. Родился вне брака. Сыном Шеншина его записал местный священник, горький пьяница, получивший хорошую мзду за этот — дерзкий по тем временам — подлог. Через два года Шеншин обвенчался с Шарлоттой, (раньше не могли, так как бывший муж не давал согласие на развод, шантажируя мать мальчика и требуя денег за его усыновление в России).

До 14 лет Афанасий рос в Новосёлках, считаясь сыном Шеншина, но в 1834 году, вследствие доноса одного из соседей в губернское правление, подделка раскрылась. Губернская комиссия, строго следившая за чистокровностью первого наследника в дворянской семье, сверив запись в метрической книге и дату венчания родителей, объявила крещение их сына незаконным. Так в 14 лет мальчик стал «гессендармштадтским подданным Афанасием Фётом», лишившись в одночасье всех титулов, дворянских званий, имущественных прав, русского гражданства. Он был отвезён в далёкий лифляндский городишко Верро (ныне Выру Эстонии) и помещён в немецкий пансион, где преподавали и учились одни немцы.

Лифляндия

Там он и начал писать стихи. От тоски... Один, оторванный от семьи, в чужом городе, чувствуя себя «собакой, потерявшей хозяина». Но в глубине своего существа юный Афанасий чувствовал рождение того света, который вскоре станет его торжеством в борьбе с жизненным мраком: «В тихие минуты полной беззаботности я как будто чувствовал подводное вращение цветочных спиралей, стремящихся вынести цветок на поверхность...»

Это подавал голос никому ещё не ведомый творческий дар, это просилась к жизни поэзия.

Всю жизнь Фет ненавидел свою фамилию. Позже он писал жене: «Ты и представить себе не можешь, до какой степени мне ненавистно имя Фет. Умоляю тебя никогда мне его не писать, если не хочешь мне опротиветь. Если спросить, как называются все страдания, все горести моей жизни, я отвечу: имя им — Фет».

В пансионе подростка преследовали злые догадки и издёвки товарищей. Отныне он не мог без позора объяснить своё происхождение, не бросив тень на свою мать. Потеря прежнего имени означала утрату всего, чем он до сего времени обладал: дворянского звания, положения в обществе, права быть помещиком, наследовать родовое имение Шеншиных, лишался права называть себя русским: под документами должен был подписываться: «К сему иностранец А. Фёт руку приложил».

Всю жизнь Фет всеми правдами и неправдами скрывал позорную тайну своего происхождения. В написанных им в конце жизни мемуарах, где многое им утаено и искажено, он называет своим отцом Шеншина. Но своей будущей жене Фет решился открыть тайну своего рождения. За месяц до венчания он отправил ей письмо, где назвал своим отцом Иоганна Фёта и рассказал о том, как Шеншин увёз от него его беременную жену. На конверте его рукой стояла пометка: «Читай про себя», а в конце предписывалось сжечь сразу после прочтения. Жена, однако, письмо сохранила, но сделала пометку: «Положить со мной в гроб». Воля покойной исполнена не была, и письмо дошло до наших дней.

И ещё одну тайну Фет скрывал всю жизнь — своей национальности. Из мемуаров И. Эренбурга: «Племянник Фета Н.Н. Пузин рассказывал мне, что поэт незадолго до смерти узнал из письма-завещания своей покойной матери, что его отцом был гамбургский еврей. Мне рассказывали, будто Фет завещал похоронить письмо вместе с ним — видимо, хотел скрыть от потомства правду о своей яблоне. После революции кто-то вскрыл гроб и нашёл письмо».

Этим «кто-то» был Н. Черногубов (говорящая фамилия), написавший потом книгу «Происхождение А. Фета», где на 500 страницах «уличал» поэта в еврейской национальности. Свояченица Л.Толстого Татьяна Кузьминская писала о Фете: «Он всю жизнь страдал, что он не Шеншин, а незаконный сын еврейки Фёт». Но даже не будь этого письма, национальность Фета скрыть трудно, так как она ярко выражалась в его семитской внешности. Старший сын Толстого Сергей Толстой пишет в своих мемуарах: «Наружность Афанасия Афанасьевича была характерна: большая лысая голова, высокий лоб, чёрные миндалевидные глаза, красные веки, горбатый нос... Его еврейское происхождение было ярко выражено». Точно таким, как в этом описании, Фет предстаёт на знаменитом портрете И.Репина 1882 года из Третьяковской галереи. На лице — характерное выражение иронии, которое, по словам знавших поэта, бывало у него, когда приходилось выслушивать неумного собеседника.

Фёт становится Фетом

После окончания пансиона Фет поступает в московский университет. Жил он поначалу в пансионате профессора Погодина. Говорили, что на антресолях погодинского дома обитает Гоголь... никто из студентов его, впрочем, не видел. Однажды Фет решился показать Погодину тетрадку своих стихов. Профессор сказал: «Я Вашу тетрадку, почтеннейший, передам Гоголю, он в этом случае лучший судья...» Через неделю стихи вернулись: «Гоголь сказал, что это несомненное дарование...»

Стихи юного поэта стали появляться в журналах под фамилией Фет (по ошибке наборщика «ё» превратилось в «е» и эта новая фамилия стала как бы литературным псевдонимом русского поэта). Уже в студенческие годы Фет становится заметным поэтом. В этот период им написаны такие замечательные и широко известные стихи как «Печальная берёза...», «Чудная картина...», «На заре ты её не буди...», «Я пришёл к тебе с приветом...», «Облаком волнистым...» и другие. А романс на стихи 23-летнего Фета «На заре ты её не буди...» был известен даже в Германии и стал, по словам Аполлона Григорьева, «песней, сделавшейся почти народною». Послушайте и посмотрите прелестный видеоклип этого романса в исполнении Олега Погудина.

«На заре ты её не буди...»

http://www.youtube.com/watch?v=3WMtX1MUmWQ

В погоне за дворянством

Десять лет после окончания университета Фет проводит в армии: армейской службой он рассчитывал вернуть утраченное дворянство.

Он выслуживает чин за чином, а цель каждый раз ускользает: правительство, боясь «оподления» дворянского сословия, с каждым годом поднимает ценз. Дни Фета проходят в маленьких городишках, а больше — в деревнях и сёлах Херсонской губернии, куда был расквартирован его полк.

Из московского круга он попал в далёкий от умственных интересов круг провинциальных офицеров и помещиков, среди которых почти не было людей, способных оценить его дарование, поговорить о литературе.

Но Фет упорно продолжает тянуть армейскую лямку ради осуществления заветной цели — получения дворянства, возвращения себе имущественных прав, статуса, положения в обществе. Однако цель оказывалась недостижимой. И как только ему оставалось буквально меньше месяца до получения искомого офицерского чина — выходил новый указ, по которому для получения дворянства нужен был уже более высокий чин. Так повторялось много раз. Фет сравнивал себя с мифологическим Сизифом, который тащит камень счастья на гору, а он в последний момент снова вырывается из рук. И когда выходит очередной указ о том, что звание потомственного дворянина может дать лишь чин полковника — Фет понимает, что все его усилия тщетны, что дальнейшее продолжение службы бессмысленно, и выходит в отставку.

Горя огнём стыда

Глубокий след в фетовской поэзии оставил трагический роман с Марией Лазич. Это была дочь отставного генерала, мелкого помещика, обрусевшего серба. Фету было 28, когда он её встретил, ей — 24. В марте 1849 года Фет пишет другу детства, что встретил существо, которое любит и глубоко уважает, "идеал возможного для меня счастья и примирения с гадкой действительностью. Но у ней ничего и у меня ничего..."

Любовь бесприданницы и офицера без состояния могла только усугубить положение двух бедняков. Это значило бы для него навсегда похоронить будущее в убогом гарнизонном прозябании с кучей детей и преждевременно увядшей женой. И любовь Фета отступила перед прозаическим расчётом. Позже он напишет автобиографическую поэму "Сон поручика Лосева", в котором их роман с Лазич изображён с реалистической конкретностью. Поначалу комически поданный вопрос "брать или не брать дьявольские червонцы?" — оборачивается важнейшим вопросом в выборе дальнейшего жизненного пути. Как поступил поручик Лосев — в поэме остаётся неизвестным. Но мы знаем, как поступил поручик Фет.

В своих воспоминаниях он пишет: "Чтобы разом сжечь корабли наших взаимных надежд, я собрался с духом и высказал громко свои мысли относительно того, насколько считал брак для себя невозможным и эгоистичным". Она ответила: "Я люблю с Вами беседовать без всяких посягательств на Вашу свободу".

Весна. В. Борисов-Мусатов

Мария всё понимала и не осуждала Фета. Она любила его таким, каким он был, любила бескорыстно, безоглядно и самоотверженно. Любовь была для неё всем, в то время как он расчётливо и упорно шёл к своей цели: получение дворянства, достижение материального благополучия...

Чтобы не компрометировать девушку, Фет должен был с ней расстаться. "Я не женюсь на Лазич", — пишет он другу, — и она это знает, а между тем умоляет не прерывать наших отношений. Она передо мной чище снега..." "Этот несчастный гордиев узел любви или как хочешь назови, который чем более распутываю, тем туже затягиваю, а разрубить мечом не имею духу и сил". Разрубила жизнь.

Вскоре полк переводят в другое место и в мае Фет отбывает на манёвры, а осенью, под уже созревшими плодами, полковой адъютант Фет на свой вопрос о Марии услышал изумлённое: "Как! Вы ничего не знаете?!" Собеседник, пишет поэт, смотрел на него диким взглядом. И, после паузы, видя его коснеющее недоумение, прибавил:"Да ведь её нет! Она умерла! И, Боже мой, как ужасно!" Ужасней смерть и впрямь вообразить себе трудно: молодая женщина сгорела. Заживо...

Было это так. Отец, старый генерал, не разрешал дочерям курить, и Мария делала это украдкой, оставаясь одна. "Так, в последний раз легла она в белом кисейном платье и, закурив папироску, бросила, сосредоточившись на книге, на пол спичку, которую считала потухшей. Но спичка, продолжавшая гореть, зажгла опустившееся на пол платье, и девушка только тогда заметила, что горит, когда вся правая сторона была в огне. Растерявшись, она бросилась по комнатам к балконной двери, причём горящие куски платья, отрываясь, падали на паркет. Думая найти облегчение на чистом воздухе, Мария выбежала на балкон, но струя ветра ещё больше раздула пламя, которое поднялось выше головы..."

Фет слушал, не прерывая, без кровинки в лице. Спустя 40 лет он слово в слово воспроизведёт этот страшный рассказ, завершив им, по сути, свои воспоминания.

Но существует и другая версия случившегося. Вскоре после рокового объяснения с Фетом Мария, надев белое платье — его любимое, — зажгла в комнате сотню свечей. Помещение пылало светом, как пасхальный храм. Перекрестившись, девушка уронила горящую спичку на платье. Она готова была стать любовницей, сожительницей, посудомойкой — кем угодно! — только бы не расставаться с Фетом. Но он решительно заявил, что никогда не женится на бесприданнице. Как признавался поэт, он "не взял в расчёт женской природы". "Предполагают, что это было самоубийство", — писал уже в 20 веке Е. Винокуров.

Было ли это самоубийством? Если да, то она убила себя так, чтобы не затруднить жизни любимому, ничем не отяготить его совесть, — чтобы зажжённая спичка могла показаться случайной. Сгорая, Мария кричала: "Во имя неба, берегите письма!" и умерла со словами: "Он не виноват, виновата я". Письма, которые она умоляла сохранить — это фетовские письма, самое дорогое, что у неё было... Письма не сохранились. Сохранились стихи Фета, которые лучше всяких писем увековечили их любовь.

Томительно призывно и напрасно

твой чистый луч передо мной горел,

немой восторг будил он самовластно,

но сумрака кругом не одолел.

Пускай клянут, волнуяся и споря,

пусть говорят: то бред души больной,

но я иду по шаткой пене моря

отважною, нетонущей ногой.

Я пронесу твой свет чрез жизнь земную,

он мой — и с ним двойное бытиё

вручила ты, и я — я торжествую

хотя на миг бессмертие твоё.

Что он потерял — Фет понял гораздо позже, тогда он лишь отдал дань скорби, — ему светила гвардия, перед ним маячили другие заботы, цели... Но придёт время — и горестная тень властно возьмёт всё, в чём было отказано живой Марии Лазич.

Долго снились мне вопли страданий твоих, —

то был голос обиды, бессилия плач;

долго, долго мне снился тот радостный миг,

как тебя умолил я — несчастный палач.

Проходили года, мы умели любить,

расцветала улыбка, грустила печаль;

проносились года, — и пришлось уходить:

уносило меня в неизвестную даль.

Подала ты мне руку, спросила: "Идёшь?"

Чуть в глазах я заметил две капельки слёз;

эти искры в глазах и холодную дрожь

я в бессонные ночи навек перенёс.

Сорок лет спустя после этих событий больной, задыхающийся старик бессонной ночью думает о том, чего стоило 20-летней девушке то спокойное прощание: "Подала ты мне руку. Спросила: "Идёшь?" Среди ночи поднимают его утаённые ею тогда слёзы — вопли рыданий стоят у него в ушах.

Вновь и вновь вспыхивает видение: бежит пылающая фигура, загорается факелом и выплавляет строчки, которым предстоит войти в учебники:

Ужель ничто тебе в то время не шепнуло:

там человек сгорел?

И эти, Толстого поразившие: "Прочь, этот сон, — в нём слишком много слёз..." И дальше, гениальное: "Не жизни жаль с томительным дыханьем, что жизнь и смерть! а жаль того огня..." И вот эти, "ракетой" долетающие до нас:

Лечу на смерть вослед мечте.

Знать, мой удел лелеять грёзы

и там, со вздохом, в высоте

рассыпать огненные слёзы.

Так догорала любовь, которая когда-то, в херсонской глуши, обожгла жизнь практичного армейского офицера.

Ты отстрадала, я ещё страдаю.

Сомнением мне суждено дышать.

И трепещу, и сердцем избегаю

искать того, чего нельзя понять.

А был рассвет! Я помню, вспоминаю

язык любви, цветов, ночных лучей, —

как не цвести всевидящему маю

при отблеске родном таких очей!

Очей тех нет — и мне не страшны гробы,

завидно мне безмолвие твоё.

И, не судя ни тупости, ни злобы,

скорей, скорей, в твоё небытиё!

Марии Лазич посвящены самые пронзительные строки знаменитых "Вечерних огней", этой лебединой песни А. Фета.

И снится мне, что ты встала из гроба,

такой же, какой ты с земли отлетела.

И снится, снится: мы молоды оба,

и ты взглянула, как прежде глядела.

Что же касается бесследно исчезнувших писем, то Фет, как мы знаем, умел возвращать отнятое судьбой: он вернул себе имя, состояние, вернул и утраченные письма. Ибо что, как не письма девушке из херсонских степей, эти написанные на склоне лет стихотворные послания?

Солнца луч промеж лип был и жгуч, и высок,

пред скамьёй ты чертила блестящий песок,

я мечтам золотым отдавался вполне, —

ничего ты на всё не ответила мне.

Я давно угадал, что мы сердцем родня,

что ты счастье своё отдала за меня,

я рвался, я твердил о не нашей вине, —

ничего ты на всё не ответила мне.

Я молил, повторял, что нельзя нам любить,

что минувшие дни мы должны позабыть,

что в грядущем цветут все права красоты, —

мне и тут ничего не ответила ты.

С опочившей я глаз был не в силах отвесть, —

всю погасшую тайну хотел я прочесть.

И лица твоего мне простили ль черты? —

Ничего, ничего не ответила ты!

Сила чувств такова, что поэт не верит в смерть, не верит в разлуку, он по-дантовски беседует со своей Беатриче, как с живой.

Прости! во мгле воспоминанья

всё вечер помню я один, —

тебя одну среди молчанья

и твой пылающий камин.

Глядя в огонь, я забывался,

волшебный круг меня томил,

и чем-то горьким отзывался

избыток счастия и сил.

Что за раздумие у цели?

Куда безумство завлекло?

В какие дебри и метели

я уносил твоё тепло?

Где ты? Ужель, ошеломлённый,

кругом не видя ничего,

застывший, вьюгой убелённый,

стучусь у сердца твоего?..

С его пера срывались слова любви, раскаяния, тоски, часто поразительные по своей бесстрашной откровенности.

Давно забытые, под лёгким слоем пыли,

черты заветные, вы вновь передо мной,

и в час душевных мук мгновенно воскресили

всё, что давно-давно утрачено душой.

Горя огнём стыда, опять встречают взоры

одну доверчивость, надежду и любовь,

и задушевных слов поблёкшие узоры

от сердца моего к ланитам гонят кровь.

Я вами осуждён, свидетели немые

весны души моей и сумрачной зимы.

Вы те же светлые, святые, молодые,

как в тот ужасный час, когда прощались мы.

В. Борисов-Мусатов. Призраки.

Всю жизнь, до конца дней своих Фет не мог её забыть. Образ Марии Лазич в ореоле доверчивой любви и трагической участи до самой смерти вдохновлял его. Жизненная драма изнутри, как подземный ключ, питала его лирику, придавала его стихам тот напор, остроту и драматизм, которых прежде не было. Его стихи — это монологи к умершей, страстные, рыдающие, исполненные раскаяния и душевного смятения.

Страницы милые опять персты раскрыли,

я снова умилён и трепетать готов,

чтоб ветр или рука чужая не сронили

засохших, одному мне ведомых цветов.

О, как ничтожно всё! От жертвы жизни целой,