-Метки

Сизиф аполлон. арджуна. афина. ашваттхаман. бхишма. волки. время время. вритра. вьяса. геракл геракл. дафна. диоген. драупади. дрона. дурьйодхана. дхарма. дхритараштра. зевс. индра. карна. катасонов. кашьяпа. крест. кришна. махабхарата. микеланджело. муза. новороссия. о любви. орден пандора. посейдон. притчи пушкин. равана. рама джамадагни. рама. рамаяна. ригведа. россия. санскрит. свободный человек. сирия. сита. совесть. сократ. солнечная династия. стильпон. тесей. украина. фидий. фурсов. честь. шива. этимология. юдхиштхира.

-Рубрики

- Махабхарата (119)

- Мифологическая библиотека (60)

- Моя проза жизни (54)

- Геополитика (45)

- Мифы нашего времени (41)

- Традиция (23)

- Моя Родина (23)

- Светское и религиозное (21)

- Природа как учитель (20)

- Источники (19)

- ...mens sana in corpore sano (14)

- Язык мой - друг мой (14)

- Мои притчи (12)

- Когда звучит музыка... (11)

- Географические карты (11)

- Рамаяна (11)

- Книга судьбы (10)

- Пушкин (9)

- Кодексы чести (9)

- Переводы античных памятников литературы (9)

- Афоризмы свободного человека (8)

- Гений и Муза (8)

- Апология Волка (8)

- Наследие (7)

- Экономика. (7)

- СССР (7)

- Бусы или минотавры (7)

- Гиппокампы (7)

- Волки - мои друзья (7)

- Моя поэзия (7)

- Путь Дваждысвободного (7)

- Илиада (7)

- История мореплавания (6)

- Оклеветанные имена (6)

- Философия радости (6)

- Одиссея (5)

- Бессмертие как мифологема (4)

- Учение Сократа (4)

- Ближний Восток (3)

- Язык мой - враг мой (3)

- Дхарма как мифологема (3)

- Троянская война (3)

- Брак по-индийски... (2)

- Ригведа (2)

- Реинкарнация как мифологема (2)

- Фанфики (1)

- Мои сказки (1)

- Сферические панорамы (0)

- (0)

-Музыка

- Моцарт-Симфония №6-Музыка Ангелов?

- Слушали: 5833 Комментарии: 54

- Соловей

- Слушали: 16125 Комментарии: 11

- keiko_matsui_-_midnight_stone_piano_solo

- Слушали: 44427 Комментарии: 6

-Поиск по дневнику

-Подписка по e-mail

-Друзья

Друзья онлайн

Alevtina10

Друзья оффлайнКого давно нет? Кого добавить?

adpilot

Aquila_reale

Atalie

BlackSea1

Boyarishnik

dara3

Fufyra

GALZIMA

ilina-tonya

izogradinka

klari126

Madam_Irene

Natalya_Lyutsko

Olga_Barsukova

olgasav

schadrolga

tatyana_serebryakova

tes21

TOGO

valia_by

vasilyevich

Zairi

А_Маслов_55фауст

Акинина_Валентина

Анирра

Буала

Добрый_Горожанин

дубыня

Елена_Краева

Ерофей_Павлыч

ЖИВЕНА

Золотая_Кобра

Иван_59

Иделия

К-Валентина

Кахетинка

Лара__Лариса

Лезгафт

лескира

Лиен

Люба47

макошь311

МарСер

Мастерская_Нормы_Рихтер

Нина-Ник

Опять_ИрИшА

Харитоныч

Хильда56

Чекалин_Владимир

Чипо_Лино

-Постоянные читатели

Boyarishnik Galyshenka Loreyn_Kr Mila111111 Mishail_valdai Natalya_Lyutsko Pearl377 REMEUR Stas_Stranger Unico_Unicornio Ylada belorusochka-ja dara3 elinor_051 igorgag rolya57 tantric_russia tes21 А_Маслов_55фауст Амиа Ангела_Вайс Аспазия Добрый_Горожанин Елена_Краева Звон_Рун ИРЗНА Иван_59 Иделия К-Валентина Казинчанка Капочка_Капа Лезгафт Лиен Люба47 Мастерская_Нормы_Рихтер Наташа_Терентьева Нина-Ник Паюша Соло962 Финик Харитоныч Чекалин_Владимир Шёпот_Рун Шмелева_Светлана Эльдис Юрий_Мишенев белый_город дубыня макошь311 самка_кентавра

-Сообщества

Участник сообществ

(Всего в списке: 10)

Live_Memory

Мир_леса

История_и_культура

Память_огненных_лет

Хайзенберг

Camelot_Club

Geo_club

Искусство_звука

Говорим_пишем_спорим

Associates

Читатель сообществ

(Всего в списке: 1)

О_Самом_Интересном

-Статистика

За горизонтом |

В начале пути каждый человек живёт надеждой. Если настоящее время связано с конкретным делом и реальностью, то будущее питается надеждой. Время в будущем словно бы нет, оно не определено, сроки не обозначены, всё покрыто туманом, словно остров в океане Неизвестности. Некоторых это страшит, некоторых привлекает, но чаще всё же напрягает и всех, несомненно, испытывает. Сквозь туман можно рассмотреть какие-то контуры, но они постоянно меняют очертания. Тут важно, чтобы капитан провёл свой корабль, не натолкнувшись на рифы. И как бы ни представлял человек себе своё будущее, оно может оборваться в любой момент. Этот момент может оказаться следующим мгновением, а может затянуться на годы. Наверное, в этом случае поэт бы сказал: нам не дано предугадать, когда сей миг наступит...читать далее

Метки: Время. |

Процитировано 1 раз

Понравилось: 12 пользователям

Настоящее есть только миг |

Время как физическая величина существует в независимости от человеческого восприятия. Субъективное восприятие времени обитает в наших мыслях. Это время продолжается, пока живёт сознание. Для него оно делится на периоды (год, месяц, неделя, день и т.д.), сезоны (лето, осень, зима, весна), эпохи и мгновения. И каждое мгновение рождает мысли и образы, создаёт явления и творит действительность. Настоящее даёт восприятие времени, рождая и созидая всё вокруг нас, память хранит прошлое о деяних предков, будущее ищет направление, где река времени проложит себе русло. Иногда воды рек пересыхают и тогда время растворяется в забвении и нет следов ушедших поколений, они теряются как река в зыбучих песках. читать далее

Метки: Время |

Понравилось: 13 пользователям

Почему "утро вечера мудренее"? |

Мы часто произносим пословицы, далеко не всегда понимая первоначальный смысл этих образцов народной мудрости. Время зарождения их - далёкая древность, а ведь они появились в специфических условиях природной, хозяйственной и социальной среды. С тех пор многое что изменилось, а пословицы сохранились. Но сохранился ли их смысл? Возьмём для примера одну из наиболее известных пословиц: "Утро вечера мудренее". Когда решение какой-либо задачи сталкивается с проблемами, то более опытные и зрелые люди предлагают отложить её решение на следующий день, приводя в качестве примера эту пословицу. Их доводы в этом случае таковы: оптимальный вариант решения задачи приходит утром. В этих рассуждениях вроде бы есть логика, ведь накопившаяся усталость, как умственная, так и физическая, может ввести в заблуждение. Утром же все сложности и сомнения вчерашнего дня уходят и решение задачи вдруг кажется очевидным. Но не обманываемся ли мы в этом случае? Ведь для решения задачи нужны знания, метод, опыт и мастерство, и тут не важно, когда это произойдёт утром ли, вечером или ночью. Эту пословицу любят приводить психологи. По их мнению отдохнувший за ночь мозг легко справляется с проблемой вчерашнего дня. А самые увлечённые среди них даже склонны утверждать, что решение проблем объясняется работой подсознания и поэтому многим оно является во сне. Но так ли это? Тут есть сомнения. Почему пословица говорит, что наступившее утро будет мудренее, а не мудрее? Ведь между этими словами есть разница и любой внимательный к слову человек её почувствует. Мудростью можно считать оптимальное сочетание пользы, разума, опыта и необходимости. Мудро - следовательно хорошо, правильно, удобно и даже красиво. А вот если какое-то дело или устройство сложно, замысловато, запутано и непонятно, то используют иное слово - ну и мудрено... "Мудренее" - неоправданное усложнение, можно было бы сделать проще, надёжнее, удобнее. В пословице же речь идёт о том, что утро следующего дня будет мудренее дня минувшего, то есть, получается, ещё более запутанным. И никакой ясности и очевидности утро в этом случае не обещает. Вот почему следует выяснить, кто, когда, где и при каких обстоятельствах впервые стал использовать эту пословицу. читать далее

Метки: пословицы. Василиса Премудрая. Кощей. |

Процитировано 2 раз

Понравилось: 20 пользователям

Геранос - журавлиный танец Тесея |

После убийства Минотавра Тесей вместе с Ариадной отплыл с Крита. Первую остановку он сделал на Наксосе, а вторую его корабль совершил на Делосе. На берегу Наксоса при невыясненных обстоятельствах исчезла Ариадна, а вот о высадке на Делосе Аполлодор ничего не сообщает, но зато есть краткое сообщение Плутарха о танце под названием "журавль", совершённом Тесеем со спасёнными молодыми афинянами. Смысл этого танца до сих пор пытаются разгадать исследователи, выдвигая разнообразные версии. Но прежде, чем представить их мнение, обратимся к самому источнику - тексту "Тесей и Ромул", 21:

"Плывя с Крита назад, Тесей причалил к Делосу, принес жертву богу и посвятил ему статую Афродиты, которую взял у Ариадны, а затем вместе со спасенными подростками исполнил пляску, которую, как сообщают, еще и теперь пляшут делосцы: мерные движения то в одну сторону, то в другую как бы воспроизводят запутанные ходы Лабиринта. Этот танец делосцы называют «журавлем», как пишет Дикеарх. Плясал Тесей вокруг Рогового жертвенника, целиком сбитого из левых рогов животных. Говорят, что он устроил и состязания на Делосе, и победители тогда впервые получили в награду пальмовую ветвь". читать далее

"Плывя с Крита назад, Тесей причалил к Делосу, принес жертву богу и посвятил ему статую Афродиты, которую взял у Ариадны, а затем вместе со спасенными подростками исполнил пляску, которую, как сообщают, еще и теперь пляшут делосцы: мерные движения то в одну сторону, то в другую как бы воспроизводят запутанные ходы Лабиринта. Этот танец делосцы называют «журавлем», как пишет Дикеарх. Плясал Тесей вокруг Рогового жертвенника, целиком сбитого из левых рогов животных. Говорят, что он устроил и состязания на Делосе, и победители тогда впервые получили в награду пальмовую ветвь". читать далее

Метки: Геранос. Тесей. Делос. Лабиринт. |

Процитировано 1 раз

Понравилось: 11 пользователям

Меч Немесиды. Похищение Елены и смерть Тесея |

В истории, жизни, мифах все действия имеют свои причины и следствия. И далеко не всегда причинно-следственный ряд позволяет сохранить гармоничные отношения сторон, иногда следствия порождают такие ответные действия, что клубок взаимных претензий перерастает в длительную непримиримую вражду. Эта война противоборствующих сторон длится порой до смерти одного из участников конфликта, а иногда распря продолжается потомками и много поколений спустя. Истоки её могут быть уже забыты, но она продолжает отравлять жизнь наследников слепой вражды предков. Но если даже эта вражда длится в течение одной жизни человека, она не позволяет проявить лучшие качества личности, выявить природный дар, направленный на созидание, и сделать то, чего никто не может сделать лучше этого человека и для чего он, собственно говоря, и появился на свет. Судьба этого человека загублена, хотя он может и сохраниться в памяти потомков, но энергия жизни его уходит на противоборство и всё уничтожающую распрю. И уже не важно, кто был инициатором вражды, но живёт такой человек напрасно, сея не только ненависть и смерть вокруг себя, но и губя свой природный дар. Такова жизнь большинства персонажей греческих мифов, которых художники прошлых времён прославили своими творениями.

Тесей и Пиритой похитили Елену из Спарты, когда ей было всего двенадцать лет. Кастор и Полидевк, братья девочки напали на Афины, освободили сестру и захватили в плен Этру, мать Тесея, а власть в Афинах передали Менестею. В это время Тесей и Пиритой при попытке похищения Персефоны из Аида были захвачены в плен Плутоном, который решил их оставить навечно в своём царстве. Через некоторое время Тесея освободил Геракл, но, когда он вернулся в Афины, Менестей изгнал его из города. Сын Этры прибыл к Ликомеду на остров Скирос, где и был убит. читать далее

Тесей и Пиритой похитили Елену из Спарты, когда ей было всего двенадцать лет. Кастор и Полидевк, братья девочки напали на Афины, освободили сестру и захватили в плен Этру, мать Тесея, а власть в Афинах передали Менестею. В это время Тесей и Пиритой при попытке похищения Персефоны из Аида были захвачены в плен Плутоном, который решил их оставить навечно в своём царстве. Через некоторое время Тесея освободил Геракл, но, когда он вернулся в Афины, Менестей изгнал его из города. Сын Этры прибыл к Ликомеду на остров Скирос, где и был убит. читать далее

Метки: Тесей. Елена. Золотое правило нравственности. Немесида. Персефона. Диоскуры. |

Процитировано 2 раз

Понравилось: 13 пользователям

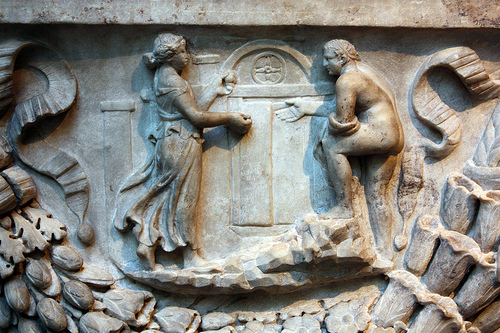

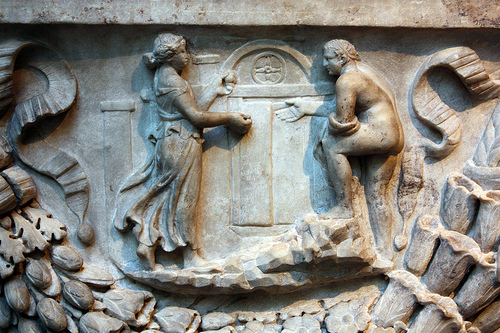

Свадьба Пиритоя и кентавромахия |

Историки различают цели войны, причины, поводы и следствия. Если целью большинства войн для их инициаторов было стремление ограбить соседей, то поводы могли быть самые различные. Иной раз зачинщики войны даже не задумывались о поводе, а иногда были изобретательны, желая переложить ответственность за их начало на своих противников. В этом можно усмотреть желание агрессоров оправдать свои деяния в глазах современников, или же стремление их потомков и наследников придать их деяниям законный характер. Лжецы всех времён хотя и коварны, но часто поступали по шаблону: чтобы прославить себя или своих предков, нужно очернить противников. Герои мифов в этом плане ничем не отличимы от исторических персонажей. Вот только выяснить подлинные мотивы героев в легендах намного сложнее, чем в исторических хрониках.

Царь лапифов Пиритой на свою свадьбу с Гипподамией пригласил Тесея, союзника, а по некоторым преданиям и друга. Во время пира между ними и кентаврами возник конфликт, в результате которого последние были истреблены. Этот сюжет был одним из самых популярных для художников многих столетий различных стран. К сожалению, по картинам художников трудно понять все детали мифа. Сведений о мотивах там точно нет. А нас как раз интересует, почему свадебный пир вдруг превращается в кровавое побоище? Кто был инициатором драки? Прочтём рассказ эллинского мифографа.читать далее

Битва лапифов с кентаврами. Фрагмент росписи краснофигурного кратера.

Ок. 460 до н. э. Флоренция, Археологический музей

Царь лапифов Пиритой на свою свадьбу с Гипподамией пригласил Тесея, союзника, а по некоторым преданиям и друга. Во время пира между ними и кентаврами возник конфликт, в результате которого последние были истреблены. Этот сюжет был одним из самых популярных для художников многих столетий различных стран. К сожалению, по картинам художников трудно понять все детали мифа. Сведений о мотивах там точно нет. А нас как раз интересует, почему свадебный пир вдруг превращается в кровавое побоище? Кто был инициатором драки? Прочтём рассказ эллинского мифографа.читать далее

Битва лапифов с кентаврами. Фрагмент росписи краснофигурного кратера.

Ок. 460 до н. э. Флоренция, Археологический музей

Метки: Тесей. Пиритой. Кеней. Эвритион. Гипподамия. Кентавры. Кентавромахия. |

Процитировано 4 раз

Понравилось: 19 пользователям

Музыка времени |

Умеете ли вы слушать время?

События текущей жизни далеко не всегда позволяют нам задуматься, куда мы торопимся. Вот идём на работу или спешим по делам, потом в магазины, домой, увлечения, развлечения - так и проходит перед нашими глазами нечто трудно поддающееся измерению. Время. Оно существует как физическая величина и применяется для расчёта формул, длительности процессов и т.п., но есть и время как субъективная величина, живущая в нашем сознании.

Мы делим время на настоящее, будущее и прошлое. Для меня существует и четвёртое измерение времени - забвение. Но вот настоящее время, это когда? Сегодня? Сейчас? По существу настоящее - это миг, ведь каждое следующее мгновение уже становится прошлым. Существует такое выражение "убить время". Оно означает затянуть процесс, например, в игре или потратить его бесцельно, то есть прожить зря. Но, скорее уж, время медленно "убивает" нашу жизнь. Время - убийца? Таким его представляют индусы в виде богини смерти Кали... Вот только есть много вопросов, как сформировалось подобное представление о времени. Но это тема для другого разговора.читать далее

События текущей жизни далеко не всегда позволяют нам задуматься, куда мы торопимся. Вот идём на работу или спешим по делам, потом в магазины, домой, увлечения, развлечения - так и проходит перед нашими глазами нечто трудно поддающееся измерению. Время. Оно существует как физическая величина и применяется для расчёта формул, длительности процессов и т.п., но есть и время как субъективная величина, живущая в нашем сознании.

Мы делим время на настоящее, будущее и прошлое. Для меня существует и четвёртое измерение времени - забвение. Но вот настоящее время, это когда? Сегодня? Сейчас? По существу настоящее - это миг, ведь каждое следующее мгновение уже становится прошлым. Существует такое выражение "убить время". Оно означает затянуть процесс, например, в игре или потратить его бесцельно, то есть прожить зря. Но, скорее уж, время медленно "убивает" нашу жизнь. Время - убийца? Таким его представляют индусы в виде богини смерти Кали... Вот только есть много вопросов, как сформировалось подобное представление о времени. Но это тема для другого разговора.читать далее

Метки: Время. Музыка. |

Процитировано 2 раз

Понравилось: 21 пользователям

Тесей. Может ли герой быть насильником и убийцей женщин? |

В мифах женщины гибнут не менее часто, чем мужчины. Вот только судьба дарит им не героическую смерть, а трагическую гибель, когда волей обстоятельств принуждает их к самоубийству как крайней степени невозможности разрешения жизненных противоречий. Мужчина самой природой призван защищать женщину, но иногда страсть к прекрасному полу толкает авантюрных и беспринципных мужчин на убийство и насилие. Так было много сотен лет тому назад, так происходит и в наше время. Ярким примером подобного рода является жизнь Тесея, гибель Антиопы и Федры, амазонки и критянки. Сохранить человеческое достоинство рядом с таким мужчиной женщине трудно, а иногда просто невозможно. Убийство Антиопы Тесеем и свадьба с Федрой произошли в один день: убийца амазонки становится мужем критянки. Его роль в этой трагедии несомненна и у нас есть свидетельства эллинских авторов - Аполлодора и Плутарха...читать далее

Метки: Тесей. Антиопа. Федра. Амазонки. Ипполит. |

Процитировано 1 раз

Понравилось: 9 пользователям

День Победы как часть национальной памяти |

Чтобы оценить масштабы и значение победы в Великой Отечественной войне, нужно время и люди, чтущие память о той войне. Часто сравнивая войны, люди называют их эпическими битвами. Но в битве на поле Куру сражалось чуть больше 100 000 человек с обеих сторон. Троянская война была войной за контроль над проливами из Эгейского в Чёрное море и там участвовало ещё меньше воинов, чем в битве на Курукшетре. В Великой Отечественной войне погибло 26 миллионов жителей нашей страны, примерно каждый шестой житель... Для Германии и её союзников это была грабительская война. Для народов СССР война с нацистской Германией была войной за выживание, за существование тысячелетней истории России как государства. Гитлер хотел уничтожить всех жителей Москвы и Ленинграда, а сами города стереть с лица земли. Для победы нужно было приложить усилия миллионов граждан СССР. И она была достигнута! Великая Отечественная война и была эпической битвой для всех народов СССР. А наследием служат документы, воспоминания участников, письма, стихи, песни. Эту память мы храним, чтобы война не повторилась. Эпические войны обычно создают новую идеологию, которая складывается постепенно в течение многих десятков и даже сотен лет. Это мы можем проследить и на примерах греческих и индийских мифов. Отличие же Великой Отечественной войны от войн древности заключается в том, что Победа была достигнута без всякого участия богов. Несомненно, жрецы прошлых времён "сделали" возможным участие в тех войнах богов. Реальность в этих мифах отражена слабо. И это резко отличает древние эпосы от наследия Великой Отечественной войны. Шествие Бессмертного полка - ярчайшее свидетельство, что память о той войне живёт в наших сердцах. Эта память свидетельствует, что наши предки живут вместе с нами, что потомки сохранят страну при любых испытаниях. Главные герои Великой Отечественной войны - люди, а не боги. Вечная память всем павшим героям нашей Родины и жертвам той войны!

Метки: Великая Отечественная война |

Процитировано 1 раз

Понравилось: 22 пользователям

Календарь - ритм дыхания жизни народа |

Ничто так не отражает повседневную жизнь народа как календарь. Если наша жизнь связана с дыханием, то календарь - это ритм дыхания жизни народа. В тропической зоне смена времён года практически не наблюдается, существуют лишь влажный и сухой сезоны. В субтропической зоне зимний период слабо выражен, морозов нет, иногда наблюдаются лишь кратковременные заморозки или просто похолодания. Большая часть года для развития растений благоприятна, а весна лишь переход к длинному, иногда длящемуся более полугода, лету. В умеренной зоне все четыре времени года ярко выражены и имеют почти одинаковую протяжённость. Развитие растений в ней целиком зависит от Солнца. Таким климатическим особенностям и должны соответствовать календари: лунные, лунно-солнечные, солнечные. Наш календарь умеренного пояса родом из Месопотамии, он испытал на себе большое влияние римского календаря. Год в нём делится на 12 месяцев, а в каждом месяце 30-31 день. А вот каким был славянский народный календарь до христианства? Его остатки можно увидеть, если внимательно изучить работы по этнографии, пословицы и песни. читать далее

Сегодня (30 апреля 2017 года) - Радуница! С праздником всех. Сорок дней после дня весеннего равноденствия.

Сегодня (30 апреля 2017 года) - Радуница! С праздником всех. Сорок дней после дня весеннего равноденствия.

Метки: Радуница. Календарь. Крест. Сороки. |

Процитировано 4 раз

Понравилось: 14 пользователям

Тесей захватывает власть в Афинах |

Миф о Минотавре - один из наиболее известных среди множества различных легенд о героях ахейского периода истории Древней Греции. Но что в нём правда, а что выдумка? Почему давший клятву верности Ариадне Тесей с такой лёгкостью теряет её почти сразу после своего спасения? Почему гибнет отец Тесея накануне встречи с чудесно спасённым сыном? Отчего гибнет такое огромное количество людей ради того, чтобы чужеземец стал владыкой Афин?

Краткая суть событий мифа следующая. После прибытия Тесея в Афины Эгей послал его против Марафонского быка. Одержав победу над ним, Тесей был принят правителем Афин и послан узнавшим его отцом к Минотавру, а Медея, жена Эгея, вынуждена была удалиться в изгнание. На Крите он убил человека-быка и с помощью Ариадны, дочери Миноса, вышел из лабиринта. Вместе с ней герой отплыл домой. По дороге корабль сделал остановку на острове Наксосе, но там "влюбившийся в Ариадну" Дионис похитил дочь Миноса. Огорчённый Тесей отправился дальше под чёрным парусом, хотя обещал Эгею вернуться под белым парусом, если одержит победу. Увидев чёрный парус, Эгей бросился вниз с акрополя и погиб. Тесей стал царём, но перед этим убил пятьдесят сыновей Палланта, брата Эгея.

Гибнут люди, окружавшие Эгея и он сам, гибнут неизвестные афиняне. Несчастье ждёт влюблённую в Тесея Ариадну, изгнание Медею, гибель пятьдесят сыновей Палланта. Что это? Рок? Стечение обстоятельств или нечто иное? Единственным человеком, который выиграл от всех этих смертей, стал Тесей. Как это могло стать? Почему? О причинах этих событий и пойдёт здесь рассказ. читать далее

Краткая суть событий мифа следующая. После прибытия Тесея в Афины Эгей послал его против Марафонского быка. Одержав победу над ним, Тесей был принят правителем Афин и послан узнавшим его отцом к Минотавру, а Медея, жена Эгея, вынуждена была удалиться в изгнание. На Крите он убил человека-быка и с помощью Ариадны, дочери Миноса, вышел из лабиринта. Вместе с ней герой отплыл домой. По дороге корабль сделал остановку на острове Наксосе, но там "влюбившийся в Ариадну" Дионис похитил дочь Миноса. Огорчённый Тесей отправился дальше под чёрным парусом, хотя обещал Эгею вернуться под белым парусом, если одержит победу. Увидев чёрный парус, Эгей бросился вниз с акрополя и погиб. Тесей стал царём, но перед этим убил пятьдесят сыновей Палланта, брата Эгея.

Гибнут люди, окружавшие Эгея и он сам, гибнут неизвестные афиняне. Несчастье ждёт влюблённую в Тесея Ариадну, изгнание Медею, гибель пятьдесят сыновей Палланта. Что это? Рок? Стечение обстоятельств или нечто иное? Единственным человеком, который выиграл от всех этих смертей, стал Тесей. Как это могло стать? Почему? О причинах этих событий и пойдёт здесь рассказ. читать далее

Метки: Тесей. Ариадна. Эгей. Минотавр. |

Процитировано 1 раз

Понравилось: 13 пользователям

Тесей на пути от Трезена к Афинам |

В древнегреческих мифах рождение героев часто сопровождается чудесными обстоятельствами и даже непосредственным участием в этом процессе бессмертных богов. Примером такого рода может быть Геракл, который был рождён смертной Алкменой после того, как Зевс принял облик Амфитриона и посетил его жену накануне возвращения мужа домой. У Алкмены, матери Геракла, была троюродная сестра Этра. И вот по удивительному совпадению с ней произошла похожая история: её не оставил своим вниманием бог морей Посейдон. Совпадение? Нет, здесь явно имеется в виду какая-то закономерность. Мы не должны недооценивать замыслы богов, ведь не всякой женщине они будут оказывать знаки внимания. А тем более в результате этого посещения родился великий герой Тесей, ставший со временем царём Афин. Очевидно, богов интересует земная власть и им не всё равно, кто будет повелителем в стране. Алкмена и Этра, Агамемнон и Менелай - внуки Пелопса. У Геракла и Тесея - два отца (один земной, другой небесный) и одна мать. Обстоятельства рождения Тесея несколько схожие с появлением на свет сына Алкмены Геракла. читать далее

Метки: Тесей Прокруст. Эгей. |

Процитировано 1 раз

Понравилось: 7 пользователям

Забвение |

Когда уходит время, кажется, что оно исчезает бесследно. Но внимательный взгляд задержится на почти невидимых знаках окружающей жизни: вот увядший цветок дал начало новой жизни, вот мальчишеский смех со временем обретёт стройность в выражениях мысли, а девичий стан привлечёт чей-то восхищённый взор, вот тающий снег породит маленький ручеёк, который река унесёт в океан... И там он растворится в огромной безбрежности. У всякого увядания было время расцвета и не стоит жалеть об ушедшем времени. Эта жалость, возможно, будет укорять вас, что вы неправильно распорядились своим временем. Но второй попытки уже не будет, безжалостное время предложило вам дать росток новой жизни - это и есть ваша "вторая попытка". Не стоит думать, что это несправедливо или неправильно: таков закон жизни. Этот росток жизни вы должны беречь, холить, заботиться о нём, а в какой-то момент воспитывать, закаливать, направлять. Иначе вы можете его потерять навсегда даже при вашей жизни. Дети, возможно, будут учитывать ваш опыт, возможно, он им не пригодится... Это будет зависеть от вас. Этот опыт будет жить в их памяти, это и будет знаком благодарности вам. А если нет, значит так суждено: или ваш опыт был им не нужен, или он будет нужен другим, или он превратится в забвение.

Прошлое сменяется настоящим, настоящее грезит о будущем. Но у Времени есть и четвёртое измерение - забвение. Эта та часть нашего прошлого, к которому мы не готовы возвращаться. Когда прошлое уходит и его нет желания удержать, оно не сохраняется в памяти. Ушедшее из памяти словно перестало существовать. Поэтому у забвения нет памяти. Оно оставляет свои следы, которые незримое время медленно стирает и превращает в нечто бесформенное. Все радости и страдания со временем становятся безразличным и бесформенным медленным угасанием пламени, когда-то радовавшим и дающим тепло. Забытое - это большая часть утраченного прошлого или та часть прошлого, как например мифы, к которому мы упорно ищем ключи, пытаемся понять, о чём они сообщают. Китайская живопись не знает картин "с натуры", она вся "по памяти" - передаёт впечатления человека и его настроение, способные влиять на зрителя. Забвение не способно порождать ни воспоминаний, ни картин.

То, что хранит наша память, способно поддержать "огонь" в наших телах. Это торжество жизни, что двигало нами, было вызвано любовью, лежащей в основе продолжения рода. Когда уходит любовь, она сохраняет в памяти ту радость и красоту жизни, что живёт в наших сердцах, когда камертон музыки чувств и мыслей был настроен на единый лад.

Прошлое сменяется настоящим, настоящее грезит о будущем. Но у Времени есть и четвёртое измерение - забвение. Эта та часть нашего прошлого, к которому мы не готовы возвращаться. Когда прошлое уходит и его нет желания удержать, оно не сохраняется в памяти. Ушедшее из памяти словно перестало существовать. Поэтому у забвения нет памяти. Оно оставляет свои следы, которые незримое время медленно стирает и превращает в нечто бесформенное. Все радости и страдания со временем становятся безразличным и бесформенным медленным угасанием пламени, когда-то радовавшим и дающим тепло. Забытое - это большая часть утраченного прошлого или та часть прошлого, как например мифы, к которому мы упорно ищем ключи, пытаемся понять, о чём они сообщают. Китайская живопись не знает картин "с натуры", она вся "по памяти" - передаёт впечатления человека и его настроение, способные влиять на зрителя. Забвение не способно порождать ни воспоминаний, ни картин.

То, что хранит наша память, способно поддержать "огонь" в наших телах. Это торжество жизни, что двигало нами, было вызвано любовью, лежащей в основе продолжения рода. Когда уходит любовь, она сохраняет в памяти ту радость и красоту жизни, что живёт в наших сердцах, когда камертон музыки чувств и мыслей был настроен на единый лад.

Метки: Память. Время. |

Процитировано 3 раз

Понравилось: 17 пользователям

Проводы зимы и Прощёный день |

Традиционные календари народов мира делятся на лунные, лунно-солнечные и солнечные. В тропической зоне большая часть календарей либо лунные (мусульманский, например), либо лунно-солнечные (китайский, иудейский). На севере Евразии практически все календари солнечные, началом года здесь являются или равноденствие, или солнцестояние. Именно равноденствие является первым днём Нового года для Ирана, Афганистана, Таджикистана, Казахстана, Узбекистана - сердца Евразии. Традиция отмечать Новый год в равноденствие пришла к ним из седой древности. Это объясняется просто тем, что Солнце для жителей севера и центра Евразии определяло практически все стороны земледельческой деятельности. Почему же в России день весеннего равноденствия перестал быть первым днём Нового года? Календарь славян дохристианского периода не сохранился, мы имеем сейчас некую смесь солнечного и лунно-солнечного календаря. Большинство церковных праздников рассчитывается по солнечному календарю, но основным праздником православия является Пасха, а её дата определяется по лунно-солнечному циклу.

Православный календарь носит прежде всего культовый характер и в нём Пасха рассчитывается в зависимости от положения Луны и Солнца в период весеннего равноденствия. Пасха празднуется в первое воскресенье после весеннего полнолуния. Это весеннее полнолуние должно быть первым полнолунием, наступившим не ранее дня весеннего равноденствия. Таким образом дата Пасхи выпадает на один из 35 дней в период с 4 апреля по 8 мая по григорианскому календарю, а Масленица начинается за 56 дней до дня Пасхи и продолжается в течение 7 дней. По этой причине дата Пасхи не имеет постоянного места в солнечном календаре, который мы используем. Но Масленица - это прежде всего Проводы зимы и встреча весны! И тогда Прощёный день - воскресенье Масленицы - может быть в период между 14 февраля и 20 марта по новому стилю. Конечно, этот факт явно противоречит смыслу самого праздника: для проводов зимы должна быть конкретная дата солнечного календаря, поскольку именно Солнце определяет смену времён года. И нонсенсом выглядят в таком случае проводы зимы в период, например, с 7 февраля - первого дня Масленицы при самом ранней дате Пасхи! Как можно провожать зиму, когда вокруг снег и морозы! Было бы странным, например, провожать гостей в разгар праздника... Проводы зимы и встреча весны были важнейшей частью сельскохозяйственного года для земледельцев. Когда же славяне в дохристианский период устраивали Проводы зимы? читать далее

И пусть для каждого однажды наступит День прощения обид:http://www.liveinternet.ru/users/4295276/post409544821

Православный календарь носит прежде всего культовый характер и в нём Пасха рассчитывается в зависимости от положения Луны и Солнца в период весеннего равноденствия. Пасха празднуется в первое воскресенье после весеннего полнолуния. Это весеннее полнолуние должно быть первым полнолунием, наступившим не ранее дня весеннего равноденствия. Таким образом дата Пасхи выпадает на один из 35 дней в период с 4 апреля по 8 мая по григорианскому календарю, а Масленица начинается за 56 дней до дня Пасхи и продолжается в течение 7 дней. По этой причине дата Пасхи не имеет постоянного места в солнечном календаре, который мы используем. Но Масленица - это прежде всего Проводы зимы и встреча весны! И тогда Прощёный день - воскресенье Масленицы - может быть в период между 14 февраля и 20 марта по новому стилю. Конечно, этот факт явно противоречит смыслу самого праздника: для проводов зимы должна быть конкретная дата солнечного календаря, поскольку именно Солнце определяет смену времён года. И нонсенсом выглядят в таком случае проводы зимы в период, например, с 7 февраля - первого дня Масленицы при самом ранней дате Пасхи! Как можно провожать зиму, когда вокруг снег и морозы! Было бы странным, например, провожать гостей в разгар праздника... Проводы зимы и встреча весны были важнейшей частью сельскохозяйственного года для земледельцев. Когда же славяне в дохристианский период устраивали Проводы зимы? читать далее

И пусть для каждого однажды наступит День прощения обид:http://www.liveinternet.ru/users/4295276/post409544821

Метки: Прощёный день. Проводы зимы. Весеннее равноденствие. |

Процитировано 2 раз

Понравилось: 9 пользователям

Спор с Сократом. Должен ли философ исследовать мифы? |

За городской стеной Афин Сократ встретился с Федром, совершающим загородную прогулку. Ступая босыми ногами по мелководью, они подошли к высокому платану на берегу Илиса и сели в его тени на траве. Между ними возник разговор, в ходе которого Сократ высказал мысль, почему на его взгляд исследование мифов является занятием бессмысленным и ему жаль на это тратить время. Чтобы ответить на вопрос, а нужно ли философу изучать мифы, обратимся к источнику. Федр говорит, что по преданию здесь где-то северным ветром Бореем была похищена дочь афинского царя Эрехтея Орифия. Сократ ответил, что место похищения находится чуть ниже по течению реки на 2-3 стадии, там и расположен жертвенник Борею. Вот что сообщает Платон.

Платон "Федр", 229, (c, d, e, b), 230 :

"Федр. Не обратил внимания. Но скажи, ради Зевса, Сократ, ты веришь в истинность этого сказания?

Сократ. Если бы я и не верил, подобно мудрецам, ничего в этом не было бы странного – я стал бы тогда мудрствовать и сказал бы, что порывом Борея сбросило Орифию, когда она резвилась с Фармакеей на прибрежных скалах; о такой ее кончине и сложилось предание, будто она была похищена Бореем. Или он похитил ее с холма Арея? Ведь есть и такое предание – что она была похищена там, а не здесь.читать далее

"Федр. Не обратил внимания. Но скажи, ради Зевса, Сократ, ты веришь в истинность этого сказания?

Сократ. Если бы я и не верил, подобно мудрецам, ничего в этом не было бы странного – я стал бы тогда мудрствовать и сказал бы, что порывом Борея сбросило Орифию, когда она резвилась с Фармакеей на прибрежных скалах; о такой ее кончине и сложилось предание, будто она была похищена Бореем. Или он похитил ее с холма Арея? Ведь есть и такое предание – что она была похищена там, а не здесь.читать далее

Метки: Сократ. Платон. Эрот. Афродита. Аполлон. |

Процитировано 2 раз

Понравилось: 10 пользователям

Токсовские высоты |

В выходные дни в самом конце февраля мы совершили лыжный поход в окрестностях Санкт-Петербурга. Предлагаю моим читателям и случайным посетителям дневника посмотреть фото трёхчасовой лыжной прогулки

1. Маршрут нашей прогулки проходил не только по Токсовскому заказнику, частично это было и замёрзшее Кавголовское озеро. читать далее

1. Маршрут нашей прогулки проходил не только по Токсовскому заказнику, частично это было и замёрзшее Кавголовское озеро. читать далее

|

Метки: Токсово |

Понравилось: 11 пользователям

География в Рамаяне и Махабхарате. Окончание |

2. Где в мифе история

Рассмотрим путешествия героев Рамаяны и Махабхараты: Рамы Дашаратхи, Раваны, послов Митхилы в Айодхью и странствие пандавов в Гималаях.

Два географических объекта и первого странствия Рамы и странствий пандавов легко обнаружить и сейчас на современных картах Гималаев — это реки Мандакини и Алакананда. Внимательно изучим этот район и все современные названия с помощью топографических карт и спутниковых изображений программами Google Earth. Современный Карнапрайяг (900 метров над уровнем моря), по всей видимости, и есть эпическая Гокарна (go+karna) — любимое место пребывания Шивы. Но и Рудрапрайяг, по-видимому, тоже имеет к нему какое-то отношение, ведь одно из имён Шивы — Рудра. Река Ганга (Алакананда= Алака) от Рудрапрайяга (800 м над уровнем моря) вверх по течению до Гопешвара (1380 м) — (gopi+icvara) — и есть основная территория, где происходят события. Заметим, что icvara (Ишвара) — ещё одно имя Шивы. Следовательно, эта территория, по крайней мере — часть царства Шивы. Река Алака (современная Алакананда) — это своего рода ось, по обе стороны которой и находятся места обитания богов, сиддхов, чаранов, кимпурушей, гухьяков, гандхарвов, видьядхаров, апсар и прочих жителей горных долин. В Рамаяне Алака описана именно такой, какой и яляется современная Алакананда: с водоворотами, мелями, порогами, извивающаяся между скал, а иногда — в расширенной долине — с песчаными отмелями с чистым белым песком — в общем, типичная горная река. читать далее

На берегу Алакананды недалеко от Лангасу

Рассмотрим путешествия героев Рамаяны и Махабхараты: Рамы Дашаратхи, Раваны, послов Митхилы в Айодхью и странствие пандавов в Гималаях.

Два географических объекта и первого странствия Рамы и странствий пандавов легко обнаружить и сейчас на современных картах Гималаев — это реки Мандакини и Алакананда. Внимательно изучим этот район и все современные названия с помощью топографических карт и спутниковых изображений программами Google Earth. Современный Карнапрайяг (900 метров над уровнем моря), по всей видимости, и есть эпическая Гокарна (go+karna) — любимое место пребывания Шивы. Но и Рудрапрайяг, по-видимому, тоже имеет к нему какое-то отношение, ведь одно из имён Шивы — Рудра. Река Ганга (Алакананда= Алака) от Рудрапрайяга (800 м над уровнем моря) вверх по течению до Гопешвара (1380 м) — (gopi+icvara) — и есть основная территория, где происходят события. Заметим, что icvara (Ишвара) — ещё одно имя Шивы. Следовательно, эта территория, по крайней мере — часть царства Шивы. Река Алака (современная Алакананда) — это своего рода ось, по обе стороны которой и находятся места обитания богов, сиддхов, чаранов, кимпурушей, гухьяков, гандхарвов, видьядхаров, апсар и прочих жителей горных долин. В Рамаяне Алака описана именно такой, какой и яляется современная Алакананда: с водоворотами, мелями, порогами, извивающаяся между скал, а иногда — в расширенной долине — с песчаными отмелями с чистым белым песком — в общем, типичная горная река. читать далее

Метки: Ланка. Гандхамадана. |

Понравилось: 7 пользователям

Публикация |

В журнале "Родная Ладога" в номере 1 за 2017 год вышла моя статья "Старинные славянские обычаи как часть крестьянского мiра". На сайте журнала эта статья ещё не появилась, но есть уже бумажная версия её. Статья представляет собой дополненную версию ранее опубликованных постов в моём дневнике "Радуница - светлый праздник зарождения жизни" http://www.liveinternet.ru/users/3616936/post390047179/, "Загадка первого блина. Как или кому?" http://www.liveinternet.ru/users/3616936/post387614048/ и "Пословицы - практическая мудрость" http://www.liveinternet.ru/users/3616936/post388125440/

Фото из журнала с моей статьёй

Культурно-просветительский и литературно-художественный журнал "Родная Ладога" издаётся в Санкт-Петербурге и в следующем номере он отметит свой десятилетний юбилей с момента выхода в свет. Одной из целей журнала является "просвещение русского народа для возвращения его к традиционным нравственным основам, к исконным духовным корням, к богатейшей национальной культуре". Возможно, не все мои работы подойдут для публикации в этом журнале, но те, что посвящены исследованию славянских традиций в точности совпадают с целью журнала.

Культурно-просветительский и литературно-художественный журнал "Родная Ладога" издаётся в Санкт-Петербурге и в следующем номере он отметит свой десятилетний юбилей с момента выхода в свет. Одной из целей журнала является "просвещение русского народа для возвращения его к традиционным нравственным основам, к исконным духовным корням, к богатейшей национальной культуре". Возможно, не все мои работы подойдут для публикации в этом журнале, но те, что посвящены исследованию славянских традиций в точности совпадают с целью журнала.

Метки: Родная Ладога. |

Понравилось: 8 пользователям

География в Рамаяне и Махабхарате. Начало |

Говоря ранее о странствиях Рамы Дашаратхи, войне Раваны с Куберой в Рамаяне и о путешествии пандавов на гору Гандхамадану к обители Куберы в Махабхарате, мы указывали, что эти события происходят в Гималаях. Но, поскольку Гималаи — это величайшая горная система Земли, но необходимо выяснить поточнее, где именно были герои этих двух древних эпосов.

Итак, нас интересует точное положение следующих объектов: Ланка, Гандхамадана, Читракута, Годавари, Алака, Митхила, Гокарна, Кишкиндха. Вопрос местонахождения Ланки — это один из самых интересных вопросов для исследователей и просто любителей индийской литературы. Разные учёные высказывали и продолжают высказывать множество часто противоположных точек зрения о расположении Ланки. Большинство современных исследователей отождествляют древнюю Ланку с нынешним государством Шри Ланка, Гокарну — с современным Гокарном на Малабарском побережье, Читракуту находят возле города Насик, а древнюю Годавари отождествляют с современной Годавари, пересекающей весь полуостров Индостан в широтном направлении. Истоки этой современной Годавари, кстати, находятся там же, где исследователи помещают Читракуту. По их мнению город обезьян Кишкиндха находится на берегах современной реки Тунгабхадры, южнодеканского притока современной реки Кришны, Митхила — столица древней Видехи — расположена между реками Коси и Гандак в среднем течении Ганга.

Заметим, что все эти географические объекты расположены на таком расстоянии, что свой путь Рама мог бы совершить только в течение многих месяцев. Однако, в тексте говорится всего о нескольких днях пути.

Некоторые учёные востоковеды считают, что определение местонахождения этих географических объектов — задача практически невыполнимая из-за множества неточных и противоречивых указаний текстов Рамаяны и Махабхараты. Но процесс познания — это всегда решение уравнения с несколькими неизвестными и часто трудно даже просто сформулировать и ясно изложить сами условия задачи. Но запретных тем в науке не существует. Всегда найдутся желающие заглянуть за пределы познанного. Благодаря им и раздвигаются границы знания. читать далее

Итак, нас интересует точное положение следующих объектов: Ланка, Гандхамадана, Читракута, Годавари, Алака, Митхила, Гокарна, Кишкиндха. Вопрос местонахождения Ланки — это один из самых интересных вопросов для исследователей и просто любителей индийской литературы. Разные учёные высказывали и продолжают высказывать множество часто противоположных точек зрения о расположении Ланки. Большинство современных исследователей отождествляют древнюю Ланку с нынешним государством Шри Ланка, Гокарну — с современным Гокарном на Малабарском побережье, Читракуту находят возле города Насик, а древнюю Годавари отождествляют с современной Годавари, пересекающей весь полуостров Индостан в широтном направлении. Истоки этой современной Годавари, кстати, находятся там же, где исследователи помещают Читракуту. По их мнению город обезьян Кишкиндха находится на берегах современной реки Тунгабхадры, южнодеканского притока современной реки Кришны, Митхила — столица древней Видехи — расположена между реками Коси и Гандак в среднем течении Ганга.

Заметим, что все эти географические объекты расположены на таком расстоянии, что свой путь Рама мог бы совершить только в течение многих месяцев. Однако, в тексте говорится всего о нескольких днях пути.

Некоторые учёные востоковеды считают, что определение местонахождения этих географических объектов — задача практически невыполнимая из-за множества неточных и противоречивых указаний текстов Рамаяны и Махабхараты. Но процесс познания — это всегда решение уравнения с несколькими неизвестными и часто трудно даже просто сформулировать и ясно изложить сами условия задачи. Но запретных тем в науке не существует. Всегда найдутся желающие заглянуть за пределы познанного. Благодаря им и раздвигаются границы знания. читать далее

Метки: Ланка Гандхамадана. |

Понравилось: 6 пользователям

Русофобия как предмет изучения |

Если в ненависти к России и русским замечен футбольный фанат, то это объяснимо. Его мироощущение базируется не только на любви к своей команде, но и в не меньшей степени на ненависти к команде противника. Если Россию ненавидит религиозный фанатик, то и тут можно найти объяснение; всё-таки многие религиозные культы сложились много столетий назад в условиях определённого образа мышления, а нынешние последователи их иногда догматически воспринимают заветы первых учителей. Если Россию ненавидит или боится простой обыватель, то понять его можно: кто-то обидел, что-то происходит в разрез с теми представлениями, которые характерны для его родной страны. Если русофобию преподают в школе, а государство этому не препятствует, а даже поощряет, то впору говорить о том, что в этой стране властвуют националисты. Если же эти националисты говорят о превосходстве своей нации над другими, то это нацистское государство. Пример такого государства мы знаем - это гитлеровская Германия, а в наше время незалэжная Украина. Но трудно понять ненависть к России человека, причисляющего себя к академическому сообществу, преподающего иностранные языки в одной из стран Европы. Казалось бы, человек, знающий множество древних и современных языков, по определению должен быть терпим к обычаям других народов, истории других стран, да в конце концов в нынешней Европе толерантность объявлена чуть ли не главной в идеологии ЕС. Ещё удивительнее, что у этого человека мать - русская, а отец - латыш и прожил он почти четверть века в России и большую часть этой четверти жил в Ленинграде...

Не один раз в его дневнике происходил спор на тему русофобии. И не важно когда он говорит, что у него нет ненависти к русским, а только страх к коммунистическому режиму. Почти четверть века живёт за границей и всё ещё испытывает ужас ("все её режимы вызывают во мне ужас"). Разве это не удивительно?! Четверть века! Что здесь больше пропагандистской фальши или трусости - трудно сказать.

Его оппоненты называют его русофобом, да и всю историю России он рассматривает через призму своей ненависти к России. Традиционно русофобия (чтобы не было ложных толкований о рассматриваемом предмете) определяется как предвзятое, подозрительное, неприязненное, враждебное отношение к России или к русским. Ну, и конечно в его речах вечные обвинения русских во всех бедах Латвии. Вот доводы магистра-русофоба и его оппонента.читать далее

Английский фанат толкнул поляка под колёса поезда, "отомстив русским хулиганам с ЕВРО-2016"

Урок русофобии в школе Донбасса (Украина)

Не один раз в его дневнике происходил спор на тему русофобии. И не важно когда он говорит, что у него нет ненависти к русским, а только страх к коммунистическому режиму. Почти четверть века живёт за границей и всё ещё испытывает ужас ("все её режимы вызывают во мне ужас"). Разве это не удивительно?! Четверть века! Что здесь больше пропагандистской фальши или трусости - трудно сказать.

Его оппоненты называют его русофобом, да и всю историю России он рассматривает через призму своей ненависти к России. Традиционно русофобия (чтобы не было ложных толкований о рассматриваемом предмете) определяется как предвзятое, подозрительное, неприязненное, враждебное отношение к России или к русским. Ну, и конечно в его речах вечные обвинения русских во всех бедах Латвии. Вот доводы магистра-русофоба и его оппонента.читать далее

Урок русофобии в школе Донбасса (Украина)

Метки: Русофобия. |

Процитировано 1 раз

Понравилось: 5 пользователям