„асть 1

¬оспитание и обучение человека начинаетс€ в семье, продолжаетс€ в семье, закрепл€етс€ в семье. Ёто положение – почти неизбежное предисловие во выступлени€х на тему воспитани€ и образовани€. Ќо в реальности мы далеко не всегда понимаем, как это воспитание и обучение может быть выстроено в семье. ѕродублировать дома школьные зан€ти€? «¬сЄ бросить» и учить с детьми стихи наизусть? ѕроблема – и счастье – в том, что семь€ – это не учреждение, и образование в семье – это не схема с прописанной программой действий. ќбраз жизни, особенности отношений между детьми и родител€ми, привычки, распор€док дн€ – вот что оказываетс€ образованием дома. » обучение литературе в семье, воспитание любви к чтению, включение дома в мир книжной культуры – уникальность жизни каждой семьи, особенность, которую нельз€ просто скопировать, просто перен€ть у кого-то. » любые разговоры на эти темы могут быть лишь поводом подумать о своих дет€х, о своей семье и о том, что значит та же сама€ литература дл€ нас самих.

Ћичный пример родителей

¬роде бы у «читающих» родителей и дети читают.

Ќо ведь совсем не об€зательно это так.

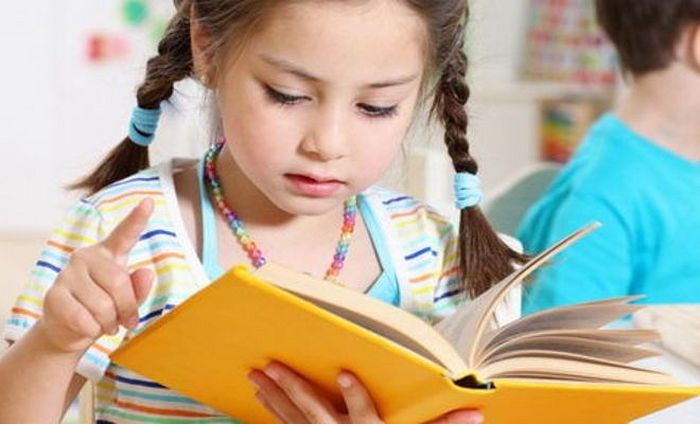

Ќапример, мама любит читать. ¬ метро, в очеред€х мама не будет зр€ тратить врем€, не будет просто смотреть в окно, не будет играть в компьютерные игры, не будет решать кроссворды. Ёто образованна€, интеллектуальна€ мама – она возьмет с собой нигу и будет читать. Ёто будет книга по педагогике или психологии, это будет узьма ѕрутков или иреевский, ƒжейн ќстин или √омер, а не какие-нибудь анекдоты или ширпотреб. ѕосле т€желого дн€ эта мама вернетс€ домой. ѕриготовит ужин, проверит у детей уроки, уберет всю квартиру. » когда она уложит детей спать, она с€дет в уютное кресло и почитает на ночь – снова нигу. ј папа? ѕредположим, у папы вс€ работа св€зана с книгами. — самого начала и до самого конца рабочего дн€ папа на работе окружен книгами.

азалось бы, прекрасный пример дл€ детей. Ќо в такой семье дети могут расти «читающими», а могут, как и дети «неинтеллигентных» родителей, «зависать» в »нтернете, могут читать великих классиков в кратком пересказе, лишь бы ћарьванна отв€залась, могут измер€ть степень таланта писател€ исключительно по его умению написать нечто очень короткое и с небольшим количеством имен (чтобы не пришлось запоминать всех јкакиев јкакиевичей и не путать Ѕолконского с ¬ронским).

≈сли родители сами «читают», причем «читают» действительно литературу и вообще книги – ведь чтение никак не ограничиваетс€ одной лишь художественной литературой, – значит, это люди, по меньшей мере, «думающие». Ёто люди, имеющие «выход» на культуру – русскую и мировую культуру. ¬едь именно книги св€зывают нас с предыдущими поколени€ми великих людей, приобщают нас к традици€м и человеческой цивилизации в самом широком смысле. Ѕез книги мы – сами по себе, болтаемс€ в пространстве конкретного поколени€, как будто ничего и никого до нас не было, одни па€цы по телевизору. » «читающие» родители, каким бы ни было их базовое образование, делают свой дом местом мысли, культуры, традиции. ѕросто потому, что они – хоз€ева дома, просто потому, что они сами здесь живут. » таким образом хот€ бы немного, хот€ бы ненадолго ввод€т в этот мир своих детей.

Ёто, собственно, и есть начало литературного образовани€ в семье. Ёто вообще начало образовани€ – самому по-насто€щему быть включенным в культуру, в ту культуру, к которой мы хотели бы приобщить свой дом.

ѕочему же наши дети не приобщаютс€ к миру родительской культуры?

–одители живут и мысл€т в рамках книжной культуры. –одители читают много книг. Ќо мы видим: пока мама наслаждалась чтением в метро, ее дети находились в школе, в детском саду, у соседки перед телевизором. огда мама устраивалась в кресле с книгой в руках – дети уже спали в детской комнате. ѕапа был окружен книгами – но это происходило далеко от его детей. –одители «пропитаны» культурой чтени€, и это отражаетс€ на их жизни – но их дети не вид€т перед собой примера «читающих родителей».

„итать далее...