Добавить любой RSS - источник (включая журнал LiveJournal) в свою ленту друзей вы можете на странице синдикации.

Исходная информация - http://community.livejournal.com/soviet_life/.

Данный дневник сформирован из открытого RSS-источника по адресу http://soviet-life.livejournal.com/data/rss??70917100, и дополняется в соответствии с дополнением данного источника. Он может не соответствовать содержимому оригинальной страницы. Трансляция создана автоматически по запросу читателей этой RSS ленты.

По всем вопросам о работе данного сервиса обращаться со страницы контактной информации.

[Обновить трансляцию]

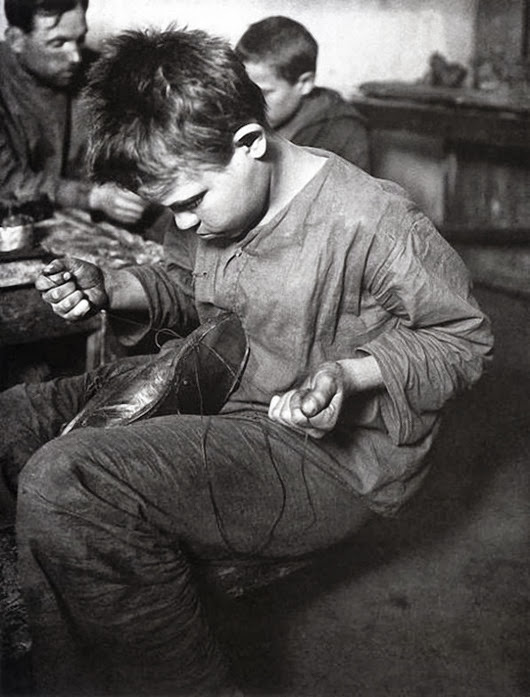

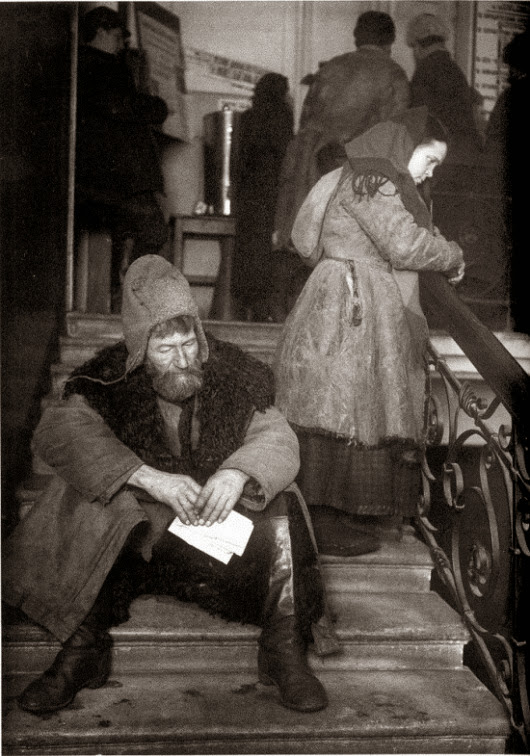

История в фотографиях Аркадия Шайхета |

jurashz в История в фотографиях Аркадия Шайхета

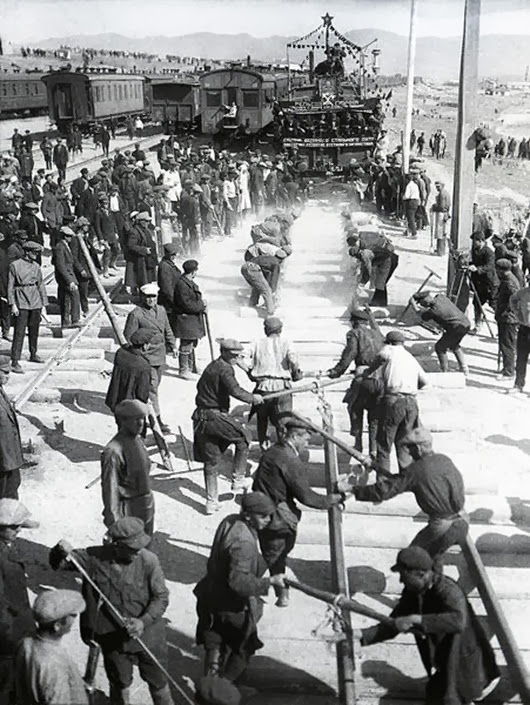

jurashz в История в фотографиях Аркадия ШайхетаВ 1931 году фотограф принимал участие в выставке "огоньковских" фотографов в Лондоне. Английские репортажи об этой выставке пестрели словами "выдающиеся", "поразительные", "исключительные", а Бернард Шоу с "большевистской прямотой" заявил, что "…советское искусство оставило далеко позади современное западно-европейское"…

Единогласно. Выборы в местные советы, 1925

Обучение беспризорников сапожному делу

Грузчик и беспризорник. Нижний Новгород, 1924

Фининспектор у нэпманши

Горный аул. Горец с сыном

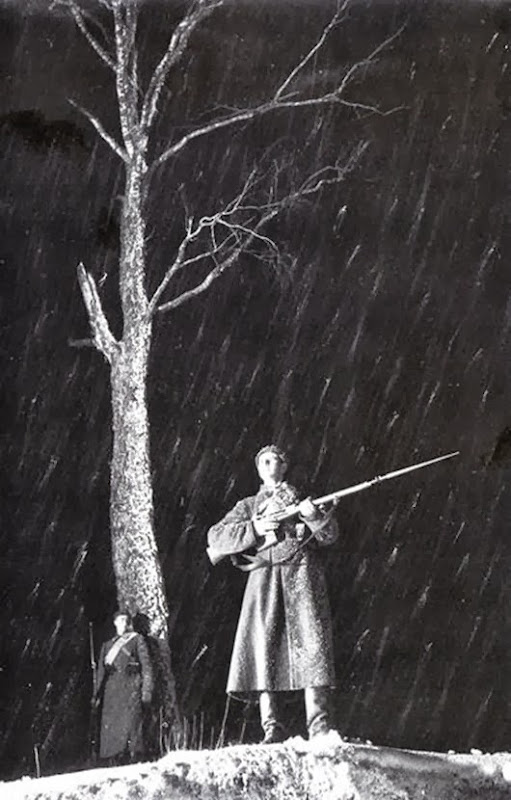

Дозор в горах

Ходоки в приемной М.И.Калинина Москва, 1924

Село Коломенское. Кормящая мать на пашне 1927

Мытье беспризорника

Лампочка Ильича, 1925

1927год. Извозчик и автомобиль. Площадь Революции.

1927год. Извозчик и автомобиль. Площадь Революции.

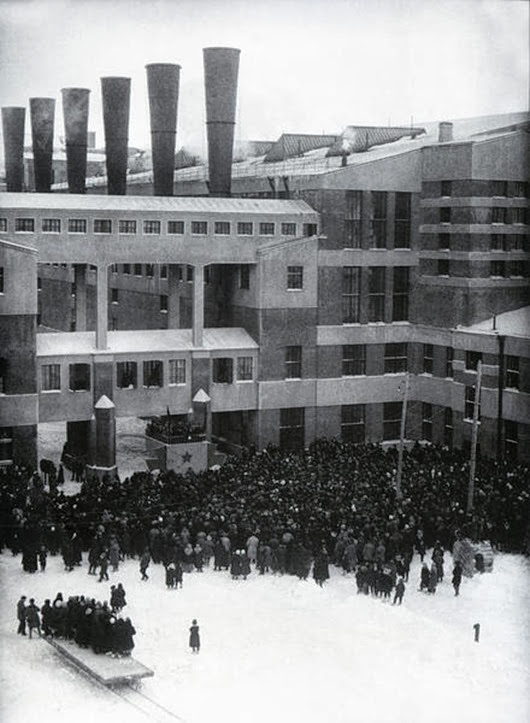

Первые машины Горьковского автозавода едут в Москву 1930-е гг.

Первые ясли в колхозе "Новая жизнь" 1931

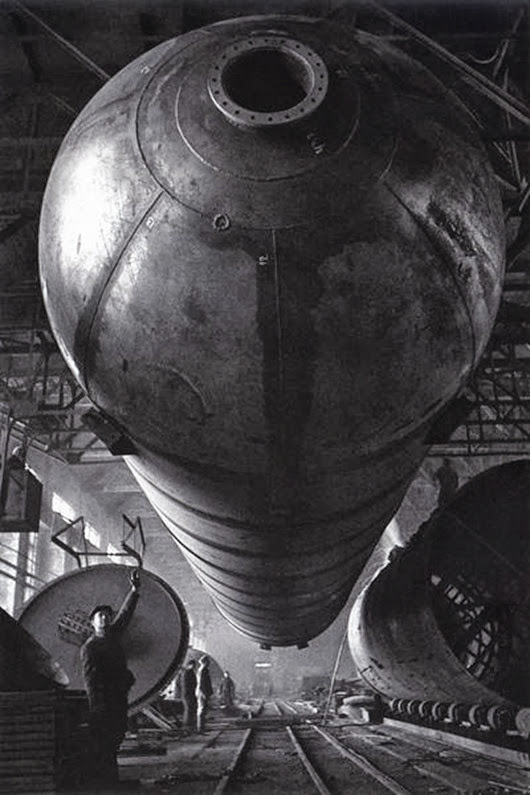

Газгольдер

Забастовка у частника, Москва, 1924

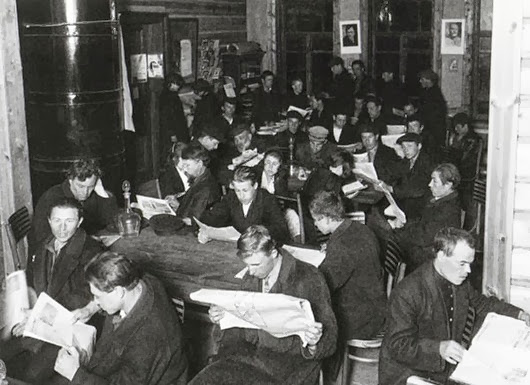

Изба читальня. Деревня Амерово

Испытание трактора в Сельскохозяйственной академии. Вспашка поля. Москва 1924 г.

На опытном поле академика Лысенко 1936

Караван на Памире - ущелье. 1930г.

Мы отпустим мать на грядку и пойдем на детплощадку

Элиста. Обучение калмыков грамоте

Пахота. Самарская губерния совхоз Герой социализма

Строительство московского метро. Лубянская площадь

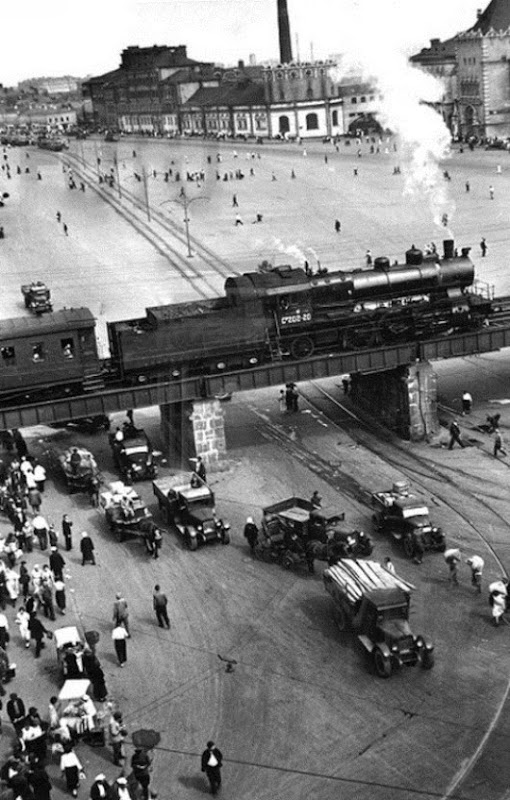

Железнодорожная эстакада на площади трех вокзалов 1937г

Криворожье. Еврейский колхоз-кибуц Бухариндорф. Первомайская демонстрация. 1929

Красноармейцы на лыжной прогулке. 1927

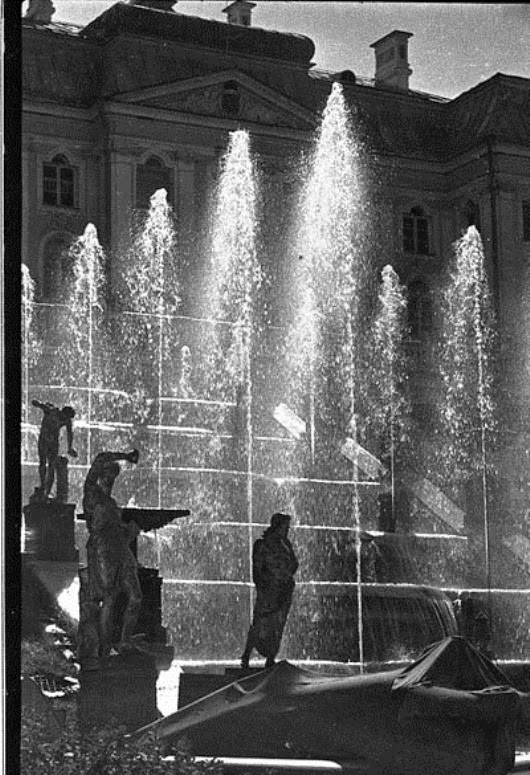

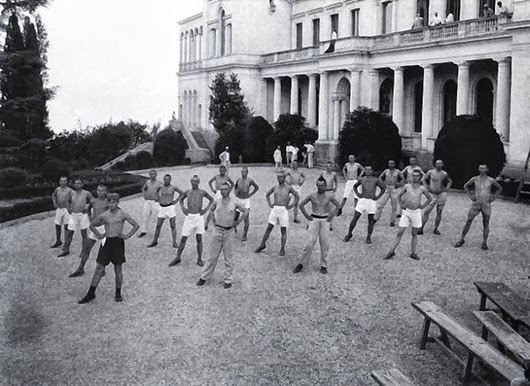

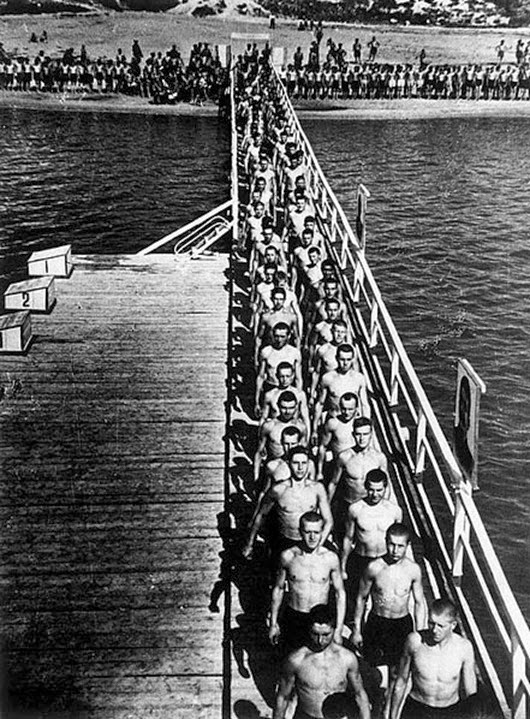

Крестьянский курорт в Ливадии. Утренняя зарядка, 1926

(по воспоминаниям современников, на курорт рабочих и крестьян провожали, как на войну, потому что не знали что такое - курорт)

У фонтана. Крестьяне отдыхают в царском дворце Ливадия

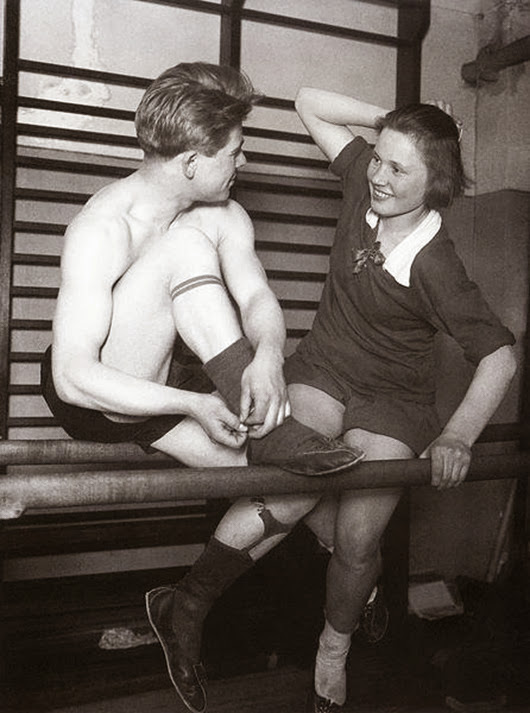

Девушки-физкультурницы,Москва, 1924

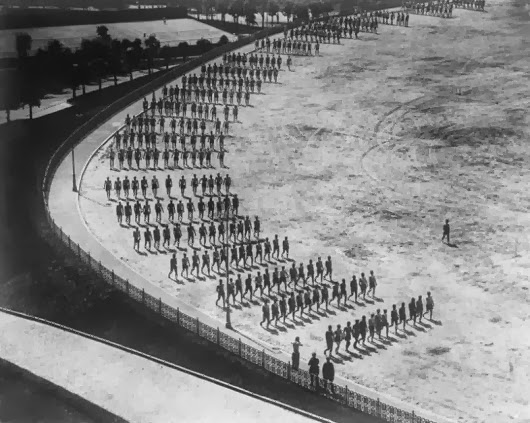

Парад на Красной площади. Велосипедисты, 1924

Агитационный автомобиль на Мясницкой. Москва

|

Метки: фотографии СССР |

ВСХВ-ВДНХ. Павильон "Земледелие" ("Транспорт") |

Большинство посетителей выставки знают этот павильон как "Транспорт". Ну а убелённые сединами горожане расскажут, что изначально к 1939 году на его месте был выстроен павильон "Хлопок", в 1954 году в изрядно реконструированном и подросшем на 11 метров здании обосновалось "Земледелие". По части реинкарнаций павильон оказался среди рекордсменов ВСХВ-ВДНХ: с 1956 года это "Геология, нефть, химия", с 1958-го - "Химическая промышленность". И только в 1967 году на схеме ВДНХ появился "Транспорт СССР".

Хлопок. 1939 год: http://www.oldmos.ru/old/photo/view/79530

Хлопок. 1939 год, интерьер: http://www.oldmos.ru/old/photo/view/79493

Земледелие. 1954 год: http://www.oldmos.ru/old/photo/view/64743

Геология, нефть, химия. 1957 год: http://www.oldmos.ru/old/photo/view/16626

Химическая промышленность. 1963 год: http://www.oldmos.ru/old/photo/view/94087

Залы павильона не слишком велики, каждый был посвящён какому-нибудь виду транспорта - автомобильному, железнодорожному, авиаперевозкам и судоходству. Значительную часть экспонатов составляли модели, в мельчайших деталях воспроизводящие новые отечественные корабли, автомобили, локомотивы. В одном из залов располагался макет действующей железной дороги в миниатюре, во время демонстрационных сеансов транспортная система оживала, поезда останавливались на станциях, скрывались в горных тоннелях, проезжали мимо городов и посёлков. Вдруг наступали сумерки, в окнах крошечных домиков включался свет, на улицах зажигались фонари, а поезда продолжали курсировать по своим маршрутам. Для юных посетителей павильон "Транспорт" был просто сказочным местом.

Как и в прочих павильонах ВДНХ, неудачно, на мой взгляд, переименованной в ВВЦ, в 1990-е годы тематическая экспозиция была свёрнута и уступила место торговым точкам. Ещё в 2010 году в "Транспорте" продавали саженцы, а спустя год здание было опечатано. Приближалось время перемен, после интенсивных работ по реставрации павильон вновь открылся не как торговый, а как выставочный.

С 24 апреля 2014 посетители могут увидеть выставку "Россия делает сама", на ней представлены избранные раритеты из коллекции Политехнического музея. Экспозиция посвящена достижениям советских учёных и изобретателей и переехала сюда из реконструируемого музейного здания Политеха на ближайшие четыре года. Согласно новой концепции, и в других павильонах ВДНХ после необходимой рестраврации поселятся научно-познавательные и музейные проекты, интересные для посетителей любого возраста.

Макет атомной бомбы РДС-1 (1949 год). Аббревиатура расшифровывалась как "радиоактивный двигатель Сталина", а сами учёные называли её "Россия делает сама".

Робот Сепулька (1962 год). Создан конструктором М.Александровым и художником М.Гороховым на опытно-экспериментальной фабрике Всесоюзного общества "Знание". Движение робота и голосовая магнитофонная запись включались по радио на расстоянии не свыше 20 метров.

"Наш любимый лунный трактор". "Луноход-1" (1970 год)

Телевизионный приёмник "Ленинград" (1948 год)

В парадном зале павильона "Земледелие" ("Транспорт") сохранились фрески с изображением трудовых будней колхозников. На неопределённый срок живописный соцреализм скрылся под баннером-растяжкой, реставрация оригинальных фресок потребует времени, привлечения грамотных специалистов, материальных затрат. Не восстановлены и утраченные капители на колоннах портика. Когда-то фасад был выкрашен в сочный зелёный цвет, эффектно контрастирующий с белой лепниной. Полагаю, что если уж приводить павильоны ВСХВ-ВДНХ к единому знаменателю 1954 года, то логично было бы вернуть фасаду "Земледелия" исторический вид. Нуждается в реставрации и узорчатый пол лоджии портика (сейчас потрескавшиеся каменные плиты накрыты синтетическим ковром).

1998 год: http://www.oldmos.ru/old/photo/view/61224

Хочется поздравить москвичей и сотрудников выставки с тем, что спящее царство, раскинувшееся на площади в 237 гектаров, оживает, но и повода для эйфории нет. Переговоры Политеха с администрацией ВВЦ велись с 2012 года, немалое время заняли реставрационные работы. Надо понимать, что процесс превращения торгового рынка в выставочный комплекс не сиюминутный и займёт много времени при условии необходимого финансирования. Окончательно ВДНХ перестроят к 2021 году, территория не будет закрываться для посетителей, вход на территорию ВДНХ остаётся бесплатным.

|

Метки: ВДНХ |

Ленинград. 1958 |

Далее в моем блоге...

|

|

мифы и легенды нашего детства. |

Лезвие в жвачке

Жевательную резинку импортного производства впервые смогли попробовать счастливчики, принявшие участие в 1957 году в VI Фестивале молодежи и студентов. В 80-е годы жвачка в детской среде стала предметом торга и «спекуляций». Обладатель обертки от «Турбо», появившейся в конце 80-х, автоматически «поднимался» в глазах ровесников. Что уж говорить о тех, кто мог эффектно извлечь из кармана упаковку жвачки и предложить ее друзьям. В это время среди школьников ходили слухи о том, что по-прежнему не дремлющие «враги» изобретают все новые диверсии по нанесению вреда советским пионерам, для чего в некоторые жвачки помещаются лезвия. Многие дети настолько «проникались» этими историями, что, будучи уже взрослыми, продолжали перед употреблением ломать пластинку жвачки на две половинки.

от меня:

Да. Слышала такой миф, но не особенно в него верила. Ибо большинство жвачек-"пластинок" было производства соцстран - Чехословакии и ГДР. А зачем союзникам вредить своим?

Автомобиль за рубль

В 1965 году в Советском Союзе тиражом 60 миллионов штук был отчеканен первый юбилейный рубль. Сама по себе сумма в один рубль уже была для советского ребенка богатством, что уж говорить о необычной юбилейной монете. В 80-е годы советские дети упоенно рассказывали родителям о том, что существует некая тайная государственная организация, которая охотно меняет юбилейный рубль на настоящий автомобиль. Причины неслыханной щедрости казались весьма прозрачными: железный рубль якобы изготавливали из чудо-металла, за которым неустанно охотились японцы и американцы. Металл был настолько секретным, что его точного названия никто не знал, как, впрочем, и названия организации, которая обменивала рубли на автомобили.

От меня:

Что-то такое слышала, но говорили, что обменивают не любой рубль, а только "олимпийский" и то не всякий (их было 7 в серии, а какой-то "с мишкой") Втсвязи с чем вопрос - а нафига было из такого шибко секретного металла чеканить деньги?????

Красная плёнка

У подростков 80-х существовал миф, что если зарядить в фотоаппарат таинственную красную пленку, то люди на фотографии получатся без одежды. Такую пленку, естественно, никто никогда не видел, но все мечтали получить. Школьники, которым посчастливилось достать фотокамеру, фотографировали одноклассниц с криком: «Теперь ты на красной пленке», чем доводили последних до истерики. Правда, компрометирующие фотографии, разумеется, никто никогда не видел.

От меня:

Точно. Было такое. Даже моя крёстная, она же моя тётя, папина сестра, которая всерьёз занималась фотографией, рассказывала мне о ней. Помню, брат как-то спросил: "Значит, если, например, курицу сфотографировать, она что - без перьев будет?"

Бонус

В 80-е годы в СССР появилась одна из первых электронных игр. Тысячи советских школьников следили за тем, как волк на черно-белом экране ловит яйца. Видимо, пытаясь как-то оправдать свое дуракаваляние, в то время как сверстники рыщут по городу в поисках металлолома и макулатуры, владельцы игры рассказывали, что в случае, если удастся набрать определенное количество баллов, будет показан шикарный диснеевский мультфильм. Не продвинутое в плане компьютеров старшее поколение верило, что это возможно. Волк действительно при достижении определенного результата совершал какие-то нелепые телодвижения, но назвать их мультфильмом можно было с огромной натяжкой.

От меня:

Такой игры у меня не было. Но миф слышала. Обычно говорили, что покажут "Микки-Мауса", или "Том и Джерри".

Засушенные кровопийцы

О том, сколько весит комар, похоже, не задумываются даже ученые. А вот советские школьники в 80-е годы часто прикидывали, сколько же кровососущих насекомых нужно убить, чтобы собрать «гербарий» весом в килограмм. Причиной поиска решения столь необычной задачки стала легенда, согласно которой за килограмм высушенных комаров давали что-то «суперское». Что точно – никто не знал. Иногда речь шла об очень крупной сумме денег. Главная проблема, по мнению юных натуралистов, заключалась в том, что меньше килограмма не принимали, а на сбор энтомологической коллекции заданного веса могла уйти вся жизнь.

От меня:

Не только слышали! Мы с братьями - и родным, и двоюродным - пытались их собирать! Мама смеялась, но не препятствовала.

«Упражнение» для каратистов

Пик популярности каратэ в Советском Союзе тоже пришелся на 80-е годы, несмотря на многочисленные запреты. Мальчики охотно подражали бойцам, которые побеждали толпу противников практически голыми руками. Выкрик «кийя!» и традиционную стойку каратиста знал почти каждый школьник. Иногда «самоучки» «оттачивали мастерство» за счет «народной системы тренировок». Например, если в течение длительного времени натирать ребро ладони грифелем от карандаша, то можно впоследствии с легкостью крушить кирпичи. Существовало два условия, которые необходимо было соблюдать. Первое: карандаш обязательно должен быть китайским. Второе: нужно было израсходовать весь грифель. Стоит ли говорить, что достать импортную продукцию в 80-е годы было весьма не просто, да и терпения на выполнение «упражнения» хватало тоже не у многих. Самые целеустремленные, правда, доводили дело до конца, и зачастую оказывались в больнице с переломами пальцев или запястий.

Не слышала.

Магические цифры

Новенький велосипед марки «Орленок» для многих советских школьников был только мечтой. Так родился миф, который обещал «сказку сделать былью». Если собрать таинственные цифры, которые непонятно зачем размещались на одной из картонок пачки сигарет «Космос», то можно стать счастливым обладателем собственного средства передвижения. Существовало огромное количество вариаций этой легенды: цифры можно было искать не только в пачках «Космоса», но в других сигаретах, а за полную комбинацию давали не велосипед, а пневматическое ружье. Удавалось ли кому-то собрать все цифры от 1 до 15, и где происходил чудо-обмен – об этом история умалчивает, но то, что отцовские пачки сигарет контролировались и нещадно истязались в поисках магических цифр – факт.

От меня:

Не в "Космосе", а в болгарских сигаретах. Например в "ВТ", или в "Родопи". К тому же отец не курил - оставалось подбирать пачки на улице.

ССД и игрушки-убийцы

Будоражил сознание советских детей миф-страшилка о колесящем по просторам СССР черном тонированном автобусе (или "Волге"). Якобы в него под разными предлогами заманивали детей и увозили в неизвестном направлении. Для каких целей – история умалчивает. Узнать «погубивший миллионы» автобус можно было очень легко: в его номерном знаке присутствовали две «С» и «Д», что расшифровывалось не иначе, как «Смерть советским детям!» Поучительная история раз и навсегда отбивала у послушных детей охоту разговаривать с незнакомцами и уж тем более садиться к ним в автомобиль. Кроме этого многие родители запугивали своих чад историями об игрушках-убийцах, которые можно было найти на улице. В домашних условиях игрушки «активизировались» и губили не только маленьких хозяев, но и целые семьи. Приносить такие находки домой строго запрещалось.

От меня:

"Волга" была синяя. А про игрушки-убийцы нам с братом мама рассказывала в красках и в действиях.

|

Метки: воспоминания фольклор 70- е годы 80-е годы Дети |

Понравилось: 1 пользователю

Как снимали «Белое солнце пустыни» |

dubikvit в Как снимали "Белое солнце пустыни"

dubikvit в Как снимали "Белое солнце пустыни"

Идея снять фильм в жанре истерн по аналогии с американским вестерном возникла у руководителей Экспериментальной творческой киностудии (ЭТО) ГригорияЧухрая и Владимира Познера (отец известного российского телеведущего) в 1967 году. Их явно вдохновил успех картины "Неуловимые мстители", которая тогда недавно вышла в прокат. Работать над новым проектом предложили Андрею Кончаловскому – он в соавторстве с Фридрихом Горенштейном за несколько недель написал сценарий под названием "Басмачи". По сюжету милицейский отряд, поддавшись вражеской агитации, переходит на сторону басмачей. Однако командир проникает в логово врага и, рискуя жизнью, возвращает своих бойцов под красные знамена.

Этот сценарий не вдохновил руководителей киностудии, и Кончаловскому предложили работать с другими сценаристами – Валентином Ежовым ("Баллада о солдате") и Рустамом Ибрагимбековым.

Валентин Ежов

Рустам Ибрагимбеков

Надо сказать, поначалу опытный Ежов отбивался от этой работы как мог: "У нашего народа совершенно иной менталитет, и нравы американского Дикого Запада будут выглядеть на нашей почве просто смешно". Сложность состояла еще и в том, что ни один из авторов сценария ни разу в жизни не бывал в пустыне, где развиваются события фильма. Да и исторический фактаж толком не знали.

Тогда решили искать свидетеля Гражданской войны в Средней Азии. Когда его наконец нашли, он пересказал давно известные байки и, прощаясь, вспомнил про то, как степные ханы бросали в боях свой гарем и как потом трудно было в пустыне с этими женщинами в паранджах. Так появился новый сценарий с рабочим названием "Спасите гарем". Но вскоре режиссеру сделали предложение, от которого тот не смог отказаться, — экранизировать "Дворянское гнездо" к 150-летию Тургенева. Окрыленный Кончаловский тут же охладел к гарему, охраняемому красноармейцем Суховым, а руководители Экспериментальной творческой киностудии принялись искать нового режиссера. Сначала выбор пал на Витаутаса Жалакявичюса, снявшего "Никто не хотел умирать", но он отказался под предлогом занятости на Литовской киностудии. Не вдохновил "Гарем" и режиссера Юрия Чулюкина, автора фильма "Девчата". После чего ее неожиданно предложили… Андрею Тарковскому! В то время его "Андрея Рублева" положили на полку, он сидел без работы, но на историю про басмачей не согласился даже "на безрыбье". Следующим кандидатом стал Владимир Мотыль.

Владимир Мотыль и Анатолий Кузнецов в Байрам-Али (Каракумы) на съемках фильма "Белое солнце пустыни"

После идеологически невыдержанного кино о войне "Женя, Женечка и "Катюша" ему не доверяли съемки новых фильмов, и, по идее, он не должен был сильно привередничать. Но и Мотыль, прочтя сценарий, ответил отказом. Владимир Яковлевич мечтал снять глубокий и волнующий фильм о декабристах, и анекдот про гарем, охраняемый красноармейцем, не нашел никакого отклика в его сердце. Да и не верил режиссер, что снимать разрешат. Думал, скажут: "Мотыль очернил образ солдата Великой Отечественной, а теперь собрался очернить образ солдата Гражданской войны!" Однако Чухрай не посчитал отказ Мотыля окончательным. На него работало и материальное положение режиссера, становившееся день ото дня все более бедственным… К нему в Москву приехала мать-пенсионерка, а квартиры у Мотыля не было. Сначала их с мамой пустил к себе уезжавший на гастроли будущий Саид — Спартак Мишулин, дальше были съемные комнаты и долги…

"Когда я отказался, — рассказывает Мотыль, — мой спаситель Григорий Наумович Чухрай сказал: "Ну смотри, другого шанса у тебя не будет". — "Если бы мне дали свободу, чтобы я мог переписать сценарий по-своему... Но ведь сценаристы не захотят!" "Это я беру на себя! — уверенно сказал Чухрай. — Должно получиться, ты ж с Окуджавой вместе написал прекрасный сценарий "Жени, Женечки и "Катюши". Однажды на рассвете, на грани пробуждения, я увидел во сне будущую Катерину Матвеевну: в воде стояла красивая дородная баба с коромыслом — и я понял, что вот же она, любовь Сухова!

Когда в моем воображении появилась Катерина Матвеевна, Сухов перестал быть плакатным солдатом революции, насаждающим новую власть. И объяснение его поведению появилось. А то что же это: солдат, мужчина, постоянно находится при гареме, его представительницы вешаются ему на шею, а он на них ноль внимания! В чем причина такой аномалии? А тут он мечтает о своей зазнобушке, мысленно разговаривает с ней… Вначале написал закадровые монологи. Но они мне самому не понравились. И подумалось, что он не говорит с ней, а письма пишет. Только самому их писать уже времени не было. А тогда мы дружили с молодым театральным режиссером Марком Захаровым, который сочинял для радио остроумные юморески, — в нем я и увидел будущего соавтора эпистолярного романа моего Сухова..."

Из двух главных претендентов на роль Сухова — Анатолия Кузнецова и Георгия Юматова — под мощным диктатом редакторов первоначально был утвержден Юматов,

Проба Г. Юматова на роль красноармейца Сухова

Но накануне первого съемочного дня случилось ЧП. За Юматовым заехали в гостиницу, но он в назначенное время не вышел и на стук в дверь номера не отвечал. Зная, что раньше у актера бывали запои, администратор решил выломать дверь. Актер лежал на кровати, все лицо было в синяках… Позже выяснилось, что Юматов, который на тот момент два года был "в завязке", похоронил друга, режиссера Никиту Курихина: тот разбился на машине, которую ему помог купить Юматов... На поминках выпивали и кто-то сказал, что в гибели Никиты виноват он, Юматов, — и актер с кулаками полез на обидчика...

Синяки заживали бы с неделю, а то и больше. Так долго ждать не могли — лето заканчивалось, уходила натура. Тогда Мотыль отбил срочную телеграмму своему давнему другу Кузнецову. Когда Владимир Яковлевич работал вторым режиссером у Юлия Карасика на картине "Ждите писем", он предложил кандидатуру Кузнецова для одной из главных ролей. На съемках они сдружились, и теперь Анатолий Борисович выручил Мотыля — приехал на следующий же день. "Юматов был бы более "суперменистым" Суховым, — думает теперь режиссер о возможном ходе событий, — а Сухов Анатолия Кузнецова ближе к герою русской сказки…"

На роль Катерины Матвеевны Мотыль просмотрел десятки профессиональных актрис и крестьянок, но русская красавица из сна на пробах ни разу не появилась. Зазноба Сухова попалась режиссеру в коридорах "Останкино". Галина Лучай работала редактором, и перспектива стать кинозвездой ее не манила.

"У меня телевизионные программы, грудной ребенок! В конце концов, муж будет против!" — отбрыкивалась будущая Катерина Матвеевна. Ей пообещали, что съемки займут всего несколько дней, договорились с начальством. Единственное, что не устраивало Мотыля в этой земной и одновременно похожей на Богородицу женщине, — ее ноги. Они были слишком худые. А ведь режиссер задумал снять, как его кустодиевская красавица переходит речку, подняв подол! Режиссер отправил своего ассистента Николая Конюшева в подвал на многолюдном Кировском проспекте наблюдать за дамскими ногами. Завидев подходящие, тот кидался к их обладательнице и просил снять ее ноги в кино — и, конечно, наталкивался на непонимание и довольно грубые слова в свой адрес. Наконец, одна "пышноногая" дева согласилась. Вот только имя ее, в отличие от конечностей, не вошло в историю кинематографа.

Гарем Абдуллы был так же далек от кино, как Катерина Матвеевна и ее ноги.

Только три жены басмача работали актрисами: Татьяна Кричевская, которая говорила: "Когда я была любимой женой, мы видели нашего господина каждую ночь"; сыгравшая Зухру Татьяна Ткач — позже она сыграет любовницу Фокса в фильме "Место встречи изменить нельзя"; и Галина Умпелева, лицо которой в этой картине Мотыль так и не показал, зато через 22 года снял уже без паранджи в фильме "Расстанемся пока хорошие". Самой высокой женой стала баскетболистка из Риги Велта Дэглав, старшую жену все тот же Конюшев увидел на заводской проходной, а еще одну — в магазине "Ткани". Самая авторитетная жена была в реальной жизни научным работником и знала несколько языков.

Гюльчатай же играли две девушки.

Первую, Татьяну Денисову, нашли в Московском цирковом училище.

Но во время долгого перерыва в съемках ей предложили выступать в цирке с собственным номером, и сниматься она уже не могла. Тут вспомнили о юной ученице балетного училища, которая раньше замещала одну из жен в эпизоде. Ее, кстати, тоже нашел Конюшев, который находил будущих эпизодников в самых неожиданных местах. В тот раз он встречал у балетного училища имени Вагановой знакомую барышню и вдруг увидел нежное 17-летнее создание!

Таня Федотова (так звали девушку) испугалась, когда ее схватили за локоть: она прогуливала урок и решила, что ее потащат к директору. Кстати, съемки в кино даже подняли Таню в глазах начальства. Когда с руководством вели переговоры, чтобы отпустить Федотову на съемки в пустыню, директор охотно согласился поставить ей экзамен автоматом. Хоть и удивился, почему выбрали именно ее: "Надо же, а у нас ее считают серой мышкой…"

На съемках у Тани был роман с игравшим Петруху Николаем Годовиковым.

На роль молодого красноармейца пробовались многие актеры:

Савелий Крамаров,

Юрий Чернов,

а утвердили Годовикова. Он, кстати, тоже был не профессиональным актером, а рабочим на заводе, но снялся в "Республике ШКИД". В этом фильме его заметил Мотыль и задействовал в эпизоде "Жени, Женечки и "Катюши".

Дальнейшая судьба Николая сложилась неудачно. После "Белого солнца" он ушел в армию. После армии Коля устроился работать грузчиком. Через некоторое время его обвинили в тунеядстве и посадили в тюрьму. Это было в 1980 году, накануне Олимпиады. После тюрьмы он бомжевал, мыкался по подвалам и чердакам. Связался с ворами, и его поймали. Получил новый срок – за кражу. Отсидел он в общей сложности восемь лет.

У Годовикова сложились очень теплые отношения с Павлом Луспекаевым. Когда жена Луспекаева Инна уезжала на время со съемок, она просила Годовикова: "Коль, ты приглядывай за дядей Пашей".

Невозможно представить "Белое солнце" без Верещагина, а ведь изначально в сценарии эта роль была эпизодической. "С пьянчужкой, которого убивали бандиты в середине сценария, — рассказывает Мотыль. — был связан только один яркий эпизод — с икрой. Но я задумал Верещагина былинным богатырем.

Павел Луспекаев и Владимир Мотыль на съёмках фильма "Белое солнце пустыни"

И Павел Луспекаев, который его сыграл, по своей сути — такой же былинный герой! К началу съемок он уже был инвалидом, после операции на ногах у него остались только пятки, мне и в голову не приходило позвать Пашу сниматься в пустыне на ужасающей жаре. После того как вышел из больницы, он гениально сыграл в телеспектакле Ноздрева, но в той роли он хотя бы сидел... А тут мне говорят, что Луспекаев, оказывается, прочитал сценарий и мечтает о роли в моем фильме. Я шел к нему в гости, зная про объявление, которое он повесил на своей двери: "Прошу визитами не беспокоить". Он страдал от чужой жалости, она его унижала. Луспекаева предупредили, что я к нему собираюсь, и он записку убрал. Встретил меня сам, да не на костылях, а просто с палочкой. И хвастался мне, как ловко умеет передвигаться на одних пятках… Гениальность его никуда не делась, а даже еще ярче проявилась. К тому же он оставался физически необыкновенно сильным, крепким человеком. Отлично плавал, вода для него была как воздух, там он не ощущал своего увечья. В Каспии заплывал очень далеко, один раз мы его чуть не потеряли и отправили шхуну на поиски. Когда Павел увидел, что к нему плывут на помощь, у него случился прилив сил и он сам доплыл до берега. Вышел из воды и признался: "Уж думал, что каюк…" Он отказывался от съемок баркаса в павильоне и шел навстречу всем трудностям с готовностью. Только после съемок сидел, опустив ноги в море.

Режиссер предлагал Луспекаеву сниматься на костылях: Верещагин – бывший офицер, инвалид Первой мировой. Или таможенник, раненный контрабандистами в обе ноги.

– Давай, Володя, сперва я сыграю то, что написано в сценарии, а уж потом какого-нибудь инвалида. Пусть тебя мои ноги не смущают. Я придумал сапоги с металлическими упорами внутри, – сказал Павел Борисович.

Владимир Мотыль признавался, что велел помощникам искать дублера. Никому в голову не могло прийти, что Луспекаев все сделает сам: и в пустыне, и на палубе корабля, когда по сюжету драка.

П.Луспекаев и его дублер А.Массарский на съемках фильма "Белое солнце пустыни"

Во время съемок Луспекаев в самом деле отбросил костыли и начал осваивать протезы. Когда боль становилась невыносимой, отходил в сторону и опускал натертые протезами культи в таз с холодной водой. Либо в прохладное Каспийское море.

– Это был подвиг, равный подвигу Алексея Маресьева, – скажет потом режиссер.

Луспекаев себя не щадил. Он даже в сцене драки на баркасе работал без дублера. В фильме есть лишь один трехсекундный кадр, где его подменил каскадер Александр Массарский: Верещагин ногами спихивает бандитов за борт. Сапоги Верещагина показаны крупным планом. А носки сапог Луспекаева при упоре прогибались, и это было бы видно на экране.

Во время съёмок знаменитого эпизода, в котором Верещагин с отвращением ложкой ест из корытца черную икру, отвращение актера было натуральным от того, что снимали целых четыре дубля. Икра осточертела Луспекаеву, и после команды "стоп" на последнем дубле он даже выплюнул деликатес, не проглотив.

Кстати, Коля Годовиков, он же Петруха, как-то объявил в прессе, что два килограмма черной икры после съемки сам съел на пару с Луспекаевым. Чего быть не могло: во-первых, икры было меньше килограмма, а во-вторых, ее после съемок относили в холодильник на случай, если пленка окажется бракованной и придется эпизод с икрой переснимать. В то время каждый фильм контролировали ревизоры и реквизиторши. И они при своих малых зарплатах никогда бы не позволили умыкнуть дорогой продукт. Окончилась история тем, что лаборатория задержала проявку материала и протухшую икру спустили в унитаз.

Павлом Луспекаевым в фильме была исполнена впоследствии одна из самых популярных песен советского кинематографа - "Ваше благородие, госпожа удача". Она была написана специально для фильма творческим тандемом Исаака Шварца и Булата Окуджавы.

Как признавался впоследствии Шварц, песню он написал, представляя себе, как её будет петь Павел Луспекаев.

"Когда я пробовал актеров на роль Абдуллы (актера на эту роль я искал дольше всех), — вспоминает режиссер, — мне очень понравился неизвестный тогда Кахи Кавсадзе: точеное лицо, стать, рост! Только зажатый был, но оно и понятно: до этого снялся лишь в одном фильме, и то в эпизоде.

И я захотел, чтобы этот красавец джигит раскрепостился и показал себя в деле, в котором он чувствует себя по-настоящему уверенно. Я попросил: "Проскачи-ка на коне круг галопом". Кахи дали чудесного резвого коня. Кавсадзе лихо вскочил на него, сделал круг, только вот спрыгнул неловко: запутался в стремени и упал в песок. И только тут он мне признался: "Владимир Яковлевич, сэйчас все пройдет. Просто я пэрвый раз в жизни на коня сел". И я обратил внимание, какой он бледный. Привыкнешь к стереотипу, что, раз с Кавказа, значит, лихой наездник, а человек, может, лошадей только на ипподроме видел. Выясняется, что Кавсадзе из интеллигентной семьи, где все больше музыканты, а не джигиты. "Но как же ты, — изумляюсь, — справился с конем?" — "Владимир Яковлевич, я повэрил, что я наэздник… И конь… мне повэрил".

Не будем врать, что на этих съемках Кавсадзе научился скакать, как настоящий джигит. Он не очень браво держался в седле, особенно тяжело было, сидя на лошади, стрелять в нефтеналивной бак: лошадь пугалась выстрела и удержать ее на месте Кахи было не под силу. Поэтому актера посадили на менее пугливое существо — помощника режиссера. Тот весил сотню с лишним килограммов, и выдержать на плечах худощавого артиста ему было несложно…

На роль Саида пробовался Игорь Ледогоров,

но досталась актёру Театра сатиры Спартаку Мишулину.

У Мишулина с режиссером фильма Владимиром Мотылем были очень добрые отношения еще со времен совместной работы в Омском драмтеатре в пятидесятые годы. Поначалу актер снимался тайно: руководство столичного Театра сатиры, в котором тогда служил, запрещало своим актерам сниматься в кино. Потому каждые выходные Мишулин тайно покидал Москву, летел самолетом до Ашхабада, затем - до райцентра Мары, откуда добирался к месту съемок еще километров тридцать на машине. Дабы театральное начальство не догадалось, что он "подрабатывает" на стороне, киношные гримеры соорудили парик - из его же остриженных волос. Идя в театр, Спартак надевал его. Но однажды, здороваясь, приподнял кепку, а вместе с ней… и парик. В результате начальство дало "добро" на съемки у Мотыля.

Из рассказа С. Мишулина: "Съемки ведь проходили в Каракумах - а там шестьдесят пять градусов! По роли я должен был чуть ли не целыми днями сидеть в песке, закопанным по шею. Хотя мне было лучше, чем остальным, - жарило лишь голову, правда, меня остригли наголо. К тому же, во время перекуров над моей лысиной ставили зонтик, а ассистент режиссера давал мне сигарету".

В Туркменистане на съемках стояла ужасная жара.

На съемках фильма "Белое солнце пустыни"

Особенно тяжело ее переносили женщины. Поэтому, если Гюльчатай не надо было открывать личико, женами Абдуллы часто обряжались худенькие солдаты из близлежащей военной части. В этом случае гаремом командовал старшина, а самой трудной актерской задачей было не идти строевым шагом, а семенить. Но вначале помощь солдат понадобилась для решения совсем другой задачи. Им пришлось заняться… прополкой пустыни! Зимой в Каракумах так часто шли дожди, что песок скрыла подросшая высокая трава. Мотыль облетел на вертолете сотни километров, но так и не нашел подходящего места. Он решил не ждать милостей от природы, а договориться с армией. И солдаты за несколько недель пропололи десятки квадратных километров пустыни возле Байрам-Али.

Съёмки шли тяжело и были плохо организованы. Осенью 1968 года в СССР создавалась киноэпопея "Освобождение", и туда были брошены лучшие кинематографические силы и все ресурсы. "Белому солнцу…" даже не досталось съёмочного крана — его пришлось мастерить прямо на площадке из подручных средств. К участию в съёмках привлекли эскадрон, подразделение знаменитого кавалерийского полка, созданного для съёмок фильма "Война и мир". Однако в итоге в картину так и не вошли сколько-нибудь сложные конные трюки. При этом в ходе съёмок один из кавалеристов-каскадёров по неосторожности погиб.

Владимиру Мотылю впоследствии, при разбирательстве о перерасходе средств на съёмки, всё это вменили в вину. Дисциплина в творческой группе хромала — актёры вне съёмок постоянно участвовали в пьянках и драках в соседних ресторанах. Эпизод, где у Верещагина во время схватки на баркасе кровоточит лицо совершенно натурален. Накануне, в драке с местными хулиганами, Луспекаеву рассекли бровь.

После того как в Каспийске воры ночью выкрали много ценного реквизита, и для обеспечения в дальнейшем безопасности съёмок, Мотыль предложил местному криминальному авторитету Али сняться в эпизодической роли одного из бандитов Чёрного Абдуллы. В итоге, в фильме Али появился на экране два раза, играя бандита в красной рубашке.

Экспедиции в Туркменистан могло и не быть: когда фильм уже на три четверти сняли, в Госкино его вдруг решили закрыть, а деньги списать. Но тут воспротивилось Министерство финансов. Тогда постановили хотя бы Мотыля заменить более покладистым режиссером. Таковым мог стать Владимир Басов, но он, к счастью, отказался. Но не это спасло Мотыля, а заступничество его приятеля Вадима Спицына. Он оказался фронтовым другом самого Владимира Баскакова, первого зампреда Госкино. И тот разрешил Мотылю закончить фильм — но сказал, что тогда уж Спицын должен будет лично контролировать процесс, и назначил его на картину консультантом. Этот поворот судьбы был счастливым для обоих! В разгар лета Спицын прибыл под Байрам-Али, поселился на генеральской даче и, закупив на восточном базаре всяких вкусностей и алкогольных напитков, чудесно проводил время. На съемочную площадку он приехал лишь однажды. Сказал: "Господи, как у вас тут жарко!" — и уехал. Больше он на съемках не появлялся, зато исправно звонил Баскакову и говорил, что фильм снимают идеологически правильный и указания руководства четко выполняют. Кстати, часть ценных указаний и правда пошла фильму на пользу. Баскаков часто повторял: "Вы помните, это Азия. Там надо поделикатнее, потоньше". Из этих-то напоминаний и родился главный афоризм фильма: "Восток — дело тонкое".

В Госкино название "Спасите гарем" раскритиковали: "Верните, что ли?" Вот тогда-то режиссер Владимир Мотыль и бросил клич съемочной группе окрестить фильм по-новому. Название "Белое солнце пустыни" родилось в ходе коллективного обсуждения.

Комиссия указала режиссёру на то, что картина получается слишком трагической. Требовалась серьёзная доработка. Для того чтобы удовлетворить требованиям, необходимо было переснять несколько ключевых сцен и в том числе полностью изменить концовку. Так, например, в первоначальном варианте Настасья (супруга Верещагина) сходит с ума от горя. Смертельно раненный Абдулла падает, а его жены рвут на себе волосы, оплакивая смерть мужа. Совсем иначе выглядела финальная схватка Абдуллы и Сухова. Все эти сцены в окончательный вариант не вошли или были полностью переделаны. Финал ставил под сомнения принцип социалистического интернационализма, право вмешиваться с оружием в жизнь другого народа. Пришлось выбрасывать и доснимать эпизоды, но все равно навесили еще 27 поправок.

Поскольку режиссер категорически отказался порезать фильм, ему была уготовлена "полка". "Белое солнце", как арестант КПЗ, лежало без движения в фильмохранилище 1-го отдела Госкино, подведомственного КГБ. Это был склад идеологически невыдержанных фильмов и той западной продукции, которая не попадала на наши экраны, фильмы с эротикой, сценами насилия, антисоветчиной и т.п. Лишь члены Политбюро и министры имели возможность смотреть их на своих дачах.

И тут в дело вмешался случай.

Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев очень любил кино. Особенно американские вестерны вроде "Дикой банды" с Уильямом Холденом или "Беглецов" с Джеймсом Стюартом и Дином Мартином.

Чаще всего генсек смотрел ленты в кинозале на даче в Завидово, куда их привозили на бобинах.

В 1969 году, как раз накануне очередной годовщины Октября, в Завидово должны были привезти несколько американских новинок. Но фильмы как на грех запаздывали из-за океана. В спешке нашли советский ответ тамошним вестернам – фильм "Белое солнце пустыни", где вместо шерифов были красноармейцы, а вместо ковбоев – среднеазиатские басмачи, и стали ждать, чем

закончится эта авантюра.

Через несколько часов в квартире председателя Государственного комитета по кинематографии Алексея Романова раздался звонок по вертушке.

Сняв трубку аппарата с гербом СССР, министр услышал знакомый голос дорогого Леонида Ильича. Генсек звонил поблагодарить главного кинематографиста страны за ударный труд. Восторгу Брежнева не было предела. Особенно ему пришлись по душе сцена драки на баркасе и песня таможенника Верещагина о "госпоже Удаче". Хотя, конечно, несколько озадачило, что удача – "госпожа", а не товарищ. Но разнос по этому поводу устраивать не стал.

"Хорошее кино снимаешь! Утерли нос американцам, молодцы. А почему фильм не в прокате? Его должны увидеть советские люди", – распорядился Брежнев.

Толком не поняв, о каком фильме идет речь, Романов на следующее утро приехал на работу и первым делом затребовал новый фильм. "Романов сидел в просмотровом зале, кажется, впервые не испытывая страха что-либо проглядеть, – вспоминал Владимир Мотыль. – Он мог смотреть картину как обыкновенный зритель. В тот же день от министра посту пило указание о трех поправках. Иначе какой же он министр, если не внесет своей лепты".

Романов велел смягчить сцену пьянства Верещагина – она якобы порочила светлый образ советского таможенника. Во-вторых, следовало убрать надпись "Карл Маркс" на обложке книги, которую держит в руках одна из жен Абдуллы. В-третьих, "ликвидировать порнографию" – оголенные выше положенного ноги возлюбленной красноармейца Сухова Катерины Матвеевны при переходе через ручей.

Мотыль согласился со всеми замечаниями Романова. Это была сущая мелочь, ведь комиссия Госкино, которая принимала несколько месяцев назад фильм, требовала внести не три, а 27 исправлений. Разрешительное удостоверение на прокат многострадальной картины было получено.

Из-за низкой оценки приёмной комиссии картина получила 2-ю категорию, что, по мнению создателей, снизило прокатные показатели.

Но тем не менее, фильм стал значимой частью советской культуры, приобрёл статус культового, фразы героев устойчиво вошли в разговорную речь и стали поговорками. Жанр истерна и такие его представители как "Неуловимые мстители", "Даурия", "Свой среди чужих, чужой среди своих" и "Белое солнце пустыни" стали значимым явлением советского кинематографа, вызвав волну подражаний 60—70-х годов как на центральных студиях, так и на киностудиях среднеазиатских республик.

Павел Верещагин стал символом таможенной службы в России и некоторых других странах. Возле отделения таможни в Москве, Кургане и Луганске установлены памятники герою фильма.

Установлены памятники и красноармейцу Сухову в Самаре и Донецке.

Фильм стал одним из талисманов советских (и российских) космонавтов. Перед каждым стартом космонавты обязательно пересматривают фильм, кассета с ним есть даже на борту Международной космической станции.

Командир корабля Союз ТМА-17 Олег Котов: "Просмотр "Белого солнца пустыни" стал для нас традицией в результате подготовок предыдущих экипажей по съёмкам. Этот фильм используется в качестве пособия для обучения космонавтов киносъёмкам. Как строить план, как работать с камерой, как выставлять сцены. Белое солнце пустыни — эталон операторской работы… …космонавты знают этот фильм более чем наизусть".

Валерий Кубасов, Павел Попович и Алексей Губарев объясняют совсем иначе, а именно они очевидцы. Традиция пошла с экипажа корабля Союз-12. Это была психологически нелёгкая миссия после трагедии на Союз-11, унёсшей три жизни. Перед стартом Лазарев и Макаров смотрели "Белое солнце". Экипаж был сокращён до 2 человек, но после удачного приземления они говорили, что с ними был третий член экипажа — товарищ Сухов, который подбадривал в трудные минуты. Так шутка сделала фильм талисманом, и похоже, довольно удачным. По словам Кубасова, с момента появления красноармейца Сухова на Байконуре ни один наш космонавт не погиб.

Да, кстати, Анатолий Кузнецов сыграл товарища Сухова ещё в одном фильме. Не помните в каком? "Приключения Петрова и Васечкина"!!!

"Засим разрешите откланяться. Тому остаюсь свидетелем, боец за счастье трудового народа всей земли, Закаспийского интернационального революционного пролетарского полка имени товарища Августа Бебеля, красноармеец Сухов Фёдор Иванович".

При подготовке материала была использована информация с сайтов: ссылка, ссылка, ссылка

Смотрите также:

|

|

|

|

|

| Как снимали "Чародеи" | Как снимали "Иронию судьбы, или С легким паром!" | Как снимали "Приключения Электроника" | Как снимали "Место встречи изменить нельзя" | Как снимали "Джентльмены удачи" |

Мои предыдущие посты:

|

Метки: кино 60- е годы 70- |

Процитировано 1 раз

Понравилось: 1 пользователю

Руза - в гостях у Льва Сергеевича Соколова! |

bobrikstas в Руза - в гостях у Льва Сергеевича Соколова!

bobrikstas в Руза - в гостях у Льва Сергеевича Соколова!в мае заехали в гости ко Льву Сергеевичу знаменитому краеведу и бывшему директору Рузского музея

живет он на Дмитровской

его дом рядом с храмом

дом старенький

тут когда то был огород

в доме у него почти музей

коллекция бабочек

Лев Сергеевич почти не видит

аквариумы

остатки фотоувеличителя

книга посвешенная Рузе - тир 1000 экз

Путин присылает письма!

прибор похожий на немецкий вольтметр

старинный штатив из дерева

а еще у него много кошек и котят!!!

вот так живут краеведы на пенсии

|

Метки: радиоприёмник интерьер патефон портсигар магнитофон музей почта |

Камчатские мотивы. |

К сожалению,будучи маленьким,я таки добрался до чердака и до ящика с письмами,это было целое богатство,много открыток,конверты,что-то ещё,я не помню в какой момент всё это исчезло,наверное,тогда когда я заболел и надолго слёг в больницу,возможно открытки и письма постигла участь газет и журналов,они ушли на растопку печки.

Позже остатки открыток разбазарила моя сестра,взяв коробку с подписаными открытками поиграть с подружками,оставила их на улице под дождём...

Из всего многообразия,сохранились лишь две неподписанные открытки издательства Планета,скорее всего это набор типа "Путешествие по Камчатке".

Хочу показать эти две открытки.

1970 год.

Путешествие подходит к концу. фото Н.Гридина.

ХХ век пришел в Долину гейзеров. фото Н.Гридина

|

Метки: открытка 70- е-годы география |

Забыто в СССР. Старинные автомобили, плюшевые мишки и бюстики Сталина |

Чувствуешь себя ребенком, забравшимся на бабушкин чердак, где среди рухляди то и дело натыкаешься на какое-нибудь сокровище.

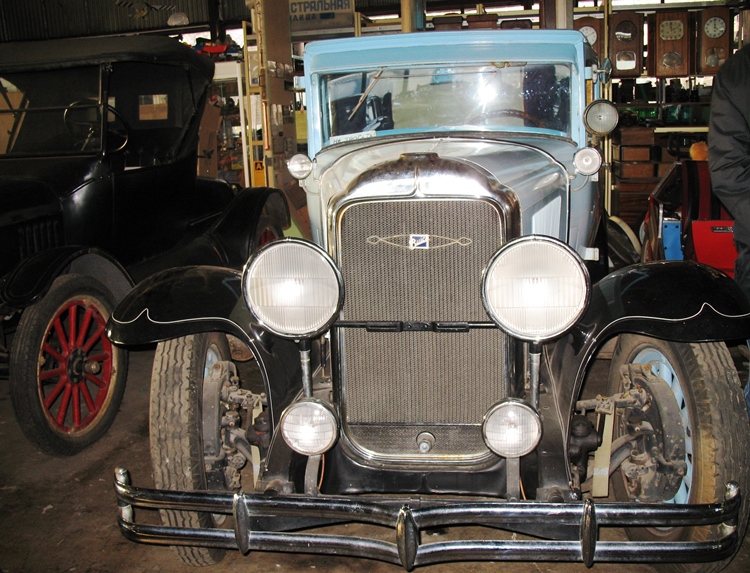

Все многослойно. Через многие выставочные экземпляры приходится переступать, в буквальном смысле. За старинным Фордом прячется проигрыватель пластинок из 70-х, лампа с желтым абажуром, сломанное плетеное кресло, а за ними - еще целый ряд авто

К потолку подвешены модели планеров. помните, наши папы собирали такие из специальных наборов?

еще один красавчик с круглыми глазами

Коллекция старых и не очень часов

похоже на блошиный рынок, только круче. И продавцов не видно, хотя не удивлюсь, если все продается.

Еще один автомобиль "Эх, прокачу". На заднем плане - игрушечные лошадки и машинки

Остров забытых автомобилей

Игрушечные лошадки

А как вам этот красавчик? ээх, я б на таком поездила

Есть и такой

ОООчень серьезный.

Между двумя красными автомобилями валяется кукла в красном

есть и такие, для наших старых друзей - плюшевых мишек

еще, уже не для мишек.

а этот отдает честь тем, кто паркуется как хочет

Вообще. не знаю, были ли в СССР такие куклы, или это засланец из другой страны или другого времени?

|

Метки: автомобили СССР |

Снято в СССР |

jurashz в Снято в СССР

jurashz в Снято в СССРВ октябре 1957 года состоялась премьера фильма "Летят журавли". Эта картина является единственным русским фильмом-лауреатом Каннского кинофестиваля, хотя советский кинематограф не скупился на шедевры. Вспомним несколько знаменитых фильмов, снятых в СССР…

ЛУЧШАЯ ДРАМА. "ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ". МИХАИЛ КАЛАТОЗОВ

Это единственный советский и российский фильм, завоевавший "Золотую пальмовую ветвь" на Каннском фестивале в 1958 году. Трагическая история двух влюбленных, которых навсегда разлучила война.

На съёмках ассистентом оператора работал Клод Лелуш, который по возвращении во Францию рекомендовал фильм к участию в конкурсной программе Каннского фестиваля.

Фильм не понравился тогдашнему генеральному секретарю ЦК КПСС Никите Хрущеву, который назвал главную героиню драмы "шлюхой". О триумфе картины на её Родине вышла всего одна заметка в "Известиях" без фотографий и указаний режиссера и автора сценария.

ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ-РАЗМЫШЛЕНИЕ. "ЗЕРКАЛО". АНДРЕЙ ТАРКОВСКИЙ.

„Зеркало“ — антимещанское кино, и поэтому у него не может не быть множества врагов. „Зеркало“ религиозно и конечно, трудно понятно людям привыкшим к “киношке” и не умеющим читать книги, слушать музыку, созерцать живопись…

"Зеркало" — фильм исповедальный и глубокий. Должное ощущение от просмотра – катарсис. Тарковский – один из немногих советских режиссеров, кто до сих пор на Западе "отвечает" за русское кино. И это не может не радовать.

ФИЛЬМ, ОКАЗАВШИЙ САМОЕ БОЛЬШОЕ ВЛИЯНИЕ НА МИРОВОЕ КИНО. "ЧЕЛОВЕК С КИНОАППАРАТОМ". ДЗИГА ВЕРТОВ

Дзига Вертов, может быть, главный изобретатель советского кино. Фильм "Человек с киноаппаратом" — одна из вершин монтажной мысли. Это огромный эксперимент, в котором из массы отснятых не связанных друг с другом сцен на монтажном столе родилось произведение искусства. Фильм называют симфонией монтажа и сравнивают с джойсовским "Улиссом".

В "Человеке с киноаппаратом" Вертов отказывается от титров, сценария, декораций и актёров, считая эти элементы не кинематографичными. Он очищает фильм от литературы, живописи и театра, оставляет в своём арсенале исключительно средства съёмки и монтажа. И тем самым создаёт "чистое" кино.

ЛУЧШАЯ МЕЛОДРАМА. "МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ"

Говорят, перед переговорами с Михаилом Горбачевым американский президент Рейган смотрел этот фильм 5 раз! И все для того, чтобы понять "русскую душу". Хотя фильм не столько о русской душе, сколько о природе успеха советского гражданина, или гражданки.

Фильм "Москва слезам не верит", как известно, был удостоен премии "Оскар" в категории "Лучший иностранный фильм". Западный зритель его понял по-разному: так, американские борцы за права женщин поняли этот фильм как феминистский.

В Советском Союзе фильм разошёлся на цитаты и сделал совершенно “бешеные” сборы, хотя в успех картины до последнего момента не верил даже режиссер. Фильм казался ему слишком мелодраматичным и легковесным.

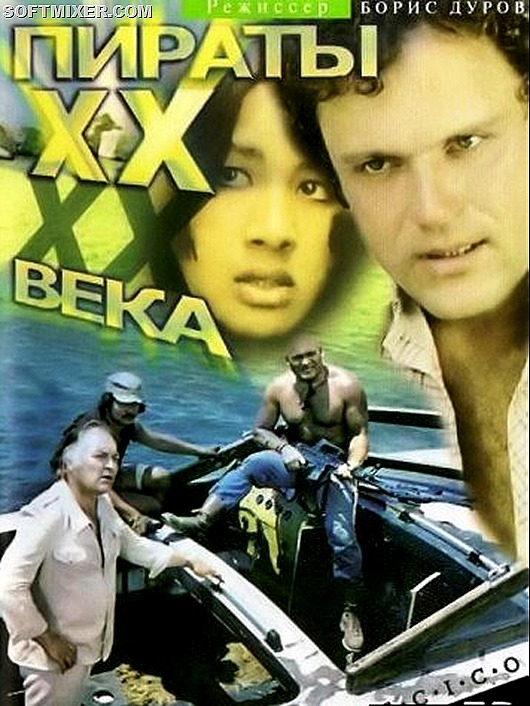

ЛУЧШИЙ БОЕВИК. "ПИРАТЫ XX ВЕКА".

Самый кассовый (по посещаемости) за всю историю советского и российского кинопроката фильм. Секрет успеха "Пиратов" не в уникальном сюжете и не в блестящей игре актеров, а в первой демонстрации на большом советском экране приемов восточных единоборств.

Фильм популяризировал каратэ, сделав его настоящим культом. Фильм и сегодня смотрится на одном дыхании. Динамичная монтажная склейка, оптимальный хронометраж, масса трюковых сцен – советский боевик без недостатков.

ЛУЧШАЯ КОМЕДИЯ. "БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА".

"Бриллиантовая рука", эксцентрическая комедия Леонида Гайдая, стала одним из самых любимых советских фильмов. Фирменный “гайдаевский” юмор не смогла "убить" советская цензура. Режиссёр ловко ушёл от купюр спорных (по мнению цензурного комитета) сцен, использовав метод "розового слона".

В первоначальную версию фильма режиссер добавил кадры ядерного взрыва, и заявил, что сможет "уступить" только одну сцену. В итоге, взрыв и убрали.

"Бриллиантовая рука" стала "звёздным часом для 27-и летнего Андрея Миронова. В фильме снялась вся семья Юрия Никулина, его сын сыграл мальчика "идущего по воде", а жена — экскурсовода.

В "Бриллиантовой руке" есть пародийные сцены на фильмы о Джеймсе Бонде. Сцена, где "Москвич-408" летит, подцепленный вертолётом, повторяет аналогичною из фильма "Живёшь только дважды". Рука Шефа с огромным перстнем, отпирающая замки на входной двери отсылает к перстню на руке бондовского злодея Блофельда.

Нельзя не упомянуть также о знаменитой сцене в исполнении Светланы Светличной. Такой эротики советский зритель ещё не видел.

ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ УЖАСОВ. "ВИЙ"

Этот фильм действительно страшный. В хорошем смысле этого слова. Главные роли в нём исполнили актёры, которых в подобном амплуа видеть по меньшей мере непривычно.

Наталья Варлей, прославившаяся до этого ролью "спортсменки- комсомолки-красавицы" в "Кавказской пленнице" и Леонид Куравлёв, которого мы любим, прежде всего, за характерные комедийные роли.

Автором идеи съёмок фильма был Иван Пырьев, работу он доверил студентам Высших режиссерских курсов Константину Ершову и Григорию Кропачёву. Съёмочный процесс нельзя было назвать ровным. С актёрами и группой постоянно случались “странные происшествия”. И это не удивительно. Фильм снят по мотивам одноименной повести Гоголя - самого "мистического" русского писателя.

компиляция материала – Fox

|

Метки: кино фотографии СССР |

Понравилось: 1 пользователю

Крым в 70-е годы XX века.Часть 6 |

dubikvit в Крым в 70-е годы XX века.Часть 6

dubikvit в Крым в 70-е годы XX века.Часть 6

Ласточкино гнездо

Парусная регата

На симферопольском стадионе "Локомотив"

Дельтапланеристы

Ялта. Плавательный бассейн

Мисхор. Скала "Парус"

"Золотые ворота" вблизи Карадага

Феодосия. В музее А. С. Грина

В картинной галерее имени И. К. Айвазовского

В симферопольском Центральном парке культуры и отдыха

Ялта. Поляна сказок

В симферопольском детском парке

На просторах Крымского государственного заповедно-охотничьего хозяйства

Спелеологи в крымских пещерах

Руины Херсонеса

Керчь. Царский курган

Остатки пещерного города Чуфут-Кале

Фото Н. К. Плаксина из фотоальбома "Крым". Киев, издательство "Мыстецтво", 1980 г.

Смотрите также:

|

|

|

|

|

| Крым в 70-е годы XX века.Часть 1 | Крым в 70-е годы XX века.Часть 2 | Крым в 70-е годы XX века.Часть 3 | Крым в 70-е годы XX века.Часть 4 | Крым в 70-е годы XX века.Часть 5 |

Мои предыдущие посты:

|

Метки: 70- е годы |

Старый советский парк в селе Чобручи (Приднестровье, Молдавия) |

1. При входе в парк — сельский Дом культуры. С утра идёт подготовка к мероприятию, в селе отмечают День защиты детей.

(небольшой фоторепортаж из парка советской эпохи)

|

Метки: парк культуры и отдыха архитектура 80- е годы 70- скульптура |

Водка русская |

В СССР одноименные водки, произведенные на разных ликероводочных заводах, ничем не отличались друг от друга, кроме маленькой буковки на этикетке рядом с датой изготовления. У нас в городе ценители различали 3 основных производителя (нет, были завозы и из других регионов, но это скорее было исключение) - Арзамасский, буква А, ничего так себе, Сормовский завод, буква С, похуже, но пить можно и Ветлужский, соответственно с буквой В, эта в народе называлось сучком из-за подозрений, что ее из опилок гонят. Покупать все старались Арзамас, если была такая возможность конечно.

Интересно, в других городах что-то подобное имело место?

|

|

Ароматы советской женщины |

jurashz в Ароматы советской женщины

jurashz в Ароматы советской женщины

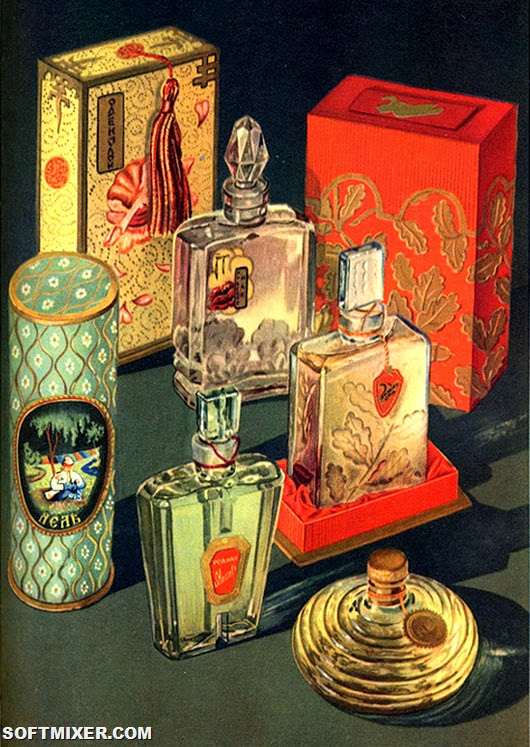

Ханс Риндиcбахер, профессор Университета Помона в Калифорнии подробно изучил историю советской парфюмерии, открыв для себя множество неожиданных моментов, касающихся повседневной жизни советских женщин. Его исследования основаны на архивных материалах, историях путешественников и воспоминаниях жителей бывшего СССР. Ханс Риндисбахер рассказал о том, как пах Советский Союз, и кто принимал соответствующие решения…

Запах табака, алкоголя, грязной одежды, немытых тел… Такими впечатлениями о России делились западные туристы, побывавшие в советском государстве в 1920-х годах. Чуть позже сюда примешается запах антисептиков, керосина, бензина…

"Но были и тонкие ароматы духов и одеколонов – в основном в закрытых помещениях, на частных вечеринках", – рассказывает "Голосу Америки" Ханс Риндиcбахер, профессор Университета Помона в Калифорнии.

Как на Западе в целом отзывались о советской парфюмерии?

Ханс Риндиcбахер: В целом впечатления от советских ароматов с точки зрения западного потребителя следующие: достаточно тяжелые, сладкие и несколько вульгарные…

Была ли советская парфюмерия доступна широким слоям населения, или же все-таки это была привилегия узких групп?

Х.Р.: Интересно, что с нашей точки зрения, парфюмерия – это товары роскоши, которые мы ассоциируем с престижем, особой аурой… Именно поэтому современные производители духов продвигают свой товар через рекламу, путем создания имиджей, которые очень часто носят в себе элементы эротики.

Но мы знаем, что в Советском Союзе реклама товаров использовалась крайне редко. В самом начале существования государства подход к производству любых товаров был минималистским и аскетическим. Естественно, и производство парфюмерии было небольшим.

Однако при Сталине, в 1930-х гг., мы наблюдаем рождение идеи того, что новое поколение советских людей должно стать поколением потребителей… На советский рынок вдруг выталкиваются шампанское, икра, духи. О них начинают писать советские журналы и газеты. Это, конечно же, не была реклама, но тем не менее, о таких товарах начинают говорить в массах.

Основной проблемой в производстве советской парфюмерии в течение всего времени был дефицит сырья. В 1920-х гг. не хватало животного жира – основного ингредиента в производстве парфюмерии и косметики. Позднее не хватало эфирных масел и химических веществ, которые Советский Союз не производил, а тратить валюту на импорт главных составляющих духов советское руководство не считало нужным.

Кто решал, какими ароматами должны пахнуть советские женщины?

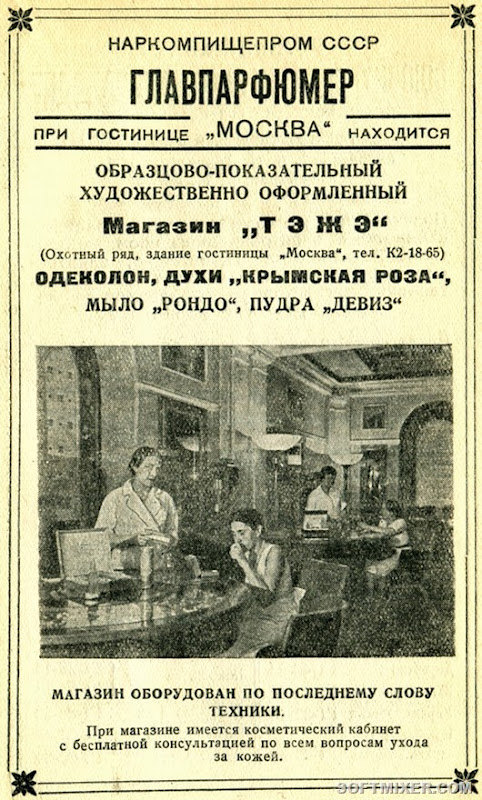

Х.Р.: По мере того как менялась административная структура СССР, менялись и ответственные за производство и распространение парфюмерии. Вначале 1920-х гг. за парфюмерию отвечал "Главпарфюмер" – отдел в составе Народного комиссариата продовольствия.

После окончания Второй мировой войны Народные комиссариаты были переименованы в министерства, и "Главпарфюмер" стал частью Министерства легкой промышленности, где и оставался до конца существования СССР.

Из советских архивов явствует, что после 1928 года, когда были введены пятилетние планы развития народного хозяйства, в них было предусмотрено производство целого ряда различных предметов роскоши, включая сотни косметических товаров и примерно дюжину разных духов. Однако насколько эти планы были проведены в жизнь, в каком количестве производилась парфюмерия, и была ли она доступна на рынке – сегодня сказать сложно.

У советских женщин французская и европейская парфюмерия всегда пользовалась особой популярностью. Поскольку такие товары были дефицитом, они поистине считались предметами роскоши. Были ли попытки у советских производителей подражать европейской моде?

Х.Р.: В какой-то мере да. Не секрет, что наиболее популярными товарами красоты считались те, которые были привезены из Франции. И эти традиции уходят корнями в 19-й век, когда парфюмерным делом в России занимались французские иммигранты. В то время на российском рынке доминировала парфюмерная фирма "Брокаръ".

После установления советской власти "Брокаръ" был переформирован в "Новую зарю" (крупнейший производитель косметики в СССР – Э.М.). После распада СССР компания получила название "Л’Этуаль", из чего можно сделать вывод, что французский стандарт косметики признан наиболее высоким в России.

По истории советской парфюмерии можно судить об истории СССР в целом?

Х.Р.: История парфюмерии СССР связана со всеми аспектами советской эпохи – политическим, экономическим, культурным. Изучая историю парфюмерии, мы также можем увидеть особенности моды, телодвижений, гендерной политики того времени…

Я не рассматриваю историю парфюмерии с точки зрения какой-то дисциплины, поскольку парфюмерия – не настолько важный продукт повседневной жизни, как, скажем, продовольствие или транспорт. Поэтому мои исследования открывают самые неожиданные аспекты советского периода. И меня всегда привлекала именно легкость предмета моей работы.

Что самое неожиданное, о чем вы узнали, изучая советскую парфюмерию?

Х.Р.: Как следует из некоторых источников, зачастую Сталин лично принимал решения, касающиеся производства парфюмерии. Скорее всего, они делались не напрямую, но по крайней мере он принимал основные решения о том, что должно производиться, как, и в каких количествах.

Какую роль парфюмерия и косметика играла в повседневной жизни советской женщины?

Х.Р.: Достаточно важную. Особенно потому, что продукты парфюмерии и косметики были дефицитом, их сложно было достать. Поэтому советские женщины постоянно придумывали разные способы приобретения желанных духов.

Например, иногда в СССР поступали духи из Восточной Германии или других европейских стран, но эти поставки быстро "испарялись" внутри узких групп, которые имели к ним непосредственный доступ. А иногда продавцы парфюмерных отделов переливали содержимое флаконов импортных духов и заменяли их на отечественные или более дешевые продукты.

Сегодня же многие международные производители парфюмерии рассматривают рынок на постсоветском пространстве как особенно привлекательный, который будет продолжать расти.

С чем связан такой спрос на парфюмерию в России и других странах бывшего СССР?

Х.Р.: В Советском Союзе существовало разделение на городских и негородских женщин. Такое разделение осталось и сейчас. Духи, безусловно, были и остаются атрибутом городских женщин.

В то же время в советские времена, да и в сегодняшней России, ощущался серьезный гендерный дисбаланс: в стране живет намного больше женщин, причем молодых, чем мужчин. Поэтому женщинам приходится соревноваться между собой. Макияж, одежда, мода, некий намек на гламур всегда были инструментами привлекательности среди женщин.

Что-нибудь осталось от советских запахов? Производят ли их сегодня?

Х.Р.: Большинство советских брендов остались в прошлом. Конечно же "Брокаръ" – "Новая заря" – "Л’Этуаль" сохранили некоторые традиции советской парфюмерии. Компания до сих пор производит знаменитые духи "Красная Москва". Их формула была немного изменена, но все же духи сохранили свой традиционный аромат.

Кстати, несмотря на то, что советские продукты уступали качеством современным, в странах бывшего коммунистического блока наблюдается ностальгия по старым брендам. Ретро-мода на советские духи и косметику существует и в России.

link

|

Метки: реклама фотографии плакат СССР |

Архив семьи Ивановых. |

Далее в моем блоге...

|

|

Кинопрокат 1973 года |

Обратим внимание на количество отечественных лент, снятых за год. Среди массы абсолютно проходных картин есть и очень приличные, и просто шедевры ("Иван Васильевич...", "Земля Санникова", "Это сладкое слово - свобода", "Робинзон Крузо", "Плохой хороший человек", "Визит вежливости"...). Ну и кинофабрики соцстран снимали неплохо и вполне на уровне, особенно для детей. А вот капстраны в наших кинотеатрах в том году представлены откровенно слабо, это да. В основном индийские ленты, европейские политические боевики. И Куросава, конечно

Вы что-то помните из этих фильмов?

|

Метки: журналы кинофильмы 70- е годы |

Фарфоровые статуэтки |

«Мама с детьми на прогулке», Дулево, 1952 год, автор Нина Малышева.

«Дружба», ЛФЗ, ок. 1960 г., авторы Галина Столбова и Елизавета Лупанова.

«Лыжник», Дмитровский фарфоровый завод, 1954 г., автор Сергей Орлов.

«Фигуристка», артель «Прогресс (Ленинград), ок. 1955 г.

«Конькобежка», ЛФЗ, ок. 1955.

«Индира Ганди и пионеры», «Красный Фарфорист», 1957 г., автор Бронислав Быструшкин.

«По пути в школу», ЛФЗ, 1936 — 45, Казимир Рыжов.

«Пионер с барабаном», ЛФЗ, 1924 — 36, Наталья Данко, Елена Данко, Анатолий Лукин.

«Две девочки с терьером», Дмитровский фарфоровый завод, 1946 — 1957 г.

«Лови!», Дулево, ок. 1980 г., автор Нина Малышева.

«Дядя Степа — миллиционер», Дулево, 1955, автор Нина Малышева.

«Близнецы на прогулке», Дулево, 60-е, Нина Малышева.

«Маленькая делегатка», Дмитровский фарфоровый завод, ок. 1930.

«Мать купает своего ребенка», Дмитровский фарфоровый завод, 1965.

«Материнство», ЛФЗ, ок. 1960, авторы Галина Столбова и Елизавета Лупанова.

источник

Советские настольные игры 20-30-х годов -> ->

Конфетные обертки 20-30-х годов -> ->

Какими были игрушки конца 30-х годов -> ->

Удивительный детский календарь 1949 года -> ->

|

Метки: искусство быт Дети СССР пионеры |

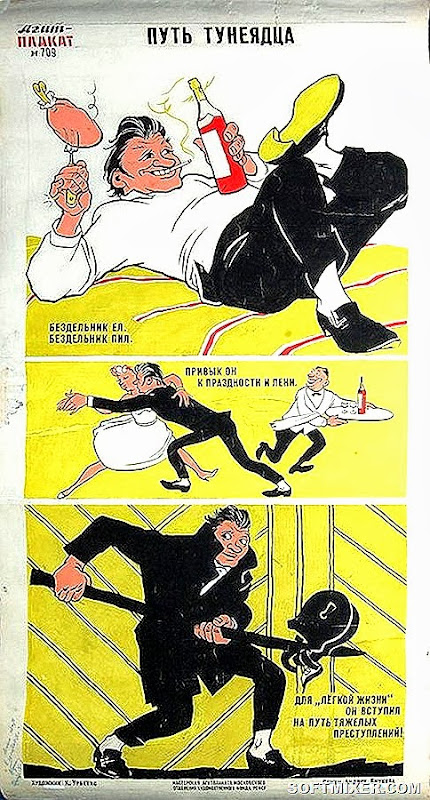

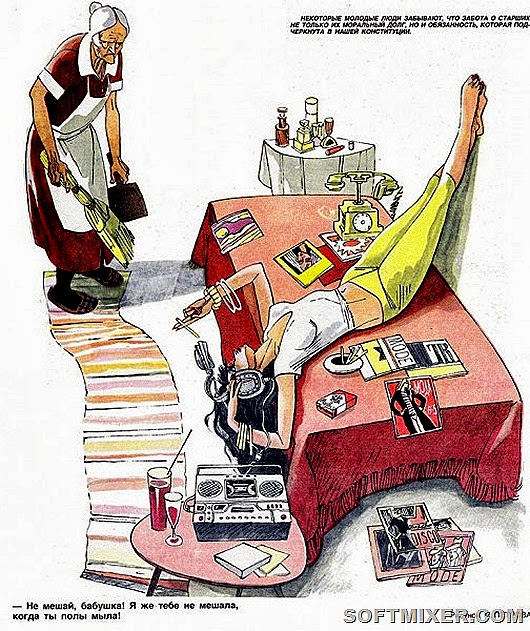

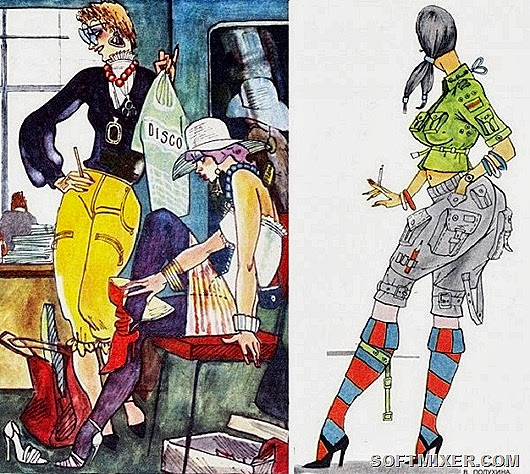

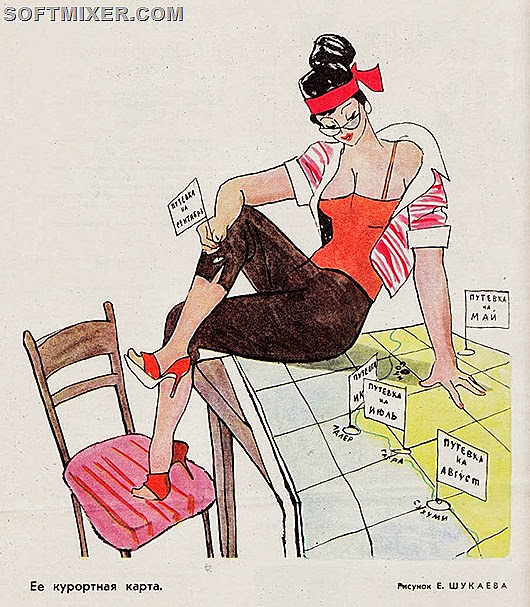

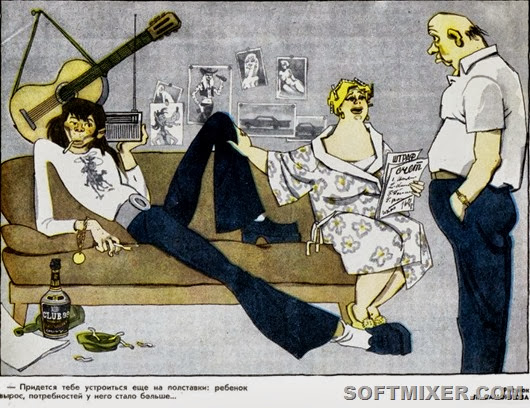

Тунеядство: кто не работает, тот не ест! |

В мае 1961 года в СССР был принят указ об усилении борьбы с тунеядством. Его ратифицировал Верховный Совет СССР, разработав меры по борьбе с явлением трудовой незанятости граждан и антиобщественным образом жизни. Главным бичом общества стали называть "паразитирующий" образ жизни, то есть тунеядство. Тунеядцами автоматически становились все, кто не работал четыре месяца в году. И за это была предусмотрена уголовная ответственность…

В связи с этим, каждый член общества обязывался заниматься полезным для всего общества трудом, который способствует строительству коммунизма. Не работать имели законное право только женщины, которые занимались воспитанием детей.

Скоро в обиход вошло новое значение слова “борзой” - от аббревиатуры БОРЗ - без определённого рода занятий. Власть начала бороться не только с бездельниками, но и с теми, чей труд не хотела принимать.

Под указ о тунеядстве попадали граждане не работающие больше 4 месяцев подряд. Или в течение года. Бродяги, попрошайки, лица, живущие на нетрудовые доходы. Например, фарцовщики - спекулянты. И даже незамужние, бездетные дамы. Все они, по мнению государства, вели паразитический образ жизни. И должны были исправиться по принципу - не можешь, научим, не хочешь, заставим.

Вряд ли режиссер Леонид Гайдай выполнял госзаказ по борьбе с тунеядством в фильме “Операция Ы и другие приключения Шурика”. Просто тогда в середине 60-х от борьбы этой было не спрятаться - не скрыться.

Лодырей и бездельников высмеивали и песочили. Попрекали даже в мультфильмах. Советская пропаганда еще долго дергала за эти струны в разной тональности. Пока не превратила образ тунеядца в анекдотический. Но начиналось все в 1961 году очень серьезно.

После того, как был принят соответствующий указ, многие представители творческой интеллигенции оказались в ссылке, поскольку их обвинили в паразитирующем образе жизни. В частности, в числе жертв системы оказался поэт Иосиф Бродский - его сослали в Сибирь.

Приговоры были реальные, суды скорыми. Тунеядец - враг и преступник, потому что живет за счет общества. Их выслеживали дружинники и милиция.

В нашем доме жила классическая тунеядка по имени Лёля. Была она молодая, борзая и сильно в теле. Сочная брюнетка с могучими боками, она была упакована в дефицитное шмотьё с ног до головы - кожаное пальто, тонкая дублёнка, инопланетной серебристости сапожки, сумочки, как из каталога...

Причём, их было много, этих сумочек. Я уж не говорю о тонких дамских сигаретках, которые она шикарно отбрасывала, недокуренными. Как выстреливала. А какой у неё был лак для ногтей! Помню, как наше детсткое воображение поразила эмаль с темно-синими блёстками.

А шёл 1982 год и эпоха диско катилась к своему закату. Но кого это тогда волновало? Блёстки - это было наше всё. А ещё она вся была увешана золотом - тогда это считалось признаком богатства и несомненной роскоши. Она была некрасива с общедетской точки зрения, признающей лишь хрупкие формы книжных Золушек, но жирная Лёля была вне конкуренции - она после себя оставляла шлейф, состоящий из импортного дыма и 'Magie Noire'. А мы - материальные девочки - любили всю эту “фантичность” бытия.

Да, ещё Лёля очень любила на полную громкость заводить песню Пугачёвой "Знаю, милый, знаю, что с тобой..." С тех пор эта песня стала для меня звуковым символом классического тунеядства. Почему я называю Лёлю "классической тунеядкой"? Для этого следует вспомнить винтажные юридические нормы.

По советскому уголовному законодательству было наказуемо тунеядство, заключавшееся в длительном, более четырёх месяцев подряд (или в течение года в общей сложности), проживании совершеннолетнего трудоспособного лица на нетрудовые доходы с уклонением от общественно полезного труда (ст. 209 УК РСФСР). Вообще, для того, чтобы оказаться осуждённым по 209-й надо было очень сильно “борзеть”, очень сильно досаждать Советской Власти своим антиобщественным образом жизни и таким же антиобщественным видом.

А Лёля не была ни супругой известного архитектора или, там, Главного Товароведа города Москвы. Была бы супругой - имела бы право. Но об этом мы поговорим позже... А Лёля была классикой жанра - она фарцевала шмотьём и водила дружбу с такими же "крокодильскими" персонажами.

Мы часто “тусили” у подъездов и быстро научились отличать Лёлиных гостей - мужчин в замшевых пиджаках; молодых людей криминально-модного вида в джинсах и очках от солнца; тонконогих, чуть пожухлых красавиц с длинными волосами и ярко крашеными лицами. Взрослые её с удовольствием обсуждали, грозились написать-куда-следует.

Потому что для привлечения к ответственности “органы правопрядка” должны были получить сигнал и долго по нему проверять реалии. Люди возмущались, но не писали. Ибо нафиг. В "андроповский год", когда на тунеядцев и прочих пролетариев свободного труда, накатила безжалостная машина законодательства, Лёля тут же устроилась кассиршей в универмаг и даже проработала там несколько месяцев.

Потом Юрий Владимирович почил в бозе, а его начинания канули в Лету. И Лёля, уволившись, тут же укатила на курорт.

Моя мать иронично заметила: "Ну а что? Человек уработался!" Один раз Лёлю отдубасили товарищи по бизнесу. На лестничной площадке. Люди притихли в своих квартирах и сладострастно внимали воплям. Из краткого, но динамичного диалога было ясно - Лёля что-то напортачила с какими-то колготками. (В 1984 году в моду вошли цветные плотные колготы, которые пробыли на пике славы до конца десятилетия, а потом плавно перетекли в нежно любимые всеми леггинсы).

Самое смешное, что Лёлю замели на волне горбачёвской Перестройки, когда обострилась борьба с антиобщественными явлениями. Сидела ли она или нет - мне это неизвестно, но из нашего дома она пропала и только в конце 1990-х вновь всплыла, приехав в гости к своей подруге. Надо отдать ей должное - выглядела она по-прежнему сыто и мощно. Разве что, не так модно... Впрочем, и время уже было другое, и Лёля состарилась.

Если же вдуматься, то по факту она не была тунеядкой, ибо пахала, не чета иным НИИшным страдалицам и прочим любительницам рабочих перекуров. Она что-то такое доставала, перекупала, договаривалась. Она именно работала! Но закон есть закон - раз ты не работаешь непосредственно на государство, значит, ты - тунеядец.

...Вообще же, в народе термин "тунеядство" трактовался тогда расширительно, то есть без учёта правовых норм. Так, тунеядками именовали женщин, которые жили за счёт мужей. С точки зрения права, они таковыми не являлись, ибо официально значились домохозяйками. Тот факт, что некоторые из них вставали к часу дня и бежали по маникюрным салонам, милицию не волновало. Имеет право.

Но общественность всё равно булькала. Потому что эталоном считалась честная труженица, которая после тяжёлого рабочего дня начинает свою вторую смену - у плиты и вообще - по дому. (Я никогда этого не понимала, но это является моим личным мнением, и я предпочитаю его никому не навязывать. Хозяин - барин).

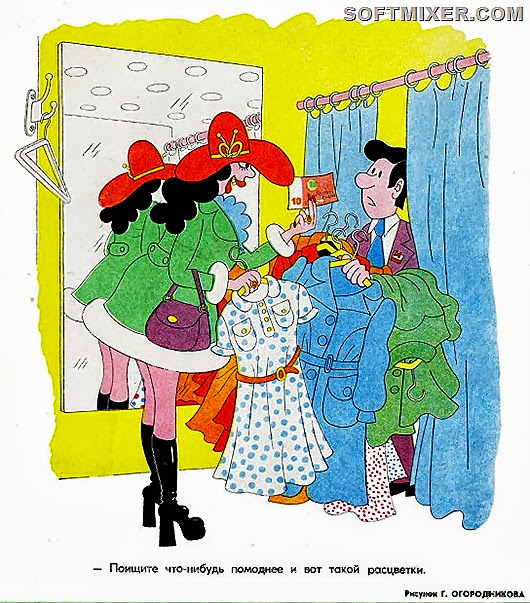

Так вот эти ухоженные, лениво-вальяжные дамы были на особом счету у карикатуристов и авторов статей. Журналисты предпочитали два вида этих псевдо-тунеядок - "полная дура без диплома" и "приспособленка с дипломом". Первый вид был чистым и незамутнённым, как нынешние гламур-гёрлз - мода, тусовки, дорогие вина, слежение за точёным тёльцем, теннисная ракеточка и гетры для аэробики.

Второй тип представлял собой какую-нибудь филологиню, которая, вместо того, чтобы читать лекции на тему "Образ пол-литры в русской литературе первой половины XIX века", спокойно возлежит с Сартром в пенной ванне, ибо сумела захомутать старичка-профессора.

Другой любимый подвид тунеядцев представлял собой молодых людей, живущих за счёт родителей или дедов. Что меня больше всего поражало, так то, что эти карикатурно-фельетонные юноши и девушки умудрялись модно и богато одеваться за счёт...бабкиных пенсий. Да-да. Большое число карикатур обыгрывало ситуацию, когда внучок требует от бабки пенсию на удовлетворение своей базовой потребности, например, на покупку джинсов.

Тут дело в не моральной стороне вопроса, а в материальной. Ведь тогда действительно пенсионеры получали достаточную трудовую пенсию, а многие из них продолжали работать, как например, мой дед, который в совокупности имел очень неплохой доход. Многие престарелые граждане тогда имели колоссальный трудовой стаж (с 14 лет), плюс всякие надбавки. А вообще, ситуация с неработающими взрослыми детьми была спровоцирована самими родителями.

Любимый лозунг эпохи: "Мы жили плохо и бедно - пусть хоть наши дети живут хорошо!" А ведь старшее поколение таким образом реализовывало свою личную потребность в сытости и довольстве – “дать сыну то, что не было доступно мне”. Очень часто родителями такого тунеядца оказывались вовсе не торгаши и адвокаты (последних не любили за свободный график), а конкретно заслуженные рабочие, орденоносцы, неутомимые труженики. Просто они считали, что именно так и можно сделать своё чадо счастливее.

Очень часто обыгрывалась и такая ситуация - уныло-усталая и старая на вид маман убивается по хозяйству, а её упакованная в фирму дочка философствует на диване. А может дочка - отличница Бауманки или филфака?! Но и такое бытовое тунеядство тоже крепко осуждалось, ибо, как уже было сказано, идеалом служила круглосуточно трудящаяся фемина (конь-на-скаку приветствовался).

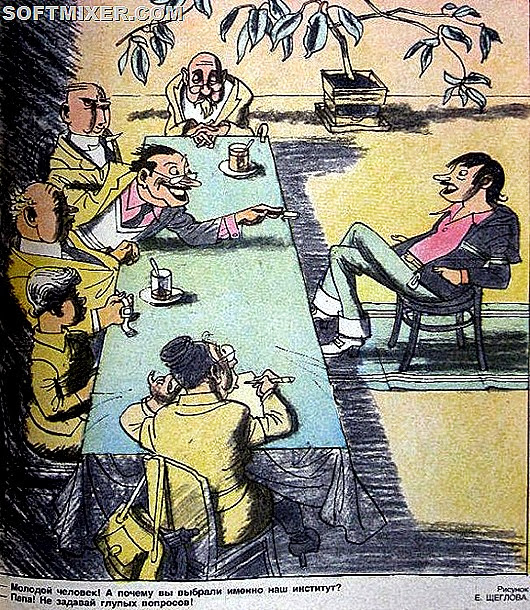

В 1970-1980-е годы было очень популярно пристраивать своих детей в институты. Высшее образование весьма котировалось, и каждый дебил чётко помнил - диплом надо заиметь. Тема пристраивания с последующим пестованием оказалась неплохой кормушкой для сатириков и юмористов. И эта форма "учёбы" также считалась одной из форм тунеядства.

Отдельно стояли так называемые “свободные художники”, которым было не по пути с соцреализмом. Я не могу сказать, что на них целенаправленно охотилась милиция или ещё какие органы посерьёзней. Но ровно до того момента, пока эти самые носители свободно духа не становились отъявленными диссидентами. Ибо нежелание рисовать "как надо" уживалась в них со стремлением к антисоветским вылазкам.

И тогда, увы. Привлечь их за тунеядство было милым делом, не касаясь тонкостей самиздата и прочих бульдозерных выставок.

Те из них, что были поумнее, не связывались с 209-й статьёй и пристраивались в котельные или в охрану...Помню, как уже в начале 1990-х какие-то бородатые умники на ТВ ржали, что в эпоху Застоя был такой высокий уровень образования, что все дворники и кочегары имели дипломы ведущих гуманитарных ВУЗов страны...

В общем-то, сидели по 209-й только самые наглые и самые зарвавшиеся. Как вариант - самые глупые. Борьба с тунеядством закономерно прекратилась в 1991 году, когда вышел новый закон "О занятости населения". Наступали иные времена, ибо тунеядство, как явление, возможно только в обществе, где право на труд является также и обязанностью. А в капиталистическом мире с его конкуренцией и безработицей, есть только право на реализацию (или на нереализацию) своих возможностей и способностей…

компиляция материала – Fox

|

Метки: фотографии СССР |

Советский Ташкент конца шестидесятых |

f_passenger в Советский Ташкент конца шестидесятых

f_passenger в Советский Ташкент конца шестидесятых artemspec в Советский Ташкент конца шестидесятых

artemspec в Советский Ташкент конца шестидесятых

Все фотографии сделаны моим дедом.

Спешат на работу советские люди

Сортировка лука

Овощной базар

Шашлычная

Филиал музея имени Ленина

вид на строящийся новый корпус Ташкентского университета c площади Ленина

Центр города, Театр Навои (построен пленными японцами под руководством архитектора Щусева)

Обеденный перерыв

|

Метки: советская торговля фотографии 60- е годы старые фотографии |

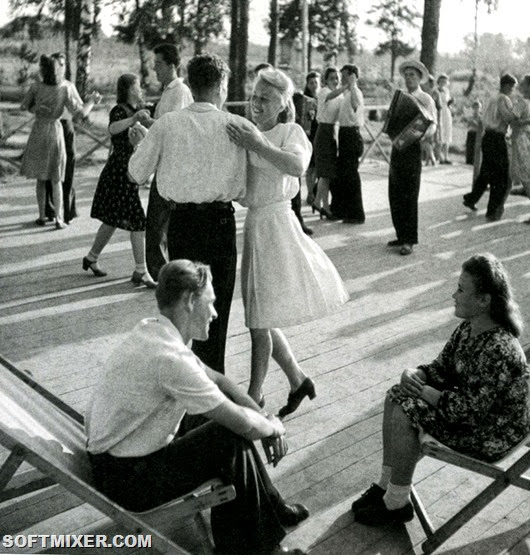

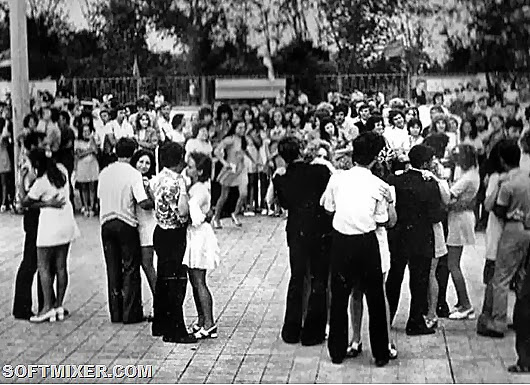

Место встречи - танцплощадка |

jurashz в Место встречи - танцплощадка

jurashz в Место встречи - танцплощадкаСоветская молодёжь всегда, во все времена была...нормальной. Она хотела танцевать, слушать модную музыку и хорошо одеваться. Танцы в СССР - это совсем не то, что творится сейчас. Это было особым мероприятием, где постоянно встречались мода, мораль и политика…

1920-й год. Танцы на полевом стане.

Считается, что открытые "танцполы" пришли в города из деревенской культуры: перебираясь в город, сельские жители продолжали собираться "своим кругом" на общих праздниках.

В 30-е годы стихийные танцплощадки решили узаконить, их обнесли заборами, обустроили сцену и… понеслось.

Танцплощадки в СССР стали явлением повсеместным. Всякая танцплощадка жила по своим законам и порядкам, где-то - с обязательными драками в конце, где-то – вовсе с необязательными.

Москва. 1947 год.

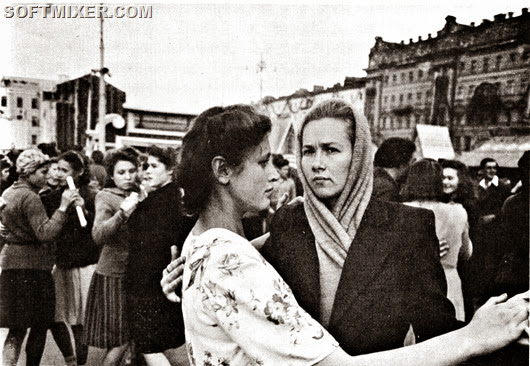

Одним из феноменов послевоенных советских танцплощадок до некоторого времени были женские пары. Девушки танцевали друг с другом. Скорее всего, это было следствием недавно прошедшей войны, которая выкосила огромную часть мужского населения. А сейчас попробуй станцевать с подругой, сразу всем дурные мысли в голову приходят.

Хорошо, что в годы СССР не танцевали вальс мужчины с мужчинами, а то думали бы, что вот наши деды танцевали между собой, а мы что не можем? Хотя некоторые и танцуют, где-нибудь на "голубых вечеринках", но это к нам пришло не от СССР…

На танцплощадках всё было по-настоящему - дружба и предательство, любовь и ревность, знакомство и расставание, словом, здесь вовсю кипела жизнь…

Танцы раньше давали понять, что ты уже повзрослел, что танцуешь ты не на школьной вечеринке, а именно на дискотеках, где много взрослых. Ведь на балы начинали ездить с определённого возраста, на советские танцы - тоже. Типичная картина до- и послевоенных московских двориков - молодёжь танцует под патефон, малыши - смотрят.

Если танцплощадка огорожена - дети "висят" на заборе. Этот интерес был продиктован вовсе не желанием послушать музыку или посмотреть на те или иные пары.

Танцплощадка - это территория взрослых, запретная для "мелкоты". Так даже и раньше "малолетки" разукрашивали себя косметикой и как-то пытались ворваться на танцпол, кому-то это даже удавалось…

А если ещё вспомнить советские фильмы, в которых танцы и танцплощадка играли существенную роль в развитии сюжета. Где знакомятся герой Куравлёва и героиня Чуриковой в фильме "Начало"? Ну да, на ней, на танцплощадке любимой, правда, Паша Строганова там всё больше сумочки подружек держала… - Девушка, вы танцуете? - Да! - А я пою...

Или отрывок из фильма “Афоня” с тем же Куравлевым:

Ну, а летние танцплощадки в Крыму и на Кавказе всегда были в авангарде танцевальной моды, но там ведь не лезгинку танцевали, а твист:

А кто из нас не помнит те замечательные года, когда в выходной, по субботам и воскресениям, все мы бежали в парк, на танцплощадки. А там, парни с гитарами, барабанными установками, и синтезаторами, ублажали слух нам, молодым девчонкам и парням. Именно там мы и знакомились. Влюблялись, дружили, страдали, ревновали.

Именно там по субботам и воскресениям было наше излюбленное развлечение - "танцы". Незамысловатый ВИА выводил на сцене незамысловатые шлягеры того времени, под которые веселилась молодежь. Вход бы платным - по моему 50 копеек или рубль, но и забор был не высоким…

“Перед танцами как правило приобретался портвешок, или "Яблочное" по 1 рубль 17 копеек, что придавало храбрости в приглашениях девочек к танцам и дальнейшему "чай попить - музыку послушать"... Наша многочисленная "группировка" имела "свои" скамейки на танцплощадке, на которых сидеть было разрешено только нам и нашим девочкам.

Практически каждый выходной случались традиционные драки - или с соседями, или с “пришельцами” - которые нет, нет, да и забредали потусоваться на "наш пятачек”! Естественно в дождь и слякоть танцы отменялись, и грустные толпы неудовлетворенной молодежи шли по домам. Или по подъездам, с тем же портвешком или "Яблочным", где под гитару выводились жалобные песни "про любовь"”

До сих пор у парней осталась ещё та, старая привычка, расположиться возле гремящих колонок, и глазеть на танцующих. Как это считалось круто, если успел занять место поближе к сцене. Слышимость-ноль, но зато какая значимость! Ещё пытались разговаривать между собой в этом грохоте.

А когда какую нибудь смазливую девчонку парни-музыканты приглашали на сцену, сколько зависти возникало у остальных! Сколько эмоций! Большинство девушек старались познакомиться с музыкантами, и войти в число их подруг, для того, чтобы занять место рядом с ними.

Играла музыка, солисты исполняли "Дом восходящего солнца", медляк, "Льёт ли тёплый дождь, падает ли снег, я в подъезде возле дома твоего стою..", "Ши лавз ю е-е-е, ши лавз ю е-е-е", твист, "По переулкам бродит лето, солнце льётся прямо с крыш"… (тут каждый может добавить своё)…