Добавить любой RSS - источник (включая журнал LiveJournal) в свою ленту друзей вы можете на странице синдикации.

Исходная информация - http://community.livejournal.com/soviet_life/.

Данный дневник сформирован из открытого RSS-источника по адресу http://soviet-life.livejournal.com/data/rss??70917100, и дополняется в соответствии с дополнением данного источника. Он может не соответствовать содержимому оригинальной страницы. Трансляция создана автоматически по запросу читателей этой RSS ленты.

По всем вопросам о работе данного сервиса обращаться со страницы контактной информации.

[Обновить трансляцию]

Штампы времени. Сочи-1988 глазами бельгийца Карла де Кейзера |

Ленин, кстати, до сих пор на месте.

Видите бутылочку Пепси. Меня тогда так поразило, что в Сочи этот напиток продавался свободно. В Донецке на магазинных полках его было не найти.

В детстве из Сочи я привез смешную фразу "Если едешь на Кавказ, солнце светит прямо в глаз, если едешь ты в Европу, солнце светит прямо в опу". А еще помню как на спор нужно было быстро повторять "Парк Ривьера", у меня даже немного получалось. А вот Карл привез множество фотографий, которые сегодня буквально сделали мой день.

|

|

Советский хоккей (74 ФОТО) |

aloban75 в Советский хоккей (74 ФОТО)

aloban75 в Советский хоккей (74 ФОТО)1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

61.

62.

63.

64.

65.

66.

67.

68.

69.

70.

71.

72.

73.

74.

___________________________________

Всё кликабельно.

ВСЕ МОИ ФОТОАЛЬБОМЫ ЗДЕСЬ

|

Метки: спорт |

Крым в 70-е годы XX века.Часть 5 |

dubikvit в Крым в 70-е годы XX века.Часть 5

dubikvit в Крым в 70-е годы XX века.Часть 5Крым в 70-е годы ХХ века. Часть 2

Крым в 70-е годы ХХ века. Часть 3

Крым в 70-е годы ХХ века. Часть 4

На набережной Алушты

Судак. Один из корпусов дома одтыха "Судак"

Мисхор. Санаторий "Днепр"

Евпатория. Климатопавильоны детского клинического санатория

Алушта. Санаторий "Золотой колос"

Мисхор. Санаторий "Украина"

На солнечных пляжах Крыма

Посёлок Фрунзенское. Санаторий "Крым"

Мисхор. Пансионат "Мисхор"

В Алупкинском дворце-музее

Феодосия. Санаторий "Восход"

Уголок дома отдыха "Судак"

В Бахчисарайском историко-архитектурном музее

Вид на Судакскую крепость

Всесоюзный пионерский лагерь "Артек" имени В. И. Ленина

Продолжение следует...

Фото Н. К. Плаксина из фотоальбома "Крым". Киев, издательство "Мыстецтво", 1980 г.

Крым в 70-е годы ХХ века. Часть 1

Крым в 70-е годы ХХ века. Часть 2

Крым в 70-е годы ХХ века. Часть 3

Крым в 70-е годы ХХ века. Часть 4

Мои предыдущие посты:

|

Метки: курорты 70- е годы |

Наше “педальное” детство |

jurashz в Наше “педальное” детство

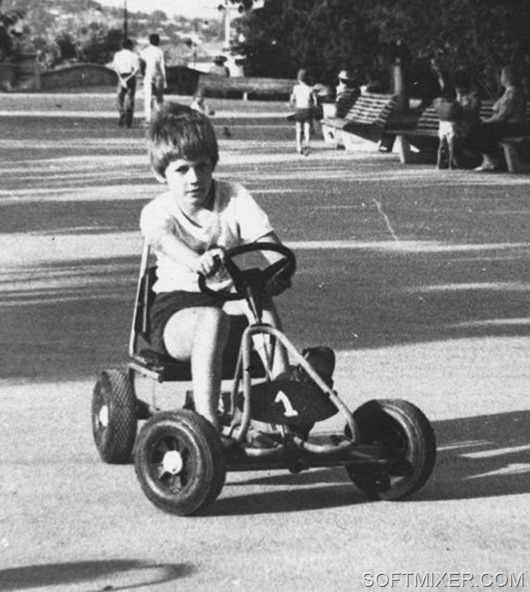

jurashz в Наше “педальное” детствоЕсли в 1950-е гг. велосипед для большинства советских детей был пределом мечтаний, то в 1960-е многие малыши в СССР уже разъезжали по дворам на своих персональных автомобилях. Педальных, конечно. Пожалуй, это была главная мечта всех мальчишек, которые вообще знали об их существовании…

Советский Союз не отставал от веяний мировой моды. Ещё в 30-е годы на свет появились опытные образцы детских автомобилей, которые затем пошли в серию.

Интересно, что со временем трансформировался только дизайн. А технически игрушки не претерпевали принципиальных изменений. В течение полувека сохранялась конструкция: несущий кузов, педальный привод возвратно-поступательного типа, зависимая подвеска...

На эту платформу советские конструкторы надевали самые разные кузова. После войны почётное право таким образом рекламировать свою продукцию досталось Московскому заводу малолитражных автомобилей.

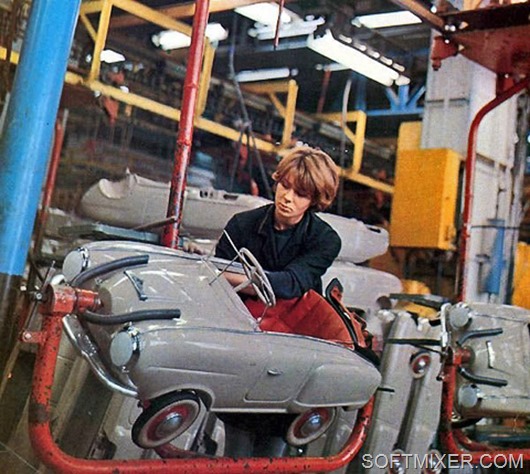

С 60-х годов, когда предприятие переименовали в АЗЛК, здесь действовала отдельная конвейерная линия, с которой сходили миниатюрные копии "Москвичей".

Стоили эти игрушки около 30 рублей (ползарплаты молодого инженера). А сколько их было выпущено за полвека — никто точно не знает. Известно лишь, что в СССР педальные машинки всегда были в дефиците. При этом в дружественных социалистических странах они продавались свободно.

С началом перестройки детский конвейер на АЗЛК остановили. Отечественные велокарчики пропали с прилавков, а с падением железного занавеса их место быстро заняли иностранные.

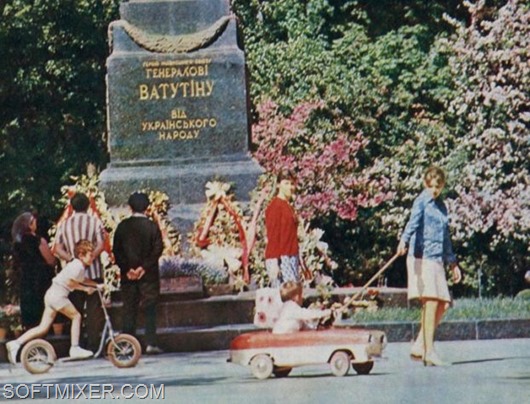

Детский педальный автомобиль "Москвич", выпускался в СССР на заводе АЗЛК, ориентировочно с 1969 по 1995 г. За это время сменилось несколько поколений этих замечательных машинок.

Великолепное качество изготовления, много железа, настоящая подвеска, фары, сигнал, все это делало детскую машинку очень похожей на настоящие "Москвичи". Для большинства советских детей педальный Москвич остался мечтой...

Педальная Львовянка. Если в Москвиче угадывался образ Москвича, то у Львовянки угадывается образ автомобиля Жигули. Выпускалась по сериям.

Педальная Нева. По одной из легенд распространялись такие машинки в пионерские лагеря, до наших дней дожило очень немного экземпляров.

Педальная Радуга фантастическая по дизайну машинка, к тому же получила приз на одной из выставок на ВДНХ. Выпускал ЧКПЗ - Челябинский Кузнечно-Прессовый завод.

Педальная Орь. Это изделие одного из предприятий города Орск. Орь это река. На впадении Ори в Урал стоит г. Орск.

Интересно, что такие машинки как Орь или Оренбуржец выпускались только в одноименных городах и распространялись там же, минуя рассылку в другие регионы нашей огромной страны.

Педальный трактор Орлёнок.

Младшим братом педальных автомобилей была трёхколёсная педальная конструкция, изображавшая двуколку и запряжённую в неё скаковую лошадь.

Два колеса были частью двуколки (там же располагалось сиденье для жокея), а третье (переднее) колесо было где-то под телом лошади, штампованным из жести.

С помощью системы хитрых рычагов колесо соединялось с ногами лошади, подвижно прикреплёнными к туловищу, и при движении агрегата казалось, что лошадка даже скачет. Но такая конструкция встречалась намного реже, чем стандартные педальные автомобили.

Цепной Спорт. Спорт выпускают Белорусские коллеги, причём делают это до сих пор. И это очень радует, поскольку именно эта машинка чем-то напоминает наши настоящие машинки из детства, а не пластиковые педальные поделки, которыми сейчас завалены все отделы игрушек.

|

Метки: деТИ игрушки фотографии СССР |

Загадки перезахоронения тела Сталина |

jurashz в Загадки перезахоронения тела Сталина

jurashz в Загадки перезахоронения тела Сталина

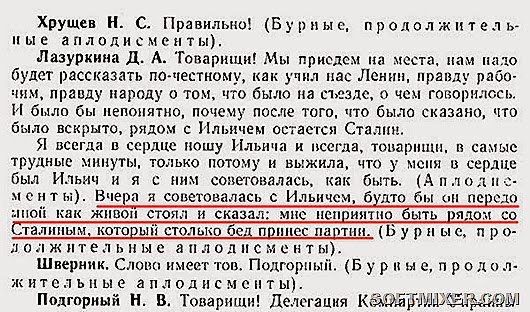

Поздним вечером 31 октября 1961 года, когда весь англо-саксонский мир отмечал Хэллоуин, на Красной площади в Москве проходило мероприятие, которое абсолютно вписывалось в контекст "чужого" праздника. Из мавзолея выносили тело Сталина…

Решение о выносе тела вождя было принято накануне, 30 октября, на закрытии съезда коммунистической партии. Однако остается загадкой, почему решение было воплощено в рекордно короткие сроки – всего за сутки?

Формально инициаторами выноса тела выступили трудящиеся ленинградского Кировского машиностроительного завода, а некий делегат И. Спиридонов от имени Ленинградской парторганизации озвучил ее съезду. Решение было принято единогласно, и на следующий день, утром, информация была опубликована в газете "Правда".

Вероятно, власти таким образом предупреждали негативную общественную реакцию, но народных волнений не последовало, и перезахоронение решили начать вечером.

Возможно, Никита Хрущев, тогдашний глава партии, памятуя, что "русские долго запрягают", решил использовать момент — пока граждане "быстро не поехали". Но это вряд ли. Скорее всего, решение о выносе Сталина из мавзолея и точная дата перезахоронения были определены задолго до октябрьского съезда ЦК КПСС.

Почему 31 октября?

Здесь может быть несколько версий. Самая экзотическая – о связи выноса тела Сталина с западным праздником Хэллоуин.

Во время своей поездки в США в 1960 года, где состоялось знаменитое выступление Никиты Хрущев "с ботинком", глава СССР узнал о празднике Хэллоуин. Любознательный Никита Сергеевич просто не мог не заметить тыквенного изобилия в Нью-Йорке в середине октября и не поинтересоваться природой явления. Вероятно, узнав связь Хэллоуина с нечистой силой, он решил перенести его на советскую почву – всего на один день.

Но более правдоподобной выглядит другая версия. 30 октября 1961 года, в канун выноса тела вождя из мавзолея, в СССР прошли испытания самой мощной в истории водородной бомбы. Скорее всего, лидеры Советского Союза решили связать два события: во взрыве "царь-бомбы" они увидели отличный символический ритуал — прощания с культом Сталина.

Почему перезахоронили у кремлевской стены?

Участники операции по выносу Иосифа Виссарионовича из мавзолея спустя годы вспоминали, что изначально местом перезахоронения было выбрано кладбище Новодевичьего монастыря. От этой идеи отказались за несколько часов до погребения. Якобы, власти забеспокоились, что Сталина впоследствии могут выкопать горячие поклонники вождя, которых в СССР насчитывалось еще миллионы. Однако очень слабо верится, что главные чиновники страны руководствовались бережным отношением к телу вождя. Тогда в чем же причина?

Надо сказать, что захоронение Сталина у Кремлевской стены проходило в чрезвычайной секретности – непосредственно в самой операции участвовало около 30 человек. Причем на церемонию прощания не были приглашены родственники. Иными словами, подтвердить, что возле Кремля похоронили именно Иосифа Виссарионовича, кроме "засекреченных" солдат и офицеров с высокими чиновниками, некому.

Не случайно, что после перезахоронения по Москве поползли слухи, что Хрущев похоронил у стен Кремля не тело "великого кормчего", а кого-то другого, или вовсе пустой гроб. Тело же Сталина, якобы, было сожжено в крематории. Проверить эти легенды, конечно, уже не представляется возможным.

Почему перезахоронение сопровождалось парадом?

Вечером 31 октября 1961 года Красная площадь была перекрыта – там должна была проходить репетиция парада, который должен был состояться 7 ноября. Когда участники операции по выносу тела Сталина копошились в мавзолее, всего лишь в нескольких десятках метров от них маршировали бравые советские воины, гудела тяжелая военная техника…

С первого взгляда кажется, что совмещение репетиции парада с секретной операцией по перезахоронению выглядит вполне логично. Якобы, как вспоминают участники выноса тела, это стало хорошим поводом для закрытия Красной площади.

Это выглядит немного наивно, поскольку Красную площадь поздно вечером вряд ли можно было назвать очень оживленным местом – тем более во времена, когда большинство людей ложилось спать в часов девять-десять. И уж, конечно, вряд ли народ очень стал нервничать от перекрытия главной площади страны даже в дневное время.

Скорее всего, причина была в другом. Вероятно, партийные бонзы Советского Союза снова прибегли к излюбленному ими языку символизма. Парад стал показательным актом силы и могущества перед "изгнанным" из пирамиды мертвым тираном.

Почему с тела Сталина сняли все золото?

Участник операции по перезахоронению, командир отдельного полка Федор Конев, в своих мемуарах вспоминает, что при подготовке к перезахоронению со Сталина сняли золотые погоны генералиссимуса, звезду Героя Социалистического Труда и срезали на мундире золотые пуговицы, которые поменяли на латунные.

Совсем не понятна природа такого решения – не золото же было жалко высшим чиновникам СССР. Если снятие погон и ордена еще можно было отнести к своеобразному акту развенчания, но причем здесь пуговицы? Зачем создавать дополнительную суету с пришиванием новых, дешевых.

Здесь мы имеем дело либо с каким-то очень странным ритуалом, понятным только его участникам, либо с тем, что золотые пуговицы с френча Сталина забрали себе высшие чиновники государства в качестве трофея, талисмана.

Почему мавзолей открыли на следующий день?

Это выглядит очень странно. Утром 1 ноября перед мавзолеем выстроилась традиционная очередь. Правда, украшавшую пирамиду надпись "Ленин-Сталин" закрывала ткань с одинокой фамилией Владимира Ильича.

Почему высшие чиновники страны, привыкшие страховаться даже в мелочах, решили пойти на риск и пустить людей в мавзолей с "одиноким" Лениным. Причем, со слов очевидцев, Красная площадь даже не была дополнительно усилена охраной? Неужели партийные бонзы были так уверены в хладнокровной реакции народа.

Отсутствие Сталина и на самом деле не вызвало у посетителей негативной реакции или брожения, но кто мог тогда вообще это как-то спрогнозировать? Не водородная же бомба в руках властей так смирила сердца почитателей Иосифа Виссарионовича?

Мотивы государственных мужей и тайну хладнокровия граждан СССР, большинство (и уж точно те, кто готов был отстоять трехчасовую очередь в мавзолей) которых почитало Сталина как победителя Великой Отечественной войны, мы уже точно никогда не разгадаем.

Почему памятник на могиле Сталина установили только через 10 лет?

Сразу после погребения тела Сталина могилу накрыли тяжелой мраморной плитой с годами жизни вождя. В таком скромном состоянии она пробыла ровно 10 лет, пока в 1970 году плиту не сменил бюст Иосифа Виссарионовича работы скульптора Николая Томского.

Почему именно тогда – не раньше и не позднее? Ведь Никита Хрущев, главный сокрушитель культа Сталина, был смещен еще в 1964 году. И здесь отгадку нужно искать в некогда братском Китае.

Так выглядело место захоронения Сталина до начала 1970 года, пока к 90-летию Генералиссимуса не установили памятник (архив Life, предположительно весна 1962 года).

С конца 1960-ых СССР и КНР находились на грани грандиозной войны. Недовольство Китая подавлением советскими войсками "Пражской весны", после которой руководители Поднебесной заявили, что Советский Союз встал на путь "социалистического империализма", и три пограничных конфликта между двумя сверхдержавами в 1969 году, заставили советские власти искать пути нормализации отношений. И одним из методов успокоения Китая партийные лидеры видели в "частичной реабилитации" Сталина, фигура которого в КНР оставалась культом.

Глава Совета министров СССР Алексей Косыгин даже пообещал главе китайского правительства возвратить название Сталинграду взамен на лояльность, и приурочить это ко 90-летнему юбилею Иосифа Виссарионовича, но в последний момент советское руководство отыграло назад.

В конечном итоге, власти решили ограничиться открытием памятника на могиле Сталина. Правда, такие полумеры не удовлетворили китайцев, и в том же 1970 году толпа хунвейбинов, "гегемонов" культурной революции в Китае, блокировали посольство СССР в Пекине, не прекращая скандировать на протяжении нескольких дней: "Да здравствует товарищ Сталин!"

link

|

Метки: фотографии СССР Сталин |

Понравилось: 1 пользователю

Хорошее дело — брак |

jurashz в Хорошее дело — брак

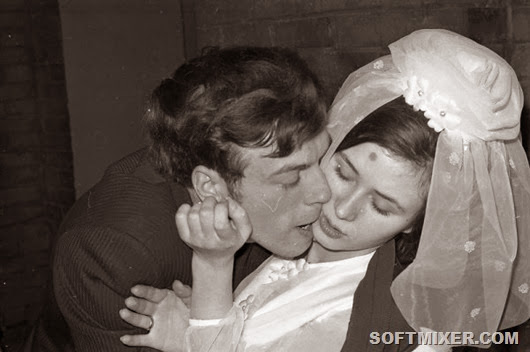

jurashz в Хорошее дело — брак1 ноября 1959 года в Ленинграде, в великолепном особняке на Английской набережной, 28 (тогда набережная Красного Флота) был открыт первый в СССР Дворец бракосочетания.

Новость об этом событии моментально облетела всю страну, которая кроме строгих ЗАГСов ничего не знала. Это было очень необычное и действительно важное для советских граждан событие…

1 ноября 1959 года ровно в 12 часов дня перед Калашниковыми Вадимом Иосифовичем и Людмилой Васильевной под звуки марша Мендельсона распахнулись двери торжественного зала Дворца бракосочетаний.

Все было скромно – платье без кринолина, колечко одно на двоих и по-комсомольски сдержанный поцелуй. Но можно представить, какими счастливыми чувствовали себя молодожёны! Ленинградский дворец бракосочетания или “Дворец счастливых” до 1917 года был особняком великого князя Андрея Владимировича Романова.

После Великой Отечественной войны в здании располагалось проектное бюро. А к открытию Дворца здание оформили в подобающем, “советском”, стиле: на столе, покрытом красной скатертью, стоял бюст Ленина, на стенах висели портреты членов политбюро. Над всем этим возвышалась кафедра, так же выкрашенная в красный цвет с гербом Советского Союза.

Само собой, в первый в стране “Дворец бракосочетаний” мечтали попасть многие женихи с невестами.

1963 год. По словам некоторых свидетелей свадеб того времени, посещение ленинградского Дворца с непосредственном "участием" в церемонии даже входило в программу пребывания финских туристов в северной столице.

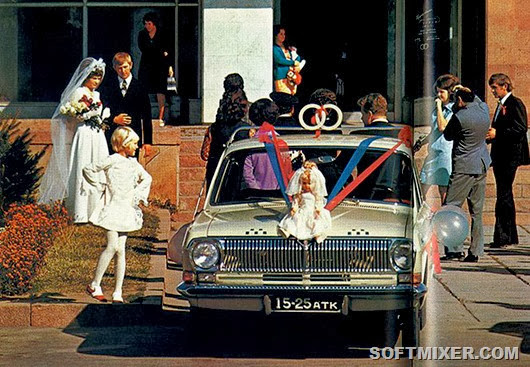

60-е годы, обычную советскую невесту привезли на место регистрации брака.

Конечно же, на самом “торжественном” автомобиле –“Чайка”.

Машины обычно украшались разноцветными лентами,шарами,иногда-куклой. На фото: Свадьба 1974 года.

А это уже подпись свидетельства в среднестатистическом ЗАГСе.

Кстати, с 50 годов, в целях увеличить рождаемость в стране, советское государство всячески поддерживало желание граждан официально оформить отношения. На холостяков, которые желают жить в "гражданском браке" и чувствовать себя холостыми оно накладывало налог.

А семьям, наоборот, помогало: государство приветствовало каждый новый брак и даже выплачивало деньги на покупку обручальных колец. Молодые семьи имели льготы и на получение бесплатного жилья.

Хрущев на свадьбе Валентины Терешковой.

Свадьба в Рязанской области в 1965 году.

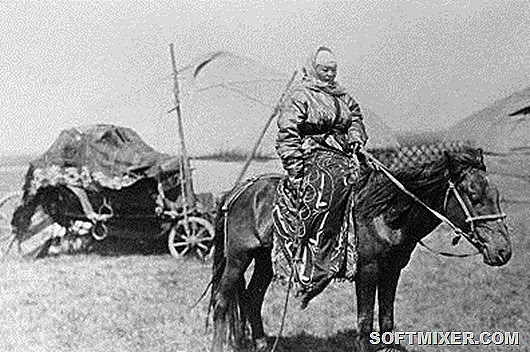

Издавна девушка выходила замуж не одна, а с приданым - имуществом, которое родители невесты начинали готовить едва ли не со дня ее рождения. Если приданое измерялось телегами, как у этой кыргызской невесты, шансы найти хорошего мужа были высокими.

Свадьба как одно из главных событий в жизни молодоженов и их родителей - мероприятие массовое. Так, невесте, изображенной на фото, завидовал весь колхоз. Ведь в 30-е годы прошлого века "въехать" в семейную жизнь на тракторе доводилось не каждой.

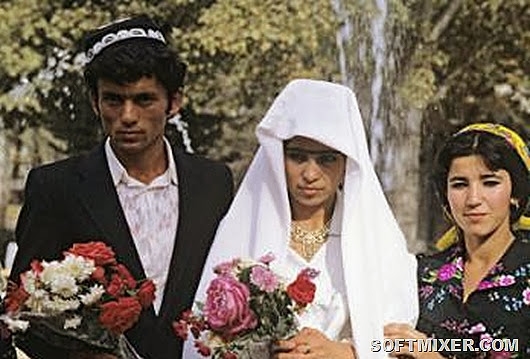

Говоря о традиции непосредственно церемонии бракосочетания, стоит отметить, что несмотря на повальную "стандартизацию", в республиках бывшего Советского Союза сохранялись свои народные и религиозные обычаи: в Таджикистане даже спустя 40 лет после победы советской власти никто не мог видеть лица невесты во время церемонии.

К концу прошлого века сценарии проведения городских таджикских свадеб приблизились к европейским, девушки стали выходить замуж с открытыми лицами.

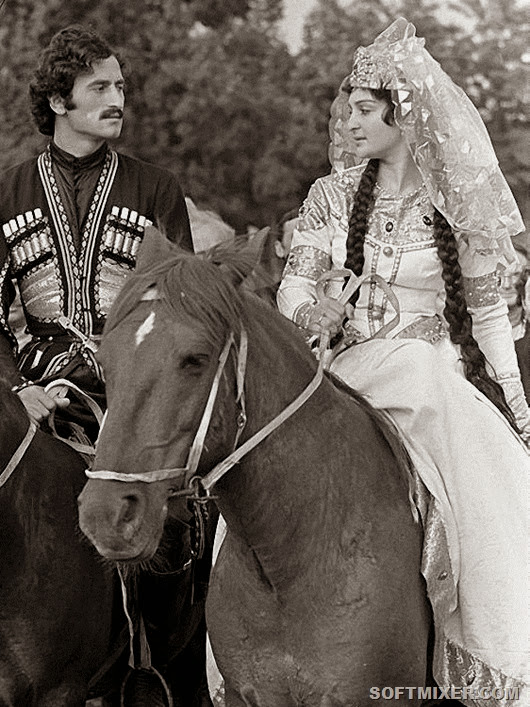

В некоторых регионах многонационального Союза свадебный ритуал выглядел очень ярко и колоритно. Например, грузинская невеста должна была уметь не только остановить коня на скаку, но и при необходимости его оседлать.

А в Прибалтике – наоборот, жених должен был впечатлить невесту, помыв ей ноги.

У многих народов накануне свадьбы невеста должна заплести не одну косу, как в девичестве, а две. По киргизской традиции, косы украшают бусами, раковинами и медными пуговицами. Концы косы должны свешиваться ниже пояса. Если длины своих волос не хватает, к ним привязывается лошадиный волос, на который привешиваются ключи.

На Украине, по старинной традиции, принято стучать в дверь специальной резной тростью, перед тем как молодожены войдут в дом.

На ненецкой свадьбе невесте положено прыгать через веревку. В тяжелой шубе это делать непросто. Но и пасти в тундре оленей не легче. Жених должен быть уверен, что его будущая жена с этой задачей справится

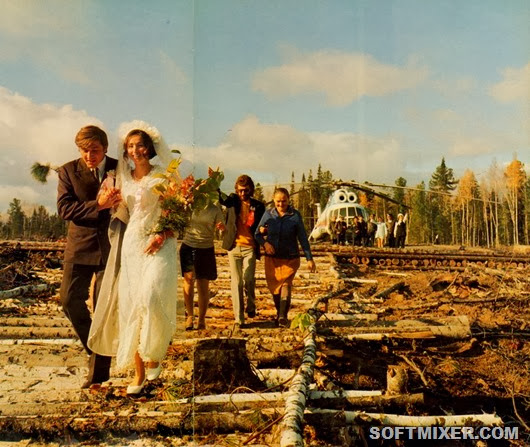

Молодежь, в свою очередь, тоже пыталась всячески разнообразить свадьбу: считалось, что дабы уберечь будущую жену от злых духов, муж должен внести ее в дом на руках. Строители БАМа так и делали, но по несколько иным соображениям – чтобы уберечь белые туфли жены от грязи.

Фотография советской свадьбы, сделанная в 1977 году для журнала National Geographic.

В славянской традиции новобрачных встречают караваем. Кто - жених или невеста - откусит больший кусок, тот и будет главой семьи

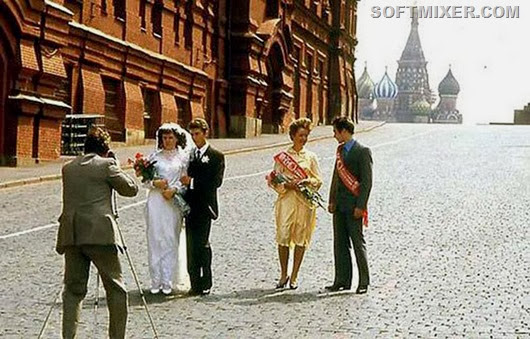

После торжественного бракосочетания обычно ехали с цветами к памятнику Ленину, к Вечному огню, на Кремлевскую площадь.

Обязательная фотосессия молодожёнов на Красной площади в Москве.

Интересная подробность о "брачной" терминологии: обозначать сожительство "гражданским браком" начали относительно недавно. В советское время гражданским браком назывался брак, записанный в актах гражданского состояния ЗАГСе (отсюда и название пошло…). По-существу в СССР было всего два вида брака: гражданский и церковный…

Чтобы окончательно не запутаться во время последней переписи в России ввели обозначения двух видов браков: "гражданский" и "официальный".

Статья на тему:

Свадебные традиции в СССР

|

Метки: фотографии свадьба СССР |

Праздничная Москва 7 ноября 1967 года |

jurashz в Праздничная Москва 7 ноября 1967 года

jurashz в Праздничная Москва 7 ноября 1967 года

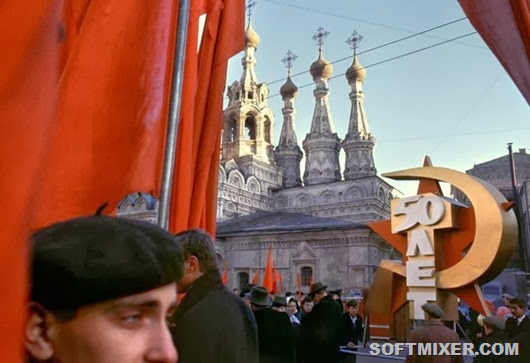

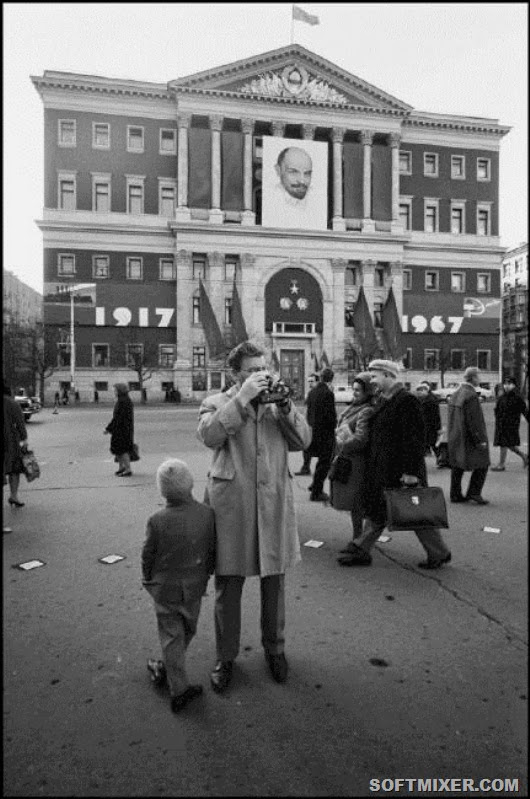

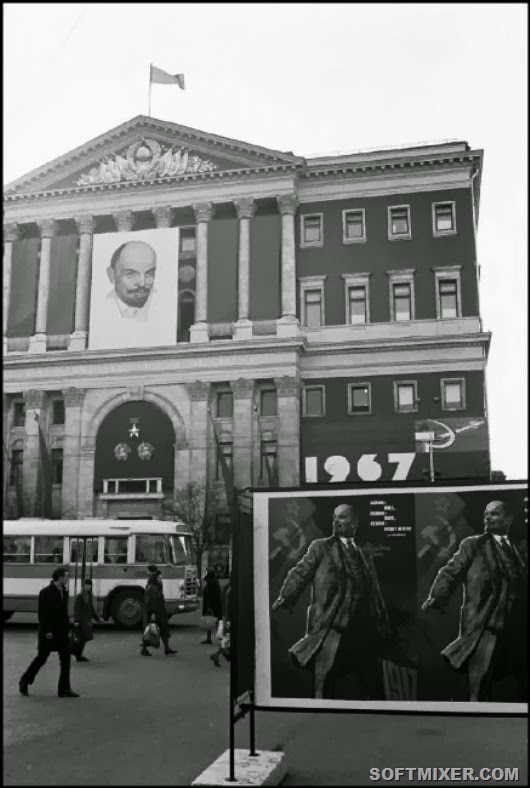

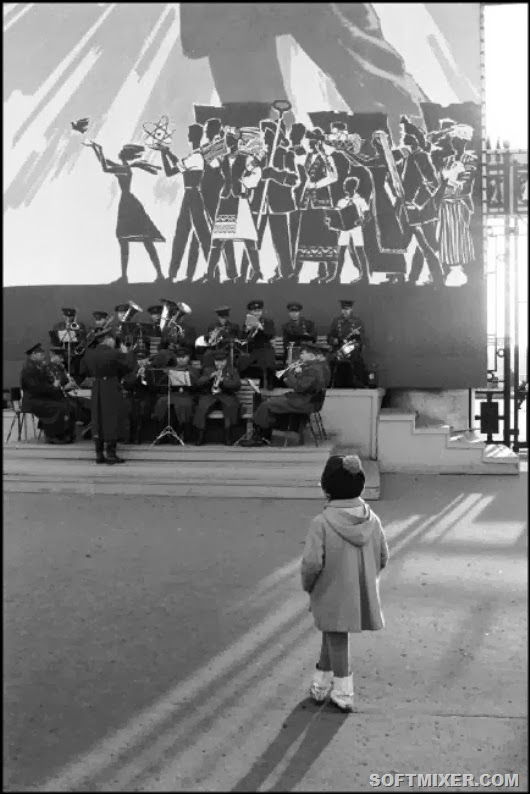

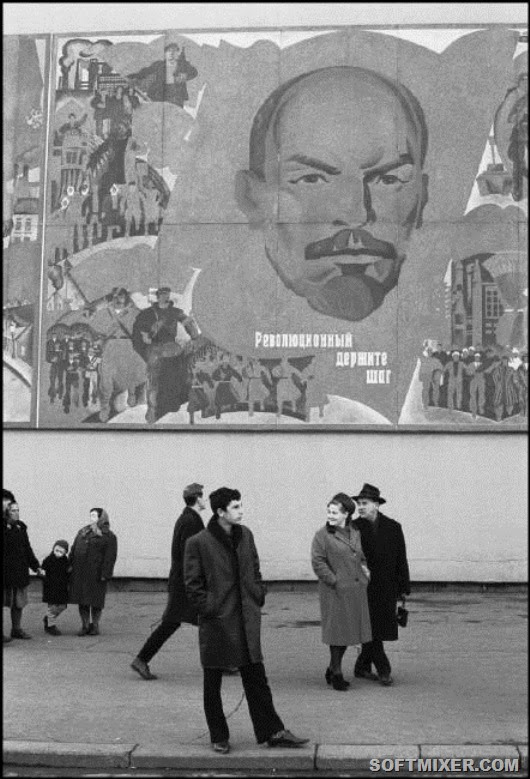

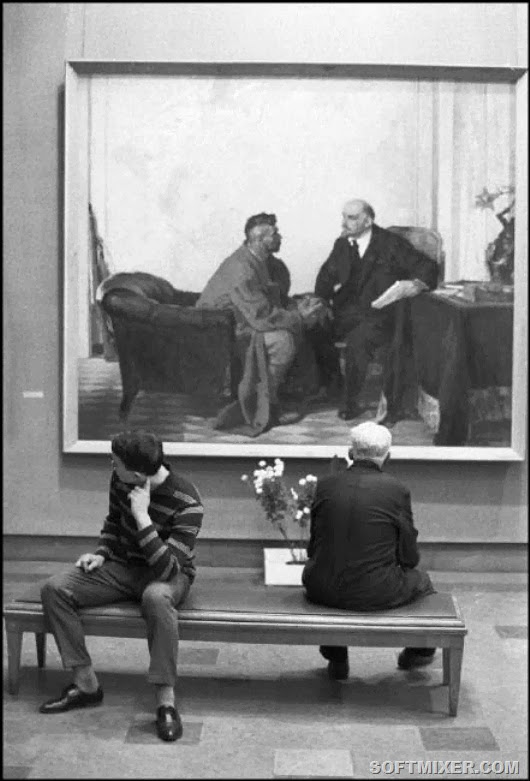

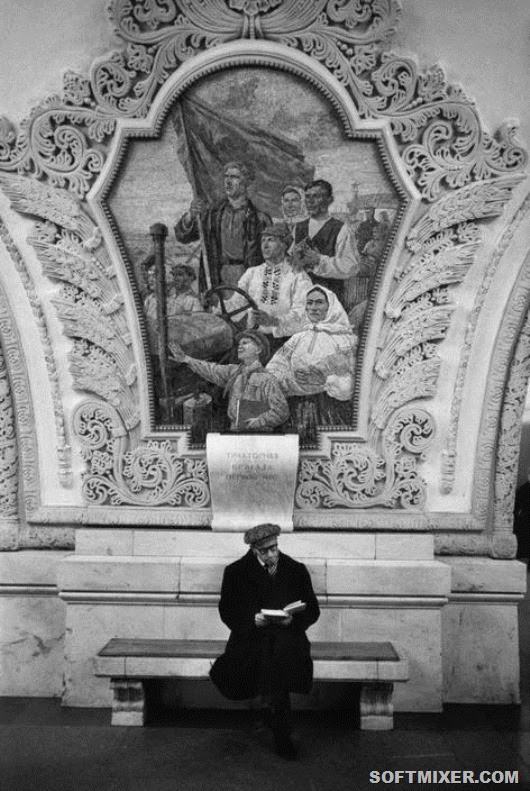

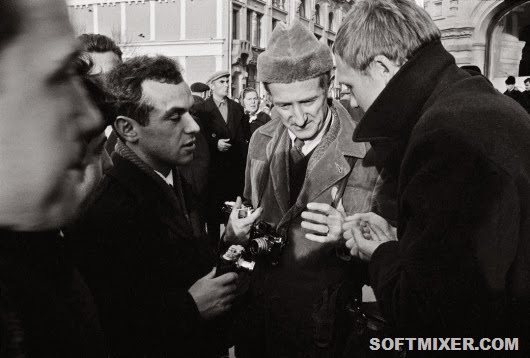

Москва в дни празднования 50-летия Великой Октябрьской Социалистической революции.

Фото: Bruno Barbey

50th Anniversary of the Russian Revolution, Moscow, 1967

|

Метки: фотографии 60- е годы СССР |

Из истории пионерской организации Раненбурга/Чаплыгина: Первые отряды, ретро-фото. |

ranenburzhets в Из истории пионерской организации Раненбурга/Чаплыгина: Первые отряды, ретро-фото.

ranenburzhets в Из истории пионерской организации Раненбурга/Чаплыгина: Первые отряды, ретро-фото.

Первый пионерский отряд Раненбурга, 1925 год. Фото из архива Чаплыгинского краеведческого музея.

В поисках информации о пионерском движение в нашем районе, нашел замечательную статью комсомольца 20-х годов С.Куркина - "Перые отряды", опубликованную в районной газете в 1972 году.

ПЕРВЫЕ ОТРЯДЫ.

К 50- ЛЕТИЮ ПИОНЕРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ИМЕНИ В.И.ЛЕНИНА.

19 мая 1972 года исполняется 50 лет пионерской организации имени Ленина. В Раненбурге первые отряды пионеров были созданы осенью 1923 года из воспитанников детских домов и детей рабочих табачной фабрики. Пионерская организация в уезде создавалась при активном содействии комсомола.

"ВЕЧЕР КОСТРА"

Было это так. Весной 1923 года до нас, работников укома комсомола, дошли слухи, что в Моск-ве, Петрограде стали создаваться отряды детей, называемые пионерскими. Мы были рады доброй вести. Ведь это означало, что комсомол будет растить и воспитывать себе смену. Мы горели желанием создать хотя бы один отряд. Но как это сделать? Как вести работу? Где взять воспитателей? Положение усугублялось еще и тем, что ни губком комсомола, ни наробраз не давали никаких советов и указаний на этот счет.

И все же у ко м. комсомола решил начать работу по созданию пионерских отрядов. Обратимся к документам, хранящимся в Ря-занском областном партийном архиве. Вот протокол № 11 заседания президиума (бюро) Ранен-бургского укома РКСМ от 23 июня 1923 года. Читаем строки: "...присутствуют Куркин, Кублин, Мещеряков. Слушали: Об организации совета юных пионеров. Постановили: организовать советюных пионеров в составе Кублина, Органова (укомпартии) и представителя отдела социального воспитания (уисполкома)".

2 июля уком комсомола выносит еще одно постановление. В нем говорится: "Ходатайствовать перед укомом партии, уисполкомом и уоно об отпуске денежных средств на оплату руководителя по детскому движению".

Вскоре членов совета юных пионеров вызвали в уком партии, посоветовали провести массовку детей. Все необходимые средства на это, сказали нам, будут отпущены через уисполком. Было решено провести "Детский вечер костра". Он состоялся в конце июня в один из погожих дней Утром к зданию укома собрали ребятишек из всех детских домов города и учащихся начальных школ. Построив их в колонну, под звуки духового оркестра двинулись в монастырский лес (ныне Центральная усадьба совхоза "Раненбургский"). По пути пели песни. Когда пришли на место, организовали игры, спортвыступления, чтение стихов. Все это делалось под руководством учителей и воспитателей.

Среди дня устроили обед: была сливная каша и сладкий чай с белым хлебом. Потом ребята отдыхали в лесу.

Наступил вечер. Зажгли костер. Оркестр исполнил "Интернационал". Сколько было радости у ребят, восторгов! Как светились их глазенки! .

В отчете укома за июль 1923 года было записано: "Проведен "Вечер костра". Приняли участие дети от 10 до 14 лет из школ 1 ступени и детских домов. Вечер показал, что детское движение у нас может развиваться"...

ИХ БЫЛО 55

Проведенное мероприятие еще не означало создание пионерской организации, это, так сказать, была "разведка боем". Первый пионерский отряд в Раненбурге создан в начале октября 1923 года. Об этом говорится в отчете укома РКСМ за октябрь 1923, хранящемся в архиве. В документе есть такая запись: "Создана организация юных пионеров, насчитывающая 55 человек, из детей детских домов. Дети ознакомлены с уставом, законами и обычаями"...

Расскажу по порядку как все это произошло. В ту пору уком комсомола проводил "Детскую неделю" (с 26 сентября по 3 октября). Члены укома и совета пионеров в каждом детдоме собирали детей от 9 до 14 лет и знакомили их с законами юных пионеров. Текст их был утвержден V Всероссийским съездом комсомола 19 октября 1922 года. Вот он:

"Пионер верен рабочему классу и коммунизму. Он друг и брат всякому другому пионеру и комсомольцу. Он честен и правдив. Его слово как гранит. Он дисциплинирован, ежедневно помогает трудовым собратьям в строительстве коммунизма. Пионер трудолюбив и уважает полезный труд. Пионер чист в мыслях, в словах и на деле".

1 октября в городском клубе для детей (их же силами) был поставлен спектакль "Алый цветочек", а 2 октября — спектакль "Снежная царевна".

Наконец настал заключительный день "Детской недели". Как свидетельствует архивный документ, это было 3 октября 1923 года. Граждане Чаплыгина, которым сейчас за 60 лет, уверен, помнят этот день.

55 мальчишек и девчонок — воспитанников детдомов, одетых в синие костюмчики, четким строем подходят к зданию нынешнего райкома партии. Их сопровождают комсомольцы города. Гремит духовой оркестр. Необычайное шествие вызывает всеобщий интерес жителей. Да, здесь все необычно. И то, что два мальчика трубят в горны, а третий — бьет в барабан. Эти инструменты многие видят впервые в руках детей. Вот колонна остановилась. Лица ребят торжественно строги. Член бюро укома РКСМ Леша Кублин (он же председатель совета пионеров) с балкона читает текст торжественного обещания пионеров. Ребята дружно повторяют за ним: "...честным словом обещаю, что буду верен рабочему классу. Буду ежедневно помогать своим трудом собратьям. Знаю законы юных пионеров и буду им повиноваться. Железный закон пионеров —стремиться всегда и везде, где возможно, получать знания для того, чтобы употребить их на пользу трудящихся"...

После принятия торжественного обещания Кублин от имени укома комсомола поздравил ребят с вступлением в пионеры и предложил надеть красные галстуки. Несказанно радостные, возбужденные они повязывают их друг другу.

На торжественной церемонии присутствовали партийные работники. Заместитель секретаря укома партии Михаил Петрович Суслин вручил ребятам Красное знамя и поздравил их со званием пионеров.

—Будьте во всем и всегда верны делу революции, делу партии большевиков! — сказал он в напутствие ребятам.

Оркестр исполнил "Интернационал". Все подхватили мелодию и пели вместе с оркестром.

Так проходил этот исторический день создания первого пионерского отряда на Раненбургской земле.

ВОЖАКИ ДЕТСКОГО ДВИЖЕНИЯ

Через месяц был организован второй отряд пионеров на табачной фабрике (сейчас на этом месте чуглитзавод). Организатором его был председатель завкома фабрики, питерский рабочий, большевик с 1918 года Иван Васильевич Свиридов.

Интересна такая деталь: кроме горна, барабана и галстуков всем пионерам завком выдал голубые костюмчики, в которых потом ребята выступали на сцене. Иван Васильевич был первым руководителем и воспитателем отряда. Позднее ему в помощь уком послал замечательную девушку комсомолку Марусю Гальперман. Она в последующем стала старшим вожатым всех отрядов в городе, т. е. штатным работником укома комсомола по работе с пионерами.

Как строилась работа с детьми в первых отрядах? Какими были ребячьи сборы? Обратимся опять к архивным документам. Вот карточка "Учет работы среди детей", которую, как отчет, уком ежемесячно представлял в губком комсомола в Рязань. Читаем: "Ранепбургский уком РКСМ Рязанской губернии. Ноябрь 1923 года.

Преобладающая форма работы с детьми: беседы, игры, спектакль и спортивные выступления. Подпись: председатель совета А. Кублин".

- У меня хорошо сохранилась в памяти деятельность пионеров, поскольку все мы, члены укома ком-сомола, работали в первых отрядах. Кроме нас, работу с детьми проводили М. П. Суслин, зав. женотделом укома партии Наталья Ивановна Дюжева и Иван Васильевич Свиридов. Мы рассказывали ребятам, какую заботу проявляет о них наше государство. Проводили беседы и о дедушке Ленине (гак любовно называли тогда дети Владимира Ильича). Ребята особенно интересовались его здоровьем. А пионеры детдомов составили и отправили письмо В. И. Ленину. Оно было полно сыновней, внучатой любви к вождю и заканчивалось пожеланием: скорее поправляйся, наш дорогой дедушка!

Проводились с ребятами и беседы на такие темы: "Люби природу и животных". Интересно, что после этой беседы в отряде на табачной фабрике ребята пристыдили двух мальчишек, у которых были рогатки.

Пионеры активно включались г> трудовую и общественную жизнь уезда. Особенно памятен в этой связи такой случай. На пунктах ликвидации неграмотности не хватало бумаги и карандашей. Ребята провели сбор чистых листов бумаги и карандашей у жителей, в учреждениях города. Пионеры делали скворечники и кормушки для птиц, сажали деревья. Вместе с комсомольцами они принимали активное участие в субботниках по благоустройству городского сада.

Хорошо учиться было железным законом ребят. По инициативе пионеров-детдомовцев были организованы группы взаимопомощи. Сильные ученики готовили уроки вместе с отстающими. Пусть нынешние пионеры знают — ребята двадцатых годов в своем абсолютном большинстве учились хорошо. Это было отмечено на нашем Раненбургском X съезде комсомола весной 1924 года.

Уком комсомола очень заботил вопрос о кадрах пионервожатых. Было ясно: двумя отрядами дело не ограничится. Детское движение будет расти. Решили начать подготовку вожатых из числа комсомольцев. В постановлении укома от 3 ноября 1923 года есть такие строки: "Слушали: о создания кружка по детскому движению. Постановили: объединить в нем всех комсомольцев, желающих работать среди детей".

И такой кружок был создан. Он сыграл большую роль в укреплении пионерской организации. У нас появились девушки-комсомолки, неплохо работающие с пионерами. Вот ныне здравствующие бабушки, а тогда 15—16-летние вожатые Маруся Попова, Аня Белоус, Аня Скоблина, Маруся Афанасьева.

С тех пор, как по стране шагает красногалстучное племя, прошло 50 лет. За это время пионерами были многие граждане. Поэтому юбилей пионерской организации праздник не только нынешних пионеров, но и всех взрослых. И хочется мне обратиться к чаплыгинским гражданам: если у вас есть внуки и внучки, сыны и дочери, расскажите им, какими пионерами были вы, расскажите о пионерских кострах, о песнях, которые вы пели, как встречали рассветы в пионерских походах! Если были пионерами в тяжелые годы Отечественной войны, расскажите, как заботились о раненых в госпиталях, как помогали фронту. А главное не забудьте рассказать, как Родина, партия, комсомол вывели вас на широкую дорогу жизни и вы строили социализм, а сейчас строите коммунизм.

Когда 19 мая наши ребятишки- пионеры будут отмечать пятидесятилетие своей организации, порадуйтесь вместе с ними. Ведь им суждено доделать то, что начало старшее поколение.

У пионерского знамени. Фото Ф.Волкова.

С. КУРКИН, комсомолец 20-х годов.

Газета "Знамя Ленина" №59 (6315), за 18 мая 1972 года.

Чаплыгинский пионерлагерь "Елочка". Фото из семейного архива М.И.Ласточкина.

Пионерские сборы. Фото из архива Чаплыгинского краеведческого музея.

|

Метки: 70- е годы 80-е годы фотографии 60- е годы 20- пионеры |

Как снимали "Приключения Электроника" |

dubikvit в Как снимали "Приключения Электроника"

dubikvit в Как снимали "Приключения Электроника"Позже Велтистов придумал продолжение приключений Электроника и создал новых персонажей. Все они были столь самобытны, что просто просились на киноэкран.

В 1979 году режиссер Константин Бромберг решил снять на Одесской киностудии фильм по этой книге и показать юным зрителям историю удивительного робота, обыкновенного мальчика Сережи Сыроежкина и их многочисленных друзей.

В качестве сценариста был приглашен сам Евгений Велтистов. Пока он создавал новую версию приключений Электроника, режиссер был озабочен проблемой — где взять исполнителей главных ролей — Сыроежкина и Электроника.

В начале 1979 года Одесская киностудия объявила всесоюзный розыск. Искали двух мальчиков-близнецов.

Они должны были уметь буквально все. Начиная с игры на гитаре и заканчивая вождением мопеда. Перепробовали сотни пар. Искали везде: в самой Одессе, в Киеве, по республикам и областям СССР. И наконец – находка. В московской школе №23 учились братья Владимир и Юрий Торсуевы, которые и пели, и плясали, и играли на гитаре, и гоняли на мопеде. Фильм "Приключения Электроника" был спасен. Премьера состоялась 23 марта 1980 года в кинозале одесского санатория "Украина". А спустя месяц, 2 мая 1980 года, фильм вышел в телеэфир на просторы нашей некогда бесконечно огромной страны.

"Однажды стоял мороз под 40 градусов, и, кроме братьев Торсуевых, на встречу никто не пришел, – рассказывает второй режиссер картины Юлия Константинова. – Привела их мама. Они что-то прочитали, сыграли на гитаре, спели. И хотя на главные роли мы планировали мальчиков помладше, но утвердили все же 12-летних Торсуевых. Юра на пробах стал Электроником, а Володя – Сыроежкиным, но что-то не получалось. Тогда режиссер поменял их местами – и съемка пошла как по маслу. Для фильма волосы братьям покрасили в светло-рыжий цвет, и так они ходили в школу. Мальчики умоляли разрешить им постричься, но потом привыкли".

"С появлением Торсуевых внезапно возникла проблема, – говорит Юлия Константинова. – Когда мы в Одессе поставили их в кадре рядом с Гусевым, то этот по роли хулиган-верзила оказался им по плечо! Это было ЧП. Надо снимать, а у нас нет Гусева! В последний решающий день я заглянула в одесский интернат. Только вошла, а на меня, скатившись с перил, свалился смешной длинный конопатый мальчишка, Вася Скромный. Он и стал нашим неподражаемым Гусевым"

Во время съемок дети быстро росли. Приходилось постоянно перешивать им костюмы. Девочка в одном дубле улыбнулась полным ртом зубов, а в следующей сцене у нее уже передних зубов нет! "Мне нужно было, чтобы класс веселился, глядя, как Электроник доказывает теорему Пифагора, – вспоминает режиссер Константин Бромберг. – А дети устали и не хотели смеяться. Я выхожу к доске, даже не зная, что сейчас сделаю, и говорю: "Ребята, я вам покажу позывные радио Австралии, смех птицы ку-ки-бурры". И начинаю по сумасшедшему ржать. Весь класс лежал от хохота!"

Декорации школы построили на Одесской киностудии. На съемки пришли с десяток хмурых пожарных и потребовали снести декорации. На следующее утро они снова открыли павильон иѕ обалдели. Вся съемочная группа – впереди больше сотни детей, за ними взрослые – стояла кольцом. Вышел вперед Гринько и сказал: "Только через наши трупы!" – и пожарные отступили

Спустя 26 лет создатели фильма "Приключения Электроника" получают благодарные письма со всего мира. А искусствоведы, разгадывая загадку популярности Электроника, защитили аж 12 диссертаций! В том числе, в научных трудах упоминался и феномен Ресси. В жизни этого эрделя звали Чингиз. Режиссер картины Константин Бромберг вспоминал: "Эпизод: Урри мчится на мотоцикле, Чингиз бежит за ним. Мы едем на операторской машине параллельно по шоссе, снимаем. И вдруг Чингиз всех обгоняет, резко останавливается и как-то предупреждающе поднимает переднюю лапу. Наш водитель тормозит, и мы понимаем, что Чингиз нас спас – прямо по ходу (а водитель все время смотрел в заднее стекло на собаку) перед нами открытый канализационный люк! В другой раз мы с оператором Апрятиным страшно ругались, решая, каким объективом снимать сцену. В разгар нашего спора подбегает Чингиз и... несет в зубах объектив, который нас устроил и помирил!"

"Электроника" снимали 8 месяцев, за работу в фильме братья получали 120 рублей в месяц. Эти деньги они тратили на еду, вещи, аттракционы и сигареты. По словам братьев, сразу после выхода фильма поклонники расписывали подъезд дома, где они жили, в восторге кидали в дверь помидорами, а мелом во дворе писали "Мы вас любим!". Родителям даже пришлось сменить номер домашнего телефона, чтобы избавиться от поклонниц мальчиков. Затем пришло время, когда они состригли белые крашеные волосы и их перестали узнавать

.

Роль девочки Майки предлагали уже прославившейся Красной Шапочке Яне Поплавской, но юная звезда закапризничала и отказалась. Никому не известная тогда Оксана Фандера тоже претендовала на Майку, досталась ей лишь эпизодическая роль школьницы. Оксана Алексеева сама пришла на съемки и, подойдя к оператору фильма Константину Апрятину, наивно спросила: "А когда же я буду сниматься?". Апрятин сделал пробу, девочка попала в картину. После съемок все мальчишки по секрету рассказывали, что немножко были в нее влюблены.

На роль профессора Громова, который изобрел Электроника, не прошли многие. Профессор Ростислава Плятта, например, показался слишком вальяжным. Бруно Фрейндлих – актер сразу после проб заболел. Пробовался Леонид Броневой, но после его ссоры с оператором, режиссер решил не осложнять климат в коллективе. Худсовет уговаривал утвердить Владимира Этуша – он удачно снялся в роли Карабаса Барабаса, но режиссер посчитал, что Этуш был слишком ярок для этой роли. Николай Гринько только что снялся у Тарковского в "Сталкере" и ему детский фильм был неинтересен, но он был штатным актером киностудии, и его обязали сниматься в "Электронике". Зато потом он охотно выступал с этой картиной на творческих вечерах

Ассистенткой профессора предлагали стать Ирине Муравьевой, но у нее был чересчур плотный график; Лия Ахеджакова не попала в фильм из-за не слишком уживчивого характера. А появившаяся на пробах Лиза Никищихина так здорово отыграла вместе с Гринько, что режиссер сразу ее утвердил

Когда режиссера спросили, кого он видит в роли шефа бандитов Стампа, он ответил: "Луи де Фюнеса", – после чего ассистент позвонила Анатолию Папанову. Но тот был занят. Шефом стал Владимир Басов. Однажды съемка чуть не сорвалась. Басову сшили костюм на три размера больше, он рассердился, а потом скомандовал перепуганной художнице по костюмам: "Девочка, снимайте штаны!". Еле влез в ее белые джинсы, нашел в гримерной черный свитер и остался доволен нарядом

На роль учителя математики по прозвищу Таратар выбрали Евгения Вестника. Интересно, что у знаменитого Таратара был прототип. Когда Евгений Велтистов писал свою повесть, он часто посещал настоящую физико-математическую школу, где работал учитель Танатар, очень любивший своих учеников и даже выпускавший газету на "танатарском" языке — языке математических формул… А сам Евгений Весник говорил, что он придал своему персонажу черты нескольких людей: манеру разговаривать немного в нос он взял от Самуила Маршака, а знаменитую прыгающую походку — у знакомого врача. Персонаж получился настолько достоверным, что дети со всего СССР долго присылали Веснику письма, уговаривая его поработать у них учителем…

Члены съемочной группы вспоминают, что мотоцикл для Урри-Караченцева дал напрокат житель Прибалтики за очень большие по тем временам деньги. К тому же он получал зарплату как член съемочной группы. А взяли его мотоцикл, потому что он был навороченный, и узнать в нем "Яву" было затруднительно. В какой-то момент владелец мотоцикла решил выдвинуть условие, чтобы ему подняли плату. Расчет был на то, что второй такой не найти, и уже полфильма отснято с этим. Ему отказали, тогда он демонстративно поехал домой, но администратор группы позвонил гаишникам, которые его просто не выпустили из Одесской области

Оказывается, братья Торсуевы попали в кино благодаря завучу школы. Однажды она вошла на уроке в класс и строгим голосом сказала: "Торсуевы, на перемене зайди ко мне". Надо сказать, что Володя с Юрой не были подарком для школы, водились за ними хулиганские замашки, так что можно было ждать от такого вызова всего что угодно. Когда же братья пришли к ней в кабинет, то завуч протянула им повестку, в которой было указано, куда и когда явиться на фотопробы. Потом выяснилось, что с киностудии звонили в разные школы: искали братьев-близнецов. Торсуевы были 386-й парой

Юру и Володю не раз спрашивали, почему именно на них остановил свой выбор режиссер. Они считают, что произошло это потому, что родители их воспитали, как положено воспитывать мальчишек. Братья играли в хоккей и футбол, катались на коньках, ездили на мотоцикле, занимались спортом. Юра играл на гитаре, Володя на саксофоне. Оба играли в школьном театре. Внешним сходством они в школе не пользовались никогда. С первого же дня братьев посадили в разные концы класса и никогда ни учителя, ни ребята их не путали. Да и к тому же мальчишки были не так уж похожи. Даже родинка есть только у Юры, а Володе ее приклеивали на съемках. Сходство использовали позже, дважды. На поступлении в институт Юра "доверил" брату сдавать за него историю и сочинение. А еще один раз братьям надо было получить медицинскую справку для поездки на отдых. Юры тогда не было в Москве, Володя с разницей в полчаса и в разных брюках зашел к одному и тому же врачу. Оказалось, что за 30 минут пациент стал выше на два сантиметра и тяжелее на несколько килограммов

После выхода фильма братья узнали, что такое слава. Были и приятные, и неприятные моменты. Где-то через полгода после премьеры, а к тому времени "Приключения Электроника" уже три раза показали по телевидению, близнецы пошли в Большой театр. В антракте к ним подошла женщина и спросила: "Это вы играли?..". Юра сразу же ответил: "Нет, это не мы". А она говорит: "Ну, все равно. Даже если это не вы, дайте мне автограф". Юра обычно сваливал раздачу автографов на Володю. Как только он расписался на ее бумажке, его прижали в один угол, Юру в другой, и Сыроежкин с Электроником сорвали начало второго действия минут на двадцать

Письма от поклонников Торсуевы получали мешками. Сейчас говорят, что прочитали все послания, но вот ответить на все не смогли. В день получалось писать по 20-25 писем. А некоторые впечатлительные "поклонники" жили рядом. И приносили неприятности. Вспомните, кем был Сыроежкин в фильме? Хулиганом! А расплачивались за это братья. Долгое время, если в их микрорайоне происходила какая-нибудь неприятность, всегда находилась старушка, которая заявляла милиции, что это сделал Сыроежкин. И милиция приходила в квартиру к Торсуевым

Феноменальный успех фильма близнецы объясняют тем, что это было первое кино, где дети самостоятельно играли. Играли самих себя. Режиссер не давил и позволял спорить с собой. Володя мог ему сказать, например: "Откуда вы можете знать, как разговаривают дети в двенадцать лет? Вам же – пятьдесят! Я это лучше знаю". И режиссер соглашался с двенадцатилетним мальчишкой. И еще – очень важно то, что взрослые актеры, звезды, общались с детьми на равных

Съемки продолжались восемь месяцев. Мальчики жили одни, в чужом городе – фильм снимался в Одессе – в гостинице, работали и получали зарплату. Вначале они сами не понимали, почему вдруг сделались такими богатыми. Но затем освоились: тратили деньги на мороженое, лимонад, походы в парк и... в школу ездили на такси. Тогда это удовольствие стоило один рубль. А существенного ничего не купили

Кстати, говорят в фильме Сыроежкин и Электроник не голосами Торсуевых. Сыроежкина озвучила Ирина Гришина, а Электроника Надежда Подъяпольская. А поют за них Елена Шуенкова и Елена Камбурова

Ещё один факт об "Электронике", момент, когда Рэсси откусывает у пистолета дуло. Съемка проходила весело. Были куплены в Детском мире два пистолета, у одного загодя отпилили дуло для того, чтобы подменить после прыжка собаки, чтобы у зрителя сложилось впечатление, что это именно собака откусила дуло. В процессе репетиций и съемки дублей все члены группы дурными голосами по очереди спрашивали: "Чингиз, хочешь курочки?" – на что псина реагировала мечтательным поскуливанием – потом при озвучании на это поскуливание записывали речь. Наконец дошли до сцены с откусыванием пистолета. Чингиз на втором дубле прыгает и на самом деле откусывает дуло у целого пистолета. Дальше Караченцову не надо было играть удивление: глаза сами полезли на лоб, он машинально проговорил свой текст: "Ты зачем сожрал оружие?", а потом полез Чингизу в пасть, чтобы вытащить осколки – не дай Бог, псина подавится. Режиссер Константин Бромберг забился в истерике: какой дубль запороли! Члены съемочной группы его утешали, что все получилось наилучшим образом, а как Коля полез в собачью пасть, прекрасно отрежется при монтаже. На этом съемку свернули, тем более, что не осталось целого пистолета – один отпилили, а второй сожрали. А в фильм вошел именно этот дубль

В 2005 году Владимир Торсуев, исполнитель роли Электроника, рассказывал, что режиссер фильма Константин Бромберг, ныне проживающий в США, написал сценарий продолжения истории – действие в ней происходит в наше время, а Сережа и Эл уже взрослые. В новой 45-серийной картине были заинтересованы как американские, так и европейские компании, шла подготовка, проводились переговоры с Первым каналом – об участии в съемках и российской телекомпании. К сожалению, об этом проекте до сих пор ничего не слышно, однако поклонники всех возрастов верят и надеются вновь увидеть на экранах своих любимцев, тем более что никто из ребят, снимавшихся в фильме "Приключения Электроника", профессиональным актером не стал. Ирония ли это судьбы или разразившийся кризис системы, разрушивший наш кинематограф так, что за все годы, прошедшие после перестройки не снято столько культовых и любимых всем обществом фильмов, сколько было снято тогда

Ну и в заключении о судьбах детей-актёров снимавшихся в этом фильме.

Скромный Василий (Гусев)

Закончил театральную школу и потом снялся в нескольких фильмах. Даже имея большие перспективы в кинематографе, Василий все-таки решил приобрести серьёзную профессию и, закончив мореходное училище, стал моряком

Алексеева Оксана (Майя)

В 1983 году Оксана поступила в Одесский политехнический институт по специальности "экономист-программист".

В 1988 году, закончив учебу в институте, она вышла замуж и вместе с мужем переехала в Белоруссию, где продолжила заниматься работой, обустройством семейного очага и воспитанием родившегося в 1989 году сына Александра.

В Минске Оксана работала исполнительным директором в частной фирме, объездила полмира.

С февраля 2006 года, выйдя замуж за гражданина Франции, живёт в городе Лионе.

Калинин Максим (Корольков)

Окончил экономический факультет МГУ им. Ломоносова. Работал брокером фондового рынка и в различных банках.

Ушёл из жизни 1 декабря 2011 года, выбросившись из окна своей квартиры на 5-м этаже, расположенной на Строгинском бульваре в Москве

Максимов Дмитрий (Смирнов)

Дмитрий закончил Московский финансовый институт, отслужил в армии в пограничных войсках КГБ СССР. Проживает в Москве, занимается бизнесом

Солуян Валерия (Кукушкина)

Ябеда Зоя Кукушкина никаких "бонусов" от участия в съемках не получила. Наоборот, одноклассники настолько поверили в образ, созданный девочкой на экране, что многие перестали с ней общаться. По этой же причине и с ребятами-актерами дружбы у нее не вышло. Валерия с красным дипломом окончила медицинский институт. Вышла замуж и родила сына. Работает врачом-дерматологом в Москве

- Как-то случайно встретил Леру на улице, - поделился Владимир Торсуев. - Выглядела она - просто блеск! Так что теперь она совсем не Кукушкина!

Лившиц Евгений (Чижиков)

Закончил Институт музыки им. Шнитке.

Проживает в настоящее время в Германии. Работает музыкантом - играет на ксилофоне, вибрафоне и маримбе в Дюсельдорфском Симфоническом Оркестре и преподаёт в Высшей народной школе Дюссельдорфа, доцент

Ну и конечно Торсуевы Юрий и Владимир

Закончив школу и снявшись в фильме "Незнайка с нашего двора", братья Торсуевы в театральный не пошли. Они поступили в Полиграфический институт, и... оба были отчислены с первого курса. Потом - ДОСААФ, автошкола, получили права, работали на грузовиках на хлебозаводе. После этого пошли в армию. Служили вместе, опять же водителями.

После армии Володя Торсуев поступил в МГУ на философский факультет, а Юра - в институт Азии и Африки. Но они так и не получили высшего образования.

Владимир работал таксистом, администратором в студии Никиты Михалкова "Три Тэ", ведущим специалистом в управлении таможенного оформления в "Норильском никеле". Жил в Красноярске, где был советником заместителя губернатора по таможенным вопросам, затем перебрался в Новосибирск и занялся строительством.

Юрий занимался бизнесом. Совместно с братом открыл в Москве два ночных клуба, несколько продуктовых магазинов и винотеку. Но в лихие 90-е из-за проблем с партнерами ему пришлось на время уехать из страны. Теперь работает в компании, которая занимается торговлей автомобилями.

Использованы материалы сайтов http://1001material.ru, http://www.kino-teatr.ru

Смотрите также:

|

|

|

|

|

| Как снимали "Чародеи" | Как снимали "Иронию судьбы, или С легким паром!" | Как снимали "В бой идут одни "старики" | Как снимали "Место встречи изменить нельзя" | Как снимали "Джентльмены удачи" |

|

Метки: 70- е годы |

Индейцы, папуасы, ковбои и прочее |

|

|

Крымская обл. Украинской ССР |

|

|

Одесса 1948 года . Туалет во дворе . |

|

|

Лагеря моего детства.Владивосток. |

ycor в Лагеря моего детства.Владивосток.

ycor в Лагеря моего детства.Владивосток.Из воспоминаний о лагере запомнился эпизод с приездом артистов-фокусников и их фирменный номер- машинка для печатания денег(всовываешь в машинку 1 рубль- крутишь ручку на выходе 25 рублевая купюра).Сейчас на этом месте вроде восточная школа.

1.1983 год :

Большую часть летних каникул я проводил в п/л "Строитель"

Помню: старшие отряды (1-6) жили в хороших кирпичных 3-х этажных зданиях,отличную столовку с проросшими через потолок деревьями,пионерские костры в конце смены,футбол на поле и много положительных эмоций...

2.Июнь 1984 год:

3.Июнь 1986:

4.Июль 1986 года п/л "Берёзка".Жили в 2-х этажных деревянных домиках.Находился в р-не Фанерного завода на Океанской:

5.Июнь 1987 год:

6.Август 1988 год:

|

Метки: пионерлаг счастливое детство 80- е годы пионеры |

петушок или курица? |

|

|

Советский голубь мира" Катя Лычёва, где ты, что с тобой? |

jurashz в Советский голубь мира" Катя Лычёва, где ты, что с тобой?

jurashz в Советский голубь мира" Катя Лычёва, где ты, что с тобой?

Катю отобрали из шести тысяч претенденток. Ходили слухи, что победе поспособствовало родство с тогдашним министром иностранных дел Громыко. Однако к известному политическому деятелю Лычева не имела никакого отношения. Она просто действительно была лучшей - со светлыми, широко распахнутыми глазами, ослепительной улыбкой, хорошим знанием английского и, благодаря съемкам в кино, не закрепощенной.

С 21 марта по 4 апреля Катя проехала с "миссией мира" по территории США вместе с американской школьницей Стар Роу. Их маршрут начался в Сан-Франциско; девочки посетили несколько городов, побывали в Диснейленде.Своей "политической" карьерой Катя Лычева обязана американке Саманте Смит, которая посетила СССР в 1983 году. В 1985-ом Саманта вместе с папой погибла в авиакатастрофе, и американская организация "Дети как миротворцы" выступила с предложением организовать ответный визит в США школьницы из страны Советов. Условие было лишь одно - девочка должна активно выступать за мир и быть не старше Саманты.

По возвращению домой Катя стала знаменитой. Ей мешками приносили письма, постоянно снимали в передачах на телевидении, приглашали выступать. Лычева объехала массу пионерских лагерей - рассказывала своим сверстникам об Америке. Один из поклонников Кати, который тогда как раз находился в лагере на Черном море, вспоминал, как решил проколоть шины автомобиля, в котором возили девочку - чтобы она осталась ночевать. Задуманное удалось; вечером хулиган решил проникнуть в комнату Лычевой и забрался на балкон. "Что произошло дальше, писать не особо хочется - на следующий день я проснулся в лагерном лазарете. Рядом на столике стояли банка варенья и корзинка печенья, букетик фиалок, а к нему приколота записка "Солнечного мира и крепкого здоровья, с симпатией Катя Лычева".

Насколько реальна эта история, сейчас судить трудно. Однако девочка действительно была очень популярной. Хотя сегодня, спустя почти три десятка лет, многие свидетели ее триумфа утверждают, что в душевности и открытости Катя очень проигрывала Саманте Смит. Якобы речи советской школьницы были заучены и отцензурены, чтобы она не сказала лишнего.

Рассказывают, что слава отдалила Лычеву от одноклассников. Жизнь ее после поездки круто изменилась; девочку часто возили на правительственных машинах на встречи, люди дарили ей цветы, незнакомые мальчики признавались в любви. А потому сверстники увидели в ней признаки "звездной болезни" и прежнее душевное общение свернули. Позже уже повзрослевшая Екатерина Александровна Лычева призналась в одном из своих немногочисленных интервью, что не любит вспоминать этот "звездный" период жизни: "Тогда от меня ничего не зависело, а вот потом я стала заниматься тем делом, которое меня по-настоящему интересует".

В конце 80-х слава Кати сошла на нет. Долгое время о ней не было ничего известно. После распада СССР слухи, куда пропал "голубь мира", ходили самые разные - от "новости", что Лычева вышла замуж за иностранца, до того, что она сбежала за границу и стала элитной проституткой.

На самом деле, Катя действительно уехала за границу. Мама Лычевой - кандидат экономических наук - в 1988 году получила стипендию Франсуа Миттерана. Вместе с Катей они переехали во Францию.

Девочка отучилась в Сорбонне, правда, выпускные она сдала в своей советской школе.

Во Франции Катя получила юридическое и экономическое образование, работала в Парижском центре содействия иностранным инвестициям, ухаживала за тяжелобольной мамой. В 2000 году Лычева вернулась в Россию. Карьеру на родине она начала с замначальника управления международного сотрудничества Министерства труда и социального развития, курировала социальные проекты. Затем работала в Министерстве промышленности, была сотрудником Федерального агентства по наукоемкой промышленности и директором по международному развитию в "Объединенном авиастроительном консорциуме".

А около пяти лет назад Екатерина Александровна стала вице-президентом ОАО "АвтоВАЗ" - в зоне ее ответственности было взаимодействие с альянсом. Любопытно, что до 2008 года среди топ-менеджеров гиганта отечественного автопрома женщин не было. Рассказывают, что руководившего с 2007 по 2009 год "АвтоВАЗом" Бориса Алешина с Лычевой связывала крепкая дружба.

Екатерина Александровна интервью не дает принципиально, в ток-шоу не участвует категорически, а потому ее назначение тоже породило массу слухов. Журналисты разных СМИ писали, что ей будто бы выделили шикарный дом в Тольятти, где она останавливается, когда приезжает из Москвы по рабочим вопросам. А зарплату ей назначили аж в миллион рублей.

По некоторым данным, в 2011 году Лычева ушла в декрет. После этого о ней ничего не известно. Скорее всего, когда-то самая известная советская девочка в мире сейчас полностью занята воспитанием своего ребенка.

"Через пять минут появился господин Рейган, протянул руку и сказал, что очень рад видеть меня в Белом доме. Я передала ему игрушку и объяснила, что ее сделали советские ребята, которые, как и весь наш народ, хотят мира. А потом сказала: "Я думаю, что дети не могут спокойно жить на Земле, пока на ней есть ядерное оружие. А я знаю, что наша страна предложила уничтожить все-все ядерное оружие на Земле еще до того, как я вырасту. Хорошо бы, чтобы это произошло. Тогда все дети будут счастливы". Господин Рейган ответил, что хотя он уже не ребенок, но тоже мечтает о мире, и обещал мне, что сделает все, для того, чтобы на Земле не осталось ядерного оружия. Он пожелал маме и мне хорошо провести время в Америке и сказал, что завидует нам со Стар, потому что мы накануне были в цирке, а у него нет времени туда пойти. Стар приколола господину президенту значок организации "Дети как миротворцы", а я подарила еще журнал "Экран -детям", в котором рассказывалось о том. как я снималась в кино. Я раскрыла журнал и, показывая на фотографию, сказала: "Это тоже для Вас. Это я".

"Обедали мы в тот день в кафе "Макдональдс". Я уже слышала, что это известная фирма, которой принадлежат небольшие ресторанчики. У входа нас встретил улыбающийся клоун в огромном рыжем парике. Мне сразу показалось, что я попала в цирк. И действительно, когда мы вошли, все было как на веселом представлении. Мы со Стар называли блюда, и они, как по волшебству, появлялись из специальной машинки. Правда, названия блюд были для меня новыми, и я сама не знала, что заказываю. Но оказалось, что все очень вкусно. Клоун усадил нас за столик, и нам принесли очень аппетитно выглядевший бутерброд под названием "Большой маг" и хрустящий картофель. Я хотела попробовать бутерброд, но каждый раз, как только я его подносила ко рту, начинался такой треск фотоаппаратов и мигание вспышек, что поесть с аппетитом было невозможно. Вкус у "Большого мага" оказался необычный, и я его так и не съела, а жареный картофель я очень люблю, поэтому съела его весь, уже не обращая внимания на корреспондентов".

"Перед сном у нас было немного свободного времени, и мы с мамой включили в номере платный канал телевидения, чтобы посмотреть американский фильм "Рокки-IV". В программе было написано, что это фильм о советском боксере. За девять дней путешествия по США я уже соскучилась по дому, и мне xoтелось увидеть что-нибудь о советских людях. Зверское лицо актера, который исполнял роль так называемого советского боксера, сначала испугало меня, а когда в фильме он убил на ринге американского спортсмена-негра, я убежала в спальню, бросилась на кровать и заплакала. Мне было обидно, что этот фильм так лживо и жестоко изображает нашу страну… На следующий день в одном из телеинтервью я сказала: "В фильме "Рокки-IV", который показывают по американскому телевидению, нет ни слова правды о Советском Союзе. У советских людей даже лиц таких не бывает. Мне стыдно за тех взрослых, которые сделали этот фильм. Я поняла, что те, кто разжигает ненависть к нашим людям,- это и есть первые враги мира на Земле".

Источник - "Российская газета"

via

|

Метки: воспоминания деТИ фотографии СССР |

Сигареты " Война и мир на экране " |

v_barhudarov в Сигареты " Война и мир на экране "

v_barhudarov в Сигареты " Война и мир на экране "

|

|

Праздничный номер газеты "Знамя Ленина", посвященный 40-летию Всесоюзной пионерской органи |

ranenburzhets в Праздничный номер газеты "Знамя Ленина", посвященный 40-летию Всесоюзной пионерской организации.

ranenburzhets в Праздничный номер газеты "Знамя Ленина", посвященный 40-летию Всесоюзной пионерской организации.

|

Метки: 60- е годы Дети газеты |

Фотографии из «Огонька» |

«В московском дворике», 1962 год.

«Драгунская Валентина Оттовна с дочерью Татьяной из Забайкалья. Крым», 1954 год.

«Бригадир кролиководов школьного колхоза», 1958 год.

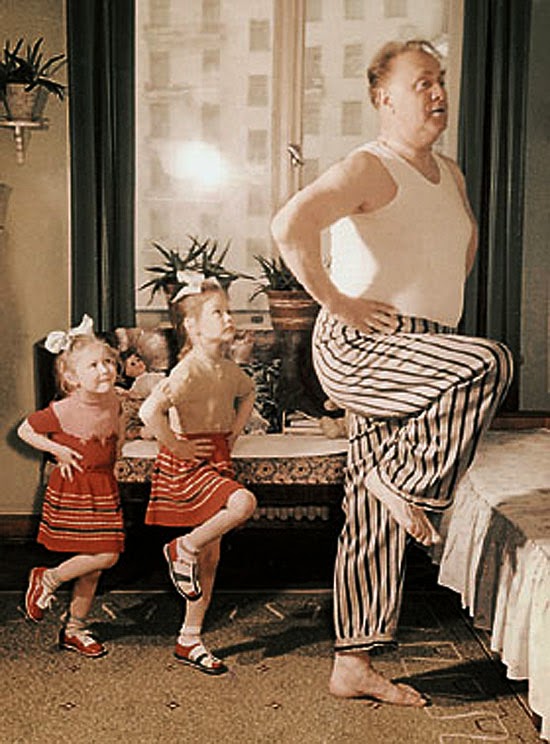

«Папа больше жару» (на фото знаменитый актер Михаил Жаров с дочерьми).

«Люся Ряхина сшила свое первое платье, в окончательной отделке ей помогают подруги Света Дудинская и Нина Смирнова. Ленинградское профессиональное училище № 1», 1958 год.

«Аллочка в гостях у бабушки», 1950 год.

«Семья Казанцевых получает пенсию», 1951 год.

На комбинате «Трехгорная мануфактура», 1959 год

«Делегат XX съезда КПСС Лукерья Терентьевна», 1956 год.

«В новой квартире», 1953 год.

«Детский врач», 1952 год.

Дети глазами знаменитого советского фотографа Дмитрия Бальтерманца -> ->

Дети нашего двора — фотографии 50-х — 80-х -> ->

Кубик Рубика и другие головоломки -> ->

|

Метки: 50- е годы Дети фотографии 60- |

![800_71dce659bf1390de77c374ef4f2e4fa6[1]_thumb(2) 800_71dce659bf1390de77c374ef4f2e4fa6[1]_thumb(2)](http://lh5.ggpht.com/-tQ_Q_Thr9G0/UnkqtJj_dSI/AAAAAAAGcyk/074fFTCsHxU/800_71dce659bf1390de77c374ef4f2e4fa6%25255B1%25255D_thumb%2525282%252529%25255B9%25255D.jpg?imgmax=800)

![russkaya_svadjba_18_thumb[22] russkaya_svadjba_18_thumb[22]](http://lh5.ggpht.com/-xxxFRl2akUg/UngshRhnc8I/AAAAAAAGcvc/ZLfvLAkrs0k/russkaya_svadjba_18_thumb%25255B22%25255D_thumb%25255B2%25255D.jpg?imgmax=800)