Добавить любой RSS - источник (включая журнал LiveJournal) в свою ленту друзей вы можете на странице синдикации.

Исходная информация - http://community.livejournal.com/soviet_life/.

Данный дневник сформирован из открытого RSS-источника по адресу http://soviet-life.livejournal.com/data/rss??70917100, и дополняется в соответствии с дополнением данного источника. Он может не соответствовать содержимому оригинальной страницы. Трансляция создана автоматически по запросу читателей этой RSS ленты.

По всем вопросам о работе данного сервиса обращаться со страницы контактной информации.

[Обновить трансляцию]

Интерьер класса провинциальной школы 50-60х |

s16_n425 в Интерьер класса провинциальной школы 50-60х

s16_n425 в Интерьер класса провинциальной школы 50-60х

Среди старых фотографии из семейного фотоальбома попалась интересная фотография, на которой в кадре интерьер класса 1950-60 годов. Снимок сделан в г.Нерехта Костромской области.

|

Метки: 50- е годы 60- годы школа |

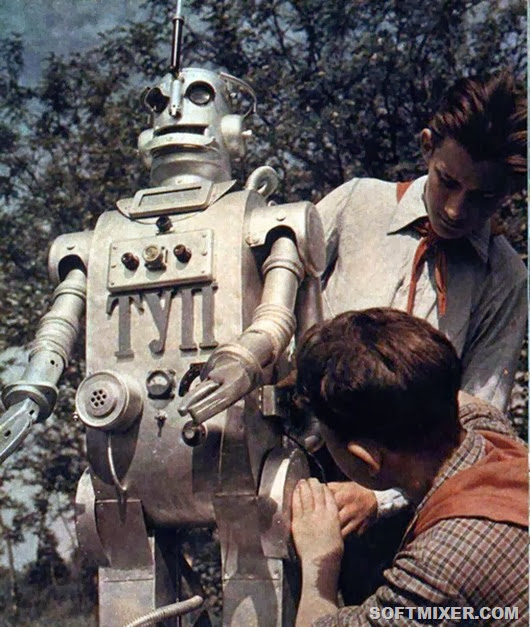

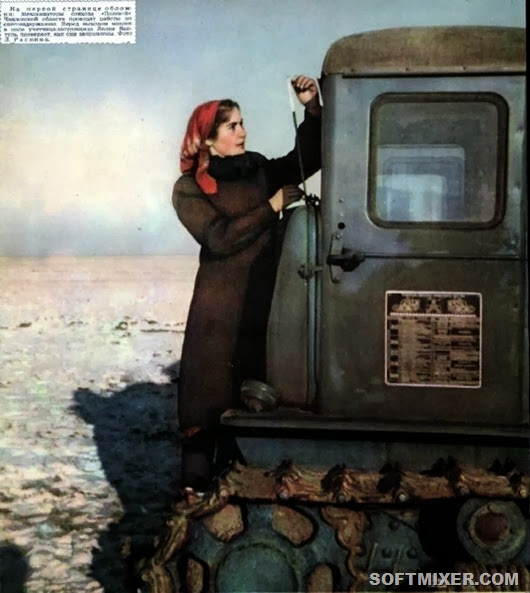

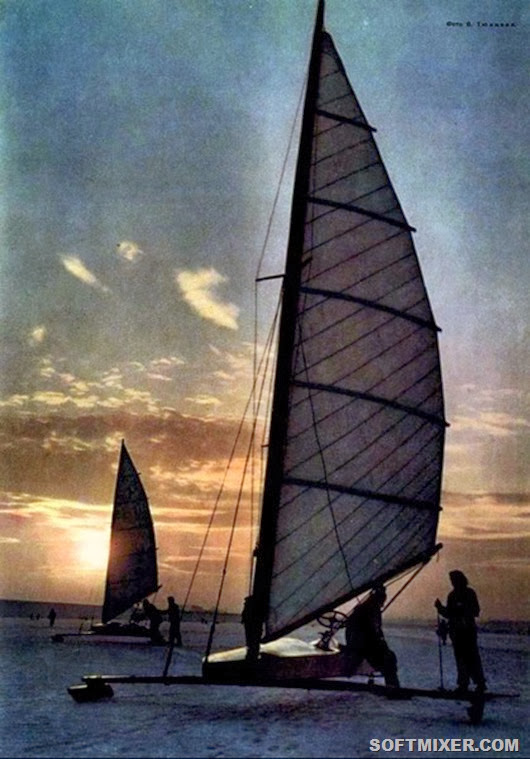

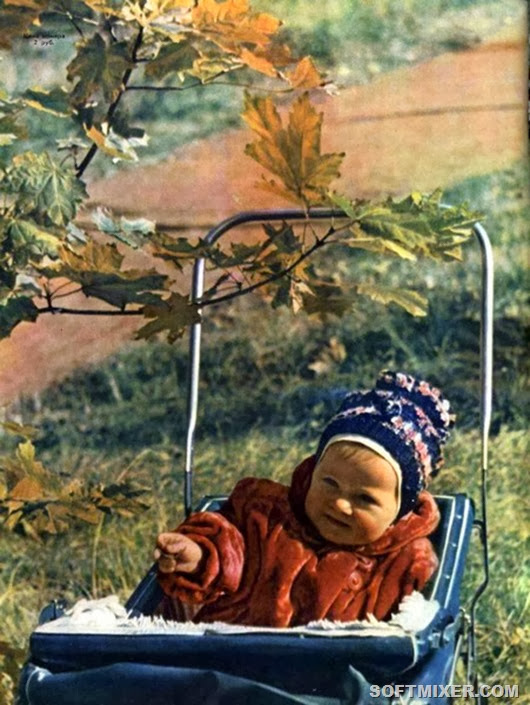

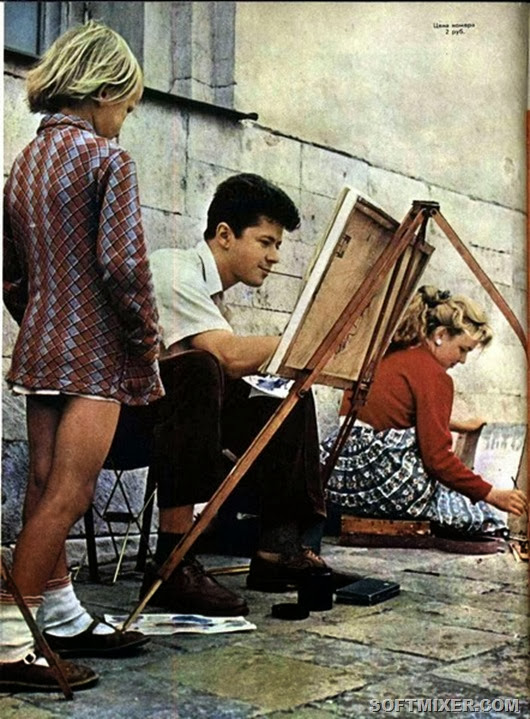

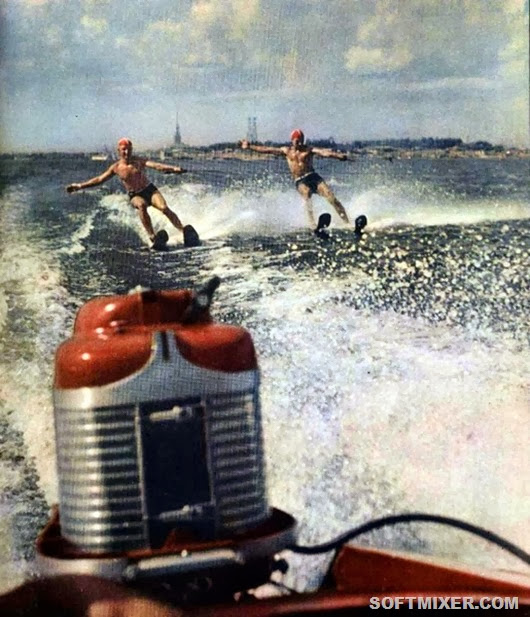

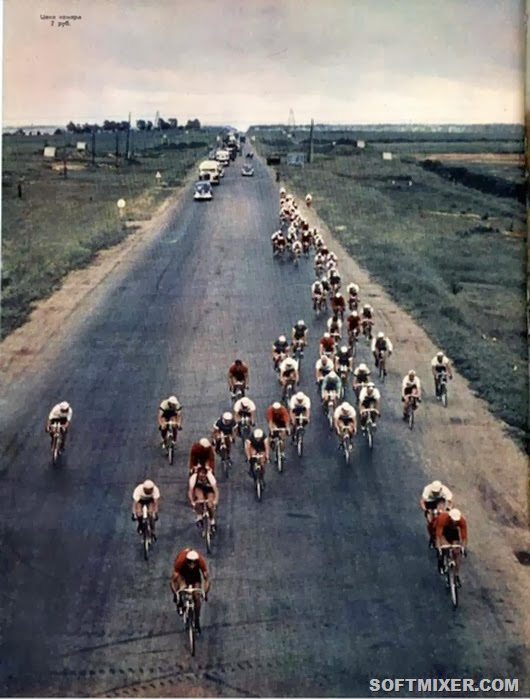

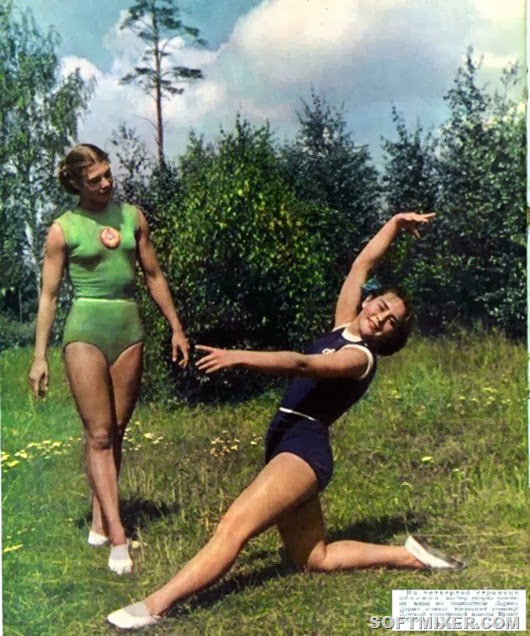

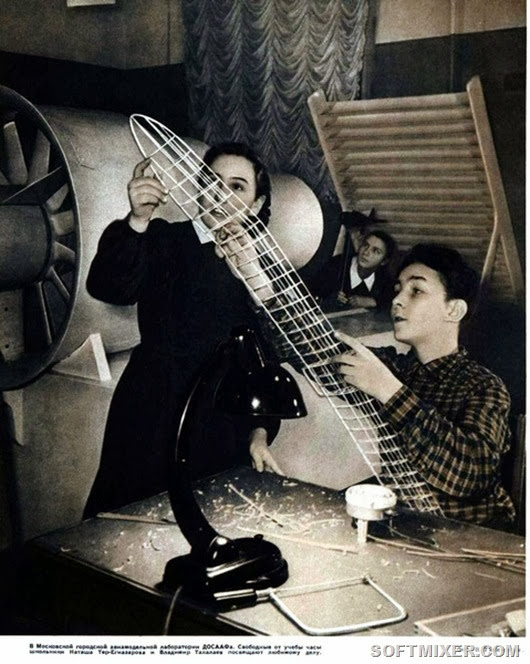

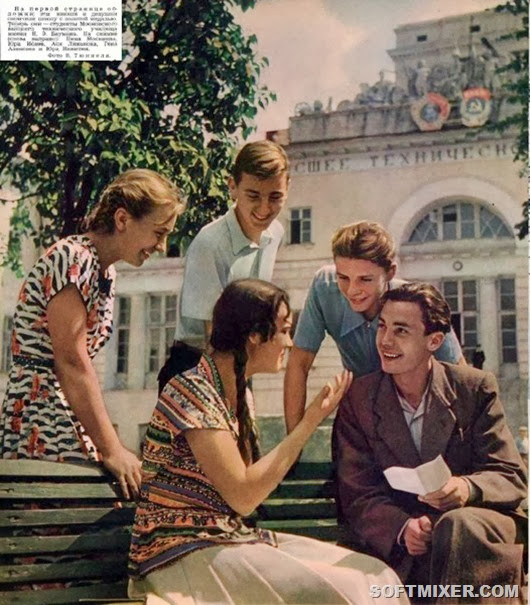

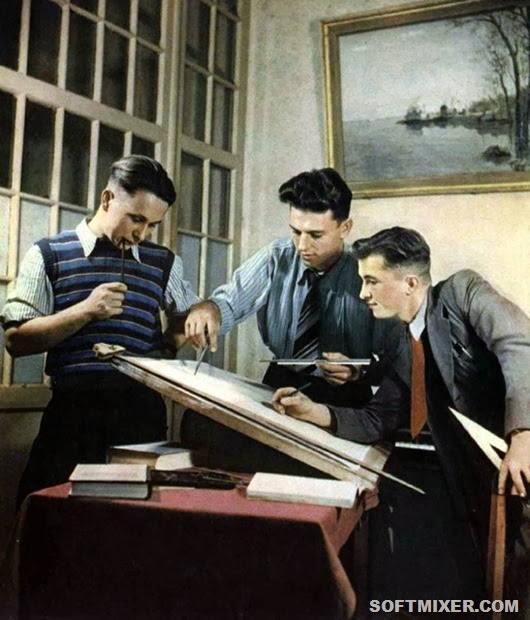

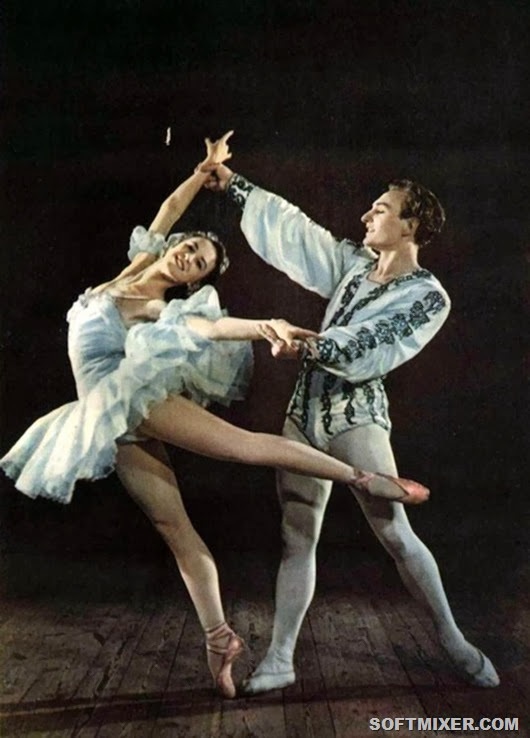

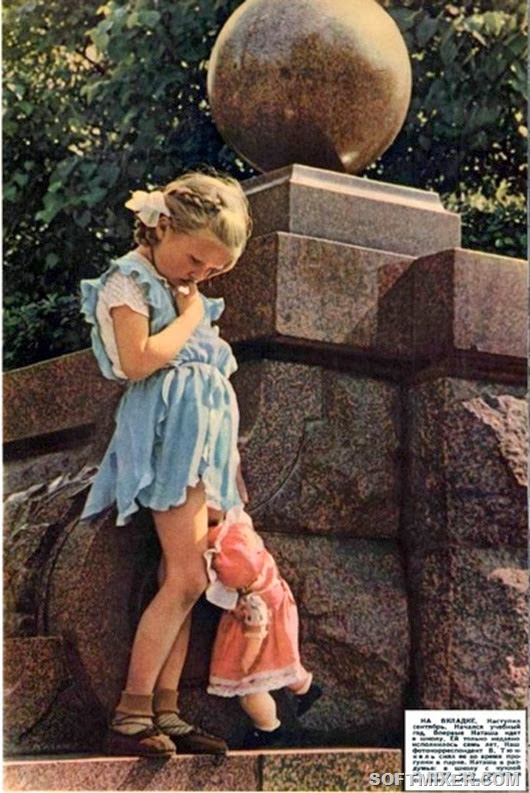

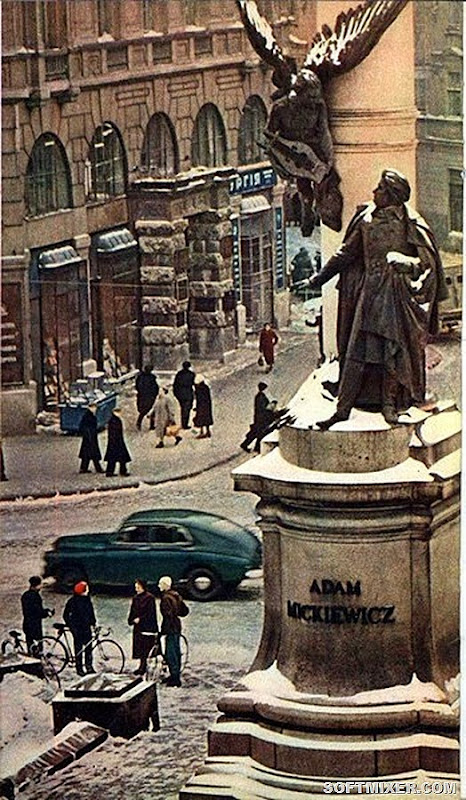

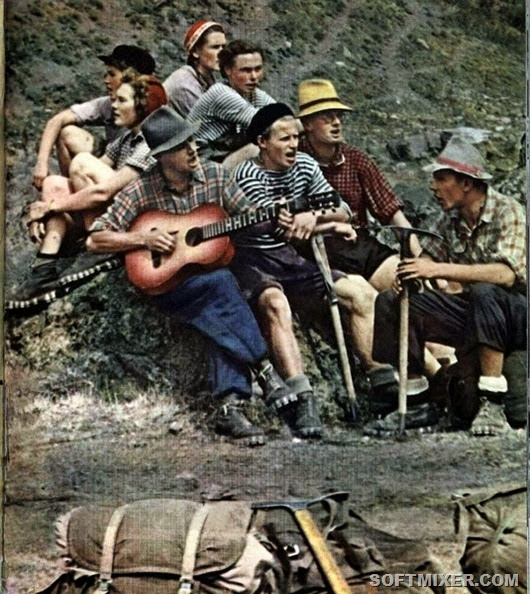

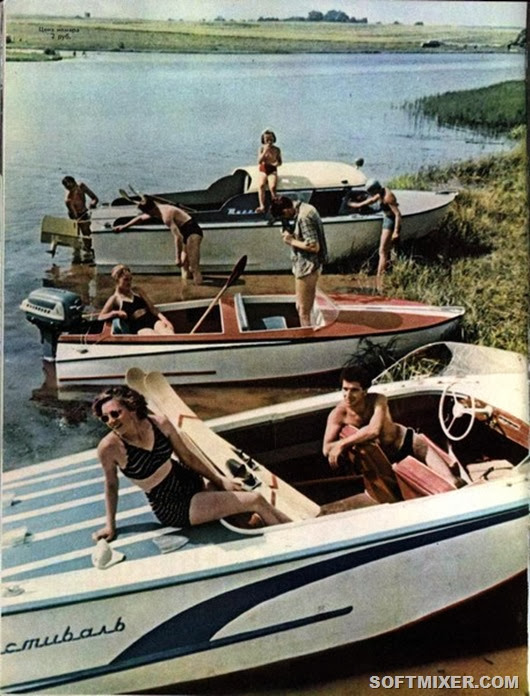

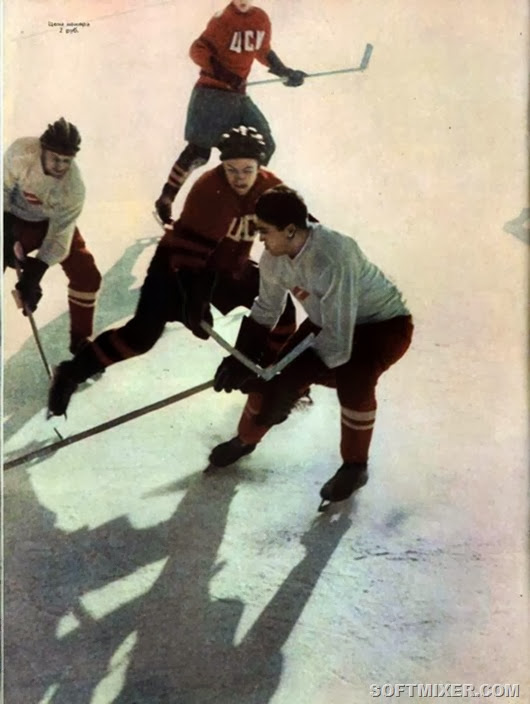

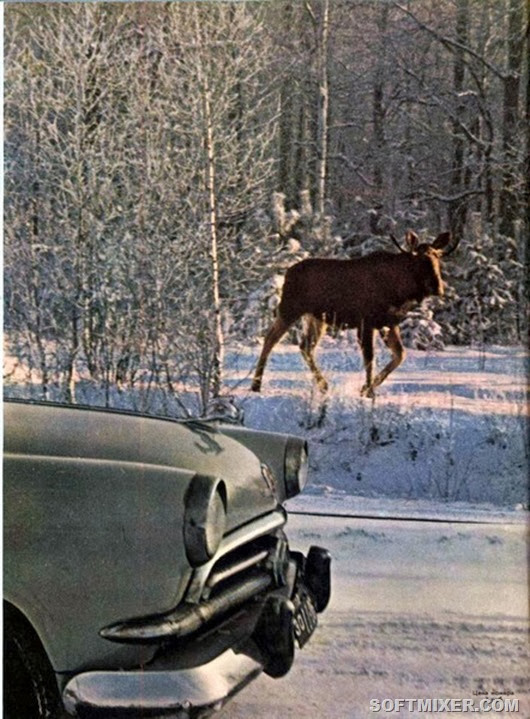

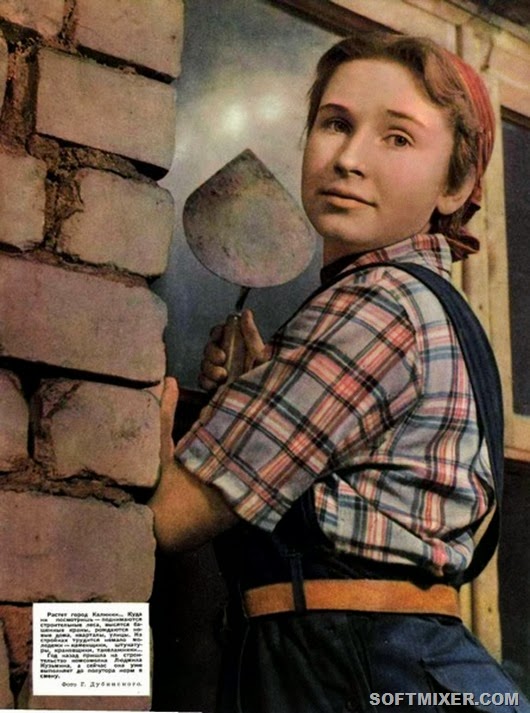

Иллюстрации из журнала "Смена" за 1955-1960 гг. |

jurashz в Иллюстрации из журнала "Смена" за 1955-1960 гг.

jurashz в Иллюстрации из журнала "Смена" за 1955-1960 гг.

Подборка профессиональных фото, напечатанных в "Смене" — иллюстрированном популярном журнале с сильными литературными традициями, первый номер которого увидел свет еще в 1924 году и к концу 1980-х годов печатавшегося тиражом более трёх миллионов экземпляров! "Смена" была основана решением ЦК РКСМ как "двухнедельный журнал рабочей молодежи"…

|

Метки: фотографии СССР |

Игра в классики |

prmarina в Игра в классики

prmarina в Игра в классики1. Расчерченный на 10 ячеек прямоугольник и вверху полуовал, именуемый "солнцем". Играли с биткой. Битка была очень важной деталью. Чаще всего использовали жестяную коробку из-под гуталина, в которую насыпался песок. Гуталин - это крем для обуви, раньше он продавался в жестяных коробках, как сейчас женский крем для рук "Нивея". Все дворы были исчерчены мелом, и мы, закусив язык, прыгали. Правила игры были незатейливы. Нужно было попасть биткой в нужный квадрат. Начинали с первого. Затем последовательно обпрыгивали все квадраты, перемещая битку. Следующий ход - со второго квадрата. и так до последнего. Наступил за черту, неудачно переместил битку - прыгает подружка. А попал в "Солнце" - начинаешь то ли сначала, то ли с предыдущего... Прыгали на одной ноге - московский вариант, или с ноги на ногу. После окончания первого тура - были "экзамены". Помню, что на экзаменах нужно было перемещать битку не примериваясь. Один классик-один прыжок. Детали конечно полностью не восстановить, и отличались они от города к городу.

2. Игра без битки, просто прыгаешь, а в конце переворот на 180. Доминовидные классики.

|

Метки: 70- е годы 80-е годы |

Немецкое кино в СССР |

Остальное гдр-овское кино было представлено какими-то странными шпионскими историями типа "Грипп Кинг-Конг" и комедиями эротического содержания.

Западногерманского же в нашем прокате было и совсем ничего - порывшись в памяти, могу вытащить оттуда только мистическую комедию "Привидения в замке Шпессарт", социальную фантастику "Человек проходит сквозь стену" и жестокую мелодраму опять-таки с элементами эротики "И дождь смывает все следы".

Может кто-то помнит чуть больше на эту тему?

|

|

Детям - хорошая игрушка |

|

|

Машинки, часть 2. |

|

|

Мы начинаем КВН! |

jurashz в Мы начинаем КВН!

jurashz в Мы начинаем КВН!8 ноября 1961 года в эфир вышел первый выпуск программы КВН ("Клуб Веселых и Находчивых"). В истоках и замыслах игры КВН стоял не Масляков, а некий журналист Сергей Муратов, который изначально придумал и вел передачу "Вечер веселых вопросов", идея которой была позаимствована с чешской передачи "Гадай, гадай гадальщик"…

Берите в руки карандаш,

Мы начинаем вечер наш,

Мы ждем вас, друзья!

– этой песней начиналась популярнейшая телевизионная передача "КВН". Сначала она называлась "ВВВ" - "Вечер веселых вопросов" по образцу чехословацкого "ГГГ" - "Гадай, гадай, гадальщик".

В ней телезрители отвечали на вопросы ведущих, причём особенно приветствовался юмор. Идея была совершенно новой для того времени. Впервые в советской телепередаче участвовали не только ведущие, но и зрители. К тому же "Вечер" шел в прямой трансляции. Производила передачу "Фестивальная редакция ЦТ", первая на советском телевидении молодёжная редакция, основанная Сергеем Муратовым в 1956 году.

"Вечер веселых вопросов" пользовался большой популярностью, но вышел в эфир всего три раза. На третьей передаче был обещан приз всем, кто приедет в студию в шубе, шапке и валенках (дело было летом) и с газетой за 31 декабря прошлого года. Объявляя об этом, ведущий – композитор Никита Богословский, забыл упомянуть о газете.

В результате в студию хлынули толпы людей в шубах и валенках, смели милиционеров, начался полный хаос. Трансляцию прекратили, но передачу ничем не заменили. До конца вечера телевизоры показывали заставку "Перерыв по техническим причинам". Передачу и редакцию закрыли. Но потребность в подобной программе осталась.

Через четыре года, 8 ноября 1961 года, некая Елена Гальперина позвонила Сергею Муратову и предложила создать новую телепередачу, аналог прошлой. Бывший создатели передачи "Вечер веселых вопросов" собрались вместе и выпустили новую передачу КВН! Аббревиатура КВН расшифровывалась как “Клуб Веселых и Находчивых”, а еще это была марка тогдашнего телевизора – КВН-49.

Первым ведущим ее был Альберт Аксельрод, а в 1964 году его сменил студент МИИТ Александр Масляков. С тех пор он постоянный ведущий этой передачи уже почти 50 лет. Несколько поколений веселых и находчивых почтительно называют его "Хранитель" и весело - "Ал-Вас-Мас". Сам он скромно именует себя "человеком в уголке". В отличие от большинства телешоу, подиум ведущего - в самом углу. Оттуда "дирижер КВН" наблюдает, поддерживает, подыгрывает со своей неизменной фирменной улыбкой.

Именно этой улыбкой 23-летний студент когда-то покорил отборочную комиссию, решавшую, кто будет вести самую популярную передачу тех лет. Маслякову достаточно было переступить порог и сказать: "Здравствуйте".

Традицией в то время было парное ведение программ. В пару ко вчерашнему студенту утвердили Светлану Жильцову - ведущую гораздо опытнее его. Разнокалиберный тандем оказался неожиданно слаженным. Телевизионные премудрости молодой ведущий хватал, что называется, на лету.

"Получал удовольствие от того, что происходит: я с такими умными и остроумными ребятами рядом, и выяснилось, что мне еще 20 рублей платят за каждую передачу, и родные и близкие видят. Ощущение юного парня, который оказался в известном смысле в центре событий", - вспоминает Александр Масляков.

Удивительно, но задачей непременно рассмешить у кавээнщиков той поры не было. Речь шла прежде всего о викторине, и вполне серьезные ответы на вопросы не считались чем-то абсурдным. И вопросы часто были соответствующими. А если не знали, как ответить правильно, отвечали остроумно.

Вот, например, как проходил финал 1965 года. Разминка, вопросы - ответы, 15 (а не 30, как сейчас) секунд на обдумывание. "Почем фунт лиха?" - интересуется одна команда. "Это величина, обратная фунту изюма, там - сладко, здесь - горько!" Зрители явно засчитывают ответ как остроумный - улыбаются, аплодируют.

Следующий вопрос: "Что в мешке?" Ответчики оглядывают предложенную к осмотру громоздкую котомку, заглядывают внутрь и оглашают свой вердикт: "Спальный мешок!" Представьте себе такой ответ в наше время - ни жюри, ни зал не простили бы. Но это еще не все!

Команда, задававшая вопрос, начинает кипятиться: "Ну а в спальном-то мешке что?" "А это уже второй вопрос!" - победоносно отрезают ответчики. "Но мы же не спрашивали, какой мешок, мы спрашивали, ЧТО в мешке?!" Начинается словесная перепалка, зрители недовольно гудят, ведущая пытается успокоить конфликтующие стороны - хорошо, что до драки не доходит.

КВН, как и "Вечер веселых вопросов", пользовался огромной популярностью. Вскоре и по всей стране возникло КВН-движение. В подражание передаче, игры КВН устраивались в школах, пионерских лагерях и т.д. Отборочные турниры КВН проходили в вузах по всей стране, на телевидение попадали лучшие команды.

Поскольку команды часто иронизировали над советской действительностью и идеологией, вскоре к программе было привлечено внимание КГБ, который начал давить на руководителя центрального телевидения Сергея Лапина. Передачу начали пускать в эфир уже только в записи и весьма “порезанной”, хотя изначально она шла в прямом эфире.

Теленачальство стало править тексты номеров, "прорабатывать" на личных беседах капитанов команд. Параллельно пускались слухи о том, что кавээнщики якобы погрязли в криминале, причастны к махинациям с валютой и драгоценностями.

К тому же и в самом КВН наметился раскол. В молодежной редакции ЦТ хотели, чтобы передача оставалась сугубо импровизационной, а большая группа игроков дрейфовала в сторону театрализации процесса, то есть подготовки сценок, сюжетов, даже фильмов непосредственно конкурсу.

Чисто технически выпуски "старого" КВН отличались от современных, как горбатый "Запорожец" от "Феррари". Взять хотя бы то, что поначалу программа шла в прямом эфире, и не потому, что кто-то так решил, просто в те годы на отечественном ТВ технически не существовало такого понятия, как запись!

- КВН жил своей особой жизнью, - вспоминает Светлана Жильцова. - В то время дикторам на телевидении категорически запрещалось произносить какие-то слова, кроме написанных, за оговорку могли уволить. К этому привыкли. А в КВН все об этом забывали! Ведь это был прямой эфир, нельзя было ничего поправить.

Да, позже появилась возможность записывать передачи. Но показывать их могли только полностью! Все потому, что в то время еще не научились монтировать. И острые шутки, которые, как предполагалось, могут не понравиться власти, нельзя было вырезать. Поэтому эти шутки звукорежиссеры захлопывали аплодисментами.

Как-то я сидела дома, смотрела КВН, и в передаче наступил момент, когда, как я помнила, должна была быть отличная шутка. И вдруг вместо шутки - бурные овации…

Со временем цензура ужесточилась вплоть до того, что на сцену нельзя было выходить с бородой – это считалось намеком на Карла Маркса. В конце 1971 года передачу закрыли. Однако страна уже вовсю играла в КВН и без телевизора. Ни одна пионерская смена, ни один школьный "Голубой огонек" или студенческий новогодний вечер не обходился без веселья и находчивости. КВН находился в рейтинге выше танцев и намного опережал викторины.

Сам Масляков остался не только на экране, но и в центре внимания. "Алло, мы ищем таланты", "А ну-ка, девушки", "Веселые ребята" - все эти программы после первых же выпусков, если говорить сегодняшним языком, показывали высокие рейтинги. Тогда о рейтингах не знали. Был хохот на всю страну, любовь зрителей и безусловное первое место "самого народного" телеведущего.

И только через 15 лет, в 1986 году, в самом начале перестройки КВН возродили благодаря инициатору и капитану КВН МИСИ Андрею Меньшикову. Ведущим, как и до закрытия, стал снова Александр Масляков.

КВНщики шутят о нем почтительно и осторожно. Авторитет Маслякова непререкаем. Последнее слово всегда остается за ним. Но правоту его решений неизменно доказывает главный зритель - зал. И на репетициях все шутки КВНщики давно уже выверяют именно по этому безошибочному индикатору.

"Все, конечно, следят боковым зрением, а как же Александр Васильевич отреагировал. Потому что если он - даже не говорю, что он сильно смеется - если он просто улыбнется на шутку, значит, послезавтра зал просто ляжет", - рассказывает телеведущий, капитан команды КВН "Новые армяне" в 1997-2002 годах Гарик Мартиросян.

После возрождения основателей КВН пригласили сначала в жюри, а затем в качестве почётных гостей. Постепенно начало возникать движение КВН. Игры начали устраивать даже в Западной Европе, в США и в Израиле.

Самые знаменитые участники команд КВН:

- в 60-е и 70-е годы - Юлий Гусман, Михаил Задорнов, Геннадий Хазанов, Леонид Якубович, Аркадий Инин;

- в 80-е годы - Валдис Пельш, Алексей Кортнев, Михаил Марфин, Сергей Сивохо, Александр Гуревич;

- в 90-е годы - Бахрам Багирзаде, Татьяна Лазарева, Михаил Шац, Сергей Белоголовцев, Гарик Мартиросян, Александр Пушной, Андрей Рожков, Дмитрий Брекоткин;

- в 00-е годы - Тимур Батрутдинов, Михаил Галустян, Александр Аа Ревва, Игорь (Гарик) Харламов, Семён Слепаков, Сергей Светлаков, Павел Воля, Тимур Родригес, Наталья Еприкян и много других..

Все чемпионы "старого" КВН

1961 - 1962 Московский инженерно-строительный институт

1962 - 1963 Московский физико-технический институт

1963 - 1964 Московский горный институт

1964 - 1965 Команда города Фрязино

1965 - 1966 Команда города Горький

1966 - 1967 Команды Одессы и Московского медицинского института

1967 - 1968 Команда Баку

1968 - 1969 Рижский институт гражданского воздушного флота

1969 - 1970 Команда Баку

1970 - 1971 Белорусский политехнический институт

1971 - 1972 Одесский институт народного хозяйства

Материал подготовил Igo Sim

|

Метки: самодеятельность фотографии СССР |

Отечественные мобильники 50-х годов XX века. Забытая сенсация космической эры |

dubikvit в Отечественные мобильники 50-х годов XX века. Забытая сенсация космической эры

dubikvit в Отечественные мобильники 50-х годов XX века. Забытая сенсация космической эры3 апреля 1973 года глава подразделения мобильной связи Motorola Мартин Купер, прогуливаясь по центру Манхеттена, решил позвонить по мобильнику. Мобильник назывался Dyna-TAC и был похож на кирпич, который весил более килограмма, а работал в режиме разговора всего полчаса. До этого сын основателя компании Motorola Роберт Гелвин, занимавший в те далекие времена пост исполнительного директора этой фирмы, выделил 15 миллионов долларов и дал подчиненным срок 10 лет на то, чтобы создать устройство, которое пользователь сможет носить с собой. Первый работающий образец появился всего через пару месяцев. Успеху Мартин Купера, пришедшего в фирму в 1954 году рядовым инженером, способствовало то, что с 1967 года он занимался разработкой портативных раций. Они-то и привели к идее мобильного телефона.

Считается, что до этого момента других мобильных телефонных аппаратов, которые человек может носить с собой, как часы или записную книжку, не существовало. Были портативные рации, были "мобильные" телефоны, которыми можно было пользоваться в автомобиле или поезде, а вот такого, чтобы просто ходить по улице - нет. Более того, до начала 1960-х годов многие компании вообще отказывались проводить исследования в области создания сотовой связи, поскольку приходили к выводу, что, в принципе, невозможно создать компактный сотовый телефонный аппарат.

Слева: 1957 год, Л.И. Куприянович с мобильным телефоном на улицах Москвы, справа: 1973 год, вице-президент "Моторолы" Джон Ф. Митчелл с мобильным телефоном в Нью-Йорке. (снимок слева был опубликован в статье "Юному технику - 40 лет!", ЮТ, 9, 1996, с. 5.)

И никто из специалистов этих компаний не обратил внимание на то, что по другую сторону "железного занавеса" в научно-популярных журналах стали появляться фотографии, где был изображен… человек, говорящий по мобильному телефону.

Человека на снимке из журнала "Наука и жизнь" №10 за 1958 год звали Леонид Иванович Куприянович, и именно он оказался человеком, сделавшим звонок по мобильному телефону за 15 лет раньше Купера.

Инженер Леонид Куприянович демонстрирует возможности мобильного телефона. "Наука и жизнь", 10, 1958 год.

В 1957 году Л.И. Куприянович получил авторское свидетельство на "Радиофон" - автоматический радиотелефон с прямым набором. Через автоматическую телефонную радиостанцию с этого аппарата можно было соединяться с любым абонентом телефонной сети в пределах действия передатчика "Радиофона". К тому времени был готов и первый действующий комплект аппаратуры, демонстрирующий принцип работы "Радиофона", названный изобретателем ЛК-1 (Леонид Куприянович, первый образец).

Авторское свидетельст-во 115494 от 1.11.1957

ЛК-1 по нашим меркам еще было трудно назвать мобильником, но на современников производил большое впечатление. "Телефонный аппарат невелик по габаритам, вес его не превышает трех килограммов" - писала "Наука и жизнь". "Батареи питания размещаются внутри корпуса аппарата; срок непрерывного использования их равен 20-30 часам. ЛК-1 имеет 4 специальные радиолампы, так что отдаваемая антенной мощность достаточна для связи на коротких волнах в пределах 20-30 километров На аппарате размещены 2 антенны; на передней его панели установлены 4 переключателя вызова, микрофон (снаружи которого подключаются наушники) и диск для набора номера".

Так же, как и в современном сотовом телефоне, аппарат Куприяновича соединялся с городской телефонной сетью через базовую станцию (автор называл ее АТР - автоматическая телефонная радиостанция), которая принимала сигналы от мобильников в проводную сеть и передавала из проводной сети на мобильники. 50 лет назад принципы работы мобильника описывались для неискушенных читателей просто и образно: "Соединение АТР с любым абонентом происходит, как и у обычного телефона, только ее работой мы управляем на расстоянии".

Первый мобильник Куприяновича. ("Наука и жизнь, 8, 1957 г."). Справа - базовая станция.

Для работы мобильника с базовой станцией использовались четыре канала связи на четырех частотах: два канала служили для передачи и приема звука, один для набора номера и один для отбоя.

У читателя может возникнуть подозрение, что ЛК-1 был простой радиотрубкой для телефона. Но, оказывается, это не так.

"Невольно возникает вопрос: не будут ли мешать друг другу несколько одновременно работающих ЛК-1?" - пишет все та же "Наука и жизнь". "Нет, так как в этом случае для аппарата используют разные тональные частоты, заставляющие срабатывать на АТР свои реле (тональные частоты будут передаваться на одной волне). Частоты передач и приема звука для каждого аппарата будут свои, чтобы избежать их взаимного влияния".

Таким образом, в ЛК-1 имелось кодирование номера в самом телефонном аппарате, а не в зависимости от проводной линии, что позволяет его с полным основанием рассматривать в качестве первого мобильного телефона. Правда, судя по описанию, это кодирование было весьма примитивным, и количество абонентов, имеющих возможность работы через одну АТР получалось на первых порах весьма ограниченным. Кроме того в первом демонстраторе АТР просто включалась в обычную телефонную параллельно существующей абонентской точке - это позволяло приступить к опытам, не внося изменений в городскую АТС, но затрудняло одновременный "выход в город" с нескольких трубок. Впрочем, в 1957 году ЛК-1 существовал еще только в одном экземпляре.

Пользоваться первым мобильником было не так удобно, как сейчас. ("ЮТ, 7, 1957")

Тем не менее, практическая возможность реализации носимого мобильника и организации сервиса такой мобильной связи хотя бы в виде ведомственных коммутаторов была доказана. "Радиус действия аппарата...несколько десятков км."- пишет Леонид Куприянович в заметке для июльского номера журнала "Юный техник" 1957 года. " Если же в этих пределах будет лишь одно приемное устройство, этого будет достаточно, чтобы разговаривать с любым из жителей города, имеющим телефон, и за сколько угодно километров." "Радиотелефоны ...могут быть использованы на автотранспорте, на самолетах и кораблях. Пассажиры смогут прямо из самолета позвонить домой, на работу, заказать номер в гостинице. Он найдет применение у туристов, строителей, охотников и т.д.".

Кроме того, Куприянович предвидел, что мобильный телефон сумеет вытеснить и телефоны, встраиваемые в автомобили. При этом молодой изобретатель сразу использовал нечто вроде гарнитуры "hands free", т.е. вместо наушника использовалась громкая связь.

Куприянович с ЛК-1 в автомобиле. Справа от аппарата - динамик громкой связи. "За рулем", 12, 1957 г.

В интервью М.Мельгуновой, опубликованной в журнале "За рулем", 12, 1957 г. Куприянович предполагал производить внедрение мобильных телефонов в два этапа. "Вначале, пока радиотелефонов немного, дополнительный радиоприбор устанавливается обычно возле домашнего телефона автолюбителя. Но позднее, когда таких аппаратов будут тысячи, АТР уже будет работать не на один радиотелефон, а на сотни и тысячи. Причем все они не помешают друг другу, так как каждый из них будет иметь свою тональную частоту, заставляющую работать свое реле." Таким образом, Куприянович по существу, позиционировал сразу два вида бытовой техники - простые радиотрубки, которые было проще запустить в производство, и сервис мобильных телефонов, при котором одна базовая станция обслуживает тысячи абонентов.

Можно удивляться, насколько точно Куприянович более полувека назад представлял себе, как широко войдет мобильный телефон в нашу повседневную жизнь.

"Взяв такой радиофон с собою, вы берете, по существу, обычный телефонный аппарат, но без проводов" - напишет он спустя пару лет. "Где бы вы не находились, вас всегда можно будет разыскать по телефону, стоит только с любого городского телефона (даже с телефона-автомата) набрать известный номер вашего радиофона. У вас в кармане раздается телефонный звонок, и вы начинаете разговор. В случае необходимости вы можете прямо из трамвая, троллейбуса, автобуса набрать любой городской телефонный номер, вызвать "Скорую помощь", пожарную или аварийную автомашины, связаться с домом..."

Трудно поверить, что эти слова написаны человеком, не побывавшем в 21 веке. Впрочем, для Куприяновича не было необходимости путешествовать в будущее. Он его строил.

В 1958 году Купрянович по просьбам радиолюбителей публикует в февральском номере журнале "Юный техник" упрощенную конструкцию аппарата, АТР которого может работать только с одной радиотрубкой и не имеет функции междугородних вызовов.

Блок-схема упрощенного варианта ЛК-1

Принципиальная схема упрощенного варианта ЛК-1

Схема дифференциального трансформатора

Пользование таким мобильником было несколько сложнее, чем современными. Перед вызовом абонента надо было, помимо приемника, включить на "трубке" также и передатчик. Услышав в наушнике длинный телефонный гудок и сделав соответствующие переключения, можно было переходить к набору номера. Но все равно это было удобнее, чем на радиостанциях того времени, так как не надо было переключаться с приема на передачу и заканчивать каждую фразу словом "Прием!". По окончании разговора передатчик нагрузки отключался сам для экономии батарей.

ЛK-1 и базовая станция. ЮТ, 2, 1958.

Публикуя описание в журнале для юношества, Куприянович не боялся конкуренции. К этому времени у него уже готова новая модель аппарата, которую по тем временам можно считать революционной.

Модель мобильного телефона 1958 года вместе с источником питания весила всего 500 грамм.

Аппарат 1958 года уже был больше похож на мобильники ("Техника-молодежи", 2, 1959)

Этот весовой рубеж был снова взят мировой технической мыслью только… 6 марта 1983 года, т.е. четверть века спустя. Правда, модель Куприяновича была не столь изящна и представляла собой коробку с тумблерами и круглым диском номеронабирателя, к которой на проводе подключалась обычная телефонная трубка. Получалось, что при разговоре были либо заняты обе руки, либо коробку надо было вешать на пояс. С другой стороны, держать в руках легкую пластмассовую трубку от бытового телефона было куда удобнее, нежели устройство с весом армейского пистолета (По признанию Мартина Купера, пользование мобильником помогло ему хорошо накачать мышцы).

По расчетам Куприяновича, его аппарат должен был стоить 300-400 советских рублей. Это было равно стоимости хорошего телевизора или легкого мотоцикла; при такой цене аппарат был бы доступен, конечно, не каждой советской семье, но накопить на него при желании смогли бы довольно многие. Коммерческие мобильники начала 80-х с ценой 3500-4000 долларов США тоже были не всем американцам по карману - миллионнный абонент появился лишь у 1990 году.

По утверждению Л.И.Куприяновича в его статье, опубликованной в февральском номере журнала "Техника-молодежи" за 1959 год, теперь на одной волне можно было разместить до тысячи каналов связи радиофонов с АТР. Для этого кодирование номера в радиофоне производилось импульсным способом, а при разговоре сигнал сжимался с помощью устройства, который автор радиофона назвал коррелятором. По описанию в той же статье, в основу работы коррелятора был положен принцип вокодера - разделение сигнала речи на несколько диапазонов частот, сжатие каждого диапазона и последующее восстановление в месте приема. Правда, узнаваемость голоса при этом должна была ухудшиться, но при качестве тогдашней проводной связи это не было серьезной проблемой. Куприянович предлагал устанавливать АТР на высотном здании в городе (сотрудники Мартина Купера пятнадцать лет спустя установили базовую станцию на вершине 50-этажного здания в Нью-Йорке). А судя по фразе "изготовленные автором этой статьи карманные радиофоны", можно сделать вывод, что в 1959 году Куприяновичем было изготовлено не менее двух опытных мобильников.

С таким аппаратом можно было уже разговаривать по телефону на ходу ("Орловская правда", декабрь 1961, Фото В. Щербакова. (АПН))

"Пока имеются лишь опытные образцы нового аппарата, но можно не сомневаться, что он получит в скором времени большое распространение на транспорте, в городской телефонной сети, в промышленности, на стройках и т.д." пишет Куприянович в журнале "Наука и жизнь" в августе 1957 года. Но самая большая сенсация ждала впереди.

В 1961 году Л.И. Куприянович демонстрирует корреспондентам АПН Юрию Рыбчинскому и Ю. Щербакову... карманный мобильный телефон.

Последняя модель радиофона (Юрий Рыбчинский, корреспондент АПН, Фото В. Щербакова. (АПН). "Орловская правда", декабрь, 1961)

Увидев этот аппарат, современный читатель наверняка воскликнет "Не может быть!" В самом деле, создать в 1961 году телефон с размерами наладонника 21 столетия - это выглядит совершенно невероятным. Однако АПН, Агентство печати "Новости" созданное в том же 1961 году на базе бывшего Совинформбюро - организация весьма солидная, в задачах которой - доносить информацию об СССР зарубежным средствам массовой информации. Тут туж никаких непроверенных фактов, грозящих разоблачениями и скандалами, быть не может.

Полагаю, читатель уже пришел в себя после вида советского наладонника, и может спокойно воспринять другие данные аппарата. Куприянович довел вес мобильного телефона всего до 70 грамм. В начале второго десятилетия 21 века этим могут похвастаться далеко не все мобилы. Правда, функций у наладонника 1961 года минимум, дисплея нет и номеронабиратель маленький - вертеть, видимо, придется карандашом. Но лучшего нигде в мире пока нет, и еще долго не будет. По описанию Рыбчинского, этот аппарат Куприяновича имел два передатчика и один приемник, был собран на полупроводниках и питался от никель-кадмиевых аккумуляторов, которые использовались в мобильных телефонах и в начале нового столетия.

Ну и наконец, мы подходим к кульминации. Корреспонденты АПН сообщили, что представленный мобильник - "последняя модель нового аппарата, подготовленная к серийному выпуску на одном из советских предприятий".

Именно так и написано - "подготовленная к серийному выпуску". В том, что завод не указан, ничего удивительного по тем временам нет. Бывали случаи, когда завод-изготовитель бытовой электроники не указывался даже в инструкции по эксплуатации.

"Уже сейчас многие специалисты считают новое средство связи серьезным соперником обычного телефона." - сообщал читателям корреспондент АПН. - "Транспорт, промышленные и сельскохозяйственные предприятия, геологоразведочные партии, строительство — вот далеко не полный перечень возможных областей применения телефонной связи без проводов. Для того, чтобы обслужить радиофонией связью такой город, как Москва, потребуется всего десять автоматических телефонных радиостанций. Первая из таких станций запроектирована в новом столичном районе — Мазилово."

Ну и, конечно - планы на будущее. Л.И. Куприянович ставит перед собой задачу создать мобильник размером со спичечный коробок и дальностью действия 200 километров.

Сообщение ТАСС о данной разработке. "Орловская правда", 10 (11595), 12 января, 1961)

Параллельно сообщению АПН, в советской прессе прошла информация от еще одного советского кита массовой информации - телеграфного агентства Советского Союза (ТАСС). ТАСС передавал информацию о важнейших, сенсационных событиях в жизни страны, таких, как полеты в космос, и даже был уполномочен делать от своего имени заявления по серьезным вопросам внешней политики, отражавшие точку зрения правительства. Заметка ТАСС в "Орловской правде" была короче и не содержала фотографий, но она подтверждала следующие факты:

- Куприяновичем создана новая модель мобильного телефона;

- новый образец можно носить в кармане;

- телефон содержит приемник и два передатчика;

- питание от никель-кадмиевых аккумуляторов.

В отличие от информации АПН, в сообщении ТАСС была указана дальность связи с базовой станцией 25 километров, но эта дальность зависела от того, для какой базовой станции она указывалась. Если в сообщении АПН имелась в виду проектируемая базовая станция, а в сообщении ТАСС - та, с которой был испытан опытный образец, то противоречия между данными нет. Соответственно, из сообщения ТАСС следует, что микрофон и телефон встроены в аппарат, а базовая станция связана со многими телефонами.

А потом наступила тишина. На данный момент - это последняя из известных публикаций о радиофоне Куприяновича, планах его производства и строительства инфраструктуры.

И это не случайно - в конце 50-х гг. прошлого века по заказу высшего руководства страны в СССР началась разработка системы подвижной автоматической радиосвязи "Алтай". Причем одно из главных требований состояло в том, чтобы ее использование было максимально схоже с применением обычной телефонной сети, т.е. ручное переключение каналов и необходимость вызова диспетчера были исключены.

"Алтай-1" в конце 50-х выглядел более реальным проектом, чем карманные мобильники

В городе Воронеж в Воронежском НИИ связи (ВНИИС) были созданы абонентские станции (проще говоря, собственно телефоны) и базовые станции для связи с ними. Антенные системы были разработаны в московском Государственном Специализированном Проектном Институте (ГСПИ), там же, где рождалось советское телевидение. Над другими составляющими "Алтая" работали ленинградцы, а позднее присоединились предприятия из Белоруссии и Молдавии. Специалисты из разных частей Советского Союза объединили усилия, чтобы создать абсолютно уникальный на тот момент продукт — автоматическую мобильную связь.

"Алтай" должен был стать полноценным телефоном, устанавливаемым в автомобиле. По нему просто можно было говорить, как по обычному телефону (т.е. звук проходил в обе стороны одновременно, т.н. дуплексный режим). Чтобы позвонить на другой "Алтай" или на обычный телефон, достаточно было просто набрать номер — как на настольном телефонном аппарате, без всяких переключений каналов или разговоров с диспетчером.

В 1963 году, когда в Москве была запущена опытная зона системы "Алтай", настоящий телефон в машине производил неизгладимое впечатление. Разработчики постарались сделать его как можно более похожим на привычные аппараты: у "Алтая" была трубка, а в некоторых моделях — даже диск для набора номера. Впрочем, от диска вскоре отказались и заменили его кнопками, поскольку крутить диск в автомобиле оказалось неудобно.

Партийные и хозяйственные руководители пришли в восторг от новой системы. Автомобильные телефоны вскоре появились в "ЗИЛах" и "Чайках" верхних эшелонов советского руководства. За ними последовали и "Волги" директоров важнейших предприятий.

"Алтай" конечно не был полноценной сотовой системой. Первоначально один город вместе с пригородами обслуживался всего лишь одной базовой станцией с шестнадцатью радиоканалами. Но для небольшого количества высших начальников, которым была доступна мобильная связь, этого первое время хватало.

В системе использовался частотный диапазон 150 МГц — это частоты того же порядка, что и метровый диапазон телевидения. Поэтому антенна, установленная на высокой башне, позволяла обеспечить связь на расстоянии до десятков километров.

В 1970-е годы система "Алтай" активно развивалась. Были выделены новые радиоканалы (22 "ствола" по 8 каналов) в диапазоне 330 МГц - т.е. на чуть более длинных волнах, чем дециметровое телевидение, что позволяло обеспечивать немалую дальность и одновременно обслуживать больше абонентов. Благодаря применению первых микросхем абонентские станции становились все более компактными — хотя все же оставались автомобильными (можно было переносить телефон вместе с аккумуляторами в увесистом чемоданчике).

К середине 70-х, постепенно география распространения системы “Алтай” расширилась на 114 городов Советского Союза.

Особые работы по модернизации оборудования пришлось провести к московской Олимпиаде 1980 года. Более того, именно к Олимпиаде базовая станция "Алтая" переселилась на Останкинскую телебашню. До этого она занимала два верхних этажа высотного здания на Котельнической набережной.

Одним из главных результатов этой модернизации стала возможность использования аппаратуры закрытия информации, благодаря чему список абонентов "Алтая" еще больше расширился — ими стали руководители крупных предприятий, партийно- правительственные чиновники, военно-промышленный комплекс, городские службы и предприятия связи (Мосгортранс, Мосэнерго, дорожные службы, Скорая помощь, ГУВД, МГТС, МГРС, МДРСВ…). К 1994 г. сети "Алтай" работали в 120 городах СНГ, а 53% всех пользователей мобильной связи имели "Алтай"!

Были у СССР и планы по развертыванию сети мобильной связи, доступной для рядового человека. В начале 1980-х годов была начата работа над системой "ВоЛеМоТ", название которой состояло из первых букв городов, где велась ее разработка: Воронеж, Ленинград, Молодечно, Тернополь. Причем в систему изначально закладывались возможность использования множества базовых станций с целью покрыть всю территорию страны и поддержка автоматического перехода между базовыми станциями без прерывания разговора. Таким образом, "ВоЛеМоТ" могла стать полноценной сотовой сетью, и если бы не бюрократические проволочки и недостаточное финансирование работ, то ее запустили бы уже к середине 1980-х гг. В качестве рабочего диапазона в ней планировалось использовать частоту 330 МГц, что давало возможность покрыть одной базовой станцией большие расстояния. Кстати, запуск системы в эксплуатацию в некоторых городах все же состоялся, но произошло это лишь в середине 1990-х гг., когда технологическое лидерство было упущено, а на рынке доминировали NMT- и GSM-сети.

История не имеет сослагательного наклонения. Мы упустили возможность стать лидерам в деле строительства мобильных сетей, а ведь шансы для этого у нашей страны были. В 1959 г. болгарский ученый Христо Бачваров создал мобильный телефон, концептуально схожий с аппаратом Л.И. Куприяновича, и получил соответствующий патент.

Христо Бачваров с опытным мобильным телефоном, конец 60-х. Из журнала "E-vestik.bg".

Более того, на выставке "Интероргтехника-66" засветились РАТ-0,5 и АТРТ-0,5, компактные мобильные телефоны промышленного производства, а также базовая станция РАТЦ-10, способная одновременно связать шесть мобильных абонентов с городской телефонной сетью.

Болгарский мобильный телефон на выставке "Инфорга-65". Фото из статьи Ю. Попова и Ю. Пухначева "Инфорга-65", журнал "Наука и жизнь", 8, 1965, с. 2-10.

Болгарский мобильный телефон РАТ-0,5 на выставке "Интероргтехника-66". "Радио" 2, 1967

Но в серию все эти наработки так и не пошли, а днем рождения мобильной связи все признали 3 апреля 1973 г., когда Мартин Купер совершил свой исторический звонок.

То, что здесь написано - не фантастика, не мистификация и не альтернативная история. Речь идёт о событиях, действительно имевших место, но оказавшимся по разным, не до конца выясненным обстоятельствам, совершенно забытыми. Для сомневающихся приведены номера журналов, где опубликованы снимки, чтобы каждый мог убедиться, что это не графический редактор.

Ну а тем кто не хочет искать - ниже представлены сканы статей в этих журналах в хронологическом порядке

Юный Техник № 7 1957 г

Наука и жизнь № 8 1957 г

За рулём № 12 1957 г

Юный Техник № 2 1958 г

Наука и жизнь № 10 1958 г

Техника-молодежи № 2 1959 г

Авторы текта Олег Измеров и Антон Печеровый

Источник

Источник

Мои предыдущие посты:

|

Метки: 50- е годы 60- телефон |

SHARP QT-77 |

s16_n425 в SHARP QT-77

s16_n425 в SHARP QT-77

Данный аппарат был приобретен в 1986 году. Качество просто поражает - за все году ни одной поломки. Единственное, что менялось - в 1990-м лично поменял головки - на пишущую часть отечественную стеклоферритовую, на воспроизводящую - сендастовую.

И ведь все... магнитофон работает :)))

Помнится, в начале 90-х была мода - новоявленные конторы предлагали перемотать катушки, чтобы зарубежная техника ловила отечественный диапазон FM... но время прошло, и вскоре станции стали вещать в этом диапазоне.

Так что, аппарат принимает все станции :)

|

Метки: 70- е годы 80-е годы 80- е годы магнитофон 90- |

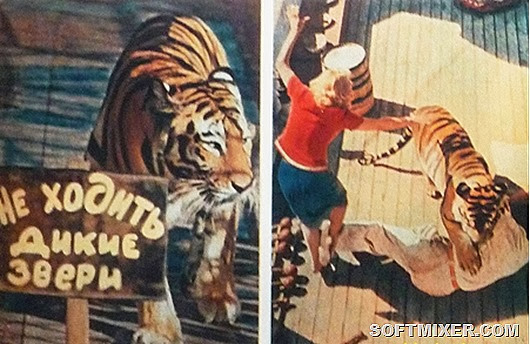

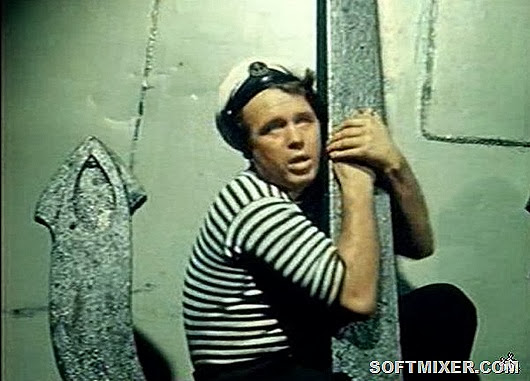

Самый «Полосатый рейс» |

jurashz в Самый "Полосатый рейс"

jurashz в Самый "Полосатый рейс"

"Полосатый рейс" занял в прокате 1961 года 1 место – его посмотрели 32 миллиона 340 тысяч зрителей. Через 12 лет фильм получил "Серебряный приз" международного кинофестиваля детских фильмов в Калькутте. А многие артисты, прочитав сценарий "Полосатого рейса", от кинопроб отказывались. Да и сами пробы не были традиционными. В них участвовала Комиссия по охране жизни и здоровья артистов…

Кроме договора артисты подписывали специальное обязательство, разработанное этой комиссией и предписывающее, как себя вести в целях безопасности.

Был там, например, и такой пункт: "Если в каюту неожиданно войдет тигр и, предположим, возьмет вашу ногу в пасть - ни в коем случае не нужно вырываться, ибо тигр может подумать, что с ним играют, и сожмет челюсти. Нужно просто небрежно, но сильно пихнуть его кулаком в морду. Ему станет неинтересно, и он уйдет"…

Храбрость нужна была не только для съемок, но и для того, чтобы выдержать замечания руководства. Цензоры указали: советский капитан, член партии не может трусливо вылезать в окно рубки, даже когда к нему заходит настоящий тигр. Так что пришлось вылезать беспартийному Смирнову.

Наверное, все помнят эпизод, когда тигры прыгают с корабля в воду и плывут в сторону пляжа… Небольшой заливчик отгородили забором далеко уходившем в море, чтобы у тигров был только один путь – на пляж.

Для дополнительной охраны вызвали пять нарядов милиции. Снимать решили рано утром, когда на взморье еще нет отдыхающих. Но все равно, киносъемка привлекла внимание обитателей домов отдыха и санаториев. Сотни людей, жаждущих посмотреть на тигров, "загорающих" на пляже, облепили полоску берега, оцепленную милицией и работниками съемочной группы.

Звери, попав на давно не виданный ими простор, быстро освоились с новой обстановкой, весело резвились, подбрасывали и трепали разбросанные по песку халаты, ласты, брюки, платья.

Вдруг тигрицу Лойду что-то заинтересовало на крыше одной из душевых кабин. Последовал прыжок, не предусмотренный даже самой придирчивой службой техники безопасности. От неожиданности рабочий вместо того, чтобы стуком колотушки испугать зверя и преградить ему дорогу, потеряв самообладание, убежал.

Многочисленных зрителей словно ветром сдуло во главе с милицией. Берег мгновенно опустел. Правда, остался один любопытный... на верхушке фонарного столба.

Не обращая внимания на крик укротителя Константиновского, тигрица бросилась к кустам. Еще один метр, и путь по курортным местам Одессы будет перед ней открыт. Среди отдыхающих началась паника.

Ситуацию спасла простой осветитель Тоня Иванова. Она бросилась навстречу зверю и ударила его по носу брезентовой рукавицей. Тот от неожиданности повернул обратно. Режиссер-дрессировщик Константин Константиновский расцеловал Антонину и выразил ей огромную благодарность за мужество и находчивость.

Понадобилась для съемок "Полосатого рейса" храбрость и совсем молодым артистам – чтобы не затеряться в компании мхатовских зубров, цирковых и комедийных звезд. Но они запомнились – и Алиса Фрейндлих в крошечной роли буфетчицы, и, конечно, Василий Лановой, назвавший эпизод на пляже из "Полосатого рейса" своей любимой ролью – потому что в ней некогда было ошибаться.

Помните эпизод, когда загорающий Лановой принимает тигров за пловцов в полосатых купальниках? Актер в то время просто отдыхал в Одессе. Его уговорили сняться в эпизоде – за наличные деньги, пятьдесят рублей – большая сумма по тем временам.

Хищников боялись все, кроме, конечно, дрессировщицы Маргариты Назаровой. Очень долго, например, уговаривали Евгения Леонова. А окружающие еще и не к месту острили: "Женя, тебя-то самого первого тигры сожрут! Ты такой полненький, сдобненький". В конце концов, договор на съемки подписал и он.

В фильме играли 10 цирковых тигров. Льва Ваську купили в Херсонском зоопарке. Долго искали обезьяну – чтобы была умная и поддающаяся обучению. В итоге нашли в Киевском зоопарке – шимпанзе по кличке Пират.

В Ленинград, а павильонные съемки проводились на "Ленфильме", его доставили самолетом. И не одного – с невестой, с Чилитой. Было им тогда года по два с половиной или около трех – пора влюбленности! Пират без нее никак не мог. Так что знакомиться исполнителю роли старпома актеру Ивану Дмитриеву пришлось с ними обоими.

Пират вроде бы принял человека сразу, наметилась дружба. А вот Чилита посмотрела зло и даже укусила. Но во время съемок она обязательно должна была присутствовать в павильоне, на площадке. Стелили тряпочку в уголочке, покупали ей коробку зефира – она его очень любила. И смотрела, как возлюбленный работает…

Поработает Пират минут двадцать, и брови "домиком" – скучает, значит. Он обязательно должен был убедиться, что она рядом. Подведут к нему Чилиту, он ее так погладит, погладит, прижмет к себе, а после приударит легонько, мол, не мешай – работаю. Пират был необыкновенным партнером. Делал все, что требовалось и так, как ему показывали.

Каждое утро Иван Дмитриев готовил ему кашку, приучал есть ложкой. Уже дней через семь-восемь Пират был готов к работе. Павильонные съемки провели буквально за несколько дней и так сэкономили крупную сумму.

Есть легенда, что затеяли все это "кинопутешествие в полосочку" благодаря случайной реплике Никиты Хрущева, тогдашнего руководителя СССР.

В 1960 году в Москву с дружественным визитом прибыл император Эфиопии. Первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев повел высокого гостя в цирк на представление Назаровой. После выступления дрессировщица принесла в правительственную ложу тигрят.

Никита Сергеевич, увидев малышей, умилился и, показывая на Назарову, сказал Его Величеству, что только в Стране Советов живут такие героические женщины, а вот фильма о Маргарите Петровне нет. Помощники Хрущева восприняли эти слова как приказ к действию и тут же засуетились.

Никто, конечно, не мог подумать, что тигры окажутся в море. Связь звериной и морской тематики обеспечил писатель Виктор Конецкий, знавший море не понаслышке и рассказавший, что когда-то подобные приключения происходили с двумя белыми медведями на морском судне.

Их отловили на острове Врангеля и направили в Мурманск. Когда до порта оставалось менее половины пути, звери вырвались из клеток. Они громили на теплоходе все, что попадалось им под лапу. Морякам потребовался целый час, чтобы водворить беглецов на место.

Судно, где разворачивался задуманный в сценарии полосатый бардак, называлось весьма поэтично – "Евгений Онегин". Но вначале всю звериную команду поселили на старой ржавой развалюхе с куда более прозаичным названием – "Матрос Железняк", где проводились репетиции. Тигры, лев, обезьяна и актеры знакомились друг с другом.

Позже, как только эти властные и прихотливые пассажиры вступили на борт теплохода "Фрязино", жизнь там потекла совсем по-иному.

Команда судна вдруг узнала, что отныне, правда, не навеки, корабль их называется "Евгений Онегин" и находится он не в родных водах, а далеко от Родины, возле берегов Цейлона. Моряки — народ с фантазией и быстро поверили в "предлагаемые обстоятельства", тем более, что все эти превращения предлагал им кинематограф.

Так команда "Фрязино" из кинозрителей превратилась в киноактеров, а корабль их — в съёмочную площадку, на которой режиссер студии "Ленфильм" В. Фетин снимал комедию "Полосатый рейс" по сценарию А. Каллера к В. Конецкого.

Как только на "Фряэино" поселились полосатые "пассажиры", в столовой корабля появилось объявление:

"ВНИМАНИЮ ВСЕХ, НАХОДЯЩИХСЯ НА БОРТУ!

В целях безопасности перед выпуском тигров из клеток в течение одной минуты будет подаваться серия сигналов звонками громкого боя: один длинный, три коротких. По этому сигналу всем надлежит находиться в каютах при закрытых дверях и задраенных иллюминаторах до сигнала отбоя. Сигнал отбоя: три продолжительных звонка дается после того, как все звери будут загнаны в клетки".

Конечно, это была далеко не единственная мера предосторожности. При каждой съемке у инспектора по технике безопасности было всегда много хлопот.

Однажды предстояла съемке сцены, в которой героиня фильма буфетчица Марианна, упав за борт, плывет с тиграми к берегу. Как снять эти кадры? Как заставить тигров войти в воду? После долгих раздумий клетку с пятью тиграми погрузили на плавучий кран и, отойдя метров на сто от одесского пляжа Аркадия, стали опасный груз опускать в воду.

Тиграм ничего другого не оставалось, как выбраться из клетки через открытую дверь и поплыть. Они тек и сделали. Один за другим, испуганные необычностью обстановки звери выплывали из клетки, медленно погружавшейся в воду. Главный оператор фильма Димитрий Месхиев снимал "заплыв" с берега, его ассистент — с выдававшегося в море пирса, а практикант — студент операторского факультета ВГИКа Володя Пономарев — снимал с крыши клетки. Здесь вместе с ним находился рабочий съемочной группы Валентин Балундин.

Все шло хорошо, замысел воплощался а кадры... И вдруг! Принудительное купание пришлось не по вкусу самому большому и свирепому полосатому "артисту" — тигру Уралу. Проделав сложные эквилибристские упражнения, он вскарабкался на крышу клетки и уселся там рядом с оцепеневшими от ужаса людьми...

Первым пришел в себя Валентин Балундин: описав в воздухе дугу, он в костюме и ботинках бросился в море. В это время на крышу клетки взобрался еще один тигр и стал стряхивать с себя воду. Удар тигриного хвоста по лицу привел в чувство Володю Пономарева. Надо что-то предпринимать!

И вот медленно, как сомнамбула, Володя наклонился, положил аппаратуру, сел на край клетки, спиной к тиграм, осторожно, не спеша снял тапочки и, положив их аккуратно рядом с собой, бесшумно соскользнул в воду...

После этого "братания" с тигром Володя стал героем дня, все стремились "проинтервьюировать" его.

— Что вы чувствовали, оставшись с глазу на глаз с тиграми?

— Почему так медленно снимали тапочки?

Вместо ответов Володя показывал свою съемочную камеру: на светозащитном устройстве, сделанном из крепкого металла, зияла внушительная дыра —след тигриного зуба.

Дня через два был придуман другой план съемки этой сцены. Но тигры снова проявили самостоятельность; вместо того, чтобы спуститься в море, они выскочили на палубу. И снова героем дня стал Володя Пономарев.

Спасаясь от четвероногих "артистов", он нашел не совсем безопасное убежище — под клотиком мачты, над рулевой рубкой. Но Урал явно решил продолжить знакомство с оператором и бросился к мачте, на которой тот висел. Только вмешательство дрессировщика прекратило "дружеские излияния" Урала.

Как-то снимали сцену, в которой звери выволакивают на палубу тушу мяса и начинают ее терзать. Рассвирепевшие животные прекрасно "играли", но когда настало время водворять их в клетки, возбужденные борьбой, они отказались слушаться дрессировщика.

Один за другим раздалось несколько холостых выстрелов из пистолета. И здесь произошло нечто совершенно неожиданное. Испуганная стрельбой Кальва, вместо того чтобы направиться к клетке, перемахнула через борт и с десятиметровой высоты нырнула в воду. Целый час гонялись за ней по Черному морю, пока не вернули "актрису" в родные пенаты.

Беспокоиться приходилось и о безопасности людей и о безопасности животных. В отличие от других картин, в которых снимались хищники, в "Полосатом рейсе" работа со зверями шла совсем другим методом. Если в "Дон Кихоте", "Укротительнице тигров", "Опасных тропах" зверей заставляли выполнять определенные задания, используя их условные рефлексы, то в новой комедии им предоставляли свободу действия.

Западных кинематографистов фильм поразил тем, что трюки с участием тигров подлинные, без монтажа и "подделок". Один американский кинокритик заявил о заслуге тех, кто сумел научить тигров "играть" по системе Станиславского. Тигры в комедии – это невероятный факт, утверждал он.

В одном из эпизодов "Полосатого рейса" Евгения Леонова посадили в клетку и попросили подразнить тигров. Но хищники на актера не реагировали. Тогда дрессировщики дали в руки Евгению Павловичу поросенка и попросили посредством розового малыша возбудить тигров, поколов для этого хрюшку вилкой.

Сам Евгений Павлович рассказывал следующее:

Ко мне подошли режиссер, оператор и сказали:

- Ты не волнуйся, мы придумали очень смешной эпизод. Посадим тебя в клетку, выпустим тигров и посмотрим, что будет.

Я говорю:

- Нет, я не согласен. У меня семья, маленький сын, я против.

Меня, конечно, уговорили, ведь я же дал согласие сниматься в этом фильме. Сами все попрятались. Режиссер смелый-смелый – сам залез на мачту, оттуда все видно – руководить легче. Оператор спрятался в железный ящик, выставил камеру.

Посадили меня в клетку, выпустили тигров. Тигры подошли, понюхали и пошли дальше палубу осматривать. Тигры не бросаются – комедия не получается.

Режиссер кричит:

- Дрессировщик, почему твои животные не бросаются на артиста?

- Они к нему принюхиваются,- говорит, а сам запихивает ко мне в клетку живого поросенка и шепчет:

- Возьми вилку, поколи поросенка, а то тигры на него не реагируют. Я говорю:

- Тебе надо, ты и коли, у меня другая профессия.

Зато что творилось на палубе через минуту, когда тигры учуяли поросенка! Они его через прутья поцарапали, поросенок визжит, тигры от этого еще больше свирепеют. Я кричу, поросенка прижимаю. А поросенок от страха совсем обезумел, на меня стал кидаться.

Тигры рычат, поросенок визжит, я кричу:

- Дрессировщик, стреляй, не то всех сожрут вместе с палубой.

Дрессировщик выстрелил в воздух, но тигрица Кальма от всего этого визга и грохота бросилась в море… Целый час ее спасали, и спасли, конечно…

Приступая к работе, режиссер шутил: "Постараемся сделать веселый интересный фильм, если останемся живы...". Актерам пришлось работать в буквальном смысле бок о бок с тиграми, а некоторые трюки были не только сложны, но и небезопасны.

Когда Алексей Смирнов репетировал трюк, где он держится за хвост тигра, он целый месяц вечерами часа по два сидел рядом с клеткой, разговаривал с тигром Пуршем. Это был любимый тигр дрессировщицы и актрисы Маргариты Назаровой.

Именно Пурш сыграл в сцене, где герой Евгения Леонова принимает ванну. Михаил Стопкин, отвечавший за технику безопасности, был категорически против этого трюка. Так что пришлось пойти на хитрость.

Он был неравнодушен к красивым зажигалкам. Актер и дрессировщик Константин Константиновский решил воспользоваться этой его слабостью. Специально зажег новую зажигалку у него на глазах. Михаил Михайлович, конечно, не устоял:

- Костя, где ты взял зажигалку?

- Да вот в киоске купил, – отвечает Константиновский.

- Подари мне ее.

- Нет, знаешь, Миш, эта зажигалка мне самому нравится. Лучше я объясню тебе, как проехать в тот киоск. Сам поезжай и купи. Там еще много разных зажигалок.

Спровадив Михаила Михайловича, отсняли эту сцену. Долго смеялись, когда Леонов голышом выскочил из ванны. Вечером, когда просматривали отснятое за день, Михаил Стопкин, конечно, возмущался: "А это когда сняли?". Но дело было уже сделано.

Этой сцены в сценарии не было. Ее придумал режиссер Владимир Фетин. Леонов наотрез отказался подходить к гигантскому, пусть даже и ручному хищнику, каким был знаменитый Пурш. Никакие уговоры тут не помогли. И лишь после того, когда специально изготовили бронированное стекло, которое должно было отделять Леонова от зверя, актер наконец согласился, но, правда, потом сильно пожалел об этом.

На помывку Леонову-Шулейкину выдали дорогой французский шампунь. Горе-укротитель, напевая, с удовольствием намылился им. Густая пена полностью покрыла его голову, и артист ничего не видел. Именно в этот момент режиссер-дрессировщик Константин Константиновский убрал стекло, а Назарова по команде впустила Пурша.

Тот подбежал к ванне и начал шумно обнюхивать моющегося Леонова, а затем ткнул его своей усатой мордой в плечо и громко чихнул. Евгений Павлович, услышав шум, спросил режиссера: мол, я что - не в кадре?! А когда он протер глаза, то перед собой увидел тигра. Артист тут же ушел под воду. Пурш попытался достать его лапой. Леонов выскочил из ванны и совершенно голый бросился к выходу. Буквально за несколько секунд преодолев сотню метров, он оказался в рубке.

Слава богу, партнером в эпизоде снимался воспитанный Пурш. Он не погнался за Евгением Павловичем, а вернулся в душевую и стал принимать водные процедуры - стояла 40-градусная жара. Любой другой тигр в таких случаях преследовал бы человека и убил бы его. Эту сцену потом пришлось согласовывать с министром культуры СССР Екатериной Фурцевой. Она заявила: "Я - не ханжа".

А Леонов позднее, отойдя от шока и обиды на Константиновского и Фетина, сказал: "Ну вы, мужики, и даете!" В советском кино это был первый мужской стриптиз. Сам Евгений Павлович не раз рассказывал об этом эпизоде на творческих вечерах.

"Полосатый рейс" запомнился зрителям и целым созвездием ярких второстепенных ролей. Например, роль старпома исполнял народный артист СССР Иван Дмитриев, кумир 50-60-х годов. Тельняшку главный старпом страны впервые надел задолго до съемок в "Полосатом рейсе".

Всю войну молодой актер театра Балтийского флота выступал в ней перед бойцами. С тех самых пор у Ивана Петровича и появилась привычка носить форму как заправский моряк.

С десятью тиграми дрессировщицы Маргариты Назаровой во время съемок ничего плохого не случилось. Хотя актерам они нервы попортили. Поразительно, но актриса, фотографии которой повсеместно украшали афиши, снялась только в трех фильмах, несмотря на актерский талант и любовь зрителей.

А для Пурша "Полосатый рейс" стал четвёртым фильмом в котором хищнику довелось сниматься. Тигр славился мягким нравом, его не беспокоило большое скопление людей, и он был единственным зверем, способным на дубли, то есть мог повторить то, что делал до этого.

Только Пурш отважился взять в зубы шланг с водой, остальные боялись даже подойти к нему, поскольку в цирке их иногда успокаивают из шланга с водой.

А еще у Пурша началась настоящая звездная болезнь: он отказывался делать повторы, капризничал, важничал и даже огрызался. Все это длилось до тех пор, пока более молодой тигр Урал без команд и просьб взял и выполнил трюк Пурша. С тех пор кинозвезда вновь стала покладистым зверем.

Маргарита Назарова была дублером пугливых звезд в фильмах "Случай в тайге", "Укротительница тигров" и "Тигроловы". Вскоре после "Полосатого рейса" она получила предложение сниматься в фильме "Сегодня новый аттракцион". Но у нее уже были запланированы гастроли в Австралии. Отменять их она не стала.

Маргарита Назарова родилась под Ленинградом, в семье лесника. Во время войны 15-летнюю девушку немцы отправили на работы в Германию. Она была служанкой в богатом доме. В школе Маргарита изучала немецкий язык, поэтому более-менее могла общаться с немцами.

Однажды хозяин сказал служанке, что она очень пластичная, очень хорошо двигается, поэтому он постарается определить ее в кабаре. Вскоре так и сделал. У Маргариты Назаровой началась жизнь ночной танцовщицы. Освобождение пришло с советскими солдатами.

Сын Алексей пошел по стопам матери, он дрессирует тигров во Франции. Дрессировщицей стала и внучка Маргариты Петровны Рита.

О Назаровой забыли, когда она закончила выступать. Ее муж и главный помощник, известный артист цирка Константин Константиновский умер. После этого Маргарита Петровна сама серьезно заболела. В последние годы из жизни ушли все ее родные и близкие.

Несмотря на высокое звание народной артистки РСФСР и многочисленные заслуги, пенсионерка получала чуть больше 300 рублей. Тогдашний губернатор Борис Немцов заявил: мол, мы даже и не знали, что у нас такая Назарова есть в городе.

...Астрологи утверждают, что тем, кто появился на свет в год Тигра, везет. Однако, родившись в 1926-м - в год Тигра Назарова так и не стала счастливой в личной жизни. Последний год Тигра - 1998-й она встретила в нищете и в полном одиночестве. Вскоре она скончалась. Тело ее обнаружили сотрудники МЧС лишь через трое суток.

Факты о фильме:

Фильм снимался на теплоходе "Фрязино", в открытом море на маршруте из Одессы в Батуми. На сухогрузе "Матрос Железняк" проводились репетиции в Ленинграде. На "Ленфильме" снимались павильонные сцены.

В фильме снимался первый серийный советский вертолёт Ми-1 (привёз иностранного дрессировщика).

В 2001 году была выпущена почтовая марка, посвященная Евгению Леонову. На ней изображен кадр из фильма "Полосатый рейс"

Автомобиль, на котором везут тигра в конце фильма — ЗИС-110Б, кабриолет на базе послевоенного лимузина ЗИС-110.

В фильме из уст иностранного дрессировщика звучит фраза, которую повторяет Никулин в "Бриллиантовой руке" — "Я не трус, но я боюсь".

Для съёмки сцены фильма "Полосатый рейс", где моряки тащат из медпункта спящего льва на носилках, требовалось усыпить льва Васю. Но тот не хотел принимать снотворное ни просто так, ни с мясом. А так как был последний день съёмок, приняли решение старого и больного льва застрелить и быстро доснять сцену, пока он не закоченел…

|

Метки: кино СССР кинофильмы |

"Ленинград сегодня". 1968 |

Далее в моем блоге...

|

Метки: 60- е годы |

Будь готов! С праздником, друзья! |

aloban75 в Будь готов! С праздником, друзья!

aloban75 в Будь готов! С праздником, друзья!

|

Метки: Дети пионеры |

Что такое "политинформация"? |

jurashz в Что такое "политинформация"?

jurashz в Что такое "политинформация"?Современные дети, вероятно, даже слова такого не знают — политинформация. И уж вряд ли им известно, что в советские годы каждый школьник должен был нести некую "общественную нагрузку". Кому-то предписывалось быть председателем совета отряда, кому-то — ответственным за выпуск стенгазеты или за состояние библиотечных книг, а кому-то — за подготовку политинформации. Вот эту идеологическую функцию я и исполнял на протяжении почти всех школьных лет…

Надо сказать, что большинство из общественных должностей были чистой воды синекурой вроде "Зеленого патруля", который должен был следить за состоянием чахлых горшечных растений в классах. Политинформация к их числу не относилась. Она, конечно, не принадлежала к ключевым постам вроде старосты, но предполагала наличие ответственности, широкого кругозора и политической грамотности. Вероятно, ваш покорный слуга владел этими качествами.

Впервые политинформатором меня выбрали (или назначили, что тогда означало одно и то же) по двум причинам. Во-впервых, с младых ногтей я читал взрослые газеты ("Труд" и "Футбол — Хоккей", а отнюдь не то, что подразумевается под "взрослыми изданиями" сейчас) и регулярно смотрел передачу "Сегодня в мире". Фарид Сейфуль-Мулюков был для меня таким же знакомым персонажем, как тетя Валя из "В гостях у сказки". А во-вторых, я мог долго и обстоятельно говорить на публику, что для политинформатора было жизненно необходимо.

Мои обязанности состояли в следующем. Раз в неделю перед каким-то из уроков мне надо было сделать небольшой доклад о политической обстановке в мире.

Рьяный официоз в духе "исторические итоги очередного пленума КПСС" был не обязателен, достаточно было ограничиться беглым обзором внешнеполитической ситуации. Обычно я, не мудрствуя лукаво, пересказывал содержание какой-нибудь статьи или просмотренного накануне сюжета из "Международной панорамы", и старательно растягивал свой рассказ, чтобы откусить побольше минут от академического часа урока.

Помимо этого необходимо было каждый раз готовить "со-докладчиков". То есть, кроме самого политинформатора должен был по очереди выступать кто-то из одноклассников, причем политинформатор был ответственным за их доклады. На практике это выглядело так. Я приносил какую-нибудь газетную вырезку и отдавал ее тому, чья очередь выпадала, со словами "прочти вот это".

Со-докладчик бубнил, читая впервые виденный текст, но это никого не интересовало. Политинформацию решительно никто не слушал, а формально все проходило по регламенту. Самое главное в советской школе — проформа соблюдена.

Иногда приходили некие проверяющие лица. Им показывали меня, зачитывающего очередной доклад. Они сидели с внимательно-сосредоточенным видом, но, похоже, также не слушали. А однажды меня даже направили во Дворец пионеров на нечто вроде курсов повышения квалификации для политинформаторов. Что там рассказывали — совершенно не помню. Теперь был мой черед не слушать.

В общем, это была натуральная показуха в духе практически всех официозно-школьных мероприятий тех лет. То есть в самой по себе идее о том, что школьникам необходимо хоть слегка разбираться в мировой политике, ничего плохого нет. Но когда все делается исключительно ради галочки, а внешняя, практически обрядовая, форма полностью подавляет содержание, любое благое начинание превращается в бессмыслицу.

Таким образом, пробыл я бессменным политинформатором класса вплоть до отмены политинформации в школе. Подозреваю, что некоего официального распоряжения об упразднении политинформации не было. Скорее всего, с учителей просто перестали за это спрашивать, а они скинули с плеч лишнюю заботу.

Я был переведен на новую, и последнюю на школьной службе, должность — редактор стенгазеты. Смешно, но эти школьные чины проявились впоследствии — по образованию я политолог, и несколько лет работал в газете.

По понедельникам нам в школу нужно было приходить на 30 минут раньше. Урок политинформации, за который оценки не ставились, но пропустить его ни в коем случае нельзя! Иначе тебя будут "разбирать" на классном часе, совете отряда, а то и к директору школы могли вызвать для беседы.

Освещались на этом уроке политические новости мира, страны, взятые из программы "Время", но в основном из газеты "Пионерская правда". Подписчиком этой газеты обязан быть каждый школьник, достигший пионерского возраста. Даже если в пионеры еще не приняли — газету выписать должен! Подписка оформлялась через школу, держали на контроле этот вопрос.

Больше всего мне запомнились уроки политинформации в 1986 году. Тогда печатались в "Пионерской правде" репортажи о поездке в США нашего посла Мира Кати Лычевой. Об этой теме хотел рассказывать каждый ученик в нашем классе, настолько она была интересна нам, 10-ти летним детям. Помню, мне удалось дважды об этой теме рассказать, так одноклассницы даже обиделись на меня.

Еще вспомнился курьезный случай, когда году так в 87, одна девочка серьезно-серьезно начала обзор новостей со слов: "Скончался видный политический деятель, генеральный секретарь СССР Черненко". Весь класс хохотал, а учительница с испугом в глазах просила нас: "Тише, нельзя смеяться".

Детство мое кончилось в 1988 году, потому как вздумалось мне написать жалобу на свою школу в "Пионерскую правду". Было мне 12 лет, с мамой я решила не советоваться, а несправедливость и нарушение закона со стороны школы меня возмутили.

А еще мне хотелось, чтобы мое письмо напечатали в газете. И я бы хвасталась подружкам, показывая заметку. Но каково же было мое разочарование, когда мне из газеты пришел ответ. Во-первых, на конверте моя фамилия была напечатана с ошибкой. Если бы так и в газете написали, кто из подруг поверил бы, что это я? Во-вторых, копия письма была направлена в Министерство народного образования Украины и в мою школу...И началось.

Смысл моей жалобы заключался в том, что у нас в школе собирали деньги на ремонт класса — сейчас-то этим никого не удивишь. А в СССР такое делать было нельзя, образование действительно было бесплатным. Но некоторые школы пренебрегали этим правилом, в том числе и моя.

Письмо я маме не показала, вдруг она и не узнает ничего. Вызвали маму в школу, сначала для приватной беседы, где ей втолковывали, что она неправильно воспитывает дочь. Потом меня пригласили и пытались втолковать, что я не по-пионерски поступила, некрасиво жалобы писать на свою родную школу.

А я поражалась их двуличности, хлопала ресницами и повторяла: "Ну это же правда, я же ничего не придумала"! Меня даже грозились исключить из пионеров, так как я недостойна, с их точки зрения, носить галстук. Пришлось припугнуть их новым письмом в "Пионерскую правду". Подействовало, меня больше не трогали, и деньги перестали собирать. Это был мой первый серьезный, хоть и не совсем обдуманный поступок.

Письмо до сих пор храню. Иногда натыкаюсь на него в альбоме, улыбаюсь вспоминая. Ностальгия по советскому детству…

Всенародная политинформация:

компиляция материала – Igo Sim

|

Метки: фотографии СССР пионеры |

Дом моего детства |

Этому городу повезло прежде всего в том, что у него необыкновенно много краеведов-исследователей, создавших множество сайтов, сообществ и просто блогов. На одном из них размещено вот это фото:

|

Метки: архитектура 70- е годы 80-е годы фотография |

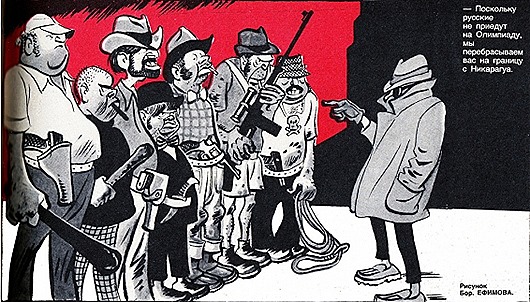

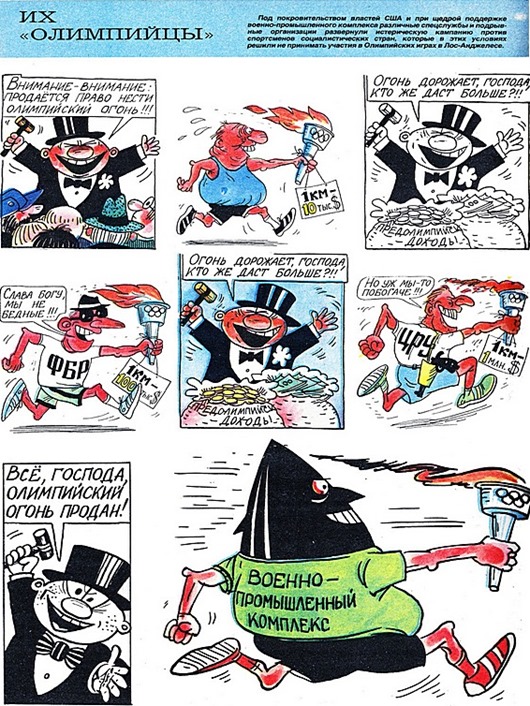

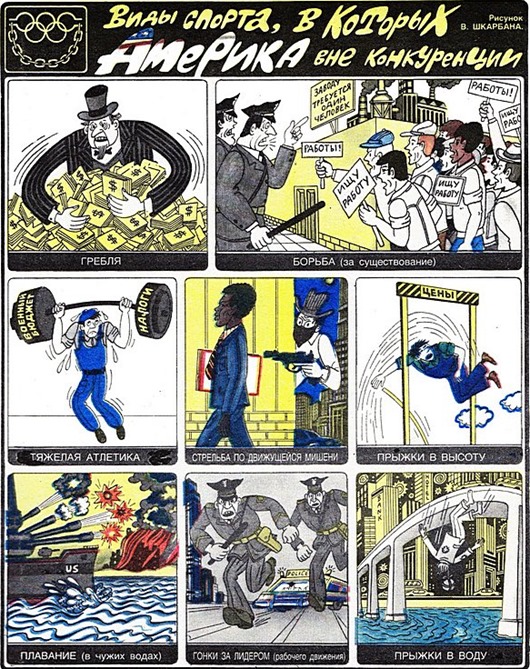

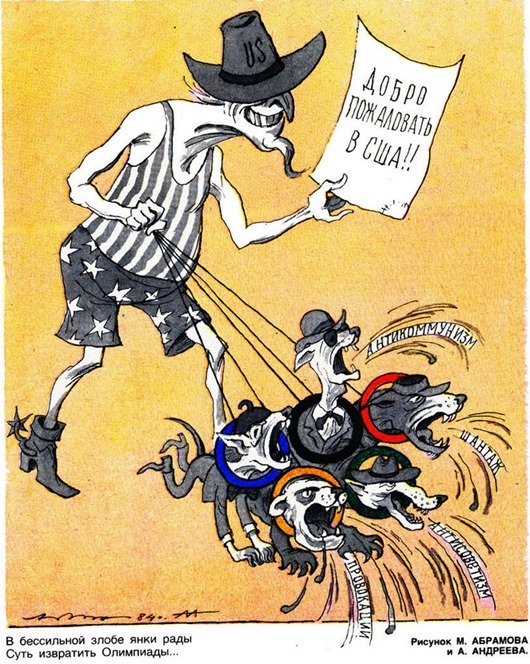

Крокодил об олимпиаде 1984 года в Лос-Анджелесе |

jurashz в Крокодил об олимпиаде 1984 года в Лос-Анджелесе

jurashz в Крокодил об олимпиаде 1984 года в Лос-АнджелесеСтатья 1984 года об олимпиаде в Лос-Анджелесе. Мы её, как известно, бойкотировали (в ответ на их бойкот нашей олимпиады 1980 года), соответственно тон статьи для сатирического журнала "Крокодил" понятен. Показалось, что и другим будет интересно почитать, как образец пропаганды того времени…

В ответ на бойкот США предыдущих Олимпийских игр 1980 года, проводившихся в Москве, Игры в Лос-Анджелесе бойкотировались СССР и большинством социалистических стран (за исключением Китая, Румынии и Югославии), организовавших альтернативные соревнования — "Дружба-84". Официальной причиной бойкота стал отказ организаторов Олимпиады предоставить гарантии безопасности спортсменам из СССР и других стран Варшавского договора.

Считать нецелесообразным участие советских спортсменов в Олимпийских играх в Лос-Анджелесе ввиду грубого нарушения американской стороной Олимпийской хартии, отсутствия должных мер обеспечения безопасности для делегации СССР и развёрнутой в США антисоветской кампании… — Из постановления Политбюро ЦК КПСС за подписью К. Черненко (5 мая 1984 года).

В отсутствие сборной СССР, а также других сборных соцлагеря, претендовавших на достаточное количество наград (ГДР, Венгрия, Болгария, Куба), в неофициальном медальном зачёте с огромным отрывом победила сборная США.

Американские спортсмены в Лос-Анджелесе выиграли 83 золотых, 61 серебряную и 30 бронзовых медалей, что в три раза превышает результат ближайшего преследователя - команды Румынии (20-16-17). На третьем — сборная ФРГ (17 золотых медалей). А на четвертой строчке расположилась дебютировавшая на Олимпиаде после долгого перерыва сборная Китая (15 золотых медалей).

Таким образом, американцы завоевали на 3 золотых медали больше, чем сборная СССР в 1980 году в Москве (по общему количеству наград американцы уступили рекорду советской сборной 21 медаль). Рекорд американцев по количеству золотых наград остаётся высшим достижением в истории Олимпийских игр и в обозримом будущем вряд ли будет побит.

В результате двух взаимных бойкотов Олимпийских игр со стороны СССР и США по инициативе Теда Тёрнера возникли Игры доброй воли, к настоящему времени прекращённые. А в устав МОК с подачи тогдашнего президента МОК Самаранча были внесены дополнительные статьи о серьёзных санкциях в отношении НОК страны, которая попытается выступить с бойкотом, вплоть до дисквалификации соответствующей сборной на одну или несколько будущих Олимпиад, приостановки членства или полного исключения страны из Международного олимпийского комитета.

Беглов М.

Олимпиада в ретроспективе

Крокодил. 1984. № 32. Стр. 8-9.

Чеширский кот исчез, а улыбка его осталась плавать в воздухе. Я вспомнил этот феномен из "Алисы в стране чудес" по аналогии с лос-анджелесской Олимпиадой. Олимпиада давно сгинула, а… нет, только не улыбка, а тягостная оскомина от этого события до сих пор стойко держится в душе.

Да и не у меня одного. Недавно мне на глаза попалось письмо некоего Филиппа П.Чэттинга в журнале "Тайм". "Олимпийские игры,- пишет он,— показали все лучшее и худшее, что есть в Америке. И если США стремятся быть образцовой страной, они не должны позволять себе безудержное самовосхваление и выкрики "Липа!", когда победу одерживали неамериканцы".

Признаюсь, в отличие от мистера Чэттинга "лучшего" я не заметил. Что же касается худшего, то здесь наши точки зрения совпадают. Сумбур ура-патриотической вакханалии, учиненной хозяевами Олимпиады, суматоха переездов, калейдоскоп лиц и событий, какофония оркестров, воплей "Вперед, Америка!" — все это постепенно осело в памяти, как утихомирившаяся пыльная буря, и теперь наконец в прояснившейся ретроспективе воспоминания выкристаллизовались в слова и отложились на бумаге…

В огромном брюхе широкофюзеляжного самолета "ДС-10" компании "Америкэн Эйрлаймз" полупусто.

— Опять практически порожняком идем,— услышал я из своего кресла, как одна из стюардесс пожаловалась другой.

— Да, а говорили. Олимпийские игры, Олимпийские игры! В отпуск не пустили, а работы оказалось меньше обычного,— посетовала в ответ, гремя посудой, вторая стюардесса.

Большинство разбирающихся в спорте американцев, судя по всему, решили, что без участия спортсменов из стран социализма в Лос-Анджелесе им делать нечего. Да и платить бешеные деньги за полет на второразрядную Олимпиаду у них особого желания, видимо, тоже не возникало. Особенно после того, как цены на авиабилеты подскочили перед Олимпиадой более чем вдвое.

В течение пятичасового перелета из Вашингтона в Лос-Анджелес я размышлял о том, что меня ожидает.

Предназначенные для журналистов пресс-релизы коалиции "Запретить участие Советов" читались как дешевый детектив. Молодчики из коалиции собирались умыкать советских спортсменов, прятать их в квартиры-тайники, а затем после соответствующей обработки выдавать за "дефекторов", то есть сбежавших с Родины. Неподдающихся предполагалось просто-напросто "убирать". Глава этой банды — некий Балзигер, который, кстати сказать, действительно претендовал в прошлом на звание писателя, но так и не вышел из разряда писак, прямо заявил, что "не исключает актов физической расправы" с советскими людьми, если те посмеют явиться на Олимпийские игры.

Вкупе с грязными антисоветскими "утками", что "русские спортсмены — это террористы и агенты", которые-де хотят взорвать Лос-Анджелес, а заодно весь штат Калифорния, сами понимаете, создавалась очень колоритная картина готовившейся здесь встречи по-американски для советских людей, включая и журналистов. Так что поездка в Лос-Анджелес смотрелась весьма серьезно. "Это тебе не за сигаретами сходить",— напутствовал меня один из коллег.

Лос-Анджелес встретил меня многоэтажным русским матом. Стоявшие у обочины таксисты громко переговаривались между собой по-русски, считая, видимо, что их никто вокруг не понимает. В глазах у меня защипало, и потекли слезы, причем далеко не по-мужски скупые, а довольно обильные. Я поспешил объяснить их ностальгией, но, к своему разочарованию, на следующий же день от бывалых жителей Калифорнии узнал, что это была реакция моего неподготовленного организма на смог.

Воздух, кстати говоря, был сравнительно прозрачным. Он помутнел

примерно через неделю, когда начался "настоящий смог". Утром улицы были покрыты дымкой, напоминавшей колыхающийся по ветру предутренний туман над болотом. Запах, во всяком случае, был столь же отвратителен…

Дабы избежать политических дебатов с моторизованными извозчиками, я решил воспользоваться услугами обещанного оргкомитетом Олимпиады специального автотранспорта для журналистов.

— А вон и автобус!— обрадовала меня дежурившая на остановке девушка в зеленой униформе.

— Это вон тот красавец с надписью "Олимпиада-84"?— поинтересовался я, указывая на появившееся из-за угла огромное чудо американской автопромышленности.

— Нет, этот только для официальных лиц, а ваш скоро подойдет. Не слышите, что ли?

Я прислушался и действительно услышал страшный лязг и грохот, а затем из-за угла выкатился автобус канареечно-желтого цвета. Оргкомитет решил сэкономить средства и арендовал у школ старые автобусы-тихоходы. После полутора часов сидения в автобусе — а в некоторые места соревнований приходилось ездить и того дольше — даже закаленные зубры спортивной журналистики едва волочили ноги. В таких же автобусах, кстати, перевозили и спортсменов — на них оргкомитет тоже решил сэкономить и очень удивился, когда атлеты стали жаловаться. Некоторые, рассказывают, настолько выматывались за дорогу, что у них уже просто не хватало сил не только для того, чтобы бросать ядра или метать копья, но даже поднимать оные с земли.

Нелегко приходилось спортсменам и "дома". Когда в предназначенную для двух человек комнату студенческого общежития, где разместили спортсменов, набивали по четыре человека, а в трехместную — семь, то сдержать чувство раздражения не помогало даже олимпийское спокойствие. К тому же над головой с утра до ночи ревели боевые вертолеты охраны. Засни-ка под такую колыбельную…

Да и тренироваться было почти негде. Некоторые бегуны попробовали было побегать по фривеям (скоростные магистрали), но тут уж рассвирепели местные жители: бегают, мол, тут всякие, ездить мешают. Можно, конечно, было ждать очереди на специальных площадках, но к полудню жара начиналась такая, что многих участников Олимпиады уносили с тренировок и состязаний на руках, причем не за отличные результаты, а с тепловым ударом. Оргкомитет называл такие условия "спартанскими", а спортсмены — "хамскими".

Признаюсь — тем более что своей вины в этом не вижу,— но в олимпийской деревне побывать мы так и не смогли. Когда, легкомысленно поверив надписи "ДОСТУП НА ВСЕ ОБЪЕКТЫ" на том ошейнике, что выдают вместо пропуска репортерам, мы, советские журналисты, явились в деревню, то получили в прямом и переносном смысле от ворот поворот.

Пожарившись некоторое время на солнце, мы так и ушли от ворот несолоно хлебавши, хотя и обливаясь соленым потом. Так что выяснить личное мнение спортсменов об американском гостеприимстве не удалось. Тем журналистам, у кого еще сохранилась привычка расцвечивать материалы высказываниями живых людей, подсовывали официалы пресс-релизы с "мнением" спортсменов. "Америка, ты прекрасна", "изумительные игры", "президент Рейган — мой кумир" — такие цитаты предлагалось нам использовать. В Америке не принято сдавать макулатуру, а то какой-нибудь предприимчивый делец вполне мог бы сколотить за время Олимпиады неплохое состояние, собирая для переработки шедшие исключительно в мусорную корзину сотни килограммов славословий.

— Неужели вам так уж ничего не понравилось на церемонии открытия?— этот вопрос нам часто задавали в Лос-Анджелесе американские журналисты. Мы дипломатично уходили от ответа. Не говорить же в самом дело, что нас поразило лишь, как постановщикам этого шоу удалось собрать на поле одного стадиона великое множество на редкость длинноногих девиц.

Воспитанные голливудской продукцией, американцы восторгались этой церемонией, ковбоями и повозками, кучей разноцветных шаров, летающим "Джеймсом Бондом" и прочими неотъемлемыми атрибутами местных массовых празднеств. Нас же удивляло полное игнорирование того факта, что празднуется открытие Олимпийских игр, а не двухсотлетие основания Соединенных Штатов. Впрочем, для нас, выставленных под южное солнце на открытых трибунах на медленную пытку жарой, праздника не было никакого.

Организаторы, судя по всему, нарочно усугубили пытку, регулярно разнося перед нашими глазами холодную воду со льдом для сидевших чуть ниже "очень важных персон" — представителей корпораций и фирм, на корню купивших Олимпиаду в Лос-Анджелесе своими взносами на ее проведение. Можно было, конечно, пойти и купить стакан кока-колы в кафе, но заплатить за него пришлось бы в два раза больше, чем в магазине за два литра той же "коки".

Самое лучшее место, естественно, получил на стадионе президент Рейган. Ему выделили специальную кабину с кондиционером и пуленепробиваемыми стеклами. Из нее, не выходя на поле, он и открыл Игры, что вызвало немало иронических заявлений в печати разных стран. Президент утверждает, что в Америке с безопасностью все в порядке, а сам побоялся выйти на открытое поле перед своими согражданами — такой смысл носила например, статья в канадской "Глоб энд Мейл".

Звучит парадоксально, но факт: в Лос Анджелесе про спортсменов вспоминали очень редко. Во время церемонии открытия например, их заставили прождать под палящим солнцем за воротами стадиона больше двух часов, пока Америка упивалась сама собой во время так называемой "художественной программы". Знающий читатель спросит: как же так, ведь по Олимпийской хартии сначала должен быть парад спортсменов, а потом уже всякие танцы-шманцы? В Лос-Анджелесе такие "мелочи" никого не волновали…

"Что, спортсмены хотят пойти на церемонию закрытия игр? Ишь, все так и норовят на дармовщинку проскочить! Нет уж, пойдут те, кто за это денежки уплатил!" — именно так рассудил оргкомитет, когда выяснилось, что число олимпийцев, желающих попасть в последний день на стадион, значительно превысило крайне скудное количество выделенных для них посадочных мест. Пластмассу, из которой были сделаны сиденья на стадионе, расценили буквально на вес золота — столь немыслимо дорогими были билеты.