Добавить любой RSS - источник (включая журнал LiveJournal) в свою ленту друзей вы можете на странице синдикации.

Исходная информация - http://community.livejournal.com/soviet_life/.

Данный дневник сформирован из открытого RSS-источника по адресу http://soviet-life.livejournal.com/data/rss??70917100, и дополняется в соответствии с дополнением данного источника. Он может не соответствовать содержимому оригинальной страницы. Трансляция создана автоматически по запросу читателей этой RSS ленты.

По всем вопросам о работе данного сервиса обращаться со страницы контактной информации.

[Обновить трансляцию]

Сказки Андерсена в рисунках Кокорина. |

tusabi в Сказки Андерсена в рисунках Кокорина.

tusabi в Сказки Андерсена в рисунках Кокорина.

|

|

Исторические фотографии Омска второй половины XX века |

my_journal_omsk в Исторические фотографии Омска второй половины XX века

my_journal_omsk в Исторические фотографии Омска второй половины XX века

Омск. Дом Кадыша

Россия, Омская область, Омск

Доходный дом Самуила Кадыша на Думской, построен в 1902г. Архитектор М.И.Шухман. В 1919г. резиденция командующего английскими войсками генерала Нокса. Ныне выкуплен бизнесменом Гавриловым и превращен в часть гостиничного комплекса с пластиковыми окнами.

Автор фото: В.Ф.Кудринский

1.

Омск, ОМИИТ

Россия, Омская область, Омск

Памятник Ленину в густых зарослях сквера перед зданием института инженеров транспорта.

Источник: Музей Омских железнодорожников

Адрес снимка: Маркса 35

2

Омск. Дворец Культуры нефтяников, 1971

Россия, Омская область, Омск

Дворец культуры нефтяников.

Источник:Набор открыток "Омск", 1971г.

Автор: Б. Подгорный

3

Омск. Главный корпус сельхозинститута

Россия, Омская область, Омск

Главный корпус сельскохозяйственного института имени С.М.Кирова

Источник: Набор открыток "Омск", 1971г.

Автор: Б. Подгорный

Адрес снимка: Институтская площадь 1

4

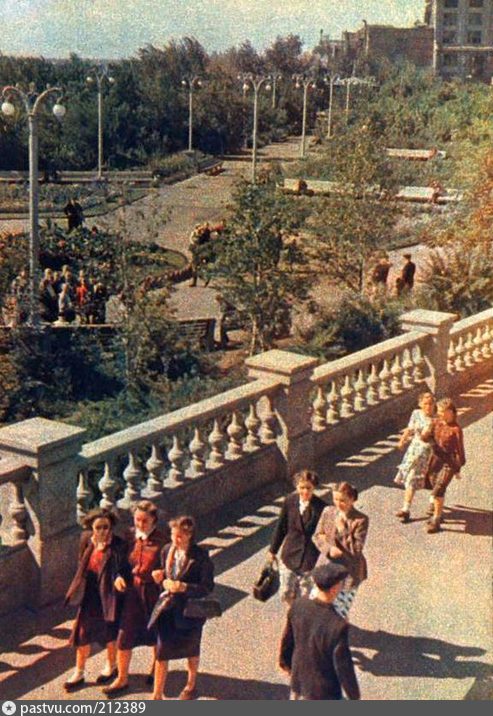

Омск. В парке

Россия, Омская область, Омск

Еще стоят некоторые скульптуры спортсменов (Лучник и Баскетболистка), установленные при открытии парка.

Источник: сборник "История Омска" под ред. Н.А. Миненко и В.Г. Рыженко, 2006г

Автор: В.Ф. Кудринский

5

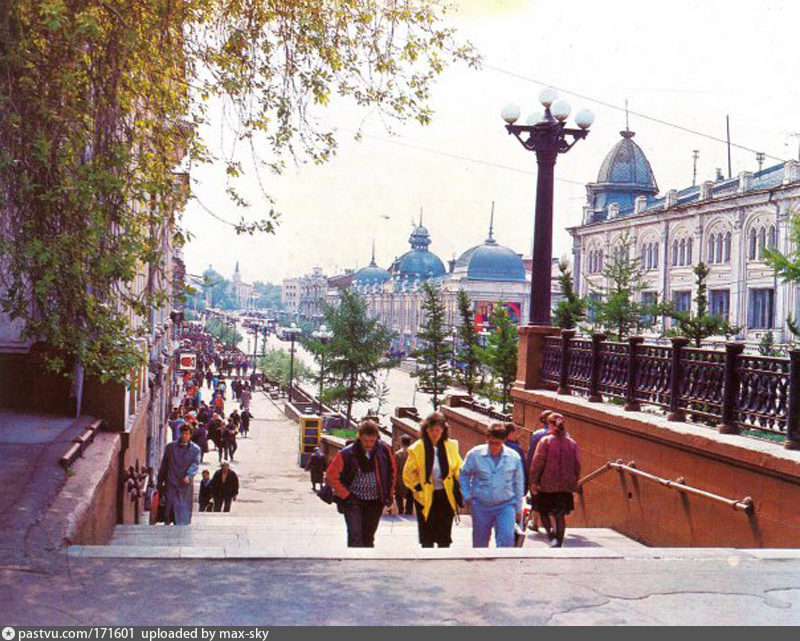

Омск. Новый бульвар на ул. Ленина

Россия, Омская область, Омск

Бульвар с клумбами около Сквера Пионеров.

Источник: "Огонек" №42, октябрь 1956 года

Автор: И. Тюфяков

6

Омск. На берегу реки Омки

Россия, Омская область, Омск

Благоустроенный Воскресенский сквер на берегу Оми.

Источник: "Огонек" №42, октябрь 1956 года

Автор: И. Тюфяков

7

Омск. Ленинградская площадь

Россия, Омская область, Омск

Вид с запада на Ленинградскую площади и Дом со шпилем. Зеленые насаждения еще не вырублены, Остановка "Жемчужина" в "младенческом" состоянии.

Источник: сборник "История Омска" под ред. Н.А. Миненко и В.Г. Рыженко, 2006г

Автор: В.Ф. Кудринский

8

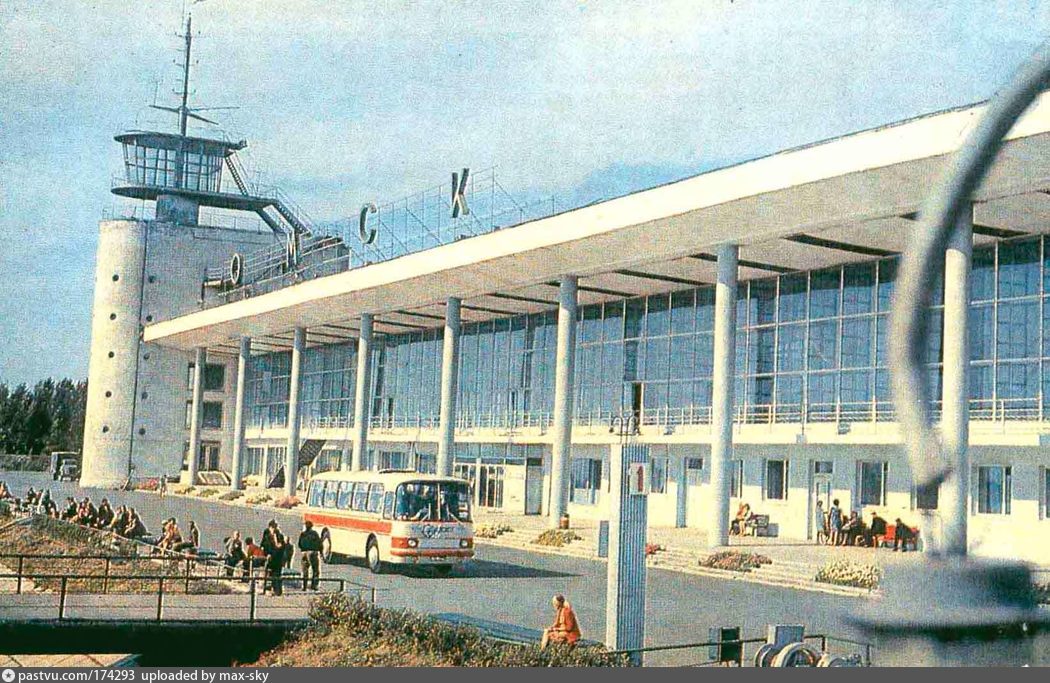

Омск. Малая авиация

Россия, Омская область, Омск

Когда-то из Омска можно было слетать в Тару, Большие Уки, да практически во все райцентры области.

Источник: фотоальбом "Омск и омичи" под ред. Н.Н. Бревновой, 1996г.

Автор: А.А. Чепурко

9

Омск. Памятник Карою Лигети

Россия, Омская область, Омск

Памятник венгру-интернационалисту, воину и поэту Карою Лигети, расстрелянному колчаковцами в 1919г. Стульптор Фёдор Дмитриевич Бугаенко. Был установлен 21 октября 1980г. Мемориал снесен в июле 2001г. Памятник много лет пролежал под забором, был найден энтузиастами в 2012г, ныне его остатки перемещены на территорию музея "Искусство омска".

Пока огонь в сердцах бушует страстно,

Вперед, мадьяры красные, вперед!

Вы доживете до времен прекрасных,

Меня убьют, но дух мой не умрет!

Источник:фотоальбом "Омск и Омичи" под ред. Н.Н.Бревновой, 1996г.

Автор: А.А. Чепурко

Адрес снимка: бывший сквер им. К. Лигети напротив кинотеатра "Художественный"

10

Омск. Речной вокзал

Россия, Омская область, Омск

11

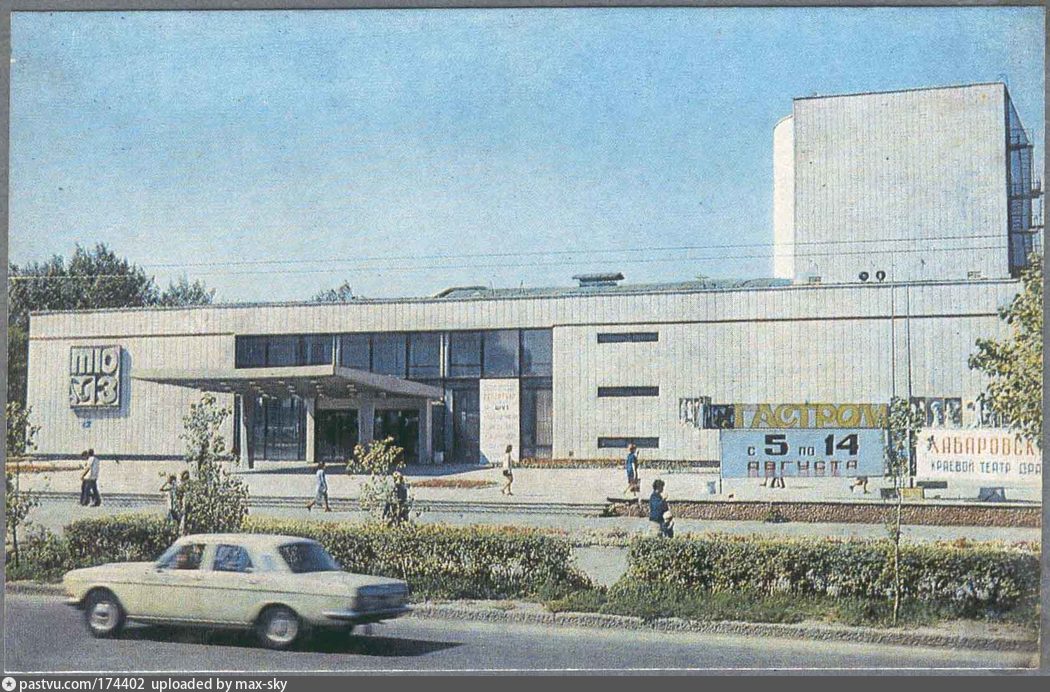

Омский ТЮЗ

Россия, Омская область, Омск

12

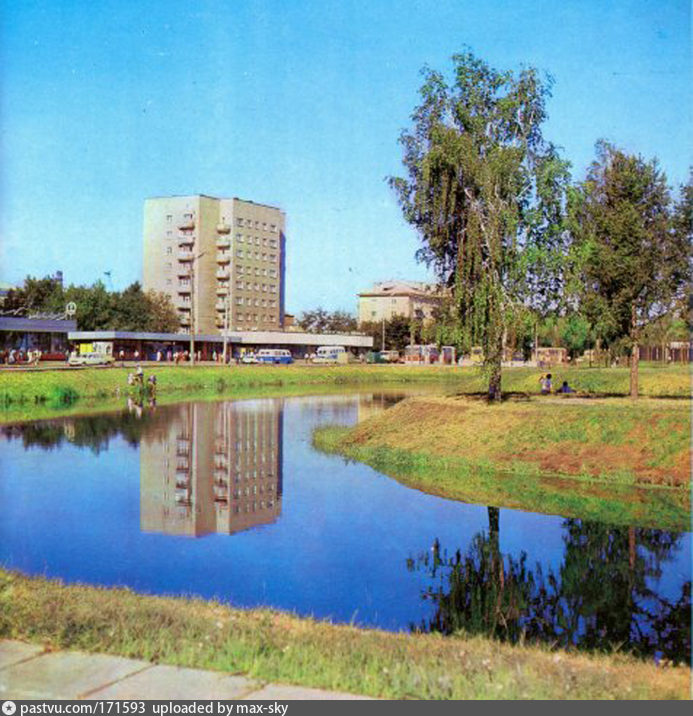

Омск. Сквер имени 30 лет ВЛКСМ

Россия, Омская область, Омск

Автор: Фотограф Л. Потемкин

13

Омск. Областная библиотека им. А. Пушкина

Россия, Омская область, Омск

Автор: Б. Мусихин

14

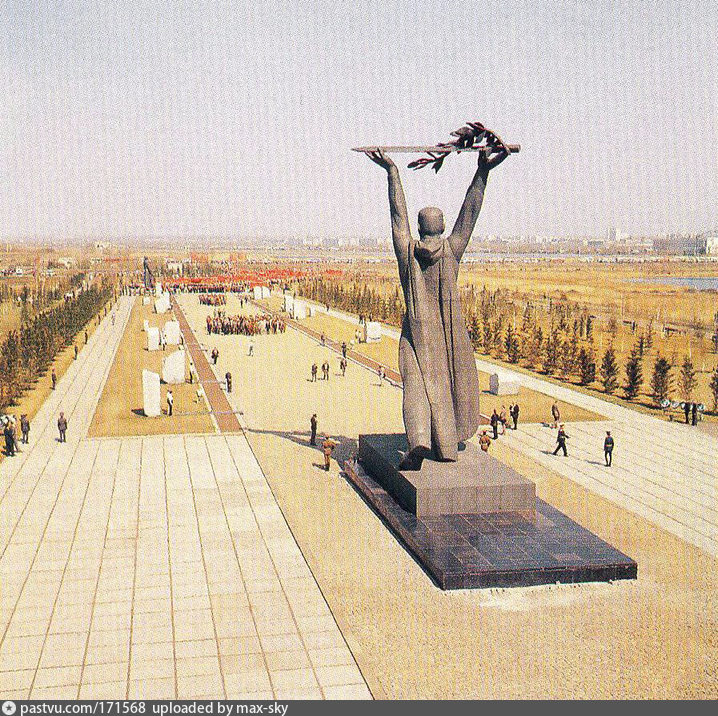

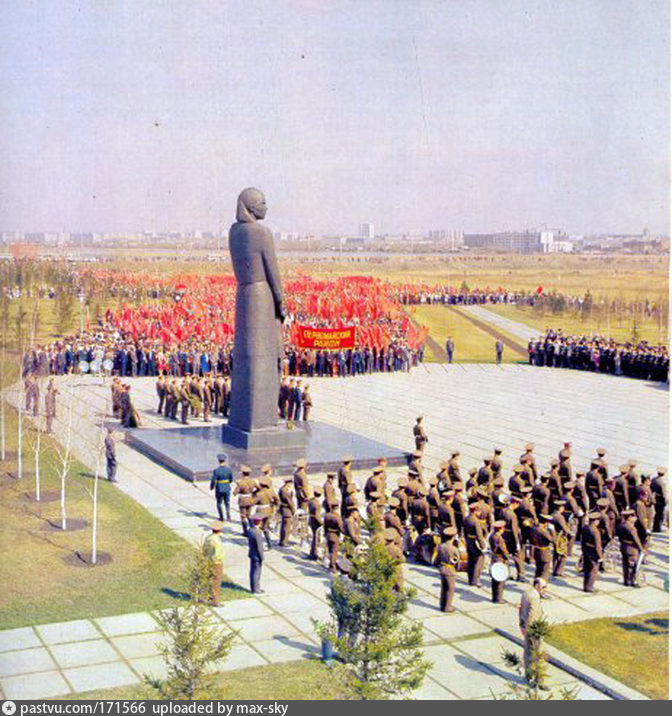

Омск. Парк Победы

Россия, Омская область, Омск

15

Омск. Парк Победы

Россия, Омская область, Омск

16

Омск. Проспект Маркса

Россия, Омская область, Омск

Источник: Открытка

Автор: А. Топуз

17

Омск. Интернациональная улица и Пожарная каланча

Россия, Омская область, Омск

Источник: Набор открыток "Омск". М., и-во "Планета", 1988.

Автор: Фото А. Козловского

Адрес снимка: Интернациональная улица

18

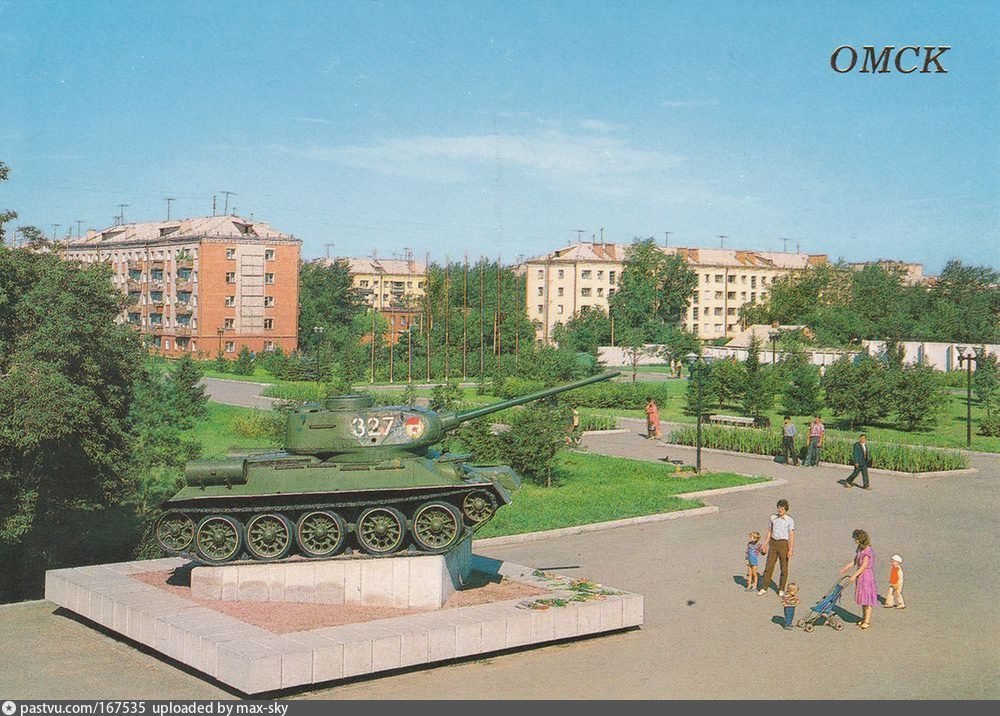

Омск. Бульвар победы. Памятник танку Т-34

Россия, Омская область, Омск

Источник: Открытка

19

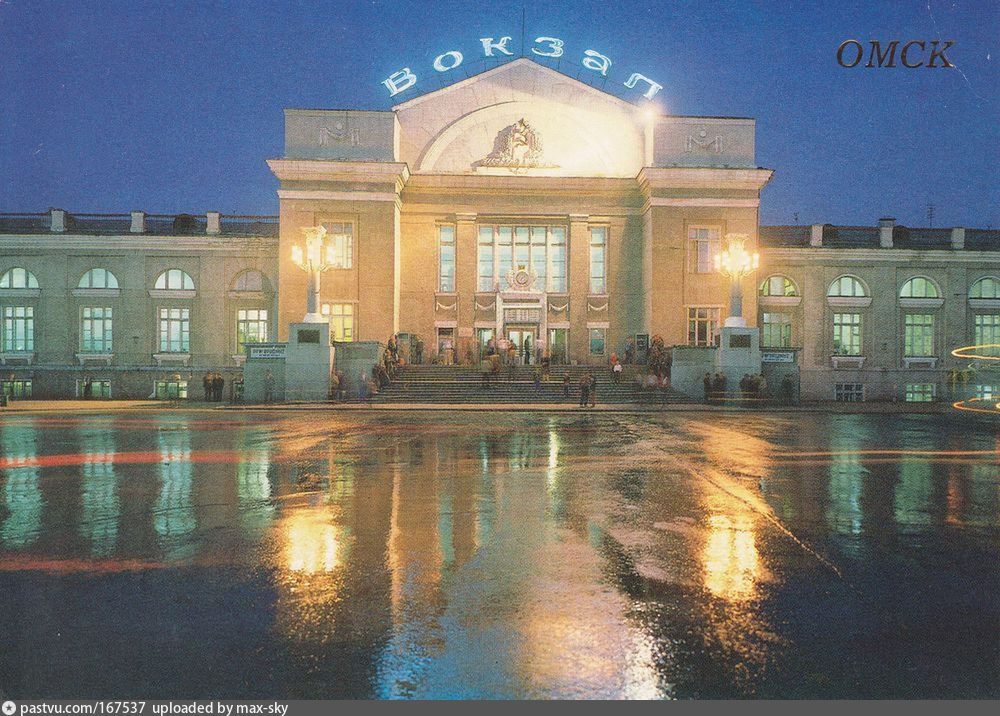

Омск. Ж/д вокзал

Россия, Омская область, Омск

Источник: Открытка

20

Омск. Бульвар Победы

Россия, Омская область, Омск

Источник: Открытка

21

Омск. Речной вокзал

Россия, Омская область, Омск

22

Омск. Дом бракосочетаний

Россия, Омская область, Омск

Источник: Фото из коллекции А. Драло

23

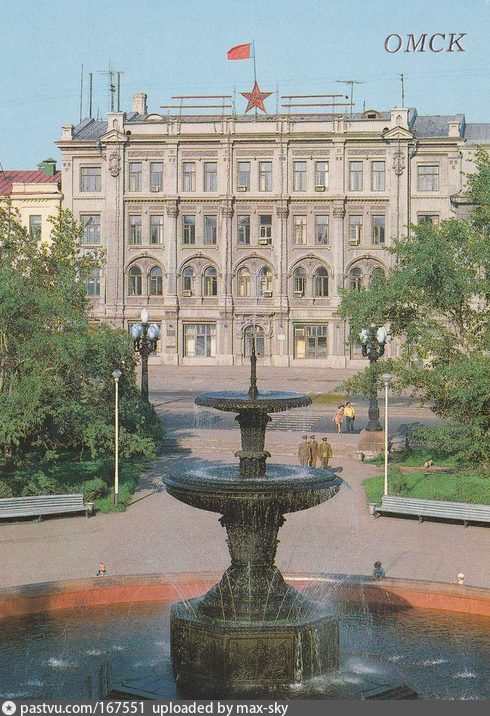

Омск. Фонтан в сквере Дзержинского

Россия, Омская область, Омск

Источник: Открыта

24

Омск. Улица Красный Путь

Россия, Омская область, Омск

25

Омск. Улица Ленина

Россия, Омская область, Омск

26

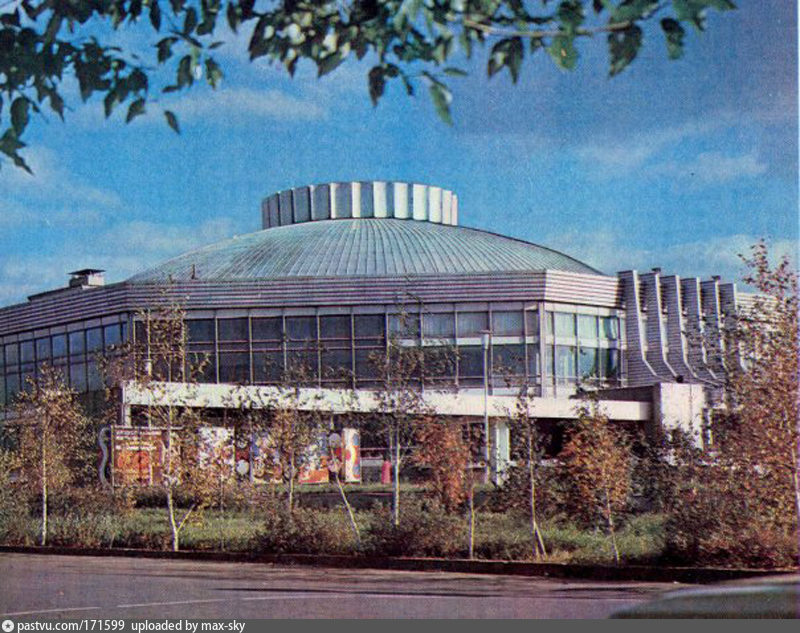

Омск. Цирк

Россия, Омская область, Омск

27

Омск. Старозагородняя роща

Россия, Омская область, Омск

28

Омск. Гостиница "Маяк"

Россия, Омская область, Омск

29

Омск. Развязка у телецентра

Россия, Омская область, Омск

30

Омск. Вид на Ленинградскую площадь

Россия, Омская область, Омск

|

|

Советские ковры АССР |

ifodiano в Виртуальный Музей Армянского Ковра

ifodiano в Виртуальный Музей Армянского Ковра

Название: герб АССР

Место создания: Иран

Создатель: Махмуд Сейад Риза Сейан

Легенда: выткан по заказу иранского подданного А.Х. Аветисяна, который в 1963 г. вернулся в Армению

Название: Мать Армения, 1900 - 1930 гг.

Название: без названия, 1950 г.

Техника: ручная работа

Размеры: 425 х 340 см

Тип узла: двойной

Цвета: натуральный

1930 г.

Сайт Музея http://carpets.iworldarmenia.com/

|

Метки: СССР ковер |

Грушинский фестиваль, 1978 |

Группа "БЕК" из Баку на прослушивании: Александр Барьюдин, Алина Есаян, Яков Коган

|

|

Советская мультипликация к Олимпиаде-80 или как мультипликаторы олимпийцами стали |

dubikvit в Советская мультипликация к Олимпиаде-80 или как мультипликаторы олимпийцами стали

dubikvit в Советская мультипликация к Олимпиаде-80 или как мультипликаторы олимпийцами стали

Евгений Мигунов. Разработка типажа Миши Олимпийского по заказу Олимпийского комитета СССР. Из архива художника

"Олимпийская" мультипликация разрабатывала несколько тем: история олимпийского движения, реклама товаров и услуг для гостей Игр, пропаганда спорта, физкультуры и здорового образа жизни, а также вклада Олимпиады в дело борьбы за мир и дружбы народов. Часты были обращения к пародированию "древнегреческого" материала и, разумеется, к образу Миши Олимпийского, созданному В.А.Чижиковым.

В.А.Чижиков и олимпийский Мишка, 1980-е годы

Важно отметить, что почти во всех случаях обращения аниматоров к олимпийской тематике инициатива исходила "снизу". Масштабное производство мультипликационных фильмов на сей раз не было госзаказом.

Первыми на событие откликнулись киевские мультипликаторы. Группа режиссёра Владимира Дахно раньше других задумалась о том, как отразить олимпийскую тему в рисованном фильме. Как рассказал художник-постановщик Эдуард Кирич, очень быстро пришла идея использовать уже давно разработанные и "надёжные", заслужившие зрительскую симпатию образы казаков (Тура, Око и Грая). Так было принято решение сделать "олимпийский" фильм "казацкого" цикла. Придумывать сюжет было легко: почти сразу нашлась идея погрузить казаков в перипетии античных мифов, противопоставив миролюбивым намерениям Зевса агрессивные и разрушительные планы Марса (Ареса). Разумеется, по ходу развития сюжета именно запорожские казаки оказывались главным препятствием на пути реализации зловещих планов Марса и, проявив сноровку во многих видах спорта, побеждали бога войны в боксёрском поединке. Таким образом, украинские мультипликаторы первыми взяли на вооружение античный колорит и выразили миротворческий характер олимпийского движения.

Фильм "Как казаки олимпийцами стали" был закончен уже в 1978 году.

14 февраля того же года директор "Союзмультфильма" М.М.Вальков направил заместителю председателя Оргкомитета "Олимпиады-80" И.Ф.Денисову письмо с предложением выпуска ряда мультипликационных фильмов с участием медвежонка Миши Олимпийского – талисмана Московских Игр. В письме испрашивалось разрешение на использование этого персонажа в мультипликации и в случае согласия высказывалась просьба выделить консультанта для совместной работы.

Как отмечалось позже, в частности, в сценарии телепередачи, посвящённой проекту, желание отразить олимпийскую проблематику у работников студии возникло именно после знакомства с типажом Миши Олимпийского, созданным Чижиковым. Этот герой, с его лучезарным обаянием, буквально просился на анимационный экран. Желание оживить Мишу, сделать его участником сказочного сюжета, придумать ему "биографию" и было основным стимулом для этой инициативы. К сожалению, ни Олимпийский комитет, ни руководство студии не только не привлекли Виктора Александровича к совместной работе, но даже не проинформировали его об этой идее.

Первой была запущена и снята лента В.М.Котёночкина "Кто получит приз?" В сценарии В.Г.Сутеева рассказывалась "предыстория" Миши Олимпийского, объяснялось, как и за что он стал олимпийским талисманом. В сюжете особо подчёркивалось, что высокую честь Миша заслужил не столько своими спортивными успехами, сколько моральными качествами: честностью, взаимовыручкой, жертвенностью, сочувствием к окружающим. Миша формально проигрывал лесные соревнования, но тем не менее был признан их победителем за проявление истинной спортивной доблести.

Эскиз к фильму "Кто получит приз?". Режиссёр Вячеслав Котёночкин, художники-постановщики - Александр Винокуров, Николай Ерыкалов. Из фондов Государственного центрального музея кино

Художник-постановщик Н.С.Ерыкалов первым из мультипликаторов выполнил задачу превращения эскиза Чижикова в мультипликационный типаж, декорационная часть фильма была выполнена его партнёром – одним из лучших живописцев студии А.В.Винокуровым. При запуске картины "Кто получит приз?" на заседании сценарно-редакционной коллегии обсуждалась возможность сделать Мишу "пушистым", применяя для этого различные способы (в частности, торцовку). Впрочем, на студии было принято решение, что в каждом фильме режиссеры и художники-постановщики будут самостоятельно трактовать внешний облик мультипликационного Миши, и единого подхода к типажу не возникло.

Разумеется, в "олимпийском проекте" невозможно было не задействовать Б.П.Дёжкина – виртуозного мультипликатора; режиссёра, заработавшего известность картинами спортивной тематики. Однако к 1979 году он находился уже не в лучшей творческой и физической форме. Мешал и возраст, и прогрессирующая потеря зрения. Хотя на стадии написания сценария (авторы – С.В.Рунге и сам Б.П.Дёжкин) будущий фильм не вызывал серьёзных опасений. Рабочее название сценария – "Друзей на свете много" (или "Два сувенира"), и темой его была преемственность олимпийских традиций.

Борис Дёжкин. Компоновка кадров к фильму "Первый автограф" (режиссёр - Борис Дёжкин, художники-постановщики - Борис Дёжкин, Александр Винокуров). Из фондов Государственного центрального музея кино

Фильм рассказывал о дружбе Миши Олимпийского с талисманом предыдущей, Монреальской Олимпиады, - бобром Амиком. Более того, предполагалось, что у этого фильма будет и продолжение – с условным названием "Мы – Олимпийцы!".

В первом фильме Миша и Амик должны были познакомиться, подружиться и отправиться в путешествие по Сибири, в олимпийскую Москву.

Борис Дёжкин. Эскиз мизансцен к фильму "Первый автограф" (режиссёр - Борис Дёжкин, художники-постановщики - Борис Дёжкин, Александр Винокуров). Из фондов Государственного центрального музея кино

Во втором фильме они должны были дать своеобразный шуточный концерт на московском стадионе. Фильм-концерт – ещё один излюбленный жанр Б.П.Дёжкина, концертные номера он часто вставлял и в свои картины иной тематики. Сохранились рукописные наброски Дёжкина, свидетельствующие, что он уже начинал разработку сюжета второй "серии".

Борис Дёжкин. Компоновка кадра к фильму "Первый автограф" (режиссёр - Борис Дёжкин, художники-постановщики - Борис Дёжкин, Александр Винокуров). Из фондов Государственного центрального музея кино

Выпуск первого фильма был запланирован на октябрь 1979 года, но работа над лентой затянулась, и он остался единственной воплощённой частью дилогии.

Борис Дёжкин. Набросок типажа к фильму "Первый автограф" (режиссёр - Борис Дёжкин, художники-постановщики - Борис Дёжкин, Александр Винокуров). Из фондов Государственного центрального музея кино

Литературный сценарий начинался с лесного ажиотажа из-за избрания Миши представителем на Олимпиаде.

Разработка мимики персонажа к фильму "Первый автограф" (режиссёр - Борис Дёжкин, художники-постановщики - Борис Дёжкин, Александр Винокуров). Из фондов Государственного центрального музея кино

В этот момент на вертолёте в лес прибывает Амик, находит медвежье жилище, просит познакомить его с Мишей, но не узнаёт его, перепачканного мёдом и малиной.

Борис Дёжкин. Эскиз мизансцены к фильму "Первый автограф" (режиссёр - Борис Дёжкин, художники-постановщики - Борис Дёжкин, Александр Винокуров). Из фондов Государственного центрального музея кино

Когда Мишу отмывают, Амик торжественно передаёт ему олимпийский пояс. Заяц-марафонец доставляет в лес радиограмму с вызовом в Москву, и Амик с Мишей отправляются в путь, по дороге наблюдая животных, занимающихся различными видами спорта.

Финал в разных вариантах сценария (литературном и двух режиссёрских) отличался: в одном случае фильм должен был кончаться отправлением талисманов в путешествие, в другом – приключением на реке, когда Амик отставал от Миши, уплывшего на надувной лодке, догонял его на каноэ, и они чудом спасались после кораблекрушения.

В литературном же сценарии Миша и Амик благополучно проплывали по сибирской реке (причём Миша рассказывал Амику о новых стройках, плотинах, заводах, нефтяных вышках), и последним эпизодом было их путешествие по шоссе в кабине грузовика. Миша засыпал на плече у Амика, а перед ветровым стеклом на нитке уже висела фигурка маленького сувенирного Миши.

Борис Дёжкин. Разработка эпизода вручения олимпийского пояса из фильма "Первый автограф" (режиссёр - Борис Дёжкин, художники-постановщики - Борис Дёжкин, Александр Винокуров). Из фондов Государственного центрального музея кино.

Третий вариант финала из ещё одного экземпляра литературного сценария, сохранившегося в личном архиве Дёжкина, рассказывал о встрече Миши и Амика в тайге с тигром, который, увидев на Мише пояс с олимпийской символикой, подвозил на своей спине медвежонка и бобра до трассы БАМа.

Борис Дёжкин. Разработка первоначального варианта финала фильма "Первый автограф" (режиссёр - Борис Дёжкин, художники-постановщики - Борис Дёжкин, Александр Винокуров). Из фондов Государственного центрального музея кино

Фильм был запущен в подготовительный период в марте 1979 года. Уже в процессе работы над режиссёрским сценарием он приобрёл окончательное название – "Первый автограф", утратил эпизод с передачей олимпийского пояса, и причиной встречи Амика с Мишей стало желание бобра получить у Миши автограф, осуществлённое только в финале, на реке, после крушения. Тем не менее в рабочих раскадровках режиссёра сцена передачи пояса присутствует. Раскадровку и эскизы (художники-постановщики Б.П.Дёжкин и А.В.Винокуров) худсовет оценил очень высоко (есть сведения, что на том этапе художником-постановщиком фильма был Ю.В.Мещеряков), раскритиковав лишь музыку. Судя по рабочим записям Дёжкина, в качестве кандидатур композиторов он рассматривал Алексея Рыбникова и Игоря Ефремова, однако остановился на Викторе Лебедеве, хотя от этого выбора и предостерегал худсовет.

Борис Дёжкин. Эскиз к фильму "Первый автограф" (режиссёр - Борис Дёжкин, художники-постановщики - Борис Дёжкин, Александр Винокуров). Из фондов Государственного центрального музея кино

Однако в процессе производства начались сложности. Из-за длительной болезни режиссёра сроки неоднократно переносились, и закончен он был лишь в конце января 1980 года. В процессе работы фильм очень сильно изменился, потерял множество выписанных в сценарии остроумных деталей (хотя еще во время приёма подготовительных работ Святослав Рунге пожелал, "чтобы Дёжкин придерживался того хорошего, что было им самим найдено"), сценарно-редакционная коллегия студии неоднократно признавала необходимость внесения в рабочий материал поправок.

Борис Дёжкин. Эскиз к фильму "Первый автограф" (режиссёр - Борис Дёжкин, художники-постановщики - Борис Дёжкин, Александр Винокуров). Из фондов Государственного центрального музея кино

В довершение всего, исправлений потребовала и редакционная коллегия Госкино, для чего фильм был отправлен на переработку, и окончательно принят только 26 февраля. В архиве режиссёра, например, сохранились целлулоидные фазы, на которых Амик и Миша пьют, соответственно, Кока-Колу и квас (в картине этого эпизода нет).

Борис Дёжкин. Эскиз мизансцены к первоначальному варианту финала фильма "Первый автограф" (режиссёр - Борис Дёжкин, художники-постановщики - Борис Дёжкин, Александр Винокуров). Из фондов Государственного центрального музея кино

Несмотря на многочисленные рисунки Миши и Амика в резиновой лодке в раскадровках и эскизных рисунках, сохранившихся в режиссёрском архиве, из разнообразных вариантов финала Дёжкин выбрал встречу Миши и Амика с тигром, тоже охотящимся за Мишиным автографом (однако, в отличие от рабочих раскадровок и компоновок, в фильме отсутствует заключительный план, где бобёр с медвежонком должны были ехать на тигре верхом). Кроме того, вместе с другими деталями из картины исчезла почти вся олимпийская и национальная символика, из-за чего сюжет окончательно перестал читаться, а значение фигуры бобра стало вовсе туманным – никаких намёков на связь этого героя с Монреальской Олимпиадой, и вообще – с Канадой, не осталось. Очевидно, что это было связано с международными политическими осложнениями начала 1980 года, с массовым бойкотом Олимпийских Игр, одним из инициаторов которого первоначально выступила Канада. Инициатива эта была обнародована в январе 1980 года, практически одновременно с завершением работ над первой редакцией фильма. И, хотя впоследствии Канада в бойкоте участия не приняла, на тот момент появление её символики рядом с символикой Московской Олимпиады было неприемлемым. Это предположение объясняет многие метаморфозы, которые претерпела картина.

Борис Дёжкин. Набросок типажей к фильму "Первый автограф" (режиссёр - Борис Дёжкин, художники-постановщики - Борис Дёжкин, Александр Винокуров). Из фондов Государственного центрального музея кино

В частности, по сравнению с эскизными рисунками Дёжкина, сильно изменилась внешность бобра – он утратил одежду (вместе с эмблемой Монреальской Олимпиады), сохранив при этом первоначальные пропорции и строение корпуса. Исчезли и реплики Амика, приветствующего медвежью семью: "Хеллоу! Я – Монреаль, Канада!" - и многие другие, хотя и в диалоговом листе, заготовленном для озвучания, и в режиссёрских разработках мимики бобра подобные фразы фигурировали.

Борис Дёжкин. Набросок типажей к фильму "Первый автограф" (режиссёр - Борис Дёжкин, художники-постановщики - Борис Дёжкин, Александр Винокуров). Из фондов Государственного центрального музея кино

Вполне вероятно, что эти детали были удалены из фильма уже в процессе переработки, вызванной требованиями Госкино. В любом случае, "Первый автограф" в итоговом варианте может считаться одной из наименее удачных работ "олимпийского проекта".

И.А.Ковалевская, взявшись за олимпийскую тему, осталась верна своему излюбленному жанру – детскому музыкальному фильму. Её картина "Салют, Олимпиада!", законченная в октябре 1979 года, представляет собой рисованное ревю из трёх песен на стихи Михаила Пляцковского, исполняемых музыкальным ансамблем животных под руководством Миши Олимпийского.

А. Волков. Эскиз персонажей к мультфильму "Салют,Олимпиада!" (режиссер И.А.Ковалевская). Из личного архива режиссера

Предполагалось, что композитором фильма станет В.Я.Шаинский, однако в итоге музыку писал Анатолий Быканов, с которым ранее Ковалевская уже сделала мюзикл "Сказка о попе и о работнике его Балде" и фильм "Горный мастер".

А. Волков. Эскиз персонажей к мультфильму "Салют,Олимпиада!" (режиссер И.А.Ковалевская). Из личного архива режиссера

Художником-постановщиком картины был Александр Волков, а все вокальные партии исполнил Владимир Винокур.

А. Волков. Эскиз персонажей к мультфильму "Салют,Олимпиада!" (режиссер И.А.Ковалевская). Из личного архива режиссера

Несколько песен, звучащих в фильме, впоследствии тиражировались на пластинках из детского звукового журнала "Колобок".

А. Волков. Эскиз персонажей к мультфильму "Салют,Олимпиада!" (режиссер И.А.Ковалевская). Из личного архива режиссера

В том же 1979 году по заказу Союза советских обществ дружбы и культурных связей с зарубежными странами Л.Л.Каюков снял фильм "Где же медвежонок?".

Эта работа преследовала сразу несколько рекламных целей: во-первых, рассказывала иностранным гостям Олимпиады о некоторых достопримечательностях Москвы (цирке, зоопарке, театре зверей и др.), во-вторых, рекламировала типичные русские сувениры (матрёшек, самовары, богородские или дымковские игрушки, и т.п.), в-третьих, пропагандировала удобства и быстроту перемещения по олимпийским городам Советского Союза во время проведения Игр. Сценарист М.Ф.Липскеров с виртуозной изобретательностью соединил эти разнообразные темы в едином сюжете (поисках медвежонка Миши его друзьями-сувенирами), украсив его целым рядом остроумных деталей. Художником-постановщиком картины выступила Валентина Гилярова. Работа, по-видимому, была завершена в самом конце 1979 года, прокатное разрешение было выдано в конце января 1980-го.

Самой масштабной работой "Союзмультфильма", приуроченной к Олимпиаде-80, стал цикл из трёх картин под общим названием "Баба-Яга против!" (авторы сценария А.Е.Курляндский, Г.Б.Остер, Э.Н.Успенский, режиссер В.И.Пекарь, художник-постановщик Т.В.Колюшева), первый фильм которого был завершён уже в 1979 году, в конце июня; а второй и третий – в 1980-м, в феврале и июне соответственно.

Разработка движения персонажей из фильма "Баба-Яга против! Второй выпуск" (режиссёр - Владимир Пекарь, художник-постановщик - Татьяна Колюшева). Из фондов Государственного центрального музея кино

Причем киносценарий второго выпуска начал разрабатываться только после завершения первого, в июле 1979-го, а работа над киносценарием третьего выпуска началась уже в ноябре 1979-го, когда второй фильм ещё не был закончен.

Разработка движения персонажей из фильма "Баба-Яга против! Второй выпуск" (режиссёр - Владимир Пекарь, художник-постановщик - Татьяна Колюшева). Из фондов Государственного центрального музея кино

Фильм был построен по принципу цикла "Ну, погоди!" - как погоня отрицательных героев (Бабы-Яги, Кощея Бессмертного и Змея Горыныча) за положительным (Мишей Олимпийским), в ходе которой преследователи попадают в ими самими расставленные "ловушки", а Миша, как и Заяц в первых выпусках "Ну, погоди!", даже не замечает нависшей над ним опасности. Каждый фильм представлял из себя цепочку трюков, объединённых общей задачей и "слоганом" "А Баба-Яга против!" (аналогом реплик "Ну, погоди!" в одноимённом цикле и "Ребята, давайте жить дружно!" в серии фильмов А.И.Резникова о коте Леопольде).

Разработка движения персонажей из фильма "Баба-Яга против! Второй выпуск" (режиссёр - Владимир Пекарь, художник-постановщик - Татьяна Колюшева). Из фондов Государственного центрального музея кино

Группой была проделана серьёзная работа, фильм был непростым по изобразительному решению (об этом можно судить даже по нетрадиционному характеру контура). Хотя Пекарь в своей режиссёрской деятельности больше не брался за эксцентрические сюжеты, этот необычный для него фильм не лишён определённых достоинств.

Очень своеобразно цветовое решение, типажи отрицательных героев, созданные Татьяной Колюшевой, предельно осовременены. Достаточно вспомнить Бабу-Ягу с маникюром, в пиджаке-жакете и женских сапогах, и Кощея в плаще, брюках и с короной-бейсболкой. Особенно хороши миниатюрный "одомашненный" Змей Горыныч и Избушка на курьих ножках, в пластике которой Пекарь использовал опыт работы над их с В.И.Поповым фильмом "Сокровища затонувших кораблей" (там схожим образом был сконструирован и двигался подводный научно-исследовательский аппарат "Нептун").

Первоначально, в ходе разработки идеи, три фильма цикла имели индивидуальные названия: первый - "Талисман", второй – "Самоходная избушка", третий – "Мы – чемпионы!". Причем сюжеты двух первых выпусков в целом остались без изменения – в первом фильме Баба-Яга хочет задержать Мишу Олимпийского на его пути в Москву, во втором – похитить памятные сувениры для гостей Олимпиады.

Разработка движения персонажей из фильма "Баба-Яга против! Второй выпуск" (режиссёр - Владимир Пекарь, художник-постановщик - Татьяна Колюшева). Из фондов Государственного центрального музея кино

Что касается третьего фильма, то его тема в ходе работы над сценарием менялась: в первом варианте, обсуждавшемся в апреле 1978 года, предлагалось сделать двигателем сюжета желание Бабы-Яги погасить Олимпийский огонь, но это было воспринято некоторыми членами сценарно-редакционной коллегии студии (в частности, Ф.С.Хитруком), как изображение некоей диверсии на грядущей Олимпиаде.

Члены коллегии настаивали также на том, чтобы акценты в будущем цикле были расставлены правильно, и отрицательные персонажи были не врагами олимпийского движения, а противниками Миши Олимпийского (персонально), чтобы их конфликт строился не на вражде, а на конкуренции (что отразилось в репликах Бабы-Яги: "Почему он, а не я?" в адрес Миши).

Эти пожелания были учтены, и сюжетом третьего выпуска стало исправление отрицательных героев, которые должны были участвовать в спортивных состязаниях, используя свои традиционные атрибуты – метлу, ступу и т.п. Таким замысел выглядел и в конце 1978 года, когда первый выпуск запускался в производство. Однако впоследствии авторы вернулись к первоначальной теме третьего фильма, только заменили желание погасить Олимпийский огонь на стремление зажечь его раньше Миши.

Уже неоднократно предпринимались попытки трактовать сюжет цикла как аллегорию бойкота Московской Олимпиады западными державами, однако такое прочтение не выдерживает критики. Решение о бойкоте Олимпийских Игр принималось уже в 1980 году, после вторжения советских войск в Афганистан, к этому времени первый фильм был давно закончен, работа над вторым близилась к завершению, а третий был уже в производстве. Что же касается идеи серии, то, как видно из изложенного выше, она разрабатывалась ещё в 1978 году.

Ещё один фильм "олимпийского пакета" был сделан в жанре киноплаката. Это – "Большая эстафета" И.С.Аксенчука, который очень часто брался за съёмки фильмов подобного жанра. Фильм рассказывает об истории зарождения идеи Олимпийских Игр в античном мире, о забвении олимпийских идеалов на много веков, и о возрождении их в новое время. Почти вся вторая половина картины повествует об истории современных Олимпиад и завершается приглашением в гостеприимную олимпийскую Москву. При этом некоторые деликатные моменты олимпийской истории в фильме опущены (например, Берлинская Олимпиада 1936 года).

Первоначально, как уже рассказывалось выше, студия планировала снять одночастёвый фильм "Между жатвой и сбором винограда", выпуск которого планировался уже в 1978 году. Его сценарий писали лауреат конкурса на лучшую спортивную книгу В.Кукушкин и лауреат конкурса на лучший спортивный фильм В.Штейнбах, режиссёром должен был стать В.И.Морозов. Согласно аннотации, "в занимательной форме фильм рассказывает об истории Олимпийских игр, о служении спорта делу мира и сближения народов". Однако запуск этой работы в производство был отложен, а замысел видоизменился, и позже, в 1978 году, на "Союзмультфильме" предполагалось снять уже три фильма об истории Олимпийских Игр – "Между жатвой и сбором винограда" (об олимпиадах античности), "Возрождение" и "Олимпийская эстафета" (о современной олимпийской истории). Были подписаны договора с авторами на написание сценариев этих картин, в сценарную группу вошли режиссёр Ф.С.Хитрук и художник-постановщик В.Н.Зуйков. Однако выяснилось, что на "Мосфильме" Юрий Озеров по заказу Международного Олимпийского Комитета замышляет большой художественно-публицистический фильм об Олимпиаде, в который предполагается включить мультипликационные вставки аналогичного содержания. Поэтому выпуск анимационных фильмов на том же материале был сочтён нецелесообразным, и работа над сценариями была приостановлена.

И наконец, к Олимпиаде-80 был приурочен выход тринадцатого выпуска самого популярного советского мультипликационного цикла – "Ну, погоди!" (режиссёр В.М.Котёночкин, авторы сценария – А.Е.Курляндский и А.И.Хайт, художник-постановщик – С.К.Русаков, 1980 год).

Эскиз персонажа фильма"Ну, погоди! Тринадцатый выпуск" (режиссёр - Вячеслав Котёночкин). Из фондов Государственного центрального музея кино

К сожалению, этот выпуск в какой-то мере оправдал свою нумерацию и стал одной из наименее удачных работ серии. Возможно, сказались спешка и сценарная "обязаловка". На этот раз в качестве сюжетной основы использовалась "международная" тема – фабула строилась на том, что Волк постоянно путает Зайца с его "родичами" - спортсменами с разных континентов.

Светозар Русаков. Компоновка к фильму "Ну, погоди! Тринадцатый выпуск" (режиссёр - Вячеслав Котёночкин). Из собрания Георгия Бородина

Как и во многих других выпусках "Ну, погоди!", литературный сценарий был длиннее на целый эпизод и завершался очередной спортивной погоней (в форме спортивной ходьбы), но Котёночкин сократил такое окончание. Тем не менее Волк и Заяц, вслед за казаками Владимира Дахно, тоже стали олимпийскими чемпионами. Эта работа была разрешена к выходу на экраны в начале апреля 1980 года.

Позже всех в "предолимпийский марафон" включилась студия "Мульттелефильм", входившая в Творческое объединение "Экран" Центрального Телевидения. Здесь инициатива создания мультфильмов олимпийской тематики исходила от главного редактора Э.И.Бабахиной. К сожалению, большинство "олимпийских" лент этой студии отличает довольно низкое художественное и техническое качество, что объясняется, видимо, не только худшей отлаженностью производственных процессов, чем на "Союзмультфильме", но и чрезвычайно сжатыми сроками, в которые эти фильмы создавались.

Самой своеобразной продукцией "Мульттелефильма" олимпийского года стал целый "пакет" короткометражных фильмов длиной преимущественно от одной до двух с половиной минут. В каждом из них два клоуна разыгрывают короткую пантомиму-репризу на тему одной из олимпийских дисциплин. Название вида спорта почти автоматически становилось названием картины.

Такие фильмы оказались весьма удобны для заполнения промежутков между телепередачами, особенно учитывая отсутствие на советском телевидении рекламных пауз (для рекламных роликов отводилось специальное время, обозначенное в программе). Именно эти фильмы, можно сказать, дали начало специфическому формату, характерному для "Мульттелефильма", и ставшему очень распространённым на телевидении в 1980-е годы – "микрофильму" (ранее мультфильмы длиной в несколько минут, не носившие рекламного или служебного характера, были большой редкостью даже на советском ТВ). Сценарии цикла микрофильмов "Олимпиада-80" писали ведущие советские юмористы (Аркадий Хайт, которому принадлежит наибольшее количество сюжетов этих роликов, Эдуард Успенский, Михаил Липскеров, Ирина Марголина, Григорий Остёр, Александр Курляндский, Александр Семёнов, Борис Ларин, Леонид Лиходеев, Анатолий Тараскин и другие).

Более крупными по метражу работами в 1980 году дебютировали в режиссуре два молодых на тот момент мультипликатора – А.И.Федулов и Б.Д.Тузанович. Они сняли по одному фильму с участием Миши Олимпийского длиной в четыре – четыре с половиной минуты каждый, оба – по сценариям А.В.Тимма. В "Нокауте" Бориса Тузановича Миша защищает малышей от хулигана и курильщика Барбоса

в "Метаморфозе" Александра Федулова – заставляет ленивого быка заняться спортом. Хотя фильмы эти почти не представляют интереса, но авторы, для которых они явились "путёвкой в режиссуру", оставили весьма заметный след в мультипликационном кино.

Еще более крупный – почти девятиминутный – фильм снял в 1979 году Б.А.Акулиничев. Это была первая картина олимпийской тематики на "Мульттелефильме" - "Олимпийский характер"

В ней, как и в ленте "Кто получит приз?", изображались соревнования животных с участием Олимпийского Миши. Но, в отличие от работы В.М.Котёночкина, действие в "Олимпийском характере" было перенесено в условное пространство газетных страниц, что позволило авторам применить приём "оживших слов", обозначающих предметы или явления. Интересно, что в этой картине поднималась редкая для советского кино тема допинга – он был представлен в виде летающего слова "оса", которое пыталось ужалить одного из участников соревнования. Для ясности пришлось растолковать в одной из реплик, что допинг – это "наркотик такой, запрещённое средство".

Единственную крупную кукольную ленту к Олимпиаде снял в 1980 году К.Г.Малянтович. Это – "Топчумба", экранизация одноимённой сказки Б.В.Заходера (художник-постановщик – И.В.Дегтярёва).

Авторы вовремя заметили сходство главного героя заходеровского сюжета с медвежонком Мишей. Учитывая спортивную тематику сказки, такой фильм пришёлся очень кстати в олимпийский год.

Но самой крупной по метражу (почти 17 минут) "олимпийской" работой "Мульттелефильма" и, пожалуй, наиболее удачной является фильм А.И.Солина "Колесо Фортуны" (1980, автор сценария Л.И.Лиходеев, художник-постановщик И.А.Пшеничная).

Сценарий Леонида Лиходеева изначально требовал серьёзной переработки, которая и была произведена режиссёром. Однако из-за временных затрат на переделку сценария сроки производства фильма были сильно сжаты. Это подтолкнуло Солина и Пшеничную к отказу от фонов и целлулоида и выбору необычной технологии: весь фильм снят на листах "кальки" (контур нанесён ручкой и раскрашен цветными карандашами), при этом декорационное решение упрощено до минимума и сведено к нескольким деталям, которые рисовались заново на каждой фазе движения. Содержанием работы вновь стала фантазия на древнегреческие темы, как и в фильме Дахно "Как казаки олимпийцами стали". Однако с Аресом на сей раз соревновался Геракл, олицетворяющий спортивную доблесть и честность. В пародийном поединке героев, как и в картине Дахно, изображались многие современные виды спорта. Трудоёмкий фильм был сдан в срок и демонстрировался во время Олимпиады. До сих пор эта картина смотрится с интересом, несмотря на несколько замедленный темп действия.

Таким образом, можно смело говорить о том, что вклад отечественных мультипликаторов в олимпийское движение оказался в итоге не менее достойным, чем вклад архитекторов, скульпторов, дизайнеров, графиков, живописцев, монументалистов и художников других специальностей.

Источник

Если интересно, ещё посты про создание мультфильмов:

|

|

|

| Как создавался мультфильм "Ну, погоди! | Как создавался мультфильм "Бременские музыканты" | Материалы создания мультипликационных фильмов: "Шайбу! Шайбу!" и "Матч-реванш" |

Мои предыдущие посты:

|

Метки: мульфильмы 80- е годы 70- |

ГАИ СССР несколько фотографий |

jurashz в ГАИ СССР несколько фотографий

jurashz в ГАИ СССР несколько фотографий

|

Метки: фотографии автомобили СССР |

И снова солдатики |

|

|

А вы знаете с чего "Электроника" в СССР скопировала свои электронные изделия?! |

dubikvit в А вы знаете с чего "Электроника" в СССР скопировала свои электронные изделия?!

dubikvit в А вы знаете с чего "Электроника" в СССР скопировала свои электронные изделия?!

Под этой маркой в советское время разными заводами выпускался широкий спектр бытовых электроприборов: телевизоры, компьютерные системы, калькуляторы, электронные часы, магнитофоны, видеомагнитофоны и другие изделия. Но не все догадывались, что многие изделия выпущенные под этой маркой были копиями образцов иностранной техники.

Давайте сравним некоторые популярные электроприборы тех лет и их зарубежные прототипы.

И начнём с популярнейшей игрушки, предел счастья многих советских детей – Электроника 24-01 "Ну, погоди!", электронная игра, самая известная и популярная из серии первых советских портативных электронных игр с жидкокристаллическим экраном.

Производилась с 1984 года. Розничная цена составляла 25 рублей (позднее — 23 рубля). Среди детей 80-х годов бытовал миф, что при достижении 1000 очков игра показывает мультфильм "Ну погоди!" что принципиально невозможно при использовании дисплея подобного типа.

Но оказывается эта игра является неофициальным клоном Nintendo EG-26 Egg из серии Nintendo Game & Watch 1981 года. Волк со шляпой из оригинальной игры был заменён Волком (из мультфильма "Ну погоди!") с корзиной, а петух, выглядывающий из домика, — Зайцем

Многие из последующих версий игры являлись такими же клонами.

"Электроника 24-01" Игра на экране (Микки-маус)

аналог Nintendo MC-25 Mickey Mouse

"Электроника ИМ-03" Тайны океана (1987)

аналог Nintendo OC-22 Octopus (1981)

"Электроника ИМ-04", "Merry cook MG-04" Весёлый повар (1989)

аналог Nintendo FP-24 Chef (1981)

"Электроника ИМ-09", "Space bridge MG-09" Космический мост (1989)

аналог Nintendo FR-27 Fire (1981)

В 1985 году Солнечногорским электромеханическим заводом выпущена игрушка под названием "Электроника ИМ-11" — Луноход.

Как указано в инструкции, игрушка предназначалась для "развития у детей 6—12 лет интереса к техническому творчеству, навыков программирования, расширения их кругозора". В 1988 году журнал "Наука и жизнь" опубликовал статью с описанием возможностей и устройства игрушки.

Вот только, по-моему, нигде не указывалось, что она является клоном электронной игрушки "BIG TRAK" — программируемой машины, разработанной и выпущенной компанией Milton Bradley в 1979 году.

Идём дальше.

Очень редкая игрушка. "Электроника ИМ-12" со сменными картриджами.

Эта игра задумывалась как альтернатива играм типа "Ну, погоди!" со сменными картриджами и другим более мощным микропроцессором. В отличие от "Ну, погоди!" в этой игре экран работает на просвет. Перед игрой надо разложить игровую консоль и приспособить источник света. На экран играющий смотрит через зеркало. Смысл игры - пройти маршрут, избегать встречи с пчелами и собирать всякие предметы.

Но как же она похожа на игру Nintendo CJ-93 Donkey-Kong JR серии Panorama Screen 1983г.

Вот только за место Винни Пуха – обезьянка.

"Электроника ИМ-15" — настольная электронная игра Футбол 1990 года выпуска

Оказывается аналогом игры World Cup SOCCER от TOMY Electronics 1979 г.

"Электроника ИМ-20" вариант 1 Воздушный тир

аналог игры Nintendo BU-201 Spitball Sparky серии Super Color 1984г.

У варианта 2 Суперкубики (аналог тетриса) корпус тоже от Nintendo Super Color, но ЖКИ собственной разработки

"Электроника ИМ-26" со сменными экранами в виде картриджей выпускалась с конца 1988 года. В комплекте шли две верхних (с экранами) и одна нижняя части. Игры были теже самые, что и в предыдущих Электрониках, на сегодняшний момент известны пять игр, которые точно были в ИМ-26: Ну,погоди! Весёлые футболисты. Кот-рыболов. Хоккей.Автослалом.

Идея разделить приставку принадлежит опять не нашим советским инженерам. Ещё в 1983 году фирма Bandai выпустила Digi Casse откуда и был позаимствован собственно "принцип деления"

"Электроника ИМ-27" Космические приключения (февраль 1990) — опытная серия игры в виде бинокля, со стереоскопическим изображением

Задумка этой игры весьма оригинальна, но, к сожалению, полностью скопирована с Planet Zeon от фирмы Tomy выпускавшей в 1983 году целую серию подобных игр под названием TOMYTRONIC 3-D.

Электроника ИМ-46 – Калькулятор; синтезатор музыки 1994 года выпуска

Удивительно похож на Casio VL-Tone (VL-1), выпускавшегося на полтора десятка лет ранее (1980)

Но началось всё гораздо раньше – знакомьтесь "Электроника ИЭР-01" — Автогонки — портативная игра 1983 г.

Оказалась аналогом игры AUTO RACE от Mattel Electronics 1977 г.

Вот ещё один пример – игровая приставка "Электроника Видеоспорт"

Клон первой домашней видеоигры Pong

Но закончим с игрушками.

1974 год. Ленинградское НПО "Позитрон" выпускает невиданную вещь – катушечный видеомагнитофон "Электроника-501-видео", предназначеного для записи чёрно-белого изображения европейского телевизонного стандарта 50 Гц, 625 строк и его звукового сопровождения от телевизионной камеры ""Электроника-Видео"" и телевизора, снабжённого согласующим устройством. Для просмотра записи изображения используется тот же телевизор или монитор телевизионной камеры.

Вот только он удивительно сильно напоминает видеомагнитофон Sony DV-3400 1969 года

Идём дальше.

В 1984 году был начат крупносерийный выпуск кассетного видеомагнитофона "Электроника ВМ-12" формата "VHS"

Опять же по удивительным причинам очень похожим на японский Panasonic NV-2000, выпущенного ещё в 1975 году

Следующая модель видеомагнитофона "Электроника ВМЦ-8220" 1987 года

это практически точная копия видеомагнитофона "Samsung VX-8220"

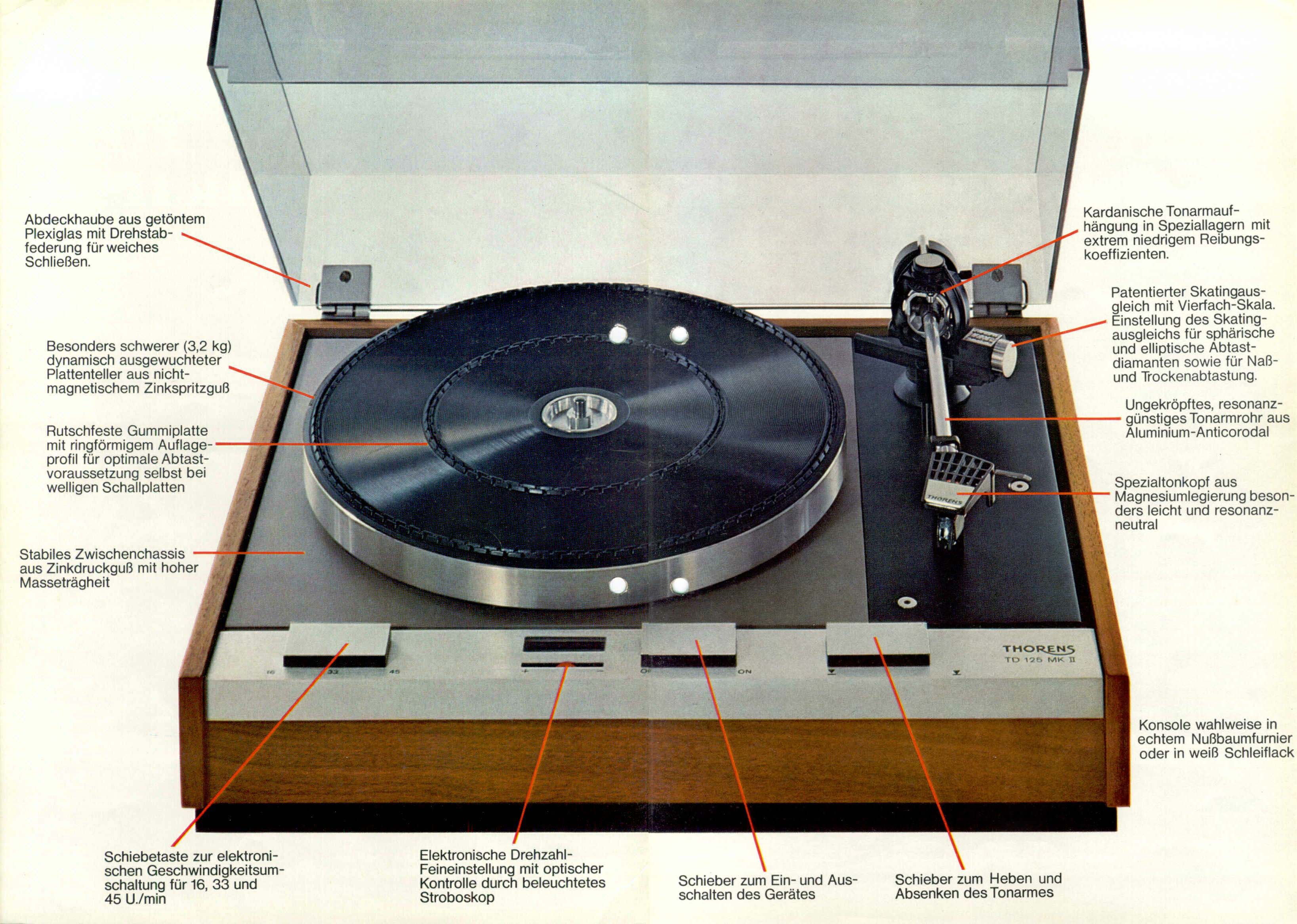

А электропроигрыватель "Электроника Б1-01" 1974 года выпуска

клон электропроигрывателя Thorens TD-125 1972 года.

Бытовой (или домашний) компьютер "Электроника ВИ-201

клон ZX Spectrum

На этом я думаю закончить тему, хотя её можно было бы продолжить, если порыться в электронных калькуляторах и электронных часах.

Я нисколько не утверждаю, что у Электроники не было своих разработок. Были! И довольно приличные. Но факт клонирования зарубежной техники тоже присутствовали далеко не в единственном экземпляре.

Тема была навеяна после подготовки постов "По волнам нашей памяти! Редкие электронные игрушки СССР"

Если кто не видел, может посмотреть по следующим ссылкам: Часть 1, Часть 2, Часть 3

Мои предыдущие посты:

|

Метки: 60- е годы 80- 70- |

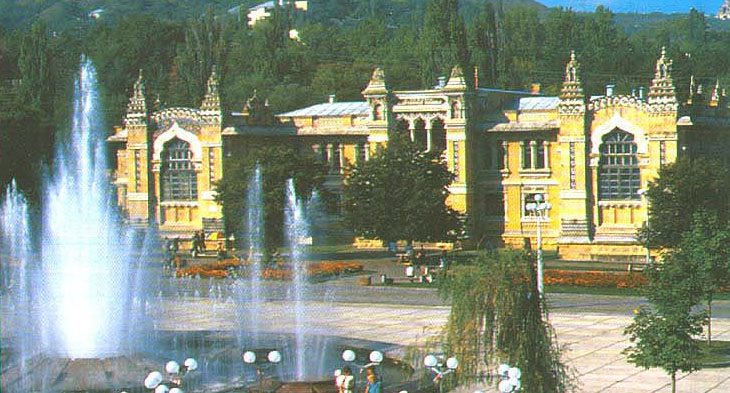

Морской порт.Сочи. |

albinos76 в Морской порт.Сочи.

albinos76 в Морской порт.Сочи.

|

Метки: курорт 80- е годы география город |

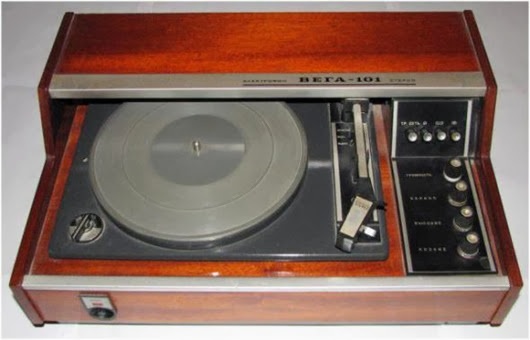

Звезда по имени “Вега” |

jurashz в Звезда по имени “Вега”

jurashz в Звезда по имени “Вега”

Есть под Новосибирском небольшой, с населением чуть больше ста тысяч, город-герой Бердск. В советское время в этом городе находился флагман советской радиопромышленности радиозавод ПО "Вега", который создавал и выпускал бытовую радиотехнику под марками "Рекорд", "Байкал", и конечно "Вега" и "Арктур"…

Приобрести в то время Вегу было большой удачей, вся аппаратура славилась своим качеством и отличными потребительскими характеристиками.

Я сам работал на "Веге" 13 лет, и причастен к созданию этой аппаратуры.

Сегодня не будем рассказывать про сам завод, и его историю, и почему в пучине 90-х годов он прекратил свое существование, просто вспомним некоторые модели производившиеся на заводе в 70-е-80-е года прошлого века.

Вега-101 Стерео

Это самый первый советский электрофон первого класса для проигрывания стерео-пластинок. Выпускался он в основном на экспорт. Кстати эту модель очень охотно покупали и в капиталистических странах, например в Великобритании.

Арктур 003 Стерео

Стереофонический электрофон высшего класса предназначен для взыскательного слушателя с диапазоном воспроизводимый частот 40-20000 Гц. Дальше уже ультразвук.

Вега 326

Переносная кассетная монофоническая магнитола.

Наверное самая массовая модель Веги, выпускалась с 1977 по 1982 год. Данная модель была удостоена Диплома 1 степени ВДНХ и Государственного Знака Качества.

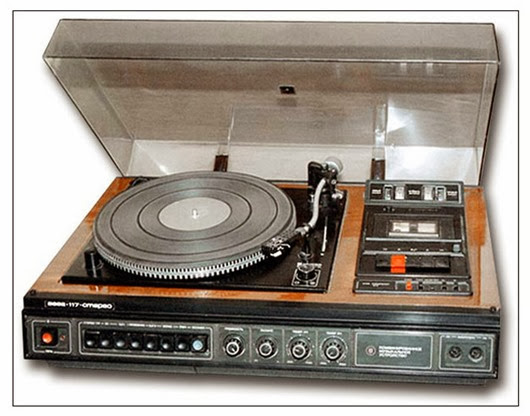

Вега 117 стерео Такая точно, только без кассетника была у меня в семье. Вечная проблема - достать иголки!

Комбинированное устройство, состоящее из электрофона и кассетной магнитофонной панели в одном корпусе, в народе называли комбайном.

Вега 50АС-106

Акустическая система предназначена для высококачественного воспроизведения музыки.

Вега 328 Стерео

Переносная кассетная стереофоническая магнитола. Одна из первых советских моделей в своем классе. Имела функцию расширения стереобазы. Кстати патент на эту функцию тогда купили даже хваленые японцы.

Вега МП 120

Кассетный стерео-магнитофон приставка с псевдосенсорным управлением и сендастовой головкой.

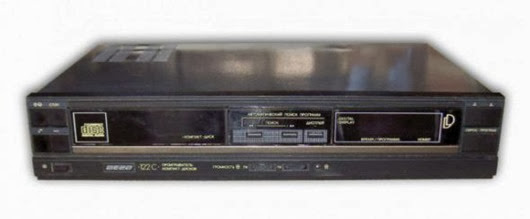

Вега ПКД 122-С

Первый в СССР цифровой проигрыватель компакт-дисков, разработан в конце 80-х годов

Стерео комплекс Вега 122 Стерео

В состав комплекса входило: Усилитель 25у-122с, акустистика 50ас-106, проигрыватель компакт дисков, двух кассетная дека и электропроигрыватель-122с .

link

|

Метки: техника СССР |

Ведомость оценки знаний и поведения за 1980/81 учебный год |

s16_n425 в Ведомость оценки знаний и поведения за 1980/81 учебный год

s16_n425 в Ведомость оценки знаний и поведения за 1980/81 учебный год

Разбирая старые фотографии, обнаружил свою ведомость за первый класс. Только вот подзабыл уже - дневников в первом классе еще не было, с какого класса их выдавали? Со второго или третьего?

С тех пор прошло почти 34 года :) а до сих пор помню, как пошел в первый класс в новой школьной форме :)))

|

Метки: 70- е годы 80-е годы 80- е годы школа |

Книга о сёстрах, которые постоянно ссорятся |

|

Метки: книжная иллюстрация счастливое детство 80- е годы детские книжки |

Военные истории |

starcheolog в Военные истории

starcheolog в Военные истории

Во время экспедиций и выездов мы общаемся с самыми разными людьми. Часто сами расспрашиваем о разных интересующих нас объектах. Нередко заинтересованные местные жители подходят выяснить, что мы делаем и завязывают разговор. Очень часто беседа с людьми старшего поколения, так или иначе, приходит к войне и они рассказывают о том, что пережили когда-то очень давно.

Странно, что человек, которого ты видишь первый и единственный раз, рассказывает тебе что-то важное о себе и своей жизни. Наверное, срабатывает «эффект попутчика», когда можно рассказать незнакомому человеку что-то сокровенное или может наоборот, рассказывают то что всем соседям давно известно, а тут появляется новый, внимательный слушатель. Кажется что душу этих людей гложет какая-то душевная боль, а рассказ - способ немного её облегчить.

Часто это короткая история, об одном эпизоде или об отрезке жизни, рассказанная в ходе недолгой беседы. Я уже не помню, как звали некоторых собеседников, а тех кого помню называть не буду (может это и правда были тайны). Но сами рассказы стоят того чтобы ими поделиться...

1. Году в 2003 или в 2004, мы копали шурф на одном из участков в Старой Руссе. Хозяйка, довольно бодрая старушка, в ходе беседы рассказала:

- Во время оккупации, самой трудной была первая зима 41-42 года. Мы тогда жили в деревне (где-то в Новгородской области) и в конце лета нам сказали, что немцы наступают и надо эвакуироваться. При подходе немцев большую часть продовольствия уничтожили, а дома сожгли отступающие войска, чтобы лишить врага возможности ими воспользоваться. Сами мы пошли в Новгород. Но в итоге никуда уехать так не смогли. Пришлось возвращаться обратно в разорённую деревню. Строить осенью под дождём землянку и жить в ней впроголодь всё зиму. Хорошо, что часть картошки была закопана в яме, иначе совсем бы пропали. Потом полегче было…

2. В 2006 г. мы работали у Георгиевского храма в Старой Руссе. Наша задача заключалась в том, чтобы найти фундамент находившейся у храма и разрушенной уже после войны колокольни, которую планировали восстановить. Колокольня сильно пострадала в войну(Старая Русса была в немецкой оккупации с августа 1941 по февраль 1944 она находилась фактически на линии фронта. Советские войска за это время неоднократно предпринимали попытки её отбить). Но разобрали её уже после, в 50-е годы.

В один из дней на раскоп пришел, казалось бы, обычный любопытствующий – пожилой мужчина с палочкой. Он задавал обычные для туристов вопросы - почему мы тут копаем и что находим. Когда узнал что расчищаем фундамент колокольни для будущего её восстановления, то неожиданно сказал, что прекрасно её помнит, так как жил в ней во время войны. Он нарисовал планы этажей этой колокольни и рассказал:

- Во время войны многие здания в городе были разрушены и мы с матерью жили в этой колокольне. Мне тогда было лет 7. Советские войска часто обстреливали город артиллерией, и колокольня была одним из ориентиров для наводчиков. В один несчастливый день снаряд разорвался совсем рядом, и осколок советского снаряда (снарядов ведь всё равно в кого попадать) попал мне в ногу. Врачей и лекарств не было. Мать лечила, как могла, но рана не заживала, а мне становилось хуже. Однажды к нам зашёл немецкий патруль. Такие патрули регулярно осматривали все жилые и не жилые помещения в городе. Офицер, увидев плачущего мальчика с перевязанной ногой, стал выяснять (преимущественно жестами) у перепуганной матери, что с ним случилось. Когда он узнал о ранении, то сказал что-то вроде «Den Jungen ins Krankenhaus» и приказал солдатам нести меня в госпиталь. Там меня вылечили немецкие военные врачи, только хромота так и осталась...

Георгиевский храм. Фотография времён войны. На переднем плане та самая колокольня.

3. Осенью 2009 г. года мы проводили инвентаризацию археологических памятников в Демянском районе. Соответственно, нам приходилось обследовать окрестностям деревень в поисках жальников, курганов и сопок с ненадёжными привязками. И вот в один из таких дней мы, разделившись, прочёсывали окрестности одной из деревень. Я, идя по дороге, встретил старика едущего на телеге. Он остановил лошадь, и я принялся расспрашивать, не знает ли он, где здесь может находиться жальник и что находится в соседнем лесу. Он не знал ничего ни про какие древние могилы, но принялся вспоминать, где здесь находились немецкие позиции, и что происходило во время войны:

- Мы тогда подростками были. В нашей деревне боёв не было. Вокруг везде бой был, а в нашу немцы без боя зашли и без боя в итоге ушли. Даже все дома уцелели, в отличие от соседних деревень.

А в этом лесу у меня брата убили. Тогда немцы первый раз вошли в деревню. Как только их увидели все побежали в лес прятаться. У нас на окраине леса были заранее вырыты землянки и траншей. Вот тут неподалёку мы в них и прятались. Когда мимо проходила группа немецких солдат, один из них что-то услышал и выпустил очередь из автомата в нашу сторону. Одна пуля попала в ногу брату. Солдаты заглянули, увидели, что тут сидят просто мальчишки и пошли дальше. А брат умер через 15 минут от потери крови…

Немного помолчав, он добавил:

- Это нам ещё повезло. Мог бы ведь гранату кинуть. Тогда бы все погибли…

И поехал дальше.

4. В один из выездов в ходе инвентаризации, в том же 2009 г., мы заехали к главе одного из сельских поселений, чтобы отметится (т. е. сообщить о том, что мы здесь работаем на основании открытого листа). Глава оказался пожилым и бодрым мужчиной. Узнав о том, что мы ищем культовый камень у деревни он рассказал как ещё мальчишками они ходили к нему сводить бородавки водой скапливавшийся в углублении и взялся показать нам его лично. По дороге зашёл разговор о войне, и он рассказал о том, что его дед спас от расстрела его мать:

- Когда пришли немцы они под угрозой смерти запретили помогать партизанам и солдатам, которые скрывались в лесу или выходили из окружения. Но когда, голодные солдаты пришли в деревню и попросили еды, мать вынесла им хлеба. Нашлись «добрые» люди, которые донесли кому надо. На другой день приехали немцы и увезли мать в комендатуру. Когда вернулся дед (её отец) который с утра был в поле и узнал об этом, то собрался и сразу отправился её вызволять. А дед был долгое время в немецком или австрийском плену во первой мировой, и там научился немецкому. Поэтому надеялся договорится.

Не знаю, что он там делал и о чём разговаривал, но на другой день вернулся с матерью. Больше её не забирали…

Группа курганов у дер.Соболево превращённая в оборонительную позицию

5. В 2002-2004 гг. мне довелось несколько раз гостить в деревне Нивки Поддорского района у бабушки и дедушки моей подруги.

Во время войны на территории Поддорского района (тогда это был Белебёлковский район Ленинградской области) была очень сложная ситуация. Сам он находился в неглубоком тылу у немцев. Но благодаря лесам и болотам здесь действовали многочисленные партизанские отряды. В результате образовался обширный партизанский край. Немецкие войска боролись против партизан Что бы лишить их отряды поддержки, проводились масштабные выселения жителей, и карательные операции, во время которых уничтожались целые деревни вместе со всеми жителями. В карательных акциях и боях с партизанами особенно отличился батальон «Шелонь» (667-й русский егерский ост-батальон) набранный из советских военнопленных и местных жителей Новгородской и Псковской областей. Но сейчас не об этом…

Деда и бабушку моей подруги, вместе с сестрой и братом, как и многих местных жителей во время войны немцы увезли на работу в Германию.

– Мы были подростками, поэтому нас раздали немецким фермерам для помощи по хозяйству. Относились они к нам по-разному, кто-то заставлял много работать и бил, а кто-то нет. Младший брат попал в семью, в которой восемнадцатилетний сын погиб на Восточном фронте. Так они отнеслись к нему очень хорошо, наверное, потому что он напоминал им сына. Даже не наказали за украденного гуся (которого он украл то ли потому что был сам голодный, то ли хотел накормить кого-то из сестёр)...

...Спрятал за пазухой, несёт, а курточка то короткая – гусиные лапы на виду болтаются а хозяин за ним бежит. Но простили и даже гуся отдали…

…А освобождали нас американцы. Мы некоторое время жили в организованном ими лагере. Потом, после победы нас на грузовиках повезли к своим. Ехали через горы, и одна машина с людьми сорвалась с обрыва. Может шофёр не справился, а может пьяный был, они все победу праздновали, радовались ну, и пили тоже…

…Вы, молодые, сами не понимаете как счастливо живёте. Я вот тоже сейчас очень хорошо живу. Большую часть жизни я работала, а денег не получала. Сначала в Германии на немцев. Потом в колхозе работала, там денег тоже почти не платили, только под конец стали. Сейчас же, я не работаю, а пенсию получаю. За всё детство конфеты ела всего несколько раз, а теперь могу, сколько хочу карамели купить. Живи и радуйся.

Вот только ноги очень болят…

Такие вот совершенно не героические рассказы о войне…

|

Метки: Великая отечественная воспоминания 40- е годы |

Нежные письма с фронта |

jurashz в Нежные письма с фронта

jurashz в Нежные письма с фронтаМногие из этих писем на долгие годы пережили своих авторов. Эти весточки с фронта бережно хранили в семьях, передавали в музеи и публиковали в газетах. И сейчас, спустя десятилетия после победы над фашистской Германией, строчки из фронтовых писем все так же проникают в самое сердце…

ИЗ ПОСЛЕДНЕГО ПИСЬМА ЛЕЙТЕНАНТА ПЕТРА ГЛУХОВА, 1943 ГОД

"Твои глаза… Когда я смотрел в них, я испытывал неизъяснимое чувство восторга и какой-то тихой радости. Я помню твои взгляды, косые, с легким лукавством. Вот только теперь я понял, что в эти мгновенья, в этих взглядах лучше и больше всего выражалась твоя любовь. Будущее для меня – это ты. Впрочем, зачем я говорю о будущем? Ведь когда ты получишь это письмо, меня не будет.

Прощай. Будь счастливой без меня. Ты сумеешь найти себе друга, и он будет не менее счастлив с тобой, чем я. Будь веселой. В дни славных побед нашего народа ликуй и торжествуй вместе со всеми. Только мне хочется, чтобы в такие дни, в дни веселья и счастья, затаенная, нежная грусть обо мне не покидала тебя, чтобы глаза твои вдруг на минуту сделались бы такими, какими они смотрят сейчас на меня с портрета. Прости за такое желание. Крепко и горячо обнимаю тебя. С приветом. Петр".

ЧЕЛОВЕК СТАРЕЕТ, А НЕБО ВЕЧНО МОЛОДОЕ, КАК ТВОИ ГЛАЗА, В КОТОРЫЕ ТОЛЬКО СМОТРЕТЬ ДА ЛЮБОВАТЬСЯ

КОМАНДИР ПАРТИЗАНСКОГО ОТРЯДА АЛЕКСАНДР ГЕРМАН, 1942 ГОД

"Фаинушка, какие бы испытания тебя ни ждали впереди, будь всегда крепкой, стойкой советской женщиной. Сейчас помогай всем, чем можешь, бить врага, словом и делом, народ тебе потом скажет спасибо. Так воспитывай и Алюську. Ну пока. Крепко прижимаю к сердцу тебя и Алюську. Ваш Шура".

ИЗ ПИСЬМА МАЙОРА ДМИТРИЯ ПЕТРАКОВА ДОЧЕРИ, 1942 ГОД

"Моя черноглазая Мила! Посылаю тебе василек… Представь себе: идет бой, кругом рвутся вражеские снаряды, кругом воронки, и здесь же растет цветок… И вдруг очередной взрыв… Василек сорван. Я его поднял и положил в карман гимнастерки.

Цветок рос, тянулся к солнцу, но его сорвало взрывной волной, и, если бы я его не подобрал, его бы затоптали. Папа Дима будет биться с фашистами до последней капли крови, до последнего вздоха, чтобы фашисты не поступили с тобой так, как с этим цветком".

ИЗ ПИСЕМ МОИСЕЯ МАРТЫНОВА ЖЕНЕ, 1945 ГОД

"Милая Томочка! Все время находился в условиях, когда писать тебе не мог. Вчера вернулся. Целую ночь не спал, так как палили из всех видов оружия, и я в том числе из своего пистолета выпустил не одну обойму.

Вот она, победа, о которой так много мечтали всем мы эти долгие тяжелые годы… Даже не верится, что снова тебя увижу. Буду целовать твои губки, шейку, держать твою руку в своей. Неужели это когда-нибудь будет?"

Я ВЕРЮ В НАШЕ БУДУЩЕЕ. ОНО СВЕТЛОЕ, МОЛОДОЕ И ПРЕКРАСНОЕ

ТАНКИСТ ИВАН КОЛОСОВ, 1941 ГОД

"Никогда я не прожил бы жизнь так, если бы не ты, Варя. Спасибо тебе, родная! Человек стареет, а небо вечно молодое, как твои глаза, в которые только смотреть да любоваться. Они никогда не постареют, не поблекнут.

Пройдет время, люди залечат раны, люди построят новые города, вырастят новые сады. Наступит другая жизнь, другие песни будут петь. У тебя будут расти красивые дети, ты еще будешь любить. А я счастлив, что ухожу от вас с великой любовью к тебе. Твой Иван Колосов".

Письмо с фронта

ИЗ ПОСЛЕДНЕГО ПИСЬМА ВАСИЛИЯ ЕРМЕЙЧУКА, 1943 ГОД

"Дорогая Ольга! Сегодня исполнилось ровно два года с тех пор, как я не получал от тебя теплых, душевных слов, которые греют в холодные осенние ночи, которые ласкают душу. Если бы ты знала, как тоскую я по тебе. Если бы ты знала, как много хочется мне рассказать тебе…

За эти два года я многое узнал. Война ожесточила меня. Когда я вспоминаю прошлое, мне кажется, что я был мальчиком, а теперь я – взрослый человек, у которого только одна задача – мстить немцам за все то, что они натворили".

ВОЕННЫЙ ЖУРНАЛИСТ ГРИГОРИЙ ТЕРТЫШНИК, 1942 ГОД

"Ксеня! Многие говорили, что война постепенно выветривает из души солдата человеческую нежность. Оказывается, подобные утверждения – сущая ерунда. Наоборот, мои чувства окрепли, углубились, превратились в нечто святое, неотъемлемо от внутреннего мира души моей.

Я верю в наше будущее. Оно у нас светлое, молодое и прекрасное… А ты в этом будущем олицетворяешь чистоту и прелесть жизни, делаешь ее очаровательной, вечно юной, звенящей, как веселый ручей".

link

|

Метки: воспоминания фотографии война СССР |