Добавить любой RSS - источник (включая журнал LiveJournal) в свою ленту друзей вы можете на странице синдикации.

Исходная информация - http://community.livejournal.com/soviet_life/.

Данный дневник сформирован из открытого RSS-источника по адресу http://soviet-life.livejournal.com/data/rss??70917100, и дополняется в соответствии с дополнением данного источника. Он может не соответствовать содержимому оригинальной страницы. Трансляция создана автоматически по запросу читателей этой RSS ленты.

По всем вопросам о работе данного сервиса обращаться со страницы контактной информации.

[Обновить трансляцию]

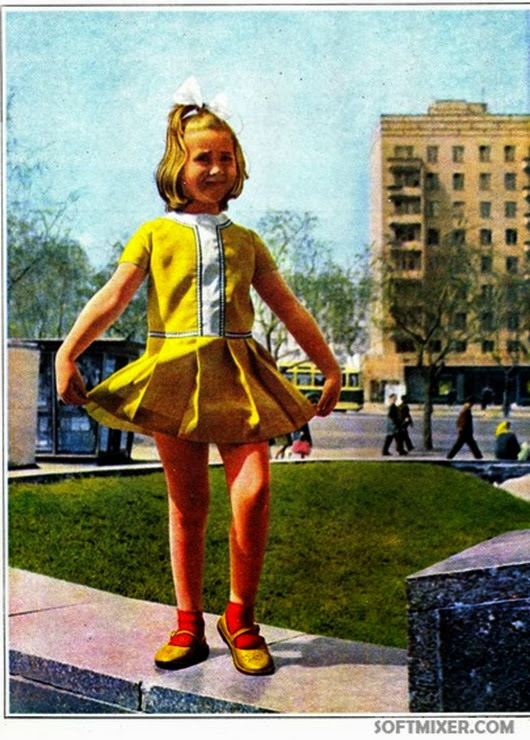

В день защиты детей. |

albinos76 в В день защиты детей.

albinos76 в В день защиты детей.Хотя признаться честно,в этих альбомах,хватило бы фотокарточек на несколько десятков "детских" постов.

Попытаюсь сделать всё в хронологическом порядке.

1957 год.

1959.

1962.

1967.

1971.

1973.

1977.

1982.

1983.

1987.

1991.

|

Метки: 60- е годы семья школьная форма 90- 50- 80- счастливое детство Дети 70- |

Комнатные печи |

an_vlad в Комнатные печи

an_vlad в Комнатные печиКомнатные печи (колпаковые): [Плакат] / Авт. М.М. Сапожников. - Лениздат: 1945. - 1 л.; 63х83 см. - (Строительные работы; Серия нагл. пособ.; № 29, 1945).

|

|

Дворцовая площадь зимой 1983 года. |

Эрмитаж,по которому таскали меня родители,а когда я устал,то присел отдохнуть,оказалось я присел не туда,это был трон Петра)

Самое большое впечатление гробница Александра Невского,я всё думал,есть ли внутри труп или нет)))

Ну и картина на потолке,я чуть с лестницы не грохнулся рассматривая её.

Плюс дедушкин "косяк",когда он случайно в оружейном зале "спецназ" вызвал уткнувшись носом в стекло,а так как он был глухой...вобщем было весело.

Именно валенки в феврале и отсутствие в продаже калош сгубили моё здоровье,так что для меня Ленинград...не очень хорошее воспоминание детства.Два дня мы искали калоши,потом нашли,но ноги успел пару раз промочить.

|

Метки: архитектура Лениград 80- е годы Дети СССР город |

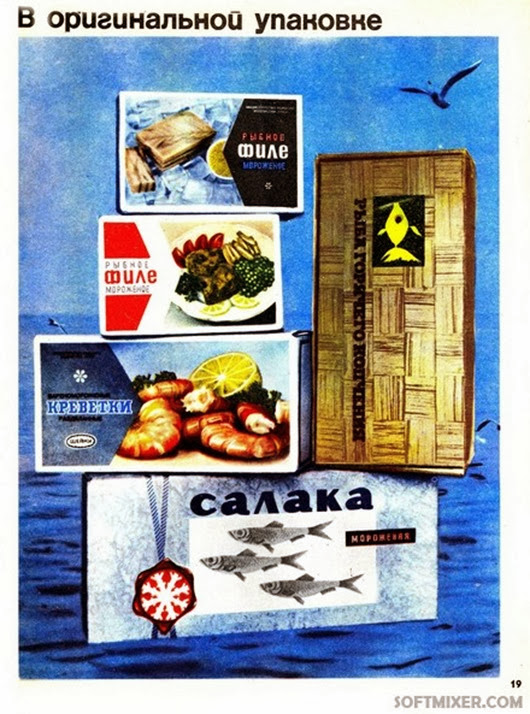

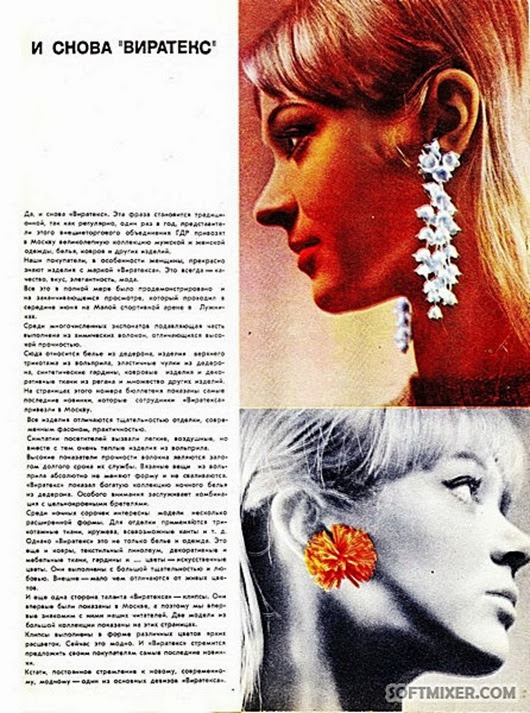

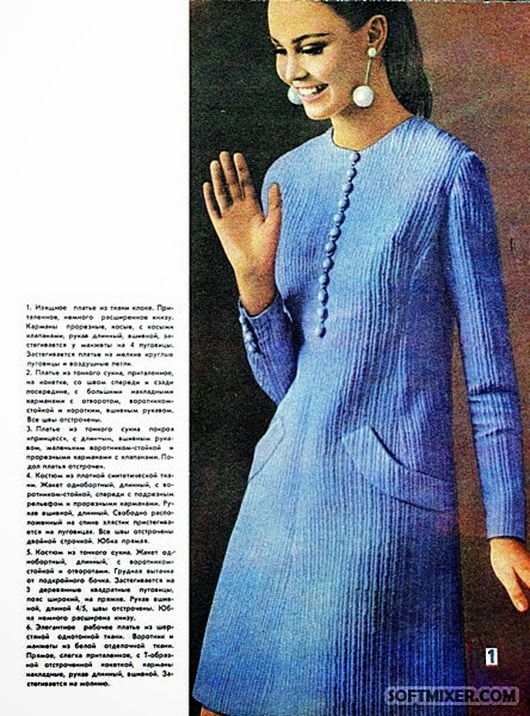

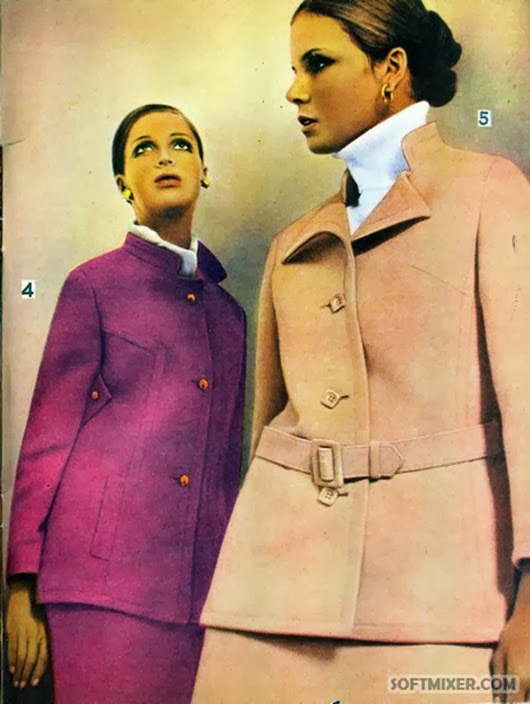

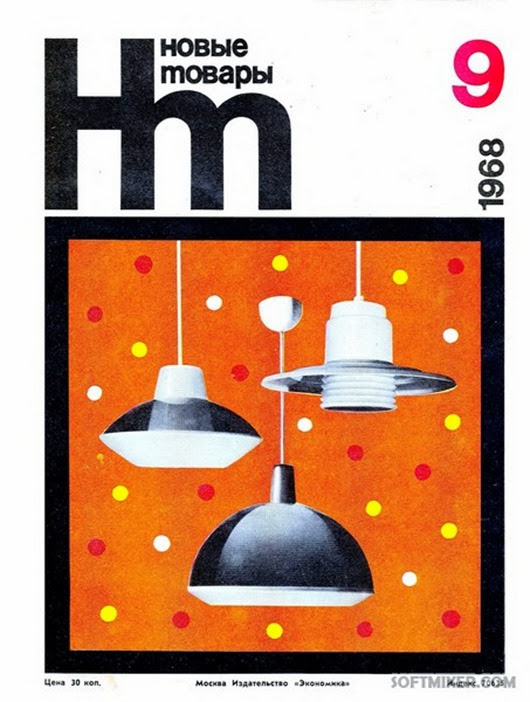

Новые товары 9/1968 г |

jurashz в Новые товары 9/1968 г

jurashz в Новые товары 9/1968 г

|

Метки: мода торговля фотографии СССР |

Советская мода на станции метро "Воробьёвы горы" |

01. Сумка спортивная олимпийского, 1980-го года

02. латье из плотной белой ткани оттенка "крем". Сшито частным портным специально к открытию первой линии метро в 1935 году. Передано в музей Татьяной Александровной Масловой - женой одного из первых машиниста метрополитена. Надев 15 мая 1935 года это платье, она всё же побоялась спускаться в подземелье с лампочками

03. Платье. Германия, 1950-е. Передано в Музей Москвы Саблиной Вероникой Платоновной, работавшей в 1950-1960-е года дежурной на станции метро "Сокол"

04. Платье, СССР, 1960-е. Передано в Музей Москвы Говорковой Полиной Николаевной, работавшей окатчицей в 1930-х годах во время строительства первой линии метро

05. Костюм-двойка из серой шерсти, Западная Европа, 1950-е. Принадлежал Ермакову Кондратию Селивановичу - мастеру московской фабрики "Большевик", который в 1950-е годы дежурил дружинником у станции метро "Сокольники". Повязка дружинника, СССР, 2-я половина 20-го века

06. Плащ женский из плащевой ткани "болонья", Москва, 1960-1970-е. Передан в Музей Москвы Селезнёвой Татьяной Александровной - дежурной по станции "Площадь Свердлова" ("Театральная") в 1972 году

07. Кофта покроя реглан, СССР, 1947. Юбка, СССР, 1947. Костюм принадлежал Ивановой Светлане Игоревне. Сшит специально для поездки в Москву на празднование 800-летия столицы

08. Блузка из х/б ткани. Венгрия, 1960-е. Юбка-мини, 1970-е, принадлежала Козловой Лидии Сергеевне, работавшей кассиром в 1972 году на станции "Аэропорт"

09. Школьная форма, СССР, 1980-е

|

Метки: мода Москва |

Брестская крепость. |

Вот и дошли руки до фотографий, сделанных почти год назад в Брестской крепости. Хотел разместить к Дню победы, но все как то не было времени, а 22 июня будет и так много постов, связанных с началом войны. 25 сентября 1971 года был открыт мемориальный комплекс "Брестская крепость-герой".

Сооружение крепости на месте центра старого города и Брестского замка началось в 1833 году по проекту военного топографа и инженера Карла Ивановича Оппермана. Первоначально были воздвигнуты временные земляные укрепления, первый камень в основание крепости был заложен 1 июня 1836 года.

Река Мухавец

Фрагменты Белого дворца. В начале ХХ в. в трехэтажном строении Белого дворца располагались ресторан и бильярдная, зрительный зал с эстрадой и сценой, библиотека, два класса детской "офицерской" (для детей офицеров) школы, много подсобных помещений. Накануне Великой Отечественной войны здесь находились клуб, столовая, склады продовольственный, вещевой и боепитания, другие помещения 75-го отдельного разведывательного батальона 6-й стрелковой дивизии Красной армии.

Река Мухавец.

Холмские ворота

Цитадель, или Центральное укрепление, представляло собой две двухэтажные казармы из красного кирпича 1,8 км в окружности. Цитадель, имевшая стены двухметровой толщины, насчитывала 500 казематов, рассчитанных на 12 тысяч человек. Центральное укрепление находится на острове, образованном Бугом и двумя рукавами Мухавца. С этим островом подъёмными мостами связаны три искусственных острова, образованные Мухавцом и рвами. На них находятся укрепления: Кобринское (ранее Северное, самое большое), с 4-мя куртинами и вынесенными 3-мя равелинами и капонирами; Тереспольское, или Западное, с 4-мя вынесенными люнетами; Волынское, или Южное, с 2-мя куртинами и 2-мя вынесенными равелинами.

В бывшем "казематированном редуте" ныне находится Рождество-Богородичный монастырь. Крепость обнесена 10-метровым земляным валом с казематами в нём. Из восьми ворот крепости сохранились пять — Холмские ворота (на юге цитадели), Тереспольские ворота (на юго-западе цитадели), Северные или Александровские (на севере Кобринского укрепления), Северо-западные (на северо-западе Кобринского укрепления) и Южные (на юге Волынского укрепления, Госпитальный остров). До наших дней не сохранились Бригидские ворота (на западе цитадели), Брестские ворота (на севере цитадели) и Восточные ворота (восточная часть Кобринского укрепления).

Главный монумент – скульптурное изображение воина и знамени. Это огромная по своим размерам скульптура, состоящая из 200 частей (при линейных размерах в плане до 54 м и высоте более 30 м) возводилась в виде бетонной оболочки, которая крепилась к металлическому каркасу с сеткой внутренних колонн 6x6 м. Тонкая оболочка скульптуры отливалась из бетона горизонтальными рядами по мере установки опалубки из гипсовых форм с креплением её к наружным лесам.

В 1851-1876 годах в крепости была построена православная церковь по проекту академика Российской Академии художеств архитектора Давида Ивановича Гримма. Это купольное здание, церковная базилика в византийском стиле, внутри которой было установлено 8 колонн. Свет проникал через 7 окон в алтарной части и такое же число окон с каждой стороны. Расписали храм в романском стиле. Величественный купол венчал георгиевский крест.

Рядом с руинами Инженерного управления – пламя Вечного огня. Его факел в виде небольшой квадратной плиты с углублённым в ней рельефным изображением пятиконечной звезды расположен в центре заглублённой площадки, вымощенной красными гранитными плитами.

Недалеко от Вечного огня – мемориальная площадка городов-героев Советского Союза, открытая 9 мая 1985 г. Под гранитными плитами с изображением медали "Золотая Звезда" установлены капсулы с землёй городов-героев, доставленные сюда их делегациями.

Про оборону Брестской крепости в 1941 году писать не буду, об этом, надеюсь, и так все знают. Тем более несколько лет назад вышел фильм "Брестская крепость", который не посмотрел только ленивый.

Если Вы планируете поездить по Белоруси или ехать в Европу на машине, то, на мой взгляд, Брестская крепость обязательна для посещения, особенно с детьми.

|

Метки: монументальная пропаганда Великая Отечественная 70- е годы 80-е годы |

Холмогорские Дояры,из села Богородского. |

habarnew в Холмогорские Дояры,из села Богородского.

habarnew в Холмогорские Дояры,из села Богородского.

Учащиеся школы села Богородское, перед выступлением.Танец "Холмогорские Дояры".Хабаровский край

1967г.Фото Владимира Шушкова

|

Метки: танцы самодеятельность 60- е годы счастливое детство Дети пионеры |

Металлическая кухня. Богатство советских девочек |

tusabi в Металлическая кухня. Богатство советских девочек

tusabi в Металлическая кухня. Богатство советских девочекОна была похожа на эту буржуйскую чем то....

|

|

Крутое пике. |

albinos76 в Крутое пике.

albinos76 в Крутое пике.Фотоаппарат Вилия Авто,плёнка Тасма 65.

Естественное освещение,облачно,обработка плёнки тоже хромает.

Весна 1988 года.

----------------------

В нашем городе когда-то в прошлой жизни было лётное училище,аэродром я уже немного показывал,вот пришло время восстановить из пепла то,чего уже нет.

Зашевелились в этом году и наши "ветераны" лётной службы,проскочила информация об (ох и не люблю дешёвый популизм) увековечивании памяти разбившихся курсантов.

По нашему кладбищу,тут и там были разбросаны могилы курсантов,летчиков,ещё кого-то,видимо бились нещадно,давно истёрлись надписи и разрушились пирамиды,и на волне нездорового патриотизма,ушлые люди решили " а не увековечить ли нам?",где вы были последние лет 25,когда ещё возможно было прочесть надписи на могилах?

Где вы были,когда в 1995 году сначала вандалы подожгли памятник,потом ушлые дельцы его распилили и сдали в утиль?

Вырезав под ноль даже двутавровые балки постамента.

И лишь насыпной холм остался нетронутым,мало кто сейчас может сказать,что там было,даже я не могу сказать точно,для нас он всегда был просто "самолёт",посидеть у самолёта,позже попить пива у него же,ничего никогда не ломали,просто удобное было место.

И вот самолёта давно нет,лишь кусок старой плёнки напоминает,что он был,памятник погибшим летчикам и курсантам,а не какой то там памятный знак в виде камня...

Не в силах преодолеть земное притяжение.

Соавтор поста Серёга Дмитриев (Кеня)...не сказать,чтобы мы дружили,но это был самый хулиганистый хулиган на нашем краю,именно в его компании я впервые выпил,когда мне уже 18 исполнилось.

Это военная часть находившаяся в 200 метров от памятника,там и моторизированный батальон и связисты и аэрообеспечение,плюс машины с прожекторами.

Сергей Алексиенко,он тоже приложился к посту,потому что фотоаппарат был его,странно наблюдать пустоту за его спиной,теперь там стоит самый большой дом в нашем городе,который начали строить в 1990.

Странный кадр,по видимому,недомоталась плёнка и произошло наложение изображения,но так чётко получились машины и взмывающий нос самолёта,что решил и этот кадр вложить сюда до кучи.

На территории в/ч,постоянно что-то строили,перестраивали,ломали,воровали,снова строили,в городе так же был и стройбатальон,служили в котором жители солнечных азиатских республик.

У машин были постоянно спущенные колеса,а мы добавляли перца,ломая на них и рулевые колёса,конечно же на "дымовухи".

Игры в шпионов),КПП,около в/ч был удачно расположет минилесок из трёх-четырех десятков кленовых деревьев,надо сказать мы побаивались в сумерках там появляться.

Ангар в левом углу снимка был заполнен под завязку радиолампами,уже после расформирования части,он буквально испарился за одни сутки,это была разборная дюралюминиевая конструкция,это было году в 1997-98,каково же было моё удивление,когда осенью прошлого года этот ангар появился в другом месте города,слегка покорёженый но живой и невредимый.

Не смог опознать девочку рядом с Кеней,возможно это одна из сестёр Ольги Беккер,которая будет на следующем снимке.

Бедная немецкая семья,много детей,скорее всего это были баптисты,жили на соседней улице,Ольга училась со мной в классе,всегда была на грани оставания на второй год,её все дразнили,она была очень страшненькая,плохо разговаривала,уже позже,хорошо шпрехала на немецком,кажется одна из лучших в классе была,уехала на ПМЖ в первую волну,году в 1990.

Вот и всё ребята.

|

Метки: соцреализм счастливое детство техника 80- е годы Дети авиация |

По волнам нашей памяти! Велосипеды нашего детства |

dubikvit в По волнам нашей памяти! Велосипеды нашего детства

dubikvit в По волнам нашей памяти! Велосипеды нашего детства

Свой спортивный путь все мы начинали вот с этого

Трехколесный детский веплосипед made in USSR.

Отличался жесткой сцепкой педалей и переднего колеса, что на уклоне могло быть чревато неприятностями. Но родители зорко следили, и неприятности обычно настигали нас на следующих моделях

Более крутой вариант с цепным приводом

Когда ребенок подрастал, в один прекрасный момент на пороге квартиры появлялся запыхавшийся папа или дедушка с коробкой в руках, в которой лежал велосипед "Дружок", "Бабочка", "Зайчик" или аналог.

У него уже были пневматические шины, как у большого, он был удобен для транспортировки и у него можно было поставить, или наконец-то снять дополнительные колеса и поехать, как взрослый, на двух!

Правда он не имел привычного тогда ножного тормоза заднего колеса, а только ручные тормоза. Сейчас так - на всех велосипедах.А тогда так было на "Дружке", а на всех остальных колодок с ручным приводом не было, а вот тормозная муфта в задней ступице была. Поэтому при переходе с одной модели на другую случались конфузы

Следующий аппарат назывался "Школьник". Это был уже полноценный велосипед, разве что с колесами меньшего диаметра. Вот на нем-то и собирали мы свои основные травмы, ободранные коленки и выбитые зубы. Были варианты для мальчиков – с верхней рамой

и для девочек с нижней

Еще был "Орленок" - нечто переходное между полноценным взрослым велосипедом и детскими. В принципе, вполне подходил вместо "Школьника", да и появился раньше

Вариант со скошенной рамой назывался "Ласточка" и считался велосипедом для девочек

Был ещё комбинированный вариант этих велосипедов, который быстро переделывался из двухколёсного в трёхколёсный

Позже появился ещё один вариант подросткового велосипеда - "Кросс"

Следующим этапом был велосипед "Кама" со складывающейся рамой и большим количеством плюшек на корпусе в виде катафотов и прочей шняги…

или его аналоги "Аист" и "Десна – 2"

Наиболее крутые покупали "Салют"

Взрослые же трудяги-велосипеды в основном были представлены аппаратами типа "Урал". Они могли называться и по другому, в зависимости от завода-изготовителя, но принцип был един. Брутальная конструкция - стальная рама, прочные обода, отсутствие коробки передач, тормоз ножной, без изысков. Служили такие велосипеды воистину десятилетиями, были совершенно не убиваемы и в провинции их до сих пор масса

Их вариантов было много – "Урал", "Дружба", "Украина", "ММВЗ", "Десна", "Сура" и т. д. Дети зачастую катались на отцовских велосипедах, находясь сбоку под верхней трубой рамы, не имея возможности достать до педалей, сидя на седле

Были так же женские варианты

Продвинутые и богатые могли купить "Турист". Вершина техники на тот момент - с ручным тормозом, с коробкой передач....

который тоже выпускался и в женском варианте

Легкодорожный велосипед для взрослых для занятий спортом и туризмом "Спутник".

Ну и самые дорогие были спортивные "Старт –шоссе"

и "Спорт" трековый вариант

и дорожный

Ну и необходимые аксессуары для великов тех лет

камера

насос

бардачок…

…с его содержимым

Ну и разные навароты

Смотрите также:

Мои предыдущие посты:

|

Метки: велосипеды 60- е годы 80- 70- |

Незабвенная дружина |

jurashz в Незабвенная дружина

jurashz в Незабвенная дружина

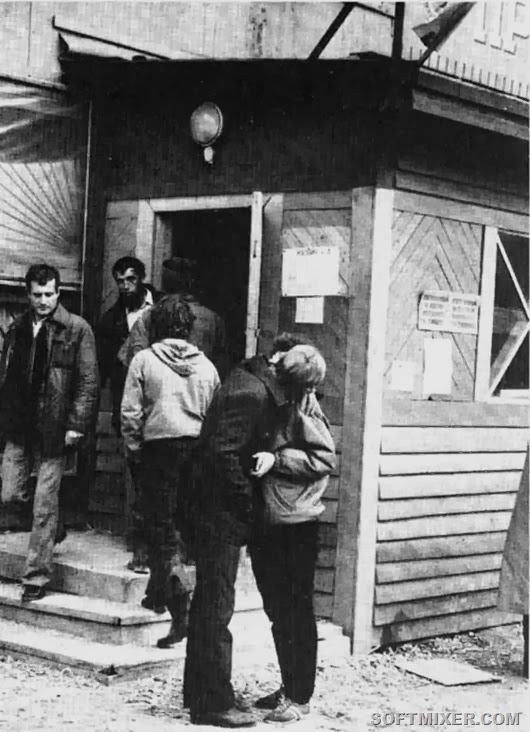

Первые добровольные народные дружины (ДНД) были сформированы в 1958 году коллективами некоторых предприятий Ленинграда для охраны общественного порядка. Вскоре число дружинников в Ленинграде достигло 15 тысяч человек. Позже такие дружины были созданы и в других крупных промышленных центрах…

Основываясь на этом опыте, ЦК КПСС и Совет Министров СССР 2 марта 1959 приняли постановление "Об участии трудящихся в охране общественного порядка в стране". Это постановление стало основным политическим и юридическим документом, определившим задачи, полномочия и формы организации ДНД вплоть до середины 1970-х годов.

Обычно дружинники с красными повязками на рукаве, (позже — также с нагрудными значками) по несколько человек обходили улицы советских городов и следили за порядком. Они имели достаточно широкие полномочия, в частности имели право задержать человека и доставить его в отделение милиции.

В Москве в 1980-х годах дружинников часто можно было увидеть в метро, обычно два-три дружинника под руководством милиционера. Таким образом несколько человек без проблем справлялись с мелкими хулиганами, пьяницами, нарушителями тишины и т. д.

Опознавательными знаками для дружинников были красные нарукавные повязки, и нагрудные значки, которые выдавались (или вручались) вместе с удостоверением члена добровольной народной дружины.

Участие в ДНД считалось общественной работой и поощрялось руководством предприятий и организаций, партийными и комсомольскими организациями.

После распада Советского Союза деятельность ДНД практически прекратилась, сохранились только отдельные дружины.

Добровольность была условной. Люди на предприятиях шли дежурить, только ради отгулов. Ходили по центральным улицам, и старались не вмешиваться в конфликтные ситуации. При первой же возможности снимали повязки и шли выпивать...Или в кино. Или домой - у кого какие интересы))

Если дежурство было совместное с милиционером, то дружинники могли "по мелочи" помогать стражу порядка. Например, покараулить пьяного, помочь довести к "бобику" хулигана...

Но, как обычно, в общей массе были и свои фанатики-активисты. Эти служили идее. Обычно это были люди не вполне адекватные, и сами милиционеры таких сторонились...

Особняком стояли ГАИшные дружинники. Эти имели прямую выгоду и интерес. Обычно это были постоянные, испытанные кадры, и они как правило были в доле.

Через них можно было "решать вопросы". Шофёры называли их "шестёрками". Надо сказать, что в большинстве случаев это были товарищи “с гнильцой”...

Иногда с ГАИшниками дежурили и случайные водители. Это была своеобразная барщина, когда нарушитель вынужден был таким образом "замаливать" грехи.

…Каждый месяц в проектный институт поступала разнарядка: сколько сотрудников он должен ежедневно выделять в помощь оговоренному отделению милиции. Цифры были очень существенные, так что когда их в свою очередь разверстывали по отделам, каждому сотруднику приходилось минимум раз в месяц посвящать свой вечер охране родного города. Правда, не ко всем приставали одинаково сильно.

Меньше других страдали главные конструкторы, пожилые сотрудники, замужние женщины и, естественно, сам начальник отдела; наибольшая нагрузка падала на мужчин, особенно молодых. К особенно безответным приставали по два раза в неделю.

Отлов сотрудников сопровождался таким неудовольствием, что начальнику приходилось давать за каждый выход по половине отгула. Если же вечер был субботний или воскресный, давали целый отгул, а на праздниках ставки еще повышались.

Некоторые таким образом накапливали себе целый дополнительный отпуск. На последних страницах журналов того времени можно было отыскать шуточки типа следующей:

Я вчера за три отгула

Головой упал со стула.

Поначалу-то сперва

Согласился я за два,

Но, взглянув на эти рожи,

"Нет, - решил, - так не пойдет!" -

И слупил с них подороже.

Я ж не полный идиот!

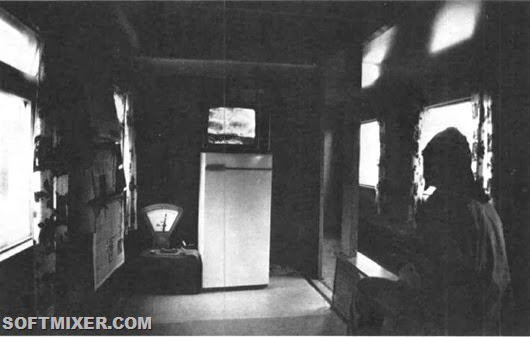

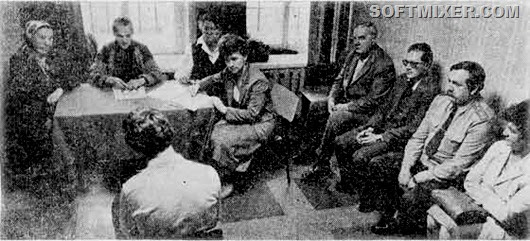

Официально время дежурства тянулось с пяти и до одиннадцати вечера. Около четырех часов сотрудники, назначенные на этот день, начинали собираться и затем ехали разными видами транспорта в отдаленный спальный район, где на первом этаже безликой многоэтажки находился опорный пункт милиции - специально выделенная небольшая квартира, где полагалось дежурить участковому.

В пыльной, пустой, прокуренной комнате ярко светила дешевая люстра, освещая ситцевые занавески у окна, письменный стол, вереницу стульев вдоль стен и вешалку. Сотрудники раздевались, доставали книжки и ждали. Наконец являлся милиционер, устраивал перекличку и, разбив присутствующих на группки по два-три человека, объяснял маршруты движения.

В прихожей висела схема близлежащего квартала, застроенного рядами одинаковых, словно под копирку, жилых домов. Между ними тянулись пешеходные дорожки и проезды; каждая группа должна была, словно заводная, бродить по круговому маршруту, поддерживая общественный порядок. Один человек оставался в комнате у телефона.

Сам милиционер, не желавший утруждать себя личным участием, пояснял, куда ему звонить в случае чего, и исчезал допоздна. Женщины, нацепив красные повязки, отправлялись по магазинам; мужчины, болтая о пустяках, брели куда глаза глядят, время от времени возвращаясь погреться в опорный пункт и всячески увещевая друг друга повременить с выпивкой.

Если стояли холода, дружинники прочесывали все магазины подряд или прятались на лестничных клетках жилых домов. Хулиганов, по счастью, нигде не встречалось; иногда пожилые дамы останавливали бегущего малыша и делали ему внушение, чтобы ходил тихо.

Часам к девяти все постепенно сползались назад и ждали. Наконец являлся милиционер и после повторной переклички распускал всех по домам гораздо раньше срока.

Однажды я с двумя сотрудницами скучал в опорном пункте; вдруг зазвонил телефон, и плачущий женский голос взмолился, чтобы помогли унять мужа. Я стал названивать милиционеру, но его, конечно, не было. Между тем женщины, исполнившись благородной жалости, требовали решительных действий.

Подгоняемый ими, я с великим страхом проследовал по указанному адресу и позвонил в дверь. Женщины на всякий случай куда-то испарились. Дверь открыл нечесаный верзила в майке, испуганный еще гораздо больше, чем я. Виновато улыбаясь и разводя руками, он мямлил, что у них уже все хорошо. Жена с подбитым глазом согласно кивала из-за спины. Я пожелал им спокойной ночи и удалился.

В студенческие годы мы были приписаны к отделению транспортной милиции, ютившемуся на задворках Павелецкого вокзала, и целыми часами помогали патрулировать электрички. Нам следовало прекращать пьянки в тамбурах и отбирать карты у тех, кто играл в дурака.

Меня поражал наметанный глаз одного пожилого милиционера, который, заметив невинно сидящую компанию, словно фокусник, вытаскивал из-под задницы крайнего парня колоду карт или останавливал идущего по проходу мужика, который на поверку оказывался пьян.

Милиционер был не злой и имел явную склонность к воспитательной работе. Расценивая нас как потенциальных правонарушителей, он пускался в подробные рассказы о всяческих хулиганствах, неизменно заключая их ссылками на статьи Уголовного кодекса.

Может быть, нам везло, но все нарушители в электричках попадались какие-то смирные и сопротивления не оказывали. Отъехав недалеко от Москвы, мы вылезали на крупной станции и долго грелись в тамошнем отделении, слушая рассказы дежурных о последних происшествиях, а затем пускались в обратный путь.

Однажды нас встретили возбужденные милиционеры и, перебивая друг друга, сообщили, что на платформе была многолюдная драка, и некоторых даже увезли в больницу. Пожилой милиционер сокрушался, что обошлось без него; я между тем горячо благодарил судьбу.

В дежурной части Павелецкого отделения бессонно горела свисавшая с высокого потолка лампа под жестяным козырьком; за глухой стойкой сидел дежурный, а треть комнаты напротив была зарешечена, и там валялись на полу и бродили пьяные, время от времени оглашая воздух мольбами о помиловании.

Хлопала входная дверь, и крепенький розовощекий сержант, держа за плечо, конвоировал очередного пьяного. Тот вертел головой и невразумительно доказывал, что он не пьян. Его обыскивали, опорожняли карманы, отбирали часы и ремень и все это вносили неразборчивым почерком в акт, который сидящие тут же дружинники подписывали в качестве свидетелей. Щелкал замок решетки, и сиплые голоса вразнобой приветствовали новичка. Поздно ночью приходила машина, отвозившая всю компанию в вытрезвитель.

Хотя по городу ходили упорные (и, судя по всему, не беспочвенные) слухи об избиениях и прочих зверствах, творимых милиционерами, сам я ничего подобного не видел; правда, не исключено, что они стеснялись нашего присутствия и потом без свидетелей наверстывали упущенное. С пьяными обращались почти вежливо; те, в свою очередь, также были напуганы и стремились договориться по-хорошему.

Только однажды в отделение доставили очень буйного субъекта, который все изворачивался в руках державшего его милиционера, норовя смазать его по уху. Когда ему это наконец удалось, подоспевшие товарищи повалили его на живот и, загнув ноги далеко за спину, привязали ступни веревкой к заведенным туда же локтям. Это называлось "козлом" - наказание, широко применявшееся во всех армиях прежних веков.

Живот мужика выпятился, словно детская качалка; он судорожно болтался на нем взад-вперед и матерно крыл правоохранительные органы. По мере того, как позвоночник ныл все сильнее, брань сменилась хныканьем, и наконец он запросил пощады чистейшим литературным языком.

Не дожидаясь, пока он заговорит стихами, я также присоединил свой голос; мужика развязали, и он, держась за поясницу, понуро скрылся за решетчатой дверью. Говоря по совести, я счел это наказание в принципе справедливым.

Автор текста М. Глебов.

Кстати…

Добровольные народные дружины внесли значительный вклад в противодействие преступности. В общей сложности, за первые 25 лет работы дружин, свыше 800 дружинников были награждены правительственными орденами и медалями, более 6 тысяч - награждены медалью "За отличную службу по охране общественного порядка", ещё несколько тысяч были награждены почётным знаком "Отличный дружинник", Почётными грамотами и ценными подарками.

Известны случаи героизма и самопожертвования, проявленные дружинниками, а также случаи задержания ими опасных преступников и рецидивистов:

- в ноябре 1962 года в Витебске дружинники Рыбкин и Лимов задержали трёх дебоширов в заводской столовой на ул. Димитрова. После того, как Лимов направился за помощью, хулиганы напали на дружинника В.А. Рыбкина. В ходе рукопашной схватки один из них внезапно выхватил нож и пять раз ударил дружинника, с целью убить и скрыться до прихода сотрудников милиции, однако в этот момент нападавшие были задержаны. Покушавшимся оказался военный преступник Иванов (судимый до войны за хулиганство; в районе Синявинских высот он перешёл линию фронта и поступил на службу в вермахт - сначала в военно-инженерное подразделение, строившее укрепления, а затем в батарею дальнобойной артиллерии). По решению суда, Иванов был расстрелян. Тяжелораненный дружинник Рыбкин выжил, за мужество при задержании преступников он был награждён орденом Красной Звезды.

- в октябре 1963 года в Костроме дружинник Ю.П. Ерохов (по профессии - слесарь текстильной фабрики "Знамя труда") вступил в схватку с вооружённым ружьём преступником, был смертельно ранен, но сумел задержать нападавшего до прибытия милиции (впоследствии, его именем была названа одна из улиц города).

- в Чите дружинник Ю.Ф. Кадкин (по профессии - шофёр мехколонны № 902) задержал рецидивиста, вооружённого обрезом винтовки.

Как отмечал министр внутренних дел БССР В.А. Пискарёв, дружины становились хорошей школой для отбора и начальной подготовки кадров советской милиции: только в 1984 году по рекомендации со стороны партийных, комсомольских организаций и трудовых коллективов на службу в органы министерства внутренних дел было отобрано свыше 3 тыс. человек, имевших опыт работы в составе ДНД - "и это были уже морально и профессионально подготовленные люди".

В 1984 году в СССР насчитывалось 282 тысячи дружин (в составе которых действовали 40 тыс. оперативных комсомольских отрядов), 50 тыс. пунктов охраны общественного порядка и 13 млн дружинников, ежедневно на дежурство выходили до 400 тыс. человек.

|

Метки: фотографии СССР |

Сочи в 80-е годы ХХ века. Часть 3 |

dubikvit в Сочи в 80-е годы ХХ века. Часть 3

dubikvit в Сочи в 80-е годы ХХ века. Часть 3

Гостиница "Жемчужина" стоит на самом берегу моря.

Здесь комфортабельные номера, уютные холлы, рестораны, бары, кафе, бассейн и свой благоустроенный пляж

В гостинице "Жемчужина"

Морской бар на пляже

Городской пляж "Маяк"

Недалеко от Сочи, на высоте 600 метров над уровнем моря, возвышается гора Большой Ахун. Это самая высокая точка в приморской части курорта. На вершине горы сооружена 30-метровая смотровая башня. С верхней её площадки хорошо видны море и заснеженные вершины Главного Кавказского хребта. От подножия горы Ахун дорога ведёт к ресторану "Кавказский аул", откуда можно отправиться дальше в путь по 5-километровой пешеходной тропе сначала к "Чертовой купальне", а затем к Агурским водопадам.

Агурский водопад

Концертный зал "Фестивальный".

"Поющие" фонтаны на Курортном проспекте

Продолжение следует...

Использованы текст Ярыша В. И. и фото Бергольцева Л. Е., Панова В. И., Зимнюх С. Б. из фотоальбома Липодаева Ю. И. "Сочи. Курорты СССР". Издательство "Планета", Москва - 1987 г.

Смотрите также:

|

|

| Сочи в 80-е годы ХХ века. Часть 1 | Сочи в 80-е годы ХХ века. Часть 2 |

Мои предыдущие посты:

|

Метки: 80- е годы курорты |

Как устранить неисправность в уборной |

|

|

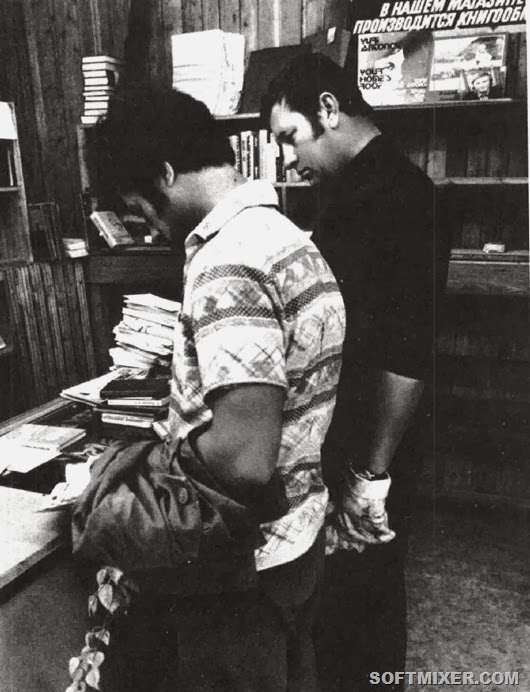

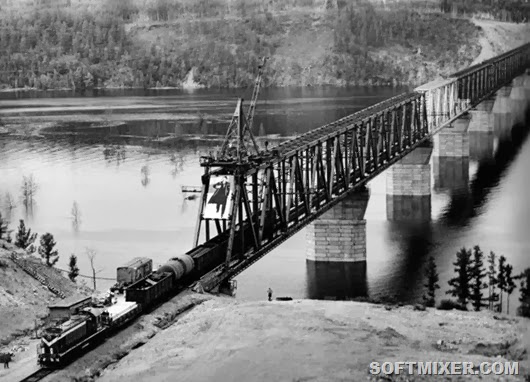

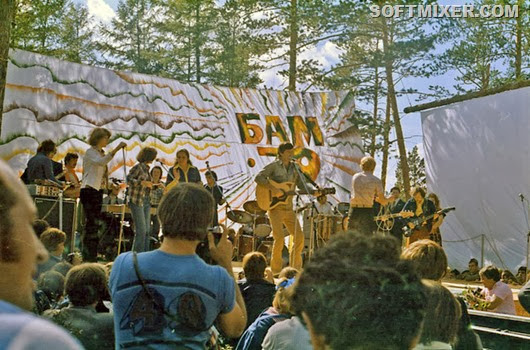

«Слышишь – время гудит „БАМ!“ |

jurashz в "Слышишь – время гудит „БАМ!“

jurashz в "Слышишь – время гудит „БАМ!“

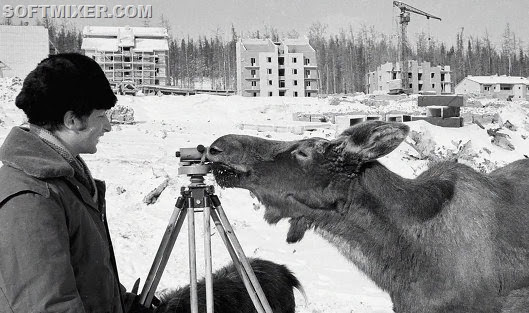

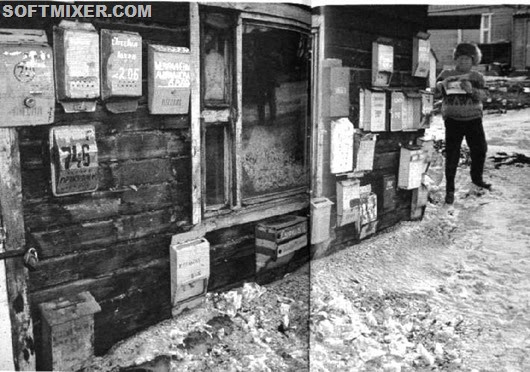

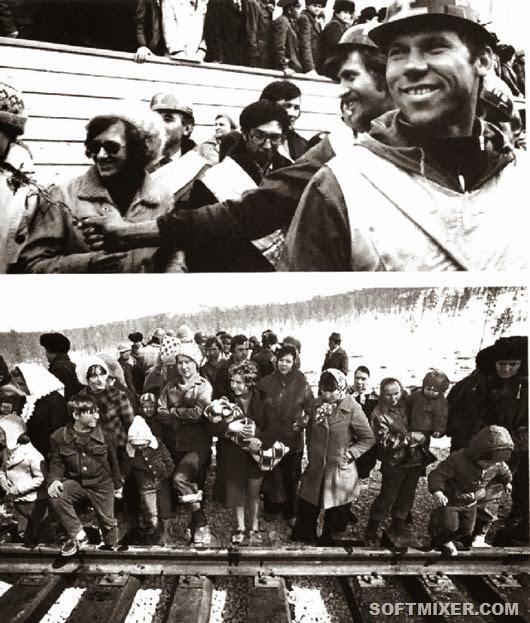

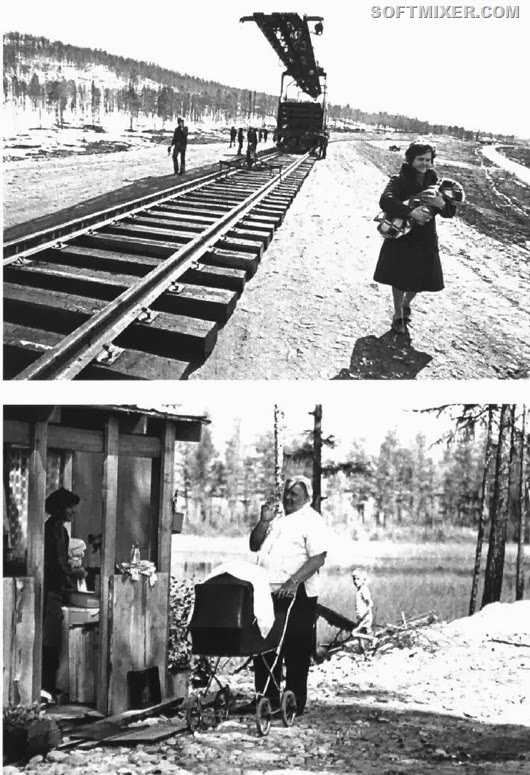

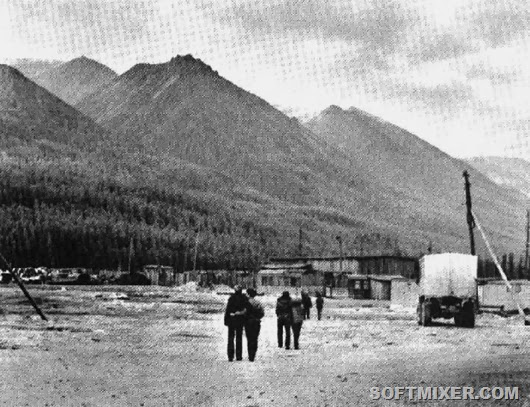

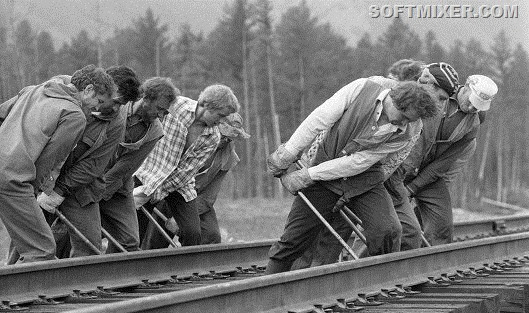

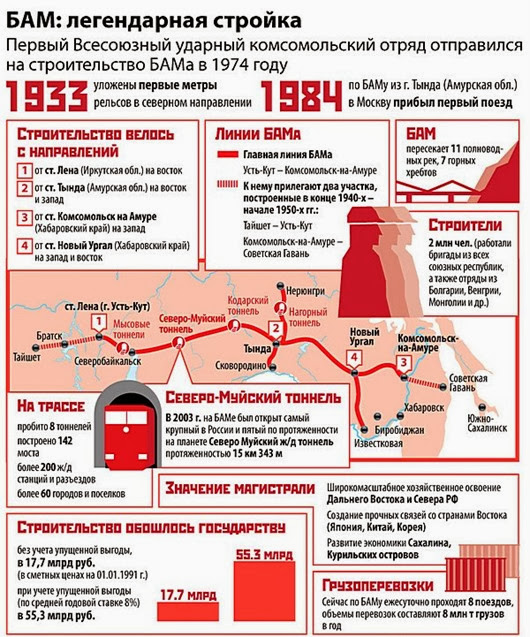

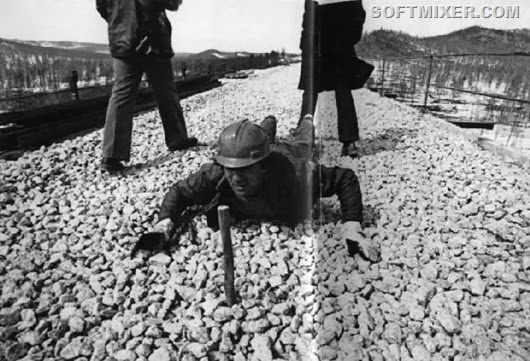

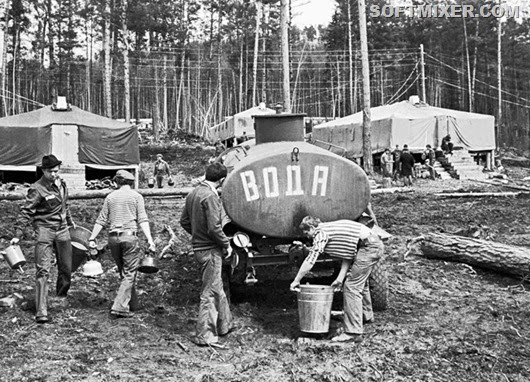

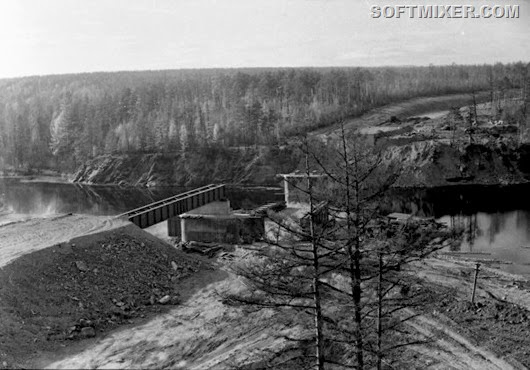

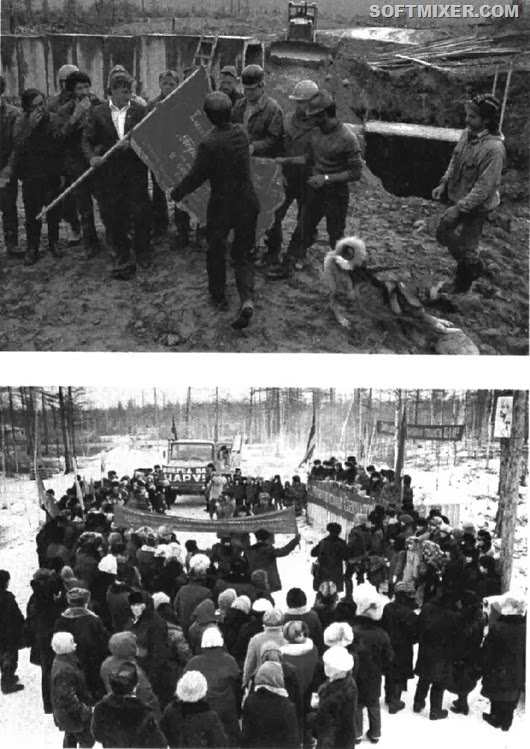

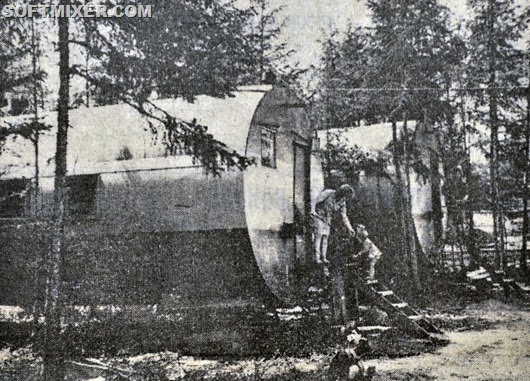

В 70-е годы в СССР даже ребенку не нужно было объяснять, что такое БАМ – Байкало-Амурская магистраль была одним из величайших символов брежневской эпохи и советской власти вообще. Строительные десанты из всех регионов страны торжественно отправлялись реализовывать мегапроект строительства одной из наиболее крупных железнодорожных магистралей в мире с параллельным созданием инфраструктуры – вплоть до создания новых городов…

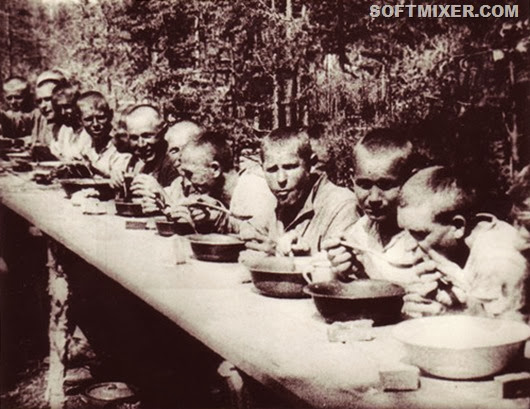

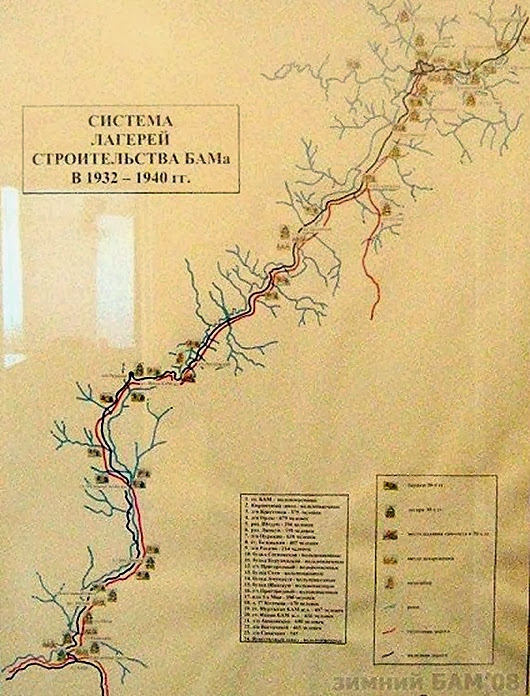

Впрочем, до 1974 года БАМ строился не спеша. Преимущественно, как было в то время принято, силами заключенных специально созданного для этого случая "Бамлага".

Не многие об этом знают, но строительство БАМа началось в 1930-х годах на Дальневосточном участке. C первых же дней возведения новой магистрали возникли серьезные проблемы, связанные с нехваткой рабочих рук, а также слишком тяжелыми условиями труда и быта рабочих-строителей. Поэтому вскоре Политбюро утвердило постановление "О строительстве БАМа", согласно которому строительство передавалось из ведения Наркомата путей сообщения в ОГПУ.

На Дальнем Востоке был создан БАМ ИТЛ ОГПУ (Бамлаг). К его Западному управлению относились Тайшетлаг и Южлаг, на базе которых в 1949 году был образован Озерлаг со штабом в Тайшете. А четырьмя годами ранее был создан Ангарлаг со штабом в Заярске. Заключенные этих двух лагерей и стали главной рабочей силой на сооружении всего западного участка БАМа.

Изыскания трассы на всем маршруте будущей железной дороги продолжались до 1938 года. А с 1939 года на западном участке БАМа началось строительство железнодорожного пути Тайшет–Падун. Предполагалось, что рабочее движение поездов будет открыто уже к 1940 году. Однако первые строители БАМа столкнулись с колоссальными трудностями.

В докладных записках ОГПУ сообщалось, что по своим климатическим и почвенным условиям, а также географическому положению это строительство нужно отнести к разряду исключительно тяжелых. Ввиду этого обстоятельства для заключенных устанавливалась льгота, по которой три дня работы на строительстве БАМа засчитывались за четыре дня срока.

Отбывшим срок заключения и проработавшим на строительстве БАМа в качестве вольнонаемных не менее трех лет гарантировалось полное снятие судимости. Еще одна льгота касалась детей заключенных, строивших БАМ. При поступлении в учебные заведения эти дети приравнивались к детям трудящихся. Правда, при одном условии: если осужденный родитель был в свое время членом профсоюза.

С началом войны строительство было приостановлено. К тому времени в Приангарье была подготовлена к эксплуатации трасса Тайшет–Чуна. Но в январе 1942 года по решению Государственного комитета обороны с БАМа были сняты звенья пути и мостовые фермы для строительства железнодорожной линии Сталинград–Саратов–Сызрань–Ульяновск.

После войны вопрос о строительстве БАМа опять оказался на повестке дня. В декабре 1945 года Наркомат путей сообщения представил проект плана завершения строительства БАМа. Прокладку железной дороги опять возложили на заключенных. Основной задачей стало уже к 1951 году завершить укладку железной дороги до Усть-Кута. Строительство велось одновременно на двух участках: Тайшет–Братск и Братск–Усть-Кут.

Со всей страны в Тайшет шли этапы заключенных. Только с февраля по май 1949 года Ангарлаг принял 18 этапов по тысяче заключенных в каждом. Для продолжения строительства БАМа на востоке был создан Амурлаг, все силы которого были брошены на сооружение железной дороги на участке Комсомольск-2 – Березовый. Заключенные на всем участке отсыпали железнодорожное полотно, уложили пути и возвели мосты.

Трудно переоценить всю ту работу, которую выполнили заключенные на Восточном и Западном участках БАМа. Начальники лагерей считались одновременно и начальниками строительства объектов народно-хозяйственного значения. В документах тех лет писали, отдавая распоряжения: "Начальнику лагеря (имярек) – он же начальник строительства". Начальники колонн (отделений лагеря) были начальниками филиалов большой стройки, растянувшейся на полстраны.

Более чем вероятно, что БАМ был бы построен значительно раньше, чем началась знаменитая комсомольская стройка 1974 года. Ведь только с 1947 по 1958 год заключенные выполнили 24 млн. м3 земляных работ, уложили 840 км главных и станционных путей, построили 55 станций и разъездов, 5 паровозных депо, 9 электростанций, 19 пунктов водоснабжения, 90 тысяч квадратных метров жилой площади вблизи БАМа.

Однако, как известно, после смерти Сталина многие "культовые" проекты пришлось заморозить, да и с заключенными периодически стали возникать перебои.

После комсомольцев

Так или иначе, официальным "днем рождения" БАМа считается 8 июля 1974 года, когда вышло постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР № 561 "О строительстве Байкало-Амурской железнодорожной магистрали".

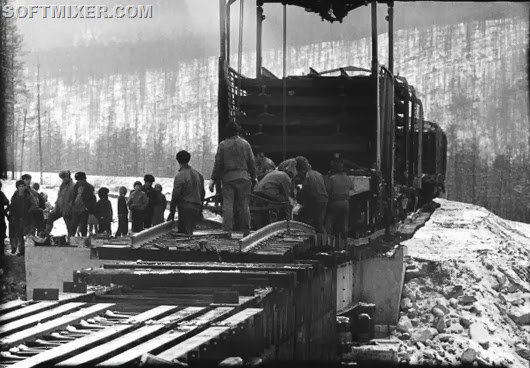

Именно с этого момента началось активное строительство магистрали сразу по многим направлениям силами комсомольских строительных "десантов" и частями Железнодорожных войск. Здесь нельзя не отметить традиционности решения: использовать в строительстве солдат вместо заключенных.

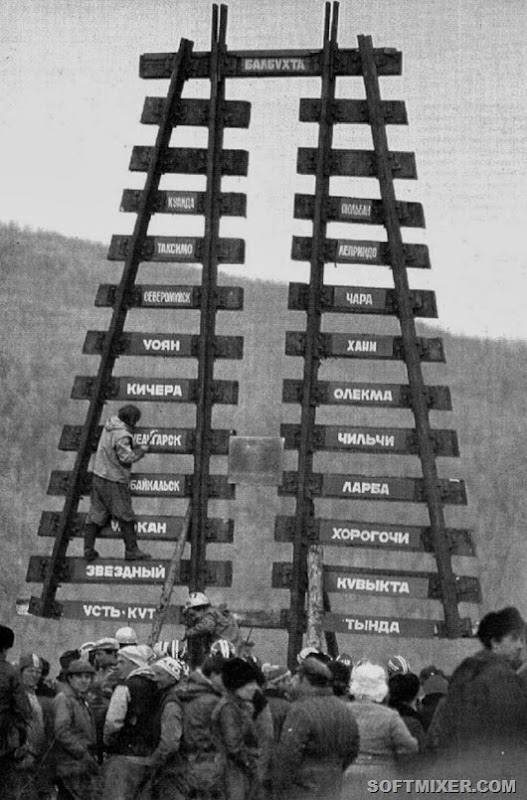

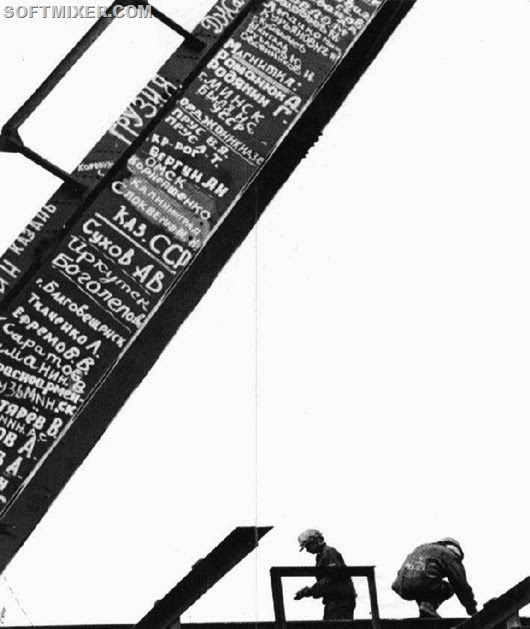

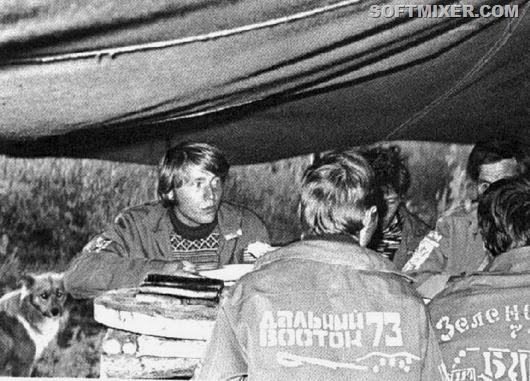

Родившимся после 70-х трудно представить, но так было – многие поселки и станции БАМа после объявления его всесоюзной ударной комсомольской стройкой строились отдельными республиками, областями или городами великой страны:

Азербайджанцы строили станции Ангоя и Улькан, армяне – Кюхельбекерскую и Звездную, грузины – Икабью и Нию, казахи – Новую Чару, латыши – Таксимо, литовцы – Новый Уоян, молдаване – Алонку, туркмены – Ларба, таджики – Солони, узбеки – Куанду и Леприндо, украинцы – Новый Ургал, эстонцы – Кичеру.

Википедия напоминает нам, что Тамбовская область отвечала за Хурмули, Новосибирская строила Тунгалу и Постышево, Пензенская – Амгунь, Волгоградская – Джамку, Саратовская – Герби, Куйбышевская – станцию Этыркен, Ульяновская – Ижак, Свердловская – Кувыкту и Хорогочи, Пермская – Дюгабуль, Челябинская – Юктали, Ростовская – Киренга, Тульская – Маревая, Московская – Тутаул и Дипкун, Алтайский край – Эворон, Красноярский – Февральск, Хабаровский – Сулук, Ставропольский с Краснодарским – Лену, Башкирия – Верхнезейск.

Столица страны шефствовала, конечно же, над "столицей" БАМа – Тындой. Ленинградцы строили Северобайкальск. Жители трех кавказских республик – Чечено-Ингушской, Дагестанской и Северо-Осетинской – трудились в Кунерме…

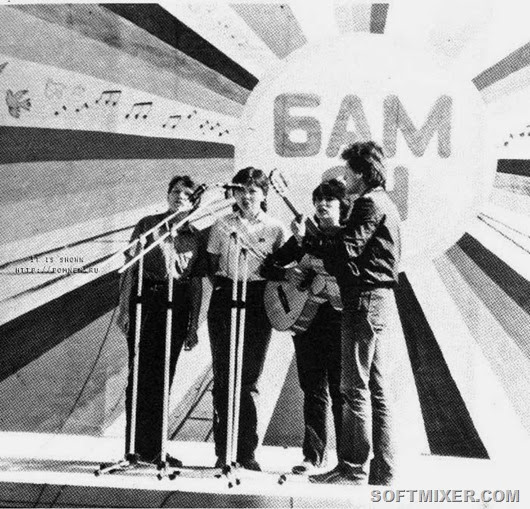

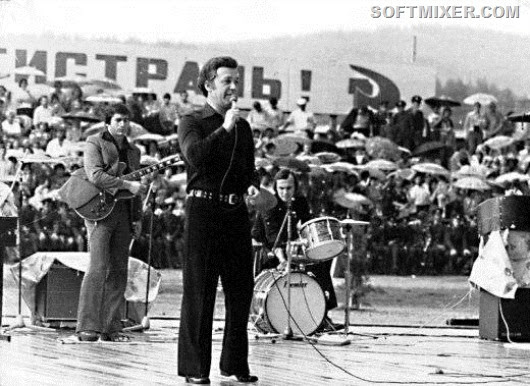

"Слышишь – время гудит „БАМ!“

На просторах крутых – „БАМ!“

И большая тайга покоряется нам!.." — гремела песня Оскара Фельцмана-Роберта Рождественского, и впечатленные почти ежедневными репортажами программы "Время" о действительно героическом, самоотверженном труде – даже мальчишки сбегали из дома за таежной романтикой.

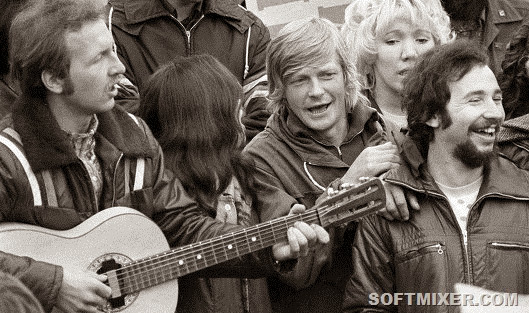

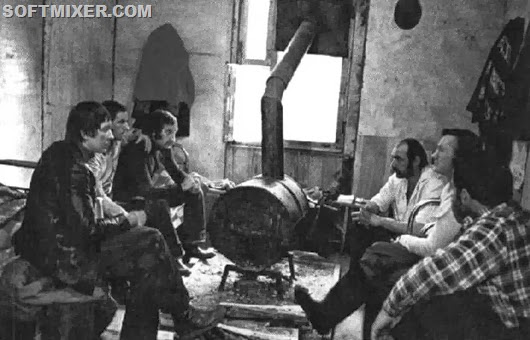

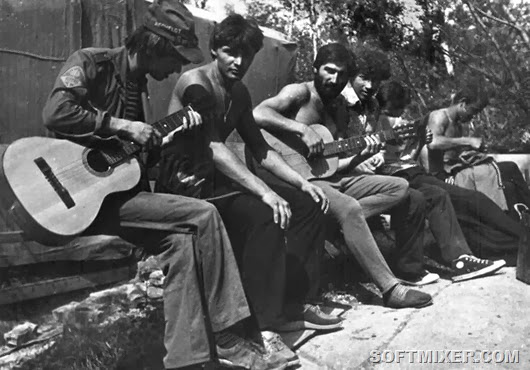

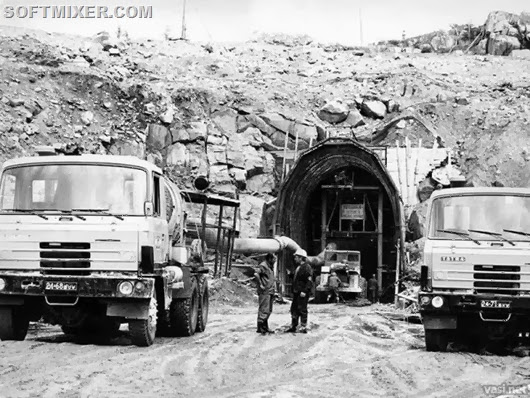

О работе комсомольцев было снято немало более или менее пропагандистских фильмов и написано книг. Если отбросить традиционный советский пафос и ханжество, в сухом остатке получится довольно приблизительная истина: ужасный климат, невозможные условия труда, несоблюдение техники безопасности, использование потенциально вредных для здоровья технологий строительства, отсутствие компетентной медицинской помощи…

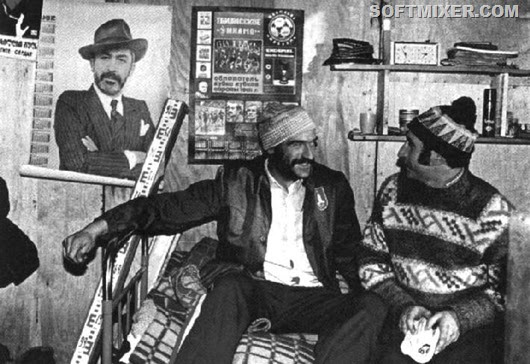

И тем не менее многие люди, участвовавшие в стройке, вспоминают об этом времени с удовольствием, с ненадуманным энтузиазмом. Нередко противопоставляют его современности. "Для действия необходимы иллюзии", – шутил Кант. У комсомольцев того времени иллюзий было более чем достаточно: молодость и пропаганда создали идеальный коктейль трудоголика. Современный маркетинг не смог породить ничего подобного.

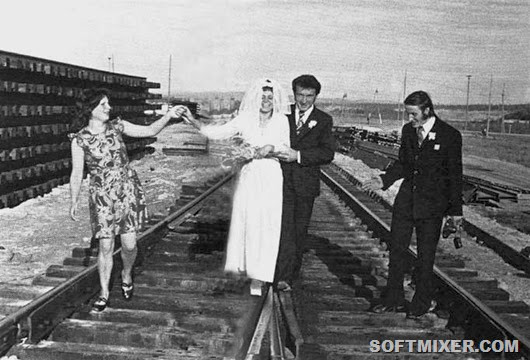

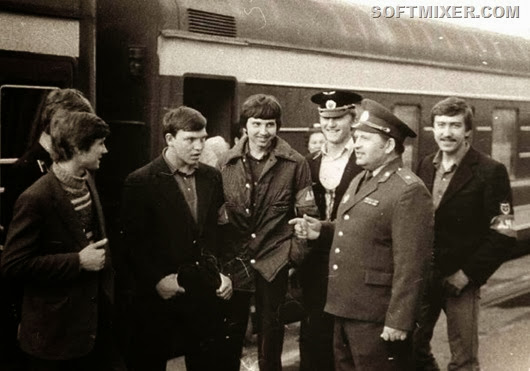

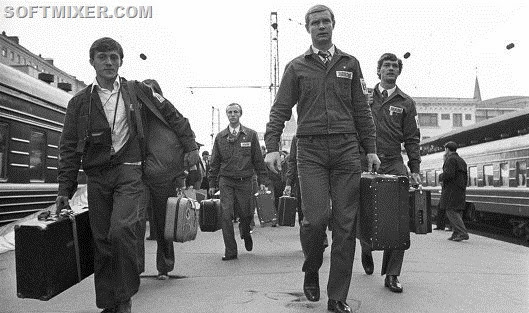

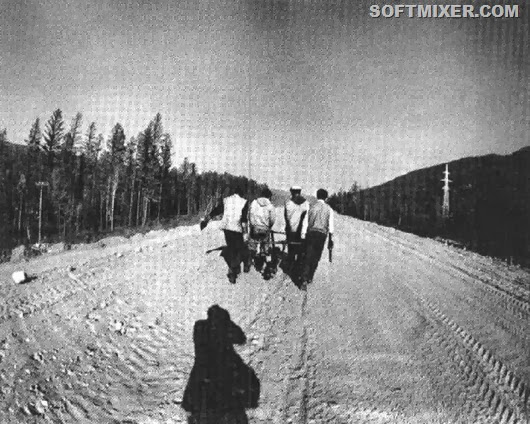

Улыбки на лицах молодых людей, которые 27 апреля 1974 года уезжали из Москвы на строительство Байкало-Амурской магистрали, были самыми что ни на есть искренними. Именно в этот день выехал первый Всесоюзный ударный отряд имени XVII съезда ВЛКСМ. Столица проводила первых 606 комсомольцев, уезжавших на БАМ прямо из Кремлевского Дворца Съездов.

Далеко не все из них "продержались" на БАМе достаточно долго, буквально единицы вернулись в Москву на не менее легендарном поезде, который прибыл на Ярославский вокзал рейсом Тында–Москва в январе 1984 года.

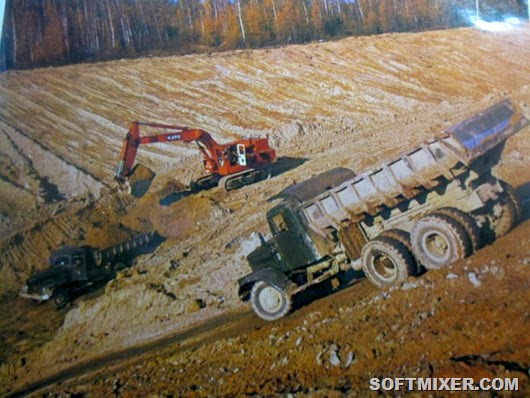

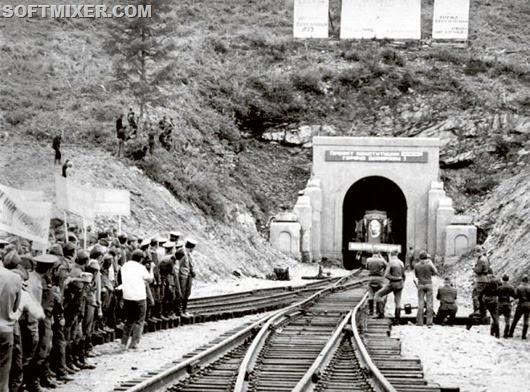

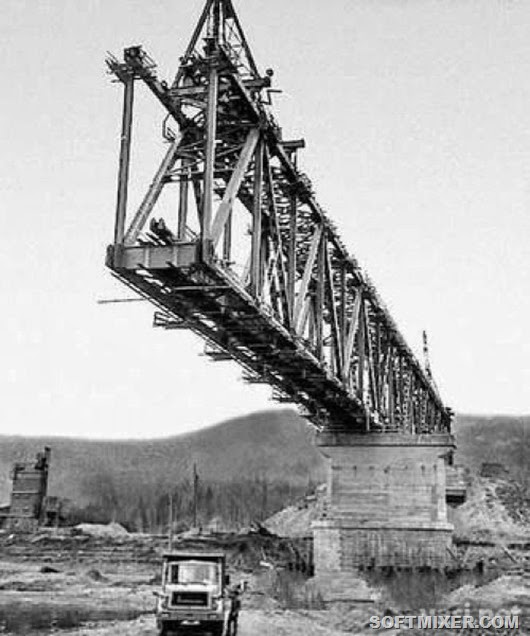

За эти десять лет, благодаря энтузиазму юности, разумной структуре организации молодых строителей в бригады было сделано немало: более 400 млн. кубических метров земляных работ, 3400 метров притрассовых автомобильных дорог, 1400 мостов и 1800 водопропускных труб, уложено 2260 километров главных железнодорожных путей. Энтузиазм закономерно оказался эффективнее рабского труда, и БАМ был достроен.

Последним этапом строительства стала укладка так называемого "золотого звена", соединившего трассу на всем протяжении от Тайшета до Ванина. Это произошло 27 октября 1984 года.

"Мы строили, строили – и наконец построили…". Достраивали великую магистраль уже без помпы (страна развалилась) и с трудом. Еще четыре года потребовалось на ввод магистрали в эксплуатацию. С тех пор БАМ является постоянно действующей железной дорогой, соединяющей самые отдаленные и труднодоступные участки РФ.

Правда, в вопросе эксплуатации "второго Транссиба" практически с первых лет работы возникли определенные трудности. Часть из них имела архитектурный и инженерный характер и была в большей или меньшей степени решена, но другая – экономическая – остается актуальной до сегодняшнего дня.

Попросту говоря, БАМ оказался нерентабельным. Количество поездов и грузопоток не соответствовал первоначальным планам. Главной ошибкой стал акцент на собственно прокладку трассы в ущерб развитию производственной инфраструктуры.

"Забивание костылей" превратилось в самоцель и не было в достаточной степени подкреплено использованием месторождений полезных ископаемых, ставших доступными в результате сооружения железнодорожной магистрали.

Тем самым затраты на строительство не окупались, а их экономическая отдача переносилась "на потом". Но "потом" не наступило. И это при том, что строительство магистрали обошлось государству, при учете упущенной выгоды, по средней годовой ставке 8%, в 55,3 млрд. руб.

Но это уже вопросы большой экономики – а строители Байкало-Амурской магистрали перед державой свое отработали честно. Однако на этом история БАМа не закончилась.

После перестройки

Сейчас по БАМу ежесуточно проходят 8 поездов, объемы перевозок составляют 8 млн. тонн грузов в год. Одним из последних нововведений на магистрали стало открытие туннеля протяженностью более 15 км – одного из самых протяженных на планете.

Вообще, БАМ даже сегодня – это копилка железнодорожных рекордов: самые суровые климатические условия, самые длинные туннели, самые высокие мосты, самые оригинальные инженерные решения.

Возможно поэтому, а может, в связи с социально-политическими тенденциями, подобными тем, что побудили правительство СССР реанимировать проект в 1974 году, сегодня к БАМу проявляют повышенное внимание. Есть целый ряд проектов по его дальнейшему освоению, развитию и реконструкции.

|

Метки: фотографии БАМ СССР |

Дневник советского туриста 1940 год |

v_barhudarov в Дневник советского туриста 1940 год

v_barhudarov в Дневник советского туриста 1940 год

Дневник советского туриста . Написан в 1940 году . Группа из 4 человек из Харькова едут на Урал . Места из Ивановского " Географа ... " - Чусовая и т.п. Автор описывает туристический быт и есть интересные детали того времени . В частности , удивляют проблемы с продуктами , местное население совсем не хочет денег и продукты приходится выпрашивать или выменивать ,

И вот ещё зарисовка того времени о посещении города Горький

"Полное отсутствие в ресторанах и магазинах тех вещей , которые обычно употребляются . Вместо вина - вода ,вместо стерляди и закусок -ячменная и пшённая каша .В каких только городах мы не были нам везде казалось , что мы или в Бразилии или на кофейном складе . В какой только магазин мы не заходили , будь то шикарный гастроном ,где мрамор и надписи "Жиры" , "колбасные изделия" ," Молоко" или в простую бакалейную лавку, везде встречали только одну картину :Кофе . Кофе " Волжский " , кофе "Кавказ" , кофе " Здоровье" и множество других названий . Все полки уставлены перцем и кофе . И больше ничего .. Так было и в Перми и в Казани и в Горьком и во всех населённых пунктах .В Горьком , проходя мимо кондитерского магазина , конечно закрытого из за пустоты ..."

№1

"Короче говоря, в поезде у меня спёрли кошелёк . Опять я вспомнил , что я не в Швейцарии . Там нельзя ничего потерять - принесут и ещё извинятся за опоздание .. Вот бы где мне жить ! Зато если русскому человеку вздумается вернуть утерянное , то он потом всю жизнь будет терзаться " Зачем отдал?"

№2

"Целый день шатались по городу ( Горький ) . Были в музее речного транспорта ,где спёрли на память несколько якорей с моделей пароходов . "

Вот оно как

.

|

|

Улан-Уде на советских открытках 1973 года . |

ycor в Улан-Уде на советских открытках 1973 года .

ycor в Улан-Уде на советских открытках 1973 года .

2.Здание правительства Бурятии:

3.Комсомольская площадь:

4.На городском ипподроме:

5.Дом культуры вагоноремонтного завода:

6.Окрестности Улан-Удэ:

7.Памятник героев:

|

Метки: открытка 70- е годы |

Понравилось: 1 пользователю

"Сто тысяч почему" (1967) |

Кстати,большую часть этих книг можно смело рекомендовать и поныне.

|

Метки: 60- е годы счастливое детство книги детские книжки |

Процитировано 1 раз

Кубик Рубика и другие головоломки |

Считается, что кубик Рубика — лидер среди игрушек по общему количеству продаж — по всему миру было продано порядка 350 млн кубиков, как оригинальных, так и разнообразных аналогов.

Оригинальная упаковка венгерского кубика Рубика, 1982.

«Змейка» (ее тоже придумал Эрнё Рубик), в начале 1980-х она пользовалась большой популярностью в СССР, и до сих пор остается одним из «бестселлеров» среди головоломок.

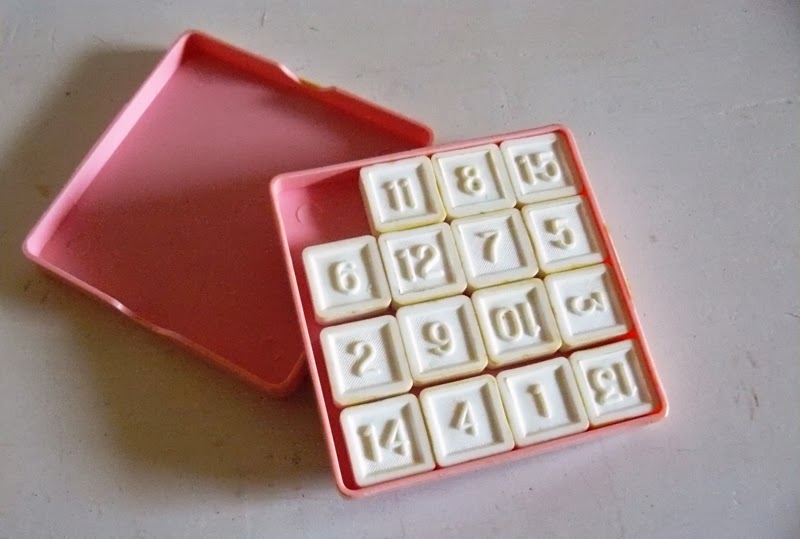

«Пятнашки» — игра, придуманная еще в 1878 году американским почтмейстером Ноем Палмером Чепмэном.

«Пирамидка». Она была изобретена и запатентована в 1972 году (до изобретения кубика Рубика) немцем Уве Меффертом, однако популярность игрушка приобрела после выхода кубического аналога. В СССР независимо от Мефферта тетраэдр изобрёл в 1981 году кишинёвский инженер А. Ордынец, за что головоломку также называют «Молдавской пирамидкой».

«Реверси» — игра похожая на шашки и шахматы. Она была изобретена в Великобритании в 1880 году и пользовалась большой популярностью, но впоследствии была забыта. Новый всплеск интереса к «Реверси» начался в конце 70-х.

«Йога»

Еще несколько головоломок:

фото: 1, 2

А в какие логические игры и головоломки играли вы)?

Игрушки советских детей -> ->

Крутые советские игрушечные роботы -> ->

Олимпиада-80 — вещи и сувениры -> ->

|

Метки: детские игры Дети детские игрушки 80- е годы 70- |

![1926665_thumb[13] 1926665_thumb[13]](http://lh6.ggpht.com/-Dcmog6txztc/UnAcEM-FwdI/AAAAAAAGbLA/yHxOALnbrog/1926665_thumb%25255B13%25255D_thumb%25255B2%25255D.jpg?imgmax=800)