Добавить любой RSS - источник (включая журнал LiveJournal) в свою ленту друзей вы можете на странице синдикации.

Исходная информация - http://sergeytsvetkov.livejournal.com/.

Данный дневник сформирован из открытого RSS-источника по адресу /data/rss/??75e8ed00, и дополняется в соответствии с дополнением данного источника. Он может не соответствовать содержимому оригинальной страницы. Трансляция создана автоматически по запросу читателей этой RSS ленты.

По всем вопросам о работе данного сервиса обращаться со страницы контактной информации.

[Обновить трансляцию]

Он мог убить Гитлера |

Биография советского композитора Льва Константиновича Книппера напоминает остросюжетный роман. Сызмала он был причастен к жизни культурной элиты России. Его тетя Ольга Леонардовна Книппер-Чехова была знаменитой актрисой и женой Антона Павловича Чехова. Детей у нее не было, и она заботилась о племяннике, как о родном сыне. Благодаря этому юноша, в частности, получил отличное музыкальное образование.

После революции 19-летний Лев был в числе первых патриотов, вступивших в 1917 году в Добровольческую армию Корнилова. Книппер прошел весь ее тяжелейший боевой путь вплоть до последних сражений за Крым, с остатками войск Врангеля эвакуировался на чужбину. В эмиграции бедствовал, как и его сослуживцы, испытал на себе предательство союзников, французов и англичан, верность которым столь честно и благородно хранили белогвардейцы. Во многом разочаровался, на многое стал смотреть иначе, тосковал по родине, чем воспользовалась внешняя разведка ОГПУ и завербовала его.

Находясь за границей, Книппер вел успешную агентурную работу. Завербовал, в том числе, и собственную сестру, Ольгу Константиновну Чехову, которая, живя в Германии, сумела стать кинозвездой европейского кино. В 1930-е гг. поклонником ее таланта стал Гитлер, она была вхожа в высшие круги нацистской Германии, передавала в Москву бесценную информацию.

А Лев Книппер по возвращении на родину проявил себя талантливым композитором, написав песню «Полюшко-поле», которую выдающийся американский дирижер Л. Стоковский назвал лучшей песней XX века. В качестве анекдота можно добавить, что, покровительствуя по заданию партии национальным культурным кадрам, Книппер вошел в историю музыкальной культуры еще и как один из основоположников таджикской симфонической музыки.

Но мало кто знает, что Лев Константинович мог войти в историю другим, совсем немузыкальным образом.

«В октябре 1941 года, — вспоминал Павел Судоплатов („Разведка и Кремль“), — Москве грозила серьезная опасность и она буквально опустела. Берия приказал нам организовать разведывательную сеть в городе на случай захвата его немцами… В Москве мы создали три независимые друг от друга разведывательные сети…». Одна из них представляла собою «… автономную группу, которая должна была уничтожить Гитлера и его окружение, если бы они появились в Москве после ее взятия. Эта операция была поручена композитору Книпперу, брату Ольги Чеховой…». Лев Константинович должен был разыграть роль перебежчика. Расчет строился на том, что брат немецкой актрисы Ольги Чеховой, известной во всем Рейхе и обласканной фюрером, вызовет доверие к себе нацистских органов безопасности. В задачу Ольги Чеховой входила организация его встречи с Гитлером, во время которой Книппер, жертвуя собой, должен был взорвать фюрера и его окружение.

Таким образом, не исключено, что разгром немцев под Москвой косвенным образом спас жизнь фюреру.

Для проявления душевной щедрости

Сбербанк 4274 3200 2087 4403

Мои книги

https://www.litres.ru/sergey-cvetkov/

У этой книги нет недовольных читателей. С удовольствием подпишу Вам экземпляр!

Последняя война Российской империи (описание и заказ)

|

|

Прелестные малютки |

Поднос/тарелка. Палаццо Даванцати, Флоренция, около 1450 года.

|

Метки: живопись |

Гуманизм как основа современной цивилизации |

Гуманизм зарождался в тесной связи с христианскими идеями любви, справедливости и проч. и долгое время на них опирался. Атеистический и антихристианский гуманизм — достаточно поздние явления, хотя и вполне законные в исторической перспективе. Но они не заменили христианский гуманизм, а шли бок о бок. И например, антирелигиозный гуманизм Камю ничего, кроме уважения, не вызывает.

Христианская мораль и культура легли в основу европейской цивилизации — это главное, с исторической т.зр. Культурный (и политический) протест против христианской религии и клерикализма — исторически обусловлен и прогрессивен. Просто важно помнить, что исторической задачей гуманизма было не богоборчество, а создание светского государства с идеологией религиозной и гражданской терпимости. В настоящее время только такие государства создают условия, наиболее благоприятные для жизни своих граждан. И прекрасно, что Россия в их числе. Но это — сугубо европейский путь развития.

Есть простой тест: историческая ностальгия. Никто (кроме единиц) сейчас не захочет жить в Европе до Лютера (или даже Вольтера) и в Московском царстве (особенно времен опричнины, Смуты или раскола). Попривыкали к хорошему, к гуманизьму окаянному)).

|

Метки: размышления религия |

Уважаемый в нашей культуре трансвестит |

Я люблю воинское ремесло со дня моего рождения, и считаю звание воина благороднейшим из всех и единственным, в котором нельзя предполагать никаких пороков, потому что неустрашимость есть первое и необходимое качество воина; с неустрашимостью неразлучно величие души, и при соединении этих двух великих достоинств нет места порокам или низким страстям.

Н.Дурова «Записки кавалерист-девицы»

Осенью 1806 года дочь сарапульского городничего Надежда Андреевна Дурова тайно ушла из дома, переоделась в мужское платье и под именем Александра Соколова записалась в Коннопольский уланский полк. А спустя полгода она вместе с однополчанами уже вела бои с наполеоновской армией на территории Пруссии. Так начиналась легенда об отважной «кавалерист-девице».

Надежда Дурова родилась 17 сентября 1783 г. от брака гусарского ротмистра Дурова с дочерью малороссийского помещика Александровича, вышедшей за него против воли родителей. Дуровы с первых дней должны были вести скитальческую полковую жизнь. «Седло было моею первою колыбелью, — вспоминала своё детство Надежда Андреевна, — лошадь, оружие и полковая музыка — первыми детскими игрушками и забавами». Мать, страстно желавшая иметь сына, возненавидела свою дочь. Маленькая Надя раздражала ее своей необычайной крикливостью, и однажды, не выдержав, в нервном припадке мать выбросила младенца из окна кареты. Потрясенный отец после этого случая вверил дочь присмотру пожилого гусара Астахова.

Восемнадцати лет Надежда была выдана замуж за мелкого сарапульского чиновника Чернова, и через год у неё родился сын Иван (об этом в «Записках» Дуровой не упоминается). Таким образом, ко времени своей службы в армии она была не «девицей», а женой и матерью. На ее образ «девицы», по-видимому, повлиял классический архетип девы-воительницы.

Поступив в полк, Дурова упивалась долгожданной свободой: «Это был год счастия, совершенной свободы, полной независимости», — вспоминала она.

Слухи о необычном новобранце достигли командования, и 31 декабря Дурова предстала перед любопытствующим взором царя. По ее просьбе Александр I разрешил ей остаться в армии и повелел именоваться по своему имени Александровым, что было великой честью. Узнав о том, что Дурова спасла жизнь офицеру на поле боя, царь наградил ее Георгиевским крестом. Впервые высшая награда Российской империи была вручена женщине.

Впрочем, Александр I как-то обмолвился, что не сочувствует такого рода отваге в женщинах.

Отечественную войну 1812 года Надежда Дурова встретила подпоручиком Литовского уланского полка, в составе которого прошла весь путь русской армии от Немана до Тарутино. Послужной формуляр «улана Александрова» свидетельствует, что «при селе Бородине им получена от ядра контузия в ногу», за что он был произведен в поручики. После оставления Москвы Дурова некоторое время служила адъютантом Кутузова. А в заграничном походе русской армии участвовала в освобождении Польши и Германии.

В 1816 году, прослужив в общей сложности 10 лет, Дурова вышла в отставку «по болезни» в чине штабс-ротмистра. Свою необыкновенную жизнь она описала в интереснейших «Записках», вызвавших неподдельное восхищение Пушкина. «За успех, кажется, можно ручаться, судьба автора так любопытна, так известна и так таинственна…», — писал поэт.

Между прочим первая встреча Н.Дуровой с А. С. Пушкиным ознаменовалась курьезом. Александр Сергеевич, наговорив ей массу любезностей, наклонился и поцеловал ручку. Дурова от неожиданности покраснела, поспешно выхватила руку и воскликнула: «Ах, Боже мой! Я так давно отвык от этого!». Пушкин смутился.

Умерла Надежда Дурова в 1866 году, завещав отпеть себя под именем Александра Андреевича Александрова, которого она добилась для себя своими подвигами. Хоронили ее с воинскими почестями.

Для проявления душевной щедрости

Сбербанк 4274 3200 2087 4403

Мои книги

https://www.litres.ru/sergey-cvetkov/

У этой книги нет недовольных читателей. С удовольствием подпишу Вам экземпляр!

Последняя война Российской империи (описание и заказ)

ВКонтакте https://vk.com/id301377172

Мой телеграм-канал Истории от историка.

|

|

"Декамерон": художник-иллюстратор раскрывает тему молочных желёз |

Джино Бокказиле (1901—1952) Иллюстрация к «Decameron»

|

Метки: разное |

Плоскоземельцы до эпохи энторнетов |

“Только подлый негодяй, личность ниже, чем самая грязная собака, да, ниже чем скунс, назовет Землю шаром в нашем городе”. Это не шутка, а реальный плакат, стоявший когда-то на въезде в город Сион, штат Иллинойс.

Безграмотные и агрессивные плоскоземельцы превратились в мем в околонаучных кругах, став символом антинаучного мракобесия. Многие отказываются верить, что в наш век науки кто-то всерьез может отрицать очевидные факты.

Факт, однако, в том, что “Общество Плоской Земли” появилось не вчера. Движение отрицателей “безбожной астрономии” уходит корнями в XIX век и развивалось, можно сказать, параллельно современной науке.

Начиная с 1914 года, в Сионе начали активно бороться с тем, что он называл «троицей зла»: эволюцией, современной астрономией и критикой Библии.

Доктрина была простой и ясной: допустима только буквальная трактовка Писания. Если в Библии написано, что мир создан за 6 дней – значит, за 6 суток, и никак иначе. То же самое касалось и формы Земли: упоминание в Писании «концов» или «краёв» Земли исключало шарообразную модель. Кроме того, в Библии сказано, что, когда Иисус Христос вернется, «Всякое око увидит Его». Но если бы Земля была шарообразной, те, кто живет “на дне земного шара”, никак не могли бы видеть самый верх Земли… А как дьявол мог бы искушать Иисуса, показывая ему с высокой горы «все царства мира», находись они на шаре? «Форма Земли похожа на стейк на круглой тарелке, окруженный ободком из картофельного пюре», – охотно объясняли жирели Сиона журналистам. Преодолеть «пюре» человеку невозможно – «там слишком холодно». За Южным «полюсом» располагался край Земли, с которого любой корабль свалился бы в бездну, если бы не стены льда, препятствующие судоходству. Дальше начинался Аид, а ниже – еще более загадочное место, где обитали призраки расы, населявшей Землю до Адама и Евы.

«Я верю, что Земля плоская, покоится на воде; нет никакого движения Земли, никакой земной оси и земной орбиты. Это большая глупая гниль, рожденная в эгоистичном мозгу неверующих… Моя астрономия содержится в Библии», - говорил местный проповедник Волива.

Сферическая форма Земли противоречила не только Писанию, но и здравому смыслу: ведь если мир круглый, то река Миссисипи текла бы в гору, а австралийцам нужны были бы крючья на ногах, чтоб удержать их от неминуемого падения в космос.

Стоит добавить, что к 20-м годам Сион прославился как город с максимальным числом запретов в США.

Стиль жизни сионцев стал столь суровым, что посторонние редко отваживались туда соваться, а сунувшись, трепетали, медленно проезжая через город - езда со скоростью свыше 5 миль в час запрещена! Таблички на въезде гласили: «Использование алкоголя, табака, сквернословие и вульгарность запрещены в Сионе. Только чистый может войти в город».

Танцы, кино, собрания более 2 человек в общественном месте запрещались, как и жевание жвачки, поцелуи вне брака, чтение газет, домашние животные, ношение очков и свист по воскресеньям. После 10 часов вечера всем предписывалось сидеть по домам. Для полного счастья в Сионе запретили и Санта-Клауса.

Лечение болезней допускалось только молитвами. Ряд запретов касался женской одежды: исключались глубокий вырез, короткие рукава, одежда без воротника, короткие юбки, косметика, высокие каблуки. Купаться мужчины могли только на расстоянии не менее 50 футов от женщин, даже собственных жён. Разумеется, строго в купальниках, закрывавших всё что только можно.

|

Метки: религия историческая география |

Герцог де Бофор — яркая жизнь, загадочная смерть |

О яркой личности герцога де Бофора большинство россиян знает только по начальным страницам второй части мушкетерской трилогии «Двадцать лет спустя», где Атос и Арамис освобождают его из Венсенской тюрьмы. Этот персонаж появляется также и в «Виконте де Бражелоне». Однако Дюма не говорит о том, что стало с Бофором впоследствии. А между тем его дальнейшая судьба не лишена интереса.

Рождённый в 1616 году, Франсуа де Вандом, герцог Бофор был внуком Генриха IV и его любовницы Габриэли д’Эстре. Атлетическое телосложение, выразительные черты лица, неумеренная жестикуляция, привычка подбочениваться, усы, всегда закрученные вверх, — все это придавало ему весьма вызывающий вид. Он не получил никакого образования, был полным невеждой во всех науках, в том числе и в науке светской жизни.

Часто в разговоре герцог де Бофор употреблял одно слово вместо другого, созвучного. Так, об одном человеке, получившем контузию, он сказал, что его «сконфузило»; а, встретив однажды г-жу Гриньян в трауре, рассказал об этом в следующих словах: «Я видел сегодня г-жу Гриньян, она имела очень печальный вид», но вместо lugubre (печальный), он сказал lubrique (похотливый). Поэтому и г-жа Гриньян, со своей стороны, описывая одного немецкого вельможу, заметила: «Он очень похож на герцога де Бофора, только лучше его говорит по-французски»

Двор смеялся над грубостью его манер и языка, зато армия боготворила его за отчаянную храбрость.

С началом Фронды он бросился в нее очертя голову, но играл в ее событиях довольно жалкую роль, потому что сам не знал хорошенько, за какое дело он, собственно, стоял. Он чрезвычайно нравился простонародью развязностью поведения и солдатской речью, за что заслужил прозвище «король рынков». С воцарением Людовика XIV Бофор стал самым покорным из подданных.

Герцог де Бофор, допущенный к руке малолетнего Людовика XIV

Король назначил его гроссмейстером, шефом и главным суперинтенданом навигации. С 1662 года Бофор командовал французским флотом на Средиземноморье. В 1664 году он предпринял поход в Алжир, против берберийских пиратов, во главе армии из 6.000 — 8.000 солдат. 23 июля французы практически без единого выстрела овладели пиратской крепостью Джиджелли. В марте следующего, 1665 года флот под командованием Бофора одержал убедительную победу над алжирскими силами при Голетте, в Тунисе. Шесть французских кораблей сумели потопить 46 алжирских.

В 1669 году его назначили главнокомандующим экспедиционным корпусом, посланным к берегам Кандии, чтобы очистить этот остров от турок. Двадцать два военных линейных корабля и три галиота везли семитысячный десант — цвет французского дворянства. В некотором роде кандийскую экспедицию можно назвать новым крестовым походом.

Кандией когда-то владели венецианцы. К моменту описываемых событий в их руках оставался только крупнейший город острова, который они обороняли от численно превосходившего врага ценой неимоверных усилий. Один бастион был уже взят турками, и горожане со дня на день ожидали падения города и неминуемой резни.

В ночь на 25 июня подошедшая накануне французская эскадра высадила на острове десант. Бофор лично командовал одним из отрядов. Турки не выдержали натиска и обратились в бегство. Но в этот миг, когда солдаты Бофора уже предвкушали полную победу, взорвался пороховой склад с 25 тысячами фунтов пороха, уничтожив на месте целый батальон французов. Чудовищный взрыв произвел настоящую панику в их рядах, солдатам почудилось, что весь турецкий лагерь минирован. В одну минуту роли переменились: теперь французы сломя голову мчались к берегу, к своим лодкам, а воспрянувшие духом турки наседали на них, не давая опомниться.

Мушкетёры, XVII век

О Бофоре во время бегства все как-то забыли; некоторые из беглецов потом смутно припоминали, что герцог, верхом на раненой лошади, вроде бы пытался собрать вокруг себя храбрецов, чтобы отразить вместе с ними турецкий натиск. Когда паника улеглась, Бофора хватились, но оказалось, что его нет ни среди спасшихся, ни среди убитых, ни среди раненых, ни среди пленных… Главнокомандующий бесследно исчез.

P.S.

Загадочное исчезновение герцога де Бофора дало повод Лагранжу-Шанселю и Лангле-Дюфренуа создать систему доказательств в пользу его кандидатуры на роль Железной Маски.

Вышеназванные авторы настаивали на том, что его похитил во время всеобщей паники Молеврье, брат Кольбера, враждовавшего с герцогом. Но опубликованная переписка Молеврье с братом опровергла этот довод. В первом же письме, отправленном в Версаль после неудачного десанта, Молеврье писал: «Ничего не может быть плачевнее несчастной судьбы адмирала (Бофора. — С. Ц.). Будучи обязан в продолжение всего нападения бросаться в разные стороны, чтобы собрать все, что оставалось из наших войск, я положительно у всех спрашивал о Бофоре, и никто ничего не мог мне сказать». Да и возраст Бофора плохо соответствует возрасту Железной Маски (Вольтер утверждал, со слов «Марсолана, зятя бастильского аптекаря, что последний, за некоторое время до смерти замаскированного узника, слышал от него, что ему было около шестидесяти лет»).

Для проявления душевной щедрости

Сбербанк 4274 3200 2087 4403

Мои книги

https://www.litres.ru/sergey-cvetkov/

У этой книги нет недовольных читателей. С удовольствием подпишу Вам экземпляр!

Последняя война Российской империи (описание и заказ)

ВКонтакте https://vk.com/id301377172

Мой телеграм-канал Истории от историка.

|

Метки: персоны |

Имя Дмитрий |

Имя Дмитрий, или в более точном церковном произношении — Димитрий, происходит от имени древнегреческой богини Деметры, Матери-Земли, покровительницы плодородия и земледелия. Поэтому, Дмитрий означает, скорее всего, «плод земной».

Отец Павел Флоренский полагал, что Дмитрии обладают могучим характером, «в отдельных своих возможностях нередко превышающим меру человечности и даже человеческого».

Именины Дмитрия щедро разбросаны по календарю. На Руси особенно почитался великомученик Димитрий Солунский (древняя Солунь — современные греческие Фессалоники). Память ему отмечается 8 ноября.

Отец и мать Дмитрия были тайными христианами, которые наставили сына в христианской вере. В 306 году император Галерий Максимилиан назначил его проконсулом Солуни. Приняв назначение, Дмитрий начал открыто искоренять языческие обычаи и идолопоклонство. Узнав об этом, Максимилиан разгневался и двинул на Солунь свои легионы. Не желая стать причиной пролития крови, Димитрий раздал свое имущество и приготовился к принятию мученического венца. Заняв город, Максимилиан бросил Димитрия в темницу, а затем приказал его умертвить.

Димитрий стал небесным покровителем Солуни. В VII столетии, когда город неоднократно подвергался осадам со стороны славян и аваров, активно штурмовавших Балканы, был написан сборник «Чудеса святого Димитрия». Спасение Фессалоник от славянских нашествий казалось современникам чудом, и было приписано вмешательству святого великомученика Димитрия. Его культ быстро приобрел общевизантийское значение и в IX в. был перенесен солунскими братьями Кириллом и Мефодием к славянам. Позже Димитрий Солунский стал одним из любимых защитников и покровителей Русской земли. Таким образом, симпатии древнерусского читателя «Чудес святого Димитрия» были на стороне греков, братьев во Христе.

В русских былинах Димитрий Солунский изображается русским по происхождению — так слился его образ с душой нашего народа. Память святого Димитрия связывалась на Руси с воинским подвигом и защитой Отечества. На иконах святой изображается в виде воина.

Икона св. Димитрия Солунского, заказанная князем Всеволодом Большое Гнездо (в крещении Димитрий), конец XII — начало XIII века

Иногдав руке у него изображают свиток со словами молитвы, с которой он обращался к Богу о спасении родной Солуни: «Господи, не погуби град и людей. Если град спасешь и людей — с ними и я спасен буду, если погубишь — с ними и я погибну».

Под 28 мая, 5 и 16 июня в святцах отмечается память царевича Димитрия Угличского — героя одной из самых загадочных династических трагедий в русской истории.

Великий князь Дмитрий Донской прославлен в веках как победитель татар на Куликовом поле, предвестник освобождения Руси от ордынского ига. На Поместном соборе 1988 года он был причислен к лику святых. День его памяти — 1 июня по новому стилю.

Имя Дмитрий остается очень популярным — оно держит четвертое место в городах и пятое на селе, уступая только Александру, Сергею и Алексею.

|

Метки: имена |

Американские морпехи за Россию |

Экс-морпех США Дуган поделился сомнениями сражающихся за Украину американцев.

Среди некоторых американских морпехов, сражающихся на стороне Украины, есть пророссийские настроения — часть солдат не верит западным СМИ и считают политику Вашингтона на украинской территории преступной, заявил уехавший в ДНР экс-морпех США Джон Марк Дуган.

«Со мной связались несколько бывших коллег из корпуса (морской пехоты США. — RT), которые поддерживают российскую сторону и не верят западной лжи. Так что я не могу сказать за других, но в Америке есть довольно пророссийские последователи, не все это осознают», — сказал он РИА Новости.

По словам собеседника издания, есть и те, кто считает действия США и проводимую Вашингтоном политику на Украине преступной.

«Много парней в морской пехоте... не верят этим западным СМИ. И даже сейчас я постоянно на связи с морпехами, которые говорят, что они пророссийские, а то, что делает США, в основном преступно», — добавил он.

|

Метки: актуально |

Поэзия по переводу и секс по переписке |

Поэтический сборник «Западно-восточный диван» Гёте написал в 1819 году. Его вдохновил мистик и шейх Хамсуддин Мухаммад Хафиз Ширази, он же просто Хафиз. Гений немецкой поэзии прочитал никудышный перевод И. фон Гаммера стихов персидского мудреца XIV века и решил, что книгу ему сам Бог послал. Гёте настолько отождествил себя с Хафизом, что его поэтический голос полностью переменился, сливаясь с поэтом, прославлявшим Бога и вино более четырёхсот лет тому назад. В вине Хафиз черпал и удовольствие, и основу для мистицизма. Он молился, писал стихи и пил, а когда ему исполнилось семьдесят, начертил круг посреди пустыни, сел внутри него и поклялся не вставать, пока не прикоснётся к разуму всемогущего Аллаха. Сорок дней он сидел в тишине, опаляемый солнцем и обдуваемый ветром, но разума Аллаха так и не коснулся. Он был в шаге от смерти, когда проезжающий мимо человек сжалился над ним и дал глотнуть вина. Так Хафиз нарушил свой пост и почувствовал, как в нём пробуждается второе сознание, более сильное, чем его собственное, и оно надиктовало ему более пятисот стихов.

У Гёте был свой источник вдохновения при написании «Дивана» — отнюдь не вино. Чаще всего поэтическое обострение было связано у Гёте с очередным приступом любовной лихорадки. Так было и на этот раз. Чашу с вдохновением ему подносила жена приятеля, Марианна фон Виллемер, такая же большая поклонница Хафиза, как и он сам. Марианна охотно принимала воздыхания и шутки стареющего ловеласа, но до тела не допускала. Они виделись всего лишь раз, хотя роман их длился потом еще несколько лет, но исключительно по переписке. Вместе они писали «Диван», правили черновики, обмениваясь длинными письмами, пропитанными эротизмом: Гете фантазировал, как будет кусать ее соски и ласкать пальцами ее лоно, а Марианна мечтала содомировать его.

Марианна написала несколько стихов в духе восточных газелей, три из которых были потом включены в первоначальном виде в «Диван», однако её соавторство держалось в тайне. Газели своей возлюбленной Гёте взял за канву, и по ним вышил узор своего сборника.

Одним из стихов Марианны была песнь Восточному ветру от имени Зулейки, возлюбленной Хатема. Она призналась в этом лишь на смертном одре, когда читала строки: «Укрывшись в облака печали, / Оделся тьмой лазоревый зенит; / Как слёзы сердца тусклы стали...».

По: Бенхамин Лабатут. Когда мы перестали понимать мир. М.: Ад Маргинем Пресс, 2022. Пер. с испанского Полины Казанковой.

Для проявления душевной щедрости

Сбербанк 4274 3200 2087 4403

Мои книги

https://www.litres.ru/sergey-cvetkov/

У этой книги нет недовольных читателей. С удовольствием подпишу Вам экземпляр!

Последняя война Российской империи (описание и заказ)

|

Метки: книги и судьбы |

Перекур в гробу |

Давай, закурим, Малюта, по одной!..

Михаил Жаров (Малюта Скуратов) и Людмила Целиковская (Анастасия Романовна, царица) курят в перерыве между съёмками фильма Сергея Эйзенштейна «Иван Грозный». Москва, 1944 год.

|

Метки: кинематограф |

Натовец — ты узнаешь его из тысячи |

ВОИН! ПОМНИ, ВРАГ СИЛЕН И КОВАРЕН.

ВОТ ОН — НАТОВЕЦ!

Рост — 175-180 см

Вес — 80-85 кг

Лицо — наемный убийца

Облик — звериный

Душа — продана желтому дьяволу

Руки — кровавые

— силен перед слабым

— профессионализм хорошо владеет боевой техникой и оружием

— подготовлен к боевым действиям в ночное время

— способен переносить большие физические нагрузки

— дисциплинирован, умеет повиноваться

Отличается храбростью, верностью солдатскому долгу, готовностью переносить жертвы в защиту Отечества.

Уверен в военном превосходстве НАТО.

МОТИВЫ:

— национализм, стремление к объединению Германии;

— антисоветизм, антикоммунизм, ненависть к странам социализма;

— воюет за деньги

(По материалам зарубежной печати).

Для проявления душевной щедрости

Сбербанк 4274 3200 2087 4403

Мои книги

https://www.litres.ru/sergey-cvetkov/

У этой книги нет недовольных читателей. С удовольствием подпишу Вам экземпляр!

Последняя война Российской империи (описание и заказ)

|

Метки: пропаганда |

Чёрная метка Зеленскому и признание, что русских нельзя победить |

Западные государства начинают уставать от президента Украины Владимира Зеленского из-за того, что он все больше раскрывает «свою истинную природу», пишет Newsweek. Как отмечает экс-советник 45-го президента США Дональда Трампа Стив Кортес, украинский лидер длительное время пользовался лояльностью американских знаменитостей и СМИ, но теперь повествование заметно изменилось на фоне появления материалов о противоречиях между Киевом и Белым домом.

«Внезапно даже западное крыло [Белого дома] начинает признавать бесполезность безоговорочной поддержки Зеленского. По-видимому, есть пределы даже для вашингтонской военной машины», — говорится в материале.

По мнению Кортеса, у Запада есть претензии к Зеленскому, к примеру, из-за коррупции на Украине, закрытия всех оппозиционных СМИ и запрета оппозиционных партий. При этом в последнее время, с точки зрения политика, вызывают вопросы и отдельные шаги украинского лидера, который находит время для фотосессии для журнала Vogue одновременно говоря о проблемах страны из-за российской военной спецоперации на ее территории.

«Зеленский — коррумпированный автократ. Их [России и Украины] противостояние не затрагивает жизненно важных национальных интересов США. Вмешательство [президента США Джо] Байдена вредит Америке и ухудшает положение украинского народа <…>. Америка должна настаивать на диалоге, переговорах и деэскалации. Если стороны откажутся, то настало время для реализма и сдержанности со стороны США, потому что это просто не наша борьба, а Зеленский уж точно не наш боец», — подчеркивается в тексте.

***

А тем временем командир взвода националистического подразделения «Кракен» Дмитрий Стрельников заявил, что у Киева нет возможности победить российскую армию.

По его словам, в роте не было людей с какой-либо специальной подготовкой.

«Если брать по пятибалльной системе (подготовку) — оцениваю на два. Военнослужащие кадровые намного лучше подготовлены, чем в моей роте», — приводит РИА Новости слова Стрельникова.

Он заявил, что военнослужащие его формирования не хотели воевать и массово писали рапорты.

Стрельников добавил, что никто из его подразделения не мог стрелять из поставляемого западными странами оружия.

«Мне кажется, у нас нет такой возможности — победить российскую армию», — заключил Стрельников.

Стрельников также подтвердил, что боевики размещались в жилых домах и частном секторе Харькова.

|

Метки: актуально |

И снова о фашизме |

Эмилио Джентиле. Фашизм: история и истолкование. СПб.: Владимир Даль, 2022. Перевод с итальянского А. Шурбелёва. Содержание

В известном эссе 1995 года «Вечный фашизм» Умберто Эко выделяет 14 признаков, характеризующих фашизм как «идеальный тип»: культ традиции, антимодернизм, иррационализм, ксенофобия, расизм и так далее. С тех пор к его произведению обращаются, чтобы доказать, что некий режим является по сути «фашизмом», хотя обретается не в XX веке и не в Европе; в целом это аналог чуть менее умной практики вешать этот ярлык на все, что плохо или не нравится. Книга Джентиле — весомый набор аргументов в пользу того, чтобы так не делать. Фашизм, как замечает историк, — это «общественно-политический феномен, находящийся во времени и пространстве, а не некая метаисторическая сущность, никакого времени и пространства не знающая» (С. 551). В этом смысле фашизм не тождественен не только, прости господи, трампизму, но даже нацизму. Новизна — или уникальность — итальянского опыта состоит, по мнению автора, в его тройственной природе как революционно-националистического движения, партии военного типа и политического режима, лелеявшего тоталитарный проект. Признаки, которые перечисляет Эко, куда более универсальны, и даже их совокупная мощь не дает исторической картины того, чем был фашизм. И как бы нас иногда ни тянуло прибить тот или иной одиозный режим злым клеймом — возможно, из любви к исторической правде от этого лучше бы воздержаться, ведь тогда бы «фашизмом» следовало признать французский анархо-синдикализм, ленинизм или маоизм.

Начиная с Ханны Арендт (которую Джентиле с презрением критикует) итальянский фашизм принято рассматривать как «лайт-версию» нацизма — дескать, там не было лагерей, мало казнили, не обижали евреев и прочее; в отличие от нацизма и большевизма, он якобы даже не был тоталитарным. Полемизируя с этой идеей, Джентиле напоминает о людоедских устремлениях фашизма, его желании впихнуть всех людей в партию, а затем — в государство, перевоспитать их и скроить заново: так, к концу 1930-х годов членами партии должны были быть все госслужащие, партбилет приравнивался к паспорту, а в 1943-м в ней состояло 27 миллионов человек. В конце концов, даже Эко в детстве маршировал в составе балилл и был готов умереть за дуче — о чем с удовольствием вспоминает в эссе и романе «Таинственное пламя царицы Лоаны». Также Джентиле специально описывает многие аспекты фашизма, которые часто забывают сегодня: что в нем присутствовало понятие расы, велась работа в области евгеники и демографии, упертых холостяков прижимали к стенке и принуждали заводить детей — наконец, что фашистское законодательство тоже было антисемитским, и что именно в итальянском фашизме тоталитаризм получил не только практическое, но и теоретическое выражение.

Джентиле отстаивает уникальность итальянского случая, мало сравнивая его с иными. Иногда он упоминает национал-социализм, который полагает в корне отличающимся от фашизма: если последний стремился к преодолению национализма в пользу общеевропейского государства, то первый считал государство всего лишь вместилищем расы — не целью, а средством. Аналогично, по этому же критерию первичности государства Джентиле отвергает уравнивание фашизма с большевизмом: если Муссолини хотел создать тоталитарное государство, то Владимир Ильич привел страну к диктатуре, чтобы избавить общество от государства вообще. Ограничиваясь этими двумя сопоставлениями, Джентиле, к сожалению, не уделяет никакого внимания другим близким к фашизму движениям, которым тоже часто присваивают это имя, будь то испанский фалангизм, румынское легионерство или идеология усташей.

«Фашизм был, и это был фашизм, — напоминает Джентиле. — И у него была своя идеология и даже культура». Сейчас такая постановка вопроса кажется странной — зачем так настойчиво повторять очевидное и ломиться в открытую дверь? Все дело в том, что до 1960-х многие ученые и публицисты эту специфичность отрицали, полагая фашизм «побочным продуктом» чего-то другого (например, выродившейся формой социализма, к которому сначала принадлежал Муссолини) и отказывая ему в творческом и тем паче интеллектуальном содержании.

Главное теоретическое достижение автора — концепция фашизма как «политической религии». В этой и практически во всех остальных книгах Джентиле утверждает, что фашизм — как и нацизм, социализм и некоторые иные движения и режимы — стал результатом «сакрализации политики в XX веке» и является по сути религией, поскольку обожествляет нацию и вождя, основан на иррациональной вере, у него есть всякие ритуалы, партия вместо церкви, спасители, святые и прочее. Джентиле также проводит различие между двумя формами сакрализованной политики — «гражданскими религиями» и более радикальными «политическими религиями», которые характерны соответственно для открытых и закрытых обществ.

Критики этой концепции возражают, что при всей кажущейся привлекательности этого тезиса, с точки зрения религиоведения он более чем сомнителен. Прежде всего, совершенно неясно, что значит «сакрализация политики в XX веке». Политическая сфера была сакральной всегда, начиная с Шумера и Аккада, продолжая Древними Израилем и Египтом и заканчивая «двумя телами короля». Идея «сакрализации политики в XX веке» предполагает, будто раньше сакральное и политика были отделены друг от друга — а это даже в Новое время было не так. Джентиле пишет, что в фашизме государство «обретает религиозный смысл» — но разве Израильское царство, Египет как вотчина Осириса или симфония Византии не предполагают того же самого? Тогда в чем отличие именно нашей эпохи?

На самом деле идея Джентиле — это вполне конкретная, распространившаяся с 1930-х годов мода называть религией что-то, что не является таковой с очевидностью. Еще более характерно, что выразители этой моды обычно называли «религией» что-то, что им не нравилось, например социализм и коммунизм (К. Шмитт, Б. Рассел, Р. Арон), капитализм (В. Беньямин), национализм (К. Хейс), индустрию красоты (Н. Вулф), медицину (Дж. Агамбен). (Добавлю, что в сети модно называть религией атеизм. — С.Ц.) Однако же приравнивание чего-то к религии на основании того, что «оно похоже» и там есть вера и ритуал, некорректно. В качестве мыслительного эксперимента нетрудно обосновать, что религиями являются также забота о здоровье, поиск спутника жизни, увлечение скейтбордом или, скажем, занятия науками. Тот факт, что «политической религией» фашизм называли сами его последователи, тоже ничего не доказывает: еще они называли себя «миссионерами и апостолами». У религий есть вполне конкретное содержание, которое не исчерпывается их формальной структурой, и Джентиле был бы абсолютно прав, если бы заявил, что в фашизме есть религиозные образы или что он эксплуатирует и переиначивает христианские идеи, и при такой постановке вопроса его изложение могло быть вполне продуктивным. В итоге фашизм можно назвать политическим движением с мощной религиозной составляющей, и новый термин здесь лишний. Что касается различения «гражданских» и «политических» религий, то оно чисто этическое: если гражданскую религию Французской революции или США мы еще принимаем (хоть и скрепя сердце), то итальянский фашизм — нет и ни в коем случае. Однако учитывая, что даже «мягкая» гражданская религия США служила оправданию насилия и империалистических войн, совершенно неясно, почему невозможно к этому типу также причислить фашизм.

Некоторые — и, вероятно, лучшие — страницы Джентиле напоминают о духе фашизма, который открывается «по ту сторону» исторических событий и даже при том, что мы хотим сохранить за ним имя собственное, а не нарицательное. Это дух трагического оптимизма, культа жизни и конкретного действия, презрения к одряхлевшему разуму, дух «любви», дисциплины и святого насилия. Это фантазийный мир, в котором ржавеют мечи, осыпаются прахом сердца, товарищи пишут свои имена кровью и огненными цветами, огонь ушел, а руки связаны; замерзающий рыцарь смеется, подводная лодка в бескрайней пустыне погибает в воздушном бою, и тут поверх всего трагического рыцарского оптимизма звучит величавый голос партии и вождя: услышьте меня все вы, люди ресентимента — к оружию! ваши глаза будут пламенеть, как у посвященных; в экстазе мы будем не объяснять, но жечь, мы научим вас, что пуля раба — иное, чем пуля господина. И если кто-нибудь из друзей за бокалом красного примется вам говорить про ценности, последних рыцарей Европы или элитарную мысль — можно будет припомнить, что это оно и есть. Приблизительно.

|

Метки: книги и судьбы |

Разная судьба |

Одни рождены творить, другие вытворять.

|

Метки: афоризмы |

Лес рубят, щепки летят |

Снимок Всеволода Тарасевича, на котором студентки стройотряда МГУ рубят молодые деревья. 1967 год.

|

Метки: быт |

Случайные пары |

Византийские династии: Спелеологи и Палеографы.

Дамоклово ложе — прокрустов меч.

Яблоко Колумба — яйцо Ньютона.

Алая Борода — Синие паруса.

Геркулесов узел — Гордиевы столпы.

Бочка Сизифа — камень Диогена.

«Капитанская Лиза» — «Бедная дочка».

«Мастер и отцы» — «Маргарита и дети».

Татьяна Каренина — Анна Ларина.

«Тихий Роланд» — «Неистовый Дон».

Благоверная еда — вкусная супруга.

«Война и грош» — «Луна и мир».

«Спящее озеро» — «Лебединая красавица».

Всемирный отбор — естественное тяготение.

«Рождённая ветром» — «Унесённые революцией».

Средиземные горы — Уральское море.

Сиятельный шкаф — Многоуважаемый граф.

Пуп пролетариата — вождь земли.

Москва обыкновенная — гадюка золотоглавая.

Тульское чаепитие — Бостонские пряники.

Лавровый веник — банный венок.

Мавзолей Хеопса — пирамида Ленина.

«Миссия Борна» — «Идентификация невыполнима».

Белой акации нивы печальные — гроздья душистые, снегом покрытые.

Лошадь Крутого — музыка Пржевальского.

Рабочий и моська — слон и колхозница.

Гамбургский козёл — петух отпущения.

Для проявления душевной щедрости

Сбербанк 4274 3200 2087 4403

Мои книги

https://www.litres.ru/sergey-cvetkov/

У этой книги нет недовольных читателей. С удовольствием подпишу Вам экземпляр!

Последняя война Российской империи (описание и заказ)

|

Метки: юмор |

Лубок, или Русский мем |

Друзья Савоська и Парамошка играют в карты под наблюдением своих прихвостней. Вот проигрывает Савоська и в отчаянии рвёт на себе волосы. Победитель Парамошка насмехается над ним, а приспешник и говорит, показывая фигу проигравшему: «Вот, Савоська не выиграл медный грош у Парамошки». Второй же подбадривает Савоську: «Не плачь дурак, сукин сын Савоська, будет обыгран и Парамошка».

Эта веселая история типична для русского лубка, средневекового комикса. Насыщенные цвета, простое исполнение рисунка, надписи, рассказывающие сюжет изображения, — вот что такое лубок.

Лубок «Савоська и Парамошка», XVIII век. «Парамошка с Савоською в карты играл, и Парамошка Савоську обыграл. Савоська в кошелёк воззрился, ажно один грош очутился. И стал его [Парамошка] пересмехать, и он стал на себе волосы рвать».

Чтобы сделать лубок, художник вырезает картину на дереве, делает с нее оттиски, а позже раскрашивает их от руки. Название происходит от слова «луба» — это внутренняя часть коры липы, которая использовалась для создания гравюры.

История появления

Способ массового производства лубочных картин был придуман еще в VIII веке в Китае, спустя семь столетий гравюра добралась до Европы. В Россию эта техника пришла через Украину, Белоруссию и Балканские страны.

Лубки методом ксилографии (гравюры по дереву) печатались в типографии Киево-Печерской лавры – одного из первых монастырей Киевской Руси. Естественно, главные сюжеты на тот момент были библейскими – веселые лубки про Савоську и Парамошку тогда еще не создавали. Самой первой гравюрой считается икона «Успение Богородицы» (1614-1624).

Распространение лубочных картинок в Москве началось с царского двора в 1635 году, когда 7-летнему царевичу Алексею Михайловичу купили печатные листы на Красной площади. Позже лубочные картинки появились у бояр, а вскоре распространились и среди крестьян.

«Красная площадь во второй половине XVII века», А.М. Васнецов, 1925.

В XVII веке основным жанром лубочных листов все еще был религиозный. Но городские художники, помимо правдоподобного изображения святых на гравюрах, создавали печатные листы увеселительного характера для продажи крестьянам.

В 1653 году после церковной реформы Никона старообрядцы и никониане печатали свои лубки. Все это привело к тому, что в 1674 году патриарх Иоаким запретил изображать святых на лубочных картинках.

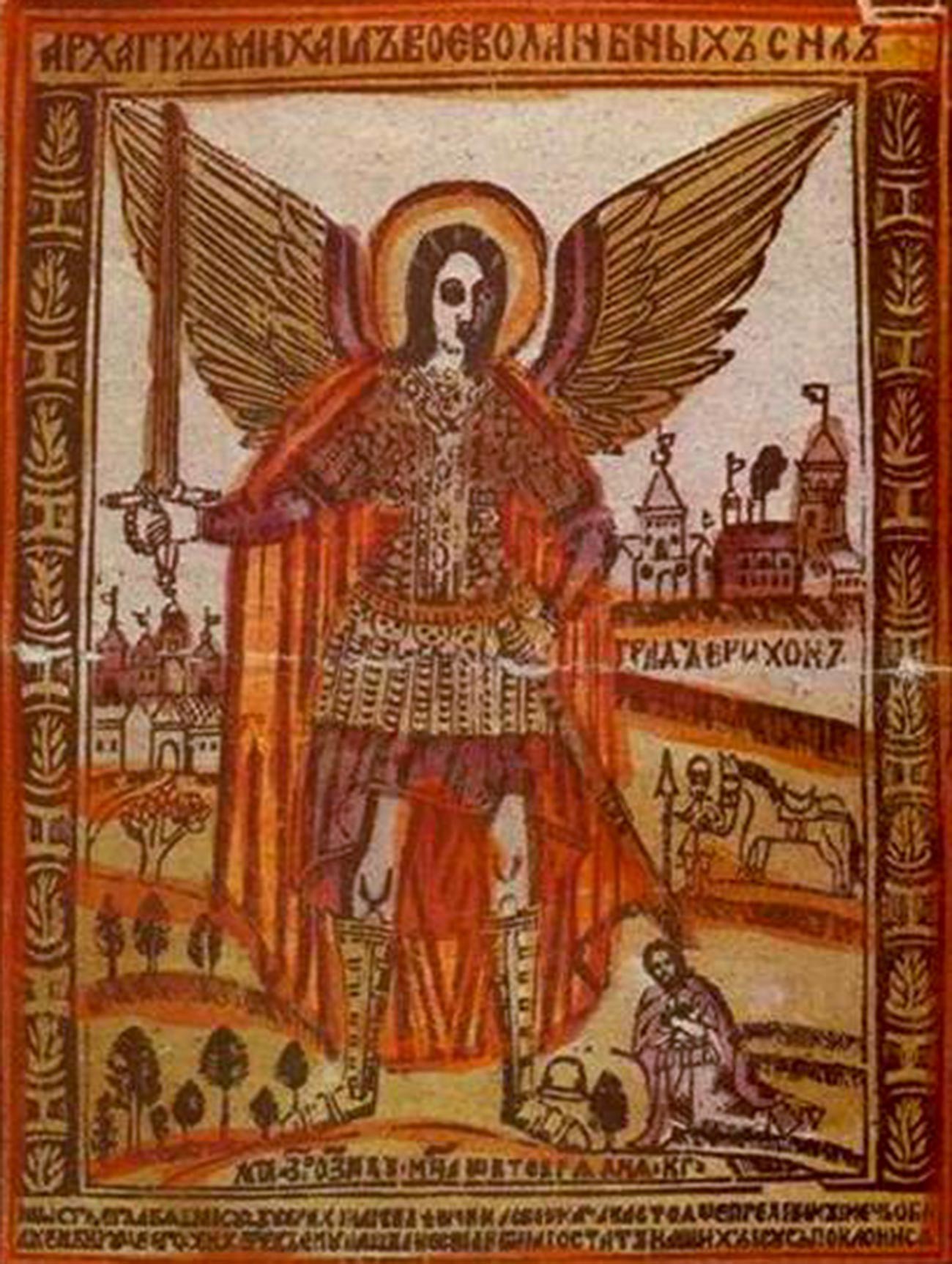

Лубок «Архангел Михаил», неизвестный автор, 1668 год.

К тому времени в Москве уже были свои мастерские по производству лубков, например, «Печатная слобода» на углу Сретенского и Рождественского бульваров. Там вместе работали печатники и резчики лубочных листов. В слободе в том числе работали мастера из киево-львовской типографской школы, например, Василий Корень, известный созданием первой в России гравированной Библии.

Лубок «Изгнание из рая», Василий Корень, XVII век.

В конце XVII и в начале XVIII века в торговых рядах появляются лубки с изображениями народных сказок, былин и легенд. Самыми знаменитыми персонажами фольклора, которые изображались на лубках, были Бова Королевич и Еруслан Лазаревич. Они были известны своей недюжинной силой и храбростью перед полчищами врагов. Их приключения были разными.

Богатырь Еруслан Лазаревич много путешествовал и побывал в тридесятом царстве, и в Вахрамеевом, где женится на своей возлюбленной Марфе Вахрамеевой. Он встретил на своем пути храброго богатыря Ивана и стал его другом. Не обошлось и без битвы с трехголовым змеем.

Лубок «Еруслан Лазаревич», XVIII век.

В отличии от Еруслана, который добровольно отправился в путешествие, Бова Королевич сбежал из дворца из-за своей злобной матери Миритрицы и попал в королевство Зензивия Андроновича. Он влюбился в его дочь, Дружевну. Много кто хотел заполучить возлюбленную героя, поэтому Бова Королевич участвовал в битвах и в итоге спас Дружевну из рук короля Маркобруна.

Часто на лубках изображали бой между Бовой Королевичем и Полканом - сильным богатырем, у которого вместо человеческих ног были собачьи.

Лубок «Бова Королевич и богатырь Полкан», XIX век.

В XVIII веке Петр I понял, что лубочные листы хорошо работают как внутренняя пропаганда. Поэтому в 1711 году он создал гравировальную палату, где работали лучшие мастера лубочного дела. А уже в 1724 году император издал указ о печати лубков с медных пластин.

Это облегчило работу художникам - медная гравюра получалась выразительной и аккуратной, в отличие от деревянной. На медных пластинах не нужно было прилагать много усилий для создания картин: вместо резца использовали кислоты и иглы, а недочеты в работе можно было исправить с помощью специального лака.

Лубок «Трапеза благочестивых и нечестивых», XVIII век.

Несмотря на попытку государства контролировать производство лубков, деревянные гравюры продолжали продавать в торговых рядах. По стране даже распространились лубочные картинки, высмеивающие императора и его реформы.

Лубок «О том, как мыши кота хоронили», XVIII век. Это сатира на похороны императора Петра I, которого изображали свирепым котом.

В XIX веке лубочные картинки показали свою эффективность как средство массовой информации. Во время Отечественной войны 1812 года были востребованы лубки на военную тематику. Точные даты, реальные имена и детали делали лубочные картинки главным информационным источником. Часть событий показывали рисунком, часть – раскрывали в поясняющем тексте. Помимо фактов, художественное изображение определенного эпизода эмоционально окрашивало словесную часть лубочного листа, возбуждало воображение читателя.

Лубок «Куликовская битва», вторая половина XIX века. И.Г. Блинов

Помимо военной славы, библейских сюжетов и фольклора, лубки изображали моменты из жизни крестьянина, например, процесс плетения лаптей.

Лубок «Мужик лапти плетет», XVIII век.

Во многом лубки заменяли крестьянам художественную литературу.

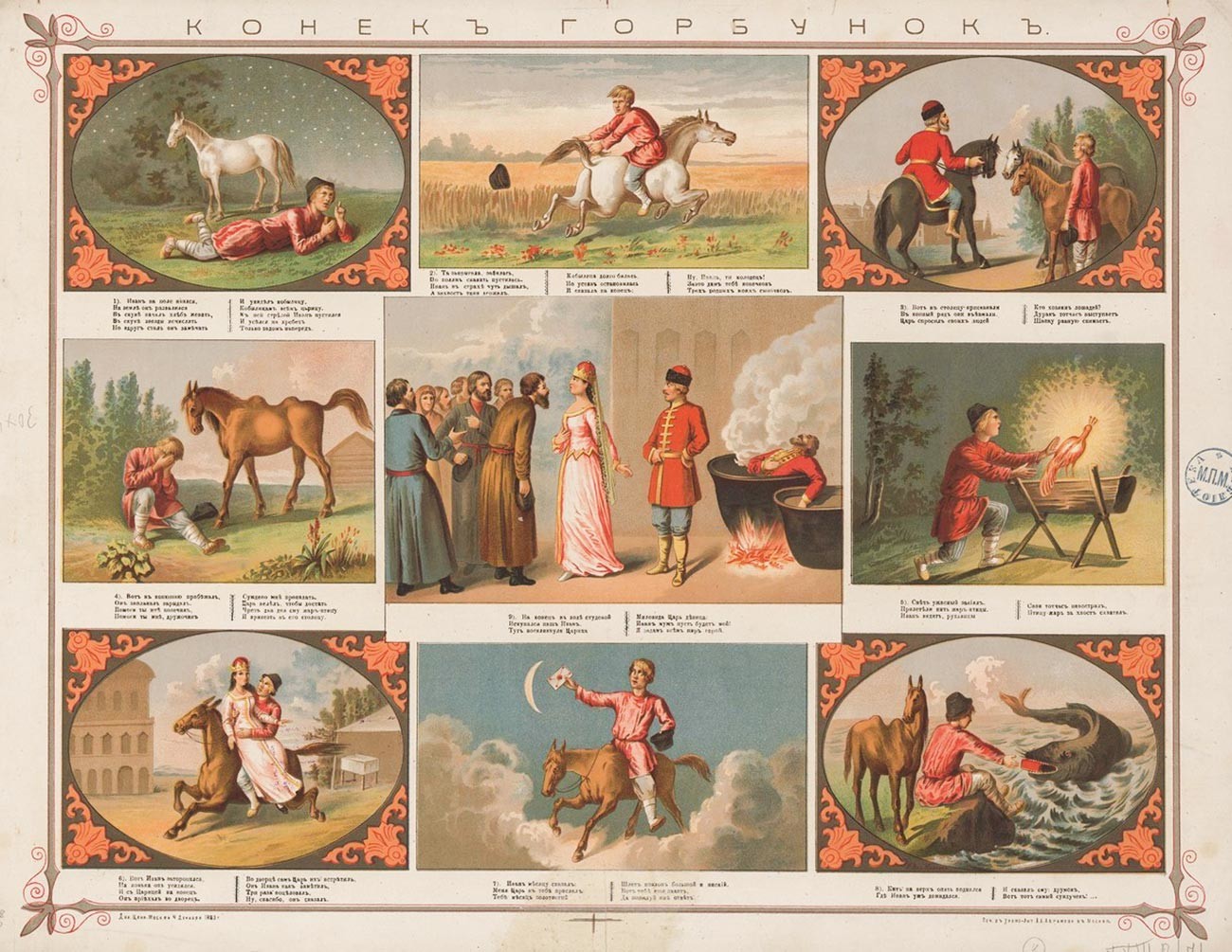

Лубок «Конек-горбунок», XIX век.

Также на лубках изображались «небылицы». Фактически, лубок – это мемы дореволюционной России.

Лубок «Медведь с козою прохлаждается», XVIII век. «Медведь с козою прохлаждается, на музыке своей забавляются. И медведь шляпу вздел, да в дудку играл, а коза сива в сарафане синем, с рожками и с колокольчиками, и с ложками скачет и вприсядку пляшет».

С помощью лубков также высмеивали тщеславие и жадность представителей высших сословий.

Лубок «Франт и продажная франтиха», XVIII век. «Я с малых лет привычки сей держуся: без денег ни с каким красавцем не люблюся; а для прибытка я совсем не дика: за деньги я любить готова хоть быка».

В XIX веке производство лубочных листов стало дешевым и быстрым, благодаря литографии. Однако это отрицательно повлияло на качество лубка, большинство произведений и сказок повторно перепечатывались - оригинального контента, как сказали бы мы сегодня, было мало.

Лубок «Сказка о рыбаке и рыбке» по сказке А.С. Пушкина, 1878.

Переломным моментом в истории лубка стал 1918 год. Печатное дело перешло под контроль государства и попало под идеологический контроль. Несмотря на это, в XX веке традиции лубка продолжали прослеживаться в творчестве советских художников, например, Василия Кандинского.

Роспись на стекле «Амазонка в горах», 1918. В.В. Кандинский

Лубок сегодня

Со временем лубок перестал быть массовым видом творчества, найти его можно только в музеях.

Несмотря на это, русские художники пытаются возродить традицию лубка. Знаменитым автором лубочных картин XXI века является Виктор Пензин. Он использует традиционные методы для создания современных лубочных листов - резьба гравюры и последующая раскраска акварелью. Его работы хранятся в Государственной Третьяковской галерее и в Государственном музее изобразительных искусств им. Пушкина.

Лубок «Георгий Победоносец», 1967-1980.

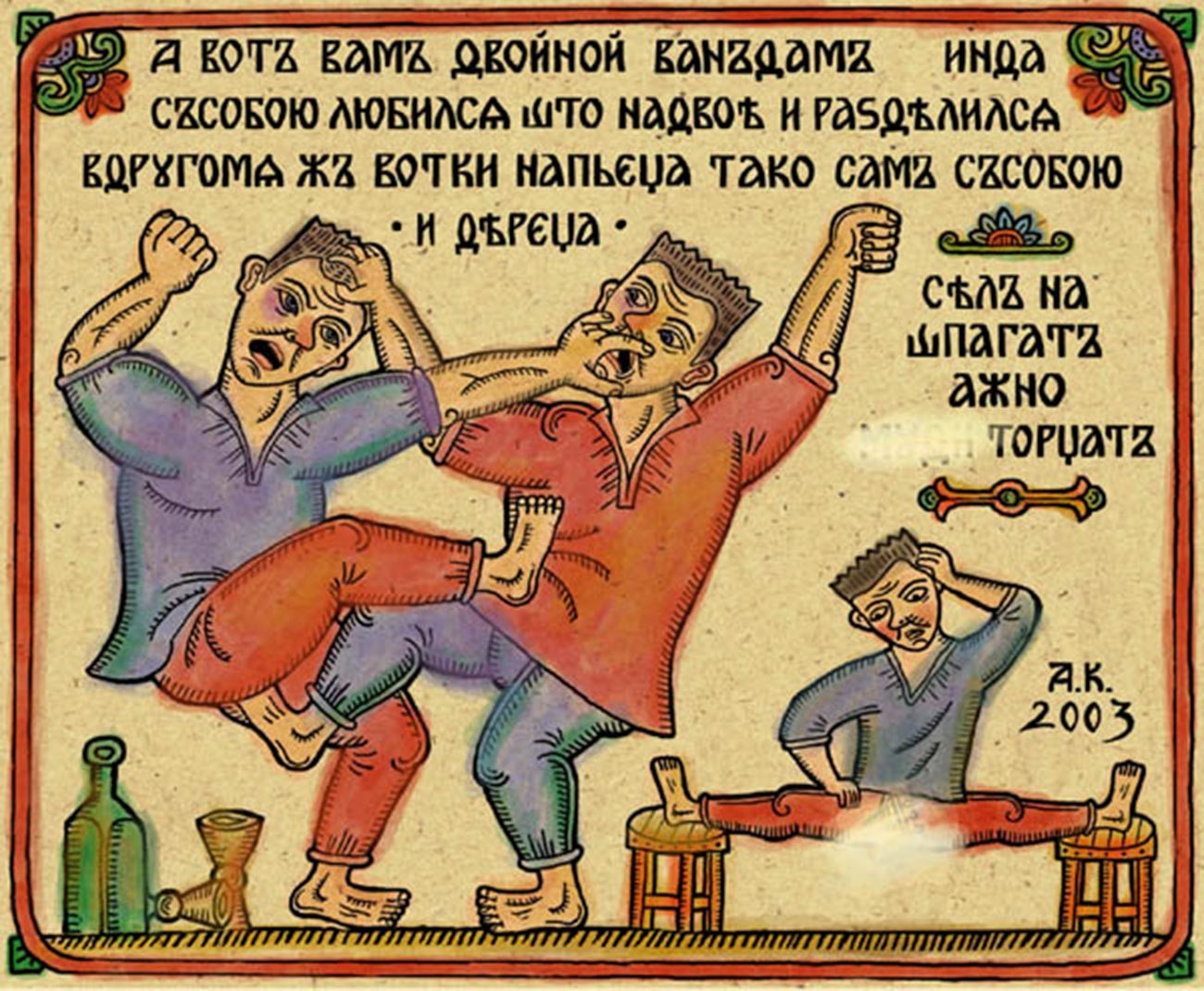

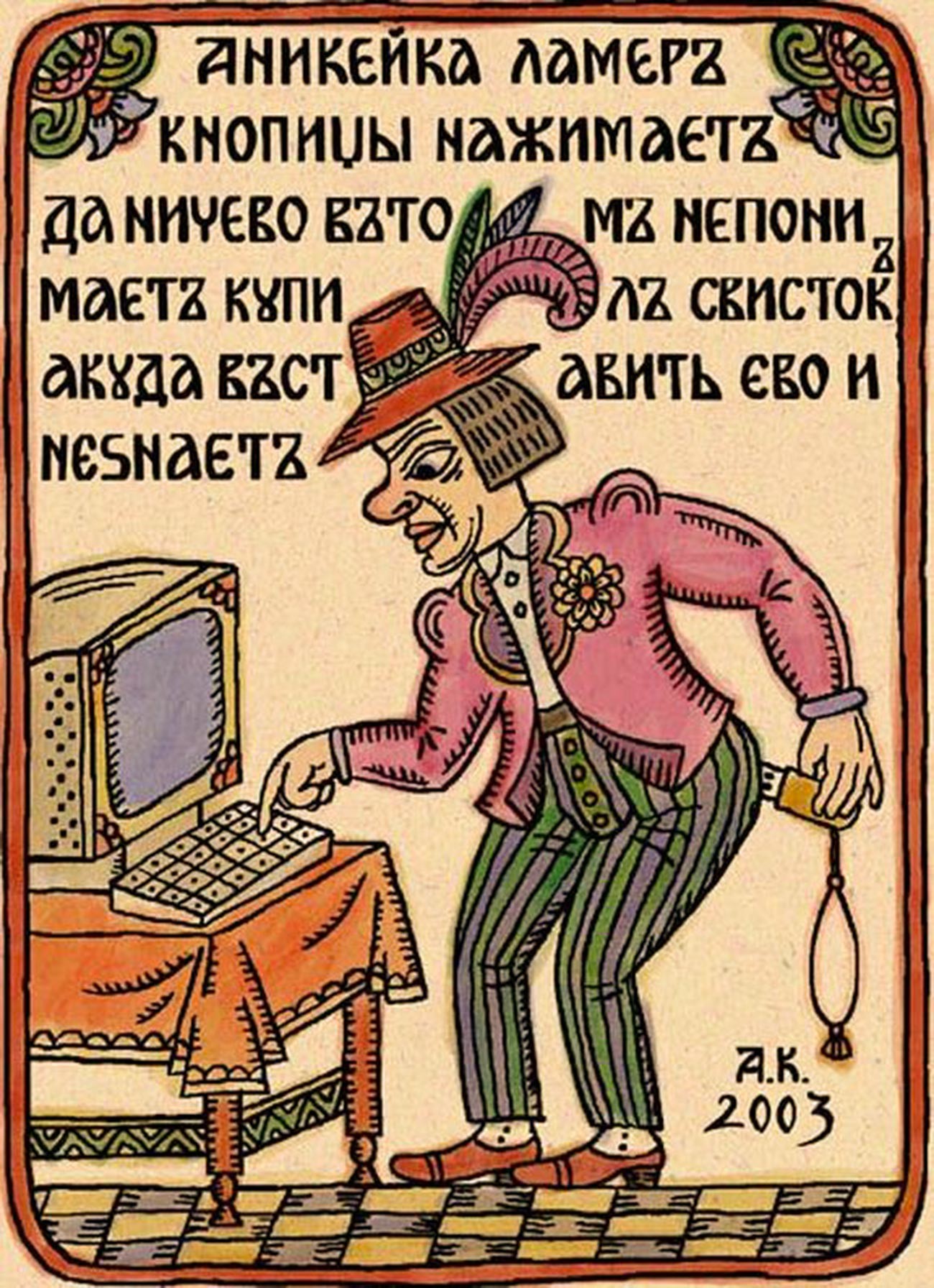

Еще один современный художник Андрей Кузнецов рисует интернет-лубки на злободневные темы, полные гротеска и аллегорий. На рисунках также можно встретить персонажей из зарубежного кино и советских мультфильмов.

Лубок: «Бьет, значит любит», 2003. «А вот вам двойной Ван Дамм инда с собой любился, что надвое и раделился. Вдруг же водки напьеца тако сам с собою и дерется».

Лубок «Аникейка», 2003. «Аникейка ламер кнопицы нажимает да ничего в этом не понимает купил свисток, а куда вставить его и не знает».

|

Метки: это интересно |