Добавить любой RSS - источник (включая журнал LiveJournal) в свою ленту друзей вы можете на странице синдикации.

Исходная информация - http://sergeytsvetkov.livejournal.com/.

Данный дневник сформирован из открытого RSS-источника по адресу /data/rss/??75e8ed00, и дополняется в соответствии с дополнением данного источника. Он может не соответствовать содержимому оригинальной страницы. Трансляция создана автоматически по запросу читателей этой RSS ленты.

По всем вопросам о работе данного сервиса обращаться со страницы контактной информации.

[Обновить трансляцию]

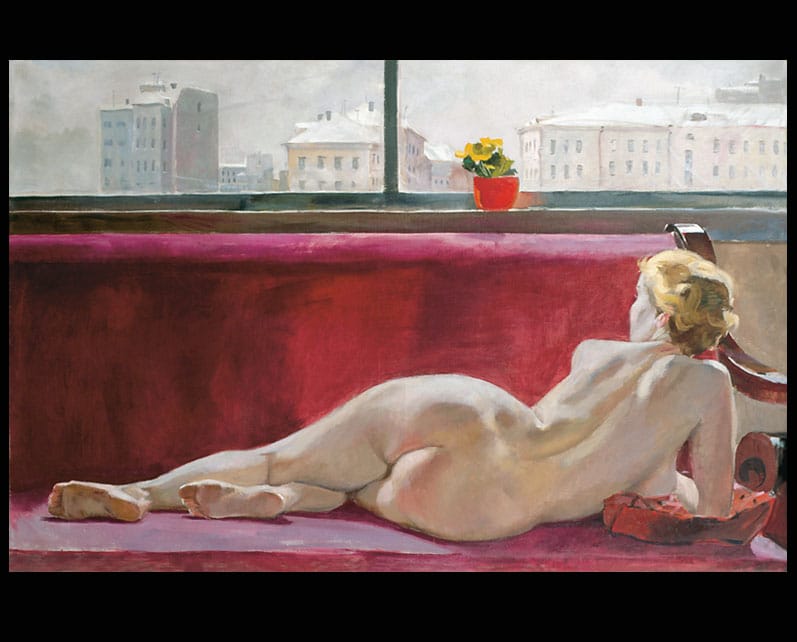

«Веласкезочка» Дейнеки |

«Натурщица» 1936

Холст, масло 104 х 160

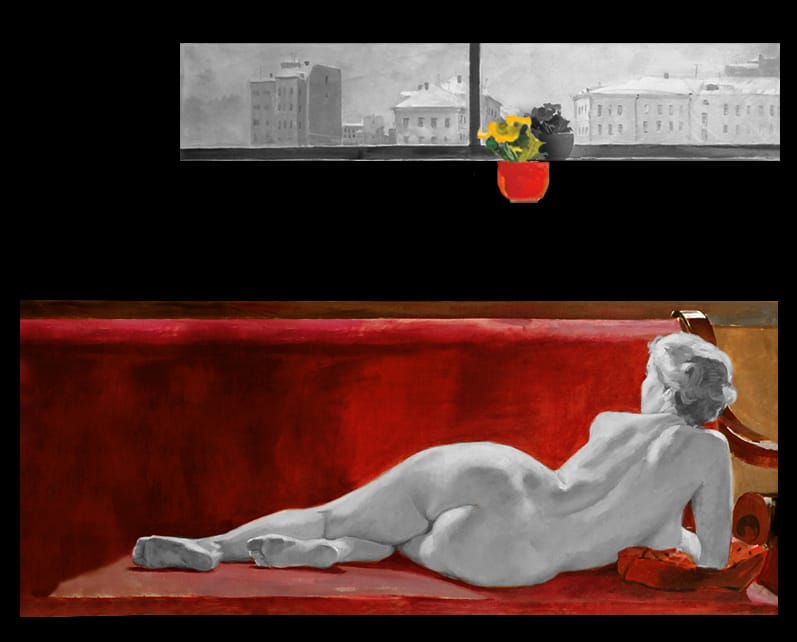

За широким окном мастерской – тусклое зимнее небо, застывшие дома с белыми крышами, тишина отчуждения. Безнадежно длинный диван с холодными полированными ручками и столь же холодной и жесткой обивкой краплачного цвета служит постаментом для царственной (в своем высокомерном пренебрежении к неудобствам) фигуры обнаженной рыжеволосой натурщицы.

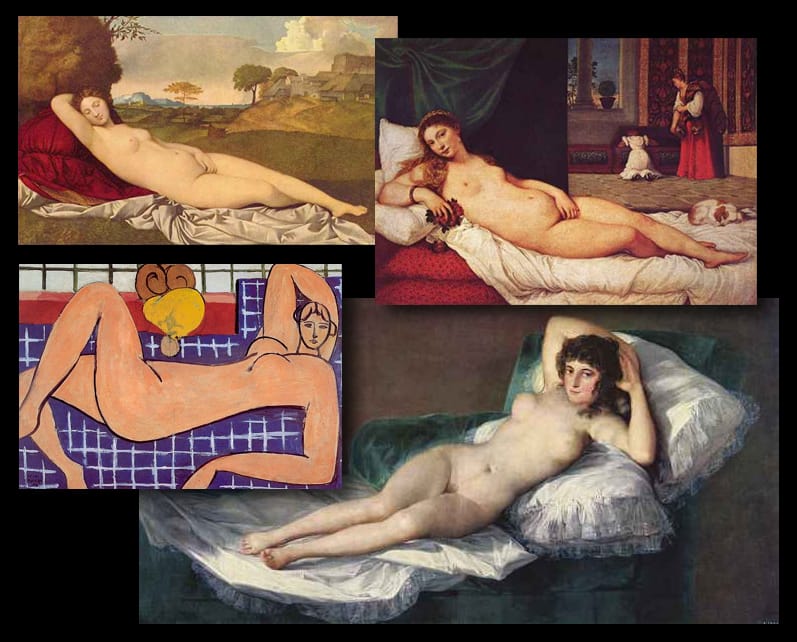

Впрочем, назвать ее просто натурщицей можно лишь по советской традиции эвфемистического определения жанра «ню». Работа Александра Дейнеки блистательно продолжает многовековое состязание художников на тему «лежащей Венеры». Неважно, какую мотивировку придумывает каждое столетие – «Спящая Венера» (Джорджоне), «Венера Урбинская» (Тициан), «Маха обнаженная» (Гойя) или «Розовая обнаженная» (Матисс).

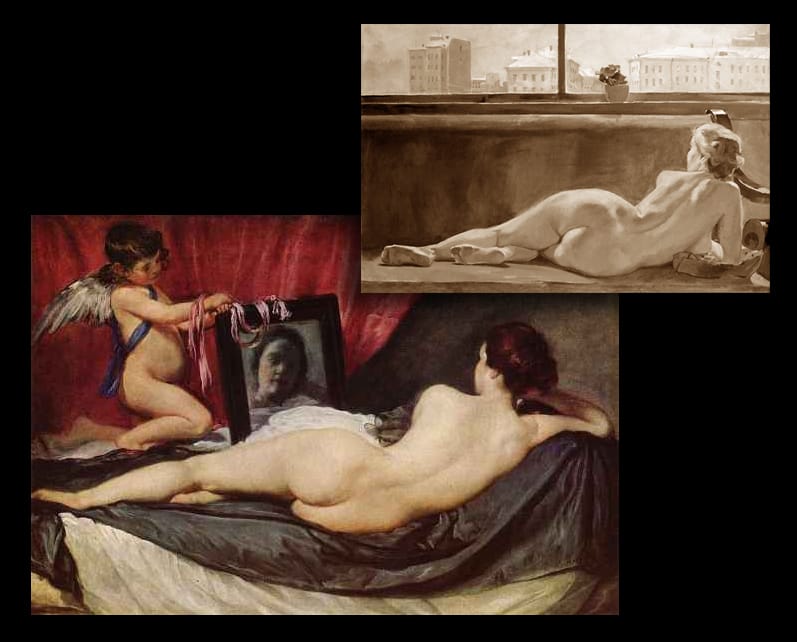

Устное предание сообщает, что Дейнека называл эту работу «моя Веласкезочка». Сравнение фривольное, но правомерное: художник пользуется той же пластической формулой, что и Веласкес в своей знаменитой работе «Венера с зеркалом» из Лондонской национальной галереи. При этом «вариация» по образному строю бесконечно далека от «темы». И дело не в том, что вместо амура с зеркалом здесь зимние городские крыши.

Жанр «ню» всегда присутствовал в творчестве художника. Мифопоэтическое переживание и трактовка женских образов у Дейнеки – тема отдельного исследования. Стремление к заостренной характеристике и гротеску в одной работе сменяется поэтической идеализацией в другой. Штудии натурщиц времен ВХУТЕМАСа отличаются подчеркнутой проработкой мускулатуры и беспощадными ракурсами, исключающими традиционные поэтические ассоциации. Совсем другая трактовка обнаженного тела – в больших графических листах пятидесятых годов с их открыто чувственным переживанием телесности. «Натурщица», несомненно, занимает особое место в ряду работ 1930-х годов – периода, отмеченного в творчестве А. Дейнеки поиском ясности и гармонии.

Мое мнение: Веласкес создал пленительный женский образ, а Дейнека просто нарисовал голую бабу.

|

Метки: живопись |

Белокурый народ без слова "нет" |

Финно-угорский народ водь — это древнейшие обитатели берегов реки Нарова, Чудского озера и Ижорского плато. Относятся к беломорско-балтийской расе. В русских летописях они известны также как вожане (первое упоминание в древнем новгородском «Уставе о мостех», приписываемом Ярославу Мудрому, в летописи под 1069 г.). На водском языке их самоназвание звучит как вяддя, или вадьялайн.

Самые ранние археологические находки, которые можно соотнести с жизнедеятельностью предков водского народа, восходят к IV–VII вв. Согласно наиболее распространенной точке зрения, предками води были переселившиеся к востоку от реки Нарвы северные эстонцы, которые в продолжение I тыс. н. э. стали отдельным народом. По другой гипотезе, водский народ сформировался из местного населения эпохи неолита и раннего железного века, которое как в этническом, так и в лингвистическом отношении находилось в более близком родстве с жившими западнее эстонскими племенами.

Земля вожан не позднее XI века вошла в состав Новгородской республики в качестве отдельной территориально-административной единицы — Водской пятины.

Водская пятина (см. земли, прилегающие к Ладожскому озеру с севера и юга)

У вожан в древнем Новгороде был свой «конец» (район, как мы бы сказали), где археологи нашли несколько берестяных грамот на родственном водскому карельском языке, написанных кириллицей, задолго до того, как просветитель Микаэль Агрикола дал письменность финнам.

С XIII в. водь вместе с новгородцами храбро сражалась против шведских и немецких рыцарей-крестоносцев. В 1384 году на Водской земле новгородцы «поставиша городок каменный на реке Луге — Яму (Ям-Ямбург — нынешний Кингисепп).

После основания Санкт-Петербурга (1703 г.) большое количество местной води выслали в Казань.

Молодая вожанка в головном уборе пайкас и нагрудниках мюэци и риссико; мужчина-вожанин в русской одежде

Вожане славились как люди сноровистые и хваткие. Один исследователь XVIII века писал, что их мужчины „доказывают весьма острый разум, скорое понятие и сильную к войнам охоту, и помятуют всегда древность свою и силу. … Вспоминают с восхищением, что предки их были бранноохотны и храбры. Женщины все вообще красивы, имеют весёлый, приятный и заманчивый взгляд; росту они хорошего, волосы почти у всех светло-русые, тело имеют здоровое, нежное, белое и чистое; в убранстве своём красивы и от множества бисеров и звонков делают великий шум, когда идут“. А в целом, „водский народ — крепкий, добросовестный и очень работящий, большая часть его не только живет в достатке, но среди них есть даже довольно состоятельные по их меркам люди“.

В этнографической литературе водским женщинам современники часто приписывали необычайно красивую внешность восточно-прибалтийского типа, а также весёлый и приятный характер. В конце XVIII века известный российский исследователь Фёдор Туманский писал о води буквально следующее: «Женщины чюдские все вообще красивы, имеют весёлый, приятный и заманчивый взгляд, быстрые глаза, большие голубые…».

Историк Генрих Габриель Портан также признал, что водские женщины считаются более красивыми по сравнению с русскими и финскими. В литературе также встречается утверждение, что водь была самым белокурым народом мира: у 80% мужчин и у 76% женщин волосы были либо белыми как снег, либо были золотисто-жёлтыми как песок.

Пережитки язычества сохранялись в водских деревнях на проятжении всего Средневековья. В 1534 году, архиепископ новгородский Макарий уведомлял великого князя Ивана Васильевича, что в Водской пятине имеются еще „скверные молбища идолские“. Великий князь в ответ приказал „прелесь ону искоренить“. В течение последующих столетий вожане усвоили православие весьма основательно. Как отмечали этнографы, вожанин даже не хочет, чтобы в его семье был человек не его веры. Поэтому он никогда не возьмёт невестку-финку: как бы сильно сын не любил финскую девушку, старшие не дадут ему воли женится.

Брачный возраст наступал у юношей в 15, а у девушек — в 14 лет. О желании жениться парень в первую очередь сообщал священнику, чтобы узнать, позволяет ли ему степень родства взять избранную им невесту. Затем жених сватал девушку без ведома родителей. Священник обручал молодых и после этого сам объявлял о свадьбе. Узнав об обручении, мать невесты поднимала шум в доме, хватала невесту за косу и держала ее до тех пор, пока жених не обрезал ей волосы. Затем мать отдавала жениху волосы дочери и говорила: „Возьми косу вместе с головой, будь ее господином, а она да будет твоей рабой“. После этого созывали соседей и родственников, которые провожали молодых в церковь на венчание по православному обряду. По приезде в дом супруга невесту встречала его сестра или другая незамужняя женщина. Она вводила молодую в избу и ставила ее у дверей с правой стороны, а сама вставала с левой. Новобрачная должна была постоянно кланяться до захода солнца. Когда молодая от усталости падала в обморок, девушки брали ее под руки, уводили в спальню и укладывали на постель. После этого приходил муж и „выкупал“ постель — одаривал девушек гостинцами. Свадебное гуляние продолжалось два дня (http://www.rosculture.ru/mosaic/item12767/).

Карта водских деревень. Конец XIX века

В результате многочисленных войн, моровых поветрий, неурожаев численность вожан неуклонно сокращалась:

1848 — 5148 чел.

1917 — прибл. 1000 чел.

1926 — 705 чел.

1942 — 300-500 чел.

1959 — прибл. 50 чел. (владеют родным языком — 70%)

1982 — 66 чел.

1989 — 62 чел. (владеют родным языком — 50%)

Среди них бытовала поговорока: „Земля и деревья будут, а нас не будет“. Многие напасти случались, возможно, оттого, что вожане — безотказные люди: в их древнем языке нет слова „нет“. Отсутствует в нем и будущее время глаголов.

Несколько лет назад в России насчитывалось 73 вожанина. Они компактно проживают в двух деревнях — Краколье и Лужицы Кингисеппского района Ленинградской области.

В 2009 году ЮНЕСКО включила Водский язык в Атлас исчезающих языков мира как „находящийся в критическом состоянии“.

Флаг народа водь

Тем не менее, народ водь не умер и не ассимилировался с другими окончательно. Оставшиеся вожане разговаривают на родном языке, поддерживают все культурные традиции предков. И, естественно, поют: каждый год в Лужицах проходит фольклорный праздник водской песни.

Группы V"aike Hellero и Linnut the Luuditsa k"ulap"uhal. 2004 г. (частная коллекция Мадиса Аруказе).

Для проявления душевной щедрости

Сбербанк 4274 3200 2087 4403

Мои книги

https://www.litres.ru/sergey-cvetkov/

У этой книги нет недовольных читателей. С удовольствием подпишу Вам экземпляр!

Последняя война Российской империи (описание и заказ)

ВКонтакте https://vk.com/id301377172

Мой телеграм-канал Истории от историка.

|

Метки: народы России |

Французы везде французы |

Битва при Галлиполи. На фотографии изображен винный погреб французской армии, 1915 год.

|

Метки: Первая мировая война |

Как не перепутать интеллигента с представителем "креативного класса" |

На протяжении целого столетия главной идеей русской интеллигенции было жертвенное служение — народу, обществу, России. Иногда оно понималось превратно, но в чистоте намерений даже тех представителей интеллигенции, которые совершали роковые ошибки, сомневаться не приходиться.

Современный же «креативный класс» и значительная часть «людей творчества», а также просто людей с высшим образованием нацелены лишь на «реализацию себя» и срывание цветов удовольствия, по слову незабвенного Хлестакова. Одна мысль о необходимости личных жертв во имя общего блага приводит их в ужас и потому подвергается безжалостному осмеянию в этой среде.

Помня об этом критерии, вы никогда не ошибётесь: интеллигент перед вами или нет.

|

Метки: размышления |

С конём на нудистском пляже |

«Жаждущий секса воин», Кузьма Сергеевич Петров-Водкин

1915 г. Холст, масло. Размер: 65 x 105 см. Государственный Русский музей, Санкт-Петербург

В 1912 году Петровым-Водкиным была написана ставшая знаменитой картина «Купание красного коня» — загадочная, имеющая множество толкований. А спустя 3 года появилась другая, та, что перед нами — «Жаждущий воин». Тоже символистская и тоже имеющая разные толкования. Но если в «Купании красного коня» впоследствии многие узрели образ грядущей русской революции, то о «Жаждущем воине» ничего такого не говорилось. Что, кстати, ставит под сомнение приписываемое автору предвидение 1912 года.

Композиция «Жаждущий воин» — одно из последних откровенных обращений мастера к ярко обозначенному символико-аллегорическому и мифологическому источнику. Картина отличается яркой декоративностью живописного решения, основанного на созданном художником принципе трехцветия, а также своеобразной „застылой“ пластикой фигур склонившегося над родником воина и разбегающихся испуганных то ли нимф, то ли купальщиц.

Настроенный на аллегориях образный мир картины дает неограниченную свободу фантазии и предполагает разнообразие вариантов трактовки сюжета.

|

Метки: живопись |

Революция шагает по стране: картинки с улицы. №2 |

Кустодиев. Жупел революции

…матросы, присланные к нам из Петербурга, совсем осатанели от пьянства, от кокаина, от своеволия. Пьяные, врываются к заключенным в чрезвычайке без приказов начальства и убивают кого попало. Недавно кинулись убивать какую-то женщину с ребенком. Она молила, чтобы ее пощадили ради ребенка, но матросы крикнули: «Не беспокойся, дадим и ему маслинку!» — и застрелили и его. Для потехи выгоняют заключенных во двор и заставляют бегать, а сами стреляют, нарочно делая промахи.

(с) И. Бунин

1919, Одесса

Социалистический рай начался с продажи рабынь на местном базаре – на том самом месте, где при генуэзцах и турках продавали русских рабов.

Трапезундские солдаты привезли с собой орехи и турчанок. Орехи – 40 р. пуд. Турчанки – 20 р. штука.

(с) М. Волошин

1918, Феодосия

Вялой прозой стала роза,

Соловьиный сад поблёк,

Пропитанию угроза –

Уж железных нет дорог,

Даже (вследствие мороза?)

Прекращён трамвайный ток,

Ввоза, вывоза, подвоза –

Ни на юг, ни на восток,

В свалку всякого навоза

Превратился городок, -

Где же дальше Совнархоза

Голубой искать цветок? –

В этом мире, где так пусто,

Ты ищи его, найди,

И, найдя, зови капустой,

Ежедневно в щи клади,

Не взыщи, что щи не густы –

Будут жиже впереди…

(с) А. Блок

6 декабря 1919-го года

Убогий быт Москвы, разбросанные заборы, тропинки через целые кварталы, люди с салазками, очереди к пайкам, примус (“Михаил Михайлыч, верный мой примус!”), “пшёнка” без масла и сахара, на которую и взглянуть мерзко.

Именно вот тогда я довольно много читал Петрарку, том “Canzonieri” в белом пергаментном корешке, который купил некогда во Флоренции, на площади Сан-Лоренцо, где висят красные шубы для извозчиков и бабы торгуют всяким добром, а Джованни делле Банде Нере сидит на своём монументе и смотрит, сколько сольди взяла с меня торговка. Думал ли я, покупая, что эта книга будет меня согревать в дни господства того Луначарского, с которым во Флоренции же, в это время мы по-богемски жили в “Corona d’Italia”, пили кианти и рассуждали о Боттичелли?

(с) Б. Зайцев

воспоминания 1920-го года

Оттого и маемся без хлеба, что насели нам на шею такие-то вот говоруны.

(с) П. Романов

1918

Вспоминали хлеб последних московских дней, двух сортов: из опилок, рассыпавшийся, как песок, и из глины – горький, зеленоватый, всегда сырой…

(с) Тэффи

о событиях 1918-го года

Нет, это не должно умереть для потомства: дети Лозинского гуляли по Каменноостровсому – и вдруг с неба на них упал фунт колбасы. Оказалось, летели вороны – и уронили, ура! Дети сыты – и теперь ходят по Каменноостровскому с утра до ночи и глядят с надеждой на ворон.

(с) из дневников К. Чуковского

май 1919

Шёл через базар – вонь, грязь, нищета, хохлы и хохлушки чуть не десятого столетия, худые волы, допотопные телеги – и среди всего этого афиши. Призывы на бой за третий интернационал. Конечно, чепухи этого не может не понимать самый паршивый, самый тупой из большевиков. Сами небось покатываются от хохота.

(с) И. Бунин

15 мая 1919-го года

На вокзалах приходилось прыгать через тела: лежали тифозные, беженцы, мешочники.

Вот этот кудрявый паренёк ещё вчера пел:

Смело мы в бой пойдём

За власть Советов…

Теперь он горланит:

Смело мы в бой пойдём

За Русь святую

И всех жидов побъём

Напропалую.

Ни в какой бой он не собирался и не собирается; он торгует валенками, украденными на складе.

(с) И. Эренбург

1919

|

Метки: русская революция |

Дореволюционная убедительная реклама овсянки |

|

Метки: быт |

Необъятные просторы — это сколько кв. километров? |

Необъятные просторы (родины, Сибири и т.д.).

Странный эпитет. Ведь в реальности человек не обнимет и огородной грядки.

Или имеется в виду мысленное обнимание? Взглядом?

Ну, и вспомнилось по случаю:

«Курам на смех быть вне себя от изумления, видя, что льву удалось, наконец, наложить лапу на мышь. В поляках было геройство отбиваться от нас так долго, но мы ДОЛЖНЫ были окончательно перемочь их: следовательно, нравственная победа все на их стороне… Пушкин в стихах «Клеветникам России» кажет европейцам шиш из кармана. Он знает, что они не прочтут стихов его, следовательно, и отвечать не будут на «вопросы», на которые отвечать было бы очень легко, даже самому Пушкину. За что возрождающейся Европе любить нас? Вносим ли мы хоть грош в казну общего просвещения? Мы тормоз в движениях народов к постепенному усовершенствованию нравственному и политическому. Мы вне возрождающейся Европы, а между тем тяготеем на ней. «Народные витии», если удалось бы им как-нибудь проведать о стихах Пушкина и о возвышенности таланта его, могли бы отвечать ему коротко и ясно: мы ненавидим или, лучше сказать, презираем вас, потому что в России поэту, как вы, не стыдно писать и печатать стихи подобные вашим. Мне так уж надоели эти географические фанфаронады наши: «От Перми до Тавриды» и проч. Что же тут хорошего, чем радоваться и чем хвастаться, что мы лежим в растяжку, что у нас от мысли до мысли пять тысяч верст, что физическая Россия — Федора, а нравственная — дура… Пушкинское «Вы грозны на словах, попробуйте на деле» это похоже на Яшку, который горланит на мирской сходке: да что вы, да сунься-ка, да где вам, да мы-то! Неужели Пушкин не убедился, что нам с Европою воевать была бы смерть. Зачем же говорить нелепости и еще против совести и более всего без пользы?.. В «Бородинской годовщине» опять те же мысли, или то же безмыслие. Никогда «народные витии» не говорили и не думали, что 4 миллиона поляков могут пересилить, а видели, что эта борьба обнаружила немощи «больного, измученного колосса». Вот и все: в этом весь вопрос. Все прочее физическое событие. Охота вам быть на коленях пред кулаком… Смешно, когда Пушкин хвастается, что «мы не сожжем Варшавы их». И вестимо, потому что после нам пришлось же бы застроить ее. Вы так уже сбились в своем патриотическом восторге, что не знаете на чем решиться: то у вас Варшава — неприятельский город, то наш посад».

Не Навальный и не Каспаров.

П.А. Вяземский, 1831 год.

***

Для проявления душевной щедрости

Сбербанк 4274 3200 2087 4403

Мои книги

https://www.litres.ru/sergey-cvetkov/

У этой книги нет недовольных читателей. С удовольствием подпишу Вам экземпляр!

Последняя война Российской империи (описание и заказ)

ВКонтакте https://vk.com/id301377172

Мой телеграм-канал Истории от историка.

|

Метки: разное |

Известный писатель и позабытый художник |

Кстати, сегодня день рождения Александра Дюма.

Ко мне он пришел таким (через илл. Ивана Кускова). А к вам?

И два слова об Иване Сергеевиче Кускове. Наверное, у многих из вас, как и у меня, мир детства накрепко связан с его иллюстрациями.

Он проиллюстрировал чуть не двести книг, но почти всё, что мы знаем о художнике, мы знаем со слов его сына, искусствоведа.

Иван Сергеевич — сын врача, родился в 1927 году, в Москве. Его прапрадед, Кусков Иван Александрович — основатель и комендант Форта Росс в Калифорнии.

После войны окончил Суриковский институт. Дальше карьера свободного художника, работа в нескольких издательствах, в основном, в «Детской литературе».

К работе иллюстратора относился со всей серьёзностью. Ни разу не позволил себе «приблизительности» в костюмах, в архитектуре, убранстве комнат, посуде... Случалось Кускову и «разоблачить» автора книги, уличить в неумеренной фантазии. Сам подсчитал: Атос в амьенском погребе выпивал не менее двенадцати бутылок вина в день. Купил двенадцать бутылок и проверил — возможно ли? Лично убедился: больше шести не выпить!

И при этом все, кто знал художника, отмечали его «рыцарственные манеры» — он словно сам стал гражданином Идеальной Европы, созданной его воображением.

Казалось, ничто не предвещало... Шестьдесят лет для художника — расцвет. Но просто купил из-под полы спирт... Слепота и неподвижность на все оставшиеся девять лет.

И ни регалий, ни званий. Всё, что осталось — это более 2 000 графических листов.

Для проявления душевной щедрости

Сбербанк 4274 3200 2087 4403

Мои книги

https://www.litres.ru/sergey-cvetkov/

У этой книги нет недовольных читателей. С удовольствием подпишу Вам экземпляр!

Последняя война Российской империи (описание и заказ)

ВКонтакте https://vk.com/id301377172

Мой телеграм-канал Истории от историка.

|

Метки: книги и судьбы |

«Никому ещё не доводилось писать о деньгах, до такой степени в них нуждаясь» |

Карл Маркс (1818–1883)

Маркс приехал в Лондон в качестве политического изгнанника в 1849 г. и собирался пробыть в английской столице от силы несколько месяцев, а вместо этого оставался там безвыездно вплоть до своей смерти в 1883-м. Первые годы в Лондоне были омрачены жестокой нуждой и личной трагедией: семья жила в такой скудости, что к 1855 г. умерли трое из шестерых детей. Повседневные привычки Маркса описывает Исайя Берлин:

«Его жизнь сводилась к ежедневным визитам в читальный зал Британского музея, где он обычно оставался с девяти утра до семи вечера, когда библиотека закрывалась, за сим следовали долгие часы ночной работы и непрерывное курение, которое из удовольствия превратилось для него в потребность. Эти привычки подорвали его здоровье, часто обострялась болезнь печени, высыпали фурункулы и воспалялись глаза. Все это мешало его работе, раздражало и изнуряло, перекрывало и без того ненадёжные источники дохода. “Я терзаюсь, как Иов, хотя и без его благочестия”, – писал Маркс в 1858 г.»

К 1858-му Маркс уже несколько лет провёл над «Капиталом», многотомным трудом по политической экономике, которому будет посвящена вся его жизнь. Он никогда не работал на жалованье. «Я должен стремиться к своей цели, и будь что будет. Не позволю буржуазному обществу превратить меня в машину для зарабатывания денег», – писал он в 1859 г. (На самом деле он пытался получить работу на железной дороге, но неразборчивый почерк оказался непреодолимым препятствием.) Содержал Маркса его друг и сотрудник Фридрих Энгельс, запуская руку в кассу текстильного завода своего отца, и любые суммы Маркс, неэкономный экономист, тут же просаживал. «Никому ещё не доводилось писать о деньгах, до такой степени в них нуждаясь», – замечал он.

Геморрой его тем временем развился настолько, что, по словам биографа, Маркс «не мог ни сидеть, ни ходить, ни стоять распрямившись». Двадцать лет ежедневных страданий понадобились для того, чтобы создать первый том «Капитала», и автор умер, так и не завершив третий том. Жалел он только об одном. «Вы знаете, что я посвятил всю свою жизнь революционной борьбе, – писал он другому политическому деятелю в 1866 г. – Об этом я не жалею, напротив: начни я жизнь с начала, я бы делал все то же. Но я бы не женился. И насколько это в моей власти, я постараюсь уберечь свою дочь от рифов, на которых разбилась судьба её матери».

Карл и его жена Женни

По книге: М. Карри. Режим гения

|

Метки: привычки знаменитостей |

Русский, немец и поляк. Но не в анекдоте |

Советский офицер, немецкий офицер и польский железнодорожник. Польша. 1939 г.

|

Метки: Вторая мировая война |

Гей-браки: историко-юридическая родословная |

Гей-браки родились не в наш демократический век — у них почтенная аристократическая родословная.

Царственный блеск им придал Нерон, который был "женат" таким образом дважды. Первый раз он вышел замуж за вольноотпущенника Пифагора, причём приложил все силы своего сценического таланта, чтобы правдоподобно, подробно и жалостно разыграть ужас и смущение невинной новобрачной, в чём и преуспел блистательно, как уверяют Светоний и Тацит. А после смерти его настоящей жены Поппеи, Нерон отправился в путешествие по Греции. Там он увидел Спора, хорошенького мальчика, разительно на неё похожего. Недолго думая, он женился на Споре — опять- таки с кощунственным соблюдением всех священных обрядов. Затем он дал ему титул императрицы, окружил собственным двором с придворной дамой, в лице Клавдии Криспиниллы, которую Тацит назвал впоследствии magistra libidinum Neronis, профессорша Неронова разврата, — и будто бы сажал рядом с собою на трон при торжественных приемах и т. п.

Преступив все религиозные и государственные запреты и обычаи, Нерон не пожелал считаться даже с самой природой. Разве есть что-либо невозможное для повелителя Вселенной? Врачам было приказано переделать Спора в женщину Сабину (в память Поппеи). Над несчастным проделали операцию — и красавец превратился если не в красавицу, то в весьма красивое бесполое существо. Любопытно, что горемычная участь этого злополучного не изменилась к лучшему даже со смертью Нерона. Когда, во время междуцарствия, в ожидании Гальбы, власть на короткий срок захватил преторианский префект Нимфидий Сабин, первое, что совершил он, чтобы ознаменовать свое торжество, — послал за «Поппеею»-Спором... Труп Нерона в это время даже не был еще погребен.

«Я слыхал от некоторых, — пишет Светоний, — будто Нерон высказывал твёрдое убеждение, что стыд не свойствен природе человеческой, равно как нет в человеческом теле частей, обречённых на целомудрие, но что большинство людей только скрывают свои половые пороки и ловко притворяются целомудренными. Поэтому он извинял все другие пороки тем, кто откровенно предавался в его обществе похабству».

Эта проповедь упразднения стыда откровенно развивалась в XV веке фривольной литературой Италии, в XVII — Англии, в XVIII — Франции, в конце XIX и в XX — России. В одном подпольно-порнографическом французском романе, приписываемом перу Альфреда де Мюссе, изображается общество, члены которого обязывались клятвою именно — как требовал Нерон — совершенно упразднить половой стыд и стараться довести тело свое до такой изощренности, чтобы каждую часть его можно было использовать в целях сладострастия.

Социология и юриспруденция тоже двинулись по этой сколькой дорожке. С 1864 по 1880 год в Лейпциге вышла целая серия работ по социальной физиологии некоего юридического советника Карла Генриха Ульрихса (1825—1895).

Он полагал, что гомосексуалы не являются ни мужчинами, ни женщинами, а представляют собой третий пол. Таких людей он именовал «уранами» или «урнингами» (причём считал, что любовь уранов более возвышена, чем любовь между мужчиной и женщиной). Его идея состояла в том, что «половое чувство не имеет отношения к полу». В мужском теле может заключаться женская и женскими страстями одаренная душа и, наоборот, женщина по телу может обладать душою и страстями мужчины. Ульрихс настаивал, что явление это, которое он назвал «уранизмом», есть лишь физиологическое исключение, а отнюдь не патологическая аномалия. На этом основании он требовал, чтобы закон и общество относились к любви урнингов как к явлению совершенно дозволительному и естественному и советовал даже разрешать браки между лицами одного и того же пола, которых судьба создала с урнингическими наклонностями.

Так выходки развратного юноши-язычника, которому было «все дозволено», были впервые оправданы обдуманной и научно поставленной теорией учёного-христианина.

Дело оставалось за малым — внедрением научной теории в юридическую практику.

P.S.

29 августа 1867 года, выступая на Конгрессе немецких юристов в Мюнхене, Ульрих заявил, что антигомосексуальное законодательство должно быть упразднено. Такое предложение в то время не встретило понимания юристов.

За создание «Союза уранистов» Ульрих был заключён в тюрьму на два года.

Теоретические построения Ульриха отличались от взглядов других современных ему учёных тем, что он считал гомосексуальность разновидностью нормы, а не патологией. Он первый описал гомосексуальную личность и ввёл термин «сексуальная ориентация», предполагая, что она является естественной и неизменной.

Для проявления душевной щедрости

Сбербанк 4274 3200 2087 4403

Мои книги

https://www.litres.ru/sergey-cvetkov/

У этой книги нет недовольных читателей. С удовольствием подпишу Вам экземпляр!

Последняя война Российской империи (описание и заказ)

ВКонтакте https://vk.com/id301377172

Мой телеграм-канал Истории от историка.

|

Метки: разное |

Та самая "Пятница" из "Синьора Робинзона" |

|

Метки: кинематограф |

Исторический романист может быть уверен, что его труд обречен на смерть? |

Писатель, который берётся за серьёзный исторический роман, знает, что силы, движущие народами, остаются неизменными, с тех пор как существует писаная история. Эти силы определяют современную историю так же, как определяли историю прошлого. Представить эти постоянные, неизменные законы в действии, пожалуй, наивысшая цель, которой может достичь исторический роман. Я решительно не в силах поверить, что серьёзный романист, работающий над историческим сюжетом, видит в исторических фактах что-либо, кроме средства создать перспективу.

Лион Фейхтвангер.

***

Исторические факты, содержащиеся в источниках, не более, как камни и кирпичи: только художник может воздвигнуть из этого материала изящное здание.

Всякое лицо трагедии принадлежит не истории, а поэту, хотя бы и носило историческое имя.

Виссарион Белинский.

***

Как ни точны будь исторические сцены, они падут бездушны без игры характеров; как ни резки будь характеры, они не тронут читателя, если не оживятся какою-нибудь великою мыслию.

Александр Бестужев.

***

Человек, пишущий роман или пьесу для театра, в которых он выводит мужчин и женщин прошлых времён, может быть уверен, что его произведение обречено на смерть, чем бы ни козырял в нём автор. Нельзя вдохнуть жизнь в усопшее человечество, не вложив в него, под плащи и хламиды, сердце и мозг современного человека; удаётся лишь воспроизвести среду, в которой жило это человечество.

Эдмон Гонкур.

***

Чтобы про персонаж из древних времён можно было сказать: «Он правдив», — его надо втройне наделить жизнью, ибо кто видел модель, тип?

Гюстав Флобер.

***

Единственная форма вымысла, в которой реальные характеры не кажутся неуместными, это история. В романе они отвратительны.

Оскар Уайльд.

***

Для историка единственно ценным является «сомнительная истинность» добываемых им мёртвых исторических фактов. Писатель творческой своей интуицией создаёт некое новое бытие, при всей своей идеальности ничуть не уступающее реальной правде данной исторической действительности.

Альфред де Виньи.

***

Разногласие моё в описании исторических событий с рассказом историков не случайное, а неизбежное. Историк и художник, описывая историческую эпоху, имеют два совершенно различных предмета. Как историк будет не прав, ежели он будет пытаться представить историческое лицо во всей его цельности, во всей сложности отношений ко всем сторонам жизни и тем невольно упуская и заслоняя главную свою задачу — указать на участие лица в историческом событии, так художник не исполнит своего дела, понимая лицо так, как историк, представляя его всегда в его значении историческом.

Лев Толстой.

***

Художественное изображение истории более научно и более верно, чем точное историческое описание. Поэтическое искусство проникает в самую суть дела, в то время как точный отчёт даёт только перечень подробностей.

Аристотель.

|

Метки: литература история |

Иногда историки нужны просто, чтобы напомнить |

Арестович, 2019 год: «Главное — выиграть парламентские выборы и начать реализацию пакета реформ, направленных на интеграцию в ЕС и НАТО... Наша цена за вступление в НАТО — это большая война с Россией и переход в НАТО по результатам победы над Россией в ней».

Но виноват, конечно, Путин.

P.S.

В последнее время на Западе все громче звучат голоса, что НАТО просто не оставило России другого выбора, фактически вынудив начать СВО.

И еще.

С.Шилов: «Многие люди, для которых события 24 февраля стали неожиданностью, почему-то забывают апрель 2021-го, когда Украина уже сформировала группировку для удара по Донбассу. В ответ на это к границам были переброшены войска РФ. Но в 2021-ом боевые действия не начались. Далее, как мы помним, история повторилась уже в конце года. Группировка украинцев стала еще больше, ВС РФ так же пришлось перебрасывать более серьезные силы. Переговоры, ультиматумы на "президента мира" Зеленского и его западных хозяев не действовали, им нужен был конфликт. Заявления, что против России будут введены санкции в случае неотвода войск со своей(!) территории - яркий тому пример. Если бы наши войска были отведены, пошла бы атака на республики ДНР и ЛНР по примеру операции "Шторм", проведенной хорватами и НАТО против Сербской Краины во время балканских войн. Если Россия бы не вмешалась, то шансов устоять у республик Донбасса не было бы. А далее... Далее неизбежно была бы война за Крым».

Достаточно посмотреть на дислокацию ВСУ на рубеже 2021-2022 гг.: они готовились не к отражению мифической русской угрозы, а к нападению на Донбасс.

|

Метки: актуально |

Царица без престола. Часть 3. Падение |

Падение царевны Софьи и князя Голицына было вызвано, в общем-то, естественными причинами.

У правительства царевны Софьи и князя Василия Голицына имелся один крупный недостаток: оно было незаконным, фактически узурпировавшим власть у несовершеннолетних государей Ивана и Петра. Правда, Ивана Софья и Голицын могли не опасаться: этот сын Алексея Михайловича страдал, говоря современным медицинским языком, задержкой развития. Реальная угроза их власти исходила от живого, бойкого и не по годам умного Петра.

После победы Софьи в 1682 году 10-летний Пётр вместе со своей матерью Натальей Кирилловной Нарышкиной был вынужден покинуть кремлёвский дворец и поселиться в Преображенском — загородной царской усадьбе. Главным итогом нескольких проведённых там лет было создание потешного войска, из которого потом вырастут первые гвардейские полки.

В 1689 году состоялось значимое событие — женитьба Петра. Царица Наталья Кирилловна выбрала невесту (Евдокию Лопухину) не спросив мнения 16-летнего сына. К той мысли, что сыну пора жениться, мать натолкнула новость о том, что Прасковья Салтыкова, жена царевича Ивана, ждёт ребёнка (через 2 месяца после венчания Петра с Лопухиной была рождена царевна Мария Ивановна). Наталью Кирилловну в этом браке прельщало то, что хотя род Лопухиных, входивший в число союзников Нарышкиных, был захудалым, но многочисленным, и она надеялась, что они будут стоять на страже интересов её сына, будучи популярными в стрелецких войсках.

Петр и Лопухина

Венчание Петра I и Лопухиной состоялось 27 января (6 февраля) 1689 в церкви Преображенского дворца под Москвой. Событие было знаковым для тех, кто ждал, когда Пётр сменит правительницу Софью, так как по русским понятиям, женатый человек считался совершеннолетним, и Пётр в глазах своего народа получил полное нравственное право избавить себя от опеки сестры.

Пётр предпринимал попытки настоять на своих правах, но безрезультатно: стрелецкие начальники и приказные сановники, получившие свои должности из рук Софьи, по-прежнему выполняли только её распоряжения.

С этого времени отношения между Кремлём и Преображенским стали накаляться. Каждая сторона ожидала от другой всего наихудшего. И как это обычно бывает, первое резкое движение сделала та сторона, которая больше всего перетрусила.

7 августа 1689 года Кремль был взбудоражен пущенным кем-то слухом, что ночью Пётр с потешным войском явится в Москву и лишит царевну власти. Вечером Софья собрала в Кремле верных ей стрельцов. Приверженцы Петра дали знать в Преображенское о военных приготовления царевны, но сильно преувеличили опасность, представив дело так, что Софья задумала перебить всех Нарышкиных. В результате Пётр посреди ночи прямо с постели бросился на коня и в одном нижнем белье ускакал в Троице-Сергиеву лавру. На следующий день туда же последовали все Нарышкины и их сторонники, в сопровождении всего потешного войска, которое к тому времени составляло внушительную военную силу.

Открытый разрыв царя с «правительницей» обнажил шаткое и нелегитимное положение Софьи. В Москве известие о бегстве царя из Преображенского произвело потрясающее впечатление: все понимали, что начиналась междоусобица, грозившая большим кровопролитием. Софья упросила патриарха Иоакима поехать в Троицу, чтобы склонить Петра к переговорам, но в Москву патриарх не возвратился и объявил Петра полноправным самодержцем.

27 августа из Троицы пришёл царский указ, подписанный Петром, с требованием всем стрелецким полковникам явиться в распоряжение царя в сопровождении стрелецких выборных, по 10 человек от каждого полка, за неисполнение — смертная казнь. Софья, со своей стороны, запретила стрельцам покидать Москву, также под страхом смерти.

Стрелецкие и иноземные полки, поразмыслив, предпочли встать на сторону законного царя и в течение двух-трёх недель один за другим добровольно явились в лавру, чтобы принести присягу Петру. В Троице их ждала благожелательная встреча. Вновь прибывшим высокопоставленным сановникам и стрелецким начальникам подносили чарку и от имени царя благодарили за верную службу. Рядовым стрельцам тоже раздавали водку и наградные.

Пётр в Троице вёл образцовую жизнь Московского царя: присутствовал на всех богослужениях, оставшееся время проводил в советах с членами боярской думы и в беседах с церковными иерархами, отдыхал только в кругу семьи, носил русское платье, немцев не принимал, что разительно отличалось от образа жизни, который он вёл в Преображенском и который неодобрительно воспринимался бо льшей частью русского общества — шумные и скандальные застолья и забавы, занятия с потешными, в которых он нередко выступал в роли младшего офицера, а то и рядового, частые посещения Кукуя, а, в особенности, то, что царь с немцами держался, как с равными себе, в то время как даже самые знатные и сановные русские, обращаясь к нему, согласно этикету должны были называть себя его рабами и холопами.

Петр в лавре

Между тем, власть Софьи неуклонно сыпалась: в начале сентября в Троицу ушла во главе с генералом Патриком Гордоном наёмная иноземная пехота — наиболее боеспособная часть войска. Там она присягнула царю, лично вышедшему навстречу иноземным полкам. Между тем Василий Голицын устранился от политической борьбы и уехал в своё подмосковное имение Медведково. Активно поддерживал правительницу только начальник стрелецкого приказа Фёдор Шакловитый, всеми средствами старавшийся удержать стрельцов в Москве.

От царя пришёл новый указ — схватить (арестовать) Шакловитого и доставить в Троицу в железах (в цепях) для сыска (следствия) по делу о покушении на царя, а все, кто поддержит Шакловитого, разделят его судьбу. Остававшиеся в Москве стрельцы потребовали от Софьи выдачи Шакловитого. Она сначала отказывалась, но была вынуждена уступить. Шакловитый был отвезён в Троицу, под пыткой дал признание и был обезглавлен.

Одним из последних явился в Троицу князь Василий Голицын, где он не был допущен к царю, и сослан с семьёй в Архангельский край. Его постоянно перевозили из острога в острог, из города в города. Последним местом ссылки Голицыных был Пинежский Волок, где Василий Васильевич умер в 1714 году.

Могила князя Голицына. Красная гора. Пинежский район в 15 км от Пинеги

Оставленная всеми Софья была арестована и заключена в Новодевичий монастырь.

Заточение царевны Софьи в Новодевичий монастырь в 1689 году. Миниатюра из рукописи 1-й пол. 18 века «История Петра I», соч. П. Крекшина.

Ей дали просторное помещение окнами на Девичье поле, позволили держать при себе свою кормилицу, престарелую Вяземскую, двух казначей и девять постельниц. Из дворца отпускалось ей ежедневно определённое количество разной рыбы, пирогов, саек, караваев, хлеба, меду, пива, браги, водки и лакомств. Царицам и царевнам позволено было посещать её во всякое время. Она могла свободно ходить внутри монастыря, участвовать в храмовых праздниках, но у ворот постоянно стояли караулы из солдат полков Семёновского и Преображенского. Вдова царя Фёдора, Марфа Матвеевна, и супруга царя Ивана, Прасковья Фёдоровна, очень редко посещали Софью, но сёстры были с нею по-прежнему дружны и вместе втихомолку ругали Петра и жаловались на свою судьбу.

И. Репин. Царевна Софья Алексеевна в Новодевичьем монастыре

В 1697 году Пётр уехал в своё первое заграничное путешествие. В его отсутствие в Москве произошёл новый стрелецкий бунт. Для Софьи блеснул луч надежды. Она послала восставшим письмо, в котором она убеждала стрельцов стать табором под Новодевичьим монастырём и просить её снова на державство, а если солдаты станут не пускать их в Москву, то биться с ними.

Стрелецкое войско двинулось к Москве. Бояре выслали против них войско в числе 3700 человек с 25 пушками. Начальство над этим войском взял боярин Шеин с двумя генералами: Гордоном и князем Мосальским. Высланное боярами московское войско встретилось со стрельцами 17 июня близ Воскресенского монастыря. Переговоры ни к чему не привели.

Подавление стрелецкого бунта

Тогда Гордон приказал выстрелить по стрельцам из пушек и положил многих на месте. Стрельцы смешались. Раздался другой, третий, четвёртый залп; стрельцы бросились врассыпную. Оставалось только ловить и вязать их. Убито у них было 29 человек и ранено 40.

Тотчас дали знать в Москву; бояре приказали Шеину произвести розыск. Начались пытки кнутом и огнём. Стрельцы повинились, что было у них намерение захватить Москву и бить бояр, но никто из них не показал на царевну Софью. Шеин самых виновных приказал повесить на месте, а других разослать по тюрьмам и монастырям под стражу.

Бояре полагали, что суд тем и кончился, но не так посмотрел на это дело Пётр, когда к нему в Вену пришло известие о бунте стрельцов. «Это семя Ивана Милославского растёт», — писал он князю-кесарю Ромодановскому, которому поручено было наблюдать порядок в Москве во время царского отсутствия.

Царь бросил все дела заграницей и помчался домой. Он прибыл в столицу 25 августа, а с середины сентября начался новый розыск. Из разных монастырей велено было свезти стрельцов; затем иных разместили по московским монастырям, а других содержали в подмосковных сёлах под крепким караулом. Число всех содержавшихся стрельцов было 1714 человек.

«Я допрошу их построже вашего», – говорил Пётр Гордону. В четырнадцати Преображенских застенках запылали костры: здесь с утра и до позднего вечера следователи из царской компании парили стрельцов горящими вениками, тянули из них жилы на дыбе, сдирали кнутами мясо до костей — и записывали, записывали показания, стремясь найти улики против Софьи. Важнейших воров Пётр допрашивал сам. Но стрельцы – с допроса ли, с дыбы, с кнута – стояли на своих прежних показаниях: шли к Москве от голоду и скудости, хотели повидаться с жёнами и детьми, более ничего не ведают. Ничего не добившись, ночью Пётр выходил из застенка, осатаневший от криков, стонов, крови, наливался вином в компании и без памяти падал в кровать... А едва рассветало, вновь шёл в застенок – рвать и жечь проклятое милославское семя.

Наконец повезло: один стрелец с третьего огня признался, что было к ним послано от царевны Софьи письмо.

Следствие шло, а вокруг Белгорода и Земляного города, у ворот Девичьего монастыря уже начали ставить виселицы. Их количество поразило москвичей. Патриарх Адриан поднял икону Богородицы и отправился в Преображенское печаловаться за осуждённых. Завидев его издали, Пётр выскочил на крыльцо:

– К чему эта икона? Разве твоё дело приходить сюда? Убирайся живее и поставь икону на место! Быть может, я побольше твоего почитаю Бога и Пресвятую Матерь Его. Я делаю богоугодное дело, казня злодеев!

Патриарх вынужден был повернуть назад.

27 сентября Пётр появился в Новодевичьем монастыре, выложил на стол перед Софьей показания стрельцов. Ну, что она на это скажет? Стараясь не выдать своего волнения, Софья медленно перебирала допросные листы. Лицо её все более прояснялось, становилось властным, надменным. А грамотки-то её стрельцам, улики наипервейшей, – нету! Оторвавшись от бумаг, она спокойно сказала, что никаких писем стрельцам не посылала; а что стрельцы хотели звать её на царство, то не по её письму, а, знать, потому, что она семь лет была в правительстве. Пётр в гневе выбежал из кельи.

Ждать окончания следствия уже не имело смысла. Он распорядился начать расправу.

В. Суриков. Утро стрелецкой казни

30 сентября полторы сотни телег потянулись из Преображенского в Белый город, к Покровским воротам, где толпилось несметное количество народу. В каждой телеге сидели по два стрельца в грязных, окровавленных, прожжённых исподних рубахах; в руках у них горели свечи. Их жены, матери, дети с воплями бежали за телегами. У Покровских ворот на коне восседал Пётр, одетый в зелёный польский кафтан; его окружала свита из бояр, иностранных послов и резидентов. По знаку царя думный дьяк зачитал смертный приговор. Осуждённых потащили на виселицы; кроме того, их вешали на брёвнах, просунутых сквозь зубцы стен Белгорода. В этот день казнили 201 человека, причём оказалось, что осуждённых было на пять человек меньше, чем значилось в приговоре: этим пятерым царь собственноручно отрубил головы в Преображенском. Сто стрельцов, возрастом от 13 до 20 лет, были помилованы: их били кнутом, заклеймили в правую щеку и сослали в дальние города.

11 октября открылись новые казни: повесили 144 человека; на другой день – 205, на третий – 141. 17 октября 109 осуждённым рубили головы. Пётр по очереди посылал своих приближенных орудовать топором. После каждой отрубленной головы боярам подносили от царя стакан водки. Пётр с лошади наблюдал за работой своей компании и сердился, когда замечал, что у некоторых бояр трясутся руки.

Казнь стрельцов

18 октября казнили 63 человека, 19-го – ещё 106. Стрельцы не сопротивлялись. Только некоторые кричали оторопевшему от ужаса народу, показывая на царя:

– Он не одних нас – весь народ переведёт!

Все эти дни Пётр находился на грани нервного срыва. Во время вечерних попоек у него внезапно холодел живот, начинались судороги в желудке, по телу пробегала дрожь, тик в щеке делал его лицо безобразным и страшным. По ночам он дёргался в таких конвульсиях, что Меншиков должен был ложиться рядом с ним и держать его за плечи – только так он мог забыться коротким сном.

Во второй половине октября казни прекратились. Софью постригли под именем Сусанны и оставили в Новодевичьем монастыре под строжайшим караулом. Под окнами её кельи 195 повешенных стрельцов держали всунутые им в руки списки с их челобитной.

Последние казни над стрельцами совершены были в феврале 1699 года. Тогда в Москве казнено было разными казнями 177 человек. Тела казнённых лежали неприбранные до весны, и только тогда велено было зарыть их в ямы близ разных дорог в окрестностях столицы, а над их могилами велено было поставить каменные столпы с чугунными досками, на которых были написаны их вины; на столпах были спицы с воткнутыми головами.

Сёстрам запрещено было ездить к Софье, кроме Пасхи и храмового праздника Новодевичьего монастыря.

Несчастная Софья в своём заключении томилась ещё пять лет под самым строгим надзором и умерла в 1704 году. Похоронена в Смоленском соборе Новодевичьего монастыря в Москве.

Гробница Софьи после реставрации

В старообрядческом скиту Шарпан (под Нижним Новгородом) находится захоронение схимницы Прасковьи («царицына могила») в окружении 12 безымянных могил. Староверы считают эту Прасковью царевной Софьей, якобы бежавшей из Новодевичьего монастыря с 12-ю стрельцами.

Личность Софьи в разное время оценивали по-разному — то как интриганку, то как достойную сестру Петра Великого. По словам историка первой половины ХХ века Евгения Францевича Шмурло, «Софья первая пробила брешь в той стене, за которой, замурованные, сидели наши прабабушки; она первая вывела их из терема, указав путь, идя по которому русская женщина стала теперь, по широте и глубине своего образования, по интенсивности своих духовных стремлений, одной из первых женщин мира».

На этих словах мы и простимся с нашей героиней.

Для проявления душевной щедрости

Сбербанк 4274 3200 2087 4403

Мои книги

https://www.litres.ru/sergey-cvetkov/

У этой книги нет недовольных читателей. С удовольствием подпишу Вам экземпляр!

Последняя война Российской империи (описание и заказ)

ВКонтакте https://vk.com/id301377172

Мой телеграм-канал Истории от историка.

|

|

Фото с сослуживцами на память |

Солдаты в противогазах системы Зелинского-Кумманта,

1916 год, Россия

|

Метки: Первая мировая война |

Шекспир об археологах |

Кто вознесённым был судьбою,

Лежит в пыли перед тобою.

Благословен, зашедший в гости,

И проклят тот, кто тронет кости.

(надпись на надгробии Шекспира. Пер. Т. М. Латышевой)

|

Метки: юмор |