Добавить любой RSS - источник (включая журнал LiveJournal) в свою ленту друзей вы можете на странице синдикации.

Исходная информация - http://pushkinskij-dom.livejournal.com/.

Данный дневник сформирован из открытого RSS-источника по адресу http://pushkinskij-dom.livejournal.com/data/rss/, и дополняется в соответствии с дополнением данного источника. Он может не соответствовать содержимому оригинальной страницы. Трансляция создана автоматически по запросу читателей этой RSS ленты.

По всем вопросам о работе данного сервиса обращаться со страницы контактной информации.

[Обновить трансляцию]

Сергей Прокофьев. Два Пушкинских вальса, Op.120 |

|

Метки: музыка |

Непомнящий В.С. Времена года. Литературно-музыкальная композиция. 1980 г. |

Ниже представлено развернутое предисловие-объяснение Непомнящего, напечатанное внутри конверта с пластинками.

Композиция "Времена года", сочиненная и записанная мною на этих пластинках, - не поэтический концерт, не чтецкая программа и не обычный литературный монтаж. Чтение стихов – не моя профессия; я — литературовед, много лет занимающийся Пушкиным — и изучением его творчества, его роли в русской культуре, его личности и судьбы; и эта композиция – в известном смысле тоже исследование, как мои статьи и очерки о Пушкине. От них она отличается языком, способом выражения. Как и свои доклады, я читаю её в Московском музее Пушкина, без содействия которого она бы не существовала, так как вне живого звучания, входящего в авторский замысел, в значительной мере теряет свой смысл. В статьях, рассчитанных, прежде всего на рациональное восприятие и предназначенных для чтения глазами, я, как и всякий литературовед, предлагая определенные концепции, говорю в основном языком логики, анализа, аргументов, догадок. "Времена года" - тоже концепция, но здесь нет ни одного моего слова, звучат только слова самого Пушкина и слова о нём его современников, поставленные в те связи, в каких они мне слышатся. Иначе говоря, "Времена года" — это концепция, выраженная на языке искусства, и притом на звучащем языке.

Может возникнуть вопрос: для чего понадобился литературоведу такой язык? Прежде всего, о Пушкине никто не может сказать лучше, чем он сам. Дело в том, что композиция "Времена года" - не о каких-либо конкретных произведениях Пушкина или моментах его биографии, не о каких-либо отдельных темах или проблемах его творчества. В ней сделана попытка приблизиться, хотя бы немного, к внутренней жизни поэта, прикоснуться, хотя бы мимолетно, к его личности, творческой и человеческой, к целостному смыслу его судьбы. Здесь ничто не заменит собственных пушкинских слов. Далее. Существуют вещи невыразимые — особенно в сфере внутренней жизни. Сказанные на понятийном языке, они в лучшем случае будут выглядеть неточно и, стало быть, неверно; в худшем — могут обернуться банальностью, а то и чепухой; оба эти случая и имел в виду Тютчев, говоря: "Мысль изреченная есть ложь". Воплощенные же в слове поэтическом, в живой интонации, в музыке звуков, в композиции мотивов, стыках образов, монтаже и скрещении тем, они не претендуют на логическую однозначность и именно поэтому начинают жить и говорить обнаруживая свою истинность, глубину, реальность и… невыразимость. Для науки, для логики путь к таким вещам доступен очень редко, для искусства, обращающегося не только к разуму, но и к чувству, — открыт.

Наконец третье. Поэзия — не просто искусство слова. Она — искусство слова звучащего, произносимого. Именно в живом звучании стихи раскрываются в своей многоплановости и неисчерпаемости; поэтому, кстати, творческий процесс серьёзного чтеца есть в то же время и процесс изучения и анализа стихов. "Немое", остановленное на бумаге поэтическое слово утаивает от нас половину своего смысла и никакой анализ не восполнит этой потери. Всё вместе диктует жанр моей работы и особенности её построения. От обычного монтажа на пушкинскую тему она отличается, помимо прочего, тем, что внешне биографический момент – исторические и житейские реалии, конкретные события, имена и даты – не играет в ней сколько-нибудь существенной роли: в 1-ой части ("Зимняя дорога") он сведен до минимума, во 2-ой ("Осень") – вовсе отсутствует. Отрывки из воспоминаний современников не помечаются именами их авторов. Имена здесь не важны: речь, идет о собирательном образе Современника, в первую очередь Друга. Не важно также, к кому обращено или по какому поводу написано то или иное стихотворение: не может не узнаваться только Арина Родионовна; все женские образы, включая и няню, должны, по замыслу, сливаться в один многоплановый образ (здесь хочется вспомнить слова М. Волконской, которая писала, что ни одну женщину Пушкин не любил так, как свою Музу). Размещаются стихи не по хронологии, и это принципиально: я стремлюсь ориентироваться на сферу глубинных, многозначных, нерастворимых во времени смыслов. Ведь стихи большого поэта волнуют ум и берут за душу вне зависимости от многих конкретных обстоятельств их возникновения: поэзия потому и живет в веках, что превышает временные обстоятельства, заключает в себе то непреходящее, что, выражаясь пушкинскими словами, переживает прах и убегает тленья. В сфере таких непреходящих смыслов действуют свои, особые законы: все, созданное поэтом, представляет в ней не столько цепь отдельных, фиксированных во времени моментов, сколько единый творческий акт, один слитный момент, в котором все "рядом", и на прикосновение к одной струне — "ранней" или "поздней", все равно, — отзываются другие; а любое пушкинское стихотворение — это не просто определенное мгновение творческой биографии, но воплощенная в слове целостная личность Пушкина, соединяющая в себе прошлое с потенциальным будущим и наделенная способностью выражать в конечном бесконечное.

Мало кому, кроме Пушкина, свойственно в такой же высокой степени сочетание уникальности и универсальности. С одной стороны, в любых его строках мы чувствуем его личное присутствие, как бы слышим его дыхание; с другой — глубинная суть этих строк явно выходит за пределы опыта отдельной личности, представляется беспримерно всеобъемлющей: она касается всех, откликается каждому, кто этого захочет, и не зависит от времени. В этом смысле Пушкин — особенный художник и особенная личность. Кому-то кажутся близкими одни писатели и менее близкими, а то и далекими, — другие. В Пушкине же есть неоспоримость он по своем "близок" каждому. Все мы чувствуем — осознаем это или нет, — что он нечто большее чем просто поэт и писатель, что в нем есть нечто жизненно необходимое нам. И тем удивительнее, что многие ещё смотрят на творчество Пушкина с какой-то умильной отстраненностью, восхищаясь им лишь как прекрасной литературой, как "эстетической ценностью"; а жизнь его воспринимают хоть и с сочувствием, порой глубоко искренним и трогательным, но тоже как-то "со стороны", чисто "биографически", в качестве ряда пусть драматических, но внешних эпизодов, не пытаясь понять внутренний смысл этого творчества и этой жизни — смысл, обращенный к нам. От такого взгляда необходимо отрешиться, если мы хотим включить Пушкина в свой жизненный (и не только интеллектуальный или эстетический) опыт. Необходимо понять Пушкина, художника и человека, в нерасчленимом единство этих ипостасей, в той их неразъемлемости, в которой творчество предстает как судьба, а судьба оказывается творчеством.

"Слова поэта — суть уже его дела", — говорил Пушкин. Это верно для каждого художника. Но мало в ком это воплощалось с такой всесторонней полнотой и на такой нравственной высоте, как в самом Пушкине. Он с необыкновенной остротой чувствовал: художник живет не для себя, и талант дается ему не для "личного употребления". Талант — не личная собственность и уж тем более не "заслуга" художника. За талант не нужно хвалить; будучи великим счастьем, талант — а тем более гений — это прежде всего величайшая ответственность и тяжкое, чаще всего трагически тяжкое, бремя. За дар творчества нужно расплачиваться всею жизнью, обеспечивать его всею судьбой, в которой определяющее — человеческое поведение. Гений нельзя бездумно эксплуатировать, как нельзя списывать на него свои грехи, слабости и ошибки, — нужно стремиться ему соответствовать. Одному это удается в большей мере, другому — в меньшей; но если нет такого стремления, художнику рано или поздно становится не под силу нести тяжкую ношу творческого дара: дар как бы утекает у него сквозь пальцы, и он остается только местером своего дела. А величие и мастерство — это разные вещи.

Ощущение человеческой ответственности было у Пушкина чрезвычайно сильным. Оставаясь самим собой, он никогда не останавливался в своем человеческом росте, и его главным личным стремлением было — соответствовать своему гигантскому дару, то есть — правильно (в силу своего гения) понимая мир, праведно жить в нем. Нравственная его требовательность к себе, нетерпимость к собственным заблуждениям, жажда быть лучше, стремление к истине были необыкновенно велики и с течением времени возрастали. Об этом прямо свидетельствуют его произведения, в том числе стихи, от таких ранних, как, скажем, "Возрождение" (1820), до "Воспоминания" (1828) и поразительного по высоте духа последнего цикла стихотворений ("Мирская власть", "Напрасно я бегу к сионским высотам", "Отцы пустынники и жены непорочны" и др. — 1836). В этом-то смысле человек и был в нем неотделим от творца. Творя, он создавал не только поэзию, — он творил собственную жизнь, раскрывал до конца, до полного соответствия со своим даром, свою личность. Любая проблема, встающая перед нами с пушкинских страниц, сколь бы ни была она широка, философична, общечеловечна, была им, прожита и прочувствовано, обеспечена всею полнотой личного усилия познать и выразить истины, общие всем и всем необходимые. Ему был дан дар выражать в словах свой опыт, свой личный духовный путь в качестве урока для всех, имеющих уши, — и он всею жизнью и всем творчеством это свое предназначение выполнял. В этом смысле пушкинское слово и есть дело; оно заключает в себе ту полноту жизни, ту общезначимость смысла и неподвластность времени, о которых можно сказать словами Некрасова: "Дело прочно, когда под ним струится кровь", И мы тогда сможем вместить хотя бы малую каплю пушкинского духовного опыта не только в голову, но и в душу, в свою жизнь, если научимся слышать под каждым пушкинским словом струение крови. Могут спросить: но какой же жизненный урок может преподать гений обыкновенным людям? На это можно ответить так. Во-первых, гений потому и гений, для того и гений, что он имеет силу выразить нечто общее всем людям и жизненно им необходимое; иначе гении были "бы никому не интересны и не нужны. Во-вторых, Пушкин, при всей своей гениальности — или, пожалуй, благодаря именно ей, — был, как общепризнано, человеком высокой нормальности (не случайно он так любит повторять о своей "покорности" "общему закону"); тем более общезначимым нужно признать его человеческий опыт. Общезначимость же эта мне представляется так. Жизнь человека внешним образом складывается из некоторых событий и обстоятельств, как обусловленных его действиями, так и независимых от них. Те события и обстоятельства, которые улучшают внешние качества жизни, человек расценивает как хорошие, в противном случае — как дурные, а то или иное сочетание их называет везением или невезением — и соответственно оценивает жизнь. На самом же деле жизнь человека (как и сам человек) не есть сумма одних внешних событий и обстоятельств. Существует внутренняя логика жизни каждого человека, существует жизнь человеческого духа. Благодаря этому разные люди в сходных обстоятельствах ведут себя по-разному. Это вот жизненное поведение (оценки, побуждения, поступки, самооценки) и определяется внутренней логикой личности, духовным уровнем человека, и обозначает направление его пути. Что же касается "хороших" и "дурных" жизненных обстоятельств, то вовсе не они составляют истинное содержание жизни, достойной человека. Обстоятельства — это лишь условия, раскрывающие сущность личности, ее духовный путь, который и составляет истинное содержание жизни. Таков (выражаясь пушкинскими словами) "общий закон" для всех людей — и великих, и обыкновенных. Таков он был и для Пушкина.

Да, были в его жизни тяжкие и мрачные обстоятельства; ссылки, гонения, житейские тяготы, смерть одних друзей, вечная разлука с другими, в последние годы — одиночество и непонимание, грязная интрига, пуля светского проходимца, чудовищные муки на смертном одре. Были грехи и ошибки, были порывы дурных страстей. Но все это — чем дальше, тем больше — преодолевалось, подминалось под себя другою, главной, определяющей жизнью — жизнью высокой души, требовательно сознающей свое человеческое достоинство, с беспощадной трезвостью оценивающей самое себя, с необыкновенной чёткостью отделяющей добро от зла.

"..Какой бы шаг он ни сделал в жизни, — думает о Пушкине один герой М. Булгакова, — все шло ему на пользу, все обращалось к его славе!.. Повезло, повезло!...". Да, Пушкину "повезло", и все шло ему "на пользу" — и одна ссылка, и другая" и гонения,"и тяготы: потому что никакие, самые мрачные, обстоятельства не могли победить его, умалить высоту его духе и глубину нравственного чувства. Наоборот, они лишь проявляли эту глубину и эту высоту, раскрывали источники, которыми питалось его творчество. "Исключительно благородная красота его души, — писал Вересаев — пламенными языками то и дело прорывалась в его жизни… ярким огнем пылала в его творчестве и ослепительным светом вспыхнула в его смерти. Умирал он не как великий поэт а как великий человек". Кому же придет в голову назвать эту жизнь, полную тяжких невзгод, "неудачной", эту трагическую судьбу — "несчастной"? Да, Пушкин умер в результате интриги, умер от пули. Но кроме этой внешней "логики" есть и другая, главнейшая. В его творческом даре была неистовая интенсивность, имевшая и свою роковую сторону. "Нам Музы дорого таланты продают!" — сказал Константин Батюшков. Жизнь Пушкина — исчерпывающее подтверждение этих слов. Его дар был не только великим счастьем. Это был пожирающий пламень. Точно и глубоко сказал об этом (имея в виду Пушкина и Лермонтова) белорусский поэт А. Кулешов; "...их сперва сразила Поэзия. А пули шли за ней". Творчество есть процесс постижения истины о мире и о человеке. Творя, Пушкин проживал сотни жизней и тысячи лет, заглядывал в бездны, жил в прошлом и в будущем. Такое счастье тяжко, и оплачивается оно дорого. Такая жизнь — самосжигание, она катастрофична по самой внутренней природе и не может быть физически долгой, потому что постижение истины — всегда в каком-то смысле самопожертвование.

Есть несомненная связь между тем, как живет человек, и тем, как он умирает. Пушкин не поменялся участью со своим противником, не стал убийцей, о чем простодушно мечтают некоторые и от чего он заклял себя в VI главе "Евгения Онегина". В его судьбе была логика, которая не допустила его до убийства: защищая честь женщины и свое достоинство человека и поэта, он не убил, а погиб сам. Поэтому же Пушкин отказался от мести своему убийце, предложенной другом. Человек, всю жизнь пробуждавший "чувства добрые" и призывавший "милость к падшим", человек, всегда стремившийся к Истине, написавший: "И бога глас ко мне воззвал", — не мог умирать со злобными и мстительными чувствами. И если жизнь Пушкина была процессом раскрытия высоты его души, то смерть была не только продолжением этой жизни, — она была моментом высшей ее полноты. Слова Вересаева о том, что Пушкин умирал не как великий поэт, а как великий человек, верны только в ограниченном, условном смысле: важно ведь, что именно разуметь под словом "поэт", Пушкин умирал как великий поэт.

"Сын гармонии", он оплатил свой высокий дар сполна, оплатил "усильным, напряженным постоянством" стремления к гармонии своей личности, жизни и духа. Его физическая жизнь была коротка именно в силу величайшей духовной полноты, для которой ограниченные масштабы конечного, эмпирического существования становились уже тесны и хрупки. Таковы соображения, которыми мне хотелось предварить мою композицию. Толковать ее собственное содержание я не могу: если бы было возможно пересказать его "своими словами", я написал бы не композицию, а статью.

Музыка Д. Шостаковича, Г. Свиридова, И. С. Баха (одни из фрагментов — перепись с пластинки фирмы "Еternа") сыграла в этой работе очень большую роль, она — не "оформление" моей пушкинской композиции, а полноправная часть ее содержания. Читаю я "Времена года" сам; как уже сказано выше, звучание пушкинского слова вводит в мой авторский замысел, и никакими способами я не мог бы передать никакому артисту этого замысла, то есть такого звучания, какое слышится авторским слухом. Так писатель не может перепоручить написание своего произведение другому: тот напишет другое произведение.

|

Метки: стихи Пушкина Непомнящий В. С. |

Архив радиопередач В.С. Непомнящего |

Программа "Лицей"

Ведущая Маргарита Шабурова

(скачать)

Анализ стихотворения "Осень"

"Борис Годунов" (3 передачи)

Дар Пушкина

Интервью о реформе образования

О конце жизни Пушкина

О Пущине, друге Пушкина

О Солженицине

"Повести Белкина"

"Пророк"

Пушкин и Франция

Совесть

Таинственная природа творчества

Тайный смысл сказок Пушкина (2 передачи)

Тема слова

Франция

Целостное восприятие Пушкина

Элегия

Языческие праздники

|

Метки: Борис Годунов стихи Пушкина Пушкин в жизни Непомнящий В. С. сказки |

Как Пушкин обидел однажды женщин, а потом оправдывался... |

сказав при этом, что собирается напечатать стихи в своём альманахе "Северные цветы"

Стихи - от женщины. Вот они:

**

О Пушкин, слава наших дней,

Поэт, любимый небесами!

Ты век наш на заре своей

Украсил дивными цветами:

Кто выразит тебя сильней

Природы блеск и чувства сладость,

Восторг любви и сердца радость,

Тоску души и пыл страстей?

Кто не дивится вдохновеньям,

Игривой юности мечтам,

Свободных мыслей выраженьям,

Которые ты предал нам?

В неподражаемой картине

Ты нам Кавказ изобразил,

И деву гор, и плен в чужбине.

Черкесов жизнь в родной долине

Волшебной кистью оживил.

Дворец и сад Бахчисарая,

Фонтан любви, грузинки месть

Из края в край, не умолкая.

Гласят поэту славы весть.

Одно... Но где же совершенство?

В луне и солнце пятна есть!

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Несправедлив твой приговор,

Но порицать тебя не смеем:

Мы гению простить умеем

Молчанье выразит укор.

Это послание написала в 1828 году Анна Ивановна Готовцева.

Вот она:

Анна Ивановна родилась в 1799 году (ровесница Пушкину), а дожила до 1871-го.

Дельвиг стал упрашивать Пушкина написать ответ на это послание, чтобы получился этакий поэтический обмен любезностями.

Судя по всему, Пушкин не понял, что за две строчки многоточий, за которыми следует прямой упрёк:

– Несправедлив твой приговор, но порицать тебя не смеем...

Но другу не стал отказывать, стихи написал и 26 ноября 1828 года послал Дельвигу с припиской -

"Вот тебе ответ Готовцевой (чёрт её побери);

как ты находишь ces petits vers froids et coulants (эти холодные и текучие стишки)?

Что-то написал ей мой Вяземский? а от меня ей мало барыша.

Да в чём она меня упрекает? в неучтивости ли противу прекрасного полу или в похабностях или в беспорядочном поведении?

Господь её знает".

Вот стихотворение Пушкина:

Возможно, Пушкин лукавил, когда писал - да и в чём она меня упрекает?...

Ведь незадолго перед посланием Анны Ивановны к Пушкину в «Северных цветах»

были опубликованы "Отрывки из писем, мысли и замечания".

А в этих мыслях он изрядно припечатывает женщин, они-де лишены чувства изящного; бесчувственны к гармонии и тд:

"Жалуются на равнодушие русских женщин к нашей поэзии, полагая тому причиною незнание отечественного языка:

но какая же дама не поймёт стихов Жуковского, Вяземского или Баратынского?

Дело в том, что женщины везде те же.

Природа, одарив их тонким умом и чувствительностью самою раздражительною, едва ли не отказала им в чувстве изящного.

Поэзия скользит по слуху их, не досягая души; они бесчувственны к её гармонии;

примечайте, как они поют модные романсы, как искажают стихи самые естественные, расстроивают меру, уничтожают рифму.

Вслушивайтесь в их литературные суждения, и вы удивитесь кривизне и даже грубости их понятия... Исключения редки... "

Правда, у Пушкина на этот счёт было алиби (а оно ему нужно?) - напечатаны "Отрывки" были без подписи.

Но, наверное, Анна Ивановна, державшая в Костроме литературный салон, сама писавшая стихи с 1823 года,

дружившая с Вяземским и с 1824 года сотрудничавшая с Дельвигом, была проницательной, как все поэты.

Вот и раскусила "поэта, любимого небесами".

Впрочем, не все исследователи творчества Пушкина склонялись к версии,

что послание Готовцевой написано после прочтения "отрывков из писем, мыслей".

Борис Викторович Томашевский предполагал, что стихи вызваны отрывком "Женщины" из IV главы «Евгения Онегина»,

который не был включён Пушкиным в окончательный текст.

Но отрывок был напечатан в конце 1827 года в «Московском Вестнике», который наверняка был у Готовцевой и она читала.

Отрывок большой, у кого нет в книжках - в примечаниях к «Евгению Онегину», можно найти в Сети.

Я приведу кусочек:

"Мы их любви в награду ждём,

Любовь в безумии зовём.

Как будто требовать возможно

От мотыльков иль от лилей

И чувств глубоких и страстей!".

Ну да, что взять с женщин, которые сродни мотылькам и лилеям...

А после этого ещё делал вид, что не понимает упрёков...

p/s/ Где-то прочитала, что Анна Ивановна Готовцова вполне могла быть да-а-альней родственницей Пушкина,

по линии костромских Пушкиных.

Так что наш замечательный

k_fon_shwahgeim на этот счёт, может, что-то знает

k_fon_shwahgeim на этот счёт, может, что-то знает|

Метки: стихи о Пушкине Дельвиг А. А. любопытное Пушкин-публицист женщины стихи Пушкина цитата поэты о Пушкине |

Издана Генеалогическая энциклопедия Пушкиных |

В Москве в издательстве «Политическая энциклопедия» ограниченным тиражом вышла книга «Пушкины. Генеалогическая энциклопедия».

Книга, созданная по инициативе сотрудников генеалогического отдела московского Государственного Музея А.С. Пушкина, представляет собой сборник расположенных в алфавитном порядке статей обо всех представителях рода Пушкиных, начиная от Радши, мужчинах и женщинах, рождённых с этой фамилией, ранее живших и ныне живущих, о местах, городах и сёлах, исторических событиях и организациях, с ними связанных, о близких и родственных родах, фамилиях и их отдельных представителях. Книга содержит более двухсот фотографий и рисунков.

Также в книге представлена поколенная роспись рода, основанная на трудах Модзалевского и Муравьёва («Пушкины. Родословная роспись.» М. 1932 г.), исправленная и дополненная по настоящее время, и другие справочные сведения.

Это первое после упомянутой брошюры Модзалевского и Муравьёва (1932 г) издание, содержащее столь богатую информацию об одном из древнейших родов России.

Огромная благодарность за эту титаническую работу всему редакционному совету и в первую очередь ведущим сотрудникам отдела генеалогии Государственного Музея А.С. Пушкина Олегу Николаевичу Наумову и Ольге Владимировне Рыковой, инициаторам всего дела.

P.S. Я никак не связан с распространением этой книги, данные издательства — на последнем фото. Ищущий — да обрящет.

|

Метки: родословная |

Я рад, что ты не брюхата, или К ужасу своему я опять беременна... |

(у них уже было двое – Машка да Сашка, как их называл в письмах Пушкин).

К крайнему ужасу своему я опять беременна - это Софья Андреевна Толстая в письме к сестре.

Невозможно представить Толстого, пишущего что-нибудь подобное пушкинскому -

"радуюсь, что ты не брюхата и что ничто не помешает тебе отличаться на нынешних балах"

(это Пушкин ещё раз радуется по тому же поводу - в следующем письме - от 21 октября 1833)

Стало мне любопытно сопоставить двух литературных гениев по их отношению к плотской любви в семье и рождению детей.

Например, почему Софья Андреевна в ужасе?

Да потому, что пишет она это в 1881 году; после свадьбы прошло меньше 19 лет и это её 11-я беременность

( и 11-е роды плюс домостроевские взгляды Толстого на грудное вскармливание:

только сама! - хоть через силу, хоть через боль, никаких кормилиц).

И это ещё не предел.

Всего она родит 13 детей (четверо умрут); последнего Ванечку – в возрасте 44-х лет, Толстому -60 лет.

А всё потому, что Толстой при его страстном мужском темпераменте был примитивным ханжой.

Он подчёркнуто отрицательно относился к половой связи, считая её греховной и недостойной человека духовного;

оправдание видел только в рождении детей.

"В плотском соединении есть что-то страшное и кощунственное.

В нём нет кощунственного только тогда, когда оно производит плод" (из записных книжек Толстого)

"Преступно спал" - записывал наутро в дневнике, будучи уже мужем и отцом семейства.

И ведь знал, что жена прочтёт и наплевать, что она читала его холостые дневники (сам дал перед свадьбой),

в которых он точно так же записывал "спал с девкой; мерзость", то есть не видел принципиальной разницы - жена ли, девка ли...

Софья Андреевна от таких записей сатанела, ведь это она становилась соучастницей и, мало того, мотиватором его преступления...

И, получается, если после его "преступно спал" жена понесла, то главное в этом не радость - будет ещё сынок или дочка,

а то, что Лев Николаевич мог сам себя оправдать.

То ли дело "бездуховный" наш Пушкин. Никакого ханжества в делах семейных, включая спальню.

" На днях встретил я M-me Жорж.

Она остановилась со мною на улице и спрашивала о твоём здоровье,

я сказал, что на днях еду к тебе pour te faire un enfant (чтобы сделать тебе ребёнка)...

Однако я боюсь родов, после того, что ты выкинула.

Надеюсь однако, что ты отдохнула" (письмо от 3 августа 1834 года).

Или вот следующее письмо, какая заботливая нежность к жене -

"Скажи пожалуйста, брюхата ли ты?

Если брюхата, прошу, мой друг, будь осторожной, не прыгать, не падать, не становиться на колени перед Машей (ни даже на молитве).

Не забудь, что ты выкинула и что тебе надобно себя беречь". (20-е числа сентября 1834 года)

А Софье Андреевне оставалось только мечтать, чтоб ей дали "отдохнуть" и что ей надобно бы себя беречь...

Конечно, неизвестно, как всё сложилось бы, и сколько детей было бы у Пушкина,

проживи они в браке с Натальей Николаевной хоть половину от того, что Толстые (48 лет)

Но, очень даже возможно, что Наталья Николаевна быстро бы остановилась:

балы любила до чрезвычайности и нравилось победительно блистать на них.

Ведь проявила характер и сказала (хоть и заливаясь слезами) твёрдое нет! – никакой деревни! -

когда Пушкин однажды после свадьбы стал ей говорить о своих мечтах переехать на постоянное житьё в Михайловское.

Так и тут, и наверняка и Пушкин был бы не против, если бы Наталья Николаевна решила - хватит детей,

ведь он так любил "милую свою жёнку", тем более, что у них уже были Маша-Саша-Гриша-Наташа.

Дети Пушкина, рисунок Н.И. Фризенгоф, 1841 год

|

Метки: письма мой Пушкин Пушкин в жизни дети Наталья Гончарова рисунки |

Пушкинское от Александра Ткаченко: |

Прадедом Пушкина был эфиоп Абрам Ганнибал, что всегда подчёркивается, и вполне справедливо: во внешности поэта угадываются африканские черты, эти же черты есть в его характере. Однако женой Абрама Ганнибала была шведка Кристина фон Шеберх, и западной крови в Пушкине ровно столько, сколько африканской. 75% – русская кровь, 12,5% – африканская, 12,5% – шведская.

А мне пушкинская неточность в ударениях нравится. Тем боле, что строгие формальные нормы этих ударений появились намного позже. Современный нормативный литературный русский язык во многом был сформирован как раз творческими усилиями Пушкина. Поэтому, можно, наверное, сказать, что не Александр Сергеич нарушал нормативные ударения, а сама эта нынешняя орфоэпическая норма вобрала в себя не все, предложенные Пушкиным варианты.

|

|

Пушкин - кулинар |

Возможно, некоторые читатели с иронией воспримут эту статью, считая ее попыткой «привязать» Александра Пушкина к любой тематике. Однако автору представляется, что как литературоведы-пушкинисты, так и многие историки экзотически воспринимают сообщаемые поэтом кулинарные познания, обходя вниманием его поразительную осведомленность в вопросах национальной кухни отдельных народов. В данном случае речь идет об описании Пушкиным кавказской кухни, с которой он мог познакомиться только во время своего двукратного, но очень кратковременного посещения этого региона.

В начале XIX века Россия еще только осваивалась на Кавказе, который был отдален от ее центральной части и почти недоступен из-за военных действий и труднопреодолимых путей сообщения. В периодической печати того времени Кавказ рисовался в полумифических тонах, кроме, конечно, сводок о военных действиях, не говоря уже об исторических познаниях, которые мимолетно и эпизодично присутствовали у Ломоносова, Жуковского, Державина. Первым из великих русских писателей Кавказ посетил Грибоедов. С 1818 года он не раз бывал на Северном Кавказе и в Закавказье. Но все же первенство в кулинарном открытии Кавказа, воспринятого, как представляется, исключительно в духанах Тифлиса, принадлежит Пушкину. Поэт выбрал основное, главное и типичное в ней.

...

Полностью: https://regnum.ru/news/2644148.html

|

Метки: Пушкин в жизни любопытное Кавказ |

Встретились как-то Пушкин и кот... |

Года три назад на сувенирных прилавках в подмосковном Архангельском увидела Пушкина... на разделочной доске и купила.

Продавщица сказала - настоящий Румянцев, а не кто-то под него работает, вот и подпись есть.

Да я бы и всё равно купила, как можно было такого Пушкина и такого кота не купить...

А в октябре 2019 года питерские коты осиротели,

потому что их создатель - прекрасный художник Владимир Дмитриевич Румянцев умер.

Ему было 62 года.

Владимир Дмитриевич Румянцев родился 21 февраля 1957 года в Череповце.

Мальчик рисовать начал с 4 лет.

Родители переехали в Ленинград в 1972 году, где он закончил школу и получил художественное образование.

Работал в жанре ироническая живопись, акварель, любил рисовать ангелов и котов.

После «Питерских котов» к нему пришла известность.

А ещё художник любил Пушкина и соединял их на своих акварелях.

Владимир Дмитриевич Румянцев, автопортрет:

Иллюстрации – из своб. доступа интернета, доска моя))

|

Метки: понравилось бы Пушкину Пушкин в изобразительном искусстве Пушкин сегодня любопытное Пушкин и мы |

Пушкин против «Записок Самсона, парижского палача» |

И с какой стати "Записки Самсона, парижского палача", о выходе которых громко извещали все французские журналы,

вызвали у Пушкина желание написать критическую статью "О записках Самсона".

Великий Самсон

Шарль-Анри Самсон (вообще-то Сансон, Charles-Henri Sanson, но Пушкин его называл Самсоном и я буду как Пушкин)

был потомственным французским... палачом.

Четвёртым в династии палачей-Самсонов по прозвищу Великий Самсон.

Начало 160-летней династии палачей положил в 1684 году его прадед, назначенный на эту должность Людовиком XIV.

Родился Анри Самсон в 1739 году.

Папа - палач, дедушка - палач, а кем ты, Анри, будешь, когда вырастешь? Как папа?

Нет. Мальчик страстно хотел стать врачом.

Учился в монастырской школе близ Руана, отличался похвальным прилежанием и стремлением к учёбе.

Однако очень скоро кто-то из родителей прознал, что за ремесло у его отца и Анри пришлось покинуть школу.

Продолжил обучение частным образом и настолько хорошо, что смог поступить на медицинский факультет Лейденского университета.

Но не успел отучиться и года, как отца разбил паралич.

Семья осталась без средств к существованию. Младший брат был мал для продолжения семейного ремесла.

Анри пришлось бросить медицину и по праву старшего сына принять на себя отцовские обязанности палача.

И выполнял он эти обязанности почти 40 лет с 1757 года по 1796.

Скорее всего, Анри Самсон так бы и умер просто одним из Самсонов, если бы именно во время его служения плахе

не случилась бы Великая французская революция 1789 года, когда - в буквальном смысле - головы полетели.

В том числе монаршие: Людовика XVI и Марии-Антуанетты; Шарлотты Корде и Робеспьера и сотни...

Всех их казнил Великий Самсон.

Как раз к этому времени подоспело изобретение гильотины:более гуманное орудие казни, нежели все прежние.

Самсон участвовал в изобретении - представил свои чертежи.

А потом тщательно тестировал изобретение: тренировался на овцах, перерубал тугие снопы,

так что к 1793 году - времени массовых казней французской аристократии, и он и гильотина были хорошо сработаны...

Пушкин против

Его статья «О записках Самсона» была напечатана в «Литературной газете» в конце января 1830 года.

Большая выдержка - "Этого должно было ожидать. Вот до чего довела нас жажда новизны и сильных впечатлений...

Мы не довольствовались видеть людей известных в колпаке и в шлафроке, мы захотели последовать за ними в их спальню и далее.

Когда нам и это надоело, явилась толпа людей тёмных с позорными своими сказаниями.

Мы кинулись на плутовские признания полицейского шпиона...

Не доставало палача в числе новейших литераторов.

Наконец и он явился, и к стыду нашему, скажем, что успех его «Записок» кажется несомнительным.

Не завидуем людям, которые, основав свои расчёты на безнравственности нашего любопытства,

посвятили своё перо повторению сказаний, вероятно, безграмотного Самсона.

Но признаемся же и мы, живущие в веке признаний:

с нетерпеливостию, хотя и с отвращением, ожидаем мы «Записок парижского палача»..."

Насчёт безграмотности Самсона Пушкин ошибался.

Но и мемуаров Самсон не оставлял, типа разговора с Людовиком XVI у гильотины:

- Как же так? Получается, я сейчас одним ударом прерву 800-летнюю династию? - Делай своё дело, не болтай!

После Самсона осталось много технических записей - как содержать в порядке инструменты и прочее.

А вот авторами (анонимными) этих беллетристических записок были Бальзак и некий бойкий,

сомнительной репутации литератор Леритье де Леном.

Сейчас бы это называлось фейковые мемуары...

Так что наш гениальный Пушкин (в качестве публициста) уже тогда, в своём прекрасном далёке,

предугадал расцвет наших фейковых новостей и стремление любой ценой добыть скандальные истории.

И чем безнравственнее и чернушнее - тем лучше.

Поэтому и написал уже в следующей аналогичной статье "О записках Видока" (окончание статьи):-

"Сочинения шпиона Видока, палача Самсона и проч.

не оскорбляют ни господствующей религии, ни правительства, ни даже нравственности в общем смысле этого слова;

cо всем тем нельзя их не признать крайним оскорблением общественного приличия.

Не должна ли гражданская власть обратить мудрое внимание на соблазн нового рода,

совершенно ускользнувший от предусмотрения законодательства?"

(bold -мой, с общественным приличием сейчас у нас тоже большой напряг)

|

Метки: Пушкин-пророк актуальный Пушкин Пушкин-публицист Пушкин-гражданин Пушкин и мы |

Константин Сазонов: слуга Александра Пушкина, который был серийным убийцей |

Удивительные тайны хранят стены Царскосельского лицея, пенаты многих российских прославленных и великих сынов Отечества. Но мало кто знает, что здесь происходили не только невинные, хотя и рисковые шалости молодых и горячих лицеистов, но и более серьезные, леденящие кровь, истории... В том числе - серийные убийства, совершаемые на протяжении нескольких лет подряд маньяком-одиночкой.

Имя преступника - Константин Сазонов. О нем известно немногое, лишь то, что на момент, когда он стал работать дядькой лицеистов (должность, аналогичная должности денщика в армии), ему было не больше 20 лет. Историки указывают дату его рождения - около 1796 года, то есть, он был современником самого знаменитого лицеиста А. С. Пушкина (Л. А. Черейский, "Пушкин и его современники"). Более того, он служил дядькой у самого Пушкина, который был лицеистом как раз в то время, когда Царское село охватила череда загадочных, жестоких и кровавых убийств. У всех у них был один и тот же почерк: жертву находили с перерезанным горлом, причем долгое время полиция не могла определить, что же было орудием убийства...

Возможно, именно поэтому длительное время на след Сазонова не могли выйти сыщики. Его искали и безуспешно, целых два года с 1814 по 1816 гг. Среди очевидных фактов преступлений - совершавший их человек был крайне силен и легко справлялся с любой жертвой. И второе - все убийства совершались ради денег, то есть, с целью грабежа.

Возможно, столь длительные вопиющие факты в царскосельской жизни были связаны с тем, что Лицей находился в ведении министра просвещения Разумовского, который не желал огласки и старался действовать аккуратно. Его поддерживал и директор учебного заведения, профессор Кошанский. Удивительно, что лицеисты, которым грозила смертельная опасность, относились к ней по меньшей мере - с юмором и иронией. Так, А. С. Пушкин, узнав о расследовании и задержании Сазонова, написал эпиграмму Заутра с свечкой грошевою" (1816):

"Заутра с свечкой грошевоa

Явлюсь пред образом святым:

Мой друг! остался я живым,

Но был уж смерти под косою:

Сазонов был моим слугою,

А Пешель — лекарем моим".

Есть упоминания о Сазонове и в известной лицейской коллективной поэме "Сазоновиаде".

Следствием было доказано не менее 7 убийств, совершенных Константином Сазоновым. Последней жертвой был извозчик. 18 марта 1816 года преступник был арестован, что было с ним дальше - остается загадкой для историков (С. Попов, редактор военно-исторического журнала "Цейхгауз").

|

Метки: пушкинская пора лицей |

Не припомню русского романа, в котором хоть один из персонажей посетил бы картинную галерею... |

Сейчас уже не тайна, что литератор Моэм был агентом британской разведки

и целью его секретной миссии было сохранение у власти никчёмного Временного правительства, которое не дало бы России выйти из войны.

Миссия его провалилась: в октябре власть взяли большевики и в начале ноября агент Моэм бежал из России.

Шпион-писатель прожил в России чуть больше 4 месяцев и занимался не только политикой, но и литературой... русской.

Результатом этих занятий стала его «Записная книжка», в которой он разнёс по кочкам русскую литературу.

Что "Ревизор"-де - одна-единственная банальная пьеска, в которой заключается вся русская классическая драматургия.

Таким образом, "Ревизор" для русских - это и Шекспир, и Голдсмит, и Шеридан.

Что русским романам недостаёт юмора, а "культ страдания" в русской литературе у него вызывает ужас. Ну и так далее.

Но почему-то зацепила меня фраза:

Не припомню русского романа, в котором хоть один из персонажей посетил бы картинную галерею

Начала вспоминать хоть одного английского персонажа, который бы "посетил картинную галерею"?

И - не вспомнила. Если кто знает – расскажете?

Ведь не просто так товарищ Моэм кидает камень в наш огород?

Наверное, у них сплошь и рядом – все персонажи в картинной галерее обитают?

Причём не станем забывать, что время записей 1917 год.

Голсуорси только ещё пишет «Сагу о Форсайтах».

Там есть Форсайт-художник и он носит свои картины на продажу в галерею, но это не равно посещению галереи.

Потому что про художников и у Гоголя есть «Портрет», а у Чехова «Попрыгунья»...

А всё же, что у нас?

У нас, конечно же, Пушкин!

А что за картинные галереи во времена Пушкина? Частные коллекции. Так же, как и в Европе.

Итак, Пушкин. "Дубровский". Читали, агент Уильям Сомерсет?

Ну тогда должны бы помнить, как Маша и Кирилла Петрович Троекуровы съездили с визитом к князю Верейскому?

А что там делали? Да по большей части в картинной галерее были!

"Потом занялись рассмотрением галереи картин, купленных князем в чужих краях.

Князь объяснял Марье Кирилловне их различное содержание, историю живописцев, указывал на достоинства и недостатки.

Он говорил о картинах не на условленном языке педантического знатока, но с чувством и воображением.

Марья Кирилловна слушала его с удовольствием".

Ну что, можем считать это посещением Маши с отцом картинной галереи? Думаю, да.

И наверняка, когда Пушкин так подробно описывал картинную галерею у князя,

то держал в уме собрание картин князя Николая Борисовича Юсупова,

в усадьбе-дворце которого в Архангельском Пушкин бывал не раз

и которому посвящено пушкинское стихотворение «К вельможе».

Так что мистер Моэм должен был бы сейчас покраснеть, как толстовский Ваня, съевший без спросу сливу,

и немедленно привести примеры посещения картинных галерей литературными героями в английской литературе 19 века...

|

Метки: актуальный Пушкин понравилось бы Пушкину Дубровский цитата любопытное история |

Интервью с Юрием Михайловичем Кублановским |

июнь 2019

|

Метки: православие современность мы и Пушкин мысли о Пушкине Пушкин и мы пушкиноведение |

Тайны и загадки сабли |

Пушкин прибыл в русский лагерь на турецком фронте 13 июня 1829 года, в день, когда был получен приказ начать наступление на Арзрум и пробыл там до 19 июля, то есть чуть больше месяца. В регионе шли активные боевые действия, в которых поэт стремился отличиться. Правда, в «Путешествии в Арзрум» об этом нет ни слова, за что, кстати, Пушкин удостоился жесткой критики со стороны Фаддея Булгарина, который намекал в своей газете «Северная Пчела»: «Александр Сергеевич Пушкин возвратился в здешнюю Столицу из Арзрума. Он был на блистательном поприще побед и торжеств Русского воинства, наслаждался зрелищем, любопытным для каждого, особенно для Русского. Многие почитатели его Музы надеются, что он обогатит нашу Словесность каким-нибудь произведением, вдохновенным под тенью военных шатров, в виду неприступных гор и твердынь, на которых могучая рука Эриванского героя водрузила Русские знамена». Но не о своих и не о других «делах» Пушкин не писал, хотя в официальном письме шефу жандармов А. Х. Бенкендорфу отмечал следующее:

«Я прибыл туда в самый день перехода через Саганлу, и, раз я уже был там, мне показалось неудобным уклониться от участия в делах, которые должны были последовать; вот почему я проделал кампанию в качестве не то солдата, не то путешественника».

...

Полностью: https://regnum.ru/news/2639832.html

|

Метки: пушкинские тайны Кавказ |

Все неприятности по службе с тобой, мой друг, я забывал... |

Вяземский пишет:

- "Пушкин, отыскавши эту элегию, говорил, что изо всей русской поэзии эти два стиха

самые чисто русские и самые глубоко и верно прочувствованные"...

Может быть, Пушкин соотносил эти строчки:

Все неприятности по службе

С тобой, мой друг, я забывал.

со своей избранницей, на которой он должен был жениться, потому что всю жизнь был бы без неё несчастлив.

Что-то давно не вспоминали милую Наталью Николаевну...

Из словаря имён и именин.

Александр: "Верный защитник людей". И больше - никаких характеристик.

Может, для кого и мало, а для Пушкина достаточно. Верный защитник людей.

Берёшь его книжку, открываешь на любой странице и - как шторкой - защищаешься от всяких там самоизоляций и ковид-19ть...

Наталья: "Родная. Женственная и мягкая. Лиричная и застенчивая".

Так и есть. И Наталья Николаевна - родная и застенчивая - чувствовала себя с ним легко и свободно.

- Читайте, читайте, я не слушаю.

Однажды поэт Баратынский пришёл в гости к Пушкину со своими новыми стихами.

И спросил Наталью Николаевну (она занималась каким-то рукоделием) - не помешает ли он ей,

если в её присутствии прочтёт свои Пушкину стихи.

Наталья Николаевна любезно ответила: - Читайте, пожалуйста! Я не слушаю.

Цветаева с Ахматовой терпеть её не могли, ну прямо пустым местом её считали, полные наши...

А всё потому, что потом она вышла замуж за другого!

Да, вышла, ещё и родила троих. И в одном из писем писала -

"Никогда не могла понять, как могут надоедать шум и шалости детей...

Положительно, моё призвание - быть директрисой детского приюта".

(Гм-гм, Софья Андреевна Толстая с её кучей детей тоже была попечительницей нескольких детских приютов,

всю дорогу организовывала сбор средств для них. И про неё тоже говаривали, мол, не такая жена нужна была гению).

А вот самый растиражированный портрет Н.Н. мне не нравится

(где одно ухо сантиметра на 3 выше другого, хотя наклон очаровательной головки почти не заметен).

Но это единственный портрет, который при жизни Пушкина написан,

Пушкин сам его заказал акварелисту Александру Брюллову через 5 месяцев после свадьбы.

Портрет парадный, богатый, сверкание в ушах, во лбу...

Но, на мой взгляд, на этом портрете Наталья Николаевна какая-то постная

и совершенно от нас закрыта - без божества, без вдохновенья...

Да и ладно.

Главное, есть её портрет-набросок, который сам Пушкин – лёгким росчерком пера - оставил нам.

И лучше выдумать не мог.

|

Метки: Баратынский Вяземский П. А. Наталья Гончарова стихи рисунки лирика |

Владимир Андреевич Фаворский (1886-1964) |

Переплет книги очень лаконичный. В нем я употребил орнамент годуновского времени.

Затем фронтиспис (общая иллюстрация для всей книги, передающая как бы душу книги), в данном случае портрет автора — портрет Пушкина с пером в руке; и титульный лист, на котором заставка изображает "мужика на амвоне", и там же предок поэта — Гаврила Пушкин, так что Александр Сергеевич как бы смотрит в глубь истории на своего предка. Портрет Пушкина я сделал подробно, обстоятельно, а титул сделал легким, воздушным.

... очень важно передать свет, освещение, особенно необходимое, когда нужно подчеркнуть психологическое состояние героев. Причем свет может быть обычным; скажем, фигуры освещены справа или слева. А может быть частный случай света — какой-нибудь луч через щелку ставней.

Следя за светом, я часто подчеркивал именно частный случай света; например, когда предметы находятся против света, заслоняют свет — ты смотришь на свет сквозь главных действующих лиц. Когда передаешь психологическое состояние людей, изображение получается более натуральным, и частный случай света повышает у зрителя чувство достоверности, вероятности изображаемого события.

Самая ответственная иллюстрация для меня была — Борис и Юродивый, кульминационный момент всей трагедии.

Поэтому я выбрал разворот — одну из самых больших иллюстраций. Здесь Юродивый обвиняет Бориса при всем народе в преступлении, и Борис не оправдывается, а смиряется с обвинением.

Надо сказать, что изображать Бориса, его смятение, было трудно. Помогли, как аккомпанемент, лица бояр, и гневные и недоумевающие, и ритм шапок, делающий фриз (некий ритмический ряд) из лиц.

Народ смотрит недоумевающе то на Юродивого, то на Бориса, слепой слушает и не верит ушам, стрельцы тоже недоумевают.

Из трудных страничных иллюстраций был еще монолог Бориса. Я поместил фигуру Бориса у самой рамы, и это чем-то мне помогло.

Затем — смерть Бориса. Ее выразить трудно — он умирает и говорит с сыном.

В древней русской письменности был очень распространен словесный портрет, и часто мы находим и лаконичное и выразительное описание какого-нибудь лица, — прямо удивляешься выразительности. Все это служило мне материалом, и на основании его я искал и создавал типы, нужные мне.

Пушкин составил трагедию из картин. Я самовольно расчленил эти картины как бы на шесть сцен и выделил некоторые иллюстрации, которые начинают эти сцены как заставки. Это помогло оформить всю книгу, так как расчлененное легче свести к цельности.

Большие и малые иллюстрации я сопроводил орнаментом, стараясь ритмом и сюжетом орнамента передать подоплеку того, что происходит. Орнамент, сопровождающий трагедию — смерть Бориса, носит мрачный характер; сопровождающий сцену у фонтана — легкомысленный, польский; а вот у Пимена орнамент суровый, и т. д.

Надо сказать, что орнаментальная передача темы подобна музыкальной. Иногда не совсем даже понятно, чем передается то, что нужно. Рассказать это словами, как и музыку, трудно.

Из книги: В.А. Фаворский. Рассказы художника-гравера

Хорошую подборку работ Фаворского можно посмотреть здесь, здесь и здесь.

|

Метки: иллюстрации Пушкин в изобразительном искусстве издания Борис Годунов |

Пушкин и Ленин |

И это правда, потому что у Петрова-Водкина стихи Пушкина читает даже... Ленин.

В январе 1924 года, когда умер Ленин, Петрова-Водкина откомандировали делать зарисовки у гроба Ильича для журнала «Красная нива».

Которые потом сложились в картину «У гроба Ленина»

А художник, говорят, после этого захотел написать портрет Ленина.

И написал – к 10-летию смерти Ленина – в 1934 году.

Слово художнику: – "Мне хотелось дать Владимира Ильича живым – дать уютную обстановку, где он сам с собой.

Он, конечно, читает Пушкина, а затем ляжет спать.

Я даже придумал, что ему дать читать.

Это «Песни западных славян», так как мне казалось, что эти вещи должны действовать сильно и остро".

Перед нами Ленин в светлой рубашке за письменным столом, справа и слева – книги,

книгу по правую руку можно рассмотреть – «Сочинения Пушкина»,

Прямо перед ним тоже раскрытый томик Пушкина (ну, поскольку сам художник об этом сообщает), в руке карандаш для пометок.

Знаменитый высокий ленинский лоб, но только на редкость широко посаженные глаза...

Разумеется, такой неформальный портрет не понравился партномеклатуре, а значит – и общественности.

Позже были разные толкования – почему Петров-Водкин написал такой портрет.

Предполагали, что художник предвидел репрессии, которые начнутся вскоре, что и случилось:

в конце 1934 года убийство Кирова положило начало большому террору и большой крови.

И "Песни западных славян", мол, не зря дал в руки Ленину – ведь там первая глава "Видение короля".

Про владыку, который боится заговора против себя со стороны злобного султана, который хочет отсечь ему голову;

и кровь хлещет ручьями, и он идёт, шагая через трупы...

Конечно, насчёт этого портрета могут быть разные толкования.

Что Ленин как бы вглядывается из своего потустороннего далёка - что происходит,

куда страна движется спустя 10 лет после его смерти...

И что тут раскрывается двойственность ленинской натуры – творческая натура писателя-публициста и политика.

Но факт остаётся фактом. Картину не признали. Абсолютно.

Возможно, и это тоже сыграло свою роль – в уничтожении художником несколькими годами позже болдинского портрета Пушкина,

который тоже (опять!) не признали и не отобрали на Всесоюзную Пушкинскую выставку 1937 года.

И если картину «У гроба Ленина» приобрела Третьяковская галерея,

то "Портрет Ленина" после смерти художника его вдова, нуждаясь, продала в какую-то частную коллекцию.

Сейчас картина в одной из художественных галерей Армении.

|

Метки: понравилось бы Пушкину Пушкин в изобразительном искусстве любопытное цитаты о Пушкине |

Пушкин и «Колхозницы» |

В обширной библиотеке художника, несмотря на переезды, всегда было полное собрание сочинений поэта.

Об этом свидетельствовала его единственная дочь Елена Кузминична (1922-2008)

А в начале 1930-х годов Петров-Водкин написал портрет Пушкина и ... уничтожил его.

В декабре 2018 года отдел технологических исследований Русского музея вдруг обнаружил,

что под слоем одного из полотен Петрова-Водкина, на котором был эскиз картины «Колхозницы», есть ещё один слой.

В 20-х- 30- х годах прошлого века из-за нехватки денег многие художники (и Петров-Водкин в их числе)

часто писали новые картины на своих или чужих использованных холстах.

Над «Колхозницами» художник работал с 1937 и почти до самой смерти в феврале 1939 года.

Но так и не докончил.

Этот холст и взяли для подробного изучения технологических приёмов Петрова-Водкина.

Однако когда холст просветили с помощью специальной аппаратуры, то оказалось,

что под женскими головами колхозниц прячется ... Александр Сергеевич Пушкин!

Это было сенсацией, ведь портрет считался уничтоженным.

Об этом и сам художник говорил, добавляя, что портрет ему не понравился.

Об этом свидетельствовала и его дочь – что отец чуть ли не на глазах у неё разрезал полотно.

А перед этим не раз ей говорил, мол, «что-то не клеится у него с Пушкиным».

В своих воспоминаниях дочь рассказывает, что Петров-Водкин начал работу в Болдине,

потом продолжил в Пушкине, где семье дали квартиру в здании знаменитого Лицея.

Но всё равно образ поэта «не шёл»...

Дочь описала и картину, какой она успела её увидеть.

«Пушкин сидит на диване, нога протянута, а на ковре валяется смятое письмо, наверное, от Натали»

(от Натали – это только дочкино предположение).

Ещё из воспоминаний дочери, как отец ей говорил - "Нет, Пушкин таким не может быть" и стал резать холст.

"И в этот момент, когда он резал, я смотрела на лицо Пушкина, мне показалось, что он ухмыляется.

Я говорю: - Если он такой, то это не Пушкин и нечего расстраиваться"...

По счастью в фонде Всероссийского музея А.С. Пушкина сохранилась фотография той уничтоженной картины

и она совпадает с описанием Елены Кузминичны. Кто её сделал, неизвестно, но она есть:

Мало того, в запасниках фонда есть и отрезанная нижняя часть картины с книгами на полу и брошенным письмом (если это письмо)

То есть Петров-Водкин просто отрезал нижнюю часть картины,

а на оставшейся части холста стал набрасывать "колхозниц", а вовсе "не изрезал" холст на части...

Будет ли восстановлена картина или нет – время покажет.

Но уже получилась целая история с обретённым портретом Пушкина,

который, как «рукописи не горят», так и он – не разрезан...

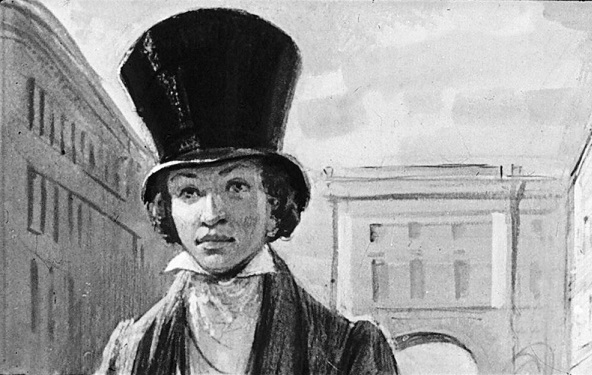

А портрет Пушкина Петров Водкин всё же написал, в 1937 году, называется «Пушкин в Петербурге».

И этот портрет тоже необычный.

Как будто вся вселенская скорбь у поэта в глазах, через сто лет после смерти:

Иллюстрации – из своб. доступа, сайт spb.aif.ru

|

Метки: Пушкин в изобразительном искусстве любопытное портреты |

Владимир Андреевич Фаворский |

Я был счастлив, когда меня позвали в Государственное издательство художественной литературы и предложили выбрать литературное произведение какое я хочу оформить. Я давно мечтал иллюстрировать "Маленькие трагедии" Пушкина.

"Маленькие трагедии" — это кубок, наполненный страстями, необузданными желаниями, — "громокипящий кубок", по выражению поэта Тютчева.

В этих иллюстрациях мне не хотелось изображать события, которые находятся в книге, а создать то состояние, которое их предваряет.

На суперобложке я изобразил грозу, несущиеся облака, молнии и несущиеся цветы, венки. Между прочим, венок как символ славы и чести характерен для этой книги: и для рыцаря в его поединках, и для Моцарта и Сальери в их творчестве. Слава и честь имеют большое значение в этих произведениях.

На переплет вместе с текстом я дал ветку с листьями — черными, золотыми и розовыми, ветку, охваченную ветром, а может быть, охваченную огнем.

На титульном листе у меня нарисован шрифт и ветки лавра и кипариса.

Лавр говорит о славе, кипарис — о смерти. Эти ветки пытаются сложиться в венки.

Мне было важно, что ветки кипариса давали глубокий цвет, углублявший всю композицию, как бы лежащий глубже белой поверхности листа. Лавр же возникает как бы над поверхностью титула.

Весь вход в книгу суров и даже мрачен.

Сперва я хотел туда поместить цветы — я их очень люблю. Но, в сущности, уместны ли цветы, когда разговор идет о таких страстях, об убийстве и чуме… И я поместил только маленький букетик цветов на противоположной титульному листу странице.

Книга состоит из четырех самостоятельных вещей, и требовалось объединить их. Для этого я каждую вещь начинал длинной иллюстрацией-заставкой. Каждое начало было на правой стороне.

Я изобразил рыцаря лежащим в его башне; Сальери — размышляющим о Моцарте; Дон Гуана, который увидел Донну Анну; и в последней трагедии, в "Чуме", я изобразил чумный город с опустевшими улицами и оживление только на кладбище.

И к каждой вещи я сделал концовку.

Иллюстрации я делал широкие. Кроме "Моцарта и Сальери", где взял формат высокий.

Кончил я книгу большой иллюстрацией — пир. Так что симметрии во всей книге не получалось. Но мне кажется, что цельность получилась.

Цельность книге придает еще то, что ее пронизывает горизонтальная полоса, которая начинается суперобложкой — тучами, — проходит через титул и потом отмечается на начале каждой вещи, где заставка, поставленная довольно низко, поддерживается мелочью, помещенной на левой странице, как-то: скрипкой, плащом и шпагой, копьями и — кладбищем. Так что, мне кажется, во всей книге чувствуется горизонтальный строй.

Легче других было иллюстрировать "Скупого рыцаря". Вещь суровая.

Все люди, кроме скупого рыцаря, тоже жадные, только по-другому. Его возвеличение золота звучит чрезвычайно сильно и страстно. Это я и хотел передать в иллюстрации, изображающей монолог Скупого.

А в третьей иллюстрации у меня были такие трудности: все время читалось подряд — Альбер, Иван и Жид; а мне нужно было, чтоб за Альбером следовал Жид, а уж потом Иван.

В таком порядке мне нужно было, чтобы их воспринимал зритель. И я заслонил Ивана светом из окна и, мне кажется, добился того, чего хотел.

Самая трудная вещь была "Моцарт и Сальери".

Вопрос был в Сальери — ведь он возвышает как бы свое преступление. И неужели есть ему какое-то оправдание? Все-таки он убийца. Я так и трактовал его. В последней иллюстрации он плачет. Но он плачет из-за того, что он совершил убийство, — по его мнению, исполнил долг. Поэтому в первой большой иллюстрации я делаю его немножко ханжой: вспомнить великого художника Рафаэля и великого поэта Данте Алигьери, слушая игру этого нищего старика скрипача, мог только человек, совершенно лишенный юмора, не то что Моцарт.

В "Каменном госте" иллюстрации цветнее, так как вещь этого требовала. Там я сделал заставку: у кладбищенских стен Дон Гуан видит Донну Анну. Тут можно сказать о некоторых принципах композиции — подобии фигур друг другу. Например, Лепорелло подобен монаху своим положением. Дон Гуан подобен Донне Анне, и эти фигуры связываются одна с другой.

Ужин у Лауры я компоновал так: первый план — фигуры сидящие — я сделал темным, второй план — светлый. Таким образом добился того, что первый план зрителем как бы пропускается и внимание направляется на фигуры второго плана. И очень приятно и интересно делать так, чтобы светлое получилось как бы подложенным под темное. Между прочим, во всякой композиции интересно создавать многоплановость во времени и в пространстве.

Так, в сцене дуэли я сохранил ту же комнату, только немножко изменил точку зрения. Причем неубранный ужин как бы изображал то, что происходило до прихода Дон Гуана. Сама дуэль — это настоящее. Тень руки на стене усиливает значительность жеста, и ею все кончается. Получается, что на этой иллюстрации изображено событие, в котором есть элементы и прошлого и настоящего.

Время входит в композицию, и композиция становится сложной, многоплановой.

Сцена на кладбище мне была интересна тем, что я изобразил параллельно действующим лицам еще надгробные памятники. Так, сделал статую плакальщицы, которая отчасти повторяет движение Донны Анны.

Эта статуя плакальщицы — как бы то, что было еще недавно, то есть Донна Анна еще плачущая, а сама Донна Анна уже не плачет. Это справа. А слева изображен ангел, который стоит параллельно Дон Гуану. Лицемерный ангел. Так я и тут стараюсь передать время. Фигура Донны Анны как бы двигается: переданы ее прежнее положение — и теперешнее состояние.

И наконец о "Пире во время чумы". Сцену пира обычно изображают как пиршество "золотой молодежи".

Я изобразил мещан. Они по-разному переживают чуму. Председатель вдохновлен моментом. Тут есть молодой человек, одобряющий Председателя; и человек, чутко воспринимающий окружающее; и человек, занятый снедью.

Должен сказать, что в композиции, в рисунке есть некоторое подобие рифм: фигуры по своему положению либо симметричны, либо параллельны, либо перпендикулярны и этим подобны друг другу. И, когда обращаешь внимание на одну фигуру, то невольно видишь другую. Получается как бы рифма. Так объединяется вся группа.

Я почти не говорил о портретах в линейках. Но для меня очень важно было изобразить Дон Гуана, и Лауру, и Донну Анну. Только в "Моцарте" я не решился на портретные головы, а поместил веточки лавра на траурном фоне.

А в "Пире во время чумы" я, кроме действующих лиц, изобразил Смерть. Она должна была дать подоплеку этого пиршества.

Концовка к "Пиру во время чумы", которая, кажется, мне удалась, изображает лопату, факелы и розы. Факелы — это санитария того времени.

Факелы с их пламенем и лопата — сложные, очень вырезные формы: они своей вырезанностью, как профили, хорошо цепляются за плоскость листа и хорошо на плоскость листа укладываются. А розы обращены к нам лицом, в фас, и поэтому объемны и создают глубину. Вот соединить положенные на плоскость профильные формы с глубиной, которую дают розы, было основной тенденцией всей композиции, и на этом вся концовка держится. Так я делал эту книгу.

Из книги: В.А. Фаворский. Рассказы художника-гравера

|

Метки: Пушкин в изобразительном искусстве издания Маленькие трагедии |

Без заголовка |

Врубель М.А.

Царевна-лебедь, 1900 год

Государственная Третьяковская галерея, Москва

|

Метки: Пушкин в изобразительном искусстве Непомнящий В. С. сказки |