Добавить любой RSS - источник (включая журнал LiveJournal) в свою ленту друзей вы можете на странице синдикации.

Исходная информация - http://pushkinskij-dom.livejournal.com/.

Данный дневник сформирован из открытого RSS-источника по адресу http://pushkinskij-dom.livejournal.com/data/rss/, и дополняется в соответствии с дополнением данного источника. Он может не соответствовать содержимому оригинальной страницы. Трансляция создана автоматически по запросу читателей этой RSS ленты.

По всем вопросам о работе данного сервиса обращаться со страницы контактной информации.

[Обновить трансляцию]

Бес-Балда и русский Фауст в сказке Пушкина |

Русские литературоведы уже занимались анализом «Сказки о попе…». В. Непомнящий рассмотрел этот сюжет в своей монографии «Поэзия и судьба» (1972). Е. Неёлов в 2014 году снова обращается к этой сказке в статье «Сказка А. Пушкина "О попе и о работнике его Балде”». Этими авторами высказаны интересные идеи о сюжете и персонажах, однако, по моему мнению, их недостаточно для ответа на все вопросы. Рассмотрим вкратце результаты проведенного литературоведческого анализа.

В. Непомнящий в своей работе обосновал читательскую интуицию, что наказание попа не соответствует его преступлению. Заявленное в начале сказки желание попа найти на базаре товар подешевле наказывается самыми страшными карами в мире Пушкина – безумием и смертью. Безумие для Пушкина может быть и страшнее смерти, как показывает его стихотворение «Не дай мне Бог сойти с ума». Это неадекватное наказание за простую житейскую прижимистость.

Кроме того, в последних строках сказки поп предстает не священником, а старым человеком («вышибло ум у старика»). Таким образом, финал сказки выглядит так: молодой сильный парень избивает до смерти старого человека. Это приводит к выводу, что сказка просто неудачна – поэт не справился с материалом и не смог создать убедительный образ, которому читатель/слушатель хотел бы подражать. В. Непомнящий осторожно склоняется к этому мнению.

Е. Неёлов указывает, что Пушкин и не справился с материалом – невозможное сочетание. Прежде чем останавливаться на этой версии, нужно испробовать все другие. Неёлов предлагает свой вариант разгадки: Балда – герой, богатырь, карающий зло. Поп наказан вовсе не за жадность, а как ни странно на первый взгляд, за то, что получает оброк с чертей.

Рассуждения Неёлова в этом пункте довольно убедительны. Оброк получает помещик со своих людей. В сказке черти должны платить оброк попу. Они правда отговариваются, что об оброке век не слыхали, но это можно понимать, как обычную хитрость, тем более что в конце концов они резво приносят оброк, и поп никакого удивления по этому поводу не выражает. Но получать деньги с чертей – это же договор с бесами, и поп не может не понимать, каковы последствия. Анализ Неёлова объясняет одну важную деталь сказки – почему один из персонажей именно поп, а не жадный купец, крестьянин или барин, на примере которых жадность часто наказывается в народных сказках.

Неёлов предлагает свою версию решения загадки, анализируя образ Балды в сказке. Он справедливо замечает, что Балда – не просто работник, не обычный мужик. Балда в сказке обладает большой силой: работает за семерых, ест за четверых. Кроме того, он выполняет невыполнимое поручение, требующее сверхчеловеческих способностей, – получает оброк с чертей.

Балда встречает попа на базаре, и как справедливо замечает Неёлов, в поэтике сказки нет случайностей, любая встреча предопределена местом, где она происходит, и персонажами, которые встречаются. Базар в русских сказках – это место пересечения всех дорог. Идти по дороге «сам не зная куда», как идет Балда, означает в сказке идти прямо к цели. Таким образом, Балда не просто так появился на базаре, он пришел туда с какой-то целью, и цель эта по законам жанра волшебной сказки представляет собой именно то, что случилось в конце, то есть Балда пришел на базар, чтобы убить попа.

Неёлов делает отсюда вывод, что Балда – сказочный богатырь, которого послали «безусловно христианские» силы, чтобы расследовать поведение попа и покарать его. Этот вывод представляется слишком поспешным. Чтобы его подтвердить, стоит охарактеризовать ближе эти якобы безусловно христианские силы, которые расправляются с грешником таким образом.

Прежде всего, в христианстве самым важным является спасение души грешника. Пределы Божьего долготерпения определяются тем, что грешникам дается время, дабы они раскаялись. Пока человека жив, никогда не поздно перемениться, признать свой грех, обратиться к святости.

В истории христианства известно много святых, которые в начале своей жизни были грешниками, и не просто скрягами, а ворами или убийцами, лгунами или лицемерами, в том числе священниками без веры, которые обманывали свою паству и заигрывали с бесами. Чем глубже погряз человек в пучине греха, тем нагляднее чудо и тем более явно милосердие Божие, которое не закрывает пути к спасению и для таких людей.

В какой-то переломный момент в жизни каждого из таких персонажей происходит некое важное событие, после которого человек возрождается душой, отказывается от прежней жизни и начинает новую, ведущую его трудным путем к спасению. Божественное вмешательство происходит именно в этот переломный момент, то самое событие, которое меняет человека, послано ему Божьим промыслом для того, чтобы он отказался от греха. Это является победой веры, даже если после этого человека ждут муки и смерть.

В христианских религиозных сюжетах даже закоренелому грешнику дают возможность раскаяться и сделать доброе дело. Сказка ставит его в ситуацию, когда он может не совершать подлости, когда он имеет шанс поступить честно. Примером может служить бродячий сюжет о золотом топоре, демонстрирующий общий принцип взаимодействия с миром чудесного: бедняк уронил в воду топор, и когда ему приносят золотой, отказывается, говоря, что эта вещь не его и ему нужен его топор, за что и получает награду; богач же нарочно бросает топор, и когда из воды достают золотой, он заявляет, что это его топор, и получает наказание. С самого начала сказки ясно, что богатей жаден и неисправим, однако шанс ему дается. Даже в самый последний момент он может поступить честно и спасти свою жизнь и душу.

Подобное испытание герою могут посылать не единожды, как в сказке «Морозко». Каждую сестру, отцову дочку и мачехину дочку, Морозко несколько раз спрашивает: «Тепло ли тебе, девица? Тепло ли тебе, красная?» На каждом этапе у героини есть возможность сделать всё правильно и пройти испытание.

Попу же такой возможности не дают. С ним не происходит перерождения. Он не получает шанса измениться. Попа уничтожили безжалостно, не давая ему возможности покаяться, не спрашивая его об этом и не предлагая такой путь. Для христианского сюжета это нехарактерно, безусловно христианские силы так бы не поступили. Сказочный персонаж, обладающий сверхчеловеческими силами и посланный наказать жадность героя, должен поступить как Морозко: жестокое наказание следует после проваленного испытания, но не вместо него.

Таким образом, Балда не может выступать в сказке как сказочный богатырь, карающий зло. Правильно определив основные качества Балды, исследователь Неёлов сделал на их основе неправильные выводы. Давайте перечислим еще раз все, что мы знаем о Балде, и попытаемся понять, кто же он на самом деле.

Балда обладает большой силой, он выгодный работник, выполняет всю работу по хозяйству, работая за семерых. Балда обладает сверхъестественными способностями, которые позволяют ему получить оброк с чертей. Балда оказался на базаре, чтобы убить попа, и поп об этом знает. И самое последнее, но самое важное – поп и Балда заключают договор, по условиям которого поп теряет разум, жизнь и душу.

Все эти характеристики заставляют подумать о другом персонаже христианской драмы – о бесе, который заключает договор с грешником и получает в результате его душу. Все детали сказки получают объяснение, если Балда – это бес, а не богатырь.

Необычайная сила Балды, а также его сверхъестественные способности, позволяющие обмануть чертей и заставить их платить оброк, органично ложатся в образ. Этот пункт правильно объяснен Неёловым, который показывает, что священнический сан указывает на близость попа к сакральным сферам. Поп заключает договор с Балдой, зная кто он такой и чем дело кончится. Расплата за службу также характерна для сюжетов об искушении – обычно черт просит в награду какой-то совершенный пустячок, который оказывается на самом деле жизненно важен и приводит заключившего договор к гибели.

Поп поплатился за то, что соблазнился дешевизной работника, зная, какая за это будет расплата. Так и происходит в христианских сюжетах, где человек заключает договор с дьяволом ради таких вещей, которые никак не стоят спасения души: ради денег, любви красавицы или мирских почестей. Постоянный мотив христианской литературы – показать, что никакая выгода этой земной жизни не стоит спасения души. Поп погубил бы свою душу, даже если бы получил взамен царство, а не просто работника. Поп поддался искушению по ничтожному поводу, но назад дороги нет, бесы не будут давать второй шанс. Если принять наше объяснение, в сказке нет также никаких несоответствий морального характера – Балда поступает, как и положено бесу, не щадит опрометчивого дурака, который решил, что сможет его обмануть и поддался искушению.

Искушение и взаимоотношения человека с нечистой силой является центральной темой Библии. Первое искушение, которому поддались люди, имело место в раю, когда Сатана соблазнил Еву и Адама. Это грехопадение имеет масштаб космологической катастрофы, оно приводит в мир смерть, меняет весь универсум и создает падший мир, в котором с тех пор живет человечество.

В Книге Иова, одной из самых известных книг Ветхого Завета, мы снова встречаемся с темой искушения. Этот сюжет примечателен тем, что его герой – человек, живущий не в раю, а в нашем мире. Он не в особом положении, как первые люди, на его месте мог оказаться любой из нас. В противоположность Адаму, которых жил в Эдеме, лицезрел Бога, и все же пал, Иов, обычный человек, противостоит искушению.

Книга Иова начинается с пролога на небесах, где Сатана предлагает Богу испытать веру Иова и доказывает, что тот хвалит Бога, пока у него все хорошо, и сразу же возропщет, как только благополучие его покинет. Это единственный в Библии сюжет, когда Сатане позволено применить всю свою силу для искушения человека, и святой Иов выходит победителем из этой борьбы.

Сходство попа и Иова заключается не результате борьба, а в ее исходной ситуации. Поп – обычный человек, живущий своей обычной жизнью, который заботится о житейском, не воспаряя в небеса, и совершенно неожиданно для себя внезапно попадает в ситуацию искушения. В отличие от Иова, который претерпел величайшие страдания и не отказался от союза с Богом, поп поддается ничтожному соблазну, терпит сокрушительное поражение, и безвозвратно губит себя.

Самое известное европейское произведение на тему об искушении – «Фауст» Гёте. В работе над своим произведением Гёте использовал материал книги Иова, что заметно как в основном сюжете, так и в композиции: пьеса Гёте об искушении Фауста начинается прологом на небесах. Гёте обращается к той же теме, но дает альтернативное развитие событий, показывая, что будет, если принять предложение беса и заключить с ним договор.

Первая часть была написана поэтом еще в ранний период его творчества, а вторая часть, где Фауст расплачивается (а фактически не расплачивается) по условиям сделки, была опубликована уже при жизни Пушкина. Интерес русского поэта к «Фаусту» известен: в 1825 году, за пять лет до создания «Сказки о попе…» Пушкин написал «Сцены из Фауста».

Можно заметить параллели в произведениях немецкого и русского классиков. Поп связан с высшими силами своей священнической миссией. Фауст – ученый, который хочет добраться до сути вещей, занимается магией, вызывает духов, то есть проявляет самый серьезный интерес к миру чудесного, считает это делом своей жизни.

Волшебный слуга и в одном, и в другом случае демонстрирует необычайную силу и могущество. В поэме Гёте дьявольская природа Мефистофеля указана явно, в сказке Пушкина сверхприродные силы Балды характеризуют его как существо нечеловеческого мира.

Важнейший момент всей истории – расплата за службу. Приведем здесь анализ «Фауста», сделанный английском философом, эссеистом Г. К. Честертоном. Честертон замечает, что история Фауста относится к тем сюжетам, которые испорчены великими писателями:

«На мое счастье, я видел в Йоркшире, в кукольном театре, пьесу «Доктор Фауст». Потом я видел ее и в Лондоне, но йоркширские куклы были живее лондонских актеров. Марионетки старались играть как люди, а люди, увы, играли как марионетки. Но суть не в том. Суть вот в чем: средневековый Фауст погиб, ибо совершил страшный грех, принес клятву верности вечному злу, чтобы обладать первой красавицей в мире. Он осужден за великий грех; новый же Фауст спасен за грех мелкий и низкий.

Фауст у Гёте не опьянен и не зачарован прекраснейшей, уже нездешней дамой. Когда он стал молодым, он стал и подлым, и мигом завел пошлейший роман, который я не назову связью, ибо (как обычно в таких случаях) связана только женщина. Здесь, в этой смеси соблазна и спасения, проявилось худшее качество немцев, какая-то бессердечная сентиментальность.

Мужчина губит женщину, поэтому женщина спасает мужчину – вот и вся мораль, das ewige Weibliche. Тот, кто получил удовольствие, еще и очистится, ибо жертва отстрадала за него. Значит, все равно, жесток ты или добр. Мне больше нравится кукольный сюжет, где Фауста тащат в ад черные чертики. Он как-то веселее».

Пушкин в своей сказке следует фольклорному сюжету: бес выполняет невыполнимое задание и честно получает свою награду.

Таким образом, загадочная сказка Пушкина получает свое объяснение: это христианский сюжет об искушении. Поп оказывается в ситуации Иова – внезапно попадает в фокус внимания злых сил и среди житейской суеты сталкивается с Врагом, которому, в отличие от Иова, проигрывает. Поп имеет также черты Фауста, который захотел поставить себе на службу могучие темные силы, и сохранить при этом разум и душу. Балда – бес, который служит верно, но и расплаты требует неукоснительно. Договор с дьяволом не может кончиться ничем хорошим, и сказка показывает, как это происходит: заигрывание со злом не проходит даром, и дух злобы поднебесной губит душу человеческую.

|

Метки: книга мысли о Пушкине |

Понятный ли русский у Александра Пушкина? |

|

Метки: книга мысли о Пушкине |

Друзья, издаем книгу из постов нашего сообщества |

У нас есть интересные посты по этой теме, но на книгу еще не наберется.

План работы таков:

Берем любимое произведение А.С Пушкина и вычитываем очень тщательно с деталями, выбирая того героя, про которого, вам кажется, можно сказать миру что-то новое, это может быть еще и событие, деталь, местность, предмет. Затем уточняем, расширяем, проверяем ту информацию, которую мы нашли у Пушкина, и пишем материал пост по теме с пометками "Мысли о Пушкине, Книга"

Вчерашний пост про Происхождение Татьяны Лариной пример такого подхода.

Срок: год

Книга будет издана в бумажном и в электронном виде

Имя каждого автора в этом коллективном сборнике будет указано. Только настоящее имя, а не никнейм

|

Метки: книга мысли о Пушкине |

Без заголовка |

(фото увеличивается)

Другие работы Кочейшвили из Пушкинского цикла.

|

Метки: Пушкин в изобразительном искусстве портреты лицей |

Происхождение Татьяны Лариной |

Татьяна МАСС

|

Метки: Евгений Онегин пушкинская пора |

Дорогие сообщники! |

За это время у нас сложилась особая теплая атмосфера и наработался способ общаться в комментариях с уважением к собеседнику.

Прошу всех новеньких принять и пропитаться этой почтительностью к памяти поэта и к своим собеседникам, отказавшись от привычной на просторах инета бесцеремонности.

Эта теплая дружеская атмосфера ценна и сама по себе. Но сложилась она к тому же вокруг имени Пушкин, что накладывает на нас некие обязательства не превращать Пушкинский Дом в место для выражения своих не самых ценных качеств.

Добавлю, что наше собщество не стремится стать массовым и набрать огромное количество участников. Гораздо важнее другая вещь: любовь к Пушкину и доброе понимание между участниками.

Комментарии в обществе могут оставлять отныне только участники Пушкинского дома

Для вступления в сообщество нужно ответить на два вопроса:

1. Ваше любимое произведение у А. С. Пушкина

2 Почему вы хотите вступить в сообщество Пушкинский Дом?

Дружески: Татьяна МАСС - владелица сообщества

|

|

Что было у Пушкина в книжном шкафу? |

Наверняка у каждого из нас дома есть хотя бы одна книга Пушкина. А у кого-то даже целое собрание сочинений! Представить домашнюю библиотеку без томика Александра Сергеевича просто невозможно. Но что же было в книжном шкафу у самого гения русской поэзии? "Фома" рассказывает о 7 книгах с книжной полки поэта!

Уильям Шекспир. "Ромео и Джульетта"

"У меня кружится голова после чтения "Шекспира. Я как будто смотрю в бездну", — признавался Пушкин. Имя английского драматурга русский поэт начинает упоминать уже в 1820-х годах. Впервые шекспировская цитата появляется во второй главе "Евгения Онегина" (1823): это слова "Poor Yorick!" из трагедии "Гамлет". Владимир Ленский вспоминает эти слова при посещении сельского кладбища.

Шекспир оказал большое влияние на творчество Пушкина. Свою драму "Борис Годунов" Пушкин создавал под несомненным влиянием Шекспира. Отсылки к автору "Макбета" и "Бури" есть во многих пушкинских стихотворениях. Например, шекспировские образы есть в "Кинжале" (1821), а в позднем поэтическом тексте "Не дорого ценю я громкие права" (1836) Пушкин снова цитирует Гамлета: "Слова, слова, слова".

"Читайте Шекспира" — советует поэт в одном из своих писем. Сохранился подробный отзыв Пушкина о трагедии "Ромео и Джульетта". Он с восхищением пишет, что в этой пьесе "отразилась Италия, с ее климатом, страстями, праздниками, негой, сонетами, с ее роскошным языком, исполненным блеска". Помимо итальянского драматического колорита, Пушкин отмечал очаровательных главных героев, однако среди действующих лиц особенно симпатизировал Меркуцио, которого считал "образцом молодого кавалера того времени. Изысканный, привязчивый, благородный Меркутио есть замечательнейшее лицо из всей трагедии".

Вальтер Скотт. "Роб Рой"

В 1820-1830-х годах произведения Вальтера Скотта пользовались огромным успехом у читателей во всем мире. Пушкин не стал исключением и признавался, что романы "шотландского чародея" — "это моя пища души". Историческая правдивость, жизненность, широкая и объективная народность текстов Скотта привлекала Пушкина больше всего:

"Главная прелесть его романов состоит в том, что мы знакомимся с прошедшим временем не с напыщенностью французских трагедий, — не с чопорностию чувствительных романов — не с достоинством истории, но современно, но домашним образом. Тут наоборот что нас очаровывает в историческом романе — это то, что историческое в них есть подлинно то, что мы видим..."

Так, Пушкин очень ценил исторический роман "Роб Рой" (1817) о национальном герое Шотландии Роберте Рое, разбойнике, которого именуют "шотландским Робин Гудом".

В "Капитанской дочке", где Пушкин поднимает тему крестьянского восстания, хорошо заметно увлечение русского поэта этой книгой Скотта. Оба романа — социальные с сильным авантюрно-семейным сюжетным элементом, сконцентрированы на "смутных" моментах истории XVIII века. Оба представляют собой "рукописи"-отчеты об "ошибках, доблестях и увлечениях молодости", в которых довольно много схожих сюжетных поворотов (например, картина набега на крепость). А образ вождя Роба Роя, симпатизирующего главному герою-молодому человеку, очень напоминает Пугачева. Также стоит заметить, что в "Капитанской дочке" пушкинисты видят переклички не только с романом "Роб Рой", но и с другими текстами Скотта: "Эдинбургской темницей", "Уэверли" и т.д.

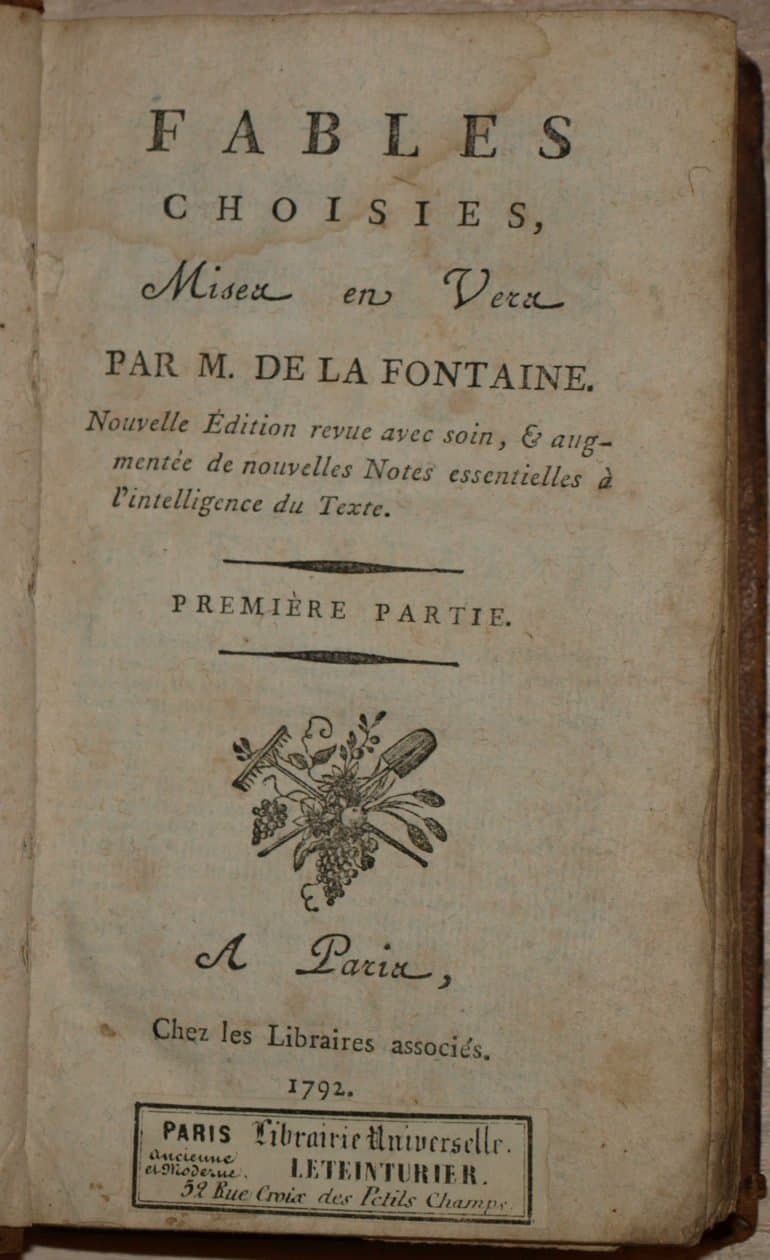

Жан де Лафонтен. "Басни"

"Певец любезный, мудрец простосердечный, Ванюша Лафонтен!" — так ласково в своем "Городке" Пушкин вспоминал французского баснописца Жана де Лафонтена, с произведениями которого он познакомился еще в детстве. Еще ребенком Пушкин сам пробовал сочинять басни. Также Лафонтен входил в обязательную программу обучения в Царскосельском лицее. В 1815 году, описывая свое уединение в Захарове, Пушкин пишет: "Вот здесь под дубом наклоненным с Горацием и Лафонтеном в приятных погружен мечтах".

Лафонтен писал не только басни: Пушкин высоко ценил его сказки, повести и поэмы. Русского поэта особенно привлекал необычный стиль Лафонтена: не назидательный, как, например, в баснях Эзопа, а очень непосредственный, легкий, близкий каждому человеку. Французский автор учил трезвому и ясному взгляду на жизнь, изящно затрагивал темы уединения человека и любви. След текстов Лафонтена заметен в сказочной поэме Пушкина "Руслан и Людмила", где описание волшебного сада Черномора, как считают многие исследователи-пушкинисты, является красноречивой отсылкой к одному из текстов Лафонтена "Любовь Психеи и Купидона". Также, например, в стихотворении Пушкина "Аквилон" (аквилон — "северный ветер") встречаются басенные мотивы Лафонтена.

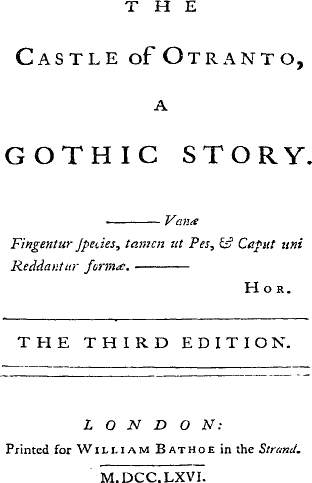

Хорас Уолпол. "Замок Отранто"

В 1834 году библиотека Пушкина пополнилась одним примечательным лондонским изданием (поэт неплохо знал английский язык и читал оригинальную литературу). Это был популярнейший в Англии роман под названием "Замок Отранто". Это был первый в истории литературы готический роман, а его автор, Хорас Уолпол, родоначальник этого жанра, был одним из самых известных европейских авторов XVIII века. В 1750 году он начал строить маленький готический замок в небольшом поместье в окрестностях Лондона. Уолпол писал: "мой дом похож на монастырь": там были арочные окна с фигурами святых, зал, в котором можно было молиться, арки, стены с готическими узорами, витражные окна с фигурами святых. Именно сюда писатель поместил место действия своего романа "Замка Отранто" (1764) о всевозможных сверхъестественных явлениях и чудесах на территории старинного замка.

Помимо романа Уолпола, в пушкинской библиотеке были другие классические готические романы: "Старый английский барон" Клары Рив, "Ватек" Уильяма Бекфорда и "Венецианский разбойник" Мэтью Грегори Льюиса. Увлечение Пушкина готикой отразилось в некоторых его известных текстах. Например, в "Гробовщике" и в "Пиковой даме", в которой он использует не только устойчивые мистические готические образы (например, призрака или загадочной тайны, которую необходимо узнать герою), но и пародирует штампы готического романа.

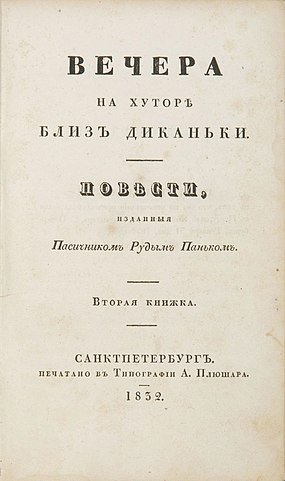

Николай Гоголь. "Вечера на хуторе близ Диканьки"

Пушкин и Гоголь были хорошо знакомы, вели переписку и нередко встречались. Например, летом 1831 года Гоголь, совсем молодой и начинающий автор, жил в Павловске и почти каждый вечер уезжал в гости в Царское Село, где жили Пушкин и Василий Жуковский. Гоголь нередко обращался к Пушкину за советом, просил помочь ему устроиться на службу в университет, подсказать сюжеты для произведений...

Первая книга Гоголя — сборник повестей "Вечера на хуторе близ Диканьки" (1829-1832), куда входит знаменитая "Ночь перед Рождеством", произвела на Пушкина глубокое впечатление. Он писал: "Сейчас прочел "Вечера близ Диканьки". Они изумили меня. Вот настоящая веселость, искренняя, непринужденная, без жеманства, без чопорности. А местами какая поэзия! какая чувствительность! Все это так необыкновенно в нашей нынешней литературе, что я доселе не образумился. Мне сказывали, что когда издатель вошел в типографию, где печатались "Вечера", то наборщики начали прыскать и фыркать, зажимая рот рукою". Книга Гоголя была такая смешная и веселая, что наборщики "помирали со смеху". Пушкин также назвал гоголевские "Вечера..." "изумительной русской книгой". Пушкин отмечал впоследствии эволюцию и совершенствование стиля Гоголя. "Невский проспект" поэт особенно любил, а "шутливая, трогательная идиллия" повесть "Старосветские помещики" заставила Пушкина смеяться "сквозь слезы грусти и умиления". Гоголевского же "Тараса Бульбу" Пушкин и вовсе сравнивал с текстами одного из своих любимых писателей — Вальтера Скотта.

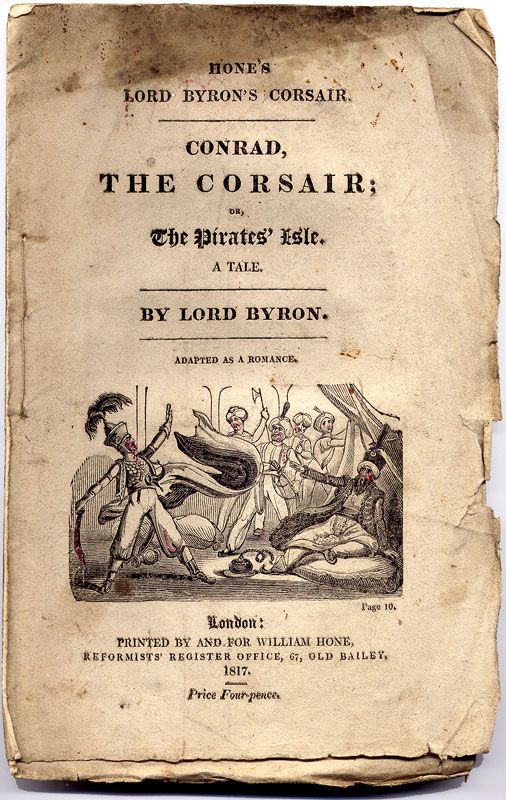

Джордж Гордон Байрон. "Корсар"

Влияние Байрона на Пушкина было очень велико: русский поэт сам признавался, что "сходил с ума" от чтения английского поэта-романтика. Байрон "подарил" европейской лирической романтической поэме центрального сильного ("байронического") героя и описание его внутренних переживаний, которые доминируют над действием поэмы. Именно Байрон создал в поэмах особую атмосферу действия — экзотические картины Востока, его природу, обитателей и соответствующие этой обстановке сюжетные ходы — битвы, похищения, переодевания, проделки разбойников и т. д.

В 1813—1816 годах Байрон создал цикл поэм, подсказанных его путешествием на Восток. Это так называемые "восточные поэмы": "Гяур", "Абидосская невеста", "Корсар", "Осада Коринфа", "Лара" и "Паризина". "Восточные поэмы" повторяют одну и ту же сюжетную схему. В них присутствуют три основных действующих лица: герой, его возлюбленная и его противник. Под непосредственным влиянием этих "восточных поэм" возникли так называемые "южные поэмы" Пушкина (1820—1824). Под этим названием объединяются "Кавказский пленник", "Братья-разбойники", повествовательный отрывок "Вадима", "Бахчисарайский фонтан" и "Цыганы". Название "южные поэмы" имеет двоякий смысл: во-первых, поэмы написаны в ссылке, на юге России (за исключением "Цыган", законченных в селе Михайловском); во-вторых, они в основном описывают экзотический Юг.

Пушкин, как и его английский "коллега", показывает нам в "южных поэмах" необычную, романтическую, приключенческую обстановку: есть и лагерь разбойников, и кочующие цыгане, и дикие племена свободных черкесов, и гарем крымского султана... Особенное сходство литературоведы замечают между поэмами "Кавказский пленник" Пушкина и "Корсар" Байрона. Образы поэм действительно очень похожи, вплоть до развитий отношений главного героя-пленника и влюбленной в него красавицы: девушка открывает герою свою любовь и узнает о том, что он любит другую.

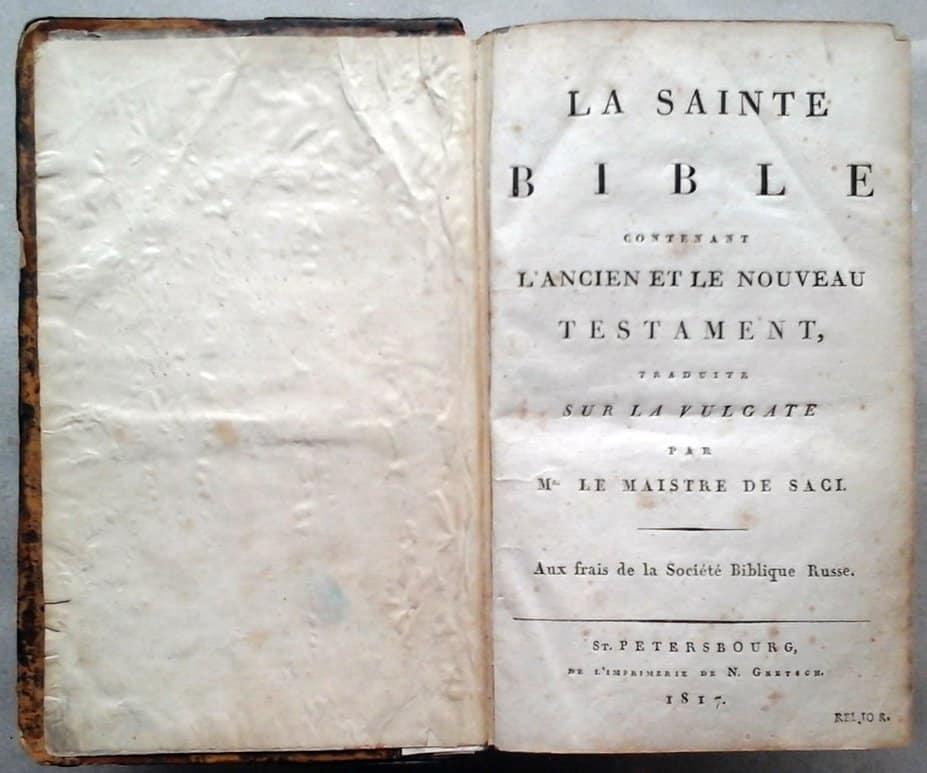

Библия

Венчает список главная книга человечества — Библия. Известно, что в библиотеке Пушкина хранилась Библия в переводе на французский язык, изданная Российским Библейским обществом в Петербурге в 1817 году. То есть русский поэт, превосходно знавший французский, прочитал Библию в современном переводе до того, как появился её перевод с церковно-славянского и греческого на русский: Новый Завет с Псалтырью были впервые переведены на русский в 1820 году. Новый Завет 1824 года также хранился в библиотеке поэта. Ветхозаветные же книги (кроме Псалтири) так и не были переведены на русский язык при жизни Пушкина и могли быть читаемы либо на церковнославянском, либо в переводах на другие европейские языки.

На протяжении всей жизни в личных письмах поэт нередко сообщал, что читает Священное Писание. С самого детства Пушкин был знаком с православными традициями, посещал церковные службы, был внимательным читателем православной богословской литературы и часто использовал библейские сюжеты, мотивы и цитаты в своем творчестве. Достаточно вспомнить стихотворение "Пророк" (1826), в основу которого положен библейский сюжет о видении пророку Исайи Господа Саваофа, окруженного серафимами, или стихотворение "Отцы пустынники и жены непорочны" (1836) — переложение покаянной молитвы преподобного Ефрема Сирина.

Известно следущее высказывание Пушкина о Библии: "Есть книга, коей каждое слово истолковано, объяснено, проповедано во всех концах земли, применено ко всевозможным обстоятельствам жизни и происшествиям мира; из коей нельзя повторить ни единого выражения, которого не знали бы все наизусть, которое не было бы уже пословицею народов; она не заключает уже для нас ничего неизвестного; но книга сия называется Евангелием, — и такова ее вечно новая прелесть, что если мы, пресыщенные миром или удрученные унынием, случайно откроем ее, то уже не в силах противиться ее сладостному увлечению и погружаемся духом в ее божественное красноречие". Друг Пушкина, поэт Василий Жуковский, замечал изменения, произошедшие в Пушкине в последние годы его жизни: "Как Пушкин созрел, и как развилось его религиозное чувство! Он несравненно более верующий, чем я!.."

https://foma.ru/chto-bylo-u-pushkina-v-knizhnom-shkafu.html?fbclid=IwAR2CctHB031KVrbbuazikJR6oiCZap9jQAZieRwSgNaSssBv8bRINN5Xw-s

|

Метки: пушкинская пора книги Пушкин в жизни пушкиноведение |

Прямые потомки Пушкина возложили цветы к памятнику поэта в Брюсселе |

"Я памятник себе воздвиг нерукотворный,

к нему не зарастет народная тропа..."

6 июня в честь Дня рождения Александра Сергеевича Пушкина и Дня русского языка состоялась торжественная церемония возложения цветов.

Памятную встречу открыли прямые потомки великого поэта Александр и Мария Пушкины, руководители Международного Фонда имени Пушкина в Бельгии.

В церемонии приняли участие представители Посольства, руководитель Российского центра науки и культуры Брюсселе Вера Бунина, представители Бельгийской Организации Русскоязычных Организаций. @ Brussels City Center

|

Метки: Пушкин сегодня потомки Пушкина |

"Пушкин-наше всё" |

Мысль о том, что "Пушкин — наше всё", была высказана в 1859 году Аполлоном Григорьевым и до сих пор остается до конца не распознанной. Аполлон Григорьев, русский писатель и оригинальный мыслитель, считал, что поэты — "глашатаи великих истин и великих тайн жизни", и видел в Пушкине воплощение всего самобытного, особенного, что есть в русском народе, что отличает его сознание и даже образ жизни от представителей других миров.

Как древние греки узнавали себя в "Илиаде" и "Одиссее" Гомера, немцы — в сочинениях Иоганна Вольфганга Гете, французы — у Виктора Гюго, так русский человек находит себя в пушкинских героях — нередко в идеальном облике. Как заметил Николай Гоголь, Пушкин — "русский человек в своем развитии", "в нем русская природа, русская душа, русский язык, русский характер отразились в такой же чистоте, в такой очищенной красоте, в какой отражается ландшафт на выпуклой поверхности оптического стекла".

Со временем Пушкин разошелся на цитаты, был принят в бытовой обиход. Его мысль пронизывает сознание представителей самых разных социальных групп и профессий. У деревенского мальчишки или студента, профессора истории или философии, лингвиста, писателя — у каждого свой Пушкин: кому-то интересны его сказки, кто-то наслаждается его лирикой или ясностью мысли, высказанной в прозе. Но одновременно он и один на всех. Почему?

Возможно, потому, что творчество Пушкина и его жизнь пришлись на время формирования отечественной культуры Нового времени, когда определились ее язык и ее будущность. Именно Пушкину предстояло завершить формирование литературного языка, начатое его предшественниками в XVIII веке. Как писал Иван Тургенев, "ему [Александру Пушкину] одному пришлось исполнить две работы, в других странах разделенные целым столетием и более, а именно: установить язык и создать литературу".

Культура живет национальной памятью и вечно возобновляемым потоком традиции. В этом смысле Пушкин, с которым наша культура уже почти два века состоит в своеобразном диалоге, неизменно предстает в ней желанным собеседником, хотя не всегда обе стороны выступали как равноправные в этом диалоге.

В течение нескольких десятилетий после смерти Александра Пушкина в 1837 году многим казалось, что историческая роль поэта исчерпана и его следует отнести к разряду завершенных — классических — явлений литературы. Поэт Владислав Ходасевич позднее назвал это время "первым затмением пушкинского солнца". Критики утверждали тогда, что пушкинское творчество — значимая, но перевернутая страница истории, а Аполлон Григорьев, напротив, призывал присмотреться к Пушкину как к выразителю народной души.

Бурные 1860-е годы поставили перед поэзией новые общественные задачи, и уже поэт новой эпохи Николай Некрасов объявил Пушкина "собратом по борьбе за свободное слово". Следом разгорелся жаркий спор западников и славянофилов, в котором Пушкина представляли то носителем европейской культуры, то хранителем "русского духа", преодолевшим "иноземные влияния". Постепенно на передний план общественного сознания выступила "литература совести", устремленная к идеалу, взыскующая в слове писателя утешения и надежды. И вновь внимание общества обратилось к Пушкину — к тому, кто наиболее последовательно и определенно выразил этот нравственный идеал. В пространстве культуры станут эталонными и жизнь, и судьба, и слово поэта: "Оставь герою сердце! Что он будет без него? Тиран!"

Мог ли предвидеть Аполлон Григорьев, что в начале XX века перед лицом неминуемой гибели, краха старого мира поэты условятся перекликаться ("аукаться") именем Пушкина "в надвигающемся мраке"? Мог ли представить Владислав Ходасевич, который и предложил в 1921 году отыскивать единомышленников, "своих", через отношение к Пушкину, что в лютые блокадные дни 1942 года в Ленинграде у дома на Мойке, 12, сойдутся несколько человек, чтобы 10 февраля отметить годовщину смерти Пушкина, и что единственно произнесенные тогда слова "Красуйся, град Петров, и стой / Неколебимо как Россия...", приобретут новый, всепобеждающий смысл?

Нет в нашей истории другого поэта, с которым общественное сознание так легко продолжало бы давно начатый разговор "по душам", так живо "аукалось". Причина тому не только в гениальности Пушкина–художника и мыслителя, но в гармоничной цельности его миросозерцания. Кажется, что его тексты содержат естественный отклик и точные ответы едва ли не на все вопросы, встающие перед человеком со дня его рождения до смерти. Пушкин для русского сознания — это и "смутное влеченье чего-то жаждущей души", и "сказка ложь, да в ней намек", и иронично-мудрое "чорт догадал меня родиться в России с душою и талантом", но также и сердечное "веленью Божию, о Муза, будь послушна!" и пронзительное "я жить хочу, чтоб мыслить и страдать"!

Потому и остается он олицетворением всего того загадочного, что до времени хранит русская душа, всегда жаждущая приподняться над обыденностью и суетой повседневности. В свое время это остро почувствовал польский поэт Адам Мицкевич, когда 25 мая 1837 года, в канун 38-й годовщины со дня рождения Пушкина, не дожившего до этого дня, написал во французском журнале Le Globe: "Пуля, поразившая Пушкина, нанесла интеллектуальной России ужасный удар. Ни одной стране не дано дважды рождать человека со столь выдающимися и столь разнообразными способностями".

Портал "Культура.РФ" благодарит за помощь в подготовке материала

Всероссийский музей А.С. Пушкина

|

Метки: поэты о Пушкине писатели о Пушкине |

Анна Ахматова |

Смуглый отрок бродил по аллеям

У озерных глухих берегов.

И столетие мы лелеем

Еле слышный шелест шагов.

Иглы елей густо и колко

Устилают низкие пни…

Здесь лежала его треуголка

И разорванный том Парни.

|

Метки: поэты о Пушкине Ахматова А. А. |

Жил-был Пушкин... |

Маша-Саша-Гриша-Наташа. Так их звали. И он их очень любил.

А что чаще всего дарят дети в семье на день рождения мамы-папы?

Правильно, свои рисунки.

Так получилось, что Пушкин не дожил, чтоб Маша-Саша-Гриша-Наташа ему дарили – малы были, когда его не стало.

Зато сейчас племя младое читает его сказки и стихи и рисуют рисунки – ему посвящённые.

У Пушкина

В один из наших приездов в Пушкиногорье в начале 2000-х мы останавливались на неделю

прямо у подножия Святогорского Свято-Успенского монастыря, где похоронен Пушкин.

Так что исходили все окрестности вдоль и поперёк.

В Тригорском (имение приятельницы Пушкина П.А. Осиповой), где Пушкин бывал почти каждый день,

сохранилась с тех стародавних времён баня, которая помнит многих знаменитых гостей:

поэта Н. М. Языкова, ночёвки Пушкина и Дельвига, когда они вместе с А.Вульфом собирались здесь для долгих дружеских бесед-застолий.

В тот наш приезд один из её "залов" был отдан под выставку детских рисунков на тему "Мой Пушкин".

Так вот. Слухи о том, что наши дети стали меньше читать вообще, а Пушкина - в частности - сильно преувеличены.

Младое племя читателей, которых он приветствовал, демонстрируют в своих рисунках такую любовь к нему

и такое знание его творчества, что Пушкин остался бы доволен.

И наверняка прихватил бы с собой в город великолепную "Савкину горку" из пластилина или выпросил (ему бы не отказали)

рисунок злющей бабки Бабарихи или У Лукоморья.

Дмитриева Люда "У Лукоморья":

Михайловская Ольга "Свобода":

Кипнес Елена "Пятницкие ворота Святогорского монастыря":

А квартировали мы у местного пенсионера - частного предпринимателя.

Он сдавал все три комнаты в своём трёхкомнатном доме, а сам жил в строящейся бане на огороде.

В доме можно было пользоваться кухней (сделать утром яичницу и кофе) и душем - если можно назвать душем тонкую струйку воды из шланга.

Но это всё было не главное.

Главное – дом был через дорогу у самого подножия Святогорского монастыря, из окон можно было видеть купола и знать - Пушкин рядом.

А прямо под окнами был узкий тротуар.

И с вечера до глубокой ночи за нашим окном матерились проходящие мимо.

Ни на кого или на что-либо: просто шли и так разговаривали.

Практически все, включая женщин и детей. Но все проходящие в конце концов проходили.

И наступала тишина. Такой тишины как у Святогорского монастыря нигде больше нет.

И такой густой темноты.

Просыпались мы каждое утро под колокольный звон в монастыре... Не забыть его.

Начинают маленькие колокольцы, словно пробуют – получится-нет?

Потом вступают средние и вдруг - большой колокол даёт голос и сразу же замолкает,

а маленькие и средние всё набирают и набирают силу и звонят долго-долго - и всё на одной звенящей ноте...

Но это не раздражает, наоборот - восторг души.

И вот тут вступают большие колокола и начинается новая часть...

А потом идёшь купаться на быстротечную Сороть, а по дороге машины, машины.

И у каждой машины окно открыто и оттуда на всю округу несётся такая дикая попса,

что хочется стать пушкинским Балдой и закатать по лбу этим меломанам, чтоб не включали так громко.

Но бывало, тормозит такая машина и из окошка высовывается водитель (с золотой цепью на основательной шее)

и вдруг спрашивает: - а эта, а где тут могила Пушкина?

Едут к Пушкину...

За это можно любую попсу простить...

Фото рисунков и Святогорского монастыря В. Златомрежев

|

Метки: понравилось бы Пушкину мы и Пушкин пушкинские места мой Пушкин путешествия рисунки |

Пушкину 221! |

С Днём рожденья, дорогой Александр Сергеевич!

Свои мне сказки говорил...

Анатолий ЕЛИСЕЕВ (из книги-альбома Зарницы памяти, М.: Мир детства, 2016 год)

Свои мне сказки говорил...(фрагмент)

Фронтиспис книги Ю. Тынянова Смерть Вазир-Мухтара, 1932 год

Евгений КИБРИК

Валерий ЛАУР

Портрет А.С. Пушкина, 1999 год

Юрий СЕВЕРУХИН

Пушкин на ярмарке, 1932 год

Николай УЛЬЯНОВ

|

Метки: Пушкин и мы |

Бессмертие или жизнь? |

Друг прислал из Питера. Художник Игорь Шаймарданов, чьи работы мы тут рассматривали в сообществе: "На трассе по дороге в Псков (и соответственно направление на Михайловское). Специально остановился. Думаю, что Пушкин все таки выбрал бы жизнь"

|

Метки: Пушкин сегодня юбилейные дaты Пушкин и мы |

С 221 -ым днём рождения, Александр Сергеевич! |

"Пока в России Пушкин длится,

Метелям не задуть свечу".

Какой сегодня день!

Ясный, философский, нежный.

День, проникнутый простором и загадочностью

"Русь, русло, росинка, милая светоносная Русь!" –

Океан мелодичных звуков.

Праздник молодости, красоты, поклонения!

Праздник русской души со всеми её радостными и трудными,

удивительными и смешными событиями.

Берегите родное слово. Сохраняйте его. Не лишайте достоинства.

С Пушкинским днём России! С Днём русского языка всех нас!

*****

Пушкину

Немало строк мне довелось читать,

Где ум, душа, талант и вдохновенье,

Но не сравню ни с чем я те мгновенья,

Когда читаю Пушкина опять.

Я к вам спешу, поэт любимый мой,

Когда душа в смятеньи и тревоге,

Иль на распутье жизненной дороги.

Куда не знаю бросить жребий свой.

Я к совершенству из-за Вас стремлюсь,

Мне книги Ваши, Пушкин, как уроки.

И поняла я сердцем ваши строки:

«Над вымыслом слезами обольюсь».

Как пригодился этот Ваш совет:

Пусть даже если жизнь обманет,

Смирись – и день веселья, верь, настанет!

Унынью в жизни места, значит, нет!

Спешу напомнить я в который раз:

Когда б мы в людях лучшее видали

И чаще с вами Пушкина читали,

Светлее души были бы у нас.

|

|

Самый лучший доктор в мире - Александр Сергеевич Пушкин! |

Я уже давно ничего не читаю.

Я перечитываю и всё Пушкина, Пушкина, Пушкина.

Мне даже приснилось, что он входит и говорит: как ты мне, старая дура, надоела!

(Фаина Раневская - на вопрос о книгах)

Это не байка. Про её любовь к Пушкину все её друзья и знакомые знали.

Вот свидетельство Владимира Спивакова:

Мне однажды позвонил Серёжа Юрский и сказал, что Фаина Георгиевна Раневская

хочет попасть ко мне на концерт. И я ей звоню:

- Фаина Георгиевна, это Владимир Спиваков. Сергей Юрский сказал, что вы хотите в концерт прийти.

- А что в программе?

- Бах!

- Бах? Это мой Бог!.. Да, я очень хотела бы прийти в концерт к вам, но заболела. Вы слышите, как я хриплю?

- А за вами кто-нибудь ухаживает?

- Конечно, ухаживает, но совсем не так, как за моей собакой.

Поэтому я всегда говорю, что собака моя живёт как Сара Бернар, а я как сенбернар.

- Фаина Георгиевна, а хороший доктор у вас?

- Владимир Теодорович, у меня самый лучший доктор в мире!

- И кто это?

- Александр Сергеевич Пушкин!

Из книги "Соломон Волков. Диалоги с Владимиром Спиваковым"

Всех - с днём рождения самого лучшего доктора в мире!

|

Метки: понравилось бы Пушкину забавное мы и Пушкин Пушкин и мы |

Хочу сделать наше сообщество элитарнее |

Отныне, чтобы стать участником Пушкинского сообщества, нужно будет ответить на два вопроса: 1.Любимое произведение А.С Пушкина и 2. Почему вы хотите стать участником Пушкинского Дома?

Я увидела такую идею в сообществе Достоевского в одной социальной сети - мне кажется, что в этом есть смысл: во первых, человек, который не любит литературу, почувствует себя задетым такой необходимостью отвечать на вопросы и не станет трудиться. Во- вторых, пройдя пусть и легкий тест, читатели станут ценить возможность быть участниками Пушкинского общества.

|

Метки: Пушкин и мы |

День Рождения Александра Сергеевича Пушкина |

Пушкин родился 26 мая (6 июня) 1799 г. в Москве, в Немецкой слободе. В метрической книге церкви Богоявления в Елохове на дату 8 (19) июня 1799 года, в числе прочих, приходится такая запись:

| Мая 27. Во дворе колежского регистратора Ивана Васильева Скварцова у жильца его Моёра Сергия Львовича Пушкина родился сын Александр. Крещён июня 8 дня. Восприемник граф Артемий Иванович Воронцов, кума мать означенного Сергия Пушкина вдова Ольга Васильевна Пушкина. |

|

|

Пушкины. История рода |

/Статья написана в 2017 г./

"Гордиться славою своих предков не только можно, но и должно, не уважать оной есть постыдное малодушие."

А.С. Пушкин.

День 6 июня так или иначе не оставляет равнодушными многих и многих из тех, для кого русский язык является родным, а фамилия Пушкин - знакомой с детства.

Род Пушкиных ведёт своё начало от некоего Ратши, явившегося в Новгород Великий на службу, как гласят родословные, "из немец", будучи сам "из рода королей словенских", в первой половине или середине 12 века. Более точно о нём ничего не известно. Его правнук Гаврила Олексич был боярином св. князя Александра Невского и участвовал в Невской битве, что подтверждают летописи.

Старший сын Гаврилы Акинф Великий с братом Иваном Морхиней служили детям Александра, а после смерти князя Андрея Александровича пошли на службу Тверскому княжескому дому, а именно - ставшему великим князем Михаилу Ярославичу Тверскому. В 1304 году Акинф своей дружиной предпринял попытку захватить Переяславль (нынешний Переславль-Залесский), незадолго до этого переданный по завещанию последнего переяславского князя Ивана Дмитриевича его дяде князю Даниилу Александровичу Московскому, младшему сыну Александра Ярославича Невского. Факт передачи Переяславского княжества Москве неоднозначно восприняли другие князья, в первую очередь Михаил Тверской. На момент похода Акинфа Даниил уже умер и город принадлежал его старшему сыну Юрию. Михаил же Тверской был в Орде. Акинф Великий с войском обложил Переяславль, заняв окрестные монастыри и начал уже штурм, когда ему в тыл ударила подошедшая московская "кованая рать" во главе с воеводой Родионом Нестеровичем. Войско Акинфа было разбито, сам он в поединке был повержен Родионом, и тот, вопреки обычаю, отрубил ему голову.

Младший брат Акинфа Иван Гаврилович Морхиня имел меньше склонности к авантюрам и служил Тверским князьям, что продолжил его сын Александр Иванович Морхинин, бывший одно время тысяцким у князя Александра Михайловича Тверского.В конце 30-х годов 14 века московский князь Иван Данилович Калита перезвал к себе несколько боярских родов из Твери, в том числе Ивана и Фёдора Акинфичей с Александром Морхининым, а также Андрея Ивановича Кобылу, ставшего родоначальником Романовых. Уже в Москве у Александра Морхинина родился сын Григорий, получивший прозвище "Пушка" (7-е поколение от Ратши), впоследствии участник Куликовской битвы, от которого пошёл род уже непосредственно Пушкиных.

Стоит упомянуть, что двоюродная сестра Александра Морхинина Клавдия Акинфична, не только осиротевшая в 1304 году, но и овдовевшая, ибо в войске отца погиб и её молодой муж, спустя четверть века после боя у Переславских стен по сватовству великого князя Ивана Калиты вышла замуж за того самого Родиона Нестеровича, убившего её отца. И родился у них сын, Иван Родионович, прозванный Квашня, прославивший себя на Куликовом поле и положивший начало роду Квашниных и Квашниных-Самариных. Также можно сказать о том, что правнук Акинфа, боярин Дмитрия Донского Фёдор Андреевич Свибл участвовал в строительстве каменного Кремля, московский район Свиблово, как и Свиблова башня московского Кремля своими названиями обязаны ему, а его брат Михаил Андреевич сложил голову на том же Куликовом поле.

В 16 поколении от Ратши среди многих его потомков был и стольник царя Алексея Михайловича Пётр Петрович Пушкин (1644-1692), среди детей которого были Александр, прямым внуком которого стал отец поэта Сергей Львович (18-е поколение от Ратши), и Фёдор, внучка которого Мария Алексеевна стала бабкой поэта по матери, выйдя замуж за Осипа Абрамовича Ганнибала, при этом будучи троюродной сестрой отца поэта Сергея Львовича Пушкина. Таким образом, её дочь (мать поэта) Надежда Осиповна, урождённая Ганнибал, была своему мужу Сергею Львовичу Пушкину троюродной племянницей.

На приводимом ниже фрагменте родословной это видно.

Предполагаемый портрет Марии Алексеевны Ганнибал, урождённой Пушкиной.

У бабушки поэта Марии Алексеевны были братья и сёстры, в том числе Юрий Алексеевич, который, будучи военным, прошёл многие походы под началом Суворова и вышел в отставку подполковником.

Юрий Алексеевич Пушкин (1743-1793).

У него, в свою очередь, в 1777 году родился сын Александр Юрьевич, двоюродный брат Надежды Осиповны Ганнибал, ставшей в замужестве вновь Пушкиной.

Именно этот дядя по матери, в честь которого будущего поэта назвали Александром, жил в Москве, как и многие поколения Пушкиных, а затем, женившись в 1807 году на Александре Илларионовне Молчановой, принёсшей в семью с приданым дом в Костроме и несколько имений в Костромской губернии, положил начало Костромской ветви рода Пушкиных.

Александр Юрьевич Пушкин (1777-1854)

Александра Илларионовна Пушкина, урождённая Молчанова (+1824)

У них были дети Николай (1813-1852), оставшийся бездетным, Мария (1820-1860) и Лев (1816-1888). Фамилию продолжил Лев Александрович, дослужившийся до штаб-ротмистра и вышедший в отставку, а затем неоднократно избиравшийся в Костромские земские учреждения, имевший оранжерею, где выращивал арбузы и апельсины. Женат он был на Елизавете Григорьевне Текутьевой (1825-1907).

Лев Александрович Пушкин.

Елизавета Григорьевна Пушкина, урождённая Текутьева.

Лев Александрович Пушкин и его троюродные племянники Анатолий Львович Пушкин (сын брата поэта Льва Сергеевича) и Лев Николаевич Павлищев, сын сестры поэта Ольги Сергеевны. Фото 1860-70 г.г.

Из десяти детей Льва Александровича выжило семеро, четверо братьев и три сестры.

Стоят: Сергей Львович (1856-1902), Александр Львович (1849-1891), Василий Львович (1854-1928)

Сидят: Александра Львовна (1860-1945), Елизавета Григорьевна (1825-1907), Евгения Львовна (1851-1930), Лев Александрович (1816-1888).

На переднем плане дети: Лев Львович (1861-1910) и Елизавета Львовна (1863-1907).

Лев Александрович Пушкин с сыновьями Василием (слева) и Сергеем (в центре). Справа - сослуживец Сергея Львовича.

Семья после смерти Льва Александровича. 1888 г.

Стоят: Елизавета и Сергей (военный врач)

Сидят: Евгения, Лев, Василий, Елизавета Григорьевна, Александр с дочерью Анастасией.

Усадьба Пушкиных Новинки (недалеко от села Козловка, ныне - Островский район Костромской области). Фото 1907 года. Не сохранилась.

Александр Львович Пушкин (1849-1891), юрист, был помощником прокурора в Витебске, умер в должности прокурора Красноярска. Был женат на Анастасии Кирилловне Готовцевой (1855-1881), имел дочь Анастасию (1878-1934), вышедшую замуж за Георгия Петровича фон Ротаста (1881-1937).

Сергей Львович Пушкин (1856-1902), после окончания СПБ Военно-Медицинской академии - военный врач Кинбурнского пехотного полка, холост. Скоропостижно скончался по месту службы в Ковеле.

Василий Львович Пушкин (1854-1928), на фото - корнет Павлоградского гусарского полка, вышел в отставку подполковником, бывал военным комендантом Баку, последнее место службы - военный комендант станции Вятка. Был женат на Екатерине Дмитриевне Постниковой, их родившийся в 1898 году сын Александр погиб на Великой Отечественной войне в 1943 году, оставив дочь Наталью.

Евгения Львовна Пушкина (1851-1930), после окончания Смольного института и Высших женских курсов (медицинский факультет) работала врачом в Мариинской больнице Петербурга с 1886 по 1906 годы, а затем, когда заболела туберкулёзом её сестра Елизавета, вернулась в Кострому и до конца жизни была врачом в Новинках, всю жизнь леча местных жителей, причём крестьян - бесплатно, организовав с братьями школу и больницу рядом с Новинками. Даже Советская власть именным указом позволила ей жить в своём доме в Новинках, правда, всего лишь в одной комнате, где она до последнего вела приём больных. Семьи у неё не было.

Евгения Львовна с юным пациентом и его матерью. Фото 1930 г.

Александра Львовна Пушкина (1860-1945) вышла замуж за костромского помещика Николая Петровича Васькова (1855-1902), их многочисленное потомство живёт в Москве и поныне.

Елизавета Львовна Пушкина (1863-1907) замужем не была, занималась хозяйством имения Новинки и умерла от туберкулёза.

Костромская классическая гимназия. Выпуск 1876 г. Лев Львович Пушкин стоит 7-й справа.

Дом Пушкиных в Костроме на Еленинской улице. Фото 2013 года.

Лев Львович Пушкин (1861-1910), учился в Петербургском университете, после смерти отца оставил учёбу, чтобы помогать матери с обширным хозяйством, неоднократно избирался на должности в костромском земстве, долгое время работал уездным земским начальником, прилагая силы к улучшению жизни крестьян, чем снискал среди них заслуженное уважение. Забегая вперёд, скажу, что это уважение сыграло свою роль, когда Советская власть собиралась выселить из дома его вдову с семерыми детьми, а крестьяне дважды не позволили это совершить. И только в 1925 году семья была вынуждена уехать, бросив всё и перебравшись в Питер.

Костромское земство. В центре - Лев Львович Пушкин. Фото 1890-х г.

Лев Львович в 1899 году женился на Антонине Петровне фон Ротаст (1876-1959), старшей сестре упомянутого выше Георгия Петровича фон Ротаста, прадед которых Пётр Андреевич фон Ротаст (1785-1859) был долгие годы экономом Царскосельского лицея, дед Константин Петрович (1819-1902), женатый на княжне Антонине Семёновне Урусовой, был комендантом г. Павловска в 1860-1871 годах, а отец Пётр Константинович (1851-1907), женатый на дочери костромского и вологодского помещика Лидии Сергеевне Мичуриной, после окончания Училища Правоведения в СПБ был на юридической службе и закончил её в звании сенатора.

Венчал молодых Льва и Антонину в 1899 году св. Иоанн Кронштадтский.

Антонина Петровна Пушкина, урождённая фон Ротаст (1876-1959).

На её плечи выпало после смерти мужа в 1910 году поднимать семерых детей, выживать в смуте 1917 и последующих годов и сохранить семью в годы советского безвременья.

Давыдково, усадьба Льва Львовича Пушкина. Фото 1900-х годов. Ныне Костромская область, недалеко от села Василёво. Не сохранилась (сгорела в 30-х годах, а кирпичный 1 этаж растащили по кирпичам).

Сейчас на месте усадебного дома стоит иной дом, где живет с семьёй и трудится Александр Михайлович Бурлуцкий, волею судеб сначала работавший там лесничим, а ныне - фермер. Уже многие годы подряд он, бережно храня уцелевшие остатки былого, сначала своими силами, а затем уже с помощью энтузиастов-единомышленников проводит 6 июня на территории усадьбы Пушкинский фестиваль, собирая на нём лучших представителей костромского общества, да и не только костромского, любящих родную историю и культуру. На празднике часты гости из столиц, а в 2015 г. там, кстати, побывала Клотильда фон Ринтелен, прямая праправнучка Александра Сергеевича Пушкина, на тот момент председатель Пушкинского общества Германии.

Л.Л. Пушкин, Н.Д. Яковлев и М.Н. Текутьев. Конец 1890-х г.

Лев Львович Пушкин с семьёй и няней в усадьбе Давыдково. Фото 1906-7 годов.

Лев Львович Пушкин с сыном Сергеем. Фото 1906 г.

Давыдково. Дом, перестроенный Л.Л. Пушкиным.

Стоит отметить, что все члены семьи, почившие до 1917 года, начиная с Александра Юрьевича, похоронены в фамильном некрополе возле церкви села Козловка близ Новинок, лишь Лев Львович Пушкин упокоен на территории ныне действующего Богоявленско-Анастасииного монастыря в Костроме. В советские годы монастырское кладбище, как и сельское кладбище в Козловке, и тысячи кладбищ по всей России, были уничтожены. На рубеже 20 и 21 веков стараниями Петра Сергеевича Пушкина, Костромского фонда культуры в лице Антонины Васильевны Соловьёвой и Костромской областной администрации на месте семейной могилы в Козловке рядом с давно не действующей церковью установлен памятник. Автор проекта памятного знака - выдающийся костромской архитектор-реставратор Леонид Сергеевич Васильев (1934 — 2008), выполнившей проект безвозмездно.

(Фото 2002 г.)

На этом месте упокоились:

1. Пушкин Александр Юрьевич. Двоюродный брат Надежды Осиповны Ганнибал, матери А.С.Пушкина, Коллежский советник, судья Костромского совестного суда. Род. 3 июля 1777г., ум. 7 января 1854г.

2. Пушкина Александра Илларионовна (жена Александра Юрьевича). Ум. 20 мая 1824г.

3. Пушкин Николай Александрович. Троюродный брат А.С.Пушкина, поручик в отставке, род. 5 февраля 1813г, ум. 24 сентября 1852г.

4. Пушкин Лев Александрович. Троюродный брат А.С.Пушкина, штабс-ротмистр в отставке, Кинешемский предводитель дворянства. Род. 25 февраля 1816г., ум. 18 августа 1888г.

5. Пушкина Елизавета Григорьевна (ур. Текутьева). Жена Л.А.Пушкина. Род. 28 июля 1825г., ум. 9 января 1907г.

6. Пушкин Григорий Львович. Ученик Костромской гимназии. Род. 12 января 1851г., ум. 10 февраля 1863г.

7. Пушкина Евгения Львовна. Заслуженный врач. Род. 27 декабря 1851г., ум. 15 сентября 1930г.

8. Пушкин Николай Львович (старший). Род. 30 мая 1853г., ум. 9 июля 1853г.

9. Пушкин Сергей Львович. Старший врач Кинбурнского драгунского полка. Род. 29 января 1856г., ум. 2 июля 1902г.

10. Пушкин Николай Львович (младший). Ученик Костромской Гимназии. Род. 10 декабря 1858, ум. 21 июня 1870г.

11. Пушкина Елизавета Львовна. Ученый-агроном. Род. 5 сентября 1863г., ум. 29 июня 1907г

В Богоявленско-Анастасиином монастыре Костромы на месте кладбища попечением монахинь устроен цветник и стоит общий поклонный крест.

И вот сменилась эпоха, пала Империя, наступила смута, изменилось всё, и в том числе - выражение глаз.

Пушкины. Стоят Мария, Юрий, Татьяна, Григорий, сидят Елизавета, Антонина Петровна, Лев мл. Кострома. Январь 1924 г.

Семья после очередной попытки их выселить оставила родные места и переехала в ставший Ленинградом Питер.

Сергей Львович Пушкин. 1928. Кондопога.

Семья Пушкиных. Стоят Григорий Львович, Юрий Львович, Сергей Львович, Елизавета Львович, Лев Львович, сидят Антонина Петровна, Машенька, Татьяна Львовна. Ленинград. 1928.

Пушкины. Ленинград. Март 1935.

Стоят:

Андрей Иванович Брусов (1891-1953), врач, муж Елизаветы Львовны.

Сергей Львович Пушкин (1900-1975), инженер-лесохимик.

Лев Львович Пушкин (1911-1995), инженер-лесохимик.

Юрий Львович Пушкин (1907-1979), геоботаник.

Григорий Львович Пушкин (1909-1993), картограф.

Татьяна Львовна Яковлева, урождённая Пушкина (1905-1985), фитопатолог.

Михаил Александрович Яковлев (1906-1976), её муж, военный связист.

Сидят:

Елизавета Львовна Пушкина (1901-1943), жена А.И. Брусова, врач-педиатр.

Мария Вадимовна Арнольд-Пушкина (1902-1948), жена С.Л. Пушкина, педагог.

Их дети Маша (1927-1988) и Петя (р. 1929).

Антонина Петровна Пушкина (1876-1959).

Вера Алфеевна Пушкина, урождённая Дадаева (1912-1999), жена Г.Л. Пушкина, картограф, с сыном Андреем (р. 1934).

Нина Михайловна Пушкина, урождённая Колтунова (1908-1993), жена Ю.Л. Пушкина, геоботаник, с сыном Геннадием (1932-2011).

Не все они смогли пережить войну.

На этой фотографии нет Марии Львовны Пушкиной (1903-1944), фитопатолога по специальности, вышедшей замуж за опального соратника академиков Ячевского и Вавилова, профессора ботаники Вениамина Сергеевича Бахтина (1888-1937), сначала в 1933 г. высланного в Сибирь, в печально известное Колпашево, а затем уже там расстрелянного "по разнарядке" в 1937 году, она умерла в 1944 г. в эвакуации в Ульяновске от подхваченного в Сибири туберкулёза на руках у сестры Татьяны, оставив ей на воспитание родившегося в 1936 г. сына Олега.

В.С. Бахтин и М.Л. Пушкина

Там же в 1943 г. умерла от последствий контузии и травм военврач Елизавета Львовна Пушкина.

Военврач Елизавета Львовна Пушкина, жена А.И. Брусова. 1941.

Военврач Андрей Иванович Брусов во время войны.

Юрий Львович Пушкин прошёл войну и вернулся, Лев Львович Пушкин, командуя батареей, тяжело контуженным попал в плен к финнам, откуда после войны переехал в советские лагеря и был реабилитирован только в 1958 году.

Пушкины в 1958 г.

Сидят: Лев Львович, Антонина Петровна, Татьяна Львовна, Юрий Львович.

Стоят: Сергей Львович, Григорий Львович.

Много было в жизни семьи не самых простых эпизодов, событий и времён.

И, тем не менее, жизнь идёт.

Антонина Петровна Пушкина с внуками. 1952 г. Ленинград.

И ныне потомки рода, кто сохранив фамилию, кто уже утратив её, живут, трудятся, стараясь соблюсти фамильные честь и достоинство, которые, конечно, не приносят дивидендов, но обязывают строже и требовательнее относиться ко всему, что делаешь и совершаешь, помнить об ответственности перед Богом и страной и не забывать о тех, кому мы обязаны самим своим бытием на этой Земле.

P.S. В последние пару десятков лет на исторических местах в Давыдково и Козловке ежегодно проходят праздники, приуроченные ко дню рождения А.С. Пушкина, куда периодически приезжают из Петербурга потомки Костромских Пушкиных, посещая родные могилы и места.

|

Метки: родословная история |

Ко дню рождения А.С. Пушкина |

Немецкое Пушкинское Общество на своём сайте разместило видео онлайн концерта и выставки, посвящённых завтрашнему дню рождения Александра Сергеевича. Информацию об этом любезно прислала мне зам. председателя Евгения Хартлебен-Куракина, за что ей отдельная благодарность.

С удовольствием делюсь со всеми неравнодушными.

С 6 июня литературно-музыкальный концерт «A. Пушкин, классик в 21 веке» будет также доступен на сайте Немецкого Пушкинского Общества: www.puschkingesellschaft.com

|

|

Стихи в Альбом |

Особенно, если написано пером Пушкина. И отлито в граните.

Это четверостишие увековечили на плите в виде свитка у подножия памятника Пушкину в Спасопесковском cкверике в Москве.

(Сейчас цепного ограждения нет, сняли в 2007 году)

В принципе, это недалеко от первой семейной квартиры Пушкина на Арбате,

куда Пушкин с молодой женой приехали после венчания 18 февраля 1831 года.

И где с 1999 года стоят тривиальные кавалер с дамой

(как я их называю, потому что ничего общего, кроме подписи, они со своими прототипами не имеют):

А что касается Спасопесковского переулка, то там ещё в 80-х годах 19 века владелец одного из особняков

назвал площадку перед своим домом – Пушкинской площадью.

Страстный был почитатель Александра Сергеевича.

Потом местные жители прозвали небольшую овальную площадку "кружком", прячась здесь от шумного Арбата.

29 сентября 1993 года скульптор Юрий Самуилович Динес (1924-2017) поставил тут памятник.

На средства профессора Венского университета Герхарда Ягшида – тоже страстного почитателя Пушкина.

А всего в этом стихотворении у Пушкина 2 четверостишия.

Вот всё стихотворение:

Если жизнь тебя обманет,

Не печалься, не сердись!

В день уныния смирись:

День веселья, верь, настанет.

Сердце в будущем живёт;

Настоящее уныло:

Все мгновенно, всё пройдёт;

Что пройдёт, то будет мило.

Напечатано стихотворение было в сентябре 1825 года в "Московском телеграфе" под названием Стихи в Альбом.

Стихи были записаны в альбом Евпраксии Николаевны Вульф, дочери от первого брака П. А. Осиповой,

приятельницы Пушкина, владелицы усадьбы Тригорское близ Михайловского.

Фото 2004 года В. Златомрежев

|

Метки: Москва мы и Пушкин пушкинские места памятники Пушкину |