Наводы - LiveJournal.com

Добавить любой RSS - источник (включая журнал LiveJournal) в свою ленту друзей вы можете на странице синдикации.

Исходная информация - http://galik-123.livejournal.com/.

Данный дневник сформирован из открытого RSS-источника по адресу http://galik-123.livejournal.com/data/rss/, и дополняется в соответствии с дополнением данного источника. Он может не соответствовать содержимому оригинальной страницы. Трансляция создана автоматически по запросу читателей этой RSS ленты.

По всем вопросам о работе данного сервиса обращаться со страницы контактной информации.

[Обновить трансляцию]

Добавить любой RSS - источник (включая журнал LiveJournal) в свою ленту друзей вы можете на странице синдикации.

Исходная информация - http://galik-123.livejournal.com/.

Данный дневник сформирован из открытого RSS-источника по адресу http://galik-123.livejournal.com/data/rss/, и дополняется в соответствии с дополнением данного источника. Он может не соответствовать содержимому оригинальной страницы. Трансляция создана автоматически по запросу читателей этой RSS ленты.

По всем вопросам о работе данного сервиса обращаться со страницы контактной информации.

[Обновить трансляцию]

Ольга Хохлова - русская муза Пикассо |

Новость из мира искусства

Пабло Пикассо. Ольга Хохлова, 1917 год

В октябре 2018 года в Пушкинском музее пройдет выставка "Пабло Пикассо и Ольга Хохлова", посвященная русской жене испанского художника, балерине Русских сезонов Ольге Хохловой. На выставке будут показаны работы Пикассо, в которых отразилась история драматичных отношений художника и его первой официальной жены. Проект готовится в сотрудничестве с Музеем Пикассо в Париже. Помимо произведений живописи и графики из парижского музея, экспозицию дополнят предметы из других зарубежных музеев и частных коллекций. В музее отмечают, что история Ольги Хохловой тесно связана с ГМИИ: в 1920-е годы балерина присылала своим родственникам в Россию множество фотографий, и теперь эта уникальная коллекция хранится в его фондах.

Предваряла выставку в ГМИИ парижская экспозиция в Национальном музее Пикассо, которая закроется 3 сентября. На ней более 350 картин, рисунков, документов и фотографий проиллюстрировали хронику творчества и отношений Пабло и Ольги.

Ольга родилась 17 июня 1891 года в семье полковника Русской императорской армии Степана Васильевича Хохлова и его супруги Лидии в городе Нежине. Она хотела стать балериной с детства, родители не одобряли её выбор, но всё же оплачивали обучение в частной студии Евгении Соколовой - ведущей балерины. а потом репетитора Мариинского театра. Анна Павлова, Тамара Карсавина, Любовь Егорова, Юлия Седова, Вера Трефилова - все будущие знаменитости прошли через ее руки. Учениц она готовила серьезно, но в Петербурге профессиональная карьера светила им разве что на эстраде. Ольге всё же удалось попасть в труппу к самому Сергею Дягилеву.

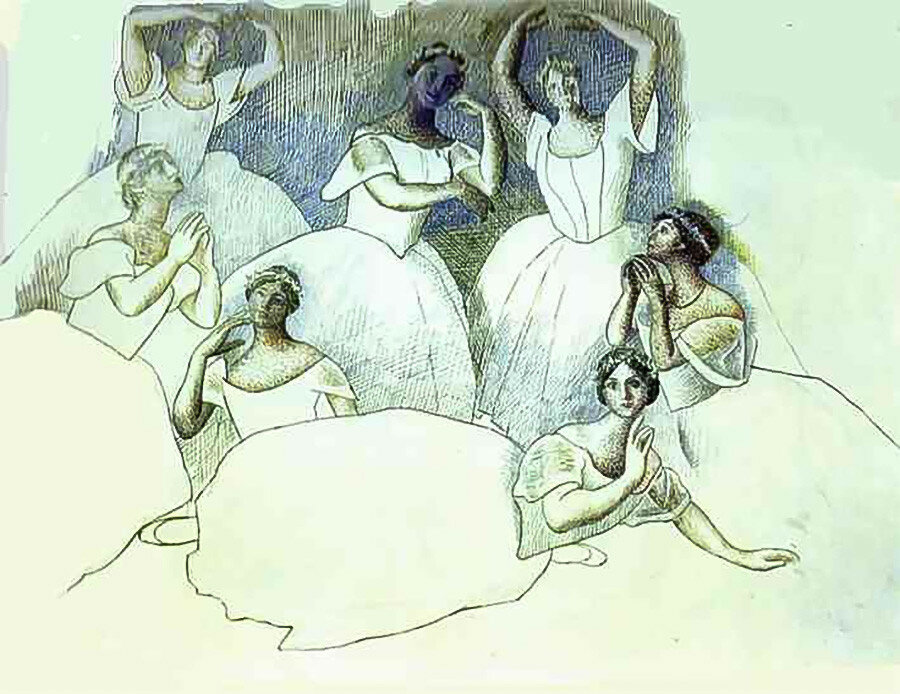

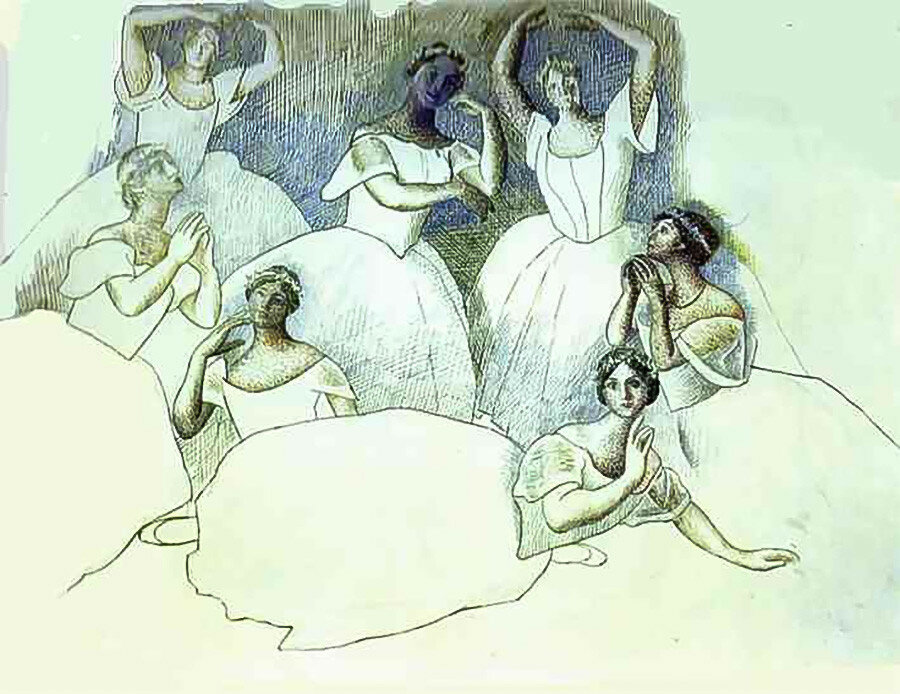

Пабло Пикассо. Группа танцовщиц. Ольга Хохлова лежит на переднем плане,1919 - 1920. Техника: Бумага, карандаш

Примой Хохлова так и не стала, однако именно во время парижских гастролей "Русского балета" произошло её знакомство с испанским художником, которому суждено было стать её первым и единственным мужем.

Пабло Пикассо и Ольга Хохлова на фоне афиши балета Парад, 1917 год

Ольга Хохлова и Пабло Пикассо познакомились в Риме весной 1917 года, когда художник по приглашению Жана Кокто работал над декорациями и костюмами к балету "Парад". Поженились они спустя год в православном соборе Александра Невского на рю Дарю в Париже: свидетелями были Жан Кокто, Макс Жакоб и Гийом Аполлинер. С этого момента Пикассо резко изменил свой художественный язык.

Пабло Пикассо и Ольга Хохлова в театральной мастерской в Лондоне осенью 1919 года

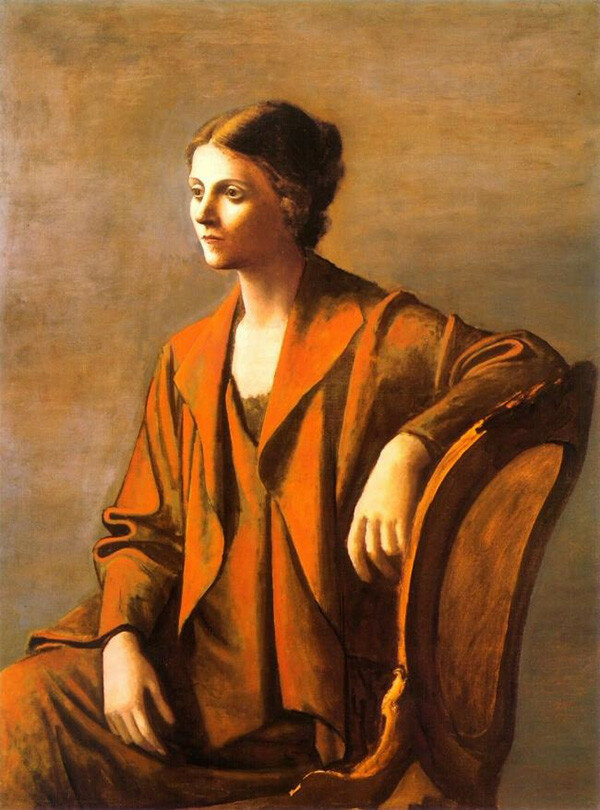

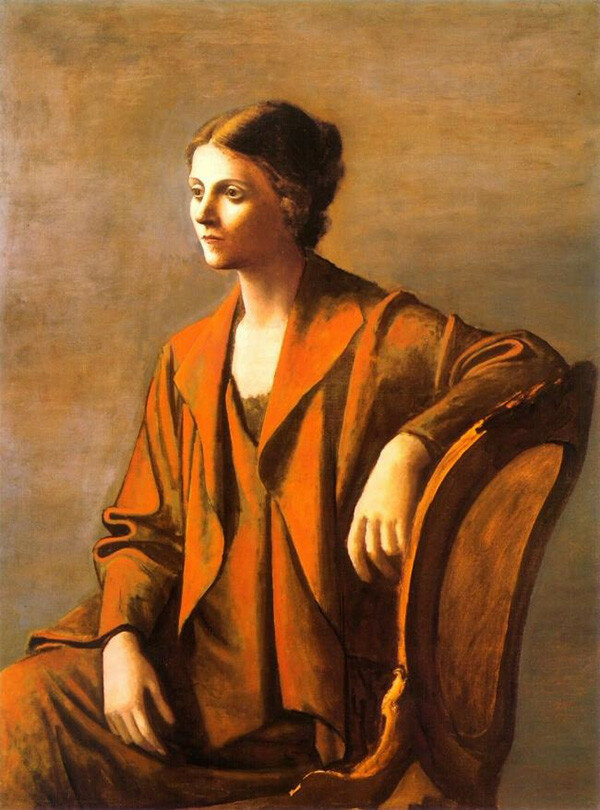

Следующие десять лет любимая жена стала главной моделью Пикассо. Она изменила не только быт художника, но и его творчество. Ольга требовала, чтобы на портретах мужа она могла себя узнать и себе понравиться. И Пикассо ей подчинился: были забыты голубой и розовый периоды, африканский примитивизм, и даже кубизм, принесший первые крупные заработки.

Ольга, 1920-е

Пикассо вновь ввел в моду забытый классицизм, напомнил миру о романтизме. Ольге Хохловой мы обязаны одним из лучших периодов творчества Пикассо.

Пабло Пикассо. Портрет Ольги, 1917

Портрет Ольги в испанском костюме Пикассо написал специально для своей матери, обеспокоенной женитьбой сына на иностранке. В Барселоне сын представил ей избранницу и будущая свекровь сказала тогда Ольге: "Будь я твоей подругой, посоветовала бы тебе не выходить за него ни под каким видом. Я не верю, что с моим сыном женщина может быть счастлива. Он озабочен только собой".

Пабло Пикассо. Ольга Хохлова в мантилье, 1917

Портрет Ольги Хохловой, 1918

Пабло Пикассо. Портрет Ольги в кресле, 1918

Пабло Пикассо. Три танцовщицы: Ольга Хохлова, Лидия Лопухова и Любовь Чернышева, 1919

Пабло Пикассо. Сидящая танцовщица (Ольга), 1920

Пабло Пикассо. Читающая женщина (Ольга),1920

Пабло Пикассо. Читающая женщина, 1920

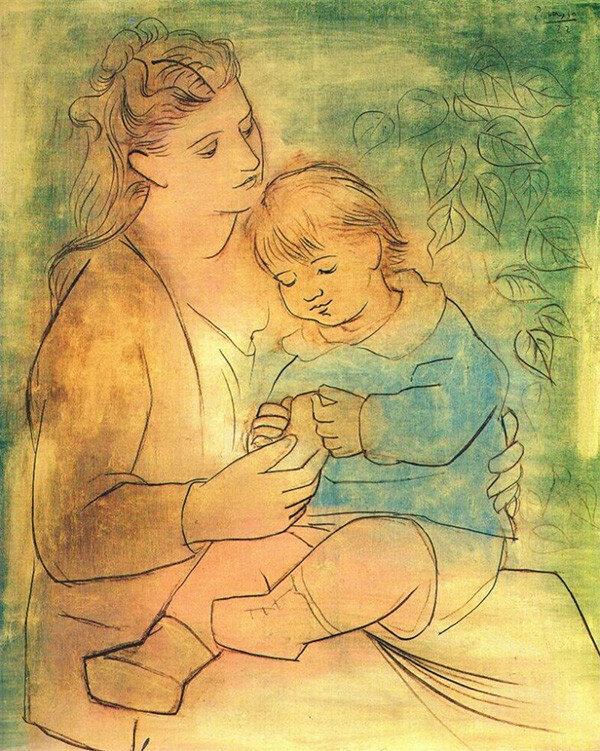

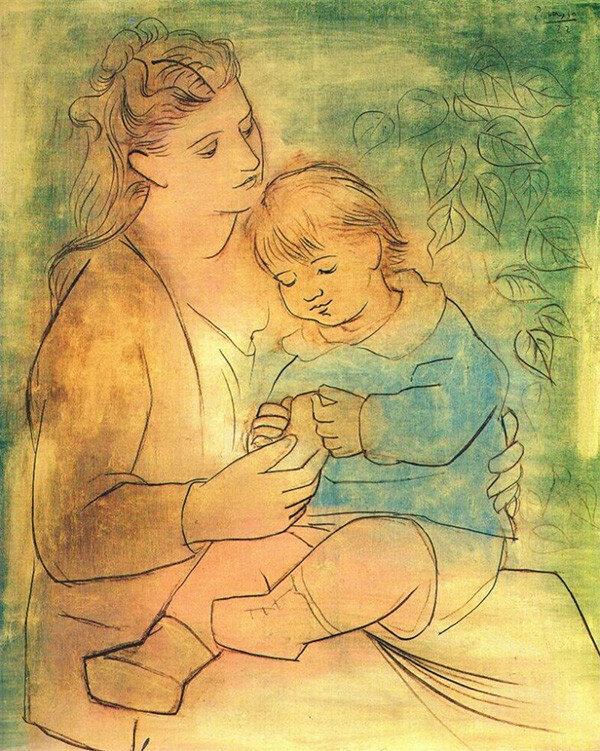

После рождения сына в феврале 1921 года Ольга вдохновила Пикассо на многочисленные сцены материнства, наполненные нежностью. Письма и фотографии из личного архива свидетельствуют, что в этот период пара была счастлива, а Пикассо получил мировое признание.

Пабло Пикассо. Мать и дитя на берегу моря. 1921

Пабло Пикассо. Мать и дитя, 1922

Пабло Пикассо. Ольга,1923

1927 год стал началом конца отношений Пикассо и Хохловой. Художник завёл роман с 17-летней француженкой Мари-Терез Вальтер. И на смену реалистическим портретам жены пришли полотна, на которых художник, с головой ушёл в сюрреализм.

Пабло Пикассо. Ольга в задумчивости,1923

Законной женой Пикассо Ольга оставалась еще 20 лет, до самой смерти. В брачном контракте, подписанном влюбленным Пикассо в 1918-м, значилось, что все имущество супруги делят пополам. Когда дело дошло до развода, оказалось, что Пикассо не хочет расстаться со своими работами.

Пабло Пикассо. Портрет женщины, 1923

К концу жизни Ольга могла утешаться разве что тем, что никого из своих любовниц Пикассо не писал так часто, как ее: десятки картин, сотни рисунков, бессчетное количество набросков. В угоду другим женщинам он ни разу не делал таких крутых виражей стиля, не писал так "красиво" и больше никогда не изменял себе.

Пабло Пикассо. Пауло на ослике, 1923

Пабло Пикассо. Поль в костюме Арлекина, 1924

Источники информации

theartnewspaper

artchive.ru

Пабло Пикассо. Ольга Хохлова, 1917 год

В октябре 2018 года в Пушкинском музее пройдет выставка "Пабло Пикассо и Ольга Хохлова", посвященная русской жене испанского художника, балерине Русских сезонов Ольге Хохловой. На выставке будут показаны работы Пикассо, в которых отразилась история драматичных отношений художника и его первой официальной жены. Проект готовится в сотрудничестве с Музеем Пикассо в Париже. Помимо произведений живописи и графики из парижского музея, экспозицию дополнят предметы из других зарубежных музеев и частных коллекций. В музее отмечают, что история Ольги Хохловой тесно связана с ГМИИ: в 1920-е годы балерина присылала своим родственникам в Россию множество фотографий, и теперь эта уникальная коллекция хранится в его фондах.

Предваряла выставку в ГМИИ парижская экспозиция в Национальном музее Пикассо, которая закроется 3 сентября. На ней более 350 картин, рисунков, документов и фотографий проиллюстрировали хронику творчества и отношений Пабло и Ольги.

Ольга родилась 17 июня 1891 года в семье полковника Русской императорской армии Степана Васильевича Хохлова и его супруги Лидии в городе Нежине. Она хотела стать балериной с детства, родители не одобряли её выбор, но всё же оплачивали обучение в частной студии Евгении Соколовой - ведущей балерины. а потом репетитора Мариинского театра. Анна Павлова, Тамара Карсавина, Любовь Егорова, Юлия Седова, Вера Трефилова - все будущие знаменитости прошли через ее руки. Учениц она готовила серьезно, но в Петербурге профессиональная карьера светила им разве что на эстраде. Ольге всё же удалось попасть в труппу к самому Сергею Дягилеву.

Пабло Пикассо. Группа танцовщиц. Ольга Хохлова лежит на переднем плане,1919 - 1920. Техника: Бумага, карандаш

Примой Хохлова так и не стала, однако именно во время парижских гастролей "Русского балета" произошло её знакомство с испанским художником, которому суждено было стать её первым и единственным мужем.

Пабло Пикассо и Ольга Хохлова на фоне афиши балета Парад, 1917 год

Ольга Хохлова и Пабло Пикассо познакомились в Риме весной 1917 года, когда художник по приглашению Жана Кокто работал над декорациями и костюмами к балету "Парад". Поженились они спустя год в православном соборе Александра Невского на рю Дарю в Париже: свидетелями были Жан Кокто, Макс Жакоб и Гийом Аполлинер. С этого момента Пикассо резко изменил свой художественный язык.

Пабло Пикассо и Ольга Хохлова в театральной мастерской в Лондоне осенью 1919 года

Следующие десять лет любимая жена стала главной моделью Пикассо. Она изменила не только быт художника, но и его творчество. Ольга требовала, чтобы на портретах мужа она могла себя узнать и себе понравиться. И Пикассо ей подчинился: были забыты голубой и розовый периоды, африканский примитивизм, и даже кубизм, принесший первые крупные заработки.

Ольга, 1920-е

Пикассо вновь ввел в моду забытый классицизм, напомнил миру о романтизме. Ольге Хохловой мы обязаны одним из лучших периодов творчества Пикассо.

Пабло Пикассо. Портрет Ольги, 1917

Портрет Ольги в испанском костюме Пикассо написал специально для своей матери, обеспокоенной женитьбой сына на иностранке. В Барселоне сын представил ей избранницу и будущая свекровь сказала тогда Ольге: "Будь я твоей подругой, посоветовала бы тебе не выходить за него ни под каким видом. Я не верю, что с моим сыном женщина может быть счастлива. Он озабочен только собой".

Пабло Пикассо. Ольга Хохлова в мантилье, 1917

Портрет Ольги Хохловой, 1918

Пабло Пикассо. Портрет Ольги в кресле, 1918

Пабло Пикассо. Три танцовщицы: Ольга Хохлова, Лидия Лопухова и Любовь Чернышева, 1919

Пабло Пикассо. Сидящая танцовщица (Ольга), 1920

Пабло Пикассо. Читающая женщина (Ольга),1920

Пабло Пикассо. Читающая женщина, 1920

После рождения сына в феврале 1921 года Ольга вдохновила Пикассо на многочисленные сцены материнства, наполненные нежностью. Письма и фотографии из личного архива свидетельствуют, что в этот период пара была счастлива, а Пикассо получил мировое признание.

Пабло Пикассо. Мать и дитя на берегу моря. 1921

Пабло Пикассо. Мать и дитя, 1922

Пабло Пикассо. Ольга,1923

1927 год стал началом конца отношений Пикассо и Хохловой. Художник завёл роман с 17-летней француженкой Мари-Терез Вальтер. И на смену реалистическим портретам жены пришли полотна, на которых художник, с головой ушёл в сюрреализм.

Пабло Пикассо. Ольга в задумчивости,1923

Законной женой Пикассо Ольга оставалась еще 20 лет, до самой смерти. В брачном контракте, подписанном влюбленным Пикассо в 1918-м, значилось, что все имущество супруги делят пополам. Когда дело дошло до развода, оказалось, что Пикассо не хочет расстаться со своими работами.

Пабло Пикассо. Портрет женщины, 1923

К концу жизни Ольга могла утешаться разве что тем, что никого из своих любовниц Пикассо не писал так часто, как ее: десятки картин, сотни рисунков, бессчетное количество набросков. В угоду другим женщинам он ни разу не делал таких крутых виражей стиля, не писал так "красиво" и больше никогда не изменял себе.

Пабло Пикассо. Пауло на ослике, 1923

Пабло Пикассо. Поль в костюме Арлекина, 1924

Источники информации

theartnewspaper

artchive.ru

|

Метки: женские образы живопись новость из мира искусства жизнь выдающихся людей |

Две усадьбы - две судьбы. Анонс |

Смоленская губерния по численности дворян занимала к началу XX века третье место, сразу после Москвы и Санкт-Петербурга. Еще в XIX веке на Смоленщине было 2500 усадеб, а в 1919 году на учёт были поставлены более трёхсот усадеб, представляющих историческую или культурную значимость. Многие из них были построены по проектам столичных архитекторов, но сохранилась очень маленькая часть этого великолепия. Остальные фактически были брошены, будучи государственной или муниципальной собственностью, в результате до нашего времени дошла лишь малая толика их былого величия. Часть усадеб утрачены безвозвратно и лишь немногие, претерпев значительные утраты и разрушения, все еще могут донести до нас культуру и быт дворянства XVIII -XIX веков.

Так карта легла, что в один день мы побывали в двух дворянских усадьбах Смоленской губернии с разной судьбой. Вот ведь, и усадьбы, как люди, бывают счастливые, а бывают и невезучие. И не зависит это от их культурной и художественной ценности - одной повезло, и она благополучно стала музеем, а другая уникальнейшая и красивейшая позабыта-позаброшена. Об этих усадьбах я и готовлю фоторепортажи.

1.

2.

3.

4.

|

Метки: архитектура усадьбы Смоленская область история России |

Усадьба Зарево и её владельцы Энгельгардты |

В конце XIX - начале XX веков усадьбой в деревне Зарево владели представители старинного дворянского рода Энгельгардтов, широко известного на Смоленщине. Этот род берёт своё начало еще в средневековой Европе. Поступив в русское подданство в XVII веке, Энгельгардты стали одной из самых уважаемых дворянских семей Смоленской губернии. И не зря - Энгельгардты активно занимались благотворительностью, безвозмездно отдавали свои земли под общественные цели и выделяли крупные денежные суммы на строительство храмов, лечебниц, школ и библиотек. О смоленских Энгельгардтах я уже писала, но кратко ещё раз хочу вспомнить славных представителей этой династии.

Был среди смоленских Энгельгардтов и герой войны 1812 года - подполковник Павел Иванович Энгельгардт (1774-1812). Он во время войны с Наполеоном организовал партизанский отряд из своих крестьян, был взят в плен и расстрелян французами после отказа перейти на их сторону.

Выдающийся учёный и публицист Александр Николаевич Энгельгардт (1832-1893) занимался изучением искусственных сельскохозяйственных удобрений в своем имении под Дорогобужем и написал "Записки из деревни".

Городской голова Александр Платонович Энгельгардт (1845-1903) много сделал для Смоленска. При нём были построены водопровод, здание городской думы, создан городской историко-археологический музей, возникли три новые начальные школы, три училища, Мариинская женская гимназия, введено бесплатное пользование губернской земской больницей.

Талантливый военный конструктор Александр Петрович Энгельгардт (1836-1907) был видным военным деятелем, генерал-лейтенантом и выдающимся артиллерийским конструктором, создателем первой в мире полевой мортиры.

Его сын - известный военный и политический деятель Борис Александрович Энгельгардт (1877-1962) участвовал в Русско-японской войне и являлся первым комендантом Петрограда во время Февральской революции. Он и был последним владельцем усадьбы, после смерти отца в 1907 году.

1.Поселившись в родовом имении, Энгельгардт занялся сельским хозяйством, он практиковал новейшие достижения агрономии и агротехники, прославился образцовыми винокуренным заводом и сыроварней. Одновременно с этим Энгельгардт занимался и общественной работой, являясь уездным земским гласным.

Неординарной личностью был последний владелец усадьбы Зарево, и прожил он яркую долгую жизнь. Борис Александрович Энгельгардт - полковник царской армии, бывший депутат Государственной думы, камер-паж, комендант Петрограда во время Февральской революции, участник белого движения. Летом 1918 бежал из Петрограда, эвакуирован из Новороссийска. Жил в эмиграции во Франции, работал шофером такси, затем в Латвии был тренером Рижского ипподрома. Находясь в эмиграции, занимался литературной деятельностью, автор воспоминаний "Потонувший мир". После аннексии прибалтийских республик СССР в 1940-1946 годах отбывал ссылку в Хорезмской области. В 1943 году обратился с письмом к Сталину с просьбой отправить его на фронт. В 1946 году вернулся в Ригу, где и провёл последние годы своей жизни. Чтобы прокормить себя и жену, ему приходилось работать до своего 80-летия везде, где его брали, поскольку в пенсии им было отказано.

Борис Александрович Энгельгардт

2. Так что были когда-то, и не так уж давно, в этой усадьбе и барский дом, и парк, и усадебная церковь, винокуренный и сыроваренный заводы. Большой парк с тенистыми аллеями начала сажать ещё мать Б.А. Энгельгардта в 70-е годы XIX века. Позже в нём проводил посадки и сам Б.А. Энгельгардт. При нём и на его пожертвования было закончено в 1910 году строительство церкви.

3. Усадебный дом и хозяйственные постройки не сохранились, а вот необычная церковь стоит и сейчас. На каждом кирпиче есть клеймо кирпичного завода Энгельгардтов.

4.

Вероятно, церковь базиликального типа появилась в Зареве потому, что село в начале XX века входило в состав Белоруссии. В России же для создания православных храмов традиционно использовали крестово-купольный тип, шатровые церкви и храмы-ротонды. В ее внешнем облике сочетаются мотивы древнерусского православного зодчества и западноевропейской католической архитектуры.

5. Успенская церковь примечательна тем, что по типу строения она представляет собой трехнефную базилику, декорированную в стиле русского узорочья. Базилика - храм в виде удлиненного прямоугольника с двускатной крышей и двумя продольными рядами колонн внутри. Церковь включена в реестр памятников архитектуры регионального значения.

6. На фронтонах расположены пять небольших звонниц. В восточной полукруглой части здания - апсиде, находится алтарь. Справа и слева к апсиде примыкают два небольших помещения - дьяконник и жертвенник.

7. С запада к зданию примыкает высокая колокольня с восьмигранным звоном, раньше она была покрыта деревянным каркасным шатром, увенчанным небольшим изящным куполом с крестом.

Не исключено, что семья Энгельгардтов, входившая в высшие круги российской аристократии, привлекла к строительству церкви одного из знаменитых петербургских архитекторов. По своему стилю храм напоминает Георгиевский собор в городе Гусь-Хрустальный, построенный под руководством выдающегося петербургского архитектора Леонтия Бенуа. Поэтому существует версия, что автором Успенской церкви может быть именно он.

Георгиевский собор в Гусь-Хрустальном

8.

9.

10.

11. Верхняя часть наличников окон и дверей декорирована лепными кокошниками.

12. Примыкающие с юга и севера к колокольне крылечки смотрятся нарядно.

13.

14.

15.

16.

17.

18. Непосредственно основной объем образован тремя нефами. Средний, более широкий, имеет "верхний" свет в виде трех пар арочных окон, помещенных над кровлями пониженных боковых нефов.

19.

20.

21. На торцевых фронтонах основного объема размещены пять мини-звонниц, на самой высокой сейчас обитают аисты.

22. Монументальная церковь Успения Пресвятой Богородицы возвышается в живописном месте на краю села, на небольшом холме у реки Березина. Со скамейки за церковью на долину реки открываются умиротворяющие виды.

23. Сейчас Зарево, как и все крупные деревни Смоленской области, медленно пустеет. Но надежда на возрождение храма появилась несколько лет назад, когда в Зареве приобрела дом смолянка Наталья Игнатенкова. Увидев, в каком состоянии находится полуразрушенная Успенская церковь, она стала инициатором народных субботников, была расчищена территория вокруг храма и внутри здания.

24. Денег на восстановление храма в местном бюджете не предусмотрено, Наталья пытается собрать пожертвования на реставрацию церкви. Пока местные жители смогли покрыть церковь крышей и настелить полы.

Источники информации

Энгельгардты

Борис Александрович Энгельгардт

Уникальный храм в Смоленской области

http://pavleg.livejournal.com/15645.html

|

Метки: Хиславичи архитектура Смоленская область церкви путешествие история России |

Дорога в Зарево |

Из посёлка Хиславичи наш путь пролегал в Зарево - деревню в Хиславичском районе Смоленской области. Там в 1902 году, благодаря большому вкладу меценатов Энгельгардтов и стараниям местных жителей была возведена церковь, в облике которой сочетались мотивы древнерусского православного зодчества и западноевропейской католической архитектуры.

Заинтригованные таким описанием церкви, мы и направились в Зарево по дорогам Смоленщины.

Но осмотреть церковь, как следует, оказалось невозможно - она стояла в лесах. Разочарование это или приятная неожиданность, пока непонятно.

Спасать столетнюю церковь в бывшем имении дворян Энгельгардтов от разрушения начали деревенские жители.

О том, что всё же удалось увидеть и заснять, в следующем репортаже...

|

Метки: Хиславичи фото Смоленская область церкви |

Дорога в Зарево |

Из посёлка Хиславичи наш путь пролегал в Зарево - деревню в Хиславичском районе Смоленской области. Там в 1902 году, благодаря большому вкладу меценатов Энгельгардтов и стараниям местных жителей была возведена церковь, в облике которой сочетались мотивы древнерусского православного зодчества и западноевропейской католической архитектуры.

Заинтригованные таким описанием церкви, мы и направились в Зарево по дорогам Смоленщины.

Но осмотреть церковь, как следует, оказалось невозможно - она стояла в лесах. Разочарование это или приятная неожиданность, пока непонятно.

Спасать столетнюю церковь в бывшем имении дворян Энгельгардтов от разрушения начали деревенские жители.

О том, что всё же удалось увидеть и заснять, в следующем репортаже...

|

Метки: Хиславичи фото Смоленская область церкви |

На Красной площади в Хиславичах |

Путь в деревню Зарево, где находится Успенская церковь редкого базиликального типа, пролегал через районный центр Хиславичи - посёлок городского типа в Смоленской области. Раньше мы несколько раз проезжали через этот посёлок по дороге в Мстиславль, но остановиться и осмотреться желания ни разу не возникало. В этот раз всё же нашли одну архитектурную достопримечательность, на которую раньше не обращали внимания. Остановились мы на Красной площади и прошлись по центру посёлка.

Совсем рядом увидели главки деревянной церкви, похожей на белорусские церкви XVIII века.

Как оказалось, когда мы подошли поближе, это памятник архитектуры федерального значения.

Церковь Святых Бориса и Глеба построена в 1880 году. Уникальный памятник деревянного зодчества имеет трехъярусную колокольню.

Храм, несмотря на свой скромный вид, выглядит очень душевно, уютно и тепло.

В конце 1990-х годов в храме были восстановлены все пять старинных куполов, позолочены кресты, произведен полный косметический ремонт фасада церкви, установлена дополнительная малая звонница, а к 125-летию храма в 2005 году произведён капитальный внутренний ремонт.

Храм оставался многие десятилетия единственным, постоянно действующим храмом Хиславичского района.

Детская школа искусств в Хиславичах находится на Советской улице в самом красивом здании посёлка.

В общем, в этот раз посёлок не произвёл такого унылого впечатления, как раньше. Самое главное - отремонтировали дорогу, проходящую через посёлок. и привели в порядок здания вдоль дороги.

А вот история этого местечка богата на события и неразрывно связана со всей историей земли Смоленской и Мстиславской.

В новейшей истории эта земля переходила от одних князей к другим, пока в 1359 году окончательно не вошла в состав Великого княжества Литовского. Наибольшего расцвета Хиславичи достигли, когда этими землями в течение 200 лет владели бояре Салтыковы, служившие и польскому королю, и московским царям, и российским императорам. Основание усадьбы Хиславичи относится к 30-м годам ХVIII века, когда здесь был построен первый усадебный дом, служебные и хозяйственные здания, заложен большой парк, построен деревянный православный храм. В селе действовала ежегодная Глебо-Борисовская, или Успенская ярмарка, она имела значительные обороты. Хиславичские купцы занимались скупкой хлеба и льна.

И последняя война не прошла мимо Хиславичей. Район был оккупирован немецко-фашистскими захватчиками с 16 июля 1941 года до 26 сентября 1943 года. В поселке фашисты создали еврейское гетто, из пяти тысяч жителей в нём осталось только 1944 человека. Многие хиславичане сражались на разных фронтах Великой Отечественной войны, в районе действовало подпольное и партизанское движение. В память о тех событиях в сквере "Памяти героев" установлен Памятник воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны в боях с немецко-фашистскими захватчиками.

Подробно история этих земель

|

Метки: путешествия Хиславичи Смоленская область церкви |

На Красной площади в Хиславичах |

Путь в деревню Зарево, где находится Успенская церковь редкого базиликального типа, пролегал через районный центр Хиславичи - посёлок городского типа в Смоленской области. Раньше мы несколько раз проезжали через этот посёлок по дороге в Мстиславль, но остановиться и осмотреться желания ни разу не возникало. В этот раз всё же нашли одну архитектурную достопримечательность, на которую раньше не обращали внимания. Остановились мы на Красной площади и прошлись по центру посёлка.

Совсем рядом увидели главки деревянной церкви, похожей на белорусские церкви XVIII века.

Как оказалось, когда мы подошли поближе, это памятник архитектуры федерального значения.

Церковь Святых Бориса и Глеба построена в 1880 году. Уникальный памятником деревянного зодчества имеет трехъярусную колокольню.

Храм, несмотря на свой скромный вид, выглядит очень душевно, уютно и тепло.

В конце 1990-х годов в храме были восстановлены все пять старинных куполов, позолочены кресты, произведен полный косметический ремонт фасада церкви, установлена дополнительная малая звонница, а к 125-летию храма в 2005 году произведён капитальный внутренний ремонт.

Храм оставался многие десятилетия единственным, постоянно действующим храмом Хиславичского района.

Детская школа искусств в Хиславичах находится на Советской улице в самом красивом здании посёлка.

В общем, в этот раз посёлок не произвёл такого унылого впечатления, как раньше. Самое главное - отремонтировали дорогу, проходящую через посёлок. и привели в порядок здания вдоль дороги.

А вот история этого местечка богата на события и неразрывно связана со всей историей земли Смоленской и Мстиславской.

В новейшей истории эта земля переходила от одних князей к другим, пока в 1359 году окончательно не вошла в состав Великого княжества Литовского. Наибольшего расцвета Хиславичи достигли, когда этими землями в течение 200 лет владели бояре Салтыковы, служившие и польскому королю, и московским царям, и российским императорам. Основание усадьбы Хиславичи относится к 30-м годам ХVIII века, когда здесь был построен первый усадебный дом, служебные и хозяйственные здания, заложен большой парк, построен деревянный православный храм. В селе действовала ежегодная Глебо-Борисовская, или Успенская ярмарка, она имела значительные обороты. Хиславичские купцы занимались скупкой хлеба и льна.

И последняя война не прошла мимо Хиславичей. Район был оккупирован немецко-фашистскими захватчиками с 16 июля 1941 года до 26 сентября 1943 года. В поселке фашисты создали еврейское гетто, из пяти тысяч жителей в нём осталось только 1944 человека. Многие хиславичане сражались на разных фронтах Великой Отечественной войны, в районе действовало подпольное и партизанское движение. В память о тех событиях в сквере "Памяти героев" установлен Памятник воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны в боях с немецко-фашистскими захватчиками.

Подробно история этих земель

|

Метки: путешествия Хиславичи Смоленская область церкви |

Европа на картинах Бернардо Беллотто |

Новость из мира искусства

Бернардо Беллотто. Крепость Кёнигштайн с севера, 1756. 132.1×236.2 см

Лондонская Национальная галерея приобрела пейзаж Бернардо Беллотто "Крепость Кёнигштайн, вид с севера" за 14,8 млн долларов. Сообщение о приобретении этой работы было опубликовано под заголовком "Спасена для нации". Сделки с картинами Беллотто продолжают целый ряд продаж произведений старых мастеров, осуществляемых британскими аристократами, чьи семьи приобретали их в XVIII веке. В большинстве случаев наследники продают картины с целью восстановить фамильные дома и инвестировать в будущее своих владений.

Пейзаж "Крепость Кёнигштайн, вид с севера", написанный в 1756-1758 годах, недавно был продан Эдвардом Стенли, 19-м графом Дерби, иностранному коллекционеру, пожелавшему остаться неизвестным, но тот не получил права на вывоз картины из страны. В фамильном поместье Дерби Ноусли-Холле парные пейзажи Бернардо Беллотто (есть еще вид на замок Кёнигштайн с юга) хранились с 1834 года. Беллотто всегда был любимцем британских аристократов.

Масштабная панорама - один из пяти видов бастиона, заказанных королём Польши и курфюрстом Саксонии Августом III приблизительно в 1756 году. На полотнах изображен замок курфюрста в окрестностях Дрездена. Из-за Семилетней войны, которая изменила баланс сил в Европе, король так и не получил заказанную им серию. Все пять картин были вывезены в Великобританию, вероятно, ещё при жизни Беллотто. Там они оставались до 1993 года, пока одну не продали галерее в Вашингтоне. По данным Лондонской Национальной галереи, в настоящее время две работы цикла хранятся в Художественной галерее Манчестера, одна находится в Национальной галерее искусств в Вашингтоне, еще одна остается в поместье графа Дерби неподалеку от Ливерпуля.

Бернардо Беллотто. Крепость Кёнигштайн. Национальная галерея искусств, Вашингтон

Ещё одна ведута Беллотто Венеция "Вид на Большой канал с юга от палаццо Фоскари" (1738-1739), привезенная из Венеции в 1739 году четвертым графом Карлайлом, была несколько лет назад продана на аукционе Sotheby's. А до этого хранилась в фамильном имении Касл-Ховарде, в Северном Йоркшире, известном как место съемок телесериала 1981 года "Возвращение в Брайдсхед".

Бернардо Беллотто. Венеция. Вид на Большой канал с юга от палаццо Фоскари. Из коллекции семьи Говард

Бернардо Беллотто (1722-1780) совместно со своим дядей и учителем Каналетто, или Джованни Антонио Каналем (1697-1768) - главой венецианской школы ведутистов, прославил жанр европейской живописи Ведута - детального изображения городского пейзажа. Бернардо Беллотто также имел прозвище Каналеттто, поэтому авторство их картин часто путают.

Бернардо Беллотто родился в Венеции в 1722 году. Уже в 16 лет был принят в Венецианскую гильдию художников, а 1748 году получил пост придворного живописца короля Августа III с самым высоким окладом, который когда-либо выплачивался художнику при саксонском дворе.

Автопортрет в облике венецианского посла. Национальный музей, Варшава

Сейчас довольно трудно различить венецианские виды Беллотто и его дяди-учителя Антонио Каналя, но отличия есть. На картинах племянника более серебристый свет, более прохладная палитра, а полотна масштабнее, даже если прототипом для них служили работы его родственника. Один из отличительных признаков произведений Беллотто - использование техники импасто (густого наложения краски), особенно в небе, где широкие мазки обозначают облака и меняют свет на горизонте.

Bernardo Bellotto. Das Hafenbecken von San Marco am Himmelfahrtstag, Venedig, um 1739/40, Leinwand, 108 x 152,5 cm. © From the Castle Howard Collection

Картина Каналетто из ГМИИ им. А.С. Пушкина:

Джованни Антонио Каналь Каналетто. Возвращение Бучинторо к молу у Дворца дожей. ГМИИ им. А.С. Пушкина

Изображения городов, ландшафтов и их обитателей от Венеции до Дрездена и от Вены до Варшавы на картинах Беллотто отличаются документальной точностью и художественным видением. Эти панорамные композиции характеризуются сильным контрастом света и тени, а также повышенным вниманием к архитектурным деталям. Точность их передачи такова, что поздние картины художника с изображением Варшавы сыграли решающую роль в реконструкции города после Второй мировой войны.

Бернардо Беллотто. Вид Варшавы с террасы Королевского замка. Национальный музей, Варшава

Основные работы, относящиеся к различным творческим периодам художника, помогают проследить его маршрут по Европе в Эпоху Просвещения, где Беллотто также выполнял заказы английской знати и впоследствии стал высокоуважаемым художником при дворе в Дрездене и Варшаве.

Bernardo Bellotto. Der Arno mit dem, Ponte Vecchio, Florenz, um 1742/43, Leinwand, 73,3 x 105,7 cm. © The Fitzwilliam Museum, Cambridge

Бернардо Беллотто. Площадь Синьории во Флоренции, ок. 1742 г. Музей изящных искусств, Будапешт

Bernardo Bellotto. Capriccio mit dem Turm von Malghera, 1743-44, Leinwand, 37,3 x 62,2 cm. © Bristol Museums and Art Gallery

Bernado Bellotto. Capriccio mit einer Triumphbogenruine am Lagunenufer, um 1743, Leinwand, 40,5 x 49 cm. © Museo Civico, Asolo

Кроме пяти названных Национальным музеем Лондона ведут, есть ещё два вида замка Кёнигштайн. Один находится в Дрезденской картинной галерее,

Bernado Bellotto. Die Festung Sonnenstein über Pirna, um 1753/55, Leinwand, 133 x 234 cm. © Gemäldegalerie Alte Meister, Staatliche Kunstsammlungen Dresden

а другой - в ГМИИ им. А.С. Пушкина.

Бернардо Белотто. Вид замка Кенигштайн. ГМИИ им. Пушкина

После начала Семилетней войны Беллотто перебрался в Вену и Мюнхен, затем вернулся в Дрезден, а последние 13 лет жизни провёл в Варшаве.

Bernardo Bellotto. Die Freyung von Südosten, Wien , 1759/60, Leinwand, 116 x 152 cm. © Kunsthistorisches Museum, Wien

Бернардо Беллотто. Вид Вены от Бельведера

Bernardo Bellotto. München von Osten, 1761, Leinwand, 134,2 x 237,5 cm. © Alte Pinakothek, Bayerische Staatsgemäldesammlungen, München

Bernardo Bellotto. Das Schloss Nymphenburg von der Parkseite, 1761, Leinwand, 132 x 235 cm. © Bayerische Schlösserverwaltung, München

Бернардо Беллотто. Крепость Кёнигштайн с севера, 1756. 132.1×236.2 см

Лондонская Национальная галерея приобрела пейзаж Бернардо Беллотто "Крепость Кёнигштайн, вид с севера" за 14,8 млн долларов. Сообщение о приобретении этой работы было опубликовано под заголовком "Спасена для нации". Сделки с картинами Беллотто продолжают целый ряд продаж произведений старых мастеров, осуществляемых британскими аристократами, чьи семьи приобретали их в XVIII веке. В большинстве случаев наследники продают картины с целью восстановить фамильные дома и инвестировать в будущее своих владений.

Пейзаж "Крепость Кёнигштайн, вид с севера", написанный в 1756-1758 годах, недавно был продан Эдвардом Стенли, 19-м графом Дерби, иностранному коллекционеру, пожелавшему остаться неизвестным, но тот не получил права на вывоз картины из страны. В фамильном поместье Дерби Ноусли-Холле парные пейзажи Бернардо Беллотто (есть еще вид на замок Кёнигштайн с юга) хранились с 1834 года. Беллотто всегда был любимцем британских аристократов.

Масштабная панорама - один из пяти видов бастиона, заказанных королём Польши и курфюрстом Саксонии Августом III приблизительно в 1756 году. На полотнах изображен замок курфюрста в окрестностях Дрездена. Из-за Семилетней войны, которая изменила баланс сил в Европе, король так и не получил заказанную им серию. Все пять картин были вывезены в Великобританию, вероятно, ещё при жизни Беллотто. Там они оставались до 1993 года, пока одну не продали галерее в Вашингтоне. По данным Лондонской Национальной галереи, в настоящее время две работы цикла хранятся в Художественной галерее Манчестера, одна находится в Национальной галерее искусств в Вашингтоне, еще одна остается в поместье графа Дерби неподалеку от Ливерпуля.

Бернардо Беллотто. Крепость Кёнигштайн. Национальная галерея искусств, Вашингтон

Ещё одна ведута Беллотто Венеция "Вид на Большой канал с юга от палаццо Фоскари" (1738-1739), привезенная из Венеции в 1739 году четвертым графом Карлайлом, была несколько лет назад продана на аукционе Sotheby's. А до этого хранилась в фамильном имении Касл-Ховарде, в Северном Йоркшире, известном как место съемок телесериала 1981 года "Возвращение в Брайдсхед".

Бернардо Беллотто. Венеция. Вид на Большой канал с юга от палаццо Фоскари. Из коллекции семьи Говард

Бернардо Беллотто (1722-1780) совместно со своим дядей и учителем Каналетто, или Джованни Антонио Каналем (1697-1768) - главой венецианской школы ведутистов, прославил жанр европейской живописи Ведута - детального изображения городского пейзажа. Бернардо Беллотто также имел прозвище Каналеттто, поэтому авторство их картин часто путают.

Бернардо Беллотто родился в Венеции в 1722 году. Уже в 16 лет был принят в Венецианскую гильдию художников, а 1748 году получил пост придворного живописца короля Августа III с самым высоким окладом, который когда-либо выплачивался художнику при саксонском дворе.

Автопортрет в облике венецианского посла. Национальный музей, Варшава

Сейчас довольно трудно различить венецианские виды Беллотто и его дяди-учителя Антонио Каналя, но отличия есть. На картинах племянника более серебристый свет, более прохладная палитра, а полотна масштабнее, даже если прототипом для них служили работы его родственника. Один из отличительных признаков произведений Беллотто - использование техники импасто (густого наложения краски), особенно в небе, где широкие мазки обозначают облака и меняют свет на горизонте.

Bernardo Bellotto. Das Hafenbecken von San Marco am Himmelfahrtstag, Venedig, um 1739/40, Leinwand, 108 x 152,5 cm. © From the Castle Howard Collection

Картина Каналетто из ГМИИ им. А.С. Пушкина:

Джованни Антонио Каналь Каналетто. Возвращение Бучинторо к молу у Дворца дожей. ГМИИ им. А.С. Пушкина

Изображения городов, ландшафтов и их обитателей от Венеции до Дрездена и от Вены до Варшавы на картинах Беллотто отличаются документальной точностью и художественным видением. Эти панорамные композиции характеризуются сильным контрастом света и тени, а также повышенным вниманием к архитектурным деталям. Точность их передачи такова, что поздние картины художника с изображением Варшавы сыграли решающую роль в реконструкции города после Второй мировой войны.

Бернардо Беллотто. Вид Варшавы с террасы Королевского замка. Национальный музей, Варшава

Основные работы, относящиеся к различным творческим периодам художника, помогают проследить его маршрут по Европе в Эпоху Просвещения, где Беллотто также выполнял заказы английской знати и впоследствии стал высокоуважаемым художником при дворе в Дрездене и Варшаве.

Bernardo Bellotto. Der Arno mit dem, Ponte Vecchio, Florenz, um 1742/43, Leinwand, 73,3 x 105,7 cm. © The Fitzwilliam Museum, Cambridge

Бернардо Беллотто. Площадь Синьории во Флоренции, ок. 1742 г. Музей изящных искусств, Будапешт

Bernardo Bellotto. Capriccio mit dem Turm von Malghera, 1743-44, Leinwand, 37,3 x 62,2 cm. © Bristol Museums and Art Gallery

Bernado Bellotto. Capriccio mit einer Triumphbogenruine am Lagunenufer, um 1743, Leinwand, 40,5 x 49 cm. © Museo Civico, Asolo

Кроме пяти названных Национальным музеем Лондона ведут, есть ещё два вида замка Кёнигштайн. Один находится в Дрезденской картинной галерее,

Bernado Bellotto. Die Festung Sonnenstein über Pirna, um 1753/55, Leinwand, 133 x 234 cm. © Gemäldegalerie Alte Meister, Staatliche Kunstsammlungen Dresden

а другой - в ГМИИ им. А.С. Пушкина.

Бернардо Белотто. Вид замка Кенигштайн. ГМИИ им. Пушкина

После начала Семилетней войны Беллотто перебрался в Вену и Мюнхен, затем вернулся в Дрезден, а последние 13 лет жизни провёл в Варшаве.

Bernardo Bellotto. Die Freyung von Südosten, Wien , 1759/60, Leinwand, 116 x 152 cm. © Kunsthistorisches Museum, Wien

Бернардо Беллотто. Вид Вены от Бельведера

Bernardo Bellotto. München von Osten, 1761, Leinwand, 134,2 x 237,5 cm. © Alte Pinakothek, Bayerische Staatsgemäldesammlungen, München

Bernardo Bellotto. Das Schloss Nymphenburg von der Parkseite, 1761, Leinwand, 132 x 235 cm. © Bayerische Schlösserverwaltung, München

|

Метки: Италия история искусства живопись новость из мира искусства искусство |

Европа на картинах Бернардо Беллотто |

Новость из мира искусства

Бернардо Беллотто. Крепость Кёнигштайн с севера, 1756. 132.1×236.2 см

Лондонская Национальная галерея приобрела пейзаж Бернардо Беллотто "Крепость Кёнигштайн, вид с севера" за 14,8 млн долларов. Сообщение о приобретении этой работы было опубликовано под заголовком "Спасена для нации". Сделки с картинами Беллотто продолжают целый ряд продаж произведений старых мастеров, осуществляемых британскими аристократами, чьи семьи приобретали их в XVIII веке. В большинстве случаев наследники продают картины с целью восстановить фамильные дома и инвестировать в будущее своих владений.

Пейзаж "Крепость Кёнигштайн, вид с севера", написанный в 1756-1758 годах, недавно был продан Эдвардом Стенли, 19-м графом Дерби, иностранному коллекционеру, пожелавшему остаться неизвестным, но тот не получил права на вывоз картины из страны. В фамильном поместье Дерби Ноусли-Холле парные пейзажи Бернардо Беллотто (есть еще вид на замок Кёнигштайн с юга) хранились с 1834 года. Беллотто всегда был любимцем британских аристократов.

Масштабная панорама - один из пяти видов бастиона, заказанных королём Польши и курфюрстом Саксонии Августом III приблизительно в 1756 году. На полотнах изображен замок курфюрста в окрестностях Дрездена. Из-за Семилетней войны, которая изменила баланс сил в Европе, король так и не получил заказанную им серию. Все пять картин были вывезены в Великобританию, вероятно, ещё при жизни Беллотто. Там они оставались до 1993 года, пока одну не продали галерее в Вашингтоне. По данным Лондонской Национальной галереи, в настоящее время две работы цикла хранятся в Художественной галерее Манчестера, одна находится в Национальной галерее искусств в Вашингтоне, еще одна остается в поместье графа Дерби неподалеку от Ливерпуля.

Бернардо Беллотто. Крепость Кёнигштайн. Национальная галерея искусств, Вашингтон

Ещё одна ведута Беллотто Венеция "Вид на Большой канал с юга от палаццо Фоскари" (1738-1739), привезенная из Венеции в 1739 году четвертым графом Карлайлом, была несколько лет назад продана на аукционе Sotheby's. А до этого хранилась в фамильном имении Касл-Ховарде, в Северном Йоркшире, известном как место съемок телесериала 1981 года "Возвращение в Брайдсхед".

Бернардо Беллотто. Венеция. Вид на Большой канал с юга от палаццо Фоскари. Из коллекции семьи Говард

Бернардо Беллотто (1722-1780) совместно со своим дядей и учителем Каналетто, или Джованни Антонио Каналем (1697-1768) - главой венецианской школы ведутистов, прославил жанр европейской живописи Ведута - детального изображения городского пейзажа. Бернардо Беллотто также имел прозвище Каналеттто, поэтому авторство их картин часто путают.

Бернардо Беллотто родился в Венеции в 1722 году. Уже в 16 лет был принят в Венецианскую гильдию художников, а 1748 году получил пост придворного живописца короля Августа III с самым высоким окладом, который когда-либо выплачивался художнику при саксонском дворе.

Автопортрет в облике венецианского посла. Национальный музей, Варшава

Сейчас довольно трудно различить венецианские виды Беллотто и его дяди-учителя Антонио Каналя, но отличия есть. На картинах племянника более серебристый свет, более прохладная палитра, а полотна масштабнее, даже если прототипом для них служили работы его родственника. Один из отличительных признаков произведений Беллотто - использование техники импасто (густого наложения краски), особенно в небе, где широкие мазки обозначают облака и меняют свет на горизонте.

Bernardo Bellotto. Das Hafenbecken von San Marco am Himmelfahrtstag, Venedig, um 1739/40, Leinwand, 108 x 152,5 cm. © From the Castle Howard Collection

Картина Каналетто из ГМИИ им. А.С. Пушкина:

Джованни Антонио Каналь Каналетто. Возвращение Бучинторо к молу у Дворца дожей. ГМИИ им. А.С. Пушкина

Изображения городов, ландшафтов и их обитателей от Венеции до Дрездена и от Вены до Варшавы на картинах Беллотто отличаются документальной точностью и художественным видением. Эти панорамные композиции характеризуются сильным контрастом света и тени, а также повышенным вниманием к архитектурным деталям. Точность их передачи такова, что поздние картины художника с изображением Варшавы сыграли решающую роль в реконструкции города после Второй мировой войны.

Бернардо Беллотто. Вид Варшавы с террасы Королевского замка. Национальный музей, Варшава

Основные работы, относящиеся к различным творческим периодам художника, помогают проследить его маршрут по Европе в Эпоху Просвещения, где Беллотто также выполнял заказы английской знати и впоследствии стал высокоуважаемым художником при дворе в Дрездене и Варшаве.

Bernardo Bellotto. Der Arno mit dem, Ponte Vecchio, Florenz, um 1742/43, Leinwand, 73,3 x 105,7 cm. © The Fitzwilliam Museum, Cambridge

Бернардо Беллотто. Площадь Синьории во Флоренции, ок. 1742 г. Музей изящных искусств, Будапешт

Bernardo Bellotto. Capriccio mit dem Turm von Malghera, 1743-44, Leinwand, 37,3 x 62,2 cm. © Bristol Museums and Art Gallery

Bernado Bellotto. Capriccio mit einer Triumphbogenruine am Lagunenufer, um 1743, Leinwand, 40,5 x 49 cm. © Museo Civico, Asolo

Кроме пяти названных Национальным музеем Лондона ведут, есть ещё два вида замка Кёнигштайн. Один находится в Дрезденской картинной галерее,

Bernado Bellotto. Die Festung Sonnenstein über Pirna, um 1753/55, Leinwand, 133 x 234 cm. © Gemäldegalerie Alte Meister, Staatliche Kunstsammlungen Dresden

а другой - в ГМИИ им. А.С. Пушкина.

Бернардо Белотто. Вид замка Кенигштайн. ГМИИ им. Пушкина

После начала Семилетней войны Беллотто перебрался в Вену и Мюнхен, затем вернулся в Дрезден, а последние 13 лет жизни провёл в Варшаве.

Bernardo Bellotto. Die Freyung von Südosten, Wien , 1759/60, Leinwand, 116 x 152 cm. © Kunsthistorisches Museum, Wien

Бернардо Беллотто. Вид Вены от Бельведера

Bernardo Bellotto. München von Osten, 1761, Leinwand, 134,2 x 237,5 cm. © Alte Pinakothek, Bayerische Staatsgemäldesammlungen, München

Bernardo Bellotto. Das Schloss Nymphenburg von der Parkseite, 1761, Leinwand, 132 x 235 cm. © Bayerische Schlösserverwaltung, München

Бернардо Беллотто. Крепость Кёнигштайн с севера, 1756. 132.1×236.2 см

Лондонская Национальная галерея приобрела пейзаж Бернардо Беллотто "Крепость Кёнигштайн, вид с севера" за 14,8 млн долларов. Сообщение о приобретении этой работы было опубликовано под заголовком "Спасена для нации". Сделки с картинами Беллотто продолжают целый ряд продаж произведений старых мастеров, осуществляемых британскими аристократами, чьи семьи приобретали их в XVIII веке. В большинстве случаев наследники продают картины с целью восстановить фамильные дома и инвестировать в будущее своих владений.

Пейзаж "Крепость Кёнигштайн, вид с севера", написанный в 1756-1758 годах, недавно был продан Эдвардом Стенли, 19-м графом Дерби, иностранному коллекционеру, пожелавшему остаться неизвестным, но тот не получил права на вывоз картины из страны. В фамильном поместье Дерби Ноусли-Холле парные пейзажи Бернардо Беллотто (есть еще вид на замок Кёнигштайн с юга) хранились с 1834 года. Беллотто всегда был любимцем британских аристократов.

Масштабная панорама - один из пяти видов бастиона, заказанных королём Польши и курфюрстом Саксонии Августом III приблизительно в 1756 году. На полотнах изображен замок курфюрста в окрестностях Дрездена. Из-за Семилетней войны, которая изменила баланс сил в Европе, король так и не получил заказанную им серию. Все пять картин были вывезены в Великобританию, вероятно, ещё при жизни Беллотто. Там они оставались до 1993 года, пока одну не продали галерее в Вашингтоне. По данным Лондонской Национальной галереи, в настоящее время две работы цикла хранятся в Художественной галерее Манчестера, одна находится в Национальной галерее искусств в Вашингтоне, еще одна остается в поместье графа Дерби неподалеку от Ливерпуля.

Бернардо Беллотто. Крепость Кёнигштайн. Национальная галерея искусств, Вашингтон

Ещё одна ведута Беллотто Венеция "Вид на Большой канал с юга от палаццо Фоскари" (1738-1739), привезенная из Венеции в 1739 году четвертым графом Карлайлом, была несколько лет назад продана на аукционе Sotheby's. А до этого хранилась в фамильном имении Касл-Ховарде, в Северном Йоркшире, известном как место съемок телесериала 1981 года "Возвращение в Брайдсхед".

Бернардо Беллотто. Венеция. Вид на Большой канал с юга от палаццо Фоскари. Из коллекции семьи Говард

Бернардо Беллотто (1722-1780) совместно со своим дядей и учителем Каналетто, или Джованни Антонио Каналем (1697-1768) - главой венецианской школы ведутистов, прославил жанр европейской живописи Ведута - детального изображения городского пейзажа. Бернардо Беллотто также имел прозвище Каналеттто, поэтому авторство их картин часто путают.

Бернардо Беллотто родился в Венеции в 1722 году. Уже в 16 лет был принят в Венецианскую гильдию художников, а 1748 году получил пост придворного живописца короля Августа III с самым высоким окладом, который когда-либо выплачивался художнику при саксонском дворе.

Автопортрет в облике венецианского посла. Национальный музей, Варшава

Сейчас довольно трудно различить венецианские виды Беллотто и его дяди-учителя Антонио Каналя, но отличия есть. На картинах племянника более серебристый свет, более прохладная палитра, а полотна масштабнее, даже если прототипом для них служили работы его родственника. Один из отличительных признаков произведений Беллотто - использование техники импасто (густого наложения краски), особенно в небе, где широкие мазки обозначают облака и меняют свет на горизонте.

Bernardo Bellotto. Das Hafenbecken von San Marco am Himmelfahrtstag, Venedig, um 1739/40, Leinwand, 108 x 152,5 cm. © From the Castle Howard Collection

Картина Каналетто из ГМИИ им. А.С. Пушкина:

Джованни Антонио Каналь Каналетто. Возвращение Бучинторо к молу у Дворца дожей. ГМИИ им. А.С. Пушкина

Изображения городов, ландшафтов и их обитателей от Венеции до Дрездена и от Вены до Варшавы на картинах Беллотто отличаются документальной точностью и художественным видением. Эти панорамные композиции характеризуются сильным контрастом света и тени, а также повышенным вниманием к архитектурным деталям. Точность их передачи такова, что поздние картины художника с изображением Варшавы сыграли решающую роль в реконструкции города после Второй мировой войны.

Бернардо Беллотто. Вид Варшавы с террасы Королевского замка. Национальный музей, Варшава

Основные работы, относящиеся к различным творческим периодам художника, помогают проследить его маршрут по Европе в Эпоху Просвещения, где Беллотто также выполнял заказы английской знати и впоследствии стал высокоуважаемым художником при дворе в Дрездене и Варшаве.

Bernardo Bellotto. Der Arno mit dem, Ponte Vecchio, Florenz, um 1742/43, Leinwand, 73,3 x 105,7 cm. © The Fitzwilliam Museum, Cambridge

Бернардо Беллотто. Площадь Синьории во Флоренции, ок. 1742 г. Музей изящных искусств, Будапешт

Bernardo Bellotto. Capriccio mit dem Turm von Malghera, 1743-44, Leinwand, 37,3 x 62,2 cm. © Bristol Museums and Art Gallery

Bernado Bellotto. Capriccio mit einer Triumphbogenruine am Lagunenufer, um 1743, Leinwand, 40,5 x 49 cm. © Museo Civico, Asolo

Кроме пяти названных Национальным музеем Лондона ведут, есть ещё два вида замка Кёнигштайн. Один находится в Дрезденской картинной галерее,

Bernado Bellotto. Die Festung Sonnenstein über Pirna, um 1753/55, Leinwand, 133 x 234 cm. © Gemäldegalerie Alte Meister, Staatliche Kunstsammlungen Dresden

а другой - в ГМИИ им. А.С. Пушкина.

Бернардо Белотто. Вид замка Кенигштайн. ГМИИ им. Пушкина

После начала Семилетней войны Беллотто перебрался в Вену и Мюнхен, затем вернулся в Дрезден, а последние 13 лет жизни провёл в Варшаве.

Bernardo Bellotto. Die Freyung von Südosten, Wien , 1759/60, Leinwand, 116 x 152 cm. © Kunsthistorisches Museum, Wien

Бернардо Беллотто. Вид Вены от Бельведера

Bernardo Bellotto. München von Osten, 1761, Leinwand, 134,2 x 237,5 cm. © Alte Pinakothek, Bayerische Staatsgemäldesammlungen, München

Bernardo Bellotto. Das Schloss Nymphenburg von der Parkseite, 1761, Leinwand, 132 x 235 cm. © Bayerische Schlösserverwaltung, München

|

Метки: Италия история искусства живопись новость из мира искусства искусство |

Слёт аистов |

Когда приходит пора улетать в тёплые страны, аисты собираются в определённом месте и оттуда все вместе улетают, никого не оставляя. Несколько лет назад мы видели такую картину.

1.

2.

3.

4.

5.

|

Метки: лето аисты фото природа |

Слёт аистов |

Когда приходит пора улетать в тёплые страны, аисты собираются в определённом месте и оттуда все вместе улетают, никого не оставляя. Несколько лет назад мы видели такую картину.

1.

2.

3.

4.

5.

|

Метки: лето аисты фото природа |

Гладиолус - символ верности |

Название этого цветка произошло от слова "gladius", что в переводе с латинского означает "меч", в России его называют ещё "шпажник". Собственно, слово "gladiolus" и означает "маленький меч".

О гладиолусах распространена красивая легенда, которая обьясняет символику цветка. В Древнем Риме жил жестокий полководец, который захватил в плен двух друзей-фракийцев. Полководец определил пленников в гладиаторы и приказал отважным фракийцам биться друг с другом, пообещав победителю руку своей дочери и свободу. Но друзья отказались сражаться и, воткнув свои мечи в землю, обняли друг друга. За это их казнили, но позже римляне увидели, что из из рукоятей мечей, воткнутых в землю, выросли красивые цветы - гладиолусы. С тех пор гладиолусы считаются символом дружбы, благородства и верности.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

|

Метки: лето цветы фото |

Гладиолус - символ верности |

Название этого цветка произошло от слова "gladius", что в переводе с латинского означает "меч", в России его называют ещё "шпажник". Собственно, слово "gladiolus" и означает "маленький меч".

О гладиолусах распространена красивая легенда, которая обьясняет символику цветка. В Древнем Риме жил жестокий полководец, который захватил в плен двух друзей-фракийцев. Полководец определил пленников в гладиаторы и приказал отважным фракийцам биться друг с другом, пообещав победителю руку своей дочери и свободу. Но друзья отказались сражаться и, воткнув свои мечи в землю, обняли друг друга. За это их казнили, но позже римляне увидели, что из из рукоятей мечей, воткнутых в землю, выросли красивые цветы - гладиолусы. С тех пор гладиолусы считаются символом дружбы, благородства и верности.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

|

Метки: лето цветы фото |

Прощай, Военторг! |

В конце августа 2003 года в столице приступили к сносу здания Военторга на Воздвиженке,10, - яркого образца московского модерна, сохранившего уникальное оформление фасадов и интерьеров. Военторг, расположенный в 500 м от Кремля, был одним из самых известных советских магазинов. Здание построили в 1913 году, а через 90 лет, к 1 октября 2003 года, Военторг разрушили до основания.

1. И вот только через 14 лет после этого события я решилась зайти в свой любимый магазин. Сколько всего приятного было связано с ним - во-первых, Военторг был шефом нашей школы, расположенной совсем рядом, во-вторых, я помню все замечательные покупки, сделанные на последнем этаже этого магазина, и самые вкусные продукты, которые продавались на первом этаже, и отдел фарфора, и спортивные товары там же. Правда, замечательный и очень красивый был магазин!

2. То, что я увидела, повергло меня в шок. Первое ощущение, что я нахожусь не в Москве, а в Пекине или Гонконге!

Оказывается, не зря мне так показалось. В июне этого года китайские инвесторы купили здание бывшего Военторга. Основным его владельцем стала китайская компания Fosun Group бизнесмена Гуо Гуанчана, ее партнером - российская Аvica Management Company, которая будет осуществлять комплексное управление бизнес-центром, в частности проведет репозиционирование объекта. Что бы это значило?

3. Осмотревшись, увидела, что мрамор и прочие дорогие материалы в центральный зал, конечно, вернули. И атриум сохранили, но ограждения этажей поменяли - они не деревянные со звездами, а полупрозрачные. Говорят, что это ближе к варианту, существовавшему до 1935 года.

4. Узнаю даже вазы.

5. И некоторые элементы декора...

6. Итак, на месте старого и любимого Военторга в 2008 году, по проекту архитектора В. Колосницына, был построен дом, ничего общего с прежним Военторгом не имеющий, несмотря на то, что в новом здании, казалось бы, были воссозданы некоторые детали старого фасада, например, скульптуры ратников со щитами, ограждения. По опросу ведущих московских архитекторов, проведённому в 2010 году журналом Forbes, это здание заняло первое место среди самых уродливых зданий Москвы.

Новый Военторг существенно отличался от своего предшественника, не только объёмом помещений (их стало в шесть раз больше), но и этажностью (добавились два этажа). Изменился цвет (здание стало целиком коричневым) и форма здания: прямоугольную угловую башню заменила скруглённая башня с куполом, увенчанная шпилем. Были ликвидированы эркеры, вместо одного атриума, появились целых три.

Фото 2008 года

7. Во внешнем виде здания от модерна не осталось и следа. В общем, через 5 лет после сноса Москва получила нового "монстра": он блестит гранитом, бликует стёклами и кудрявится завершением колоннад.

8. При вечернем освещении ещё через 6 лет - бывший Военторг в День Советской Армии и Военно-Морского Флота

Фото 23 февраля 2014 года

9. Участок, на котором стоял прежний Военторг, находится в зоне охраны памятников истории и культуры центра Москвы. Рядом памятник архитектуры - Дом Разумовского- Шереметева.

Фото 2008 года

10.

Фото 2014 года

Из истории Военторга

Прежнее здание Военторга в том виде, каким оно дошло до нас, было построено в 1913 году на месте бывшей усадьбы И. Базилевского по заказу Экономического общества офицеров Московского военного округа. Автором проекта стал архитектор С.Б. Залесский. Уже в 1910 году предложенный им проект получил премию, учреждённую Московской городской Думой, а сами чертежи опубликовали в "Ежегоднике современного зодчества и декоративного искусства" за 1912 год. В этот ежегодник могли попасть чертежи только тех строений, которые признавались архитектурной ценностью.

Среди достоинств архитектурного проекта - чёткая вертикальная структура здания, поддерживаемая чередой узких окон. Фасад был оформлен скульптурами витязей и барельефами на фольклорную тематику, что было связано со 100-летием Бородинской битвы, праздновавшимся во время строительства. Были широко использованы железобетонные конструкции: балки, колонны, перемычки окон и перекрытия

На фасаде надпись "Экономическое общество офицеров московского военного округа"

Изначально Центральный военный универмаг представляло собой комплекс из двух строений. Архитектор Сергей Залесский выстроил для Экономического общества офицеров шестиэтажный магазин и доходный дом (здания стояли встык). Магазин был уникальным для Москвы - это образец позднего модерна, где железобетонные конструкции являются самостоятельным средством художественного выражения. Моделью для него послужил универсальный магазин "Тиц" в Дюссельдорфе, спроектированный архитектором Йозефом Ольбрихом.

Фасад здания, 1916

Внутренняя планировка поражала простором и изысканностью: главная лестница, освещённая большим окном со двора, была облицована итальянским мрамором, стены и колонны атриума были украшены живописью. На всю высоту здания был устроен центральный холл со световым фонарём, поддерживаемым железобетонными конструкциями. Торговые залы были расположены по трем сторонам холла в виде галерей. Северная стена представляла собой огромное витражное окно.

Атриум Военторга, 1913

Когда Экономическое общество офицеров заказывало Залесскому магазин, подразумевалось, что он должен быть высочайшего уровня. Отделка интерьеров получилась соответствующей.

Экономическое общество офицеров Московского военного округа. Воздвиженка. Центральная лестница

С момента постройки здания и до его сноса, в нём располагались всевозможные военные ведомства, сначала царские, впоследствии - советские, но, несмотря на это, своего основного назначения - главного военного универмага страны, здание никогда не утрачивало. При реконструкции в 1935 году парадная лестница была разобрана, северная стена отодвинута на несколько метров в глубь двора, а световое окно подросло со 2-го по 5-й этажи. Пилоны центрального зала были расширены, а световой фонарь был заменён на сводчатое перекрытие.

Улица Калинина со стороны Арбатской площади, 1947

В ноябре 1959 года в Военторге произошло печальное событие: архитектор Иван Леонидов - известный сторонник конструктивизма в архитектуре, отправившийся за покупками к празднику, умер от сердечного приступа прямо на лестнице. Его смерть не была единственной, произошедшей в здании Военторга. В 1992 году из-за обрушения мраморной плитки, отколовшейся от облицовки колонн, погибла сотрудница магазина отдела сувениров, другая стала инвалидом вследствие полученной черепно-мозговой травмы. Аварийное состояние универмага и его нерентабельность послужили поводом к закрытию магазина.

Военторг, 1980-е

Рассматривая старые фотографии, сожалею о том, что прежнее здание Военторга не отреставрировали. Сейчас всё другое - навсегда исчезли его чёткая вертикаль, узкие окна, прежние витязи на барельефах, напоминавшие о Бородинской битве, широкая лестница, колонны атриума.

Военторг, перед закрытием

11. Как это происходило? Здание Военторга сначала бросили на несколько лет, пока оно не разрушилось без присмотра и ухода, а затем продали.

12. Москвичи сначала удивлялись, почему Военторг стоит заброшенный и забытый.

13. Когда стали рушить его стены, это было душераздирающее зрелище. При сносе были разрушены сводчатые палаты начала XVIII века, а также ампирный флигель 1828 года.

Август 2003 года

14. В те дни возле Военторга были и москвичи и иностранцы с фотоаппаратами, недоумевающие, как историческое здание могло уйти в частные руки.

Август 2003 года

Уникальные фотографии момента разрушения Военторга предоставил мой одноклассник.

Источники информации: Википедия, Нью-Воинторг

|

Метки: Военторг архитектура Москва Воздвиженка модерн |

Прощай, Военторг! |

В конце августа 2003 года в столице приступили к сносу здания Военторга на Воздвиженке,10, - яркого образца московского модерна, сохранившего уникальное оформление фасадов и интерьеров. Военторг, расположенный в 500 м от Кремля, был одним из самых известных советских магазинов. Здание построили в 1913 году, а через 90 лет, к 1 октября 2003 года, Военторг разрушили до основания.

1. И вот только через 14 лет после этого события я решилась зайти в свой любимый магазин. Сколько всего приятного было связано с ним - во-первых, Военторг был шефом нашей школы, расположенной совсем рядом, во-вторых, я помню все замечательные покупки, сделанные на последнем этаже этого магазина, и самые вкусные продукты, которые продавались на первом этаже, и отдел фарфора, и спортивные товары там же. Правда, замечательный и очень красивый был магазин!

2. То, что я увидела, повергло меня в шок. Первое ощущение, что я нахожусь не в Москве, а в Пекине или Гонконге!

Оказывается, не зря мне так показалось. В июне этого года китайские инвесторы купили здание бывшего Военторга. Основным его владельцем стала китайская компания Fosun Group бизнесмена Гуо Гуанчана, ее партнером - российская Аvica Management Company, которая будет осуществлять комплексное управление бизнес-центром, в частности проведет репозиционирование объекта. Что бы это значило?

3. Осмотревшись, увидела, что мрамор и прочие дорогие материалы в центральный зал, конечно, вернули. И атриум сохранили, но ограждения этажей поменяли - они не деревянные со звездами, а полупрозрачные. Говорят, что это ближе к варианту, существовавшему до 1935 года.

4. Узнаю даже вазы.

5. И некоторые элементы декора...

6. Итак, на месте старого и любимого Военторга в 2008 году, по проекту архитектора В. Колосницына, был построен дом, ничего общего с прежним Военторгом не имеющий, несмотря на то, что в новом здании, казалось бы, были воссозданы некоторые детали старого фасада, например, скульптуры ратников со щитами, ограждения. По опросу ведущих московских архитекторов, проведённому в 2010 году журналом Forbes, это здание заняло первое место среди самых уродливых зданий Москвы.

Новый Военторг существенно отличался от своего предшественника, не только объёмом помещений (их стало в шесть раз больше), но и этажностью (добавились два этажа). Изменился цвет (здание стало целиком коричневым) и форма здания: прямоугольную угловую башню заменила скруглённая башня с куполом, увенчанная шпилем. Были ликвидированы эркеры, вместо одного атриума, появились целых три.

Фото 2008 года

7. Во внешнем виде здания от модерна не осталось и следа. В общем, через 5 лет после сноса Москва получила нового "монстра": он блестит гранитом, бликует стёклами и кудрявится завершением колоннад.

8. При вечернем освещении ещё через 6 лет - бывший Военторг в День Советской Армии и Военно-Морского Флота

Фото 23 февраля 2014 года

9. Участок, на котором стоял прежний Военторг, находится в зоне охраны памятников истории и культуры центра Москвы. Рядом памятник архитектуры - Дом Разумовского- Шереметева.

Фото 2008 года

10.

Фото 2014 года

Из истории Военторга

Прежнее здание Военторга в том виде, каким оно дошло до нас, было построено в 1913 году на месте бывшей усадьбы И. Базилевского по заказу Экономического общества офицеров Московского военного округа. Автором проекта стал архитектор С.Б. Залесский. Уже в 1910 году предложенный им проект получил премию, учреждённую Московской городской Думой, а сами чертежи опубликовали в "Ежегоднике современного зодчества и декоративного искусства" за 1912 год. В этот ежегодник могли попасть чертежи только тех строений, которые признавались архитектурной ценностью.

Среди достоинств архитектурного проекта - чёткая вертикальная структура здания, поддерживаемая чередой узких окон. Фасад был оформлен скульптурами витязей и барельефами на фольклорную тематику, что было связано со 100-летием Бородинской битвы, праздновавшимся во время строительства. Были широко использованы железобетонные конструкции: балки, колонны, перемычки окон и перекрытия

На фасаде надпись "Экономическое общество офицеров московского военного округа"

Изначально Центральный военный универмаг представляло собой комплекс из двух строений. Архитектор Сергей Залесский выстроил для Экономического общества офицеров шестиэтажный магазин и доходный дом (здания стояли встык). Магазин был уникальным для Москвы - это образец позднего модерна, где железобетонные конструкции являются самостоятельным средством художественного выражения. Моделью для него послужил универсальный магазин "Тиц" в Дюссельдорфе, спроектированный архитектором Йозефом Ольбрихом.

Фасад здания, 1916

Внутренняя планировка поражала простором и изысканностью: главная лестница, освещённая большим окном со двора, была облицована итальянским мрамором, стены и колонны атриума были украшены живописью. На всю высоту здания был устроен центральный холл со световым фонарём, поддерживаемым железобетонными конструкциями. Торговые залы были расположены по трем сторонам холла в виде галерей. Северная стена представляла собой огромное витражное окно.

Атриум Военторга, 1913

Когда Экономическое общество офицеров заказывало Залесскому магазин, подразумевалось, что он должен быть высочайшего уровня. Отделка интерьеров получилась соответствующей.

Экономическое общество офицеров Московского военного округа. Воздвиженка. Центральная лестница

С момента постройки здания и до его сноса, в нём располагались всевозможные военные ведомства, сначала царские, впоследствии - советские, но, несмотря на это, своего основного назначения - главного военного универмага страны, здание никогда не утрачивало. При реконструкции в 1935 году парадная лестница была разобрана, северная стена отодвинута на несколько метров в глубь двора, а световое окно подросло со 2-го по 5-й этажи. Пилоны центрального зала были расширены, а световой фонарь был заменён на сводчатое перекрытие.

Улица Калинина со стороны Арбатской площади, 1947

В ноябре 1959 года в Военторге произошло печальное событие: архитектор Иван Леонидов - известный сторонник конструктивизма в архитектуре, отправившийся за покупками к празднику, умер от сердечного приступа прямо на лестнице. Его смерть не была единственной, произошедшей в здании Военторга. В 1992 году из-за обрушения мраморной плитки, отколовшейся от облицовки колонн, погибла сотрудница магазина отдела сувениров, другая стала инвалидом вследствие полученной черепно-мозговой травмы. Аварийное состояние универмага и его нерентабельность послужили поводом к закрытию магазина.

Военторг, 1980-е

Рассматривая старые фотографии, сожалею о том, что прежнее здание Военторга не отреставрировали. Сейчас всё другое - навсегда исчезли его чёткая вертикаль, узкие окна, прежние витязи на барельефах, напоминавшие о Бородинской битве, широкая лестница, колонны атриума.

Военторг, перед закрытием

11. Как это происходило? Здание Военторга сначала бросили на несколько лет, пока оно не разрушилось без присмотра и ухода, а затем продали.

12. Москвичи сначала удивлялись, почему Военторг стоит заброшенный и забытый.

13. Когда стали рушить его стены, это было душераздирающее зрелище. При сносе были разрушены сводчатые палаты начала XVIII века, а также ампирный флигель 1828 года.

Август 2003 года

14. В те дни возле Военторга были и москвичи и иностранцы с фотоаппаратами, недоумевающие, как историческое здание могло уйти в частные руки.

Август 2003 года

Уникальные фотографии момента разрушения Военторга предоставил мой одноклассник.

Источники информации: Википедия, Нью-Воинторг

|

Метки: Военторг архитектура Москва Воздвиженка модерн |

Восход солнца по дороге домой |

А завтра снова мир залить вставало солнце ало...

Владимир Маяковский

Мы ехали домой...

Выдвинулись в путь мы очень рано - не было ещё и 5 часов утра. Ещё не рассвело, и в небе ярко блистала утренняя Венера...

Восход солнца встречали уже в Калужской области.

Сначала небо постепенно зарозовело, потом выплыло алое солнце...

И сразу стало понятно, что опять будет очень жарко...

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

|

Метки: лето фото путешествие |

Церковь-ротонда в деревне Черепово |

Чтобы посмотреть две оригинальные церкви Смоленской области, мы отправились в Хиславический район. Церкви эти уже давно полуразрушены, но, как мы убедились, и руины могут быть живописны. Первой мы увидели церковь Покрова Пресвятой Богородицы в деревне Черепово. По ассоциации сразу вспоминается Италия, Рим, античный театр Марцелла и Колизей. Круглая форма сооружения создаёт впечатление гармоничности и уравновешенности, и даже сегодня руины церкви поражают монументальностью.

1. Масштабы, конечно, не римские, но по отношению к окружающим пейзажам и постройкам выглядит церковь величественно и грандиозно.

2. Поблизости видны деревенские домики, но сельских жителей - ни души...

3. Эпоха классицизма в России (вторая половина XVIII - начало XIX в.) стала особым периодом и для культового зодчества. В этот период в России были построены совершенно особенные храмы-ротонды. Ведь эта форма не отвечала православной обрядности и русским традициям храмостроения. В строительстве сельских храмов западные мастера, как правило, не участвовали. По мнению некоторых специалистов, можно говорит об уникальном явлении в русском храмовом зодчестве. Русский ротондальный храм стал практическим воплощением стремления к идеальным формам, соединяющим в себе техническое и художественное совершенство, кроме того круг всегда имел сакральное значение. Об одном храме-ротонде этого периода (архитектор Бове) я недавно рассказала.

4. Село Черепово отмечено на карте Смоленской губернии с 1773 года. В середине XIX века село уже упоминается как принадлежащее графу Салтыкову - здесь 22 двора, 158 жителей, две церкви, лесопильный завод. Как ни странно, это небольшое село вошло в историю России. В августе 1862 года здесь произошло восстание крестьян окрестных деревень, которые не хотели выходить из крепостного состояния на условиях, сформулированных в "Положениях 19 февраля 1861 г." и добивались новой "царской воли", по которой надеялись получить полное освобождение из-под власти помещика и сохранения дореформенного надела с прирезкой. Восстание в череповской вотчине было одним из крупных выступлений крестьян России в этот период. В Черепово прибыл сам губернатор и две роты солдат, которые подавили выступление крестьян.

5. Храм стоит на открытом месте у края села, недалеко от дороги Смоленск - Хиславичи. Здание господствует в сельском пейзаже благодаря своей монументальности. Церковь выстроена на средства помещика З.Я. Малышева в 1824 году (по другим данным в 1827 году). В композиции церкви доминирует многоярусная ротонда храма (диаметр более 22 м, высота около 30 м).

6. Это вид на церковь с другой стороны.

План Покровской церкви даёт представление о сложном внутреннем устройстве ротонды.

Богослужения в череповском храме продолжались до 1940 года. Судя по сохранившейся немецкой фотографии 1942 года, была разрушена только колокольня и снята кровля. Свод храма сильно пострадал во время артобстрелов при отступлении немцев. Уже после войны его несколько раз пытались взорвать, но все стены и значительная часть свода уцелели. Вследствие сильных повреждений и из-за попыток разобрать стены храма произошло его разрушение до современного состояния руин.

Фото сделано 16 июня 1942

7. Архитектор проекта храма неизвестен. Ранее считалось, что это петербургский архитектор, но проведённые исследования показали, что проект может быть и московским. При финансировании работ ощущался столичный размах. В некоторых источниках фигурирует общий бюджет строительства 300 тыс. руб., что может соответствовать 84 тыс. руб. серебром. Основные средства на возведение церкви выделил помещик Захарий Яковлевич Малышев, который, по преданию местных жителей, скончался во время первого колокольного благовеста при её освящении. Благотворителя похоронили у стен храма, по другим данным - в самом храме, а у западного входа установили его бронзовый бюст, который ещё видели старейшие жители села.

8. Двусветный ротондальный объем храма увенчан световой ротондой, внутри опирающейся на четыре мощных пилона. Ротонда небольшим переходом соединена с колокольней.

9.

10.

11.

12.

13. Стены нижней ротонды расчленены на 24 части пилястрами композитного ордера, между которыми размещены окна первого и второго света или повторяющие их ниши.

14.

15. Световой барабан-ротонда имеет в верхней части 16 окон, а в нижней - глубокие ниши, ранее закрытые конической кровлей.

16.

17. Обойдём вокруг церкви.

18.

19. Очень трогательно выглядывает грустная рябинка в проёме окна ротонды.

20. Вид на нижний ярус ротонды снаружи.

21.

22.

23.

24. Продолжаем осмотр руин внутри церкви, входим через колокольню. По всей длине проложен деревянный помост, по которому можно пройти в ротонду.

25.

26.

27.

28.

29. Лестницы на хоры в боковых стенах нижнего яруса колокольни разрушены.

30. Проходим в небольшую трапезную. Когда-то вдоль боковых стен стояли колонны, которые указаны на плане.

31. В проёме видна современная часовня.

32.

33.

34. Впереди - ротонда...

35. И вот мы в ротонде, после небольшой трапезной пространство ротонды кажется очень просторным, наполненным солнечным светом и устремленным ввысь.

36.

37.

38. Взглянем из ротонды на колокольню.

39. Световой барабан ротонды поддерживают мощные внутренние пилоны с перекинутыми между ними подпружными арками. Ранее над арками проходила круговая галерея. Из центрального объема арки ведут в боковые приделы.

40. Ранее боковые и западный сегменты ротонды были двухэтажными. Углы пилонов оформлены пилястрами, а внутренние поверхности арок украшала лепнина, остатки которой ещё можно разглядеть со стороны южного придела.

41.

42.

43.

44.

45. Решение о восстановлении церкви было принято в 2013 году, проведена расчистка завалов, для служб была поставлена бытовка, впоследствии превращённая в часовню.

Электронная версия реконструкции храма Покрова Пресвятой Богородицы представлена на сайте церкви www.cherepovo.ru. Предполагается, что храм выглядел примерно так:

Источник информации и фото реконструкции с сайта www.cherepovo

Статья о ротондальных храмах России

|

Метки: Черепово Смоленская область классицизм церкви |