Как бы повернулась история, сумей Николай II удержаться у власти |

Как бы повернулась история, сумей Николай II удержаться у власти

середины ХХ века Россия могла бы не бояться революции

Историки очень не любят альтернативных сценариев, «что было бы, если бы…». Часто бездумно повторяют формулу: «История не имеет сослагательного наклонения!» При этом забывают завет великого русского историка В.О. Ключевского: «Явление человеческого общежития регулируются законом достаточного основания, допускающим ход дел и так, и этак, и по-третьему, т.е. случайно». Для позитивной или негативной оценки исторических событий и явлений очень важно понимать, что мы вследствие них приобрели или потеряли. А это невозможно без представления об альтернативах.

Февральскую революцию можно было подавить

Николай II всё своё царствование боролся с революцией и в итоге проиграл. Любят говорить, что рано или поздно революция в России всё равно совершилась бы, как это происходило и в других странах. Возможно. Поэтому мы рассмотрим только тот вариант, при котором Николай II удержал бы власть в феврале-марте 1917 года.

Ведь это был далеко не первый натиск на самодержавие. Оно переживало критические моменты в октябре 1905, декабре 1905, июле 1906, июле 1914, августе 1915 гг. Можно представить, что и атака в феврале 1917 года была бы Царём отбита.

Технически это несложно себе представить. Все современники, особенно из лагеря противников самодержавия, свидетельствовали, что будь в это время в распоряжении власти несколько крепких верных полков, порядок в Петрограде был бы восстановлен. А Февральская революция происходила только в столице. Страна была поставлена уже перед свершившимся фактом отречения Императора.

Конечно, легко найти закономерность и даже некий фатализм в том, что этих полков в нужное время и в нужном месте не оказалось. И в том, что ближайшее окружение Царя предало его. Тем не менее.

Россия победила бы в Первой мировой войне

Императорская Россия шла к победе в Первой мировой войне вместе с союзниками. Уже в декабре 1916 года германский кайзер Вильгельм II запросил мира на условиях статус-кво, что было отвергнуто всеми державами Антанты, включая Россию. К концу 1918 года Германия была истощена войной, в ней прорвался внутриполитический кризис. А ведь до этого выход большевистской России из войны придал Германии и продлил войну. Вряд ли приходится сомневаться в том, что если бы Россия оставалась активной воюющей стороной, то окончательная победа Антанты над Германией была бы достигнута раньше – весной-летом 1918 года.

По итогам Первой мировой войны России были заранее обещаны Восточная Пруссия и западные области Украины. Были бы созданы независимая Польша и Чехословакия под протекторатом России. Самое главное – Россия получала выход к Средиземному морю через Босфор и Дарданеллы. Россия имела право на большую долю репараций с побеждённой Германии.

Блестящие экономические перспективы

Всё это придало бы импульс экономическому развитию России и позволило бы сравнительно быстро залечить хозяйственные раны, нанесённые Первой мировой войной (которые всё равно были намного легче, чем раны Гражданской войны). В отсутствие Гражданской войны страна понесла бы несравнимо меньший демографический урон.

Победа обеспечила бы власти требуемую устойчивость. Аграрная реформа по заветам П.А. Столыпина была бы доведена до конца. Возник бы класс крепких крестьян-собственников. Столыпин говорил в 1909 году: «Дайте России двадцать лет покоя, и вы её не узнаете». По меньшей мере до 1940-х гг. Россия могла спать спокойно и забыть о революции.

Первая половина ХХ века во всей Европе показала, что развитие идёт не в сторону либеральной демократии, а в сторону авторитаризма, при одновременной ликвидации сословных перегородок. Ещё Наполеон Бонапарт сказал когда-то о революции: «Свобода была лишь предлогом, но люди хотели равенства». Будущее России зависело от способности власти открыть социальные лифты. Но главное было – победить в войне и сохранить страну.

Фотоматериал использован из свободного доступа Яндекс и является собственностью авторов.

k-by-povernulas-istoriia-sumei-nikolai-ii-uderjatsia-u-vlasti-5c80ad21c0c8ed00b49b7bb

|

Метки: романовы |

Особняк фон Дервиза... |

Особняк фон Дервиза...

А теперь подробнее про этот прекрасный особняк...

Да, это действительно особняк фон Дервиза на Садово-Черногрязской...

Прошлым летом я уже немного писал про него ( http://community.livejournal.com/moya_moskva/528696.html ) и даже выкладывал фотографии, которые сделал второпях... Сейчас же мне удалось по-дольше в побывать в нём и попытаться запечатлеть самые красивые части интерьера... К сожалению у меня пока нет широкоугольного объектива, который позволил бы показать общие виды комнат и залов, поэтому из-за ограниченности пространства пришлось довольствоваться тем, что получилось... Добавим к этому сложные условия съёмки и полумрак...

Начну с истории...

Не буду вдаваться в историю рода "фон дерВизов", начну сразу с наиболее известного - Павла Григорьевича фон Дервиза (1826-1881). Он был один из первых крупных деятелей в области железнодорожного строительства.

Действительный статский советник. В 1847—57 служил в Сенате и Военном министерстве по провиантскому департаменту. Выйдя в отставку, переехал в Москву, где стал секретарём и членом правления общества Московско-Саратовской железной дороги. В 1863 возглавил правление общества Московско-Рязанской железной дороги, получил государственную концессию на её строительство на выгодных условиях. Жил в Москве в доме правления Рязано-Козловской железной дороги на Каланчёвской улице. В 1868, заработав многомиллионное состояние, отошёл от дел, уехал за границу, жил в Ницце и Лугано. В 1874—76 основал и построил в Москве на свои средства детскую больницу Святого Владимира (в 1922 переименована в детскую клиническую больницу № 2 имени И.В. Русакова, с 1991 носит прежнее название; Рубцовско-Дворцовая улица, 1/3).

табличка перед кабинетов Иосифьяна. Сейчас в нём никого нет

Его сын Сергей Павлович фон Дервиз (годы рождения и смерти не известны), действительный статский советник, землевладелец, владелец рудника «Инзер» на Урале. Предводитель дворянства Спасского уезда Рязанской губернии. С 1903 почётный попечитель женской гимназии имени В.П.фон Дервиз (вместе с братом Павлом Павловичем). Почётный член Московского отделения Русского музыкального общества. Приобрёл орган для Большого зала Московской консерватории. С 1886 жил в особняке на Садовой-Черногрязской улице (д. 6).

Вот, что написано об этом доме в Энциклопедии Москвы: Дом Дервиза, Садовая-Черногрязская, 6. Выстроенный для С.П. фон Дервиза в 1886 на территории усадьбы XVIII в. особняк дворцового типа стоит со значительным отступом от улицы, на парадном дворе. Сравнительно небольшой, дом очень внушителен, что достигается использованием в его архитектуре композиционных приёмов и декоративных деталей в духе зодчества итальянского Ренессанса, характерных для одного из направлений эклектики, редкого в Москве. Центральная часть здания выделена ризалитом с крупным крыльцом, по сторонам которого устроены пандусы для въезда. На них поставлены светильники в виде женских фигур. Фасады облицованы гранитом и покрыты крупным рустом с львиными масками во втором этаже. Над тяжёлым карнизом поставлены тумбы с вазонами. Отделка интерьеров (одна из наиболее ранних работ Ф.О. Шехтеля) крайне представительна — золочёная лепнина стен и потолков сочетается с живописными панно. В 1888—89 здание было увеличено пристройкой (Шехтель), в 1911—12 по линии улицы была установлена высокая каменная ограда (архитектор Н.Н. Чернецов).

В 1904 году С.П. фон Дервиз продаёт этот особняк потомственному дворянину Л.К.Зубаловую, сыну миллионера-нефтепромышленника, владельца нефтяных промыслов в Баку. И в 1911 по его указанию была воздвигнута массивная высокая ограда. По одной версии, чтобы укрыться от любопытных взглядов прохожих и уличного шума, по другой - напуганный событиями 1905 года, Зубалов уехал из Москвы и, возвратившись в 1909 г., попросил у городской управы разрешения построить стену, которая отгородила бы его владения от улицы.

Очень интересный "безключный" сейф. Как-то по-хитрому открывается

Однако уже в 1918 году, жена Зубалова - Ольга Ивановна передает этот особняк Румянцевскому музею и дом официально становится филиалом Румянцевского музея.

Надо скачать, что Иосифьян выбрал себе в качестве кабинета, пожалуй, самую лучшую комнату. Такое обилие голых женщин можно встретить только в его кабинете

В 1920 году в здании размещается особое техническое бюро ВСНХ (Высший совет народного хозяйства), а познее НИИ-20. При этом художественные красоты не пострадали. НИИ-20 в сентябре 1941 года был эвакуирован из Москвы. И здание было передано ВНИИЭМ, которым руководил А.Г.Иосифьян с 1941 по 1993 гг. Руководство ВНИИЭМ и поныне располагается в дома, красота которого охраняется государством.

Витражи... Насколько я знаю некоторые из них сейчас на реставрации

Дверь в шкаф

Женские бюсты из дерева по краям дивана

Собственно бюст самого Иосифьяна...

Пирсидский ковер возрастом более 200 лет. Какая-то арабская делегация, увидев ковёр, предлагала очень большие деньги за него...

Люстра в холле... Везде разные...

И на стене...

Самы красивый витраж с родовым гербом фон Дервизов на пролёте главной лестницы

А это уже комната-сейф. Она расположена в правой пристройке дома. Сейфом она называется из-за мощных и тяжелых входных дверей и таких же окон. Видимо, чтобы никто не влез.

А на фотографии единственный оставшийся дейвствующий камин из чёрного мрамора

Фигурки по краям камина...

Герб фон Дервизов можно найти практически везде... В данном случае на камине

Главная лестница из белого мрамора. Ведёт на второй этаж

Камин на втором этаже. Заглушка с гербом

Потолок

И это потолок

Красивейшие гобелены на стенах

Герб на ограде лестницы

Люста в зале заседаний. Выполнена из богемского хрусталя. Во время реконструкций маляры пытались украсть хрустальные части. Некоторые безвозвратно потеряны

Это вообще один из красивейших залов. Украшены стены и потолки

Край камина

Заглушка в камине. Здесь не бывает плоских поверхностей

Самы красивый камин. Из красного мрамора

Наверное таким был идеал женщины в то время

А это уже чайна комната с атриумом. Правда сейчас лежит снег и всей красоты не видно

Вот такая вот софа перед чайным столом

Мраморный стол

Диван с какими-то японскими мотивами

Фонари у подъезда. Их ещё можно увидеть в советском фильме "Праздник святого Йоргена" 1930 года

Гриффоны на стенах

Вазы на крыше. Внешнее убранство значительно беднее

|

Метки: дворянские владения фон дервиз |

Купцы Постниковы, фабриканты и коллекционеры. |

|

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Метки: купечество постниковы |

История И. Ф. Масленникова 16.08.1878 - 15.04.1920 |

История И. Ф. Масленникова 16.08.1878 - 15.04.1920

Здравствуйте, мои терпеливые и внимательные подписчики и читатели! Благодарю Вас за проявленный интерес к предоставленным материалам, критические и уточняющие замечания! Отвлечёмся от темы деньги и покупательную способность, если кто не видел, информация здесь.

В этой публикации фото и немного информации о Иване Фёдоровиче Масленникове, уроженца г. Вятка, участника Великой войны 1914 года.

В конце декабря 2018 г. я приобрёл семейный архив вятских мещан Масленниковых, немного разместил в Дзен понравившийся материал: вексель Романа Масленникова городской Управе (август 1914 г.), открытки с видами города Вятки, фото командира РККА со знаками различия 1920 г. Продолжая разбор фотографии и записей этого архива, обнаружил:

Знакомьтесь, Иван Масленников, родился 16 августа 1878 года.

На фотографии Ивану не более 17 лет, пиджак, белая сорочка со стоячим воротником с отогнутыми краями, галстук-бабочка, аккуратная причёска, куда же ты так фотографировался, Иван Фёдорович?

Центральная фотография В. М. Репина, Вятка

Разница между фотографиями лет пять, бравый мужчина с загнутыми вверх усами формы "велосипедный руль", в белой рубашке с галстуком, в пиджаке (он тот же самый, что и на верхней фотографии).

Иван Фёдорович Масленников на фотографии стоит в центре

На обороте надпись рукой Ивана: "снялся 28 февраля 1917 года, дорогой Мамаше привет. И. Масленников с товарищами."

До выхода России (точнее РСФСР) из Великой войны чуть больше года (договор о Брест-Литовском мире заключён 3 марта 1918 года).

На момент съёмки фото в стране началась Февральская революция 1917 года (23 февраля по старому стилю), а 15 марта сформировано Временное Правительство под председательством князя Георгия Львова. Облигации "Займ Свободы" можно посмотреть здесь.

До революции призыв на действительную военную службу осуществлялся с 20 лет, на снимке солдатам хорошо за 30, следовательно прибывшие из запаса. Где была сделана фотография? Похоже, по прибытии в часть.

Выписка из семейного архива:

1878 года августа 16 числа родился сын Иван Фёдоров во вторник в половине часа ночи, крещение было 17 числа в четверг в пять часов вечера, крещение было в Спасском соборе, крестил священник отец Пётр. Кумом был Роман Фёдорович Масленников, кумой была Анна Фёдоровна Масленникова. Второй кум зять Сычёв Семён Александрович.

Красными чернилами дописывал один из братьев Ивана...

1920 года апреля 15 -го (по старому стилю) скончался брат Иван Фёдорович Масленников...

Нет информации, что привело к смерти Ивана в неполные 42 года , предположу, что это фронтовые раны или эпидемия сыпного тифа, унёсшая в России с 1918 по 1921 годы около трёх миллионов человек.

Спасибо за внимание, уважаемые читатели! Если понравилось, сделайте репост статьи в свои социальные сети (ссылка на это справа на страничке), подписывайтесь на проект, пишите комментарии!

Искренне Ваш, Дмитрий Овсянкин, Тула, 3 апреля 2019 г.https://zen.yandex.ru/media/id/5be5ec635d9d8200a98...41920-5ca20b6472723e00b331e9a9

|

Метки: масленниковы |

Мещанин и дворянство |

Мещанин и дворянство

Как жили купцы и дворяне в Москве

Вплоть до революции в Москве существовало два высших светских сословия, которые постоянно соперничали друг с другом и были очень непохожи. Патриархальный быт купечества соседствовал с пышной жизнью дворянства, которое всеми силами старалось угнаться за модой столичного Петербурга. ©

Б.М. Кустодиев. Купчиха за чаем. 1918 год / Т.Е. Мягков. Семейство за чайным столом. 1844 год. Фрагмент

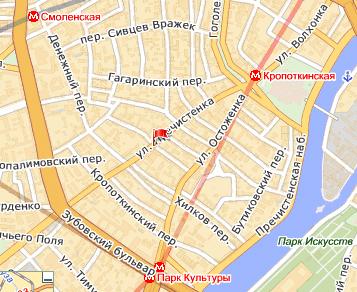

«Газета.Ru» рассказывает о быте московских купцов и дворян в двух разных районах: мещанском Замоскворечье и аристократической Пречистенке.

Завтрак аристократа с вилкой

Пречистенка сформировалась в городе, можно считать, случайно, благодаря тому, что в 1524 году был построен Новодевичий монастырь. В конце XVI века здесь пролегала дорога, ведущая в женскую обитель. Вскоре вдоль этого пути возникли городские постройки и новой улице дали неблагозвучное название — Чертольская, в честь ручья Чертороя, протекавшего рядом. Своим звучным именем Пречистенка обязана царю Алексею Михайловичу.

Дорога, ведущая в обитель Пречистой Божией Матери, не могла иметь название, связанное с чертями, так что в 1658 году по указу царя улицу переименовали в Пречистенскую, а Чертольские ворота города, находившиеся в ее начале, — в Пречистенские. Со временем длинный топоним улицы сократили до Пречистенки.

Улица, получив наконец «нестыдное» название, вскоре стала центром притяжения московской знати. С конца XVII века здесь появляются усадьбы, принадлежавшие аристократическим семьям Лопухиных, Голицыных, Долгоруких и многих других. Большинство особняков, построенных в то время, сохранили оригинальную архитектуру до наших дней. Кроме того, имена аристократических обитателей Пречистенки оказались увековечены в названиях переулков: Всеволжского, Еропкинского, Лопухинского и прочих.

В XIX веке Москва считалась тихим патриархальным городом с населением в 250 тыс. человек (с 30-х годов XIX столетия численность достигла 300 тыс.).

Ни помпезной роскоши Петербурга, ни столичных великосветских балов и приемов — одним словом, большая деревня.

Александр Пушкин, описывая прибытие провинциалки Татьяны в дом ее московской тетки, подчеркивал, что девушке приходилось каждый день разъезжать «по родственным обедам», дабы быть представленной «бабушкам и дедам».

Д.Н. Кардовский. Бал в Петербургском Дворянском собрании. 1913

Поддержание родственных связей было крайне характерным для дворянской Москвы: здесь все приходились друг другу тетками, племянниками, кузинами и кузенами. Родственники постоянно наносили друг другу визиты и обсуждали последние семейные новости. Интересно, что делалось это, как правило, за чашкой чая: московское дворянство предпочитало именно этот напиток, тогда как в Петербурге знать любила выпить кофе. Что касается еды, то русская кухня была не в почете у московских дворян, более любивших немецкие, английские, французские и итальянские блюда. Причем на дворянских столах обязательно присутствовали вилки, которые вплоть до конца XIX века оставались нетрадиционными столовыми приборами в купеческих домах.

Старшее поколение московских аристократов чувствовало себя в городе вполне уютно: есть нужные связи, есть с кем поболтать и поиграть в карты, но при этом не тревожит столичная суета и шум.

Однако молодые дворяне часто скучали в такой патриархальной и слишком спокойной для них обстановке.

Особенно этот контраст между светской жизнью в Москве и Петербурге становился заметным зимой, когда свой досуг можно было разнообразить разве что святочными гаданиями.

Александр Грибоедов очень точно передал атмосферу узкого аристократического круга, в котором все друг друга знают, где в почете консерватизм, а взгляды старшего поколения ставятся в приоритет. Доподлинно известно, что как минимум один житель Пречистенки стал прототипом героя комедии «Горе от ума». С начала XIX века в особняке в Обуховском переулке (сейчас это Чистый переулок, 5) жила дворянка Настасья Дмитриевна Офросимова, известная не только в Москве, но и в Петербурге. Женщина эта славилась своим независимым и порой чудаковатым поведением, прямолинейными высказываниями в адрес кого угодно и крутым, своенравным характером.

Дом Настасьи Офросимовой на Пречистенке

Петр Вяземский писал о ней: «Офросимова была долго в старые годы воеводою на Москве, в московском обществе имела силу и власть». Один из ее современников так описывал барыню: «Старуха высокая, мужского склада, с порядочными даже усами; лицо у нее было суровое, смуглое, с черными глазами; словом, тип, под которым дети обыкновенно воображают колдунью».

Если Грибоедов в своей комедии вывел ее под именем неприятной старухи Хлестовой, то Лев Толстой, наоборот, подчеркнул положительные стороны московской дворянки, списав с нее героиню романа «Война и мир» Марью Дмитриевну Ахросимову, которая помешала Наташе Ростовой сбежать с Анатолем Курагиным.

Будь лучше пьяница, да не одевайся по моде

Замоскворечье начало заселяться в начале XIII века, а уже к началу XVII века здесь начинают жить купцы: в этой местности оказались самые дешевые земли, возможно, из-за того, что низинная местность часто подтоплялась, а почвы были глинистыми.

Панорама Замоскворечья со стороны Кремля. Д. Индейцев, акварель, около 1850 года / Кликабельно

Заречное купечество сохранило патриархальный, степенный уклад быта. Вставали обычно часу в четвертом утра и так же рано отходили ко сну. «Ложатся спать в девятом часу, и в девять часов все Замоскворечье спит.

По улице нет никого, кроме собак. Извозчика и не ищите», — описывал Александр Островский режим дня купечества в очерке «Замоскворечье в праздник».

Особенно отличалась мода жителей этого района. «У нас никогда по моде не одеваются, это даже считается неблагопристойным. Мода — постоянный, неистощимый предмет насмешек, а солидные люди при виде человека, одетого в современный костюм, покачивают головой с улыбкой сожаления; это значит, человек потерянный. Будь лучше пьяница, да не одевайся по моде», — писал знаменитый драматург.

Надо отметить, что Замоскворечье не оставляло равнодушными не только русских писателей, но и иностранных. Например, французский литературный деятель Теофил Готье так отзывался об этом районе: «Нельзя представить себе ничего более прекрасного, богатого, роскошного, сказочного, чем эти купола с сияющим золотом крестами… Я долго стоял вот так, в восторженном оцепенении, погруженный в молчаливое созерцание».

Золотых куполов в Заречье действительно было великое множество. Самый крупный храм Замоскворечья — храм Священномученика Климента, Папы Римского. В этом же районе находится храм Николая Чудотворца на Берсеневке, который составляет архитектурный ансамбль с палатами Аверкия Кириллова.

Не менее примечателен храм Святителя Николая в Толмачах, домовая церковь при Третьяковской галерее, где постоянно хранится икона Владимирской Богоматери, а на праздник Святой Троицы сюда переносят икону Рублева «Троица». И это далеко не все: московское купечество чтило православные традиции, и богатые купцы считали за благое дело жертвовать деньги на строительство и восстановление храмов.

Умели купцы и отдыхать. Так красиво чаевничать могло только степенное купечество Златоглавой.

«Вот направо, у широко распахнутого окна, купец с окладистой бородой, в красной рубашке для легкости, с невозмутимым хладнокровием уничтожает кипящую влагу, изредка поглаживая свой корпус в разных направлениях: это значит, по душе пошло, то есть по всем жилкам. А вот налево чиновник, полузакрытый еранью [геранью], в татарском халате, с трубкой [фабрики] Жукова табаку, то хлебнет чаю, то затянется и пустит дым колечками».

Кстати, в чай никогда не добавляли сахар, поскольку считалось, что это портит вкус напитка: его всегда пили только вприкуску с сахаром.

Б.М. Кустодиев. Московский трактир. 1916

Конечно, купеческие семьи отдыхали не только дома. Традиционным развлечением были ярмарки и гулянья, которые проходили по главным московским улицам вокруг Кремля, в Сокольниках и в Марьиной Роще, а также в тогдашних пригородах — в Царицыне, Кунцеве, на Воробьевых горах, в Коломенском и Архангельском. Дворяне на лето уезжали в свои загородные имения, так что купцам никто не мешал слушать полковые оркестры, веселиться с цыганами и смотреть вечером на фейерверки.

К середине XIX века в моду у купцов стали входить театры. Причем особой популярностью пользовались пьесы драматического или комедийного характера, напоминавшие ярмарочные представления на бытовые темы.

А вот оперы и особенно балеты — из-за странных костюмов и поведения актеров на сцене — купцы не понимали и недолюбливали.

Постепенно купцы Замоскворечья начали перенимать атрибуты дворянской жизни и устраивать торжественные обеды и балы в своих домах. Впрочем, и тут не обходилось без мещанской специфики. Дома купцов делились на две части — парадную и жилую. Парадная часть обычно обставлялась как можно более роскошно, но не всегда со вкусом. Интересной особенностью было то, что все подоконники в парадных комнатах были заставлены разнокалиберными бутылками с наливками, настойками, медом и т.п. Из-за этого окна открывались плохо и комнаты практически не проветривались. Воздух освежали, окуривая помещения мятой, уксусом или «смолкой» (комком смолы в кулечке из бересты, сверху на который клали тлеющий уголек).

Как показало время, Москва осталась верна купеческим традициям. Бурное развитие промышленности в России после отмены крепостного права привело к усилению мещанского сословия, представители которого становились фабрикантами и предпринимателями. Так купечество начало вытеснять дворянство и с Пречистенки.

С середины XIX века дворянские усадьбы активно скупались новыми буржуа.

Вместо старых дворянских фамилий на Пречистенке зазвучали новые, купеческие: Коншины, Морозовы, Пеговы, Рудаковы. Вместе с этим менялся облик улицы: классические особняки перестраивались в более пышные и помпезные, чтобы было «дорого-богато». «Новые дома ошеломляют прохожего всею разнузданностью своего явно извращенного и тупого вкуса и заставляют проливать поздние слезы о погибающей, если не погибшей окончательно красавице столице», — именно так писал об этих событиях «Архитектурно-художественный еженедельник» в 1916 году.

Елизавета Королева

«Газета.ру», 9 котября 2016

|

Метки: москва |

Масленниковы на службе в царское и советское время |

Масленниковы на службе в царское и советское время

Здравствуйте, уважаемые подписчики и читатели, проекта "Тульский Коллекционер". В этом материале фотографии вятских уроженцев рода Масленниковых. Ранее я рассказывал, что в конце декабря 2018 года приобрёл рукописный и фотоархив вятских мещан Масленниковых.

Вот предыдущие статьи по материалам этого архива: вексель вятского мещанина Романа Масленникова, история Ивана Фёдоровича - солдата Великой войны 1914-1918 гг., фото командира РККА в полевой форме.

Фотография молодого солдата, участника Русско-Японской войны, имя не известно, на обороте карточки размашистая подпись чернилами "Масленников", и год съёмки 1905, судя по тому, что в 1905 ему 20 лет (возраст призыва на действительную военную службу в Российской Империи), родился он в 1885 году, это племянник Романа Масленникова.

Фотография М. А. Шиляева, 1905 год, негативы сохраняются, увеличение портретов. Вятка, угол Преображенской и Владимирской, телефон 432, собственный дом. Снимки производятся и вечером при электричестве.

Василий Масленников крайний справа, здесь ему 24 года, сослуживцы: слева Моськов Василий, в центре Ефим, фамилия неразборчиво...

Благодаря записям в архиве, про этого красноармейца известно многое:

Василий Романович Масленников, родился 24 декабря 1896 года, взят в военную службу 7 августа 1915 года, в феврале 1918 года пришёл с войны. Вступил в брак 1 июня 1925 года, 5 января 1927 родился сын Игорь (умер 29 августа 1994), 6 сентября 1940 года родилась дочь Евгения, вышла замуж 29 апреля 1962 года, 3 мая 1962 уехала в Тулу.

Вольноопределяющийся в чине рядового

Имя этого солдата утеряно, известно только, что он из многочисленного рода Масленниковых, его дядя Роман Масленников был вторым из десяти детей Фёдора Ивановича и Екатерины Петровны Масленниковых.

Судя по окантовке погон, это вольноопределяющийся в звании рядового.

Вот фотография этого скуластого брюнета незадолго до военной службы:

Вот тоже неизвестный господин из рода Масленниковых в чине младшего унтер-офицера, фотография сделана 5 июля 1917 года. Судя по возрасту, можно предположить, что он призван на службу из запаса, взгляд прямой, уверенный, в отличие от Ивана Фёдоровича Масленникова.

Уважаемые читатели, если Вам понравился материал этой статьи, порекомендуйте её другим читателям в своих социальных сетях, это называется репост. Подписывайтесь на проект "Тульский Коллекционер", пишите комментарии, ставьте классы!

Искренне Ваш, Дмитрий Овсянкин, 05 апреля 2019 г., Тула.

https://zen.yandex.ru/media/id/5be5ec635d9d8200a98...remia-5ca77b83ed1dfd00b35fcbd8

|

Метки: масленниковы |

СЕМЬЯ БАРТЕНЕВЫХ |

СЕМЬЯ БАРТЕНЕВЫХ

С давних пор на костромской земле жили Бартеневы. Их род — старинный, обосновался на костромской земле прочно с 1613 года, когда ряд представителей этого рода за «ратную службу» получил здесь поместья и вотчины. Шли годы. Род Бартеневых разрастался и постепенно расселился по многим уездам костромского края.

Одна веточка этого рода обосновалась в сельце Золотово Галичского уезда. Из этой линии Бартеневых вышли известный приятель Пушкина Юрий Никитич Бартенев, знаменитая в свое время певица — «московский соловей», как ее называли, — Прасковья Арсеньевна Бартенева и др.

Этот же очерк посвящен Бартеневым, переселившимся из галичского Золотова в сельцо Зельево близ Судая — в пределах нынешнего Чухломского района.

В сороковых годах XVIII века в Галичской провинциальной канцелярии служил Григорий Иванович Бартенев, освобожденный от военной службы по состоянию здоровья в 1722 году.

У него было четыре сына, из них трое — Григорий, Иван и Никита — были отданы отцом в ученье в Московскую школу архитекторов, основанную князем Д.В. Ухтомским. И все трое стали известными архитекторами. Время мало сохранило нам построек, возведенных этими братьями — зодчими XVIII века.

Старший из братьев Григорий Григорьевич (родился в 1733 г.), окончив в 1752 г. учебу в школе, получил чин «прапорщика от архитектуры». Первым его детищем стало строительство Никитского монастыря в Москве. В настоящее время в одном из сохранившихся зданий, возведенных Г.Г. Бартеневым, размещается одно из управлений Московского метрополитена на ул. Герцена. В 1762 г. Г.Г. Бартенев возводит в Москве целый ряд построек для украшения города в связи с предстоящими торжествами в честь коронации Екатерины II, в том числе знаменитые Триумфальные ворота (они находились в то время на месте нынешней площади Маяковского).

Второй из братьев Бартеневых, Иван Григорьевич (родился в 1740 году), после окончания архитектурной школы работает самостоятельно, в частности, им построено здание «Питейного двора» в Москве. В 1762 г. в чине «сержанта архитектуры» вместе со старшим братом ведет строительство многих зданий для украшения Москвы перед коронационными торжествами. С 1780 г. И.Г. Бартенев служил городничим в Костроме, и при нем в городе был построен ряд зданий, до сих пор украшающих наш центр.

Третий из братьев Никита Григорьевич (родился в 1743 г.) после окончания учебы работал под непосредственным руководством главного архитектора Москвы Н.Р. Никитина, построил в столице целый ряд зданий. В 1784 г. Н.Г. Бартенев возвратился к себе на родину, в Галичский уезд, много сделал для застройки Галича, по его проекту также возводится церковь Воскресения в селе Бартеневщина Галичского уезда.

Из этих трех братьев Иван Григорьевич, женившийся на Г.А. Воейковой, получил в приданое за женой сельцо Зельево близ Судая и ряд деревень. Обосновавшись в имении жены, И.Г. Бартенев стал «чухломским» жителем и, оставив свою архитекторскую службу, принимал участие в общественной жизни Чухломского уезда того времени.

Его сын, Дмитрий Иванович (1766—1840), служил в молодости в лейб-гвардии Измайловском полку, а выйдя в отставку, поселился в Зельеве. Женат он был на П.В. Улановой (1781—1864), которая также принесла своему мужу в приданое несколько деревень в том же Чухломском уезде. У него было 10 сыновей и 4 дочери.

Из его сыновей получили известность старший сын, Иван Дмитриевич, о котором речь будет впереди, и Федосий Дмитриевич (1805—1868), герой обороны Севастополя 1854—1855 гг., дослужившийся до чина контр-адмирала. Еще молодым офицером он отличился в Наваринской битве в октябре 1827 г. (ныне в Севастополе имя его увековечено в названии «площадь Бартенева»). Четверо других сыновей Д.И. Бартенева также были морскими офицерами.

Мы же остановимся на старшем сыне Д.И. Бартенева — Иване Дмитриевиче. Он родился в усадьбе Зельево 22 октября 1801 года. Обучался сперва в ярославском Демидовском лицее, а затем в Петербургском инженерном кадетском корпусе. Окончив этот корпус, И.Д. Бартенев получил звание военного инженера и был произведен в офицеры. Его служба началась в Бобруйской крепости, откуда вскоре в 1823 году он был переведен в Бендеры (Молдавия) в инженерную военную команду.

Там, на юге России, в то время уже существовало тайное общество будущих декабристов. Будучи человеком передовых взглядов, И.Д. Бартенев вскоре сошелся со многими декабристами — П.И. Пестелем, М.Ф. Орловым и особенно с В.Ф. Раевским. Когда В.Ф. Раевский был арестован за проводимую им политическую пропаганду среди солдат, И.Д. Бартенев навещал его в тюрьме, и поэтому сам был заподозрен в политической неблагонадежности и заключен в тюрьму в г. Тирасполе. После окончания следствия над В.Ф. Раевским, И.Д. Бартенев был из тюрьмы освобожден и переведен для службы на Кавказ, где был назначен в 8-й пионерный (саперный) батальон. Во время своей службы на Кавказе И.Д. Бартенев принял участие в войне с Персией в 1827 г. и последовавшей затем войне с Турцией 1828—1829 гг. Его заслуги при взятии крепостей Ардаган, Эрзерум и Байбурт были отмечены, и он был награжден золотым оружием с надписью «За храбрость» и орденом.

Этот период жизни И.Д. Бартенева связан с его публицистической деятельностью. Он сотрудничает в газетах, принимает участие в создании не увидевшего свет «Грузинского альманаха». Во время службы на Кавказе И.Д. Бартенев стал работать в канцелярии кавказского наместника в Тифлисе, где занимался обработкой статистических сведений о Кавказе и Закавказье. В то время на Кавказе было много сосланных туда участников движения декабристов, и Иван Дмитриевич поддерживал с ними дружеские отношения. Связи с декабристами, особенно с сотником В.Д. Сухоруковым, снова навлекли на него неприятности с полицией. В 1832 году Бартенев покидает военную службу и выходит в отставку в чине штабс-капитана.

В следующем году, 2 июня, И.Д. Бартенев вступает в брак с дочерью московского купца Елизаветой Антоновной Гизетти. Семья Гизетти была просвещенной и демократически настроенной. В дальнейшем Гизетти играли большую роль в семье Бартеневых.

Период с 1832 по 1842 год И.Д. Бартенев провел в своей родной Костромской губернии. В Костроме он был членом Губернского статистического комитета, советником Губернского правления, правителем комитета по народному продовольствию и принимал деятельное участие в сооружении памятника Ивану Сусанину, будучи членом Строительного комитета по сооружению этого памятника. В то же время И.Д. Бартенев занимался хозяйствованием в своей усадьбе Зельево. Там у него родились дети: Владимир (род. 15 мая 1834 г.), впоследствии видный юрист; Герман (род. 2 декабря 1835 г.), умерший в возрасте 15 лет; Виктор (род. 11 июня 1838 г.), о котором речь пойдет ниже; Борис (род.15 февраля 1841 г.), юрист, статский советник.

В 1842 г. И.Д. Бартенев переезжает из Зельева на жительство в Петербург и служит чиновником особых поручений при министре внутренних дел.

И.Д. Бартенев поддерживал связи с крупными общественными деятелями, вел с ними переписку, в том числе с Ф.В. Чижовым, с известным географом и статистиком, академиком К.И. Арсеньевым (земляком Ивана Дмитриевича; Арсеньев родился в с. Мироханове Чухломского уезда).

Теперь перейдем к сыну И.Д. Бартенева — Виктору Ивановичу, родившемуся, как сказано выше, 11 июня 1838 года. Виктор Бартенев с малых лет имел склонность к рисованию и, получив домашнее образование, поступил в Строгановское художественное училище. Когда началась Крымская война, то в возрасте 16 лет Бартенев добровольцем вступает в армию, в лейб-гвардии Финляндский полк. Но участия в боевых действиях ему принять не пришлось. Оставаясь на военной службе и после окончания войны, В.И. Бартенев сдает экзамен на офицерский чин. В 1863 году ему пришлось принять участие в подавлении польского восстания. Воспитанный в демократически настроенной семье под непосредственным влиянием своей матери Е.А. Бартеневой, Виктор Иванович осуждал политику царизма по отношению к Польше и Литве; дальнейшая его служба в армии сделалась для него невыносимой. Во время одной из стычек с повстанцами он, вместо того, чтобы взятых в плен доставить «по начальству», отпустил их на свободу. Присутствие при казни одного из руководителей восстания, Сераковского, окончательно толкнуло Виктора Ивановича на уход с военной службы.

Еще до начала польской кампании в Петербурге В.И. Бартенев познакомился с Екатериной Григорьевной Броневской (родилась 25 мая 1843 года, скончалась 19 августа 1914 года) и 11 января 1863 года вступил с ней в брак.

Е.Г. Броневская была девушкой весьма передовых взглядов. Она происходила из семьи тульских помещиков, и ее дед и многочисленные братья деда были широко известны в тогдашнем обществе. Дед Екатерины Григорьевны, Семен Богданович Броневский, был губернатором Восточной Сибири как раз в те годы, когда там, в Нерчинске и других местах, отбывали наказание многие декабристы. С.Б. Броневский хорошо относился к каторжным и ссыльным декабристам и в 1837 году даже подал царю Николаю I докладную записку, в которой предлагал помиловать всех участников декабристского движения, впрочем, оставшуюся без ответа.

Е.Г. Броневская владела наследственным имением в Буйском уезде Костромской губернии (44 души), кроме того, у нее были имения в Белевском уезде Тульской губернии, в Грязовецком уезде Вологодской губернии и в Любимском уезде Ярославской губернии.

Выйдя в отставку в чине поручика, В.И. Бартенев со своей женой решили поселиться в деревне и заняться сельским хозяйством. Эго было время после крестьянской реформы 1861 года, и молодые Бартеневы стали жить в деревне, чтобы там бороться за осуществление своих идеалов, сформировавшихся под влиянием Белинского, Герцена, Чернышевского, которые были знакомы с семьей Ивана Дмитриевича Бартенева в сороковые и пятидесятые годы.

Однако после четырех лет жизни в деревне Бартеневы поняли, что для их дела полезнее будет перейти к революционной работе. И они решили ликвидировать свои помещичьи усадьбы. Всю землю, не только полагающуюся крестьянам по закону — надел, — но всю вообще они отдали крестьянам без всякого выкупа, отказавшись от выкупных платежей. Тульскую усадьбу Астахово они отдали крестьянам со всеми постройками, скотом и инвентарем. (Этим они возбудили негодование соседей-помещиков, которые указывали, что «Бартеневы развращают крестьян»). Ликвидировав все свои «помещичьи» дела, молодые супруги Бартеневы уезжают в Швейцарию, в Женеву. Вместе с ними находятся сыновья — Виктор (род. 5 июля 1864 года) и Григорий (род. 1 апреля 1866 г.).

В Женеве супруги Бартеневы входят в кружок известного анархиста М.А. Бакунина и вступают в бакунинское «Интернациональное братство». Вскоре, в 1869 году, супруги переходят на позиции марксизма и порывают связи с кружком Бакунина. Бартеневы сближаются с русскими революционерами иной ориентации и вместе с Г. Утиным принимают участие в организации «Русской секции» I Интернационала, в издании журнала «Народное дело». Е.Г Бартенева через Е.Л. Кушелеву знакомится с Карлом Марксом.

1870 год застает Е.Г. Бартеневу в Париже. Среди ее знакомых — русская эмигрантка А.В. Корвин-Круковская и ее муж, французский революционер Жаклар, известный деятель русского освободительного движения П.А. Лавров, знаменитая француженка Луиза Мишель, известный итальянский революционер Мадзини, Жорж Клемансо и др. В дни Парижской коммуны Е.Г. Бартенева оказывает медицинскую помощь раненым коммунарам. (Впоследствии Е.Г. Бартенева написала воспоминания о днях Парижской коммуны и предложила их в 1913 году журналу «Русское богатство», но этот журнал отказался от публикации воспоминаний. Рукопись была передана в 1914 году редакции журнала «Заветы». Но началась война, журнал был закрыт властями как слишком «левый», а судьба рукописи осталась неизвестной. Сама же Е.Г. Бартенева в августе 1914 года скончалась).

В 1871 году Е.Г. Бартенева вернулась в Россию, позднее она сближается с народовольцами. В ее квартире бывали Кибальчич, Клеменц, Степняк-Кравчинский, Н.А. Морозов. Е.Г. Бартенева приняла участие в подготовке террористического акта — взрыва царского поезда. Она лично приносила динамит для закладки под железнодорожный путь. В 1878 году Е.Г. Бартенева скрывала Веру Засулич, освобожденную по суду за покушение на генерал-губернатора Трепова, когда В. Засулич грозил новый арест после оправдания судом. Виктор Иванович Бартенев также не прекращал своей пропагандистской деятельности. Легально он числился счетоводом на одной из петербургских железных дорог, получая 40 рублей в месяц жалованья.

Когда в 1885—1888 гг. в Петербургском университете образовался историко-литературный кружок студентов, одним из организаторов которого был Александр Ильич Ульянов, брат В.И. Ленина, то в этом кружке участвовал и старший сын Бартеневых — Виктор Викторович. Бывала у Е.Г. Бартеневой и Анна Ильинична Ульянова.

В 1889 г. Е.Г. Бартенева приняла участие в работе конгресса II Интернационала, где была избрана секретарем конгресса. Для конспирации она на этом конгрессе была зарегистрирована под фамилией Артенова. Тогда же она участвовала во Всемирном конгрессе женщин, где снова встретилась со своей давней приятельницей, Луизой Мишель. Возвратившись в Петербург, Е.Г. Бартенева проводит активную пропагандистскую работу.

Вся эта деятельность Бартеневой привела к тому, что по распоряжению министра внутренних дел Дурново она была выслана из Петербурга на четыре года в Псков. Пребывание Е.Г. Бартеневой в Пскове затянулось почти до самого 1900 года, там она занималась организацией воскресных школ для рабочих. Вернувшись в столицу, Е.Г. Бартенева сближается с кружком Бруснева и является хранителем кассы этого кружка. В революционные дни 1905 года Е.Г. Бартенева не раз выступала на митингах с пламенными речами.

Но годы берут свое. Супруги Бартеневы постепенно отходят от активной работы. У Екатерины Григорьевны обнаруживается раковая опухоль. Последние годы Е.Г. Бартенева жила у своего сына в Кисловодске, оттуда приехала для операции раковой опухоли в Петербург, но, не дождавшись операции, скончалась 19 августа 1914 года и погребена на Новодеревенском кладбище Петербурга.

Старший сын Бартеневых, Виктор Викторович, за свою революционную деятельность был сослан на четыре года в Обдорск, затем жил в Архангельске, где и умер в 1921 году. О судьбе среднего сына, Григория, жившего до первой мировой войны в Кисловодске, сведений не имеется, а младший сын, Герман Викторович (родился в 1881 году), был инженером, работал в г. Николаеве на судостроительном заводе.

Использованные источники и литература

ГАКО, ф.362, оп.1, д.22—54.

ГАКО, ф.121, оп.1, д.43.

ГАКО, ф.122, оп.1, д.131.

Ученые записки Ульяновского государственного педагогического института. — Вып. 5. — 1958. — С. 425—562.

БАРТЕНЕВЫ

Среди обширных лесов Солигаличского уезда приютилась небольшая усадьба Прозорово. Когда она возникла на солигаличской земле, сведений найти не удалось. По сохранившимся документам видно, что в конце XVI века некий Семен Бартенев получил от царя Ивана Грозного за службу поместье Медведки. Внук его, Иван Агапитович Бартенев, выстроил для себя небольшую усадьбу Прозорово и поселился там со своей семьей. Первые сведения о ней мы имеем с 1646 года.

Бартеневский род — весьма древний. Первые упоминания о Бартеневых (в старину они писались «Бортеневы») относятся к XIV веку, когда Бартеневы жили в южной части России, затем уже в XV—XVI веках мы видим Бартеневых испомещенными неподалеку от Москвы. По преданиям, один из Бартеневых был воеводой в Новгороде, чем-то не угодил Ивану Грозному и был по приказу царя затравлен медведями.

Как и все дворяне тех лет, Бартеневы были обязаны определяться на военную службу. Но не сохранилось подробностей об их службе, кроме обычных упоминаний в документах тех лет, что такой-то служит по Галичу, такой-то — «на коне, с пищалью, саблей и с ним человек с конем» или такой-то «служит на мерине, с саблею…». Так проходила служба потомков Семена Бартенева в XVII веке.

Более подробно сведения о службе Бартеневых сохранились лишь с XVIII века. Так, прапорщик Осип Никитич Бартенев был участником Семилетней войны (1756—1763 гг.), служил в корпусе генерала Фермора в армии известного З.Г. Чернышова, и в 1760 г. участвовал во взятии Берлина. Выйдя в отставку после 1763 года по «вольности дворянства», дарованной императором Петром III, Осип Никитич возвратился на родину, в Прозорово, и там женился на дочери галичского помещика Филиппа Чогликова, Ксении Филипповне. Его сын, Иван Осипович «большой» (у Осипа Никитича был и другой сын, также Иван Осипович, «меньшой»), прошел долгий путь в военной службе. Он родился в 1770 г. В 1799 г. участвовал молодым офицером в Итальянском походе Суворова. В 1805 году был в сражении под Аустерлицем, а в Отечественную войну 1812 г., будучи офицером Арзамасского конно-егерского полка, участвовал в Бородинском сражении, где был ранен, а затем, догнав армию после излечения от ранения, дошел со своим полком до Парижа, был при взятии Парижа 18 марта 1814 г.

Возвратившись уже в чине полковника и командира Арзамасского конно-егерского полка из заграничного похода на родину, И.О. Бартенев оказался в Воронеже, куда был назначен для расквартирования его полк. В Воронеже И.О. Бартенев познакомился с семьей воронежского городничего П. Бурцева, сын которого, известный гусар Алексей Петрович Бурцев, был воспет поэтом-партизаном Д. Давыдовым. И.О. Бартенев вскоре влюбился в дочь городничего Аполлинарию Петровну и, выйдя в 1818 г. в отставку с военной службы, женился на А.П. Бурцевой и в приданое получил имение Кореневщино, купленное его тестем у бабушки великого поэта А.С. Пушкина, Марии Алексеевны Ганнибал. Имение это находилось в Тамбовской губернии, примерно в 30 верстах от г. Липецка.

Женившись и получив в приданое это имение, Иван Осипович приехал на родину и там разделился с братьями — Никифором, Федором и Иваном Меньшим — и сестрами — Марией, Ириной и Евдокией, а так как имение Прозорово было весьма невелико, то отказался от своей доли — она заключалась всего в 12 душах крепостных — в пользу сестер и навсегда покинул родину, окончательно связав свою жизнь с Тамбовской губернией.

Там, в 1829 году, и родился 1 октября будущий историк и архивист, издатель и редактор выходившего с 1863 по 1917 год одного из лучших исторических журналов — «Русского архива». Как и все дворяне того времени, сын Ивана Осиповича, Петр Иванович Бартенев, готовился поступать на военную службу, но в 12 лет он упал с лошади и так повредил себе ногу, что на всю жизнь остался хромым, и мечты о военной службе пришлось оставить. П.И. Бартенев окончил Рязанский благородный пансион, а с 1847 по 1851 годы обучался на историко-филологическом факультете Московского университета. Окончив университет, П.И. Бартенев целиком отдается историко-литературной работе, становится нашим первым историком, осветившим всю жизнь А.С. Пушкина, его дуэль и смерть. П.И. Бартенев первым в России описал историю восстания декабристов, опубликовал много материалов и биографии деятелей 14 декабря. С 1863 года он начал издавать журнал «Русский архив», который за 54 года своего существования ввел в научный оборот огромное количество исторических документов. В 1868 году П.И. Бартенев издал прекрасное историческое исследование в четырех томах «Осьмнадцатый век», а затем многотомный «Девятнадцатый век». Значение работ П.И. Бартенева для русской истории огромно. С началом издательской деятельности, с конца 50-х годов, П.И. Бартенев постоянно живет в Москве, где у него был собственный дом. Женат Петр Иванович был на Софии Ивановне, урожденной Шпигоцкой (умерла в 1919 г.). Скончался П.И. Бартенев в 1912 г., после его смерти издание и редактирование «Русского архива» продолжал его внук, Петр Юрьевич Бартенев. У П.И. Бартенева было 4 сына и 2 дочери.

Дочь Петра Ивановича — Татьяна Петровна, по мужу Вельяшева, была художницей, она училась живописи у Серова и у Коровина, жила в известном имении Марицыно Старицкого уезда Тверской губернии, в которой бывал А.С. Пушкин.

Старший сын, Иван Петрович, служил во флоте, потом стал геологом, открыл богатые месторождения платины, был близким другом известного геолога, академика А.Е. Ферсмана.

Другой сын, Сергей Петрович (1868—1941), был пианистом, композитором и историком. Он издал три тома «Истории Московского Кремля», а 4-й том — рукопись его — уже в наборе в типографии Сытина на Пятницкой улице погиб во время октябрьских событий 1917 года в Москве, когда во время боев эта типография была подожжена.

С.П. Бартенев жил в Москве, имел квартиру в Кремле, был свидетелем всех происходивших там событий и оставил о них воспоминания, в которых описываются обыски и хищения в квартирах жителей Кремля, уничтожение и расхищение запасов царского вина в кремлевских подвалах, бои с юнкерами и сдача Кремля. (Эти воспоминания до сих пор не опубликованы и хранятся в рукописном отделе Госбиблиотеки им. Ленина в Москве).

Его сын, Николай Сергеевич (1887—1963), был морским офицером, служил на крейсере «Рюрик». Он был участником Моондзундского сражения 1917 г. В этом сражении Н.С. Бартенев попал в плен, по возвращении из германского плена в 1918 г. участвовал в гражданской войне, сперва на Севере, в Северо-Двинской флотилии, а в 1920 г. служил в Азовской флотилии и отличился в боях с флотом барона Врангеля. После войны работал в Реввоенсовете республики.

Его сыновья вписали славную страницу в историю Великой Отечественной войны. Старший, Петр Николаевич (рожд. 1901 г.), погиб 19 октября 1941 года при обороне Орла, а младшие, близнецы Владимир и Сергей (рождения 1924 г.), погибли 9 февраля 1944 г. под г. Лугой. Мать героев, В.А. Бартенева, получила от командира части, где служили Сергей и Владимир, письмо, в котором он писал: «…После взятия Новгорода наши войска преследовали отступающего противника, но одна из вражеских частей перешла в контратаку против нашей части. Ваши сыновья, как и подобает русским офицерам, подняли своих солдат и повели их в бой за Родину. Первым пал Владимир, а через некоторое время — Сергей. Оба похоронены в одной могиле с воинскими почестями…».

Их мать, В.А. Бартенева, скончалась в Москве в конце 70-х годов и оставила на память автору этих строк свои незаконченные воспоминания.

© Костромской фонд культуры, 1993

3 25 34 57 72 96 117 141 180 217 221 232 241 243 257 260 265 268 271 273 275 277 281 283 286 289 291 296 301 305 311 314 319 321 325 330 333 338 341 345 353 357 359 367 370 371 374 380 383 385 396 398 404 405 415 418 457 464

©KOSTROMKA.RU 2009-2018http://kostromka.ru/nobles/25.php

|

Метки: бартеневы |

Лопатины - дворяне Рязанской губернии. |

Лопатины - дворяне Рязанской губернии.

Источник: сайт "История, культура и традиции Рязанского края"

Лопатины - Русские дворянские роды. Михаил Тимофеевич Лопатин жил в конце XV в.; внуки его, Юрий и Михаил Матвеевичи, в XVI в. записаны в числе лучших детей боярских в "Тысячной книге". Юрий Юрьевич Лопатин послан был в Крапивну для приведения жителей к присяге на верность царю Михаилу Федоровичу и, захваченный там Заруцким, казнен с женой и детьми. Этот род Лопатиных внесен в VI ч. ДРК Орловской и Тульской губерний. Другой род Лопатиных происходит от стольников Алексея и Василия Ивановичей Лопатиных и внесен в VI ч. ДРК Уфимской губ. Рязанский род Лопатиных происходит от 1-го рода из Орловской губ. 25.09.1885 данковский помещик Аполлон Николаевич Лопатин внесен в VI ч. ДРК Рязанской губ.

Первое колено

1. Яков Михеевич Лопатин. Помещик Орловского у.

Второе колено

2. Николай Яковлевич.

3. Михаил Яковлевич.

Третье колено

4. Николай Михайлович. Подпоручик. 28.02.1830 внесен в VI ч. ДРК Орловской губернии.

5. Иоасаф Михайлович.

Четвертое колено

6. Александр Николаевич.

7. Михаил Николаевич. Коллежский асессор. 9.09.1860 с братьями и сестрами разделил имение отца.

8. Аполлон Николаевич. Р. 1826. Коллежский регистратор. 25.09.1885 внесен в VI ч. ДРК Рязанской губернии.

Жена (24.01.1858, с. Петровское Елецкого у. Орловской губ.): Клавдия Михайловна Воейкова (Р. 16.03.1838, с. Архангельское Елецкого у.; крещена того же числа в с. Петровское Елецкого у. Орловской губ.; восприемники: отставной мичман кн. Иван Михайлович Волконский и жена елецкого купца Александра Спиридоновича Печатина Мария Федоровна), дочь коллежского асессора Михаила Васильевича Воейкова и Евдокии Федоровны. Поручители жениха: штаб-ротмистр Николай Николаевич Лопатин и корнет Николай Семенович Коротков; по невесте: губернский секретарь Андрей Александрович Галактионов и поручик Николай Владимирович Брейшер. 4.04.1886 причислена к роду мужа. За ней состояло 70 дес. земли в сц. Архангельское Елецкого у. Орловской губ.

9. Николай Николаевич. Штабс-капитан.

10. Иоасаф Николаевич. Титулярный советник.

11. Александра Николаевна.

12. Елизавета Николаевна.

13. Анна Николаевна.

Пятое колено

14. Михаил Аполлонович. Р. 22.11.1858.

15. Екатерина Аполлоновна. Р. 22.08.1860.

Муж: коллежский советник Никифор Федорович Ошанин (Р. 20.07.1860)http://nashi-predki.ru/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BF%D0%...%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B8.

|

Метки: лопатины рязань |

Михайлов–Лопатин Владимир Михайлович (1861 – 1935) |

- Главная

- Культура

- Территория кино

- Деятели киноискусства

- Деятели кино

- Михайлов–Лопатин Владимир Михайлович (1861 – 1935)

Михайлов–Лопатин Владимир Михайлович (1861 – 1935)

Заслуженный артист РСФСР (1933), артист МХАТ.

Заслуженный артист РСФСР (1933), артист МХАТ.

Владимир Михайлович Лопатин (сценический псевдоним Михайлов ) родился 10 декабря 1861 года в Москве в дворянской семье. Отец - Михаил Николаевич Лопатин (1823–1900) – тайный советник, председатель департамента Московской судебной палаты (80-е–90-е годы XIX в.). Мать – Екатерина Львовна Лопатина (урожденная – Чебышёва, 1827–1910) – родная сестра академика–математика Пафнутия Львовича Чебышёва.

Род Лопатиных – старинный дворянский род, известный с начала XVI века, корни которого прослеживаются в Елецком уезде Орловской губернии (ныне Елецкий район Липецкой области). Родовое село Никольское (Лопатино, оно же Еропкино), раскинувшееся над речкой Ясенок, досталось по наследству детям Лопатиных после смерти их отца и тети. У матери В. М. Лопатина также были родовые связи с Елецким уездом. Её брат Владимир Львович владел имением в с. Знаменском Елецкого уезда.

В семье Лопатиных помимо Владимира было ещё четверо детей: три сына – Николай (1854–1897), Лев (1855–1920), Александр (1859–1934) – и дочь Екатерина (1865–1920). Все дети Лопатиных прославились на различных поприщах: Николай – как собиратель русского песенного фольклора Орловской губернии, Лев – как выдающийся русский философ, председатель Московского психологического общества, Александр – как судебный деятель, член общества русских драматических писателей и Русского фотографического общества, Екатерина – как писательница и близкая знакомая И. А. Бунина, в которую, судя по её воспоминаниям, он был влюблен. Как позже утверждал сам Бунин, влюблен он был, скорее, в лопатинский дом – «особняк Штейнгеля» на углу Гагаринского и Хрущевского переулков Москвы.

Юрист по образованию (окончил юрфак МГУ в 1885 г.), В. М. Лопатин мечтал стать актёром с юности. Гимназистом принимал участие в спектаклях Московского шекспировского кружка, обучался (1884-1885) в драматических классах Гликерии Николаевны Федотовой при Московском государственном театральном училище, участвовал в спектаклях Общества искусства и литературы.

В декабре 1889 г. в роли 3-го мужика играл в спектакле “Плоды просвещения” в Ясной Поляне и так понравился Л. Н. Толстому, что тот внес дополнения в текст роли. Дружил с Сергеем и Татьяной Толстыми.

В 1900 году В. Лопатин вместе с гражданской женой Надеждой Александровной Горбуновой (в девичестве Эртель) и её детьми от первого брака – Александром, Верой, Павлом покинули Москву и обосновались в Ельце, где он был принят на службу товарищем председателя Елецкого окружного суда.

В 1900 году В. Лопатин вместе с гражданской женой Надеждой Александровной Горбуновой (в девичестве Эртель) и её детьми от первого брака – Александром, Верой, Павлом покинули Москву и обосновались в Ельце, где он был принят на службу товарищем председателя Елецкого окружного суда.

Елецкая жизнь подробно описана В. Лопатиным в мемуарах. Он вспоминал: «... главная ценность моей Елецкой службы заключалась в слиянии её с деревенской жизнью. Связь с деревней не порывались круглый год, и в зимний сезон мы иногда ездили в Никольское на короткое время...Никольское – наиболее красивое селение в ближайшей к нему округе, на высоком берегу речки Ясенок, с которого открывается далёкий вид на окрестности. И вот, когда, бывало, с весны переселишься из города в деревню, переменишь городскую одежду на рубаху и высокие сапоги, бродишь по саду и полям, лежишь под деревьями или на обрыве над рекою и смотришь вдаль, смотришь на небо, слушаешь необъятную тишину, нарушаемую только пением птиц да жжужанием насекомых, и вдыхаешь крепкий чернозёмный воздух, – кажется, ничего лучшего не надо, и удивляешься, зачем люди старательно ищут красот природы, пускаются в далёкие странствования за новыми впечатлениями, уезжают за границу в многолюдные, истоптанные туристами места, когда маленький свой угол в степной русской деревне даёт столь благодатной отрады душе и вливает столько телесной бодрости в усталую человеческую природу... Разве наша просыпающаяся весною степная природа с одуряющим запахом цветов, с крикливым пением соловьев и трепещущих в солнечной высоте полевых жаворонков не приносит полного удовлетворения художественному чувству человеческой души? Разве бесконечные хлебные поля с их необъятным степным простором и убаюкивающею тишиною не отрезвляют человека в его стремленьях, думах и чувствах? И если всё это – своё, родное, близкое и дорогое – захочется ли бежать от всего этого в чужие края...? Зачем? ... я никогда не искал красот в природе, а только находил их в природе, и этого было для меня достаточно».

Но не только слияние службы и деревенской жизни было главным в жизни в тот период. В Ельце В. Лопатин активно занимался любимым делом – театральной деятельностью: руководил любительским театром, ставил пьесы Н. В. Гоголя, А. Н. Островского, А. П. Чехова, Л. Н. Толстого и играл в них.

Профессионально работать в театре он начал только в 1911 году, в возрасте 50 лет, после своей отставки, смерти жены и переезда из Ельца в Москву. Лопатина приняли в труппу МХТ хорошо его знавшие К. С. Станиславский и В. И. Немирович-Данченко. Под сценическим псевдонимом Михайлов он сыграл в 157 спектаклях МХТ («Брак поневоле», «Николай Ставрогин», «Осенние скрипки», «Село Степанчиково», «Ревизор», «Пугачевщина» и др.). Небольшие роли в исполнении В. Михайлова становились образцами сценической правды.

Московский художественный театр стоял у истоков русского киноискусства. В период гражданской войны начинали эпизодически работать в кино и некоторые мастера МХТ. «Девьи горы» (1919) – первый фильм с участием В. Михайлова. В нём были задействованы едва ли не все артисты МХТ, а также артисты Малого театра, в их числе и В. О. Массалитинова. Фильм, созданный в голодные революционные годы, получился масштабным и выдающимся для своего времени, но был снят с проката за антиреволюционность.

Самыми заметными ролями В. Михайлова можно назвать роли в первых советских кинокомедиях: «Девушка с коробкой» (реж. Б. Барнет), «Дон Диего и Пелагея», «Процесс о трёх миллионах» (реж. Я Протазанов), а также в фильме А. Довженко «Земля».

Борис Барнет (1902–1965) – один из самых лучших и самых обаятельных русских режиссеров. Фильм «Девушка с коробкой» (продолжение) способен с первого кадра взять зрителя в плен. И не лихой завязкой интриги, и не эффектом действия, не осторой ситуацией, а «эффектом присутствия». В этом фильме В. Михайлов сыграл дедушку Наташи – главной героини фильма. Этот фильм, снятый в рекламных целях, по словам киноведа М. Кушнирова, стал "памятной вехой в истории нашего кинематографа... достижением большого искусства".

В комедии Якова Протазанова «Дон Диего и Пелагея» Михайлов также играет старика – мужа главной героини – Пелагеи. Поставленная по газетному фельетону весёлая комедия о мелком провинциальном бюрократе и крестьянской бабке – актёрский дуэт молодого М. Жарова и великой «комической старухи» Малого театра Марии Блюменталь–Тамариной - имела огромный зрительский успех и являлась одним из лучших фильмов тех лет. Комедийные ленты того периода были действенной духовной поддержкой, столь необходимой людям в годы репрессий.

«Праздник святого Йоргена» (продолжение) – последний немой фильм Протазанова, удачно озвученный в 1935 году, был пиком режиссёрского успеха у публики. В нём В. Михайлов исполнил эпизодическую роль.

Пожалуй, самой выдающейся ролью В. Михайлова в кино была роль попа Герасима в довженковском шедевре «Земля»(продолжение) (1930). Особенно выразительной была сцена, когда к попу Герасиму приходит отец, похоронивший любимого сына, и в отчаянии заявляет священнику, что Бога нет. «Совсем небольшой эпизод, но исполнили его С. Шкурат (Опанас) и В. Михайлов (отец Герасим) с потрясающей силой. И оператор Д. Демуцкий сумел снять так, что маленькая фигурка попика, в отчаянии воздевшего руки «в небесную пустоту, должна была навсегда запомниться каждому, кто видел картину... В «Земле» Довженко рассказал о коллективизации так, что ни сейчас, ни через 100 лет фильм не может потерять свою живую трепетность» (История советского кино: т. 2).

Пожалуй, самой выдающейся ролью В. Михайлова в кино была роль попа Герасима в довженковском шедевре «Земля»(продолжение) (1930). Особенно выразительной была сцена, когда к попу Герасиму приходит отец, похоронивший любимого сына, и в отчаянии заявляет священнику, что Бога нет. «Совсем небольшой эпизод, но исполнили его С. Шкурат (Опанас) и В. Михайлов (отец Герасим) с потрясающей силой. И оператор Д. Демуцкий сумел снять так, что маленькая фигурка попика, в отчаянии воздевшего руки «в небесную пустоту, должна была навсегда запомниться каждому, кто видел картину... В «Земле» Довженко рассказал о коллективизации так, что ни сейчас, ни через 100 лет фильм не может потерять свою живую трепетность» (История советского кино: т. 2).

В. Михайлов–Лопатин упоминается в мемуарах С. Раевского «Пять веков Раевских» (Москва, 2005).

Умер Владимир Михайлович 31 марта 1935 года в Москве.http://lounb.ru/lipregion/culture/68-territoriya-k...ladimir-mikhajlovich-1861-1935

|

Метки: театр лопатины чебышевы елец |

Давыдов, Николай Васильевич |

Давыдов, Николай Васильевич

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 23 сентября 2018; проверки требуют 3 правки.

Перейти к навигации Перейти к поиску

В Википедии есть статьи о других людях с такой фамилией, см. Давыдов; Давыдов, Николай.

| Николай Васильевич Давыдов | |

|---|---|

|

|

| Дата рождения | 6 (18) декабря 1848 |

| Место рождения | Москва |

| Дата смерти | 26 мая 1920 (71 год) |

| Место смерти | Москва |

| Страна |  Российская империя, Российская империя, РСФСР (1917—1922) РСФСР (1917—1922) |

| Место работы | Московский университет, Университет Шанявского, МГУ |

| Альма-матер | Московский университет |

Николай Васильевич Давыдов на Викискладе Николай Васильевич Давыдов на Викискладе |

|

Николай Васильевич Давыдов (1848—1920) — русский юрист и общественный деятель из рода Давыдовых, председатель Московского окружного суда (1896—1908), первый председатель «Толстовского общества», профессор Московского университета.

Содержание

Биография[править | править код]

Родился 6 (18) декабря 1848 года в Москве. Его дед по материнской линии — князь Андрей Петрович Оболенский. Бабушка — Софья Павловна, родная сестра Павла Павловича Гагарина. Отец Н. В. Давыдова был советником губернского правления Тамбовской губернии.

Детство и юность Давыдова прошли в деревне Кулеватово (ныне Сосновского района) — имении отца в Тамбовской губернии. Он получил хорошее домашнее образование: брал уроки игры на фортепьяно, скрипки, виолончели, занимался рисованием, литературой. Затем обучался в Тамбовской гимназии. В 1865 году поступил на юридический факультет Московского университета.

Н. В. Давыдов в 1880 г.

После окончания университета карьера Н. В. Давыдова началась с должности секретаря суда, потом работал судебным следователем, товарищем прокурора в Полоцке, а в 1878 году получил назначение на должность прокурора Тульского окружного суда. Почти 20 лет тульской истории связаны с Николаем Васильевичем Давыдовым: с 1878 года он — губернский прокурор, а с 1890 по 1896 годы — председатель Тульского окружного суда.

Молебен перед закладкой здания Народного университета имени А. Л. Шанявского в 1911 г.

В первом ряду второй слева — Н. И. Гучков, затем В. Ф. Джунковский, А. А. Адрианов, А. А. Тихомиров и председатель совета университета Н. В. Давыдов.

В 1896 году Давыдов переехал в Москву, где стал председателем Московского окружного суда и занимал этот пост до 1908 года. А затем ушёл в отставку и стал заниматься преподавательской и научной работой; ещё в 1900 году он прочитал пробную лекцию "О предварительном следствии по судебным уставам императора Александра II " и до 1911 года был приват-доцентом Московского университета[1], а также он был одним из основателей, председателем совета и преподавателем Московского городского народного университета Шанявского.

Профессора, покинувшие Московский университет (1911). Сидят: В. П. Сербский, К. А. Тимирязев, Н. А. Умов, П. А. Минаков, М. А. Мензбир, А. Б. Фохт, В. Д. Шервинский, В. К. Цераский, Е. Н. Трубецкой. Стоят: И. П. Алексинский, В. К. Рот, Н. Д. Зелинский, П. Н. Лебедев, А. А. Эйхенвальд, Г. Ф. Шершеневич, В. М. Хвостов, А. С. Алексеев, Ф. А. Рейн, Д. М. Петрушевский, Б. К. Млодзеевский, В. И. Вернадский, С. А. Чаплыгин, Н. В. Давыдов.

В 1917—1919 гг. — профессор кафедры уголовного права и уголовного судопроизводства юридического факультета Московского университета[2].

Близкий знакомый Льва Толстого, частый посетитель Ясной Поляны. В 1907 году возглавил Гоголевскую комиссию Общества любителей российской словесности, которая готовила празднества в Москве по случаю открытия памятника Гоголю. После смерти Льва Толстого Давыдов был избран в 1911 году председателем созданного в Москве «Толстовского общества», организовавшего сначала Толстовскую выставку, а потом и постоянный Толстовский музей. В 1913 году стал председателем Комитета юбилейного чествования «Русских ведомостей»[3]

Давыдов и сам писал очерки и рассказы под псевдонимом «Н. Василич», которые печатались в «Русской мысли». Под редакцией И. А. Бунина, Н. В. Давыдова и Н. Д. Телешова в 1910 году был издан «Общестуденческий литературный сборник». Помимо этого Давыдов еще состоял членом Московского психологического общества.

Умер 26 мая 1920 года в Москве, похоронен на кладбище Даниловского монастыря.

(В. Ф. Булгаков вспоминал (напечатано в кн.: Булгаков Вал. Ф. Лев Толстой, его друзья и близкие.):

«…Давыдов скончался 26 мая 1920 года.

Печальны были его похороны. На отпевание в старинной церковке, стоявшей против его дома, собралось еще довольно много его старых друзей и знакомых, но до отдаленного кладбища — в Даниловском монастыре — почти никто не дошел, и в конце концов у свежевырытой могилы, кроме жены и дочери Николая Васильевича, оказалось точным счетом всего-навсего 4 человека: А. Д. Оболенский, С. Л. Толстой, доцент П. А. Садырин и автор этих строк. Боюсь, что на жену и дочь покойного картина такого малолюдства произвела тяжелое впечатление…»)

Оставил воспоминания: «Из прошлого» (М., 1913); Из помещичьей жизни прошлого столетия // Голос минувшего. — 1916. — № 2. — С. 164—200; «Из воспоминаний о Л. Н. Толстом» // Сборник воспоминаний о Л. Н. Толстом. — М.: «Златоцвет», 1911. — С. 17—33.

Примечания[править | править код]

- ↑ За этот период были изданы его лекции «Уголовный процесс» (М., 1905), «Несколько лекций по уголовному процессу» (М., 1909), а также очерк «Женщина перед уголовным судом» (М., 1906).

- ↑ Давыдов Николай Васильевич на сайте «Летопись Московского университета»

- ↑ Пятидесятилетний юбилей газеты «Русские ведомости»

Источники[править | править код]

- Андреев В. Е. Село Кулеватово / Литераторы на Тамбовской земле: крат. справочник. — Мичуринск, 1998.

- Дорожкина В. Т. Давыдов Николай Васильевич // Тамбовская энциклопедия. — Тамбов, 2004. — С. 154 ;

- Русские писатели. 1800—1917: Биогр. словарь. — М., 1992. — Т. 2. — С. 74.

Ссылки[править | править код]

- Николай Васильевич Давыдов

- Давыдов Николай Васильевич. Летопись Московского университета. Проверено 21 октября 2017.

| Нормативный контроль |

GND: 1055651160 · ISNI: 0000 0001 1980 3338 · LCCN: no2011078961 · LNB: 000107778 · NTA: 072543655 · VIAF: 170777847 · WorldCat VIAF: 170777847 |

|---|

Источник — https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Давыдов..._Васильевич&oldid=98892926

|

Метки: давыдовы оболенские гагарины |

Лопатин, Михаил Николаевич |

Лопатин, Михаил Николаевич

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

Перейти к навигации Перейти к поиску

В Википедии есть статьи о других людях с фамилией Лопатин.

| Михаил Николаевич Лопатин | ||||

|---|---|---|---|---|

|

||||

| Дата рождения | 16 (28) июня 1823 | |||

| Дата смерти | 6 (19) декабря 1900 (77 лет) | |||

| Место смерти | ||||

| Страна | ||||

| Род деятельности | Судья, юрист, публицист | |||

| Дети | Л. М. Лопатин, Е. М. Лопатина |

|||

| Награды и премии |

|

|||

Михаи́л Никола́евич Лопа́тин (1823—1900) — русский судебный деятель, публицист, сторонник реформ Александра II. Отец философа-спиритуалиста Л. М. Лопатина.

Содержание

Биография[править | править код]

Михаил Николаевич Лопатин происходил из старинного, но небогатого дворянского рода Тульской губернии. Древний представитель этого рода, Юрий Матвеевич, входил в число «избранной тысячи» дворян Ивана Грозного. Впоследствии Лопатины владели землями в Соловском уезде, в бассейне реки Соловы, и исполняли различные военные и гражданские службы[1].

Жизнь Михаила Николаевича Лопатина была тесно связана с Москвой. Поступив на юридический факультет Московского университета, он в 1847 году окончил его со степенью кандидата и поступил на государственную службу; первым местом его службы была контора Государственного коммерческого банка. В 1850 году Лопатин перешёл на службу в Московский Сенат, где последовательно занимал разные канцелярские должности вплоть до должности обер-секретаря VII департамента. В 1866 году, во время судебной реформы Александра II, он был назначен товарищем председателя Московского окружного суда, в 1870 стал членом Московской судебной палаты, а в 1883 — председателем одного из департаментов Московской судебной палаты. После долгих лет службы Лопатин вышел в отставку в чине тайного советника и со знаками орденов Св. Станислава, Св. Анны I степени и Св. Владимира II степени[2].

Наибольшую известность Лопатин приобрёл как судья. Будучи горячим сторонником судебной реформы Александра II, он активно проводил в жизнь принципы Судебных уставов 1864 года, включавших такие положения, как равенство всех перед законом, уважение к личности человека, состоящего под судом, судебная независимость, корпоративное устройство адвокатуры и участие в отправлении правосудия суда присяжных. Как судья, Лопатин отличался неизменной объективностью, спокойствием и вдумчивостью при рассмотрении дел. Он обнаруживал глубокое знание закона, добросовестно изучал всякое дело и не допускал постороннего влияния на суд. Букве закона он предпочитал его дух и нередко принимал решение, основываясь на его внутренней справедливости в ущерб формальному толкованию закона[2].

Помимо судебной, Лопатин был известен и своей литературной деятельностью. Его статьи, под псевдонимом М. Юрьин, появлялись в периодических изданиях и выходили в виде отдельных брошюр. Часть из них была посвящена вопросам судебной реформы, часть — широкому кругу общественно-политических вопросов. В своих статьях Лопатин, в частности, высказывался за освобождение крестьян с землёй, ратовал за сохранение крестьянской общины и критиковал английский конституционализм. В целом его воззрения были близки идеям славянофилов[2].

Дом Лопатина в Москве. Фотография

Лопатин поддерживал дружеские связи со многими выдающимися людьми своего времени. Дом Лопатина на углу Хрущёвского и Гагаринского переулков был известен своими «средами» — частными собраниями, на которые собирались судебные деятели, представители научной, театральной и литературной общественности. Здесь бывали такие люди, как И. С. Аксаков, С. М. Соловьёв, Д. Ф. Самарин, Ф. И. Тютчев, А. Ф. Писемский, С. А. Юрьев, Л. И. Поливанов, Н. П. Гиляров-Платонов, Л. Н. Толстой, А. А. Фет, А. И. Кошелёв, В. И. Герье, а впоследствии также В. О. Ключевский, М. С. Корелин, Ф. Е. Корш, В. С. Соловьёв, Н. Я. Грот, братья Е. Н. и С. Н. Трубецкие и многие другие. На этих вечерах обсуждались научные, философские и общественно-политические вопросы, зачитывались литературные произведения и даже делались театральные постановки. Дом Лопатиных был одним из самых популярных в дореволюционной Москве[3].

Михаил Николаевич Лопатин вышел в отставку за год с небольшим до смерти — в чине тайного советника. Умер после продолжительной болезни. Похоронен с женой и сыновьями Николаем и Львом в Новодевичьем монастыре в Москве, у алтаря Смоленского собора.

Семья[править | править код]

Женой Михаила Николаевича была Екатерина Львовна (урождённая Чебышёва; 1827—1910) — родная сестра известного математика П. Л. Чебышёва. Вырастили пятерых детей (шестой, Михаил, умер в детстве):

- Николай Михайлович Лопатин (1854—1897) — известный фольклорист, собиратель и издатель, вместе с В. П. Прокуниным, русских народных песен, автор сборников «Русские народные лирические песни» и «Полный народный песенник». У Николая был хороший голос, и его пение любил слушать Лев Толстой.

- Лев Михайлович Лопатин (1855—1920) — выдающийся русский философ-спиритуалист, создатель первой в России системы теоретической философии, профессор Московского университета, многолетний председатель Московского психологического общества, редактор журнала «Вопросы философии и психологии».

- Александр Михайлович Лопатин (1859—1934) — юрист, судебный деятель, действительный статский советник, автор детективных повестей, публиковавшийся под псевдонимом А. Алпатьин, член Общества русских драматических писателей, фотограф и художник.

- Владимир Михайлович Лопатин (1861—1935) — юрист, судебный деятель, действительный статский советник, впоследствии — выдающийся артист, игравший под псевдонимом В. Михайлов, снимавшийся в кино, актёр Московского художественного театра, затем МХАТа, заслуженный артист РСФСР, автор воспоминаний.

- Екатерина Михайловна Лопатина (1865—1935) — писательница, писавшая под псевдонимом К. Ельцова, автор романа «В чужом гнезде», рассказов и воспоминаний, член Никольской общины сестёр милосердия, после 1917 года в эмиграции, умерла в Париже[1].

Отзывы[править | править код]

М. Н. Лопатин

Сослуживец Лопатина, известный юрист Н. В. Давыдов писал:

Судью от человека не отделишь: такое положение верно на каждом поприще, но оно особенно рельефно чувствуется в судейской сфере. Истинный судья, уважающий своё звание, должен быть чист не только в отправлении своих служебных обязанностей, но и в частной жизни. Судебную деятельность нельзя приравнять к какой-либо другой; судье приходится разрешать споры гражданского и уголовного характера, от решения которых часто зависит честь и благосостояние стоящих пред судом, а потому судья должен внушать уважение и доверие не только своими юридическими познаниям, умом и опытом, но и духовной стороной, самой жизнью своей. Подобно тому, как в служителе алтаря верующий желает видеть нравственного человека, правдивого, а не притворяющегося благочестивым, так и в судье общество жаждет видеть мужа добра и чести. И такого судью общество имело в лице М<ихаила> Н<иколаевича>, жизнь которого, прошедшая на глазах москвичей, была чиста и светла, как кристалл.

— Н. В. Давыдов. Из прошлого.

Примечания[править | править код]

- ↑ 1 2 Лопатин В. В. Лопатин Н. В. Семья Лопатиных // Исследования по истории русской мысли. Ежегодник за 1997 г. — Спб., 1997. — С. 196—205.

- ↑ 1 2 3 Давыдов Н. В. Из прошлого. Часть 2. — М.: Тип. товарищества И. Д. Сытина, 1917.

- ↑ Трубецкой Е. Н. Москва в конце восьмидесятых годов и в начале девяностых годов. Лопатинский кружок // Лопатин Л. М. Аксиомы философии. Избр. статьи. — М., 1996. — С. 455—463.

Литература[править | править код]

- Давыдов Н. В. Из прошлого. Часть 2. — М.: Тип. товарищества И. Д. Сытина, 1917.

- Лопатин В. В. Лопатин Н. В. Семья Лопатиных // Исследования по истории русской мысли. Ежегодник за 1997 г. — Спб., 1997. — С. 196—205.

- Трубецкой Е. Н. Москва в конце восьмидесятых годов и в начале девяностых годов. Лопатинский кружок // Лопатин Л. М. Аксиомы философии. Избр. статьи. — М., 1996. — С. 455—463.

Источник — https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Лопатин..._Николаевич&oldid=82237547

|

Метки: лопатины чебышевы |

РОД ЛОПАТИНЫХ (Вятка — Казань — Ставрополь — Тбилиси) |

СЕМЕЙНЫЙ АРХИВ

Крайние даты: 1400 – 2000

Публикация документов

Издательство «Летучая мышь»

Редактор: Н.М. Михайлова

Главная → Архив → Опись фондов → Раздел I. РОДОСЛОВНЫЕ → Род Лопатиных — из крестьян и попов Вятской губ. (+ Коробьины)

Род Лопатиных — из крестьян и попов Вятской губ. (+ Коробьины)

РОД ЛОПАТИНЫХ

(Вятка — Казань — Ставрополь — Тбилиси)

16 поколений с нач. XVII в. по конец XX в.

ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ:

Материалы о роде Лопатиных, присланные участниками «Спасских чтений 2011» и собранные по метрическим церковным книгам Вятской епархии и по документам Вятской Казначейской палаты (в связи с тем, что историк и краевед Н. Спасский и отец Германа Лопатина, уроженец Вятки, имели общих предков).

Материалы архивного дела Департамента Герольдии Правительствующего Сената [РГИА. Ф. 1343. Оп. 24. Д. 2855] о внесениии в 1844 г. в 3-ю часть дворянской родословной книги Нижегородской губернии коллежского ассесора Александра Никоновича Лопатина

Материалы из Домашнего архива Коробьиных-Белявских: — фотографии и рассказы о семье Лопатиных детей Надежды Ал. Лопатиной-Коробьиной (Юрия и Ксении), внучки её сестры Веры Ал. (Е.Б. Рафальской), внучки её брата, народовольца Германа Лопатина (Елены Бруновны Барт-Лопатиной);

ДЕЯТЕЛИ РЕВОЛЮЦИОННОГО ДВИЖЕНИЯ В РОССИИ. Био-библиографический словарь. Т. 1-5. М., 1928-1930.

Серков А. И. РУССКОЕ МАСОНСТВО. 1731–2000 гг. Энциклопедический словарь. М., 2001.

ИСТОРИЧЕСКИЕ СПРАВКИ:

Прежде всего, всем, кого интересует история Вятки рекомендую внимательно прочитать Лекции по истории Вятки Евгения Анатольевича Харина на его сайте «Самиздат».

http://samlib.ru/editors/h/harin_e_a/leksii.shtml

ВЯТСКАЯ ЗЕМЛЯ (см Вятка Хлынов)

Вятское наместничество — административно территориальная единица Российской империи, возникшая в 1780 году. Преобразована в 1796 году в Вятскую губернию. Состояло из 13 уездов.