Отдых царской семьи на яхте Штандарт |

2786 подписчиков

Отдых царской семьи на яхте Штандарт

26 июня

Знаменитая яхта Штандарт на которой совершала летнее плаванье императорская семья была похожа на огромный плавучий дворец.

сайт pinterest.de

Кроме членов царской семьи и экипажа среди пассажиров были дворцовые чиновники, особо приближенные к императрице фрейлины и многочисленная прислуга, фотограф и лейб-медик. В состав прислуги входили метрдотель, повара и кухонные помощники, камердинеры свиты, горничные, личный царский парикмахер. День на Штандарте начинался в 8 часов утра подъёмом императорского флага. Это утренняя процедура проходила при исполнении оркестром гвардейского экипажа старинных полковых маршей. Через час после поднятия флага на верхнюю палубу поднимался сам Николай Второй одетый в морскую форму, где он встречался с командованием яхты Штандарт.

сайт . pinterest.de

На яхте Великие княжны были облачены в белые платья или тельняшки с юбками, а цесаревич Алексей всегда был одет в матроску гвардейского экипажа и в белую фуражку. Во время плавания в Ялту или в финские шхеры за благополучие и здоровье царских детей отвечали дядьки, специально подобранные матросы из экипажа. Когда Алексей Николаевич немного подрос, то его друзьями стали юнги, и матросы- специалисты и во время прогулки он постоянно интересовался оборудованием и устройством яхты. А цесаревны во время штиля с удовольствием вальсировали и катались на роликах по палубе с молодыми офицерами.

сайт. pinterest.de

сайт.pinterest.de

На яхте был даже свой синематограф Одион, в котором часто организовали киносеансы для экипажа и пассажиров . Периодически императорская чета вместе с детьми обедала в офицерской кают-компании под веселые мелодии оркестра ялтинских итальянцев, братьев Федерико и Венченцо Палладино.

Питание на Штандарте было великолепным благодаря метрдотелю Пьеру Кюба. Завтрак и обед состоял из пяти или шести блюд, среди которых был суп. В обед после супа лакей подавал вино Мадеру, после второго блюда приносили белое или красное вино, а к кофе-коньяк. Нужно заметить, что члены императорской семьи предпочитали такие обычные блюда как блины. каши. борщ, квас, слоённые пирожки, форшмак и обязательно всем членам семьи на завтрак подавали английский ростбиф. После обеда государь и его министры уходили играть в домино или в бильярд, обычно игра длилась до 22.00 вечера. А вечером всех приглашали на чаепитие. Обычно к чаю подавали печень. фрукты, отдельно на столике стояли тарелка с бутербродами и разные напитки.

сайт. pinterest.de

В конце дня после спуска флага императорская чета совершала прогулку по яхте и обязательно посещала командный мостик, где дежурил вахтенный офицер.

https://zen.yandex.ru/media/geronimusi/otdyh-carsk...ndart-5ef5d3209dd97322c75d802d

|

Метки: романовы развлечения |

Что известно о личной жизни Надежды Крупской до Ленина |

Что известно о личной жизни Надежды Крупской до Ленина

28 июля

Надежда Константиновна Крупская известна как верная и преданная жена Ленина. В советские годы не принято было обсуждать личную жизнь первых лиц государства, а уж тем более нельзя было говорить о том, какой была их жизнь до брака. Однако сейчас такая информация представляет собой большой интерес.

О жизни Крупской и Ленина можно прочитать в разных источниках, многие писатели рассказывали о жизни вождя и его супруги. Но всех интересуют молодые годы Крупской. Были ли у нее романы до встречи с Лениным?

Для начала нужно заметить, что Надежда была довольно симпатичной девушкой. Ее нельзя было назвать красавицей, но в ее внешности было что-то очень привлекательное. Возможно зеленые глаза, бледная кожа и длинные волосы и выделяли ее среди остальных девушек. Современники говорили, что Крупская всегда была в центре внимания. Она отличалась манерами, умела поддержать разговор, могла выслушать.

Для многих Крупская была идеалом красоты. Ею восхищались, ей подражали. Она сама говорила, что является типичной петербурженкой, а внешность у нее стандартная.

Фигура Крупской была очень стройной и красивой, а сама она была очень приветливой дамой, которая постоянно всем улыбалась. Ее запомнили именно такой. Жители деревни в Сибири говорили о том, что Ленину очень повезло с женой, потому что она всегда выглядит просто прекрасно. С ней можно было поговорить, к ней запросто обращались с разными вопросами, и они старались выслушать каждого.

Спустя время внешность Крупской заметно изменилась. Из-за болезни она потеряла былой шарм. У нее были проблемы с щитовидной железой, которые привели к отекам. Лицо и шея стали намного крупнее, глаза навыкате – все это последствия болезни. Крупской так и не удалось познать радость материнства. Одним словом, заболевание наложило сильный отпечаток на жизни Крупской. Она переживала по этому поводу, но поделать ничего не могла, поэтому нужно было просто смириться.

Что касается личной жизни Надежды Крупской, то нужно сказать, что информации об этом не так много. Когда ей было четырнадцать лет, она общалась с другом своего отца Николаем Утиным. Он был рядом с семьей Крупских, когда не стало главы семейства Константина. Надежда тяжело переживала смерть отца, а разговоры с Николаем всегда давали ей сил. Мужчина был намного старше Надежды, и они просто общались. Никакой романтики не было, хотя многие подозревали их в связи.

Одна из подруг Надежды Крупской рассказала, что у девушки был роман с Робертом Классоном, который вел марксистский кружок. Надежда вместе с другими девушками ходила на лекции, так они и сблизились. Роберт и Надежда много времени проводили вместе, обсуждали разные темы, она пользовалась его читательским билетом, чтобы пойти в библиотеку. Кстати, Ленин знал, что в прошлом у Надежды был возлюбленный Роберт. Он всегда с опаской относился к нему, хотя мужчина работал над планом, который инициировал Ленин.

Расставшись с Робертом, Надежда стала общаться с Иваном Бабушкиным. Они познакомились в школе для пролетариев, где Крупская преподавала, а Илья учился. Он работал слесарем, а по настоянию Крупской стал посещать марксистские кружки. Но их связь не продлилась долго. Однако она благоприятно повлияла на будущее Ивана.

После этого Крупская и Ленин стали общаться, а впоследствии поженились и обвенчались. Однако есть предположения, что замужняя Крупская недолгое время состояла в отношениях с товарищем Ленина Виктором Курнатовским. Конечно, в то время нельзя было обсуждать жизнь Крупской, ведь она была женой Ленина. Но сейчас историки не сомневаются, что между Надеждой и Виктором что-то было. Однако документальных свидетельств нет.

Сама Крупская однажды рассказала, как они с Виктором устроили прогулку, во время которой мужчина показывал ей интересные места. Надежда с вдохновением вспоминала о том дне. Она в красках рассказывала, как они гуляли по парку.

После этого Курнатовский уехал за границу. Они встретились с Надеждой только спустя годы. Тогда он был сильно болен, и Крупская часто навещала его. Они очень много разговаривали на разные темы, Крупская поддерживала его. После его смерти Надежда сосредоточилась на своей семейной жизни.

Одним словом, у Надежды Константиновны была яркая и насыщенная жизнь. Наверняка, многое так и осталось неизвестным для общества. В любом случае она запомнилась как преданная супруга вождя, которая всегда была рядом, которая никогда не предавала его. Вполне возможно, что с Виктором у нее и не было никаких отношений, они были просто друзьями. Возможно, что у них были чувства, но они держали их в себе, ведь Крупская была замужем. Надежда не сделала ничего такого, что могло негативно сказаться на образе своего супруга.https://zen.yandex.ru/media/ctengazette/chto-izves...enina-5f1fc23f722bd532662598e9

|

Метки: крупские |

Княгиня Ольга Валериановна Палей |

1743 подписчика

Княгиня Ольга Валериановна Палей

2 дня назад

/www." target="_blank">www. yandex.ru" src="https://zen.yandex.ru/lz5XeGt8f/k2H0m2315/f026519Mwges/eigTEChXTLPG01ZDXzj7dOw_UWGn9HLJZ2ILrjNvalCPsK1CEH36MusrXdNRqGZ4r3qIu__4aMJOwJAKvcMjKFrJgrW8N3iWUmIhVt8c6gAMGqRRowDSTLMzvrs3rq71SiNINhF5Pxc-Pb2jUZmUig1Lb8hoLt8gHDcB_51npz1fbKexvdZ8oCQGYnEPyt3XnDzhEYQQsTuVVmu98gmrIl3RnRByO05XXj1KJJQepEksSj566OxsgsyVww2MkjcvzZ9m0OhVjGMVwDMwDuttdFx_MrNW0jFIdQYJ7SD6iJG_Ef9wMGgOJ21-uMd2TfUZLmsP2-tffuMu55DMr6M2vQ1Nd2E4Nd8DNpKzgf04rTTenDHBxKOweXb3ac5RqSvADwGsAACaf1b-HRo11K532Sx5TvvLT5yzTAWArW1S1v-snZaAeAed01XQcaN-Sd3GDK3TMzXisup25hheoBlo4v7TzxBjOF0nXE6YFLZMFQps-B9LuV0f8u5GwOyvAGeOTs4FQ7pXj1D28WCBzml_db8f0VCnIAM7traaXgNKirKsUX1A0lmdNTye2-ckf4RprztsqMt9zIHvxoFPHWJGD91OV3FYZlyghFMT0X_5vcYsjWNyt3GzaRUmiS9BSerR37M-o9HZnjRuvyo2lY0VW495TtjbrH2TT8fDf74QB6zffEUCS6cN05eBAQAPSo03rv9TAMajwwg2Fnv_wXuIUL2x7KCzW93Hnlw45XZPNasN28zomf78kw_HUL-v02a-PuykwtpnrtNn4JAhrVs89A0ew_C18ZBphWSb_TEoK4LtMTwDwxs_Vv1cClRmfCY7bAmPK8pvjWNuttLPL0N2jAzMtvBblfyzt2MRwZ4on3YMPzGglWOC25aV2U1wi8vgP-IdEsJZn6UO3gqlBuzn-n27r4tqnJywPmSCLFyidA7u3XaTGCQfYyaCoAPfWG_Xnr3yEYaisUgWpmmu0jnJsYwifnIgCx20zg1YNBTOJHkPiSyauVzMIN7l8r2t45W-bI3Gs6lnvQF1QfDDLtvex_0s0ULm8PC4NYQrTCOJqpJ9ss9x8-gehJ5fysb2jPYKvtsfG7ps3qBctNH_76BHnMyclyJZ9Zyi1mKDIR1qzhc-HWKihCHBGdSmCS6Caqmi7vAeEtFrj2Sezsg21zx0Oa_7n0sLv9yhTSdD_l0xtG-8DgfQidZd4scD87E9q9yHLJ-RwdQTM0l3pGu8Q0r6Uqwxv8NC2k5kXO6rtzU9BxrsOmx7G109It_mwHyf4XXsXW93Q2slDbHmoiJAr5itVfz_wDO24fDJhQSInEEY2KJ8YTxhkVitFa49C-dnjKcLHAh92So-fcIvJxL9TSDVPR4cx0NqZW_RhlJS8Z1bDJcczrCBlmBCmkdUy31gi-syL7Hv8nLJbnWeDguk1i5nGzx7jfnIrW_jf5SS_F3SFDx_bhZyurX905VAIQDNK2yXPk_TcOUDkvu2ZAs8cvqrwP7zr6BCOk-23F8o1QYOdcsN-5zbO6z9oH0ko36fM1RvLd-0sZhnD8Ll0zLx_mme562PYnN3UaJ7lQZZL8JoiuJfQPwyUrt_xqztKYQXnhXZnCuM-Nnc3QJe9_LMvtM2bj7Pt1ObFg0ShrMBsO_a3vevrhIAheLzamVWew1hu9ngTQBdIjDqj_XuHIg2VkyHuH3ZL7iKXL1SjQfTTv9gdDzeHFaje7Uu43aigcGeWK42X77z0-fgMmlk5OvusYrY4r9AX6LwGY_HjH6J9JUO5VkfmD55Co9f88wn80_usMbsPcwk0liUDHMGYJJxfnkNp29ewbFlAYEadyeJjQOL-3Cdsi1zYNgNNRwfSMdmPwb7LArdq9iu7XEP5XAe39J0Pf6NlIBYtRzCt7Fy8b8rb4ZvT0KxNLDyu9dni_6yCepxfGA98cHpT2aM_0umJO6mSQ36TTvJfsyQ3lRAjr3zVY1dz2SzmEXeszWDw" />

фото портрета Ольги с сайта www. yandex.ru

Вчера я рассказала печальную историю жизни великой княгини Александры Георгиевны, до этого был рассказ о Татьяне Николаевне Юсуповой, а сегодня настала очередь статьи об Ольге Палей. Этих трех женщин объединяло одно – они любили великого князя Павла Александровича.

Ссылки на статьи (кликабельны):

Короткая жизнь Татьяны Николаевны Юсуповой

История великой княгини Александры Георгиевны

Ольга родилась 14.12.1865 года в Санкт – Петербурге, в семье камергера, действительного статского советника Валерьяна Гавриловича Карновича и Ольги Васильевны Месарош.

/www." target="_blank">www. yandex.ru" src="https://zen.yandex.ru/media/id/5cdce5fad7b70d00b3e900b6/kniaginia-olga-valerianovna-palei-5f297bf7e7df8146580b689d?&interview_id=-6442029379473212947" />

фото портрета Ольги в русском костюме с сайта www. yandex.ru

О детстве Ольги сведений не сохранилось, единственное, что отмечают современники, девушка писала стихи. Рифма находилась легко, и казалось, что Ольге ничего не стоит на ходу сочинить поэму. И, конечно, Ольга с детства зачитывалась стихами Лермонтова и Пушкина, это отмечали все. Ольга получила обычное для девочки своего круга образование, обучалась игре на фортепиано, танцам, музыке. Современники отмечали, что девочка имела удивительные для ребенка чувства такта и собственного достоинства.

В семье Ольгу звали «Лёля», это прозвище за ней сохранится на свою жизнь.

/www." target="_blank">www. yandex.ru" src="https://zen.yandex.ru/media/id/5cdce5fad7b70d00b3e900b6/kniaginia-olga-valerianovna-palei-5f297bf7e7df8146580b689d?&interview_id=-6442029379473212947" />

фото Ольги с сайта www. yandex.ru

30.05.1884 года Ольга вышла замуж за российского генерала из остзейских немцев Эриха Герхарда фон Пистолькорса. Супруг был старше Ольга на 12 лет.

В браке родились: Александр (1885 год), Ольга (1886 год, умерла в 1887 году), Ольга (1888 год), Марианна (1890 год).

05.09.1894 года Эрих был назначен адъютантом при командующем войсками гвардии и Петербургского военного округа великом князе Владимира Александровича. Это назначение сначала так радовало Эриха, но оказалось, что именно оно косвенно будет виновато в крахе его брака с Ольгой.

Дело в том, что Ольга встретила великого князя Павла Александровича – младшего брата Владимира Александровича. Злые языки говорили, что Ольга очаровала Владимира Александровича, он относился к ней весьма почтительно и уважительно, входил в круг её друзей. О доме Ольги и Эриха был наслышан весь Петербург, о ней говорили как о «мадам с непонятно – длинной шведской фамилией».

/www." target="_blank">www. yandex.ru" src="https://zen.yandex.ru/media/id/5cdce5fad7b70d00b3e900b6/kniaginia-olga-valerianovna-palei-5f297bf7e7df8146580b689d?&interview_id=-6442029379473212947" />

фото Павла с сайта www. yandex.ru

Ольга была замечательной хозяйкой: прекрасно пела оперные арии, играла на фортепьяно, была в курсе всех литературных новинок, могла поддержать любой в разговор, каждому своему гостю стремилась уделить внимание.

Павел Александрович, который недавно овдовел, с удовольствием бывал в гостях у Ольги и Эриха. Хозяйка дома очаровывала и влюбляла в себя. А в августе 1893 года Ольга написала для Павла признание:

«Я не могу забыть то чудное мгновенье!

Теперь ты для меня и радость и покой!

В тебе мои мечты, надежды, вдохновенье

Отныне жизнь моя, наполнена Тобой.

В тебе еще, мой друг, сильно воспоминанье,

Ты прошлое свое не можешь позабыть,

Но на устах твоих горит уже признанье

И сердцу твоему вновь хочется любить!

И я люблю тебя! Я так тебя согрею!

В объятиях моих ты снова оживешь.

Ты сжалишься тогда над нежностью моею

И больше, может быть, меня не оттолкнешь!»

Павел Александрович был ошарашен, удивлен и … совершенно покорен таким признанием. У них начался роман.

/www." target="_blank">www. yandex.ru" src="https://zen.yandex.ru/media/id/5cdce5fad7b70d00b3e900b6/kniaginia-olga-valerianovna-palei-5f297bf7e7df8146580b689d?&interview_id=-6442029379473212947" />

фото Ольги с сайта www. yandex.ru

Результатом этой связи было рождение в 1897 году сына Владимира. Это стало причиной разрыва Ольги и Эриха, одно дело догадываться о неверности супруги, совсем другое дело – видеть результат этой связи каждый день. Развод был оформлен осенью 1901 года, к тому времени Ольга уже поселилась в доме Павла. Об их связи знал весь свет, за спинами шептались, женщины не одобряли поведения Ольги. Однако, влюбленных это не смущало. Павел с Ольгой наконец-то «ожил» после смерти первой жены, и теперь совсем не хотел быть снова несчастным и одиноким.

/www." target="_blank">www. yandex.ru" src="https://zen.yandex.ru/media/id/5cdce5fad7b70d00b3e900b6/kniaginia-olga-valerianovna-palei-5f297bf7e7df8146580b689d?&interview_id=-6442029379473212947" />

фото Павла с сайта www. yandex.ru

Современники говорили, что Ольга была уверена в том, что император даст разрешения на брак.

«Царь очень привязан к своему дяде и не станет ломать его будущее из-за того, что тот узаконит отношения, о которых и так все знают».

Павел испросил у Николая II разрешения на брак с Ольгой, но получил отказ. Великие князья не могли жениться на неравнородных женщинах. Более того, разведенные женщины вне зависимости от происхождения автоматически лишались доступа к императорскому двору.

10.10.1902 года пара все-таки поженилась, даже без одобрения императора. Свадьба состоялась в Ливорно, супругам пришлось жить за пределами России.

/www." target="_blank">www. yandex.ru" src="https://zen.yandex.ru/media/id/5cdce5fad7b70d00b3e900b6/kniaginia-olga-valerianovna-palei-5f297bf7e7df8146580b689d?&interview_id=-6442029379473212947" />

фото Ольги и Павла с сайта www. yandex.ru

Николай II писал императрице – матери Марии Феодоровне из Ливадийского дворца в Крыму:

«Я узнал об этом от Плеве из Петербурга, а ему сообщила мать мадам Пистолькорс. Несмотря на источник такого известия, я желал проверить его и телеграфировал дяде Павлу. На другой день я получил от него ответ, что свадьба совершилась и что он пишет мне. Через десять дней это письмо пришло. Вероятно, как и в письмах к тебе, он нового ничего не сообщает, а только повторяет свои доводы. Управляющий двором сообщил мне, что в день отъезда своего за границу дядя Павел приказал ему дать в вагон 3 миллиона рублей из своей конторы, что и было исполнено. Из этого вполне видно, что дядя Павел заранее решил провести свое решение в исполнение и все приготовил, чтобы остаться надолго за границей. Еще весною я имел с ним крупный разговор, окончившийся тем, что его предупредил о всех последствиях, которые его ожидают, если он женится. К всеобщему огорчению, ничего не помогло. Как все это больно и тяжело и как совестно перед всем светом за наше семейство!»

В 1903 году у Ольги и Павла родилась дочь Ирина.

В 1904 году баварский принц-регент Луитпольд даровал Ольге Пистолькорс, сыну Владимиру и дочери Ирине титул графов фон Гогенфельзен.

В 1905 году у пары родилась дочь Наталья.

/www." target="_blank">www. yandex.ru" src="https://zen.yandex.ru/media/id/5cdce5fad7b70d00b3e900b6/kniaginia-olga-valerianovna-palei-5f297bf7e7df8146580b689d?&interview_id=-6442029379473212947" />

фото Ольги и Павла с детьми с сайта www. yandex.ru

Пара жила во Франции дружно и счастливо. Их дом был полон гостей, смеза и музыки. Ольга заказывала наряды у «короля моды» - Чарльза-Фредерика Ворта, драгоценности - у Картье. Она обладала чувством меры и чувством стиля, была законодательницей мод.

В 1908 году Николай II разрешил всей семье вернуться в Россию. Однако, отношения между императором и Павлом оставались весьма прохладными, не последнюю роль сыграла в этом императрица.

Начальник дворцовой канцелярии писал:

«С виду их отношения стали нормальными, но обида и оскорбленное достоинство лишили их сердечности. Двор Великого князя Павла быстро приобретал популярность в петербургском обществе»

В 1914 году было закончено строительство дворца Ольги и Павла, расположенного в Царском Селе. Любопытно, что в 1918 году на первом этаже дворца Ольги и Павла был устроен музей, и экскурсии по нему (дважды в неделю) водила сама Ольга.

/www." target="_blank">www. yandex.ru" src="https://zen.yandex.ru/media/id/5cdce5fad7b70d00b3e900b6/kniaginia-olga-valerianovna-palei-5f297bf7e7df8146580b689d?&interview_id=-6442029379473212947" />

фото Ольги с сайта www. yandex.ru

В 1915 году Ольге и детям был пожалован титул князей Палей. Это означало признание Ольги как супруги Павла «по всем статьям». Ольга получила приглашение в Аничков дворец на семейное чаепитие к вдовствующей государыне Марии Феодоровне. Вскоре Ольгу приняла и императрица, княгиня Палей подарила Александре Феодоровне небольшой сборник стихов своего сына Владимира. Сборник императрице понравился, в одном из писем императору она написала, что «очарована прелестью строк юного князя-стихотворца» и часто перечитывает подаренную книгу.

/www." target="_blank">www. yandex.ru" src="https://zen.yandex.ru/media/id/5cdce5fad7b70d00b3e900b6/kniaginia-olga-valerianovna-palei-5f297bf7e7df8146580b689d?&interview_id=-6442029379473212947" />

фото Ольги и Павла с сайта www. yandex.ru

С 1915 года по 1917 год Ольга была председательницей Совета Всероссийского общества помощи военнопленным, она вообще в Первую мировую войну очень активно занималась благотворительностью. В их с Павлом дворце был размещен лазарет для раненных солдат.

О том времени Ольга пишет:

«Война в те дни была в самом разгаре. Муж мой, Великий князь Павел Александрович, с июня командовал Первым Гвардейским корпусом, а сын Владимир, ненаглядный мой мальчик, отсидев двадцать месяцев в окопах, поступил адъютантом к отцу. Все лето, каждый божий день, два самых любимых моих человека рисковали жизнью».

Но оказалось, что Первая мировая война была не самым страшным испытанием.

/www." target="_blank">www. yandex.ru" src="https://zen.yandex.ru/media/id/5cdce5fad7b70d00b3e900b6/kniaginia-olga-valerianovna-palei-5f297bf7e7df8146580b689d?&interview_id=-6442029379473212947" />

фото Ольги и Павла с сайта www. yandex.ru

Революция разлучила семью, Павел и Владимир были арестованы. Это не было неожиданностью, потому что «тучи сгущались» уже несколько месяцев.

Сначала 03.04.1917 года Павел был звания генерал-адъютанта в связи с упразднением всех военно-придворных званий. 13.04.1917 года Павел был уволен со службы.

В марте 1918 года Владимир был сослан на Урал, 18.07.1918 года он был казнен под Алапаевском.

Павел же был арестован в августе 1918 года. 30.01.1919 года Павел был расстрелян, вместе с его двоюродными братьями — великими князьями Дмитрием Константиновичем, Николаем Михайловичем и Георгием Михайловичем. Вероятно, Павел погребён в братской могиле на территории Заячьего острова.

/www." target="_blank">www. yandex.ru" src="https://zen.yandex.ru/media/id/5cdce5fad7b70d00b3e900b6/kniaginia-olga-valerianovna-palei-5f297bf7e7df8146580b689d?&interview_id=-6442029379473212947" />

фото Ольги с сайта www. yandex.ru

Сохранился рассказ одного из тюремных служителей, что перед расстрелом Павел сказал: «Господи, прости им, ибо не знают, что делают».

31.01.1919 года в «Петроградской правде» появилось сообщение о расстреле великих князей.

01.11.1981 года Павел был канонизирован Русской православной церковью за границей в сонме Новомучеников российских.

09.06.1999 года Павел был реабилитирован постановлением Генеральной прокуратуры Российской Федерации.

/www." target="_blank">www. yandex.ru" src="https://zen.yandex.ru/media/id/5cdce5fad7b70d00b3e900b6/kniaginia-olga-valerianovna-palei-5f297bf7e7df8146580b689d?&interview_id=-6442029379473212947" />

фото Ольги с сайта www. yandex.ru

Ольга проживала во дворце до января 1919 года, она приняла решение бежать из страны. Вместе с дочерьми Ольга сначала нашла убежище в Финляндии, а затем перебралась в Париж. Во Франции они с мужем, возвращаясь в Россию из вынужденного изгнания, оставили в банке приличную сумму денег.

Но в Париже Ольгу ждал новый удар судьбы – у неё диагностировали рак. Была проведена срочная операция.

/www." target="_blank">www. yandex.ru" src="https://zen.yandex.ru/media/id/5cdce5fad7b70d00b3e900b6/kniaginia-olga-valerianovna-palei-5f297bf7e7df8146580b689d?&interview_id=-6442029379473212947" />

фото Ольги с сайта www. yandex.ru

В 1920 году Мария Павловна писала об Ольге:

«Она вышла на свет. Смертельно бледное, прозрачное лицо, невероятно постаревшее, в морщинах. Она как-то стала меньше ростом, вся ссохлась. На ней был темный вдовий убор, отделанный черным крепом. Позже к ней вернулось присутствие духа, ее поразительная живучесть поборола душевную подавленность, пробудился интерес к жизни. Иначе быть не могло – она была нужна дочерям; но раны не зарубцевались, они кровоточили, как в первый день»

В Париже Ольга издала книги: «Souvenirs deRussie (1916-1919)» («Воспоминания о России. 1916-1919»), «Мои воспоминания о русской революции» \\ Февральская революция (М.-Л., 1925).

/www." target="_blank">www. yandex.ru" src="https://zen.yandex.ru/media/id/5cdce5fad7b70d00b3e900b6/kniaginia-olga-valerianovna-palei-5f297bf7e7df8146580b689d?&interview_id=-6442029379473212947" />

фото Ольги с сайта www. yandex.ru

02.11.1929 года Ольга Палей скончалась в Париже, в возрасте 63 лет, не дожив чуть больше месяца до 64-летия. Похоронена Ольга Валериановна на кладбище «Коломб».

/www." target="_blank">www. yandex.ru" src="https://zen.yandex.ru/media/id/5cdce5fad7b70d00b3e900b6/kniaginia-olga-valerianovna-palei-5f297bf7e7df8146580b689d?&interview_id=-6442029379473212947" />

фото похоронной процессии с сайта www. yandex.ru

Надеюсь, статья была интересна) Если это так - ставьте лайк и подписывайтесь на канал)

Княгиня Татьяна Александровна Юсупова

Каролина Отеро – «Прекрасная Отеро»

История Виктории Мелиты или скандал в благородном семействе (часть 1)

ttps://zen.yandex.ru/media/id/5cdce5fad7b70d00b3e900b6/kniaginia-olga-valerian

|

Метки: романовы палей |

Загорались на балах, ломали кости: 3 причины почему женщины не снимали кринолин даже при серьёзных последствиях |

2796 подписчиков

Загорались на балах, ломали кости: 3 причины почему женщины не снимали кринолин даже при серьёзных последствиях

31 июля

Пышные платья из многослойных юбок держались на специальном кринолиновом каркасе. Увлечение пышнотой нарядов дошло до того, что диаметр «клетки» разросся до 180 см. Это создавало немало проблем, но женщины упорно продолжали страдать.

Рекомендую прочитать:

Рассказываю о причине, почему самураи носили заколки-оружие в хвостиках

Короткие волосы и отсутствие шляпки: как в средние века мужья «помечали» своих неверных жен

Розовый костюм Жаклин Кенеди от Шанель: 3 причины почему не продают и хранят в темном месте

Смерть от переломов или огня?

Это был частый неявный вопрос для любительниц вычурных нарядов. Во-первых, конструкция была довольно жесткой. Один неосторожный шаг на лестнице, на ступеньке кареты или на балу – и высокий риск серьезной травмы. К тому же, каркас очень мешал в экстренных ситуациях, не давая бежать или пролезать через узкие отверстия. А перелом во времена неразвитой медицины мог стать роковым.

Во-вторых, легкие воздушные ткани, служившие основой пышных юбок, отлично горели. Дамаск, парча, шелк, сатин стали причиной смерти не одной дамы, что отображали остросюжетные карикатуры. Достаточно было только одной искры от камина или даже от сигареты (!). Без посторонней помощи дамы оставались гореть в кринолиновой клетке, получая страшные ожоги.

Часто смерть от огня преследовала служанок, которым приходилось работать возле печи или камина. И тем не менее, женщины продолжали носить кринолиновый каркас, соревнуясь в диаметре платьев. Иногда они даже не могли пройти в дверной проем из-за стремления переплюнуть конкуренток на балу.

В 1870-х представили даже специальный состав, которым надо было пропитывать ткань для огнеупорности. Проблема была в том, что после контакта с водой он растворялся. Сегодня понятно, что многие средства были небезопасными для здоровья.

Однако, есть легенда, что каркас однажды спас жизнь, а не забрал. Молодая девушка, желавшая покончить с собой прыжком с моста, не смогла долететь до воды. Кринолин сработал как парашют и вынес ее на землю.

Почему женщины носили каркас?

Самая веская причина – это мода. Тогда она была беспощадна, поэтому ради красоты дамы были готовы на все. Во-вторых, это желание приблизиться к идеальной фигуре: тогда в тренде была фигура «песочные часы». Корсет с пуш-апом, пышная юбка – и готово. Третья причина – стремление приблизиться к высшему классу.

Служанки осознанно шли на риск, надевая на работе кринолин и возгорающуюся ткань. Известно как минимум 16 подтвержденных случаев смертей от возгорания тканей на юбке, но традиции и мода перевешивали этот фактор. Хорошо, что вскоре случилась революция в мире моды и от небезопасных конструкций все-таки отказались.

ttps://zen.yandex.ru/media/sovet_stil/zagoralis-na-balah-lomali-kosti-3-prichiny-pochemu-jensciny-ne-snimali-krinolin-daje-pri-sereznyh-posledstviiah-5f22974e48964843733b0fbb

|

Метки: мода балы |

В спальне великой княгини |

В спальне великой княгини

1874г.Мраморный Дворец.Спальня великой княгини Александры Иосифовны Поздний вечер

Великая княгиня уже лежит в постели.Через несколько минут к ней присоединится одна из фрейлин великой княгини.Вот уже несколько лет с того самого момента,когда её муж великий князь Константин Николаевич стал открыто жить с балериной Анной Кузнецовой в спальне Александры Иосифовны стали ночевать молодые женщины и девушки из числа фрейлин

Сегодня великая княгиня ожидала прихода своей новой фрейлины-девушки,19 лет с красивыми золотистыми волосами.Недавняя выпускница Смольного института,ставшая по воле родителей фрейлиной императрицы Марии Александровны,но затем перешедшая под покровительство великой княгини Александры Иосифовны.Она происходила из знатной фамилии титулованного российского дворянства.Но она была "бесприданницей".Родители фрейлины не смогли в отличии от её старших сестёр накопить приданное дочери.Поэтому придворная должность,жалование были единственным шансом выйти из "нищеты".

Великая княгиня хорошо помнила как произошло их знакомство.Фрейлина вся в слезах прибежала к ней,когда она музицировала в своей комнате,наигрывая одну из своих любимых мелодий

"Прошу защиты от бесчестия у вас Александра Иосифовна!"-опустившись перед женщиной на колени,умоляла фрейлина."В ыём дело?"-строго спросила великая княгиня у девушки.Фрейлина призналась,что императрица Мария Александровна назначила любовницей к одному из юных великих князей императорской фамилии."На,что же ты рассчитывала,соглашаясь стать фрейлиной?Это участь многих фрейлин при Императорском Дворе !"-произнесла Александра Иосифовна."Я-девственница.Свою невинность я хочу подарить своему мужу!"-произнесла фрейлина

Великая княгиня внимательно всмотрелась в лицо девушки."Она симпатична!Почти как моя Маша Анненкова!"-подумала женщина и в слух ответила:"Хорошо я поговорю с государыней и тебя переведут в моё распоряжение!""Спасибо вам Александра Иосифовна!"-произнесла девушка."Можешь называть меня -тётей Санни!"-сказала великая княгиня девушке.Так могли называть её-только люди избранного круга!

В дверь спальни постучались."Входи!"-промолвила великая княгиня.Она ждала прихода новой фрейлины,но вместо неё в комнату вошёл император Александр Николаевич.По шатающемуся виду императора-великая княгиня поняла:"Государь-пьян!"

"Санни!Утихомирь аппетит Николы-своего сыночка!Он не должен жениться на этой Лир!"-произнёс император."Я понимаю тебя Саша-почему ты злишься? Фанни просто отказала тебе в близости!"-заявила великая княгиня императору."А с тобой она спала?"-со злостью произнёс император."В отличии от тебя-я легко нахожу общий язык с женщинами!"-сказала великая княгиня императору.Царь-освободитель раздражённо вышел из спальни великой княгини

Через несколько минут в спальне великой княгини появилась фрейлина

© Copyright: Кристина Оболенская 2, 2020

Свидетельство о публикации №22008060197

|

Метки: фрейлины романовы |

Как семья Александра III отдыхала в Гатчине |

Как семья Александра III отдыхала в Гатчине

14.07.2020 14:2231.07.2020 01:33

Семья Александра III занимала помещения в Арсенальном каре Гатчинского дворца. Для личных апартаментов были выбраны комнаты антресольного этажа, маленькие и невысокие, похожие на каюты. Мария Федоровна неоднократно отмечала их уют и… «отсутствие стеснения».

На время пребывания в Гатчине приходились учебные занятия детей, которые проводились с утра и после дневной прогулки. Помимо курса различных наук, занимались танцами, играли на музыкальных инструментах и посещали уроки гимнастики.

Свободное время также проводили с пользой: стряпали, столярничали, мастерили кукол для своего театра, шили им костюмы. Для игрушечных военных баталий клеили солдатиков. В Арсенале играли в бильярд, в пятнашки, в «воланы»; по коридорам огромного дворца катались на велосипедах. В комнатах великих князей стоял стереоскоп — «волшебный фонарь», с помощью которого можно было побывать в дальних загадочных странах, вновь вспомнить о местах былых путешествий.

Великий князь Михаил Александрович с собакой на мосту у Белого озера

По вечерам вместе с Марией Федоровной играли в четыре руки на фортепиано. Для детей родители часто устраивали вечера: цирковые представления, кукольные спектакли. Детские пьесы, часто на иностранных языках — немецком или французском, готовили сами младшие обитатели дворца.

Каждый год в Гатчине отмечали дни рождения детей: 25 марта — великой княжны Ксении Александровны, 27 апреля — великого князя Георгия Александровича, 6 мая — наследника цесаревича Николая Александровича, 22 ноября — Михаила Александровича.

Александр III ценил время, проведенное в кругу семьи. Император с детьми мог быть самим собой, проявить свои качества выносливого, умелого человека, удачливого рыбака и меткого стрелка. Дети же и их друзья, приезжавшие по выходным, доверяли ему свои секреты, читали юмористические стихи и делились с императором розыгрышами, которые учиняли друг над другом. Особым развлечением был проход по подземному ходу от грота «Эхо» во дворец и подъем на башню.

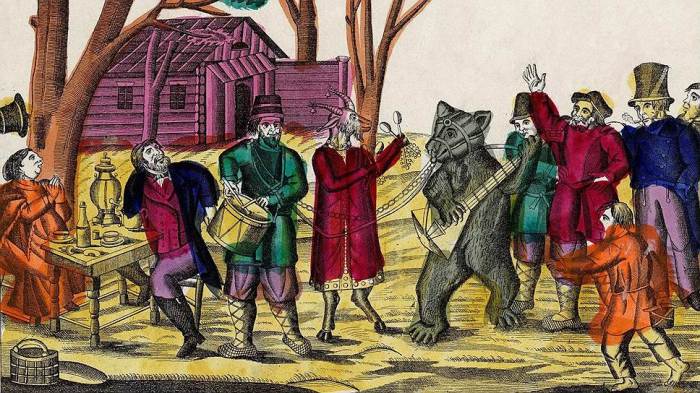

В Гатчине и ее окрестностях охотились на самых разных зверей: медведей, волков, оленей, ланей, лисиц, зайцев

Александр III, по воспоминаниям современников, любил природу, простую обстановку на охоте и «охотничье хозяйство» — разведение дичи, собак, строгое соблюдение охотничьих законов. В Гатчине и ее окрестностях охотились на самых разных зверей: медведей, волков, оленей, ланей, лисиц, зайцев. Из птицы чаще били тетеревов, фазанов, глухарей, реже — уток. Дети с ранних лет учились меткой стрельбе и позже стали участниками охот близ Гатчины; особенно хорошим охотником был наследник цесаревич Николай Александрович.

Дворцовая Ферма в Гатчине, 1870 — 1880-е гг.

Александр III страстно любил рыбалку, и это увлечение передалось жене и детям. Различным способам рыбной ловли он предпочитал лучение рыбы ночью. Неудачным для него считался улов в несколько десятков рыб (щуки шли отдельным счетом); в среднем он ловил до двух сотен, отправляясь на рыбалку после десяти часов вечера, а по возвращении работал до утра. Заядлым «рыбаком» стала и Мария Федоровна. Экспансивная Ксения часто завидовала ее успехам: «Мама и я пошли в Адмиралтейство, где сначала кормили уток, а потом, забрав матроса и удочки отправились на «Моя» (шлюпка «Моя-моя») под большой мост около Зверинца, где высадились и стали ловить рыбу! Чрезвычайно увлекательно! Мама ловила все окуней, а я плотву, и наловила очень много, что меня обидело!»

Помимо рыбалки и охоты были и другие развлечения. Зимой заезжали на Ферму — пить кофе и чай. Перед дворцом «катали болвана» (снежную бабу), да такого большого, что лепили его несколько дней. Всей семьей работали в парке — счищали снег и рубили деревья. Весной, ближе к Вербному воскресенью, совершали ритуал — сажали вербы на островах. На озера выходили на лодках, байдарках и в шлюпках с матросами, часто гребли сами. В 1882 году, в начале «электрического» бума, в Гатчине даже появилась лодка с электрическим двигателем.

На пикники ездили на Гатчинскую мельницу и на Ферму, где молоко подавали со свежим черным хлебом

На пикники ездили на Гатчинскую мельницу и на Ферму, где молоко подавали со свежим черным хлебом. В Егерской слободе можно было посмотреть на различных зверей, покормить медведей и покататься на осликах.

Когда членам семьи Александра III приходилось расставаться друг с другом, они отчаянно скучали, посылая частые письма и телеграммы. «Погода у нас прелестная; жить в Гатчине блаженство; жаль только, что вас нет» (Николай); «Я вас ожидаю к 30-му или 1-му. В твоих комнатах все на месте. Я иногда там прохожу и мне кажется, что ты в них живешь» (Михаил).

Будучи вдали от дома, представляли себе все детали семейной идиллии: «Тебя ужасно недостает здесь, но я думаю, что ты очень доволен быть в Гатчине, где теперь так хорошо» (Ксения из Абас-Тумана); «Теперь ты наверное наслаждаешься большими прогулками и катанием на озере в милой Гатчине!» (Николай с Желтого моря).

После смерти отца император Николай II поселился в Царском Селе, однако ни Мария Федоровна, ни другие дети не оставили Гатчину. Сюда привозили своих малышей Ксения Александровна и Александр Михайлович, а у Михаила и Ольги все перипетии их личной жизни были связаны с Гатчиной.

Великая Княгиня Ольга Александровна с герцогом Петром Ольденбургским

27 июня 1901 года в Гатчинской дворцовой церкви состоялось венчание великой княжны Ольги Александровны с принцем Петром Ольденбургским. Государь повелел съезжаться в Гатчину к двум часам. Прибывающим предоставлялись экстренные поезда, из Петергофа наладили прямое сообщение через Красное Село и Стрельну. Среди приглашенных были все преподаватели Ольги Александровны. Торжества открылись в восемь часов утра пятью пушечными выстрелами в Петербурге и Гатчине, которые в этот день были празднично украшены и иллюмированы.

По случаю бракосочетания из Эрмитажа привезли золотые вещи для «убора головы» новобрачной перед венчанием. Согласно церемониалу невеста была в короне и горностаевой мантии малинового бархата, одетой поверх платья; шлейф ей несли четыре камергера. При прохождении императора Николая II и императрицы Александры Федоровны в дворцовую церковь производился 21 пушечный выстрел. Император подвел венчающихся к аналою; с началом распева «Тебе, Бога, хвалим» прозвучала пушечная пальба в 101 выстрел. Шаферами невесты были великие князья Михаил Александрович, Кирилл, Борис и Андрей Владимировичи, которые держали царские венцы; шаферами жениха — великие князья Дмитрий Константинович, Сергей Михайлович, принц Андрей Греческий, принц Александр Георгиевич Лейхтенбергский.

Женское счастье пришло позже, когда она встретила в Гатчине офицера Кирасирского полка Николая Куликовского

В Белом зале накрыли «высочайший» стол на сорок семь человек и два отдельных круглых стола на десять человек. На балконе таких же столиков было четыре, в столовой — три, в Чесменской галерее — восемь. Всего на обеде присутствовали 217 человек. Кубок Ольге Александровне подавал граф Сергей Дмитриевич Шереметев. Замужество не принесло великой княгине радости, брак был фиктивным по вине принца Ольденбургского. Женское счастье пришло позже, когда она встретила в Гатчине офицера Кирасирского полка Николая Куликовского, ставшего в 1916 году ее мужем и другом до конца дней.

Вид на Белое озеро. Гатчина, конец XIX в

Михаил тоже нашел в любимом городе детства свою судьбу. Его избранницей стала Наталья Вульферт, жившая с мужем в Гатчине. Брак великого князя и бывшей супруги офицера Кирасирского полка долго не признавался царской семьей. Будучи вынужденным из-за своего морганатического брака какое-то время жить за границей, он, поднявшись на Эйфелеву башню, написал на открытке: «С этой высоты можно увидеть Гатчину». Вернувшись в Россию в 1914 году, Михаил вновь поселился с женой и детьми в Гатчине и здесь провел свои последние годы перед арестом, ссылкой и гибелью…

В 1918 году Гатчинский дворец стал музеем, в нем вплоть до Великой Отечественной войны сохранялись как парадные, так и личные апартаменты всех его венценосных хозяев. В Гатчинском дворце, одном из немногих, можно было увидеть детские комнаты: обстановку и детские игрушки, качели и катальную горку, парты, многочисленные коллекции милых сердцу безделушек. Все это неизменно вызывало повышенный интерес посетителей.

По материалам статьи Т.А. Кустовой, И.Э. Рыженко, А.Н. Фарафоновой.

https://antennadaily.ru/2020/07/14/gatchina-2/?utm...r=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com

|

Метки: романовы гатчина |

Какую тайну скрывала более десяти лет Великая Княжна Ольга Александровна? |

Какую тайну скрывала более десяти лет Великая Княжна Ольга Александровна?

14 июля

Великая Княжна Ольга была последним ребенком в семье Александра III. Воспитанием девочки занималась няня англичанка Элизабет Франклин. Ольга росла своеобразной и совсем непохожей на других княгинь. Она не любила торжеств, предпочитая проводить время за игрой на скрипке. Она увлекалась живописью и фотографией.

Детство она провела в своем имении Ольгино, в окружении простых людей. Здесь Ольга основала начальную школу, а затем и больницу. У местных докторов она обучилась оказанию первой медицинской помощи. Эти навыки она смогла применить во время первой мировой войны, работая медсестрой в военном госпитале.

В 19 лет Ольга стала женой принца Петра Ольденбургского.

«Желая жить в России, она остановила свой выбор на сыне принца Александра Ольденбургского»

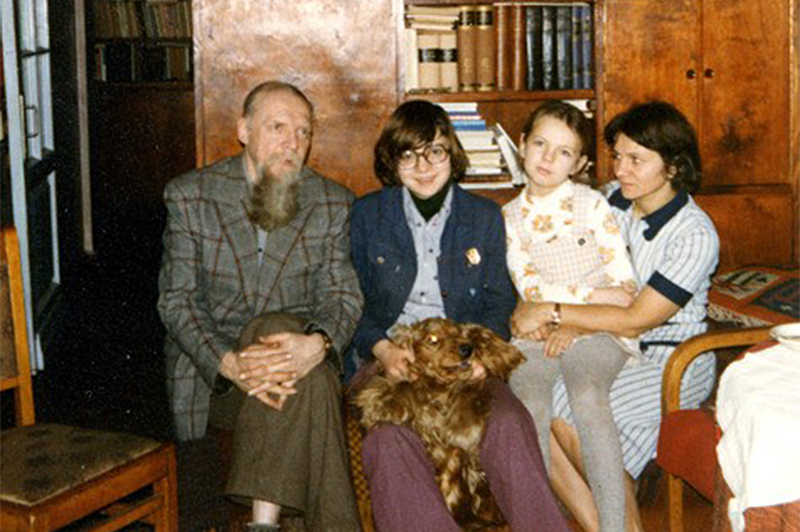

Ольга и Петр

Супруг был старше Ольги на 14 лет, и был увлечен азартными играми. Жили молодые с родителями Петра. Ольга была несчастна в браке. Ей постоянно приходилось выслушивать скандалы между родителями и Петром, в связи с очередным его проигрышем в казино. Ольга надолго уходила из дома и гуляла по улицам Петербурга или уезжала в свое имение, где с удовольствием писала картины. Так продолжалось несколько лет, пока она случайно не встретила капитана Николая Куликовского. Так как ее брак был формальным, Ольга закрутила роман с Николаем. Признавшись во всем мужу, она хотела развода. Но герцог предложил другой вариант – развода не будет, но он переводит Куликовского к себе в адъютанты. Ольга с Николаем жили вместе во дворце Петра более десяти лет. Герцог не вмешивался в их отношения, живя своей жизнью, но для общественности Петр и Ольга были семейной парой.

Ольга и Николай

В 1914 году Николай уходит на фронт, Ольга становится медсестрой в военном госпитале. Через два года, Петр дает Ольге развод и в этом же году она становится женой Николая.

Ольге вместе с мужем и двумя детьми удалось бежать за границу. Сначала они обосновались в Дании, а затем, боясь за свою жизнь они бежали в Канаду, где и нашли последнее пристанище.

Фотоматериал взят из свободного доступа Яндекс и является иллюстрацией мыслей автора.https://zen.yandex.ru/media/womenhistory/kakuiu-ta...drovna-5f0b05787c88957ac49925a

|

Метки: романовы ольденбурги |

Русский государь Александр III, полюбивший наследницу татарского князя Марию |

1706 подписчиков

Русский государь Александр III, полюбивший наследницу татарского князя Марию

5 августа

У Романовых было много историй, которые прошли мимо престола. Цесаревичи выбирали себе разных спутниц, которые вовсе не могли становиться их женами.

Чингисхан, черкесы и Золотая Орда

Мать Маши Варвара и вовсе даже не была крупных титулов. Она была из Жихаревых - дворян, но невысокого полета. Но кстати, все равно их предком считается древний черкесский князь Редега. Неудивительно, князь Мещерский выбрал в жены именно ее.

Сама Маша, как говорят, внешне была из восточного типа красавиц, хотя ее отделяли от ее татарского предка много веков. Отец Элим Мещерский был образованнейшим человеком, общался с Гете, поскольку много времени детства и юности провел в Германии, а когда переехал во Францию, и там вращался в кругах легенд.

Женился он на Варваре Жихаревой после долгих лет подготовки, при этом заложив традицию браков, которые не одобряет общество. Из-за бедности родителей невесты мать жениха этот союз не благословила.

Папенька Варвары, хоть и старался стать успешным, больше склонялся к развлечениям, а у семьи уже было полно долгов, наделанных отцом. Варя унаследовала отцовы повадки, поэтому Машу даже и не воспитывала, посвящая время мужчинам.

Прабабушка Варвары - еще одна представительница татар от самого Чингисхана - Рахманиновых.

Но самые явные корни были у Маши через отца - Элим Мещерский был сыном камер-юнкера Петра, внуком советника канцелярии Сергея и правнуком колежского советника Василия Мещерского - князей из древнего рода.

Василий Иванович приходился правнуком стряпчему Федору Юрьевичу Мещерскому, правнуку Федора Борисовича Мещерского, который в свою очередь был правнуком князя Бориса Мещерского.

Борис был праправнуком первого рожденного на Руси Мещерского Федора Михайловича.

Но отец Федора изначально не был никаким Михайлой, а был Беклемишем, родившимся на Мещере татарским княжичем Ширинским. Его отец Бахмет пришел сюда из Орды. С тех пор Мещерские стали русскими князьями.

Царь-царевич, король-королевич

И вот до чего дошло дело. Цесаревич Александр не был старшим сыном императора Александра Второго, он был третьим после великой княжны Сашеньки, прожившей семь лет, и брата Николая, которому повезло больше чем сестре но в результате он тоже до престола не дотянул. Так Александр стал кандидатом на трон.

Мать его была немецкой принцессой. Из ее длинного имени выбрали одно, подходящее и для новой родины и стала она Марией Александровной.

Ее самым древним предком был епископ Арнульф Мецский, служивший при дворе короля древних франков. Так что по матери царевич был чистым европейцем. Но отец его женился на матери по любви, просто с первого взгляда потеряв голову от принцессы, когда встретил ее в европейском театре.

И здесь родители не захотели такой жены для сына. Ходили слухи, что рождена она не от отца-герцога а от истории матери с другим. Но Александр обещал отказ от трона, так что пришлось смириться.

Но когда Мария осталась без старшего сына Николая, она потеряла вкус к жизни, так что любовь Александра у Марии Мещерской не приняла, хотя сама вышла замуж преодолев неприятие родителей мужа. Судьбой Маши в детстве занялась бабушка царевича императрица Александра, но после она снова оказалась у родни, которой была не нужна.

Правдами-неправдами ее пристроили во дворец к матери Александра Марии. Там она и попалась на глаза будущему царю. Когда императрица Мария узнала, что Маша и царевич встречаются, она велела сыну в краткие сроки это прекратить.

Но судьбоносную роль сыграл другой случай, когда двоюродный брат Маши Вольдемар Мещерский предъявил царице переписку влюбленных.

Царевич делал все, чтобы выхлопотать брак с Мари. Даже придумал выдать ее за друга, чтобы ей не пришлось пойти замуж за постороннего и тогда уж он потерял бы шанс. Снова повторилась история, когда наследник не хотел трона ради любви.

Но на этот раз ему навстречу не пошли.

Кадр из фильма "Матильда". Николай был сыном Александра и Дагмары

Первой сдалась Мария. Она выбрала другого мужа. Не очень факт, что она действительно любила царевича - он все время в этом сомневался. Венценосные отец и мать его уже сговорились по поводу другой жены сыну и их не волновали его сердечные планы.

Слухи о том, что он на самом деле не женится на выбранной невесте уже стали печатать в европейских газетах.

Император пообещал сыну, что устроит Марии "сладкую жизнь". Это его и остановило.

Мария София Фредерика

Наследник поехал на помолвку в Данию, а Машу поручили ее тетушке. Странно, но к невесте Александр относился по-разному. То вроде бы писал что ничего не хочет с ней, то симпатизировал.

На самом деле красавица была суженой его брата Николая, и Александру приглянулась еще тогда. И вот судьба свела их снова.

Кадр из фильма "Матильда". Дагмара

Дагмара происходила из Ольденбургов, а предком ее был вождь саксов Видукинд, который оказался в Дании чуть ли не в восьмом веке нашей эры.

Она была принцессой Дании, то есть принадлежала к правящей семье. К Александру она привязалась, когда осталась без первого жениха, его брата. И вот чудо - их брак в итоге получился таким удачным, какими не были даже те, которые заключались по любви и против воли семьи.

Мария Федоровна и Александр были любящей парой и воспитали династии детишек, включая царя Николая. Датское происхождение помогла ей после вернуться домой, когда в России был совершен переворот.

А что Машенька? Она действительно притягивал лучших женихов. За границей она была сосватана князем Демидовым, заводчиком и денежным мешком.

Павел был влюблен в Машу не меньше царевича. Но ее сердце так и осталось у Александра. У Марии была трудная беременность, которая разрешилась сыном, но муж остался без нее с ребенком на руках.

Невестка Мари из Воронцовых Софья Демидова

Мальчика назвали Элимом в честь деда Мещерского. Впоследствии его занесло в Грецию по делам посольства, там он и остался, когда Россия стала большевистской. Но тяга к благородным в семье осталась. Элим женился на княжне из Воронцовых. Единственные потомки Марии Мещерской, наследнице ордынского князя и первой любви русского императора сейчас живут в Польше.

https://zen.yandex.ru/media/stambulshownews/russki...kogo-kniazia-mariiu-5f2a035dfb

|

Метки: романовы мещерские |

Процитировано 1 раз

Секретные экспедиции в Крым ОГПУ и Аненербе |

Секретные экспедиции в Крым ОГПУ и Аненербе

7 июня

Секретные экспедиции в Крым, предпринятые в 1927 году спецотделом ОГПУ и 1942 году Германской Аненербе, до сих пор вызывают интерес исследователей. Пожалуй, не много найдется событий, в информации о которых так сильно переплетены реальные факты и множество слухов, легенд и гипотез. Начинаем серию статей, в который постараемся дать обзор всех опубликованных материалов по этим экспедициям.

Первой серьезной экспедицией в Крым была экспедиция А.В. Барченко, который к тому времени (1927 г.) руководил научным центром по изучению нейроэнергетики при Спецотделе ОГПУ. Задачи у этого центра были вполне прикладные – овладеть возможностью чтения мыслей на расстоянии, телепатически получать информацию непосредственно из головного мозга. Такие умения давали бы любой спецслужбе решающее преимущество. Экспедиция в Крым начала готовиться по личному указанию Ф.Э. Дзержинского в 1926 году, еще при его жизни.

Здесь нужно подробнее рассказать о личности Александра Васильевича Барченко, руководителя экспедиции, которому доверял проницательный Дзержинский. Барченко – уникальная личность. Он был признанным ученым в области психологии, врачом-невропатологом, ученым консультантом Главнауки, заведующим нейроэнергетической лабораторией ВИЭМ, писателем-фантастом, исследователем в области эзотерики. Был автором диссертации «Введение в методику экспериментальных воздействий объёмного энергополя». Его знания и исследования высоко ценил академик Бехтерев, институт которого ранее организовал знаменитую экспедицию на Кольский полуостров.

Барченко несколько лет возглавлял лабораторию в институте академика Бехтерева

Именно после этой экспедиции на него обратил внимание руководитель Спецотдела ОГПУ Глеб Бокий и Барченко стал сотрудником этой организации, возглавив исследования по нейроэнергетике (психология, тепепатия, психотронное оружие и .т.). Барченко также имел обширные контакты с большим числом «посвященных», разных конфессий и верований, являвшихся носителями древних Знаний.

Многие руководители молодой Советской России были очень хорошо образованными, разносторонними людьми. Наши представления о них схематичны и основаны на штампах советской и антисоветской пропаганды. И сфера их интересов и масштаб личности был несравненно шире, чем стереотипный образ, увековеченный в памятниках. Вот таким был Дзержинский:

Фото молодого Дзержинского и официальный портрет

Итак, секретная экспедиция в Крым была организована с санкции Дзержинского по представлению и Глеба Бокия. Деньги на экспедицию были выделены Дзержинским, несмотря на то, что Советская власть в тот период истории была крайне стеснена в средствах. И цели экспедиции были отнюдь не эзотерически-романтическими, а сугубо практическими. Целью экспедиции был поиск, на основе полученной оперативной информации, следов предшествующей цивилизации и древних Знаний, связанных, в том числе, с возможностью воздействия и управления сознанием и психикой человека. Также Бокий поручил Барченко изучить вопрос неустойчивого прохождения радиосигналов в горах Крыма.

Кроме этого, Барченко должен был проверить разного рода оперативную информацию, получаемую от местных сотрудников ОГПУ, касающуюся необъяснимых явлений, происходивших в Крыму. В том числе Бокия интересовал случай появления в 1916 году в Феодосии, некоего неопознанного объекта, всплывшего у берега на глазах у десятков рабочих. Якобы тогда из «лодки» вышло несколько существ, трехметрового роста, похожих на людей, после чего один из них остался на берегу, а остальные вернулись на ложку, которая скрылась под водой. Этот оставшийся таинственный «пришелец» периодически появлялся в разных местах Крыма и, вроде бы, имел постоянные контакты с одним из местных священников. Контакты эти были телепатическими, что и было предметом особого интереса Барченко и Спецотдела ОГПУ.

В марте 1927 года Барченко с членами своей экспедиции прибыл в Крым.

https://zen.yandex.ru/media/tendertur/sekretnye-ek...nerbe-5edd53fae1a0c07e00fd2002

|

Метки: крым барченкр глеб бокий |

Почему в Российской империи дома терпимости работали легально |

Почему в Российской империи дома терпимости работали легально

До революции проституция в России была легализована. В течение двух с лишним столетий в стране совершенно официально действовали так называемые дома терпимости, распорядок в которых подчинялся строгим правилам, установленным властями.

Вне закона

Первые подобные заведения появились у нас в конце XVII столетия. Петр I активно боролся с проституцией, считая «гулящих» девок главными разносчиками венерических заболеваний. Его дочь, императрица Елизавета Петровна, даже приказала изгнать хозяек борделей из страны. Екатерина II постановила заключать сутенеров и содержателей публичных домов в смирительный дом на срок от двух недель до полугода, а ее сын Павел I распорядился ссылать публичных женщин в Иркутск, а также обязал их носить желтые платья, чтобы это указывало на «профессию», которой они занимались.

Один из первых домов терпимости в Петербурге основала немка Анна Фелкер, которую прозвали Дрезденшей. Она привезла из Германии нескольких девушек (иностранки считались более чистоплотными) и сняла дом на Вознесенской перспективе. Хотя Анна периодически давала взятки чиновникам, чтобы ее не трогали, в конце концов о ее роде деятельности узнала сама императрица. Фелкер заточили в Петропавловскую крепость.

В итоге проституток-иностранок выслали на родину, а русских девиц отправили в сибирскую ссылку. Однако это отнюдь не способствовало искоренению профессиональной проституции.

Легализация проституции

Ситуация изменилась при Николае I. Ввиду того, что запретные меры не давали эффекта, а в стране увеличился рост числа венерологических заболеваний, император издал специальный указ, легализующий институт публичных домов, но работать им теперь предписывалось под строжайшим врачебно-полицейским контролем.

Профессия проститутки считалась официальной, доходы домов терпимости облагались налогом. При расчете четверть гонорара полагалась девушке, три четверти забирала хозяйка.

29 мая 1844 года министерством внутренних дел были установлены следующие правила содержания публичных домов. Открывать их разрешалось только с разрешения полиции, и разрешение это могла получить лишь благонадежная женщина в возрасте от 30 до 60 лет. В число работниц борделя запрещалось принимать девушек моложе 16 лет, а в качестве посетителей - несовершеннолетних или воспитанников учебных заведений. При этом содержательница борделя отвечала за девиц, не имея право доводить их до изнурения «неумеренным употреблением».

Запрещалось принимать посетителей по воскресным и праздничным дням до окончания обедни, а также в Страстную неделю.

Бордели не имели никаких вывесок и должны были находиться на значительном расстоянии от храмов и учебных заведений. В них имели право держать пианино и играть на нем. Все остальные игры, особенно шахматы, были строго запрещены. Кроме того, воспрещалось украшать такие дома портретами царственных особ.

Жрицы любви обязаны были вставать на учет в полиции, где им выдавался специальный «желтый билет» взамен паспорта. Имеющие такой билет должны были регулярно посещать баню и проходить медицинские осмотры, организованные полицией. Впрочем, на осмотр разрешалось являться под вуалью. Если женщина торговала своим телом нелегально, на нее могли донести, она могла попасться полицейским при облаве, и «желтый билет» выдавался принудительно. Отныне она могла зарабатывать себе на жизнь только занимаясь «первой древнейшей» профессией.

Как были устроены публичные дома и кто там работал

Были уличные проститутки, в которые шли или те, кто делал в «профессии» первые шаги, или те, кто уже «вышел в тираж». Попасть в публичный дом считалось более престижным, чем работать «на улице».

Бордели делились по разрядам: самые дорогие предназначались для представителей высших слоев общества, там удовлетворяли самые изощренные фантазии клиентов вплоть до устройства групповых оргий. На первый взгляд они больше напоминали клубы: там была богатая обстановка, подавались дорогие вина и закуски. Самые дешевые дома были просто грязными притонами, которые посещали в основном представители криминального мира.

Работали в домах терпимости в основном представительницы низших сословий, например, крестьянки или мещанки, не имевшие ни образования, ни профессии. Представительницы интеллигенции и тем более дворянства являлись здесь редким исключением, и цена за общение с такой «элитной» проституткой назначалась очень высокая.

Обычно в лапы хозяек борделей попадали женщины и девушки, оказавшиеся без жилья и заработка – бывшие горничные, фабричные работницы, часто уже совращенные каким-нибудь мужчиной. Иногда содержательницы публичных домов сначала всячески опекали таких особ, кормили, поили, одевали, и лишь потом предлагали «непыльную» работу. Многие соглашались, так как не видели для себя других вариантов. Порой проституток в бордель набирали из «уличных», не растерявших еще молодости и привлекательности. Случалось и так, что «мадам» знакомилась с девушкой, которая только что приехала из деревни и искала работу. Ей могли пообещать, скажем, место прислуги, но потом выяснялось, что заниматься придется совсем другим…

Проституткам часто меняли имена, их могли представлять клиентам как «грузинских княжон», «турчанок» или «маркиз». Хотя на самом деле за экзотическим имиджем чаще всего скрывалась какая-нибудь Маша Петрова.

По состоянию на 1901 год в России было зарегистрировано 2400 публичных домов, в которых «трудилось» более 15 000 женщин. Однако большевики оказались ревнителями морали, и после революции проституция была объявлена вне закона.

https://russian7.ru/post/pochemu-v-rossiyskoy-impe...r=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com

|

Метки: российская империя их нравы |

Мария Анненкова-фрейлина великой княгини |

Мария Анненкова-фрейлина великой княгини

Мария Сергеевна Анненкова- любимая фрейлина великой княгини Александры Иосифовны.Она была дочерью -чиновника Сергея Анненкова и Екатерины Шидловской.В их семье было пять дочерей.Каждая отличалась своей, особенной красотой, так что в их квартире в Калошном переулке всегда была прорва гостей и почитателей. Жили на широкую ногу, по крайней мере, пытались. Сам Сергей Петрович, родом из Курской губернии, обожал веселье и роскошь, поэтому довольно скоро разорился вконец. Нужно было пристраивать своих дочерей, да вот только желающих взять их в жены особенно не находилось. После окончания Патриотического института, весной 1855 года была принята фрейлиной ко двору великой княгини Александры Иосифовны.Еще учась в Патриотическом институте, Мария увлеклась спиритизмом.Для Марии её увлечение было шансом изменить свою жизнь.Гадания сулили девушке огромные доходы.

После окончания Патриотического института, весной 1855 года была принята фрейлиной ко двору великой княгини Александры Иосифовны.Императрица лично отбирала фрейлин для жены второго сына, великой княгини Александры Иосифовны, и выбор пал на Анненкову. Девушка была привлекательна, бойка, образована – отличная компаньонка.

Это был царский подарок -для юной Марии.Мария решила действовать.Она понимала,что воздействуя на великую княгиню-она может достигнуть многого.Великий князь Константин Николаевич вскоре получил от отца важный военный пост, и по делам часто и подолгу отлучался. Ему надлежало надзирать за флотом, поэтому Константин Николаевич пропадал на Средиземноморье. А Александра, ожидая любимого мужа, развлекалась спиритическими сеансами. Этой забаве ее научила фрейлина Мария Анненкова, и девушки настолько увлеклись «верчением столов», что буквальным образом не замечали ничего вокруг. Когда муж бывал в отъезде, Александра Иосифовна не расставалась с Анненковой ни днем, ни ночью.И естественно Мария и Александра стали любовницами.И они сильно переживали за то,что не могут быть снова вместе-когда великий князь Константин Николаевич возвращался во Дворец к своей нежно любимой супруге.

Фрейлина А. Ф. Тютчева утверждает, что в свои магнетические сеансы Анненкова сумела втянуть и великого князя Константина, а впечатлительная Александра Иосифовна под влиянием шестимесячного злоупотребления магнетизмом чуть было не сошла с ума, и у неё сделался выкидыш.

Марию Анненкову немедленно изолировали от Александры Иосифовны, а императрица, узнав причину болезни великой княгини, пришла в ужас. Еще больше она испугалась, когда фрейлина Анненкова спокойно заявила государыне, что она, дескать, вовсе не Мария Сергеевна, а ближайшая родственница… французских королей!Последовало путанное объяснение, что во время сеансов ей явилась казненная Мария-Антуанетта, и рассказала, что Мария Сергеевна – внучатая племянница Людовика XVI, была когда-то украдена, подменена…

В 1856 году императрица Мария Александровна отправила Анненкову для поправки здоровья за границу, в сопровождении камер-фрау В. А. Берг. Живя за границей, состояла в переписке с императором и императрицей, в своих письмах грозила и требовала, чтобы её признали принцессой Бурбонской. В Париже своим рассказом очень удивила Наполеона III.Из Италии, Женевы и Парижа в Петербург летели длинные письма от Марии. Она писала императрице… от имени Марии-Антуанетты! Фрейлина Тютчева замечательно рассказывает об этом в своих воспоминаниях:

«Требовала, чтобы Анненкова была признана принцессой Бурбонской и ей были обеспечены почести и положение, присущие ее званию. Она писала и государю. В последний раз… она грозила им (императору и императрице), в качестве Марии-Антуанетты, что явится им в дворцовой церкви, что она будет видима только им и их духовнику, что она будет в белом платье с зеленым шарфом, признаком вдов»

Никто не мог поверить в то,что душа покойной королевы могла вселится в Марию

Самой главной «жертвой» неистовой Марии стал герцог Гаэтано Феррари. Он поверил в версию принцессы Бурбонской и даже женился на ней в 1873 году. Однако денег все равно не хватало, и Мария начала давить на другого герцога, Лейтенбергского, который был женат на ее сестре И вот как раз это привело затем к громкому скандалу.

Жизнь молодой четы протекала мирно и славно, все любовались этой красивой парой, так нежно относящейся друг к другу. Став матерью, Александра горячо полюбила своих племянников, и с удовольствием возилась в детской и со своими детьми, и с детьми наследника престола. Ее семейное имя – «тетя Санни».

Как и любой член императорской семьи, Александра получила и целый ворох обязанностей. Например, ей доверили заниматься брошенными детьми, и на этом поприще великая княгиня нашла себя. Она сама создала Столичный совет детских приютов, лично помогала устраивать судьбы бедных сирот, жертвовала собственные средства и находила меценатов.

А поскольку любимым занятием Александры была музыка, то этому она посвящала свободное время, и долго-долго руководила делами Русского императорского музыкального общества. Александра Иосифовна – автор нескольких маршей и других произведений. Впечатлившись талантами монаршей особы, знаменитый Иоганн Штраус даже посвятил великой княгине один из своих вальсов.

Но без Марии великая княгиня сильно страдала.Никто из фрейлин так и не смог во всём заменить Анненкову

© Copyright: Кристина Оболенская 2, 2020

Свидетельство о публикации №220080402161

|

Метки: фрейлины анненковы |

Зачем женщины на старых фото прикрывают что-то на груди или животе рукой |

Зачем женщины на старых фото прикрывают что-то на груди или животе рукой

28 июля

Не все мои статьи, с вопросом в заголовке, дают точный ответ на этот самый поставленный вопрос. Потому что далеко ее всегда я его знаю, а могу только предполагать. Так и сейчас, я поделюсь своим недоумением, а читатели, возможно, подскажут направление поиска ответа.

Никогда не обращала на это внимание, а потом как-то прочитала комментарий к этому фото: "А что женщины прикрывают рукой на груди?"

Хм, а в самом деле, выглядит все так, будто они что-то специально прикрывают одной рукой.

Я, признаться, не знаю, в чем дело. Но вот другой читатель сделал такое предположение, что "прикрывают они "душу" из-за боязни "дурного глаза“. Раньше люди были очень суеверными".

Звучит это вполне логично. Судя по одежде, можно предположить, что на фото коми-ижемцы. А как раз среди женщин коми (хотя, не только у них, но и многих других северянок), была сильно распространена "икота".

У этой странной болезни много названий. Правда, сами женщины считали ее не болезнью, а порчей. Такой вид порчи у коми известен под именем "шева", в Ижмо-Печорском крае — "лишинка", на Удоре и у пермяков — "ikӧta".

"Почти все женское население Печорского края было заражено “икотой”, напоминающей по своему характеру кликушество. В Печорском крае оно тесно связано с верованиями населения в реальное существование сверхъестественных сил.

Единственное средство избавиться от икоты, по мнению населения, это — обратиться к колдуну или водить одержимую по монастырям и церквам для отчитывания".

https://zen.yandex.ru/media/sevprostor/zachem-jens...-rukoi-5f1bec40c16f8f5724e908a

|

Метки: российская империя жизнь народа их нравы |

Императрица Александра Федоровна страдала загадочными болезнями. |

6

984 подписчика

Императрица Александра Федоровна страдала загадочными болезнями.

Вчера

Жена императора Николая II, Александра Федоровна с детства страдала некоторыми наследственными болезнями, которые с возрастом только усугубились. О том, что жена императора очень больна, знала вся российская аристократия. Однако, самого Николая II этот факт ничуть не смущал.

Очень часто в исторических документах упоминается о больных ногах императрицы. Конечно, когда ты публичная особа, то скрыть проблемы со здоровьем очень сложно. Крестцово-поясничные боли у еще молодой девушки носили наследственный характер. После помолвки будущая императрица стала усиленно лечить этот недуг. В частности, врачами были прописаны серные ванны. Часто императрицу видели в кресле-каталке. В дальнейшем, все события будут планироваться с учетом больных ног Александры Федоровны. Все мероприятия будут построены с учетом того, что императрицы не могла долго стоять на ногах. На прогулках в Александровском парке император катал свою супругу в инвалидном кресле. Дома же Императрица Александра Федоровна много лежала.

Григорий Распутин был вхож в императорский двор в основном из-за цесаревича Алексея, который страдал гемофилией. Именно Распутин умел снимать невыносимые боли, которые мучили наследника престола. Кроме того, Распутин помогал императрице справляться с неизвестным тогдашней медицине недугом. Согласно имеющимся мемуарным записям, императрица страдала от сердечных приступов неизвестной природы. При этом руки ее синели, а сердцебиение сильно учащалось. Начиналась сильная отдышка, от которой Александра Федоровна теряла сознание. Часто императрица страдала припадками неясной этиологии, не расшифровывавшимися в документах.

В некоторых источниках говорится о странной ложной беременности, которая наблюдалась у императрицы. В 1902 году, желая родить наследника, императрица обратилась к «христианскому оккультисту» мсье Филиппу. Через несколько сеансов живот действительно начал увеличиваться. В ожидании радостного события лейб-акушер Дмитрий Отт с ассистентами переселяется в Петергоф. Но в положенный срок роды так и не начинаются. Проведя медицинское обследование, выяснилось, что беременности не было. Через несколько дней «беременный» живот просто исчезает.

Врач Евгений Боткин был уверен, что жена императора страдает истерией. Этой же точки зрения придерживается доктор исторических наук, профессор И. В. Зимин. Именно Григорий Распутин путем гипноза мог помочь справиться Александре Федоровне во время приступов.

У некоторой интеллигенции тех времен сформировался устойчивый образ императрицы-истерички, страдающей тяжелыми недугами. Дело в том, что Александру Федоровну мучали постоянные головные боли, которые усугубили и без того сложный характер. Друг семьи императора Николая II, великий князь Александр Михайлович, писал об «остром нервном расстройстве» у Императрицы и невозможности дальнейшего общения на этом фоне.

Состояние императрицы ухудшалось очень быстро. Бывший министр народного просвещения граф И.И. Толстой записал в дневнике 21 февраля 1913 г.: «…молодая императрица в кресле, в изможденной позе, вся красная, как пион, с почти сумасшедшими глазами, а рядом с нею, сидя тоже на стуле, несомненно усталый наследник…».

В 1916 году французский посол в своем докладе написал об императрице такие строки : «это больная, страдающая неврозом, галлюцинациями, которая кончит мистическим образом и меланхолией».

Болезненное состояние жены не лучшим образом влияло на самого Императора. У Александры Федоровны были серьезные проблемы со здоровьем и другого характера – постоянные инфекционные болезни, падающее зрение и ухудшающийся слух.

https://zen.yandex.ru/media/tophistory/imperatrica...niami-5f273fd7c678da0879d6384d

|

Метки: романовы |

Почему все предали Николая II |

1131 подписчик

Почему все предали Николая II

17 июля

Сегодня очередная годовщина убийства царской семьи, так что давайте вспомним последнего российского самодержца.

Его личность до сих пор вызывает споры, хотя и не такие яростные, как те, что разворачиваются вокруг имени Сталина. Однако виртуальные копья в сетевых баталиях монархистов и коммунистов ломаются часто и активно. Вставлю и я свои пять копеек.

К концу правления императора люто ненавидели представители самых разных слоев российского общества, хотя согласно всем свидетельствам Николай Александрович как человек был вовсе не плох. Скорее даже наоборот. Те, кто с ним общался лично, описывают императора как человека доброжелательного и приветливого в общении, готового помочь всем, кто бы ни обратился с просьбой, любящего мужа и заботливого отца… Он не был любителем кутежей, но умел отдохнуть и повеселиться, не гнушался сидеть до утра в офицерских собраниях гвардейских полков, где чувствовал себя свободно и непринужденно. Кстати, в молодости во время путешествия по Японии он набил себе на руке татуировку в виде дракона, то есть был готов жить вопреки чопорным придворным порядкам и традициям. Также он был очень снисходителен к людям и прощал многое из того, за что его предки ссылали в Сибирь.

И вместе с тем именно он, добрейший интеллигент, желающий всем подданным добра, а стране процветания, вошел в историю под прозвищем Кровавый и окончил жизнь свергнутым и проклинаемым. Почему же так случилось?

Потому что он был не просто человеком, а самодержцем, с которого совсем другой спрос. Общество хотело видеть у главы страны уверенного лидера, любящего свою власть и знающего, куда и как направить государственный корабль, а у Николая отсутствовала не только неукротимая энергия и целеустремленность Петра Великого, но ему не достались даже отцовская спокойная уверенность в своих силах и умение добиваться своего вопреки любым обстоятельствам. Он внутренне не хотел власти и даже тяготился ею, а оттого часто стремился дистанцироваться от политической жизни, но при этом он не был готов передать корону кому-либо из родственников.

Людей раздражало николаевское безволие, выражавшееся, в том числе, и в подчинении супруге в политических вопросах. Именно царица оказывала наибольшее влияние на царя, указывая ему на необходимых людей или выбирая пути достижения цели. А ведь для многих россиян царица так и не стала государыней Александрой Федоровной, оставшись немецкой герцогиней Алисой Гессенской. В ней видели холодную и гордую чужестранку и относились соответственно, тем более что вдовствующая императрица Мария откровенно демонстрировала свою нелюбовь к избраннице своего сына, и этому примеру следовали и другие знатные дамы. Да еще и ее непонятное для всех покровительство сомнительным экстрасенсам и мистикам, самым известным и самым скандальным из которых был Григорий Распутин, отталкивало от царицы россиян. Это сегодня мы знаем о гемофилии наследника и о том, что «старец» своей молитвой несколько раз буквально вытаскивал царского сына с того света, но тогда смертельная болезнь наследника была государственной тайной. Поэтому непонятная привязанность царицы к Распутину и власть, которую этот мужик приобрел над ней, объяснялась весьма фривольно.

Кроме того, Николай не вызывал симпатии в силу неумения принимать быстрые решения. Его колебания, постоянные сомнения, а в определенных ситуациях, и трусость не позволяли смотреть на него как на сильную личность.

Если бы его правление пришлось на спокойное время, то он, несомненно, досидел бы на троне до самой смерти и остался бы в народной памяти не самым худшим венценосцем. В конце концов страна при нем развивалась, жизнь потихоньку улучшалась, строились новые заводы, вводились прогрессивные законы… Однако кровавая мясорубка Первой мировой войны не оставила ему шансов.

Уставшему от потерь и поражений обществу нужен был козел отпущения, на которого следовало свалить всю вину за тяжесть жизни, и элита империи дружно назначила Николая Александровича этим самым «козлом» сместив его под восторженные аплодисменты публики.

Памятник Николаю Второму в Донецке.

Дальнейшее известно. Среди заговорщиков, сменивших Николая, не нашлось личности, способной удержать страну от сползания в хаос, и вскоре они сами были свергнуты новой, еще более радикальной силой, а страна разлетелась на осколки, вспыхнувшие пламенем гражданской войны.

Причем вина всех этих господ керенских и князей львовых в последующей катастрофе России была, пожалуй, и побольше, чем у государя Николая. Именно те, кто в марте вырвал отречение у царя, показали всем, что власть можно брать силой, и кто ж им виноват, что их уроком воспользовались большевики, эсеры да анархисты?

Сегодня личность царя не вызывает столь острых реакций, как при его жизни. Ушли те, кто знал его привычки и недостатки, остался только след в истории, который расценивается многими как неоднозначный. И все же Николай II привлекает многих на волне сочувствия, жалости, а иногда – поклонения и восхищения. Он не был идеальным царем, но сыграл свою роль в нашей истории – роль одновременно позитивную и негативную, трагическую и возвышенную.

https://zen.yandex.ru/media/id/5a86b0e9a815f1cda56...ia-ii-5ec8e6a631092d04634dd385

|

Метки: романовы февраль |

Моральное разложение при дворе Александра II глазами фрейлины |

Моральное разложение при дворе Александра II глазами фрейлины

31 июля

Фрейлина Императрицы Марии Александровны (супруги Александра II) Анна Тютчева оставила любопытные дневники, которые она вела на протяжении всех 13 лет служб

Фрейлина Императрицы Марии Александровны (супруги Александра II) Анна Тютчева оставила любопытные дневники, которые она вела на протяжении всех 13 лет службы при дворе.

Из них в частности следует, что после кончины Николая I (которого уважали и боялись), при новом монархе Александре II сразу же началась "разброд и шатание", которые с каждым годом все больше усиливались и вылились в неслыханное ранее отсутствие порядка и падение нравов.

Императрица специально искала себе в фрейлины некрасивую, но умную девушку, т.к. предыдущие фрейлины часто вели скандальный образ жизни, а одна из них даже вступила в связь с братом Императрицы и он вынужден был на ней жениться.

Но, давайте дадим слово самой Анне Тютчевой и посмотрим на происходящее ее глазами. Итак, во время помолвки великого князя Николая (младшего брата Александра II) и принцессы Ольденбургской происходило следующее : "(...)В церкви была толпа, дамы давили и толкали друг друга, чтобы встать на лучшее место(...)".

Эта событие происходила всего через 10 месяцев после смерти Николая I, а придворные, которые еще не давно ходили по струнке и боялись пикнуть, уже ведут себя как торговки на рынке.

На Венчании этой же пары (через месяц) придворные распоясались еще больше: "(...)В Церкви стоял возмутительный шум; все разговаривали и смеялись. Императрица говорила мне, что она с трудом разбирала слова священника - до такой степени велик был шум(...)".

Свадебная церемония в Зимнем дворце, представьте, что в этот момент дамы в первом ряду толкаются, а все общество шумит, разговаривает и смеется.

Свадьба членов царской семьи отнюдь не рядовое событие, но как вели себя те же придворные на коронации Императора, которая является самой торжественной и значимой монархической церемонией? Еще хуже!, Анна Тютчева свидетельствует: "(...) Никто не молился; смеялись, болтали, шептались, расспрашивали друг друга о назначениях и милостях(...). Некоторые даже взяли с собой еду, чтобы подкрепиться во время длинной службы(...)".

Чудная картина - Император надевает корону, а в это время в углу кто то смеется и ест принесенный из дома пирожок (или что они там ели?). Эти же люди (кстати придворные, русские дворяне ) вели себя и дальше, как на праздничном балагане: "(...)В самые торжественные минуты становились на цыпочки, чтобы видеть, что происходит, а те, кто ничего не видел, высказывали свое неудовольствие словами , совершенно не подходящими моменту(...).

Коронация Александра II, на официальных картинах все выглядит благопристойно, однако на самом деле все было не совсем так.

Придворные постепенно стали проявлять не уважение и к самой Императорской чете. В день рождения супруги Александра II произошло следующее, в то время, как Императрица вместе с Императором стоя принимали поздравления (это довольно утомительная процедура, потому что каждому из сотен поздравляющих, нужно ответить что то вежливое и приятное), одна их придворных дам по свидетельству Тютчевой: "(...)Сидела на столике, смеялась и шутила с группою мужчин(...) остальные дамы в непринужденных позах сидели в одном конце залы(...)".

Каков факт!, сидеть на столе и флиртовать с мужчинами во время официальной церемонии. Происходящее заметил сам Александр II, он прошел через весь зал и сказал нарушительницам, со слов Тютчевой: "(...)Сударыни, когда Ее Величество Императрица стоит, -самое меньшее, что вы можете сделать, это тоже стоять(...)".

Придворная церемония в Зимнем Дворце, представьте, что в этот же момент, в другом конца зала придворные смеются, болтают и сидят на столе.

Таких свидетельств в воспоминаниях Анны Тютчевой много, например во время визита престарелой королевы Нидерландов Анны Павловны (тетки Александра II), придворные за ее спиной корчили рожи и пародировали ее.

"Модная любовь" Михая Зичи, он был одним из любимых художников Александра II, в то время как Николай I его терпеть не мог. Картины Зичи лучше всяких слов показывают атмосферу тех лет.

Особенно впечатляющим, выглядит резюме, которая Анна Тютчева делает по итогам всего этого безобразия: "(...)Какое будущее ожидает народ, высшие классы которого проникнуты глубоким растлением, благодаря роскоши и пустоте, и совершенно утратили национальное чувство(...)низшие же классы погрязают в рабстве, в угнетении и систематически поддерживаемом невежестве(...)".