Перовская Софья Львовна. История жизни. Биография |

Перовская Софья Львовна. История жизни. Биография

07.07.2017 · 0 ·

Путь к терроризму Софьи Перовской

Перовская Софья Львовна (род. 1 (13) сентября 1853 г. – см. 3 (15) апреля 1881 г.) одна из руководителей «Народной воли», непосредственно руководила убийством Александра II.

Революционерка-народница, активный член организации «Народная воля». Первая женщина-террористка, осужденная по политическому делу и казненная как организатор и участница убийства императора Александра II.

Издавна известно, что достижение каких бы то ни было целей насильственными методами приводит к ответной жестокости и что агрессия может породить лишь агрессию. Однако даже женщины, изначально признанные более слабыми физически, более духовными и, в общем-то, аполитичными личностями по сравнению с мужчинами, часто убивают, не задумываясь о жертвах и последствиях. Одна из них – Софья Перовская – считала терроризм самым действенным способом влияния на правительство.

Она не раз повторяла, что отказалась бы от террора, если бы видела другой путь. Но в том-то и была беда этой образованнейшей молодой женщины, что навязчивая идея поглотила целиком ее мысли, заставила отказаться от привычного уклада жизни и пойти на преступление, противное христианскому и дворянскому воспитанию.

Софья родилась 13 сентября 1853 года в Петербурге. Ее отец, Лев Перовский, чиновник высокого ранга, был правнуком последнего гетмана Украины Кирилла Разумовского, а мать, Варвара Степановна, была родом из простой семьи псковских дворян. Со временем эта разница в происхождении привела к разрыву между родителями. Детские годы Софья провела в играх в провинциальном Пскове, где служил отец. Друзьями ее были старший брат Вася и соседский мальчик Коля Муравьев, который через много лет, став прокурором, потребует для подруги детства смертной казни.

В скором времени семья переехала в Петербург, где отец занял пост вице-губернатора столицы. Теперь в их доме все было поставлено на широкую ногу. Соня, как и ее брат, не выносила лживости и снобизма высшего света, которые так бросались в глаза на часто устраиваемых балах и приемах. Больше всего она любила общаться со своей двоюродной сестрой Варей, дочерью декабриста А.В.Поджио. В их семье она слышала споры о судьбе России, о жестокости самодержавной власти, которую уже давно пора свергнуть.

Во время первого и неудачного покушения на Александра II Софье было всего 12 лет, и она еще была не в состоянии оценивать значимости этого события как политического. Однако по привычной жизни Перовских это нанесло сокрушительный удар. Отцу из-за проявленной «непредусмотрительности» довелось уйти в отставку, и семья постепенно разорилась. Варвара Степановна, оставив мужа, увезла детей в Крым.

Старое имение находилось в глуши. Перовских никто не навещал, и чтение было единственное развлечение девушки. Но и тихой провинциальной жизни в скором времени пришел конец. В 1869 году имение продали за долги, и Софья возвратилась в Петербург. Той же осенью она поступила на Аларчиские курсы. Она интересовалась многими науками, в химии, физике и математике девушка проявила замечательные способности и оказалась в числе немногих учениц, которых допустили к занятиям в химической лаборатории.

С этого момента жизнь Перовской полностью изменилась. Окружавшие ее подруги отличались передовыми на то время взглядами. Они читали запрещенную литературу, коротко стригли волосы, курили и – что «самое ужасное» – носили мужскую одежду. В 17 лет Софья решительно порвала с семьей и ушла из дома. Тогда же она вступила в народнический кружок «чайковцев» и сразу же активно включилась в их работу.

Ежедневно с утра и до поздней ночи Софья вела тайную пропагандистскую работу среди рабочих. Кроме этого по составленной «чайковцами» программе ей предстояло привлечь к народническому движению крестьян, на которых делалась основная ставка в предстоящей революции. Весной 1872 года Софья отправилась в Самарскую губернию, чтобы впервые собственными глазами увидеть, как они живут. Но народникам сразу стало понятно, что крестьянам чужды социалистические и революционные идеи. Возвратившись в Петербург, Софья продолжила занятия в рабочих кружках.

В то время Перовская жила в маленьком домике на окраине города. По легенде, все считали ее женой рабочего, и никто не догадывался, что она дворянка и дочь бывшего вице-губернатора. Изнеженная барынька стирала и стряпала для всех, несмотря на бедность, старалась содержать дом в чистоте. Она привыкала жить в напряжении, в постоянном ожидании обыска и ареста.

Скоро в Петербурге начались массовые аресты народников-пропагандистов, и Софья также оказалась за решеткой. Только благодаря старым связям отца спустя несколько месяцев она была отпущена на поруки. На судебном процессе она как завороженная слушала пламенные речи Петра Алексеева, одного из основателей народнического движения. Каждое его слово падало на благодатную почву, и Софья все больше убеждалась в правильности выбранного ею пути.

После вынесения приговора на свободе остались совсем немногие товарищи из ее организации. Софья вместе с подругами В.Фигнер и В.Засулич вступили в общество «Земля и воля». Среди молодежи росло желание отомстить правительству за расправу с инакомыслящими. Многие из ее друзей носили оружие, а Вера Засулич в январе 1878 года пустила его в ход против генерала Трепова. То, что судом присяжных она была оправдана, вдохновило Перовскую на дальнейшую вооруженную борьбу.

Ей казалось, что общество прислушивается к голосу революционеров и солидарно с ними. Но после очередной серии арестов она поняла, что в России никто особо не жаждет революционных перемен, и постепенно пришла к выводу, что старые агитационные методы работы не эффективны. А идея цареубийства уже давно носилась в воздухе: «За российские порядки должен отвечать тот, кто сам не хочет ни с кем делить ответственность – самодержец всероссийский».

Перовская согласилась с таким не характерным для своего воспитания решением политического вопроса в результате множества бесед с друзьями-революционерами и, конечно, после знакомства с А.И.Желябовым, одним из создателей и руководителей «Народной воли». Он возглавлял ее военную, студенческую и рабочую организацию. Этот рослый, мужественный молодой человек, выходец из семьи крепостных крестьян, покорил Перовскую своим красноречием, убежденностью и запальчивостью. Именно ему удалось склонить Софью войти в террористическую группу, готовящую покушение на Александра II.

Вслед за Желябовым она начала видеть в убийстве императора единственное средство, которое может всколыхнуть общество и приблизить революционный переворот. Перовская выделялась среди других женщин-террористок своей самоуверенной властностью, вдумчивым спокойствием и неутомимой энергией. По мнению друзей, «во всем, касающемся дела, она была требовательна до жестокости, чувство долга была самая выдающаяся черта ее характера».

Первое покушение, в подготовке которого принимала участие Софья, с самого начала преследовали неудачи. Работа по закладке мины на пути следования царского поезда была очень тяжелой и опасной. Пистолет Софья всегда носила с собой, а в случае обыска должна была взорвать дом, выстрелив в бутыль с нитроглицерином. Взрыв 1 декабря 1879 года, прогремевший на железной дороге под Москвой, снес с путей обычный поезд. Погибли ни в чем не повинные люди. Однако террористов это не волновало, они были готовы идти на любые жертвы.

Перовскую уговаривали уехать за границу, но она предпочитала быть повешенной в России. И конечно, Перовская хотела остаться рядом с любимым человеком, хотя устав организации был строг и суров. Софья ради дела забыла о родственниках, давно не имела собственного имущества, но ее отношения с гражданским мужем, Андреем Желябовым, были до такой степени чистыми и глубокими, что знавшие обоих друзья говорили: «На эту пару приятно было взглянуть в те минуты, когда дела идут хорошо, когда особенно охотно забываются неприятности». Но никакая дружба или влюбленность не могла отменить подготовки очередного покушения.

Только чудом царь смог спастись во время взрыва прямо в Зимнем дворце. Тайная полиция сбилась с ног, разыскивая террористов. Приметы Софьи теперь знал каждый петербургский жандарм. А она тем временем под именем Марии Прохоровой днем торговала в бакалейной лавочке в Одессе, а по ночам готовила очередной террористический акт. Но и он не увенчался успехом.

Перовская не позволяла себе думать о неудачах и жертвах. Она продолжала заниматься с рабочими, создавала библиотеки и новую подпольную типографию. Кроме этого, у нее были самые обыкновенные человеческие заботы: сходить на рынок, приготовить обед. Привыкшая к богатству, Софья научилась ценить деньги, которые ей выделялись из фонда организации. Чтобы сократить расходы общественных средств на личные нужды, она зарабатывала перепиской и переводами.

В начале 1881 года Желябов разработал новый террористический акт, в котором Софье отводилась важная роль. Она организовала и лично участвовала в наблюдениях за постоянными маршрутами передвижения царя по столице. Она смогла установить наиболее удобные места для покушения.

На Малой Садовой улице революционеры под именем крестьянской семьи Кобзевых сняли сырную лавку, из подвала которой сделали подкоп, чтобы установить мину под мостовой. Людей не хватало, аресты не не прекращались. Софья жила в постоянной тревоге за Желябова. И не напрасно: за несколько дней до покушения его арестовали.

Вся тяжесть организации теракта легла на хрупкие плечи его подруги, жены и помощницы. Конечно, по натуре она была лидер, но совсем не такой сильный, как Желябов. Но останавливаться на полпути было не в ее правилах. Перовская решила действовать при любых обстоятельствах. 1889 год, 1 марта – царь в сопровождении петербургского полицмейстера Дворжицкого и казацкого конвоя возвращался из Михайловского манежа в Зимний дворец. Александр II отказался от проезда по Малой Садовой и свернул на набережную Екатерининского канала. Но это не спасло его.

Софья быстро сориентировалась и расставила в заранее определенных точках метальщиков бомб. Она не покинула места событий, не оставила все на произвол судьбы. Перовская взмахнула белым платком, и Рысаков метнул в царскую карету первую бомбу. Царь остался невредимым. Ранения получили два казака и крестьянский мальчик. Второй террорист, Ериневецкий, воспользовавшись непозволительной задержкой императора на месте происшествия, взорвал бомбу между собой и царем. Тяжело раненный монарх скончался от потери крови, как и его убийца.

Перовская Софья Львовна добилась своего. Думала ли она о невинно погибших или раненых прохожих, об их семьях? Вряд ли. Как говорила позднее В.Фигнер: «Они просто брали чужую жизнь, а взамен отдавали свою». Девять дней, проведенных до своего ареста, Перовская посвятила неудачным попыткам освободить из тюрьмы Желябова. На допросах Софья признала свое участие в покушениях под Москвой, в Одессе и в последнем – сенсационном цареубийстве.

Она сказала, что сама не бросила бомбу лишь потому, что это удалось сделать ее товарищам. На суде Перовская Софья Львовна вела себя спокойно и уверенно, смертный приговор выслушала без внешних эмоций, продемонстрировав веру в свое революционное дело. Она давно готовила себя к такого рода исходу.

Ни манифест исполкома «Народной воли», что террористический акт является казнью императора по воле народа, ни ультиматум, выдвинутый революционерами в поддержку политических заключенных, не изменили судьбу 5-ти приговоренных: Перовской, Кибальчича, Желябова, Михайлова и Рысакова (шестой подсудимой, Гельфман, казнь отсрочили из-за беременности). 1881 год, 3 апреля – непосредственные участники подготовки и убийства царя были публично повешены на Семеновском плацу. Впервые на эшафот взошла женщина, осужденная по политическому делу. Перовская Софья Львовна добилась равноправия с мужчинами хотя бы в этом вопросе.

Показательная казнь не остановила революционный, идеологический, политический и религиозный террор в России. Как и во всем мире, он продолжает свое жестокое существование, хотя давно очевидно, что террор – тупиковый путь борьбы за преобразование общества и избавление его от социальных болезней.

https://shtorm777.ru/perovskaya-sofya-lvovna-istoriya-zhizni-biografiya.htm

|

Метки: перовские |

Перовская, Софья Львовна |

Перовская, Софья Львовна

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 17 марта 2020; проверки требуют 12 правок.

Перейти к навигации Перейти к поиску

В Википедии есть статьи о других людях с фамилией Перовская.

| Софья Львовна Перовская | |

|---|---|

|

|

| Дата рождения | 1 (13) сентября 1853 |

| Место рождения | Санкт-Петербург |

| Дата смерти | 3 (15) апреля 1881 (27 лет) |

| Место смерти | Санкт-Петербург |

| Подданство |  Российская империя Российская империя |

| Род деятельности | одна из руководительниц «Народной воли» |

| Отец | Лев Николаевич Перовский |

| Мать | Варвара Степановна Веселовская |

Медиафайлы на Викискладе Медиафайлы на Викискладе |

|

Портрет Марии Львовны и Софьи Львовны Перовских. Картина И. К. Макарова, 1859 г.

Софья Перовская в 1863 г.

С. Перовская и А. Желябов на суде

Со́фья Льво́вна Перо́вская (1 [13] сентября 1853, Санкт-Петербург — 3 [15] апреля 1881, Санкт-Петербург) — член Исполнительного комитета организации «Народная воля». Непосредственно руководила убийством Александра II.

Содержание

Биография[править | править код]

Отец, Лев Николаевич Перовский — потомок графа Алексея Кирилловича Разумовского[1]; был губернатором Петербурга, потом членом совета министерства внутренних дел. Мать — Варвара Степановна Веселовская, из небогатой, но старинной русской дворянской семьи. Детские годы Софьи Перовской (1858—1859, 1867—1869) прошли в имении Кильбурун, а более зрелые (1876—1878) в Симферополе, на территории губернской земской больницы.

- 1869 год — поступает на Аларчинские женские курсы, сблизилась с сёстрами Александрой и Верой Корниловыми, создавшими там кружок самообразования.

- В конце 1870 года, отвергнув требование отца прекратить знакомство с «сомнительными личностями», в 17-летнем возрасте уходит из дома. Живёт в доме друзей Веры Корниловой, оттуда (когда отец стал искать её через полицию) уезжает в Киев. Возвращается лишь после обещания отца выдать ей паспорт, и в 1871 году добивается сертификата о получении знаний в объёме мужской гимназии.

- 1871 год — создаёт небольшой народнический кружок, слившийся с кружком М. А. Натансона.

- В 1872 году члены обоих кружков вошли в кружок Н. В. Чайковского.

Со всеми женщинами в кружке у нас были прекрасные товарищеские отношения. Но Соню Перовскую мы все любили. С Кувшинской и с женой Синегуба, и с другими все здоровались по-товарищески, но при виде Перовской у каждого из нас лицо расцветало в широкую улыбку, хотя сама Перовская мало обращала внимания и только буркнет: «А вы ноги вытрите, не натаскивайте грязи».

Сдаёт экзамен на диплом народной учительницы, оканчивает фельдшерские курсы.

- С 1872 года участвует в «хождении в народ», работая в школах.

- 1873 год — в Петербурге организует конспиративную квартиру и одновременно преподаёт рабочим в Петербурге (в их числе Пётр Алексеев).

- Январь 1874 года — арест, несколько месяцев в Петропавловской крепости.

- В 1876—1877 годах училась и работала в губернской земской больнице Симферополя. Софья Львовна поселилась на территории больницы вместе с другими курсистсками и, кроме слушания лекций, дежурила по палатам, ухаживала за больными[2].

- 1877—1878 годы — судится по «процессу 193-х», но оправдана. Участвует в неудачной вооружённой попытке освободить осуждённого товарища по кружку — И. Н. Мышкина.

- Летом 1878 года вновь арестована, отправлена в ссылку в Олонецкую губернию, но по дороге, воспользовавшись тем, что охранявшие её жандармы заснули, бежит и переходит на нелегальное положение.

- 1879 год — участвует в Воронежском съезде «Земли и воли», пытаясь предотвратить назревавший раскол.

- С осени 1879 года — член Исполнительного комитета, а затем Распорядительной комиссии «Народной воли», активный участник создания «Рабочей газеты».

- В ноябре 1879 года участвует в подготовке взрыва царского поезда под Москвой. Играла роль жены путевого обходчика Сухорукова (народовольца Л. Н. Гартмана); из домика, в котором они поселились, был проведён подкоп под полотно железной дороги и заложена мина (однако взрыв произошёл после того, как царь миновал опасное место).

- Весной 1880 года участвует в подготовке покушения на Александра II в Одессе.

- 1881 год — руководит наблюдательным отрядом, а после ареста лидера партии А. И. Желябова (гражданского мужа Перовской) возглавляет дело и доводит его до конца, лично начертив план расстановки метальщиков и взмахом белого платка подав И. И. Гриневицкому сигнал бросить бомбу.

Когда я подняла глаза, то увидела, что она дрожит всем телом. Потом она схватила меня за руки, стала нагибаться все ниже и ниже и упала ничком, уткнувшись лицом в мои колени. Так оставалась она несколько минут. Она не плакала, а вся была как в лихорадке. Потом она поднялась и села, стараясь оправиться, но снова судорожным движением схватила меня за руки и стала сжимать их до боли…

Надеясь освободить арестованных товарищей, после цареубийства не покинула Петербург.

- 10 (22) марта 1881 года опознана, арестована и предана суду. Обвинителем на нём выступил друг её детства Н. В. Муравьёв.

- 3 (15) апреля 1881 года Софья Перовская вместе с Желябовым, Н. И. Кибальчичем, Т. М. Михайловым и Н. И. Рысаковым была казнена повешением на плацу Семёновского полка (ныне Пионерская площадь).

Мы затеяли большое дело. Быть может, двум поколениям придётся лечь на нём, но сделать его надо.

— Софья Перовская

Адреса в Санкт-Петербурге[править | править код]

- Июль 1880 — 28 февраля 1881 года — доходный дом — 2-я Рота, д. 15, кв. 4.

Память[править | править код]

Памятники Софье Перовской в одноимённом совхозе к северу от Севастополя

Памятники и музеи[править | править код]

- Памятник Софье Перовской в Калуге был установлен в конце октября 1986 года на улице Софьи Перовской (в настоящее время носит название Воскресенской ул.; на карте города Калуги до сих пор существует тупик Софьи Перовской). Создатель памятника — скульптор Александр Бурганов.

- Памятник Софье Перовской установлен недалеко от Севастополя в одноимённом совхозе.

- В посёлке Любимовка города Севастополя расположен музей Софьи Львовны Перовской.

Литературные произведения[править | править код]

- В поэме Александра Блока «Возмездие» есть фрагмент с описанием Софьи Перовской («Большой ребячий лоб не скрыт простой и скромною прической…»).

- Александр Городницкий памяти Софьи Перовской посвятил свою песню о казни Перовской и Желябова «Свадьба»[3].

- Долгий В. Г. Порог: Повесть о Софье Перовской. — М.: Политиздат, 1974. — 439 с. — (Пламенные революционеры).

- Краснов П. Н. Цареубийцы. — М.: Панорама, 1994. — ISBN 5-85220-396-3.

- Трифонов, Юрий Валентинович, роман о народовольцах «Нетерпение», Софья Перовская — один из его героев — 1973

- Перовская — персонаж исторического романа Эдварда Радзинского. Князь. Записки стукача. — М.: АСТ, 2013. — ISBN 978-5-17-082193-8.

- Исикава Такубоку посвятил Перовской стихотворение «В старом чемодане» (1913). Примечательно, что свою дочь поэт назвал Соней в честь Софьи Перовской.

Фильмы[править | править код]

- «Софья Перовская» — фильм 1917 года. В роли Перовской — Мария Горичева.

- «Катя — некоронованная царица» — фильм 1959 года, реж. Роберт Сиодмак. В роли Перовской — Франсуаза Брийон.

- «Софья Перовская» — фильм 1967 года, реж. Лео Арнштам, «Мосфильм». В роли Перовской — Александра Назарова.

- «Надежда» — фильм 1973 года, реж. Марк Донской

- «Единственная любовь дочери губернатора» — документальный фильм 2009 года, реж. Елизавета Трусевич, кинокомпания «СтоЛент»).

В декоративно-прикладном искусстве[править | править код]

- В 1920 году Государственный фарфоровый завод изготовил тарелку с изображением революционера. Заказ был связан с 40-летием покушения на Александра II[4].

Названия[править | править код]

|

Возможно, эта статья содержит оригинальное исследование. Добавьте ссылки на источники, в противном случае она может быть выставлена на удаление. |

Официальным советским марксизмом деятельность народовольцев признавалась политически чуждой, но вместе с тем деятельность цареубийц героизировалась, а их именами назывались различные объекты. Именем Софьи Перовской были названы:

- Улицы во многих населённых пунктах СССР (в том числе с 1918 по 1991 год так называлась Малая Конюшенная улица в Санкт-Петербурге). В городах Иркутске, Твери, Астрахани, Таганроге, Туле, Екатеринбурге, Симферополе, Мурманске, Уфе, Луге и Брянске улицы Софьи Перовской существуют до сих пор.

- Совхоз имени Софьи Перовской под Севастополем.

- Пароход «Софья Перовская» — грузовой пароход дедвейтом 900 тонн. Построен в Англии в 1900 году, с 1928 года — в составе СГК[какое?], с 1934 года — в составе СГМП[какое?], с 1945 года — в составе МГМП. Разобран в 1960 году.

- Теплоход «Софья Перовская» — лесовоз типа «Мирный». Построен в Финляндии для ММП, с 1975 года передан БМП.

См. также[править | править код]

Примечания[править | править код]

- ↑ Перовские — дворянский и графский род, происходящий от графа Алексея Кирилловича Разумовского. Внебрачные дети графа (5 сыновей и 4 дочери) получили фамилию Перовские, от подмосковного села Перова. Старший из них, Николай (умер в 1858 году), был при Александре I губернатором в Крыму и феодосийским градоначальником. Его сын Лев Николаевич — отец Софьи Львовны. См. статью о дворянском роде — Перовские.

- ↑ Широков В. А., Широков О. В. Симферополь. Улицы рассказывают.. — Симферополь: Таврия, 1983. — 208 с.

- ↑ А. Городницкий. Памяти народовольцев

- ↑ Э. Самецкая «Советский агитационный фарфор», М., Collector’s book, С. 21

Литература[править | править код]

- Тихомиров Л. А. Софья Львовна Перовская. — Geneve, 1899.

- Тихомиров Л. А. А. И. Желябов и С. Л. Перовская. — Донская речь, 1906.

- Ашешов Н. П. Софья Перовская: материалы для биографии и характеристики. — Пг.: Гос. изд-во, 1920. — 142 с.

- Кордес В. Н. Софья Перовская. — М.: Новая Москва, 1926. — 80 с.: ил.

- Перовский В. Л. Воспоминания о сестре: (Софье Перовской). — М.; Л.: Гос. изд-во, 1927. — 114 с.: ил.

- Корнилова-Мороз А. И. Софья Львовна Перовская: биографический очерк. — М., 1930. — 44 с.: портр.

- Корнилова-Мороз А. И. Перовская и кружок чайковцев. — М., 1929. — 62 с.

- Дерзновение / Д. Валовой, М. Валовая, Г. Лапшина. — М.: Мол. гвардия, 1989. — 314[6] c., ил. С. 240—252.

- С. Степняк-Кравчинский. Софья Перовская scepsis.ru, saint-juste // Сочинения. — Т. 1. — М.: Художественная литература, 1987.

- Сегал Е. А. Софья Перовская. — М.: Молодая гвардия, 1962. — 400 с. — (Жизнь замечательных людей).

- В. Скобло. Софья Перовская. Март 1881.

- Игорь Волгин. Софья Перовская (статья) // День поэзии (сб.). — М: Советский писатель, 1970.

- Суд над цареубийцами. Дело 1-го марта 1881 года / Под редакцией В. В. Разбегаева. — СПб.: Изд. им. Н. И. Новикова., 2014. — Т. 1,2. — 698 с. — (Историко-революционный архив). — ISBN 978-5-87991-110-7.

- Н. А. Троицкий, Софья Львовна Перовская. Жизнь. Личность. Судьба — М. Саратов: Common place, 2018. — 546 с. ISBN 978-999999-0-59-4

Ссылки[править | править код]

- На сайте Народной Воли

- А. И. Корнилова-Мороз. Перовская и кружок чайковцев

- И. И. Попов. Монолог из поэмы «Перовская»

- Е. Евтушенко. Казанский университет (отрывок)

- Г. И. Кепинов. Портрет в мраморе С. Л. Перовской

- Пясецкий Зарисовки на судебном процессе первомартовцев

- Заметки С. Л. Перовской 1871—1872 гг.

- Письмо С. Л. Перовской к матери

- Г. Головков. Перовская и Желябов. Любовь, борьба, смерть

- Дело 1-го марта 1881 г. Процесс Желябова, Перовской и др.: (правительственный отчет) / Со ст. и примеч. Льва Дейча . — СПб., 1906

- Сергей Степняк-Кравчинский, "Софья Перовская"

Источник — https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Перовск...ья_Львовна&oldid=108231849

|

Метки: перовские |

Засулич, Вера Ивановна |

Засулич, Вера Ивановна

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

Перейти к навигации Перейти к поиску

Запрос «Засулич» перенаправляется сюда; об однофамильцах см. Засулич (значения).

| Вера Ивановна Засулич | |

|---|---|

фото предположительно 1860-1870 годов |

|

| Дата рождения | 27 июля (8 августа) 1849 |

| Место рождения | деревня Михайловка, Гжатский уезд, Смоленская губерния |

| Дата смерти | 8 мая 1919[1][2][3][…] (69 лет) |

| Место смерти | |

| Страна | |

| Род деятельности | деятель российского социалистического движения, народница, террористка, публицист, литературный критик |

Медиафайлы на Викискладе Медиафайлы на Викискладе |

|

| Освобождение труда |

| Состав: |

|

Г. В. Плеханов (1883—1903) |

В. Засулич (ранее 1907 года)

Ве́ра Ива́новна Засу́лич (партийные и литературные псевдонимы — Велика, Велика Дмитриевна, Вера Ивановна, Иванов В., Карелин Н., Старшая сестра, Тётка, В. И. и др.; 27 июля (8 августа) 1849 года, деревня Михайловка Гжатского уезда Смоленской губернии — 8 мая 1919, Петроград) — деятельница российского и международного социалистического движения, писательница. Вначале народница-террористка, затем одна из первых российских социал-демократов.

Содержание

- 1 Биография

- 2 Покушение на Трепова

- 3 Первая эмиграция

- 4 Вторая эмиграция (1880—1898)

- 5 Возвращение в Россию

- 6 Непринятие октябрьской революции 1917 года

- 7 Литературная деятельность

- 8 Отзывы современников

- 9 Память

- 10 Сочинения

- 11 Примечания

- 12 Литература

- 13 Ссылки

Биография

Вера Засулич родилась в деревне Михайловке (ныне урочище в Можайском районе Московской области) Гжатского уезда Смоленской губернии в обедневшей польской дворянской семье. Три года спустя (1852) умер её отец, отставной офицер; мать была вынуждена отправить Веру, одну из трёх сестёр, к более материально обеспеченным родственникам (Макулич) в деревню Бяколово близ Гжатска. В 1864 году была отдана в московский частный пансион. По окончании пансиона получила диплом домашней учительницы (1867). Около года служила письмоводительницей у мирового судьи в Серпухове (1867—1868). С начала 1868 года в Санкт-Петербурге устроилась переплётчицей и занималась самообразованием.

Приняла участие в революционных кружках. В мае 1869 года была арестована и в 1869—1871 годах находилась в заключении в связи с «нечаевским делом», затем — в ссылке в Новгородской губернии, затем в Твери. Вновь была арестована за распространение запрещённой литературы и выслана в Солигалич Костромской губернии.

С конца 1873 года в Харькове училась на акушерских курсах. С 1875 жила под надзором полиции, увлекшись учением М. А. Бакунина, вошла в кружок «Южные бунтари» (создан в Киеве, но имел филиалы по всей Украине, объединяя около 25 бывших участников «хождения в народ»; в эту группу входил и Л. Г. Дейч). Вместе с другими «бунтарями»-бакунистами пыталась с помощью фальшивых царских манифестов поднять крестьянское восстание под лозунгом уравнительного передела земли. Жила в деревне Цебулёвке вместе с М. Ф. Фроленко. Когда замысел «бунтарей» осуществить не удалось, Засулич, спасаясь от преследований полиции, выехала в столицу, где было легче затеряться.

Покушение на Трепова

Webley British Bull Dog. Револьвером этого типа была вооружена Засулич

В июле 1877 года петербургский градоначальник Ф. Ф. Трепов отдал приказ о порке политического заключенного народника А. С. Боголюбова за то, что тот не снял перед ним шапку. Приказ Ф. Ф. Трепова о сечении розгами был нарушением закона о запрете телесных наказаний от 17 апреля 1863 года и вызвал широкое возмущение в российском обществе.

5 февраля 1878 года Засулич пришла на приём к Трепову и тяжело ранила его двумя выстрелами из револьвера в живот[прим. 1]. Была немедленно арестована, но на суде снискала симпатии присяжных заседателей. И хотя по закону за подобные преступления полагалось от 15 до 20 лет тюремного заключения, суд присяжных 31 марта (12 апреля) 1878 года полностью оправдал Засулич. Обвинение поддерживал прокурор К. И. Кессель, который ранее проводил расследование по делу о Тилигульской катастрофе[4]. На оправдательный вердикт присяжных повлияла и позиция председателя суда А. Ф. Кони[5] и защитника П. А. Александрова.

Оправдательный приговор был восторженно встречен в обществе и сопровождался манифестацией со стороны собравшейся у здания суда большой массы публики. Весть об оправдании В. Засулич с большим интересом была встречена и за рубежом. Газеты Франции, Германии, Англии, США, Италии и других стран дали подробную информацию о процессе. Во всех этих сообщениях наряду с Верой Засулич неизменно упоминались имена адвоката П. А. Александрова и председательствовавшего в процессе 34-летнего А. Ф. Кони. За ним по заслугам закрепилась слава судьи, не идущего ни на какие компромиссы с совестью, а в либеральных слоях русского общества о нём открыто заговорили как о человеке, стоящем в оппозиции к самодержавию. Отозвалось на оправдательный приговор Засулич и правительство. Министр К. И. Пален обвинял А. Ф. Кони в нарушениях закона и убеждал его уйти в отставку. Кони остался твёрд в своём решении. Тогда начался долгий период его опалы: он был переведён в гражданский департамент судебной палаты, а в 1900 году оставил судебную деятельность. Гнев императора был настолько велик, что он не пощадил и министра юстиции. Граф Пален вскоре был уволен со своего поста «за небрежное ведение дела В. Засулич».

На следующий день после освобождения приговор был опротестован, и полиция издала приказ о поимке Засулич, но она успела скрыться на конспиративной квартире и вскоре, чтобы избежать повторного ареста, была переправлена к своим друзьям в Швейцарию.

Уже на второй день после оправдания в кабинете министра возникла служебная записка о необходимости упорядочения уголовных положений. Именным указом дела о вооружённом сопротивлении властям, нападении на чинов войска и полиции и вообще должностных лиц при исполнении ими служебных обязанностей, если эти преступления сопровождались убийством или покушением на убийство, нанесением ран, увечий и пр., были переданы военному суду, и виновные лица подлежали наказанию по статье 279 Воинского устава о наказаниях, то есть лишению всех прав состояния и смертной казни. Эта мера была признана своевременной, когда через четыре месяца С. М. Кравчинский убил шефа жандармов Н. В. Мезенцева.

Интересно, что отказавшийся выступать в деле Засулич в качестве обвинителя юрист В. И. Жуковский оставил — под давлением недовольных исходом дела властей[5] — поприще обвинителя и в дальнейшем работал в адвокатуре.

Первая эмиграция

По настоянию друзей и не желая подвергнуться новому аресту, приказ о котором был отдан после оправдательного приговора, Засулич эмигрировала в Швейцарию, где Г. В. Плеханов, П. Б. Аксельрод, В. Н. Игнатов и Л. Г. Дейч создали первую марксистскую социал-демократическую группу «Освобождение труда».

В 1879 году тайно возвратилась в Россию, вместе с Дейчем и Плехановым примкнула к «Чёрному переделу». Первой из женщин-революционерок испробовав метод индивидуального террора, она первой же разочаровалась в его результативности. Участвовала в создании группы «Чёрный передел», члены которой (особенно поначалу) отрицали необходимость политической борьбы, не принимали террористической и заговорщической тактики «Народной воли», были сторонниками широкой агитации и пропаганды в массах.

Вторая эмиграция (1880—1898)

В 1880 году вновь эмигрировала, была заграничным представителем «Красного креста» «Народной воли». В 1883 году, перейдя на позиции марксизма, вошла в состав группы «Освобождение труда», переводила произведения К. Маркса и Ф. Энгельса, вела с ними переписку. Она принимала активное участие в деятельности Международного Товарищества рабочих (II Интернационала) — была представительницей российской социал-демократии на трёх его конгрессах в 1896, 1900 и 1904. Решительно отказавшись от прежних своих взглядов, вела пропаганду идей марксизма, отрицала террор — «следствие чувств и понятий, унаследованных от самодержавия».

С 1894 жила в Лондоне, занималась литературным и научным трудом. Её статьи тех лет касались широкого круга исторических, философских, социально-психологических проблем. Монографии Засулич о Руссо и Вольтере были несколько лет спустя, хотя и с большими цензурными купюрами, изданы в России на русском языке, став первой попыткой марксистского толкования значения обоих мыслителей. В качестве литературного критика Засулич отрецензировала романы С. М. Кравчинского (Степняка), повести В. А. Слепцова «Трудное время». Резко раскритиковала роман П. Д. Боборыкина «По-другому», полагая, что в своих размышлениях об истории русского революционного движения он исказил суть спора между марксистами и народническими публицистами, Д. И. Писаревым и Н. А. Добролюбовым. Засулич утверждала, что «безнадёжная русская идейность» либералов нуждается «в обновлении, которое несёт марксизм», защищала «первородство подлинных русских революционеров», спасая, как она считала, их образы от «вульгаризации и фальсификации».

Эдуард Эвелинг, упоминая о её визитах к Энгельсу, писал: «Вера Засулич с момента её приезда в Англию была одним из тех постоянных посетителей дома на Риджентс-парк-род (где жил Фридрих Энгельс), которые не нуждались в специальных приглашениях»[6][7].

В 1897—1898 годах жила в Швейцарии.

Возвращение в Россию

В. Засулич в 1918(?) году

В 1899 году нелегально приехала в Россию по болгарскому паспорту на имя Велики Дмитриевой. Использовала это имя для публикации своих статей, установила связь с местными социал-демократическими группами России. В Петербурге познакомилась с В. И. Лениным.

В 1900 году вошла в состав редакций «Искры» и «Зари». Участвовала в конгрессах Второго Интернационала.

На Втором съезде РСДРП (1903) примыкала к искровцам меньшинства; после съезда стала одним из лидеров меньшевизма. В 1905 году вернулась в Россию. После революции 1905 года в 1907—1910 годах была одним из «ликвидаторов», то есть сторонников ликвидации подпольных нелегальных партийных структур и создания легальной политической организации.

По поводу позиции социал-демократов в Февральской революции писала[8] :

Социал-демократия не желает допустить к власти либералов, полагая, что единственный революционный хороший класс — это пролетариат, а остальные — предатели.

В марте 1917 вошла в группу правых меньшевиков-оборонцев «Единство», выступала вместе с ними за продолжение войны до победного конца (эти взгляды изложила в брошюре «Верность союзникам». Пг., 1917). В апреле подписала воззвание к гражданам России, призывая поддерживать Временное правительство, ставшее коалиционным.

В июле 1917, по мере усиления противостояния большевиков и иных политических сил, заняла твёрдую позицию поддержки действующей власти, была избрана в гласные Петроградской Временной городской думы, от имени «старых революционеров» призывала к объединению для защиты от «объединённых армий врага». Перед самой Октябрьской революцией была выдвинута кандидатом в члены Учредительного собрания.

Непринятие октябрьской революции 1917 года

Засулич на смертном одре

Могила В. Засулич на Литераторских мостках в Санкт-Петербурге.

Октябрьскую революцию 1917 Засулич считала контрреволюционным переворотом, прервавшим нормальное политическое развитие буржуазно-демократической революции, и расценивала созданную большевиками систему советской власти зеркальным отражением царского режима. Она утверждала, что новое властвующее меньшинство просто «подмяло вымирающее от голода и вырождающееся с заткнутым ртом большинство». Утверждая, что большевики «истребляют капиталы, уничтожают крупную промышленность», решалась иногда на публичные выступления (в клубе «Рабочее знамя» 1 апреля 1918). Ленин, критикуя её выступления, тем не менее, признавал, что Засулич является «виднейшим революционером».

«Тяжело жить, не стоит жить», — жаловалась она соратнику по народническому кружку Л. Г. Дейчу[9]. Тяжело заболев, до последнего часа писала воспоминания, опубликованные посмертно.

Зимой 1919 в её комнате случился пожар. Её приютили жившие в том же дворе две сестры, но у неё началось воспаление лёгких, и она скончалась[10].

Похоронена на Литераторских мостках Волкова кладбища[11][12].

Литературная деятельность

Первое публицистическое произведение — речь к 50-летию польского восстания 1831 года, опубликованное в переводе на польский язык в сборнике Biblioteka «Równosci» (Женева, 1881). Засулич принадлежат очерк истории Международного товарищества рабочих, книги о Ж.-Ж. Руссо (1899, второе издание 1923) и Вольтере (первая русская биография Вольтера «Вольтер. Его жизнь и литературная деятельность», 1893, второе издание 1909), а также литературно-критические статьи о Д. И. Писареве (1900), Н. Г. Чернышевском, С. М. Кравчинском (Степняке), о повести В. А. Слепцова «Трудное время» (1897), романе П. Д. Боборыкина «По-другому», и других литераторах и произведениях. Войдя в редакцию газеты «Искра», опубликовала в ней статью о Н. А. Добролюбове, некрологи о Глебе Успенском и Михайловском.

После революции 1905 года в поисках заработка бралась за переводы прозы Г. Уэллса («Бог динамо», «В дни кометы», «Человек-невидимка»)[13], романа Вольтера «Белый бык». Состояла во Всероссийском обществе писателей и во Всероссийском литературном обществе. В литературно-критических работах Засулич продолжала традиции революционно-демократической литературной критики и публицистики. В последние годы писала мемуары, опубликованные посмертно.

Отзывы современников

Лев Тихомиров, русский общественный деятель, в молодости — народоволец:

Она была по внешности чистокровная нигилистка, грязная, нечесаная, ходила вечно оборванкой, в истерзанных башмаках, а то и вовсе босиком. Но душа у неё была золотая, чистая и светлая, на редкость искренняя. Засулич обладала и хорошим умом, не то чтобы очень выдающимся, но здоровым, самостоятельным. Она много читала, и общение с ней было очень привлекательно.[14]

Оправдание Засулич в деле о покушении на генерала Ф. Ф. Трепова вызвало бурное одобрение российской либеральной общественности[15][16] и осуждение со стороны консервативных кругов.

Князь В. П. Мещерский о процессе над В. Засулич 1878 года:[12]

Оправдание Засулич происходило как будто в каком-то ужасном кошмарном сне, никто не мог понять, как могло состояться в зале суда самодержавной империи такое страшное глумление над государственными высшими слугами и столь наглое торжество крамолы.

Оскар Уайльд посвятил Засулич пьесу «Вера, или Нигилисты» (1880).

Лев Троцкий вспоминал о ней: «Засулич была человеком особенным и по-особенному очаровательным». По его мнению, «была она и осталась до конца старой интеллигенткой радикалкой, которую судьба подвергла марксистской прививке»[17].

Память

В память Веры Засулич были названы улицы в Перми, Екатеринбурге (до 1998, сейчас ул. Одинарка), Самаре, Донецке, Гагарине, Тбилиси (ныне ул. Нино Чхеидзе), Калуге (ныне пер. Григоров), Астрахани (с 1924 по 1936 год, сейчас ул. Валерии Барсовой), Омске (сейчас ул. Ильинской). На данный момент в России существуют три улицы Веры Засулич — в Перми, Самаре и Гагарине.

Сочинения

- Очерк истории Международного общества рабочих. Женева,1889.

- Вольтер. Его жизнь и литературная деятельность. СПб.,1893.(2-е изд.-1909).

- Воспоминания о покушении на Трепова

- Жан-Жак Руссо. Опыт характеристики его общественных идей. СПб.,1898.

- О чём говорят нам июльские дни?

- Сборник статей. Т.1. СПб., 1907.

- Сборник статей. Т.2. СПб., 1907.

- Революционеры из буржуазной среды. Пб.,1921.

- Воспоминания. Москва, 1931.

- Статьи о русской литературе. Москва, 1960.

- Избранные произведения. Москва: Мысль, 1983. — 508 с.

Примечания

- Оружием Засулич был револьвер Веблей, 1866 года «Боксер» он же «Бульдог» калибра .577 дюйма, патрон со сферической пулей диаметром 14,7 мм («Народная воля. Револьверы»)

Сноски

Литература

- Ленин В. И. Полн. собр. соч., 5-е изд. (см. Справочный том. ч. 2).

- Кони А. Ф. Собрание сочинений : В 8 т. / (Под общ. ред.: В. Г. Базанова, Л. Н. Смирнова, К. И. Чуковского. Подгот. текста М. М. Выдри, примеч. М. Выдри и В. Гинева). Т. 2: Воспоминания о деле Веры Засулич. — М.: Юрид. лит., 1967. — 501 с.: портр.

- Степняк-Кравчинский С. М., Соч., т. 1, М., 1958.

- Добровольский Е. Н. Чужая боль: Повесть о Вере Засулич. — М.: Политиздат, 1978. (Пламенные революционеры). — 334 с, ил. То же. — М.: Политиздат, 1988. — 335 с.: ил.

- Русские писатели. 1800—1917: Биографический словарь / Гл. ред. П. А. Николаев. Т. 2: Г—К. Москва: Большая российская энциклопедия, 1992. С. 330—331.

- Борисова Т. «Необходимая оборона общества»: язык суда над Засулич / НЛО 2015, 5(135).

- Смолярчук В. И. Процесс Веры Засулич / Смолярчук В. И. Анатолий Фёдорович Кони. — М.: Наука, 1981.

- Ana Siljak. «Angel of Vengeance: The „Girl Assassin“, the Governor of St. Petersburg, and Russia’s Revolutionary World», 2008 (книга, в которой заново подробно исследовано дело Веры Засулич).[1], [2]

- Rindlisbacher S. Leben für die Sache: Vera Figner, Vera Zasulič und das radikale Milieu im späten Zarenreich. Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 2014. 364 p.

- Пелевин Ю.А. Казус Засулич // Вопросы истории. 2015. № 1. С. 60-78; № 2. С. 52-70; № 3. С. 69-77; № 4. С. 41-61.

Ссылки

- Засулич, Вера Ивановна // Большая советская энциклопедия : [в 30 т.] / гл. ред. А. М. Прохоров. — 3-е изд. — М. : Советская энциклопедия, 1969—1978.

- Александров П. А. Речь в защиту В. Засулич

- Кони А. Ф. Напутствие присяжным от Председателя суда

| Словари и энциклопедии |

Большая каталанская · Большая российская · Britannica (онлайн) · Brock |

|---|

- Засулич Вера Ивановна // Большая советская энциклопедия: [в 30 т.] / под ред. А. М. Прохорова — 3-е изд. — М.: Советская энциклопедия, 1969.

- Bibliothèque nationale de France идентификатор BNF (фр.): платформа открытых данных — 2011.

- Encyclopædia Britannica (англ.)

- Кони, Анатолий Фёдорович Воспоминания о деле Веры Засулич стр 15

- VIVOS VOCO: В. И. Смолярчук, «А. Ф. Кони: Процесс Веры Засулич»

- Жуков Н. Н.. Воспоминания о Марксе и Энгельсе — Фридрих Энгельс и Карл Маркс Собрание сочинений

- Энгельс у себя дома | Смена

- Биография Веры Засулич на сайте Хроно. Ру (из кн. А. П. Шикмана «Деятели отечественной истории: Биографический справочник.» — М.: АСТ, 1997. — ISBN 5-15-000087-6, ISBN 5-15-000089-2)

- Баскаков В. Русские писатели, 1800—1917: Г—К. — Большая Pоссийская энциклопедия, 1992. — С. 331.

- Кошель П. А. История наказаний в России. История российского терроризма. — М.: Голос, 1995. — 369 с. — (История русской жизни) — 10 000 экз. — ISBN 5-7117-0111-8

- Могила Веры Засулич

- ЗАСУЛИЧ Вера Ивановна (1849—1919)

- Библиография Г. Уэллса Архивная копия от 3 ноября 2010 на Wayback Machine

- Народная Воля. Персоналии.

- Дело Веры Засулич (недоступная ссылка). Дата обращения 25 апреля 2010.

|

Метки: вера засулич |

Первая русская террористка. Что толкнуло Веру Засулич на кровавый путь, и почему её оправдали присяжные |

https://zen.yandex.ru/media/eazy_history/pervaia-r...ajnye-5daacc1c4e057700b17c7089

Первая русская террористка. Что толкнуло Веру Засулич на кровавый путь, и почему её оправдали присяжные

19 октября 2019

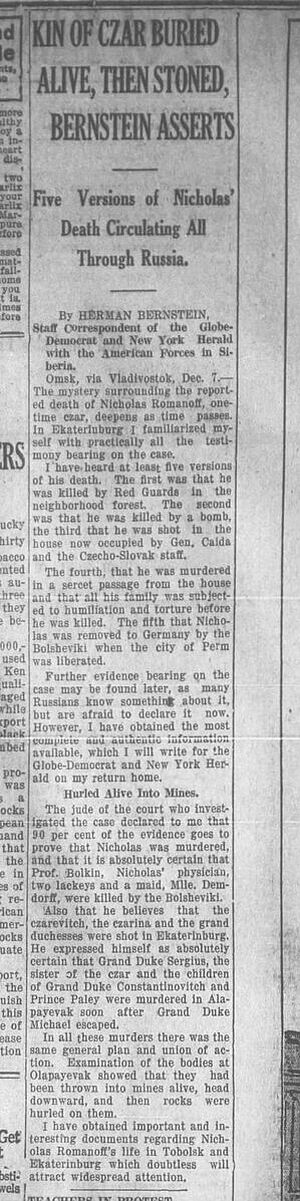

Суд над Засулич сопровождался огромным общественным резонансом, до селе невиданным в царской России. Ей вменяли покушение на убийство представителя власти, но после суда девушку освободили и прекратили преследование. Так что же подтолкнуло молодую благородную девицу совершить преступление?

Происхождение и формирование революционных убеждений

Вера Ивановна Засулич – участница народнического движения, социал-демократ, меньшевичка./Фото: retina.news.mail.ru Источник: https://kulturologia.ru

Будущая революционерка родилась 27 июля 1849 года в Смоленской губернии. В три года девочка лишилась отца, и мать отдала её к более зажиточным родственникам, чтобы хоть как то прожить с двумя малолетними сыновьями на руках. Уже в детстве юная Вера мечтала попасть в историю или совершить какой-нибудь подвиг. Её любимым поэтом был лидер декабристов - К.Рылеев. В 16 лет, девушка отправилась на учёбу в Москву, закончив пансион, она получила диплом учителя. через год Вера оказалась в столице - Санкт-Петербурге. В "культурной" столице, девушка быстро вдохновилась революционной романтикой, активно участвовала в подпольных организация и хранила запрещённую революционную литературу. В мае 1869 года, была раскрыта и выслана в ссылку в Солигалич(Костромская губерния), где провела 2 года.

Покушение на петербургского градоначальника Фёдора Трепова

Покушение Веры Засулич на генерал-лейтенанта Трепова. /Фото: media.ru

13 июля 1877 года генерал - лейтенант Ф.Трепов, он же градоначальник Санкт - Петербурга, издал указ о прилюдной порке розгами народовольца Боголюбова, за то что, он не снял перед ним шляпу. В Петербурге народ был крайне возмущён действиями чиновника, ведь 14 лет назад вышел закон о запрете порке розгами...Но, несмотря на народный гнев и возмущение, Трепов вышел сухим из воды. Позднее Боголюбов был приговорён к 15 годам каторги, где и умер. Но Вера не могла смотреть на чистейшую несправедливость, вооружившись револьвером, она зашла в кабинет к Трепову, и выстрелила два раза в живот, тяжело ранив генерала. После выстрелов девушка молча смотрела на окровавленного градоначальника.

Почему террористку стал защищать судья и иностранные СМИ

Генерал-лейтенант Фёдор Фёдорович Трепов. /Фото: rusorel.info

Суд над Верой Засулич был резонансным событием и освещался даже европейскими газетами. Вере предлагали услуги адвоката не только в России, но и в Европе. Вера же предпочла защищаться сама. После того, как Вера увидела обвинительный протокол, она испугалась, что может следующие 20 лет провести на лесозаготовках, где - нибудь в Сибири, и поэтому она наняла талантливого адвоката - Петра Александрова. Искренняя речь девушки и ораторский дар адвоката, заставили суд встать на её сторону. Присяжные тоже решили поддержать Веру, выпустив её на свободу 30 марта 1878 года. После оправдания, судью Ф.Кони уволили со службы и отправили на небольшие должности, а министр юстиции - К.Пален, потерял свой пост.

Как сложилась в дальнейшем судьба первой русской революционерки-террористки

Политические дела и во времена Засулич не судили судом присяжных. Власти намеренно решили сделать вид, что ничего политического здесь нет./Фото: s.mediasole.ru Источник: https://kulturologia.ru

Казалось бы, история на этом закончилась, но...На следующий день Веру приказано было задержать. Полиция прочесала весь город так и не найдя Засулич, которую к этому времени успели спрятать друзья и вывести за границу. В дальнейшем девушка проживала в Европе и очень увлеклась учением К.Маркса и Ф.Энгельса, став убеждённой коммунисткой. Засулич лично знала известного теоретика Плеханова, встречалась с самим Карлом Марксом и много раз гостила у Фридриха Энгельса. Незадолго до Февральской революции, Засулич вернулась в Россию и вступила в партию меньшевиков. Она не принимала власть большевиков, после Октябрьского переворота 1917 года, и считала большевиков контрреволюционерами. Умерла Вера Засулич 8 мая 1919 года в Петрограде от воспаления лёгких, оставшись убеждённой меньшевичкой.

Другие публикации:

- Из-за чего застрелилась первая жена маршала Тухачевского

- Дитя свободы: Как сложилась судьба 12-летнего перебежчика из СССР Владимира Половчака

- Мать Сталина: Как жила Екатерина Геладзе и была ли она счастлива

- Как сын Мао Цзедуна воевал в Красной Армии на Западном фронте

- Первое заказное убийство в СССР: Кто и зачем устранил главного советского авиаконструктора

|

Метки: террор вера засулич |

Восемь покушений на императора. |

11 018 подписчиков

Восемь покушений на императора.

13 мая

Император Александр II, стал жертвой теракта, спланированного, террористами-народовольцами. Это трагическое происшествие, закончило череду покушений, преследовавших правителя России в 1870-е годы.

При рождение будущего императора, один юродивый предсказал, что в жизни владыке, будет сопутствовать сила, слава и удача,а свою смерть царь встретит в красных сапогах. Общеизвестен факт, что в результате смертельного взрыва, царю оторвало ноги.

Восемь покушений

Счёт покушений на императора, открыл русский революционер, Дмитрий Каракозов, он сделал неудачный выстрел в императора, во время прогулки по Летнему саду, весной 1866 года. Еще одна попытка лишить жизни Александра II, произошла год спустя, во время царского визита в Париж, поляк Александр Березовский попытался расстрелять русского императора. Происходящая ситуация не на шутку напугала императора и он решил обратиться за советом к одной из парижских прорицательниц. Гадалка предсказала Александру восемь покушений, и восьмое - станет роковым.

Пережив уже два покушения на свою жизнь, Александр, вступил в игру с собственной смертью. Одно за другим были предотвращены, ещё четыре покушения на императора. Если посчитать бомбы, которые метали в императора члены «Народной воли» Рысаков и Гриневицкий, то таких действий против императора стало восемь.

Жизнь императора, как и предсказала прорицательница, оборвалась на восьмом покушение, завершившемся взрывом на Екатерининском канале.

ttps://zen.yandex.ru/media/enigmapiter/vosem-pokushenii-na-imperatora-5eba4b1f9f339d116671b93

|

Метки: романовы террор |

Александр Барятинский: что стало с фельдмаршалом, взявшим в плен Шамиля |

История

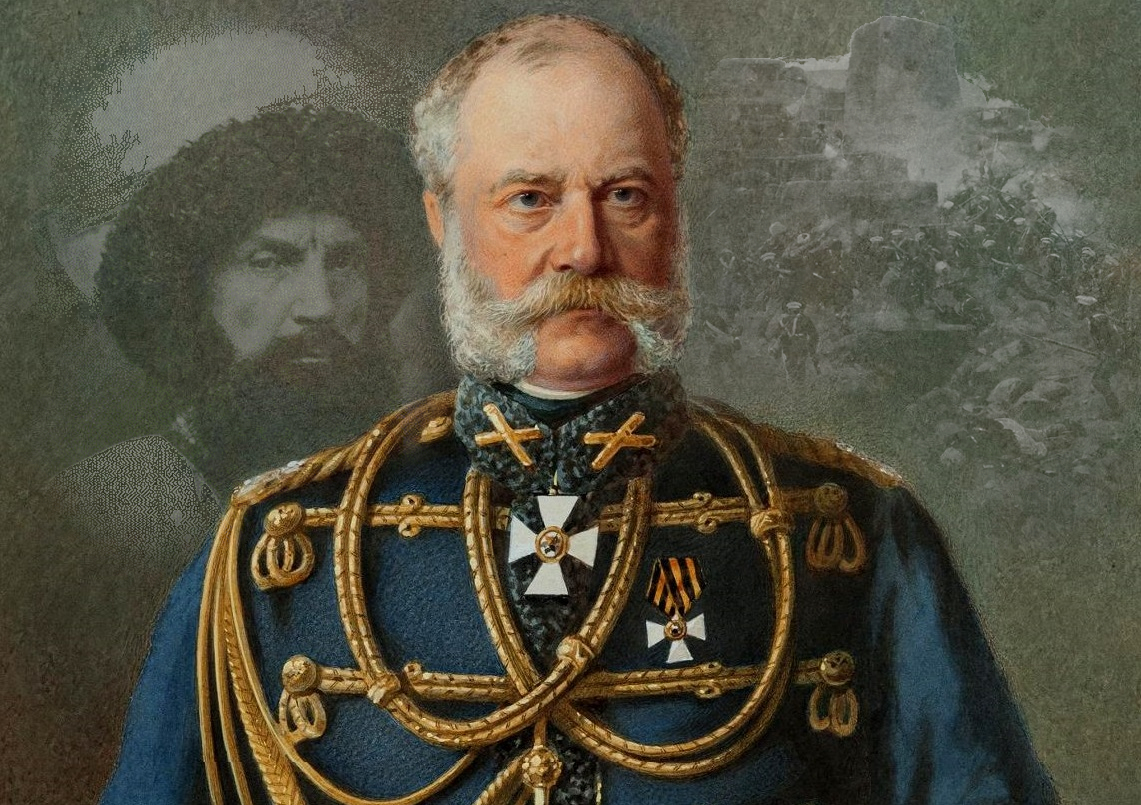

Александр Барятинский: что стало с фельдмаршалом, взявшим в плен Шамиля

Автор: Юлия Попова | 2020-06-24 21:56:40

Жизнь Александра Барятинского, представителя богатого княжеского рода, была больше похожа на авантюрный роман. Именно Барятинский взял в плен легендарного имама Шамиля. Впоследствии военачальник бежал с Кавказа вместе с чужой женой. В том числе в связи с этим скандалом Барятинский был уволен, а последние годы жизни провел за границей.

Охота на Шамиля

Как пишет Юлия Школьник в энциклопедии «Полководцы России», Александр Иванович Барятинский славился разгульным образом жизни еще в юности. Будучи корнетом лейб-кирасирского Наследника Цесаревича полка, Барятинский умудрился разгневать своими шалостями самого императора. Молодой офицер сам выбрал себе наказание, отправившись в 1835 году на Кавказ. Александр сумел доказать государю свою храбрость, когда чуть не погиб во время сражения. С тех пор его жизнь была неразрывно связана с Кавказом. Барятинский возвращался туда снова и снова, участвуя в том числе в экспедициях против легендарного предводителя горцев Шамиля.

Однако взять Шамиля в плен главнокомандующему Кавказской армией и наместнику на Кавказе Барятинскому удалось лишь в августе 1859 года. Точнее, имам сдался сам. Если верить Эдварду Радзинскому, автору издания «Убийство императора. Александр II и тайная Россия», окружив аул Гуниб, где находился Шамиль, Барятинский понял, какова будет цена штурма и предложил Шамилю добровольно сложить оружие. Сперва тот отказался, но позже все же вышел к военачальнику. За пленение Шамиля Александр Иванович, к тому моменту уже обладатель многих наград, получил ордена Святого Георгия II степени и Андрея Первозванного. А спустя еще 3 года Барятинский был произведен в генерал-фельдмаршалы.

Чужая жена

За период службы на Кавказе Александр Барятинский приобрел не только высокие награды, но и предпочтения в женщинах. Так, Вадим Муханов в своей книге «Покоритель Кавказа князь А. И. Барятинский» пишет: «Александр Иванович считал грузинок эталоном женской красоты на Кавказе». Несмотря на то, что Барятинский слыл заядлым холостяком (в свое время он даже рассердил Николая I, отклонив предложенный императором брак, а потом и вовсе отказался от богатого наследства в пользу брата для того, чтобы покончить со светскими знакомствами), он никогда не прекращал ухаживать за дамами. Однажды Барятинский положил глаз на молодую супругу своего адъютанта Владимира Давыдова грузинскую княжну Елизавету Дмитриевну Орбелиани.

Никто не думал, что ухаживания Барятинского за Орбелиани закончатся чем-то серьезным. А между тем, как утверждает Валерий Федорченко, автор книги «Императорский дом», со ссылкой на С. Ю. Витте, в один прекрасный день фельдмаршал попросту уехал с Кавказа, прихватив с собой Елизавету Дмитриевну. Барятинский покинул место службы под предлогом лечения, которое ему необходимо было пройти за границей. Поначалу он давал о себе знать, а после и вовсе замолчал. Впоследствии выяснилось, что все это время он путешествовал по Европе в компании Елизаветы Давыдовой и даже успел подраться на дуэли с ее мужем. Впрочем, оба дуэлянта остались живы.

После отставки

По словам Витте, после дуэли вернуться на Кавказ или в Россию Александр Барятинский уже не мог. Однако и отказываться от Елизаветы Дмитриевны Барятинский был не намерен. В конце концов, как упоминает Виктор Петелин в своей книге «Жизнь графа Дмитрия Милютина», Владимир Давыдов развелся с неверной супругой, а Александр Иванович в свою очередь на ней женился. Понятно, что такой скандал не мог обойтись без последствий. В 1862 году Барятинский ушел в отставку якобы по состоянию здоровья. На самом же деле увольнение фельдмаршала было связано с описанной историей с женой адъютанта, последующем бегством обоих за границу, дуэлью и прочими скандальными подробностями личной жизни Барятинского.

Не зря, как указано в издании «Мировая история. История России. XVIII-XIX вв.» (научный рецензент П.П. Черкасов), последние годы жизни Александр Барятинский провел вдали от родины. Впрочем, сам Барятинский оправдывал свое пребывание за рубежом все теми же проблемами со здоровьем. Между тем он не оставлял надежды и вернуться на службу. Игнорировать заслуги Барятинского было слишком сложно, поэтому через несколько лет его зачислили-таки в кирасирский Ее Величества полк. После этого Александр Иванович прожил всего 8 лет. Он умер в Швейцарии на 64 году жизни. Елизавета Дмитриевна скончалась через 20 лет после мужа: она страдала психическими нарушениями и туберкулезом легких.

https://cyrillitsa.ru/history/142425-aleksandr-baryatinskiy-chto-stalo-s-fel.htm

|

Метки: барятинские |

На каких женщинах русские мужчины никогда не женились |

Прошлое

На каких женщинах русские мужчины никогда не женились

Автор: Фаина Шатрова | 2020-05-21 13:08:33

Невесту на Руси во все времена выбирали тщательно, придирчиво оценивая и внешний вид, и характер. Существовали критерии, которые снижали шансы девушки выйти замуж. Обнаружив изъян, мужчины таких сторонились, а если и брали в жены, то очень неохотно, в скором времени после свадьбы начинали поколачивать и превращали жизнь женщины в ад.

Худую взять – стыдно в люди показать

На протяжении столетий сложился стереотип женской красоты. «Красулей» или «красавой» называли женщин крепкого телосложения, с высокой грудью и широкими бедрами, с гладким и белым лицом, на котором играет легкий румянец, с блестящими и здоровыми волосами. Чем больше реальные данные отклонялись от идеала, тем меньше было шансов у девушки выйти замуж.

Исследовательница женского идеала красоты у крестьян в пореформенной России, С. Шаповалова, справедливо отмечает, что «дородность» (умеренная полнота) – одно из важнейших качеств, которое ценили женихи. Оно и понятно: хотелось обрести работницу, а не «жиденькую и слабенькую» нахлебницу, называемую «холерой». На плечи молодой жены взваливали не только самую черную домашнюю работу. Она была обязана наравне с другими работать в поле, рожать детей, обшивать всю семью. У субтильной «холеры» и сил-то на это не было.

Худоба часто рассматривалась как уродство, значительный изъян, признак вырождения. У худых женщин почти всегда был узкий таз. А это уже говорило о том, что она, если и забеременеет, то не доносит ребенка или родит мертвого. Оценивали будущую жену и по обхвату голени – они должны быть как «столпы», чтобы и 80-килограммовый мешок могла поднять, и пару детей на руках удержать. Неслучайно, молодухи на смотрины надевали на ноги по 2-3 пары толстых чулок – чем голени толще, тем больше шансов выйти замуж.

Ялицу взять – наследников потерять

Мужчины опасались взять «ялицу», то есть девушку бесплодную. И хотя в отдельных областях России предпочитали брать в жены девиц целомудренных, в других, напротив, охотнее присматривались к тем, у кого уже были дети. Парни охотно сватались к матерям-одиночкам, которые доказали женскую состоятельность и полноценность. И были абсолютно уверены – «пустоцвет» им не попадется. Такая практика, в частности, существовала у старообрядцев Русского Севера. Там зачастую добрачных детей приживали специально, чтобы повысить шансы быть засватанной.

Умную взять – не даст слова сказать

Важным критерием при выборе невесты становилась «умнота» – и это качество не равнялось уму в сегодняшнем понимании. Умная девушка вызывала подозрение – вдруг колдунья? Да и не будет такая в рот мужу заглядывать, беспрекословно выполняя все его желания. А вот та, что обладает «умнотой» – другое дело. Значит, умеет правильно себя вести в различных бытовых ситуациях: может быть ласковой, послушной, вежливой, приветливой, доброжелательной, а если нужно – то и спуску не даст. Сегодня это качество называется женской мудростью.

А еще парни любили девушек с веселым нравом. Чтобы и плясать умела, и пела лучше всех, и светилась от счастья, даже если на душе кошки скребут. Таких называли «гульливыми» и «забавливыми», но в своей «гульливости» молодухам не следовало заходить слишком далеко. Как говорится, веселись – да меру знай.

Вместе едали – о свадьбе забывали

В книге М.Семеновой «Мы – славяне!» упоминается еще одна преграда, которая ставила крест на свадьбе. Если парень с девушкой вместе ели, не бывать им мужем и женой. На Руси в старину говорили: «С кем вместе едят, на тех не женятся». А всё потому, что совместная трапеза делала людей родными, превращала парня и девушку фактически в брата и сестру. Кто же будет преломлять хлеб с чужаком? А брак между родственниками, как известно, не поощрялся. В первую очередь – в интересах рождения здорового потомства. Неслучайно во время сенокоса и других полевых работ неженатые мужчины и незамужние женщины ели отдельно – либо в кругу своей семьи, либо в компании подружек или друзей.

Злая жена – что Сатана

В книге Н.Пушкаревой «Частная жизнь женщины в Древней Руси и Московии» находим четкое противопоставление: «жена добрая» – «жена злая». Последние на протяжении столетий рисовались в народном сознании «пороздными» (праздными), потакающими своей лености, не умеющими «вести дом», блудливыми и неверными. Таких часто метко называли «безалаберными».

В образе «злой жены» воплотились все качества, которые были противны русским женихам – чрезмерная забота о собственной внешности, тяга к независимости или главенству в семье, самостоятельность в суждениях, склонность к «великим пакостям», злословие и лживость, «чародеинные наузы» (колдовство). Каждое из этих качеств, обнаруженное в потенциальной невесте, напрочь отворачивало женихов. Более того, свои наблюдения они пересказывали друзьям, так что девушка, попавшая в категорию «злой жены», напрочь лишалась шансов выйти замуж.

https://cyrillitsa.ru/past/140181-na-kakikh-zhenshhinakh-russkie-muzhchiny-nik.htm

|

Метки: российская империя жизнь народа их нравы |

Как девушки на Руси избавлялись от ненужных женихов |

История

Как девушки на Руси избавлялись от ненужных женихов

2020-05-02 17:00:15

Считается, что в старину на Руси браки редко заключались по любви. Чаще всего о свадьбе сговаривались родители, уповая на то, что семья жениха хорошая, работящая и здоровая, а «стерпится – слюбится». Однако девушкам все же приходилось избавляться от нежеланного сватовства.

«Мёртвая невеста»

Далеко не всегда девушка знакомилась с будущим женихом только на смотринах, которые устраивали родители и сваты. Представительниц высшего света с шестнадцати лет вывозили на балы, а в деревнях устраивали посиделки, танцы и другие мероприятия, на которых девушки могли свободно общаться с парнями.

Пытаясь завоевать понравившуюся девушку, деревенский ухажёр мог попытаться обнять её и даже поцеловать. Если девушка была согласна на ухаживания, то начинала вяло, для виду, отмахиваться. Если же поклонник не был ей по сердцу, то мог заработать и затрещину.

Ещё существовал такой способ выяснить отношение девушки к себе. Во время посиделок парень занимал место отлучившейся девицы на лавке, а по её возвращении требовал поцелуя. Если он был девушке по душе, она целовала парня и усаживалась к нему на колени. Если же нет – прогоняла прочь.

Ухажёр также мог посылать девушке подарки, гостинцы, сладости. Если девушка отвечала взаимностью и была согласна с ним «гулять» (это не обязательно подразумевало половую связь и не означало, что планируется вступление в брак), она обычно посылала ответный подарок, например, платок с вышитой на нём надписью: «Кого люблю, того дарю» или: «любезному Семёну от Варвары навеки». Если кавалер был не люб, девушка, как правило, возвращала подарки.

Во многих губерниях девушек все-таки старались не выдавать замуж против их воли. Если сватался неугодный жених, родители могли сказать свахе, что невеста «плохонькая, хроменькая да кривенькая». А то и вовсе, что «невеста мёртвая в гробу лежит». Ещё могли выкатить сватам под ноги тыкву или попросить их начистить картошки. Либо мать невесты начинала так усердно подметать полы, что сваха оказывалась в туче пыли и мусора.

От ворот поворот

Если молодой человек являлся свататься лично и не был желанен, его могли высмеять, опозорить. Иногда подруги девушки ставили у ворот несостоявшегося жениха жердь с привязанной к ней куклой – такую куклу называли «отказной».

Не случайно возникла поговорка: «дать от ворот поворот». «Первоначально “получить от ворот поворот” означало получить отказ в сватовстве», - говорится в «Словаре современного русского литературного языка» (1960 года). Порой жениха и в самом деле «разворачивали» от ворот, не впускали в дом. Но постепенно эта фраза стала означать просто отказ: «Сколько женихов было — всем от ворот поворот. Для кого бережет себя?» (Авдеенко. «Дунайские ночи»).

Кстати, если парню отказывали несколько девушек подряд, он мог не найти себе невесты вовсе (по крайней мере, в родном селе).

Если родители девушки прочили её за определённого человека, а ей был люб другой, то тоже были способы добиться своего. Так, девушка всячески показывала перед нежеланным женихом свой «норов» - капризничала, говорила колкости, демонстрировала, какая она плохая хозяйка. И неугодный жених часто действительно отступался от такой невесты.

Некоторые намеренно вступали в любовную связь с тем, кто был по сердцу, а потом объявляли родителям, что у них «уже был грех», и тем не оставалось ничего, как выдать дочь замуж за того, кто ей приходился по нраву.

В высших слоях общества дело обстояло несколько иначе. Заприметив девушку, к примеру, на балу, поклонник начинал ездить с визитами в дом её родителей. Но если он не нравился барышне, та могла вести себя с ним дерзко и даже не выходить к нему. Хотя нередко принуждение со стороны старших родственников, желавших устроить выгодный брак, оказывалось сильнее неприязни.

«Отворотная» магия

Если по тем или иным причинам надоедливого ухажера невозможно было отвадить обычными способами, можно было прибегнуть к магии. Например, на Руси был распространён следующий отворотный ритуал. Девушка незаметно прикалывала к любому предмету одежды поклонника булавку и произносила заговор. Обряд принято было проводить на убывающую Луну в любые дни кроме четверга и воскресенья.

Также брали кислое яблоко, надкусывали его и произносили особый заговор. Яблоко затем выбрасывали куда-нибудь подальше от дома.

https://cyrillitsa.ru/history/138835-kak-devushki-...r=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com

|

Метки: российская империя жизнь народа их нравы |

Раскопкам на месте дома Ипатьева 20 лет: под комнатой, где расстреляли Николая II, археологи нашли могилу женщины с младенцем Сейчас на этом месте сто |

Раскопкам на месте дома Ипатьева 20 лет: под комнатой, где расстреляли Николая II, археологи нашли могилу женщины с младенцем

Сейчас на этом месте стоит знаменитый Храм-на-Крови

Данил СВЕЧКОВttps://www.ural.kp.ru/daily/27156/4254063/?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com

Поделиться:

Add to Flipboard Magazine.Ежедневная рассылка новостей KP.RU

Комментарии: comments47

Подвальная комната, в которой была убита Царская семья.

Подвальная комната, в которой была убита Царская семья.

Изменить размер текста:

Дом инженера Ипатьева когда-то стоял в самом центре Екатеринбурга на Вознесенской горке. В его подвале в ночь с 16 на 17 июля большевики расстреляли Николая II Романова вместе с женой, детьми и четырьмя слугами. После этого советские власти использовали дом, как музей Революции. Здесь же находился Областной партийный архив...

Однако место, где убили последнего русского императора, для советской власти было как бельмо на глазу. Поэтому в 1977 году дом Ипатьева снесли.

Уже после распада СССР, в конце 90-х отношение к истории гибели Царской семьи изменилось. На месте Ипатьевского дома было решено построить Храм-на-Крови. Но прежде, чем заложить фундамент, археологам города нужно было проверить, не осталось ли в земле на месте старинного особняка артефактов из прошлого.

Организовал раскопки в 2000 году Сергей Погорелов. В то время он руководил подразделением по изучению исторических городов-памятников в Областном научно-производственном центре по охране и использованию памятников. Накануне годовщины гибели Царской семьи, «КП» попросила его вспомнить, как проходили раскопки.

За девять лет до раскопок на месте дома Ипатьева, под Екатеринбургом в Поросенковом логу прошли другие раскопки, в ходе которых и были найдены останки Царской семьи. Фото: Мемориал Романовых

МЕСТО БЫЛО ОСОБОЕ

Если копнуть чуть дальше в историю, то место, где когда-то стоял Ипатьевский дом, было знаковым, начиная с XVIII века, поэтому оно представляло особый интерес для археологов.

- Там располагалась территория командира уральско-сибирских заводов – Василия Никитича Татищева (один из основателей Екатеринбурга, - Ред.). Позже на этом месте стояли жилые кварталы, - рассказывает Сергей Погорелов – А на месте самой Ипатьевской усадьбы когда-то находилась первая деревянная Вознесенская церковь. При ней и кладбище. Место было особое.

По словам Сергея Николаевича в 2000 году, когда встал вопрос о возведении Храма-на-Крови, городские, областные власти, строители были в недоумении, так как раньше таких исследований в области никогда не проводилось. Но за десять лет до того Минкультуры РСФСР выпустил постановление «Об утверждении списка исторических населенных мест РСФСР». Екатеринбург в него вошел, а значит, в центре уральской столицы уже нельзя было проводить земляные работы без историко-археологических исследований.

- Фактически почти всю весну 2000 года шли баталии за то, чтобы добиться проведения этих научных исследований, - вспоминает Сергей Погорелов. - В конце мая они даже загнали туда бульдозеры и начали ими сгребать исторический культурный слой на месте усадьбы. Мне удалось остановить технику. Рабочие поняли, что их потом могут обвинить в уничтожении исторических следов усадьбы, плюнули на все и неделю не работали. А затем на большом совещании, где были чиновники и строители, мне сказали скромно так: «Сергей, ладно, иди, копай».

В 1977 году дом Ипатьева снесли. Фото: ТАСС

МОГИЛА БЫЛА ВЫДОЛБЛЕНА В СКАЛЕ

Раскопки продолжались с начала июня по сентябрь, а затем продолжились летом 2001 года. За это время в них приняли участие около 600 человек. Им удалось почти полностью вскрыть всю землю под бывшим домом Ипатьева. Строители ожидали, что археологи в итоге окажут им своеобразную услугу – вынут из-под земли остатки стен подвала. Однако в ходе раскопок выяснилось, что об этом уже давно позаботились и сами советские власти.

- Когда мы нашли место, где находилась подвальная расстрельная комната, то обнаружили, что на ее месте под землей кто-то построил бетонный бункер, - говорит Сергей Погорелов. - Начали мы смотреть городские планы, которые нам в администрации выдали. Оказалось, что по улице Клары Цеткин от пруда шла, как ее называли, линия правительственной связи. И вот когда кабеля проходили рядом с местом, где стоял дом Ипатьева, они зачем-то резко на 90 градусов поворачивали, доходили до той точки, где расстрельная комната располагалась, и там уходили в этот бункер, а потом из него они возвращались на Клары Цеткин и шли дальше в сторону Вознесенской горки. Мы выяснили, что в 80-е их специально отвели в сторону и поставили бункер, чтобы уничтожить то место, где была расстреляна царская семья. Бессмысленный виточек такой, но еще какой продуманный.

Николай II в Могилеве, где в годы Первой мировой войны находилась Ставка Верховного главнокомандующего. Фото: проект "Трагедия семьи... Трагедия Родины...", Свердловский областной краеведческий музей имени О.Е. Клера

Впрочем, еще большим открытием для археологов стало то, что они нашли под бункером, когда стали копать вглубь. Под бетонной конструкцией находилась… могила. Она была частично выдолблена в скале, которая и образует Вознесенскую горку. Внутри, в гробу с коваными гвоздями покоились останки женщины и младенца.

- Это было православное захоронение XVIII века, - объясняет Сергей Погорелых. – Это открытие показало, что дом Ипатьева частично стоял на месте первой деревянной Вознесенской церкви, а частично на прицерковном кладбище. Тогда ажиотаж был нездоровый. Мы уже останки складывали в коробочку, как полагается, но приехал целый отряд милиционеров. Они просто отобрали находку. Мы пытались объяснить, что это захоронение XVIII века, что это не уголовщина, и не царские кости. Но они все равно забрали их у нас и больше мы их не видели.

СТАРИННЫЕ КИРПИЧИ ВЫБРОСИЛИ НА ПОМОЙКУ

Старинных могил в том месте должно было быть больше, вспоминает археолог. Но часть склона Вознесенской горки, где они находились, была еще в 80-е срезана при строительстве дороги на улице Карла Либкнехта. Когда исследователи окончательно убедились, что от дома Ипатьева в земле не осталось и следа, строители вновь начали работы. Но археологам удалось доказать что надо исследовать всю сохранившуюся территорию усадьбы. Ведь там могли прогуливаться Николай II с родными.

- Они могли оставить или потерять какие-то вещи, - отмечает Сергей Погорелов. - Мы вскрыли площадь – более 500 квадратных метров на глубине порядка 2 метров.

Николай II с супругой на костюмированном балу в Санкт-Петербурге в 1903 году. Фото: проект "Трагедия семьи... Трагедия Родины...", Свердловский областной краеведческий музей имени О.Е. Клера

Так археологам удалось найти под землей каменное сооружение площадью 5 на 5 метров с гранитными стенами в фундаменте и каменными гранитными плитами пола. Внутри лежали остатки стеллажей партийного архива, а также печати и свинцовые пломбы.

- А еще раньше это место в усадьбе было подвалом под каретником. И здесь хранились вещи из Тобольского обоза царской семьи. Исторический объект! - говорит Погорелов. - Но сохранить его не было возможности. Ведь тут должен был появиться котлован храма. Исторические плиты мы вручную собрали и передали строителям, вместе со старинными кирпичами от Ипатьевского дома, которые находили ранее в земле. Думали, они из них дорожку сделают или еще как-то используют. Но они все это выбросили на помойку. Отношение к истории тогда было такое.

В 90-х на месте дома Ипатьева был установлен крест. Фото: Анатолий СЕМЕХИН/ТАСС

КОЛОДЕЦ ПРОБИЛИ В СКАЛЕ

В западной части усадьбы, кстати, тогда росло несколько тополей. О том, что это за деревья, в 2000 году было много споров. Звучала версия, что их посадили в советское время. Но эксперты из Института экологии растений и животных провели дендрохронологический анализ и выяснили, что им более 100 лет. То есть, рядом с тополями прогуливались члены царской семьи, когда находились в заточении в Екатеринбурге.

- Среди деревьев мы неожиданно обнаружили провал. Думали, что это погреб. Но оказалось, что это колодец! – восклицает Сергей Погорелов – Причем он был уникален. Его пробили в монолитной скале Вознесенской горы горнопроходческими методами, то есть так, как делают шахтеры.

Об этом колодце археологи нашли упоминание в записках Якова Юровского, который руководил расстрелом царской семьи. Он писал, что ремонтировал его в тот момент, когда к нему подошел Николай II. Сам колодец был заполнен культурным слоем с артефактами. Среди множества находок были и вещи царской семьи.

- Когда на следующий год уже стройка шла, и в котловане было намечено два подземных этажа, колодец вдруг наполнился водой. И строители решили его забетонировать, - вспоминает археолог. - Была эпопея – отстоять этот колодец. Потому что он единственный сохранился от дома Ипатьева. Мы этого добились. И сейчас он находится в нижних подземных этажах Храма-на-Крови. Его называют Царским.

В начале «нулевых» на месте дома Ипатьева построили знаменитый Храм-на-Крови.Фото: Алексей БУЛАТОВ

НАШЛИ СЕРВИЗ ДИНАСТИИ РОМАНОВЫХ

По итогам раскопок усадьбы археологам удалось собрать около 64 тысяч артефактов. Драгоценных предметов среди них не было – только то, что представляет интерес с исторической точки зрения. Осколки посуды, пуговицы, металлические предметы… Все то, что падало на землю и «утопало» в ней, начиная с XVIII столетия. Были и вещи, которыми пользовались Романовы.

- Нам удалось обнаружить части фарфоровой посуды с эмблемами императорского фарфорового завода и инициалами Николая II, - говорит Сергей Погорелов. - Это предметы из коронационного фарфорового сервиза династии Романовых. Он передавался из поколения в поколение. Удалось узнать, что часть сервиза была большевиками вывезена. Но куда – следы утеряны.

Понадобилось 300 ящиков, чтобы упаковать все артефакты. Но потом, увы, изучить их так никому и не удалось. Не было финансирования у историков. Ящики хранились в разных местах до 2013 года.

- Помощь никто не оказал, требования законодательства не выполнены, - констатирует Сергей Погорелов. - Я уже не мог хранить эти коллекции и передал их в музей истории Екатеринбурга. Там тоже средств не нашлось на обработку. Я работал там заместителем директора по науке, но когда сменилось руководство, меня попросили уволиться. Сейчас не знаю, что с коллекцией.

В самом музее истории Екатеринбурга не смогли прокомментировать, что случилось с коллекцией дальше и находятся ли по-прежнему артефакты с раскопок на месте дома Ипатьева в их фондах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Участник засекреченных раскопок останков Царской семьи: «Найти место захоронения помогли дети цареубийц»

В 1979 году группа из шести энтузиастов втайне от советских властей нашла захоронение. Один из них – геофизик Геннадий Васильев. В 100-летнюю годовщину 71-летний ученый прилетел из Ярославля в Екатеринбург, чтобы еще раз посетить место, где были найдены останки Романовых. (Подробнее)

Как троюродный брат Ельцина помешал взорвать дом, в котором расстреляли царскую семью

Журналисту «Комсомолки» удалось выяснить, какой трагедией чуть не закончилось желание Бориса Николаевича выслужиться перед московским начальством. (Подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Романовы»

|

Метки: екатеринбург романовы |

Почему казаки на Дону раньше не признавали "семейных ценостей", а "казачки" были не против "групповых семей" |

Почему казаки на Дону раньше не признавали "семейных ценостей", а "казачки" были не против "групповых семей"

29 апреля

Казачья семья позднего периода

"С Дону выдачи нет" - известный принцип Донского казачества, который так раздражал в свое время официальную власть. Многие "беглые" находили на Дону свое пристанище и вливались в дружную казачью семью.

Это сегодня казачество так рьяно отстаивает "семейные ценности", "традиционные ценности" и поддерживает официальную власть. До 1671 года, когда Донские казаки присягнули на верность русскому царю, жизнь здесь протекала по совсем другим нормам. Особенно интересно наблюдать за развитием "института брака".

Вот что пишет профессор Небратенко Г.Г. в работе "Институт семьи в обычном праве Донских казаков XVI-начало XXв."

Рассматриваемый институт обычного права в традиционном обществе донского казачества воплощался в трех основных формах: "групповая семья", "парная семья" и "патриархальная семья".

Все дело в том, что жизнь казаков на тот момент была далеко "не сладкой". Во-первых постоянные походы, во-вторых опасность, которая подстерегала на каждом шагу. Вот цитата из той же работы:

"Групповая семья", встречающаяся на Нижнем Дону XVI веке носила латентный характер... В сложившихся условиях казаки не имели возможности вступать в парный брак.

Тюркские народы сами постоянно совершали набеги на казаков и уводили женщин. Специфика жизни заставляла казачество не иметь ничего своего. Они строили своеобразные коммуны (сумы), где все было общим. Дети тоже принадлежали всей суме. Да и определить отцовство часто просто не представлялось возможным.

Самой большой проблемой был недостаток женского пола в целом. Что и привело в конечном итоге к "многомужеству". Женщин захватывали у других племен совершая набеги на татар, калмыков и турок, однако недостаток сохранился даже после перехода к "традиционной семье".

Евгений Лансере, картина. Донские казаки - фуражиры

Повсеместный переход казачества к "парной семье" произошел в течение XVII в. что стало следствием окончательного закрепления казаков на Нижнем Дону. Впрочем "парная семья" была слишком слаба и неустойчива, чтобы вызывать потребность в крупном домашнем хозяйстве (Г.Г Небратенко. Проблемы теории и истории права и государства)

Впрочем то, что получилось тоже нельзя однозначно назвать "парной традиционной семьей". Казак, если хотел жениться, то приводил невесту на "майдан" и спрашивал у всех разрешения взять ее в жены. Обычно казак получал такое разрешение без каких-либо проволочек.

Развод же и вовсе мог быть инициирован только с мужской стороны: