«Вокруг смерти Великой княгини Елизаветы Федоровны до сих пор много домыслов» |

«Вокруг смерти Великой княгини Елизаветы Федоровны до сих пор много домыслов»

19 994 17.07.2020 / Инна КАРПОВА

19 994 17.07.2020 / Инна КАРПОВА

18 июля — память прпмц. Елизаветы Федоровны Романовой. В новой книге о ней опубликованы материалы дела об обстоятельствах убийства. Автор книги делится выводами

Великая княгиня Елизавета Федоровна за рисованием. Ильинское (Царское село?). 1898 год

Книга «Крестный путь преподобномученицы Великой княгини Елисаветы Феодоровны на Алапаевскую Голгофу» (728 страниц!), с фотографиями, копиями документов и изложением подробностей жизни и гибели Великой княгини, вышла в 2019 году.

Рассказывает автор Людмила Куликова:

– С самой первой биографии, написанной Любовью Миллер, многие запомнили, как Великую княгиню и остальных алапаевских мучеников живыми сбросили в шахту. Как из-под земли еще долго раздавалось молитвенное пение «Херувимской». Как Елизавета Федоровна в темноте перевязывала своим апостольником рану на голове Великого князя Иоанна Константиновича, упавшего рядом с ней.

Но надо прямо сказать, что все это мифы.

Никакими материалами расследования и судебно-медицинской экспертизы выводы Л. Миллер не подтверждаются. Чтобы читатели сами могли в этом убедиться, я решила опубликовать полностью материалы предварительного следствия об убийстве Великой княгини и членов Дома Романовых, которое вел в 1918 году мой земляк Николай Соколов.

В деле много документов: протоколы осмотра шахты, найденных тел и вещей, результаты судебно-медицинской экспертизы, допросы свидетелей. Полностью эти материалы в России не публиковались, только отрывки.

Пения «Херувимской» из-под земли не было

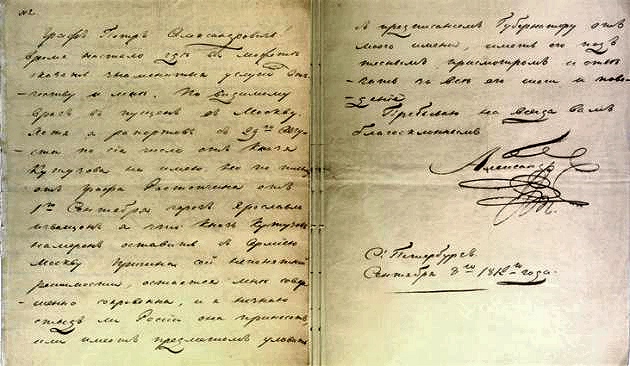

Расписка Великой княгини Елизаветы Федоровны и Великих князей о готовности к отправке из Екатеринбурга в Алапаевск. 19 мая 1918 года

– Пойдем по порядку. В версии о пении из-под земли ссылаются на показания одного из свидетелей, местного жителя Александра Самсонова. Самсонов варил самогон в лесу неподалеку от Алапаевска, но все же далеко от шахты, где произошло убийство.

К нему приехали знакомые предупредить, что на него донесли за самогоноварение (оно было запрещено). Самсонов спрятал бутыли с самогонкой и вернулся домой еще вечером. Убийство же алапаевских мучеников было совершено в полночь.

Также версия могла возникнуть из-за воспоминаний одного из участников убийства – члена Делового Совета Алапаевска В.А. Рябова (в материалах дела этого нет, воспоминания написаны позже, в книге я привожу отрывок из них). Он рассказывает о том, как в шахту первой столкнули Елизавету Федоровну, потом «монашку Варвару», и вдруг все услышали, как те барахтаются в воде, спасая друг друга.

Именно в этих «воспоминаниях» был рассказ о пении из-под земли «Спаси, Господи, люди твоя!». Но все это не подтверждается очевидными фактами: в шахте вода была в самом низу, поверх нее свален мусор. Ни одно из тел не долетело до воды. К счастью. Иначе тела бы не сохранились.

Сначала убили, потом сбросили в шахту

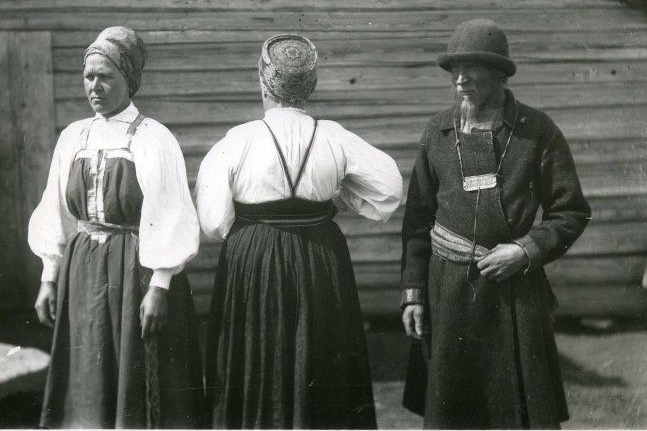

Милиционер Т. Мальшиков (точно указать его на фото затруднительно) и понятые около раскрытой шахты. После освобождения города от большевиков он вел розыск тел. Алапаевск, октябрь 1918 года

– После того, как в сентябре 1918 года Алапаевск был освобожден от большевиков и занят Сибирскими правительственными войсками, начались поиски тел Великих князей, а потом извлечение их из шахты, описание. 18 октября мученики были похоронены, но 26 октября склеп был вскрыт для эксгумации тел.

Материалы судебно-медицинского осмотра и вскрытия говорят о том, что всем восьми алапаевским мученикам сначала были нанесены смертельные удары, а потом тела сбросили в шахту. Гранаты, которыми убийцы забросали шахту, не взорвались. Точнее, взорвалась лишь одна, в самом верху.

Заключение осмотра и вскрытия тел было таким: смерть семерых* из восьми произошла от ударов тупым предметом по голове (кого-то из них ударили еще и в область сердца) или в результате падения в шахту. (*Только у Великого князя Сергея Михайловича Романова было входное отверстие в темени, которое в заключении названо пулевым).

Современные судмедэксперты, которым я передавала материалы дела, говорят, что если бы эти травмы были бы результатом падения в шахту, они не были бы одинаковыми у всех погибших.

Специалисты, с которыми я говорила, считают следы травм результатом сильного удара, а орудием убийства, предположительно, мог стать топор с широким полотном и коротким топорищем – именно такой нашли в шахте.

Били не кромкой, а, скорее всего, боковой частью полотна. Удар приводил к отеку мозга и смерти.

Возможно, это был уже неоднократно проверенный метод убийства: травма не оставляла шансов на жизнь и никаких следов крови на месте расправы (напомню, что убийство совершалось тайно, позже ночью было инсценировано «похищение» князей: стрельба возле школы, где их держали под арестом, дезинформирование местных жителей и т.д.).

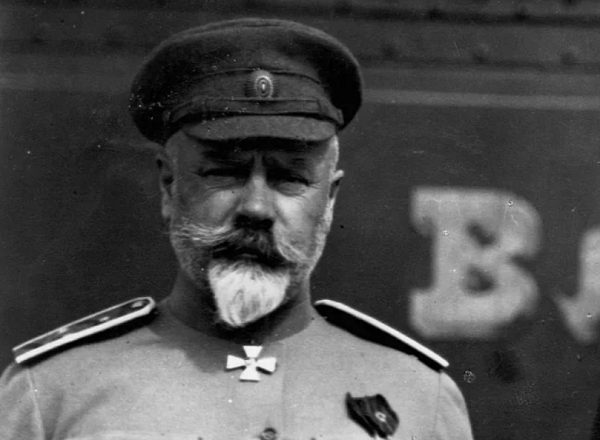

Следователь по особо важным делам Николай Соколов (1882-1924), действуя под охранной грамотой адмирала Колчака, вел расследование по убийству царской семьи и князей Дома Романовых

Лишь один из жертв той трагедии после удара был еще живым – Федор Семенович Ремез, управляющий делами Великого князя Сергея Михайловича. Федор Ремез, как и остальные, был сброшен в ходовое отделение шахты, но, собрав последние силы, смог переползти по настилу, по которому возили уголь, в машинное отделение, где потом и нашли его тело.

Может быть, какое-то короткое время еще теплилась жизнь и в Варваре Алексеевне Яковлевой, келейнице Великой княгини, – судя по тому, что пальцы ее руки были «положены на благословение», как записано в деле.

Думаю, с Ремезом и келейницей Варварой так произошло, потому что убийцы к прислуге относились по-другому: удар нанесли, но в смерти не убедились. Главная цель была – Романовы.

О том, что Елизавета Федоровна падала в шахту уже мертвой, говорит ее положение: вертикальное, руки сложены вдоль туловища. Если живой человек падает вниз на глубину 15 м, сложить так ровно руки невозможно: они могут быть впереди, в разные стороны – как угодно.

Обе руки Елизаветы Федоровны были сильно сжаты, согнуты пальцы, ногти вонзились в кожу – так бывает, когда человек испытывает сильную боль.

В одной руке были зажаты два шнурка, на которых висели два мешочка с мелочами для умывания. Голова (глаза, нос) преподобномученицы были завязаны платком, свернутым в четыре слоя. Как видим, даже если бы она оставалась в шахте еще живой, ее положение и платок на лице, от которого она не освободилась, не соответствуют версии о перевязывании раненого.

Все домыслы появились потому, что автор первой биографии, Любовь Миллер, жила в Австралии, в Россию приезжала работать в архивах, но многие архивы в то время еще были закрыты.

Первое издание ее книги вышло в 1988 году. Проверить факты у нее не было возможности.

Однако время идет, архивы открываются. Следователь по особо важным делам Николай Соколов в свое время вывез из России материалы дела и тем их спас. В наше время подлинник хранится в американском архиве, в России – копия.

Факты говорят, что монашеского пострига не было

Елизавета Федоровна с раненными, поступившими в госпиталь с фронтов Первой мировой. На фрагменте фотографии вторая слева — крестовая сестра Варвара Алексеевна Яковлева. 1914 год

– Мы поминаем келейницу Великой княгини Елизаветы Федоровны Варвару как инокиню. Есть версия, что и Елизавета Федоровна приняла монашеский постриг с именем Алексия – в честь святителя Алексия Московского, которого она особо почитала.

Документов, подтверждающих постриг мучениц, нет, но дело не в этом, ведь постриг мог быть тайным. Доказательством же его отсутствия я считаю вот что. Материалы следствия подробно описывают всю одежду, в которой были Великая княгиня и келейница Варвара в момент смерти. Всю! И нигде не упомянута обязательная часть монашеского облачения – параман, который носят под одеждой. Его не было ни на Елизавете Федоровне, ни на Варваре Алексеевне.

Параман – обязательная часть облачения монаха, представляющая собой четырехугольный плат с изображением креста. Носят параман на теле под одеждой на четырех шнурах, пришитых по углам плата, – сам плат на спине, шнуры на груди, к ним прикрепляется параманный крест. Параман напоминает монаху о его обетах – о кресте, который он взял на себя, последовав за Христом.

Параман иноки носят постоянно в знак принятых обетов. Алапаевские узники жили в ожидании смерти, поэтому трудно представить, что Елизавета Федоровна и Варвара Алексеевна по каким-то причинам его сняли. Иконочки, кресты, пояс «Живый в помощи» – все это оставалось и было найдено на алапаевских мучениках, как и мелкие личные вещи, включая документы и какие-то деньги. Но парамана не было.

Конечно, те, кто описывал вещи, снятые с убитых, могли не знать, как правильно называется этот предмет, – все-таки комиссия была светская, гражданская. Но описание все равно попало бы в документы. Как вот апостольник в описаниях называют то накидкой (у Елизаветы Федоровны), то капюшоном (у Варвары Алексеевны).

Исходя из этого, можно предположить, что Елизавета Федоровна не принимала иноческого пострига. И Варвару Алексеевну называть инокиней неправильно, она – крестовая сестра, как везде о ней и было тогда написано.

Кстати, в книге есть редкая фотография, на которой мы видим Варвару Алексеевну Яковлеву. Это фотография из английского архива, из фонда принцессы Виктории. На фото – Великая княгиня в 1914 году с раненными солдатами обительского (Марфо-Мариинского) лазарета. Рядом с ней – две сестры, и одна из них – келейница Варвара Алексеевна. Она там совершенно не похожа на фото, которое мы привыкли считать ее портретом. Возможно, все это время мы принимали за нее другого человека.

Вывод о том, что прпмчц. Елизавета Федоровна не принимала монашеского пострига, уже высказывался раньше Людмилой Карпычевой, ученым, публицистом, историком церкви, сестрой милосердия Санкт-Петербурской Покровской общины. Вот ее аргументы после тщательного исследования свидетельств.

1) Версия о монашестве Елизаветы Федоровны возникла как раз исходя из того, что Любовь Миллер пишет о найденном параманном кресте. Но он был обнаружен не при поднятии мощей из шахты, а уже после перезахоронения на Святой Земле, при вскрытии гробницы в 1981 году, что объяснимо (см. п. 3).

2) После мученической кончины Великой княгини ее тайное монашество должен был открыть ее последний духовник – игумен Серафим (Кузнецов), или священники алапаевской церкви, куда Елизавета Федоровна ходила, где исповедовалась и причащалась. Однако никто из них ничего подобного не высказывал, ее отпевание 19 октября 1918 года в Алапаевске было совершено мирским чином.

3) Некоторое время все восемь гробов алапаевских мучеников прятали в женском монастыре Читы, вырыв яму под полом келии. Перед этим тела Елизаветы Федоровны и ее сподвижницы Варвары Алексеевны монахини омыли и одели в монашеские одежды – возможно, в целях конспирации, чтобы при нападении большевиков выдать их за сестер монастыря. Позже, после прибытия тел в Иерусалим, сестра Елизаветы Федоровны принцесса Виктория напишет брату Эрнсту:

«…Она теперь одета так, как она хотела быть, поскольку она всегда собиралась, как она мне говорила раньше, совершенно уйти из мира и закончить свои дни монахиней, – после того, как ее Дом (Марфо-Мариинская обитель) был бы окончательно устроен».

4) Сама Елизавета Федоровна писала в одном из писем, что сестрам Обители, достигшим 60 лет, «по Уставу нашей Обители, предложено будет принять мантию и удалиться в наш скит (вдали от города)». Это были ее планы, но до тех пор она прежде всего была настоятельницей Обители и считала, что монашество можно будет принять, только отойдя от всех земных дел.

5) После прославления в 1981 году РПЦЗ поначалу именовала Елизавету Федоровну святой новомученицей, на первой иконе – святой мученицей благоверной княгиней Елизаветой.

Источник: журнал «Православный летописец Санкт-Петербурга», № 21. СПб., 2005. С. 61-74.

Где же завещала похоронить себя Великая княгиня

Тела мучеников, поднятые из шахты, привезли в катаверну (морг) на кладбище возле Екатерининской церкви. Алапаевск, октябрь 1918 года

– Великая княгиня Елизавета Федоровна и ее сподвижница, крестовая сестра Варвара похоронены в Иерусалиме в храме св. равноап. Марии Магдалины. Многие историки пишут, что она и завещала похоронить себя там. На самом деле, она обмолвилась об этом, когда в 1888 году посетила с супругом Иерусалим и была на освещении храма: как там хорошо, как бы она хотела быть здесь похороненной. Но не надо забывать, что ей тогда было всего 23 года!

А вот в своем последнем духовном завещании, написанном в 1914 году, Елизавета Федоровна однозначно высказывает свою волю:

«Прошу меня похоронить в склепе под ныне построенной мною церковью во имя Покрова Пресвятой Богородицы в моем владении на Большой Ордынке в Москве при моей обители милосердия. <…>

В случае если я буду пострижена, буду жить в скиту и там умру, то похоронить меня все-таки в моей обители в Москве, на указанном выше месте <…>. В случае, если умру за границей или вне Москвы, прошу положить в гроб, закрыть его совсем, перевезти в Москву и похоронить (не открывая гроба) там, где мною выше сего указано».

Завещание это публиковалось и раньше. Я тоже привожу его в книге.

Понятно, что в 1921 году, когда тела Елизаветы Федоровны и Варвары Алексеевны вывозили из Китая, перевезти их на Святую Землю было проще, чем куда-либо: Иерусалим находился под английским мандатом, и сестра Елизаветы Федоровны, принцесса Виктория, обратилась к правительству с просьбой о содействии.

Но даже тогда принцесса Виктория писала брату Эрнсту: «Я надеюсь, что найду там склеп под церковью, где они могут оставаться до тех пор, пока их можно будет повезти в Москву».

Такого в скором будущем не случилось, но сейчас времена изменились. Марфо-Мариинская обитель возродилась, усыпальница, которую устроила для себя Елизавета Федоровна и расписал Павел Корин, отреставрирована. Будем молиться, чтобы завещание преподобномученицы Елизаветы исполнилось и Матушка, наконец, вернулась в родную Обитель.

Людмила Куликова, автор книги «Крестный путь преподобномученицы Великой княгини Елисаветы Феодоровны на Алапаевскую Голгофу»

Людмила Куликова, член Императорского Православного Палестинского Общества, лауреат премии прпмчц. Великой княгини Елизаветы Федоровны, начала заниматься исследованиями в области церковной истории, собирая по благословению духовника материалы к прославлению своего земляка – прписп. Гавриила (Игошкина), архимандрита Мелекесского (ее трудами он прославлен в 2000 году в Соборе новомучеников и исповедников Российских). Т.к. прписп. Гавриил много лет служил в Марфо-Мариинской обители, Людмила Владимировна собрала в архивах много материалов и об истории обители и ее святой настоятельнице. Материалы легли в основу двух книг о Великой княгине. Сейчас автор готовит книгу о жизни второй настоятельнице обители – Валентине Сергеевне Гордеевой, ближайшей сподвижнице Елизаветы Федоровны, бывшей фрейлине, умершей в 1931 году в ссылке в г. Туркестан (Киргизия).

Книгу Людмилы Куликовой «Крестный путь преподобномученицы Благоверной Великой княгини Елизаветы Федоровны на Алапаевскую Голгофу» (Симбирск: Спасский женский монастырь, 2019. – 728 с. с илл.) можно купить в Москве в лавке Марфо-Мариинской обители, в магазинах «Православное слово», «Троицкая книга», церковных лавках храмов Святителя Николая в Пыжах, Воскресения Христова в Кадашах, Живоначальной Троицы на Грязех.

О святой преподобномученице Елизавете Федоровне читайте также:

Елизавета Федоровна Романова: правила жизни

Святая Елизавета Романова: 9 главных фактов о благотворительности Великой княгини

Елизавета Романова: маленькая принцесса

https://www.miloserdie.ru/article/vokrug-smerti-velikoj-knyagini-elizavety

|

Метки: романовы террор |

Елизавета Федоровна Романова: правила жизни |

12 604 подписчика

Елизавета Федоровна Романова: правила жизни

17 июля

18 июля 1918 года великую княгиню Елизавету Романову, основательницу обители милосердия сбросили в шахту в глухом лесу, чтоб никто не нашел, - по приказу главы партии большевиков В.И. Ленина.

Текст: Зоя Жалнина

Великая княгиня Елизавета Федоровна, 1904 год. Архивные фото и документы из музея Марфо-Мариинской Обители милосердия

О человеке лучше всего говорят его дела и письма. Письма Елизаветы Федоровны близким людям раскрывают правила, на которых она строила свою жизнь и отношения с окружающими, позволяют лучше понять причины, побудившие блестящую великосветскую красавицу превратиться в святую еще при жизни.

В России Елизавета Федоровна была известна не только как «самая красивая принцесса Европы», сестра императрицы и жена царского дяди, но и как основательница Марфо-Мариинской обители милосердия – обители нового типа.

В 1918 году основательницу обители милосердия сбросили в шахту в глухом лесу, чтоб никто не нашел, - по приказу главы партии большевиков В.И. Ленина.

Великая княгиня Елизавета Федоровна очень любила природу и часто подолгу гуляла - без фрейлин и "этикета". На фото: по дороге в деревню Насоново, недалеко от Ильинского - подмосковного имения, где они с мужем, великим князем Сергеем Александровичем, жили почти безвыездно до его назначения в 1891 году на пост генерал-губернатора Москвы. Конец XIX века. Государственный архив РФ

О вере: «Внешние признаки только напоминают мне о внутреннем»

По рождению лютеранка, Елизавета Федоровна, при желании, могла всю жизнь ею и оставаться: каноны того времени предписывали обязательный переход в Православие только тем членам августейшей фамилии, которые имели отношение к престолонаследию, а муж Елизаветы, великий князь Сергей Александрович, наследником престола не являлся. Однако на седьмом году брака Елизавета принимает решение стать православной. И делает это не «из-за мужа», а по собственному изволению.

Принцесса Елизавета со своей родной семьей в юности: отец, великий герцог Гессен-Дармштадский, сестра Аликс (будущая императрица Российская), сама принцесса Елизавета, старшая сестра, принцесса Виктория, брат Эрнст-Людвиг. Мать, принцесса Алиса, умерла, когда Елизавете было 12 лет.

Художник Генрих фон Ангели, 1879 год

Из письма к отцу, Людвигу IV, великому герцогу Гессенскому и Прирейнскому

(1 января 1891 г.):

Я решилась на этот шаг [ – переход в Православие –] только по глубокой вере и я чувствую, что пред Богом я должна предстать с чистым и верующим сердцем. Как было бы просто — оставаться так, как теперь, но тогда как лицемерно, как фальшиво это бы было, и как я могу лгать всем — притворяясь, что я протестантка во всех внешних обрядах, когда моя душа принадлежит полностью религии здесь. Я думала и думала глубоко обо всем этом, находясь в этой стране уже более 6 лет, и зная, что религия «найдена».

Даже по-славянски я понимаю почти все, хотя никогда не учила этот язык. Ты говоришь, что внешний блеск церкви очаровал меня. В этом ты ошибаешься. Ничто внешнее не привлекает меня и не богослужение — но основа веры. Внешние признаки только напоминают мне о внутреннем…

Удостоверение о высокой медицинской квалификации сестер Марфо-Мариинской Трудовой общины от 21 апреля 1925 г. После ареста Елизаветы Федоровны в 1918 году в Марфо-Мариинской обители была устроена "трудовая артель" и сохранен госпиталь, где могли работать сестры обители. Сестры так хорошо работали, что даже заслужили похвалу от советской власти. Что не помешало ей закрыть обитель через год после выдачи удостоверения, в 1926 году. Копия удостоверения предоставлена музею Марфо-Мариинской обители Центральным архивом г. Москвы

О революции: «Предпочитаю быть убитой первым случайным выстрелом, чем сидеть, сложа руки»

Из письма В.Ф. Джунковскому, адъютанту великого князя Сергея Александровича (1905 г.):

Революция не может кончиться со дня на день, она может только ухудшиться или сделаться хронической, что, по всей вероятности, и будет. Мой долг – заняться теперь помощью несчастным жертвам восстания… Предпочитаю быть убитой первым случайным выстрелом из какого-нибудь окна, чем сидеть тут, сложа руки. <…>

Революция 1905-1907 г.г. Баррикады в Екатерининском переулке (Москва). Фото из Музея современной истории России. Фотохроника РИА Новости

Из письма императору Николаю II (29 декабря 1916 г.):

Всех нас вот-вот захлестнут огромные волны <…> Все классы — от низших и до высших, и даже те, кто сейчас на фронте, — дошли до предела!.. <…> Какие еще трагедии могут разыграться? Какие еще страдания у нас впереди?

О прощении врагов: «Зная доброе сердце покойного, я прощаю Вас»

В 1905 году муж Елизаветы Федоровны, генерал-губернатор Москвы, великий князь Сергей Александрович, был убит бомбой террористом Каляевым. Елизавета Федоровна, услышав взрыв, прогремевший недалеко от губернаторского дворца, выбежала на улицу и стала собирать разорванное на куски тело мужа. Потом долго молилась. Через некоторое время она подала прошение о помиловании убийцы мужа и навестила его в тюрьме, оставив Евангелие. Сказала – все ему прощает.

Из шифрованной телеграммы прокурора Сената Е.Б. Васильева от 8 февраля 1905 г.:

Свидание великой княгини с убийцей состоялось седьмого февраля в 8 часов вечера в канцелярии Пятницкой части. <…> На вопрос кто она, Великая Княгиня ответила «я жена того, кого Вы убили, скажите за что Вы его убили»; обвиняемый встал, произнося «Я исполнил то, что мне поручили, это результат существующего режима». Великая Княгиня милостиво обратилась к нему со словами «зная доброе сердце покойного, я прощаю Вас» и благословила убийцу. Затем <…> осталась наедине с преступником минут двадцать. После свидания он высказал сопровождавшему офицеру, что «Великая Княгиня добрая, а вы все злые».

Из письма императрице Марии Федоровне (8 марта 1905 г..):

Жестокое потрясение [от смерти мужа] у меня сгладил небольшой белый крест, установленный на месте, где он умер. На следующий вечер я пошла туда помолиться и смогла закрыть глаза и увидеть этот чистый символ Христа. Это была великая милость, и потом, по вечерам, перед тем, как ложиться спать, я говорю: «Спокойной ночи!» — и молюсь, и в сердце и душе у меня мир.

Собственноручная вышивка Елизаветы Федоровны. Образы сестер Марфы и Марии означали путь служения людям, выбранный великой княгиней: деятельное добро и молитва. Музей Марфо-Мариинской обители милосердия в Москве

О молитве: «Я не умею хорошо молиться…»

Из письма княгине З. Н. Юсуповой (23 июня 1908 г.):

Мир сердечный, спокойствие души и ума принесли мне мощи святителя Алексия. Если бы и Вы могли в храме подойти к святым мощам и, помолясь, просто приложиться к ним лбом – чтобы мир вошел в Вас и там остался. Я едва молилась – увы, я не умею хорошо молиться, а только припадала: именно припадала, как ребенок к материнской груди, ни о чем не прося, потому что ему покойно, от того, что со мною святой, на которого я могу опереться и не потеряться одна.

Елизавета Федоровна в облачении сестры милосердия. Одежда сестер Марфо-Мариинской обители была сделана по эскизам Елизаветы Федоровны, которая считала, что белый цвет уместнее для сестер в миру, чем черный.

Архивные фото и документы из музея Марфо-Мариинской обители милосердия.

О монашестве: «Я приняла это не как крест, а как путь»

Через четыре года после гибели мужа Елизавета Федоровна продала свое имущество и драгоценности, отдав в казну ту часть, которая принадлежала дому Романовых, а на вырученные деньги основала в Москве Марфо-Мариинскую обитель милосердия.

О том, как продолжается дело св. преподобномученицы Елизаветы сегодня –

читайте в интервью настоятельницы обители игуменьи Елизаветы (Поздняковой).

Из писем императору Николаю II (26 марта и 18 апреля 1909 г.):

Через две недели начинается моя новая жизнь, благословленная в церкви. Я как бы прощаюсь с прошлым, с его ошибками и грехами, надеясь на более высокую цель и более чистое существование. <…> Для меня принятие обетов — это нечто еще более серьезное, чем для юной девушки замужество. Я обручаюсь Христу и Его делу, я все, что могу, отдаю Ему и ближним.

Вид Марфо-Мариинской обители на Ордынке (Москва) в начале 20 века. Архивные фото и документы из музея Марфо-Мариинской обители милосердия.

Из телеграммы и письма Елизаветы Федоровны профессору Санкт-Петербургской Духовной Академии А.А. Дмитриевскому (1911 г.):

Некоторые не верят, что я сама, безо всякого влияния извне, решилась на этот шаг. Многим кажется, что я взяла на себя неподъемный крест, о чем и пожалею однажды и — или сброшу его, или рухну под ним. Я же приняла это не как крест, а как путь, изобилующий светом, который указал мне Господь после смерти Сергея, но который за долгие годы до этого начал брезжить в моей душе. Для меня это не «переход»: это то, что мало-помалу росло во мне, обретало форму. <…> Я была поражена, когда разыгралась целая битва, чтобы помешать мне, запугать трудностями. Все это делалось с большой любовью и добрыми намерениями, но с абсолютным непониманием моего характера.

Об отношениях с людьми: «Я должна делать то же, что они»

Из письма Е.Н. Нарышкиной (1910 г.):

…Вы можете вслед за многими сказать мне: оставайтесь в своем дворце в роли вдовы и делайте добро «сверху». Но, если я требую от других, чтобы они следовали моим убеждениям, я должна делать то же, что они, сама переживать с ними те же трудности, я должна быть сильной, чтобы их утешать, ободрять своим примером; у меня нет ни ума, ни таланта – ничего у меня нет, кроме любви к Христу, но я слаба; истинность нашей любви к Христу, преданность Ему мы можем выразить, утешая других людей – именно так мы отдадим Ему свою жизнь…

Об отношении к себе: «Продвигаться вперед надо настолько медленно, чтобы казалось, что стоишь на месте»

Из письма императору Николаю II (26 марта 1910 г.):

Чем выше мы пытаемся подняться, чем большие подвиги налагаем на себя, тем больше старается диавол, чтобы сделать нас слепыми к истине. <…> Продвигаться вперед надо настолько медленно, чтобы казалось, что стоишь на месте. Человек не должен смотреть сверху вниз, надо считать себя худшим из худших. Мне часто казалось, что в этом есть какая-то ложь: стараться считать себя худшим из худших. Но это именно то, к чему мы должны прийти — с помощью Божией все возможно.

О том, почему Бог допускает страдания

Из письма графине А.А. Олсуфьевой (1916 г.):

Я не экзальтированна, мой друг. Я только уверена, что Господь, Который наказывает, есть тот же Господь, Который и любит. Я много читала Евангелие за последнее время, и если осознать ту великую жертву Бога Отца, Который послал Своего Сына умереть и воскреснуть за нас, то тогда мы ощутим присутствие Святого Духа, Который озаряет наш путь. И тогда радость становится вечной даже и тогда, когда наши бедные человеческие сердца и наши маленькие земные умы будут переживать моменты, которые кажутся очень страшными.

О Распутине: «Это человек, который ведет несколько жизней»

Елизавета Федоровна крайне негативно относилась к тому чрезмерному доверию, с которым ее младшая сестра, императрица Александра Федоровна, относилась к Григорию Распутину. Она считала, что темное влияние Распутина довело императорскую чету до «состояния слепоты, которое бросает тень на их дом и страну».

Интересно, что двое из участников убийства Распутина входили в ближайший круг общения Елизаветы Федоровны: князь Феликс Юсупов и великий князь Дмитрий Павлович, приходившийся ей племянником.

Из письма императору Николаю II (4 февраля 1912 г.):

Я ясно видела то, что надвигалось, разные люди со всех концов страны просили предупредить тебя, что это человек, который вел несколько жизней, так говорят те, с кем он соприкасался, и что ты никогда не увидишь глубин его души, он будет прятать от тебя ту сторону, что покажется кошмаром каждому честному подданному.

Не однажды Елизавета Федоровна пыталась предостеречь Николая II от недоброго влияния, которое оказывал Распутин на Царскую семью. К сожалению, безрезультатно. Архивные фото и документы из музея Марфо-Мариинской обители милосердия.

Из письма императору Николаю II (29 декабря 1916 г.):

…Десять дней молилась за вас, за твою армию, страну, министров, за болящих душой и телом, и имя этого несчастного [Г. Распутина] было в помяннике, чтобы Бог просветил его и... Возвращаюсь и узнаю, что Феликс убил его, мой маленький Феликс, кого я знала ребенком, кто всю жизнь боялся убить живое существо и не хотел становиться военным, чтобы не пролить крови.

<…> Может, ни у кого не достало смелости сказать тебе, что на улицах города, и не только там, люди целовались, как в пасхальную ночь, в театрах пели гимн, все были захвачены единым порывом — наконец черная стена между нами и нашим государем исчезла, наконец все мы услышим, почувствуем его таким, каков он есть. И волна сострадательной любви к тебе всколыхнула все сердца. Бог даст, ты узнаешь об этой любви и почувствуешь ее, только не упусти этот великий момент, ведь гроза еще не кончилась и вдалеке раздаются громовые раскаты.

Елизавета Федоровна незадолго до гибели. Архивные фото и документы из музея Марфо-Мариинской обители милосердия.

О смерти «Я не люблю это слово»

Из писем великому князю Павлу Александровичу

(31 марта 1905 г.) и княгине З.Н. Юсуповой (1 июля 1908 г.):

Но все же смерть остается разлукой. Я не люблю это слово; думаю, те, кто уходит, подготавливают для нас дорогу, а наши здешние молитвы помогают им расчистить путь, по которому нам предстоит пройти.

Письмо Великой княгини Елизаветы Федоровны сестрам обители, написанное после ареста, по дороге в Алапаевск. Последние слова заботы и утешения. Из музея Марфо-Мариинской обители милосердия (Москва)

До последних минут

Из воспоминаний монахини Надежды (в миру – Зинаиды Бреннер (1890—1983 гг.),, бывшей насельницы Марфо-Мариинской обители):

На вопрос, какую добродетель Елизавета Феодоровна почитала большей, матушка Надежда ответила: «Милосердие. Причем, во всяком самомалейшем его проявлении».

https://www.miloserdie.ru/special/elizaveta-fedorovna/

О святой преподобномученице Елизавете Федоровне читайте также:

«Вокруг смерти Великой княгини Елизаветы Федоровны до сих пор много домыслов»

Святая Елизавета Романова: 9 главных фактов о благотворительности Великой княгини

Елизавета Романова: маленькая принцесса

https://zen.yandex.ru/media/miloserdie.ru/elizavet...jizni-5f1208606e7f283744a58ada

|

Метки: романовы террор рпц |

Яков Блюмкин: Портрет и рама |

Яков Блюмкин: Портрет и рама

Posted by admin on 23 февраля 2014 in Скифская Академия · 0 Comments

В конце 1950-х годов мне случалось встречаться с Петром Ивановичем Чагиным, возглавлявшим в то время Комиссию по литературному наследию Переца Маркиша. Мне было тогда двадцать лет, и я, скорей всего, ничего не слышал о Якове Блюмкине – во всяком случае, в связи с Чагиным. Это уже потом, после смерти Петра Ивановича, я узнал, каково было значение этого человека в Баку в начале 1920-х, что его связывало с загадочной историей «бакинских комиссаров», узнал о его приятельских отношениях с Сергеем Есениным. Это ему, Чагину, были посвящены «Персидские мотивы», а головное стихотворение цикла открывалось вначале строчкой «Чагане ты моя, Чагане»… Есенин, как видно, любил пошутить – да и Чагин тоже. В ответ на просьбу поэта отвезти его в Персию Чагин взял машину и долгие часы, в веселейшем настроении, возил знаменитого гостя по горам и долам вокруг Баку. Вернувшись в город, сказал: «Вот мы, Сергей, и побывали в Персии!» В результате появился цикл «персидских» стихов.

Не чужим человеком Чагин был и для Блюмкина, наезжавшего в Баку – поближе к той же Персии, куда Блюмкин действительно попал по заданию московских архитекторов «мировой революции».

Нынче я горько сожалею о том, что полвека назад ничего такого не знал о Петре Ивановиче Чагине и не допытывался у него обо всех этих интереснейших вещах. Впрочем, далеко не факт, что Чагин удовлетворил бы мое любопытство и дал бы сколько-нибудь вразумительные ответы на возможные вопросы…

Первым из них был бы такой: «Что представлял собою Яков Блюмкин?»

Как его только не называют! И «супертеррорист», и «ультрадиверсант», и даже «еврейский Скорцени». Он сегодня в моде – о нем пишут статьи и книжки, полные выдумок, он появился на экране в фильме, рассчитанном на простофиль и любителей «клубнички». Чем больше о нем говорят и пишут, тем более размытым становится образ этого незаурядного человека, Якова Блюмкина.

Проверенных, документальных сведений о нем сохранилось немного. Едва ли он сам умышленно искажал и путал факты своей короткой, но чрезвычайно насыщенной биографии; скорее, его «богемность» протестовала против костлявой точности документа. Как это ни поразительно, по-видимому, он видел в себе прежде всего творческую личность, поэта имажинистской школы. Надо полагать, ореол чекиста делал свое дело: немногие стихотворцы набирались смелости открыто ругать его стихи. Как бы то ни было, «Манифест имажинистов» – один из шести его вариантов – подписан, вместе с Сергеем Есениным и Анатолием Мариенгофом, также и Яковом Блюмкиным. Принимали ли его всерьез в пестрых поэтических кругах той безумной и кровавой поры? Вряд ли… Револьвер Блюмкина перевешивал прочие аргументы, а «слава» убийцы фон Мирбаха затмевала его иные – впрочем, также сомнительные – поступки. Не следует обольщаться его отвагой и находчивостью – он служил неправому делу, и никакие обстоятельства, никакие удивительные черты характера не высветляют его вины.

Блюмкин вошел в историю именно покушением на германского посла графа Вильгельма фон Мирбаха в июле 1918 года. В то время он разделял идеологию левых эсеров, унаследовавших от революционных ниспровергателей-семидесятников их патологическое влечение к террору. Роль личности в истории, по мнению левых эсеров, чрезвычайно ответственна, и физическое уничтожение ключевых политических фигур ведет к дестабилизации общества и к изменению хода исторических событий. Надо заметить, этот взгляд на вещи и этот подход немногим отличается от варварской практики сегодняшних террористических группировок… Убийство посла Мирбаха играло особую роль: драматическая гибель высокопоставленного дипломата призвана была сорвать выполнение условий Брестского мира между Россией и Германией – позорного и неприемлемого, с точки зрения эсеров.

Выбор пал на начальника охраны эсеровского ЦК – находчивого и решительного Блюмкина, к тому же прекрасно подготовленного физически. Задача была не из легких: немцы подозревали об опасности, и посольство тщательно охранялось. Главному исполнителю ассистировал достаточно случайный человек – фотограф ЧК эсер Николай Андреев. Воспользовавшись фальшивыми документами, террористы проникли в здание посольства и добились встречи с послом. Сам ход теракта многократно описан – и всякий раз по-новому. Согласно одной версии, стрелял и метал бомбу Блюмкин, согласно второй – Блюмкин стрелял и промахнулся, а взрывал Андреев. Готовясь к теракту, Блюмкин написал своего рода предсмертную записку, озаглавленную им «Письмо к товарищу»:

Черносотенцы-антисемиты с начала войны обвиняют евреев в германофильстве, и сейчас возлагают на евреев ответственность за большевистскую политику и за сепаратный мир с немцами. Поэтому протест еврея против предательства России и союзников большевиками в Брест-Литовске представляет особое значение. Я, как еврей, как социалист, беру на себя совершение акта, являющегося этим протестом.

Нет никаких оснований подвергать сомнению искренность этого обращения.

Современные исследователи склонны осмеивать Блюмкина и, по мере сил, дегероизировать его: он и трус, и болтун, и фигляр, и немецкая пуля, когда он уходил после теракта, угодила ему в задницу; такое ранение, по всей видимости, должно развеселить читающую публику и выставить террориста в смешном свете. В действительности же Блюмкин был отменным стрелком и вряд ли промахнулся бы, стреляя в посла с трех метров, а ранен он был в ногу, что не помешало ему перемахнуть через высокую ограду посольства и скрыться от преследования вместе с Андреевым. Якову Блюмкину, ушедшему после покушения в подполье и бежавшему на Украину, в то время было двадцать лет отроду.

Впрочем, и здесь имеются разночтения. По одним данным, Блюмкин родился в 1900 году в Одессе, на Молдаванке, по другим – в местечке Сосница, близ Чернигова, в 1898 году. Первая версия представляется более достоверной: известно, что Яков Блюмкин начал свое традиционное еврейское обучение в одесском хедере, а расстрелян был большевиками в 1929 году, не дожив трех месяцев до своего тридцатилетия.

Так или иначе, он появился на свет в многодетной семье, и его отец, нищий еврей Герш Блюмкин, умер вскоре после рождения Симхи-Янкеля. Семья осталась без средств к существованию и нищенствовала. Малолетний Янкель подрабатывал где и как придется: в трамвайном депо, учеником электрика, разнорабочим в театре, на консервной фабрике. Знание идиша, русского и иврита помогало ему выжить в одесской многонациональной круговерти. Он писал стихи по-русски и публиковал их в газетах «Одесский листок» и «Гудок», в журнале «Колосья». Одесса насквозь была пропитана антимонархическими, революционными настроениями, и Яков Блюмкин сблизился с радикально настроенными эсерами. Впрочем, это не препятствовало его национальным устремлениям – он участвовал в рейдах отрядов еврейской самообороны, к руководству которыми непосредственное отношение имел знаменитый налетчик Мишка Япончик, увековеченный Исааком Бабелем в «Одесских рассказах» под именем Беня Крик.

1917–1918 годы в Одессе были настоящим хаосом. Февральская революция и последующий захват власти большевиками породили опасные смерчи на юге России: пестрые власти сменяли друг друга на местах, ситуацию контролировали, как сейчас бы выразились, «полевые командиры»: красные и белые, анархисты, атаманы и просто бандиты. Боевые соединения действовали под разными флагами и под разными лозунгами.

Революционные карьеры делаются быстро. «Революция избирает себе молодых любовников», – эта крылатая фраза Льва Троцкого в полной мере относится к Блюмкину. Весной 1918 года Яков Блюмкин уже назначен на должность начальника штаба Третьей Украинской советской «одесской» армии, насчитывавшей от силы четыре тысячи штыков. Эта «армия» должна была противостоять наступающим румынским и австро-венгерским войскам – и была смята. Остатки армии были перегруппированы, поддержаны пополнением и отправлены в район Донбасса. В новом формировании восемнадцатилетний Блюмкин получает должность комиссара Военного совета армии.

В конце апреля – за два месяца до покушения на Мирбаха – Блюмкин появляется в Москве и занимает ответственные посты в партии левых эсеров. План покушения принадлежал лично Блюмкину, он докладывал его лидеру партии Марии Спиридоновой за сорок восемь часов до теракта и был принят к исполнению. Оперативная подготовка заняла в конечном счете двадцать четыре часа. Такой прыти позавидовали бы, пожалуй, и сегодняшние «борцы за всемирную справедливость».

После совершения теракта и бегства из посольства раненый Блюмкин укрывается в отряде Дмитрия Попова – левого эсера, командовавшего отрядом особого назначения ЧК. Затем события набирают скорость и сменяют друг друга, рассыпаясь и складываясь в новые комбинации, подобно цветным стеклышкам в калейдоскопе. Эсеровские боевики арестовывают Дзержинского, явившегося арестовать террористов Блюмкина и Андреева. Вместе с Дзержинским схвачен чекист Лацис и большевистский председатель Моссовета Смидович. Эсеры захватывают Центральный телеграф и рассылают депеши, дезавуирующие указания Ленина как «вредные» и противоречащие приказам «правящей в настоящее время партии левых социал-революционеров». На рассвете 7 июля большевики переходят в атаку и начинают обстреливать из артиллерийских орудий особняк, в котором разместился штаб Попова и руководители партии левых эсеров. К тому времени раненый Блюмкин уже переправлен в больницу и к нему приставлена большевистская охрана, которая должна арестовать его и доставить на Лубянку, как только он сможет подняться с койки. Блюмкин мастерски обманывает бдительность охранников, совершает побег из палаты и исчезает, «ложится на дно». Путь его лежит на Украину, где он планирует теракт против гетмана Скоропадского, сорвавшийся из-за неисправности взрывных устройств. Тем временем «мятеж» левых эсеров утоплен в крови большевиками, одним махом избавившимися и от конкурентов во власти. Триста эсеров убито, шестьсот – включая состав ЦК – арестовано. Дмитрий Попов спасся бегством, пробился к вольнолюбивому Нестору Махно и возглавил один из его боевых отрядов.

Ленин, кажется, остался доволен всем случившимся. После разгрома эсеров его власть укрепилась, убийц графа Мирбаха он приказал «искать, очень тщательно искать, но не найти». Вполне прагматичный Ульянов, по-видимому, не желал лишиться такого ценного человека, как Блюмкин. И «крыша» была предоставлена ему ведомством Дзержинского, счастливо спасшегося из эсеровского плена. Исходя из этого можно предположить, что украинская эпопея Блюмкина насквозь просвечивалась фонарями ЧК.

Но и уцелевшие киевские левые эсеры были, как говорится, начеку: они заподозрили своего молодого однопартийца в измене и дважды организовывали покушение на его жизнь. Из первой переделки Блюмкин вышел без царапины: почуяв неладное, он бросился бежать, и восемь пуль, выпущенные ему вслед, прошли мимо. Спустя неделю он снова подвергся нападению: двое боевиков стреляли в него, когда он сидел за столиком кафе на Крещатике. В тяжелом состоянии он был доставлен в больницу, но и там невозможно было укрыться от партийного приговора: в окно палаты бросили бомбу, которая, однако, не причинила больным серьезного ущерба. Справедливо опасаясь за свою жизнь, Блюмкин исчез из больницы и вновь скрылся в глубоком подполье.

Время между уходом на нелегальное положение и возвращением в Москву в марте 1920 года Блюмкин не тратил даром. Оставаясь приверженцем индивидуального террора, он разрабатывал планы покушений на адмирала Колчака, а потом и на Деникина, – впрочем, оба они остались неосуществленными: по каким-то таинственным причинам Москва не дала окончательное «добро» на эти теракты.

Колеся по Украине, Блюмкин приобретает известность как организатор партизанских отрядов в белогвардейском тылу. В конце 1919-го, за полгода до своего двадцатилетия, он командует бригадой 27-й дивизии на Южном фронте, затем получает назначение на должность начальника штаба этой бригады.

Наконец боевая подготовка перспективного молодого человека закончена, его оперативные возможности проверены и получили высокую оценку. Блюмкин отозван в Москву и зачислен слушателем восточного отделения Академии Генерального штаба. Это означало для него переход на игровое поле внешней или, как тогда говорили, закордонной разведки, руководимой давним одесским знакомцем Якова, сыном сапожника с Молдаванки Меиром Трилиссером. Активная полевая разведка – как раз то занятие, которое как нельзя лучше подходило беспокойному, склонному к опасным авантюрам Якову Блюмкину. Помимо изучения военных и политических дисциплин, слушатели отделения Востока зубрили иностранные языки. Способный к языкам Блюмкин успешно осваивает фарси, штудирует китайский, а также без понуканий совершенствуется в немецком, открытом ему благодаря родному идишу. Загадочный Восток влечет отныне прошедшего огни и воды Якова Блюмкина, жаждущего новых приключений и успехов.

Живя в столице и не испытывая недостатка в деньгах, Блюмкин укрепляет связи с молодыми поэтами. Приятельские отношения с Маяковским, Есениным, Шершеневичем вряд ли носили оперативный характер, связанный с ведомством на Лубянке: Блюмкину, несомненно, импонировало знакомство с литературными знаменитостями, которым к тому же он мог оказывать своего рода покровительство – выдирать из лап ЧК, охотившейся за буйными и неуправляемыми вольнодумцами.

Я.Блюмкин и С.Есенин

Летом 1920 года Блюмкин исчезает из Академии на четыре месяца. За это время он совершает невозможное: устраивает переворот в самопровозглашенной «Гилянской советской республике» на севере Ирана, свергает ее лидера Кучук-хана и приводит к власти безоговорочно послушного большевикам Эхсануллу. В военных структурах «нового государственного образования» Блюмкин занимает должность комиссара Гилянской Красной армии и ведет кровопролитные бои с войсками шаха Ирана, не без оснований видевшего в гилянской интриге направляющую руку Москвы. А Блюмкин, на практике закрепивший знание персидского языка, вступает в только что образованную с его помощью иранскую компартию и делегируется Ираном на Первый съезд угнетенных народов Востока в Баку.

Выполнив все свои задачи, в ореоле славы, Блюмкин возвращается в Москву и мирно продолжает обучение в Академии Генштаба. Именно к этому периоду относятся его первые серьезные контакты с Троцким, обратившим пристальное внимание на одаренного молодого человека. Спустя десятилетие преданность авантюрным революционным идеям Троцкого приведет Блюмкина к расстрельной стенке.

Между тем секретные приказы из Центра то и дело срывают Блюмкина с учебы, забрасывают в близкие и далекие края – туда, где не утихают бои и продолжается кровопролитие. То он в Крыму чинит расправу над остатками разбитой армии Врангеля, а заодно и форсировавшими Сиваш махновцами, то в должности комбрига подавляет восстание крестьян в Нижнем Поволжье, а потом появляется на Тамбовщине, преследуя отряды атамана Антонова. Осенью 1921 года комбриг-61 Яков Блюмкин вступает в боестолкновения с войсками барона Унгерна.

Я. Блюмкин на фоне пирамид.

Египет, 1929 год.

Окончив Академию и овладев, помимо прочих, основами турецкого, арабского и монгольского языков, Блюмкин занимает официальный пост личного секретаря Троцкого. Террор, война, разведка – а теперь и политика в чистом виде.

Впрочем, Блюмкин умел совмещать самые разнообразные занятия: разведка осталась, а краткосрочные поездки в Китай и на Памир, в Тибет и Монголию, на Цейлон и в Афганистан Яков чередовал с сочинением стихов и веселыми пирушками с приятелями-литераторами по возвращении в Москву. Он охотно читал свои стихи на публике, в литературных кафе. Его имя мелькало среди имен других стихотворцев. И между прочим, сомнительная слава графомана за ним не утвердилась. Кому-то даже пришло в голову приписать ему предсмертные стихи Есенина «До свиданья, друг мой, до свиданья, милый мой, ты у меня в груди…»

Могу засвидетельствовать, что передвижение по горным азиатским тропам, пешком и верхом, далеко не развлекательная прогулка. Гибель ждет там неопытного путника на каждом шагу – в пропасти, в ледяной расщелине, в бешеной темной реке, волочащей по дну пушечные ядра камней. Блюмкин, отдалившись от опального Троцкого, с головой ушел в разведывательную работу и раскинул сеть нелегалов по всему Востоку – от Турции до Китая. Особый интерес представляла для Иностранного отдела ОГПУ, по-прежнему руководимого Меиром Трилиссером, британская Индия. Блюмкин планировал создать мощную резидентуру в Бомбее, куда следовало забросить агентов через подмандатную Палестину: в борьбе с англичанами стоило использовать просоветски настроенных палестинских евреев, а не склонных к сотрудничеству с Лондоном арабов. Но первостепенным делом – делом сердца – неугомонный Блюмкин считал для себя поиски Шамбалы с ее бездонным запасом научных знаний, которые он намеревался использовать во благо «мировой революции». Впрочем, быть может, его увлекал не столько размытый научный результат, сколько захватывающий поиск.

Шамбалу искали многие: и большевики, и нацисты, и англичане с китайцами; никто как будто не нашел. В Москве заинтересовались Шамбалой в начале 1920-х годов, задача «найти и доложить» была возложена на руководителя спецотдела ЧК Глеба Бокия, разработчиком «теории Шамбалы» выступал парапсихолог Александр Барченко, исполнителем был назначен Блюмкин. ЧК, как это ни странно, была далеко не чужда мистическим веяниям: к «шамбалинскому» проекту был причастен и Дзержинский, и Трилиссер, и нарком Чичерин. Ведомственная склока, однако, спутала карты, и подготовленная уже экспедиция на Тибет была отменена. Это вовсе не означало, что Блюмкин отказался от своей мечты найти Шамбалу. Играя роль то дервиша-исмаилита, то бродячего ламы он, отправившись в путь с Памира, присоединился к экспедиции художника Николая Рериха, также искавшего подходы к Шамбале. Рерих отзывался о Блюмкине весьма уважительно, он так его и называл – «молодой лама». Приведу отрывок из романа Давида Маркиша «Стать Лютовым», написанного на документальной основе, – о заключительном этапе этой экспедиции:

Переход затянулся, на ночлег встали в совершенной тьме. Ветер налетал порывами, как из мехов, и нес с собою ленты сухих острых снежинок. Выбрав среди скал местечко потише, люди уложили своих животных и легли сами, поджав колени к подбородкам.

– Пришли, – сказал проводник Дордже и сдвинул шапку с бровей на затылок. – Отсюда начинается спуск на Шамбалу. – И указал рукой.

Рерих и Молодой лама долго, молча глядели в провал, указанный им проводником. В темноте невозможно было определить глубину пропасти, открывавшейся за перевалом. Дно пропасти, по словам Дордже, заросло горным лесом, там текла река, повторяя изгибы широкой долины.

– Огоньки, как будто, мигают… – глухо сказал Рерих. – А?

Блюмкин промолчал, и Рерих обернулся за подтверждением к Дордже. Но проводник исчез <…>

– Подождем до утра, – сказал Блюмкин и бережно погладил Рериха по плечу. – Ничего не поделаешь…

Утром обнаружилось, что проводник исчез и из лагеря. Никто не видел, как он уходил и куда. Не досчитались и одной лошади. Узнав о происшествии, Рерих стал угрюм.

– Я вам говорил, – зло сказал Блюмкин, – этот подлец работает на англичан.

– Будем спускаться, – решил Рерих. – Мы у цели, никакие англичане, будь они прокляты, нам не помешают.

Долина была пуста и красива. Крепкие деревья леса окаймляли реку, на галечные берега которой, казалось, нога человека не ступала со дня сотворения мира. Пересвистывались красные сурки, столбиками стоя у своих нор и без боязни глядя на караван. Зайцы, рассекая высокую траву, передвигались короткими перебежками. Горный покой, величественный и строгий, словно запечатывал долину, отсекая ее от населенного мира. Трудно было бы сыскать на свете лучшее место для Шамбалы со всеми ее мудрыми тайнами. Но не было здесь Шамбалы.

Блюмкин жадно поглядывал по сторонам, как будто с последней надеждой ждал появления из леса припозднившегося шамбалийца, и кусал губы.

– Не знаю, как вам, – сказал Рерих ровным стеклянным голосом, – а мне здесь нравится. Пейзаж фантастический: фиолетовое небо лежит на ледяных опорах вершин, над рыжим потоком, вырывающимся из каменных райских врат… Я остаюсь тут рисовать.

Блюмкин вздохнул, спешился и, усевшись по-турецки, отвернулся от людей.

Фрагмент картины Н. Рериха «Весть Шамбалы», на которой изображен «лама» Блюмкин

Следует добавить, что в ходе путешествия Блюмкин самым тщательным образом собирал разведданные об английских военных гарнизонах, о состоянии дорог, о расположении мостов. Британцы, надо полагать, знали о «молодом ламе» немало интересного, да и вся экспедиция Рериха сильно их раздражала, и они, как могли, ставили палки в колеса. Блюмкин же пользовался караваном художника как «крышей»; он то пропадал куда-то на день-другой, то вдруг возникал совершенно неожиданно на каком-нибудь снежном перевале и вновь присоединялся к Рериху и его спутникам. На одном из участков пути его арестовали и посадили под замок в местной каталажке. Офицер английской разведки ждал конвоя, чтобы сопроводить пленника «куда следует». Но удача и тут сопутствовала Блюмкину: он благополучно бежал из тюрьмы, прихватив с собою секретные английские документы и, на всякий случай, комплект солдатского обмундирования. Эта «военная хитрость» пригодилась ему немедленно: спасаясь от погони, он смешался с преследовавшими его британскими солдатами – и был таков.

Всё имеет свой конец – и удача тоже. Удача отвернулась от Якова Блюмкина на взлете его успеха, в Константинополе, в 1929 году. Этому предшествовала «служебная командировка» в Палестину от ведомства Меира Трилиссера.

Можно сказать, что Палестина не была для Якова Блюмкина – с его еврейской внешностью и знанием иврита – чужим местом. Он и раньше, до 1929-го, бывал здесь: под личиной владельца прачечной Гурфинкеля приглядывался в Яффе к англичанам, евреям и арабам. Теперь, «забрасывая разведсеть» в направлении Бомбея, он прибыл в Иерусалим в роли персидского купца Султанова – торговца уникальными древнееврейскими книгами. Книги эти, представлявшие значительную ценность, были изъяты по распоряжению наркома Луначарского из библиотечных хранилищ; часть из них относилась к конфискованному властями собранию священных книг Любавичского Ребе Шнеерсона. Редчайшие книги не предназначались к продаже – они должны были доказать основательность и серьезность коммерческих возможностей купца Султанова.

В Иерусалим Блюмкин приехал из Константинополя, где руководил нелегальной резидентурой. Он привез с собою в Палестину четверку обученных московских агентов, и есть основания предполагать, что еще одного или нескольких ему удалось завербовать на месте из числа лево настроенных палестинских евреев. Агентурная сеть быстро пустила корни, Яков предпринял несколько поездок в Европу для установления связей с коммерческими партнерами и укрепления своего положения в мире торговцев еврейским книжным антиквариатом. Трилиссер был доволен действиями своего ближневосточного резидента.

Поездка Блюмкина в Москву для отчета и консультаций являлась, по существу, рутинным действием. Путь домой лежал через Турцию. Там, в Константинополе, состоялась встреча – вероятно, вполне случайная – с сыном Троцкого Седовым, а затем и с самим Львом Давидовичем. Несомненно, Яков мог уклониться от этих контактов – но не сделал этого. Троцкий (быть может, Седов) попросил передать московским родственникам книгу, и Блюмкин согласился выполнить поручение. Нет доказательств, что между строк книги было размещено написанное симпатическими чернилами послание Троцкого к своим приверженцам в Москве – хотя эта «шпионская» версия охотно муссируется исследователями.

По прибытии в Москву в конце 1929 года Блюмкин, из романтических соображений, встретился с сотрудницей Иностранного отдела ЧК Лизой Розенцвейг. С этой молодой красавицей, с которой он делил постель, Яков поделился и своими сомнениями: передавать ли посылку Троцкого адресату или воздержаться от рискованного поступка. Вот уж, действительно, ночная кукушка дневную перекукует!.. Узнав о константинопольской встрече Блюмкина, Лиза немедленно донесла о ней своему чекистскому руководству.

«Всё время меня не покидала мысль о том, – доносила красотка Лиза, – что, собственно говоря, раньше всех обо всем должен узнать т. Трилиссер, что я, его сотрудница, обязана ему рассказать…»

Узнал, со слов самого Якова, о встрече с Троцким и о посылке и бывший преданный троцкист Карл Радек. Реакция его на эту новость была панической: Радек посоветовал Блюмкину немедленно идти в канцелярию Сталина, каяться и вымаливать прощение. Взвесив все «за» и «против», Блюмкин решил в очередной раз «лечь на дно»: бежать в Азию и укрыться там в одном из горных буддийских монастырей. По дороге на Казанский вокзал Яков, в сопровождении неотвязной Лизы, решил заглянуть к художнику Фальку, того не оказалось дома. Поехали на Казанский, там выяснилось, что поезд на Восток будет через несколько часов. Пришлось ждать. На вокзале, по наводке Лизы Розенцвейг, Блюмкин и был взят чекистами. Его судьба была решена на самом верху: за контакт с Троцким он был расстрелян 12 декабря 1929 года.

Вл. Алабай

Related posts:

Previous Post Философия истории старообрядчества. Next Post Крым периода владычества скифов

Related posts:

http://newskif.su/2014/%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D...0%B8-%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0/

|

Метки: яков блюмкин |

Есенин, Сергей Александрович |

Есенин, Сергей Александрович

| Есенин, Сергей Александрович | |

| Страна: | Российская империя, СССР |

| Годы жизни: | 21 сентября 1895 - 28 декабря 1925 |

| Деятельность | |

| Жанры произведений: | Стихотворение, поэма |

| Автограф | |

Есенин, Сергей Александрович (1895-1925) - русский поэт, представитель новокрестьянской поэзии и лирики, а в более позднем периоде творчества — имажинизма.

Содержание

Биография

Родился Есенин в селе Константиново Кузьминской волости Рязанского уезда Рязанской губернии, в крестьянской семье. Отец — Александр Никитич Есенин (1873-1931), мать - Татьяна Фёдоровна Титова (1875-1955). Сёстры - Екатерина (1905-1977), Александра (1911-1981).

В 1904 году Есенин пошёл в Константиновское земское училище, по окончании которого в 1909 году начал учёбу в церковно-приходской второклассной учительской школе (ныне музей С. А. Есенина) в Спас-Клепиках. По окончании школы, осенью 1912 года Есенин ушёл из дома, после прибыл в Москву, работал в мясной лавке, а потом — в типографии И. Д. Сытина. В 1913 году поступил вольнослушателем на историко-философское отделение в Московский городской народный университет имени А. Л. Шанявского. Работал в типографии, был дружен с поэтами Суриковского литературно-музыкального кружка.

Профессиональная деятельность

Здание школы, в которой учился С. Есенин в г. Спас-Клепики

В 1914 году в детском журнале «Мирок» впервые были опубликованы стихотворения Есенина.

В 1915 году Есенин переехал из Москвы в Петроград, читал свои стихотворения А. А. Блоку, С. М. Городецкому и другим поэтам. В январе 1916 года Есенина призвали на войну, и благодаря хлопотам друзей, он получил назначение («с высочайшего соизволения») в Царскосельский военно-санитарный поезд № 143 Её Императорского Величества Государыни Императрицы Александры Фёдоровны. В это время он сблизился с группой «новокрестьянских поэтов» и издал первые сборники («Радуница» - 1916), которые сделали его очень известным. Вместе с Николаем Клюевым часто выступал, в том числе перед императрицей Александрой Фёдоровной и её дочерьми в Царском Селе.

В 1915-1917 годах Есенин поддерживал дружеские отношения с поэтом Леонидом Каннегисером[7], впоследствии убившим председателя Петроградской ЧК Урицкого.

К 1918 - началу 1920-х годов относится знакомство Есенина с Анатолием Мариенгофом и его активное участие в московской группе имажинистов.

В период увлечения Есенина имажинизмом вышло несколько сборников стихов поэта — «Трерядница», «Исповедь хулигана» (оба - 1921), «Стихи скандалиста» (1923), «Москва кабацкая» (1924), поэма «Пугачёв».

В 1921 году поэт вместе со своим другом Яковом Блюмкиным ездил в Среднюю Азию, посетил Урал и Оренбуржье. С 13 мая[8] по 3 июня гостил в Ташкенте у своего друга и поэта Александра Ширяевца. Там Есенин несколько раз выступал перед публикой, читал стихотворения на поэтических вечерах и в домах своих ташкентских друзей. По словам очевидцев, Есенин любил бывать в старом городе, чайханах старого города и Урды, слушать узбекскую поэзию, музыку и песни, посещать живописные окрестности Ташкента со своими друзьями. Он совершил также короткую поездку в Самарканд[5].

Осенью 1921 года в мастерской Г. Б. Якулова Есенин познакомился с танцовщицей Айседорой Дункан, на которой он через полгода женился. После свадьбы Есенин с Дункан ездили в Европу (Германия, Франция, Бельгия, Италия) и в США (4 месяца), где он находился с мая 1922 года по август 1923 года.[9] Газета «Известия» опубликовала записи Есенина об Америке «Железный Миргород». Брак с Дункан распался вскоре после их возвращения из-за границы.

В начале 1920-х годов Есенин активно занимался книжно-издательской деятельностью, а также продажей книг в арендованной им книжной лавке на Большой Никитской, что занимало почти всё время поэта. Последние годы жизни Есенин много путешествовал по стране. Он трижды посетил Кавказ, несколько раз съездил в Ленинград, семь раз — в Константиново.

В 1924-1925 годах Есенин посетил Азербайджан, выпустил сборник стихов в типографии «Красный Восток», печатался в местном издательстве. Есть версия о том, что здесь же, в мае 1925 года, было написано стихотворное «Послание евангелисту Демьяну». В Баку Есенин останавливался в гостинице «Новая Европа». Жил также в селении Мардакян (пригород Баку). В настоящее время здесь находятся его дом-музей и мемориальная доска.

В 1924 году Есенин решил порвать с имажинизмом из-за разногласий с А. Б. Мариенгофом. Есенин и Иван Грузинов опубликовали открытое письмо о роспуске группы.

В газетах стали появляться резко критические статьи о нём, обвиняющие его в пьянстве, дебошах, драках и прочих антисоциальных поступках, хотя поэт своим поведением (особенно в последние годы жизни) иногда сам давал основание для подобного рода критики. На Есенина было заведено несколько уголовных дел, в основном, по обвинениям в хулиганстве; известно также Дело четырёх поэтов, связанное с обвинением Есенина и его друзей в антисемитских высказываниях.

Личная жизнь

В 1913 году Сергей Есенин познакомился с Анной Романовной Изрядновой, которая работала корректором в типографии «Товарищества И. Д. Сытина», куда Есенин поступил на работу. В 1914 году они вступили в гражданский брак. 21 декабря 1914 года Анна Изряднова родила сына, названного Юрием (расстрелян по ложному обвинению в 1937 году).

В 1917 году познакомился и 30 июля того же года обвенчался в селе Кирики-Улита Вологодской губернии с Зинаидой Райх, российской актрисой, будущей женой режиссёра В. Э. Мейерхольда. Поручителями жениха были Павел Павлович Хитров, крестьянин из деревни Ивановской Спасской волости, и Сергей Михайлович Бараев, крестьянин из села Устья Устьянской волости, поручителями невесты - Алексей Алексеевич Ганин и Дмитрий Дмитриевич Девятков, купеческий сын из города Вологды[11]. Свадьба происходила в здании гостиницы «Пассаж». От этого брака родились дочь Татьяна (1918-1992), журналистка и писательница, и сын Константин (1920-1986) - инженер-строитель, футбольный статистик и журналист. В конце 1919 (или в начале 1920) года Есенин покинул семью, а на руках беременной сыном (Константином) Зинаиды Райх осталась полуторагодовалая дочь Татьяна. 19 февраля 1921 года поэт подал заявление о разводе, в котором обязался материально обеспечивать их (официально развод оформлен в октябре 1921). Впоследствии Есенин неоднократно навещал своих детей, усыновлённых Мейерхольдом.

В 1920 году Есенин живёт дома у своего литературного секретаря Галины Бениславской. Их периодические личные отношения продолжались вплоть до женитьбы на С. А. Толстой осенью 1925 года.

В 1921 году поэт с 13 мая по 3 июня гостил в Ташкенте у своего друга, ташкентского поэта Александра Ширяевца. По приглашению директора Туркестанской публичной библиотеки 25 мая 1921 года Есенин выступил в помещении библиотеки на литературном вечере, устроенном его друзьями, перед слушателями «Студии искусств», которая существовала при библиотеке. В Туркестан Есенин приехал в вагоне своего друга Колобова - ответственного работника НКПС. В этом поезде он и жил всё время своего пребывания в Ташкенте, затем в этом поезде совершил путешествие в Самарканд, Бухару и Полторацк (нынешний Ашхабад). 3 июня 1921 года Сергей Есенин уехал из Ташкента и 9 июня 1921 года вернулся в Москву. По стечению обстоятельств бóльшая часть жизни дочери поэта Татьяны прошла в Ташкенте.

Гибель

28 декабря 1925 года Есенина нашли мёртвым в ленинградской гостинице «Англетер» его друг Г. Ф. Устинов с супругой. Последнее его стихотворение — «До свиданья, друг мой, до свиданья…» - по свидетельству Вольфа Эрлиха, было передано ему накануне: Есенин жаловался, что в номере нет чернил, и он вынужден был писать своей кровью.

Согласно версии, которая является ныне общепринятой среди академических исследователей жизни Есенина, поэт в состоянии депрессии (через неделю после окончания лечения в психоневрологической больнице) покончил жизнь самоубийством (повесился).

После гражданской панихиды в Союзе поэтов в Ленинграде тело Есенина было доставлено на поезде в Москву, где в Доме печати также было устроено прощание с участием родственников и друзей покойного. Похоронен 31 декабря 1925 года в Москве на Ваганьковском кладбище.

https://russianliterature.fandom.com/ru/wiki/%D0%9...%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87

|

Метки: ташкент яков блюмкин есенины |

Суперагент Яша Блюмкин |

Суперагент Яша Блюмкин

В декабре 1920 года, когда по всей территории России гуляла смерть – тиф, чума, голод, разруха, крестьянские восстания – в круг посетителей московского «Кафе поэтов», где завсегдатаями были Маяковский, Есенин, Мариенгоф, Мандельштам и проч. – вошёл странный субъект с репутацией отчаянного террориста и заговорщика – Яша Блюмкин (носивший в эсеровских кругах кличку «Живой»).

Давайте познакомимся с ним чуть ближе.

Симха-Янкель Гершев Блюмкин родился на знаменитой одесской Молдаванке в 1898 году. В 1906 году отец умер, и семья из шести человек впала в нищету. В 1908 году мать отдала его на учёбу в начальное духовное училище – Первую одесскую Талмуд-тору. Все расходы по обучению брала на себя религиозная община. Руководил этим учебным заведением писатель Шолом Яков Абрамович, основоположник современной еврейской литературы. Благодаря этой школе Якову удалось получить весьма неплохую общеобразовательную подготовку.

В 1915-ом году вступает в партию эсеров, куда его ввел студент-эсер Валерий Кудельский – друг Григория Котовского (вместе сидели) и Маяковского. Несколько позже Кудельский стал большевиком и в 20-е годы возглавлял секретно-оперативный отдел ГПУ Украины.

В январе 1918 года девятнадцатилетний Блюмкин (совместно с Мишкой Япончиком) принимает участие в формировании в Одессе I-го «Железного» отряда.

Надо отметить, что у Яши Блюмкина был один совершенно особый талант – он всю жизнь он находился рядом с крупными теневыми денежными потоками.

Начинает он свою военную карьеру на посту начальника штаба 3-й Украинской советской «Одесской» армии, которая находилась в подчинении командующего Муравьёва. При отступлении часть этой армии добралась до Феодосии, где Блюмкина назначают комиссаром военного совета армии и помощником начальника штаба армии. В апреле армия разбежалась на мелкие отряды, которые реквизировали деньги банков и продовольствие у крестьян, а Блюмкин (уже в качестве начальника штаба армии), руководит этими экспроприациями.

Так, за ним числилось темное дело с экспроприацией четырех миллионов рублей из Государственного банка городка Славянска. Дабы замять свои делишки, Блюмкин предложил командующему 3-й революционной армией левому эсеру Петру Лазареву взятку. Часть денег Блюмкин решил оставить себе, часть — передать в фонд левоэсеровской партии.

Но махинации Блюмкина стали хорошо известны, и под угрозой ареста он возвращает в банк три с половиной миллиона рублей. Куда подевались еще 500 тысяч, деньги тогда еще достаточно большие, остается загадкой. Очень загадочным в связи с этим представляется бегство Лазарева с фронта и с поста командующего. Архивные документы констатируют, что 80 тысяч из четырех миллионов пропали вместе с Лазаревым.

В конце апреля 1918-го Блюмкин покидает армию, где прослыл вором, и приезжает в Москву. Там он становится главой охраны ЦК партии левых эсеров. Именно Яков Блюмкин стал одним из отцов-основателей ЧК (и позднее – жертвой своего детища). В мае 1918-го девятнадцатилетний Блюмкин представляет свою партию в ЧК при Дзержинском и занимает должность начальника секретного отдела по борьбе с контрреволюцией в ЧК. В июне 1918 года в его обязанности входит наблюдение за охраной посольств и их возможной преступной деятельностью.

В это время он дружит с остроумным Карлом Радеком и, возможно, именно через Блюмкина «непримиримый антигерманец» Муравьёв получает деньги от немецкого посла Мирбаха. В страхе перед разоблачением неприглядных финансовых делишек Блюмкин и Муравьёв убеждают ЦК левых эсеров убить посла Германии, якобы для спровоцирования войны против немецких империалистов и для того, чтобы убрать от власти сторонников Брестского мира (Ленина и его приверженцев). Вечером 4-го июля Мария Спиридонова и ЦК левых эсеров принимают план Блюмкина.

6-го июля Блюмкин и Н. Андреев в 14:00 подъехали к посольству с двумя бомбами и двумя револьверами. При осуществлении теракта Блюмкин получил от охраны посольства «героическое» ранение в ягодицу. После убийства Мирбаха оба прячутся в отряде особого назначения московской ЧК, которым командовал левый эсер Дмитрий Попов. Через несколько часов преступление было раскрыто и в штаб Попова приехал Дзержинский, которого там и арестовали. Отряд левых эсеров захватывает телеграф и объявляет, что все депеши за подписью Ленина вредны для советской власти. Арестовывают чекиста Лациса и председателя Моссовета большевика Смидовича. В 6 часов утра 7-го июля по особняку, где располагался штаб Попова, открыла огонь артиллерия. Большевики получили возможность избавиться от конкурентов в борьбе за власть. К 5 часам дня выступление левых эсеров было подавлено.

Есть версия, что мятежа вообще не было, а была провокация, была оборона левых эсеров от нападений большевиков и попытка освободить своих лидеров, незаконно арестованных большевиками.

Позже, в беседе с женой Луначарского и её двоюродной сестрой Татьяной Сац, Блюмкин признался, что о плане покушения на Мирбаха знали и Дзержинский, и Ленин. Ленин сразу после покушения, по телефону, приказал, что убийц надо «искать, очень тщательно искать, но не найти»…

Но совершенно замять столь громкое международное преступление было невозможно - Блюмкин был заочно приговорён к трёхлетнему заключению.

Уже находясь под арестом, 9-го июля 1918 года Яков Блюмкин совершает побег из усиленно охранявшейся больницы. Лето 1918 года Блюмкин проводит в Питере. Тут он служит в местной ЧК по документам на фамилию Владимирова Константина Константиновича. По службе («агент под прикрытием») он входит в оккультные кружки и прочие многочисленные сборища местных мистиков. Волей-неволей обрастает большим кругом знакомств в этой весьма специфической среде.

Зимой 1918-1919 годов Блюмкин появляется на Украине, а в апреле 1919 года сдаётся ЧК в Киеве. Его почти сразу же амнистируют. Следует серия провалов в организации левых эсеров, и Блюмкина обвиняют, как провокатора. Блюмкин переживает три покушения на свою жизнь только в течение одного июня. Во время второго он ранен, а третье – бомба в окно больницы, где он лежал, но никто от взрыва не пострадал.

В конце 1919 года он уже командир 79-й бригады 27-й дивизии Южного фронта и начальник штаба этой бригады. В это же время он вступает в коммунистическую партию.

В марте 1920-го Блюмкин возвращается в Москву, где его зачисляют слушателем Академии Генерального штаба Красной армии на факультет Востока, где готовят работников посольств и агентуру разведки. Учёба идёт ударными темпами – с 09:00 до 22:00. Якову Блюмкину удивительно легко даются восточные языки, на нескольких из них он начал говорить практически безупречно.

И вот он в кругу поэтов, где Маяковский открыто восхищается батькой Махно.

Блюмкин часто общается с Сергеем Есениным и Осипом Мандельштамом. Не рискну назвать их друзьями, но то, что они были близко знакомы – никто отрицать не будет. Есенину Блюмкин говорил: « Я террорист в политике, а ты, друг, террорист в поэзии».

Позже это приятельство перейдёт в неприязнь.

В один из последних дней июня 1918 года Яков Блюмкин вместе с Осипом Мандельштамом, комиссаром ВЧК Александром Трепаловым и своим знакомым по Одессе Петром Зайцевым зашёл в писательское кафе. Подвыпив, он начал хвастаться тем, как он арестовал брата посла Мирбаха по обвинению в шпионаже в пользу Австро-Венгрии.

- Не сознается – цинично говорил Блюмкин, поставлю его к стенке. И вообще жизнь людей в моих руках. Вон, видите, вошёл поэт. Он представляет большую культурную ценность. А если я захочу – тут же арестую его и подпишу смертный приговор. Но если он нужен тебе, - обратился Блюмкин к Мандельштаму, я сохраню ему жизнь.

Тут Блюмкин преувеличивал: права решать вопрос о наказании арестованных, тем более о расстреле, он не имел. Такое постановление в то время могла выносить только коллегия ВЧК при условии, если ни один из её членов не проголосует против Однако Мандельштам этого не знал. Он принял слова Блюмкина за чистую правду. Поэт вскочил из-за стола и запальчиво крикнул:

- Это палачество! Ты не имеешь права так поступать с людьми. Я сделаю всё возможное и не допущу расправы!

- Не вмешивайся в мои дела! – грубо оборвал его Блюмкин. – Посмеешь сунуться – сам получишь пулю в лоб. С большим трудом Трепалов и Зайцев загасили ссору.

(Цитирую по тексту А.С. Велидова «Похождения террориста: Одиссея Якова Блюмкина» - М.: Современник, 1998 г.)

За год до гибели Есенина, Блюмкин, находясь в Закавказье, приревновал к поэту свою жену и угрожал ему пистолетом. Есенин считал угрозу вполне реальной и поспешно покинул Тбилиси.

По одной из версий смерти Есенина – его убили чекисты под руководством Блюмкина. И даже знаменитые предсмертные стихи, написанные кровью, написал от имени поэта сам Блюмкин (хотя в своё время, спасая Есенина от тюрьмы, брал поэта на поруки под личную ответственность).

Тем не менее, Маяковский дарил Блюмкину книги с трогательными надписями: « Дорогому товарищу Блюмочке. Вл. Маяковский».

Летом 1920 года Блюмкин участвует в создании на севере Ирана Гилянской Советской республики, где становится комиссаром штаба Гилянской Красной армии. Как делегат Ирана участвует в I-м съезде угнетённых народов Востока в Баку. После четырёх месяцев экзотической командировки Блюмкина отзывают в Москву.

В конце 1920 года Блюмкин вместе с Розой Землячкой и Бела Куном участвует в уничтожении белых офицеров, (цифры называют от 50 до 100 тысяч человек). В 1921-м году – участвует в подавлении восстаний голодных крестьян Нижнего Поволжья и Еланского восстания. Вместе с Тухачевским и Антоновым-Овсеенко участвует в подавлении восстания атамана Антонова на Тамбовщине. Осенью Блюмкин уже командует 61-й бригадой в боях против барона Унгерна фон Штернберга во Внешней Монголии. Затем он занимает высокую должность секретаря по особым поручениям в аппарате самого Троцкого.

По окончании Академии Блюмкин в совершенстве владеет турецким, арабским, китайским и монгольскими языками. Он становится официальным секретарём наркома по военным и морским делам Льва Троцкого. А с 1923-го года начинаются самые увлекательные авантюры Блюмкина, сведения о которых до сих пор хранятся в секретных архивах за семью печатями. Восстанавливать канву событий приходится буквально по крупицам. Есть сведения, что Блюмкин прошёл курс рукопашного боя у лучших тогдашних инструкторов по боевым воинским искусствам. И он был прилежным учеником. У Блюмкина восстанавливаются контакты с оккультными кругами. Он работает совместно с Александром Барченко и Генрихом Мебсом по проблемам воздействия гипнозом и суггестией на толпу и на отдельного человека, занимается проблемами предсказания будущего.

Затем идёт работа иностранным агентом на территории Палестины. Через год его отзывают в Москву и он получает пост политического представителя ОГПУ в Закавказье и члена коллегии Закавказского ЧК.

Примерно в это же время он тайно выезжает в Афганистан, где входит в контакт с сектой исмаилитов. Пробравшись в Индию, Блюмкин изучает расположение английских колониальных войск и добирается до Цейлона.

Возвращается он в Москву он только в 1925-м году. ОГПУ доверяет Блюмкину особо тайную миссию в Китае. Он должен был проникнуть с экспедицией Рериха в таинственную Шамбалу и разведать мощь англичан в Тибете. Под личиной тибетского монаха Блюмкин объявляется в Тибете (в расположении экспедиции Рериха, на которую ОГПУ выделило из своих фондов 600 тысяч долларов). И у великого мыслителя, и у великого террориста общая цель – создание в Тибете советского присутствия путём провозглашения Николая Рериха правителем Тибета – «Рета Ригденом».

В 1926-м году Блюмкин получает назначение на должность главного инструктора государственной внутренней охраны Монгольской республики – местного ЧК. Одновременно он руководит советской разведкой в Северном Китае и на Тибете. В Монголии Блюмкин вёл себя как диктатор. Он расстреливал неугодных, не ставя местные власти в известность, из-за чего через полгода его убирают и перебрасывают в Париж (для организации покушения на бежавшего во Францию секретаря Сталина – Бажанова). Покушение не удалось, хотя Блюмкин, по слухам, утверждал обратное. Официальные данные говорят о том, что Борис Георгиевич Бажанов скончался в Париже в 1982-м году.

В сентябре 1927-го года Блюмкин руководит всей агентурной сетью советской разведки Турции, Египта, Сирии, Ливана, Иордании и Палестины. Главной целью было свержение английского колониального влияния, особенно в Индии. Под личиной персидского купца Блюмкин налаживает агентурные каналы в Персии, Ираке и Палестине. Он специализируется на торговле старинными еврейскими книгами (объединёнными тематикой магии, каббалы и оккультной мистики). Эта торговля приносит доход в сотни тысяч долларов.

В 1929-м году Блюмкин проникает в среду воинственных арабских и курдских националистов. Возвращаясь в Москву Блюмкин встречается в Стамбуле с сыном уже опального Троцкого – Львом Седовым (якобы – случайно), а через него 16-го апреля 1929 года встречается и с самим Троцким.

В октябре Блюмкин совершает непростительную (для агента его уровня) ошибку – он рассказывает о своей встрече с Троцким своим друзьям, бывшим троцкистам: Радеку, Преображенскому и Смигле. Бывшие соратники советуют ему «покаяться».

В панике Блюмкин доверяется своей любовнице (и сослуживице) Лизе Горской, которая немедленно сообщает об этом начальству. Покровитель и начальник Блюмкина – Меер Абрамович Трилиссер (начальник Иностранного отдела ГПУ) решил не принимать пока никаких мер, но Блюмкин принимает решение бежать из столицы. 15-го октября 1929 года он перед отъездом решил встретиться с Горской. Они вместе едут на вокзал, но оказывается, что поезда на Грузию (куда намеревался отправиться Блюмкин) отправляются только на следующий день. Горская уговаривает Блюмкина переночевать у неё на квартире. Туда и приехал вызванный её же отряд чекистов.

В бумагах Блюмкина при обыске обнаружили инструктивное письмо Троцкого к оппозиции с предложением организовать антисталинское подполье. На восемнадцатый день после ареста Блюмкин был расстрелян. Казнь Блюмкина была первой казнью представителя коммунистической элиты в СССР.

Погиб он с возгласом: «Да здравствует Троцкий!»

P.-S. Немногие знают, что на картине Николая Рериха "Весть Шамбалы" (Стрела-письмо) изображен Яков Блюмкин в образе тибетского ламы.

Личность интересная. И весьма неоднозначная.

Он ведь вёл иногда поэтические вечера в "Кафе поэтов" и "Стойле Пегаса". Да и сам писал стихи, иногда печатался в журналах того времени (я, при всём старании, ни одного стихотворения Блюмкина не нашёл, а было бы интересно взглянуть). Неоднократно Блюмкина видели среди гостей Максима Горького - говорят, что "буревестник" очень интересовался "романтиком революции" (эпитет поэта Вадима Шершеневича).