Как крестьянки царской России семью и народ одевали: Женское Рукоделие в Деревнях |

47 651 подписчик

Как крестьянки царской России семью и народ одевали: Женское Рукоделие в Деревнях (цветные исторические фото)

2 дня назад

В низенькой светелке огонек горит. Молодая пряха под окном сидит. (Народная песня)

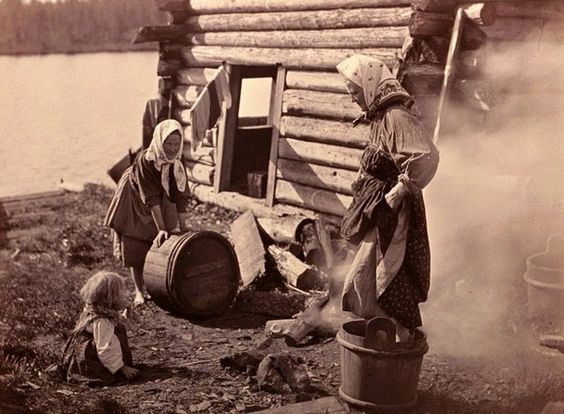

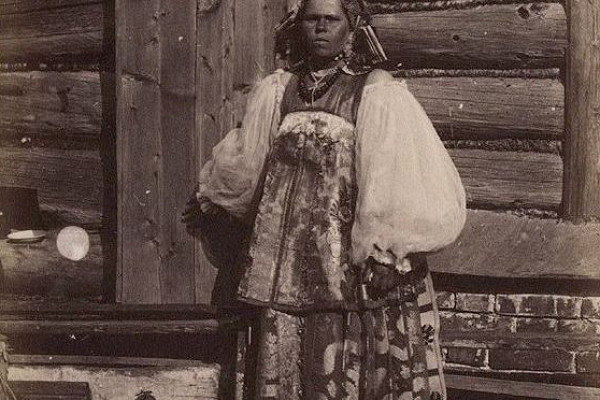

Деревни царской России испокон веков ходили в собственной овчине и льняном холсте. Заморского хлопка и шелка крестьяне не видели, да и не нужны они были им. Овечью шерсть и лён деревни растили сами, а женские руки домашних рукодельниц одевали мужиков и детишек.

В этом древнерусском искусстве было великое разнообразие и многовековое наследие. Кружевной, золотошвейный, стекярусный, бахромный, вязание и шитье - все эти женские ремесла цвели еще в 1920 годах и вымерли совсем недавно.

Льняная нижняя одежда домашних хозяек носилась всю жизнь и даже переходила по наследству детям. До того тщательно лён обрабатывался и ткался многочисленными нитями. А тонкости, простоте и изяществу женского белья сегодня позавидует любая китайская фабрика ширпотреба.

Девушка плетет кружева а кружевнице в Рязанской губернии (1902 год)

Верхняя одежда носилась множество лет, а дубленая овчинная шуба русского мужика была главным мужским тотемом и аналогом императорской короны в крестьянской семье.

Давайте вспомним еще множество изделий из холста - полотенца, салфетки и скатерти бабушек и матерей до сих пор в каждом деревенском доме. Рукавицы и варежки (кто скажет, чем в деревнях их отличали друг от друга?).

слева хозяйка с куделем ниток, справа остальные плетут рыболовную сеть мужикам (1901 год, Орловская губерния)

Вспомним и обычай в деревнях вышивать носовые платки приглянувшимся женихам, а мужьям табачные кисеты и рубашки. Молодые хвастались подарками невест, парень без такого платочка слыл неудачником на любовном фронте.

Даже шелковый женский платок, что покупался модницами на погосте или ярмарке, продукт деревне чуждый. Ведь испокон веков кружевные косынки делали себе русские мастерицы и продавали другим.

Крестьянка вышивает скатерть на льняном холсте, позади готовые работы (Владимирская губерния, 1904 год)

Сколько же куделей за жизнь перепряла, полотен переткала каждая крестьянка Руси? Даже сложно представить...

Лён, пряжа, тканье, шитье - это вечный спутник женской судьбы на Руси от младых пеленок до смерти. Женское счастье и женское горе, любимое хобби и необходимый труд. Рукодельничали крестьянки исключительно в свободное время. Коровы напоены, дети уложены, мужики стучат себе в дровянице. Пора за любимое дело!

коллективное рукоделие в деревне Касимовского уезда в Рязанской губернии в 1900 году

Соберутся матери, бабушки, жены и дочки большой крестьянской семьи в 15 душ, а то и соседок к себе позовут. Ведь традиция прясть ходить к другим была древней и полезной, на чужих людях лениться позорно. Так открывался длинный вечер коллективной супрядки с куделями волокна и веретеном.

Плетение основы, которая станет льняным холстом для различного рукоделия (Московская губерния, 1906 год)

Совсем не было женское рукоделие в деревнях мучением. Еще сосланная Ксения Годунова в Горицком женском монастыре, вместе потрясающими плащаницами и покровами икон для православных церквей составила целый сборник прядильных песен.

вышивка церковных плащаниц крестьянками Владимирской губернии (1902 год)

Расположатся наши бабы по длинным лавкам горниц, да заскрипит лён и овечья нить в ловких пальцах. Супрядка быстро превращалась в дружный гомон, в беседы озорные да запевания. А где бабы там и мужики, летят мотылями на свет.

И вот стягиваются в избу мужья и ухажеры, гремит балайка в крепких руках, заполняя хрустальную тишину ночной Руси молодецким задором. И уходят с дымом печным тяжести и заботы!

Деревни России: 1 Дома 2 Крестьяне 3 Крестьянки 4 Бедняки 5 Отмена крепостного права 6 история деревни Лукинская 7 Как жили семьи 8 Любовь и брак 9 Дети 10 Кулаки 11 Старики 12 Крестьянский Труд 13 Русская Печь 14 Русское Поле 16 Похищение невест 17 Столбы на фото 18 Дороги 19 Пьянство в Деревнях 20 Женское Рукоделие

👍

https://zen.yandex.ru/media/rubez/kak-krestianki-c...-foto-5f4ccf14da92f97bb58912ca

|

Метки: российская империя жизнь народа их нравы фото |

Первая встреча |

Первая встреча

Первая встреча Екатерины Долгоруковой с Александром II произошла ещё в 1854 году в Санкт-Петербурге,когда император был ещё цесаревичем.

Шла Крымская война.Цесаревич отправляясь в Севастополь,решил перед отъездом заехать к князю Михаилу Михайловичу Долгорукову на его квартиру в Санкт-Петербурге.Долгоруковы- был одним из древнейших знатных родов в России,ведущих своё происхождение от святого князя Михаила Черниговского-потомка легендарного Рюрика.Великий князь знал,что у всех Долгоруковых была большая коллекция редких книг и рукописей.Особенно его интересовали книги Якова Брюса- сподвижника Петра Великого мага и чернокнижника.Брюс был талантливым изобретателем.Не без его участия Пётр I провёл испытания первого подводного корабля-"потаённого судна"

"Пожалуйста Михаил Михайлович поищете в вашем Архиве среди книг ,принадлежавшим Якову Брюсу рукописи с описанием этого подводного корабля.Сегодня такой корабль вполне мог бы пригодиться нашим защитникам Севастополя!"-обратился великий князь к Долгорукову.Михаил Михайлович принял цесаревича в библиотеке своей питерской квартиры."Поискать конечно можно Александр Николаевич.Но на постройку корабля уйдёт немало времени.Мы не сумеем помочь севастопольцам !"-заявил Долгоруков."Может быть у вас найдутся чертежи Брюса летательных аппаратов?"-поинтересовался цесаревич,а затем добавил:"Мне бывший император Александр Павлович говорил про такие."Вы видели императора Александра Первого?"-удивился князь."Да!Во время моей поездки по Сибири.Один из таких аппаратов помог ему выбраться из Таганрога."-ответил цесаревич."Значит государь Александр Павлович не умер?Это не красиво со стороны императора так со своими поданными.Возможно трагедии участников событий 14 декабря-никогда бы не случилось!"-произнёс Долгоруков."Государь просто устал править .Он правил Империй почти -четверть века!"-сказал цесаревич и добавил:"Он поступил правильно.Государь обязан оставить трон-если он е способен регулировать ситуацию в стране!"

Долгоруков хотел что-то сказать цесаревичу,но неожиданно в библиотеку вбежала одна из его дочерей-Катя.Юная княжна не заметила,что её отец разговаривает с гостем.И этот гость-наследник престола

"Извините меня Па-Па,но я не могу успокоить Мари.Она требует-чтобы я прочла какую -нибудь сказку.Но я не знаю-что выбрать.Шарль Перро -ей ужасно надоел!"-сказала княжна своему отцу.Михаил Михайлович сделал замечание дочери;"Катя!Я не один.У нас в гостях сам Александр Николаевич-великий князь и наследник престола.Он может подумать-что у князя Долгорукова растут очень невоспитанные дочки!"Юной княжне стало стыдно."Простите меня Александр Николаевич!Простите меня Па-Па за моё безобразное поведение!"-произнесла юная княжна

Цесаревич улыбнулся.Он подошёл к юной княжне и поцеловал её в лоб."Я не сержусь на вас Екатерина Михайловна!"-произнёс цесаревич и тут же поспешил проститься с князем

Великий князь вышел из библиотеки.Новая встреча с княжной-у него произойдёт лишь через три года

© Copyright: Кристина Оболенская 2, 2020

Свидетельство о публикации №220090201854

|

Метки: романовы долгоруковы |

Ольга Константиновна - королева эллинов |

182

5

Скачайте быстрый и безопасный Яндекс.Браузер

Ольга Константиновна - королева эллинов

/www." target="_blank">www. yandex.ru" src="https://avatars.mds.yandex.net/get-zen_doc/3310860/pub_5f017f547ff0293d745acbb4_5f017fbd91f42b3b785b6e35/scale_1200" />

Фото портрета Ольги с сайта www. yandex.ru

Великая княжна Ольга Константиновна была королевой Греции. Она прожила долгую и нелегкую жизнь, но не акцентировала внимание на своих проблемах, а пыталась сделать этот мир добрее и лучше.

Великая княжна Ольга Константиновна родилась 03.09.1851 года в семье Константина Николаевича и Александры Иосифовны. Императору Николаю I девочка приходилась внучкой.

О судьбе матери Ольги Константиновны я писала в статье Великая княгиня Александра Иосифовна – первая красавица Петербурга (ссылка кликабельна).

Александра Иосифовна была красавицей, веселой и жизнерадостной, но современники отмечали, что она не блистала интеллектом. Возможно, она уделяла мало внимания детям, иначе как можно объяснить, что дочь Веру она отдала на воспитание Ольге Николаевне (я писала о ней в статье Великая княжна Ольга Николаевна - королева Вюртембергская (ссылка кликабельна)). Девочка была не здорова, семья Константина и Александры финансовых затруднений не имела, поэтому такой поступок кажется странным. Наверное, для него были причины, о которых нам неизвестно.

/www." target="_blank">www. yandex.ru" src="https://zen.yandex.ru/media/id/5cdce5fad7b70d00b3e900b6/olga-konstantinovna-koroleva-ellinov-5f017f547ff0293d745acbb4" />

Фото Александры Иосифовны с детьми с сайта www. yandex.ru

О детстве Ольги Константиновны известно мало, видимо, она получила хорошее образование, как и все великие княжны. Отец часто уезжал по делам за границу, мать сопровождала его, а детей оставляли на попечении императора.

" Оля делает всякий день гимнастику с нашей Мари" - Александр II сообщал брату.

Сохранилась запись в дневнике Константина Николаевича от 27.02.1859 года:

«В Питере сегодня первая исповедь нашей сладкой Оли. Да благословит ее Бог."

О днях рождениях Константин Николаевич упоминал вскользь:

"нашей душке Оле сегодня 8 .. лет".

Девочка росла, уже в 10 лет она ездила на детские балы, в этом же возрасте Ольга вместе с родителями посетила Англию.

Об Ольге известно, что она была большой поклонницей творчества Михаила Лермонтова, даже составила домашнее издание «Извлечения из сочинений Лермонтова на каждый день года» с автографами членов русской императорской фамилии и некоторых иностранных.

/www." target="_blank">www. yandex.ru" src="https://zen.yandex.ru/media/id/5cdce5fad7b70d00b3e900b6/olga-konstantinovna-koroleva-ellinov-5f017f547ff0293d745acbb4" />

Фото Ольги с сайта www. yandex.ru

27.10.1867 года Ольга вышла замуж за короля Греции Георга I. Для российской дипломатии это был важных шаг – брак сблизил два царствующих дома, укрепил позиции России в Средиземноморском регионе.

Георг I был вторым сыном короля Дании Кристиана IX, в 17 лет – 30.03.1863 года принц датский Кристиан-Вильгельм-Фердинанд-Адольф-Георг Шлезвиг-Гольштейн-Зондербург-Глюксбургский был избран на греческий престол. Он стал королем Греции Георгом I. Почему королем Греции стал датский принц? Греческая королевская семья была частью датской королевской семьи. Учитывая многодетность королевских семьей, их желаний женить/выдать замуж детей династически выгодно вышло так, что все королевские семьи Европы были в дальней или ближней родне. Греческий королевский дом был в родне с российской царской семьей: родной сестрой Георга I была российская императрица Мария Фёдоровна, жена Александра III и мать Николая II.

/www." target="_blank">www. yandex.ru" src="https://zen.yandex.ru/media/id/5cdce5fad7b70d00b3e900b6/olga-konstantinovna-koroleva-ellinov-5f017f547ff0293d745acbb4" />

Фото Георга с сайта www. yandex.ru

В общем, брак был выгодным с разных точек зрения: социальной, династической, дипломатической… кроме того, супруги имели небольшую разницу в возрасте: Георг был старше 16-летней Ольги на 6 лет.

Еще, будучи женихом, Георг был назначен шефом Невского полка Российской армии, случилось это 04.05.1867 года. Это объясняет, почему на свадьбе он был в русском генеральском мундире. Вообще бракосочетание было пышным, роскошным, запоминающимся. Свадьба состоялась в Царском селе, а спустя несколько недель молодожены уехали в свадебное путешествие по Европе, а затем прибыли в Грецию. В Афины они приплыли на празднично украшенном корабле «Эллас», Ольга была одета в бело-голубое платье – дань цветам греческого национального флага, что было благожелательно отмечено жителями страны. Газеты писали о ней с энтузиазмом, отмечая, что Ольга сразу же пошла в православную церковь и указывали, что королева оказалась дамой «редкой красоты с белейшей кожей».

/www." target="_blank">www. yandex.ru" src="https://zen.yandex.ru/media/id/5cdce5fad7b70d00b3e900b6/olga-konstantinovna-koroleva-ellinov-5f017f547ff0293d745acbb4" />

Фото Ольги и Георга с сайта www. yandex.ru

Ольга и Георг хотели стать «своими» в Греции, они изучали греческий язык, и научились говорить на нем свободно и без акцента. Это была их дань уважения подданным и стране, которой они правили.

Брак был многодетным: Константин (1868 год), Георг (1869 год), Александра (1870 год), Николай (1872 год), Мария (1876 год), Ольга (1880 год), Андрей (1882 год), Христофор (1888 год).

/www." target="_blank">www. yandex.ru" src="https://zen.yandex.ru/media/id/5cdce5fad7b70d00b3e900b6/olga-konstantinovna-koroleva-ellinov-5f017f547ff0293d745acbb4" />

Фото Ольги, Георга и детей с сайта www. yandex.ru

Ольга Константиновна пережила троих своих детей, при ее жизни умер Константин, Александра, Ольга вообще прожила только 7 месяцев.

Ольга занималась не только домом и детьми, она много времени и сил отдавала благотворительности. Она основала в Пирее, в котором находилась база российского флота, военно-морской госпиталь. Также в Пирее Ольга организовала русское кладбище, и заботилась о могилах соотечественников. Королева на свои средства соорудила мраморные плиты с надписью. На кладбище был сооружен общий памятник всем погребенным, в виде небольшой часовенки.

Отец Ольги был очарован морем, все силы отдавал русскому флоту, Константин Николаевич смог передать эту любовь и дочери. Она окружала русских моряков в Греции заботой и вниманием. Ольга присутствовала на самодеятельных спектаклях, которые устраивали моряки, обедала вместе с офицерами.

/www." target="_blank">www. yandex.ru" src="https://zen.yandex.ru/media/id/5cdce5fad7b70d00b3e900b6/olga-konstantinovna-koroleva-ellinov-5f017f547ff0293d745acbb4" />

Фото Ольги с сайта www. yandex.ru

С 1879 года «королева всех эллинов» стала шефом 2-го флотского экипажа Балтийского флота. Его офицеры стали носить на эполетах вышитый золотом вензель «О» - «Ольга» - под короной. Личный секретарь королевы, капитан 1-го ранга М. Гаршин вспоминал: «Ее друзья были моряки, а к матросам она относилась как мать, и всю жизнь заботилась о них, горячо принимая к сердцу их радости и горести…».

На одно Рождество русские моряки подарили Ольге огромную куклу в матросском костюме с крыльями за спиной. Некоторые моряки так к ней привязались, что потом слали трогательные письма, которые она хранила в двух специальных шкафах. Часть писем приходила с курьезными адресами, вроде: «Греческое государство, где царствует русская королева Ольга. Передать ей в собственные руки».

/www." target="_blank">www. yandex.ru" src="https://zen.yandex.ru/media/id/5cdce5fad7b70d00b3e900b6/olga-konstantinovna-koroleva-ellinov-5f017f547ff0293d745acbb4" />

Фото Ольги с сайта www. yandex.ru

Не обошла Ольга Константиновна своим вниманием и здравоохранение - она открыла медицинские курсы для женщин и сама посещала их.

В 1896 году во время царствования Греция принимала I Олимпийские игры современности, которые проходили в городе Афины. Георг открывал эти игры, а Ольга пожертвовала личные средства, чтобы они состоялись. К Олимпиаде Ольга Константиновна лично посадила на Акрополе оливковое дерево - на том самом месте, где его, согласно легенде, посадила богиня Афина.

В Греции Ольгу любили, она показал себя доброй, сердечной женщиной, которая вела себя просто, не высокомерно, и была очень приятна в общении. Греки называли Ольгу: "Василисса тон эллинон", то есть "королева всех эллинов".

/www." target="_blank">www. yandex.ru" src="https://zen.yandex.ru/media/id/5cdce5fad7b70d00b3e900b6/olga-konstantinovna-koroleva-ellinov-5f017f547ff0293d745acbb4" />

Фото Ольги с сайта www. yandex.ru

Ольга заботилась о своих подданных: благодаря её участию для Афинского гарнизона были выстроены бани. Ольга оказала содействие в завершении постройки собора Св. Константина в Афинах. Ольга оказывала помощь населению, страдавшему от довольно частых землетрясений в Греции. Благодаря заботам королевы был установлен строгий надзор и контроль губколовных предприятий, а для пострадавших калек Ольга Константиновна учредила особые приюты. Ольга разделила тюрьмы на мужские и женские – до этого заключенные содержались все вместе.

Когда началась Первая мировая война, Ольга приехала в Россию, где работала в госпиталях, помогая раненым. За эту работу Ольга официальный статус сестры милосердия Общества Красного Креста.

/www." target="_blank">www. yandex.ru" src="https://zen.yandex.ru/media/id/5cdce5fad7b70d00b3e900b6/olga-konstantinovna-koroleva-ellinov-5f017f547ff0293d745acbb4" />

Фото Ольги с сайта www. yandex.ru

В 1912—1913 годах в результате Первой балканской войны Греция получила прирост территории, за счёт владений Турции почти вдвое. Успешное правление Георга, и захваченная у Турции территория привели к тому, что в правящих кругах Греции стала развиваться «Великая идея». Суть этой идеи сводилось к восстановлению Византийской империи, изгнанию турок из Константинополя, Малой Азии. Конечно, это была утопия, время Византии прошло.

Во время этой войны Ольга организовала походные госпитали, перевязочные пункты. Врачи, замечая недостаток в каких либо материалах или медикаментах, заявляли: “Надо сейчас же написать Королеве”. И писали, вскоре им привозили лекарства и перевязочные материалы. Врачи Швейцарского госпиталя были столь очарованы Королевой, что после ее посещений говорили: “Мы, кажется, все начинаем делаться монархистами”.

18.03.1913 года король Георг был застрелен анархистом Александросом Схинасом в Салониках.

/www." target="_blank">www. yandex.ru" src="https://zen.yandex.ru/media/id/5cdce5fad7b70d00b3e900b6/olga-konstantinovna-koroleva-ellinov-5f017f547ff0293d745acbb4" />

Фото Ольги с сайта www. yandex.ru

После смерти мужа королева Ольга Константиновна вернулась в Россию, где и оставалась вплоть до революции. Сначала Ольга жила у своего брата Константина, а в июле 1915 года переехала в Павловск, где занялась устройством "Лазарета N 4 и Приюта для раненых и ампутированных воинов имени великого князя Константина Константиновича".

Ольга стала одной из первых, кто подписал обращение к Николаю II о снисходительном отношении к Дмитрию Павловичу и Феликсу Юсупову после убийства ими Распутина.

Из записок Ольги Константиновны 12.08.1917 года:

“Все это пройдет, как проходили и другие такие же испытания, и Россия выйдет из них возрожденной и закаленной. И кто знает, может быть, Господь помилует нашу родную землю из-за нескольких праведников, которых мы не знаем, а Он знает…”

В 1918 году, узнав о болезни своего сына, Ольга Константиновна покинула Россию через швейцарский Красный Крест.

В ноябре — декабре 1920 года Ольга Константиновна исполняла обязанности регента Греции - после смерти внука Александра и до повторного вступления на престол своего сына Константина.

/www." target="_blank">www. yandex.ru" src="https://zen.yandex.ru/media/id/5cdce5fad7b70d00b3e900b6/olga-konstantinovna-koroleva-ellinov-5f017f547ff0293d745acbb4" />

Фото портрета Ольги с сайта www. yandex.ru

На вопрос детей, как могла случиться такая трагедия, как в жизни России и Греции, так и в жизни их семей (только в России она потеряла 17 родственников), Ольга отвечала, что суд человеческий также отличается от Суда Божия, как и сам человек отличается от Господа.

19.06.1926 года Ольга Константиновна скончалась в Риме. Первоначально её тело было захоронено в крипте православной церкви Рождества Христова и Николая Чудотворца во Флоренции. В 1936 году, после восстановления монархии в Греции, состоялось перезахоронение останков королевы Ольги в Татое — усадьбе греческих королей в окрестностях Афин

https://zen.yandex.ru/media/id/5cdce5fad7b70d00b3e900b6/olga-konstan

|

Метки: романовы |

За царя замуж |

21 876 подписчиков

За царя замуж

2 дня назад

Ну когда такое в нашей новой истории было, чтоб женщина познакомилась с действующим государем и стала его законной женой, а не любовницей сокровенной? У Петра Первого так произошло с Мартой Скавронской, а потом, через многие поколения Александр Второй решился на подобный шаг. Сейчас об этой истории мы и поговорим.

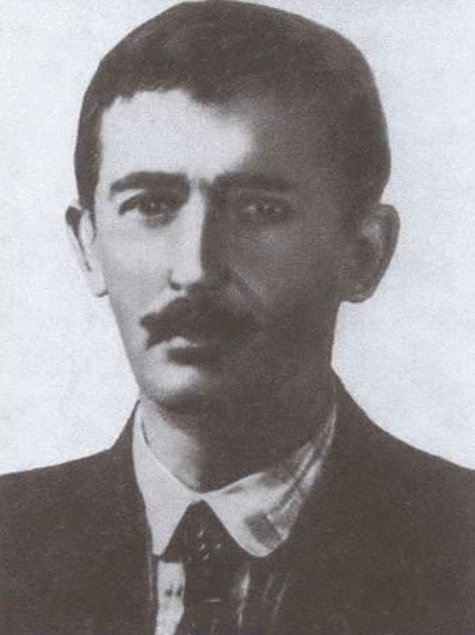

Александр II

Екатерина Долгорукова родилась в 1847 году. Тогда Александру Николаевичу было уже почти 30 лет. Он давно был в браке. Следует заметить, что четверо его детей были старше будущей фаворитки.

Современниками было принято считать союз Долгоруковой с императором морганатическим и у наших с вами современников возникает мысль, что дама была из простой, чуть ли не рабоче-крестьянской семьи. Меж тем, это далеко не так. В её венах текла кровь, в которой была и испанская порода, доставшаяся от Осипа Дерибаса. В её роду была и ирландская фамилия Дунканов. Её российские предки из рода Долгоруковых были сподвижниками Петра Первого, Екатерины Великой, восходили к Рюриковичам, к самому Ярославу Мудрому во глубине веков через ветвь Черниговских князей. Правда, к середине XIX века род Долгоруковых изрядно потерял в лоске и не был в числе главенствующих. Да и отец Екатерины потерял всё что только возможно в финансово-бытовом плане. В общем, осталось нашей героине лишь сказания старины глубокой, да внешность.

Екатерина Михайловна

Ну еще и воспитание Смольного института, а это уже для девушки той поры прекрасный шанс сделать карьеру при дворе, а то и удачно выйти замуж.

Вот, мы категорически против всякой эзотерической подоплёки исторических событий. Но в этой истории осенним листом прикреплен факт того, что первая встреча произошла между будущими влюбленными, когда Екатерине было чуть более 10 лет и стала по-настоящему судьбоносной. Ведь, можно ли взрослому мужчине запомнить девчонку, которую он когда-то увидел в Малороссии, а потом спустя много лет узнать её? А Александр запомнил. Он узнал её. Она тоже узнала (ну тут уже как раз ничего удивительного).

И это время, когда уже несколько лет как Александр отменил крепостное право, когда ему под 50. Крепкий мужчина, опытный политик, государь...он совершенно теряет голову и впредь никогда уже не восстановится от этого потрясения, вызванного встречей с Екатериной.

С мая по октябрь 1867 года они вместе были в Париже. Там на Александра было совершено покушение, но это никак не омрачило их период большой любви. Во Франции русский царь мог чувствовать себя свободнее и всецело отдался своей возлюбленной.

Екатерина Долгорукова

Но и в Петербурге Александр Николаевич уже не мог себя ограничить от этого общения. Супруга знала, разумеется. А как не знать, когда тебе эту женщину определяют фрейлиной. Мария Александровна была городой женщиной. Молчала и делала вид, что ничего не происходит.

С 1872 по 1876 у Екатерины появились на свет трое детей. Всех их она рожала в Зимнем Дворце. Ну а где же ещё, если Екатерина по велению Александра жила во Дворце. Вместе с детьми.

Выглядет ли это все гротескно? Разумеется. Никто из русских царе кроме Александра II не позволял себя такого откровенного фактического многоженства. Да были, фаворитки у многих, бывали и внебрачные дети, но приличествовало соблюдать видимость. Не в этот раз.

Законная жена, императрица, все чаще была вынуждена жить вне дома. Всё больше в Крыму. Её и так слабое здоровье подкашивала и явная вторая жизнь супруга и частые на него покушения. В феврале 1880 Марию Александровну потрясло событие, когда взрыв прогремел в столовой Зимнего Дворца.

Мария Александровна в 1857. Тогда Екатерине было 10.

Всё это морально её изнашивало, а вместе с прогрессирующим туберкулезом оборвало жизнь императрицы в мае этого же года. Её было всего 55. Последние месяца она жила практически затворницей.

Сколько там положено выждать для приличия? Полтора месяца хватит? 6 июля 1880 года Екатерина стала женой 62-летнего царя. Официальной. Венчанной. Никто не понял этого поступка, в том числе и дети Александра. А он хотел жениться вовсе не потому, что очень уж хотел "штамп в паспорт" очередной, и не потому, что этого требовала Екатерина, а она требовала еще как. Царь хотел придать законности своей возлюбленной и их общим детям. Он понимал, что доберутся до него террористы поздно или рано...

Рано...не прожили и года вместе, хоть роман и длился полтора десятилетия. Вот, давайте еще поговорим о нелюбимой нами тонкой материи знаков.

Екатерина, в переводе с греческого означает "чистая", "непорочная". Женившийся совсем недавно на Екатерине царь едет вдоль Екатерининского канала от своей двоюродной сестры Екатерины... Высокая концентрация этого имени, как грезится, эзотерикам, и привела к искуплению своего греха кровью... Но нам так не кажется.

Екатерина и ее дети, разумеется были обеспечены, ни в чем не нуждались и после смерти главы семьи. Но для самой вдовы утрата станет непоправимой. Она всю осознанную жизнь жила одним Александром, мечтой о замужестве. А теперь, когда его не стало, казалось пропал и смысл жизни. Она так и не найдет себе роль в новых обстоятельствах. Станет живым напоминанием об убитом царе. Но переживет не только Александра II, а еще и сына его, внука его. Да и вообще всю царскую власть. Её не станет уже в 1922, в год образования СССР. Об потомках Екатерины и Александра следует поговорить отдельно, ну это уж если вам будет интересно.

https://zen.yandex.ru/media/11ecu/za-caria-zamuj-5f47c450e0f8444dc77e

|

Метки: романовы долгоруковы юрьевские |

Портрет Николая Константиновича Романова. Сумасшедшего вора, изгнанного из царской семьи и превратившего пустыню в сад. |

Портрет Николая Константиновича Романова. Сумасшедшего вора, изгнанного из царской семьи и превратившего пустыню в сад.

18 августаhttps://zen.yandex.ru/media/id/5d1f7f8c28942500adc0d660/portret-nikola

Портрет Николая Константиновича Романова.

Чем интересно изучение многочисленных отпрысков династии Романовых - так это непредсказуемостью.

Казалось бы рождались люди с золотой ложечкой во рту, и все в их жизни должно быть заранее предопределено, при таком то счастливом старте - но нет. Столько вариантов встречается совершенно по разному прожитых жизней, что иной раз читаешь и на имя посматриваешь, а не ошиблась ли ненароком - точно ли речь идет о человеке из этой семьи??

Лысый очкастый ботаник на заглавном портрете - Великий князь Николай Константинович (1850 - 1918 гг.) - внук императора Николая 1, от его сына Константина Николаевича, и племянник императора Александра 2.

Его родители:

Великий князь Константин Николаевич ( 1827 - 1892 гг.) второй сын российского императора Николая 1, младший брат императора Александра 2.

Константин Николаевич.

Великая княгиня Александра Иосифовна, урождённая Александра Фредерика Генриетта Паулина Марианна Елизавета Саксен-Альтенбургская (1830 - 1911 гг.) Пятая (младшая) дочь герцога Иосифа Фридриха Саксен - Альтенбургского (1789 - 1868 гг.) и принцессы Амалии Терезы Вюртембергской (1799 - 1848 гг.). Троюродная сестра своего супруга.

Александра Иосифовна.

Всего у супругов было шесть детей, и Николай был старшим.

Николай (для близких - просто Никола), с детства отличался своеобразием, скупая и запоем читая книги о путешествиях, особенно азиатских, а так же демонстрируя неразборчивость в средствах для достижения цели - к примеру, известно, что когда у него однажды не было денег на леденцы, он их у торговца просто украл.

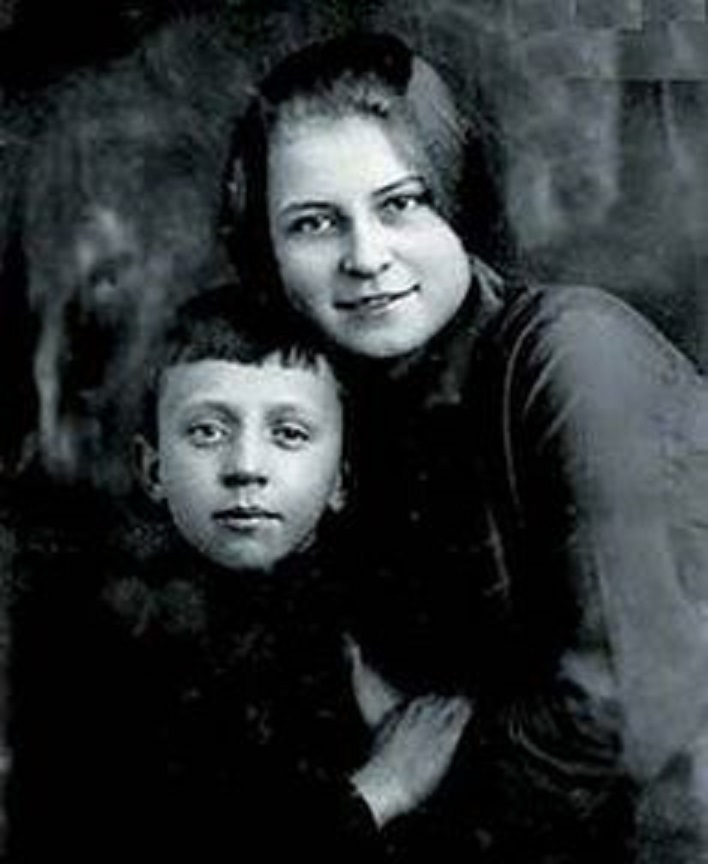

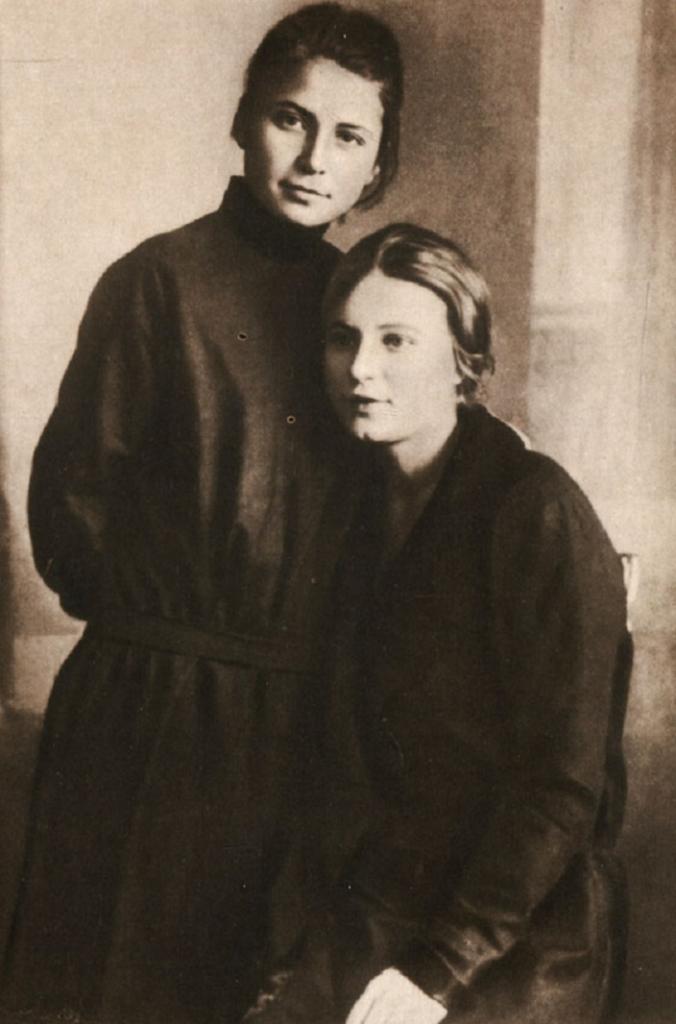

с братиком и сестрами

Князь прошел через качественное домашнее обучение, а затем, первым из Романовых, по собственной инициативе получил и высшее образование, окончив с честной серебряной медалью Академию Генерального Штаба.

Молодой офицер вел до такой степени распутный образ жизни, что когда его отец покинул семью, чтобы соединиться с балериной Анной Кузнецовой, его мать обвинила виновным в этом не мужа, а сына (княгиня никогда не отличалась большим умом). Якобы, посмотрел папенька, как распутничает сынок, да и тоже пошел по неправильной дорожке...

молодой князь.

В 21 год Николай внезапно влюбляется в женщину низкого происхождения, темного прошлого и легкого поведения, которая именовала себя Фанни Лир (1848 - 1886 гг.).

Фанни Лир, 1880 е гг.

Точно неизвестно, где он ее подцепил, но уже наутро следующего после знакомства дня Фанни подписала любопытный, составленный великим князем документ: ...Клянусь всем, что есть для меня священнейшего в мире, никогда и ни с кем не говорить и не видеться без дозволения моего августейшего повелителя. Обязуюсь верно, как благородная американка, соблюдать это клятвенное обещание и объявляю себя, душою и телом, рабою русского великого князя. Фанни Лир...

Николай устроил ей роскошную и веселую жизнь. Снял для Фанни особняк в Петербурге и дачу в Павловске, осыпал драгоценными подарками, водил по дорогим ресторанам, возил по заграницам. Даже заказал ее мраморную статую. Вот эту:

скульптура, изображающая Фанни в образе Венеры.

Поскольку все делалось слишком открыто, а привязанность молодого великого князя, к, по сути, проститутке, была слишком сильной, семья решила принять действенные меры для того, чтобы разбить этот союз. 23-х летнего Николу отправили в Среднюю Азию, где в этот период велись активные военные действия - в Хивинский поход.

С матерью, братьями и сестрами.

Перед отъездом Николай вместе с Фанни посетил могилы предков в Петропавловском соборе, помолился там и подарил ей свой крестик, взяв обещание ждать его с войны. С дороги он писал нежные письма, из которых видно, что князь очень любил эту женщину: ...Когда мне исполнилось двадцать, я вдруг понял, что у меня нет семьи. Мраморный дворец стал мне ненавистен. Ладно, – решил я, – найду себе другую семью.... Я пустился на поиски любви, искал ее среди петербургских женщин. От поисков я заболел, и чуть не умер. Наконец, я встретил Фанни, родственную душу, и умную и любящую. Это была она, моя единственная, та, которую я искал так долго!…Более года мы вместе! Дай Бог, чтобы и далее счастье наше не кончалось! ...

Взятие Хивы было тяжелым. Молодой князь попадал в такие переделки, что его уже не ждали обратно живым. В одном из сражений под ним убило лошадь, в другом рядом с ним разорвалось ядро, и он чудом не был задет. Николай Константинович показал себя героем. И еще одно событие, определившее впоследствии его жизнь, произошло во время этой войны - князь полюбил Туркестан.

картины Хивинского похода.

Вернулся он уже полковником и кавалером ордена Владимира 3 степени. Но его славное участие в опасной операции, окончившейся покорением Хивы, вышло смазанным. Во первых, он надеялся получить более высокую награду, а во вторых, оказалось, что для того, чтобы покинуть армию мало было разрешения непосредственного начальства - нужен был приказ самого императора. Так, вчерашний герой был выставлен царственными родственниками чуть ли не дезертиром.

Великий князь Николай Константинович

Оскорбленный поведением родни, и желая им досадить, князь сделал попытку жениться на Фанни. В Петербурге это сделать было немыслимо - и влюбленные отправились в Вену. Однако там тоже не нашлось желающих вступать в конфликт с российским императором, к тому же оказалось, что за Николаем следила тайная полиция. В итоге - даже за крупную взятку брак заключить не получилось, и пришлось вернуться в Петербург.

с матерью и сестрой.

Здесь продолжились безумные траты на содержание любовницы, которой всего было мало. Князь влез в долги, а поскольку отдавать их было нечем - очень скоро ему везде было отказано в кредите. И на этом фоне произошло событие, совершенно потрясшее всю семью. Его мать, Александра Иосифовна, обнаружила, что в ее личных покоях побывал вор! Были содраны три огромных бриллианта с оклада иконы, которой когда то Николай 1 благословил ее брак. Как раз накануне у Николая Константиновича болела голова - и мать уложила его в своей спальне. Было понятно, что бриллианты украл он. Но сын все отрицал.

Вызвали полицию. Камни нашли в одном из ломбардов и цепочка опять привела к князю. Дело засекретили, и им занялся уже лично шеф жандармов, поскольку речь шла о царской семье. Тут Константин, отец Николая, спровоцировал еще один конфликт, назвав шефа жандармов мерзавцем и заявив, что он пытается оклеветать его сына (который твердо отрицал свою вину на всех допросах, и даже поклялся на Библии, что совершенно не при чем).

Великий князь Николай Константинович

Тогда шеф жандармов, которому терять было нечего, озвучил историю императору Александру 2. Александр многое в жизни видал, но мысль, что родной племянник вор и клятвопреступник его шокировала. Он вызвал Николая и в лоб спросил - он ли украл бриллианты? И Николай так же в лоб ответил ему - Да!!!

Выяснилось так же, что на великом князе висит грандиозное количество долгов, и что причиной всего этого ужаса и в итоге - нравственного падения, были траты на роскошную жизнь его любовницы.

Замять историю можно было бы для других, но как жить с таким человеком в собственной семье?

Николай Константинович

Проблему решили кардинально: Фанни мгновенно выслали за пределы империи, а Николая... признали сумасшедшим. Ну потому что не мог вменяемый человек наворотить таких дел. Семья отказалась от него, в бумагах, касающихся Императорского Дома, запрещалось упоминать его имя, а принадлежавшее ему наследство передавалось младшим братьям. Он также лишался всех званий и наград и вычёркивался из списков своего полка. Его высылался из Петербурга навечно и обязали жить под арестом в том месте, где ему будет указано.

Николаю Константиновичу было 24 года. И у него началась новая жизнь.

В двух словах скажу о его последующей личной жизни. Он многократно сходился с разными женщинами, которые рожали от него детей, женился, потом еще раз, запятнав себя двоеженством, и, в общем, отношения Николая Константиновича с женским полом были таковы, что вполне подтверждали его характеристику человека лишенного всяких нравственных принципов. Все было очень запутанно. Как то все время так складывалось...

В частности, в 45 лет он выкупил у казака за 100 рублей его дочь, 17 - летнюю Дарью Часовитину, построил ей дом и прижил от нее нескольких детей. В обществе при этом мог запросто появляться с женой и любовницей одновременно (все таки законная супруга имела железную выдержку)...

В 52 года князь романтично украл 15 - летнюю гимназистку Варвару Хмельницкую, примчавшись за ней на тройке лошадей, да еще и обвенчался с девочкой в сельском храме. При этом он был женат, о чем опять запамятовал... После грандиозного скандала священника, который их обвенчал отправили в монахи, Варвару с родней - в Одессу, а брак аннулировали.

Николай Константинович с официальной женой Надеждой Александровной, княгиней Искандер (урожденной Дрейер) в Ташкенте. Брак был заключен в 1878 году, расторгнут Священным Синодом, как неравный, но при Александре 3 все таки опять был признан законным.

Его многократно отсылали все дальше и дальше от Петербурга, и в итоге, он попал в Туркестан и обосновался в Ташкенте.

Фамилию он сменил: сперва был полковником Волынским, а позже стал называть себя Искандером. Эта фамилия (в дальнейшем Высочайше узаконенная) осталась за его потомками — князьями Искандерами.

Однако, помимо бурной и запутанной личной жизни у князя была еще одна, намного более ценная - научная. После своего изгнания Николай Константинович активно участвовал в экспедициях по Средней Азии под эгидой Русского географического общества. За это время он стал одним из лучших отечественных исследователей Средней Азии - не кабинетным теоретиком, а человеком, который лично исходил ее вдоль и поперек.

После ссылки в Ташкент он построил там себе небольшой дворец (на что ему выделили деньги царственные родственники),

а так же построил Ташкенту за свой счет театр, замостил в городе улицы, поставил клуб, больницу для бедных, богадельню, цирк и публичный дом под вывеской "У бабуленьки".

Он первый завез в Среднюю Азию хлопок, закупив его семена на американском Юге. Заодно построил и хлопкоочистительные заводы, внедрив безотходный цикл переработки сырца. Всей своей последующей хлопковой историей этот регион целиком и полностью обязан лично князю.

Так же, в Ташкенте он построил мыловаренный завод, открыл фотографические мастерские, бильярдные, организовал производство и продажу кваса, переработку риса, и вообще проявил себя гениальным предпринимателем. Чтобы не будоражить лишний раз своей деятельностью царственных родственников, всю эту деятельность он регистрировал на имя жены.

с супругой и родным братом.

Его любимым проектом был разворот Амударьи. Да, планы поворота рек для орошения земель Средней Азии, с которыми столько носились в советские времена, созрели еще в 19 веке в голове безумного князя из семейства Романовых!

Но в итоге от этой идеи он отказался, построив в так называемой Голодной степи за свой счет 100 - километровый оросительный канал, разбив попутно сады, проведя масштабные археологические раскопки, основав 119 селений, и введя в оборот огромное количество плодородной земли, которая до той поры не использовалась ввиду отсутствия орошения.

Романовский канал, построенный Николаем Константиновичем.

Наверное, все это было под силу только сумасшедшему! И все было реализовано!

Он был страстным охотником, ходившим на тигров, тогда еще водившихся в Средней Азии. Собрал прекрасную коллекцию живописи, которая позже стала украшением собрания Ташкентского музея искусств. Он помогал выходцам из Туркестана получать образование в лучших вузах России, оплачивая их обучение. А в своем завещании половину своего богатейшего имения отписал на различные общественные нужды региона.

Царственных родственников князь предсказуемо не любил. Портреты Александра 3, своего двоюродного брата, к примеру, выписывал пачками и использовал в качестве мишеней.

Он неоднократно высказывался, что Россия должна быть республикой, а так же выстраивал теории, согласно которым истинным наследником престола должен был считаться не Александр 2 и его потомки, а Константин, отец Николая, и, соответственно, его потомки, потому что Константин был порфирородным, то есть родился у Николая 1, когда тот уже стал императором (хотя такая система наследования не была принята в Российской империи). Соответственно, свержение Николая 2 он встретил радостно.

Николай Константинович умер в 1918 году своей смертью, от воспаления легких. Был похоронен в сквере рядом с Военным Георгиевским Собором, напротив своего дворца.

Следы его бурной и плодотворной деятельности в регионе видны и сегодня, когда имя самого князя уже забыто потомками. Можно ли себе представить более насыщенную и полезную жизнь?

|

Метки: романовы ташкент фани лир |

Неизвестные факты об убийстве Николая II и его семьи |

Неизвестные факты об убийстве Николая II и его семьи

В фондах Президентской библиотеки

17.07.2020 8746

17 июля 2020 года исполняется 102 года со дня убийства последнего российского императора Николая II, его семьи и приближённых. Они были расстреляны в Екатеринбурге в подвале Ипатьевского дома, название которого по какому-то зловещему року совпадает с названием монастыря в Костроме, где первый из династии Романовых, Михаил Фёдорович, получил известие о своём избрании на престол.

В фонде Президентской библиотеки представлены оцифрованные эмигрантские издания, в которых приводятся версии убийства царской семьи. Среди них - работы следователей Владимира Руднева «Правда о царской семье и „тёмных силах“», Николая Соколова «Убийство царской семьи» и другие. Часть раритетных книг, переведённых в электронный формат, находится в свободном доступе. В числе уникальных изданий, размещённых на портале, можно ознакомиться с книгой литературоведа и историка Соломона Штрайха, напечатанной под псевдонимом «С. Яковлев», «Последние дни Николая II: Официальные документы. Рассказы очевидцев» (1917), в которой раскрываются события, предшествовавшие трагедии в Екатеринбурге.

Николай II был вынужден отречься от престола 2 марта 1917 года – с текстом документа можно ознакомиться на портале Президентской библиотеки в электронной копии издания «Камер-фурьерский журнал от 2 марта 1917 г. с записью об отречении императора Николая II от престола» – и вместе с семьёй находился под домашним арестом в Царском Селе. В августе 1917 года по решению Временного правительства Романовых выслали в Тобольск. Однако под предлогом угрозы «белогвардейских заговоров» с целью похищения государя, императорскую семью перевезли в «красную столицу Урала» – Екатеринбург и разместили в доме инженера Ипатьева. Здесь семья последнего из императорской династии Романовых провела свои последние 78 дней...

По свидетельству Терентия Чемодурова, камердинера Николая II на протяжении 10 лет, которое приводится в книге «Убийство царской семьи и её свиты: официальные документы», выпущенной издательством «Русская мысль» в Константинополе в 1920 году, «28 апреля совершенно неожиданно было объявлено категорическое распоряжение о немедленном переселении царской семьи в Екатеринбург, причём указания б. императора на болезнь сына были оставлены без внимания. Решено было оставить больного бывшего наследника на попечении сестер и придворных особ».

В этой же книге опубликован уникальный документ – написанная от руки расписка в «получении бывшаго царя и его семьи»: «1918 года апреля 30 дня, я, нижеподписавшийся, Председатель Уральского Областного Совета Раб., Кр., и Солд. Депутатов Александр Георгиевич Белобородов получил от Комиссара Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета Василия Васильевича Яковлева доставленных им из г. Тобольска: 1. бывшаго царя Николая Александровича Романова, 2. бывшую царицу Александру Фёдоровну Романову и 3. бывш. вел. княжну Марию Николаевну Романову, для содержания их под стражей в г. Екатеринбурге». По приезде в Екатеринбург их тут же подвергли грубому обыску. Дом тщательно «окарауливался» красноармейцами как снаружи, так и изнутри. 22 мая прибыли и остальные члены семьи: Алексей Николаевич, Анастасия и Татьяна Николаевны и несколько лиц свиты.

«Пребывание в Тобольске, – пишет автор книги «Последние дни Романовых», изданной в Берлине в 1923 году, английский журналист Роберт Вильтон, - несмотря на испытания последних месяцев, представлялось настоящим раем в сравнении с Екатеринбургом… Здесь они были как бы в клетке, без права покидать комнаты, иначе как с разрешения тюремщиков. Каждый день был долгой пыткой. Пища была отвратительна. Утром – плохой чай без сахару. С чёрным хлебом, оставшимся со вчерашняго дня. К обеду – очень жидкий суп и «котлета», имеющая весьма мало общаго с мясом…Стол, покрытый клеёнкой, был лишён всего необходимого; приборов не хватало. Так что приходилось пользоваться ложками, ножами и вилками по очереди… Караульные подсаживались к столу, брали грязными пальцами еду с блюда, толкали Царя и Царицу, не стеснялись вести неприличные разговоры…»

Так продолжалось до 17 июля… «Было за полночь, когда Юровский принялся за дело, – продолжает Роберт Вильтон, – Вся Семья спала глубоким сном, также и прислуга. Юровский пошёл в их комнаты и разбудил их, приказав одеваться, чтобы покинуть город, которому будто бы угрожала опасность. Семья поднялась. Оделись наскоро. Юровский пошёл впереди. Государь нёс своего сына на руках… Жертвы спустились без опасения, думая, что их увозят. Они взяли с собой на дорогу подушки и шляпы; Анастасия Николаевна несла на руке свою болонку Джемми... Низкая комната находилась налево, напротив окна в сад… Алексей Николаевич не мог стоять, Государыня тоже была нездорова и Государь попросил стульев. Юровский распорядился, чтобы их принесли… Все ожидали сигнала к отъезду. Они не знали, что «карета» давно уже ждёт у ворот. Это был 4-х тонный грузовик Фиат, на котором должны были отвезти тела. Всё было предусмотрено с воинской точностью…» Даже грузовик уже был заведён, чтобы заглушить выстрелы, прогремевшие в доме Ипатьева.

По свидетельству бывшего в ту ночь на посту красноармейца Стрекотина, опубликованному в издании «Убийство царской семьи и её свиты: официальные документы» (1920), «государя убил комендант Юровский, прочитавший перед тем какую-то бумагу, причём бывшая государыня и старшая дочь перекрестились». После убийства Николая II началась беспорядочная стрельба. Залпы следовали один за другим. Расстрельщикам не удалось сразу убить Алексея, дочерей Николая II, горничную Анну Демидову, врача Евгения Боткина. Раздался крик Анастасии, Демидова поднялась на ноги... Кто-то из них был застрелен; остальных, по данным следствия, добивали штыками… Окончив избиение, тела завернули в солдатское сукно и погрузили в грузовик. Следы крови на полу были замыты и засыпаны песком...

Спустя сутки, по словам Кутенкова, завхоза рабочего клуба Верх-Исетского завода, с которыми также можно ознакомиться в книге «Убийство царской семьи и её свиты: официальные документы», в ночь на 18 июля в клуб пришли видные партийные деятели. Они о чём-то таинственно совещались, причем до Кутенкова донеслись фразы: «всех их было 13 человек, 13-й доктор»… и «второй день приходится возиться, вчера хоронили, а сегодня перехоранивали»… О месте погребения убитых было сказано, что сначала их похоронили в двух местах за Екатеринбургом, а затем увезли дальше и похоронили в разных местах. Перечислялись имена расстрелянных: «Николаша, Саша, Татьяна, наследник…».

В тот же день жителей деревни Коптяки, находящейся в 18 верстах от Екатеринбурга, «протоптанная красноармейцами дорога привела… к заброшенным шахтам. Здесь, в шагах в двух от одной из шахт, оказался наброшенный бугор с остатками на нём костра. При разрытии этого костра… были найдены крест с зелёными на нём камнями, четыре планшетки от корсетов, пряжки от подтяжек, туфли, пуговицы, кнопки и четыре бусы… Кроме того был найден сильно загрязнённый водянистаго цвета камень, значительной величины, оказавшийся затем при осмотре экспертом ювелиром, высокой ценности (не менее ста тысяч) бриллиантом. Недалеко от этого места были также найдены два небольших загрязнённых осколка изумруда и жемчуга и обрывок материи с сильным запахом керосина…».

Допрошенный позже Пётр Жильяр, состоявший преподавателем французского языка при дворе, признал серьги с жемчугом – они принадлежали Марии Фёдоровне; он также опознал найденный бриллиант – драгоценный камень был зашит в пуговице одной из великих княжон. Это обстоятельство было очень важно для восстановления картины захоронения членов царской семьи. Дело в том, что великие княжны, задержавшиеся в Тобольске из-за болезни брата, получив тайное письмо горничной Демидовой о бедственном положении узников ипатьевского дома, были вынуждены скрывать жемчужные ожерелья, бриллианты и другие драгоценные камни в своей одежде, зашивая их под видом пуговиц и т. п.

В официальном сообщении советского руководства о расстреле Николая II утверждалось, что это решение было принято президиумом Уральского областного совета в связи с крайне тяжёлой военной обстановкой, сложившейся в районе Екатеринбурга, и раскрытием контрреволюционного заговора, имевшего целью освобождение бывшего царя; и что убит был только бывший император, а его семья переправлена в «надёжное место».

В 2000 году Русская Православная Церковь канонизировала Николая II и членов царской фамилии в чине «Страстотерпцев».

В октябре 2008 года президиум Верховного суда Российской Федерации принял решение о реабилитации российского императора Николая II и его семьи.

https://ruskline.ru/news_rl/2020/07/17/neizvestnye...r=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com

|

Метки: романовы екатеринбург террор |

Гибель Сергея Есенина: какие остались вопросы |

28 декабря 1925 года не стало Сергея Есенина. Уже почти век уход поэта не даёт покоя историкам, исследователям и поклонникам его творчества. Протокол с нарушениями Множество обвинений поступают в адрес участкового надзирателя 2-го отделения милиции Николая Горбова. Акт обнаружения тела Сергея Есенина, подписанный Горбовым, не внушает доверия ни с точки зрения грамматики, ни в профессиональном плане. Человеку, работавшему в активно-секретном отделении уголовного розыска, должно быть известно, что этот документ называется протоколом и составляется по образцу. Вынимать тело из петли, как и описывать место происшествия и улики, по всем правилам должно в присутствии понятых. Акт же Горбова (или только подписанный его фамилией?) не дает ясной картины произошедшего. Да и сложно представить, что этот участковый надзиратель был настолько безграмотен, ведь 19 лет до этого он работал наборщиком в типографии. Почерк и подпись этого человека можно восстановить по его сохранившимся документам: заявлению и автобиографии. Ни почерк, ни подпись не совпадают. Отсутствие гостиничной регистрации Не найдено ни одного документа, подтверждающего, что Есенин жил в гостинице "Англетер" в декабре 1925 года. Да и неясно, зачем поэту было останавливаться в ней, если он мог остановиться у своих близких друзей. Вероятно, Есенин никогда и не жил в "Англетере". Тогда версия, что его убили в другом месте, а уже после разыграли историю с самоубийством в гостиничном номере, выглядит более убедительной. Неполная медэкспертиза Сомнительной кажется и акт медицинской экспертизы, составленный судебным экспертом Гиляревским. Его заключение гласит: "На основании данных вскрытия следует заключить, что смерть Есенина последовала от асфиксии, произведенной сдавливанием дыхательных путей через повешение. Вдавление на лбу могло произойти от давления при повешении. Темнофиолетовый цвет нижних конечностей, точечные на них кровоподтеки указывают на то, что покойный в повешенном состоянии находился продолжительное время". Однако почему-то в этом акте указаны не все повреждения, имевшиеся на лице поэта. Это подтверждает и фото Есенина, сохранившееся в Национальной публичной библиотеке в Петербурге в особом отделе. На этой фотографии отчетливо различимо пулевое отверстие во лбу поэта и след от удара под правым глазом. Удар этот мог быть нанесен рукояткой пистолета, который, к слову, имелся и у самого поэта. Затруднительное положение Тогда возникает вопрос: зачем было вешать Есенина? Не проще ли было его застрелить, чтобы представить дело как самоубийство? Многие историки склоняются к версии, что убийство поэта одобрил лично Троцкий. А черная работа была доверена известному революционеру Якову Блюмкину, который попал в затруднительное положение во время убийства, и поэтому ему пришлось разыгрывать вариант с повешением. Почему повешение? Спрашивается, зачем тогда надо было «вешать» поэта, если всё можно было списать на смерть от выстрела из револьвера, который у самого Есенина имелся? Хотя, с другой стороны, зачем сам поэт, если верить официальной версии, повесился, а не застрелился? Ценный свидетель В журнале "Чудеса и приключения" было опубликовано письмо отставного военного Виктора Титаренко из Хабаровского края, в котором он рассказал о своей беседе в середине 70-х годов с бывшим заключенным Николаем Леонтьевым. По его словам, в 1925 году он служил в ОГПУ вместе с Блюмкиным. Однажды Блюмкин получил приказ от Троцкого достойно наказать физически Есенина. Чекисты планировали лишить поэта мужественности и вроде бы шутя стали стягивать с него брюки. Поэт схватил медный подсвечник и ударил им по голове Блюмкина. Тот упал без сознания, а перепуганный Леонтьев выхватил наган и выстрелил в Есенина. Титаренко рассказывает, что Блюмкин, очнувшись, ударил рукояткой нагана в лоб Есенина, а затем связался с Троцким и договорился с ним об инсценировке самоубийства и о мерах по устранению кровавых следов. А Николая Леонтьева через несколько дней отправили на Дальний Восток на подпольную работу в ставке атамана Семенова. Там после войны за измену чекистскому делу он получил 25-летний срок. Сложно опираться в рассуждениях на одно письмо. Но на рисунке В. Сварога, сделанном утром 28 декабря 1925 года, брюки поэта расстегнуты и приспущены. Художник сообщает также, что заметил следы борьбы в номере и множество ворсинок от ковра на сорочке и в волосах поэта. В. Сварог еще тогда предположил, что Есенина после убийства заворачивали в ковер. Травля Жить в 1923-1925 годах в СССР было непросто. Троцкий считал убийство оправданным средством утверждения коммунистической идеи. "Мы должны, - писал он, - превратить Россию в пустыню, населенную белыми неграми, которой мы дадим такую тиранию, которая не снилась никогда даже жителям Востока. Путем кровавых бань мы доведем русскую интеллигенцию до полного отупления, до идиотизма, до животного состояния..." Есенин, кажется, знал, что мешает плану: И первого Меня повесить нужно, Скрестив мне руки за спиной, За то, что песней Хриплой и недужой Мешал я спать Стране родной. Известно также, что в последние годы жизни поэта власти подвергали его массированной психологической травле. Правда о смерти последнего поэта деревни раскроется только вместе с архивами НКВД (ФСБ). Русская Семерка исправить оишбку Читайте также 1 сентября в России начинает вещание крутой телеканал Реклама Стелла Гольдшлаг: за что еврейку-предательницу прозвали «Белокурым ядом» Омоновцев в Беларуссии сменили очень серьезные ребята Реклама Шейх Мансур: как русские поступили с первым имамом Северного Кавказа В России меняются пенсии - приказ Мишустина Реклама Зачем некоторые православные церкви поддержали Гитлера

Источник: Гибель Сергея Есенина: какие остались вопросы

© Русская Семерка russian7.ruhttps://russian7.ru/post/gibel-sergeya-esenina-kakie-ostali/

|

Метки: литераторы есенины яков блюмкин |

Царь-однолюб: удивительная история любви Александра III |

Царь-однолюб: удивительная история любви Александра III

26 августа

У правителей из династии Романовых было немало положительных черт характера, но вот супружеская верность к их числу обычно не относилась. Начиная с Петра I, ни одному русскому императору или императрице не удавалось обходиться без любовных историй на стороне. Первым исключением стал Александр III.

Цесаревич Александр Александрович в мундире лейб-гвардии Атаманского полка, шефом которого он был. 1867, С. Зарянко

Два наследника и две Марии

Александр Александрович Романов появился на свет в 1845 году и до знакомства с датской принцессой Марией Софией Фредерикой Дагмар успел прожить целых 20 лет. Едва ли найдётся человек, который, дожив до двадцати, ни разу не был влюблён. Великий князь, конечно же, не стал исключением.

Фрейлина императрицы Мария Элимовна Мещерская была его первой избранницей. Как водится у юношей, Александр был влюблён так пылко и страстно, что уже не представлял себе жизни «без милой М.», однако развитие событий перевернула трагедия, случившаяся с его старшим братом.

Княжна Мария Элимовна Мещерская, в замужестве княгиня Демидова-Сан-Донато (16 февраля 1844—26 июля 1868) — фрейлина императрицы Марии Александровны, первая любовь императора Александра III.

Именно он – Николай Александрович Романов – был наследником российского престола. Его тщательно готовили к предстоящему царствованию. Преподававший государственное право Борис Николаевич Чичерин написал, что цесаревич обещал стать самым образованным и либеральным монархом в мировой истории.

Как водилось у Романовых, сначала наследник совершил ознакомительную поездку по России, а затем отправился с визитами по европейским странам. Главной целью этого путешествия было не только знакомство с правящими монархами, налаживание связей и ознакомление с жизнью за границей. Всё гораздо прозаичнее: Николаю подыскивали подходящую супругу. Таковой была признана датская принцесса Дагмар. Они были помолвлены в 1864 году в Копенгагене, однако программу дальнейшей поездки решили не нарушать, а зря!

Во время пребывания в Италии Николай неожиданно заболел, его состояние ухудшалось день ото дня. Александр Александрович выехал из Петербурга к нежно любимому брату, перевезённому в Ниццу. Из Копенгагена туда же отправилась и юная Дагмар, которую в семье Романовых именовали просто Минни.

«Любовь нечаянно нагрянет...»

Спасти цесаревича было невозможно, у него диагностировали туберкулёзный менингит. Умирал Николай долго и мучительно, а невеста и брат не смыкали очей у постели больного. Горе и тяжёлые испытания хорошо проверяют людей на прочность, а ещё лучше сближают тех, кто перенёс их вместе.

После смерти Николая Дагмар вернулась в Копенгаген, Александру же нужно было спешно готовиться к будущему правлению. Всё, как было у брата: курс наук по государственному управлению, путешествие по России, а потом поездка за границу. Однако слишком долго кататься по Европе новый цесаревич не планировал, ведь выбирать необходимости не было.

Прибыв в Копенгаген в 1866 году, он сделал предложение бывшей невесте своего брата. В письме отцу Александр писал: «Я её спросил, может ли она любить ещё кого-нибудь, кроме милого Никса [так называли в семье Романовых, покойного Николая Александровича]. Она мне отвечала, что никого, кроме его брата...».

Уже в июне помолвку справили в Копенгагене, а в октябре в Санкт-Петербурге Дагмар приняла православие под именем Марии Фёдоровны и вскоре обвенчалась с Александром. Вместе они прожили почти 18 лет – до самой смерти Александра III. При этом оба были счастливы в браке и даже самые лютые ненавистники царизма и лично императора не могли упрекнуть его в супружеской неверности.

И после смерти Александра III у Марии Фёдоровны, овдовевшей в 46 лет, не было «фаворитов». Всю последующую жизнь она посвятила заботе о своих детях, благотворительности и покровительству искусству (продолжая дело мужа, собравшего много полотен русских художников, ныне составляющих ядро коллекции Русского музея).

Похоронить себя Мария Фёдоровна завещала рядом с Александром III в Петропавловском соборе Санкт-Петербурга. По понятным причинам, воплотить это удалось только в 2006 году, но сейчас они, наконец, снова вместе.

https://zen.yandex.ru/media/history_russian/carodn...liubvi-aleksandra-iii-5f3bc469

|

Метки: романовы |

Тайны советской внешней разведки: "Началось с товарища Давыдова" |

Тайны советской внешней разведки: "Началось с товарища Давыдова"

Сказка для взрослых

20 декабря отметит столетний юбилей Служба внешней разведки.

Разведчики обижаются: об их неудачах трубят на каждом шагу, а успехи остаются невоспетыми. «МК» расскажет о тех, кто руководил разведкой на протяжении этих ста лет.

Большая Лубянка, 11.

Для миллионов людей война, горячая или холодная, — невероятная трагедия. Но для некоторого количества джентльменов — несмотря на грозящие им опасности — это незабываемое время горячащих кровь приключений. Образ разведчика ассоциируется в наших глазах с агентом 007 Джеймсом Бондом.

«Бонд, — писал придумавший его Ян Флеминг, который сам служил в британской военно-морской разведке, — принадлежит к тому сорту мужчин, о котором втайне мечтает каждая женщина. И он ведет жизнь, которую хотел бы вести каждый мужчина».

Одно поколение зрителей сменяет другое. Но каждое из них, затаив дыхание, наблюдает за тем, как где-то в мире в номере люкс роскошного отеля все тот же человек прячет 25-миллиметровую автоматическую «беретту» в наплечную кобуру, не без удовольствия смотрит на себя в зеркало, надевает сшитый на заказ смокинг и отправляется куда-то в ночь. Спасать мир. И стараниями кинематографа эта сказка для взрослых никогда не кончается.

Вообще-то сейчас герою Яна Флеминга должно быть далеко за восемьдесят, но у Бонда нет возраста. Он остается молодым. Он никогда не был женат, у него нет детей, родителей и родственников. И он ничему не учится. В каждом фильме начинает все заново. Это к лучшему. Если бы над ним тяготел опыт его предшественника, он бы не вылезал из психиатрической клиники.

Благодаря Джеймсу Бонду весь мир уверился в том, что Англия — родина шпионов. Хотя, как мы теперь знаем, почти все знаменитые британские шпионы в реальности работали на советскую разведку.

Фото: wikipedia.org/RIA Novosti archive

ПРИКАЗ ДЗЕРЖИНСКОГО

После Первой мировой войны генерал Эрих Людендорф, который руководил всеми операциями немецкой армии на Восточном фронте, утверждал, что Ленин и Троцкий — тайные агенты правительства кайзеровской Германии. Если Людендорф писал это всерьез, значит, немецкие разведчики надули своего генерала, уверяя, что им удалось заагентурить вождей большевиков. Цену себе набивали! Теперь уже известно, что успехи немецких разведчиков на Восточном фронте были очень скромными.

Да и другие спецслужбы в Первую мировую не играли сколько-нибудь важной роли. Чужих шпионов выявляли неустанно, а с засылкой своих не очень получалось. Как и в Гражданскую войну. А вот после ее окончания у чекистов появились новые заботы и новые интересы.

На очереди — мировая революция. В политбюро хотели знать, что происходит в других странах: не готовятся ли они напасть на Россию и не созрели ли для народного восстания?

В апреле 1920 года внутри Особого отдела ВЧК (военная контрразведка) появилось новое подразделение — Иностранный отдел. В разработанной для ИНО инструкции говорилось, что в каждой стране, где откроется дипломатическое или торговое представительство Советской России, будет создана и резидентура разведки.

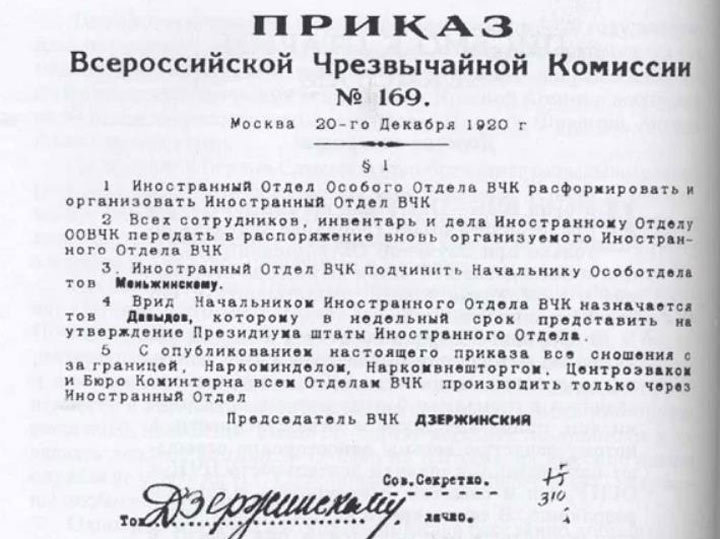

20 декабря 1920 года Дзержинский подписал знаменитый приказ №169:

«1. Иностранный отдел Особого отдела ВЧК расформировать и организовать Иностранный отдел ВЧК.

2. Всех сотрудников, инвентарь и дела Иностранному отделу ОО ВЧК передать в распоряжение вновь организуемого Иностранного отдела ВЧК.

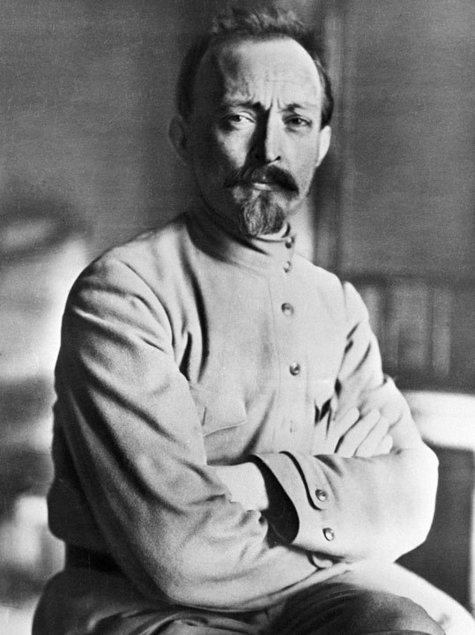

3. Иностранный отдел ВЧК подчинить начальнику Особотдела тов. Меньжинскому.

4. Врид. начальника Иностранного отдела ВЧК назначается тов. Давыдов, которому в недельный срок представить на утверждение президиума штаты Иностранного отдела.

5. С опубликованием настоящего приказа все сношения с заграницей, Наркоминделом, Наркомвнешторгом, Центроэваком и Бюро Коминтерна всем Отделам ВЧК производить только через Иностранный отдел».

СОСЕДИ

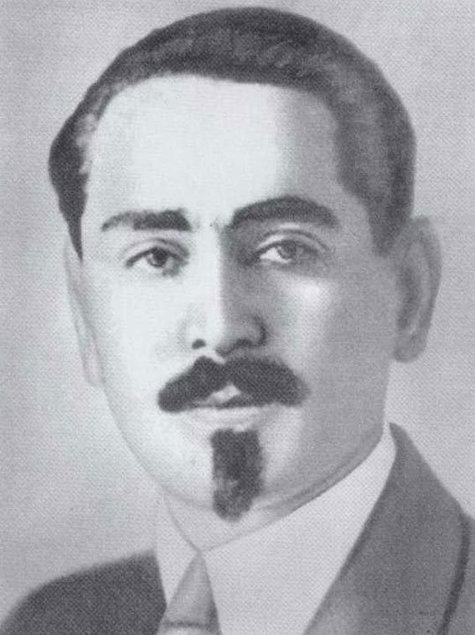

Давыдов — это Яков Христофорович Давтян. Он родился в Нахичевани. В Социал-демократическую партию он вступил в 1905 году, еще учась в гимназии. За активную подпольную деятельность молодой большевик был в 1907 году арестован. Его выпустили под залог, и он уехал в Бельгию, где познакомился с Инессой Арманд, возлюбленной Ленина. Это знакомство определило судьбу Давтяна.

В начале 1920 года Давтяна назначили первым секретарем полпредства в Эстонии, а в конце года вернули в наркомат по иностранным делам и поставили заведовать отделом Прибалтики и Польши. Инесса Арманд рекомендовала его председателю ВЧК Дзержинскому, которому понадобился образованный человек, знающий заграничную жизнь.

Яков Христофорович Давтян.

Оргбюро ЦК, ведавшее распределением партийных кадров, перевело Давтяна из наркоминдела в ВЧК, благо они находились рядом друг с другом. Дипломаты располагались тогда в доме бывшего страхового общества «Россия» на пересечении Кузнецкого Моста и Лубянки (теперь это площадь Воровского). Дипломаты несколько иронически именовали чекистов «соседями».

Но Давтян, подумав, предпочел дипломатию как более надежное дело и 20 января 1921 года вернулся в наркомат иностранных дел.

Вместо него руководителем Иностранного отдела стал Рубен Павлович Катанян, который был заместителем начальника политуправления Красной армии, руководил агитационно-пропагандистским отделом ЦК партии. Он прослужил начальником разведки с 20 января по 10 апреля 1921 года.

Рубен Павлович Катанян.

И ушел в прокуратуру, где много лет присматривал за специальными делами, то есть за работой госбезопасности. В 1938 году Катаняна арестовали, обвинив в создании «эсеро-меньшевистской террористической группы в органах юстиции и прокуратуры». Он отсидел семнадцать лет. В 1956 году его реабилитировали.

РАЗВЕДЧИКИ И ДИПЛОМАТЫ

А в Иностранный отдел вернулся Яков Давтян.

Главные задачи Лубянки определяло политбюро. Разведка в этом исчерпывающем перечне задач даже не упоминалась. Закордонная разведка в тот момент еще мало интересовала руководство страны.

Чекисты считали первейшим долгом присматривать за дипломатами. 26 марта 1921 года провели совещание о работе наркомата иностранных дел. Присутствовали ключевые фигуры — будущие руководители Лубянки Вячеслав Рудольфович Менжинский и Генрих Григорьевич Ягода, начальник Иностранного отдела Яков Христофорович Давыдов, особоуполномоченный Особого отдела Соломон Григорьевич Могилевский (он сам вскоре возглавит внешнюю разведку), управляющий делами наркомата иностранных дел Павел Петрович Горбунов и Рубен Павлович Катанян.

Совещание пришло к выводу:

«Признать необходимым образование комиссии по обследованию постановки дела в наркомате иностранных дел в числе 5 человек, назначенной ЦК РКП. Просить тов. Дзержинского провести через ЦК РКП образование этой комиссии.

Образовать комиссию в составе т.т. Давыдова, Могилевского и Ягоды для разработки плана работ комиссии по НКИД в трехдневный срок».

Иначе говоря, чекисты просили доверить им проверку дипломатов. И проверяли. И докладывали, кого можно выпускать за границу, а кого нельзя — сбегут! Исходили, видимо, из того, что советский человек при первой же возможности убежит от советской власти... Разрешение поехать за границу стало признаком высшего доверия.

28 июня 1921 года Давтян писал секретарю ЦК Вячеславу Михайловичу Молотову:

«В ИноВЧК в настоящее время имеются заявления ряда литераторов, в частности Венгеровой, Блока, Сологуба, — о выезде за границу.

Принимая во внимание, что уехавшие за границу литераторы ведут самую активную кампанию против Советской России и что некоторые из них, как Бальмонт, Куприн, Бунин, не останавливаются перед самыми гнусными измышлениями, — ВЧК не считает возможным удовлетворять подобные ходатайства.

Если только у ЦК РКП нет особых соображений, чтобы считать пребывание того или иного литератора за границей более желательным, чем в Советской России, — ВЧК со своей стороны не видит оснований к тому, чтобы в ближайшем будущем разрешать им выезд».

Сам Давтян в сентябре 1921 года поехал полпредом в Китай. Одновременно он был утвержден резидентом внешней разведки. После Китая работал в Туве, Персии (Иране), Греции и Польше. Осенью 1937 года Якова Давтяна внезапно отозвали из Варшавы. 21 ноября арестовали. Обвинили в работе на польскую разведку и в создании правотроцкистской организации в советском полпредстве в Варшаве.

28 июля 1938 года первый начальник внешней разведки был расстрелян.

Соломон Григорьевич Могилевский.

«ЮНКЕРС» ЗАГОРЕЛСЯ И РУХНУЛ

В августе 1921 года руководителем Иностранного отдела ВЧК стал Соломон Григорьевич Могилевский. Он молодым присоединился к социал-демократам, в 1904 году был арестован. Его выпустили под залог. Он уехал за границу — в Швейцарию. Поступил на юридический факультет Женевского университета и познакомился с Лениным, безоговорочно поверив в его правоту.

С осени 1919 года Могилевский служил в московской ЧК. Его определили в разведку, вспомнив, что до революции он жил в эмиграции, считался знатоком иностранной жизни.

В феврале 1922 года ВЧК преобразовали в Государственное политическое управление при наркомате внутренних дел. А в марте Могилевского назначили полномочным представителем ГПУ в только что созданной Закавказской Федерации, объединившей Грузию, Азербайджан и Армению. Одновременно он получил под командование внутренние и пограничные войска Закавказской Федерации. Заместителем ему дали Лаврентия Павловича Берию, молодого, но подававшего большие надежды чекиста.

Через три года Могилевский погиб во время перелета из Тифлиса в Сухуми, когда загорелся и рухнул одномоторный пассажирский самолет «Юнкерс-13», купленный в Германии. «Юнкерс-13» брал на борт двух членов экипажа и четырех пассажиров. Погибли летевшие с Могилевским секретарь Закавказского краевого комитета партии Александр Федорович Мясников (Мясникьян), заместитель союзного наркома рабоче-крестьянской инспекции Георгий Александрович Атарбеков и оба летчика.

Берия составил некролог:

«Я видел потрясающее место гибели наших товарищей. Я видел обезображенные останки того, под чьим руководством на протяжении двух лет я вел работу в ЧК... Не верится, не хочется верить... И я больше не услышу мягкого голоса Соломона Могилевского. Помню его особо внимательное отношение ко мне и к работе азербайджанской ЧК: «На вас мы здесь опираемся», — говорил он в дружеских беседах со мной».

Некоторые историки подозревают, что катастрофа — не случайность: Могилевский что-то узнал о своем заместителе Берии и хотел доложить об этом. Но не успел — Лаврентий Павлович его убрал. Другие исследователи полагают, что Берия опасался вовсе не Могилевского, а замнаркома рабоче-крестьянской инспекции Атарбекова, который раньше служил в ЧК и считал Берию темной личностью.

Но эти версии не подкреплены никакими доказательствами. Во-первых, взорвать самолет вовсе не простое дело. Во-вторых, Лаврентий Павлович Берия, конечно, вполне был способен на все, но в тот момент ему, вообще говоря, нечего было опасаться. Незачем было и устранять пассажиров «Юнкерса-13».

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ: Никто не знает, как именно развивались события. Полиция проводила расследование. Но ни самого похищенного, ни его похитителей не нашли. Те, кто знал, как проводилась операция, ушли в мир иной, не оставив мемуаров...

Авторы:

Правительство РФ Армия Полиция ДПМ Россия Германия Китай Грузия Польша Эстония Тува Война

Опубликован в газете "Московский комсомолец" №28341 от 19 августа 2020

Заголовок в газете: Сказка для взрослых

https://www.mk.ru/social/2020/08/18/tayny-sovetsko...r=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com

|

Метки: вчк-кгб |

Жена Льва Толстого очень любила супруга, но тот, после 48 лет брака, захотел сбежать от нее |

1378 подписчиков

Жена Льва Толстого очень любила супруга, но тот, после 48 лет брака, захотел сбежать от нееttps://zen.yandex.ru/media/nabludatelnisa_jizni/jena-lva-tolstogo-ochen-liubila-supruga-no-tot-posle-48-let-braka-zahotel-sbejat-ot-nee-5ee127cc599d2f6a6ed08868

11 июня

Как известно у всех творческих людей есть своя муза. Кого-то вдохновляли законные вторые половинки, а кого-то недосягаемые (зачастую выдуманные) идеалы. Таким совершенством, музой, для мужа хотела стать супруга Льва Николаевича Толстого.

Но, прожив в браке 48 лет, женщина так и не смогла стать единственной музой для своего знаменитого мужа.

Начало отношений

Лев Николаевич воспылал нежными чувствами к Софье Берс, когда девушке едва исполнилось 18 лет (хотя знал свою будущую супругу еще ребенком). Юная девушка не устояла перед красавцем мужчиной и на предложение руки и сердца незамедлительно согласилась (ох, знала бы она сколько душевных терзаний принесут ей эти отношения, бежала бы без оглядки как можно дальше).

Сомневался в согласии Софьи и Лев Николаевич, не зря же он перед самым венчанием интересовался не передумала ли будущая графиня Толстая.

А сомневаться мужчине стоило.

Искренне считая, что у него не должно быть секретов перед невестой, жених дал почитать девушке свой дневник, в котором подробно были описаны все любовные похождения писателя. Юная девушка была в шоке от описанных историй. Чего стоила история о связи со служанкой, забеременевшей от любвеобильного молодого графа. Аксинью (так звали служанку, попавшую под чары графа) с позором изгнали из хозяйского дома, не приняли в отчем.

Но нежные чувства взяли верх, и молодые пошли под венец (хотя невеста зашла в церковь со слезами на глазах). Как знать, как знать, возможно Софья искренне верила, что после женитьбы Лев остепенится, перестанет посматривать (да и похаживать) налево.

Мучительный брак с гением

Какого же было разочарование новоиспеченной супруги, когда муж не только не прекратил связи на стороне, но и пригласил бывшую возлюбленную (опозоренную служанку Аксинью) работать в их дом.

Софья Андреевна не просто ревновала мужа, женщина невыносимо страдала и даже хотела устранить соперницу. Но несмотря на ревность и душевные терзания, женщина стала не просто верной супругой, она создала для писателя идеальные условия для творчества. Занималась домом, самостоятельно воспитывала 13 детей (Толстой был категорически против нянек и помощниц в воспитании наследников), переписывала и корректировала рукописи писателя.

За все годы, прожитые в браке, Лев Николаевич так и не сумел оценить преданность и самоотдачу жены.

В возрасте 82 лет, писатель ушел из дома лишь оставив супруге записку. Софья Андреевна тяжело переживала предательство мужа. Но, все же поехала к писателю узнав, что сбежавший муж сильно болен. К сожалению, спасти писателя не удалось, и женщина смогла лишь попрощаться с доживающим последние минуты своей жизни писателем.

Прожив в браке 48 лет, Софья Андреевна не просто смогла простить и принять недостатки мужа, но и благодаря ее поддержке было написано немало произведений, ставших классикой русской литературы.

Спасибо за внимание. Буду признательна поддержке статьи лайком. Подписка здесь.

|

Метки: литераторы толстые |

Как в Древней Руси девушки красоту наводили? |

5454 подписчика

Как в Древней Руси девушки красоту наводили?

19 июня

Был целый набор способов

Сейчас к услугам женского пола целый арсенал средств макияжа и ухода за собой. Есть парикмахерские, салоны маникюра и педикюра, фитнес-центры, магазины парфюмерии, модные бутики.

В общем, те, кому не повезло от рождения иметь сногсшибательную внешность, или те, кто испытывают какие-то комплексы относительно своей наружности, знают что делать.

А как прихорашивались и украшали себя девушки в Древней Руси? Ведь человеческая природа за тысячу лет не особо изменилась, и этот вопрос для них тоже был актуален.

Что ж, в ход шел целый арсенал подручных средств.

Старинный "макияж"

Красивым считалось белить лицо, румянить щеки. Для этого богатые девицы шли в лавки покупать свинцовые белила, а девки попроще пудрились мукой.

Щеки натирали настойкой из красного сандала, сахара и водки, если водились деньжата. Либо просто обычной свеклой с огорода.

Брови полагалось чернить сурьмой. Бюджетный вариант - угольком из печки. Рисовали их широкими и длинными, это было очень модно. Называлось - соболиные брови.

Подкладки под платье

Нынешним красоткам, отчаянно бьющимся за предельно стройную фигурку, это покажется странным, но у их давних предшественниц задача была ровно противоположная. Идеал древнерусской девушки подразумевал приятную полноту.

Этого добивались несколькими способами. Можно было надеть сразу нескольких платьев. Такой способ был особенно популярен в Южной Руси. В северных края подшивали сарафан толстым слоем льняной кудели или шерстяными очесами. На ноги надевали несколько шерстяных вязаных чулок или онучей.

Магия

Ну и, конечно, в распоряжении древнерусских девушек было средство, которое практически отсутствует у нынешних модниц. Это разные магические ритуалы. В старину на них очень надеялись.

Например, девушка, умываясь, натиралась мылом двенадцать раз, одновременно приговаривая: "Вода - с лица, краса - на лицо, лицо - как белый свет, а щеки как шипишный цвет".

Или в святки вставала перед зеркалом и произносила: "Кажись мое белое лицо белее свету белого, разгорайтесь, мои щечки, краснее солнца ясного".

Для тех, кто совсем отчаялся, был радикальный способ. Нужно было в праздник взять кадку и колокольчик, пойти на реку, там девять раз зачерпнуть воду колокольчиком и вылить в кадку. А потом выйти на перекресток, полностью раздеться поставить на темечко колокольчик и облиться из кадки.

__________________

Ваши лайки и подписка помогут развитию канала! А еще приглашаем в нашу группу ВК: "Русичи"

https://zen.yandex.ru/media/politinteres/kak-v-dre...odili-5eea26061517ce1d5fa60676

|

Метки: российская империя мода их нравы |

Страна особого назначения |

Алексей Мокроусов

Страна особого назначения

Когда именно Сергей Миронович Киров получил в подарок от Управления Соловецких лагерей этот коричневого цвета альбом в кожаном переплете, доподлинно неизвестно. Вероятно, дело происходило зимой 1929-1930 годов. В библиотеке первого секретаря Ленинград-ского обкома ВКП(б) хранится номер журнала "Соловецкие острова" за октябрь-ноябрь 1929 года. Новый год Киров как раз встречал в Хибинах на Кольском полуострове, где обсуждал, в частности, возможность использования в новом промышленном центре труд зэков Соловков.

Сейчас "Кировский альбом" издан в Петербурге совместными усилиями музея Кирова (входящего в Музей истории Санкт-Петербурга) и Соловецким историко-архитектурным и природным музеем-заповедником. Его публикация приурочена к 65-летию формального закрытия СЛОНа (так долгое время назывался Соловецкий лагерь особого назначения).

И хотя репринтного воспроизведения "кировского альбома" в книге не найти, есть лишь краткое описание оригинала, фотографии печатаются в первоначальном формате и практически без изъятий. Помимо фотоснимков, выполненных (либо собранных в такой последовательности), судя по всему, исключительно в рекламных целях, книга включает материалы журналов "СЛОН" и "Соловецкие острова", документы из фондов Соловецкого музея-заповедника и фрагменты мемуаров бывших заключенных, опубликованных большей частью либо за границей, либо в труднодоступной ныне периодике перестроечной поры.

СЛОН, на протяжении своей истории несколько раз менявший и официальное название, и юридическую принадлежность, изначально задумывался как образцово-показательный проект, призванный продемонстрировать возможности перевоспитательной системы. Иначе стали бы сюда, как и на строительство Беломоро-Балтийского канала, возить журналистов и литераторов? Многие из них - даже такой либеральный мыслитель, как Пришвин, - отработали долг перед партией и написали верноподданнические тексты. Трудно их упрекать за трусость в обстановке, больше всего напоминающей кафкианский роман, но и в заслугу эти очерки и статьи поставить невозможно.

Первый лагерь на Соловках был создан еще в 1920 году - как отделение Северных лагерей принудительных работ ОГПУ. А 2 ноября 1923 года Совнарком издал с пометой "Опубликованию не подлежит" постановление "Об организации Соловецкого лагеря принудительных работ". Согласно постановлению, "все угодья, здания, живой и мертвый инвентарь, ранее принадлежавший бывшему Соловецкому монастырю", передавались ОГПУ безвозмездно. Первой стояла подпись зампредсовнаркома Рыкова, за секретаря расписалась Фотиева.

Тщательно прописанное положение о Соловецких лагерях ОГПУ подготовило ровно через 11 месяцев, 2 октября 1924 года. В первом же абзаце положения фиксировались целевые группы, ради которых лагеря создавались: "для изоляции особо вредных государственных преступников, как уголовных, так и политических, деяния которых принесли или могут принести существенный ущерб спокойствию и целостности Союза Советских Социалистических Республик" (особенно здесь хорошо по-фрейдистски отдающее кладбищем слово "спокойствие").