Дружба семей Керенских и Ульяновых. |

Дружба семей Керенских и Ульяновых.

22 апреля

12 января 1886 года в городе Симбирске представился директор народных училище Симбирской губернии действительный статский советник Илья Николаевич Ульянов (1831-1886 гг.). Он прожил всего лишь 55 лет. Ульянов оставил семью в которой было 6 детей и супругу вдову Марию Александровну, которая была домашней хозяйкой. Семья Ульяновых относилась к дворянскому сословию, у них был огромный двух этажный дом с большим двором и подсобными постройками. Также в доме проживали четверо слуг - кучер, кухарка, уборщица и няня. Вдова Мария Александровна получала большую пенсию по потере кормильца так как, Илья Николаевич был кавалером ордена Станислава I степени, ордена Святого Владимира, а так же ордена Святой Анны. Капитул орденов выплачивал семье покойного существенную сумму. Также у семьи Ульяновых было поместье с крестьянами, которое приносило тоже немалый доход. Старшая дочь Анна была с 1864 года, старший сын Александр был с 1866 года, другие дети были помладше, но как видим уже почти все взрослые.

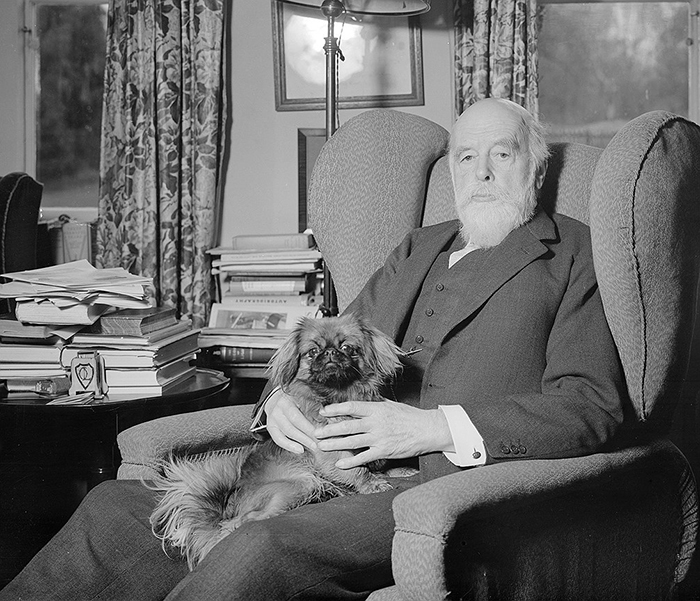

Семья привыкла жить не по средствам и здесь неоценимую помощь им оказал сосед Федор Михайлович Керенский (1838-1910 гг.). Он был директором Симбирской классической гимназии и преподавал ранее всем детям своего начальника Ильи Николаевича Ульянова. С 1883 года он еще стал директором Симбирской женской Мариинской гимназии. В 1881 году у Федора Михайловича Керенского родился сын названный Александром. С 1887 года Керенский действительный статский советник. Именно Федор Иванович поставил Володи Ульянову вторую четверку в аттестате, а именно по логике, первая была по Закону Божьему. В 1887 году именно Ф.М. Керенский дал положительную характеристику Владимиру Ульянову для поступления в Казанский университет. До мая 1889 года Ф.М. Керенский, занимая пост директора народных училищ всячески помогал семье Ульяновых. С мая 1889 года Ф.М. Керенский назначен главным инспектором народных училищ Туркестанского края и был вынужден уехать в Ташкент.

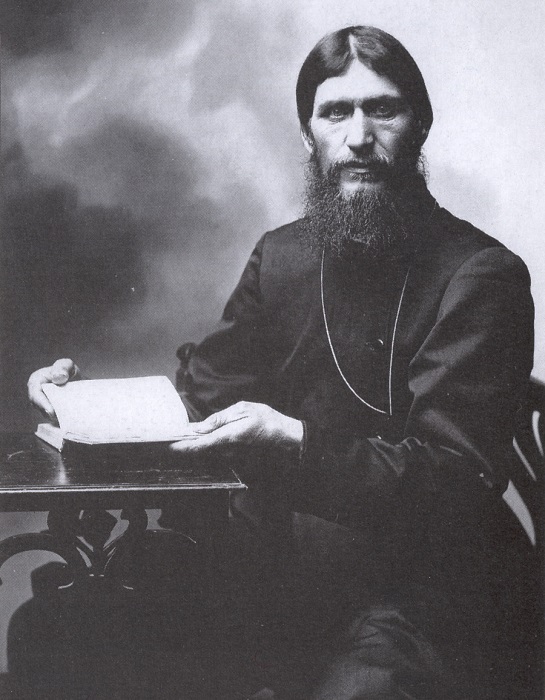

На фото действительный статский советник Федор Михайлович Керенский.

Три года Федор Михайлович Керенский бескорыстно помогал материально и морально семье друга Ильи Николаевича Ульянова. Также когда у семьи Ульяновых возникали определенные трудности Ф.М. Керенский выступал протеже и заступался.

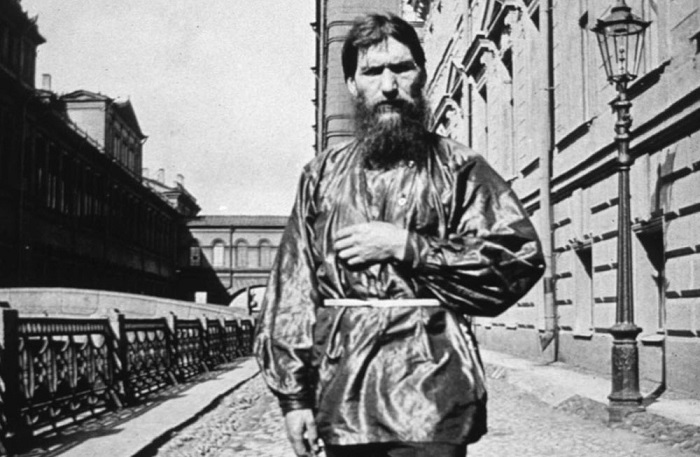

На фото семья Ульяновых.

Ссылка на сайт: https://alexandercherymin.wixsite.com/mysite/bookshttps://zen.yandex.ru/media/id/5e5a98fc7e75e009372...anovyh-5e9d9f30175b6f71c45acfb

|

Метки: ульяновы керенские |

Путешествия балерины Кшесинской и великого князя Андрея Владимировича |

146 подписчиков

Путешествия балерины Кшесинской и великого князя Андрея Владимировича

7 мая

И всё-таки историю жизни Матильды Кшесинской мы закончим альбомом, составленным из подлинных фотографий её семьи во время путешествий по миру:

Вид части одной из комнат (меблированной квартиры на ул. Villaret de Joyeux 17 округа),

в которой проживала балерина М.Ф.Кшесинская во время гастрольных выступлений

в Парижской опере (Франция, г. Париж)

Вид части одной из комнат меблированной квартиры на ул. Villaret de Joyeux 17 округа,

в которой проживала балерина М.Ф.Кшесинская во время гастрольных выступлений

в Парижской опере (Франция, г. Париж)

Вид части одной из комнат меблированной квартиры на ул. Villaret de Joyeux 17 округа,

в которой проживала балерина М.Ф.Кшесинская во время гастрольных выступлений

в Парижской опере (Франция, г. Париж)

Вид части одной из комнат меблированной квартиры на ул. Villaret de Joyeux 17 округа,

в которой проживала балерина М.Ф.Кшесинская во время гастрольных выступлений

в Парижской опере (Франция, г. Париж)

Балерина М.Ф.Кшесинская в одной из комнат меблированной квартиры на ул. Villaret de Joyeux 17 округа, в которой она проживала во время гастрольных выступлений

в Парижской опере (Франция, г. Париж)

Вид части комнаты сына балерины М.Ф.Кшесинской Владимира в меблированной квартире на ул. Villaret de Joyeux 17 округа, в которой они проживали во время гастрольных выступлений Матильды Феликсовны в Парижской опере (Франция, г. Париж)

Перспектива Елисейских полей, завершающаяся Триумфальной аркой (построена

в 1806-1836гг.), выходящей на пл. Этуаль (пл.Звезды) (Франция, г. Париж)

Жилые дома в районе пл.Этуаль (пл.Звезды) (Франция, г. Париж)

Цветник перед домом (Франция, г. Париж)

Великий князь Андрей Владимирович (слева) беседует с двумя господами на одной из аллей парка (Бельгия г. Остенде)

Великий князь Андрей Владимирович, балерина М.Ф.Кшесинская (слева) и их сын Владимир (справа) (фигуры очень мелкие) направляются к особняку (Бельгия г. Остенде)

Группа посетителей за столиком открытого кафе (Бельгия г. Остенде)

Друзья балерины М.Ф.Кшесинской за столиком у отеля (Бельгия г. Остенде)

Балерина М.Ф.Кшесинская (в центре) со своими друзьями в парке во время прогулки (Бельгия г. Остенде)

Вид части здания отеля, в котором проживала М.Ф.Кшесинская во время своего пребывания на курорте (Бельгия, г.Остенде)

Вид части здания отеля, в котором проживала М.Ф.Кшесинская во время своего пребывания на курорте (Бельгия, г.Остенде)

Балерина М.Ф.Кшесинская (с фотоаппаратом в руках), великий князь Андрей Владимирович с сыном Владимиром на веранде перед отелем, в котором они жили во время своего пребывания на курорте (Бельгия, г.Остенде)

Балерина М.Ф.Кшесинская готовится фотографировать великого князя Андрея Владимировича и сына Владимира на веранде перед отелем, в котором они жили во время своего пребывания на курорте (Бельгия, г.Остенде)

Официанты в зале ресторана отеля, в котором жила балерина М.Ф.Кшесинская во время своего отдыха на курорте (Бельгия, г.Остенде)

Балерина М.Ф.Кшесинская, великий князь Андрей Владимирович и их сын Владимир во время обеда в ресторане отеля, в котором они проживали во время своего пребывания на курорте (Бельгия, г.Остенде)

Балерина М.Ф.Кшесинская, великий князь Андрей Владимирович и их сын Владимир в коляске на одной из улиц города (Бельгия, г.Остенде)

Сын балерины М.Ф.Кшесинской Владимир на пляже (Бельгия, г.Остенде)

Сын балерины М.Ф.Кшесинской Владимир на набережной (Бельгия, г.Остенде)

Сын балерины М.Ф.Кшесинской Владимир на набережной (Бельгия, г.Остенде)

Сын балерины М.Ф.Кшесинской Владимир на набережной (Бельгия, г.Остенде)

Балерина М.Ф.Кшесинская и великий князь Андрей Владимирович на пляже у моря (Бельгия, г.Остенде)

Балерина М.Ф.Кшесинская, великий князь Андрей Владимирович (полулежит на песке), их сын Владимир и один из друзей (слева) на пляже у моря (Бельгия, г.Остенде)

Балерина М.Ф.Кшесинская (в центре), великий князь Андрей Владимирович (справа) и их сын Владимир (в полосатой футболке) на пляже у моря (Бельгия, г.Остенде)

Великий князь Андрей Владимирович (с лопатой в руках) с сыном Владимиром (справа)

на пляже у моря (Бельгия, г.Остенде)

Великий князь Андрей Владимирович с сыном Владимиром на пляже у моря (Бельгия, г.Остенде)

Сын великого князя Андрея Владимировича и балерины М.Ф.Кшесинской Владимир

(в центре) играет в песке на пляже у моря (Бельгия, г.Остенде)

Великий князь Андрей Владимирович (слева спиной) и балерина М.Ф.Кшесинская (справа спиной) на одной из улиц города (Бельгия, г.Остенде)

Сын великого князя Андрея Владимировича и балерины М.Ф.Кшесинской Владимир бегает по мелководью во время прогулки (Бельгия, г.Остенде)

Сын великого князя Андрея Владимировича и балерины М.Ф.Кшесинской Владимир бегает по мелководью во время прогулки (Бельгия, г.Остенде)

Великий князь Андрей Владимирович, балерина М.Ф.Кшесинская и их сын Владимир входят в воду во время купания (Бельгия, г.Остенде)

Великий князь Андрей Владимирович с сыном Владимиром у кабинок для переодевания во время купания (Бельгия, г.Остенде)

Балерина М.Ф.Кшесинская в кабинке для переодевания во время купания (Бельгия, г.Остенде)

Балерина М.Ф.Кшесинская (в центре мелко) наблюдает за сыном Владимиром, который бегает по мелководью (Бельгия, г.Остенде)

Купальщики у кабинок для переодевания, установленных на мелководье (Бельгия, г.Остенде)

Великий князь Андрей Владимирович выглядывает из окна кабинки для переодевания, установленной на мелководье для купальщиков (Бельгия, г.Остенде)

Парусное судно у причала (Бельгия, г.Остенде)

Балерина М.Ф.Кшесинская с подругой в парке во время прогулки

Балерина М.Ф.Кшесинская, великий князь Андрей Владимирович и их сын Владимир у городского сада (Бельгия, г.Остенде)

Сын великого князя Андрея Владимировича и балерины М.Ф.Кшесинской Владимир (на заднем плане мелко) в городском саду ; на переднем плане щит с объявлением : "Этот сад создан для удовлетворения публики и находится под охраной" (Бельгия, г.Остенде)

Вид домов на одной из городских площадей, в центре (спиной) сын балерины М.Ф.Кшесинской и великого князя Андрея Владимировича Владимир (Бельгия, г.Остенде)

Дома на ул. Равенства; слева на доме вывески : "Музей старины", "Джон Морозов", "Тейлор"; над аркой вывеска : "Салон независимых" (Бельгия, г.Остенде)

Вид одной из площадей (Гранд Саблон) в районе средневекового квартала (Бельгия, г. Брюссель)

Вид декоративного фонтана " Maneken pis", установленного недалеко от городской ратуши; на стене дома вывеска: "Сувениры из Брюсселя всех видов" (Бельгия, г. Брюссель)

Вид декоративного фонтана " Maneken pis", установленного недалеко от городской ратуши; на стене дома вывеска: "Сувениры из Брюсселя всех видов" (Бельгия, г. Брюссель)

Перспектива одной из улиц (Бельгия, г. Брюссель)

Общий вид декоративных ворот перед входом в парк и к одному из дворцовых комплексов. (Бельгия, г. Брюссель)

Великий князь Андрей Владимирович на платформе перед одним из вагонов поезда "Петербург - Берлин" (Россия, г.Санкт-Петербург)

Балерина М.Ф.Кшесинская, великий князь Андрей Владимирович (сидит на ручке кожаного кресла) и их [друзья] в холле отеля (Монако, Монте - Карло)

Балерина М.Ф.Кшесинская, великий князь Андрей Владимирович (сидит на ручке кожаного кресла) и их [друзья] в холле отеля (Монако, Монте - Карло)

Балерина М.Ф.Кшесинская и великий князь Андрей Владимирович у отеля (Монако, Монте - Карло)

Сын балерины М.Ф.Кшесинской и великого князя Андрея Владимировича Владимир Красинский на перроне вокзала (Монако, Монте - Карло)

Балерина М.Ф.Кшесинская и великий князь Андрей Владимирович на аллее во время прогулки.

Балерина М.Ф.Кшесинская и великий князь Андрей Владимирович на аллее во время прогулки.

Великий князь Андрей Владимирович (слева) и балерина М.Ф.Кшесинская со своими друзьями во время обеда.

Балерина М.Ф.Кшесинская учится кататься на коньках (Швейцария, г. Сен-Мориц)

Балерина М.Ф.Кшесинская и великий князь Андрей Владимирович во время катания на коньках (Швейцария, г. Сен-Мориц)

Балерина М.Ф.Кшесинская и великий князь Андрей Владимирович во время катания на коньках (Швейцария, г. Сен-Мориц)

Балерина М.Ф.Кшесинская и великий князь Андрей Владимирович во время прогулки в горах (Швейцария, г. Сен-Мориц)

Балерина М.Ф.Кшесинская и великий князь Андрей Владимирович во время прогулки в горах (Швейцария, г. Сен-Мориц)

Балерина М.Ф.Кшесинская и великий князь Андрей Владимирович во время прогулки в горах (Швейцария, г. Сен-Мориц)

Балерина М.Ф.Кшесинская и великий князь Андрей Владимирович во время прогулки в горах (Швейцария, г. Сен-Мориц)

Балерина М.Ф.Кшесинская и великий князь Андрей Владимирович на одной из улиц (Швейцария, г. Сен-Мориц)

Великий князь Андрей Владимирович готовится к фотосъемке (Швейцария, г. Сен-Мориц)

Балерина М.Ф.Кшесинская и великий князь Андрей Владимирович (слева) у саней перед прогулкой (Швейцария, г. Сен-Мориц)

Балерина М.Ф.Кшесинская, великий князь Андрей Владимирович и их [приятель] в санях перед прогулкой (Швейцария, г. Сен-Мориц)

Балерина М.Ф.Кшесинская, великий князь Андрей Владимирович и их [приятель] в санях перед прогулкой (Швейцария, г. Сен-Мориц)

Балерина М.Ф.Кшесинская (справа) со своими друзьями (Франция, Кап д'Ай)

Балерина М.Ф.Кшесинская (слева) и великий князь Андрей Владимирович (в центре) в саду (Франция, Кап д'Ай)

Великий князь Андрей Владимирович (с фотоаппаратом в руках) с сыном Владимиром (спиной) на мосту (Франция, Кап д'Ай)

https://zen.yandex.ru/media/basilius3/puteshestvii...vicha-5eb110f8d3478357e02f2693

|

Метки: романовы кшесинская |

Женщины на службе советской власти: какими они были? |

117

45

37 614 подписчиков

Женщины на службе советской власти: какими они были?

1 апреля

Революции – это почти всегда террор, репрессии, расправы с политическими оппонентами. В России в 1917 году именно так и было. Неприятно осознавать, что в деле устранения неугодных участвовали не только мужчины, которым, кажется, свойственно воевать, доминировать и тому подобное, но и женщины.

Несколько дам, прославившихся в качестве самых настоящих палачей:

1. Вера Брауде. Свою политическую деятельность эта дама начинала в рядах эсеров в Казани.

Но в 1917 году она вступила в партию большевиков начала расправляться со своими бывшими соратниками, а также с белогвардейцами и прочими контрреволюционерами.

Совет рабочих и солдатских депутатов направил Веру на работу в следственную комиссию губревтрибунала. И далее, Брауде долго работала в ЧК. Её имя наводило ужас на очень многих. Правда, в 1946 году пострадала сама чекистка. Её репрессировали.

Только после ухода из жизни Сталина Брауде восстановили в правах. Женщина дожила до 1961 года, имела звание майора госбезопасности, получала хорошую пенсию. Про себя Вера говорила, что всегда целиком отдавалась работе.

2. Эльза Грундман. Первая женщина, получившая звание «Почетный чекист». Латышка по происхождению, Эльза работала на территории Украины, Кавказа, боролась с крестьянскими восстаниями, участвовала в процессах отъема имущества и продовольствия у зажиточных сельских жителей.

Грундман получила ряд подарков от руководства за свою безупречную службу и жестокость к врагам революции: пистолет, золотые часы, портсигар, лошадь и ряд грамот.

3. Фрума Хайкина (Щорс). Эта женщина, известная как «жена Щорса» вела активную борьбу с контрреволюционерами под Брянском. Через эту местность проходило много людей, желающих попасть на Украину к Скоропадскому. Вот Фрума их и «фильтровала».

Писатель Аркадий Аверченко, которому не посчастливилось познакомиться с Хайкиной, писал Ленину, что эта курсистка в кожаных штанах хотела его расстрелять – за то, что мужчина якобы высмеивал в фельетонах советскую власть.

Но обошлось. Не повезло многим другим. Фрума Щорс сама судила людей, сама же приводила приговор в исполнение. Не жалела даже подростков.

Немецкое правительство заочно приговорило женщину к высшей мере. Но с Фрумой ничего плохого не случилось. Она получила квартиру в «доме правительства» на набережной в Москве и долгие годы там спокойно жила.

4. Елена Стасова. Одно время была членом президиума Петроградского ЧК. Сам Ленин отмечал энергичность тов. Стасовой, которую еще знали по прозвищу «товарищ Абсолют».

Говорящий псевдоним. Елена Дмитриевна делала свою работу без сантиментов. Когда случилось покушение на Ленина, более 500 человек было казнено по приказу этой женщины.

https://zen.yandex.ru/media/zagadki_history/jensci...-byli-5e80b3d15aa311731cd59ce7

Соратницей Стасовой была Варвара Яковлева – председатель президиума Петроградского ЧК. За её подписью выходило большинство расстрельных списков ведомства. Если судьба Стасовой сложилась неплохо, то Яковлеву репрессировали в 1938 году и отправили на тот свет в 1941.

5. Евгения Бош – как и Эльза Грудман, была бескомпромиссным борцом с крестьянскими восстаниями. Некоторые считали женщину психически больной.

Бош не останавливалась ни перед чем в вопросе отъема у крестьян излишков хлеба, но не всегда могла организовать работу своих подчиненных, которые изъятое зерно государству, зачастую, не передавали. Евгения по своему желанию ушла из жизни. Причины неизвестны.

В этот список можно добавить еще много дам… Ева Евлинская, например, в Одессе собственноручно расправилась с 400 белыми офицерами. Печально, что представительницы прекрасного пола ввязывались в подобное.

|

Метки: гражданская война |

Матильда Кшесинская - легенда русского балета |

684 подписчика

Матильда Кшесинская - легенда русского балета

2 апреля

Матильда(Мария) Феликсовна Кшесинская (Кржесинская) – знаменитая русская балерина. Её прославила не только великолепная техника и 32 фуэте. Современники отмечали её огромную любовь к жизни и размах, всегда грандиозные планы. В ней сочетались талант, обаяние и волевой характер. Прибавьте к этому громадную внутреннюю энергию и получите секрет успеха этой неповторимой женщины.

Маля, так называли девочку её близкие, родилась в 1872 году в пригороде Петербурга. Её мать Юлия Деминская была солисткой кордебалета, а отец Феликс Кржесинский - «королём мазурки». Его выписал из Польши Николай I, вместе с группой артистов. В России он прославился как хороший танцор и лучший исполнитель характерных (народных) танцев. Эта особая выразительность передалась и дочери. Впоследствии сценические образы Матильды всегда были «полнокровны» и «целостны», очень ёмко раскрывали содержание произведения.

Первые уроки танца девочка получила дома, а потом поступила в Петербургское театральное училище. На её выпускном экзамене присутствовал Александр III и предрёк для молодой танцовщицы успешное будущее. После, во время торжественного обеда девушка познакомилась c будущим царём Николаем II и у них возникла симпатия. «Не помню, о чём мы говорили, но я сразу влюбилась в наследника» - вспоминала Кшесинская. Долгое время их связывали романтические отношения. Но, тем не менее, в апреле 1894 года была объявлена помолвка с принцессой Алисой Гессен-Дармшатдской (Аликс). Это известие сильно потрясло Матильду. Для неё это стало ударом. Утешение она нашла в творчестве и своей работе. Ей было 22 года. К тому времени она уже являлась солисткой, танцевала ведущие партии. В 1895 состоялись гастроли в Европу, где её приняли с восторгом.

У балерины всегда было много поклонников. Свою руку ей не раз предлагал великий князь Сергей Михайлович. Но Маля, в итоге, предпочла другого - великого князя Андрея Владимировича. С ним они познакомились на званом обеде после её бенефиса в честь 10-я службы в театре. Обвенчались они намного позже, уже после эмиграции, в Париже, в 1920-х. Так осуществилась мечта балерины. Она получила титул светлейшей княгини Романовой-Кржесинской.

В дореволюционной России Кшесинская успела многого достичь. У неё было богатое имущество, поклонники, любимый сын, которому император даровал дворянство и любовь зрителей. В один миг всё рухнуло. Дома национализировали, имущество растащили. Прима-балерина Императорских театров не пожелала «развлекать новых хозяев жизни» и эмигрировала во Францию.

Накопления, вырученные за драгоценности, быстро заканчивались и выходом стала преподавательская деятельность. В 50-ти летнем возрасте, в другой стране Матильда открывает собственную балетную студию, которая быстро прославилась и подарила миру много знаменитостей.

Кшесинская до последнего оставалась звездой русского балета. Она умерла в 1971 году, в Париже, в возрасте 99 лет. Как и многие другие эмигранты она похоронена на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа.

https://zen.yandex.ru/media/ruskontur/matilda-kshesinskaia-legenda-russkogo-b

|

Метки: балет кшесинская романовы |

Уход, вопреки которому у прабабушек были роскошные волосы |

Уход, вопреки которому у прабабушек были роскошные волосы

Всем привет, сегодня с вами Настя и… легенда о шикарных волосах женщин прошлого.

То и дело в комментариях натыкаюсь на фразы, типа:

— А вот у наших бабушек (прабабушек) никаких средств для ухода за волосами не было, а косы у всех были — ниже пояса! И мыли волосы они мылом!

При этом очень многие комментаторы уверены — именно мыло — причина такого волосяного великолепия.

Эта точка зрения сейчас довольно популярна, тем более, что стало модно «возвращаться к истокам», и женские сайты пестрят советами использовать народные, то есть натуральные средства — яйца, хлеб, золу, а то и мыло, причем очень часто — хозяйственное.

Осторожно с подобными! Если яйца и даже зола — вполне безопасные, хотя и совсем не эффективные по сравнению с современными косметическими композициями средства, то мыло — губительно действует на волосы. Любое. Даже шампуневое, а не только хозяйственное. И да, от дегтярного мыла больше вреда, чем пользы.

Объясняется это просто: самой техникой приготовления мыла.

Ведь омыливание жиров происходит благодаря воздействию щелочей, и мыло всегда — абсолютно всегда — имеет щелочную реакцию, то есть его pH чаще всего гораздо выше семи. Иначе мыло мылиться не будет.

Уровень же кислотности нашей кожи привычно определяют в среднем числом 5.5 (хотя на разных участках уровень кислотности колеблется, причем зависит от многих факторов).

На факт в том, что щелочная среда в любом случае губительно действует на мантию Маркионини, которая защищает нашу кожу. Кроме того, щелочи помогают открывать кутикулу волоса, то есть в щелочной среде волосы становятся с каждым разом все более «рыхлыми», пористыми, а, следовательно — сохнут (как минимум).

Я уж молчу о том, что мыло оставляет на волосах неприятный налет, по сравнению с вредом этот косметический недостаток выглядит уже минимальным.

ttps://zen.yandex.ru/media/vseoperesadkevolos/uhod-vopreki-kotoromu-u-prababushek-byli-roskoshnye-volosy-5ed7ebfc1bc7635016d9ca3e

Так что утверждения о том, что наши бабушки мыли волосы мылом, и потому у них они были такими густыми — это всего лишь миф. Хорошие волосы были, скорее, вопреки такому мытью, а не благодаря ему.

Не оспариваю тот факт, что в наше время волосы многих страдают от «переухода», однако и раньше роскошные волосы были довольно редким явлением, иначе бы на наличии шикарной косы не делали такого акцента в литературных произведениях.

|

Метки: российская империя жизнь народа их нравы |

Кто из династии Романовых пережил Октябрьскую революцию? |

Кто из династии Романовых пережил Октябрьскую революцию?

2 июня

После Октябрьской революции 1917 года бывший император Николай II, цесаревич Алексей и многие другие члены царской династии были убиты. Однако некоторым представителям семьи Романовых всё-таки удалось избежать этой участи и прожить долгую жизнь.

Вдовствующая императрица Мария Фёдоровна — вдова Александра III, мать Николая II

После революции вдовствующая императрица Мария Фёдоровна два года жила в Крыму, отказываясь покидать Россию — однако в 1919 году поддалась на уговоры и села на корабль "Мальборо", посланный за ней её племянником, британским королём Георгом V. Поселилась в родной Дании во дворце Видёре, принадлежавшем ей и двум её сестрам (они, впрочем, в итоге уступили свою часть собственности бывшей русской императрице). Жила на ренту, назначенную ей Георгом V. Скончалась в 1928 году в возрасте 80 лет.

Великая княгиня Ксения — дочь Александра III, сестра Николая II

В 1919 году вместе с матерью уехала из России на английском корабле "Мальборо", а затем поселилась в датском дворце Видёре. После смерти матери в 1928 году переехала в Англию — в выделенный ей королём Георгом V особняк Фрогмор-хаус (сейчас он находится в пользовании герцогов Сассекских — Гарри и Меган). Скончалась в 1960 году.

Великая княгиня Ольга — дочь Александра III, младшая сестра Николая II

Ещё в 1915 году Ольга Александровна развелась со своим первым супругом — герцогом Ольденбургским — и вышла замуж за незнатного военного Николая Куликовского. В 1917 году у них родился первенец Тихон, а в 1919 году — второй сын, названный Гурием. Поначалу супруги не хотели покидать Россию и во время Гражданской войны поехали на юг страны, контролировавшийся белогвардейцами. Однако в 1920 году Куликовские всё же эмигрировали в Данию и поселились во дворце Видёре у вдовствующей императрицы Марии Фёдоровны. После её смерти они на свою долю наследства приобрели ферму недалеко от Копенгагена и занялись животноводством. Ольга также рисовала картины и открытки на продажу. В 1948 году семья перебралась в Канаду. Ольга Александровна скончалась в 1960 году в возрасте 78 лет.

Великий князь Кирилл Владимирович — внук Александра II, двоюродный брат Николая II

В 1920 году эмигрировал в Германию, а в 1924 году провозгласил себя российским императором в изгнании (однако был признан далеко не всеми потомками Романовых). Скончался в 1938 году в Париже. Его внучка— Мария Владимировна — сегодня называет себя главой Российского императорского дома.

Великий князь Дмитрий Павлович — внук Александра II, двоюродный брат Николая II

В 1916 году участвовал в убийстве Григория Распутина, за что был сослан в Персию — где и пережил революцию. Эмигрировал в Лондон, затем в Париж, имел недолгий роман с Коко Шанель. Также некоторое время жил в США, где занимался торговлей шампанским. Женился на Одри Эмери — дочери американского миллионера. В 1928 году у них родился сын, но вскоре после этого супруги разошлись. Последние годы жизни провёл в Швейцарии, умер в 1942 году от туберкулёза. https://zen.yandex.ru/media/virmagnus/kto-iz-dinas...uciiu-5ed655239120b308c571f4e3

|

Метки: романовы эмиграция |

Детство и юность последней российской императрицы Александры Фёдоровны |

Детство и юность последней российской императрицы Александры Фёдоровны

25 апреля

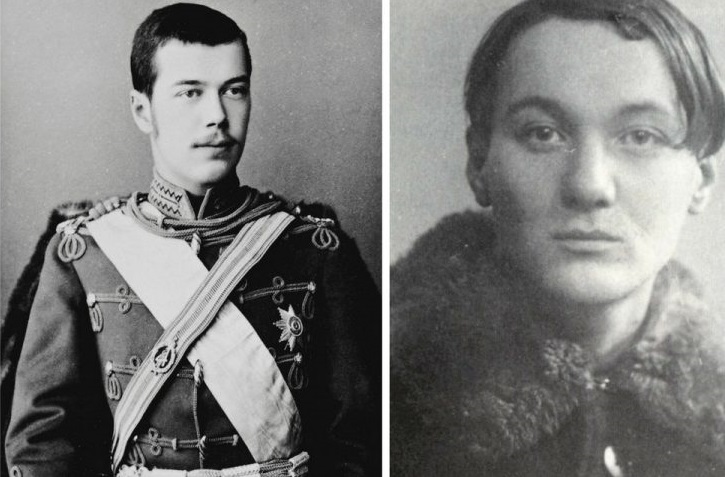

Александра Федоровна Романова - последняя российская императрица, супруга последнего русского императора Николая II.

Александра Федоровна родилась в Дармштадте (Германия).

Александра Федоровна и Николай II сочетались браком в 1894 году.

Александра Федоровна родилась в 1872 году в семье Великого герцога Гессен-Дармштадского Людвига и дочери королевы Великобритании, герцогини Алисы.

В детстве маленькую Александру называли солнышком. Она была очень активным, красивым и жизнерадостным ребёнком.

Энергия маленькой девочки настолько заряжала всех вокруг, что даже самые строгие люди, видя ребёнка, ненароком улыбались.

Александра очень любила свою семью: маму, братьев и сестер.

В возрасте шести лет Александра потеряла почти всю свою семью: брата забрал несчастный случай, а маму и сестренку - эпидемия дифтерии.

После всех этих событий, бабушка увезла девочку в Англию, где она получила прекрасное образование.

Для девочки были подобраны лучшие учителя, и она прекрасно осваивала все предметы, а так же отлично играла на фортепиано и занималась ездой верхом.

Принцесса Гессенская окончила Гейдельбергский университет и получила степень бакалавра философии.

Александра и Николай II познакомились, когда ей было всего 12 лет.

После того, как не стало отца Александры, она остро чувствовала своё одиночество.

Сестра Элла вышла замуж за русского князя и жила в России, и в 1889 году по приглашению супруга сестры, Александра второй раз встретилась с Николаем II, приехав в Россию.

И несмотря на множество противоречий среди родни и Николая, и Александры, - пара решила пожениться.

Так прошли детство и юность Александры Фёдоровны Романовой, супруги Николая II, последней российской императрицы. https://zen.yandex.ru/media/id/5e6bac7fa238dc1744a...rovny-5ea3426f07078c388c05b5a7

|

Метки: романовы |

Императрица-куртизанка??? |

49 подписчиков

Императрица-куртизанка???

Вчера

Александр III скончался довольно рано, в возрасте всего 49 лет. Супруга же его, Мария София Фредерика Дагмар - в России Мария Федоровна - была еще на два года моложе. Что сейчас скажут женщине, еще до пятидесяти оказавшейся в такой удручающей ситуации? "Удели время себе, гуляй, знакомься". Но не в России конца XIX века. Вдовствующая императрица должна была всем своим видом и образом жизни подтверждать свой титул.

Вообще-то, Мария и не должна была быть женой Александра. Императором готовился стать его брат - Николай, но погиб в возрасте 21 года. Так, второму брату перешли не только права на престол, но, и еще недавно бывшая в трауре невеста.

И, вот, в 1894 году за спиной у потерявшей уже второго своего мужчину, Марии Федоровны, поползли слухи. Главным поводом стало, конечно, то, что у вдовы появился ухажер. Разумеется, это произошло не сразу, после гибели императора, а, примерно в через 2-4 года, когда императрице было уже около 50 лет.

Еще в 1888 году, когда Александр III с семьей совершал поездку в Новый Афон, их принимал абхазский князь Григорий Дмитриевич Шервашидзе. Князь был настолько радушным хозяином, что уже в следующем году его назначили губернатором Тифлиса.

А через 5 лет после потери мужа Мария Федоровна сделала Шервашидзе управляющим своим двором, и еще через 8 лет, в возрасте 60 лет Георгий развелся с женой, а на публичных мероприятиях по протоколу стал всегда занимать место старшего члена Императорской фамилии, отец Марии Федоровны приглашал его в свой дворец в Копенгагене. Разумеется, никаких объявлений не требовалось: все всё понимали.

В историческом архиве Тбилиси сохранились документы, которые подтверждают, что после того, как Николай II отрекся от престола, его мать и Шеваршидзе пытались возвести на престол сына князя - Дмитрия. Возможно, остановило их только то, что в этот момент Дмитрий находился среди арестованных придворных в Ялте. В Ялте затем погиб и сам князь Шеваршидзе, за год до этого успевший зарегистрировать брак с Марией Федоровной.

Князь Георгий Шеваршидзе

Но еще больше масла в огонь подлил изменившийся вид вдовствующей императрицы: она стала выглядеть непривычно, неестественно и, как будто, моложе. По светскому Петербургу носились слухи: Мария Федоровна сделала подтяжку лица! Операцию описывали в ужасающих подробностях: с лица соскабливали всю кожу, кроме самых последних слоев и наносили на них специальный лак. Звучит как городская байка, но только взгляните на фото! Например, на первом Марии Федоровне 63 года, на втором - около 80. На фото ниже она выглядит даже свежее своей невестки, а ведь Марии Федоровне (крайней слева) здесь примерно 53 года!

Делала ли что-то со своим лицом Мария Федоровна до сих пор остается загадкой

Делала ли что-то со своим лицом Мария Федоровна до сих пор остается загадкой

Мария Федоровна с семьей сына приблизительно в 1901 году

Возможны ли были такие косметические процедуры и такой эффект в конце XIX века? В целом, да. Первая успешная ринопластика прошла уже в начале того же века, первая подтяжка лица - в 1901 году. И тут стоит помнить: новости о своих достижениях пластические хирурги публиковали после нескольких лет исследований и практики.

Поэтому, даже сейчас мы не можем утверждать, что оказало волшебное влияние на Марию Федоровну: любовь, хирурги, генетика? Да и так ли это важно, если на фото она выглядит по-настоящему счастливой? https://zen.yandex.ru/media/id/5da5dd675ba2b500aef...zanka-5eeb6bc7e0d57b0e43ff441d

|

Метки: романовы |

Курский след в деле о трагедии царской семьи |

Курский след в деле о трагедии царской семьи

В результате Февральской революции 1917 года последний российский император Николай II отрекся от престола и вместе с семьей находился под домашним арестом в Царском селе. Но уже в августе 1917-го по решению Временного правительства был выслан в Тобольск. До кровавого расстрела семьи Романовых оставалось меньше года...

|

|---|

Предыстория

В начале апреля 1918 года после доклада на президиуме ВЦИК представителя команды, охранявшей бывшего царя, принимается решение перевести его в более надежное место – в Екатеринбург – «красную столицу» Урала.

Тобольск в то время входил в ведение Западно-Сибирского Совдепа, там склонялись к переводу экс-императора в Омск. Уральский облсовет также был озабочен ненадежностью пребывания Романовых в Тобольске. Он вел не только переговоры с коллегами из Сибири о вывозе оттуда царской семьи, но и предпринимал значительные практические шаги, выставляя заставы на возможных путях бегства. Одновременно Уралсовет вел переговоры со ВЦИК, лично с Яковом Свердловым, о переводе Николая Романова в Екатеринбург. В итоге переговоры, поддержанные Запсибом, завершились успешно.

Руководить секретной операцией по переводу Николая II в Екатеринбург поручалось комиссару ВЦИК Василию Яковлеву (настоящее имя Константин Алексеевич Мячин). Его главной задачей было «доставить Николая в Екатеринбург живым и сдать или председателю Белобородову, или Голощекину».

В начале апреля Яковлев прибыл в Тобольск, а 13 апреля началась конвойная перевозка бывшего императора и части его семьи в Екатеринбург. Командиром сводного вооруженного отряда и одновременно заместителем Яковлева был назначен Петр Васильевич Гузаков.

|

|---|

| Петр Васильевич Гузаков |

Интересы партии выше личных обид

К тому времени руководство Совета в Екатеринбурге вынесло решение о необходимости тайного уничтожения всех членов семьи Николая II без суда и следствия во время их перемещения. Эту задачу возлагали на специально направленные в Тобольск красногвардейские отряды. Колонна, перевозившая царя, была устроена так: впереди двигался отряд красногвардейцев Уралсовета, в центре – отряд Яковлева, а замыкал процессию уже другой отряд красногвардейцев.

В пути между отрядом Яковлева и уральцами возник конфликт, чуть не дошедший до вооруженного столкновения. По прибытии в Тюмень напряженность усилилась, так как Яковлев поменял маршрут, направляя поезд в Омск и ссылаясь на решение ВЦИК, определившее Москву конечным пунктом назначения.

Уралсовет объявил действия комиссара Яковлева «изменческими», а его «контрреволюционером» и направил специальный поезд для его задержания. Одновременно достигается договоренность с коллегами не пускать поезд в Сибирь, а «в случае надобности даже взорвать его». Комиссар Яковлев в переговорах со ВЦИК, опасаясь за жизнь своих людей, просит разрешения увезти Романовых к себе на родину в Уфимскую губернию и скрыть там в надежном месте в горах.

Конфликт интересов был разрешен лишь после личного вмешательства Свердлова, и поезд доставил Романовых в Екатеринбург. Здесь императорская чета и дочь Мария были переданы руководителю Уралсовета Белобородову, а Яковлев и Гузаков отправились в Москву.

Позже Гузаков, выступая на митинге в родном городе Сим после изгнания белогвардейцев, признался землякам, что сопровождал «этого палача» (то есть царя) и еле сдерживал желание задушить кровавого самодержца, погубившего его родного брата. В тех условиях, когда пуля и штык были высшей судебной инстанцией, сделать это было, наверное, не так трудно. Но стремление выполнить поручение партии, «доставить в Екатеринбург груз живым» оказалось выше личных обид и эмоций.

От «орленка революции» до жертвы политического террора

В энциклопедиях Петр Гузаков значится как большевик-революционер, советский государственный и партийный деятель. Родился он в 1889 году в поселке Симского завода Уфимской губернии (ныне Челябинская область).

С юности сознательно выбрал путь революционера, в 16 лет вступил в ряды РСДРП (б), после смерти брата Михаила, казненного за организацию вооруженного восстания в Симе, «поклялся отдать свою жизнь за дело, за которое без страха погиб его брат». Ветеран революции Мизгин считал, что Петр Васильевич сдержал клятву, и высоко отзывался о земляке, гордился им. После встречи с ним в Москве заявлял: «Вон куда взлетел наш орленок».

На заре революционной деятельности Петр Васильевич входил в южно-уральские боевые дружины РСДРП. В 1906–1909 годы Гузаков находился в тюрьме, бежал и был переправлен за границу. Жил в Бельгии, Италии, Франции. В 1910 году учился в партийной школе в Болонье. Слушал некоторые лекции Владимира Ильича Ленина. В списке слушателей той школы от Миньярской организации значатся Петр Гузаков и Константин Мячин (Яковлев).

Вернувшись в Россию, находился на нелегальной работе, был арестован и сослан в Сибирь. В марте 1917-го вернулся в Сим, собрал боевиков, реорганизованных позже в Красную Гвардию, к концу года насчитывавшую тысячу человек. Избирался делегатом VI съезда партии, что подчеркивает его серьезный статус в местной парторганизации. Выдвигался кандидатом в члены Учредительного собрания от Уфимского избирательного округа по списку РСДРП под номером 8. Первым номером в этом списке был записан Ульянов (Ленин).

В начале 1918 года Гузаков назначен военным комиссаром Симского горного округа, затем комиссаром Урало-Оренбургского фронта. После революции встречался с Лениным по вопросу национализации заводов Симского округа, получив поддержку вождя. Феликс Дзержинский по поручению Ильича выдал Гузакову документы на право конфискации капиталов правления Симского акционерного общества горных заводов.

После перевозки царя из Тобольска в Екатеринбург воевал на фронтах Гражданской войны. Пересекался со знаменитыми курянами-чекистами Иваном Павлуновским и Александром Косухиным, командиром легендарного «золотого эшелона».

Затем Гузаков находился на руководящей работе в ЧК в Омске, Уфе и Курске – в 1921–1923 годах был председателем губчека, начальником ОГПУ. С 1923-го на партработе – секретарь Курского губкома, сменил на этом посту Карла Баумана.

В 1925 году переехал в Москву, два года занимал должность управделами ЦК ВКП(б), затем недолго руководил Всесоюзным центром радиовещания. В 1928-м перешел в Ружейно-Пулеметный трест Главного военно-мобилизационного управления Наркомата тяжелой промышленности, входил в правление хозрасчетного объединения предприятий оружейной отрасли в СССР. Внешняя политика молодой Страны Советов требовала стремительного развития, выражаясь современным языком, военно-промышленного комплекса. «Крепких людей», по совету Дзержинского, подбирали из известных работников. Таким, не единожды проверенным в деле, оказался и Петр Васильевич. Так что Гузакова по праву можно считать активным участником становления ВПК молодой республики.

В ноябре 1929 года Гузаков назначен директором завода №8 в подмосковных Подлипках, под его руководством предприятие переходит от выпуска продукции старой номенклатуры на новую. В частности, в 1931-м в серийное производство запущена 37-миллиметровая пушка, разработанная собственным конструкторским бюро.

Затем несколько лет он работал заместителем уполномоченного управления тяжелой промышленности по Московской области, начальником управления в Главном управлении Воздушного флота, с 1936-го – директором Всесоюзного лесомелиоративного НИИ. Успешно прошел чистки 1933–1936 годов и получил партбилет нового образца.

Впрочем, это не спасло Гузакова от ареста в январе 1937 года. Следователей интересовало прежде всего, кого он знает из органов ВЧК и НКВД. Похоже, ответ – Павлуновский и Реденс (свояк Сталина) – вполне удовлетворил следователей, так как укладывался в логику ведения следствия.

Другой вопрос – в каких отношениях находился со Шляпниковым, Медведевым и Бруно, лидерами рабочей оппозиции. Все, о ком спрашивало следствие, были репрессированы и только уже в 50-е годы реабилитированы.

Наверное, прежде всего чекистское прошлое стало причиной того, что Гузаков попал под каток репрессий. В его регистрационном бланке члена ВКП(б) графы с указанием работы в органах выделены фигурной скобкой, сделана пометка: «ЧК». Ежов на процессе в 1940 году признался: «Есть такие преступления, за которые меня можно расстрелять. Мол, почистил 14 тысяч чекистов, но огромная моя вина заключается в том, что я их мало почистил».

Гузаков же 3 апреля 1938 года был осужден ОСО при НКВД СССР к 5 годам лишения свободы за контрреволюционную деятельность. Наказание отбывал на Колыме, в Ухто-Ижемском ИТЛ. Тяжелое испытание – находиться в неволе при строе, за который боролся с юношеских лет, человеку, награжденному почетным оружием «за беспощадную борьбу с контрреволюцией», почетному работнику ВЧК–ГПУ, делегату I съезда Советов. Освобожден 2 февраля 1943-го. Умер в Москве в декабре 1944 года.

Вместо послесловия

Впоследствии Петр Гузаков был реабилитирован, занесен в Книгу памяти Коми как жертва политического террора. Его имя остается связано и с курским краем, служению которому он посвятил 4 года жизни. Уроженец Челябинской области, по воле партии оказавшийся в Курске, самоотверженно, как и подобает офицеру революции, боролся за светлое будущее курян. Кстати, символично, что в нашей области город Курчатов носит имя выдающегося ученого также родом из города Сим. Это незримые нити истории, какой бы трагический оттенок она ни имела.

|

Метки: романовы екатеринбург |

Екатерина Александровна Юрьевская – светлейшая княжна, ставшая певицей |

922 подписчика

Екатерина Александровна Юрьевская – светлейшая княжна, ставшая певицей

4 июня

/www." target="_blank">www. yandex.ru" src="https://avatars.mds.yandex.net/get-zen_doc/3491078/pub_5ed91f1a6601df3182e25040_5ed91f2f548cab7b06ab7322/scale_1200" />

Фото Екатерины с сайта www. yandex.ru

Иногда в фильмах судьбы героев делают невероятные виражи, но подчас реальность бывает не менее удивительной. Кто бы мог подумать, что дочь российского императора будет певицей? Что брак с представителем одной из самых состоятельные семей России не принесет ничего кроме унижения? Именно так и произошло с Екатериной Александровной Юрьевской.

06.07.1880 года император Александр II и княжна Екатерина Михайловна Долгорукая обвенчались. После свадьбы Екатерина Михайловна получила титул — Светлейшая княгиня Юрьевская. На момент свадьбы у пары уже были дети, которые получили фамилию Юрьевские, все они были рождены вне брака.

Екатерина была младшей дочерью этой пары, она родилась 09.09.1878 года в Санкт – Петербурге. С момента присвоения матери титула маленькая Катя называлась - светлейшая княгиня Юрьевская.

/www." target="_blank">www. yandex.ru" src="https://avatars.mds.yandex.net/get-zen_doc/3491078/pub_5ed91f1a6601df3182e25040_5ed91f58b87fc303ce4e5824/scale_1200" />

Фото Екатерины с сайта www. yandex.ru

Александр II и Екатерина Михайловна недолго прожили вместе – 1881 году император был убит. Екатерина Михайловна была нежелательной фигурой при дворе, её ненавидели. Поэтому княгиня Юрьевская с детьми была вынуждена переехать во Францию.

О детстве Екатерины Александровны ничего неизвестно, но, видимо, она получила воспитание и образование свойственное девушкам её круга.

В возрасте 23 лет, в 1901 году, Екатерина вышла замуж за князя Александра Владимировича Барятинского, адъютанта герцога Евгения Лейхтенбергского. Муж был старше Екатерины на 8 лет, умен, образован, хорош собой, баснословно богат. Казалось бы, лучше партии и быть не может.

/www." target="_blank">www. yandex.ru" src="https://avatars.mds.yandex.net/get-zen_doc/1668009/pub_5ed91f1a6601df3182e25040_5ed91f776601df3182e25047/scale_1200" />

Фото Александра с сайта www. yandex.ru

Вот, как описывали князя современники:

«Барятинский был очаровательным человеком, у всех вызывал симпатию и был притягательной личностью... Деньги, казалось, утекали сквозь его пальцы как вода, и он всегда говорил: «На сегодня хватит». И все же приятные манеры и глубокий ум компенсировали его непрактичность»

Но было одно но – Александр страстно любил другую женщину. С 1897 года он состоял в открытой связи с итальянской оперной певицей Линой Кавальери и тратил на неё огромные средства.

/www." target="_blank">www. yandex.ru" src="https://avatars.mds.yandex.net/get-zen_doc/3502204/pub_5ed91f1a6601df3182e25040_5ed91f8de5153d7af06b84dd/scale_1200" />

Фото Лины с сайта www. yandex.ru

Александр очень любил Лину, и даже просил у императора Николая II дать ему разрешение на женитьбу на ней. Император отказал, да и родители не приняли такой выбор сына, и заставили его жениться на Екатерине Александровне.

Кстати, о любви оперной дивы и Александра в 1955 году снимут фильм «Самая красивая женщина мира» с Джиной Лоллобриджидой в главной роли.

/www." target="_blank">www. yandex.ru" src="https://avatars.mds.yandex.net/get-zen_doc/1901671/pub_5ed91f1a6601df3182e25040_5ed91fa97a19f02c0f3e2f84/scale_1200" />

Фото постера к фильму с сайта www. yandex.ru

Всё это, конечно, не лучшее начало совместной жизни – молодожен хочет быть рядом с другой женщиной, а молодая супруга сходит с ума от ревности. Александр продолжал состоять с Линой в переписке, абсолютно не скрывал своей влюбленности в неё, и заставлял жену принимать эту реальность.

Екатерина была без ума от своего мужа, терзалась, но поделать ничего не могла. Она решила стать похожей на Лину: покрасила волосы в черный, изменила прическу, выбирала похожие туалеты. Кроме того, Екатерина старалась копировать манеры Лины, её походку, жесты, и даже начала брать уроки вокала. Но жена осталась для Александра лишь копией, он же мечтал о настоящей Лине.

В браке родилось двое сыновей: Андрей (1902 года рождения) и Александр (1905 года рождения).

/www." target="_blank">www. yandex.ru" src="https://avatars.mds.yandex.net/get-zen_doc/1586206/pub_5ed91f1a6601df3182e25040_5ed91fbc0b5dfa43f5666cfb/scale_1200" />

Фото Екатерины с сайта www. yandex.ru

В конце концов, это брак стал тройственным союзом, Екатерину, Александра и Лину привыкли видеть вместе. Они посещали оперу, концерты, выходили на прогулки втроем. Секрета их отношения не представляли ни для кого.

Неизвестно сколько бы продолжался этот странный брак, но ему положила конец смерть - в феврале 1910 года Александр Владимирович Барятинский умер от острого менингита во Флоренции. Вскоре умер и отец князя, так дети Екатерины унаследовали всё состояние Барятинских.

Женщина переехала в Россию после начала Первой мировой войны, и поселилась с детьми в имении Барятинских в Ивановском. Летом, в Крыму, Екатерина познакомилась с гвардейским офицером князем Сергеем Платоновичем Оболенским, младше её на 12 лет. Сергей казалось был очарован Екатериной, она ответила ему взаимностью, их роман стремительно развивался.

/www." target="_blank">www. yandex.ru" src="https://avatars.mds.yandex.net/get-zen_doc/1947084/pub_5ed91f1a6601df3182e25040_5ed9200730d6be048de19891/scale_1200" />

Фото портрета Сергея с сайта www. yandex.ru

06.10.1916 года Екатерина Александровна вышла замуж за князя Оболенского.

Вроде всё было хорошо, но тут грянула Революция, и пара потеряла всё имущество. Чудом им удалось бежать из России, в 1918 году супруги выехали по подложным документам из Москвы в Киев, а оттуда в Вену и далее в Англию. Оба привыкли жить, не считая средств, поэтому бедность переживали тяжело. Финансовые трудности разобщили пару, видимо, не зря говорят, что когда нужда стучится в дверь – любовь выпрыгивает в окно. Ради заработка Екатерина Александровна была вынуждена петь в гостиных и на концертах.

В 1922 году Екатерину ждал страшный удар – умерла мать, она спустила все свои средства, поэтому наследства не осталось.

/www." target="_blank">www. yandex.ru" src="https://avatars.mds.yandex.net/get-zen_doc/2807006/pub_5ed91f1a6601df3182e25040_5ed9201cbf2ab605b17242cd/scale_1200" />

Фото Екатерины с сайта www. yandex.ru

Вскоре Сергей Платонович ушел от жены и уехал в Австралию. Официально пара развелась в 1923 году. В 1924 году Сергей женился второй раз на американке Аве Элис Мюриэль Астор, дочери миллионера Джона Джейкоба Астора IV, с которой познакомился в Австралии. Они развелись спустя 8 лет, но это был не последний брак Сергея – в третий раз он женился в возрасте 80 лет на Мэрилин Фрэйзер Уолл.

А Екатерина вынуждена была выживать как может, она стала профессиональной певицей. Екатерина Александровна выступала под фамилией Оболенская – Юрьевская, её певческая карьера развивалась. В репертуаре было около двухсот песен на английском, французском, русском и итальянском языках. Её часто приглашали на различные мероприятия, где она пела для англичан и мигрантов из России Но доходы от пения не могли покрыть все расходы Екатерины, она жила на пособие, которое ей высылала королева Мария, вдова короля Англии Георга V.

/www." target="_blank">www. yandex.ru" src="https://avatars.mds.yandex.net/get-zen_doc/2977209/pub_5ed91f1a6601df3182e25040_5ed9202cc36e547a86f5e6cc/scale_1200" />

Фото Екатерины с сайта www. yandex.ru

С начала 1930 – х годов Екатерина Александровна стала страдать астмой, и врачи посоветовали ей переехать в Британию для лечения. В 1932 году Екатерина купила дом на острове Хэйлинг, в Хэмпшире, который выбрала из-за климата, он был благоприятен для астматика.

В 1953 году королева Мария умерла и пособие больше не поступало. Это заставило Екатерину продавать имущество, чтобы как-то жить. Вскоре пришлось продать и дом в Хэйлинге, а самой переселиться в дом престарелых.

Екатерина Александровна умерла 22.12.1959 года в доме престарелых на острове Хэйлинг и была похоронена на местном кладбище. На скромной церемонии её похорон присутствовали только два члена семьи: бывший муж — князь Оболенский и её племянник — князь Александр Юрьевский, сын её брата Георгия.

Вот такая удивительная жизнь была у дочери российского императора.

https://zen.yandex.ru/media/id/5cdce5fad7b70d00b3e...vicei-5ed91f1a6601df3182e25040

|

Метки: романовы долгоруковы юрьевские барятинские оболенские |

Вначале фрейлину отдавали благочестивейшему императору, а затем императрица Александра начинала её сватать за придворных |

4286 подписчиков

Вначале фрейлину отдавали благочестивейшему императору, а затем императрица Александра начинала её сватать за придворных

У Александра Сергеевича Пушкина, моего любимого поэта очень много интересных произведений. Но не только они привлекают. Его дневник— это тоже своего рода эксклюзив.

Там можно найти многие эпизоды из жизни простого русского дворянства, высшей элиты и императорской фамилии. Даже жене поэта, Наталье Гончаровой, пришлось побывать наедине с Николаем Павловичем, о чём она поведала своему супругу. (здесь).

Император Николай I фото из открытых источников

Вот так император

Николай I, император Российской империи, про которого Александр Сергеевич не раз вспоминал в своём дневнике, имел огромный вес в обществе. Но ещё большее влияние он имел на придворных, а именно дам. Вот что писал о нём в своей нашумевшей статье Николай Добролюбов:

«Всякому известно, что Николай пользовался репутацией неистового pушителя девическихцензура дзен.

Можно сказать, что нет и не было при дворе ни одной фрейлины, которая была бы взята ко двору без покушения на еёцензура со стороны или самого государя, или кого-нибудь из его августейшего семейства...

Обыкновенный порядок был такой: брали девушку знатной фамилии в фрейлины, упот..цензура..ли её дляуслугблагочестивейшего самодеpжавнейшего императора нашего, а затем императрица Александра начинала сватать обе..цензура..ную девушку за кого-нибудь из придворных женихов». / «Голос минувшего», 1922, N1, стр. 65/.

Понятно, что данное произведение Добролюбова не было пропущено цензурой и появилось в свет только в 1922 году.

Получается, что даже сама императрица была в курсе всех «дел» своего мужа и даже сама участвовала в этом.

Фрейлина императрицы фото из открытых источников

Любимая фрейлина

Но при чём же здесь дневник Пушкина, спросите вы? Ведь про него я писал вначале статьи. Всё просто.

Есть у Александра Сергеевича интересная запись от 1 января 1834 года.

«Скоро по городу разнесутся толки о семейных ссорах Безобразова с молодою своей женою. Он ревнив до безумия. Дело доходило не раз до драки и даже до ножа. Он прогнал всех своих людей, не доверяя никому…»

Оказывается, что это была очень нашумевшая история, в которой главными героями изначально были император Николай I и прекрасная фрейлина Александры Федоровны — Хилкова.

Какое-то время эта дама была очередной фавориткой Николая I, а потом, она ему просто надоела, и императрица Александра стала искать её придворного «мужа».

Вот таким лопушком и стал флигель-адъютант Сергей Безобразов. Женившись на юной и красивой фрейлине, которую ему подогнала Александра Фёдоровна, он обнаружил, что его жёнушка далеко не девочка.

Сергей Дмитриевич Безобразов (1801-1879) фото из открытых источников

Ревнивый Безобразов

Когда открылась правда, Безобразов готов был убить и её, и самого́ государя. Вот поэтому и поползли слухи по всему городу. Хилкова уже не знала, что ей делать и бегом помчалась к императрице, которая ей «помогла».

«Третьего дня она решилась броситься к ногам государыни, прося развода или чего-то подобного. Государь очень сердит». /Дневник Пушкина/.

В общем, Николай I, увидев, как Безобразов начал «строить» свою жену, которая совсем недавно была чуть ли не идеалом государя, принял жёсткое решение.

Он быстренько сослал Сергея Дмитриевича на Кавказ, а Хилкова уехала в Москву к родственникам.

Вот такой итог всей этой истории. Просто нужно было быть как "все".

А «все» при Николае I не напрягались и принимали бывших пассий царя, как манну небесную.

ttps://zen.yandex.ru/media/cultus_humanus/vnachale-freilinu-otdavali-blagochestiveishemu-imperatoru-a-zatem-imperatrica-aleksandra-nachinala-ee-svatat-za-pridvornyh-5ecc07c1258aef53cdb66eab

|

Метки: романовы фрейлины безобразовы хилковы |

На аукционе "Сотби" продаётся портрет русской красавицы: кто она |

3317 подписчиков

На аукционе "Сотби" продаётся портрет русской красавицы: кто она

21 мая

И на каких других картинах вы могли её видеть

Константин Маковский. Портрет Марии Алексеевны Маковской. Холст, масло. 116.5 х 80.5 см. Происходит из семьи художника. "Портрет Марии Маковской" выставлен на торги на аукционе "Сотби" с оценочной стоимостью 180 - 250 тысяч фунтов стерлингов.

Автор этого портрета Константин Егорович Маковский (родной брат передвижника Владимира Маковского) прославился изображениями красивых женщин, часто одетых в роскошные национальные костюмы, но самая известная его работа - как раз с бедно одетыми крестьянскими детьми, бегущими от грозы. В советское время репродукция этой картины была почти так же популярна, как "Всадница" Брюллова.

Известные картины Константина Маковского: "Дети, бегущие от грозы" (1872, Третьяковская галерея); "За чаем" (1914, Ульяновский областной художественный музей); "Портрет княгини Зинаиды Николаевны Юсуповой в русском костюме" (1900-е, Государственный исторический музей, Москва).

Константин Маковский был очень успешен и богат. И в личной жизни тоже бывал счастлив. Он был женат три раза - и всякий раз удачно, по любви. Но первая его жена, актриса Елена Буркова, умерла молодой, от чахотки. Чувства ко второй супруге со временем остыли (хотя поначалу брак 36-летнего Маковского и 16-летней красавицы Юлии Летковой, которая впоследствии родила ему четверых детей, был настоящей идиллией).

Слева - портрет первой жены Маковского Юлии (1887, частная коллекция), справа - автопортрет Маковского (1860, Третьяковская галерея).

А Мария Алексеевна Маковская (в девичестве Матавтина) с выставленного на продажу портрета - третья жена художника. Они поженились, когда у них уже было трое детей: бракоразводный процесс с Юлией Маковской затянулся на 8 лет. И Юлию Павловну можно понять: она отказалась от карьеры певицы, приняв предложение выйти замуж за Маковского, а он, пока жена лечила слабые лёгкие, завёл не только роман, но и внебрачных детей.

Мария Алексеевна Маковская (в девичестве Матавтина), фрагмент выставленного на продажу портрета.

С третьей женой (она была моложе художника на 30 лет!) Маковский был счастлив - и уже до конца своих дней. В браке у них родился ещё и четвёртый ребёнок (а всем рождённым до брака Константин Егорович дал официальный статус). Мария Алексеевна Маковского обожала, поддерживала во всём, сам художник говорил, что абсолютно счастлив с ней.

Константин Маковский познакомился с Марией в 1889-м году (ей было 20 лет, а ему 50) - в Париже, где Маковский выставлял свои картины. А уже в 1891-м у них родился первенец, которого Мария назвала Константином. Маковский многократно писал портреты Марии. Кроме этого, она позировала ему для "сюжетных" картин. Так, с Марии написана главная героиня картины "Ромео и Джульетта" и "Офелия"

Мария Матавтина на картине Константина Маковского "Ромео и Джульетта" (начало 1890-х, собрание Одесского художественного музея). Листайте вправо, чтобы увидеть Офелию...

Мария Матавтина на картине Константина Маковского "Ромео и Джульетта" (начало 1890-х, собрание Одесского художественного музея). Листайте вправо, чтобы увидеть Офелию...

Константин Маковский и Мария Алексеевна поженились в 1898-м. Художника не станет в 1915-м. Мария переживёт его всего на 4 года.

https://zen.yandex.ru/media/pictures/na-aukcione-s...o-ona-5ec68dbc3f82a0156eff2130

|

Метки: мир живописи маковские |

Тайна исчезновения Александра I |

Тайна исчезновения Александра I

30.05.2020 00:49

Могила в Петропавловской крепости, которая традиционно считается пустой, – это захоронение императора Александра I.

Странная быстрая смерть императора, произошедшая в 1825 году в Таганроге, вызвала множество слухов и предположений. Многие считали, что Александр, всю жизнь ощущая вину за косвенное участие в смерти своего отца Павла I, просто оставил престол, сымитировав свою смерть.

Н. К. Шильдер в биографии императора приводит более пятидесяти высказываний и слухов, возникших в течение нескольких недель после смерти Александра. В одном из слухов, в частности, утверждается, что «государь бежал под скрытием в Киев и там будет жить во Христе с душею и станет давать советы, нужные теперешнему государю Николаю Павловичу для лучшего управления государством».

Позже, в 30–40 годах XIX века, появилась легенда о том, что именно император Александр скрывается в далеком от столицы городе Томске под именем старца Федора Кузьмича. Старец Федор Кузьмич, прожив долгую благочестивую жизнь, умер в 1864 году и был похоронен в Сибири, а могила в Петропавловском соборе, согласно легенде, в тот же год осталась пустой, т. к. тело захороненного в нее двойника императора было оттуда тайно извлечено.

Могила в Петропавловском соборе в тот же год осталась пустой, т. к. тело двойника императора было оттуда тайно извлечено

Легенда эта пользовалась большой популярностью у простого народа, и большевики, чтобы доказать, что хороших царей не бывает, в 1921 году решились провести вскрытие могилы, но саркофаг императора и в самом деле оказался пустым. Документальных свидетельств этого вскрытия нет (во всяком случае, в открытом доступе), но это и неудивительно. Вряд ли советская власть, потерпев такой пропагандистский крах, стала бы его рекламировать. Чтобы доказать или опровергнуть легенду о пустой гробнице Александра I, историки несколько раз, начиная с 30-х годов XX века, повторно ходатайствовали о вскрытии могилы, но всякий раз получали отказ.

Императрица Елизавета Алексеевна умерла (или скрылась?) вслед за мужем в 1826 году. По одной из версий, позже она появилась под именем затворницы Сыркова монастыря Веры Молчальницы. Интересно и такое совпадение – и Вера Молчальница, и Федор Кузьмич появились почти одновременно, с разницей в два года: она в 1834 году, он в 1836-м. И несмотря на явно высокое аристократическое происхождение обоих праведников (на что указывали все, кто общался с ними), никаких фактов о предыдущей жизни этих двоих не было известно.

В пользу этой версии работает и тот факт, что еще Николай I, разбирая в свое время архивы семьи, сжег большую часть бумаг покойной императрицы Елизаветы Алексеевны, в том числе и ее подробные дневники за период с 1792 по 1826 год.

Известно, что время от времени – и, особенно часто, незадолго до смерти – император неоднократно говорил своему ближайшему окружению о том, что хочет оставить престол: «Я скоро переселюсь в Крым и буду жить частным человеком. Я отслужил 25 лет, и солдату в этот срок дают отставку».

Смерть императора

1 сентября 1825 года император выехал из Петербурга в Таганрог. Отправился он один, без свиты, ночью, что было более чем необычно. В пятом часу утра Александр подъехал к Александро-Невской лавре, где его встретили митрополит Серафим, архимандрит и братия. Начавшаяся церковная служба проходила за закрытыми дверями, и часть исследователей считает, что служили панихиду. Почему по случаю отъезда императора было такое странное «напутствие» – загадка.

Начавшаяся церковная служба проходила за закрытыми дверями, и часть исследователей считает, что служили панихиду

В Крым император прибыл 27 октября. 8 ноября заболел, а 19 ноября – скончался. Один из самых видных исследователей этой загадочной истории, историк В. Барятинский, указывает, что сведения, относящиеся к последним дням императора, крайне противоречивы. Например, до сих пор неясно количество присутствовавших при кончине, поведение императрицы и т. д.

Любопытно также, что дневниковые записи самых приближенных к Александру лиц (императрицы Елизаветы Алексеевны, генерал-адъютанта П. М. Волконского и лейб-медика Я. В. Виллие), повествующие о пребывании императора в Таганроге, начинаются в один и тот же день (5 ноября 1825 года) и заканчиваются практически одновременно. 11 ноября (у Волконского и Виллие) и 19 ноября (у императрицы).

5 ноября никакая опасность здоровью императора еще не угрожала, и историк А. Н. Сахаров заявляет, что «…приходится считать такое единодушие необъяснимым, либо объяснить его лишь желанием создать единую версию течения болезни, нужную как Александру, так и этим трем его близким людям».

Очень странно и то, что истинно верующий (по свидетельствам современников) Александр не пригласил к себе священника! И этого не сделал никто из окружения, хотя, если бы было все так, как гласит официальная версия, для всех близких было понятно, что государь умирает. Но если пренебрежение таинством исповеди и причастия с натяжкой можно отнести к суете, царившей вокруг больного государя, то отсутствие священника в доме уже и при самой кончине, которая не была внезапной, как минимум, странно.

Со временем было доказано, что подпись доктора Тарасова под протоколом вскрытия тела является подложной. Так что до сих пор даже не вполне ясно, что же за болезнь так скоропостижно свела императора в могилу. Видные медики, изучившие уже в XX веке протоколы вскрытия тела, отрицали возможность смерти царя от малярии или брюшного тифа, которые (в разных источниках) назывались причинами смерти.

В протоколе вскрытия тела было записано, что спина и ягодицы императора были багровые, сизо-красные (каким образом на спине самодержца могли появиться следы побоев?). По одной из версий, вместо императора было похоронено тело унтер-офицера 3-й роты Семеновского полка Струменского, до смерти засеченного шпицрутенами. Он и в самом деле, как вспоминали современники, был весьма похож на императора, и его приятели даже часто называли унтера в шутку «Александром». По другой версии, вместо императора похоронили фельдъегеря Маскова, также весьма похожего на императора, но умершего раньше, еще 3 ноября. (В пользу этой версии говорит и то, что тело покойного было забальзамировано настолько усердно, что пожелтели даже надетые на него белые перчатки. Да и в семье Маскова существовало предание о том, что это именно их дед похоронен в соборе Петропавловской крепости вместо императора Александра I.)

Тело ехало в Петербург два месяца, и крышку гроба открывали лишь несколько раз, всегда ночью и в присутствии очень узкого круга доверенных лиц

Тело ехало в Петербург два месяца, и крышку гроба открывали лишь несколько раз, всегда ночью и в присутствии очень узкого круга доверенных лиц. 7 декабря 1825 года князь П. М. Волконский писал из Таганрога в Петербург: «Хотя тело и бальзамировано, но от здешнего сырого воздуха лицо все почернело, и даже черты лица покойного совсем изменились… почему и думаю, что в С.-Петербурге вскрывать гроба не нужно».

Гроб был вскрыт только в присутствии членов императорской семьи, а затем неделю простоял закрытый в Казанском соборе – для прощания. После этого тело было похоронено в Петропавловской крепости.

На панихиде и траурных церемониях в Москве и Санкт-Петербурге не было ни императрицы Елизаветы Алексеевны, ни ближайшего сподвижника императора П. М. Волконского…

Старец Федор Кузьмич

Ранней осенью 1836 года к кузнице на окраине Красноуфимска Пермской губернии подъехал верхом рослый пожилой человек, одетый в крестьянскую одежду. Попросив подковать лошадь, он рассказал, что едет «мир да добрых людей посмотреть», и представился «Федором Кузьмичом».

Личность странника вызвала у кузнеца какие-то подозрения, и он не поленился доложить о нем в полицию. Паспорта у Федора Кузьмича с собой не было, и потому он был подвергнут аресту. На допросе странник заявил, что родства своего не помнит и откуда происходит – не знает. За бродяжничество ему дали двадцать плетей и отправили по этапу на поселение в Сибирь. Приговором Федор Кузьмич остался доволен, но заявил, что неграмотен (хотя последующие факты опровергают это), и попросил расписаться за него мещанина Григория Шпынева. Сохранилось описание загадочного арестанта: «рост 2 аршина и 6 с 3/4вершков, глаза серые, волосы на голове и бороде светло-русые с проседью, кругловатый подбородок, на спине – следы от побоев кнутом».

26 марта 1837 года Федор Кузьмич прибыл в Боготольскую волость Томской губернии, где был помещен на жительство при Краснореченском винокуренном заводе. Как человека пожилого, Федора Кузьмича к принудительным работам привлекать не стали. Местный казак Семен Сидоров, видя склонность старца к уединению, построил ему аккуратную келью-избушку в станице Белоярской.

Обустроившись, Федор Кузьмич много ходил по соседним селам, обучал крестьянских детей грамоте и Священному Писанию. По воспоминаниям современников, он отлично знал тонкости этикета, различные нюансы петербургской придворной жизни и обо всех популярных в народе государственных деятелях высказывал весьма верные и точные замечания. Хотя отказывался (причем категорически) высказывать свое мнение о двух императорах – Павле и Александре. Старец тесно общался с Макарием, епископом Томским и Барнаульским, и с Афанасием, епископом Иркутским. С последним, кстати, старец всегда беседовал на превосходном французском.

Его манера держаться (например, при разговоре он характерно держал руки за поясом), его скрытая властность, его глухота на одно ухо – все это весьма напоминало императора Александра. Беседуя однажды о красноярском начальстве и будучи чем-то недоволен, старец сказал: «…стоит мне только гаркнуть слово в Петербурге, то весь Красноярск содрогнется от того, что будет».

Несколько казаков, ранее служивших в Петербурге, и некий священник, сосланный в Томскую губернию из столицы, опознали в старце покойного императора, божась, что много раз того видели и никак не могут ошибаться. На прямые вопросы о своем происхождении старец никогда не отвечал прямо, но всегда изъяснялся уклончиво: «Я сейчас свободен, независим, покоен. Прежде нужно было заботиться о том, чтобы не вызывать зависти, скорбеть о том, что друзья меня обманывают, и о многом другом. Теперь же мне нечего терять, кроме того, что всегда останется при мне, – кроме слова Бога моего и любви к Спасителю и ближним. Вы не понимаете, какое счастье в этой свободе духа».

Не осталась в тайне и обширная переписка, которую вел Федор Кузьмич. Среди его многочисленных корреспондентов называют барона Дмитрия Остен-Сакена и даже императора Николая I, с которым старец обменивался зашифрованными письмами. Получив известие о смерти Николая, Федор Кузьмич заказал отслужить панихиду, во время которой горько плакал, как о смерти близкого человека.

В 1858 году старец переехал в выстроенную в четырех верстах от Томска купцом С. Ф. Хромовым келью. Современники вспоминали, что старец всегда отмечал память Александра Невского, и в этот день ему готовили праздничный обед. Федор Кузьмич говорил, вспоминая: «Какие торжества были в этот день в Петербурге – стреляли из пушек, развешивали ковры, вечером по всему городу было освещение, и общая радость наполняла сердца человеческие…»

Посещал старца, уже в Томске, и император Александр II.

Незадолго до смерти, словно предчувствуя кончину, Федор Кузьмич навестил своего старого друга казака Семена Сидорова, а затем вернулся в Томск, где началась его затяжная болезнь. Перед смертью его посетил для исповеди отец Рафаил из Алексеевского монастыря, но даже на исповеди глубоко верующий старец отказался назвать имя своего небесного покровителя («Это Бог знает»), а также имена своих родителей («Святая Церковь за них молится»). Между тем несколько местных священников, которых старец сам выбрал для исповеди, сообщали уже после его смерти, что знают, кто он такой, но, ссылаясь на тайну исповеди, открыть это миру не могут.

Скончался старец 20 января 1864 года и был похоронен в ограде Богородице-Алексеевского мужского монастыря.

Купец Хромов, разбирая немногочисленные вещи, оставшиеся после покойного, нашел среди них:

- два листка с зашифрованным текстом записок;

- нарисованный вензель в виде буквы «А»;

- документ о бракосочетании императора Александра I: «толстый лист синеватого цвета, где часть слов была отпечатана типографским способом, а часть написана от руки; внизу листа находилась белая печать с изображением церкви»;

- небольшое резное распятие из слоновой кости;

- псалтырь с надписью: «Сей псалтырь принадлежит Саранской Петропавловской обители рясофорному монаху Алексею Золотареву»;

- цепь ордена Андрея Первозванного.

Листки с загадочным шифром так и не были окончательно разгаданы, а в 1909 году оригиналы таинственным образом исчезли. В. В. Барятинский, пытавшийся разгадать секрет старца, предлагал следующий вариант расшифровки текстов записок:

- лицевая сторона первой записки: «Видишь ли, на какое молчание вас обрекло ваше счастье и ваше слово»;

- оборотная сторона первой записки: «Но когда Александры молчат, Павлы не возвещают» (Барятинский предполагал, что здесь подразумевалось – когда Александр хранит молчание, то его не терзают угрызения совести относительно Павла);

- лицевая сторона второй записки: «Я скрываю тебя, Александр, как страус, прячущий свою голову под крыло»;

- оборотная сторона второй записки: «1837 г. MAP 26» (дата прибытия старца к месту ссылки), «в. вол» (Б(В)оготольская волость – место ссылки), «43 Пар» (сорок третья партия ссыльных).

Известно, что лейб-хирург Д. К. Тарасов, находившийся с императором в Таганроге, по утверждению профессора К. В. Кудряшова, вплоть «до 1864 года не служил панихиды по государю Александру I; когда же в Сибири умер старец Федор Кузьмич, то Дмитрий Клементьевич стал это делать ежегодно…».

В 1904 году на могиле старца была построена часовня

В 1904 году на могиле старца была построена часовня. В 1936-м она была разрушена, и на ее месте устроили выгребную яму. В 1984 году Федор Кузьмич был канонизирован Русской православной церковью как праведный Феодор Томский в составе Собора Сибирских святых.

5 июля 1995 года среди мусора в выгребной яме были найдены его мощи: гроб без крышки с костными останками. Черепа там не оказалось. По одной из версий, он был изъят в 60-х годах XX века московскими археологами с целью доказать или опровергнуть легенду о тождественности Александра I и Федора Кузьмича.

В записках последней императрицы Александры Федоровны есть указание, что в один из дней после Февральской революции она занималась сожжением бумаг о «Ф. К.». Единственный человек, который мог иметь отношение к последним Романовым и имел такие инициалы, – старец Федор Кузьмич. В силу каких причин последний император не хотел официально признать тождество Федора Кузьмича и Александра I – неизвестно.

Крупнейшим исследователем загадки сибирского старца стал великий князь Николай Михайлович. Биограф Александра I, он, по собственному признанию, сначала относился к этой легенде с очень большим недоверием, но после проведенного в Сибири исследования изменил свою точку зрения.

Николай Михайлович направил в Сибирь доверенного чиновника, который опросил местных жителей, знавших старца, а затем провел сравнительный анализ оставшихся образцов почерков императора и Федора Кузьмича. Собранные сведения он систематизировал и опубликовал в 1907 году в книге «Легенда о кончине императора Александра I в Сибири в образе старца Федора Кузьмича».

Великий князь Дмитрий Павлович сообщал, что в 1916 году Николай Михайлович просил у императора Николая II разрешения опубликовать новые результаты своих исследований, но получил от последнего отказ. При этом Николай II не отрицал реальности существующей легенды, но огласки ее категорически не желал. Сам же Николай II (будучи еще наследником) однажды приехал поклониться могиле старца – во время своего путешествия по Сибири. Известно также, что в надпись на могильном кресте «Здесь погребено тело великого старца Феодора Кузьмича» наследник повелел добавить слово «благословенного», что для многих однозначно ассоциировалось с Александром I. (Дело в том, что еще в 1814 году за победу над Наполеоном и организацию антифранцузской коалиции Сенат даровал Александру I титул «Благословенного, Великодушного держав Восстановителя».)

Автор: Александр Попов

https://antennadaily.ru/2020/05/30/taina-ischeznovenia-aleksandra-1/

|

Метки: романовы |

Тайна исчезновения Александра I |

Тайна исчезновения Александра I

3 июня

Могила в Петропавловской крепости, которая традиционно считается пустой, – это захоронение императора Александра I.

Странная быстрая смерть императора, произошедшая в 1825 году в Таганроге, вызвала множество слухов и предположений. Многие считали, что Александр, всю жизнь ощущая вину за косвенное участие в смерти своего отца Павла I, просто оставил престол, сымитировав свою смерть.

Н. К. Шильдер в биографии императора приводит более пятидесяти высказываний и слухов, возникших в течение нескольких недель после смерти Александра. В одном из слухов, в частности, утверждается, что «государь бежал под скрытием в Киев и там будет жить во Христе с душею и станет давать советы, нужные теперешнему государю Николаю Павловичу для лучшего управления государством».

Позже, в 30–40 годах XIX века, появилась легенда о том, что именно император Александр скрывается в далеком от столицы городе Томске под именем старца Федора Кузьмича. Старец Федор Кузьмич, прожив долгую благочестивую жизнь, умер в 1864 году и был похоронен в Сибири, а могила в Петропавловском соборе, согласно легенде, в тот же год осталась пустой, т. к. тело захороненного в нее двойника императора было оттуда тайно извлечено.

Могила в Петропавловском соборе в тот же год осталась пустой, т. к. тело двойника императора было оттуда тайно извлечено

Легенда эта пользовалась большой популярностью у простого народа, и большевики, чтобы доказать, что хороших царей не бывает, в 1921 году решились провести вскрытие могилы, но саркофаг императора и в самом деле оказался пустым. Документальных свидетельств этого вскрытия нет (во всяком случае, в открытом доступе), но это и неудивительно. Вряд ли советская власть, потерпев такой пропагандистский крах, стала бы его рекламировать. Чтобы доказать или опровергнуть легенду о пустой гробнице Александра I, историки несколько раз, начиная с 30-х годов XX века, повторно ходатайствовали о вскрытии могилы, но всякий раз получали отказ.

Продолжение истории...https://zen.yandex.ru/media/stanislavsmirnov/taina...dra-i-5ed7a97826f55774346128be

|

Метки: романовы |

Платья "Анны Карениной": на бал в чёрном |

31 951 подписчик

Платья "Анны Карениной": на бал в чёрном

12 апреля 2019

Не раз слышала вопрос - а почему же Анна на балу в чёрном платье? Разве чёрный не был траурным цветом?

"Анна была не в лиловом, как того непременно хотела Кити, но в чёрном, низко срезанном бархатном платье, открывавшем её точёные, как старой слоновой кости, полные плечи и грудь и округлые руки с тонкою крошечною кистью".

Кадр из фильма "Анна Каренина", 1948 г. В роли Анны - Вивьен Ли

Давайте разберёмся!

Да, траурные платья, особенно если речь о глубоком трауре, были чёрными.

Однако не всякое чёрное платье - траурное. Чёрные платья отлично подчёркивали белизну кожи, на их фоне красиво смотрелись драгоценности... Нет, отказываться от них женщины не хотели! И как писали в одном модном журнале, "чёрный, белый, серый и лиловый цвета так часто повторяются, что можно подумать, уж не в полутрауре ли большинство женщин".

Кадр из фильма "Анна Каренина", 1997 г. В роли Анны - Софи Марсо

Траурное платье, в отличие от чёрного вечернего платья – строгое, с простой отделкой. И, главное, из тканей с матовой поверхностью. Никакого атласа и шёлка, особенно в первое время!

А у Анны декольтированное бархатное платье с кружевами. Никакого траура. К тому же оно не совсем чёрное...

Кадр из фильма "Анна Каренина", 1967 г. В роли Анны - Татьяна Самойлова

"Всё платье было обшито венецианским гипюром. На голове у неё, в чёрных волосах, своих без примеси, была маленькая гирлянда анютиных глазок и такая же на чёрной ленте пояса между белыми кружевами".

Кадр из мини-сериала "Анна Каренина. История Вронского", 2017 г. В роли Анны - Елизавета Боярская

Конечно, можно было бы предположить, что платье обшито чёрным гипюром, и только у пояса немного белого кружева... Вряд ли. Если на модном платье той эпохи у пояса белые кружева, то, скорее всего, они не только там. Возможно, у декольте, на юбке, на шлейфе, а, может быть, везде. И несмотря на то, что в большинстве экранизаций и на иллюстрациях Анна в чёрном, скорее, оно чёрное с белым кружевом.

"Анна Каренина", Елизавета Бём, конец 1870-х

А анютины глазки на корсаже и в волосах - очень изящная деталь. Она, одновременно намекает и на имя героини, и оттеняет своим сочным сочетанием цветов лаконичный наряд!

Phttps://zen.yandex.ru/media/eregwen/platia-anny-ka...ernom-5cae0d109185c100b3b7226f

|

Метки: мода кружева |

Ножки Кити Щербацкой |

Ножки Кити Щербацкой

2 дня назад

Анна Каренина - главная героиня одноименного романа, и наряды её, соответственно, то и дело описываются. Но ноги, чулки и обувь не упоминаются никогда!

Да и вообще - все наряды словно рамка для её красоты. "Прелесть состояла именно в том, что она всегда выступала из своего туалета, что туалет никогда не мог быть виден на ней".

Но если уж Толстой еë наряды и описывает, то либо в целом - какое-нибудь обманчиво "простое батистовое платье", либо отдельными милыми деталями - кружева, декольте и т.д. Но не юбки и не ножки. Не, так сказать, телесный низ. И...

"Письмо", Джеймс Тиссо, 1878. (сс) Wikimedia Commons

И не было бы в этом ничего удивительного, если бы всё это, но у Кити, не поминалось регулярно!