Самая красивая княгиня семьи Романовых со сложной судьбой и психическими болезнями |

2198 подписчиков

Самая красивая княгиня семьи Романовых со сложной судьбой и психическими болезнями

Вчера

На первый взгляд кажется, что симпатичная женщина непременно должна быть счастлива. Великая княгиня Александра Иосифовна обладала невероятной красотой и долгое время была счастлива в браке. Однако, после 20 лет совместной жизни с супругом их счастье дало трещину.

Юная Александра родилась в семье герцога Саксен-Альтенбургского и принцессы Вюртембергской. Ее детские годы нельзя назвать примечательными: скорее скучными и заурядными. В 16 лет она повстречала будущего мужа на праздновании бракосочетания своей сестры. Между молодыми людьми сразу возникло притяжение и тогда Великий князь Константин сообщил, что женится только на ней:

«Она или никто».

Император Николай I и его супруга императрица Александра Федоровна согласились и спустя год пригласили Александру в Россию. Девушка сразу покорила всех придворных своим живым нравом, приятной внешностью и искренними побуждениями. Около года принцесса жила в Петербурге в качестве невесты Великого князя: изучала новый для себя язык, православную веру, нравы, обычаи, историю и культуру России.

В конце августа 1848 года состоялось бракосочетание Великого князя Константина Николаевича и Великой княгини Александры Иосифовны. Торжество проходило в Зимнем дворце, где невеста появилась в шикарном наряде, а жених не мог налюбоваться на нее. Возлюбленные представляли собой идеальную пару.

Были у Великой княжны и недостатки: она не блистала умственными способностями, была поверхностной и приземленной. Вероятно Константина Николаевича мало заботила эта сторона его супруги. Однако, несмотря на это, княгиня основала собственный двор, который стал вторым после царского. Часто молодые супруги организовывали музыкальные вечера, где Константин Николаевич играл на виолончели.

У супругов появилось на свет 6 детей: Николай, Ольга, Вера, Константин, Дмитрий и Вячеслав. Как и во всех великокняжеских семьях воспитание детей было переложено специальных людей. Как правило, родители и дети ежедневно не встречались. Спустя многие годы их сын Константин писал в своем дневнике:

«Глядя на наших деток, припоминаю я и свое детство... Дивлюсь, замечая, какая между нами разница. Никогда не были мы так привязаны к родителям, как наши дети к нам. Для них, например, большое удовольствие прибегать к нам в наши комнаты, гулять с нами. Мы, когда были совсем маленькими, со страхом подходили к двери Мама»

Однако, княгиня посвящала себя сиротам, детям-бродяжкам и создавала для них приюты. На личные деньги она основала больницу для детей и школу для садоводов, где лично проводила занятия. В одно время Александра увлеклась спиритизмом и общением с духами. Это довольно сильно пошатнуло ее нервную систему и расстроило психику. Спустя некоторое время окружающие стали замечать, что княгиня стала истеричной.

Счастье закончилась в тот момент, когда первенца Александры и Константина уличили в краже. Великий князь Николай украл бриллианты с иконы Богородицы, которую на свадьбу родителей подарила императрица Александра Федоровна. Три драгоценных камня обнаружили в ломбарде. Сплетники поговаривали о том, что Николаю нужны были деньги на содержание своей французской фаворитки.

Для того, чтобы замять эту скандальную историю, Великого князя Николая выслали из Петербурга и признали душевно больным. Для матери это стало большим ударом. Спустя некоторое время она стала часто хворать, плакать, обижаться и жаловаться на всё.

«За обедом и вечером Мама была в раздражительном настроении, много жаловалась, и это на нас всех действовало подавляюще. Оля от этого стала молчалива и грустна, Митя тоже. Словом, нервы Мама отражаются на всех нас...»

Следующий удар приключился спустя 5 лет: в 1879 году ушел из жизни Великий князь Вячеслав. Молодому князю было всего 16 лет, но туберкулез его не пощадил. Он был жизнерадостным, доброжелательным и великодушным юношей, который обладал внушительным ростом. Как-то раз Вячеслав отпустил шутку, что гроб с его телом застрянет в проходах Мраморного дворца. С Великой княгиней Александрой Иосифовной случилась истерика, когда его слова сбылись и двери пришлось снимать с петель.

Однако, последней каплей стала новость о том, что горячо любимый супруг долгие годы ей изменяет. Великий князь Константин Николаевич завел роман с танцовщицей Анной Кузнецовой, которая родила от него 5 детей. После того, как князь раскрыл карты перед женой, он перестал скрывать свою вторую семью. Он шутил:

«В Петербурге у меня казённая жена, а здесь — законная!»

После этого известия Великая княгиня перебралась в Павловск и жила там. В 1889 году Константин приехал навестить законную супругу и сильно поскандалил с ней. В тот же день с ним случился удар и его парализовало. Тогда Великой княгине пришлось взять на себя заботу о больном супруге. Спустя чуть больше двух лет Великий князь Константин Константинович покинул этот мир.

Вдовствующая княгиня прожила еще 20 лет. Однако, с годами ее истеричное состояние все больше усугублялось и доставляло неприятности родным:

« Мама в сильнейшем истерическом настроении. Очень мучительно слушать ее порывистые, страстные переходы от слез к осуждению всех и вся»

Скончалась Великая княгиня Александра Иосифовна в возрасте 81 года. Она была практически слепа, а нервы ее были в полном беспорядке. Похоронили ее около мужа в Петропавловской крепости.

https://zen.yandex.ru/media/id/5cf2dad400ff4400afd...niami-5ed8e1c4133b5d245afa8be1

|

Метки: романовы |

«Красота по-русски»: известные "светские львицы" в царской России |

«Красота по-русски»: известные "светские львицы" в царской России

4 мая

У каждого поколения свои взгляды на критерии красоты. если брать вопрос в глобальном смысле, то спустя некоторое время то, что нравилось ранее, уже может совершенно не вписываться в повседневное понимание другого времени. Чему удивляться, если мода меняется так часто, что не каждый успевает отслеживать новинки и разобраться, где новая коллекция, а где уже старая.

Те девушки, которых сегодня можно назвать “светскими львицами”, еще 20 лет назад вызывали бы разные эмоции и комментарии по поводу их внешности. Так что тогда говорить за времена Царской России? Как выглядели девушки того времени? И какое было синонимическое представление и “светских львицах” того времени?

Взгляды на жизнь Екатерины Багратион (1783-1857)

https://s.mediasole.ru/images/1073/1073756/original.jpg

О данной представительницы знатного происхождения можно сказать, что она стала протестантской натурой относительно того быта и культуры, что был во времена Царской России. Она не любила монашеский внешний вид девушек, которым указывали как одеваться, за кого выходить замуж, как себя вести в обществе и что говорить уместно, а где лучше промолчать.

Это все случилось уже после того, как она побывала в подобной роли. По достижению совершеннолетия (18 лет), ее судьба была предрешена Павлом Первым. По его приказу она была выдана замуж за генерала Петра Багратиона. В девичестве графиня Скавронская не покорялась подобному вмешательству жизнь, но бороться с императором она не могла. Только со временем ей удалось бросить своего мужа мужа и сбежать путешествовать в другие страны, где первое время скрывалась от назойливой власти и так называемого любящего супруга.

Петр Первый имел славу той еще “свахи”. Он считал, что ему со стороны виднее, как кому и с кем лучше жить. Он думал, что все можно спланировать в жизни, как политические дела. И его удивило, что Екатерина не поблагодарила его за строение ее судьбы, а наоборот - все решила по-своему.

Отличительные взгляды Марии Нарышкиной (1779-1854)

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thu...M.A._Naryshkina_by_Tonchi.jpeg

Еще одной представительницей, которая обладала прекрасной внешностью в то время, была Мария Нарышкина. Она также была выдана замуж не по своей воли, только здесь так распорядилась Елизавета Вторая. Ее мужем стал обер-егермейтер Дмитрий Нарышкин, который был любвеобильным представителем мужского пола. На его счету помимо официальных браков было много романов.Так как это была не самая радужная перспектива для Марии, то она была не в восторге от происходящего.

При первой возможности Мария разорвала узы брака со своим мужем. И хотя на это потребовалось 15 лет, сам факт ее непокори был заложен еще изначально.

Еще одна воспитанница Петра Первого - Авдотья Чернышева (1693-1747)

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/ru/c/cf/%D0...D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2_03.jpg

Под крыло к Петру Первому Авдотья попала случайным образом. Когда ее родители стали быть в статусе обедневших дворян, то Петр Первый взял девочку к себе под опеку. Это было как раз не случайно, ведь по поводу нее у него сразу сложились планы - так как он любил решать судьбы других, то хотел и здесь повлиять. Он славился тем, что находил невестам женихов, потому уже у него было на примете несколько вариантов для Авдотьи еще в ее юном возрасте.

Авдотья стала женой Григория Чернышева, который был денщиком у Петра Первого. Все со стороны казалось стандартным - муж и даже дети, но впоследствии Авдотья нашла способ, как жить собственной жизнью, хоть и была связана узами брака.

Потом Авдотье ничего не помешало стать любимицей самой Анны Иоановны. Они много беседовали и императрица любила послушать точку зрения Авдотьи.

При Елизавете Петровне Авдотье даже удалось сделать своему мужу титул графа и так стать графиней. С 1745 года, когда она овдовела, ей ничего не мешало заниматься своими делами. Только ей это было уже не интересно. Вот такие они “светские львицы” того времени.

Больше информации про интересные исторические события, важные даты, про людей, которые внесли свой вклад в историю, вы можете посмотреть на нашем сайте: https://history.com.ru/

Так же вам могут быть интересны статьи:

Как на Руси поступали с родителями “нечистой” невесты?

Как Россия упустила шанс завладеть наследством рушащейся Османской империи

ttps://zen.yandex.ru/media/id/5bd8bff7a0478400aced228b/krasota-porusski-izvestnye-svetskie-lvicy-v-carskoi-rossii-5eaf69e54670757c12fe4c66

|

Метки: российская империя дворянство их нравы |

Как дворянки теряли свою честь |

Как дворянки теряли свою честь

Вчера

Запреты и условности, мнение света и правила, – у женщин-дворянок поводов опростоволоситься было намного больше, чем у купчих, мещанок или крестьянок. Какие ошибки совершали представительницы привилегированного сословия и чем за это расплачивались?

Роковые страсти

Жизнь девушек и женщин высших сословий всегда была уединенной и замкнутой, а кротость и скромность – являлись ценнейшими добродетелями. По наблюдениям австрийского барона Мейерберга, досуг московских княжон был «жалким». В своих заметках он писал: «заключенные во дворце, терпят постоянную муку в девственности своей плоти и ведут жизнь, лишающую их отрады в самых милых между людьми именах и в самых нежных чувствах».

Домашний уклад, напоминающий монастырский, предполагал тщательный присмотр мамок и нянек. Но пылкое сердце 16-летней барышни требовало чего-то, о чем и подумать-то было грешно. Посему нередки были случаи, когда девушки вели тайную переписку со своими воздыхателями или, того хуже, встречались с ними под покровом ночи.

В «Повести о российском дворянине Фроле Скобееве» конца XVII века ярко описана история дочери царского стольника Аннушки и охотника за приданным, бедного новгородского дворянина Фрола. До денег он не добрался, зато до девичьей чести – без труда. Тем более что глупая Аннушка «возымела любление» такое, что во время разбирательства скрыла местонахождение любовника.

Что ожидало тех, кто не в силах был унять «безумную дрожь»? Если удавалось скрыть факт любовных похождений, то кроме усиления надзора – ничего. Если же перед замужеством выяснялось, что девушка обесчещена, то о достойной партии можно было забыть – либо в девках век вековать, либо выходить за первого посватавшегося.

Тайный брак

В вопросах выбора жениха мнением девушки интересовались в последнюю очередь. Большинство смирялось с участью и делало то, что велит долг: шли под венец с «достойным мужчиной» или отказывались от приглянувшегося кандидата. Если же у девушки имелся «друг сердешный» на примете, то она могла решиться на предосудительный поступок – сбежать из дома и тайно обвенчаться.

Благополучно закончилась история в семье Державиных, когда младшая сестра жены поэта сбежала «тайком через окно», тайно обвенчалась «с забракованным» женихом, а затем, как ни в чем не бывало, вернулась домой «прямо из церкви» и «стала жить по-прежнему». В дальнейшем семейного скандала избежать не удалось, но супружеская жизнь женщины сложилась с тем самым избранником.

А вот в мемуарах XIX века находим отчаянный поступок дворянки Яньковой, которую некий молодой офицер уговорил на свадьбу и побег. Он оказался женатым, а после рождения ребенка девушку бросил. О ее дальнейшей судьбе ничего не известно, но последующие поколения не раз упоминали о «великом позоре» – мать (бабка, прабабка) «не вышла замуж, а бежала».

Ответ за клевету

Данное слово по неписаному дворянскому кодексу чести было нерушимо. И неважно, принадлежали слова мужчине или женщине. Не жаловали и лжецов, которые мололи языками: кто для своей выгоды, кто для красного словца. При этом лживые обвинения могли в прямом смысле стоить дорого.

Если в суде оклеветанному удавалось доказать безосновательность наветов, он мог рассчитывать на возмещение морального вреда. В одной из грамот конца XVII века указана астрономическая сумма компенсации за бесчестные слова одной дворянки – «сто рублев».

Без роду и племени

Если на брак с дворянином, пусть и против родительской воли, общество могло закрыть глаза, то за свадьбу с простолюдином (да не да бог еще и неграмотным) – ни при каких условиях. До екатерининской эпохи знатная женщина, выбравшая в мужья человека низкого сословия, полностью лишалась статуса и привилегий. В дальнейшем вышедшая за неровню дворянка сохраняла аристократическое происхождение, но не могла передать его своим детям.

Одна из родственниц первой жены Петра неоднократно слезно умоляла царя благословить ее на брак со слугой и получила одобрение только после того, как прожила с лакеем три года и родила ему второго ребенка. В обмен – женщину «попросили на выход» из дворца, и о ее судьбе ни в одном из источников упоминаний нет.

Замуж за дурака

В свете существовал и «образовательный ценз», по которому браки дворянок с неграмотными (и даже недостаточно образованными) считались mauvais ton (дурным тоном). Предполагалось, что безграмотный не сможет достигнуть успеха в жизни, не займет хорошее положение в обществе, не создаст для семьи благоприятные условия – выходить за такого всё равно, что смертный приговор себе подписывать. Более того, с начала XVIII века каждая невеста должна была знать «церковный минимум», а тех, кто не мог написать своего имени, специальным петровским указом было велено «замуж не допускать».

Двоемужство

Случаи, когда дворянки имели двух мужей, скорее, исключение, чем правило. Если факт двоемужства вскрывался, то второй брак признавали недействительным, жену «возвращали» первому мужу, реже – ссылали в монастырь. При этом священников, которые допустили подобные нарушения и обвенчали женщину повторно, лишали сана.

Иначе обстояло дело, если женщина выходила замуж повторно из-за длительного отсутствия мужа, – такие случаи не были редкостью. На протяжении всего XVIII века Россия постоянно воевала. Некоторые дворянки, не получавшие от мужей годами известий, решались на повторный брак (лет через 7-10 после последнего общения с мужем).

Обычно им давали временный развод и разрешали обрести личное счастье, но если первый муж возвращался, то поступок «нетерпеливой женки» общество осуждало, а брак расторгали. Объявившийся муж мог продолжить жить с женой, но чаще – он сам женился во второй раз, и закон не создавал ему никаких препятствий. Примечательно, что в одном из подобных дел Святейший Синод велел женщине, не дождавшейся мужа, оставаться в безбрачии, пока супруг не скончается.

Прелюбодеяние

Еще по правилам Василия Великого, на которых базировалось семейное право XVII-XIX века, оскверненная жена изгонялась из дома (без какого-либо содержания), при этом этот же грех мужу женщина по закону должна была простить, продолжая жить «в счастливом браке».

До конца XVII века вступившую «в блудное сожитие» жену секли плетьми (или назначали длительную епитимью), а затем ссылали в монастырь. Ну и, конечно, муж мог отвести душу. Сохранилось письмо некой дворянки Салтыковой, которая рассказывала подруге, как была дважды крепко бита мужем, а затем «совсем обобрана» (видимо, речь идет о лишении имущества и постриге).

Потом ситуация начала меняться – требования закона останавливали женщин в меньшей степени, особенно если речь шла о знатных и богатых. Худшее, что их ожидало – развод, но и по нему, как пишет антрополог Наталья Пушкарева, они «не впадали в нищету», а могли отсудить у экс-супруга «седьмую часть имений и четверть движимости и капитала».

Пренебрежение долгом

Мы знаем множество историй женщин, последовавших за мужьями в ссылку, и общество видело в этом благородную жертву во имя долга. Напротив, женщин, которые не спешили разделить судьбу мужа, а требовали развода, свет считал бесчестными. Хотя на такое решение дворянки имели полное право после екатерининского указа, когда вечную ссылку признали одним из оснований для расторжения брака.

Страсть к учению

Немало сохранилось историй и о любви молодой дворянки к учителям словесности, танцев, музыки. Тяга к наукам здесь играла последнюю роль, ведь в глазах некоторых барышень наставник становился кумиром – элегантным, образованным, обходительным. Конечно, если родители замечали чрезмерную тягу к знаниям, вопрос решался просто – грамотея гнали взашей, а за дочерью устанавливали усиленный контроль.

Но случались и более трагические истории. Так, в воспоминаниях XVIII века встречается история о некой молодой вдове Гагариной. Она влюбилась в учителя своих падчериц, и «сделала непростительную глупость», обручившись с ним. За свое безрассудство женщина поплатилась дважды – с ней прекратили общаться родные, а от новоиспеченного мужа она терпела «самое грубое обращение».

Неопытность часто толкала русских дворянок на безрассудство. Пылкие, импульсивные, неспособные адекватно оценивать происходящее и не знающие реальной жизни, они легко поддавались соблазнам, стремясь лишь к одному – обретению личного женского счастья.https://zen.yandex.ru/media/cyrillitsa.ru/kak-dvor...chest-5ed97014a7e0cd409de9a474

|

Метки: российская империя дворянство их нравы |

Пария Дома Романовых и его еврейская любовь. |

5413 подписчиков

Пария Дома Романовых и его еврейская любовь.

5 апреля

Добрый день, друзья!

К выходным я припас для вас эту изюминку. Почитать пришлось много всего, а уместить в один пост оказалось еще сложнее. Ведь история, которую я вам сегодня расскажу, достойна хорошего двухтомника.

По этой причине я долго не мог решиться на то, какой заголовок придумать. Точнее, заголовков в голове было море. Сначала хотел назвать этот пост «Матильда 2», затем «Д”Артаньян Дома Романовых и дело о пропавших бриллиантах», затем «Искандер Волынский», но, наконец решился остановиться на этом заголовке.

Да, друзья, ПАРИЯ – это не красивая птичка с замечательным голосом. Это слово родилось в Индии, вероятно, еще до появления там Буддизма.

В Индии народ делится на касты. Эти касты живут сами по себе, не имея (в основном) прав смешиваться между собой. В истории это часто служило причиной больших семейных трагедий, когда юноша и девушка из разных каст не могли быть вместе. А если они нарушали этот закон, их жестоко казнили. Но есть в этих кастах самая низшая ступень. Их называют париями.

К ним запрещено даже прикасаться руками, настолько они осквернены.

В европейской цивилизации это название получило схожее значение – изгой, т.е. изгнанник. Вот поэтому я и нарек своего главного сегодняшнего героя –

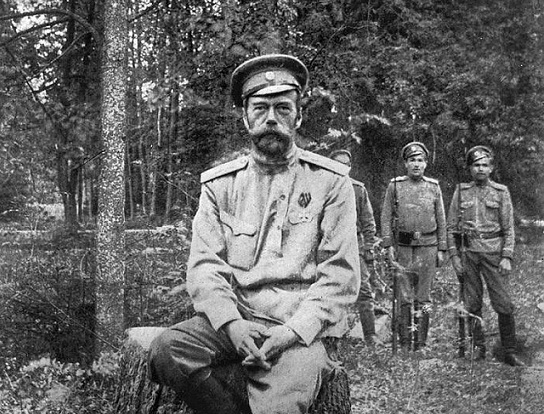

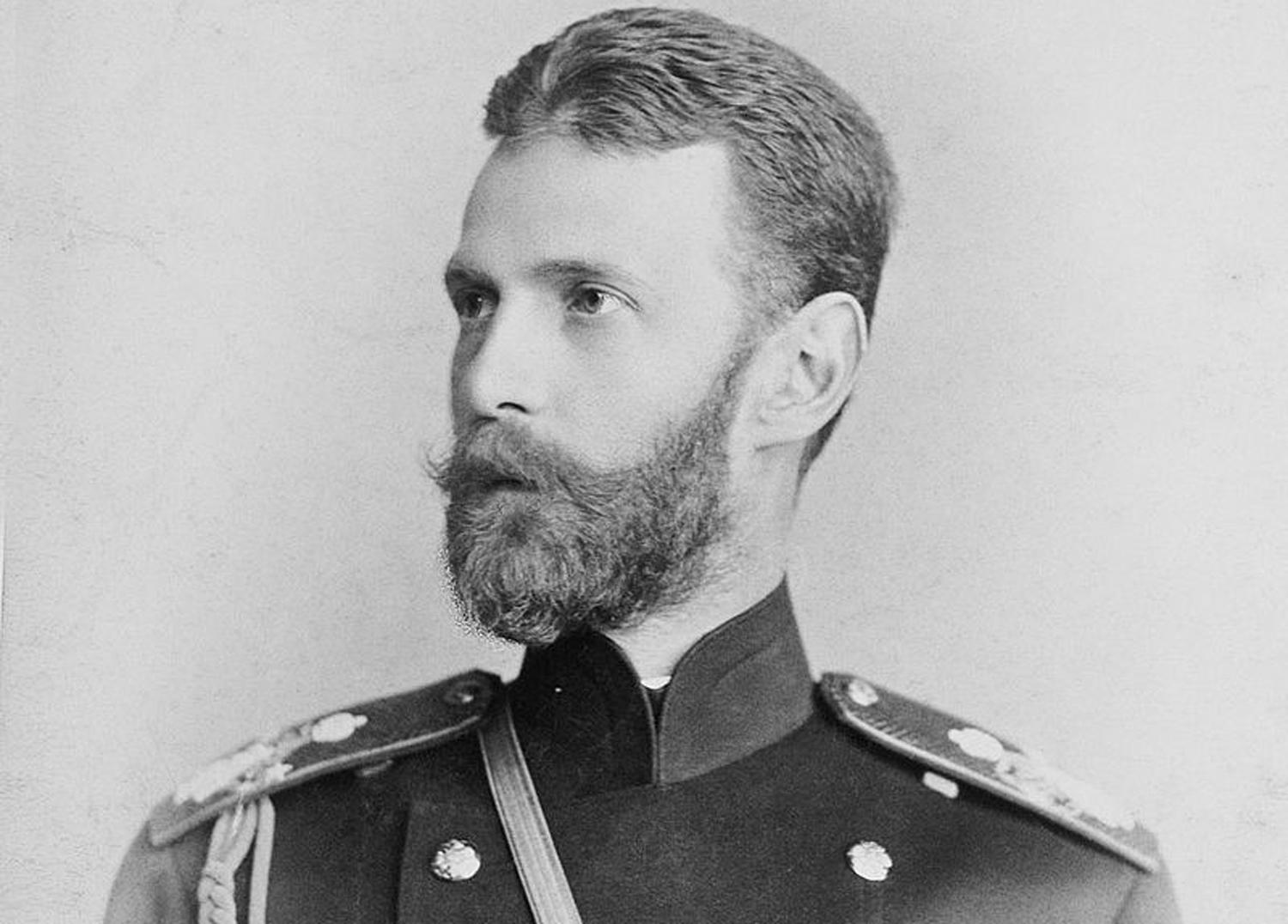

Великого князя Дома Романовых, Николая Константиновича, парией, и вы вскоре поймете, почему.

Но начать я хочу с другого. 25 июля 1999 года в Москве, в возрасте 82 лет скончалась Наталья Николаевна Андросова. Вероятно, некоторые еще помнят эту женщину. Давайте вспоминать вместе.

Начнем с фильма «Гонки по вертикали».

Помните, как человек на мотоцикле ездит по вертикальным стенам цилиндрической арены и не падает вниз? Виной всему центробежная сила. Так вот, такой аттракцион действительно существовал в СССР, точнее, в Москве, еще точнее, в парке Горького. Вот только исполняли его сначала американцы. В 1938 году (поводов может быть много) они покинули Советский Союз, оставив в наследство свои мотоциклы и сцену. Их не забросили, а тут же стали использовать по назначению теперь уже советские мотогонщики, мужчина и неописуемой красоты женщина: Смирнов и Таля (так ласково звали Наталью Николаевну Андросову).

И никто из зрителей не знал, что под фамилией Андросова скрывается праправнучка русского императора Николая Первого, и внучка изгоя Дома Романовых великого Князя Николая Константиновича, о котором и пойдет дальше мой рассказ, написать который меня случайно подтолкнул мой замечательный грузинский друг Михо.

Николай Константинович Романов…… Он приходился двоюродным братом последнему российскому императору Николаю Второму. Но даже тот не смог простить ему совершенных «злодеяний и прелюбодеяний» и не разрешил ему вернуться в Петербург.

А начиналось все в годы правления Александра Второго, когда молодой красавец-князь, первым из Романовых закончивший Академию Генерального Штаба, в 21 год уже командовавший эскадроном, влюбился без памяти в красавицу-еврейку Фанни Лир, американскую танцовщицу, которую Князь встретил на одном из балов.

Ну а потом, конечно, понеслось. Папа, мама, дядья и деды – все были против этой связи. Но поводом к вечному изгнанию послужило не это.

Однажды, а точнее, весной 1874 года, мать Николая Константиновича, великая княгиня Александра Иосифовна (в девичестве Александра Фредерика Генриетта Паулина Марианна Елизавета Альтенбургская) обнаружила отсутствие трех бриллиантов на одной из самых дорогих (и не только в материальном смысле) семейных икон.

Папа, Константин Николаевич, недолго думая, вызвал полицию. В ходе полицейского расследования под руководством шефа полиции графа Шувалова было установлено, что бриллианты сдал в ломбард посредник, получивший их из рук моего сегодняшнего героя. Родительская душа сразу же приписала сюда любовные траты на еврейскую танцовщицу, и судьба Князя была решена. И никого не волновало, что при обыске в его столе была обнаружена сумма, многократно превышающая стоимость пропавших бриллиантов.

Приговор был вынесен неоправданно жестокий: объявить Князя душевнобольным, приговорить к вечной ссылке, лишить всего наследства, наград и почетных званий.

10 лет князь скитался по задворкам Империи, пока не попал на постоянное место жительства в Ташкент – город, известный ему ранее по Хивинскому походу (кстати, в Ташкенте, на соседней улице проживал тогда всем нам известный будущий глава Временного Правительства Керенский; там они и познакомились).

Осев в Ташкенте и потеряв всякую надежду на возвращение в царский дом, Николай Константинович занялся предпринимательством. Нисколько не чужды ему были милосердие и благотворительность. Когда дела пошли в гору (и немалую, доход князя от вложений в мыловарение и переработку хлопка составлял полтора миллиона в год, и, это, когда корова стоила 3 рубля!), он стал вкладывать деньги в обводнение узбекских земель и в новые технологии. Им был построен самый длинный на тогдашний момент 100-километровый оросительный канал. Он вкладывал деньги в кино, фотографию, театр…

Когда пришла первая Революция, Николай Константинович нисколько не расстроился. («Поплясав на костях») Порадовавшись завершению карьеры своих родственников, он вспомнил о былой дружбе с соседом-Керенским, надеясь вместе с ним подняться на вершину Мира. Однако, все испортил товарищ Владимир Ильич со своим Октябрьским переворотом. Большевики, расстреляв царскую семью, не пощадили и опального Князя. 14 января 1918 года Великий Князь Николай Константинович Романов был арестован. Существуют три версии его смерти: расстрел, воспаление легких, и «невыясненные обстоятельства». Впрочем, это уже не столь важно.

Мне остается лишь добавить, что в семейной жизни Великий Князь преуспел дважды. Сначала женился на дочери главы Оренбургской полиции. Император, скрипя зубами, узаконил этот брак. Но это не помешало князю жениться второй раз в Ташкенте на 15-летней дочери казака-переселенца. Иногда он выходил в люди сразу с обеими женами…..

Такая вот история, друзья. Всем хорошего дня. https://zen.yandex.ru/media/soldafon/pariia-doma-r...iubov-5e89536db6ea591e73e53ded

Фото героев сегодняшнего романа – из интернета.

|

Метки: романовы фани лир ташкент андросовы |

Вербовка великого князя |

Вербовка великого князя

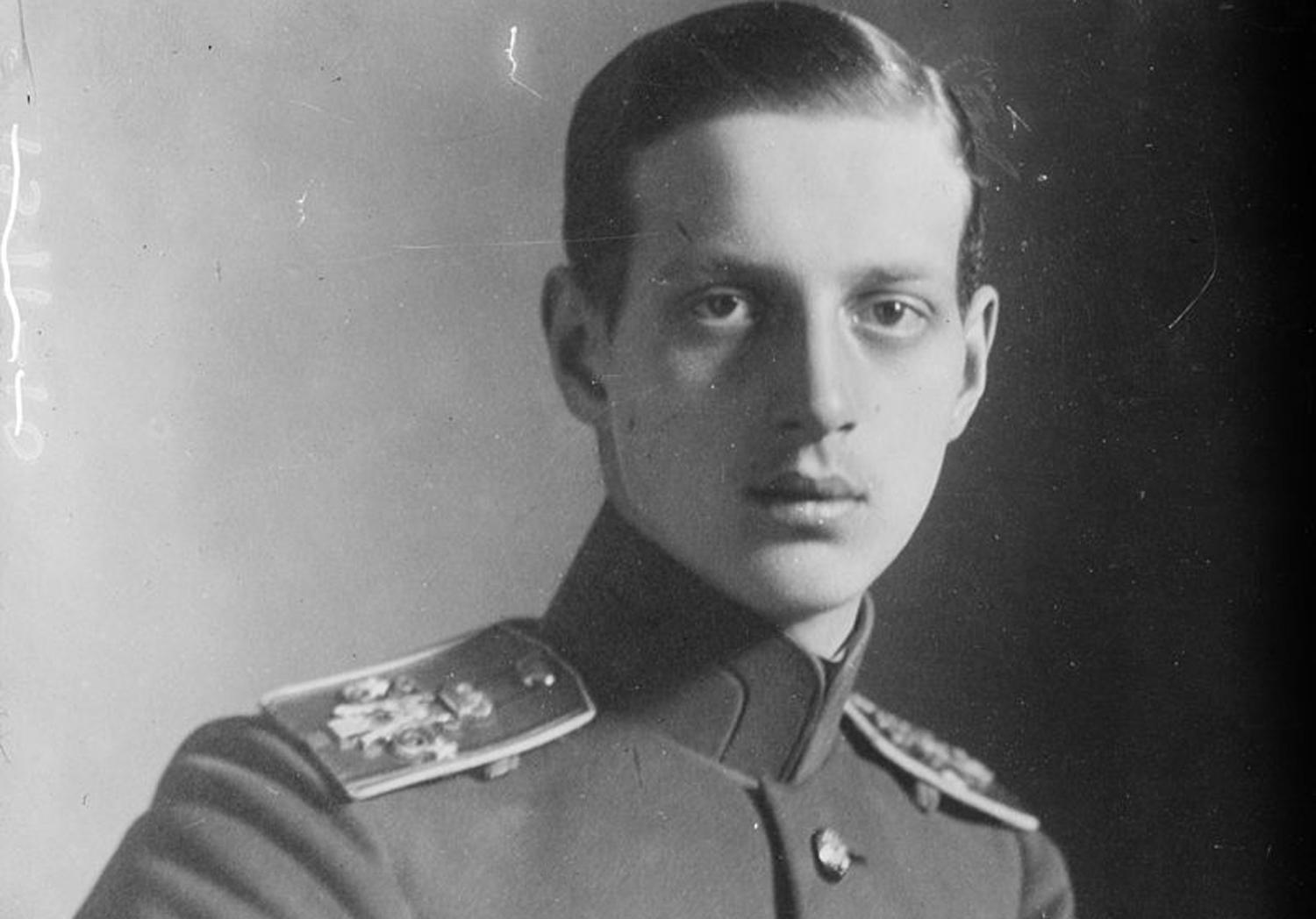

Феликс Юсупов был другом племянника великой княгини Елизаветы Фёдоровны-великого князя Дмитрия Павловича.Елизавета Фёдоровна воспитывала великого князя Дмитрия и его старшую сестру-как своих собственных детей.

Великий князь Дмитрий родился на свет недоношенным семимесячным.Мать Дмитрия,узнав об очередном романе своего мужа великого князя Павла Александровича-не желала рожать второго ребёнка мужу.Приняв яд-она умерла,но семимесячный ребёнок остался жив.Покойный муж Елизаветы Фёдоровны великий князь Сергей Александрович вместе с женой много приложили усилий,чтобы новорожденный великий князь Дмитрий Павлович превратился в конечном итоге-в нормального здорового младенца.Со временем воспитание великого князя Дмитрия и его сестры Марии перешло полностью в руки великой княгини Елизаветы Фёдоровны.Только благодаря племянникам великая княгиня Елизавета Фёдоровна осталась жива:эсер Каляев не стал кидать бомбу в коляску великого князя Сергея Александровича,увидев,что в коляске находятся также Елизавета Фёдоровна с племянниками.

Юсуповы были соседями великого князя Сергея Александровича в подмосковном имении.Они часто приезжали в гости к великому князю с супругой.Феликс также приезжал со своим старшим братом Николаем.Отправляясь в гости Феликс чудил-он наряжался девочкой.Елизавета Федоровна,забыв про то,что в семье Юсуповых -двое сыновей легко поддавалась на обман и удивлялась,почему эта "девочка" предпочитает общаться не с Машей-с сестрой Димы,а именно Диму.Но когда на одном из детских балов,великая княгиня застала племянника Дмитрия,целующего Феликса в одежде девочки-великая княгиня пришла в ярость.Ей пришлось беседовать о поведении её младшего сына Феликса с княгиней Зинаидой Юсуповой.Княгиня Юсупова призналась великой княгине-что не хотела рожать второго сына,а мечтала о дочке.Поэтому княгиня Зинаида и закрывала глаза на чудачества младшего сына.Тем не менее после разговора с великой княгиней-всё же направила на учёбу Феликса в Оксфорд.

Находясь на учёбе в Англии,Феликс не оставил переодеваться девушкой.Может поэтому в него и влюбился Освальд Рейнер?Но узнав о том,что эта "девушка"-переодетый князь из России,Освальд не расстроился -он был любителем подобных розыгрышей.Известно,что на одном из придворных он представил переодетого Феликса в качестве своей невесты самому королю Великобритании Эдуарду VII.Король даже позавидовал молодому Рейнеру.В Россию красавец Юсупов вернулся с прозвищем-Дориан Грей.

Вернувшись на Родину,Юсупов-младший не завершил своих экспериментов с переодеванием.Он следил за всеми последними новинками в мире женской моды.Даже женитьба на великой княгине Ирине Александровне не остановила князя Феликса Юсупова.А,что новая княгиня Юсупова?Ирина считала Феликса своей "лучшей подругой".Она терпела чудачества мужа.На свою свадьбу она получила в подарок колье и диадему,которых не было даже среди драгоценностей императрицы Александры Фёдоровны.

Отправляясь на встречу со своим племянником- великим князем Дмитрием Павловичем,Елизавета Фёдоровна шла с одной целью -склонить его к заговору против старца.Она пообещала закрыть глаза на связь своего племянника с Феликсом Юсуповым.И Феликс Юсупов и её племянник Дмитрий состояли в одной из масонских лож и подобные отношения не считались "содомским грехом".Члены ложи считали себя "живыми божествами"-подобно древнегреческим богам-они были двухполыми существами.Никто никого не принуждал-всё было по обоюдному согласию,а кто из них мужчина или женщина-было не важно!

"Ты должен Дмитрий убедить Феликса встать во главе заговора против Распутина!А ты поддержать его!"-сказала Елизавета Фёдоровна своему племяннику.Великий князь Дмитрий был в шоке-он не ожидал услышать такое от своей тётушки.Он ненавидел старца.Распутин сорвал его женитьбу на Ольге-дочери Николая II.Великая княгиня Ольга Николаевна была согласна на данный брак

"Тётушка мне кажется,что речь должна идти не об удалении Распутина из политической жизни страны,а об полной замене императора на российском престоле!"-произнёс Дмитрий

© Copyright: Кристина Оболенская 2, 2020

Свидетельство о публикации №220060502040

|

Метки: романовы юсуповы |

Какие были удобства в квартирах 100 лет назад. |

103 подписчика

Какие были удобства в квартирах 100 лет назад.

31 мая

В квартирах начала XIX-ХХ в.в. из-за печного отопления, плюс дыма и гари от керосиновых ламп, свечей было повышенное содержание окиси углерода. Окна не открывали - берегли тепло. Проветривали при помощи отдушин в печах и приоткрытой двери на чёрную лестницу, так «свежий» воздух «сквознячком» попадал в комнаты. Но свежим его нельзя было назвать — воздух засасывался из кухонь и туалетов. Ко многим домам того времени не было подведена канализация - использовались туалеты пролётной системы, сделанные на чёрных лестницах. Там стояла удушающая вонь нечистот. В домах где была канализация обстояли дела не лучше: все отходы поступали в ямы рядом с домом и если вовремя не почистить, то туалетами пользоваться было так же нельзя. Во дворах встречались и ретирадники — уличные туалеты с маленькой выгребной ямой.

Комната в общежитии. 1920 год.

В XIX и в начале XX века туалеты в квартирах были трёх типов. Первый был чем-то похож на систему, используемую сегодня в поездах с заслонкой и педалью. Можно сказать, «запах» практически не пропускала. Второй, это современные унитазы с водой. Но с водой то же были проблемы. При помощи ручных насосов она поднималась наверх. Конечно, жителям верхних этажей она не доходила - в ручную в ведрах приносили из придомового колодца. А если кто-то решил помыться в ванной, то бегать надо было несколько раз. Но, все равно, такими удобствами, как своя ванная могли воспользоваться единицы - только жители дорогих апартаментов - домов с ванными было очень мало.

Всем остальным принимали водные процедуры на свежем воздухе или на кухне в тазике.

Коммунальная кухня. 1920 год.

Стирали в многоквартирных домах в подвале — прачечных комнатах. В них стояли подогреваемые котлы для кипячения белья и лохани для полоскания. Иногда стирали на кухнях в баках, вмурованных в плиты. Если это не было, то шли на речку.

Коммунальная комната.

Туда же, кстати, без зазрения совести выкидывали и мусор, ведь централизованного мусоропровода в домах не было. Вёдра с объедками выставляли на чёрную лестницу, где их убирали мусорщики. Им приходилось «много побегать» ведь лифтов не было, за редким исключением и то ломались очень часто. Большевики лифты считали пережитком прошлого так же, как и ванные комнаты, поэтому строили дома без них и считали, что народ должен ходить в общественные бани. Только в начале шестидесятых начали появляться привычные нам условия. Но и сегодня можно встретить такие дома без ванных, например в районе Сокольниках в Москве.

Рабочий завода «Красный путиловец» у своего дома на улице Стачек. 1933 год

Ставьте плюсик и подписывайтесь на наш канал. https://zen.yandex.ru/media/id/5e64c896d62d417b2fa...-nazad-5ed367bed160ff6c3493fdb

|

Метки: российская империя жизнь народа |

Другой альтернативы нет |

Другой альтернативы нет

Отправляясь в Петроград,великая княгиня Елизавета Фёдоровна-с целью отстранения Распутина от власти,уже имела два возможных варианта реализации замысла: 1)Беседа с императрицей Александрой Фёдоровной.Она как старшая сестра надеялась прогнать Распутина со Двора.2)Насильственное устранение старца

Великая княгиня несколько часов беседовала в Царском Селе беседовала с императрицей."Алиса!Ты пойми держать при себе этого мужика-безумие!"-заявила великая княгине своей сестре.Великая княгиня привезла с собой российские и иностранные газеты с многочисленными карикатурами на Александру Фёдоровну,на царя Николая II и на Распутина.При этом царица изображалась в самом неприглядном виде: полураздетой,сидящей на коленях Распутина и целующей старца.А отдельные рисунки явно носили откровенно-порнографический характер."Россия управляется Распутиным и спальни императрицы-пестрели заголовки отдельных газет.В Москве Елизавете Фёдоровне рассказывали про то,что царь Николай II,узнав про то-что его супруга направляется к нему в кабинет прятался от жены под столом.Александра Фёдоровна,застав мужа в таком положении,принималась ругать его за нерешительность в принятии того или иного важного государственного решения:"Ники!Ну,стань ты для народа новым Иваном Грозным или Петром Великим!"

"Алиса! Ты ведёшь себя непристойно как замужняя женщина и как принцесса из Гессен-Дармштадта!"-сказала великая княгиня сестре."Элла!Григорий Ефимович лечит моего сына Алексея.Я всё сделаю,чтобы мой сын Алёша был жив-здоров!"-заявила императрица своей сестре."У тебя есть и доктор Боткин!"-возразила Елизавета Фёдоровна сестре."Нет,Элла!Григорий Ефимович-новый Христос!Сотни-тысячи людей со всей России совершают поездки для того,что Григорий Ефимович вылечил их!"-сказала Александра Фёдоровна сестре."Безумная!"-воскликнула великая княгиня

Второй вариант предпологал создание формирование Елизаветой Фёдоровной группы заговорщиков.Англичане в Москве советовали ей обратить на Феликса Юсупова,

Великая княгиня хорошо знала князя Феликса Феликсовича Юсупова,графа Сумарокова-Эльстона,потомка знаменитого пророка Мухаммеда.С ним ещё мальчишкой дружил великий князь Дмитрий Павлович-её племянник. "Если возникнут трудности ,то обращайтесь за помощью к Освальду Рейнеру!"-заявили ей в Москве -представители английской миссии."Кто он такой?"-поинтересовалась великая княгиня."Очень близкий друг Феликса ещё по учёбе в Оксфорде"-ответили ей в Москве

"Другой альтернативы нет!-подумала великая княгиня

© Copyright: Кристина Оболенская 2, 2020

Свидетельство о публикации №220060401977

|

Метки: романовы распутин |

Какие места на Руси считались нечистыми |

Какие места на Руси считались нечистыми

16 мая

На Руси считалось, что в «нечистых» местах нельзя жить, долго находиться, порой их вообще старались обходить стороной. Некоторые из них использовали лишь для строго определённых нужд.

Уборная

До революции в деревне туалетов вообще практически не было, просто устраивали в дальнем конце двора «отхожее место».

Кандидат богословских наук, настоятель храма Новомучеников и исповедников Российских в Строгино протоиерей Георгий Крылов в докладе «Понятие “скверна” (“погань”) в Средневековой Руси и в современном старообрядчестве» рассказывает, что, поскольку в православном сознании понятия духовной и физической «скверны» были тесно связаны, уборная на Руси всегда считалась «нечистым местом».

Поэтому отхожие места располагали за пределами жилья и так, чтобы они не были ориентированы на восток.

Баня

«Точно так же относились и к бане, - говорит Георгий Крылов… Ни один из банных предметов не вносился в дом. Почему? Потому что баня воспринималась как место неприсутствия Божия. Сейчас это трудно представить, но после посещения бани в средневековой Руси принято было брать у священника молитву от скверны.

У старообрядцев-липован сохранилась традиция обязательного омовения после бани. Для этого в предбанник обычно ставили кувшин с чистой студеной водой. Человек помылся и перед тем, как выйти из бани, должен был с чтением молитвы облиться этой водой. Затем надевали чистую одежду - ни в коем случае не ту, в которой вошли в баню. Это чтобы не входить в дом “поганым”. Омовение, кстати, считалось необходимым и после купания в реке или в море».

«Несмотря на то, что "баня парит, баня править, баня все исправит", - она издревле признается нечистым местом, а после полуночи считается даже опасным и страшным…», - пишет этнограф Максимов в книге «Нечистая, неведомая и крестная сила».

Места обитания нечисти

В старину русские люди были суеверны, обладали так называемым «магическим сознанием». Они верили в различных духов – домовых, леших, русалок, призраков, а также бесов. Считалось, что во многих случаях «нечисть» способна нанести человеку вред, поэтому следовало избегать мест её потенциального обитания.

По поверьям, это были глубокие овраги, омуты, болота, дремучие леса, канавы, заброшенные колодцы. «Охотнее всего они населяют те трущобы, где дремучие леса разрежаются сплошными полосами недоступных болот, на которые никогда не ступала человеческая нога», - сообщает Максимов.

Люди верили, что в полях водились «полевики», которым не нравилось, когда кто-то нарушал их границы. Так, нельзя было ложиться спать на меже, «потому что детки полевиков ("межевчики" и "луговики") бегают по межам и ловят птиц родителям в пищу. Если же они найдут здесь лежащего человека, то наваливаются на него и душат», - поясняет Максимов.

Кроме того, нечистую силу можно было «встретить» в заброшенных домах, особенно там, где ранее кто-то умирал или погибал не своей смертью. Верили, что нечисть водится и там, где по дороге опрокинулась телега или сломалась оглобля, близ могил дурных людей и колдунов или там, где они жили раньше и творили свои чёрные дела.

Места, непригодные для жизни

На Руси тщательно подходили к вопросу строительства домов. Например, их не возводили в тех местах, куда ударяла молния, там, где когда-то люди умерли в результате эпидемии, где находили человеческие останки. Нельзя было строить дом там, где когда-то стояла баня или проходила дорога.https://zen.yandex.ru/media/cyrillitsa.ru/kakie-me...stymi-5ebf087a38e7d258172a4b88

|

Метки: российская империя жизнь народа их нравы |

Что стало с членами расстрельной команды семьи Николая II |

02/06/20

Что стало с членами расстрельной команды семьи Николая II

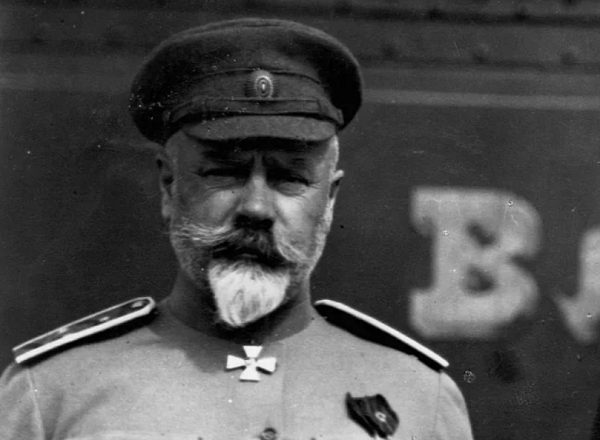

17 июля 1918 года в екатеринбургском "доме Ипатьева" был расстрелян последний русский император Николай II с семьей. По принятой на сегодняшний день официальной версии известны только пять непосредственных участников этого события. Руководил всем действом Яков Юровский, за несколько дней до расстрела его назначили комендантом дома, в котором содержалась царская семья. Помогали ему Григорий Никулин и Михаил Медведев-Кудрин из областной ЧК, военком Петр Ермаков и начохраны всего дома Павел Медведев.

Должности Якова Юровского

Американский профессор Гарвардского университета польского происхождения Ричард Пайпс рассказывая о Юровском отмечал, что тот был: «до щепетильности честен в обращении с государственным имуществом, безгранично жесток и довольно проницателен».

Вероятно именно эти качества после расстрела царской семьи помогли ему занимать достаточно высокие посты. Когда Екатеринбург перешел под власть «белых», Юровский отправился в Москву, где сначала стал членом московской ЧК, а потом был назначен на должность главы районной Чрезвычайной комиссии.

После того, как Екатеринбург снова вернулся к большевикам, Юровский стал главой Уральской губернской ЧК. Интересно, что в тот момент он жил практически напротив бывшего «дома особого режима», пока в 21-м году его не направили работать Гохран, куда к тому моменту были сданы все драгоценности, конфискованные у эмигрантов, а также изъятые золото и платина. Задачей Якова Юровского было привести ценности в «ликвидное состояние».

Затем он стал председателем торгового отдела в валютном управлении Наркомата. В 1923-1928 года Юровский был замдиректором завода «Красный богатырь», а потом директором Политехнического музея. На пенсию ушел в 1933 году.

Дальше его преследовали несчастья - в 1935 году арестовали дочь Римму, и отправили до 1946 года в Карагандинский лагерь.

На фоне переживаний у Юровского обострилась язва желудка, и в 1938 году он скончался в Кремлевской больнице, так и не оставив прямых потомков. Внучки умерли во младенчестве, а внуки в несчастных случаях: один умер во время пожара, другой – отравился, третий разбился упав с сарая, еще один – совершил самоубийство, а любимец деда был найден мертвым в своей машине.

Карьера Григория Никулина

Сотрудник областной ЧК Григорий Никулин до последнего момента не знал, что ему предстоит участвовать в расстреле. За два дня до него Никулин вырезал для царевича дудочку из дерева и научил его играть «Во саду ли, в огороде».

После трагических событий Никулин практически сразу уехал из Екатеринбурга с особой миссией: из Ипатьевского дома именно он отвез все царское имущество в Пермь. С этого момента его карьера начала стремительно развиваться. Многие будущие коллеги не знали об участии Никулина в расстреле царской семьи, да он и не сильно это афишировал.

В 1919 году он начал свою работу в административном отделе Московского Совета: сначала отвечал за арестные дома Москвы, а с 1920 по 1922 стал начальником знаменитого сегодня МУРа. Нужно сказать, что при Никулине втрое сократилось количество разбоев, в девять раз снизилось число грабежей, а число убийств уменьшилось на треть.

В 1922 году Никулина перевели в контору государственного страхования, которой он заведовал, а еще позже этот «скрытый» убийца царской семьи стал заместителем Уполнаркомтяжпрома по Московской области и членом исполнительного комитета. Да начала 30-х он остается начальником московского уголовного розыска, пока в 1935 году не оказался на тогда ещё строящейся московской Восточной водопроводной станции, откуда и ушел на пенсию в 1956 году.

Несмотря на то, что Никулин не рассказывал всем подряд о своем участие в убийстве царской семьи, он все равно продолжал общаться со своем учителем Юровским, пока тот не умер. В воспоминаниях современников остался эпизод, в которой жена Никулина хвастается большим домом, где даже у собаки есть своя комната, перед вернувшейся в Москву после лагерей Риммой Юровской.

Никулин умер в 1965 году. Видимо он чувствовал кончину, потому что за год до этого дал интервью советскому радио, в котором рассказал подробности расстрела царской семьи и назвал действия чекистов гуманными.

Лекции Петра Ермакова

В отличие от Никулина, Ермаков не просто не скрывал своего участия в расстреле царской семьи, но даже читал об этом лекции и имел за это поощрение от начальства. В воспоминаниях охранник царской семьи Стрекотин указывает именно на Ермакова, как на того, кто добивал штыком еще живых Романовых.

Карьера Ермакова не сложилась из-за его неграмотности и алкоголизма. Однако, несмотря на это, ему, как участнику такого важного революционного события, пытались найти хорошее место.

Сначала он работал сотрудником органов в Омске, затем в Челябинске и Екатеринбурге. В 1927 году стал инспектором уральских тюрем. Эта профессия ему давалась легко и три года спустя он получил браунинг от партбюро. В 1931 году Ермакову дали звание почетного ударника и вручили грамоту за выполнение пятилетки в три года. В 1935 году Никулин стал членом Научного общества при Свердловском областном музее революции.

Этот убийца царской семьи дожил до 1952 года, пока не скончался от рака в больнице, которая находилась напротив Ипатьевского дома. Сохранились воспоминания старожилов города, которые видели его в конце жизни на церковной паперти: Ермаков просил милостыню.

Смерть Павла Медведева

Этот участник расстрела только на год пережил царскую семью. Он бежал из Екатеринбурга за один день до того, как «белые» установили в городе свою власть. В 1919 году его взяли в плен и допросили соратники Колчака.

Несмотря на то, что Медведев отрицал свое участие в расстреле, колчаковцы его обвинили в убийстве царской семьи и отправили в тюрьму Екатеринбурга дожидаться следствия. Но месяц спустя Медведев прямо в камере умер от сыпного тифа.

Подарок Михаила Медведева-Кудрина

Медведев-Кудрин вспоминал, что именно он убил императора Николая, не дожидаясь, пока Юровский повторит приговор, ничего не понимающей семье Романовых.

О 20 годах его жизни после расстрела ничего не известно, однако в 1938 году он был назначен помощником начальника 1-го отделения отдела Особоуполномоченного в НКВД СССР. На этой должности Медведев-Кудрин дослужился до звания полковника. Во времена Хрущева получал персональную пенсию, вероятно, именно поэтому перед смертью завещал главе СССР браунинг, из которого расстреливал царскую семью. Не обидел Медведев и Фиделя Кастро, завещав ему свой пистолет кольт, который использовал во время Гражданской войны.

https://russian7.ru/post/chto-stalo-s-chlenami-ras...r=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com

|

Метки: романовы террор |

Вразрез фактам: невероятные теории о спасении княжон Романовых! |

509 подписчиков

Вразрез фактам: невероятные теории о спасении княжон Романовых!

30 марта

Мария

Княжна Мария. Фото: РосАрхив

Новости о "чудесном спасении" третьей дочери императора появились в прессе в конце 80-х. Инфоповод подал внук Марии Николаевны Долгоруковой. По его словам, бабушка призналась ему перед смертью, что является княжной Романовой. Версия событий такова...

Мария Долгорукова

На самом деле знаменитых девочек и маму не расстреляли. Их разделили и перевезли в Москву, уже там их пути разошлись. Марию поселили в старом доме, где за ней приглядывала Анна Луначарская, жена наркома просвещения. В украинском посольстве княжне выписали паспорт на другое имя и вывезли в Киев. Там Мария познакомилась с князем Долгоруковым. Вместе с ним она перебралась в Румынию, там пара обвенчалась...

Княжна Мария. Фото: РосАрхив

По словам того же внука: княжны Ольга, Татьяна и императрица Александра Федоровна жили во Львове под видом беженок. Мария приезжала к ним в гости. Ольга поменяла имя, стала Маргой Бодтс и перебралась в Италию...

Ольга, Татьяна, Мария с мичманом Павлом Вороновым, 1910 год

Внук Марии Долгоруковой в итоге написал книгу. В ней он указал, что императрица Александра Федоровна умерла в монастыре под Флоренцией в 1939-м году. Женщина потеряла разум, не узнавала близких. Татьяна погибла во время бомбёжки, Анастасия же сбежала ещё в Екатеринбурге...

Ольга

Княжна Ольга. Фото: РосАрхив

Марга Бодтс действительно засветилась в новостных сводках. В начале 40-х женщина с таким именем появилась во Франции, где сразу же объявила о том, что она Ольга Романова. Марга плакалась всем о тяжёлой судьбе, собирала пожертвования и неплохо зажила. Однако же девушка не избежала суда за мошенничество. После отсидки она взялась за старое. Ей удалось убедить разбросаных по Европе Романовых, что она та, за кого себя выдаёт. Многие поверили в версию о спасении...

Марга Бодтс

Версия спасения: расстрел царской семьи был, но Ольге удалось сбежать. Добрая крестьянка подменила её на сироту... Романовы подарили Марге виллу в Италии, обеспечили содержание. Дотации она получала и от Папы Римского.

Могила "Ольги". До середины 90-х она находилась в Менаджо (Италия). Из-за того, что за ней никто не ухаживал, памятник с кладбища убрали, а прах перенесли...

Татьяна

Княжна Татьяна. Фото: РосАрхив

В начале 20-х годов во Франции появилась неизвестная девушка. В посольстве она заявила, что в Париж ее привезли из Сибири, чудом. Назвала имя - Татьяна Романова и попросила встречи с бабушкой Марией Федоровной. Никаких подробностей о своём чудесном спасении девушка не сказала. Паспорт "княжны" оказался поддельным. Вскоре её нашли убитой...

Позже установили, что "Татьяной" была француженка Мишель Анше. Многих смущало ее сходство с княжной, говорили даже о заказном убийстве...

Анастасия

Княжна Анастасия. Фото: РосАрхив

Анастасия прославилась больше сестёр. Многие мошенники выдавали себя за чудом уцелевшую княжну. Была среди них и Наталия Билиходзе. Якобы её образцы ДНК полностью совпали с биологическими материалами Романовых. Но это только газетная утка...

Наталия Билиходзе - автор книги воспоминаний. По её словам, она хотела только вернуть себе настоящее имя...

О своём спасении женщина говорила так: из Ипатьевского дома её вывез некий Пётр Верховский. Он готовил двойников для членов императорской семьи. Бежать удалось через тайный ход. Сначала мужчина перевез девушку в Петроград, оттуда - в Москву, после - через Крым переправил её в Тбилиси. Документы на имя Анастасии Романовой и другие личные вещи в пути пропали...

Фото: РосАрхив

https://zen.yandex.ru/media/id/5d3d57386c300400ac6...novyh-5e7346a8ac36540bbf8563fd

|

Метки: романовы |

Как внучка Александра II крутила роман с двоюродным братом, а потом стала испанской принцессой |

Как внучка Александра II крутила роман с двоюродным братом, а потом стала испанской принцессой

Дочь английского принца и российской великой княжны обладала очаровательной внешностью, имела влиятельную родню и считалась в Европе весьма завидной невестой. Несмотря на расставание со своей первой любовью – двоюродным братом Михаилом – Беатриса удачно вышла замуж, родив единственному супругу трёх сыновей. И все же горести не обошли принцессу – она испытала и потерю родных людей, и порочащие её честь слухи, и скитание на чужбине.

В какой семье родилась Беатриса, внучка Александра II

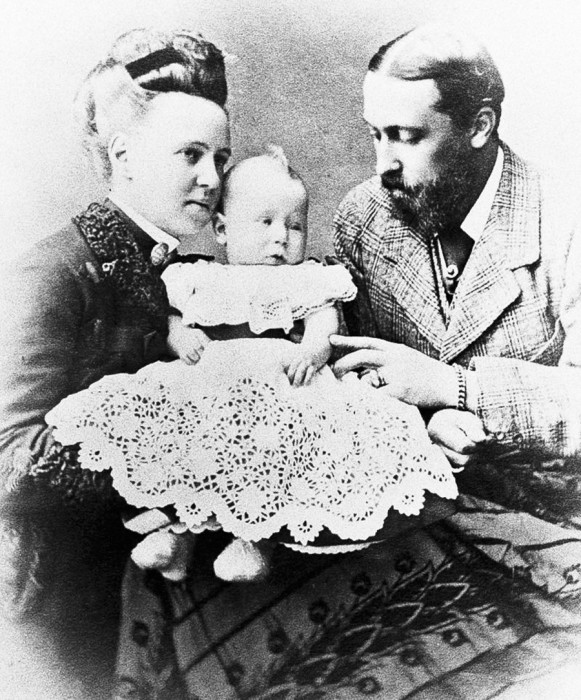

Родители Беатрисы: Мария Александровна с мужем принцем Альфредом и ее младшим братом. /Фото: cdni.rbth.com

Беатриса появилась на свет 20 апреля 1884 года в графстве Кент в юго-восточном районе Англии. Её мать, Мария Александровна, была единственной дочерью российской императорской пары – Александра II и Марии Александровна, старшая девочка-первенец которых, скончалась от болезни в 6 лет. В январе 1874 г. 21-летняя великая княжна вышла замуж за Его Королевское Высочество принца Альфреда – герцога Эдинбургского, являвшегося вторым сыном королевы Виктории, и ставшего через 10 лет отцом Беатрисы.

Внучка монархов России и Великобритании была последним ребёнком в семье: помимо неё у титулованных родителей уж имелось четверо детей – три дочери и сын (второй мальчик умер в младенчестве). Беа, как называли Беатрису близкие, вместе с семейством часто посещала заграницу, куда отправлялся её отец в качестве главнокомандующего Вооружённых сил Великобритании.

В 1899 году в семье 15-летней Беатрис случилась большая трагедия. Из-за проблем с психикой застрелился старший сын герцога и герцогини, будущий наследник герцогства Саксен-Кобург-Гота – Альфред. Для Беа, как и остальных близких родственников, эта смерть стала большим ударом, произошедшим как раз накануне серебряной свадьбы Марии Александровны и Альфреда Саксен-Кобург-Готского.

Как завязались романтические отношения Беатрисы с кузеном – братом Николая II

Беатриса Саксен-Кобург-Готская, принцесса Эдинбургская. /Фото: i2.wp.com

Спустя три года, когда девушка гостила в российском императорском дворце, её представили кузену – великому князю Михаилу Александровичу, младшему брату Николая II. Между двоюродным братом и сестрой возникла взаимная симпатия, которую они даже не пытались скрывать. Однако у романтических отношений, завязавшихся между молодыми людьми, изначально отсутствовало будущее: православная церковь никогда не допустила бы создание пары, состоящей из близких родственников.

Тем не менее, Беатриса, вернувшись на родину, какое-то время вела переписку с 24-летним Михаилом. В своих посланиях сын Александра III рассказывал о желании видеть Беа, признавался в любви, и сообщал, что постоянно думает о ней. Принцесса отвечала кузену в таком же духе, посылая своей первой влюблённости письма, пронизанные романтикой и платонической страстью.

Великий князь Михаил Александрович и Беатриса (на передних сидениях). /Фото: i2.wp.com

Конечно, такие отношения не могли продолжаться вечно – со временем пыл молодых людей сошёл на нет. В 29 лет великий князь познакомился с Натальей Шереметьевской, влюбился в неё и, проигнорировав запрет императорского двора, в 1912 году тайно женился на разведённой Шереметьевской в Вене.

Почему в Мадриде не одобряли союз принцессы Великобританской и испанского принца

У Беатрисы и дона Альфонсо родились трое мальчиков. /Фото: static1-repo.aif.ru

Реклама

Дочь герцога также обрела новые отношения. На бракосочетании своей кузины – принцессы Виктории Евгении Баттенберг с испанским королём Альфонсо XIII, Беатриса познакомилась и влюбилась в третьего герцога Галлиерийского, инфанта дона Альфонсо, который был первым претендентом на престол после своего царственного тёзки.

Несмотря на безупречность происхождения принцессы Великобританской и Саксен-Кобург-Готской, Мадрид противился намечающемуся союзу. Причина этого заключалась в разнице вероисповедания: дон Альфонсо принадлежал к католической церкви, а Беатриса – к лютеранской. В конце концов, влюблённым пришлось уехать из страны в немецкий Кобург. Там они получили возможность сочетаться браком, проведя в 1909 году две церемонии обряда – каждый по правилам своей церкви.

Супруги прожили в Германии три года: здесь же в 1910 году появился на свет их первенец, получивший имя Альваро Антонио Фернандо. В 1912 году, после разрешения короля Альфонсо XIII, семья вернулась в Испанию, где в 1912 году Беатриса родила второго сына – Альфонсо Мария Кристино, а через год – третьего, которого герцог и герцогиня нарекли Атаульфо Алехандро.

Как сложилась судьба королевского семейства после провозглашения Испанской республики

Из-за слухов о любовной связи между Беа и Альфонсом XIII, королева-мать обратилась к родственнице с просьбой покинуть страну. /Фото: i0.wp.com

Однако надолго в Мадриде семейству не суждено было задержаться. Через некоторое время в высшем обществе поползли слухи о любовных отношениях Беатрисы с мужем своей кузины – испанским королём. Сегодня трудно подтвердить достоверность такой связи из-за отсутствия фактов. Известно лишь, что после появления нелицеприятных разговоров при дворе, супруга Альфонсо XII, королева-консорт Мария Кристина попросила принцессу уехать из Испании.

В результате семье пришлось оставить столицу и перебраться на несколько лет к родственникам в Англию. Когда слухи утихли, супруги с детьми, получив королевское разрешение, снова вернулись на родину герцога. На сей раз для проживания они выбрали не Мадрид, а фамильное владение главы семейства – Санлукар-де-Баррамеда в Андалусии.

Здесь герцог и герцогиня Галлиерийские прожили вплоть до начала 30-х годов, которые ознаменовались разрушением монархической власти. В 1930 году республиканцы потребовали от Альфонсо XIII выехать за пределы страны, что тот и сделал в ночь на 14 апреля 1931 года, став официальным изгнанником. После свержения короля и провозглашения в государстве республики, Беатриса с мужем вновь покинули Испанию, в срочном порядке переехав в Англию. В 1936 году случилась очередная трагедия: в ходе гражданской войны погиб средний сын герцога, воевавший против республиканцев.

После окончания Второй мировой войны, внучка Александра II возвратилась в Санлукар-де-Баррамеда, где, прожив до 82 лет, ушла из жизни в 1966 году. Герцог пережил супругу на 9 лет; младший сын Атаульфо Алехандро скончался, не имея детей. Лишь старший сын имел потомков, которые и продолжили род герцогской четы.

Многих сегодня волнует судьба потомков императорского дома Романовых. Они ведь до сих пор живут в разных странах мира. И примерно так проводят свои дни и занимаются этими делами.

|

Метки: романовы |

Что писала императрица Александра Федоровна мужу о беспорядках в столице в 1917 году |

2622 подписчика

Что писала императрица Александра Федоровна мужу о беспорядках в столице в 1917 году

Вчера

В начале 1917 года император Николай II находился в Ставке, т.е. на фронте. Супруги активно переписывались, посылали друг другу телеграммы, пользовались телефоном.

Фото императрицы Александры Федоровны. Источник: yandex.ru/images/

В это время в Петрограде (так называлась столица Российской империи в 1917 году) потихоньку назревала революция, которую назовут Февральской. Знала ли императрица о происходящем? Переписка августейшей четы была опубликована в 1927 году.

Из писем Александры Федоровны нельзя однозначно сказать: да или нет, знала или не знала.

Приближенные императрицы (ее подруга Анна Вырубова, фрейлина Юлия Ден), великосветские дамы, представители Дома Романовых, оказавшись в эмиграции, написали воспоминания. И интересно сопоставить: что знала и писала мужу последняя царица, что знала высшая знать России и что происходило в это время в России (мы-то знаем, чем все закончилось).

Александра Федоровна чередовала строчки о домашних делах (болели дети корью) с новостями, которые до нее доходили.

Она знала о беспорядках на Васильевском острове и на Невском проспекте, знала об арестах и совещаниях Думы. Естественно, что она не сама по улицам прогуливалась, и своими глазами не видела. Ей сообщали о происходящем другие. Т.е. знала ровно столько, сколько ей сочли нужным сказать представители великосветского общества, которые тоже в очередях за черным дешевым хлебом на морозе не стояли.

Фрейлина Юлия Ден вспоминала, что когда царице донесли о беспорядках в Литовском и Волынском полках, Александра Федоровна произнесла:

«Не могу этого понять. Никогда не поверю, что возможна революция».

Сказать, что императрицу совершенно не беспокоило то, что происходило в Петрограде, – нельзя. О пустяках супругу писать не стала бы. Но информацию преподносила своеобразно: была уверена, что это всего лишь «хулиганское движение, мальчишки и девчонки бегают и кричат, что у них нет хлеба, – просто для того, чтобы создать возбуждение».

В это время в Петрограде были сорокоградусные морозы, люди собирались в ожидании хлеба возле магазинов. Хлеб нужен был дешевый, т.е. черный. А его-то как раз и не привозили. Нарастала паника.

Фотографии очередей за хлебом. Источник: yandex.ru/images/

Фотографии очередей за хлебом. Источник: yandex.ru/images/

Графиня О. Гендрикова отмечала в те же дни: «Толпы ходили по улицам столицы и кричали: “Хлеба, хлеба!”».

Но вряд ли графиня гуляла по улицам в сорокаградусный мороз, поэтому считала, что такие «проявления были незначительными, без политического обоснования».

Морис Палеолог – французский посол, т.е. информация о волнениях на улицах столицы и в России – его прямая должностная обязанность.

✔️ Поэтому французский посол знал, что в булочной на Литейном любой прохожий мог быть «поражен злым выражением на лицах всех бедных людей, стоявших в хвосте, из которых большинство провело там всю ночь».

✔️ А императрица России считала, что «все обожают» ee мужа и только «хотят хлеба». В письме супругу жаловалась, что снабжение продуктами столичных жителей «может свести с ума», извинялась перед мужем за скучное письмо.

Современникам в очереди за хлебом скучно не было (см. фото). Чтобы систематизировать снабжение продуктами горожан, в Петрограде была введена карточная система.

Очередь за хлебом, охраняемая конной полицией. Фото 1917 года. Источник: yandex.ru/images/

Александра Федоровна писала мужу два дня подряд о карточках. Она знала, что другие государства тоже используют карточную систему. Ее раздражали собственные подданные:

«У нас же — ид… ты».

Жаловалась мужу-императору, что запутавшиеся люди «ничего не понимали», что «в них сидит какой-то микроб».

Понимала ли оторванная от народа царица, что постепенно события ведут к революции? Ее две приближенные составили разное мнение о поведении своей «начальницы»:

✔️ Анна Вырубова считала, что государыня понимала, что «ничего спасти нельзя», поэтому была спокойная, действовала «со спокойствием».

✔️ А вот Юлия Ден поняла, что императрица готовится к худшему по как раз таки ее спокойному голосу.

В какой-то момент Александра Федоровна поняла, что уже ничем мужу-монарху помочь не может. Что происходило в голове и в душе у царицы – сложно сказать, но в письмах стала говорить о себе в третьем лице:

«Теперь она только мать при больных детях. Не может ничего сделать из страха навредить, так как не имеет никаких известий от своего милого».

Как Александра Федоровна приняла сообщение об отречении мужа от трона? Испытала шок, унижение, считала, что ее супруга унизили.

По воспоминаниям Великой княгини Ольги Федоровны, униженной себя считала и императрица-мать.

Александра Федоровна в следующих письмах мужу действовала как психотерапевт. Писала: «Ты будешь коронован своим Богом на этой земле, в своей стране». Ободряла его, называла «герой», «спаситель» и «Помазанник Божий».

***

Почему высший свет не любил жену Николая II

https://zen.yandex.ru/media/moy19vek/chto-pisala-i...-godu-5ed66716f55f217e79446978г: 👇👇👇👇👇

|

Метки: романовы революция февраль |

Николай II готовил побег в Европу. Почему план провалился? |

48 669 подписчиков

Николай II готовил побег в Европу. Почему план провалился?

21 марта

103 года назад арестовали Романовых. Но судьба их могла сложиться совсем по-другому. Дело в том, что Временное правительство готовило для царской семьи эвакуацию в Англию. Но англичане в последний момент отказали Николаю II, испугавшись общественных волнений.

Когда еще в школе я изучал историю Николая II, меня удивляло - почему же царь не сбежал за границу? После отречения от престола он был свободен. Деньги у него были, родственников в Европе - хоть отбавляй. Власть тогда контролировало либеральное Временное правительство, которое, в отличие от большевиков, не было настроено к царю агрессивно.

Николай II начал готовить побег в Европу, разработкой плана и переговорами занималось Временное правительство. Инициаторам плана был председатель Временного правительства Александр Керенский. Он хотел переправить Романовых через Мурманск в Великобританию. Лондон был готов принять царя - соответствующее подтверждение Керенский получил от дипломатов.

Почему выбрали Англию? В Европе шла Первая мировая, а Англия - наш главный союзник. И, что главное, король Великобритании Георг V был двоюродным братом Николая II. Братья были очень похожи - посмотрите на фотографию!

Георг V внешне был очень похож на Николая II

Они дружили, называли друг друга не иначе, как «старина Ники» и «милый Джорджи». И Георг лично подтвердил, что готов приютить у себя родственника.

Прошло два месяца, все было готово к эвакуации царя. Но когда Лондону отправили запрос с просьбой выслать корабль - получили отказ. Георг V передумал принимать у себя Романовых.

Даже глава МИДа Великобритании открыто заявил Георгу, что это очень странно - взять свои слова назад в таком важном вопросе! Это ударит по чести страны и поставить под вопрос ценность королевского слова.

При этом Георг V приютил у себя румынскую и греческую королевские семьи, которые искали убежища во время Первой мировой. Он даже помог своему врагу - императору Австрии Карлу! Что же его побудило отказать русскому царю, да еще и близкому родственнику?

Георг V испугался общественного гнева. Дело в том, что пролетарии на Западе крайне симпатизировали большевикам. Такой жест по отношению к русскому монарху привел бы к общественной буре. Английские рабочие и так недолюбливали своего монарха, а этот шаг окончательно скомпрометировал бы его.

Была еще попытка переговоров об эвакуации Николая II во Францию, но там не сложилось сразу. Франция думала о мирных переговорах с Германией и такой шаг мог бы все испортить.

Драгоценное время было упущено. Искать другие пути эвакуации царской семьи было уже поздно. За два месяца все сильно поменялось. Стало очевидным, что социалистические группировки захватывают власть в стране.

А вот придворные ждать не стали. Свита царя почти в полном составе сумела сбежать за границу в марте 1917 года. Из нескольких сотен при царе осталось всего восемь человек, включая двух врачей - Боткина и Деревенько.

В итоге царская семья была арестована. Дальше, как мы помним еще со школы, судьба Романовых сложилась трагично. Сперва их сажают под домашний арест в Царском селе. Охрана "из народа" откровенно глумится на Романовыми. Солдаты не подают Николаю II руки, отбирают игрушечное ружье у его сына. Завтрак, обед и ужин для царя заменяют на солдатский паек.

Ночью кирками ломают ледяную горку, построенную для царских детей. Горка, дескать, высокая, и нельзя, мол, им лишний раз через забор выглядывать.

А в августе царскую семью отправляют в ссылку в Тобольск. Как потом рассказал Керенский, если бы не эта ссылка - большевики бы уничтожили царскую семью сразу же. На самого Керенского давили, настаивая на высшей мере для Николая II. Во время ссылки большевики буквально забыли про царя, так как были сильно заняты борьбой за власть.

Но весной 1918 года муссировались слухи, что царь может бежать. Большевики по инициативе Якова Свердлова перевозят Романовых в Екатеринбург где вскоре ликвидируют.

https://zen.yandex.ru/media/nauka/nikolai-ii-gotov...ilsia-5e75dda23d76403c63bd2eee

|

Метки: романовы |

Какие слова нельзя произносить в бане |

81 014 подписчиков

Какие слова нельзя произносить в бане

28 мая

Баня на Руси испокон веков считалась непростым местом. Бытовали поверья об обитающих там духах - банниках и банницах. Считалось, что в бане необходимо соблюдать определенные правила, чтобы не навлечь на себя гнев этих потусторонних сущностей.

Когда ходить в баню

Посещать баню разрешалось только в определенные дни. Например, нельзя было ходить туда в понедельник – этот день отводился в распоряжение банника. Лучшими днями для похода в баню слыли четверг и суббота. Не возбранялось ходить туда и во вторник. А вот в воскресенье делать это не рекомендовалось – будешь болеть.

Главным условием было не ходить мыться в одиночку и после полуночи, так как в это время к баннику в гости жалует нечистая сила. Нельзя было ходить в баню с третьего захода - «третий пар» оставался для банника.

Женщине не следовало заходить в баню первой, так как считалось, что тогда все ее грехи и болезни перейдут на того, кто пойдет следующим. Поэтому сначала парились мужчины, а потом уже женщины.

Как следовало вести себя в бане?

Перед тем как зайти в баню, нужно было снимать с себя нательный крест. В бане никогда не размещали икон и другой религиозной атрибутики, так как здесь проходила граница между реальным и потусторонним миром, здесь была территория темных сущностей, которых символы веры раздражали.

Войдя в баню, следовало обязательно спросить у «хозяина» позволения. Например, такими словами: «Банник-банник, в дом к тебе прошусь, от зла защищусь. Твои правила знаю, их заклинаю! Гостя прими по чину да по совести. Нашли не беды, а благости!» А уходя, непременно следовало попрощаться и поблагодарить банного духа за «гостеприимство».

Нельзя было отправляться париться в нетрезвом состоянии, плевать на камни – банник плюнет в ответ! Запрещалось пользоваться чужим веником – в этом случае вы рисковали навлечь на себя хвори и другие неприятности владельца веника.

В процессе мытья нельзя было чересчур поддавать жару и торопить друг друга. Чтобы умилостивить «банного хозяина», было принято после мытья оставлять в бане пар, ставить в угол свежий веник и лохань с чистой водой.

Тому, кто не соблюдал «банные правила», могло не поздоровиться. Говорили, что банник может плеснуть кипятком, а то и задушить, содрать с ослушников заживо кожу или «зажарить» до смерти в печи.

Словесные «табу» в бане

Издавна баня служила местом для различных магических обрядов. Здесь гадали, делали привороты, снимали сглаз или порчу. Существовала масса магических заговоров, которые следовало произносить именно в бане. Но были и слова, которые ни в коем случае нельзя было говорить в бане.

Например, в бане нельзя было повышать голос и ссориться. Считалось, что банник любит покой и может за это наказать.

Нельзя было произносить бранные слова, в том числе непечатные. Этим человек как бы призывал к себе нечистую силу.

Нельзя было поминать черта или другую нечистую силу. Она тут всегда была рядом и могла появиться.

В наши дни многие считают все это пустыми суевериями. Но такими были многовековые традиции наших предков.

ttps://zen.yandex.ru/media/cyrillitsa.ru/kakie-slova-nelzia-proiznosit-v-bane-5ecee0ec33540c144d82c8fd

|

Метки: российская империя баня жизнь народа их нравы |

Четыре жены Алексея Толстого |

Четыре жены Алексея Толстого

23 апреля

Со своей первой женой Юлией Рожанской писатель познакомился в Самаре, где она училась в гимназии и играла в любительских спектаклях. В 1902г. они поженились, и в январе 1903 года у них родился сына Юрий. Однако трудных радостей отцовства молодой муж не узнал. В конце февраля младенца отвезли в Самару к бабушке с дедушкой.

Алексей Толстой и Юлия Рожанская

Юлия Рожанская с сыном

Семейное счастье длилось всего несколько лет. Позже в Дрездене Алексей Толстой познакомился с Софьей Дымшиц, художницей. В столице граф возобновил ухаживания. Софья Исааковна была замужней дамой, к тому же иудейкой по вероисповеданию, состояла замужем за иудеем (правда, с мужем давно не жила), и поначалу не стремилась стать графиней Толстой. Ее влекло искусство, и это создавало у молодых людей общность интересов.

Софья Дымшиц

К зиме 1913–1914 гг. они исчерпали и любовные, и партнерские отношения, ничто более не связывало их — каждого тянуло в свою сторону, стало окончательно понятно, что ему нужна другая жена — более домашняя, более хозяйственная, у которой всегда найдется еда, но вместе с тем не чуждая прекрасному, а Софье, по-видимому, на данном этапе никакой муж вообще не требуется. Она все больше отдавала себя служенью музам и отказаться от искусства ради мужа была не в состоянии.

Новой любовью стала поэтесса Наталья Васильевна Крандиевская. Крандиевская происходила из литературной семьи: мать ее была писательницей и дружила с Розановым, отец был издателем.

Наталья Крандиевская

Первым мужем Натальи Васильевны был преуспевающий адвокат Федор Акимович Волькенштейн, товарищ Керенского и племянник М.Ф. Волькенштейна, одноклассника А.П. Чехова по Таганрогской гимназии и патрона В.И. Ленина по адвокатуре. Крандиевскую выдали замуж сразу после окончания гимназии, у нее был сын Федя, которому в 1913 году исполнилось четыре года. Наталья Васильевна была очень незаурядной женщиной, помимо поэзии она увлекалась живописью (собственно именно благодаря живописи они с Толстым и познакомились: Крандиевская была соседкой Софьи Исааковны по мольберту в школе живописи, куда любил заходить Толстой поглазеть на холсты, на художниц и на натурщиц).

Это был весьма изысканный флирт между замужней дамой и женатым, хотя и стоящим на грани разрыва с женой человеком, между ними было мало сказано слов, которые можно было бы истолковать как декларацию о серьезных намерениях, но несомненно что-то было.

Крандиевская получала письма Толстого, работая медсестрой в госпитале, куда пошла добровольно под влиянием такого же патриотического импульса — позднее это войдет в «Хождение по мукам»: прежде чем написать один из двух своих главных романов на бумаге, Толстой писал его в жизни.

«Наташа, душа моя, возлюбленная моя, сердце мое, люблю тебя навек. Я знаю — то, что случилось сегодня, — это навек. Мы соединились сегодня браком. До сих пор не могу опомниться от потрясения, от той силы, какая вышла из меня, и какая вошла из тебя ко мне.» Наталья и ее сестра стали прообразами героинь трилогии «Хождение по мукам» - Катерины и Дарьи.

У Софьи тоже остался ребенок от графа Толстого, которого опять воспитывали родственники.

Алексей Толстой и Наталья Крандиевская

В 1935 году отношения между Алексеем Толстым и Натальей совсем испортились. Были виной тому частые романы графа, его разочарования в любви. Наталья не выдержала первой. Возможно, она надеялась, что ее уход заставит графа одуматься.

Но этого не произошло. Алексей Толстой после этого сделал предложение своему секретарю – Людмиле Баршевой (Крестинской). Для 29-летней женщины это был крайне выгодный брак. Тем более, для нее уход от первого мужа – Баршева – оказался спасением, потому что чуть позже он был репрессирован.

Алексей Толстой и Людмила Крестинская

Алексей Толстой и Людмила Крестинская

За Алексеем Толстым она оказалась как за каменной стеной. Он же ее и одел, как куклу (вез из-за границы дорогие наряды). Для него четвертая жена была источником вдохновения при написании романа «Петр Первый», это была сильная страсть, и граф писал в письмах к Людмиле, что впервые так любил.

Материал взят из «Биографии А.Толстого» А.Варламоваhttps://zen.yandex.ru/media/id/5d12740a91f70500afd...stogo-5ea14a2f8c23a2339ecf1d3b

|

Метки: толстые литераторы |

Ирина и Феликс Юсуповы: странный союз длинною в 50 лет счастья |

36 896 подписчиков

Ирина и Феликс Юсуповы: странный союз длинною в 50 лет счастья

1 марта

Союз Ирины и Феликса Юсуповых – это пример того, как притягиваются противоположности в этом мире.

Князь Феликс Юсупов, после ухода из жизни брата Николая, погибшего на дуэли, стал единственным наследником всех богатств своего рода. Да и вообще, этого человека можно назвать баловнем судьбы.

Во-первых, природа наградила Феликса Феликсовича приятной внешностью. Во-вторых, как я отметила, он был невероятно богат – по крайней мере, пока жил в России. В-третьих, ему сошло с рук устранение Распутина. В-четвертых, Феликс удачно обосновался в Париже.

Наконец, он взял в жены великолепную девушку – 19-летнюю (на момент свадьбы) великую княжну Ирину Александровну – племянницу Николая Второго.

Как образовалась такая пара? Случилось чудо. Я в этом уверена.

Феликс имел дурную репутацию, любил развлекаться, гулять и, говорят, интересовался людьми одного с ним пола. Ирина – была девушкой скромной и не позволяла себе вольностей.

Но, кажется, князь Юсупов именно поэтому влюбился в племянницу Николая Второго. Ему, похоже, надоели дамы, которые дозволяли многое. При этом, если верить мемуарам Феликса Феликсовича, в Ирину он влюбился по-настоящему. Не было такого: «Я должен завоевать этот трофей».

Против свадьбы Юсупова и Ирины Александровны возражали очень многие. Но бракосочетание состоялось. И, как представляется, Феликс немного остепенился. По крайней мере, газеты о нем почти перестали писать. Юсупов стал больше интересоваться политикой, чем кабаками.

Устранение Распутина сошло Феликсу Феликсовичу с рук. Но это не его заслуга. В деле был замешан великий князь Дмитрий Павлович, поэтому заговорщиков не свели со свету. Юсупова отправили в ссылку в его имение в Курской губернии. А Ирина с дочерью Ириной уехала в Крым.

Там-то супруги встретились, когда оставаться в России уже было нельзя. Юсуповы многое потеряли: дома, фабрики, драгоценности – но прибыли в Париж с некоторым капиталом, поэтому:

· смогли купить дом;

· организовали фабрику по пошиву модной одежды «ИрФе».

На этом этапе паре опять повезло. Во-первых, Ирина провела успешную презентацию своей коллекции в отеле «Ритц». Во-вторых, Феликс смог отсудить у голливудской кинокомпании 25 тыс. франков. В фильме, снятой этой фирмой, намекнули, что Ирина Александровна имела связь с Распутиным.

Парадокс, но из Ирины Александровны и Феликса Феликсовича получилась прекрасная пара. Они, как в сказке, жили долго и счастливо. Умерли не в один день. Жена пережила мужа на 3 года. Супруги похоронены рядом друг с другом. У пары была дочь Ирина и усыновленный сын из Мексики Виктор Контрерас.

Феликс стал последним представителем рода Юсуповых. Ирина была не последней Романовой, но после 1917 года это уже не имело значения.

Кстати, к чести Феликса Феликсовича, он не согласился в свое время сотрудничать с гитлеровцами.

https://zen.yandex.ru/media/zagadki_history/irina-...astia-5e5524e2b501f46d45bad94c

|

Метки: романовы юсуповы |

Морганатические браки в Императорском Доме. Правила, которые Романовы нарушали... |

3718 подписчиков

Морганатические браки в Императорском Доме. Правила, которые Романовы нарушали...

9 мая

Тема морганатических браков, в принципе, меня никогда не интересовала. Нет у нас в стране сословий и, значит нет такой проблемы. То, что это была именно проблема, станет вам понятно, когда вы дочитаете эту статью до конца.

Впервые о том, что в императорской семье Романовых таких браков было более, чем предостаточно, я узнала из воспоминаний великой княжны Ольги Александровны, дочери императора Александра III:

Нет никакого сомнения в том, что распаду Российской Империи способствовало последнее поколение Романовых.

Дело в том, что все эти роковые годы Романовы, которым следовало бы являть собой самых стойких и верных защитников престола, не отвечали нормам морали и не придерживались семейных традиций. Включая и меня.

Выяснять, что же это такое, я начала с чисто женским любопытством. Какими бы мудрыми не были сегодняшние рассуждения о том, что брак отпадет за ненадобностью, семья это есть семья, и любой уважающий себя мужчина будет стремиться дать официальный статус своей женщине и своим потомкам.

Что такое, по сути, понятие «морганатический брак»?

Это брак между лицами неравного происхождения, когда супруг более низкого положения ничего от этого брака не получает. А в императорской российской семье еще и дети от таких браков лишались каких-либо прав на престол и просто принадлежность к императорской семье со всеми правами и привилегиями.

Кстати, морганатический брак – такое понятие было только в законодательстве России и германоязычных стран. Ни во Франции, ни в Великобритании нет такого в законе.

Члены Российского императорского дома – кто это? Только лица:

- Рожденные, от династических браков мужских представителей династий;

- И получивших официальное одобрение Главы Императорского Дома.

Статья 36 "Основных законов" - "Дети, происшедшие от брачного союза лица Императорской Фамилии с лицом, не имеющим соответственного достоинства, то есть не принадлежащим ни к какому царствующему или владетельному дому, на наследование престола права не имеют".

Статья 188 "Основных законов" - "Лицо Императорской Фамилии, вступившее в брачный союз с лицом не имеющим соответственного достоинства, то есть не принадлежащим ни к какому царствующему или владетельному дому, не может сообщить ни оному, ни потомству, от брака сего произойти могущему, прав, принадлежащих Членам Императорской Фамилии".

Все ясно и понятно.