Камеристки, пажи и фрейлины. |

3269 подписчиков

Камеристки, пажи и фрейлины.

12 января

Лично мне всегда было интересно, кто такие и самое главное, чем занимаются все эти пажи, камеристки и фрейлины. Чем они отличаются друг от друга, и какие обязанности имеют.

Потом подумал, а вдруг не одному мне интересно.

Итак кто они?

Все эти звания имеют как минимум одно сходство, все они относятся к обслуживающему персоналу дворян и монарших особ.

Камеристка

Врубель. Портрет камеристки инфанты Изабеллы

. Мне это слово всегда почему-то напоминало одну из милых, но садистских сказок братьев Гримм, когда эта самая камеристка пыталась выдать себя за королеву.

Судя по звучанию, это или пленница королевы или, наоборот, служанка, которая в случае чего посадит ее в камеру, если будет себя плохо вести.

Но нет. Это всего лишь комнатная служанка при госпоже дворянского сословия. Мало понятного стало, правда?

Ничего страшного. Сейчас разберемся.

Дело в том, что ближайшее подходящее по значению современное слово – горничная. Но с достаточно широким функционалом. Не столько служанка, сколько помощница по хозяйству. Она покупала продукты к столу своей госпожи, готовила ей еду. Выгуливала домашних любимцев. И даже имела право заботиться о детях в отсутствии родителей Ну и конечно служила поверенной сердечных и иных тайн. В общем, должность довольно ответственная. То же самое, что субретка, служанка и опять же горничная.

Фрейлина

Тут надобно сказать, что фрейлина это звание больше всего прижившееся именно на Руси, несмотря на немецкое происхождение. Это слово произошло от немецкого фройлян – означающего незамужнюю девушку, девицу на выданье.

Ну а в России это младшее придворное звание после царствования Петра I.

Этим звание могли обладать только представительницы дворянских фамилий, хотя иногда и делались исключения. Обычно фрейлины представляли свиту императриц или, на крайний случай, великих княгинь.

. Фрейлины составляли свиту императриц и великих княгинь. И это звание стало присваиваться с середины XVIII века, а если точнее, то с 1744 года. И давалось оно незамужним женщинам. Звание было достаточно почетным и выгодным. Фрейлина при дворе могла выбрать себе подходящую партию для замужества, да еще и получить неплохое приданное за счет казны Это не считая солидного жалованья за исполнение обязанностей. И даже после замужества, бывшая фрейлина, сохраняла право быть представленной матушке-Императрице и принимать участие во всех придворных церемониях, включая и балы. Причем вместе с мужьями.

Фрейлины могли позволить себе достаточно длительный отпуск, лишь изредка появляясь при дворе, с сохранением заработной платы. Вы спросите чего это я так подробно о фрейлинах? Видимо немного завидую.

Однако и обязанности у них тоже имелись. Они дежурили посуточно, должны были круглосуточно исполнять любые повеления императрицы. И даже высочайшие поручения, в духе незабвенной Констанции Бонасье.

Кроме фрейлин существовали и другие женские должности при дворе.

Камер-фрейлины — фрейлины более высокого ранга и статс-дамы, как правило супруги крупных военных или гражданских чинов. Иногда, как раз из бывших фрейлин. Правда ни те ни другие, никакими определенными обязанностями обременены не были. Хотя, к ним было положено, как и к гофмейстеринам (о них ниже) обращаться Ваше Высокопревосходительство.

Самым высшим дамским чином являлись гофмейстерины и обер-гофмейстерины —они, все же имели обязанности и заведовали придворным дамским штатом и канцеляриями императриц и великих княгинь. Нечто вроде высокопоставленной секретарши. А вот это уже огромная ответственность. Например, одной из обязанностей было представлять людей, явившихся на аудиенцию.

Знаменитый Смольный институт, как раз и служил эдакой школой для будущих придворных дам и фрейлин.

Ну что с женщинами мы более-менее разобрались.

Но ведь были и мужские придворные должности.

Лакей

Есть, конечно и переносное значение этого слова – человек старающийся услужить кому-то ради выгоды.

Ну а в прямом смысле это слово достаточно многозначное. Это или слуга в господском доме.

Встречает гостей, помогает им раздеться, подносит пальто. Само слово пришло изначально из тюркск. Ulak – дословно бегун. ). Так что лакей это слуга идущий за господином.

Мог исполнять обязанности сопровождающего, иногда даже телохранителя. Ну и, если можно так выразиться завхоза. Подающего гостям и господину чистое постельное белье, приготовляющее ванну, следящее за приготовлением пищи и так далее. Тут не было такой строгой иерархии. В лакеи было попасть гораздо проще. И без дворянского титула.

Обычно при слове «лакей», мы представляем человека в красной ливрее. Однако ливрея могла быть и другого цвета. Зато существовало понятие «красный лакей». Специальный, парадный слуга, именно в красной ливрее, прислуживающий исключительно по большим праздникам.

Паж

И завершает наш список паж.

С ним все посложнее. Потому что слово опять же имеет как минимум два значения.

В Западной Европе, времен Средневековья это мальчик, родом из дворянской семьи, состоявший на службе у знатной особы. В качестве личного слуги. Должность вовсе неплохая. В Европе она считалась первым этапом посвящения в рыцари.

Пробиться было не так то просто. Например дворянин, желающий пристроить сына в пажи к какому-нибудь феодалу покрупнее, должнн был доказать минимум четыре поколения дворянства, причем только с отцовской стороны.

Когда все формальности были улажены, мальчик поступал в должность пажа, воспитывался, обучался воинским наукам и жил за счет своего господина, вплоть до достижения 14 летнего возраста. А в пажи обычно шли в 8-9 лет. Когда мальчику исполнялось 14, он официально приобретал уже более высокий статус оруженосца. Ну а пока был пажом, дежурил при важной особе – своем покровителе и выполнял его поручения.

В России все было еще интереснее. Должность пажа и здесь была выгодна. Эти мальчики считались на действительной придворной службе и обязанности их заключались опять же в выполнении поручений монарших особ, царя, императора и императрицы. Конечно, возможно было и плохое обращени. Зато по окончанию такой службы, такие молодые люди производились в офицеры, иногда сразу получая чин камер-юнкера. Это скорее не воинская должность, но более уважаемая чем паж. Тут уже речь шла о постоянном присутствии, однако и этих сильно обязанностями не утруждали.

Ну а в В 1759 г. был образован Пажеский корпус для обучения пажей. Позже, при Александре I корпус стал военно-учебным заведением, да и пажи стали ближе к воинским чинам.

Спасибо, что дочитали до конца. С вами был Станислав С.Кий.

Подписывайтесь на канал и ставьте лайки

ttps://zen.yandex.ru/media/nvb/kameristki-paji-i-freiliny-5e1b823c3642b600afd3ba3e?&secdata=CN75u9T6LSABMIKAAQ%3D%3D

|

Метки: фрейлины |

Что стало с невестой Николая II |

1788 подписчиков

Что стало с невестой Николая II

Вчера

Цесаревич Николай Александрович и принцесса Гессен-Дармштадтская Алиса питали друг другу нежные чувства и мечтали о браке. Но родители цесаревича были против. Они присмотрели ему совсем другую невесту.

Принцесса Елена Орлеанская родилась в 1871 году, очень красивая девушка, спортсменка, с прекрасным образованием и отличным здоровьем. Елена - представительница французского королевского дома в эмиграции. Дочь графа Парижского, и правнучка французского короля Луи-Филиппа.

Елена в юности

С одной стороны выбор выглядит довольно странным, принцесса вроде как родовитая, но по сути все звания и титулы номинальны, реальной власти у её семьи нет. С другой - не такой уж плохой выбор. Брак с наследником Российской империи означал бы, что принцесса Орлеанская будет жить полностью мужем и своей новой страной, которая станет её настоящей и единственной родиной.

Но как мы знаем, не сложилось. Николай был настойчив в решении жениться именно на Аликс, император Александр III стал сильно болеть, и родители дали согласие на брак с Алисой.

Елену сватали и за английского принца (внука королевы Виктории), и за итальянского наследника престола. С английским принцем не срослось из-за вопросов религии (Елена была католичкой и ее отец вместе с Папой Римским воспротивились браку с англиканцем). Итальянцы же хотели более престижную партию.

В итоге Елена Орлеанская в 1895 году (через 8 месяцев после свадьбы Николая и Аликс) вышла замуж за герцога Аоста. У них было двое детей, брак оказался удачным. Елена патронировала медсестер Красного креста во время Первой мировой. Активно занималась благотворительностью, много путешествовала, развивала Неаполь - город, ставший родным в замужестве.

В 1931 году Елена стала вдовой, а через пять лет (в 1936) вышла замуж за военного. Ей было уже 65 лет! Герцогиня Елена придерживалась националистических взглядов, была близкой подругой Муссолини. Выбила высокие посты для своих сыновей. Но счастья это не принесло. Амадео умер в 1942 году в британском плену в Африке. Аймоне был назначен королем Хорватии в 1941 (марионеточное государство), а в конце войны бежал в Аргентину, там и умер вскоре.

Елена вышла сухой из воды. Орлеанская династия с нею уже не общалась, они были резко против фашизма и национализма. Герцогиня будто и не якшалась с Муссолини. По прежнему была любима народом, пожертвовала много материала Национальной библиотеке.

Дожила до 1951 года. В последний путь пришли ее проводить многие простые неаполитанцы.

Её жизнь сложилась явно счастливее, чем жизнь императрицы Александры Фёдоровны. Елена Орлеанская прожила 80 лет.

Жена последнего русского императора сбежала из страны фальшивым паспортом

https://zen.yandex.ru/media/id/5cd408134add4700b41...a=CIjfnq%2F%2FLSABMIKAAQ%3D%3D

|

Метки: романовы |

Ювелирные вещи и подарки от Карла Фаберже |

777 подписчиков

Ювелирные вещи и подарки от Карла Фаберже

Вчера

Полная статистика будет доступна после того, как публикация наберет больше 100 просмотров.

В пленительную эпоху модерна и изящества знаменитый мастер Карл Фаберже был одним из самых модных ювелиров . В конце 19 в начале 20 века известный ювелир достигает пика своей популярности. Его клиенты --не только аристократы и промышленники, но и царская семья. Его отец Густав Фаберже создал ювелирную компанию и передал ее по наследству своему сыну. Под руководством Карла Фаберже в компании работали несколько известных ювелирных мастеров.

Карл Фаберже за работой . фотография из интернета.

Пасхальное яйцо "Память Азова". Заказал его Александр Третий для своей супруги Марии Федоровны. Пасхальный подарок был посвящен путешествию на Восток наследника престола Николая Александровича и великого князя Григория Александровича. Цесаревич находился на крейсере Азов в качестве пассажира. А великий князь был членом экипажа в чине мичмана. Сюрпризом яйца является миниатюрная копия крейсера Азов из золота и серебра. Копия помещена на пластину из аквамарина в золотой оправе. Сам футляр имеет форму пасхального яйца. Оформлено было яйцо в стиле Людовика XV. Яйцо выполнено из поделочного камня гелиотропа. Яйцо -футляр украшено золотом, рубином и бриллиантами.

Пасхальное яйцо Созвездие царевича. Подарок предназначался для царевича Алексея. Яйцо было выполнено из темно синего высококачественного стекла. Мастер украсил его изображением созвездия, под которым родился Алексей Николаевич. Сама подставка в виде облака была сделана из нефрита. Из-за революционных событий Карл Фаберже свою работу не закончил. Долгое время этот пасхальный подарок считался потерянным. В начале нулевых его обнаружили в запасниках Минералогического музея.

фотография из интернета.

Знаменитый одуванчик в хрустальном стаканчике. Золото, серебро, алмазы, настоящий цветочный пух, хрусталь. В холодной России, где долгие зимы всегда любили цветы.

Знаменитое пасхальное яйцо-часы. Золотое яйцо в стиле Людовика XVI , покрытое красной прозрачной эмалью . Мастер украсил яйцо золотыми стрелами купидона и мелкими алмазами. Внутри сюрприза в виде бутона чайной розы находилась маленькая корона, усыпанная бриллиантами и рубинами. Яйцо увенчано букетом пышных агатовых лилий и венком многоцветных роз из золота. Этот первый пасхальный подарок является символом любви Николая Второго к милой Аликс. Пасхальное яйцо-часы украшали стол императрицы Александры Федоровны.

Золотые серьги украшены эмалью . Вставка полудрагоценные камни.

Золотая брошь кулон. Вставка хризолиты .

Брошь ландыш выполнена из золота и серебра. Главным украшением являются крупные бриллианты в виде цветков.

Не всегда было удобно дарить украшения даме. В обществе драгоценности было принято дарить только родственникам. Фаберже придумал маленькие фигурки . Такой подарок можно было вручить знакомой даме в виде презента. Фигурка мопса выполнена из цитрина. Золотой ошейник. Вставка сапфир.

Фигурка зайца выполнена из хрусталя.

Вместе с эпохой Модерна закончился великолепный век Фаберже. После революции Карл Фаберже уехал в Германию. В 1920 ему стало плохо с сердцем. И семья его перевезла в Швейцарию. Вскоре он ушел из жизни. В Европе сыновья пытались открыть ювелирные мастерские. Но, к сожалению, у них ничего не вышло. В 30-х годах мода на Фаберже прошла. Но его творения продолжают жить в веках... А Вы как думаете, дорогие читатели?

Пишите свое мнение. Ставьте лайки. Делитесь моим позитивом. Подписывайтесь на наш канал. https://zen.yandex.ru/geronimusi Ваши Геронимусы.

https://zen.yandex.ru/media/geronimusi/iuvelirnye-...a=CLP%2BtJf%2FLSAMMICgAQ%3D%3D

|

Метки: фаберже ювелиры |

Аннечка |

Аннечка

1902г.Царское Село.

Григорий Распутин путешествует по монастырским обителям России,знакомится с местными обитателями и их нравами.Но основной путь Григория Ефимовича лежит в Санкт-Петербург.Он идёт на встречу с ректором духовной академии -отцом Сергием.При себе Григорий Ефимович держит письмо,написанное викариием Казанской епархии Хрисанфом.В академии уже наслышины о необычном "старце" и пожелали встретиться с ним лично

Старец вышел на пересечение Средней и Церковной улиц.Взгляд Григория упал в сторону шикарного особняка .Когда-то в нём жил знаменитый лицейский учитель пения и музыки Теппре де Фергюссон.Затем он перешёл в собственность историка Липранди,а в начале ХХ века в нём жил русский композитор и пианист Танеев.

Перед взором старца предстала девушка-не бедно одетая."Сразу же видно дворяночка!"-подумал Гоигорий.Девушка была бледна и еле стояла на ногах,качаясь -как тростинка на ветру.

"Что с вами барышня?!"-воскликнул Григорий,увидев -как потеряв сознание,девушка упала на землю.Распутин подбежал к девушке."Лобик горячий!"-произнёс старец,щупая лоб девушки

Старец подхватил на руки девушку и подбегая к двери особняка,стал стучать сапогами по двери дома.Дверь отворила молодая женщина в костюме горничной."Срочно за доктором!"-громко произнёс Распутин."Боже мой !Аннечка!"-воскликнула горничная и стала звать на помощь прислугу.На крик женщины прибежали две женщины- в белых фартуках по всей видимости кухарки.В ноздри Распутина ударил запах кофе.

"Несите её скорее в спальню!"-произнесла горничная и отпавилась впереди старца,указывая ему дорогу.

Григорий вошёл в спальную комнату и положил девушку на постель

"У барышни жар!Немедленно спешите за доктором!Иначе будет поздно.По всей видимости брюшной тиф!"-сказал Распутин."Ой,какое горе и как на зло барин наш в отъезде!"-сказала горничная."А кто здесь живёт?"-поинтересовался Григорий.."Танеевы ,батюшка!"-ответила горничная.

Распутин ещё раз потрогал лоб девушки."Жар сильный.Может умереть барышня!"-произнёс старец"О,боже!Аннечка ! Она такая юная Недавно Смольный Институт окончила..Фрейлиной могла стать."-воскликнула горничная.Стоящие рядом кухарки-зарыдали

"Успокойтесь!Я не дам умереть вашей фрейлине!"-произннёс Григорий.Правой рукой Распутин коснулся лба девушки .Стоящие рядом с старцем стали женщины.следить за ним,Им хорошо было видно,что старец-что-то нашептывал над лежащей в беспамятьи девушкой.

Так продолжалось где-то пол-часа.Наконец-то старец поднял ладонь со лба девушки.Она была влажная."Жар я снял .Она будет жить.Но доктора всё равно пригласите..Без лекарств полное выздоровление не возможно!"-произнёс Григорий

Горничная коснулась лба девушки.Он был холодным."Вы святой-батюшка!"-воскликнула горничная."Нет!Я-обычный!"-промолвил Распутин."Как вас зовут батюшка?"-спросила одна из кухарок."Григорием!"-ответил Распутин."Храни тебя Господь-батюшка!"-произнесла горничная.

"Ну,что ж прощайте!Может быть когда-нибудь увидимся!"-сказал Распутин,прощаясь с женщинами

Новая встреча Распутина с девушкой,лежащей в данный момент на постели произойдёт через несколько лет..К этому времени Аннечка Танеева станет Анной Александровной Вырубовой- близкой подругой императрицы Александры Фёдоровны

© Copyright: Кристина Оболенская 2, 2020

Свидетельство о публикации №220013001884

|

Метки: танеевы распутин |

В каких квартирах жили богатые и бедные москвичи до |

12 963 подписчика

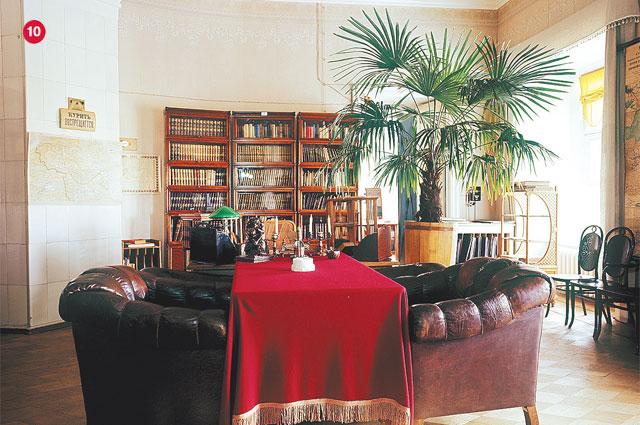

В каких квартирах жили богатые и бедные москвичи до революции 1917?

Вчера

Полная статистика будет доступна после того, как публикация наберет больше 100 просмотров.

Как жили в десятикомнатных квартирах московские богачи, пока бедные горожане ютились в 3,5-метровых каморках? Как было принято обставлять своё жильё состоятельным людям, чтобы не прослыть "мещанами"? И почему жить в "меблированных комнатах" было не так уж и безопасно? Об этом и не только расскажу сегодня.

Дорогущие хоромы

Условия квартирной жизни для состоятельных москвичей стали хорошими ещё в последние годы 19 века. Уже тогда они могли позволить себе жилплощадь в кирпичном доме с водопроводом и канализацией. Подъезды там украшались необычными коврами, а также кадками с растениями.

Квартиры в таких "привилегированных" домах были в основном четырёхкомнатными. Этот вариант стал среди московской элиты самым популярным. Он составлял примерно четверть от всего квартирного жилого фонда Москвы того времени.

Чтобы снять себе такое жильё на год в центре, требовалось выложить 3-4 тысячи рублей (средняя зарплата в начале 20 века составляла 25-35). Понятно, что это было удовольствие исключительно для очень богатых москвичей.

Что такое "мещанство"?

Однако для тех, у кого денег было ещё больше, существовали в домах шестикомнатные и - не поверите - десятикомнатные квартиры. Но даже такие хоромы в начале 20 столетия было не принято сильно украшать. Как правило, дизайн отличался уютом и простотой. В отличие от века 19, когда вся обстановка должна была просто "кричать" о богатстве хозяев.

Но многие были не готовы следовать новой моде. В Российской Империи в начале 20 века росло производство. Прибыль у промышленников увеличивалась. Поэтому всё больше людей богатели и перемещались из средних и даже низших слоёв населения в элитарные.

Столовая в квартире начала 20 века.

Но привычки оставались старыми. Параллельно увеличивалось желание показать всем, чего хозяева квартиры достигли. Это обстоятельство даже вызвало появление в начале 20 века такого понятия, как "мещанство". Под него подпадали прежде всего те, кто изо всех сил пытался следовать моде и красоте, но совсем не имел чувства меры и вкуса.

Так жить нельзя

К сожалению, большинство москвичей жили в других условиях. Квартиры бедных людей были намного хуже. Например, как правило, даже не было собственного туалета. А 10% всей жилплощади города и вовсе - находилось в подвалах.

В бедных квартирах обычно не имелось приличной мебели. Атмосфера создавалась с помощью тусклого освещения и пыли. В качестве элементов декора - зеркало с отбитым краем на комоде и стол, на котором располагался самовар. В таких квартирах, например, часто обитали женщины с пониженной социальной ответственностью. Если вы понимаете, о чём я.

Однако это жильё было ещё более-менее приличным по сравнению с коечно-каморочными квартирами. В 1899 году Московское городское управление наведалось туда с визитом. Проверяющие были просто в ужасе. Их повергли в шок духота, жуткая вонь, сырость и невероятная грязь. Про наличие каких-то санитарных удобств даже говорить не приходится. После проверки оказалось, что не менее 180 тысяч человек в Москве жили в таких условиях. Причём 40 тысяч из них были детьми.

Как разместить две семьи на 3,5 квадратных метрах?

Обычно такие квартиры снимали люди, у которых были какие-то деньги. Но, желая расплатиться за аренду, они пускали на жилплощадь других горожан, которым принадлежали только койки. Некоторые хозяева превращали такую деятельность в промысел. Разгораживали квартиру на маленькие каморки и сдавали их.

В основном съёмщиками были рабочие, семьи домашней прислуги, торговцы с лотков, нищие и т.п. Некоторые умудрялись свою каморку площадью 3,5 квадратных метра сдавать. Например, ставили две кровати. На одной спали всей семьёй сами, другую - предоставляли какому-нибудь товарищу также с семьёй (за деньги, естественно).

Коечная квартира в районе Капельского переулка, 1911.

Вообще, наличие семьи, а особенно детей, было негативным фактором в процессе поиска жилья. Хозяева очень неохотно сдавали квартиры многодетным. В некоторых объявлениях даже писали: "Детей и собак не пускают". То есть понимаете, да?

Что такое "меблирашки"?

Если у москвичей были деньги, но не настолько много, чтобы снять квартиру, то они могли позволить себе "меблированную комнату" (меблирашку). В городе было почти две сотни мест, где предоставлялась возможность снять такое жильё.

В этом доме на Тверском бульваре была одна из самых известных московских "меблирашек".

Люди жили в этих комнатах без прописки, прислуга была грязная и грубая. И никаких швейцаров у входа. Поэтому зайти мог любой, кто захотел бы. Поэтому безопасности никакой. К тому же существовала постоянная путаница среди постояльцев. Никто не вёл настоящий учёт жильцов.

На сегодня это всё! Спасибо, что дочитали до конца:) Не забудьте поставить лайк, если вам было интересно, и подписаться на мой блог. Также напоминаю, что у меня есть страница в Instagram, где я тоже рассказываю об истории Москвы. Удачи!

ttps://zen.yandex.ru/media/omoskveneskuchno/v-kakih-kvartirah-jili-bogatye-i-bednye-moskvichi-do-revoliu

|

Метки: москва жизнь народа |

Яков Свердлов и покушение на Ленина |

3409 подписчиков

Яков Свердлов и покушение на Ленина

3 января

Яков (Янкель) Михайлович (Мовшевич) Свердлов (Розенфельд) - один из наиболее видных большевистских вождей. Ему благоволил В.И. Ленин, учитывая, прежде всего, его опыт вовлечения рабочих «низов» и люмпенских элементов в антиправительственное движение, боевые террористические группы (на деле – боевые отряды народного вооружения - БОНВ). Они занимались терактами, грабежами, добывая для партии, ее эмигрантской части (лидеров) огромные средства. Свердлов (находясь в ссылке) был избран в состав ЦК РСДРП(б). В 1917 г, после Февральской революции, он вновь вошел в состав ЦК, являлся его секретарем. Яков Михайлович активно участвовал в организации Октябрьского большевистского переворота, а вскоре стал и председателем Всероссийского Центрального исполнительного комитета (ВЦИК), формально - высшего государственного органа. Над ВЦИК фактически довлел Центральный комитет партии большевиков, на руководящей работе в котором Свердлов оставался.

Свердлов и Ленин. Москва. 1918 год

Он всегда поддерживал Ленина, образно говоря, «шел в его кильватере» даже в период резкого обострения противоречий в советских верхах в связи с заключением Брестского договора с Германией (на этом яростно настаивал председатель Совнаркома Ленин; Брестский договор являлся, по существу, антигосударственным, антинациональным; собственно, и Октябрьский переворот был совершен под руководством вождя большевиков, при поддержке Германии и ее финансировании). К лету 1918 г. Авторитет Ленина (как председателя Совнаркома, вождя) заметно снижался, в то время как, говоря современным языком, рейтинг Свердлова шел вверх, хотя и он в вопросе «по Бресту» также выступал за кабальный для России договор. Его роль в партийно-советских кругах, аппаратных структурах возрастала. Просматриваются личные устремления Свердлова к выходу на позиции первого лица в государстве, тем более что он формально возглавлял и государственные, и партийные органы по всей их вертикали. Фактически он был заинтересован в дальнейшем оттеснении Ленина как вождя, на «второй план». Особенно явно это проявилось после покушения на Ленина 30 августа 1918 г, в следующие за этим событием дни и недели. Этот короткий период давно привлекает внимание историков и публицистов, это – особая страница в жизни и деятельности Свердлова, очень запутанная и до конца не исследованная.

В. И. Ленин произносит речь перед войсками Всевобуча на Красной площади. Москва. 1918 год

...Вечером 30 августа 1918 г ,- ровно 90 лет назад - Ленин выступал с речью на снарядном и машиностроительном заводе Л.А. Михельсона. Когда митинг закончился, он в толпе участников мероприятия направился к выходу с завода, к машине, где его ждал шофер С.К. Гиль. Близ машины и раздались выстрелы (три или четыре). Ленин был трижды ранен (одна из пуль попала в руку оказавшейся рядом с ним М.Г Поповой). Ранения оказались тяжелыми, но не смертельными (распространенная версия о том, что пули, попавшие в Ленина, были отравлены, несостоятельна). Присутствовавшая на митинге старая большевичка Д.К. Гончарова (фельдшер по образованию) оказала Ленину первую помощь и сопроводила его до кремлевской квартиры, куда прибыла и группа видных врачей.

Вождь лечился и на три недели отошел отдел.

Обстоятельства покушения на Ленина следствием до конца выяснены так и не были. Стрелявшей в вождя была признана Фани (Файга) Хаимовна (Файвеловна) Каплан - эсерка, в прошлом анархистка. Показания же свидетелей относительно лица, покушавшегося на Ленина, были крайне противоречивыми.

..После выстрелов толпа стала разбегаться. У находившегося на месте событий участника митинга, помощника комиссара одной из дивизий московского гарнизона С.Н. Батулина убегавшая (или быстро уходившая) Каплан вызвала подозрение. Батулин ее задержал и передал чекистам. Некоторые свидетели - участники митинга - «узнали» в Каплан стрелявшую, бросившую затем пистолет системы «Браунинг». Противоречивые показания и Батулина, и Гиля, и других сходились в основном лишь в одном - стреляла женщина, видели женскую руку с оружием и т.п.

Каплан поначалу утверждала, что не стреляла в Ленина; в дальнейшем она была признана совершившей теракт, однако и данные ею сведения были противоречивыми (показателен и тот факт, что при задержании в руках у Каплан были ридикюль (сумочка) и зонтик, - представляется нелогичным, чтобы покушавшаяся «заняла» руки перед акцией).

К следствию по факту покушения по собственной инициативе подключился Свердлов. Утром 31 августа он прибыл в ВЧК, где в это время Я.Х. Петерс производил допрос Каплан. Какими вопросами интересовался Свердлов, как себя в тот момент проявил - не известно. Представляется, что у него зрело решение прервать ход расследования и «прибрать» подследственную к своим - кремлевским - рукам. Что ж е в итоге? В разгар следствия Свердлов приказал коменданту Кремля П.Д. Малькову расстрелять Каплан. 3 сентября в 4 часа Мальков, конвоируя Каплан, убил ее выстрелом в затылок. По приказу того же Свердлова труп эсерки был сожжен в бочке с бензином. В печати прошло сообщение, что Каплан расстреляна «по постановлению ВЧК», однако такого документа найдено не было нигде (в т.ч. впостановлениях и протоколах ВЧК).

Каплан была убита без суда и еще до завершения расследования. И в этом просматривается какая-то личная заинтересованность Свердлова в этом вопросе. Получается, что он, отдавая приказ об убийстве Каплан, пренебрег всеми правовыми нормами. Почему? Большая историческая загадка. В дальнейшем в следственном деле Каплан обнаружилась пропажа нескольких листов. В них вполне могло содержаться и кое-что о Свердлове.

Итак, после заключения «Брестского мира» авторитет вождя даже в большевистских партийных, а также властных кругах начал стремительно падать. И Свердлов постепенно начинает выходить на «первый план». Этот процесс обстоятельно рассматривается историком Ю.Г Фельштинским в монографии «Крушение мировой революции. Брестский мир». Ленин постепенно уходит в тень, что об уславливается унизительными ультиматумами Германии в Бресте, а также общим шатким положением большевистского режима. Свердлов же все явственнее (и настойчивее) пользуется своим фактическим положением - официального главы РСФСР (председатель ВЦИК), руководителя партийного аппарата (секретарь ЦК РСДРП(б)). Различные проекты Ленина в этот период на съездах, совещаниях и т.п. блокируются, отвергаются соратниками; предложения Свердлова, напротив, получают одобрение. В качестве примера можно вспомнить, что предложенная Лениным Конституция РСФСР была отвергнута V съездом Советов, а после выступления по этому вопросу Свердлова - принята. Именно Свердлов к лету 1918 г. сосредотачивает в своих руках назначение и распределение партийно-советских кадров, а также занимается подбором чекистских кадров.

Фанни Каплан. Москва. 1918 год

Стремление Свердлова к ослаблению влияния Ленина в партии и стране в целом было явным. Это так или иначе увязывается с обстоятельствами покушения на Ленина 30 августа 1918 г, со странными действиями Свердлова по отношению к Каплан. Убийством Каплан Свердлов, возможно, хотел что-то скрыть, не дать выплыть наружу в ходе дальнейшего расследования.

Наиболее определенно по этому поводу высказывается тот же Ю.Г Фельштинский. В основу его утверждений положена версия о том, что Свердлов знал о готовящемся покушении на Ленина, не сомневался в успехе акции, в конечном итоге - в смерти вождя. Фельштинский и его сторонники рассмотрели группу временных рамок вечерних событий 30 августа 1918 г. Они обращаются, главным образом, к показаниям Гиля и заявлению Свердлова по поведу покушения в официальной печати. Рассмотрим факты.

О времени приезда Ленина на завод его шофер С.К. Гиль на первом допросе 30 августа говорил: «Я приехал с Лениным около 10 часов вечера... По окончании речи Ленина, которая длилась около часа, из помещения, где был митинг, бросилась к автомобилю толпа...». Итак, в показаниях Гиля фиксируются приезд Ленина, начало его речи и ее окончание примерным временем с 10 до 1 1 часов вечера. За подписью Свердлова было обнародовано «Обращение ВЦИК ко всем Советам рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, всем армиям, всем, всем, всем...», в котором говорилось следующее: «Несколько часов тому назад со вершено злодейское покушение на тов. Ленина». Подписав об ращение, Свердлов как председатель ВЦИК зафиксировал время: «10 часов 40 минут». Это - время более раннее, чем в показаниях Гиля (примерно 11 часов). Учитывая то, что для составления «Обращения...» требовалось время, авторы версии приходят к выводу, что этот документ был составлен до покушения на Ленина, и Свердлову было известно о нем заранее.

Полагаю, что такой подход к оценке источников - без об ращения к другим , без оценки их совокупности - несостоятелен. И особенно - по отношению к такому важному вопросу. Здесь дата Я.М. Свердлова фиксирована официально, а дата другая - С.К. Гиля - отнюдь, она из свежих, но все же воспоминаний (к тому же человека, предельно взвинченного трагическими событиями). Надо также иметь в виду и то, что только что было произведено смещение времени суток (на час вперед).

Обратимся к другим источникам, их совокупности.

Уже в 11 часов 40 минут вечера начался официальный допрос Каплан и свидетелей. И это - после их перемещения в другое место, после связи с ВЧК, по приезде их сотрудников, на что потребовалось, конечно, никак не менее часа. К этому времени Гиль доставил Ленина на квартиру, врачи были уже в сборе. Свердлов все узнал «из первых рук». К тому ж е ему могли позвонить и сообщить о событиях и с завода еще до доставки Ленина на квартиру, а составление короткого «Обращения...» - дело десятка минут.

Допросы Каплан и других шли и ночью, и в последующие дни. Показаний было зафиксировано много. В протоколах допросов ВЧК (ряда лиц, включая и Каплан) есть указания на время разворачивавшихся на заводе Михельсона событий. Каплан говорила, что приехала на митинг «часов в восемь». По некоторым данным, Ленин в это время уже выступал. К.С. Московкина сообщала, что пошла на митинг, перед тем «посмотрев на часы» – «было около 6 часов вечера», и когда она и ее спутница пришли, «Ленин уже говорил». Конечно, Московкиной и ее спутнице (М .Г Поповой) потребовалось время, чтобы дойти до завода, но не несколько же часов! А.И. Хворов показал: «Около 8 часов вечера я шел на митинг на завод Михельсона, где в это время говорил тов. Ленин. В это время, я помню, обогнал двух женщин, которые направлялись на митинг», Ленин уже выступал и - вскоре - закончил свою речь. И.В. Полуторнов пришел на м итинг заранее, как он сообщил, «в 5 часов». Он потом сопровождал раненного Ленина в кремлевскую квартиру, сев в его машину. По словам Полуторнова, это происходило «...засветло», а ведь уже подходил сентябрь.

Начало митинга на заводе Михельсона было назначено на ранний вечер за два дня до событий, конкретно - на 18 часов. По всем данным, он открылся именно в это время. Выступление Ленина, разумеется, планировалось на завершение мероприятия, однако не на 22 же часа!

Павел Мальков

Все приведенные данные свидетельствуют о том, что Ленин приехал и начал выступление в районе 1 9 -20 часов и завершил его где-то в 20-21 час.

Таким образом, выступление Ленина и покушение на него произошли значительно раньше, чем сообщил Гиль, который разошелся в показаниях со всеми, кто в свидетельствах касался временных рамок. Позднее Гиль называл совсем другое время прибытия с Лениным на завод Михельсона – «18 часов 30 минут», причем поправляя уже и других. Не исключено также, что 30 августа при допросе сообщенное Гилем время неточно зафиксировал протоколист.

Наконец, еще один документ с официальной датировкой события - сообщение управления делами Совета народных комиссаров о ранении Ленина и его состоянии. В нем говорилось: «30 августа 1918 года в 11 часов вечера констатировано два слепых огнестрельных поражения»...

К 11 часам вечера, по окончании речи Ленина, произошли следующие события: он вышел в сопровождении толпы к машине; отвечал на вопросы; был ранен; при нем произошел захват подозрительных лиц, в том числе Каплан; ему оказывалась первая помощь, решался вопрос о сопровождающих; машина следовала к Кремлю из значительно удаленного от него района; созвонившись с видными врачами, послали (очевидно) за ними машины (кто-то добирался до Кремля сам); произошло тщательное обследование тела пострадавшего, проведены операции, извлечены пули; состоялось совещание по завершении этой работы, составлено врачебное заключение. К 11 (23 ) часам все было завершено. Поэтому очевидно, что Ленин закончил речь и после этого был ранен никак не позднее 9 (2 1 ) часов и вскоре был привезен в Кремль. На квартиру Ленину все время звонили. Звонил, конечно, и Свердлов (скорее всего, ему позвонили и сообщили о случившемся уже с завода Михельсона). И, без всякого сомнения, о ранении Ленина Свердлов узнал где-нибудь между 20 и 21 часов вечера, никак не позднее 10 часов 40 минут вечера, обозначенных в подписанном им документе.

Приведенные документальные данные полностью опровергают версию, представленную, кстати, как доказанную, нежели гипотетическую. Но ряд вопросов все же существует.

Председатель ВЦИК Яков Свердлов в рабочем кабинете. 1919 год

Факты таковы: противоправные действия (даже с точки зрения большевиков) Свердлова по отношению к Каплан и в отношении всего следственного дела; распоряжение об убийстве Каплан - она взяла вину за покушение на себя, но отказалась назвать сообщников, руководителей заговора (могла сделать это впоследствии). Не касались ли не сообщенные ею сведения лично Свердлова? В ходе процесса над эсерами в 1922 г, были установлены руководители террористических акций этой партии - А.В. Коноплева, В.А. Новиков и ГИ. Семенов. Они так или иначе брали на себя ответственность за действия Каплан (вопрос о ней не снят - полуслепая, по свидетельству близких, как она могла стрелять?!). Удивительно, что тогда наказания они не понесли и были освобождены из-под ареста.

Уместно упомянуть о проявленном удовлетворении, даже радости Свердлова по поводу временного отхода (вследствие ранения) Ленина от дел. Об этом свидетельствовал В.Д. Бонч-Бруевич, тогда - управляющий делами Совнаркома, ближайший спод виж ни к и друг Ленина. Свердлов горделиво сказал Бонч-Бруевичу: «Вот, Владимир Дмитриевич, и без Владимира Ильича справляемся».

Учитывая сложившуюся в стране к концу лета 1 918 г. ситуацию, можно допустить, что Свердлов мог все же, по крайней мере, знать о готовящемся покушении на Ленина и не принял мер по его предотвращению. Последнее предположение близко к истине. Свердлов, по целому ряду данных, был одним из организаторов (или главным организатором) намеченных заранее и проводившихся 30 августа 1918 г в Москве митингов на предприятиях (с выступлением видных советских руководителей, в том числе - Ленина).

В тот ж е день, 30 августа, в Петрограде был убит С.М. Урицкий - один из большевистских вождей, председатель ЧК и одновременно нарком внутренних дел Северной области. Днем руководство страны получило сообщение об этом. Казалось бы, что Ленина в такой день на митинг не пошлют. И он сам колебался - ехать ли? Но твердого совета на этот счет не последовало, и Ленин поехал. Казалось подозрительным (и кажется до сих пор!), что уж об охране-то (и личной, и на заводе Михельсона) должны были позаботиться. Наоборот, председателя ВЧК Ф.Э. Дзержинского отпустили в Петроград - для работы по делу об убийстве Урицкого.

Сомнения, вопросы по поводу обстоятельств вокруг покушения на Ленина 30 августа 1918 г. есть и в публикациях историка Б. Сударушкина. Приведу цитату: «Последний зафиксированный допрос Каплан состоялся 31 августа, а расстреляли ее 3 сентября. Не начала ли она давать показания, которые не устраивали следствие (добавлю: лично Свердлова? - И.П.), потому так поспешно ее и перевели из ВЧК в Кремль? Не появилась ли вероятность, что ее придется вернуть на Лубянку? Не связана ли эта вероятность с возвращением из Петрограда Дзержинского? Не потому ли и поторопились с расстрелом, совершив его в Кремле, где никто не мог помешать?»

В. И. Ленин. Горки

Согласен, такие вопросы, в основном кратко рассмотренные выше, возникают. А главное, фигура Свердлова - в самом центре описанных событий! Можно еще добавить, что Свердлов решил (на какой-то «всякий случай») изолировать Каплан и в Кремле. Охрана ее состояла из латышей, плохо знавших (а то и вовсе не знавших) русский язык и явно не располагавших ее к общению. Свердлов без протокола и свидетелей беседовал с Каплан перед ее расстрелом. Что ж е она сообщила? Что произошло бы со страной, если к реальной власти пришел бы Свердлов - малообразованный, с ранней юности ориентированный на террор революционер («Яшка-хулиган», как его называли в близкой ему – еврейской - среде). Думается, ничего хорошего. В сентябре 1918 им официально был объявлен «Красный террор», немного времени спустя - инициировано «расказачивание» (истребление тысяч и тысяч донских и других казаков)... Но Ленин выздоровел. Авторитет его вновь повышался - и в связи с ранениями (мученик за идею), а особенно - с ноября 191 8 – после поражения Германии и расторжения кабального Брестского договора. Отношение Свердлова к вождю вновь стало меняться. Он, как и в первые послеоктябрьские месяцы, поддерживал Ленина и шел в его «кильватере»

Оригинал статьи размещен в августовском номере журнала Уральский следопыт за 2008 год здесь

http://www.uralstalker.com/uarch/us/2008/8/71

Автор Иван Плотников - Академик Российской академии гуманитарных наук, заслуженный деятель науки РФ, лауреат ряда премий, доктор исторических наук, профессор УрГУ. Автор многих книг, публикаций в периодических изданиях, сборниках. Давний автор «Уральского следопыта».

Подписывайтесь на материалы, подготовленные уральскими следопытами. Жмите "палец вверх" и делитесь ссылкой с друзьями в соцсетях.

https://zen.yandex.ru/media/uralstalker/iakov-sver...cdata=CPrpuef2LSABMIKAAQ%3D%3D

|

Метки: ульяновы яков свердлов террор каплан |

3 факта о Николае II, которых Вы точно не знали |

3 факта о Николае II, которых Вы точно не знали

11 января

Полная статистика будет доступна после того, как публикация наберет больше 100 просмотров.

источник фото: aif.ru

А Вы знали что император Николай II задумывался о переносе столице из Санкт-Петербурга в Крым?

По воспоминаниям генерала Александра Мосолова, когда он вместе с императором возвращался от водопада Учан-Су в Ливадийский дворец, у них завелась беседа в которой Николай II обмолвился, что очень привязался к Южному берегу Крыма и не хотел бы отсюда уезжать, и уже не раз задумывался о переносе сюда столице, но затем себя одернул и добавил:

- Да и будь здесь столица, я вероятно разлюбил бы это место,- цитирует царя генерал Мосолов.

Ливадийский дворец. Источник фото: gintur.com

А Вы знали что в конце 1900 года, Николай II всерьез задумывался о передачи престола своей пятилетней дочери?

В ноябре 1900 года император был тяжело болен тифом, и его дальнейшая судьба стала вызывать при дворе опасения, а так как на тот момент цесаревича Алексея еще не было, а остальные дети царя были девочками, то наследницей престола могла стать пятилетняя княгиня Ольга. Но в итоге тиф отступил и император выздоровел.

Великая княжна Ольга Николаевна Романова, источник: pravoslavie.ru

А знаете ли Вы что что император Николай II очень не любил животных?

По исследованиям историка И.В. Зимина и его книги "Взрослый мир императорских резиденций",- организацией охоты для императора занималась специальная служба - управление императорской охоты Министерства императорского двора, и одной из функцией это службы был отлов в месте будущей охоты царя, бездомных животных, кошек и собак, а затем их выпускали и уже император на них охотился. Так по данным Зимина в период с 1896 по 1911 годы император застрелил 9962 бездомных кошек и собак. Но не только кошек и собак не любил Николай II, также он ненавидел и птиц, в записях его личного дневника часто встречаются таки заметки:

-Гулял долго, убил ворону и катался в Гатчинке.

Николай 2 на охоте. Источник: foto-history.lifejournal.com

https://zen.yandex.ru/media/id/5df621b3d7859b00b2d...-o-nikolae-ii-kotoryh-vy-tochn

|

Метки: романовы |

Невероятно, но князь Гавриил Романов выжил благодаря Максиму Горькому... |

2756 подписчиков

Невероятно, но князь Гавриил Романов выжил благодаря Максиму Горькому...

21 января

Полная статистика будет доступна после того, как публикация наберет больше 100 просмотров.

Максим Горький…. Я думаю этот человек не нуждается в представлении. «Буревестник Революции» - вот то, что я помню со школы. И каково же было моё удивление, когда я узнала о том, что этот самый революционер, советский писатель ходатайствовал и хлопотал об освобождении великих князей, князей Романовых….

Он без особых эмоций принял и Февральскую и Октябрьскую революции, осуждал и критиковал методы большевиков – их отношение к старой русской интеллигенции. И спасал их, этих самых представителей интеллигенции.

Князь императорской крови Гавриил Константинович Романов, сын великого князя Константина Константиновича.

князь Гавриил Константинович

Гавриил в 1912 году тайно обручился с балериной Мариинского театра Антониной Нестеровой. Пожениться они смогли только в 1917 году уже после революции. Брак, сами понимаете, был морганатический.

Антонина Нестерова

Почему я рассказываю о личной жизни князя? Дело в том, что эта бесстрашная женщина, та, которую не признавала семья Гавриила, спасла ему жизнь.

Каким образом?

Во время Октябрьской революции Гавриил и Антонина были в Петербурге. После издания декрета о том, что все Романовы должны явиться в комиссию для получения инструкции их высылки из Петрограда, Гавриил, который был болен туберкулезом заболел еще и инфлюэнцей. Большевиков это не остановила и его больного арестовали.

Что делает Антонина? По словам Нины Берберовой (русской поэтессы) узнает, что у князя и Максима Горького один и тот же лечащий врач. Эта активная и смелая женщина Антонина – вы только представьте, что творилось тогда в Петрограде, дошла до Марии Андреевой, гражданской жены Горького и уже через неё дошла до Горького....

Мария Андреева

И Горький, я не знаю, что он предпринял, сообщил Антонине, что Ленин дал свое согласие на освобождение князь Гавриил, и к тому же дал официальный документ, подтверждающий, что князя вывезет из Москвы (на тот момент Гавриил был там) сам Луначарский.

на первом плане Ленин и Горький...

Этот план сработал, но по другой схеме. Глеб Бокия, один из революционеров, комиссар государственной безопасности 3 ранга, помог перевести князя из тюрьмы в клинику Герзони, откуда был перевезен на квартиру к Горькому, поскольку в клинике находилась жена великого князя Михаила Александровича, с которой Гавриилу было запрещено общаться.

Максим Горький хлопочет дальше и получает от Зиновьева разрешение на выезд Гавриила и Антонины в Финляндию. Из Петрограда супружеская пара на поезде доехала до Белоострова, а в Финляндию Гавриила перевозили уже в ручной тележке. Там его срочно направили на лечение, а уже после они отправились во Францию……

князь Гавриил и Антонина

князь Гавриил и Антонина

А вот письмо Максима Горького Ленину:

…..Дорогой Владимир Ильич!

Сделайте маленькое и умное дело, — распорядитесь, чтобы выпустили из тюрьмы бывшего великого князя Гавриила Константиновича Романова. Это — очень хороший человек, во-первых, и опасно больной, во-вторых.

Зачем фабриковать мучеников? Это вреднейший род занятий вообще, а для людей, желающих построить свободное государство, — в особенности.

К тому же немножко романтизма никогда не портит политики.

Выпустите же Романова и будьте здоровы.

А. Пешков.

Максим Горький

И это не единственный случай, когда Горький спас кому-то жизнь... о всех случаях рассказывать долго, но если вас заинтересовала эта тема, то вы можете найти эти истории в интернете.

Фото из интернета

https://zen.yandex.ru/media/sofia_piter/neveroiatn...anov-vyjil-blagodaria-maksimu-

|

Метки: романовы пешковы |

Особенности брака Иоанна Романова и православной принцессы. Почему их дети не говорили по-русски? |

877 подписчиков

Особенности брака Иоанна Романова и православной принцессы. Почему их дети не говорили по-русски?

3 дня назад

Полная статистика будет доступна после того, как публикация наберет больше 100 просмотров.

Этот вопрос часто задают те, кто интересуется историей России до 1917:

«Почему выбирали немецких принцесс в жены?»

Были ведь православные страны. Сербия та же. С королями на троне. Но…

Сын первого сербского короля не был ровней Романовым. Почему – тут . Женился весьма оригинально. И детей в браке не было.

В 1903 году на сербском королевском троне оказалась династия Карагеоргиевичей. Наисвежайшая, которая когда-то была правящей. И которая в любой момент могла снова стать «экс»-династией. Положение которой было весьма неустойчиво. Настолько, что даже речи не шло о том, чтобы «нашу» девочку отдавать замуж в православную Сербию.

Но у Петра I Карагеоргиевича было трое взрослых детей. Единственная дочь – Елена Петровна – стала женой князя императорской кpoви Иоанна Константиновича. Т.е. Татиану в Сербию «не отдали», а вот Елену в семью приняли охотно и радостно.

Две свадьбы в одной семье отпраздновали в августе 1911 года (по старому стилю). Пышная и торжественная – Иоанна Константиновича и Елены Сербской (брак равнородный). Невеста была в русском платье, но без серебряной короны на голове (ее муж не великий князь). И через три дня – Татианы Константиновны, в узком семейном кругу (брак морганатический).

Как отнесся Великий князь Константин Константинович к союзу сына и православной принцессы?

Радость свою не скрывал. В дневнике записал:

«Пятница. 19 августа. Вчера число наших детей увеличилось. Прибыла невеста Иоанчика Елена».

Елена Петровна Сербская. Фото: yandex.ru/images/

Сказать, что этому союзу были рады на родине Елены – ничего не выразить. Родство с Романовыми, даже если муж - всего лишь правнук императора Николая I, поднимало престиж Сербии среди других стран Балкан. Делало более прочной ее династию. Рассчитывали и на помощь.

Елена – родная племянница двух великих княгинь – Милицы и Анастасии Черногорских. Черногория в год до миллиона рублей помощи получала.

Династический союз (а жену Иоанну родители нашли, это видно из письма ниже) был счастливым. Иоанн оказался хорошим и мужем, и отцом.

Иоанн Константинович и его супруга, принцесса Елена Петровна Сербская. Фото: yandex.ru/images/

Отец так писал о нем, в день 20-летия сына:

«Милый юноша, совсем еще мальчик, благочестивый, любящий, вежливый, скромный, немного разиня, не обладающий даром слова, не сообразительный, но вовсе не глупый и бесконечно добрый».

Когда медовый месяц прошел, Иоанн написал родителям:

«Мискина [так Елену назвал] еще лучше стала. Я прямо не налюбуюсь ею. Благодарю Бога и тебя, Мусь, что нашли такую чудную отзывчивую для меня жену. Никто меня не понимает так, как она».

Так что сербских православных принцесс, как и в случае с греческими, – Романовы «разобрали» всех.

Невероятные зигзаги случились скоро.

- Через 3 года Россия была втянута в Первую мировую (причины помните? За Сербию заступились).

- И Российская империя исчезла с карты мира.

Романовых в 1917-1918 гг. отправляли под арест. Финал все знают?

Елена Сербская не оставила мужа: поехала вслед за ним, к месту ссылки (ареста), хотя ее большевики не «трогали» (она сохранила подданство королевства Сербия). Благо детей за границу вывезла ее свекровь.

В итоге арестовали: слишком активно себя вела, требовала от большевиков то освободить мужа, то арестовать и ее: отправить к нему в камеру. Любовь это была или темперамент?

Князь императорской кpoви Иоанн Константинович вместе с братьями и другими родственниками погиб. А его жене (вдове) позволили уехать из Советской России лишь потому, что два государства включили свои дипломатические ресурсы.

Елена Сербская, которая хотела жить в России, до такой степени возненавидела родину мужа, что ее дети (Романовы!) русский язык даже не учили. Несколько месяцев ареста в общей камере – это не сказочная жизнь принцессы. Но это лучше, чем Заговор, в результате которого королем Сербии стал отец Елены

Елена Петровна, принцесса Сербская, в зрелом возрасте. Фото: yandex.ru/images/

Брат Елены сватался к сестре Иоанна

Больше узнать, нажав:

#династические браки романовых

#романовы и православные принцессы

романовы и православные принцессы

https://zen.yandex.ru/media/moy19vek/osobennosti-b...ata=COOGk5j%2FLSABMIqAAQ%3D%3D

|

Метки: романовы |

Пять простых отличий дворянки от мещанки |

267 подписчиков

Пять простых отличий дворянки от мещанки

25 января

Полная статистика будет доступна после того, как публикация наберет больше 100 просмотров.

Есть такой сериальный и романный сюжет, когда простая девушка, служанка, дочка продавца лент, иногда даже крестьянка, по воле судьбы попадает в аристократический дома или даже ко двору. В этой новой обстановке она переживает массу приключений, боится, что кто-то что-то узнает, но все проходит просто прекрасно и итогом становится счастливый брак по большой любви. Почему это большая сказка, чем к примеру "Золушка"?

Ответ лежит на поверхности, но в него обычно верится с трудом. Итак, чем дворянки отличались от мещанок. Я даже не берусь сейчас сравнивать придворных дам с мещанками. (Девушки из очень богатых купеческих семей, которые имели дворянское воспитание и выходили замуж за титулованных женихов тоже не учитываются, это замечание для спорщиков))) ).

Отличие первое. Осанка. Осанка благородной дамы не предполагала, что она может бегать, быстро ходить, переносить тяжести. Дама должна была иметь прямую спину и гордо отведенные плечи. Корсет делал разницу во внешнем виде между дворянкой и мещанкой разительной. Фигура дворянки более собранная, строгая, сухая, её грудь закована в правильный корсет, который придает геометрически верную форму. Крестьянки и мещанки не обязаны, да и не могли, носить сковывающие их корсеты.

Антонис Ван Дейк. Сестры Чик: Эссекс, графиня Манчестер, и Энн, леди Рич, дочери сэра Томаса Чика. 1640 г. Библиотека, художественное собрание и ботанические сады Хантингтона, Калифорния.

Отличие второе. Грудь. Грудь дворянки была маленькой, её перетягивали после каждых родов, тогда как мещанки кормили детей сами. Да, брачный возраст в мещанской и крестьянской среде был более ранним. К 16-17 годам, когда дворянка еще была невестой, мещански г могла быть пара детей и грудь кормящей матери.

Отличие третье. Руки. Руки - предмет особой гордости. За руками ухаживали с помощью масел и притираний, носили перчатки, которые были очень дороги. Кроме того, дворянки не готовили на отрытом огне, не убирали, не стирали. Даже сегодня с помощью доступных кремов и масок привести руки в порядок после уборок и стирок бывает трудно. А пару веком назад это было просто недоступно. Увы.

Пьер Бушард. Служанка с жаровней. Частная коллекция

Отличие четвертое. Походка и посадка. Дворянка в довольно тяжелом платье и корсете ходила медленнее, небольшими шагами, поддерживая спину, сохраняя собранность. Такой походке учились с детства, как и искусству сидеть. Попробуйте сесть и не опираться на спинку? Сложно? Очень, это требует очень долгих тренировок.

Антонис Ван Дейк. Старшие дети короля Карла 1. 1636 г. Королевское художественное собрание Виндзорского замка, Великобритания. Посмотрите на осанку и костюмы детей, они уже учатся правильно стоять и ходить.

Отличие пятое. Управление с платьем. Ходить, сидеть, стоять в дворянском платье нужно уметь. Расправить юбки, подобрать их, не поднимать руки выше положенного, не занимать слишком много места. Это искусство, которому учили с детства.

Пять внешних отличий, без манер, речи и танцев. Бернард Шоу, когда писал своего "Пигмалиона", очень хорошо понимал о чем идет речь.

P.S. Подписывайтесь на мой канал о истории тела! Больше лайков и перепостов - интересных больше статей!

https://zen.yandex.ru/media/modnoetelo/piat-prosty...ata=CM6XzYn%2BLSABMIqAAQ%3D%3D

|

Метки: дворянство дворянский этикет мещане |

Массандровский дворец |

Интересно о шторах от Акмэ Декор

857 подписчиков

Королевские шторы: Массандровский дворец

25 января

Полная статистика будет доступна после того, как публикация наберет больше 100 просмотров.

Знаменитый Массандровский дворец начал строиться в 1881 году, после того, как южный берег Массандры перешел в собственность семьи Воронцовых. Фасад здания был заказан в модном с то время стиле французского возрождения. Разработкой проекта руководил Этьен Бушар – известный архитектор из Франции.

Источник фото: about-planet.ru

Дворец предназначался для летнего отдыха, поэтому его оформление должно было соответствовать этой функции. Все помещения дворца являются небольшими и уютными, в отличие от парадных залов в главных резиденциях.

Источник фото: 2do2go.ru

Чтобы подчеркнуть назначение замка, как места для летнего отдыха, архитектор намеренно использовал в оформлении нижнего вестибюля декоративную плитку в холодных тонах вместо классических деревянных панелей.

Источник фото: livejournal.com

Источник фото: livejournal.com

Сам вестибюль умело сочетает в себе скромность и торжественность. Главным украшением являются классические портьеры холодного синего цвета, дополненные простым ламбрекеном с декоративными кистями. Шторы прекрасно сочетаются с облицовочной плиткой и придают интерьеру законченный вид.

Источник фото: livejournal.com

Роскошная столовая – одно из самых запоминающихся помещений Массандровского дворца. Именно здесь Масмахер проявил свой декораторский талант. Помещение напоминает рыцарский зал. Тяжелая деревянная мебель с декоративной резьбой идеально сочетается с деревянной отделкой помещения.

Источник фото: livejournal.com

Текстильное оформление столовой на высоте. В центре комнаты расположен большой стол, украшенный светлой скатертью со стильной драпировкой. На окнах – прямоугольные портьеры с замысловатыми узором, дополненные лаконичным ламбрекеном. Портьеры также сочетаются с легкими полупрозрачными французскими шторами.

Источник фото: livejournal.com

Царские особы любили бильярд. Не удивительно, что почти в каждой резиденции была своя бильярдная комната. Просторное помещение было выполнено в светлых оттенках.

Источник фото: livejournal.com

Окна выходили партер дворца и знаменитых сфинксов.

Источник фото: livejournal.com

Проемы украшают необычные шторы светло-голубого цвета, расшитые позолоченной нитью. Завершает дизайн необычный ламбрекен с бахромой и декоративные кисти-подхваты.

Источник фото: livejournal.com

Опочивальня Их Величеств выглядит роскошно. Особенно подкупает уютный альков, декорированный плотными шторами с цветочным узором, украшенными ламбрекеном и бахромой.

Источник фото: livejournal.com

Массандровский дворец является одним из лучших образцов мирового дворцового искусства и является одним из самых популярных туристических мест Южного берега Крыма.

Больше интересного о шторах в красивейших замках и дворцах мира:

Букингемский дворец | Версальский дворец | Зимний дворец |Бахчисарайский дворец | Кенсингтонский дворец | дворец Хофбург | замок Нойшвантайн | замок Пелеш | замок Келуш | замок Виндзор | Екатерининский дворец | Большой Петергофский дворец | Музей-усадьба Архангельское | Юсуповский дворец | Ливадийский дворец в Крыму | Большой Кремлёвский дворец | Замок Майендорф | Большой Гатчинский дворец | Воронцовский дворец в Крыму | Александровский дворец | Ораниенбаум

https://zen.yandex.ru/media/acmedecor/korolevskie-...cdata=CKzDqtX9LSAMMICgAQ%3D%3D

|

Метки: крым дворянские владения |

Какое страшное предсказание Николаю II сделал Серафим Саровский |

61 304 подписчика

Какое страшное предсказание Николаю II сделал Серафим Саровский

3 дня назад

В 1903 году Серафим Саровский был причислен Русской православной церковью к лику преподобных. На торжествах, устроенных по этому поводу в Сарове, присутствовал Николай II, который и был инициатором канонизации. В ходе мероприятия император посетил местную юродивую – Пашу Саровскую, которая передала ему письмо именитого старца. Там же – в келье Дивеевского монастыря – Николай II прочел послание и расплакался. А сопровождавшая его императрица Александра Федоровна, по словам очевидцев, чуть не падала в обморок и кричала: «Это неправда, я не верю вам!». Саров императорская чета покидала мрачнее тучи...

А было ли послание?

Сразу скажем, что в официальной стенограмме мероприятия нет упоминаний о письме и визите к саровской юродивой. Что дает основания ставить саму историю с письмом под сомнение. Но это вполне объяснимо. Святейший Синод был против канонизации старца, к прижизненным чудесам которого многие церковники относились с сомнением. Поэтому мероприятие всеми силами пытались саботировать. В том числе и недостаточно освещая его. Но народная молва не возникает на пустом месте. В частности, о письме рассказывает в своих воспоминаниях княгиня Наталья Владимировна Урусова, к которой оно попало через графа Олсуфьева, пытавшегося сохранить хотя бы часть императорского архива от уничтожения в 1918 году.

Сведения о происхождении письма несколько расходятся. Так, например, Александр Стрижев в своем исследовании «Письмо преподобного Серафима» утверждает, что послание попало в руки императора через Елену Мотовилову, муж которой был духовным воспитанником старца. И это вполне похоже на правду, ведь именно из записок Н. А. Мотовилова, изданных как раз в 1903 году, мы знаем многое о жизни Серафима Саровского. А Паша Саровская, якобы, только подтвердила императорской чете правильность изложенного в послании, написанном за 70 лет до визита.

Какая бы версия не была правильной, похоже, что письмо все же было. А каким образом оно попало к Николаю II уже не столь важно.

Послание четвертому императору

Подлинное содержание письма не сохранилось. Известно лишь, что оно было написано то ли со слов старца, то ли лично им самим и адресовано Мотовилову для передачи четвертому государю, что посетит Саров. Им-то и стал Николай II – после Николая I, Александра II и Александра III. Народная молва и свидетельства очевидцев (той же самой княгини Урусовой) гласят, что в послании было предсказание о разрушении империи и гибели императорской семьи. Действительно, иначе откуда такая реакция на него Николая II и Александры Федоровны?

Это подтверждают и выписки из послания, сохранившиеся в дневниках последней императрицы. Известно, что в 1906 году она затребовала из государственного архива всю информацию об изречениях старца Серафима относительно будущего страны. В частности, там были и такие слова: «Они [бунтовщики] дождутся такого времени, когда и без того очень трудно будет земле Русской, и в один день, в один час, заранее условившись о том, поднимут во всех местах земли Русской всеобщий бунт... На первых порах много прольется неповинной крови, реки ее потекут по земле Русской...»

Согласитесь, довольно жутко, и главное – правдиво. Ведь именно в переломный момент Первой мировой войны в России и произошла революция...

https://zen.yandex.ru/media/cyrillitsa.ru/kakoe-st...ata=CIaq6Kr%2BLSABMIqAAQ%3D%3D

|

Метки: романовы рпц урусовы мотовиловы |

Тайная история первой мировой. Свидетельские показания очевидцев НЛО из Российской империи |

3381 подписчик

Тайная история первой мировой. Свидетельские показания очевидцев НЛО из Российской империи

2 дня назад

Полная статистика будет доступна после того, как публикация наберет больше 100 просмотров.

Мы уже привыкли к мысли, что рассказы о путешествиях инопланетных транспортных средств в небе Земли являются продуктом второй половины 20-го века. Мало кто понимает, что в полицейских архивах Первой мировой войны сохранились сотни странных телеграмм, сообщений и протоколов о явлениях, которые можно было бы отнести к наблюдениям за транспортными средствами НЛО.

Российский уфолог Михаил Герштейн и белорусский историк Илья Бутов изучали исторические источники, появившиеся в 1914–1916 гг. Получается, что рассказы свидетелей во многом напоминают текущие явления НЛО, только без известных нам терминов, таких как - «Неопознанный летающий объект» и «летающая тарелка».

Телеграмма генерал-майора А. А. Маврина, полученная властями Самарской области

Оказывается, люди, жившие в то время, привыкли называть объекты, увиденные ими, в небе дирижаблями или самолетами. Проблема заключалась в том, что объекты, которые они видели, по какой-то причине у них были разноцветные огни по бокам, отражатели и необычная для того времени маневренность, а порой они даже могли зависать в воздухе. Однако жители тогдашней Российской империи сделали все возможное, чтобы как-то объяснить себе, что они видели.

Время от времени возникали ситуации, когда национальные газеты писали о таких инцидентах. Например, одна из газет сообщила, что неопознанный «самолет» появился над военной базой и сиял на нее с неба. Это особое событие произошло 26 и 27 июля 1914 года. Этот загадочный самолет пролетал над городом Житомиром две ночи подряд.

Отчет о наблюдении за «горящим самолетом» в ночь с 11 на 12 августа 1914 года. В Псковской области

Однако этот случай не мог быть детально расследован, поскольку 1 августа 1914 года Германия объявила войну России. Тогда все необычное в небе было приписано Германии по умолчанию. Однако это еще не все, и 11 августа командующий Казанским военным округом генерал дивизии Алексей Алексеевич Маврин направил телеграмму властям всех областей. Он потребовал в нем открыть огонь, если это возможно, по всем транспортным средствам, пролетающим над городом.

Этот приказ, однако, не препятствовал появлению НЛО даже над самой Проповедью. Через день, 13 августа, над городом пролетел еще один быстро летящий «самолет». 14 августа около 23 часов группа рабочих во главе с Касьяновым увидела и описала в своем отчете черную сигарообразную машину, летящую быстро и тихо по реке Малая Кокшага.

Отчет о наблюдении за «самолетом» и его пилотами 30 июля (12 августа) 1914 г. В Оренбургской губернии

Все попытки сбить эти «самолеты» были безуспешными. 15 августа милиция открыла огонь по «самолету», летевшему на малой высоте над Екатеринославом, сегодняшним Днепропетровском. Под командованием городского командира 25 жандармов выпустили в машину два залпа, после чего невозмутимый объект быстро поднялся в воздух и исчез.

Вскоре после этого, 22 сентября, на южной железнодорожной станции Раздельная появилась цитата «Самолет с двумя белыми огнями», которая сделала круг над станцией. В этом случае после залпа гвардейской роты они были освещены светом фар самолета, а после нескольких залпов объект направился на станцию Веселый Кут.

НЛО маневрирует над Омском 17 августа 1915 года. Подготовлено бывшим университетским ректором Николаем Тимофеевичем Левандовским

Появление «самолетов» внутри страны вызвало особую озабоченность. Согласно тогдашним сведениям, это были не русские машины, а вражеские самолеты могли летать так глубоко только при дополнительной посадке и дозаправке. В то время было признано, что некоторые неизвестные предатели помогали немцам в тылу России.

Документация жандармов также содержит сообщения о пилотах НЛО, которые, очевидно, ничем не отличались от обычных людей. Житель Оренбургской губернии Валимухаметов утверждал, что 21 сентября 1914 года около 3-4 часов он оставил оцепление на Абзаковской дороге с сеном на Белорецком заводе. После выхода из оцепления что-то загорелось, и все стало так же ясно, как днем. Мужчина поднял голову и увидел над ним летающий объект, похожий на лодку, на которой сидели три человека в черных высоких шляпах; двое из них сидели сзади и один спереди, управляя "автомобилем".

Одним из них был красивый мужчина с черными, хорошо сложенными усами. Летающий объект не издавал много шума, он просто дул, как паровоз; когда те, кто летал на дирижабле, заметили его, они сразу же взлетели. Автомобиль начал подниматься быстрее, пока наконец не исчез. Перед летающим дирижаблем было что-то, напоминающее очень яркий красный маяк, и, как выяснилось позже, то же самое было сзади и в середине транспортного средства с обеих сторон. Вокруг «лодки» вращалось очень яркое зеркало. И когда дирижабль исчез, снова наступила тьма.

Большинство наблюдений за этими объектами не предполагает их враждебного отношения к людям. Они просто избегали контакта и были единственными, кто следил за происходящим на Земле. Что касается самих свидетелей-наблюдателей, то они были простыми людьми, у которых не было такого аппарата понятий, как у нас, и поэтому они не имели представления о понятиях других цивилизаций или инопланетян, посещающих человечество.

Хотя в некоторых случаях возможность галлюцинаций или лжи со стороны свидетелей была исключена, трудно оценить, действительно ли кто-либо из наблюдателей, которые утверждают, что видели эти таинственные "самолеты", вступил в контакт с ними. После большевистской революции попытки изучить эти загадочные машины были приостановлены. Но сами гости, видимо, не исчезли. Тридцать лет спустя их стали называть НЛО, а спустя несколько лет - «летающими тарелками».

https://zen.yandex.ru/media/alexey_blog/tainaia-is...ata=CLq5g6v%2BLSADMIqAAQ%3D%3D

|

Метки: первая мировая война масонство |

Иван по кличке Петр, или Что стало с большевиком, вручившим Ленину партбилет |

8496 подписчиков

Иван по кличке Петр, или Что стало с большевиком, вручившим Ленину партбилет

17 ноября 2019

Полная статистика будет доступна после того, как публикация наберет больше 100 просмотров.

Когда-то о них писали не то что книги - серии книг вроде "Пламенные революционеры". А сегодня их уже мало кто помнит - профессиональных борцов с самодержавием, большевиков-искровцев.

Впрочем, моему герою книжки в "Пламенных революционерах" не досталось. Нет, так-то и книги о нем писали, и статьи в журналах выходили, вроде этой, в "Уральском следопыте",

Вот только издавались они в региональных издательствах. А на федеральный уровень он так и не вышел. И не потому, что заслуг перед партией было мало. Заслуг перед партией было более чем достаточно, люди с гораздо меньшим бэкраундом становились звездами и легендами.

Просто...

Просто биография его оказалась с одной стороны - совсем неправильной, а с другой - глубоко символичной.

Его звали Иваном. Иваном Дмитриевичем Чугуриным, если полностью. А партийная кличка у него была "Петр".

Иван по кличке "Петр" был самого что ни на есть правильного с точки зрения большевиков происхождения - он был потомственным пролетарием, родился в 1883 году в знаменитом пролетарском селе Сормово Нижегородской губернии в семье рабочего-кровельщика. Трудовую деятельность начал в 12 лет, устроившись на завод по семейной профессии - жестянщиком.

Правда, парнем он оказался шебутным, рано познакомился с "сицилистами", проникся идеалами марксизма, и с головой окунулся в партийную работу. Член партии с 1902 года, с 19 лет, то бишь. Почти сразу пошел по ссылкам да тюрьмам - в 1903-1904 году сидел в Нижегородском остроге по подозрению в убийстве. Вышел накануне революции 1905 года и в стороне, конечно же, не остался - был одним из вожаков боевых дружин сормовских рабочих. Причем на первых ролях - входил в «пятерку» руководителей вооруженного восстания, участвовал в баррикадных боях. После поражения восстания был схвачен, сел, три с половиной года провел в тюрьме. Сидел вместе со знаменитым впоследствии Яковом Свердловым, ставшим ему хорошим другом.

После выхода из тюрьмы по совету товарищей сменил место жительства, вел революционную деятельность в Киеве и Екатеринославе, ставшим позже Днепропетровском, а ныне просто Днепром. Когда все немного успокоилось, вернулся в Сормово. Оттуда его в 1911 году и отправили на учебу в партийную школу, организованную Лениным в местечке Лонжюмо под Парижем.

Ту самую школу, о которой поэт Вознесенский целую поэму сочинил:

вот зачем, мой Париж прощальный,

не пожар твоих маляров —

славлю стартовую площадку

узкой улочки Мари-Роз!

Он отсюда

мыслил

ракетно.

Мысль его, описав дугу,

разворачивала

парапеты

возле Зимнего на снегу!

Вот об этом, конечно, писали много.

Об этом писал он сам: «Встретила нас Надежда Константиновна. Ильич только что встал и умывался. Ленин, выйдя с полотенцем на шее, пожал мне руку. Я убедился, что Ильич умеет расположить к себе простотой, сердечным тоном. Пригласив к столу и подвигая ко мне чай, хлеб и сахар, он расспрашивал меня, когда я вступил в партию, сколько просидел в тюрьмах. Завязался оживленный, дружеский разговор...».

Об этом писала Крупская: «… Чугурин считал себя плехановцем. Это был сормовский рабочий, сидевший долго в тюрьме, очень развитой рабочий, большой нервняга. Скоро стал он большевиком».

Ну и, конечно же, об этом писала масса авторов "ленинианы". В основном, конечно, писали про "звездных" студентов школы, вроде Серго Орджоникидзе, но и Чугурину сколько-то славы перепало.

Одна из самых известных "писателей-ленинцев", Мария Прилежаева, так вообще сделала его одним из главных героев своей книги "На Гран-Рю":

Сегодня товарищ Петр, то есть Чугурин, помимо заданных всем вопросов, должен описать демонстрацию сормовских рабочих в 1902 году. Эта демонстрация стала особенно широко известна, когда Максим Горький изобразил ее в романе «Мать». Чугурин буквально трепетал от волнения, читая роман. Все верно, все так и было, как Максим Горький рассказывает. Только главному организатору стачки и первомайской демонстрации Петру Заломову писатель дал другое имя, назвал Павлом Власовым…

На этой иллюстрации художника Семена Трофимова "товарищ Петр" - в центре.

После учебы в Лонжюмо Чугурин возвращается в Россию, новый арест, новый приговор и ссылка в Нарымский край, где он снова сидел со Свердловым и помогал ему бежать из ссылки.

Отсидев, в 1916 году Чугурин приехал в Петроград, где снова устроился на завод «Промет» и снова жестянщиком. Оттуда его вскоре уволили за организацию забастовки, но товарищи помогли ему устроиться на завод «Айваз», от которого и был введен в Выборгский РК РСДРП(б) .

Был активнейшим участником Февральской революции, вместе с Калининым поднимал на борьбу завод "Айваз".

После Февральской Революции Чугурин был избран айвазовцами в Выборгский районный Совет рабочих депутатов.

А когда в Россию вернулся Ленин, настал звездный час моего героя - именно ему, верному ученику вождя, доверили встречать Ильича на Финляндском Вокзале и вручить ему партийный билет за номером 600. Правда, это был не последний партбилет Ленина - позже был № 527, выданный в 1920 г., № 224332, выданный в 1920 г., № 114482 образца того же года, и чисто символический № 0000001 от 16 марта 1927 года - то есть выписанный через три года после смерти.

Вот об этом вручении, конечно, и книжки писали, и стихи сочиняли, и картины рисовали, одну из которых я привожу ниже:

Сами понимаете, когда большевики пришли к власти, "товарищ Петр" взлетел высоко.

В октябре 1917 г. - член Президиума Совета рабочих и солдатских депутатов Выборгского района Петрограда. Затем по личному поручению В. И. Ленина организовал первый продотряд рабочих Выборгской стороны. Во время Гражданской войны на фронте — начальник политотдела 5-й армии. После создания Чрезвычайной комиссии - член президиума и секретарь Президиума ВЧК. Причем когда по предложению Феликса Эдмундовича Дзержинского был создан постоянный Президиум ВЧК, в него вошли всего три человека: председатель - И. К. Ксенофонтов (заместитель председателя ВЧК) и два члена - Г. С. Мороз и И. Д. Чугурин.

Когда Республика начала задыхаться от недостатка топлива, проверенного "товарища Петра" перебрасывают на уголь. В Томске организовывается Правление Угольных копей Западной Сибири ("Сибуголь"), а его председателем назначается Иван Чугурин.

Правление "Сибугля " в Томске, 1920 г. И. Д. Чугурин - председатель правления (5-й слева)

Позже правление было переведено в Ново-Николаевск, будущий Новосибирск, и Чугурин последовал туда.

Члены правления "Сибугля" в Ново-Николаевске, 1920 г. Иван Дмитриевич Чугурин - председатель правления (2-й справа)

Но вскоре его из Сибири перебрасывают обеспечить добычу угля в главной "кочегарке" страны - на Донбассе. Там и случилось происшествие, сломавшее карьеру моего героя. Погорел "товарищ Петр" на обычном пьяном загуле, для которого он выбрал крайне неудачное время - самый пик разрухи и голода на Донбассе.

Вот как описывает этот эпизод известный донецкий краевед Олег Измайлов в очерке "Принципиальный Завенягин":

"И вот представьте себе картину: в один прекрасный день по замершему в предсмертных судорогах городу с грохотом проносится мотор, в котором сидят судя по внешнему виду вполне партийные товарищи в кожаных фуражках с алыми звездами, орут дурными голосами пьяные песни (отнюдь не революционного содержания), размахивают револьверами и чуть ли не палят из них в белый свет как в копеечку… Фантасмагория, призрак проклятого прошлого, недавнего причем, с участием деникинских офицеров и махновских атаманов. Представить невозможно!

Одинокие, опухшие с голоду милиционеры, обалдело взирают на это немыслимое непотребство и внезапно узнают – о, ужас! – в предводителе разгульной компании не зажравшегося недобитого купчика, не потерявшего страх «спеца» из бывших, не обнаглевшего «в корень» заводилу бандючков с поселка, а самого товарища Чугурина! Того самого «начальника Донецкого каменноугольного бассейна”.

Юзовкой, будущим Донецком, по которому и катался на автомобиле Чугурин, в то время руководил никому не известный пацан - 20-летний Аврамий Завенягин, впоследствии - директор Магнитки, создатель Норильского никеля и один из отцов советского Атомного проекта.

Пацан оказался принципиальным, и партийное бюро Юзовки приняло постановление о снятии Чугурина с должности и исключении его из партии.

Тут правда, за Чугурина вступились высокопоставленные друзья, и начался громкий аппаратный конфликт, о котором я подробно писал здесь.

Конфликт завершился вничью, точнее - обоюдным проигрышем. С Донбасса убрали и Завенягина (отправили на учебу в Московскую горную академию) и Чугурина. В партии-то его восстановили, но "осадок остался" и карьера Ивана Чугурина с тех пор шла только по хозяйственной линии.

Заместитель директора завода «Красное Сормово», директор Северной судостроительной верфи, первый директор строящегося завода «Электроприбор»... Короткое время был начальником Главного управления мест заключения (Гумза), затем заместителем начальника Электроимпорта, ездил в загранкомандировки в Англию и Францию для закупки оборудования. Потом его вновь бросили на "реальный сектор экономики" - директор завода «Двигатель революции» в Нижнем Новгороде, директор завода «Красный двигатель» в Новороссийске, с 1936 г. - директор судостроительного завода в Рыбинске, где комсоргом в те годы работал Юрий Андропов.

Здесь его в октябре 1937 года и "приняли" наследники того самого ЧК, которое он с Феликсом организовывал.

Вытащила его Надежда Константиновна Крупская, с которой они переписывались всю жизнь, и это был едва ли не единственный случай, когда вдове вождя удалось кого-то спасти от репрессий.

Иван Дмитриевич Чугурин вышел из заключения в 1938 году, больным и сломленным 55-летним стариком с судимостью. Случайные заработки, война, эвакуация, возвращение в Москву...

Бывший "товарищ Петр" умер в 1947 году в Раменском под Москвой, там и похоронен. Всей памяти о друге Свердлова, однокашнике Орджоникидзе и ученике Ленина - несколько краеведческих брошюр да улица в Сормовском районе Нижнего Новгорода.

Да, чуть не забыл. В последние годы жизни Иван Дмитриевич Чугурин работал жестянщиком в кустарной артели.

__________________________________________

Если вам понравились мои тексты об истории, и о людях, живших когда-то в этом мире, вы можете материально поддержать автора, подписавшись на мою книгу "Жизнь примечательных людей". Ну даже если вы меня просто лайкаете, подписываетесь на мой канал и рекомендуете меня своим друзьям - меня это тоже очень радует.

ttps://zen.yandex.ru/media/vad_nes/ivan-po-klichke-petr

|

Метки: большевики ульяновы крупские революционеры |

Чем заняты красавицы на этой картине |

6096 подписчиков

Чем заняты красавицы на этой картине