Усадьба Салтыковых-Чертковых - одна из красивейших усадеб Москвы. |

1859 подписчиков

Усадьба Салтыковых-Чертковых - одна из красивейших усадеб Москвы.

5 февраля

Если Вы хоть раз были на Мясницкой улице и Большой Лубянке или устраивали шоппинг в "Библио Глобус", то наверняка обращали свое внимание на красивое здание в нежно голубых тонах, богато декорированное лепниной в стиле "Рококо" - это здание усадьбы Салтыковых - Чертковых или как его еще называют - Дом Черткова.

Фасад со стороны Мясницкой улицы

Главное здание усадьбы было построено для семейства Салтыковых в середине 18-го столетия. Но славу имению принесло имя Александра Черткова. Чертков был известен как крупный коллекционер разнообразных предметов, связанных с историей России.

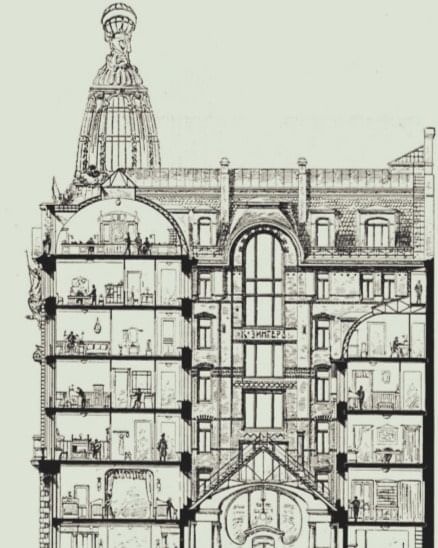

Здание появилось в ходе вековой истории реконструкций, пристроек и перестроек: главный корпус был возведён в 1787 году, после оброс пристройками, которые в 1873 году были перестроены в боковые "крылья". В 1899 году по проекту архитектора Ф. Шехтеля была оформлена центральная лестница, после чего здание приобрело современный вид дошедший до наших дней.

"Крыло" усадьбы

С 1873 года усадебный дом принадлежит родственнице Чертковых – княгине Наталье Гагариной. При ней к основному зданию пристраивают небольшое помещение, где открывается известный на всю Москву магазин семян.

В очередной раз владелец особняка меняется в 1880 году. Усадьба переходит к купчихе Обидиной. Но в доме она не живет, а сдаёт его клубам и кружкам по интересам. Так здесь одновременно располагались: литературный кружок, охотничий клуб, также собираются архитекторы.

Фото из открытых источников

После революции в доме базируется журнал "Наука и жизнь" и клуб работников сельского хозяйства. В советское время в здании проходили съёмки кинофильмов "Возвращение Максима" и "Семнадцать мгновений весны".

В начале 90-х Дом Черткова передали некоему обществу "Новое знание", за которым скрывался ЛогоВаз Бориса Березовского. Общество взяло дом в аренду на 49 лет с условием его реставрации в течение двух лет, но не выполнило контракта, и дому грозило полное разрушение. Здание передали новому собственнику — "Европейскому экологическому обществу", которое и восстановило разрушающуюся усадьбу с помощью департамента культуры города. ( источник:https://www.tourister.ru)

1996 год фото из открытых источников

В наше время в усадьбе проводились выставки, также усадьбу можно арендовать на вечер для проведения торжества ( по мнению авторов лучше здесь чаще экскурсии и выставки проводить, чем банкеты устраивать).

Усадьба располагается по адресу: Москва, м. Лубянка, ул. Мясницкая, д.7, стр.2.

https://zen.yandex.ru/media/id/5b577f432d510800aa4...oskvy-5e3a61983ca31f61b1afcb67

|

Метки: москва лубянка дворянские владения салтыковы чертковы шехтель гагарины |

Родные братья и сёстры Николая 2. Что с ними стало |

Родные братья и сёстры Николая 2. Что с ними стало

13 февраля

У последнего российского императора Николая 2 были братья и сёстры. О них мало говорят и пишут, потому что они не были ключевыми фигурами в Российской истории.

Александр 3 и Мария Фёдоровна

Брат Александр умер будучи совсем ребенком, от тяжелой болезни. Родители тяжело переносили утрату, особенно мать. Но тем не менее, позднее родились другие дети. Александр был рождён вторым ребенком, после Николая.

А третьим сыном стал Георгий. По рассказам, именно Георгий был любимчиком мамы, но всё же она не разделяла детей. Все были примерно в равных условиях и получали одинаковое воспитание.

Георгий рос активным и любознательным ребенком. Он любил жизнь во всех её проявлениях. Ему пророчили большую карьеру на флоте, но судьба распорядилась иначе.

Георгий заболел туберкулёзом. Болезнь буквально съедала его день за днём. И вот, от некогда красивого и здорового мужчины практически ничего не осталось.

В 1899 году Георгия не стало. И это тоже послужило поводом для большой печали и грусти в императорской семье.

Михаил Романов

Ещё одним братом Николая был Михаил. Михаил, по воспоминаниям, был очень добрый и ласковый. Про него говорили, что он легко поддаётся влиянию, однако, в тех вопросах, где так или иначе затрагивалась его семья, он проявлял настойчивость и своих решений не менял.

Михаил был женат и долгое время жил в Европе. Казалось бы, дела на Родине его не касаются, но это было не так. Когда случилась первая мировая, Михаил сам напросился воевать в Россию.

В то время готовилось много заговоров против Николая, но Михаил в них не принимал участия. Он бы мог запросто свергнуть брата и встать во главе, но он оставался верен ему до самого конца.

Сёстры Николая второго. Ксения и Ольга.

Помимо братьев, у Николая было две сестры- Ксения и Ольга. Ксения была очень похожа на мать. Ещё будучи подростком, она влюбилась в своего же двоюродного дядю и хранила эту любовь долгие годы.

Мать была категорически против этого союза, хотя отец дал согласие на брак. От этого брака родилось семь детей.

Ксения старалась как можно больше проводить времени с супругом. Они часто путешествовали и наслаждались жизнью. Однако, брак стал трещать по швам. Муж стал всё чаще увлекаться другими девушками и Ксению это очень ранило.

Она любила его по- прежнему сильно, поэтому и не смогла отпустить, даже зная о всех его похождениях. Они так и были вместе, пока супруг не умер в 1933 году.

Что Ксения, что Ольга прожили достаточно долго. Ольга выходила замуж два раза.

Первым супругом стал троюродный брат- Пётр Ольденбургский. Вышла за него по настоянию матери, не смея ей перечить. однако, семейное благополучие и спокойствие так и не наступило. Ольга не любила мужа и перестала это скрывать.

В 1901 году она вышла замуж первый раз, а уже в 1903 году встретила свою настоящую любовь- Николая Куликовского. Но развод ей не давали, мать была против.

Вот тут происходит событие, которое напрочь подрывает репутацию Ольги и всей её семьи. Первый супруг разрешает Куликовскому жить в их доме!

Ольга и Куликовский смогли пожениться в 1916 году. Наконец-то можно жить спокойно. Но нет, впереди ещё Революция и крах царской семьи.

После революции они сначала все вместе уехали жить в Крым, но там мать оставила Ольгу, уехав за границу, вместе с мужем и с сестрой.

Ольга же стала вести обычную, довольно таки скромную жизнь. Те, кто не знал, что перед ними сама Ольга, сестра императора, они видели простую и скромную женщину. Которая сама хлопотала по- хозяйству и нянчила своих детей.

Крым пришлось сменить на Кубань, а Кубань поменять на Данию. Они бы и сами не рады были уезжать, но обстоятельства складывались не в их с мужем пользу.

Ольга Романова с мужем Николаем и двумя сыновьями

Кстати, в Дании они организовали небольшой фермерский бизнес, помогая русским эмигрантам устроится в жизни.

Однако и из Дании пришлось уехать, лишь бы остаться в живых. Свои дни они доживали уже в Канаде. Мужа не стало в 1958 году, а сама Ольга ушла в 1960 году, немного пережив сестру Ксению.

https://zen.yandex.ru/media/id/5ac1beb600b3ddf90fc...stalo-5e4512b6b83d707e09fb56fd

|

Метки: романовы |

Самая красивая княжна дома Романовых: что с ней стало после революции? |

32 424 подписчика

Самая красивая княжна дома Романовых: что с ней стало после революции?

4 февраля

Одной из самых красивых женщин из дома Романовых небезосновательно считается Наталья Палей – дочь младшего брата Александра Третьего – Павла Александровича. Но, если разобраться, Натали была не «чистой» Романовой и, тем более, не самой «русской» из всего царствующего рода. Поясню:

1. Матерью Натальи Павловны была Ольга Пистолькорс – женщина, которая родилась в семье обычного чиновника – ни титулов, ни положения – ничего. Но сердцу не прикажешь. Вернее, наследники престола старались запрещать своим сердцам любить, конечно. Не у всех получалось. А Павел Александрович на трон не претендовал, поэтому решил жениться на той, кто ему была мила. Никаких расчетов.

2. Одно вытекает из другого: семья осудила поступок Павла, его лишили всех титулов и «сослали» в Европу. Каждому бы такую ссылку – у «великого князя в изгнании» было целое состояние. На эти деньги он, как обычный гражданин, спокойно жил в Париже. Там и появилась на свет дочка Наталья.

Позже Павла Александровича «помиловали» - восстановили его статус, разрешили жить в России. Но тут новая напасть: революция.

К сожалению, великий князь и его сын Владимир не пережили прихода большевиков.

Ольга Валериановна – жена Павла Александрович, уехала с дочерьми Ириной и Натальей во Францию. Благо, ушедший в иной мир супруг благоразумно оставил там достаточно денег – на всякий случай.

В Париже в те времена было много эмигрантов из России. Многие из них перебивались с хлеба на воду, поэтому можно говорить, что семейство Палей жило вполне себе хорошо. Девочки, тем не менее, искали, чем заниматься в жизни. Им было уже понятно, что статус членов дома Романовых ничем особо не поможет.

Некоторые из эмигрантов держали модные дома. Одним из таких был «ИРФЕ» - «Ирина и Феликс». Назовете фамилию этих людей?

Юсуповы!

Ирина Палей, кстати, вышла замуж за брата Ирины Юсуповой – князя Федора Александровича.

Все складывалось у Палей неплохо. Но девушки осознавали: они вращаются в эмигрантских кругах, а не среди настоящих парижан. Нужно было выстраивать какой-то фундамент на чужой земле. У Натали это получилось сделать. Она познакомилась с Коко Шанель, а та рекомендовала манекенщицу в дом моды Люсьена Лелонга.

Лелонг боготворил Натали. А она… Ей, как мне кажется, не хватала общения с талантливыми представителями прекрасного пола. Мужчины Н. Палей – отдельная история. Еще когда она была замужем за Лелонгом, были романы с:

· Сергеем Лифарем;

· Жаном Кокто.

Последний, кстати, лучше бы не встречал Палей. Она, по слухам, забеременела и избавилась от плода. После этого Кокто разочаровался в женщинах.

После Лелонга, уже когда Натали уехала сниматься в Голливуде, княжна вышла замуж за режиссера Джона Уилсона. Но от него она уходила к писателю Ремарку. А до этого еще имел место роман с не менее знаменитым Антуаном де Сент-Экзюпери.

Ремарк, в итоге, ушел к другой. А Палей вернулась к Уилсону, который страдал алкоголизмом и быстро поэтому ушел в иной мир.

Натали Палей осталась одна: без ролей, без былой красоты, без друзей. Конец жизни она провела затворницей. Да еще и в финале выпила большую дозу снотворного. Кто-то считает, что княгиня ушла красиво. Кто-то осуждает её за малодушие.

Но, думаю, не нам судить эту женщину, которая столько пережила.

https://zen.yandex.ru/media/zagadki_history/samaia...iucii-5e3299aaed14ed2a395aa762

|

Метки: романовы палей |

Предательство родных: почему никто из великих князей не захотел помогать Николаю II |

20 подписчиков

Предательство родных: почему никто из великих князей не захотел помогать Николаю II

27 февраля

Это и другие фото в данной статье взяты со свободных источников в Интернете.

Здравствуйте, дорогие читатели моего канала.

Речь в этой статье пойдёт о последнем российском императоре и его родственниках, которые предали и стали косвенными виновниками гибели царской семьи.

Почему я решила затронуть эту тему? Потому, что о последних днях правления Николая II было снято множество фильмов, как российских, так и иностранных.

Многие из них были оценены критиками и получили немало кинопремий.

Отношения с родственниками

Может показаться странным почему же Николай II, у которого в родственниках числились чуть ли не все королевские дома Европы, после революции оказался один и никто из многочисленной родни так и не соизволил ему помочь.

А между тем в одной России было, на минуточку, 16 великих князей. Каждый из них был богат, знатен, влиятелен и занимал высокую придворную или военную должность. Среди них было немало видных военачальников и если бы хоть один из них вмешался и заступился за своего родственника, это могло бы изменить ход истории.

Проблема же была в том, что никто из великих князей попросту не пожелал становиться на сторону императора. И вот почему.

Семья Романовых была многочисленной, но далеко не дружной. Нет, внешне всё выглядело вполне благопристойно, а вот на деле...

К февралю 1917 года четверо из шестнадцати великих князей пребывали в ссылке, причём, двое из них, Николай Константинович и Михаил Михайлович, находились в опале уже не первое десятилетие.

Конечно, отправились они туда ещё при предыдущем правителе, Александре III, который, заняв трон, посчитал нужным лишить двух своих дядюшек чинов и титулов и выслать прочь из столицы. Если даже те и были недовольны подобными действиями, то предпочли помалкивать, так как знали, что племянник - мужик серьёзный и потому шутки с ним могут плохо кончиться.

Другое дело - Николай II. Пришедший к власти ещё в молодости, неопытный и застенчивый, он сразу же был вынужден вступить в противостояние с родственниками, чтобы те не мешали править самостоятельно.

Новому императору даже пришлось бороться с собственной матушкой, Марией Федоровной, которая настолько обожала сына, что не позволяла ему буквально и шагу самому ступить и её тотальная опека сильно начала тяготить молодого государя.

Осложняло ситуацию и то, что мать нового правителя Российской империи крайне неприязненно относилась к его супруге, своей невестке и ничуть этого не скрывала.

Вокруг неё и начал формироваться своеобразный неофициальный клуб недовольной аристократии.

Да и дядюшки, в особенности, великий князь Владимир Александрович, относились к Николаю без должного почтения, как если бы тот был не императором, а всего лишь их младшим и не всегда разумным родственником, что также раздражало царя.

К чему порой приводят благие намерения

Но даже те из родственников царя, которые хорошо относились к нему, порой тоже могли оказаться в лагере оппозиции.

Так случилось, например, с великой княгиней Марией Павловной, которая сама вызвалась помочь только что приехавшей в Россию принцессе Гессенской освоиться в новой стране.

Николай II и великий князь Владимир Александрович со своими жёнами - Александрой Федоровной и Марией Павловной.

Казалось бы, налицо самые добрые намерения: заботливая тётушка учит супругу племянника русскому языку и знакомит с народными обычаями и придворным этикетом. Да не тут-то было! Мария Павловна оказалась столь настойчива и так рьяно стремилась поучать молодую императрицу, что Александре Федоровне это в конце концов надоело. И она прямым текстом заявила "тётушке", что в подобных назиданиях вовсе не нуждается.

В результате обе дамы сильно поругались и на всю жизнь рассорились.

Муж Марии Павловны, великий князь Владимир Александрович, умер в 1909 году. И после его смерти дворец почтенной вдовы превратился в ещё один кружок недовольных.

Мезальянсы как возможная причина предательства

Недозволительные браки между членами царской фамилии стали одной из причин недовольства и обид, которые к 1917 году успели накопиться у великих князей.

Во время революционных событий в столице Российской империи находилось трое из них: Михаил Александрович, Павел Александрович и Кирилл Владимирович. Следуя долгу чести, они должны были бы с оружием в руках встать на защиту монархии и царственного родственника. Но что же происходит на деле?

Великий князь Михаил занят бессмысленными переговорами, великий князь Павел, будучи инспектором императорской гвардии, отсиживается вдали от столицы в Царском Селе.

А действия великого князя Кирилла и вовсе иначе, как предательством не назовёшь: он не только сам присягнул на верность Государственной думе, но и заставил это сделать весь Гвардейский экипаж, которым командовал.

Великий князь Павел Александрович (портрет работы В. Серова)

Великий князь Павел Александрович (портрет работы В. Серова)

Великий князь Павел Александрович (портрет работы В. Серова)

С другой стороны, любить Николая II этим трём его родственникам было и не за что: каждый из них в своё время за то, что женился без разрешения императора, да ещё и на "неподходящей" особе, был выслан из страны, да ещё и лишён чинов и доходов.

А Михаилу Александровичу вообще "повезло" по-крупному: за брак с дважды разведённой Натальей Шереметьевской царь не только запретил ему возвращаться в Россию, но и официально признал сумасшедшим, учредив тотальный контроль над его "личностью, имуществом и делами".

Неудачи на фронте и давние обиды

Но неправильно было бы винить в обидах великих князей на царственного родственника исключительно мезальянсы. Первая Мировая война также внесла свой "вклад".

Военные неудачи стали причиной ссоры императора с великим князем Николаем Николаевичем, считающимся самым влиятельным из всех Романовых и занимающим должность Верховного главнокомандующего.

Великий князь Николай Николаевич

Правда, воевал Николай Николаевич, прямо так скажем, не слишком успешно, хоть по словам современников и обладал железной волей и не был лишён военных талантов. Да ещё и при дворе слишком много болтал о том, что пора бы отстранить императрицу от власти. Царь же не собирался терпеть подобных вольностей пусть даже от своей родни.

В результате великий князь Николай Николаевич был снят с должности и отправлен служить на Кавказ. За это он сильно обиделся и при первом же удобном случае попытался отомстить.

По этой причине Николай Николаевич и указал своё имя в телеграмме с требованием отречения, составленной генералами.

Учитывая же влиятельность в армии этого родственника царя, его слово и стало решающим в деле об отречении.

Похожая история произошла и с великим князем Дмитрием Павловичем, к которому Николай II, в общем-то, благоволил. Но его любимый родственник успел "засветиться" в деле убийства Распутина, за что был отправлен на Персидский фронт и тоже затаил обиду.

Подводя итоги

Таким образом получается, что большинство самых влиятельных родственников последнего российского императора к 1917 году перешли в оппозицию и одними из первых начали требовать, чтобы Николай II сначала согласился на компромисс с Государственной думой, а позднее и вовсе отрёкся от престола.

Но что же выгадали от измены сами родственники царя? Практически, ничего. Более того, многие из них первыми и попали под жернова революции.

Одним за это пришлось заплатить жизнью, другие же подались в эмиграцию.

И, возможно, со временем они осознали цену, которую пришлось заплатить за предательство, да только поздно уже было к тому времени раскаиваться, не говоря уже о том, чтобы можно было хоть что-то изменить.

ttps://zen.yandex.ru/media/id/5e32e1eb7065cb58f698c1b6/predatelstvo-rodnyh-pochemu-nikto-iz-velikih-kniazei-ne-zahotel-pomogat-nikolaiu-ii-5e56d5aed5603d7ab2614c9

.

|

Метки: романовы февраль |

Была ли на самом деле близкая связь между царицей Александрой Федоровной и Распутиным? |

Была ли на самом деле близкая связь между царицей Александрой Федоровной и Распутиным?

5 февраля

«Rasputin - Lover of the Russian queen» - есть такие строки в одной из песен группы «Бони Эм». Композиция была представлена публике в 1978 году. И советские граждане, которые знали английский, таким образом, «зомбировались» - принимали мысль о том, что у Распутина и Александры Федоровны были далеко не дружеские отношения.

Впрочем, истинным коммунистам и до этого было в радость позлорадствовать по поводу царской семьи.

«А был ли мальчик?». То есть, был ли романчик между императрицей и Гришкой Распутиным?

Это очень интересный вопрос. Попробуем в нем разобраться.

Какие доказательства можно привести в пользу того, что отношения были:

1. Распутин много времени проводил рядом с Александрой Федоровной. Она находилась под его влиянием. Здесь всё понятно: царская семья переживала за здоровье наследника престола. Тут уж будешь цепляться за каждый шанс. Но, наверняка, императрица много времени проводила и с другими людьми.

Отвратительная на мой взгляд карикатура

2. Слухи о том, что существовала некая фотография, сделанная Распутиным, на которой Александра Федоровна запечатлена в ванной. Где же это фото?

3. «Показания» «свидетелей» Зинаиды Гиппиус и Андрея Мандельштама, которые якобы точно знали об отношениях между «подсудимыми».

Вот, собственно, и всё.

Еще одно художество

Я не хочу утверждать, что между Распутиным и Александрой Федоровной ничего не было, но логика говорит: наличие романа между указанными – это обыкновенные сплетни.

Есть такой древний принцип: «Ищи, кому выгодно!». А кому выгодно было опорочить императрицу, очень сильно желавшую спасти сына? Много кому: начиная от подпольных революционеров, заканчивая иностранными шпионами и агентами.

Распутин с Александрой Федоровной

Надо сказать, что и простой народ, которому «до лампочки» была вся политика, охотно подхватил сплетню. Так устроены люди, увы: все низменное и скабрезное их чрезвычайно интересует.

Хочу вспомнить один интересный факт:

когда Николая спросили про Распутина, он ответил, что ничего не может сказать про «этого мужичка» - «сидел с ним раза три, минут по 15».

Этот факт может быть использован как против версии о связи, потому что Николай был близок с супругой, так и за неё, потому что можно всё трактовать и так: Николай не видел, что жена перед носом крутит шашни с другим.

Довольно известное фото Распутина и царской семьи

Еще один любопытный факт: Чрезвычайная комиссия не установила факта отношений между Александрой Федоровной и Распутиным. Эдвард Радзинский, написавший о Распутине книгу, указывает, что Григорий Ефимович не покушался на замужних женщин, которые были счастливы в браке.

Еще один "шедевр" начала 20-го века

В общем, я склоняюсь к версии о том, что никакого романа не было. Все это людские выдумки. Еще раз повторю: к сожалению, народ любит разводить сплетни. Особенно, если дело касается каких-то известных людей.

https://zen.yandex.ru/media/zagadki_history/byla-l...tinym-5e390616c2eb47311aa12d7b

|

Метки: романовы распутин |

О чём грустит дама в белом платье и что закапывает мужчина |

О чём грустит дама в белом платье и что закапывает мужчина

14 февраля

На переднем плане этой картины мы видим даму в белом платье, которая сидит на лавке в саду помещичьей усадьбы. Она опустила голову и задумалась, находясь в подавленном состоянии. Что же случилось у этой женщины?

Алексей Корзухин «Похороны собаки», 1871 год

На коленках и у ног дамы хорошо видно двух собак, а значит она является любительницей четвероногих. Если присмотреться, то в корзинке с красным покрывалом можно увидеть ещё одну собачку. На первый взгляд кажется, что она спит, но на самом деле животное скончалось.

Садовник на заднем плане копает могилку для питомца своей хозяйки. Он совсем не разделяет её горя, а просто равнодушно делает свою работу. За спиной помещицы стоит её служанка или приживалка. Она также пребывает в печали, разделяя горе владелицы четвероногих.

Алексей Корзухин «Похороны собаки», фрагмент

В целом картина не несёт трагичного характера. Художник изобразил погожее летнее утро с небольшими облаками на небе. Совсем скоро солнце поднимется высоко и начнётся новый день, который поднимет настроение убитой горем женщине.

Дама будет больше внимания оставшимся собачкам, а может быть заведёт нового щенка, что поможет ей выйти из депрессии.

Алексей Корзухин «Похороны собаки», фрагментhttps://zen.yandex.ru/media/kartinisistoriei

|

Метки: их нравы мир живописи |

Как большевики поступили с царскими офицерами, воевавшими на стороне Красной армии |

5496 подписчиков

Как большевики поступили с царскими офицерами, воевавшими на стороне Красной армии

16 января

Миф о непринятии офицерами императорской армии власти большевиков документальных подтверждений не находит. 43% русских офицеров воевали против советов, но 30% вступили в РККА. Остальные придерживались нейтралитета.

Об этом факте знали и раньше. Еще в 1929 году националист и идеолог белого движения Владимир Шульгин писал:

«Одних офицеров Генерального штаба чуть ли не половина осталась у большевиков. А сколько там было рядового офицерства, никто не знает, но много».

Шульгин был прав. 639 офицеров и генералов Генерального штаба в служили в Красной армии, что равнялась 46 % от их общего числа.

Русский офицерский корпус накануне революции 1917 года

Перед началом Первой мировой войны в армии Российской империи находилось 40 тысяч офицеров и столько же было мобилизовано из запаса. Для ведения глобальной войны этого было мало. В общей сложности за три года конфликта в офицеры произвели 220 тысяч человек. Обучение проходило по ускоренному курсу и после его завершения военнослужащий получал погоны прапорщика, а не подпоручика.

По подсчетам доктора исторических наук Сергея Волкова общее количество офицеров за войну составило 300 тысяч человек. Учитывая погибших, пленных и не вернувшихся после ранения, в строю к революции оставалось 276 тысяч.

Рост численности офицерского корпуса кардинально поменял его довоенную характеристику. Потомственный дворянин, с 10 лет учившийся в кадетских корпусах ушел в прошлое. Если до войны почти 54% офицеров происходили из дворянской среды и только 26% из крестьян и горожан, то к 1917 году ситуация изменилась. Теперь более 60% офицерского корпуса были бывшими крестьянами. Особенно много их оказалось среди младшего командного состава пехотных частей, которые всегда находился на линии фронта.

Большая часть офицеров, подготовленных на трехмесячных курсах, были гражданскими людьми, попавшими в армию не по зову сердца или крови, а из-за глобальной мясорубки, названной Первой мировой войной. Учителя, торговцы, студенты, инженеры и сыновья зажиточных крестьян верой и правдой служили Родине, которая оказалась на грани трагедии. Однако офицерский корпус, переставший быть сплоченной корпорацией, наполнился случайными людьми, принявшими крушение Романовых и революцию с ликованием.

Царские генералы и красные командиры

Октябрьскую революцию 1917 года офицеры воспринимали по-разному. Многие не приняли большевиков, и они стали костяком белого движения, а кто-то вошел в состав национальных армий, сформированных на территории, получивших независимость окраин Российской империи. Но были и те, кто не только поддержал революцию, но и вступил в Красную Армию. Наиболее яркие представители царские генералы Брусилов, Снесарев, Бонч-Бруевич, контр-адмирал Альтфатер и многие другие.

Верховный главнокомандующий Русской армии и главный инспектор кавалерии РККА, генерал-адъютант Алексей Брусилов

Бывший генерал-квартирмейстер Александр Самойло командовал советскими фронтами, хотя его брат Павел служил начальником воздушного флота в белой армии Востока России. Маршалом РККА стал бывший царский подполковник Александр Егоров, а подполковник Дмитрий Карбышев дослужился до генерал-лейтенанта Красной армии и был замучен немцами в 1945 году. Полковниками «старорежимной» армии были Борис Шапошников – маршал РККА, Сергей Каменев – командарм 1-го ранга, Иоаким Вацетис – командарм 2-го ранга. Начальником военной академии имени Фрунзе был бывший полковник Генерального штаба Август Корк.

Кадровый голод

Большая часть офицерского корпуса не поддержала красный или белый лагерь. Однако большевики испытывала кадровый голод, поэтому 26 марта 1918 года Высший военный совет принял приказ о наборе в ряды РККА императорских офицеров, которых называли военспецами. Но даже после декрета о мобилизации большого наплыва не наблюдалось. По разным оценкам к тому времени в революционных войсках было от 765 человек до нескольких тысяч старорежимных офицеров.

Согласно приказу Реввоенсовета от 30 сентября 1918 года, «за переход офицера на сторону белых» семьи военспецов брались в заложники.

23 ноября того же года вышел еще один приказ, объявляющий мобилизацию в РККА всех бывших обер-офицеров, штаб-офицеров и генералов, возрастом 50, 55, 60 лет соответственно. Экстренная мера позволила большевикам за неделю призвать в армию более 50 тысяч военспецов и 9 тысяч военных чиновников.

Военспецы – командный костяк Красной армии

Окончательный ответ на то сколько офицеров перешли на сторону коммунистов один из самых дискуссионных в российской истории. Военный историк Александр Кавтарадзе отстаивает цифру в 75-78 тысяч человек, что равняется 30% от числа офицерского корпуса. Его коллега Сергей Волков говорит о 19—20 % дореволюционного офицерства. Доктор исторических наук Андрей Ганин, ссылаясь на архивные данные считает, что через Красную армию прошло 100 тысяч офицеров.

Создатель Красной армии Лев Давидович Троцкий

На первом этапе борьбы военспецы сыграли для победы большевизма огромную роль. Историк Кавтарадзе подсчитал, что из 20 человек, занимавших во время Гражданской войны должность командующего фронтом РККА, 17 были кадровыми офицерами армии Романовых. 22 офицера генштаба и 3 старорежимных полковника возглавляли штабы красных фронтов. Из сотни командующих армиями военспецами было 82 человека.

В период 1918 по 1920 год 209 кадровых офицеров командовали красными стрелковыми и кавалерийскими дивизиями, а 87 штабами дивизий. На должностях старшего и среднего комсостава военспецы также преобладали. Например, в 3-й армии Восточного фронта на декабрь 1918 года из 61 командира (от дивизии до батальона) 47 человек были военспецами.

Подготовка новых кадров

Советские руководители отмечали профессионализм военспецов, но они были: «глубоко чужды новому коммунистическому режиму». После победы над белыми большевики планировали экономическую и социальную перестройку России. При этом они еще не отказались от идеи мировой революции. Коллективизация и война с западными буржуями для военспецов была блажью и ненужной фантазии. Поэтому бывших офицеров постепенно вытесняли из армии и замещали на верные большевистским идеями кадры.

Полевые занятия с бойцами РККА

Царские военачальники обучали новых красных командиров. Они составляли 90% преподавательского и строевого состава военных академий, высших школ, ускоренных и краткосрочных командных курсов РККА. Если в 1918 году военспецами было 75% командного состава, то в 1918 их доля составляла 53%, в 1920 – 42%, а в 1921 – 34%. Таким образом военспецы своими руками ковали кадры, заменившие их самих.

Судьба царских офицеров и операция «Весна»

Репрессии против военспецов начались с 1925 года, когда коммунистический поход на Запад провалился. Они продолжали работать на преподавательских должностях и участвовали в создании советской военной промышленности. В 1928 году началось расследование дела о «контрреволюционном заговоре» военных инженеров, однако настоящий разгром военспецов начался через несколько лет.

Новый кадры Красной армии

В 1930 году ОГПУ начало кампанию против офицеров, которая называлась «Весна». Инициатором дела стал начальник Особого отдела Украинского военного управления Израиль Леплевский. Историки считают, что репрессии начались из-за страха советского руководства. Военспецы могут составить оппозицию большевикам, и подержать внешних врагов если они решат напасть на СССР.

Царский генерал-лейтенант Андрей Снесарев. Работал преподавателем в учебных заведения РККА. По инициативе Сталина расстрел заменили на 10 лет лагеря

Большая часть архивных документов, касающихся «Весны» не раскрыты, и удалось восстановить только малую часть ее жертв. Украинский историк Ярослав Тинченко выяснил, что было арестовано более 3496 тысяч военспецов, арестованных на Украине в Воронежской и Ленинградской области. Расстреляли 130 офицеров и генералов, четверо скончались в изоляторе во время следствия.

Доктор исторических наук Александр Зданович утверждает, что большая часть осужденных получила небольшие сроки лагерей, а некоторых военспецов оправдали и вернули на высокие командные посты. В 1937-1938 годах царские офицеры попали под репрессии, проводимые НКВД в рамках «Большого террора».

Автор: Александр Бражник

https://zen.yandex.ru/media/moiarussia.ru/kak-bols...armii-5e20765b0a451800b23401d4

|

Метки: российская императорская армия |

Что произошло в феврале 1917 - буржуазная революция или масонский переворот? |

Что произошло в феврале 1917 - буржуазная революция или масонский переворот?

25 февраля

На днях судья Конституционного суда Арановский потряс общественность страны эпичным заявлением о незаконности создания Советского Союза, цитирую: "Российская Федерация не продолжает собою в праве, а заменяет на своей территории государство, незаконно однажды созданное ...". Надо полагать, что сей судья почитает "законным" Временное правительство, сформированное после отречения Николая Романова, последнего Императора Всероссийского. Интересно же готовят наших правоведов, если они считают законной власть, ставшую результатом враждебных действий извне, заговора и клятвопреступления. Но если принять во внимание, что очень много наших сограждан, отравленных телепропагандой с одной стороны и прямыми передергиваниями, встречавшимися в школьных учебниках периода 90-х годов, считают, что большевики царя свергли, то судья Арановский не так уже шокирует.

Интересно другое - господин Арановский, являясь членом довольно-таки закрытого сообщества, членство в котором предполагает немалые привилегии и даже пожизненное членство, выступает с явно промасонским заявлением, а Февральская революция 1917 года была от и до масонским проектом, как и Первая Мировая война.

Как известно, Соединенные Штаты Америки создали масоны (сомневающиеся могут взглянуть на однодолларовую купюру и проникнуться)

Усеченная пирамида и над ней око всевидящее и недреманное - он же "Лучезарная дельта" - и надписи о "Новом порядке на века".

Как известно, одно удачное начинание порождает мечту о следующих, а что может быть привлекательнее, чем сломать "старый порядок" и на его месте утвердить новый, да еще и на одной шестой части суши? Это вам не дикие земли с дикими индейцами, переформатировать цивилизацию по "своим рецептам" после того, как первая попытка (декабрьское восстание 1825 года) не удалась...

Николай Второй популярностью в стране не пользовался - внутри и внешнеполитические ошибки, масса противоречий, наиболее обострившаяся в военный период и, наконец, спланированная не без участия как отечественных, так и зарубежных масонов пропаганда, выставлявшая его как возможного автора сепаратного мира с Германией, а царицу - германской шпионкой и развратницей. Трон еле стоял, и опереться было не на кого - даже в царском семействе были сторонники смещения царя и ликвидации царицы. Надо помнить, что когда после победы Февральской революции Великий князь Кирилл Владимирович гордо разгуливал по Петрограду с красным бантом, он это делал не по принуждению, а потому что искренне радовался свержению государя и родственника.

К февралю 1917 года в России широко действовали военные ложи, собиравшиеся во дворце графа Орлова-Давыдова. К числу масонов принадлежали генералы Поливанов, Рузский, Половцев, князь Вяземский, масоном являлся командир Финляндского полка Теплов, недвусмысленно заявивший о судьбе назначенного к свержению царя: «Убью, если велено будет». Так что в свергателях и потенциальных цареубийцах недостатка не было.

Так как, по признанию английского премьер-министра Ллойд Джоржа, "Англии не нужна сильная Россия", а нет лучше способа выкинуть союзника из намечавшегося передела мира, как его обезглавить - и поэтому английская разведки и английская дипломатия действовали на территории России в интересах будущих февралистов: многие совещания заговорщиков происходили в доме, который занимал английский посол в России Бьюкенен.

Надо ли говорить, что возглавлявший заговор А. И. Гучков, видный политик и лидер октябристов был, как и сэр Бьюкенен, масоном?

Манифест об отречении был Николаем Вторым подписан под жестким давлением со стороны командующего Северным фронтом генерала Николая Рузского - масона, как выше было указано.

Волнения 23 февраля 1917 года в Петрограде, начались практически сразу же после отъезда Николая II в Ставку, а 27 февраля уже были сформированы временный Исполком Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов, председателем которого был избран масон, член Верховного совета Великого Востока народов России меньшевик Н.С. Чхеидзе. Членами Исполкома и его заместителями стали такие же масоны: Н.Д. Соколов, М.И. Скобелев, Н.Н. Суханов, А.Ф. Керенский. Во Временном комитете Государственной думы тоже вошли «братья»: Н.В. Некрасов, А.Ф. Керенский, Н.С. Чхеидзе, А.И.Коновалов, В.А.Караулов.

Ну вот такая "законная власть", о крушении которой переживает господин Арановский.

Отдельно следует упомянуть о виднейшем деятеле этой революции, впоследствии ставшим даже Верховным Главнокомандующим, и давшем имя постреволюционной валюте "керенкам" - Александре Федоровиче Керенском. Будучи еще "юношей пылким со взором горящим", обладая недюжинным красноречием и являясь блестящим эрудитом, он, естественно, искал случая выдвинуться, а масонство могло весьма этому поспособствовать, поэтому он вступил в масонские ложи: сначала в Витебске в одну из лож «Великого Востока народов России», а затем и в Самаре в ложу Кутушева.

Естественно, он получал от "братьев" соответствующую поддержку, весьма поспособствовавшую его известности. Кроме того, Керенский был прекрасным имиджмейкером - в 1917 году, будучи персоной партикулярной (то есть гражданским) он удачно мимикрировал под "героя войны" нося повсюду полувоенный френч и сделав короткую стрижку.

Зажигательные речи вознесли его к власти, но у масонов в России как в декабре 1825-го, так и после февраля 1917-го была острая нехватка людей, которых сейчас называют "кризис-менеджерами", то есть не блестящих говорунов и коварных заговорщиков, мастеров подстрекательства и разрушения, а людей, умеющих принять ответственность за свои действия и разрешить кажущиеся неразрешимыми проблемы.

Собственно, именно по этой причине Временное правительство так и не смогло стать постоянным. И "западные братья" в этом никак не помогли: во-первых потому, что "не нужна сильная Россия", а целостная Россия не может не быть сильной, а во-вторых подвела обычная жадность - одно дело создавать Соединенные Штаты, которые где-то там, за океаном, очень далеко и планировались как "опора" на огромном американском континенте, а Россия она тут, рядышком, и желательно было бы её немножечко поделить.

И некоторые части (Польша, Финляндия, Прибалтика) уже успешно отделились. Ну как тут не завершить столь успешно начатое?

Еще раз напомню, что масонские ложи на западных нац. окраинах Российской Империи и на Украине действовали в интересах местных националистов и всячески их поддерживали. Во-первых как "ударную силу" для свержения правящей династии, а во-вторых для последующего использования в "общеевропейском процессе".

Близится очередная годовщина Февральского переворота, который, почему-то в советской историографии назывался Февральской буржуазно-демократической революцией. Буржуазной - да, но не демократической, а масонской, и всё-таки переворот, так как, несмотря на свержение монархии, он оказался крайне неудачным опытом для своих устроителей - как подметил поэт Джон Харингтон еще в 16 веке:

Мятеж не может кончиться удачей,

- В противном случае его зовут иначе.

В Советской России в 1922 году были объявлены вне закона все тайные общества. Масонам это, понятно, не понравилось.

Березовский становится членом Мальтийского Ордена

Сейчас в российском истеблишменте и в рядах как бы "демократической оппозиции" не принято демонстрировать свою принадлежность к масонству, но я помню 90-е, когда, празднуя очередную "победу над Россией" многие персонажи, ставшие "близкими к власти" щеголяли и даже фотографировались в мантиях и со знаками отличия. Они никуда не делись и мечтают привести Россию к "новому СВОЕМУ порядку на века".

https://zen.yandex.ru/media/id/5d6b7b1c8f011100ad6...vorot-5e53a99bfc020165b28c990a

|

Метки: февраль масонство |

Купеческая, крестьянская, казачья семья, какими они были на портретах в начале ХХ века |

1

Купеческая, крестьянская, казачья семья, какими они были на портретах в начале ХХ века

12 февраля

Как говорится, семья - ячейка общества. И, собрав фотографии разных семей, из различных слоев этого самого общества, можно хотя бы примерно представить, каким оно было в определенный момент времени.

Поморы, начало ХХ века, автор - Круковский М.А.

Конечно, в масштабах статьи невозможно что-то такое обозреть, но просто из любопытства я хочу показать, какими были семьи Российской Империи в начале ХХ века.

Семья из Архангельской области, начало ХХ века

И это, конечно, не даст никому какой-либо мало-мальски объективной информации о том, как жили и какими были люди. Но пусть это будут такие осколки или разрозненные пазлы, собрав которые можно мысленно достроить общую картину, в меру своей фантазии. Просто для нашего развлечения.

А чтобы было какое-то подобие объективности и разнообразия, покажу семьи разного достатка и социального положения, а не только крестьян.

Например, на этом фото - фельдшер с семьей, начало ХХ века, автор фото - Анучин Василий Иванович.

Это исправник с семьей, 1899 год.

Это купец с женой, начало ХХ века, автор фото - Анучин Василий Иванович.

Это приисковый урядник с женой. Начало XX века, автор - Васильев Виктор Николаевич.

Это семья извозчика (жена и сестра), 1914 год.

Это урядник с женой и ребенком, 1912 год.

Это бедная крестьянская семья, 1909 г, автор Петри Бернгард Эдуардович.

Тоже крестьянская семья (из бывших "государственных крестьян"), Начало XX века, автор Петри Бернгард Эдуардович.

И еще один портрет семьи крестьянина, 1908 год, Южный Урал.

Это семья казака, 1908 год, Южный Урал.

А это портрет семьи заводского рабочего, 1908 год.

И напоследок они же, крупным планом.

https://zen.yandex.ru/media/sevprostor/kupecheskai...-veka-5e41c78a03e58b43c5aeb79b

|

Метки: российская империя жизнь народа мир фото |

Матильда Кшесинская - балерина, которая встречалась с Николаем II почти 4 года |

5894 подписчика

Матильда Кшесинская - балерина, которая встречалась с Николаем II почти 4 года

17 января

Искусство и правительство страной не имеет между собой ничего общего. Но это так кажется лишь на первый взгляд. Балерина Матильда Кшесинская – дочь танцовщика из Польши когда-то сумела завертеть роман с самим Николаем II на целых 4 года!

http://rupo.ru/i/msg_i/5779/01.jpg

Невероятное стечение обстоятельств или преднамеренный шаг? О том, как Кшесинская познакомилась с Императором России и что у нее было с царем, расскажем в нашем материале.

Детство балерины

Матильда Кшесинская родилась в Петербурге в 1872 году, и прожила долгую насыщенную жизнь почти до ста лет! Ее родители были людьми из искусства, участвуя в труппе Императорского театра.

Естественно, это не могло не повлиять на дальнейшую судьбу девочки, у которой, к слову, было предначертано судьбой стать не просто балериной, а самой девушкой Николая II. Собственно, об этом сейчас рассказ и пойдет.

Ее заметили

О том, как произошло знакомство Кшесинской и Николая ходит много слухов, но главной версией и максимально правдивой считается такая: была весна 1890 года, юной Матильде было всего 18, когда она на выпускном бале встретила самого Александра III.

https://godliteratury.ru/wp-content/uploads/2017/09/Prima-Mariinskogo-teatra.jpg

А если быть точным, то он ее заприметил, и не мог отвести своего завороженного взора. Грация и талант девушки сводил с ума всех присутствующих. Тогдашний император Царской России буквально влюбился в Кшесинскую, за что и посадил ее ужинать со своим сыном-наследником Николаем.

Да, тем самым Николаем, который спустя 27 лет станет последним правителем Царского режима. Позже Матильда признавалась, что они сразу же начали с Николаем о чем-то разговаривать, да так «заобщались», что она в него влюбилась. Он – молодой наследник царя России, а она молодая балерина со своими гибкими движениями и милым личиком.

Взлет по карьере и совместная жизнь с наследником

Уже спустя 4 года Матильда Кшесинская получает статус прима-балерины (кто не знает, это по факту артистка при царской палате). Впоследствии 22-летняя Кшесинская начинает брать уроки у итальянского мастера по балету, чтобы развить свою грацию и пластику до небывалых высот.

https://b1.culture.ru/c/555534.jpg

Надо сказать, что это у нее получилось великолепно. Однако мы забежали немного наперед. Возвращаясь к 1890 году, отношения царевича и Матильды развивались не так стремительно, как хотелось девушке. Флегматичный и несколько прохладный Николай не спешил строить совместную жизнь с балериной, тем более вести ее под венец.

Вплоть до 1892 года Николай пропал из жизни Кшесинской, и она о нем ничего не знала. Когда Николай, наконец, появился в имениях Матильды, у них начались яркие отношения. Некоторые историки утверждают, что будущий император мог смело взять ее в жены, но тому помешали некоторые обстоятельства.

И вот, спустя 4-х лет романтики, которая так вскружила голову Матильде, но оставила таким же прохладным Николая, пара расходится. Николай понимал, что это все юношеская горячая кровь, и ничего более серьезного построить с Кшесинской им не удастся.

http://lhistory.ru/storage/app/uploads/public/a58/f83/d2e/thumb__865x450_0_0_crop.jpg

Спустя некоторое время Николай женится на принцессе Алисе Гессенской. Вместе с тем молодая балерина не сильно расстроилась, и уже спустя полгода заводит еще одну интрижку с одним из представителей династии Романовых, но ненадолго. За всю свою сознательную и долгую жизнь Матильда Кшесинская заведет немало романов, благодаря одному из которых у нее появится сын.

Больше информации про интересные исторические события, важные даты, про людей, которые внесли свой вклад в историю, вы можете посмотреть на нашем сайте: https://history.com.ru/

Так же вам могут быть интересны статьи:

Как на Руси поступали с родителями “нечистой” невесты?

Как Россия упустила шанс завладеть наследством рушащейся Османской империиhttps://zen.yandex.ru/media/id/5bd8bff7a0478400ace...-goda-5e1f9e545d636200acbceee9

|

Метки: балет кшесинская |

Любопытные штрихи к портрету императора Николая II: Любил лапшу с голубями, спиритизмом баловался |

Любопытные штрихи к портрету императора Николая II: Любил лапшу с голубями, спиритизмом баловался

25 февраля

Предлагаем вашему вниманию любопытные штрихи к портрету последнего российского императора Николая II:

Как император свое утро начинал?

«После утренней ванны русский царь, прежде чем приступить к одеванию, имеет обыкновение посвятить час размышлениям», - такая фраза известного американского писателя Марка Твена еще при жизни Николая II была опубликована в лондонском Times.

Каковы были предпочтения императора в еде?

Считается, что любимым блюдом императора была лапша с голубями.

Был ли император экономен?

Известно, что Николай II дописывал свои карандаши до коротенького огрызка. После чего передавал их для забав наследнику Алексею.

Император Николай II с сыном Алексеем. Иллюстрация с ресурса Яндекс.Картинки

Также известно о том, что коронация императора обошлась российской казне в 100 млн рублей. Если пересчитать на современные деньги, то получится, что олимпиада в Сочи в 2014 году вышла дешевле.

Насколько внимателен был император к своим подданным?

Однажды, будучи в Крыму, Николай II ушел с винтовкой в пеший марш-бросок. А все для того, чтобы узнать: каково солдатикам на марше?

Правда ли, что последний русский царь был неравнодушен к спиритизму?

Последний спиритический сеанс при русском императорском дворе случился в 1904 году.

Тогда Николай II вместе с супругой Александрой Федоровной принимал участие в вызове духа своего отца - императора Александра III.

Очень он хотел получить от последнего рекомендации в сфере политики.

Николай II с супругой Александрой Федоровной. Иллюстрация с ресурса Яндекс.Картинки

Как император к алкоголю относился?

В определенной степени, также, как и М.С.Горбачев.

Так, к примеру, первую антиалкогольную кампанию провел именно Николай II: в 1914 году в преддверии Первой мировой войны император издал указ о запрещении производства и продажи всех видов алкоголя. Исключения составляли только питейные заведения.

Действительно ли император был склонен к фатализму?

Судя по воспоминаниям великого князя Александра Михайловича, Николай II искренне верил, что все в этом мире случается лишь по воле божьей. А потому любым действиям он предпочитал молитву, иначе говоря, бездействие.

Николай, еще цесаревич. Иллюстрация с ресурса Яндекс.Картинки

Девизом императора была фраза: «Да будет воля твоя».

Это явно не самый лучший девиз для того, кто называл и стало быть считал себя хозяином земли русской...

Подписывайтесь на "Пикантный исторический". Самые интересные истории еще впереди!

Читайте еще:

- Странные предпочтения императрицы Елизаветы Петровны

- Об Анне Иоанновне не как об императрице, а как о женщине

- С чего вдруг люди в какой-то момент так озаботились проблемами женской девственности и как ее блюли в прошлом?

ttps://zen.yandex.ru/media/id/5cc0a5a5bfff6400b30208c5/liubopytnye-shtrihi-k-portretu-imperatora-nikolaia-ii-liubil-lapshu-s-golubiami-spiritizmom-balovalsia-5e5542be5bdc2e1b307dd996

|

Метки: романовы |

Кавалерийский рейд генерала Мамантова |

Кавалерийский рейд генерала Мамантова

11 февраля

Генерал К.К. Мамантов не был казаком по происхождению - однако же он был самым блестящим кавалерийским военачальником Белого движения во время Гражданской войны. И свой самый знаменитый рейд он провел, командуя казачьими частями.

Константин Константинович Мамантов

Гражданская война, с ее вечным дефицитом патронов и снарядов и весьма нестабильной линией фронта, стала этаким "ренессансом" кавалерии и холодного оружия. Во время Первой Мировой войны, когда, противоборствующие стороны ощетинились окопами, колючей проволокой и пулеметными жерлами, казалось, что кавалеристы отвоевали свое, и никогда уж им не придется лихо гарцевать на своих конях и лететь в атаку с шашками наголо. Однако в Гражданскую войну кавалерия вновь себя показала...

...4 августа 1919 года в станице Урюпинской была проведена экстренная проверка 4-го казачьего корпуса. Генерал К.К. Мамантов тщательно отсеивал казаков и лошадей, не способных выполнять задачу рейда в глубоком тылу противника. После проведения реорганизации корпуса его состав сократился до 2500 сабель, 14 орудий, 103 пулеметов и 3 бронеавтомобилей. Затем корпус после тщательной разведки переправился через реку Хопер в районе станции Добрянской и прорвал Южный фронт красных на стыке 8-й и 9-й армий. Затем все части 4-го казачьего корпуса соединились в районе Еланского Колена и стремительно двинулись в тыл красных. К вечеру казачьи разъезды, посланные вперед, притащили с собой языка, который на допросе сказал, что он является красноармейцем 40-й дивизии Южного фронта, которая специально брошена на ликвидацию конно-казачьей группы, прорвавшейся в тыл красных. Казаки легко разбили передовые части этой дивизии, а остальные, рассеявшись, разбежались под их натиском.

Казаки конной группы генерала Мамантова продвигались вдоль железнодорожного полотна Борисоглебск – Грязи, захватили военный эшелон с мобилизованными в Красную армию крестьянами и распустили их. Навстречу корпусу Мамантова были брошены три дивизии красных, снятые с Южного фронта. Потрепав их и частично уничтожив, Мамантов решил занять Тамбов и дать отдых своим казакам. На пути к Тамбову казаки наголову разбили пехотную дивизию красных и кавбригаду, после чего 18 августа 1919 года без единого выстрела взяли Тамбов, несмотря на то. что в городе находился 15-тысячный гарнизон красных. Впрочем, этот гарнизон частично разбежался, а частично присоединился к казакам.

С самого начала рейда казаки шли без потерь. Это можно объяснить быстротой их действий и высокой мобильностью. На двух железных дорогах была приостановлена связь с Южным фронтом, а на самом Южном фронте была нарушена связь между 8-й и 9-й армиями большевиков да плюс к этому возникла еще и паника, охватившая все тылы Южного фронта. Никто толком не знал, сколько в их тылу оперирует казаков. Весь штаб Южного фронта в панике бежал из города Козлова, где он дислоцировался до этого, в Орел. На борьбу с Мамантовым была брошена 1-я Конная армия Буденного, что очень сильно облегчило положение белых войск, противостоящих Южному фронту. Кроме того, для противостояния Мамантову красное командование создало Внутренний фронт под командованием М. М. Лашевича, в котором насчитывалось почти 23 тысячи человек, авиация, бронепоезда. Немалая честь для одного казачьего корпуса!

Карта действий корпуса Мамантова

Корпус, однако, вернулся из рейда не под натиском Буденного или этого самого Внутреннего фронта - а по настоянию командующего Добровольческой армией генерала Деникина. Итоги рейда генерала Мамантова были весьма значительны - казаки 4-го корпуса полностью дезорганизовали тылы красных частей, противостоящих Добровольческой армии. Благодаря этому продвижение белых к Москве успешно продолжалось вплоть до середины октября 1919 года, когда был взят город Орёл.

https://zen.yandex.ru/media/id/5b2947c36d38e400a8a...ntova-5e42c9c0ed9e3c373ebf36fa

|

Метки: гражданская война российская императорская армия |

«Богоспасаемая Сухаревка»: неизвестные страницы жизни криминального рынка Москвы |

«Богоспасаемая Сухаревка»: неизвестные страницы жизни криминального рынка Москвы

«Все авторы, и в первую очередь Гиляровский, стремились воссоздать колорит Сухаревки, описать что-нибудь пикантное. Меня не это привлекало в Сухаревке уже с детства.

Я проникся сочувствием к этим, казалось, отчаянно веселым, а на деле глубоко несчастным людям. Сухаревка дала мне много для понимания людей…»

Эти слова о знаменитом Сухаревском рынке принадлежат педагогу А. Н. Нюренбергу, прожившему свое детство (с 1923 до 1933 года) в пешей доступности от него, на углу Сухаревской площади и 4-й Мещанской.

Мы, современные москвалюбы, уже так привыкли к криминализованному описанию Сухаревки главным московским бытописателем В. Гиляровским, что забываем один важный момент.

Гиляровский был прежде всего журналистом – не только по роду деятельности, но и по призванию, и всегда искал что-нибудь «погорячее». А что делать – такая профессия!

Сухаревский рынок. Еще не снесена Сухарева башня

На деле же все обстояло далеко не так однозначно.

Криминала на Сухаревском рынке было ничуть не больше, чем на каком-либо другом, бедные москвичи шли туда спокойно и с удовольствием, зная, что со своим тощим карманом они почти наверняка приобретут нужную вещь по сходной цене.

«Невозможно рассказать об этом исполинском московском торжище, раскинувшемся почти от Самотеки до Красных ворот. Там можно было купить все — от трехколесного велосипеда и иконы до сиамского петуха и от тамбовской ветчины до моченой морошки…

То было немыслимое смешение людей всех времен и состояний — от юродивого с запавшими глазами, гремящего ржавыми веригами, который ловчится проехать на трамвае без билета, до поэта с козлиной бородкой в зеленой велюровой шляпе, от толстовцев, сердито месивших красными босыми ногами сухаревскую грязь, до затянутых в корсеты дам, — что пробирались по этой же грязи, приподымая тяжелые юбки». К. Паустовский

Сухаревка была не только жестока.

Куда еще было идти москвичу, чтобы на свои скудные средства приобрести провизию, дешевую одежду, обувь, предметы нехитрого крестьянского и мещанского домашнего обихода?

Здесь была и «обжорка» - торговля пирогами, блинами, киселем, квасом, рубцом, вареной требухой, жареной колбасой, леденцами и другими копеечными яствами.

Да - зачастую с тухлинкой, да - на прогорклом масле, да - из продуктов подозрительного происхождения, но зато – по карману!

А если повезет, на Сухаревке можно было приобрести одежду, которая потом носилась много лет, и обувь отнюдь не «Сухаревской работы».

Конечно, чтобы сделать на Сухаревке удачную покупку, надо быть, как советовал в 1909 году журналист Н. М. Ежов, «осторожным покупателем» и помнить сухаревскую одиннадцатую заповедь: «не зевай».

«Богоспасаемой» назвал Сухаревку А. В. Чаянов, выдающийся, с мировой славой, экономист.

И люди здесь попадались совестливые и человечные.

«Помню одного балагура, торговца игрушками, он продавал чертиков в пробирке и весело потешал публику прибаутками.

Я был глубоко потрясен, когда он, оставшись один, разбил пробирку, бросив на мостовую, взялся за голову и негромко проговорил: «Когда же конец этим чертям и этой чертовой жизни?»

Когда Нюренбергу было лет восемь, он шел по улице, и вдруг из ворот выбежал один из босяк, сунул ему что-то в карман и нырнул в дом на другой стороне улицы.

Затем из ворот показались несколько милиционеров. Один спросил у мальчика, куда побежал босяк. Нюренберг ответил, что не видел его.

В подворотне мальчик осторожно рассмотрел сунутое ему. Это оказались кольца и часы.

Босяк объявился через неделю. Он завел мальчишку в сарай и сказал: «Молодец, ты хорошо сделал, что выбросил это». Когда же «сообщник» отдал ему сверток, босяк стал делить кольца и часы по справедливости - на две части, но мальчик отказался.

Но на этом «криминальное» знакомство не оборвалось. Сухаревец стал приносить Нюренбергу книжки с картинками - рассказы о дальних странах, мореплавателях, приключениях.

В часы, свободные от «работы», Гриша (так звали босяка) читал с будущим краеведом книги в сарае, вставлял свои замечания. Ему нравились сильные, волевые люди. Иногда мальчик – представитель обеспеченной интеллигентной семьи - приносил бедняку что-нибудь поесть.

Их дружба оборвалась неожиданно, Гриша исчез. Его схватили во время облавы на Сухаревке.

«Бывали здесь и случаи великодушного участия к продавцам обоего пола. Нередко какая-нибудь вдова, с терпением перенося упадок своих средств, не решаясь идти по миру, получала несколько рублей или копеек более, чем сама просила за свою вещь.» Астапов, букинист.

https://zen.yandex.ru/media/7holmovmoscow/bogospas...oskvy-5e4d2615aad38b32664b3f2b

|

Метки: москва сухаревка |

Последнее явление Марии Бланк |

Последнее явление Марии Бланк

Июль 1917г.Разлив

Владимир Ильич Ульянов-Ленин После неудачной попытки захватить власть в Петрограде-он был вынужден скрываться от преследования Временного Правительства здесь на этой станции-в шалаше вместе со своим товарищем по партии Григорием Зиновьевым.- его самым близким другом за последние годы.

Была ночь.Григорий уже давно крепко спал в шалаше,а вот Владимиру Ильичу-не спалось."Что делать дальше?"-этот вопрос мучил Владимира -сразу же после отбытия из Петрограда.Пожалуй впервые в своей революционной деятельности-у него не было ответа на поставленный вопрос.

В трудные минуты своей жизни Владимир Ильич обращался за советом к своей матери.Но её уже не было в живых.Мария Александровна Ульянова(урождённая Бланк) скончалась в 1916 г-когда он был в эмиграции.Но даже в эмиграции между ним и матерью существовала телепатическая связь.Ильич мог мысленно общаться со своей матерью и Мария Александровна отвечала на все вопросы сына..После событий августа 1873 г в Симбирске у Владимира Ильича стали проявляться способности к подобным контактам.Но каждый телепатический контакт с матерью приводил к головным болям.Вот поэтому Владимир Ильич-в качестве места эмиграции выбирал горную местность..Швейцария была идеальным местом и для контактов и для восстановления здоровья

Владимир Ильич подошёл к костру. и подбросил хвороста в угасающее пламя и оно вспыхнуло ещё с большой яркостью.Ильич вспомнил как сидя в зимние вечера у камина Мария Александровна напевала какую-то старинную немецкую песенку.Её слова Владимир Ильич выучил наизусть..Мария Александровна говорила-что это песня охотника для привлечения удачи в поимке лесного зверя.

Владимир Ильич начал напевать песню охотника и тут же перед его взором стала из дыма появляться женская фигура в тёмной одежде.Он узнал эту женщину.Это была его родная мать -Мария Александровна Ульянова.

"Здравствуй Володя.Я почувствовала-что тебе плохо и потому не могла оставить тебя в трудные мгновения твоей жизни!"-произнесла женщина."Откуда ты пришла мама?"-спросил Владимир Ильич женщину-призрак."Это не важно Володя.Я не завершила начатое ещё при жизни дело и потому была вынуждена на некоторое время вернуться в этот мир.Ты Владимир -будешь правителем новой России-государства,которого ещё не было в мире!"-ответила женщина."Но как мама?"-удивлённо спросил Владимир Ильич у призрака."Благодаря Распутину мы смогли подорвать доверие народа к семейству Романовых..Война с Германией также сыграла нам на руку.Февральская революция привела к их свержению .Кстати -когда получишь власть в свои руки-сохрани любой ценой семье Николая Александровича и лично государю.Тебя будут подталкивать и из-за рубежа и внутри страны к его казни-но ты должен сохранить им жизнь.Романовы за границей имеют огромные денежные средства-которые помогут тебе создать в стране новый общественный порядок."-сказала женщина.

"Скажи мама-как мне поступать дальше ?После неудачных событий в Петрограде о пролетарской революции мне кажется стоит забыть надолго!"-произнёс Владимир Ульянов.!Я тебе Владимир принесла книгу.Изнеё ты получишь ответы на все нужные вопросы!"-сказала женщина и вручила в руки Владимира Ульянова небольшую книгу.Ильич расскрыл её,но ничего в ней не увидел.

"МамаНо в ней нчего не написано!"-удивлённо воскликнул Владимир Ильич."Вспомни Володенька те фокусы-которые я показывала . в Симбирске-когда ты был ещё мальчиком.Принцип действия тот же самый.Подержишь над паром страницы книги и текст сам появится перед тобой."-ответила женщина

"Владимир!Где ты?"-из шалаша вдруг раздался голос Зиновьева."Кто там в шалаше?"-спросила женщина."Это Гриша Зиновьев!"-ответил Владимир Ильич."Я не буду спрашивать зачем ты взял его в Разлив,но хочу предупредить тебя ;возьмёшь власть в стране-откажись от Инессы.Надежде не приятно,что ты ходишь к Арманд и найдёт способ отомстить тебе и тогда тебе уже никогда не удастся создать в России справедливый общественный порядок.Твои друзья-помощники без тебя не смогут реализовать всё,что ты задумал!"-предупредила мать сына."Хорошо мама!"-сказал Владимир Ильич матери

"А теперь Володя мы должны проститься с тобой навсегда!Больше я уже не вернусь в этот мир!"-сказала женщина.Владимир Ильич ничего не ответил женщине-он потерял сознание.

..Григорий Зиновьев обнаружил утром лежащего своего друга у потухшего костра.В руках Владимир Ильич крепко держал книгу.."Владимир !Очнись!"-воскликнул Зиновьев.Гриша стал бить своего близкого друга по щекам.Ильич открыл глаза

"Как ты меня напугал Владимир!"-произнёс Зиновьев,облегчённо вздохнув."Всё нормально Гриша-будем жить!"-улыбаясь,произнёс Владимир Ильич.

25 октября 1917г-по старому стилю в России произойдёт долгожданная Владимиром социалистическая революция.Много идей Владимир почерпнул из книги,полученной Владимиром июльской ночью 1917г в Разливе

© Copyright: Кристина Оболенская 2, 2020

Свидетельство о публикации №220022801895

|

Метки: ульяновы бланк |

Александр III запретил кузену Михаилу Михайловичу жениться на графине Игнатьевой. Как сложилась жизнь красавицы? |

65

4

1227 подписчиков

Александр III запретил кузену Михаилу Михайловичу жениться на графине Игнатьевой. Как сложилась жизнь красавицы?

Имя этой женщины мало кто знает. Графиня Екатерина Николаевна Игнатьева. Для нее не нашлось страницы в Википедии. Хотя ее жизнь – это легенда и подвиг.

Графиня Екатерина Николаевна Игнатьева. Фото: yandex.ru/images/

Семья Екатерины Николаевны Игнатьевой

Родилась 1 апреля 1861 года в Константинополе, где чрезвычайным и полномочным послом служил ее отец Николай Павлович Игнатьев, выдающийся российский дипломат. За свои заслуги потомственный дворянин (его предок был правителем во время малолетства Дмитрия Донского) получил графский титул.

Дочь дипломата была представлена ко Двору, стала фрейлиной императрицы Марии Федоровны. Блистала на балах Петербурга. Красоту она унаследовала от своей матери:

Мать Екатерина Леонидовна, урожденная княжна Голицына. Фото: yandex.ru/images/

Про мать и отца можно отдельные статьи написать! Как и о братьях.

Сватовство Великого князя

В графиню Екатерину Николаевну Игнатьеву влюбился Великий князь Михаил Михайлович (в семье его звали Миш-Миш).

Великий князь Михаил Михайлович. Фото: yandex.ru/images/

Сделал ей официальное предложение, которое было принято. Но для брака необходимо было согласие императора. Александр III такого не дал.

Миш-Миша выслали в Европу, чтобы он не общался с графиней. Там он женился на другой красавице-графине в 1891 году. Не спрашивая (всё равно не разрешат!).

Как красавица-графиня стала сестрой милосердия

В 1891 году Михаил Михайлович женится, а на следующий год Екатерина покидает Двор навсегда. Т.е. решение было не спонтанным, а взвешенным.

Про глубину любовной раны рассуждать не хочется. В те годы в России была Свято-Троицкая община сестер милосердия. Ее учредила Великая княгиня Александра Николаевна в Санкт-Петербурге в 1844 году.

Свято-Троицкая община сестер милосердия. Фото: yandex.ru/images/

У общины был устав. Краткое содержание:

- Все поступившие в течение 3 лет - лишь испытуемые. Независимо от сословия.

- Получали знания по уходу за больными, ранеными, изучали курс медицины.

- 3 года проверялись их деловые и нравственные черты.

- Проверялась их способность ухаживать за больными.

- «Вы перестанете быть сестрами, если даже во время болезни потребуете себе чего-нибудь изысканного».

- Лишь через 3 года Комитет решал: присваивать звание Сестры Милосердия или нет. В 1895 году Екатерина Игнатьева священником приведена к Присяге Сестры Милосердия. Ей выдали знак особый, который носился на зеленой ленте. Нагрудный крест из золота, на одной стороне надпись «Всех скорбящих радость», на другой – «Милосердие».

- У сестер не было ни собственной одежды, ни жалованья, деньги не имели права держать при себе. Покидать общину – запрещено, принимать гостей – только с разрешения. Встречи с родственниками – не чаще двух раз в неделю и только в специальном помещении.

- Сестры милосердия давали пожизненный обет целомудрия и безбрачия. Некоторые становились монахинями.

В конце XIX века Община стала заниматься только помощью больным.

Фрейлина и графиня Игнатьева дежурила в женской больнице общины, в сухопутном госпитале, в аптеке. Делала перевязки.

Сестра милосердия графиня Екатерина Николаевна Игнатьева. Фото: yandex.ru/images/

«Командировки»

В Китае во время Ихэтуаньского восстания. На перевязочном пункте Красного Креста помогала раненым.

Вопрос: в каких условиях? Это императрица с дочерьми фоткалась всё время: один пациент и 15 человек в кадре в объектив фотоаппарата смотрят. Как делали перевязки и ассистировали во время операций настоящие сестры милосердия, не показушные?

"Врачи Крестовский, Ануфрович, Вествотер и сестры милосердия: графиня Игнатьева, Ахрютина, Лабутина, Еремина и Кузьмина..."

Под пулями! И не спасались за каким-либо прикрытием.

За перевязку раненых под огнем - награда: медаль «За храбрость» на Георгиевской ленте.

Русско-японская война.

«Среди ревностных тружениц – сестер милосердия этого отряда находилась графиня Екатерина Николаевна Игнатьева, дочь бывшего посланника в Китае генерал-адъютанта графа Н.П. Игнатьева. Она проводила дни и ночи у изголовья раненых и больных солдат, подолгу беседовала с ними, читала им книжки. Солдаты любили ее как родную сестру и называли ее “Красным солнышком”».

Янчевецкий Д.Г. Дневники и письма.

Кузен графини, штабс-капитан граф А.А. Игнатьев (в СССР он дослужился до генерал-лейтенанта и оставил мемуары):

«Я же не мог скрыть чувства невольной жалости к ней.

- Что ты, что ты! – сказала она мне. – Посмотри, какая у меня чудная циновка! Она так хорошо спасает меня от грязи.»

Награды: еще две Георгиевские медали.

Балканская 1912-1913 гг. – сестра милосердия в Болгарии.

Первая мировая – старшая сестра. Умерла 16 ноября 1914 года.

Хотите знать – как? Полевые условия в Варшаве. Ассистировала, стоя на коленях. Несколько дней! Ободрала кожу, столбняк.

Газеты столицы написали о ней скромно:

«…в качестве сестры милосердия она участвовала почти во всех войнах последних лет и имела все боевые отличия до первых степеней включительно. Она скончалась как воин на своем посту».

Ей было всего 45 лет…

https://zen.yandex.ru/media/moy19vek/aleksandr-iii...avicy-5e491152386b1c55564792aa

|

Метки: романовы игнатьевы |

Были ли у Николая II любовницы после женитьбы на Александре Федоровне? |

32 120 подписчиков

Были ли у Николая II любовницы после женитьбы на Александре Федоровне?

В 1894 году Николай Александрович женился на принцессе Гессен-Дармштадтской, которая стала императрицей Александрой Федоровной. Непосредственно перед этим у Николая была очень долгая и прочная связь с балериной Матильдой Кшесинской.

Об этом сейчас знают многие, благодаря скандалу вокруг фильма «Матильда». Про эти отношения я в рамках статьи рассказывать не буду. Есть более интересный вопрос: а были ли у Николая любовницы уже после того, как он стал мужем Александры Федоровны?

Матильда Кшесинская и юный цесаревич Николай

С этим мы еще попробуем разобраться, но пока, раз уж я решила умолчать об истории с Кшесинской, расскажу о других интересных отношениях свободного еще тогда Ники.

В 1890 – 1891 годах Николай Александрович побывал в Японии, где познакомился с гейшей по имени Моорока Омацу (О-Мацу). На девушку, а точнее, на её копию можно посмотреть и сейчас. Кукла, которая была изготовлена, согласно легенде, по заказу самого японского императора, хранится в Кунсткамере до сих пор.

Кукла Моорока Омацу

Только подарок вручал не сам глава японского государства, а мастер Кавасима Дзимбэй II. Император самолично не мог сделать такой подарок русскому цесаревичу.

Но это все про молодость. А в эту прекрасную пору все люди свободны, они вправе делать то, что им вздумается, встречаться с теми, с кем хочется.

Совсем другое дело – семейная жизнь. Тем более, если речь идет об императорской семье.

Николай II и Александра Федоровна

Николай Второй, как представляется, любил свою супругу. И почти нет сведений о том, что Николай с кем-то вступал в связь, будучи мужем Александры Федоровны. Но одну «ложечку дегтя» можно найти.

До сих пор поговаривают, что Лев Гумилев – сын царя. Это, конечно же, слухи, которые сложно подтвердить, но не бывает же дыма без огня.

Николай II с супругой

Несколько косвенных доказательств того, что у Николая была связь с поэтессой Ахматовой:

1. Литературовед Эмма Герштейн, которая знала Ахматову и написала о ней книгу, отмечала, что Анна Андреевна ненавидела свое стихотворение, получившее название «Сероглазый король». Автор книги о поэтессе отмечала, что причина ненависти была понятной: сын Ахматовой был не от мужа, а от того самого «Сероглазого короля».

2. Художник Юрий Анненков, живя в Париже, написал мемуары. И в этой книге, которая называется «Повесть о пустяках», автор рассказывает что-то аналогичное воспоминаниям Герштейн о Николае и Ахматовой.

3. Сама Анна Андреевна никогда не опровергала слухи о том, что она встречается с царем. При этом в её раннем творчестве очень много про некого мужчину, с которым, увы, невозможно быть вместе – по объективным причинам.

Анна Ахматова в разные годы жизни

4. Есть мнение, что Ахматова стала знаменитой и успешной именно благодаря Николаю Второму. Он помогал «продвигать» стихи поэтессе.

Нужно еще и учитывать, что окна дома Анны Андреевны, находившегося в Царском селе, выходили на императорскую резиденцию. А в царском парке гулять никому не возбранялось.

Не буду утверждать, что между Николаем и Анной был роман. Но одно я знаю точно: все случайности – не случайны. Раз есть столько косвенных доказательств, что император и поэтесса были близки, то можно делать определенные выводы.

Другие публикации канала

Поэт Байрон и его сестра Августа: история одной странной дружбы

https://zen.yandex.ru/media/zagadki_history/byli-l...rovne-5e351fd78b16e54eabd3e518

|

Метки: романовы |

Княжна-хирург Вера Гедройц |

Княжна-хирург Вера Гедройц

1915-й год.Царское Село.

Лейб-медик царскосельского госпиталя Вера Игнатьевна Гедройц склонилась над телом Анны Александровны Вырубовой-подруги императрицы Александровны Фёдоровны."Она обречена!"-осмотрев Вырубову,сделала свой вывод княжна Гедройц.

Анна Вырубова попала в железнодорожную катастрофу под Петроградом Получив тяжелую травму и в бессознательном состоянии была госпитализирована. Гедройц собиралась покинуть палату,но в дверях она столкнулась со старцем Григорием Распутиным."Куда прёшь в грязных сапожищах в чистую палату!?"-с негодованием произнесла княжна."Пусти меня к Аннушке!Я в миг поставлю её на ноги!"-воскликнул старец."Не пущу!"-промолвила Вера Игнатьевна и с силой вытолкнула старца за дверь

"Я вылечу тебя Аннушка!"-произнёс Распутин и принялся усердно молиться.Вырубова выжила, хотя и осталась калекой на всю жизнь: передвигаться после этого могла лишь в инвалидном кресле-каталке или на костылях; в более поздние годы — с палочкой. На денежную компенсацию за полученную травму Анна Вырубова организовала в Царском Селе военный госпиталь.80 тысяч рублей она получила от императрицы Александры Фёдоровны

Полгода Анна была прикована к кровати. Всё это время императрица посещала фрейлину ежедневно, вызывая зависть придворных. Ещё 20 тыс. рублей добавил Николай II.

Анна Вырубова смогла выжить-благодаря молитвам старца Григория,хотя оперировала её княжна Вера Гедройц.Вера Игнатьевна была неплохим хирургом.Став в 1914 году лейб-медиком царскосельского госпиталя.-она заставила себе подчиниться царицу и великих княжон Царица и великие княжны с началом Первой мириовой войны работали в этом госпитале сестрами милосердия. Вера Игнатьевна во время сложных хирургических операций покрикивала на императрицу российскую, и та сносила; могла бы быть, по словам Веры Игнатьевны, хорошей хирургической сестрой — хладнокровной и точной. Великих княжон Гедройц расценивала как девушек недалеких, для которых флирт с выздоравливающими офицерами был смыслом жизни. Несчастный царевич Алексей был стеклянным мальчиком — тихий и послушный, осторожный, молчаливый.

У Гедройц годы, проведенные во время учёбы в Женеве, вытравили её монархические убеждения. Она считала революцию неизбежной и необходимой.

Гедройц терпеть не могла Вырубову.Живя в Швейцарии, она знала историю о том,как между Вырубовой и социалистами возникло негласное соглашение по которому Распутин должен был внедриться в царское окружение Миссия Распутина -скомпрометировать царскую власть-что приведёт в стране к новой революции.Анна Александровна согласилась на этот шаг-чтобы спасти цесаревича Алексея от гемофилии.То,что Распутин способен это сделать она не сомневалась.Григорий Ефимович провел несколько сеансов с её больным мужем и как ей казалось спас его от полового бессилия.Но Анна Александровна не хотела иметь никаких отношений со своим мужем

Но больше всего Гедройц ненавидела Вырубову за то,что создала для Распутина "гарем" из придвореых дам.Старец нуждался в "особой подпиттке"-на лечение цесаревича у старца уходило много жизненных сил.

В руки Гедройц попали "Дневники"Анны Вырубовой.Особенно княжну заинтересовали страницы-где Анна Александровна подробно описывала свои любовные отношения со старцем и свои близкие отношения с императрицей."А на этом можно и заработать!"-подумала Вера Игнатьевна.

Как только Вырубовой после операции стало легче-княжна открыто заявила о своём намерении опубликовать эти дневниковые записи за границей.Анне Александровне пришлось откупиться за свои дневнековые записи перед княжной и более того оплатить ей услугу по восстановлению утраченной девственности.Григорий Ефимович стал первым и единственным мужчиной Вырубовой.

Спустя годы,Анна Александровна значительно отредактирует свой "Дневник"-для публикации за рубежом.Естественно,что о своих любовных отношениях с Распутиным она не скажет ни слова..В глазах общественности она останется девственницей-благодаря княжне Гедройц

© Copyright: Кристина Оболенская 2, 2020

Свидетельство о публикации №220022701802

|

Метки: гедройц вырубовы |

Как цесаревна Мария Федоровна на шлейфе детей катала |

27

4

1198 подписчиков

Как цесаревна Мария Федоровна на шлейфе детей катала

Воспитательницей детей цесаревича Александра Александровича (будущий император Александр III) и его жены Марии Федоровны была назначена Александра Петровна Олленгрэн, вдова с четырьмя детьми.

Александра Петровна отказывалась от этой должности, ссылаясь на большую ответственность. Тогда ее уговорили и сама Цесаревна, и ее супруг. Сын Александры Петровны Володя был ровесником Ники и Жоржика. Он жил и воспитывался вместе с ними. Оставил воспоминания об этих годах.

И в них есть замечательный пример того, какими людьми были Александр Александрович и Мария Федоровна в обычной, домашней жизни.

Фото 1878 г. Мария Федоровна, Жоржик, Ники и будущий император Александр III. Источник фото - yandex.ru/images/

В одиннадцать часов, посреди занятий, раздавался звонок с четвертого этажа Анничкова дворца, где жили родители Ники и Жоржика. Дети видели свою мать два раза в день: утром и вечером. К Августейшей чете на лифте, через Блюдный зал и будуар Марии Федоровны летели все трое: и ее сыновья, и ребенок воспитательницы.

В то время Александр Александрович и Мария Федоровна ездили в Зимний дворец ежедневно. Одна из причин – наследник боялся, что его отец-император даст конституцию.

Дети этого не знали. Но перед отъездом в Зимний Мария Федоровна радовала детей. Им доставляло удовольствие кататься вокруг комнаты на шлейфе платья. Владимир назвал это «постоянной данью за расставание». Покатавшись, мальчики снова спускались на свою половину, к книгам, тетрадям и занятиям.

В 1834 году император Николай I ввел придворные платья для дам, которые назвали «дамские мундиры». Цвет, фасон, узор золотом или серебром – всё было регламентировано. Придворное платье было со шлейфом:

Свадебное платье Марии Федоровны, 1860-е гг. Источник фото - yandex.ru/images/

Вот на этом шлейфе и катала мальчиков Великая Княгиня Мария Федоровна.

Честно говоря, не представляю, как потом чистили изнанку этого шлейфа, после такой-то езды на нем! Но и восторг детей тоже могу себе представить.