Беженцы Первой мировой войны |

|

||||||||

|

|||||||||||||||||||

|

Метки: первая мировая война красный крест |

Вологодский край и Первая мировая война |

Вологодский край и Первая мировая война

Минаев Алексей Леонидович,

преподаватель БОУ СПО ВО «Вологодский педагогический колледж»,

руководитель Вологодского военно-исторического общества.

В год 100-летия со дня начала Великой войны 1914-1918 гг. важнейшей проблемой военно-патриотического воспитания становится нахождение в истории столь далеких и плохо изученных событий конкретных краеведческих оснований.

Фронты Великой войны 1914-1918 гг. разворачивались на западных и южных рубежах Российской Империи, вдалеке от центральных губерний. Но, несмотря на это, Вологодский край, как и во времена других военных испытаний для нашей Родины, не остался в стороне от событий, развернувшихся как на передовой, так и в тылу.

В первую очередь, это мобилизация и активность местных административных органов по отправке на фронт личного состава для формируемых воинских подразделений. Мобилизации затронули значительную часть мужского населения. Сегодня отсутствует точная статистика по числу призванных с территорий современной Вологодской области в годы войны, но, по аналогии с соседними регионами, это не менее 10-12 % населения.1

Вологжане верой и правдой служили Отечеству практически во всех частях и соединениях: от офицеров Лейб-гвардейских полков, подводников и авиаторов до рядовых стрелков и чинов государственного ополчения.

В войне приняли участие кадровые части, чье формирование было связано с Вологодской губернией. С 1910 года в г. Вологде стояли два батальона 198-го пехотного Александро-Невского полка. Уже в 1914 г. под командованием полковника К.И. Волькенау, впоследствии Георгиевского кавалера, полк сражался на Юго-западном фронте под Варшавой, потом были Прибалтика, тяготы отступления 1915 г., участие в Брусиловском прорыве и расформирование, постигшее все части Русской Императорской армии в 1918 г.

Кроме того, еще несколько частей русской императорской армии получили свое наименование от названий городов региона. Степень их укорененности в жизнь Вологодчины, конечно, различна. Так, 434-й Череповецкий полностью был сформирован на территории одноименного города. 296-й Грязовецкий, напротив, не базировался в крае, но комплектовался, судя по спискам личного состава преимущественно из уроженцев вологодских земель и, непосредственно, из жителей Грязовецкого уезда. Старейшие полки русской армии, 13-й Белозерский и 18-й Вологодский, а так же, сформированный в числе полков четвертой очереди в конце 1916 года 551-й Велико-Устюжский, имеют лишь номинальную принадлежность к краю. Но даже в этом случае духовная связь с Вологодчиной не прерывалась. Так, священник вновь созданного полка обращался к благочинному города с просьбой: «<…> Весьма желательно знать, для ознакомления солдат, подробности о шефе нашего полка. Более подробно историю города, чтимые святыни города, и его окрестностей и другие выдающиеся исторические и народно-бытовые памятники и события <…>». 2

Формировались в Вологде части государственного ополчения. Сотни вологжан пополнили ряды Вологодских пеших дружин и рабочих батальонов, о судьбах которых мы не знаем на сегодняшний день практически ничего. Только номера Вологодских дружин: 19-я, 87-я, 348-я мелькают в отдельных военно-исторических и краеведческих исследованиях, да некоторые материалы о судьбе 482-го пехотного Жиздринского полка, сформированного из дружин 66-й бригады ополчения Вологодчины.

Особое место занимает добровольчество в годы Первой мировой. В архивах Вологодской области сохранились тексты заявлений, подобные этому: «Имея неотъемлемое желание в настоящее время войны поступить в действующую армию в качестве добровольца, питая патриотизм, чувство постоять грудью за Веру, Царя и дорогое Отечество, я покорнейше прошу принять меня как добровольца …».3 Примечательно, что эта волна коснулась не только мужчин.

Если имя Бочкаревой М.Л., уроженки Кирилловского уезда известно многим, то выдающаяся история Александры Васильевны Паньчевой крестьянки Вологодского уезда лишь недавно стала широко известна. Под видом нижнего чина в полном обмундировании и снаряжении она появилась на позициях 24 Сибирского стрелкового полка 12 января 1915 г., где и находилась в составе 3-й роты 5 суток. В ночь с 12 на 13 января 1915 г. первой бросилась из окопа при атаке этой роты, желая увлечь собой нижних чинов, «чем явила собой пример храбрости и мужества». В этой атаке была убита осколком шрапнели и её Георгиевский крест 4 степени получали уже родственники.4

Массовыми стали побеги гимназистов и семинаристов «на фронт». В Государственном архиве Вологодской области хранится показательное в этом вопросе письмо протоиерея Николая Караулова, будущего новомученника, о своем сыне Анатолии, который добровольцем ушел на фронт, не был принят в Казанское военное училище по малолетству, но остался на службе шофером при штабе 10 армии. Отец его на это не просто благословил, а всемерно поддерживал, в том числе личными обращениями к губернатору за необходимыми для получения военного образования справками о политической благонадежности.5

Духовенство Вологодского края тоже рвалось к непосредственному служению делами для общей победы. Показательным является письмо иеромонаха Мартиниана, казначея Павло-Обнорского монастыря: «Объявленная война меня призывает на поле сражения для служения страждущим православным солдатикам, меня как верующего инока сильно влечет туда. При одном воспоминании, что я иду к православным солдатикам на войну, здоровье мое сделалось лучше, как будто с неба спустилось, да и в немощных телах пребывает благодать Божья помогающая. Владыка преосвященный Александр, благослови меня на это святое дело».6

На трудности военного времени и тяготы рутинного тылового обеспечения армии откликнулись государственные, земские, общественные организации, лица духовного звания. Шилась одежда, собирались денежные средства, проводились благотворительные концерты, организовывалась помощь семьям ушедших на фронт,

Поскольку Вологда являлась крупным тыловым центром и, одновременно, важным железнодорожным узлом, естественно, что в городах губернии массово размещались военные лазареты. Хотя документы отмечали, что «в отдаленный Вологодский край направляются почти исключительно легко-раненные воинские чины», это направление деятельности трудно признать малозначимым. На 1915 год только в губернском центре, с населением чуть больше 40 тысяч человек, располагалось 11 лазаретов Всероссийского земского союза помощи больным и раненым воинам, 5 лазаретов общества Красного Креста и 4 лазарета Всероссийского городского союза.7 Добавим к этому запасной госпиталь № 183 военного ведомства и функционировавший на станции Вологда сортировочный госпиталь при Вологодском Окружном Эвакуационном пункте. Кроме того, открылись лазареты в Грязовецком, Кадниковском, Тотемском уездах.8 Одни лазареты Красного Креста, статистика движения раненых в которых наиболее полно сохранилась, приняли около 5000 человек. Вологодская епархия уже в ноябре 1914 г. принимает решение об открытии в Павло-Обнорском монастыре совместно с Всероссийским земским союзом помощи больным и раненым воинам лазарета на 200 коек. Города отдавали для нужд военно-медицинской помощи все помещения, которые были пригодны, от учебных классов и колонии для малолетних преступников до канцелярии губернатора.9

В связи со всем вышесказанным сложно согласится со встречающимися на страницах краеведческих изданий высказываниями, подобными этому: «Что же касается Вологодской губернии, то здесь проявления патриотизма не выходили, как правило, за рамки обычной благотворительности в пользу раненых и семей, потерявших на поле брани своих кормильцев, лекций о германской агрессии и пафоса газетных заголовков в местной прессе». 10 Всего лишь, «обычная благотворительность» …

Можно относиться скептично к сообщению одной из церковных летописей г. Великий Устюг, ссылаясь на субъективизм автора, но под 1915 годом там отмечается, что «Великая вторая Отечественная и Европейская война с немцами и турками <…>, также уничтожение Государем Императором продажи вина и прочих хмельных напитков – эти два обстоятельства послужили к очищению нрава народа. Число преступлений сократилось во много раз. Хулиганство, драки, нескромные игрища, срамные песни и прочее, развившееся в последние пред войной годы в сильной степени распутство народа, почти совсем прекратилось. Число молящихся в храмах увеличилось. Поминовение на проскомидии и служение молебнов почти удвоилось. Количество исповедающихся также увеличилось. Народ сознал свои грехи и обратился к Богу с молитвой и покаянием».11

Несмотря на появление в последние годы темы Первой мировой в региональных изданиях, материалов пока явно недостаточно.

Осознание этого стало основанием для организации Вологодского военно-исторического общества. По благословению Архиепископа Вологодского и Великоустюжского Максимилиана в 2012 г. Вологодское военно-историческое общество стало структурным подразделением Вологодского Православного Духовного Училища. Для такого несколько необычного на первый взгляд сотрудничества были найдены конкретные исторические основания. В своем решении от 24 ноября 1914 г. Вологодская Консистория отмечала: «<…> сведения о прихожанах, положивших живот свой на поле брани, с возможною подробностью вносить в церковные летописи, отмечая в них и тех участников нынешней войны, которые останутся в живых и возвратятся в домы свои, дабы их имена были ведомы грядущим поколениям <..>»12

Основным направлением деятельности Общества является привлечение внимания к проблемам забытой военной истории и создание возможности для широкого круга общественности и специалистов работать с биографическими материалами участников Великой войны.

Оптимальным средством решения данных задач стало создание общедоступного интернет-ресурса с возможностью свободных поисковых запросов. При поддержке международного грантового конкурса «Православная инициатива» сегодня по адресу vologda-1914.ru уже функционирует проект «Побежденные, но незабытые», в базу которого заносится информация по уроженцам Вологодского края принимавших непосредственное участие в боевых действиях, запасных чинах, чиновниках военного времени, сестрах милосердия. Члены Вологодского военно-исторического общества надеются на то, что к реализации проекта подключиться как можно больше неравнодушных людей.

Увековечение памяти о войнах-вологжанах требует и дальнейшего материального воплощения. В уже упоминавшемся решении Вологодской духовной консистории от 24 ноября 1914 г. есть и такие строки: «<…> когда с Божьею помощью нынешняя кровопролитная война прекратиться и жертвы ея в каждом приходе с полною достоверностью определяться, то духовенству принять на себя почин в деле видимаго для всех увековечения памяти их среди местного населения сооружением на приличных местах часовен, памятников и крестов и постановкой в храмах особых памятных досок <…>»13 Думается, что сегодня настало время совершить то дело, которое в силу исторических обстоятельств так надеялись, но не смогли свершить наши предки.

1 Смирнов И.А. Кирилловский уезд в годы Первой мировой войны//Кириллов. Краев. Альманах. Вып.6. – Вологда, 2005. – С. 148

2 Кляповская А.А. Первая мировая война … С. 337

3 Кляповская А.А. Первая мировая война … С. 336

4 Государственный архив Вологодской области. ф.18 – оп. 1 – ед.х. 5713 – л.11-12

5 ГАВО ф.18 – оп. 1 – ед.хр. 6816 – л.92

6 ГАВО ф.18 – оп. 1 – ед.хр. 5713 – л.32

7 Старая Вологда. XII – начало XX в. Сборник документов и материалов. – Вологда: Легия, 2004. – С. 459-460

8 Голикова Н.И, Смелкова Т.Н. К вопросу о взаимодействии государственных учреждений и общественных организаций в годы Первой мировой войны (по материалам Вологодской губернии)//Историческое краеведение и архивы. Вып. 9. – Вологда, 2003. – С.137

9 ГАВО. ф. 496 – оп.1 – ед.хр. 19474 – л.162-163

10 Чистов Д.Л. Патриотизм на переломах истории. Итоги и опыт Первой мировой войны//Историческое краеведение и архивы. Вып.11. – Вологда, 2004. – С.151

11 Кляповская А.А. Первая мировая война … С. 338

12 ГАВО. ф. 496 – оп. 1 – ед.хр. 19499 – л.6-7об.

13 Там же

http://1914.military-vologda.ru/arkhiv/82-arkhiv/186-pervaya-mirovaya

|

Метки: первая мировая война красный крест вологда |

Аферист виртуоз царской России Николай Савин. |

Аферист виртуоз царской России Николай Савин.https://zen.yandex.ru/media/id/5b9cf2c3b76d9000aa0...savin-5c51fa149f20ac00ac190939

Николай в детские и юношеские годы был баловнем судьбы. Его отец, состоятельный помещик Калужской губернии Боровского уезда, безумно любил сына и потакал его бесконечным прихотям. Получив хорошее домашнее образование, Николай, как и подобало юноше из дворянской семьи, в 20 лет начал службу в гвардейской кавалерии в чине корнета. Несмотря на денежную поддержку отца, Савин, испытывая недостаток в средствах, совершил мелкое жульничество.

Николай оформлял на себя в двух мастерских две одинаковые пары туфель. При получении заказа в каждой мастерской он оставлял один ботинок на растяжку по причине того, что он жмет, а другой ботинок уносил с собой. Понятно, что из одной мастерской он забирал правый ботинок, а из другой – левый. И таким образом получал совершенно бесплатно новые туфли. В ресторанах подбрасывал засушенного таракана, за что получал бесплатно обед и бутылку вина в придачу. За поступки, несовместимые с офицерской честью, ему было предложено выйти в отставку.

Начавшаяся в 1877 году Русско-турецкая война вынудила правительство призывать из запаса и отставки офицеров, не особенно вникая в их послужной список. Но, тем не менее попытка отставного корнета, была отклонена. Ему удалось попасть добровольцем в корпус генерал-лейтенанта барона Криденера, штурмовавший на севере Болгарии занятый турками город Плевен (Плевна).

Сражаясь в первых рядах штурмующих войск, он получил тяжелое ранение левой руки и его отправили на излечение, от продолжения службы ему пришлось отказаться, и еще из-за обвинений в получении страховки за поджог собственного дома (по другим сведениям - за уничтожение долговых документов), он вновь оставляет службу, на этот раз уже окончательно.

Он окунулся в столичную жизнь «золотой» молодежи. Савин не был стеснен в средствах: после смерти отца он оказался владельцем нескольких имений, домов и другого имущества. Однако деньгам свойственно кончаться, и результат столь безудержного мотовства скоро сказался: через несколько месяцев от миллионного состояния остались лишь воспоминания и многочисленные векселя.

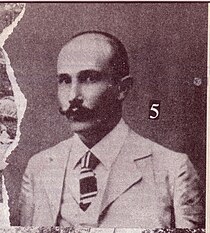

Карточка Николая Савина, сделанная в полиции Гамбурга

...В качестве богатого русского коннозаводчика он появляется в Италии, представляется итальянскому правительству и предлагает свои услуги по поставке орловских рысаков для итальянской армии. Для закупки лошадей ему выделяются огромные средства. Но в одно прекрасное утро Савин бесследно исчезает из Рима, прихватив с собой большую сумму денег.

Далее Савин появляется в Болгарии и председателю регентского совета управления Болгарией - Стефану Стамболову представляется крупным банкиром и в качестве государственного займа предлагает деньги, оставшиеся от итальянской аферы. Афера почти удалась, но Савина узнал знакомый парикмахер, пришлось спасаться бегством. И все - же его арестовали и этапировали в Россию в Петербург, где он доказал что невиновен и вышел не свободу.

Стефан Стамболов //Статьи выходят после 14.00 по Мск

В 1891 году присяжные заседатели Московского окружного суда признали бывшего корнета Николая Герасимовича Савина виновным в ранее совершенных крупных мошенничествах, и он был осужден на ссылку в Томскую губернию. На суде, помимо прочего, выяснилось, что у Савина вспыльчивый и опасный характер. Поэтому предписывалось при сопровождении Савина в Сибирь предпринять самые строгие меры по его охране. Особо рекомендовалось поселить его в таком месте губернии, где за ним мог быть обеспечен надежный надзор.

Томский губернатор, получив такое предписание, назначил местом жительства ссыльного самую отдаленную местность — Нарымский округ; там, среди дикой тундры и непроходимых болот, в свое время отбывали наказание декабристы.

Савина поселили в селе Кетском, на глухом и пустынном берегу Оби, где жили в основном остяки (ханты). Продумав ряд вариантов освобождения, и обманув зорко следивших за каждым его шагом полицейских чиновников, он бежал после нескольких месяцев ссылки. Несмотря на повсеместное оповещение о его побеге и преследование, Савин сумел разными способами преодолеть расстояние около 5 тысяч верст и оказался в Саратове, где имел небольшое поместье и мог раздобыть немного денег на первое время.

Еще по пути к Саратову Савин на пароходе познакомился с неким Минаевым, студентом Томского университета. Общительный и обаятельный бывший корнет узнал от собеседника, что его отец, постоянно живущий в Петербурге, содержит наемные экипажи и хорошо известен среди конских барышников и торговцев фуражом.

Николай Герасимович, приступая к афере, казалось бы, все подготовил и учел. Но аферист международного уровня, специалист по околпачиванию иностранцев из высшего света не знал и не понимал натуры русского купца, вроде бы тугодума, но очень расчетливого и практичного. Поэтому все его хитроумные планы потерпели крах.

В одном из номеров единственной в городе гостиницы с громким названием «Золотой якорь» расположился Николай Герасимович, даже мысли не допускавший, что его смогут найти в таком захолустье. Нашли, и вернули в тюрьму. Савин как опасный преступник содержался в отдельной камере под специальным надзором.

Совершенно случайно ему стало известно, что в тюрьме заболел брюшным тифом в тяжелой форме один заключенный и его отправили в земскую больницу, больной умер. Савин прикинулся больным тифом и попал в морг вместо умершего. Бывший корнет решил бежать, причем не только из тюрьмы, но и из России — этой мужицкой страны, где его преследовали сплошные неудачи.

В итоге он оказался на лайнере, идущим в Америку. Он снова обрел уверенность в себе, превратившись опять «по мановению волшебной палочки» в знатного вельможу князя Савина, графа Тулуз де Лотрека.

Это было в начале 1895 года, когда Савину было около 40 лет. Николай Герасимович, говоривший по-английски без акцента, представительный и прекрасно сложенный, вскоре перезнакомился со всеми пассажирами первого класса. Душа общества, он всю дорогу развлекал публику рассказами о своих многочисленных похождениях. С мужчинами он играл в карты. Хороший игрок, не брезговавший шулерством, Николай Герасимович заметно поправил свои денежные дела. С женщинами он флиртовал, увлекая их заманчивыми перспективами брака, Савин каждой предлагал руку и сердце с убедительной просьбой до приезда в Нью-Йорк сохранять все в секрете...

Продолжение похождений корнета Савина в статье "Аферист виртуоз

Савин часть 2".

В статье использованы материалы Р. В. Николаева “Аферы века”

|

Метки: российская императорская армия российская империя аферисты |

Мифы и легенды Мальты: Белая иммиграция на Мальте 1919 |

События проекта

/

Сегодня 19:30

Предпремьерный показ фильма «Юморист»

Мифы и легенды Мальты: Белая иммиграция на Мальте 1919

+T -

Продолжая рассказ о русских, которые попали на Мальту волей ураганных ветров октябрьской революции, вынуждена констатировать, что русскоязычный интернет бесполезен, скушен и запутан… Ни архивных материалов, ни фотографий, ни рассказов, ни дневников, ни писем.

Конечно, такую скудность информации в русском виртуальном мире легко объяснить той же революцией.

Хотите уничтожить что-либо, отрежьте корни, верхушка засохнет сама…

Вот корни большинству из нас революция и обрубила: нет у нас дома семейных альбомов двухсотлетней давности, нет в столовой или библиотеке выписанных маслом портретов далеких предков, да и столовых или библиотек тоже у большинства нет …

Помните гениальное у Булгакова:

— И где же я должен принимать пищу?

— В спальне!

— Очень возможно, что Айседора Дункан так и делает. Может быть, она в кабинете обедает, а в ванной режет кроликов. Может быть. Но я — не Айседора Дункан. Я буду обедать в столовой, а оперировать в операционной! Передайте это общему собранию.

Логика моя такова: если мы все же понимаем, что «обедать нужно в столовой, а оперировать в операционной», то давайте попробуем собрать то немногое, что удается найти в англоязычном интернете о наших соотечественниках, чтобы не только англоговорящие знали нашу историю, но и мы тоже.

Еще в 2014 году нашла сайт http://website.lineone.net/~stephaniebidmead/, но не смогла понять, кто автор сайта, как автора зовут, и откуда взята информация и фотографии.

Снова хочу оговориться, что я не перевожу дословно тексты сайтов, а вольно пересказываю то, что мне самой кажется интересным. Оригинальную версию каждый может найти на самом ресурсе.

"После свержения династии Романовых в 1917 году, в России началась гражданская война. Большевики занимали все большие территории, оттесняя Белую армию все дальше и дальше к югу."

Думаю, что каждый из вас хоть что-то, но знает о годах, когда Россия стала социалистической и народной, когда была расстреляна царская семья вместе с пятью детьми… Прошу понять меня правильно, я не против русского народа, но против действий отдельных исторических персонажей.

В английском языке есть хорошая поговорка: "We all have bad feelings; it's acting on them what makes Us bad" - У всех бывают плохие мысли, но только действия в угоду им делают Нас плохими".

Кстати, дневники и отчеты о ходе расстрела, расчленения и запрятывания останков убитых в русском интернете есть. Там даже можно найти сканированные документы «отличных» работников советской власти, которые прилежно воспроизводили все подробности последних двух дней царя, его семьи и подданных, а также не забывали рапортующие упомянуть о том, что сами делали, чем другие товарищи, то есть подельники занимались.

Я читала когда-то, но перечитывать не буду, омерзительно… Интересно, дети у этих «выполнявших долг» остались, внуки? Какие они выросли? Но это я не в ту сторону направилась, нижайше прошу простить…

Итак, английский крейсер Ее Величества под командованием капитана С.Д. Джонсона, прибыл в Севастополь в первую неделю апреля 1919 года. Корабль доставил личное сообщение Ее Величества Королевы Англии Александры своей сестре Вдовствующей Императрице Марии Федоровне – матери российского царя Николая II.

В послании Марию Федоровну просили срочно покинуть Россию и отправиться через Мальту в Англию на борту Королевского военно-морского флагманского корабля.

Мария Федоровна уже ответила отказом на подобное прошение, переданное ей 4 недели назад капитаном флагманского корабля Калипсо. Вдовствующая Императрица не хотела покидать страну, несмотря на то, что большевики занимали все большие территории и уже подступили к Крыму.

Капитаны военных кораблей Ее Величества встали на якорь в нескольких милях от Ялты, где проживала Вдовствующая Императрица. Двум капитанам удалось уговорить Марию Федоровну отправиться в Англию к сестре.

7 апреля корабль Мальборо встал в порту Ялты и начал принимать пассажиров. Изначально планировалось взять на борт 10-12 человек, но очень быстро выяснилось, что пассажиров получается гораздо больше.

Офицеры корабля освободили 35 кают, были установлены дополнительные койки, а капитан Джонсон уступил свою каюту Вдовствующей Императрице. Погрузка багажа, размещение людей длились до 11 апреля, когда крейсер Мальборо вышел в море, унося на себе 44 члена царской семьи и знатных особ, а также их гувернанток, нянек, экономок, слуг, не считая более 700 чемоданов и другого багажа.

Следующим утром крейсер пришел в порт острова Халки, расположенный в 12 милях от Константинополя. Здесь корабль простоял до 16 апреля, до момента, пока Великий князь Николай Николаевич с супругой Великой княгиней Анастасией, Великий князь Петр Николаевич с супругой Великой княгиней Милитсой, с княжной Марией, князем Романом, графом и графиней Тыжкевич, бароном и баронессой Штааль, господином Болдыревым и доктором Маламой с их слугами и свитами ни пересели на линкор Лорд Нельсон и отправились в Геную.

Их места заняли новые пассажиры: граф и графиня Дмитрий и София Менгден, граф и графиня Георгий и Ирина Менгден, графиня Вера Менгден, граф Николай Менгден, мадам Елена Эркофф, две служанки. Дредноут Мальборо отправился в сторону Мальты.

На Мальте готовились к встрече таких именитых беженцев. 12 апреля Лорд Метуен находился в королевском оперном театре в Валлетте, когда во время представления его вызвали к телефону и сообщили, что военный секретарь только что получил зашифрованную телеграмму, которую уже везет в театр мотоциклист.

Крейсер Мальборо появился у берегов Мальты 20 апреля 1919 года.

Губернатор Мальты поднялся на борт, чтобы засвидетельствовать почтение и приветствовать Вдовствующую императрицу, а также сообщить о готовности острова к Ее визиту.

Следующим утром на борту крейсера Мальборо, вытянувшись во фрунт, стоял весь экипаж, сбоку ожидала раскачивающаяся на волнах, укрытая подушками, баржа, а на берегу военный оркестр бравурно играл гимн Российской Империи.

Уже ко второй половине дня все пассажиры сошли на берег, все 712 мест багажа были выгружены, через два дня крейсер ушел в сторону Константинополя.

Мария Федоровна с небольшой свитой расположилась во дворце Сан-Антон, где в саду она посадила дуб, чтобы отметить свой 9 день пребывания на острове. Остальные благородные гости были размещены по разным отелям и особнякам.

Многие часы мать российского императора проводила в Русской часовне, которая расположена на территории дворца.

C часовней связана интересная легенда, которая еще ожидает своего опровержения или подтверждения. Но когда мы участвовали в реставрации Русской Часовни, которая была инициирована Президентом Мальты доктором Джорджем Абелой в 2010 году, я никакого рубина не нашла, хотя мы вскрыли полы, сняли потолки и даже поменяли вентиляцию и канализацию...

Но легенда красивая, поэтому пусть живет...

25 апреля на Мальту прибыл канадский корабль Бермудский, который доставил на остров еще 220 мужчин, 345 женщин и 133 ребенка – русских и английских беженцев.

Губернатору Мальты пришлось срочно искать места для их расселения. Бараки St. George’s, St. Andrew’s, Tigne и колледж St. Ignatius стали временными домами для несчастных.

31 декабря 1919 в церквях St. Luke’s, Tigne бараках были службы, которые переводились на русский язык. Во время службы органист исполнял гимн «Боже, Царя храни».

Определить точное количество русских беженцев в тот период невозможно, но по примерным оценкам, на Мальту прибыло около 800 человек.

Немногие остались и осели на Мальте, большинство продолжили свой путь дальше.

Представители царской семьи, которые прибыли на Мальту в апреле 1919:

- Ее Императорское Величество, Вдовствующая Императрица Мария Федоровна, урожденная Принцесса Дагмар, супруга императора Алексадра II.

- Великая княгиня Ксения Александровна, дочь Марии Федоровны и императора Александра II.

- Князь Федор Александрович, сын Великой княгини Ксении и Великого князя Александра Михайловича.

- Князь Никита Александрович, сын Великой княгини Ксении и Великого князя Александра Михайловича.

- Князь Дмитрий Александрович, сын Великой княгини Ксении и Великого князя Александра Михайловича.

- Князь Ростислав Александрович, сын Великой княгини Ксении и Великого князя Александра Михайловича.

- Князь Василий Александрович, сын Великой княгини Ксении и Великого князя Александра Михайловича.

Слуги царской семьи, прибывшие на Мальту:

-Камеристка Великой княгини Ксении – Афанасьева

- Камеристка Великой княгини Ксении – Балусиева

- Горничная Великой княгини Ксении – мисс Костер

- Горничная Вдовствующей Императрицы – мисс Гринвельт

- Слуга Великой княгини Ксении – Коломинов

- Слуга Великой княгини Ксении – Павлов

- Камеристка Великой княгини Ксении – Павлова

- Слуга Вдовствующей Императрицы – казак Поляков

- Камеристка Великой княгини Ксении – горничная Себолева

- Камеристка Вдовствующей Императрицы – Ольга Васильевна

- Слуга Вдовствующей Императрицы – Вигисс

- Слуга Вдовствующей Императрицы – казак Яцык

Другие русские иммигранты, прибывшие на Мальту в апреле 1919:

- Мадам Анатолис и 13-месячный ребенок, который заболел ветрянкой

- Князь Борятинский

- Ольга Батурина. Венчалась на Мальте в Греческой церкви St. George’s 15 июля 1919 с князем Владимиром Вяземским.

- Сергей Базаров (14 лет), прибыл на Мальту с ветрянкой.

- Наталья Бетикова, заложила свои драгоценности в компании Monte di Pieta (Валлетта).

- Мистер и Миссис Бирзе – артисты Императорского оперного театра в Одессе. На Мальте выступали на благотворительных концертах.

- Граф Андрей Александрович Бобринский

- Графиня Елизавета Петровна Бобринская (Шувалова)

- Наталья Брасова (Шереметьева) – первая жена купца Мармонтова, второй брак был с капитаном Владимиром Вульферт, третий (гражданский) брак был с Великим князем Михаилом Александровичем. В 1910 году она родила ребенка от Великого князя, а 29 октября 1911 в Вене состоялось венчание Великого князя и Натальи, которая получила титул графини Брасовой.

- Мисс Бонч-Бруевич.

- Лейтенант-полковник А. Бригер

- Генерал Шателейн с супругой и шестилетней дочерью

- Капитан Чириков (свидетель на свадьбе Батуриной и Вяземского 15 июля 1919)

- Надежда Кондатенко

- Павел Кондатенко (дворянин)

- Княгиня Ольга Петровна Долгорукая

- Князь Сергей Долгорукий – шеф-протокола двора Ее Императорского Величества

- Княжна Ольга Долгорукая

- Княжна София Долгорукая

- Елизавета Дубенская

- Капитан Николай Дубенский

- Елена Дубенская (родилась на Мальте 24 июня 1919)

- Генерал Дубенский

- Борис Эдвардс – скульптор, осел на Мальте, умер 12 февраля 1924 года, похоронен на кладбище Ta’ Braxia.

- Мисс Анастасия Эдвардс (племянница скульптора).

- Генерал Т. Елец

- Мисс София Еврейнова – фрейлина Великой Княгини Ксении

- Граф Фиерсон

- Генерал Фогул

- Профессор Федоров

- Князь Гагарин, капитал охраны

- Князь Галицин

- Княгиня Галицина

- Мисс Геребцова

- Мисс Малания Ивановна Гореченко, на Мальте вышла замуж за майора Стефана Самута Тальяферро.

- Дональд Готаррес-Дедара

- Мисс Григорьева

- Н. Холл (дворянин)

- Мисс Хорват и ребенок

- Граф Игнатьев

- Графиня С. Игнатьева

- Лейтенант Каминский

- Капитан Н. Карпицкий

- Княгиня Александрина Кяземскова

- Граф Кляйнмишель

- Графиня Кляйнмишель

- Мадам Колонина

- Господин Копыльцов

- Вензислав Кузмичев

- Профессор Николай Краснов (живописец, архитектор)

- Вера Краснова (вышла замуж на Мальте за телеграфиста Уильяма Аарона Альюистона 28 мая 1921 года)

- Н. Кульчитский (бывший министр образования)

- Капитан А. Леонтьев

- Миссис Леонтьева

- Леон Лихачев

- Мария Лихачева (вышла замуж на Мальте за лейтенанта Фредерика Генри Грин 13 апреля 1920)

- Князь Лобанов-Ростовский

- Ксения Ломакина (вышла замуж на Мальте 6 июня 1920 за лейб-командира Артура Эдварда Бадделей)

- Президент местного дворянского собрания г-н Маланин (свидетель на свадьбе Батуриной и Вяземского)

- Наталья Мармонтова (дочь Натальи Брассовой)

- Графиня Зинаида Менгден – фрейлина

- Граф Дмитрий Дмитриевич Менгден

- Граф Георгий Дмитриевич Менгден

- Графиня Ирина Дмитриевна Менгден

- Граф Николай Дмитриевич Менгден

- Графиня София Дмитриевна Менгден

- Графиня Вера Дмитриевна Менгден

- А. Мясоедов

- Мисс Мяшетский (заложил бриллиантовое колье в Monte di Pieta в Валлетте)

- Господин Нелидов

- Полковник Новосильцев

- Полковник князь Обеляни

- Княгиня Оболенская – фрейлина

- Княгиня Ольга Орлова

- Князь Николай Владимирович Орлов (проживал с семьей в отеле Imperial (Sliema)

- Княгиня Надежда Орлова (супруга Николая Вл.)

- Княжна Ирина Орлова

- Капитан Петрово-Солово

- Наталья Пышковская (вышла замуж на Мальте за Артура Эдвина Коатеса 12 октября 1919)

- Генерал Поляков

- Княгиня Катерина Путятина (супруга князя Михаила Путятина)

- Князь Михаил Путятин

- Княжна Наталья Путятина (вышла замуж на Мальте за Эдгара Табоне, основала на Мальте академию русского балета. Умерла 21 января 1984 года, похоронена на кладбище Ta’ Braxia)

- Княгиня Ольга Путятина (мама Натальи Путятиной), умерла на Мальте 14 апреля 1967, похоронена на кладбище Ta’ Braxia

- Константин Рудановский (сын)

- Татьяна Рудановская (супруга Василия Рудановского)

- Василий Рудановский (Консул императорского дома на Мальте)

- Мисс Шатт

- Граф Дмитрий Шереметьев, стал главой комитета по делам бежецев

- Мисс Симондс – няня детей графини Елены Михайловны Толстой

- Лейтенант А. Шидловский

- Мадам Сирокомская

- Алиса Страндман – экономка княжны Путятиной (умерла на Мальте 25 апреля 1977, похоронена на кладбище Ta’ Braxia

- Полковник Сроганов

- Борис Суворов – журналист

- Г-н Свечин

- Полковник Тирам

- Граф Дмитрий Иванович Толстой (бывший директор музея Эрмитаж)

- Графиня Елена Михайловна Толстая

- Зинаида Толстая (заложила ювелирные украшения в Monte di Pieta в Валлетте)

- Князь Цулукидзе

- Княгиня Цулукидзе

- Г-н Тютчев

- А. Тязан

- Протоирей Николай Владимирский (Александровского кафедрального собора в Ялте, совершал обряды бракосочетания, которые заключались на Мальте)

- Мисс Волгина (пианистка)

- Г-н Воеводский

- С. Войков

- Барон фон Ховен

- Баронесса фон Ховен

- Барон фон Траубенберг

- Адмирал князь Вяземский

- Княгиня Маргарита Вяземская

- Князь Владимир Вяземский (женился на Ольге Батуриной на Мальте)

- Генерал Константин Военский де Бризе (прожил на Мальте до 1928 года, похоронен на кладбище Ta’ Braxia)

- Г-н Волгин (императорский министр религий)

- Мисс Ольга Ярмонкина (Бирилева)

- Вера Ярмонкина (вышла замуж за лейтенанта Джузеппе Мифсуд 20 июля 1919)

- Князь Феликс Феликсович Юсопов Старший

- Княгиня Зинаида Николаевна Юсупова

- Князь Феликс Феликсович Юсупов (участвовал в убийстве Распутина)

- Княгиня Ирина Александровна Юсупова (супруга Феликса Феликсовича младшего)

- Княжна Ирина Феликсовна Юсупова

Слуги русских господ, которые прибыли на Мальту:

- Горничная Адель (Графиня Менгден)

- Горничная Антонина (княгиня Орлова)

- Горничная Апса (графиня Менгден)

- Слуга Чуриков (князь Долгорукий)

- Горничная Ольга Горпенченко (графиня Менгден)

- Слуга Харпин (Юсуповы)

- Горничная Анна Калнина (Юсуповы)

- Мисс Кинг (княгиня Долгорукая)

- Мисс Лата (Юсуповы)

- Горничная Левитон (Юсуповы)

- Горничная Луиза (княгиня Долгорукая)

- Горничная Озер (графиня Менгден)

- Слуга Пьеров (Юсуповы)

- Горничная Пракафиева (Юсуповы)

- Мисс Радкинс (Долгоруковы)

- Горничная Шуберина (княгиня Орлова)

- Слуга Тесфей (Юсуповы)

- Мисс Тёрк (княгиня Орлова)

Несколько слов о ломбарде, который располагался по адресу 46, Monte di Pietà Buildings, Merchant's Street, Valletta:

в этот ломбард русские иммигранты заложили в 1919-1922 годах большое количество фамильных украшений.

Политика ломбарда была простой: начислять небольшой годовой процент (5%) на сумму заема, но через три года, если долг не выплачивался обратно, ломбард распоряжался заложенным имуществом как собственностью.

Из этого ломбарда попадали на аукционы Кристи и Сотбис некоторые украшения и реликвии русских иммигрантов. Многие уникальные и музейного уровня шедевры, которые когда-то принадлежали семьям Юсуповых, Толстых, Орловых и многих других, потерявших страну и дом, дворян, распроданы в частные коллекции, хотя должны являться достоянием российского исторического наследия.

Сегодня здание ломбарда, которое само по себе является памятником архитектуры, реконструируют, но пока оно закрыто. Такая вот история…

Теги: iipmalta.net, Снежана Бодиштяну, Russian Empress in Malta, русские на Мальте, 1919, Мария Федоровна на Мальте, белая иммиграция, Краснов, история Лобанова-Ростовского и Бобринского, легенды Мальты, аккредитованный агент Мальты

|

Метки: эмиграция |

Прогулка XXI. Остатки барской Москвы на Пречистенке (продолжение) |

Прогулка XXI. Остатки барской Москвы на Пречистенке (продолжение)

Опубликовал admin - Декабрь 6th, 2013

Мы снова на Пречистенке.

На месте Пречистенского (Гоголевского) бульвара когда-то был овраг, по дну которого бежал в Москву-реку бурный ручей, который москвичи прозвали "Черторый". Местность назвали Зачертолье, а близлежащую улицу Большой Конюшенной слободы - Большой Чертольской. Но в 17 веке было велено переименовать улицу. Негоже было ездить на богомолье в Новодевичий монастырь или идти крестным ходом по улице с таким богомерзким названием.

И улицу назвали Пречистенкой в честь иконы Пречистой божьей Матери Новодевичьего монастыря.

Продолжим нашу прогулку по Пречистенке.

С правой стороны от угла Всеволожского пер., который соединяет Пречистенку с Остоженкой (назван так в 18 в. по усадьбе дворян Всеволожских*), лучше всего схватить общую картину прекраснейшего барского особняка с уходящими далеко в переулок службами и садом на Пречистенке, так называемого дома Селезневых (см. 1-ю картинку).

Ближе к середине 18 в. это место было владением Степана Степановича Зиновьева, обер-президента Главного Магистрата, после оно перешло к его брату, к концу 18 в. - камергеру В.С. Васильчикову, в 1798г. усадьба была куплена кн. Федором Сергеевичем Барятинским. Это был большой деревянный дом с антресолями на каменном подклете, а вдоль переулка тянулось 2-х этажное каменное здание. Во время большого московского пожара 1812 г. подклет главного дома, жилой флигель и старые палаты 18 в. уцелели и стали основой для восстановления усадьбы. Эти деревянные, лишь оштукатуренные барские хоромы в стиле Empire построены были в 1814 г. уже после московского пожара 1812 г. гвардии прапорщиком Александром Петровичем Хрущевым. Хрущевы - богатые помещики, были породнены с Нарышкиными. Елизавета Александровна Хрущева вышла замуж за Алексея Ивановича Нарышкина, сына тайного советника и сенатора Ивана Александровича Нарышкина, дяди Натальи Николаевны Гончаровой. Нарышкины жили недалеко, здесь же на Пречистенке, д. 16. В 1860-х г. владение Хрущевых на Пречистенке переходит "со всей обстановкою" к купцу Рудакову, а затем в 1862 г покупается отставным штабс-капитаном Дмитрием Степановичем Селезневым (ум. в 1884 г.), который поддерживал все в доме в том же виде, который был при Хрущевых, "даже старинные картины не переменили своих мест". Семья Селезневых владела домом до 1906 г. , последней владелицей была дочь Д.С. Селезнева, Екатерина Дмитриевна Матвеева, которая в 1896 г. заявила о желании пожертвовать дворянству Московской губернии свое владение на Пречистенке с целью устройства в нем благотворительного воспитательного заведения для детей. В главном доме усадьбы был организован "Детский приют и приготовительная школа Московского Дворянства имени Дмитрия Степановича и Анны Александровны Селезневых". Одним из условий пожертвования Е.Д. Матвеева поставила: "дом не должен быть снесен или перестроен до тех пор, пока это позволяют технические условия; стенная роспись и лепные украшения фасадов и интерьеров должны обязательно сохраняться и периодически реставрироваться". Детский приют имени Д.С. и А.А. Селезневых состоял в ведении МВД и имел своею целью призрение (приют) и начальное обучение малолетних дочерей потомственных дворян Московской губернии, преимущественно обедневших.

Итак, огромное владение Хрущевых с фасадами на Пречистенке и в двух переулках, представляет собой городскую усадьбу с устроенную с широким барским размахом. Дом богато орнаментирован, с гербом Селезневых на фронтоне фасада, выходящего на Пречистенку. Фасад по Хрущевскому пер*. еще наряднее и интереснее - очень хорош барельеф, типична балконная решетка из входящих колец. При доме старый сад с вековыми тополями. В него выходит открытый балкон, в глубине сада неизбежная беседка с тоненькими колоннами. На Пречистенке владение заканчивается на углу Царицынского пер. (теперь Чертольский пер) изящным домиком-"цветочным" павильоном.

Хрущев пер. на Пречистенке. Ц. Спаса Нерукотворного Образа что на Божедомке. Фото 1882.

В переулок выступает старинное строение, а за ним виднеется церковь Спаса Нерукотворного Образа, что на Убогих домах, иначе Пятница на Божедомке*.

Стоит она на бывшем дворе боярина А.П. Салтыкова, первое упоминание о церкви - в 1625 г. , каменная построена в 1694-1696 гг. на средства и стараниями царицы Марфы Матвеевны в вечное поминовение супруга ее царя Феодора Алексеевича (была надпись снаружи, на южной стене храма) . В 1730 году на средства Е. Н. Ладыженской была построена трапезная с приделом святителя Николая. В 1746 году устроен придел Параскевы Пятницы. Колокольня - начала 19 в., тогда же была выстроена новая ампирная трапезная с теми же приделами. Внутри были во всех трех алтарях прекрасные ампирные иконостасы.

Вдали уже виднеется на спуске конец Пречистенки, но мы попадем туда немножко обходным путем. Пройдя Хрущевский пер., выйдем в Гагаринский и на углу этих переулков увидим прелестный особняк в духе совершенного московского стиля Empire* (д. Лопатиных*, № 15 по Гагаринскому пер.), один из немногих в Москве, вполне сохранившихся скромных деревянных домиков, каких много было построено после пожара 1812 г., наверное, не без участия О.И. Бове, который активно способствовал после пожарному восстановлению города.

Особняк был построен бароном В. И. Штейнгелем, декабристом и адъютантом, правителем канцелярии московского главнокомандующего. Барон прожил в этом доме совсем мало времени. Меньше, чем через 10 лет дом был продан. В 1830 г. в нем проживала семья И. С. Тургенева. Затем в нем поселился Л. А. Суворов-Рымникский, внук. В 1872 — 1917 г. здесь живет семья юриста, проф. Михаила Николаевича Лопатина. Михаил Николаевич организовал кружок, который на протяжении нескольких лет играл заметную роль в духовной жизни Москвы.

На Пречистенке. Угол Хрущевского и Гагаринского пер. Дом Лопатиных

На «лопатинских средах» бывали славянофилы и западники, представители ученого мира и театра, общественные деятели и литераторы: И.С. Аксаков, И.Е. Забелин, А.Ф. Писемский, В.О. Ключевский, М.С. Корелин, С.М. Соловьев и его дети, В.И. Герье, А.И. Кошелев, М.П. Погодин, Л.Н. Толстой, Ф.И. Тютчев, К.С. Станиславский, В.И. Немирович-Данченко, М.М. Антокольский, М.С. Щепкин, П.С. Мочалов, М.П. Садовский, С. Мамонтов, братья Жемчужниковы, А.Н. Плещеев, Л.И. Поливанов, А.Ф. Кони, И.А. Бунин и др.

От дома Лопатиных хорошо видны купола Храма Христа Спасителя. Спустимся вниз к Пречистенскому бульвару (Гоголевскому), свернем вправо, попадеи к Пречистенским воротам. Там, где сходятся Пречистенка и Остоженка (на стрелке) в начале прошлого века стоял дом первой половины 19 в. Он был весь загорожен вывесками и имел непрезентабельный вид.

Теперь здесь открыты "Белые палаты" (д. № 1), которыми начинается Пречистенка и "Красные палаты" (д. № 2), которыми начинается Остоженка. Эти палаты были обнаружены случайно в 1972 г., когда сносились старые дома и открылась кладка 17 века.

"Красные палаты" - конца 17 в. , времени нарышкинского барокко - московского архитектурного стиля. Первым установленным владельцем этой усадьбы на Остоженке был боярин Б.Г. Юшков , в конце 17 в. усадьба поменяла владельца и стала принадлежать стольнику Н.Е Головину, а в 1713 г - перешла во владение зятя Головина, Михаила Михайловича Голицина-младшего, президента Адмиралтейств-коллегии. С 1760-х г. владельцами стали Лопухины. В 19 веке палаты переходили из рук в руки, в основном купеческие. И вскоре это уникальное строение изменилось до неузнаваемости и внутри и снаружи. В 1820-х годах перед палатами построили здания с лавками (см. картинки внизу стр.), которые закрыли палаты, сами палаты были перестроены для нужд нового владельца, Д.И. Филиппова. В советское время дом был приспособлен под коммунальные квартиры.

"Белые палаты"* датируются 1680-х годами. Это главный дом усадьбы князя Б.И. Прозоровского, управляющего Оружейным приказом. Здание палат перестраивалось в 1712 - 1713 гг. С 1730-х годов до начала 19 в. усадьбой владели Фаминцыны. В 19 в. стороны двора была сделана пристройка. Изменили и внешний вид здания, приспособив его под трактир, лавки и магазины. В начале 20 в. в здании открылся один из первых в Москве кинотеатров.

Справа дом Лопатиных в Гагаринском пер.

"Стрелка" Пречистенки и Остоженки. 1910.

"Стрелка" Пречистенки и Остоженки. 1913 г.

Красные палаты. Остоженка. Д. 2

Белые палаты на Пречистенке. Д. 1.

Основной источник: "По Москве" путеводитель. Изд. Сабашниковых.

1917 г.

----------------------

*Самый известный из них в 19 в. - Никита Всеволожский - историк, библиофил, издатель. Издал в 1813 г. "Собрание государственных грамот и договоров".

* усадьба сохраняла свой первоначальный облик вплоть до 1935 года, когда была снесена церковь Пятницы Божедомской и на ее месте появилась средняя школа, частично вклинившаяся на территорию усадьбы. В процессе строительства разрушили каменную полуротонду в саду, а в 1960-е снесли до белокаменного цоколя деревянный музыкальный павильон на углу Чертольского переулка (был восстановлен в 1986-1987 годах). В июне 1961 г. после масштабных внешних и внутренних реставрационных работ, в усадьбе Хрущеых был открыт музей А.С. Пушкина.

* раньше Хрущевский пер. назывался Барятинским, еще раньше - Зиновьевским. Барский характер этой местности всего лучше виден из этого обычая называть переулки по именам дворян-землевладельцев. На Пречистенке много таких примеров: Мансуровский (1793) - по дому вдовы бригадира Аграфены Алексеевны Мансуровой, раньше он же назывался Талызиным, еще раньше Мосальским пер. ; Лопухинский - по домовладельцу 1737 г. бригадиру Лопухину, прежде звался Языковским; Всеволожский - в 1780 г. по домовладельцу и тайному советнику, камергеру Всеволожскому (дом его выходил фасадом на Пречистенку) и т.д. Такие же примеры находим и в других районах барской Москвы: Ушаковский пер. (Хилков пер.) на Остоженке, Скарятинский - между Никитской и Поварской - прежде Сабуровский, Гагаринский - параллельный Пречистенке......

*Убогие дома - богадельни. Божедомы - работники богаделен, подбиравшие подкидышей, пропоиц и мертвые тела.

*Церковь снесена в 1934. Сейчас на ее месте - здание спецшколы.

*Егорова Е. Особняк на Гагаринском. // Декоративное искусство. 1987. № 7; Басманов А. Особняк с потайной дверью.

М., 1981. Дом № 15\7 - дом барона, декабриста В. И. Штейнгеля - Лопатина . Ныне — отделение архитектуры Академии художеств.

*Сейчас в здании Белых палат находится выставочный зал и культурный центр Департамента культурного наследия Москвы.http://valeria40.ru/progulka-xxi-ostatki-barskoy-moskvyi-na-prechistenke-prodolzhenie

|

Метки: москва пречистенка |

Прогулка XX. Остатки барской Москвы. Пречистенка. |

Прогулка XX. Остатки барской Москвы. Пречистенка.

Опубликовал admin - Декабрь 3rd, 2013

Пречистенка - одна из самых аристократических улиц Москвы. Пречистенка - единственно сохранившийся еще живой фрагмент бывшего великолепного ансамбля московского классицизма и ампира, особняков барского и вельможного типа. Пречистенка и окружающие ее переулки - это "Сен-Жерменское" предместье Москвы, где жило старое московское дворянство: Трубецкие, Хованские, Шаховские, кн. Кропоткины, Вяземские, Долгоруковы, Талызины, Шаховские, Тургеневы, графы Орловы, Гагарины, Гончаровы, Тургеневы, Яковлевы, Лопухины, Всеволожские, и др. семьи, чьими фамилиями пестрит "История..." нашего Отечества Карамзина.

Чтобы описать всю Пречистенку, найти историю всех ее уголков - жизни не хватит, настолько это московское сокровище богато памятными датами, архитектурными жемчужинами и личными впечатлениями от созерцания ее "старинностей", которые, увы, потихоньку исчезают.

На углу, напротив Троицы (см. прогулку XIX) стоит старинный барский особняк с небольшой колоннадой, а прямо перед ним великолепный дом с 8-мью канеллюрованными (от фр. cannelure - вертикальный желобок на стволе пилястры или колонны) колоннами и классическим фризом по фасаду, за колоннадой. В конце 18 века эта городская усадьба принадлежала гвардии корнету Павлу Яковлевичу Охотникову,

Пречистенка 32. Дом Охотникова-Пегова-гимназия Л. Поливанова

который в 1808 г. купил эту усадьбу у жены генерал-поручика Талызина. Сразу основательно перестроить усадьбу Охотников не успел. Началась война и пожар уничтожил деревянный дом, который строила еще Талызина. В 1816 г. был сделан проект нового дома из кирпича и белого камня. Главный дом стоит по красной линии Пречистенки, он строился в 1817-1820 -х годах, некоторые данные говорят о том, что автором проекта был был Ф.К. Соколов. Некоторые архитектурные детали дома - арки ворот на фасаде, дорический портик второго этажа, умелое разделение главного фасада с выделением центральной части дорическим 8-ми колонным портиком, пилоны первого этажа, фронтон, пропорции всего здания - делают этот усадебный дом единственным в своем роде среди московских барских особняков начала 19 в. Поздний московский классицизм этого сооружения не имеет в Москве аналогов.

В 1841 г. усадьба перешла по завещанию Василию Павловичу Охотникову, здесь жила вдова и их дочь Анна. В 1863 г. усадьба была арендована Францем Ивановичем Крейманом для устроения первой мужской частной гимназии, а потом и вовсе продана в 1879 г. В.В. Пегову, купцу и потомственному почетному гражданину г. Москвы. Вплоть до 1915 г. купцы Пеговы были владельцами этого дома и продолжали сдавать его частной мужской гимназии, теперь уже классической гимназии Л.И. Поливанова.

«В семидесятых годах прошлого века двумя выдающимися педагогами того времени — Софьей Александровной Арсеньевой и Львом Ивановичем Поливановым — были учреждены в Москве в районе Пречистенки две гимназии: Арсеньевская и Поливановская. Связь между этими школами была самая тесная; если сыновья учились у Поливанова, дочерей отдавали к Арсеньевой. Преподавание было в большинстве случаев общее, почти все учащиеся знали друг друга и, начиная с 6-го класса, между ними возникали юношеские романы. Бывали случаи пересылки записок в карманах пальто математика А.А.Игнатова, который, переходя с урока на урок, не подозревал, что играет роль почтового голубя». (Из воспоминаний Т.А.Аксаковой).

В гимназию Л. Поливанова закончили известные писатели, философы и поэты – В. Соловьев, В. Брюсов, А. Белый, М. Волошин, художник Александр Головин, чемпион мира по шахматам Александр Алехин. Здесь учились сыновья Л. Толстого.

А в 1915 г. дом переходит лесопромышленнице В.И.Фирсановой. Она его перестраивает (проект арх. А.И. Таманяна), Переделываются интерьеры и фасады. Устраивается и расписывается концертный зал (бывший рекреационный)* .

На углу Левшинского пер. д. Берхъ (не он ли? Берх или Берг, Николай Васильевич, переводчик напечатанных в „Московском Сборнике" 1847 г. сербских народных песен) принадлежал И.П. Тургеневу, директору Московского университета (1796-1802 гг.), отцу знаменитых в российской истории братьев Тургеневых (Александра и Николая -декабриста). Здесь ребенком бывал и И.С. Тургенев.

Александро-Мариинской кавалерственной дамы Чертовой институт.

Далее, по правой руке стоит д. 19 - "Александро-Мариинской кавалерственной* дамы Чортовой (Чертовой) институт", классическое здание конца 18 в. с величественным фасадом: в центре 6 ионических колонн, по бокам балконы-лоджии и колоннады из 6-ти коринфских колонн. Архитектор здания - Матвей Казаков.

Построен в 1788 г. первым владельцем, военным и политическим деятелем эпохи Екатерины II, генерал –аншефом и сенатором М. Н. Кречетниковым* (1729-1793).

В 1795 г. собственниками особняка становятся кн. Долгорукие. Дворец много раз перестраивался, увеличивалось число жилых помещений. После пожара 1812 г. изменялась отделка фасада. Фасад декорировался элементами стиля ампир. Барельефы приписываются Витали.

Здесь в начале 19 в. собирались масоны, и в орнаментировке фасада кое-где сохранились замаскированные масонские знаки. В этом доме родился князь Владимир Андреевич Долгорукий, московский генерал-губернатор*.

В 1863 этот дом был арендован приютом для бедных девочек-сирот, открытый в 1857 г. на средства жены генерала - В. Е. Чертовой, который в 1861 был переименован в Александро-Мариинское училище. В 1868 году усадьба на Пречистенке, перешла в полную собственность Александро-Мариинского училища Пречистенского отделения Попечительства о бедных в Москве. Позднее оно было преобразовано в Александро-Мариинский институт благородных девиц им. кавалерственной дамы В.Е.Чертовой. Его попечительницей была великая княгиня Елизавета Федоровна. В Институт на платные отделения и на казенный кошт принимали дочерей военных. Девушки получали право служить воспитательницами начальных училищ, домашними воспитательницами и учительницами начальных классов.

Пречистенка. Пожарное депо. 1912 г. Д. 22.

По левой стороне Пречистенки стоит Пожарное депо* с каланчей ( каланча с деревянными колоннами под стиль эпохи). Построенный в середине 18 в. (1764г. - арх. М. Казаков), как 2-х этажный, дом сначала принадлежал кн. Хованской, а затем, после 1812 г. родственникам генерала Ермолова (А.П. Ермолову) и, вероятно, по фасаду дом перестраивался. Фронтонная цифра 1835 г. относится, видимо, к году, когда дом начал перестраиваться под Пожарное депо, где располагалась также и полицейская часть. Этот дом, видимо, как-то связан и с именем А. Герцена. В его воспоминаниях "Былое и думы" есть такая строчка: ""Мы поехали в сопровождении двух казаков верхом. В частном доме не было для меня особой комнаты... Меня увезли к обер-полицмейстеру, не знаю зачем - никто не говорил со мною ни слова, потом опять привезли в частный дом, где мне была приготовлена комната под самой каланчой."

Историки спорят до сих пор, какая каланча какого дома имелась в виду, так как дата ареста А. Герцена - 21 июля 1834 г. - не совпадает с датой перестройки дома под Пожарную часть (1835 г.) .

На правой стороне стоит дом (№ 17) - изначально палаты первой половины 18 в. Во второй половине 18 века усадьба занимала квартал между двумя переулками: Дурновым (Барыковским) и Полуектовым (Сеченовским), в конце 18 в. усадьба становится собственностью Н.П. Архарова*, московского обер-полицмейстера, во время пожара 1812 г. дом горел, сильно пострадал, но был восстановлен. В 1830-х его надстроили мезонином с арочным окном, украсили коринфскими колоннами по бокам главного входа. После Архарова дом перешел во владение семейства генерала Г.И. Бибикова. Генерал, герой Отечественной войны 1812 г. был большим ценителем музыки, в доме устраивались музыкальные вечера и балы. Здесь бывал А.С. Пушкин с женой Натальей Николаевной. В 1835 г. его приобрел Денис Васильевич Давыдов, генерал-лейтенант, поэт и партизан. Здесь он прожил до 1837 г. и этот особняк в Москве иногда называли - "дом главного партизана".

Пречистенка. Дом Дениса Давыдова.

В 1841 г. дом приобрела баронесса Е.Д. Розен. В 1861 г. в одном из флигелей поместилась одна из первых в Москве фотостудий М.Я. Красницкого. В 1869-1874 гг. главный дом опять перестраивался арх. А. А. Обером. Позднее с 1873 г. в нем размещалась женская гимназия с пансионом. Основательница гимназии и ее бессменная директриса до 1913 г. (год смерти) - Софья Александровна Арсеньева, урожденная Витберг, родственница архитектора А.Л. Витберга (автора 1 проекта храма Христа Спасителя).

Последней владелицей дома была баронесса Мария Александровна Шеппинг.

С левой стороны, на углу Мертвого* пер.(Пречистенский) стоит дом (№ 16) А. И. Коншиной*(вдова текстильного промышленника И.Н. Коншина) , перегруженный богатым орнаментом в стиле Ампир.

Так же пышно и внутреннее убранство этого, теперь купеческого дома, в котором арх. А.О. Гунст пытался возродить (1910 г.) стиль начала 19 в. (неоклассицизм с элементами модерна и эклектики),

Пречистенка. Особняк А.И.Коншиной. Интерьер Зимнего сада. 1910.

но без былого изящества. В начале 1916 г., после смерти А. Коншиной, особняк покупает Алексей Иванович Путилов.

История этого местности и дома также богата событиями и именами. В 16 в. и позже была частью Большой Конюшенной слободы - 190 дворов. Здесь были поселены "стремянные, стадные стряпчие и задворные конюхи, конюшенные сторожа, конюшенные подковщики, государевы колымажники" и прочий дворцовый люд при конюшнях. Предполагается, что в основании первого усадебного дома, построенного в начале 18 в., есть остатки фундаментов основных палат Конюшенной слободы. Кому принадлежали эти земли до середины 18 в. - пока не установлено, но с конца 18 века до 1815 г. усадьба принадлежала военному губернатору Москвы И.П. Архарову, брату обер-полицмейстера Н.П. Архарова, его дом тоже располагался на Пречистенке (см. выше) . В 1812 г. усадьба горела и была восстановлена после пожара. В 1818 г. кн. И.А. Нарышкин купил усадьбу у Архаровых. В 1829 году, уже в отставке, он со своей семьей перебрался в Москву и постоянно жил в этом доме. И.А. Нарышкин - дядя Н.Н. Гончаровой и он был посаженным отцом на свадьбе Пушкина. Затем дом отошел к родственникам Нарышкиных, Мусиным-Пушкиным. В 1851 - 1852 годах во время своих нелегальных приездов в Москву из ссылки у них останавливался декабрист М.М. Нарышкин, племянник И.А. Нарышкина. Он был знаком с

Пречистенка. Особняк Коншиной. 1910.

Н.В. Гоголем, который бывал у него в этом доме. Затем усадьбой владели Гагарины и Трубецкие. И, наконец, в 1865 году ее купил фабрикант И.Н. Коншин на имя своей жены Александры. В 1867 году главный дом перестраивался. О наиболее радикальной перестройке (1908-1910) уже было сказано выше. Главный дом был полностью разобран и на его месте построили новый*.

Заглянув в Мертвый пер., увидим удачно использованный в архитектурном отношении угол Староконюшенного пер. : закругленный фасад дома Миндовского (арх. Н.Г. Лазарев), с плоским куполом и дорическими колоннами, придающими зданию несколько суровый, строгий вид.

Против дома А. Коншиной стоит дом Ф.В. Челнокова (№ 11)*, прежде принадлежал надворной советнице Е. И. Станицкой, а изначала - Лопухиным. Это прелестный (деревянный!!) Empire с колоннадой и очень интересным барельефом, который к сожалению страдает от частых побелок. В старину окна имели шесть одинаковых по размеру стекол, теперь они заменены цельными. Строителем этого уютного дома

Пречистенка. Дом Ф.В. Челнокова. 1913-1914. Фото Готье-Дюфайе.

был Афанасий Григорьевич Григорьев (1782-1868), ученик Кваренги и помощник Д. Джилярди, один из архитекторов, которые отстраивали Москву после пожра 1812 г. В его работе видна тонкая техника и умение найти хорошие пропорции. Этот дом, к счастью, сохранился без особых изменений. Только Екатерина Ивановна Станицкая (дом был в ее владении 1894-1911 гг.) его оштукатурила по деревянной поверхности. В 1895–1896 гг. арх. С.У. Соловьев спроектировал и заменил ограду вокруг усадьбы. Проезд во двор со стороны Пречистенки сохранился только слева от дома. От Стадницкой дом перешел брату московского городского головы Челнокову, а у него был куплен купцом С. Ф. Генч-Оглуевым.

Основной источник:

Путеводитель по Москве.

Изд. Сабашниковых. 1917 г.

«Ни один другой район Москвы не имеет такого обилия сохранившихся памятников

архитектуры времен высшего расцвета классицизма». А.В. Иконников, «Каменная летопись Москвы»

------------------------------

*В 1921 году в усадьбе размещается Государственная Академия художественных наук (ГАХН). А с конца 1924 года здание на Пречистенке связано с именем Михаила Булгакова. Сейчас здесь располагаются детские школы: художественная и музыкальная.

*имевшей знаки ордена св. Екатерины.

*Михаил Никитич Кречетников (1729-1793) - генерал-аншеф, управлял землями, присоединёнными к Российской империи в ходе первого и второго разделов Речи Посполитой (Белоруссии).

*сейчас здесь находится галерея искусств Зураба Церетели.

*сейчас - Управление Государственной противопожарной службы д. № 22., входящей в МЧС России.

*по одной из версий, его сотрудников-полицейских начали называть "архаровцами". С 1782 г. - московский губернатор.

*Название возможно по домовладелице начала 18 в. - Ф.Б. Мертваго, вдове, но есть и другая версия - название переулка связано с чумой во второй половине 18 в., когда в этих местах вымерло все население и было похоронено невдалеке у церкви Успения Пресвятой Богородицы "что на Могильцах" (первое упоминание в 1560 г.). "Могильцы"- небольшие холмы, кочки. Новый храм в стиле классицизма с двумя колокольнями построен в 1799—1806 гг. (арх. Н.И. Легран) на средства В.И. Тутолмина. Храм закрыт 12 июля 1932 г., в здании разместилось строительно-монтажное управление, интерьер перестроен, главы с крестами разрушены. Богослужения возобновлены 22 мая 2001 г. в Никольском приделе.

*Дом ученых на Пречистенке.

*В 1932 г. архитекторы Веснины пристроили новый объём с парадным входом и вестибюлем в формах позднего конструктивизма.

*Литературный музей Л. Толстого.

Поделитесь ссылкой с друзьями.

Похожая статья

- Похожая статьяПрогулка VII. Вокруг Земляного города (начало) Начало прогулки вокруг Земляного города Мы едем на трамвае "Б"...

- Похожая статьяПрогулка VIII. Вокруг Земляного города (продолжение) Вокруг Земляного города На прошлой прогулке мы доехали на...

- Похожая статьяПрогулка IX. Государевы слободы (начало) Государевы слободы - обширная территория за городской чертой, за Земляным валом....

- Похожая статьяПрогулка XI. Никольская ул.- улица просвещения старой Москвы (начало) Никольская улица старой Москвы Нашу прогулку по Никольской улице начнем...

- Похожая статьяПрогулка XVII. Остатки барской Москвы (общее) Что сохранилось от барской Москвы? Хамовнический плац - Б. Хамовнический...

- Похожая статьяПрогулка XVIII. Остатки барской Москвы (продолжение) Что осталось от барской Москвы: Хамовники, Зубовская площадь. Гуляя по...

- Похожая статьяПрогулка XIX. Остатки барской Москвы. Остоженка. Остоженка, Пречистенка, когда-то тихие уголки барской, дворянской Москвы. В 17...

Опубликовано в рубрике Москва, которой нет. Прогулки

Опубликовано в рубрике Москва, которой нет. Прогулки  Метки: дворянская Москва, которой нет, Москва, Москва до 1917 г., остатки барской Москвы, Пречистенка, прогулки по Москве

Метки: дворянская Москва, которой нет, Москва, Москва до 1917 г., остатки барской Москвы, Пречистенка, прогулки по Москве

« Прогулка XIX. Остатки барской Москвы. Остоженка.

Прогулка XXI. Остатки барской Москвы на Пречистенке (продолжение) »

http://valeria40.ru/progulka-xx-ostatki-barskoy-moskvyi-p

|

Метки: москва пречистенка |

Т.А.Аксакова-Сиверс-"Штеры" |

ШТЕРЫ

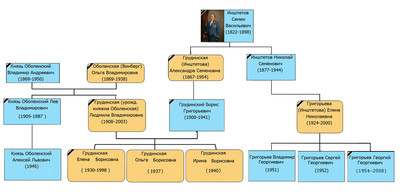

В первой главе своих записок я вскользь упомянула, что у моего прадеда с материнской стороны Петра Афанасьевича Чебышёва, кроме моей бабушки Александры Петровны, была вторая дочь Валентина Петровна (мужского потомства не было).

Теперь мне предстоит более подробно рассказать об этой ветви моей семьи.

- 187 -

Валентина Петровна, несколькими годами моложе сестры, была невысока ростом, но красива лицом. Точеные черты, тяжелые золотистые косы и прекрасное здоровье она сохранила до последних дней, а умерла она семидесяти лет от случайной простуды.

Воспитание, полученное сначала в Парижском пансионе, а потом в Петербурге у m-me Troubat, дало ей прекрасное знание французского языка и, может быть, способствовало развитию того упрощенного взгляда на жизнь (черты не русской), который помог ей в перенесении тягот от неудачного брака. . Муж Валентины Петровны, Петр Петрович Штер, принадлежал к бюрократическому, веселящемуся слою петербургского общества. Сын цензора С.Петербургского почтамта, он окончил Александровский лицей (XXV курс), служил по ведомству Государственных имуществ, а потом состоял предводителем дворянства по назначению в Кобринском уезде Гродненской губернии, где у него было имение. Петр Петрович претендовал на щеголя-денди. Тон его был резок и неприятен. Все немодное, нефешенебельное вызывало в нем презрение, которое он не считал нужным скрывать. Так, если радушная хозяйка за чаем угощала его печеньем, добавляя: «возьмите, пожалуйста, это домашнее», Петр Петрович холодно отвечал: «Очень жаль! Покупное наверное было бы вкуснее», — чем повергал хозяйку сначала в недоумение, а потом в смущение.

Персонажи Оскара Уайльда могли бы, пожалуй, соревноваться с Петром Петровичем в области снобизма, но в России ему конкурентов не было.

Семейными добродетелями, как и все люди этого склада, Петр Петрович не отличался, и жизнь его жены могла бы быть трагичной, если бы Валентина Петровна имела склонность к трагическому восприятию действительности. В ранней молодости она напоминала пеструю порхающую бабочку, а потом перенесла свою любовь на детей и была «матерью-тигрицей», что давало повод бабушке говорить: «Преувеличенная любовь к детям свойственна несчастным в браке женщинам».

Чтобы не возвращаться больше к Петру Петровичу, скажу, что старость его была незавидной. Лет за десять до смерти он совершенно ослеп. Я помню его высоким, чрезвычайно гибким стариком с невидящими глазами и тщательно расчесанными бакенбардами. Интересы его были сосредоточены на тонкости подаваемых к столу блюд.

- 188 -

Детей Штер было трое: Наталья, Андрей и Николай. Метод их воспитания вызывал осуждение бабушки, которая говорила: «Valentine fait de ses enfants des jouisseurs».

Андрюша, как это показало будущее, устоял против коррупции среды и материнского баловства и был безупречен. Одним из первых он окончил Морской корпус, доблестно сражался на знаменитом «Новике», раненный в голову пешком пересек Сахалин и трагически погиб 17/Х-1907 г., командуя миноносцем «Скорый». Привлекательный внешне, он оставил прекрасную память о себе. (Эпизодически выведен под своей фамилией в романе Степанова «Порт Артур» в главе о гибели «Новика».)

Ната и Котя, с точки зрения бабушки, были jouisseur'aMH. Ната в меньшей, а Котя, как любимец матери, в большей степени.

С непокорностью и свободолюбием Наты бабушка впервые столкнулась, когда тетя Лина Штер, отправившись в 1899 г. вместе со своей матерью Юлией Григорьевной Чебышёвой на Всемирную Парижскую выставку, оставила детей на попечение сестры. Перемена воспитательного режима вызвала в 12-летней Нате столь бурный протест, что в ходе какого-то скандала, она вскочила на подоконник раскрытого окна (дело было на Николаевской улице) и закричала: «Вот сейчас брошусь вниз, и Вы будете отвечать перед моей матерью!»

Впоследствии резкость характера Наты сгладилась, и годам к 16 она стала хорошенькой, веселой барышней (тысяча слов в одну минуту!), имевшей большой успех в обществе. Даже заядлый холостяк дядя Кока Муханов не устоял против ее чар: встретив Нату в нашей детской, он подумал: «не посвататься ли?» В нашей семье считалось, что «Штеры любят дешевые удовольствия», что в их вкусах и развлечениях мало «солидности». Бабушка также не одобряла того, что тетя Лина при жизни отдала свою часть бриллиантов, доставшихся от Юлии Григорьевны, Нате. Бабушка никогда не шла по пути безрассудства короля Лира, и ее вещи во славу принципа целиком погибли в недрах Волжско-Камского банка.

Нату мало тревожила та или иная оценка ее образа жизни. Подобно стрекозе из басни, она «без души» пела, танцевала, играла в спектаклях, участвовала в загородных поездках, получая цветы, конфеты, стихи, романсы и прочие знаки внимания петербургской военно-морской молодежи.

В третьей главе я говорила, что мамина двоюродная сестра Ната училась вместе с Татьяной Константиновной (Тюлей)

- 189 -

Шиловской, что Тюля Шиловская вышла замуж за гусара П.М. Котляревского, который с размахом, достойным менее меркантильной эпохи, заказывал от времени до времени экстренный поезд и вез своих знакомых «на пикник» в Полтавскую губернию.

В одной из таких поездок участвовала Ната и братья хозяйки дома: похожий на цыгана Саша Шиловский и недавно женившийся на княжне Елизавете Васильевне Оболенской его младший брат Владимир*. На правах родственника последнего приехал также и его beau-frère кн. Василий Васильевич Оболенский, один из сыновей многочисленной, но обедневшей семьи московских Оболенских (так называемых «Кореневских»).

Вася Оболенский, поручик артиллерии в запасе, был крупным, плотным, добродушным малым, с коротко остриженными волосами и розовым лицом, что придавало ему вид новорожденного ребенка, рассматриваемого в микроскоп (появившись однажды на костюмированном балу в чепчике и с соской, он имел бурный успех!).

Встреча Наточки Штер с Васей Оболенским закончилась свадьбой, состоявшейся в Москве 29/IV-1899 г. Семья Оболенских приняла новую невестку очень благожелательно. Василий Васильевич получил место земского начальника в Московской губернии, и жизнь Штеровской семьи переключилась в орбиту Москвы.

В начале 900-х годов было продано Гродненское имение и куплена усадьба Овсянниково в 80 километрах от Москвы по Николаевской дороге. В Овсянникове был поместительный двухэтажный дом, куда и переехала вся семья, за исключением Андрея, бывшего на Дальнем Востоке, и Коти, служившего в Преображенском полку.

Младший сын Валентины Петровны, Николай, не проявлявший склонности к науке, 15 лет был отдан в Пажеский корпус, но и там продвигался с трудом. Вспоминая впоследствии годы учения, он рассказывал о каком-то легендарном паже (с которым несомненно имел много общего). Будучи спрошен на экзамене о семилетней войне, этот паж мог ответить только, что она длилась семь лет и была кровопролитна. О тридцатилетней войне он знал, что она длилась тридцать лет и была еще более

* Погиб в 1907 г. во время Быковского пожара.

- 190 -

кровопролитной. Когда же преподаватель задал вопрос о войне Алой и Белой Розы, паж обиделся и сказал: «Вы можете поставить мне единицу, но я старый паж и издеваться над собой не позволю. Причем тут цветы?»

Внешне Котя был строен, ловок и даже, может быть, красив. От бабушки Юлии Григорьевны (если верить ее портретам в молодости) он унаследовал миндалевидный разрез глаз. Черты лица у него были тонкие, рот капризный и во всем облике было что-то польское. Такими я представляла себе хлыщеватых шляхтичей-конфедератов.

В августе 1902 г. он был произведен в подпоручики, вышел в Преображенский полк и прослужил там 6 лет.

В первый раз я увидела Котю Штера, когда мне было лет двенадцать. Мы с мамой, будучи на Невском, зашли под вечер в ярко освещенный магазин хозяйственных принадлежностей Цвернера. У прилавка, к нам спиной, стоял офицер в шинели с бобровым воротником и рассматривал сверкающие никелевые кастрюли особой конструкции. Его вид и осанка почему-то поразили меня, и я даже выразила предположение, что это «великий князь». Мама поспешила меня разуверить словами: «Во-первых, это не великий князь, а во-вторых...» — тут офицер обернулся, — «это — Котя!» Последовали приветственные возгласы.

Странность нахождения Преображенского офицера в посудном магазине объясняется пристрастием Коти Штера к кулинарии. Он слыл мастером в этом деле и, ужиная у Кюба, спускался, говорят, в кухню, чтобы перенять у поваров секрет приготовления того или иного блюда и потом блеснуть своим искусством в кругу знатоков.

За годы петербургской жизни, он еще обучился дирижировать танцами. Непревзойденным дирижером придворных балов много лет подряд был лейб-улан Михаил Евгеньевич Маслов. Потом его начал сменять стрелок барон Притвиц. Котя Штер, знавший толк в балете и танцах, наблюдал приемы, и, обосновавшись в 1908 г. в Москве, получил признание опытного дирижера с петербургским стажем.

Эта, если не вполне счастливая, то во всяком случае беспечная атмосфера штеровской жизни была внезапно нарушена. 17 октября 1907 г. как удар грома пришла весть о гибели Андрея. Двумя неделями позднее, на ст. Сухиничи из Владивостока прибыл цинковый гроб с его телом для погребения в Субботниках, рядом с дедом Чебышёвым. При гробе был серебряный

- 191 -

лавровый венок от команды «Новика». Первой на серебряной ленте стояла подпись командира Эссена.

Получив известие о смерти сына, тетя Лина была очень близка к помешательству, от которого ее спасло сближение со спиритическим кружком А.И. Бобровой, а также беседы с Львом Михайловичем Лопатиным, другом Владимира Соловьева. Эти влияния направили ее помыслы в некое спиритуалистическое русло и заставили поверить в то, что «надо плакать над колыбелью и радоваться над могилой».

Вера эта еще более упрочилась после того, как она обнаружила в себе способность к автоматическому писанию. Я не знаю, какими видами рефлексов объясняет наука это явление, но я была свидетельницей того, как тетя Лина в темноте, совершенно бессознательно исписывала целые тетради философскими изречениями. Был такой случай: весь день тетя Лина провела у нотариуса. Вечером она села за свои тетради. Чувствует, что ее рука выводит «Not» и с досадой думает: «ну вот, отражается то, что я была у нотариуса!» Старается удержать руку, но рука помимо ее воли выводит фразу: «Notre devoir est de vous dire: méfiez-vous des charmes trompeurs des esprits ordinaires!»

Впоследствии то ли кружок Бобровой распался, то ли тетя Лина решила «se méfier des esprits ordinaires», но она отошла от спиритизма и стала ревностной прихожанкой церкви Покрова в Левшине.

Через год после смерти брата Котя вышел из полка, перевелся на какую-то должность при Владимире Федоровиче Джунковском* и женился на единственной дочери помощника управляющего Московской конторой импер. театров Сергея Трофимовича Обухова (управляющим в то время был Николай Константинович фон-Бооль, тот самый, про которого Шаляпин во время одной из своих «молодецких» выходок кричал: «Я сотру ему весь "фон" и останется одна боль!»).

Сергей Трофимович был старшим представителем многочисленного и не раз уже мною упоминавшегося семейства Обуховых. В молодости он готовился стать оперным певцом — из этого ничего не вышло, но, будучи знатоком теории пения, он руководил музыкальным образованием своей племянницы Нади, у которой безусловно «вышло» стать украшением Большого театра.

* Московском губернаторе.

- 192 -

Бывая у Востряковых, я всегда с интересом рассматривала висевшую на стене фотографию: молодой Сергей Трофимович Обухов в обстановке итальянского возрождения и в обличий Отелло, стоя в живописной позе, повествует восемнадцатилетней красавице Дездемоне — Ел. Кир. Востряковой — о своих похождениях. Эта фотография была воспоминанием о живых картинах, поставленных в Москве в 90-х годах.

В мое время С.Т. Обухов был высоким грузным человеком мрачного вида. Он и его брат Александр Трофимович были женаты на родных сестрах Хвощинских. Надежда Николаевна и Вера Николаевна были рослыми, спокойными женщинами с приятными лицами русского склада. Такую же внешность унаследовала и дочь Надежды Николаевны, Лиля, бывшая к тому же очень молчаливой.

Увидев в первый раз новую племянницу, бабушка довольно метко сравнила ее с мраморной кариатидой (чтоб не сказать «каменной бабой»), сошедшей с фасада здания.

Николай Штер и его невеста мало подходили друг к другу и по внешности и по внутреннему складу, что позволяло думать, что брак совершается, если не по расчету, то по разуму. Венчание, на котором я присутствовала, совершалось в домовой церкви Большого Кремлевского дворца. Молодые поселились в Малом Власьевском переулке, но тесная связь Елизаветы Сергеевны с родителями не порвалась. Когда же родился ее первый и единственный сын Николенька, ставший в центре внимания, Котя оказался как бы за флагом, на что он, кстати говоря, ничуть не жаловался. Не имея склонности к «пеленкам» и прочим «тихим радостям», он вполне довольствовался ролью второстепенного члена семьи.

Крестной матерью Николеньки была приятельница обуховской семьи кн. Лобанова-Ростовская. Выходивший на Собачью Площадку дом этой оригинальной особы почти всегда стоял заколоченным, т.к. хозяйка странствовала по Европе (в последние годы по следам тенора Смирнова). Один раз мне пришлось видеть эту меценатку в ложе Большого театра — это была немолодая, сверкающая бриллиантами женщина в открытом платье и рыжем парике. И вот, по завещанию этой умершей за границей международной дамы, маленький Штер унаследовал некоторую сумму денег в швейцарских франках. Упоминаю об этом факте, так как он сыграл известную роль в дальнейшей судьбе семьи. С отъездом из Москвы Николай Петрович Джун-

- 193 -

ковский перешел на открывшуюся вакансию полицмейстера Императорских театров, на которой и пребывал до 1917 г. Должность эта была необременительна и давала постоянное место в третьем ряду партера. Став лицом так или иначе причастным к театральной жизни Москвы, Котя Штер более интересовался делами балета, чем делами «дома Щепкина», однако сумел создать дружелюбное к себе отношение. Столь нелюбимый москвичами «петербургский тон» он применял лишь в умеренном количестве, и, сравнивая его с ненавистным Нелидовым, актеры находили, что Штер «хотя и бывший гвардеец, но веселый и безобидный малый».

На этом я заканчиваю главу о Штерах, а если они и будут входить в мое повествование, то уже как знакомые лица.http://asyan.org/potr/%D0%90%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%...0%B3%D0%B0%D1%85a/part-18.html

|

Метки: штеры |

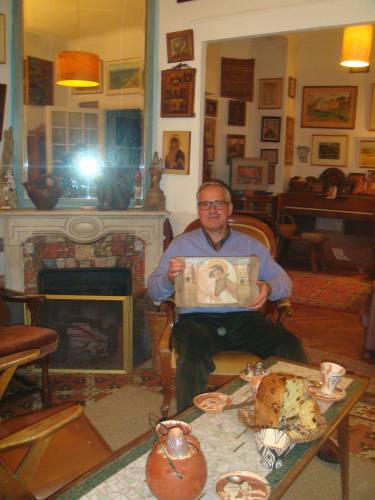

Из воспоминаний княжны Н.П. Грузинской «Записки контрреволюционерки» |

Из воспоминаний княжны Н.П. Грузинской «Записки контрреволюционерки»

Из воспоминаний княжны Н.П. Грузинской «Записки контрреволюционерки» 1

[21.06.1920] [Вторая половина 1920-х гг.] 2

Предисловие

<…> Я исхожу из старинного рода царей Грузии, но мать моя была русская3, и я пережила три первых года революции в имении Орловской губернии Ливенского уезда, перешедшем ко мне из ее семьи (княжна Долгорукова4).

<…> Февраль трагичного 17-го года застал меня в Москве, на Собачьей площадке, в доме тетки, княгини Лобановой-Ростоцкой, жившей тогда в Швейцарии.

Вечером 28-го я находилась у подруги графини Белевской на Пречистенке, когда пришел ее зять и сообщил, что в продолжение всего этого дня телефон между Москвой и Петроградом не действовал и что еще не удалось узнать, по какой причине это произошло. На другое утро, часов в десять, я входила в контору нотариуса на Театральной площади, где я накануне заказала приготовить к подписи нужную мне бумагу. <...> В это время со стороны площади послышался сильный гул, как от многочисленных голосов, и какие-то крики.