Князья Долгоруковы и Крым, Долгоруковская яйла, Биюк-сарай (Ливадия) |

Князья Долгоруковы и Крым, Долгоруковская яйла, Биюк-сарай (Ливадия)

Опубликовано 28 дек. 2015 пользователем Игорь Русанов

Первый памятник в Симферополе установил князь Василий Васильевич Долгоруков в 1842 году, на том месте, где в русско-турецкую войну находился штаб российских войск. Это обелиск в честь его деда, генерал-аншефа Василия Михайловича Долгорукова, под командованием которого 2-я русская армия в 1771 году штурмом овладела укреплениями на Перекопе и вошла в Крым.

Советская власть не решилась уничтожить памятник князю Долгорукову. Но круглые барельефы на нём, специально привезенные из Италии, заменили бетонными, с другими рисунками. Только в конце 80-х годов ХХ века искусствовед Светлана Белова отыскала в Москве, в Музее изобразительных искусств им. А. С. Пушкина, эскизы тех настоящих медальонов, высеченных из каррарского мрамора.

Знатный род Долгоруковых оказался у Романовых в опале — после беззастенчивой попытки Долгоруковых при юном Петре II пробраться на трон. Неприязнь упорно передавалась по наследству, от одного императора к другому. Считалось, что Романовым приносят несчастья Долгоруковы. И негласным указом было запрещено давать им образование.

В 1736 году под командованием фельдмаршала Б. К. Миниха воинскую службу начал ни в чём не повинный князь Василий Долгоруков (1722–1882). По воле императрицы Анны Иоанновны он был лишён права производства в офицеры. Чтобы взять крепость Ор-Капу на Перекопе, Миних пообещал подарить офицерскую шпагу и шарф тому солдату, который первым заберётся на её стены. Первым оказался Василий — а было-то ему 14 лет. Но слово есть слово. Пришлось нарушить волю государыни и произвести юного князя в прапорщики — так началась, тут же затормозившись, воинская карьера будущего генерал-аншефа. Лишь после вступления на престол императрицы Елизаветы он стал получать офицерские чины. Князь участвовал во многих битвах, был тяжело ранен. В 1758 году он получил звание генерал-поручика и награду — орден Александра Невского.

В день своего коронования Екатерина II произвела Долгорукова в генерал-аншефы, позже наградила орденом Андрея Первозванного.

Во время русско-турецкой войны 1768-1774 годов князь Долгоруков командовал армией в тридцать тысяч человек и в 1771 году, разбив семидесятитысячную армию хана Селим-Гирея (тут же сбежавшего в Турцию), снова взял Перекоп, чтобы идти дальше на юг. При Каффе Долгоруков поразил новое войско хана, уже в девяносто тысяч воинов, и завоевал Арабат, Керчь, Балаклаву, Тамань, Ени-Кале. За освобождение Крыма от турок в 1774 году императрица наградила Василия Михайловича орденом Святого Георгия первой степени, даровала золотую табакерку со своим портретом и 60 тысяч рублей. К его фамилии прибавился почётный титул «Крымский».

Во время русско-турецкой войны 1768-1774 годов князь Долгоруков командовал армией в тридцать тысяч человек и в 1771 году, разбив семидесятитысячную армию хана Селим-Гирея (тут же сбежавшего в Турцию), снова взял Перекоп, чтобы идти дальше на юг. При Каффе Долгоруков поразил новое войско хана, уже в девяносто тысяч воинов, и завоевал Арабат, Керчь, Балаклаву, Тамань, Ени-Кале. За освобождение Крыма от турок в 1774 году императрица наградила Василия Михайловича орденом Святого Георгия первой степени, даровала золотую табакерку со своим портретом и 60 тысяч рублей. К его фамилии прибавился почётный титул «Крымский».

В окрестностях нынешнего села Заречного князь (так и оставшийся неграмотным) получил в собственность большой земельный надел с частью яйлы, которую с тех пор именуют Долгоруковской. Для тех, кто едет из Симферополя к Ангарскому перевалу, эта длинная гора с пологим подъёмом видна слева от дороги.

из статьи Дмитрия Тарасенко для газеты Южная столиц а simferopol.moy.su/publ/1-1-0-40

Князь Василий Васильевич Долгоруков (1752—1812, Санкт-Петербург) — российский командир эпохи Екатерины II, генерал-поручик, действительный тайный советник.

Князь Василий Васильевич Долгоруков (1752—1812, Санкт-Петербург) — российский командир эпохи Екатерины II, генерал-поручик, действительный тайный советник.

Младший сын князя Василия Михайловича Долгорукова-Крымского. Военную карьеру начал в Селенгинском пехотном полку, вместе с которым принял участие в походе в Крым своего отца; с 10 лет был его адъютантом.

За счастливое окончание этой кампании и покорение Крыма Императрица Екатерина пожаловала князя Василия чином полковника, 17 августа 1771, девятнадцати лет от роду.

В 1775 г. последовало производство его в бригадиры, в 1777 — в генерал-майоры, а в 1783 — в генерал-поручики.

Морганатическая супруга императора Александра II княжна Екатерина Долгорукова-Юрьевская и Крым

Недоверие Романовых к родовитым отпрыскам Рюрика и основателя Москвы князя Юрия Долгорукого длилось не одну сотню лет. Опала доходила до того, что детям Долгоруковых запрещалось учиться!

Княжна Екатерина Долгорукова, к тому же, по материнской линии происходила из славнейшего рода князей русских Корибут Вишневецких, отпрыски которого избирались (!) королями Польши и Чехии, гетманами Украины. Если бы вместо Николая II на русском престоле правил славянин, общественные настроения могли быть другими...

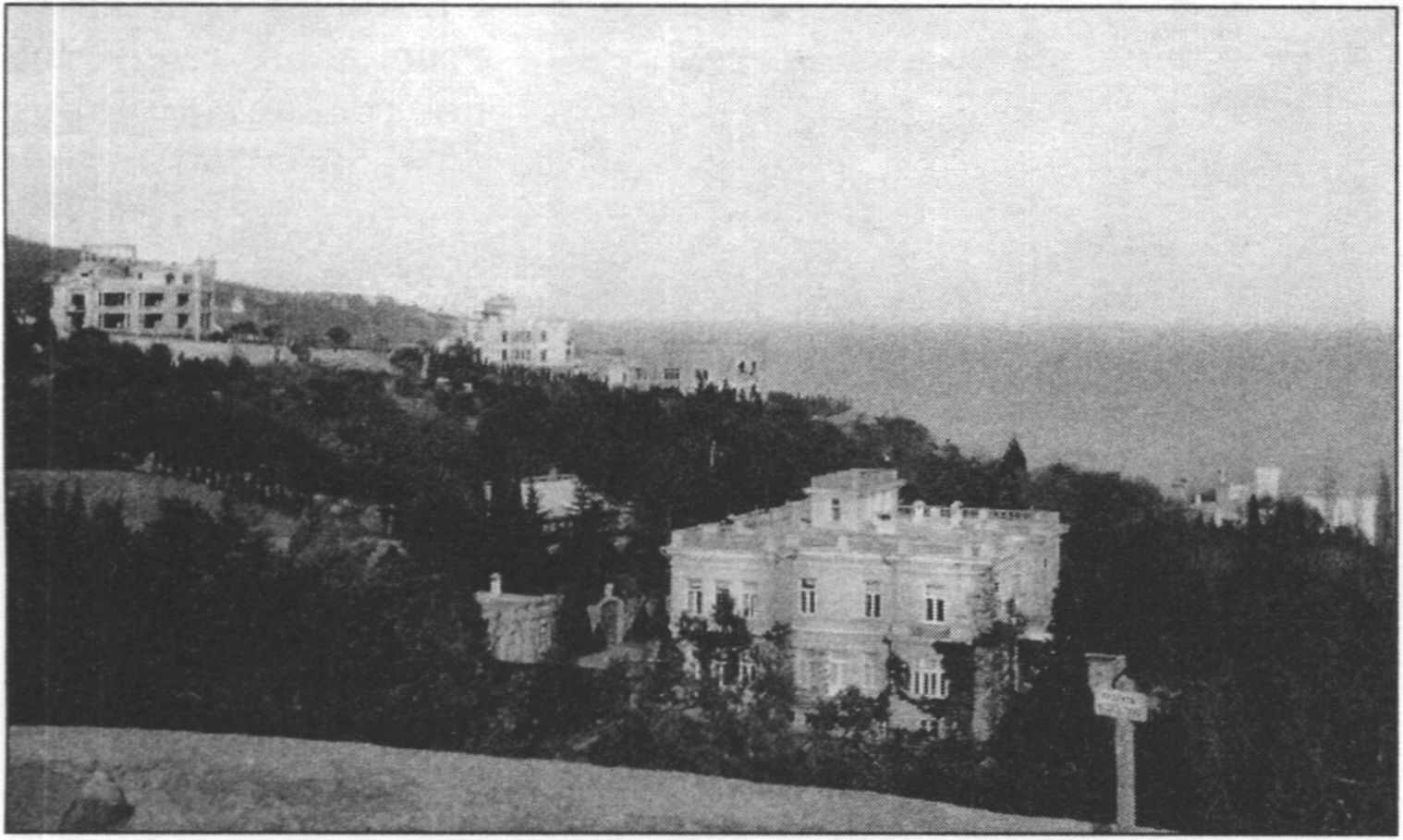

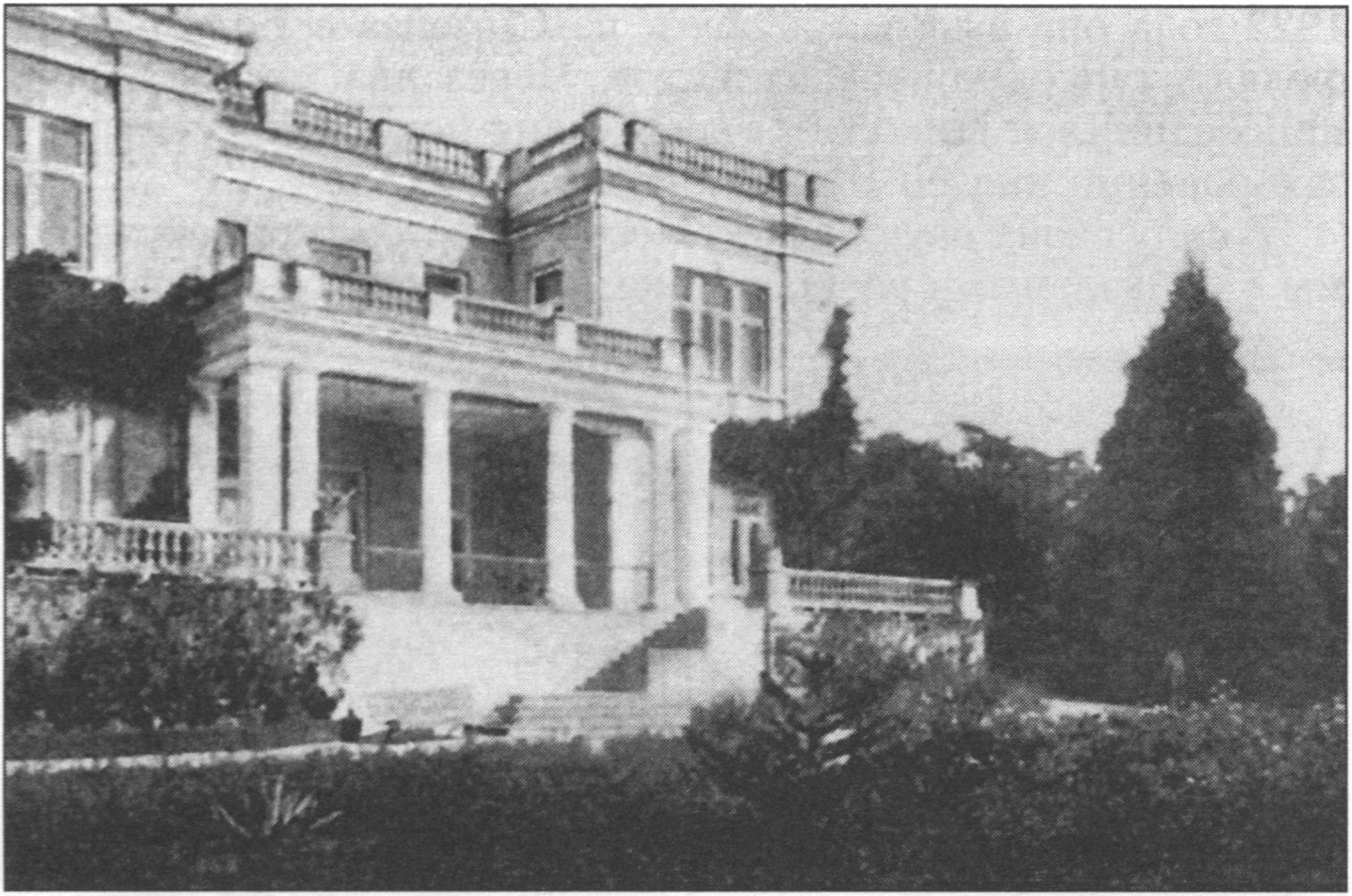

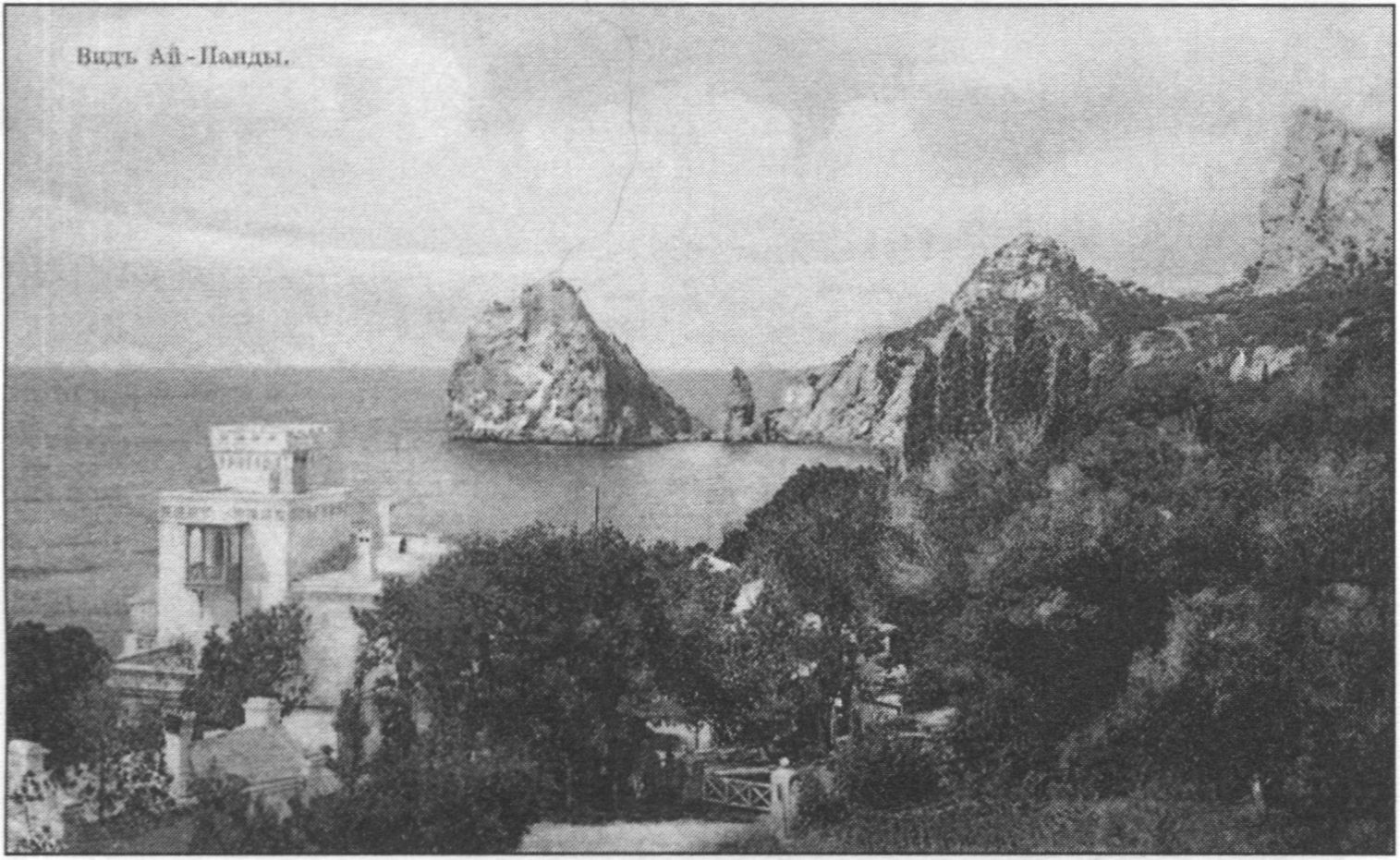

Впрочем, основной повод для этой подборки - Крым как место тайных любовных встреч императора Александра II с юной княжной Долгоруковой в Ливадии. И специально для нее построенный двухэтажный особняк в имению Биюк-Сарай рядом с Ливадийским императорским дворцом.

... Для императора Александра 1880 г. был тяжелым: угасала неизлечимо больная императрица Мария Александровна; усиливалась неприязнь со стороны наследника престола великого князя Александра и его "славянофильской партии"; разворачивались последние главы единственного настоящего романа императора с Екатериной Долгоруковой.

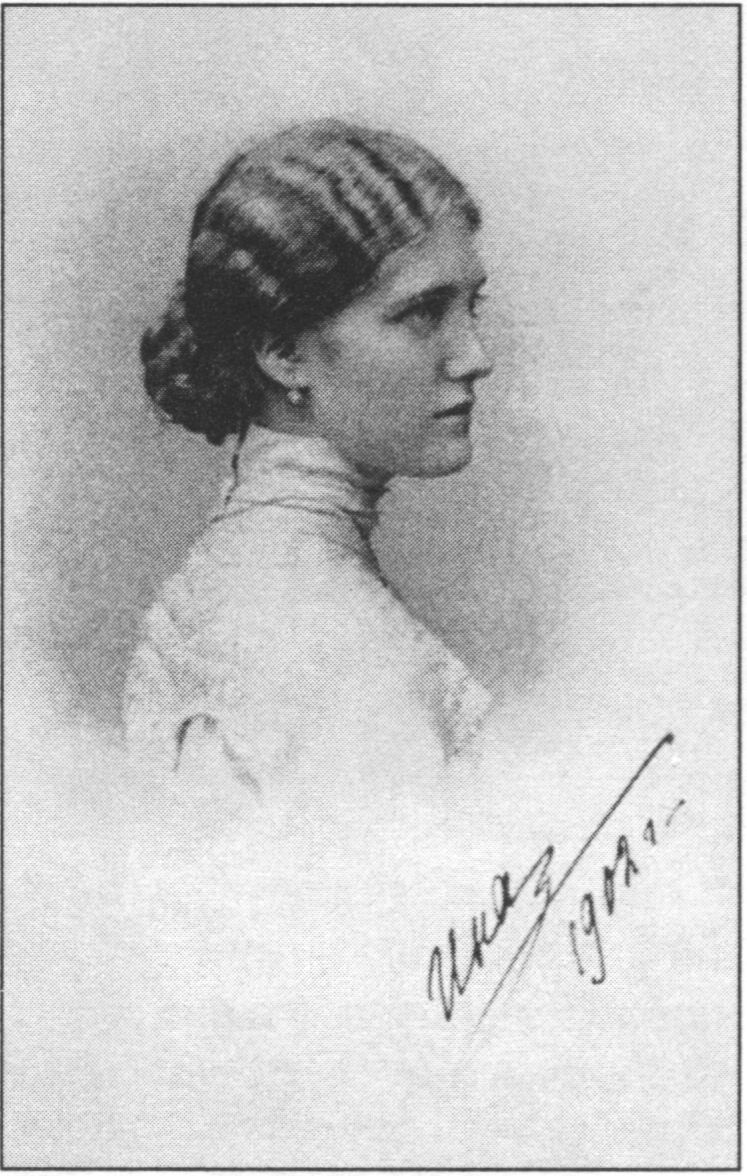

Катя выросла в богатом дворянском имении Тепловка, под Полтавой. Когда ей было 13 лет, в Тепловку с маневров заехал император Александр - статный красивый мужчина в походном генеральском гвардейском мундире.

Император пообещал устроить детей Долгоруковых учиться в Петербурге. И вот Катя в Смольном институте. В Вербное воскресенье, за неделю до Пасхи 1865 г., император Александр посетил Смольный институт и на торжественном обеде с "заморскими фруктами" (ананасами, бананами, персиками) ему представили сестер Долгоруковых. 18-летняя Катя была очень красива. Александру уже исполнилось сорок семь, он только что пережил смерть старшего сына, ощущал себя усталым и одиноким. Он почувствовал, что в молодой девушке с каштановыми волосами и добрыми светлыми глазами найдет светлое утешение и сострадание. Начались и больше года длились ухаживания, тайные встречи, Александр признался Кате: "Сегодня, увы, я не свободен, но при первой возможности я женюсь на тебе, отселе я считаю тебя моей женой перед Богом, и я никогда тебя не покину".

Тайна, окружавшая роман императора, только усиливала взаимную любовь. Уже в 1872 г. Катя родила ему сына, еще через год - дочь. В 1878 г. княжна Долгорукова с детьми переселилась в Зимний дворец - она заняла небольшие покои прямо над комнатами императрицы Марии. "Только со мной, - говорила Катя, - государь будет счастлив и спокоен".

Мария Александровна уже не могла выезжать из дворца, поэтому Екатерина Долгорукова сопровождала Александра летом при переезде двора в Царское Село и во время путешествий в Крым. Александр ревниво оберегал положение Кати при дворе. Попытки вести интриги против Долгоруковой стоили карьеры, например, всесильному Шувалову, отправленному посланником в Лондон. Императрица Мария Александровна умерла 10 мая 1880 г. В ее бумагах осталось письмо, в котором она благодарила Александра за счастливо прожитую рядом с ним жизнь. Обычай требовал от императора провести год в трауре и лишь по истечении этого срока решать свою личную судьбу.

Обещание, данное Екатерине Долгоруковой, призывало немедленно вступить с ней в брак. Даже в петербургских трактирах шептались: "Только бы старик не вздумал жениться!". Но любовь сказалась сильнее внешних приличий. 6 июля 1880 г. дворцовый священник отец Ксенофонт подписал брачное свидетельство: "В лето Господне 1880-е, месяца июля, 6-го дня в три часа пополудни в Военной часовне Царского Села Его Императорское Величество Государь Император Александр Николаевич Всея Руси благосклонно благоволил заключить второй законный брак с придворной дамой княжной Екатериной Михайловной Долгорукой". Этот брак был морганатическим, т. е. таким, при котором ни жена императора, ни дети от нее не имели никаких прав на престол. Княжна Долгорукова получила только титул светлейшей княгини Юрьевской. Тем не менее новые слухи переполняли Петербург: император собирается короновать свою "Екатерину III".

Но Александр ничего не замечал. Он объяснял спешку ее вторым бракосочетанием предчувствием своей скорой гибели и желанием обеспечить будущее женщины, 14 лет жертвовавшей для него всем и бывшей матерью его детей. Тяжелые предчувствия императора были не напрасны, хотя он и не знал, что 5 сентября 1880 г., когда по его повелению министр двора Адлерберг положил в банк на имя княгини Юрьевской более 3 млн. золотых рублей, на окраине Петербурга народовольцы приступили к изготовлению бомб и мин для "исполнения приговора" над Александром II.

1 марта 1881 года Александр II проснулся как обычно, долго гулял с женой и детьми по дворцовому парку, а потом стал собираться на парад войск.

В 15 часов под ноги лошадям царской бронированной кареты бросили бомбу. Двое гвардейцев и случайно пробегавший мимо мальчик были убиты. Вторую бомбу террорист бросил прямо под ноги императору.

Через несколько часов он умер. Коронация Долгоруковой не состоялась.

Когда тело покойного царя перемещали в Петропавловский собор, княгиня остригла себе волосы и вложила их в руки любимого. Александр III с трудом согласился на участие Долгоруковой в официальной панихиде.

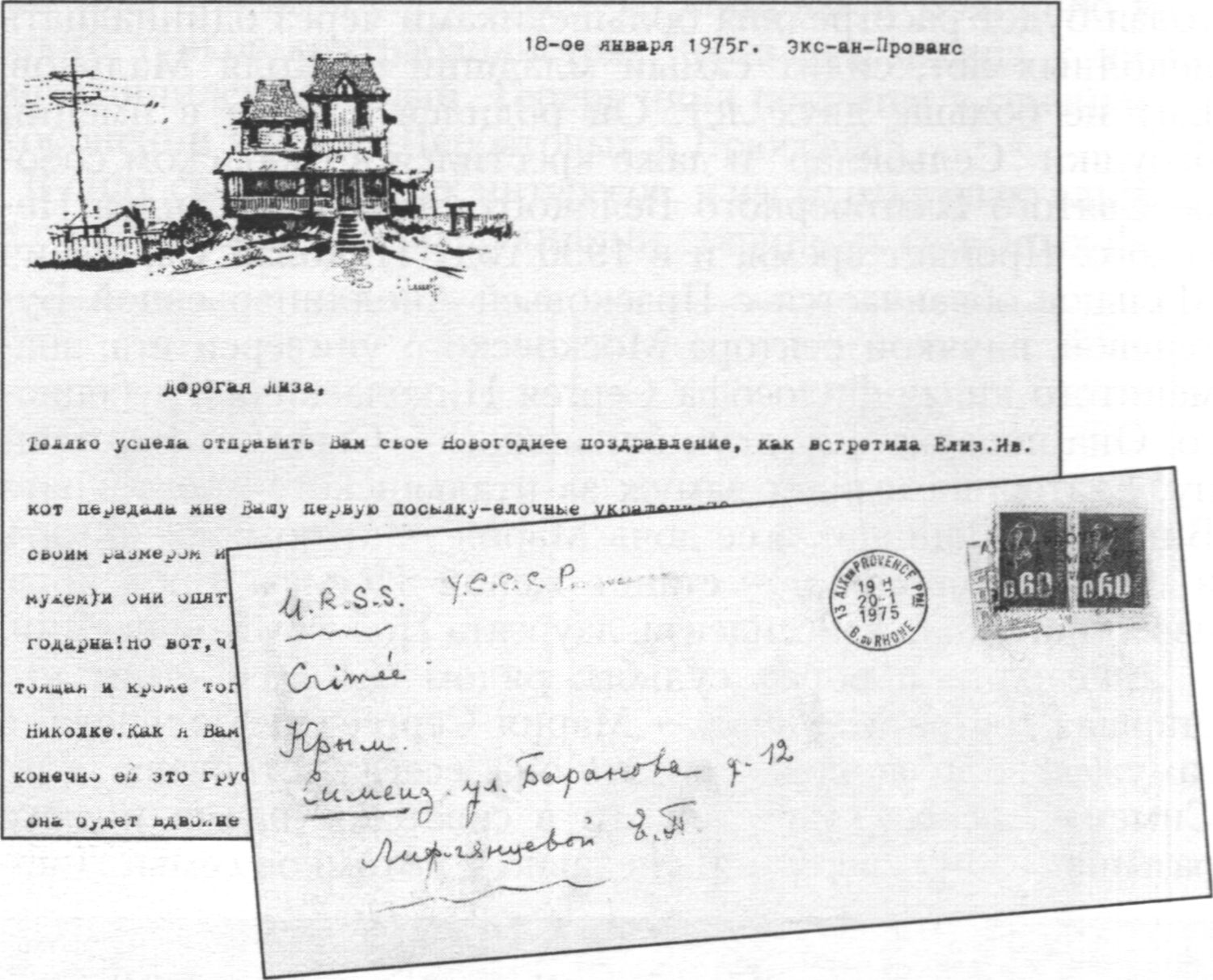

Через несколько месяцев Светлейшая княгиня навсегда покинула родину, поселившись по давней просьбе императора на юге Франции. До конца жизни Долгорукова оставалась верна своей любви, так и не вышла больше замуж, тридцать лет жила в окружении фотографий и писем своего единственного возлюбленного. В 75-летнем возрасте Екатерина Михайловна скончалась на своей вилле Жорж под Ниццей.

За четырнадцать лет пылкий император и его возлюбленная написали друг другу около четырех с половиной тысяч писем. В 1999 году переписка знаменитых влюбленных была продана на аукционе «Кристи» за 250 тыс. долларов. Ее владельцем стало богатое семейство банкиров Ротшильдов. Но зачем столь богатым и влиятельным людям понадобились письма русского царя и его возлюбленной — так и осталось неизвестно.

Источники: сайт об императорской династии Романовы sch714-romanov.narod.ru/index16_1.html

Долгоруковы - князья - русские полководцы, государственные деятели и писатели. Герб и его геральдические символы

Основателем рода почитается Михаил Всеволодович, князь Черниговский. Родоначальник собственно рода Долгоруковых — князь Иван Андреевич Оболенский (XVII колено от Рюрика), получивший за свою мстительность прозвище Долгорукий. Из рода князей Долгоруковых вышли видные государственные деятели, полководцы и литераторы.

Описание герба

Щит разделён на четыре равные части в которых изображены: в первой — в золотом поле чёрный одноглавый орёл с золотой короной на голове с распростёртыми крыльями, держащий в лапах золотой крест; во второй — в красном поле ангел в серебрянотканой одежде, держащий в правой руке серебряный меч, а в левой — золотой щит; в третьей — в чёрном поле выходит из облака рука со стрелой, облачённая в латы; в четвёртой — в голубом поле серебряная крепость. Щит покрыт мантией и шапкой, принадлежащих княжескому достоинству.

- из того, что я знаю о геральдике пока только в виде рабочих версий: черный орел - символ чешского королевского дома Пжемысловичей. Ангел - символ византийского императорского рода Ангел (Анжело). Рыцарская рука со стрелой, возможно, переосмысленное в 17 веке изображение сарматской тамги. Изображение крепости (ворота плюс надвратная башня) также могут происходить от тамги. Фиксация родовых гербов и родовых преданий в Российской империи произошли очень поздно, в правлении императора Павла I. Известно, что этот царь отличался нездоровой тягой к западно-европейским традициям, католицизму, масонству, идеям Мальтийского ордена. Поэтому, российская геральдика испытала значительные искажения информации.

- Сама по себе карьера "из грязи в князи" теоретически возможна через обряды усыновления, побратимства, "молочного" братства. Но изучение реальных фактов истории говорит о том, что в Восточной Европе формирование аристократии началось, по крайней мере 3 тысячи лет назад. Само по себе освоение верховой езды и фехтования, как и игра на скрипке, не может начинаться позднее 6-8 лет.

- Черниговские Рюриковичи по своему происхождению тесно связаны с Прикубаньем и Северным Кавказом, а также с Восточным Крымом. Известно, что многие князья Чернигова и Новгород-Северского были женаты на дочерях половецких ханов. Отсюда может идти как раз династическая связь с византийским императорским родом Ангел.

- Возможно, черный орел в гербе идет от "чехини", одной из жен князя Киевского Владимира, сын которой князь Мстислав Храбрый с возраста в 6 лет правил Тмутараканским княжеством, а к 40 годам завоевал Северскую землю и Черниговское княжество.

Князья Долгоруковы и Крым, Долгоруковская яйла, Биюк-сарай (Ливадия) . Крымский Туристический Навигатор

Князья Долгоруковы и Крым, Долгоруковская яйла, Биюк-сарай (Ливадия) . Крымский Туристический Навигатор

Князья Долгоруковы и Крым, Долгоруковская яйла, Биюк-сарай (Ливадия) . Крымский Туристический Навигатор

Поделиться:

Источник:

http://www.tour.crimea.com/article/knyazya-dolgoru...aya-yayla-biyuk-saray-livadiya

|

Метки: крым долгоруковы романовы |

Циркуляр Александра III о «кухаркиных детях» |

Циркуляр Александра III о «кухаркиных детях»

Самое поразительное в этой истории – такого документа, публикация которого нанесла большой вред престижу самодержавия, НЕ БЫЛО ВООБЩЕ!

Дело даже не в том, что слов «кухаркины дети» в нём не содержалось, а в том, что это не был циркуляр, то есть нормативный акт министра, предназначенный для обязательного исполнения служащими ведомства. Вот обстоятельства его появления.

Министр Делянов

Виновник сего дела, министр народного просвещения Иван Давыдович Делянов (в следующем году получивший титул графа) 18 июня 1887 года обратился к Императору Александру III с всеподданнейшим докладом по итогам совещания нескольких министров.

И.Д. Делянов (1818-1897) был очень заслуженным сановником. В эпоху Александра II он, будучи директором Императорской Публичной библиотеки (ныне – Российская национальная библиотека) в С.-Петербурге, превратил её в первоклассное по тем временам книгохранилище. Затем он долгое время был товарищем (заместителем) министра народного просвещения графа Д.А. Толстого, много сделавшего для демократизации образования в России.

Один из парадоксов тех лет состоял в том, что те же деятели, которые в царствование Александра II проводили либеральные реформы, при его сыне сделались консерваторами и проводниками контрреформ. Одним из них и стал Делянов, с 1882 по 1897 год занимавший пост министра народного просвещения – дольше, чем кто-либо другой, кроме С.С. Уварова. За свои заслуги Делянов в 1888 году получил титул графа.

«Опасные» профессии

Делянов уловил основную консервативную идею политики Александра III и 23 мая 1887 года предложил ему запретить принимать в гимназии детей большинства сословий, кроме дворян, духовенства и купцов. Но Царь не решился издать новый закон, столь радикально ограничивавший право на образование для мещан и крестьян.

Тогда Делянов, обсудив вопрос с другими министрами, предложил «разъяснить начальствам гимназий и прогимназий, чтобы они принимали в эти учебные заведения только таких детей, которые находятся на попечении лиц, представляющих достаточное ручательство в правильном над ними домашнем надзоре и в предоставлении им необходимого для учебных занятий удобства».

Таким образом, отмечалось в докладе, гимназии избавятся «от поступления в них детей кучеров, лакеев, поваров, прачек, мелких лавочников и тому подобных людей, детям коих… вовсе не следует стремиться к среднему и высшему образованию».

Серьёзных изменений не произошло

Обучение в гимназиях было платным, поэтому редко какие родители из низших слоёв общества могли оплатить обучение в них своих детей при условии сдачи ими вступительных экзаменов. Исключение делалось для одарённых детей, которые, по ограниченной квоте, могли быть приняты в гимназии на казённый счёт. Но предложение Делянова и не запрещало этого, оставляя такую возможность для детей перечисленных профессий, «одарённых гениальными способностями».

Следовательно, никаких серьёзных изменений в порядок приёма в гимназии вводить не предлагалось. Была только одна мера в докладе министра, ограничивавшая возможность проявления своих способностей одарённым выходцам из бедных низов – закрытие подготовительных классов при гимназиях. Таким образом, возмущение общества вызвали, скорее, не сами меры Делянова, а тон его доклада.

Роковое заблуждение

Реакция Императора на этот доклад неизвестна, но он был разослан к сведению всем попечителям учебных округов. Большинство из них упразднило подготовительные классы при гимназиях. Доклад так и остался бы неизвестным, если бы либеральная печать не прознала про него и не перепечатала, с соответствующими комментариями.

Самое трагикомичное в этой истории – убеждение правящих кругов Российской Империи, будто угроза самодержавию исходит от просвещения бедных классов. Это заблуждение сыграло роковую роль в судьбе русской монархии. Тогда как, на самом деле, опаснейшие революционеры происходили из высших классов общества.https://zen.yandex.ru/media/history_russian/cirkul...etiah-5c10aa265970ce00a93747a2

|

Метки: романовы |

Спиридович А.И. Великая Война и Февральская Революция 1914-1917 гг. |

-

КРЫМ

- Вы здесь:

- О Крыме

- Крым в мемуарах Спиридовича А.И.

Крым в мемуарах Спиридовича А.И.

Спиридович А.И. Великая Война и Февральская Революция 1914-1917 гг. — Нью-Йорк, Всеславянское Издательство, 1960-62.

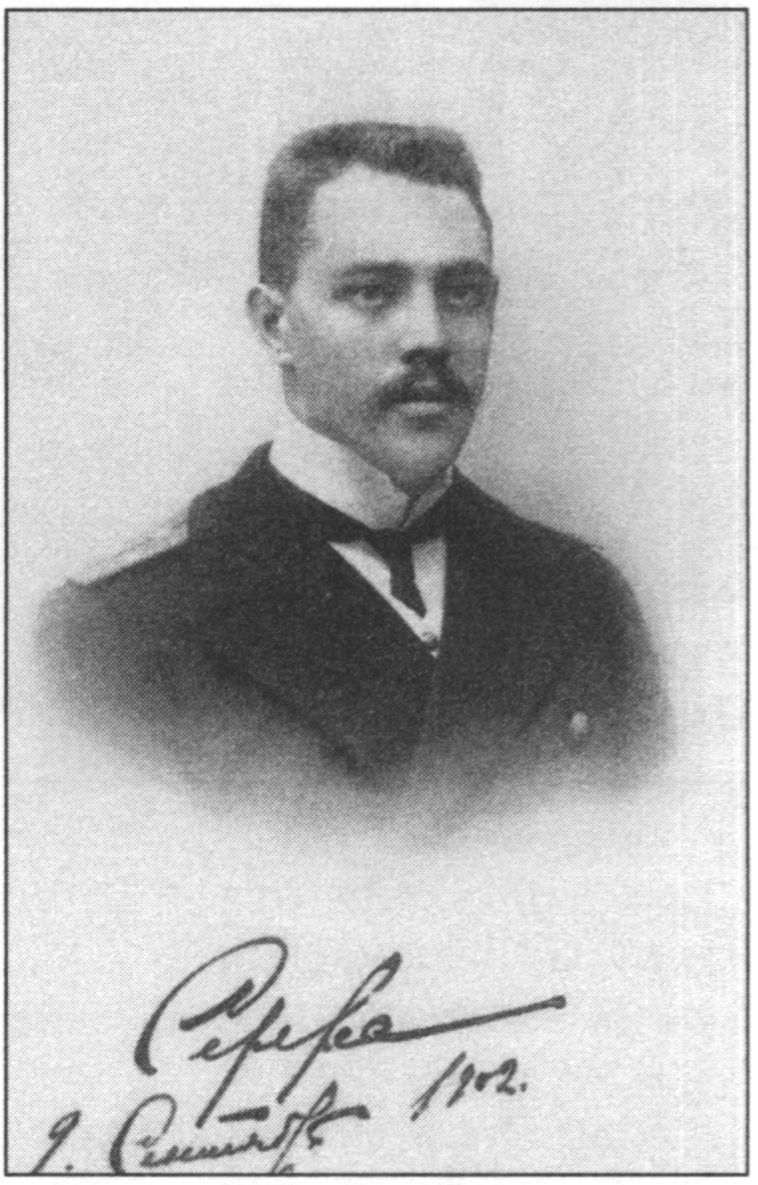

СпиридовичА.И.- генерал-майор Отдельного корпуса жандармов, служащий Московского и начальник Киевского охранного отделения, начальник императорской дворцовой охраны. На протяжении всей Великой войны он находился рядом с царём, его свитой и окружением.

Глава двадцать третья

На южном берегу Крыма с сентября по конец 1916 года. — Ялтинское Градоначальство. — Приезд в Ялту, первые шаги. — Еврейский вопрос. — Работа на раненых. — Вел. Кн. Мария Павловна Старшая. — Вел. Кн. Ксения Александровна. — Вел. Кн. Павел Александрович. — Вел. Кн. Михаил Александрович. — Переписка с королевой Греческой. — Брак княгини Е. А. Барятинской с кн. Оболенским. — Касса первой помощи. — Отзывчивость Государя. — У адмирала Колчака. — Генерал Эбелов. — Меры по продовольствию и транспорту. — Н. К. Денисов и его проекты. — Проект по улучшению Ялты. — Что удалось начать. — Оценка имения Форос Г. К. Ушакова. — Георгиевский праздник 26 ноября. — Приезд Милюкова и его интервью. — Отклики на убийство Распутина.

Ялтинское Градоначальство было учреждено, по желанию Императора Николая II, 18 июня 1914 года, и сразу же, после переворота 1917 года, было упразднено Временным Правительством.

Оно занимало южный берег Крыма, от Байдарских ворот и мыса Ласпи до деревни Ускута, что восточное Алушты, включительно, что составляло полосу земли до ста километров длиною.

Северною границею Градоначальства был горный хребет Крымских гор, высотою до 555–800 сажен, называемый в общежитии Яйла, хотя, собственно, слово Яйла (пастбище) обозначает плоскую верхнюю поверхность самого горного кряжам

Вся Яйла, со своими вершинами: Ай-Петри (576 с. - саженей), Кемал-Егерек (716 с.), Демир-Капу (721 с.), Роман-Кош, самая высокая (723,4 с.), Зейтин-Кош (718,9 с.), Чатыр-Даг (714,5 с. — Эклиз-Бурун) и Демерджи представляет могучую, более ста, верст длиною стену, которая и защищает южный берег от северных ветров и холодов.

У Байдарских ворот та могучая стена теснится к морю и даже обрушилась в него колоссальными скалами Фороса, но затем, как бы испугавшись утонуть, отступает от моря и отодвигается от него у Алупки на 4 версты, у Ялты — на 6 верст, а у Алушты — до 8 верст.

За Яйлой же к Градоначальству относился Козьмо-Демьянский монастырь и находящаяся около него Царская охота, из-за которой вся эта местность и была отнесена к Градоначальству.

Южный берег изрезан большими и малыми бухтами, часто с пляжами, и врезается в Черное море, считая с Запада мысами: Ласпи, Сарыч с маяком, Кикенеиз, Ай-Тодор с маяком, Никита, Аю-Даг и Плака.

Это счастливое сочетание горного хребта, береговой линии и теплого моря создало, под горячими лучами южного живительного солнца, из южного берега Крыма благодатный край, титаническую теплицу, царство зелени, плодов и цветов, где созревали виноград и различные нежные фрукты, зрели оливки, винная ягода, раскинулись табачные плантации, круглую зиму цвели розы и фиалки, росли кипарисы, лавровое и масличное дерево, магнолии и олеандры.

Громадная дача Южно-бережного лесничества, начавшись у Массандры, перекинулась через Яйлу на Север гигантским лесным ковром сосны, бука, тисса и орешника и соединяло Южный берег с великолепной, дикой Царской охотой, с горою Чечуль в центре.

Великолепное шоссе, — гордость русских путейских инженеров, бежало через все Градоначальство от Севастополя до Алушты. А в Алуште и Ялте от него шли шоссе в Симферополь и Бахчисарай. Между Мисхором и Ориандой, Ялтой и Гурзуфом было хорошее и нижнее шоссе.

На этой-то замечательной территории, бережно укрытой с Севера, согреваемой южным солнцем и ласкаемой теплым морем, были расположены два города: столица края красавица Ялта и ее ревнивая соперница Алушта, с их дворцами, виллами, громадными имениями, садами, парками, виноградниками и плантациями — города, о которых так много рассказано мною в моих предыдущих томах.

Двадцать татарских деревенек с их садами, виноградниками и табачными плантациями, из которых упомяну лишь: Кикенеиз, Алупка, Кореиз, Ай-Даниль, Ай-Никита, Дегерменкой и Биюк-Ламбат.

Большое количество местечек, разросшихся около культурных центров, около огромных богатейших имений, как например: Симеиз, Мисхор, Алупка, Кореиз, Гурзуф, Суук-Су, Профессорский уголок.

Богатейшие имения частных лиц, перечень которых занял бы много места, из которых упомяну лишь: Тесели — имение Плаутиной, Форос — Ушакова, Алупку — Воронцовой-Дашковой, Кореиз — кн. Юсупова, гр. Сумарокова-Эльстона, имения Токмакова, кн. Долгорукой, кн. Трубецкой, гр. Паниной, за Ялтой же: имения Бекетова, Наумова, Денисова, Федосеева, Соловьевой, Партенит — Раевских и много других.

Имения Великих Князей: Александра Михайловича — Ай-Тодор, Георгия Михайловича — Харакс, Николая Николаевича — Чаир, Петра Николаевича — Дюльбер, Димитрия Константиновича — Кичкине.

Удельные имения — Ай-Даниль, Чукурлар, Кучук-Ламбат.

Как венец всего частного землевладения, — принадлежавшие Государю Императору великолепные имения: Ливадия, Массандра и Орианда с их замечательными виноградниками, подвалами, парками, садами, цветниками.

Удивительное учреждение - Императорский Никитский сад, с его школами, лабораторией, питомниками и винным подвалом Магарача.

Южнобережное лесничество, оберегавшее край от хищнического истребления и эксплуатации лесов.

Все это вместе утопало в зелени виноградников, парков и садов и создавало нашу русскую Ривьеру, равной которой по красоте, природной роскоши и богатству нет в мире.

Я высадился в Симферополе и поехал в Ялту на автомобиле через Алушту. В Алуште меня встретили с цветами, думая, что я еду с женой. Часов в шесть приехал в Ялту, отслужил молебен в соборе и устроился в "России", пока не приищу квартиру, т. к. Императрица просила не беспокоить семью Думбадзе на казенной квартире градоначальника.

На следующее утро явился в Градоначальство. Во дворе стояло довольно много простолюдинов, в большинстве татар. Когда я подошел, все опустились на колени. Я был смущен, просил встать. То были «просители». В канцелярии мне объяснили, что таков обычай. Сказал, что я его категорически уничтожаю и прошу впредь мне такой встречи не делать.

Познакомился со служащими, съездил в полицейское управление, принял полицию. Многих я знал, знал хорошо полицмейстера Гвоздевича. Всех просил служить «по закону» и поступать по отношению публики тоже «по закону». Я заявил, что прежних обычаев по службе, укоренившихся в течение долгой болезни бывшего градоначальника, я не признаю, слышать про них не желаю, прошу их забыть и предупреждаю, что впредь всякий противозаконный проступок будет мною преследоваться наистрожайшим образом.

В первые же дни моей службы прежний градоначальник генерал И. А. Думбадзе скончался. Похоронили его со всеми полагающимися ему военными и гражданскими почестями. От жизни ушел хороший по душе человек, верный слуга Царя и Родины, администратор безукоризненной честности. Со смертью его мне было легче приняться за искоренение тех неправильностей, что упрочились в Градоначальстве за время его болезни, без его ведома.

Больным вопросом являлось отношение к евреям. Их заставляли периодически подавать прошения о праве жительства, оплачиваемые гербовым сбором. Пришлось объяснить, что этим как бы установили незаконный налог и т. д. Собрал приставов, напомнил мое требование — «всё по закону». Обещали. Но не прошло и нескольких дней, как приехавший в Ялту и остановившийся в «России» известный петроградский адвокат еврей, подвергся нажиму со стороны полиции. Адвокат послал две телеграммы в Петроград, разделывая, конечно, Градоначальство. Меня предупредили. Вызвал пристава. В чем дело? Тот бросился на колени. — Простите, больше не буду. — Предложил урегулировать дело. Закон был восстановлен. Адвокат послал телеграмму: — предыдущие считать недействительными.

Вскоре ко мне явилась группа общественных деятелей и очень деликатно просила объяснить, как я буду относиться к евреям. Я не скрыл моего удивления подобным вопросом и ответил: «по закону».

Визитеры думали, что я шучу. Я разъяснил, что для меня выражение «по закону» есть нечто серьёзное, это целая система. Основа всего. Я разъяснил, что и для меня и для самих евреев будет всё гораздо проще и яснее, раз мое отношение к ним будет регулироваться законом, и только законом. — Ведь, посудите сами, господа, если я стану действовать до «усмотрению», то сегодня оно может оказаться удобным для евреев, а завтра я могу встать с левой ноги и мое усмотрение окажется для евреев невыгодным. А закон ясен. Будем руководствоваться законом и всё будет в порядке. — На меня смотрели с удивлением, но возражать не приходилось. Распрощались.

Прошло несколько дней. В Градоначальстве стали выселять евреев из местечек, где они имели право по закону селиться, и предлагали переехать в Ялту, как город.

Вдруг получаю письмо от Вел. Кн. Ксении Александровны, которая просила не выселять из Алупки одну еврейку и т. д. Оказывается, еврейка нашла ход к Великой Княгине через одного из бывших у меня визитеров по еврейскому вопросу и через одного доктора.

Я был возмущен бесцеремонностью общественного деятеля. Я поехал к Великой Княгине, доложил всю деликатность моего положения по водворению в крае именно законности и т. д. Я обещал похлопотать об удобствах для еврейки, но только в Ялте. Великая Княгиня поняла меня и на своей просьбе не настаивала. Еврейка была перевезена в Ялту на моем автомобиле, водворена хорошо и т. д.

Окончив с еврейкой, я пригласил бывших у меня визитеров и пристыдил их. — Как же, господа, ведь согласились, что лучше действовать «по закону». А что же вышло? Дабы обойти «закон», обратились к Вел. Княгине. И я должен был не исполнить просьбы Ее Высочества. Что же вы думаете, господа, что это приятное и легкое для меня дело не исполнить просьбы Великой Княгини, не исполнить просьбы сестры Государя Императора?.. Что же это, хорошо с вашей стороны? Вот каковы вы, господа, общественники. Вот что такое «закон» для вас. — Много я наговорил тогда истин представителям общественности, хотя и с улыбкой. А на прощание их заверил, что и впредь в Градоначальстве всё будет делаться «по закону».

По условиям войны весь наш чудный край представлял теперь как бы одну колоссальную лазарет-здравницу. Всюду были устроены госпиталя или Комитета Императрицы Александры Федоровны или Красного Креста, Земгора или иных благотворительных организаций или частных лиц.

Не было интеллигентной семьи, в которой бы кто-либо из дам не работал на раненых. Все, кто не мог устроиться на фронт, работали, как могли, на местах. Многие богатые люди имели у себя домовые лазареты. У многих жили выздоравливающие офицеры. В Ливадии был устроен большой лазарет, отчеты о котором, ежедневно отсылались Императрице Александре Федоровне.

Будучи, по должности, представителем Верховного начальника Военно-санитарной части для моего Градоначальства, я представился в Петрограде принцу Ольденбургскому. Его Высочество дал мне руководящие указания и просил, при замеченном где-либо упущении, телеграфировать ему непосредственно. И, когда я воспользовался однажды этим разрешением по поводу одного лазарета Земгора, на администрацию которого ко мне поступило несколько жалоб офицеров и рапорт коменданта, принц не замедлил обрушиться по телеграфу строгою карою.

Всё в крае жило для войны. Я окунулся в новое для меня дело, и оно вскоре захватило меня полностью.

С первых же дней мне пришлось соприкасаться с членами Императорского Дома. Приехав в Ялту, я еще застал в Ливадии Вел. Кн. Марию Павловну Старшую. Великая Княгиня стояла во главе обширной организации по снабжению выходящих из госпиталей теплого одеждою. Организация охватила всю Россию. Но на Южном берегу Крыма было сосредоточено такое количество организаций, находившихся под покровительством Царицы, что возникло несколько вопросов о разграничении компетенции высоких покровительниц.

Великая Княгиня тактично обошла подводные камни. Приняв меня величественно ласково в Ливадийском саду, в садовом кресле, среди цветов, Великая Княгиня объявила, что центр деятельности ее комитета будет устроен в Симферополе, а что в мое распоряжение все-таки будет передано пять тысяч рублей на нужды выздоравливающих. Великая Княгиня упомянула о широкой организации Ее Величества и пожелала мне всяческих успехов. Сопровождавший Великую Княгиню сенатор Д. Б. Нейгард не замедлил передать мне деньги, причем подчеркнул, что район Градоначальства не входит в круг деятельности Великой Княгини, так как тут всё делается по указанию Ее Величества. Я понял всё. Еще в Петрограде я слышал, что пребыванием Вел. Княгини в Ливадии недовольна Императрица. Ее Величество была задета тем, что Великая Княгиня обратилась за разрешением остановиться в Ливадии не к ней, а к Государю Императору.

Дня через два я приехал проводить Ее Высочество. Она уезжала на Север. А наши выздоравливавшие, перед отъездом на Север, снабжались отличными теплыми вещами из Комитета Великой Княгини в Алуште.

В Ай-Тодоре, в своем имении, жила с детьми Вел. Кн. Ксения Александровна. Великая Княгиня приняла меня с чарующей мягкостью и простотой, что так напоминало добрую вдовствующую Императрицу. Ее свита — полковник князь Орбелиани с женой Верой Владимировной были на редкость симпатичны и предупредительны.

Неподалеку, в Кореизе, жила дочь Великой Княгини — княгиня Ирина Александровна, по мужу Юсупова, с родителями своего мужа. Приезжал ненадолго и ее муж молодой князь Ф. Ф. Юсупов, граф Сумароков-Эльстон.

В Мисхоре жил недолго, отдыхая после командования корпусом, Вел. Кн. Павел Александрович с супругой. Спросив по телефону, когда могу представиться, я был приглашен к чаю. Вел. Князь казался усталым, но готовился вновь работать по инспекции гвардии. Его жена, княгиня Ольга Валериановна, была женщина-дипломат. Приехав с мужем в Россию, она сумела из баварской графини Гогенфельзен стать русской княгиней Палей. Она пошла на героическое средство. Познакомилась с Распутиным и добыла от него личное письмо к Царице с просьбой исполнить ходатайство о даровании ей титула княгини Палей. Великий Князь, испросив аудиенцию у Императрицы, лично вручил то письмо «Старца». Государыня была так поражена неожиданностью, что с ней .случилось головокружение. Оправившись, Государыня лишь смогла сказать Великому Князю, довольно сухо, что просьба будет исполнена. Утром 15 августа 1915 г. Ольга Валерьяновна была сделана княгиней Палей. «Старца» она почитала до его смерти, а после убийства не постеснялась заехать к семье убитого. И все-таки сердце Царицы она не покорила, и симпатии Ее Величества не завоевала, хотя принимала к тому все меры. Но высокое положение супруги дяди Государя Ольга Велерьяновна несла высоко, оставаясь для столицы дамой великосветского Петроградского общества.

Одна из ее дочерей по первому браку была за графом Крейц, другая Марианна вторым браком была за Дерфельденом. Обе были знакомы с Распутиным, и в квартире графа Крейца состоялось знакомство Распутина с французским послом Палеологом. Лучшее доказательство, что никаких данных о прикосновенности «Старца» к какому-либо шпионажу не было.

Если бы была хоть тень подозрения, хитрый Палеолог не пошел бы на знакомство. Всё устраивала Ольга Валериановна.

В Крыму она была мила, любезна. Черты былой красоты были налицо. Встречавшиеся с ней были от «Великой Княгини» в восторге.

Около Ай-Тодора, на одной из дач Шелапутина, в семье московского фабриканта Гужона, отдыхал Вел. Князь Михаил Александрович со своей супругой Наталией Сергеевной Брасовой. Я представился Вел. Князю. Здесь царила буржуазная простота. Красивая и обаятельная, когда хотела, Наталия Сергеевна окутала своего доброго и мягкого супруга атмосферой московской коммерческой буржуазии, со всеми ее характерными черточками, что совсем не шло ни к Великому Князю, ни к его высокому положению.

За Ориандой, на нижнем шоссе, за имением Его Величества «Курпаты», на земле, бывшей Сазонова, высоко над морем, на обрыве стоит только что отстраненный дворец Вел. Кн. Дмитрия Константиновича «Кичкине» (Маленький) в мавританском стиле. Великий Князь отдыхал там. Я представился. Вел. Князь принял меня радушно, как старого знакомого по Царскому Селу и Павловску. Угостил завтраком. Разговор касался только военных дел. Пресимпатичная столовая с видом на море и особое прелестное, я бы сказал, «царское» радушие навсегда остались у меня в памяти. Пожилые Великие Князья: Константиновичи, Николаевичи, Михайловичи сохраняли эту старую традиционную обворожительную привычку обращения времен Императора Александра II-го.

Немного спустя, я доложил Вел. Князю, в порядке информации, как я, не желая того, видимо, огорчил его сестру, вдовствующую Королеву Эллинов, Вел. Кн. Ольгу Константиновну. Вот, что произошло. Русское правительство стало выселять с Южного берега Крыма турецких подданных. Под эту категорию подошли безобидные местные татары, давно живущие в Крыму и считавшие себя турками только по вере. С их стороны начались хлопоты, как бы легально остаться в Крыму. Всё это началось до моего приезда. Ловкий греческий консул в Севастополе быстро понял, что можно сделать большое дело и начал выдавать татарам удостоверения о принадлежности их к греческому подданству. Брал не дорого. Местная власть смотрела на это сквозь пальцы. Начался настоящий хаос. Я собрал татар и обещал им покровительство, но при условии, что они не будут скрывать своего турецкого подданства, будут оставаться турками и работать, как работали, не прибегая к помощи греческого консула. Перекрасившихся турок в греков обещал раскрывать и поступать по закону. К консулу перестали обращаться. Он, очевидно, пожаловался в Петроград. И вдруг я получаю телеграмму от Королевы Эллинов Вел. Кн. Ольги Константиновны с просьбой не преследовать греков.

Я ответил Ее Величеству подробной телеграммой, где не постеснялся раскрыть всю махинацию консула и происшедшее из-за того недоразумение.

Послав телеграмму Королеве, я, конечно, отчитался перед министром Внутренних дел и дело замолкло. Всё это я и доложил Вел. Кн. Дмитрию Константиновичу. Великий Князь посмеялся над ловкой находчивостью консула и обещал при случае написать Королеве.

Приезжал в Ялту на несколько дней и Вел. Кн. Николай Михайлович, со специальной миссией от Его Величества. В Ялте жила в то время на даче кн. Барятинской дочь Императора Александра II и Его морганатической супруги Светлейшей княгини Юрьевской, княгиня Екатерина Александровна Барятинская, красавица с чудным голосом. Княгиня в 1910 году потеряла мужа и выходила замуж за князя Оболенского. Посаженным отцом должен был быть Государь Император.

Однажды я получил о том телеграмму из Ставки от генерала Воейкова с указанием, что заместителем Его Величества явится на свадьбу Вел. Кн. Николай Михайлович. На меня же возлагалось поручение приобрести образ Спасителя, которым Великий Князь благословит невесту от имени Его Величества. Образ я должен был вручить Великому Князю.

Времени было всего один день и мне пришлось выбрать образ в местном магазине и взять то, что было в наличности. Переволновался я изрядно. Великий Князь остановился в Кореизе, в имении Юсуповых.

Вел. Князь принял меня в доме направо от въездных ворот. Я доложил о телеграмме из Ставки и вручил образ. Великий Князь был в дурном расположении духа. Он мрачно смотрел на происходящие события. Его Высочество знал меня, и не так давно я лично поднес ему мою последнюю книгу о социалистах-революционерах.

В градоначальстве, при большом количестве госпиталей, довольно часто умирали офицеры. Жены, матери умерших обращались ко мне за помощью, не на что похоронить и т. д. Сумм на этот предмет не было. Обсудив вопрос с комендантом, решили образовать «кассу первой помощи семьям умерших». Обратился через газеты к добрым людям, написал письмо дворцовому коменданту. Он был человек добрый, отзывчивый и понимал жизнь. Не прошло и несколько дней, как генерал Воейков телеграфировал мне, что, по докладу Государю Императору настоящего дела, Его Величеству угодно было его одобрить и пожертвовать в Кассу пять тысяч рублей. Мы были счастливы. Я объявил о том. Телеграмма о Государевой милости была заделана в рамку и вывешена в Военном доме позже. Прилив пожертвований сразу увеличился. А по госпиталям с благодарностью вспоминали про Государя Императора.

Пришлось подумать и о здоровых офицерах, приезжавших в Ялту отдохнуть. Заарендовали дом, устроили номера, столовую, читальню, биллиардную. Получился «Военный дом». Цель оттянуть молодежь от духанов, от учреждений, где офицерство поневоле сталкивалось с неподходящими элементами. В то время ведь сознавалось и проводилось в жизнь, «что звание не только офицера, а и солдата, вообще, есть высоко и почетно». Молодежь на Южном берегу была разболтана и частенько вела себя не так, как следует. Надо было прибрать к рукам. Наш ,,Военный дом» должен был явиться своим военным собранием и был отдан под контроль коменданта, полковника Ровнякова, энергичного, работящего дисциплинированного офицера.

Было объявлено, что там, у себя дома, можно не стесняться и с вином, но на улицу своего веселья не выносить. А своеволия в первые дни после моего приезда было несколько случаев. Один молодой вояка даже подрался в парикмахерской. Пришлось усадить его в мой автомобиль и выдворить за пределы градоначальства.

Большим неудобством, подбодрявшим молодежь, было отсутствие в градоначальстве военной гауптвахты. А гауптвахта всегда хорошо действовала на молодежь. Я сговорился с Севастопольским градоначальником, адмиралом Веселкиным, и он с большим удовольствием согласился принимать на свою гауптвахту наших клиентов. И уже одно оповещение о том, правда, в связи с высылкой воинственного молодого кавалериста, произвела магическое действие. Всякие происшествия прекратились. Любезностью Веселкина даже не пришлось ни разу воспользоваться.

Как начальник гарнизона, я подчинялся командующему флотом адмиралу Колчаку; как градоначальник, — Одесскому генерал-губернатору Эбелову.

Поехал представляться. Адмирал Колчак (будущая знаменитость), в белоснежном кителе, принял меня серьёзно-любезно. Я доложил ему все наши нужды, облегчить которые зависело от него, и он пошел широко навстречу. Так он разрешил освещать улицы по вечерам в городах фонарями, пользоваться по вечерам на автомобилях и в экипажах вообще фонарями, что было запрещено, дабы неприятель с моря не мог определить месторасположение наших поселений, как разъяснил мне полицмейстер. Все жизненные неудобства сваливались на распоряжения морских властей, о которых те, зачастую, ничего и не слыхали.

Адмирал выразил уверенность, что на стоверстной прибрежной полосе градоначальства нет военнопленных немцев. Тут я его разочаровал, сказав, что у нас работают свыше двух тысяч. Адмирал ужаснулся. Я обещал удалить их за Яйлу, что и выполнил к большому неудовольствию некоторых хозяев. В общем, мы расстались с адмиралом хорошо. Его начальник штаба адмирал Погуляев, которого я знал по шхерам и о котором писал в моих предыдущих томах, был шикарен, по-прежнему красив и предупредителен.

Со стороны генерала Эбелова я встречал только одно содействие и предупредительность.

7 октября 1916 г. в Севастополе произошло событие, весь ужас которого может понять только моряк, плававший под Андреевским флагом. 6 октября флот вернулся с похода на рейд. А в 6 ч. 10 м. утра 7-го потрясающий громовой удар разбудил весь Севастополь. На рейде, на дредноуте «Императрица Мария» происходили взрывы. Дредноут был окутан дымом. Как молния сверкали огни. Объявлен приказ — боевая тревога.

50 минут грохотал дредноут и, наконец, лег на бок и опрокинулся килем вверх. Все судовые средства спасали тонувших людей экипажа.

Что, как, почему — никто не знал, никто ничего не понимал. Загадка происшедшего несчастья остается неразгаданной и поныне.

С первых же дней я увидел многие неудобства войны для населения, которые не замечал при прежней службе, как меня не касавшиеся.

Некоторых продуктов нет совсем, хвосты у магазинов, дороговизна на некоторые продукты, ничем не оправдываемая, к винограду местного производства нельзя и подступиться, извощики «дерут», не обращая внимания на таксу, за проезд в автомобиле до Севастополя требуют 500–600 рублей, что кажется просто дикостью и т. д. и т. д. Отовсюду жалобы, помогите, примите меры. А в городе по вечерам темень, нет совсем освещения, в магазинах света нет, извощики вечером без фонарей, автомобили тоже. На вопросы, почему, отчего — один ответ: война, запрещено из Севастополя.

Присмотрелся, попригляделся, поговорил кое с кем, собрал сведения от обывателей, окунулся в обывательскую жизнь и начал кое-что делать, чтобы помочь обывателю, облегчить ему далеко не сладкую во время войны жизнь. От моих подчиненных в первое время не только не встретил помощи, а скорее нашел скрытую оппозицию.

Всемогущий полицмейстер на все вопросы отвечает со сладкой улыбкой — война, Ваше Превосходительство, война. Вижу тут помощи не жди. Тут оппозиция. Пошел к общественности. Побеседовал с милейшим городским головой, Еленевым, просил помочь в интересах населения. Был, видимо, удивлен, но обещал всячески помочь. Поговорил с некоторыми коммерсантами, с общественными деятелями, все ответили очень сочувственно и, как казалось, искренно, но было видно и удивление, что к ним за советом и за помощью обращается сам градоначальник.

А приемная с утра полна и просительницы самые странные. Приходит молоденькая, модная дама и жалуется, что хозяйка дорого берет за комнату, а комната без удобств, приходится бегать через двор и т. д. Объясняю, что это меня не касается. — Как так, — набрасывается на меня барынька — А вот Иван Антонович... — и пошла, и пошла. Другая, посолиднее, жалуется, что в пансионе ей не позволяют готовить на примусе, поспорила с хозяйкой, та ее толкнула и пошла, и пошла. Разнервничалась, пришлось воды давать. Третья прибежала — муж побил. Просит заступиться... Вижу — край патриархальный, и все мои заверения, что, в сущности, это меня не касается, разбивались. А вот Иван Антонович, а вот генерал Думбадзе... Пришлось приспособляться.

С другой стороны, кое-кто жалуется на полицию. Есть привычки традиционные, которые хотелось бы искоренить. Да полицмейстер-то уж очень старый и опытный, старой школы. Вижу, что мы с ним не уживемся.

Начал я с продовольствия. Пошел к двум мясникам. Познакомился. Разговорились. Помогите, пожалуйста, советом. То мяса нет, а когда есть, хвост предлиннейший. Все жалуются, все бранятся. Мясники довольны. Сам генерал пришел. Никогда того не бывало. Посоветовали просить разрешения пропускать скот с Кавказа. А насчет хвостов так: посоветовали просить у города открыть в другом конце две заколоченные лавки. A мы уже поставим колоды для рубки, ну и будем продавать в трех местах, вот и хвостов не будет. И верно. Обратился к городскому голове, открыли заколоченные лавки, поставили колоды и пошла продажа в четырех местах. Дело-то оказалось проще простого.

А на Кавказ послал я слезницу князю В. Н. Орлову, напомнил о Ялте, как пользовался и он ее прелестями и просил помочь, разрешить вывоз, когда можно, на мой адрес скота для Ялты. Князь откликнулся со свойственной ему добротой и благожелательством. И мы скоро получили первую партию скота через Керчь.

Шли жалобы постоянные на недостаток сахара. Правительство при урегулировании вопроса об отпуске сахара отнесло Ялту, как уездный город, к третьему разряду, а не приравняло его к курортам. Ялта же фактически была не только курортом, а целой всероссийской здравницей. Послал мотивированную телеграмму министру Земледелия и получил в ответ, что, помимо разверстки, буду, как градоначальник, получать в мой адрес под мою ответственность ежемесячно два вагона сахара. Восторг и ликование. Весть об изобилии сахара у нас быстро распространилась и к нам стали ошвартовываться пароходы с продовольствием, шедшие с Кавказа на Одессу. Приезжают капитаны. Просят сахара для команд.

— А вы что нам можете дать, по какой цене? — И стали мы за излишки сахара получать в обмен сено для извощиков, прессованное, и еще кое-что. А чтобы не было спекуляции, учредили комиссию в порту с моим представителем, которая и устанавливала цену на привозимый продукт, по-божески, чтобы никому не было обидно. Извощики были особенно довольны этой мерой.

Но как сбавить цены на продукты? Одной репрессии мало. Одной принудительной таксировки тоже мало. Посоветовался с одним старым опытным русским коммерсантом. Дело касалось только продовольствия.

— А вы, ваше превосходительство, прикажите, под страхом штрафа, выставлять на всех продуктах цену на видном месте. На корзинках, лотках, прилавках и, особенно, во время базаров на возах. Вы увидите, что произойдет.

Опубликовал я обязательное постановление. Цены, действительно, упали. Стыдно стало, хотя бы за виноград, афишировать себя спекулянтом на местном продукте. А на базаре, в первый же базарный день, произошла ссора между продавцами, дошедшая до драки. Товары привозили из-за Яйлы. В конце концов, установились цены средние, но много ниже прежних, когда каждый брал, что хотел. Я поблагодарил старика коммерсанта. Вот что значит свободная конкуренция, но без контроля власти.

Трудней было справиться с извощиками. Брали, что хотели. Помог я им сеном, но и обрушился на них за невыполнение таксы. Штрафовал сильно, но делу то помогало мало.

Бешеные цены за проезд в автомобилях до Севастополя удалюсь сбить следующим способом. Я обратился с просьбой к находившемуся в Одессе адмиралу Хоменко и ведавшему всем транспортом по Черному морю о восстановлении пассажирского сообщения Ялта-Севастополь. Адмирал пошел навстречу и скоро мы получили пароход, который дважды в неделю делал рейсы между Ялтой и Севастополем. Конечно, без гарантии безопасности плавания от неприятеля. Публика была очень довольна. Походило на мирное время. Бешеная цена за автомобили в гаражах сразу упала.

Пришлось подумать и о развлечениях. Городской клуб обратился за разрешением возобновить лото, несколько раз в неделю. Обсудив вопрос и приняв во внимание все соображения, я дал разрешение, но с условием отчисления известно-то процента в пользу местного благотворительного общества для раненых. Пришлось разрешить по-новому для Ялты и деликатный вопрос: разрешать или воспрещать гостиницам отдавать номера в наем на время менее суток и ночью. Иными словами, разрешать ли приют парочкам на короткое время. Пришел владелец вновь устраиваемой гостиницы и вопрос стал ребром.

Я обратился, прежде всего, к закону. Закон у нас не воспрещал отдачу помещения в наем на короткий срок и срока не указывал. Это самое главное. Всякие же административные воспрещения для гостиниц цели не достигали. Хозяева гостиниц лишь стали брать с клиентов дороже, чем следует, а полиция или брала за молчание или закрывала глаза на обычное злободневное явление. Выходило сплошное лицемерие со стороны власти, оправдываемое только или желанием понравиться высшей духовной власти за борьбу, якобы, с безнравственностью, или заслужить похвалу забывших веселую молодость престарелых ханжей — дам патронесс.

Вопрос был разрешен в смысле положительном. Прежнее распоряжение было отменено. Парочкам не приходилось уезжать из Ялты и искать приюта где-либо и как-нибудь, а кое-кто лишился дохода за попустительство.

Много интересных деловых людей заезжало ко мне, прослышав о моих проектах по развитию Ялты и курортов вообще на Южном берегу Крыма. Побывал инженер, заведовавший постройкой уже разрешенной железной дороги Севастополь-Ялта. Старался доказать ему, что надо приступать к работам, пользоваться моментом, пока есть много рабочих рук — военнопленных и т. д. Поспорили о месте, выбранном для вокзала.

Побывал крупный петроградский банкир, делец, намеревавшийся купить гостиницу «Россия» и переделать ее на манер заграничных роскошных отелей по последнему слову моды и комфорта. Подбодрял и поощрял его в намерениях, которые так отвечали всем моим планам.

Приехал владелец Гурзуфа Н. X. Денисов, модный для края банкир, делец широкой американской складки, молодой, живой, энергичный, говорун и к тому же недурен собой. Он посвятил меня в свои планы о широком развитии Гурзуфа. Об устройстве там после войны игрального казино, рулетки или чего-либо подобного. Я, в ответ, развил и продолжил его план, стараясь доказать, что думать только о Гурзуфе мало. Надо охватить все градоначальство, весь Южный берег. Один Гурзуф мал. Устройте так, чтобы богатый турист, попав к вам, в Гурзуф, живя у вас, мог поехать хорошо позавтракать к Байдарским Воротам. Постройте там красивую гостиницу с хорошим рестораном, чтобы можно было там отлично провести ночь и любоваться поутру восходом солнца, смотреть, как разбиваются о скалы Ворот и Фороса плывущие облака, как вырисовывается и развертывается, наконец, во всей красе голубое море...

Устроите так, чтобы ваш турист поехал пить пятичасовой чай на Ай-Петри и нашел бы там не теперешний грязный духан, а элегантный красивый павильон с террасой, откуда бы он мог спокойно любоваться со своей спутницей безграничной картиной лежащего перед ним моря, бегущей к нему зелени с группами домиков, дворцов, и всё под розовеющими лучами уплывающего вправо к Байдарам солнца, которые постепенно краснеют и нежат и беспокоят вас и заставляют искать чего-то...

А Алушта с Чатыр-Дагом, Демерджи, с их сталактитовыми пещерами. И ведь это я указал только пограничные, крайние пункты градоначальства. Я не коснулся главной нашей красавицы Ялты, с ее ближайшими окрестностями. Вот и свяжите всё это в одну сеть с центром у вас для ваших клиентов-туристов; тогда выйдет дело. Им не будет скучно. Но не забывайте, что столица-то всего края, всего Южного берега — Ялта. Здесь должно быть и роскошное казино, и театр, и купальни, и всё это будет, уверяю вас. Здесь надо многих разбудить...

И вы найдете во мне большую поддержку, конечно, и для вашего Гурзуфа, но только смотрите на дело шире. Не давайте пробираться к нам иностранцам. Видите, у вас под боком англичане хотят приобрести Суук-Су. Не давайте. Откупите. Это должно быть ваше, раз уж Соловьева решила с ним расстаться. Не зевайте...

Николай Хрисанфович удивленно смотрел на меня. Но, видимо, как человек широкого полета, понимал меня. Пожертвовав мне изрядную сумму на выздоравливающих раненых, расписав кровати на всё правление своего банка, он распрощался со мной, пообещав, что к весне приедет ко мне от него инженер с проектами учреждений на Ай-Петри и у Байдарских Ворот, где он заарендует нужные земли. А от Гурзуфа до Ялты начнут ходить моторные катера... Мы расстались дружески. Каждый горел своими проектами, которые были затем смыты нахлынувшей революцией, как и многое другое в России. В Ялте, конечно, было много опытных общественных деятелей, желавших родному городу всяческого процветания, но было у городского самоуправления и не мало инертности. Еще в 1910 году, доктор медицины И. И. Иванов, Директор санатории для диетических и физических методов лечения, прочитал в апреле того года в Ялтинском медицинском обществе замечательный доклад о насущных нуждах Ялты, как курорта.

Указав, почему Ялту должны считать за климатолечебную местность, докладчик заявил: «Всё, что дано Ялте от Бога в климатическом отношении, все это, по большей части, прекрасно и благотворно для климатического лечения больного организма». Но, перейдя затем к тому — а что же сделал человек, чтобы использовать эти дары природы, — докладчик нашел, что человек сделал очень мало и «в итоге Ялта за последние годы начала всё более и более падать в своем курортном значении и над этим надо остановиться и принять меры, так как иначе получатся непоправимые последствия».

Докладчик указал, что необходимо выполнить следующее:

Прежде всего, озаботиться приобретением парка или большого приморского сада, просить о разрешении пользоваться парком Массандры; устроить пешеходные дорожки, удобные для гуляний и постепенного восхождения; исправить горные тропы Боткинскую и Штангеевскую и проложить новые; устроить защищенные от ветров и дождя галереи и веранды; улучшить купальные заведения; взять в руки городского самоуправления дело лечения виноградом и организовать это дело самым широким и рациональным образом; улучшить канализацию, водоснабжение и мостовые; учредить бесплатную городскую больницу; упорядочить надзор за пансионами и меблированными комнатами, за молочными фермами и т. д.

Перейдя к отделу культурных развлечений и жизненных удобств, докладчик заявил: «Мы должны констатировать, что отделы эти представлены в Ялте довольно жалким образом».

Докладчик указал на необходимость постройки хорошего современного казино по примеру Висбаденского.

Работа должна быть выполнена городским самоуправлением, а общества медицинское и техническое должны быть ему пособниками, всё же население должно помочь делу морально и материально.

Докладчик находил, что многое может быть достигнуто только при правительственной помощи.

Он считал, что, прежде всего надо добиться введения курортного положения, т. е. законоположения «о санитарной охране курортов и официального признания Ялты курортом».

Организовать немедленно курортную комиссию при Гор. управе, которая, вкупе с приглашенными сведущими лицами, должна выработать план общего благоустройства Ялты и начать ходатайства перед правительством и заведующими разными отраслями курортного дела.

Докладчик наметил и программу работы Медицинского Общества, поставив в пример работу «незабвенного доктора В. Н. Дмитриева».

Докладчик закончил так: «Милостивые государи и милостивые государыни, общими дружными силами за работу. Первый шаг к курортному прогрессу попробуем сделать мы, врачи. В Ялте мы являемся наиболее людной научной корпорацией и, в силу местных условий, занимаем наиболее видное, но за то и наиболее ответственное положение. Посему дам первым и книгу в руку. Итак, за работу!»

Всё это говорилось в 1910 году. И только говорилось.

Летом 1915 года было основано «Крымское общество для развития, усовершенствования и благоустройства Крымских лечебных местностей», учредителями которого были: А. И. Еленев, Д. С. Богданов, К. Н. Ассеев, Д. Г. Томашевич, А. А. Российский, А. А. Силич, Н. Я. Макаровский, Л. Н. Шаповалов и Ф. Н. Ивашин-Надтон.

Но дело не делалось. И, приехав в 1916 году, я застал все то же положение, которое охарактеризовал шесть лет тому назад доктор Иванов. Кто в этом был виноват — трудно сказать. Но факт был налицо.

Надо было удивляться, как при частых наездах в Ливадию Их Величеств, ни местная власть, ни городское самоуправление не сумели использовать пребывание Их Величеств, которые так любили Крым.

Положение было печальное. Я начал действовать. Надо было разбудить спящих, вдохнуть новую энергию в живых, опустивших руки.

Я много беседовал с городским головой, с местными деятелями, работниками, но сознавал, что без широкой правительственной помощи, без правительства дело не получит наг стоящего размаха. Но кругом забурлило. Воспрянула городская управа. Однажды городской голова просил меня приехать на их собрание с участием некоторых местных деятелей. Поехал. Слушал речи, мнения. Просили высказаться. Я развил широкий план в духе доктора Иванова, разубедил, дабы город не думал, что Уделы подарят им низ Массандры, советовал торопиться и купить земли, что по берегу в направлении Ливадии и т. д. Но свою заветную мечту — образование комитета из нескольких нужных министров, под высоким покровительством Его Величества, который бы и двинул всё дело преобразования Ялты, конечно, не высказал, считая это, без предварительных переговоров в Петрограде, преждевременным.

Меня благодарили, а через некоторое время я был обрадован сообщением, что город закупил землю г-жи Желтухиной, на берегу, к Чукурлару, и начнет там что-то делать. Начало было положено. Первый шаг.

Это подбодряло на дальнейшую работу.

С помощью энергичных сотрудников и, главное, добрых отзывчивых людей, нам удалось поставить прочно: «Кассу первой помощи» и «Военный дом», о которых говорилось выше, устроить «Ясли» для детей, куда бесплатно принимались на рабочие часы дети матерей работниц. Началось оборудование в предоставленном в мое распоряжение городом помещении большого общежития для раненых с мастерскими, где должно было происходить бесплатное обучение полезным, доходным ремеслам. Предполагалось начать с сапожной мастерской.

Познакомившись с водолечебным заведением доктора Иванова, который из любезности и человеколюбия принимал клиентов из разных госпиталей для военных, я начал с ним переговоры, по результатам которых, сделал представление в Елизаветинский Комитет о приобретении в казну этого учреждения, с тем, чтобы доктор Иванов остался во главе его, как заведующий директор-распорядитель

Мое предложение имело такой успех, что центр уполномочил меня приобрести учреждение доктора Иванова и фактически отпустил на это просимые суммы. Это уж был колоссальный успех. Революция смела и это дело.

Таково было начало того огромного проекта, в который я окунулся, которым увлекся.

Я получил телеграмму от Главноуправляющего государственным здравоуправлением в Империи, Г. Е. Рейна, что, по соглашению с министром Внутренних дел, на меня возлагалось дело по оценке имения Форос, принадлежавшего Г. К. Ушкову.

В Петербурге возник проект приобрести это имение в казну для устройства там сперва громадного госпиталя, а затем лечебного курорта.

Имение Форос находилось на берегу Черного моря, под Байдарскими Воротами, в 38 верстах от Севастополя по Ялтинскому шоссе и в 43 верстах от Ялты. Оно занимало 279 дес. 860 кв. саж., из коих под старым парком, прилегающим к морю — 7,200 кв. с., под молодым парком и фруктовым садом — 62,774 кв. с. Земли, годной для разбивки дачных участков — 236,154 кв. с. и прочей неудобной земли — 364,33 кв. саж.

Имение имело около двух верст береговой линии. Форос защищался отвесными скалами и стеной гор (Яйлы) с севера и, по своей красоте живописности площади и величины, являлся одним из лучших имений Южного берега Крыма, и, как писал тогда Харьковский Земельный банк: «недаром английские капиталисты обратили на него свое внимание и составили грандиозный проект превращения его в первоклассный курорт, с затратою 27 миллионов рублей».

Имение включало: каменный господский дом с флигелями и многими постройками, здание бывшего конского завода, с конюшнями, лазаретом, и парк, фруктовый сад, вновь закладываемые виноградники, виноградники под люцерной.

Проработав несколько дней на месте, комиссия оценила имение в три с половиной миллиона рублей, о чем и был составлен соответствующий акт. К акту я счел нужным приложить заключение о водах Фороса, составленное техником путей сообщения M. H. Казариновым, и мнение гидролога И. Педдакоса, которые устанавливали богатую наличность в именье воды.

Кажется, эта работа была последней серьёзной работой для Градоначальства перед революцией.

Приближался день 26 ноября, день памяти Великомученика и Победоносца Георгия, орден имени которого считался почетнейшим в Русской армии. Его носил сам Государь Император и многие Великие Князья.

Мы задолго стали готовиться к празднику. В градоначальстве жило много георгиевских кавалеров. Жил сам председатель Георгиевского Комитета Вел. Кн. Михаил Александрович. Хотелось устроить действительный праздник для героев. Хотелось привлечь к нему членов династии, живших тогда в градоначальстве, но это оказалось очень трудным. Великие князья отказывались принимать какое-либо участие. Это грозило неприятным скандалом в глазах всех простых Георгиевских кавалеров.

Я решил идти напролом и привлечь всех членов династии к участию в празднике. Город решил устроить обед для всех Георгиевских кавалеров солдат. Я решил дать обед всем Георгиевским кавалерам офицерам в гостинице «Россия». Вечером предполагался парадный спектакль в городском театре. Утром парад. Но парад в тот день без Великих Князей, при наличности их на территории градоначальства — вещь недопустимая, — полагал я. Я решился на крайнее средство.

Никого не предупредив, послал подробную телеграмму Дворцовому коменданту, прося помочь. Я был уверен, что Воейков, как человек военный и понимающий политический момент, поймет меня. Стал ждать ответа.

А на месте надо было примирить непримиримое взаимоотношение членов династии из-за женского вопроса. Отношения между великокняжескими семьями не были урегулированы. Я пригласил Великую Княгиню Ксению Александровну с дочерью, Княгиней Ириной Александровной Юсуповой, на офицерский обед в «Россию». Великая Княгиня обещалась быть.

Великого Князя Михаила Александровича с супругою я просил почтить своим присутствием парадный спектакль в театре, на что тоже получил согласие. Оставался парад. Я волновался. Вдруг, около полуночи, 25 ноября, телефон от Вел. Князя Димитрия Константиновича. Просит немедленно приехать. Спешу на автомобиле. Великий Князь, взволнованный объявляет мне, что он получил телеграмму от Государя Императора, которой Его Величество поручает Великому Князю, как старшему генерал-адъютанту в градоначальстве, принять 26 числа парад Ялтинского гарнизона.

Великий Князь показывает телеграмму, спрашивает, в чем дело, почему это так. Я выразил радость, но слукавил, и на вопрос — почему, ответил полным незнанием. Стали обсуждать о параде, я обещал приехать завтра и доложить всё подробно. Зная, что Вел. Князь большой строевик, я заранее извинялся, что, может быть, я, отвыкнув от строя, допущу какую-либо ошибку и потому прошу меня заранее извинить.

Великий Князь шутил и ободрял меня.

Наступил день 26 ноября. Наши газеты вышли с соответствующими статьями. Город украшен флагами. Парад происходил на большой рыночной площади. Великий Князь перед парадом заехал ко мне на квартиру. Меня уже там не было и Его Высочество принимала моя дочка Ксения. Она сделала соответствующий реверанс и очень занимала Великого Князя, что он потом весело вспоминал.

Парад прошел отлично. Великий Князь был великолепен, представителен, шикарен. Он приветливо обласкал раненых героев. Пехота, пограничная стража, артиллеристы, жандарм мы, полиция — все проходили отлично и заслужили похвалу Великого Князя. Была и публика, кричали ура и более чем отлично играл оркестр учеников местной гимназии. Не сделал никакой ошибки и генерал Спиридович, не посрамил старый «Павлон» своего родного Первого Военного Павловского училища. Фотография этого памятного для меня парада, когда я салютовал Великому Князю, хранится у меня и поныне.

На завтраке, в «России», собралось до 200 офицеров. Великая Княгиня приехала с дочерью. Я запоздал с парадом и их встречала моя жена с моей дочерью. Великая Княгиня и княгиня Ирина Александровна очаровали офицеров. Офицеры, большинство которых впервые видели высочайших особ и имели счастье говорить с сестрой Его Величества, были в восторге. Больше: они были счастливы. Милая простота при некоторой застенчивости Великой Княгини и молодая изумительная красота княгини Ирины Александровны, покорили всех. Двадцать лет спустя офицеры, участники того завтрака, с восторгом вспоминали их и благодарили за доставленное им тогда счастье.

А вечером на спектакль приехал Вел. Князь Михаил Александрович с супругой Наталией Сергеевной. Они попросили мою жену и дочь быть с ними в ложе. Спектакль удался на славу. Публика была в восторге. Играли гимн, кричали ура, овации были восторженные. В общем, в Ялте прошло всё хорошо. В Алуште и Алупке лазареты устроили празднование местными силами. В Алупку, поблизости, я мог приехать на праздник и пробыть там недолго.

На следующий день я ездил благодарить высочайших особ, а Дворцовому коменданту послал подробный отчет и особенно благодарил его за парад. Великий Князь доложил Его Величеству об исполненном Высочайшем повелении и получил в ответ благодарность Государя Императора.

Два раза моя мирная работа по продовольствию и благоустройству нашего края была нарушена ворвавшейся к нам с Севера политикой, от которой мы были, как нам казалось, так хорошо защищены нашей Яйлой.

Взволнованным пришел ко мне однажды редактор нашей официальной газеты и доложил, что он получил телеграфное поручение из Москвы, от газеты «Русское Слово», получить интервью по текущему моменту от П. Н. Милюкова, находившегося в Гаспре у Астровых или у графини Паниной. Редактор спрашивал — как поступить. Я посоветовал ехать к Милюкову и исполнить поручение «Русского Слова». Милюков дал ему настоящую программу того, как настойчиво будет действовать Гос. Дума против правительства с целью добиться ответственного министерства и как она его добьется и сбросит, наконец, Протопопова. Действие намечалось легально-парламентарское, но в борьбе с правительством это казалось тогда ходом революционным. Редактор был взволнован и спрашивал совета опять, как поступить. Я посоветовал телеграфировать всё в «Русское Слово», как выполненное поручение, а там уже дело московской цензуры, пропускать или нет статью. Он так и сделал. Я же, по телеграфу предупредил и Московского градоначальника и министра Внутренних дел. Думаю, что заряд П. Н. Милюкова на этот раз пропал даром.

Вторая волна политики хлестнула нас в связи с убийством Распутина и была особенно неприятна.

Выстрелы по Распутину эхом прокатились и у нас. В Кореизе жили родители и жена молодого князя Ф. Ф. Юсупова. Я знал о телеграммах, полученных в Кореизе в связи с убийством, но это меня служебно не касалось, я принял то к личному сведению и даже не посвятив в новость моих домашних, не говоря уже про канцелярию, про подчиненных.

Но редакторов двух наших местных газет я пригласил к себе и сказал им, что теперь, когда получена официальная телеграмма об убийстве Распутина, они могут перепечатывать всё, что будут печатать столичные газеты, но своих статей и комментариев я просил бы не делать, не писать во избежание недоразумений. Террор есть террор, убийство есть убийство, а причастность к убийству семьи живущих у нас Юсуповых, да еще одного великого князя — всё это заставляет отнестись к делу особенно осторожно. Лучше не высказывать своего личного мнения, а ограничиться перепечатками из столичных газет. Публика будет вполне информирована, а это всё, что надо. Редакторы согласились с правильностью такого взгляда и, на этом порешив, мы расстались.

Но не прошло и дня после нашей беседы, как в газете «Русская Ривьера» появилась следующая статья:

ИЗ ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ.

«Великосветские молодые люди собрались играть в карты. Но они не сели сразу за зеленое сукно. Прежде всего, они созвали гостей. Много гостей. Говорят, свыше 250 человек, Были среди них и графы, князья, были представители литературы, общественности. Были поющие, играющие, танцующие и был «Неизвестный».

Милый хозяин дома, несколько, правда, задумчивый, насколько мог, развлекал гостей. Было весело и оживленно. Пили вино, искрился смех. Гремела музыка. Но, чем больше разгорался пир, тем ярче вырисовывались на стене роковые слова: «Мене, факел, фарес».

Но лишь эта фраза принимала яркие очертания и бросалась в глаза «Неизвестному», он хмурил брови и срывался с своего места. Но молодой хозяин, с ласковой улыбкой, подходил к «Неизвестному» и развлекал его приятными разговорами.

Пир закончился. Начался разъезд. И когда поднялся «Неизвестный», молодой хозяин сказал решительно: «Пора!» И, [159] обратившись к присутствовавшим, произнес.: «Друзья, сыграем в карты... Пора!»

Увлекли «Неизвестного» в соседнюю комнату, где были приготовлены столы.

— Туз выбирает место, — решили игроки.

— Туз! — Крикнули присутствовавшие и в упор смотрели на молодого хозяина.

В ответ грянули выстрелы. «Неизвестный» грохнулся на белый блестящий паркет. Забился в предсмертной агонии.

Игра окончена... «Неизвестного» уложили в автомобиль и повезли. Его везли, а за ним гнались, кричали: «Держи, держи!»

И вместо роковой фразы «Мене, факел, фарес» раздалась другая фраза — радостная, мощная, звучная, сказанная с необычайно твердостью: «Не мешайте! Совершается всероссийское дело».

И фраза эта пронеслась по России, трепетно коснулась миллионов сердец. Вскружились головы, раздалось мощное дружное ура, прозвучали звуки Народного гимна.

И все, и любители азарта, и ненавидящие карточную игру, все в этот день поклонились — Тузу».

Н. Дулин.

Дулин, как доложили мне, имел какое-то касательство к Союзу Русского Народа, что и придавало ему смелости, с другой же стороны, играл в либерализм. В статье было много фантазии, много лжи, но, по существу, она отражала правильно тогдашнее общественное мнение повсюду в России. По-обывательски, не заглядывая в будущее, и я, лично, в первые дни, как и большинство интеллигенции, порадовался исчезновению «Старца», но, как представитель власти, как градоначальник, да еще в местности, так близко связанной с Царской Семьей, я не мог оставаться по отношению статьи г. Дулина равнодушным. Не мог оставаться равнодушным к прославлению террора, ко всем намекам, белее чем ясным, на кого.

Я поговорил с представителем прокуратуры и, не найдя в нем нужной поддержки, арестовал Дулина в порядке усиленной охраны, представил дело генерал-губернатору Эбелову и г. Дулин был выслан из пределов градоначальства.

В общем, и у нас, в Ялте, все были довольны исчезновением Распутина, но здесь ясней чувствовался страх за то, что будет, что станется, т. к. здесь, более, чем где либо, многие знали всё действительное значение — значение мистическое Распутина для Царской Семьи.

Сочувствия А. А. Вырубовой по поводу убийства «Старца», в те дни, я не высказал, но, поздравляя ее с Новым Годом, я не посчитал себя в праве воздержаться и сказал несколько слов по поводу постигшего ее горя.

https://lavanda.life/o-kryme/418-krym-v-memuarakh-spiridovicha-a-i.html

|

Метки: крым первая мировая война красный крест |

Процитировано 1 раз

Понравилось: 1 пользователю

Гаген Николай Александрович |

Гаген Николай Александрович

| Биография

|

http://encyclopedia.mil.ru/encyclopedia/heroes/USSR/more.htm?id=11904754%40morfHeroes

|

Метки: стенбок-фермор |

Из истории Кировграда |

Из истории Кировграда

Опубликовано IvanSergeev в Вс, 10/11/2009 - 17:03

В 1661—1668 гг. в глухой таежной местности Тагил-Нейвинского междуречья, вблизи «Веселых гор» с высокими живописными вершинами — «камнями», на берегу речки Калатинки возникло небольшое селение из нескольких приземистых домиков. Это была Калата — одно из первых русских селений на Среднем Урале. Несколько позже (1725—1726) в 3 км севернее Калаты родилось новое поселение — деревенька Копотино.

Активное развитие этих населенных пунктов, прародителей современного города, связано с открытием в начале XVIII в. на берегу Шигирского озера залежей медного колчедана. В середине XIX в. здесь работали Предтеченская, Савинская, Маринская, Зотовская шахты. С 1888 г. начал набирать силу крупный Калатинский рудник.

В 1910—1912 гг. графы Стенбок-Фермор совместно с бакинскими нефтепромышленниками построили Калатинский медеплавильный завод. Через год он уже выплавил 2110 т меди. С 1 мая 1914 г. завод вошел в число действующих предприятий акционерного общества Верх-Исетских заводов.

Калатинский завод наряду с Карабашским заводом являлся для того времени технически наиболее современно оборудованным предприятием на Урале. Здесь занято около 500 рабочих, действовали два малых ватер-жакета (шахтных печи), два конвертора и печь, которая давала почти чистую медь. В ведении Калатинского завода находились Ежовский, Карпушихинский, Белореченский рудники, а в самой Калате — обновленный рудник и шахта «Калата». Только в 1913—1915 гг. от ст. Шурала до Калаты (ст. Ежовая) была построена железнодорожная ветка, а в 1915—1916 гг. проложены узкоколейные железные дороги до Карпушихинского и Белореченского рудников — поставщиков сырья Калатинскому заводу- В 1915 г. Калатинский рудник добыл 142,4 тыс. т медного колчедана, а завод выплавил 1994 т меди.

Вместе с ростом завода и рудников небольшая деревня Калата (в 1912 г. здесь проживало 440 человек) стала обрастать новыми поселками. Так возник рабочий поселок, состоящий из нескольких грязных бараков.

В 1917 г. Калатинский завод из-за нехватки сырья и топлива был поставлен на консервацию.

В конце 1920 г. началась подготовка сырьевой базы для пуска Калатинского завода. Ремонтировались шахты «Калата» и «Обновленка», позднее «Ковеллиновая», а также Белореченский и Карпушихинский рудники. В 1921 г. началось восстановление медеплавильного завода, заброшенного в годы войны и разрухи.

5 мая 1922 г. завод начал работать. Этот день является началом создания советской цветной металлургии. С 1922 по 1924 г. Калатинский завод олицетворял собой всю медную промышленность страны.

С 1924 г. начинается новый период в жизни предприятия— период реконструкции и расширения производства. В 1929—1930 гг. здесь было выплавлено 14,5 тыс. т черновой меди и добыто свыше 592 тыс. т руды.

Одновременно с расширением предприятий в Калатин-ском поселке стала расти численность населения: с 2,3тыс. человек в 1923-м до 4 тыс. в 1926 г. (в деревне Колотино в это время насчитывалось 328 человек).

В годы первой пятилетки на заводе начинается второй этап реконструкции: удлиняется здание металлургического цеха, увеличивается конверторный парк, устанавливается машина для разлива меди в слитках весом 150 кг и др. Одновременно в Калате возникают химические производства (в первую очередь сернокислотные).

Калата превратилась в крупнейший центр цветной металлургии Урала.

Постановлением ВЦИК от 10 сентября 1932 г. рабочий поселок Калата был преобразован в город Калату (свключением в городскую черту Верхнетагильского поселка). В 1936 г. Калате было присвоено имя трибуна революции — С. М. Кирова, В конце 30-х годов в Кировграде работали уже 3 школы, городская больница, Дворец культуры, кинотеатр «Шахтер». На месте тайги начали вырастать первые 2—3-этажные каменные здания. По переписи населения 1939 г. в Кировграде проживало 21,9 тыс. человек.

С честью выполнили кировградцы свой долг в годы Великой Отечественной войны. В сжатые сроки они перестроили производство и организовали выпуск продукции, необходимой фронту. На химзаводе был построен новый цех по производству контактной серной кислоты, а также закончено строительство нового соляно-сульфатного цеха.

В феврале 1942 г. на базе части эвакуированного оборудования Московского завода вступил в строй действующих предприятий завод твердых сплавов. С постройкой этого завода промышленность Кировграда в основном сформировалась.

В послевоенные годы был построен ряд предприятий местного значения — завод железобетонных изделий, хлебозавод, фабрика бытового обслуживания, а также объекты и учреждения культурно-бытового назначения.

По переписи населения 1959 г. в Кировграде проживало 22,7 тыс. человек.

|

Метки: стенбок-фермор |

Продолжение. ЮВЕЛИРЫ МОСКВЫ. 1850 – 1917 гг. |

Продолжение. ЮВЕЛИРЫ МОСКВЫ. 1850 – 1917 гг.

От «П» до «Я».

******************************

ПАВДОВ Тихон, 1853: крестьянин, сусальн. д. м., клеймо: Т. П.

ПАВЕЛЬЕВА Ирина Дмитриевна, 1910: юв. вещи, д. Николо — Песношок. монастыря.

ПАВЛО Г., СДМ, известен с 1854 по 1860 гг. В 1860 г. имел 5 раб., 2 ученика. Предметы культа.

ПАВЛОВ Александр Павлович, 1895: завед. сер. изд., Донская ул., д. Маслова.

ПАВЛОВ Алексей, 1874: 43 г., умер в 1876 г.

ПАВЛОВ Алексей Павлович, упоминается в 1885 г. 1917: юв. завед., М. Переславская, д. 43.

ПАВЛОВ Василий Ефимович, 1913: юв. вещи, Мар. уч., Шереметевская, 2-я ул., д. 15.

ПАВЛОВ Влад., 1853–1861: крестьянин (Подольск.уезд, д. Свитиной), СДМ, клеймо: В. П.

ПАВЛОВ Григорий, 1874: 36 л. С 1885 г. в Московском купечестве. Сын Николай 1867 г. р.

ПАВЛОВ Ил. Лукич, 1900: юв. маст., М. Знаменский, с. д.

ПАВЛОВ Иван Лукьянович, влад. ювел. маст. 1895–1896: юв. завед., 1-я Мещанская, д. Чаусова, 1904: юв. вещи, 3 — ий Крестовский, с. д.

ПАВЛОВ Иван, 1861: мещанин, ГДМ, клеймо: И. П.

ПАВЛОВ Михаил, упоминается в 1883 г. 1886: влад. рем. завед.

ПАВЛОВ Михаил, в цехе с 1863 г., 1874: 48 л. Сын: Николай, (1865 г. р.) причислен к семейству в 1881 г. Сын Николая — Михаил, 1892 г. р.

ПАВЛОВ Михаил, 1860–1861: ГДМ, дворовый человек, клеймо: М. П.

ПАВЛОВ Никита, 1853: коломенский мещанин, СДМ, клеймо: Н. П.

ПАВЛОВ Николай Павлович, влад. ф-ки зол. и сер. изд. с 1885 по 1917 гг. 1896: завед. сер. изд., Медынка, д. Медынцева. 1905: 46 раб. 1909: 63 раб., год. об.: 30 т. руб. Адрес: Б. Каменщики, 22, с. д. Посуда и столовое серебро. Постникова—Лосева: клейма №№ 2742 — 2744.

ПАВЛОВ Павел, 1853: мещанин, ГДМ, клеймо: П. П.

ПАВЛОВ Сергей Акимович, влад. маст. зол. и сер. изд. Упоминается в 1900–1917 гг. 1900: Крестовский пр. д. Богомолова. 1910–1917: юв. вещи, Пименовская, д. 38.

ПАВЛОВ Степан, 1853: сусальн. д. м., крестьянин, клеймо: С. П.

ПАВЛОВ Степан, 1852–1853: крестьянин, ГДМ, 1 — ый разр., клеймо: С. П.

ПАВЛОВ Ф., СДМ. В 1860 г. у него числились 5 раб., 2 ученика.

ПАВЛОВ Федор Андреевич, 1852–1853: крестьянин Подольского уезда, село Богоявленекое, СДМ, клеймо: Ф. П.

ПАВЛОВ Яков, 1874: 49 л., умер в 1886 г.