Граф И. Стенбок-Фермор Первый полет на воздушном шаре |

Граф И. Стенбок-Фермор

Первый полет на воздушном шаре

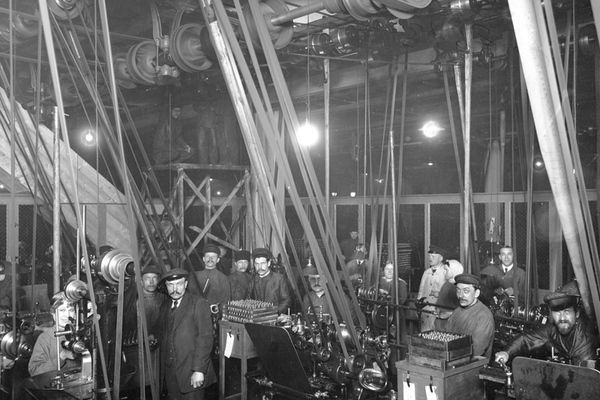

Прогулка по воздуху на обыкновенном, неуправляемом аэростате в Европе дело обычное. К одному аэроклубу Франции приписано около 80 шаров. Люди знакомятся с условиями воздушной стихии, привыкают летать и скоро будут чувствовать себя как дома и на новых летательных аппаратах, призванных в XX веке заменить все остальные способы передвижения для людей.

У нас такое простое дело, как мой пятидесятиверстный полет с товарищами по аэроклубу, пробудило, как я мог заметить, благодаря своей новизне, столько интереса, сообщать на словах свои впечатления мне пришлось стольким лицам, что я решаюсь поделиться ими путем печати со всеми интересующимися воздухоплаванием.

Уважаемый инициатор всероссийского аэроклуба В. В. Корн и я, его председатель, находились оба в оригинальном положении. Убежденные сторонники новых способов передвижения, мы до сего времени могли работать на этом поприще лишь обычным, столь знакомым Петербургу способом: заседания, речи, бумаги. Что делать, другим путем организовать ничего нельзя, а организационная работа была огромная. Теперь, слава богу, аэроклуб существует, и всякий интересующийся делом знает, куда ему идти, где он найдет сочувствие, где может поучиться или сообщать свои мысли другим. Но нам, ответственным [34] должностным лицам спортивного клуба, начинало делаться невыносимым наше положение, так сказать, береговых моряков воздушного океана. Необходимо было приобрести ценз не только в глазах общества, но и для себя. Всякая практика значительно изменяет точку зрения на дело, знакомое до того лишь теоретически.

Сферический шар у клуба есть. Первый наш русский воздухоплаватель-пилот, член совета нашего клуба генерал Кованько, любезно предлагает свое участие, и вот мы собрались совершить свой первый полет 11 марта. Поднялись вчетвером: A. M. Кованько, В. В. Корн, Д. В. Фельдберг и я.

В 12 часов 25 минут дня шар, наполненный светильным газом на дворе газового завода, был пущен и сверху сделал скачок вверх до 300 метров, — это необходимо, чтобы не задеть за фабричные трубы; затем плавно пошел по диагонали кверху. Первое впечатление — переселение на самостоятельную планету с особыми условиями жизни, законами и обычаями. Тишина кругом полная, не чувствуется ни движения, ни дуновения ветра, ни даже чувства высоты, связанного с головокружением, а нечто совсем особенное, близкое к эстетическому наслаждению. Внизу сквозь дымку облака проходит панорама соседней планеты Земли, а у нас распределяются роли. Все должны работать: Кованько командует; Фельдберг ведет журнал (и тут нельзя без канцелярии), записывает показания инструментов и эпизоды путешествия; Корн и я, с мешками балласта наготове и с совками на руках, по указаниям пилота регулируем вертикальный ход шара.

— Два совка (песку)! Три совка! Четверть мешка! Полмешка! — в зависимости от показаний барометра раздается команда.

Генерал Кованько летит в 67-й раз, и насколько вообще можно управлять сферическим аэростатом, мы им под его руководством управляем. Очень хочется мне подняться совсем над облаками, видеть их белые массы под собою, но, говорят, нельзя терять земли из виду, наверху неизвестно какой ветер, еще понесет вдоль финского залива, и тогда придется погибнуть. Так и летом на высоте не свыше 1500 метров, полторы версты. Вот перелетели Фонтанку, вот Покровская площадь, Никола Морской, театры. Новое адмиралтейство, Нева, вправо Николаевский мост, видны трамваи, автомобили, экипажи и лошади в странном, необычном ракурсе, дальше идут острова: Васильевский, Крестовский с речным яхт-клубом, Елагин со знаменитой Стрелкой, Лахта, затем опасное нам море окончательно остается влево, и мы держим курс прямо на Финляндию. [35]

Спокойно, тепло и уютно в корзине. Стоять приходится все время, но стоять очень удобно, облокотившись о высокие края корзины. Внизу был мороз, наверху — плюс 4 градуса. Снизу доносятся собачий лай, свистки паровозов, пресмешными кажутся сверху стаи грачей. А мы ведем степенные беседы на профессиональные темы. Генерал нам читает легкий курс теории воздухоплавания, необыкновенно ясный и понятный здесь, у самой практики. Мы увлечены, все хотим быть пилотами: еще два-три полета — и будем держать экзамен. Хочется летать и лететь без конца, но надо вернуться домой к вечеру: служба, дела, семья; надо подумать о спуске при наилучших возможных условиях, поближе к жилью и железной дороге. Вот Финляндская линия, вот станция Белоостров. Перелетим и спустимся поблизости. Перестаем бросать балласт, шар медленно опускается. С часами в руках, по барографу, Кованько вычисляет скорость падения: 2 метра в секунду — хорошо, 4 — будет уже опасно, надо будет тормозить спуск. Я стою с балластом наготове, Корн отцепляет якорь, но ни того ни другого бросать не приходится. Гайдрон, канат, распущенный на 80 метров книзу, уже волочится по земле и служит пружиной: облегчая шар на вес той своей части, которая лежит на земле, он не дает ему спускаться быстрее, чем нужно, и мы по отлогой диагонали приближаемся к земле. Наверху казалось, что мы почти не двигаемся, в действительности же мы все время шли по 27 верст в час на круг и теперь замечаем, что скорость наша равняется ходу хорошего рысака. Тем не менее наш пилот «сажает» нас артистически. Выбираем удобную полянку у самого шоссе и близ деревни.

«Клапан — раз, клапан — два!» Фельдберг висит на клапанной веревке (тянуть надо очень сильно, чтобы преодолеть давление газа). Мы коснулись земли. «Разрывной ремень! Раз». И наверху, сбоку шара, открывается зияющее отверстие, газ выходит моментально, шар, как подстреленное чудовище, ложится набок, и мы стоим на месте, в полуторааршинном снегу, даже не заметив толчка. Разрывное приспособление, изобретение сравнительно недавнее, совершенно обезопасило спуск, устранив так называемый тренаж, когда при медленном выпуске газа через клапан шар парусило, корзина волочилась по земле, от толчков выпадали предметы и даже люди, отчего шар опять взлетал и т. д. Теперь у опытного пилота он останавливается, как у хорошего кучера лошадь перед подъездом. Место мы выбрали удачно; до границы Финляндии не долетели около полуверсты, так что не будет разговоров на таможне; до станции Белоостров 16 верст. Народу сбежалось немедленно человек полтораста. Под [36] руководством генерала шар быстро был убран, аккуратно сложен в корзину и брезент, увязан и отправлен на станцию железной дороги, куда и мы вскоре поехали, слегка закусив взятой с собою провизией и выпив чаю у гостеприимного местного обывателя, почтенного финна, по фамилии Пакки. Хорошее, говорим, предзнаменование: паки будем летать и паки. Настроение у всех повышенное; друг друга поздравляем с почином и благодарим нашего чудного пилота, мастера своего дела, а он аттестует нас способными учениками. Самое обидное — очутиться опять в будничных условиях жизни, барахтаться в глубоком снегу, балансировать на чухонских санках, наконец, прозаически дожидаться очереди у железнодорожной кассы — словом, потерять привилегированное и высокопоставленное положение и подчиниться условиям жизни на нижней планете, сдав свою собственную планету в багаж.

Вернувшись в Петербург, я испытал странное впечатление. Мои друзья и знакомые встретили меня очень сердечно, очень мило, но все же большинство приветствовало таким тоном, каким поздравляют человека, вернувшегося после очень опасного приключения — войны или дуэли. Полететь для своего удовольствия — все еще кажется у нас необычайной затеей, почти покушением на самоубийство. Пора оставить этот взгляд. Европа давно уже освоилась с воздушной стихией и покрыта сетью аэроклубов. Каждый день там совершаются свободные полеты. Во Франции без такого полета не обходится ни одна порядочная ярмарка. Там же деятельно работают над усовершенствованием как управляемых аэростатов, так и новых аппаратов, тяжелее воздуха. В патриотическом порыве Германия собрала по частной подписке 8 миллионов марок на аппараты графа Цеппелина, и это после блистательного доказательства их малой пригодности и опасности. А пока мы все ждем чудотворца, какого-нибудь гениального самоучки, который нам откроет «секрет воздухоплавания» — и мы сразу станем, безо всякого приготовления, впереди всей Европы. Проекты в этом роде загромождают канцелярию аэроклуба, а также и других учреждений.

Пора и это оставить и работать правильно и научно, не отставая от немецких аэронавтов, французских и американских авиаторов. Недостатков у нас много, но есть и преимущества, например отсутствие или малое количество капиталов, затраченных на дорожные сооружения, автомобили и т. п. Воздух везде тот же, и никто не мешает нам от нашего бездорожья перейти прямо к самым усовершенствованным летательным аппаратам, подобно тому как провинциальные [37] города прямо заводят электрические трамваи и освещение, минуя конки и газ.

А главное — не пренебрегать спортом. Сначала это как будто забава богатых людей от нечего делать; сколько проклятий сыпалось на автомобили, и не без основания; немало они передавили и искалечили людей, зато возникла огромная, колоссальная автомобильная промышленность, дающая заработки многим, и теперь никто не скажет, что автомобили только забава и роскошь.

А спорт воздушный никому не вредит и для посторонних вовсе не опасен, для участников же очень мало, во всяком случае, чем, например, парусный или буерный, а будущность этого дела огромна, и трудно даже себе представить, как новые способы передвижения отразятся на всех сторонах человеческой жизни — экономической, общественной и государственной. На многое точка зрения должна измениться.

Одно, во всяком случае, несомненно. Чтобы избегнуть порабощения, если не прямо военного, то уж, во всяком случае, экономического и культурного, чтобы сохранить свою независимость и оставаться великой державой, России нужен воздушный флот.

Воздухоплаватель. 1909. № 3–4.

|

Метки: стенбок-фермор |

Дом Стенбок-Ферморов |

Дом Стенбок-Ферморов

Подробная информация о достопримечательности. Описание, фотографии и карта с указанием ближайших значимых объектов.

Фото и описание

Дом Стенбок-Ферморов располагается в Санкт-Петербурге на Английской набережной, 50. Представляет собой архитектурный памятник федерального значения.

Дом сменил большое количество владельцев. А началось все с 1717 года, когда хозяином этой земли на Английской набережной был чиновник К. Естихеев. Спустя 2 года, здесь появиля новый владелец – чиновник Л.О. Сытин, который строил тут палаты (скорее всего, мазанковые). К 1730-м годам участок перешел во владение А.Я. Шереметевой. Она была замужем за А.П. Шереметевым, детей у них не было. При Анне Яковлевне здесь в 1736-1738 годах был возведен типовой каменный жилой дом, имеющий мезонин и высокое крыльцо.

После смерти А.Я. Шереметевой в 1746 году участком стал владеть её племянник – князь А.А. Долгорукий, который в 1785 году продал его английскому купцу Я. Мейбому. Спустя 5 лет, Мейбом продал владение камергеру М.А. Голицыну, который в это время вернулся из образовательной поездки по Европе. Был женат на П.А. Шуваловой. В 1816 году после кончины Михаила Андреевича вдовой и наследниками дом был продан московскому купцу М.К. Веберу, хозяину ситцевой фабрики в Шлиссельбурге.

К 1820-м году особняком владел генерал-адьютант В.В. Левашов, прославившийся весьма жестоким характером. В 1831 году ему предлагают должность губернатора в одном из провинциальных городков, и он продает дом Е.П. Зиновьевой, вдове тайного советника. С 1835 по 1837 годы здесь проживал богатый горнозаводчик В.А. Всеволожский, который скончался в этом доме.

К концу 1837 года особняк купила семья Стенбок-Ферморов. Дом на берегу Невы приобрел А.Н. Стенбок-Фермор. Именно для него имевшийся здесь особняк был перестроен, и в то время фасад со стороны набережной обрел современный облик (имя архитектора неизвестно). После кончины Александра Николаевича дом отошел его вдове Надежде Алексеевне, а потом их сыну Алексею Александровичу (шталмейстер, генерал-лейтенант). Здесь устраивались музыкальные вечера, балы. В особняк приезжали ближайшие родственники хозяев дома – князья Барятинские, Гагарины, Толстые.

В 1859-1862 годах в доме Стенбок-Ферморов жил и работал прусский посланник, будущий канцлер Германской империи Отто фон Бисмарк. Поначалу он обосновался в «Демутовом трактире» на Мойке. Но там предлагался «обязательный утренний самовар, чай в стакане и сомнительное масло», из-за чего Бисмарк вынужден был искать новый дом. Тогда он и поселился на Английской набережной. Здесь Бисмарк начал обустраивать свой быт. Его жена из Франкфурта переправила ему французскую резную мебель, модную в то время. В Петербурге Бисмарк пребывал лишь несколько месяцев в году, остальное время он работал в Пруссии. Но в своих письмах к друзьям из России он писал, что сильно скучает по дому на набережной. В середине весны 1862 года Бисмарка отозвали из России и направили послом в Париж. В настоящее время на доме можно увидеть памятную мраморную доску О. Бисмарку (архитектор Е.Е. Лазарева, скульптор Л.К. Лазарев, 1998 год).

В 1862 году особняк переходит к малолетней дочери Алексея Александровича Надежде Стенбок-Фермор. В 1882 году она вышла замуж за дипломата П.А. Капниста. Бывая в Петербурге, они жили в особняке со стороны Галерной улицы. В доме на набережной продолжал жить Алексей Александрович Стенбок-Фермор. Еще при его матери архитектором В.П. Цейдлером на участке были осуществлены перестройки. Во дворе появился 3-ёхэтажный флигель, а со стороны Галерной улицы был обновлён фасад дома.

В 1870-1876 годах в особняке располагалось посольство Австро-Венгрии, для которого интерьеры были переделаны. В 1902 году по проекту Цейдлера на корпусе по Галерной улице появился третий этаж. В 1905 году архитектор В.А. Теремовский перестроил дворовые флигели, изменил интерьеры особняка.

С 70-х годов XIX века и до настоящего времени в доме сохранились некоторые детали интерьеров. Перегородки в комнатах не достигают потолка и открывают сохранившуюся отделку потолков и карнизы. До наших дней сохранился паркет из ценных древесных пород. В одном из помещений левого корпуса можно увидеть медальоны и расписные падуги. Вход на двухмаршевую парадную лестницу имеется только со стороны двора.

|

Метки: дворянские владения стенбок-фермор санкт-петербург |

Стенбок-Фермор, Иван Васильевич |

Стенбок-Фермор, Иван Васильевич

Из Википедии — свободной энциклопедии

В Википедии есть статьи о других людях с фамилией Стенбок-Фермор.

| граф Иван Васильевич Стенбок-Фермор | |||||||

|

|||||||

|

|||||||

|

|

|||||||

| Вероисповедание | Православие | ||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Рождение | 13 января 1859 | ||||||

| Смерть | 9 июля 1916 (57 лет) | ||||||

| Место погребения | |||||||

| Род | Стенбок-Ферморы | ||||||

| Отец | граф Василий Иванович Стенбок-Фермор | ||||||

| Дети | Иван | ||||||

| Образование | Александровский лицей | ||||||

| Награды |

|

||||||

Иван Васильевич Стенбок-Фермор на Викискладе Иван Васильевич Стенбок-Фермор на Викискладе |

|||||||

Граф Иван Васильевич Стенбок-Фермор (13 января 1859 — 9 июля 1916) — русский общественный и государственный деятель, член III Государственной думы от Херсонской губернии, член Государственного Совета по выборам.

Содержание

Биография

Православный, из старинного дворянского рода. Землевладелец Херсонского уезда Херсонской губернии (2523 десятины). Младший брат Владимир — также общественный деятель и член ГД от Херсонской губернии.

Окончил Александровский лицей IX классом (1878)[1] и поступил на службу в отделение законов Государственной канцелярии.

В 1893 году был причислен к Министерству государственных имуществ чиновником особых поручений и командирован в Северную Америку для устройства русского сельскохозяйственного отдела на всемирной выставке в Чикаго. Будучи чиновником особых поручений, принимал участие в работе многих совещаний и комиссий по вопросам сельского хозяйства. С 1895 года занимался исследованием и описанием благоустроенных хозяйств Херсонской губернии. Дослужился до чина действительного статского советника (1901), в 1909 году был пожалован в камергеры, а с 1914 года состоял в должности егермейстера.

В своем родовом имении вел сельское хозяйство, достигнув заметных результатов в повышении производительности земли. Также занимался общественной деятельностью: избирался гласным Херсонского уездного и губернского земств, почетным мировым судьей Херсонского уезда (1883—1895), состоял уполномоченным херсонского дворянства на съездах Объединенного дворянства.

В 1907 году был избран членом III Государственной думы от Херсонской губернии. Входил во фракцию умеренно-правых, с 3-й сессии — в русскую национальную фракцию, с 5-й — в группу независимых националистов П. Н. Крупенского. Состоял товарищем секретаря земельной комиссии, а также членом комиссий: по судебным реформам, распорядительной, по направлению законодательных предположений, по запросам, по рабочему вопросу.

В течение четырех лет был председателем сельскохозяйственного отделения Императорского Вольно-экономического общества, в 1908 был избран первым председателем Императорского Всероссийского аэроклуба. С 1910 года состоял членом отдела воздушного флота Особого комитета по усилению военного флота на добровольные пожертвования.

25 октября 1915 года избран членом Государственного совета от дворянских обществ, примкнул к группе правого центра. Состоял членом комиссии по военным сухопутным и морским делам.

Умер в 1916 году. Похоронен на Казанском кладбище в Царском Селе.

Семья

Был женат. Дети:

- Иван (1887—1986), воспитанник Пажеского корпуса, корнет лейб-гвардии Конного полка. Участник Белого движения в составе ВСЮР и Русской армии барона Врангеля, штабс-ротмистр (1920). В эмиграции во Франции, затем — в США[2].

Награды

- Орден Святого Станислава 2-й ст. (1896);

- Орден Святого Владимира 4-й ст. (1905);

- Орден Святого Владимира 3-й ст. (1910);

- Высочайшая благодарность (1911);

- Орден Святого Станислава 1-й ст. (1914);

- Высочайшее благоволение (1915);

- Орден Святой Анны 1-й ст. (1915).

- медаль «В память царствования императора Александра III»

- медаль «В память коронации Императора Николая II»

- медаль «В память 300-летия царствования дома Романовых»

Публикации

- Граф Стенбок-Фермор И. Первый полет на воздушном шаре // Воздухоплаватель. — 1909. — Вып. 3–4.

Проектная декларация на рекламируемом сайтеЭлитные посёлки на Новой Риге

villagio-vip.ru

Примечания

- ↑ Памятная книжка лицеистов. Издание Собрания Курсовых Представителей Императорского Александровского лицея, СПб.: Типография МВД, 1911. С. 103

- ↑ Русские в Северной Америке. Е.А. Александров. Хэмден (США)-Сан-Франциско (США)-Санкт-Петербург (Россия), 2005.

Источники

- Список гражданским чинам IV класса на 1907 год. — СПб., 1907. — С. 1108

- Список гражданским чинам четвёртого класса. Исправлен по 1 марта 1916 года. — Пг., 1916. — С. 360

- 3-й созыв Государственной Думы: портреты, биографии, автографы. — Санкт-Петербург: издание Н. Н. Ольшанскаго, 1910.

- Государственная дума Российской империи: 1906—1917. Москва. Российская политическая эн

|

Метки: стенбок-фермор |

Памяти графа Андрея Ивановича Стенбок-Фермора |

Памяти графа Андрея Ивановича Стенбок-Фермора

Тамара Спиридонова0:13, 12 июня 2016Зарубежная РоссияРаспечатать

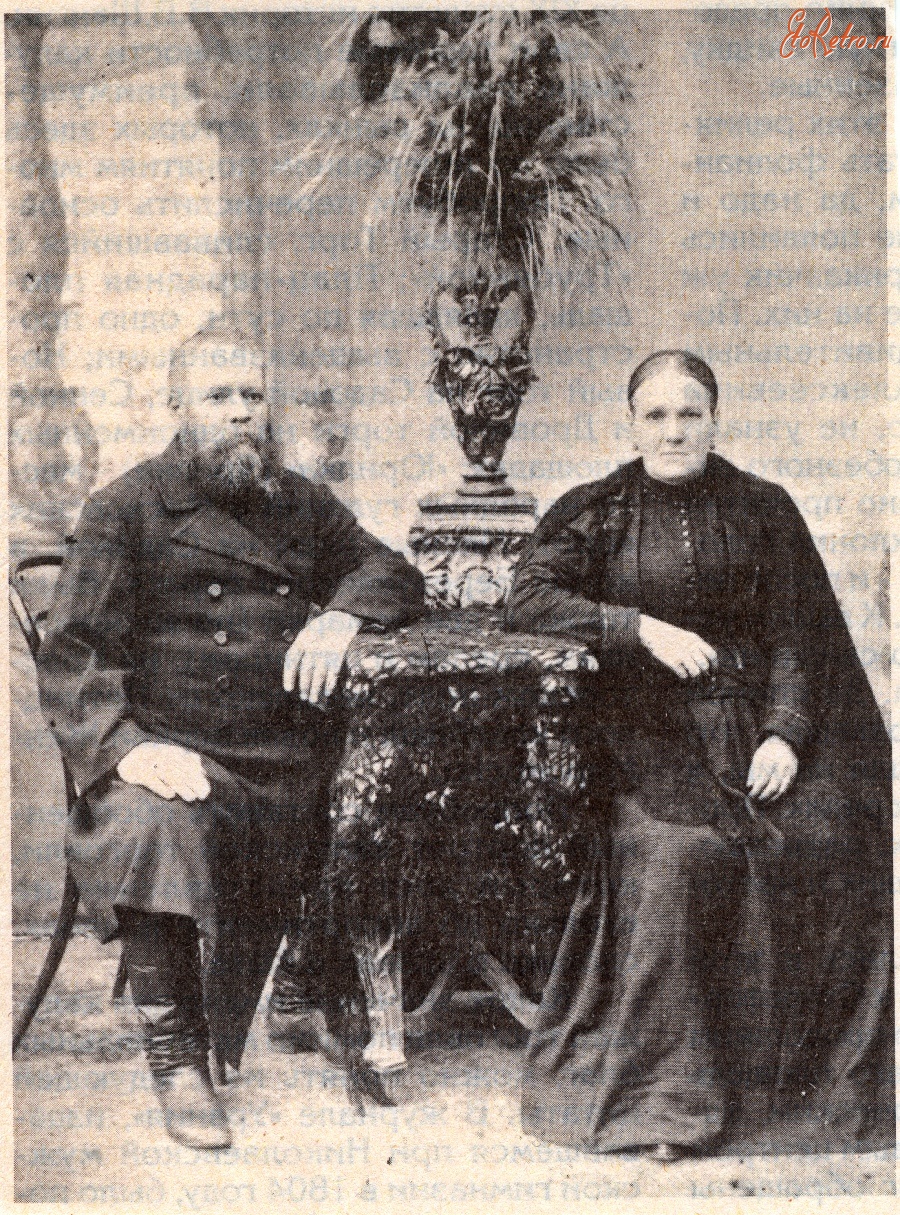

3-го июня 2016 года в пять часов утра ушел из жизни граф Андрей Иванович Стенбок-Фермор (род.30.04.1924 г.), заместитель председателя Общества памяти Российской Императорской Гвардии во Франции.

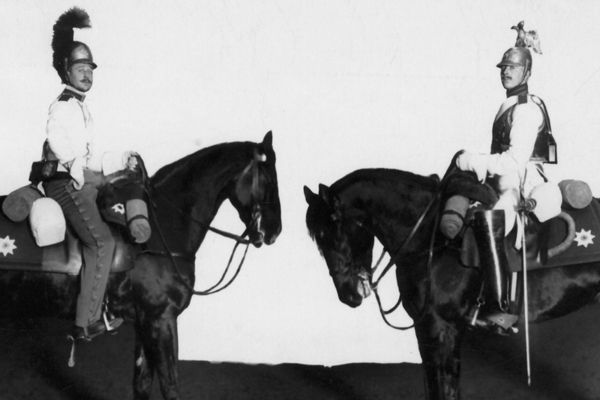

Помню, как много лет назад меня покорил молодой человек с портрета Владимира Гау из Конногвардейского альбома, хранящегося в ИРЛИ. Его имя, Василий Иванович Стенбок-Фермор, я тогда хорошо запомнила. И, когда научные дела привели меня в Chateau du Marais в местечке Le Val-Saint-Germain под Парижем, где меня принимал граф Андрей Иванович Стенбок-Фермор, я, конечно же, поинтересовалась, не приходится ли родственником ему юный розовощекий корнет из Николаевской эпохи.

Моему удивлению не было конца, когда Андрей Иванович, всплеснув руками, радостно воскликнул: «Да, ведь это мой прадедушка!». Затем последовали подробности из жизни предка, как будто он говорил о близко знакомом ему человеке. Позже я много раз встречалась с Андреем Ивановичем, и всегда он восхищал своими глубокими познаниями в области русской истории, своей родословной.

Андрей Иванович Стенбок-Фермор родился в семье потомственного конногвардейца штабс-ротмистра лейб-гвардии Конного полка графа Ивана Ивановича Стенбок-Фермора в Чехословакии, куда была вынуждена эмигрировать его семья. Затем Стенбок-Ферморы жили во Франции в Париже, а после второй мировой войны переехали в США. Поэтому Андрей Иванович являлся подданным Соединенных штатов. Жил в США, Франции, последние годы провел в Бельгии.

По своей первой фамилии Андрей Иванович происходит из знаменитого шведского дворянского рода, поселившихся в Эстляндии, Стенбоков. До сих пор эта фамилия причислена к дворянской книге Швеции. Всем хорошо знакомая по портрету русского художника И.Я. Вишнякова очаровательная и трогательная девочка Сарра Элеонора Фермор из Русского музея приходится Андрею Ивановичу прапрабабушкой. Ферморы выходцы из Шотландии, служившие Российской империи. Так как по мужской линии род Ферморов пресекся, к фамилии мужа Сарры Стенбока было дозволено присоединить ее девичью фамилию Фермор. Так в России появился графский род Стенбоков-Ферморов.

Андрей Иванович свято хранил семейные традиции, переданные ему его предками. Он был высокообразованным человеком, работал переводчиком; являлся знатоком русской истории, семейной генеалогии.

Как сын конногвардейца, он был принят в Конногвардейcкое объединение во Франции и до конца жизни являлся членом Объединения потомков офицеров лейб-гвардии Конного полка. А.И. Стенбок-Фермор был членом многих эмигрантских общественных организаций, в том числе заместителем председателя Общества памяти Российской Императорской Гвардии (Гвардейского объединения).

Неоднократно Андрей Иванович был гостем Дома Русского зарубежья в Москве. В 2007 г. принял участие в проекте, посвященном 40-летию выхода в свет парижского издания «Истории лейб-гвардии Конного полка»; на научной конференции выступал с сообщением «Эскадрон Конной Гвардии в Добровольческой армии генерала Врангеля», покорив слушателей своим интеллектом и познаниями.

Последний раз мы встретились случайно в 2012 году на службе в русском Свято-Александро-Невском соборе на улице Дарю в Париже. Служба подходила к концу, когда распахнулась дверь, и в нее влетел в развивающемся пальто граф Андрей Иванович. Я его остановила, он был весел, бодр и здоров. Тогда я узнала, что до этого долго болевший и плохо себя чувствовавший, он удачно прооперировался и был полон сил и надежд на будущее.

Андрей Иванович Стенбок-Фермор – последний из сыновей офицеров-конногвардейцев, который помнил и чтил полковые традиции Конной гвардии. Он был истинно русским православным человеком. У него остались дети Алексей и Ксения, внуки.

Светлая ему память и наша благодарность за неподдельную любовь к своему родному Отечеству, верность русскому миру!

Теги: Андрей Иванович Стенбок-Фермор

usoch.fr/ru/events/pamyati-grafa-andreya-ivanovicha-stenbok-fermora-comte-andre-stenbock-fermor.html

|

Метки: стенбок-фермор |

ДВАЖДЫ графское |

|

|||||||||||||||||||

БАРСКАЯ ЖИЗНЬДВАЖДЫ графское С середины XIX века до революции побережьем от Лахты до Лисьего Носа владели графы Стенбок-Ферморы.

|

|

Метки: дворянские владения стенбок-фермор |

Лучший губернатор |

|

|||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Метки: столыпины |

Крым, Ливадийский дворец, жизнь династии Романовых |

Крым, Ливадийский дворец, жизнь династии Романовых

uctopuockon_pyc

uctopuockon_pyc

June 4th, 2017

Оригинал взят у

Автор статьи - дочь Настя, посетившая недавно прошедшую в Ливадийском дворце конференцию, сроки проведения - с 25 по 27 мая, под названием "Романовы и Крым. Научные чтения в Ливадии, 2017 год". Акредитована она там была как блогер Крыма. Ей удалось полностью погрузиться в атмосферу царского дворца и той эпохи, так как даже проживала она в одном из корпусов дворца, который сейчас принадлежит санаторию "Ливадия".

Этот очерк - первый из нескольких, которые мы планируем выпустить по теме "Романовы в Крыму" в течение лета.

Итак, ей слово.

Мне кажется, что не может эта тема быть неинтересной любому русскому человеку, тема истории родового гнезда семейства, которое несло тяжелый груз правления огромной страной в течение долгих лет. Когда входишь в эти стены, наконец, понимаешь, кто ты, в чем коренится величие русской нации, страны и народа. Как ни странно, начинаешь понимать лучше даже свою частную, вроде бы весьма далекую от исторических масштабных событий жизнь.

Эта небольшая статья написана по следам моего посещения конференции, посвященной жизни Романовых в Крыму, которая теперь уже ежегодно проходит в Ливадийском дворце, о ней я расскажу подробнее отдельно; а также под впечатлением прочтения прекрасных книг Марины Александровны Земляниченко – увлеченного исследователя жизни Романовых в Крымских усадьбах, автора многочисленных научно-популярных и научных исторических очерков и путеводителей по романовским местам в Крыму, с которой мне лично посчастливилось познакомиться и пообщаться этой весной.

Мои очерки, к сожалению, не могут охватить всю широту материалов, представленных на конференции, я постараюсь осветить самые яркие и запоминающиеся темы. Я разделила подачу тем на три части по хронологическому принципу:

- эпоха Александра II,

- эпоха Александра III,

- эпоха Николая II.

Я постаралась описать исторический фон, дать краткую характеристику членам императорской семьи, описать созданные по их заказу памятники искусства и архитектуры и привести немного бытовых подробностей пребывания царской семьи в имении Ливадия. Первая часть, этот очерк, будет посвящен жизни в Ливадии семейства императора Александра II и его жены Марии Александровны.

Александр II и Мария Александровна

В 1860 г. по распоряжению Александра имение Ливадия, что в переводе с греческого обозначает «лужайка» или «луг», было приобретено у дочерей известного российского дипломата графа Л. C. Потоцкого. Дочери графа не особенно стремились продать имение, но Государю отказать не смогли. Имение было приобретено для императрицы Марии Александровны. К 37-ми годам у нее появились все признаки самой беспощадной болезни XIX в. – чахотки.

1. Цесаревна великая княгиня Мария Александровна, с 1855 г. - императрица. Художник И. Макаров.

2. Император Александр II (1818-1881). Художник Е. Ботман.

Здесь я хочу несколько слов сказать о личности императрицы: Мария Александровна, урожденная София-Мария-Аугуста, была немецкой принцессой. После вступления в брак с Александром, она приняла православие и родила в течение жизни 8-мь детей, двоих из которых ей довелось пережить (старшая дочь Александра рано умерла от менингита, а любимый сын Николай, Великий князь Николай Александрович, погиб в результате падения с лошади на скачках с препятствиями в возрасте 22-х лет).

Мнение Императрицы по государственным вопросам, особенно в течение первой половины совместной жизни, имело огромное значение для Государя. Так, супруга всячески поддерживала решимость мужа в вопросе отмены крепостного права, опровергая доводы против отмены рабства. Важно отметить, что она присутствовала при подписании манифеста «Об отмене крепостного права» 1861 г. и поставила на нем свою подпись, что показывает, насколько супруг высоко ценил ее как настоящего соратника.

Манифест об отмене крепостного права от 19 февраля 1861 г. стал главным событием царствования Александра II. Затем проводились и другие реформы: земская, вводившая новый порядок управления на местах, судебная, отменившая телесные наказания и клеймление преступников, а также утвердившая суд присяжных. При помощи К. Ушинского Мария Александровна подготовила для императора несколько записок о реформе начального и женского образования в России. Именно по инициативе Императрицы женщины получили доступ к высшему образованию, утроилось количество мужских и женских гимназий и городских училищ.

Кроме всего прочего, Императрица возглавляла огромное благотворительное ведомство Мариинских гимназий, воспитательных учреждений, приютов, больниц, открыла – во многом на личные средства – первое в России отделение Красного Креста и ряд крупнейших военных госпиталей во время русско-турецкой войны 1877-1878 гг. Мария Александровна горячо поддержала инициативу двух выдающихся православных подвижниц Сабининой и баронессы Фредерикс, при ее активном участии благотворительное движение в стране вскоре объединилось под эгидой Красного Креста. Интересно, что одной из первых благотворительных организаций, получивших эмблему Красного Креста, стала основанная в Ялте Община сестер милосердия Святого Благовещения.

При поддержке мужа Мария Александровна также основала крупнейший в Петербурге и России театр и балетную школу, которые и по сей день носят ее имя и прославили его на весь мир.

Кем же была Императрица для современников? Это тот редкий случай, когда воспоминания людей, окружавших ее или встречавшихся с нею, сходятся в едином мнении: императрица Мария была человеком незаурядным и по своему уму, и по высоким нравственным качествам.

Поэт, Граф Алексей Константинович Толстой писал о ней: «... Я вижу, как она всегда старается ...видеть дальше через стену, которая ее окружает; и потом у нее большое благородство и великодушие в суждениях, которые ее заставляют смотреть очень беспристрастно на вопросы, против которых имеются предвзятые суждения. Да хранит ее Господь!»

А известный поэт Федор Иванович Тютчев посвятил Императрице такие строки:

Кто б ни был ты, но, встретясь с ней,

Душою чистой иль греховной,

Ты вдруг почувствуешь живей,

Что мир есть лучший, мир духовный.

Судьба распорядилась так, что вторая половина жизни Императрицы была полна страданий. Отдушиной было только имение в Ливадии и спокойная, полная простых мирских радостей жизнь там. Мучило все ухудшающиеся здоровье, да и супруг, который был влюбчив, на склоне жизни полюбил особенно горячо другую молодую женщину. Полюбив, Александр II не хотел отказываться от своего счастья. Скрывать долгую связь на стороне с княжной Екатериной Долгорукой (после венчания с Александром – княгиней Юрьевской) и рождение внебрачных детей ему не удавалось. И хотя Мария Александровна никогда не обсуждала эту тему даже с фрейлинами-подругами, измена мужа глубоко ее оскорбляла. Это ускоряло течение ее хронической болезни легких.

Императрица страшно похудела и осунулась. С какого-то момента, новая пассия княжна Долгорукая, стала сопровождать Александра и в Крым. Она поселилась в имении Биюк-Сарай, купленном специально для нее. Каждый вечер император отправлялся на встречу с ней.

Не в силах больше терпеть пересуды, Императрица распорядилась построить только для себя на территории Ливадии небольшую дачу – Эреклик, что переводится как «Долина Слив». Здесь она предпочитала проводить большую часть своего времени в уединении и в простых человеческих радостях: при даче была небольшая ферма, где разводили породистых коров, птичник и фазанник.

Императрице предстоит пережить еще 6 покушений на Александра, смириться с тем, что вторая семья мужа поселится в Зимнем дворце, на втором этаже. Фрейлина графиня Александра Андреевна Толстая вспоминала: «Слабое здоровье Государыни пошатнулось после покушения (на Александра) 2 апреля 1879 г.; после него она уже не поправилась. Я, как сейчас, вижу ее в тот день – с лихорадочно блестящими глазами, разбитую, отчаявшуюся. «Больше незачем жить, - сказала мне она, - я чувствую, что меня это убивает». Императрица прожила много горьких минут, но никогда не винила мужа.

В 1879 г. императрица вновь приехала в Крым, но южнобережный климат мало помогал. Мария Александровна прибыла в Ливадию уже смертельно больной и пробыла в своем любимом имении совсем недолго. По настоянию Александра она вернулась в Петербург, а в октябре выехала заграницу – сначала в Киссинген, затем в Канны. Мария Александровна очень противилась этой поездке, предчувствуя, что для нее нет уже никакой надежды на выздоровление. В «Записках» фрейлины Толстой описываются последние месяцы жизни Марии Александровны, наполненные физическими и нравственными страданиями.

В Германии она продолжала угасать, и тогда было принято жесткое решение перевезти ее в Россию, хотя уже наступила зима. По приезде в Россию, весной, встал вопрос о переезде ее в Царское Село, Толстая пишет: «... но доктора заявили, что нечего и думать об этом. Силы ее стремительно угасали. Каково же было всеобщее удивление, когда стало известно, что Государь покинул город и поселился в Царском. Знали, что он там не один (со своей новой избранницей), и это производило тяжелое впечатление. ... Императрица...обо всем догадывалась, потому что старалась выгородить Государя в глазах окружающих. «Я сама умоляла Государя уехать в Царское, - говорила она, - этого настоятельно требует его здоровье...Утром 22 мая никто, даже окружавшие ее сиделки, не смогли точно указать минуту, когда отлетела ее...душа. После ее смерти нашли лишь единственное письмо к Государю, написанное когда-то давно. Она трогательно благодарила его за счастливо прожитую жизнь рядом с ним...»

Спустя всего лишь месяц Император обвенчался с княжной Долгорукой. А в 1880 г. он вместе с новой семьей отправился в Ливадию. Надо сказать, что свет враждебно воспринял теперь уже княгиню Юрьевскую. «Своей» здесь она так и не стала. Что уж говорить о семье наследника: цесаревич Александр (будущий царь Александр III) и его жена Мария Федоровна (принцесса Дагмар) едва ее терпели.

Мария Федоровна открыто протестовала против нарушения приличий двора, вступая в конфронтацию даже с самим Государем.

3. Император Александр II. Фото середины 1860-х гг.

4. Незнакомка. Художник: Иван Крамской. 1883 г. По многочисленным свидетельствам современников на картине была изображена именно княгиня Долгорукая, после венчания с Императором - Юрьевская.

Покушения на жизнь Александра участились и в связи с этим он хотел обезопасить свою новую семью, жену и детей. Осенью 1880 г. он составил завещание, стремясь обеспечить материальную безопасность своей новой семьи. По возвращении в Петербург царь напряженно работал: он готовил проект конституции. Ему казалось, что реальное спасение от революционной угрозы существует: необходимо наделить избранных депутатов законосовещательными полномочиями и смягчить традиционное самодержавие. В конце февраля 1881 г. Александр объявил жене: «Это сделано. Я подписал Манифест. В понедельник утром он появится в газетах и, надеюсь, произведет хорошее впечатление. По крайней мере, русский народ увидит, что я дал ему все, что возможно. И все это – благодаря тебе». 1 марта 1881 г. взрыв бомбы, брошенной террористами, оборвал жизнь Александра II.

Ливадийский дворец: начало

Вернемся к ранней истории Ливадийского имения, ставшего вотчиной Романовых.

Купленное имение в Ливадии было подарено Императором Марии Александровне. Церемония дарения была очень оригинальной: на ветках ярко освещенной рождественской елки в 1860 г. были развешаны все документы, связанные с приобретением Ливадии, – акты покупки, планы имения, описания построек и т. д. Надо сказать, что на территории имения уже имелись жилые и хозяйственные постройки, кроме того, оно было окружено прекрасным парком, который занимал 40 десятин земли. Мария Александровна поручила проведение всех работ Архитектору Высочайшего Двора и Царскосельских Дворцов И. А. Монигетти.

5. Ипполит-Мартин-Флориан – родом из семьи богатого московского негоцианта итальянского происхождения. С раннего детства проявил яркое художественное дарование. Более пяти лет И. Монигетти путешествовал по странам Средиземноморья, изучая памятники зодчества. В 1847 г. ему присуждено звание академика. Активная деятельность Монигетти как практикующего архитектора началась с назначения его в ведомство царскосельских построек при Министерстве Императорского Двора.

И. А. Монигетти. Художник Карл Брюллов.

За 5 лет работы (1861-66 гг.) Монигетти создал новый облик царского имения: под его руководством в Ливадии было возведено более 70 зданий. Многие здания Монигетти характерны сочетанием приемов, свойственных зодчеству народов стран Магриба (Туниса, Алжира, Марокко) с элементами самобытных крымско-татарских домов. Именно в этом стиле были построены навсегда утерянные на сегодняшний день здания Большого и Малого дворцов.

Здание Большого дворца было изначально реконструировано из особняка Потоцкого и впоследствии полностью перестроено архитектором Красновым в 1909 г. в силу возникших со временем разрушений фундамента и стен, а здание Малого дворца, особенно любимое членами Императорской фамилии, на месте которого сейчас находятся теннисные корты, сгорело в 1941 г. во время паники, охватившей жителей Ливадии при известии, что на ЮБК уже наступает 11-ая армия Э. Фон Манштейна.

На территории Ливадийского парка, тем не менее, сохранился «дом садовника», также возведенный Монигетти, который может дать представление о том, как были украшены созданные Монигетти в том же стиле Большой и Малый дворцы. Подобно этому дому об облике Дворцов может дать представление дом Лищинской в Ялте на Екатерининской улице, построенный в «ливадийском стиле». Во второй половине XIX в. владельцы городских земельных участков часто заказывали архитекторам строительство своих особняков «в царском стиле».

6. Дом Л. С. Потоцкого в Ливадии. Акварель Л. Премацци. 1860 г.

7, 8. Императорский дворец в Ливадии. Архитектор: И.А. Монигетти. 1862-1863 гг.

8.

9. Малый Имераторский дворец в Ливадии. Архитерктор: И.А. Монигетти. 1862-1863 гг.

10. Малый Императорский дворец в Ливадии: фрагмент.

11. Большой императорский дворец, Ливадия: декоративное оформление лестницы, соединявшей покои второго этажа с парком.

12. Дом садовника. Акварель Р. фон Альта. Архитектор И.А. Монигетти. 1864 г. Предназанчался для постоянного проживания главного садовника имения. Экстерьер этого дома, сохранившийся до наших дней, - пример архитектурного стиля, в котором Монигетти возводил многоие здания в Ливадии.

13. Особняк Лищинской на Екатерининской улице в Ялте: очень хорошо сохранившийся особняк, исполненный в "царском стиле," вторая половина XIX в.

14. Жилой дом для высших чинов охраны: архитектор А.А. Бибер, 1901-1902 гг., также выполнен в стиле старых Императорских дворцов (сейчас корпус санатория Ливадия).

15. Жилой дом для высших чинов охраны: фрагмент деревянной резьбы балкона.

16. Жилой дом для высших чинов охраны, фрагмент.

16. Жилой дом для высших чинов охраны, фрагмент.

Большое значение придавал Монигетти и малым архитектурным формам для украшения парка. Им были найдены удачные решения беседок, пергол с вьющимися растениями, подпорных стен, изящных фонтанов. До наших дней сохранилась «турецкая беседка», ставшая своеобразным символом Ливадии, фонтан «Мария» во внутреннем дворике дворца, «Мавританский» и несколько чашеобразных фонтанов в парке.

17. Турецкая беседка, архитектор И. А. Монигетти, 1864-1865 гг.

18. Фонтан "Ливадия": сохранился от прежнего владельца имения, графа Л.С. Потоцкого, у которого он стоял в зимнем саду Большого дома. С небольшими дополнениями - новыми навершием и основанием, также из каррарского мрамора, - он был впоследствии перенесен И. А. Монигетти на площадку возле Крестовоздвиженской церкви. В верхней части фонтана арабской вязью высечено название имения - "Ливадия." Вода в нем вытекала непрерывной струйкой изо рта бронзового барашка.

19. Фрагмент мраморного орнамента фонтана "Ливадия".

20. Сторожка: архитектор И. А. Монигетти. 1864 г. С этой сторожкой связан трогательный эпизод в истории ее строительства: первым, кто занял скромную должность сторожа, был солдат-инвалид, потерявший в Крымской войне 1854-1855 гг. ногу. М. А. Земляниченко пишет в своем путеводителе по дворцу: "Сам знаменитый Монигетти в докладной записке в Управление Уделов объяснял, почему несколько превысил сумму, выделенную на эту постройку: он решил сделать лестницу, ведущую ко входу в дом с каменными ступеньками, удобными для инвалида, а внутри - дополнительные приспособления для передвижения. В этой заботе архитектора о простом солдате проявилось то глубокое чувство уважения и восхищение участником защиты Севастополя, которое охватило тогда все слои российского общества, - их считали не побежденными, а победителями."

При составлении плана построек главным пожеланием Марии Александровны было расширить дом Потоцкого, превратив его в большой Императорский дворец, и обязательно выделить в самостоятельное здание церковь, которая должна была быть выполнена в традициях старинных православных храмов. Для Государыни имело огромную важность сделать церковь центром своей обширной усадьбы, ведь по воспоминаниям современников, близко знавших Императрицу, Мария Александровна была человеком глубоко религиозным.

Мария Александровна приняла новую для себя веру (православие) по глубокому сердечному убеждению. Православие покорило ее своей искренностью, чистотой, способностью поддержать человека в самых тяжелых невзгодах. Именно через веру и православную церковь цесаревна постигала Россию. Она прекрасно знала русский язык и досконально – русскую историю (сохранились свидетельства современников тому – Мария Александровна не раз доказывала отличное знание, например, ранней истории России). Своих шестерых сыновей и дочь Императрица воспитывала в строгой церковной дисциплине.

Александр III писал: «Мама своим примером и глубокою христианскою верою приучила нас любить и понимать христианскую веру, как она сама понимала. Благодаря Мама ...мы сделались и остались истинными христианами и полюбили и веру, и церковь». Марие Александровне очень понравился проект церкви , в котором Монигетти гармонично соединил архитектурные традиции культовых сооружений Закавказья и Византии. Церковь решено было назвать в честь праздника Воздвижения креста Господня (отмечается 14 сентября).

Праздник этот посвящен важному в христианской жизни событию: обретению Византийским императором Константином Великим Креста Господня и воздвижению его на Голгофе. Вот что пишет об этом Мария Александровна Земляниченко в своей книге, посвященной Крестовоздвиженской церкви: «Идея этого праздника была особо близка Марие Александровне: человек, подобно Христу, проходит в жизни «крестный путь», ведущий его к спасению. Через страдание к радости, через смерть к победе, через жертвенную самоотдачу к выполнению воли Бога Отца – таков путь Христа, таков и путь всех идущих за Ним. «Кто хочет за мною идти, да возьмет крест свой и по Мне грядет». «Взять крест свой» - значит «отвергнуть себя», победить себялюбие, учиться жить для других, учиться терпению».

21. Крестовоздвиженская церковь в Ливадии. Архитектор И. А. Монигетти. 1862-1863 гг.

22. Восточный (алтарный) фасад Крестовоздвиженской церкви в Ливадии.

23. Запрестольный образ Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня. Мозаичная работа А. Сальвиатти. 1887 г. Современная фотография.

24, 25. Внутренне убранство Крестовоздвиженской церкви в Ливадии в наши дни.

25.

Закладка фундамента Крестовоздвиженской церкви произошла 8 сентября 1862 г. Несмотря на сложности с наймом рабочей силы, доставкой строительных материалов, уже к лету 1863 г. были реконструированы Большой и Малый дворцы и построена Крестовоздвиженская церковь.

Крестовоздвиженский храм из инкерманского камня сверкал белизной среди остальных зданий – либо оштукатуренных в светло-коричневые тона, либо сохранивших естественный серый цвет местного гаспринского известняка.

Внутренним убранством церкви по поручению Государыни занимался академик живописи Бейдман. Судить о плодах его трудов можно по отчету о проделанных живописных работах авторства Монигетти. Он дал высокую оценку образам святых, созданным выдающимся мастером, которые он писал с древних оригиналов, найденных на Востоке и в Римских катакомбах.

Прим. Бейдман Александр Егорович – известный художник исторической религиозной живописи, академик, адъюнкт-профессор петербургской Академии художеств.

Всех входящих в храм поражали три прекрасных настенных панно: «Воздвижение Честного Креста», «Тайная Вечеря» и «Рождество Богородицы».

Богатство внутренней отделки храма подчеркивалось роскошным иконостасом из белоснежного резного мрамора, литыми бронзовыми царскими вратами, паникадилом и дверными решетками, дорогими коврами, сотканными в Париже. Конечно, все это великолепие вызывало восхищение. Автор справочника-путеводителя по Крыму, изданного в Одессе в 1869 г, . говоря об иконостасе с милым простодушием писал, что «...ни серебро, ни золото не в состоянии затмить его».

Талант Монигетти проявился не только в оформлении дворцов, но и церкви: только эскизов церковной утвари и одеяний, выполненных архитектором, насчитывалось более 900! По его рисункам работали итальянские мастера Рафаэло Изелла и Ахиллес Рампини.

В этой церкви были собраны бесценные православные сокровища: икона Иверской Божией Матери византийского письма X в., коллекция христианских реликвий, принадлежавшая грузинскому царскому роду. В середине XIX в. Она была преподнесена грузинскими князьями в дар императорской семье. Мария Александровна распорядилась перевезти всю коллекцию в Ливадию и хранить в особой витрине храма слева от иконостаса.

В дальнейшем церковь претерпела ряд реноваций, о которых я расскажу в продолжении своих заметок. В завершение замечу, что церковь довольно хорошо сохранилась до наших дней и на сегодняшний момент является действующей.

Бытование императорской семьи в имении Ливадия

Как уже было сказано, имение было приобретено в 1860 г., а весной 1861 г. императорская семья отправилась в Крым. Причиной такого скорого отъезда являлось здоровье Императрицы, которое ухудшалось с каждым днем: кстати, современные медики утверждают, что заболевание Марии Александровны являлось бронхоэктатической болезнью, а не истинным туберкулезом (это заболевание бывает врожденным и приобретенным и современной медициной лечится с использованием антибиотиков). Сохранились также многочисленные свидетельства современников о том, что крымский климат крайне благоприятно действовал на здоровье Императрицы.

26. Современный вид на море из свитского корпуса Императорского Дворца, Ливадия.

27. Современный вид на Ялту из свитского корпуса Императорского Дворца, Ливадия.

28.

Путешествие это требовало в те годы большого количества времени и сил: железных дорог еще не было за пределами ветки Москва-Петербург, и ехали сначала железной дорогой до Москвы, а потом в экипажах, делая остановки в крупных городах, обычно по две ночи. В некоторых городах (как в Харькове, Николаеве, например) останавливались на пять ночей. Из Николаева на колесном пароходе «Тигр» Императорская семья приплыла в Одессу, из Одессы - в Ливадию. В общей сложности путешествие заняло две недели. Но в нахождении в Крымы, несмотря на удаленность, был и свой безусловный плюс: возможность не покидать Россию.

Путешествие было тем более непростым, что Мария Александровна взяла с собой маленького сына, Павла, которому не было еще и года, и еще двух маленьких детей, которым в то время было четыре и семь лет. Для справки: из Петербурга в Ливадию дорога тогда была длиной 3 328 верст (что составляет чуть более 3 550 км).

Конечно же, подготовить дом для августейших особ в полной мере за такой короткий промежуток времени не представлялось возможности. Некоторые члены свиты Императрицы откровенно пишут о том, что обустройство дворцов шло постепенно и в течение нескольких лет. Несмотря на все трудности переезда и первоначальную неустроенность, - в этом сходятся во мнении все современники, - Императорское семейство очень полюбило Ливадию: «Здесь они могли воображать себя частными владельцами»... То есть жить той простой, человеческой жизнью, которой в столице, по большей части, бывали лишены.

С 1867 г. Мария Александровна и дети стали посещать Ливадию регулярно и находились здесь в течение продолжительного времени. Императрица чаще всего приезжала с детьми уже на Пасху и оставалась здесь на все лето и осень (в отличие от семьи Николая II, которая предпочитала проводить лето в Финляндии). А вот Император чаще всего приезжал ближе к осени: государственные дела не позволяли ему проводить все лето в такой удаленной области, как Крым.

Известно, что императрица в Ливадии купалась в море – в списках покупок царской семьи сохранились упоминания о том, что для нее приобреталась специальная обувь из текстиля для купания в море, поскольку берег в Ливадии, как известно, галечный. Позднее именно для нее были сделаны специальные купальни, в которых вода прогревалась заранее, поскольку ухудшающееся здоровье не позволяло купаться в открытом море. Также императрица очень много гуляла в той части парка, где росло много хвойных деревьев, это было предписано ей медиками.

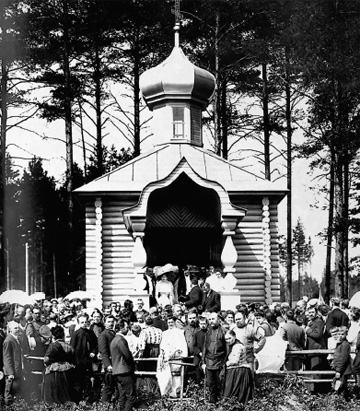

В присутствии Императорской семьи особенно торжественно отмечался храмовый праздник Крестовоздвижения и дни тезоименитства семьи Романовых. На дни тезоименитства обычно давался салют. Семейство жило простой и размеренной жизнью, наслаждаясь прогулками, роскошной крымской природой и относительной свободой, которой они могли здесь пользоваться.

Подводя краткий итог, можно сказать, что, как и любой предмет, носящий на себе отпечаток владельца, оставленные Романовыми памятники хранят отпечатки их характеров, стремлений, убеждений, чаяний. Наша задача – читать эту открытую книгу и сохранять память об этих замечательных жертвенных людях.

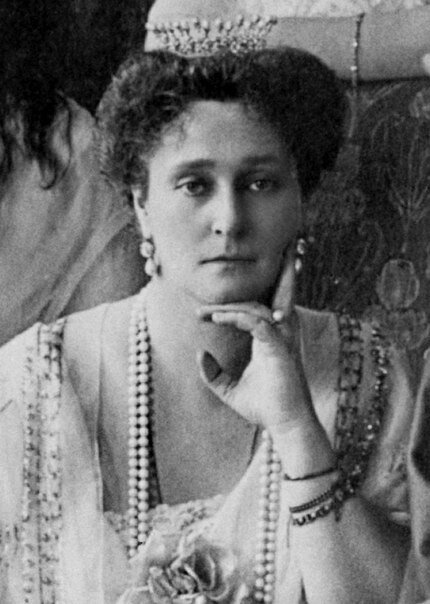

29. Императрица Мария Александровна. Фото 1860-ые гг.

Источники:

1. М. А. Земляниченко. Дворцовая церковь в Ливадии: история Крестовоздвиженского храма. Симферополь. Бизнес-Информ. 2012 г.

2. М. А. Земляниченко. Императорские имения Ливадия и Ореанда: что было и что осталось. Симферополь. Бизнес-Информ. 2016 г.

3. Н. Н. Калинин, М. А. Земляниченко. Романовы и Крым. "У всех нас осталась тоска по Крыму", Симферополь. Бизнес-Информ. 2002 г.

4. И. В. Зимин, текст доклада "Поездка императорской семьи в Ливадию в 1861 г., будет опубликован в "Сборнике научно-практической конференции "Романовы и Крым. Научные чтения в Ливадии." 2017 г.

Все фото, кроме старинных репродукций, выполнены автором очерка.

___________________________________________

Регулярно в Ливадийском дворце проходят различные тематические выставки и специализированные экскурсии, ниже информация только о двух из них.

Сайт дворца-музея (там можно найти информацию о других экскурсиях и выставках):

Tags: Крым, Царь, исторические личности, история России

|

Метки: крым романовы |

Николай Кропоткин |

Уникальная фотография

Учащиеся Вилянской основной школы

Николай Кропоткин

Николай Дмитриевич Кропоткин (16 июня 1872, Харьков - 11 октября 1937, Берлин) - князь, потомок Рюрика, камер-юнкер, вице-губернатор Курляндии (1907-1912) и Лифляндии (1912-1915).

С 1910 г. главный Церемониймейстер Высочайшего двора, действительный статский советник. В 1910 г. был избран председателем Балтийского Автомобиль и Аэро клуба.

После революции эмигрировал в Германию, умер в Берлине и похоронен на православном кладбище Тегель. Владения, принадлежавшие князю Кропоткину в Сигулде, были национализированы Латвийским государством в ходе аграрной реформы в начале 1920-х годов.

Имя Н.Д. Кропоткина тесно связано с преобразованием Сигулды (Зегевольда) в курорт, получивший название «Лифляндской Швейцарии». При его содействии были построены железнодорожный вокзал, гостиница и санная трасса длиной в 900 метров.

В 1898 г. Н.Д. Кропоткин унаследовал от своей матери урожд. Ольги фон дер Борх (в замужестве Кропоткиной) родовое имение, включавшее Сигулду и Новый замок, построенный в 1878-1881 годах на месте замка, возведенного крестоносцами в начале XIII века. Супругом Ольги фон дер Борх (1847-1898) был князь Дмитрий Николаевич Кропоткин (1836-1879), генерал-лейтенант, Харьковский генерал-губернатор (1870-1879), погибший в результате покушения, организованного членом организации «Народная воля».

У Н.Д. Кропоткина от брака с Марией фон Рихтер (1871-1945), придворной дамой императрицы Марии Федоровны, был сын Дмитрий Николаевич Кропоткин (1895-1931, Берлин). Уже будучи в эмиграции он женился на Нине Стольниковой (1901-1940). В 1924 г. у них родился сын Николай, единственный наследник рода Кропоткиных (в 109 поколении), скончавшийся в Ганновере (Германия) 29 апреля 2014 года и похороненный на семейном кладбище в Сигулде..

Jaunākās Ziņas: Pirmdiena, 18. oktobris, 1937

Александр Гурин. Потомок Рюрика - основатель Сигулды

Элина Чуянова. Последний Кропоткин

Элина Чуянова. Похождения князей Кропоткиных

Юлия Александрова. Последний из князей Кропоткиных будет похоронен в Сигулде

В субботу состоится отпевание и похороны князя Н.Д.Кропоткина

http://zegewold.livejournal.com/39045.html - Князья Кропоткины возвращаются в Сигулду

http://www.e-novads.lv/rigasregions/siguldas-novad...-dzimtas-sapnis-piepildas.html

http://www.fonrogge.lv/lv/

http://pravoslavie.lv/index.php?newid=5634&lang=LV

http://pravoslavie.lv/index.php?newid=5634&lang=RU

http://www.gazeta.lv/story/24255.html

https://www.facebook.com/gazeta.lv

http://www.sigulda.lv/public/lat/jaunumi/9030/comm

Иллюстрации к теме

Связанные темы

Потомок Рюрика – основатель Сигулды

Сигулдский замок - бывшее владение князей Кропоткиных

|

Метки: кропоткины |

Свита...Часть III |

Свита...Часть III

- Dec. 26th, 2011 at 3:22 PM

Оригинал взят у

Идем дальше.

Мария Петровна Трубецкая, княжна (1870- 1954).

Назначена фрейлиной в 1891 году. У нее весьма интересная родословная. Самая младшая из семи детей князя Петра Никитича Трубецкого (1826-1880)(племянника известного декабриста Сергея Трубецкого) и светской львицы Елизаветы Эсперовны Белосельской-Белозерской (1834-1917). Существует знаменитый портрет Елизаветы Эсперовны кисти блистательного льстеца Винтергальтера. В свете княгиню Трубецкую звали 'Лизон' – она собирала в своем салоне дипломатов и политиков, вела переписку с Тьером, Пальмерстоном и Горчаковым и всячески изображала из себя гранд-даму, играющую важную политическую роль.

Старшая дочь Трубецких – Елена – вышла замуж за Павла Демидова – а их дочь Аврора стала матерью принца Павла Югославского. Вот такая интересная родословная коллизия – получается Мария Петровна была в родстве с Сербско-Югославской королевской семьей.

Фрейлиной Мария Петровна пробыла недолго, потому что в 1894 году – в Ильинском – стала женой графа Алексея Алексеевича Белевского-Жуковского, внебрачного сына великого князя Алексея Александровича от Александры Жуковской. Вот и еще один брачный союз 'внутри двора'. Граф Алексей состоял при своем дяде великом князе Сергее и позже стал его адъютантом. Я расскажу о нем и его семье позже – когда речь пойдет об адъютантах великого князя. Маруся и Алексей были очень любимы великокняжеской парой и те всегда привозили им подарки из заграничных путешествий. Сергей Александрович стал крестным отцом единственного сына Белевских – тоже Сергея…А Елизавета Федоровна в своем черновом завещании 1905 года 'отпишет' Марусе свои наручные часы.

Фото Марии Петровны и Алексея Алексеевича

В сумасшедшие революционные годы Мария Петровна с детьми покинет Россию и проживет оставшуюся жизнь во Франции – опубликует небольшие воспоминания о Елизавете Федоровне, будет читать лекции о последней царской семье. В общем – эмигрантское житье и последнее место упокоения – кладбище Сен-Женевьев-де-Буа.

Александра Николаевна Лобанова-Ростовская ,княжна (1868 -?). Фрейлина, оставившая по себе самые интересные воспоминания у современников. Мои уважаемые коллеги по ЖЖ уже не раз писали об этой веселой девушке

http://il-ducess.livejournal.com/129054.html

http://il-ducess.livejournal.com/174991.html?thread=3338383

http://ne-nai.livejournal.com/49328.html

Но кто она была и откуда?..О том, что в наши дни ее путают с двоюродной сестрой Людмилой – я уже рассказала. Между прочим – я с большим удивлением прочитала в Придворном Календаре -первоначально Александра была фрейлиной не Елизаветы Федоровны, а великой княгини Александры Георгиевны. То есть на свой пост она заступила в 1889 году – исполнять обязанности при юной жене великого князя Павла. В электронной описи ГАРФа - фонде греческой королевы Ольги – есть указание о наличии фотографии Групповая фотография с надписью "Александра", дочь Ольги Константиновны, "фафочка" и два мужчины с датой 1890 год. Можно легко догадаться, что Фафочка – это Фафка…

Кстати, я вдруг задумалась о происхождении прозвища Александры Николаевны. Моя версия – Фафка – это детское шепелявое произношение уменьшительного имени Сашка – может кто-то из братьев-сестер Александры (а может и она сама) не мог произнести имя правильно. В конце концов – так часто рождаются прозвища. Вон мать бывшего румынского короля Елена Греческая среди родни была известна как Sitta…потому что в детстве ее брат не мог хорошо произносить слово sister .

Теперь о родословной. Лобановы- Ростовские очень примечательный род в истории России – в 19 веке тесно связанный с дипломатическими кругами. Хорошо известен князь Алексей Борисович – дипломат, посол, министр иностранных дел. Многие женщины из этого ряда выходили замуж за дипломатов. Две тетки Александры Николаевны таким образом нашли мужей. Собственная сестра Фафки – Ольга – первым браком была за секретарем при российском посольстве в Португалии, а вторым за британским посланником при различных дворах сэром Эджертоном…

Обратимся к семье Александры. Ее родителями были князь Николай Алексеевич Лобанов-Ростовский (1826 -1887) и Анна Ивановна Шаблыкина (1837-после 1907) (в первом браке Шеншина). Родословный сборник Руммеля указывает, что у них было 8 детей – 4 сына и 4 дочери. Фафка – третья дочь. В дальнейшем их семью прославит самый старший брат Алексей (Шталмейстер Высочайшего Двора, действительный статский советник, член Государственного Совета)и старшая сестра Ольга – она же леди Эджертон – которая откроет в 1919 году модный дом Paul Caret в Лондоне, чтобы помочь нуждающимся русским эмигранткам…Кстати, самая младшая сестра – Люба – выйдет замуж за американца – профессора истории Калифорнийского университета James B. Landfield. Воистину – Лобановы – семья интернациональная.

В 1892 году Фафка становится фрейлиной Елизаветы Федоровны – видимо, после смерти Александры Георгиевны великокняжеская чета не распрощалась со всеми приближенными великого князя Павла и его покойной жены, а оставила при своем дворе. Тем более, судя по отзывам современников, Фафка была популярным персонажем в их окружении. Она часто сопровождала великокняжескую пару в заграничных путешествиях в 1890е годы…По каким причинам она покинула службу в 1902 году – неясно. Замуж она не выходила. Возможно – стала жить вместе с семьей старшей сестры Ольги – в Риме, а затем в Лондоне. Воспоминания Феликса Юсупова о болтливой Фафке на выставке ювелирного искусства в Лондоне относятся аж к 1935 году! Как видно, характером Фафка не изменилась даже в преклонные годы – в 1935 году ей было уже 67 лет…

Делаем справедливое заключение, что Александра Николаевна пережила революционные годы – может и за пределами России – и, скорее всего, продолжала жить у сестры Ольги Эджертон, которая еще в 1916 году потеряла и сына, и мужа. Косвенное тому доказательство – запись в дневнике императрицы Марии Федоровны от 5 июня 1919 года (она недавно приехала в Англию и жила в Лондоне, после всех жутких лет ‘заточения’ в Крыму):

'…Затем приняла Хюне с женой, а потом – леди Эджертон и ее сестру Тафку, которую я никогда бы не узнала с этой чудовищной шляпкой на голове. Вид у нее весьма привлекательный, только уж очень она большая'.

Понятно, что Тафка это Фафка – императрица спутала прозвище (немудрено, учитывая сколько лиц и фамилий ей встречались в течение жизни).

Интересно, что в своем черновом завещании Елизавета Федоровна не упомянула Фафку – там есть имена Маруси Белевской, Китти Струковой и Софьи Шаховской, а также графини Олсуфьевой. О Фафке ни слова. Но среди современников княжна оставила неплохую память.

Когда она умерла и как складывалась ее жизнь в 1902-1935 гг и после 1935 года – найти не удалось. Надеюсь, данные о ней есть где-то в генеалогиях, написанных эмигрантами и вышедших на Западе в 1950е и далее – годы. Мои ручки пока не дотянулись до этих томов.

Теперь - фотографии княжны с великой княгиней и среди Романовых и прочих лиц. Чтобы не повторять фото из постов моих друзей – выставлю пару других. Но не удержусь от соблазна еще раз напомнить вот это групповое фото из Франценсбада 1896 года:

Фафка сидит внизу. А рядом с великим князем Сергеем наверняка ее сестра – Ольга. Фамильное сходство налицо.

Фафка сидит внизу. А рядом с великим князем Сергеем наверняка ее сестра – Ольга. Фамильное сходство налицо.

Фафка с великой княгиней.

А здесь групповое фото из Ильинского образца 1896 года – послекоронационный отдых царственных особ в великокняжеском имении. Фафка –самая крайняя слева.

Ну вот...на сегодня все)). To be continued...

Tags:

|

Метки: романовы трубецкие |

Петр Кропоткин, или Князь в валенках |

Петр Кропоткин, или Князь в валенках

В этом году исполнилось 95 лет, как город Кропоткин получил свое нынешнее наименование. И это чудо, как заштатному поселению под названием «Романовский хутор», к которому Петр Алексеевич Кропоткин не имел никакого отношения, было присвоено имя человека, оказавшего влияние на ход мировой и европейской истории. Об истоках этого чуда скажем позже…

Сразу после кончины «великого Бунтаря» почестей было немало — назвали улицы, город, потом одну из первых станций Московского метро. А теоретическое наследие, увы, положили под сукно. Иногда вспоминали его как географа. Но как историка, теоретика анархизма и пропагандиста социализма незаслуженно забыли и в СССР, и в России.

Пришло время возвращать долг! Усилиями многих энтузиастов это происходит. Но пока мало заметно.

Город Кропоткин теперь один из гармонично развитых в Краснодарском крае. И кому как не его гражданам и властям взяться за пропаганду наследия великого гражданина России? Чтобы и грядущее 100-летие присвоения городу имени Петра Алексеевича Кропоткина подготовить и провести достойно!

А сейчас краткий экскурс, в котором абрисно проследим его бурную биографию.

И пусть мое слово послужит как бы предтечей этого славного юбилея.

Увековечен в бронзе… и в названии города

В подмосковном городе Дмитрове на улице Кропоткинской у небольшого деревянного дома соорудили не особенно приметный памятник. Без традиционного постамента или коня, нередко дополняющих скульптурные произведения. Добродушного вида бородатый старичок в бронзе восседает на скамейке. Как будто отдыхает на завалинке, а может, поджидает гостей или старуху с рынка. Больше похож на дедушку Мазая. Но одет как гимназический учитель или купец первой гильдии. Если бы… не валенки. Обувь явно не по сезону, но для многих россиян в преклонных годах валенки, по понятным причинам, норма в любое время. Надпись на основании памятника гласит: «Князь Кропоткин». Князь и в валенках!?

Памятник этот установлен дмитровцами (по проекту известного скульптора Рукавишникова) в 2004 году крупнейшему русскому ученому и видному революционеру Петру Кропоткину. Человеку из рода Рюриковичей, потомку князей смоленских, ведущих родословную аж от самого великого князя Владимира Крестителя. В этом городе Дмитрове он жил недолго. Всего три года. Поселился в 1918 году. А в феврале 1921 года здесь и окончил земной путь.

Еще при жизни был признан фигурой мирового масштаба. Хотели было город в его честь переименовать, да не решились. Ведь Дмитров — древнее Москвы. И тут подвернулся кубанский город Романовский Хутор, совсем далекий от мест рождения, жизни и смерти Кропоткина, но очень подходящий в плане тогдашней компании по удалению из народной памяти всякого упоминания о царской династии. Так в 1921 году поселение Романовский Пост, а потом город Романовский Хутор стал городом Кропоткин. Хотя, на первый взгляд, ерунда получалась. Название в честь царя (хотя есть мнение, что Романовский Пост был именован в честь выходцев из станицы Романовской войска Донского. — С.П.) большевики поменяли на имя князя?

Нет, не все так просто. Сам Ленин считал его единомышленником, а по некоторым вопросам революционной теории даже учителем.

Оказался пророком…

Идею-лозунг «экспроприация экспроприаторов», что означает изъятие и дележ имущества богатых, он у Кропоткина позаимствовал. Главное их разногласие заключалось в том, что Кропоткин — в отличие от Ленина — предостерегал от построения государственного социализма с помощью диктатуры пролетариата, а фактически партийной диктатуры. В декабре 1920 года Кропоткин написал Ленину: «Я должен сказать вам откровенно, что, согласно моему взгляду, попытка построить коммунистическую республику на основе строго централизованного государственного коммунизма под железным законом партийной диктатуры в конце концов потерпит банкротство». Он предвидел невозможность такого проекта из-за того, что, как и при капитализме, работник в качестве СЛАБОЙ стороны в договоре найма будет вынужден продавать свой труд обладателю капиталов на кабальных условиях. Но только не частному лицу, а государству. Что не меняет сути жесткой зависимости рабочего от работодателя. Ленин и все последующие советские правители в течение долгих десятилетий пытались опровергнуть прогноз Кропоткина. К сожалению для всех нас, Кропоткин оказался пророком. Советский режим на государственническом замесе не выстоял в бурях людских страстей, желаний и горбачевско-ельцинского идиотизма. Нами под банкротством советского режима понимается не развал государства, а фиаско в области социальной идеологии. То есть возврат к капитализму наихудшего криминального варианта.

Но в итоге, на мой взгляд, от социализма не отвертеться. Только теперь не по ленинской модели, которая себя не оправдала, а по Кропоткину — идеологу анархо-коммунизма. Ведь согласно философии анархизма Кропоткина власть не должна быть полицейской по сути. Скорее всего — это подобие действий дирижера в оркестре. Не дарвиновская в природе и не марксистская — борьба животных и людских классов за существование, а конкуренция и взаимопомощь — вот два вечных начала как в природе, так и в обществе. Идеальное устройство жизни, неустанно убеждал Петр Кропоткин, зависит от гармонии этих двух начал. А работодателями будут выступать представители общин, обладающие полномочиями не собственников, а только пользователей без права присвоения какой-либо части прибылей. Другим способом производства, работ и услуг будет самозанятость работников-индивидуалов. И над всем этим федеративное правительство. Для защиты от внешнего противника необходимо всеобщее вооружение народа. Как в США или в Швейцарии. Движение к этому состоянию началось не вчера и будет явно и подспудно ускоряться, если наша ложная вера в незаменимость современного государства не станет в очередной раз помехой этому естественному процессу.

Правда против мифов

Кроме того, считал Кропоткин, необходим еще один «пустячок» — переход от представительной к прямой (референдумы на всех уровнях. — С.П.) демократии. Большевики не захотели или не смогли этого «пустячка» соблюсти, и в 1993 году (расстрел Белого дома) получили буржуазную контрреволюцию, для которой представительная демократия весьма органична, а для советского режима — противоестественна.

Но сам анархизм у нас скомпрометирован поздними большевиками основательно, и потому отношение к нему, мягко говоря, настороженное. Для большинства публики он синоним хаоса. Над анархистами кто только не потешался. А в художественном творчестве они сплошь отрицательные типы. Оттого и мало кто основательно знаком с теоретическим наследием Кропоткина, широко известным в мире и мало известным в России. К тому же оно огромно по объему. Хотя для понимания читателя средней подготовки не сложное. Может, мы действительно ленивые и нелюбопытные? Все так и не совсем. Ведь вождя анархизма вознесли до того, что город в его честь назвали! Ладно бы большевики начудили. Но и другие власти не отстают от них. При анархо-правителе Ельцине улице Кропоткинской в Москве возвратили историческое название Пречистенка, но в компенсацию переулок с прекрасной усадьбой, где родился великий анархист, так и оставили Кропоткинским, переименованным из переулка Штатный в 1921 году. Еще парадокс. Когда станцию метро «Кропоткинская» только проектировали, одно из будущих ее названий значилось как «Храм Христа Спасителя». Но по окончании стройки в 1935 году назвали в честь безбожника и анархиста Кропоткина. Храм в 1934 году снесли, как «не представляющий архитектурной ценности». На самом деле — как следствие оголтелой антирелигиозной пропаганды. А станция и сегодня носит его имя. Рядом с возрожденным храмом! Так что, анархисты — плохие, а вождь анархистов — хороший? Да еще такая одиозная фигура Гражданской войны, как Нестор Махно. Он добавил отрицательных красок, объявив себя анархистом и свое крестьянское движение анархистским. А Кропоткина — кумиром. Известно, что в голодные годы Гражданской войны он прислал Кропоткину мешок муки, сопроводив подарок письмом с уверениями уважения к Учителю.

Так что придется нам еще долго отделять мифы и легенды от правды в его учении и биографии. И хорошо разобраться в сущности наследия великого бунтовщика. Но пока еще, увы, не разобрались. Понять значение его революционной теории, особенно для будущего, — надо. Ибо «без теории древо жизни мертво». И опять забредем не туда.

Успел князь прославиться также как ученый-географ, геолог и историк. Слыл знатоком музыки и живописи. И как философ и писатель не на последнем месте. Кропоткин — известный во всем цивилизованном мире ученый-энциклопедист. Но, к сожалению, малоизвестен до сих пор на Родине. А вся жизнь его круче любого детектива — отказ от высшего общества, полные опасностей научные экспедиции по Сибири и Дальнему Востоку, аресты, тюрьмы, фантастический побег из тюремной больницы, 40 лет эмиграции и триумфальное возвращение в июле 1917 года на Родину.

Сергей ПЛАТОНОВ.

Доктор права

Источник: Вольная Кубань

http://krasnodar.bezformata.com/listnews/kropotkin-ili-knyaz-v-valenkah/50703064/

|

Метки: кропоткины |

Последний Кропоткин |

Последний Кропоткин

21 апреля 2011 («Вести Сегодня Плюс» № 32)

Единственный прямой потомок старинного рода, восходящего к Рюриковичам, в эти дни гостит в Латвии.

Внук вице–губернатора Лифляндии, камер–юнкера Императорского двора Николая Дмитриевича Кропоткина — его полный тезка. Князь живет в Ганновере, но в свои 87 лет готов переехать в Латвию, чтобы быть ближе к истокам. Ведь это именно его дед создал туристический феномен Сигулды, а на местном кладбище есть даже фамильное захоронение Кропоткиных. Последний из могикан хочет перевезти из Германии в Сигулду прах своих близких и мечтает сам закончить здесь свой земной путь…

Любовь к отеческим гробам

В последние 10 лет Николай Дмитриевич неоднократно бывал в Латвии. А началось все в 2000 году в Ганновере на международной выставке EXPO. Увидев латвийский павильон, он подошел, представился, взял в руки проспект о Сигулде, на обложке которого был изображен родовой замок Кропоткиных, и… нахлынула генетическая память.

В детстве Коля всего два раза бывал у бабушки в Сигулде и замок Зегевольд видел только со стороны. Бабушка — Мария Рихтер — после развода с дедом и его отъезда во Францию жила на Зеленой вилле. Эта вилла — единственная из широкого списка фамильной недвижимости к тому времени оставалась за Кропоткиными. Сегодня уж не осталось ничего. Как только в начале 2000–х последний потомок впервые приехал в новую Латвию и заикнулся о возврате ветхого домишки с громким названием Зеленая вилла, собственность неведомым образом ушла в чужие руки. Впрочем, точку в этой мутной приватизации ставить еще рано — впереди судебные разбирательства…

А пока Николай Дмитриевич по приезде останавливается в отеле "Сигулда", здание которого, к слову, тоже принадлежало его деду. Однако и тут не обходится без конфуза. Владелец гостиницы, в свое время клятвенно обещавший предоставлять номер редкому гостю за счет заведения, сегодня требует "консолидации" от Сигулдской думы. И впрямь, неслыханная роскошь — на неделю раз в два–три года обеспечить князю чистую постель!

И тем не менее Сигулда в глазах последнего Кропоткина вовсе не теряет свое лицо, а даже напротив — год от года кажется все лучше. Во всяком случае, новый мэр города Угис Митревиц делает для этого все возможное. Именно по его личному приглашению князь гостит в Сигулде в эти предпасхальные дни. К его визиту был презентован сигнальный номер путеводителя "Князья Кропоткины и Сигулда", который вот–вот будет издан массовым тиражом на двух языках и за счет городского бюджета. Кроме того, уже известно, что Сигулдское самоуправление возьмет на себя основную часть расходов, связанных с перезахоронением предков Кропоткина, которые покоятся в Германии. Князь желает перевезти на фамильное кладбище прах не только своего деда, но и других родственников. "Помочь в этом — долг Сигулды перед родом Кропоткиных", — сказал на пресс–конференции господин Митревиц.

Анархия — не порядок

— Хоть я в Сигулде не родился, но считаю ее своей родиной, — признался "Вести Сегодня" Николай Дмитриевич. — Я вижу, как здесь чтят моего дедушку. А ведь почти 100 лет прошло. Хотя что такое 100 лет? Для истории цивилизации это миг, а для истории семьи — целая вечность. Надо помнить, откуда мы происходим, кто наши предки — без этого мы как дерево без корней. Папу–маму мы еще знаем, бабушку–дедушку — как повезет, а дальше уже темный лес. Пока я был молод, мало интересовался историей семьи, а когда спохватился — уже было не у кого спросить. Люди забывают, что жизнь коротка. Не знаю, сколько лет проживу, но меня тянет в эти места, я люблю сюда возвращаться…

Согласно семейной традиции, старших сыновей в роду Кропоткиных называли то Николаем, то Дмитрием. По словам князя Николая Дмитриевича, жизнь у Николаев обычно длилась дольше, а Дмитрии умирали безвременно. Однако был в роду еще и Петр Кропоткин — теоретик анархизма, путешественник и ученый, совершивший открытия в области биологии, географии, социологии и этики. Он приходился родным дядюшкой основателю сигулдского курорта.

Но не знаменитым анархистом гордится последний Кропоткин, а своим дедом — прогрессивным хозяином города, справедливым к нижестоящим, снисходительным к сирым и убогим. Это был тот редкий тип, которого любили и господа, и слуги. И, к его чести, было за что. Ну вот хотя бы несколько фактов…

Кропоткинская Сигулда

Именно с князем Николаем Дмитриевичем Кропоткиным был связан наивысший расцвет Сигулды. Как только он вернулся сюда в 1895 году после обучения в Пажеском корпусе Императорской гвардии, то решил обустроить свои земли по курортным образцам Европы… После смерти матери, урожденной графини фон дер Борх, молодой князь унаследовал ее родовой замок Зегевольд, где ныне разместилось местное самоуправление. А еще для него построили Белую виллу, которой теперь владеет Министерство среды. Когда Николай Дмитриевич стал хозяином Сигулды, ему было меньше 25 лет, но он сразу проявил деловую хватку и широкий кругозор. Первое, чем он удивил соседских помещиков, было современное переобустройство сельского хозяйства. Он закупил племенных коров и породистых лошадей, завез из–за границы сельхозтехнику, построил механическую мельницу и молокохранилище. В местной газете "Варпа" писали, что зимой 1901 года хозяин усадьбы приказал завезти из России 3000 зайцев, так как в охотничьих угодьях Сигулды они совсем перевелись.

Принадлежащие поместью переправу, пансионы и гостиницу князь отдал внаем, начал сдавать в аренду и самую выгодную с точки зрения торговцев землю в районе железной дороги. Первые 50 договоров о продаже земли местным крестьянам были подписаны еще в 1867 году его матерью Ольгой фон Борх. Чтобы популяризировать Сигулду, князь Кропоткин взялся лично оплачивать местным владельцам дач и пансионов размещение объявлений в газетах России. Все это влекло за собой сезонные наплывы приезжих. До Первой мировой войны в Сигулде было 114 дач, а численность населения летом увеличивалась втрое за счет отдыхающих: 3000 против 1000. Особенно любили приезжать сюда туристы из Москвы и Петербурга, Одессы и Варшавы.

В 1901 году в журнале "Вардс" были опубликованы "Письма из Видземской Швейцарии", где местные жители вспоминали зарождение сигулдского курорта: "Владельцы дач жаловались, что гостям города совершенно негде встречаться и проводить время. Хозяин Сигулды это учел и к следующему летнему сезону недалеко от гостиницы в березовой роще был открыт публичный парк, объединенный с привокзальным садом. Все было устроено роскошно. По воскресеньям и даже в рабочие дни в парке играл оркестр. На содержание парка и сада князь жертвовал крупные суммы… Он делал все, чтобы Сигулда стала красивейшим дачным местом. В результате росло благосостояние местных жителей: им уже не нужно было везти свой урожай и ремесленный товар на продажу в Ригу. Все это можно было продавать на месте — тем более что благодаря состоятельным отдыхающим цены в Сигулде были выше, чем в Риге…"

Ну и, наконец, первая бобслейная трасса в Балтии — тоже детище прогрессивного Кропоткина. Едва на альпийских курортах Швейцарии — в Давосе и Шамони — появился новый вид спорта, Николай Кропоткин тут же встроился в мейнстрим и начал приобретать сани, устроив в Сигулде бобслейную трассу с виражами. Вскоре это принесло городу славу зимнего центра Латвии. В 1928 году газета "Яунакас зиняс" писала о национальных особенностях нового спорта: "Подавляющее большинство постоянных ценителей трассы составляла немецкая молодежь из Риги — они регулярно навещали Сигулду по воскресеньям. А разве для латышской спортивной молодежи Сигулда недостаточно привлекательна?"

В 1917 году Кропоткины бежали в Россию. Когда в 1918–м, в годы немецкой оккупации, они вернулись, их встретило разоренное поместье: церковь была разгромлена, сильно пострадал новый замок, от богатейшей библиотеки ничего не осталось. В 1920 году Николай Дмитриевич эмигрировал во Францию. К тому времени он уже был в разводе с Марией Оттовной Рихтер, которая осталась в Сигулде. Три их дочери и сын Дмитрий уехали в Берлин. Там в семье Дмитрия как раз и родился последний Кропоткин — Николай.

Последний из могикан

Из двух своих детских поездок к бабушке в Сигулду Коленьке запомнилось немного — вкус довоенного черного хлеба и великолепное мороженое. Мама сажала его на пароход с именной табличкой на груди, а в Риге встречала бабушка.