Секреты русского благородства: чему учили в Институте благородных девиц |

Секреты русского благородства: чему учили в Институте благородных девиц

Многим известно, что основу женского образования в России заложила Екатерина II. Известно, что императрица отдала указ разработать проект Смольного института благородных девиц со своим уставом.

Воспитанниц в учебное заведение принимали с шести лет и обучали до 18. Опекуны девочки должны были подписать соглашение о том, что не потребуют возвращения ребёнка вплоть до совершеннолетия. Устав Смольного института благородных девиц отличался суровостью. Воспитанницы жили в соответствии со строгим режимом, а встречаться с родителями могли лишь по выходным и праздникам в присутствии начальницы.

Девушек набирали каждые три года. Если вдруг одна из девушек покидала институт, то её место никто не занимал. Было не принято принимать учениц со стороны, чтобы не потревожить сложившийся уклад.

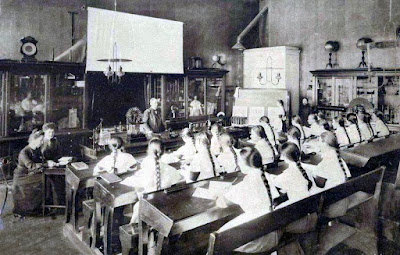

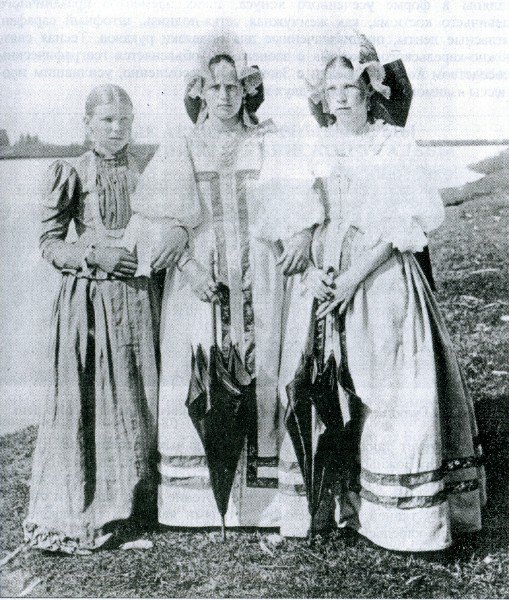

Существовало четыре класса по возрастам, для каждого из которых была своя форма. С 6 до 9 лет носили коричневую, с 9 до 12 — голубую, с 12 до 15 — серую, а с 15 лет и до выпуска носили белую форму. Первый класс делился на четыре части (каждой давалась своя учительница). Девочки-малышки учились танцевать, вязать и шить. Изучали Закон Божий и катехизис, правила хорошего тона, русский и иностранный языки, арифметику, рисование, музыку вокальную и инструментальную. Во втором классе к числу изучаемых предметов прибавляется география, история и домоводство.Также полагалось научиться навыкам самообслуживания, таким как содержание в порядке своих волос и одежды.

С начала третьего класса девушкам предстояло познакомиться с основами гуманитарных наук, таких, как язык, литература, история. Кроме того, воспитанницам преподавали историю архитектуры и геральдики. Уже на третьем году обучения воспитанницы учились ведению хозяйства, контролю кухни, составлению смет и шитью. Воспитанницы пробуют себя в писательстве, а затем и в театральном искусстве.

И, наконец, в выпускном классе завершается изучение Закона Божия и остальных наук, через повторение и закрепление. Особое внимание уделяется практической деятельности по ведению хозяйства — девушки ведут запись расходов, ведут переговоры с поставщиками товаров, оценивают качество последних и производят расчёты и помогают учительницам в воспитании младших детей. Всё это призвано дать девушкам навыки и умения, которые пригодятся им в дальнейшей жизни, «в каком бы состоянии им жить ни случилось».

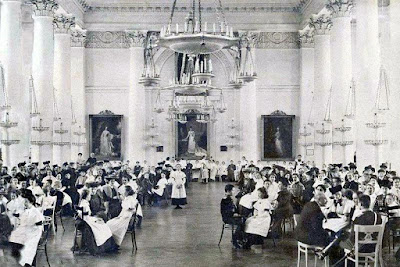

Чтобы закалить волю и характер и не привыкать ко всевозможным излишествам, питание в институте было крайне бедным. Пример меню Института благородных девиц во второй половине XIX века: утренний чай с булкой, на завтрак кусок хлеба с небольшим количеством масла и сыра, порция молочной каши или макарон, в обед жидкий суп без мяса, на второе — мясо из этого супа, на третье — маленький пирожок и вечерний чай с булкой. В период постов меню становилось ещё беднее. На завтрак предлагали шесть маленьких картофелин, или три средних, с постным маслом и кашу-размазню, в обед был суп с крупой, небольшой кусок отварной рыбы, прозванной голодными институтками «мертвечиной», и постный пирожок.

Кроме того, Устав требовал от каждой воспитанницы развитие определённых черт характера. Девушки должны были проявлять кротость, но при этом обладать непринуждённой весёлостью. От учениц требовали сохранения превосходного достоинства и благоразумия.

Более всего в Училище не поощрялись праздность и безделье. С самого юного возраста девиц приучали к чтению книг на русском и иностранных языках. Учителя мужского пола или мастера, привлекаемые в случае нужды к преподаванию в Училище, ведут уроки строго в присутствии учительницы или надзирательницы, не отклоняясь от темы занятий. Интересно отметить, что в «штатном расписании» Училища числятся по 5 священников и дьяконов.

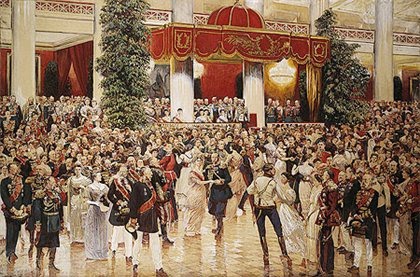

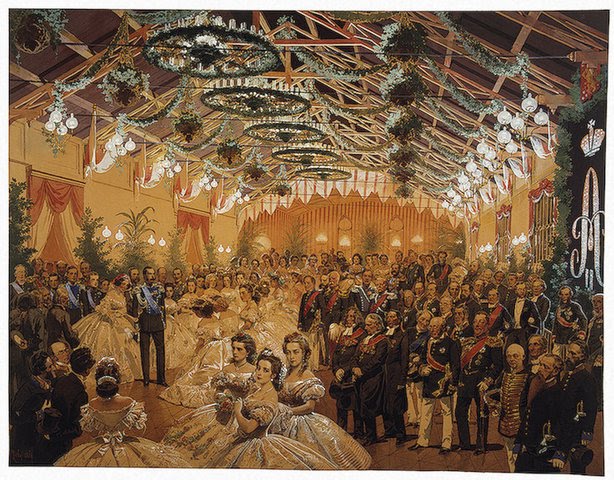

На первый взгляд может показаться, что воспитанницы жили в заточении и не были знакомы со светом. По воскресеньям в институт приезжали дамы из общества и молодые люди. Воспитанницы давали концерт, разыгрывали спектакль, или же время посвящалось просто приятному разговору. Время от времени проводились балы, на которые приглашали кадетов.

К поведению девушек старших классов предъявлялись серьёзные требования. Ученицы должны были проявлять безупречную хозяйственность и демонстрировать всё то, чему их учили. Девушки не должны быть скучны, но и чрезмерная импульсивность также не приветствовалась.

Итогом всего обучения был публичный экзамен, в котором лично принимали участие члены императорской семьи. При выпуске всем девушкам выдавались аттестаты. При Екатерине II «шифр» — золотой вензель в виде инициала императрицы — получали шесть лучших учениц, при Марии Фёдоровне — десять. Лучшие воспитанницы получали службу при дворе, некоторые становились фрейлинами.Прославляемая в Уставе Училища правая вера, радостный осмысленный труд, всестороннее практическое образование и доброжелательное отношение к людям без разбора их достоинств — это те уроки жизни, которые дали целую плеяду русских женщин — носительниц высоких идеалов чистоты, благородства, человеческого достоинства, веривших в то, что эти идеалы осуществимы, несмотря на все тяготы жизни. Ведь не случайно, что потом именно из «смолянок» вышли жены декабристов, без колебаний отравившиеся за своими мужьями на каторгу в Сибирь. Возник образ русской женщины, в котором находили потом свое вдохновение Пушкин, Лермонтов, Тургенев, Толстой.

http://ruinformer.ru/page/sekrety-russkogo-blagoro...-v-institute-blagorodnyh-devic

|

Метки: дворянское образование институт благордных девиц |

Царственные рукодельницы России: творчество семьи Романовых |

Царственные рукодельницы России: творчество семьи Романовых

Хотим рассказать о царственных рукодельницах эпохи Романовых.

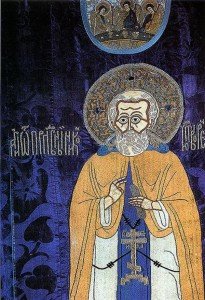

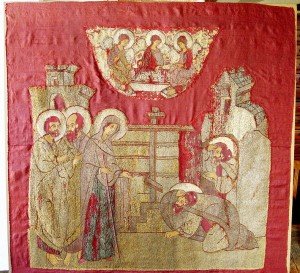

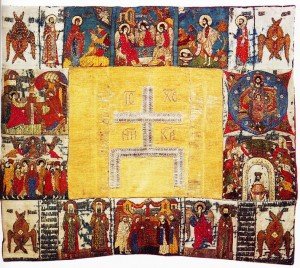

Мастерская Евдокии Стрешневой, жены Михаила Федоровича

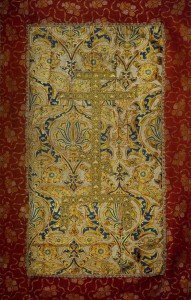

Здесь самое время вспомнить, что царевна Софья, сводная сестра Петра I, хотя и мечтала править Россией, а вышивальное дело никогда не забрасывала. Собственноручно вышила целый ковер, который расстелила подле царских кресел в Московском Кремле отцу своему Алексею Михайловичу.

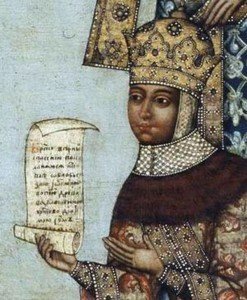

Предположительно мастерская Натальи Нарышкиной

Мария Ильинична Милославская, жена Алексея Михайловича

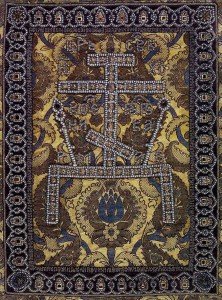

Мастерская Марии Ильиничны

Мастерская Марии Ильиничны

Работа царевны Софьи Алексеевны

Работа царевны Софьи Алексеевны

В музейных собраниях можно найти работы цариц, спутниц царей Михаила Федоровича и Алексея Михайловича.

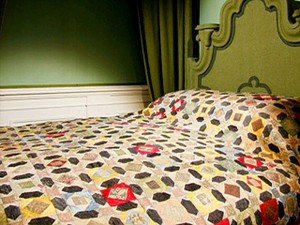

Они были русскими людьми и к традиционному рукоделию были приохочены с детства, но вот посмотрите на лоскутное одеяло, сработанное руками Марты Скавронской, в крещении Екатериной, любимой женой Петра I. Простая девушка не владела традиционными техниками вышивки и золотного шитья, зато ее сердцу было близко рачительное лоскутное шитье, хотя оно и было исполнено из дорогих тканей.

Екатерина I

Лоскутное одеяло работы Екатерины I

Надо сказать, что и сам Петр с великой охотой занимался ремеслами, в юности любил плотничать, а к зрелым годам показал себя как отличный токарь.

Токарный станок Петра

Выжигание его работы

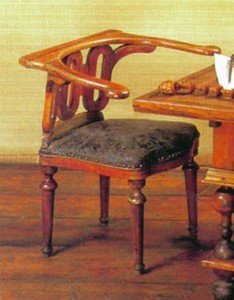

стул из древесины груши работы Петра

Анна Иоановна, не отличавшаяся ни умом, ни добротой, ни широтой мысли, тоже, в обыкновенные дни, когда не было при дворе приемов, любила проводить в комнатах своего любимца Бирона или у себя в спальне, среди шутов и приживалок. Надев капот из турецкой материи небесно-голубого или зеленого цвета, предпочитаемого ею другим цветам, и повязав по-мещански голову красным платком, вышивала на пяльцах с женою Бирона, с которой была очень дружна.

Мне ничего не известно о том, насколько искусна в рукоделии была дочь Петра Елизавета, но вот ее Великая преемница Екатерина II, рукодельничать очень любила.

Екатерина II

Будучи от природы человеком великодушным и сердечным, она в быту была довольно скромна, украшений не носила, одевалась без помощи горничных, могла даже собственноручно затопить печь, если истопник задерживался. Она мастерски «шила по канве», вязала на спицах, а самое интересное, что Екатерина любила гравировать, точить по кости, дереву и янтарю. Когда после обеда императрица обыкновенно принималась за рукоделие, кто-то из придворных обязательно читал ей вслух. Но самое забавное, что Екатерина показала себя в качестве кутюрье. Так для любимых подданных государыня разработала покрой русского платья, которое вынуждены были носить при ее дворе.

Она также придумала для шестимесячного цесаревича Александра особый костюмчик, выкройку которого у нее просили для собственных детей прусский принц и шведский король.

Фасон детского костюма Александра стал очень популярен в Европе. Вот что писал о событиях 1778 года неизвестный автор записок: «Как ныне вдовствующая королева Шведская, супруга Густава III, была беременна нынешним королем, то Императрица послала такое заготовление (детское приданое) в Стокгольм и присовокупила к тому одетую куклу в рост ребенка, дабы показать, как надлежит одевать детей à l’anglaise». Сохранившийся в Швеции костюм легко идентифицировать с собственноручным эскизом Екатерины II.

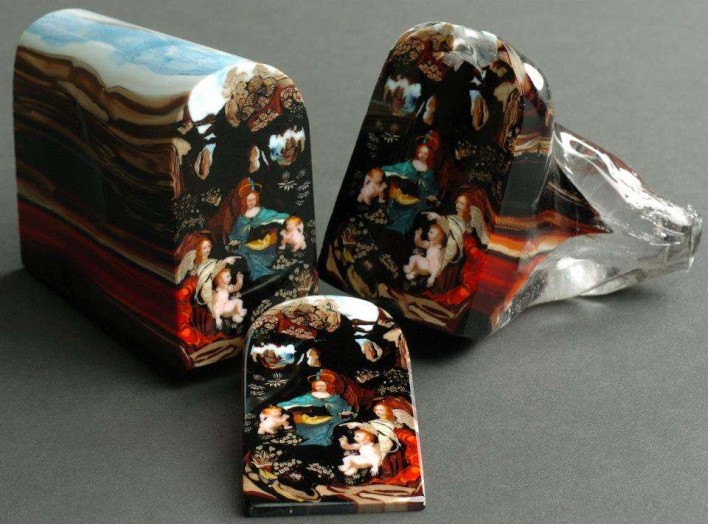

Вторая невестка Екатерины, Мария Федоровна тоже преуспела в занятиях ручным трудом. Помимо рукоделия (шитья и вышивания), она рисовала, лепила из воска, вытачивала на собственном токарном станке изделия из янтаря и слоновой кости, и даже занималась гравировкой по металлу и резьбой по камню. А кроме того она весьма преуспела в медальерном искусстве.

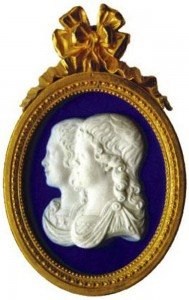

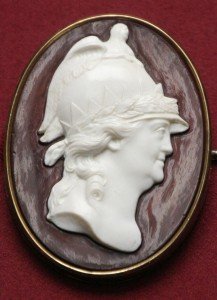

Камея работы Марии Федоровны

Камея работы Марии Федоровны

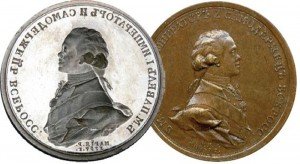

Медаль работы Марии Федоровны

Мария Федоровна перед Екатериной Великой

При этом она проявила незаурядный талант: ее резцу принадлежат камеи с портретами членов царственной семьи; «камея-портрет Екатерины II, выполненная в апреле 1789 года в двуслойном стекле (молочном и “сердоликовом”)». А также медаль к шестидесятичетырехлетию Екатерины II; медаль на коронацию Павла I и медаль «Избавитель народов», посвященная Александру I, по случаю победы над Наполеоном.

Камеи работы Марии Федоровны

Екатерина II высоко ценила способности Марии Федоровны: «Трудно, любезная дочь моя, вырезывать медали лучше вас. Вы, таким образом — чего доброго — отобьёте хлеб у работников монетного двора».

Медаль «Освободитель народов» работы Марии Федоровны

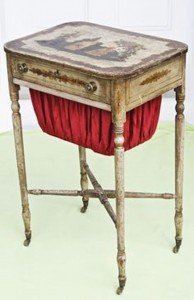

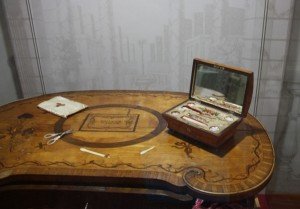

Вышивальный столик Марии Федоровны с вышитой ею крышкой

И ее царственная тезка, жена Императора Александра III, Мария Федоровна (урожденная Мария Дагмар), тоже была одаренным человеком. Был несомненным ее живописный талант.

Портрет кучера Федора

Скряга

Но, пожалуй, только семья последнего Императора России сделала ручной труд символом служения Родины и обществу.

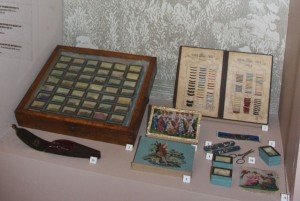

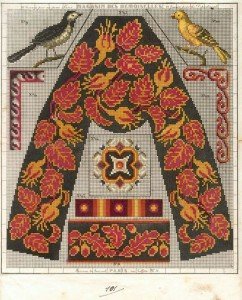

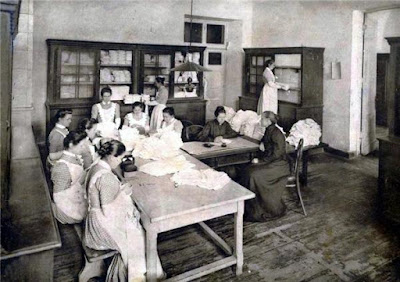

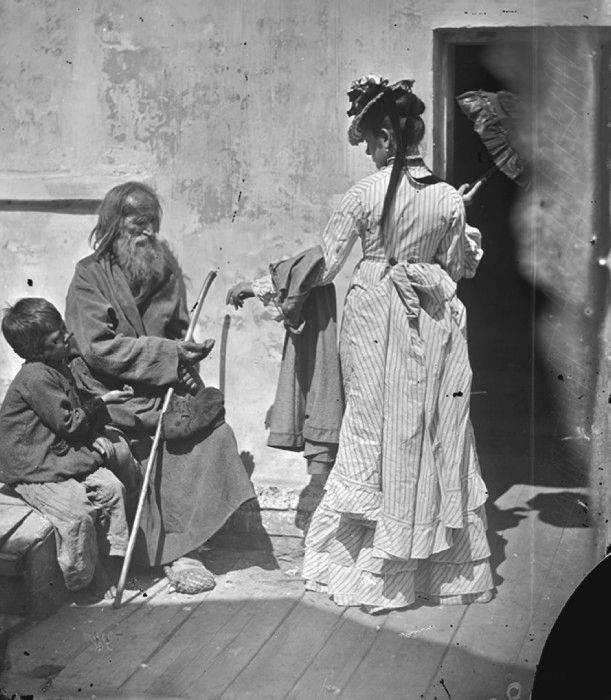

Так фрейлина и подруга Императрицы Анна Танеева рассказывает: «Воспитанной в Англии и Германии императрице не нравилась пустая атмосфера петербургского света, и она все надеялась привить вкус к труду. С этой целью она основала Общество рукоделия, члены которого — дамы и барышни обязаны были сработать не менее трех вещей в год для бедных. Сначала все принялись за работу, но вскоре, как и ко всему, наши дамы охладели, и никто не мог сработать даже трех вещей в год. Идея не привилась. Невзирая на это государыня продолжала открывать по всей России дома трудолюбия для безработных, учредила дома призрения для падших девушек, страстно принимая к сердцу все это дело… Кроме упомянутых мной учреждений, государыня основала в Петербурге школу народного искусства, куда приезжали девушки со всей России обучаться кустарному делу. Возвращаясь в свои села, они становились местными инструкторшами. Девушки эти работали в школе с огромным увлечением. Императрица особенно интересовалась кустарным искусством; целыми часами она с начальницей школы выбирала образцы, рисунки, координировала цвета и так далее. Одна из этих девушек преподавала моим безногим инвалидам плетение ковров. Школа была поставлена великолепно и имела огромную будущность…»

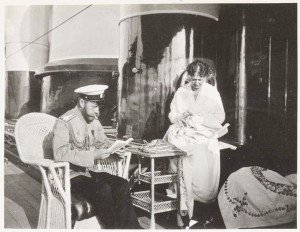

На благотворительной ярмарке в Ливадии

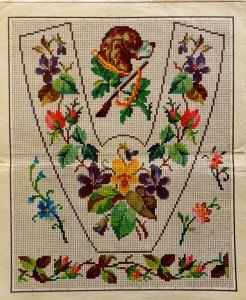

Работа Алекссандры Федоровны

Царские дети полностью разделяли бескорыстные материнские труды, направленные на помощь людям. Так было и в мирное время и в тяжкие дни Русско-японской и Первой мировой войн. Залы Зимнего Дворца ее величество обратила в мастерские, собрала сотни знатных дам и девиц, организовала рабочую общину. Сама неутомимо работала, и все дочери брали с матери пример, усердно шили и вязали, не исключая и великую княжну Ольгу Николаевну, не любившую рукодельничать. Только одно Харбинское депо получило от Зимнего Дворца до двенадцати миллионов разных вещей. «Августейшая семья не ограничивалась денежной помощью, но жертвовала и своими личными трудами, — свидетельствует инок Серафим (Кузнецов) в книге «Православный царь-мученик». — Сколько руками царицы и дочерей было вышито церковных воздухов, покровов и других вещей, рассылаемых военным, монастырским и бедным церквам. Мне лично приходилось видеть эти царские подарки и иметь даже у себя в далекой пустынной обители». Александра Федоровна писала государю во время Первой мировой войны: «Выставка-базар действуют очень хорошо. Наши вещи раскупаются прежде, чем они появятся; каждой из нас удается ежедневно изготовить подушку и покрышку».

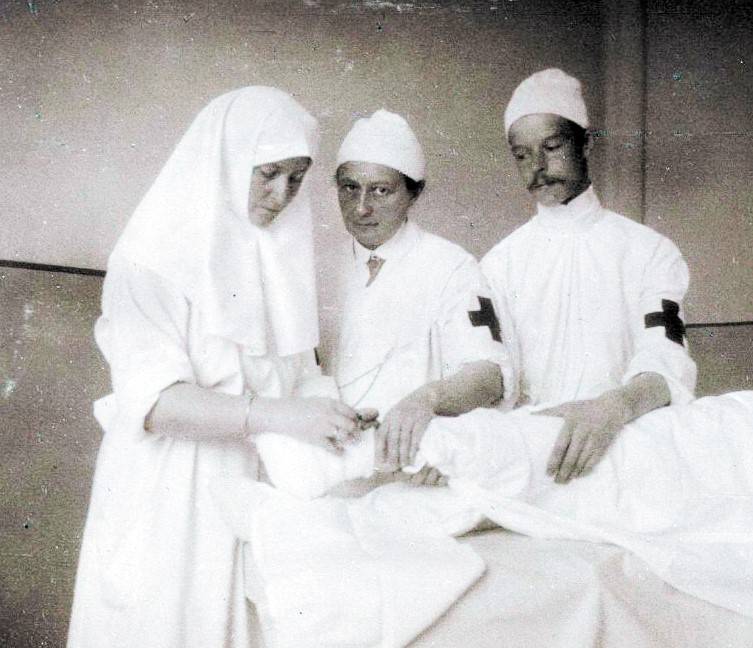

8-летняя Анастасия Романова за вязанием покрывала

Тут я не могу не упомянуть еще об одном аспекте служения царицы и царевен, который не первый взгляд не имеет отношения к рукоделию – это работа супруги и дочерей императора в качестве медицинских сестер. В то время это оказалась начинанием неслыханным, вызвавшим изумление и нарекания в светском обществе. Было совершенно непонятно, зачем императрице это нужно. Ее обвиняли в лицемерии, и желании прославиться. Но смотрите сами — вставали государыня и ее старшие дочери рано, ложились иногда в два часа ночи. Когда прибывали санитарные поезда, императрица и великие княжны делали перевязки, ни на минуту не присаживаясь с 9 часов иногда до 3 часов дня. Во время тяжелых операций раненые умоляли государыню быть рядом, умирающие просили ее посидеть возле кровати, подержать им руку или голову, и она невзирая на усталость успокаивала их целыми часами.

Царица и княжны в госпитале

Свидетельство Анны Танеевой: «Я видела русскую императрицу в операционной госпиталя, державшей склянки с эфиром, подающей простерилизованные инструменты, помогающей при самых трудных операциях, принимающей от хирургов ампутированные конечности, убирающей пропитанные кровью и даже кишащие паразитами бинты, выносящей все эти запахи, зрелище и агонию в самом ужасном на земле месте — в военном госпитале во время войны. Она делала свою работу с тихим смирением и неутомимостью человека, которому Бог предназначил это служение. Татьяна (княжна) была почти такой же верной, как и ее мать, и жаловалась только, что из-за молодости ее освобождают от самой трудной работы. Императрицу ни от чего не освобождали, и она сама этого не желала»

Работа Алекссандры Федоровны

Так продолжалось, пока позволяло здоровье. Пишет Семен Павлов, офицер пулеметной команды 10-го Кубанского пластунского батальона: «С приездом Высочайших Особ в лазарете начиналась трудовая жизнь – перевязки и операции. После Своей болезни Государыня редко принимала участие в этих работах. Обыкновенно она привозила с собой какую-нибудь работу, чаще всего вышивку. Садилась около особенно тяжело раненого и, занимая его разговором, одновременно вышивала. В этих вышивках сказывался большой и тонкий вкус Государыни: я редко видывал такую искусную вышивальщицу. Особенно хорошо вышивала Государыня цветной гладью – это были настоящие художественные работы».

Вышивка бисером

Столик и приспособления для вышивки бисером

Надо сказать, что до самого последнего дня руки императрицы и великих княжон были заняты рукоделием, которое помогало им и в радости, и в самые тягостные дни и минуты жизни.

Апрель 12, 2017/Теги: История, Рукоделие

https://lovelypuppets.ru/blog/tsarstvennye-rukodel...ii-tvorchestvo-semi-romanovyh/

|

Метки: романовы рукоделие |

Лазарет императрицы |

- 21.06.2017

- Из истории медицины в России

- Автор М. Карабанова

Лазарет императрицы

Лазарет императрицы

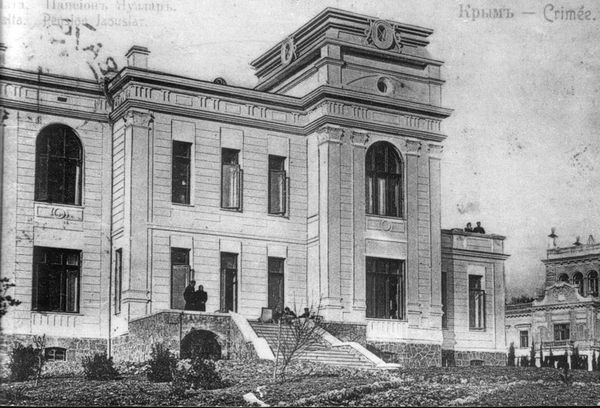

В

конце прошлого века лучшая, граничащая со старинным парком часть самого

крупного из удельных царских имений — Массандры — была дарована под

санатории, в основном для туберкулезных больных. Первым, возведенным в

память Александра III, владело Ялтинское благотворительное общество.

Императрица оплачивала содержание и лечение в нем одной больной. Крупный

взнос (25 тысяч рублей) был сделан ею же на строительство санатория

Морского ведомства, получившего ее имя. Третий, в память 300-летия

царствующего Дома, предназначался для неимущих офицеров.

По замыслу

императрицы Александры Федоровны, почетного лейб-медика Евгения

Сергеевича Боткина (расстрелян в 1918 году вместе с царской семьей) и

старшего врача Ливадии Василия Яковлевича Пантюхина предполагалось

построить здесь еще и больницу, оснащенную по последнему слову медицины,

— для семей работников Ливадийского и других удельных крымских имений.

Место,

при въезде в Ливадию, подыскал Е.С.Боткин, которому императрица

поручила руководство и контроль за строительством. Проект, выполненный

архитектором имения Г.П.Гущиным, предусматривал просторное, на мощном

цоколе, здание, два крыла которого сходились в центре — к домовому

больничному храму с высокой главой. Второй этаж целиком отводился

операционному отделению — с паровой дезинфекцией, пароформалиновой

камерой, рентгеновским аппаратом последнего выпуска, автоклавами,

электролифтами. В новую больницу из старой намеревались перевести

амбулаторию, родильное отделение, аптеку и другие службы. Старший врач

Пантюхин и начальник ливадийской электростанции Легович загодя

знакомились с оснащением лучших клиник в Петербурге и Москве. В апреле

1914 года по распоряжению царя, не дожидаясь приезда его с семьей для

участия в закладке, приступили к строительству. Место второго врача

имения и хирурга будущей больницы предложили Н.Г.Стойко. Николай

Георгиевич — крымчанин, родился в Симферополе в 1881 году, учился в

здешней мужской гимназии. Его отец служил управляющим у крупного

винопромышленника Стахеева. В семье было пятеро детей. Все трое сыновей

стали врачами, одна из дочерей — акушеркой. Студентом медицинского

факультета Новороссийского университета приезжая на летние каникулы к

родным в Ялту, Николай Георгиевич работал в клинике известного крымского

хирурга А.А.Галузевского, в детском санатории доктора Лапидуса, а также

принимал больных в собственном скромном кабинете, который открыл для

него в своем доме на Аутской улице его тесть А.И.Барильо. По окончании

курса Стойко был оставлен ординатором при университетской клинике

госпитальной хирургии, где за несколько лет приобрел изрядный опыт,

обобщенный в работах: «О вывихах сухожилий», «О разрывах сухожилий», «О

поздних осложнениях хлороформного наркоза», «Об изменениях вязкости

крови».

Однако Николая Георгиевича не переставало тянуть в родные

края, и в конце концов он с женой, французской подданной, и двумя детьми

возвращается в Крым. Стойко с головой погружается в медицинские заботы

по имению. Строительство новой больницы шло успешно, но август

четырнадцатого года круто изменил планы Стойко. В первые же дни войны он

уходит в ополчение, стремясь попасть ближе к фронту «для большего

усовершенствования по специальности». Его направляют в хирургический

госпиталь.

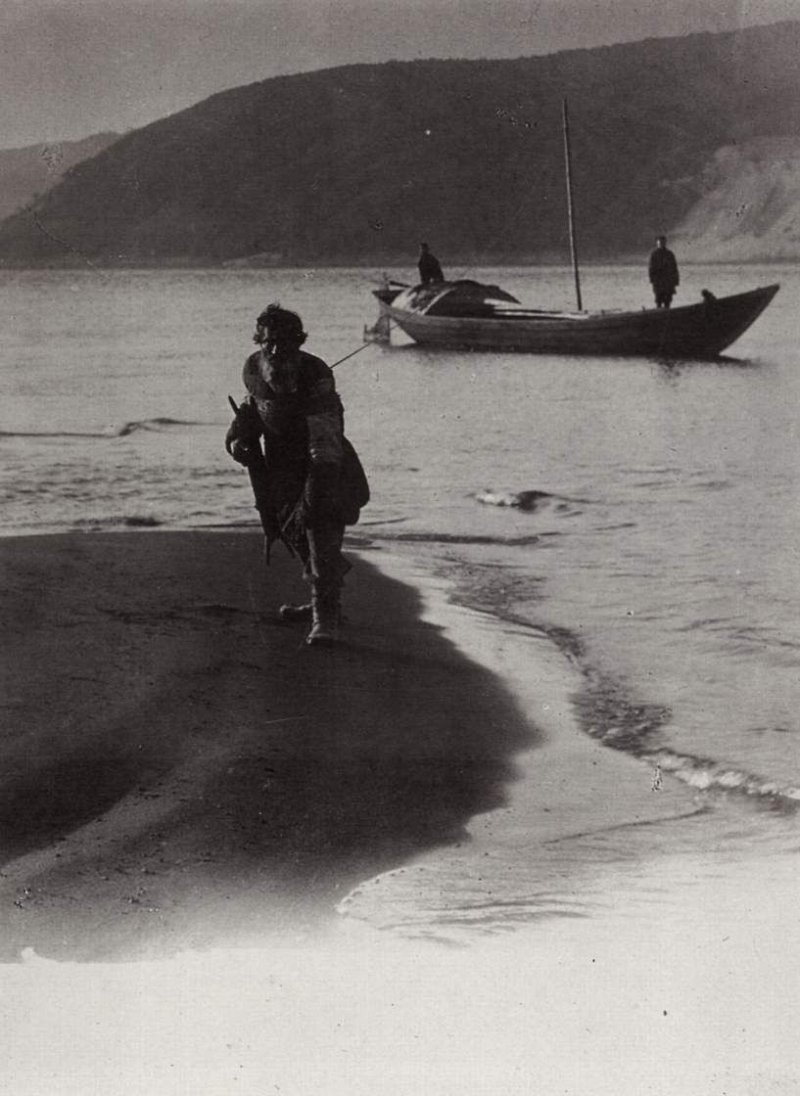

Курорты Крыма в спешном порядке переоборудуются в

лазареты. Санаторием для раненых становится прекрасное имение

Кучук-Ламбат. Дворец в Массандре — свою летнюю дачу — императрица жалует

больным и раненым сестрам милосердия. В Нижней Массандре спешно

закладывают еще один санаторий — для выздоравливающих офицеров и

фронтовых отпускников. Два лазарета подготовлены в Ливадии. По примеру

царской семьи и другие владельцы свои виллы, особняки и скромные дачи в

Мисхоре, Алупке, Гаспре, Симеизе, Евпатории, Феодосии передают Красному

Кресту.

С началом войны В.Я.Пантюхин срочно был вызван в Петроград.

Он телеграфирует оттуда: «»Ее Величество изволила выразить желание об

ускорении работ, предназначив новую больницу для раненых и больных

офицеров и нижних чинов, мансардное же помещение — для больных сестер

милосердия». Строительство лазарета форсировали, а тем временем

запасались всем необходимым: санитарными автомобилями, медицинскими

инструментами, медикаментами, теплой одеждой. Молочное стадо имения

увеличили в расчете на раненых. С фронта были отозваны машинисты

Ливадийской электростанции, которая должна была обеспечить бесперебойную

работу операционных. Подбирали и готовили персонал. Больничной церкви

во имя великомученика и целителя Пантелеймона императрица прислала

иконы.

11 апреля 1916 года лазарет, получивший ее имя, был освящен.

Н.Г.Стойко вернулся из действующей армии. Раненых на южный берег

доставляли автомобилями и пароходами из Севастополя, где заканчивалась

железнодорожная ветка. Крымские медики применили испытанную схему

специализации госпиталей по характеру ранений, предложенную еще

Н.И.Пироговым в Крымскую кампанию 1854-1855 годов. Новый ливадийский

лазарет взял на себя самых тяжелых пациентов.

После отречения Николая

II наступили перемены. В марте 1917 года Ливадия была

национализирована. По февральской амнистии из тюрем и ссылок хлынули на

волю заключенные. Политический Красный Крест, руководимый В.Н.Фигнер и

Е.П.Пешковой, организовал для освободившихся политкаторжан, больных

туберкулезом, несколько санаториев в Крыму. Тот, что разместился в

Свитском дворце в Ливадии, был самым крупным. Возглавлял его ялтинский

врач В.Е.Вайнштейн.

В России в начале века ежегодно заболевало

туберкулезом не менее полумиллиона человек. В 1910 году она вступила в

Международную Лигу по борьбе с туберкулезом, став ее двадцать седьмым

членом. Ялтинское отделение было одним из самых деятельных: амбулатории,

приюты, бесплатные столовые, кружечные сборы в ежегодные Дни белого

цветка — все это сумели сохранить даже в трудное военное время.

Ялтинские врачи незадолго до войны представили в земское собрание план

создания на Южном берегу Всероссийской здравницы. За образец была взята

Германия, где благодаря обширной сети санаториев за короткий срок

туберкулез был значительно потеснен. Там же, в Германии, в 1911 году

врач Зауэрбрух впервые применил при лечении туберкулеза хирургический

метод тотальной торакопластики.

Именно эту операцию и рискнули

повторить крымские врачи, хотя более неблагоприятную ситуацию трудно

было представить. В июле 1917 года под руководством и при

непосредственном участии В.Е.Вайнштейна в санатории ? 55 в Ливадии,

бывшем лазарете императрицы, была сделана первая тотальная

торакопластика по Зауэрбруху. Политкаторжанка, перенесшая эту операцию,

еще двадцать лет спустя была жива и клинически здорова. Оправдался

расчет и на климат. Менее чем за полтора года (1917-1918), по

свидетельству Стойко, было выполнено два десятка подобных операций.

Между

тем революционный пожар перекинулся из Севастополя в Ялту. Крейсер,

пришедший в ночь с шестого на седьмое января 1918 года, превратил эту

ночь в варфоломеевскую. В лазаретах в Ливадии расстреливали раненых

прямо на больничных койках. Чудом, только благодаря аресту избежал той

же участи Стойко.

Все это время Ливадийский лазарет переходил из рук в

руки. Самым продолжительным был период, когда он оказывал лечебную

помощь Добровольческой армии. Казалось, не будет конца исполосованным

шашками мальчикам на операционных столах… Лечение туберкулеза

хирургическим путем отложили до лучших времен.

Волна за волной люди

эмигрировали. Как за себя переживали в лазарете за Стойко, чья жена, не

поменявшая подданства, вынуждена была вместе с детьми покинуть Крым.

Согласно

декрету «Об использовании Крыма для лечения трудящихся»,

обнародованному 21 декабря 1920 года, первая партия (преимущественно

красноармейцы) численностью в пять тысяч человек должна была прибыть

немедленно, за ней — следующая, в двадцать тысяч. Американские

предприниматели предложили Советскому правительству сдать им ялтинский

курорт в аренду сроком на 24 года, но правительство категорически решило

справиться своими силами. Первый санаторий из намеченных четырнадцати

сумели открыть уже через десять дней — на Поликуровском холме в

Массандре. Шестым по счету 19 февраля 1921 года принял больных санаторий

в Ливадии — на 120 мест, с лечебным профилем «легочная хирургия».

Старшим врачом был назначен освобожденный из-под ареста Н.Г.Стойко.

На

исходе более или менее благополучного первого курортного лета в Крым

хлынула масса туберкулезных больных. Перенаселенность и голод превратили

жизнь ялтинцев в борьбу за выживание: каждый свободный клочок земли в

санаториях превратили в огород, бригады, составленные из больных, ловили

в море хамсу, собирали в лесу шиповник, грибы. Многие медики сами

заболели туберкулезом.

В это время Н.Г.Стойко и Л.С.Киш,

возглавлявший медицинскую часть Управления курортами, возобновили

единичные легочные операции в Шестом санатории в Ливадии и в

хирургической клинике Института туберкулеза, который был открыт в Ялте в

1922 году.

С НЭПом пришла возможность плановой хирургической работы.

Был сделан капитальный ремонт, куплены новая мебель и оборудование,

одежда для больных. Курорты перешли на хозяйственный расчет. Вскоре

бывший Шестой санаторий стал ведущим в Ливадии. Здесь были прекрасные

помощники-ординаторы Полетаева и Сандлер, медицинские сестры и сиделки

Делла-Вос, Соколова, Роттердамская, Мартынова. А.И.Абугова вспоминает,

что Стойко пригласил ее, молодого врача одной из харьковских клиник,

работать в санатории, когда она приехала в Крым отдыхать. С ней остался и

ее муж — А.Г.Гильман, вместе со Стойко занимавшийся торакопластикой и

торакокаустикой, френикоэкзересом и другими операциями. Гильман стал

известным профессором, создал свою школу.

Вот что рассказывала о

применявшихся здесь методах лечения врач М.И.Ключевич: «Я тогда работала

в крестьянском санатории в Ливадии. Меня и моих коллег оторопь брала,

когда мы приходили к Стойко и видели распахнутые зимой двери палат,

закутанных больных на балконах, «воздушные ванны» и гимнастику на

сквозняках, морские купания до осени. Вот разве что с солнцем они были

осторожны. Кроме того, это был какой-то оазис добра и доверия.

Туберкулеза тогда еще боялись не меньше чумы. Но там не было стены между

больными и врачами. Я часто видела Николая Георгиевича где-нибудь на

скамеечке в парке беседующего с больными, и понимала, что все это —

поразительные результаты, удивительная атмосфера — идет от него,

настоящего русского интеллигента…»

Стены бывшего лазарета выдержали

страшное крымское землетрясение 1927 года. В цокольном этаже продолжали

оперировать, пока санаторий не эвакуировали в Кисловодск. Тогда же

покинул Крым и Стойко, организовав вскоре в Центральном институте

туберкулеза в Москве хирургическое отделение. На 3-м Всеукраинском

съезде хирургов в Днепропетровске он доложил итоги десятилетнего

хирургического лечения туберкулеза в крымском санатории (52

торакопластики и 117 френикотомий). Его сообщение стало сенсацией. К

этому времени оперировать по методу торакопластики начали уже в

Харькове, Москве, Одессе, Ленинграде, но таких результатов, когда люди

после операции возвращались даже к шахтерскому труду, не было ни у кого.

В Подмосковье Николай Георгиевич имел возможность сравнить: каждый

случай здесь отнимал времени и сил втрое больше, чем в Крыму, результаты

же были несопоставимы. И он пришел к окончательному выводу о важности

климатического фактора в хирургическом лечении туберкулеза.

К

середине 30-х годов санаторий ВЦСПС ? 2 (так назывался теперь

ливадийский лазарет) был признан одним из ведущих центров хирургии

легочного туберкулеза в стране и объявлен здравницей всесоюзного

значения. К концу десятилетия «операции отчаяния», как называли

торакопластику, здесь давали клиническое выздоровление в 83,5 процентах

случаев, а по показателям смертности после операции наименьшую цифру в

мире — около одного процента.

«Николай Георгиевич приезжал каждое

лето в Крым, — рассказывала врач А.И.Абугова. — Клиника у нас или

санаторий — спрашивали мы его, а он нас успокаивал, чтобы работали, не

обращая ни на что внимания. На наше счастье, курортное управление

поддерживало эксперименты, и мы создавали новые методики и разработки по

климатическому лечению, трудовой терапии, лечебной гимнастике. У нас

была прекрасная библиотека, массовик-затейник, который не давал больным

падать духом, появились фото- и драматическая студии, джаз, струнный

оркестр, художественная галерея. К нам приезжали гости — папанинцы,

челюскинцы, писатели…»

Видимо, лазарету императрицы на роду было

написано и закончить свое существование военным лазаретом. В первые

месяцы Великой Отечественной войны санаторий ВЦСПС ? 2 принял раненых, а

осенью, при отступлении советских войск, его взорвали: образцовый

госпиталь, каким он являлся, не должен был достаться врагу. В

пятидесятые годы, разобрав руины и высвободив вполне уцелевший цокольный

этаж, надстроили над ним скромное здание школы-интерната. Дети лечатся

здесь и теперь. Напоминание о прошлом — фонтанчик с надписью:

«1914-1916» — годы строительства лазарета императрицы.

|

Метки: романовы лазареты |

История шляпы в России |

|

История шляпы в России Опубликовано 19.02.2013

|

|

Метки: мода |

Пансион для девиц А. Гартман |

Пансион для девиц А. Гартман

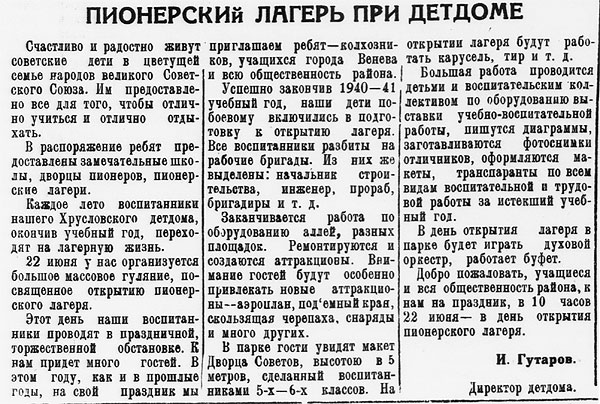

История Царскосельской Мариинской гимназии ведет свой отсчет от 1825 года, когда иностранная подданная г-жа Гартман обратилась к главноуправляющему Царским Селом генералу от артиллерии Я.В.Захаржевскому с прошением о постройке за казенный счет в Царском Селе дома, где она хотела открыть пансион для девиц.

Сознавая необходимость иметь в городе учебное заведение, в котором девицы имели бы возможность получить приличное воспитание, главноуправляющий обратился с соответствующим ходатайством к императору Николаю I, который утвердил его в 1826 году.

фрагмент Атласа Цылова 1857 г.

Через четыре года на участке 94 дом для пансиона (небольшой деревянный дом на Московской улице, напротив Духовного училища) был построен и девицы Царского Села приступили к учению.

Проект Стасова В.П. 1820-е годы. Подписан: Дом девичьего пансиона по Московской улице, 1824 г. (ЦХМФПД)

Открытый в этом доме девичий пансион просуществовал 34 года. Несмотря на материальную поддержку города и Дворцового правления, средства пансиона были столь скудны, что он не мог дать обучающимся девицам полного среднего образования. В нем преподавались лишь начала арифметики, всеобщая история, русский язык, география, пение и женское рукоделие.

Чтобы исправить эту ситуацию, жители Царского Села по инициативе главного врача городского госпиталя Ф.Ф.Жуковского-Волынского обратились к генералу Захаржевскому с просьбой об открытии в Царском Селе женской гимназии взамен пансиона.

В 1868 г. этот дом предоставили для жительства вышедшему в отставку Царскосельскому архитектору Н.С.Никитину.

Источники:

- Пилявский В. И. Стасов. Архитектор. Л.: Госстройиздат, 1963, 251 с., ил., переплет

- Семенова Г.В. Царское Село:знакомое и незнакомое. .-М.ЦентрПолиграф, 2009.- 638, (2)

- Цылов Н. И. Атлас города Царского Села. СПб., 1858https://tsarselo.ru/yenciklopedija-carskogo-sela/o...sion-dlja-devic-a-gartman.html

|

Метки: дворянское образование пансионы царское село |

Приезд Императора Николая II с семьей в Евпаторию |

Приезд Императора Николая II с семьей в Евпаторию

Судьбе было угодно, чтобы последним городом в Крыму, куда приезжала семья Российского императора Николая II, стала Евпатория. Случилось это за полтора года до его отречения от престола, в середине мая 1916 года.

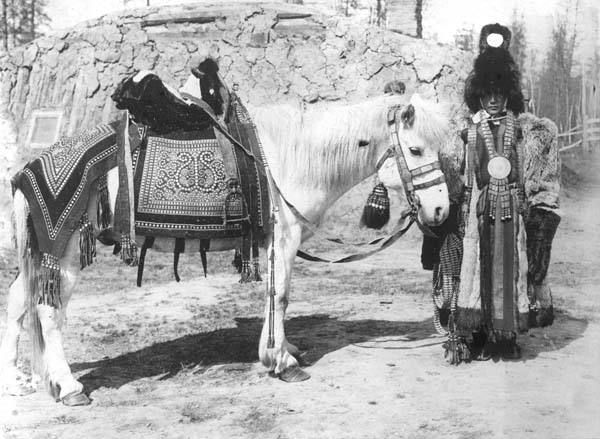

Визит в Евпаторию был кратким и деловым. В Николаеве спускали на воду линкор "Императрица Мария", и царская семья присутствовала на этой торжественной церемонии. Затем состоялось краткое посещение Севастополя, смотр Черноморского флота и переезд в Евпаторию поездом, по недавно построенной железнодорожной ветке, на открытие военного госпиталя имени императрицы Александры Федоровны. По воспоминаниям фрейлины царицы Анны Вырубовой, "… встреча в Евпатории была одна из самых красивых. Толпа иноверцев: татар, караимов в национальных костюмах... И все залито южным солнцем".

Визит в Евпаторию был кратким и деловым. В Николаеве спускали на воду линкор "Императрица Мария", и царская семья присутствовала на этой торжественной церемонии. Затем состоялось краткое посещение Севастополя, смотр Черноморского флота и переезд в Евпаторию поездом, по недавно построенной железнодорожной ветке, на открытие военного госпиталя имени императрицы Александры Федоровны. По воспоминаниям фрейлины царицы Анны Вырубовой, "… встреча в Евпатории была одна из самых красивых. Толпа иноверцев: татар, караимов в национальных костюмах... И все залито южным солнцем".

Вот как описывает императрица александра Федоровна в письме к Николаю II от 28 апреля 1916 года отправку санитарного поезда из Царского Села, на котором Анна Вырубова вместе ранеными должна была прибыть в Евпаторию.

"Ну, вчерашний день доставил А. немало томления — никак нельзя было установить, когда прибудет мой санитарный поезд в Ц.С. из города для того, чтобы захватить ее; — после бесконечных отмен мы, наконец, после 6 отвезли ее, прошлись по всему поезду, нашли в нем множество своих раненых офицеров, а также из большого дворцового лазарета и из города, — сына Гебеля и солдат, также 5 несчастных Аниных калек, 5 сестер, едущих в отпуск в Ливадию и нескольких жен, сопровождающих мужей. Вильчк. также поехал, чтоб осмотреть все санатории в Крыму, принадлежащие к нашему Ц.С. пункту, — и Дуван поехал. А. (Анну Вырубову) провожала целая свита — Жук, Феод. Степан., Коренев, Ломан сопровождает поезд. Ее вместе с ее горничной поместили в его прелестном купе в вагоне сестер, ее раненые в противоположном конце поезда. Наконец, в 7 1/4 они двинулись (она была ужасно грустна). Когда я ложилась спать, то получила от нее письмо из города, в котором она сообщает, что они простоят там еще до 10 1/2 — один Бог знает, когда они попадут в Евпаторию. <...> Затем, не могли ли бы мы съездить из Симферополя (оставив там часть вагонов) по жел. дор. в Евпаторию? Это было бы менее утомительно, и мы могли бы позавтракать в поезде, осмотреть санатории и повидать Аню." (Источник "ЕВПАТОРИЯ 1915-1922" Сайт Кирилла Финкельштейна)

Царский поезд прибыл в город 16 мая в 10 часов утра. Выслушав приветственные речи губернатора Н.А. Княжевича, городского головы С.Э. Дувана, представителей депутаций всех национальностей, населявших город, императорская семья и немногочисленная свита на автомобилях отправились в православный собор. Здесь в присутствии высоких гостей архиепископ Таврический и Симферопольский отслужил молебен, а потом благословил императора иконой Святого Николая Чудотворца. Из православного храма царская семья проследовала в мечеть Джума-Джами, где ее приветствовали глава мусульманской общины Евпатории имам Мустафа Эфенди, уездный кадий Мемет Эфенди и огромная толпа мусульман. Далее Николай Александрович и сопровождавшие его гости направились в караимскую кенасу. У входа в галерею их встречали духовный глава караимов гахам Таврический и Одесский С.М. Шапшал и восемь почетных прихожан. Они преподнесли императору хлеб-соль, рассказали о подвигах караимов на полях сражений. Следующая остановка была сделана в главной евпаторийской синагоге. Специально приехавший хор симферопольской синагоги приветствовал Николая II исполнением российского гимна.

Отдав дань уважения главным конфессиям города, царь проследовал в "Приморскую санаторию", где официально открыл лазарет имени императрицы Александры Федоровны. При осмотре лазарета августейшую семью сопровождал его начальник полковник Крыжановский. Император обошел строй офицеров и солдат, его супруга с дочерьми прошли в палаты к тяжело раненным.

Официальная часть визита закончилась. Николай Александрович с наследником спустились на пляж. Мальчик играл в теплом песке, строил крепости, царь раздраженно поглядывал на любопытствующую толпу, которая всюду следовала за ними и упорно не желала расходиться. Государь так и не выкупался в прохладном майском море, хотя очень этого хотел. По возвращении с пляжа он долго беседовал с солдатами из лазарета, вручил раненым медали, а Александра Федоровна делала "фотографические снимки с находящихся на излечении офицеров". Затем царская семья осмотрела земский лазарет, где Николай II собственноручно наградил четырех воинов Георгиевскими крестами. Вторую половину дня гости отдыхали на даче "Мечта", которую снимала у С.Э. Дувана А. Вырубова. Гуляли у моря, пили чай со сладостями на балконе. А в шесть часов вечера под торжественные звуки "Боже, царя храни" императорский поезд отошел от евпаторийского вокзала.

Официальная часть визита закончилась. Николай Александрович с наследником спустились на пляж. Мальчик играл в теплом песке, строил крепости, царь раздраженно поглядывал на любопытствующую толпу, которая всюду следовала за ними и упорно не желала расходиться. Государь так и не выкупался в прохладном майском море, хотя очень этого хотел. По возвращении с пляжа он долго беседовал с солдатами из лазарета, вручил раненым медали, а Александра Федоровна делала "фотографические снимки с находящихся на излечении офицеров". Затем царская семья осмотрела земский лазарет, где Николай II собственноручно наградил четырех воинов Георгиевскими крестами. Вторую половину дня гости отдыхали на даче "Мечта", которую снимала у С.Э. Дувана А. Вырубова. Гуляли у моря, пили чай со сладостями на балконе. А в шесть часов вечера под торжественные звуки "Боже, царя храни" императорский поезд отошел от евпаторийского вокзала.

В своем дневнике Николай II сделал такую запись за 16 мая 1916 года:

16-го мая. Понедельник.

В 8 час. утра прибыли в Евпаторию, когда я еще спал. В 10 час. вышли из поезда и, приняв депутации, поехали в город. Погода была теплая, серая и ветреная. Посетили собор, мечеть и кинассу караимов, которую также посетил Александр Павлович в 1825 г. Затем осмотрели лазарет Аликс — приморскую санаторию с ранеными из Ц. Села. Прошел с Алексеем к морю и осмотрел ванны. Побывали еще в земской уездной больнице и вернулись в поезд в час с 1/4. После завтрака отправились запросто в город в дальний его участок на дачу, занимаемую Аней. Дети резвились на берегу на чудном песку. Хотелось выкупаться, но воздух был прохладен. Выпив у нее чаю, приехали в поезд и в 6 1/4 уехали из Евпатории. Город производит очень приятное впечатление и надо надеяться разовьется в большое и благоустроенное лечебное место. Довезли Аню до ст. Сарабуз.

Посещение Евпаториии отмечено также в дневнике великой княжны Татьяны Николаевны:

"Утром пришли в Евпаторию. Поехали в собор, молебен оттуда в мечеть, потом к караимам в храм. Поехали в санаторию Мамы. Рита* была, там масса раненых и много наших. Осматривали все, потом заехали в маленький лазарет. Завтракали в поезде. Днем подъехали к Ане на дачу. Рита тоже была. Сидели на чудном пляже у моря, искали раковины. Пили у нее на балконе чай. Вернулись в б часов. Все наши раненые были на станции. Сидела у себя. Обедали со всеми. В 9 часов гуляли с Папой по станции Сарабуз. Аню оставили там. После сидела с Мамой. —Ужас как грустно уезжать из Крыма от моря, моряков и кораблей!"

* Рита - Хитрово Маргарита Сергеевна (1895-1952), фрейлина, сестра милосердия царскосельского Дворцового лазарета, последовала за царской семьей в Тобольск. По личному приказу Керенского арестована (22.8.1917) и доставлена под конвоем в Москву. Состояла в переписке с царской семьей во время их заключения. В эмиграции вышла замуж за В. Г. Эрдели. Скончалась в Нью-Йорке.

Эпизоды визита Николая II в наш город засняли на кинопленку, и уже через две недели в кинотеатре "Наука и жизнь", при полном аншлаге, демонстрировался хроникальный фильм "Пребывание Их Императорских Величеств с Августейшей Семьей в Евпатории".

http://история-евпатории.рф/history/05-nineteenth-age/nikolay.php

|

Метки: крым романовы красный крест |

Мариинская женская гимназия в Царском Селе |

Мариинская женская гимназия в Царском Селе

История Царскосельской Мариинской гимназии ведет свой отсчет от 1825 года, когда иностранная подданная г-жа Гартман обратилась к главноуправляющему Царским Селом генералу от артиллерии Я.В. Захаржевскому с прошением о постройке за казенный счет в Царском Селе дома, где она хотела открыть пансион для девиц. Главноуправляющий обратился с соответствующим ходатайством к императору Николаю I, который утвердил его в 1826 году. Через четыре года дом для пансиона (небольшой деревянный дом на Московской улице, напротив Духовного училища) был построен и девицы Царского Села приступили к учению.

Открытый в этом доме девичий пансион просуществовал 34 года. Несмотря на материальную поддержку города и Дворцового правления, средства пансиона были столь скудны, что он не мог дать обучающимся девицам полного среднего образования. В нем преподавались лишь начала арифметики, всеобщая история, русский язык, география, пение и женское рукоделие. Чтобы исправить эту ситуацию, жители Царского Села по инициативе главного врача городского госпиталя Ф.Ф. Жуковского-Волынского обратились к генералу Захаржевскому с просьбой об открытии в Царском Селе женской гимназии взамен пансиона.

В феврале 1864 года главноуправляющий Царским Селом представил начальнику отделения собственной Ее Величества канцелярии принцу П. Г. Ольденбургскому ходатайство с просьбой об открытии в Царском Селе 3-х классной женской гимназии с 6-ти летним курсом; о причислении её к Ведомству Императрицы Марии, о наименовании гимназии в честь императрицы Марии Александровны (супруги Александра II) «Мариинскою» и об отпуске на гимназию 3000 рублей ежегодно из средств ведомства. Прошению был дан ход и 7 февраля 1865 года состоялось торжественное открытие и освящение гимназии в присутствии императора Александр II.

Вначале гимназия размещалась в деревянном здании бывшего женского пансиона, но помещение было тесным и не отвечало требованиям, предъявляемым к гимназии. Поэтому в 1866 году гимназия переехала в расположенное на ул. Леонтьевской каменное здание бывшей канцелярии главноуправляющего Дворцовыми правлениями генерала Захаржевского (арх. Д.Е.Ефимов, 1845 г.), которое было переоборудовано под нужды гимназии. В 1875 году гимназия стала 7-ми летней, в 1906-1907 гг по проекту архитектора Г.Д.Гримма был надстроен третий этаж.

За первые 25 лет своего существования (1865-1890) в гимназии обучались 860 учениц, из которых 257 окончили полный курс, дающий право на звание домашней учительницы. Учебная программа семилетней женской гимназии была практически такой же как и в мужской (за исключением древних языков).

Как и в других гимназиях, обучение в Мариинской гимназии было платным, начиная от 40 рублей в момент открытия до 80 рублей в 1911 году, что ограничивало поступление в нее представительниц низших сословий. Так в 1890 году из 129 учениц 77 были детьми дворян и чиновников и лишь 2 ученицы представительницами нижних чинов и крестьян. В этом же году имелось 16 стипендий для малоимущих учениц, право бесплатного обучения предоставлялось дочерям служащих при гимназии.

После революции Мариинская гимназия была преобразована во II Детскосельскую советскую трудовую школу.

В 1970 году в здание бывшей Мариинской гимназии переехала музыкальная школа г. Пушкина, впоследствии переименованная в Царскосельскую гимназию искусств.

К 100-летию со дня рождения Анны Ахматовой, учившейся в гимназии в 1899 – 1905 гг., на фасаде здания была установлена мемориальная доска. В мае 2000 года гимназии было присвоено имя Ахматовой. Более трехсот её учащихся стали лауреатами и дипломантами российских и зарубежных музыкальных конкурсов и фестивалей.

Информация частично взята с

сайта проекта "Энциклопедия Царского Села"

http://www.tsarselo.ru

Метки: История, Николай1, ЦарскоеСело, гимназия, история

|

Метки: дворянское образование гимназии |

«Моя милая мученица». Как фрейлина императрицы избежала расстрела |

- ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

- САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

- Адыгея

- Архангельск

- Барнаул

- Беларусь

- Брянск

- Владивосток

- Владимир

- Волгоград

- Вологда

- Дагестан

- Иваново

- Иркутск

- Казань

- Калининград

- Калуга

- Камчатка

- Карелия

- Киров

- Кострома

- Коми

- Краснодар

- Красноярск

- Крым

- Кузбасс

- Мурманск

- Нижний Новгород

- Новосибирск

- Омск

- Оренбург

- Пенза

- Пермь

- Псков

- Ростов-на-Дону

- Рязань

- Самара

- Саратов

- Смоленск

- Ставрополь

- Тверь

- Томск

- Тула

- Тюмень

- Удмуртия

- Украина

- Ульяновск

- Урал

- Уфа

- Хабаровск

- Чебоксары

- Челябинск

- Черноземье

- Чита

- Югра

- Ямал

- Ярославль

- Общество

- Спецпроекты

- Издания АиФ

- Главная

- Свежий номер

- Общество

- Происшествия

- Политика

- Деньги

- Культура

- Спорт

- Кухня

- Дача

- Здоровье

- Авто

- Наука

- Техника

- Реновация в Москве

- Мнения

- Живые истории

- Счастье - это...

- Недвижимость

- Время созидать

- 7 лет развития Москвы

- МЦК в вопросах и ответах

- Главная

- Свежий номер

- Общество

- Происшествия

- Политика

- Деньги

- Культура

- Спорт

- Кухня

- Дача

- Здоровье

- Авто

- Наука

- Техника

- Реновация в Москве

- Мнения

- Живые истории

- Счастье - это...

- Недвижимость

- Время созидать

- 7 лет развития Москвы

- МЦК в вопросах и ответах

- 100 фактов о Казахстане

- Леди выбирают

- Югра удивляет

- Возвращение иваси

- Детская книга войны

- Как читать Пикассо

- Жизнь Исаака Левитана в картинах

- Учиться в интернете

- Пробная перепись населения–2018

- «Летящей» походкой

- Реновация в Москве

- «АиФ. Доброе сердце»

- АиФ. Космос

- Сделай занятия эффективнее

- Фотоконкурс «Эльдорадо»

- Яркие моменты футбола

- Вся правда о гомеопатии

- Москва Высоцкого

- Пресс-центр

- Октябрь 1917-го. Буря над Россией

- Война на Украине

- Письма на фронт

- Алло, цивилизация

- Тестируй все от LG

- Ад Беслана. Взгляд изнутри

- Твои документы!

- Острый угол

- Все спецпроекты

7

«Ни одна скотина не поспевает». Как Хрущёв вёл народ «в светлое будущее»

76

Собянин: Москва переходит на лучшие современные технологии лечения рака

272

США перебросят в Японию десантный авианесущий корабль - The Japan News

375

На Гавайях политики призвали запретить продажу сигарет людям младше 100 лет

415

Мировой океан поменяет цвет из-за глобального потепления - ученые

6190

Германия сорвала научную конференцию в Казани из-за крымского ректора

653

Что эксперты думают о женском отряде космонавтов?

648

Взгляд из космоса. Для чего нужно дистанционное зондирование Земли?

8381

«Чувствую себя частью чуда». О чем мечтает продавец лотерейных билетов

6807

Ищите выход. Как решить финансовые проблемы с помощью банка?

11696

«Стиль времен моей бабушки». Онлайн-покупка помогла стать реставратором

15028

Не было бы счастья. Страшный диагноз изменил жизнь самарца в лучшую сторону

0

СМИ: при пожаре в жилом доме в Париже погибли семь человек

164

RTL: в Париже не менее четырех человек погибли при пожаре

364

В штате Нью-Мексико произошел взрыв возле торгового центра

206

В Канаде три человека погибли в результате схода поезда с рельсов

501

Мадуро считает безумием возможную отправку военных США в Венесуэлу

1568

Украинский политик развенчал миф, разваливающий страну

7210

Японское издание считает Курильские острова идеальным местом для ракет США

1293

Известия: Аксенов анонсировал визит британской делегации в Крым

0

США заявили, что Россия нарушает нормы ВТО

343

Росстат объяснил рекордный рост ВВП успехами в торговле и строительстве

483

IKEA будет сдавать мебель в аренду

117

Аэрофлот получил премию Global CIO за внедрение витрины данных

759

Страсти по Карбышеву. Можно ли шутить над генералом, замученным немцами?

1676

Oxxxymiron выложил в интернет переписку с Децлом

4102

Михалков резко отреагировал на шутку о советском генерале в Comedy Woman

5518

Не одной крови. Кто из знаменитых отцов воспитывал не своего ребенка?

2611

Стартовали съемки нового проекта Disney «Счастье – это...»

3091

Компания Disney запустила новый народный конкурс «Счастливые моменты»

5457

Сергей Лукьяненко: «Нам нужен укол позитива»

5894

Шанс на победу. Как выбрать удачный подарок на 23 февраля

666

Логинов стал чемпионом мира в параллельном гигантском слаломе

218

«Авангард» впервые за семь лет обыграл СКА в домашнем матче КХЛ

3647

Татьяна Тарасова рассказала о перенесенной операции

790

Моуриньо приехал в Балашиху на матч «Авангард» – СКА в чемпионате КХЛ

29

Сырники со сметаной и ягодным джемом

44

Сибирские пельмени из четырех видов мяса

31

Салат с киноа, хурмой и мини шпинатом

1947

Орехи-провокаторы. Продукты, которые вызывают головную боль

411

Опыт и соблюдение режима. Как избежать ошибок при создании огорода?

1052

Секрет красоты. От чего страдают декоративные деревья, кустарники и лианы?

3700

Подбор растений. Чего не стоит делать при покупке семян и саженцев

2672

Как купить участок умершего соседа, если наследники не нашлись?

65

Когда вернут вытрезвители?

405

Поможет ли аспирин больным раком?

811

Мифы и реальность. Риски, которые несет кормление грудью для малыша и мамы

47843

«Моя милая мученица». Как фрейлина императрицы избежала расстрела

Статья из газеты: Еженедельник "Аргументы и Факты" № 29 15/07/2015

17 июля — годовщина убийства государя Николая II, его супруги и пятерых детей, произошедшего в Екатеринбурге.

Императрица Александра Фёдоровна и Анна Александровна (слева). © / public domain

После Октябрьского переворота 1917 г. все близкие и доверенные лица русского царя нещадно уничтожались. В этом смертельном списке должно было появиться и имя лучшей подруги императрицы Александры Фёдоровны — фрейлины Анны Вырубовой (урождённой Танеевой), однако она чудом ускользнула от ЧК.

Анна Танеева на костюмированном придворном балу в Эрмитаже, 22 января 1903 года. Фото: public domain

В 1922 г. в Париже вышла её книга «Страницы моей жизни», которая активно не понравилась как советской власти, так и отдельным представителям белой эмиграции. Правда от Анны Вырубовой колола глаза и тем и другим, но даже её многочисленные недоброжелатели понимали: «милая мученица», как называла её в письмах императрица, больше других имела право голоса.

«Дешёвые колечки»

В декабре 1920 г. советско-финскую границу в районе пролива перешла босая женщина в драном пальтишке. Услышав шум, она решила, что это погоня. Оказалось, сзади прошёл ледокол «Ермак». Ещё чуть-чуть — и побег был бы невозможен. Эти «чуть-чуть» преследовали Анну. Все 5 раз, что она сидела в тюрьме, фрейлина оказывалась между жизнью и смертью. Первый раз её арестовал «маленький бритый человек» — Керенский. В камере с неё содрали цепочку вместе с православным крестом. Били кулаком в лицо, плевали в миску с бурдой — единственной едой. Солдаты, срывавшие с Анны драгоценности, возмущались, что «колечки дешёвые».

Анна никогда не была помешана на драгоценностях, вкладывала средства в благотворительность. Так, в 1915 г. Анна получила огромные по тем временам деньги — 80 тыс. рублей — в качестве компенсации от железной дороги за увечья, полученные во время аварии, — поезд сошёл с рельс. Полгода Анна была прикована к кровати. Всё это время императрица посещала фрейлину ежедневно, вызывая зависть придворных. Потом Анна Александровна передвигалась на инвалидном кресле, а в дальнейшем на костылях или с палочкой. Прочувствовав, что такое быть инвалидом, все деньги без остатка фрейлина потратила на создание госпиталя для инвалидов войны, где бы их обучали ремеслу, чтобы они могли себя в дальнейшем прокормить. Ещё 20 тыс. рублей добавил Николай II. Одновременно в госпитале находилось до 100 человек.

Собственной семьи у Анны после распада короткого брака с морским офицером Александром Вырубовым не было, поэтому всю себя она отдавала служению ближним. Добрые дела не раз возвращались к ней сторицей. Однажды в тюрьме рябой солдат, один из самых злостных гонителей Анны, вдруг резко переменился. В гостях у брата он увидел на стене фото Анны. Тот сказал: «Целый год в госпитале она была мне как мать». С тех пор солдат изо всех сил помогал лучшей подруге императрицы. Она также навсегда запомнила надзирательницу, которая в кромешном аду тюрьмы на Пасху тайком подарила ей красное яичко. Анна не держала зла на своих гонителей, молилась Богу: «Прости их, не ведают, что творят».

Анна Вырубова на прогулке в инвалидной коляске с великой княжной Ольгой Николаевной, 1915—1916. Фото: public domain

Ушла с миром

Зачем царя убили? Почему отречение Николая II не спасло семью от расстрела

Зачем царя убили? Почему отречение Николая II не спасло семью от расстрела

До катастрофы в поезде, в начале Первой мировой войны, Анна вместе с императрицей и старшими великими княжнами Ольгой и Татьяной, пройдя обучение на сестёр милосердия, ежедневно дежурила в госпитале. «Я видела Государыню России в операционной, держащую наготове эфирные бутылки, владеющую хирургическим инструментом, принимающую, не колеблясь, ампутированные руки и ноги... Я видела Государыню, снимающую с раненых запачканную кровью одежду, полную паразитов, терпящую тошнотворные запахи...» А петроградская знать в это время напропалую кутила: рестораны были полны. У французских портних за сезон 1915-1916 гг. было заказано рекордное количество платьев. Развлекались дамы придумыванием сплетен. «Утром ко мне влетела г-жа Дерфельден со словами: «Сегодня мы распускаем слухи на заводах, что Императрица спаивает Государя, и все этому верят», — писала Вырубова со слов родной сестры.

Императрица Александра Фёдоровна, августейшие дочери Ольга,Татьяна и Анна Александровна (слева) - сёстры милосердия. Фото: public domain

После падения Временного правительства за фрейлину с новой силой принялись большевики. Её то сажали в камеру с налётчицами и проститутками, то выпускали, то снова арестовывали. Изощрёнными пытками добивались оговорить царскую семью. А в конце 1919 г. от Вырубовой решили избавиться, заставив самостоятельно ковылять по петроградским улицам к месту казни. Понимая, что у Анны нет сил сбежать, в охранники ей выделили лишь одного красноармейца. «Меня спас Бог. Это чудо», — напишет она о том, как среди толпы встретила женщину, вместе с которой часто молилась в монастыре на Карповке, где покоятся мощи святого Иоанна Кронштадтского. «Не давайтесь в руки врагам, — сказала она. — Идите, я молюсь. Батюшка Иоанн спасёт Вас». Словно что-то толкнуло Анну в спину, и она смогла затеряться в толпе, прижаться к стене дома. Красноармеец в панике пробежал мимо. И тут же её кто-то окликнул — знакомый, которому она когда-то помогла. «Анна Александровна, возьмите, пригодится!» — Он сунул ей в руку 500 рублей и скрылся. Деньги она отдала извозчику, назвав адрес знакомых за Петроградом. Позвонив к ним в калитку, она потеряла сознание. Потом Анна узнала, что засада с «мотором» (машиной) три недели караулила её на Гороховой улице, где она проживала. Также ЧК разослала на все вокзалы фото Вырубовой. Как загнанный зверь, Анна несколько месяцев пряталась то в одном тёмном углу, то в другом. Скиталась по добрым людям: «Я ушла из тюрьмы. Вы меня примете?» Нашлись десятки верующих, приютивших Анну ради Христа, — рискуя при этом жизнью.

Дневник катастрофы. О чём думал Николай II в ключевые для страны минуты

Дневник катастрофы. О чём думал Николай II в ключевые для страны минуты

Императрица из заточения в Тобольске писала в декабре 1917 г. Анне в Петроград: «Бесконечно тебя люблю и горюю за свою “маленькую дочку” (Анна была на 12 лет младше императрицы. — Ред.) — но знаю, что она стала большая, опытная, настоящий воин Христов... знаю, что тебя тянет в монастырь». Монашеский постриг с именем Мария Анна приняла в 1923 г. на Валааме в Смоленском скиту (с 1917 по 1940 г. остров был под юрисдикцией Финляндии). Её первым духовным отцом был насельник Валаамского монастыря старец иеросхимонах Ефрем (Хробостов). Она продолжала жить в миру как тайная монахиня, поскольку трудно было найти обитель, куда бы приняли инвалида. Зарабатывала Анна преподаванием иностранных языков, коих знала несколько. Родители дали ей блестящее образование. Её отец, Александр Танеев, был управляющим личной канцелярией Николая II, а мать, Надежда Танеева, — праправнучкой великого полководца Кутузова.

Анна пережила царскую семью почти на полвека и была похоронена в 1964 г. на православном кладбище в Хельсинки. Она ушла с миром, оставшись до конца верной Богу, Царю и Отечеству, о спасении которого неустанно молилась.

Смотрите также:

- Настоятель развалин. Отец Евстафий восстанавливает храмы и... души проституток →

- Мог ли мир избежать появления Адольфа Гитлера? →

- Где пророчествовали московские юродивые →

династия Романовыхистория Россииhttp://www.aif.ru/society/history/moya_milaya_much...mperatricy_izbezhala_rasstrela

|

Метки: романовы фрейлины |

Бани царской России |

|

Каждый год в Чистый четверг, в канун Пасхи, православные смывают с себя накопившиеся грехи. Принято считать, что поход в баню в этот день — исконная отечественная традиция, которой русские следуют на протяжении многих веков. На самом деле это легенда, созданная иностранцами, не бывавшими на Руси нигде, кроме Москвы и крупных городов. Лишь самые зажиточные русские люди могли позволить себе собственную баню. Большинство же парилось в русских печах, рискуя при этом угореть и пачкаясь в саже. Даже на исходе XIX века были целые губернии, где жители столетиями мылись только два раза — при рождении и после смерти. Не меньше легенд создано позднее и вокруг общественных бань в городах. Но, судя по документам, семейными номерами, например, пользовались в легендарных банях не семьи, а проститутки для приема клиентов, семейные же люди не ходили туда из боязни заразиться дурными болезнями.

|

|

| https://foto-history.livejournal.com/3771403.htm | |

|

Метки: предпринимательство |

Крым в мемуарах Спиридовича А.И. |

Ялтинское Градоначальство было учреждено, по желанию Императора Николая II, 18 июня 1914 года, и сразу же, после переворота 1917 года, было упразднено Временным Правительством.

Оно занимало южный берег Крыма, от Байдарских ворот и мыса Ласпи до деревни Ускута, что восточное Алушты, включительно, что составляло полосу земли до ста километров длиною.

Северною границею Градоначальства был горный хребет Крымских гор, высотою до 555–800 сажен, называемый в общежитии Яйла, хотя, собственно, слово Яйла (пастбище) обозначает плоскую верхнюю поверхность самого горного кряжам

Вся Яйла, со своими вершинами: Ай-Петри (576 с. - саженей), Кемал-Егерек (716 с.), Демир-Капу (721 с.), Роман-Кош, самая высокая (723,4 с.), Зейтин-Кош (718,9 с.), Чатыр-Даг (714,5 с. — Эклиз-Бурун) и Демерджи представляет могучую, более ста, верст длиною стену, которая и защищает южный берег от северных ветров и холодов.

У Байдарских ворот та могучая стена теснится к морю и даже обрушилась в него колоссальными скалами Фороса, но затем, как бы испугавшись утонуть, отступает от моря и отодвигается от него у Алупки на 4 версты, у Ялты — на 6 верст, а у Алушты — до 8 верст.

За Яйлой же к Градоначальству относился Козьмо-Демьянский монастырь и находящаяся около него Царская охота, из-за которой вся эта местность и была отнесена к Градоначальству.

Южный берег изрезан большими и малыми бухтами, часто с пляжами, и врезается в Черное море, считая с Запада мысами: Ласпи, Сарыч с маяком, Кикенеиз, Ай-Тодор с маяком, Никита, Аю-Даг и Плака.

Это счастливое сочетание горного хребта, береговой линии и теплого моря создало, под горячими лучами южного живительного солнца, из южного берега Крыма благодатный край, титаническую теплицу, царство зелени, плодов и цветов, где созревали виноград и различные нежные фрукты, зрели оливки, винная ягода, раскинулись табачные плантации, круглую зиму цвели розы и фиалки, росли кипарисы, лавровое и масличное дерево, магнолии и олеандры.

Громадная дача Южно-бережного лесничества, начавшись у Массандры, перекинулась через Яйлу на Север гигантским лесным ковром сосны, бука, тисса и орешника и соединяло Южный берег с великолепной, дикой Царской охотой, с горою Чечуль в центре.

Великолепное шоссе, — гордость русских путейских инженеров, бежало через все Градоначальство от Севастополя до Алушты. А в Алуште и Ялте от него шли шоссе в Симферополь и Бахчисарай. Между Мисхором и Ориандой, Ялтой и Гурзуфом было хорошее и нижнее шоссе.

На этой-то замечательной территории, бережно укрытой с Севера, согреваемой южным солнцем и ласкаемой теплым морем, были расположены два города: столица края красавица Ялта и ее ревнивая соперница Алушта, с их дворцами, виллами, громадными имениями, садами, парками, виноградниками и плантациями — города, о которых так много рассказано мною в моих предыдущих томах.

Двадцать татарских деревенек с их садами, виноградниками и табачными плантациями, из которых упомяну лишь: Кикенеиз, Алупка, Кореиз, Ай-Даниль, Ай-Никита, Дегерменкой и Биюк-Ламбат.

Большое количество местечек, разросшихся около культурных центров, около огромных богатейших имений, как например: Симеиз, Мисхор, Алупка, Кореиз, Гурзуф, Суук-Су, Профессорский уголок.

Богатейшие имения частных лиц, перечень которых занял бы много места, из которых упомяну лишь: Тесели — имение Плаутиной, Форос — Ушакова, Алупку — Воронцовой-Дашковой, Кореиз — кн. Юсупова, гр. Сумарокова-Эльстона, имения Токмакова, кн. Долгорукой, кн. Трубецкой, гр. Паниной, за Ялтой же: имения Бекетова, Наумова, Денисова, Федосеева, Соловьевой, Партенит — Раевских и много других.

Имения Великих Князей: Александра Михайловича — Ай-Тодор, Георгия Михайловича — Харакс, Николая Николаевича — Чаир, Петра Николаевича — Дюльбер, Димитрия Константиновича — Кичкине.

Удельные имения — Ай-Даниль, Чукурлар, Кучук-Ламбат.

Как венец всего частного землевладения, — принадлежавшие Государю Императору великолепные имения: Ливадия, Массандра и Орианда с их замечательными виноградниками, подвалами, парками, садами, цветниками.

Удивительное учреждение - Императорский Никитский сад, с его школами, лабораторией, питомниками и винным подвалом Магарача.

Южнобережное лесничество, оберегавшее край от хищнического истребления и эксплуатации лесов.

Все это вместе утопало в зелени виноградников, парков и садов и создавало нашу русскую Ривьеру, равной которой по красоте, природной роскоши и богатству нет в мире.

Я высадился в Симферополе и поехал в Ялту на автомобиле через Алушту. В Алуште меня встретили с цветами, думая, что я еду с женой. Часов в шесть приехал в Ялту, отслужил молебен в соборе и устроился в "России", пока не приищу квартиру, т. к. Императрица просила не беспокоить семью Думбадзе на казенной квартире градоначальника.

На следующее утро явился в Градоначальство. Во дворе стояло довольно много простолюдинов, в большинстве татар. Когда я подошел, все опустились на колени. Я был смущен, просил встать. То были «просители». В канцелярии мне объяснили, что таков обычай. Сказал, что я его категорически уничтожаю и прошу впредь мне такой встречи не делать.

Познакомился со служащими, съездил в полицейское управление, принял полицию. Многих я знал, знал хорошо полицмейстера Гвоздевича. Всех просил служить «по закону» и поступать по отношению публики тоже «по закону». Я заявил, что прежних обычаев по службе, укоренившихся в течение долгой болезни бывшего градоначальника, я не признаю, слышать про них не желаю, прошу их забыть и предупреждаю, что впредь всякий противозаконный проступок будет мною преследоваться наистрожайшим образом.

В первые же дни моей службы прежний градоначальник генерал И. А. Думбадзе скончался. Похоронили его со всеми полагающимися ему военными и гражданскими почестями. От жизни ушел хороший по душе человек, верный слуга Царя и Родины, администратор безукоризненной честности. Со смертью его мне было легче приняться за искоренение тех неправильностей, что упрочились в Градоначальстве за время его болезни, без его ведома.

Больным вопросом являлось отношение к евреям. Их заставляли периодически подавать прошения о праве жительства, оплачиваемые гербовым сбором. Пришлось объяснить, что этим как бы установили незаконный налог и т. д. Собрал приставов, напомнил мое требование — «всё по закону». Обещали. Но не прошло и нескольких дней, как приехавший в Ялту и остановившийся в «России» известный петроградский адвокат еврей, подвергся нажиму со стороны полиции. Адвокат послал две телеграммы в Петроград, разделывая, конечно, Градоначальство. Меня предупредили. Вызвал пристава. В чем дело? Тот бросился на колени. — Простите, больше не буду. — Предложил урегулировать дело. Закон был восстановлен. Адвокат послал телеграмму: — предыдущие считать недействительными.

Вскоре ко мне явилась группа общественных деятелей и очень деликатно просила объяснить, как я буду относиться к евреям. Я не скрыл моего удивления подобным вопросом и ответил: «по закону».

Визитеры думали, что я шучу. Я разъяснил, что для меня выражение «по закону» есть нечто серьёзное, это целая система. Основа всего. Я разъяснил, что и для меня и для самих евреев будет всё гораздо проще и яснее, раз мое отношение к ним будет регулироваться законом, и только законом. — Ведь, посудите сами, господа, если я стану действовать до «усмотрению», то сегодня оно может оказаться удобным для евреев, а завтра я могу встать с левой ноги и мое усмотрение окажется для евреев невыгодным. А закон ясен. Будем руководствоваться законом и всё будет в порядке. — На меня смотрели с удивлением, но возражать не приходилось. Распрощались.

Прошло несколько дней. В Градоначальстве стали выселять евреев из местечек, где они имели право по закону селиться, и предлагали переехать в Ялту, как город.

Вдруг получаю письмо от Вел. Кн. Ксении Александровны, которая просила не выселять из Алупки одну еврейку и т. д. Оказывается, еврейка нашла ход к Великой Княгине через одного из бывших у меня визитеров по еврейскому вопросу и через одного доктора.

Я был возмущен бесцеремонностью общественного деятеля. Я поехал к Великой Княгине, доложил всю деликатность моего положения по водворению в крае именно законности и т. д. Я обещал похлопотать об удобствах для еврейки, но только в Ялте. Великая Княгиня поняла меня и на своей просьбе не настаивала. Еврейка была перевезена в Ялту на моем автомобиле, водворена хорошо и т. д.

Окончив с еврейкой, я пригласил бывших у меня визитеров и пристыдил их. — Как же, господа, ведь согласились, что лучше действовать «по закону». А что же вышло? Дабы обойти «закон», обратились к Вел. Княгине. И я должен был не исполнить просьбы Ее Высочества. Что же вы думаете, господа, что это приятное и легкое для меня дело не исполнить просьбы Великой Княгини, не исполнить просьбы сестры Государя Императора?.. Что же это, хорошо с вашей стороны? Вот каковы вы, господа, общественники. Вот что такое «закон» для вас. — Много я наговорил тогда истин представителям общественности, хотя и с улыбкой. А на прощание их заверил, что и впредь в Градоначальстве всё будет делаться «по закону».

По условиям войны весь наш чудный край представлял теперь как бы одну колоссальную лазарет-здравницу. Всюду были устроены госпиталя или Комитета Императрицы Александры Федоровны или Красного Креста, Земгора или иных благотворительных организаций или частных лиц.

Не было интеллигентной семьи, в которой бы кто-либо из дам не работал на раненых. Все, кто не мог устроиться на фронт, работали, как могли, на местах. Многие богатые люди имели у себя домовые лазареты. У многих жили выздоравливающие офицеры. В Ливадии был устроен большой лазарет, отчеты о котором, ежедневно отсылались Императрице Александре Федоровне.

Будучи, по должности, представителем Верховного начальника Военно-санитарной части для моего Градоначальства, я представился в Петрограде принцу Ольденбургскому. Его Высочество дал мне руководящие указания и просил, при замеченном где-либо упущении, телеграфировать ему непосредственно. И, когда я воспользовался однажды этим разрешением по поводу одного лазарета Земгора, на администрацию которого ко мне поступило несколько жалоб офицеров и рапорт коменданта, принц не замедлил обрушиться по телеграфу строгою карою.

Всё в крае жило для войны. Я окунулся в новое для меня дело, и оно вскоре захватило меня полностью.

С первых же дней мне пришлось соприкасаться с членами Императорского Дома. Приехав в Ялту, я еще застал в Ливадии Вел. Кн. Марию Павловну Старшую. Великая Княгиня стояла во главе обширной организации по снабжению выходящих из госпиталей теплого одеждою. Организация охватила всю Россию. Но на Южном берегу Крыма было сосредоточено такое количество организаций, находившихся под покровительством Царицы, что возникло несколько вопросов о разграничении компетенции высоких покровительниц.

Великая Княгиня тактично обошла подводные камни. Приняв меня величественно ласково в Ливадийском саду, в садовом кресле, среди цветов, Великая Княгиня объявила, что центр деятельности ее комитета будет устроен в Симферополе, а что в мое распоряжение все-таки будет передано пять тысяч рублей на нужды выздоравливающих. Великая Княгиня упомянула о широкой организации Ее Величества и пожелала мне всяческих успехов. Сопровождавший Великую Княгиню сенатор Д. Б. Нейгард не замедлил передать мне деньги, причем подчеркнул, что район Градоначальства не входит в круг деятельности Великой Княгини, так как тут всё делается по указанию Ее Величества. Я понял всё. Еще в Петрограде я слышал, что пребыванием Вел. Княгини в Ливадии недовольна Императрица. Ее Величество была задета тем, что Великая Княгиня обратилась за разрешением остановиться в Ливадии не к ней, а к Государю Императору.

Дня через два я приехал проводить Ее Высочество. Она уезжала на Север. А наши выздоравливавшие, перед отъездом на Север, снабжались отличными теплыми вещами из Комитета Великой Княгини в Алуште.

В Ай-Тодоре, в своем имении, жила с детьми Вел. Кн. Ксения Александровна. Великая Княгиня приняла меня с чарующей мягкостью и простотой, что так напоминало добрую вдовствующую Императрицу. Ее свита — полковник князь Орбелиани с женой Верой Владимировной были на редкость симпатичны и предупредительны.

Неподалеку, в Кореизе, жила дочь Великой Княгини — княгиня Ирина Александровна, по мужу Юсупова, с родителями своего мужа. Приезжал ненадолго и ее муж молодой князь Ф. Ф. Юсупов, граф Сумароков-Эльстон.

В Мисхоре жил недолго, отдыхая после командования корпусом, Вел. Кн. Павел Александрович с супругой. Спросив по телефону, когда могу представиться, я был приглашен к чаю. Вел. Князь казался усталым, но готовился вновь работать по инспекции гвардии. Его жена, княгиня Ольга Валериановна, была женщина-дипломат. Приехав с мужем в Россию, она сумела из баварской графини Гогенфельзен стать русской княгиней Палей. Она пошла на героическое средство. Познакомилась с Распутиным и добыла от него личное письмо к Царице с просьбой исполнить ходатайство о даровании ей титула княгини Палей. Великий Князь, испросив аудиенцию у Императрицы, лично вручил то письмо «Старца». Государыня была так поражена неожиданностью, что с ней .случилось головокружение. Оправившись, Государыня лишь смогла сказать Великому Князю, довольно сухо, что просьба будет исполнена. Утром 15 августа 1915 г. Ольга Валерьяновна была сделана княгиней Палей. «Старца» она почитала до его смерти, а после убийства не постеснялась заехать к семье убитого. И все-таки сердце Царицы она не покорила, и симпатии Ее Величества не завоевала, хотя принимала к тому все меры. Но высокое положение супруги дяди Государя Ольга Велерьяновна несла высоко, оставаясь для столицы дамой великосветского Петроградского общества.

Одна из ее дочерей по первому браку была за графом Крейц, другая Марианна вторым браком была за Дерфельденом. Обе были знакомы с Распутиным, и в квартире графа Крейца состоялось знакомство Распутина с французским послом Палеологом. Лучшее доказательство, что никаких данных о прикосновенности «Старца» к какому-либо шпионажу не было.

Если бы была хоть тень подозрения, хитрый Палеолог не пошел бы на знакомство. Всё устраивала Ольга Валериановна.

В Крыму она была мила, любезна. Черты былой красоты были налицо. Встречавшиеся с ней были от «Великой Княгини» в восторге.

Около Ай-Тодора, на одной из дач Шелапутина, в семье московского фабриканта Гужона, отдыхал Вел. Князь Михаил Александрович со своей супругой Наталией Сергеевной Брасовой. Я представился Вел. Князю. Здесь царила буржуазная простота. Красивая и обаятельная, когда хотела, Наталия Сергеевна окутала своего доброго и мягкого супруга атмосферой московской коммерческой буржуазии, со всеми ее характерными черточками, что совсем не шло ни к Великому Князю, ни к его высокому положению.

За Ориандой, на нижнем шоссе, за имением Его Величества «Курпаты», на земле, бывшей Сазонова, высоко над морем, на обрыве стоит только что отстраненный дворец Вел. Кн. Дмитрия Константиновича «Кичкине» (Маленький) в мавританском стиле. Великий Князь отдыхал там. Я представился. Вел. Князь принял меня радушно, как старого знакомого по Царскому Селу и Павловску. Угостил завтраком. Разговор касался только военных дел. Пресимпатичная столовая с видом на море и особое прелестное, я бы сказал, «царское» радушие навсегда остались у меня в памяти. Пожилые Великие Князья: Константиновичи, Николаевичи, Михайловичи сохраняли эту старую традиционную обворожительную привычку обращения времен Императора Александра II-го.

Немного спустя, я доложил Вел. Князю, в порядке информации, как я, не желая того, видимо, огорчил его сестру, вдовствующую Королеву Эллинов, Вел. Кн. Ольгу Константиновну. Вот, что произошло. Русское правительство стало выселять с Южного берега Крыма турецких подданных. Под эту категорию подошли безобидные местные татары, давно живущие в Крыму и считавшие себя турками только по вере. С их стороны начались хлопоты, как бы легально остаться в Крыму. Всё это началось до моего приезда. Ловкий греческий консул в Севастополе быстро понял, что можно сделать большое дело и начал выдавать татарам удостоверения о принадлежности их к греческому подданству. Брал не дорого. Местная власть смотрела на это сквозь пальцы. Начался настоящий хаос. Я собрал татар и обещал им покровительство, но при условии, что они не будут скрывать своего турецкого подданства, будут оставаться турками и работать, как работали, не прибегая к помощи греческого консула. Перекрасившихся турок в греков обещал раскрывать и поступать по закону. К консулу перестали обращаться. Он, очевидно, пожаловался в Петроград. И вдруг я получаю телеграмму от Королевы Эллинов Вел. Кн. Ольги Константиновны с просьбой не преследовать греков.

Я ответил Ее Величеству подробной телеграммой, где не постеснялся раскрыть всю махинацию консула и происшедшее из-за того недоразумение.

Послав телеграмму Королеве, я, конечно, отчитался перед министром Внутренних дел и дело замолкло. Всё это я и доложил Вел. Кн. Дмитрию Константиновичу. Великий Князь посмеялся над ловкой находчивостью консула и обещал при случае написать Королеве.

Приезжал в Ялту на несколько дней и Вел. Кн. Николай Михайлович, со специальной миссией от Его Величества. В Ялте жила в то время на даче кн. Барятинской дочь Императора Александра II и Его морганатической супруги Светлейшей княгини Юрьевской, княгиня Екатерина Александровна Барятинская, красавица с чудным голосом. Княгиня в 1910 году потеряла мужа и выходила замуж за князя Оболенского. Посаженным отцом должен был быть Государь Император.

Однажды я получил о том телеграмму из Ставки от генерала Воейкова с указанием, что заместителем Его Величества явится на свадьбу Вел. Кн. Николай Михайлович. На меня же возлагалось поручение приобрести образ Спасителя, которым Великий Князь благословит невесту от имени Его Величества. Образ я должен был вручить Великому Князю.

Времени было всего один день и мне пришлось выбрать образ в местном магазине и взять то, что было в наличности. Переволновался я изрядно. Великий Князь остановился в Кореизе, в имении Юсуповых.

Вел. Князь принял меня в доме направо от въездных ворот. Я доложил о телеграмме из Ставки и вручил образ. Великий Князь был в дурном расположении духа. Он мрачно смотрел на происходящие события. Его Высочество знал меня, и не так давно я лично поднес ему мою последнюю книгу о социалистах-революционерах.