Адмирал Колчак |

Адмирал Колчак

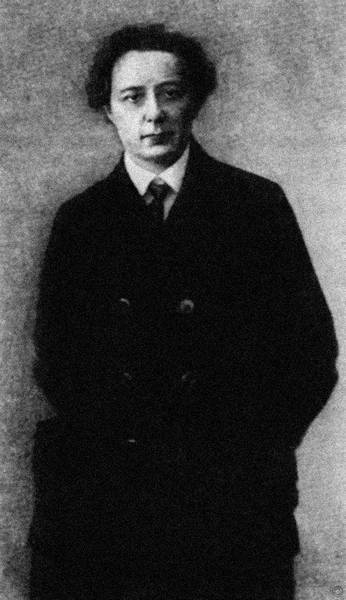

Вице-адмирал Российского Императорского Флота Александр Васильевич Колчак, расстрелянный без суда 7 февраля 1920 года, стал символом Белого движения. По вопросу его роли в истории России до сих пор идут жёсткие идейные споры.

В Арктике

Первым потомственным дворянином в роду Колчака был его дед, украинский казак, дослужившийся до высокого чина. Василий Колчак стал морским офицером, и его сын пошёл по той же стезе.

В 1900 году лейтенант флота Колчак принял предложение Императорской Академии наук возглавить гидрологические работы в Русской Полярной экспедиции по поиску Земли Санникова под руководством Эдуарда Толля. Экспедиция длилась два с половиной года, с двумя зимовками в Арктике. Именем Колчака был назван небольшой открытый остров в Карском море. В 1903 году Колчак сам стал начальником полярной экспедиции, отправленной на поиски (к сожалению, безуспешные) пропавшей в районе Новосибирских островов экспедиции Толля. Группа Колчака вернулась из опасной миссии без потерь

Итогом работ Колчака в Арктике стало уточнение ледового режима и течений Северного Ледовитого океана. Колчак был избран членом Русского Географического общества и получил его высшую награду – Константиновскую медаль.

Командующий флотом

В начале 1904 года Колчак был по собственной просьбе переведён в Порт-Артур, где состоялось его боевое крещение. За участие в полярных экспедициях и в русско-японской войне он был награждён первыми орденами. В 1909-1910 гг. Колчак снова был в руководстве отряда Гидрографической экспедиции Морского министерства в Северный Ледовитый океан на ледоколах «Вайгач» и «Таймыр».

Начало Первой мировой войны капитан 1-ранга Колчак встретил на должности начальника оперативного отдела штаба Балтийского флота. Осенью 1915 года он был назначен командиром миноносной дивизии на Балтфлоте, а в сентябре 1916 года стал командующим Черноморским флотом. Звание вице-адмирала было ему присвоено всего через три месяца после произведения в контр-адмиралы.

На Колчака возлагалась важная задача подготовки и проведения операции по захвату Босфора и Дарданелл, запланированной Главным Морским штабом на весну 1917 года. Но грянула Февральская революция, а за ней – развал российских вооружённых сил. Колчак был не в силах противостоять ему: Временное Правительство лишило офицеров дисциплинарной власти. Черноморские матросы бунтовали и разлагались подобно балтийским и угрожали Колчаку бессудным расстрелом. В июне 1917 года Колчак подал в отставку и уехал за границу.

«Верховный правитель России»

Здесь начинается самый тёмный период в биографии Колчака. Сейчас любят говорить о том, что уже тогда западные державы проталкивали Колчака в диктаторы России. Что-то предосудительное в этом можно найти только с большевицких позиций. США, Англия и Франция, конечно, были заинтересованы в том, чтобы Россия не выходила из войны с Германией, а после того, как большевики заключили сепаратный Брестский мир, искали энергичного вождя для антисоветских сил.

Осенью 1918 года Колчак появился в Омске, где был назначен военным министром Сибирского правительства. Через две недели произошёл военный переворот, поддержанный английской миссией. Титул «Верховного правителя России», которым наградили Колчака, был претенциозен, но Колчак был признан в этом качестве всеми центрами Белого движения.

На Колчака возлагают ответственность за то, что он «не так, как надо» руководил Белым движением. Но мог ли кто-то в то время сделать это лучше? Все Белые армии пережили крах примерно по одному сценарию. Колчак находился в худшей ситуации, чем Деникин. Сибирь в ту пору была бедной окраиной России и имела только одну связь с внешним миром, откуда к ней могла поступать западная помощь – Транссибирскую магистраль.

Предательство и подлоги

Осенью 1919 года «Колчакия» стала разваливаться. Чешский корпус, на который белые вначале опирались, стремился покинуть Россию. Он пообещал защиту адмирала при эвакуации. Однако тыл Колчака уже не подчинялся ему. Под Иркутском эсеро-меньшевистский Политцентр потребовал выдачи ему «Верховного правителя», чтобы иметь козырь в переговорах с большевиками. Чехи предали Колчака. Затем Политцентр выдал Колчака большевикам, которые расстреляли его по прямому указанию Ленина.

Почти 70 лет публиковались подложные «протоколы допросов Колчака». В них вождь Белого движения оправдывает жестокости, совершавшиеся в белой Сибири карательными отрядами от его имени. Только в 1994 году подлинные стенограммы бесед следователей Политцентра с бывшим «Верховным правителем» увидели свет.

Колчаку приписываются многие «громкие» высказывания. Управляющий делами его правительства Александр Гинс в книге, выпущенной в Пекине в 1921 году, утверждал, что Колчак заявлял: «Я приказываю своим офицерам расстреливать всех взятых в плен коммунистов. Либо они нас перестреляют, либо мы их» и (о золотом запасе России) «лучше я отдам золото большевикам, чем передам союзникам».

Фраза, которой он ответил Маннергейму в ответ на его предложение двинуть финские войска на красный Петроград взамен признания независимости Финляндии – «я Россией не торгую» – вряд ли соответствует действительности. Точнее, вряд ли Маннергейм мог обратиться к Колчаку с этим предложением: в 1919 году он уже не правил Финляндией.

Есть сведения, что Колчак был расстрелян не на льду Ангары, а в Иркутской тюрьме. Также имеются данные о том, что труп адмирала был весной 1920 года выловлен в Ангаре местными жителями и тайно от большевиков захоронен.https://zen.yandex.ru/media/history_russian/admiral-kolchak-5c4eba35bb5e7100ad967d04

|

Метки: российская императорская армия колчак |

Дворянский род Мухановых |

Фамильная ветвь

|

Скачать 3.96 Mb.

|

1 ... 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 31

|

Дмитрий Иванович в службу вступил в Московский пехотный полк рядовым - 16.II.1823; подпрапорщик - 22.VI.1823; портупей-прапорщик - 22.IV.1828; прапорщик - 31.VII.1828; подпоручик - 9.VI.1834 со старшинством со 2 апреля того же года; поручик - 12.XI.1834; в 1830 был в походе в Северном Дагестане и в Кумышском владении, в 1831 и 1832 в экспедициях в Чечню, за которые награжден орденом Св. Анны 4 степени с надписью "За храбрость"; уволен по прошению от службы по домашним обстоятельствам штабс-капитаном - 29.III.1837 (указ об отставке, выданный 15.IV.1837, за №1375, командиром 6 пехотного корпуса генерал-адъютантом Нейдгартом). Дмитрий Иванович был женат на Юлии Всеволодовне Арбузовой. 79. Григорий Иванович........................................................................................................................62 О том, как служил Григорий Иванович и о его потомстве, нам ничего неизвестно. 80. Иван Иванович................................................................................................................................62 Иван Иванович родился 1 мая 1808 года в дер. Рог Колузенский. О службе Иван Ивановича ничего не известно. 81. Сергей Иванович.............................................................................................................................62 Сергей Иванович родился 24 сентября 1811 года в дер. Рог Колузенский. В службу вступил в Белевский пехотный полк подпрапорщиком - 15.XI.1829; портупей-прапорщик - 1.X.1831; участвовал в походе против польских мятежников и за отличие в сражении (при местечке Эриголы) произведен в прапорщики - 3.X.1831; за кампанию получил польский знак за военные достоинства 5 степени; подпоручик - 12.XI.1834; переведен в Московский пехотный полк - 19.XII.1834; по прошению уволен поручиком - 22.XII.1836; определен в г. Лихвин винным приставом - 9.VIII.1837; переименован в провинциальные секретари - 9.XI.1837 (формулярный список, сообщенный Калужской казенной палатой в Калужское дворянское депутатское собрание в мае 1845). Сергей Иванович был женат на Марии Даниловне Акуловой, дочери калужского купца Данила Андреевича Акулова. Скончался он 25 февраля 1844 года. 82. Федор Иванович.............................................................................................................................62 Федор Иванович родился 3 июня 1818г. в дер. Рог Колузенский. Определен на военную службу в 1839г. 83. Гавриил Иванович..........................................................................................................................62 Гавриил Иванович родился 12 февраля 1821 года в дер. Рог Колузенский. Определен на военную службу в 1840 году. По ходатайству матери, журнальным постановлением Рязанского дворянского депутатского собрания от 23.XII.1840, Гавриил Иванович Муханов, вместе с братом Степаном, сопричислен к роду и занесен в 6 книгу Рязанского дворянства; утвержден в дворянстве указом Герольдии от 23.XII.1840, №13074. 84. Степан Иванович............................................................................................................................62 Степан Иванович родился в марте 1823 года в дер. Рог Колузенский. Определен на военную службу в 3 учебный карабинерный полк (отношение в Герольдию инспекторского департамента военного министерства от 11.VIII.1844, №7131). X. 23. Мария Дмитриевна...................................................................................................................64 Мария Дмитриевна родилась 24 мая 1879 года в Царском селе С.-Петербургской губернии. Фрейлина. Замужем со 2 февраля 1903 года за флигель-адъютантом поручиком лейб-гвардии Конного полка графом Федором Михайловичем Ниродом (Лобанов-Ростовский, II, стр. 31). В 1915-1919 гг. Мария Дмитриевна - сестра милосердия, хирургическая сестра Царскосельского госпиталя. Скончалась 11 октября 1965 года в Киеве, похоронена на Байковом кладбище. Граф Федор Михайлович Нирод родился 17 июня 1878 года в С-Петербурге. Флигель-адъютант Его Императорского Величества - 1905; командир эскадрона лейб-гвардии Конного полка - 1908; полковник - 25.III.1912. Кавалер ордена Св. Анны 3 степени (1908), ордена Станислава 2 степени (1912). Скончался 6 августа 1913 года в Красном Селе Царскосельского уезда С.-Петербургской губернии, похоронен на Казанском кладбище. 85. Илья Дмитриевич...........................................................................................................................64 Илья Дмитриевич родился 23 декабря 1881 года. В 1903 году окончил Императорский Александровский лицей (LIX курс) и с тех пор находился на службе в Министерстве иностранных дел чиновником особых поручений. В 1911 году Илья Дмитриевич поставил новые машины на стекольном заводе в с. Успенское. В 1913 году Илья Дмитриевич - коллежский асессор. В 1917 году - надворный советник в звании камер-юнкера. Илья Дмитриевич был женат с 26 мая 1906 года на баронессе Анастасии Феофиловне (Богдановне) Мейендорф, дочери генерал-адъютанта генерала от кавалерии барона Ф.(Б).Е. Мейендорфа (р. 4.VIII.1838 в имении Кумна близ Кегеля Эстляндской губернии), женатого на графине Елене Павловне Шуваловой (р. 8.VI.1857 в С-Петербурге). В 1919 году он был арестован большевиками и скончался в тюрьме в том же году. 86. Сергей Алексеевич.........................................................................................................................67 Умер младенцем. 87. Алексей Алексеевич.......................................................................................................................67 Алексей Алексеевич родился 31 июля 1860 года в Константинополе. По окончании юридического факультета Императорского С.-Петербургского университета поступил на службу в Министерство внутренних дел по ведомству иностранных исповеданий, а затем состоял чиновником особых поручений при министре графе Д.А. Толстом; оставив вскоре службу и переселившись в деревню, занялся сельским хозяйством; в 1896 году был избран Новозыбковским уездным предводителем дворянства, а в 1889 году - Черниговским губернским предводителем. За посланную им Государю в 1904 году, в качестве председателя губернского земского собрания, адрес-телеграмму о необходимости созыва народных представителей исключен из придворного звания (состоял в звании Камер-юнкера), а вслед за тем не утвержден в должности губернского предводителя. В 1905 году А.А. Муханов присоединился к "Союзу освобождения", а после образования партии народной свободы был председателем ее Черниговского комитета. Будучи избран депутатом 1-й Государственной Думы от Черниговской губернии, был в ней председателем аграрной комиссии. Речи: по вопросу о депертаменте полиции, аграрному сообщению. После роспуска 1-й Государственной Думы Алексей Алексеевич был среди подписавших Выборгское воззвание и принял затем деятельное участие в делах партии народной свободы в качестве члена Центрального комитета партии и председателя аграрной комиссии. Интересно также такое событие из жизни Алексея Алексеевича. 25 августа 1906 года около трех часов дня произошло покушение на председателя Совета министров П.А.Столыпина на его служебной даче на Аптекарском острове в С.-Петербурге. Три переодетых боевика эсеровской партии вошли в помещение, пользуясь своей маскировкой (двое были одеты как ротмистры жандармерии), но здесь были разоблачены одним из охранников. Увидев опасность, боевики взорвали бомбы, находившиеся в портфелях. Сами покушавшиеся были разорваны взрывом на куски, погибли еще 29 человек, большая часть дачи была разрушена, но Столыпин остался цел. В одном из дореволюционных изданий картина покушения на Столыпина была дополнена следующими строками: "Случайно спасшийся депутат Муханов рассказывал, что не слышал звука взрыва, произведшего такое страшное опустошение в доме и убившего столько людей. В полной тишине Муханов был сброшен со стула, не потерял сознания и, встав на ноги, больше всего поразился наступившей темнотой: это штукатурка обратилась в мельчайшую пыль, в которой дышать становилось невозможно. И лишь после этого он заметил в двух шагах от себя неподвижную фигуру церемониймейстера Воронина, спокойно остававшегося на своем месте, недоставало только головы..." Установленная на месте покушения гранитная стела и сегодня напоминает о взрыве. Скончался Алексей Алексеевич в Лозанне, в тяжелых страданиях, от рака пищевода. Похороны состоялись 13 июля 1907 года в семейном склепе подмосковного имения князя Н.С. Голицына Кагул. 88. Сергей Сергеевич............................................................................................................................68 Сергей Сергеевич родился 10 сентября 1879 года в Варшаве. После окончания юридического факультета Императорского Варшавского университета он состоял кандидатом на судебные должности при С.-Петербургском окружном суде и перешел затем в помощники присяжного поверенного по округу С.-Петербургской судебной палаты. В 1913 году Сергей Сергеевич - присяжный поверенный. В 1917 году - мировой судья, коллежский асессор, служил в Канцелярии Высочайше учрежденной чрезвычайной комиссии для расследования нарушений законов и обычаев войны австро-венгерскими и германскими войсками. Сергей Сергеевич был женат с 6 июля 1903 года на Софии Федоровне Лешерн фон Герцфельдт (р. 9.IX1880). http://www.com2com.ru/deko/literature.htm 89. Владимир Сергеевич......................................................................................................................68 Владимир Сергеевич родился в Варшаве в 1880 году. Окончил юридический факультет Императорского Варшавского университета и с 1908 года в чине коллежского секретаря состоял секретарем Варшавской судебной палаты. 90. Мануил Сергеевич..........................................................................................................................68 Мануил Сергеевич родился в Варшаве в 1888 году. В 1907 году он был вольнослушателем в Электротехническом институте в С.-Петербурге. 91. Константин Сергеевич...................................................................................................................68 Константин Сергеевич родился в Варшаве в 1889 году. По окончании в 1907 году гимназии он поступил на юридический факультет Императорского С.-Петербургского университета. В августе 1917 года Константин Сергеевич - поручик лейб-гвардии Уланского Его Величества полка, участник неудавшегося Корниловского выступления (28 августа 1917г.). Затем в Добровольческой армии; в августе 1918 года в Запасном кавалерийском полку, в марте 1919 года - адъютант того же полка. Затем в эскадроне своего полка во 2-м Сводно-гвардейском кавалерийском полку. Подполковник. В эмиграции в Югославии. Полковник, на 1938 год представитель полкового объединения в Югославии. 92. Александр Александрович............................................................................................................69 Александр Александрович скончался в 1893 году. О том, как служил Александр Александрович и о его потомстве, нам ничего неизвестно. 93. Георгий Александрович.................................................................................................................69 Георгий Александрович родился 22 декабря 1870 года. В службе из кадетов Николаевского кадетского корпуса - 30.VIII.1891; по окончании Николаевского кавалерийского училища, Высочайшим приказом 7.VIII.1893 произведен в корнеты в 10-й драгунский Новотроицкий-Екатеринославский князя Потемкина-Таврического полк, со старшинством с 4.VIII.1892; переведен в 3-й драгунский Сумский полк - 8.III.1894, состоял исправляющим должность полкового адъютанта с 12.XI.1895 по 17.IV.1896; вышел в запас по армейской кавалерии - 13.XI.1896; определен на службу в Министерство внутренних дел, с причислением к министерству и с откомандированием в распоряжение С.-Петербургского губернатора - 23.XII.1896; переименован в коллежские секретари - 3.I.1898; переведен на службу в Министерство иностранных дел, с причислением к 1-му департаменту - 26.X.1898; исключен из списков Министерства иностранных дел по случаю зачисления вновь на военную службу - 17.V.1899 (формулярный список); штабс-ротмистр в Николаевской академии Генерального штаба - 1906. В 1913 году Георгий Александрович - капитан Генерального штаба. Георгий Александрович был женат на дочери гофмейстера фрейлине Елизавете Михайловне Хитрово. 24. Евгения Александровна...........................................................................................................69 Евгения Александровна - фрейлина (1898), замужем с 1907 года за камер-юнкером Борисом Анатольевичем Каншиным. 94. Михаил Иванович...........................................................................................................................76 Михаил Иванович родился 5 июля 1822 года в дер. Городецкой села Тарасова Пронского уезда. 95. Николай Иванович..........................................................................................................................76 Николай Иванович родился 6 декабря 1831 в дер. Городецкой села Тарасова Пронского уезда. 96. Алексей Иосифович........................................................................................................................77 Алексей Иосифович родился 7 марта 1841 года в дер. Рог Колузенский. 97. Алексей Дмитриевич......................................................................................................................78 Алексей Дмитриевич родился 13 марта 1841 года в г. Алексин. 98. Евгений Сергеевич..........................................................................................................................81 Евгений Сергеевич родился 28 декабря 1836 года. Определен на службу в 3 запасный батальон Тульского егерского полка (отношение Инспекторск. департ. военного министерства от 28 июня 1854, № 12196). 25. Александра Сергеевна..............................................................................................................81 Александра Сергеевна родилась 21 сентября 1838 года в г. Лихвин. 99. Владимир Сергеевич.......................................................................................................................81 Владимир Сергеевич родился 14 июля 1841 года в г. Калуга. 26. Анна Степановна.....................................................................................................................84 Анна Степановна была медсестрой. Скончалась в 1957 году. 100. Григорий Степанович...................................................................................................................84 Григорий Степанович родился в 1892 году. Когда после смерти отца семья осталась без средств существования в старом Баку, поступил на работу в деревообделочную мастерскую Шишкина на 3 года в ученики - 1903; устроился в токарный цех завода, принадлежащий обществу "Кавказ и Меркурий" - 1909; стал токарем - 1912; вернулся из Красной армии на тот же завод, называвшийся теперь Бакинским заводом имени Парижской Коммуны - 1922; вскоре обратил на себя внимание руководителей завода и тогда же был переведен на работу в тарифно-нормировочное бюро; старший техник по организации труда и нормирования в механической группе цехов завода имени Парижской Коммуны; беспартийный; первым из инженерно-технических работников завода получил звание "Стахановца". Григорий Степанович был нападающим первой футбольной команды Азербайджана "Сокол", о чем свидетельствует серебряная медаль, которая впоследствие была утеряна. В конце 1941 года после ареста брата Александра записался добровольцем на фронт. Краснофлотец Дунайской флотилии. Был трижды ранен. Награжден медалями: "За боевые заслуги" №736896, "За оборону Кавказа", "За оборону Сталинграда", "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг." После окончания войны работал старшим нормировщиком. Григорий Степанович был женат на Анне Федоровне Селезневой. Скончался в Баку в 1959 году. 101. Александр Степанович.................................................................................................................84 Александр Степанович родился в 1897 году. Получил среднее образование. С июля 1919 года работал счетоводом на заводе А. Нобеля. С 25.IV.1928 года принят на работу на Бакинский нефтеперерабатывающий завод имени Андреева бухгалтером; старший бухгалтер - 1.VII.1930; главный бухгалтер - 10.VI.1933. С 3 апреля по 11 июня 1939 года с отличием окончил курсы повышения квалификации в группе главных и старших бухгалтеров в Ленинградском Химико-Технологическом институте повышения квалификации инженерно-технических работников (на основании приказа института №38 от 11.VI.1939 года выдано свидетельство №358/1283); беспартийный. Александр Степанович был центральным защитником первой футбольной команды Азербайджана "Сокол", о чем свидетельствует серебряная медаль, которая впоследствие была утеряна. 5 августа 1941 года в 2 часа ночи был арестован и постановлением Особого Совещания при НКВД СССР от 21 февраля 1942 года без указания ст. УК, за проведение антисоветской агитации, заключен в ИТЛ сроком на 10 лет и на 6 лет ссылки. 1,5 года Александр Степанович провел под следствием в подвалах КГБ г. Баку, затем был переведен в лагерь в г. Потьма под Москвой на лесопильные работы, потом - на строительные работы в г. Чирчик под Ташкентом. После 10 лет в лагерях, он еще 6 лет находился в ссылке в с. Иркутское, Красноярского края. Характерно еще и то, что Александр Степанович не подписал ни одного допроса, не говоря уже о предъявляемых обвинениях. Из-за этого к нему применяли различные пытки и били. Он вернулся совершенно искалеченным. Определением судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Азербайджанской ССР от 4 августа 1956 года названное постановление Особого Совещания при НКВД СССР в отношении Муханова Александра Степановича отменено и производство по делу, за отсутствием в его действиях состава преступления, прекращено. Муханов Александр Степанович по настоящему делу реабилитирован (справка о реабилитации №7-0/755 от 9 августа 1956 года Верховного Суда Азербайджанской ССР, справка о реабилитации №0-162/127 от 3 мая 1993 года Верховного Суда Азербайджанской ССР). Александр Степанович был дважды женат. Первой его супругой была Эрика Иоганновна Фабрициус, второй - Лариса Алексеевна Баньковска. Эрика Иоганновна Муханова-Фабрициус родилась в 1895 году в с. Эйгенфельд, Таврической губернии. Постановлением Особого Совещания при НКВД СССР от 14 февраля 1942 года без указания ст. УК, за антисоветские высказывания и как специально опасный элемент была заключена в ИТЛ сроком на 10 лет и на 6 лет ссылки. Эрику Иоганновну необоснованно обвиняли в шпионаже в пользу Германии и она была вынуждена все подписывать, только чтобы не били. Однако, ее все равно продолжали бить и в результате после 10 лет лагерей и ссылки в Казахстане она вернулась инвалидом на двух костылях. Определением судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Азербайджанской ССР от 10 октября 1957 года названное постановление Особого Совещания при НКВД СССР в отношении Мухановой-Фабрициус Эрики Иоганновны отменено и производство по делу, за недоказанностью ее вины, прекращено. Муханова-Фабрициус Эрика Иоганновна по настоящему делу реабилитирована (справка о реабилитации №0-163/127 от 3 мая 1993 года Верховного Суда Азербайджанской ССР). Скончался Александр Степанович в Баку в 1970 году. 102. Иван Степанович...........................................................................................................................84 Об Иване Степановиче известно очень мало. Он был полузащитником первой футбольной команды Азербайджана "Сокол", о чем свидетельствует серебряная медаль, которая впоследствие была утеряна. Участвовал в Великой Отечественной войне. Скончался через несколько лет после ее окончания. 103. Павел Степанович.........................................................................................................................84 Умер младенцем. XI. 27. Ирина Ильинична....................................................................................................................85 Ирина Ильинична родилась 1 мая 1907 года в С.-Петербурге. Замужем за Павлом Оттоновичем фон Бреверн. Скончалась 20 ноября 1956 года в Буэнос-Айресе. 28. Анастасия Ильинична.............................................................................................................85 Анастасия Ильинична родилась 31 марта 1908 года в С.-Петербурге. Скончалась 11 мая 1934 года в Ревеле, Эстония. 104. Сергей Ильич..................................................................................................................................85 Сергей Ильич родился в 1915 году в Царском Селе. Уехал из России вместе с матерью и сестрами 24 января 1924 и жил в имении Кумна близ Кегеля бывшей Эстляндской губернии. Окончил в 1934 Ritter-und Domfchulesn Reval. Продолжил образование в Париже в Ecole Nationale des Langues Orientales Vivantes, который окончил в 1938. Вместе с графом Александром Георгиевичем Шереметевым был в охране при Великом Князе Владимире Кирилловиче в St. Briac по назначению от Кавалергардской Семьи. С октября 1939 по июль 1943 проживал в Риме, а затем в Вене и Зальцбурге. В 1948 переселился с семьей в Аргентину. В октябре 1999 года нами установлено, что в данный момент Сергей Ильич проживает в Буэнос-Айресе и является государственным присяжным переводчиком. Сергей Ильич женат с 30 июля 1944 года на Ирине Александровне Гершельман (von Hoerschelmann), род. 20 ноября 1917г. в С.-Петербурге, дочери полковника лейб-гвардии конной артиллерии Александра Сергеевича Гершельмана, женатого на Марии Александровне Мосоловой. Бракосочетание состоялось в Николаевской церкви в Вене, поручителями были Николай Алексеевич Лопухин и князь Александр Андреевич Ливен. 105. Михаил Георгиевич......................................................................................................................93 Михаил Георгиевич родился в С.-Петербурге 15 апреля 1897 года. Поступил в Императорский Александровский лицей в 1914 и прошел ускоренные курсы Пажеского корпуса в 1916. Произведен в прапорщики лейб-гвардии Преображенского полка - 1.II.1917. Михаил Геогиевич женат 1) с 27 августа 1918 на Елене Федоровне Смирновой (ум. в декабре 1963) и 2) на Fern Woodring. 29. Алла Григорьевна..................................................................................................................100 Скончалась Алла Григорьевна в возрасте 12 лет в 1941 году. 30. Светлана Александровна.....................................................................................................101 Светлана Александровна родилась 23 ноября 1927 года в Баку. После ареста отца, Александра Степановича, ее сначала приютили соседи - молокане, а затем была определена в приют. Светлана Александровна считалась дочерью врага народа. Из-за ареста родителей она была фактически лишена детства и вся ее жизнь прошла под этим гнетом, вплоть до реабилитации родителей. В 1943 году после возвращения с фронта, Григорий Степанович взял ее к себе в семью. В 1945 году поступила на биологический факультет Азербайджанского Государственного университета им. Кирова. Закончила его в 1950 году. После этого начала преподавать и продолжает до сих пор. Общий стаж - 47 лет. Имеет звание старшего преподавателя - дефектолога. В 1978 году окончила Московский заочный педагогичный институт по специальности дефектолог-логопед (сейчас это Государственный Открытый Педагогический университет). 15 августа 1995 года была признана пострадавшей от политических репрессий (справка о признании пострадавшим от политических репрессий №13/3-5234-94 от 15 августа 1995 года Генеральной Прокуратуры Российской Федерации). В виду того, что была единственным ребенком в семье, она приняла решение оставить фамилию Муханова даже после замужества с тем, чтобы передать ее своему сыну. Но ее сын Борис скончался в возрасте 3 лет и носителем фамилии Муханова стала ее дочь Наталья, которая также сохранила фамилию после замужества. XII. 106. Александр Сергеевич..................................................................................................................104 Александр Сергеевич родился 6 сентября 1945 года в Зальцбурге. С 1948 с семьей в Аргентине. По окончании среднего образования поступил в университет, который окончил со званием гражданского инженера. Александр Сергеевич женат на Сузанне Осиповне Дюпрат. Бракосочетание состоялось 25 ноября 1979 в Троицкой церкви в Буэнос-Айресе. 31. Ирина Сергеевна....................................................................................................................104 Ирина Сергеевна родилась 9 июня 1951 года в Буэнос-Айресе. Замужем за Генрихом Михайловичем Маршовым. Бракосочетание состоялось 25 декабря 1975 в Троицкой церкви в Буэнос-Айресе. Их дети: Мария (род. 14 января 1977), Павел (род. 17 июня 1978), Петр (род. 11 января 1981). 1. Борис Гаврилович.........................................................................................................................33 Умер младенцем. 2. Наталья Гавриловна....................................................................................................................33 Наталья Гавриловна родилась 22 сентября 1956 года в Баку. Окончила Азербайджанскую Государственную консерваторию в 1982 году. Работает преподавателем музыки и теоритических дисциплин в детской музыкальной школе №109 (г. Москва). XIII. 107. Гавриил Александрович............................................................................................................106 Гавриил Александрович родился 7 октября 1980 года в Буэнос-Айресе. 32. Ксения Александровна.........................................................................................................106 Ксения Александровна родилась 7 апреля 1982 года в Буэнос-Айресе. 3. Денис Николаевич...........................................................................................................................2 Денис Николаевич родился 16 августа 1979 года в Баку. Выпускник Государственного Университета Управления, квалификация - менеджер высшей квалификации (г. Москва), с ноября 2001г - аспирант очного отделения кафедры "Финансы, денежное обращение и кредит" Государственного Университета Управления. Генеральный директор проекта "Русское экономическое общество". Столь полное повествование почненного рода Мухановых позволяет сделать много выводов:

Вернемся к архивным документам и убедимся как проходило становление, формирование жизненной позиции благородного дворянского рода Юрасовых, первоначально необходимо сделать сноску, кто же первым подал прошение о включении в родословную книгу губернии, как проходила процедура сбора документов о прошении составлении герба дворянского рода. Из множества представленных достоверных архивных документов и доказательст первоначально остановлюсь на родословной линии представления Пензенского дворянского депутатского собрания о внесении, согласно определению собрания от 1 марта 1828 года, рода Юрасовых включенных в шестую часть дворянской родословной книги по Пензенской губернии. В Герольдии к этому времени уже был зарегистрирован Герб фамилии Юрасовых, а следовательно были первые документы доказывающие знатность рода и его благородство, согласно данным Гербовника, части VI. Под № 63. читаем: «…Фамилии Юрасовых многие служили Российскому престолу дворянской службы в разных чинах и жалованы были от Государей в 7134 (1626) и других годах поместьями. Все доказывается справкою Вотчинного Департамента….» Вот как выглядит документальная запись: «Общий Гербовникъ Дворянскихъ Родовъ Всероссийския Империи, начатый въ 1797мъ году». Герольдией и составляемый ныне департаментом Герольдии Правительственного Сената. Высочайшее утверждение герба в Части шестой, 1-е отделение, под № 63, последовало 23 июня 1801г. императором Александром I (*12.12.1777г. - † 19.11.1825г.) царъ ″Благословенный″ с 11.3.1801г. Официальное геральдическое описание дворянянского Герба Юрасовых: «Въ щите, имеющемъ серебреное поле видна выходящая съ вершины щита изъ облакъ рука съ мечемъ и подъ онымъ изображено красное сердце, пронзенное крестообразно двумя стрелами. Щить увенчанъ дворянскимъ шлемомъ короною съ строусовыми перьями.  Наметъ на щите серебреный, подложенный краснымъ». При прошении, поданном 23 ноября 1817 года, коллежский асессор Петр Иванович Юрасов представил в Пензенское дворянское депутатское собрате в доказательство благородного своего достоинства различные документы вместе с поколенною рода своего росписью за его рукоприкладством и за свидетельством 8 дворян Городищенскаго уезда и ходатайствовал о внесении его с семейством в дворянскую родословную книгу по Пензенской губернии. Затем вдова упомянутого Петра Ивановича Юрасова Наталья Ивановна представила (по-видимому в 1827 году) дополнительные доказательства, по рассмотрению коих 1 марта 1828 года состоялось определение депутатского собрания о внесении Натальи Ивановны Юрасовой вместе с детьми её в 6 часть дворянской родословной книги по Пензенской губернии. На основании упомянутых документов составлена нижеследующая поколенная роспись. |

1 ... 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 31

|

Метки: мухановы |

Последние из Мещерских: судьба представителей княжеского рода в СССР |

Последние из Мещерских: судьба представителей княжеского рода в СССР

Князь Александр Васильевич Мещерский принадлежал к древнему российскому аристократическому роду. Он являлся последним имевшим потомство кровным представителем этого семейства по мужской линии в дореволюционной России.

Сведения о других отпрысках этого княжеского рода – туманны, скудны либо сомнительны. О судьбе тех, кто остался после Октябрьской революции на территории России, практически ничего не известно.

Частично восполнить этот пробел российской истории относительно рода Мещерских поможет уникальная рукопись (датирована 1980 г.), обнаруженная в Белоруссии в одном из семейных архивов. Рукопись — мемуары москвича Петра Федоровича Борисова, бывшего военнослужащего Советской Армии.

Фрагмент мемуаров П.Ф.Борисова

Родная сестра П.Борисова — Александра Федоровна Борисова, была когда-то служанкой, и, как ранее, без грязных намеков, принято было говорить — «интимной подругой» последней представительницы князей Мещерских на территории бывшего СССР, какой была княжна Екатерина Александровна Мещерская.

Князь Александр Васильевич Мещерский женится

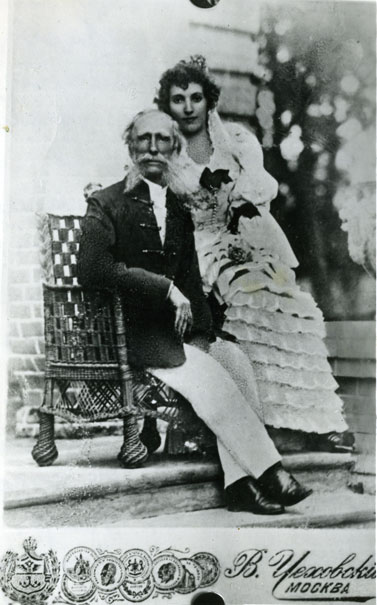

Одной из шокирующих новостей в аристократических салонах Петербурга и Москвы около 100 лет назад было, прямо скажем, неординарное событие: 73-летний князь Александр Васильевич Мещерский женится!

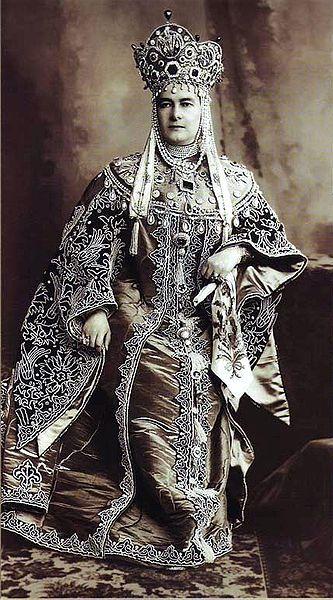

Князь и княгиня Мещерские

Всё бы ничего, да вот только жених, овдовевший в 1895 году, оказался старше своей невесты на целых 48 лет! Невестой, которой еще не исполнилось и двадцати пяти, была воспитанница князя Екатерина Прокофьевна, дочь его друга и личного врача Прокофия Семеновича Подборского.

Родные и близкие князя Александра Васильевича Мещерского крайне негативно отнеслись к его поступку, и пытались объявить князя сумасшедшим.

Масла в огонь подлило то обстоятельство, что молодая невеста была на сносях. Однако слух о том, что ребенок, мол, «не голубых кровей», опровергло рождение сына Вячеслава. Он столь разительно был похож на князя Александра Васильевича, что сомнения относительно отцовства развеялись.

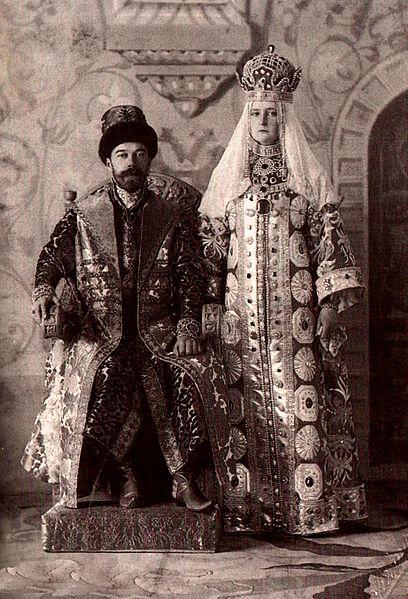

Тем не менее, общение А.Мещерского со многими из знакомых прервалось. «Доброжелатели» не преминули доложить о скандале императору Николаю II: мол, князь Александр Васильевич Мещерский женился на старости лет на какой-то аферистке. Но искушенный в придворных интригах князь, испросив аудиенции царя, явился к нему со своей женой. Молодожены настолько очаровали Николая II, что он не только не имел впоследствии ничего против этого брака, но и одарил княжескую чету подарками.

После царского одобрения к князю Александру Васильевичу Мещерскому с поздравлениями хлынули его давние знакомые, восклицая, что, мол, есть еще порох в пороховницах!

Но счастливая жизнь семейной четы Мещерских оказалась недолгой. В 1903 году здоровье престарелого князя резко ухудшилось. К этому времени княгиня Екатерина Прокофьевна Мещерская вновь была беременна. Князь Александр Васильевич Мещерский наказал своей супруге: «Родится дочь — назови ее своим именем».

В 1904, после смерти Александра Васильевича Мещерского, родилась его дочь, которую назвали Екатериной.

Китти Мещерская

Китти – такое имя, в соответствии с духом времени, когда в России бытовало англоманство, получила маленькая княжна Екатерина Александровна Мещерская.

Пока подрастали дочь и сын (который был отдан на воспитание в Пажеский корпус), княжеской вдове Екатерине Прокофьевне Мещерской не раз поступали выгодные предложения о повторном замужестве. Все они были отвергнуты. В разговорах с Александрой Федоровной Борисовой княгиня заявляла: прожитые семь лет с князем были для нее как прекрасный сон.

Напряженность во внешнеполитической обстановка, в конце концов, разрешилась первой мировой войной, а впоследствии — февральской революцией.

Помимо особняка в Москве, княжескому роду Мещерских принадлежало Петровское имение возле станции Алабино, что в 40 верстах от Москвы. Это был настоящий дворец. Помимо прочего, в подвалах имения хранились сотни метров ковров, которые расстилались от станции до имения по случаю приезда именитых гостей. В начале февральской революции они были отданы крестьянам, поставлявшим продовольствие.

… Княжне Китти шел тринадцатый год. Летом 1916 года в Петровском произошел случай, впоследствии заметно повлиявший на судьбу Мещерских. Однажды утром княгиня Екатерина Прокофьевна Мещерская узнала от управляющего, что в их конюшнях прячутся трое беглых арестантов. Поняв, что беглецы – не уголовники, а «политические», княгиня не стала вызывать урядника, а приказала привести арестантов к себе. После беседы с ними она снабдила «политических» деньгами и провизией, после чего их отпустили.

Грянула Октябрьская революция. Возмужавший князь Вячеслав Александрович Мещерский воевал в белой армии, затем иммигрировал за границу. О его судьбе практически ничего не известно. А княгиня Екатерина Прокофьевна Мещерская по обвинению в антисоветской переписке с Западом (с сыном Вячеславом) оказалась в Бутырской тюрьме. Большевики также ставили в вину бывшей княгине продажу за границу художественных ценностей, ранее принадлежавших роду князей Мещерских.

Китти часто навещала мать в тюрьме. Особенно интересовала следователей судьба картины Ботичелли «Мадонна». Однажды она вместе с княгиней попала на допрос к начальнику Бутырской тюрьмы. И тот узнал в малолетней княжне ту самую 12-летнюю девочку, что стояла рядом с княгиней Екатериной Прокофьевной в тот памятный для него день, когда летом 1916 года он с двумя товарищами бежал из тюремного вагона на станции Алабино…

Княгиня Екатерина Прокофьевна Мещерская была освобождена из-под стражи. Нашлась и «Мадонна» Ботичелли. Она была спрятана в доме Мещерских, зашитая в портьеру.

Княжна Екатерина Александровна Мещерская в СССР

Княжна Екатерина Александровна Мещерская всю жизнь прожила в СССР. Ей удалось уцелеть во времена сталинских репрессий. Этим она обязана дружбе с бывшим кавалергардом, графом, а при СССР – дипломатом, генерал-лейтенантом Алексеем Алексеевичем Игнатьевым, и его другом по Пажескому корпусу Сергеем Владимировичем Симанским, позже известным как Патриарх Всея Руси Алексий I.

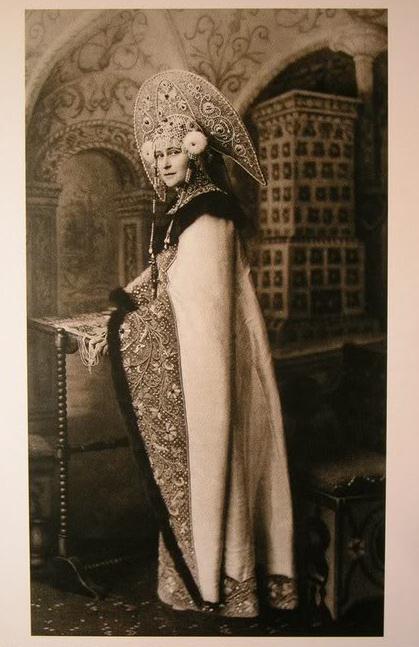

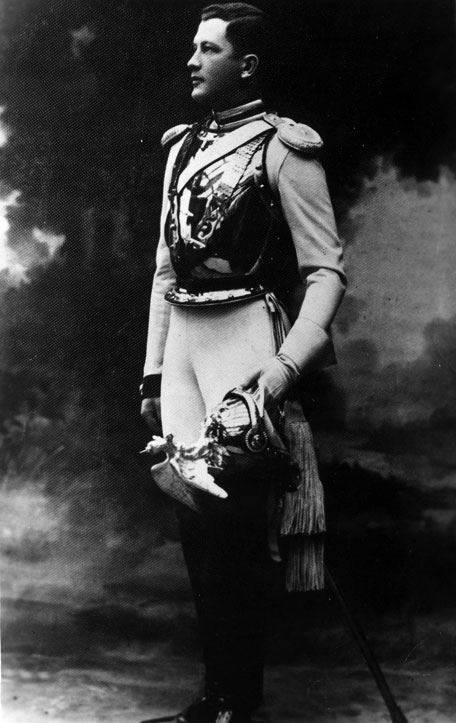

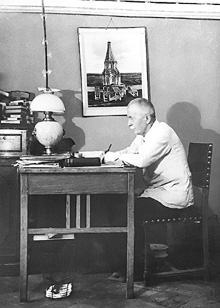

Бывший кавалергард граф А.А.Игнатьев

Согласно рукописи Петра Борисова, в советское время бывшая княжна Екатерина Мещерская занималась воспитанием детей-сирот. Благодаря помощи тенора Ивана Козловского, композитора Тихона Хренникова и других друзей, в сентябре 1980 года Екатерине Александровне стали выплачивать персональную пенсию в размере 70 рублей. Также ей назначили льготы по квартплате и по оплате коммунальных услуг с 50% скидкой…

Последние годы жизни княжны Е.А.Мещерской в СССР

Много чего пережила бывшая княжна Екатерина Александровна Мещерская, последняя представительница древнего русского рода. По иронии судьбы, во времена СССР она проживала по тому же адресу, что и ее предки: ул. Поварская,22 (при Советском Союзе – улица Воровского). Но уже не в княжеских апартаментах, а в здании бывшей прачечной.

Автор мемуаров о судьбе княжеской четы Мещерских

О Петре Федоровиче Борисове, человеке, благодаря которому эти воспоминания сохранились, мало что известно. Участник Великой Отечественной войны, войну начал рядовым минометной роты 3-го батальона 60-й отдельной стрелковой бригады. В 1942 году воевал на Северо-Кавказском фронте. Службу в Вооруженных Силах СССР он закончил в звании майора.

Фото:

1. Князь Александр Васильевич Мещерский и его молодая жена княгиня Екатерина Прокофьевна Мещерская. Князю – 73 года (род. в 1822 г.), княгине – 25 лет (род. в 1870 г.).

2,4. Фрагменты мемуаров П.Ф.Борисова.

3. Граф Алексей Алексеевич Игнатьев (род. в 1877 г.). Доводился князю А.В.Мещерскому двоюродным внуком, был сыном дочери брата А.В.Мещерского. А.А.Игнатьев вернулся из-за границы в Советский Союз в 1937 г. и дослужился до звания генерал-лейтенанта.

Автор: Игорь Бухаров

.......

https://wellwet.wordpress.com/2010/12/06/%D0%BF%D0...D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82/

|

Метки: мещерские |

Сергей Николаевич Муханов |

share

Сергей Николаевич Муханов

public profile

Ваша фамилия Муханов?

Исследование фамилии Муханов

Начните строить Ваше Генеалогическое Древо прямо сейчас

Geni профиль Сергея Николаевича Муханова

Поделитесь своим генеалогическим древом и фотографиями с людьми, которых вы знаете и любите

Сергей Николаевич Муханов |

|

| Дата рождения: | 1796 |

| Смерть: | 1858 (62) |

| Ближайшие родственники: |

Сын Николая Ильича Муханова и Анны Сергеевны Кологривовой |

|---|---|

| Менеджер: | Петр Анатольевич ... |

| Последнее обновление: | 4 марта 2015 |

Matching family tree profiles for Сергей Николаевич Муханов

Сергей Николаевич Муханов в генеалогическом древе MyHeritage (iLifeLines)

Sergei Nikolaevich Mukhanov в генеалогическом древе MyHeritage (Lady Poltoratskaya)

Сергей Николаевич Муханов в генеалогическом древе MyHeritage (Семейное древо Полуэктовых)

Ближайшие родственники

-

-

wife

-

son

-

son

-

son

-

son

-

son

-

son

-

daughter

-

son

-

mother

-

father

-

sister

-

О Сергее Николаевич Муханов (русский)

Появление фамилии Мухановых относится к периоду массового перехода на русскую службу знати Казанского и Астраханского ханств после их поражения при Иване Васильевиче Грозном (1533-1584). Некоторые из татарских родов приобретали новые русские фамилии, а некоторые сохраняли фамилии своих предков. Татарские фамилии в большинстве случаев, как, впрочем, и русские, восходили к собственному имени отца и деда. К таким фамилиям типа Мансуров, Сабуров, Юсупов, Даудов и пр. относится и фамилия Муханов - по собственному имени Мухан~Мукан <араб. muhhan - 'слуга, работник' от глагола mahana - 'служить'; либо <араб. muhhan - 'испытывающий, пробующий' от глагола mahana - 'испытывать, пробовать, дегустировать'. (2)

Мухановы — дворянский род, происходящий от Ивана Муханова, убитого на государевой службе в 1597 г. Его внук Алферий Степанович убит под Чигирином в 1678 г. Внук последнего Ипат Калиныч Муханов (1677—1729) учился морскому искусству в Голландии, а потом безотлучно находился при Петре Великом и был в числе шаферов при венчании государя с Екатериной I. Из внуков последнего Алексей Ильич был сенатором и почетным опекуном, Сергей Ильич († 1842) — обер-шталмейстером, его дочь Александра Сергеевна — фрейлиной. Род Мухановых внесен в VI ч. род. кн. Московской, Калужской, Курской, Рязанской и Саратовской губерний. [править]

Хронология Сергея Николаевич Муханов

|

Метки: мухановы |

Муханов Евграф Николаевич — Биография |

Муханов Евграф Николаевич — Биография

Евграф Николаевич Муханов (04.11.1830 — 20.08.1892) — уездный предводитель дворянства Белгородского уезда, белгородский землевладелец, штабс-капитан Драгунского Е. И. В. Великого Князя Николая Николаевича полка, основоположник Масловопристанской ветки Тверской линии дворянского рода Мухановых, прадед А. Д. Сахарова.

Родился в имении матери Екатерины Николаевны Мухановой (Пущиной) в селе Ржавец (ныне Шебекинского района).

9 (21) сентября 1845 года поступил воспитанником в Дворянский полк (впоследствии - Константиновский кадетский корпус) в Петербурге. С апреля по сентябрь 1849 года находился в Галиции в походе русского экспедиционного корпуса Ивана Паскевича, участвуя в войне против венгров (совместные действия России и Австрии, направленные на подавление венгерского восстания). 26 мая (7 июня) 1849 года по экзамену произведён в прапорщики с определением в Финляндский драгунский полк, 23 декабря 1851 (4 января 1852) года переведён в Драгунский Е. И. В. Великого Князя Николая Николаевича полк. 4 (16) июня 1852 года произведён в поручики на вакансию.

В возрасте 23 лет, 21 июля (2 августа) 1854 года в чине штабс-капитана уволен от службы «за болезнью» и вернулся на родину. Окончательно вышел в отставку в феврале 1856 года.

12 (24) января 1858 года женился на Анне Петровне Булгаковой (р. 3 (15) февраля 1837 — ум. после 1906).

Евграф Николаевич играл видную роль в общественной жизни Белгорода и уезда: выбирался предводителем Белгородского уездного дворянства, являлся председателем уездного съезда, дворянской опеки, училищного совета и других уездных организаций, мировым судьёй, выбирался гласным Белгородского земского собрания, был членом Российского акцизного общества. С должности предводителя дворянства ушёл по болезни за несколько месяцев до смерти.

omnipro.ru/memorypage75736/biography

|

Метки: мухановы |

Усадьба «Мухановых» (с. Весёлая Лопань) |

Усадьба «Мухановых» (с. Весёлая Лопань)

Усадьба Веселая Лопань (Белгородская область, Белгородский район) принадлежала представителям рода Мухановых. Сегодня до наших дней дошел великолепный особняк, сочетающий в себе черты неоготики и модерна. Внутри сохранились остатки интерьера, такие как старинные печи и остатки декора на потолках. Рядом с усадьбой Мухановых находятся незначительные фрагменты парка.

Усадьба семьи помещика Муханова – одна из главных достопримечательностей Белгородского района.

Находится усадьба в 15 км от Белгорода в селе Веселая Лопань.

Дворянский род Мухановых известен более пяти столетий, первое упоминание о нем датируется серединой XVI века.

Из современников, имеющих отношение к этому старинному роду, можно вспомнить академика Сахарова его мать состояла в родстве с Мухановыми.

Поместье в Веселой Лопани было заложено в 1902 году одним из представителей дворянского рода Евграфом Мухановым. Кроме дома, в поместье были возведены мукомольня с винокурней, где кустарным способом производились спирт и водка, заложен парк с прудом.

Винокурня существует до сегодняшнего дня – теперь это спиртзавод.

Сам особняк был построен в духе неоготики и модерна.

В советское время он использовался как общежитие.

Сейчас в особняке Муханова ведутся реставрационные работы.

http://belrn.ru/otdykh-i-turizm/kulturno-poznavatelnyjj-turizm/usadba-mukh

http://belrn.ru/otdykh-i-turizm/kulturno-poznavatelnyjj-turizm/usadba-mukh

|

Метки: мухановы дворянские владения |

Мухановы |

Мухановы

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 20 мая 2018; проверки требуют 7 правок.

Перейти к навигации Перейти к поиску

| Мухановы | |

|---|---|

Побог изм. |

|

| Описание герба

см. текст >>> |

|

| Том и лист Общего гербовника | II, 88 |

| Часть родословной книги | VI |

| Родоначальник | Иван Муханов |

| Подданство | |

Царство Русское Царство Русское |

|

Российская империя Российская империя |

|

| Имения | Муханово |

Мухановы на Викискладе Мухановы на Викискладе |

|

Эта статья — о дворянском роде. О носителях фамилии см. Муханов.

Появление фамилии Мухановых относится к периоду массового перехода на русскую службу знати Казанского и Астраханского ханств после их поражения при Иване IV Грозном (1533—1584). Некоторые из татарских родов приобретали новые русские фамилии, а некоторые сохраняли фамилии своих предков. Татарские фамилии в большинстве случаев, как, впрочем, и русские, восходили к собственному имени отца и деда. К таким фамилиям типа Мансуров, Сабуров, Юсупов, Даудов и пр. относится и фамилия Муханов — по собственному имени Мухан~Мукан <араб. muhhan — 'слуга, работник' от глагола mahana — 'служить'; либо <араб. muhhan — 'испытывающий, пробующий' от глагола mahana — 'испытывать, пробовать, дегустировать'. (2)

Мухановы — дворянский род, происходящий от Ивана Гавриловича Муханова, убитого на государевой службе в 1597 г.

Его внук Алферий Степанович убит под Чигирином в 1678 г. Внук последнего Ипат Калинович Муханов (1677—1729) был в детстве товарищем Петра I, учился морскому искусству в Голландии, а потом безотлучно находился при Петре Великом и был в числе шаферов при венчании государя с Екатериной I, имел чин контр-адмирала, в качестве морского офицера участвовал во многих морских сражениях во время Северной войны. Из внуков последнего Алексей Ильич был сенатором и почётным опекуном, Сергей Ильич (1762-1842) — действительный тайный советник, обер-шталмейстер, входил в ближний круг Павла I, его дочь Александра Сергеевна — фрейлина. Из правнуков - Павел Александрович (1797-1871) - историк, собиратель и издатель материалов по отечественной истории, известный археограф, издатель одноименного сборника, открывший летопись Филарета, председатель Императорской археографической комиссии и проч. Брат последнего Петр Александрович (1798-1854) - декабрист IV категории, друг Кондратия Федоровича Рылеева, посвятившего Петру Александровичу свою думу "Смерть Ермака", штабс-капитан лейб-гвардии Измайловского полка, литератор, писатель и историк, адъютант героя Отечественной войны генерала Николая Николаевича Раевского, член Союза Благоденствия с 1819 года и Южного общества с 1824 года.

Род Мухановых внесён в VI ч. родословных книг Московской, Калужской, Курской, Рязанской и Саратовской губерний.

Описание герба

Щит, разделённый на две части. В верхней, в красном поле, золотой крест. В нижней, в серебряном поле, подкова натурального цвета. Щит увенчан обыкновенным дворянским шлемом с короною. В нашлемнике возникающая собака с золотой лентою вместо ошейника.

Намёт красный с подложкою серебром. Герб рода Мухановых внесён в Часть 2 Общего гербовника дворянских родов Всероссийской империи, стр. 88.

Литература

- Мухановы // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907.

- Дворянский род Мухановых

- История Рязанского края: Мухановы. Проверено 25 июня 2013. Архивировано 25 октября 2012 года.

|

Метки: мухановы |

ИМПЕРАТОРСКОЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ (СМОЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ) |

ИМПЕРАТОРСКОЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ (СМОЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ)

Рубрикатор / Благотворительность в Петербурге/История/Попечение о народном образовании

Первое в России закрытое женское учебное заведение для дворянского сословия, положившее начало женскому образованию. Основано по инициативе И.И. Бецкого в соответствии с указом Екатерины II от 5 мая 1764. Располагалось в кельях Воскресенского Смольного монастыря (архитектор Ф. Растрелли), с 1809 – в специальном новом здании, построенном по проекту архитектора Дж. Кваренги (Смольном институте). Через год после основания Воспитательного общества Екатерина II повелела открыть в его составе училище для девочек мещанского звания (с 1840 – Александровское женское училище, с 1865 – Александровский женский институт).

Устав общества, написанный И.И. Бецким, устанавливал полный регламент его деятельности: правила о воспитании, учении и молитвах; пище и форме, праздничных собраниях, должности начальницы и правительницы, положение о попечителях, каковыми должны быть четыре сенатора. В основе системы воспитания и учебной программы лежали педагогические воззрениями И.И. Бецкого, сформированные им под влиянием западноевропейской просветительной философии. Этим воззрениям сочувствовала и Екатерина II.

Воспитательное общество было рассчитано на содержание 200 девиц «благородного звания». Обучение продолжалось 12 лет и делилось на 4 «возраста» по 3 года каждый. Первый прием девочек в возрасте от 4 до 6 лет состоялся в августе 1764.

Жизнь в заведении отличалась простотой и сообразовывалась с требованиями гигиены. Девочек учили Закону Божьему, русскому и иностранным языкам, арифметике, рисованию, танцам, музыке и рукоделию. Во 2-м возрасте прибавлялись история и география, в 3-м – словесные науки, скульптура, архитектура, геральдика, физика, токарное дело. Воспитанницы последнего возраста по очереди назначались в младший класс для практического ознакомления с приемами воспитания и обучения. Уроки шли с 7 до 11 и с 12 до 14 часов, занятия чередовались с физическими упражнениями, ежедневными прогулками, играми на свежем воздухе или в залах. Воспитанницы учились круглый год, каникулы не предусматривались. Раз в три года проводились экзамены. Стол был простой и здоровый, состоял, главным образом, из мяса и овощей; пили только молоко и воду. Ученицы были обязаны носить особые форменные платья определённого цвета: в младшем возрасте – кофейного, во 2-м – голубого, в 3-м – серого и в старшем возрасте – белого (по преданию фасон платья нарисовала Екатерина II). Классные дамы обязаны были поступать с воспитанницами с благоразумием и кротостью. Наказаний предписывалось избегать, допускались только «увещания» провинившихся. По первому уставу родители посещали дочерей только в назначенные дни с позволения начальницы – заведение должно было полностью заменить семью.

Обычной платой за содержание воспитанниц было 300 рублей в год, но за отдельных воспитанниц платили значительно больше, и эти средства шли на воспитание бедных. Более половины девочек обучались на счет благотворителей. Пансионерки императрицы носили зеленые платья, а пансионерки частных лиц – ленточку на шее, цвета, выбранного благотворителем.

На торжественные собрания и любительские театральные представления приглашали представителей Императорского Двора, дипломатов, высших военных и гражданских чинов; число приглашенных иногда доходило до тысячи. Смолянки первых выпусков вспоминали о годах пребывания в заведении, как о счастливейшем времени в своей жизни.

Воспитательное общество находилось в ведении самой императрицы, которая уделяла учреждению много внимания, давала указания начальницам, входила в подробности жизни. Она дозволяла воспитанницам писать ей письма, при посещениях знакомилась с постановкой учебного и воспитательного процесса, рассматривала рукоделия, обходила помещения, бывала на концертах и спектаклях, приезжала на богослужения в институтскую церковь.

Выпускные экзамены 1-го набора состоялись в апреле 1776. 12 лучших учениц по высочайшему указу были награждены Золотыми медалями, получили императорские «шифры» (золотой вензель в виде инициала императрицы, который носили на белом банте с золотыми полосками), пожизненную пенсию и были определены ко Двору. Тогда же из казны была выделена сумма в 100 000 рублей, выделяемая на приданое бедным выпускницам.

В 1797, вскоре после смерти Екатерины II, Павел I поручил управление Воспитательным обществом своей супруге – императрице Марии Федоровне. В 1797–1802 начальницей заведения была Е. А. Пальменбах (урожд. бар. Черкасская).

Императрица Мария Федоровна в значительной мере реформировала режим и учебную программу заведения. Высокие гуманно-общественные задачи, поставленные Екатериной II, были заменены узко-практическими, чисто женскими. Воспитанницы благородного звания, которые теперь принимались с 8–9 лет и обучались 9 лет, были строго отделены от учениц Мещанского училища, ибо было сочтено, что «обязанности и назначение мещанок во многих отношениях различествуют от обязанностей и назначения благородных девиц». В учебной программе особое место занял Закон Божий.

В 1802 начальницей заведения назначили вдову полковника Ю. Ф. Адлерберг, по инициативе которой в следующем году открылся пепиньерский класс для подготовки классных дам младших и средних классов из числа лучших и беднейших воспитанниц.

В 1802, в связи со значительным увеличением числа воспитанниц, был построен большой корпус с двумя столовыми залами и с дортуарами в верхнем этаже (архитектор А. Порто), а в 1809 заведение переехало в здание, возведенное к югу от монастыря Дж. Кваренги, с огромными дортуарами и классными комнатами. Старшие и младшие девочки жили и учились в разных концах огромного здания, не общались, имели разные рекреации, в разное время ходили в столовую, церковь и спальни. В 1812 тут же было создано бесплатное отделение для «военных сирот» на 100 вакансий с урезанным курсом обучения, затем в нем призревали жертв наводнения 1824 года.

В 1848 при заведении был открыт педагогический класс, выпускницы которого становились уже не классными дамами, а учительницами. Многие пансионерки поступали по спискам и обеспечению военных и гражданских ведомств. На штатные вакансии принимали дочерей лиц, имеющих чины не ниже полковника и статского советника, пансионерками – только дворянок, вписанных в V и VI части дворянской книги. Плата за обучение в это время составляла 350 рублей в год, но за многих пансионерок платили министерства и ведомства, где служили их отцы.

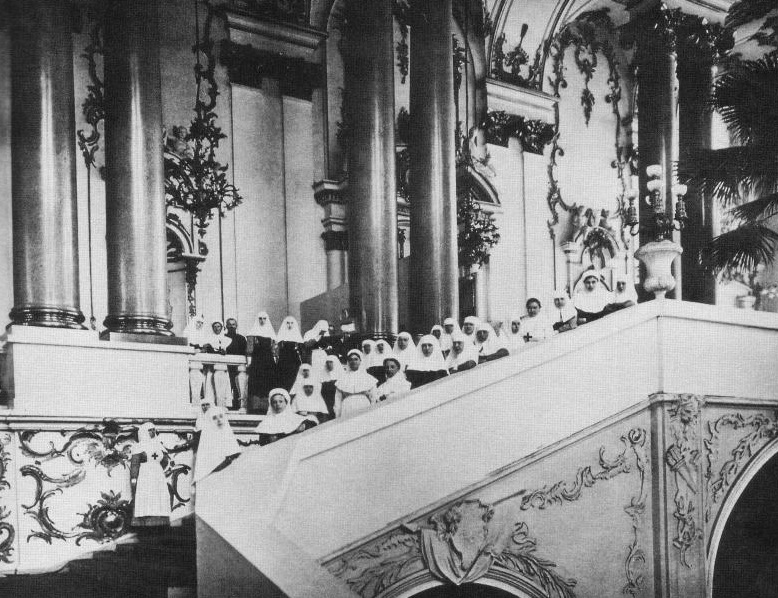

Ежегодно летом больных воспитанниц бесплатно отправляли на лечение в Старую Руссу, в санаторий доктора Вельса. Зимой, воспитанницы посещали Эрмитаж, Публичную библиотеку, выставки в Академии художеств, Ботанический сад, Таврический дворец, промышленные выставки. Десять лучших выпускниц, награждаемых шифрами, ездили с начальницей и классными дамами на специальную церемонию в Зимний дворец, где их представляли императору.

С воцарением Александра II и Марии Александровны в Смольном начались изменения. В 1859 по указанию императрицы инспектором обоих учебных заведений был назначен выдающийся педагог К. Д. Ушинский, с которым пришли его единомышленники – В. И. Лядов, Н. В. Белоконов, В. И. Водовозов и др. Он изменил учебные планы, ввел преподавание отечественной литературы и расширил курс естественных наук. Были уравнены курсы обучения на «благородной половине» и в Александровском училище. Для обоих учебных заведений был устроен общий педагогический класс. Прием и выпуск с этих пор производили каждый год, учредили каникулы В 1862 Ушинский был вынужден покинуть заведение из-за интриг и доносов. С 1839 начальницей заведения была М. П. Леонтьева (вдова ген.-майора, выпускница 1809 года), которая поддерживала нововведения Ушинского в системе преподавания, а также организовала в Смольном первый в России специализированный детский лазарет. В 1864 за заслуги в воспитании она была пожалована в статс-дамы. В 1865 Александровское училище отделили и объявили самостоятельным Александровским институтом благородных девиц 2-й категории.

После Леонтьевой должность начальницы заведения исполняли фрейлина О. А. Томилова (урожд. Энгельгардт), которая ввела курс истории изобразительного искусства и класс арфы, и А. Новосильцева, много сил отдавшая постановке врачебной помощи детям.

В 1895–1917 начальницей была светл. кнж. фрейлина Е. А. Ливен. При ней большое внимание стало уделяться профессиональной подготовке девушек. Кроме общеобразовательных предметов, в старших классах они изучали педагогику, законоведение, гигиену, которые были необходимы многим из них как будущим учителям. В 1898 по инициативе начальницы было учреждено Общество вспомоществования бывшим воспитанницам Императорского Воспитательного общества благородных девиц, составившееся исключительно из бывших воспитанниц. В 1908–1913 на выделенном из Адлербергского сквера участке (Лафонская ул., ныне ул. Пролетарской диктатуры, 1а) был построен собственный трехэтажный каменный дом, в котором расположилось Общежитие бывших смолянок имени императрицы Марии Федоровны. В эти годы в Смольном царил образцовый порядок. 600 воспитанниц обслуживали 190 человек прислуги. Женскую прислугу набирали из сирот Воспитательного дома. Распорядок дня и питания строился по новейшим гигиеническим правилам.

20 марта 1914, в год 150-летия Воспитательного общества члены императорской фамилии посетили юбилейный бал, носивший «вид торжества парадного и одновременно семейного, свойственный когда-то приемам времен Екатерины II». К юбилею издали труд Н. П. Черепнина «Императорское Воспитательное Общество», оставшийся после утраты многих архивных материалов наиболее полным источником сведений о жизни заведения.

В октябре 1917 Смольный институт под руководством кнг. В. В. Голицыной выехал в Новочеркасск, где в феврале 1919 состоялся последний выпуск. Летом того же года преподаватели и оставшиеся воспитанницы покинули Россию вместе с Белой армией, и институт был возобновлен в Сербии.

Е. И. Жерихина

Авторы

Персоны

Адлерберг Юлия Федоровна (урожд. Багговут Анна Шарлотта Юлиана)

Александр II, император

Белоконов Н.В.

Бецкой (Бецкий) Иван Иванович

Водовозов Василий Иванович

Голицына В.В., кнг.

Екатерина II, императрица

Кваренги (Гваренги) Джакомо

Леонтьева М.П.

Ливен Елена Александровна, светл. кнж., фрейлина

Лядов Василий Иванович

Мария Александровна, императрица

Мария Федоровна, императрица, супруга Павла I

Новосильцева А.

Павел I, император

Пальменбах Елизавета Александровна, урожд. бар. Черкасова

Порто Антонио

Растрелли Франческо де

Томилова (урожд. Энгельгардт) О.А., фрейлина

Ушинский Константин Дмитриевич

Черепнин Н.П.

Адреса

Пролетарской Диктатуры ул./Санкт-Петербург, д. 1а

Предметный указатель

Смольный монастырь

АЛЕКСАНДРОВСКИЙ ЖЕНСКИЙ ИНСТИТУТ

Эрмитаж государственный

Российская национальная библиотека

Академия художеств

Таврический дворец

Общество вспомоществования бывшим воспитанницам Воспитательного общества благородных девиц

Общежитие бывших смолянокhttp://www.encspb.ru/object/2855740

|

Метки: дворянское образование |

Павловский институт благородных девиц в Санкт-Петербурге |

Павловский институт благородных девиц в Санкт-Петербурге

С разрешения автора размещаю этот замечательный пост в нашей рубрике "По литературным местам". Ведь интерьеры Павловского института - место действия известнейших книг Лидии Чарской и Надежды Лухмановой (о которой мы говорили совсем недавно: http://kid-book-museum.livejournal.com/816424.html).

Оригинал взят у

Вид алтаря в домовой церкви института

Вид бокового фасада здания Павловского института

Вид на сад института с верхнего этажа здания

Вид части актового зала в здании института

Вид части вестибюля и лестницы в здании института

Вид части коридора в здании института

Вид части кухни института

Воспитанницы в саду института во время отдыха

Воспитанницы в саду института во время отдыха

Воспитанницы и учитель в кабинете физики во время подготовки к урокам

Воспитанницы института во время дежурства в столовой накрывают на столы

Группа воспитанниц во дворе института во время игр

Группа воспитанниц института в саду института

Группа воспитанниц института в саду института

Группа воспитанниц института на террасе, выходящей в сад

Группа воспитанниц института на террасе, выходящей в сад

Метки: *Лухманова, *Чарская, по литературным местам

|

Метки: дворянское образование |

Вера Гедройц - великолепная и забытая |

Вера Гедройц - великолепная и забытая

Листала я Пикабу, и увидела этот пост

#comment_89032496

А там - знакомая фотография.

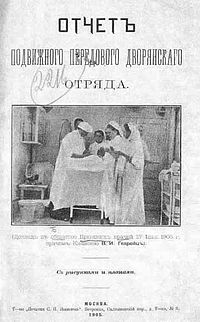

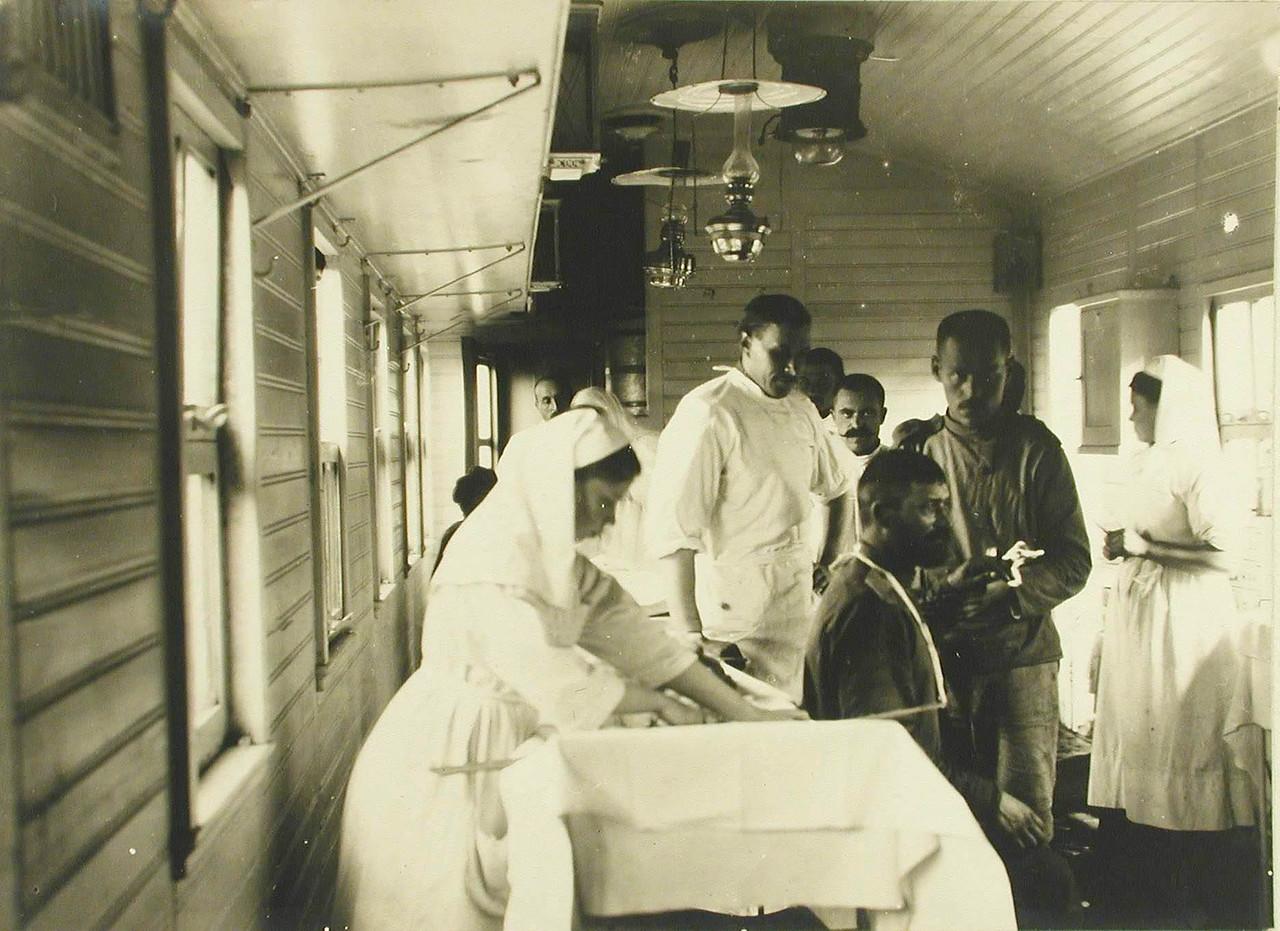

(не она, но из той же серии и даже, видимо, того же дня)

Собственно, о женщине, которая находится посередине данного снимка, я и хочу рассказать.

И да, это действительно женщина. Хоть и не скажешь так на первый взгляд. Да и не все современники признавали в ней женщину, потому что вела она себя как мужчина.

Но обо всем по порядку.

Для начала, я просто скажу, чем меня изначально зацепила Вера Игнатьевна Гедройц.

В моем небольшом городке Шибенец, что в Брянской области, есть больница, названная в ее честь. Все детство я бегала мимо памятной таблички на стене больницы к своим родителям на работу, и даже не задумывалась, кто эта тетя со смешной фамилией. И только пару лет назад один мамин коллега-врач рассказал мне ее историю. Ну и я потом дополнила его рассказ другими источниками.

Когда я узнала ее невероятную историю, подумала: "Мне бы так жить".

Очень много в ее судьбе интересных деталей, но я постараюсь рассказать наиболее важные.

Итак. Вера Игнатьевна Гедройц родилась родилась и умерла в Киеве, но росла там же, где и росла я. Я все время ищу каких-нибудь знаменитых и выдающихся людей моей малой родины, и она стала для меня открытием.

В селе Слободище Брянской области у ее родителей, тогда еще имевших княжеский титул литовского рода, было имение, где и росла будущая первая женщина-хирург царской России. У нее был старший брат, который трагически погибает, когда Вера была еще ребенком. Она была очень привязана к брату, и впоследствии писала стихи под его именем - Сергей Гедройц.

Полночная мечта меж зорьных берегов,

Невидимой струи эфира трепетанье,

Мелодия несказанных стихов,

Теней предсветных лунное сиянье.

Недвижный бег закатных облаков,

Трехцветных рос кристальное блистанье,

Паренье душ свободных от оков,

Земных страстей уснувшее желанье.

Вибраций голубых беззвучная волна,

Огонь любви безтрепетных горений,

Мгла предрассветная, ты вся полна

Мучительных и ярких откровений.

В юношеские годы учится в Брянской гимназии, где ее учителем был сам Розанов. Насколько я помню, она позже поступает в Орел на врача, потом в Петербург, где фиктивно выходит замуж за своего друга. Да-да, уже с молодости она отрицает принятые нормы общества. И это в царской-то России! До революции еще почти 10 лет. Уже тогда вступает в ряды революционеров, но ее возвращают домой под надзором полиции.

Помимо революционных кружков она увлекается поэтическими. И в Петрограде вхожа в круг знаменитых поэтов того времени. Я даже смогла вычитать где-то, что к ней подкатывал Гумилев, но она его отшила. По понятным причинам.

После Петербурга Вера отправляется учиться в Лозанну к знаменитому хирургу Цезарю Ру. Она была едва ли не одной из трех учившихся тогда там женщин, но смогла доказать всем, что пол для врача - не проблема. Настолько, что сам He завещал ей свою кафедру хирургии. Но Вера отказалась.

В имении умирает сестра. и Вера вынуждена вернуться домой, в Россию. В Швейцарии остается ее возлюбленная. Они долго переписываются, договариваются о переезде любимой в Россию. А сама Гедройц в ожидании своей первой любви успевает открыть и обустроить первую больницу при Мальцовских заводах. Но однажды ей приходит письмо, где ее пассия разрывает с ней отношения. Вера стреляет себе в сердце из револьвера. Это происходит прямо в больнице. И к счастью, ее успевают спасти.

Жизнь продолжается. Гедройц оперирует и является в свои 29 лет уже обладательницей статуса главного врача. Спасает жизни, проводит такие сложные операции, которые расценивались в то время как чудо.

И вот, случается Русско-Японская война.

Она отправляется на фронт, где впервые в мире проводит полостные операции, спасая тем самым сотни жизней. После войны не без протекции самого Боткина она попадает в Царское село, где знакомится с Николаем II и его семьей.

И вот один из самых странных фактов в ее биографии - она становится едва ли не самым близким другом царской семье. Она - женщина, отвергающая мужчин, ярая атеистка, революционерка, люто ненавидящая другого любимца семьи - Распутина. Как это вообще стало возможным, для меня загадка.

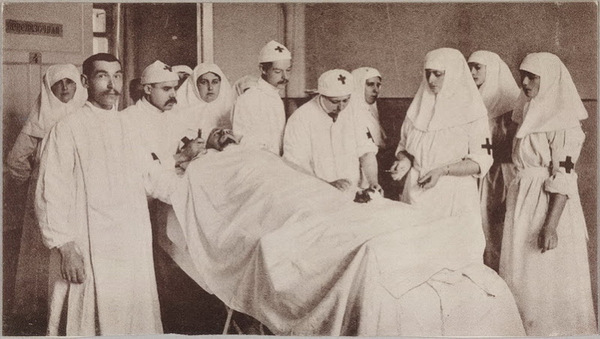

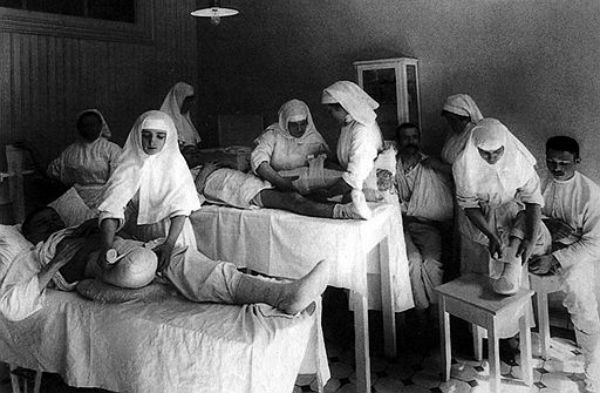

Но факт остается фактом. Гедройц учит великую княгиню и ее дочерей сестринскому делу.

Царские особы даже ассистировали ей на операциях. В Первую мировую благодаря ей были организованы эвакогоспитали в Царском селе, где она и императрица с дочерьми оперировали раненых солдат.

Однажды она просто пинками выгоняет Распутина, пожелавшего присутствовать при осмотре травмированной после железнодорожной аварии фрейлины А.Вырубовой. Ее называли: "Жорж Санд Царского Села". Она курит трубки и ругается матом, носит брюки и мужские костюмы. О себе говорит только в мужском роде.

жаль, что фотографий немного

Затем приходит революция, царский режим сменяется советским. Каким-то чудом Гедройц избегает участи царской семьи и всех ее приближенных. Она отправляется на фронт вновь, где получает ранение, и уже оттуда ее эвакуируют в Киев, где она и проживет до конца своих дней.

Там она продолжает практику, пишет диссертации. Одна из первых в стране изучает онкозаболевания.

Там она встречает вторую и последнюю любовь своей жизни, с которой проживет до конца. Это графиня Мария Нирод, вдова и мать двоих детей. Сказать, что дети не приняли их союз - значит, ничего не сказать.

Ирония, но убивает ее онкология, так ей пристально изучаемая. А через несколько лет рядом с ее могилой похоронят архиепископа Ермогена. Однажды она спасла ему жизнь, и он завещал покоиться рядом с ней. С атеисткой, не признающей Церковь.

Я все думала, откуда столько противоречий в ее судьбе, когда к ней тянулись люди, которые ну просто не могли этого делать. Поэты, цари, священники... И она, такая "неправильная" для своего времени и своей страны.

Вот такая вот история. Мечтаю когда-нибудь снять достойный мини-сериал о ее жизни. Мечтаю напомнить людям об ее имени. Потому что что-то меня задевает во всей ее жизни. Нет, я не революционерка, не атеистка и, тем более, не лесбиянка. Но все во мне отзывается к ней. Такие люди должны быть увековечены в веках. Ведь я даже не рассказала толком обо всех ее медицинских заслугах, а их действительно немало. Просто я не стала вдаваться в формализм. И просто захотелось рассказать о ней.

И благодаря ее истории я еще больше горжусь своими корнями)

Гедройц Врачи Хирургия Царь Революция Брянск Биография Длиннопост

https://pikabu.ru/story/vera_gedroyts__velikolepnaya_i_zabyitaya_5109138

|

Метки: гедройц красный крест |

Сестры милосердия |

Сестры милосердия

Первая мировая война (28 июля 1914 - 11 ноября 1918 гг.) - первый военный конфликт мирового масштаба, в который было вовлечено 38 из существовавших в то время 59 независимых государств. Около 73,5 млн. человек были мобилизованы; из них убиты и умерли от ран 9,5 млн., более 20 млн. ранены, 3,5 млн. остались калеками. Причинами этого кровопролитного конфликта стали обострение глобального противостояния великих держав, прежде всего, Англии и Германии, начавшаяся борьба за передел мира.

июля 1914 г. император Николай II объявил о всеобщей мобилизации, связанной с началом Первой мировой войны. 1 августа 1914 г. Германия объявила войну России. На следующий день в Петербурге толпы демонстрантов, люди разных чинов, званий и состояний, двинулись к Зимнему дворцу, чтобы получить монаршее благословение на священную войну. Столичные рабочие, прекратившие забастовки, вышли на улицы с царскими портретами в руках. На Дворцовой площади коленопреклоненная толпа пела "Боже, царя храни". Свидетель происходившего в тот день, великий князь и адмирал российского флота Михаил Николаевич Романов записал в своем дневнике: "Наверное, за все двадцать лет своего царствования он [Николай II] не слыхал столько искренних криков "ура", как в эти дни".

Желание постоять за честь родины было едва ли не всеобщим. Женщины и девушки в массовом порядке записывались на курсы сестер милосердия. Многие женщины уже к тому моменту работали в лазаретах и госпиталях.

Первые частные госпитали разместились в доме князя Феликса Юсупова на Литейном проспекте и в доме на Каменноостровском проспекте, который арендовала под госпиталь знаменитая балерина Матильда Кшесинская. В своих воспоминаниях она пишет: " В Петербурге, как только опасность десанта миновала, стали открываться лазареты из-за все возрастающего количества раненых, не только военные, но и частные. Тогда и я тоже задумала устроить свой лазарет, нашла чудную квартиру недалеко от меня, на Каменноостровском проспекте, для небольшого лазарета, всего на тридцать кроватей, для солдат. Я не жалела средств на его устройство, в нем были две операционные комнаты и три палаты для раненых по десять кроватей в каждой. Я привлекла лучших врачей, которые каждый день посещали лазарет. Ни при операциях, ни при перевязках я никогда не присутствовала, так как помочь я ничем не могла. Но там, где я могла быть действительно полезной, я делала все, что было в моих силах, стараясь баловать, как могла, раненых, чтобы хоть немного скрасить им жизнь вдали от своих, утешить их и подбодрить. Их семьям я посылала подарки, опрашивала их, кому могу помочь и в чем семья больше всего нуждается. Чтобы их развлечь, я устроила им однажды большой праздник и танцевала перед ними… Летом этого, 1915 г., чтобы немного развлечь своих раненых и дать им возможность подышать свежим воздухом после замкнутой лазаретной жизни, я привозила их к ceбе на дачу в Стрельну партиями в десять человек, для этого мне давали казенные грузовики… Я была очень счастлива, что могла украсить их жизнь". Эти слова являются примером душевности, доброты и огромного сердца представительницы аристократии, заботы о простых солдатах, которые самоотверженно боролись за родную землю.

Действующей армии требовались не только вооружение и боеприпасы, но и огромное количество обмундирования, сапог, портянок, нижнего белья. Решению этой проблемы немало способствовали усилия добровольцев. Так, например, артистка театра Незлобина госпожа Васильева уговорила своих коллег по несколько часов в день работать в швальне, которой заведовала артистка О.С. Островская. Артисты занимались шитьем белья для солдат.

Вскоре в московских лазаретах и госпиталях стала ощущаться нехватка перевязочного материала. Женщины всех сословий, от простых горожанок до аристократок, с небывалым энтузиазмом занялись изготовлением бинтов. Одна лишь мастерская у Ильинских ворот производила в день до 10 тыс. перевязочных пакетов - столько же, сколько производила хорошо оснащенная германская фабрика.

О деятельности сестер милосердия в Первую мировую войну известно довольно мало, так как большинство событий предшествующих войн описывается спустя какое-то время после их окончания. Для воспоминаний и подробных отчетов о сестрах милосердия в эту войну времени отпущено не было из-за начавшейся революции. Дошедшие же до нас сведения неполны и мало информативны. Известно, что к 1915 г. в России существовало 115 общин, находившихся в ведении Общества Красного Креста. Кроме того, сестры состояли при трех местных управлениях и двух Комитетах РОКК, Евангелическом госпитале и четырех иностранных больницах Петрограда. Самой крупной организацией, насчитывавшей 1603 человека, являлась община святого Георгия. Следующими по численности были петроградские сестричества имени генерал-лейтенанта М.П. фон Кауфмана (952 человека) и святой Евгении (465 человек). Свято-Троицкая община в это время насчитывала 129 сестер, а Крестовоздвиженская - 228. В Иверской и Александровской ("Утоли моя печали") сестрических организациях Москвы состояло, соответственно, 365 и 183 сестры. Всего в Москве к началу войны действовало семь общин.

В 1916 г. по официальным спискам на фронт было отправлено 17436 сестер, которые обслуживали более двух тысяч полевых и тыловых учреждений Красного Креста - 71 госпиталь, рассчитанный на 44600 человек, этапные и подвижные лазареты, 11 санитарных поездов, передовые отряды, санитарные транспорты, питательные и перевязочные пункты, дезинфекционные камеры, рентгеновские и летучие хирургические отряды, два плавучих госпиталя на Черном море, три бактериологические лаборатории, шесть полевых складов. Средствами передвижения для нестационарных учреждений служило около 10 тысяч лошадей и 800 автомобилей.