Общественная благотворительность иркутян в годы Первой мировой войны |

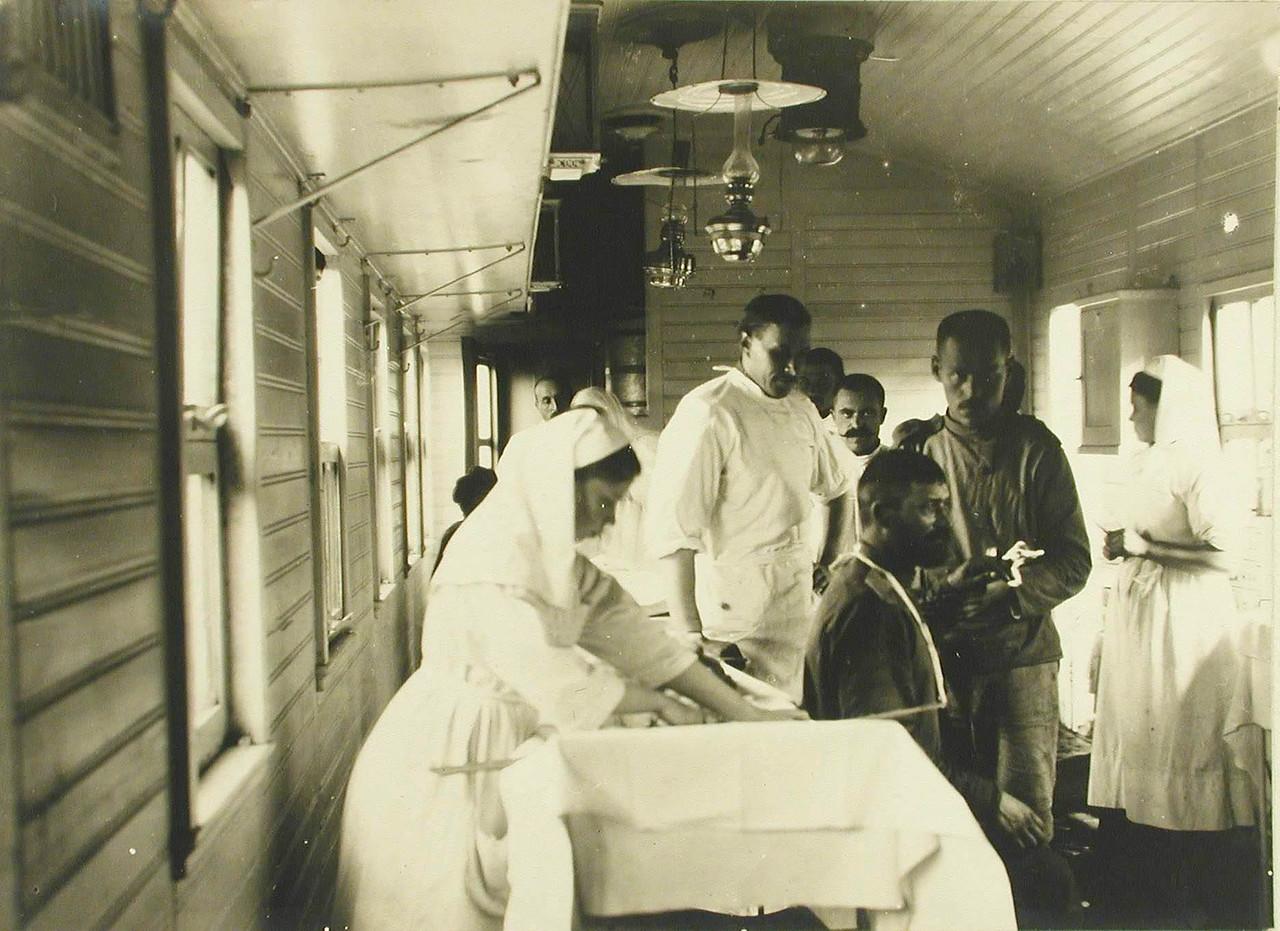

Первая мировая война 1914–1918 гг. является важной вехой в истории всего человечества. Она завершила собою целую историческую эпоху, привела к крушению Российской империи, Германской империи, Австро-Венгерской монархии, Османской империи. На карте мира появились новые государства: Польша, Чехословакия, Югославия и др. произошел радикальный передел мира. Возник новый мировой порядок. Война отличалась невиданным прежде размахом, носила тотальный характер и привела к огромным человеческим жертвам и разрушениям. Особое значение война имела для Российского государства. Она стала тяжелым испытанием для страны, потерявшей на фронтах около двух миллионов человек. Ее трагическими последствиями были революция, разруха, гражданская война и гибель императорской России. К сожалению, именно в России в силу целого ряда объективных и субъективных причин Первая мировая война во многом оказалась войной малоизвестной, ее история полна искажений и умолчаний, ее герои остались незаслуженно забыты. Именно поэтому проблема исследования общественной благотворительности жителей г. Иркутска в годы Первой мировой войны так актуальна на сегодняшний день. С самого начала война вызвала подъем патриотических чувств не только среди сибиряков, но и всего населения Российской империи. Однако вследствие ряда неудач, произошедших на фронтах, и возникновения в стране экономических трудностей, отношение к ней постепенно менялось. Зарождались и нарастали антивоенные, нередко смешанные с антиправительственными, настроения. И в то же время основная часть общества продолжала прилагать усилия к тому, чтобы страна вышла из войны победительницей. Влияние, оказанное войной на население областей, находившихся в глубоком тылу, безусловно, отличалось от воздействия ее на жителей районов, оказавшихся в зоне военных событий. Но и живущие за тысячи километров от фронта люди не могли оставаться лишь безучастными наблюдателями того, что происходило на «театре военных действий». В годы войны была очень развита общественная благотворительность. Еще в мирное время это было одной из форм общественной деятельности. В тяжелое для России время увеличилось количество людей, которые нуждались в общественном благодеянии. Так в Иркутске уже с первых дней войны проводился сбор средств на благотворительность. Впоследствии в городе начали проводиться различные мероприятия, на которых собирались средства как для помощи фронту, так и для беженцев и семей военнослужащих. Так, уже в июле 1914 г. товарищество «Второва» пожертвовало 100 тыс. руб. в Московский биржевой комитет в пользу больных и раненых воинов. 1 августа Н. Т. Зверев пожертвовал на нужды, вызванные войной, 10000 руб. 9 августа братья Замятины пожертвовали так же 10000 руб. комитету по обеспечению семей призванных на войну из запаса и ополчения [1, с. 194]. 20 сентября 1914 г. В Иркутске прошел «День флажков союзных армий» — сбор в пользу семей запасных и ополченцев, а также больных и раненых воинов. Было собрано 12107 руб. 78 коп. [1, с. 195–196]. В Иркутске также открывались различные заведения для семей воинов. 24 августа Знаменское попечительство о бедных на Якутской улице открыло бесплатную столовую для детей семей запасных. 29 августа на углу улиц 2-й Солдатской и Кутайсова состоялось открытие приюта-яслей для детей запасных, призванных в ряды армии. 25 сентября по Ямской улице И. Ф. Люблинской открыт приют-ясли для детей запасных. Тут же предоставлено помещение под бесплатные квартиры для жен запасных и ополченцев. 15 февраля 1915 г. по Спасо-Лютеранской улице в доме Корзакова состоялось открытие убежища для раненых воинов, устроенное Иркутским комитетом союза городов. С 15 февраля по 1 сентября 1915 г. во временном приюте Иркутского комитета Всероссийского союза городов для воинов, возвращающихся с войны, перебывало 562 человека, пробывших 3415 дней, и 8 беженцев, живших 140 дней. Отпущено 3555 обедов. Расход по содержанию приюта — 2392 руб. 81 коп. [1, с. 201–202]. 20 февраля прошел «День Солдатского погона». Сбор в пользу раненых воинов, начавшийся на улицах Иркутска после молебствия в городской управе, принес более 8000 руб. [1, с. 202]. В марте Комиссия по оказанию трудовой помощи семьям запасных и ополченцев организовала бюро для подбора возможности заработка для семей воинов. Уже с первых дней войны иркутяне приняли участие в организации медицинской помощи воинам. 1 августа 1914 г. в Мариинской общине сестер милосердия открылись бесплатные курсы ухода за больными и ранеными. А на следующий день (2 августа) в Москву выехали 30 сестер милосердия. Часть их принадлежала общине, а остальные являлись слушательницами курсов прошлого года. 11 сентября в общественном собрании состоялось заседание местного комитета Красного Креста, на котором обсуждался вопрос об устройстве на театре военных действий Иркутского лазарета для раненых и больных воинов. Предполагалось оборудовать лазарет на 50 коек, что обойдется 14000 руб., а стоимость содержания одной койки в месяц должна была составить 100 руб. «Пока обеспечено содержание 17 коек лазарета, — писал вскоре иркутский «летописец» Н. С. Романов. — С. Н. Родионов пожертвовал 4500 руб. на содержание пяти коек в течение 6 месяцев и т. д». [1, с. 195]. 26 сентября Иркутский лазарет благодаря щедрому притоку пожертвований (по 24 сентября поступило 18969 руб. 85 коп.) получил возможность на оборудование 100 коек для солдат и 10 — для офицеров. К 30 сентября в лазарет поступило 41339 руб. 47 коп. [1, с. 196]. 22 января 1915 г. в общественном собрании состоялось общее собрание членов Иркутского отделения комитета Красного Креста. На собрании было постановлено ассигновать 5000 руб. на открытие при Мариинской общине лазарета в 14 коек. Согласно данным Н. С. Романова, с 1 сентября 1914 г. по 21 января 1915 г. в Иркутское отделение комитета поступило 115623 руб. 4 коп., расход составил 49750 руб. 95 коп., остаток — 65872 руб. 9 коп. [1, с. 200]. Поступали пожертвования и от различных объединений, и от групп лиц, связанных определенным видом деятельности: профессионально, сферой увлечений и т. п. Так, например, 6 ноября 1914 г. иркутские извозчики пожертвовали на Иркутский госпиталь Красного Креста дневную выручку (было собрано 1583 руб.) [1, с. 197] 9 декабря парикмахеры Иркутска пожертвовали дневной заработок в пользу лазарета Красного Креста и населения, разоренного войной. Сбор составил 360 руб. [1, с. 198]. 3 января 1915 г. на собрании членов учительского общества было постановлено ходатайствовать об учреждении филиального отделения комитета помощи жертвам войны, функционирующего при газете «Школа и жизнь». Было решено оказывать поддержку семействам учителей-воинов, не состоявших членами общества, и ассигновать на это 100 руб. из расходного капитала. 18 января в городской управе состоялось собрание домашней прислуги Иркутска для рассмотрения вопроса о помощи раненым и больным воинам армии. Собирались средства и для поддержки национальных групп. 16 января 1915 г. в городской управе прошло собрание армян для организации помощи армянскому населению, пострадавшему от военных действий на турецком театре войны. 10 октября 1915 г. колонией латышей был образован Иркутский отдел общества вспомоществования «Родина», цель которого — оказание помощи беженцам-латышам. Проводились сборы для жителей пострадавших от войны территорий и даже для союзников. В ноябре 1914 г. производился сбор теплых вещей и других предметов для населения Польши. В этом же месяце бельгийскому консулу М. Стравинскому было передано 3609 руб. в помощь разоренной Бельгии [1, с. 197]. Тогда же в Иркутске был организован Комитет по сбору пожертвований для населения, пострадавшего от неприятельского вторжения. 2 декабря в пяти вагонах были отправлены теплые и другие вещи для воинов и населения Польши. Они были упакованы в 557 ящиков, общий вес которых составил 1707 пудов. Для сопровождения этого груза был назначен С. П. Курбатов. 24 ноября в городской управе состоялось заседание Иркутского комитета союза городов при участии члена Государственной думы С. В. Востротина, который призвал организовать в Иркутске филиальное отделение созданного в Петрограде Сибирского общества для подачи помощи раненым воинам. В отделение записалось 30 человек. А правление товарищества Второва пожертвовало в Сибирское общество для подачи помощи раненым воинам 10000 рублей. Н. А. Второв лично передал 5000 руб. Еще 2500 руб. правление товарищества Второва перечислило на нужды населения [1, с. 197–198]. 16 ноября 1915 г. общее собрание членов 1-го общественного собрания Иркутска постановило пожертвовать на постройку двух бараков для беженцев 10 тыс. рублей, населению Сербии и Черногории 400 рублей, на противогазы 500 руб. [1, с. 211]. Патриотические чувства в первые месяцы войны поддерживались проведением различных манифестаций. Например, 22 октября 1914 г. состоялась манифестация для встречи на вокзале японского отряда Красного Креста. А 28 октября, после молебствия в кафедральном соборе, состоялась патриотическая манифестация учащихся всех училищ. Проводились и мероприятия иного характера. Так, 19 октября в зале музея Иркутского географического общества прошла лекция И. И. Серебренникова «Война 1914 г. и ее размеры» [1, с. 196]. С 25 января по 9 февраля 1915 г. в музее Географического общества прошла выставка «Война и печать», организованная И. И. Серебренниковым. Выставку посетило 2500 человек, валовой сбор составил 340 руб. [1, с. 201]. 25 января 1915 г. Иркутский комитет союза городов в пользу больных и раненых воинов, возвращающихся с театра военных действий, устроил вечер-монстр, при проведении которого было получено 2814 руб. 85 коп. дохода (расход составил 677 руб. 75 коп.) [1, с. 201]. 1 февраля в общественном собрании состоялся патриотический концерт М. Д. Агреневой-Славянской. 10 февраля там же иркутской присяжной адвокатурой был устроен вечер в пользу семей запасных и ополченцев Иркутской губернии. 22 августа в пассаже братьев Б. и М. Юцисов военно-промышленным комитетом открыта выставка предметов снаряжения и вооружения войск. 3 сентября Иркутским отделением помощи пострадавшим на войне солдатам и их семействам в общественном собрании устроен симфонический концерт на усиление средств приюта для сирот воинов. В концерте, организованном В. Н. Булатовым, выступал оркестр из 80 человек. Он был сформирован И. П. Райским, который привлек к участию в нем музыкантов двух военных духовых оркестров [2, с. 147]. В первые месяцы войны в Иркутске появляются беженцы из западных районов России. Они пополняют состав горожан. Вот одна из записей Н. С. Романова за 1915 г.: «24 августа прибыла вторая партия беженцев 80 человек — латыши, евреи» [1, с. 207]. 22 октября 1915 г. состоялось открытие приюта-убежища для беженцев по Троицкой улице, № 30, оборудованного на средства Троицкого приходского попечительства. 28 октября — 5 ноября прошел фургонный сбор теплых вещей, белья и других предметов для беженцев. Многие училища, иллюзионы Дон Отелло и Ягджоглу были отведены под постой беженцев. 12 декабря Детская столовая архиепископа Тихона открыла приют для девочек-беженок (на 17 человек). Только в 1915 г. в Иркутске осело до 6,5 тыс. беженцев, в большинстве своем женщин, детей, стариков. Еще 3,8 тыс. беженцев пополнили город в следующем году. Всех их надо было устроить на жительство, накормить, одеть. Среди них были русские, поляки, латыши [3, с. 144]. Иркутский комитет союза городов с августа по декабрь 1915 г. израсходовал на расквартирование беженцев 29669 руб. 57 коп. [1, с. 207]. Кроме того, достигают Иркутска и первые военнопленные. С течением времени их поток заметно усиливается. В районе военного городка были созданы лагеря для военнопленных немцев, венгров, чехов, австрийцев. 2 января 1915 г. Н. С. Романов записал, что «в больнице переселенческого пункта находятся несколько военнопленных турок, германцев и австрийцев» [1, с. 199]. 29 декабря 1915 г. в Иркутск прибыл член Государственной думы А. Н. Русанов, делегированный комитетом по оказанию помощи военнопленным для организации в Сибири и на Дальнем Востоке отделов этого комитета. 30 декабря, в зале городской думы, А. Н. Русанов устроил совещание, на котором рассматривался вопрос об оказании помощи военнопленным-соотечественникам. В апреле 1915 г. в Иркутске началось строительство Кадетского корпуса. Подряд на строительство взяли Жигалов и Михалев. Из-за военного времени строительные работы шли очень тяжело. В связи с мобилизацией, рабочих рук не хватало, и подрядчики использовали на строительстве китайских рабочих. Их было около 200 человек. Кроме них работали около 100 немецких военнопленных. Строили до февраля 1917 г., когда, вследствие революционных событий, стало не до строительства [4, с. 15]. Не забывали в Иркутске и о русских солдатах, попавших в плен. Так, например, 16 ноября 1915 г. общее собрание членов 1-го общественного собрания Иркутска постановило пожертвовать на пособие русским военнопленным 2000 руб. [1, с. 211]. Первая мировая война оказала определенное влияние на развитие иркутской промышленности. В связи с подорожанием сырья и нехваткой рабочих рук закрылся ряд мелких и средних предприятий, сократилось производство на многих крупных предприятиях. В 1910 г. в Иркутске было создано объединение мукомолов «Торговый дом С. И. Белицкова и К°», преобразованное в 1915 г. в «Иркутское мукомольное товарищество на паях» с первоначальным капиталом в 300 тыс. руб. Основателями его были владельцы крупных иркутских паровых мельниц С. И. Белицкий, В. М. Посохин, З. И. Помус и Я. Д. Фризер. Товарищество сосредоточило в своих руках почти 90 % помола зерна в Иркутской губернии. В 1915 г. возникло еще два крупных акционерных общества. Иркутский купец Голубев, крестьянин Борисов и можайский купец Трещетников учредили «Акционерное общество Иркутского кирпичного завода» с капиталом в 500 тыс. рублей. Общество ставило целью развивать кирпичное производство, строить дома и брать строительные подряды. Еще в 1912 г. было основано «Сибирско-Монгольское торгово-промышленное акционерное общество», учредителями которого стали иркутские купцы Кринкевич, Патушинский, Посохин и управляющий местной конторой Государственного банка Шостакович. Общество занималось закупками в Монголии скота и сырья для кожевенной промышленности. В 1915 г. оно было преобразовано в «Сибирмонгол» и открыло в Иркутске кожевенный завод, оборудованный по последнему слову техники. Завод был рассчитан на обработку 100 тыс. кож в год [3, с. 195]. Летом 1915 г. в Иркутске образован военно-промышленный комитет. 3 июля в городской управе состоялось первое заседание открываемого в городе комитета. Мастерская Г. М. Хейфеца в кооперации с мастерскими Александровкой центральной и Иркутской губернской тюрьмами (также шили нательное белье и платки) изготовили 82 500 ручных гранат, мастерские Байкальской переправы Забайкальской железной дороги — 15 000 снарядов к 90-мм бомбомету, литейно-механический завод П. К. Щелкунова в с. Черемхово — 8000 таких же снарядов, Тельминская суконная фабрика братьев М. М. и В. А. Белоголовых — 45000 конских попон, две мастерские училищ: Иркутского промышленного и ремесленного имени Н. П. Трапезникова — 28 токарных станков, а завод Щелкунова — еще столько же, все станки отправлены в Петроград для общества Франко-русских заводов, позднее училища изготовили 50 токарно-винторезных станков для Воронежского завода взрывателей. В округе изготовлено и сдано интендантству 190 000 солдатских полушубков, 1 700 000 шинельных ремней, 14 600 валенок, 570 000 подков и т. д. Бурный рост с техническим переоснащением пережила кожевенная промышленность, выпустив 218 079 пар сапог и 1605 пар полусапог. В целом же, например, в Иркутске к 1917 г. по сравнению с 1910 г. в 8 раз увеличивается число промышленных предприятий, в 5 раз — число работающих [5]. Война не могла не оказать влияния на экономическое положение иркутян. В городе стали расти цены на различные товары. 4 июля 1915 г. секретарь городской думы И. И. Серебренников выехал в Москву представителем Иркутской городской думы на съезд по борьбе с дороговизной. 14 июля 1915 г. в Иркутск прибыл полковник П. К. Козлов, командированный в Монголию для организации там закупа скота для военных нужд. На следующий день состоялось совещание с иркутскими мясоторговцами. «Вместе с тем увеличение военных заказов стимулировало развитие ряда производств, укрепило их материально-техническую базу и привело в отдельных отраслях к появлению монополистических объединений. Во многом это объяснялось тем, что Иркутску в эти годы была отведена роль одного из центров организации военной экономики на территории Сибири. С учреждением в 1915 г. Заводского Совещания Сибирского района именно в Иркутске решались вопросы мобилизации сибирской промышленности, выполнения и размещения военных заказов» [3, с. 194]. Таким образом, в 1914–1915 гг. жители Иркутской губернии, каждый на своем месте, приняли активное участие в помощи государству в противостоянии мировых держав начала XX века. Несмотря на связанные с войной экономические трудности, заметно повлиявшие на благосостояние большей части жителей Иркутска (как и всего населения Российской империи), благотворительная деятельность в городе не прекращалась. В ней по-прежнему принимали участие самые разные представители иркутского общества. 2 января 1916 г. воспитанницами младших классов второй женской гимназии И. С. Хаминова был устроен спектакль «Спящая царевна». Половина собранных средств была передана на подарки воинам [1, с. 213]. 5 и 6 марта 1916 г. стали «днями Ермака Тимофеевича». Сбор на пасхальные подарки воинам и семьям ратного ополчения и запасных составил 4425 рублей [1, с. 217]. 21–23 апреля состоялся сбор на нужды войны служащими иркутской почты, телеграфа и телефона. В общественном собрании прошел вечер-спектакль, организованный любительским драматическим кружком чинов почтово-телеграфного округа. В мае 1916 г. при канцелярии 11-го Сибирского стрелкового запасного полка производился прием жертвуемых металлов для нужд артиллерийского ведомства. В августе 1916 г. был открыт приют для безногих воинов, состоявший в ведении комитета великой княгини Марии Павловны. Продолжается проведение различных общегородских мероприятий, связанных со сбором средств на военные нужды. Так, 26 июня 1916 г. в Александровском сквере прошло гулянье в пользу комитета по оказанию помощи семьям запасных. Сбор от гулянья составил 5613 руб. 14 коп. и 2764 руб. 50 коп. составили отдельные пожертвования; всего, за вычетом расходов, было собрано 7700 руб. [1, с. 222]. Ряд концертов провел Иркутский симфонический оркестр. «Идея создания симфонического оркестра на основе военных духовых после отъезда И. П. Райского нашла еще более последовательное воплощение в деятельности Я. М. Гершковича. Иркутянин, происходивший из музыкальной семьи, он, завершив свое образование в Петербургской консерватории, вернулся в Иркутск и быстро приобрел репутацию энергичного пропагандиста музыкального искусства. Благодаря своему незаурядному дирижерскому дарованию, ему удалось в короткий срок организовать большой, слаженный военно-симфонический оркестр (состоящий из 50 человек), в котором объединились музыканты оркестров 9-го, 10-го, 11-го и 12-го Сибирских стрелковых запасных полков и струнники из числа любителей и воспитанников музыкальных школ, призванных в армию. Начав выступать с этим оркестром с 1 января 1916 г., Я. М. Гершкович до июня 1917 г. устроил в Общественном собрании 9 симфонических концертов, преимущественно с благотворительными сборами в пользу пострадавших на войне солдат и их семей. С 6 июня по 18 июля 1917 г. состоялось еще 13 концертов симфонического оркестра в Александровском сквере. За один год и 8 месяцев валовой сбор с этих концертов составил солидную сумму — 78 тыс. руб». [2, с. 148–149]. 9 февраля 1917 г. чинами интендантского ведомства Иркутского военного округа был устроен вечер в пользу общества повсеместной помощи пострадавшим на войне солдатам и их семьям. К январю 1916 г. для детей беженцев были открыты школы: в поселке Иннокентьевском при Знаменском женском монастыре, при Князе-Владимирском монастыре, при отделении общества общедоступных курсов и при самом обществе курсов, при духовной семинарии и на детской площадке. Кроме этого, решено было открыть двухкомплектные школы в Знаменском предместье, Рабочей слободе, Глазково и на Троицкой улице, в общей сложности на 500 детей. Иркутский комитет союза городов для обеспечения беженцев открыл вещевой склад. Он представлял собой магазин собранного готового платья. Но решить вопрос об обеспечении беженцев одеждой комитет союза городов не смог, и в дальнейшем его решало попечительство о беженцах. По сведениям Н. С. Романова, к 15 января 1916 г. в Иркутске было беженцев: 2905 мужчин, 3482 женщины, всего 6387 человек [1, с. 215]. «10 февраля открыт второй очаг для детей-сирот беженцев, помещение на 2-й Иерусалимской, № 29 (1-й на Кругобайкальской, № 19). В обоих очагах помещается до 40 детей круглых сирот или полусирот» [1, с. 216]. К июню 1916 г. в Иркутске было открыто 10 школ для беженцев, количество учащихся в которых составило 397 человек [1, с. 221]. «8 сентября. Приюты для сирот беженцев, бывшие в Глазково и по 2-й Иерусалимской улице, соединены в один и переведены на Якутскую ул., № 8. Призреваемые 55 детей от 3 до 14 лет обучаются делать игрушки из прессованной бумаги и почтовые конверты. Приют основан и существует благодаря инициативе полковника Н. А. Шестоперова» [1, с. 224]. Трудовой отдел (бюро труда) Иркутского комитета союза городов занимался трудоустройством безработных, семей лиц, призванных на войну, беженцев, имел мастерские (столярную, бондарную). Кроме того, в городе проводятся кружечные сборы. Например, 26 и 27 сентября 1916 г. прошел кружечный сбор, организованный Иркутским комитетом по оказанию помощи семьям запасных нижних чинов и ратников ополчения, призванных в действующую армию. Первая мировая война оказала серьезное влияние на состояние иркутского общества. Резкое повышение цен на все необходимые товары привело к значительному росту торговцев, выезжавших за товарами в Северный Китай. В 1915–1916 гг. «масса любителей легкой наживы, совершенно не занимавшихся раньше торговлей и не знакомых с таможенными формальностями, бросилась в Маньчжурию, откуда везла всевозможные товары… от пуговиц и гребенок до вязаных изделий, мануфактуры и прочее». А с 1917 г. через таможню пошли в основном обувь и продукты питания [3, с. 185]. Промышленное развитие Иркутска в годы Первой мировой войны приобретает более динамичный характер. «По сравнению с 1910 г. к 1917 г. почти в 8 раз увеличивается количество предприятий и в 5 раз число занятых на них рабочих. С работниками сферы услуг и ремесленниками численность рабочего класса в Иркутске составляла в 1917 г. 7780 человек, объединенных в 22 отраслевых профсоюза. Еще около 4 тыс. было занято на железной дороге. Большие военные заказы получила кожевенная промышленность. К их выполнению были подключены иркутские кожевенные заводы «Фукс и К°», «И. И. Гутман и сын», «Товарищество Бр. Макеевских», предприятия Сибирско-Монгольского акционерного общества, десятки более мелких предприятий и мастерских. Завод Фукса значительно модернизировал производство, введя в действие несколько паровых машин и электродвигателей, и поднял производительность в два раза, доведя ее до 15 тыс. кож в год. Многочисленные заказы на металлические изделия, сыромятные ремни, пиломатериалы получили Металлический завод Мокржицкого, мастерские «Товарищество Байкальского пароходства и торговли», шорная мастерская Бурштейна, металлоторговая фирма братьев Бревновых, лесопильный завод Курбатова и др. Для выполнения военных заказов были приспособлены мастерские при иркутских промышленном и ремесленном училищах, военно-обозные мастерские окружного интендантства. Всего к работам по обеспечению действующей армии и местных воинских частей были привлечены около 40 иркутских крупных и средних предприятий города и десятки ремесленных мастерских» [3, с. 194]. Несмотря на то, что количество фабрично-заводских предприятий в Иркутске к 1917 г. увеличилось, абсолютное большинство из них носило ярко выраженный кустарный характер, имело незначительный денежный оборот и малую численность рабочих (в среднем по 5–10 чел.). Большая часть населения города не была связана с промышленностью, а занималась торговлей, огородничеством и ремеслом. Тем не менее, к 1917 г. Иркутск значительно увеличивает свой промышленный потенциал. Таким образом, в годы Первой мировой войны деятельность иркутян, связанная с войной, ее нуждами, не затихает. Экономические трудности, испытываемые страной, безусловно, наложили отпечаток на эту деятельность, но активность иркутян в помощи фронту не прекращается и в сложный для страны революционный период. Литература: Романов Н. С. Летопись города Иркутска за 1902–1924 гг. / Сост. Н. В. Куликаускене. — Иркутск: Вост.-Сиб. книжное изд-во, 1994. — 560 с. Харкеевич И. Ю. Музыкальная культура Иркутска. / Науч. ред. Я. М. Гришман. — Иркутск: Изд-во Иркут. ун-та, 1987. — 280 с. Иркутск в панораме веков: Очерки истории города / Отв. ред. Л. М. Дамешек. — Иркутск, 2002. — 512 с. Кинщак В. Кадеты и юнкера / В. Кинщак // Земля Иркутская. — № 4. — Иркутск, 1995. — С. 11–16. Новиков П. А. Сибирские стрелки в первой мировой войне / П. А. Новиков // Известия АлтГУ. — 4–3 (60). — Барнаул, 2008. — С. 187–192. Основные термины (генерируются автоматически): иркутск, мировая война, Иркутский комитет союза городов, Общественное собрание, война, Красный Крест, беженец, городская управа, оказание помощи, воин. Ключевые слова Первая мировая война, благотворительность, беженцы, И

Пожалуйста, не забудьте правильно оформить цитату:

Федорова Т. В., Степанов А. В. Общественная благотворительность иркутян в годы Первой мировой войны [Текст] // История и археология: материалы V Междунар. науч. конф. (г. Краснодар, февраль 2018 г.). — Краснодар: Новация, 2018. — С. 34-40. — URL https://moluch.ru/conf/hist/archive/290/13743/ (дата обращения: 28.01.2019).ttps://moluch.ru/conf/hist/archive/290/13743/

|

Метки: первая мировая война красный крест |

Женская благотворительность в годы Первой мировой войны |

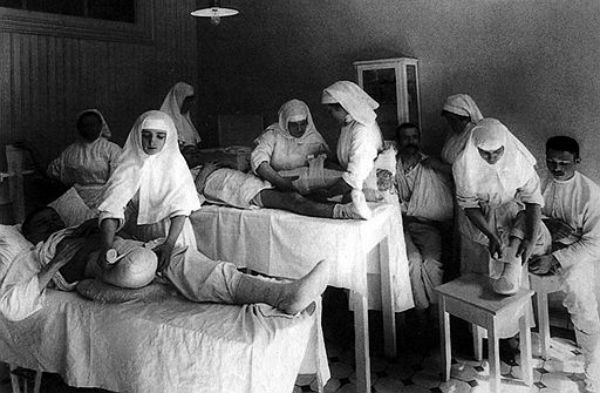

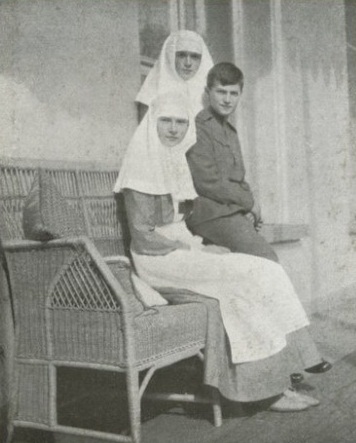

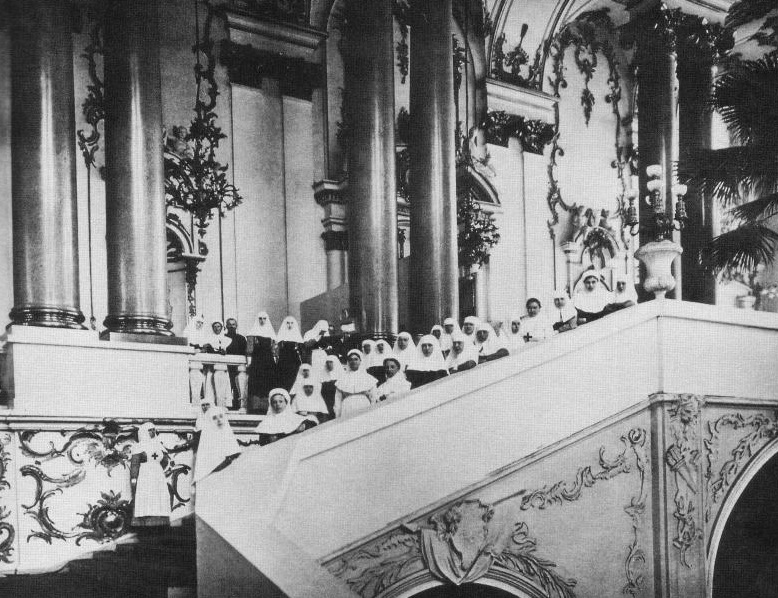

Есть в русском языке одно очень теплое слово — милосердие. Образ женщины, православной христианки, в сознании многих русских людей неразрывно связан с этим понятием. Белые голубки... Так называли женщин, которые посвящали себя очень тяжелому, но прекрасному делу: служению людям в те минуты, когда к человеку приходит беда — болезнь. Сестры милосердия всегда воспринимали помощь ближнему как свой долг, принимали чужую боль как свою, были способны вынести тяжкие испытания и не потерять человечности и доброты. Ярким примером подвижничества, самопожертвования, мужества в тяжелейших условиях войны являлись русские сестры милосердия. 1 августа 2014 года будет отмечаться столетие дня начала Первой мировой войны. Знакомясь с историей, исследуя различные источники информации, Интернет-ресурсы, мы пришли к выводу, что милосердие в те годы проявляла Царская семья. [1] Первая мировая война обнажила множество социальных проблем, в том числе связанных с обеспечением обмундированием, организацией своевременной медицинской и финансовой помощи раненным и поддержкой их семей. Женщины из семьи императора Николая II активно взялись за их решение. Началось учреждение ряда комитетов: 14 сентября 1914 года заработал Комитет ее императорского высочества великой княжны Татьяны Николаевны для оказания помощи пострадавшим от военных действий; 10 января 1915 года — Особо уполномоченный комитет великой княгини Марии Павловны по снабжению больных и раненых воинов теплой одеждой; 10 мая 1915 года — Всероссийское общество здравия в память войны 1914–1915 годов под покровительством ее императорского величества государыни императрицы Александры Федоровны. Вдовствующая императрица Мария Федоровна открыла собственный склад для пожертвований в пользу больных и раненных воинов, куда поступали теплые вещи, которые затем переправлялась на фронт, великая княгиня Ксения Александровна была уполномочена Марией Федоровной от имени Всероссийского Красного Креста на сбор пожертвований для раненых. Благотворительностью занималась великая княгиня Елизавета Федоровна. [4] Консолидирующие функции выполнял Верховный Совет по призрению семей лиц, призванных на войну, а также семей раненых и павших воинов. Он осуществлял координационную деятельность по объединению усилий благотворительных организаций по всей стране и оказывал им финансовую помощь. Возглавила его императрица Александра Федоровна, которая по воспоминаниям П. Жильяра «не рассуждая, тратила свои силы, с тем пылом и страстью, которые вносила во все свои начинания». Она занималась созданием Царскосельского эвакуационного пункта, в который входило 85 лазаретов. Около 20 санитарных поездов, названных именами царственных особ, обслуживало эти лазареты, осуществляли подвоз раненных с полей сражений. Беспрецедентным поступком в русской истории стало решение императрицы Александры Федоровны работать вместе со старшими дочерьми Ольгой и Татьяной сестрами милосердия, ассистируя хирургам при операциях. Из «Очерка деятельности Царскосельского лазарета за первые три месяца войны» и из воспоминаний современников известно, что царица с дочерьми прошли для этого специальный курс у выдающегося доктора медицины княгини В. И. Гедройц, занимаясь по два часа в день и ежедневно практикуясь в лазарете. Учились они «как все», не подчеркивая своего особого положения в обществе, не требуя исключительных прав, сдавали общие для всех экзамены и многие отмечали вдумчивость и старательность, с которыми они отнеслись к выбранному делу. После окончания обучения они стали «знающими хирургическими сестрами, а Россия обогатилась тремя сердцами, неразрывно связанными с нею цепью пережитых, страданий, цепью, которая не может быть ни разорвана, ни забыта». В лазарете августейшие особы без каких-либо привилегий выполняли функции согласно полученной квалификации. Императрица распорядилась, чтобы Ольга Николаевна и Татьяна Николаевна поступили в отделение для низших чинов, приучая их к мысли о служении своему народу, а сама вместе с фрейлиной А. Вырубовой работала в отделении для офицеров. По воспоминаниям старшей сестры Дворцового лазарета В. И. Чеботаревой княжны занимались чисткой и стерилизацией медицинских инструментов, перевязками, готовили белье, бинты, убирали в палатах. Императрица часто ассистировала при операциях, подавая инструменты, «уносила ампутированные ноги и руки, перевязывала гангренозные раны, не гнушаясь ничем». При этом окружающие отмечали у сестер милосердия Романовых отсутствие высокомерия и доброжелательное отношение, как к солдатам, так и к персоналу лазарета. Во время войны Александра Федоровна отказалась от пошива новых платьев и носила в основном форму сестры милосердия, упростилось меню царского стола, все личные деньги четы Романовых пошли на благотворительность. Придворные автомобили и экипажи были отданы для перевозки раненых. Цветы из оранжерей, сладкое придворных кондитеров — все это направлялось в лазареты. [3] Императрица и ее дочери личным примером продемонстрировали всему обществу необходимость оказания помощи стране в трудные военные годы. Благодаря этому шагу аристократия активизировалась в делах благотворительности: под госпитали стали отдаваться особняки знати, многие представительницы высшего света пробовали себя в качестве сестер милосердия, оказывалась финансовая поддержка пострадавшим от войны со стороны всех слоев населения. Огромную роль работа царственных особ в лазаретах сыграла для поддержания патриотического духа солдат. Александра Федоровна и княжны в годы Первой мировой войны доказали верность России и своему народу. В 1914 году Великая княгиня Ольга Александровна, сестра Николая II, также ушла на фронт служить сестрой милосердия. Вскоре, на свои собственные средства, она построила госпиталь в Киеве. Ольга Александровна была шефом Ахтырского полка. Все раненые ахтырцы попадали к ней в госпиталь, и она собственноручно обмывала больных, перевязывала раны. http://novostivl.ru/files/files/90/33990.jpg Рис. 1 Ольга Александровна Романова Для женщины ее положения Ольга Александровна была очень скромна. Как-то она посетила свой полк, и, обходя окопы, оказалась под австрийским артобстрелом. В те времена от сестер милосердия не требовалось находиться на передовых рубежах. За проявленную храбрость Великую княгиню наградили Георгиевской медалью, которую ей вручил начальник 12-й кавалерийской дивизии, генерал барон Карл Густав Маннергейм (впоследствии ставший президентом Финляндии). Ольга Александровна считала, что ничего героического в ее поступке нет, и, смутившись, прямо на вручении, положила медаль в карман своей куртки. Лишь по просьбе офицеров Ахтырского полка, уверивших ее, что, награждая шефа полка, награждается весь полк, она надела медаль на грудь. Во время первой мировой войны Императрица Александра Федоровна организовала особый эвакуационный пункт, куда входило 85 лазаретов для раненых воинов в Царском Селе, Павловске, Петергофе, Саблине и других местах. Многие из лазаретов были сооружены на собственные средства Императрицы. Ее старшие дочери, Ольга и Татьяна, возглавили комитет помощи солдатским семьям и беженский комитет. Для духовного утешения тяжелораненых была организована передвижная “походная” церковь, а выздоравливающим представлена пещерная церковь Дворцового госпиталя. Императрица повелела обратить новую церковь в храм-памятник, для чего разместить на ее стенах доски с именами всех прошедших через лазареты Царскосельского района воинов, награжденных за боевые отличия, и всех, в пределах района скончавшихся. 30 октября 1914 года в Екатерининском дворце был оборудован и освещен лазарет, куда также приходили августейшие сестры милосердия и ухаживали за ранеными. [2] Они постоянно посещали многочисленные лазареты Царского Села, Петербурга и окрестностей, императрица лично обходила раненых, благословляла иконами, осматривала операционные, беседовала с медицинским персоналом [6]. Освящение первого в Царском Селе Дворцового лазарета состоялось 10 августа 1914 года (церковь освятили в октябре). Первым его пациентом был корнет лейтенант гвардии Кирасирского Его Величества полка Н. К. Карангозов. Первым, но, увы — не последним. Германия объявила России войну 19 июля, а уже вечером 17 августа к Императорскому павильону Царского Села прибыл первый военно-санитарный поезд. Через 10 дней — еще один... Полевой Царскосельский военно-санитарный поезд № 143 Императорского величества Государыни императрицы Александры Федоровны предназначался для доставки раненых с фронта. Его канцелярия находилась в Федоровском городке Царского Села. Покровительствовала военно-санитарному поезду сама Императрица. Своим уполномоченным по поезду она назначила полковника, Дмитрия Николаевича Ломана. Он занимался формированием поезда и отвечал за всю его работу. Военно-санитарный поезд состоял из двадцати одного пульмановского вагона. Он был необычайно комфортабелен: синие вагоны с белыми крышами выглядели очень нарядно. Правда, после налета австрийской авиации крыши были перекрашены в защитный цвет. Поезд был оборудован по последнему слову науки и техники и содержался в безукоризненной чистоте и образцовом порядке. В конце апреля 1916 года, вскоре после призыва на военную службу, поэт Сергей Есенин был назначен санитаром в шестой вагон данного поезда. В его обязанности входило: поддержание чистоты и порядка в поезде, переноска на носилках тяжелораненых и больных и размещение их в вагонах, погрузка и выгрузка имущества, получение продуктов, раздача пищи и многое другое. После июньского отпуска в родное Константиново, Сергей Есенин вернулся в Царское Село и продолжил военную службу в канцелярии Феодоровского собора, исполняя одновременно обязанности санитара лазарета № 17 имени Великих Княжен Марии и Анастасии. Во время первой мировой войны немцы впервые применили удушливые газы, принесшие много страданий солдатам. Общество оперативно организовало в Москве и Петрограде мастерские по изготовлению средств защиты и вскоре направило на фронт около 10 миллионов противогазов-повязок и около 6 миллионов фильтровальных противогазов. Для борьбы с эпидемиями Российское Общество Красного Креста (РОКК) создало 36 санитарно-эпидемиологических и 53 дезинфекционных отряда, 11 бактериологических лабораторий. Для организации хирургической помощи сформированы летучие хирургические отряды. Для эвакуации раненых были также приспособлены госпитальные суда «Португаль», «Экватор», «Вперед» («Португаль» и «Вперед» были потоплены немцами), баржи. [5] Рис. 2 Сестры милосердия Российского Общества Красного Креста. 1916 г. Об объемах работы Красного Креста говорят цифры. Во время русско-турецкой войны в госпиталях Общества работало 430 врачей и 1 514 сестер милосердия и санитаров, во время Первой мировой войны в учреждениях РОКК трудилось 1 885 врачей, 15 325 сестер милосердия, 250 фельдшеров, 950 студентов и 35 852 санитара. Красный Крест России успешно претворял в жизнь девиз «Милосердие на поле брани». Литература: 1. «Августейшие сестры милосердия». М.: Издательство «Вече», 2006. 2. Мельник Т. Е. «Воспоминания о царской семье и ее жизни до и после революции». М.: Издательство «Анкор», 1993. 3. Бадя Л.В. Благотворительность в России. – М., 1993. 4. Паменцева С. Дамское попечительство, 1997. 5. Пастернак А. В. История общин сестёр милосердия //Благотворительность в России. Спб., 2002г 6. Шумигорский Е. С. Императорское женское патриотическое общество (1812–1912).Исторический очерк. СПб.,1912. Основные термины (генерируются автоматически): сестра милосердия, Ольга, мировая война, Великая княгиня, лазарет, Красный Крест, военно-санитарный поезд, Дворцовый лазарет, Российское Общество, Ахтырский полок. Узнать стоимость написания работы Оставьте заявку, и в течение 5 минут на почту вам станут поступать предложения! Select...

Пожалуйста, не забудьте правильно оформить цитату:

Тотаркулова Д. К. Женская благотворительность в годы Первой мировой войны // Молодой ученый. — 2014. — №11. — С. 288-291. — URL https://moluch.ru/archive/70/12094/ (дата обращения: 28.01.2019).https://moluch.ru/archive/70/12094/

|

Метки: первая мировая война красный крест |

Сестры милосердия Первой мировой войны |

Сестры милосердия Первой мировой войны

История Первой мировой войны хранит множество героических страниц, вписанных женщинами, и прежде всего сестрами милосердия Российского общества Красного Креста.

Читать

Госпиталь Красного креста при Минском благотворительном обществе Доброчинность, 1915

Военно-санитарный поезд великой княжны Анастасии Николаевны, 1916

Военно-санитарный поезд имени императрицы Марии Федоровны на перроне Николаевского вокзала. Санкт-Петербург, 1904 год

Великие Княжны Ольга Николаевна и Татьяна Николаевна сестры милосердия

«Белые голубки» России сестры милосердия в Первой Мировой Войне

Прием первых раненых в лазарет принца А. П. Ольденбургского. Петроград, 1915 год

Сестры милосердия, Первая мировая война

Николаев, 1915 год

Похороны погибшей сестры милосердия О. И. Шишмаревой

Царь и Царственные СестрыМилосердия

Перевозка рентгеновской станции на санитарном транспорте

Сестры милосердия в Зимнем дворце

В 1916 году по официальным спискам на фронт было отправлено 17436 сестер, которые обслуживали более двух тысяч полевых и тыловых учреждений Красного Креста: 71 госпиталь, рассчитанный на 44600 человек, этапные и подвижные лазареты, 11 санитарных поездов, передовые отряды, санитарные транспорты, питательные и перевязочные пункты, дезинфекционные камеры, рентгеновские и летучие хирургические отряды, два плавучих госпиталя на Черном море, три бактериологические лаборатории, шесть полевых складов.

Поделиться

|

Метки: первая мировая война красный крест романовы лазареты |

Первая мировая в Беларуси: Под Сморгонью воевали писатели, а под Крево - женский батальон |

https://www.kp.by/daily/26263.3/3140972/

Первая мировая в Беларуси: Под Сморгонью воевали писатели, а под Крево - женский батальон

О том, что происходило на наших землях сто лет назад, какие следы в Беларуси оставила та война, рассказал фотограф и исследователь Владимир Богданов, который много лет изучает Первую мировую [карта знаковых мест]

Поделиться:

Фотограф и исследователь Владимир Богданов, который много лет изучает Первую мировую. С его помощью мы составили карту, на которой отмечены знаковые места военной истории Беларуси.

Фотограф и исследователь Владимир Богданов, который много лет изучает Первую мировую. С его помощью мы составили карту, на которой отмечены знаковые места военной истории Беларуси.

Изменить размер текста:

Многие историки считают Первую мировую войну главной катастрофой ХХ века, которая изменила развитие всего мира, а спустя два десятилетия стала причиной еще более кровопролитной Второй мировой войны.

О том, что происходило на наших землях сто лет назад, какие следы в Беларуси оставила та война, рассказал фотограф и исследователь Владимир Богданов, который много лет изучает Первую мировую. С его помощью мы составили карту, на которой отмечены знаковые места военной истории Беларуси

Знаковые места военной истории Беларуси.Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Впервые с начала Первой мировой войны немцы появились на территории нынешней Беларуси в феврале 1915 года под Гродно (тогда - территория Российской империи). Русские наступление отбили, но в августе-сентябре 1915 года немцы взяли Брест, Гродно, Вильно, Барановичи, а линия фронта разделила территорию нынешней Беларуси с севера на юг и застыла практически неподвижно на два с половиной года.

1. Свенцянский прорыв

Островец - Глубокое - Докшицы - Логойск - по этой траектории в сентябре 1915-го года наступали немцы . 10-дневную военную операцию назвали Свенцянский прорыв. Немцы двигались со стороны захваченного Вильнюса, их передовые кавалерийские отряды едва не дошли до Борисова, угрожая окружить Минск (по другим данным, их остановили под Смолевичами). Русские войска (Беларусь в то время входила в состав Российской империи) прорыв отбили, оттеснив противника.

2. Линия фронта

Пинск - Барановичи - Кореличи - Сморгонь - Мядель - Поставы - Браслав - здесь пролегла линия фронта (на карте выделена пунктиром) и держалась почти 2,5 года, с осени 1915 года до начала 1918-го. Здесь немцы строили бетонные оборонительные сооружения, дороги, узкоколейки. Русские считали, что выгнать противника - лишь вопрос времени. Поэтому строили оборонительные сооружения лишь из земли и дерева (бетонные, как исключение, обнаружены лишь в Вилейском районе). После ликвидации немецкого Свенцянского прорыва все последующие крупные операции на территории нынешней Беларуси (Нарочская, Барановичская и Крево-Сморгонская) - скорее, безуспешные инициативы России прорвать фронт.

После смещения линии фронта Царская ставка переместилась в Могилев, а в Барановичи прибыл германский император Вильгельм II. Ему устроили торжественную встречу с солдатами и офицерами.

3. Нарочь

Нарочанские болота весной 1916 года стали братской могилой для многих тысяч русских и белорусских солдат после самой кровопролитной Нарочской операции, которую еще называют 10-дневным побоищем.

Нарочь, 1917 год.

Наступление на немецкие позиции началось в марте, по просьбе союзников, чтобы не дать немцам перебросить войска во Францию, где решалась судьба Парижа. В это время началась ранняя оттепель и земля размокла. Солдаты тонули в болотах, в размытых дорогах, из-за ночных заморозков было много обморожений. По разным данным, только со стороны русских пришлось до 100 тысяч жертв. Ресурсов не жалели, до пяти тысяч солдат погибли в первые сутки операции на проволочных заграждениях в Мядельском районе (кое-где из земли проволока торчит до сих пор). У немцев была укрепленная линия обороны, пулеметы, русские же по снегу и воде пытались прорвать оборону противника. Наступление прекратили быстро, сообразив, что ни к чему, кроме бессмысленного кровопролития, оно не ведет. В Мядельском и Поставском районах - сохранилось много кладбищ, на которых похоронены жертвы Первой мировой войны.

4. Деревни Скробово и Городище

В Деревнях Скробово и Городище колючая проволока до сих пор напоминает о немецко-австрийских заграждениях, по которым в те годы пускали ток. Операцию лета 1916 года назвали Скробово-Городищенской, или Барановичской. Она прошла в два этапа: 13 июня в наступление бросили гренадеров, 2 июля начали с обстрела немецких позиций, затем пошли на штурм основные войска. Несмотря на значительное превосходство в живой силе, Российская императорская армия так и не смогла сломить немецко-австрийскую оборону, при этом общие потери российской стороны составили порядка 80 тысяч человек, в то время как у противника - около 13 тысяч.

Поржавевшая проволока времен Первой мировой сохранилась до наших дней.

5. Крево

Стены знаменитого Кревского замка обрушили во время Крево-Сморгонской операции лета 1917 года. Русские тщательно подготовились, собрали самое большое количество артиллерии - порядка 900 орудий. По немецким данным, русские лишь за три дня выпустили по ним 1,5 миллиона (!) снарядов. С немецкой стороны были серьезные потери. Но дали о себе знать революционные настроения русских солдат. Офицеров и командиров теперь выбирали, а по каждому наступлению голосовали: быть или не быть? Армия отказывалась идти на штурм, уговаривать приезжал сам Керенский. Здесь же под Крево, чтобы показать солдатам пример патриотизма, в бой вступает женский батальон Марии Бочкаревой, но армия не поддерживает слабый пол.

6. Сморгонь

Сморгонь после длительной 810-дневной обороны называли мертвым городом. Здесь сражались писатели Валентин Катаев и Михаил Зощенко, после они опишут жуткие события тех дней в своих воспоминаниях. Побывали на той войне Якуб Колас, Кондрат Крапива, Алексей Толстой, Александр Блок, Константин Паустовский, Михаил Булгаков.

Сморгонь.

7. Несвиж

Несвижский замок на время войны князья Радзивиллы превратили в госпиталь (подобные госпитали, где спасали русских солдат, располагались во многих белорусских усадьбах).

8. Усадьба Огинского

Залесье, бывшую усадьбу знаменитого композитора и дипломата Михаила Огинского переоборудовали под госпиталь. Именно там служила сестрой милосердия и выхаживала раненых младшая дочь Льва Толстого Татьяна, вернувшаяся в Ясную Поляну с тремя орденами.

Перевязочная. Март 1916 года.

9. Могилев

Могилев на два года (1915 - 1917 годы) стал неофициальной столицей Российской империи. В здании на Губернской площади Могилева, где до того находилось городское правление, расположился кабинет Николая II. Осенью 1915 года в Могилев пожаловала царская семья. В отличие от императора, который занял губернаторские покои, семья предпочла оставаться в собственном вагоне, для которого отвели на станции специальную ветку. С железнодорожной станцией связана еще одна, но уже трагическая история. Революционно настроенные солдаты в ноябре 1917 года выволокли из вагона и прямо на станции растерзали последнего главнокомандующего русской армии генерал-лейтенанта Николая Духонина.

Николай II с дочерью в садах Могилева, шутя, позирует перед фотографом, предлагая наследнице покурить.

10. Блиндажи по линии фронта

От Пинского района на юге и до Браславского района на севере Беларуси - примерно на 400 км вдоль линии фронта были построены тысячи пронумерованных блиндажей, многие из которых сохранились и по сей день.

11. Невель

Невель - местечко у южной границы нынешней Беларуси, где покончил с собой немецкий генерал. Во время Первой мировой войны про партизан не слышали, но ими тогда нарекали части регулярной армии, которые действовали на территории противника. Бойцы такого отряда под Невелем ночью напали на штаб немецкой дивизии и впервые за ту войну взяли в плен немецкого генерала. Он не снес позора, попросился побриться и покончил жизнь самоубийством.

12. Деревня Солы

В деревне Солы под Сморгонью 4 декабря 1917 года представители немецкого командования и российская делегация во главе с рядовым (большевиком) Щукиным подписывают перемирие на два месяца, но после революции 1917 года русская армия развалена, солдаты разбегаются, происходит самодемобилизация (а попросту - дезертирство) русской армии.

13. Брест

В Брест-Литовске 3 марта 1918 года подписан Брестский мир, который фактически означал поражение России в войне, а Беларусь оказалась поделенной на Западную и Восточную.

|

Метки: первая мировая война романовы российская императорская армия |

За несколько лет до катастрофы |

Меню

За несколько лет до катастрофы

Тютчева Софья Ивановна

Вступление

В Мурановском музее хранится роспись рода Тютчевых, составленная Н. И. Тютчевым и К. В. Пигаревым, внуком и правнуком поэта Ф. И. Тютчева. Об авторе предлагаемых ниже воспоминаний в ней сказано: «Софья Ивановна, фрейлина Высочайшего Двора, воспитательница дочерей Николая II (1907-1912), р. в г. Смоленске 3 марта ст. ст. 1870 г. † 31 августа (н. ст.) 1957 в Муранове, погребена в с. Рахманове, Моск. обл.».

Большая часть жизни Софьи Ивановны прошла в имении Тютчевых Мураново. Её мать Ольга Николаевна была дочерью литератора Н. В. Путяты и племянницей жены поэта Е. А. Боратынского. Отец Иван Федорович был младшим сыном поэта Ф. И. Тютчева. В большой и дружной семье Тютчевых царила атмосфера любви и внимания друг к другу: у детей – Софьи, Федора, Николая, Екатерины – было поистине счастливое детство.

Несомненно, что, кроме родителей, на них оказали влияние бабушка Эрнестина Федоровна, вдова поэта, и тетка Анна Федоровна, жена И. С. Аксакова. До замужества Анна Федоровна 13 лет провела при дворе, будучи фрейлиной императрицы Марии Александровны и воспитательницей вел. кн. Марии Александровны и вел. кн. Сергея Александровича. Она соединяла в себе большой ум, независимость суждений, преданность делу и любовь к детям. Эти качества проявила и Софья Ивановна, назначенная в 1907 году воспитательницей дочерей Николая II. Невозможность следовать своим педагогическим принципам, которые не разделялись императрицей Александрой Федоровной, послужила одной из причин её отставки в 1912 году. Вот как сказано о ней в дневнике одной из её современниц: «Она не подчинялась требованиям старших, вела с детьми царскими свою линию. Возможно, что её воспитательное направление и было более рациональным, но оно было не по вкусу, а она упорствовала, как все Тютчевы, была упряма и стойка… как все её однофамильцы… Она говорила, что не все разговоры можно вести при детях. В этом с ней не соглашались, и вот развязка – пришлось ей покинуть свой пост… из этого видно, что при дворе правду не любят и не хотят слушать» (А. Богданович. Три последних самодержца. М., 1990, с. 511). Современники помнили, как её другая тетка, камер-фрейлина Высочайшего двора, Дарья Федоровна Тютчева, «после катастрофы на Ходынском поле при встрече с вел. кн. Сергеем Александровичем не подала ему руки, обвиняя его в случившемся. Такова и С. И. Тютчева» (там же, с.511).

К сожалению, Софья Ивановна не оставила подробных записок об этой поре жизни, в отличие от А. Ф. Тютчевой, дневники и воспоминания которой были впоследствии изданы под названием «При дворе двух императоров» (М., 1928-1929 и М., 1990).

До 1907 года С. И. Тютчева была фрейлиной императрицы Александры Федоровны и, отличаясь деятельным и трудолюбивым характером, в свободное от дежурств время работала в различных благотворительных учреждениях, находящихся под покровительством вел. кн. Елизаветы Федоровны. Известно, что во время русско-японской войны она заведовала счетоводством на складе при Особом комитете помощи воинам в Большом Кремлевском дворце, где хранились пожертвования в пользу воинов. Работала она и в Обществе попечения детей неимущих родителей.

После отставки Софья Ивановна вернулась в Мураново. Тютчевы постоянно помогали мурановским крестьянам, знали их нужды и заботы. Софья Ивановна лечила крестьян, была крестной матерью многих их детей, материально поддерживала семьи, попавшие в беду. До сих пор мурановские старожилы вспоминают, как она выходила к ним с подарками на Пасху и Троицу.

Когда в 1920 году стараниями Н. П. Тютчева в мурановском усадебном доме был открыт музей, Софья Ивановна принимала участие в разборе обширного семейного архива, в составлении научных картотек. Она ухаживала за парком и садом, будучи уже в преклонных годах, почти потеряв зрение, пропалывала садовые дорожки, стоя на коленях.

В 1928 году М. В. Нестеров, гостивший подолгу в Муранове в разные годы, написал портрет Софьи Ивановны. Она изображена сидящей на балконе флигеля, где после революции жили Тютчевы.

О своём прошлом Софья Ивановна рассказывала друзьям и близким. Она рано начала терять зрение, и её сестра, Екатерина Ивановна Пигарева, помогала ей записывать эти воспоминания. Но работа ограничилась только публикуемым текстом. Рукопись, по которой печатаются воспоминания, хранится теперь в семье племянника С. П. Тютчевой – Николая Васильевича Пигарева, доктора сельскохозяйственных наук, профессора Московской сельскохозяйственной академии им. К. А. Тимирязева.

Имена некоторых упомянутых С. И. Тютчевой героев воспоминаний, да и она сама, могут быть уже знакомы читателю по нашей публикации «Мураново в письмах Э. Ф. Тютчевой («Наше наследие», 1995, № 34). Подробные сведения о них можно найти в «Тютчевском альбоме» (М., «Дом», 1994), а также в журнале «Москва» (1993, № 11 и 1995, № 1).

К сожалению, богатейший фотоархив, связанный с пребыванием Софьи Ивановны при дворе, не сохранился: он – в числе многих писем и документов – был уничтожен семьей в начале 1930-х годов в ожидании грозившего обыска.

Текст приведен в соответствие с нормами современной орфографии.

Воспоминания

На 75-м году моей жизни захотелось мне восстановить в памяти некоторые эпизоды моего пребывания при дворе императора Николая II, где с января 1907 по июнь 1912 года я занимала должность воспитательницы его четырех дочерей, Ольги, Татьяны, Марии и Анастасии.

В бытность мою во дворце я не вела ни дневников, ни каких-либо других записей. Поэтому сейчас я могу воспроизвести лишь немногие события, которым мне довелось быть свидетельницей.

Будучи фрейлиной императрицы Александры Федоровны, я получила уведомление, что назначаюсь на дежурство в Петергоф. Сюда я прибыла в субботу 28 июля 1906 года. Мне и моей горничной отвели две комнаты во Фрейлинском доме. В это время фрейлинами при императрице были княжна Елизавета Николаевна Оболенская, княжна София Ивановна Орбелиани и Александра Александровна Оленина, а обер-гофмейстериной светлейшая княжна Мария Михайловна Голицына. Но фактически при императрице были две фрейлины, Оболенская и Оленина, так как Орбелиани страдала болезнью спинного мозга и её возили в кресле.

На другой день, в воскресенье, я была приглашена к обедне в маленькую церковь в Александрии. После обедни на площадке Фермерского дворца был сервирован завтрак. В первые дни моего пребывания в Петергофе меня настолько редко вызывали к императрице, что я даже недоумевала, какова цель моего приезда. Но недели через полторы я стала сопровождать императрицу в автомобиле в Царское Село, где находились открытые ею лазареты и инвалидные дома. Вообще же это первое пребывание при дворе сохранилось в моей памяти очень туманно. Самым выдающимся событием этого времени было заключение Портсмутского договора, по случаю чего в церкви Петергофского дворца был отслужен торжественный молебен, который, однако, на всех присутствующих произвел очень тяжелое впечатление .

Заняты мы были также прибытием малолетнего персидского шаха с его свитой. Помню, что перед обедом, данным в его честь, гофмейстер граф Бенкендорф обратился к нам, фрейлинам, с просьбой быть очень любезными с нашими кавалерами – персами. Я изо всех сил старалась добросовестно исполнять возложенное на меня поручение и была крайне озадачена, когда мой угрюмый сосед заявил мне: «Quand je mange, n'aime pas parler»" .

В конце августа моё дежурство окончилось. При прощании императрица подарила мне хорошенькую брошку – гиацинт с бриллиантиками. После этого меня всегда приглашали ко двору всякий раз, что я бывала в Петербурге.

Осенью 1906 года мои родители поехали за границу. Я тоже провела с ними недели три и вернулась в Москву. На Рождестве я была в Муранове и тут получила письмо от княгини Голицыной, сообщавшей, что я назначаюсь на дежурство. Я поехала в Царское Село во второй половине января 1907 года и была тотчас же приставлена к старшим детям . Я присутствовала на их – уроках, гуляла с ними и наблюдала за тем, как они готовят уроки. В середине февраля мои родители вернулись в Москву и, отпуская меня повидаться с ними, императрица сказала, что просит меня остаться при детях. Я ответила, что сперва мне необходимо устроить мои дела в Москве, где я состояла во главе нескольких благотворительных учреждений, на что императрица выразила согласие.

Я приехала в Москву 2 марта и 3-го, в день моего рождения, получила от императрицы очень милую поздравительную телеграмму. Тогда же я получила своё официальное назначение, и с этого времени на моих визитных карточках к званию «фрейлина их И. В. Государынь Императриц» прибавилось «состоящая при августейших детях их Императорских Величеств».

Мой отпуск окончился 25 марта. В этот день я, мой отец и младшая сестра (моя мать не выходила после болезни) были приглашены великой княгиней Елизаветой Федоровной в церковь-усыпальницу при Николаевском дворце к обедне. Вечером я выехала в Петербург, а оттуда в Царское Село. С этого дня началась моя пятилетняя служба при дворе.

Так называемая «детская половина» помещалась на втором этаже Александровского дворца и занимала ряд смежных комнат. Здесь были две спальни, ванная, игральная, две классных и столовая. При детях были старшая няня Мария Ивановна Вишнякова, более известная под именем Мэри, особа лет тридцати с лишним, и её помощница Александра Александровна Теглова – Шура, лет 23-24-х, а также две молоденькие комнатные девушки Нюта Уткина и Лиза Эльсберг. При наследнике, кроме няни, находился матрос Деревенко.

Две старшие девочки спали в комнате с Шурой, а две младшие и наследник с Марией Ивановной.

Когда я поступила, моим воспитанницам было: Ольге Николаевне 11 лет, Татьяне – 9, Марии – 7 и Анастасии – 5. Распорядок дня был следующий. Дети вставали в 7 1/2 утра и в 8 часов получали утренний завтрак. Я приходила к ним около 9 часов, и мы отправлялись гулять, невзирая на погоду. Уже одетые для прогулки девочки заходили поздороваться с родителями. Возвращались мы к 10 часам, и две старшие садились учиться. Занимались они с небольшими перерывами до без четверти час, затем переодевались, и все четыре девочки шли завтракать к родителям. В это время я отправлялась к себе и снова была в детской в два часа. До четырех мы или катались, или гуляли пешком. В четыре пили чай, затем старшие готовили уроки, после чего, если не было занятий музыкой, они могли делать, что хотели. Часто в это время я им читала, а они или рисовали, или работали. Рукоделие у них очень процветало, занималась им даже маленькая Анастасия. В 7 часов старшие девочки готовились к обеду с родителями, а я была свободна и если и заходила в детскую вечером, то лишь по своему желанию.

Конечно, такой распорядок дня был в первый год моего пребывания при дворе. По мере того как дети подрастали, занятия стали носить более серьезный характер и занимали значительно больше времени.

Заведующим учебной частью был действительный статский советник Пётр Васильевич Петров. О нём я вспоминаю с самым хорошим чувством. Это был человек весьма добросовестный, преданный своему делу. Дети его любили и уважали. Законоучителем в первые годы был настоятель церкви Государственного Совета протоиерей Александр Рождественский. Он был профессором, читал лекции в университете, но, по-видимому, не эта ученая степень требовалась для занятий с маленькими девочками. Его ученицы, особенно живая и умненькая Ольга, постоянно вступали с ним в прения, а он терялся и не находил достаточно убедительных ответов. Впоследствии он был заменен протоиереем Александром Васильевым, и тогда дело пошло совсем иначе. На место скучного преподавателя математики Соболева, которого я застала, по рекомендации Петра Васильевича был назначен директор Царскосельского реального училища Эраст Платонович Цистович. Он сумел заинтересовать своих учениц, и они полюбили его уроки. Позже, когда они стали заниматься физикой, я ездила с ними в физический кабинет при реальном училище, чтобы присутствовать при опытах. Историю преподавал директор Петербургской XII гимназии Константин Алексеевич Иванов. Его уроки проходили живо и увлекательно, я с удовольствием их слушала. Вообще он был приятный и незаурядный человек, только, к сожалению, мнил себя поэтом и засыпал меня своими весьма слабыми стихами. Уроки английского языка давал детям англичанин мистер Гиббс. Дети превосходно владели этим языком, так как всегда говорили с матерью по-английски. Немецкий язык преподавал малосимпатичный немец Клейнберг, которого девочки не любили, что и отразилось на их знании этого языка. Впрочем, немецкий язык вообще не был в чести при дворе. Преподавателем французского языка был премилый швейцарец из Женевы господин Жильяр, который впоследствии был гувернером наследника.

Как я уже писала, после завтрака мы или ездили кататься, или гуляли в парке. Ездили мы обыкновенно в Павловск, где встречались с сыновьями великого князя Константина Константиновича, Олегом и Игорем. В Царском Селе девочки любили кататься на коньках и спускаться с ледяной горы, которая была устроена для них в Александровском парке. В это время на прогулку обыкновенно выходил и государь, который очень любил расчищать дорожки от снега. Как-то раз, проходя неподалеку от катка, я увидела государя за этой работой. Но он был так ею увлечен, что не заметил меня и высморкался по-русски – в пальцы. Увидев меня, он смутился и сказал: «Как вы думаете, Софья Ивановна, хорошим бы я мог быть дворником?» Вообще государь очень любил всяческие физические упражнения. Он говорил, что это для него лучший отдых после занятий государственным и делами.

Весной, как только вскрывался лед на каналах в Александровском парке, государь и дети вооружались баграми и шли вылавливать льдины. В этом занятии принимал участие и весь персонал детской половины с дядькой наследника, матросом Деревенко во главе. Не отставала от них, конечно, и я, причём неоднократно получала одобрение государя. Он говорил: «Видно, что вы много жили в деревне». Наследник бегал по берегу и громко выражал свою радость при каждом всплеске воды. Вообще, сколько здесь было шума и веселья! До сих пор вспоминаю с удовольствием об этом времени. Забрызганные водой, раскрасневшиеся, веселые возвращались дети домой. Когда же каналы окончательно освобождались ото льда, представлялось новое удовольствие: на воду спускались байдарки, и государь с детьми, чаще всего с наследником, катались по каналам, причём государь всегда греб сам. Иногда за ним следовала целая «флотилия»: в одной байдарке две старшие девочки со мной (гребли мы по очереди), в другой две младшие с матросом Деревенко.

Пасха в 1907 году была поздняя – 22 апреля. О ней у меня сохранилось довольно смутное воспоминание, кроме того что меня, привыкшую к торжественным московским богослужениям Страстной недели, не могли удовлетворить сокращенные службы в придворной церкви.

Как-то на Святой неделе мы катались на байдарке. Погода была очень сырая. Татьяна Николаевна гребла и разгорячилась, и я укутала её своей накидкой. 27 апреля был день свадьбы моих родителей. К моей большой радости, императрица предложила мне съездить на этот день в Москву. По приезде туда у меня появились все признаки малярии, которая время от времени у меня бывала. По-видимому, я простудилась на байдарке. Я была очень обеспокоена тем, что не смогу вернуться к сроку в Царское, и послала телеграмму императрице. Ответ пришёл очень быстро, весьма милый и участливый. Болезнь моя продолжалась до половины мая, и я выехала из Москвы только 17-го. Двор уже находился в Петергофе. Здесь мне отвели во Фрейлинском доме две комнаты, но такие сырые, что посетившая меня княжна Оболенская возмутилась и заявила об этом помощнику гофмаршала князю Путятину. Слова её возымели действие, и мне выделили очень хорошенькую квартиру в том же доме с окнами на площадь.

Образ жизни в Петергофе был почти такой же, как и в Царском. Только уроков у детей было меньше, а с июля все занятия вообще прекращались. Иногда приезжала императрица Мария Федоровна и жила в своём небольшом дворце, называвшемся «Коттедж». К 10 часам дети ходили к ней здороваться. В Петергофском парке было очень много грибов, и дети постоянно их собирали. Но во время пребывания Марии Федоровны, очень любившей это развлечение, детям не разрешалось предварять бабушку, и они ходили за грибами вместе с ней.

Вскоре после моего возвращения из Москвы, когда я, как обычно, приехала утром в Александрию (от моей квартиры до Александрии было минут десять езды), няня Мария Ивановна сказала мне, что у Анастасии Николаевны сильный жар и болит горло и что она уложила её в комнате Ольги Николаевны. Это меня крайне удивило. В Петергофе Ольга занимала отдельную маленькую комнатку, а остальные четверо детей помещались с Марией Ивановной в соседней большой комнате. На мой вопрос, извещена ли о случившемся императрица, Мария Ивановна ответила, что до приезда врача незачем беспокоить её величество. Я посмотрела горло девочки: оно было покрыто белым налетом. К 12 часам приехал лейб-педиатр Иван Павлович Коровин, старик, у которого уже был один удар. Он снял пленки для анализа, и когда я спросила, не может ли это быть дифтерит, ответил: «Зачем предполагать такие ужасы!» Императрице сообщили о заболевании Анастасии Николаевны, и она приказала перевести её в изоляционную комнату. Когда же после этого я вернулась в комнату Ольги Николаевны, то нашла на столе тарелочку с оставшимися пленками! Целый день мы прождали ответа Коровина относительно анализа, но так и легли спать в полном неведении. Я подумала, что случись такое заболевание у нас, в частном семействе, то давно уж были бы приняты все меры. На другой день появился Коровин с результатом анализа: у Анастасии Николаевны был дифтерит. «Когда же вы получили анализ?» – спросила я. «В 12 часов ночи», – ответил врач. «И сообщили только сейчас?» – «Я не хотел беспокоить её величество». – «А ребёнок тем временем мог умереть! – воскликнула я. – Необходимо немедленно сделать прививку». – «Для этого мне нужно разрешение её величества», – сказал Коровин. «Ее величество сегодня на параде, надо подождать её возвращения», – заявила Мария Ивановна. Но тут уж я не выдержала и настояла на том, чтобы императрицу известили тотчас же. Она сейчас же уехала с парада, распорядилась перевести здоровых детей в Фермерский дворец, а сама осталась с больной дочерью. Помогала ей Шура Теглова. Лечил девочку доктор Симановский, который приезжал каждое утро. Вскоре лейб-педиатр Коровин был отстранен, и его место занял Сергей Алексеевич Острогорский. Три великие княжны и наследник дифтеритом не заразились.

В начале июля в Петергоф приехали мои родители, так как мой отец должен был представляться государю. С ними были отменно любезны, даже предоставили им отдельное помещение во Фрейлинском доме, что было верхом внимания. Мой отец произвёл, по-видимому, весьма положительное впечатление на государя, так как в декабре этого же года он был назначен членом Государственного Совета. Это назначение, считавшееся очень высоким, явилось для отца полной неожиданностью. Он никогда не добивался повышения по службе и всегда держался в стороне, что составило ему репутацию гордого. Девочки были от него в восторге, и он много рассказывал им про моё детство. Сам же он пленился трёхлетним наследником, который был действительно очаровательным ребенком.

В конце июля происходили маневры в окрестностях Красного Села и Ропши, и на это время двор переселился в Ропшу. Дворец здесь был небольшой и довольно примитивно устроенный, но детям это нравилось. Парк примыкал к полю, куда мы ходили гулять. Недалеко было село, в церкви был деревенский хор из школьников, что приятно напоминало мне Мураново. Кроме того, здесь не было «ботаников» – так назывались на придворном языке чины охраны, одетые в штатское платье и изводившие нас своим присутствием в Петергофе. При приближении кого-нибудь из нас, они делали вид, что интересуются чем-то в траве, вследствие чего и получили это прозвище. Девочки говорили: «Здесь никто за нами не следит».

Как-то за завтраком я сидела рядом с великим князем Николаем Николаевичем, будущим Верховным главнокомандующим на германской войне. Он знал мою тетку, камер-фрейлину Дарью Федоровну Тютчеву, много лет находившуюся при дворе, поэтому я не была для него вполне чужим человеком. Он обратился ко мне с вопросом, каковы мои планы относительно воспитания детей. Когда я изложила ему свои мысли и намерения, он заметил: «Хорошо, если вам удастся осуществить хоть одну десятую часть из того, что вы наметили. Я знаю императрицу».

Николай Николаевич был женат на черногорской княжне Стане (Анастасии Николаевне), у которой от первого её брака с герцогом Юрием Лейхтенбергским были дочь Елена и сын Сергей, гувернером которого был упоминавшийся мною Жильяр. При ближайшем знакомстве со мной он предупреждал меня быть осторожной с черногорскими княгинями (особенно с Милицей, женой великого князя Петра Николаевича) и не доверять им, так как он считал их фальшивыми и интриганками.

По окончании маневров царская семья отправилась на яхте «Штандарт» в финляндские шхеры. Это было любимым местопребыванием государя и императрицы. Они плавали там месяца полтора или два, но меня с собой не брали и на это время всегда отпускали домой. Как-то в конце августа, приехав в Москву, я узнала из газет, что «Штандарт» наскочил на камень, получил повреждение и царская семья была принуждена перейти на сопровождавшую их яхту «Полярная звезда». Об этом говорили с негодованием, возмущаясь нерадивостью капитана «Штандарта» Чагина и особенно флаг-капитана Нилова, который часто бывал в нетрезвом виде.

Во второй половине сентября я ездила с великой княгиней Елизаветой Федоровной в Саров, а в начале октября вернулась в Царское. Дети встретили меня вопросами, как отнеслись в Москве к происшествию с «Штандартом». Я ответила, что все беспокоились за царскую семью. «И бранили моряков?» – спросили они. «Конечно», – ответила я. «А мама говорит, – возразила одна из девочек, – что на это была Божья воля». Я не выдержала: «Вы, наверное, не поняли, мама не могла этого сказать. Божья воля, что во время этой катастрофы никто из вас не пострадал, а «Штандарт» наткнулся на камень из-за небрежности моряков». Думаю, что мои слова были тут же переданы императрице.

В середине ноября императрица, гуляя с государем в царскосельском парке, почувствовала себя настолько дурно (у неё был невроз сердца), что государь почти принёс её во дворец. К этому нездоровью прибавилась ещё простуда. Незадолго перед этим лейб-медик, всегда лечивший императрицу, умер и на его место никого ещё не назначили. К императрице пригласили какого-то доктора Фишера из царскосельской городской больницы. Однажды вечером я сидела у себя, когда ко мне пришла очень взволнованная Анна Александровна Вырубова, впоследствии стяжавшая такую печальную известность в связи с Распутиным. Но в то время я была ещё с ней в хороших отношениях. Она сказала мне, что императрица чувствует себя плохо, что к ней необходимо пригласить опытного врача и что она рекомендует Евгения Сергеевича Боткина (сына знаменитого клинициста), лечившего её за год перед тем от брюшного тифа. «Вызовем его к императрице телеграммой за нашими подписями», – предложила она. Я ответила, что без ведома и разрешения государя мы не имеем на это права, но что есть другой выход. Пусть Вырубова вызовет его к себе (она жила в Царском Селе), а когда он приедет, то спросим императрицу, не желает ли она его принять. Так и было сделано. С тех нор Боткин стал лечить императрицу, а через некоторое время был назначен лейб-медиком. Евгений Сергеевич был безусловно хороший врач, опытный и знающий, но ему недоставало твердости и решительности. Когда императрица не хотела исполнять его предписания, он не настаивал, а говорил как многие придворные: «Как будет угодно вашему величеству».

Как я уже упоминала, в декабре мой отец был назначен членом Государственного Совета. В это же время мой младший брат Николай был произведен в камер-юнкеры. При дворе говорили, что Тютчевы в фаворе. По этому случаю двенадцатилетняя Ольга Николаевна считала, что моего отца следовало бы назначить воспитателем наследника, мою мать статс-дамой, а мою младшую сестру моей помощницей!

Зима 1908 года прошла примерно так же, как и предыдущая. Я освоилась с новым для себя делом, узнала характеры детей и привыкла к ним. Надо сказать, что когда я к ним поступила, они были очень мало воспитаны. Мария Ивановна была хорошей, преданной няней, но о воспитании имела самое поверхностное представление. Но она считала себя полновластной хозяйкой на детской половине и к моему появлению отнеслась несочувственно, опасаясь, очевидно, за своё влияние. К счастью, мне приходилось сталкиваться с разного рода людьми, когда я была попечительницей нескольких благотворительных учреждений, поэтому я старалась не обращать внимания на мелочи и не слишком вторгаться в сферу действий Марии Ивановны. Вскоре у нас создались вполне нормальные и хорошие отношения.

С детьми в начале моего пребывания мне было довольно трудно. Они не слушались и всячески пытались вывести меня из терпения. Я же старалась быть очень спокойной и сдержанной, особенно, когда услышала, как одна из девочек говорила другой: «Саванну (так сократили они моё имя и отчество) никак не выведем из себя». Однажды я им сказала, что, остановив их раза два, я не буду больше делать им замечания. «А потом что?» – спросили они. «А потом уеду от вас домой». Это заставило их призадуматься. Убедившись в том, что главным их коноводом была Ольга Николаевна, я решила с ней поговорить. «Вы могли бы во многом мне помогать», – сказала я ей. «Как помогать?» – спросила она. «Вы имеете влияние на ваших сестёр, вы старше их и можете уговорить их слушаться меня и поменьше шалить». – «Ах, нет, – воскликнула она, – ведь тогда мне придётся всегда хорошо себя вести, а это невозможно!» В душе я не могла не согласиться с тем, что она права, что живой двенадцатилетней девочке очень трудно быть постоянным примером и образцом для других детей. Впрочем, впоследствии она останавливала расшалившуюся Анастасию Николаевну: «Перестань, а то Саванна от нас уйдет, и нам же будет хуже».

Зимой, когда мы ездили кататься в Павловск, девочки имели обыкновение брать с собой белые хлебцы, в то время известные под названием «жулики». Мы проезжали через две деревни, и девочки бросали эти хлебцы встречавшимся крестьянским ребятишкам. Я посоветовала им раздавать детям что-нибудь сладкое. С этой целью я выписала из Москвы из знакомой мне лавки Леонова на Большой Молчановке (где я всегда покупала гостинцы для мурановских школьников) целый ящик длинных леденцов в пестрых бумажках. С тех пор они всегда брали с собой запас таких леденцов, причём и сами с удовольствием угощались этим незатейливым лакомством.

В 20-х числах апреля состоялось бракосочетание великой княжны Марии Павловны, дочери великого князя Павла Александровича и королевны греческой Александры Георгиевны, с принцем шведским Вильгельмом. К этому событию в Петербург прибыло много высокопоставленных гостей, в том числе великая княгиня Елена Владимировна, двоюродная сестра государя, бывшая в замужестве с королевичем греческим Николаем. Она привезла с собой двух своих очаровательных девочек – Ольгу и Елизавету. Как-то раз они были у наших детей, и во время чая пятилетняя Елизавета сидела рядом с наследником. Он глаз с неё не спускал и все время что-то ей рассказывал, но она ничего не понимала, так как говорила по-гречески и по английски. Наследник же тогда знал ещё только русский. Он старался кричать ей в ухо, думая, что так она его лучше поймет, и очень обиделся, когда на его слова «Елизавета, я тебя люблю», она ничего не ответила. Тогда я перевела его фразу на английский. Девочка мило улыбнулась и сказала: «I also love little Alexis»" .

В эти дни со мной произошел инцидент, о котором стоит упомянуть, так как он даёт представление о том, как обстояло дело с охраной государя. Был какой-то праздник, и я должна была сопровождать великих княжон в церковь. Я выехала из Фрейлинского дома, но у ворот Александрии была остановлена караульным, который отказался пропустить мой экипаж. Я убеждала его, что и он, и все остальные караульные меня знают, что я каждый день проезжаю через эти ворота – все напрасно! Наконец он пояснил, что «государь император ещё не проследовал на парад»! Тут я рассердилась: «Да чем же я могу помешать государю-императору? А вы меня задерживаете, и я опаздываю на свою службу. Меня ждут великие княжны». И велела кучеру ехать. Скоро действительно показалась царская коляска. Я поклонилась, и мы разъехались каждый в свою сторону. Днем, гуляя в парке с детьми, мы встретили государя. «Отчего у вас был такой сердитый вид сегодня утром?» – спросил он меня. Я рассказала ему о столкновении с караульным. «Вот всегда так! – заметил он. – А случись что-нибудь, и никого не окажется на месте».

В конце июля или начале августа мы поехали на маневры в Ропшу. На этот раз наше пребывание там омрачилось трагическим событием. В Ропше находился питомник фазанов, который обслуживали специальные фазанщики. Однажды поздно вечером, или ночью, один из них проходил мимо дворца и на оклик часового ничего не ответил. Часовой окликнул его вторично, и опять не получил ответа. Тогда часовой предупредил, что будет стрелять, и когда за этим последовало то же молчание, он выстрелил и убил фазанщика наповал. Можно себе представить, как все мы были взволнованы, узнав об этом происшествии. Особенно возмущались дети. В этот день, как и год тому назад, мне довелось сидеть за завтраком рядом с великим князем Николаем Николаевичем. Он спросил у меня, что говорят о случившемся. Я ему рассказала. «Часовой был совершенно прав, он не мог поступить иначе», – возразил он. Я не могла не согласиться с ним, но, тем не менее, это печальное событие наложило тень на все наше пребывание в Ропше.