гр. Мария Павловна Шувалова |

РРФ гр. Мария Павловна Шувалова

Нет портрета

| Отец | ||

|---|---|---|

| гр. Павел Павлович * 19.05.1859 † 28.06.1905 |

||

| Мать | ||

|

| Древо рода |

| Предки |

| Цепь родства |

10.09.1894 – 16.06.1973

|

Метки: шуваловы оболенские толстые |

кн. Дмитрий Александрович Оболенский |

РРФ кн. Дмитрий Александрович Оболенский

Нет портрета

| Жена

9.09.1905 |

|---|

| гр. Елена Андреевна Бобринская * 3.11.1884 † 3.10.1937 |

| Дети |

| кн. Александр Дмитриевич * 5.09.1906 † 7.04.1983 |

| кн. Андрей Дмитриевич * 24.09.1907 † 2.03.1969 |

| кн. Елена Дмитриевна * 11.01.1909 † 1.03.1978 |

| Жена

5.07.1917 |

| гр. Мария Павловна Шувалова * 10.09.1894 † 16.06.1973 |

| Сын |

| кн. Дмитрий Дмитриевич * 1.04.1918 † 1969 |

| Жена

16.08.1923 |

| Наталья Николаевна Федорова * 14.04.1894 † 9.04.1959 |

| Сын |

| |

| Младшие братья |

|---|

| кн. Алексей Александрович * 29.09.1883 † 16.08.1942 |

| кн. Александр Александрович * 3.02.1885 † 8.10.1940 |

| кн. Петр Александрович * 14.10.1889 † 30.12.1969 |

| Отец |

|---|

| кн. Александр Дмитриевич * 24.08.1847 † 26.11.1917 |

| Мать |

| Анна Александровна Половцова * 1862 † 7.08.1917 |

| Древо рода |

| Предки |

| Цепь родства |

11.04.1882 – 27.04.1964

масон

——— Сергей Малкин ———

Предводитель дворянства Городищенского уезда Пензенской губернии, участник Белого движения.

Во время Гражданской войны семья Оболенских была эвакуирована из Крыма на корабле британского королевского флота, вместе со вдовствующей императрицей Марией Федоровной и Великим князем Николаем Николаевичем.

В Англии Дмитрий Александрович развёлся с Марией Павловной, после чего через Швецию переправился в Россию, чтобы сражаться в рядах армии Юденича, наступавшей на Петроград.

|

Метки: оболенские |

кн. Петр Александрович Оболенский |

РРФ кн. Петр Александрович Оболенский

Нет портрета

| Жена

26.08.1912 |

|---|

| кн. Ольга Ивановна * 30.08.1891 † 5.05.1984 |

| Дети |

| кн. Иван Петрович * 1913 † 1975 |

| |

| Старшие братья |

|---|

| кн. Дмитрий Александрович * 11.04.1882 † 27.04.1964 |

| кн. Алексей Александрович * 29.09.1883 † 16.08.1942 |

| кн. Александр Александрович * 3.02.1885 † 8.10.1940 |

| Отец |

|---|

| кн. Александр Дмитриевич * 24.08.1847 † 26.11.1917 |

| Мать |

| Анна Александровна Половцова * 1862 † 7.08.1917 |

| Древо рода |

| Предки |

| Цепь родства |

14.10.1889 – 30.12.1969

|

Метки: оболенские |

кн. Ольга Ивановна Оболенская |

РРФ кн. Ольга Ивановна Оболенская

Нет портрета

| Муж

26.08.1912 |

|---|

| кн. Петр Александрович * 14.10.1889 † 30.12.1969 |

| Дети |

| кн. Иван Петрович * 1913 † 1975 |

| |

| Муж

1929 |

| Николай Николаевич Звегинцов * 28.04.1894 † 1941 |

| Ст. брат и сестра |

|---|

| кн. Мария Ивановна * 1883 † 1947 |

| кн. Михаил Иванович * 1880-е † 1887 |

| Отец |

|---|

| кн. Иван Михайлович * 2.11.1853 † 1910 |

| Мать |

| Александра Николаевна Топорнина * 3-я четв. XIX в. |

| Древо рода |

| Предки |

| Цепь родства |

30.08.1891 – 5.05.1984

м2, Н.Н.Звегинцев

——— Дмитрий Дудкин ———

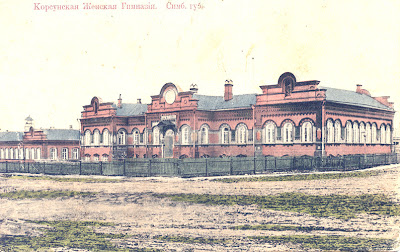

Родилась 30 августа 1891 - Симбирск.

Умерла 5 мая 1984 - Нью-Йорк, (Нью-Йорк), США.

1-й муж: с 26 августа 1912, Пестровка, Петр Александрович, князь Оболенский 1889-1969, в разводе в 1924.

2-й муж: с 1929 Николай Николаевич Звягинцев 1894-1941.

|

Метки: оболенские звегинцовы |

Эссен, Антоний Николаевич |

Эссен, Антоний Николаевич

| Годы жизни | 1888 ― 1917 |

| Место рождения | город Ревель |

| Гражданство |  Российская империя Российская империя |

| Годы службы |  1904-1917 1904-1917 |

Основные события

- Ликвидация последствий землетрясения в Калабрии и на Сицилии 28 декабря 1908 года.

- Первая мировая война

Вершина карьеры

Награды

фон Эссен Антоний Николаевич (29.07.1888 ― 1917) - старший лейтенант Российского Императорского флота, участник ликвидации последствий землетрясения в Калабрии и на Сицилии 28 декабря 1908 года и Первой мировой войны. Единственный сын адмирала Николая Оттовича Эссена. В годы Первой мировой войны служил на разных подводных лодках. В сентябре 1917 года не вернулся из боевого похода на подводной лодке «АГ-14». Кавалер Георгиевского оружия.

Содержание

- 1 Род фон Эссенов

- 2 Биография

- 3 Личностные характеристики по воспоминаниям современников

- 4 Семья

- 5 Чины и звания

- 6 Награды

- 7 Примечания

- 8 См. также

- 9 Литература и источники информации

- 10 Ссылки

- 11 Галерея изображения

Род фон Эссенов

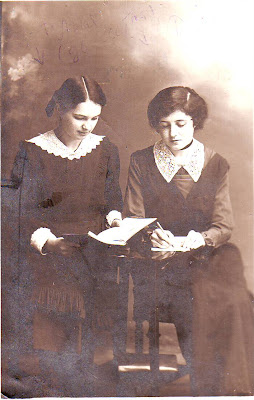

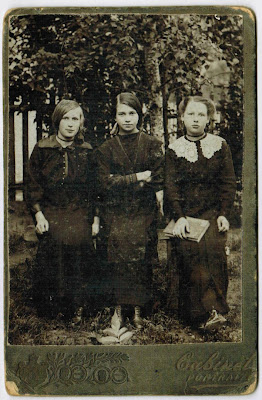

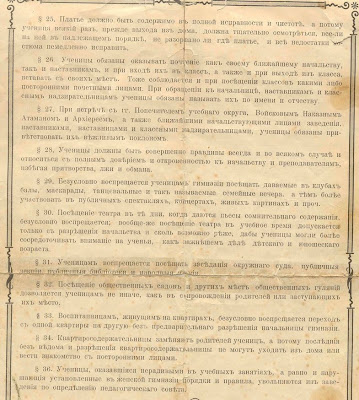

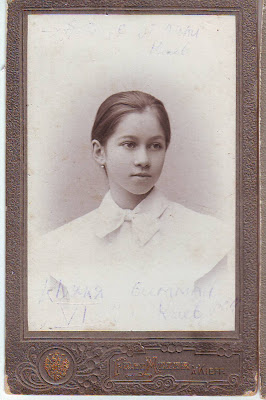

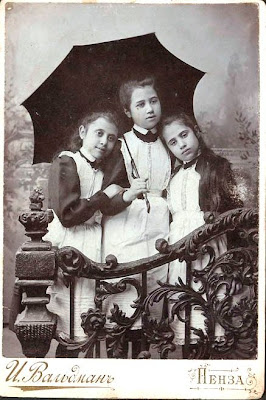

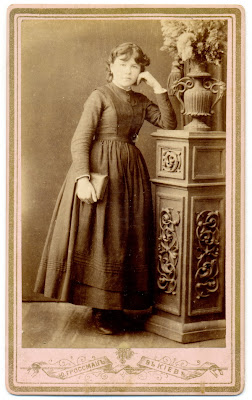

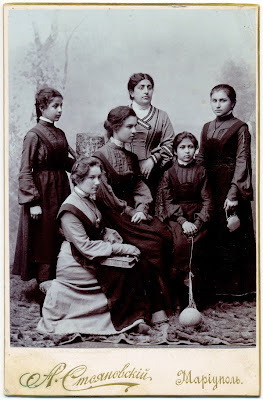

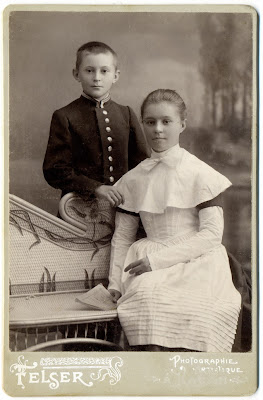

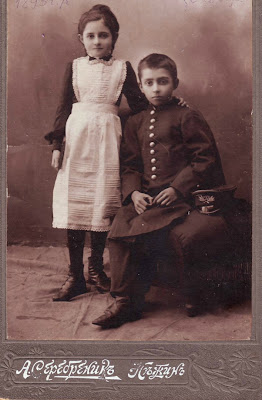

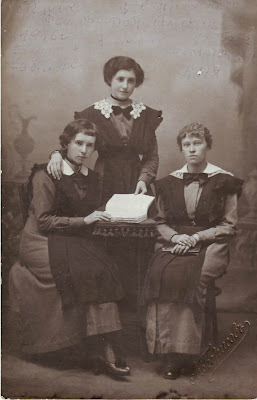

Мария Михайловна Эссен, жена адмирала. с детьми: Марией (слева), Юлией (в центре) и Антонием. 1890-е годы.

Морские традиции семьи Эссенов к моменту рождения Антония насчитывали уже почти 200 лет.

Эссен (нем. v. Essen) — фамилия, принадлежавшая нескольким немецко-шведским дворянским родам. Происходит этот род из голландской провинции Гельдерн из Вестфалии, откуда предки Эссенов, Дингелън (нем. Dungeln) и Эккельн (нем. Eckeln) в XVI веке переселились в Балтийский край, приобретя дворянские имения в Курляндии, Лифляндии и на острове Эзель. В шведской службе Эссены получили графское достоинство.

В самый разгар Северной войны, в 1707 году отпрыск пересекшегося шведского графского рода Курт Эссен, был принят на службу во флот России. По семейному преданию, он так отличился в Гангутском сражении 27 июля 1714 года, что получил в награду от Петра I именной абордажный кортик, а его сын Роберт был за казенный счёт определен в Навигацкую школу. В свою очередь сын Роберта, Отто Эссен, в чине капитан-лейтенанта командовал кораблём «Мстислав» и участвовал в Гогландском и Эландском сражениях. После выхода в отставку в чине контр-адмирала, Отто Робертович Эссен уехал в Эстляндию, став основателем «остзейской» линии рода Эссенов. Именно после этого у прямых потомков Отто Робертовича появилась перед фамилией приставка «фон».

Под Андреевским флагом служили 12 представителей рода Эссенов, семеро из них стали георгиевскими кавалерами.

Биография

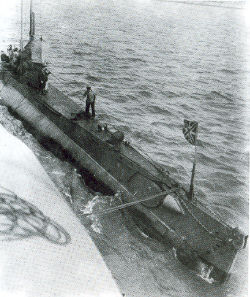

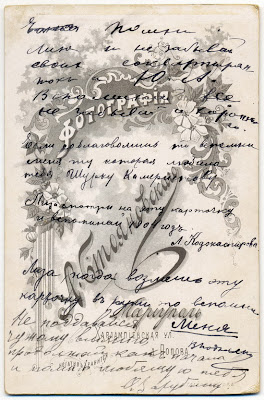

Подводная лодка HMS E9 и ее командир М. Хортон.

М. Хортон и А.фон Эссен на рубке подводной лодки HMS E9.

Родился 29 июля 1888[1] года в Ревеле. Как потомок остзейского дворянства он имел титул барона и приставку «фон» к фамилии. 15 августа его крестили в Ревельской портовой Симеоновской церкви, при этом восприемниками стали брат отца коллежский асессор Антоний Оттович фон Эссен (1863 – 1919) и сестра матери девица Варвара Михайловна Васильева.

Начало карьеры

В 1899 году Антоний поступил во второй класс реального училища Карла Мая. В 1904 году закончил курс обучения (шесть классов) и поступил в Морской корпус. В 1907 году окончил Морской корпус[2] и был произведен в корабельные гардемарины и направлен на практику на эскадренный броненосец «Цесаревич». На «Цесаревиче» в 1907-1908 году находился в заграничном плавании.

По окончании практики, 3 апреля 1908 года, произведен в мичманы и зачислен в 6-й флотский экипаж. С 30 апреля – 30 сентября 1908 года вахтенный начальник и ротный командир на устаревшем крейсере «Герцог Эдинбургский», который использовался как учебный корабль. 2 октября 1908 года зачислен в Кронштадтский флотский полуэкипаж.

Переведен в 1-й Балтийский флотский экипаж и следующие четыре с половиной года он проходил службу на новом броненосном крейсере «Адмирал Макаров» на разных должностях. С 6 октября 1908 года в должности Вахтенного офицера, с 29 мая 1911 года вахтенного начальника, затем и.д. старшего штурманского офицера с 6 октября 1908 года по 14 октября 1910 года и с 12 мая 1911 года по 15 августа 1913 года. В это время принимает участие в ликвидации последствий разрушительного землетрясения на Сицилии. За это 15 ноября 1911 года он был награждён итальянской серебряной медалью «В память землетрясения в Калабрии и на Сицилии».

14 октября 1910 года командирован на временные штурманские курсы при Главном гидрографическом управлении. Со 2 марта по 12 мая 1911 года в плавании слушателем штурманских курсов на учебном судне «Океан». По окончании которых 13 июня 1911 года зачислен в штурманские офицеры 2-го разряда. 6 декабря 1911 года произведен в лейтенанты. 9 января 1912 года зачислен в штурманы офицером 1-го разряда.

В Ревеле 3 июля 1912 года в увеселительном саду «Новая Горка» лейтенант Антоний Николаевич фон Эссен, заметив непристойное поведение бывшего в нетрезвом состоянии корабельного гардемарина А.М. Покровского, приказал ему немедленно отправиться на корабль. Следуя вместе с лейтенантом А.Н. фон Эссеном на паровом катере на крейсер «Громобой», А.М. Покровский оскорбил А.Н. фон Эссена словами. В ответ, не сдержавшись, А.Н. фон Эссен ударил А.М. Покровского рукой по лицу и, во избежание ответного удара, который А.М. Покровский пытался нанести, принужден был вынуть револьвер и угрозою стрелять заставил А.М. Покровского сидеть «смирно». Корабельный гардемарин А.М. Покровский приговорен 30 октября 1912 года Кронштадтским военно-морским судом «за неисполнение приказания по нерадению и за оскорбление словами офицера» к заключению в крепости на 9 месяцев, а лейтенант Эссен «за оскорбление действием корабельного гардемарина» приговорен к заключению в крепости на четыре месяца. По ходатайству Морского министра адмирала И.К. Григоровича, 26 ноября 1912 года Высочайше соизволено лейтенанта Эссена освободить от дальнейшего заключения в крепости, а А.М. Покровскому наказание уменьшено до пяти месяцев. Освобожден из Петропавловской крепости 6 декабря 1912 года.

С 1 октября 1913 года по 20 июля 1914 года слушатель военно-морского отдела Николаевской морской академии. Из-за начавшейся мировой войны в июле 1914 года занятия в академии были прекращены.

В годы Первой мировой войны

С 26 июля – 20 октября 1914 года в плавании на крейсере «Адмирал Макаров». 20 октября 1914 года назначен на вакансию штурманского офицера на учебное судно «Рында».

С 20 октября 1914 года по 18 апреля 1916 года Антоний Николаевич офицер для связи и штурман на английской подводной лодке HMS E9, которой командовал лейтенант-коммандер Макс Хортон.

Эта подводная лодка добилась немалых успехов на Балтике. Кампанию лодка начала в январе 1915 года. Действовала против транспортов, перевозящих железную руду и германских боевых кораблей. Потопила эсминец. В июле 1915 года лодка повредила броненосный крейсер SMS Prinz Adalbert.

В этих победах HMS E9 не малая заслуга и штурмана лодки Антония Николаевича фон Эссена. Его заслуги оценили наградив орденом Святого Владимира 4-й степени с мечами и бантом и почетным боевым Георгиевским оружием. От английского монарха Антоний Эссен получил крест «За выдающиеся заслуги» и в месте с ним пожизненное право на приставку «DSC» после фамилии.

С 5 января по 19 июля 1916 года наблюдающий за ремонтом английских подводных лодок. «За отличие по службе» Антоний Николаевич 10 апреля 1916 года произведен в старшие лейтенанты. С 30 мая по 20 июня 1916 года он состоял в прикомандировании к оперативному отделению при начальнике службы связи Балтийского моря. С 20 июня по 22 июля 1916 года штаб-офицер временного оперативного отделения управления службы связи Балтийского моря, с оставлением наблюдающим за ремонтом английских подводных лодок.

19 июля 1916 года назначен флагманским штурманским офицером дивизии подводных лодок Балтийского моря. 22 июля 1916 года прибыл из флотилии английских подводных лодок в штаб дивизии подводных лодок Балтийского моря. С 22 июля 1916 года по 2 февраля 1917 года флагманский штурманский офицер дивизии подводных лодок Балтийского моря.

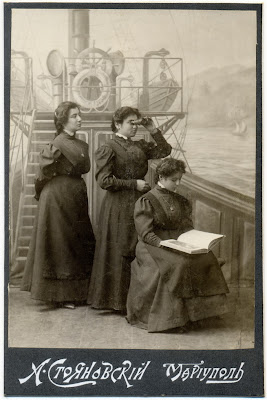

Гибель подводной лодкой «АГ-14»

Подводная лодка «АГ-14».

10 января 1917 года Антоний Николаевич допущен к командованию подводной лодкой «АГ-14», и со 2 февраля 1917 года становится командиром этой лодки. 5 марта 1917 года назначен временно командиром транспорта «Оланд», с оставлением в занимаемой должности командира лодки. 19 сентября 1917 года зачислен в офицеры подводного плавания.

18 сентября 1917 года ушел в четвертый боевой поход на подводной лодке «АГ-14», из которого лодка не возвратилась, погибнув со всем экипажем при неизвестных обстоятельствах.

После гибели лодки «АГ-14» сразу же поползли слухи о том, что барон Эссен якобы сдал ее «братьям» немцам. Их распространители либо не знали или сознательно забывали, что род фон Эссенов верой и правдой служили России почти 200 лет. Немецкое морское командование эти слухи не подтвердило, и о судьбе «АГ-14» стало известно только в 2003 году.

В мае 2003 года у острова Готска-Санден была найдена шведами подводная лодка с помощью видеосъемки было было установлено, что это «АГ-14». Антоний Николаевич Эссен и 26 его подчиненных покоятся на 127-метровой глубине у шведского острова Готска-Санден, это место называется Готландской впадиной. Точка в нейтральных водах с координатами 58°26'9"N и 20°24'11"O - могила старшего лейтенанта Антония Николаевича фон Эссена и членов его экипажа. Скорее всего, как считают шведские исследователи, «АГ-14» погибла на мине. Камера подводной съемки зафиксировала в этом районе следы старого «минного поля».

Личностные характеристики по воспоминаниям современников

Антоний Николаевич Эссен был прекрасно образован. Знал три иностранных языка: французский, английский и немецкий. Не пользовался протекцией отца адмирала и свою карьеру делал сам.

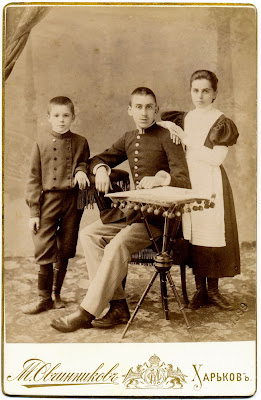

Семья

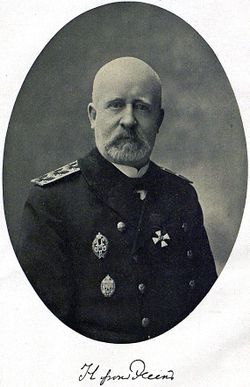

Адмирал Николай Оттович фон Эссен отец Антония.

Отец Николай Оттович фон Эссен. (11.12.1860 — 7.05.1915) — русский адмирал, командующий русским флотом Балтийского моря. Командир крейсера «Новик» и броненосца «Севастополь» при обороне Порт-Артура. В 1909-1915 годы командующий Балтийского флота. В начале Первой мировой войны по плану Эссена в Финском заливе была создана глубоко эшелонированная оборона, опиравшаяся на минно-артиллерийские позиции. В честь адмирала построен фрегат «Адмирал Эссен».

Мать Мария Михайловна фон Эссен урожденная Линден (1860—1928). У Николай Оттович и Марии Михайловны было 5 детей. В 1914 году Мария Михайловна приступила к созданию благотворительного «Дамского Морского общества», чтобы помогать семьям моряков «как призванных из запаса, так и состоящих уже на действительной службе».

Сестра Ольга умерла в младенчестве.

Сестра Мария и Юлия уедут в эмиграцию и закончат свои дни в Америке на рубеже 1970—1980-х годов.

Младшая сестра Вера погибла в годы Великой Отечественной войны, убита немцами в Петергофе в 1941 году.

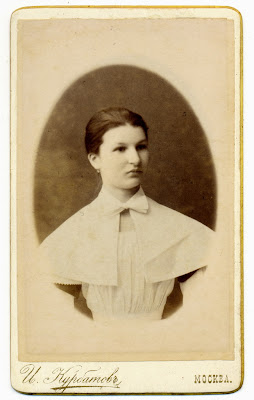

22 апреля 1912 года Антоний Николаевич женился на Корнильеве Татьяне Александровне (18.08.1890 ― 1942), дочери капитана II ранга Александра Алексеевича Корнильева (21.08.1864 ― 20.04.1904).

Сын Николай (11.07.1916 ― 1940), погиб во время Советско-финляндской войны.

Чины и звания

| [показать]Погон | Звание |

|---|

Награды

Ордена Российской империи

Медали Российской империи

Иностранные награды

Другие награды

Примечания

- ↑ Тут и далее все даты по старому стилю.

- ↑ Антоний Эссен по успеваемости был на 27-м месте из 113-и, с общим средним баллом 10,46 по 12-балльной системе.

См. также

Литература и источники информации

- Список личного состава судов флота, строевых и административных учреждений Морского Ведомства. Январское на 1914 год. СПБ:, 1914. О нем с. 254.

- Список старшинства офицерских чинов Флота и Морского ведомства. Часть 1. Петроград: Военная типография, СПБ:, 1917. О нем с. 269.

- Гребенщикова Г.А. Английские подводные лодки типа “Е” в первой мировой войне. 1914-1918 гг. Серия Боевые корабли мира. С.-Пб.: Издатель p.p. Муниров, 2008. – 68 с.: илл. ISBN 978-5-903740-06-3

Ссылки

- http://www.kmay.ru/sample_pers.phtml?n=3604

- http://paetz.ru/?page_id=9555

- http://u-96.livejournal.com/985514.html

Галерея изображения

-

Антоний Николаевич фон Эссен.

-

Подводная лодка HMS E-9.

-

Подводная лодка HMS E-9 в Ревеле, февраль 1915 года.

-

Подводная лодка АГ-14.

-

Броненосный крейсер «Адмирал Макаров».'

-

Адмирал Николай фон Эссен с супругой Марией Михайловной.

Источник — «http://wiki.wargaming.net/ru/index.php?title=Navy:...ий_Николаевич&oldid=537741»

Категории:

|

Метки: эссен |

Особняк Замятина-Третьякова-Рябушинского: история и интерьеры |

moscowwalks.ru

ГОРОД ГОРОДСКИЕ ДЕТАЛИ РАЙОНЫ-КВАРТАЛЫ НА ВЫХОДНЫЕ ИЗ МОСКВЫ ТРАНСПОРТ ЛЮДИ КУДА ПОЙТИ ДЕТИ

/

Особняк Замятина-Третьякова-Рябушинского: история и интерьеры

![]() Среда, декабря 6, 2017

Среда, декабря 6, 2017

Неподалеку от метро Кропоткинская на Гоголевском бульваре стоит прекрасный особняк неорусского стиля. Долгое время он был закрыт, да и сейчас доступ туда ограничен, здесь располагается Российский фонд культуры. Это Главный дом бывшей городской усадьбы А. Е. Замятина, позже С. М. Третьякова, а ещё позже П.П. Рябушинского.

Как же особняк выглядит внутри, что сохранилось и что было отреставрировано —>

Далее передаём слово Василию П. Все фото в этой публикации также его авторства.

История особняка

Главный дом усадьбы был построен здесь еще во второй половине XVIII века при князе Петре Александровиче Меншикове и представлял собой каменные палаты. К стене Белого города он стоял, как и положено, задом, а красивым фасадом и въездом с пилонами ворот он выходил к Большому Знаменскому переулку.

В 1806 году у усадьбы появился новый владелец, полковник Андрей Егорович Замятин. После пожара 1812 года Замятин перестроил дом, развернув его на 180 градусов. Парадная анфилада с красивым шестиколонным портиком под треугольным фронтоном смотрела теперь на новый Пречистенский бульвар, появившийся на месте снесённой стены Белого города.

Далее усадьбой владели статский советники камергер Дмитрий Михайлович Львов и почётная гражданка купчиха Ольга Андреевна Мазурина. После смерти Мазуриной в 1871 году усадьба была продана купцу Сергею Михайловичу Третьякову (1834 — 1892).

Сергей Михайлович – младший брат Павла Михайловича Третьякова. Братья продолжали дело своего отца, Михаила Захарьевича Третьякова, они были «льнянщики». Лен в России всегда считался коренным русским товаром. Поставщиком отечественного льняного полотна, пряжи и ниток была Кострома. Здесь Третьяковы вместе со своим зятем Коншиным учредили в 1866 году большую льняную мануфактуру (прядильную и ткацкую фабрики) — Большую Костромскую Мануфактуру.

Сергей Михайлович женился рано, в 1856 году, на дочери купца Мазурина Елизавете Сергеевне (1837—1860). Красивые и молодые, они любили веселые балы, которые во время жениховства постоянно проходили в Толмачах, где жили Третьяковы. Съезжались известные артисты, художники, музыканты. С последними особенно был дружен Сергей Михайлович, среди которых выделял Рубинштейна и Булахова. «Танцевали до упаду, до зари», – пишет В.П. Зилоти. «Молодая его жена во время бала раза три переодевалась: то вишневое платье с бриллиантами, то белое атласное с золотыми колосьями на фижмах, то палевое «тюль-иллюзион». И весь вечер личный парикмахер укладывал ее прическу после каждого переодевания. Всех пленяла юная красота жениха и невесты».

6 декабря 1857 года у них родился сын Николай. Но счастье длилось недолго. В 1860 году при родах Елизавета Сергеевна умерла. Рано оставшись вдовцом, Сергей Михайлович возглавил парижское отделение фирмы и много времени проводил в Париже.

В 1868 году он вновь женится. Избранницей его становится Елена Андреевна Матвеева. Дочь дворянина, вышедшего из купеческой среды. Своим дворянством Елена Андреевна очень гордилась и все время его подчеркивала. Характер имела вздорный и тяжелый. В результате семьи братьев не дружили. Для блестящей светской жизни, к которой стремилась жена, и был куплен новый дом.

Для коренной перестройки особняка приглашен был архитектор Александр Степанович Каминский (муж сестры Третьяковых). Именно тогда главный дом получил декор фасадов, выполненный в неорусском стиле. Декор арок, консолей придает зданию сходный с постройками древнерусского зодчества облик.

Главный вход в здание смещен вправо и выделен металлическим козырьком красивого узора на тонких чугунных колоннах — любимой и часто используемой Каминским в своих проектах деталью.

Красивая ограда особняка.

Перестройка главного дома проводилась в 1871-1873 годах. В это же время для размещения художественной коллекции владельца усадьбы Каминский возвёл двухэтажный флигель с большими окнами. Здание стоит справа с небольшим отступом от главного дома и соединено с ним двумя переходами — галереями.

Если войти в дом через парадное крыльцо, то мы оказываемся в вестибюле первого этажа.

Надо сказать, что нижний этаж, где размещались людские комнаты, кладовые, кухня и прислуга, был оформлен весьма просто. Первоначальные каменные своды в ходе перестройки Каминским были заменены железобетонными сводами «монье». Это было одно из первых применений этой конструкции в Москве, да еще в таком масштабе.

Из вестибюля посетители попадают на парадную лестницу, оформленную в классическом стиле.

Люстра над лестницей.

Во втором этаже во всю длину особняка была оформлена парадная анфилада залов. Особняк сразу был рассчитан на парадную, шумную толпу гостей, многочисленные приемы, банкеты и так далее. C площадки второго этажа дверь прямо ведет в аванзал, дверь справа — в бальный зал, с которого начинается анфилада залов, идущих вдоль фасада, дверь слева ведет в переход, соединяющий основное здание с галереей.

Вид лестницы с площадки второго этажа.

С верхней площадки лестницы гости попадали в бальный зал. Он пышно отделан лепниной с большим количеством амуров, поэтому его теперь называют амурным.

Сергей Михайлович с детства дружил с Николаем Григорьевичем Рубинштейном. Его очень любила даже Елена Андреевна. Именно на ее руках он скончался в Париже в 1881 году. В этом зале великий пианист и композитор играл очень часто. Здесь выступали и другие выдающиеся музыканты того времени.

Необыкновенно хорош в этом зале потолок – изящная лепнина и в центре панно с колесницей Аполлона и амурами.

Двери в зале отделаны шпоном карельской березы и обильной позолотой. Однако это вовсе не значит, что столько позолоты было при Сергее Михайловиче.

Еще один амур находится в углублении у амурного зала.

За арками в зале находится аванзал с камином. Это не единственный камин в доме, архитектор любил их, недаром он носил фамилию Каминский. Свою любовь к каминам он передал своему ученику, знаменитому впоследствии архитектору Шехтелю.

Хочу заметить, что это один из первых особняков, где помещения выполнены в разных стилях. В 1871 году это еще было в диковинку. Но потом это вошло в моду и каждый уважающий себя дом стал иметь готические, романские, рокайльные, барочные комнаты. Достаточно назвать известные московские особняки Смирнова и Стахеева.

Из бального зала дверь ведет в столовую. Это одна из первых столовых, выполненных в готическом стиле. Каминский мастерски использовал детали старых готических построек в декоре и убранстве. Главным в этом зале становится огромный средневековый камин. В стенах спрятались шкафы и двери в буфетную.

В ходе реконструкции Каминский пристраивает к основному зданию здание галереи в два больших этажа. В эту галерею мы проходим через переход. Последние годы в особняке шла реставрация, которая убрала все перестройки, сделанные Министерством обороны в советское время. В ходе этой реставрации было перекрыто пространство между основным зданием и галереей и образовался внутренний дворик, который мы видим, выйдя на сохранившимся чугунный балкон.

Пол на балконе.

Снизу основание балкона выглядит вот так.

Здание галереи внутри.

В окнах есть небольшие витражи.

Украшения на потолке галереи.

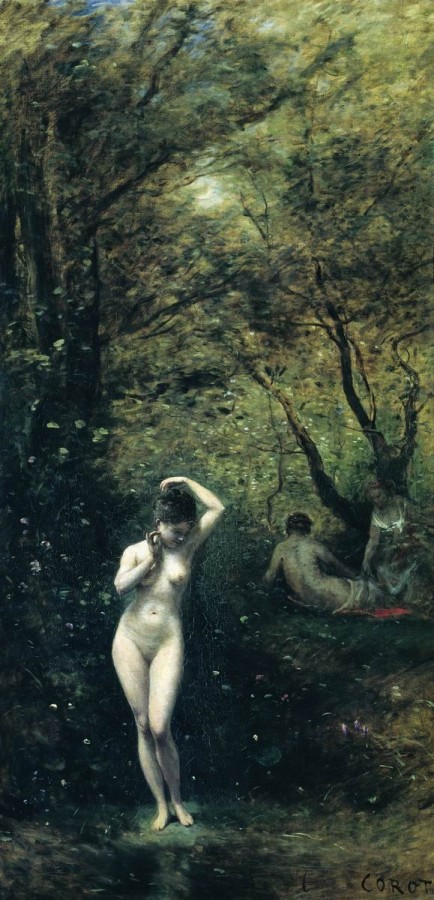

Сергей Михайлович начал собирать картины чуть позже брата. Как и старший брат, он мог часами ходить по выставкам, безошибочно угадывать в картинах их настоящую ценность, открывать новые таланты. Бывая часто за границей по торговым делам, он собрал хорошую коллекцию западноевропейской живописи. Собирал он в основном художников французской школы. Несколько известных полотен из собрания, таких как «Купание Дианы» Камиля Коро, теперь находятся в Пушкинском музее.

Но нельзя сказать, что С.М. Третьяков собирал только заграничных художников. У него была собрана неплохая галерея русских художников, однако они чаще всего висели в галерее брата. А в этом особняке всегда были «Бабушкин сад» Поленова и «Лунная ночь» Крамского (портрет хозяйки особняка).

В 1880-е годы сбылась мечта Елены Андреевны – муж получил дворянство и звание статского советника. В 1889 году она всё-таки уговорила мужа больше жить в Петербурге, поближе к высшему обществу и царю. Там на даче в Петергофе в августе 1892 года он неожиданно скончался. Похоронен он в Москве на Даниловском кладбище.

В 1893 году Елена Андреевна продает особняк Павлу Павловичу Рябушинскому (1871-1924). Старший из девяти сыновей Павла Михайловича Рябушинского, он в это время стал заместителем отца во всех делах. Павел Павлович на свои средства издавал журнал «Слово церкви» и еженедельник «Голос старообрядчества». Один из известнейших политиков начала XX века, П. П. Рябушинский оказывал финансовую поддержку «Совету съездов представителей промышленности и торговли», издавал газету «Утро России». В его доме на Пречистенском бульваре собирались виднейшие российские экономисты, намечались планы предотвращения в империи разного рода революций и экономического переустройства России. Но этим планам не суждено было воплотиться в жизнь: помешали сначала война, потом революция. В 1918 году все братья уехали в эмиграцию. Умер П.П.Рябушинский в совершенной нищете в 1924 году в Париже.

История – каверзная вещь. После прихода к власти большевиков в 1917 году именно в этом доме разместился Революционный трибунал, который стал карать врагов советского государства, в том числе сподвижников и коллег Рябушинского.

Вот эти гостиные были переделаны в 1902 году по заказу Рябушинского. Их старых фотографий не сохранилось. По мнению известного знатока дворянской Москвы Ирины Левиной, материалы которой легли в основу данного рассказа, и обои и львы на камине — это современные фантазии, так же как итальянские двери в этих помещениях. Здесь в последние двадцать лет вообще много всего сделано заново.

В советское время особняк находился в ведении Народного комиссариата по военным и морским делам, продолжительное время его занимали службы Министерства обороны СССР. В 1986 году усадьба была передана Советскому Фонду Культуры, во главе которого находился академик Дмитрий Сергеевич Лихачев. Но главное – в руководстве Фонда была супруга генсека, Раиса Максимовна Горбачева, благодаря которой и удалось отобрать особняк у Министерства обороны. В 1989 году здесь произошел пожар, и здание пострадало.

В 1993 году Фонд Культуры, ставший теперь российским, возглавил Никита Сергеевич Михалков. В феврале 1994 года в здании Фонда опять произошел сильный пожар, нанесший уникальному зданию огромный ущерб. Только благодаря авторитету и настойчивости Михалкова Правительством Российской Федерации были выделены средства на реконструкцию и реставрацию здания. Здание Российского Фонда Культуры было удостоено диплома как лучший объект реставрации за 1997 год по Москве.

Уже в нашем веке была осуществлена новая реставрация особняка, которая длилась восемь лет. В 2006 году началась программа реставрации усадьбы силами фонда. Позже подключили государство. Ремонтно-реставрационные работы на объекте культурного наследия проводились Минкультуры России с 2011 по 2014 год в рамках федеральной целевой программы «Культура России». Эта реставрация убрала все перестройки Минобороны. Например, залы галереи были разбиты на этажи, а теперь они воссозданы.

Отреставрированный особняк был торжественно открыт 1 октября 2014 года. В церемонии открытия принял участие министр культуры РФ Владимир Мединский.

Публикация подготовлена: Василий П. Фото автора.

| http://moscowwalks.ru/2017/12/06/gogolevsky-mansionи |

|---|

|

Метки: купеческие особняки купечество |

СТОЛЯРОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ |

СТОЛЯРОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ

Столяров (Александр Александрович, умер в 1865 г.) - самоучка-изобретатель, писатель, сын Саратовского мещанина; 12-летним мальчиком поступил в лавку на побегушки и вскоре дослужился до приказчика; счастливый случай доставил ему возможность переехать в Москву, а потом в Петербург, где он занялся службой по откупам и завязал знакомства с образованными людьми. В свободное время Столяров занимался химией, посещал различные фабрики и заводы и основательно изучил машинное дело; живя в Петербурге, открыл там заведение для приготовления бумажных пробок и придумал способ глазирования или цементования бочек от утечки вина; способ этот был испробован в Лондоне и оказался заслуживающим внимания. В 1858 г. Столяров переехал в Астрахань; здесь им были изобретены: 1) усовершенствованный способ приготовления рыбьего и тюленьего жиры; 2) средство устранения накипи в паровых котлах; 3) средство уничтожения в виноградном виде уксусной закиси (об этих изобретениях см. "Астраханские Губернские Ведомости", 1859); 4) способ (получивший в 1861 г. в Лондоне одобрение) изготовления клея из рыбьей чешуи; тогда же Столетов занимался изучением мыловаренного, салотопенного и свечного производств. Как писатель Столетов известен несколькими дельными практическими заметками о земледелии, скотоводстве, садоводстве и виноделии в Астраханской губернии; из них укажем: "Заметки о земледелии и скотоводстве Енотаевского уезда, Астраханской губернии" ("Астраханские Губернские Ведомости", 1859); "Мысли об астраханском садоводстве и виноделии" (ib., 1870); "Бондарная ремесленность в Астрахани" (ib., 1860).

Краткая биографическая энциклопедия . 2012

Словари → История → Краткая биографическая энциклопедия https://slovar.cc/ist/biografiya/2265052.htm

|

Метки: столяровы |

Биография Штер, Андрей Петрович |

Биография Штер, Андрей Петрович

Андрей Петрович Штер Дата рождения 7 октября 1878 Место рождения Российская империя Дата смерти 17 октября 1907 (29 лет) Принадлежность Российская империя Род войск Флот Звание лейтенант Сражения/войны Китайская кампания 1900—1901, Русско-японская война

Кракое описание жизни: Из потомственных дворян. Поступил в Морское Училище (1891). В службе с 1894 года. Окончил Морской кадетский корпус, 14-м по успеваемости (15.09.1897). Произведен в : мичманы (15.09.1897), лейтенанты (01.03.1901). Зачислен в Сибирский флотский экипаж (15.09.1897). Вахтенный начальник брандвахтенной лодки Владивостокского рейда «Горностай» (02.04 — 29.04.1898). Офицер: ледокола «Надежный» (29.04 — 18.06.1898), транспорта «Тунгуз» (18.06.1898 — 24.03.1899). Вахтенный начальник: транспорта «Ермак» (24.03 — 18.05.1899), транспорта «Алеут» (18.05 — 17.07.1899), мореходной канонерской лодки «Манчжур» (17.07 — 15.09.1899), минного крейсера «Всадник» (15.09 — 27.09.1899). На мореходной канонерской лодке «Манчжур»: вахтенный начальник (27.09.1899 — 01.07.1900), ротный командир (01.07 — 09.10.1901). Участник Китайской кампании 1900—1901. Участвовал в десанте в бухте Мазампо (Корея) (20.03 — 24.05.1900). Комендант пристаней на станции Тонгку, участвовал в рекогносцировках занятой ихэтуанями крепости Бетанг, в отрядах Капитана 1 ранга Доможирова, генералов Ренненкампфа, Штакельберга, Церпицкого (17.06 — 23.09.1900). Переведен в Балтийский флот (22.09.1901). В прикомандировании к Морскому Корпусу (11.02 — 09.08.1902). Вахтенный начальник : крейсера I ранга «Адмирал Корнилов» (01.05 — 06.08.1902). На крейсере II ранга «Джигит» Вахтенный начальник (10.08 — 23.09.1902), ротный командир (23.09.1902 — 18.08.1903). Вахтенный начальник крейсера I ранга «Россия» (18.08 — 29.09.1903). Вахтенный начальник и командир кормовой группы артиллерийских орудий (03.12.1903 — 08.08.1904). Командовал ротой, составленной из команды крейсера «Новик», Сибирского флотского экипажа (10.10.1904 — 1905). Помощник Командира подводной лодки «Дельфин» (26.03 — 20.05.1905). Временный Командир подводной лодки «Форель» (20.05 — 01.11.1905). Командир подводной лодки «Сом» (03.11.1905 г. — 02.03.1906). Переведен в Балтийский флот (1906). Командир миноносца № 121 (22.04 — 27.06.1906). В приказе Великого князя Александра Михайловича значится: «… Всем командирам брать за образец миноносец № 121, блестящее состояние которого делает честь лейтенанту Штеру». В запасе флота (24.07.1906 — 15.01.1907). Выехал во Владивосток, где был назначен командиром миноносца «Скорый» (10.02.1907). Командир миноносца «Скорый», убит минным содержателем на борту миноносца 17.10.1907 г., во время беспорядков во Владивостоке. Высочайшим приказом по флоту и Морскому ведомству № 795 от 29.10.1907 г. исключён из списков, убитым во время беспорядков во Владивостоке. Награды: Орден Святой Анны 3-й степени с мечами и бантом (28.12.00); Орден Святой Анны 4-й степени с надписью «За храбрость» (21.04.1904), приказом Наместника Е. И.В. на Дальнем Востоке № 29 от 11.04.1904 г. «За бой 12 февраля 1904 г. с японскими крейсерами»; Золотая сабля .http://libris.club/биография?

|

Метки: штер |

Корнет Оболенский. Русский князь. Смелый офицер. Один из основателей американского спецназа |

Корнет Оболенский. Русский князь. Смелый офицер. Один из основателей американского спецназа

Удивительная жизнь. Вот, на самом деле удивительная. Серж Оболенский (на самом деле полная его фамилия - Оболенский-Нелединский-Мелецкий) родился в одной из самых знатных российских семей. Князь, старший сын генерала Платона Оболенского, мать – из рода Нарышкиных. Родился в 1890 году, обучался в Оксфорде, то есть, со знакомствами все было в полном порядке.

Когда началась Первая Мировая война, посчитал своим долгом вернуться в Россию, где поступил на службу в Кавалергардский полк, как положено представителю настолько знатного рода. Воевал храбро – три Георгиевских креста тому подтверждение.

В 1916 году у Сержа вспыхнул страстный роман. И не с кем нибудь, а с дочерью Александра II от его второго морганатического брака с Екатериной Долгоруковой – Екатериной Юрьевской. Она была на 10 лет старше, что не помешало бурному роману и свадьбе. Вообще, надо сказать, с женщинами у Сержа всю жизнь был полный порядок.

Потом грянула революция. Серж, конечно же, оказался на стороне белых и три года сражался в белой армии. Потом эмигрировал. В 1922 году они разошлись с женой, формально развод состоялся в 1924 году. В том же году Серж женился на дочери миллионера Джона Джейкоба Астора IV, Аве Элис-Мюриэль и начал работать в гостиничном бизнесе. С ней он потом в дальнейшем тоже разведется, в 1932 году. Но работу в гостиничном бизнесе не оставит и в конечном счете дослужится до вице-председателя совета Hilton Hotels. И в Голливуде он всегда чувствовал себя прекрасно.

Но самое шикарное событие в его жизни, показывающее его как человека, для которого офицерская честь была не пустым звуком, случилось, когда началась Вторая Мировая война. Он пришел на призывной пункт и сказал, что хочет служить в армии, потому что не может просто наблюдать за тем, как в Европе идет война. Богатый человек, все у него в полном порядке, но он хочет воевать. Ему дают ответ:

«Вам уже 50 лет. Мы, конечно, можем вас взять, но отправим охранять водокачку в Бруклине»

Разумеется, Серж не собирается оставить все просто так, а связей в высшем обществе и власти у него более чем достаточно. Поэтому он использовал свои контакты с министром обороны, а тот направил его к Уильяму Доновану, занимавшемуся формирование Управления Стратегических Служб США. Донован взял Сержа Оболенского к себе и тот занялся формированием спецгрупп для заброски во Францию. Из этого подразделения в дальнейшем появится U.S. Special Forces – американский спецназ.

В 1943 году в Италии после того, как король попытался устроить переворот и отстранить Муссолини, возникло двоевластие и стало непонятно, кого поддержит армия. В сентябре на Сардинии, где находилось около 270 тысяч итальянских солдат, а также несколько тысяч немцев высадился Серж Оболенский и три спецназовца. Серж обошел немецкие патрули и вышел на итальянского командующего. Несколько часов они беседовали о том, как все было прекрасно, пока не грянула Первая Мировая война, а заодно он передал генералу письмо от итальянского короля, маршала Бадольо и генерала Эйзенхауэра. В результате итальянский командующий согласился сдать остров американцам. Операция стала самой успешной работой УСС в годы Второй Мировой войны.

Куда не посмотришь в США, чуть ли не везде у истоков стояли русские… Даже ЦРУ создавал русский князь. Который, кстати потом, после войны, опять вернулся к своему гостиничному бизнесу и светской жизни и женщинам, которые его всегда любили.

Он даже с Мэрилин Монро танцевал. Молодец, князь, чего уж там…

200ae91f8b9

|

Метки: оболенские |

100 лет назад в Петропавловской крепости казнили родственников Николая II |

Революции не нужны историки»: за что убили дядю Николая II

100 лет назад в Петропавловской крепости казнили родственников Николая II

Дмитрий Окунев 24.01.2019, 10:58

<img src="//img.gazeta.ru/files3/845/12140845/RIAN_60581.HR-pic905-895x505-59673.jpg">

100 лет назад в Петропавловской крепости расстреляли четырех великих князей – близких родственников Николая II. Главного оппозиционера из дома Романовых, знаменитого историка Николая Михайловича, известного как «предводитель великокняжеской фронды» или «герцог Эгалите», не спасло от большевиков ни ходатайство Академии наук, ни заступничество писателя Максима Горького. Казнь внуков Николая I стала четвертым и последним актом расправы над представителями династии.

В ночь на 24 января 1919 года в Петропавловской крепости были расстреляны внуки императора Николая I – великие князья Павел Александрович, Дмитрий Константинович, Николай Михайлович и Георгий Михайлович, в марте предыдущего года отправленные в ссылку, а в июле арестованные в Вологде. Каких-либо обвинений им не предъявлялось. Все они возглавили опубликованный в сентябре первый список заложников из числа представителей старого режима: согласно провозглашенной большевистскими властями политике красного террора, любой мог подвергнуться казни в случае убийства контрреволюционными силами кого-либо из советских работников.

Расстрел великих князей стал четвертым и заключительным актом физической ликвидации членов дома Романовых на территории Советской России.

Предыдущие экзекуции свершились еще в 1918-м. В ночь на 13 июня под Пермью разделались с младшим братом отрекшегося от престола императора великим князем Михаилом Александровичем, в котором некоторые белогвардейские круги видели возможного правителя страны. В ночь на 17 июля, как известно, в подвале дома инженера Ипатьева в Екатеринбурге был расстрелян сам бывший царь Николай II, его супруга Александра Федоровна, дети и прислуга. Сутки спустя там же на Урале казнили великую княгиню Елизавету Федоровну, великого князя Сергея Михайловича, трех князей императорской крови и близких им лиц. Эти люди известны как Алапаевские мученики – двоих из них, Елизавету Федоровну и инокиню Варвару, позднее причислили к лику святых.

Четыре новых станции разгрузят фиолетовую ветку

Большой исторической загадкой до сих пор остается таинственная кончина в январе 1918 года в Ташкенте еще одного николаевского внука Николая Константиновича, навечно сосланного в Туркестан по обвинению в краже бриллиантов у собственной матери. Официально считается, что он умер на даче от воспаления легких. Однако исследователи не исключают убийства с целью грабежа или казни – в хронологическом порядке этот случай стал бы первым для представителей династии.

Несмотря на то, что расстрел четырех великих князей произошел в историческом центре бывшей столицы империи, информации о нем сохранилось намного меньше. Материалы по расправам на Урале собирали белогвардейские следователи после занятия городов войсками Александра Колчака. В Петрограде такой возможности у них, естественно, не было. А сами большевики стремились максимально засекретить обстоятельства казни. Точно можно сказать, что Георгий Михайлович оказался в компании своих родственников случайно: он уже покинул Россию, но был арестован на вокзале Гельсингфорса (современный Хельсинки) патрулем красных финнов как «представитель русской буржуазии», после чего передан в Петроградскую ЧК.

Этот великий князь известен как крупный нумизмат – коллекционер старинных монет и автор множества трудов по монетному делу.

Ему принадлежал один из пяти известных константиновских рублей – уникальный экземпляр 1825 года, когда Александр I уже умер, а Николай I еще не воцарился: монетный двор тогда слишком опрометчиво начал готовиться к вступлению на престол великого князя Константина Павловича...

Под первым номером в расстрельном списке узников значился великий князь Павел Александрович, шестой сын Александра II. По воспоминаниям родственников, он был «самым симпатичным из четырех дядей Николая II, хотя и несколько высокомерным». Во время Первой мировой войны Павел командовал гвардейским корпусом на германском фронте, но на государственные дела никакого влияния не имел.

Еще один пленник чекистов Дмитрий Константинович не воевал из-за серьезных проблем со зрением, вылившихся к 1914 году в почти полную слепоту. Наконец, самым знаменитым из четверки являлся, бесспорно, Николай Михайлович – дядя Николая II и одновременно предводитель «великокняжеской фронды», жесткой оппозиции правящему монарху. По аналогии с герцогом Орлеанским, примкнувшим к народу в дни Французской революции и голосовавшим за казнь короля Людовика XVI, его прозвали Филиппом Эгалите (в переводе с французского – «Равенство»).

Николай Михайлович был крайне разносторонней личностью. Задолго до революции он заслужил широкое признание как историк: подолгу просиживал в архивах, подготовив фундаментальные труда по эпохе Александра I и Наполеона Бонапарта. Созданные им источники сохраняют высокую важность в научном мире и по сей день. Другой его страстью была лепидоптерология – раздел энтомологии, изучающий бабочек.

Николай Михайлович симпатизировал идеям либерализма и многократно встречался в Крыму с отлученным от церкви Львом Толстым, состоял с ним в переписке и подробно описал свои впечатления в мемуарах.

После начала Первой мировой великий князь находился в распоряжении главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта, выполняя представительские функции: разъезжал по частям, награждал отличившихся солдат и офицеров, произносил речи. У него сложились хорошие отношения с будущим основателем Белого движения на Юге России Михаилом Алексеевым и Николаем Ивановым: обоих он считал редчайшими для тогдашней армии компетентными военачальниками. Что показательно, Николай Михайлович изначально предсказал крах монархии, «крупные волнения и беспорядки» на фоне войны.

Его перу принадлежит подробное описание убийства Григория Распутина, составленное со слов непосредственного участника событий Феликса Юсупова – и имеющее высокую историческую ценность. Кстати, на следующий день после случившегося в юсуповском особняке Николай II отправил своего дядю в ссылку: Николай Михайлович хоть сам и не стрелял в «старца», но горячо поддержал устранение человека, который многим казался очень опасным.

https://www.gazeta.ru/science/2019/01/24_a_1214073...r=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com

Приветствовал он и Февральскую революцию с ее главным следствием – ликвидацией самодержавия. Впрочем, очень скоро на великого князя, как и на других представителей дома Романовых, обрушились репрессии признанного им Временного правительства. Так что за искренним восхищением быстро наступило глубокое разочарование.

Постановление об утверждении высшей меры наказания «членам бывшей императорско-Романовской своры» было принято на заседании ВЧК 9 января, в котором участвовали Яков Петерс, Мартын Лацис и Иван Ксенофонтов. В газетах казнь великих князей объявлялась симметричным ответом на убийство в Берлине лидеров немецкого коммунистического движения Розы Люксембург и Карла Либкнехта. Это преступление произошло 15 января, однако в советской исторической традиции между событиями утвердилась прямая связь.

«Им мало крови семейки Николая Кровавого? Они получат щедрую добавку. И мученические тени Розы и Карла увидят возмездие!» — говорил глава Петросовета Григорий Зиновьев.

Если участь трех князей была предрешена по умолчанию, то за освобождение близкого по духу многим советским интеллигентам Николая Михайловича до последнего момента боролись влиятельные покровители. Так, на заседании Совнаркома 16 января рассматривалось ходатайство Академии наук, просившей помиловать великого князя как известного историка и ученого. Решение вопроса было решено отложить до получения запроса из Петроградской ЧК. Оттуда написали, что «для Н. М. Романова не следовало бы делать исключения».

Еще одну попытку спасти Николая Михайловича предпринял Максим Горький, написавший Владимиру Ленину проникновенное письмо. В нем пролетарский писатель напоминал, что «либеральнейший из историков», «наш герцог Эгалите» — большой критик Николая II, был сослан им после убийства Распутина, и, кроме того, знаком со Львом Троцким.

Ильич ответил насмешливо и кратко: «Революции не нужны историки».

По легенде, уже идя на казнь, Николай Михайлович изрек конвоирам следующее: «Передайте вашему господину, что он заблуждается. Историки очень нужны революции хотя бы для того, чтобы рассказать, чем она для вас всех закончится».

Если же верить французскому журналисту Полю Эрно, на которого ссылается известный исследователь и автор книг о судьбе великих князей Владимир Хрусталев, «разбуженный и выведенный из своей одиночки великий князь предположил, что его собираются отправить в Москву». Он не подозревал, что его ведут на расстрел, поэтому взял с собой котенка, которого вырастил в тюрьме.

В грузовом автомобиле, помимо Николая, Георгия и Дмитрия Романовых, сидели четыре уголовника. В 1 час 20 минут машина выехала в Петропавловскую крепость в сопровождении шести вооруженных красногвардейцев. Уже на месте к родственникам присоединился доставленный из тюремной больницы тяжело больной князь Павел, который не мог самостоятельно передвигаться, и остаток пути держался за Дмитрия и Георгия.

Сняв сапоги, Николай Михайлович бросил их членам расстрельной команды со словами: «Носите, ребята, все-таки царские...»

«Когда великие князья были выстроены перед ямой, комиссар, который командовал взводом, приказал им снять шубы и пиджаки, — такое описание последних минут жизни князей приводил журналист Эрно. – В этот момент Николай Михайлович заговорил. Как передали мне, он говорил довольно долго, и спокойствие, которое он показал перед смертью, взволновало самих красногвардейцев. Затем четыре великих князя обнялись. Николай последний раз погладил котенка, которого доверил одному солдату, и несчастные разделись. Они были сражены одним залпом. Затем тела, с которых содрали одежду, были сброшены в зияющий ров».

Казнь состоялась за стеной крепости на Кронкверском полигоне у Головкина бастиона – это буквально в паре сотен метров от особняка Матильды Кшесинской.

По другой, малоизвестной версии, князя Павла, который не мог подняться с кровати, зарубили саблей прямо в камере.

Впоследствии Русская православная церковь за рубежом канонизировала трех из четырех казненных. Привилегия не коснулась только Николая Михайловича, который так и остался в глазах священников князем-революционером, осмелившимся посягнуть на Николая II. Великий князь полностью разделил участь своего идейного предшественника герцога Орлеанского.

|

Метки: романовы ташкент |

Елена Сергеевна Булгакова |

Елена Сергеевна Булгакова

- 27 ноя, 2009 at 4:13 PM

Годы жизни: 1893 - 1970

Она родилась в Риге 21 октября (по старому стилю) 1893 года. Ее отец, Сергей Маркович Нюренберг, был учителем, потом податным инспектором, увлекался журналистикой, печатался в рижских газетах. Мать, Александра Александровна, урожденная Горская, была дочерью священника.

Елена Нюренберг окончила гимназию в Риге, а в 1915-м семья переехала в Москву. «Я научилась печатать на машинке, – рассказывала Елена Сергеевна в своей «Автобиографии», – и стала помогать отцу в его домашней канцелярии, стала печатать его труды по налоговым вопросам.

В декабре 1918 года, в возрасте двадцати пяти лет, в церкви Симеона Столпника на Поварской в Москве обвенчалась с Юрием Мамонтовичем Нееловым. Был он сыном артиста Мамонта Дальского и адъютантом командующего 16-й армией РККА. А через два года с Нееловым разошлась и вышла замуж за Евгения Александровича Шиловского».

Кстати, как раз и занимавшего пост командующего этой самой армии!..

В 1921 году у Шиловских родился сын Евгений, в 1926-м – Сергей.

Вспоминая о первом знакомстве с Михаилом Булгаковым, Елена Сергеевна писала в 1961 году брату Александру Нюренбергу: «…они (общие знакомые) позвонили и, уговаривая меня прийти, сказали, что у них будет знаменитый Булгаков, – я мгновенно решила пойти. Уж очень мне нравился он как писатель. А его они тоже как-то соблазнили, сказав, что придут интересные люди, словом, он пошел. Сидели мы рядом… у меня развязались какие-то завязочки на рукаве… я сказала, чтобы он завязал мне. И он потом уверял всегда, что тут и было колдовство, тут-то я его и привязала на всю жизнь».

«…Обаяние личности Елены Сергеевны было настолько сильным, что не поддаться ему было действительно трудно даже самому замкнутому человеку, – свидетельствовал приятель Булгакова, литератор и историк МХАТа В. Я. Виленкин. – Я никогда не встречал подобного соединения бескомпромиссно правдивой прямоты с такой душевной чуткостью. Сколько раз ее трудная судьба переходила в трагедию, какие непереносимые удары сыпались на ее бедную голову (сколько близких людей она похоронила!), и каким только чудом возрождалась ее способность так заразительно радоваться жизни, верить в людей и привлекать их к себе своей добротой, своим острым, живым умом, своей победительной, казалось, неподвластной времени женственной грацией!»На первый взгляд Елена Сергеевна имела счастливую семью, «номенклатурного» (со всеми вытекающими отсюда материальными благами) мужа, двух замечательных сыновей. Но… Еще до встречи с Булгаковым она писала своей сестре Ольге: «…Мне чего-то недостает, мне хочется больше жизни, света, движения. Я думаю, что просто мне надо заняться чем-нибудь… Я страшно люблю Женю большого, он удивительный человек, таких нет… мне хорошо, спокойно, уютно. Но Женя занят почти целый день, малыш с няней все время на воздухе (все хозяйственные дела – на домработнице. – Авт.), и я остаюсь одна со своими мыслями, выдумками, фантазиями, нерастраченными силами. И я или (в плохом настроении) сажусь на диван и думаю, думаю без конца, или – когда солнце светит на улице и в моей душе – брожу одна по улицам».

В другом письме еще одно признание: «…во мне просыпается мое прежнее «я» с любовью к жизни, к шуму, к людям, к встречам и т.д. и т.д.».

Совсем скоро всего этого у Елены Сергеевны будет в избытке.

«Это была быстрая, необычайно быстрая, во всяком случае с моей стороны, любовь на всю жизнь», – вспоминала она много лет спустя о первой встрече с Булгаковым. «А я вдруг, и совершенно неожиданно, понял, что я всю жизнь любил именно эту женщину! – воскликнет писатель устами своего Мастера. – Вот так штука, а? Вы, конечно, скажете, сумасшедший?.. Любовь выскочила перед нами, как из-под земли выскакивает убийца в переулке, и поразила нас сразу обоих!»

Она скучала, когда Булгакова не было рядом, летела к нему на свидания. С другой стороны, ее мучило чувство вины перед детьми, мужем – прекрасным, благородным человеком. Ей не хотелось причинять страдания своим близким, но Шиловский все-таки узнал о ее связи. Разразился скандал. Шиловский предъявил требование: прекратить всякие свидания, переписку, даже телефонные разговоры.

Полтора года Елена Сергеевна не видела Михаила Афанасьевича и даже не выходила одна на улицу. Но от судьбы уйти непросто… Первым человеком, которого она встретила после добровольного затворничества, оказался Булгаков. И первое, что он сказал ей, было: «Я не могу без тебя жить». «И я тоже», – ответила она. Они решили соединиться, несмотря ни на что.

Любовь Евгеньевна, вторая жена Булгакова, уже догадывалась об их близости. Правда, еще по привычке надеялась, что это всего лишь очередное увлечение мужа, которое затухнет само собой; и, как умела, защищалась от унижения, придумав себе тоже какой-то роман. Чуть позже в письме к сестре Елена Сергеевна восторженно сообщала: «…с Любашей у меня тоже самые тесные и любовные отношения. Она будет жить вместе с нами до тех пор, пока ее жизнь не устроится самостоятельно. Это зависит от того, сможет ли близкий ей человек устроиться так, чтобы они могли жить вместе. Он сейчас в Маньчжурии…».

Роман Любови Евгеньевны оказался мифом, никакой «человек» не собирался «устраивать» ее судьбу…

Шиловский, поняв, что тут не интрижка, не быстротечное увлечение, нашел в себе силы отпустить жену на все четыре стороны, и 4 октября 1932 года она обвенчалась с Булгаковым.

Младшего сына Елена Сергеевна взяла с собой, старший, Женя, которому исполнилось десять, остался с отцом, но постоянно бывал у матери и очень сдружился с ее новым мужем. Он мог бесконечно слушать главы «Мастера и Маргариты» (книга поначалу называлась «Евангелие от Сатаны») – автор читал их великолепно, а рядом тихонько сидела та, которая и вызвала к жизни эти вдохновенные страницы.

Писатель признавался: именно с появлением в его судьбе Елены Сергеевны роман осветился по-новому – вместе с Маргаритой, этой в общем-то обычной москвичкой, превращенной под воздействием чудесной мази в обворожительную ведьму, в нем возникла любовная линия.

Дом Булгаковых стал островком жизнелюбия и веселья. В нем царил безукоризненный порядок; милая, приветливая хозяйка, называемая многими колдуньей, встречала гостей в передней, где висел плакатик с перечеркнутой бутылкой и надписью: «Водка – яд, сберкасса – друг», в столовой ожидал накрытый по всем правилам стол… Застольные беседы, чтение новых произведений, как правило, продолжались до самого утра.

«Была у нас Ахматова», «забегал сверху Тренев» (Булгаковы жили в доме для литературно-артистической элиты), «на днях приходил режиссер Пырьев», «подсаживался Дзержинский», «звонил Вересаев»… Немирович-Данченко, Станиславский, Шостакович, Книппер-Чехова, Ильф и Петров… «Принесли конверт из американского посольства», «звали к французскому послу»… Приглашения на премьеры всех ведущих столичных театров, торжественные и просто ужины в «Метрополе», «Национале», юбилеи, банкеты с цыганами…

Булгаков любил окружать себя красивыми вещами, которые подчас попадали к нему домой с «каких-то дворцовых распродаж». Между покупкой мебели из дворца, продуктов из Елисеевского гастронома и очередным ужином при свечах – коротенькая информация на злобу дня: «…отмена хлебных карточек, хлеб будет продаваться свободно».

Помимо прочего, оказалось, что Елена Сергеевна обладает виртуозным даром улаживать литературные и финансовые дела своего обожаемого Мастера. Она сопровождала его практически всюду (Булгаков боялся ходить один), отвечала на звонки, вела переписку с театральным начальством, стараясь, чтобы последнее слово о сумме гонорара оставалось за нею; не страшили ее и судебные тяжбы, касавшиеся невыплаченных или недоплаченных авторских.

Булгаков продолжал, как никто, жадно любить жизнь, интересоваться оперой, шутить, пить вино. И, конечно, писать, несмотря на приближающиеся грозные болезненные признаки. За годы их совместной жизни с Еленой Сергеевной созданы лучшие произведения: роман «Жизнь господина де Мольера», драмы «Кабала святош» и «Последние дни (Пушкин)», комедия «Иван Васильевич» и принесший Булгакову мировую славу роман «Мастер и Маргарита». «Ты для меня все, ты заменила весь земной шар», – говорил Булгаков жене.

Славу свою Михаил Афанасьевич совершенно точно предвидел и предсказал в разговоре с ней: «Вот я скоро умру, меня всюду начнут печатать, театры будут вырывать друг у друга мои пьесы, и тебя будут приглашать выступать с воспоминаниями обо мне. Ты выйдешь на сцену в черном платье с красивым вырезом на груди, заломишь руки и скажешь: «Отлетел мой ангел…»

О смерти он говорил часто, повторяя, что уйдет из жизни в 1939 году, поэтому ему обязательно надо успеть закончить «Мастера».

«Когда мы с Мишей поняли, что не можем жить друг без друга (он именно так сказал), – рассказывала Елена Сергеевна в письме к брату писателя, Николаю Афанасьевичу, жившему в Париже, – он очень серьезно вдруг прибавил: «Имей в виду, я буду очень тяжело умирать, – дай мне клятву, что ты не отдашь меня в больницу, а я умру у тебя на руках». Я нечаянно улыбнулась – это был 1932-й год, Мише было 40 лет с небольшим, он был здоров, совсем молодой… Он опять серьезно повторил: «Поклянись». И потом в течение нашей жизни несколько раз напоминал мне об этом».

В конце сентября 1939 года у Булгакова «начались непрерывные сильнейшие головные боли, – вспоминал В. Виленкин. – Стало заметно ухудшаться зрение. Помню его в темных очках и в черной шапочке, похожей на академическую. И почти всегда в халате, даже когда и не лежал. Но и после этого наступали короткие периоды улучшения его самочувствия. Все это время он то и дело возвращался к работе – правил роман, «Мастера и Маргариту». Елена Сергеевна записывала его правку… С конца января началось резкое ухудшение, которое потом уже грозно нарастало чуть ли не с каждым днем… У меня в дневнике запись от 22 февраля: «У Булгаковых все то же… Елена Сергеевна сегодня слегла, – сердце. Мне сказала в слезах, что боится сойти с ума».

Елена Булгакова прожила еще тридцать лет, и сделала все, что обещала мужу, и увидела роман напечатанным в журнале «Москва»… Правда, его подлинный текст был несколько больше – говорили, что именно Елена Сергеевна при первой публикации убрала из него наиболее поэтические сцены и описания, касающиеся непосредственно ее, то есть Маргариты с ее колдовским характером… Восемь лет спустя, в 1975-м, роман был напечатан уже без купюр. Почти весь тираж уплыл за границу…

Вознося Елену Сергеевну на недосягаемый пьедестал, называя ее то женой, то вдовой Булгакова, многие исследователи забывают упомянуть: эта женщина никогда за всю свою жизнь не была одна. Наверно, просто не умела… Ее называют в числе любовниц женолюба Александра Фадеева. Ей приписывают даже… связь со Сталиным, который потому-то якобы и пощадил Булгакова. Судить об этом достаточно сложно…

Одно совершенно бесспорно: во время войны, в Ташкенте, Елена Сергеевна сблизилась с поэтом Владимиром Луговским. Они даже пытались жить одной семьей…

Впрочем, Булгакова Елена Сергеевна не забывала никогда.

«Это была самая светлая жизнь, какую только можно себе выбрать, самая счастливая, – говорила она о времени своего брака с Михаилом Афанасьевичем. – Счастливее женщины, какой я тогда была, не было».

Текст Е. Н. Обойминой и О. В. Татьковой

|

Метки: шиловские булгаковы |

Судьба приёмного сына Николая II |

29 декабря 2018

26 тыс. просмотров

21 тыс. дочитываний

5 мин 30 секунд

Судьба приёмного сына Николая II

Аромат Cuir de Russie от Channel относится к категории кожаных. Содержащий в себе ладан, можжевельник, он призывает услышать запах табака, запах кожи сапог и берёз.

Габриель Бонёр (Коко) Шанель

Коко Шанель сложила этот аромат в 1927 году в память об отношениях с Дмитрием Романовым, двоюродным братом Николая II.

Дмитрий был одним из немногих мужчин Романовых, кому удалось избежать смерти от рук новой российской власти. Его отец Павел, сын Александра II, был расстрелян в Петропавловской крепости. Сводный по отцу брат, 21-летний Владимир Палей, а также приемная мать Елизавета были убиты в числе других родственников под Алапаевском. Спасло Дмитрия, как ни странно, участие в убийстве Распутина.

Тело Григория Распутина, извлечённое из воды

За это предприятие он поначалу был помещен под арест в Петербурге, но общественная поддержка деятелей убийства одиозного друга царской семьи побудила Николая II выслать Дмитрия не только из столицы, но и направить на службу в Персию.

Если главной задачей Феликса Юсупова в убийстве Распутина было в первую очередь желание закрепить за собой образ героя-освободителя в народном сознании и войти с этим в историю, то Дмитрия Павловича сподвигли на участие совершенно иные мотивы.

Он был потомком Николая I, по отцовской линии (прямой потомок по мужской линии) и по материнской (внучка Константина Николаевича). Его мать умерла вскоре после родов, отец передал заботу о маленьком Диме и его сестре Марии семье своего брата. Дети жили 9 лет у Сергея Александровича до 1905 года, когда его, московского градоначальника у Никольской башни Кремля подорвал брошенной бомбой эсер Каляев. Революционер должен был совершить преступление на день раньше, но увидев в карете малолетних Дмитрия и Марию - он не решился на совершение. Супругой Сергея была Елизавета Федоровна, сестра императрицы.

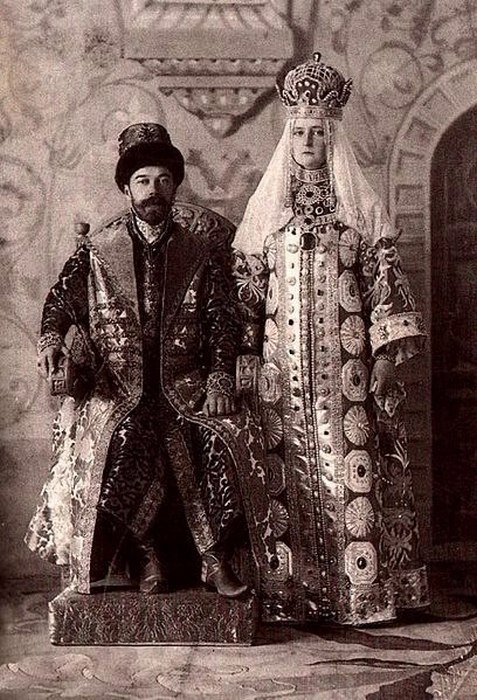

Елизавета Фёдоровна с Марией и Дмитрием

После смерти мужа она ушла жить религиозной жизнью и детей на воспитание взял Николай II. Царя с супругой дети называли папой и мамой и стали полноправными членами семьи. Мария, как русская принцесса была выдана замуж за шведского принца. Но если этот брак был исключительно политическим и ни о какой любви молодых не шло речи, то у Дмитрия всё складывалось иначе.

Известный литератор императорский семьи Константин Романов (известный под псевдонимом К.Р.) рассказывал, что Николай назвал первых двух дочерей Ольгой и Татьяной по именам девушек-сестер из «Евгения Онегина». Но в отличии от литературных персонажей в царской семье старшей была Ольга. Именно у неё складывались отношения с Дмитрием Романовым.

Ольга была волевой, хорошо начитанной, рассудительной, играла на рояле, хорошо пела и по описанию фрейлины Вырубовой имела «чудные белокурые волосы, большие голубые глаза и дивный цвет лица, немного вздёрнутый нос».

Дмитрий был молодым офицером, его амбиции побуждали проситься воевать в Ливию на Итало-Турецкую войну. Не смотря на здоровье, с детства не вполне крепкое, активно занимался спортом, готовил олимпийскую сборную России на Играх 1912 года, более того сам принимал в них участие в качестве атлета.

У молодых были искренняя влюбленность. Более того, этот брак сулил Дмитрию большие перспективы. Наследник Алексей был очень болезненным, а Ольга даже рассматривалась Николаем для передачи ей власти, в частности во время его болезни тифом. Учитывая эти моменты, а также сугубую монаршую потомственность самого Дмитрия - будущее могло оказаться очень интересным.

Дата помолвки назначена была 6 июня 1912 года. Но вмешался Григорий Распутин. Его речи возымели силу в сердце императрицы, и она расстроила планы. Николай не смог или не захотел смочь изменить это.

Дмитрий посвятил себя военной службе и даже отличился во время Первой Мировой и награжден орденом за результативные разведывательные действия. В другие серьезные отношения он тогда не вступал. Не стоит удивляться, что планы Феликса Юсупова по устранению разрушившего планы молодого князя Григория Распутина нашли понимание и готовность к сообществу.

Вероятно, имела место и обида на императора и его супругу. Уже будучи в Персии и узнав о Февральской революции, Дмитрий открыто высказал поддержку произошедшему и направил Львову письмо:

«Заявляю свою полную готовность поддерживать Временное правительство. Ввиду появившихся в газетах сообщений о принятом будто бы Временным правительством по отношению ко мне решения касательно моего возвращения в Россию, и не имея лично никаких данных, подтверждающих или отвергающих это, очень прошу, если найдется возможность, не отказать сообщить, совпадают ли эти сообщения с действительным решением Временного правительства».

Безусловно, ему повезло, что он не вернулся в Россию. Октябрьскую революцию он уже, конечно, не приветствовал, и после неё, став британским подданным, отправился в эмиграцию. Жил в Лондоне, Париже, где и был возлюбленным Шанель в течение года. В Штатах он познакомился с Одри Эмери, на которой и женился в 1926-м году. Они прожили совсем недолго, официально развелись в 1937-м.

В отличии от Юсупова Дмитрий не любил вспоминать и говорить об убийстве Распутина, но тень этого действия преследовало его и за границей. Вначале через ажиотаж, вызванный публикацией Феликсом своих мемуаров, а затем дочь Григория пыталась взыскать с них через суд крупную сумму.

Дмитрий некоторое время использовался в качестве символа монархическими движениями, но позже совсем отошел от дел. Последние годы жизни он жил в Швейцарии в уединении без действия и цели. В 49 лет туберкулёз его окончательно погубил.

Во время недолгого брака с Одри у Дмитрия родился сын Павел, чьи дети Дмитрий и Михаил живы и сегодня. Ни у одного из них нет сыновей, а следовательно, после их смерти мужская ветвь рода Романовых уже окончательно пресечётся.

*** Советуем также почитать наш материал о Григорие Распутине.

https://zen.yandex.ru/media/11ecu/sudba-priemnogo-...ia-ii-5bdabc94a0961500ac2236ed

|

Метки: романовы |

Письменное покаяние Екатерины II |

Письменное покаяние Екатерины II

"После смерти Екатерины II по столице распространились слухи о том, что при разборе бумаг усопшей, император Павел I и обер-гофмейстер А. А. Безбородко обнаружили пакет, перевязанный черной бархатной лентой. В пакете находилось завещание Екатерины II.

На основании этого тестамента сын императрицы Павел устранялся от престола, а наследником объявлялся ее внук Александр. Павел вопросительно посмотрел на Безбородко. Хитрый малоросс глазами показал на топящийся камин… Так была обращена в пепел последняя воля Екатерины II ". Современники занесли эти слухи в свои воспоминания ...

Екатерина II / whoswhos.org //Статьи выходят после 14.00 и ежедневно

В конце мая 1896 года в кабинет только что взошедшего на престол императора Николая II вошли двое: статс-секретарь и начальник его архива. Последний держал в руках тонкую синюю папку.

– Ваше императорское величество, неукоснительно исполняя волю отца вашего императора Александра III, представляю вам для прочтения сей особо секретный документ.

– Благодарю, вас, оставьте, я прочту.

– Просим нас великодушно извинить, но исполняемая нами обязанность требует, чтобы документ был прочитан в нашем присутствии и по прочтении вновь опечатан.

Николай II /voenspez.ru

Николай с любопытством взял папку, взломал две печати и углубился в чтение старинной бумаги. Это было письмо, написанное Екатериной Великой перед самой ее смертью. Содержание письма было предельно откровенным и человечным, а оттого и предельно страшным. В конце письма императрица заклинала наследника не уничтожать ее письменного покаяния, но непременно ознакомить с ним преемника, взошедшего на русский престол.

Ниже подписи Екатерины Николай увидел подписи всех российских императоров, последней стояла подпись его отца. Николай откинулся в кресле и тут же чуть не вскрикнул в ужасе – на стене трепетала чья-то зловещая тень, отбрасываемая огнем камина. Но это всего лишь архивариус грел на огне медный ковшик с сургучом для печатей.

Что же это было, завещание или нет?!

https://zen.yandex.ru/media/id/5b9cf2c3b76d9000aa0...ny-ii-5c3621567f172e00ac061766

|

Метки: романовы |

. Когда художник дерзит императрице |

.

Когда художник дерзит императрице

Серов В.А. Автопортрет

Славная была семья. Отец - композитор, мать - тоже, да и еще первая в России женщина такой профессии. Да и вообще в роду было много интеллигенции и славных ученых людей. Мальчик Валя рано остался без отца. Мать увезла его в Европу, и то не сразу, но особо внимания не уделяла. У нее вскоре появится новый мужчина, новые дети.

Хорошо, что у мальчика рано прозрел талант к рисованию. Отельным везением следует считать, в какие руки он попал. С 9 лет в его жизни появляется наставник - Илья Репин, который познакомился с ним в Европе, а затем приблизил к себе и в Москве. Мать пыталась некоторое время органично вписать Валентина в свою новую семью, но в момент когда 14-летнего мальчика отчислили за неуспеваемость - она оставляет его и уезжает в Новгородскую губернию. Подросток вроде закреплен за дальней родственницей, но фактически чаще всего живет у Репина, а примером семьи для него становится дом Саввы Мамонтова. У них он проводит летние дни, у них любуется природой. Дочь Саввы станет как раз той "Девочкой с персиками".

Несмотря не неуспехи по общеобразовательным предметам - в живописи Валентин был педантом. Он мог остановиться посреди дороги, чтобы долго смотреть на то как лежит снег, как сидит на лавочке человек, как лежит на траве лист. Репин возит его по стране, помогает поступить в Академию художеств.

Серов рисует портреты всех окружающих его людей, часто изводя их долготой позирования, так как стремился передать естественность живого мира. Настоящим событием становится рождение шедевра "Девушка освещенная солнцем".

Это рубеж 80-х и 90-х годов 19 века. Художнику около 25 лет. Следующее десятилетие станет по-настоящему звездным. Его работы выставляются на международных выставках, скупаются коллекционерами, в частности самим Третьяковым. Пишет Серов далеко не только портреты. Под его кистью рождаются настоящие шедевры и пейзажной живописи и натюрморты. На него появляется огромный спрос, но именно в качестве портретиста. Рисуемые им люди с каждым годом всё знатнее. В 1893 году появляются первые изображения Романовых: сестры императора Ксения и Ольга. Но берется изображать Серов далеко не всех. Он ждет, чтоб у человека было лицо живое, иначе ему скучно. Одной особо назойливой даме, по сообщению современников, пришлось натянуть на лицо шляпу и остаться на картине такой, так как лицо её художнику не нравилось, а отставать от моды на портреты Серова ей не хотелось.

Юсуповы, Морозовы, Львовы, Римский-Корсаков, Левитан, - все эти фамилии приглашали Валентина Александровича, и никто не оставался недоволен результатом.

Феликс Юсупов

Ему доверили запечатлеть момент коронации Николая Второго. В 1900 году пришел черед и самого Императора. Во время процесса Серов неоднократно просил Николая помочь своим друзьям, в частности С.Мамонтову, который тогда был в не столь отдаленных местах. Просьбы были услышаны и содействие оказывалось. Но внезапно произошел переломный момент. Супруга царя Александра Фёдоровна так живо наблюдала за моментом творения портрета, что очень уж активно вносила свои предложения художнику по тому как следует рисовать. Характер художника проявился тут следующим образом: он предложил императрице краски и кисть, чтобы она сама завершила дело, раз уж лучше него знает как надо. Времена были не суровые - за дерзость художника никак не наказали. Но продолжать Серов отказался.

Портрет тогда остался незаконченным. Серов отказывался продолжать работу, более того - он отказался вообще сотрудничать с Романовыми. Сосредоточился больше на людях культурных профессий: Горький, Дягилев, Ермолова, Станиславский.

Более того, революция 1905 года и "Кровавое воскресенье" сильно потрясли его мерами правительства в отношении людей. К тому времени он был влиятельным человеком, входил в совет Третьяковской галереи, обучал и наставлял молодых художников в Московской школе живописи. Хотя преподавать согласился не сразу. Очень уж не любил учеников, вне зависимости от их дарований, в чем честно сознавался.

Всё это произошло с художником за 46 лет. Постареть ему не удалось. Умер внезапно от сердечного приступа. Но остался тем, кто сумел запечатлеть уходящую эпоху.

Стог сена

Портрет Николая Второго порвали большевики при взятии Зимнего. Но Валентин Александрович сделал копию, которая сейчас и представлена в музее. Иногда он подшучивал над товарищами - приглашал их в темную комнату, где за столом в правильно направленном свете лампы видели портрет царя. Гости тушевались и отдавали вначале приветствие государю, а уж после дань таланту художника.https://zen.yandex.ru/media/11ecu/kogda-hudojnik-d...trice-5c483fa643099005c7bf9fff

|

Метки: мир живописи |

Дмитрий Павлович Романов: самый скандальный великий князь |

Дмитрий Павлович Романов: самый скандальный великий князь

Дмитрий Павлович и Николай были кузенами. Их отцы родные братья - Александр III и его младший брат Павел Александрович. Правда, красавчик Дмитрий моложе Николая аж на 23 года и по возрасту ближе к царским детям, чем к нему самому.

Дмитрий Павлович, великий князь

Спортсмен, офицер, жених и просто красавец))

Мать нашего Дмитрия была греческой принцессой. Бедняжка умерла в 20 лет при родах своего сына. Таким образом великий князь Павел Александрович остался вдовцом с двумя детьми: годовалой дочкой Марией и новорожденным сыном Дмитрием. А спустя еще несколько лет князь женился на любимой женщине, бывшей жене своего подчиненного. Из-за этого расплевался с семьей и был выслан из России. Детей, Дмитрия и Марию, взял к себе его старший брат, московский губернатор Сергей Александрович, женатый на родной сестре императрицы. Своих отпрысков у них не было, племянники стали их приемными детьми.

В 1905 году Сергей Александрович был убит в результате теракта, его жена отдалась благотворительной деятельности, а неприкаянных детей забрал к себе Николай II. При царской семье они и выросли. Дмитрий учился в Офицерской школе, был прекрасным спортсменом, даже выступал в 1912 году на Олимпийских играх за сборную России.

Молодой Дмитрий Павлович

В том же 1912 году было решено дело о помолвке Дмитрия Павловича и великой княжны Ольги Николаевны. Но тут вмешалась императрица, она недолюбливала Дмитрия за то, что тот открыто выражал негатив в сторону Григория Распутина. Помолвку отменили. Дмитрий был убит горем, Ольга тоже расстроена. Это было начало конца...

Распутин и нити судьбы

Григорий Распутин порядком достал многих. Его ненавидели даже сильнее, чем императрицу. А над Николаем открыто потешались. Но мало кто был так враждебен "старцу", как Феликс Юсупов, Дмитрий Павлович и видный политик Пуришкевич. Они составили заговор и осуществили его.

В убийстве Распутина много неясного, показания участников разнятся, существует несколько версий. Григория травили пирожными с цианидом, стреляли в печень, били, а он всё не умирал, хотя раны были смертельными. В итоге его связали и бросили в реку (дело было зимой). Труп старца нашли на следующий день. Убийц тоже.

Дмитрий Павлович

Скандал был страшный. Императрица Александра Федоровна билась в истерике и требовала, чтобы всех участников расстреляли на месте. Императорский дом просил Николая помиловать родственников.

Юсупова посадили под домашний арест, а Дмитрия Павловича выслали в русскую ставку в Персию. Дело было в 1916 году. Николай на тот момент поступил мудро: общество было накалено до предела, смерти Распутина радовались, поэтому убийц следовало высылать с глаз долой.

Эмиграция, роман, женитьба

Революция застала Дмитрия далеко от дома. Он перешел служить в Британский военный корпус. Интересно, что Дмитрий Павлович был одним из первых в очереди престолонаследования, и был одним из кандидатов, которых предлагали в цари взамен Николая. Вряд ли сам Дмитрий об этом думал. Скорее всего крестился и возносил благодарственные молитвы за то, что в свое время сговорился с Юсуповым и во время "апокалипсиса" оказался на безопасном расстоянии.

Дмитрий переехал в США, после в Лондон, потом в Париж. Активно общался с другими уцелевшими родственниками, признал императором Кирилла Владимировича. Основал торговую компанию и продавал шампанское. В общем, жил красиво, как и раньше. В 1920 году у 29-летнего князя и 37-летней Габриэль Шанель завязался роман. Он был бурным, но коротким. Она называла его "мой принц", а он познакомил ее со своей родней. В итоге Париж восторгался русскими мотивами от модного дома Шанель, а мир узнал легендарные духи CHANEL № 5 (именно Дмитрий познакомил Коко с парфюмером, создавшим композицию).

В 1926 году Дмитрий Павлович женился на американке, которая приняла православие, принесла богатейшее приданое, Брак был морганатическим, родились дети. Супруги вскоре разошлись. Дмитрий Павлович жил во Франции, потом в Швейцарии. Умер от туберкулеза в 1942 году. До середины 1930-х еще верил в восстановление монархии в России.

Если материал вам понравился, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Впереди много интересного ;)

Читайте также:

Что стало с сестрами Николая II после Революции

Что стало с братьями Николая II после Революции

https://zen.yandex.ru/media/id/5aeadec6a815f19a06c...kniaz-5c46f5cd387c1d00ae4a82a8

|

Метки: романовы |

Последняя квартира Булгакова (Нащокинский пер., 3/5) |

оследние годы жизни писателя прошли в доме № 3/5 на улице Фурманова, ныне – Нащокинский переулок, параллельный Гоголевскому бульвару, между Сивцевым Вражком и Гагаринским переулком.

оследние годы жизни писателя прошли в доме № 3/5 на улице Фурманова, ныне – Нащокинский переулок, параллельный Гоголевскому бульвару, между Сивцевым Вражком и Гагаринским переулком.

Этот дом находился на углу с Нащокинским переулком, названным по фамилии владельца большой усадьбы XVIII века капитана Петра Федоровича Нащокина. Усадьба не существует, по этому адресу находится вновь построенный дом.

С 1926-го Нащокинский переулок назывался улицей Фурманова. Здесь, в доме 14, провел последние годы жизни с 1923 по 1926 писатель Дмитрий Андреевич Фурманов. Дом сохранился, на нем мемориальная доска. Романы Фурманова «Чапаев» и «Мятеж» посвящены событиям Гражданской войны и приобрели в советское время широкую известность.

Летом 1932 года Булгаков вступил в первый писательский жилищный кооператив в Москве. Нащокинский переулок можно было бы назвать писательским. В так называемой «писательской надстройке» дома №3, к великому сожалению, снесенного по градостроительному плану в 1976 году, поселились Константин Тренев, Виктор Шкловский, Владимир Билль-Белоцерковский, Мате Залка, Виктор Ардов и многие другие известные писатели.

Михаил Афанасьевич въехал в новую квартиру с Еленой Сергеевной и её младшим сыном Серёжей 18 февраля 1934 года. У Булгакова были очень хорошие отношения с Серёжей, он занимался его воспитанием, и мальчик был к нему сильно привязан. Старший сын Женя остался с отцом, но тоже поддерживал хорошие отношения с Булгаковым.

Осенью 1933-го Осип Мандельштам получил квартиру в этом доме. Здесь же он написал знаменитое стихотворение «Мы живем, под собою не чуя страны.», и сюда же в ночь с 13 на 14 мая 1934 года приехали сотрудники ГПУ и увезли поэта на Лубянку.