Воспитательный дом в Москве |

Меню

Воспитательный дом в Москве

Заложен в 1764 по инициативе просветителя И. И. Бецкого как благотворительное закрытое учебно-воспитательное учреждение для сирот, подкидышей и беспризорников

- Рейтинг

- Исторический период XIX в., XVIII в., XX в. Ещё 2, Екатерина II Великая (1762–96), Российская империя (1721-1917)

- Бюджет бесплатно

- Художественный Стиль неоклассицизм

Императорский воспитательный дом в Москве — памятник архитектуры XVIII—XX веков. Крупнейшее здание Москвы дореволюционного периода (длина фасада по набережной 379 м).

Из трёх корпусов-каре в XVIII веке были выстроены только два (арх. Карл Бланк); восточный корпус завершен в XX веке (арх. И. И. Ловейко).

Воспитательный дом, 1764—1781 NVO, GNU 1.2

Воспитательный дом, 1764—1781 NVO, GNU 1.2

В XIX веке расширением Воспитательного дома заведовали архитекторы Джованни и Доменико Жилярди, А. Г. Григорьев, М. Д. Быковский. До 2013 года в зданиях Воспитательного дома базировались Военная академия РВСН и Российская академия медицинских наук.

История строительства

Воспитательный дом учреждён на основании «Генерального плана», составленного И. И. Бецким и утверждённым Екатериной II 1 сентября 1763. Под строительство был отдан т. н. Васильевский луг — обширный участок между Солянкой и рекой Москвой, ограниченный с запада Китайгородской стеной, а с востока стеной Белого города, упразднённого в 1760. На нём располагались Гранатный двор, Устьинские бани и мелкие постройки.

Воспитательный дом. Рис. Федора Алексеева, 1800-е гг. Фёдор Яковлевич Алексеев (1753–1824), Public Domain

Воспитательный дом. Рис. Федора Алексеева, 1800-е гг. Фёдор Яковлевич Алексеев (1753–1824), Public Domain

Для строительства была организована открытая подписка; императрица передала в фонд 100 тысяч рублей единовременно и подписалась на ежегодные отчисления в 50 тысяч.

Крупнейший частный жертвователь, П. А. Демидов, передал на учреждение Родильного института при Воспитательном доме 200 тысяч рублей. Бецкой лично внёс 162995 рублей.

Демидов здесь живёт, Кой милосердия пример даёт, Свидетель в том — Несчастный дом. — Московские ведомости, 1772, «Вывеска к жилищу Прокофия Акинфиевича Демидова»

По проекту, составленному Карлом Бланком при участии Ю. М. Фельтена, вдоль берега реки Москвы должны были быть выстроены три замкнутых корпуса-каре с обширными внутренними дворами: западный для мальчиков, восточный для девочек, и соединяющий их центральный (корделож, фр. corps de logis). Торжественная закладка состоялась 21 апреля 1764.

Екатерина II, императрица и самодержица всероссийская, для сохранения жизни и воспитания в пользу общества в бедности рожденных младенцев, а притом и в прибежище сирых и неимущих родильниц, повелела соорудить сие здание, которое заложено 1764 г. апреля 21-го дня — Закладная доска Воспитательного дома

Западное каре было завершено в 1767, главный корпус — в 1771—1781. В 1795—1797 был замощён проезд по Москворецкой набережной, в 1801—1806 устроена её пологая гранитная облицовка. Помимо основного здания, Воспитательный дом прирастал административными зданиями по Солянке. Пост главного архитектора в конце XVIII века перешёл к династии Жилярди — вначале к Джованни (Ивану Дементьевичу) Жилярди, а с 1817 — к его более известному сыну, Доменико (Дементию Ивановичу), который совместно с А. Г. Григорьевым выстроил украшение Солянки — здание Опекунского совета. В комплекс Воспитательного дома также входит бывшее Николаевское сиротское училище и въездные ворота с Солянки со скульптурами И. П. Витали.

Опекунский Совет на Солянке неизвестенwikidata:Q4233718, Public Domain

Опекунский Совет на Солянке неизвестенwikidata:Q4233718, Public Domain

При пожаре 1812 года Воспитательный дом оказался практически в центре огня — к западу и северу полностью выгорел Китай-город, к востоку — Яузская часть города. Сам же главный корпус отстояли от пожара служители, оставшиеся в оккупированной Москве под руководством И. А. Тутолмина (1752—1815) для ухода за сиротами (их оставалось около 600 человек, общая численность находящихся в доме людей с учётом персонала составляла 1125 человек ) и оставленными в здании ранеными. По французским источникам, Тутолмину также помогали 13 французских жандармов; уходя из города, Наполеон передал на попечение Тутолмина французских раненых и больных в количестве около 3000 человек, из которых около 2000 умерли. Трупы хоронили у Китайгородской стены, кидали в колодцы.

Сей памятник воздвигнули ему супруга, его благодарные подчинённые и те из посторонних лиц, которые в 1812 году пользовались его попечением и спасены от гладной и насильственной смерти. Во время неприятельского вторжения 1812 года, среди пожаров, грабежей и убийств, сохранил он человеколюбивое заведение воспитательный дом с питомцами и служащими; при оном давал в нём пристанище несчастным жителям столицы и с ними разделял последнюю свою пищу — Надгробие И. А. Тутолмина, 1815

В октябре 1826 года Николай I передал Московскому Воспитательному Дому каменные корпуса, оставшиеся после пожара 1812 года от бывшего Слободского дворца на Яузе. Здания эти к 1830 году были перестроены известным московским архитектором Д. И. Жилярди, с прикупкой части смежной земли у соседних владельцев, для Ремесленного учебного заведения Императорского Московского Воспитательного Дома — в будущем Императорского Московского технического училища.

После революции 1917 года приют был ликвидирован, а здания Воспитательного дома заняты профсоюзными учреждениями. В 1920-е гг. были перепланированы помещения главного здания. Тогда же по проекту архитектора И. А. Иванова-Шица вокруг владения была возведена новая ограда.

В начале 1950-х годов над зданием Воспитательного дома нависла угроза уничтожения. Старые архитекторы рассказывают, что Сталин планировал построить на этом месте ещё одно высотное здание. Предположительно, архитектор И. И. Ловейко добился того, чтобы вместо новой высотки был построен второй корпус каре по первоначальному проекту. В 1960-х годах Ловейко завершил этот проект. Возведенный второй «квадрат» в целом повторяет основные формы оригинала.

История деятельности

Ещё в 1715 году своим указом от 4 ноября Петр I учредил в Москве Воспитательный дом «хотя и в малом виде», куда:

«…все незаконнорожденные дети должны были быть принимаемы и воспитываемы человеколюбиво.

...Открыв через сие надежное убежище злополучным жертвам запрещенной любви, Государь наказывал смертью тех, кои дерзали отклонить помощь сию, прибегая к зверскому детоубийству».— День 21 февраля в Николаевском университете. (По случаю 300-летнего юбилея царствования дома Романовых) С прил. речи проф. В.И. Разумовского «Медицинское дело в России в царствование первых государей дома Романовых», 1913 г.

Где располагался этот дом, установить не удалось.

В самый день закладки в ещё не построенный Воспитательный дом принесли 19 младенцев; первые двое, нареченные в честь высочайших покровителей Екатериной и Павлом, вскоре умерли. Проблемы с поиском кормилиц для новорожденных заставили администрацию пристраивать их на время в приёмные семьи. Сократить детскую смертность это не помогло — из 40669 младенцев, принятых в 1764–1797, умерли 35309 (87%, Волкевич, гл. II), так как большинство детей, попадавших в Воспитательный дом, были тяжело больны.

С самого основания Воспитательного дома важное значение придавалось медицинским аспектам деятельности учреждения. Согласно Генеральному плану «О начальниках и служителях Воспитательного дома», в Воспитательном доме предусматривался штат медицинских работников, состоящий из докторов, лекарей и повивальных бабок. Таким образом, Императорский Московский воспитательный дом по праву можно считать колыбелью российской педиатрии.

Воспитательный дом управлялся Опекунским советом и финансировался частными пожертвованиями (в том числе от имени монархов и великих князей) и налогами — четвертью сбора с публичных позорищ и особым налогом на клеймение карт. Все игральные карты, продаваемые в России, облагались налогом в пять копеек с колоды российского производства и десять — с заграничных, принося 21 тысячу рублей в 1796 и 140 тысяч в 1803. С 1819 до 1917 Воспитательный дом обладал монополией на производство карт, которые выпускала только принадлежавшая ему Александровская мануфактура в Петербурге.

С 1772 г. Опекунский совет также управлял банковскими учреждениями — Ссудной, Сохранной и Вдовьей казнами, ставшие в XIX веке основным источником дохода. В том же году на средства П. А. Демидова было открыто Демидовское коммерческое училище и театральная студия антрепренёра Медокса. Дети до 11 лет обучались письменности и основам ремёсел в стенах учреждения, а с 1774 отдавались в обучение на сторонних фабриках и мастерских. Одарённые воспитанники посылались для продолжения образования в МГУ, Академию художеств, а 180 человек были отправлены для обучения в Европу. Большинство же выпускников не имело таких привилегий — им давали одежду, один рубль денег, и паспорт свободного человека, разрешающий вступать в купечество и открывать собственные предприятия.

В 1770 году опять же по инициативе Ивана Ивановича Бецкого по образцу Московского воспитательного дома был создан Петербургский Воспитательный дом.

Московский Воспитательный дом. Фото 1883 год Nikolay Naidenov (1834-1905), Public Domain

Московский Воспитательный дом. Фото 1883 год Nikolay Naidenov (1834-1905), Public Domain

В 1797 году император Павел I, после смерти Бецкого, передал управление благотворительными учреждениями императрице Марии Фёдоровне, которая в течение десятилетий реорганизовала всю систему общественного призрения (в её память она до 1917 называлась Ведомство учреждений императрицы Марии). В её управление удалось снизить детскую смертность — через ограничение приёма младенцев и передачу их на воспитание в приёмные семьи. Годовой оборот банковских операций ведомства к 1826 достиг 359 миллионов рублей.

По данным проф. В. Ю. Альбицкого, на основании ряда источников, в одном из зданий московского Императорского воспитательного дома в 1799 году была организована Окружная больница «для служителей и питомцев» с родильным госпиталем и отделением для больных детей; по мнению автора, «по существу, это был первый педиатрический стационар в России» (традиционно первой в России педиатрической больницей считается Инфекционная больница № 18 имени Н. Ф. Филатова, которая была открыта 31 декабря 1834 года, недалеко от Аларчина моста в Санкт-Петербурге.

Воспитательный дом в Москве, 1900–1910 неизвестен, Public Domain

Воспитательный дом в Москве, 1900–1910 неизвестен, Public Domain

В стенах Дома обучались «...бухгалтерии, аптекарской и хирургической науке, мастерствам столярному, слесарному, каретном, кузнечному, седельному, портному, башмачному, оловянному, медному, золотому и серебряному, инструментальному, типографскому, переплётному, хлебному, токарному, часовому, гравировальному, перчаточному, галантерейному по контрактам и по разным на домашних фабриках….мужеска пола 257 человек» (Волкевич, гл. II).

Классная комната. Воспитательный дом в Москве, 1900–1910 неизвестен, Public Domain

Классная комната. Воспитательный дом в Москве, 1900–1910 неизвестен, Public Domain

От ремесленного образования Воспитательный дом постепенно перешёл к образованию общему, классическому;с 1807 года в его стенах были открыты Латинские классы, готовившие воспитанников, прежде всего, — к поступлению в Медико-хирургическую академию. Эти классы впоследствии были преобразованы в две параллельные десятилетние гимназии. Воспитанники, не имевшие способности к медицине, поступали в университет. Были открыты Повивальный институт (1800) и курсы для подготовки к поступлению на медицинский факультет Московского университета, а также Французские классы для будущих гувернанток. Те, кто не оканчивал курса в классических классах в фельдшера при Военном госпитале, в садовники — в Никитский сад, в земледельческую школу и в ремесленное учебное заведение (ныне — МГТУ им. Н. Э. Баумана).

Столовая. Воспитательный дом в Москве, 1900–1910 неизвестен, Public Domain

Столовая. Воспитательный дом в Москве, 1900–1910 неизвестен, Public Domain

В XIX веке на территории Воспитательного дома жили и работали до 8 тысяч человек. Посетив Москву незадолго до смерти, Мария Фёдоровна застала Воспитательный дом перенаселённым и повелела

Во-первых, хочу я учредить вне Воспитательного Дома большие мастерские для разных ремёсел, со спальнями, со столовою и прочими потребностями, и переместить туда из Воспитательного Дома всех ремесленных воспитанников, умножив их число до 300, с тем, чтобы уже впредь не отдавать питомцев в ученье к вольным мастерам, где они лишены надлежащего за их нравственностью надзора. Очистив чрез такое перемещение ремесленных воспитанников нарочитое число отделений, в Воспитательном Доме можно будет увеличить классы воспитанниц, ныне под названием французских существующих, следовательно умножить число выпускаемых наставниц. Сверх того, полагаю я учредить два особенные отделения одно воспитанниц, приуготовляемых к званию учительниц музыки и рисования и всяких женских рукоделий, а другое воспитанников, назначаемых в учители рисования, чистописания и музык, то есть игре на фортепьяно, да особенный класс для обучения некоторого числа воспитанников архитектуре и каменных дел мастерству, с потребными для сего науками, с тем, чтобы они потом упражняемы были в практике под руководством архитектора Воспитательного Дома…

— распоряжение от 5 октября 1826

В 1837 году, после смерти Марии Фёдоровны, все эти «классы» были ликвидированы, а освободившиеся обширные помещения были отданы под Николаевский институт для штаб и обер-офицерских сирот, которых оказалось много после холерных эпидемий. Николаевский институт постепенно занял почти все помещения; Воспитательному дому, ставшему с 1837 года «временной станцией для грудных детей», остался лишь 5-й этаж.

После Октябрьской революции был преобразован в Дом охраны младенца и Институт акушерства, которые в 1922 году были объединены в Институт педиатрии, ставшим впоследствии НИИ педиатрии. С 1938 года — Военная Академия им. Дзержинского. В 2015 году Военную академию Ракетных войск стратегического назначения им. Петра Великого перевели в Балашиху, на место реорганизованного Военно-технического университета.

Статья подготовлена по материалам: Wikipedia, CC BY-SA 3.0.

Фото: NVO, GNU 1.2.

Фотогалерея

Полезная информация

Импера́торский Воспита́тельный дом

Статус

Объект культурного наследия РФ № 7710446000

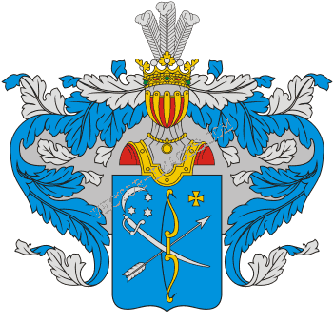

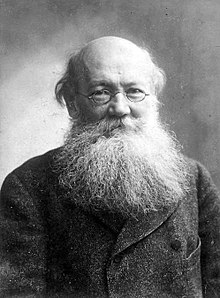

Почётные опекуны Воспитательного дома

- Аршеневский, Илья Яковлевич

- Бантыш-Каменский, Иван Николаевич

- Баранов, Николай Иванович (с 1799)

- Вырубов, Пётр Иванович

- Гагарин, Сергей Васильевич

- Голицын, Михаил Николаевич

- Голицын, Сергей Михайлович (с 1807)

- Демидов, Прокофий Акинфиевич

- Долгоруков, Михаил Иванович

- Драшусов, Владимир Николаевич (с 1868)

- Мелиссино, Иван Иванович

- Нащокин, Пётр Фёдорович

- Нелединский-Мелецкий, Юрий Александрович

- Похвиснев, Михаил Семёнович

- Тютчев, Иван Никифорович

- Умский, Богдан Васильевич

- Штер, Матвей Петрович

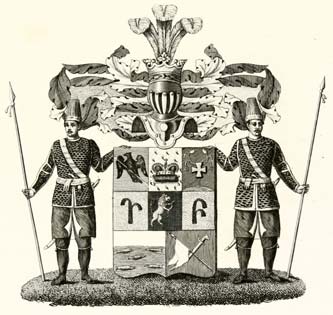

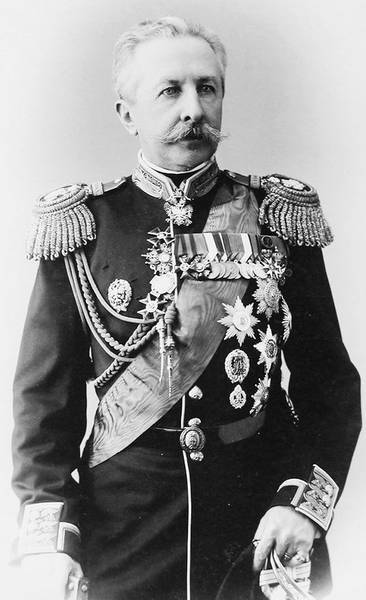

Главные надзиратели (Обер-директоры, директоры)

- Рост, Иван Акимович (1763—1764)

- Миллер, Герхард Фридрих (1765—1766)

- Ваккергаген, Иван Петрович (1766—1767)

- Насонов, Сергей Никитич (1768—1774)

- Эссен, Антон Иванович (1776—1778)

- Коваленский, Михаил Иванович (1778—1779)

- Гогель, Григорий Григорьевич (1779—1795)

- Гаврилов, Иван Алексеевич (1795—1799)

- Тутолмин, Иван Акинфиевич (1799—1816)

- Шредер, Пётр Богданович (1816—1828)

- Шумов Иван Фёдорович (1829—1830)

- Штакельберг, Борис Борисович (1830—1835)

- Шубинский, Сергей Николаевич (1835—1837)

- Штрик, Иван Антонович (1837—1852)

- Богдадов, Исаий Егорович (1852—1859)

- Драшусов, Владимир Николаевич (1859—1868)

- Губер, Юлий Иванович (1869—1873)

- барон Фредерикс, Николай Павлович (1873—1876)

Известные воспитанники

- Еропкин, Иван Лаврентьевич

- Кряжев, Василий Степанович — окончил Коммерческое училище при Воспитательном доме.

- Райков, Гаврила Иванович

- Собакина, Арина Матвеевна

https://moscow.drugiegoroda.ru/attractions/46370-vospitatelnyj-dom-v-moskve/

|

Метки: штер москва дворянское образование |

ОРЛОВА Любовь Петровна |

| Актеры советского и российского кино

|

|

| http://www.www.rusactors.ru/o/orlova_l/ | |

|

|

Метки: орловы |

Ида Рубинштейн: самая обольстительная и раскованная муза Серова |

0 ноября 2018

Ида Рубинштейн: самая обольстительная и раскованная муза Серова

"Девочка с персиками" Валентина Серова прекрасна в своём очаровании, и неудивительно, что многие вспоминают сразу эту картину, когда речь заходит о художнике. Но есть не менее шикарный шедевр кисти Серова – колдовской, манящий и интимный – "Портрет Иды Рубинштейн".

Кем же была эта загадочная Ида и с какими ещё известными мужчинами связывают её имя? Обо всём по порядку.

Валентин Серов был тем художником, кто купался в лучах славы и плодов своего таланта (что справедливо). Он рисовал портреты семейства Юсуповых, роскошной Марии Николаевны Ермоловой и даже самого Николая II. И тут обнаженная раскованная танцовщица! Скандал случился капитальный, хоть и, справедливости ради, портрет кисти Серова лишен пошлости – да, он бесспорно эротичен.

Раскрывать сюжет не приходится – он предельно ясен. Каламбура ради, раскрывать там вообще нечего, Ида абсолютно обнажена, а из предметов одежды у её ног только зеленый шарф.

Интересный факт: одна из любимых ролей Иды Рубинштейн – роль Клеопатры, где кульминацией всей постановки выступает гибель египетской царицы от укуса змеи. В данном случае шарф ну очень символичен.

Начну с того, что Ида была скандальной танцовщицей, балериной, одной из ярких звезд эпохи. Красивая и страстная, она легко овладевала вниманием мужчин, но не спешите делать выводы. Сергей Дягилев – царь и бог русского балета и театра – так ценил талант Иды, что она стала единственной танцовщицей в его роскошных "Русских сезонах", кто не имел профессионального образования. Париж узнал Иду и влюбился в неё моментально. О ней говорили все.

Помимо природного таланта, раскованности, женской обольстительности, Ида обладала большим умом и получила прекрасное образование, знала 4 языка, музицировала и превосходно разбиралась с искусстве Древней Греции. Но зритель знал её другой – пластично раздевающейся на сцене Клеопатрой в полупрозрачном одеянии, медленно придающейся плотским утехам.

В этом и заключался парадокс искусства: на балете зрители встречали Иду овациями, в галерее портрет Серова подвергали жёсткой критике. А тем временем сам художник от своей работы был в восторге (впрочем как и от Иды), потому что она, настоящая, живая, помогла ему поднять один очень важный пласт в творчестве – тему жизни напоказ, искренности и иллюзии, чувственности и настоящих чувств.

Почему Валентина Серова так манила личность Иды Рубинштейн? Что сделал для нее великий композитор Клод Дебюсси? Какой главный секрет Ида унесла с собой в могилу? Ждите ответы на эти вопросы во второй части статьи, если вам, мои любимые читатели, конечно, интересно! Поддержите лайком! Продолжение следует...

https://zen.yandex.ru/media/artplay/ida-rubinshtei...erova-5be1ddabfdea6c00aa7856c2

|

Метки: рубинштейн |

Дом Айседоры Дункан на Пречистенке |

Дом Айседоры Дункан на Пречистенке

Дом № 20 по Пречистенке с затейливыми лепными украшениями – это настоящий московский старожил, сохранивший удивительные истории своих прежних владельцев. Имя первоначального зодчего до сих пор является спорным вопросом, однако, вероятнее всего, им был гений классицизма М.Ф. Казаков – главный московский архитектор конца XVIII – начала XIX века, создавший регулярный план застройки столицы. После французского пожара 1812 года здание было перестроено. В начале XIX века хозяйкой дома стала графиня Елизавета Орлова. Эта просвещенная женщина, увлекавшаяся нумизматикой, обладавшая роскошной многотомной библиотекой, не чуждалась, однако, древних развлечений.

Среди бесчисленного множества дворовых людей графини Елизаветы Орловой была дама, которую все звали Матрешкой. Она веселила своими непостижимыми уму эксцентричными выходками не только свою титулованную хозяйку, но и всю Москву. Одетая в самые немыслимые наряды, она частенько выходила к ажурной решетке придомового садика и бессвязными репликами привлекала внимание прохожих, которые спешили по своим делам по Пречистенке. Согласно городской легенде, однажды Матрешка вступила в шутливый разговор с самим императором Александром I, проезжавшим в этих местах, и так развеселила его, что он подарил ей очень крупную сумму денег – «на румяна».

Впоследствии дом сменил нескольких хозяев. В середине XIX века им владел прославленный герой войны 1812 года генерал А.П. Ермолов. Генерал отличался крутым характером: даже в пожилом возрасте он одним резким взглядом приводил в трепет оппонентов. Ермолов, проживавший в доме на пенсии, принимал гостей, демонстрируя им прекрасную библиотеку и составляя предсказания судьбы. Во второй половине XIX века дом сменил нескольких владельцев, а в 1870-х годах был перестроен известным мастером эклектики архитектором А.С. Каминским. В 1900 году у дома на Пречистенке появился новый хозяин – миллионер, промышленник, совладелец крупной чайной компании Алексей Ушков.

Ушаков провел новую реконструкцию пречистенского дома, вероятно, по проекту архитектора К.Л. Мюфке. Существует предположение, что скромный и сдержанный Ушков был бонапартистом, и символика лепнины, украсившей стены его дома, отразила политические взгляды нового владельца. После первого неудачного брака Ушков поселился на Пречистенке со второй, горячо любимой супругой – балериной Большого театра Александрой Балашовой, получившей впоследствии мировую известность. Многие в Москве считали, что это была довольно странная пара: сдержанный, тихий купец и блистательная, всегда окруженная поклонниками знаменитая балерина.

Однако их семейный союз оказался на редкость счастливым. Ушков распорядился создать специальный зеркальный зал для занятий супруги. Кроме того, в доме были оформлены залы в помпейском, севрском, римском и мавританском стилях. В 1920-е годы, после революции, Ушков с женой эмигрировал в Европу, где Балашова выступала на лучших сценах, а также занималась преподавательской деятельностью. Удивительно, но перебравшись в Париж, супруги поселились в бывшем доме знаменитой танцовщицы Айседоры Дункан, которая, в свою очередь, в это время оказалась в России. Пригласившие Дункан советские власти предоставили ей для проживания… бывший дом Ушкова на Пречистенке.

В шутку, танцовщица и балерина называли эту перемену кадрилью – танцем, в котором характерным движением является перемена мест партнеров. Дункан приступила к обучению свободному танцу девочек, родители которых в условиях голода, охватившего в то время страну, были рады тому, что Айседора не только учила, но кормила своих воспитанниц. Дункан прожила на Пречистенке с 1921 по 1924 год. Это время было ознаменовано романтическими отношениями с поэтом С.А. Есениным. Наутро после знакомства Дункан и Есенин поехали в пречистенский дом, и задремавший извозчик провез их несколько раз вокруг находившейся в Гагаринском переулке, церкви Власия (по другой версии – храма Христа Спасителя), словно обвенчав.

Айседоре было уже за сорок, Есенин был на восемнадцать лет младше нее. Они говорили на разных языках, но это не помешало стремительному развитию их романа и последующему браку. Они расстались в 1924 году, и Дункан покинула Россию. Впоследствии дом на Пречистенке использовался и как жилой дом, и как административное здание, пока не перешел под покровительство Наркомата иностранных дел. В настоящий момент здесь располагается главное управление по обслуживанию дипломатического корпуса МИД. В здании восстановлен мавританский зал, устроенный в начале XX века, однако осмотреть его могут лишь иностранные дипломаты и представители министерства.

Александра Гурьянова

|

Метки: москва пречистенка сушковы балашовы |

Как жили купцы и дворяне в Москве |

Как жили купцы и дворяне в Москве

Елизавета Королева 09.10.2016, 10:04

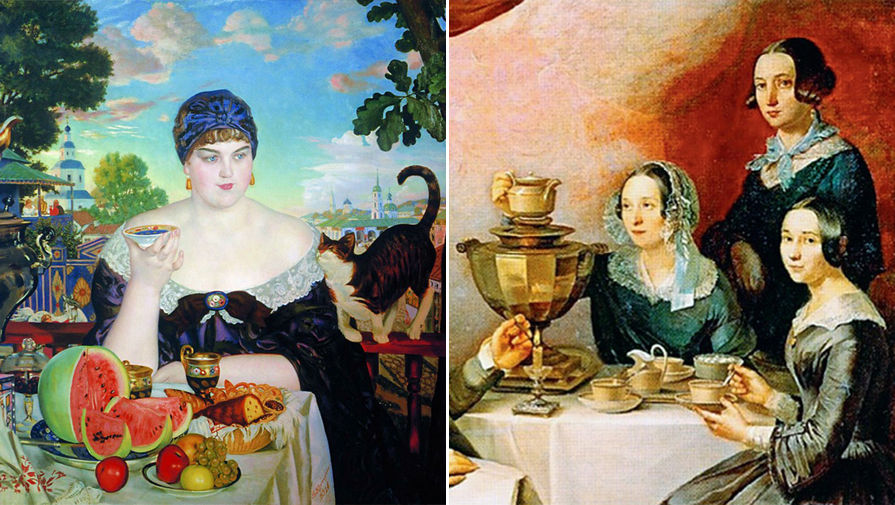

Wikimedia Commons

Wikimedia Commons

Б.М. Кустодиев. Купчиха за чаем. 1918 год / Т.Е. Мягков. Семейство за чайным столом. 1844 год. Фрагмент

Вплоть до революции в Москве существовало два высших светских сословия, которые постоянно соперничали друг с другом и были очень непохожи. Патриархальный быт купечества соседствовал с пышной жизнью дворянства, которое всеми силами старалось угнаться за модой столичного Петербурга. «Газета.Ru» рассказывает о быте московских купцов и дворян в двух разных районах: мещанском Замоскворечье и аристократической Пречистенке.

Завтрак аристократа с вилкой

Пречистенка сформировалась в городе, можно считать, случайно, благодаря тому, что в 1524 году был построен Новодевичий монастырь. В конце XVI века здесь пролегала дорога, ведущая в женскую обитель. Вскоре вдоль этого пути возникли городские постройки и новой улице дали неблагозвучное название — Чертольская, в честь ручья Чертороя, протекавшего рядом. Своим звучным именем Пречистенка обязана царю Алексею Михайловичу.

Дорога, ведущая в обитель Пречистой Божией Матери, не могла иметь название, связанное с чертями, так что в 1658 году по указу царя улицу переименовали в Пречистенскую, а Чертольские ворота города, находившиеся в ее начале, — в Пречистенские. Со временем длинный топоним улицы сократили до Пречистенки.

«Родовые гнезда не продаются»

Улица, получив наконец «нестыдное» название, вскоре стала центром притяжения московской знати. С конца XVII века здесь появляются усадьбы, принадлежавшие аристократическим семьям Лопухиных, Голицыных, Долгоруких и многих других. Большинство особняков, построенных в то время, сохранили оригинальную архитектуру до наших дней. Кроме того, имена аристократических обитателей Пречистенки оказались увековечены в названиях переулков: Всеволжского, Еропкинского, Лопухинского и прочих.

В XIX веке Москва считалась тихим патриархальным городом с населением в 250 тыс. человек (с 30-х годов XIX столетия численность достигла 300 тыс.).

Ни помпезной роскоши Петербурга, ни столичных великосветских балов и приемов — одним словом, большая деревня.

Александр Пушкин, описывая прибытие провинциалки Татьяны в дом ее московской тетки, подчеркивал, что девушке приходилось каждый день разъезжать «по родственным обедам», дабы быть представленной «бабушкам и дедам».

Wikimedia Commons

Wikimedia Commons

Д.Н. Кардовский. Бал в Петербургском Дворянском собрании. 1913

Поддержание родственных связей было крайне характерным для дворянской Москвы: здесь все приходились друг другу тетками, племянниками, кузинами и кузенами. Родственники постоянно наносили друг другу визиты и обсуждали последние семейные новости. Интересно, что делалось это, как правило, за чашкой чая: московское дворянство предпочитало именно этот напиток, тогда как в Петербурге знать любила выпить кофе. Что касается еды, то русская кухня была не в почете у московских дворян, более любивших немецкие, английские, французские и итальянские блюда. Причем на дворянских столах обязательно присутствовали вилки, которые вплоть до конца XIX века оставались нетрадиционными столовыми приборами в купеческих домах.

Старшее поколение московских аристократов чувствовало себя в городе вполне уютно: есть нужные связи, есть с кем поболтать и поиграть в карты, но при этом не тревожит столичная суета и шум.

Однако молодые дворяне часто скучали в такой патриархальной и слишком спокойной для них обстановке.

Особенно этот контраст между светской жизнью в Москве и Петербурге становился заметным зимой, когда свой досуг можно было разнообразить разве что святочными гаданиями.

Александр Грибоедов очень точно передал атмосферу узкого аристократического круга, в котором все друг друга знают, где в почете консерватизм, а взгляды старшего поколения ставятся в приоритет. Доподлинно известно, что как минимум один житель Пречистенки стал прототипом героя комедии «Горе от ума». С начала XIX века в особняке в Обуховском переулке (сейчас это Чистый переулок, 5) жила дворянка Настасья Дмитриевна Офросимова, известная не только в Москве, но и в Петербурге. Женщина эта славилась своим независимым и порой чудаковатым поведением, прямолинейными высказываниями в адрес кого угодно и крутым, своенравным характером.

Wikimedia Commons

Wikimedia Commons

Дом Настасьи Офросимовой на Пречистенке

Петр Вяземский писал о ней: «Офросимова была долго в старые годы воеводою на Москве, в московском обществе имела силу и власть». Один из ее современников так описывал барыню: «Старуха высокая, мужского склада, с порядочными даже усами; лицо у нее было суровое, смуглое, с черными глазами; словом, тип, под которым дети обыкновенно воображают колдунью».

Если Грибоедов в своей комедии вывел ее под именем неприятной старухи Хлестовой, то Лев Толстой, наоборот, подчеркнул положительные стороны московской дворянки, списав с нее героиню романа «Война и мир» Марью Дмитриевну Ахросимову, которая помешала Наташе Ростовой сбежать с Анатолем Курагиным.

Будь лучше пьяница, да не одевайся по моде

Замоскворечье начало заселяться в начале XIII века, а уже к началу XVII века здесь начинают жить купцы: в этой местности оказались самые дешевые земли, возможно, из-за того, что низинная местность часто подтоплялась, а почвы были глинистыми.

Панорама Замоскворечья со стороны Кремля. Д. Индейцев, акварель, около 1850 года

Заречное купечество сохранило патриархальный, степенный уклад быта. Вставали обычно часу в четвертом утра и так же рано отходили ко сну. «Ложатся спать в девятом часу, и в девять часов все Замоскворечье спит.

По улице нет никого, кроме собак. Извозчика и не ищите», — описывал Александр Островский режим дня купечества в очерке «Замоскворечье в праздник».

Особенно отличалась мода жителей этого района. «У нас никогда по моде не одеваются, это даже считается неблагопристойным. Мода — постоянный, неистощимый предмет насмешек, а солидные люди при виде человека, одетого в современный костюм, покачивают головой с улыбкой сожаления; это значит, человек потерянный. Будь лучше пьяница, да не одевайся по моде», — писал знаменитый драматург.

«Самый массовый снобизм у тех, кто живет в Москве 5–10 лет»

Надо отметить, что Замоскворечье не оставляло равнодушными не только русских писателей, но и иностранных. Например, французский литературный деятель Теофил Готье так отзывался об этом районе: «Нельзя представить себе ничего более прекрасного, богатого, роскошного, сказочного, чем эти купола с сияющим золотом крестами… Я долго стоял вот так, в восторженном оцепенении, погруженный в молчаливое созерцание».

Золотых куполов в Заречье действительно было великое множество. Самый крупный храм Замоскворечья — храм Священномученика Климента, Папы Римского. В этом же районе находится храм Николая Чудотворца на Берсеневке, который составляет архитектурный ансамбль с палатами Аверкия Кириллова.

Не менее примечателен храм Святителя Николая в Толмачах, домовая церковь при Третьяковской галерее, где постоянно хранится икона Владимирской Богоматери, а на праздник Святой Троицы сюда переносят икону Рублева «Троица». И это далеко не все: московское купечество чтило православные традиции, и богатые купцы считали за благое дело жертвовать деньги на строительство и восстановление храмов.

Умели купцы и отдыхать. Так красиво чаевничать могло только степенное купечество Златоглавой.

«Вот направо, у широко распахнутого окна, купец с окладистой бородой, в красной рубашке для легкости, с невозмутимым хладнокровием уничтожает кипящую влагу, изредка поглаживая свой корпус в разных направлениях: это значит, по душе пошло, то есть по всем жилкам. А вот налево чиновник, полузакрытый еранью [геранью], в татарском халате, с трубкой [фабрики] Жукова табаку, то хлебнет чаю, то затянется и пустит дым колечками».

Кстати, в чай никогда не добавляли сахар, поскольку считалось, что это портит вкус напитка: его всегда пили только вприкуску с сахаром.

Wikimedia Commons

Wikimedia Commons

Б.М. Кустодиев. Московский трактир. 1916

Конечно, купеческие семьи отдыхали не только дома. Традиционным развлечением были ярмарки и гулянья, которые проходили по главным московским улицам вокруг Кремля, в Сокольниках и в Марьиной Роще, а также в тогдашних пригородах — в Царицыне, Кунцеве, на Воробьевых горах, в Коломенском и Архангельском. Дворяне на лето уезжали в свои загородные имения, так что купцам никто не мешал слушать полковые оркестры, веселиться с цыганами и смотреть вечером на фейерверки.

К середине XIX века в моду у купцов стали входить театры. Причем особой популярностью пользовались пьесы драматического или комедийного характера, напоминавшие ярмарочные представления на бытовые темы.

А вот оперы и особенно балеты — из-за странных костюмов и поведения актеров на сцене — купцы не понимали и недолюбливали.

Московских окон негасимый цвет

Постепенно купцы Замоскворечья начали перенимать атрибуты дворянской жизни и устраивать торжественные обеды и балы в своих домах. Впрочем, и тут не обходилось без мещанской специфики. Дома купцов делились на две части — парадную и жилую. Парадная часть обычно обставлялась как можно более роскошно, но не всегда со вкусом. Интересной особенностью было то, что все подоконники в парадных комнатах были заставлены разнокалиберными бутылками с наливками, настойками, медом и т.п. Из-за этого окна открывались плохо и комнаты практически не проветривались. Воздух освежали, окуривая помещения мятой, уксусом или «смолкой» (комком смолы в кулечке из бересты, сверху на который клали тлеющий уголек).

Как показало время, Москва осталась верна купеческим традициям. Бурное развитие промышленности в России после отмены крепостного права привело к усилению мещанского сословия, представители которого становились фабрикантами и предпринимателями. Так купечество начало вытеснять дворянство и с Пречистенки.

С середины XIX века дворянские усадьбы активно скупались новыми буржуа.

Вместо старых дворянских фамилий на Пречистенке зазвучали новые, купеческие: Коншины, Морозовы, Пеговы, Рудаковы. Вместе с этим менялся облик улицы: классические особняки перестраивались в более пышные и помпезные, чтобы было «дорого-богато». «Новые дома ошеломляют прохожего всею разнузданностью своего явно извращенного и тупого вкуса и заставляют проливать поздние слезы о погибающей, если не погибшей окончательно красавице столице», — именно так писал об этих событиях «Архитектурно-художественный еженедельник» в 1916 году.

Выбор читателей https://www.gazeta.ru/social/2016/10/08/10236401.shtml#page5

|

Метки: купечество дворянство москва пречистинка |

Николай Шереметев: покровитель искусств и крупнейший благотворитель |

Николай Шереметев: покровитель искусств и крупнейший благотворитель

в История Январь 14, 2019 0 3 Просмотров

210 лет назад, 14 января 1809 года, скончался Николай Петрович Шереметев, крупнейший благотворитель, покровитель искусств и миллионер. Он был самой яркой фигурой в знаменитом роду Шереметевых.

По школьному курсу истории России граф известен тем, что вопреки моральным устоям своего времени женился на собственной крепостной актрисе Прасковье Ковалевой, а после смерти супруги, выполняя волю умершей, посвятил жизнь благотворительности и начал сооружение в Москве Странноприимного дома (больница-приют для нищих и больных). Позднее это заведение получило известность как Шереметевская больница, в советские годы — Московский научно-исследовательский институт скорой помощи имени Склифосовского.

Николай Шереметев родился 28 июня (9 июля) 1751 года в Петербурге. Его дедом был прославленный фельдмаршал Петра I Борис Шереметев, его отец Пётр Борисович рос и воспитывался вместе с будущим государем Петром II. В результате женитьбы на княжне Черкасской, единственной дочери канцлера Российской империи, ему досталось огромное приданое (70 тыс. душ крестьян). Род Шереметев стал одним из самых богатых в России. Пётр Шереметев был известен своими чудачествами, любовью к искусству и роскошным образом жизни. Его сын продолжил эту традицию.

В детстве, как это было принято у тогдашнего дворянства, Николай был записан на военную службу, но по армейской стезе не пошёл. Граф рос и воспитывался вместе с будущим государем Павлом Петровичем, они дружили. Николай получил хорошее домашнее образование. Юноша интересовался точными науками, но больше всего проявлял склонность к искусству. Шереметев был настоящим музыкантом – отлично играл на фортепиано, скрипке, виолончели, управлял оркестром. Молодой человек, как это было принято в семьях аристократов, совершил длительное путешествие по Европе. Учился в Лейденском университете в Голландии, тогда он был одним из самых престижных в Западной Европе. Также Николай посетил Пруссию, Францию, Англию и Швейцарию. Обучался театральному делу, декорационному, сценическому и балетному искусству.

Завершив путешествие, Николай Петрович вернулся к придворной службе, на которой находился до 1800 года. При Павле Первом достиг вершины своей карьеры – обер-гофмаршалом. Граф служил директором Московского дворянского банка, сенатором, директором императорских театров и Пажеского корпуса. Но больше всего Шереметева интересовала не служба, а искусство. Его дом в Москве славился блестящими приёмами, празднествами и театральными представлениями.

Николай Петрович считался знатоком архитектуры. На его средства были построены театры в Кусково и Маркове, театр-дворец в Останкино, дома в Павловске и Гатчине, Фонтанный дом в Петербурге. Шереметев устроил первый в стране частный архитектурный конкурс проектов своего дома в Москве. Известен граф и в деле постройки церковных сооружений: церкви Знамения Богородицы в Новоспасском монастыре, церкви Троицы при Странноприимном доме, храма во имя Дмитрия Ростовского в Ростове Великом и других.

Но в первую очередь Николай Петрович прославился как театральный деятель. В Российской империи до отмены крепостного права действовали десятки крепостных театров. Значительная их часть была в Москве. Своими труппами и репертуаром прославились домашние театры графа Воронцова, князя Юсупова, промышленника Демидова, генерала Апраксина и т. д. Среди таких театров было и заведение Николая Шереметева. Его отец – Пётр Борисович, богатейший землевладелец (владелец 140 тыс. душ крепостных), создал Крепостной театр, а также балетную и живописную школы в 1760-х в усадьбе Кусково. Театр посещали Екатерина II, Павел I, польский король Станислав Понятовский, ведущие русские вельможи и сановники. При графе Николае Шереметеве театр достиг новых высот. Унаследовав от отца огромное состояние, его называли Крёзом-младшим (Крёз – древний лидийский царь, прославившийся своим огромным богатством), Шереметев не жалел денег на своё любимое дело. Для обучения актеров выписывали лучших русских и иностранных специалистов. Николай Петрович построил новое здание в Кускове, а в 1795 году возвёл театр в другом подмосковном имении семьи, в Останкино. В зимнее время театр находился в московском доме Шереметевых на Никольской улице. Коллектив театра доходил до 200 человек. Театр отличался отличным оркестром, богатыми декорациями и костюмами. Останкинский театр по своим акустическим качествам был лучшим залом Москвы.

Кроме того, граф сосредоточил в Останкино все художественные коллекции, ценности, собранные предшествующими поколениями Шереметевым. Обладая хорошим вкусом, Николай Шереметев продолжил это дело и стал одним из самых крупных и известных коллекционеров России. Он сделал многочисленные приобретения ещё в молодости, во время заграничного путешествия. Тогда в Россию приходили целые транспорты с ценными произведениями. Не оставлял он это увлечение и впоследствии, став крупнейшим собирателем культурных ценностей (мраморные бюсты и статуи, копии античных произведений, картины, изделия из фарфора, бронзы, мебель, книги мн. другое) из рода Шереметевых. Только собрание живописи насчитывало около 400 работ, а коллекция фарфора – более 2 тыс. предметов. Особенно много произведений искусств было приобретено в 1790-е годы для дворца-театра в Останкино.

Для Николая Петровича театр был главным делом жизни. За два десятилетия было поставлено около сотни балетов, опер и комедий. Основной была комическая опера — Гретри, Монсиньи, Дуни, Далейрака, Фомина. Тогда предпочитали произведения итальянских и французских авторов. В театре существовала традиция присвоения артистам имён по названию драгоценных камней. Так, на сцене выступали: Гранатова (Шлыкова), Бирюзова (Урусова), Сердоликов (Деулин), Изумрудова (Буянова) и Жемчугова (Ковалёва). Прасковья Ивановна (1768-1803), талант которой заметил граф и всячески его развивал, стала возлюбленной Шереметева. Это было делом обычным. Многие помещики, включая и отца Николая – Петра Борисовича Шереметева, имели внебрачных детей от крепостных красавиц. Граф Шереметев в 1798 году дал девушке вольную и обвенчался с ней в 1801 году. При этом граф пытался оправдать свою женитьбу на бывшей крепостной и купил ей легенду о «происхождении» Прасковьи из рода обедневших польских шляхтичей Ковалевских. Прасковья родила ему сына в феврале 1803 году и вскоре скончалась.

После смерти любимой, выполняя её волю, граф Николай Петрович посвятил оставшиеся годы благотворительности. Он пожертвовал часть своего капитала бедным. Одних только пенсий граф ежегодно раздавал до 260 тыс. рублей (огромная по тем временам сумма). Указом 25 апреля 1803 года государь Александр I повелел вручить графу Николаю Петровичу в общем собрании Сената золотую медаль за бескорыстную помощь людям. По решению Николая Шереметева начали возведение Странноприимного дома (богадельни). Над проектом здания работали известные архитекторы Елизвой Назаров и Джакомо Кваренги. Строительство вели более 15 лет и здание открыли уже после смерти Шереметева в 1810 году. Странноприимный дом, рассчитанный на 50 больных и 25 девочек-сирот, стал одним из первых в России учреждений по оказанию медицинской помощи беднякам и для помощи сиротам и бездомным. Шереметевская больница стала шедевром русской классицизма рубежа XVIII – XIX вв. Семья Шереметев содержала учреждение вплоть до гибели Российской империи.

Личность Шереметева была интересной. Он прославился не принадлежность к богатейшему аристократическому роду, не государственными и военными заслугами и победами, не личными успехами в искусстве и науке, а чертами своего характера. Это был аристократ-интеллектуал, который и в «Завещательном письме» к сыну отметился нравственными рассуждениями.

Николай Петрович Шереметев ушел из жизни 2 (14) января 1809 года. Он велел похоронить его в простом тесовом гробу, а средства, предназначавшиеся для богатых похорон, раздать нуждающимся.

В своём завещании сыну граф написал, что в жизни у него было всё: «слава, богатство, роскошь. Но ни в чем этом не нашел я упокоения». Николай Петрович завещал не ослепляться «богатством и великолепием», и помнить о принадлежности «Богу, государю, Отечеству и обществу». Так как «жизнь быстротечна, и лишь благие дела сможем мы взять с собой за двери гроба».

Дмитрий Николаевич Шереметев продолжил дело отца, жертвуя огромные суммы на благотворительность. Появилось даже выражение «жить на шереметевский счёт». Шереметевы содержали Странноприимный дом, церкви, обители, приюты, гимназии и частью Петербургский университет.

Самсонов Александр

https://topwar.ruhttps://www.politicglobal.ru/archives/3376

|

Метки: шереметьевы |

Гирокар русского графа Шиловского |

Гирокар русского графа Шиловского

- Mar. 20th, 2016 at 5:18 PM

Гирокар — это автомобиль, имеющий два или более колёса, расположенных в одну линию. Не падает он благодаря расположенному внутри гироскопу, а первый в истории гирокар построил в 1913 году русский граф Петр Петрович Шиловский…

Что такое гироскоп, простенько расскажет нам обычная википедия: «Это быстро вращающееся твёрдое тело (ротор), ось вращения которого способна изменять ориентацию в пространстве. При этом скорость вращения гироскопа значительно превышает скорость поворота оси его вращения. Основное свойство такого гироскопа — способность сохранять в пространстве неизменное направление оси вращения при отсутствии воздействия на неё моментов внешних сил». В качестве простого примера можно привести юлу. Если вы толкнёте раскрученный волчок, он не упадёт, верно? Только «отшатнётся» в сторону. Так же работает и гироскоп с маховиком.

Гироскопическая мечта графа Шиловского

Граф Петр Шиловский был по образованию юристом и некоторое время занимал должность губернатора Костромской (1910—1912) и Олонецкой (1912—1913) губерний.

30 мая 1909 года он подал в патентное ведомство заявку, в которой просил выдать ему привилегию (патент) на изобретение «Устройство для сохранения равновесия повозок или других находящихся в неустойчивом положении тел». Патент за N27091 Шиловский получил спустя пять лет. Придавая своему изобретению важное значение, Шиловский поспешил зарегистрировать его в Англии (в мае 1909 года, патент 12021) и в Германии (в феврале 1910 года, патент 237702). Надо сказать, что на тот момент гироскопические конструкции были на подъёме — этому способствовал успех англо-австралийского инженера Луиса Бреннана, который построил на выделенные гранты два полноразмерных гироскопических локомотива и успешно демонстрировал их в 1909 году.

На первых же испытаниях локомотив Бреннана провёз по испытательному кольцу 32 пассажиров — инженеров завода, где строился локомотив, представителей власти и бизнеса.

Но история Бреннана (в какой-то мере не менее грустная, чем Шиловского) также завершилась ничем: оба локомотива были пущены на слом, потому что идея казалась на тот момент слишком сложной. Ведь гиролокомотив мог держать равновесие только при включённом двигателе, а опоры для стоянки выдвигались медленно. Любой отказ двигателя вызывал аварию.

Шиловский же подошёл к делу иначе. Как и несколькими годами ранее Бреннан и Шерль (немецкий инженер, который тоже строил гиролокомотив), Шиловский в 1911 году представил общественности модель гироскопической железной дороги.

Но Россия, как известно, щедрая душа. Если Бреннан после такой демонстрации получил инвестиции на строительство двух полноразмерных машин, то Шиловский — письменную похвалу от какого-то министерства. Несколько разочаровавшись, он отправился в Англию, где предложил свою концепцию крупному автомобильному заводу Wolseley.

В Англии ещё хорошо помнили Бреннана. Поэтому Wolseley взялся за постройку машины — и построил её в 1912—13 годах. Тут стоит отметить, что в 1913 году Шиловский сам подал в отставку с поста губернатора. поскольку хотел заниматься наукой, а политика занимала слишком много времени. На родине достижения Шиловского проходили незамеченными. Он разработал гироскопический курсоуказатель для самолётов и судов и устройства для стабилизации корабельных орудий, но все его предложения ортодоксальное министерство флота отвергало. Орудийный стабилизатор Шиловский впоследствии успешно продал британскому военно-морскому ведомству, а «Ортоскоп» всё-таки ставили на тяжёлые самолёты и в России, например, на «Илью Муромца».

Итак, менее чем за год на заводе Wolseley был построен автомобиль Wolseley Gyrocar конструкции графа Шиловского. Для парковки были предусмотрены дополнительные выдвижные колёсики по бокам. 27 ноября 1913 года двигатель завели, колёсики убрали, и водитель-испытатель проехал несколько метров. Машина не опрокинулась.

Следующий опыт заключался в том, что несколько здоровых мужчин сели в гирокар и попытались его раскачать и перевернуть — но он стоял на земле жёстче четырёхколёсной машины!

Это было совершенно естественно: ведь обычная машина не переворачивается благодаря собственному весу и достаточному количеству точек опоры — но при этом она вполне может шататься. Энергия же, вырабатываемая вращающимся маховиком, заметно превышала усилия людей и держала кузов в состоянии почти полной неподвижности.

Шестисоткилограммовый маховик представлял собою диск диаметром в один метр и толщиной почти 12 сантиметров. Для его раскрутки использовался подсоединённый напрямую 110-вольтный электромотор мощностью около 1,25 л.с. и питаемый от динамо-машины, подключённой к главному двигателю автомобиля.

Вкупе с парой 50-килограммовых «маятников» этому примитивному, но весьма внушительному гироскопу не составляло особого труда удерживать в вертикальном положении гирокар, весивший 2750 килограмм.

Осмелевшие испытатели во главе с Шиловским загрузились в гирокар и объехали сначала завод, а потом выехали в город. Закончилась их поездка тем, что машина заглохла и опрокинулась. Но главное было сделано: гирокар работал.

В качестве эксперта был приглашён знаменитый пионер гиротранспорта Луис Бреннан. Он пришёл в восторг от гирокара и честно признался, что никогда не думал о применении гироскопа в дорожном, а не рельсовом транспорте. Гирокар запатентовали в ряде стран мира. 28 апреля 1914 года в Лондоне была проведена публичная демонстрация гирокара.

Она собрала толпы зевак, и вроде как даже инвесторы заинтересовались разработкой Шиловского, но… грянула I мировая война. И всё — никому оригинальная машина стала не нужна, были дела и поважнее. А гирокар в какой-то момент был похоронен в земле. Совершенно буквально, чтобы во время войны его не повредило. Его просто закопали.

Надо отметить, что англоманией Шиловский страдал всегда. Весь строй своего дня он поставил на английский лад, от начальника своей канцелярии требовал, чтобы тот говорил с ним по-английски, и последний даже жаловался на это в Петербург. Карьера его была довольно быстрой и зигзагообразной: следователь в Луге — публицист — следователь в Новоржёве — прокурор в Ревеле — вице-губернатор в Уральске — вице-губернатор в Екатеринославе — вице-губернатор в Симбирске — губернатор в Костроме. Петербургское начальство надеялось, что новый губернатор установит наконец в Костроме «добрые отношения между администрацией и обществом» в преддверии романовских торжеств. Шиловский в самом деле нашел золотую середину между строгостью и либерализмом: он был корректен, выдержан, демократичен, но мог и спросить, и твердость проявить. Городское хозяйство налаживалось, авторитет Шиловского в Костроме быстро рос, но, как уже было сказано, Шиловский сам ушёл со всех должностей и ударился в технику. Поэтому мы вернёмся в 1914 год.

Back to the USSR

Шиловский вернулся в Россию, ещё не зная, что ждёт его впереди. А ждала его революция. Но вот странность: граф, богач, экс-губернатор не попал под пресс новой власти. Напротив, власть в первую очередь заметила его изобретательские способности. 8 сентября 1919 он выступил с докладом на заседании Всероссийского совета народного хозяйства с докладом «О постройке гироскопической железнодорожной ветки Кремль — Кунцево». ВСНХ издал постановление о необходимости проведения опытной гироскопической железной дороги длиной 6 верст и поручает члену президиума Красину создать комиссию для подготовки постановления в жизнь и выдачи аванса на строительство. Шиловскому выделили отдельное конструкторское бюро, предоставили инженеров в подчинение — и он рьяно взялся за дело. Проект вагона Шиловского:

В 1921 году началось строительство дороги. Проект локомотива был уже готов, более того, его действующую модель обдували в аэродинамической трубе Политехнического института — и теоретические скорости монорельса в сравнении с аналогичными паровозами впечатляли. Маршрут первого испытательного пути был Петроград — Детское Село (ныне Пушкин) — Гатчина. За опытной дорогой было признано общегосударственное значение. Вот то, что успели построить:

Поезд должен был состоять из двух сочлененных вагонов, моторного и пассажирского, на 400 мест обтекаемой формы, приводимые в действие двумя двигателями по 240 л.с. с электропередачей. Скорость движения должна была доходить до 150 км/час.

Всё это происходило на фоне непрекращающейся гражданской войны. К марту 1922 году успели проложить 12 километров дороги — и в этот момент приказ о финансировании был отозван без объяснения причин. Впрочем, они были понятны: стране, в которой бушевали беспорядки и голод, в которой не было нормальных двухрельсовых дорог, монорельс был не нужен.

В том же году, чувствуя опасность, Шиловский со всей семьёй (жена и трое детей) уехал в Англию, где легко устроился на работу в английском отделении компании Sperry Gyroscope Company — его слава была достаточно велика; специалистов по гироскопам в мире было раз-два и обчёлся.

И в Англии он… вспомнил про свой же гирокар, который по-прежнему ржавел где-то под землёй на территории завода Wolseley. В Англии Шиловский опубликовал несколько книг и монографий по гироскопам и пользовался авторитетом в этой области. Но вот выкапывать его машину, захороненную в 1915 году, никто не собирался.

На этой фотографии (1938) его уже выкапывают:

Лишь спустя 20 с лишним лет Шиловский добился своего: гирокар был извлечён из-под земли, очищен, отреставрирован и помещён в музей Wolseley.

А в 1940 году Шиловский отошёл от дел (умер он в 1957). Англии война напрямую не касалась, и гирокар стоял себе в музее вплоть до 1948 года, когда было решено провести ревизию экспозиции. Англичане и сегодня не могут объяснить, как они, столь трепетно сохраняющие свою историю, умудрились сделать такую глупость. Уникальный Wolseley Gyrocar был признан не имеющим ценности экспонатом и разрезан на металл.

Прочие попытки

Гирокары строили и впоследствии. Например, в 1929 году Луис Бреннан, в то время в почёте и уважении работавший над гироскопическими системами устройствами для вертолётов, решил вернуться к своему раннему проекту и построил гирокар, на этот раз не рельсовый. Бреннан демонстрировал машину компаниям Austin, Morris и Rover, но успеха не имел. В 1932 году он погиб (в возрасте 79 лет), попав под машину во время визита в Швейцарию. Гирокар Бреннана:

В 1961 году компания Ford представила шоу кар Ford Gyron. Правда, он не был действующим гирокаром: его просто показывали на автосалонах, как машину будущего. Но на Gyron вполне можно было установить маховик и гироскоп Бреннана или Шиловского — конструкция позволяла.

В 1962 году американский энтузиаст Луис Суинни на площадях компании Gyro Transport Systems построил гирокар Gyro-X. Дизайн разработал сотрудник Ford Алекс Тремулис (легенда авангарда в автодизайне), а гироскоп — инженер Томас Саммерс. Лёгкая, очень скоростная машина, почти мотоцикл, не произвела впечатление на потенциальных инвесторов. Судьба её неизвестна — скорее всего, её уничтожили в том же году. Сохранилось лишь несколько фотографий и полная техническая документация, доказывающая то, что эта машина была способна на движение.

Попыток построить гиролокомотив было больше, но это уже совсем другая история.

А дело Петра Петровича Шиловского всё-таки живёт. Потому что весь мир сегодня ездит на «Сигвеях». Думаю, увидев откуда-то из другого мира «Сегвей», Шиловский, наконец, улыбнулся и заснул спокойно. Он добился своего: гироскопический транспорт существует и пользуется популярностью, пусть и использует гироскопы исключительно в качестве датчиков, а не в качестве системы поддержания равновесия.

P. S. Компания LitMotors объявила о начале продаж полноценного гирокара в 2014 году, но воз пока что и ныне там.

Тим Скоренко

Ссылка.https://sozero.livejournal.com/933640.html

|

Метки: шиловские |

Аглая Шиловская о семье, работе, музыкальных шоу и любимом человеке |

Аглая Шиловская о семье, работе, музыкальных шоу и любимом человеке

Актриса рассказала о своих родителях, о том, как попала в театр, как пробовалась в «Голос», как стала выступать в шоу «Точь-в-точь», и как нашла своего любимого мужчину.

2 января Аглае Шиловской исполнилось 24 года, она происходит из известной творческой семьи. Ее дедушка - актер и режиссер Всеволод Шиловский, папа - режиссер и сценарист Илья Шиловский, ее бабушка - актриса Нина Семенова, служила в Театре Гоголя, играла в кино.

Всеволод Шиловский

Аглая считает, что нее замечательные родители, вложившие в нее все, что могли. Без их помощи, признается актриса, она вряд ли сумела бы добиться таких результатов. Мама пожертвовала своими интересами, чтобы в полной мере дать дочери раскрыться, постоянно была рядом. Папа же постарался дать дочери то, чего у самого не было в детстве. Они и сегодня очень близки, а его советы для Аглаи бесценны.

Творческая карьера Шиловской началась благодаря маме. Каждую неделю они посещали театр. И однажды попали к Борису Покровскому на «Сказку о попе и работнике его Балде». Едва действие закончилось, всех детей пригласили подняться на сцену, попеть, потанцевать. Видимо, Аглая понравилась, поскольку к ее маме обратилась педагог детской студии при театре, предложив отдать девочку поучиться.

Аглая Шиловская

В пять лет Аглаю перевели в Большой театр, где она стала играть дочку героя Зураба Соткилавы в опере «Прекрасная мельничиха». Мама привозила дочь, сдавала с рук на руки помрежу и потом четыре часа ждала на улице. По окончании спектакля роскошные букеты цветов, которые дарили Соткилаве поклонники, доставались и маленькой Аглае.

Школу Шиловская окончила экстерном и в пятнадцать лет поступила в Щукинское училище. Дедушка вообще не догадывался, что внучка поступает в театральный, и узнал об этом на своем юбилее в Доме кино.

Когда Шиловская еще училась на первом курсе Щукинского, к ним приехали ассистенты Станислава Говорухина в поисках актрис для картины «В стиле JAZZ». Аглая пела, музицировала, играла, в общем, сразила режиссера своей непосредственностью, он даже ее героиню превратил из художницы в музыканта. Говорухин утвердил Аглаю на роль младшей сестры.

Аглая Шиловская

У Шиловской было три съемочных дня, но она осталась в Одессе на целых две недели. Она была несовершеннолетней и ездила на съемки вместе с мамой. Сегодня в райдере актрисы значится пункт, что ее на съемках сопровождает мама.

Аглая Шиловская вспоминает, как послала свои записи на Первый канал и попала на шоу «Голос». Сама бы никогда в жизни туда не отправилась, признается актриса. На этом настоял папа, и она послушалась, ведь у нее были главные роли в суперпопулярных мюзиклах.

Но Аглая не прошла в шоу «Голос», более того судьи довольно в резкой форме высказали ей свое мнение. Но семья ее поддержала. «Мы друг за друга горой, если кого-то из семьи задели, остальные готовы загрызть обидчика. Дед, папа, Паша, я — все такие. Это порода Шиловских», говорит актриса.

Аглая Шиловская

Потом Аглаю пригласили в шоу «Точь-в-точь». По словам актрисы, отношения между участниками конкурса складывались не всегда просто. Хотя с мужчинами на проекте у нее были отличными. Аглая подружиласт с Родионом Газмановым, Оскаром Кучерой. Всегда поддерживали друг друга. С девушками конкуренция была более острой. Например с Азизой они прекрасно общались до той поры, пока Аглая не стала догонять ее по баллам. Шли почти вровень, перед предпоследним туром Шиловская опережала ее на одно очко. Но, наверное, для проекта, говорит Аглая, было нужнее, чтобы победила Азиза, а Аглая заняла лишь второе место.

Через некоторое время Шиловская уехала на съемки «Вурдалаков» по повести Алексея Толстого. Постановщик картины Сергей Гинзбург теперь один из ее самых любимых режиссеров. Кино, по мнению актрисы, получилось, дорогим, мощным и захватывающим. Съемки проходили в Крыму на фоне прекрасной природы, даже сорокаградусная жара и полученная травма не смогли испортить впечатления. В первой же любовной сцене с Константином Крюковым лошадь наступила Аглае на ногу. Гигантский синяк, стопа распухла, но обошлось без перелома. Крюкову повезло меньше: у него обнаружилась страшная аллергия на шерсть, Константину пришлось постоянно пить таблетки, поскольку сцен с животными было много.

Аглая Шиловская

На съемки «Вурдалаков» приехал Сергей Соловьев и сразу принял Аглаю такой, какая есть. Во время съемок Соловьев ей доверял, но случалось и недопонимание. В Крыму начали снимать в конце октября, было уже достаточно холодно. А Соловьев выбрал для героини Шиловской легкие сарафанчики. Вступилась за Аглаю мама, в результате она снималась в джинсах и свитере.

У Аглаи Шиловской уже есть любимый человек, актер, Федор Воронцов служит в Театре Вахтангова вместе с родителями, заслуженными артистами Михаилом Воронцовым и Еленой Ивочкиной. Так что у них тоже актерская династия. Шиловские назвали свою дочь Аглаей в честь героини Достоевского. Ей кажется хорошим знаком, что имя-отчество ее возлюбленного такие же, как у ее любимого писателя Федора Михайловича Достоевского.

Аглая Шиловская и Федор Воронцов

Пара встретилась в Щукинском училище, Федор учился на курс старше. Дружили, собирались одной компанией. По словам Аглаи, Федя ей нравился, но он рано женился, а женатые мужчины для нее табу. На ее глазах Федя обзавелся сыном, потом развелся, переживал, они стали теснее общаться. И вот уже пять лет вместе.

Шиловская уже с пятнадцати лет снималась, работала в театре, получала приличные деньги и хотя была несовершеннолетней, мечтала быть самостоятельной. А отец требовал, чтобы в одиннадцать вечера она возвращалась домой как штык. Ей же хотелось оставаться с Федором, и однажды она ушла к нему. Сначала был дикий скандал, но в результате, родители поняли, что у них все серьезно, и отпустили.

Пока Аглая с Федором живут в гражданском браке и хотят зарегистрироваться, только, когда появятся дети. Родители Аглаи ведь тоже поженились после того, как ее мама забеременела. Медовый месяц у Аглаи с Федором уже был, они съездили на Мальдивы.

Аглая Шиловская с родителями Ильей и Светланой Шиловскими и Федором Воронцовым

По словам Шиловской, Федор во многом идет ей навстречу, старается не ревновать, а радоваться ее успехам. При этом он как-то органично вписался в семью Шиловских и очень подружился с главой семейства. Федор очень сильно поддержал Аглаю после «Голоса». Когда она приехала в расстроенных чувствах, сразу подарил кота, Кунжут с ними уже два года.

Бывает так, что проекты у Шиловской идут один за другим, и на быт времени совсем не остается. Федя помогает и не предъявляет претензий. Он принимает Аглаю со всеми ее недостатками и сложным характером. Она очень привязалась к сыну Федора Матвею, он часто живет у них и считает своей семьей.

Аглае очень хочется поработать вместе с Федей и отцом. Сняться в фильме папы — ее давняя мечта. Сценарий давно написан, но пока нет возможности его реализовать.

Еще Аглая мечтает построить загородный дом с бассейном, чтобы там все могли вместе жить, творить и отдыхать. Она хочет, как можно больше времени проводить со своей семьей, ведь семья для нее все-таки важнее профессии.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00 [2 Голоса (ов)]

По теме

Свекр Аглаи Шиловской умер на следующий день после ее свадьбы

Аглая Шиловская рассказала о трагедии после свадьбы, и почему семь лет не выходила замуж.

Аглая Шиловская тайно зарегистрировала брак с Федором Воронцовым

Аглая Шиловская сыграла свадьбу с актером Федором Воронцовым. Пара долго готовилась к свадьбе. Невесте даже пришлось похудеть перед столь важным событием. Расписались актеры в одном из московских загсов.

Аглая Шиловская прошлась по судьям шоу «Голос» за унижение на сцене

Аглая Шиловская не смогла стерпеть унижения от судей шоу «Голос» и сказала все, что она думает о них.

https://z-aya.ru/index.php/sh/shilovskaya-aglaya/1...nykh-shou-i-lyubimom-cheloveke

|

Метки: шиловские |

Шиловский, Пётр Петрович |

Шиловский, Пётр Петрович

В Википедии есть статьи о других людях с фамилией Шиловский .

| Пётр Петрович Шиловский | |||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

|

|||||||

|

|||||||

| Предшественник | Николай Дмитриевич Грязев | ||||||

| Преемник | Михаил Иванович Зубовский | ||||||

|

|||||||

| Предшественник | Алексей Порфирьевич Веретенников | ||||||

| Преемник | Пётр Петрович Стремоухов | ||||||

|

|

|||||||

| Рождение | 12 сентября 1871 | ||||||

| Смерть | 3 июня 1957 (85 лет) Хердфордшир, Англия |

||||||

| Род | Шиловские | ||||||

| Отец | Пётр Степанович Шиловский (1829—1902) | ||||||

| Мать | Прасковья Фёдоровна, урожд. Лебедева | ||||||

| Супруга | Мария Николаевна, урожд. Брянчанинова (1887—1958, Англия) | ||||||

| Образование | |||||||

Пётр Петрович Шиловский ( 12 сентября 1871 — 3 июня 1957 , Херфордшир ) — русский государственный деятель, статский советник . С именем Петра Петровича Шиловского связано проведение юбилейных мероприятий, посвященных 300-летию дома Романовых , становление научно-краеведческого объединения «Общества изучения Олонецкой губернии» и начало издания журнала «Известия Общества изучения Олонецкой губернии». Пётр Петрович Шиловский получил известность и как талантливый инженер , изобретатель -самоучка, пионер гироскопической техники.

Шиловский, Пётр Петрович:

Биография

Происходил из дворянского рода Шиловских , владевшего подмосковным имением Глебово-Избище .Дед Петра Петровича — Степан Иванович Шиловский, надворный советник , более десяти лет был предводителем дворянства.Отец, Петр Степанович Шиловский — действительный статский советник , был членом Государственного Совета.

В 1892 году окончил Императорское училище правоведения , служил судебным следователем в Луге под Санкт-Петербургом и судьёй в Санкт-Петербургской губернии. Поступил на службу в Департамент герольдии Сената .

В 1894 году служил в канцелярии Первого департамента Сената. В этот период Пётр Петрович увлекается публицистикой и пишет острые статьи в прессе на правовые темы. В 1895 году назначен судебным следователем 1-го участка Лужского уездного округа Санкт-Петербургского окружного суда, в 1900 г. — товарищем прокурора окружного суда в Ревеле и Саратове , избирается почётным мировым судьёй по Петрозаводскому уезду . Затем за короткое время занимал посты: вице-губернатора в Уральске (1904), военного губернатора той же области (1905), Екатеринославского вице-губернатора (1906), Симбирского вице-губернатора (1907), а затем Костромского (1910—1912) и Олонецкого (1912—1913) губернатора [1] .

В 1905 году был пожалован в камер-юнкеры . В 1909 год получил патент на «Устройство для сохранения равновесия повозок или других находящихся в неустойчивом положении тел» в Англии , Германии , Франции и США [2] .В 1911 г. на выставке в Петербурге продемонстрировал действующую модель монорельсовой железной дороги с гиростабилизированным поездом, а в мае 1914 года на улицах Лондона — гирокар (гиростабилизированный двухколесный автомобиль). [3] [4]

1 мая 1913 года Шиловскому указом Сената утвержден почетным мировым судьей по Солигаличскому уезду Костромской губернии, 5 мая 1913 года П. П. Шиловскому, по ходатайству Костромского городского общественного управления, императором присвоено звание почетного гражданина города Костромы [5] . В июле 1913 года — уволен в отставку с поста Олонецкого губернатора.

В годы Первой мировой войны Шиловский разработал проект стабилизации корабельного орудия, действующая модель гироскопического успокоителя качки корабля, «ортоскоп» (гироскопический курсоуказатель), проверенный на яхте и на самолете «Илья Муромец» .

8 сентября 1919 г. П. П. Шиловский выступил с докладом на заседании Всероссийского совета народного хозяйства с докладом «О постройке гироскопической железнодорожной ветки Кремль — Кунцево».ВСНХ издает постановление о необходимости проведения опытной гироскопической железной дороги длиной 6 верст и поручает члену президиума Л. Б. Красину создать комиссию для подготовки постановления в жизнь и выдачи аванса на строительство.

П. П. Шиловский приобрёл широкую известность внедрением (1919 г.) и строительством (1921—1922 гг.) монорельсового железнодорожного пути Петроград — Детское Село (ныне Пушкин ) — Гатчина .В теоретическом основании монорельсовой железной дороги принимали участие известные ученые — И. В. Мещерский , П. Ф. Папкович , Н. Е. Жуковский [6] [7] .

За опытной дорогой было признано общегосударственное значение, а руководство строительством её поручено Всероссийскому совету народного хозяйства .Всего за один год, под руководством Шиловского, группа инженеров выполнила подробный рабочий проект дороги и поезда (Р. Н. Вульф, А. М. Годыцкий-Цвирко, В. Н. Евреинов, Р. А. Лютер, А. С. Шварц и др.).Поезд должен был состоять из двух вагонов и двигаться со скоростью 150 километров в час.Удалось проложить часть пути на расстояние около 12 километров, а петроградским заводам был передан заказ на постройку поезда.Однако работы, начатые летом 1919 года, постоянно замедлялись и были полностью прекращены в мае 1922 года из-за разрухи и нехватки средств.

В 1922 году эмигрировал в Великобританию, где продолжил работу в Sperry Corporation .В 1924 году он опубликовал монографию « Гироскоп : его конструкция и применение» [8] .

Скончался 3 июня 1957 в Херфордшире ( Англия ), прожив 85 лет.

Труды

- Шиловский П. Акты, относящиеся к политическому положению Финляндии. СПб., 1903

- P. P. Shilovski. The gyroscope: its practical construction and application, treating of the physics and experimental mechanics of the gyroscope, and explaining the methods of its application to the stabilization of monorailways, ships, aeroplanes, marine guns, etc.. — London, New York: E. & F. N. Spon, ltd.;Spon & Chamberlain, 1924. — 224 с.

Литература

- Н. А. Кораблёв, Т. А. Мошина. Олонецкие губернаторы и генерал-губернаторы: Биографический справочник. — Петрозаводск: «Строительный стандарт», 2012. — С. 116—123. — 140 с. — ISBN 5-87870-010-7 .

Ссылки на "Шиловский, Пётр Петрович"

- Д. М. Калихман ЗАБЫТЫЕ ИМЕНА: ДВЕ СУДЬБЫ В РАЗЛОМЕ РУССКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

- Работы Луи Бреннона по гироскопическим железным дорогам

- Русский монорельс

Примечания для "Шиловский, Пётр Петрович"

- ↑ ИЗОБРЕТАТЕЛЬ «ГИРОКАРА»

- ↑ SCHILOVSKY, P., 28, Dulwich Wood Park, London. May 31, 1933, No. 15695. Class 122 (v). Abstract of GB405513 405,513. Stuffing-box substitutes. (недоступная ссылка) (англ.)

- ↑ Владимир ПУШКАРЕВ Эти странные, странные, странные машины… Архивировано 7 сентября 2007 года. AUTO.ua N 10, ОКТЯБРЬ 2006

- ↑ Александр Варламов То ли буйвол, то ли бык, то ли тур Журнал МОТО

- ↑ Олонецкие губернские ведомости. 1913. 11 мая

- ↑ Двухколёсные монстры. Часть первая: Гирокар Шиловского Архивировано 19 сентября 2008 года.

- ↑ ЧУДО-ПОЕЗД ГУБЕРНАТОРА ШИЛОВСКОГО

- ↑ Олег Измеров ЗА ДАЛЕКОЙ ЗА НАРВСКОЙ ЗАСТАВОЙ

|

Метки: шиловские |

Проклятие рода Юсуповых |

https://zen.yandex.ru/media/history_russian/prokli...1ac133986100a95eb35f?from=feed

Проклятие рода Юсуповых

Считают, что княжеский род Юсуповых окружало множество легенд, в том числе весьма зловещих. Отчасти это связано с тем, что последним, кто носил эту фамилию в императорской России, был убийца знаменитого Григория Распутина.

Фантазёр и убийца Феликс не-Юсупов

Феликс Феликсович Юсупов уже не был потомком князей Юсуповых по мужской линии. Его отец, граф Феликс Феликсович Сумароков-Эльстон, женился на последней представительнице рода Юсуповых – княжне Зинаиде Николаевне. С Высочайшего соизволения ему было дозволено взять титул и фамилию своей жены.

Что к тому времени уже не осталось мужчин среди прямых потомков Юсуповых, тоже можно, при желании, считать проклятием. Но, как-никак, мужская линия Юсуповых существовала в России долго, более 300 лет. В то же время мужская линия Романовых пресеклась чуть более, чем через 100 лет после воцарения. Видимо, проклятие в адрес Романовых оказалось более действенным.

Сам Феликс Феликсович, актёр и фантазёр, великосветский скандалист, был известен своим эпатажным поведением и, по слухам, являлся гомосексуалистом. При этом он был женат на племяннице самого Императора Николая II. Впоследствии хвастался, что лично подложил Распутину яд, а когда увидел, что яд не действует, застрелил «старца». Феликса Сумарокова-Эльстона-Юсупова никакое «проклятие» не коснулось: он безбедно прожил в эмиграции до 80 лет.

По его словам, в фамильном дворце Юсуповых в Москве он якобы обнаружил подвал, в котором были прикованные к стенам скелеты. По его версии, это были следы забав его предка Иль-мурзы, состоявшего в Опричнине Ивана Грозного. Но дворец Юсуповых был построен уже в XVII веке.

Проклятие на пользу

Само проклятие состояло в том, что одному из Юсуповых было предречено, что все мужчины в роду, кроме единственного наследника, будут умирать не старше 26 лет.

Это проклятие обрушилось на Юсуповых вот за что. При Царе Фёдоре I Ивановиче Иль-мурзе, сыну Юсуф-мурзы, был пожалован городок Романов-Борисоглебский на Волге с окрестными деревнями. Иль-мурзе (и его потомству) было дозволено оставаться в магометанской вере, потому что Юсуф-мурзе некая ногайская старуха предрекла такое проклятие, если он или кто-то из его потомков изменит исламу и примет крещение.

Но спустя почти сто лет, в царствование Фёдора II Алексеевича, внук Иль-мурзы Абдул-мурза принимал у себя в имении Патриарха Иоакима. Был постный день, и на стол была подана рыба. Патриарх похвалил кушание, а Абдул-мурза возьми да и брякни: мой повар такой искусный, что смог приготовить гуся так, что его не отличить от рыбы. Разгневался Патриарх, нажаловался Государю.

Абдул-мурза испугался и стал думать, как ему отвратить гнев Государя. Ничего другого не надумал, кроме как стать православным. Забыл он про предостережение. За это Царь не стал отбирать у Дмитрия, как теперь звался Абдул-мурза, его владений. Но с тех пор у Юсуповых почти двести лет всегда оставался только один взрослый сын, который и наследовал все их владения.

Но можно ли назвать это тяжким проклятием? Ведь благодаря ему, владения Юсуповых не дробились, оставались в целости, и богатство рода приумножалось из поколения в поколение.

Фотоматериал использован из свободного доступа Яндекс

|

Метки: юсуповы |

Судьба приёмного сына Николая II |

29 декабря 2018

Судьба приёмного сына Николая II

Аромат Cuir de Russie от Channel относится к категории кожаных. Содержащий в себе ладан, можжевельник, он призывает услышать запах табака, запах кожи сапог и берёз.

Габриель Бонёр (Коко) Шанель

Коко Шанель сложила этот аромат в 1927 году в память об отношениях с Дмитрием Романовым, двоюродным братом Николая II.

Дмитрий был одним из немногих мужчин Романовых, кому удалось избежать смерти от рук новой российской власти. Его отец Павел, сын Александра II, был расстрелян в Петропавловской крепости. Сводный по отцу брат, 21-летний Владимир Палей, а также приемная мать Елизавета были убиты в числе других родственников под Алапаевском. Спасло Дмитрия, как ни странно, участие в убийстве Распутина.

Тело Григория Распутина, извлечённое из воды

За это предприятие он поначалу был помещен под арест в Петербурге, но общественная поддержка деятелей убийства одиозного друга царской семьи побудила Николая II выслать Дмитрия не только из столицы, но и направить на службу в Персию.

Если главной задачей Феликса Юсупова в убийстве Распутина было в первую очередь желание закрепить за собой образ героя-освободителя в народном сознании и войти с этим в историю, то Дмитрия Павловича сподвигли на участие совершенно иные мотивы.

Он был потомком Николая I, по отцовской линии (прямой потомок по мужской линии) и по материнской (внучка Константина Николаевича). Его мать умерла вскоре после родов, отец передал заботу о маленьком Диме и его сестре Марии семье своего брата. Дети жили 9 лет у Сергея Александровича до 1905 года, когда его, московского градоначальника у Никольской башни Кремля подорвал брошенной бомбой эсер Каляев. Революционер должен был совершить преступление на день раньше, но увидев в карете малолетних Дмитрия и Марию - он не решился на совершение. Супругой Сергея была Елизавета Федоровна, сестра императрицы.

Елизавета Фёдоровна с Марией и Дмитрием

После смерти мужа она ушла жить религиозной жизнью и детей на воспитание взял Николай II. Царя с супругой дети называли папой и мамой и стали полноправными членами семьи. Мария, как русская принцесса была выдана замуж за шведского принца. Но если этот брак был исключительно политическим и ни о какой любви молодых не шло речи, то у Дмитрия всё складывалось иначе.

Известный литератор императорский семьи Константин Романов (известный под псевдонимом К.Р.) рассказывал, что Николай назвал первых двух дочерей Ольгой и Татьяной по именам девушек-сестер из «Евгения Онегина». Но в отличии от литературных персонажей в царской семье старшей была Ольга. Именно у неё складывались отношения с Дмитрием Романовым.

Ольга была волевой, хорошо начитанной, рассудительной, играла на рояле, хорошо пела и по описанию фрейлины Вырубовой имела «чудные белокурые волосы, большие голубые глаза и дивный цвет лица, немного вздёрнутый нос».

Дмитрий был молодым офицером, его амбиции побуждали проситься воевать в Ливию на Итало-Турецкую войну. Не смотря на здоровье, с детства не вполне крепкое, активно занимался спортом, готовил олимпийскую сборную России на Играх 1912 года, более того сам принимал в них участие в качестве атлета.

У молодых были искренняя влюбленность. Более того, этот брак сулил Дмитрию большие перспективы. Наследник Алексей был очень болезненным, а Ольга даже рассматривалась Николаем для передачи ей власти, в частности во время его болезни тифом. Учитывая эти моменты, а также сугубую монаршую потомственность самого Дмитрия - будущее могло оказаться очень интересным.

Дата помолвки назначена была 6 июня 1912 года. Но вмешался Григорий Распутин. Его речи возымели силу в сердце императрицы, и она расстроила планы. Николай не смог или не захотел смочь изменить это.

Дмитрий посвятил себя военной службе и даже отличился во время Первой Мировой и награжден орденом за результативные разведывательные действия. В другие серьезные отношения он тогда не вступал. Не стоит удивляться, что планы Феликса Юсупова по устранению разрушившего планы молодого князя Григория Распутина нашли понимание и готовность к сообществу.

Вероятно, имела место и обида на императора и его супругу. Уже будучи в Персии и узнав о Февральской революции, Дмитрий открыто высказал поддержку произошедшему и направил Львову письмо:

«Заявляю свою полную готовность поддерживать Временное правительство. Ввиду появившихся в газетах сообщений о принятом будто бы Временным правительством по отношению ко мне решения касательно моего возвращения в Россию, и не имея лично никаких данных, подтверждающих или отвергающих это, очень прошу, если найдется возможность, не отказать сообщить, совпадают ли эти сообщения с действительным решением Временного правительства».