Суворовский проспект. Таврическая и Тверская улицы |

Аркадий Векслерi / Тамара Крашенинниковаi / Александр Умняковi / Литагент Центрполиграфi

Книга: Суворовский проспект. Таврическая и Тверская улицы

Дом № 5

Дом № 5

В собственном доходном доме архитектора А.С. Хренова, построенном им в 1908–1909 гг., в 1913–1917 гг. жили: графы Зарнекау – Аграфена (или Агриппина) Константиновна и ее дети в морганатическом браке с принцем Константином Петровичем Ольденбургским Алексей, Николай, Петр и Нина, записанные по отчеству, как и мать, Георгиевичами (в 1908–1912 гг. жили в доме № 35), члены IV Государственной думы Иван Николаевич Ефремов (депутат от Области войска Донского), Александр Георгиевич Лелюхин (депутат от Смоленской губ.), действительный статский советник Петр Алексеевич Неклюдов (депутат от Харьковской губ.) и его жена Елизавета Михайловна (урожд. Мартынова, дочь полтавского губернатора), управляющий делами Железнодорожного пенсионного комитета Николай Михайлович Левшин и вдова штабс-капитана Анна Николаевна Левшина, директор правления Товарищества Петроградского вагоностроительного завода, председатель правления Российского транспортного и строительного общества, член попечительного совета курсов эксплуатации дорог купец 1-й гильдии (в 1917 г. – действительный статский советник) Манус и его жена Клара Абрамовна, князь Тимур Дмитриевич Накашидзе и княгиня Екатерина Константиновна Накашидзе, князь Сергей Петрович Урусов и его жена, княгиня Елизавета Сергеевна Урусова, чиновник III округа Петербургского акцизного управления надворный советник Александр Васильевич Фрейганг и поручик Андрей Андреевич Фрейганг.

Аграфена Константиновна Зарнекау

А.К. Зарнекау (1855–1926), урожденная княжна Джапаридзе, в 14 лет стала второй женой князя Тариела Дадиани. В 1881 г. на представлении «живых картин» по поэме Шота Руставели «Витязь в тигровой шкуре» увидел 26-летнюю красавицу Аграфену Дадиани 30-летний принц Константин Петрович Ольденбургский, влюбился со всей страстью своей романтической натуры и увел ее у мужа. Бытует несколько историй, рассказывающих, как это произошло. В одной говорится, что князь Дадиани погряз в долгах, а принц помог ему с ними расплатиться, в другой – что княгиня была проиграна в карты. В общем, она была отпущена мужем. Бракоразводный процесс произошел очень быстро, и в октябре 1882 г. Аграфена вышла замуж за принца Ольденбургского, но так как брак был морганатическим, то великий герцог Ольденбургский даровал ей и всему ее потомству от принца Ольденбургского титул графов Зарнекау, по названию местности в Голштинии, владельцами которой они становились. И все ее дети стали родственниками императорской семьи, так как сам принц Ольденбургский был правнуком императора Павла Петровича.

Жили принц Константин Ольденбургский и графиня Аграфена Зарнекау в Кутаиси, где у принца был дворец, и где родились все их шестеро детей: в 1883 г. первенец Александра, в 1884 г. – Екатерина, в 1885 г. – Николай, в 1887 и 1889 гг. – Алексей и Петр, и в 1892 г. – младшая Нина.

После смерти императора Александра III Ольденбургские-Зарнекау перебираются в Петербург. С 1895 г. живут в доме жены надворного советника Марии Петровны Слепушкиной на углу Александровского и Кронверкского пр. № 2/81, а после смерти мужа домовладелицы в 1898 г. принц Ольденбургский приобретает дом в собственность (дом не сохранился, на его месте на нынешнем пр. Добролюбова, 2, в 1950–1959 гг. по проекту архитектора Н.М. Назарьина построен жилой дом в архитектуре сталинского неоклассицизма). После скоропостижной смерти мужа в 1906 г. графиня Зарнекау, оставляя за собой дом на Александровском проспекте, переселяется с детьми в дом № 35 на Таврическую улицу (тогда дом числился под № 25), а в 1913-м – в дом № 5. Графиня А.К. Зарнекау умерла в Кисловодске 10 октября 1926 г.[491]

Иван Николаевич Ефремов (1866 – после 1933) – дворянин, масон, крупный помещик Области войска Донского. По окончании в 1890 г. физико-математического факультета Московского университета состоял мировым судьей, попечителем гимназии на Дону. Член I, III и IV Государственных дум; участвовал в создании партии Мирного обновления (1906 г.), близко примыкавшей к «октябристам». Был организатором Межпарламентского общества мира, участвовал в международных парламентских конгрессах, член Центрального бюро Межпарламентского союза мира. Один из организаторов Прогрессивной партии. В III и IV Государственных думах лидер фракции прогрессистов и член Совета старейшин, член Бюро Прогрессивного блока. В ответ на отказ кадетов в октябре 1916 г. включить в основу тактики, предложенной Прогрессивному блоку, лозунг «Ответственного министерства» часть прогрессистов во главе с Ефремовым заявила о своем выходе из блока. В конце 1916 – начале 1917 г. вместе с А.Ф. Керенским, Н.В. Некрасовым, М.И. Терещенко, А.И. Коноваловым выступал за организацию масс, за более решительную борьбу с правительством не только в Думе, но и при посредстве общественных организаций.

Иван Николаевич Ефремов

В ходе Февральской революции 1917 г. избран членом Временного Комитета Государственной думы. Участник акта передачи власти Временному правительству. С 5 мая член Особого совещания Временного правительства по подготовке Положения о выборах в Учредительное Собрание. В середине марта входил в состав комиссии по выработке программы Республиканско-демократической партии; затем при распаде Прогрессивной партии и ее объединении с Радикально-демократической партией председатель ЦК партии (до сентября). Во время июльского кризиса на заседании Временного Комитета Государственной думы выступил с резолюцией Российской Радикально-демократической партии о необходимости сохранения коалиции, против развязывания гражданской войны. Считал, что «буржуазные партии не имеют права в такое тяжкое время умывать руки и устраняться от власти, как бы она тяжела ни была». 11 июля назначен министром юстиции Временного правительства; стремился проводить линию на невмешательство политики в деятельность судебных учреждений; на совещании в Министерстве 20 июля распорядился подготовить закон, карающий депутатов Советов в случае захвата власти. 21 июля, стремясь получить согласие на включение кадетов в состав правительства, по примеру Керенского Ефремов подал заявление об отставке. С 24 июля – министр государственного призрения и председатель Малого Совета министров (Совета товарищей министров). С 25 сентября чрезвычайный посланник и полномочный представитель Временного правительства в Швейцарии. После Октябрьской революции не признал новую власть, отказался подчиниться Наркомату иностранных дел, способствовал высылке швейцарским правительством полномочного представителя РСФСР Якова Берзина, присоединению Швейцарии к дипломатической блокаде страны, которую покинул, оставшись в Берне. В эмиграции входил в правое крыло группы П.Н. Милюкова. С 1926 г. эксперт по российским делам правительства Швейцарии.

А.Г. Лелюхин (1862 – после 1920) – действительный статский советник, крупный землевладелец. Окончил Московский лицей цесаревича Николая и юридический факультет Московского университета. Многолетний юхновский уездный предводитель дворянства Смоленской губернии, земский гласный. Видный деятель народного образования, участвовал в разработке программ для народных школ. В Думе примкнул к фракции октябристов; после раскола фракции, в котором принимал активное участие, оказался в итоге не у дел и вошел в группу беспартийных. С 17 марта 1917 г. комиссар Временного комитета Государственной думы и Временного правительства в 5-й армии Северного фронта, с 1 апреля – в 7-й Уральской дивизии в Минске. С 3 мая заместитель члена Думы В.П. Басакова в Особом совещании для изготовления проекта Положения о выборах в Учредительное собрание (от партии центра). С августа 1917 г. член Всероссийской комиссии по делам о выборах в Учредительное собрание.

П.А. Неклюдов (1867 – после июня 1918) – потомственный дворянин, помещик Волчанского уезда. Родился в Харькове[492]. В 1893 г. окончил юридический факультет Петербургского университета с дипломом I степени. Служил в Канцелярии прошений, на высочайшее имя приносимых. В 1893–1895 гг. – чиновник особых поручений при воронежском губернаторе. С 1895 г. служил в Министерстве финансов, занимая должности столоначальника, чиновника особых поручений, представителя министерства на Петербургской фондовой бирже. С 1900 г. уполномоченный от Министерства финансов при Донском земельном банке. В то же время занимал выборные должности в земских организациях: с 1895 г. гласный Волчанского уездного, с 1898-го – Харьковского губернского земств. Почетный мировой судья. С 1912 г. депутат дворянства. Член Волчанского уездного училищного совета. Основал в Таганроге и Харькове отделы Императорского Российского общества плодоводства.

П.А. Неклюдов

В 1907 и 1912 гг. общими составами выборщиков Харьковского губернского избирательного собрания избирался в III и IV Государственную думу. В III Думе вошел во фракцию «Союза 17 октября». Состоял членом шести комиссий: по местному самоуправлению (с 19 ноября 1908 г. ее секретарь), распорядительной (с 28 мая 1908 г. товарищ председателя), по народному образованию, по государственной обороне, финансовой, об упорядочении вывозной хлебной торговли за границу. В IV Думе возобновил участие во фракции октябристов, а после ее раскола примкнул к фракции земцев-октябристов. Состоял секретарем 4-го отдела Думы и членом восьми комиссий: по народному образованию, по местному самоуправлению с 1-й сессии товарищ председателя), о путях сообщения, распорядительной, по направлению законодательных предположений, продовольственной, по рабочему вопросу Докладчик комиссий о путях сообщения, по народному образованию, по местному самоуправлению.

В 1912 г. товарищ председателя Аэроклуба; в 1913 г. председатель спортивного комитета Аэроклуба. Председатель комитета по сбору пожертвований на создание воздушного флота. В годы Первой мировой войны уполномоченный председатель Особого совещания для обсуждения и объединения мероприятий по продовольственному делу (с 1915 г.). Председатель правления и директор-распорядитель Уральского акционерного общества взрывчатых веществ. После февраля 1917 г. сотрудничал с Временным правительством; вошел в состав созданного им Комиссариата для охраны художественных ценностей. После октября 1917 г. остался в Советской России, последние упоминания о нем относятся к июню 1918 г.

С.П. Урусов (1859–1918) был восьмым ребенком в многодетной семье камергера императорского двора, действительного статского советника, князя Петра Александровича Урусова и его жены Екатерины Николаевны (урожд. Сипягиной), фрейлины императрицы Марии Александровны. По окончании Пажеского корпуса и Николаевского кавалерийского училища служил в 4-м Псковском лейб-драгунском полку, по выходе в отставку из которого в 1883 г. составил и издал книгу по истории полка[493]. В 1880-х гг. С.П. Урусов издает книги по животноводству, составленные преимущественно на основе ведения вместе с братьями Александром, Владимиром и Николаем унаследованного от родителей богатого хозяйства в Екатеринославской губернии и посвященные крупному рогатому скоту, свиноводству, птицеводству, отдельным вопросам общего животноводства. В начале 1890-х гг. С.П. Урусов поступает на службу в департамент земледелия Министерства земледелия и государственных имуществ и быстро продвигается по служебной лестнице: в 1895 г. – коллежский асессор, в 1901 г. – коллежский советник, чиновник особых поручений V класса при министре земледелия и государственных имуществ, старший специалист по животноводству при департаменте земледелия, член Зоотехнического бюро промысловой зоологии Ученого комитета министерства, член совета Главного управления Государственного коннозаводства, в 1904–1909 гг. статский (в 1907 г. – действительный статский) советник, инспектор сельскохозяйственной части Министерства земледелия и государственных имуществ и представитель министерства в Главном управлении Государственного коннозаводства, член Ученого комитета министерства, в 1907 г. член правления Общества взаимной помощи, член совета Общества улучшения народного труда в память царя-освободителя Александра II, редактор отдела сельского хозяйства газеты «Сельский вестник»; в 1909 г. удостоен звания шталмейстера императорского Двора. В 1915 г. он становится чиновником особых поручений при министре внутренних дел, редактором газеты «Правительственный вестник». Основное внимание С.П. Урусов всегда уделял коневодству, которому посвящено большинство его работ. Главной среди них можно назвать поистине капитальный труд «Книга о лошади», которая выдержала три издания при жизни автора и переиздана в наше время.

Князь Урусов является одним из составителей «Полной энциклопедии русского сельского хозяйства» в 12 томах (1900–1912) – издания, по качеству излагаемого материала до сих пор не имеющего себе равных не только в нашей стране, но и за ее пределами. Ко времени работы над энциклопедией относится появление у князя выраженного интереса к козоводству, что отражено в его энциклопедической статье «Разведение коз», из которой, кроме всего прочего, видно, что автор имеет довольно солидный практический опыт в козоводстве и занимается этим уже несколько лет. При поддержке императорского дома князь Урусов учредил Российское общество козоводства, где всегда оставался председателем. Он вел очень активную деятельность, направленную на ввоз племенных коз разных пород из-за границы, на организацию племенного дела в отечественном козоводстве, на организацию эффективной и плодотворной работы самого Российского общества козоводства.

Таврическая ул., 5. 1930-е гг.

С началом Первой мировой войны князь Урусов назначается начальником Главного управления по делам печати, при этом исполняя и упомянутые выше прежние должности. Однако и в это тяжелое время он пишет и издает новые книги по коневодству Кроме того, он является автором огромного количества статей в периодической печати, посвященных животноводству, агрономии, кормопроизводству и сельскому хозяйству в целом.

Императрица Александра Федоровна дает самую высокую характеристику личности князя Сергея Петровича Урусова, отмечая его преданность императору, религиозность, человеческие качества и прекрасные отзывы о нем самых близких царю людей.

Князю Урусову было суждено разделить участь императора Николая II. Летом 1918 г. по инициативе, исходившей от членов Чрезвычайной комиссии Северного Кавказа по борьбе с контрреволюцией, саботажем и спекуляцией тов. Рубина, Стельмаховича, Рожанского, Дунаевского и др., на Кавказских Минеральных Водах стали арестовывать представителей дворянства и офицерства. Князя С.П. Урусова арестовали в Ессентуках 11 сентября, вместе с другими заключенными представителями высшей знати и офицерства он содержался в Новоевропейской гостинице в городе Пятигорске. В ночь с 18 на 19 октября 1918 г. князя С.П. Урусова зверски убили вместе с 58 другими заключенными, выводимыми на кладбище к специально вырытой яме, возле которой их убивали без применения огнестрельного оружия: шашками, штыками и ружейными прикладами. Среди убитых были такие знаменитости, как генерал Рузский, генерал князь Багратион-Мухранский, контр-адмирал граф А.П. Капнист и др., а также родной брат Сергея Урусова Николай Петрович, член Государственного совета, учредитель одного из отделов Российского общества коннозаводства.

В 1930–1940-х гг. здесь жили: бывший заместитель управляющего треста Ленгосторф Иосиф Андреевич Карманский[494] (кв. 11), Петр Иванович Королев и его жена (кв. 35), Анатолий Георгиевич Кустов (кв. 42), управляющий трестом Ленгосторф Анатолий Исаакович Лейтман и его жена Агнесса Самуиловна Гайцхоки[495] (кв. 42), заместитель председателя Ленинградского областного комитета по делам физкультуры и спорта Илья Михайлович Сайкин[496] (кв. 6), начальник турбинного цеха завода им. Ленина Юлия Борисовна Тартаковская[497] (кв. 32), мастер металлоцеха Московского райпромкомбината Иосиф Иосифович Чупко[498] (кв. 9).

П.И. Королев (1915–1943) – уроженец дер. Сурка Гагинского у. Нижегородской губ. Призван в Красную армию Смольнинским РВК. Старший сержант, командир минометного отделения 247-го отдельного пулеметно-артиллерийского батальона 79-го укрепленного района. Убит 20 ноября 1943 г. прямым попаданием снаряда в землянку. Похоронен на братском кладбище на Пулковских высотах в 100 м южнее перекрестка дороги Ленинград – Пушкин – Гатчина[499].

А.Г. Кустов (1922–1943) призван в Красную армию Смольнинским РВК. Выпускник Танкового училища. Гвардии лейтенант, командир взвода танков Т-70 33-й танковой бригады. Погиб в бою 28 августа 1943 г. Похоронен на окраине дер. Борисово в Севском р-не Орловской обл.[500].

В годы блокады Ленинграда погибло около 40 жителей этого дома.

В 1980-х гг. здесь в квартире № 16 жил писатель Леонид Борич (Иона Борисович Циприс), член Союза писателей СССР с 1980 г.). Родился 12 мая 1938 г. в городе Вознесенске Одесской области в семье служащего. Окончил Военно-морскую медицинскую академию в Ленинграде, служил начальником медицинской службы на дизельных и атомных подводных лодках, врачом в Кронштадте. В 1966 г. в альманахе «Молодой Ленинград» напечатана его первая повесть «Здравствуйте, море!». Автор книг «С утра до утра: Роман и повесть» (Л., 1977); «Случайные обстоятельства: Романы» (Л., 1986); «Третье измерение: Роман» (Владивосток: Дальневосточное изд-во, 1989); «Из жизни пишущих машинок: Записки коллекционера» (СПб.: Атос, 1994). С 1998 г. живет в Германии. Печатается в журнале «Литературный европеец».

Оглавление статьи/книги

- Дом № 1

- Дом № 3

- Дом № 5

- Дом № 7

- Этюд о Алексее Михайловиче Ремизове

- Дом № 9

- Дом № 11

- Этюд о Иване Григорьевиче Щегловитове

- Этюд о протоиерее Владимире Спасском

- Дом № 13 / Кирочная ул., 45

- Дом № 15 / Кирочная ул., 52

- Дом № 17

- Этюд об адмирале Дмитрии Сергеевиче Арсеньеве

- Этюд о князе Багратионе

- Дом № 19

- Этюд о генерале Алексее Николаевиче Куропаткине

- Дом № 21

- Дом № 25

- Дом № 27

- Этюд о Павле Николаевиче Назимове

- Дом № 29

- Дом № 31–33

- Дом № 35 / Тверская ул., 1

- Этюд о Вячеславе Ивановиче Иванове

- Дом № 37 / Тверская ул., 2

- Дом № 43

- Дом № 45 / Таврический пер., 1–3

- Этюд о Василии Акимовиче Харламове

Реклама

Похожие страницы

- № 102 Дом Змеевых

- № 65 Дом Г.Г. Блокка

- № 98 Дом Лопатиных

- Испанский королевский дом

- № 72 Дом М.В. Воейковой

- № 84 Дом Д.Е. Бенардаки

- № 110 Дом Змеевых

- № 53 Дом А.Г. Чадаева

- Невский проспект. Дом за домом

- № 57 Дом Ремесленного училища цесаревича Николая (гостиница «Невский Палас»)

- № 114 Дом Семьянова (Торгово-офисный комплекс «Невский центр»)

- № 88 Дом О.П. Кушелевой

-

» Основные разделы

- Главная

- Публикации

- Отели и гостиницы всего мира

- Аэропорты и вокзалы

- Информация о странах

- Каталог организаций

- Литература

- все книги

- все авторы

- Популярные книги

- Дом № 1

- Дом № 3

- Дом № 5

- Дом № 7

- Этюд о Алексее Михайловиче Ремизове

- Дом № 9

- Дом № 11

- Этюд о Иване Григорьевиче Щегловитове

- Этюд о протоиерее Владимире Спасском

- Дом № 13 / Кирочная ул., 45

- Дом № 15 / Кирочная ул., 52

- Дом № 17

- Этюд об адмирале Дмитрии Сергеевиче Арсеньеве

- Этюд о князе Багратионе

- Дом № 19

- Этюд о генерале Алексее Николаевиче Куропаткине

- Дом № 21

- Дом № 25

- Дом № 27

- Этюд о Павле Николаевиче Назимове

- Дом № 29

- Дом № 31–33

- Дом № 35 / Тверская ул., 1

- Этюд о Вячеславе Ивановиче Иванове

- Дом № 37 / Тверская ул., 2

- Дом № 43

- Дом № 45 / Таврический пер., 1–3

- Этюд о Василии Акимовиче Харламове

-

» Оглавление книги

- Очерк первый Пески – Рождественская часть– Смольный район

- Очерк второй Суворовский проспект от Невского до 9-й Советской и улицы Моисеенко

- Очерк третий Суворовский проспект от 9-й Советской до Кирочной улицы

- Очерк четвертый Суворовский проспект от Кирочной улицы до площади Пролетарской Диктатуры

- Очерк пятый Таврическая улица

- Очерк шестой Тверская улица

- Сноски из книги

- Содержание книги

- Популярные страницы

|

Метки: санкт-петербург |

Жила-была одна дворянская семья... |

Жила-была одна дворянская семья...

Истории фамильных фотографийhttp://www.ug.ru/archive/31468

| Отчего-то не сразу автор решился на публикацию настоящего наброска, когда снова открыл запыленный старинный альбом с доброй сотней фамильных снимков, сделанных большей частью еще в дореволюционной России. Почему так случилось? ...Пытливый читатель, пожалуй, согласится с верным мнением о том, что так непросто писать о родных или близких знакомых: чувство такое, что саднит не зажившая еще рана. Однако время зовет - и теплотой, и болью переполняется сердце автора, когда он набрасывает эти скупые несколько строк. Почему спрашивается. |  Сергей Лебедев Сергей Лебедев |

Человек обязан быть счастлив.

Л.Н.Толстой

Не так давно я простился с этими прекрасными людьми, носителями сиятельной и гордой фамилии. Они ушли от нас в лучший мир. Знаменитая династия пресеклась. Их вроде бы нет рядом с нами. И что с того? Ведь гражданский долг зовет рассказать историческую правду о благородной фамилии, родство с которой сделало бы честь любому русскому человеку. Так кто же они, эти дворяне?

На нас с фотографии смотрит своими лучезарными и задумчивыми глазами миловидная барышня, одетая в воздушное платье, с колье из речного жемчуга на высокой шее, с раскрытым веером в руке. Зовут барышню Любовь Николаевна, а по-домашнему - Лелькой. Она проживает в богатом имении отца-генерала под Киевом. У знатных дворян Мерклингов много десятин пахотной земли как на Украине, так и в Прибалтике и Польше. Все есть, только титула нет!

На снимке мы видим семью боевого генерала от кавалерии Николая Ивановича Мерклинга, героя Русско-турецкой войны и бухарского похода. Генерал вальяжно сидит на деревянных ступенях старого господского дома в своем имении в местечке Ромны под Киевом вместе с юнкером-сыном, на кресле уютно устроилась жена, а у колонны с книгой степенно стоит красавица-курсистка Лелька.

Породниться с семьей генерала почитается за честь любому шляхтичу. Ведь согласно родословной доблестные шевалье Мерклинги, отъехавшие в начале XVIII века из Франции в Литву, ведут свой род от первой королевской династии во Франкском государстве - Меровингов. Но выйдет милая барышня замуж по первой любви... за разорившегося остзейского графа Владимира Ивановича Келлера, молодого обрусевшего немца приятной внешности и твердых нравственных принципов, зачастившего в их замок под Варшавой и наверняка приглянувшегося ее отцу. И как прекрасно юный офицер умеет ухаживать за их дочерью! Как танцевал вальс с их Лелькой на балу у наместника! А бедность не порок: деньги приходят и уходят. К тому же генерал совсем не скуп на приданое для красавицы-дочери.

Секрет скорой свадьбы прост - генерал хорошо знает аристократов Келлеров, к тому же вот-вот корнет отбывает в свой 55-й драгунский полк в Финляндию. Стоит поторопиться с венчанием! На свадьбу молодой граф подарит Лельке прелестную - краковской выделки - брошь, на которой из бриллиантов будут слеплены римские цифры «XX»: в день венчания Лельке исполнится двадцать! Даже разница в вероисповедании не станет препятствием для их союза! Со снимка нам улыбается уверенный в себе кавалерист, чистый взгляд которого устремлен куда-то далеко, возможно, вперед, к большому и непременному счастью! Представьте себе: он любит и любим. Что еще надо для счастья?..

Графская семья Келлеров, больших собирателей предметов старины и нумизматов, по праву считается близкими знакомыми Пушкина. Действительный статский советник Егор Егорович Келлер (1765-1838), академик истории и археологии, как начальник I отделения Эрмитажа, помнится, знакомил Александра Сергеевича в марте 1832 года с библиотекой Вольтера в Эрмитаже. Сын его, Дмитрий Егорович, чиновник канцелярии Военного ведомства России, сблизится с поэтом как переводчик дневника генерала Патрика Гордона, сподвижника Петра I в начале его славных дел. Знакомство их, кажется, состоялось 17 декабря 1836 года на балу у генерал-майора барона Егора Федоровича Мейендорфа, в Санкт-Петербурге, в казармах лейб-гвардии Конного полка, ныне бульвар Профсоюзов. Последняя встреча - у самого Пушкина «недели за три» до смерти поэта...

В смутное время Гражданской войны в России семью графа Владимира Ивановича Келлера (встречается написание как Кёлер) было принято называть не иначе как «красной» или «комиссарской». Хотя тот был всего лишь военспецом на должности начальника дивизии. В большевистской партии не состоял. Просто честно выполнял свой офицерский долг, как понимал его, служа центральной, рабоче-крестьянской советской власти...

Кстати, кем же Келлеры приходились семье Чебышевых, к коей принадлежать мне выпала честь? Дальней родней по линии дворян Ермоловых, Пущиных и Давыдовых. Их называли в семье «дворянская фронда» или «вечные бунтари». В семье Чебышевых, как известно, особенно был обожаем один из Давыдовых, генерал-лейтенант, поэт и партизан Денис Васильевич! Впрочем, сближали наши старомосковские семьи не только родовые корни, но и особое чувство благоговейной памяти и вдохновенного восторга перед жертвенным подвигом лучших из дворян на Сенатской площади 14 декабря 1825 года. (Правда, в наши дни как-то стало немодно и неактуально о декабристах писать: современные историки отчего-то взяли и соединили всех их с масонскими ложами, а затем отмели в сторону. Но как же забыть их весомый вклад в борьбу за отмену крепостного права и республиканский строй в России?)

Итак, несколько слов о декабристах. Со стороны Чебышевых это прежде всего поручик лейб-гвардии Финляндского полка Евгений Петрович Оболенский (1796-1865), князь и декабрист; со стороны графов Келлеров их целое созвездие: отставной полковник Василий Львович Давыдов (1793-1855), один из лидеров Южного общества; подполковник лейб-гвардии Гродненского гусарского полка Михаил Сергеевич Лунин (1787-1845), человек-легенда декабристского движения, наконец, отставной поручик и коллежский асессор Иван Иванович Пущин (1798-1859), ближайший лицейский друг Александра Сергеевича Пушкина, а также (как бы не забыть!) внук Екатерины II граф Василий Алексеевич Бобринский (1804-1874), бравый корнет лейб-гвардии Гусарского полка, член Южного общества, впоследствии Тульский губернский предводитель дворянства...

Приведенные выше сведения почерпнуты автором из известного биографического справочника «Декабристы» под редакцией академика Н.В.Нечкиной, вышедшего в 1988 году. Оттуда же мы узнаем, что Лев Васильевич (1837-1896), сын Василия Львовича Давыдова, родившийся в сибирской ссылке, в 1860 году женится на сестре великого русского композитора Петра Ильича Чайковского. А их внучка, по фамилии Мерклинг, потом выйдет замуж за кавалериста и обедневшего аристократа Владимира Ивановича Келлера. Одна из дочерей графов Келлеров, Любовь, 25 октября 1929 года выйдет замуж в свою очередь за малоизвестного инженера Николая Ефимовича Тарасова, другая же, Ольга, останется незамужней. Автор приводит читателю метрическую запись о рождении Ольги Владимировны Келлер, одной из сестер:

«Выпись из метрической книги

Часть первая о родившихся в 1906 году,

Выданная священником церкви 20-го драгунского Финляндского полка №23 18 июня 1908 года

г. Вильманстранд Выборгской губернии.

Младенец женского пола

Месяц и день рождения: 5 октября 1906 года

Месяц и день крещения: 11 ноября 1906 года

Имя: Ольга

Звание, имя, отчество и фамилия родителей и какого вероисповедания:

Поручик 55-го драгунского Финляндского полка Владимир Иванович Келлер, евангелического-реформаторского вероисповедания, и законная жена его Любовь Николаевна, православного вероисповедания.

Звание, имя, отчество и фамилия восприемников:

Состоящий в отставке Генерал от Кавалерии Николай Иванович Мерклинг и жена командира Ольвиопольского драгунского полка, полковника - Ольга Николаевна Толпыго.

Полковой священник Сергей Сабинин...»

На фотографии тех лет на руках графини Любови Николаевны Келлер мы видим ее годовалую дочь Оленьку, а рядом с ней стоят старшие дети: дочь Люба и сын Володя. Снимок сделан в студии г. Вильманстранда под Выборгом летом 1907 года.

Как служил наш сиятельный драгун? Прилежный граф на хорошем счету у начальства и делает прекрасную карьеру. К 1910 году он уже ротмистр, через три года - полковник. Наверное, мечтает о генеральских погонах, как у тестя.

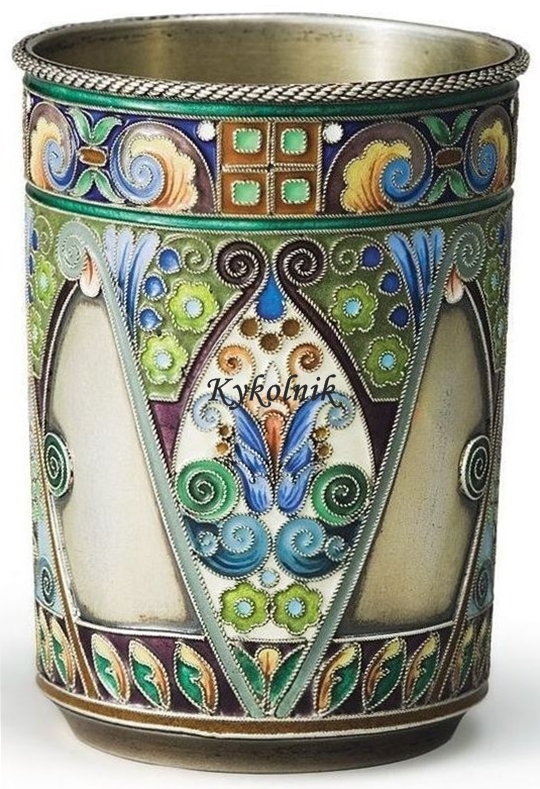

Сохранился приз за III место в Петербургском конкуре за 1909 год - серебряная стопка - подарок государя Николая II драгунскому штабс-ротмистру графу Келлеру с именной надписью на серебре, торжественно врученный тому при личной аудиенции.

Бравый полковник от кавалерии Владимир Иванович Келлер отличится на полях сражений германской войны, где будет ранен и награжден несколькими царскими орденами за доблесть. В Гражданскую войну будет служить военспецом у красных, конкретно - на Восточном и Южном фронтах. Еще раз ранен. Потом контужен. Назначения, правда, обходят его стороной. Командует отдельным отрядом, дивизионом, полком. Преподает. Наконец получит должность начдива.

Это произойдет в самый разгар молниеносной и бескровной операции по ликвидации одного из крупных антисоветских военных мятежей белоказаков на Южном Урале в 1920 году. Случилось во время польской кампании страшное: на другой стороне России, под далеким Оренбургом, целая полноценная дивизия РККА с несколькими броневиками, несколькими орудиями и даже аэропланом вдруг восстала... и устремилась во главе с комдивом на соединение с двумя полками уральских белоказаков. Курсантов Уфы, Казани, Оренбурга, несколько мелких частей срочно соединили в отдельный сводный отряд под командованием военспеца Келлера, чтобы предотвратить опасность возникновения нового фронта.

Владимир Иванович применил новую тактику боя: пошел на известный риск, внезапно атаковав перед самым рассветом повстанцев на хуторах с ходу и с нескольких сторон малочисленными группами конницы без поддержки пехоты, остальные курсанты на телегах и тачанках блокировали хутора. Повстанцы не ожидали такого дерзкого налета и большей частью сдались, раскаялись и... были присоединены к отряду курсантов. В другом бою бывший царский полковник, умело маневрируя уже превосходящими силами, полностью разгромил подошедшие части белоказаков...

«Выписка из приказа 3 Оренбургской Кавалерийской Школы 19 июня 1921 г. №41

П.3.

Сегодня отбывает к месту нового служения бывший командир дивизиона и заведующий строевым обучением вверенной мне школы тов. Владимир Иванович Келлер. Расставаясь с Владимиром Ивановичем, я считаю своим нравственным долгом отметить ту громадную работу, которая была произведена им. О боевой деятельности Владимира Ивановича говорить не приходится, она проходила у всех на виду. Получением почетной Революционной награды, Красного Штандарта, мы в большей мере обязаны ему, как достойному руководителю и начальнику лихих Борисоглебцев, работавших с ним на подавлении Сапожкова...

Подлинный подписали:

Начальник курсов Окунев

Комиссар Григорьев»

На групповом снимке Владимир Иванович среди своих питомцев, выпускников 3 Оренбургской Кавалерийской Школы, накануне отъезда в Москву летом 1921 года.

За операцию по ликвидации крупного мятежа бывшего комдива Сапожкова на Южном Урале бывший царский полковник, забывший о своем графском титуле, из рук самого Михаила Фрунзе получит орден Боевого Красного Знамени, о чем имеется соответствующий правительственный документ. Получится так, что награда найдет своего героя четыре года спустя. Огласим постановление полностью:

«Российская Социалистическая Федеративная Советская Республика

Революционный Военный Совет Республики

* * *

По уполномочию Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета Советов Рабочих, Крестьянских, Казачьих и Красноармейских Депутатов Революционный Военный Совет Республики постановил воина Рабоче-Крестьянской Красной Армии б. завед. строев. обучением 3 Оренбургских кавкурсов - КЕЛЛЕРА Владимира Ивановича за отличие в бою против врагов Социалистического Отечества в июле, августе 1920 года у д.д. Семеновки и Талкудук наградить знаком ордена «Красное Знамя» - символом мировой социалистической революции.

Знак ордена «Красное знамя» носится на груди.

В удостоверение изложенного и выдана настоящая грамота.

Заместитель Председателя Революционного Военного Совета Республики

М.Фрунзе

№ 2225

19 августа 1924 года.

г. Москва

(Приказ РВС-1921г. №46лс.) (Знак ордена №3518.)»

В личном послужном списке начдив нигде не напишет о себе как об аристократе, выходце из остзейского края. Собственно, вопрос о своем социальном происхождении тот лукаво попытается обойти, сделав короткую запись в анкете: «немецкий поселенец-арендатор из Заволжья». Почему же? Прежде всего постарается не подставить под удар семью. Русская смута не время для откровенных бесед!..

В 1921 году Владимир Иванович будет отозван из Оренбурга и Уфы на службу в Москву, где станет обучать искусству верховой езды кремлевских курсантов. Сохранилась реликвия тех времен: серебряный вкладыш на кожаной папке. Запись на нем гласит:

«Отцу и вдохновителю Кремлевской Конницы Владимиру Ивановичу Келлеру от курсантов старшего курса Кавдива школы ВЦИКа.

15 XII 1923 г.»

Через год, весной 1925-го, героический начдив заболеет воспалением легких и скоропостижно скончается. Что случится дальше? Бытовая трагедия. Ведь уже через месяц после пышных похорон управдом не постесняется выселить безутешную вдову и троих детей покойного со служебной трехкомнатной квартиры на Тверской. Одну весеннюю ночь семья проведет с узлами на улице, на скамейках.

Выручит комбриг Лев Петрович Чебышев, дальний родственник, в то время зампредседателя Высшей военной инспекции РККА. Он обратится лично к Михаилу Фрунзе, только что занявшему пост Председателя РВС республики, с просьбой о помощи вдове героя. Семье покойного начдива Келлера будет выхлопотана правительственная пенсия и комната на Патриарших прудах, а дочь Ольга Владимировна сможет поступить на льготных основаниях в Ломоносовский институт, где близко подружится с Ольгой Львовной Чебышевой, моей бабушкой.

Ольга Владимировна Келлер закончит 25 июня 1925 года 6-ю школу МОНО Бауманского района, как это видно из соответствующего свидетельства, а в 1931 году успешно завершит обучение на автомобильном факультете Московского механического института имени Ломоносова с присвоением квалификации «инженер-механик». С фотографии на нас смотрит юная «техничка» с грустными глазами и вьющимися короткими волосами, одетая скромно, но со вкусом. Младшая дочь Келлеров всю жизнь проработает на авторемонтном заводе №3, сначала технологом, потом главным технологом. Будет награждена несколькими медалями. Новый 1942 год сестры Келлер встретят вместе со своей подругой, моей бабушкой Ольгой Львовной Лебедевой, в крохотной ее комнатке на

Б. Пироговской улице под гул залпов советского наступления под Москвой. В семье Лебедевых мы, дети, будем ее любить за доброту и называть ее «баба Оля №2». Ее не станет зимой 1997 года.

О судьбе же их талантливого брата Володи, художника, мне неизвестно. Рассказывали, что тот погиб где-то под самый конец войны.

Старшая сестра ее, погодка, Любовь Владимировна всю жизнь проработает ретушером на киностудии и себя целиком посвятит красавице-дочери Ирине. Любовь Владимировна уйдет от нас в 1994 году. Именно ее дочь Ирина Николаевна, старший инженер одного из московских НИИ, передаст мне семейный архив графов Келлеров незадолго до своей внезапной кончины в двухкомнатной квартире на улице Теплый Стан в марте 2004 года. До сих пор не могу забыть ее благородство и искреннюю привязанность к людям, необыкновенный такт в разговоре с собеседником и какое-то особенное пристрастие к чаепитию и откровенная нелюбовь к кофе. На фотографии она совсем юная барышня, впрочем, с годами ее очарование не утратилось. Но, увы, Ирина Николаевна так и не завела семьи. Скрашивать одиночество ей помогало увлечение: собирание диковинных материалов по Пушкину и Чайковскому, к сожалению, большинство из которых, в том числе малоизвестные автографы обоих, были отданы за бесценок в голодное лихолетье 1990-х.

Но мне выпало счастье однажды видеть эти реликвии: пачки нотных листов с автографами великого композитора, автограф Плетнева, подарочный позолоченный сервиз генералу Ермолову от Александра Благословенного и рукописные пушкинские наброски из «Евгения Онегина»...

Внезапная тетушкина кончина очень расстроила меня, как и многих ее друзей. Последняя из графинь Келлер, Ирина Николаевна Тарасова, похоронена в Москве на кладбище Донского монастыря. Добавлю: автору хотелось написать очерк, а получилась грустная, трогательная история!..

|

Метки: чебышевы |

Мария Ульянова: что скрывает биография матери Ленина |

Мария Ульянова: что скрывает биография матери Ленина

10:29 Январь 28, 2018

6

Поделиться

Софья Гиацинтова в роли Марии Александровны в фильме «Семья Ульяновых»

В советскую эпоху имя Марии Александровны Ульяновой произносилось с благоговением — ведь это была мать самого Ленина, женщина, воспитавшая вождя пролетариата! Но пришли иные времена, и в прессе стал появляться компромат на многих коммунистических кумиров. Не пощадили и Ульянову.

Мать революционеров

Мария Александровна Ульянова в девичестве носила фамилию Бланк. Она появилась на свет 6 марта 1835 года в семье врача-физиотерапевта, надворного советника Александра Дмитриевича Бланка.

Детство и юность Маша провела в деревне Кокушкино Казанской губернии. В 1861 году она гостила в Пензе у сестры и познакомилась с другом ее мужа — преподавателем математики Пензенского дворянского института Ильей Николаевичем Ульяновым. Ей на тот момент исполнилось 26 лет, Ульянову — 30. Два года спустя они поженились.

Позднее семья перебралась в Симбирск, где Илья Николаевич служил инспектором, а затем директором уездных училищ. Он умер в 1886 году, оставив жену с шестью детьми.

Эскиз для экспозиции в Самаре, восковая фигура Марии Александровны Ульяновой

Вскоре на семью обрушился еще один жестокий удар. Старший сын Александр, студент физико-математического факультета Санкт-Петербургского университета, примкнул к народовольцам и был обвинен как участник заговора, готовившего покушение на царя. Молодого человека приговорили к повешению.

Мария Александровна поддержала выбор своих оставшихся в живых детей — все они, как и Александр, стали революционерами. Правда, до самой революции она так и не дожила — скончалась 25 июля 1916 года.

Дочь еврея?

Тщательно скрывавшимся фактом биографии вождя стали его еврейские корни. Уже в постсоветские времена всплыли архивные документы о том, что дед Ленина с материнской стороны был евреем, крещеным в православие. При рождении звали его Израилем Мойшевичем. Его сыновня Абель и Израиль в крещении получили имена Дмитрия и Александра. Последний и стал отцом Марии Бланк.

В середине 1920-х годов исследователь Юлиан Оксман, изучая родословную вождя, нашел в архивах Ленинской библиотеки прошение одной из еврейских общин Минской губернии начала XIX века об освобождении от подати некоего мальчика по фамилии Бланк, так как тот является «незаконным сыном крупного минского чиновника».

Некоторые сотрудники Ленинградского областного архива и архива в Житомире были уволены в 1965 году после обнаружения ряда документов, касающихся происхождения Александра Дмитриевича Бланка. Копии бумаг были изъяты и у писательницы Мариэтты Шагинян, которая успела побывать в Житомирском архиве, работая над своей «Ленинианой». Впервые эти документы были опубликованы в Нью-Йорке в 1991 году.

Памятник Володе и Марии Александровне Ульяновой у здания Уссурийского цирка

Сын против отца?

Самой распространенной «мифологической» версией, связанной с именем Марии Александровны, стал приписываемый ей роман с самим российским императором Александром III.

История была такая. Мол, в молодости Мария Бланк служила фрейлиной при императорском дворе. На миловидную девушку обратил внимание великий князь Александр Александрович, и она ответила взаимностью. От этой любовной связи родился старший сын Марии, которому дали имя Александр в честь отца.

Когда сын Александр вырос, Мария раскрыла ему тайну его происхождения, и он так сильно обиделся на родного отца за то, что тот не признал его, что решил убить царя!

Между тем, с 1712 года в России велись списки всех фрейлин императорского двора, и никакая Мария Бланк в них не значится. Да и как могла стать придворной фрейлиной дочь врача, который был хоть и обеспеченным человеком, но не имел дворянского происхождения? Да еще и еврея?

Известно, что Мария Бланк действительно родилась в Петербурге. Но семья Бланк покинула его в 1841 году, когда девочке было всего шесть лет. В этом возрасте она никак не могла закрутить роман с кем бы то ни было. Более того — Александр III был десятью годами моложе ее и появился на свет лишь в 1845 году!

Далее — старшим ребенком в семье Ульяновых был вовсе не Александр, а Анна! Она родилась в 1864 году, тогда как брат Саша — только в 1866-м. И в это время Ульяновы находились очень далеко от Петербурга.

Мария Ульянова, 1931 год

Существует еще одна «привлекательная» версия: якобы Александр являлся на самом деле сыном террориста Дмитрия Каракозова, прославившегося неудачным покушением на Александра II в 1866 году. Однако не существует никаких доказательств, что Мария Ульянова и Каракозов хоть раз встречались. Вероятно, данный миф возник лишь потому, что Александр Ульянов также был обвинен в попытке цареубийства и казнен.

https://novano.ru/3423/others/mariya-ulyanova-chto-skryvaet-biografiya-materi-lenina

|

Метки: ульяновы |

Бок, Николай Иванович фон |

Бок, Николай Иванович фон

В Википедии есть статьи о других людях с фамилией Бок.

| Николай Иванович фон Бок | |

|---|---|

| Дата рождения | 13 ноября 1880 |

| Место рождения | Санкт-Петербург |

| Дата смерти | 27 февраля 1962 (81 год) |

| Место смерти | Нью-Йорк |

| Гражданство |  Российская империя Российская империя |

| Род деятельности | российский дипломат в Ватикане  Ватикан, преподаватель университетов в Такаока Ватикан, преподаватель университетов в Такаока  Япония и Нью-Йорке, иеромонах s.j., настоятель русского католического прихода Фатимской Божией Матери в Калифорнии, сотрудник Русского центра имени Владимира Соловьева при Фордамском университете в Нью-Йорке Япония и Нью-Йорке, иеромонах s.j., настоятель русского католического прихода Фатимской Божией Матери в Калифорнии, сотрудник Русского центра имени Владимира Соловьева при Фордамском университете в Нью-Йорке  США, участник Русского апостолата США, участник Русского апостолата |

| Отец | Иван Иванович фон Бок |

| Мать | Наталья Васильевна фон Бок урожденная Коссович |

| Супруга | Светлана фон Бок урожденная Таирова, вторым браком - Люси Ивановна фон Бок |

Николай Иванович фон Бок (13 ноября 1880, Санкт-Петербург — 27 февраля 1962), Нью-Йорк — российский дипломат, преподаватель университетов в Такаока, Япония и Нью-Йорке, США; католический священник, иезуит византийского обряда, настоятель русского католического прихода Фатимской Божией Матери в Калифорнии, сотрудник Русского центра имени Владимира Соловьева при Фордамском университете в Нью-Йорк, участник Русского апостолата.

Содержание

Биография

Родился в Санкт-Петербурге в семье российского дипломата Ивана Ивановича фон Бока, выпускник Главного немецкого училища Св. Петра в 1899 году и Императорского Санкт-Петербургского университете в 1903 году, поступил на службу в Министерство иностранных дел Российской империи, с 1912 года - секретарь миссии в Ватикане, в 1916-1917 годах - поверенного в делах этой миссии.

После 1917 года остался в Италии, был председателем Комитета помощи русским беженцам, с 1924 года жил в Париже, в 1925 году перешёл в католичество, в 1931 году переехал в Японию, преподавал в университете Такаока, с 1943 года жил в городе Кобе. Овдовев, в 1945 году поступил в орден иезуитов.

В 1948 году рукоположен в сан священника, получил назначение настоятелем русского католического прихода Фатимской Божией Матери в Калифорнии, позже работал в Русском центре имени Владимира Соловьева при Фордамском университете в Нью-Йорке (Russian Center Fordham University. New York, 58).

В 1950 году участвовал в Съезде русского католического духовенства в Риме.

Семья

Брат Борис Иванович фон Бок – капитан I ранга, женат на Марии Петровне, дочери П.А. Столыпина.[1]

Труды

- Осьмидневные духовные упражнения. Нью-Йорк: Издание русского центра при Фордамском университете, 1953.

- Россия и Ватикан накануне революции: Воспоминания дипломата. Нью-Йорк: Издание русского центра при Фордамском университете, 1962.

Примечания

- Фостер Л. Американский потомок Столыпина // Русский Вестник, 26.3.2008.

Ссылки

- Николай Иванович Бок

- Колупаев В. Е. Иеромонах Николай Бок // РЕЛИГИОЗНЫЕ ДЕЯТЕЛИ РУССКОГО ЗАРУБЕЖЬЯ

- Колупаев В. Е. КАТОЛИЧЕСКИЕ ОБЩИНЫ ВИЗАНТИЙСКОГО ОБРЯДА И РУССКАЯ ДИАСПОРА

- О. Бок Николай (1878-1962)

- Сайт прихода Фатимской Девы Марии, Калифорния (англ.)

- Голованов С.В. Биографический справочник деятелей русского католического апостольства в эмиграции 1917-1991 гг.

|

Метки: фон бок |

Чебышев Пафнутий Львович |

Чебышев Пафнутий Львович

16.05.1821 — 08.12.1894

Стена памяти Фотографии Биография

Чебышев Пафнутий Львович — Биография

Пафну́тий Льво́вич Чебышёв (4 мая 1821, Окатово, Боровский уезд, Калужская губерния — 26 ноября 1894, Санкт-Петербург) — русский математик и механик, основоположник петербургской математической школы, академик Петербургской академии наук с 1859 года; «величайший, наряду с Н. И. Лобачевским, русский математик XIX века». Иностранный член Парижской академии наук (1874), член Лондонского королевского общества (1877), Берлинской академии наук (1871), Болонской академии наук (1873), Шведской академии наук (1893) и других академий и научных обществ.

Пафнутий Чебышёв родился 4 (16) мая 1821 года в селе Окатово Боровского уезда Калужской губернии (ныне село Акатово Жуковского района Калужской области) в семье богатого землевладельца, представителя старинного русского дворянского рода Чебышёвых Льва Павловича Чебышёва — участника Отечественной войны 1812 года и взятия Парижа в 1814 году. Дата рождения дана в соответствии с обнаруженной В. Е. Прудниковым записью в метрической книге села Спас-Прогнанье Калужской губернии (во многих источниках приводится дата 14 (26) мая, указанная К. А. Поссе в статье «Чебышёв, Пафнутий Львович» из Энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона).

Первоначальное воспитание и образование получил дома: грамоте его обучила мать Аграфена Ивановна, арифметике и французскому языку — двоюродная сестра Авдотья Квинтилиановна Сухарёва. Кроме того, с детства Пафнутий занимался музыкой. Одним из детских увлечений будущего учёного было изучение механизмов игрушек и автоматов, причём он и сам придумывал и мастерил разные механические игрушки. Этот интерес к механизмам сохранялся у Чебышёва и в зрелые годы.

В 1832 году семья переехала в Москву, чтобы продолжить образование взрослеющих детей. В Москве с Пафнутием математикой и физикой занимался П. Н. Погорельский — один из лучших учителей Москвы, у которого в том числе учился, в пансионе Вейденгаммера, и Иван Тургенев.

Летом 1837 года Чебышёв начал изучение математики в Московском университете на втором физико-математическом отделении философского факультета. Существенное влияние на формирование круга научных интересов молодого Чебышёва оказал его учитель — профессор прикладной математики и механики Московского университета Николай Дмитриевич Брашман; благодаря ему, в частности, Чебышёв познакомился с работами французского инженера Жана-Виктора Понселе.

В 1840/1841 учебном году, участвуя в студенческом конкурсе, Чебышёв получил серебряную медаль за работу по нахождению корней уравнения n-й степени (сама работа была написана им ещё в 1838 году и сделана на основе алгоритма Ньютона).

В 1841 году Пафнутий Чебышёв окончил Московский университет. В это время дела его родителей из-за голода, охватившего в 1840 году значительную часть России, пришли в расстройство, и семья больше не могла материально поддерживать своего сына. Однако выпускник университета, невзирая на своё крайне стеснённое материальное положение, упорно продолжал заниматься наукой. В 1846 году он успешно защитил магистерскую диссертацию «Опыт элементарного анализа теории вероятностей».

В 1847 году Чебышёв был утверждён в звании адъюнкт-профессора Петербургского университета. Чтобы получить право лекций в университете, он защитил ещё одну диссертацию — на тему «Об интегрировании с помощью логарифмов», после чего читал лекции по высшей алгебре, теории чисел, геометрии, теории эллиптических функций и практической механике. Не раз он читал и курс теории вероятностей, изъяв из него расплывчатые формулировки и неправомерные утверждения и превратив его в строгую математическую дисциплину.

В 1849 году Чебышёв защитил в Петербургском университете докторскую диссертацию «Теория сравнений», после чего в 1850 году он стал профессором Петербургского университета; данную должность он занимал до 1882 года. Работая в Петербургском университете, Чебышёв близко сошёлся с профессором прикладной математики О. И. Сомовым, который тоже был учеником Н. Д. Брашмана, и эти отношения переросли в глубокую дружбу. В семейном плане Чебышёв был одинок, и это обстоятельство также способствовало его сближению с большой семьёй Сомова.

В 1852 году Чебышёв совершил научную командировку в Великобританию, Францию и Бельгию, в ходе которой он ознакомился с практикой зарубежного машиностроения, с музейными коллекциями машин и механизмов, с работой заводов и фабрик, а также встречался с крупнейшими математиками и механиками: О. Коши, Ж. Лиувиллем, Ж.-А. Серре, Л. Фуко, Ш. Эрмитом, Дж. Сильвестром, А. Кэли, Т. Грегори. После этого он некоторое время преподавал практическую механику в Петербургском университете и Александровском лицее.

В 1853 году академики П. Н. Фусс, В. Я. Струве, Б. С. Якоби, В. Я. Буняковский представили Чебышёва к избранию в адъюнкты Петербургской академии наук, особо отметив важность его работ в области практической механики. В том же году он был избран в адъюнкты, а в 1856 году стал экстраординарным академиком. В 1858 году в связи с его работами по теории шарнирных параллелограммов и теории приближения функций академики В. Я. Буняковский, М. В. Остроградский, Э. Х. Ленц, Б. С. Якоби, А. Я. Купфер, О. В. Струве подписали представление к избранию Чебышёва ординарным академиком, что и произошло в следующем году.

В 1863 году особая «Комиссия Чебышёва» принимала деятельное участие от Совета Санкт-Петербургского университета в разработке Университетского устава. Университетский устав, подписанный Александром II 18 июня 1863 года, предоставлял автономию университету как корпорации профессоров. Этот устав просуществовал до эпохи контрреформ правительства Александра III и рассматривался историками как наиболее либеральный и удачный университетский регламент в России XIX — начала XX веков.

П. Л. Чебышёв умер 26 ноября (8 декабря) 1894 года за письменным столом. Погребён в родном имении, в селе Спас-Прогнанье (ныне Жуковского района Калужской области) у храма Преображения Господня, рядом с могилами родителей.

|

Метки: чебышевы |

Любовницы на полставки. Как фрейлины при дворе сохраняли секреты и браки царей |

Любовницы на полставки. Как фрейлины при дворе сохраняли секреты и браки царей

Алена Шаповалова/ 12.02.2017 14:30

0

26796

Какие качества были обязательными для приближённых императрицы, и как они "переквалифицировались" в царских любовниц.

Балы, богатые женихи, шикарные наряды и дорогущие украшения — к такому получала доступ фрейлина императрицы. Это ли не работа мечты? Какое "резюме" было необходимо для того, чтобы занять такую сладкую должность, и на что были готовы пойти конкурентки в борьбе за неё?

Жёсткая иерархия

"Постельные", "мамки", "нянюшки" и всевозможные помощницы у цариц и княжон были ещё со времён Рюриковичей, а то и раньше. Но официальные должности "придворные девки" получили при Петре I в 1722 году. Женские придворные должности были закреплены в "Табели о рангах" (закон, где квалифицировались военные, гражданские и придворные чины). Виной тому "командировки" Петра в Европу — во Франции Пётр подсмотрел дамскую иерархию двора.

В соответствии с "табелем" придворные дамы делились на: обер-гофмейстерин, жён действительных тайных советников, действительных статс-дам, действительных камер-девиц, гоф-дам, гоф-девиц, камер-девиц. Если гофмейстерины отвечали, например, за канцелярию императрицы, то камер-девицы могли заниматься в основном менее ответственными делами, но при этом имели доступ в покои государыни.

При Петре I и его супруге Екатерине табель строго не соблюдался. Окончательно перечень должностей и званий сложился в конце XVIII века.

Обер-гофмейстерина — заведовала придворным женским штатом и канцелярией императрицы, высшее звание

Гофмейстерина — представляла государыне дам, явившихся на аудиенцию. В праздничные дни надевала бархатное верхнее платье малинового цвета и белую юбку с золотым шитьём

Статс-дама — де-факто большую часть времени занималась маленькими детьми императора. Статс-дам можно было без проблем отличить в дни торжеств по бархатному зелёному платью с золотым шитьём и белой юбке

Камер-фрейлина — старшая придворная должность для незамужних. В её обязанности входило обслуживание "различных потребностей" императриц. Ходила в наряде, подобном статс-даме

Фрейлина — было званием, жалующимся наиболее часто

(1881 год: 189 фрейлин из 203 придворных дам). Камер-фрейлинами и фрейлинами могли быть только незамужние.

В XVIII веке фрейлинами становились в основном представительницы знатных фамилий. Обязательным условием к концу столетия стало "быть девицей". Как только девушка выходила замуж — её повышали в звании или, наоборот, разжаловали. Историк Павел Карабанов упоминает даже о пятилетних фрейлинах, "получивших" должность за заслуги отцов. Средний возраст таких "специалистов" сложился в XIX веке и составил 15–18 лет.

Требования

В первую очередь было необходимо родиться в знатной семье. Императрицы могли сделать исключение на такой "минус в резюме", но редко. Так, ко двору принимали, например, лучших студенток Смольного института благородных девиц. Только попасть в последний, а тем более заслужить там звание лучшей было неимоверно тяжело.

Сами же девушки должны были обладать обаянием, яркой внешностью (не всегда это было равно красивой). При отборе претенденток учитывались знание языков и придворного этикета, умение петь и играть на музыкальных инструментах, танцевать. Одним из требований было умение держать себя при дворе.

Периодически императрицы шли наперекор принятой системе и главным требованием считали не внешность или знания, а благонравность своих подчинённых. Так, фрейлина жены "царя-освободителя" Александра II (который отменил крепостное право в России) Анна Тютчева писала в своём дневнике, что двор правительницы в целом красотой или высокими манерами не отличался. Зато к большинству дам было не придраться в плане репутации (ну не нравились они мужчинам). Чаще к подобным мерам прибегали, чтобы удержать императора от очередного "похода налево". Помогало далеко не всегда.

Самая первая

Первой обер-гофмейстериной стала свояченица (сестра жены) фаворита Петра I Александра Меншикова. Варвара Арсеньева, как пишет историк Казимир Валишевский, не отличалась красотой (современники вспоминают о её горбатости), но имела много других завидных качеств. К примеру, была весела и общительна, чем забавляла царицу.

Что именно стало основным фактором, благодаря которому девушка попала ко двору, — неизвестно. Историки выделяют несколько возможных версий. Как отмечает Елена Майорова ("Личная жизнь Петра Великого", 2011), она была любовницей императора Петра I. Вильбуа описывает Варвару дурнушкой, но очень умной и злой. "Пётр любил всё необыкновенное. За обедом он сказал Варваре: "Не думаю, чтобы кто-нибудь пленился тобою, бедная Варя, ты слишком дурна; но я не дам тебе умереть, не испытавши любви". И тут же при всех повалил её на диван и исполнил свое обещание", — пишет он.

Она также была родственницей его фаворита Александра Меншикова. Кроме того, Екатерина I была не прочь иметь в своём штате хоть одну "страшненькую" фрейлину, чтобы сильнее выделяться на её фоне. А сама Екатерина, как пишут, была "не голливудской" внешности. Арсеньева была допущена до всех секретов императрицы и знала, наверное, даже больше, чем могло большинство придворных дам. Во дворце у неё даже были свои комнаты — "Варварины палаты".

Закончила, правда, она монахиней. Дело в том, что вскоре после смерти Петра I в 1725 году его фаворита отправили в ссылку в Берёзов "со всей фамилией". Варвара даже после трагедии, как отмечает Казимир Валишевский, оставалась влиятельной дамой при дворе. Поэтому инициаторы отправки Меншиковых в Сибирь насильно постригли её в монахини.

Любовница "на полставки"

Романы императоров и будущих правителей с фрейлинами были делом вполне обычным. При дворе живо обсуждали новую любовную историю, хотя ни у одной из них практически не было шансов закончиться свадьбой. Эти "милые интрижки" едва не приводили к крупным скандалам. К слову, Игорь Зимин упоминает, что у таких девушек даже было специальное звание — "дама для особых услуг".

Бытует легенда, что жена Петра I Екатерина специально содержала при дворе симпатичных девушек, чтобы все загулы любвеобильного супруга были под контролем. Причём попытки последовательниц императрицы поступить иначе и набрать "только страшненьких" не сильно меняли результат. Можно сказать, мода была такая — переспать с фрейлиной. А лучше не один раз.

Так, Николай I был в "определённых отношениях" с Варварой Нелидовой, а его отец — Павел I — с её теткой по имени Екатерина. Обе были фрейлинами при императрицах.

Дальше всех русских правителей в отношениях с любовницами пошёл император Александр II. Так, минимум три его романа с фрейлинами закончились громкими скандалами. Первый из них был около 1833 года, когда в тот момент ещё наследнику престола было 15 лет. Избранницей цесаревича стала фрейлина его матери, Александры Фёдоровны, Наталья Бороздина. Свидетельств о романе практически не сохранилось. Фрейлина Александра Смирнова-Россет писала в своих воспоминаниях, что девушку с "распоряжения императриц" выдали замуж за чиновника Министерства финансов Гавриила Каменского.

Следующая пламенная любовь с фрейлиной случилась у Александра в возрасте 20 лет, в 1838 году. И если прошлая фаворитка была дочерью русского генерала, то с родословной Калиновской всё обстояло значительно хуже. Во-первых, она была католичкой. Во-вторых, Ольга принадлежала к сравнительно знатному дворянскому роду в Польше. Тем временем Александр начал заикаться о своём намерении жениться, что вызвало шок в семье правителей: ну совсем неподходящей партией была фрейлина Калиновская. Итог: Александра вместе с воспитателем отправляют под предлогом учёбы в Европе искать себе невесту. На этом любовная история не заканчивается: когда Александр возвращается в Петербург в 30-х годах XIX века, роман вспыхивает с новой силой. Тогда за дело берётся отец Александра — император Николай I.

После нескольких (едва ли приятных) разговоров Калиновскую отлучают от двора и отправляют в Польшу. Там родственники не только принимают опальную фрейлину, но и выдают замуж за (внимание!) бывшего супруга её покойной сестры, богатейшего польского магната Иеренея Клеофаста Огинского. В браке у них даже рождается сын. В свою очередь, Александр в 1841 году женится на Марии Гессен-Дармштадтской, предложение которой было сделано во время поездок по Европе.

Казалось бы, на этом история должна закончиться, но… В 1857 году Александр II во время военных учений по случаю 150-летия Полтавской битвы знакомится с дочерью князя Михаила Долгорукова Екатериной. Самой девочке к тому моменту было десять лет. Знакомство прошло незаметно для царя, а вот в жизни ребёнка оставило неизгладимые впечатления. Через много лет в книге воспоминаний Екатерина писала, что не могла забыть Александра с первой минуты. Через два года умер её отец, "промотав" своё имение перед этим. Император узнал об этом и распорядился всю осиротевшую семью взять под свою опеку. Так, две сестры Долгоруковы по достижении подросткового возраста оказались в Смольном институте. В 1865 году 17-летнюю уже студентку представили императору.

Как ни странно, он её вспомнил. Завязался бурный роман, который через 14 лет (после смерти супруги-императрицы) перерос в… брак. Влюблённые были разного социального положения, а пятеро детей, рождённых Екатериной, не считались законными наследниками российского престола. После смерти царя в 1881 году Екатерина мигрировала в Ниццу, так как неприязнь знати к ней в России, по её словам, была слишком велика.

За царицей — хоть на смерть

Самоотверженность фрейлин порой просто поражала. Так, за любовь правительницы они бесстрашно могли отправиться за решётку или на верную смерть. В этом плане очень показательна история, например, Софьи Буксгевден, которая отправилась за царской семьёй в Тобольск и выжила только чудом.

Софья стала "сессионной" фрейлиной при императрице в 19 лет, в 1904 году: то есть девушек приглашали на определённое время, когда, к примеру, кто-то из основных фрейлин заболевал или были необходимы дополнительные силы. Так, первый "срок" Буксгевден был шесть недель. Потом — перерыв в семь лет.

В 1911 году девушка сопровождала семью во время их летнего отдыха на яхте "Штандарт". "Штатной единицей" она стала в 1912 году, когда получила от императрицы Александры Фёдоровны бриллиантовый шифр с вензелем (это произошло в честь 300-летия дома Романовых на престоле). Государыня даже дала ей произвище — Иза.

Так я отправилась в Царское Село. Моя мать снабдила меня бесконечным списком письменных инструкций. На другом листе был список "Не делать", подчёркнутый красным карандашом, — написала Софья в своих воспоминаниях

Когда в 1917 году царскую семью направили в ссылку в Тобольск, Софья решила следовать за ними. Она устроилась жить в частной съёмной квартире в городе. Дело в том, что фрейлину не пустили в тот дом, который снимал император.

Историки вспоминают, что Софья старалась ни на шаг не отходить от императрицы, только изредка уезжая ночевать домой. В 1918 году она отправилась в Екатеринбург. В дом Ипатьевых, где царскую семью расстреляли в июле 1918 года, Софью не пустили.

Позже в мемуарах Софья написала, что бежала из России через Сибирь, Японию и Северную Америку. Жила в Копенгагене, а затем в Лондоне.

— Императрица не ошиблась в своей фрейлине. Иза Буксгевден последовала за царской семьёй в Сибирь и только чудом уцелела. Заняв денег у Сиднея Гиббса, она сумела пересечь Сибирь и через Китай выбраться в Англию, — пишет Игорь Зимин ("Детский мир императорских резиденций. Быт монархов и их окружение", 2010).

Любопытно, что не осталось ни одной фотографии после миграции Буксгевден. Сама бывшая фрейлина вспоминала, что её жизнь оборвалась в 1918 году.

Влияние

Сами фрейлины в мемуарах пишут, что их работа была совсем непростой. Нужно было постоянно иметь возможность "включиться в дела".

— Надо было быть полностью в курсе дел двора. Надо было знать дни рождения важных особ, дни именин, титулы, ранги и т.п., и надо было уметь ответить на тысячу вопросов, которые государыня могла задать… Рабочий день был долгий, и даже в недели, свободные от дежурств, фрейлина должна была выполнять обязанности, которые не успевала выполнить дежурная, — писала в своих мемуарах приближённая Александры Фёдоровны (жены Николая II) Анна Вырубова.

Конечно, фрейлины были "опасными шпионами", так как знали всё об императрице — в том числе её настроение.

— Преобладающей страстью в ней было желание знать новости и тайны двора раньше всех прочих, — пишет фрейлина Анна Тютчева про свою "коллегу" Нину Пилар, состоявшую при дворе жены Александра II, Марии Александровны. ("При дворе двух императоров (воспоминания и фрагменты дневников фрейлины двора Николая I и Александра II)", 1990).

Как пишут историки, с фрейлинами советовался едва ли не весь императорский двор. Особое значение они имели в конце XVIII — XIX веках. Ведь кто, как не приближённые государыни, знают, в каком настроении правитель, стоит ли к нему подходить. Да и обо всех возможных переменах при дворе "личные фрейлины" узнавали одними из первых. Только подружиться с ними было тяжело: не рисковали девушки тёплым местечком ради повода посплетничать.

Приближённость к императрице и прочие плюсы профессии налагали, с другой стороны, огромную ответственность и множество соблазнов. Так, у тех, кто имел доступ в покои императрицы, перед глазами было множество украшений, стоимость которых прямо упиралась в космос. Однажды камер-фрейлина жены Петра I Екатерины попалась на краже царских драгоценностей. При обыске у неё в комнате нашли бриллиантовые украшения и платья императрицы.

К этому прибавилось, что, как оказалось, Гамильтон не слишком следила за собственным языком и обсуждала со своим любовником — царским денщиком Иваном Орловым (личный слуга) — подробности из спальни государей. К тому же по двору ходили слухи, что она убила как минимум одного из своих новорождённых. По совпадению, он мог оказаться ребёнком не Орлова, а лично Петра. Проверить это уже не было возможности.

Марию Гамильтон казнили в 1719 году. Историки свидетельствуют, что Пётр поднял отрубленную голову, поцеловал её в губы, а после уехал прочь.

Автор:

https://life.ru/t/%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D...iali_siekriety_i_braki_tsariei

|

Метки: фрейлины |

Орловские страницы биографии П. А. Столыпина |

Орловские страницы биографии П. А. Столыпина

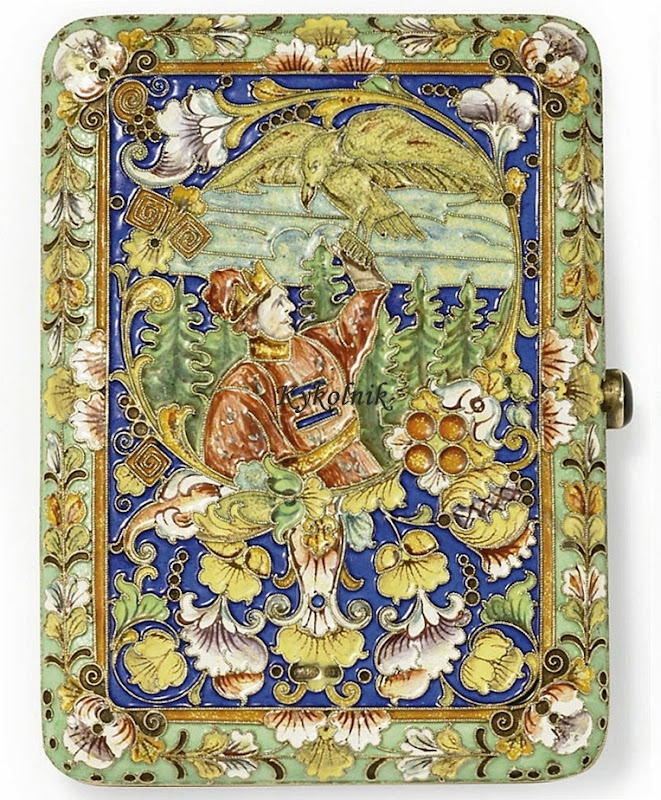

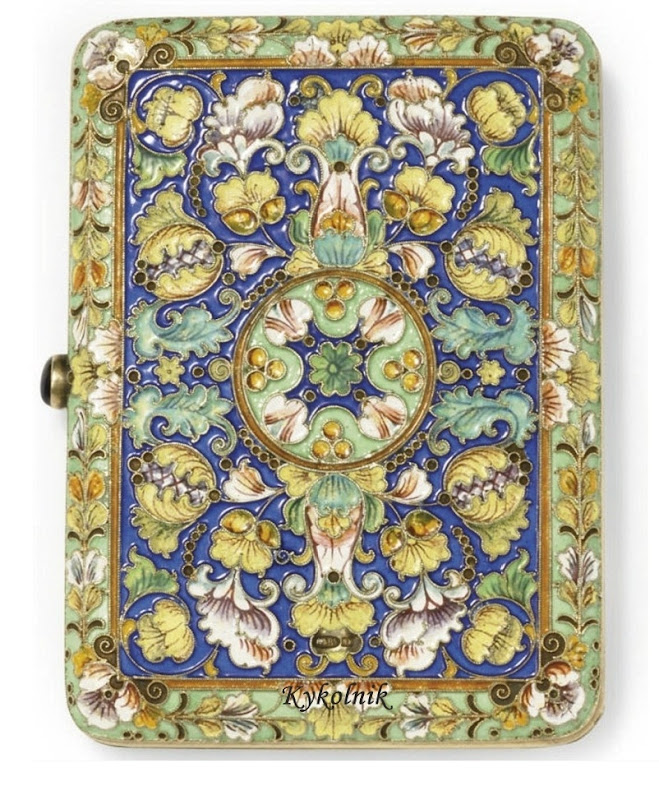

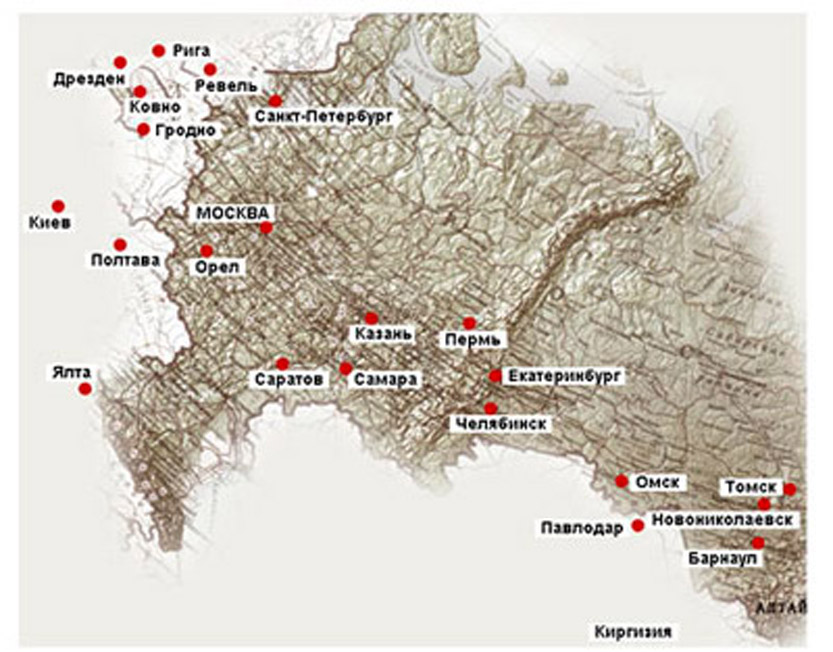

Известно и ещё посещение Петра Аркадьевича Столыпина Орловской губернии в 1909 году. Прибыв в своём вагоне на железнодорожный вокзал города Орла, Столыпин вышел из вагоне, его с воодушевлением встретили орловцы, собравшиеся на вокзале, на что глава российского правительства «любезно отреагировал». Столыпин побывал в населённых пунктах близ Орла (Солнцево, Звягинка, Маслово, Сухая Орлиц и др.). Его маршрут пролегал через весь город Орёл: по Московской улице, через Мариинский мост на Оке, мимо Городской думы и мужской гимназии, в которой когда- то учился П. А. Столыпин; потом по Кромской улице в Стрелецкую слободу, где находилось волостное правление. В честь такого случая высоких гостей владелец фотографии на Георгиевской улице Б. Эрдман сделал несколько снимков Петра Аркадьевича Столыпина и окружающих его лиц.

Осмотрев ряд хуторов Стрелецкой слободы, Столыпин вечером возвратился в Орёл и посетил Дворянское собрание, где фотограф Б. Эрдман запечатлел его вместе с дворянами губернии. Премьер перекусив с дороги, отбыл на станцию и в тот же вечер уехал в Петербург.

Несколько дней спустя, 14 июля 1909 года, в газете «Орловский вестник» в разделе местной хроники появилось сообщение, что председатель

Совета министров П. А. Столыпин за поднесённый ему местным фотографом Эрдманом портрет прислал подарок – особой работы серебряный портсигар, украшенный дорогим камнем, и серебряную спичечницу.

Литература:

Еремин, В. «…С искренней любознательностью и с полным усердием (Орловские страницы биографии П. А. Столыпина) / В. Еремин // Истории русской провинции: историко-просветительский журнал. № 5. – Орёл, 1999. – С. 6-14.

Современники, говоря о Столыпине, с особым уважение рассказывали о его бесстрашии. На реформатора было совершено от 11 до 18 покушений.

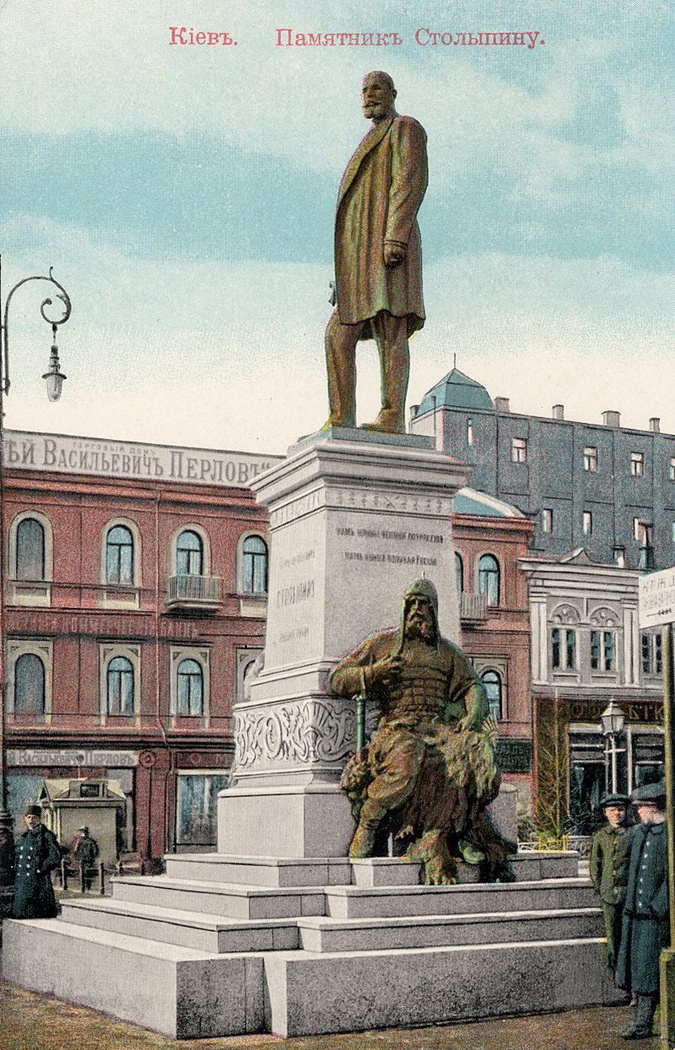

За ним, по словам его современников, «охотились как за зайцем». Последнее из них произошло в Киеве. В Петра Аркадьевича стрелял Дмитрий Багров. Столыпин получил смертельную рану. Несколько дней спустя, Пётр Аркадьевич скончался.

6 сентября 1911 года все узнали о смерти председателя Совета министров. Места упокоения своего Столыпин не называл: завещал похоронить там, где умрёт, а где умрёт – не знал.

Петр Аркадьевича Столыпин был погребён в Киево-Печёрской лавре.

Ровно через год после смерти в Киеве на Крещатике возле Городской думы в торжественной обстановке был открыт памятник Столыпину. На постаменте высечены сказанные им слова: «Вам нужны великие потрясения, нам нужна Великая Россия». А на передней стороне памятника стояли красноречивые слова: «П. А. Столыпину – Русские люди».

В полугодовой день кончины П.А. Столыпина «Орловские епархиальные ведомости» опубликовали стихотворение «На смерть П.А. Столыпина», переданное в редакцию газеты одной из жительниц Орла:

Убит министр, погиб великий!

Пал истый сын страны родной,

Любви горячей к ней носитель,

Идеи высшей и святой!https://vikidalka.ru/4-62243.html

Но не погибла та идея, -

Ее злодеям не убить, -

Но стало ярче и сильнее

Любовь к Отечеству светить.

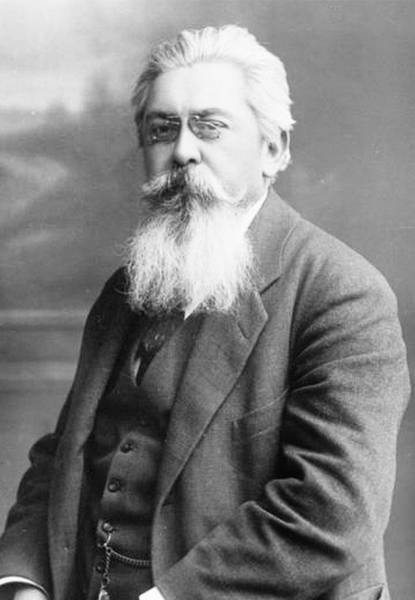

Мария Петровна Бок (Столыпина), посвятила своему отцу, Петру Аркадьевичу, мемуары «Воспоминания о моём отце П. А. Столыпине». Здесь он представлен не только как государственный деятель, в рабочем кабинете, но и как нежный муж, любящий и заботливый отец.

Для современного общества образ Петра Столыпина является примером беззаветного и жертвенного служения на благо народа и государства. Проведённые и намеченные им преобразования русской жизни и в настоящее время сохраняют свою значимость. Его реформы вошли в историю как одни из самых эффективных. Многие фразы Столыпина, произнесённые им на заседаниях Думы, стали крылатыми.

Во многом он осознаётся мерилом политической ответственности государственного деятеля.

Литература:

Бок (Столыпина), М. П. Воспоминания о моем отце П. А. Столыпине / М. Бок (Столыпина).- Москва : «Товарищество «А. Н. Сытин и К*», 1992. – 255 с.

***

Аннинский, Л. Обречённый на героизм / Л. Аннинский // Родина.- 2012. - № 4. – С.122.

Наумов, С. Государственное трезвомыслие: Столыпин в исторической памяти / С. Наумов // Родина.- 2012. - № 4. – С. 109-111.

1.Бок (Столыпина), М. П. Воспоминания о моем отце П. А. Столыпине / М. Бок (Столыпина).- Москва : «Товарищество «А. Н. Сытин и К*», 1992. – 255 с.

|

Метки: столыпины |

Фрейлины в 1907 г. Их Императорских Величеств Государынь Императриц |

Фрейлины в 1907 г.

Их Императорских Величеств Государынь Императриц

Статс-Дамы:

Графиня Екатерина Николаевна Адлерберг

Баронесса Мария Петровна Будберг

Елизавета Алексеевна Нарышкина

Светлейшая княгиня Мария Михайловна Голицына

Графиня Елизавета Андреевна Воронцова-Дашкова

Графиня Елена Карловна Пален

Александра Сергеевна Альбединская

Княгиня Надежда Борисовна Трубецкая

Княгиня Софья Андреевна Гагарина

Елизавета Константиновна Рихтер

Княгиня Елена Николаевна Багратион-Мухранская

Баронесса Ядвига Алоизовна Фредерикс

Графиня Любовь Александровна Мусина-Пушкина

Гофмейстрины:

При Ея Велич. Гос. Имп. Александре Федоровне

Обер-гофмейстрина Высочайшего Двора,

Светлейшая княгиня Мария Михайловна Голицына,

Статс-дама

Их Императорских Величеств Государынь Императриц:

Камер-Фрейлины:

Екатерина Петровна Ермолова

Графиня Мария Васильевна Голенищева-Кутузова

Графиня Аглаида Васильевна Голенищева-Кутузова

Екатерина Сергеевна Озерова

Фрейлины:

Графиня Наталья Дмитриевна Толстая

Елизавета Александровна Лавинская

Графиня Елена Степановна Апраксина

Мария Александровна Тришатная

Баронесса Маргарита Павловна Криднер

Княжна Александра Сергеевна Гагарина

Княжна Прасковья Дмитриевна Хилкова

Александра Федоровна Панютина

Жеоржина Владиславовна Клюпфель

Амалия Карловна Стааль

Татьяна Михайловна Лазарева

Светлейшая княжна Екатерина Григорьевна Грузинская

Баронесса Вильгельмина Карловна Штакельберг

Баронесса Елизавета Федоровна Оффенберг

Княжна Татьяна Сергеевна Гагарина

Светлейшая княжна Александра Ильинична Грузинская

Александра Алексеевна Философова

Княжна Надежда Алексеевна Трубецкая

София Сергеевна Озерова

Екатерина Петровна Брок

Графиня Мария Владимировна Орлова-Давыдова

Баронесса Екатерина Эдуардовна Шульц

Александра Александровна Кавелина

Баронесса Ольга Платоновна Рокасовская

Елизавета Николаевна Огарева

Екатерина Александровна Кавелина

Княжна Елена Александровна Ливен

Графиня Мария Павловна Толстая

Елизавета Александровна Веригина

Светлейшая княжна Ольга Ильинична Грузинская

Княжна Мария Александровна Чернышева

Юстина Дмитриевна Глинка

Мария Николаевна Ремер

Мариамна Владимировна Назимова[1]

Евгения Евгеньевна Ган[2]

Графиня Наталья Маврикиевна Потоцкая

Графиня Вера Борисовна Перовская

Графиня Мария Петровна Зотова

Мария Федоровна Головина

Княжна Мария Алексеевна Шаховская

Прасковья Николаевна Милютина

Людовика Александровна Островская

Ольга Дмитриевна Замятнина

Княжна Екатерина Дмитриевна Долгорукова

Княжна Екатерина Алексеевна Салтыкова-Головкина

Графиня Анна Петровна Зотова

Юлия Викторовна Бутовская

Анна Алексеевна Шереметева

Мария Александровна Васильчикова

Княжна София Владимировна Оболенская

Графиня Мария Евфимиевна Путятина

Нина Ивановна Оклобжио

Графиня Мария Константиновна Пален

Княжна Александра Николаевна Голицына

Княжна Мария Сергеевна Щербатова

Графиня Мария Михайловна Лорис-Меликова

Баронесса Евгения Николаевна Криденер

Елена Павловна Кавелина

Баронесса Елизавета Дмитриевна Шеппинг

Графиня Прасковья Алексеевна Уварова

Вера Борисовна Глинка-Маврина

Графиня Елизавета Александровна Мусина-Пушкина

Елизавета Николаевна Шебеко

Графиня Мария Александровна Бреверн-де-Лагарди

Графиня Екатерина Александровна Бреверн-де-Лагарди

Мария Николаевна Ермолова

Баронесса Евгения Эдуардовна Ав-Форселес

Княжна Мария Михайловна Волконская

Евдокия Федоровна Джунковская

Графиня Мария Владимировна Мусина-Пушкина

Ольга Петровна Альбединская

Мария Викторовна Барятинская[3]

Варвара Николаевна Казнакова

Мария Михайловна Петрово-Соловово

Елизавета Николаевна Демидова

Княжна Вера Викторовна Голицына

Графиня Мария Николаевна Игнатьева

Графиня Екатерина Алексеевна Уварова

Графиня София Александровна Мусина-Пушкина

Екатерина Петровна Васильчикова

Екатерина Дмитриевна Жирова

Иулиания Николаевна Ефремова

Княжна Мария Михайловна Сумбатова

Княжна Нина Ильинична Челокаева

Княжна Александра Дмитриевна Кропоткина

Графиня Екатерина Николаевна Игнатьева

Княжна Мария Викторовна Гагарина

Вера Николаевна Гирс

Вера Михайловна Анненкова

София Михайловна Петрово-Соловово

Баронесса Эмма Владимировна Фредерикс

Княжна Анна Борисовна Щербатова

Татьяна Петровна Мятлева

Вера Николаевна Демидова

Екатерина Александровна Тучкова

Евгения Николаевна Чихачева

Агафоклия Николаевна Шишкина

Варвара Валериановна Бельгард

Княжна Олимпиада Александровна Барятинская

Баронесса Магдалина Николаевна Шиллинг

София Александровна Стахович

Луиза Михайловна Карницкая

Мария Михайловна Анненкова

Княжна Александра Алексеевна Кропоткина

Татьяна Владимировна Истомина

София Дмитриевна Самарина

Княжна Елена Левановна Гуриели

Баронесса Мария Ивановна Велио

Екатерина Александровна Зурова

Вера Васильевна Неклюдова

Прасковья Александровна Казем-Бек

Мария Александровна Гурко

София Ивановна Тютчева

Графиня Мария Оттоновна Медем

Княжна София Викторовна Гагарина

Княжна Надежда Михайловна Голицына

Графиня Мария Сергеевна Апраксина

Баронесса Мария Николаевна Притвиц

Евгения Александровна Муханова

Княжна Мария Владимировна Яшвиль

Александра Михайловна Гудим-Левкович

Мария Андреевна Сабурова

Клеопатра Ивановна Шевич

Эмилия Севастьяновна Фон-Эттер

Юлия Николаевна Адельсон

Мария Сергеевна Толстая

София Сергеевна Васильчикова

Елизавета Александровна Тучкова

Княжна Мария Владимировна Дондукова-Корсакова

Княжна Мария Борисовна Щербатова

Анфиса Ильинична Зеленая

Елизавета Александровна Лесли

Графиня Татьяна Арсеньевна Голенищева-Кутузова

Татьяна Алексеевна Горяинова

Баронесса Елизавета Львовна Фредерикс

Мария Владимировна Ершова

Графиня Елена Федоровна Соллогуб

Баронесса Елизавета Александровна Корф

Мария Николаевна Брянчанинова

Графиня Елизавета Михайловна Нирод

Княжна Ирина Леонтьевна Урусова

Вера Сергеевна Зыбина

София Сергеевна Олив

Баронесса Мария Павловна Корф

Княжна Любовь Николаевна Лобанова-Ростовская

Княжна Нина Александровна Багратион-Мухранская

Мария Александровна Пантелеева

Екатерина Михайловна Свербеева

Марфа Сергеевна Бутурлина[4]

Вера Дмитриевна Шевич

Княжна Лидия Яковлевна Шаховская

Княжна Надежда Эмануиловна Голицына

Княжна Анастасия Григорьевна Гагарина

София Михайловна Раевская

Светлейшая княжна Анастасия Николаевна Грузинская

Евгения Евгеньевна Арапова

Княжна Елизавета Владимировна Барятинская

Баронесса Дарья Владимировна Фредерикс

Зоя Николаевна Родзянко

Екатерина Эммануиловна Сиверс

Баронесса София Карловна Буксгевден

Ольга Владимировна фон-дер-Остен-Сакен

Баронесса Тамара Александровна Каульбарс

Графиня Евгения Георгиевна Менгден

Ольга Евгеньевна Бюцова

Княжна Александра Алексеевна Щербатова

Графиня София Андреевна Бобринская

Надежда Александровна Зурова

Александра Всеволодовна Остроградская

Мария Николаевна Брок

Баронесса Мария Михайловна Медем

Княжна София Александровна Шаховская

Княжна Юлия Владимировна Урусова

София Александровна Бильдерлинг

Графиня Екатерина Алексеевна Бобринская

Графиня Александра Дмитриевна Толстая

Мария Алексеевна Абразанцева-Нечаева

Эмилия Александровна Эллис

Екатерина Ивановна Тютчева

Княжна Ольга Яковлевна Шаховская

Графиня Роза Владиславовна Браницкая

Княжна Татьяна Александровна Голицына

Нина Владимировна Истомина

Княжна Александра Петровна Кропоткина

Наталья Алексеевна Ермолова

Баронесса София Максимилиановна фон-дер-Остен-Сакен

Графиня Елизавета Федоровна Медем

Княжна Елизавета Анатольевна Гагарина