Посещение императором Николаем II Пензенского края в 1891 и 1904 ГГ. |

Посещение императором Николаем II

Пензенского края в 1891 и 1904 ГГ.

- 1891 год

- 1904 год

- Примечания

1891 год

Пензенский край император посетил дважды: в 1891 г., еще будучи наследником престола, и в 1904 г., оба раза — проездом.

Первое посещение связано с возвращением наследника цесаревича Николая Александровича из 9-месячного круиза по странам Востока, предпринятого с образовательными целями после окончания курса домашнего обучения, завершившегося в мае 1890 г.

Его Императорское Высочество вел. кн. Николай Александрович.

Его Императорское Высочество вел. кн. Николай Александрович.

Его Императорское Высочество вел. кн. Георгий Александрович.

Его Императорское Высочество вел. кн. Георгий Александрович.

Путешествие вел. кн. Николая Александровича длилось с 23 октября 1890 г. по 4 августа 1891 г. Вместе с братом Георгием 26 октября он отплыл из Триеста (Италия) на крейсере «Память Азова», 2 ноября в Афинах к ним присоединился греческий  Его королевское высочество принц Георгий Греческий.принц Георгий, их двоюродный брат по матери (внук датского короля). Дальнейший путь пролегал через Суэцкий канал, с посещением Каира и путешествием по Нилу, до Бомбея, откуда наследник совершил поездку по индийским городам, а затем, уже без брата, заболевшего лихорадкой и вынужденного возвратиться назад, продолжил свой путь по маршруту Цейлон — страны Юго-Восточной Азии — Япония. 29 апреля в японском городе Оцу на него было совершено покушение: японский самурай нанес Николаю Александровичу удар мечом по голове, и лишь вмешательство принца Георгия спасло наследнику жизнь. 11 мая 1891 г. они прибыли во Владивосток. 21 мая, расставшись с принцем, возвращавшимся в Грецию морем, Николай Александрович продолжил путешествие, проследовав через всю Российскую империю.

Его королевское высочество принц Георгий Греческий.принц Георгий, их двоюродный брат по матери (внук датского короля). Дальнейший путь пролегал через Суэцкий канал, с посещением Каира и путешествием по Нилу, до Бомбея, откуда наследник совершил поездку по индийским городам, а затем, уже без брата, заболевшего лихорадкой и вынужденного возвратиться назад, продолжил свой путь по маршруту Цейлон — страны Юго-Восточной Азии — Япония. 29 апреля в японском городе Оцу на него было совершено покушение: японский самурай нанес Николаю Александровичу удар мечом по голове, и лишь вмешательство принца Георгия спасло наследнику жизнь. 11 мая 1891 г. они прибыли во Владивосток. 21 мая, расставшись с принцем, возвращавшимся в Грецию морем, Николай Александрович продолжил путешествие, проследовав через всю Российскую империю.

Маршрут путешествия на Восток Его Императорского Высочества государя наследника цесаревича 1890-1891 гг.

Маршрут путешествия на Восток Его Императорского Высочества государя наследника цесаревича 1890-1891 гг.

Путешествие это было описано кн. Э. Э. Ухтомским в роскошно изданном сочинении, вышедшем в 1890-х гг. (1)

Восточный круиз наследника цесаревича, событие для своего времени незаурядное, не мог не найти отражения и в мемуарной литературе. Так, у одного из самых выдающихся государственных деятелей последнего царствования, председателя Совета министров С. Ю. Витте об этой поездке и находящемся с ней в некоторой связи вопросе о постройке Великого Сибирского железнодорожного пути читаем:

«Я рассказал о том, каким образом наследник цесаревич сделался председателем Комитета Великого Сибирского пути и что это назначение было гарантией осуществления Великого Сибирского пути в сравнительно незначительный срок, ибо наследник цесаревич, сделавшийся в самое непродолжительное время императором, оставил за собой председательство в Комитете Сибирской железной дороги, а так как в то время монархия была неограниченная, то, само собою разумеется, решения Сибирского комитета имели значение законов, так как, вернее говоря, в тех случаях, когда надо было обращаться в законодательное учреждение, а именно в Государственный совет, вопросы уже заранее были предрешены государем императором.

Наследник тем охотнее предался своей роли председателя Сибирского комитета, что вообще Дальний Восток как будто бы был судьбой связан с личностью цесаревича, а затем и императора Николая. Здесь какой-то фатум.

По моему мнению, эта поездка наложила на будущего императора известную тенденцию, которая фатально отразилась на всем его царствовании, по крайней мере постольку, поскольку мы об этом можем говорить в настоящее время, в 1911 г. <...>.

«Память Азова», броненосный (полуброненосный) фрегат.

«Память Азова», броненосный (полуброненосный) фрегат.

Сам наследник и вся эта экспедиция была вверена генералу свиты Его Величества кн. [В. А.] Барятинскому (в настоящее время кн. Барятинский — генерал-адъютант; он еще жив, но разбит параличом и состоит при императрице Марии Федоровне) (2). <...>.

Затем с ними [т. е. с Николаем, Георгием Александровичем и принцем Георгием] было несколько молодых людей, очень порядочных <...>. Эти молодые люди были: молодой конногвардейский офицер кн. Николай Дмитриевич Оболенский; затем кавалергардский офицер кн. [В. С.] Кочубей и офицер Лейб-гусарского полка [Е. Н.] Волков.

Из этих лиц кн. Николай Дмитриевич Оболенский в чине генерала свиты Его Величества состоит при императрице Марии Федоровне — это одно из лиц, ей наиболее приближенных; он человек замечательной порядочности и нравственной чистоты (3). Другой, кн. Кочубей, — генерал-адъютант и начальник Главного управления уделов (4). Волков состоит начальником Кабинета Его Величества в чине генерала свиты Его Величества.

Кроме этих трех военных с наследником ездил кн. Ухтомский, также человек весьма порядочный, ныне он редактор-издатель «С.-Петербургских ведомостей» (5).

Слева направо: кн. В. С. Кочубей, кн. В. А. Барятинский, кн. Э. Э. Ухтомский, Его Императорское Высочество наследник цесаревич вел. кн. Николай Александрович, кн. Н. Д. Оболенский, Е. Н. Волков.

Слева направо: кн. В. С. Кочубей, кн. В. А. Барятинский, кн. Э. Э. Ухтомский, Его Императорское Высочество наследник цесаревич вел. кн. Николай Александрович, кн. Н. Д. Оболенский, Е. Н. Волков.

О существовании взаимосвязи между путешествием на Восток и строительством железной дороги от Урала до Тихого океана еще более определенно сказано у проф. С. С. Ольденбурга:

«В 1891 г. начата была постройка длиннейшей во всем мире железнодорожной линии — Великого Сибирского пути. Закладка пути на восточном его конце, во Владивостоке, была произведена наследником цесаревичем Николаем Александровичем при его возвращении из путешествия по Азии в мае 1891 г. Сооружение Сибирского пути, конечно, объяснялось не столько хозяйственными выгодами, сколько решимостью «ногою твердой стать» на Тихом океане, играть активную роль в судьбах Азии и Дальнего Востока в частности» (6).

Обогащенный впечатлениями от длительного заграничного путешествия и обозрения бескрайних просторов Российской империи, наследник цесаревич Николай Александрович проследовал через территорию, входящую в настоящее время в состав Пензенской области.

Первая остановка императорского поезда была в Кузнецке — уездном городе Саратовской губ. (ныне райцентр Пензенской обл.). Это посещение наследником цесаревичем Кузнецка в пензенской краеведческой литературе никогда не освещалось. Событие это, однако, достаточно полно описано в саратовской губернской газете, которой мы воспользовались в Российской гос. библиотеке (7).

Накануне приезда наследника была опубликована заметка, уведомлявшая жителей Саратовской губернии о предстоящем посещении Кузнецка августейшей особой, написанная в возвышенно-патриотическом духе. Нельзя также не отметить, что первая страница этого номера была украшена цветным изображением российского государственного бело-сине-красного флага (применение цветной печати в газетной полиграфии того времени — явление исключительно редкое, соответствовавшее особо торжественным случаям).

30 июля 1891 г.

Его Императорское Высочество государь наследник цесаревич на днях изволит проследовать через Кузнецкий у. Саратовской губ. по Моршанско-Сызранской ж.д.

Первенец царя и наследник престола возвращается из путешествия по самым отдаленным странам Востока, из которых с иными Россия не имела и не имеет до сих пор никаких сношений. Но предпринятое лишь с научными и воспитательными целями путешествие наследника цесаревича приобрело и высокое политическое значение ввиду того восторженного приема, который повсюду был сделан государю наследнику.

Очевидно, что слава о могущественной России проникла во все концы мира и имя русского царя, властителя Севера, повсюду вызывает глубокое уважение. В наследнике цесаревиче жители Юга почтили сильное русское царство...

Привет возвращающемуся цесаревичу! Громкое «ура» русского народа звучит сердечнее всех кликов, встречавших тебя, цесаревич, чуждых народов! Дары и подношения богатого природой Востока не превысили в твоих глазах с радушием подносимого русского хлеба-соли. Впечатления роскошной природы Юга не затмили простоты и прелести нашего русского северного леса и безбрежной степи. Фантастические сказки Востока не показались тебе милее полных поэзии и силы песен Севера...

Рада вся Россия благополучному возвращению цесаревича. За путешествием его следил весь грамотный люд. И в городах, и в селах с глубоким интересом читались описания пребывания его в чужих странах. В церквах возносились моления о благополучном плавании и путешествии, и когда произошел ужасный случай в Японии, то в России взволновались все и не прежде того успокоились, как стало известно, что русский фрегат «Память Азова» направился к Владивостоку.

Долог был сухопутный и водяной путь по Сибири, но вот последовал перевал за Уральские горы, кончился путь по пустынному Закамскому краю, и в Сызрани, переехав Волгу, цесаревич вступил в глубь России, в ее коренные русские губернии...

Сердечный привет возвращающемуся цесаревичу!

Газ. «Неофициальная часть «Саратовских губернских ведомостей», 1891, № 57, 1 августа, с. 1 (заметка без названия и указания авторства).

Маршрут возвращения наследника цесаревича из Владивостока в Санкт-Петербург.

Маршрут возвращения наследника цесаревича из Владивостока в Санкт-Петербург.

В этом же номере была дана характеристика Кузнецка в историческом, хозяйственном и культурном отношении:

Город Кузнецк, имеющий быть осчастливленным проездом Его Императорского Высочества наследника цесаревича, принадлежит к числу лучших уездных городов Саратовской губ. Это центр не исключительно земледельческого, но и промышленного района.

Основание его как города относится к 1781 г. Раньше это было дворцовое село Труево. Название Кузнецка произошло от большого развития здесь кузнечного ремесла. В 30-х гг. нынешнего столетия в нем считалось около 8 тыс. жителей и менее 1,5 тыс. домов, из коих только 1 был каменный. В течение последних 60-ти лет население его утроилось, при этом в нем ныне 6 церквей и около 3,5 тыс. жилых зданий, из того числа — каменных около 10%.

До проведения железной дороги на кузнецкий рынок свозили из уездов кроме хлеба много разных кустарных изделий, каковы: сани, телеги, колеса, веретена, решета и проч., главные производители которых в уезде — преимущественно трудолюбивые мордвины, но сбыт этим предметам был плохой. С проведением Моршанско-Сызранской ж.д. торговля в городе оживилась, в него переехало жить много ремесленников и кустарей. Ныне в городе более 200 мелких заводов, на которых занимается до 700 рабочих. Самое большое число заводов — кожевенных, канатопрядильных и горшечных.

Проехавший недавно через Кузнецк Е. Рагозин (8) делает о нем в журн. «Русское обозрение» такой отзыв:

«Кузнецк —очень приятный городок и по размерам, и по чистоте. Железная дорога, убившая почти все уездные и даже некоторые губернские города, к удивлению, способствовала развитию Кузнецка (9), который видимо растет. Городские доходы значительно увеличились, и город в последнее время затратил 66 тыс. руб. на водопровод, самотечный из горы, и более 20 тыс. руб. на мостовые, лучшие, чем в Пензе и Тамбове. В Кузнецке по преимуществу живут ремесленники и кустарные производители: веревок, железных изделий, конопляного масла и проч. По последним данным в Кузнецке проживает, между прочим, 187 кузнецов, 126 ситников и решетников, 86 обойщиков и 83 сапожника. Железная дорога открыла Кузнецку дешевый путь во всю Россию, и здешние мелкие производители достойно отблагодарили за это судьбу, создав своим трудом новый город.

В Кузнецке существует 1 городское двухклассное училище, 4 мужских и 2 женских приходских училища.

Там же, с. 2 (заметка без названия и указания авторства).

Спустя шесть дней после посещения Кузнецка вел. кн. Николаем Александровичем перед читателями «Саратовских губернских ведомостей» предстала детальная картина встречи высокого гостя:

Проезд наследника цесаревича через г. Кузнецк

Его Императорское Высочество наследник цесаревич проследовал через Кузнецк, Саратовской губ., на Пензу 2-го сего августа. Поезд останавливался здесь на 15 минут. С раннего утра в этот день Кузнецк расцветился флагами и принял праздничный вид. Толпы горожан собирались к вокзалу железной дороги с раннего утра. Здание вокзала было убрано гирляндами зелени, флагами и щитами. Зала, приготовленная для приема Его Высочества была роскошно убрана дорогими растениями и коврами; между зеленью эффектно выделялся сделанный из живых цветов вензель наследника цесаревича.

К полудню на вокзале собрались для встречи поезда г. начальник  Андрей Иванович Косич (1833—1917) — российский военный и общественный деятель, генерал от инфантерии. Саратовский губернатор в 1887-1896 гг.губернии ген.-лейт. А. И. Косич (10), губернский предводитель дворянства кн. Л. Л. Голицын (11), уездные предводители, начальник губернского жандармского управления ген.-майор И. И. Гусев, местные уездные власти и представители города и мещанского общества. От саратовского дворянства была приготовлена для поднесения Его Высочеству икона св. Николая Чудотворца, богато украшенная мозаикой, от города — хлеб-соль на серебряном позолоченном блюде, от мещанского общества также на блюде — хлеб-соль.

Андрей Иванович Косич (1833—1917) — российский военный и общественный деятель, генерал от инфантерии. Саратовский губернатор в 1887-1896 гг.губернии ген.-лейт. А. И. Косич (10), губернский предводитель дворянства кн. Л. Л. Голицын (11), уездные предводители, начальник губернского жандармского управления ген.-майор И. И. Гусев, местные уездные власти и представители города и мещанского общества. От саратовского дворянства была приготовлена для поднесения Его Высочеству икона св. Николая Чудотворца, богато украшенная мозаикой, от города — хлеб-соль на серебряном позолоченном блюде, от мещанского общества также на блюде — хлеб-соль.

При приближении поезда дружное «ура» вырвалось у собравшегося народа. Поезд тихо подошел к платформе в 12 час. 5 мин. пополудни.

Г. начальник губернии А. И. Косич был приглашен в вагон цесаревича, где имел честь представиться и приветствовать Его Высочество. Затем наследнику цесаревичу угодно было выйти из вагона и проследовать в приготовленную для приема его залу. Здесь цесаревич, приняв из рук губернского предводителя дворянства икону св. Николая Чудотворца, выслушал следующие слова, сказанные кн. Л. Л. Голицыным:

«Ваше Императорское Высочество!

Со дня отъезда Вашего Высочества саратовское дворянство со всей Россией возносило горячие мольбы ко Всевышнему о сохранении драгоценной жизни особы Вашей от опасности долгого пути, и Промыслу Божию угодно было внять мольбам всей России и вновь чудесным образом отвратить грозившую Вашему Императорскому Высочеству опасность (12), в ознаменование чего саратовское дворянство поручило нам просить Ваше Императорское Высочество принять образ Чудотворца Николая — молитвенника Вашего пред престолом Всевышнего».

В ответ на это наследник цесаревич, приложившись к образу, просил князя передать благодарность его саратовскому дворянству. Затем, после представления наследнику цесаревичу уездных предводителей дворянства и прибывших с ними дворян, Его Высочество принял хлеб-соль от городского головы кузнецкого дворянина Батарчукова и мещанского старосты Шульнина (13), после чего цесаревичу имели счастие представляться депутации от городской думы и мещанского общества; при этом был представлен Его Высочеству генерал Гусев. Его Высочество милостиво говорил с некоторыми из упомянутых выше лиц. Перед возвращением в вагон наследник цесаревич обратился к г. начальнику губернии с вопросами и изволил выслушать его объяснения о положении губернии и города Саратова, о состоянии Волги у Саратова и о других предметах, имеющих отношение к положению края.

По возвращении в вагон наследник цесаревич изволил стать у открытого окна и на несмолкаемые приветствия народа милостиво отвечал поклонами.

В 12 час. 20 мин. поезд отошел при громких криках «ура».

Газ. «Неофициальная часть «Саратовских губернских ведомостей», 1891, № 59, 8 августа, с. 1 (статья без указания авторства).

Цесаревич Николай в форме Лейб-гвардии Гусарского полка Его Величества.Менее чем через пять часов императорский поезд подошел к вокзалу ст. Пенза Моршанско-Сызранской ж. д. (ныне ст. Пенза-I) (14). Подробности проезда наследника цесаревича через Пензу в 1891 г. малоизвестны современному пензенскому читателю (15). В свое же время это неординарное событие было детально освещено в местной печати. Однако соответствующий (167-й) номер «Пензенских губернских ведомостей» в государственных хранилищах Пензы отсутствует. Возможность ознакомиться с информацией о проезде наследника через губернский центр дает статья «Пенза. 2 августа 1891 года» из журн. «Пензенские епархиальные ведомости» (№ 16 от 15 августа 1891 г., ч. неоф., с. 521-526); данный номер имеется в ГАПО.

Цесаревич Николай в форме Лейб-гвардии Гусарского полка Его Величества.Менее чем через пять часов императорский поезд подошел к вокзалу ст. Пенза Моршанско-Сызранской ж. д. (ныне ст. Пенза-I) (14). Подробности проезда наследника цесаревича через Пензу в 1891 г. малоизвестны современному пензенскому читателю (15). В свое же время это неординарное событие было детально освещено в местной печати. Однако соответствующий (167-й) номер «Пензенских губернских ведомостей» в государственных хранилищах Пензы отсутствует. Возможность ознакомиться с информацией о проезде наследника через губернский центр дает статья «Пенза. 2 августа 1891 года» из журн. «Пензенские епархиальные ведомости» (№ 16 от 15 августа 1891 г., ч. неоф., с. 521-526); данный номер имеется в ГАПО.

В основу нашей публикации положен материал «Пензенских губернских ведомостей» (как первичный) по экземпляру из Российской гос. библиотеки. Содержание статьи «Пензенских епархиальных ведомостей» почти идентично статье в «Пензенских губернских ведомостях» (обе они не подписаны, но, возможно, принадлежат одному и тому же лицу); немногочисленные факты, отмеченные в журнальной статье, но отсутствующие в газетном материале, использованы нами в примечаниях.

Данная публикация, основанная на печатных источниках, была бы неполной без включения в нее архивного дела «О проезде чрез Пензенскую губ. Его Императорского Высочества государя наследника цесаревича», позволяющего существенно дополнить фактографию исследуемого нами события.

Предлагаем познакомиться с собранными здесь материалами о первом посещении Пензенской губернии Николаем II в его бытность наследником престола.

В пятницу, 2 августа, жители г.Пензы имели счастие лицезреть Его Императорское Высочество государя наследника цесаревича, возвращающегося из дальнего продолжительного путешествия (16). Около 5 час. пополудни (по местному времени) послышались вдали громкие клики «ура», — то были восторженные клики рабочего народа с писчебумажной фабрики Сергеева (17), собравшегося вдоль полотна дороги взглянуть хоть мельком на царского сына. Весьма живописную картину представляла в этот момент обширная долина между фабрикой Сергеева и полотном дороги, усеянная фабричным народом, который с флагами в руках бежал за поездом. Самая фабрика, видневшаяся вдали, была затейливо убрана флагами.

Воскресенская церковь в Пензе. Фото кон. XIX — нач. XX в.Наконец звон колоколов и могучее «ура», вылетевшее из груди многотысячной толпы народа, собравшегося вдоль линии железной дороги, начиная от железнодорожного моста, возвестили о приближении к г. Пензе императорского поезда. Когда поезд проходил мимо церкви Спасителя, что в Старых Черкасах, духовенство этой церкви в полном облачении вышло с хоругвями и чудотворною иконою Христа Спасителя (18), благословляя путь высокого путешественника. При виде иконы Его Высочество осенил себя крестным знамением.

Воскресенская церковь в Пензе. Фото кон. XIX — нач. XX в.Наконец звон колоколов и могучее «ура», вылетевшее из груди многотысячной толпы народа, собравшегося вдоль линии железной дороги, начиная от железнодорожного моста, возвестили о приближении к г. Пензе императорского поезда. Когда поезд проходил мимо церкви Спасителя, что в Старых Черкасах, духовенство этой церкви в полном облачении вышло с хоругвями и чудотворною иконою Христа Спасителя (18), благословляя путь высокого путешественника. При виде иконы Его Высочество осенил себя крестным знамением.

Как только поезд подошел к вокзалу, снова раздались восторженные клики «ура» многочисленной публики, ожидавшей на дебаркадере с большим нетерпением прибытия поезда. Народные клики слились с звуком гимна «Боже, царя храни», исполненного оркестром военной музыки (19). Вокзал был роскошно убран вензелями, флагами, гирляндами, зеленью, а самый зал — коврами и тропическими растениями.

По остановке поезда в вагон был приглашен начальник губернии генерал-майор А. А. Горяйнов (20), а вслед за тем — преосвященный Митрофан (21), который от духовенства Пензенской епархии поднес св. икону Казанской Божией Матери (список с древней чудотворной иконы, находящейся в Спасском кафедральном соборе) (22). Поднесение иконы преосвященный сопровождал следующими словами:

Митрофан 1 й (Матвей Невский), епископ Пензенский и Саранский в 1890-1893 гг.«Ваше Императорское Высочество, благоверный государь!

Митрофан 1 й (Матвей Невский), епископ Пензенский и Саранский в 1890-1893 гг.«Ваше Императорское Высочество, благоверный государь!

В кафедральном храме г. Пензы, имеющего счастие ныне встречать Вас, самую дорогую и чтимую святыню составляет чудотворная икона Божией Матери Казанским. Этою иконою благословил первых граждан этого города благочестивый государь царь Алексей Михайлович в 1666 г. (23). С этою иконою тесно связано и основание, и неоднократное спасение города от погромов ногайских и от пугачевского разорения. Пред этою иконою молились предместники и предки наши о себе и о благочестивых царях своих; пред этою иконою молились и мы о благополучном путешествии Вашем, благоверный государь, пред нею мы изливали чувства своей безграничной радости и благодарности к Богу о чудесном спасении Вашем от смертоносного удара фанатика-злодея. Пред этою иконою будет молиться и впредь всегда духовенство г. Пензы с своими духовными чадами о здравии и благоденствии благочестивейших государей, о мире и благосостоянии нашего возлюбленного Отечества, с твердою верою и надеждою на благодатную помощь и заступление Царицы Небесной.

Чудотворная Казанская икона Божией Матери. Автор фото — А. Дворжанский.

Чудотворная Казанская икона Божией Матери. Автор фото — А. Дворжанский.

В этой вере духовенство г. Пензы, движимое чувствами беспредельной любви и преданности к престолу и Отечеству и радости о счастии лицезреть Вас и проникнутое преискренним желанием Вам, благоверный государь, благополучного окончания Вашего многотрудного и многополезного путешествия и скорейшего радостного свидания с августейшими родителями, приемлет смелость чрез меня просить Ваше Императорское Высочество соблаговолить принять от него св. икону Казанской Божией Матери, так чтимой в этом граде и во всем этом крае. Да сопутствует Вам Заступница Усердная во всех путях Вашей жизни и да дарует Вам все полезное на радость царю-батюшке, на славу и счастие Руси-матушки». Приложившись к св. иконе, Его Высочество просил преосвященного передать искреннюю благодарность его духовенству Пензенской епархии за поднесение святыни.

По выходе Его Высочества из вагона, первым приветствовал его губернский предводитель дворянства г. Гевлич (24) речью и поднесением хлеба-соли на роскошном серебряном блюде, после чего предводителем дворянства были представлены Его Высочеству все уездные предводители дворянства (25); каждому из них Его Высочество удостоил подать руку. Тут же стояло и прочее дворянство (26).

По выходе Его Высочества из вагона, первым приветствовал его губернский предводитель дворянства г. Гевлич (24) речью и поднесением хлеба-соли на роскошном серебряном блюде, после чего предводителем дворянства были представлены Его Высочеству все уездные предводители дворянства (25); каждому из них Его Высочество удостоил подать руку. Тут же стояло и прочее дворянство (26).

Затем начальником губернии была представлена депутация от Пензенской городской думы с городским головою во главе (27), поднесшая хлеб-соль на серебряном художественной работы блюде (28); далее были представлены депутации: от Пензенского купеческого общества (29), представитель которого купец Анненков (30) поднес Его Высочеству икону Спасителя, от мещанского общества (31), от ремесленников, поднесших также хлеб-соль, и от крестьянских обществ Керенского уезда (32). Затем были представлены губернатором городские головы: городищенский, мокшанский и инсарский (33), а также некоторые волостные старшины (34). Удостоив затем принять от местного жителя Захарьина (35) двенадцать штук живых сурских стерлядей в особо устроенном чане, украшенном цветами, и от фотографа Вакуленко (36) красивый альбом видов наиболее выдающихся местностей Пензенской губ., Его Высочество направился в зал, где сервирован был от дворянства чай (37).

Пред входом в зал супруга пензенского уездного предводителя дворянства А. М. Панчулидзева имела счастие поднести Его Высочеству роскошный букет, причем Его Высочество удостоил милостиво принять от нее же три платка для Ее Императорского Величества государыни императрицы и для великих княжен Ксении Александровны и Ольги Александровны. Платки эти замечательно тонкой и искусной работы здешней мастерицы Ремизовой (38). Губернский предводитель дворянства, с своей стороны, поднес альбом видов г. Пензы.

Пробыв несколько минут в зале, наследник цесаревич пожелал показаться народу, в несметном количестве наполнившему обширную [Ярмарочную] площадь перед вокзалом. Когда Его Высочество появился на подъезде, то народный восторг достиг высшей степени. Несмолкаемое «ура» потрясло воздух и энтузиазму не было границ. Тут же гвардии полковник Н. Н. Ермолов (39) имел счастие подвести в дар Его Высочеству коня собственного завода. После чего Его Высочество снова возвратился в зал, где удостоил преосвященного Митрофана и других беседою (40).

Наконец, в 5½ часов Его Высочество изволил отбыть в дальнейший путь при громких кликах «ура» и при звуках марша (41). Начальник губернии, по приглашению наследника цесаревича, остался в вагоне и сопровождал Его Высочество до границ Пензенской губ. — до ст. Башмаково, где и имел честь откланяться Его Высочеству.

Город в этот день украшен был флагами. Погода стояла ясная, жаркая, но за несколько минут до прихода императорского поезда прошел хороший дождь, которого не было в продолжении целого месяца. Дождь прибил пыль и освежил воздух.

На ст. Воейково Его Высочество милостиво принял депутацию от населения большого торгового села Каменки, поднесшую Его Высочеству хлеб-соль. На той же станции изволил принимать в вагоне супругу генерал-адъютанта Воейкова, владельца с. Каменки (42).

ПГВ, 1891, № 167, 4 августа, с. 2-3, ч. неоф. (статья без названия и указания авторства).

Третьей из остановок в пределах Пензенской губ., на которой наследник цесаревич принимал депутацию, была ст. Пачелма, о чем в № 172 «Пензенских губернских ведомостей» от 11 августа 1891 г. (с. 1, ч. неоф.) сообщалось следующее:

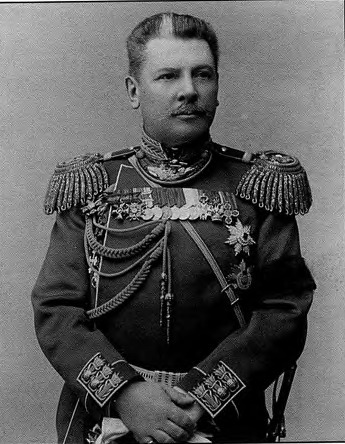

Илларион Иванович ВОРОНЦОВ-ДАШКОВ (1837-1916), граф, государственный и военный деятель, крупный землевладелец и предприниматель. министр Императорского двора и уделов и главноуправляющий Государственным коннозаводством в 1881-1897 гг.; председатель Красного Креста в 1904-1905 гг.; наместник Кавказа в 1905-1915 гг.; начальник императорской охраны Александра III, один из организаторов тайного общества («Священная дружина») по борьбе с революционерами.

Илларион Иванович ВОРОНЦОВ-ДАШКОВ (1837-1916), граф, государственный и военный деятель, крупный землевладелец и предприниматель. министр Императорского двора и уделов и главноуправляющий Государственным коннозаводством в 1881-1897 гг.; председатель Красного Креста в 1904-1905 гг.; наместник Кавказа в 1905-1915 гг.; начальник императорской охраны Александра III, один из организаторов тайного общества («Священная дружина») по борьбе с революционерами.

Во время проследования Его Императорского Высочества вел. кн. Николая Александровича по Сызрано-Вяземской железной дороге, на станции Пачелма, находящейся в пределах Пензенской губернии, императорский поезд имел остановку 12 минут. Для приветствия Его Высочества на станцию Пачелма прибыли министр Императорского двора гр. И. И. Воронцов-Дашков (43) с супругою и дочерьми, тамбовский губернатор бар. В. П. Рокассовский и несколько дворян Тамбовской губернии во главе с губернским предводителем кн. Челокаевым, который после приветственной речи поднес Его Высочеству образ Спасителя. Наследник цесаревич изволил выходить на платформу. После принятия св. иконы Его Высочество сел в вагон, куда приглашен был и министр Двора с своим семейством. Собравшийся в громадном количестве народ выражал свою беспредельную радость восторженными кликами «ура», не умолкавшими до тех пор, пока не удалился поезд.

Безупречная работа стражей порядка была отмечена губернатором в приказе по полициям Пензенской губернии от 3 августа 1891 г. за № 10:

«За образцовый порядок, бывший при торжественной встрече наследника цесаревича при проследовании Его Высочества чрез Пензенскую губернию и город Пензу, объявляю мою искреннюю благодарность полицеймейстеру г. Пензы Афанасьеву, исправникам: пензенскому — Смирнову, чембарскому — Харитонову, нижнеломовскому — Смеловскому, городищенскому — (и.д.) Ландышеву, мокшанскому — (и.д.) Предтеченскому и керенскому — Алферову, помощникам исправников, частным и становым приставам и вообще всем чинам полиций, участвовавшим при этой встрече. Кроме того, исправляющих должности исправников мокшанского и городищенского и помощника пензенского уездного исправника Дидакторова утверждаю в настоящих должностях»(44).

В заключение представленных здесь материалов о пребывании наследника цесаревича в Пензенский губ. в 1891 г. не лишним будет привести полный текст всеподданнейшего рапорта пензенского губернатора, тем более, что документ этот интересен, бесспорно, и сам по себе как кратко и емко характеризующий состояние губернии в 1891 г. по основным принятым в то время статистическим показателям (45).

Его Императорскому Высочеству

пензенского губернатора всеподданнейший

рапорт

Вашему Императорскому Высочеству всеподданнейше донося, что во вверенной управлению моему губернии обстоит все благополучно, имею счастие поднести рапорт о статистическом ее положении.

Рапорт о статистическом положении Пензенской губернии

О числе городов и селений

В Пензенской губернии состоит: уездных городов, включая и губернский, — 10; заштатных — 3, сел и деревень — 1790, а всего — 1803.

О числе жителей

Жительствующих в губернии обоего пола — 1585404, из них мужчин — 785019, женщин — 800385.

О количестве земли

Площадь занимаемой Пензенскою губерниею земли равняется 33290 кв. верстам или 3462179 десятинам, которая распределяется следующим образом:

пахотной земли —2162508 дес.,

под лесами — 761187 дес.,

под лугами, выгонами и остальной удобной земли — 404514 дес. и

неудобной — 133970 дес.;

по владению земля эта делится так:

крестьянского надела — 1860928 дес.,

земель владельческих —1335744 дес.,

принадлежащей казне и уделу — 265507 дес.

О податях и недоимках

К 1 января 1891 г. оставалось невзысканных недоимок окладных сборов —1414802 руб. 96 коп., назначено в 1891 г. оклада этих сборов — 2965573 руб. 31 коп.; взыскано в течение 1891 года: недоимок — 112792 руб. 5 коп., оклада 1891 г. — 69297 руб. 66 коп.; к 15 июля 1891 г. осталось невзысканными: недоимок — 1302010 руб. 91 коп., оклада 1891 г. — 2896275 руб. 65 коп. (46).

О церквах

В губернии церквей:

каменных — 398 и

деревянных — 551,

монастырей и пустыней — 18 и

часовен — 114,

а всего по губернии —1081.

О казенных зданиях

Казенных домов, занимаемых присутственными местами, в губернии состоит:

каменных — 23 и

деревянных — 11,

а всего—34.

Об учебных заведениях

В губернии находится: гимназий мужских и женских — 3, прогимназий — 3, реальных училищ — 1, учительских семинарий —1, землемерных училищ —1, училищ садоводства —I, технических железнодорожных училищ — 1, фельдшерских школ —1, школ сельских повитух —1, духовных семинарий —1, начальная образцовая школа при ней — 1, епархиальных женских училищ — 1, при нем начальная школа — 1, духовных училищ — 3, церковноприходских училищ — 124, городских приходских училищ — 34, уездных училищ — 4, сельских училищ — 358, училищ частных лиц — 5, школ грамотности — 18, училищ при монастырях — 7, ремесленных школ — 1, детских приютов Ведомства императрицы Марии — 1; всего — 572; обучающихся в этих учебных заведениях —33356.

О богоугодных и благотворительных заведениях

Больниц в г .Пензе — 8,

в уездных городах — 30;

богаделен в г.Пензе — 3, в них призревается 316 человек;

в уездных городах — 4, призреваемых — 68;

в г. Пензе находится ночлежный дом для 100 человек.

О фабриках и заводах

В губернии находится:

фабрик суконных — 5 и

писчебумажных — 2;

заводов:

стеклянных и хрустальных — 3,

чугунолитейных — 4,

поташных —130,

кожевенных — 60,

мыловаренных — 3,

салотопенных — 20,

воскосвечных — 7,

винокуренных и пивомедоваренных — 36,

клеевых — 1,

маслобоен —1273,

канатных — 37,

солодовенных — 58,

водочных — 4,

паровых мельниц — 13,

табачномахорочных — 2,

дрожжевых —3,

лесопильных — 3,

крахмальных — 15,

кирпичных — 702,

колокольных — 3,

спичечных — 15 и

гончарных — 316;

всего по губернии — 2715, сумма производительности коих —15340036 руб.; рабочих на фабриках и заводах состоит 11520 человек.

Главная промышленность Пензенской губернии

заключается в хлебопашестве.

О библиотеках, книжных магазинах и лавках, типографиях, литографиях и фотографиях

Библиотек в губернии находится 12,

книжных магазинов и лавок —14,

типографий — 6,

литографий — 3 и

фотографий —8.

О путях сообщения

Собственно судоходных рек в губернии нет; по рекам Суре и Мокше барки отправляются иногда в полую воду, в другое же время отправления не бывает за мелководием этих рек.

Мостов и гатей в разных местах находится 565. Казенных почтовых станций в губернии — 35, на них содержится лошадей — 247.

Губернатор Горяйнов.

ГАПО, ф.5, оп.1, д.6472, л.86—92.

А что же писал сам цесаревич о своем проезде через Кузнецк и Пензенскую губ. в 1891 г.? Ведь известно, что он с 14-летнего возраста, на протяжении 36-ти лет (с 1 января 1882 г. до 30 июня 1918 г. ст. ст.), вел дневник, не пропустив ни одного дня. (Для сознания современного человека, почти переставшего писать для себя, этот факт поразителен). Дневниковые записи интересующего нас времени до сих пор не опубликованы. Мы воспользовались подлинником, хранящимся в Государственном архиве Российской Федерации (б. Центральный государственный архив Октябрьской революции, высших органов государственной власти и органов государственного управления СССР).

Не касаясь рассмотрения дневника Николая II по существу, отметим лишь, что почти все записи в нем лаконичны, подчас схематичны.

Приводим полностью запись наследника цесаревича о его пребывании в Пензенском крае, сохраняя орфографические особенности.

2-го августа. Пятница.

В 7¼ переехали большой Волжский мост (47): весь день прошел во встречах. В Батраках (48) встретило Симбирское дворянство, в Кузнецке — Саратовское, в Пензе — Пензен—ское (49), где я пил чай от города, и, наконец, в Пачелме —Тамбовское; тут же сели ко мне в поезд граф и графиня Воронцовы с Софкой, Маей и Ирой; приятно провели с ними время до Моршанска, где они снова вышли.

|

Метки: дворянство романовы |

ДВОРЯНСКИЙ НЕКРОПОЛЬ ПЕНЗЕНСКОГО КРАЯ |

ДВОРЯНСКИЙ НЕКРОПОЛЬ

ПЕНЗЕНСКОГО КРАЯ

Места земной жизни человека сопровождают места его астрального существования — кладбища. Любой некрополь — скромный сельский погост или внушительное городское кладбище — важный исторический источник, прежде всего в биографическом и социальном плане.

Борис Николаевич ГВОЗДЕВ (1886-1927), этнограф, краевед, музейный работник

Борис Николаевич ГВОЗДЕВ (1886-1927), этнограф, краевед, музейный работник

Из пензенских историков только один обращался к этому угасающему источнику — Борис Николаевич Гвоздев (1886-1927). В 1912 г. он окончил историко-филологический факультет Варшавского университета, несколько лет преподавал историю в учебных заведениях Пензы, а в 1921 г. возглавил исторический отдел Пензенского губернского музея. В годы интенсивного разрушения старых кладбищ он успел очень скупо описать небольшую группу могил кладбищ женского и мужского монастырей, а также Всехсвятского, Лютеранского и Католического кладбищ г. Пензы.

С 1965 г. автор этих строк занимается фиксированием сохранившихся в области старинных захоронений и сбором сведений о людях, погребённых на пензенских кладбищах. В 1993 г. автором подготовлена первая часть «Пензенского некрополя. XVIII — начало XX вв.», машинопись которого хранится в Пензенском государственном объединенном краеведческом музее и библиографическом отделе Пензенской научной библиотеки им. М. Ю. Лермонтова, а также в собрании главного герольдмейстера Российского Дворянского собрания С. А. Сапожникова.

* * *

На рубеже ХVII-ХVIIIвв., в пик колонизации Пензенского Посурья, на богатых здешних чернозёмах, благодаря царской щедрости и милости, выросли десятки вотчин и поместий птенцов гнезда Петрова. В этом укромном уголке российской глубинки прочно обосновались ставшие знаменитыми в отечественной истории Куракины, Головкины, Шереметевы, Полянские, Суворовы, Щербатовы, Долгоруковы, Тургеневы, Сумароковы, Лопухины, Бахметевы, Шафировы, Возницыны, Салтыковы и другие, определившие особый статус Пензенского края как одного из дворянских гнезд России.

Летописец пензенской провинциальной жизни Василий Антонович Инсарский (1814-1882) в книге «Половодье» отмечал:

«Дворянство там (в Пензенской губернии — А. Т.) было большею частью чистокровное и заключало в себе много древних фамилий: как Араповы, Загоскины, Сабуровы, Ахлебинины, Всеволожские, Кишенские, Дубенские».

Пензенская земля была не только стартовой площадкой для головокружительных полетов по государственной, военной и научно-культурной орбитам сотен дворянских деятелей, но и местом их последнего пристанища. Наиболее притягательным для пензенской аристократии было старинное кладбище Спасо-Преображенского монастыря, где покоился прах целых дворянских родов.

Пензенский Спасо-Преображенский монастырь

Пензенский Спасо-Преображенский монастырь

Земное единство пензенской родовитой знати, ведшей исключительно замкнутый, почти кастовый образ жизни, продолжалось и в ином мире, где «в гробах уединенных навеки затворясь, сном непробудным спят». Рядом с соборной монастырской церковью несколько чугунных плит и гранитных памятников обозначали место вечного покоя Бекетовых. Это были представители старинного дворянского рода, существовавшего в XVI в. и состоявшего в родстве с Карамзиными, Тургеневыми. Первым здесь был похоронен пензенский знакомый П. А. Вяземского статский советник Аполлон Николаевич Бекетов (1770-1824), служивший прокурором в Пензе, а рядом — его дочери Надежда Аполлоновна (1809-1857) и Софья Аполлоновна (1799-1887) Бекетовы. На этом же участке была предана земле Елизавета Николаевна Бекетова (1800-1867) — дочь наровчатского помещика Николая Андреевича Арапова и жена (с 1819 г.) подполковника Петра Алексеевича Бекетова (1783 — ?). Последним здесь поставили богатый памятник на могиле Алексея Николаевича Бекетова (26.08.1824 — 07.09.1898) — брата академика Н. Н. Бекетова и профессора А. Н. Бекетова. В 1844 г. Алексей Николаевич окончил Главное инженерное училище и в течение 13 лет служил военным инженером. Выйдя в отставку в чине штабс-капитана, он перешел на статскую работу, а в 1865 г. был избран председателем Пензенской губернской земской управы, пробыв в этой высокой должности до конца своих дней. А. Н. Бекетов возглавлял пензенское земство в самый ответственный период его становления. М. Е. Салтыков-Щедрин, хорошо знавший Алексея Николаевича по Пензе, называл его «незабудкой». Портрет А. Н Бекетова работы академика живописи И. К. Макарова был вывешен в зале заседаний Пензенской губернской земской управы. Подробные биографические сведения об этом крупнейшем деятеле пензенского земства были опубликованы в «Пензенских губернских ведомостях» за 1898 г. (см., например, статью А. Розалиева «А. Н. Бекетов. Некролог» за 18 сентября; информацию «Похороны» за 11 сентября. Почти сто лет спустя кандидат филологических наук О. М. Савин опубликовал в «Пензенской правде» за 1 августа 1995 г. большую статью «...Признательность за полезные труды». Страницы жизни А. Н. Бекетова, первого председателя губернской земской управы».)

Комплекс внушительных, высокохудожественных памятников с изображением на одном из них родового герба был возведен на месте захоронения Араповых, известных в России с XVI в. Первым монастырская земля приняла прах богатого наровчатского помещика секунд-майора Николая Андреевича Арапова (05.12.1757 — 02.11.1826), построившего в 1803 г. один из крупнейших в округе винокуренных заводов, а одиннадцать лет спустя — его брата, секунд-майора Сергея Андреевича (21.10.1765 — 24.02.1837), владевшего в Наровчатском уезде двумя винокуренными заводами (возведены в 1790 и 1803 гг.). Наиболее почитаемой могилой семейного некрополя Араповых было захоронение Александра Николаевича (27.12.1801 — 08.11.1872) — генерал-лейтенанта, служившего в 1854-1872 годах пензенским губернским предводителем дворянства. Пензенский мемуарист Григорий Иванович Мешков (16.01.1810 — 30.04.1890) указывал, что самый великолепный памятник венчал могилу Агафьи Николаевны Араповой (1809-1864) — сестры известного театрала Пимена Николаевича Арапова (1796-1861). За массивной решеткой чугунного литья находились могилы майора Андрея Николаевича Арапова (28.10.1807 — 11.05.1874) и его сына, полковника Николая Андреевича (20.07.1847 — 21.01.1883) — свата и зятя Н. Н. Пушкиной-Ланской. Позднее на участке родового некрополя появились могилы Варвары Павловны Дядьковой (Дятьковой) (1862-1914) — дочери дипломата, действительного статского советника, пензенского помещика Павла Александровича Арапова (1838-1885). В смутное послеоктябрьское время скромным памятником было отмечено место захоронения тайного советника Александра Александровича Арапова (1832-1919) — помещика с. Проказна (Бессоновского района).

На фоне пензенского дворянства Загоскины выделялись своей породистостью, древностью происхождения и высоким общественным положением. Династические браки тесно связывали их с другими дворянскими родами. На кладбище Спасо-Преображенского монастыря, по сведениям Натальи Владимировны Араповой (Оппель) (1874-1976), в фамильном склепе были похоронены родители основоположника русского исторического романа М. Н. Загоскина — Николай Михайлович Загоскин (24.10.1761 — 24.04.1824), служивший в молодости в гвардии, а затем ушедший в Саровскую пустынь и вновь вернувшийся в мир, и Наталья Михайловна, урождённая Мартынова (26.12.1769 — 17.03.1833). Немало симпатичных слов посвятили Н. М. Загоскиной Ф. Ф. Вигель («В Пензе не находилось хозяйки дома более приятной Натальи Михайловны»), И. М. Долгорукий («Г-жа Загоскина... имела все те дары и свойства природы, которыми мужчины пленяются преимущественно»). (Биографические сведения о Н. М. и Н. М. Загоскиных опубликованы в книге: А. Н. Нарцов. Материалы для истории дворянских родов Мартыновых и Слепцовых с их ветвями. Тамбов, 1904, с. 44-50). В этом же склепе погребены племянник писателя Сергей Маркеллович Загоскин (1824-1889) — гвардии полковник и кавалер, городищенский уездный предводитель дворянства, владелец родового поместья Рамзай, его мать Любовь Сергеевна, урождённая Олсуфьева (1800-1854), дочь генерала С. А. Олсуфьева, и жена Мария Дмитриевна, урождённая Микулина (1832-1912). Брат Любови Сергеевны — действительный статский советник, гвардии полковник Дмитрий Сергеевич Олсуфьев(1794 — 17.121858), избиравшийся в 1852-1855 гг. пензенским губернским предводителем дворянства, похоронен в родовой усыпальнице в Вазерках (Бессоновского района).

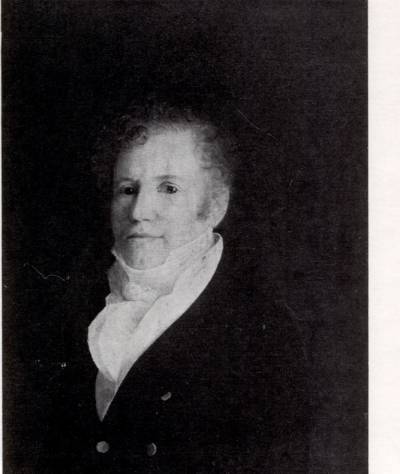

Иван Васильевич САБУРОВ (1788—1873). агроном, общественный деятель

Иван Васильевич САБУРОВ (1788—1873). агроном, общественный деятель

Родоначальником Сабуровых считается татарский мурза Чета, праправнук которого Федор Иванович Зернов получил прозвище Сабур. В 1835 г. в Санкт-Петербурге вышла без указания автора небольшая книжка «Четыре роберта жизни. Олицетворенная дума Мурзы Чета». Её написал Иван Васильевич Сабуров (1788-1873) — бывший командир батальона Пензенского ополчения периода Отечественной войны 1812 г., участник заграничных походов русской армии. Вернувшись в родовое пензенское поместье, он стал проводить эксперименты в своем хозяйстве и в 1822 г. в уважение своих ученых опытов был избран членом Императорского Московского общества сельских хозяев восточной России. Его брат Яков Васильевич (1790-1855) принадлежал к активно действующему предпринимательскому слою пензенского дворянства. В 1825 г. он вышел в отставку, а в 1825-1827 гг. занимал должность городищенского уездного предводителя дворянства, в 1837 г. в его пензенском доме останавливался В. А. Жуковский. Пантеон Сабуровых также находился в стенах Спасо-Преображенского монастыря.

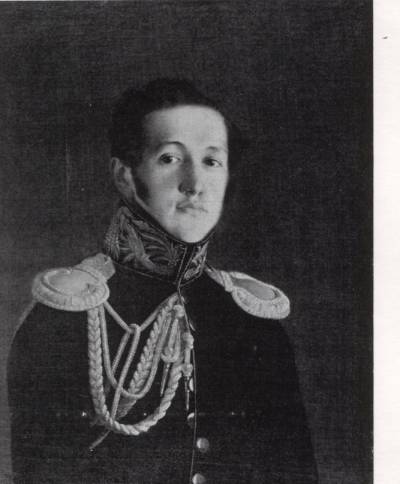

Николай Фёдорович КИШЕНСКИЙ (1775—1831) — генерал-майор, командир Пензенского ополчения 1812 г. при формировании

Николай Фёдорович КИШЕНСКИЙ (1775—1831) — генерал-майор, командир Пензенского ополчения 1812 г. при формировании

Кишенские составляли наиболее влиятельный слой пензенского дворянства. Генерал-майор Николай Федорович Кишенский (1775-1831) был сыном харьковского наместника Федора Ивановича (1750-1811) и в 1813-1814 гг. командовал пензенским ополчением, а в 1820-х гг. возглавлял пензенское дворянство. Выдвижению Н. Ф. Кишенского в немалой степени способствовал брак с Варварой Николаевной Араповой (1799-1857). Их сын Николай Николаевич (1821 — после 1873) в 1843 г. вышел в отставку штабс-ротмистром и служил в судебных органах Пензенской губернии, в 1857 г. назначен председателем Пензенской уголовной палаты (сведения сообщил в 1967 г. ныне покойный Ю. Б. Шмаров). В Пензе жил и другой сын, Федор Николаевич (1820-1860), а также дочь Анна Федоровна (? — 1854). Могила Кишенских на монастырском кладбище была отмечена величественным гранитным аналоем.

Мария Михайловна КИСЕЛЕВА (урождення княжна ЧЕГОДАЕВА) (1798-1887), пензенская дворянка, благотворительница, попечительница о бедных и нуждающихся

Мария Михайловна КИСЕЛЕВА (урождення княжна ЧЕГОДАЕВА) (1798-1887), пензенская дворянка, благотворительница, попечительница о бедных и нуждающихся

Местом невольного паломничества на монастырском кладбище оказалось захоронение умершего за границей статского советника Александра Григорьевича Киселева (1791-1847), навсегда занесённого на скрижали пензенской благотворительности. Военную службу он начал в 1805 г., а в следующем году перешёл в гражданское ведомство. В 1832 г. А. Г. Киселев переехал в Пензу, где в 1835 г. стал попечителем публичной библиотеки, на содержание которой ежегодно вносил по 500 рублей. (Биографические сведения об А. Г. Киселеве извлечены из формулярного списка, хранящегося в Государственном архиве Пензенской области: ф. 5, оп. 1, д. 2537, лл. 7-18 и выявленного А. Ф. Головиной). Его жена Мария Михайловна, урождённая княжна Чегодаева (1798-1887), содержавшая известную в Поволжье киселевскую богадельню, построила над могилой А Г. Киселева большой двухэтажный пятиглавый храм. Сама Мария Михайловна была похоронена в одном склепе с мужем. Место их захоронения отмечала чугунная плита с надписью:

«Александр Григорьевич и

Мария Михайловна Киселевы

скончались

12 апреля 1847 и 6 декабря 1887».

Александр Алексеевич ПАНЧУЛИДЗЕВ (1790—1867), российский государственный деятель, тайный советник, пензенский губернатор в 1831-1859 гг.

Александр Алексеевич ПАНЧУЛИДЗЕВ (1790—1867), российский государственный деятель, тайный советник, пензенский губернатор в 1831-1859 гг.

Панчулидзевы внесены в родословные книги Пензенской и Саратовской губерний. Основоположником этого рода был грузин Давид Матвеевич Панчулидзе, поступивший в 1738 г. на службу российскому царю. Его внук, тайный советник Александр Алексеевич Панчулидзев (1789-1867) с 1851 г. служил флигель-адъютантом Его Императорского Величества, в 1822-1831 гг. занимал должность саратовского губернского предводителя дворянства, а в 1831-1859 гг. — пензенского губернатора. А. А. Панчулидзева с особыми почестями похоронили в стенах Спасо-Преображенского монастыря. Земля монастырского кладбища соединила двух жен губернатора: Софью Николаевну, урождённую Сушкову (1800-1843), и Варвару Николаевну, урождённую Загоскину (1812-1880). Рядом покоился прах действительного статского советника, бывшего саратовского губернского предводителя дворянства, затем черниговского губернатора Владимира Алексеевича Панчулидзева (1849-1890), внука А. А. Панчулидзева, а также его жены Марии Владимировны, урождённой Сабо (1847-1902), окончившей в 1865 г. с золотой медалью Одесский институт благородных девиц. В 1890 г. М В. Панчулидзева министром просвещения утверждена начальницей I Пензенской женской гимназии (см. Дм. Владимиров. Памяти М. В. Панчулидзевой. //«Пензенские губернские ведомости», 1902, 6 и 13 ноября). Особым почётом посетителей монастыря пользовались могила Натальи Павловны Панчулидзевой (1825-1870), жены Алексея Алексеевича Панчулидзева (1816-1870), в жилах которой текла кровь родовитого пензенского дворянства: по отцу она приходилась внучкой Ф. Л. Вигелю, а по матери — Е. П. Чемесову. Великолепие и образцовое содержание могилы поддерживали её сыновья — Павел Алексеевич, русский консул в Черновицах, Николай Алексеевич — камергер и предводитель дворянства Пензенского уезда, но в первую очередь Сергей Алексеевич (1855 — после 1917), бывший кавалергард, военный историк, составитель многотомных биографий кавалергардов.

Пензенская земля приняла прах многих представителей старого дворянского рода Киреевых. Небольшой участок кладбища Спасо-Преображенского монастыря занимал их фамильный пантеон. Тяжелая мраморная плита закрывала могилу Надежды Александровны Карлбрехт (01.05.1819 — 17.10.1884), вышедшей в 1836 г. замуж за Александра Дмитриевича Киреева (1796-1857). Он владел 548 душами и 780 десятинами земли в родовом имении Пятницкое, Родники тож Мокшанского уезда. В 1813-1829 гг. он служил в армии, в отставку уволился «к статским делам с повышением чина». В 1832 г. А. Д. Киреев стал управляющим конторой императорских театров. Он принадлежал к близкому окружению М. Ю. Лермонтова, проявив большие усилия в прижизненном издании «Героя нашего времени» и стихотворений поэта. Могилу его сына Алексея Александровича Киреева (17.11.1854 — 07.11.1893) на этом же кладбище отмечал дубовый крест с металлической мемориальной доской. В 1874-1877 гг. он учился в Николаевском кавалерийском училище, затем служил в Кавалергардском полку, откуда в 1882 г. вышел в отставку. В течение четырёх лет А. А. Киреев подобно отцу вращался в высоких певческих кругах, исполняя должность помощника директора придворного хора. С 1890 г. Алексей Александрович избирался уездным и губернским гласным от Мокшанского уезда, так как в этом уезде в его владении находилось 1500 десятин земли.

Кладбище Спасо-Преображенского монастырянавечно объединило некоторых представителей старинного дворянского рода Захарьиных, наиболее выдающимся представителем которого является выдающийся русский терапевт, почетный член Академии Наук России Григорий Антонович (1829-1897). На родовом участке монастырского кладбища похоронен Павел Сергеевич Захарьин (1800-1871). Два года спустя в эту же могилу опустили гроб с телом Аглаиды Дмитриевны Захарьиной (1851-1873). Скромный памятник венчал могилу Федосьи Матвеевны Захарьиной (1855-1895), муж которой, статский советник Дмитрий Алексеевич Захарьин (1853-1907), с 1877 г., по окончании Санкт-Петербургского историко-филологического института, преподавал латинский и греческий языки в 1-й Пензенской мужской гимназии, но был похоронен отдельно от жены — на Мироносицком кладбище Пензы.

Чемесовы принадлежат к коренному пензенскому родовитому дворянству и своими делами навсегда вписаны в летопись этого края. Чемесовы происходят от выехавшего из Золотой Орды в Россию мурзы базы Чемеса. Первым пензенская земля приняла в свое холодное чрево сержанта гвардии Преображенского полка Петра Лукьяновича Чемесова (1707-1744). Фамильный пантеон Чемесовых находился в ограде церкви Казанской Божьей Матери, построенной в 1757 г. на Песках — в островной части Пензы. В 1778 г. здесь были похоронены трое детей Ефима Петровича Чемесова — Павел, Екатерина и Ефим, а в 1783 г. — Адриан, Ефим и Мария. Позже Чемесовых стали хоронить на кладбище Спасо-Преображенского монастыря. В наиболее людном месте был установлен мраморный памятник с надписью:

«Здесь положено тело

статской советницы

Марии Андриановны Чемесовой,

скончавшейся на 85 году

30 ноября 1834 года».

Ещё раньше здесь был похоронен её муж, статский советник Ефим Петрович Чемесов (18.12.1735 — после 1807), брат знаменитого русского, гравёра Е. П. Чемесова. Ефим Петрович с 1763 г. служил пензенским прокурором, а в 1785-1787 и 1802-1805 гг. — пензенским губернским предводителем дворянства. Рядом располагались могилы его дочери Натальи Ефимовны Чемесовой (22.08.1788 — 26.03.1852) и внука Ивана Ивановича Чемесова (1821-30.31901) — коллежского секретаря.

На этом же кладбище был похоронен пензенский чиновник Иван Иванович Мешков (1767 — 19.02.1844), нарисовавший в своих известных «Записках» («Русский архив», 1905, кн. 2, вып. 6, стр. 177-242, подготовлены В. Л. Модзалевским) довольно широкий портретный веер пензенских дворян.

По сообщению «Русского инвалида» за 1816 г. (№ 143), 27 мая скончался занимавший с 1804 г. должность пензенского вице-губернатора действительный статский советник Александр Михайлович Евреинов — представитель дворянского рода, начало которого положил первостатейный купец в Москве и Петербурге, выходец из Польши Матвей Григорьевич Евреинов. Бывший пензенский вице-губернатор приходился родным братом участнику войны 1812 г. и мемуаристу Михаилу Михайловичу Евреинову, который в 1854 г. пожертвовал свое имение в пользу Московского архива Министерства иностранных дел. Поэт пушкинской поры П. А. Вяземский отмечал Евреиновых как своих пензенских знакомых (см. П. А. Вяземский. Записные книжки (1813-1848). Издание подготовила В. С. Нечаева. М., 1963, с. 109). С почестями, достойными людей подобного общественного положения, А. М. Евреинова похоронили на кладбище мужского монастыря.

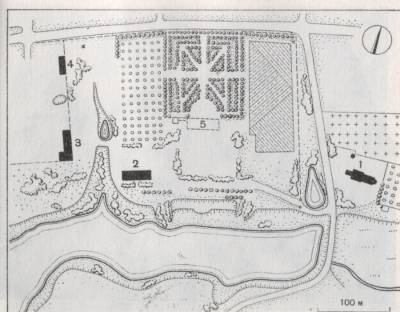

Десятью годами раньше пензяки со столь же пышными почестями провожали в последний путь генерал-поручика Ивана Алексеевича Ступишина (1734 — 20.11.1806), назначенного 21 апреля 1787 г. правителем только что открытого Пензенского наместничества. Рядом с ним похоронена умершая в 1826 г. его жена Анна Дмитриевна Ступишина. На этом же кладбище покоился прах Алексея Петровича Ступишина (1792-26.6.1855) — статского советника, сына Петра Петровича Ступишина, майора, помещика Пензенского уезда. На рубеже ХVIII-ХIXвв. одним из наиболее притягательных центров пензенского дворянства было родовое поместье князей Голицыных — Зубрилово (ныне Тамалинского района), славившееся причудами барской фантазии и забавами праздной жизни. Возведённая в строгом классическом стиле, богатая усадьба Голицыных включает в себя целый комплекс сохранившихся и поныне построек, в том числе церковь. Внутри её находилась медная плита с надписью:

«Церковь сия Спаса Преображения построена князем Сергеем Федоровичем Голицыным и супругою его Варварой Васильевной, рождённой Энгельгардт, 1796 г.».

Сергей Федорович ГОЛИЦЫН (1749-1810), князь, русский военачальник эпохи Екатерины II, генерал от инфантерии. Портрет работы Д. Б. Дамон-Ортолани, 1800-е гг. Холст, масло. Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург

Сергей Федорович ГОЛИЦЫН (1749-1810), князь, русский военачальник эпохи Екатерины II, генерал от инфантерии. Портрет работы Д. Б. Дамон-Ортолани, 1800-е гг. Холст, масло. Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург

В этой церкви крестили, венчали, отпевали и похоронили многих представителей этого славного княжеского, навечно вошедшего в анналы российской истории, рода. Первым в богатом церковном склепе похоронили флигель-адъютанта Екатерины II Сергея Федоровича Голицына (05.11.1749 — 20.01.1810), состоявшего членом Государственного совета. О погребении знатного вельможи в Зубрилове сохранились свидетельства современников:

«С места Тарнополь за границею, где на службе Отечеству испустил свой мирный дух, тело его везено было с приличною почестию до любимого села Зубриловки, где он проводил дни свои как друг человечества, как благодетельный сосед, как отец подчиненных, и как истинный по делам Вельможа… Испортившийся зимний путь остановил шествие за 30 верст. В назначенный день к перевозу его оттуда преданные и любившие его дворовые люди устремились из жилищ своих и донесли гроб на плечах… В пределах храма раздавались рыдание и стон. И какое горестное зрелище поражало взоры и сердца! Семь сыновей и невестка стояли в сокрушении с поникшими головами; собор знакомых, благодарных служителей и поселян приносили ему жертву сокрушения душевного… Князь Голицын оплакан всеми...».

Григорий Сергеевич ГОЛИЦЫН (1779-1848), князь, тайный советник, пензенский губернатор (1811-1816), сенатор

Григорий Сергеевич ГОЛИЦЫН (1779-1848), князь, тайный советник, пензенский губернатор (1811-1816), сенатор

В семейном пантеоне Голицыных погребены: генерал-адъютант, сенатор, тайный советник Григорий Сергеевич (1780-1848), служивший в 1811-1816 гг. пензенским губернатором; камер-юнкер Павел Сергеевич (1788-1837) — бывший гвардейский ротмистр, моршанский уездный предводитель дворянства (1821-1827); флигель-адъютант Александра I, генерал-майор Сергей Сергеевич (17.02.1783 — 14.03.1833); егермейстер Федор Сергеевич (20.12.1781 — 12.01.1826), получивший известность организацией в Зубриловке роскошных празднеств, на которые приглашал своего друга поэта Е. А. Баратынского; камер-юнкер, чиновник русской миссии в Константинополе Давид Федорович (12.01.1816 — 18.03.1855); меломан и писатель Сергей Григорьевич (02.07.1803 — 19.11.1868), входивший в творческое окружение А. С. Пушкина, П. А. Вяземского, М. И. Глинки и

известный в аристократических кругах Петербурга под именем «Фирс»;

Варвара Васильевна ГОЛИЦЫНА (урожденная Энгельгардт, 1757-1815), княгиня, племянница князя Потемкина, фрейлина императрицы Екатерины II, переводчица с французского. Портрет работы Д. Б. Дамон-Ортолани, 1800-е гг. Холст, масло, 30,5х23,5. Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург

Варвара Васильевна ГОЛИЦЫНА (урожденная Энгельгардт, 1757-1815), княгиня, племянница князя Потемкина, фрейлина императрицы Екатерины II, переводчица с французского. Портрет работы Д. Б. Дамон-Ортолани, 1800-е гг. Холст, масло, 30,5х23,5. Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург

поэт и публицист Михаил Григорьевич (31.05.1808 — 19.12.1868), на стихи которого М. И. Глинка писал музыку. В родовом склепе усадебной церкви похоронены снохи Голицыных: Анна Александровна, урождённая Прозоровская (28.12.1782 — 12.12.1863), Вера Аркадьевна, урождённая Столыпина (10.11.1821 — 09.06.1853), Екатерина Ивановна, урождённая Соллогуб (13.03.1784 — 01.03.1824). Последнюю воспел Г. Р. Державин:

«Желал бы век я с жидовочкой прекрасной,

талантов тысячью и прелестями пленясь...».

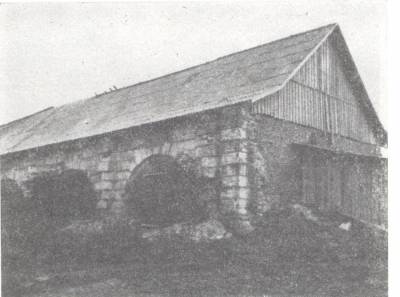

Жена Сергея Федоровича (с 1779 г.) Варвара Васильевна Энгельгардт (12.31757-2.51815), переводчица и писательница, покровительствовавшая И. А. Крылову, К. Ф. Рылееву, находившаяся в дружбе с Г. Р. Державиным, похоронена в специальной усыпальнице в форме усеченной пирамиды, возведённой напротив церкви. Родовой пантеон Голицыных — один из самых выдающихся пластов пензенского дворянского некрополя.

Усыпальница В. В. Голицыной, 1-я четв. XIX в. с. Зубрилово Тамалинского района Пензенской области. Фото А. В. Тюстина, 1966 г.

Усыпальница В. В. Голицыной, 1-я четв. XIX в. с. Зубрилово Тамалинского района Пензенской области. Фото А. В. Тюстина, 1966 г.

Мария Дмитриевна ХОВРИНА (урожденная Лужина, 1801-1877), содержательница литературно-художественного салона

Мария Дмитриевна ХОВРИНА (урожденная Лужина, 1801-1877), содержательница литературно-художественного салона

Село Саловка (Пензенского района) в прошлом представляло семейное гнездо культурного слоя пензенского дворянства

|

Метки: дворянство некрополь |

Процитировано 1 раз

ДОЛГОРУКОВ Павел Васильевич |

ДОЛГОРУКОВ

Павел Васильевич

(1755 – 02.02.1837)

Генерал-майор, Георгиевский кавалер.

Павел Васильевич был представителем старинного и могущественного рода князей Долгоруковых. Его отец Василий Сергеевич († 1803) был женат на Анастасии Ивановне Лодыженской († 1823). При своём замужестве она получила в приданое 8 тыс. крепостных душ и доживала свой век в с. Знаменском Мокшанского уезда.

Генерал-майор Долгоруков, пожалованный офицерским чином в раннем детстве, сражался под одними знамёнами рядом с легендарным А. В. Суворовым.

В 1763 г. его записали адъютантом, а в 10 лет он стал поручиком. Карьерный рост князя Долгорукова шёл стремительно, и в 23 года он уже имел чин полковника, а в 1796 г. произведён в генерал-майоры. Боевое крещение он принял в русско-турецкой войне 1768-1774 гг.: в 1771 г. участвовал в штурме Перекопа. В следующей русско-турецкой войне 1787-1791 гг., командуя авангардом передовой дивизии, в январе 1788 г. вошёл в Северную Молдавию, затем с вверенным ему Тверским драгунским полком в составе армии Г. А. Потёмкина участвовал в штурме Очакова. В том же году императрица наградила его орденом Георгия 4-й ст. В августе 1789 г., накануне сражения при Рымнике, Павел Васильевич удержал стремление неприятеля, в десять раз превосходившего русских, овладеть понтонными мостами. Выйдя в отставку, князь Долгоруков поселился в с. Юлово Мокшанского уезда, а затем переселился в поместье своей сестры Екатерины Васильевны Кожиной — Старую Кутлю. По воспоминаниям его зятя Андрея Михайловича Фадеева отставной генерал

«…скромно проживал… в своём небольшом именьице из ста крестьян… Всё свободное время проводил он за серьёзными занятиями в своей громадной библиотеке, составленной преимущественном из книг учёного содержания, по всем отраслям знания и всяких языков. Он очень хорошо знал несколько древних и новых языков и совершенно свободно изъяснялся на них. Деревенская жизнь не прервала его отношений к большому свету; близкие родственные и дружеские связи его с знатными домами обеих столиц поддерживались постоянными сношениями и перепиской».

Павел Васильевич умер в Пензе, где у него был дом, на руках своего зятя, который, выполняя последнюю волю генерала, 5 февраля из Пензы в сильный мороз,

«по дурной снежной дороге, …повезли его, сопутствуемые огромной толпой пензенских жителей всех сословий… За несколько вёрст до Кутли вся деревня вышла навстречу погребального шествия.

Во всех крестьянах видна была истинная любовь к их помещику и живая скорбь о потере его».

Похоронен Долгоруков в притворе сельской церкви Николая Чудотворца.

________________________________________

Источник: Тюстин, А. В., Шишкин И. С. Пензенская персоналия.

Славу Пензы умножившие. [В 3 т.]. Т. 1 (А-Л).: [биогр. слов.]

/ Тюстин А. В., Шишкин И. С. — Пенза : б. и., 2012. – 208 с.: портр.— с. 109.

_________________________________________

По теме:

Тюстин А. В. Пензенские корни Е. П. Блаватской

http://penzahroniki.ru/index.php/spravochnik/147-p...vel-vasilevich-1755-02-02-1837

|

Метки: долгоруковы елена блаватская |

Церковь князя Оболенского Н. А |

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Автор: The pretty girl |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Метки: оболенские |

Тайный порок в Романовском семействе |

Тайный порок в Романовском семействе

Одна из версий, почему прилагательное «голубой», стало обозначать гомосексуалистов гласит, что ранее гомосексуализм был присущ только аристократическим слоям общества. Тем, у кого в жилах течет голубая кровь.

В Российской империи были роды и «голубее» по крови чем Романовы, и может быть поэтому гомосексуалистов среди членов Императорского Дома можно по пальцам пересчитать. Один всем известный (во многом благодаря книге Бориса Акунина «Коронация, или Последний из Романов») великий князь Сергей Александрович, родной дядя Николая II и губернатор Москвы.

Тот никогда не скрывал своих наклонностей, хотя и был женат, спать предпочитал со своими адъютантами, и никакого греха в этом не видел. Но был и другой случай.

«Великий князь Константин Константинович» И.Е.Репин, 1891г.

.

Великий князь Константин Константинович Романов родился 22 августа (10 августа по ст.ст.) 1858 года, и был вторым сыном великого князя Константина Николаевича Романова. Среди вечно повторяющихся Николаев, Александров и Константинов Романовых запутаться можно, поэтому скажу лишь, что Константин Константинович был младшим братом более известного Николая Константиновича.

Но в отличии от своего скандального братца, великий князь Константин Константинович был образцом для примера. Будучи мичманом российского флота, в русско-турецкой войне 1877-1878 годов в бою под Силистрией на Дунае потопил турецкий корабль, за что был награжден Георгиевским крестом IV степени. В 1882 году по болезни был переведен в гвардию и через пять лет стал командиром лейб-гвардии Преображенского полка. Был президентом Академии наук и одним из основателей Пушкинского дома.

Константин Константинович слыл также образованнейшим человеком своего времени, отличным пианистом и знаменитейшим поэтом той эпохи, писавшим под псевдонимом «К.Р.». Его романтические стихи знала вся читающая Россия, девушки переписывали их в свои девичьи дневники и альбомы, а Чайковский, Рахманинов, Алябьев и многие другие композиторы писали на них романсы. Вот типичный образец творчества поэта К.Р.:

Когда меня волной холодной

Объемлет мира суета,

Звездой мне будет путеводной

Любовь и красота.

.

Он был удачно женат на своей дальней родственнице (они оба были праправнуками императора Павла I) немецкой принцессе Елизавете Саксен-Альтенбургской. По приезде в Россию она стала называться Елизаветой Маврикиевной, но православия не приняла, оставшись лютеранкой. Своего мужа великая княгиня любила нежно и беззаветно, тот отвечал ей взаимностью, в браке у них родилось девять детей.

Константину Константиновичу повезло – он задохнулся во время припадка грудной жабы во дворце Павловска в 1915 году, и стал последним из Романовых, умерших до революции и торжественно погребённых в великокняжеской усыпальнице Петропавловской крепости.

Он не дожил до падения монархии и Российской империи, гибели своих сыновей Иоанна, Константина и Игоря, которые на следующий день после расстрела царской семьи, были ещё живыми сброшены в шахту под Алапаевском.

Зато его дочь, великая княжна Вера Константиновна, дожила до 94 лет, и скончалась в 2001 году, став уже в наши дни последней из Романовых, кто помнил дореволюционную жизнь (на этой фотографии она на руках отца).

.

На протяжении всей своей жизни К.Р. вел дневниковые записи, которые согласно его завещанию после смерти были переданы в архив Академии наук с условием опубликования не ранее, чем через 90 лет.

Российские историки нарушили волю покойного, и эти дневники были опубликованы через 79 лет после смерти К.Р., в 1994 году, и повергли историков в некое смущение – оказывается счастливый отец семейства и отличный семьянин Константин Константинович всю свою жизнь был тайным гомосексуалистом. И в дневниках с необыкновенной откровенностью описывал свою гомосексуальность. Вот лишь несколько записей великого князя:

28 декабря 1903 г. - С.-Петербург.

Жизнь моя течет счастливо, я поистине "баловень судьбы", меня любят, уважают и ценят, мне во всем везет и все удается, но... нет главного: душевного мира.

Мой тайный порок совершенно овладел мною. Было время, и довольно продолжительное, что я почти победил его, от конца 1893-го до 1900-го. Но с тех пор, и в особенности с апреля текущего года (перед самым рождением нашего очаровательного Георгия), опять поскользнулся и покатился и до сих пор качусь, как по наклонной плоскости, все ниже и ниже.

А между тем мне, стоящему во главе воспитания множества детей и юношей, должны быть известны правила нравственности.

Наконец, я уже немолод, женат, у меня 7 человек детей, старшие почти взрослые, и старость уже не за горами. Но я точно флюгер: бывает, принимаю твердое намерение, усердно молюсь, простаиваю целую обедню в жаркой молитве и тотчас же затем, при появлении грешной мысли, все сразу забывается, и я опять подпадаю под власть греха.

Неужели же невозможна перемена к лучшему? Неужели же я так и погрязну в грехе?

19 апреля 1904г. - С.-Петербург.

На душе у меня опять нехорошо, снова преследуют меня грешные помыслы, воспоминания и желания. Мечтаю сходить в бани на Мойке или велеть затопить баню дома, представляю себе знакомых банщиков - Алексея Фролова и особенно Сергея Сыроежкина. Вожделения мои всегда относились к простым мужикам, вне их круга я не искал и не находил участников греха. Когда заговорит страсть, умолкают доводы совести, добродетели, благоразумия.

23 июня 1904г. - С.-Петербург.

Я опять отказался от борьбы со своей похотью, не то чтобы не мог, но не хотел бороться. Вечером натопили мне нашу баню; банщик Сергей Сыроежкин был занят и привел своего брата, 20-летнего парня Кондратия, служащего в банщиках в Усачевых банях. И этого парня я ввел в грех. Быть может, в первый раз заставил я его согрешить и, только когда уже было поздно, вспомнил страшные слова: горе тому, кто соблазнит единого из малых сих.

.

Мне сложно сказать, почему великий князь Константин Константинович не вымарал или не вырезал все те дневниковые записи, в которых содержатся подобные места. Из них явствует, что он всегда воспринимал свою гомосексуальность как порок, усердно молился, замаливал свой грех и опять грешил.

И в свете опубликованных дневников, совсем по-другому воспринимаются стихи поэта К.Р.:

Когда креста нести нет мочи,

Когда тоски не побороть,

Мы к небесам возводим очи,

Творя молитву дни и ночи,

Чтобы помиловал Господь.

«Портрет великого князя Константина Константиновича,

президента Императорской Академии наук» А.М. Леонтовский, 1906 г.

Константин Константинович всю жизнь успешно скрывал свой тайный грех от окружающих, которые о его гомосексуальных наклонностях даже не подозревали (великий князь грешил только с простолюдинами). Но почему он решился обнародовать всё это, хоть и через 90 лет после смерти?

То ли было для него это чрезвычайно важно как проявление целостности его личности, то ли в назидание потомкам, то ли просто так. Не знаю… У меня нет объяснений. Может у вас они есть?

Метки: Дом Романовых, гомосексуальностьhttps://oadam.livejournal.com/312712.html

|

Метки: романовы |

Культурное наследие княжеского рода Оболенских |

История Пензенской области очень насыщена многими интересными событиями и тесно связана с известными историческими личностями. Располагая некоторыми материалами, документами, в своей небольшой исследовательской работе я хочу рассказать о знаменитой фамилии князей Оболенских (см. приложение №2) , которые внесли большой вклад в дело сохранения духовного наследия. Но кто они - Оболенские? Да, мы знаем, что это княжеский род, многие были известными государственными деятелями. А вот анализа их культурного наследия нигде не встречается. А это заслуживает огромного внимания.

Оболенские принадлежат к старинному русскому княжескому роду, отрасль князей черниговских. Родоначальником рода был князь Иван Михайлович Оболенский, по прозвищу Репня (XVIII колено от Рюрика), умершего в 1523 г. Младший сын князя Черниговского Михаила Всволодовича, принявшего мученическую смерть и причисленного к лику святых, - Юрий, князь Тарусский и Оболенский. Его сын Константин Юрьевич унаследовал от отца город Оболенск и передал прозвание Оболенский в виде фамилии своим потомкам. Род князей Оболенских был внесен в 5 часть дворянских родословных книг Московской, Калужской, Пензенской, Тульской, Симбирской и Нижегородской губерний.

Цель моей работы – углубить сведения о деятельности некоторых представителях княжеского рода, раскрыть интересные факты их плодотворной деятельности как людей – патриотов, глубоко любящих Россию, и как деятелей православной культуры. Их культурное наследие заслуживает того, чтобы россияне знали об этом и гордились Оболенскими.

Свой рассказ я хочу начать с деятельности Алексадра Петровича Оболенского, который родился в Москве 31 декабря 1780 года. Его отцом был надворный советник князь Петр Александрович Оболенский (1742-1822), мать - Екатерина Андреевна, урожденная княжна Вяземская (1741-1811), она являлась родной сестрой И.А. Вяземского, деда поэта П.А. Вяземского. У Петра Андреевича и Екатерины Андреевны было 20 детей, из которых 10 умерли, а другие десять пережили своих родителей. Многочисленной была и семья А.П. Оболенского и его жены Аграфены Юрьевны, в девичестве Нелединской-Мелецкой. Еще, будучи калужским губернатором, Александр Петрович купил у В.Л. Пушкина, дяди поэта, имение Березичи. Недалеко от дома Оболенского был построен каменный храм на средства А.П.Оболенского. Но сказать построен – ничего не сказать, душа была вложена в этот храм.

В «Ведомости о церкви Николаевской Козельского уезда Калужской епархии в селе Березичи» за 1915 и 1916 годы сказано, что церковь была каменная, в одной связи с каменной колокольней, покрыта железом, обнесена каменной оградой, выбелена известью, внутри оштукатурена и окрашена масляной краской. Церковь была однопрестольная - во имя святого Николая Чудотворца. Из причта состояли в штате священник и псаломщик. В 1915 году священнику Николаю Александровичу Воронцову было 77 лет. С 1888 г. состоял священником в селе Березичи. Имел серебряную медаль в память императора Александра 111-го, в 1912 году был награжден орденом св. Анны III степени, в 1913 году получил бронзовую медаль в память 300-летия царствования дома Романовых. 4 мая 1915 года был награжден саном протоиерея. Двое его сыновей тоже стали священниками.

С 1908 года церковным старостой был 54-летний князь Алексей Дмитриевич Оболенский, член Государственного Совета. В «Ведомости о церковном старосте» есть запись: «Пожертвовано в пользу церкви в 1911 году один вагон цемента и других потребностей для ремонта церкви на сумму 500 рублей». Закрыта церковь была в 1931г. Зимой при немецких властях в 1941г. храм открыли для Богослужений. Небольшая группа прихожан сумела в короткое время собрать по селу многое из церковного имущества. В те месяцы в березичском храме творилась молитва только о спасении России. Сразу после освобождения села от немецких войск службы прекратились. До 70-х годов церковь использовали как склад химических удобрений. Храм передан Калужской епархии 26 декабря 1990 года. Первым священником во вновь открытом храме был иерей Сергий Мишуков. С 1998г. - настоятель протоиерей Павел Морозов. Сейчас храм реставрируется. Иконостас зимнего предела создан иконописной мастерской "Канонъ".

«Хрустальное чудо»

Брат Алексея Дмитриевича Оболенского, последнего из князей, владевших селом Березичи, Александр Дмитриевич Оболенский (1847 – 1917) бывал в здешних местах. Он также был вкладчиком Никольской церкви села Березичи. Но особо хочется отметить деятельность А.Д.Оболенского в Пензенском крае, в Николо-Пестровке. Название населенного пункта связано с именем самого любимого и почитаемого на Руси святого Николая Чудотворца. Впервые в документах селение упоминается в 1761 году под названием «Никольское, Пестровка тож» .

Александр Дмитриевич Оболенский получает в наследство от своей тетушки Анны Петровны Бахметьевой (урожденная графиня Толстая, не имевшей детей, родовое имение в 2000 десятин вместе с большим хрустальным заводом. Изучив с раннего детства хрустально-стекольное дело, Александр Дмитриевич Оболенский вложил в него массу сил и знаний, и за почти 40 лет его управления (1847 - 1917) завод дал миллионные обороты (по данным 1914 года годовой оборот составил около 800 тыс. рублей).

Фабрика была для князя Оболенского его детищем, которое он очень любил и отдавал практически все время. Рабочие относились к нему с уважением и любовью. А князь делал все, чтобы его имение выглядело достойно. Храм Воскресения Христова с двумя приделами, левый в честь Святого Николая, правый - Преподобного Алексея, человека Божьего, построен в 1813 году на средства помещика Николая Алексеевича Бахметева (сына основателя завода). А.Д. Оболенский не только поддерживал храм, но благоустраивал его. В тихую погоду звон колоколов этой церкви слышался в ближайших селах. Купола блестели, особенно в ясные, солнечные дни. Необычайно красиво храм выглядел на Рождество и Пасху. Казалось, он горел: всюду зажигались разноцветные фонари. Церковь окружала железная ограда, за которой росли огромные, цветущие липы. Внутри церковь была богато украшена изделиями из хрусталя и цветного стекла: кресты напрестольные, подсвечники, лампады, дарохранительницы, дароносицы, паникадила, потиры, дискосы. Рассказывают, что и пол церкви был выстлан плитками из голубого стекла. Убранство храма было великолепным. Сами рабочие и хозяева завода радели об этом. Стеклянные садовые подсвечники и уличные шары – лампады были установлены вдоль ограды храма, и никому в голову не приходило, например, кинуть камень в матовый светящийся шар.