Княжна Щербатова Мария Сергеевна |

Княжна Щербатова Мария Сергеевна

Имя

Княжна Щербатова Мария Сергеевна

Девичья фамилия

Княжна Щербатова

Дата рождения

20 октября 1859 г.

Место рождения

?

Вероисповедание

Православная

Отец

Князь Сергей Александрович Щербатов (27.05.1804 – 12.04.1872), офицер. Владелец имения Бобрики, Лебединский уезд Харьковской губернии, уездный предводитель дворянства.

Мать

Княгиня Прасковья Борисовна Щербатова, урожд. княжна Святополк-Четвертинская (1818 – 31.05.1899).

Братья / сестры

В семье было шесть сыновей и три дочери:

- Князь Борис Сергеевич (1837 или 18.02.1839 – 10.08.1921), полковник, участник подавления польского восстания, также служил на Кавказе, предводитель дворянства Харьковской губернии (1873 – 1876), женат с 1866 г. на Анне Николаевне Бутурлиной (23.02.1846 – 2.06.1906), шесть сыновей и три дочери;

- Княжна Прасковья Сергеевна (28.03.1840 – Добрно, Югославия, 30.06.1924), замужем с 1859 г. за графом Алексеем Сергеевичем Уваровым (28.02.1825 – 29.12.1884) – см. 0026-UPS;

- Князь Александр Сергеевич (11.06.1841 – 28.04.1870), женат на Анне Григорьевне N.;

- Княжна Надежда Сергеевна (1.05.1843 – 1929 или 10.12.1931), фрейлина, замужем за юристом Федором Алексеевичем Левшиным (15.05.1839 – 1884), четыре сына.

- Князь Сергей Сергеевич (1844 или 17.12.1846 – 30.04.1876), женат на Елизавете Павловне Дубинской (25.11.1853 – 27.05.1875), один сын;

- Князь Федор Сергеевич (1847 или 1848 – 26.11.1885);

- Князь Владимир Сергеевич (18.12.1848 – Вена, 15.02.1877);

- Князь Николай Сергеевич (26.10.1853 – Москва, 24.02.1929), морской офицер, историк, археолог, директор Исторического музея в Москве, женат на графине Софье Александровне Апраксиной (Дрезден, 30.06.1852 – Москва, 1917), сын и дочь.

- Княжна Мария Сергеевна (20.10.1859 – Смоленск, 1918 или август 1921), фрейлина.

Николай Сергеевич Прасковья Сергеевна

Учебное заведение

?

Дата выпуска

?

Муж

Нет

Дата вступления в брак

Нет

Дети

Нет

Дата назначения фрейлиной

22 ноября 1878 г.

Награды

?

Дата смерти

1918 г., по другим данным август 1921 г.

Место смерти

Смоленск

Место захоронения

?

Обстоятельства смерти

Убита большевиками. Арестована летом 1921 г. как член Союза защиты Родины и Свободы. Расстреляна большевиками в конце августа 1921 г. в Смоленске. (?)

Комментарии

Занималась благотворительностью. Одна из учредительниц и первая председательница Правления общества «Ясли», созданного в 1893 г. для присмотра и ухода за малолетними детьми бедных жителей Петербурга, преимущественно рабочего класса».

Ссылки

http://www.angelfire.com/realm/gotha/gotha/stcherbatov.html

http://www.encspb.ru/object/2811805666?lc=ru

http://feb-web.ru/feb/rosarc/rae/RAE-5323.htm

http://next.feb-web.ru/textpage/download/html/?bookhl=&book=rosarc_14_2005

http://charity.fgurgia.ru/object/109320928?lc=ru

http://forum.vgd.ru/post/395/70313/p2024635.htm

https://goo.gl/sTrQ9i

http://www.rgfond.ru/rod/7645

http://www.citywalls.ru/house10365.html

http://history.gradpetra.net/ulitsa/36/333-6.html

Буду благодарен за любые дополнения, комментарии, замечания.

|

Метки: щербатовы |

Лев Сергеевич Термен - тот, кто опередил Зворыкина |

Лев Сергеевич Термен - тот, кто опередил Зворыкина

Весной 1926 года инженер Лев Термен демонстрировал в Наркомате обороны первую в мире телевизионную установку — дальновидение. Он установил объектив камеры на улице, экран расположил в кабинете, и красные полководцы Орджоникидзе, Ворошилов, Буденный и Тухачевский дружно вскрикнули от восторга: на экране по двору шел Сталин!

Всего лишь год понадобился Термену на решение фантастической задачи — создание электрического дальновидения. Впрочем, для него, казалось, в жизни вообще не существовало трудностей. С юных лет он поражал окружающих своими талантами: увлекался математикой, физикой, в его комнате вечно что-то взрывалось. В университете Термен учился одновременно на физическом и астрономическом факультетах, параллельно занимаясь в Петербургской консерватории по классу виолончели.

До революции он успел окончить военно-инженерное училище и даже повоевать за царя-батюшку в чине подпоручика радиотехнического батальона. Но большевики не расстреляли его, а, напротив, взяли на службу в электротехнический батальон. И год спустя назначили начальником самой мощной в стране Царскосельской радиостанции.

После демобилизации в 1920 году его пригласил на работу в Физико-технический институт профессор Иоффе. Термен получает задание — заняться радиоизмерением диэлектрической постоянной газов при переменных температуре и давлении. При испытаниях оказалось, что прибор издавал звук, высота и сила которого зависела от положения руки между обкладками конденсатора. Быть может, просто физик и не придал бы этому значения, а физик — выпускник консерватории попытался сложить из этих звуков мелодию. И получилось!

Он сперва назвал его «Аэрофон», но с легкой руки бойкого корреспондента газеты «Известия», инструмент получил название «Терменвокс», которое собственно и сохранилось до сих пор.

Так родился музыкальный инструмент терменвокс — голос Термена. И упрощенный вариант терменвокса — охранная сигнализация, — построенный по тому же принципу: едва злоумышленник оказывался в электрическом поле, раздавался звуковой сигнал. Кстати, в наше время в дорогих машинах до сих пор устанавливается сигнализация, в основе которой лежит изобретение Термена.

А в жизни Льва Сергеевича оно стало первым шагом на пути к славе. Хотя коллеги посмеивались: «Термен играет Глюка на вольтметре», ученого это ничуть не смутило. В 1921 году он демонстрирует свое изобретение на VIII Всероссийском электротехническом съезде. Удивлению зрителей не было предела — никаких струн и клавиш, не похожий ни на что тембр. Газета «Правда» напечатала восторженный отзыв, на радио прошли концерты для широкой аудитории. К тому же во время съезда был принят план ГОЭЛРО, и Термен со своим уникальным электроинструментом мог стать прекрасным пропагандистом плана электрификации всей страны.

Через несколько месяцев после съезда Термена пригласили в Кремль.

Стой, кто идет!

В кабинете, кроме Ленина, было еще человек десять. Сначала Термен продемонстрировал высокой комиссии охранную сигнализацию. Он присоединил прибор к большой вазе с цветком, и, как только один из присутствующих приблизился к ней, раздался громкий звонок. Лев Сергеевич вспоминал: «Один из военных говорит, что это неправильно. Ленин спросил: «Почему неправильно?» А военный взял шапку теплую, надел ее на голову, обернул руку и ногу шубой и на корточках стал медленно подползать к моей сигнализации. Сигнал снова получился».

И все же главным «героем» аудиенции стал терменвокс. Инструмент настолько понравился Ленину, что он дал «добро» на гастроли Термена и распорядился выдать ему бесплатный железнодорожный билет «для популяризации нового инструмента» по всей стране.

Кстати, с Лениным связан еще один впечатляющий штрих жизни Термена.

Лев Сергеевич был увлечен идеей борьбы со смертью. Он штудировал работы по исследованию клеток животных, замороженных в вечной мерзлоте, и размышлял над тем, что будет с людьми, если их заморозить, а потом разморозить. Когда стало известно о смерти вождя, Термен послал своего помощника в Горки с предложением заморозить тело Ленина, чтобы спустя годы, когда технология будет отработана, воскресить его из мертвых. Но помощник вернулся с печальным известием: внутренние органы уже изъяты, тело подготовлено к бальзамированию. С тем Термен и оставил исследования по оживлению человека. А спустя десятилетия его идея получила воплощение в Америке, и ныне десятки замороженных счастливцев ждут воскрешения.

Эпизод, который мог стать вехой

Если, проходя случайно мимо здания Министерства обороны Российской Федерации, что в Москве, вы увидите на его стене камеру видеонаблюдения, знайте: это скромное устройство может с полным правом праздновать свой восьмидесятилетний юбилей. Весной 1926 года вездесущий Термен установил объектив камеры над входом в Наркомат обороны, а экран — в приемной наркомвоенмора Ворошилова. Ворошилов демонстрировал свою новую любимую игрушку гостям — Орджоникидзе, Буденному, Тухачевскому — и те радовались как дети, когда на экране появлялся хорошо узнаваемый Сталин: трубка, усы и все такое… Терменовская установка обеспечивала чересстрочную развертку на сто строк (в шесть раз меньше, чем в современных телевизорах) и имела экран 1,5х1,5 м (то есть его диагональ была больше двух метров).

Телевидением (точнее — «дальновидением», как это тогда называлось) Термен тоже занялся с подачи своего наставника и покровителя А.Ф. Иоффе во второй половине 1924 года. Решив завершить образование в Петроградском политехническом институте, Лев Сергеевич занялся модной в то время проблемой дальновидения, и в 1925 году изготовил опытный образец телевизионной установки.

Для самого Термена идея дальновидения не была новой: уже в 1921 году он выступал с обзором работ по дальновидению на семинаре в Физико-техническом институте, а через год — в Петроградском отделении Российского общества радиоинженеров.

Для решения поставленной задачи Термен выбрал, как всегда, свой собственный, оригинальный подход, собрав уже известные приборы и устройства новым, неожиданным образом.

Термен разработал и изготовил четыре варианта телевизионной системы, включающей в себя передающее и приемное устройства. Первый вариант, демонстрационный, созданный в конце 1925 года, был рассчитан на 16-строчное разложение изображения. На этой установке можно было «увидеть» элементы, например, лица человека, но узнать, кого именно показывают, было невозможно. Во втором, также демонстрационном варианте использовалась уже чересстрочная развертка на 32 строки.

Весной 1926 года был сделан третий вариант, положенный в основу дипломной работы Термена. В нем использовалась чересстрочная развертка на 32 и на 64 строки, изображение воспроизводилось на экране размером 1,5х1,5 м.

Уже первые опыты показали, что удалось получить изображение достаточно высокого качества: можно было узнать человека — правда, если он не делал резких движений. Первая успешная публичная 111 демонстрация «терменвизора» состоялась 7 июня 1926 года в актовом зале Физико-технического института, во время защиты дипломного проекта Льва Термена «Установка для передачи изображения на расстояние». 16 декабря 1926 года состоялась еще одна и, пожалуй, последняя публичная демонстрация этой установки дальновидения на V Всесоюзном съезде физиков в Москве.

Изобретение вызвало фурор, «Огонек» и «Известия» с восторгом писали: «Имя Термена входит в историю мировой науки наряду с Поповым и Эдисоном!» Казалось, от эксперимента до серийного выпуска рукой подать…

Почти сразу после этого Термена вызвали в Совет Труда и Обороны, где предложили создать телевизионную систему специально для пограничных воинских частей. Все работы в этой области были сразу же строго засекречены.

Технические требования к установке предъявлялись очень строгие: она должна была работать на открытом воздухе при обычном дневном освещении и быть рассчитана на 100-строчное разложение изображения. Этот четвертый вариант установки и простоял в течение нескольких месяцев в приемной Ворошилова в Кремле, позволяя обозревать на большом экране и кремлевский двор, и отдельных людей, проходящих по этому двору.

Практика показала, что разработанная Л.С. Терменом конструкция установки дальновидения оказалась вполне работоспособной, и более того — последний вариант ее предназначался для работы в армии, где традиционно предъявляются очень жесткие требования к аппаратуре.

В 1926 году, еще до засекречивания работ, журнал «Огонек» и газета «Известия» успели проинформировать об этих экспериментах, но с 1927 по 1984 годы никаких открытых публикаций о работах Термена в области телевидения больше не было, а сами эти работы уже никак не влияли на развитие телевидения у нас в стране и в мире.

Термену предложили создать телевизионную систему для пограничных воинских частей. Но до армии она не дошла: слишком бедной была техническая база страны. Поэтому разработки засекретили, а титул первооткрывателя в области телевидения несколько лет спустя достался эмигранту из России Владимиру Зворыкину.

В нокауте «Гранд-Опера» и другие

Летом 1927 года во Франкфурте-на-Майне собиралась международная конференция по физике и электронике. Молодой Стране Советов нужно было достойно себя представить. И Термен со своим инструментом стал козырной картой российской делегации. Он сразил европейцев и докладом о терменвоксе, и концертами классической музыки для широкой публики: «небесная музыка», «голоса ангелов» — захлебывались газеты от восторга.

Одно за другим последовали приглашения из Берлина, Лондона, Парижа. Самый феерический концерт Термена прошел в Париже: консервативный театр «Гранд-Опера» впервые в своей истории отдал зал на целый вечер какому-то неизвестному русскому. Такого наплыва зрителей (продавали даже стоячие билетов в ложи) и такого успеха в театре не видели 35 лет…

Тем временем Иоффе, который в это время находился в США, получил заказы от нескольких фирм на изготовление 2000 терменвоксов с тем условием, что Термен приедет в Америку курировать работы. Но вместо одной командировки Лев Сергеевич получил две: от наркома просвещения Луначарского и от военного ведомства.

Козырь на стол!

И вот молодой красавец Лев Термен плывет на океанском лайнере «Мажестик» в Америку. Мировая знаменитость скрипач Йожеф Сигетти, плывший на том же теплоходе, обзавидовался гонорарам, которые предлагали Термену крупнейшие коммерсанты Америки за честь первыми услышать терменвокс. Но первый концерт изобретатель дал для прессы, ученых и известных музыкантов. Успех был впечатляющий, и с разрешения советских властей Термен основал в Нью-Йорке фирму-студию Teletouch по производству терменвоксов.

Дела пошли блестяще. Концерты Термена прошли в Чикаго, Детройте, Филадельфии, Кливленде, Бостоне. Тысячи американцев с энтузиазмом принялись учиться игре на терменвоксе, и корпорации «Дженерал электрик» и RCA (Radio Corporation of America) купили лицензии на право его производства.

Грянувший на рубеже 30-х годов «великий кризис» разорил многих богатых людей. А вот Термена он не подкосил. Конечно, народу стало не до музыки, но у изобретательного русского был еще один козырь — охранная сигнализация. Teletouch Corporation быстренько переориентировалась на ее производство, и датчики объема Термена отрывали с руками. Их установили даже в жуткой тюрьме США Синг-Синг и в форте Нокс, где хранился американский золотой запас. Так что с бизнесом было все в порядке, а вот на музыкальном поприще наметился кризис.

Торт для скрипачки с терменвоксом

В восторженном хоре поклонников Термена стали раздаваться голоса недовольных: на концертах он безбожно фальшивит. Дело в том, что чисто играть на терменвоксе неимоверно трудно: у исполнителя нет никаких ориентиров (как, например, клавиши у рояля или струны у скрипки) и полагаться приходится исключительно на слух и мышечную память.

Исполнительского мастерства Термену явно не хватало. Здесь нужен был виртуоз. И тут судьба свела его с юной эмигранткой из России Кларой Рейзенберг. В детстве она слыла чудо-ребенком, скрипачкой с великим будущим. Но то ли переиграла руки, то ли из-за голодного детства со скрипкой ей пришлось расстаться: мышцы не выдерживали нагрузок. А вот терменвокс оказался по рукам, и Клара быстро научилась играть на нем. Не обошлось и без бурного романа, тем более что Термен к тому времени был свободен.

В первый раз Термен женился в 1921 году на прелестной Кате Константиновой, и до приезда в Америку их семейная жизнь была ровной и стабильной. Но в Нью-Йорке Катя смогла найти работу лишь в пригороде и приезжала домой раз в неделю. Через полгода такой «семейной» жизни к Термену пришел молодой человек и сообщил, что они с Катей любят друг друга. А тут еще стало известно, что визитер состоит в фашистской организации. И в советском посольстве потребовали, чтобы Термен со своей женой развелся. Что он и сделал. Поэтому ко времени встречи с Кларой Лев Сергеевич был открыт новой любви.

Ему 38 лет, ей — 18. Они были роскошной парой, любили бывать в кафе и ресторанах. Лев Сергеевич очень красиво ухаживал и любил удивлять подругу разными чудесами. Например, на день рождения он подарил ей торт, который вращался вокруг своей оси и был украшен свечой, загоравшейся при приближении к нему.

Красивому роману не суждено было завершиться свадьбой. Клара выбрала другого — Роберта Рокмора, адвоката и успешного импресарио, так что ее музыкальная карьера была обеспечена.

Почему плавают стены?

А Термен с головой погрузился в работу. Еще по приезде в Америку он снял в аренду на 99 лет шестиэтажный особняк на 54-й авеню. Помимо личных апартаментов в нем разместились мастерская и студия. Здесь частенько Лев Сергеевич музицировал с Альбертом Эйнштейном: физик — на скрипке, изобретатель — на терменвоксе. Эйнштейн был увлечен идеей соединить музыку и пространственные образы. А Термен придумал, как это сделать: изобрел светомузыкальный инструмент ритмикон. Огромные прозрачные колеса с нанесенным на них геометрическим рисунком вращались перед стробоскопической лампой. Как только музыкант изменял высоту звука, менялась частота вспышек стробоскопа и рисунки — зрелище получалось впечатляющее. Ну а фантастика начиналась, когда поднимались и опускались стены студии. Конечно, не по-настоящему, а с помощью игры света. Завороженные посетители ахали от удивления!

Слухи об этих экспериментах притягивали в студию многих известных людей. Среди гостей Термена были миллионеры Дюпон, Форд и Рокфеллер. Впрочем, и сам Термен к середине 30-х годов был включен в список двадцати пяти знаменитостей мира. И даже был членом клуба миллионеров.

Был ли он в самом деле миллионером? Доподлинно не известно. Одни говорят, что огромные деньги и Термену лично, и Советской России приносила Teletouch Corporation. А другие утверждают, что Термена финансировала военная разведка. Потому что истинной целью его командировки в Америку была шпионская деятельность.

Известный шпион

Каждые две недели Лев Сергеевич приходил в небольшое загородное кафе, где его ждали двое молодых людей. Они выслушивали его донесения и давали новые задания. Впрочем, эти задания были необременительными и не особо отвлекали Термена от работы. А он уже вовсю был увлечен самой фантастической из своих идей — инструментом, который рождал музыку из танца. По сути это разновидность терменвокса: звук создается не только руками, но и движениями всего тела, и название ему было дано соответствующее — терпситон — по имени богини танца Терпсихоры. При этом каждому звуку соответствовала лампа определенного цвета. Представляете, какое это было необычайное зрелище, потому что любое движение танцора отзывалось звуками и мерцанием разноцветных огней!

Для создания концертной программы Термен пригласил группу танцоров Афроамериканской балетной компании. Увы, добиться от них гармонии и точности не удалось, проект пришлось отложить. Но в этой труппе танцевала красавица-мулатка Лавиния Вильямс, которая покорила Льва Сергеевича не только как балерина, но и как женщина. Термен решил жениться.

Ему и в голову не могло прийти, что брак с темнокожей женщиной в корне изменит его жизнь. Но, как только влюбленные зарегистрировали свой брак, перед Терменом закрылись двери многих домов в Нью-Йорке: Америка тогда еще не знала политкорректности. Он потерял информаторов, что вызвало серьезное недовольство советской разведки. И в 1938 году Термену приказали немедленно отбыть в Россию. Лавинии было сказано, что она приедет к мужу следующим пароходом.

Больше супруги друг друга не видели. А Термен до конца дней хранил свидетельство о браке, выданное российским посольством в Америке.

Убийца Кирова

Через десять лет после отъезда из России Термен прибыл в Ленинград. И оказалось, что он никому не нужен: в Физико-техническом институте старых работников почти не осталось. Термен поехал искать работу в Москву, но 15 марта в гостиницу у Киевского вокзала за ним пришли с ордером на арест.

По его собственным словам, произошло это крайне буднично: к нему в гостиницу пришел «человек с толстым портфелем» и сказал, чтобы Термен не волновался — работа-де найдется. «И прямо сейчас нужно поехать и выяснить все это. Мы поехали куда-то на автомобиле — и приехали в Бутырскую тюрьму».

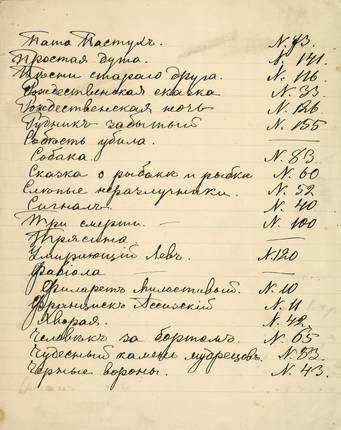

В камере Термен провел неделю. У него не было скверного впечатления. В свободное время он читал Лидию Чарскую. В несвободное — ходил на допросы. Ввиду отсутствия более серьезного (и более смертоносного) компромата Термена с группой арестованных ранее астрономов Пулковской обсерватории «прицепили» к заговору с целью убийства Кирова (убитого, кстати, в то время, когда Термен находился в Штатах). Версия была такая: Киров собирался посетить Пулковскую обсерваторию, астрономы заложили фугас в маятник Фуко (ну да, маятник Фуко был не в Пулковской обсерватории, а в Казанском соборе, — но кого волнуют такие мелочи?), а лично Термен радиосигналом из США должен был взорвать его, как только Киров подойдет к маятнику. За эту фантасмагорию, в сочинении неправдоподобных деталей которой сам обвиняемый принял живейшее участие, Льву Сергеевичу дали восемь лет и отправили на дорожное строительство в Сибирь.

Лагерный период продолжался где-то год. Как инженер, Термен возглавил бригаду из двадцати уголовников («политические ничего делать не хотели»). Изобретя «деревянный монорельс» (то есть предложив катать тачки не по грунту, а по деревянным желобам-направляющим), Термен зарекомендовал себя с лучшей стороны в глазах лагерного начальства: бригаде в три раза увеличили пайку, а самого Термена вскоре перевели в другое место — в Туполевскую авиационную «шарашку» в Москве, которая после начала войны переехала в Омск. Там Термен разрабатывал оборудование для радиоуправления беспилотными самолетами, радиолокационные системы, радиобуи для военно-морских операций.

Зимой 1940 года его перевели в Омск, в авиационную шарашку Туполева, где он всю войну разрабатывал оборудование для радиоуправления беспилотными самолетами и радиобуи для военно-морских операций. Но венцом его пребывания в шарашке стало изобретение подслушивающей системы «Буран».

Троянский конь от пионеров

…В День независимости, 4 июля 1945 года, американский посол в России Аверелл Гарриман получил в подарок от советских пионеров деревянное панно с изображением орла. Панно повесили в рабочем кабинете посла. А потом американские спецслужбы потеряли покой: началась загадочная утечка информации. Только 7 лет спустя обнаружили внутри подарка загадочный цилиндр с мембраной внутри. Полтора года бились инженеры над разгадкой этого фокуса. Секрет оказался прост: из дома напротив на окно кабинета направлялся невидимый луч, а мембрана, колебавшаяся в такт речи, отражала его назад, и он записывался на специальное устройство.

Потом Термен так усовершенствовал свой «Буран», что мембрана стала не нужна — ее роль выполняло оконное стекло. Поговаривают, что «Буран» до сих пор находится на вооружении наших секретных служб.

Советское правительство высоко оценило заслуги изобретателя — в 1947 году зеку (!) была присуждена Сталинская премия I степени. А после освобождения Термену выделили двухкомнатную квартиру на Ленинском проспекте. Подробнее об этой шпионской истории можете почитать тут

Стоит рассказать, кстати, и относительно курьезный случай. Воспользовавшись эвакуацией зарубежных дипломатов во время войны из Москвы в Куйбышев, НКВД не преминул нашпиговать московские посольства микрофонами — при всех достижениях миниатюризации, в то время подобные устройства в лучшем случае были размером с хоккейную шайбу.

Сюрприз ждал чекистов там, где они меньше всего могли его предвидеть — в посольстве Новой Зеландии. Дипломатами этой страны никто никогда особенно не интересовался, и, как оказалось, у контрразведчиков не существовало даже схемы «развода» сотрудников этого посольства. Начали что-то на ходу импровизировать, но, как ни старались, хотя бы один из дипломатов продолжал бдительно торчать в посольстве. Время идет, американские спецы обследовали свое посольство, перешли на остальные… Абакумов, тогдашний министр госбезопасности, был в ярости. Собрал всех и орет: «Да вы что! Баб им красивых найти не можете?! Они что, не люди?! Или они выпить не любят?». Все они любили, но строго по очереди.Некоторое время после возвращения посольств из Куйбышева повальная микрофонизация приносила неплохие результаты, но все хорошее рано или поздно кончается: стало известно, что из Америки едут специалисты, и, дабы избежать дипломатического скандала, посольства стали «чистить»: выманивали дипломатов, вытаскивали мешками микрофоны…

Решили посоветоваться с Терменом, нельзя ли придумать что-нибудь, чтобы американцы не нашли микрофоны. Он помозговал и порекомендовал направить на посольство мощное радиоизлучение: оно, мол, заглушит приборы американцев и не позволит найти «шайбы». Привезли его с аппаратурой, выбрали точки вокруг посольства, установили передатчики, антенны. Но пробный пуск этой системы окончился полным провалом. Термен был изобретателем, а не ученым, и все делал на глазок, без расчетов.

И вот… Во дворе посольства дворник в это время ломом колол лед. Когда все включили, он лом бросил, скинул шапку, начал креститься, вопить «Свят, свят, свят!», — и бросился в посольство. Лом у него, видите ли, полетел (по менее драматичной, но не менее впечатляющей версии — просто вырвался из рук и встал вертикально). Термен чуть улыбнулся и сказал: «Наверное, с мощностью переборщили».

Впрочем, скандал удалось замять. Во-первых, речь шла всего лишь о Новой Зеландии. Во-вторых, Термен тоже был, как говорится, не лыком шит, смел и на хорошем счету. По слухам, когда Берия хотел включить Термена в число участников атомного проекта и спросил изобретателя, что ему нужно для создания атомной бомбы, Термен ответил: «Персональную машину с водителем и полторы тонны алюминиевого уголка». Берия засмеялся и оставил его в покое.

Казалось, кончилось глупое и злое недоразумение и теперь изобретателя осыплют почестями. Но никаких официальных званий Термен не получил, все его патенты были прикрыты грифом «сов. секретно». И Лев Сергеевич продолжил работу в секретных лабораториях КГБ. Вскоре он там же нашел себе новую жену — молодую машинистку Машу Гущину, которая родила ему дочек-близняшек.

Почти двадцать лет Термен занимался специфическими разработками для всемогущего ведомства. Поначалу это были перспективные работы — системы распознавания речи, идентификации голоса, военная гидроакустика. Но со временем приоритеты изменились. Как вспоминал Термен, «якобы на Западе придумали устройства для определения, где находятся летающие тарелки, и нам тоже надо было биться над подобными устройствами. Я понимал, что это жульничество, а отказаться нельзя — и однажды решил, что лучше уйти на пенсию».

Работодатели не возражали, посчитав, что со старика уже ничего не возьмешь, и в 1964 году Термен таки расстался со спецслужбами, под незримым оком которых находился без малого 40 лет.

Термен — не мрет!

70 лет. Казалось, жизнь закончена. Но Лев Сергеевич, верный своему девизу «Термен — не мрет!» (так читается его фамилия наоборот), устраивается в акустическую лабораторию Московской государственной консерватории. Ничто не нарушало размеренной жизни старика до тех пор, пока в 1968 году корреспондент «Нью-Йорк Таймс», готовивший репортаж о Московской консерватории, не узнал, что великий Термен жив.

Это сенсационное известие в Америке восприняли как воскрешение из мертвых: во всех американских энциклопедиях было указано, что Термен умер в 1938 году. На имя Льва Сергеевича хлынул поток писем от его заокеанских друзей, с ним пытались встретиться репортеры из различных газет и телекомпаний. Консерваторское начальство, испугавшись такого интереса к скромной персоне механика, попросту его уволило. А всю аппаратуру выкинули на помойку.

Последние двадцать пять лет Термен работал в лаборатории акустики МГУ. Механиком 6 разряда. Он потихоньку занимался своими терменвоксами — какие-то восстанавливал, какие-то усовершенствовал, даже придумал такой, в котором звук через систему фотоэлементов возникал от одного лишь взгляда музыканта.

Еще Лев Сергеевич зачастил в музей Скрябина, где принимал участие в создании музыкального синтезатора. Наступило долгожданное время — эпоха электронных инструментов. Термен словно из воздуха ловил идеи, которые иной раз казались утопическими. А позже выяснилось, что над этими идеями независимо от него работала японская фирма «Ямаха».

Ну а на терменвоксе Лев Сергеевич научил играть свою племянницу Лиду Кавину. К двадцати годам она стала виртуозным исполнителем и с концертами объехала всю Европу. В 1989-м году и Термена пригласили на Фестиваль экспериментальной музыки во Францию. И он, 93-летний, поехал!

Но больше всего на закате своей жизни Термен удивил окружающих своим вступлением в КПСС: «Я обещал Ленину». Лев Сергеевич и раньше пытался, но за «страшные преступления» в партию его не принимали. Так что коммунистом Термен стал только в 1991 году, одновременно с падением СССР.

Лебединая песня

…В 1951 году будущий американский режиссер Стив Мартин увидел фильм «День, когда остановилась земля». Но потрясли его не инопланетяне, а неземное звучание терменвокса, сопровождавшее действие. Несколько лет он общался со своим братом звуками, похожими на те, что рождает терменвокс. А спустя много лет, в 1980 году, Стив Мартин искал музыку для своего фильма. И поиски привели его к Кларе Рокмор, которая рассказала режиссеру о легендарном изобретателе. Тогда-то и возникла у Мартина мысль создать о Термене документальный фильм. Но прошло 11 лет, прежде чем он смог приехать в Москву, познакомиться с Терменом и пригласить его в Америку. Престарелый маэстро растерянно ходил по улицам Нью-Йорка и с трудом узнавал места, где прошли десять лет его жизни. Самой волнительной стала встреча с Кларой Рокмор. Клара долго не соглашалась на нее — годы, мол, не красят женщину.

— Ай, Кларенок, ну какой наш возраст! — сказал 95-летний Термен.

После Америки он съездил еще в Нидерланды на фестиваль «Шенберг — Кандинский», а, вернувшись в Москву, застал в своей комнате в коммуналке полный разгром — поломанную мебель, разбитую аппаратуру, растоптанные записи. Видимо, кому-то из соседей сильно понадобилась его комната. Дочь забрала Льва Сергеевича к себе. Но жизненные силы его иссякли, и через несколько месяцев, 3 ноября 1993 года, Термен умер.

Фильм Стива Мартина «Электронная одиссея Льва Термена» вышел на экраны уже после смерти героя. Но его терменвоксы живут и поныне. Среди многочисленных компаний, производящих их, — компания Moog Mugic, которой владеет изобретатель первого синтезатора Роберт Муг. Когда-то он сказал про Термена: «Это просто гений, который способен на все!»

Не удалось ему только одно — стать национальной гордостью России…

Терменвокс звучит в:

1. альбоме «Территория» группы «Аквариум»

2. композиции «Хорошие вибрации», поп-группы «Бич Бойз»

3. фильме Хичкока Spellbound («Зачарованные»)

4. фильме Билла Уайдера «Потерянный уик-энд»

5. диснеевском фильме «Алиса в стране чудес»

6. на диске Лед Зеппелин «Любовь Лотты»

Вот тут вы можете почитать версию родственников о жизни этого замечательного человека

[источники]

По материалам:

http://www.peoples.ru/technics/designer/termen/

http://www.mobi.ru/Articles/1305/Termen_ne_mret.htm

https://masterok.livejournal.com/1348669.html

|

Метки: термен |

Из Парижа-в Троицк. На Южном Урале жила дворянка, которой писал Иван Шмелев |

Из Парижа-в Троицк. На Южном Урале жила дворянка, которой писал Иван Шмелев

В Троицке много лет преподавала Мария Фёдоровна Тулубьева (в девичестве Карпова) – правнучка известного всей России и Европе потомственного почётного гражданина Москвы, крупнейшего предпринимателя и мецената Саввы Морозова.

Мария Федоровна - в самом центре © / Фото из личного архива Анатолия Столярова / АиФ

А еще Мария Федоровна – потомок князей Фоминских и мать князя Григория Григорьевича Гагарина, ныне Предводителя Российского Дворянского Собрания.

Грипп по телефону

Седая, изящная, она появилась в Троицке где-то в середине 50-х прошлого века. В те годы и наша семья переехала жить в этот город. Уж так вышло, что Мария Фёдоровна и моя мама, Ираида Ивановна Столярова, случайно познакомились, а потом их знакомство переросло в крепкую сердечную дружбу наших семей до самой смерти мамы и Марии Фёдоровны.

Разбирая архивы, я нашёл некоторые свои записи рассказов Марии Фёдоровны. Вот они. «В самом начале XX века мы жили в Москве. Помню некоторые адреса столичных домов: «Напротив магазина Андреева», «Дом Шустова, что рядом с кладбищем», «Напротив дома генерал-губернатора», «Около цирюльни Кацмана». Такие вот были нехитрые адреса.

Ещё помню, как нам одним из первых в Москве установили квартирный телефон. Его номер – № 3, бесхитростный был вызов. В то время в Москве шёл повальный грипп, и мама, подняв трубку и услышав в ней простуженный голос, немедленно клала трубку обратно. Она боялась заразиться гриппом по телефону».

Берет Кутепова

«После революции мы оказались в Париже. Русские жили в нём тесно и дружно, а в нашем доме частыми гостями были Бунин, Шмелёв, генерал Кутепов, они все чего-то спорили о будущем России. Каждое утро Кутепов шёл на работу, и каждое утро, помню, повторялась эта картина.

– Александр Павлович, остановитесь! – кричала с акцентом его жена-эстонка (мне кажется, пронзительный голос Лидии Давыдовны слышал тогда весь русский район). – Кошелёк? – генерал шарил по карманам, находил кошелёк и кивал головой. – Очки? – опять кивок. – Ключи? – кивок. – Гребешок? – кивок. – А берет забыли, генерал!

Сконфуженный боевой белый генерал возвращался к крыльцу, надевал берет, а жена крестила его вослед.

Иван Сергеевич Шмелев рассказывал, что имя генерала от инфантерии Кутепова, героя Русско-японской войны и Первой мировой, стало нарицательным у русского офицерства как пример верности долгу и служения Родине. Он был не раз награждён высшими орденами России, ему вручили золотое Георгиевское оружие с бриллиантами «за выдающиеся воинские подвиги, требующие несомненного самопожертвования». Так они говорили.

В 1930-м Кутепов неожиданно исчез. Пошёл в церковь и средь бела дня пропал. Министр внутренних дел Франции во всеуслышание клятвенно заявил, что обязательно найдёт генерала и сурово накажет похитителей, а если такого не случится, немедленно подаст в отставку. Кутепова искали, но не нашли, он пропал бесследно, видно добротно сработали советские чекисты из органов НКВД. А бессовестный министр в отставку так и не подал».

Когда не будет Сталина

Мария Федоровна вышла замуж за русского дворянина Григория Тулубьева и поменяла девичью фамилию. Кто он? Дворянин, из потомственных военных, юнкером воевал в белой гвардии, был ранен, увезён в Сербию, блестяще окончил Чешский технический университет в Праге.

Фрагмент письма Ивана Шмелева Фото из личного архива Анатолия Столярова

Непоседлив был дворянин Тулубьев, его семья жила во многих столицах мира, а Мария Фёдоровна владела в совершенстве французским, английским, немецким, хорошо знала итальянский, испанский, могла переводить с чешского, болгарского, польского, других языков. Они ждали, когда не станет Сталина, чтобы вернуться на Родину.

Это время настало, и в 1957 году КГБ СССР назначил местом их жительства город Троицк на Южном Урале. Здесь они и работали: Григорий Тулубьев – инженер на электромеханическом заводе, молчаливый, сухощавый и стройный, на всю жизнь сохранивший врождённое благородство, и Мария Фёдоровна – неунывающая, душа любой компании, педагог Троицкого педучилища.

Повторюсь, мама и Мария Фёдоровна стали подругами не разлей вода. О чём они так долго и хорошо говорили? Мама, крестьянка с четырьмя классами образования, и выпускница Парижского университета?

Как-то Мария Федоровна сказала:

– Знаете, Анатолий, ваша мама – редкая умница! У неё великолепный, отстоянный русский язык, первородные русские слова, все, как одно, из словаря Даля!

Мама ответила скромнее:

– Она – хорошая женщина, и мне с ней всегда хорошо.

Конечно же, не только это связывало их. Сколько помню, сердечность и чистота душ обеих были тому причиной.

Последние годы они также дружно и любя доживали в Челябинске. Умерли – вначале мама, потом Мария Фёдоровна. Обе похоронены на кладбище, что у цинкового завода.

Русская Песталоцци

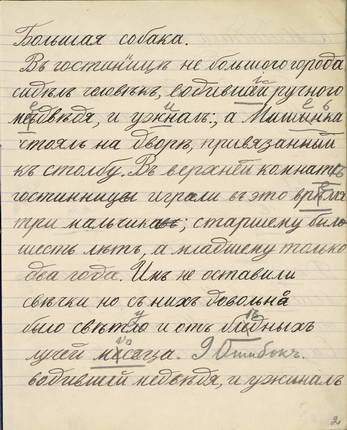

У меня хранится ксерокопия письма замечательного русского писателя Ивана Шмелёва из Франции к Марии Фёдоровне. Вот оно:

2 мая 1931 г.

М. Ф. Карповой, Англия

Милая Мария – позвольте так, по-старому, называть Вас. Оказывается, Вы – в Англии, и я так и не успел поблагодарить Вас за Ваши занятия с нашим Иваном. Так вот, хоть с запозданием и я, и жена, – оба благодарим Вас сердечно.

Фрагмент письма Ивана Щмелёва Фото: АиФ / из личного архива Анатолия Столярова

Благодаря Вашей педагогической мудрости, глубокому пониманию того, как можно заинтересовать наукой ребёнка (правда, ему уже 11 лет, но он душой ребёнок), благодаря Вашему такту, ровности, чуткости и, скажу прямо, талантливости преподавателя, Иван сделал бесспорные успехи. Молодец Вы!

Предсказываю Вам: если посвятите себя педагогической деятельности, – о, трудной, знаю я! – будете знамениты, вроде как бы Песталоцци. ** И дай Вам Бог, будьте здоровы. Покажете себя молодцом и в Англии!

Письмо Вам перешлёт почта – адреса Вашего не знаю.

Ваш Ив. Шмелёв

И еще о Марии Фёдоровне. Она приняла близко к сердцу горячее желание моего старшего сына Василия изучать языки и подготовила его к поступлению в вуз так, что приёмная комиссия была просто ошеломлена его знаниями. После четвёртого курса он принял участие в конкурсе вузов страны на лучшее знание английского языка (был такой конкурс в то время) и занял второе место в Российской Федерации. Потом блестяще окончил университет.

Низкий поклон Вам, Мария Фёдоровна Тулубьева, русская Песталоцци, как назвал Вас великий русский писатель Иван Шмелев. О Вас всегда говорят с любовью ученики, мы всегда помним Вас, пусть земля Вам будет пухом.

Справка

После нападения гитлеровской Германии на СССР Григорий Эрастович участвовал в Сопротивлении, после освобождения Франции был активным членом Союза Русских патриотов (затем – Советских патриотов, позднее – Советских граждан). Дважды арестовывался французскими властями, в 1949 г. выслан в советскую зону оккупации Германии, куда вскоре прибыла и Мария Федоровна Тулубьева с сыновьями Григорием от первого брака (Гагарин (Тулубьев) Григорий Григорьевич, род.во Франции в 1945 г., живет в Челябинске) и Андреем (Тулубьев Андрей Григорьевич, род. во Франции в 1948 г., живет в Ижевске). В ГДР семья жила до 1955 года, откуда выехала в СССР, где была определена на жительство в Троицк Челябинской области. Григорий Эрастович работал на Электромеханическом заводе инженером, занимался садом и охотой. Умер от инфаркта в 1960 г.

|

Метки: гагарины столяровы тулубьевы фоминские |

Вяземская Мария Сергеевна |

Вяземская Мария Сергеевна

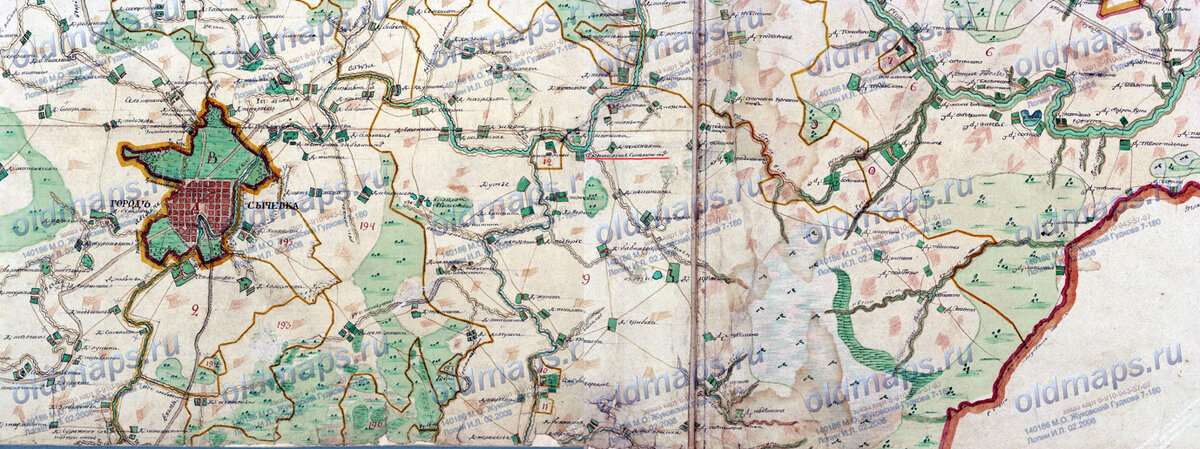

| ФИО: | Вяземская (урожд. Долгорукова) Мария Сергеевна (ж.) |

| Годы жизни: | 28.III.1719 [1].-24.V.1786 (похоронена в соборной церкви св. Николая Чудотворца в Николо-Пешношском монастыре) [1].

|

| Мать: | Шафирова Марфа Петровна(?-1762)[2]. |

| Отец: | Долгоруков Сергей Григорьевич (?-1739)[2];

по другим источникам: Долгоруков Сергей Петрович[3]. |

| Сословная принадлежность: | княгиня

|

| Благоприобретенные имения (где, кол-во душ и т.д.): | Тверская губ., Кашинский у.:

|

| Супруг/а/и: | Вяземский Иван Андреевич [4]. |

| Дети: | Вяземский Андрей Иванович[4].

|

| Прочие родственники: | Братья: Долгоруков Николай Сергеевич 3-й, Долгоруков Петр Сергеевич, Долгоруков Григорий Сергеевич[2];

сестры Долгорукова Екатерина Сергеевна, Долгорукова Анна Сергеевна[2]. |

| Фрагменты текстов, цитаты: | Письма писала "старинной скорописью, а подписано собственноручно полууставом с титлами XVII столетия" [4].

|

Примечания

- ↑ 1,0 1,1 1,2 /Вяземский П. П./ Предисловие // Архив кн. Вяземского. Князь Андрей Иванович Вяземский. Издание гр. С. Д. Шереметева. М., 1881. С. XXI. Электронный ресурс: http://yakovkrotov.info/Opis_A/00001/01405_Vyazemskogo_1881.pdf.

- ↑ 2,0 2,1 2,2 2,3 /Вяземский П. П./ Предисловие // Архив кн. Вяземского. Князь Андрей Иванович Вяземский. Издание гр. С. Д. Шереметева. М., 1881. С. XV. Электронный ресурс: http://yakovkrotov.info/Opis_A/00001/01405_Vyazemskogo_1881.pdf.

- ↑ Российская родословная книга. Изд. П. Долгорукова. Ч. 1. СПб., 1854. С. 96.

- ↑ 4,0 4,1 4,2 /Вяземский П. П./ Предисловие // Архив кн. Вяземского. Князь Андрей Иванович Вяземский. Издание гр. С. Д. Шереметева. М., 1881. С. XV. Электронный ресурс: http://yakovkrotov.info/Opis_A/00001/01405_Vyazemskogo_1881.pdf.

|

Метки: долгоруковы вяземские |

Термен, Лев Сергеевич |

Термен, Лев Сергеевич

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

Перейти к навигации Перейти к поиску

В Википедии есть статьи о других людях с фамилией Термен.

| Лев Сергеевич Термен | |

|---|---|

Лев Термен играет на терменвоксе |

|

| Дата рождения | 27 августа 1896[1][2] |

| Место рождения | |

| Дата смерти | 3 ноября 1993[1][3][2] (97 лет) |

| Место смерти | |

| Гражданство |  СССР→ СССР→ Россия Россия |

| Подданство |  Российская империя Российская империя |

| Род деятельности | изобретатель, инженер, физик, учёный |

| Супруга | Lavinia Williams[d] |

Лев Сергеевич Термен на Викискладе Лев Сергеевич Термен на Викискладе |

|

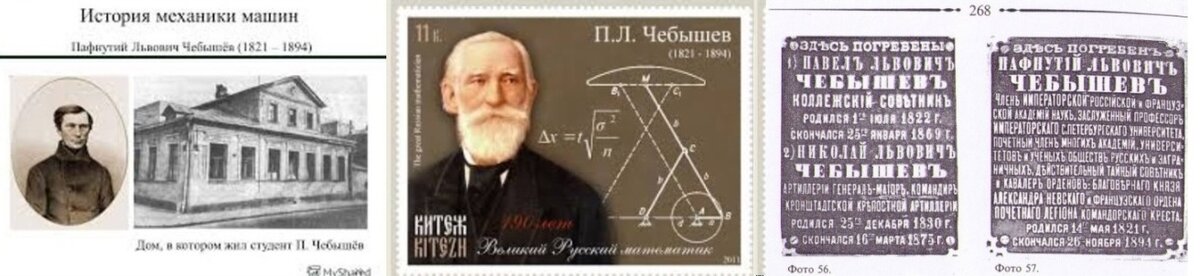

Лев Серге́евич Терме́н (1896—1993) — советский изобретатель, создатель семейства музыкальных инструментов, самый известный из которых — терменвокс (1920)[4][5].

Содержание

- 1 Биография

- 2 Адреса в Санкт-Петербурге — Петрограде — Ленинграде

- 3 Наследие

- 4 Семья

- 5 Интересные факты

- 6 См. также

- 7 Примечания

- 8 Литература

- 9 Ссылки

Биография[править | править код]

Лев Термен родился 15 (28) августа 1896 года[6] в Санкт-Петербурге в дворянской православной семье с французскими гугенотскими корнями (по-французски родовая фамилия писалась как Theremin). Отец — известный юрист Сергей Эмильевич Термен, мать — Евгения Антоновна. Лев был первенцем в семье. Родители способствовали развитию способностей Льва: он брал уроки игры на виолончели, в квартире была оборудована физическая лаборатория, а затем и домашняя обсерватория. Льва отдали учиться в Петербургскую первую мужскую гимназию[7]. Уже в третьем классе Лев заинтересовался физикой, а в четвёртом он демонстрировал «резонанс типа Тесла». Гимназию Лев окончил с серебряной медалью в 1914 г.[8]

Начало карьеры[править | править код]

В 1916 году окончил Петербургскую консерваторию по классу виолончели. Параллельно обучался на физико-математическом факультете Петроградского университета, где, в том числе, был слушателем лекций по физике приват-доцента А. Ф. Иоффе[9][10].

Со второго курса университета, в 1916 году, его призвали в армию и направили на ускоренную подготовку в Николаевское инженерное училище, а затем на офицерские электротехнические курсы. Революция застала его младшим офицером запасного электротехнического батальона, обслуживавшего самую мощную в империи Царскосельскую радиостанцию под Петроградом.

После Октябрьской революции 1917 года он продолжил работу на той же радиостанции, позже был направлен в военную радиолабораторию в городе Москве.

Расцвет карьеры[править | править код]

В 1919 году Лев Термен стал заведующим лабораторией Физико-технического института в Петрограде. Его, как специалиста по радиотехнике, пригласил на работу к себе в институт А. Ф. Иоффе. Новому сотруднику была поставлена задача измерения диэлектрической постоянной газов при различных давлениях и температурах[9][10]. Первый вариант измерительной установки Термена представлял собой генератор электрических колебаний на катодной лампе. Испытуемый газ в полости между металлическими пластинами был элементом колебательного контура — конденсатором, который влиял на частоту электрических колебаний. В процессе работы над повышением чувствительности установки возникла идея объединения двух генераторов, один из которых давал колебания определённой неизменной частоты. Сигналы от обоих генераторов подавались на катодное реле, на выходе которого формировался сигнал с разностной частотой. Относительное изменение разностной частоты от параметров испытуемого газа было намного больше. При этом, если разностная частота попадала в звуковой диапазон, то сигнал можно было принимать на слух.

В 1920 году на основе экспериментальной измерительной установки Лев Термен изобрёл электромузыкальный инструмент «Терменвокс», сделавший его впоследствии широко известным.

В марте 1922 была устроена демонстрация изобретений Термена в Кремле, на которой присутствовал Владимир Ленин. Термен представил устройство охранной сигнализации, терменвокс, объяснял принцип его работы, а Ленин пытался исполнить на терменвоксе «Жаворонка» Глинки[11][9][10].

Будучи весьма разносторонним человеком, Термен изобрёл множество различных автоматических систем (автоматические двери, автоматы освещения и т. д.) и систем охранной сигнализации. Параллельно, с 1923 года, сотрудничал с Государственным институтом музыкальной науки в Москве. В 1925—1926 годах изобрёл одну из первых телевизионных систем — «Дальновидение».

В 1927 году Термен получил приглашение на международную музыкальную выставку во Франкфурте-на-Майне. Доклад Термена и демонстрация его изобретений пользовались огромным успехом и принесли ему всемирную известность.

Успех его концерта на музыкальной выставке таков, что Термена засыпают приглашениями. Дрезден, Нюрнберг, Гамбург, Берлин провожают его овациями и цветами. Восторженны отзывы слушателей «музыки воздуха», «музыки эфирных волн», «музыки сфер». Музыканты отмечают, что идея виртуоза не скована инертным материалом, «виртуоз затрагивает пространства». Непонятность, откуда идёт звук, потрясает. Кто-то называет терменвокс «небесным» инструментом, кто-то «сферофоном». Поражает тембр, одновременно напоминающий и струнные, и духовые инструменты, и даже какой-то особенный человеческий голос, словно «выросший из далёких времён и пространств»[9].

Американский период[править | править код]

В 1928 году Термен, оставаясь советским гражданином, переехал в США. По приезде в США он запатентовал терменвокс и свою систему охранной сигнализации. Также он продал лицензию на право серийного выпуска упрощённой версии терменвокса компании RCA (Radio Corporation of America).

Лев Термен организовал компании Teletouch и Theremin Studio и арендовал в Нью-Йорке на 99 лет шестиэтажное здание для музыкально-танцевальной студии. Это дало возможность создать в США торговые представительства СССР, под «крышей» которых могли работать советские разведчики.

В 1931—1938 годах Термен был директором Teletouch Inc. Тогда же он разработал системы сигнализаций для тюрем Синг-Синг и Алькатрас.

Вскоре Лев Термен стал очень популярным в Нью-Йорке человеком. В его студии бывали Джордж Гершвин, Морис Равель, Яша Хейфец, Иегуди Менухин, Чарли Чаплин, Альберт Эйнштейн. В круг его знакомых входили финансовый магнат Джон Рокфеллер, будущий президент США Дуайт Эйзенхауэр[12].

Лев Сергеевич развёлся со своей женой Екатериной Константиновой и женился на Лавинии Вильямс, танцовщице первого американского негритянского балета.

Репрессии, работа на органы государственной безопасности[править | править код]

В 1938 году Термена отозвали в Москву. Он тайно уехал из США, оформив на имя владельца фирмы Teletouch Боба Зинмана доверенность распоряжаться его имуществом и управлять патентными и финансовыми делами. Термен хотел взять с собой в СССР и жену Лавинию, но ему сказали, что она приедет позже. Когда за ним пришли, Лавиния случайно оказалась дома, и у неё создалось впечатление, что мужа увели насильно.

В Ленинграде Термен безуспешно пытался устроиться на работу, потом переехал в Москву, но работу там также не нашёл.

В марте 1939 года его арестовали. Есть две версии того, какое обвинение ему было предъявлено. Согласно одной из них, он обвинялся в причастности к фашистской организации, согласно другой — в подготовке убийства Кирова[12]. Его вынудили оговорить себя, что группа астрономов из Пулковской обсерватории готовилась поместить фугас в маятник Фуко, а Термен должен был послать из США радиосигнал и взорвать фугас, как только к маятнику подойдёт Киров. Особое Совещание при НКВД СССР приговорило Термена к восьми годам лагерей, и его отправили в лагерь на Колыму[13].

Первое время Термен отбывал срок в Магадане, работая бригадиром строительной бригады. Многочисленные рационализаторские предложения Термена привлекли к нему внимание администрации лагеря, и уже в 1940 году он был переведён в туполевское конструкторское бюро ЦКБ-29 (в так называемую «туполевскую шарагу»), где проработал около восьми лет. Здесь его ассистентом был Сергей Павлович Королёв, впоследствии — знаменитый конструктор космической техники[12]. Одним из направлений деятельности Термена и Королёва была разработка беспилотных летательных аппаратов, управляемых по радио — прообразов современных крылатых ракет.

Советский эндовибратор внутри копии Большой печати США, Национальный музей криптографии при Агентстве национальной безопасности США

Одна из разработок Термена — подслушивающая система «Буран», считывающая с помощью отражённого инфракрасного луча вибрации стекла в окнах прослушиваемого помещения. Именно это изобретение Термена было отмечено Сталинской премией первой степени в 1947 году. Но из-за того что лауреат на момент представления к премии был заключённым и закрытого характера его работ, о награждении нигде публично не сообщалось.[источник не указан 546 дней]

Другая разработка — эндовибратор «Златоуст», подслушивающее устройство без элементов питания и электроники на основе высокочастотного резонанса, проработавшее в кабинете американских послов незамеченным в течение семи лет[14]. Подслушивающее устройство было вмонтировано в деревянное панно, изготовленное из ценных пород дерева, и изображающее Большую печать США. Панно было подарено в 1945 году приглашённому на празднование 20-летия пионерского лагеря «Артек» послу США Авереллу Гарриману, который повесил его в своём кабинете. Конструкция подслушивающего устройства оказалась настолько удачной, что при обследовании подарка американские спецслужбы ничего не заметили. «Жучок» был обнаружен в 1952 году, а после был представлен в ООН в качестве доказательства разведывательной деятельности СССР, однако принцип его действия ещё несколько лет оставался неразгаданным[14][15].

В 1947 году Термен был реабилитирован, но продолжил работу в закрытых конструкторских бюро в системе НКВД СССР, где занимался, в частности, разработкой подслушивающих систем.

В 1948 году у него и его жены Марии Гущиной рождаются две дочери — Наталья Термен и Елена Термен.

Дальнейшие годы[править | править код]

В 1964—1967 гг. Термен работал в лаборатории Московской консерватории, посвятив все силы разработке новых электромузыкальных инструментов, а также восстановлению всего того, что успел изобрести в 1930-е годы. По некоторым данным, в этот период Термен работал «на общественных началах», безвозмездно.

В 1967 году оказавшийся в консерватории музыкальный критик Гарольд Шонберг узнал во встреченном там человеке Льва Термена. Новость напечатали в газете The New York Times[16], и публикация «буржуазной прессы» вызвала негодование в СССР. Студию Термена закрыли, «все его инструменты изрубили топором и выбросили»[17], из консерватории он был уволен (по другим сведениям — вышел на пенсию)[18].

Не без труда Термен устроился на работу в лабораторию при Физическом факультете МГУ. В главном здании МГУ он проводил семинары для желающих послушать о его работах, изучить терменвокс; на семинары ходили всего несколько человек. Формально Термен числился на должности механика физического факультета МГУ[19], но фактически продолжал самостоятельные научные исследования. Активная научная деятельность Л. С. Термена продолжалась практически до самой его смерти.

В 1989 году состоялась поездка (вместе с дочерью Натальей) на фестиваль в городе Бурж (Франция)[20].

В 1991 году вместе с дочерью Натальей и внучкой Ольгой он посетил США по приглашению Стэнфордского университета и там, помимо прочего, встретился с Кларой Рокмор.

В марте 1991 года в возрасте 95 лет вступил в КПСС. На вопрос, зачем он вступает в разваливающуюся партию, Термен отвечал: «Я обещал Ленину».

В 1992 году неизвестные разгромили комнату-лабораторию на Ломоносовском проспекте (комната была выделена[19] московскими властями по ходатайству В. С. Гризодубовой), были разбиты все его инструменты, выкрадена часть архивов. Милиция преступление не раскрыла.

В 1992 году в Москве был создан «Термен-центр», ставящий главной своей задачей поддержку музыкантов и звуковых художников, работающих в области экспериментальной электроакустической музыки[21]. Лев Термен не имел никакого отношения к созданию центра, названного его именем[22].

Умер 3 ноября 1993 года. Как писали позднее газеты: «В девяносто семь лет Лев Термен ушёл к тем, кто составлял лицо эпохи — но за гробом, кроме дочерей с семьями и нескольких мужчин, несущих гроб, никого не было…».

Похоронен на Кунцевском кладбище в Москве.

Адреса в Санкт-Петербурге — Петрограде — Ленинграде[править | править код]

- В адресных книгах местом проживания отца, Сергея Эмильевича Термена, указывался адрес «ул. Марата, 50»;[23]

- У Льва Термена в адресных книгах с 1925 по 1931 года указывался адрес «ул. Петра Лаврова, 32».[24]

Наследие[править | править код]

Дочь Льва Термена, Наталья и правнук Пётр являются исполнителями и популяризаторами терменвокса, наследия Льва Термена.

Поклонником Термена является пионер электронной музыки Жан-Мишель Жарр. Жарр играет на терменвоксе на живых выступлениях, использует инструмент в композициях студийных альбомов. Фрагменты интервью Льва Термена использованы в совместной композиции «Switch on Leon» Жарра и The Orb из альбома «Electronica 2: The Heart of Noise».

В 1989 году в Москве состоялась встреча двух родоначальников электронной музыки — Льва Сергеевича Термена и английского музыканта Брайана Ино. Последний тогда же включил в свой альбом «Music For Films 3» композицию для терменвокса, записанную российскими музыкантами Михаилом Малиным и Лидией Кавиной.

В 2006 году пермский театр «У Моста» поставил спектакль «Термен» по пьесе чешского драматурга Петра Зеленки. Спектакль затрагивает самый интересный и драматичный период жизни Термена — работу в США.

Семья[править | править код]

Екатерина Константинова — жена в первом браке (детей не было);

Лавиния Уильямс — жена во втором браке (детей не было);

Мария Гущина — жена в третьем браке;

Елена Термен — дочь;

Наталья Термен — дочь;

Ольга Термен — внучка;

Мария Термен — внучка;

Пётр Термен — правнук.

Интересные факты[править | править код]

- Принципы работы, положенные в основу терменвокса, использовались Терменом и при создании охранной системы, реагирующей на приближение человека к охраняемому объекту. Такой системой был оборудован Кремль и Эрмитаж, а позднее и зарубежные музеи.

- В 1991 году, в возрасте 95 лет, за несколько месяцев до распада СССР, Лев Термен вступил в КПСС. Своё решение он объяснял тем, что когда-то дал обещание Ленину вступить в партию, и что он хочет поторопиться выполнить обещание, пока она ещё существует. Для вступления в КПСС Лев Сергеевич в свои 90 лет пришёл в партком МГУ, где ему сказали, что для вступления в партию необходимо отучиться на кафедре марксизма-ленинизма в течение года, что он и сделал, сдав все экзамены.

- До самой смерти Лев Термен был полон энергии и даже шутил, что он бессмертен. В доказательство он предлагал прочитать свою фамилию наоборот: «Термен — не мрёт».

См. также[править | править код]

Примечания[править | править код]

- ↑ 1 2 идентификатор BNF: платформа открытых данных — 2011.

- ↑ 1 2 SNAC — 2010.

- ↑ Encyclopædia Britannica

- ↑ Термен Лев Сергеевич // Симон — Хейлер. — М. : Советская энциклопедия : Советский композитор, 1981. — (Энциклопедии. Словари. Справочники : Музыкальная энциклопедия : [в 6 т.] / гл. ред. Ю. В. Келдыш ; 1973—1982, т. 5).

- ↑ Термен Лев Сергеевич // Музыкальный энциклопедический словарь / гл. ред. Г. В. Келдыш. — М.: Сов. энциклопедия, 1990. — 672 с. — 150 000 экз. — ISBN 5-85270-033-9.

- ↑ Дата рождения Льва Термена - 15 августа по юлианскому календарю была пересчитана согласно Декрету о введении в Российской республике западноевропейского календаря, при этом не было учтено, что в 19 веке разница между календарями была 12 дней, а не 13. Тем не менее, именно 28 августа стало официальным днем рождения Льва Термена.[источник не указан 551 день]

- ↑ Жирнов Е. Красный Терменатор. КоммерсантЪ. Власть. (26.02.2002).

- ↑ Дрозд-Королева О., Королев А. Термен не мрет. mobimag.ru (01.02.2007).

- ↑ 1 2 3 4 Кокин Л. М. Из физтеха в Гранд-опера // Юность академиков: Документальная повесть.— 2-е изд., доп. — М.: Сов. Россия, 1981. — С. 89—102.

- ↑ 1 2 3 Кокин Л. М. История о том, как из электроизмерительного прибора родилась электромузыка // Наука и жизнь : журнал. — 1967. — № 12. — С. 130—138.

- ↑ Рейнов, Н. М. Физики-учителя и друзья / Н. М. Рейнов. Л.: Лениздат, 1975. — 255 с., [13] л. фотографий. стр. 227

- ↑ 1 2 3 Тот самый Лев Термен. Люди. «Econet» (14 ноября 2014). Проверено 15 декабря 2014.

- ↑ Лев Термен — изобретатель электронной музыки, советский разведчик, политзаключённый и лауреат Сталинской премии

- ↑ 1 2 Операция «Мягкое кресло». История. Meduza (14 февраля 2016). Проверено 16 февраля 2016.

- ↑ Exhibit Information. Cold War: Great Seal (англ.). National Cryptologic Museum.

- ↑ Harold C. Schonberg. "Music: Leon Theremin; Inventor of Instrument Bearing His Name Is Interviewed in the Soviet Union" (non-free access). The New York Times. p. 40.. The New York Times (April 26, 1967).

- ↑ Календарь дат и событий. 28 августа | Общество | Аргументы и Факты.

- ↑ Паулина Вильк (Paulina Wilk). Лев Термен и его музыкальные открытия. "Polityka", Польша (17/12/2013).

- ↑ 1 2 Петровский А.&nbs

|

Метки: термен |

Мария Сергеевна Столярова |

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Метки: столяровы |

Волжин Александр Николаевич |

Уникальное обозначение: Волжин Александр Николаевич ( 8 мая 1862 )

Обозначение: Волжин Александр Николаевич

Сущность ⇔ персона

Описание:

| Александр Николаевич Волжин | |||

|

|||

|

|||

|---|---|---|---|

| 1 сентября 1913—7 июля 1914 | |||

| Предшественник: | должность учреждена | ||

| Преемник: | Борис Дмитриевич Кашкаров | ||

|

|||

| 7 июля 1914—30 сентября 1915 | |||

|

|||

| 30 сентября 1915—7 августа 1916 | |||

| Предшественник: | Александр Дмитриевич Самарин | ||

| Преемник: | Николай Павлович Раев | ||

|

|||

| 7 августа 1916—1 мая 1917 | |||

| Рождение: | 8 мая 1862 с. Берёза, Дмитриевский уезд, Курская губерния |

||

| Смерть: | 2 января 1933 (70 лет) Ницца, Франция |

||

| Род: | Волжины | ||

| Образование: | Катковский лицей | ||

| Награды: |

|

||

Алекса́ндр Никола́евич Волжин (8 мая 1860 — 2 января 1933, Ницца)— русский государственный деятель, первый Холмский губернатор, обер-прокурор Святейшего синода, член Государственного Совета по назначению.

Биография

Православный. Из старинного дворянского рода Курской губернии. Землевладелец Курской (1160 десятин) и Подольской (имение жены в 2300 десятин) губерний. Сын Дмитриевского уездного предводителя дворянства отставного штабс-ротмистра Николая Николаевича Волжина (1821—1872/1887).

Окончил гимназический курс (с отличием) и университетское отделение в лицее цесаревича Николая, затем выдержал экзамен из предметов, читанных на юридическом факультете. По отбытии воинской повинности отправился за границу для ознакомления с сельско-хозяйственным делом в Венгрии и Баварии. Вернувшись в Россию, занялся сельским хозяйством в своем курском имении. 24 ноября 1889 года был назначен Ольгопольским уездным предводителем дворянства, а в 1897 году — Подольским губернским предводителем дворянства.

Чины: камергер (1902), действительный статский советник (1910), в должности гофмейстера (1914).

С февраля 1904 года— Седлецкий губернатор. Состоял действительным членом Киевского клуба русских националистов[1], а также почетным членом Холмского Свято-Богородицкого братства и Российского Общества Красного Креста.

С 1 сентября 1913 года— первый губернатор вновь учреждённой Холмской губернии. С 7 июля 1914— директор департамента общих дел МВД. 30 сентября 1915 года был назначен исполняющим должность обер-прокурора Святейшего Синода, 1 января 1916 года утверждён в должности. В 1915 году состоялись перевод Петроградского митрополита Владимира (Богоявленского) в Киев и назначение на Петроградскую кафедру митрополита Питирима (Окнова).

7 августа 1916 года, по настоянию императрицы, был уволен от должности с назначением в Государственный совет.

С 1917— за штатом.

После Февральской революции выехал на юг страны, в марте 1918года эмигрировал. Жил на Мальте, в Италии, Баварии, в последние годы— во Франции, в Ницце. Похоронен на кладбище Кокад в Ницце.

Семья

Был женат на княжне Ольге Алексеевне Долгоруковой (1867—1946). Их дети:

- Николай (1887—1948), воспитанник Александровского лицея, чиновник Государственной канцелярии. В эмиграции в Бельгии.

- Алексей (1891—1946), воспитанник Александровского лицея, штабс-ротмистр Кавалергардского полка. В эмиграции в Бессарабии.

- Елизавета (1894—?)

Награды

- Орден Святой Анны 2-й степени (1896);

- Орден Святого Владимира 3-й степени (1913);

- Орден Святого Станислава 1-й степени (1914);

- Орден Святой Анны 1-й степени (1915).

- Медаль «В память коронации императора Александра III» (1883);

- Медаль «В память царствования императора Александра III»;

- Медаль «В память коронации Императора Николая II»;

- Медаль «За труды по первой всеобщей переписи населения»;

- Медаль Красного Креста «В память русско-японской войны 1904—1905 гг.»;

- Медаль «В память 100-летия Отечественной войны 1812 г.»;

- Медаль «В память 300-летия царствования дома Романовых» (1913).

Примечания

- ↑ Сборник клуба русских националистов. Выпуск третий.— К.: Типогр. С.В.Кульженко, 1911.— С. 141.

Источники

- Памятная книжка Холмской губернии на 1914 год. Холм, 1914. СС. 65, 108—111.

- Список гражданским чинам первых четырех классов.— Пг., 1914.— С. 1292.

- Список гражданским чинам четвёртого класса. Исправлен по 1 марта 1916 года.— Пг., 1916.— С. 1589.

- /www.dommuseum.ru╱index.php⁇m=dist&pid=2773<]<" target="_blank">www.dommuseum.ru╱index.php⁇m=dist&pid=2773<]<)+}">Российское зарубежье во Франции 1919—2000. Л. Мнухин, М. Авриль, В. Лосская. — Москва, 2008.

- /www.pravenc.ru╱text╱155152.html<]<" target="_blank">www.pravenc.ru╱text╱155152.html<]<)+}">Биография в «Православной энциклопедии»

| Предшественник: Александр Самарин |

Обер-прокурор Святейшего Синода 1915—1916 |

Преемник: Николай Раев |

|

Метки: волжины |

О Марфе Пешковой и Лаврентии Берия |

О Марфе Пешковой и Лаврентии Берия

КРЫМ . ТЕССЕЛИ . ДАЧА МАКСИМА ГОРЬКОГО . НА СНИМКЕ МАРФА ПЕШКОВА . А НЕПОДАЛЕКУ - Я. ЗДЕСЬ ПОЛОМАЛ НОГУ ЮРИЙ ГАГАРИН , КОГДА НЕУДАЧНО "ПРИЗЕМЛИЛСЯ" СО ВТОРОГО ЭТАЖА , - об этом нам рассказывала врач , которая лечила Юрия . У меня и благодарное письмо Юрия Гагарина врачевателю хранится .

О МАРФЕ ПЕШКОВОЙ , О ЛАВРЕНТИИ БЕРИИ И О МНОГОМ ДРУГОМ .

Марфа Пешкова Есть такое выражение «Неувядающая красота». Это про — Марфу Пешкову. Внучка Максима Горького и Екатерины Пешковой, подруга детства Светланы Сталиной, невестка Лаврентия Берии. Она не скрывает свой возраст, но поверить невозможно, что этой моложавой, обаятельной и смешливой женщине на днях исполнилось 87. Секрет своей жизненной силы Марфа Максимовна объясняет просто: «Занимаюсь спортом и мало кушаю. У нас в доме не было культа еды».

Она родилась в итальянском Сорренто.

— Папа с мамой назвали Марией, а когда из Рима приехал меня крестить архимандрит Симеон, дедушка решил дать мне имя Марфа. Крестины проходили у нас дома, дедушка был на подхвате, когда меня окунали в купель, держал полотенце. Дедушка и бабушка в церковь не ходили, потому что считали, что священнослужители вне службы не всегда себя ведут подобающим образом. Но перед праздником бабушка всегда просила домработницу отнести деньги в храм.

Меня и отправили в эту школу из-за Светланы. Сталин приезжал к дедушке, а когда умерла его жена Надежда Аллилуева, привез к нам Светлану. Он очень хотел, чтобы она общалась со мной и с Дарьей. И еще просил жену Берии Нину Теймуразовну опекать Светлану, приглашать ее в гости, чтобы ей не было так одиноко.

Я помню, как она вошла в дом, встала около зеркала и начала шапочку беленькую снимать, как вдруг водопадом рассыпались золотые волосы в кудрях. Когда детей маленьких знакомят, они не знают, о чем говорить. Нас вывели в сад погулять, и потом она вместе с папой уехала. А второй раз уже меня повезли к ней. Встретила нянечка и повела к Светлане. Она сидела в комнате и что-то шила из черной ткани. На меня особенно не взглянула, только кивнула. Мы сидели и молчали. Потом я спросила: «А ты что шьешь?» — «Кукле платье». — «А почему черное?» — «Я из маминого платья шью». Потом посмотрела на меня внимательно: «Ты разве не знаешь, что у меня мама умерла?» — и стала плакать. Я сказала: «А у меня папа умер». И тоже заплакала. Это горе нас надолго объединило.

Светлана была очень скромной. И терпеть не могла, когда на нее обращали внимание как на дочь Сталина. Она от этого и уехала, потому что знала, что ничего не изменится. В начальной школе ее сопровождал охранник, и то она всегда просила, чтобы он отставал на два-три шага. Дружила еще с Аллой Славуцкой, ее отец был послом в Японии, Раей Левиной. Дни рождения Светланы праздновались на даче, а не в Кремле.

Иосиф Сталин пока Светлана была маленькой, любил. А потом, когда Светлана подросла, стала девушкой и начала заглядываться на мальчиков, он ее прямо возненавидел. У него какая-то ревность появилась и, когда он узнал, что она начала встречаться с Алексеем Каплером, сразу его выслал. А они просто гуляли по улицам, ходили в музей, между ними ничего не было.

Сталина я ненавидела из-за Светланы. Сколько раз она плакала. Он грубо с ней разговаривал: «Сними эту кофту! Для кого ты вырядилась?» Она в слезы. Как-то мы с ней вместе уроки делали, у меня с математикой было плохо, Сталин напротив сидел. Он любил подтрунивать: «Много ли мальчиков прыгает вокруг тебя?» Меня, естественно, бросало в краску, ему это очень нравилось. Однажды сидим со Светланой, кушаем, и вдруг он на меня такими злыми глазами посмотрел: «Как ваша старуха поживает?» С таким раскатистым «р»! Мне даже в голову не могло прийти, о ком он спрашивал. Светлана шепнула: «Это он о бабушке твоей!» А моя бабушка, Екатерина Павловна Пешкова, никого не боялась. Всегда шла напролом. Когда она приезжала к нам на правительственную дачу, говорила охраннику: «Я к внучке!» Тот бежал звонить: пропускать или нет? Естественно, пропускали. Сталин ее ненавидел, но боялся тронуть. Ее знали слишком много людей и здесь, и за рубежом.

Время было страшное. Начинались первые аресты. А к Светлане обращались знакомые с просьбами помочь? Я знаю, что однажды она вступилась за кого-то. Сталин ее отругал и жестко сказал, чтобы это было в первый и последний раз. Так же, как она однажды прибежала радостная сообщить, что выходит замуж за Гришу Морозова, Сталин крикнул: «Что, русского не могла найти?» — и хлопнул дверью.... Со Светланой мы десять лет просидели за одной партой. Разошлись мы из-за Серго, сына Берии, потому что она была в него влюблена еще со школы. Он пришел к нам в девятом классе. Она мне говорила: «Я его знаю, мы в Гагре познакомились, он такой хороший парень!». Его воспитывала немка Элечка, потому что мама, Нина Теймуразовна, химик по профессии, все время работала. Серго прекрасно знал немецкий язык, как и мы с Дарьей, у нас тоже была немецкая нянечка. Воспитание нас с Серго объединяло.

Серго также был приучен не жадничать за столом: брать столько, сколько можешь съесть, чтобы тарелка была чистая. Я и сейчас не могу что-то оставить на тарелке. Немецкие воспитательницы привили нам пунктуальность. Если приятельницы меня приглашают в гости к шести часам, я и прихожу к шести. А они только начинают салатик резать, и я тоже включаюсь в работу.

Когда мы с ней впервые встретились после того, как я вышла замуж за Серго, она сказала: «Ты мне больше не подруга!» Я спросила: «Почему?» — «Ты знала, что я его любила больше всех, и не должна была за него выходить замуж. Не важно, что у меня Гриша! Может быть, через пять лет был бы Серго». Она считала, что когда-нибудь добьется своего. Звонила нам домой. Когда я подходила к телефону, Светлана вешала трубку. А Серго жутко выходил из себя: «Опять эта рыжая бестия звонит!»

Лаврентий меня обнял и сказал: «Теперь ты наша». Тогда не принято было играть шумные свадьбы. Мы расписались, дома за столом выпили хорошего грузинского винца. Когда у меня родилась первая дочь, Нина, свекровь сразу бросила работу и занялась внучкой. А Лаврентий каждую субботу приезжал на дачу и проводил с женой воскресенье. А по будням допоздна сидел у Сталина, который хотел, чтобы все они находились при нем. Так что разговоры о том, что у Лаврентия было 200 любовниц, не очень соответствуют реальности. Конечно, у него были женщины, последняя даже родила ему ребенка, но не столько, сколько ему приписывают!

© Copyright: Михаил Лезинский, 2014

Свидетельство о публикации №214061200916

|

Метки: пешковы |

Русские художники XIX века в Ницце |

Русские художники XIX века в Ницце

А. Боголюбов. Ментона в бурю. Воспр. по: www.navy.su/navyart.html

Русская Ницца имеет богатую историю и ведёт своё начало с конца XVIII века, с тех пор, когда эскадра графа Орлова стояла у берегов Виллафранша. С 1840-х годов она становится любимым местом отдыха русских аристократов. С 1856 года с Ниццей связана жизнь императорской семьи после первого посещения её императрицей Марией Фёдоровной, супругой Николая I. В Русском пансионе на улице Гуно жили М.Салтыков-Щедрин и Ф.Тютчев, А.Герцен и В.Ленин. В 1912 году к берегам Ниццы подходила «Аврора». В начале XX века русское население Ниццы насчитывало около 3000 человек. Но полного и достоверного исследования о пребывании русских на Лазурном берегу ещё не написано...

Ещё меньше исследована тема Ниццы в истории русского изобразительного искусства. Многочисленны, но отрывочны сведения о художниках-эмигрантах первой волны. Крайне мало сведений о произведениях художников XIX века, написанных на Лазурном берегу, содержится в дореволюционной русской и тем более в советской искусствоведческой литературе. Романтические, трагические и лирические переживания русских гениев на Французской Ривьере, отразившиеся в их блестящих творениях, не заинтересовали исследователей их творчества...

|

Метки: русское зарубежье мир живописи |

Феномен российского меценатства. 100 лет спустя. |

Феномен российского меценатства. 100 лет спустя.

Феномен российского меценатства. 100 лет спустя.

Страница 2 из 2

Образец для подражания

Крупные российские предприниматели из дворянства и купечества, активно занимавшиеся благотворительностью на рубеже ХIХ-ХХ веков, были людьми особой породы, особых нравственных качеств. Это были истинно верующие православные христиане, неукоснительно соблюдающие эти благочестивые традиции, и Господь щедро приумножал их богатство.

Строгое христианское воспитание в семье развивало послушание, трудолюбие и умеренность во всем. Мальчиков с самого раннего детства приобщали к работам, не делая им никаких поблажек. Лет с 7-8 они уже помогали старшим, не только делая черную работу по уборке, мелкому ремонту. разносу товара, но и вели учетные записи в амбарных книгах. Быстро вникая в тонкости технологии и бухгалтерии, уже в 16-17 лет молодые люди становились профессионалами семейного дела и могли занимать в семейном предприятии достаточно серьезные посты. Так, сын фабриканта В.И. Прохорова Тимофей принял на себя руководство отцовской фабрикой в 16 лет. За 2 года он сумел увеличить капитал в 10 раз. Крепко встав на ноги, Тимофей начал заниматься благотворительностью. Для сравнения можно взглянуть на интересы современных 16-летних юношей и девушек...

Следующие поколения православных предпринимателей представлены уже людьми высокообразованными. Например, внук крепостного крестьянина Савва Тимофеевич Морозов, один из самых известных представителей династии благотворителей Морозовых, в 13 лет владел тремя иностранными языками, помогал отцу вести заграничные переговоры и составлять контракты. Высшее образование получил в Московском университете, а в 25 лет защитил диссертацию в Кембридже, получив патенты на изобретения в области лаков и красителей. «При сем скажу: кто сеет скупо, тот скупо и пожнет; а кто сеет щедро, тот щедро и пожнет... Бог же силен обогатить вас всякою благодатью, чтобы вы, всегда и во всем имея всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело... на всякую щедрость, которая через нас производит благодарение Богу» (2 Кор. 9:6, 8, 11).

Русские купцы неукоснительно следовали Слову Божию и поражали западных партнеров своей смекалистостью и трудолюбием, размахом дел и трезвым рассуждением, ответственностью и преданием себя на волю Божию. Честность и порядочность, уважение к делу конкурента, крепкое купеческое слово, имеющее силу крепче письменного договора, помогали предпринимателям совместно развивать социальную деятельность. Работая в попечительских советах благотворительных организаций, они поддерживали друг друга в осуществлении пожертвований на добрые дела.

Преподобный Серафим Саровский, происходивший из курских купцов, в своих поучениях часто обращался к словам и понятиям из обихода торговцев. «Выгадывайте время для получения небесных благ через земные товары», — говорил он и пояснял; «Земные товары — это добродетели, делаемые Христа ради».

В противовес стремлению всего западного мира к обеспечению личного состояния и комфортной жизни русские православные дворяне и купцы наоборот стремились к Царствию Божию. В недавней проповеди на главу Евангелия о богатом юноше, которому Господь сказал: «Если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое и раздай нищим; и будешь иметь сокровище на небесах; и приходи и следуй за Мною» (Мф. 19:21) батюшка Алексий объяснял духовные корни расцвета русского меценатства. «Царство Божие нестяжателям дается. Нестяжательность — добродетель, недоступная для человеческого сознания, но возможная тем, кто доверяет Богу. И они делились и видели, как Господь приумножал их недостаток, приумножал с горкой, как всегда. И они еще больше делились. И еще больше приумножал Господь. Правда, когда они делились, они не загадывали вперед, что Господь прибавит. Господь не говорит, не обещает, что человек взамен получит, либо приумножение богатства, либо его потерю, но и то, и другое великое благо, т.к. из рук Господа. Они просто доверяли Богу и верили, что Господь не посрамит. Может, придется потерпеть, но, в конечном счете, Господь не посрамит. Иногда кажется, уже все. край, но у Господа все под контролем, Он все выдает точной мерой веса и в нужное время. А затем нужду ликвидирует, моментально, неожиданно, и часто самым невероятным способом. И дальше наш черед благодарности Богу еще большей жертвой».

Анна Миронова

<< Первая < Предыдущая 1 2 Следующая > Последняя >>http://putinki.uspenie.com/at-the-church/guardian/574--100-.html?start=1

|

Метки: купечество |

Городская усадьба Я. А. Маслова - А. П. Оболенского |

Городская усадьба Я. А. Маслова - А. П. Оболенского

Ул. Рождественка, д. 12

выявленный объект культурного наследия

|

3.83 |

Была здесь и гостиница «Берлин, и даже мастерская «усовершенствователя переплётного искусства».

-

Городская усадьба Я. А. Маслова - А. П. Оболенского, 2014 г.

Автор фото: Александр Иванов

Гостиница "Берлин", 1895-1900 гг.

Автор фото: pastvu.com

Отель "Берлин" на Рождественке, 1901 г.

Автор фото: pastvu.com

2014 г.

Автор фото: Александр Иванов

Кованый балкон. 2014 г.

Автор фото: Александр Иванов

1 / 5

Современное владение № 12 по улице Рождественке в середине XVII века принадлежало князьям Львовым. В 1773 году его хозяином числится действительный статский советник Яков Андреевич Маслов. Тогда же здесь был возведён главный дом в глубине парадного двора с двумя флигелями, выходящими на красную линию Рождественки.

В конце XVIII столетия усадьба в качестве приданого переходит к тайному советнику князю Андрею Петровичу Оболенскому. А. П. Оболенский первым браком был женат на внучке Я. А. Маслова Марфе Андреевне, умершей родами в 1796 году.

В 1817 году князь Оболенский был назначен попечителем Московского учебного округа. Он очень много сделал для восстановления Московского университета, сильно пострадавшего во время наполеоновского пожара. По его инициативе и на сэкономленные в ходе восстановительных работ деньги, были возведены несколько новых университетских корпусов, отремонтировано здание Благородного пансиона на Тверской улице, приобретены научные коллекции, систематизированы и напечатаны их научные описания.

Часть помещений усадьбы сдавалась. Так в 1840-1850-х годах здесь размещалась мастерская «усовершенствователя переплётного искусства» Н. П. Хитрова, уроки переплётного дела у которого брал прославленный генерал А. П. Ермолов.

В 1860-е годы наследниками А. П. Оболенского усадьба была продана московскому купцу А. К. Беккерсу.

В 1874 году владение приобрёл купец 1-й гильдии Александр Никифорович Прибылов, сделавший большой капитал на торговле бумажной пряжей и нитками и скупивший целый ряд домов в Москве. Прибыловым принадлежал, в частности, и дом № 4 по Рождественке, на месте которого позже было построено здание «Детского мира».

После смерти А. Н. Прибылова усадьба перешла к его вдове Клавдии Ивановне.