ОБОЛЕНСКИЕ |

ОБОЛЕНСКИЕ

Княжеский род, внесенный в 5-ю ч. дворянской родословной книги Пенз. губ. Александр Дмитриевич (1847–1917), окончил Моск. ун-т. В 1884, после смерти А. П. Бахметевой, наследовал Николо- Пестровский хрустальный завод и 16468 дес. земли в селах Усовка и Никольская Пестровка Городищ. у. При нем произ-во хрусталя было усовершенствовано и расширено, а изделия з-да отмечены Большой золотой медалью на междунар. выставке в Париже. В 1882–88 избирался пенз. губ. предводителем дворянства. В 1889 назначен обер-прокурором сначала 2-го, а потом 1-го деп. Правительствующего Сената. С 1896 пом. варшавского ген.-губернатора по гражд. части, с 1899 сенатор, с 1902 чл. Гос. совета. Избирался вице-пред. Рус. муз. об-ва (РМО) и был одним из организаторов его отделения в П. В кон. 19 в. организовал при Николо-Пестровском з-де хор и духовой оркестр, а в 1902 (совместно с П. А. Оболенским) – один из первых в России оркестров нар. инструментов (см. Никольский оркестр народных инструментов), для к-рого приобрел комплект балалаек и домбр. Развитию муз. культуры в Пенз. губ. способствовала жена Ал-дра Дм. Анна Александровна (урожденная Половцева) (1861–1917), состоявшая чл. правления Пенз. отд. РМО. Их сыновья: Дмитрий Александрович (1882 – 1964), в 1907 избирался почетным мировым судьей Городищ. у., с 1908 городищ. уездный предводитель дворянства, пред. Городищ. уездного зем. собрания. Поместье находилось в с. Панцыревка Городищ. у. Умер во Франции. Александр Александрович (1885–1940), в 1902–05 учился в Пажеском корпусе, с 1905 корнет Кавалергардского полка, впоследствии адъютант ген. А. А. Брусилова. Умер во Франции. Петр Александрович (2.10.1889, СПб. – 31.12.1969, М.). В 1908 окончил классич. гимназию в СПб., уч-ще правоведения. С 1908 оркестр под его управлением давал гастрольные концерты в городах Поволжья. С 1913 чиновник деп. Правительствующего Сената, с 1914 зав. автомоб. частью управления Сев. р-на Об-ва Кр. Креста. В 1920–22 находился под арестом, в 1924–29 – на преподавательской работе в воен. учеб. заведениях, в 1929–57 жил во Франции, в 1957 вернулся на Родину. По возвращении стал чл. Союза композиторов СССР.

Лит.: Дворянские роды. Т. 1. М., 1991; История родов русского дворянства / Сост. П. Н. Петров. Т. 1. М., 1991; Оболенский П. А. Самый старейший //Огонек. 1964. № 31; Оболенский П. А. Воспоминания //Наше наследие. 1991. № 5; Оболенский П. А. Из воспоминаний / Подг. и публ. В. И. Мануйлова //Земство. 1994. № 2; Бермандт Г. Б., Ямпольский И. М. Кто писал о музыке. Т. 2. М., 1974.

[Тюстин А.В. Оболенские / Пензенская энциклопедия. М.: Научное издательство «Большая Российская энциклопедия», 2001, с. 403.]

В воскресенье 19.03.2006 г. в Пензу приехала внучатая племянница последнего владельца Никольского стекольного завода князя Оболенского - княгиня Александра Николаевна Оболенская. О своем княжеском происхождении врач-арт-психиатр Александра Бультман фон Герсдорф, гражданка Швеции, работающая и проживающая в Германии, вспоминает редко. Но она очень хорошо говорит по-русски. И в последнее время ей все чаще удается поговорить на языке своих предков. В новую Россию княгиня Александра Оболенская приезжала не раз. Только визит на историческую родину для нее всегда ограничивался посещением столиц - Санкт-Петербурга и Москвы. В Пензенскую область она приехала впервые. На перроне вокзала Пенза-I княгиня рассказала, что производством хрусталя занималось все их большое семейство. У ее дедушки был стекольный завод на территории сегодняшней Белоруссии, а у его родного брата - в Никольске. С приходом советской власти князья Оболенские покинули Россию. Судьба разбросала их по Европе. Пришлось им нелегко, но из поколения в поколение вместе с родным русским языком они передавали рассказы о заводе. Возможно, именно с этими рассказами передавались любовь к русскому искусству и художественный вкус. С вокзала княгиня Оболенская отправилась в Никольск. В Пензенской области она пробудет до 25 марта. За это время запланировано ее посещение Никольского завода хрусталя и музея-усадьбы «Тарханы». Визит княгини проходит в рамках подготовки к I Всероссийскому симпозиуму по художественному стеклу.

[«Пензенская правда», №21, 21 марта 2006 г.]http://inpenza.ru/nikolsk/obolenskiye.php

|

Метки: оболенские пенза предпринимательство |

А.В. Книпер-Тимирева: след в истории |

А.В. Книпер-Тимирева: след в истории

Краевая акция «Репрессированные деятели Культуры и искусства в истории Красноярского края»

Выполнил:

Власов Игорь

МБОУ СОШ № З г. Енисейска.

Енисейск, 2011

Совсем недавно всей семьей смотрели по телевизору фильм «Адмирал Колчак». На фразу кого-то из родственников о том, что любовница Колчака Анна Васильевна (ее играла Лиза Боярская) была в ссылке в нашем городе, я не обратил внимание. А когда увидел фамилию Книпер-Тимиревой в списке репрессированных деятелей культуры и искусства в истории Красноярского края, заинтересовался личностью этой женщины. Поэтому моя исследовательская работа будет посвящена Анне Васильевне Книпер-Тимиревой. Начну с ее биографии.

Анна Васильевна Книпер-Тимирева вощла в историю как спутница последних, самых драматических лет жизни верховного Правителя России адмирала Колчака. Генерал П.Бержерон, видевший анну Васильевну при ставке Колчака так писал о ней в своем дневнике: «Тимирева. Просто женщина, и этим все сказано… Редко в жизни мне приходилось встречать такое сочетание красоты, обаяния и достоинства».

Анна Васильевна Книпер (Сафонова, Тимирева, Книпер-Тимирева) родилась 18 июля 1893 в Кисловодске и была шестым ребенком в семье. Отец ее, В.И.Сафонов, был преподавателем музыки, дирижером и пианистом, много лет возглавлял Московскую консерваторию. То есть был человеком, широко известным в столичном мире. В 1906 семья переехала в Петербург, где Анна Васильевна кончила гимназию княгини Оболенской в 1911году, занималась рисунком и живописью в частной студии. Музыка, можно сказать, вошла в ее душу с самых пеленок. Итак, музыка и живопись - вот ее основные пристрастия. Плюс к этому прекрасное домашнее образование. Свободно владела французским и немецким.

Совсем юной вышла замуж за морского офицера, своего троюродного брата, героя Порт-Артура С.Н. Тимирева, и в 1914 году родила сына Володю. В 1915 году в Гельсингфорсе, где был расквартирован Тимирев, Анна Васильевна познакомилась с Александром Колчаком. Это событие стало поворотным пунктом линии ее жизни. Судьбы этих людей сплелись так, что разделила их только смерть.

С мужем С. Тимиревым Анна рассталась в 1918 году, следы его затерялись в русской эмиграции, хлынувшей с Дальнего Востока в Манчжурию.

После революции 1917 года Россия погрузилась в хаос. В 1918-19гг. Анна Тимирева работала в разных местах: в Омске - переводчица Отдела печати при Управлении делами Совета министров и Верховного правления; работала в мастерской по шитью белья и на раздаче его больным и раненым воинам. А.В.Тимирева не пожелала расстаться со своим возлюбленным А, Колчаком и в самые трагические дни. Она тоже сидела в тюрьме, только в другой камере.

«Я была арестована в поезде адмирала Колчака и вместе с ним. Мне было тогда 26 лет, я любила его и была с ним близка и не могла оставить его в последние дни его жизни. Вот в сущности всё. Я никогда не была политической фигурой, и ко мне лично никаких обвинений не предъявлялось». Так писала Анна Васильевна Книпер во второй половине 1950-х в своих заявлениях о реабилитации, не достигавших цели. Однако к двум годам лагерей ее на всякий случай приговорили. Пробыла там недолго, выпустили по амнистии.

В мае 1921 вторично была арестована. Находилась в тюрьмах Иркутска и Новониколаевска, освобождена летом 1922 года из Бутырской тюрьмы. В этом же году, находясь временно на свободе, она познакомилась с инженером-путейцем В.К. Книпером, вышла замуж, взяла его фамилию. Это не спасло Анну от новых арестов. Судьба Анны Васильевны была определена раз и навсегда - беспрерывная череда арестов, допросов, этапов, ссылок, вплоть до 8 октября 1950 года, когда она очутилась сначала в п. Ходовом, затем - в Енисейске.

В 1925 арестована и административно выслана из Москвы на 3 года, жила в Тарусе. Когда забирали, спросила следователя, в чем ее обвиняют. Следователь удивился вопросу: «Но советская власть причинила вам столько обид…». Это значило, что уже потенциально она должна быть врагом.

В четвертый раз взята в апреле 1935 года, в мае получила по знаменитой 58-й статье 5 лет лагерей, которые через 3 месяца при пересмотре дела заменены были ограничением проживания («минус 15») на 3 года. Возвращена из Забайкальского лагеря, где начала отбывать срок, жила в Вышнем Волочке, Верее, Малоярославце.

25 марта 1938года, за несколько дней до окончания срока «минуса», арестована в Малоярославце и в апреле 1939 осуждена по прежней статье на 8 лет лагерей; в Карагандинских лагерях была сначала на общих работах, потом - художницей клуба Бурминского отделения. После освобождения жила за 100-м километром от Москвы. 21 декабря 1949 вновь арестована в Щербакове как повторница без предъявления нового обвинения. 10 месяцев провела в тюрьме Ярославля и в октябре 1950 года была отправлена этапом в Енисейск до особого распоряжения. Она очутилась сначала в п. Ходовом, затем - в Енисейске. Она давно уже не выбирала профессию или специальность, бралась за любую работу, лишь бы выжить.

Чтобы найти какую-то информацию о жизни Книпер-Тимиревой в Енисейске, я обращался в библиотеку, в музей нашего города. И кое-что мне удалось найти.

Из воспоминаний дочери А.Е. Шварцбурга (талантливого пианиста-исполнителя, тоже отбывавшего ссылку в Енисейске) Натальи Ананьевны:

«Большой удачей родители считали разрешение перебраться в Енисейск из поселка Мотыгино, где не было никакой возможности заработать на жизнь. С первых же дней на новом месте папа стал искать работу, но для начала получил доступ к инструменту. Пианино находилось на сцене Дома культуры. И до сих пор он размещается в том же старинном, добротной красно-кирпичной кладки особняке неподалеку от пристани. (См. фото)

Так однажды, играя в полутьме кулис, он заметил, что немолодая изможденная женщина, на первый взгляд весьма непрезентабельного вида, перестала возиться с декорациями и слушает музыку. Когда звуки стихли, она поблагодарила, сказав, что музыка значит для нее очень много, ведь она из семьи музыканта. Занятый своими мыслями, папа невнимательно слушал собеседницу.

Но при следующей встрече Анна Васильевна, как представилась новая знакомая, вернулась к разговору о музыке и о своей семье. Она принесла старое фото: на фоне Московской консерватории расположилось большое семейство. "В этом доме я провела детство, а это - мой отец, Василий Ильич Сафонов", - пояснила она.

Казалось бы, после всего пережитого трудно было удивиться чему-то. Но тут папа не смог сдержать волнения: перед ним стояла дочь ректора консерватории тех славных для российского искусства лет на рубеже веков. Дочь главы Московской консерватории, учебного заведения, о котором он мечтал еще в Харбине и куда был принят в том страшном 1937-м! В.И.Сафонов - известный пианист и дирижер, основатель русской фортепианной школы. Другими подробностями биографии в те времена обычно не было принято интересоваться.

В Енисейске Анна Васильевна занималась оформительской работой в клубе. Была она довольно замкнутым и одиноким человеком. Приходила к нам не часто, но сидела подолгу, за что получила прозвище "Каменный гость". Наверное, ей просто хотелось посидеть в семье, где что-то варилось на печке и стрекотала зингеровская машинка... Всего этого Анна Васильевна была лишена большую часть жизни. У нас она чаще всего молчала, курила, составляя компанию маме, а уходя, брала простенькую пластмассовую посуду для моих кукол и возвращала ее, украсив золотыми ободочками.

Постепенно ссыльные стали покидать Енисейск. Попрощалась однажды и Анна Васильевна. И тут кто-то поинтересовался у папы, знает ли он, кто она такая.

-Ну, конечно, дочь известного музыканта!

-А кто был ее первый муж, вы знаете? Князь Тимирев, командовавший царской яхтой.

Это сообщение, понятно, не очень обрадовало. Еще не хватало быть обвиненным в дружеских связях с "бывшими"!

- Ну, а имя ее второго мужа - тоже секрет для вас? - продолжал экзекуцию товарищ по несчастью. - Адмирал Колчак!

Папа был добит окончательно».

Однажды руководство мастерской при Доме культуры, учитывая способности Анны Васильевны, хотело командировать ее в Красноярск в краевой краеведческий музей, чтобы она могла составить эскиз "уголка природы" для Енисейского музея. В просьбе было решительно отказано. А вдруг, как сказано в одном из документов ее личного дела, "находясь на свободе, может скрыться от следствия и суда"?

И вообще с такими, как Книпер-Тимирева, надо ухо держать востро. Написал же начальник Казачинского райотдела МГБ в январе 1951 года начальнику Енисейского райотдела МГБ под грифом "совершенно секретно" такую бумагу:

"Разрабатываемая нами по подозрению в ш/п Капнист Мариста Ростиславовна, 1914 г.р., уроженка г. Ленинграда, русская, беспартийная, образование н/з высшее, по специальности актриса, имеет письменную связь с Кипнер-Темерязевой Анной Васильевной, проживающей в г.Енисейске, по ул.Фефелова, 30.

"Разрабатываемая нами по подозрению в ш/п Капнист Мариста Ростиславовна, 1914 г.р., уроженка г. Ленинграда, русская, беспартийная, образование н/з высшее, по специальности актриса, имеет письменную связь с Кипнер-Темерязевой Анной Васильевной, проживающей в г.Енисейске, по ул.Фефелова, 30.

Прошу установить Кипнер-Темерязеву, взять ее под агентурное наблюдение с целью установления характера связи Кипнер-Темерязевой с Капнист М.Р. Одновременно прошу сообщить, не располагаете ли вы компр. данными на Кипнер-Темерязеву. По агентурным данным известно, что Кипнер якобы является женой Колчака. Ответ прошу, как можно, ускорить".

В архиве Енисейского краеведческого музея хранится личное дело

№ 20529. Вот один из документов, хранящийся в нем:

«Обязательство.

Мне, Книпер-Тимиревой Анне Васильевне, 8 октября 1950 года, проживающей в пос. Ходовом Енисейского района, объявлено, что я не имею права никуда выезжать (хотя бы временно) из указанного мне постоянного места жительства без разрешения органов МГБ и обязана периодически лично являться на регистрацию в место и сроки, которые мне будут указывать органы МГБ.

Об уголовной ответственности предупреждена.»

И еще:

«На основании изложенного обвиняется: Книпер-Тимирева Анна Васильевна, в 1918 - 1920 жена адмирала Колчака», - говорится в деле Анны Книпер… «Была с ним в Харбине и в Японии, участвовала в походах Колчака против советской власти. 20 декабря 1949 года за антисоветскую деятельность арестована и привлечена в качестве обвиняемой. Проведенным расследованием установлено: Книпер-Тимирева… среди своего окружения проводила антисоветскую агитацию, высказывала клевету на ВКП (б), на политику советской власти, и условия жизни трудящихся в Советском Союзе».

В дело вложен «словесный портрет»: «Фигура: полная, плечи: опущены, шея: короткая, цвет волос: темно-русые с проседью, лицо: овальное, лоб: высокий, брови: дугообразные, губы: тонкие, подбородок: прямой…

Особые приметы: на правой ноге имеется шрам от операции. Прочие особенности и привычки (картавит, грызет ногти, жестикулирует, сплевывает) - нет».

Лишь в середине пятидесятых годов(1954), когда в стране широкой волной прокатилась реабилитация невинно осужденных, освободилась Анна Васильевна Книпер-Тимирева от ссылки и покинула Енисейск. В кармане лежала справка-характеристика:

«На учете с 1950 г. Режима спецпоселения не нарушала, на регистрацию является своевременно, склонности к побегу не проявляла. Занимается общественно-полезным трудом. Компрматериалами Енисейский РО МВД на нее не располагает».

Все дети из семьи Сафоновых в той или иной степени были заражены волшебством созидания и так или иначе проявили себя в изобразительном или музыкально-исполнительском искусстве, в литературных опытах. Во все годы Анны Васильевны, даже в самые тяжкие, в ней жил-светился огарочек поэзии – Она писала стихи. Вот одно из стихотворений, написанных Книпер-Тимиревой в енисейской ссылке в 1953 году.

(Из книги воспоминаний Книпер А.В. «…Не ненавидеть, но любить» С.72)

Ох, вспомним мы тебя, унылый город,

На северном печальном берегу,

Где ссыльное безвыходное горе

На каждом повстречается шагу...

А может быть, припомнится иное?

Твоих берез морозных кружева,

Прохладный вечер летом после зноя,

На улицах росистая трава...

И может быть, еще такая малость:

Единственное в городе кино,

Где и для нас порой приоткрывалось

В широкий мир ведущее окно.

Росла, росла из глубины экрана

Сверкающая гранями звезда,

Шли корабли под пеленой тумана,

На нас в упор летели поезда...

И крепкими прикованы цепями

К чужой и неприветливой земле,

Смотрели мы, как жизнь скользит пред нами,

Сидящими в печальной полумгле.

1953

Роль личности в истории… Сколько говорят об этом! Однако, связывая личность с историей мы имеем ввиду людей государственного уровня, известных. А тут – тихая, слабая женщина. Уж ее-то роль в истории какая?

При поиске материалов о Книпер-Тимиревой я разговаривал со многими людьми: работниками музея, библиотекарями, учителями, старожилами Енисейска. У всех разное мнение о личности этой женщины. Кто-то говорил, что ее готовность и желание жертвовать собой ради любимого человека и быть вместе с ним до самой последней черты, заслуживает уважения. Кто-то вообще не воспринимает эту женщину, награждая ее нелицеприятными словами. Кто-то считает, что она поехала со своим любовником (Колчаком) забыв о материнских чувствах, бросив сына.

Мнения разные. У меня эта женщина вызывает уважение. Вот стихотворение, написанное Анной в 1970 году:

Полвека не могу принять:

Ничем нельзя помочь!

И всё уходишь ты опять

В ту роковую ночь.

А я осуждена идти

Пока не минет срок,

И перепутаны пути

Исхоженных дорог...

Но если я еще жива

Наперекор судьбе,

То только как любовь твоя

И память о тебе.

30 января 1970

Пройдя через невзгоды и лишения, тюрьмы, ссылки, потерю близких ей людей, она пронесла через всю жизнь свою любовь.

Жителей Енисейска, помнивших Книппер-Тимиреву, я не нашел. Хотя в одном из источников упоминается, что ее знали А. И Малютина, профессор Енисейского педагогического института и художник Михаил Виноградов. К сожалению, эти люди ушли из жизни.

И еще одна боль этой женщины – ее сын Владимир, которого она искала всю жизнь. Даже двойную фамилию Книпер-Тимирева она носила для того, чтобы она послужила опознавательным знаком или маяком, чтобы сыну было легче найти ее. Только в 1956 году Анна Васильевна на очередной запрос о судьбе сына получила извещение о его посмертной реабилитации. Володя Тимирев воспитывался у бабушки в Кисловодске, стал художником, его творческая жизнь складывалась удачно. В марте 1938 года он был арестован, обвинялся по трем пунктам: во-первых, обвинялся в том, что переписывался с отцом-эмигрантом, контр-адмиралом С. Тимиревым; во-вторых, в том, что он был «пасынком» Колчака; в-третьих, и это было основное обвинение, что он был немецким шпионом, завербованным Павлом Линком (один из его знакомых). В мае 1938 года Володю Тимирева расстреляли, ему было 24 года. В Енисейской городской библиотеке есть книга, посвященная короткой жизни и творчеству Владимира Тимирева.

В общей сложности Анна Васильевна Тимирева провела в тюрьмах, лагерях, ссылках около 35 лет. Окончательно вернулась в Москву лишь в 1960 году. Она поселилась в Москве, получив крохотную комнатку в коммуналке на Плющихе. Шостакович и Ойстрах выхлопотали ей «за отца» (выдающегося музыкального деятеля Василия Ильича Сафонова) пенсию - 45 рублей. Снималась в массовке на «Мосфильме» - в «Бриллиантовой руке» Гайдая мелькнула в роли уборщицы, а в «Войне и мире» Бондарчука - на первом балу Наташи Ростовой в образе благородной пожилой дамы.

Умерла Анна Васильевна в 1975 году, похоронена на Ваганьковском кладбище.

Вот такая история.

Список использованных источников

1.Владимир Тимирев, 1914-1938. Книга-альбом. – М.: Возвращение, 2008. – 116с.

2.Книпер А.В. «… Не ненавидеть, но любить». Стихи-воспоминания. – Кисловодск: Театр-музей «Благодать», 2003. – 248с.

3. Минувщее: исторический альманах.1. – М.: Прогресс, 1990. – 348с.

4. Попова К. Музы в снегах Сибири // День и ночь. – 1998. - №4-5. – с. 270 – 277.

5. Шинкарев Л. …Если я еще жива: Неизвестные страницы иркутского заточения А.Колчака и А. В. Тимиревой // Известия (далее источник не известен)

6. Шайдт А. Эпопея казачества в судьбе адмирала Колчака // Вовремя. – 2005. - №21, 23

http://www.memorial.krsk.ru/Work/Konkurs/13/Vlasov/0.htm

|

Метки: сафоновы книппер гражданская война |

Экскурсия в Усадьбу Васильчиковой — Оболенского — Фон Мекк |

Экскурсия в Усадьбу Васильчиковой — Оболенского — Фон Мекк

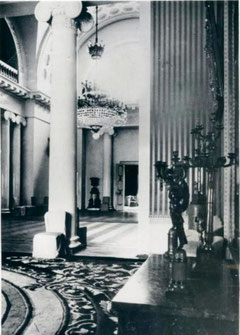

В субботу, 23 марта, в 14-00 приглашаем посетить необыкновенный дом, у которого не только много владельцев в названии, но и история более чем богатая! Ещё в начале 19 века участок, который сейчас занимает городская усадьба, принадлежал Екатерине Васильчиковой, построившей здесь сразу после пожара 1812 года два особняка. Свой современный вид здание приобрело уже позже, после того как в конце 1830-х гг. владение выкупила семья Зубовых-Оболенских. В 1860-х годах два дома соединяются в один и строится огромный бальный зал. В 1865 году Оболенские продают дом семье купцов Алексеевых. Но на этом история не закончилась, после смерти Александра Алексеева в 1884 году его вдова делит владение на две части, строит себе вместо сада особняк, а старый дом продаёт Владимиру Карловичу фон Мекку. После его смерти усадьбу покупает А.Э. Фальц-Фейн. Фальц-Фейны проводят водяное отопление, вентиляцию и электричество и уже через три года, в 1898 году продают Любови Зиминой, которая и владела домом до самой революции. А после продолжала проживать в национализированном особняке, где ей выделили небольшую квартирку.

Усадьба связана с именами декабристов Н. В. Васильчикова, П. Н. Свистунова, И. И. Муравьёва-Апостола. В конце XIX в. здесь часто бывали на светских приёмах композиторы С. В. Рахманинов, А. К. Глазунов, П. И. Чайковский.

После революции здание тоже сменило несколько владельцев. С 1923 года здесь находился Верховный суд РСФСР. В конце 1930-х годов – жилой дом для политических эмигрантов. После 1945 года – строительная организация. С 1956 года особняк с богатой биографией стал Центральным шахматным клубом СССР (сейчас Центральный дом шахматистов России).

В ходе реставрации 2015-2016 годов восстановлены исторические интерьеры парадного вестибюля, холла второго этажа, Большого парадного, Чигоринского и Портретного залов, кабинета руководителя. Воссоздано первоначальное колористическое решение интерьеров. Раскрыты первоначальные ниши и дверные проемы, поздние — заложены. Восстановлены элементы декора. Усадьба стала лауреатом конкурса «Московская реставрация-2016» в номинации «лучший проект реставрации».

Тем, кто не является членом Федерации Шахмат попасть сюда невозможно. Но для нас сделано исключение. Приглашаем на экскурсию. Участие 900 руб. Группа 20 человек. Гид — художник и краевед Ирина Левина. Фотосъёмка разрешена. Запись на glavred@cozymoscow.me

Декабрь 14, 2018 By Julia

https://cozymoscow.me/ekskursii/ekskursiya-v-usadb...kovoj-obolenskogo-fon-mekk.htm

|

Метки: дворянские владения васильчиковы оболенские фон мекк |

Оболенский, Алексей Васильевич |

Оболенский, Алексей Васильевич (1877)

24 января 1877(1877-01-24) Место рождения:

Москва

Дата смерти:

21 ноября 1969(1969-11-21) (92 года)

Место смерти:

Стокгольм, Швеция

Гражданство:

Российская империя

Образование:

Московский университет

Партия:

Союз 17 октября

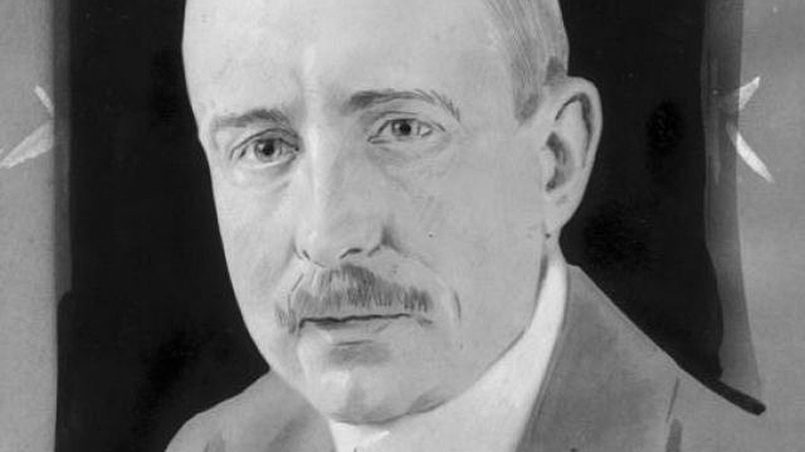

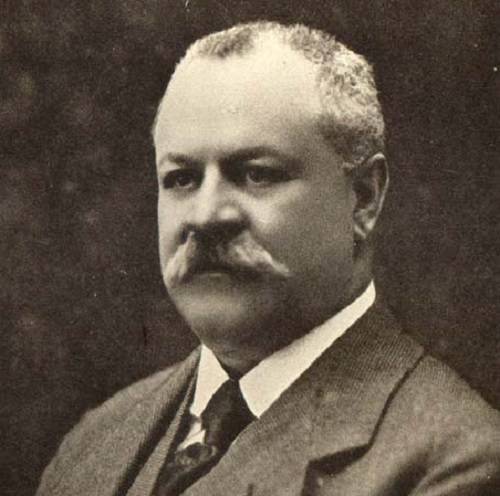

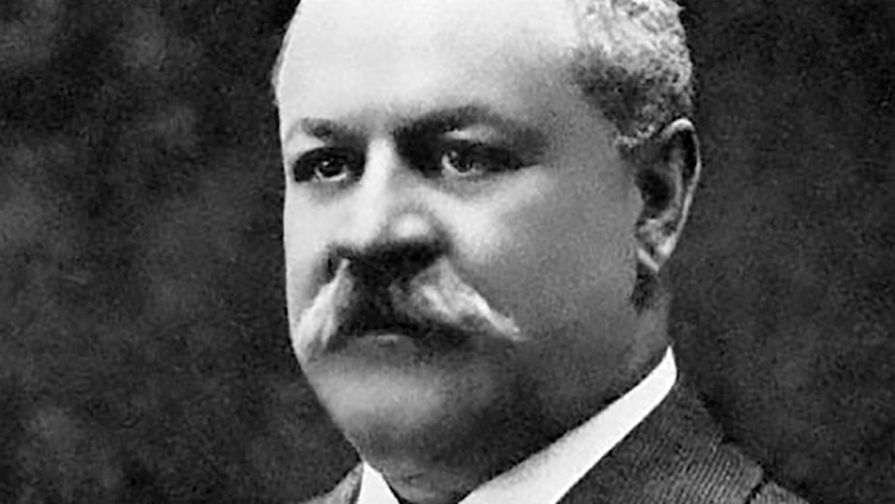

Князь Алексе́й Васи́льевич Оболе́нский (24 января 1877, Москва — 21 ноября 1969, Стокгольм, Швеция) — русский политик, член ЦК партии октябристов, гласный Санкт-Петербургской городской думы.

Биография

Из старинного княжеского рода Оболенских. Сын московского вице-губернатора князя Василия Васильевича Оболенского (1846—1890) и княжны Марии В. Долгоруковой (1851—1930).

Окончил лицей цесаревича Николая (1895) и юридический факультет Московского университета (1898).

Поступил на службу по МВД, состоял чиновником особых поручений при виленском генерал-губернаторе. В 1903 году был переведен на должность секретаря департамента Общих дел, в 1906 — назначен чиновником особых поручений при министре внутренних дел Столыпине.

Занимался общественной деятельностью: с возникновением Союза 17 октября вступил в число его членов, состоял секретарем городского совета и членом ЦК партии, в 1906 году был избран гласным Санкт-Петербургской городской думы, входя в состав прогрессивной партии. Участвовал в реставрации Ферапонтова монастыря.

После революции эмигрировал в Финляндию, в 1939 году переехал в Швецию. Состоял председателем общества помощи русским беженцам, вместе с супругой стал одним из основателей Общества ревнителей русской старины. Написал книгу «Мои воспоминания и размышления».

Скончался в 1969 году в Стокгольме. Был женат на Ольге Алексеевне Прозоровой, дочери предпринимателя А. Я. Прозорова.

Сочинения

- Мои воспоминания и размышления. Стокгольм—Брюссель: издание журнала «Родные перезвоны», 1961.

Источники

- Памятная книжка Виленской губернии на 1901 год. — Вильна, 1900. — С. 6.

- Золотая книга Российской империи. Санкт-Петербург, 1908. С. 93.

- Незабытые могилы. Российское зарубежье: некрологи 1917—1997 в 6 томах. Том 5. Н — Пер. — М.: «Пашков дом», 1999. — С. 184.

Оболенский, Алексей Васильевич (1877) Информацию О

Оболенский, Алексей Васильевич (1877) Комментарии

-

Оболенский, Алексей Васильевич (1877) beatiful post thanks!

29.10.2014

Оболенский, Алексей Васильевич (1877)

Оболенский, Алексей Васильевич (1877)

Оболенский, Алексей Васильевич (1877) Вы просматриваете субъект

There are excerpts from wikipedia on this article and video

https://www.turkaramamotoru.com/ru/Оболенский,-Алексей-Васильевич-(1877)-232205.htm

|

Метки: оболенские |

Революционер - князь Оболенский. |

Революционер - князь Оболенский.

Март 4, 2019 - Тайны прошлого - Нет комментариев - Просмотров - 58

"В Выборг я приехал вечером и долго тщетно искал ночлега. Все номера во всех гостиницах были заняты приехавшими раньше меня. В таком же бесприютном положении оказались многие, и мы в поисках ночлега постоянно встречались друг с другом на улицах этого маленького городка, совершенно переполненного наехавшими из Петербурга гостями.

"В Выборг я приехал вечером и долго тщетно искал ночлега. Все номера во всех гостиницах были заняты приехавшими раньше меня. В таком же бесприютном положении оказались многие, и мы в поисках ночлега постоянно встречались друг с другом на улицах этого маленького городка, совершенно переполненного наехавшими из Петербурга гостями.

Общие собрания с длинными и страстными прениями шли с перерывами, во время которых редакционная комиссия в составе Винавера, Кокошкина и трудовика Бондарева тщетно пыталась найти всех удовлетворявшие формулировки.

Между тем прения продолжались. Противники воззвания из нашей партии не сдавались, а трудовики вносили в него бесконечные поправки. Список ораторов все увеличивался. Депутаты нервничали, а более робкие под предлогом, что все равно сговориться не удастся, стали уезжать из Выборга. К концу второго дня мы были дальше от какого бы то ни было решения, чем в начале наших заседаний.

Из этого безысходного положения нас вывел выборгский губернатор: частным образом он довел до нашего сведения, что русское правительство требует от него прекращения наших заседаний.

Так как финские законы охраняют свободу собраний, то он но может исполнить этого требования, но все же, не желая по такому поводу создавать конфликт с русским правительством, он просит нас по возможности считаться с создающимся для него неприятным положением.

Мы поняли, что дольше злоупотреблять оказанным нам Финляндией гостеприимством невозможно. По предложению Петрункевича совещание решило прекратить прения и приступить к голосованию текста воззвания в последней редакции комиссии.Когда мы уезжали из Выборга, на вокзал привалила большая толпа народа. Кричали нам "ура", махали шляпами. На промежуточных между Выборгом и Петербургом станциях многочисленные дачники тоже выходили нас приветствовать, а мы бросали им в окна листки воззвания.

Не знаю, как другие мои товарищи, а я с тяжелым чувством возвращался из Выборга. Нас приветствовали как "героев", а между тем в собственном сознании я видел всю бутафорию своего "геройства".

В свое время много было споров о "Выборгском воззвании". Одни им возмущались, другие над ним издевались, называя "выборгским кренделем". Даже некоторые из подписавших воззвание спешили от него отречься. Противники доказывали, что воззвание было актом революционным, и возмущались лицемерием кадетской партии, на словах признававшей лишь легальные методы борьбы.

Лидеры кадетской партии оправдывали себя тем, что роспуск Думы был по форме неконституционным актом, ибо в указе о роспуске не был назначен срок новых выборов, а потому Дума, отстаивая свои бюджетные права, была вправе призывать население к неплатежу налогов и к отказу от воинской повинности впредь до созыва новой Думы.

Вооруженная борьба была для многих неприемлема, да и в успех ее мы не верили. А призывать население к вооруженному сопротивлению считали для себя морально недопустимым.

Правда, в возможность всенародного пассивного сопротивления тоже большой веры не было, но в нашей памяти была еще свежа забастовка 1905 года, принудившая Николая Второго дать конституцию.

Значит, если не вера, то слабая надежда все же оставалась. Удастся - хорошо, а не удастся - по крайней мере не будет кровавых жертв. Таким образом, "Выборгское воззвание", несмотря на то, что многих из голосовавших за него не удовлетворяло, стало для нас единственным психологически возможным актом.

Теперь, после всего пережитого, я хорошо понимаю, что первая Дума была лишь очень маленьким историческим эпизодом. Но в моей личной жизни она все-таки была одним из самых ярких событий...

В Добровольческой армии на моих глазах шло падение моральных устоев, но все-таки критерием поступков оставалась общечеловеческая мораль. Отступали от нее и руководители, и исполнители, но не отрицали ее и, нарушая, сознавали, что поступают дурно. Большевики заменили общечеловеческую мораль классовой."

Из мемуаров Князя Российской Империи А.В. Оболенского. Русский политик, член ЦК партии октябристов, гласный Санкт-Петербургской городской думы. Из старинного княжеского рода Оболенских. Сын московского вице-губернатора князя Василия Васильевича Оболенского и княжны Марии Алексеевны, урождённой Долгоруковой.

Поступил на службу по МВД, состоял чиновником особых поручений при виленском генерал-губернаторе. В 1903 году был переведен на должность секретаря департамента Общих дел, в 1906 - назначен чиновником особых поручений при министре внутренних дел Столыпине.

источник https://oper-1974.livejournal.com/1302925.htmlhttp://kykyryzo.ru/o-proekte/

|

Метки: оболенские |

Сретенка и сретенские переулки |

Сретенка и сретенские переулки

Сретенка,Сретенский бульвар, Мясницкая, Чистые пруды - для меня эти улицы и бульвары с их переулками очень личное, это Москва моего детства. На этих улицах осталась часть моей беззаботной жизни...

Осенним погожим днем выбираюсь из дома и еду на Сретенку. Брожу по знакомым местам, заряжаюсь их энергетикой.

Здесь практически не встретишь приезжих, нет и экскурсоводов с любопытными туристами. История этой московской улицы с её легендами и преданиями для многих, посетивших Москву, остается неведомой.

История Сретенки

Когда то давным-давно, в веке XII, стояли в этих местах "сёла красные, хорошие" боярина Стефана Кучки. Район Сретенки именовался Кучковым полем. Через Кучково поле проходила часть дороги из Киева в Ростов Великий, Суздаль, Владимир и Кострому. Сама Москва носила двойное название: "Москва" или "Кучков".

О городе Кучкове мало что известно, но есть о нем упоминание в одной новгородской берестяной грамоте и в летописи ХII века. Археологи уточняют, что Кучков представлял собой не простую усадьбу или село, а укрепленный замок. Он имел земляную насыпь, глубокий ров, через который был перекинут подъемный мост. За стенами укрепления находились богатые хоромы, а также деревянная церковь, возведенная предположительно в XI веке.

И приглянулось сиё благолепное место Юрию Долгорукому и присоединил он его к своему княжеству. А, как дело было, о том есть разные легенды. В одной говорится:

Ехал князь Юрий Долгорукий из Киева во Владимир. Посреди болота он увидел огромного чудного зверя. Было у зверя три головы и шерсть пестрая многих цветов... Явившись людям, чудесный зверь затем растаял, исчез, словно туман утренний.

Греческий философ на вопрос Юрия о значении видения сказал, что в этих местах "встанет град превелик треуголен", и распространится вокруг него царство великое. А пестрота шкуры звериной значит, что сойдутся сюда люди всех племен и народов.

Князь поехал дальше и увидел город Москву, бывшую во владении боярина Кучки. Юрий решил остановиться в этом городе, но Кучка "не почте великого князя подобающею честию", отказался впустить Юрия с дружиной в город. Заподозрив боярина в сговоре с новгородцами, Долгорукий повелел "того боярина ухватити и смерти предати". После непродолжительного боя суздальская дружина через главные ворота ворвалась в город, а Кучка вместе с остатком воинов бежал в леса, где был вскоре настигнут и убит воинами Юрия.

Другое предание говорит, что Юрий Долгорукий "хотя имел жену, достойную любви, часто навещал жен своих подданных. Среди таких возлюбленных владела им всего сильнее жена суздальского тысяцкого Кучка. Последний узнал о связи жены своей и, подстрекаемый Юрьевой женою, посадил жену свою в заточенье, а сам вознамерился уйти к Изяславу в Киев. Юрий, собравшийся в поход на Торжок, проведал об участи любовницы, оставил войско и в сильном гневе помчался к Москве-реке, на берегу которой жил Кучка. Тут он предал его скорой смерти".

Дочь казненного боярина Улиту Долгорукий выдал замуж за своего сына Андрея Боголюбского, передал ему в бояре сыновей Кучки Якима и Петра, а "села красные, хорошие" взял себе. ( эта же легенда в изложении Елены Арсеньевой - "Злая жена". Преступления страсти. Месть за любовь )

* * *

Сама же улица Сретенка своим названием обязана древнему Сретенскому монастырю, основание которого связано с удивительным событием.

Летом 1395 года на Московское княжество надвигалось почти полумиллионное войско Тамерлана.

Москва начала готовиться к обороне, но надежд на победу было мало. И тогда было принято решение перенести из Владимира в Москву чудотворную икону Божьей Матери, называемую Владимирской.

Все горожане и жители окрестных сел, что не ушли в ратное ополчение, вышли встречать икону.

... и пригрезился ночью Тамерлану сон. Ясно узрел он идущих на него святителей "с золотыми жезлами" и "жену некую, в багряные ризы одешу". Тогда Тимур "ужасно вскочи, яко от тресновен бысть", и, собрав своих сподвижников, сообщил о том, что видел, и услышал от них следующее: "...на русских движемся все и без успеха метемся". Устрашенное небесным знамением, войско в ужасе обратилось вспять.

В действительности неизвестно что остановило Тамерлана, чудо или иные причины. Как бы ни было, в честь избавления Москвы от нашествия Тамерлана было принято решение построить на месте встречи (сретения) иконы Владимирской Богоматери мужской монастырь.

Сретенский монастырь (XIV век):

* * *

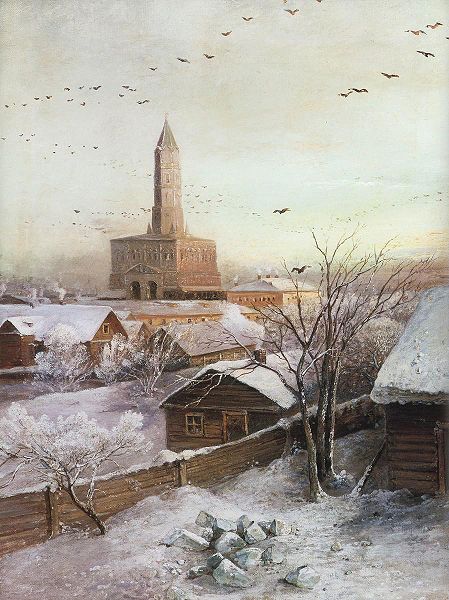

Сретенка сегодня и в начале 20 века (Сухарева башня, знаменитая "невеста Ивана Великого", ещё на своем месте):

Вид на Садовое кольцо, проспект Мира и Церковь Троицы Живоначальной "в Листах":

Название "в Листах" закрепилось за церковью давно, в те времена, когда в районе Сретенки находилась слобода печатников. Мастера печатного дела изготовляли лубочные картинки (листы) и продавали их у церкви, увешивая ее ограду своими произведениями.

Дом 19 - театр-школа драматического искусства. А, когда то здесь был кинотеатр "Уран" - один из первых дореволюционных синематографов Москвы:

Кинотеатр уничтожен в 1997 году по постановлению правительства Москвы несмотря на то, что был отнесен ко вновь выявленным памятникам архитектуры. Новоиспеченные демократы оказались не лучше большевиков.

Это тоже Сретенка:

(желаете присесть, отдохнуть, - пожалуйте на лавочку. Заодно можно полюбоваться Сретенским монастырем, что на противоположной стороне улицы, а затем заглянуть в сретенские переулки)

* * *

Сретенские переулки

Нигде в Москве нет такой плотности переулков как на Сретенке - 16 переулков на улицу протяженностью 800 метров. Этой особенности Сретенка обязана купеческой рачительности.В XVII веке район Сретенки был застроен лавками и мастерскими. Купцы старались использовать каждый метр так называемой "красной линии" под торговые помещения, что и определило необычный для московских улиц характер планировки Сретенки - на ней нет ни одних ворот, а все дворы выходят только в прилегающие переулки.

Большинство сретенских переулков названы по именам домовладельцев, иные же - по располагавшимся когда то на их месте слободским поселениям.

Панкратьевский - получил свое название от приходской слободской церкви Панкратия (разрушена по решению Моссовета зимой 1929 года на том основании, что была "расположена в центре квартала, отведённого под рабочее строительство"):

В окрестностях церкви располагалась Панкратьевская слобода. Жили в слободе скорняки.

До революции, переулок был как бы продолжением знаменитой Сухаревки - огромной толкучки возле Сухаревой башни. В переулке продавали и покупали старинные, редкостные и художественные вещи.

От рассвета до потемок на Сухаревке толклось множество народа, и у всякого была своя цель.

"...Любил рано приходить на Сухаревку и Владимир Егорович Шмаровин. Он считался знатоком живописи и поповского фарфора [Фарфоровый завод Попова]. ... Он прекрасно знал старину, и его обмануть было нельзя, хотя подделок фарфора было много, особенно поповского. Делали это за границей, откуда приезжали агенты и привозили товар.

На Сухаревке была одна палатка, специально получавшая из-за границы поддельного "Попова". Подделки практиковались во всех областях.

...

Поддельных Рафаэлей, Корреджио, Рубенсов - сколько хочешь. Это уж специально для самых неопытных искателей "на грош пятаков". Настоящим знатокам их даже и не показывали, а товар все-таки шел.

Был интересный случай. К палатке одного антиквара подходит дама, долго смотрит картины и останавливается на одной с надписью: "И. Репин"; на ней ярлык: десять рублей.

- Вот вам десять рублей. Я беру картину. Но если она не настоящая, то принесу обратно. Я буду у знакомых, где сегодня Репин обедает, и покажу ему. dd> Приносит дама к знакомым картину и показывает ее И. Е. Репину. Тот хохочет. Просит перо и чернила и подписывает внизу картины: "Это не Репин. И. Репин".

Картина эта опять попала на Сухаревку и была продана благодаря репинскому автографу за сто рублей."

(В.А.Гиляровский)

В Панкратьевском стоит роскошный, сказочный дом - доходный дом М.Н.Миансаровой постройки 1908-1912гг(архитектор С.К.Родионов):

Печатников - на месте этого переулка когда-то находилась слобода печатников - мастеров Государева Печатного Двора, что жили недалеко от своей приходской церкви Успения Богородицы "в Печатниках".

Сама же церковь стоит на пересечении Сретенки и проезда Рождественского бульвара:

В 1812 году церковь была разграблена и подожжена французами В огне сгорели иконы, церковная утварь и большая часть библиотеки ("цивилизованная нация" постаралась на славу).

Церковь интересна тем, что в ней хранится еврейская монета времён кесаря Августа - сребреник. Считается, что это один из тех сребреников, которые получил Иуда за Христа.

По преданию, в этой церкви произошло венчание, послужившее художнику В.В. Пукиреву темой для картины "Неравный брак":

В 1861 году (за год до создания картины) состоялось обручение богатого пожилого фабриканта и молоденькой девушки из бедной семьи, некой С. Н. Рыбниковой. Пукирев знал об этом обручении от своего друга и ученика С. М. Варенцова. По рассказу последнего, он и С. Н. Рыбникова любили друг друга, но по неизвестным нам сейчас причинам девушка вышла замуж не за любимого человека, а за богача-фабриканта, на долю же ее возлюбленного выпала роль шафера на этой свадьбе. Фигура молодого человека со скрещенными на груди руками - это шафер, бывший возлюбленный невесты.

Пушкарёв и Большой Сергиевский переулки получили своё название по слободе пушкарей и церкви Сергия Радонежского, которую выстроили в 1689 году стрельцы-пушечники. Церковь так и называлась - церковь Сергия Радонежского, что в Пушкарях:

(фото с сайта mosday.ru)

Сергиевская церковь долгое время считалась "артиллерийской", и когда из нее совершался крестный ход на Неглиненский пруд, то пушкари производили "пушечную пальбу". Церковь снесли в 1935 г., предварительно закрыв, как было написано в постановлении Моссовета, "ввиду острой необходимости помещения для глухонемых". Хотели выстроить клуб, а в результате появилось школьное здание.

Большой Головин (бывший Соболев) переулок переименован в 1906 году по находившемуся в этом районе в середине XVIII века ведомству Московской полицмейстерской канцелярии капитана Головина. Переулок сразу получил определение Большой, чтобы отличить его от уже существующего Головина переулка, к которому добавилось определение Малый.

В конце XIX в. в одном из этих переулков поселяется семья Чеховых. "Я живу в Головином переулке, - писал Антон Павлович. - Если глядеть со Сретенки, то на левой стороне. Большой неоштукатуренный дом, третий со стороны Сретенки, средний звонок справа, бельэтаж, дверь направо, злая собачонка". С осени 1881-го по начало октября 1885 г. Чеховы снимают скромную квартиру в Малом Головином переулке.

Колокольников переулок - здесь находился завод семейства Моториных, из которых Иван с сыном Михаилом отлили знаменитый "Царь-колокол".

Большой Сухаревский - получил своё название по находившейся по соседству Сухаревой башне.

Последний переулок - в 18 веке он и был последним от центра города по нечётной стороне Сретенки. Ранее здесь были мясные лавки и переулок именовался Мясным.

Угол Сретенки и Последнего переулка:

Последний переулок:

Сретенский тупик - возник в XVII веке, когда здесь были поселены стрельцы. Тупик упирался в «артиллерийский двор, где большой пруд окружали несколько деревянных строений, в которых помещались канцелярия, правление, амбары, лазарет и прочие учреждения».

Луков, Рыбников, Ащеулов, Селивёрстов, Даев переулки названы по фамилиям домовладельцев.

* * *

Про "чертовщинку" в Даевом переулке:

Нынче у нас популярны необычные экскурсии по загадочным, мистическим местам города. За 6 - 15 тысяч рублей (в зависимости от пожеланий клиента) предприимчивый гид "окунёт" гостя столицы в мир московских приведений, легенд, мифов и прочей чертовщины. Даев переулок как раз одно из таких мест, где, по преданию, происходит нечто необъяснимое. В инете эту чертовщину описывают так:

"...на углу улицы Сретенки и Даева переулка на стене на уровне третьего этажа одного из зданий иногда появляется огромная чёрная тень мужчины или тёмное сырое пятно, которое разрастается и становится похожим на великана. Нечто чёрное и бесплотное возникает прямо из кирпичной кладки одного из зданий, сходит со стены и отправляется бродить по старой Москве, пугая прохожих. Рост призрака примерно от 3 до 5 метров, достигает второго этажа. Является призрак редко и неприятностей не доставляет.

В архивах КГБ хранится докладная записка двух сотрудников, которые, уверяя, что находясь в трезвом уме и твёрдой памяти в августовскую ночь 1920 г. встретились с этим призраком и выпалили в него две обоймы из наганов, но пули проходили насквозь и рикошетили от стен в разные стороны. Однако, вместе с призраком бесследно исчез и арестованный, которого чекисты конвоировали, а в ВЧК их рассказу не поверили.

Чаще всего фантом-великан является единичным "свидетелям"

Не счесть сколько раз хаживала я мимо того места, где "квартируется" та самая Тень, но что-то ни разу она не почтила меня своим вниманием.

* * *

В истории сретенских переулков был и такой период, когда одно их упоминание вызывало у благопристойных граждан отвращение.

После того, как во второй половине 19 века проституция в России была объявлена терпимой, сретенские переулки,примыкавших к Грачевке (ныне Трубная ул.) превратились в район "красных фонарей". В те времена в этих переулках насчитывалось около 100 дворов, и в этих ста дворах было 97 притонов.

Обилие третьесортные дешевых борделей,пьянство, драки, преступность, делало жизнь немногих благопристойных обитателей сретенских переулков невыносимой, превращала её в ад.

Особо был знаменит своими притонами Соболев переулок.

А, вот, Чехов А.П.,знал эти места не по наслышке, и бывал там с Лесковым Н.С. Об этом упоминает Аннинский Л.А.:

"Среди поездок Лескова в Москву, обыкновенных в его жизни, одна - осенью 1883 года - достойна особого внимания, потому что Лесков познакомился там с молодым, лет двадцати трех, студентом-медиком, который оставил об этом знакомстве краткую, но выразительную запись. Студент был человек веселый и даже печатался с осколками своего остроумия в московском "Будильнике" и в юмористических петербургских журналах, в том числе у Лейкина. Лейкин, собственно, Лескова со студентом и познакомил.

"Мой любимый писака, - определил Лескова студент, - ходил со мной в Salon, в Соболевские вертепы..." (то есть в варьете и в увеселительные заведения в Соболевом переулке - надо понимать, что эти походы были выдержаны в той традиции, которая в 60-е годы влекла литераторов в петербургские "углы" и "трущобы", а в будущем повлекла Горького на Хитров рынок). Отношения вышли теплые: "милому юноше" Лесков надписал "Левшу". Юноша же оставил следующее свидетельство:

"Еду однажды с ним ночью. Обращается ко мне полупьяный и спрашивает: "Знаешь, кто я такой?" - "Знаю". - "Нет, не знаешь... Я мистик..." - "И это знаю..." Таращит на меня свои старческие глаза и пророчествует: "Ты умрешь раньше своего брата". - "Может быть". - "Помазую тебя елеем, как Самуил помазал Давида... Пиши"..."

Чуть позже, в 1888 году, Чехов напишет рассказ "Припадок", в котором "осторожно, не ковыряя грязи и не употребляя сильных выражений" покажет Соболев переулок с домами терпимости. Рассказ получится грустным и серьёзным...

В 1907 году, несмотря на протесты притонодержателей, городская дума начала расчистку сретенских переулков. Первым делом, разумется, взялись за переименование. Соболев стал Большим Головиным, Большой Колосов - Большим Сухаревским, а Малый Колосов - Малым Сухаревским. Мясной переулок переименовали в Последний, а Сумников - в Пушкарев. Так исчезли с карты Москвы печально известные имена переулков.

На месте вертепов начали возводить дома доходные с хорошими квартирами, оборудованными всеми городскими удобствами. А чтобы в новые дома, выстроенные в старом районе с подмоченной репутацией, заманить жильцов, цены на квартиры здесь устанавливали немного ниже, чем в других местах московского центра.

Не ведаю по чем в те годы были цены на квартиры, а нынче в Головином переулке квартира в 178 кв.м. стоит 59 млн.руб. (≈ 1,372 млн.€). Вот, в таком домике:

* * *

Смотрим Cретенские переулки:

(Даев пер., угол Даева и Сретенки, угол Даева и Ананьевского пер.)

(Сильверстов пер.)

(Малый Головин пер.)

(Большой Головин пер.)

(Пушкарев пер.,+ вид на Сретенку)

(Печатников пер.)

(Луков пер.)

И напоследок - композиция, изображающая семью:

(и так и этак смотрела я на этот шедевр... но, не поняла, что поддерживает малышка своими ручонками и куда это так пристально смотрит её отец)

|

Метки: москва сретенка |

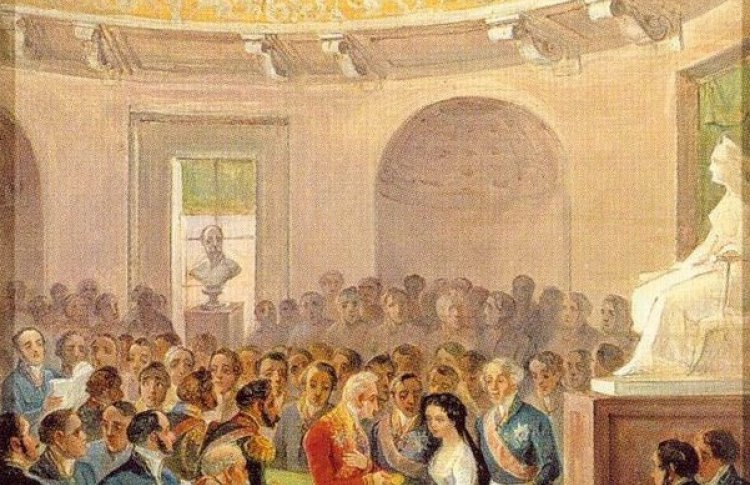

От натурщиц до великих художниц: как в России изменилась роль женщин в искусстве |

http://www.timeout.ru/msk/feature/483658?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com

От натурщиц до великих художниц: как в России изменилась роль женщин в искусстве

Сергей Морозов 8 марта 2019 4 мин

8 марта — не просто еще один выходной, и не вымученный повод купить маме цветы, а жене — новый миксер. Этот праздник возник как день солидарности женщин в борьбе за равноправие. Еще не так давно считалось, что искусство — не женское дело. Time Out попытался разобраться, как и когда это изменилось.

В культовом эссе «Почему не было великих женщин-художниц?» 1971 года американский историк искусств Линда Нохлин взялась развенчать миф об интеллектуальных различиях между полами и продемонстрировала, что недостаток женских имен в списке самых-самых художников был обусловлен социальными предубеждениями и вытекающими из них институциональными препятствиями — в том числе ограничением женщин в доступе к художественному образованию.

Последний век существования дореволюционной России прекрасный тому пример. Вплоть до 1840-х годов женщинам в искусстве отводилась разве что роль натурщиц. Рисование могло быть либо хобби в случае аристократок (рассчитывать они могли лишь на частные уроки), либо способом заработка для тех, кто их обучал — в основном, родственниц художников-мужчин. Нередко у художниц не оставалось другого выбора, кроме как подражать стилю отца, мужа или брата, ведь учились они у них. Например, дочь живописца Алексея Венецианова, несмотря на врожденный талант, пошла по стопам отца и посвятила себя жанровой живописи.

Александра Алексеевна Венецианова (1816—1882) на портрете кисти отца в возрасте 13 лет

Только в 1842 году в Санкт-Петербургской рисовальной школе для вольноопределяющихся открываются первые женские вечерние классы. Инициатором нововведения стал министр финансов Канкрин — по странному стечению обстоятельств, рисовальная школа находила в ведении его министерства. Впрочем, считать Канкрина протофеминистом было бы большим заблуждением. В докладе к Николаю I он ставит рисование в один ряд с рукоделием и отмечает, что новые курсы помогут обучению женщин «не только как самостоятельных работниц, но и как будущих помощниц и воспитательниц мужчин в качестве их жен и матерей».

В соответствии с подобным настроем разработали и программу классов: если в мужском отделении пейзаж считался жанром легким и поверхностным и почти не преподавался, то в женском он был одним из основополагающих наряду с изображением «цветов и орнаментов». А вот черчению женщин-слушательниц, в отличие от мужчин, не обучали вовсе. Несмотря на предрассудки и ограничения, женское художественное образование начинает развиваться и приносить плоды — так, рисовальную школу для вольноопределяющихся закончила одна из самых примечательных русских художниц XIX века Елизавета Бем. Работы из стекла по ее эскизам имели большой успех на двух Всемирных выставках: в Чикаго в 1893-м и в Париже в 1899-м.

Открытка авторства Елизаветы Бем

Открытка авторства Елизаветы Бем

Со временем будущих художниц начинают принимать и в Императорскую академию художеств. Вероятно, в их пользу сыграло то, что в 1852 года президентом Академии стала женщина — дочь царя великая княгиня Мария Николаевна. В 1856-м большую золотую медаль Академии впервые в истории получила художница — Софья Сухово-Кобылина (к слову, награду ей принесли пейзажи). Вслед за Академией женщин стали принимать и в Московское училище живописи, ваяния и зодчества (в 1900-х в нем обучалась авангардистка Наталья Гончарова). Рисование постепенно перестает быть хобби, а художественная карьера — прерогативой мужчин.

Софья Сухово-Кобылина (1825-1867). Автопортрет художницы, 1847

Художник — не единственная роль в русском искусстве, которую с середины XIX века начинают играть женщины. Одним из главных меценатов в истории России была женщина — княгиня Мария Тенишева. В 1894-м она основала в Петербурге студию подготовки к высшему художественному образованию, а с 1898-го вместе с купцом Саввой Морозовым субсидировала журнал «Мир искусства». Тенишева оказывала материальную помощь Александру Бенуа, Сергею Дягилева и другим деятелям культуры начала ХХ века.

Софья Сухово-Кобылина. «Перед грозой»

Софья Сухово-Кобылина. «Перед грозой»

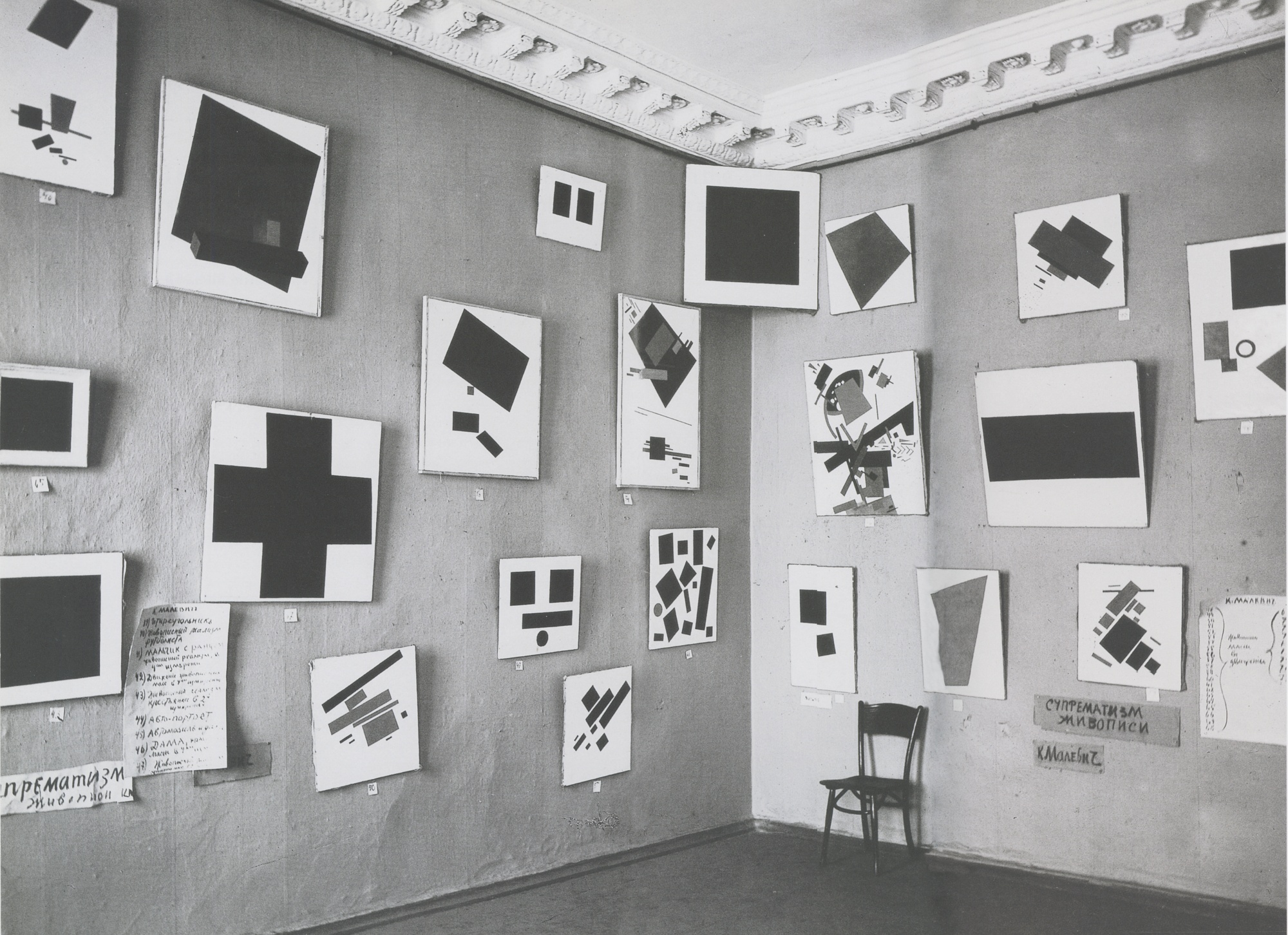

Первую в России арт-галерею в современном понимании тоже основала женщина — Надежда Добычина. Ее «Художественного бюро Н. Е. Добычиной» специализировалось на актуальном искусстве своего времени. Здесь работала студия Всеволода Мейерхольда, выставлялись работы Василия Кандинского, проходили экспозиции «Мира искусства». А в 1915-м в бюро открылась одна из самых знаменитых выставок в истории — «Последняя футуристическая выставка картин 0,10», на которой Казимир Малевич представил «Черный квадрат». Галерея Добычиной продвигала и творчество женщин-художниц: Ольги Розановой, Любови Поповой и Натальи Гончаровой.

Последняя футуристическая выставка картин 0,10

Последняя футуристическая выставка картин 0,10

К началу ХХ века доступ к художественному образованию, становление меценатства и галерейного движения, проходившие при покровительстве и непосредственном участии женщин, привели к тому, что художницы получили возможность развивать свой собственный стиль и войти в историю искусства наравне с мужчинами, что еще сто лет назад казалось невозможным, а некоторым — попросту неприличным.

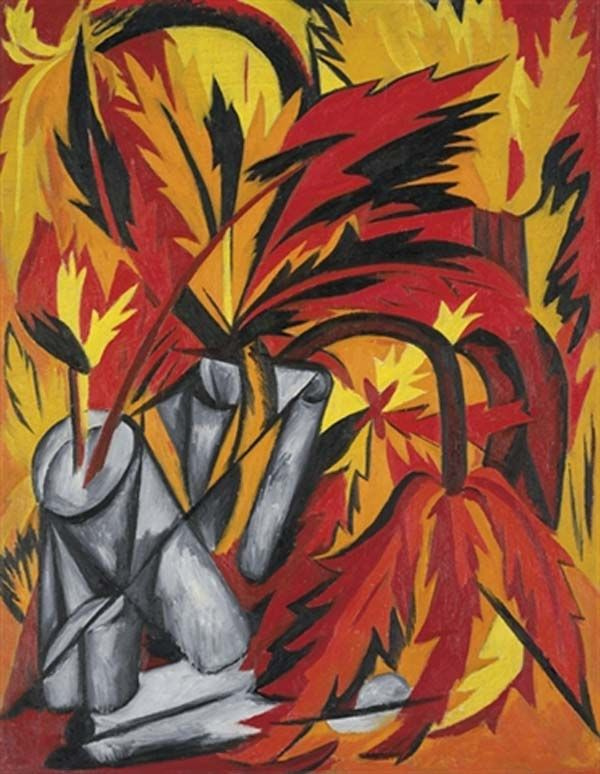

Наталья Гончарова. «Цветы», 1912

Сегодня «Цветы» Натальи Гончаровой стоимостью $10,8 миллионов входят в топ-10 самых дорогих произведений русского искусства в истории. Без Гончаровой и ее современниц Зинаиды Серебряковой, Натальи Гончаровой, Любови Поповой, Варвары Степановой и Веры Мухиной сложно представить мало-мальски достойный учебник по истории искусства.

|

Метки: мир живописи |

«Молодая Надежда Крупская была очень похожа на Скарлетт Йоханссон». Любопытные факты о «жене вождя» |

«Молодая Надежда Крупская была очень похожа на Скарлетт Йоханссон». Любопытные факты о «жене вождя»

85https://lady.tut.by/news/life/627634.html?utm_refe...2Fzen.yandex.com&crnd=6275

26 февраля 2019 в 8:40

Юлия Караваева / LADY.TUT.BY

Те, кто родился в СССР, наверняка помнят Надежду Константиновну, серьезно глядящую со страниц учебников: круглые очки, растрепанный седой пучок, мешковатый пиджак.

Фото: из архивов Государственной публичной исторической библиотеки России

На фоне спорной, но яркой фигуры Ленина Крупская всегда выглядела бледненько и довольно стерильно. А в описаниях ее жизни основными эпитетами были «неизменная спутница вождя» и «верная соратница». Впрочем, когда пришло время разоблачений, то вместе с «товарищем Крупским» досталось и его жене.

26 февраля исполняется 150 лет со дня рождения Надежды Константиновны, а 27-го — 80 лет со дня ее смерти, ведь умерла она на следующий день после своего 70-летнего юбилея. Сегодня вспоминаем факты и мифы, связанные с личной жизнью этой неординарной женщины.

Она была совсем некрасивой

На самом деле юная Наденька была вполне обычной и даже не лишенной миловидности девушкой. Подруги вспоминали ее белую кожу, нежный румянец и длинную русую косу. Сама Крупская называла свою внешность типично «санкт-петербургской» и сравнивала себя с северной природой: «Нет во мне ярких красок».

Фото: pinterest.com / Сходство молодой Крупской и голливудской звезды Йоханссон забавляет пользователей Сети не первый год. Разумеется, в оригинале снимок Крупской не был цветным

Возможно, миф о «некрасивости» связан с тем, что Надежда Константиновна нередко оказывалась рядом с настоящими красавицами и, понятное дело, проигрывала на их фоне. Например, когда Надя только познакомилась со своим будущим мужем, он был не на шутку увлечен ее подругой — симпатичной активисткой Аполлинарией Якубовой. Позже, уже в браке, ей пришлось выдерживать конкуренцию такой яркой революционерки, как Инесса Арманд.

Фото: staticflickr.com / Аполлинария Якубова

Фото: pinterest.com / Инесса Арманд

C возрастом наружность Крупской серьезно изменила базедова болезнь, давшая ей одутловатое лицо и шею, глаза навыкате. Во внешности Надежды всегда было что-то «рыбье». Недаром одной из ее партийных кличек была Рыба, а Ленин называл ее «миногой» и даже «селедкой». Болезнь усугубила это сходство. Проблемы с почками, а также женские недомогания тоже пагубно сказывались на ее внешности.

Кроме того, Крупская всегда была сладкоежкой, и в пожилом возрасте дала себе волю — ела сладости в больших количествах. Это сделало ее фигуру грузной и прибавило проблем со здоровьем.

Ленину она была больше товарищем, чем женой

И да, и нет. В 1896 году Крупская впервые увидела 26-летнего революционера Владимира Ульянова, и он понравился ей с первого взгляда. Но Володя ухаживал за Якубовой, а в Наде видел только товарища. Когда Ленин попал в тюрьму, то попросил подружек приходить на место, видное из окна его камеры, — так сказать, для моральной поддержки. Аполлинария не пришла ни разу, а Надя каждый день подолгу простаивала на заветном пятачке. Неудивительно, что скоро она получила предложение выйти замуж и отправилась за Лениным в Шушенское. Молодые, кстати, венчались в церкви — советские идеологи тщательно скрывали этот факт.

Позже Крупская напишет о том времени: «Мы ведь молодоженами были, и это скрашивало ссылку. То, что я не пишу об этом в воспоминаниях, вовсе не значит, что не было в нашей жизни ни поэзии, ни молодой страсти…».

И Ленин, вероятно, любил свою Наденьку. В письмах, где он писал о мучившей жену базедовой болезни и необходимости скорой операции, чувствуется забота и тревога. В других он с нежностью вспоминает прогулки и совместные занятия. И везде это — «Наденька». Когда роман между Лениным и Инессой Арманд достиг апогея, Крупская предложила ему развестись и даже пообещала лично найти удобную квартиру для мужа и его пассии. Но Ленин не согласился на развод.

Фото: leninism.su / 1919 год. Ленин и Крупская выходят из Дома Союзов

Конечно, Крупская была мужу товарищем, которого только может пожелать увлеченный делом мужчина. Жена разделяла страсть Ленина к революции, горела одной с ним идеей и помогала ему во всем: переписывала его труды, организовывала встречи, служила связной… Крупская высказалась по этому поводу вполне конкретно: «Любовь — любовью, а чтобы жить друг с другом, надо, чтобы было единство взглядов. Без этого не может сложиться настоящая счастливая семья». Также она писала: «Марксизм дал мне величайшее счастье, какого только может желать человек: знание, куда надо идти, спокойную уверенность в конечном исходе дела, с которым связала свою жизнь».

Она не умела готовить и налаживать быт

А вот это похоже на правду. Товарищи Крупской вспоминали, что коронным блюдом Надежды Константиновны была яичница из четырех яиц, а в съемных квартирах обычно царил хаос. Впрочем, ни Крупскую, ни Ленина этот факт абсолютно не волновал: вероятно, оба были весьма неприхотливыми в житейском плане людьми.

Но надо учитывать, что большую часть времени вместе с четой жила мать Крупской, Елизавета Васильевна. А вот она как раз была женщиной домовитой и славилась своими кулинарными изысками. Так что именно теща обеспечивала налаженный быт, пока дочка с зятем раздували мировой пожар. После ее смерти в 1915 году Ленину и Крупской пришлось питаться в дешевых столовых, и Надежда Константиновна писала: «Еще более студенческой стала наша семейная жизнь».

Она плохо одевалась

Правильнее сказать: она одевалась согласно своему статусу. И это был вовсе не статус «первой леди», как принято говорить сейчас. Крупская была женой вождя мирового пролетариата, старой большевичкой. Могла ли такая женщина думать о бантиках и рюшечках? Этого не поняли бы ни товарищи по партии, ни народ. Одежда Надежды Константиновны всегда была простого покроя, неярких однотонных расцветок, косметикой она не пользовалась. В годы революции и последовавшей за ней разрухи Крупская одевалась скромно до бедности и этим еще раз подчеркивала близость вождя и его семьи к народу.

Фото: Владимир Веленгурин, kp.md / Сотрудник музея-заповедника «Горки Ленинские» показывает залатанные туфли, которые носила Крупская.

После смерти Ленина Крупская почти перестала обращать внимание на свою внешность: мешковатые костюмы плохо сидели на ее грузной фигуре, седые волосы выглядели неухоженными. Впрочем, это можно расценить как очередное точное попадание в образ — на этот раз вдовы Ленина.

Она обладала незаурядным умом

Надежда Константиновна действительно была совсем не глупа. Она с легкостью поступила на Бестужевские курсы — одно из первых женских высших учебных заведений в России. Выучила немецкий, чтобы в подлиннике читать Маркса, и никогда не жалела времени и сил на образование (другой вопрос — какого толка информация входила в сферу ее интересов).

Способности Крупской соединялись с неимоверной работоспособностью: на фоне того, что ее помощь в делах постоянно требовалась Ленину, она еще успевала писать собственные труды. Историки полагают, что если бы Надежда Константиновна не стала женой вождя, то и сама могла оставить заметный след в политике. Того же мнения придерживался и Лев Троцкий: «Крупская была не только женой Ленина — она была сверх того лично выдающимся человеком: по своей преданности делу, по своей энергии, по чистоте своей натуры. Она была несомненно умным человеком. Но нет ничего удивительного, если рядом с Лениным ее политический ум не получил самостоятельного развития».

Для Крупской интересы мужа всегда стояли на первом месте. Так, Ленин действительно испытывал глубокие чувства к Инессе Арманд. Осознав положение вещей, Крупская не только подружилась с любовницей мужа, но и по-своему привязалась к ней. В результате пресловутый «любовный треугольник» Крупская — Ленин — Арманд существовал, насколько это возможно, гармонично, не мешая вождю в работе.

Фото: leninism.su /1922 год. Ленин и Крупская в Горках

После первого удара именно Надежда выхаживала полупарализованного Ленина — заново учила ходить, говорить и практически вернула к жизни. Но второй инсульт свел этот успех к нулю.

Она не любила сказки, потому что была бездетной

Проблемы со здоровьем не позволили Крупской стать матерью. В настоящее время врачи, скорее всего, смогли бы помочь Надежде Константиновне, но тогда даже курс лечения в швейцарской клинике не принес результатов.

Умирая, Инесса Арманд попросила Крупскую позаботиться о ее детях — это еще одно свидетельство теплых отношений между женщинами. Супруга Ленина исполнила обещание, а дочь Арманд, тоже Инесса, после смерти Ленина стала самым родным для Надежды человеком. Ее сына Крупская звала «внучком».

Свою нерастраченную заботу и воспитательный пыл Крупская обрушила на всех советских детей. Например, Крупская ратовала за искоренение беспризорности и открытие детских садов. Кроме того, она была одной из создательниц советской школьной системы. Кстати, уроки труда в школе — это тоже привет от Крупской. Она была ярой противницей телесных наказаний, и по этому вопросу вступила в конфликт с Антоном Макаренко. Ей писали тысячи детей из всех уголков огромной страны, и она отвечала, за что и получила титул «всесоюзная бабушка».

Фото: ru.wikipedia.org / 1927 год, Крупская среди пионеров

Что касается сказок, то в 1928 году в «Правде» была опубликована статья Крупской «О „Крокодиле“ Чуковского», где она предъявляла автору многочисленные идеологические претензии. И заканчивала так: «Я думаю, „Крокодил“ ребятам нашим давать не надо, не потому, что это сказка, а потому, что это буржуазная муть».

Стоит признать, что статья крайне негативно отразилась на творческой судьбе Чуковского и в целом на детской литературе того времени.

Сегодня нам сложно понять, что плохого в замечательном «Крокодиле» и других прекрасных произведениях Чуковского. Но Надежда Константиновна была человеком своего времени и человеком очень идейным. Она свято верила в то, что главная педагогическая задача — это воспитать из детей будущих строителей коммунизма. «Содержание детской книги должно быть коммунистическое», — написала Крупская в более поздней статье «Детская книга — могущественное орудие социалистического воспитания».

Она умерла не своей смертью

24 февраля 1939 года Надежда Константиновна праздновала свое 70-летие — на два дня раньше официальной даты. Писали, что стол был очень скромным — пельмени и кисель. Сталин, зная любовь Крупской к сладкому, прислал торт, которому все гости отдали должное. Ночью имениннице стало плохо, но скорая, как назло, добиралась очень долго. А потом и в больнице консилиум никак не мог принять решение об операции. В результате 27 февраля Надежда Константиновна скончалась от осложненного гнойного перитонита.

Конечно, «тортик от Сталина» не мог не возбудить подозрений. Однако версия с отравлением не выдерживает критики — сладкое угощение отведали все гости. Другое дело — опоздание врачей, неоправданно долгое обсуждение решения об операции, которое и привело к летальному исходу. Но и здесь может быть два объяснения: первое — приказ тянуть время был получен «сверху», второе — доктора просто боялись взять на себя ответственность за жизнь такого важного пациента.

Правды мы никогда не узнаем: тело вдовы Ленина было кремировано, а урна с прахом замурована в Кремлевскую стену. Как не узнаем мы и того, была ли счастлива Надежда Константиновна, в жизни которой было только две любви — Ленин и марксизм.

Читайте также

«Интернациональный долг», наркотики, ловушка для СССР. Вопросы и ответы о войне в Афганистане

Настоящая Колхозница. Почему прототип скульптуры Мухиной сбежала в деревню

«Оскар» получил фильм «Зеленая книга». Что это за книга?

https://lady.tut.by/news/life/627634.html?utm_refe...2Fzen.yandex.com&crnd=6275

|

Метки: крупские |

Левый эсер Блюмкин Я.Г. |

Левый эсер Блюмкин Я.Г.

- Автор Vinogradskaya

- Дата 25 июля 2012 9:27

Главная » Новости » Войны » Гражданская 1918-1920 гг. » События » Левый эсер Блюмкин Я.Г.

Блюмкин Яков Григорьевич — левый эсер, сотрудник ВЧК, убийца германского посла графа фон Мирбаха. В январе 1918 г. Блюмкин, совместно с блатным Мишкой Япончиком, принимает активное участие в формировании в Одессе Первого Добровольческого «железного отряда». Скольких буржуев Яков со своим блатным помощником убил и ограбил — история умалчивает. Водит Яша дружбу не только с уголовниками, но и с представителями местной поэтической богемы. Один из них — Петр Зайцев.

Этот «поэтический» юноша становится начальником штаба у диктатора Одессы, эсера Михаила Муравьева. Деньги всегда производили на Блюмкина магическое действие. Всю свою жизнь он будет где-то поблизости от серьезных финансовых потоков. Глядя на своего нового приятеля Петра Зайцева, буквально купающегося в деньгах, Блюмкин понимает, что революция — это большие деньги. Очень большие.

Но помимо простой алчности было в Блюмкине и много талантов. Поэтому его последующий взлет был просто умопомрачительным. А для него ведь надо было молодому еврейскому пареньку собой что-то представлять. Блюмкин устраивает своих таинственных покровителей, и с этого момента в его карьере начинается стремительный рост. А он у Яши Блюмкина был невероятный, просто фантастический.

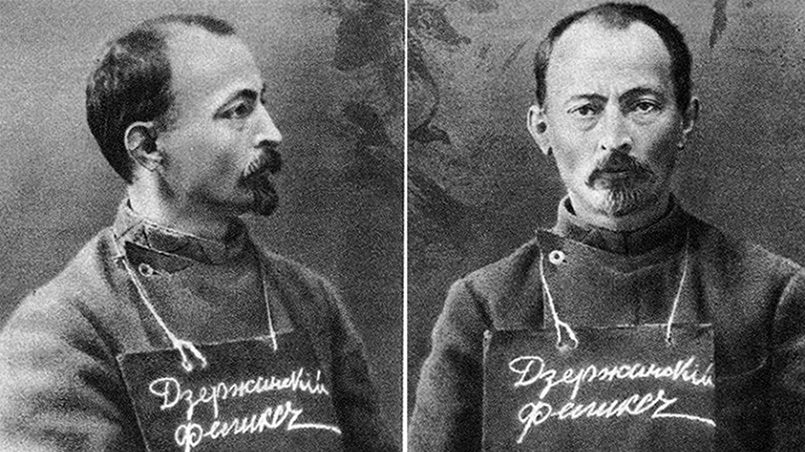

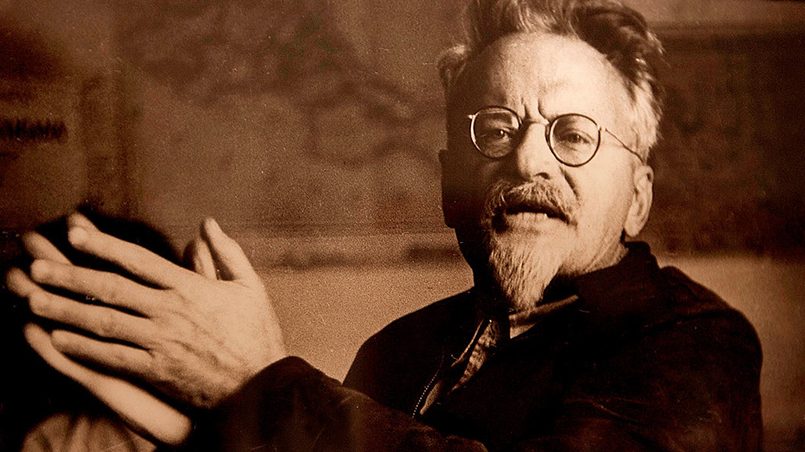

Яков Блюмкин

В марте 1918 г., не имеющего военного опыта, 19-летнего Блюмкина рекомендуют на пост начальника штаба 3-й Украинской советской «одесской» армии, которой предстояло остановить наступление румынских и австро-венгерских войск. Эта «армия» насчитывала всего около четырех тысяч солдат и подчинялась эсеру Муравьеву. Однако, так и не понюхав пороху, она панически отступила при приближении противника.

Несмотря на это, Блюмкина «за особые боевые заслуги» назначают комиссаром Военного совета и помощником начальника штаба армии. Здесь он участвует в сомнительной финансовой афере, пытаясь присвоить часть реквизированных, а значит казенных денег. Махинации Блюмкина стали хорошо известны, и под угрозой ареста он возвращает в банк 3,5 млн. рублей. Дело благополучно заминается, и в конце апреля 1918 г. Блюмкин покидает армию, где он уже прослыл вором, и приезжает в Москву.

Матросский патруль проверяет документы, 1919 г.

И тут сразу становится во главе охраны ЦК партии левых эсеров! (Савченко В.А. «Авантюристы Гражданской войны: Историческое расследование», Харьков, изд. Фолио; М.: ACT, 2000 г., с. 309). «Революция избирает себе молодых любовников», — писал о Блюмкине Троцкий, отмечая, что тот «имел за плечами странную карьеру и сыграл еще более странную роль». В будущем Яков станет правоверным троцкистом, но пока он еще левый эсер и именно в этом качестве войдет в историю. Его карьера неудержимо идет вверх. В мае 1918 г. Блюмкин поступает на работу в ЧК. И не просто рядовым сотрудником — Якова назначают на ответственную должность начальника секретного отдела по борьбе с контрреволюцией!

Левые же эсеры планомерно готовились к мятежу. Резолюция их съезда гласила: «Разорвать революционным способом гибельный для русской и мировой революции Брестский договор». Повсюду «союзники» руками эсеров расставляли нужных людей. Если отдел по борьбе с заговорами возглавит заговорщик, его коллеги могут спокойно готовиться к намечаемой акции.

В июне 1918 г. Блюмкин Я.Г. — «заведующий отделением контрразведывательного отдела по наблюдению за охраной посольств и их возможной преступной деятельностью». Будущему убийце немецкого дипломата поручили охранять его жертву… Операция по ликвидации графа Вильгельма фон Мирбаха была весьма непростой. Блюмкин начал издалека — с родственника посла, офицера австрийской армии Роберта фон Мирбаха, который находился в русском плену.

В апреле 1918 года он был освобожден и проживал в одной из московских гостиниц. В этой же гостинице снимала номер шведская актриса Ландстрем, любовница молодого Мирбаха. Неожиданно, без видимых причин, она кончает жизнь самоубийством. Вероятно, бедная актриса была убита Блюмкиным и его помощниками. На эту мысль наводит дальнейшая цепь событий.

Расследование смерти шведской подданной ведут чекисты отдел Якова. Роберт фон Мирбах ими арестован, а родственник-дипломат пытается ему помочь. Фон Мирбах обращается в ЧК с просьбой освободить его под свои гарантии посла Германии. В конце июня именно Блюмкин убеждает руководство партии левых эсеров убить посла Германии, для того чтобы спровоцировать «революционно-освободительную войну против немецких империалистов».

На официальном бланке ЧК было отпечатано направление для переговоров с послом Германии «по делу, имеющему непосредственное отношение к самому германскому послу». Член ЦК партии левых эсеров Прошьян подделал подпись Дзержинского на документе, а эсер Александрович, в то время занимавший должность заместителя Дзержинского, «приложил» к мандату печать и распорядился выдать Блюмкину машину ЧК. Подготовка была безупречна: настоящий начальник отдела ЧК Яков Блюмкин с настоящими документами в настоящей чекистской машине ехал к послу по делу о его родственнике, которым по-настоящему занимался именно он.

6 июля 1918 года в 14 часов Блюмкин и Андреев вошли в здание германского посольства и потребовали аудиенции. Пришедшие проявляли завидное упрямство и настаивали на личной встрече с послом. Осторожный Мирбах все-таки выходит к настырным визитерам. Блюмкин в течение пяти минут излагает ему «историю» ареста его племянника, а затем лезет в свой портфель якобы для того, чтобы достать нужные документы. Но внезапно выхватывает из портфеля револьвер и стреляет, а затем бросает бомбу, которая и становится для графа Мирбаха роковой.

Блюмкин и его подручный Андреев прыгают в окно, садятся в машину и уезжают. В машине обнаруживается, что Блюмкин ранен и не в состоянии самостоятельно передвигаться. Его переносят в штаб эсеровского отряда Попова и перевязывают. Далее начинается интересная комбинация. Информация о месте нахождении убийц посла странным образом моментально попадает к Дзержинскому. Он приезжает на место, где скрываются убийцы, чтобы их задержать, и оказывается в ловушке.

Поехал «железный» Феликс в отряд Попова без охраны и без тени сомнения, так как это отряд особого назначения ЧК, а значит, ехал Дзержинский к собственным подчиненным. Однако командир левых эсеров (и будущий махновский командир) Дмитрий Попов без колебаний арестовал руководителя советской контрразведки. Штаб отряда становится центром эсеровского мятежа. Именно сюда по плану был перебазирован ЦК, здесь левые эсеры сосредоточили свои главные силы…

9 июля 1918 г. Блюмкину Я.Г. удается совершить побег из усиленно охранявшейся больницы, как он вспоминает, при помощи «внепартийных друзей». Друзья эти берегут своего агента. Да и кто же они, если не эсеры? Впоследствии Блюмкин напишет: «В августе 1918 года я жил в окрестностях Петербурга очень замкнуто, занимаясь исключительно литературной работой, собирая материалы об июльских событиях, и писал о них книгу».

Одним словом — он сделал свою часть работы, и не его вина, что мятеж провалился и между Россией и Германией война снова не началась. А ведь она была так нужна! Немецкие войска рвались к Парижу, шло последнее немецкое наступление этой войны. Решающее. И открытие заново Восточного фронта было бы куда как кстати. Кому? Внепартийным «друзьям» Якова Блюмкина из британской разведки.

Прятался убийца Мирбаха от карающей руки пролетарского правосудия совсем недолго. Особая следственная комиссия, по согласованию с Президиумом ВЦИК Советов, приняла решение об амнистии Блюмкина. За какие заслуги, почему столь милосердно поступили суровые чекисты, не совсем понятно. Но вся биография Блюмкина из таких непонятных «чудес» и состоит. Поэтому просто примем к сведению — везет парню, и все тут.

А он после своей амнистии в середине мая 1919 г. не просто прятаться перестал, а снова страстно захотел работать в ЧК. Строги чекисты, беспощадны к врагам трудового народа. Но Яше Блюмкину отказать не могут и берут его в ЧК во второй раз! Чем он там занимался, точно неизвестно: то он во главе какого-то чекистского отряда, то он законспирированный агент по борьбе со шпионажем, то, по сообщению официальной печати, он занимается подрывной работой в тылу петлюровских войск.

После того как Яков Блюмкин был неожиданно помилован и принят во второй раз в советскую спецслужбу, участвовал в многочисленных спецоперациях. В 1920 году был зачислен слушателем Академии Генерального штаба Красной армии на факультет Востока, где готовили работников посольств и агентуру разведки. И уже летом 1920 г. Блюмкин участвует в одной громкой авантюре межгосударственного уровня.

С помощью советской военной и материальной помощи на севере Ирана создается местная самопровозглашенная Гилянская Советская республика с центром в городе Решт. Блюмкин становится комиссаром штаба Гилянской Красной армии, членом только что образованной компартии Ирана. Участвуя в боях, Блюмкин руководит обороной города Энзели от наступавших войск шаха Ирана.

Доходит до того (и это не шутка), что еврей Блюмкин как делегат от Ирана приезжает на Первый съезд угнетенных народов Востока, проходящий в Баку! Но все имеет свой конец — и чудеса тоже. Возвращаясь домой, Блюмкин попадает в опалу. Оказывается, в 1929 году он тайно встречался с Троцким в Турции и привез от него письма его сторонникам. Передал полученный пакет Радеку, тот, не распечатывая, позвонил в ГПУ. Блюмкин — арестован. Расстрелян в 1929 году.

Статья написана по материалам книги Н. Старикова «Ликвидация России. Кто помог красным победить в Гражданской войне?», изд. «Питер», 2012 г.

Советую прочитать:

|

Метки: яков блюмкин террор |

Суперагент Яша Блюмкин |

Суперагент Яша Блюмкин

В декабре 1920 года, когда по всей территории России гуляла смерть – тиф, чума, голод, разруха, крестьянские восстания – в круг посетителей московского «Кафе поэтов», где завсегдатаями были Маяковский, Есенин, Мариенгоф, Мандельштам и проч. – вошёл странный субъект с репутацией отчаянного террориста и заговорщика – Яша Блюмкин (носивший в эсеровских кругах кличку «Живой»).

Давайте познакомимся с ним чуть ближе.

Симха-Янкель Гершев Блюмкин родился на знаменитой одесской Молдаванке в 1898 году. В 1906 году отец умер, и семья из шести человек впала в нищету. В 1908 году мать отдала его на учёбу в начальное духовное училище – Первую одесскую Талмуд-тору. Все расходы по обучению брала на себя религиозная община. Руководил этим учебным заведением писатель Шолом Яков Абрамович, основоположник современной еврейской литературы. Благодаря этой школе Якову удалось получить весьма неплохую общеобразовательную подготовку.

В 1915-ом году вступает в партию эсеров, куда его ввел студент-эсер Валерий Кудельский – друг Григория Котовского (вместе сидели) и Маяковского. Несколько позже Кудельский стал большевиком и в 20-е годы возглавлял секретно-оперативный отдел ГПУ Украины.

В январе 1918 года девятнадцатилетний Блюмкин (совместно с Мишкой Япончиком) принимает участие в формировании в Одессе I-го «Железного» отряда.

Надо отметить, что у Яши Блюмкина был один совершенно особый талант – он всю жизнь он находился рядом с крупными теневыми денежными потоками.

Начинает он свою военную карьеру на посту начальника штаба 3-й Украинской советской «Одесской» армии, которая находилась в подчинении командующего Муравьёва. При отступлении часть этой армии добралась до Феодосии, где Блюмкина назначают комиссаром военного совета армии и помощником начальника штаба армии. В апреле армия разбежалась на мелкие отряды, которые реквизировали деньги банков и продовольствие у крестьян, а Блюмкин (уже в качестве начальника штаба армии), руководит этими экспроприациями.

Так, за ним числилось темное дело с экспроприацией четырех миллионов рублей из Государственного банка городка Славянска. Дабы замять свои делишки, Блюмкин предложил командующему 3-й революционной армией левому эсеру Петру Лазареву взятку. Часть денег Блюмкин решил оставить себе, часть — передать в фонд левоэсеровской партии.

Но махинации Блюмкина стали хорошо известны, и под угрозой ареста он возвращает в банк три с половиной миллиона рублей. Куда подевались еще 500 тысяч, деньги тогда еще достаточно большие, остается загадкой. Очень загадочным в связи с этим представляется бегство Лазарева с фронта и с поста командующего. Архивные документы констатируют, что 80 тысяч из четырех миллионов пропали вместе с Лазаревым.