Дачники |

Ижевск

https://www.izh.kp.ru/daily/26264/3142935/

Специалисты сделали весьма информативную подборку из семейных альбомов москвичей 100-120-летней давности. Фонд «Московское время» любезно предоставил «Комсомолке» для публикации самые интересные фотографии

Специалисты сделали весьма информативную подборку из семейных альбомов москвичей 100-120-летней давности. Фонд «Московское время» любезно предоставил «Комсомолке» для публикации самые интересные фотографии

Изменить размер текста:

Фонд «Московское время» предоставил «Комсомолке» для публикации самые интересные фотографии из коллекции «Дачная жизнь в фотографиях конца XIX — начала XX века», в нее вошли фото из семейных альбомов москвичей 100-120-летней давности.

Многие зажиточные московские фамилии имели загородные усадьбы, в которые переезжали с прислугой на летние месяцы развеяться от городской суеты. Семьи со средним достатком старались снять с июня по август более скромные домики. Самые популярные дачные направления тех лет - Малаховка, Перерва, Перловка, Немчиновка, Пушкино и Люблино (тогда нынешний район Москвы был всего лишь селом).

Особый шик — пригласить из города фотографа, чтобы сделать постановочный семейный снимок. Из закромов, естественно, доставались самые лучшие наряды. Сюжеты таких «фотосессий» не отличились большим разнообразием, а качество снимков зависело от мастерства фотохудожника, его умения подловить живой момент и раскрыть индивидуальность снимаемых персонажей. Эти картинки потом бережно подшивали в альбомы, которые спустя годы становились семейными реликвиями.

Благородное семейство за столом — еще один жанр таких постановочных дачных фото.

Домашнее музицирование было непременным атрибутом семейной жизни русской интеллигенции. С детства мальчики и девочки обучались пению, игре на фортепиано, скрипке. Поэтому на дачах импровизированные концерты становились для соседей одним из главных вечерних развлечений. В некоторых дома играли на фортепиано в четыре руки, пели романсы.

Домашнее варенье было в те времена самым традиционным угощением к чаю. Вкуснятину из фруктов и ягод начинали варить ближе к концу лета. Причем настоящие хозяйки не зависимо от сословия не доверяли это кухаркам, все делали сами. По осени банки с вареньем перевозились в Москву в сундуках, набитых для мягкости сеном. А потом в городе послеобеденный и вечерний чай пили не с сахаром, как сейчас, а именно с вареньем; оно же шло в пироги.

Как и сейчас, 100 лет назад постоять на бережку с удочкой было одним из главных дачных развлечений.

Но еще более сильным культом для мужчин разных сословий была охота. Кстати, на некоторых старых снимках с охотничьими ружьями позируют и подростки и совсем еще дети лет 8-9. В наше время сказали бы: «понты»! Так и есть. На самом деле, по законам дореволюционной России до 16 лет невозможно было получить разрешение на использование огнестрельного оружия, а до 21 года — только при поручительстве родителей.

Городской мальчик позирует в деревенском антураже: рубаха, поле, сноп, страда в разгаре...

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Москва сто лет тому назад

Столичный фонд «Московское время» сравнил, как выглядели знаковые места Москвы сто лет назад и сегодня. Современные фотографы постарались полностью повторить ракурсы снимков вековой давности

Оригинальные фото в 1910-х годах сделал московский общественный деятель Эмилий Готье-Дюфайе. Потомок французского книготорговца и коллекционера, переселившегося в Россию в середине 18 века. Благотворитель, член Императорского Московского археологического общества. По поручению этой организации он и начал снимать улицы столицы. (читайте далее)

ИСТОЧНИК KP.RU

|

Метки: их нравы |

Раненые Первой мировой: как рождалась государственная система помощи инвалидам |

Раненые Первой мировой: как рождалась государственная система помощи инвалидам

6714 06.08.2014 / Татьяна ЗАЛЬЦМАН

6714 06.08.2014 / Татьяна ЗАЛЬЦМАН

Проблемы, рожденные европейской войной, пришлось решать местному самоуправлению, объединившемуся в грандиозный союз. В том числе и организация помощи больным и раненым воинам своей главной тяжестью пала на Союз земств и городов

Проблемы, рожденные европейской войной, пришлось решать местному самоуправлению, объединившемуся в грандиозный союз. В том числе и организация помощи больным и раненым воинам своей главной тяжестью пала на Союз земств и городов.

Учебная стрельба нижних чинов 280-го пехотного Сурского полка в противогазовых масках. 1916 г. /http://rusarchives.ru/

Учебная стрельба нижних чинов 280-го пехотного Сурского полка в противогазовых масках. 1916 г. /http://rusarchives.ru/

Небывалая длительность боя и сила огня

Первая мировая война продолжалась более 4 лет с 1 августа 1914 по 11 ноября 1918-го. В ней участвовало 38 государств, а на ее полях сражалось свыше 74 млн человек, из которых 10 млн было убито и 20 млн искалечено. Во время этой кампании военные действия стали по-настоящему массовыми в связи с применением новейших видов техники (танки, авиация, химическое оружие).

«Необычна прежде всего длительность боя, ведущегося непрерывно, в то время, как в прежние войны, в том числе и в русско-японскую, бои велись лишь периодами, а остальное время было посвящено маневрированию, укреплению позиций и т.д. Необычайная сила огня, когда, например, после удачного шрапнельного залпа из 250 человек остается не получившими ранения всего 7 человек», — отмечалось в журнале заседания Главного Управления Российского Общества Красного Креста от 14 сентября 1914 года.

Позиционная война вела к тому, что значительное количество времени солдаты проводили в антисанитарных, тяжелых условиях, холодных и влажных окопах, что способствовало развитию таких заболеваний как артроз, ревматизм, различным инфекционным заболеваниям. В связи с этими особенностями, организация лечебно-эвакуационного обеспечения боевых действий войск русской армии во время Первой мировой войны также отличалась от прежних военных кампаний.

На передовых позициях в 110-м пехотном Камском полку.

На передовых позициях в 110-м пехотном Камском полку.

(снято в 100 шагах от германских окопов). 1915 г. /http://rusarchives.ru/

По словам современников, за время войны, было не только разрушено все хозяйство страны, но и впервые особенно остро встал вопрос о восстановлении сил пострадавших от ран и болезней, так как размеры этой проблемы превосходили все возможные предположения и выходили далеко за пределы прошлого.

Тотальная эвакуация

В основе санитарного обеспечения в период Первой мировой войны лежала доктрина, основанная на принципе «эвакуации во что бы то ни стало», удаление всех больных и раненых как можно дальше в тыл страны.

Переноска раненых на лыжах

Переноска раненых на лыжах

Фотооткрытка издательства «Richard» в С.-Петербурге времени Первой мировой войны /http://rusarchives.ru/

Основными звеньями эвакуационной цепи были:

— головной эвакуационный пункт, предназначенный для приема и временного размещения раненых и больных, доставляемых из корпусных районов, до их отправки на тыловой эвакуационный пункт. На данном этапе могло работать только военное ведомство и Красный Крест;

— тыловой эвакуационный пункт, который отсортировывал пострадавших по степени тяжести для дальнейшей отправки на распределительные пункты и их временного размещения. На данном и последующих этапах уже могли помогать другие общественные организации: Всероссийский союз городов, Всероссийский земский союз;

— распределительный эвакуационный пункт. Располагался либо во внутреннем районе, либо в узле железной дороги, как можно ближе к границе тылового района. Отсюда раненые подлежали дальнейшей эвакуации в окружные эвакуационные пункты.

— окружной эвакуационный пункт находился в каждом военном округе, где раненые должны были содержаться до полного выздоровления. Окружные эвакуационные госпитали находились в Москве, Санкт-Петербурге, Харькове.

Для того чтобы выстроенная система была эффективна, необходимо, чтобы все звенья этой цепи работали максимально слажено. Однако, состояние и количество железнодорожных и автомобильных дорог, оборудованных госпиталей в тылу, а также вспомогательных помещений для этапных и подвижных лазаретов на фронте не соответствовало масштабам проблем.

Кроме этого, упор на полную эвакуацию не соответствовал действительному положению на фронте. Так, за время войны во внутренние районы страны было эвакуировано около 2 474 935 раненых и отравившихся газом, а также 1 477 940 больных. 61% эвакуированных составляли легкораненые. При этом получить реальную медицинскую помощь они могли только в распределительных госпиталях. Это было крайне неэффективно и тяжело для врачей.

Об эффективности системы можно судить по показателю возвращения раненых в строй. В русской армии он составлял не более 50% их суммарного числа, при уровне смертности в 11,5% и инвалидности в более чем 20%, в тоже время в германской армии возвращалось в строй около 76%, во французской – 75 — 82%.

Противником такой системы эвакуации был хирург-консультант ряда фронтов профессор Военно-медицинской академии В.А.Оппель. Позднее основные положения новой системы эвакуации были сформулированы в работе другого видного русского хирурга, академика Н.А.Вельяминова «Инструкции по организации хирургической помощи раненым на фронте».

Уже на первых потоках раненых, которых старались срочно переместить в тыл, эвакуационная система начала давать сбои. При большом наплыве раненых они скапливались на головных эвакуационных пунктах, случалось, что сутками стояли в ожидании отправления. Нехватка транспорта и недостаточная протяженность железных дорог не давали возможности равномерно заполнить больными и ранеными весь созданный объем больничных мест в лечебных учреждениях.

Раненые накапливались в распределительных пунктах, куда их свозили с передовых позиций, в результате чего близлежащие эвакуационные пункты были переполнены, а лечебные учреждения в отдаленных районах пустовали.

Дело призрения увечных воинов возглавлял Верховный совет с образованной в его составе особой комиссией. В Москве и Московской губернии руководство осуществлял комитет Ея Императорского Высочества Великой Княгини Елизаветы Федоровны, в прочих губерниях и областях — губернские и областные отделения этого комитета, а в Петрограде и Петроградской губернии — действовал особый комитет Ея Императорского Высочества Великой Княжны Ольга Николаевны.

В состав этих комитетов входили назначаемые Верховным советом должностные лица — непременные члены с их канцеляриями, ответственные за дело призрения в подлежащих их заведованию губерниях. Органами, осуществляющие дела призрения являлись местные отделения комитетов. Комиссия Верховного Совета совместно с местными отделениями комитета Елизаветы Федоровны решали финансовые вопросы, и от них зависело выделение средств, необходимых для осуществления тех или иных мероприятий призрения местными органами.

Значительную роль в деле призрения военно-увечных играли общероссийские военно-общественные организации, созданные в первые месяцы войны, – Всероссийский союз городов (далее ВСГ) и Всероссийский земский союз (далее ВЗС), и местное самоуправление, которые после длительных дискуссий добились признания права участвовать в этой работе. Союзы решали возникающие вопросы военного времени в области снабжения, медицинской помощи и пр., а также уделяли большое внимание теоретической разработке вопросов, касающихся оказания помощи различным категориям пострадавших.

Мероприятия по оказанию помощи военно-увечным можно разделить на три этапа. Первый длился с лета 1914 по осень 1915. В это время основной задачей было создание общей, всероссийской санитарно-лечебной системы помощи больным и раненым. На втором этапе с осени 1915 года по март 1916 года были обозначены основные проблемы военно-увечных и в общественных организациях были сформированы первые специальные отделы, занимающихся вопросами оказания различных видов помощи военно-увечным. На третьем этапе – с конца февраля 1916 года началась разработка теоретических подходов к решению поставленных проблем на общероссийском уровне.

В первые дни войны было важно оборудовать на всех этапах эвакуации необходимое количество госпиталей и лечебниц для приема раненых.

Как уже указывалось выше, большинство выбывших из строя составляли легко раненые (70-80%), поэтому они не нуждались в продолжительном стационарном лечении. Так, согласно данным собранным осенью 1914 года в лечебных заведениях Москвы из числа эвакуируемых только около 25% были уволены с военной службы, как явно неспособные (без руки, без ноги и пр.), остальным требовалось госпитальное лечение.

Внутреннее устройство вагона тылового санитарного поезда Московского городского управления

Внутреннее устройство вагона тылового санитарного поезда Московского городского управления

Поезд передан Всероссийскому союзу городов. Альбом «Лазареты Московского городского управления» 1914 г. /http://rusarchives.ru/

Койки и бумаги

Всероссийский земский союз разделил все лечебные места на три разряда.

Койки 1-го разряда — госпитальные, были предназначены для тяжело раненых. 2-й разряд — койки госпитально-патронажные, на которых размещали легкораненых, не нуждающихся в сложных операциях, а также более трудных терапевтических больных. Койки 3-го разряда — патронажные, были созданы для тех, кто уже выздоравливает, но еще нуждается в амбулаторном лечении и наблюдении врача (положение от 26 сентября 1914 года).

Больше всего было создано коек 1-го разряда, которые были самыми дорогими, меньше затрат требовалось для создания коек 3-го разряда. Однако, уже в ноябре 1914 г. вопрос о необходимости устройства и содержания патронатов был снят, т.к. было решено, что их содержание не входит в задачи Союза. Таким образом, данная категория людей осталась практически без контроля. Это также способствовало увеличению числа хронически больных, так как раненые не долечивались.

В первые дни войны для раненых освобождали здания, в которых располагались другие социальные учреждения (богадельни, ночлежные дома, школы, училища и пр.).

Офицерская палата лазарета при Городском убежище для беспризорных детей и для престарелых имени И.А.Лямина

Офицерская палата лазарета при Городском убежище для беспризорных детей и для престарелых имени И.А.Лямина

Москва, ул. Б. Ордынка. Альбом «Лазареты Московского городского управления» 1914 г. /http://rusarchives.ru/

Параллельно с созданием коечного фонда, разрабатывалось документальное обеспечение лечебного процесса, которое должно обеспечить координацию деятельности по движению больных и раненых. Все гражданские лечебные заведения должны были иметь:

• приемную книгу для записи всех поступающих в лечебные заведения больных и раненых воинов;

• истории болезни, которые составлялись на каждого воинского чина, поступающего в лечебное заведение, и заключали в себе данные о течении болезни и методах лечения; уведомительную карточку или приемный листок для уведомления подлежащих органов военного ведомства о поступлении воинского чина в лечебное заведение;

• отчетно-осведомительную карточку для уведомления подлежащего военного начальства, а также российского общества Красного Креста и главного военно-санитарного управления о выписке, переводе или смерти воинского чина;

• билет о ранении для выдачи воинскому чину на руки, как документ, удостоверяющий его право на возбуждение в будущем ходатайства о пенсии или пособии. Билет должен быть выдан в первом лечебном заведении, последующие же лечебные заведения, через которые раненый проходит, должны делать лишь отметки о том, что он у них лечился. Документ оставался у раненого. Для удобства, билет был напечатан маленьким форматом и заключен в особую папку.

Отчетно-осведомительная карточка и билет о ранении, вначале были не предусмотрены, поэтому только к концу октября 1914 г. они были отпечатаны и разосланы во все губернские комитеты с соответствующей инструкцией. Однако, еще в законе № 417 от 25 июня 1912 года «О призрении нижних чинов и их семей» все без исключения учреждения (воинские части, врачебные заведения, госпитали, перевязочные пункты, эвакуационные комиссии, санитарные поезда и пр.) были обязаны вносить все сведения, которые влияли на получение пенсии, в записную книжку. Информация должна была дублироваться в регистрационные книги самих учреждений.

Вероятно, отчетно-осведомительная карточка и билет о ранении были «забыты» в связи с тем, что указания в законе были ориентированы исключительно военно-лечебным заведениям, в тоже время в первую мировую войну лечение раненых и больных воинов, особенно во внутренних губерниях империи, в основном осуществлялось в гражданских лечебных заведениях.

Таким образом, в первые месяцы войны значительное количество раненых не получили необходимые документы, в связи с тем, что лечебные заведения не были ими снабжены. В тоже время цепочка лечебных учреждений, через которые проходил раненый, была длинной, и сбой на одном из этапов, уменьшал эффективность работы следующих. В последствие это привело к затруднениям в получении пенсий и пособий.

Особое внимание – душевнобольным

Когда наконец проанализировали оказание помощи по категориям увечных и больных, было обнаружено, что на некоторые категории традиционно обращали большее внимание, а другие не попадали в поле зрения специалистов и чиновников. Единственной категорией, находившейся под пристальным вниманием общественных деятелей уже с первых дней войны, и для которой была разработана даже особая система помощи – это были душевнобольные воины. Кроме этого имелся опыт работы с ними и во время русско-японской войны.

Так, по поручению Всероссийского Земского Союза, в сентябре 1914 года была создана Объединенная комиссия по организации помощи душевно–больным, в которые входили по два члена от земского союза и союза городов, а также от союза психиатров и невропатологов Н.А. Вырубов, В.И. Яковенко.

Комиссией был разработан план организации помощи душевно больным воинам. Согласно плану сортировка больных должна была проводиться в Москве, Петрограде и Харькове через распределительные психиатрические госпиталя. Помощь предполагалось оказывать в форме выделения денежных средств на наем помещения, оборудование, устройство новых отделений и содержание душевнобольных. Земскому Союзу уже в первые месяцы войны удалось оборудовать около 1 000 коек в губерниях.

К сожалению, план ВЗС не был осуществлен, так как военное ведомство перепоручило осуществление плана оказания помощи душевнобольным Российскому Красному Кресту, а на те лечебные места, которые уже оборудовали губернии, за счет ВЗС, стали перемещать душевнобольных из местных больниц.

Об остальных категориях людей с ограниченными возможностями, которым необходима специализированная помощь, отдельных упоминаний в материалах первых месяцев войны не обнаружено.

25 тысяч ампутантов

Проблемы военно-увечных, как отдельной категории нуждающейся в особых мероприятиях, впервые были сформулированы в феврале 1915 года, на 2-ом Съезде Союза Городов. В первую очередь был поднят вопрос об оказании специальной медицинской помощи. До этого времени общественные деятели не обсуждали проблемы воинов, которые по состоянию здоровья не смогут вернуться в строй. Мероприятия в данном направлении заранее не планировалась, а развивались стихийно. На съезде также особо была выделена новая категория инвалидов, нуждающаяся в особых мероприятиях – ампутанты – люди, лишившиеся каких-либо конечностей.

Одна из палат лазарета при 3-м Пятницком женском городском начальном училище в ознаменование рождения вел. княжны Ольги Николаевны

Одна из палат лазарета при 3-м Пятницком женском городском начальном училище в ознаменование рождения вел. княжны Ольги Николаевны

Москва, Ивановская ул., дом Бахрушина. Альбом «Лазареты Московского городского управления» 1914 г. /http://rusarchives.ru/

Во втором периоде, осени 1915 г. – весна 1916 г., все более актуальной задачей становиться оказание широкой, планомерной помощи увечным, т.е. воинам, которые после окончания лечения в лазаретах, не могли продолжать службу, так как полностью или частично утратили свою трудоспособность. Поставив перед собой данную задачу ВСГ и ВЗС, стали искать способы ее решения.

Работа с военно-увечными шла по нескольким направлениям:

1. создание системы учреждений, где было бы возможным предоставлять специальные виды лечения. Развитие сети санаторно-курортных учреждений;

2. Привлечение раненых и увечных к различным работам (трудовая реабилитация) в лазаретах и после выхода из больницы;

3. Создание учреждений или организаций для призрения неспособных к труду.

По статистическим данным в сентябре 1915 г. только тех, кто лишился конечностей, насчитывалось около 25 000. По данным московского губернского санитарного бюро, при выписке из лечебниц и госпиталей Московской губернии, полностью выздоровевших больных было почти вдвое меньше, чем с хронической болезнью или увечностью.

По мнению медиков, около 60% всех больных нуждались в дополнительных видах лечения. Кроме этого, в общественной помощи и призрении нуждались около 17%, т.е. приблизительно 212 500 чел. (в том числе до 2% (приблизительно 25 000 чел.) в качестве неизлечимо-больных, в протезах была потребность у 2% (25 000 чел.) выбывших из лазаретов.

Создание специализированных учреждений было необходимо по двум основным причинам: во-первых, используя современные методы лечения, правда, часто сложные и дорогие, можно было не только значительно улучшить здоровье пострадавших, но и возвратить трудоспособность. А во-вторых, необходимо было освобождать койки для новых раненых, поступавших с поля боя.

Обустройство таких учреждений было дешевле, чем оснащать дорогостоящей техникой все лечебные заведения. При этом требовалась специализация врачей, что в дальнейшем позволит более квалифицированно оказывать помощь больным, а также транслировать и передавать опыт молодым специалистам. Все это требовало значительных финансовых средств и технологий обучения и переквалификации.

В тоже время, открывая лазареты и приюты для инвалидов, специалисты столкнулись с тем, что многие раненые не хотят или не могут вернуться домой, так они стали слишком большой ношей для семьи, которая не имеет средств к существованию и были не в состоянии прокормить еще одного нетрудоспособного члена.

Поэтому планировалось создавать приюты для увечных по типу участковых попечительств для бедных, чтобы общественность могла принимать более активное участие в оказании помощи инвалидам. Отметим, что данный вид учреждений требовал большой социальной активности населения, на которую в условиях военного времени оно не было способно.

На 3-ем съезде Городов, который проходил 7–9 сентября 1915 г. впервые были одобрены общие принципы постановки дела помощи увечным. Планировалось сконцентрировать свои силы на следующих основных направлениях помощи: восстановление трудоспособности, снабжение искусственными конечностями и протезами, обучение ремеслам и занятиям, которые бы соответствовали сохранившей трудоспособности, поиск работы.

Планировалось провести тщательную регистрацию увечных в специальных учреждениях, в том числе на биржах труда, в приютах и патронатах. Участники Съезда предлагали, чтобы деятельность в области оказания помощи увечным, регулировал единый для всех организаций орган, в который бы вошли представители всех организаций и где аккумулировались бы специальные государственные средства.

Следует заметить, что в материалах Съезда, можно найти и рекомендации более частного характера, так, например, активно обсуждались вопрос организации протезных мастерских. Съезд постановил признать желательным: увеличение числа протезных мастерских, поощрение изобретений протезов, образцы которых необходимо было направлять в Главный комитет на утверждение. В Особой Комиссии Верховного Совета проект комплексной организации помощи увечным воинам впервые был рассмотрен 6 октября 1915 г. Была избрана Особая комиссия по увечным.

Вопрос развития сети учреждений для лечения грязями, в курортных местностях, а также кумысолечение, был признан одним из насущных задач, от решения которого зависел процент выздоравливающих и процент полностью утративших работоспособность воинов. Затраты по созданию системы подобных учреждений взяли на себя поровну ВСГ и ВЗС. Бальнеологическое и санаторное лечение предназначалось для людей, страдающих травматическими повреждениями костей и суставов, которые сопровождаются обширными костными мозолями, сведениями и ограничениями подвижности крупных суставов и т.п.; тяжелыми формами травматического невроза; ревматическими поражениями суставов и мышц; ограничениями подвижности крупных суставов; болезнями органов грудной полости; брюшной полости и мочевых путей.

На Собрании уполномоченных губернских земств 12 — 13 марта 1916 года еще раз было сформулировано, что дело попечения и призрения увечных, больных и неспособных к труду воинов является общегосударственной задачей.

В 1917 году отделом помощи увечным ВСГ была предпринята попытка разработать законопроект о помощи увечным воинам. Разработка такого законопроекта была насущной проблемой, так как без законодательных принципов организовать такую работу повсеместно в должных размерах не получалось.

Итак, проблемы, рожденные европейской войной, пришлось решать местному самоуправлению, объединившемуся в грандиозный союз. В том числе и организация помощи больным и раненым воинам своей главной тяжестью пала на Союз земств и городов. В их ведении оказались и готовая сеть лечебных заведений, и живые связи с населением, и общественный ореол, который быстро сделал земство центром самых живых забот о помощи раненым.

Различные общества и учреждения оказывали вещевую и материальную помощь, выделяли средства на организацию различных специализированных учреждений, предназначенных для различных категорий больных и раненых воинов.

К сожалению, комплексного решения проблемы не было осуществлено. Кн. Львов, выступая на открытии съезда ВЗС указывал на большую значимость военного времени для развития системы хозяйствования и системы призрения особенно: «какова бы ни была наша скорбь за Россию, не забудем какие огромные приобретения сделала русская общественность за время войны. Создались новые навыки, способности разрешать практические задачи, умение находить практические средства для целей, которые поставлены беззаветною любовью к своему народу и верой в него».

_1407169340.jpg?x41640) «Жертвуйте жертвам войны», Дмитрий Донской, 1380-1914; плакат, Москва, 1914. Художник К.А.Коровин. /http://rexstar.ru/

«Жертвуйте жертвам войны», Дмитрий Донской, 1380-1914; плакат, Москва, 1914. Художник К.А.Коровин. /http://rexstar.ru/

Многие вопросы были решены совместно Земским союзом и Союзом городов, так как именно в деле организации помощи увечным, в виду ее чрезвычайной сложности и разнообразия особенностей, было понятно, что без полного объединения всех государственных и местных органов, общественных организаций, задействованных в осуществлении задач, невозможно будет наладить действительно эффективную работу.

.jpg?x41640) «Сестра милосердия у постели тяжелораненого»; Отрывной календарь на 1915 год, обложка. Издатель И.Д.Сытин. /www.rusantikvar.ru/

«Сестра милосердия у постели тяжелораненого»; Отрывной календарь на 1915 год, обложка. Издатель И.Д.Сытин. /www.rusantikvar.ru/

Несмотря на то, что самим земским деятелям не удалось полностью реализовать свои проекты, многие их разработки в дальнейшем легли в основу политики уже советского государства по отношению к инвалидам.

После революции 29 декабря 1917 года был опубликован Декрет Совета Народных Комиссаров за подписью Ленина о реорганизации Всероссийского Земского Союза помощи больным и раненым воинам. Этим Декретом все предприятия и учреждения Всероссийского Земского Союза были объявлены собственностью Российской республики. Главный Комитет старого состава был распущен и вместо него был образован новый комитет. 9 января 1918 года был опубликован Декрет и о реорганизации Красного Креста и Всероссийского Союза Городов, все медицинские отделы и имущество лечебных заведений, а также медико-санитарных учреждений Всероссийского Земского Союза были переданы в ведение Народного комитета здравоохранения.

Категории: Больные и инвалиды/, Война, История благотворительности/History of philanthropy

|

Метки: первая мировая война красный крест |

Кто устранил царскую семью? |

Кто устранил царскую семью?

Большие споры разворачиваются время от времени на тему заказчиков убийства царской семьи. Обсуждается всегда один вопрос, кто именно дал добро на такие санкции? На одной стороне стоит Уральский совет, решивший судьбу монарха без приказа Кремля. На второй — большевистская верхушка, лично заинтересованная в расстреле.

Фотография царя Николая II, его жены и детей

После своего отречения Николай II остается под домашним арестом в Александровском дворце. Министр Временного правительства Павел Милюков пытается организовать переезд царской семьи в Англию к брату Николая, Георгу V. Но тот впоследствии отказывает в помощи.

Николай II и его двоюродный брат Георг V

В середины августа 1917 года вся царская семья находится в городе Тобольск ввиду разгорающихся в Петрограде волнений. В добровольном порядке к ним присоединяется свита и вооруженный отряд гвардейцев для охраны.

Царская семья в Тобольске зимой 1917 года

После Октябрьской революции большевики не вспоминали про царскую семью, так как страна находилась в состоянии войны. Другими словами — имелись и гораздо более важные дела.

Но в начале марта 1918 года о решении дальнейшей судьбы царя заговорили в Уралсовете. Вот как вспоминает это глава исполнительного комитета совета:

Из воспоминаний Павла Быкова

Стоит также упомянуть о настроениях, которые царили в Уралсовете в 1918 году: большинство придерживалось эсеровских взглядов, не поддерживало внешнюю политику центра. А после объявления Брестского мира объявила свою, революционную войну, Германии.

По прибытии уральских отрядов в Тобольск заполучить царя последним не удалось, так как вооруженная охрана отказала в выдаче в виду отсутствия у прибывших указаний сверху. В ответ большевики начали скапливать в городе вооруженные силы в городе. Одновременно в Москву посылались телеграммы с разной информацией, что привело к непониманию центра относительно положения дел в Тобольске.

В ответ Москва выслала чрезвычайного комиссара Василия Яковлева с задачей вывезти царскую семью в город Екатеринбург для дальнейшей пересылки в Москву. Там царя должны были предать суду.

Во время операции по пересылке уральские большевики всячески пытались склонить Яковлева к расстрелу царя по дороге в Екатеринбург. После неудавшихся уговоров в ход пошли угрозы. Желание уральцев покончить с царем оказалось настолько сильным, что они были готовы расправиться и с комиссаром, присланным из Москвы по личному поручению Ленина и Свердлова.

Из воспоминаний Василия Яковлева

Только с помощью переговоров Свердлова с Уралсоветом удалось достичь консенсуса, в ходе которого Яковлев передал царя под расписку взамен на обещания о его неприкосновенности.

В то время в Москве выявлялись все большие расхождения большевиков с левыми эсерами. В июле 1918 года последними в попытке снова разжечь войну был убит германский посол. А 11 числа партия левых эсеров была объявлена незаконной.

На фоне этих событий сочувствующий эсерам Уралсовет принимает решение о расстреле царя и его семьи. В Москву для передачи решения отправляется Филипп Голощекин.

Центр распорядился отменить решение Уралсовета и организовать пересылку царя в Москву. С этим решением 12 июля Голощекин возвращается в Екатеринбург, а 17 числа, игнорируя указания центра, санкционируется расстрел.ttps://zen.yandex.ru/media/id/5c14f16634e04800ab50e602/kto-ustranil-carskuiu-semiu-5c1bd386e69ca200aa48d401

|

Метки: романовы |

В. Мусатов. Мир реальный и мир невидимый. |

[]

В. Мусатов. Мир реальный и мир невидимый.

December 14th, 2016

У В. Борисова-Мусатова призрак – это и дом, и хрупкая девушка, и кто-то, уже ушедший из картины, только край плаща или платья мелькает слева. Герои картины идут от дома по парку, но получается, что они словно уходят из самой картины. Символично. С символистами В. Борисова-Мусатова роднит ещё и образ двоемирия: мир, изображённый на картине, совмещает в себе прошлое и настоящее, мир реальный и мир невидимый, тот, куда уходят две дамы.

В. Борисов-Мусатов «Призраки» (1903)

Образ уходящей в прошлое дворянской усадьбы в 1890-1900-е, как известно, был очень популярен в творчестве и писателей (И.А. Бунин «Антоновские яблоки» (1900), З.Н. Гиппиус «Богиня» (1893), «Кабан» (ок.1902), А.П. Чехов «Вишнёвый сад» (1903) и др.), и художников В. Максимов, В. Борисов Мусатов и др.. Напрямую с этой темой связан и образ сада как непременная составляющая русской дворянской усадьбы.

В «Чёрном монахе» А.П. Чехова место действия – сад и дом: «Дом у Песоцкого был громадный, с колоннами, со львами, на которых облупилась штукатурка, и с фрачным лакеем у подъезда. Старинный парк, угрюмый и строгий, разбитый на английский манер, тянулся чуть ли не на целую версту от дома до реки…» .

В финале рассказа Коврин умирает, а Татьяна остаётся одна с огромным домом и с садом. Из её письма: «Сейчас умер мой отец. Этим я обязана тебе, так как ты убил его. Наш сад погибает, в нем хозяйничают уже чужие …» . Можно думать, что на картине В. Борисова-Мусатова «Призраки» (1903) – Таня, «бледная, слабая, несчастная Таня», оставшаяся одна.

Один и тот же вижу странный сон:

Брожу подобием души разбитой,

Иль тихим призраком былых времён

В усадьбе опустевшей и забытой.

Вот лестница – ступеней водопад,

В саду - деревьев стройные шеренги.

С колонным полукружием фасад -

Дань модному решению Кваренги.

Здесь жизни дни как будто сочтены

А в ветре зреет дикая свобода.

Вступаю в дом… с укором со стены

За мной следят с портретов предки рода.

Хозяев нет, они давным-давно

В столице шумной или за границей.

И только времени веретено

Поскрипывает старой половицей.

В глуши непотревоженных миров

Очаг свой теплит здешняя обитель,

Полотна кисти лучших мастеров

Ещё хранит поверенный смотритель.

Здесь жизни дух струился и сверкал,

Но вызрело незримо отторженье.

Стираю пыль с пустых глазниц зеркал

И в них уже не вижу отраженья.

Ах, это знак, что всё предрешено -

В безумной власти смутного и злого

Без смысла всё здесь будет сожжено,

Умолкнет невоспринятое слово.

Но я приют гармонии люблю,

Ах, мне природу красоты узнать бы!

Как мотылька безудержно ловлю

Тепло и свет оставленной усадьбы.

Всё пусто… Осень… Ветер лишь кружит,

И только изредка, как на картине,

Чуть слышно платьем в сумерках шуршит

Мелькнувший призрак дамы в кринолине.

25.05.10 г. на картину В.Э. Борисова-Мусатова

На переднем плане картины изображены загадочные женские фигуры в широких, длинных, атласных платьях. В поздних сумерках они, словно сотканные из тумана, проплывают по партерному парку в своих старинных, соприкасающихся с землёй, одеяниях. Одна уже на половину скрылась за рамкой холста, другая с опущенными вниз глазами грациозно движется за первой. Кто эти загадочные дамы? Возможно это обитательницы большого дворца с высокими колоннами. Это воздушное нерукотворное сооружение, словно упирается в небо своим шпилем и почти сливается с осенними серыми тучами. Рядом с ним видны странные белоснежные фигуры, стоящие по краям лестницы ведущей к входу в таинственный дворец, они похожи на ожившие каменные статуи, которые решились вслед за призрачными дамами, спуститься с лестницы и погулять в окрестностях парка. Эти пастельные размытые видения настолько зыбки, что в любой момент могут изменить свою форму, стать ускользающей дымкой.

К необычной картине Борисова-Мусатова хорошо подходят проникнутые элегическим тоном сочинения Василия Андреевича Жуковского, жившего в ту эпоху, которую так сильно любил художник.

Стихотворение В.А.Жуковского - Таинственный посетитель.

Кто ты, призрак, гость прекрасный?

К нам откуда прилетал?

Безответно и безгласно

Для чего от нас пропал?

Где ты? Где твое селенье?

Что с тобой? Куда исчез?

И зачем твое явленье

В поднебесную с небес?

Не Надежда ль ты младая,

Приходящая порой

Из неведомого края

Под волшебной пеленой?

Как она, неумолимо

Радость милую на час

Показал ты, с нею мимо

Пролетел и бросил нас.

Не Любовь ли нам собою

Тайно ты изобразил?..

Дни любви, когда одною

Мир для нас прекрасен был,

Ах! тогда сквозь покрывало

Неземным казался он...

Снят покров; любви не стало;

Жизнь пуста, и счастье - сон.

Не волшебница ли Дума

Здесь в тебе явилась нам?

Удаленная от шума

И мечтательно к устам

Приложивши перст, приходит

К нам, как ты, она порой

И в минувшее уводит

Нас безмолвно за собой.

Иль в тебе сама святая

Здесь Поэзия была?..

К нам, как ты, она из рая

Два покрова принесла:

Для небес лазурно-ясный,

Чистый, белый для земли;

С ней все близкое прекрасно,

Все знакомо, что вдали.

Иль Предчувствие сходило

К нам во образе твоем

И понятно говорило

О небесном, о святом?

Часто в жизни так бывало:

Кто-то светлый к нам летит,

Подымает покрывало

И в далекое манит.

Водоём. Мусатов.

Большое внимание художник уделял красивым пейзажам, проникнутым мистическим таинством, в которых подчёркивалась гармония человека и природы. Борисова-Мусатова называли певцом «дворянских гнёзд» за его любовь к старым усадьбам, тенистым паркам и зеркальным прудам.

Одиночество. Мусатов.

|

Метки: дворянские владения мусатовы мир живописи |

Борисов-Мусатов, Виктор Эльпидифорович |

Борисов-Мусатов, Виктор Эльпидифорович

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 2 июня 2018; проверки требует 1 правка.

Перейти к навигации Перейти к поиску

В Википедии есть статьи о других людях с фамилиями Борисов и Мусатов.

| Виктор Борисов-Мусатов | |

|---|---|

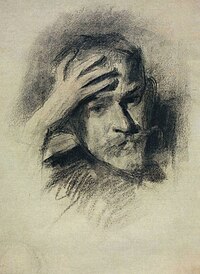

Автопортрет 1904-1905 гг. |

|

| Дата рождения | 2 (14) апреля 1870 |

| Место рождения | |

| Дата смерти | 26 октября (8 ноября) 1905 (35 лет) |

| Место смерти | |

| Страна | |

| Жанр | бытовой жанр, пейзаж, портрет |

| Учёба | П. П. Чистяков |

| Стиль | символизм |

Работы на Викискладе Работы на Викискладе |

|

Ви́ктор Эльпидифо́рович Бори́сов-Муса́тов (2 [14] апреля 1870 — 26 октября [8 ноября] 1905) — русский художник, живописец, мастер символических изображений «дворянских гнёзд»[2].

Содержание

Биография

Виктор Борисов-Мусатов родился в Саратове 2 (14) апреля 1870 года в семье Эльпидифора Борисовича и Евдокии Гавриловны Мусатовых, бывших крепостных, приписавшихся к мещанскому сословию. Отец был железнодорожным служащим. Незаурядной личностью был дед будущего художника, Борис Александрович Мусатов — его имя впоследствии художник присоединил в качестве первой фамилии к своей родовой, отсюда двойная фамилия мастера — Борисов-Мусатов.

В 1873 году, в возрасте трёх лет, Виктор, неудачно упав со скамейки, получил тяжелую травму позвоночника. В результате этого несчастного случая у него начал расти горб; проблемы со здоровьем не прекращались у художника в течение всей его жизни.

Первоначальные знания и навыки рисования получил от преподавателя рисования Ф. А. Васильева. В 1890-х учился изобразительному искусству в студии Саратовского общества изящных искусств, затем в Московском училище живописи, ваяния и зодчества и в петербургской Академии художеств, где его учителем был Павел Петрович Чистяков.

Учился также в студии Ф. Кормона в Париже. Был близок художникам «Мира искусства». В 1895 году путешествовал по Крыму и Кавказу. Борисов-Мусатов вступает в Союз русских художников.

С 1898 год жил в основном в Саратове, с 1901 года — в имении Зубриловка Саратовской губернии. Уже тогда усадьба пребывала в запустении, редко посещаемая тогдашними хозяевами. В 1902 году Борисов-Мусатов вновь посетил усадьбу вместе с сестрой Еленой и художницей Еленой Владимировной Александровой — будущей женой.

Его сестра Елена вспоминала:

Глубокая осень в Зубриловке также увлекла брата по своим блеклым тонам красок умирающей природы… Возле дома, где он нас писал в солнечные летние дни, краски уже были печальные, серые, все гармонировало с темным осенним небом, покрытым тучами. Казалось, что и дом замер с окружающей его увядающей зеленью. Это и дало настроение брату написать картину — «Призраки»… Он лично пояснял нам, как я помню, будто с окончанием жизни опустевшего помещичьего дома — «все уходило в прошлое», как изображены им на первом плане картины удаляющиеся призрачные фигуры женщин.

Эти две поездки в усадьбу нашли отражение в работах «Гобелен» (1901), «Прогулка при закате» (1903), «Призраки» (1903), «Сон божества» (1904—1905).

С 1903 года он жил в Подольске, а с 1905 года в Тарусе. В декабре 1904 года в семье Мусатовых родилась дочь Марианна[3].

Борисов-Мусатов скончался в Тарусе 26 октября (8 ноября) 1905. Похоронен на окраине Тарусы, на высоком берегу реки Оки. На могиле художника в 1910 году был установлен памятник работы его однокашника-саратовца скульптора А. Т. Матвеева[4]. В память о художнике место его захоронения называют Мусатовским косогором.

Основные работы

- Автопортрет с сестрой,

- Встреча у колонны,

- Гобелен, 1901;

- Весна, 1901;

- Водоём, 1902;

- Призраки, 1903;

- Изумрудное ожерелье, 1903—1904

- Осенняя песнь, 1905

-

Автопортрет с сестрой, 1898, Государственный Русский музей, Санкт-Петербург

-

Дама в качалке (эскиз к неосуществленной картине "Maternite"), 1897, Государственная Третьяковская галерея, Москва

-

У водоёма (эскиз), Частное собрание, Москва

-

Водоём, 1902, Государственная Третьяковская галерея, Москва

-

Призраки, 1903; Художник запечатлел Южный фасад дворца в усадьбе Зубриловка.

Семья

- Родители — Евдокия Гавриловна и Эльпидифор Борисович Мусатов.

- Борисова-Мусатова, Елена Эльпидифоровна (1883—1974) — младшая сестра художника, модель множества его полотен. Художник по фарфору, переводчик.

- Александрова, Елена Владимировна (1874—1921) — жена Борисова-Мусатова, также художница.

- Борисова-Мусатова, Марианна Викторовна (1905—1991) — дочь художника, также художница, книжный график. Муж — Сергей Николаевич Тройницкий (1882—1948), доктор искусствоведения, первый выборный директор Эрмитажа (1918—1927)[5].

Примечания

- Мусатовские музы. Две Елены и Марианна (англ.). radmuseumart.ru. Проверено 15 июля 2017.

Библиография

- Шилов К. Борисов-Мусатов. — Москва: Молодая гвардия, 1985. — 335 с. — (ЖЗЛ). — 150 000 экз.

Ссылки

- Биография и творчество художника на Artonline.ru

- Картины Борисова-Мусатова (в хронологическом порядке) на World-Art.ru

- «Просто красивая эпоха: Виктор Эльпидифорович Борисов-Мусатов» — статья в журнале «Православие и мир»

- Картина художника Виктора Борисова-Мусатова «Водоём» в передаче «Собрание Третьяковки» радиостанции «Эхо Москвы» 26.11.2006

- Акварель «Реквием» художника «Дворянских гнезд» Виктора Борисова-Мусатова в передаче «Собрание Третьяковки» радиостанции «Эхо Москвы» 27.07.2008

- Дореволюционная биография Борисова-Мусатова (недоступная ссылка)

- Дмитриенко А. Ф., Кузнецова Э. В., Петрова О. Ф., Федорова Н. А. 50 кратких биографий мастеров русского искусства. Ленинград, 1971 г.

- Кочик О. Я. Живописная система В. Э. Борисова-Мусатова. Цветная и тоновая фотосъёмка А. П. Дорофеева М. Искусство 1980 г. 234с., с илл.

- Биография и 35 картин Виктора Эльпидифоровича Борисова-Мусатова

|

Метки: мир живописи |

Екатерина Юрьевская: судьба внебрачной дочери Александра II |

Екатерина Юрьевская: судьба внебрачной дочери Александра II

У великих правителей мира тоже есть слабости, сугубо личного характера, присущие простым смертным, которые они проявляют на стороне от семейных очагов. Благодаря неузаконенным любовным проявлениям, на стороне появляются не заявленные продолжатели знатных родов, не имеющих никакого права даже на претензии. Хоть и редки, но бывают случаи, когда монаршие особы узаконивают свое внебрачное потомство, как это случилось с Екатериной Юрьевской, императорской дочерью. Так как сложилась жизнь этой светлейшей княжны?

Дитя морганатического брака

Своему появлению на свет, в 1878 году, Екатерина обязана страстному увлечению Александра II, Российского императора, Екатериной Михайловной Долгоруковой. Благодаря этой любовной связи родителей, у Екатерины были старшие брат и сестра.

В 1870 году княгиня Долгорукова, по настоянию своего коронованного любовника, переезжает в Зимний дворец и становится официальной фавориткой императрицы. Роман Александра и княгини становится известен всем. Трудно представить, что испытывала законная жена, но видимо ей приходилось мириться не только с этим, ведь дети от этого романа родились практически через стенку от нее. Только одна Екатерина Александровна родилась в Крыму и единственная из детей проживала на постоянной основе в Зимнем дворце.

Матушка Екатерины мечтала стать законной женой и императрицей, но этому мешал законный брак императора. Посему ей приходилось довольствоваться ролью законной любовницы и ожидать, когда освободится столь вожделенное место, так как Мария Александровна, супруга императора, была серьезно больна.

В 1880 году, когда императрица скончалась от изнурительной болезни, княгиня Долгорукова стала настойчиво требовать от императора законных действий в отношении нее и их детей. До этого времени, на императора было совершено не одно покушение на убийство, и боясь, что в конечном итоге террористы смогут добиться желаемого, а его вторая семья останется в не лучшем положении, Александр решается на венчание с княжной.

Естественно, этот морганатический брак вызвал нескрываемое недовольство среди членов семьи императора, особенно царевича Александра, и в самом великосветском обществе. Никто не хотел принимать и узаконенных внебрачных детей императора.

Через год этих событий, Александр II погибает от рук террористов, на тот момент Екатерине Александровне исполнилось всего 4 года. В этом возрасте она, со своей матерью, братом и сестрой, вынуждены были эмигрировать во Францию, в Ниццу. О периоде пребывания юной Екатерины во Франции никаких данных нет, кроме тех, что ее матушка, транжирила унаследованные деньги от покойного супруга налево и на право, и совершенно не занималась воспитанием своих детей.

Княгиня Долгорукова забрасывала письмами Николая II, который вступил в 1894 году на престол, и был более терпелив по отношению к ней, что позволило ей с детьми вернуться в Россию.

Не задавшиеся супружества Екатерины

Во Франции, Екатерина Александровна знакомится с князем Барятинским, за которого выходит замуж в 1901 году. Но это брак оказался тяжелым испытанием для Екатерины, так как князь не испытывал тех пылких и искренних чувств, какие питала к нему жена.

Он был давно и прочно влюблен в итальянскую певицу Кавальери, но не смел противиться воли родителей и императора, запретивших им сочетаться браком. Барятинский был очень богат, и внимание тратил на оперную диву, и такого же обожания требовал от своей супруги. Они даже путешествовали и селились в одних апартаментах вместе.

Этот неравный по чувствам треугольник конечно же причинял невыносимые мучения Екатерине. Такое ощущение, что судьба решила отыграться на ней за все страдания, причиненные ее матерью первой жене Александра II.

Екатерина шла на любые уловки, чтобы привлечь к себе внимание любимого супруга, она стригла и красила волосы в черный, делала прически, одевалась и перенимала манеры, свойственные оперной певице, и обучалась пению. Но все старания, и даже рождение двух мальчуганов, не смогли исторгнуть из их семьи присутствие Кавальери. Этот унизительный брак, продлившийся девять лет, закончился только со смертью Барятинского. После этого умирает отец супруга, и дети Екатерины стали наследниками огромного состояния, которым на время их несовершеннолетия стала распоряжаться она.

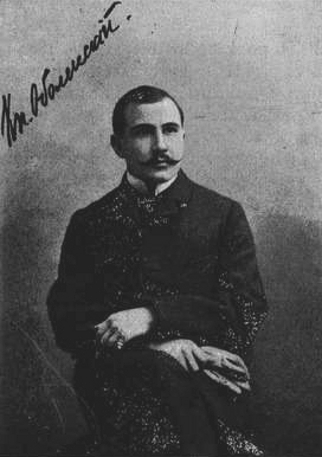

В 1916 году Екатерина Александровна возвращается из Европы в Россию и селится в Крыму, где она встречается с соблазнительным красавцем офицером и князем Оболенским. Несмотря на большую разницу в возрасте, князь был младше на 12 лет, их романтичные увлечения перешли в законный брак.

По началу все складывалось отлично для Екатерины, обеспеченная жизнь, рядом дети и любимый муж, но тут грянула Первая мировая война, которая лишила благосостояния и безопасности. Супругам с детьми едва удалось вырваться живыми из революционного водоворота, и используя поддельные паспорта бежать в Киев, а затем чудом, достигнуть Англии.

Там, оставшись без средств к существованию, Екатерина, пытаясь продержать на плаву семью, вынуждена была выступать с вокалом в холлах гостиных, ресторанах и на других концертных площадках. Только финансовое положение оставалось плачевным, его даже не улучшила смерть матери, от которой должно было достаться неплохое наследство. Но, увы, княгиня Долгорукова, не заботясь о будущем своих детей, промотала все средства. И в 1922 году, князь Оболенский бросает свою обедневшую супругу и разводится с ней на следующий год в Австралии, где находит себе новую богатую спутницу жизни.

Вокалистка

К своим 45 годам, Екатерина Александровна стала успешной и востребованной певицей, известной под фамилией – Оболенская-Юрьевская. Ее приглашали с выступлением на различные мероприятия, где она радовала лондонцев и мигрантов из России своими вокальными данными, исполняя песни на нескольких языках.

Окончательно обосновавшись на Английской земле, Екатерина Александровна перешла от православия в католицизм. В 1932 году княгиня Юрьевская, страдающая астмой, приобретает в Гемпшире дом, что находился на острове, который очень подходил ей своим климатом. В 1934 году, она официально присутствует на свадебной церемонии, что проходила в Вестминстерском аббатстве между ее дальней родственницей, принцессой Греческой, и принцем Георгом.

До 1953 года Екатерина Александровна пользовалась благосклонностью вдовствующей королевы Виктории, получая от нее пособие, на которое она и жила. Но, с ее смертью, княгиня, оставшаяся снова без средств, вынуждена была распродавать все украшения и остальное имущество. Впоследствии она попадает в дом престарелых, находящийся в том же Гемпшире, и там же, в 1959 году, умирает.

Любимую дочку русского императора и талантливую вокалистку, Екатерину Александровну Юрьевскую похоронят в английской земле, на кладбище святого апостола Петра. И на скромной погребальной церемонии будут присутствовать только двое из ее родственников, Александр Юрьевский, племянник, и последний бывший супруг, Оболенский.https://zen.yandex.ru/media/history_world/ekaterin...ra-ii-5c73f191c1146f00b3cce88e

|

Метки: романовы юрьевские оболенские долгоруковы |

Кружевной промысел на рубеже веков |

Кружевной промысел на рубеже веков

22.06.2013 637 Главная страница » История Ельца » Промышленность города » Елецкие кружева и кружевницы

Продолжение книги «Елецкие кружева и кружевницы (историко-экономический очерк)».

Глава III. Кружевной промысел Елецкого уезда на рубеже двух веков

Второе тридцатилетие XIX века было периодом расцвета елецкого кружевного промысла. Елецкий промысел сохранил свое ведущее место по объему производства различных кружевных изделий высокого качества и по количеству кружевниц в России. Город Елец с населением в 46 тысяч стал не только одним из крупных и красивых уездных городов России, но и крупным железнодорожным узлом, а также одним из центров всероссийского рынка кружевной торговли.

В 1896 г. на Нижегородской выставке экспонируются кружевные изделия елецкого промысла. За художественные качества и прочность они получают диплом II-ой степени и серебряную медаль. Изделия елецких кружевниц еще в 1890 г. вышли на международный рынок. Тогда было заключено торговое соглашение с Парижем о ежегодной поставке елецких кружев на 100 тысяч рублей [1]. В 1900 году изделия елецкого кружева были представлены на Всемирной выставке художественных изделий в Париже и пользовались боль-шим успехом, получили сбыт в странах Европы, Америки и Азии.

В конце XIX века значительно выросли роль и удельный вес кружевного промысла в экономике города. Он становится отраслью промышленности и массовым художественным искусством. Если в 1883 году, по данным земской статистики, в уезде было более 13 тысяч кружевниц, которые производили кружевного товара на сумму 500 тысяч рублей, то в 1890 году в кружевном промысле было занято более 30 тысяч кружевниц. Соответственно в два раза вырос объем стоимости произведенной кружевной продукции, что составляло около одного миллиона рублей (850 тысяч рублей точнее). В сравнении с уездной и городской отраслью кожевенной промышленности, которой славился Елец, это в два раза больше, чем два кожзавода Ростовцева и Валуйского, а также 25 кустарных заведений по выделке кож. Интересные данные по кустарной промышленности Елецкого уезда имеются за 1893 год. Всего в Елецком уезде было 488 фабричных и кустарных заведений с производством на сумму 377 тысяч рублей в год. Это в три раза меньше, чем производство кружев [1].

России были известны не только елецкие кружева, но и Елецкий драматический театр, основанный в 1848 году. Его посещали и выступали на его сцене знаменитые артисты 2-ой половины XIX века: Ермолова, Комиссаржевская, Качалов, Станиславский и другие. В 1894 г. приезжала Мария Ермолова. Она заказала модное кружевное манто. Его должны были изготовить мастера Паленской школы кружевниц Н.А. Огаревой-Стахович.

Кружевные изделия паленских мастериц по заказам отправлялись в Париж, Москву, Петербург. Две мастерицы — художницы по сложным узорам работали более месяца по 12-14 часов в день, изготовляя модное, красивое шелковое манто Ермоловой. Знаменитая артистка была в восторге от этой неповторимой красоты и решила заплатить за изделие золотой монетой. Из любопытства положила на весы платье и полученные золотые монеты, которые по весу оказались больше, чем вес платья из елецких чудесных золотых кружев.

Если говорить о роли кружевного промысла в экономической жизни Ельца, то достаточно сказать, что город поставил кружевных изделий во Францию на сумму 100 тысяч рублей. По документальным данным, в 1893 году в Елецком уезде было всего изготовлено 1 млн. 736 тысяч 600 аршин только мерного кружева на сумму 272 тысячи 700 рублей и штучного кружева до 32550 штук изделий. Экономическое содержание и роль любого производства определяется производительностью труда, его затратами на производство единицы продукции в условную единицу времени и уровнем оплаты труда.

[singlepic id=1365 w=450 h=500]

Взрослая, опытная в плетении кружевница, чтобы произвести 10 аршин мерного кружева стоимостью 3 рубля 80 копеек, должна была затратить 20 рабочих дней по 12-14 часов, плетя 8 вершков (40 см). Но для производства 10 аршин кружева, стоящих 9 руб. 80 коп., она должна для плетения 6 вершков (18-25 см) затратить 27 рабочих дней. Этот вид кружев требует 12-14 часов работы в день.

В г. Ельце и его пригородах производилось парное и сцепное кружево. Для производства одного штучного изделия: дорожки, шарфа или косынки — стоимостью от 3-х до 5-и рублей работница затрачивает 20-25 рабочих дней, а для плетения штучного изделия, стоимостью от 5-и до 10-и рублей, затрачивается 40-45 рабочих дней [4].

«При самом усердном занятии, не покладая рук, более 15 копеек не заработаешь в день, да и то, с трудом. Дело это организовано так, что все идет в пользу скупщиков», — так писал о производстве кружев Немирович-Данченко. Елецкие женщины в селах плели кружево в свободное время от сельхозработ, от Покрова до Пасхи. Надо учитывать, что 25% работниц промысла были девушки — подростки от 12 до 16 лет и дети от 8 до 15 лет.

Часть кружевниц работали самостоятельно, они сами закупают сырье и материалы. Оборудование кружевного производства стоит довольно дешево: подушка для крепления и плетения кружева — 20-30 копеек, коклюшки — 1 рубль за сотню, булавки — 10 копеек за сотню, подставка для подушки — ящик — 25-30 копеек, ножницы — 35-40 копеек. В целом стоимость оборудования составляла более 2-х рублей.

Для сложных художественных узоров кружевница должна была купить сколок-снимок художественных форм и мотивов кружевного изделия с указанием технологии его плетения. Его стоимость от 1 рубля до 5 рублей. Весь кружевной товар реализовывался на рынке и кустарном складе в Ельце. Сбыт кружевных изделий на рынке осуществляется через скупщиков, которые занимают монопольное господствующее положение. Большинство кружевниц селений и деревень работает по заказам скупщиков, которые снабжают их сырьем, материалами и сколками.

Самостоятельно работают и принимают заказы городские мастерицы-кружевницы женского монастыря. Они плели блонды, то есть кружева из шелка, цветных х/б нитей, канители — из серебра и золота.

Лучше оплачивались клюни и гипюр, от 24 до 36 копеек. Гипюрная косынка оплачивается за работу и материалы — 6 рублей, а в продаже идет по 9 рублей 50 копеек. Черная косынка, елецкая — 4 рубля, а в продаже — по 6 рублей. На елецком Женском рынке скупщики покупают кружево по искусственно заниженным ценам, но кружевные изделия в России, прежде чем попасть в руки потребителя, перекупались 5-6 раз.

Самыми опытными кружевницами и лучшими художниками были работницы-монахини Знаменского монастыря. В первой половине XIX века Елецкий Знаменский монастырь, где более 200 монахинь плели кружева, был своеобразной школой для елецких кружевниц. Там мастера- художницы готовили «сколки» для городских кружевниц. Монастырь принимал заказы на кружева для украшения церквей, одежды священников, а также заказы на штучные изделия из шелковых, бумажных, цветных серебряных и золотых нитей для царского двора. Об этом рассказывают монастырские кружевницы конца XIX века.

Домна Серафимовна Лоткина, жительница Черной Слободы, в молодости была монахиней, мастером кружевоплетения и художницей по изготовлению «сколков». Игуменья Феодора заказала ей сделать сколок и сплести накидку для госпожи Веры Николаевны Черникиной. За работу получила она золотой крестик и много денег. Деньги сдала в кассу монастыря, а крестик оставила себе на память.

В связи с приездом в Елец великого князя Михаила Романова, Домне заказали два сколка на платье княгине Ольге Александровне и Ксении Александровне. Платья изготовили за месяц. Художнице-мастеру заплатили сто рублей и перстенек. Деньги она сдала на монастырь. Затем она рассказала, как монастырь получил заказ изготовить покрывало на аналой Рождественской церкви — кружевное покрывало длиной в 2,5 аршина, шириной в 1 аршин. Работу поручили выполнить классным кружевницам Стириной Ольге Петровне, Завьяловой Дарье Никифоровне (художница) и Степкиной Зинаиде. Художница сколок готовила 10 дней. Это было покрывало с изображением Георгия Победоносца на коне и драконами по углам, на жемчужной сетке из шелка, бумажных и металлических ниток. Это чудо цветов, блеска изготовили три кружевницы за 2,5 месяца, получив 145 рублей.

В 1880 году кружевной промысел развивался в 10 волостях, а его основным ядром был Елец и 25 сел вокруг города. К концу XIX века промысел охватил 18 волостей Елецкого уезда с общим количеством кружевниц 42605. За 20 лет их количество выросло в четыре раза. В уезде появилось еще два ядра концентрации высококвалифицированных кружевниц: Паленский — усадьба Стаховичей — 22 селения и Долгоруковский узел, село Свишни — 25 деревень [5].

Если в России, в 17 губерниях насчитывалось около 100 тысяч кружевниц, то только в Елецком уезде их было 50% . Их изделия славились и пользовались огромным спросом не только в России, но и на рынках стран Западной Европы, Азии и Америки.

Возникает вопрос: чем отмечен быстрый рост и процветание елецкого кружевного промысла в конце XIX века? Почему кружевной промысел был преимущественно женским промыслом? Причем, главным образом, характерным для крестьян?

Елецкий кружевной промысел не был чисто женским. По материалам земской статистики, а также по итогам и таблицам трех обследований Российской комиссии по изучению промыслов, с 1880 года в Елецком уезде кружевоплетением занимались 16-20 мужчин.

Необходимо выяснить, почему сельские женщины всю жизнь, с 7-8 лет до старости, занимались тяжелым, изнурительным и кропотливым трудом по производству кружев. Во-первых, это женская потребность быть красивой и создавать прекрасное, любовь к искусству, духовное стремление творить по законам красоты. Но художником, музыкантом, скульптором, кружевницей надо родиться. Немаловажное значение имела русская национальная традиция. Женщина, девушка должна уметь шить, вязать, заниматься рукоделием. От этого зависела их роль и положение в семье — как хозяйки дома. Во-вторых, это связано с положением русской женщины в обществе, семье, с экономическими условиями сельской и городской жизни. Огромное значение имели национально-нравственные духовные традиции русской общественной сельской и региональной жизни, отношение к труду, а также психологический склад характера и традиций народов России.

Поэт русской революционной демократии Н.А. Некрасов блестяще раскрыл мужество и духовное богатство женщин русских селений: «Коня на скаку остановит, в горящую избу войдет». Замечательный русский художник В.А. Тропинин создал талантливую картину «Кружевница», где изображен светлый образ девушки за плетением кружев с чарующей улыбкой, добрым взглядом голубых глаз, образ художницы и труженицы народного искусства, создающей прекрасное.

В Елецком уезде было 252162 человек населения, из них женщин -128298 человек, в Ельце — 46900 горожан в 1890 г. К 1910 г. население Ельца выросло до 54 тысяч человек.

В Елецком уезде, в экономическом и правовом отношении положение женщин было различное. Государственных крестьян в уезде было 2/3 от общего количества дворов. Среди них было 75% занято в кружевном промысле. В 70-80-х годах насчитывалось по 1-2 кружевницы на двор. В 90-х гг. XVIII в. рост кружевниц шел за счет помещичьих крестьян, в связи с разорением мелкопоместного дворянства. Это объясняется тем, что помещичьи крестьяне до 90-х годов были заняты на поденных работах и отработках, которые были дополнительным денежным доходом для крестьянских семей, что не имели государственные крестьяне. Их денежные доходы пополнялись за счет кружевного промысла.

Для всех крестьянских дворов сельских общин существовал порядок, согласно которому земельные наделы получали на новорожденных мальчиков. Поэтому женщины деревни, от рождения не получавшие земельного надела, вынуждены были кормить себя не только трудом в сельском хозяйстве, но и в свободное время добывать хлеб и деньги кружевоплетением на рынок, участием в течение 7 месяцев в промысле. Кроме этого, существовала российская традиция: взрослая девушка, готовясь стать женой, выйти замуж, должна иметь «приданое». Это целый набор одежды, обуви, постельных принадлежностей.

Поэтому доходы от сбыта и плетения кружев шли не только для семьи, но девушки с подросткового возраста копили деньги и тратили на «приданое». В Елецком уезде даже свадебные обряды включали определенные атрибуты кружевных изделий. Фату и венчальное платье невеста изготовляла из кружев, сплетенных своими руками.

Когда в Шаталовке министр Хвостов в конце прошлого века женил сына, то для его невесты воронецкие кружевницы изготовили из шелка, канители и тонкой цветной бумаги кружевное платье. Даже девушки, которые участвовали в свадебной церемонии, все были убраны в кружевные одежды. Кружевные изделия вошли в быт не только богатых дворян, купцов, но украшали одежду всех жителей Елецкого уезда XI-XX вв.

Быстрое развитие кружевного промысла Елецкого езда в конце XIX века характеризовалось двумя противоречивыми тенденциями: ростом его количественных экономических показателей и снижением качества кружевных изделий как художественных ценностей, как прикладного искусства. Дело в том, что в 70-80-х гг. елецкие кружевницы были и производителями кружевных изделий, и одновременно предприимчивыми торговками. Целыми семьями отправлялись они на рынки от Финляндии до Кавказа для продажи кружевных изделий, для закупки необходимых товаров. Рекламировали елецкое кружево на российском рынке.

К 1890 году елецкий кружевной промысел прочно завоевал международный рынок. Его изделия, тонкие, ажурные, продавались и имели спрос не только в странах Европы, но и Индии, Китае, Турции и Америке. Производителям елецких кружев теперь сбывать свои замечательные изделия было гораздо легче на внутреннем российском рынке. Елец стал крупным центром кружевной торговли.

На внутреннем рынке в России елецкое и вологодское кружево имело огромный спрос. Кружевные изделия были ходовым товаром, поэтому сбыт и торговля кружевным товаром стали монополией скупщиков и различных перекупщиков, которые господствовали на рынке, диктовали цены. Все доходы шли в карманы елецких и приезжих купцов. В Елец приезжали за «русским» кружевом купцы из Варшавы, Одессы, Хельсинки, Украины, Сибири и Крыма.

Наиболее крупными скупщиками кружев в Ельце были Орловы, Левыкины, Мямлины, Малохановы. В городе в конце XIX — начале XX века самой крупной скупщицей была госпожа Икрянникова, она много лет поставляла елецкое кружево Московскому губернскому кустарному складу, который сбывал изделия в страны Европы. Крупные купцы покупали кружевной товар оптом, чаще всего их поставщиками были средние и мелкие скупщики, которым крупные купцы «давали возможность как-то жить». Крупные скупщики кроме оптовой скупки покупали кружева на базаре, на дому у кружевниц по заказам, через своих агентов, скупали в деревнях у сельских торговцев. Средних торговцев-скупщиков в городе было более сотни. Это, как правило, женщины, бывшие кружевницы, они на базаре, по селам уезда скупают кружево крупными партиями. Покупают хорошее дорогое и грубое кружево, а также трудоемкие и средние штучные из-делия без браковки по одной цене, занижая стоимость хороших и плохих изделий. Затем закупленное кружево, качественные и низкосортные изделия делят по цене на партии от 10 рублей до 100 рублей. Второсортное, низкосортное кружево сдабривают хорошим дорогим и рассылают товар по магазинам, по заказам, где предъявляют требования по качеству и ассортименту изделий. Мелкие и средние скупщики в основном имели дело непосредственно с кружевницами- одиночками. Они играли главную роль в сбыте и рекламе елецкого кружева от Балтики до Кавказа, от Бреста и Варшавы до Урала и Сибири. Скупщики не только сбывали кружевной товар, но и принимали заказы от потребителей. Главное, путешествуя по России, елецкие женщины-скупщики собирали новые образцы кружев, новые узоры и композиции.

В итоге средние и большое число мелких скупщиков вносили положительный вклад в обогащение художественных форм и качеств елецкого «русского» кружева, в технику и технологию кружевоплетения. Например, в середине XIX века в Вологде Анфия Федоровна Брянцева создала «вологодский манер» плетения сцепного кружева, когда при наличии 6-12 пар коклюшек можно выполнить одновременно сложные узоры и различные виды фоновой сетки. Это от крыло возможности для производства штучных кружевных изделий.

Елецкие кружевницы не только быстро овладели вологодской парно-сцепной техникой, но и значительно усовершенствовали сцепное кружевное производство, особенно тучные изделия: накидки, блузки и женские платья. Они были вне конкуренции и славились не только в России своей легкостью, ажурностью и художественной выразительностью.

[singlepic id=1366 w=450 h=500]

На внутреннем рынке сбыта кружева господствовали крупные и средние скупщики. Чтобы получить побольше прибыли, они искусственно снижали цены на кружевные изделия. Сельские женщины, девушки и подростки нуждались в деньгах, но, чтобы получить деньги за кружево, они могли продать все свои изделия только скупщикам по низким ценам. Эти стихийные законы рынка пагубно сказывались на качестве елецких кружев и положении кружевниц. С.А. Давыдова сообщает: «В связи с тем, что скупщики снижали цены на кружева, покупали у кружевниц весь товар без браковки, хорошие и плохие изделия по одной цене, тонкое и изящное плетение должно было уступить место более грубому и жидкому кружеву» [2].

Почему так произошло? Ответ на этот вопрос дали материалы Российской комиссии по кустарным промыслам 1886 г.: «Дешевые цены, предлагаемые скупщиками кружевницам за их изделия, дают им повод небрежно относиться к своему рукоделию».

Мастера используют худшие материалы, сокращают сложность узора, потерю в цене они пытаются наверстать скоростью в работе. Так на рынке появляется низкосортное, жидкое «мыльное» кружево. В чем его особенности?

В орнаменте черных шарфов, косынок и мерных парных кружев, шелковых и бумажных, появляются узоры и мотивы нечеткие и запутанные, с однообразными изгибами велюшек. Зубцы сцепного кружева становятся невыразительными. Некоторые рисунки и узоры, мотивы выполняются в стиле «модерн» — это лилии, амуры с ирисами, жанровые, сентиментальные сцены.

Мотивы — это мелкие художественные кружевные формы, ромбы, овалы, треугольники, квадраты с изображением ветки с цветком, оленем и птицы, розы и другие узоры. Все эти геометрические формы и мелкие кружевные узоры непо-средственно вшивались для украшения одежды и в готовые изделия. Мотивы были модными в 80-90-х годах, но их плетение не требовало хорошей выучки, знания техники и технологии исполнения, поэтому этим делом были заняты под-ростки и дети. В ухудшении качества и художественных достоинств кружевных изделий, в появлении на рынке грубого «мыльного» кружева были повинны скупщики. Им было легче сбыть дешевое кружево, чем тонкое высокосортное, да и качество их не интересовало. Они стремились выполнить запросы потребителей и получить доход за счет труда кружевницы, покупая их изделия по заниженным ценам.

Снижение цен на кружевные изделия на рынке сбыта в период с 1880 до 1913 г. повлекло за собой снижение годового дохода кружевниц Елецкого уезда. Если в 1880 г. годовой доход взрослой кружевницы при 120-и рабочих днях составлял 34 рубля 64 копейки, то в 1890 г. доход женщины-мастерицы средней квалификации составлял 30 рублей и 40 рублей у мастериц шелковых кружев и гипюров (их было 12% от всех кружевниц уезда). В период засилья скупщиков и перекупщиков на кружевном рынке, с 1892-1893 гг. по 1913 г., годовой заработок взрослых девушек и женщин составлял 19 рублей 87 копеек. Заработок детей и подростков — 10 рублей 30 копеек. При таком падении доходов было невыгодно с экономической точки зрения заниматься производством кружев. Но, несмотря на это, в г. Ельце и уезде кружево плести не перестали.

Все 18 волостей уезда (более 40 тысяч кружевниц) делились на две части. 48% плели белое бумажное и льняное кружево, тонкое, легкое и дорогие высокосортные изделия. Остальные производили модные черные шарфы, косынки, черные кружева и штучные изделия. На модных шарфах, косынках, мотивах специализировались подростки и дети. В большинстве сельских семей на крестьянский двор приходи лось по две кружевницы: взрослая и девушка-подросток. Вдвоем в год они могли заработать 30 рублей 17 копеек на крестьянский двор, но в среднем по уезду на крестьянский двор приходилось 29 рублей 29 коп. Доход выравнивался за счет роста общего количества кружевниц, а вот качество кружевных изделий в начале 90-х гг. XIX века к 1910 году значительно снизилось.

Все трудности с производством и качеством кружева, снижение цен на рынке сопровождались огромным спросом на елецкое кружево на российском и внешнем рынке. Поэтому повышенный спрос стимулировал рост производства, а низкие цены влияли на снижение зарплаты кружевниц, но были сильным средством в конкуренции на рынке. На елецком кружевном рынке можно было встретить изделия из кружев различных регионов страны, но елецкое кружево по ценам и качеству было вне конкуренции. В 1894 году на рынках Воронежа, Ельца и Ефремова появилось модное, дорогое, тонкое игольное задонское кружево, вышитое на тюлевой сетке. Вот это «новое» кружево и стало конкурентом не только елецкому, но и всему русскому плетеному кружеву.

Так случилось, что в Задонском уезде в имении Е.Н. Чоколовой была создана мануфактура, где 50 кружевниц и мастеров производили по парижским и брюссельским узорам трудоемкое, красивое и качественное игольное кружево [3].

Это кружево появилось в России в 1844 г., когда в Москве была построена тюлевая фабрика. Но крепостные фабрики игольного кружева не могли конкурировать на рынке с дешевым плетеным кружевом, поэтому через 2-3 года фабрики закрылись, а игольные кружева пропали с рынка. В 90-х гг. XIX века появление игольного кружева на елецком рынке было не «новым», а возвратом хорошо забытого старого. Могло ли задонское кружево быть опасным для развития елецкого промысла? Во-первых, безусловно, «новое», модное дорогое и красивое игольное кружево могло конкурировать с изделиями елецкого промысла. Это бы усилило трудности его производства и сбыта.

Во-вторых, появление на елецком рынке задонских кружев заставило елецких кружевниц овладеть сцепной техникой плетения кружевных штучных изделий, а также внедрить в производство сетчатое плетение. Все это значительно повысило качество елецких кружев, их прозрачность, многообразие фонов и узоров, а низкие цены обеспечили им победу в конкурентной борьбе на рынке. Подлинно новое задонское кружево пропало с елецких рынков через 3 года.

Забытое старое не может быть новым. Только подлинно новое неодолимо в своем развитии.

С.П. Ершов. Елецкие кружева и кружевницы (историко-экономический очерк). — Елец: ЕГУ им. И.А. Бунина, 2007. — 129 с.

Источник http://vorgol.ru/istoriya-eltsa/promyshlennost/ele...kruzhevnitsy/kruzheva-glava-3/

Литература:

1. Брокгауз, Ефрон. Энциклопедия. 1894. — Т.22. — С. 604.

2. Давыдова С.А. Русское кружево и русские кружевницы. — СПб, 1892. — С. 24.

3. Там же. — С. 150.

4. Твердова-Савицкая З.М. Кустарные промыслы Елецкого уезда. — М., 1916. — С.28-29.

5. Там же. — С.10-11.

Статья подготовлена по материалам 2-го издания книги Ершова С.П. «Елецкие кружева и кружевницы (историко-экономический очерк)», изданной в Елецком государственном университете им. И.А. Бунина. В статье воспроизведены все изображения, использованные автором в работе.

·

http://vorgol.ru/istoriya-eltsa/promyshlennost/ele...kruzhevnitsy/kruzheva-glava-3/

|

Метки: купечество промыслы елец орловы |

Усадьба Барятинских, 2-я половина XIX века |

Усадьба Барятинских, 2-я половина XIX века

подслушано в Прибитюжье:

В середине января маслозавод "Эртильский" был выставлен на продажу почти за 2,32 млрд рублей

На сегодня от когда-то богатого имения сохранилась величественная церковь Рождества Христова, один из флигелей, старая больница и старинный парк. Усадьба Барятинских расположена в восточной части посёлка Анна на вытянутой мысообразной полосе между поросшим лесом правым берегом реки Битюг и прудом. С начала XIX века принадлежала Ростопчиным, с 1853 по 1873 гг. – Левашовым. В 1873 году усадьба перешла к древнему дворянскому роду князей Барятинских.

Двухэтажный дворец не сохранился, его уничтожил пожар в 20-е годы. В северной части усадьбы находится парк, имеющий форму трапеции, ограниченный улицами и автомагистралью Воронеж - Саратов. Со стороны леса сохранился ров. Утрачены небольшой пруд у главных ворот и некоторые посадки, часть территории отведена под больницу и стадион. В 140 м северо-западнее угла парка, у бровки склона балки (над прудом), находится 13-главная церковь Рождества Христова. В юго-западной части парка, параллельно ул. Ватутина, от церкви до дворца была проложена главная подъездная аллея шириной 15 м. Сохранились остатки дорожки от дворца к парку. С северной стороны к дворцу примыкал небольшой участок с регулярной планировкой липовых аллей. Часть аллей утрачена. Предположительно, аллеями была изображена римская цифра XIX или XX, символизировавшая век.

К концу XIX века усадьба «Анна» превратилась в крупное имение. За усадьбой вдоль балки с пруда располагался винокуренный завод, маслозавод, кирпичный завод, конный завод (к настоящему времени перестроены). На территории усадьбы сейчас находится Аннинская спецшкола (детская колония).

Флигель

подслушано в Прибитюжье:

На молочном заводе в Анне в текущем году откроют цеха мощностью 20 т в сутки по производству творога

расположен в северо-западной части парадной зоны усадьбы. Одноэтажное кирпичное здание с большим деревянным мезонином. Первый этаж расчленяют лопатки и опоясывают надоконная и подоконная полочки, окна прямоугольные, с бровками. Мезонин завершён карнизом на фигурных S – образных кронштейнах. Между кронштейнами размещены накладки. Над карнизом с юга и севера возвышаются фигурные аттики с датой «1908 г». Окна большие прямоугольные в простых наличниках.

Жилой дом

Расположен в южной части усадьбы на краю склона. Здание кирпичное, двухэтажное, в плане прямоугольное. От первоначального декора сохранились лишь элементы, образующие центральную ось главного западного фасада: на первом этаже – двухколонный портик, на втором – рустованные лопатки. Здание опоясывает межэтажный карниз. Окна первого этажа прямоугольные, на втором этаже – с лучковыми перемычками. Планировка полностью изменена.

Парк

Парк площадью 23 га примыкает восточной стороной к массиву прибрежного леса. Спланирован в пейзажном стиле, имеет трапециевидную форму с обсадкой по периметру. В устройстве парка большое внимание было уделено целостности структуры и формированию пейзажей. Использован сравнительно небольшой ассортимент завезённых растений 6-7 древесных пород. Пейзажи построены с ориентацией на столичные образцы. В центральной части на газоне размещены крупные группы декоративных деревьев, образующих несколько камерных полян, перетекающих друг в друга. Здесь же размещены группы лиственных пород деревьев (берёза, дуб, ясень). Лиственные группы, более светлые, эффектно смотрятся на фоне тёмных, плотных групп хвойных деревьев (сосна, ель, лиственница), составляют основу посадок. В настоящее время часть исторического парка используется в качестве городского парка.

|

Метки: барятинские дворянские владения воронежская губерния |

Мария Барятинская -О Распутине |

Глава 14

Революция. – Распутин. – Отречение царя. – Возвышение Керенского и Ленина