Севастополь, Ялта и Гурзуф: фотоальбом видов Крыма времен Российской Империи |

Севастополь, Ялта и Гурзуф: фотоальбом видов Крыма времен Российской Империи

К годовщине очередного изменения статуса Крыма — наша галерея фотографий этой прекрасной южной губернии Российской Империи. Толстой и Чехов, Гурзуф и Ялта, крестьяне и интеллигенция — и никакой политики.

«История России в фотографиях» — совместный проект Московского Мультимедиа Арт Музея и Издательства Яндекс. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях: facebook, Вконтакте,Одноклассники, YouTube, Instagram и Telegram.

Генуэзская крепость. Балаклава. Роджер Фентон, 1855 год, Таврическая губ., Крым, г. Балаклава, из архива МАММ/МДФ.

Инкерманский акведук. Александр Рыльский, 1870 - 1873 год, Таврическая губ., Крым, Севастопольский у., ст. Инкерман, из архива МАММ/МДФ.

Ялта. Александр Рыльский, 1870 - 1873 год, Таврическая губ., Ялта, из архива МАММ/МДФ.

Выставка «Крым» с этой фотографией.

Гибель парохода «Дир». Отто Ренар, 14 декабря 1887 года, Таврическая губ., п-в Крым, из архива МАММ/МДФ.

Набережная Ялты. Гостиница «Россия». Федор Орлов, 1890-е, Таврическая губ., Крым, г. Ялта, из архива МАММ/МДФ.

Вид Севастополя. Федор Орлов, Таврическая губ., Крым, г. Севастополь, из архива МАММ/МДФ.

Горский татарин и татарка на лошади. Дмитрий Ермаков, 1890-е, Таврическая губ., Крым, из архива МАММ/МДФ.

Инкерманский монастырь и крепость Каламита. П. Орлов, 1890-е, Таврическая губ., Крым, Инкерман, из архива МАММ/МДФ.

Храм-памятник павшим русским солдатам в Крымской войне 1853-1856 годов. Станислав Райниш, 1890 - 1900 год, Таврическая губ., Крым, г. Севастополь, из архива МАММ/МДФ.

Вид Симеиза. Гора Кошка. П. Орлов, 1890-е, Таврическая губ., Крым, пос. Симеиз, из архива МАММ/МДФ.

Лев Толстой с дочерью Александрой на берегу моря. Софья Толстая, 1901 год, Таврическая губ., дер. Мисхор, Государственный музей Л. Н. Толстого.

Выставки «На виду у всех. Будни Льва Толстого», «10 лучших фотографий Льва Толстого» с этой фотографией.

Портрет на ступенях Чайного домика. Неизвестный автор, 1890 - 1909 год, Таврическая губ., Крым, Алупка, из архива МАММ/МДФ.

Пристань в Севастополе. Неизвестный автор, 1890 - 1900 год, Таврическая губ., Крым, г. Севастополь, из архива Василия Артемова.

Общий вид Гурзуфа. М. Рубанчик, 1896 год, Таврическая губ., Ялтинский у., дер. Гурзуф, из архива МАММ/МДФ.

Крым. Сергей Прокудин-Горский, 1900-е, Таврическая губ., Крымский п-ов, из архива МАММ/МДФ.

Карта для стереоскопа. Крым. Берег моря. Купальщики. Василий Сокорнов, 1900 - 1910 год, Таврическая губ., Крым, ГБУК РО «Азовский музей-заповедник».

Общий вид с юго-западной стороны. И. Семенов, 1900 - 1910 год, Таврическая губ., Крым, г. Ялта, из архива МАММ/МДФ.

Гости Максимилиана Волошина перед поездкой в Старый Крым. Неизвестный автор, 1910 - 1917, Таврическая губ., пос. Коктебель, из архива семьи Герцык.

Козаковы и Веденисовы в Ялте. Петр Веденисов, 1911 - 1912 год, Крым, г. Ялта, из архива МАММ/МДФ.

Вид царского и кухонного флигеля Бахчисарайского Ханского дворца. С. Некрасов, 1915 год, Крым, г. Бахчисарай, Институт истории материальной культуры Российской академии наук (ИИМК РАН).

Антон Чехов у Льва Толстого в Гаспре. Неизвестный автор, 1901 год, Таврическая губ., пос. Гаспара, Государственный музей Л. Н. Толстого.

Вера Николаевна Веденисова и Андрей Александрович Козаков. Петр Веденисов, 1911 - 1912 год, Крым, г. Ялта, из архива МАММ/МДФ.

Выставка «10 автохромов Петра Вединисова» с этим снимком.

Каждый из вас может принять участие в развитии национального фотоархива «История России в фотографиях». Для этого необходимо зарегистрироваться на нашем сайте, после чего вы сможете выкладывать фотографии из личных архивов, https://zen.yandex.ru/media/russiainphoto/sevastop...perii-5c8f7acdfe356d00b5d41e72

|

Метки: крым |

Самые древние общественные бани Москвы. |

Самые древние общественные бани Москвы.

Добрый день, дорогие любители пара! Сегодня предлагаю с Вами поговорить по общественные бани нашей столицы. По сложившейся тенденции, если Вы заметили, новых общественных бань больше не строится. Данное направление сейчас ограничивается подвальными помещениями или одноэтажными саунами для аренды. Данные заведения служат в основном для распития алкогольный напитков и отдыха с «девочками».

Картина. Общественная баня Женский разряд. Деления на разряды имели только самые именитые бани, в остальных же было одно отделение и время чередовалось по дням для мужчин и женщин. Все подозрительные места размыты! картина носит информативный характер.

Совершенно другое направление имеют старые банные комплексы. Направление на оздоровление и отдых! Несмотря на время такие бани пользуются по-прежнему большой популярностью и сходив в них пару раз, к бане Вы начнете относится совсем иначе.

Как я уже сказал, новых общественных бань не строят, поэтому реставрируют старые. Вот, о самых старейших банях, в которые можно сегодня попасть, мы и поговорим далее.

Самые старые действующие бани Москвы это, конечно же, Сандуны! Данные бани построены в 1808 году Силой Сандуновым. С момента своего основания бани получили большую популярность, которая не потерялась и сегодня!

современное фото

фото 19 века

Второе место в нашем списке занимают Селезневские бани, которые были построены в 1851 году и работают до сих пор! Данные бани бережно сохраняют традиции русской парной и славятся своим «Легким паром»

современное фото

фото 19 века

Третье место- Ржевские бани, построенные в 1888 году. Главной изюминкой данной бани, является сводчатая парная, которую не перестаивали с момента основания. Говорят, что именно в тут можно почувствовать настоящий «легкий пар».

Ржевские бани входят в список "14 самых интересных бань мира" по версии forbes, туда же входят и Сандуновские бани.

Четвертое место- Хлудовские бани, построенные в 1893 году для конкуренции с «Сандунами». Данные бани сейчас не работают и используют как музей. Посмотреть там действительно есть на что, ведь эти бани были и, наверное, остаются самыми шикарными банями нашей страны. Их история требует отдельного внимания, я обязательно напишу статью на эту тему.

А Вы знали историю про золотые тазы которые пропали перед революцией? Если интересно было бы почитать по это, ставьте палец вверх!

Ну и пятое место среди самых старейших бань Москвы занимают Усачевские бани, основанные в 1934 году. После недавней реставрации бани вновь получили большую популярность. Фишкой данных бань является пропаганда бани путем семейных дней. После похода всей семьей женщины начинают по-другому смотреть на баню и вместо СПА предпочитают ходить именно в бани. Мне нравиться данный подход.

Единственные общественные бани в Москве, которые топятся на дровах!

А как Вы считаете Баня круче СПА комплексов или же нет??

Закончить статью хочу надеждой на то, что данные бани всегда будут работать и радовать своим паром. Ведь как сказано В. А. Гиляровским «Москва без бань — не Москва!»

Если Вы любите Баню!

Если Вы не видите жизни без Бани!

то обязательно подпишитесь на наш канал о Бане!

Понравилось?

https://zen.yandex.ru/media/id/5bd183005e505200a99...oskvy-5c975ecad2276300b3bdf6fd

|

Метки: москва бани |

Кисель-Загорянские |

Богородск-Ногинск. Богородское краеведение

«Если мы не будем беречь святых страниц своей родной истории,

то похороним Русь своими собственными руками»

Епископ Каширский Евдоким. 1909 г.

Богородские родословные / Кисель-Загорянские

Кисель-Загорянские

от 30.11.2011

(только одна ветвь богородских владельцев усадьбы Образцово с землями

и основателей дачных поселков Загорянского и Новые Горки).

1-е колено ок. 1660.

1. Адам, чьи сыновья переселились во времена шведской войны из Речи Посполитой в «Стародубский полк» (Украина).[3]

2-е колено ок. 1700

2/1. Федор Адамович.[3]

3/1. Моисей Адамович.[3]

4/1. Денис Абрамович.[3]

3-е колено ок. 1730

12/4. Матвей Денисович, православный священник с. Тубольцев Погарского повета[3].

4-е колено

25/12. Никифор Матвеевич1765-1828. Надворный советник, кавалер ордена св. Вл. 4 ст., внесен в 4 ч. дворянской родословной книги Новгоро-Северской губ. в 1794 г.[3]

ж1. ЛЮБИЧ Аполлония Федоровна (ок. 1770-п.1802-р.1812), дочь гвардии унтер-офицера. Замужем ранее 1790.[3].

ж2. КОЛЛОНТАЙ Варвара (Бальбина) Юрьевна (-1857). Католичка. Замужем ранее 1812.[3].

26/12. Афанасий Матвеевич 1770-п.1816. Штаб-капитан (1816), холост[3].

27/12. Фрол Матвеевич 1775. Подпрапорщик Лейб-гвардии гренадерского полка[3].

5-е колено

56/25. Матвей Никифорович 1790, от 1-го брака. Подпрапорщик 2 арт. бригады (1806), уч. сражений при Бородино (1812), под Вязьмою, Дрезденом и Лейпцигом (4-6 окт. 1813), где тяжело ранен 6 окт. ядром «с оторванием обеих ляжек», отправлен в госпиталь (сведений о дальнейшей судьбе нет). Нагр. орд. св. Вл. 4 ст. Произведен в поручики в 1914[3]

57/25. Иван Никифорович 1793, от 1-го брака[3]

57а/25. Мария Никифоровна 1790.[3]

м. АПУШКИН Петр Васильевич 1780-1847, артиллерии генерал-майор. Уч. Отеч. войны 1812, нагр. орд. св. Вл. 4 ст. за Бородино и св. Анны 3-ст. В 1812 году — подполковник, командир 31-й батарейной роты 3-й резервной артбригады. Защищал Малаховские ворота в Смоленске, участник Бородинского сражения, в котором геройски действовал на левом фланге позиции у Князя Багратиона. Прошел весь боевой путь от Бородина до Парижа (ни разу не был ранен?). Участник крупнейших сражений 1813—1814 гг. В конце войны служил в конной артиллерии. В 1814 г. — полковник, под командованием графа М. С. Воронцова отличился в сражении при Краоне. Воронцов весьма лестно отзывается о нем в своем рапорте Винценгероде. Был хорошо известен Бенкендорфу.[3, www.fershal.narod.ru/Memories/Texts/Benkendorf/Benk_Letters.htm]

57Б/25. Екатерина Никифоровна 1802, от 1-го брака[3].

58/25. Александр Никифорович.[3]

59/25. Петр Никифорович 1812-8.8.1880, М.), от 2-го брака. Ок. 1-й кадетский корпус. Штаб-капитан 2-го Л—гв. арт. бригады в 1840, полковник в 1845. В 1853 получил за 25 лет беспорочной службы орд. св. Георгий. Генерал-майор в 1855, ком-р 18 полевой арт. бригады, помощник нач. 16-й пех. дивизии в 1861. Пох. в Алексеевском мон. Москвы[3].

ж. КЛИМОВСКАЯ Софья Николаевна 16.9.1823-3.3.1875. Дочь Николая Климовского от брака с Тяполковой Елизаветой Ивановной. Похор. рядом с мужем[3].

60/25. Карл Никифорович 27.5.1814-2.3.1871, Белосток. от 2-го брака. Ст. советник, белостокский (Гродно) земской нач. (?), записан во 2-ю ч. род. кн. Гродненского дворянства. В 1866 – колл. сов., мировой посредник 3 уч-ка Виленского уезда Виленской губ. Пох. на старом православном кладбище Белостока[3, РГВИА 400/85 1868 5 отд. 3 ст. д.90 ф.с.1868]

ж. ИМЕНИНСКАЯ Полина (Павлина) Антоновна (1824, Слоним – 27.12.1893, М.). Дочь Слонимского уездного (нрзч) Антона Викентьевича от брака с Розалией Малеевской. Погреб. на Каловарском католическом кладбище[3].

60А/25. Мария-Юзефа-Ева 1815, от 2-го брака. Католичка[3].

60Б/25. Анна-Виктория 1816, от 2-го брака, католичка[3].

60В/25. Юлия-Юзефа 1818, от 2-го брака, католичка[3].

6-е колено

93/59. Николай Петрович 19.5.1844-26.12.1904, с. Образцово Бог. уезда. Майор. Выпущен в 1862 г. из Николаевск. кав. уч-ща подпоручиком в 61-й Влад. пех. полк. В 1867 – капитан 29 рез. пех. бат., нагр. орд. Стан. 3 ст в 1869. В 1870 – делопроизводитель воинского начальника Московской губернии. Уволен по дом. обстоятельствам майором 17.8.1870. Управляющий имением Образцово дядей жены Михаила и Николая Илиодоровичей Ляпиных, перешедшего затем к его семье. Владел по насл. от матери землей в Новгородской губернии. Ему принадлежало и дома в М. (на Сухаревской-садовой и Мясницкой). Внесен во 2-ю часть родосл. книг Новг. и Моск. губ. На его могиле у церкви с. Образцова сохранился памятник – большой гранитный камень с гранитным крестом[1-РГВИА ф. 400/52 отд. 4 ст. 3/1 кат. 1870 3ч. IV общ. л.123-127 посл. список; 3 ]

ж. ПАПЫШЕВА Софья Павловна (1852-20.5.1916, Образцово). Дочь моск. купца Павла Федоровича Папышева от брака с Екатериной Илиодоровной Ляпиной. Землевладелица земель с. Образцова. Папышевы – купцы из рыбников Пересл. дворцовой рыбной слободы. Брат ее Николай Павлович (1856-1901) принял фамилию Ляпин как усыновленный своими дядьями. Сестра её Вера (1855) была замужем за пот. поч. гр-ном Шапошниковым Николаем Павловичем. [3, см. и приложение 7 о роде Папышевых]

93а/59. Елизавета Петровна 20.10.1851-02.1922, имение Потокино. Погр. в селе Бояркино. Окончила Смольный институт в 1868. Замужем с 8.9.1868[3 ]

м. ДАНИЛОВ Алексей Алексеевич (12.2.1837-1.10.1918, имение Потокино Колом. у. Мос. губ.). Погребен в с. Бояркино Колом. у., родовом имении матери его, урожденной Барыковой. [3 и примечание 8 у Чулкова]

94/59. Владимир Петрович 19.5.1854-ок.1913. Юнкер Александровского военного училища в 1871, прапорщик в 1874, уволен от службы по дом. обстоятельствам в 1875. Ревизор движения Рязанско-Уральской ж/д. в 1900-1913[3].

ж. Александра Аполлоновна (-1916)[3].

94а/60. Софья Карловна (1842, Гродно - )[3].

94б/60. Надежда Карловна (20.2.1844, Гродно – 18.12.1904, Ялта). Замужем с 28.1.1870 в Белостоке[3].

м. ЧУЛКОВ Петр Петрович (14.1.1845-17.12.1905, Одесса). Генерал-майор. В 1870 – ротмистр 13-го уланского Владимирского полка. Погребен в Ялте с женой[3].

95/60. Владимир Карлович 1845, умер в детстве[3].

96/60. Константин Карлович (26.12.1846, Гродно – 30.11.1901, СПб.). Полковник. Окончил Николаевское военно-инженерное училище. 1875 –подпоручик саперного батальона, участник Турецкой войны 1877 г., нагр. орд. Ст. 3 ст. с мечом и бантом. Окончил Николаевскую военно-инженерную академию. по 1му разряду в 1882. Инженер-капитан в Выборге и Виленском окружных инженерных управлениях. Преподавал фортификацию в Николаевском, Павловском и Константиновском училищах. Полковник в 1898. Погр. на Митрофановском кл. СПб.[[3]; РГВИА 409 оп.1 д.31956 337357/а лл. 351352 п/с 1875]

ж. АЛТУХОВА Елизавета Захаровна (4.4.1862-6/19.11.1934, Англия). Замужем в 1883 (Выборг), дочь выборгского коменданта[3].

96а/60 (-33/60). Ольга Карловна 1847-1870[3].

96б/60 (-34/60). Мария Карловна (-21.11.1919). Преподавала в Слониме. Со страстной недели 1919 г. ушла в Новодевичий монастырь в Москве. Погребена там же[3].

96в/60 (-35/60) Наталья Карловна 1849, Белосток[3].

96г/60 (-36/60) Елизавета Карловна (1850, Соколок Гродненской губ. – 1.9.1913, М.). Начальник Иркутского института в 1899-1913. Погребена в Новодевичьем монастыре в Москве[3].

99/60. Александр Карлович (29.3.1862, Белосток –5.1.1914, М.), . Полковник в отставке. Ок. Павловское военное училище, из дв. Гродненской губ. Подполковник, командир 6-й батареи 6-1 восточной стрелковой артбригады. Артиллерии полковник в 1905, участник войны с Японией. Полковник в отставке в 1907. Погребен в Новодевичьем монастыре в Москве[3; РГВИА Ф.400 оп.184 8 отд. 1 дел. 1907 д.69 л.12-22].

ж. НОВИКОВА Мария Федоровна (20.3.1881-). Дочь инженера путей сообщения Федора Алексанровича Новикова от брака с Марией Андреевной Рылло (разведены, и 2 –й брак). Венчалась 20.3.1899 в Минске.

7-е колено

111/93. Николай Николаевич (11.3.1871-1956, Стамбул). Губернатор Рязани. Окончил Моск. 3-ю гимназию и юр. фак-т Моск. ун-та в 1894. Земской начальник 5-го уч-ка 1.5.1896, Богородский уездный предводитель дворянства 24.3.1908-1914. Председатель Богородской уездной земской управы (окт. 1909-1914), камер-юнкер Высочайшего Двора с 1910, камергер (6.12.1912), действительный статский советник 8.1.1914. Тверской вице-губернатор 24.2.1914, 28.7.1914 назначен Рязанским губернатором (по март 1917). Умер в эмиграции в Стамбуле, где в 1922 скончался и его сын Николай[1 - РГВИА ф. 400 1895, Незабвенные могилы. Российский зарубежный некрополь. 1917-1997; Новое русское слово. Нью-Йорк, 8.2.1953 №11897, некролог; 2; 3].

ж. ВАТСОН Маргарита Васильевна (Вельямина) (1873-1919, М.). Дочь потомств. поч. гр-на Вильяма (Василия Васильевича) Ватсона от брака с Изабеллой Оттовной Левенштейн. [3, в т.ч. в примечании 12 род Ватсонов]

111а/93 (-41/93) Софья Николаевна (15.4.1872-). Окончила 1-ю Моск. гимназию. Землевладелица Московской (Образцово) и Тамбовской губернии, домовладелица (дом на Мясницкой). Венчалась 02.1897 в Москве[3].

м. ПАНОВ Андрей Сергеевич (-5.5.1911, Москва). Врач. Погребен в с. Ивановка Козловского уезда Тамбовской губернии[3, в т.ч. род Пановых в Примечании 13].

112/93. Михаил Николаевич (25.12.1873-п.1920). Получил образование в реальном училище Мазинга в Москве. В 1895 – младший фейервейкер (артиллерия). [РГВИА ф. 400 1895] Окончил драматические курсы при Моск. театр. уч-ще. Артист императорских театров - в Москве, в Малом и Новом театрах, театре Корша и Народного дома в Москве. В 1920 (с осени) сотрудник замоскворецкого районного театра, землевладелец (Образцово). Прапорщик артиллерии (вероятно, в 1-ю мировую войну)[3].

112а/93. Екатерина Николаевна 25.12.1876-1.6.1922. Получила образование в 1-й Московской гимназии. Пох. на Ваганьковском кл. На памятнике – 1877 г.р. [3].

113/93. Александр Николаевич 28.7.1879-30.7.1885. Умер 6 лет, погр. в Образцове[3].

114/93. Иван Николаевич 20.11.1881. Окончил 3-ю Моск. гимназию, студент юрид. ф-та Моск. ун-та. Один из основателей дачного поселка Загорянского в 1912. Участник 1-й мировой войны в 1914-1917 гг. подпоручик 3-го Сибирского мортирного артилл. дивизиона, поручик 29.11.1914. Землевладелец (Образцово). Служил в моск. офицерском экономическом обществе[3].

ж. Елена Ивановна, венчалась в 1910 (нужно смотреть МК ц. с. Образцово)[3].

115/93. Владимир Николаевич 12.7.1883 - . Окончил Московскую земледельческую школу, землевладелец (Образцово). Подпоручик в в войне 1914-1917 гг. Женат (добавлена Чулковым запись – и имеет потомство)[3].

ж. NN. [3]

116/93. Александр Николаевич 12.7.1887-1935. Окончил 7-ю моск. гимназию и юрид. ф-т Мос. ун-та, помощник присяжного поверенного. Землевладелец (Образцово). Один из основателей дачного поселка Загорянского в 1912. Красноармеец в 1920. [1; 3]

ж. ПАНОВА Надежда Николаевна. Венчалась 9.9.1909. [3; нужно смотреть МК ц. с. Образцово]

117/94. Николай Владимирович (ок.1890-1919). Окончил Иркутское юнкерское уч-ще в 1915. Подпоручик в 1915-1917 в 1-й Мировой войне. Умер от сыпного тифа в госпитале. [3]

118/94. Владимир Владимирович, кадет Вольского корпуса. [3, добавлено - женат]

118а/94. Лидия Владимировна.

м. КЛИМЕНКО. [3]

8-е колено

126/111. Николай Николаевич 20.11.1896-6.7.1922, Константинополь (Стамбул), Турция. Студент Московского университета. Выпущен из Пажеского корпуса прапорщиком в Лейб-гвардии Кирасирском полку. Участник 1-й Мировой войны. в 1917. Призван в Красную Армию (так в дополнении у Чулкова). Вероятно, перешел в Белую армию, эмигрировал из Крыма и скончался в Константинополе в 1922, штаб-ротмистр Л.-га. Кирасирского полка. Был женат. [1; 2; 3; Незабвенные могилы. см.отца; Новое время, Белград 29.7.1922 Некролог]

ж. NN. [3 - Был женат]

126/111 (-56/111). Мария Николаевна 16.1.1899-1920. [3]

127/111. Владимир Николаевич 14.10.1901. Ученик гимназии Флерова в Москве до 1918.

ж. КАТЕРФЕЛЬД Виктория Генриховна. В 1-м браке за офицером Л.-гв. конно-гренадерского полка Петром Николаевичем Дубасовым (1888-). [3]

127а/111 (-57/111). Вера Николаевна 3.2.1910. [3]

м. АРХИПОВ Михаил Александрович. У них дочь Ирина. [3]

128/116. Евгений Александрович 1910. Был женат. [3]

129/116. Анатолий Александрович (сент. 1912-). [3]

129а/116. (-58/111). Мариамна Александровна 1910-е. [3]

Конец имеющимся сведениям об этой ветви Кисель-Загорянских

Дополнения

1.1. Николай Петрович 19.5.1844-26.12.1904, Образцово. Майор. В 1870 – делопроизводитель воинского начальника Московской губернии. Владелец усадьбы и земель у с.Образцова (по сведению краеведов - от его родственника Ляпина, известного по истории Калинграда-Коровлева)?). На его могиле у ц. с. Образцова сохранился памятник – большой камень с гранитным крестом. [РГВИА ф. 400/52 отд. 4 ст. 3/1 кат. 1870 3ч. IV общ. л.123-127 посл. список]

1.11. Николай Николаевич (1871 – до 8.2.1953, Стамбул). Сын майора, младший фейерверкер в 1895. Начальник 5 земского участка 1914, предводитель дворянства Богородского уезда 1912, в 1914 – в звании камергера Двора ЕИВ, статский советник, в 1916 назначен губернатором Рязани. Умер 82-х лет в Стамбуле в эмиграции. Портрет у Маслова, в группе ок. 1914. [РГВИА ф. 400 1895; Незабвенные могилы. Российский зарубежный некрополь. 1917-1997; Новое русское слово. Нью-Йорк, 8.2.1953 №11897, Некролог]

1.12?. Михаил Николаевич, 1873, из потомст. дв. г. Москвы. В 1895 – младший фейервейкер (артиллерия). [РГВИА ф. 400 1895]

1.13. Иван Николаевич, один из основателей дачного поселка Загорянского, имеющего и сегодня статус дачного поселка.

1.14. Александр Николаевич 1883, подпор. запасной 18 артбригады; см. брата Ивана. [РГВИА 400 оп.75 3 отд. 2 ст. 1904 313 ч. общ лл. 315, 316]

1.111. Николай Николаевич (–6.7.1922, Константинополь-Стамбул). Штаб-ротмистр Л-гв. кирасирского Его Величества полка. [Незабвенные могилы. см.отца; Новое время, Белград 29.7.1922 Некролог]

2.1. Карл Никифорович 1814 из потом. дв. В 1866 – колл. сов., мировой посредник 3 уч-ка Виленского уезда Виленской губ.

2.11. Константин Карлович 1846, Черниговской губернии, (сын?) м-р. 1875 –подпоручик саперного батальона.

3. Сергей Павлович (ок. 1904 - 3.12.1981, Висбаден, Германия). Кадет Крымского кадетского корпуса выпуска 1924.

ж?. РОМАНОВСКАЯ Евгения Владимировна (-3.8.1966, Висбаден, Германия), пох. на русском кладбище.

1.1. Николай Петрович 19.5.1844-26.12.1904, майор. В 1870 – делопроизводитель Московской губернии воинского начальника. Владелец земель у с.Образцова (по сведению краеведов - от его родственника Ляпина, известного по истории Калинграда-Королева), которыми он управлял для купца Ляпина?). На его могиле у ц. с. Образцова сохранился памятник – большой камень с гранитным крестом. [РГВИА ф. 400/52 отд. 4 ст. 3/1 кат. 1870 3ч. IV общ. л.123-127 посл. список]

Второе колено

1.11. Николай Николаевич 1871-п.1917, сын майора, младший фейерверкер в 1895. Начальник 5 земского участка 1904, предводитель дворянства Богородского уезда 1912, в 1914 – в звании камергера Двора ЕИВ, статский советник, в 1914 назначен вице-губернатором Твери?, а с 28 июля? губернатором Рязани. [РГВИА ф. 400/72 4 ст 1 1896 д.37 общ. Лл.113-114 выписка из алфавита 1895]

1.12. Михаил Николаевич, 1873, из потомст. дв. г. Москвы. В 1895 – младший фейервейкер (артиллерия). [РГВИА ф. 400 оп.73 4 отд. 1 сб 1897, д.42 лл. 70-71 Выписка из алфавита1895]

1.13. Иван Николаевич, один из основателей дачного поселка Загорянского, имеющего и сегодня статус этот статус.

1.14. Александр Николаевич 1883, «сын полковника», подпоручик запасной 18 артбригады; см. брата Ивана. [РГВИА 400 оп.75 3 отд. 2 ст. 1904 №13 ч. общ лл. 315, 316]

Кисель-Загорянские, дворяне (повтор НАШИХ с подробностями)

Первое пока известное колено

1.1. Николай Петрович 19.5.1844-26.12.1904, Образцово. Майор. Сын нач. земского училища? . В 1869 делопроизводитель Моск. Губ. Воинского начальника, подпоручик? добавлено у меня карандашом начальник земского училища [РГВИА ф.400 оп.52 отд 4 ст. 3 /1 1870 д. 3 ч. общ лл.123-127 послужной список] Владелец усадьбы и земель у с.Образцова (по сведению краеведов - от его родственника купца Ляпина, известного по истории Калинграда-Коровлева; у кЛяпина он служил управляющим). При с. Образцове у него была усадьба. На его могиле у церкви с. Образцова сохранился памятник – большой камень с гранитным крестом.

Второе колено

1.11. Николай Николаевич (11.3.1871 – до 8.2.1953, Стамбул). Родовых имений (по данным на 1916 г.) за ним числилось 210 десятин в Богородском уезде Московской губернии, 1100 десятин в Новгородской губернии, и дом в Москве. Ок. в 1894 юрид. ф-т ИМУ. В том же году он поступил кандидатом на судебные должности при Московской судебной палате. Через два года Н.Н. стал земским начальником в Богородском уезде и прослужил 12 лет (в 1914 – 5-й участок). С 1908 г. уездный предводитель дворянства. За годы службы Кисель-Загорянский был награжден орденами св. Анны 3-й и 2-й, св.Станислава 2-й, св. Владимира 4-й степеней, и званием камергера. 24.2.1914 (1916?) назначен тверским вице-губернатором (несколько ранее получил чин действительного статского советника). С июля 1914 - губернатор Рязани, где активно занялся с началом войны мобилизационными делами, создавал госпитали для раненых и др. После февральской революции арестован и отправлен в СПб. Умер 82-х лет в Стамбуле в эмиграции. Портрет у Маслова, в группе ок. 1914. [Статья из Рязани; РГВИА ф. 400 1895; Незабвенные могилы. Российский зарубежный некрополь. 1917-1997; Новое русское слово. Нью-Йорк, 8.2.1953 №11897, Некролог]

1.12?. Михаил Николаевич, 1873, из потомст. дв. г. Москвы. В 1895 – младший фейервейкер (артиллерия). [РГВИА ф. 400 1895]

1.13. Иван Николаевич, один из основателей дачного поселка Загорянского, имеющего и сегодня статус дачного поселка.

1.14. Александр Николаевич 1883, подпор. запасной 18 артбригады; см. брата Ивана. [РГВИА 400 оп.75 3 отд. 2 ст. 1904 313 ч. общ лл. 315, 316]

Третье колено

1.111. Николай Николаевич (–6.7.1922, Константинополь-Стамбул). Штаб-ротмистр Л-гв. кирасирского Его Величества полка. [Незабвенные могилы. см.отца; Новое время, Белград 29.7.1922 Некролог]

Род 2-й

2.1. Карл Никифорович 1814 из потом. дв. В 1866 – колл. сов., мировой посредник 3 уч-ка Виленского уезда Виленской губ. РГВИА 400/85 1868 5 отд. 3 ст. д.90 ф.с.1868

2.11. Константин Карлович 1846, Черниговской губернии, (сын?) м-р. 1875 –подпоручик саперного батальона. РГВИА 409 оп.1 д.31956 337357/а лл. 351352 п/с 1875

2.12. Александр Карлович 1862 из дв. Гродненской губ. Подп(оручик?) командир 6-й батареи 6-1 восточной стрелковой артбригады 1906. Ф.400 оп.184 8 отд. 1 дел. 1907 д.69 л.12-22

Род 3-й

3. Сергей Павлович (ок. 1904 - 3.12.1981, Висбаден, Германия). Кадет Крымского кадетского корпуса выпуска 1924.

ж?. РОМАНОВСКАЯ Евгения Владимировна (-3.8.1966, Висбаден, Германия), пох. на русском кладбище.

Другие:

1. Александр Иванович из Ряз. губ. Капитан, с 1859 в отставке. РГВИА

2. Николай Александрович, из личных дворян с.Кап Перемышльской губернии в 1872 портупей-юнкер, послужной список в РГВИА.

3. Елизавета Кирилловна, в 1901 надзирательница Иркутского института благородных девиц благотворительных учреждений императрицы Марии Федоровны. Другие К-З в 1901 и 1904 в Адрес календарях не отмечено. кроме Ник. Ник. в Богородском уезде.

4. Вуич/Vujic, ур. Добровольская/Dobrowolska, Ольга Николаевна, 4.10.1899 - 22.6./5.7.1944, в первом браке Киселевская/Kisielewska, во втором Кисель-Загорянская/Kisiel-Zagorianska [III, IV, 5, 7; № 2431; МК], вместе с третьим мужем "графом" Н. Э. Вуичем, Д. М. Мессингом и В. А. Буцким. Примечание: Думин С. В. Титулованные роды Российской империи. Из архивов русского зарубежья//Летопись Историко-родословного общества в Москве. Вып. 2 (46). М., 1994. С. 84-86. Возможно ее бюст сделал Эрьзя.

Подробности ИНТЕРНЕТ-Рязани

|

Происходивший из потомственных московских дворян Николай Николаевич Кисель-Загорянский родился 11 марта 1871 г. Родовых имений (по данным на 1916 г.) за ним числилось 210 десятин в Богородском уезде Московской губернии, 1100 десятин в Новгородской губернии, и дом в Москве. Высшее образование Кисель-Загорянский получил на юридическом факультете Московского университета, который закончил в 1894 г. В том же году он поступил кандидатом на судебные должности при Московской судебной палате. Через два года Н.Н. стал земским начальником в Богородицком уезде. Двенадцать лет Кисель-Загорянский прослужил в этой должности, и в 1908 г. был выбран местными дворянами уездным предводителем. Его деятельность получила признательность со стороны начальства: за годы службы Кисель-Загорянский был награжден орденами св. Анны 3-й и 2-й, св.Станислава 2-й, св. Владимира 4-й степеней, и придворным званием камергера. Видимо, у него нашлись покровители в высших сферах, и 24 февраля 1914 г. он был назначен тверским вице-губернатором. Незадолго до назначения был награжден чином действительного статского советника. На посту вице-губернатора Кисель-Загорянский находился всего лишь 5 месяцев, после чего 28 июля того же года был назначен рязанским губернатором. К тому моменту Кисель-Загорянский сформировался как активный общественный деятель правой ориентации (член Русского собрания). Устоялся и его семейный статус: благополучный брак на дочери потомственного почетного гражданина, протестантке М.В. Ватсон принес ему двух сыновей и двух дочерей. Отец настоял, чтобы детей крестили по православному обычаю. Рязанская губерния досталась Кисель-Загорянскому как раз накануне Первой мировой войны. В военные годы губернатору пришлось столкнуться с массой проблем (беженцы, отстутствие продовольствия, спекуляция и др.), с которыми он всячески боролся. Министерство внутренних дел оценило его деятельность орденом св. Владимира 3-й степени и медалью "за труды по мобилизации", а от самого императора Кисель-Загорянский получил в 1915 г. Высочайшую благодарность. В первые месяцы 1917 г. ничто не предвещало революции. Сводки по уездам были спокойные, лишь среди крестьян Зарайского уезда наблюдалось отрицательное отношение к немцам. И вдруг 28 февраля пришла телеграмма о переходе власти к Временному комитету Государственной Думы. Н.Н.Кисель-Загорянский приказал не оглашать телеграммы о текущих событиях. Стараясь сохранить порядок, он пригласил 2 марта известных деятелей местных органов самоуправления к себе на совещание. Сообщив о переходе власти к Временному комитету Государственной думы, губернатор предложил на следующий день собрать экстренное заседание городской думы в его присутствии. Он надеялся на мирную передачу власти, а с целью предупредить возможные беспорядки приказал выставить вооруженные караулы у наиболее важных государственных учреждений. Но события стали развиваться по-другому, нежели планировал губернатор. Узнав, что местные общественные деятели сформировали временный исполнительный комитет и заявили свои претензии на власть в губернии, Кисель-Загорянский вызвал к себе вице-губернатора С.С. Давыдова, начальника гарнизона генерал-лейтенанта А.С.Гласко, командиров полков, председателя и прокурора окружного суда. Собравшиеся признали Временное Правительство для "поддержания порядка и спокойствия". Но это не спасло губернатора. Вечером 3 марта он был арестован и помещен под стражу. Во второй половине марта Кисель-Загорянского отправили в столицу, откуда в конце того же месяца пришел указ об увольнении его от должности губернатора. После этого следы Николая Николаевича Кисель-Загорянского теряются. |

Предводитель дворянства Автограф Н.Н.Кисель-Загорянского на фотографии, подаренной сельской учительнице из Б.у. |

| http://www.bogorodsk-noginsk.ru/rodoslovie/kisely-zagorjanskie-2.html |

|

Метки: кисель-загорянские |

Масленников Борис Семёнович — Биография |

Масленников Борис Семёнович — Биография

Борис Семенович Маслеников (19.04.1887, Москва — 02.10.1947, Новосибирск) — один из первых российских авиаторов (диплом № 325 от 8 ноября 1910 года), талантливый изобретатель, предприниматель и организатор.

Окончил Реальное училище Воскресенского (г. Москва), Мюнхенскую школу живописи. Поступил на математический факультет Московского университета.

В 1909 году, ещё будучи студетом, увлёкся авиацией. Поехал во Францию, где купил аппарат «Фарман» и, отучившись у инструктора Андре, успешно сдал экзамен на звание пилота-авиатора в г. Жювези.

После выступления по приглашению поехал в Болгарию. Борис Семенович стал первым, доказавшим возможность полетов на Балканах (все предыдущие попытки других авиаторов оканчивались неудачей). После удачных полетов в Болгарии по договоренности с военным ведомством обучил летному делу офицеров болгарской армии Золоторева и Иванова, впоследствии ставшими известными авиаторами. Несколько раз с Маслениковым летали царь Болгарии Фердинанд, цесаревичи Борис и Кирилл, министры и депутаты собрания. Сборы от одного из показательных выступлений в размере 5000 франков (левов?) пилот пожертвовал организованному им первому в стране аэроклубу. За все вышеописанное награждён орденом «За гражданские заслуги».

После Болгарии Маслеников по приглашению военного министра прибыл в Сербию, где совершает ряд полетов в Баница (близ Белграда) и обучает полетам военных офицеров. Один из его учеников, капитан Милетич, стал начальником первой авиационной школы в Сербии. Кроме того, авиатор несколько раз был приглашен ко двору короля Петра, в присутствии которого совершал полеты с королевичем Георгием. За демонстрацию достижений авиации награждён орденом «Святого Саввы» 5-й степени.

После Сербии авиатор два месяца провел с показательными полетами в Турции (Сан-Стефано).

Вернувшись в Россию, Маслеников организовал первую в Москве частную авиашколу «Орел» на Ходынке. Вскоре у него были три аппарата типа «Фарман», изготовленные в собственной мастерской, за постройку которых он был удостоен Большой Серебряной медали от Министерства Торговли и Промышленности (2я Воздухоплавательная выставка, осень 1913 года). Всего до 1915 года было построено 11 аэропланов, обучено 20 пилотов. Борис Семенович принимал участие в нескольких авиационных состязаниях, в том числе в первом перелете «Петербург — Москва» (1911 год). В 1912 году по праву был избран председателем «Московского общества летчиков».

С 1912 по 1917-й гг. являлся совладельцем частного предприятия «Стройконтора Финкельштейна», принимал участие в строительстве первого радиотелеграфного завода в Москве, в 1916 году открыл предприятие по выпуску сухих электрических элементов «М-К» и графитовых электродов для нужд армии. Одновременно занимался обучением военных летчиков, работал директором «Московского завода слабых токов», возглавлял «Товарищество Б. С. Маслеников и Ко». В 1920 году открыл кустарное предприятие по выпуску огнеупорных кирпичей. В 1921 году участвует в строительстве Трансатлантической Радиостанции в Богородске (построена так и не была), позже руководит, по приглашению К.Станиславского и В.Немеровича-Данченко, реставрацией Московского художественного театра. В 1922 году организовал мастерскую по изготовлению лыж и пропеллеров для самолетов. Чуть позже безвозмездно отдал её Главвоздухофлоту.

29 декабря 1923 года постановлением комиссии НКВД по административным высылкам он был выслан из Москвы в Нарымский край как «социально вредный элемент». Обратно в столицу он уже не вернулся.

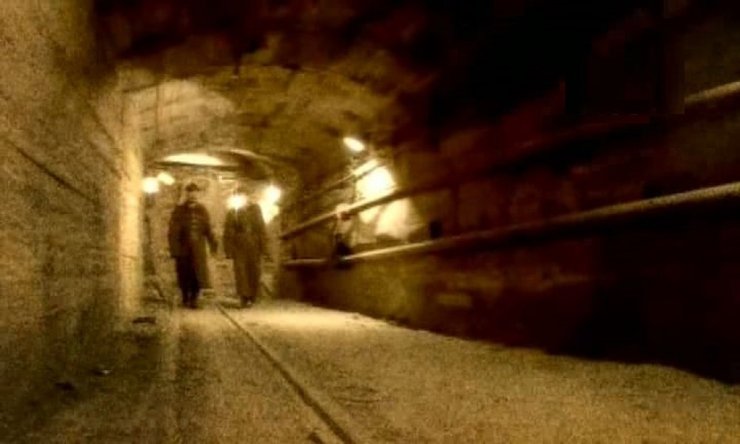

После этого полгода проработал в авиасекции Губсовета г. Красноярска, в июне 1924 года отозван в КрайАвиахим, г. Новониколаевск. До 1927-го года состоял на службе в СибОсоАвиаХиме в должности инструктора. Занимался постройкой планеров (1924 г.), организацией авиакружков, агитперелетов в Якутии (первый авиатор Якутии, зима 1925 года), прокладке и освоению воздушных трасс над Сибирью, принимал участие в разработке «Ген. плана по воздушным сообщениям в Сибири». В это же время успевал участвовать в деятельности Сибгосоперы в качестве режиссёра (поставил две оперы) и как член худсовета. Занимался издательской деятельностью (как редактор и художник). С 1927 по 1929 гг. официально нигде не работал. В 1929-31 годах начальник производственного отдела Сибулага, с 1931 по 1932-й гг. — начальник Особого Проектно-Конструкторского Бюро № 14 (прообраз «шарашки») при ПП ОГПУ в Новосибирске. С 1933 года до ареста работал начальником спецлаборатории «Дальстроя». О характере работы лаборатории можно судить по докладным запискам наркому К. Е. Ворошилову, в которых Маслеников в резкой форме писал о недопустимости экспорта концентрата золотосодержащих руд в Германию. В августе 1938 года Б.С. Маслеников с гражданской супругой Н.К.Бахрушиной, приехавшей к нему в декабре 1926-го, планировали отъезд в Ленинград, но 4 августа 1938 года он был арестован по обвинению в шпионаже в пользу Германии и проведении антисоветской агитации. Виновным себя не признал. Из протокола допроса от 17 агуста 1938 г.: «По существу предъявляемого мне обвинения я виновным себя не признаю. Агентом иноразведорганов я никогда не был и разведывательной работой против Советского Союза я никогда не занимался.» 15 апреля 1939 года постановлением Особого совещания при НКВД СССР сужден по ст.ст. 58-6-10 УК РСФСР на 8 лет ИТЛ. Срок отбывал в Норильлаге. Освобожден из мест заключения 3 августа 1946 года.

Скончался 2 октября 1947 года в Новосибирске от рака желудка и пищевода.

Реабилитирован, в чём большая заслуга директора Института Горного дела Н. А. Чинакала, определением Военного трибунала Сибирского военного округа № 5-н 25.04.1972-го за отсутствием состава преступления.

|

Метки: авиация масленниковы |

Виталий Семенович Масленников |

РРФ Виталий Семенович Масленников

Нет портрета

| Старший брат |

|---|

| Владимир Семенович * 27.05.1870 |

| Мл. брат и сестра |

| Анна Семеновна * 30.06.1885 |

| Борис Семенович * 19.04.1887 † 2.10.1947 |

| Отец |

|---|

| Семен Иванович Маслеников * сер. XIX в. |

| Мать |

| Ольга Августовна Каспар * сер. XIX в. |

| Древо рода |

| Предки |

| Цепь родства |

* 19.11.1880

|

Метки: масленниковы |

Доходный дом наследников Н.П. Циркунова или Первый готический мотив образа особняка Маргариты |

Доходный дом наследников Н.П. Циркунова или Первый готический мотив образа особняка Маргариты

January 10th, 2017

Этот любопытный и восхитительный дом находится в Чистом переулке, 10. С точки зрения расследований всего и вся, связанного с романом «Мастер и Маргарита», нас он интересует, прежде всего, потому, что в 1924-1925 годах прямо почти напротив него, - в домике «флигельного типа», (на втором этаже), жил Михаил Булгаков со своей второй женой Л.Е. Белозерской, в мезонине, прозванном ими «голубятней». Флигель этот, к сожалению не сохранился... Здесь Мастером были созданы пьеса «Дни Турбиных», повести «Собачье сердце», «Роковые яйца» и, возможно, уже рождался замысел романа «Мастер и Маргарита»...

Можно догадываться, почему исследователи творчества Булгакова пытаются хоть как-то связать этот дом с именем Мастера, предлагая его в качестве альтернативного варианта «готического особняка» Маргариты. Дом, конечно, по очень многим параметрам не подходит для этой цели. Но, как я понимаю, главное соображение булкаковедов в том, что Мастер два года видел этот дом, его удивительный фасад и, возможно, именно он и был первым, о котором Булгаков вспомнил, поселяя свою Маргариту именно в готический особняк. Понятно и известно, что, скорее всего, «готические мысли» об особняке Маргариты навеял Мастеру все таки «Дом с единорогом» в Нащокинском переулке, в заключительной версии романа, но хочется верить, что этот особняк был Предтечей. Из этого мы и будем исходить…

Сейчас мы Чистом переулке.

02.

Во дворе дома №9, что вы видите на фото ниже (от которого остался только реставрированный фасад), и находился флигель-«голубятня», где жил Булгаков.

03.

Почти напротив дома номер 9 и находится «Доходный дом наследников Н.П. Циркунова» под номером 10. Это пятиэтажный одноподъездный кирпичный жилой дом, в котором всего шесть квартир. В 1908 году считалаось, что фасад здания выполнен в псевдоготическом стиле, а фонари, входные двери и решетки сделаны в традиции богемского модерна. Доходный дом наследников Н.П. Циркуновач недавно был полностью отреставрирован, отдельные утраченные декоративные элементы были воссозданы заново.

Здание было построено в 1908-1909 годах по проекту архитектора В.С. Масленникова. Его фасад ассиметричен и многослоен, он делится условно на три части, каждая из которых имеет свой стиль, свою архитектурную направленность.

04.

Левая часть фасада выполнена в манере северного модерна (т.н. национального романтизма, происходящего из мотивов архитектуры Финляндии и Швеции). И этот стиль более характерен для Санкт-Петербурга. Эта часть фасада стилизована под башню, на стенах которой присутствует имитация каменной кладки, а окна третьего этажа имеют характерные скосы в верхней их части.

05.

06.

07.

08.

09.

Средняя часть фасада, украшенная коринфскими пилястрами, орнаментальным лепным фризом и облицованная белоснежной керамической плиткой, выполнена, скорее, в стиле классицизма.

10.

11.

В доходном доме наследников Н.П. Циркунова в двадцатых годах ХХ века жил писатель Борис Житков, автор широко известных рассказов для детей, публиковавшихся в детских газетах и журналах «Пионер», «Новый Робинзон», «Юный натуралист» и др.

11.

Надо отметить, что Чистый (Обухов) переулок – это один из «миров» Булгакова. Здесь находится Усадьба Софьи Волконской, где булгаковеды предполагают нахождение Дома Мастера из романа Булгакова как альтернативу дому в Мансуровском, 9. Здесь же находится и так называемый «Дом профессора Преображенского» или «Калабуховский дом», по адресу Пречистенка, 24/1 (Обухов переулок, дом 1), где проживали два дяди Булгакова - врачи Николай Михайлович и Михаил Михайлович Покровские, где Михаил Афанасьевич останавливался по первому своему приезду в Москву в 1916 году. Здесь же в квартире №12 Н.М. Покровского и разворачивается действие повести «Собачье сердце».

13.

...Крайнее правое крыло похоже на фасад особняка в стиле модерн с двумя башнями, ...

14.

...одна из которых увенчана необычным куполом, как бы, в виде шлема, какие носили русские богатыри.

15.

Как мы видим, этот особняк скорее можно считать построенным в смешанном стиле модерн, чем причислять его к псевдоготике.

Стоит упомянуть и о биографии архитектора этого здания. Виталий Семенович Масленников родился в 1882 году в многодетной семье земского учителя. С 15 лет Виталий давал уроки, подрабатывал чертежником. Позже поступил в Московское училище живописи, ваяния и зодчества и окончил его в 1907 году с серебряной медалью. Виталий Семенович был активным участником событий революции 1905 года. С 1908 года, после окончания училища, работал помощником участкового архитектора, по проектам Масленникова в Москве возведено несколько доходных домов в стиле модерн, в том числе и тот, который мы сейчас с вами видим.

16.

В 1909 году Масленников отправился в Париж, где учился архитектуре у профессора Кормонна. В 1913 году он также посетил несколько европейских стран, пополняя свои профессиональные знания. После революции 1917 года, - в 1920-х годах, Масленникова вместе с его братом Борисом Масленниковым, известным русским авиатором, основавшим в 1911 году первую авиационную школу «Орел» на Ходынке и признанным в 1923 году «вредным социальным элементом», был сослан в Омск.

17.

В 1932 году архитектор переведен в Новосибирск, в Сибметаллотрест, где работал под надзором на строительстве завода Сибкомбайн. В том же 1932 году Виталий Масленников становится преподавателем Сибирского строительного института. В число работ архитектора можно включить его совместный труд над такими известными сооружениями Новосибирска, как Дом науки и культуры и так называемый стоквартирный жилой дом на Красном проспекте, проект которого получил гран-при выставки искусств и техники в Париже. Судьба брата Масленникова Бориса, авиатора, сложилась еще более трагично: после высылки из Москвы он вначале работал инструктором «Сибавиахима», затем заведующим спецлабораторией Дальстроя. В 1939 году он был осужден «за шпионаж в пользу Германии, антисоветскую агитацию» и отправлен на восемь лет в «Норильнаг» на исправительно-трудовые работы...

Мне, кстати, с трудом удалось найти фото Виталия Семеновича на одном из специальных форумов...

18.

Кстати, Виталий Семенович Масленников - автор нескольких неопубликованных теоретических трудов по архитектуре.

Жизнь братьев Масленников, пожалуй, один из многих примеров того, как талантливые, увлеченные своей профессией люди, зачастую совершенно ни в чем не повинные, подвергались репрессиям в советский период.

19.

Да! Люди уходят, но их творения живут! И несут они в себе чувства, мысли и частичку души своего автора и создателя.

Такова краткая история этого интересного дома и история судьбы его архитектора.

И пусть Маргарита «не смогла почувствовать себя здесь вполне комфортно», как героиня безсмертного романа «Мастер и Маргарита», этот дом, все же, является еще одной составной и неотъемлемой частью Булгаковской Москвы, Московской вселенной Булгакова.

Источники:

Московский Сен-Жермен. Великолепная Пречистенка. Портал «Пешеград-клуб любителей пеших прогулок».

© Vladimir d’Ar, 2017

Tags: Доходный дом наследников Н.П. Циркунова, булгаков, булгаковская москва, мастер и маргарита

Recent Posts from This Journal

-

ИСТОРИЯ, АРХЕОЛОГИЯ, ДРЕВНОСТИ - ФЕСТИВАЛИ, ВЫСТАВКИ, СОБЫТИЯ, ШОУ - ФОТООБЗОРЫ, ВПЕЧАТЛЕНИЯ История, археология, древности | Античная…

-

…

-

…

|

Метки: масленниковы |

Масленников, Виталий Семёнович |

Масленников, Виталий Семёнович

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

Перейти к навигации Перейти к поиску

В Википедии есть статьи о других людях с такой фамилией, см. Масленников; Масленников, Виталий.

| Виталий Семёнович Масленников | |

|---|---|

| Основные сведения | |

| Страна | |

| Дата рождения | 19 ноября 1880 |

| Место рождения | |

| Дата смерти | 13 декабря 1959 (79 лет) |

| Место смерти | |

| Работы и достижения | |

| Учёба | |

| Работал в городах | Москва, Омск, Новосибирск |

| Архитектурный стиль | модерн, неоклассицизм |

Виталий Семёнович Масленников на Викискладе Виталий Семёнович Масленников на Викискладе |

|

Вита́лий Семёнович Ма́сленников (19 ноября 1880, Москва — 13 декабря 1959, Новосибирск) — русский и советский архитектор, один из мастеров московского модерна.

Содержание

Биография

В 1906 году окончил Московское училище живописи, ваяния и зодчества с серебряной медалью, затем получил звание неклассного художника архитектуры. С 1908 года работал помощником участкового архитектора. По проектам Масленникова в Москве возведено несколько доходных домов в стиле модерн, каждый из которых наделён индивидуальными особенностями. С 1912 года состоял членом Московского архитектурного общества. В Москве жил в доме на углу Старой Басманной улицы и Гороховского переулка (№ 14/2, квартира 1), где вёл приём посетителей[1]. В 1920 году входил в проектную группу по строительству в Москве «Международного Красного стадиона», в 1923 году основал Московское строительное акционерное общество[2].

В 1929 году как «вредный социальный элемент» был сослан в Сибирь, в Омск. Преподавал архитектурное проектирование в Омском индустриальном техникуме и омском художественно-промышленном техникуме имени Врубеля[3].

В 1932 году переведён в Новосибирск, в Сибметаллотрест, на строительство завода «Сибкомбайн» (ныне Сибсельмаш). Тогда же, в 1932 году стал преподавателем Сибирского строительного института. В 1934 году участвовал в разработке реконструкции фасадов Дома науки и культуры. Совместно с А. Д. Крячковым спроектировал стоквартирный жилой дом работников крайисполкома (проект получил в 1937 г. Гран-при выставки искусств и техники в Париже).

Автор нескольких неопубликованных теоретических трудов по архитектуре.

Постройки

Главный корпус НИИЖТ

- Доходный дом Е. И. Розановой (1907, Москва, Вадковский переулок, 5)

- Доходный дом наследников Н. П. Циркунова (1908, Москва, Чистый переулок, 10)

- Мелкие перестройки и ремонт магазина в доме Первого Российского страхового общества (1909, Москва, Большая Лубянка, 5)

- Доходный дом Е. Д. Ломакиной (1909, Москва, Улица Гиляровского, 20)

- Доходный дом (1911, Москва, Живарев переулок, 8 стр. 1)[4]

- Доходный дом (1912, Москва, Старая Басманная улица, 33)

- Особняк М. Е. Башкирова (1913, Москва, Старая Басманная улица, 31), надстроен в 1945—1946 годах

- Доходный дом И. А. Коровина (1913, Москва, Садовая-Триумфальная улица, 2, во дворе)

- Дом-общежитие работников Сибметаллтреста, совместно с инженером П. Голышевым (1929, Омск, Красный путь, 20)[5]

- Стоквартирный дом, совместно с А. Д. Крячковым (1934—1937, Новосибирск, Красный проспект, 16 (Площадь Свердлова),

памятник архитектуры (федеральный)

памятник архитектуры (федеральный) - Главный корпус Новосибирского института инженеров железнодорожного транспорта (1949—1955, Новосибирск, Улица Дуси Ковальчук, 191)[6]

Примечания

- Вся Москва: адресная и справочная книга на 1914 год. — М.: Товарищество А. С. Суворина «Новое Время», 1914. — С. 406. — 845 с.

- Казусь И. А. Советская архитектура 1920-х годов: организация проектирования. — Прогресс-Традиция, 2009. — С. 248, 263. — 488 с. — ISBN 5-89826-291-1.

- Невзгодин, И. В. Конструктивизм в архитектуре Новосибирска. Стр. 306-307.

- Реестр памятников истории и культуры. Официальный сайт «Москомнаследия». Проверено 20 декабря 2009.

- Архитектура Омска

- Учебный корпус НИИЖТа (недоступная ссылка). Проверено 17 апреля 2010. Архивировано 30 апреля 2009 года.

Литература

- Нащокина М. B. Архитекторы московского модерна. Творческие портреты. — 3-е изд. — М.: Жираф, 2005. — С. 328. — 2500 экз. — ISBN 5-89832-043-1.

- Московская энциклопедия / С. О. Шмидт. — М.: Фонд «Московские энциклопедии», 2008. — Т. I, Книга 2. — С. 566. — 639 с. — 10 000 экз. — ISBN 978-5-903633-02-9.

|

Метки: масленниковы |

Самсоновы – старинный русский дворянский род, записанный в 6-ю часть родословных книг Московской и Владимирской губерний |

Самсоновы – старинный русский дворянский род, записанный в 6-ю часть родословных книг Московской и Владимирской губерний

Фамилия Самсоновых хорошо известна в Российской истории.

Родители Елизаветы Евгеньевны Самсоновой – Евгений Петрович Самсонов (1812-1877) и Надежда Федоровна Самсонова (в девичестве Львова) (1818-1895) владели особняком в Москве и несколькими имениями.

Мать Елизаветы Евгеньевны Самсоновой принадлежала к роду известных придворных музыкантов Львовых. Её родной брат, Алексей Федорович Львов, известный скрипач-виртуоз и автор музыки

государственного гимна Российской империи. Автором текста являются В.А.Жуковский и А.С. Пушкин (гимн «Боже, царя храни»).

В Подмосковном имении Бектышево Самсоновы обустраивали усадьбу, посвящая свой досуг творчеству, написанию стихов и романсов. Надежда Федоровна любила писать пьесы для детей. Отец Елизаветы Евгеньевны, Евгений Петрович, и его родной брат, Гавриил Петрович Самсонов писали мемуары (Воспоминания Евгения Петровича Самсонова, Русский архив, 1844. Самсонов Г.П. Из частных записок старослужащего. М., 1895)

Самсоновыми в имении Бектышево была открыта школа для крестьянских детей. Русскую словесность преподавала сама Надежда Федоровна.

По уходу из жизни Е.Н.Самсонова и Н.Ф.Самсоновой усадьба перешла во владение старшему сыну, Петру Евгеньевичу Самсонову. Последней владелицей усадьбы была Елизавета Евгеньевна

Самсонова.

«Судьба Елизаветы Евгеньевны поначалу не предвещала, что она станет видной общественной деятельницей губернии Псковской.

28 июля 1863 года Самсоновы выдали замуж дочь Елизавету за министра императорского двора, псковского губернского предводителя дворянства, действительного статского советника, порховского помещика Николая Степановича Волкова, вдовца 52 лет. Венчание состоялось в домовой Спасо-Преображенской церкви Псковского училища военного ведомства (будущего кадетского корпуса). Так молодая женщина стала мачехой сразу трех пасынков, которые лишь на 3-5 лет были моложе её. А через год у неё родился собственный сын Евгений.

Вторым супругом Елизаветы Евгеньевны, после смерти Николая Степановича, стал действительный статский советник Николай Александрович Ваганов.

В 1865 году Елизавета Евгеньевна Ваганова стала одной из учредительниц Псковского женского

благотворительного общества. Позднее общество сельского хозяйства и общество взаимопомощи учителей за значительную помощь назвали Е.Ваганову своим почетным членом.

В 1898 году Елизавета Евгеньевна Ваганова сумела организовать, по подобию Европейских, первый детский экологический союз в России, который, впоследствии, получил название «Ласточка».

Этот союз ставил своей задачей беречь и охранять природу, изучать птиц и зверей, защищать их от неразумного истребления. Дети Майского союза высаживали деревья, облагораживали ландшафт

Псковского уезда близ Елизаветино. В союз входило более 500 подростков. Для них Елизавета Евгеньевна заказала пошить специальную форму из зеленого сукна. На фуражках у мальчиков красовалась «ласточка», вырезанная из жести.

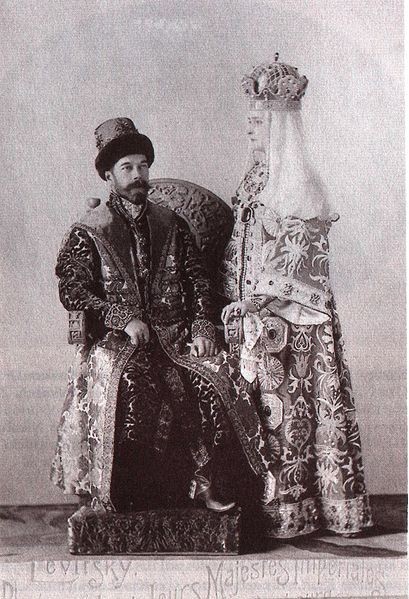

Дети Майского союза юных экологов были представлены Августейшей Императорской чете: царю Николаю и императрице Александре Феодоровне во время их посещения г. Пскова в праздник 1000-летия упоминания города в летописях, в 1903 году.

Е.Е. Ваганова организовала также Лобановскую сельскую пожарную дружину.

Имение Елизаветино в Чирской волости Псковского уезда Псковской губернии не было крупным. Господский дом стоял у реки. Особняк был двухэтажным с мансардной крышей.

На территории усадьбы был разбит парк, посажены березовая и липовая аллеи. Перед домом устроены клумбы с прекрасными цветами, за которыми ухаживала сама Елизавета Евгеньевна. В усадьбе был насажен фруктовый сад, он террасами спускался к реке. Вдоль дорожек сада

благоухали розы. Вагановы выписывали и привозили саженцы из разных мест России.

Семена цветов и различных культур тщательным образом отбирались.

Специальной охраны в настоящее время требует пруд и остатки усадебного парка в Елизаветино.

Российская сельская дворянская усадьба – это не только место бытования и жительства рода, это, прежде всего, уникальное историко-культурное наследие, эстетическое явление русской жизни

порубежья веков, в котором объединились традиции семьи, городской культуры и сельской провинциальной. Усадьба – это прежде всего и хозяйственный комплекс.

В 1912 г. при поддержке Елизаветы Евгеньевны Вагановой было создано первое в уезде потребительское общество. До него существовало кредитное товарищество, в которое принимали

крестьян, имевших в своем хозяйстве лошадей, коров и овец. Крестьянам выдавались ссуды, они обеспечивались хозяйством. Бедных крестьян в товарищество не принимали.

Сельские потребительские общества были небольшими. Как правило, у кооператива для продажи была лавка с одним наёмным приказчиком. Кооперативы успешно существовали до событий 1917 года.

Елизавета Евгеньевна была романтической натурой, она с детства писала рассказы и стихи, проникнутые любовью к природе, к человеку. Эту любовь она пронесла через всю свою жизнь.

По материалам сайта:"Исторические достопримечательности России" www.hist-sights.ru

История усадьбы Бектышево:

http://usadba-yar.narod.ru/bectishevo.htmlhttp://www.tram11.ru/tr/pam/bektyshevo.html http://deadokey.livejournal.com/1681.html

* Все фотоснимки данной статьи любезно предоставлены из архива семьи Вагановых и публикуются впервые.

27 мая 2011 года музеем этнографии и родиноведения «Чирская крыница» при участии Вернявинской средней школы на слете активистов школьных музеев Псковской области был воссоздан Майский союз юных экологов «Ласточка», носящий ныне имя его основательницы, Елизаветы Евгеньевны Вагановой.

В феврале 1992 г., 20 лет назад, в областной газете «Псковская правда» появилась статья псковского краеведа Натана Феликсовича Левина «Майский союз». В эти дни проходит его первая презентация и семинар, посвященный экосберегающему землепользованию и обучению детей работе на земле.http://www.chirski-krynica.ru/publ/iz_istorii_dvorjanskogo_roda_samsonovykh/1-1-0-6

|

Метки: самсоновы вагановы |

МАСЛОВЫ |

МАСЛОВЫ

Масловы - дворянские роды. Один происходит от Александра Маслова, выехавшего из Литвы к Олегу Ивановичу Рязанскому . Внук его Константин Федорович испомещен в 1492 г. Алексей Федорович и Александр Иванович Масловы были в первой половине XVII в. воеводами. Иван Иванович Маслов был членом военной коллегии (1780), а брат его Николай (1734 - 1803) - сенатором, главным директором межевой канцелярии и почетным опекуном. Этот род Масловых внесен в VI часть родословных книг губерний Московской, Рязанской и Тамбовской.

- Другой род Масловых от Анцыфора Маслова, выехавшего из Литвы в Москву к Василию Ивановичу и жалованного вотчинами в 1519 г. Внесен в VI часть родословных книг губерний Московской и Тульской. -

Еще один род Масловых восходит к концу XVI в.; к нему принадлежал сенатор Михаил Яковлевич Маслов (1700 - 80); внесен в VI часть родословной книги Тверской губернии.

-----------------------------------------------------------------------Достоверно известно, что первым жителем Лебедяни по фамилии Маслов был прибывший на воеводство и руководивший крепостью в 1625-1628 г.г. рязанский городовой дворянин Иван Иванович Маслов*) В 1594-97 гг. он владел поместьями в Моржовском стане. За ним же с родственниками числились вотчины Осовец и Зименки на Рязанщине.

В 1614 г. он состоял головой в прибылом полку воевод кн. Лыкова и Ододурова в Переславле Рязанском «для приходу крымских и ногайских людей», с ним переславских стрельцов 85 человек. В 1619 г. воевода в Печерниках, в 1624-1627 гг. на воеводской должности одновременно в Печерниках и на Лебедяни. В 1625 г. с ним в Печерниках «по росписи из стрелецкого приказу стрельцов 85 чел., казаков 50 чел., обоего 135 чел. пеших, служат с земель, пушкарей и затинщиков 30 чел., розсылщиков 10 чел., воротников 2 чел., кузнецов 2 чел., тюремной сторож 1 чел.; и всего всяких людей 180 человек». По разряду того же года с ним на Лебедяни детей боярских и казаков конных 223 чел. В 1627 г. служил по городовому списку, в 1628-29 гг. воевода на Сапожке.

Воевода И.И. Маслов принадлежал к одному из дворянских родов Масловых. Согласно легенде, родоначальник самого древнего из них, Александр Маслов, выехал из Литвы в конце XIV века к Великому князю Рязанскому Олегу Ивановичу и был пожалован им вотчинами. Основоположник второго рода Масловых Анцифор выехал из Литвы около 1519 года к великому князю московскому Василию III. Сын Анцифора Иван получил деревню Творниково в Заупском стане Тульского уезда. Третий род Масловых, известный с середины XVI века, имел земли в Рославльском уезде. По мнению известного генеалога дворянства Ю.В. Арсеньева, эти три рода могли иметь общего предка в Литве **). Дальнейшая судьба лебедянского воеводы И.И. Маслова пока не выяснена. Известны и недворянские рода Масловых. К началу XX века фамилию Масловых в Лебедяни носили, по меньшей мере, три рода, скорее всего, между собой не связанные. В Лебедяни – купеческий род связан с именем известного торговца Василия Петровича Маслова

(годы жизни 1879 – ? ). Он владел известным рыбным магазином «Щука» ***).

Второй зафиксированный род Масловых – мастеровые и каменщики из Черепяни, часть из которых жила и работала в Лебедяни. Предки этой линии Масловых, крестьяне, по семейным преданиям пришли на Тамбовщину из Мордовии. По фамильной легенде каменщик Иван Иванович Маслов (родился около 1890 г., умер в 1930-е годы) участвовал в ремонте кремлевской стены в Москве. По рассказам его внучатой племянницы Т.И. Абрамовой (Москва, 2006 г.), один из братьев И.И. Маслова, участвовал в революционных событиях, но был расстрелян.

Третий род Масловых, о котором пойдет речь ниже, уже в первой трети XIX века принадлежал к сословию мещан города Лебедяни Тамбовской губернии. Семейные предания относят его появление в Лебедяни к 1720-м годам, когда сословия мещан еще не существовало. Первый предок, о котором имеются косвенные метрические сведения - Иван Маслов. Ориентировочно период его жизни можно принять с 1780-х по 1830-е годы.

Его сын, мещанин Василий Иванович Маслов (примерные годы жизни: 1810-е-1860-е, документально подтвержден лишь второй брак) занимался мелкой торговлей, положил начало накоплению денег. У него был собственный дом на Гороховской улице. Женой его была дочь лебедянского мещанина Мария Васильевна Подзагнетникова. В декабре (?) 1838 года у них родился сын Николай. Года через два - дочь, Анна, впоследствии вышедшая замуж за лебедянского мещанина Петра Павловича Русинова.

Николай Васильевич Маслов (1838-1900 гг.), так же, как и отец, относившийся к мещанскому сословию, в молодости служил приказчиком в городской булочной, позже торговал самостоятельно. Он имел собственный дом с участком в 8 соток на Гороховской улице

(в XX веке до революции это д. № 15). Усадьба на Гороховской была обнесена глухим кирпичным забором-стеной высотой два с половиной метра. В некоторых местах стены были сделаны ниши для будущих магазинных окон.

Каменный погреб дома Масловых был большим и высоким. Он был приспособлен для хранения значительного количества продуктов. Вход в погреб был со двора.

В 1860-90 годы Николай Васильевич Маслов активно занимался мелкой торговлей. В разные годы он уезжал из Лебедяни за товаром или торговал на ярмарках других городов сел. Это подтверждает и билет, выданный ему в 1862 году лебедянским мещанским обществом для хождения в другие города сроком на один месяц.

Дополнительным источником дохода в семье служило домашнее виноделие. Николай Васильевич составлял вина строго по рецептам, используя различные компоненты, которые, покупал. Вероятно, он работал по договору с кем-то из лебедянских купцов, предположительно, с Русиновыми.

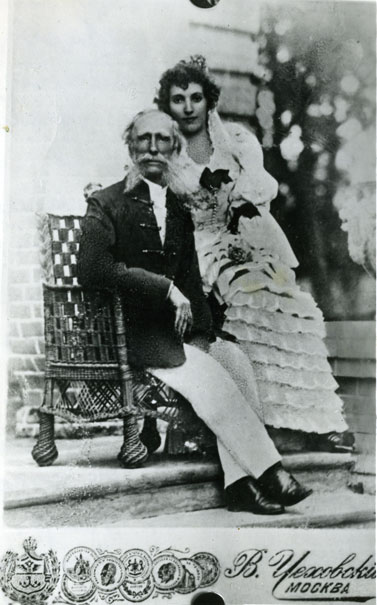

Николай Васильевич (на фото 1880-х годов)

не имел систематического образования, он закончил лишь городское училище, тем не менее, был человеком широких интересов. Он приобретал и читал книги, охотно писал, ведя торговые записи и почтовую переписку. С увлечением Николай Васильевич занимался врачеванием. Домашние лечебники, инструкции по применению различных видов лекарств, изданные официально и выписанные им собственноручно из различных источников, были у него постоянно под рукой. В доме на Гороховской был специальный шкаф, заполненный склянками с настойками, мазями, порошками, медицинскими принадлежностями. Значительное количество лекарств, многолетний интерес к лечению говорят и о довольно широкой практике Н.В.Маслова. По-видимому, к нему обращались за помощью не только домашние и родственники, но и многие знакомые. Приучал он к лекарскому делу и своих детей. Николай Васильевич пополнял свои знания и материальную базу, делая различные заказы в других торговых лавках, переписывался и консультировался с врачами. В семье неплохо знали способы лечения различных болезней, основы гигиены, разбирались в травах, знали основы латыни.

Особым пристрастием Николая Васильевича была ловля певчих птиц силками. Невольниц держали дома в отдельных клетках, которые развешивались по всем комнатам. Слушали пение, вели разговоры о его качествах со знатоками. Птиц затем продавали на лебедянских ярмарках, особенно в Троицын день.

Жена Николая Васильевича, Анна Васильевна, урожденная Жеркова, вместе со своей матерью Пелагеей Федоровной Жерковой держала торговую лавку на базарной площади Лебедяни, в которой торговала мануфактурными и другими товарами, сама вела дело и владела значительной долей, а позже – всем материальным наследством семьи.

Жерковы состояли в близком родстве с лебедянскими купцами Рахлеевыми и ефремовскими купцами Монаенковыми. Двоюродный брат Анны Васильевны о. Варлаам (Василий Данилович Монаенков) был монахом Свято-Пантелеймонова Русского монастыря на греческом Афоне при небезызвестном настоятеле архимандрите о. Макарии (1821-1889 г.г.), происходившем из рода именитых тульских купцов. В середине XIX века русское купечество, в том числе тамбовское, активно поддерживало своими пожертвованиями русских монахов на св. Афоне ****). Посильно участвовали в этом Масловы и особенно Русиновы. О. Варлаам переписывался с Жерковыми, а поскольку дела переписки в семье лежали на Николае Васильевиче Маслове, то он оказался автором и получателем различных корреспонденций, в том числе связанных с пожертвованиями родственников.

В 1897 году у А.В. Масловой обнаружилась злокачественная опухоль. Николай Васильевич подключил все свои связи среди практикующих врачей, вплоть до врача из соседней Орловской губернии. Он писал письма к людям, лечившим различными способами подобные заболевания, не жалел денег на лекарства. Однако вылечить жену так и не смог. Умерла Анна Васильевна 23 (11) апреля 1898 года. Перед кончиной она благословила мужа и бывших в то время дома детей.

После преждевременной смерти жены (в возрасте около 56 лет), Николай Васильевич прожил всего два года. Еще физически бодрым, шестидесяти двух лет, он внезапно умер от апоплексического удара, случившегося с ним на базаре возле Ново-Казанского собора. Похоронен он был на старом Лебедянском кладбище рядом с женой. До 1950-х годов дети посещали их могилы. Внуки Н.В. Маслова разъехались по всей стране и сегодня места захоронений Н.В. и А.В. Масловых, а также П.Ф. Жерковой, пережившей дочь на несколько лет, к сожалению, утеряны. У Николая Васильевича и Анны Васильевны Масловых было шестеро детей. Двое из них умерли в младенчестве. В Лебедяни продолжали жить - Мария (1866-1942 гг.), Иван (1869-1898 гг.), Владимир (1875-1947 гг.), Татьяна (1878-1953 гг.).

Старший сын Иван

также как и отец занимался мелкой торговлей, однако, не слишком удачно. Он рано отделился от семьи и однажды пропал во время торговли вне дома. Ему было около 29 лет. Последние годы он жил в селе Красном.

Младший сын, Владимир, окончив городское училище, некоторое время также торговал на различных ярмарках, помогал матери в лавке, работал у родственников, купцов Русиновых, ходил торговать в Сезеново, Моршанск, Елец, Михайлов. Двадцатилетним он вытягивает жребий и в 1896 году уезжает на военную службу рядовым на три года в крепость Новогеоргиевск, под Варшавой. Возвращается со службы телеграфистом унтер-офицерского звания.

Дочери, Мария Николаевна Маслова

и Татьяна Николаевна,

окончили начальное городское училище, участвовали в торговых делах семьи, овладели различными навыками домашней работы, охотно читали и пели, вели обширную переписку. Татьяна хорошо готовила, играла на гармони-ливенке, рисовала, Мария была неплохой рукодельницей – обшивала семью, брала заказы для заработка, вела домашнее хозяйство: держала корову, делала домашние заготовки. В 1920-е годы несколько лет работала в Лебедянской больнице в составе младшего медперсонала. Сестры воспитывали племянников (они были их крестными), подолгу у них живших во время учебы в Лебедяни. Мария и Татьяна остались жить в родительском доме на Гороховской, так и не выйдя замуж. В зрелые годы сестры существовали на средства, получаемые от квартировавших в их доме учащихся. С возрастом они стали более религиозными, малообщительными, помногу болели. Брат Владимир и племянники как могли, помогали им материально. Со смертью Татьяны Николаевны Масловой в 1953 году присутствие рода Масловых в Лебедяни прекратилось.

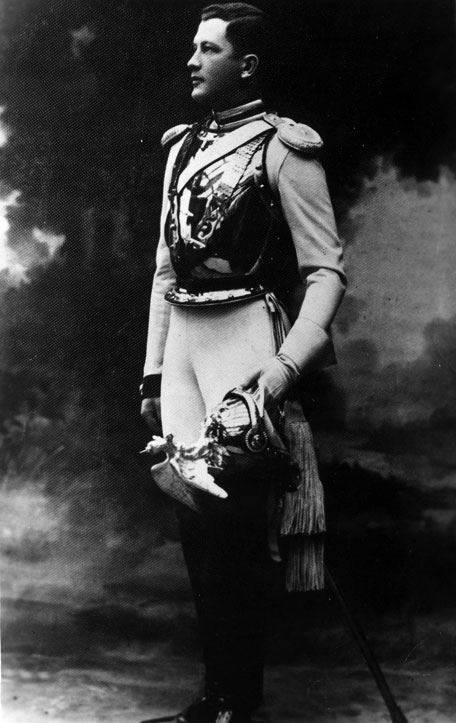

Трудно сказать, как сложилась бы судьба Владимира (на фото 1897 г., справа), если бы в 1890 году к Лебедяни не подвели Рязанско-Уральскую железную дорогу (РУЖД), и не началось строительство железнодорожного вокзала. По приходе с военной службы Владимир меняет расчетную книжку лавочника на ключ Морзе телеграфиста и выбирает карьеру железнодорожного служащего. В 1903 году он женится на зажиточной государственной крестьянке села Старый Копыл Прасковье Семеновне Прониной

(на фото 1908 г. она с мужем и старшими детьми Лидией и Николаем). Род Прониных был породнен со священническими лебедянскими родами Лакедемонских и Сокольских. Детей у Масловых было пятеро. Благодаря настойчивому характеру матери, старшие дети учатся в гимназии, много читают, занимаются самообразованием.

В послужном списке В.Н. Маслова одиннадцать станций РУЖД, на которых за сорок лет он прошел путь от приемщика поездов до начальника узловой станции Арсеньево (Тульской губернии). Владимир Николаевич был опытным специалистом, уважаемым на дороге, не раз до революции отмечался благодарностями железнодорожного начальства. В числе отличившихся за проведение мобилизации в Первую Мировую войну был награжден медалью ордена Белого Орла за высочайшей подписью.

Несмотря на то, что Масловы в материальном плане значительно пострадали от революционных перемен (были аннулированы вклады, ассигнации, конфискованы деньги, материальные ценности, копившиеся семьей в течение десятков лет), Владимир Николаевич, посвятив себя железной дороге, с высокой внутренней выдержкой принял условия нового режима. Он неоднократно переживал и бесцеремонность действий ВЧК, и наскоки продовольственных отрядов, и подозрения в нелояльности к новому строю, и дознания в период красного террора. При этом он никого не подставил, старался, как мог, защищать сослуживцев и лично отвечал за работу в целом той или иной станции. Так, в 1920 году он спас от расстрела сотрудниками ВЧК за мелкую провинность помощника начальника станции Тёплое Г.П. Козлова, имевшего огромную семью. Сознательно не участвуя в политических и пропагандистских мероприятиях нового поколения железнодорожников, В.Н. Маслов сосредоточился на технической работе, обучении кадров. Он тяжело переживал известия о расстрелах и репрессиях НКВД в отношении его родственников, старых товарищей, работавших на соседних станциях. В трудные годы революции, гражданской войны и голода неизменной опорой и поддержкой его была жена, Прасковья Семеновна, имевшая едва ли не больший, чем ее муж, нравственный авторитет среди семей железнодорожников линии Раненбург-Смоленск. И спустя многие годы, после переездов вслед за мужем с очередной станции на другую, к ней продолжали приезжать за советами по решениям семейных проблем ее подруги и знакомые. Она помогала словом и делом десяткам женщин в округе, неся при этом нелегкий семейный крест.

Возможно, В.Н. Маслов чудом уцелел в годы репрессий, потому что по окончании Гражданской войны он осознанно во имя выживания и развития семьи вынужден был уйти на должностное понижение. Окончил свой профессиональный путь он помощником начальника маленькой станции Богатищево в 1936 году, за год до очередной кровавой чистки среди бывших специалистов-железнодорожников. Последние свои одиннадцать лет (из них семь – с женой, до ее смерти в 1944 году), он прожил в подмосковном поселке Хотьково близ Загорска, живя исключительно натуральным хозяйством, но, умудряясь при этом активно помогать семьям детей, ушедших на фронты Великой Отечественной, и своим лебедянским сестрам (на фото – пос. Хотьково: В.Н., П.С. Масловы и некоторые члены семьи перед войной, 1941 г.).

Судьбы детей и внуков В.Н. и П.С. Масловых сложились по-разному и в то же время чем-то похожи. Трудно пережиты голодные тридцатые годы, Великая Отечественная война, случалось горе, болезни, были потери, впрочем, не такие многочисленные, какие пришлось пережить их близким из породненных фамилий. Гораздо сильнее пострадали семьи Прониных, Лакедемонских, Сокольских, в которых кровавое время 1920-30–х годов погубило многих честных людей, повинных лишь в том, они были непролетарского происхождения.

В советский период дети В.Н. и П.С. Масловых стали инженерами, служащими, учителями, врачами*****. Внуки расширили этот список профессий. К перечисленым, добавились военные, художники, музыканты, бизнесмены, журналисты. Но это уже другие истории, не связанные непосредственно с Лебедянью. До сих пор многие Масловы вспоминают и чтут своих тамбовских предков, с благодарностью в душе передавая потомкам знание о месте истока своей фамилии – старинном уездном городе на Верхнем Дону.

Е.А. Маслов,

Сергиев Посад,

25 августа 2006 г.

Автор будет благодарен всем, кто откликнется с добавлениями, комментариями, или критикой по этому материалу.

Написать можно по адресу: maslov57@mail.ru

Примечания.

* - П.Н. Черменский, «Город Лебедянь и его уезд», СПб, 1913 г., изд. Тип. В.Д. Смирнова, к трехсотлетию

г. Лебедяни 1613-1913.

**- Сайт дворян Масловых http://home.comcast.net/~dm01/index.htm

***- В.В. Акимов, «Лебедянь от А до Я», Липецк, 2005 г., статья «Щука».

****- П.Н.Троицкий «Русские на Афоне», изд. 2003 г.

*****- Е.А. Маслов. «Масловы в Куркинском районе», газета «Вперед» Куркинского района Тульской области,

№№ 57-58,59 за 2004 г.

Фрагмент фотоизображения купца В.П. Маслова предоставлен Лебедянским краеведческим музеем.

Биографические сведения о действующих лицах очерка и фотографии из ГАЛО и архива Е.А.Маслова

http://www.lebedyan.com/persona/persona33.htm#

|

Метки: масловы |

Биография И.А. Бунина |

Русский писатель: прозаик, поэт, публицист. Иван Алексеевич Бунин родился 22 октября (по старому стилю - 10 октября) 1870 года в Воронеже, в семье обедневшего дворянина, принадлежавшего к старинному дворянскому роду. В "Гербовнике дворянских родов" сказано, что существует несколько старинных дворянских родов Буниных, происходящих, по преданию, от Симеона Буникевского (Бунковского), имевшего знатное происхождение и выехавшего из Польши в XV веке к великому князю Василию Васильевичу. Правнук его, Александр Лаврентьев сын Бунин, служил во Владимире, был убит в 1552 году при взятии Казани. К роду Буниных принадлежали поэтесса Анна Петровна Бунина (1775-1828), поэт В.А. Жуковский (незаконнорожденный сын А.И. Бунина).

Отец Ивана Алексеевича - Алексей Николаевич Бунин, мать - Людмила Александровна, урожденная Чубарова. В семье было девять детей, но пятеро умерли; старшие братья - Юлий и Евгений, младшая сестра - Мария. Дворянский род Чубаровых также имел старинные корни. У деда и у отца Людмилы Александровны были родовые имения в Орловском и Трубчевском уездах. Прадед Ивана Бунина по отцу был также богат, дед владел небольшими участками земли в Орловской, Тамбовской и Воронежской губерниях, отец же был настолько расточителен, что разорился окончательно, чему способствовали Крымская кампания и переезд семьи в 1870 году в Воронеж.

Первые три года жизни будущего писателя прошли в Воронеже, затем отец, питавший слабость к клубам, картам и вину (к вину пристрастился во время Крымской кампании), был вынужден переехать с семьей в свое поместье - на хутор Бутырки Елецкого уезда Орловской губернии. Стиль жизни Алексея Николаевича привел к тому, что промотано или роздано было не только его собственное состояние, но и то, что принадлежало его жене. Отец Ивана Бунина был человеком необыкновенно сильным, здоровым, жизнерадостным, решительным, великодушным, вспыльчивым, но отходчивым. Учиться Алексей Николаевич не любил, из-за чего в Орловской гимназии учился недолго, но очень любил читать, читая все, что попадало под руку. Мать была доброй, нежной, но с твердым характером.

Первое образование Иван Алексеевич Бунин получил у своего домашнего воспитателя - сына предводителя дворянства, учившегося когда-то в Лазаревском институте восточных языков, преподававшего в нескольких городах, но затем порвавшего все родственные связи и превратившегося в скитальца по деревням и усадьбам. Воспитатель владел тремя языками, играл на скрипке, рисовал акварелью, писал стихи; читать своего воспитанника Ивана учил по "Одиссее" Гомера.

В 1881 году поступил в гимназию в Ельце, но проучился там всего пять лет, так как на образование младшего сына у семьи не было средств. Дальнейшее образование проходило в домашних условиях: полностью освоить программу гимназии, а затем и университета Ивану Бунину помог его старший брат Юлий, к тому времени окончивший университет, пробывший год в тюрьме по политическим мотивам и высланный на три года домой.

Первое стихотворение Бунин написал в восемь лет. В отрочестве его творчество носило подражательный характер: "больше всего подражал М.Ю. Лермонтову, отчасти А.С. Пушкину, которому старался подражать даже в почерке" (И.А. Бунин "Автобиографическая заметка"). В мае 1887 года произведение юного писателя впервые появилось в печати: петербургский еженедельный журнал "Родина" опубликовал одно из его стихотворений. В сентябре 1888 года его стихи появились в "Книжках недели", где печатались произведения Л.Н. Толстого, Щедрина, Полонского.

Самостоятельная жизнь началась с весны 1889 года: Иван Алексеевич Бунин вслед за братом Юлием переселился в Харьков. Вскоре побывал в Крыму, а с осени стал работать при "Орловском вестнике". В 1891 году в приложении к газете "Орловский вестник" вышла его ученическая книжка "Стихотворения. 1887-1891". Тогда же Иван Бунин познакомился с Варварой Владимировной Пащенко, работавшей корректором газеты "Орловский вестник". В 1891 году они стали жить одной семьей, но так как родители Варвары Владимировны были против этого брака, супруги жили невенчанные.

В 1892 году они переехали в Полтаву, где брат Юлий заведовал статистическим бюро губернского земства. Иван Бунин послупил на службу библиотекарем земской управы, а затем - статистиком в губернскую управу. В период жизни в Полтаве познакомился с Л.Н. Толстым. В разное время работал корректором, статистиком, библиотекарем, газетным репортером. В апреле 1894 года в печати появилось первое прозаическое произведение Бунина - в "Русском богатстве" был напечатан рассказ "Деревенский эскиз" (название выбрано в издательстве).

В январе 1895 года, после измены жены, Иван Алексеевич Бунин оставил службу и переехал сначала в Петербург, а затем в Москву. В 1898 (в некоторых источниках указан 1896) женился на Анне Николаевне Цакни - гречанке, дочери революционера и эмигранта Н.П. Цакни. Семейная жизнь опять оказалась неудачной и в 1900 году супруги развелись, а в 1905 году скончался их сын Николай.

В Москве молодой писатель познакомился со многими известными художниками и писателями: с Бальмонтом, в декабре 1895 года - с А.П. Чеховым, в конце 1895 - начале 1896 - с В.Я. Брюсовым. После знакомства с Д.Телешовым, Бунин стал участником литературного кружка "Среда". Весной 1899 года в Ялте познакомился с Максимом Горьким, позднее пригласившим его к сотрудничеству в издательстве "Знание". Позднее, в своих "Воспоминаниях", Бунин писал: "Начало той странной дружбы, что соединяла нас с Горьким, - странной потому, что чуть не два десятилeтия считались мы с ним большими друзьями, а в дeйствительности ими не были, - начало это относится к 1899 году. А конец - к 1917. Тут случилось, что человeк, с которым у меня за цeлых двадцать лeт не было для вражды ни единаго личнаго повода, вдруг оказался для меня врагом, долго вызывавшим во мнe ужас, негодование." Весной 1900 года в Крыму писатель познакомился с С.В. Рахманиновым и актерами Художественного театра, труппа которого гастролировала в Ялте.