«К революции отношусь с благодарностью»: фрейлина трех цариц Наталья Фредерикс |

«К революции отношусь с благодарностью»: фрейлина трех цариц Наталья Фредерикс

4 452 29.03.2019 / Ксения ОРАБЕЙ

4 452 29.03.2019 / Ксения ОРАБЕЙ

На Соловках баронесса первая вызвалась ухаживать за больными тифом каторжниками, а, заразившись, отказалась от «больничного», чтобы еще два дня (до смерти) успеть помочь. Память 30 марта

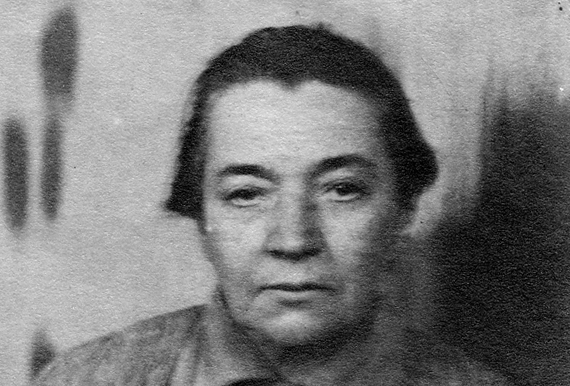

Баронесса Наталья Модестовна Фредерикс. Фото из следственного дела, с сайта drevo-info.ru

Фредериксы

Род Фредериксов известен с XVIII века. Основатель фамилии был банкиром императрицы Екатерины II, которая за честную службу (а это очень ценила немка-императрица в своих служащих) наградила его титулом барона.

Святая исповедница Наталья Фредерикс родилась 8 июля 1864 года года в имении Знаменовка (сейчас Донецкая область). Отец — гвардии полковник, двоюродный брат Владимир Фредерикс при Николае II стал министром императорского двора и был одним из немногих, кто не покинул царя после отречения.

В юные годы Наталья была представлена ко двору и принята во фрейлины. Но она очень любила свое имение и, чуть только теплело, спешила с фрейлинской службы домой. В имении строила новый храм, больницу и школу для крестьян.

В 31 год учредила Крестовское благотворительное общество. С 1914 года по март 1917 года как сестра милосердия уже немолодая баронесса ухаживала за ранеными, помогала во время операций в Царскосельском лазарете.

Замуж не пошла, по некоторым свидетельствам, приняла тайный монашеский постриг (точных сведений нет).

После революции (1919-1922) Наталья Модестовна работала библиотекарем в Педагогическом институте дошкольного образования. Когда уволили за титул и фамилию, занималась с детьми на дому. Была прихожанкой Сергиевского собора на Литейном, продавала просфоры.

Освобожденная от «имущественных и светских пут»

Герб рода баронов Фридриксов. Изображение с сайта gerbovnik.ru

Первый раз Наталью Модестовну арестовали 11 июля 1919 года за то, что была баронессой. Полгода она провела в подмосковном лагере. Второй арест в 1924 году за «активную церковную деятельность на приходе» закончился Соловками.

Во время допроса бывшая баронесса, стараясь уберечь от подозрений родных и знакомых, говорила: «Родственников близких никаких не имею. Знакомых, с которыми бы постоянно виделась, не имею. Я очень занята делами по Сергиевскому собору и поэтому никуда не хожу и ко мне никто не ходит».

На вопрос об отношении к власти Натальи Фредерикс отвечала: «К советской власти отношусь безразлично. К революции же с благодарностью, так как она освободила меня от имущественных и светских пут, от которых самой трудно было бы отказаться. Теперь я всецело могу быть в Церкви».

На вопрос о политических убеждениях: «Никаких, политика для меня не существует».

«Трудись по-нашему!»

Михаил Пришвин. Фотография из серии «Соловки». 1933 год. Фото с сайта culture.ru

Основными видами женских работ на Соловках были работа в прачечной, в канатной мастерской, на торфоразработках и на кирпичном заводе. «Кирпичи» (формовка и переноска сырца) считались самым тяжелыми.

Чтобы избежать «кирпичей», женщины пытались правдами и неправдами уговорить лагерное начальство. Те, кому не удалось, после двух-трех месяцев работы на заводе навсегда подрывали здоровье.

Баронесса Фредерикс ни о чем не просила лагерное начальство.

Бывшей фрейлине на «кирпичиках» пришлось тяжко: мало того, что приходилось таскать двухпудовые мешки с кирпичами-сырцами, так еще и уголовницы злорадствовали: «Эй, баронесса! Фрейлина! Это тебе не за царицей хвост таскать! Трудись по нашему!»

Враждебное, даже жестокое отношение к ней было в лагере не редкостью. Пожилую женщину старались унизить и оскорбить, — завидовали ее прошлому, точнее тому, что представляли о ее прошлой дворцовой жизни.

Но Наталья Модестовна как человек, прошедший школу дворцового этикета, умела держать себя в руках.

Безостановочная пытка

В соловецком монастыре времен ГУЛАГа. Фото с сайта solovki-monastyr.ru

О том, что женщинам на Соловках приходилось труднее, чем мужчинам-заключенным, писал Борис Ширяев, отбывавший заключение на Соловках одновременно с Натальей Фредерикс. И дело было не только в действительно каторжном физическом труде, никакой женской натуре не подходящем, но и в самих условиях жизни.

В один женбарак селили женщин самого разного социального происхождения. Много было уголовниц.

Аристократки, кавалерственные дамы и фрейлины жили и работали вместе с наркоторговками, контрабандистками и притонодержательницами.

Выход из барака без разрешения запрещался. Для 65-летней баронессы жизнь в женском бараке была сравнима с безостановочной пыткой.

О том, как приходится на каторге «человеку из общества», говорил в свое время и Достоевский, из личного опыта: «Простолюдин, идущий на каторгу, приходит в свое общество, даже, быть может, более развитое. Человек образованный, подвергшийся по законам одинаковому с ним наказанию, теряет часто несравненно больше него.

Он должен задавить в себе все свои потребности, все привычки; должен перейти в среду для него недостаточную, должен приучиться дышать не тем воздухом… И часто для всех одинаковое наказание превращается для него в десятеро мучительнейшее…»

«Если для хозяйки кронштадтского портового притона Кораблихи быт женбарака и его среда были родной стихией, то чем они были для смолянки, родной стихией которой были ближайшие к трону круги?» — вспоминал о баронессе Фредерикс Борис Ширяев.

Что такое хорошие манеры

Возможно, это только и узнается на каторге. У трона, помещицей в своем имении, и здесь, в женбараке, Наталья Фредерикс была одной и той же – собой. Ко всем окружающим относилась доброжелательно, независимо от того, кто перед ней находился – аристократка или воровка.

Себя в новой обстановке ей искать не пришлось, она давно нашла себя – как человек, для которого нет «плохих людей», есть только несчастные.

Умея уважать себя (или имея чувство собственного достоинства), баронесса умела и уважать каждого человека, была способна видеть достоинство каждого – просто как создания Божиего.

Вечером, после изматывающего трудового дня баронесса подолгу молилась перед маленькой иконой в своем бараке.

Стоя на коленях, фрейлина трех императриц просила у Господа не облегчить ее участь, а дать силы и терпение на то, чтобы нести свой крест безропотно.

Почетная выборная должность уборщицы камеры

Соловки. В женбараке. Фото с сайта gulaghistory.org

Но однажды отношение каторжанок-сокамерниц к баронессе Фредерикс изменилось.

Помогло назначение бывшей фрейлины на почетную выборную должность уборщицы камеры. Выборы прошли быстро, хотя раньше каторжницы кулаками боролись за это «теплое» место: уборщица следила за порядком в помещении, носила дрова, воду, топила печь. Работа была не тяжелой, но требовала известной аккуратности и ответственности.

Староста камеры спросила у собравшихся женщин, кого они хотят в уборщицы. Некая уголовница Сонька Глазок, раньше встречавшая Наталью Фредерикс в штыки, язвительно выкрикнула: «Баронессу! Кого, кроме нее? Она всех чистоплотней! Никакой неприятности не будет…» (Неприятности случались, когда за грязное состояние камеры наказывались все ее жительницы).

Для фрейлины трех императриц такое назначение было милостью в сравнении с тасканием кирпичей. А весь коллектив барака предложение Соньки поддержал.

Как установить контакт с женщинами

Когда Наталья Модестовна стала больше времени проводить в камере, к ней начали обращаться женщины с вопросами: как лучше пользоваться косметикой и вообще как ухаживать за собой, чтоб сохранить красоту? Баронесса охотно рассказывала, о чем знала.

После того, как женский контакт был установлен, стали подниматься и общечеловеческие темы.

Борис Ширяев вспоминал: «Влияние баронессы чувствовалось в ее камере все сильнее. Это великое таинство пробуждения Человека совершалось без громких слов. Вероятно, и сама баронесса не понимала той роли, которую ей назначено было выполнить в камере каторжного общежития. Простота и полное отсутствие дидактики ее слов и действий и были главной силой ее воздействия на окружающих».

А на Страстной неделе 1925 года почти весь женский барак, уборщицей которого была баронесса Фредерикс, исповедался и причастился у местного лагерного батюшки, которого изобретательные каторжанки тайно провели в здание соловецкого «театра» и спрятали в костюмерной. Священные Дары батюшка пронес в солдатской кружке.

Добровольцы по уходу за тифозными

Лазарет (медицинская часть) Соловецкого лагеря. Фото с сайта solovki.ca

В начале 1926 года на Соловках началась эпидемия сыпного тифа. Не хватало сестер милосердия.

Начальница санитарной части М.В. Фельдман понимала, что в приказном порядке назначение женщин на эту должность равносильно смертному приговору.

Она пришла в женбарак и предложила добровольцам по уходу хорошее жалованье и дополнительный паек. Женщины стояли молча.

В этот момент в камеру возвратилась баронесса с дровами на руках. Узнав, в чем дело, Наталья Модестовна сразу же предложила свою кандидатуру.

Фельдман поинтересовалась ее образованием и опытом работы. Бывшая фрейлина ответила: «Я работала три года хирургической сестрой в Царскосельском лазарете». Начальница санчасти уточнила: «Как ваша фамилия?» Наталья Модестовна назвалась «баронессой Фредерикс», а та же неуемная Сонька Глазок воскликнула: «Баронесса…»

Только в этот раз Сонька произносила титул не язвительно, а с уважением. И записалась, вместе с еще несколькими женщинами, вместе с баронессой ухаживать за больными в сыпнотифозный барак.

В женбараке, кроме баронессы Фридерикс, было немало представительниц высокого сословия. Они общались между собой на французском языке, сторонились окружающих женщин, и очень много говорили о христианстве. Никто из них в добровольцы к тифозным не записался.

Последнее служение

Царскосельский Дворцовый госпиталь (1914-1915 гг). Великие княжны Ольга Николаевна и Татьяна Николаевна с раненым (рядовой Безденежных 110 пехотного Камского полка) в военном госпитале. Во время Великой войны Наталья Фредерикс также, как сестра милосердия, ухаживала в этом госпитале за ранеными. Фотохроники ТАСС

Наталью Модестовну назначили старшей милосердной сестрой. В этой должности у нее была возможность больше руководить и меньше ухаживать за больными самой. Но баронесса этой возможностью не воспользовалась.

Тифозные больные лежали на полу на древесных стружках. Эту пропитанную нечистотами подстилку сестры должны были постоянно сменять. Баронесса ухаживала за больными день и ночь. Ее работа не была самоотверженным порывом. Она была простым следствием всей ее жизни.

Наталья Модестовна и почти все сестры-каторжницы очень скоро заразились тифом и заболели.

«Два-три дня я еще смогу служить Ему…»

28 марта 1926 года начальница санчасти заметила на шее и руках сестры Фредерикс характерную сыпь. «Идите и ложитесь в особой палате… Разве вы не видите сами?»

Наталья Модестовна ответила: «К чему? Вы же знаете, что в мои годы от тифа не выздоравливают. Господь призывает меня к Себе, но два-три дня я еще смогу служить Ему…»

М. В. Фельдман обняла Наталью Модестовну, а позже говорила: «Мне хотелось тогда перекрестить ее, как крестила меня в детстве няня. Но я побоялась оскорбить ее чувство веры. Ведь я же еврейка».

Наталья Модестовна умерла 30 марта 1926 года, прямо во время своего утреннего обхода больных.

Прославление и реабилитация

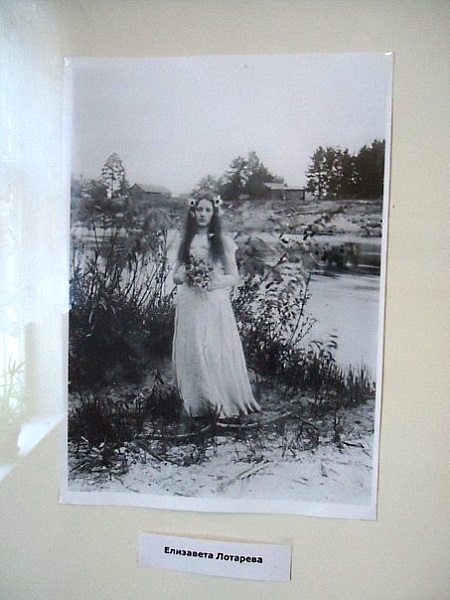

Наталья Фредерикс (1887). Фото с сайта pravoslavye.org.ua

В 1981 году Архиерейский Собор Русской Православной Церкви Заграницей прославил Наталью Фредерикс как исповедницу в Соборе новомучеников и исповедников Российских.

Прокуратура Санкт-Петербурга реабилитировала Наталью Модестовну Фредерикс 10 ноября 1991 года.

Память об исповеднице Наталье Модестовне Фредерикс жива на ее родине в Знаменовке, о ней помнят на Соловках, в Москве, Санкт-Петербурге, Америке.

При подготовке статьи большую помощь оказал помощь протоиерей Алексий Попов (клирик Николаевского храма в селе Петровка-2 Александровского района Донецкой области).

Также использованы материалы:

Борис Ширяев. Неугасимая лампада. М., 2002.

Танеева (Вырубова) А. А. Страницы моей жизни / предисл. Ю. Ю. Рассулина. — М. : Благо, 2000. — 320 с.

Протоиерей Алексий Попов. Святые нашего края: исповедница баронесса Наталья Фредерикс.

Категории: Духовная жизнь, Личность, Милостивые святые, Подвиг, Сестра милосердия, Церковь

https://www.miloserdie.ru/article/k-revolyutsii-ot..._referrer=https%3A%2F%2Fzen.ya

|

Метки: фредерикс фрейлины гулаг |

Три женские трагедии за «Всадницей» Брюллова |

Три женские трагедии за «Всадницей» Брюллова

«Всадница» Брюллова — блистательный парадный портрет, в котором роскошно все — и яркость красок, и пышность драпировок, и красота моделей. Но если вчитаться в биографию женщин, связанных с этой картиной, картина начинает казаться более печальной.

Портрет, написанный в 1832 году, висит в Третьяковской галерее

Женщина первая: Юлия Самойлова

Долгое время считалось, что заказчица и первая владелица картины — та же самая персона, которая изображена на полотне верхом, то есть покровительница и многолетняя возлюбленная Брюллова, графиня Юлия Павловна Самойлова.

Самойлова была одной из красивейших женщин России и наследница колоссального состояния Скавронских, Литта и Потемкина.

Римлянка с внешностью Юлии Самойловой встречается на брюлловском "Последнем дне Помпеи", как считается, трижды. Во-первых, ее итальянский тип красоты подходил к историческому периоду, во-вторых, Брюллову просто нравилось ее рисовать.

Бросив первого мужа, Самойлова уехала жить в Италию, где в ее салоне бывали и Россини, и Беллини. Своих детей у графини не было, хотя она еще дважды выходила замуж, один раз — за молодого и красивого итальянского певца Пери. (С Брюлловым они не были женаты официально, но все было прозрачно).

Позже, путем сравнения с другими женскими портретами Брюллова из этой же семьи, выяснилось, что Самойловой во «Всаднице» нет, зато присутствуют её приемные дочери.

Женщина вторая: Джованнина Пачини

Во «Всаднице» изображены две девочки, носившие фамилию Пачини: старшая Джованнина сидит на лошади, младшая Амацилия смотрит на нее с крыльца. Выяснилось это благодаря сравнению с картинами, где Юлия Самойлова изображена с этими девочками (разумеется, тоже кисти Брюллова).

Карл Брюллов. «Портрет графини Ю. П. Самойловой с воспитанницей Джованниной и арапчонком», 1832-4. Картина находится в американском музее Хиллвуд и долгое время была недоступна советским искусствоведам.

Но имели ли обе девочки право носить фамилию Пачини, до сих пор не ясно. По версии, которую озвучивала графиня Самойлова, Джованнина и Амацилия были родными сестрами — дочерьми автора оперы «Последний день Помпеи», композитора Джованни Пачини, друга (и, по слухам, возлюбленного, у нее было большое сердце) графини. Она забрала их в свой дом после его смерти.

Однако, судя по документам, у Пачини была только одна дочь Амацилия

— младшая из девочек. Кто была старшая? Есть версия, что ее вне брака родила сестра того самого тенора Пери, второго мужа Самойловой. А может, у графини с девочкой была и более тесная родственная связь... Недаром «Всадницу» сначала считали портретом самой графини.

Повзрослев, Джованнина вышла замуж за австрийского офицера, капитана гусарского полка Людвига Ашбаха, и уехала с ним в Прагу. Самойлова гарантировала ей большое приданое.

Женщина третья: Амацилия Пачини

Происхождение Амацилии более прозрачно — исследователи биографии композитора Пачини согласны с тем, что это его законный ребенок. Зато, в отличие от Джованнины, гораздо меньше известно о её судьбе — про ту мы хотя бы знаем, что она вышла замуж, об Амацилии таких данных нет.

Карл Брюллов. «Портрет графини Ю. П. Самойловой, удаляющейся с бала с приёмной дочерью Амацилией». ГРМ

На дальнейшую судьбу обеих воспитанниц мы узнаем из косвенных данных по поздней биографии графини Самойловой. Как мы помним, она обещала им обеим большое приданое. Однако, поскольку к старости графиня разорилась (ей пришлось выплачивать третьему мужу, французскому аристократу, огромные алименты), обе «дочки» взыскивали со старухи-«матери» обещанные деньги через адвоката.

Самойлова скончалась в бедности в Париже, дальнейшая же судьба ее воспитанниц, отбиравших у нее последние гроши, неизвестна. Вряд ли у них все складывалось хорошо — тогда бы нужды в судах из-за приданого, конечно, не было...

https://zen.yandex.ru/media/shakko/tri-jenskie-tra...llova-5c78146c67c02400b5de0f74

|

Метки: мир живописи |

Шляпки: радость и мученье |

Шляпки: радость и мученье

Шляпка в XIX веке - не просто милый нарядный аксессуар, а неотъемлемая часть женского образа. Появиться без головного убора на улице было немыслимо! И фантазия в области шляпок проявлялась едва ли не большая, чем в области платьев. Каких только фасонов не было, каких только материалов не использовали! Соломка, бархат, фетр, кашемир, тафта, атлас, тюль, ленты, кружева, перья, искусственные цветы и плоды... Словом, всего не перечислить.

И вся эта красота тоже нуждалась в регулярной чистке. Шляпку не постираешь. А если на ней была сложная богатая отделка, то сперва нужно было разобрать это богатство на отдельные составляющие, а затем уже приступать к чистке.

Елена Григорьевна Черткова, П.Ф.Соколов, 1820-е, из коллекции ГИМ

Сложнее всего было с соломенными головными уборами. Соломка - прекрасный материал для шляпок, но, увы, она легко теряла свой цвет при чистке. Если шляпка просто запылилась, то можно было почистить её маленькой щёточкой для ногтей, обмакнув в воду с лимонным соком или с солью. А вот для окрашенной соломки использовались специальные средства, соответствующие цвету.

Соломенные головные уборы, бывало, теряли форму – например, если попадали под дождь. Тогда их держали над кипящим чайником, они увлажнялись паром, а после этого им уже можно было придать необходимую форму и так высушить. Если форма у соломенной шляпки была простенькой, то её можно было даже прогладить утюгом! А шляпки с высокой тульей сушили, надев на высокий сосуд соответствующей формы.

Баронесса Прасковья Петровна Кампенгаузен, Бенуа-Шарль Митуар, 1820-е, из коллекции ГМИИ им. А.С. Пушкина

Фетровые шляпки были практичнее, они легче переносили и влажную, и сухую чистку. Например, можно было посыпать шляпку порошком, который поглощал грязь, а затем почистить. Вид сухой чистки опять-таки зависел от цвета. Коричневую шляпку можно было почистить овсом, серую – отрубями.

Ну а если шляпка была сделана с использованием шёлка, бархата и кружева, то применялись соответствующие средства. Однако и тут были свои тонкости.

Деталь портрета сестёр Шишмарёвых, Карл Брюллов, 1839 г., из коллекции ГРМ

Возьмём, к примеру, ленты, которые могли быть и декоративными, и функциональными - ими шляпки крепились под подбородком или сзади. Чаще всего они были атласными. Так вот, они легко повреждались. Потёрла немного при стирке - и всё, лента загублена. И гладили их тоже бережно - или просто подержав над паром, или влажными, между двумя слоями ткани. И только ленты из самого плотного, самого лучшего атласа можно было стирать и гладить относительно безнаказанно.

Мария Аделаида Орлеанскачя, Огюст де Крез, 1838 г., из коллекции Версаля

Много хлопот было и с перьями. Самый простой способ их почистить - намочить в воде с добавлением мыла, прополоскать и посушить, обернув в чистую белую бумагу. А чтобы подвить перья, их влажными держали перед огнём, встряхивая и надеясь, что они завьются сами естественным образом. Если не получалось, оборачивали вокруг спицы или чего-то в этом роде.

Виктория, герцогиня Кентская, Ричард Ротвелл, 1832 г., из Королевской коллекции

Сложнее всего было с отделкой вроде искусственных цветов. Их, фактически, вообще нельзя было отчистить – разве что подержать над паром и обрезать загрязнившиеся краешки.

И всё это, к тому же, дорого стоило. А если по последней моде и от известной мастерицы - очень дорого. Например, в 1830-х, когда соболий палантин стоил 400 рублей, батистовая шляпка с цветами и кружевами стоила всего в четыре раза дешевле - 100. А моднейшая шляпка с тремя страусовыми перьями - 150!

Да что там, за одну только чистку перьев Наталья Николаевна Пушкина заплатила как-то 10 рублей. За эти деньги можно было купить модный шёлковый мужской галстук, между прочим...

Словом, дамская шляпка - это дорого, хлопотно, красиво!

https://zen.yandex.ru/media/eregwen/shliapki-rados...chene-5c5ab3c765eca600adb64cc7

|

Метки: мода |

Почему «мещанство» — это плохо? |

Почему «мещанство» — это плохо?

Ярмарка. Главная городская площадь полна гула, громче всех галдят мещане. Кто же это? Что такое «мещанский вкус» в XXI веке?

Происхождение слова «мещанин»

Слово «мещанин» появилось в русском языке от польского mieszczanin, что переводится как «горожанин». Но само польское слово mieszczanin —это калька с немецкого: Die Bürger — «житель города».

Мещанство в России как сословие существовало до 1917 года, это низший слой жителей города. К мещанам испокон веков относились ремесленники, мелкие служащие. Так просто нельзя было уехать из города! Нужно было получить разрешение у властей. Мещанин платил всякие разные налоги — подушную подать и городские сборы. Только с 1866 года мещани были освобождены от подушной подати.

Кто мог стать мещанином?

Обычно статус передавался по наследству. Если отец и дед были мещанами, то ребенок тоже им будет, ведь ему в наследство перейдет недвижимость и какая-то мелкая деятельность, например, лавка на рынке или мастерская.

Но можно было стать мещанином и даже тем, кто не был мещанином от рождения. Если свободный крестьянин занимался каким-нибудь ремеслом или торговлей, он мог подать прошение о вступлении в мещанское общество.

В купцы мещане тоже выбивались, но для этого нужно было много денег. В общем-то быть мещанином было комфортно, но минусы, конечно, были: невозможность свободно перемещаться из города в город, проблемы с паспортами, налоги, сложность в получении хорошего образования.

Что такое «мещанство» сейчас?

Сейчас понятие «мещанство» — это целая идеология. То есть это обыкновенный средний класс, это жители города, которые живут по общим законам. Каждый начинает свой день с обновления ленты в инсте на своем Meizu, похожем на iPhone, носит реплику бренда Zara и радуется новым кроссам за EUR 20, похожим на Balenciaga за EUR 800.

То есть попытки подражать тем, кто побогаче, выглядят лишь неловкими попытками. Такие ребята не могут позволить себе оригинальные кроссовки, но всячески хотят казаться теми, кто может позволить потратить 3 стандартные российские зарплаты на одну пару кроссовок.

Есть такое понятие «кисейные барышни» (подробная статья по ссылке) - это девушки из XIX века в кисее, платья из этого материала были визуально похожи на дорогие изделия. Но это лишь внешняя подделка. Такие девочки не были похожи на аристократок: не было той утонченности, культуры поведения и образованности. Такое явление можно назвать «пыль в глаза».

В СССР «мещанским вкусом» называли серванты с посудой, выставленной на показ. Сейчас «мещанский вкус» — это копии брендовой одежды, обуви, элементов в интерьере. Даже китайский смартфон, который внешне похож на айфон, — это признак мещанства.

Есть интересная мысль, что мещанство — это культура потребления. Человек готов скупить всё, похожее на модное брендовое, чтобы казаться успешным и богатым, но в результате вместо качественного свитера от Дольче Габбана получает «катышки» с Алиэкспресс.https://zen.yandex.ru/media/philological_maniac/po...ploho-5c8e2673d4eea800b2748761

|

Метки: мещане |

Императорский павильон (станция) |

59°43′52″ с. ш. 30°23′02″ в. д.HGЯO

Императорский павильон (станция)

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 21 января 2018; проверки требуют 6 правок.

Перейти к навигации Перейти к поиску

| Станция Императорский павильон | |||

|---|---|---|---|

| Царскосельская железная дорога | |||

|

|||

| Отделение ж. д. | Императорская ветка | ||

| Дата открытия | 1896 | ||

| Дата закрытия | 1918 | ||

| Прежние названия | Царский павильон | ||

| Проекты переименования | Павильон Урицкого | ||

| Архитекторы | В. А. Покровский[1] | ||

| Инженеры-конструкторы | М. И. Курилко[1] | ||

| Выход к | территориальная зона Павильон Урицкого | ||

Императорский павильон на Викискладе Императорский павильон на Викискладе |

|||

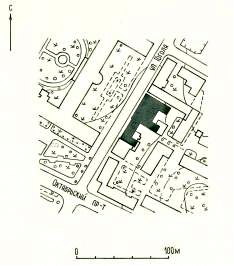

Импера́торский павильо́н — неиспользуемое здание железнодорожного вокзала в узле веток Петербурго-Варшавской железной дороги и Императорской ветки Московско-Виндаво-Рыбинской железной дороги.

Содержание

История[править | править код]

Первый вокзал[править | править код]

В 1895 году для приема императорских поездов, прибывавших в Царское Село через станцию Александровская Петербурго-Варшавской железной дороги, по проекту утверждённому 30 июня 1895 г. были построены деревянные Императорский павильон[2] и крытая платформа длиной 100 саженей и шириной 4 сажени. Павильон являлся асимметричным в плане и имел всего 4 помещения: проход (вестибюль) площадью 7,00 кв. саженей (31,9 м²); императорский зал — 12,25 кв. саж. (55,8 м²); уборная — 3,38 кв. саж. (15,4 м²); WC — 1.76 кв. саж. (7,99 м²). Общая площадь здания составила 24,38 кв. саж. (111 м²).

Уже через год — 9 августа 1896 г. утвердили проект пристройки к Императорскому павильону[3]. Здание стало симметричным — появились свитская комната площадью 11,2 кв. саж. (51 м²); телеграф с тамбуром — 4,32 кв. саж. (19,67 м²); уборная — 1,84 кв. саж. (8,36 м²). Общая площадь павильона возросла до 41,7 кв. саж. (190 м²).

Движение по так называемой собственной Императорской ветке Московско-Виндаво-Рыбинской железной дороги, начинающейся у Императорского павильона Витебского (Царскосельского) железнодорожного вокзала было открыто в 1902 году. По ней в Царское Село отправлялись члены императорской фамилии и представители иностранных держав.

В 1903 году[4][5] станция Царский павильон получила дальнейшее развитие.

Второй вокзал[править | править код]

25 января 1911 года деревянный вокзал сгорел дотла, уцелела лишь платформа и часть навеса. На месте сгоревшего павильона по проекту архитектора В. А. Покровского при участии худ. М. И. Курилко возведено новое здание, от которого по территории Фермского парка была проложена шоссейная дорога к Александровскому дворцу

Архитектура[править | править код]

- Архитектура Императорского павильона роднит его с постройками Феодоровского городка, Ратной палаты и казармами Собственного его величества конвоя. Все вместе они образовали архитектурный ансамбль, в котором широко использовались мотивы древнерусского зодчества.

- Роспись выполнена художниками московской мастерской «Наследников П. П. Пашкова» под руководством её совладельца Николая Павловича Пашкова.

1918—1990-е годы[править | править код]

В 1918 году станция была переименована в Павильон Урицкого, а к середине XX века закрыта. Императорский павильон сильно пострадал в период Великой Отечественной войны.

Угроза разрушения, перспективы[править | править код]

Императорский павильон летом 2011 года

До настоящего времени здание не восстановлено. Сохранился основной объём здания с каменной резьбой на фасаде, а также росписи сводов парадного крыльца и некоторых интерьеров. Двухсотметровый дебаркадер был разобран в 1930-х гг. Шатёр над парадным крыльцом утрачен, под землёй могли сохраниться остатки въездных пандусов.

К 300-летию Царского Села (в 2010 году) декларировалось восстановление павильона, однако бюджетные средства на реставрацию не выделялись[6].

18 марта 2008 года в Фонде имущества прошли торги по продаже прав на заключение договоров аренды здания павильона, которое именовалось как «Царскосельский вокзал» (г. Пушкин, Академический пр., д. 35б, лит. А). Победителем аукциона стало ООО «Сансара», которое заключило договор на срок 49 лет. Возможное использование объекта — под торговый комплекс или ресторан[7].

В декабре 2017 года ранее свободный доступ внутрь здания был перекрыт.

См. также[править | править код]

- Императорский путь между Санкт-Петербургом и Царским Селом

- Императорский железнодорожный павильон в Москве

Ссылки[править | править код]

- Новосельский Ю. Актуальное интервью: Г. Ю. Полишко: «Я верю в наш завод» // Царскосельская газета. — 3 августа 2002 года. — № 60 (9382).

- Новосельский Ю. Императорский («Третий») путь // Царскосельская газета. — 7 сентября 2002. — № 70 (9392).

- Новосельский Ю. Станция Царский Павильон // Царскосельская газета. — 12 октября 2002. — № 80 (9402).

- Путеводитель по Царскому Селу. Станция Царский павильон.

- История Императорского вокзала и Феодоровского городка

- История завода, располагающегося на месте станции: 1, 2

- Подборка сведений о станции и путях, отходящих от неё в Живом Журнале «fedor-ragin»: часть 1, часть 2, часть 3, часть 4.

- Подборка исторических и современных (2008 год) фотографий императорского вокзала в Живом Журнале «periskop»

- Подборка исторических и современных (2008 год) фотографий императорского вокзала в Живом Журнале «srv42»

Примечания[править | править код]

- ↑ 1 2 Здание 1912 года.

- ↑ РГИА, Фонд 350, Опись 44, Дело 773

- ↑ РГИА, Фонд 350, Опись 44, Дело 774

- ↑ Новосельский Ю. Императорский («Третий») путь // Царскосельская газета. — 7 сентября 2002. — № 70 (9392).

- ↑ Новосельский Ю. Станция Царский Павильон // Царскосельская газета. — 12 октября 2002. — № 80 (9402).

- ↑ Царский вокзал отреставрируют к 300-летию города Пушкина - Невское время. www.nvspb.ru. Проверено 19 августа 2017.

- ↑ Памятники архитектуры 19 и 20 веков в Пушкине сдали в аренду.

|

Это заготовка статьи о железнодорожной станции в России. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |

Источник — https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Императорский_павильон_(станция)&oldid=98663516

- Объекты культурного наследия России по алфавиту

- Федеральные объекты культурного наследия в Санкт-Петербурге

- Железнодорожные станции по алфавиту

- Железнодорожные вокзалы по алфавиту

- Постройки Царского Села в неорусском стиле

- Памятники архитектуры Санкт-Петербурга под угрозой уничтожения

- Здания и сооружения Санкт-Петербурга, находящиеся под угрозой уничтожения

- Закрытые железнодорожные станции и платформы Санкт-Петербурга

|

Метки: метро царское село |

Тайное императорское метро под Петербургом. |

[]

В стиле ЖЖ

Войти

Нет аккаунта? Зарегистрироваться

Тайное императорское метро под Петербургом.

- 10 фев, 2014 в 19:02

Первая в мире ветка Лондонского метрополитена, пущенная в 1861 году, выглядела детской игрушкой в сравнении с Царскосельским метро — первой в истории подземки на электрической тяге. Впервые идея строительства подземки была высказана в России ещё в царствование Екатерины II.

Нарытые в Царском Селе подземные ходы, соединявшие Екатерининский дворец с рядом построек в городе, позволяли Её Величеству, не афишируя свои визиты, появляться в любом конце Царского Села в любое время дня и ночи. Идея создания подземных транспортёров и лифтов также носилась в воздухе. Она казалась громоздкой, но очень нравилась императрице.

Бунт Пугачёва и в особенности восстание декабристов 1825 года заставили Николая I форсировать строительство железных дорог. Сооружение первой в России железнодорожной ветки между Царским Селом и Павловском (движение открыто в 1826 году) курировалось III отделением, и требования к ней предъявлялись чисто военные: в случае мятежа переброска в Царское Село артиллерии Павловского гарнизона, а также снаряжения и обоза Павловского гренадёрского полка, отличавшегося особой преданностью императору. Но постройка подземной железной дороги упиралась в неразрешимые по тем временам технические проблемы.

Всё изменилось в 1873 году, когда в Царском Селе была пущена первая в России электростанция. Небольшие гидрогенераторы, установленные в Певческой башне — водонапорной каланче близ Екатерининского дворца,— дали первый ток в Екатерининский дворец. В 1879 году на электрическую тягу перевели подземный транспортёр, со времён Екатерины II подававший горячие блюда с кухни Екатерининского дворца в парковый павильон Эрмитажа.

Проект строительства первой подземной железной дороги в России был готов в конце XIX века. Опыт англичан не понадобился; русский проект отличался самостоятельностью решений, простотой и надёжностью. Реальность проекта подкрепил пуск в 1901 году первого в России электрического трамвая.

Трагедия «кровавого воскресенья», переросшая в первую русскую революцию, столь напугала царскосельский двор, что строительство подземки было начато немедленно. Для сохранения тайны близ Царского Села затевается строительство отдельной ветки наземной железной, так называемой “царской” дороги. В версте от Александровского дворца (загородной резиденции Николая II) возводятся небольшое депо, вокзал и казармы личного царского конвоя. К Александровскому дворцу через Фермерский парк прокладывается просёлочная дорога.

Руководство строительством возлагается на загадочную личность — сенатора Н. П. Гарина, который с некоторых пор заменил военного министра и курировал по военному министерству военно-технические программы. Известен же Гарин был своими многочисленными фантастическими проектами.

Строительство началось с того, что в мае 1905 года публике строжайше запретили свободно посещать Александровский и Фермерский парки в Царском Селе. Вокруг парковых массивов были установлены сплошные проволочные заграждения и заставы. Охранка распространяла слухи о том, что на территории парков развёрнуты колоссальные строительные работы в связи с подготовкой к трёхсотлетию царствующего Дома Романовых.

Восемь лет в условиях необычайной секретности 120 грузовиков вывозили отсюда сотни тонн грунта в сутки. Четыреста подвод подвозили по ночам продовольствие и вывозили рабочих, для размещения которых были возведены двухэтажные бараки в станице Александровская. По грузовой однопутке вывозилась львиная доля вынутого грунта, позже грунт стали вывозить на правый берег реки Кузьминки близ станции Александровская. В 1912 году меры безопасности были усилены и в строй ввели вторую полосу колючей проволоки, по которой был пропущен ток. За месяц до сдачи объекта в эксплуатацию на поверхности развернулись невиданные работы по заметанию следов. Александровский парк фактически был разбит заново. И через восемь лет во время празднования на территории императорских парков высокие гости не обнаружили никаких следов ведущихся здесь в 1905 году работ.

— А где же?! — всплеснули руками журналисты.

— А вот! — ответил сенатор Гарин, ткнув пальцем в крохотную деревянную беседку на

вершине Парнаса — высокого искусственного холма в двух шагах от Александровского дворца.

— И вот! — Он ткнул пальцем в Ламской павильон на границе Александровского парка.

Разразился грандиозный скандал, едва не стоивший Гарину сенаторского кресла и всего состояния. Общественное мнение требовало лишить сенатора всего его состояния. Но за сенатора вступился сам Николай II, который произвёл Гарина в… придворные фотографы!

Когда столичному обществу стало известно, во что обошлась казне “гаринская возня” в Царском Селе, пришлось немедленно искать козла отпущения, коим выбрали покойного премьера Столыпина, чьи подписи стояли под всеми распоряжениями, касавшимися финансирования работ. Странный сверхсекретный объект в Царском Селе стоимостью 15 миллионов золотых рублей оставался самым засекреченным в Российской Империи вплоть до марта 1917 года.

19 марта 1917 года группа прапорщиков царскосельского гарнизона обнаружила шурф, ведущий в глубокое подземелье. Увиденное потрясло воображение прапорщиков. На глубине восьми метров в чреве бетонного тоннеля трёхметровой высоты была уложена широкая однопутка. В небольшом депо ржавела электромеханическая дрезина с двумя прицепными колясками на двадцать посадочных мест, по количеству членов царской семьи и свиты. Всюду по стенам виднелись электрические кабели, небольшие прожектора в боковых проходах освещали всё подземное пространство от подвалов Екатерининского дворца до станции Александровской, где был смонтирован электрический подъёмник для дрезины с её содержимым. Общая ширина центрального тоннеля с боковыми проходами составляла 12 метров. Особая система отвода грунтовых вод и конденсата так и осталась неразгаданной. Вентилировались тоннели простым и остроумным путём — через естественную тягу: через трубы в местных котельных. Сложная конструкция дымовых труб, вентиляционные каналы, сопряжённые с ливневыми колодцами,— всё было продумано и просчитано с математической скрупулёзностью.

Для питания электроэнергией в Царском Селе была построена так называемая дворцовая электростанция. На то, что её мощность раз в сто превосходила нужды освещения Екатерининского или Александровского дворцов, ещё в 1910 году обратил внимание инженер-электротехник А. П. Смородин. Станция возводилась с огромным запасом мощности под цели, далёкие от электроснабжения царскосельских дворцов, города и гарнизона. Двухэтажное здание в мавританском стиле на углу Церковной и Малой улиц было размещено с таким расчётом, чтобы питать энергией не только уже открытые тоннели, но и новые, планировавшиеся в городской черте и под военным городком войск Царскосельского гарнизона.

Вскоре целая экспедиция, снаряжённая Царскосельским Советом солдатских и прочих депутатов, плутала под землёй с чертёжными досками и карандашами, составляя схемы подземных ходов и магистральных шурфов на территории Александровского парка. Боковые тоннели Царскосельского метро вывели подземную экспедицию к подвалам таких парковых павильонов, как Арсенал и Китайский театр, а один из них привёл исследователей к подвалам Александровского дворца.

Комиссия из прапорщиков царскосельского гарнизона с трудом разыскала живых свидетелей строительства подземки. Из двух с половиной тысяч инженеров, рабочих, военных, шахтёров, водителей грузовиков, некогда наводнявших Царское Село, к 1917 году в городе не осталось практически никого. В свидетели создания уникального объекта были призваны сторож Ивчин и купец 3-й гильдии Илья Мартемья-нович Морозов — мой двоюродный дядюшка по линии деда.

В 1907 году, когда финансирование строительства из казны стало сильно хромать и возникла необходимость привлечения частных, внебюджетных средств, моей родне поступило предложение вложить деньги в секретную подземку.

11 августа 1907 года Илье Мартемьяновичу был выдан пропуск на объект и назначен сведущий сопровождающий. К удивлению Ильи Мартемьяновича, экскурсия по секретному объекту началась со странного дома № 14 по Пушкинской улице (в те времена Колпинской). Двухэтажный деревянный дом издавна привлекал к себе внимание странной кирпичной пристройкой в одно окно по главному фасаду и узкой башней со двора, имевшей сообщение лишь со вторым этажом здания. Во времена Екатерины II здесь находились её секретные покои. По подземному ходу императрица могла достичь этого дома, никем не замеченная. Здесь она вела особо секретные, конфиденциальные переговоры.

Спуск по винтовой лестнице в глубокое подземелье запомнился Илье Мартемьяновичу на всю жизнь… Кирпичный свод сменился бетонным, мощными стальными конструкциями и морем ослепительного электрического света. Тёплый поток воздуха, напоённый ароматом увядающей царскосельской зелени, непонятно как проникающий в подземелье, трепал чубы рабочим, сновавшим по коридорам. Широкие тоннели, открывавшиеся в направлении железнодорожной станции Александровская, производили феерическое впечатление.

— А вот здесь,— напомнил о себе гид,— предполагается разместить золотой запас Дома Романовых.

Боковой тоннель, отделённый от основного бронированной дверью, вёл куда-то вправо.

— Над хранилищем расположена искусственная гора Парнас,— вновь отозвался сведущий человек,— в которой ещё в момент её насыпки был оборудован подземный зал. Здесь пытали самых отчаянных врагов империи и царицы Екатерины II.

Система боковых тоннелей царёвой подземки превращала её в подземный узел со своим золотохранилищем, сетью широких тоннелей, способных вместить войска для подавления революционной стихии и спасения царской семьи. Повсюду были видны следы применения новых инженерных идей и технологий, пусть сырых, но дерзких, дорогих и изящных.

Через каждые сто метров тоннеля экскурсант натыкался на круглые кирпичные колонны.

— Это кингстоны,— пояснил гид.— В случае необходимости вода из прудов Александровского парка в считанные минуты затопит всё видимое вами, так что никто и никогда не узнает, чем мы тут занимались.

Гид довёл гостя до самых подвалов Екатерининского дворца. Выскочив через дворцовую котельную прямо к Царскосельскому лицею, он, что-то буркнув себе под нос, не простившись, исчез. Под присмотром агента охранки потрясённый Илья Мартемьянович дошёл до своего дома в Павловске.

Согласившись на участие в проекте века, Морозов неожиданно для себя обрёл статус поставщика двора его императорского величества. Но поставлять в Царское Село на объект ему пришлось не бетон, кирпич и металлическую арматуру, а ценные породы дерева, янтарь, сусальное золото, яшму, так называемый рыбий клей. То есть то, что используется при отделке богатых дворцовых интерьеров.

К моменту сдачи объекта в эксплуатацию в 1913 году во всех его конечных пунктах и тупиках должны были быть установлены электрические лифты, в пяти промежуточных узлах смонтированы резервные подстанции, электромеханические тележки заменены трамвайными вагонами. Однако ничего этого небольшая государственная комиссия во главе с Николаем II не увидела, ничего из перечисленного установлено в тоннелях не было.

Сразу после торжеств Царскосельское метро стали сотрясать непрерывные аварии. То замкнёт отсыревшую проводку, то придёт в полную негодность ходовая часть электромеханических тележек, то мёрзлый воздух прорвёт стволы кингстонов. Постоянные ЧП остудили интерес двора к подземному шедевру науки и техники. Подземка стала приходить в совершенную непригодность.

В январе 1917 года, когда столица Российской Империи взорвалась революционными волнениями, Николай II бежал в Ставку поближе к боевым частям. В этот момент Царскосельское метро, частью притопленное и успевшее зарасти мхом, ещё можно было использовать для эвакуации царской семьи, но некоторые его участки преодолеть можно было только вплавь.

К 1 мая 1917 года все боковые тоннели самого секретного в России объекта были обследованы и разграблены, включая хранилище золотого запаса Дома Романовых под Парнасом и подземный бункер Николая II под зданием Китайского театра. Последний городской голова Царского Села А. Я. Нодия и последний петроградский генерал-губернатор эсер Б. В. Савинков утверждали: в подземном хранилище ничего ценного не было. Но показания царскосельского старожила Леонида Петровича Панурина свидетельствуют, что это не так.

Отец Панурина служил прапорщиком царскосельского комендантского полка и участвовал в обследовании тоннелей подземки. По его утверждению, хранилище под холмом Парнас до потолка было забито фальшивой иностранной валютой, главным образом долларами и английскими фунтами стерлингов. Фальшивки были прекрасного исполнения.

Пять грузовиков, нагруженных фальшивыми деньгами, 19 апреля 1917 года выехали в сторону Петрограда, но застряли в районе деревни Купчино. В отчёте Царскосельскому Совету депутатов прапорщик Данилов и поручик Рожков заявили, что фальшивая валюта была попросту сожжена на месте, дабы не тратить на бесполезную бумагу драгоценный бензин. На самом же деле фальшивая валюта поступила в партийную кассу эсеров, о чём также есть отчёт и запись о приёме «царского барахла» от 20 апреля 1917 года. В руках эсеров оказались и обе типографии, печатавшие фальшивую валюту. Об этом позаботился губернатор Савинков.

По следам этих денег КГБ СССР преследовал эсеров вплоть до самого распада Союза. Бывший председатель КГБ Юрий Андропов в 1984 году предлагал остаткам эсеровской элиты раскрыть тайну подобных поступлений в партийную казну в обмен на реабилитацию их партии и даже отмену в Конституции СССР шестой статьи. Письмо Андропова с этим предложением хранится в архиве эсеровской эмиграции.

Пока царская семья содержалась под домашним арестом в Александровском дворце, у неё был некоторый, пусть небольшой, шанс бежать через тоннели подземки. Увы, тайна Царскосельского метро перестала быть тайной раньше, чем удалось спланировать побег Романовых. В середине марта 1917 года были приняты беспрецедентные меры по охране бывшего императора и его семьи, под охрану было взято всё, что можно было взять. И тем не менее 16 марта 1917 года небольшая группа монархистов предприняла отчаянную попытку прорыва в Александровский дворец через ещё не раскрытые тоннели. Результат оказался плачевным. Часть группы угорела от дыма, которым были затянуты тоннели подземки. Другая часть заговорщиков на подходе к подвалам Александровского дворца попала под высокое напряжение от затопленной водой электропроводки.

Инженер Л. Б. Красин, именем революции назначенный директором царскосельской дворцовой электростанции, рассказывал об этой попытке освобождения царской семьи В. И. Ленину.

— Когда-нибудь мы замахнёмся и построим метрополитен под московским Кремлём,— с дьявольским блеском в глазах обронил Ильич и пояснил, что немцы требуют переноса российской столицы в Москву.

Вопрос о строительстве метро в Москве стал на повестку дня уже после смерти Ленина. Для ознакомления с царской подземкой в мае 1931 года в бывшее Царское Село прибыла государственная комиссия во главе с самим Лазарем Кагановичем. К его приезду царскосельскую подземку привели в божеский вид. Откачали воду, заменили старые кабели, часть шпал и рельсов. Зная особую слабость кремлёвских мечтателей ко всякого рода бункерам, местные власти подготовили особый маршрут, который должен был начаться у ворот небольшого бетонного бункера, выстроенного рядом с Царскосельским лицеем. В бункере находилась огромная чаша из серебра, в которой некогда отстаивалась питьевая вода для царского двора. Здесь же размещался механизм затопления тоннелей.

Экскурсия Лазаря Моисеевича по тоннелям царского метро завершилась необычным предложением — опробовать механизм их затопления. Тоннели были затоплены за полчаса под хохот присутствующих. Позже Сталин простил эту выходку Кагановичу: первым в России должно было стать советское метро. 13 мая 1935 года только что пущенному участку Московского метрополитена было присвоено имя первопроходца Лазаря Кагановича.

В 1946 году, когда в бывшем Царском Селе подобралась талантливая компания краеведов, пытавшихся помочь государству решить загадку исчезновения из Екатерининского дворца Янтарной комнаты, появился интерес поисковиков и к тайнам Царскосельского метро. Впрочем, тема закрылась сама собой. В Александровском и Екатерининском дворцах после войны разместились закрытые военные организации, а в местах выхода на поверхность вертикальных колодцев появились бетонные пробки.

Уже в эпоху перестройки самые невинные заметки в местной печати о странном доме № 14 по Пушкинской улице закончились скандалом. Официальное мнение “специалистов” гласило: никаких тоннелей на территории Александровского парка нет, не было и быть не может, ибо возиться с ними некому и не на что…

Но в 1997 году известный царскосельский экстрасенс Михаил Фёдорович Милков обнаружил тоннели и нанёс их на план Александровского парка. Он определил их ширину, высоту и глубину залегания. Первая же публикация об открытии Милкова в петербургском еженедельнике “НЛО-Калейдоскоп” вызвала огромный интерес общественности, а в администрации Царскосельского заповедника раздался грозный звонок…

Для кого-то из чиновников затопленное Царскосельское метро — это всего лишь навсего лишняя головная боль. А ведь царская подземка это не только уникальный технический объект, но и памятник истории нашего государства. Его исследование может дать основание для совершенно нового взгляда на Царское Село в истории научно-технического прогресса в России. Ведь именно оно положило начало двум важнейшим для нашей страны проектам: первой в России царскосельской железной дороге и первому в мире метрополитену на электрической тяге!

Журнал “Чудеса и приключения”, №3/2000

[источник]http://www.kramola.info/vesti/neobyknovennoe/tajno...atorskoe-metro-pod-peterburgom

Метки:

https://svetlanka-la.livejournal.com/4494.html

ендовано Мы что-то пропустили?

|

Метки: царское село санкт-петербург метро |

Танцы по следам Айседоры Дункан |

Танцы по следам Айседоры Дункан

Уже больше ста лет дунканистки создают «женщину будущего».

Сто тридцать шесть лет назад (27 мая 1878 г.) в Сан-Франциско родилась Анджела Изадора Дёнкан. По-русски, Айседора Дункан, а в период 1921-23 гг. – Дункан-Есенина. Воплощение свободного танца, без оглядки на каноны сценической хореографии. Не только классические позы и па, но и внешние проявления – пачка, трико, пуанты – были Айседорой отброшены к такой-то матери и заменены свободного покроя туникой. Что в сочетании с танцами босиком неизменно подогревало публику, вызывая восторг всех ее слоев. Отсюда – «великая босоножка».

Айседора целиком и полностью принадлежала к поколению, сделавшему себя, самовоспитавшемуся на Ницше. Культ Древней Греции на рубеже XIX и ХХ веков потряс основы христианской цивилизации. В России, к примеру, он наиболее ярко воплотился в поэзии Серебряного века. В Европе он стал перекидным мостиком от искусства к физическому искусству и в целом – от культуры к физической культуре. Состязательный эффект античной атлетики: бег, прыжки, метания воплощен ницшеанцами в новое измерение, в спорт. Француз Пьер де Кубертен поспособствовал возобновлению Олимпийских игр. Другой француз Франсуа Дельсарт разработал «гармоническую гимнастику» – систему упражнений, способствующую красоте тела. Этакий умеренный бодибилдинг. Тогда же вошли в моду загар, витамины, утренняя зарядка. Швейцарец Эмиль Жак-Далькроз создал ритмику (систему физических упражнений под музыку для развития чувства ритма).

Неслабый интеллектуальный потенциал Айседора направила на ницшеанскую «переоценку ценностей». Она не только танцевала, но и рассказывала со сцены о своей философии танца: «Разве Ницше не говорил, что он не поверил бы в Бога, который не может танцевать? Я тоже». Ее танец, продолжала Айседора, это первый шаг к созданию «нового человека», для которого «танец будет более чем естественным делом». И рассказывала об эмансипе, о «женщине будущего», у которой будет «самый возвышенный разум в самом свободном теле». Для чего танец должен стать общедоступным искусством.

Первый же приезд Дункан в Петербург и Москву в зиму 1904/05 г. произвел необыкновенный фурор в обеих столицах. Массово взрастил стройные ряды российских дунканистов, по большей части – дунканисток. Причем время для гастролей Айседоры выпало крайне непростое. После первого выступления остальные были перенесены на три недели в связи с чрезвычайным положением.

Второй и последующие концерты прошли сразу после событий Кровавого воскресенья. Публика находилась в несколько подавленном состоянии, но Айседора своим радостным эллинским драйвом смогла разогнать смурные тучи. Андрей Белый, зритель этого выступления, оставил такие о нем впечатления: «Она вышла, легкая радостная, с детским лицом. И я понял, что она – о несказанном. В ее улыбке была заря. В движениях тела – аромат зеленого луга. Складки ее туники, точно журча, бились пенными струями, когда отдавалась она пляске вольной и чистой… Да, светилась она, светилась именем, обретенным навеки, являя под маской античной Греции образ нашей будущей жизни – жизни счастливого человечества, предавшегося тихим пляскам на зеленых лугах. А улицы Петербурга еще хранили следы недавних волнений».

До революции Дункан с блеском гастролировала в России в декабре-январе 1907/08-го, летом 1909-го, в январе 1913-го. И всякий ее приезд сопровождался всплеском активности все новых молодых дунканисток, стремящихся повторить и развить на местных особенностях свободный танец Айседоры.

Рабенек

В России первой и наиболее продвинутой во всех отношениях дунканисткой была Элла Рабенек. Урожденная Бартельс, она происходила из добропорядочной московской немецкой буржуазной семьи. Получила отличное домашнее образование, вышла замуж за крупного фабриканта из своей же среды.

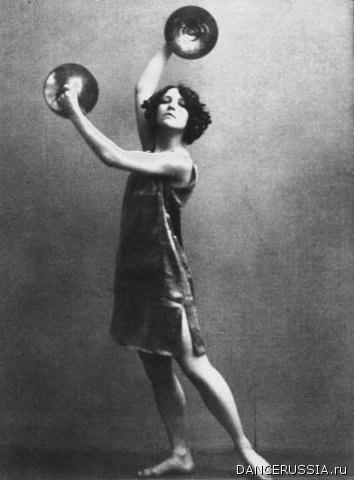

Элла Рабенек

Увиденное в 1905 году в Петербурге выступление Айседоры Дункан определило всю дальнейшую судьбу Эллы. Она уезжает в Германию и поступает в главную на тот момент школу Дункан, которую ведет сестра Айседоры Элизабет. Затем с 1906 по 1910 г. по приглашению К.С. Станиславского преподает пластическое движение актерам МХТ. И, наконец, в 1910 г. в одном из мужниных особняков по Малому Харитоньевскому переулку открывает «Московские классы пластики».

Известный тогда ньюсмейкер мира богемы Максимилиан Волошин в широко читаемом «Утре России» от 29 марта 1911 г. поместил восторженную статью-рецензию «О смысле танца» о первых показательных выступлениях учениц Рабенек: «За рампой из белых гиацинтов на фоне тяжелых складок одноцветной ткани, внезапно возникая из тени, затаившейся в них, стройные полудевичьи, полуотроческие фигуры в прозрачных хитонах, смутно выявляющих очертания их тел, молча, в глубокой тишине, наступающей от музыки, совершают радостные таинства танца... Танец – это такой же священный экстaз тела, как молитва – экстаз души. Поэтому танец в своей сущности самое высокое и самое древнее из всех искусств. Оно выше музыки, оно выше поэзии, потому что в танце вне посредства слова и вне посредства инструмента человек сам становится инструментом, песнью и творцом, и все его тело звучит, как тембр голоса».

Руднева

В Петербурге под впечатлением гастролей Айседоры 1907/08 г. слушательница Бестужевских высших женских курсов Степанида Руднева собрала, сплотила вокруг себя группу курсисток-единомышленниц. На летних вакациях бестужевки даже совершили поездку в Грецию, дабы на месте ознакомиться с античными памятниками и вдохнуть в себя древний эллинский дух.

Степанида Руднева (справа) и Наталья Энман

Понятно, что никаких наглядных пособий по дунканистике тогда не существовало и девушки конструировали самостоятельные упражнения, двигаясь под аккомпанемент классической музыки. Как писала впоследствии сама Руднева, заимствовали у Дункан метод «действенного восприятия музыки путем выявления своих музыкальных переживаний в движениях».

Во время очередных гастролей Айседоры в Петербурге в феврале 1913 г. бестужевки проявили настойчивость и познакомились с самой «великой босоножкой». На следующий год Айседора Дункан пригласила Степаниду с подругами принять участие в отборе русских детей для своей школы в Париже. Те с энтузиазмом взялись за дело, но грянула мировая война и их совместный проект с Дункан провалился. Тогда Руднева решила создать свою студию для детей, с которыми проводились отборочные занятия.

Алексеева

Слушательница Московских высших женских курсов Людмила Алексеева, безусловно, самая способная из первых учениц «Московских классов пластики» Рабенек, на их фоне явно выделялась и своим собственным видением перспективы свободного танца. В 1913 г., сразу же по окончании семимесячного европейского турне ансамбля Эллы Рабенек, где Алексеева была одной из прим, она уходит из «Классов пластики». И создает собственную «Студию гармонической гимнастики и танца», оригинальную уже по названию. И предназначенную для женщин и детей с любыми, с танцевальными и с «антитанцевальными» природными данными. На склоне лет, в мемуарных записях, Людмила Алексеева таким образом объясняла свою методику преподавания «алексеевской гимнастики» (так ее называли):

«На мое счастье, оказалось, что приходившим ко мне заниматься «пластикой» нравились мои занятия сами по себе, без всяких претензий на участие в постановках и выступлениях. И я сказала себе: «А почему надо отгонять тех, которые хотя и не могут быть материалом для искусства, но тем не менее тоже хотят иметь художественную радость от занятий движением? Почему отгонять их, если мои уроки им нравятся больше, чем упражнения шведской и сокольской гимнастики и даже ритмики Далькроза?». И я принимала в свою группу всех желавших. Но этот факт, несомненно, накладывал на меня обязательство давать своим ученицам не только развлечение и удовольствие, но и пользу, и именно этот факт в такой же мере, как необходимость найти небалетную технику для своего искусства движений, толкал меня к разработке гармонической гимнастики, правильно развивающей тело».

Людмила Алексеева

Позняков

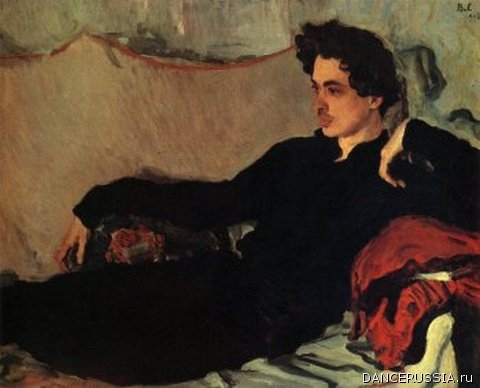

Николай Позняков, чей портрет изящного, утонченного молодого человека работы В. Серова хранится в собрании Третьяковской галереи, происходил из довольно богатой курской дворянской семьи. Но родственникам вопреки закончил Московскую консерваторию по классу фортепьяно. Концерты Айседоры Дункан превратили его в подлинного эллиниста и, естественно, в дунканиста. Позняков подготовил собственную программу танцевальных выступлений на основе «метода координации пластических движений и музыкальных форм». Но грянула мировая война. А за ней революция.

Портрет Н. Познякова кисти Серова

После семнадцатого

Рабенек. Летом 17-го у Эллы Рабенек начал вытанцовываться совместный проект с Мейерхольдом, но из-за октября-ноября не станцевался. Летом 1918 г. – новая проблема. У мужа конфискована кормилица – Щелковская мануфактура. Элла поняла, надо спасать школу. Поскольку большевики просто-запросто из страны никого не выпускали, Рабенеки предприняли гастроли труппы по волжским городам. Из Царицына завернули на Дон, оттуда – в Вену. В 1927 году Элла Рабенек переезжает в Париж, где открывает европейски известную Студию естественного движения в Пасси. Действовавшую вплоть до ее смерти в 1944 г.

Руднева. Свои мемуары Степанида Руднева назвала «Воспоминания счастливого человека». Поздней осенью 17-го по широким питерским проспектам сновали массы вооруженных людей. Иногда постреливали и грабили. Какие-то доселе не виданные Северной Пальмирой мрачные субъекты решали свои проблемы за счет прочих горожан. А семь бестужевок, к тому времени уже закончивших курс наук, жили своей коммуной в параллельном мире красивой Эллады. Развивали в себе «музыкально-двигательный рефлекс», импровизировали в танце, стараясь выразить музыку «в чистом, лишенном изобразительности движении»…

Весной 1918 г. они начали давать публичные выступления и назвали свой коллектив непривычным для среднего российского уха словом «Гептахор». Семеро танцующих в переводе с древнегреческого: Степанида Руднева, Наталья Энман, Екатерина Цинзерлинг, Юлия Тихомирова, Ильза и Камилла Тревер, Наталья Педькова.

С приходом нэпа в 1922 г. зарегистрировали «Гептахор» как частное предприятие. В 20-е годы «Гептахор», безусловно, являлся лучшим в СССР ансамблем, развивавшим принципы свободного танца Айседоры Дункан. В качестве признания в 1927 г. даже получил статус Государственной студии музыкального движения. Это был пик движения, за которым следовал обрыв. К этому времени отношения властей к свободному танцу стало быстро меняться. В сторону признания классического балета единственно верным направлением. Чему немало способствовал ленинградский вождь Сергей Киров, как известно, большой любитель балерин.

К началу 30-х гг. «Гептахору» окончательно перекрыли кислород в виде финансирования и выступлений. А после убийства Кирова, дабы самим не попасть в «кировский поток», в январе 1935 г. Степанида Руднева распускает «Гептахор»: «Никаких надежд на устройство новой студии или даже какого-то существовования в Ленинграде у нас не было – это было уже «не то время», постепенно все такие начинания исчезали, закрывались, переходили на эстрадную работу. Где уж было нам с нашими требованиями, установками и размахом и идейной несговорчивостью...».

С. Руднева вскоре получила приглашение организовать кружки музыкального движения при Московском областном доме художественного воспитания детей. На этой педагогической ниве она и трудилась всю дальнейшую жизнь.

Современные последовательницы Л. Алексеевой — студия художественного движения при Центральном доме ученых. Херсонес, 2007 г. Этюд «Птицы». Студия «Гептахор» ныне также восстановлена последовательницами С. Рудневой

Алексеева. В апреле 17-го от занятий студия Людмилы Алексеевой перешла к публичным выступлениям. Движение масс явилось мощнейшим стимулом для движения сценического. Драматические музыкальные, танцевальные студии, школы, мастерские росли как грибы в дождливое лето. Среди подхваченных новым энтузиазмом Алексеева, может быть, единственная из дунканисток (а ее хотя бы внешне следовало отнести к таковым: хитон и босые ноги), ярко отразила действительность. Ту, что была за стенами танцевальных студий. В конце 1917 г. она создает безусловный танцевальный шедевр – этюд «Гибнущие птицы» на музыку Шопена. Вот как она сама описывала движение своих студиек по сцене:

«Бегут, как безумные, преследуемые чем-то зловещим, мрачной тучей; бегут, летят в отчаянной надежде, в последнем порыве, и – нет дороги: обрыв ли, пропасть, море, скалы, ничто, но дороги нет. Взмахивают крыльями; кто остановлен, кто отнесен назад, поворот – бегут назад, но ведь оттуда бежали, уходили... Кончено – вокруг рокочет море, серое небо, брызги пены, утесы... Залетели – нет выхода. Кружатся в безвыходности, ищут выхода, сюда, туда. Надежда отчаяния, порывы, тут же обрываемые. Отдельные попытки перелететь, пробить грудью скалы. Удар – и назад. Сбиваются вместе и изломанной вереницей бросаются вперед, отрываются друг от друга, отступают – и последние взлеты.

Кончено. Подхваченные порывом ветром, снова в движении, но, изнемогающие, бегут уже с наклонами крыльев, задевая концами их воду. Расходятся из треугольника, каждая по-своему, трепеща крыльями.

Теперь – начало конца. Падает одна, другие, и на большом торжественном аккорде (и далее 4 такта) – полная неподвижность: видят неизбежное и покоряются. Может быть, у одной трепет кисти руки. «Аккорд» переходит в мелодию, и здесь, на движении рук, – последнее прощание... Набегает волна, вздрагивания агонии... Вдруг вскакивает одна – и большой последний круг. Конец. Темнота».

В реалиях жизни Алексеева между тем сотрудничает с губителями птиц. В Пролеткульте ставит «Марсельезу», где фигурируют две сражающиеся в танце группы: красные и белые. Побеждают, естественно, красные. Затем с мужем Г. Шнеерсоном (известным впоследствии советско-чекистским музыковедом) уезжает на Южный фронт в политотдел культработником. После длительного тифа в 1921 г. возвращается в Москву и попадает в блаженный нэп. В ноябре 1921-го заново набирает студию с названием «Мастерская искусства движения». Как частное предприятие, в духе времени.

В начале 30-х, когда стало понятно, что студии не быть, у Алексеевой оставался выход – перейти в спорт. Ее гармоническая гимнастика в общих чертах была одобрена тогдашними чиновниками от спорта. Но система Алексеевой была построена на принципиальном отказе от соревнований как обязательной формы работы. Ведь ее гимнастика для всех, а не для гибких и гуттаперчевых. Это искусство, а не спорт.

В отличие от нее, другая ученица Эллы Рабенек, Елена Горлова, имевшая свою Студию художественного движения, приняла приглашение перейти на преподавательскую работу в Ленинградский институт физкультуры им. П.Ф. Лесгафта и наряду с другими практиками пластики и движения стала зачинателем художественной гимнастики как вида спорта.

В марте 1933 г., когда ее студия существовала уже только номинально, Алексеевой удалось устроить показательные выступления своих учениц на достаточно престижной тогда площадке – в Московском доме ученых на Пречистенке. После чего директор Дома ученых Мария Андреева, экс-актриса МХТ, экс-супруга М. Горького, зато член ВКП(б) с 1904 года, пригласила Алексееву в штат Дома, вести занятия с детьми и взрослыми. Здесь Людмила Алексеева и проработала до конца своей жизни (1964).

Позняков. Революционный разгром фамильной усадьбы и конфискация курских, воронежских и харьковских недвижимостей заставила рафинированного Николая Познякова быть поближе к родным пепелищам, дабы хоть что-нибудь спасти и уберечь. Здесь и застала его Гражданская война. На свободной территории, на съеживающейся, скукоживающейся территории, контролируемой белыми, сначала в Воронеже, затем в Харькове, он создает студию ритмопластики, где танцуются первая соната Бетховена, этюды Шумана, Шопена. По некоторым сведениям, студия Познякова отступала с белыми в Крым. Там и растворилась. По неизвестной причине сам маэстро не эвакуировался за границу. В 1921 г. он вновь в Москве, здесь, с бору по сосенке, кропотливо создает новую студию ритмопластики и спустя два года начинает с ней выступать на публике. Как и другие самофинансирующиеся творческие структуры, позняковская студия в начале 30-х была твердой рукой ВКП(б)-ОГПУ безжалостно смята и выброшена в мусорную корзину советской истории.

Сам Позняков устроился вести танцевальный кружок в ЦПКиО им. Горького. Здесь попервоначалу ему сопутствовала удача. Центральный парк культуры и отдыха трудящихся (таким он задумывался) создали в 1928 г., но вскоре былой Нескучный сад князя Голицына трудящиеся, культурно отдыхая, загадили до неузнаваемости. Тогда городские власти решили парк несколько перепрофилировать. Соответствующим партпостановлением МГК в 1932 г. он позиционировался как «массовая школа искусств». С тем чтобы трудящиеся, явившись сюда, смотрели и слушали выступления музоркестров всех жанров, спектакли ведущих театров Москвы и т.д. Проникшись творчеством, тут же записывались бы в соответствующие их культурным позывам кружки. В 1933 г. все танцевальные кружки были объединены в «Центральную школу сценического танца» под руководством весьма энергичного хореографа Евгения Яворского. А наиболее талантливые их участники образовали собственный парковый театр с романтическим названием «Остров танца». Его выступления проходили на островке посередине Голицынского пруда. Там, где ныне устроена лодочная станция. Вода, кувшинки, заросли кустарника и старые господские липы служили театральными декорациями, а зрители наблюдали за действом с берега. На этом острове Николай Позняков успел представить почтеннейшей публике до 50 пластических этюдов и два полноценных спектакля «Сказка о царе Салтане» и «Руслан и Людмила». Тут задремавшая было советская власть встрепенулась – в июле 1937 г. ритмопластическое отделение «Острова танцев» разогнали (сам театр прикроют в 1941 г.). Позняков, обвиненный в «формалистическом уклоне», «отвлеченном эстетстве» и «неверном истолковании музыки», каким-то чудом избежал ареста. Другим повезло меньше: Яворский, в частности, погиб на Колыме. Но на работу по специальности Николая уже не брали. Он умер своей смертью, в своей комнате в коммуналке, 64 лет от роду в 1942 г. Точная причина смерти неизвестна, но надо полагать – от голода, ибо продовольственных карточек ему как не работающему не полагалось…

Автор: Александр Меленберг

Источник: Новая газета

|

Метки: бартельс рабенек театр балет |

Товарищество мануфактур «Людвиг Рабенек» |

Товарищество мануфактур «Людвиг Рабенек»

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

(перенаправлено с «»)

Перейти к навигации Перейти к поиску

| Товарищество мануфактур Людвиг Рабенек в Москве | |

|---|---|

| Тип | товарищество |

| Основание | 1832 год |

| Основатели | Людвиг Андреевич Рабенек |

| Расположение | Российская империя, Московская губерния, Щелково |

| Ключевые фигуры | Лев Львович, Артур Львович, Лев Людвигович Рабенеки |

| Отрасль | текстильная промышленность, химическая промышленность |

| Продукция | хлопчатобумажные ткани, Миткаль, Ализарин и др. |

| Число сотрудников | 7000 |

Товарищество мануфактур «Людвиг Рабенек» в Москве — крупная дореволюционная российская компания.

История

Пай в 1000 руб, именной, Товарищества мануфактур Людвиг Рабенек в Москве[1]

Зарегистрированное в 1879 г. Товарищество мануфактур (Устав Высочайше утвержден 31 августа 1879 г.) ведет свою историю с 1832 г., когда прусский поданный Людвиг Рабенек купил у местной помещицы Пелагеи Дурново небольшую усадьбу с хозяйством и землей в сельце Соболево на правом берегу реки Клязьмы и основал здесь ставшее первым в России пряжекрасильное заведение.[2]

Изначально мануфактура Людвига Рабенека занималась крашением пряжи в пунцовый цвет, впоследствии освоив также крашение и печатание по миткалю.[3]

После смерти основателя в 1862 году фабрика Рабенека перешла его сыновьям Людвигу (Льву) и Артуру, которые преобразовали фирму в Паевое товарищество «Людвига Рабенек сыновья».[4]

Дела мануфактуры Рабенек складывались успешно — с середины XIX столетия фабрика регулярно стала получать награды за свою продукцию: сначала на всероссийских выставках 1835, 1839, 1849 и 1861 гг., а затем также и на Парижской выставке 1867 г. Как писал в своих воспоминаниях Лев Людвигович Рабенек, последний директор Правления Товарищества и правнук основателя мануфактуры:

«В 1878 году в пунцовое крашение было введено ализариновое масло, что значительно удешевило выработку товара, а в 1890 году был введен способ щелочного вытравления пунцового ситца, имевший громадное значение, в силу совершенной прочности щелочных красок. За это важное усовершенствование Рабенековская Мануфактура получила на Средне-Азиатской выставке в Москве в 1891 году большую золотую медаль.»

— Лев Людвигович Рабенек и его воспоминания о Щёлковской фабрике

После регистрации Товарищества мануфактур Людвиг Рабенек в Москве, основной капитал которого, составил 1,2 млн руб., разделенных на 1200 паев по 1000 рублей каждый, директорами правления компании стали К. К. Банза, Л. Л. Рабенек и К. И. Риш. Фабрика Рабенек в Соболеве (Щёлкове) состояла из трёх основных производств: крашения пряжи и миткаля, отделения набойки узоров на ткань и ализариновой фабрики. Все три производства располагались на компактном огороженном забором участке, насчитывавшем более ста крытых железом построек. 81 строение из этого числа было приспособлено для производства, а 14 предоставлялись для проживания мастерам и рабочим. В пяти зданиях располагалась контора и управление. Число работников в лучшие годы составляло 7 000 чел.[5]

В 1894 г. рядом с уже существующими фабриками Товарищества мануфактур Рабенека — «Бумаго-прядильной и ткацкой» и «Бумаго-красильной и ситце-набивной» заработал новый химический завод, на котором впервые в России началось производство олеума — компонента, используемого для очищения нефтяных продуктов, а также для получения суперфосфата и для производства бездымного пороха. В годы I мировой войны предприятия Товарищества мануфактур Людвиг Рабенек в Москве выполняли заказы военного ведомства, в том числе по изготовлению боевых отравляющих веществ[4].

В 1905 году Рабенек приобрел Товарищество Реутовской мануфактуры.

После национализации ткацкое производство бывшего Товарищества Рабенека получило название Щёлковский хлопчатобумажный комбинат (ХБК) им. Калинина, в ходе акционирования в 1992 г. переименованное в ЗАО «Славия», которое в 2004 г. прекратило существование.

Примечания

- ↑ Scripophily.ru Старинные ценные бумаги

- ↑ Wikimapia.org Бывшая фабрика «Славия» (Щёлково)

- ↑ Лев Людвигович Рабенек и его воспоминания о Щёлковской фабрике (недоступная ссылка)

- ↑ 1 2 «Удушливая тайна династии Рабенек»

- ↑ Ткани из прошлого: выставка кроков комбината им. Калинина (Славия) и история погибшего предприятия Рабенеков

|

Метки: рабенек предпринимательство |

Уголовное дело за Дом Рабенека |

Уголовное дело за Дом Рабенека

15.08.2015

Полиция подмосковного Королёва возбудила уголовное дело по факту сноса Дома Рабенека (Ценкера): памятник с 2008 года находился в руинированном состоянии, а в конце 2014-го был окончательно уничтожен. В Королеве это второе уголовное дело, заведенное в результате сноса объекта культурного наследия. Первое было открыто по Дому Стройбюро. Таким образом, обоим инцидентам дана правовая оценка: это – преступления.

И здесь следует отметить особую настойчивость, проявленную Министерством культуры Московской области. Как сообщают сотрудники местного ВООПИиК, первоначально в возбуждении уголовного дела было отказано с формулировкой «за отсутствием события преступления», словно бы исчезновение в неизвестном направлении деревянного дома произошло само собой. Однако Минкультуры добилось возбуждения дела и, кроме того, направило в администрацию Королёва запрос о мероприятиях по восстановлению Дома Рабенека. Именно восстановление ценной постройки и должно стать логическим развитием ситуации.

Вот как "Хранителям наследия" прокомментировала события Мария Миронова, председатель Королёвского отделения ВООПИиК: «Мы прекрасно отдаём себе отчёт в том, что побуждение городской администрации к восстановлению или реставрации памятников требует явно более серьёзных усилий, нежели только письменные запросы. Практика показывает, что в отношении наследия администрация г. Королёва, кто бы ни возглавлял её, обычно проявляет упорное нежелание что-либо сохранять или восстанавливать.

В чём смысл восстановления здания, если ни один подлинный элемент не сохранён? Кажется, что он отсутствует. Между тем, этот смысл есть. Во-первых, уничтоженный Дом Рабенека (Ценкера) не только имел самостоятельную художественную ценность, но и являлся элементом комплекса усадьбы «Лапино-Спасское». В интересах сохранения усадьбы и самого исторического места в целом требуется протезирование ампутированной конечности. Во-вторых, воссоздание Дома Рабенека (Ценкера) следует рассматривать не как восстановление памятника (без подлинных частей это просто невозможно, спасибо сносителям), а как строительство музейного экспоната под открытым небом, как создание модели, в точности повторяющей внешний облик одного из наиболее известных в российской архитектуре подмосковных зданий в стиле модерн. Добавлю, что Дом Рабенека (Ценкера) получил в 1980-е хорошую фотофиксацию, хранящуюся в Государственном Институте искусствознания и позволяющую составить грамотный реставрационный проект».

Досье: Дом Рабенека (Ценкера) является элементом комплекса усадьбы "Лапино-Спасское". Исключительное по своей красоте здание было построено на рубеже XIX - XX веков в стиле модерн. После революции 1917 года в доме были коммунальные квартиры. В начале XXI века здание было расселено и стояло бесхозным, хотя относилось к муниципальному фонду. В 2008-м Дом Рабенека серьезно пострадал от пожара, но все еще сохранял некоторые элементы резного декора. В конце 2014-го года здание было снесено.

Фото: Евгений Рыбакhttp://hraniteli-nasledia.com/articles/moskovskaya...golovnoe-delo-za-dom-rabeneka/

|

Метки: рабенек купеческие особняки |

Кто она – Элла Рабенек? |

Студия художественного движения

120 лет Людмиле Алексеевой

На правах рекламы:

Студия художественного движения

Публикации

Кто она – Элла Рабенек?

Элла (Елена) Ивановна Книппер-Рабенек, урожденная Бартельс (сценическое имя Эллен Тельс), стала первой и наиболее талантливой последовательницей Айседоры Дункан в России. Она родилась в Москве в 1875 году в семье банкира Ивана Христофоровича Бартельса. У Никитских ворот, на углу, в доме Ранцева была известная булочная Бартельс. «Краснощекая и желтоволосая дочка Бартельсов, несколькими годами меня старше, по праздникам помогала матери в большом магазине. Это мне импонировало, и мне очень хотелось с ней поговорить. Но это произошло лишь много позднее, когда она стала известной балериной Бартельс-Рабенек», - вспоминает Магарита Волошина, первая жена Максимилиана Волошина.

Первый муж Эллы Ивановны – Владимир Леонардович Книппер, брат Ольги Леонардовны Книппер-Чеховой, был адвокатом, затем певцом, режиссером и артистом Большого театра, выступавшим под фамилией Нардов. Свадьба состоялась в декабре 1902 года. А в 1904 году в Баденвейлере, где лечился Антон Павлович Чехов, Элла Книппер познакомилась с московским студентом Л.Л. Рабенеком, который стал позднее ее вторым мужем.

Впервые Элла Ивановна увидела выступление Айседоры Дункан в Петербурге 11 февраля 1905 года. Увлеченная ее новаторскими исканиями, она едет учиться в Германию, где сестра Айседоры Элизабет имела школу.

Константин Сергеевич Станиславский, очень высоко ценивший искусство Дункан, предполагал ей предложить преподавать пластическое движение актерам Художественного театра, но их сотрудничество не состоялось. Вместо нее была приглашена Э.Рабенек, которая и проработала в театре с 1906 по 1910 годы. Видимо, плоды ее педагогической деятельности устраивали Станиславского, который в письме из Парижа к Л.Сулержицкому в 1909 году писал, что Рабенек «в один год добивается больших результатов», чем Дункан в «восемь лет».

О том, как Элла Ивановна вела уроки пластики и ритмики, пишет в своей книге «Страницы жизни» Алиса Коонен: «Занятия дункановской пластикой были настоящим праздником. Вела из Эли Ивановна Книппер… Человек большой культуры, замечательный педагог, она умела сделать уроки интересными, увлекательными. Все упражнения, которыми мы занимались, от самых простых до самых сложных были всегда органичны и естественны, несли точную мысль; мы прыгали через натянутый канат, кололи воображаемые дрова, даже играли в чехарду. Эли Ивановна считала, что это развивает ловкость, укрепляет мышцы. В тоже время во всем этом была пластичность, красота линий – то, чем отличалось искусство Айседоры Дункан… По вечерам мы усаживались вокруг большого стола, в печке уютно потрескивали дрова, а мы или шили себе хитоны для учебных занятий, или рассматривали альбомы и репродукции, горой лежавшие на столе. У Эли Ивановны была превосходная библиотека. Она отлично знала живопись, скульптуру и рассказывала нам много интересного».

И еще отрывок из воспоминаний А. Коонен: « Оставался последний экзамен – пластика. Готовились мы к нему с большим усердием. Программа концерта была серьезная: танцевальные этюды и танцы исполнялись на музыку Корелли, Рамо, Шуберта, Шопена. Концерт наш имел большой успех… Думаю, успех объяснялася и тем, что это был первый в Москве концерт пластических танцев после выступлений Айседоры Дункан, покорившей тогда Москву».

В эти же годы Э.И. Рабенек знакомится с выдающимся русским скульптором, ученицей Родена, Анной Семеновной Голубкиной. Увидев танец Рабенек (она позировала художнику И.С.Ефимову, танцуя), Голубкина заплакала от восхищения. В московском музее имени А.С. Голубкиной хранятся несколько набросков танцующей Рабенек.

В 1910 году Элла Ивановна открывает «Московские классы пластики», которые располагались в Малом Харитоньевском переулке, дом 4.