История основания Мариинской практической школы кружевниц |

История основания Мариинской практической школы кружевниц

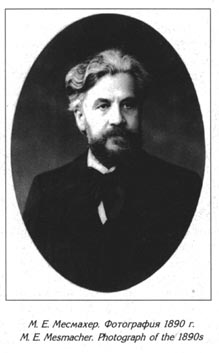

В ноябре 2003 года исполнилось 120 лет с момента основания когда-то известной по всей России, а ныне почти забытой Мариинской практической школы кружевниц, возникшей в Санкт-Петербурге благодаря самоотверженным усилиям двух замечательных русских людей – Владимира Васильевича Стасова и Софьи Александровны Давыдовой.

|

|

|

|

|

|

|

|

Это было первое в России профессиональное учебное заведение для женщин, обладавшее мощной педагогической и практической базой. Оно готовило мастеров - преподавателей кружевоплетения для всей европейской части России.

Возникновение подобной школы не было случайностью. Ему способствовал особый период в истории России, когда усилия, направленные на улучшение жизни беднейших слоев населения, в особенности крестьянства, находили горячую поддержку общественности и, что самое главное – поддержку в высших эшелонах власти. Это был период правления Александра III.

Александр III поощрял все, что было связано с развитием отечественной кустарной промышленности. Среди женских кустарных промыслов кружевоплетение занимало ведущее место. Очевидно, поэтому в первую очередь именно оно и нашло свою патронессу-вдохновительницу – Софью Александровну Давыдову.

Цель, которую ставила перед собой школа, заключалась в том, чтобы помочь мастерицам из внутренних губерний России совершенствоваться в технических приемах их ремесла, образовать свой вкус и упражняться в рисовании кружевных узоров и составления сколков. По возвращении ученицы обязаны были обучать своих односельчанок приемам плетения и распространять среди них новые образцы кружев. С таким планом устройства школы С.А.Давыдова обратилась к баронессе Э.Ф. Раден, на которую были возложены поручения, касавшиеся женских заведений ведомства Императрицы Марии, и при содействии Министра финансов Н. Х. Бунге и директора Технологического института Н. П. Ильина были окончательно разработаны правила для школы кружевниц, утвержденные затем министром. Во время пребывания в школе ученицы пользовались готовой квартирой, полным содержанием и, сверх того, каждая из них получала по 50 руб. в год (средний заработок кружевницы в провинции за год) для личных своих расходов. Первое время число учениц ограничивалось 4 – 6 лицами, к 1908 году их число увеличилось до 40 учениц. В целом за 25 лет (с 1883 по 1908) в школу были приняты 834 ученицы. С 1890 г в школе начали преподавать ковроделие и вышивку. До 1901 года школу возглавляла опытный педагог Е.Е. Новосильцева, а с 1908 г. Е.Н. Воробьева Первоначально Мариинская Школа располагалась на Кирочной улице, д. 8, затем на Знаменской ул., д.18, на Невском пр., д.147 и, наконец, на Старорусской ул., д. 5.

Программа занятий была рассчитана на 3 года. В качестве преподавателей Попечительный Комитет приглашал высоких профессионалов. Об успехах школы можно судить по перечню наград на выставках, в которых принимала участие школа: 1885 г. – ремесленная выставка в СПб, 1888 г. – Международная выставка к Копенгагене, 1893 г. – Колумбова выставка в Чикаго, 1894 – Международная выставка в Антверпене, 1896 г. – Всероссийская выставка в Нижнем Новгороде, 1897 г. – Международная выставка в Антверпене, 1900 г. – Всемирная выставка в Париже, 1901 г. – выставка в Глазго, 1902 г. – Всероссийская кустарная выставка в СПб Помимо практической деятельности руководство школы вело и исследовательские работы. С.А. Давыдова и Е.Е.Новосильцева, по настоянию В.В.Стасова, предприняли попытку, но, к сожалению, безуспешно воспроизвести технику «старинных кружев из Египта», которые, как теперь ясно не без основания, многими искусствоведами считались предшественниками плетеных кружев. Попутно отметим, что в 2002 г. автор данной статьи сумела воспроизвести копию Коптской шапочки, внеся тем самым существенную поправку в дату создания первых плетеных кружев Безусловно, наиболее плодотворный период существования Мариинской школы приходится на период до 1915 года, когда Попечительный Комитет возглавляла С.А.Давыдова. Она не только сделала школу базой подготовки квалифицированных кружевниц для промыслов, но и способствовала открытию кружевных школ под руководством членов попечительского комитата. Так, Н.А.Огарева открыла собственную кружевную школу в Елецком уезде Орловской губернии, Е.Н. Половцова открыла три школы и мастерские в Скопинском уезде Рязанской губернии, в 1893 году была открыта кружевная школа в слободке Кукарка Яранского уезда Вятской губернии. Уроженка Вологды Ю. П. Шипова (Бараева) училась, затем работала в Мариинской школе, а после Октябрьской революции вернулась в Вологду и в 1928 году стала организатором и руководителем кружевной школы в Вологде. На базе перечисленных школ уже в советское время продолжало существовать и развиваться кружевное дело

|

Метки: кружева образование давыдовы |

Крымская загадка Романовых... |

Крымская загадка Романовых...

..не даёт покоя многим интересующимся отечественной историей. Как же так вышло, что после Октября 1917 года одни члены царской фамилии были зверски умерщвлены, а другие вместе с многочисленным потомством оказались за рубежом и дожили до глубокой старости? Я попытался разобраться в этом на основе ставших ныне доступными фактов и не нашел разумного ответа

Куда смотрели вожди революции?

Сегодня то тут то там возникают пока ещё тихие разговоры о восстановлении в России монархии. Есть и готовые претенденты на российский престол - прямые наследники российской императорской фамилии, спасшиеся в 1917 году от расправы. За рубеж тогда сумели уехать не абы кто, а мать и сестра Николая II, несколько великих князей, их жёны и дети, другие родственники. Почти все они преспокойно отплыли из Крыма в 1919 году на английских боевых кораблях. Как это могло произойти? Куда смотрели вожди революции? История об этом почему-то умалчивает. Может, не было в Крыму никакой революции и власти Советов? Или эти Советы в Крыму были «тихими и мирными»? А то вдруг просто забыли большевики об арестованной ещё их предшественниками - Временным правительством - родне русского царя?

Увы, всё это не имеет отношения к реальности. Была в Крыму Советская власть, да такая, что Деникин и Врангель потом сбились со счёта, вытаскивая из Чёрного моря тела убитых офицеров армии и флота, которых заживо бросали с привязанным к ногам грузом в морскую пучину красные моряки. Начиная с декабря 1917 года абсолютно во всех крымских городах и посёлках творился кромешный ад. Количество убитых офицеров, многие из которых просто лечились в Крыму после полученных в Первую мировую войну ранений, исчислялось тысячами.

Ждали приказа от товарища Ленина

В этой кровавой мясорубке и оказалась немалая часть царской династии Романовых.

По всему шансов на выживание у них должно было быть ещё меньше, чем у Николая Второго и его семьи в далёком сибирском Тобольске. Однако вышло наоборот. Похоже, «ангел-хранитель» Николая по известной сегодня всему миру фамилии Яковлев со своей миссией не справился, а вот его малоизвестный крымский коллега отработал на все сто. В архивах сохранился прелюбопытнейший документ - мемуары непосредственного участника тех событий великого князя Александра Михайловича. Вот что он пишет: «В полдень у ворот нашего имения остановился запылённый автомобиль, из которого вылез вооружённый до зубов гигант в форме матроса… «Я получил приказ Советского правительства, - заявил он, - взять в свои руки управление всем этим районом… Ялтинские товарищи настаивают на вашем немедленном расстреле, но Севастопольский совет велел мне защищать вас до получения особого приказа от товарища Ленина».

Получается, в начале ноября 1917 года, сразу после Октябрьского переворота, его вождь Владимир Ульянов-Ленин лично отдаёт приказ о защите «крымской группы» Романовых. А дабы приказ этот был исполнен неукоснительно, посылает туда своего человека по фамилии Задорожный с отрядом преданных людей, чтобы отбивать возможные атаки своих же разъярённых революционных матросов. Далее князь пишет: «События последующих пяти месяцев подтвердили опасения наших новых тюремщиков. Каждую неделю Ялтинский совет посылал своих представителей к нам в Дюльбер (дворец в посёлке Кореиз под Ялтой), чтобы вести переговоры... Им возражал Задорожный, что каждому из его подчинённых было бы чрезвычайно лестно расстрелять великого князя, но не ранее, чем об этом будет приказ».

Тюремщик и узники стали друзьями

И это ещё что! Впоследствии великий князь и его близкие подружились со своим обходительным тюремщиком, а когда ялтинские большевики окончательно собрались штурмовать имение в Дюльбере, Задорожный умолял князя… помогать ему и его людям отстреливаться. Но как раз в ту ночь Ялту захватили немцы, которые вскоре приехали в Дюльбер и хотели расстрелять красного комиссара. И тогда за Задорожного вступились арестованные Романовы, попросив, чтобы он и дальше охранял их. Они даже написали об этом письмо самому императору Германии, поскольку немецкий генерал отказывался исполнять такую «бредовую» просьбу.

Всё это наводит на вполне определённую мысль о том, что в дни революционной смуты высшее руководство Страны Советов намеренно оберегало жизни одних царственных узников и одновременно сквозь пальцы смотрело на уничтожение других - особенно непосредственных претендентов на российский престол. Такая избирательность представляется не случайной. Большевики явно действовали по какому-то плану, а возможно - и по чьей-то указке извне. И если мы узнаем, кто за этим стоит, то узнаем всю правду о трагическом 1917 годе и о том, кто на самом деле перевернул ход истории нашей страны.

Факт

Первым из семьи Романовых был убит 12 июня 1918 года в Перми Михаил Романов - брат императора, в пользу которого Николай II отрёкся от престола ещё до Октябрьского переворота, в марте 1917 года. Де-юре именно Михаил считается последним российским самодержцем, хотя фактически был им менее суток, после чего передал власть Временному правительству и Учредилке.

Следующими жертвами стали сам Николай, его семья и приближённые.

Расстреляны 17 июля 1918 года в Екатеринбурге.

Третьей казнена 18 июля 1918 года так называемая «Алапаевская группа» Романовых. В её составе были великие князья Игорь Константинович, Константин Константинович, Иван Константинович, Сергей Михайлович, князь Палей и великая княгиня Елизавета Фёдоровна.

Источник в моем ЖЖ https://omchanin.livejournal.com/1657979.htmlhttps://zen.yandex.ru/media/omchanin/krymskaia-zag...anovyh-5c95120cd1abed120c28161

|

Метки: крым романовы |

Елецкие кружева: история ремесла |

Елецкие кружева: история ремесла

По стране и за границей

Ходит добрая молва

О елецких кружевницах,

О елецких кружевах.

В. Азарин

Плетение кружева… Это древнее народное ремесло сродни высокому искусству. Равномерен, мелодичен стук-перестук деревянных коклюшек. И под эту незамысловатую мелодию рождаются кружева, тонкие, изящные. Посмотришь – залюбуешься…

Центром кружевного искусства Липецкой области является город Елец. Если спросить у его жителей, что примечательного в их городе, вам обязательно расскажут о кружевах. Они присутствуют здесь как часть жизни, передаются из поколения в поколение, словно нетающая паутина времени.

,,Историческая сторона кружевнаго промысла въ Ельце весьма скудна сообщенiями. По всей вероятности здесь, какъ и въ другихъ местахъ кружево въ виде домашняго рукоделiя процветало издавна. Оно должно было составлять одно изъ обычныхъ занятiй женъ и дочерей богатыхъ купцовъ, имевшихъ всегда много досужаго времени", – отмечает С. А. Давыдова в исследовании: «Кружевной промысел в губерниях Орловской, Вятской, Казанской и Вологодской» за 1886 г.

Софьей Александровной Давыдовой по поручению Комиссии по исследованию кустарной промышленности в России было проведено три глубоких обследования кружевного промысла Елецкого уезда в 1880 - 1886 гг. и в 1913 г. В своих работах она описывает промысел, долго существовавший в городе: это плетение при помощи 8 коклюшек из шерстяной пряжи шнура, так называемого гаруса, который шел на отделку солдатских мундиров. Но в связи с изменением солдатской формы спрос на гарус начинает падать и его место занимает кружево.

Интересно то, что для изготовления ручного кружева используются те же орудия – коклюшки и подушки, только несколько иного типа, что и при плетении гарусного шнура. Поэтому женское население Ельца и его пригородов уже давно владело, хотя и в грубой форме, техникой кружевного производства.

К началу 50-х годов XIX в. кружевоплетение полностью вытеснило производство гарусного шнура, а в 70-е годы оно уже становится развитым промыслом, представляя значительную отрасль торговли Орловской губернии.

Край. Кружево нитяное, мерное.

XIX век. Орловская губ., Елец

Постепенно кружевоплетение начинает проникать в глубь уезда, распространяясь в радиусе 30 км вокруг Ельца. В «Очерках кустарных промыслов Елецкого уезда» за 1913 г. З. М. Твердова-Свавицкая сообщает: ,,Въ то время здесь вырабатывалось большею частью тонкое белое бумажное и нитяное кружево, въ небольшомъ количестве дорогое шелковое и кружевныя вещи. Старое елецкое кружево отличалось не только необычайной тонкостью и тщательностью отделки, но и высокой художественностью. Местныя кружевницы выработали особый типъ Елецкого кружева, отличительной особенностью котораго является легкiй стиль и тонкiе изящные, хотя и несколько однообразные мотивы". В елецком кружеве встречаются узоры, типичные только для этой местности: «гречишка», «жучки», «паучки», «жемчужинка», «звездочка» «павлинка», «олень».

Кружевных вещей XVIII и первой половины XIX вв. сохранилось крайне мало.

Прошва на полотенце. 1801 г.

Орловская губ., Елец

Среди них назеркальное полотенце с пришитой прошвой (узкой полоской кружева, вшитой между чем-нибудь), на которой вышита надпись: «Сей платъ шила дьяконова дочь Александра Ивановна 1801-го года». Искусствовед Валерия Александровна Фалеева дает такое описание кружеву: «Оно белое, льняное, с золотистой шелковой сканью по контурам фигур. Три из них – олень и птица справа и цветочный куст – выполнены полотнянкой, две другие – левые птица и олень – сеткой. Сетка, редкая в XVIII веке, в следующем столетии наиболее широко применяется именно в елецком кружеве. И хотя есть дата и автор кружевного изделия, но точного адреса нет. И все-таки наличие сетки и изображение оленя говорит в пользу елецкого происхождения данной вещи».

Рассматривая изделия елецких кружевниц конца XVIII – начала XIX в., убеждаешься в их самобытности и многообразии, богатстве исторически сложившихся узоров, композиций и приемов их плетения.

Уже к 1861 г. кружевной промысел в Ельце и узде достигает значительных размеров. Изготовление кружева на продажу являлось существенным подспорьем для крестьянских хозяйств, т. к. после реформы 1861 г. на крестьян тяжким бременем легли выкупные платежи.

Елецкий кружевной промысел не был чисто женским. Этой работой занимались не только женщины и девочки, но и мальчики, иногда даже мужчины. В исследовании кружевного промысла Ельца за 1886 г. Софья Александровна Давыдова пишет: ,,Однажды пришлось видеть одного осьмилетняго мальчугана за кружевной подушкой въ селенiи Грамачихи… Мальчуганъ спешилъ изо всехъ силъ, не отрывалъ глазъ отъ подушки и упорно молчалъ. Подъ конецъ, однако, онъ не выдержалъ и отвечалъ: ,, вестимо не весело плесть, да мать сказала не пуститъ на улицу, коли урокъ не доплету". А ужъ какъ ему хотелось поскорее уйти! Целая кучка его товарищей въ это время змея пускали, а онъ бедняга долженъ былъ сидеть за кружевной подушкой, да къ тому же и прятаться, чтобы сверстники не видали, а то ,,совсемъ засмеютъ".

Фрагмент покрывала.

Кружево нитяное

Конец XIX в.

Орловская губ., Елец

В Ельце и его окрестностях в дореволюционное время плели белое кружево двух видов – аршинное (кусковое и мерное) и штучное. Мода на аршинное кружево никогда не проходила, изменялись только узоры. Штучное кружево – покрывала на постели и подушки, скатерти, салфетки, дорожки, воротники, блузки – было более изменчиво. Ассортимент изделий елецких кружевниц был достаточно разнообразен. Их кропотливый труд, талант и мастерство, воплощенные в тончайших кружевах, покорили весь мир.

Впервые Европа познакомилась с чудо-кружевами елецких мастеров на Всемирной выставке в Вене 1873 г., где они вызвали восхищение у всех и получили высокую оценку экспертов и посетителей. В 1882 г. елецкие кружева участвовали на Московской художественной промышленной выставке и были отмечены дипломом за разнообразие и качество кружевных изделий.

В 1880 - 1883 гг. завершается период становления кружевного промысла в Елецком уезде. По данным С. А. Давыдовой, в 1880 г. в 17 регионах России, где производилось кружево, насчитывалось 32 тысячи кружевниц. В одном лишь Елецком уезде их было 11 тысяч 607 человек. Это более 1/3 кружевниц всей России. К этому времени Елец становится важнейшим центром производства и торговли кружевом.

Косынка. 1880-е гг.

Орловская губ., Елец

В 1886 г. Елец посетил В. И. Немирович-Данченко и в очерке «Елец», опубликованном в девятом номере журнала «Русская Мысль» за 1885 г., писал: ,,Одни женщины еще кое-что делаютъ зимою. Я не говорю о домашнем хозяйстве. Оно не велико и требует немного времени. Плетенiе кружевъ – одинъ изъ самыхъ старинныхъ и распространенныхъ промысловъ въ Елецкомъ уезде и самом Ельце. Особенно хороши шелковыя кружева. Они выше всякихъ сравненiй; но барыни, носящiя на себе эту прелесть, знаютъ ли, какъ оплачивается трудъ крестьянки, работающей надъ ними? При самом усердномъ занятiи, не покладая рукъ, более 15 коп. въ день не получишь, да и то с трудомъ. Дело это опять организованно такъ, что все оно идетъ въ пользу скупщиковъ, техъ же кулаковъ, или скупщицъ".

В 1886 г., по данным обследования кружевного промысла Всероссийской комиссией, в Елецком уезде насчитывалось 34892 крестьянских дворов, государственных и помещичьих крестьян, из них 24685 крестьянских дворов были заняты в кружевном промысле. Основная масса – государственные крестьяне.

Весь кружевной товар, изготовляемый в городе и в деревнях, сбывался исключительно в Ельце, где жили скупщики и торговки кружев, которые за бесценок приобретали изделия мастериц. Они же снабжали работниц нитками и «сколками» («сколок» - изображение на бумаге или другом материале узора будущего изделия с указанием технологии его плетения). В конце XIX в. качество изделий начало резко ухудшаться из-за того, что нитяное кружево стало замещаться грубым бумажным с меньшим сроком изготовления. Для скупщиков индивидуальные особенности местного производства не имели значения, важнее для них было количество. Вот что писал по этому поводу Ф. Н. Пилюгин, один из деятелей Елецкого уездного земства, много сделавший для претворения в жизнь мероприятий по улучшению положения кустарей: ,,Огромную роль въ ухудшенiи производства играют скупщики. Предлагая очень дешевыя цены и не выделяя изъ общей массы хорошую работу, они толкаютъ кружевницъ на ухудшенiе производства, такъ какъ при дешевой цене работницы стараются потерю въ цене наверстывать скоростью работы, сокращая для этого по своему усмотренiю рисунокъ и ухудшая материалъ".

И только появление в Елецком уезде приемо-сдаточных пунктов, кустарных земских складов изменило условия производства и сбыта кружевного товара. Это привело к повышению качества кружевных изделий и ослаблению монополии скупщиков.

На возрождение былой славы елецких кружев повлияли Н. А. Огарева-Стахович и М. И. Колпенская. Они создали свои школы кружевниц, подняли технику производства на более высокую ступень, возобновили некоторые старые рисунки, организовали выработку кружев исключительно из хороших материалов и тем самым сохранили за елецкими кружевами солидную репутацию.

В 1892 г. в Паленском имении Стаховичей Надежда Александровна Огарева-Стахович открыла частную школу кружевниц, которая была известна как в России, так и за рубежом. В школу принимались девушки-подростки из бедных крестьянских семей. Они жили на полном пансионе и обучались в течение четырех лет грамоте и искусству кружевоплетения. Самых талантливых учениц направляли учиться в Петербург, в Мариинскую практическую школу кружевниц и коврового ткачества. Паленская школа в Петербурге имела свой кустарный склад, который отправлял в Париж и в другие города Европы изделия елецких кружевниц. Просуществовавшая до 1916 г. Паленская школа сыграла огромную роль в развитии елецкого кружевоплетения, а Н. А. Огарева оставила о себе у жителей Пальны-Михайловки очень хорошую память.

В 1893 г. помещица Мария Ивановна Колпенская в своем имении в с. Свишни Елецкого уезда открывает профессиональную школу кружевниц. Все девушки были на полном обеспечении школы. За четырехлетний срок обучения ученицы получали общеобразовательную и профессиональную подготовку. В отличие от Паленской школы, где преобладала парная и многопарная техника плетения, свишенские мастерицы специализировались на изготовлении штучного кружева в сцепной технике. Свою продукцию М. И. Колпенская ежегодно сдавала на кустарный склад в Петербурге на сумму в 20 тыс. рублей в год. Свишенская школа была одной из лучших в уезде, она просуществовала 15 лет до 1905 г., выпустив около 500 талантливых мастериц кружевоплетения.

Небольшие школы возникали в это время и в других населенных пунктах уезда.

Среди ельчанок самыми искусными мастерицами считались монахини Знаменского монастыря. Более 200 монахинь плели кружево. ,,Матушка игуменья женского монастыря въ честь Знаменской Богородицы въ Ельце, говоря о рисункахъ, встречающихся у елецкихъ мастерицъ, полагала что узоры крестиками ниточками происхожденiя азiатского, такъ какъ княжество Елецкое было часто разоряемо набегами татаръ, от коихъ многiе узоры и перешли к намъ". Так рассказывает С. А. Давыдова в книге «Русские кружева и русские кружевницы», изданной в 1892 г. Эта книга стала первым научным трудом по истории, экономике, статистике развития кружевного промысла в различных регионах страны.

Монастырь был своего рода школой для елецких кружевниц. Там изготовлялись «сколки» и принимались заказы на кружева для украшения церквей, одежды священнослужителей, а также на штучные изделия из серебряных и золотых нитей для императорского двора.

Салфеточка (типа "русский валансьен").

Конец XIX - нач. XX в. Орловская губ., Елец

Показателем расцвета елецкого кружевного промысла стал елецкий валансьен. Этот вид кружева отличался изяществом и легкостью. Название он получил по аналогии с французским валансьеном. Считалось, что елецкий вид был не хуже французского. Особенность кружевных изделий этого вида кружев в том, что узоры его расположены на свободном прозрачном фоне типа тюлевой сетки. Между тем, елецкое кружево значительно отличается от французского. Французские кружевницы плели фон и узор одинаково тонкими нитями, поэтому узоры кружева как бы утопали в светлом фоне, теряли четкость и художественную выразительность. Елецкие же кружевницы для большей рельефности, сочности рисунка вкладывали по контору узора более толстую нить (скань), иногда для большей четкости рисунка использовали нитки из шелка и бумаги различной тонкости. Также елецкие кружевницы для фона применяли разнообразные сетки, причем некоторые из них были доступны для плетения только елецким мастерицам.

Нельзя не сказать еще об одном отличии: французские, а в некоторых регионах и русские кружевницы при плетении валансьена начинали и заканчивали работу над кружевом с одним и тем же количеством коклюшек, елецкие же кружевницы в зависимости от сложности рисунка добавляли или снимали количество пар коклюшек.

Изделия елецких кружевниц, проникнутые неистощимой фантазией, красотой и изяществом, вывозились во многие города России и за ее пределы и пользовались большим спросом.

В годы первой мировой войны кружевной промысел в Ельце пришел почти в полный упадок. Не было сырья, уменьшился спрос на изделия. Многие кружевницы вынуждены были оставить любимое ремесло.

Позитивные изменения в развитии и процветании елецкого кружевного промысла начались только после 1917 г., когда в Елецком уезде кооперативные артели кружевниц объединились в Елецкое товарищество, в 1924 г. преобразованное в «Елецкий союз кружевниц». Уже в 1936 г. елецкие кружева с успехом демонстрировались на Международной выставке в Нью-Йорке и были удостоены «Большой золотой медали». В 1937 г. «Елецкий союз кружевниц» представлял свои художественные изделия на Международной выставке в Париже, и снова елецкие кружевницы были отмечены «Золотой медалью».

Великая Отечественная война почти на два года прервала работу кружевниц. Многие мастерицы приняли непосредственное участие в войне. Кружевные артели были переведены на изготовление теплых вещей для бойцов: шили рукавицы, белье, носки. Годы войны глубоко отразились на промысле, многие образцы кружев были утеряны, большинство сколков, хранивших интереснейшие старинные узоры, сгорели.

В 1943 г. Указом Правительства СССР было принято постановление о восстановлении елецкого кружевного промысла. И уже в сентябре того же года была открыта школа по подготовке мастеров кружевного производства, ставшая впоследствии профтехучилищем.

В послевоенный период «Елецкий союз кружевниц» проделал большую работу по обновлению и расширению ассортимента, по улучшению качества продукции.

Елецкие кружевные изделия были представлены почти на всех международных и отечественных выставках, демонстрируя огромный ассортимент выпускаемой продукции. Неоценимую помощь в развитии творчества ельчанок сыграло содружество с Московским научно-исследовательским институтом художественной промышленности.

Д. Н. Матюхина.

Край. 1940-е гг.

Возрождение кружевного промысла в послевоенный период во многом обязано мастерству одной из старейших кружевниц елецкого промысла Д. Н. Матюхиной (1874 - 1964 гг.). Она привнесла свой вклад в возрождение елецкого кружевоплетения. Дар ее бесценен. Образцы прежних узоров, старые сколки, утерянные в годы военного лихолетья, нужно было собирать и восстанавливать. Много осталось только в памяти старой кружевницы, благодаря Дарье Николаевне были возрождены старые узоры.

Родилась Д. Н. Матюхина в с. Паниковец (Крутой Паниковец) Елецкого уезда. Плести кружева она начала с раннего детства. Это ремесло в семье было потомственным: плела бабушка, плела мать. Свое мастерство они передали Дарье. Всю свою жизнь она посвятила плетению кружев. Чтобы воплотить в жизнь задуманное, ей приходилось в работе использовать рекордное количество коклюшек, до 500 пар. Ее мастерство и фантазия восхищали ценителей и любителей льняных узоров в разных странах. Мастерицей создано много оригинальных кружев собственной композиции. Смотришь на кружева Дарьи Николаевны и не можешь налюбоваться их легкостью, ажурностью. Кажется, будто сотканы они из невесомых снежинок. На Каирской Международной выставке художественные кружевные панно, скатерти, различные штучные изделия, созданные руками 70-летней кружевницы из Ельца, получили высшую награду – Диплом и «Золотую медаль». Она первая из елецких кружевниц удостоена Диплома первой степени Торговой палаты СССР. Скульптурный портрет Д. Н. Матюхиной работы Беляевой-Поповой Н. П. находится в Елецком музее ремесел, а неповторимые изделия кружевницы хранятся в музеях Москвы, Санкт-Петербурга, в краеведческих музеях Орла, Липецка, Ельца и др. городов.

Большую роль в восстановлении промысла сыграла деятельность Александры Георгиевны (1914 - ?) и Полины Георгиевны (1916 - ?) Петровых. Для сестер Полины и Александры детство было неразрывно связано со звоном коклюшек. Родом сестры из д. Алексеевка Становлянской волости Елецкого уезда. В их многодетной крестьянской семье кружева плели все женщины: бабушка, мать и старшая из сестер – Мария. Первые шаги в кружевоплетении девочки начали делать еще подростками. После окончания Московского художественно-промышленного училища им. М. И. Калинина некоторое время работали в Вологде. После войны вернулись в Елец. Время расцвета их мастерства пришлось на 1950-е гг. Это был переломный момент в развитии елецкого кружевного промысла: старинному промыслу были необходимы свежие идеи, созвучные времени. И большую роль в осовременновании старейшего промысла сыграл переход мастериц с парной техники на сцепную, которая дала возможность разнообразить орнамент, расширить ассортимент.

П. Г. Петрова. Скатерть.

1953 г.

При всем стилистическом единстве елецкого кружева, каждый мастер отличается своей индивидуальной манерой, если он настоящий мастер.

Стиль П. Г. Петровой – лиричный, с использованием излюбленного растительного орнамента, удачным выбором традиционных и современных решеток. Опираясь на старинные узоры и творчески перерабатывая их, художница создала много оригинальных кружевных изделий – скатертей, занавесей, панно, дорожек. В работах мастера выражено глубокое понимание прошлого и настоящего.

Полина Георгиевна шла к вершинам своего любимого искусства через мучительное преодоление неуверенности в себе и не менее страстные поиски собственных изобразительных средств. И ее мастерство было оценено по достоинству.

П. Г. Петрова – участник различных Всесоюзных и Международных выставок, ее работы награждались золотыми и серебряными медалями, дипломами. Кружевные изделия мастера хранятся в Музее прикладного искусства России.

А. Г. Петрова (Оболенская) с 1946-1954 гг. работала заведующей производством в Союзе елецких кружевниц. Затем директором Елецкой художественной профессионально-технической кружевной школы. Ее огромная заслуга в подготовке квалифицированных кадров – мастеров кружевного дела.

В. И. Григорьева.

Скатерть"Елецкие яблоки". 1977 г.

Значительный вклад в организацию производства елецкого кружева, его обновление в 70-х годах внесла талантливая художница, участник войны Валентина Ивановна Григорьева (1924 - 2004 гг.).

В. И. Григорьеа родилась в с. Долгоруково Орловской области. Кружевоплетению училась у матери с 10 лет. После войны окончила Московское художественно-промышленное училище им. М. И. Калинина. Более 20 лет она работала главным художником в елецком комбинате художественных промыслов. Она член Союза художников СССР, награждена орденом Трудового Красного Знамени, а в 1967 г. – серебряной медалью ВДНХ.

Расцвет творческой деятельности В. И. Григорьевой относится к 1960-1970 гг. Ей принадлежит много уникальных штучных работ: скатерти, покрывала, занавесы, дорожки. В кружевных изделиях мастерицы преобладают природно-растительные мотивы. Сильная сторона ее творчества заключается в сочетании динамичности ее композиций с задушевностью и лиричностью в изображении узоров и мотивов.

Сестры Петровы, В. И. Григорьева и старейшая кружевница Д. Н. Матюхина наряду с другими молодыми художницами внесли большой вклад в совершенствование и повышение художественных качеств елецкого кружева.

В 1960 г. в связи с реорганизацией промысловой кооперации «Елецкий Союз кружевниц» стал комбинатом художественных промыслов. В 1972 г. кружевной промысел первым в городе получил право выпуска кружевной продукции со Знаком качества. В 1974 г. произошло переименование организации в Производственно-художественное объединение (ПХО) «Елецкие кружева».

С. Е. Фадеева.

Панно "Елец"

Начало 90-х годов было переломным в развитии кружевного промысла. В объединение «Елецкие кружева» были включены 29 производственных бригад, расположенных по всей Липецкой области. По качеству продукции Елец занимал 1-ое место в России.

Годы рыночных реформ отразились на судьбе кружевниц: стране стало не до кружева. Численность кружевниц-надомниц сократилась наполовину, объем производства упал катастрофически, зарплаты не выплачивались месяцами. На предприятии наступили непростые времена, и несмотря на трудности, объединение «Елецкие кружева» искало пути выживания. В 1994 г. фирма «Елецкие кружева» на выставке в Москве «Сибирь – 94» была награждена золотой медалью. В 1996-1997 гг. мастера и художники Ельца успешно участвовали в конкурсах, посвященных юбилеям Москвы и Ельца. С 1996 г. предприятием руководил Ю. П. Сосов, сумевший вывести коллектив из кризисного состояния. Только за 2000 г. фирма «Елецкие кружева» получила более 30 дипломов и благодарственных писем, свидетельствующих о сохранении и развитие национальных традиций.

Изделия фирмы

ООО "Елецкие кружева"

С апреля 2014 г. генеральным директором фирмы стала Мария Карлина, которая уверена, что у предприятия есть хорошие перспективы на дальнейшее развитие. Творческий процесс в коллективе «Елецких кружев» не прерывается.

До сих пор, благодаря настоящим мастерам своего дела, не увядает слава кружев Ельца. Елецкое кружево элегантно, изящно, воздушно. Елецкий кружевной узор не похож ни на какой другой. Если сравнивать с вологодским, то он более тонкий и легкий. Это о елецких кружевах сказал в свое время замечательный скульптор Сергей Тимофеевич Коненков: «Разве можно не залюбоваться кружевной метелью елецких мастериц, списывающих свои узоры с окон и деревьев, разукрашенных русским морозом». Изделия современных кружевниц не уступают по качеству старинным образцам, приумножая в красоте вековые традиции. Хочется надеяться, что елецкие кружева будут очаровывать нас и в будущем.

Список литературы:

- Фонд: Р-1304, Ед. хранения: 879, Дата: 1944-1992 г., 1 оп. // ГАЛО

- Давыдова С. А. Кружевной промысел в губерниях Орловской, Вятской, Казанской и Вологодской : исслед. С. А. Давыдовой. - Санкт-Петербург : Типография В. Киршбаума, 1886. - С. 38-83.

- Давыдова С. А. Русское кружево и русские кружевницы: исследование историческое, техническое и статистическое Софьи Давыдовой. - Санкт-Петербург : Типография А. С. Суворина, 1892.

- Твердова-Свавицкая З. М. Очерк кустарных промыслов Елецкого уезда / З. М. Твердова-Свавицкая. - Москва : Оценочно-стат. отд. Орлов. губ. зем. управы, 1916. - 104 с.

- Работнова И. П. Русское народное кружево / И. П. Работнова. - Москва : Всесоюзное кооперативное издательство, 1956. - С. 36-39, 74-90.

- Елецкое кружево : [альбом] / [сост. и автор вступ. ст. А. И. Коломиец]. - Москва : [Б. и.], 1962. - 10 с.

- Жукова Н. Елецкие кружева / Н. Жукова, А. Самохин. - Липецк : Липецкое кн. изд-во, 1962. - 64 с.

- Березин А. Д. Земля наша Липецкая / А. Д. Березин. - Воронеж : Центрально-Черноземное книжное изд-во, 1974. - С. 364, 366-367.

- Елец : [путеводитель / В. П. Горлов [и др.] ; под общ. ред. В. П. Горлова]. - Воронеж : ЦЧКИ, 1978. - С. 99-101.

- Некрасова М. А. Современное народное искусство : по материалам выставок 1977-1978 годов / М. А. Некрасова. - Ленинград : Художник РСФСР, 1980. - С. 61.

- Добрых рук мастерство : произведения народного искусства в собр. Гос. Рус. музея : [сборник] / сост. и науч. ред. И. Я. Богуславская. - 2-е изд., перераб. и доп. - Ленинград : Искусство, 1981. - С. 194-195.

- Ефимова Л. В. Русская вышивка и кружево : собрание Государственного исторического музея / Л. В. Ефимова, Р. М. Белогорская. - М. : Изобразительное искусство, 1982. - С. 156, 160-169.

- Фалеева В. А. Русское плетеное кружево / В. А. Фалеева. - Ленинград : Художник РСФСР, 1983. - С. 101-111, 229-241.

- Народные художественные промыслы : [альбом] / сост. и авт. вступ. ст. П. И. Уткин. - М. : Советская Россия, 1984. - С. 170, 192-193.

- Попова О. С. Русские художественные промыслы / О. С. Попова, Н. И. Каплан. - М. : Знание, 1984. - С. 65-66.

- Ершов С. П. Елецкие кружева и кружевницы : (историко-экономический очерк) / С. П. Ершов. - Елец : ЕГУ им. И. А. Бунина, 2000. - 130 с.

- Славянский мир / сост. : Р. В. Андреева, В. В. Будаков, А. Ф. Попова. - Воронеж : Центр духовного возраждения Черноземного края, 2001. - С. 85-89.

- Елецкие кружева : (из коллекции Елецкого краеведческого музея) // Мир и музей : литературно-публицистический вестник Ассоциации музеев России / гл. ред. В. Толстой. - Тула : Изд. дом "Ясная поляна" №1-2 (9) : Музеи Липецкой области. - 2003. - С. 4-41.

- Крикунов А. Кружевное волшебство // Земля Липецкая : историческое наследие : культура и искусство / ред. А. М. Тарунов. - Липецк : НИИЦентр, 2003. - С. 146-148. - Наследие народов Российской Федерации).

- Пищулина О. Ю. Лексика елецкого кружевоплетения в контексте общерусской специальной терминологии : монография / О. Ю. Пищулина; рец. Л. Е. Хворова, А. Г. Домов; ГОУ ВПО Елецкий государственный университет им. И. А. Бунина. - Елец : ЕГУ им. И. А. Бунина, 2004. - С. 23-28.

- Елец промышленный : страницы истории елецких предприятий : [научно-краеведческое издание] / авт.-сост. О. В. Тулинова; Социально-экономическое некоммерческое партнерство "Объединение работодателей г. Ельца". - Елец, 2008. - С. 38-39.

- Липецкие художники : Липецкой организации Союза художников России - 50 : альбом : [кружевное изделие В. И. Григорьевой] / авт. вступ. ст. Т. И. Нечаева. - Липецк : Неоновый город-Л, 2008. - С. 54.

- Вечная музыка жизни / ред. коллегия: Т. В. Горелова [и др.]; сб. подгот. Н. М. Карпий; Управление культуры и искусства Липецкой области, Областной Дом народного творчества. - Липецк : Неоновый город-Л, 2009. - 17 с. - (Народные промыслы и ремесла Липецкой области).

- Дом Елецкого кружева // Крикунов Е. П. : жизнь как творчество / ред.: А. Ю. Лемин, В. А. Торопов : Юбилейное изд. - Елец : Типография, 2014. - С. 70-83.

- Ляпин Д. А. История Елецкого края : с древнейших времен до 1991 года / Д. А. Ляпин. - Елец : Верстовой, 2014. - С. 149-151.

- Ляпин Д. А. История Елецкого края : с древнейших времен до 1991 года / Д. А. Ляпин. - Елец : Верстовой, 2014. - С. 149-151

Статьи из газет и журналов:

- Немирович-Данченко В. И. Елец : из записной книжки скучающего туриста / В. И. Немирович-Данченко // Русская мысль. - 1885. - №9. - С. 191.

- Самохин А. Елецкие кружева / А. Самохин // Ленинское знамя. - 1954. - 18 апр. (№44). - С. 3.

- Глазков М. Кружевницы / М. Глазков // За коммунизм. - 1955. - 1 мая (№35). - С. 2.

- Киркевич Н. Елецкие кружева / Н. Киркевич // Красное знамя [г. Елец]. - 1955. - 13 сент. - С. 3; 14 сент. - С. 3.

- Небуко А. Елецкие кружева славятся во всем мире / А. Небуко // Ленинское знамя. - 1958. - 27 апр. (№99). - С. 4.

- Дорофеев Э. Чудесное ремесло : [о Д. Н. Матюхиной] / Э. Дорофеев // Ленинское знамя. - 1959. - 15 янв. - С. 4.

- Жукова Н. Елецкие кружевницы / Н. Жукова // ленинское знамя. - 1959. - 14 июня (№138). - С. 4.

- Баюканский А. Кружевная метель / А. Баюканский // Ленинское знамя. - 1970. - 23 дек. (№298). - С. 4.

- Тютюник А. Волшебницы / А. Тютюник // Ленинец. - 1966. - 13 сент. - С. 2.

- Лупац Ю. Слово о кружевной сказке / Ю. Лупац // Ленинское знамя. - 1968. - 3 марта (№53). - С. 3.

- Веселов А. Творцы кружевной метели / А. Веселов // Ленинец. - 1973. - 21 дек. - С. 4.

- Колядов А. Будет жить вечно : [о П. Г. Петровой] / А. Колядов // Ленинское знамя. - 1977. - 8 матра (№56). - С. 3.

- Колядов А. Творцы кружевного чуда : [о П. Г. Петровой] / А. Колядов // Ленинское знамя. - 1977. - 10 февр. (№34). - С. 4.

- Афанасьева З. Елецкие кружева / З. Афанасьева // Ленинское знамя. - 1979. - 2 нояб. - С. 3.

- Афанасьева З. Неувядаемая прелесть кружев / З. Афанасьева // Красное знамя [г. Елец]. - 1979. - 22 сент. - С. 3.

- Колядов А. Елецкая фантазия / А. Колядов // Ленинское знамя. - 1979. - 25 нояб. - С. 3.

- Кулик В. В Брюссель на выставку / В. Кулик // Ленинец. - 1979. - 27 дек. - С. 4.

- Лиль В. Мастер кружевоплетения : [о Д. Н. Матюхиной] / В. Лиль // Красное знамя [г. Елец]. - 1980. - 20 дек. - С. 3.

- Андреев М. Елецкие кружева / М. Андреев // Турист. - 1985. - №11. - С. 44-45.

- Орлова А. Это нежное белое кружево : страницы истории / А. Орлова // Ленинский путь [Елец. р-он]. - 1986. - 7 авг. - С. 4.

- Кофанова Т. Кружевной промысел уезда : из истории края / Т. Кофанова // Ленинский путь [Елец. р-он]. - 1989. - 29 марта. - С. 2.

- Кофанова Т. Кружевной промысел Елецкого уезда / Т. Кофанова // Красное знамя [г. Елец]. - 1989. - 12 апр. - С. 4.

- Никологорская Т. "...Очень веселая работа" : [история елецкого кружевоплетения] / Т. Никологорская // Народное творчество. - 1995. - №4. - С. 11.

- Сергеева И. Это чудо - кружево : елецкие ремесла и промыслы / И. Сергеева // Красное знамя [г. Елец]. - 1996. - 8 июня. - С. 3.

- Федюкина Т. Нетающая паутина времени : [магия елецких кружев] / Т. Федюнини // Липецкая газета. - 1996. - 3 авг. (№147). - С. 7.

- Поляков В. Без всякой посторонней инициативы : [кружевной промысел Ельца] / В. Поляков // Липецкое обозрение. - 1998. - 5-12 марта (№8). - С. 7.

- Федюкина Т. Кружевная метель : [о елецких кружевах] / Т. Федюкина // Добрый вечер. - 1999. - 3-9 марта (№10). - С. 11.

- Клокова С. Красавицы мира одеты в цветные твои кружева : [об истории промысла] / С. Клокова // Липецкая газета. - 2001. - 7 сент. - С. 3.

- Пищулина О. По всей Руси звенят коклюшки звонкие...: [о елецком кружевном промысле] / О. Пищулина // Талисман. - 2001. - 30 нояб. (№40). - С. 6.

- Клокова С. Кружево кружеву рознь... / С. Клокова // Красное знамя [г. Елец]. - 2002. - 15 авг. - С. 3.

- Чернышова Г. Визитная карточка Ельца - кружево : [о ЗАО фирме "Елецкие кружева"] / Г. Чернышова // Талисман. - 2005. - 24 июня (№12). - С. 4-5.

- Федюкина М. Музыка, застывшая в узорах : [о кружевном промысле Ельца] / М. Федюкина // Талисман. - 2006. - 14 окт. (№18). - С. 1, 6.

- Кружево - не женщина, возраст не скрывает : [о елецком кружевном промысле] / подг. М. Федюкина // Талисман. - 2006. - 28 окт. (№19). - С. 1, 2.

- Щербатых Т. Каждому гостю - по кружеву : [о елецком кружеве и фирме "Елецкие кружева"] / Т. Щербатых // Красное знамя [г. Елец]. - 2007. - 12 апр. - С. 2.

- Воробьева Д. Будет все в ажуре, если взяться за кружево! : [о кружев. нар. промысле Елец. р-на] / Д. Воробьева; фот. Н. Черкасов // Молодежный вестник. - 2011. - 16 дек. (№26). - С. 8. - (Малой родине - громкое имя).

- Юрьева М. "Сей плат шила диаконова дочь" : народному промыслу исполняется 210 лет. / М. Юрьева // Липецкая газета. - 2011. - 9 сент. (№174). - С. 5.

- Ионова Е. Кружевной маршрут : [о межрегион. фестивале традиц. кружевоплетения на коклюшках "Золотые кружева России"] / Е. Ионова; фот. А. Юшков, А. Евстропов, Н. Черкасов // Липецкая газета: итоги недели. - 2012. - №15. (23-29 апр.). - С. 12-16.

- Возродятся ли "Елецкие кружева?" : народный пounb.ru/kray/kultura/eletskie-kruzheva-istoriya-remesla

|

Метки: елец кружева колпенские |

Свидетельство Школы Женских Рукоделий М.И.Иевлевой (Санкт-Петербург) |

На скане мы видим свидетельство об окончании Школы Женских Рукоделий Марии Ивановны Иевлевой. Свидетельством подтверждалось, что купеческая дочка Александра Волкова обучалась Портновскому ремеслу в Школе с 1-го сентября 1899 года, выдержала экзамен с “отличными успехами” и 16 мая 1900 года получило данное свидетельство заверенное содержательницей Школы Марией Ивановной Ивлевой, экспертом А.Базаровой и председательницей Общества поощрения Женского Профессионального образования Софьей Александровной Давыдовой.

О самой школе сведения очень скудные. Известно где она находилась, и кто в ней преподавал. Не более того.

Рукодельная школа Иевлевой (Лиговская, 109, Александро-Невская часть, III участок). Состояло в ведении Общества поощрения женского профессионального образования. Общеобразовательных предметов в ней не было, только профессиональные.

Преподаватели:

Портняжного мастерства – Кондратьева Антонина Ивановна;

Рисования – Масленникова Зинаида Васильевна;

Белошвейство и вышивальное мастерство –Иевлева Мария Ивановна;

А вот об Обществе и о С.А. Давыдовой информации намного больше.

Общество поощрения женского профессионального образования было создано путем преобразования специализированного отдела при Постоянной комиссии по техническому образованию при Императорском Русском Техническом Обществе (ИРТО). С 1890 по 1893 гг. его председателем был А.Г. Неболсин, а затем его сменила С.А. Давыдова (её подпись есть на свидетельстве), остававшаяся на этом посту до 1914 г.

Первоначально общество собирало материалы по женскому профессиональному образованию в России, издавало справочные книги по этому вопросу. Затем оно активно включилось в дело создания специализированных учебных заведений и активно участвовало в их работе. Обществом поощрения женского профессионального образования была создана программа обучения рукоделиям и выработан тип образцового женского профессионального училища.

Деятельность Общества обратила внимание Министерства Народного Просвещения на положение женской профессиональной школы, и 26 октября 1899 г. министр просвещения И.П. Боголепов внёс в Государственный Совет предложение об учреждении при Учёном Комитете по техническому и профессиональному образованию отдела по женскому профессиональному образованию. Руководителем отдела была утверждена С.А. Давыдова, а в число остальных трёх членов вошли И.Н. Михайлов, Е.Н. Янжул и Л.В. Еропкина.

Благодаря деятельности Общества женским профессиональным школам ежегодно со стороны государства выделялось сорок тысяч рублей.

Одним из первых учебных заведений созданных при содействии общества была Школа Сергея Павловича Дервиза (Петроградская сторона, Большая Ружейная улица дом 8, собственный дом С.П. фон Дервиза.

Вот что писали в журнале Нива в 1798 году об этой школе: “Цель этого учебного заведения - дать женщинам, при общем образовании, возможность правильного и основательного изучения женских рукоделий, как необходимых в домашнем обиходе, так и могущих доставить заработок ремесленным трудом...В последнем учебном году в школе числилось 200 учащихся.

На нижегородской выставке 1896 г. школа получила диплом I-го разряда (высшую награду) за изящное исполнение выставленных работ, за правильную постановку преподавания рукоделий и за устройство при школе мастерских. За выставленные образцы работ на стокгольмской выставке 1897 г. школе присуждена золотая медаль."

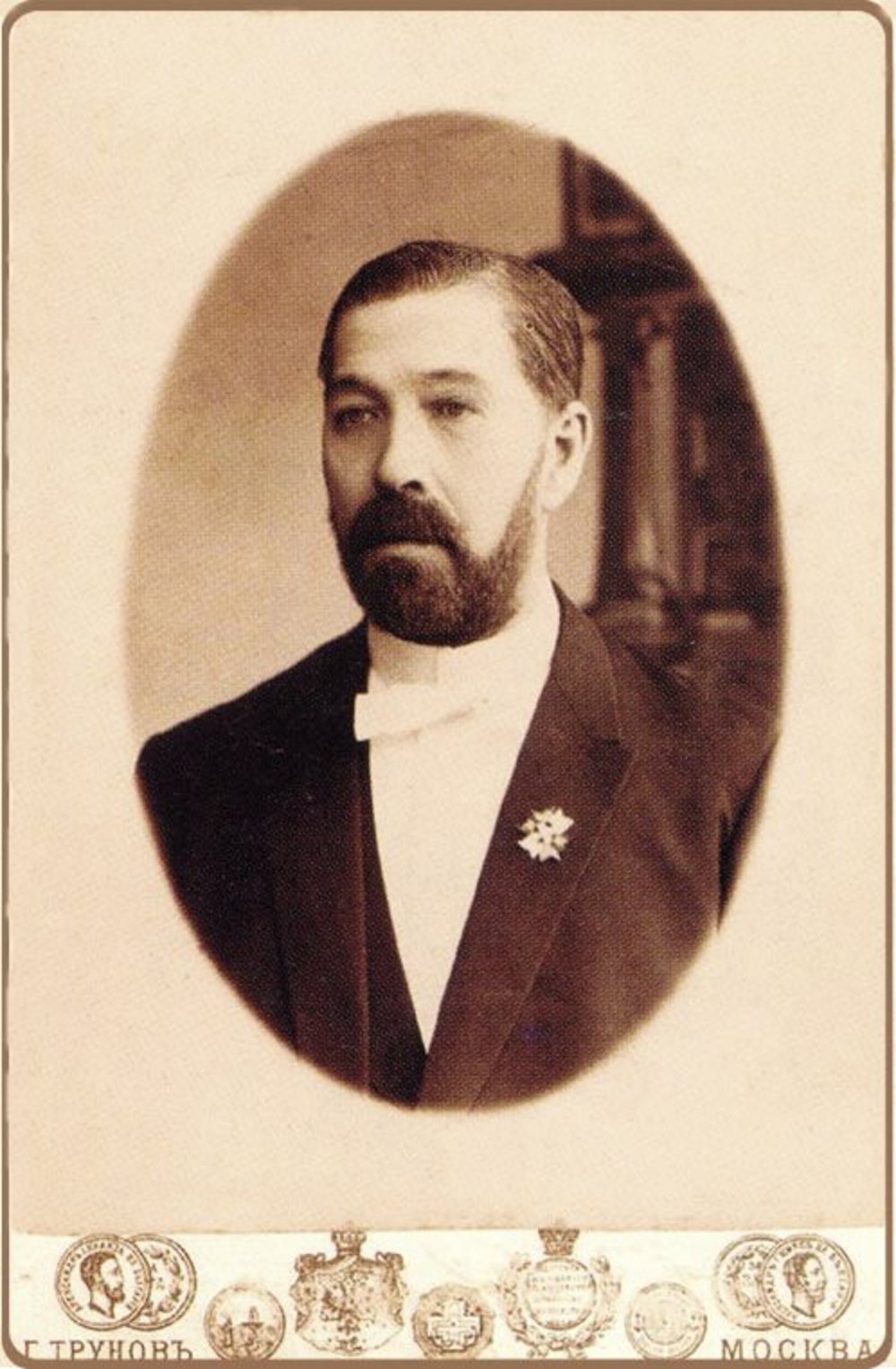

Очень интересна личность Софьи Александровны Давыдовой. Она из тех людей кого называют “соль земли” русской. Первую половину своей жизни она прожила совсем обычно в рамках своего сословия. Родилась она в 1842 г. в имении родителей своих Александра Николаевича и Надежды Филициановны фон-Гойер в Самойловке, Рогачевского уезда Могилевской губернии. В 1850 г. вся семья фон-Гойер переехала на жительство в Одессу. Образование было домашним. Родители ее имели хороший достаток и могли себе позволить приглашать к своим детям лучших преподавателей Ришельевского лицея (в 1865 году преобразован в Императорский Новороссийский университет). В 1859 г. Софья Александровна сдала экзамен в Ришельевском Лицее и была удостоена свидетельства на звание домашней наставницы. В 1861 г. С.А. фон-Гойер вышла замуж за лейтенанта Федора Федоровича Давыдова и до 1878 г. жила с семьей своей на юге России, занимаясь воспитанием четырех своих сыновей. В 1878 году, переехала для дальнейшего образования детей в Санкт-Петербург.

Очень интересна личность Софьи Александровны Давыдовой. Она из тех людей кого называют “соль земли” русской. Первую половину своей жизни она прожила совсем обычно в рамках своего сословия. Родилась она в 1842 г. в имении родителей своих Александра Николаевича и Надежды Филициановны фон-Гойер в Самойловке, Рогачевского уезда Могилевской губернии. В 1850 г. вся семья фон-Гойер переехала на жительство в Одессу. Образование было домашним. Родители ее имели хороший достаток и могли себе позволить приглашать к своим детям лучших преподавателей Ришельевского лицея (в 1865 году преобразован в Императорский Новороссийский университет). В 1859 г. Софья Александровна сдала экзамен в Ришельевском Лицее и была удостоена свидетельства на звание домашней наставницы. В 1861 г. С.А. фон-Гойер вышла замуж за лейтенанта Федора Федоровича Давыдова и до 1878 г. жила с семьей своей на юге России, занимаясь воспитанием четырех своих сыновей. В 1878 году, переехала для дальнейшего образования детей в Санкт-Петербург.

И здесь все изменилось. Она попала в просвещенную столичную среду, стала посещать Публичную Библиотеку, заниматься самообразованием. Познакомилась с известными учеными и деятелями культуры. Знакомиться С Владимиром Васильевичем Стасовым, который в те годы был штатным библиотекарем в Художественном отделе Публичной Библиотеки.

В те годы представители русской интеллигенции стали глубоко интересоваться корнями русского сознания и конечно его художественным творчеством. Происходила глубокая переоценка народного творчества, на которое ранее обращали очень мало внимания.

Софья Александровна посвятила себя довольно узкому вопросу – кружевному делу. Но она , в отличии от многих, не только изучала этот раздел русского творчества – она приложила огромные усилия к популяризации его и организации профессионального образования в этой области.

Вот как Софья Александровна описывает, как возник ее интерес к кружевному делу: В 1879 году она стала посещать Публичную Библиотеку интересуюсь всем, что было связано с “русским стилем”. И однажды она задала вопрос библиотекарю( а это был В.В.Стасов) о том как ей лучше узнать что это такое – “ По-видимому, обращение это заживо затронуло г-на библиотекаря. Мы стали часто обмениваться взглядами на интересовавший нас обоих вопрос. Г. библиотекарь горячо и убедительно доказывал мне, что изучить какой бы то ни было стиль, не имея определенной задачи, есть занято бесплодное и безграничное, что гораздо полезнее соединить это заняло с какою-нибудь специальною и строго ограниченною задачею. Соглашаясь с ним, я, вместе с тем, должна была сознаться, что не останавливалась еще на мысли о выборе какой либо специальной цели. Тогда г. библиотекарь передал мне, что мог бы указать на способ ознакомления с русским стилем, но предварительно желал бы знать, во-первых, могу ли я располагать свободно временем для занятий, во-вторых, имею ли я возможность затратить на дело некоторые средства, и, в-третьих, умею ли я рисовать? На все эти вопросы я отвечала утвердительно, и г. библиотекарь сообщил мне, что давно уже задумывался над разработкой вопроса о происхождении русского кружева, но времени у него не хватало заняться им, и тут же предложил мне взяться за изучение исторического хода развитая у нас кружевного дела.”(1)

А затем она отправляется в экспедиции для ознакомления с кружевным делом в России(1879-1882г.г.). Результаты этих экспедиций Давыдова печатала в "Трудах комиссии по исследованию кустарного производства в России" (тома V - XV). В 1892 г. появилось роскошное издание Давыдовой: "Русское кружево и русские кружевницы". В 1887 г. ею издано "Руководство для преподавания рукоделий в школах", в последних изданиях дополненное "Методическими указаниями"; в 1907 г. - "Альбом русских кружев". Перечень печатных трудов Софьи Александровны содержит 33 наименования. Ее работы были оценены не только в России но и за рубежом. В 1889 году на Международном  промышленном Конгрессе в Париже Софья Александровна представляла Россию и была удостоена звания «Officier de L′ Instruction publique», в1893 году она получила звание почетного члена Конгресса женского труда в Чикаго.

промышленном Конгрессе в Париже Софья Александровна представляла Россию и была удостоена звания «Officier de L′ Instruction publique», в1893 году она получила звание почетного члена Конгресса женского труда в Чикаго.

Но как я уже писал, она не только изучала кружевное дело но и активно занималась возрождением этого искусства в России. В 1892 г. она организовала женские работы в наиболее пострадавших от голода уездах Воронежской и Нижегородской губерний. Устроила, при содействии министерства государственных имуществ, ряд школ пряденья, тканья и вышиванья, принимает активное участие во многих женских обществах и особенно известна деятельностью по распространению женского профессионального образования. Она была членом ученого комитета министерства народного просвещения по профессиональному образованию и кустарного комитета при главном управлении земледелия. Перечислять можно очень долго.

Без пафоса ее можно назвать подвижником Русской Культуры.

1- Русское кружево и русские кружевницы. Исследование историческое, техническое и статистическое. Софья Давыдова. Санкт-Петербург.1892, 324 стр.

|

|

|

Метки: кружева давыдовы |

КРАТКИЙ ОЧЕРК деятельности состоящей под Августейшим покровительством Ее Императорского Величества Государыни Императрицы Марии Феодоровны Мариинской |

КРАТКИЙ ОЧЕРК

|

||

http://www.booksite.ru/ https://www.booksite.ru/fulltext/mari/inka/

|

Метки: кружева |

О роли Елецкого купечества в становлении и развитии города Ельца |

>К 1862 году отмечалось увеличения численности купечества до 5496 человек, что свидетельствует о благоприятных условиях его развития в те годы. Это подтверждает и Н.А. Ридингер в своей работе “Материалы для истории и статистики г. Ельца”.

Характеризуя экономическое развитие Ельца, он отмечает преобладание торговлей хлебом на момент 1863 года. Причём торговали “Елецкой мукой” не только по всей России, но и за границей. Купцы братья Черникины вели хлебную торговлю через азовское море с “заграничными городами”. Другие купцы возили хлеб в Тульскую, Московскую, Калужскую, Рязанскую, Смоленскую, Витебскую, С.- Петербургскую губернии.

Хорошо была развита торговля тушеным салом, которое отправляли в Москву, С. - Петербург, Ригу. Особенно славились копчёные окорока у купца А.П. Петрова. Остатки сала шли на производство мыла, свечей.

Уже в те годы Елец славился своими кожами, которые считались лучшими в сравнении с другими.

Чугуноплавительный завод, колокольные заводы, которые принадлежали купцам, почётным гражданам Криворотовым и Ростовцеву и работали как по местным заказам, так и по заказам из разных мест юга России.

Успешно торговали ельчане и курильными трубками, кузнечными изделиями, картузами, шапками. Развита была бакалейная и мелочная торговля. Уже в те времена славился Елец своими кружевами.

В 60-х кодах XIX века Елецкое купечество принимало участие в строительстве железнодорожной линии. Ельчане хотели иметь свободный сбыт сырья за границу через Рижский порт, поэтому для продолжения Елецко - Грязенской железной дороги они выбрали пункт Мценск, обосновав его преимущество в Земстве. Заявление подписали купцы I гильдии: Александр Петров и Иван Черникин и Почётный гражданин Пётр Хренников.

В 1873 году промышленность продолжала успешно развиваться: было открыто 7 кожевенных, 16 крупорушных, 5 кирпичных заводов.

Положение меняется в начале 90-х годов. С принятием нового проекта Торгового положения, в котором Елец был отнесён ко 2-му классу по взиманию гильдейских и промысловых сборов. Предметом промыслового обложения была предпринимательская прибыль. Применение уравниловки в решении вопроса промыслового обложения привело к упадку торговли и промышленности. Сократилась выдача гильдейских документов. Неурожаи 1871, 1892 годов. Сократилось число мельниц. Отмечалось падение хлебной торговли. Отмечалось падение кожевенного производства. Падение развития свиноводства. Всё это повлияло на снижение торговых оборотов в Ельце.

Уменьшение торгового оборота имела для города плохие последствия. Наблюдалась принудительная и добровольная ликвидация дел торговых фирм. Некоторые фирмы были признаны должниками.

Многие купцы подавали ходатайства и прошения, просили уменьшения размера раскладочного налога, отмечая сокращение производства и торговли.

Причины такого положения обсуждались на заседании Городской Думы в сентябре 1894 года. Но, политика взимания налога была незыблемой, и всем купцам было отказано в снижении налога.

В 1897 году положение торговли, а значит и купечества, вызывало тревогу. В городе отмечался застой торговли: пустовали базары, лавочники затягивали платежи за товары, взятые у фабрикантов, на железных дорогах отмечались залежи товаров. Торговые сделки часто заканчивались убытками.

Всё это отразилось на сословном составе населения: из 5496 купцов в 1897 году осталось лишь 957 человек. Оставшиеся купцы пытались выжить в этих трудных условиях. Искали новые рынки сбыта. Главными отраслями оставались крупорушная и мукомольная промышленность.

Пытались держать марку и кожевенники, хотя в городе осталось два завода, табачные фабрики, пользующиеся спросом.

В начале XX века елецкие купцы, несмотря на существующие сложности, пытались поддерживать на плаву свои предприятия и развивать своё дело. Так среди образцов русских товаров, которые в 1908 году были выставлены в Торговом Доме в Рио-де-Жанейро, были табачные и кожевенные изделия.

В газете “Орловские ведомости” № 84 от 2 ноября 1913 годы были опубликованы сведения о Елецких купцах, где были напечатаны многие фамилии их заслуги.

В конце XIX начале XX столетия истинно купеческое сословие постепенно исчезает. Торговые права в этот период давало только промысловое свидетельство. Кто выкупал гильдейское свидетельство, тоже назывались купцами, хотя зачастую не имели ни какого отношения к торговле. Как и повсеместно, в Ельце в то время торговлей занимались наряду с истинными купцами Почётные граждане, крестьяне, мещане.

Купечество, как сословие, очень много сделало для развития города Ельца, его промышленности, культуры, народного образования, здравоохранения и особенно православия. Кроме того, оно внесло весомый вклад в развитие Российского государства и не раз достойно представляло его на международных выставках и завоёвывало награды за свои труды.

С выходом декрета 1917 года, упразднившим сословия, перестало существовать и Елецкое купечество. Немало пришлось пережить его представителям в новых исторических условиях.

Но остались плоды труда елецких купцов: здания предприятий, дома, заводы, церкви, поражающие своей архитектурой - всё это невольные исторические памятники Елецкому купечеству, рассказывающие о жизни и быте елецких купцов.

Елец и сегодня называют старинным купеческим городом, и это не удивительно. Елец сумел сохранить в своей исторической части, дома построенные в XIX веке, купеческие усадьбы.

Сохранились одно и двухэтажные дома купцов. В трёхэтажном доме купца Заусайлова, построенном во второй половине XIX века, расположен ”Краеведческий музей”.

При доме был большой двор с конюшней и каретными сараями. Необходимым объектом застройки всех купеческих дворов была - баня.

В доме было предусмотрено иметь кладовую для хранения “добра”, продуктов.

Купеческие дома небогатых купцов обычно были одноэтажными.

Они имели одно крылечко с улицы, а другое со двора, В доме были сени, передняя, коридор, зал, спальня, кабинет хозяина дома, комната для хозяйственных нужд. В старой части Ельца сохранилось много бывших купеческих домов.

Дома этого сословия обустраивались разнообразной мебелью и предметами быта. Столы обычно круглые, диваны, кресла, стулья, сундуки, шкафы, обязательно часы. На стенах некоторые размещали фотографии.

Купеческая мужская одежда состояла из костюма с поддёвкой. Короткая поддёвка с отрезной спинкой, галстуком и шароварами, заправленными в сапоги. Зимой носили сюртуки, похожие на пальто. Поверх сюртуков надевали “чуйку”. На улицу выходили в шубе, на голове картуз или шапка.

Купчихи носили платья с длинными рукавами из шерсти или шёлка поверх была надета кофта с капюшоном. Летом платья по типу халата, туфли. Зимой купчихи носили шубы сапоги.

Образ и быт купечества описаны в книге В.А. Заусайлова “Купеческий Елец”. В купеческих семьях, обычно, было по несколько детей.

Дети относились к родителям с глубоким уважением.

Свадьбы купцы играли богатые, с танцами до утра, народу до 100 человек.

Широко отмечались церковные даты:

“сегодня у нас церковное торжество, справляется 500-летие иконы Елецкой Божией матери, был крестный ход из всех церквей на вновь строящуюся церковь у нас, за лучком”.

О высоком духовном уровне купцов свидетельствует и тот факт, что все купцы строго соблюдали пост, посещали церковь по выходным и праздникам.

Купец Конон Никитич Кожухов выстроил на территории монастыря келью для Матроны Солнцевой по просьбе святителя Тихона. Купец Петр Игнатьев построил две кельи. Купец Михаил Михайлович Лавров построил Тюремную Тихоновскую церковь.

В строительстве церкви Покрова Божией Матери в разное время принимали активное участие с вложением капитала купцы: Дмитрий Зыков, Алексей Криворотов, Николай Криворотов, Сергей и Николай Хренниковы, Иван Горшков, Братья Ходовы.

Стараниями купцов были построены церкви Предтеченская в Ламской слободе Преображенская, на расширение которой купец Пётр Александрович Сергеев пожертвовал 2000 рублей.

Внесли свою лепту в строительство храмов и другие купцы: Никита Лагутин, ПВ. Кожин, П.Д Слепушкин, А.И. Барбашин, А.С Кожухов, С.Д. Русанов, И.В. Кожухов. Купцы Петровы внесло огромный вклад в строительство Вознесенского собора.

Ходили Елецкие купцы к царю на поклон просить, чтобы Елец губернским городом сделали. А тот им и говорит: «Как тридцать три церкви построите, так сделаю Елецкую губернию». И пошли купцы мошну растрясывать, церква по Ельцу ставить. Последнюю церковь - Красную в Лучке - не успели достроить - революция помешала». В Ельце же скажут: «До тридцати трёх одной не хватило. Такая вот байка по Ельцу ходит.

Без преувеличения можно сказать, что елецкое купечество внесло огромный вклад в развитие духовности в Ельце.

Купечество жертвовало деньги не только на строительство храмов и их содержание. Так купец Русанов пожертвовал деньги на строительство гати. Купеческое общество принимало непосредственное участие в вопросах о газовом освещении Ельца во второй половине XIX века, когда этот вопрос рассматривали впервые в истории города.

Благотворительность была характерной чертой купеческого сословия.

В городе действовал благотворительный комитет, в состав которого входили купцы. Живя в достатке, многие из них не очерствели душой и с состраданием относились к людям, нуждающимся в помощи. Купец Желудков, например, давал приют и пищу бездомным..

Люди этого сословия умели не только трудится не покладая сил, не жалея себя, но и умели организовать свой досуг, имели свои увлечения, разбирались в живописи, искусстве, музыке, увлекались театром. В городе организовывались концерты: “Концерт Хохлова удался… публика была хорошая” такой отзыв оставил об одном из концертов Михаил Ростовцев 16 февраля 1896 года.

Часто устраивались гуляния в городском саду, с музыкой танцами, играми, иногда с фейерверками. Михаил Ростовцев писал своей жене 13 июля 1897 года: “в городском саду было устроено гуляние с полётом известной воздухоплавательницы Дрейницкой на воздушном шаре, который поднялся из городского сада и опустился в лавровом саду, располагавшемся на Сенной площади. Воздухоплавательница приземлилась на парашюте.

Знали елецкие купцы и толк в музыке. Приглашали известных музыкантов. Особенно нравилась полковая музыка. Игра Звенигородского полка, Драгунского полка.

Одним из любимейших мест отдыха был сад велосипедистов. где часто устраивались музыкальные вечера. А в семейном саду ставились постановки отрывков из спектаклей, пели солисты, хор, декламировали чтецы. Часто приглашали артистов. Среди купцов были свои заядлые театралы, хорошо разбирающиеся в этом виде искусства, обсуждали игру артистов.

“… Играли хорошо, А.А Петров - Бориса Годунова, костюмы его были очень хороши и заметно дорогие, Фёдора сына его -Звенигородская, тоже не дурно, дочь Ксению - Буцкая барышня: Григория Добычина племянник врал порядочно, Пимена - М.Г. Колпенский адвокат, довольно недурно. Бояр играли слабо” - так рассуждал об игре актёров Михаил Ростовцев в письме к своей жене.

Нередко в городе устраивались конные бега (среди ельчан были коннозаводчики), которые посещали любители такого вида развлечений.

Однако дела торговые для купцов были превыше всего. День начинался в половине четвёртого утра и в напряжении. Приходилось ездить за товаром в другие города. Торговля, не всегда была успешной. Но Елецкие купцы не сидели на месте, поэтому и в городе была развита промышленность, сельское хозяйство. Город жил и строился, благодаря елецким купцам.

Короткие рассказы о некоторых представителях купечества помогут лучше познакомиться с представителями этого сословия из Ельца.

Купцов Валуйских помнят в Ельце и сейчас. Впервые среди представителей купечества эта фамилия упомянута в документе за 1720 год. В городе помнят этих купцов, как известных кожевников и основателей пожарной команды. Они старались улучшить и расширить своё производство. Особое внимание уделяли применению механических средств в процессе производства.

Николай Валуев приобрёл для своего завода паровую машину для размола дубовой коры. Кроме неё у него на заводе была водоподъёмная машина с двумя конными приводами. Используя специальные технологии по выделке кож, они получали товар, который пользовался большим спросом в разных концах России.

Купцы принимали активное участие в делах городского самоуправления.

Дмитрий Васильевич открыл в Ельце коммерческий банк.

В настоящее время увековечена память в виде мемориальной доски на здании пожарной части, установленная потомком купцов Валуйских - Николай Николаевичем Валуйским к 850-летию Ельца, которая, как и каланча напоминает о вкладе, внесённом представителями рода купеческого в развитие города и пожарного дела. За тушение пожара братья награждены золотыми и серебряными медалями.

Купцы Желудковы.

В разных списках, среди Елецких купцов, не раз упоминается фамилия Желудков. О Кирилле Желудкове и сейчас вспоминают как об одном из самых известных купцов.

Он был управляющим по винным откупам, а потом откупщиком. Он не жалел денег, построил много каменных домов. Занимался торговлей шерсти, скота - во всех концах России. Кирилл Петрович очень любил лошадей и не жалел денег на покупку разных пород. Зимой он устраивал большие катания, и ельчане видели, как из его двора выезжает целая кавалькада протяженностью в несколько улиц.

Ельчане называли его великодушным человеком. У него за столом собирались богатые родственники и бедный люда. Он давал приют немощным и нищим. Кирилл Петрович часто жертвовал деньги храму.

Хороший организатор и хозяйственник, он ценил живопись. Его дом украшали картины известного художника Михаила Ивановича Скотта.

Купцы Заусайловы.

Среди купеческих фамилий города Ельца упомянуты с 1806 года.

Имя же купца Александра Николаевича и сегодня знают в городе.

О нём жителям напоминает, прежде всего, Табачная фабрика, которая продолжает работать и сегодня. Фабрика имела пять особых отделений.

При табачной фабрике был приют - ясли, в которых бесплатно содержались дети работниц фабрики. Современники отмечали редкий ум и энергию А.Н. Заусайлова, которые он направлял на благие дела.

Он открыл производство ягодного и яблочного вина в своём имении. Поражали грандиозностью выстроенные в земле трёхэтажные подвалы для выдержки вина, преимущественно шампанского. Винные подвалы.

Он так же был заказчиком казённого винного склада. Здание сохранено.

Украшением Ельца является церковь, во имя святых благоверных князей Александра Невского и Михаила Тверского, построенная А.Н. Заусайловым для общества хоругвеносцев. Рядом с церковью он построил дом приют для стариков. В Ельце сохранились и другие дома, построенные этим купцом.

Стараниями Заусайлова был устроен ботанический сад. Вызывала восхищение и огромная стеклянная оранжерея с экзотическим деревьями. Разгуливающие по аллеям павлины и плавающие в водоёме лебеди. Сегодня обо всём напоминает каменный грот с беседкой в Городском парке.

Он уделял много внимания исправительной колонии. Был щедрым жертвователем на благотворительные и общественные нужды.

Был награждён орденом Святой Анны в 1898 году.

Купцы Петровы внесли значительный вклад в развитие города и строительство Вознесенского собора, который и сегодня является украшением города.

Купцы Ростовцевы. Они известны в ельце, как предприниматели, известные не только в нашей стране торговцы хлебом и мукой.

Развивали разное направление промышленности и торговли своими товарами даже за пределами России.

Купцы Русановы вели обширную торговлю, занимались мукомольным делом, были главными представителями по крупчатому делу, имели свою писчебумажную фабрику. Именно стараниями Сергея Дмитриевича Русанова в Ельце появился водопровод, была проложена железная дорога.

Купцы Черникины. В окрестностях города сохранился пруд с таким названием. Во второй половине XIX века, не только в Москве, но и за границей было известно имя Черникина - занимавшегося хлебной торговлей, мукомольным делом. Кроме этого у него было две ткацкие фабрики, занимавшиеся производством мешков, брезента. Его продукцию отправляли даже в Персию.

На примере даже нескольких представителей купеческого сословия мы можем судить, как много сделало оно для развития города, его промышленности, культуры, градостроительства.

Такими потомками можно гордиться, а память они о себе сами увековечили в своих делах.

ЛИТЕРАТУРА:

В.И. Чекомазова \ Из истории Елецкого купечества \ МУП Типография г. Елец 2007 .

Елец веками строился. В. Горлов, А. Новосельцев НПО ОРИУС, Липецкое изд., 1993г.

Краеведческий сборник, Елецкая быль - выпуск первый, Краеведческий сборник, НПО ОРИУС, тип. ЛИ Роскомпечати г. Липецк, 1994 год.

Очерки Истории Елецкого уезда. Выпуск 2. Семья Стаховичей Елецкие корни 1996г. Елец, изд. Елецкие куранты.

Страницы: 1, 2http://www.2vg.ru/istoriya_i_istoricheskie_lichnos..._eleckogo_kupechestva_v_i2.htm

|

Метки: купечество елец |

Шаги к разгадкам: фон Гойеры и Лохвицкие. |

Вера Мицкевич. Шаги к разгадкам: фон Гойеры и Лохвицкие

|

Шаги к разгадкам: фон Гойеры и Лохвицкие. В 2015 году читатели “Роднага слова” познакомились с представителями дворянских родов Ланевских-Волков и фон Гойеров, их владениями на белорусских землях. Выяснилось, что из этих родов по линии матери происходят известные российские литераторы – поэтесса Мирра Лохвицкая и писательница-юмористка Надежда Тэффи. Автор предлагает новые материалы в русле исследования биографии деда писательниц А. Н. фон Гойера, а также жизненного и литературного присутствия Тэффи в Беларуси.