-Рубрики

- Полезное (7)

- Жизнь рядом с лошадьми (4)

- Лошади в искусстве (2)

- Юмор (1)

- Наши конюшни (0)

-Видео

- Замечательный клип Милен Фармер. Стоит п

- Смотрели: 195 (0)

- Конь-тореодор

- Смотрели: 118 (0)

- Без заголовка

- Смотрели: 36 (2)

- Эквирос 2011 октябрь

- Смотрели: 57 (0)

-Я - фотограф

Лошади разное

-Поиск по дневнику

-Подписка по e-mail

-Интересы

-Постоянные читатели

-Статистика

Кукуруза как добавка к корму |

Кукуруза - еще один вид злаковых, который с успехом используется при кормлении лошадей.

В корм лошадям можно использовать все виды кукурузы, в основном это белая и желтая, но встречаются сорта, зерно которых имеет палевый, бледно-розовый, оранжевый и даже фиолетовый цвет. В районах возделывания кукурузы лошадям дают и свежеубранную кукурузу в початках, предварительно ее раздробив.

Зерно кукурузы среди других злаковых выделяется высоким содержанием углеводов, главным образом крахмала (до 70%) и большим процентом жира (до 8%). Благодаря чему она является хорошим источником энергии. По энергетической ценности 1кг кукурузы (13,67 МДж) может заменить 1кг 300г овса. Кукуруза имеет высокую переваримость питательных веществ (80 – 90%). Как и ячмень, она является сильным кормом.

Содержание протеина в зерне кукурузы (10%) примерно такое же, как и у овса, но белок его неполноценный. Хотя в последнее время все большее распространение получают новые сорта и гибриды так называемой высоколизиновой кукурузы, содержащей до 4,0 г/кг незаменимой аминокислоты лизина. В зерне кукурузы так же меньше кальция, чем в овсе. Оно содержит сравнительно мало витаминов. Лошадям предпочтительнее скармливать желтую кукурузу, так как при прочих равных условиях, в отличие от белой, она содержит каротин (в 5 раз больше чем в овсе).

Значительное содержание крахмала в зерне кукурузы делает ее нежелательной для некоторых категорий лошадей (предрасположенных к ламиниту, старых, с проблемами ЖКТ). Также нежелательно давать кукурузу жеребым кобылам, так как она может легко привести к ожирению.

Кукуруза является прекрасным источником энергии для спортивных, молодых и растущих лошадей. При достаточном количестве протеина в рационе, кукурузой можно заменять до половины нормы овса. Но при этом следует помнить, что избыток кукурузы может привести к быстрому ожирению. Это же ее качество можно использовать при откорме худых лошадей и поддержании кондиций. Так же избыток кукурузы в рационах работающих лошадей может стать причиной обильного потоотделения во время работы.

Кукуруза также хороша для кормящих кобыл и растущего молодняка, именно из-за высокого содержания сахара и крахмала.

Максимальные нормы скармливания кукурузы работающим лошадям – 8 кг, неработающим – 6кг. Кукуруза не должна быть единственным концентрированным кормом в рационе лошади.

При приобретении зерна кукурузы обратите внимание на цвет зерна – он должен соответствовать сорту ; поверхность должна быть гладкой, не морщинистой (сморщивание происходит при проростании, самонагреве, недоразвитии и повреждении при заморозках); на поверхности зерна не должно быть темных пятен, точек, корочек или бугорков восковидной консистенции (поражение грибками); при растирании горсти зерна в руках можно почувствовать его запах (не должно быть затхлого, плесневого, гнилостного и т.д.).

СПОСОБЫ ОБРАБОТКИ: ЗАПАРИВАНИЕ(ЗАМАЧИВАНИЕ)Как и ячмень, зерно кукурузы требует специальной подготовки к скармливанию. Цельное сухое зерно кукурузы слишком твердое даже для лошадиных зубов. Если нет возможности его раздробить, выходом из положения может стать запаривание.

Зерно надо давать только дробленым, и еще лучше - запаренным. Оставлять набухать не больше 4 часов, потом начинает киснуть. И лучше добавлять соль и растительное масло, это в случае предрасположенности лошадиного желудка к процессам брожения хорошо тормозит эти процессы. Цельное зерно также лучше замочить, хотя оно дольше поддается обработке. На 2 части овса можно давать примерно 1 часть кукурузы. Чаще всего дается в виде каши (овес с кукурузой замачивается/запаривается, туда же отруби + пару ложек масла).

ДРОБЛЕНИЕ. Чаще всего кукурузу скармливают в виде дерти (крупный помол). Перед подачей «на стол» такую кукурузу можно смешать с основным кормом и слегка смочить водой.

При использовании дробленой кукурузы необходимо помнить о том, что в таком виде значительно сокращается срок хранения продукта, из-за высокого содержания крахмала она быстро прогоркает, поражается грибком. При идеальных условиях хранения дробленую кукурузу следует использовать в течение одной - двух недель.

И в завершении хотелось бы напомнить, что при включении в рацион кукурузы позаботьтесь о том, что бы лошадь получала достаточно белка. Сделать это можно или за счет хорошего злаково-бобового сена, или введения в рацион зерна бобовых, жмыхов и шротов.

|

Метки: кормление |

драйвинг - что это |

Драйвинг - это соревнования экипажей, запряженных одной, двуми или четырьмя лошадьми, в зависимости от класса упряжек. Управляют экипажами 2 человека - драйвер (не моложе 16ти лет) и грум (не моложе 14ти лет), который помогает драйверу держать баланс экипажа, вписываться задними колесами в повороты, а также указывает дорогу.

Соревнования по драйвингу включают три вида: соревнования A - дрессаж (манежная езда), соревнования B - марафон (по пересеченной местности) и соревнование C - паркур (преодоление конус-препятствий). В этом плане драйвинг напоминают верховое троеборье. Чаще всего соревнования проводятся в три дня. Иногда в соревнования включают только два вида, но в любом случае марафон является обязательным.

Победителем считается участник, набравший минимальное количество штрафных очков во всех трех видах соревнований.

Дрессаж проводится на стандартной огороженной площадке размером 40x100м (или 40х80) с ровным травяным покрытием. В этом соревновании демонстрируется съезженность всех лошадей в упряжи и синхронность их движений. Оценивается правильность и производительность аллюров, импульс, а также управляемость при выполнении различных фигур. Лошадь должна реагировать на малейшую, незаметную для окружающих, работу вожжей, а использование голосовых команд судьями не приветствуется.

Кроме того, оценивается точность и общий контроль за лошадьми, а также костюмы участников, экипаж и образ в целом. За выезд на площадку без головного убора или фартука начисляются штрафные очки.

Особую роль играет хлыст в руках драйвера. Так как драйвер не имеет средств управления кроме вожжей, то, например, для того, чтобы лошадь изогнулась при повороте, и вошла в него как можно плавней, он придерживает зад лошади используя хлыст. Его отсутствие также наказывается штрафными баллами.

В дрессаже грумы не играют важной роли, они просто сидят рядом или сзади драйвера, дополняя общую картину. В случае разъединения какой-либо части упряжи они могут спешиваться для устранения неполадок. Однако спешивание грумов наказывается штрафными очками.

В дрессаже экипажи должны быть сделаны под старину или под определенный стиль, которому следуют участники, быть оборудованы фонарями и задним светом (или рефлекторами) и сиденьем для грума. У экипажа может быть как 2, так и 4 железных или обрезиненных колеса. Минимальная колея (измеряется по внешней стороне задних колес) должна быть 138см.

В марафоне проверяются пригодность, выносливость и тренированность лошадей, а также навыки и мастерство участников. В этом соревновании выделяются 5 отрезков:

отрезок A - кросс по пересеченной местности, аллюр свободный с расчетной скоростью 15 км/ч. Максимальная дистанция этого отрезка составляет 7 км. На всем его протяжении располагаются наблюдатели, которые отслеживают правильность прохождения маршрута.

отрезок B - прямой шаговый отрезок без спусков и подъемов, максимальная протяженность которого составляет 1 км, а минимальная 800м. Расчетная скорость 7 км/ч. После прохождения этого отрезка лошади проходят ветеринарный осмотр, и отдыхают 10 минут.

отрезок C - скоростной отрезок, максимальной протяженностью 4 км, который преодолевается рысью. Расчётная скорость 19 км/ч. Отрезок должен быть прямым и ровным (как отрезок В).

отрезок D - еще один шаговый отрезок, по завершении которого проводится ветеринарный осмотр и устраивается обязательный отдых.

отрезок E - самый длинный и наиболее зрелищный отрезок, максимальная протяженность которого составляет 9 км. Расчетная скорость 14 км/ч. На этом отрезке экипажам необходимо преодолеть препятствия (от 5ти до 8ми) с разрушаемыми элементами.

Для прохождения отрезков устанавливается лимит времени, участники превысившие лимит исключаются из соревнования.

Экипажи для марафона должны быть на 4х колесах и иметь сзади место для грума (в классе четвериков необходимо наличие 2-ух грумов). Экипажи должны быть не столько красивыми, сколько практичными - основное их достоинство это прочность, устойчивость и маневренность. Минимальная ширина колеи экипажа 125 см. Стиль одежды в марафоне также не играет большой роли, фартук и перчатки могут вовсе отсутствовать, но наличие головного убора и хлыста обязательны.

В паркуре проводятся испытания лошадей на хорошую физическую подготовку, подчиняемость и гибкость после марафона, а также проверка мастерства участников. Экипаж (на арене не менее 70х120м) должен пройти маршрут из максимум 20ти препятствий, ширина которых чуть больше регламентированной ширины колеи экипажа.

Препятствия представляют собой специальные конусы, высотой не менее 30 см, который при задевании падают на землю. Комбинированные препятствия могут быть построены из маркеров или элементов конкурных препятствий, высотой от 40 до 60 см. Разрушение любого элемента препятствия наказывается штрафными очками.

Маршрут паркура прокладывают так, чтобы на большей части дистанции участники могли сохранять достаточно быстрый темп движения, однако он предусматривает довольно резкие поворот. Участники знакомятся с маршрутом не позднее, чем за 1 час до начала соревнований.

Существует 2 типа этих соревнований:

на ошибку - паркур проводится с учетом штрафных очков за разрушение препятствий и превышение нормы времени. Соревнования могут проводиться в один или два гита (круга) с переездкой. Ко второму гиту допускаются участники с нулевым количеством штрафных баллов. Если у нескольких участников (претендующих на первое место) равное количество штрафных очков, то должна проводиться переездка.

на время - паркур проводится на основе учета времени в секундах, которое требуется участникам для завершения маршрута, а все штрафы за допущенные ошибки переводятся в штрафные секунды.

В паркуре используется тот же экипаж, что и в дрессаже. Такие же и требования к одежде и общему стилю запряжки.

В драйвинге принимают участие лошади с 6-ти лет в классе одиночек и 4-5 летнего возраста (в зависимости от категории соревнований) в остальных классах.

Драйвинг - молодой вид конного спорта, он был признан Международной Федерацией конного спорта (FEI) в 1970 году, а в России появился только в 1998 году. Эти соревнования очень красивы и привлекают большое количество зрителей.

Несмотря на молодость в драйвинге существует много традиций. Так, например, после завершения крупных турниров, маршрут паркура пытаются пройти спонсоры соревнований, которые берутся за вожжи, а в роли грумов выступают драйверы.

|

Метки: драйвинг лошади фризы пони упряжь соревнования спорт паркур дрессаж жеребец упряжные породы |

Работа молодой лошади. выездка молодой лошади |

Подготовка молодой лошади к участию в соревнования по калссическим видам спорта

1. Выездка лошади служит основой её подготовки к любому виду соревнований.

Задача выездки – всестороннее развитие организма лошади. Ккаждой лошади требуется индивидуальный подход в выборе методов тренировки в зависимости от её природных способностей и физической подготовки.

Нагрузки должны увеличиваться постепенно, упражнения должны повторяться и закрепляться. Новые упражнения не вводятся, пока не закреплены навыки предыдущие.

Необходимо правильное сочетание работы и отдыха.

2. Выездка молодой лошади начинается с поступления её в конно-спортивную школу. Длится не менее 10 месяцев. Делится на 3 периода

Первый период \ 3месяца\

Продолжительность урока не менее 1 часа 20 минут – ежедневно.

Работа на корде, в руках или под всадником. Отрабатывается последовательно шаг, рысь, галоп, сначала на средних аллюрах, а затем, по мере усваения на прибавленных.

При работе в руках лошадь приучают к движению рядом с человеком, к действию хлыста, вырабатывают положение «в сборе» , откидывания задней части корпуса, различные повороты и пр.

При работе на корде лошадь заставляют двигаться на разных аллюрах в обес тороны. Основная задача этих упражнений – подготовить лошадь для работы под всадником.

Последовательность провеедния урока :

1. Проводка 5-10 мин

2. Прогонка на корде в обе стороны произвольным аллюром 15-20 мин

3. Отработка аллюров и ознакомление с препятствиями высотой до 30 см на корде или под всадником

4. Работа в руках 10-15 мин

5. Шаговая проводка 10-15 мин.

При работе под всадником или накорде продолжительность репризов 3-5 мин, перерывы между репризами 2-3 мин.

В конце первого периода лошадь должна свободно двигаться рядом с человеком, уступать действию хлыста при работе на прямые сгибания, в руках или под всадником, смело двигаться вперёд на любых аллюрах. Когда лошадь всё это освоит, можно приступать ко 2му периоду.

Второй период \ 3 месяца\

Продолжительность ежедневного урока – 1 час 40 мин.

Работа в руках и под всадником, разучивание и поовторение различных элементов манежной езды. Работа под всадником по прямому напрвлению, заезды, остановки, вольты , стойки. Напрыгивание лошади на корде и под всадником на препятствия высотой 50-60см.

Последовательность проведения урока:

1. Разминка под всадником 10-15 мин.

2. Работа под всадником на прямые и боковые сгибания, заезды, повороты

3. Работа в руках на прямые и боковые сгибания, повороты кругом на передних и задних ногах, осаживания, боковые движения -10-15 мин.

4. Напрыгивание на корде и под всадником 5-10 мин.

5. Работа под всадником на прямые сгибания, заезды, вольты, повороты на шагу, отработка подъёмов в галоп

6. Тренировочный галоп 3-5 мин, последний месяц 10-мин.

7. Шаговая проводка -25 мин.

Третий период \4 месяца\

В этом периоде совершенствуются все упражнения предыдущих периодов, аллюры и переходы, преодоление препятствий. Работа по пересечённой местности в полевых условиях.

Последовательность проведения урока:

1. Разминка лошади – 20 мин

2. Работа под всадником на прямые и боковые сгибания на шагу, рыси и галопе 20-30 мин

3. Работа в руках -15-20 мин

4. Отработка галопа и переходы с одного аллюра на другой 10-20 мин.

5. Напрыгивание на корде или под всадником 20-30 мин.

6. Проводка в руках 15-20

Рекомендуется разнообразить работу по напрыгиванию лошади применяя прыжки с рыси, работу по клавишам, по системе препятствий, свободное преодоление препятствий высотой 40-60 см в манеже без всадника. Работу на молодой лошади необходимо поручать опытному всаднику иначе, из-за неправильного воздействия на лошадь, она может стать дурноезжей Из ст. "конный спорт" А.А. Ласков

Метки: ласков лошадь обучение заездка выездка напрыгивание молодая лошадь подготовка боковые сгибания работа на корде работа работа под всадником всадник |

Процитировано 2 раз

школа молодой спортивной лошади |

Школа молодой спортивной лошади

В последнее время в конноспортивных школах значительно увеличилось число спортивных лошадей с явным перевозбуждением нервной системы. Причины различны. Это приобретение лошадей, прошедших тяжелые скаковые испытания, грубое обращение с молодняком при уходе, заездке или во время тренинга. Да и в самих школах тренеры и спортсмены не всегда терпеливы при подготовке молодых лошадей. Форсируют подготовку преждевременным применением мундштука, шпор, креплением корды за трензельное кольцо, используя другие жесткие средства воздействия. При этом нередко бывает, что молодая лошадь начинает довольно хорошо выполнять некоторые элементы езды. Однако такое форсирование обычно печально кончается. Лошади начинают скрежетать зубами, мотать головой, отказываются от движения вперед, то есть проявляют явные признаки перевозбуждения нервной системы. У таких лошадей резко укорачивается длина шага, нарушается четкость движения.

Выездку лошади нельзя ускорить. Она имеет свой период, обусловленный характером формирования новых двигательных навыков. Знание принципов выездки, применение рациональных приемов подготовки должны лежать в основе работы каждого тренера.

Начальная тренировка будущей спортивной лошади — первый, очень важный и довольно сложный этап выездки. В начале его ставятся задачи приучения лошади к спортивному снаряжению, непременного подчинения человеку (тренеру и ездоку), совершенствования естественных движений и развития гибкости. Добиваться послушания и доверия лошади можно только мягким и терпеливым с ней обращением. Особенно важно усвоить, что выездка лошади не терпит поспешности. Выезженная лошадь создается в результате упорного труда в течение ряда лет. Общее развитие и совершенствование спортивных качеств лошади достигается системой последовательных упражнений. При этом следует помнить, что используемые упражнения только тогда достигают своей цели, когда они применяются умело, постепенно и с таким расчетом, чтобы каждое последующее занятие было продолжением предыдущего, а каждое новое требование вытекало из ранее проделанных и хорошо усвоенных лошадью упражнений. Никакое насилие над лошадью и форсирование ее подготовки недопустимо.

Прежде чем приступить к выездке лошади, необходимо ознакомиться с ее экстерьером и качеством движений, определить характер и темперамент, что позволит более рационально спланировать начальный этап подготовки.

Проблемы тренировки спортивной лошади необходимо решать с павловских позиций нервизма. В центре внимания спортсмена и тренера должен находиться организм лошади в целом, как естественное единство различных физиологических функций, взаимосвязь между которыми обеспечивается деятельностью центральной нервной системы. Лошадь в период своего существования подвергается всевозможным многообразным воздействиям или так называемым раздражениям со стороны внешней среды. Внешние раздражения воздействия на центральную нервную систему лошади вызывают те или иные ответные реакции со стороны ее организма, называемые рефлексами. Есть безусловные рефлексы, как пищевой, оборонительный и т. д., которые обеспечивают в определенных рамках жизнедеятельность организма. Однако приспособление к новым условиям существования, выработка определенных форм поведения и двигательных навыков осуществляются при помощи вырабатываемых у лошади условных рефлексов. Условные рефлексы образуются на базе безусловных при непосредственном участии в их образовании высших отделов головного мозга — коры больших полушарий. Все вырабатываемые в процессе выездки у лошади условные рефлексы связаны с двигательными реакциями. Лошадь довольно быстро вырабатывает двигательные условные рефлексы и прочно их сохраняет.

Условно-рефлекторные связи, являющиеся основой двигательных навыков спортивных лошадей, образуются в высших отделах центральной нервной системы и запечатлеваются сначала в виде краткосрочной (оперативной) памяти, которая затем трансформируется в долговременную. Стабильное воспроизведение вновь образованных двигательных навыков возможно у лошадей лишь в том случае, если они являются результатом информации из долговременной памяти. В этой связи становится понятной причина глубоких срывов высшей нервной деятельности, возникающих у спортивных лошадей в тех случаях, когда к ним предъявляют жесткие требования немедленной реализации отрабатываемых двигательных навыков.

Поэтому должна быть определенная система в подготовке молодой лошади, основанной на принципах многократного повторения упражнений, постепенности усложнения задач, последовательности в использовании тех или иных приемов выездки, закреплении путем поощрения вырабатываемых условных рефлексов. Определенную роль при выездке имеет и вовремя примененное наказание. Как правило, это резкий окрик или сильное действие шенкелей и лишь в исключительных случаях использование хлыста.

Следует помнить, что каждое воздействие на лошадь средствами управления—поводом, шенкелем и т. д. по существу неоднородно. Оно служит раздражителем и тактильных и болевых рецепторов. В зависимости от силы раздражителя меняется физиологическая сущность данного воздействия. Например, при разной степени воздействия трензеля — от очень мягкого, почти неощутимого, до сильнейшего, травмирующего ротовую полость — в центральную систему лошади идут различные по своему значению импульсы. Легкое давление трензеля или шенкеля, недостигающего порога болевой чувствительности, воспринимается лошадью как тактильный (осязательный) раздражитель. В тех случаях, когда определенный тактильный раздражитель систематически применяется в подходящий момент и в соответствующем сочетании с другими раздражителями, он приобретает для нервной системы лошади значение условно-рефлекторного сигнала. Будучи сигналом прочно закрепленного условного рефлекса, легкий тактильный раздражитель оказывает на нервную систему необходимое специфическое воздействие, достаточное для четкого управления. Прочные условно-рефлекторные двигательные навыки, сигналами которых служат легкие тактильные раздражения, являются основой правильной выездки лошади. Несколько более сильное давление трензеля или шенкеля наряду с тактильным раздражением оказывает и незначительное болевое воздействие. Эта легкая боль по существу тоже является сигнальной. Эти два вида воздействия не сказываются на течении нервных процессов в центральной нервной системе лошади, не нарушают функций и не препятствуют координированной деятельности всех систем организма в оптимальном для него режиме. Поэтому следует стремиться к тому, чтобы в процессе выездки молодой лошади ограничиваться именно такими воздействиями.

Но бывают случаи, когда только сильный болевой раздражитель способен прекратить какое-либо нежелательное действие лошади или воспрепятствовать проявлению какой-либо вредной ее привычки. Применение сильного болевого воздействия тогда достигает своей положительной цели, когда лошадь, стремясь избавиться от боли, начинает вести себя так, как нужно, а всадник в ответ на это прекращает действие болевого раздражителя. При этом достигается эффект, необходимый в данный момент, а главное, у лошади отрабатывается навык абсолютного послушания. Однако следует помнить, что болевые раздражители, особенно большой силы, ведут к нарушению деятельности центральной нервной системы. Под влиянием сверхсильного болевого раздражителя у лошади нарушаются условно-рефлекторные связи и навыки, на которых базировалась ее выездка, что в конечном счете приводит к неврозам или срыву высшей нервной деятельности. В этой связи необходимо с определенной осторожностью относиться к различным средствам управления и воздействия на лошадь.

При работе с молодой лошадью недопустимо применение шпор и мундштука. Всю первоначальную выездку следует проводить на трензеле. Это обусловлено тем, что у молодой лошади взаимодействие отделов сгибания и разгибания двигательного центра головного мозга не сбалансировано, а превалирует более развитая от рождения функция сгибания. А так как мундштук является активным средством работы на сгибания, то преждевременное его применение, особенно в сочетании со шпорами, вызывает у лошади так называемую «сшибку» нервных процессов (по И. П. Павлову), сопровождающуюся ее сопротивлением. Животное начинает хвостить, скрежетать зубами, отбивать задними ногами, что впоследствии превращается в привычку, которая в дальнейшем проявляется при любом требовании во время выполнения упражнений. Таким образом, мундштук можно применять только после выработки у лошади средней и прибавленной рыси, на что уходит не менее 1—1,5 лет работы. При этом надо добиваться, чтобы лошадь активно двигалась вперед от легкого давления шенкелей с одновременным смягчением (отдачей) повода. Хорошо выезженная лошадь чутко реагирует на действие повода и шенкеля, а в работе с ней применение болевых раздражителей нарушает координацию движений и ведет к неадекватным реакциям. Форсированная работа ,на мундштуке не только тормозит развитие прибавленных аллюров, но часто приводит к утрате у лошадей естественных движений, что нередко наблюдается в практике конного спорта.

Первый этап выездки молодой лошади состоит из работы на корде в течение 1—1,5 мес. О работе лошадей на корде журнал уже писал. В дальнейшем работу на корде используют для разминки лошади в течение 15—20 мин, а основную часть занятия проводят под всадником. В первые недели работы всадник должен выработать контакт с поводом, что достигается благодаря периодическому активному действию шенкелей и мягкой работой пальцев и кистей рук. Затем отрабатывают реакцию лошади на высылающее воздействие веса всадника для ускорения или прекращения движения.

Когда лошадь научится отвечать на действие повода, шенкелей и веса всадника, а также будет раскрепощенно двигаться свободной рысью, приступают к отработке рабочей рыси, как основного учебного аллюра, являющегося основой для развития средней и собранной рыси. При отработке рабочей рыси надо следить за тем, чтобы лошадь, удлиняя свой шаг за счет более энергичного толчка задними конечностями, сохраняла прежний ритм— количество шагов в единицу времени должно быть неизменным.

При выработке средней рыси начинают буквально с нескольких шагов удлинения рабочей рыси. Лишь через несколько недель можно пройти средней рысью длинную стенку манежа, а затем и' весь манеж. В этот же период отрабатывают остановки с шага и с рыси. Когда лошадь свободно переходит с рабочей рыси на среднюю и обратно, можно начинать осваивать подъем в галоп с рыси. В отдельных случаях, при легком и уверенном подъеме лошади в галоп на корде, можно это упражнение отрабатывать под всадником при работе на рабочей рыси.

Отработав свободные переходы с рыси на рабочий галоп и обратно, можно повышать темп движения до среднего галопа, а через несколько недель переходить к отработке собранного галопа и остановкам. После отработки аллюров, правильных я своевременных переходов из одного в другой, то есть четкого освоения сбора и прямых сгибаний, переходят к упражнениям боковых движений. Обычно начинают с «откидывания» зада на месте, а затем .и под всадником.

Хорошим подготовительным упражнением является движение плечом внутрь. Затем переходят к упражнению «уступка шенкеля», то есть принимание с обратным постановлением. На протяжении 1—1,5летнего периода первоначального обучения лошади в отдельные дни включают работу на каваяетти. Прыжки с шага и рыси через препятствия высотой до 40—80 см.

Лишь после освоения лошадью всех указанных упражнений, как правило, через полтора года начинают отработку прибавленной рыси путем удлинения шагов средней рыси. Освоив прибавленную рысь, приступают к отработке прибавленного галопа, как правило, в условиях открытых площадок или дорожек. Отработав переход от прибавленного галопа к среднему, это упражнение можно проводить и в манеже. На прибавленных аллюрах рамка лошади расширяется, а линия лба выходит за вертикаль.

Развив рабочие, средние и прибавленные аллюры, переходят к работе на сокращенной рыси и галопе. Через некоторое время переходят к контргалопу и простой менке ног. В этом же периоде уделяют большое внимание работе на собранном и прибавленном шагу.

На этом заканчивается первоначальная выездка, продолжающаяся обычно около двух лет. К сожалению, в журнальной статье невозможно раскрыть все детали выездки лошади, поэтому мы рекомендуем руководствоваться последним пособием «Конный спорт» под редакцией Э. Эзе, вышедшей в 1983 году в издательстве «Физкультура и спорт».

Вместе с тем следует отметить, что тренировка чрезвычайно возбудимых, а зачастую определенным образом испорченных лошадей имеет свои особенности.

Техника и приемы выездки

Очень часто неумелое применение средств управления, жесткое, а порой и грубое обращение с молодой лошадью приводит к ее возбуждению и сопротивлению, нарушению ритма движения и к другим недостаткам. Для восстановления правильной реакции лошади на требования всадника после разминки на корде следует использовать езду по кругу диаметром 15—25 м. В работе применяют исключительно внутренний «отпущенный» или направляющий повод. Главная цель упражнения—устранить сопротивление (противодействие) лошади, развивать послушание и внимательность. Начинать работу всегда следует с езды шагом 10—15 мин, после этого переходить на рысь. При этом поводья не следует натягивать, а сохранять мягкий контакт со ртом лошади. Всадник должен всячески избегать действий, вызывающих закрепощение мускулатуры лошади. Для этого необходимо мягко садиться в седло, гибко следовать за движениями лошади, почаще ездить на облегченной посадке.

Работа поводом носит определенный характер. Например, при езде направо по кругу натягивают правый повод с отводом его в сторону, причем это натяжение должно носить переменный характер. Направляющее действие проводится до тех пор, пока лошадь не пойдет по нужному направлению и не повернет шею (без сопротивления) вправо. При прекращении сопротивления мышц шеи повод следует немедленно отпустить. Если вдруг лошадь намеревается отклониться от движения по кругу, всадник вновь натягивает направляющий повод и оставляет его в таком положении до тех пор, пока лошадь не пойдет как требуется. Лошадь скоро поймет, что послушание и податливость поводу награждаются избавлением от неприятного для нее действия удил. Основой обучения лошади является немедленное вознаграждение ее за послушание. Вознаграждение для лошади — это полное прекращение действия поводьев. Если вознаграждение запаздывает, то лошадь не ассоциирует уступку всадника с прекращением действий поводьев. Таким образом, эти легкие, направляющие действия применяют с такой частотой и интенсивностью, чтобы заставить лошадь двигаться по намеченному кругу. Наружный повод должен быть ослаблен, его применяют в случае возникновения опасности перехода лошади в галоп.

Как уже было сказано, не следует заставлять лошадь слишком укорачивать свои движения. Горячая или Нервная лошадь не успокоится до тех пор, пока ее не приучат при движении держать голову и шею в естественном и вытянутом положении. Это упражнение быстро разовьет у лошади чувствительность рта, отжевывание трензеля и изгибание шеи, если только всадник сумеет оперировать своими руками умело и мягко и держать при этом направляющий повод достаточно высоко.

Когда лошадь будет ходить спокойно, всадник может начать слегка натягивать оба повода, чтобы оказать весьма слабое воздействие на рот лошади. Таким образом он приучит лошадь постепенно «принимать» удила (повод) держа голову и шею в естественно вытянутом положении. Следует помнить, что если лошадь поднимает голову слишком высоко, то руки всадника должны быть подняты также выше, при этом «оживляя» рот лошади путем медленного, очень легкого перемещения удил при одновременном легком натяжении поводьев. Как только лошадь уступит и опустит голову, то немедленно вознаграждают ее ослаблением натяжения поводьев, что дает ей возможность опустить голову в нормальное положение.

Всаднику следует знать, что на натяжение поводьев лошадь реагирует вытягиванием головы в противоположном направлении. И задача всадника — стремиться не погасить это природное свойство лошади.

Никогда не следует энергично действовать поводьями и шенкелями одновременно. Это вредно отражается на свободе движения и уменьшает захват пространства на каждом шагу любого аллюра.

Аллюр следует поддерживать соответствующим применением шенкелей и положением головы. В зависимости от состояния лошади (степени возбуждения) упражнение в езде по кругу займет от 5 до 20 мин в каждую сторону.

Затем лошадь поднимают в свободный (рабочий) галоп и вновь едут по кругу сперва в одну сторону, затем в другую. При переходе в галоп по кругу всадник должен набрать внутренний повод и прижать наружный шенкель. Следует производить лишь слабое натяжение повода. Наружным шенкелем пользуются более энергично, чем внутренним. Шенкелями, так же как и руками, следует пользоваться попеременно: ослабляя давление при послушании лошади и немедленно его усиливая при сопротивлении или же непослушании.

В результате систематического, настойчивого применения описанных упражнений через два-три месяца работы лошадь становится более спокойной, приучается к требованию всадника держать голову вытянутой, правильно реагирует на действие поводьев и шенкелей. При этом наблюдается расслабление мышц спины и спокойное держание во рту трензеля (взятие повода).

После того как лошадь станет спокойной при движении по кругу, приступают к следующему этапу - обучению изменения аллюров (ускорение, замедление и остановки).

С этого этапа лошадь приучают к действию корпуса всадника как средства управления, предваряемого действию шенкелей и поводьев. Помощь корпуса всадника в управлении лошадью заключается не столько в уклонах самого корпуса, сколько в том давлении (обременении) которое производят его седалищные кости на спину лошади, в разных направлениях:

вперед (при усилении аллюра), назад (при остановках, осаживании, уменьшении аллюра),

в стороны (при поворотах, боковых движениях).

Как и Другие средства управления, перемещение тяжести корпуса (массы) всадника должно быть доведено до строго необходимого минимума, при котором оно эффективно.

Переходы являются наиболее трудными для лошади, особенно молодой и легко возбудимой. Приводим упражнения, которые позволят научить лошадь регулировать аллюр и скорость хода и правильно удерживать равновесие. Эти упражнения должны проводиться повторно и многократно,

Все движения рук (кистей и локтей) при натягивании поводьев должны выполняться мягко и постепенно. Руки всадника противодействуют усилию головы лошади, так что когда лошадь уступает всаднику, последний подает руки не к себе, а наоборот, отпускает поводья, подвигая руки вперед с тем, чтобы вознаградить лошадь за послушание. При замедлении аллюра поводья повторно несколько натягивают, при минимальном уклоне корпуса назад.

При остановке поводья немедленно отпускают полностью в награду за послушание. Всадник не отклоняется назад, а остается слегка наклоненным вперед. После того как лошадь стала послушна и спокойна при работе на кругу и стала слушаться малейшего движения рук всадника, ее следует приучать идти на достаточном длинном (отпущенном) поводе и останавливать через несколько шагов. Как только лошадь остановится, пальцы всадника немедленно полностью ослабляются, поводья отпускаются и лошади разрешают отдохнуть на месте, причем ее похлопыват по шее в течение нескольких секунд. Затем, повинуясь минимальному уклону корпуса всадника вперед и незначительному движению шенкелей, лошадь" должна двинуться вперед. Лишь только лошадь научится быстро останавливаться и спокойно стоять, периоды отдыха должны быть все более короче, так чтобы эти остановки длились всего 1—2 секунды.

Затем обучают лошадь переходу с рыси на шаг и наоборот. После движения спокойным шагом в течение нескольких мгновений лошадь переводят на рысь, а когда она перейдет на' равномерное сбалансированное движение, ее вновь переводят на шаг. Периоды рыси и шага следует все более укорачивать, а переходы с аллюра на аллюр учащать. После нескольких уроков лошадь следует часто упражнять в постепенном ускорении рыси, переводе ее затем на медленную рысь и наконец, остановить ее. В течение этого этапа, который длится 3—4 месяца надо постоянно работать над остановками на разных скоростях движения. Практически способность лошади мгновенно сокращать ход и останавливаться кроется в управлении инерции своего тела, что является незаменимым качеством спортивной лошади.

Третий этап. В целях лучшего (чуткого) усвоения лошадью различных средств управления на третьем этапе обучения следует применять так называемый шейный повод. Такой повод широко применяют в спортивных играх при изменении направлений в тех случаях, когда поводья приходится держать в одной руке. Например, применяя правый «шейный» повод для движения лошади влево, правая рука должна двигаться перпендикулярно к шее влево. Для достижения наибольшей эффективности повод должен опираться на правую сторону верхней части шеи, поскольку эта часть шеи более чувствительна. Применяя сперва левый слабо натянутый повод, а затем немедленно переходя на правый шейный, можно быстро приучить лошадь слушаться одного лишь этого повода. Поскольку ранее лошадь была успокоена работой на свободном поводе при движении по кругу изменением скорости хода, остановками, упражнения по спиралям и по зигзагам могут быть начаты на рыси. При этом всадник применяет обычно наружный шенкель, чтобы активизировать задние ноги лошади. Лишь только лошадь поймет значение прикосновения к ее шее наружного повода, внутреннюю руку (направляющий повод) держать совершенно пассивной. Например, при поворачивании влево применяется правый «шейный» повод и правый шенкель. Позднее при езде галопом по спирали и зигзагам лошадь следует переводить на рысь непосредственно перед изменением направления движения, так как в противном случае потребуется перемена ноги на галопе или лошадь пойдет контргалопом.

Лошадь, которая подчиняется средствам управления при работе по кругу, по спирали и при поворотах, подготовлена к движениям «плечом вовнутрь».

Сущность этого упражнения заключается в движении лошади в полтора следа с отклонением передней части ее тела от линии движения не более чем на 35° (первое время на 15—20°). При этом задняя наружная нога идет по следу передней внутренней, а тело изогнуто в сторону, противоположную направлению движения. Возьмем для примера «правое внутреннее плечо». Лошадь изгибается на всем протяжении позвоночника (кроме области крестца) и двигается в левую сторону, держа свой корпус под острым углом к направлению движения. Это упражнение требует, чтобы с каждым своим шагом лошадь старалась свести как можно ближе свои передние и задние ноги. Таким образом, лошадь как бы изгибается вокруг правого шенкеля всадника так, что ее правое плечо оказывается внутри кривой, образуемой согнутым позвоночником. При каждом ее шаге правая передняя нога должна будет переноситься (перекрещиваться) перед левой передней, а задняя правая соответственно перед задней левой. При этом мускулатура левой стороны тела растянута, а мускулатура правой сокращена. Следует подчеркнуть, что существенное в этом упражнении не формальное требование «поставить» плечо лошади вовнутрь, а заставить ее в согнутом положении внутренней задней ногой переступить вперед через наружную ногу. При движении «плечом вовнутрь» главную роль играет изогнутость лошади. Всадник смотрит в направлении движения лошади. Положение кистей рук и шенкелей должно быть безукоризненным. Все средства управления должны быть в таком взаимодействии, чтобы исключить возможность для лошади осаживаться назад или бросаться вперед.

Главные моменты, на которые следует обратить внимание всадника при обучении лошади движению «плечом вовнутрь»;

а) укорачивая внутренний повод, следует так им действовать, чтобы добиться изогнутости всего позвоночника (тела) лошади. При этом изгибание шеи ограничивается действием наружного повода так, чтобы этот изгиб соответствовал общему изгибу корпуса лошади;

б) импульс, то есть стремление лошади к движению вперед следует все время поддерживать шенкелями;

в) прекращать упражнения до того как лошадь, раздраженная наскучившими ей монотонными движениями, начнет оказывать сопротивление.

Упражнение «плечом вовнутрь» сначала проводят на шагу и на рабочей рыси, а в дальнейшем—не энергичной сокращенной и средней рыси. Удобнее всего начинать движение «плечом вовнутрь» от стенки с вольта или с угла манежа. Лошадь при этом уже согнута по окружности. После освоения этого упражнения можно приступить к отработке боковых движений.

Нельзя исключить из числа эффективных приемов выездки молодых лошадей работу на кавалетти (клавишах). Кавалетти дают возможность тренеру отработать у лошади движения, не применяя болевых раздражителей

В игровой, расслабленной манере молодую лошадь при этом пропускают, как правило, на корде на кавалетти, установленные на разных дистанциях и высотах. Высота кавалетти бывает двух вариантов:

первый — 15—20 см, второй — 30— 35 см. Наименьшая высота для шага и рыси 15—20 см. Важно, чтобы кавалетти расходились равномерно по окружности лучами. Расстояние для рыси составляет в середине 130 см. Таким образом во внешней и внутренней стороне остается достаточно места для удлинения или сокращения рыси. Для упражнения шагом расстояние в середине должно составлять 80 см. На каждом уроке, перед тем как пустить лошадь на кавалетти, следует ее «промять» в обе стороны в течение 10—15 мин по среднему кругу. После проминки ее переводят на внешний круг (обычно ездой налево). С первого же раза необходимо вывести лошадь на середину системы, где расстояние между кавалетти наиболее удобное для лошади. В зависимости от своего замысла тренер уменьшает или увеличивает радиус движения лошади, В первом случае лошадь вынуждена укорачивать свои движения, во втором удлинять. Постоянная смена движения по среднему кругу с преодолением кавалетти на внешних кругах делает лошадь гибкой и послушной.

Репризы движения через кавалетти не должны занимать более 20 мин. Крепить корду следует только за капцунг. Работа на кавалетти под всадником практически не отличается от описанной работы на корде.

Наряду с выездкой молодой лошади нельзя забывать и о разностороннем ее развитии, совершенствовании сердечно-сосудистой, дыхательной и мышечной систем. В этих целях наиболее подходящей тренировкой является полевая езда на свободных аллюрах — шагом, рысью и галопом. Поэтому не реже двух раз в неделю необходимо проводить полевую тренировку общим объемом до 1,5—2 час. Чередование репризов в этом случае может выглядеть следующим образом: шаг—15—20 мин, рысь— 10, шаг—10, рысь—15, шаг—10, галоп — 5—7, рысь — 5, шаг — 25— 30 мин. Такую тренировку желательно проводить по слабо пересеченной местности, используя полевые дороги и тропинки. Во время работы, особенно при движении шагом, можно выполнить несколько простых упражнений выездки.

А. ЛАСКОВ, Г. РОГАЛЕВ

|

Метки: лошади корда порода выездка заездка амуниция жеребец обучение навыки подход |

Понравилось: 1 пользователю

Всадники войны. Наша история |

Подробности о военном деле славян раннего Средневековья мы узнаём в основном из иностранных источников. Арабские и византийские авторы отрицают боевое использование славянами коней.

Одно из ранних свидетельств использования коней в бою русами относится к 971г. Тогда в битве под городом Доростолом дружина Святослава Игоревича атаковала византийских катафрактариев в конном строю, о чём сообщает "История" Льва Дикона. Первые опыты закончились неудачей - конница катафрактариев была слишком сильна для не обученных верховому бою дружинников. Несмотря на неудачу и скорую гибель Святослава, его потомки осознали важность создания сильной конницы и поддержали начавшийся процесс. Нарастающее расслоение общества и выделение воинского сословия ещё более стимулировали его.

Поначалу выезженных коней завозили из печенежских степей, впоследствии коневодство приобрело самостоятельное значение на Руси. В 12 веке русских коней вывозили в германские земли, они положительно оценены и во французских рыцарских поэмах.

Тактика конного боя на раннем этапе ,видимо, была предельно простой, а сами действия конницы зачастую носили подчинённый характер. В 10-11 веках специализация конного бойца практически отсутствовала. Каждый дружинник являлся универсальным воином, владевшим всеми видами наступательного вооружения. Однако уже в 11 веке начинается процесс дифференциации функций конников. Выделяется лёгкая и тяжелая конница - лучники и копьеносцы.

|

Метки: история лошади рыцари сбруя дружинники |

Процитировано 2 раз

Понравилось: 1 пользователю

Дружба. Афоризмы |

Цицерон

Никогда счастье не ставило человека на такую высоту, чтобы он не нуждался в друге.

Сенека

Иметь общие желания и общие отвращения — именно в том состоит прочная дружба.

Саллюстий

Только настоящий друг может терпеть слабости своего друга.

Шекспир У.

С друзьями не будь развязен, иначе в друзьях у тебя окажутся одни ничтожества.

Хун Цзычен

Один враг — много, тысяча друзей — мало.

Рудаки

Тот истинный друг твой, кто честен и прям.

Саади

Дружба проникает в жизнь всех людей, но для сохранения ее порой приходится сносить и обиды.

Цицерон

Метки: лошади афоризмы дружба чувства мысли фотографии красота искусство |

Процитировано 1 раз

Понравилось: 3 пользователям

Юмор |

РУССКАЯ ЗАЛЁТНАЯ

Наиболее плодовитая порода. Лошади рожают по три-четыре раза в год, причём сразу по тройке жеребят.

СОВЕТСКАЯ ПОНУРАЯ (Понуровоз)

Предназначена для медленного и унылого катания детей от зоопарка до угла вон того дома и обратно. Способна за день укатать детей на сумму 4-10 т. р.

ВЛАДИМИРСКИЙ ПОЖИЛОВОЗ (Пенсовоз)

Используется, в основном, сельскими старичками и старушками для езды на телегах.

ОРЛОВСКИЙ ПРЫГУН

Спортивная лошадь, предназначена для соревнований по прыжкам через барьеры, в речку с крутого берега, с вышки в бассейн.

МОСКОВСКАЯ СТОРОЖЕВАЯ

Массивная используется в подразделениях конной милиции, причём может выполнять свои функции как со всадником, так и самостоятельно. Отлично охраняет милицейские конюшни.

РОССИЙСКИЙ ТЯЖЕЛОДУМ

До сих пор неясно, кто виноват в выведении породы и что с ней делать…

КОНЬ ПРОТИВОТАНКОВЫЙ

Порода применялась красными командирами в первые месяцы войны. Во вторые месяцы не применялась, так как вся куда-то делась... А, врём, в тушёнке применялась!

АНГЛИЙСКАЯ КАКОВАЯ (Йоркшорский навозовоз)

Порода выведена для производства навоза. Ржёт кратко, деликатно и только по делу. Отличается сдержанным характером и умением убегать от хозяина не прощаясь.

ШВЕЙЦАРСКАЯ ЗАВОДНАЯ

Порода надёжных, практически безотказных механических лошадей, заведена на Цюрихском часовом конезаводе. Порода впоследствии была усовершенствована –добавились водонипроницаемость и автоподзавод.

РУБЛЁВСКАЯ ЭЛИТНАЯ

Очень гламурная и дорогая, очень породистая порода. Выведена посредством вязки двух симпатичных жеребцов голубой масти (рублёвских голубцов).

РУССКАЯ МЯСИСТАЯ

Выведена на Колбасогорском мясозаводе путём смешивания Русской, Останкинской, Докторской, Таллинской и Краковской пород с добавлением бензолата натрия, сои натуральной, красителя лошадиного Е245, усилителя вкуса. Масть нежно-розовая, с небольшими круглыми белыми жировиками по всему крупу. Навоз идентичен натуральному.

НАХАЛТЕКИЛСКАЯ

Лошади этой породы весьма темпераментны и бесшабашенны, но зачастую ведут себя вызывающе, много пьют, закусывая солью и лимоном.

МОСКОВСКИЙ ПАРОВОЗОВОЗ

Эта мощная и выносливая порода была выведена в Москве в начале XX века, когда в результате столкновения двух трамваев-конок неожиданно скрестились две особи МОСКОВСКИХ ТРАМВАЕВОЗОВ. Лошади этой породы использовались для приведения в движение паровозов в условиях дефицита угля, дров и рельсов.

РУССКИЙ САМОВЫВОЗ

Порода самовыведена в 90-х гг. ХХ века, предназначалась для перевозки больших партий красного двуртутистого урановокислого оксида фекалия.

СИБИРСКАЯ РЫСИСТАЯ

Отличается от других пород только кисточками на ушах и всё... Ну, ещё по деревьям хорошо лазит.

Метки: юмор порода лошади смех |

Понравилось: 1 пользователю

Марвари - легенда Индии |

Марвари (марварская лошадь) - древняя порода, которую благодаря ее невысокому росту иногда причисляют к пони. Изящная и сильная марварская лошадь (марвари) берет свое начало со средневекового периода. Развилась эта порода в Индии около города Марвар и, вероятно, на северо-западе Индии близ границы с Афганистаном.

Марвари применялась для путешествия на длинные расстояния, из-за ее сильных ног.

Трудно с точностью проследить происхождение марвари, но, несомненно, в ее кровях течет кровь арабских жеребцов, и возможно, туркменских. О марвари было известно еще со времен Александра, армия которого использовала эту породу лошадей.

Благодаря строгой селекции была выведена лошадь для нужд армии, которая могла выжить в бесплодных землях, переносить жару и холод, могла покрывать длинные расстояния на большой скорости. Она стала военной лошадью правителей Марвара, которые занимались селекцией лошадей с 12-го века. Спустя столетие они считались лучшими лошадьми и очень высоко ценились. Говорили, что марварская лошадь, даже будучи раненой в бою, не падала, пока не доносила своего всадника до безопасного места. Также говорили о том, что раненого всадника эта лошадь не покидала, а оставалась охранять на поле битвы. Марварийская лошадь вообще окутана легендами и преданиями, что свидетельствует об их необычайной отваге и верности.

Эти лошади были популярны долгие столетия, вплоть до начала первой мировой войны. Около 1930-го года порода оказалась на грани исчезновения, и была сохранена благодаря усилиям магараджи Умаида Сингийя, который купил несколько хороших маравийских жеребцов и покрыл ими наилучших маравийских кобыл. Сегодня количество лошадей неуклонно возрастает, причем индийское правительство совместно с ассоциацией заводчиков породы прилагает огромные усилия для сохранения этой прекрасной породы.

Характеристика марвари: Голова - относительно длинная и широкая между глазами, со средней мордой и мелким ртом. Морда - длинная, широкая с легким лбом. Уши - изогнуты внутрь, в длине от 9 до 15 см, могут вращаться на 180 градусов. Глаза - большие и спокойные. Челюсти - хорошо развиты.Шея - голова присоединяется к шее под углом около 45 градусом, пропорциональная, с хорошей мускулатурой. Плечи - длинные, поставленные под углом около 45 градусов, хорошо обмускулены. Грудь - широкая и глубокая.Скакательные суставы - широкие, чистые. Бабки/лодыжки - лодыжки сильные и хорошо сформированы, чтобы противостоять ударам и напряжению. Бабка средней длины. Копыто твердое. Марвари редко подковывают. Средняя высота: жеребец 155 см (145-169), кобыла 153 см (142-163). Средний обхват голени: жеребцы - 20,5 см, кобылы - 20,0 см.

Окрас: разнообразный - темно-коричневый, каштановый, гнедой, серо-коричневый, серый, пегий.

Метки: марвари порода лошади индия фотографии |

Процитировано 1 раз

Понравилось: 4 пользователям

Американский кучерявый башкир |

Страна происхождения: США

Американская кудрявая башкирская лошадь (American Bashkir curly) была обнаружена в Соединённых Штатах в 1898 году на территории горной гряды в Центральной Неваде. Происхождение же и история этой достаточно древней породы лошадей доподлинно неизвестны. Существует версия о родстве американских башкиров с русскими башкирскими лошадьми Уральских гор. Также предполагают, что предком породы может быть таджикская лошадь локай. Ещё одно предположение – эти лошади могли переправиться в Америку по ледяному перешейку во время последнего ледникового периода. Как бы там ни было, современная история породы началась в 1898 году, после обнаружения трёх необычно странных кучерявых лошадей в Неваде Питером Демелем. Он забрал их к себе на ранчо и стал разводить. Оттуда они и распространились по всей Америке. Официально порода была зарегистрирована в 1971 году, тогда же была открыта и племенная книга. Высота американской кудрявой башкирской лошади от 147 до 150см. У представителей этой породы тяжелая широколобая голова, глаза восточного типа, короткая и мускулистая шея, пропорциональное и хорошо обмускуленное туловище. Корпус этих лошадок широкий и глубокий, спина прямая, а конечности сравнительно короткие, с широкими костьми и твёрдыми хорошими копытами. Грива, хвост и шерсть у этой породы густые и пышные. При этом особенностью породы является кучерявость шерсти. Характерным свойством породы является также сбрасывание шерсти на хвосте и гриве в летний период, и отрастание её зимой. При чём ген кудрявости у этих лошадей является доминантным, и они стойко передают его по наследству. А шерсть этих животных абсолютно не аллергена. Эти лошади очень выносливы, упорны, приспособлены к жизни даже в самых суровых условиях. Это одна из наиболее закалённых пород – они могут жить на открытом воздухе при температуре до - 40°С. Американская кудрявая башкирская лошадь хорошо поддаётся тренировкам, её легко объездить и приручить. Эти животные имеют дружелюбный, покладистый характер и смирный нрав. Подходят как для сельскохозяйственных работ, так и для спорта.

Метки: порода америка кучерявость шерсть лошадь фотография |

Процитировано 1 раз

Понравилось: 2 пользователям

Протезирование лошадей |

Барнаби.

Когда из-за тромба встала необходимость ампутировать ногу коню Барнаби, ветеринар сказал, что лучше усыпить животное. Ведь лошадь не кошка и не собака, в ней веса полтонны, тут уж не поскачешь на трех ногах... Однако хозяйка Барнаби, англичанка Джейн Манне, не хотела даже слышать о том, чтобы расстаться со своим любимым конем, и решила сделать все, чтобы спасти его. И вот два года спустя Барнаби вновь резвится в леваде: он стал первой в мире лошадью с протезом, работающим как нормальная нога.

Сначала для лошади изготовили металлический протез, однако он оказался слишком жестким и причинял боль. С ним конь мог лишь стоять очень непродолжительное время. Тогда протез сделали из другого материала, гибкого, способного амортизировать до 95% приходящейся на него нагрузки. Изготовление такого протеза стоило Джейн 20 тысяч фунтов стерлингов, кроме того, его необходимо менять два раза в год, а это еще две тысячи фунтов, но миссис Манс нисколько не жалеет потраченных средств, хотя ей и пришлось заложить свой дом, чтобы оплатить лечение. «Главное, что мой добрый друг Барнаби жив и здоров», - говорит она.

Двенадцатилетнего Барнаби в буквальном смысле поставил на ноги Боб Уаттс из ортопедической клиники Дорсета. «Все получилось так удачно во многом благодаря тому, что конь оказался послушным пациентом, - говорит доктор Уаттс. - У Барнаби добрый нрав и хорошее воспитание».

Виртуоз.

В конноспортивном клубе «Магнат» (поселок Чубинское Киевской области) два года назад появился новый питомец - Виртуоз украинской верховой породы. Детские шалости темно-гнедого жеребенка привели сначала к тяжелой травме, а в последствии и к ампутации левого глаза... Но Виртуоз был всеобщим любимцем и очень перспективным как спортсмен, и клуб решил сделать все, чтобы сохранить жизнь и здоровье жеребца, а для этого нужен был протез... Было выяснено, что подобное протезирование ранее проводилось в мире лишь однажды, на территории ЮАР. Стали искать профессионалов в Украине - и нашли.

Юрий Яковлевич Капанжи оказался прекрасной души человеком. Художник глазопротезист, с 1977 по 1980 годы он проработал в специальном конструкторском технологическом бюро «Мед-техника» (московского подчинения), где участвовал в разработке технологии глазных протезов из пластических масс. Проходил стажировку в знаменитом московском НИИ глазных болезней им. Гельмгольца, а также на московской фабрике глазных протезов. Именно Юрий Яковлевич сделал первый пробный протез Виртуозу, с которым последний пробегал успешно целый год.

Спустя некоторое время, по мере роста лошади, первый протез был заменен на постоянный, большего размера. Вставленный глаз совершенно не отличить от настоящего, настолько безупречна работа профессионалов. А самое главное, искусственный глаз совсем не мешает Виртуозу двигаться и ориентироваться на местности. Хотя Виртуоз и не сможет принимать участие в конкуре, зато в таком царском виде конного спорта как выездка у него блестящие перспективы.

Райли поступила в приют для животных Best Friends Animal Sanctuary четыре года назад c глубокой травмой левой задней ноги…

У лошади пострадали связки, нога деформировалась. Ветеринары вживили в кость металлическую пластинку, чтобы ногу выпрямить, но вокруг пластинки началось воспаление и ногу пришлось ампутировать…

Ветеринар из приюта узнал, что в штате Вайоминг есть хирург Тед Влахос, который делает протезы лошадям.

Доктор Влахос согласился помочь. Операцию и наладку протеза оплатил неназванный спонсор.

Прежде чем оперировать Райли, Влахос убедился, что кобыла достаточно спокойна, чтобы привыкать к протезу

Молли

Пони Молли бросили хозяева после урагана Катрина, который обрушился на южную Луизиану. Какое-то время она бродила сама по себе, пока ее не определили на ферму для брошенных животных. Во время пребывания на ферме, на Молли напал питбуль-терьер и травмировал ее настолько сильно, что она чуть не погибла. Ее правая передняя нога была сильно повреждена.

Ветеринары думали, что она не выживет. Однако, наблюдая за лошадкой, хирург Растин Мур изменил свое мнение. Он обратил внимание на то, как пони оберегала больную ногу и в то же время мудро распределяла вес, чтобы не перегружать здоровую. Она полностью доверяла людям и не препятствовала им ухаживать за собой. Доктор согласился удалить лошадке безнадежно поврежденную ногу и заменить ее протезом.

Из клиники Молли вышла без посторонней помощи. Молли очень повезло с новой хозяйкой Кэй, которая приложила немало усилий, чтобы пони выжила и, в буквальном смысле, встала на ноги. Она говорит, что Молли – настоящий боец и, несмотря на сильный ураган, который ей пришлось пережить, и ампутацию ноги, она всё же не потеряла жизнелюбия и всё преодолела, вдохновляя своим примером людей.

У Молли появилась новая работа. Её хозяйка Кэй водит пони в больницы, дома престарелых, реабилитационные центры – туда, где людям нужна надежда. Где бы Молли не появлялась, она демонстрирует своё жизнелюбие и мужество, вдохновляя людей, что ей самой также очень нравится.

«В жизни людей, Молли играет важную роль, она пережила ураган, тяжелую травму и теперь она дает им надежду. Она не будет такой, как была раньше – нормальной, она будет лучше», – говорит лечащий ветеринар.

Kbuck.

Карликовая лошадь по имени Kbuck, родившаяся на ферме в Лоутоне, потеряла глаз спустя несколько дней после рождения. Ее двенадцатилетний хозяин Келси Чумбли говорит, что глаз ей выбила ее мать, когда неосторожно лягнула ее. Ветеринар Джефф Хаммонд из Марлоу попытался спасти глаз молодой лошади. Когда стало понятно, что операция не поможет, Джефф предложил косметическую альтернативу – глазной протез. Новый глаз для лошади был сделан дизайнерами из La Fuente Ocular Prosthetics, Оклахома. Стоимость глаза составила 3000 долларов, однако хозяева уверены, что он себя окупит, поскольку Kbuck сможет теперь участвовать в шоу и зарабатывать себе и хозяевам на жизнь.

Метки: протез лошадь инвалид |

Понравилось: 1 пользователю

Иппотерапия |

Иппотерапия (от греческого hippo – лошадь) – лечение с помощью лошади, при котором с больными занимается иппотерапевт или специально обученный инструктор по лечебной верховой езде (ЛВЕ). Этот метод вспомогательного лечения эффективен в разной степени для людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата и некоторыми ментальными нарушениями. Привлечение больных к спорту также даёт положительный эффект.

Первые упоминания об оздоравливающем воздействии верховой езды содержатся в трудах древнегреческого врача Гиппократа (4 в. до н.э.). Он рассматривал верховую езду как часть гимнастики, содействующую нормализации функций организма и уменьшению последствий от заболеваний, усиливающую защитные реакции и повышающую жизненный тонус. О благоприятном воздействии верховой езды на больных и раненых свидетельствуют записи в трудах, как античных медиков, так и врачей в средние века и в более поздние времена.

Однако настоящий интерес к этому феномену стал проявляться лишь в середине XX века, почти одновременно во многих странах мира.

Точкой отсчёта начала истории развития иппотерапии или лечебной верховой езды, следует считать 1950 год. Год XV Олимпийских игр в Хельсинки. Именно там произошло событие, потрясшее весь конный мир: второе место было завоёвано датчанкой Лиз Хартелл на Джубили.

Все бы ничего, кроме одного НО: в то время Лиз уже была тяжело больна палеомиелитом. Именно её выступление, оцененное судьями серебренной медалью, навело представителей медицины на закономерный вопрос – почему это произошло? Почему человек прикованный к инвалидной коляске немощью и беспомощ-ный в быту, на земле, смог показать такой высокий результат там, где не смогли справиться здоровые люди, тренирующиеся каждый день и казалось бы, имеющие значительное преимущество уже хотя бы тем, что не имели никаких отклонений в физическом состоянии своего здоровья. Все оказалось до банального просто: доктор Лиз – норвежка Элизабет Бодикер – видя депрессивное состояние своей пациентки (в прошлом спортсменки-конницы) и отчаявшаяся в медицинских средствах борьбы с тяжёлым недугом, стала в порядке эксперимента в течение целых 9 лет сажать бывшую конницу на … лошадь. Результат оказался сенсационным: девушка смогла не только добиться почти полного излечения, но одержать победу на Олимпийских играх. Тогда Э. Бодикер стала в порядке эксперимента сажать на лошадь других молодых инвалидов. И результаты оказались также успешными. И уже в 1953 году в Норвегии был создан первый в мире специальный Центр лечебной верховой езды (иппотерапии) для детей-инвалидов. Затем Центры по иппотерапии стали открываться во многих странах мира. На сегодня в США их уже более 1000, в Великобритании более 700. Во Франции занимаются подготовкой профессиональных специалистов по иппотерапии: открыт факультет иппотерапии в Парижском университете спорта и здоровья. В Тбилиси в Грузинской медицинской академии открыта кафедра ЛФК и райттерапии. Вопросам иппотерапии был посвящен специальный конгресс в Гамбурге в 1982 году. Метод лечения признан Немецкой физиотерапевтической ассоциацией (Deutsche Verband fur Physiotherapie - Zentriverband der Krankengymnasten).

В России иппотерапией начали заниматься с 1991 года, хотя этот метод известен ещё с древних времён. Первая организация – Детский экологический центр «Живая нить» на ЦМИ (Центральный московский ипподром), успешно работающая по настоящее время. Долгие годы её возглавляет Терентьева Ирина Юрьевна, одна из основателей организации.

Конным спортом с больными начали заниматься с 1999 года. Первый спортивный клуб – МККИ (Московский конно-спортивный клуб инвалидов) был создан из членов «Живой нити», желающих посвятить себя конному спорту. Организатором, вдохновителем и руководителем клуба был тоже один из основателей «Живой нити» Пётр Тамович Гурвич, скоропостижно скончавшийся в 2006 году. Благодаря деятельности клуба в области популяризации иппотерапии и спорта в нашей стране появилось множество подобных организаций в Москве,

Московской области и во многих городах России.

Большим преимуществом иппотерапии является чрезвычайно широкий диапазон показаний к его применению, когда происходит более быстрое и успешное, чем при традиционном лечении, выздоровление и стойкие улучшения. Конная "терапия" неоценима при лечении и профилактике сколиоза, неврозов, при многих желудочно-кишечных заболеваниях, остеохондрозе, отдельных сенсорных расстройствах, психических недугах и пр. В комплексе с иппотерапией лечение во всех случаях более эффективно. Регулярные занятия лечебной верховой ездой благоприятно влияют на весь организм в целом, нормализуют деятельность сердечно-сосудистой, нервной и пищеварительной систем, снижают судорожную готовность, уровень сахара в крови у диабетиков и т. д.

Особенно эффективной и действенной иппотерапия оказалась в реабилитационной практике с детьми, страдающими самыми тяжкими, практически неизлечимыми заболеваниями, а также отклонениями в физическом и интеллектуальном развитии (ДЦП, ранний детский аутизм и др.), что напрямую связано с уникальным свойством иппотерапии оказывать одновременное положительное воздействие на физическую, интеллектуальную и психосоциальную сферы занимающихся.

Интерес к лошади, восхищение ее красотой и силой свойственны практически каждому из нас. Радость же детей, обремененных тяжелыми недугами при встрече и общении с этим прекрасным животным трудно переоценить.

Особенно эффективной иппотерапия (ЛВЕ) оказалась в реабилитационной практике с детьми, страдающими тяжелыми, практически неизлечимыми заболеваниями, в борьбе с которыми традиционная медицина оказывается бессильной (детский церебральный паралич, ранний детский аутизм, умственная отсталость и др.).

Преимущество ЛВЕ по сравнению с другими средствами реабилитации:

-Метод лечебной верховой езды обладает рядом преимуществ по сравнению с другими средствами реабилитации, а именно:

-Во-первых, иппотерапия – это лечение без боли, страха и насилия, без труднопереносимых процедур и препаратов;

-Во-вторых, этот метод почти не ограничен противопоказаниями. Зато широк и разнообразен спектр заболеваний и травм, в восстановительном периоде которых рекомендуется иппотерапия;

-В-третьих, иппотерапия сочетает в себе социально-психологическое и лечебно-реабилитационное воздействие.

Положительный эффект воздействия ЛВЕ связан со следующими факторами:

Знакомство с лошадью уже создает положительный эмоциональный фон;

Мышцы ребенка разогреваются теплом лошади и массируются движениями мощной мускулатуры лошади;

В работу включаются все группы мышц всадника и размеренный ритм движений оказывает благоприятное воздействие на весь организм.

Все это в целом способствует улучшению общего состояния организма, в т.ч. нормализации мышечного и сосудистого тонуса, укреплению сердечно-сосудистой и дыхательной систем, благотворно влияет на опорно-двигательный аппарат, улучшает осанку и координацию движений, балансировку, инициирует и укрепляет двигательные рефлексы. Упражнения и игры на спине лошади, общение с ней стимулирует желание и умение слушать, дают ребенку возможность осознать полученный опыт, обрести уверенность в себе.

Основные задачи ЛВЕ.

Отличительной чертой ЛВЕ является высокая эффективность и уникальность реабилитационного воздействия ЛВЕ на физическую и социально-психическую сферу ребенка.

Иппотерапия как одна из форм лечебной физкультуры позволяет решать следующие основные задачи:

1) противодействовать отрицательному влиянию гипокинезии, обусловленной болезнью;

2) развивать физическую активность больного;

3) способствовать восстановлению нарушенных функций;

4) улучшать или восстанавливать утраченные навыки;

5) обеспечивать профессиональную реабилитацию, формировать новые или восстанавливать утраченные навыки.

Специалисты считают, что ЛВЕ особенно эффективна в детской реабилитационной практике, в частности в работе с детьми, страдающими нарушениями опорно-двигательного аппарата и психосоциального статуса, ускоряя их социальную адаптацию.

Метки: иппотерапия лечение болезни инвалид |

Процитировано 2 раз

Понравилось: 1 пользователю

Слейпкнир |

Слейпнир - волшебный восьминогий конь Одина. Самый великий и самый быстрый из всех коней на земле. У самого быстрого на свете коня — восемь ног, которые символизируют восемь духовных качеств человека. Его бег не могут замедлить ни вода, ни воздух, ни земля. На зубах Слейпнира были вырезаны руны - древние символы, обладающие магической силой.Слейпнир — отпрыск бога Локи, превратившегося в кобылицу, и коня великанов Свадилвфари.

Один - верховный бог в скандинавской мифологии - впервые увидел Слейпнира, когда его, ещё жеребёнка, вёл на верёвке Локи. Один залюбовался молодым конём, и Локи отдал ему Слейпнира. Это идеальный конь для бога, потому что его никто не может обогнать. Слейпнир мог пройти везде, нестись по волнам океана и мчаться по радуге. Он также побывал с седоком в стране мёртвых и вернулся назад.Сын Одина Хермод скакал верхом на Слейпнире девять дней и ночей по такой бескрайней и темной равнине, что он ничего не видел. Он направлялся в царство мёртвых - хель, чтобы найти своего убитого брата Бальдра. Через огромные железные ворота Слейпнир перескочил в страну мёртвых. На них уставились гниющие мертвецы. Хермод заключил сделку с правительницей подземного царства, чтобы вернуть своего брата. Она поставила условие: если во всех девяти мирах все - и живые, и мёртвые - будут оплакивать Бальдра, тогда Хермод может забрать брата домой

Только Один — величайший из скандинавских богов — мог скакать н этом самом быстром коне. Любой другой всадник должен был просить у Одина разрешения, чтобы сесть на этого коня.

|

|

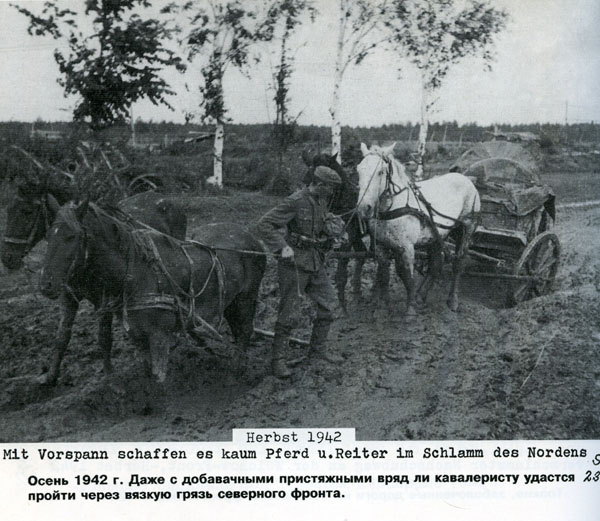

Лошади в Великую Отечественную Войну |

Лошади в Великой Отечественной… На самом деле число их было огромно: около трех миллионов. Ведь в тогдашней армии лошади были не только в кавалерии: шли по военным дорогам бесчисленные обозы, на лошадях перевозились пушки и многое другое. Лошадь практически была основной тягловой силой. Даже в стрелковом полку по штату полагалось иметь триста пятьдесят лошадей. У немцев в начале войны лошадей было меньше, хотя кавалерийские части были и в Вермахте. Однако, попав из Западной Европы на российское бездорожье, фашисты быстро осознали преимущества «четвероногой» тяги, и количество лошадей в немецкой армии сильно возросло, в основном за счет оккупированных территорий… Лошади тоже приближали Победу, хотя их вклад на первый взгляд был не так заметен. И хоть большинство из них не ходило в атаки (те же кавалеристы часто предпочитали действовать в пешем строю), лошади на войне гибли и получали ранения. Штатная численность лошадей в Красной Армии составляла 1,9 миллиона, а это значит, что за годы войны было потеряно более миллиона лошадей… Впрочем, потери среди конского состава были бы несравненно больше, если бы не четко организованная ветеринарная служба, действовавшая на фронте. Подавляющее большинство раненых и заболевших лошадей после лечения возвращалось в строй.

Великая Отечественная война, 60-летие победного окончания которой мы отмечаем в эти дни, потребовала мобилизации всех человеческих и материальных ресурсов страны. Не осталась в стороне и ветеринарная служба. Ветеринарные врачи были в каждом полку: стрелковом, кавалерийском, артиллерийском. Они занимались не только лечением, но и профилактикой инфекционных заболеваний и эксплуатационных травм, следили за своевременной ковкой, укрытием лошадей с целью сокращения боевых потерь. В кавалерийских частях, имевших намного больше штатных лошадей, чем стрелковые полки, ветеринарные фельдшеры были и в подразделениях: эскадронах и батареях, естественно, и их полевые лазареты укомплектованы и оснащены были лучше, чем в пехоте. Главной задачей полковой ветслужбы было собирать раненых лошадей на поле боя, оказывать им первую помощь и эвакуировать в тыл. Для этой цели организовывались передовые ветеринарные пункты, которые находились в районе действия войск. Эффективность лечения обеспечивалась его последовательностью на всех этапах эвакуации. Вначале раненые и больные лошади попадали в полковой ветлазарет, который размещался в нескольких километрах от переднего края. Именно на полковые и дивизионные лазареты приходилась большая часть лошадей, вернувшихся в строй после лечения. Здесь лошадям оказывали врачебную помощь. Тех, которые могли выздороветь за неделю, оставляли. Остальных эвакуационные отделения дивизионных ветлазаретов отводили в дивизионный тыл. В дивизионных ветлазаретах лошадям оказывали помощь в полном объеме и снова «сортировали». На месте оставляли только тех, кто мог свободно передвигаться и выздороветь за две-три недели. Тех же, что нуждались в более длительном лечении, отправляли в армейские или фронтовые лазареты. Для этого у армейских лазаретов были эвакуационные отделения, а для доставки самых тяжелых раненых и больных во фронтовой тыл использовался автотранспорт, имевшийся в специальных эвакуационных лазаретах. В армейских и фронтовых лазаретах были хирургическое, терапевтическое и инфекционное отделения, которые возглавлялись квалифицированными специалистами. Тяжело раненным лошадям здесь делали операции, а потом много месяцев лечили их и выхаживали до полного выздоровления. Кроме ветлазаретов, в распоряжении ветотдела фронта была военная ветеринарная лаборатория, в которой проводились все необходимые исследования. В терапевтическое отделение попадали в основном лошади с тяжелыми заболеваниями органов дыхания и пищеварения. Многие при этом были истощены и нуждались в специальном кормлении. Инфекционное отделение размещалось, как правило, в нескольких населенных пунктах, где изолированно содержались лошади с разными заразными заболеваниями. Чаще других встречались чесотка, мыт, эпизоотический лимфангоит. Большую опасность представляла инфекционная анемия, однако благодаря строгому проведению профилактических и противоэпизоотических мероприятий она не получила широкого распространения. Среди лошадей, привезенных из Монголии, наблюдались единичные случаи заболевания сапом, который уже давно не регистрировался на территории СССР. Изредка встречались осложнения ранений столбнячной инфекцией. Бывали случаи и других заразных болезней, как правило, они заканчивались выздоровлением. За годы войны были возвращены в строй 86,9% раненых и 93% больных лошадей – всего около 2,1 миллиона. Однако следует иметь в виду, что лошадей с тяжелыми, не поддающимися лечению, ранениями (например, переломами крупных костей ног или наиболее тяжелыми проникающими ранами живота) приходилось уничтожать, так же, как и лошадей, больных сапом и инфекционной анемией. Они учитывались в графе безвозвратных потерь.

....Нашла вот такую информацию о "существовании" лошади на фронте, эта информация меня, честно говоря, поразила! На самом деле не верится, что раненых лошадей выхаживали, и что такой процент возвращали в строй. Хотя надеюсь это было правдой, потомучто лошади несомненно сыграли немалую роль на войне...

кавалерия

в руинах Сталинграда лошадь ищет корм

немецкие солдаты ухаживают за лошадьми

|

|

Процитировано 3 раз

Понравилось: 2 пользователям

Исладская лошадь выделяется среди других пород |

Высота в холке:130–145 см.

Вес: 380–410 кг.

Масть:для этой породы характерно исключительное разнообразие: не встретишь разве что чубарых. Наиболее часто встречающаяся масть — рыжая; много также гнедых, серых, вороных, игреневых, нередки соловые, пегие; есть и мышастые, буланые, каурые, саврасые, — всю гамму цветов и оттенков можно найти в табуне исландских коней. Некоторые лошади имеютдикие отметины — зеброидность на ногах. Некоторые конезаводы специализируются на разведении лошадей определенной масти — снежно-белых, игреневых и т.д. Особой популярностью пользуются лошади игреневой масти.

Особенности: необычные аллюры.

Потомками восьминогогоСлейпнира — коня Одинаназывают уникальных исландских лошадок.Рост их 130–145 см, и по западной классификации они относятся к пони, но сами исландцы считают их нормальными лошадьми и даже обижаются, когда так называют их лохматых коренастых коней. Предками современных исландских лошадей были низкорослые лошади, в которых сочетается шотландская и ирландская кровь, привезенные на остров более 1000 лет назад. История их может быть прослежена к моменту заселения страны в конце 9 века. Викинги, поселившиеся в Исландии, привезли с собой своих лошадей различного происхождения, в большинстве германских кровей. Место в их ладьях было драгоценным, так что отбирались только лучшие особи. При сравнении останков исландских лошадей времен заселения страны и останков древних норвежских и германских лошадей было установлено, что они имеют сходную структуру костей. Некоторые источники заявляют, что во время заселения Исландии, в Скандинавии и Северной Европе существовала порода лошадей, называемая Equus Scandinavicus. Позднее эти лошади смешивались с другими европейскими породами, кроме Исландии, где они оставались в относительной чистоте. Другие источники утверждают, что исландская лошадь — близкая «родственница» английского эксмурского пони. Некоторые говорят, что исландские лошади родственны шетландским, но доказано что генотип исландских очень отличается от генотипа остальных популяций европейских лошадей. Кто бы ни были предполагаемые родственники исландской лошади, она не испытывала воздействия иных кровей свыше тысячи лет после того, как впервые ступила на землю льда и огня. Исландские лошади играли существенную роль в своей родной стране с самого начала. Во времена язычников лошади были высоко уважаемы и прославляемы в норвежской мифологии. Лошади занимали большую часть в норвежских легендах. Ими владели некоторые норвежские божества и их враги, гиганты. Самой известной из этих мифических лошадей был Слейпнир, восьминогий иноходец. Влияние норвежских мифов до сих пор заметно, так как многие клубы верховой езды современной Ирландии берут в качестве названия клички мифических лошадей.

Лошади часто упоминаются в исландских сагах. Во времена викингов они играли существенную роль в сражениях. Для серьезного воина хороший конь был необходим. К отличным лошадям относились с большим почтением и иногда убитых воинов хоронили вместе с их боевыми конями.

В 930 году был принят закон, запрещающий ввоз в Норвегию лошадей. В условиях тысячелетней изоляции сформировалась выровненная по внешним формам и физиологическим особенностям порода .

В породе существует несколько типов: упряжной, вьючный, верховой, мясной. Первые два сегодня малочисленны. Гораздо больше внимания уделяется разведению верховых лошадей. К слову в исландском языке нет слова «пони», название произошло от слова «hestur», обозначающего — лошадь. Первоначально лошадей использовали как вьючных животных. Небольшой размер и относительная сила сделали их незаменимыми на работах в британских шахтах, где их использовали вплоть до недавнего времени. Разводят лошадей и на мясо, в областях, где невозможно держать скот из-за длинных суровых зим. Несмотря на малый рост, лошади очень сильные и выносливые, они способны без устали везти даже взрослого человека на длинные дистанции. Эти уникальные лошадки способны практически на все. Они великолепны в хобби-классе, детском спорте, драйвинге, охоте, пробегах и даже выездке. Первое общество породы было организовано в 1904 году. В начале 1900 годов исландский пони широко использовался как тягловая и рабочая лошадь, а также для путешествий. В 1940х и 50х годах исландский пони получил признание в конном спорте и как домашняя лошадь.

Особенность исландской лошади — ее необычные аллюры.

Они разделяются на:

Фетгангур ( fetgangur) — шаг

Брёкк ( brokk) — рысь

Стёкк (stokk) — галоп

Скейд (skeid) — летящая иноходь

Тёлт(tolt) — бег шагом.

Кроме шага, рыси и галопа, у нее прекрасно развиты иноходь и тёлт.