-Метки

-Рубрики

-Приложения

ОткрыткиПерерожденный каталог открыток на все случаи жизни

ОткрыткиПерерожденный каталог открыток на все случаи жизни Онлайн-игра "Большая ферма"Дядя Джордж оставил тебе свою ферму, но, к сожалению, она не в очень хорошем состоянии. Но благодаря твоей деловой хватке и помощи соседей, друзей и родных ты в состоянии превратить захиревшее хозяйст

Онлайн-игра "Большая ферма"Дядя Джордж оставил тебе свою ферму, но, к сожалению, она не в очень хорошем состоянии. Но благодаря твоей деловой хватке и помощи соседей, друзей и родных ты в состоянии превратить захиревшее хозяйст- ТоррНАДО - торрент-трекер для блоговТоррНАДО - торрент-трекер для блогов

Я - фотографПлагин для публикации фотографий в дневнике пользователя. Минимальные системные требования: Internet Explorer 6, Fire Fox 1.5, Opera 9.5, Safari 3.1.1 со включенным JavaScript. Возможно это будет рабо

Я - фотографПлагин для публикации фотографий в дневнике пользователя. Минимальные системные требования: Internet Explorer 6, Fire Fox 1.5, Opera 9.5, Safari 3.1.1 со включенным JavaScript. Возможно это будет рабо СтенаСтена: мини-гостевая книга, позволяет посетителям Вашего дневника оставлять Вам сообщения.

Для того, чтобы сообщения появились у Вас в профиле необходимо зайти на свою стену и нажать кнопку "Обновить

СтенаСтена: мини-гостевая книга, позволяет посетителям Вашего дневника оставлять Вам сообщения.

Для того, чтобы сообщения появились у Вас в профиле необходимо зайти на свою стену и нажать кнопку "Обновить

-Резюме

- Профессия преподаватель иностранных языков

- Образование Российский Государственный Педагогический Университет им. А.И.Герцена

- Опыт работы немецкий и английский языки

-Цитатник

АБРАКСАС Абраксас (греч. Άβράξας) или (более ранняя форма) Абр...

ФОНТАН НЕПТУН. ВЕНА. АВСТРИЯ. - (0)Фонтан Нептун. Вена. Австрия. В парковом комплексе Шенбрунн находится фонтан Нептун, который п...

Марк Бернес, которого мало знали. - (0)Марк Бернес, которого мало знали... //s004.radikal.ru/i206/1204/35/7a61103ae869.gif Доброе ...

Фотограф Лукс Сергей - (0)Красивейшие фотографии Санкт-Петербурга. Фотограф Лукс Сергей Красивейшие фотографии Санкт-Пет...

Художник Хлебников Валерий. - (0)Деревеньки... Художник Хлебников Валерий http://i1.2photo.ru/medium/e/p/352130.jpg [more= ДАЛЕ...

-Ссылки

-Музыка

- Leichte Klassik

- Слушали: 28 Комментарии: 0

- Leichte Klassik

- Слушали: 5 Комментарии: 0

- Стахан Рахимов, Любимой Женщине.

- Слушали: 12 Комментарии: 0

- В. Шульгин. Грустный Романс

- Слушали: 47 Комментарии: 6

-Фотоальбом

- Пусть усталые люди заходят в мои цветники...

- 11:03 30.08.2011

- Фотографий: 16

-Стена

-

Добавить плеер в свой журнал

© Накукрыскин

-Поиск по дневнику

-Подписка по e-mail

-Друзья

-Постоянные читатели

-Сообщества

-Статистика

АБРАКСАС |

Это цитата сообщения vissarion [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

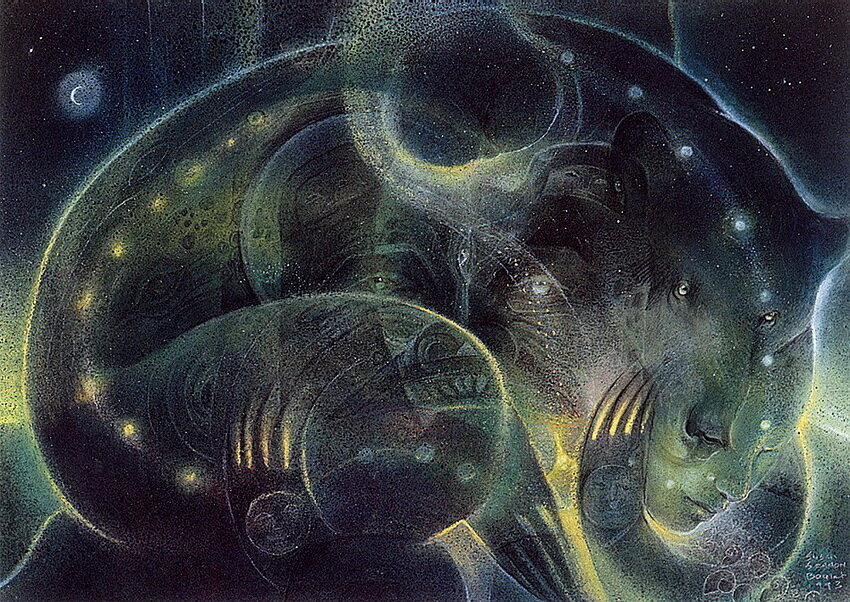

Абраксас (греч. Άβράξας) или (более ранняя форма) Абрасакс (греч. Άβρασάξ) – гностическое космологическое божество, Верховный глава Небес и Эонов, олицетворяющий единство Мирового Времени и Пространства.

Не существует единого мнения относительно значения и происхождения имени Абрасакс, но, несомненно, прообразом бога, носившего это имя,

был бог Солнца, и Абрасакс должен был представлять одну из ипостасей Творца мира.

был бог Солнца, и Абрасакс должен был представлять одну из ипостасей Творца мира.Абраксаса изображали на античных геммах, амулетах, стелах в виде существа с телом человека, головой петуха и змеями вместо ног. В одной руке он держит меч или плеть, в другой – щит. Рядом с именем Абраксас (или вместо него) на амулетах с его изображением, можно видеть и другие имена (ΙΑΩ, ΣΑΒΑΩΘ, ΑΔΩΝΕΟΣ и др.), что говорит о их равноценности и взаимозаменяемости.

Едва ли не самое упоминаемое на геммах имя (наряду с именем Абраксас) – это IAW, солярное верховное божество финикийцев. Солярность Иао подтверждает и Макробий в «Сатурналиях», хотя Иао, в его изложении, это уже не верховное божество, а щедрое обильными урожаями осеннее солнце:

19. (…) оракулом Аполлона Кларосского солнцу дается также другое имя. В тех самых священных стихах оно называется среди прочего Яо (Ἰαω). Ведь Аполлон Кларосский, будучи спрошен, кто из богов должен считаться [тем], которого зовут Яо , так возвестил:

«Таинство знающим средство от боли скрыть повелело.

Есть же знанье невелико и слабый умишко.

Ты назначаешь бога Яо быть из всех самым крайним:

В зимнюю пору Аид есть, с весны же началом – тут Зевс,

Летом – Эелиос, осенью уж – Яо роскошный».

У гностиков Иао становится непостижимым богом тайны, согласно Иринею, заключающим в себе «семь небесных сфер» (Иао Гебдомаи, «Иао Седьмичник»).

Любопытно, что подобный эпитет («Седьмичник») был и у Аполлона в Афинах. Само слово ἑβδομαῖος означает «происходящий (или приходящийся) на седьмой день». Поскольку считалось, что Аполлон был рожден в седьмой день месяца (Ἑβδομαγενής), то соответственно ему был посвящен седьмой день каждого месяца (Ἑβδομᾱγέτης, «управитель седьмого дня»).

Если, с долей допущения, предположить тождество Иао и Аполлона, то следующим шагом будет установление тождества между Иао и Гором Бехдетским, поскольку греки между Гором и Аполлоном разницы не видели. Но более убедительным доводом можно считать египетские истоки "иконографии"

Абраксаса.

Абраксаса.Судя по всему, образ Абраксаса – это видоизмененный образ Гора Бехдетского, который имел вид крылатого солнечного диска с двумя, как бы свисающими, уреями по краям. Петух символизирует возрождающееся солнце, меч и плеть – символы власти, змеи – "очи Ра" – Нехбет и Уаджит в образе уреев. Петух (gallus) – это метаморфоза иконографии древнеегипетского бога солнца Гора-Ра (от него – GALLUS, в египетской иероглифике «р» и «л» – равнозначны).

Возможный вариант прочтения имени Άβρασάξ – исполненный света. (ἁβρός – блистательный, σάξις – наполнение). Ниже на стелах (в верхней части) – изображение Гора Бехдетского, в виде крылатого солнечного диска с двумя уреями.

В поздней античности и в Средневековье изображение этого божества трактовали следующим образом: петух – символ предвидения и бдительности, змеи – внутреннего чувства, интуиции и

озарения. Другие эманации этого божества – Ум, Слово, Мудрость, Сила.

озарения. Другие эманации этого божества – Ум, Слово, Мудрость, Сила.Геммы с изображением Абраксаса находили в Индии, Азии, Египте, частью в Испании, куда они вместе с Василидовым учением были занесены присциллианами. В Средние века Абраксас принимается всеми магическими и алхимическими сектами, геммы с его именем имеют широкое распространение в качестве амулетов.

В системе Василида имя Абраксас имеет мистический смысл, поскольку его имя составлено из семи греческих букв (Θέων Ἑβδογραμματων), а магическое число 7 символизирует общую идею Вселенной.

Гностическая система привязывает 7 известных тогда планет (включая солнце и луну) к дням недели, и таким образом день недели соответствует одной из планет и духовной сущности этой планеты:

«Имена же славы тех, которые над Семью Небесами, суть таковы: первый – это Яот (Ιαωθ), Львинолицый; второй – это Элоай (Ελοαιος), Ослинолицый; третий – это Астафай (Αθταφαιος), Гиенолицый; четвертый – это Яо (Ιαω), 3меинолицый и Семиглавый; пятый – это Адонай (Αδωναιως), Драконолицый; шестой – это Адони (Αδωνι), Обезьянолицый; седьмой – это Саббатай (Σαββαταιος), Пламеннолицый. Такова есть седмица недели».

Сумма числовых значений букв, составляющих имя Άβράξας (Α = 1, Β = 2, Ρ = 100, Α = 1, Σ = 200, Α = 1, Ξ = 60), дает 365 – число дней в году («целокупность мирового времени»), а также число небес («целокупность мирового пространства») и соответствующих небесам эонов («целокупность духовного мира»).

Серия сообщений "Что Хранит Память.":

Часть 1 - Вод Водович и Иван Водович.

Часть 2 - Александр Чашев. Ещё раз о названии Холмогоры и не только...

...

Часть 16 - Марк Бернес, которого мало знали.

Часть 17 - Стихи и песни о Мезени

Часть 18 - АБРАКСАС

|

Метки: АБРАКСАС |

ФОНТАН НЕПТУН. ВЕНА. АВСТРИЯ. |

Это цитата сообщения izogradinka [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

В парковом комплексе Шенбрунн находится фонтан Нептун, который построили во времена правления императрицы Марии Терезии.

Общую композицию фонтана разработал Иоганн Фердинанд Хецендорф, а скульптурную мраморную группу создал мастер Вильгельм Бейер.

|

|

Марк Бернес, которого мало знали. |

Это цитата сообщения Рыпка_Фишка [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Доброе утро, друзья) Потеплело... Хочется чтобы и на душе тоже)

Я впервые посмотрела это видео, меня впечатлил очень фильм!

Не пожалейте час своего времени - посмотрите, поверьте, стоит того)

Марк Бернес - это море обаяния)

Вечер для друзей МАРКА БЕРНЕСА к 100-летию артиста. 16 октября 2011 года Михаил Левитин, главный режиссер театра "Эрмитаж" собрал своих друзей и друзей Марка Бернеса, чтобы вспомнить этого певца, любимца публики, народного артиста России. Левитин - блестящий рассказчик, он говорит о жизни и творчестве Марка Бернеса так, будто сам был знаком с ним лично.

Включены фрагменты фильмов "Два бойца", "Шахтеры", "Человек с ружьем", "Разные судьбы", а также песни в исполнении Марка Бернеса.

Вечер был показан на телеканале "Культура".

Вдруг Вы пропустили, как я эту передачу?

Маленький Марк

В молодости

В зрелости

С двухлетней дочкой овдовевший Марк Наумович... Ему - 43...

С последней женой Лилией Бодровой, его "лебединой песней"...

Из частной жизни...

http://sobesednik.ru/showbiz/20130731-marka-bernesa-unichtozhil-nikita-khrushchev

Серия сообщений "Что Хранит Память.":

Часть 1 - Вод Водович и Иван Водович.

Часть 2 - Александр Чашев. Ещё раз о названии Холмогоры и не только...

...

Часть 14 - Часть 28. Почему "Закон судный людям" и Русский Дух несовместимы? Из цикла "Там Русский Дух, там Русью пахнет".

Часть 15 - основатели Спасо-Преображенского монастыря на о. Валаам в Ладожском озере.

Часть 16 - Марк Бернес, которого мало знали.

Часть 17 - Стихи и песни о Мезени

Часть 18 - АБРАКСАС

|

Метки: Марк Бернес искусство музыка |

Фотограф Лукс Сергей |

Это цитата сообщения elenaalex961 [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Красивейшие фотографии Санкт-Петербурга.

Фотограф Лукс Сергей

Серия сообщений "Что Хранит Память.":

Часть 1 - Фотограф Лукс Сергей

|

Метки: Санкт-Петербург фотографии |

Художник Хлебников Валерий. |

Это цитата сообщения Ермоловская_Татьяна [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

|

Метки: Деревеньки |

Часть 28. Почему "Закон судный людям" и Русский Дух несовместимы? Из цикла "Там Русский Дух, там Русью пахнет". |

Это цитата сообщения Андрей_Леднев_из_Мурмана [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

... а глядела Все на яблоко. Оно Соку спелого полно, Так свежо и так душисто, Так румяно-золотисто, Будто медом налилось! Видны семечки насквозь... Напоено Было ядом, знать, оно. Перед мертвою царевной Братья в горести душевной Все поникли головой И с молитвою святой С лавки подняли, одели, Хоронить ее хотели И раздумали.

Почему "Закон судный людям" и Русский Дух несовместимы?

Сегодня трудно себе представить, что общего у христианства и, например, индуистского ведизма. В основе ведизма идея перерождения души. Сегодня принято, что христианство отвергает это. Так ли было на самом деле у истоков зарождения христианства? Ни Господь Иисус Христос, ни апостолы, ни ближайшие поколения учеников их не отрицали идею Перерождения. Вселенский же собор Церкви 325 года, Никейский, безоговорочно подтвердил: ведение о Перерождении представляет часть христианского учения; отрицание возможности множественных воплощений, следовательно, суть ересь. Об этом подробно и доказательно пишет Д.Логинов в своих работах, «Отвергает ли христианство идею перерождения?» и других: «Такой позиции высшее христианское духовенство держалось первые 500 лет по Р.Х. То есть половину тысячелетия. Обратное утверждение прозвучало только в 553 году на соборе Константинопольском. Не столько в результате богословского диспута, сколь соответственно требованию императора Юстиниана I, известного своим грубым вмешательством в дела Церкви. Исследователь Александр Владимиров полагает, впрочем, что никакого обратного утверждения – соборного – может, и вовсе не было («Апостолы», М.: Беловодье, 2006). А были только позднейшие приписки. Тогда ведь проводилась компания по насаждению законничества в христианстве правдами и неправдами. Для этого в исконном учении многое отвергалось – под знаменем борьбы с «эллинствованием»...».

Знающему о Перерождении души, никакой Закон не нужен: его жизнь определяется теми нравственными установками его Души. Более того, он всегда сможет безоговорочно почувствовать и отвергать те Законы иерархов, которые противоречат человеческим отношениям мироздания. До какого абсурда может доходить жизнь по Закону ясно видно по той системе существования противоречий в современной системе правосудия (это ясно видно по американской: у кого больше циферек на счету в чужом банке, тому вообще закон не писан – залоговая система). Формирование строгого иерархического государства неизбежно сопровождается созданием Закона от иерарха, даже путем отрицания тех нравственных межчеловеческих отношений, сформированных веками, если они в данный момент этому иерарху не выгодны, тем паче мешают.

Ярким примером формирования такого государства и искаженного общества является, например, известный болгарский «Закон судный людям». Закон судный людям — самый древний письменный законодательный памятник из сохранившихся среди славянских народов. Он был создан в Болгарии в княжение Бориса вскоре после принятия болгарами в 865 году христианства. Это был период развития болгарского феодального государства, усиления государственной власти. Введение христианства как официальной государственной религии, которая санкционировала складывавшийся феодальный правопорядок, способствовало укреплению позиций класса феодалов-бояр, оправдывало существовавшее социальное неравенство — наличие класса господ-бояр и подчиненных крепостных крестьян. И первейшая же статья этого закона уже о многом говорит: «I. Прежде всякой правды достойно есть о божьей правде говорить. Потому святой Константин, первый закон написавши, передают, так говорил: Всякое село, в котором отряды бывают или заклинания поганские, отдается в божий храм со всем имуществом. Если имеются господа в том селе и совершают обряды и (произносят) заклинания, они продаются со всем имуществом своим, а цена дается бедным.» Многие скажут, что это необходимое условие государственности и сохранения основ государства. Как раз наоборот это было на Руси-России, что и опредилило могущество, его цельность и нерушимость территории: свободные от «Закона судного людям» и автономно существующие земли Поморские, Сибирские, Донского, Терского, Запорожского и Семипалатинского казачества. Ярко это проявилось в Смутное время: иерархический центр канул в небытие, но автономность окраин привела к сохранению государственности и его восстановлению в последующем. Разрушение этог привело к 70-летнему инерциальному существованию СССР, его краху и образовнию сырьевого придатка чуждой народам России «забугорной» строгой иерархической власти.

Для иллюстрации «жизнеспособности» подобной системы государственности приведу примеры из Переписи Пустозерской волости (ныне Ненецкий АО):

Перепись 1574 года:

«И обоего в волостя в Пустоозере дворов црквы и великого князя тяглых а непашенных русских и пермяцких сто сорок четыре дворы а людей в них русаков и пермяков двести восмьдесят два члвка.

А по Якимову Пясмуромянова (переписи до этого) лета 70[]2 в Пустозере на посаде написано девяносто семь дворов а людей в них двесте тридцать члвкъ а давали они преж сегоцрю и великому князю в казну с тех до их дворов и з животов и с промясков и с Тонь морских и с речных и с рекъ ис озер за рыбную ловлю по восмьдесят рублев на год .» Это только мужского взрослого населения, все дворы полны народа, ловят рыбу, пашут, сеют, живут счастливо и казну государеву пополняют

А вот перепись 1679 года (только через 100 лет Пустозерск перестанет существовать как уездный город, в 1780 году):

«... /л. 9/ Да в Пустозерском же остроге на посаде пустых дворов и дворовых мест, которые посацкие люди померли и розбежались в сибирские и в ыные городы. А те их дворовые места лежат пусты, не владеет ими нихто: д. пуст вдовы Марьицы Гришкины жены Городова, а она, Марьица, умре в нынешнем во 187-м году; м. Давыдка Юрьева сына Полушкина; м. Гришки Иванова сына Сумарокова;.м. Герасимка Степанова сына Порядина, а он, Герасимка, сшол на Мезень в прошлом во 175-м году; м. Микитки Григорьева сына Ушакова да Сеньки Алексеева сына Вырлы: Микитка и Сенька (л. 9 об.) умре во 169-м году; м. умершаго Кирилки да Васьки Ивановых детей Ушаковых; м. Гаврилка Матвеева сына Хабарова: Гаврилка умре, а дети ево сошли в сибирские городы на Березов в прошлом во 178-м году; м. умершаго Куземки Исакова сына Кожевина; м. Гаврилка да Максимка Артемьевых детей Хабаровых: Гаврилка збрел к Москве в прошлом во 186-м году, а Максимка умре; м. умершаго Давыдка Федосеева /л. 10/ сына Банина; м. умершаго Герасимка Сумарокова; м. умершаго Федьки Дмитриева сына Недосекова; м. умершаго Васьки Титова; м. умершаго Андрюшки Александрова сына Мазлыкова; м. умершаго Герасимка Богданова сына Куркина; м. Васьки да Васьки ж, да Треньки, да Микитки Даниловых детей Тимошенцыных: Васька большой да Васька ж меньшой умре, а Микитка живет в Голубковской жире, а Теренька кормитца по миру; м. умершаго Микифорка Федотова (л. 10 об.) сына Дрягалова; м. умершаго Кирьянка Афанасьева сына Никонова; м. умершай вдовы Парасковьицы, прозвище Чистяк; м. умершай нищай вдовы Анницы Ивашкины жены Ряженцова; м. умершай вдовы Ивашкины жены Носкова Катеринки; да месты ж дворовые пустоозерцев же посацких людей /л. 11/ старые пустоты, которые померли в голодное время во 153-м году и которые разбрелись в ыныя городы: м. Ивашки Игнатьева сына Орлова; м. Сеньки Васильева сына Поздеева.

...Да в Ыжемской же слободке пустыя выморочный дворы, которые крестьяне в прошлых годех померли, а иные от нужды розбрелись в сибирские и в иныя городы з женами и з детьми, а дворы их и дворовые места ныне пусты, нихто ими не владеет, а писаны те пустые дворы по сказке старосты и мирских людей: /л. 32 об./ д. Чюдинка Спиридонова сына Кузьминых. А Чудинка сошол от голоду в сибирския городы в прошлом во 183-м году; д. Офоньки Алексеева сына Филипповых, а Офонька сошол от голоду в Пермь Великую в прошлом во 186-м году; д. пустой Спирки Федорова сына Кузьминых, а он, Спирка, умре, а дети ево сошли в Сибирь, да ево ж, Спиркин, сын Тимошка в стрельцах в Пустозерском остроге; д. пустой Кирюшки Сафонова сына Носовых, Кирюшка сшол безвесно в прошлом во 163-м году; /л. 33/ д. пустой умершево Марки Ефимова сына Зарубиных; д. пустой, а по сказке соцкого Костьки Хозяинова и крестьян жил в том дворе прохожей человек с Пинеги кевролец Пантелейко Иванов, а сошол он в Сибирь в прошлом во 169-м году; д. пустой умершево Васьки Гаврилова сына Филипповых; д. пустой умершево Софронка Федорова сына Филипповых; д. пустой, а по сказке соцкого и крестьян тот дворишко прихожево человека Кондрашки Боршевых, а он де, Кондрашко, умре, а жены де и детей у него не было /л. 33 об./ и тем де дворишком нихто не владеет; д. пуст Кирюшки Иванова сына Бабикова, Кирюшка от голоду сшол в Кевролу з женою и з детьми в прошлом во 163-м году; д. пуст, умершего Климки Павлова сына Панкиных; д. пуст Никитки Селиверстова сына Каневых, а он, Никитка, умре; д. Федосейки Павлова сына Филипповых; д. пуст умершево Ларьки Гаврилова сына Филипповых; д. пуст по сказке соцкого и крестьян /л. 34/ жил в нем прихожей человек Петрушка Прокофьев сын Качин, и сошел де в прошлом во 184-м году безвесно, а нихто тем дворишком не владеет; д. пуст попа Михаила Софронова; д. пуст Афоньки Ананьина сына Болды, а он, Афонька, сошел от голоду в сибирские городы в прошлом во 163-м году; д. пуст умершаго Ромашки Аникиева сына Родионовых, а дети ево, Трифонка да Ондрюшка, сошли от голоду в сибирские городы в прошлом во 170-м году, а тем ево дворишком нихто не владеет.

.../л. 39./ В Усть-Целемской же слободке пустые выморочные дворы, которые крестьяне тех дворов з женами и з детьми померли, а иные в прошлых годех збрели в сибирские и в ыные городы з женами ж и з детьми, а дворы их и дворовые места пусты, нихто ими не владеет: д. пуст Пашки Шишолова, а он, Пашка, сшол в Пермь Великую в прошлом во 185-м году; д. пуст Чюпрушки Поздеева, а он сшол з женою и з детьми в прошлых годех в сибирские городы; д. пуст умершего Офоньки Чюпрова, а жена ево и дети сошли /л. 39 об./ в Сибирь в прошлом во 180-м году; д. пуст умершего Карпушки Лазырева; д. пуст Зотки Харитонова сына Горбунова, а он, Зотка, сшол безвестно з женою, и з детьми в прошлом во 185-м году; д. пуст умершего Гришки Плешкова, а жена ево и дети сошли на Мезень; д. пуст Кононки Чюпрова, а он сшол и живет ныне в Ыжемской слободке; д. пуст умершего Панкрашки Малашева; д. пуст бывшего пономаря Баженка Дуркина, а он, Баженка, умре; д. пуст Федьки Кислякова /л. 40/ , а он, Федька, сшол безвестно в прошлом во 185-м году; д. пуст умершего Федотка Аврамова сына Чипсанова; д. пуст умершего Савки Поздеева; д. пуст Лаврушки Лазырева, а он, Лаврушка, умре, а сын ево Федька сшол з женою и з детьми в Пермь Великую во 185-м году; д. пуст Ларьки Конищева, а он, Ларька, сшол в Перьмь Великую з женною и з детьми в прошлом во 178-м году; д. пуст Фочки Вокуева, а он, Фочка, умре з женою в давных летех, а дети ево сошли в Сибирь. /л. 40 об./».

Я специально привел полный список масштабов «разрушений» последствий смены идеологической «никоновской»-христианской концепции существания в государстве, чтобы было понятно: а так ли уж были «пусты» земли Севера в период расцвета Поморской цивилизации до их «растворения» в Российской имперской неравноправно-социальной государственности.

У меня всегда возникало «чувство протеста», когда я читал зазубренный штамп наших «академиков» от истории: в голодные годы сошел Дерягин на Уральские рудники и металлургические заводы, набрался там «уму разуму», да и вернулся обратно на Мезень и занялся меднолитейным делом. Да как занялся: где-то за тыщу километров, на Цыльме некто разведал медные руды, построил печь и занялся их выплавкой, кто-то доставлял ее в Кимжу, а уже расплодившиеся Дерягины обеспечивали округу медными изделиями от колоколов на церквах до пряжки на ремне и уздечке. Представьте себе голодные и холодные годы, в доме сырость и грязь, но дом-то есть. А вам надо собрать какие-то пожитки (достаточно весомая ноша) и еле волоча ноги от голода двигаться за тысячи километров под дождем и снегом, без «зонтика», чтобы укрыться от непогоды в неведомые земли, где еще «бабушка сказала»: а будет ли еще там лучше; да еще и домишко срубить, да еще и инструментик для этого нужен. Обоснавались, постигли мастерство и опять собирать пожитки… и тащится обратно на Север.

Совсем недавно получил документы, объясняющие и подтвержсдающие феномен «русской души». В переписных листах 1897 года во дворах моей родни в Дорогорское Мезени записаны в графе степень родства «прохожими»: Дерябин, Хантолин, Ивановы из Лешуконского общежития, Чулаковы из Палащельского общежития Койнасской волости. Кто такие? В графе занятие: морские промыслы. После в записках Архангельского губернатора Энгельгардта прочитал: обычное дело, в домах Мезенских поморов всегда проживают морские промысловики из дальних деревень, даже им и не родня, но живут они там подолгу, как у себя дома, готовят, едят наравне с хозяевами. Может поморам начала XX века и не ведомы были «нюансы» христианской религии их предков, но уж по сложившейся вековой традиции, они относились к ближнему и прохожему, как к себе самому. «Возлюби ближнего как себя самого», потому что может это и есть ты. Эту основную «формулу» христианства, наши предки не воспринимали так, как мы сегодня: кинь милостыню ближнему, может где-то там, в «небесной бухгалтерии» тебе это зачтется при распределение мест в раю или аду. А воспринимали это буквально: нет ничего в этом мире случайного и, если и суждено было людям «найти» друг друга, то уж наверняка придется «сопережить» жизнь друг друга и своих ближних в следующих своих перевоплощениях души. И наказанием или благодарностью там, в следующем воплощении, тебе будет то же зло или добро, которое ты совершил в этой.

Не знаю, знают и знали ли об этом сильные мира сего? Судя по всему знали! Иначе как объяснить все это созданное ими кастовое общество, где не дай бог им «соприкоснуться и пережить жизнь» всех тех, кого они назвали «неприкасаемыми»: челядь, смердов и т.п. У восточных «эмиров» вообще дошло до паранои: не дай бог «неприкасаемым» увидеть тебя, оттого и поклоны лбом об землю, чтоб даже не видели лишний раз «избранных и помазанных».

Тем более, что Учение о переселении души было распространено, конечно, не только в Индии. Туда, и это индуистские ведисты не отрицают, оно было принесено древними руссами с евразийского Севера. На Западе же о реинкарнации знали друиды кельтов, а на Востоке понятие о ней включал шинтоизм. Древние греки имели стройное учение о метемпсихозе, представленное в трудах Платона и воззрениями пифагорейской школы, Академия платоников которых, просуществовав тысячу лет, была разогнана Максимилианом только в VI веке н.э.. Идею Перерождения помнили и народы, священной книгой которых была Авеста. Поэтому, когда на земли зороастрийцев пришел ислам, ведение о ней все равно сохранилось в исповедании друзов и даже некоторых суфийских толков. О Перевоплощении Душ ведали даже и исламские волжские булгары, об этом говорилось ранее в Джагфар Тарихы, что говорит о том, что и для раннего ислама это учение было не чуждо и характерно как минимум для всей тюркской части Русской равнины. О переселении душ знают аборигены Австралии, обеих Америк, Африки...

Данное отступление от повествования о Перми нужно было только для того, чтобы было понятно, чем отличается жизнь по сПравВЕДливости от существования по Закону в представлении православного ведического христианства и уже неправославного провизантийского.

Поэтому анализ 2-ого колена 3-й композиции посоха Стефана Пермского ведические православные сделали бы так:

Третья композиция, очевидно, представляет вершину деятельности Стефана - обращение пермяков в провизантийское христианство и сопуствующее ему дальнейшую жизнь по «Закону судному людям». Это событие было иллюстрировано именно этой композицией, так как сцена крещения пермяков в резьбе посоха отсутствует!!!. Принесение Стефану 'закона' не известно более ни по каким источникам. Слово 'закон' как будто подразумевает религиозный текст (?). Никакой пермский языческий закон в ЖСП не упоминается, более того, в этом произведении специально подчеркивается, что до прихода к пермякам Стефана у них не было закона. 'Людем беззаконным закон дал еси. . . не бывшу у них закону'. Пермяки, стоящие перед Стефаном, ничего в руках не держат, впрочем, здесь часть резьбы утрачена; не совсем понятный персонаж, стоящий за его спиной, держит книгу. Это 'закон', принесенный Стефаном пермякам), которую несет идущий вслед за Стефаном какой-то его помощник.

3-я композиция 2-ого колена из книги Чернецова А. В., "Посох Стефана Пермского"

Одно из изображений на рассматриваемом цилиндре НЕ имеет противоречия с текстом надписей. Это крест на одном из знамен, с которыми плывут враги Стефана – «неверные», православные (ведические) христиане, живущие по-божески, а не по закону. Стефан не крестил зырян, а перекрещивал в новую веру: жить не по-божески, а по Закону. Здесь мы опять встречаемся с явлением «шиворот-навыворот»: величие «закона» в глазах его несущих людям и презрение тех, чью дальнейшую жизнь без сПравВЕДливости им исковеркали (спорить безполезно: предубеждение сильнее истины).

1-я композиция 2-ого колена из книги Чернецова А. В., "Посох Стефана Пермского"

Наконец, последняя сцена посоха Стефана Пермского:

3-я композиция 3-ого колена из книги Чернецова А. В., "Посох Стефана Пермского"

: сокрушение и сжигание пермского «идола» Войпелю, последняя надежда обвинителей зырян в «язычестве». Человеческий облик «идола» Войпеля и его «царское» происхождение говорит нам о культе прародителя народа, точно такой же, как культы Руса у русов, Словена у словен, Чеха у чехов, Авара у аварцев, Рурика у руриковичей, чему доказательством являются монеты-бректеаты в Европе I-ого тычячелетия н.э. Масштабы распространения его в первом тысячелетии свидетельствуют о почитании на обширнейшей территории ключевой народорождающей личности и обожествлении ее определенным народом. Т.е. это идейная основа образования племени-народа, отличающей его от остальных. В то же время сходное изображение, особенно это заметно на монетах-бректеатах, говорит об едином критерии отбора для образа прародителей разных народов. То, что В.Чудинов назвал «карикатурным» изображением Рурика, Авара, Чеха, вряд ли является унижающим этого божества образом. Это просто непонятная для нас символика и сущностное выражение, понять которое можно, только зная мировоззрение наших предков. На монетах-бректеатах Европы прародители как бы «впаяны» в тело несущего их коня (рис.74-77).

Чтобы понять это, обратимся к «мифологии» времен становления христианства в Европе:

Предание древних руссов говорит о преображении Даждьбога в Оленя – белого, несущего на главе своей золотые рога. И вслед за тем повествуется о Его обратном преображении. Томас Мэлори описывает в книге «Смерть Артура» (XV в.) явление Христа в образе белого Оленя с крестом рыцарям Ланселоту и Парсифалю. Традиция писать Иисуса Христа в образе Оленя, имеющего между рогами крест, была известна православным иконописцам даже и вплоть до XIX в. Такое изображение есть, например, на иконе письма Захария Стефанова (Цанюв), которая представляет образ четырех святых всадников: Георгия Победоносца, Димитрия Солунского, Феодора Стратилата и Евстерия. На этом образе запечатлен Олень, оглавием которому служит крест. Около этого креста начертано: «Иисус Христос». Около уст Оленя: «явихся народам». Само изображение коня-оленя на монетах-бректеатах не «карикатурно», а показывает рождение из клубка через коня-оленя в бого-человека. Зная о том, что раннее христианства не отвергало идею Перерождения Души, можно предположить, что символика монет-бректеатов показывает рождение узловой фигуры прародителя из клубка перерождений. В этом состоит и главное отличие от индуисткого ведизма, где Перерождение разных душ идет по параллельным, не пересекающимся «туннелям» во времени. На Западе, в отличие от Востока, нити Перерождений имеют начальный узел (воплощение Прародителя). То, что это так, свидетельствует нам обычай изображать Клубок Перерождений, который сохранился до времен христианских как на Руси, так и в скандинавских землях. Пример последнего представляют собою камни Харальда Синезубого в Еллинге. На одном из них изображен Иисус Христос как средоточие Мирового Клубка Перерождений, поскольку Он являет Собой совершенное Воплощение, в котором открывается предельная Истина. Конунг Харальд установил этот камень в ознаменование своего обращения в христианство, которое состоялось около 960 года (рис.90-91), где «олень» вплетен в нить перерождений Христа.

Рис.90 Камень Харальда Синезубого в Еллинге, воздвигнутый им в 960 г. в ознаменование обращения в христианство.

Рис.91 Фрагмент камня Харальда Синезубого в Еллинге с изображением Христа, как узла «клубка» Перерождений.

На северном Западе мы наблюдаем органическое вплетание учения Христа в нить ведических верований: от узловой фигуры Прародителя рождается его народ (монеты-бректеаты) до клубка Перерождений (камень Харальда), где и Прародитель и Исус вплетены в единую нить клубка Перерождений Души народа (другое дело, что не каждый готов это принять, да и амбиции «правителей» народов привели к скатыванию христианства к законничеству «помазанников»).

Идею такой структуры «клубка Перерождений» передает ВЯЗЬ – особый вид построения орнамента. Он представляет собою изображение непрерывной ленты, переплетающейся в узлы, многочисленные и причудливые. И причем лента, как правило, изображается замкнутою в кольцо.

Вязь – это отличительная особенность культуры древних народов, у которых родиной или прародиною был Север. Культуры, скажем, африканского континента не знают вязи. В заставках русских старинных рукописных книг вязь есть элемент непременный. Он перекочевал и в печатные, когда они появились. «Вязанные» заставки сохраняются до сих пор в книгах, издаваемых церковью. Вязевые орнаменты покрывает, в качестве каменной резьбы, стены храмов. Как наиболее древних православного христианства, так и воздвигнутых богам Индии.

Плетеный узор представлен и на сохранившихся древних различных изделиях Руси, и на таковых стран Востока. Но наиболее богато мотив заузленной ленты варьируется, пожалуй, в культуре кельтов. Орнаменты этого народа радуют богатейшей вязью. Переплетающиеся линии перетекают в тела животных, людей и птиц… борющихся волков и драконов… а иногда это причудливо ветвящиеся деревья и травы, у которых общие корни… причем все это – замкнутая на себя одна лента! Культура кельтов развивалась на землях, примерно столь же удаленных от Полюса, как и побережье Белого моря. Однако их земли едва ли могут быть названы «перекрестком истории». Поэтому не удивительно, что образная символика знаний о Едином Пути, ведения о Перерождении – сохранилась у этого народа практически в неприкосновенности.

Ясно, что завершенный образ «идола» пермяков Войпеля отличается от «заузленного» балтийского прародителя Рурика, Авара или Чеха и ближе к культуре Востока. На основании интересного собрания пермских деревянных скульптур, среди которых «имеются изображения с инородческими физиономиями», Н.Н. Серебренников (Пермская деревянная скульптура. - Пермь, 1928. - С. 35) высказал догадку, что «наиболее почитавшееся название - Сидящий спаситель заменило, по-видимому, особо чтимую прежде Златую бабу финно-угорских народов, которая, надо думать, по своей сидящей позе имеет что-то общее с сидящим Буддой восточных народностей, с которыми финно-угорские народы имели некоторое родство и по крови и еще больше по взаимодействию культур». J. Baddeley (Op. cit. - P. LW) отождествляет Золотую бабу с «тибетской и китайской богиней бессмертия Kwan-ln». О богине Kwan-In (Kva-non) и генетической связи ее с Авалокитешварой см.: Karutz, Maria in fernen Osten. - Muenchen, 1925. Сидящий «идол» Войпеля посоха Стефана Пермского более подходит к заменившему его образу «наиболее почитавшегося Сидячего Спасителя» (рис.92), чем Золотая Баба, у «рождающего» образа которой мало общего с китайской и тибетской богиней бессмертия Kwan-In (уж если Золотая Баба так похожа на православную Богородицу, то лучше поскорее для европейцев привязать ее подадьше к Востоку).

Рис.92 Статуя сидячего Христа. Чердынь, Пермь

Есть фино-угорский народ карелы, в почитании Богородицы которой больше сходства с Золотой Бабой пермяков и нет никаких следов китайско-тибетского влияния. Но одно несомненно: привнесенное значительное хуннское влияние на культуру пермяков XIV века очень ощутимо, что оказало решающее значение при их перекрещивании в провизантийский вариант христианства: был Войпеля, стал Христос. Сущностная основа религии не изменилась: бог Стефана Пермского оказался могущественнее бога Пама-Сотника.

Русские источники сохранили нам имена двух зырянских идолов, которых современные коми-зыряне не знают и не помнят. Имя одного «Войпель», что значит «ночное ухо»*; (Грамота Митрополита Симона к Пермякам) это был, вероятно, бог покровитель, страж народа зырянского, божество доброе. Другой — божество злое «Йема». Существует сказание,** (Новгородский летописец под 1398 г.) что в Гольмгарде Норвежские купцы Торф и Карл, посланные для торговли в Биармию королем Олафом, современником Ярослава, ограбили кладбище и обокрали финского идола «Йома». Название этого божества чисто зырянское, по-русски «Йома» значит: старая, сварливая, неуклюжая женщина, под видом которой изображалось это карающее, грозное божество. Зыряне и ныне употребляют это слово, когда хотят обозвать злую, безобразную старуху: «Йöма баба кöд льёк» — сердита, зла как Йома. (Ульяновский монастырь у зырян, Сыктывкар: Коми книжное издательство, 1994 г).

Нарицательное «зыряне» неизвестно кем и в каком смысле данное народу, если разобрать его этимологически, может повести к разным толкам о минувшей судьбе этого племени. Глаголы «Зырны» и «Зырсины» — значат «теснить», «вытеснять», «вторгаться куда-нибудь», «заступать чье-либо место». Слово «зырянин» в таком случае будет указывать на кого-то вытесненного или вытеснившего, смотря по тому, будем ли мы производить его от действительной или страдательной формы глаголов. Кажется, последнее производство будет вернее, потому что первобытные жители губерний Архангельской, Вологодской, Вятской и Пермской назывались «Чудью»* (Двинский летописец и Шафариково славянское сказание), вытеснивши которую, зыряне заняли ее место.

Но любопытно, что некоторые писатели приводят множество случаев отрицания коми своего родства с чудью. По словам Ефименко, пермяки считают чудь, жившую некогда на территории Перми и оставившую после себя городища, народом, отличным от пермяков; пермяки пришли на место исчезнувшей чуди, которая „ушла в землю"(П. С. Ефименко. Заволоцкая чудь, стр, 43, Архангельск, 1869 г ). Попов, живший среди зырян и хорошо их знающий, сообщает, что зыряне Устьсысольского и Яренского уездов называют древние развалины жилищ, встречающиеся на территории этих уездов также, как и русские, „чудскими могилами", считая чудь — старинных обитателей края — народом чуждым себе, иноплеменным и даже враждебным(К. Попов. Зыряне и зырянский край, стр. 18, M. 1874 г.). Будучи уверен в их чудском происхождении, Попов недоумевает, почему зыряне так решительно открещиваются от своих предков. В литературе о происхождении коми „чудскому" вопросу отводится так много места и высказано по этому поводу так много разноречивых мнений, что он по справедливости может считаться одним из самых запутанных, тем более, что самая природа „чуди" остается в высокой степени невыясненной.

Вокруг этого вопроса, от которого веет мраком доисторических времен, издавна наматывался сложный клубок политических страстей, нашедших в наши дни яркое проявление в противопоставлении "русского православного христинства и финно-угорского язычества".

Кто кого колонизировал, если на месте чуди появились зыряне? А потом Стефан Пермский присоединил зырян к митрополии Москвы, что означало присоединение Коми края к Московской Руси. С этого момента начинается расцвет "владычного городка" Усть-Выми, ставшего административным и религиозным центром огромного края.

Прежде, начиная с XI в., Пермь имела торговые связи с Новгородом, вынуждена была платить дань новгородским отрядам, но новгородцы не проповедовали в Перми христианства, не ставили церквей, не основывали там своих городов и погостов, не пускали прочных административных корней.(Жеребцов Л. Н. Историко-культурные взаимоотношения Коми с соседними народами. Х- начало XX в. М., 1982. С. 47-50.). Москва относилась к собиранию вокруг себя земель гораздо серьезней. Духовная и административная колонизации шли из центральнорусских земель на Север рука об руку.

Услышав предложение Стефана, "великий князь и митрополит удивились, похвалили его мысль, и понравились им его слова, и они пообещали выполнить его просьбу".

Несмотря на всю божественную любовь Стефана Персмкого, которую ему приписывает его агиограф Епифаний Премудрый, которая заключалась по его описаниям в уклонении от открытой борьбы Стефана с язычниками, он в тоже время не брезговал уничтожать зырянских идолов, разрушать кумирни и рубить священные деревья, но только тогда, когда последние находились без присмотра зырян. Может потому они и были без присмотра зырян, что ценности для них никакой не представляли и были элементом культуры другого народа. например, чуди. Как не пытается убедить нас Епифаний Премудрый в бескорыстии действий Стефана, но изредка он сам себя выдает ибо "великому князю очень приятно было его поставление, ибо он хорошо его знал и любил его издавна" ("бь бо ему знаем зЬло и любляше и издавна") или "будучи одарен князем и метрополитом, и боярами". Но вряд ли только личной приязнью объясняется то, что Дмитрий Донской щедро пожаловал Стефана при поставлении его в епископы частью своих доходов с Перми, правом беспошлинной торговли в русских землях и сбора пошлин с приезжавших в Пермь купцов и промышленников, а также некоторыми преимуществами в делах судебных: подобным образом князья в то время, бывало, одаривали широкими владельческими и судебными правами иноков, основывавших на Севере провизантийские монастыри, проповедующие "закон судный людям".

Как бы там ни было, но под влиянием Стефана Пермского пермяки были разделены на народ, не принявший провизантийский вариант христианства и ушедший на Удору, Пинегу и к "вогулам" и оставшихся собственно коми-зырян, "подчинившийся" более могучему богу Стефана Пермского и нашедшего "крышу" под лоном "закона судного людям". В этом ключе нам интересны предания коми об образовании родственного им народа "вогулы" (будущих ханты).

О происхождении Вогуличей и о нападении их на Устьвым при св. Стефане ) [Сообщено М. Михайловым по сведениям, собранным им в 1840-х годах из местных рукописей, находившихся в устьсысольской общественной библиотеке и пожертвованных туда любителем зырянских древностей А. И. Поповым, см. Вологодские Губернские Ведомости, 1850 г.]

"Народные предания объясняют происхождение Вогуличей так: зыряне-идолопоклонники, у которых сильно были развиты чувственные инстинкты, не считали развитие страстей пороком; побочные дети их росли и множились и таким образом составили особое племя, бывшее однако же в общем презрении; подобно париям, оно было лишено гражданских прав, не имело никакой собственности, исправляло все тяжелые работы, довольствовалось самым грубым содержанием и служило рабами зырянам. Угнетаемое зырянами, оно в глубокой древности бежало от них и, расселившись по той и другой стороне Урала, составило особенный народ с прозвищем: Вогуличей, т.е. незаконнорожденных.

С распространением христианской веры большая часть местных, на Устьвыме, Вогулов, чтобы освободиться из неволи, передалась на сторону волхвов и вместе с ними бежала к давнишним своим приуральским собратам, изыскивая оттуда средства мстить зырянам за презрение и рабство.

Завидуя счастью земляков, непримиримые враги христианства – Вогуличи, побуждаемые более злобными волхвами, сделали хищническое нападение на пермскую землю. Опустошив верхневычегодские и сысольские селения, многочисленные ватаги их приближались к Устьвыму, с намерением разрушить все, основанное Стефаном. С зверской лютостию убивали они беззащитных поселян, зорили поля, резали скот, грабили и жгли дома. Устрашенный народ, оставив все, спасал жизнь бегством в Устьвым. Это случилось в 3-й год епископства Стефанова. Лишь только несчастная весть достигла Устьвыма, Стефан поспешно отправил гонца в Устюг, с прошением людей ратных для отпора Вогуличей; сделал необходимейшие распоряжения к защите и обороне церквей Божиих; велел жителям сносить все, кто что имеет, на холмы и оставаться тут с оружием в руках, в ожидании неприятеля, - потому что, в случае нападения, зыряне много могли выигрывать взамен малочисленности местностию, которая здесь представляла врагу многие естественные преграды… Страх и уныние овладели народом. Мысль, что враг силен и кровожаден, не щадит никого; пагубная мысль – лишится всего, а может быть и жизни, поколебала мужество и самых твердых: старики стонами выражали свое уныние, женщины вопили, дети заливались слезами, - один Святитель бодрствовал. Вдруг увидели его в полном святительском одеянии; клир сопровождал его с пением, неся хоругви и св. образа… Плач умолк, жалобные стоны утихли. Стефан совершал всенародное моление к Богу-защитнику, из глубины души взывал о скором предстательстве. Укрепленный молитвою, народ не отчаивался, но надеялся спокойно встретить врага. Святитель словом Божиим вселил в сынов духовных мужество и крепость, так что они устыдились одолевшего их отчаяния, - и сам, как пастырь добрый, готовый положить душу свою за овцы, вместе с духовенством и преданнейшими из зырян, поплыл вверх по Вычегде навстречу врагам-язычникам. Вогуличи издали приметили ладью Стефана: лицо его было грозно, святительское облачение объято пламенем и он метал в них огненными стрелами. Объятые ужасом, они бежали, оставив на месте все награбленные богатства, и с тех пор, в управление Стефана не приходили к Устьвыму, боясь могущественного тупа-чернеца Стэпэ (чернеца Стефана).

Впоследствии Вогуличи нападали на одних только Верхне-Вычегодских зырян."

Думаю, что комментарии дальнейшие излишни: привнесенное значительное хуннское влияние на культуру пермяков XIVвека очень ощутимо, что оказало решающее значение при их перекрещивании в провизантийский вариант христианства: был Войпеля, стал Христос. Сущностная основа религии не изменилась: бог Стефана Пермского оказался могущественнее бога Пама-Сотника..

Есть один критерий, который мало подвержен изменению, даже при очень сильном давлении со стороны – это похоронный обряд, сходство которого даже у разноязычных народов, говорит о общности их происхождения.

Рис.93 Домовины: Домики мертвых (домовины): 1 - Солотча (Рязань), 2 - Север (Белое море), 3 - Карелия, 4 - Лехтинский р-н, хутор Рию-Варнка (Финляндия) // Славянская энциклопедия: Киевская Русь - Московия. - М., 2003. - Том 1. - С.370.

Рис. 94 Кладбище с.Ушково, Карелия

Рис.95а Кладбище с.Ковда Мурманской области

Рис.95б Кладбище с.Ковда Мурманской области

Домнина Якова Горевшего из старообрядческой Юдиной пустыни р.Мезень Архангельской области 2006г.

Рис.96 Кладбища и домовины северных манси и хантов

Сторонникам чисто фино-угорского происхождения домовин и «домиков мертвых на курьих ножках», советую обратить внимание на домовину №1 рис.93 из Рязани, отсутствие домовин у коми-зырян, а так же на рис. 97 Погребального обряда Московии дониконовской «реформы» XVII века.

Рис.97 Погребальный обряд XVII века. Из книги Т. Вармунда Всеобщая религия русских по гравюре А. Олеария.

Идеологические и политические догматы и колонизаторы-правители приходят и уходят, а вот консервативность погребальных обрядов свидетельствует о наличии определенного населения на данной территории. Данные рисунки будут полезны сторонникам теории «колонизации русскими северных территорий России» для разрушения «фэнтези» наших «академиков» от истории. Пермещались только еретические фантазии с малоазийских, привизантийских и римскоимперских территорий. «Повесть Временных Лет» Нестора так описывает расселение потомков библейского Ноя после потопа:

«В Афетове же части седять русь, чюдь и вси языци: меря, мурома, весь, моръдва, заволочьская чюдь, пермь, печера, ямь, угра, литва… Ляхове же, и пруси, чюдь преседять к морю Варяжьскому. По сему же морю седять варязи…». Как видим, речь идет о коренных народах Севера: русь и чудь и их народы. Индо-арии и тюрки появились здесь значительно позже.

Интересна и преемственность ведических и христианских «надгробных» атрибутов оформления домовины. Если для ведических характерен «столбик», оформленный в стрелу (рис.98).

Рис. 98 Кладбище с.Шуерецкое, Беломорская Карелия.

В «стреле» надгробия видны места для вставки меднолитых «иконок» со святым, покровителем умершего при жизни. То с принятием христианства «столбики» превращаются в восмиконечный поморский крест, «крыша» которого сохраняет очертания стрелы в небо и характерный для обетных крестов или крестов при входе на поморские кладбища (рис.99).

Рис.100 Обетный крест д.Кимжа Мезенского района Архангельской области.

Сторонникам теории католического влияния на появление деревянной скудьптуры христианских святынь Перми полезно познакомиться с данным явлением северного Поморья. Изменяется и структура «оформления» кладбища: если при ведизме у каждой домовины стрела-столбик, то с принятием учения Исуса – один общий для всех поморский крест при входе на кладбище (Единый Дух для всех с предельным воплощением в Исусе) и даже отсутствием домовин над могилой внутри кладбища). Форма «столбика-стрелы» сказалась и в образе макушки северных православных церквей, отличающих их от громоздких провизантийских «мавзолеев» (рис.101)

Рис.101 Церковь иконы Божьей Матери Одигитрия 1763 г. в д.Кимжа Мезенского района Архангельской области (в 2008 году разобрана на «реставрацию» и оставлена гнить на неопределенный срок (до 2020 г. в планах реконструкции памятников архитектуры не значится) в виду «отсутствия финансирования» (спрашивается: зачем разбирали ДЕЙСТВУЮЩУЮ церковь, если не собирались реставрировать?)

Если при рождении Дух испускается с небес на землю (стрела направлена вниз), то после смерти Он поднимается на набо с земли (стрела вверх). Герб Рюриковичей напоминает не столько падающего на добычу сокола или же трезубец, сколь наконечник стрелы. Он обращен вниз, и это знаменует путь солнечного луча – нисхожденье с Небес на землю.

Сходство с наконечником стрелы особенно заметно на гербе (рис.102) такого прославленного Рюриковича, как Святослав Хоробрый, который сокрушил по церковно-славянским летописям в 965 году, а его аналог внук Эрека булгарских летописей в 943 году иудаистскую рабовладельческую Хазарию.

Рис. 102 Печать «язычника», согласно церковно-славянским летописям, Светослава Хороброго.

Прямо над гербом на печати этой изображен христианский крест. А между тем Святослава в современной научной (да и клерикальной) литературе принято изображать оголтелым язычником.

Конечно же, Святослав не только не препятствовал почитанию богов, но и лично чтил их. Однако это совсем не значит, что Святослав отвергался Бога Триединого Всевышнего. Вот что говорит про этого Рюриковича Священник Виктор Кузнецов: «Великий князь Святослав, даже если допустить ту мысль, что он не был крещённым… всё же совершал многие свои деяния как христианин по сути. Можно с уверенностью сказать, что та война, которую он вёл с хазарами, была не только патриотической по своему направлению, но и религиозной, ибо велась она против антихристиан – хазар… и [представляла собой] удар по талмудическому иудейству. Можно также сказать, что вел. князь Святослав… был по своим действиям предтечей св. преподобных Геннадия Новгородского и Иосифа Волоцкого, противоставших против чумы ХV-ХVI веков на Руси – ереси жидовствующих»

Последствия перекрещивания пермяков в новую провизантийскую христианскую веру сказались незамедлительно: Пермь была включена в водоворт «исторических» событий по переделу между «помазанниками» подданных им владений, а по сути в междоусобные войны. Достаточно почитать Вычегодско-Вымскую летопись: обескровливание и разруха земли Пермской с боевых столкновениях с Новгородом и Вятской Народной державой, через 70 лет, в 1451, Пермь лишается самостоятельного управления и «прислал князь великий Василей Васильевич на Пермскую землю наместника от роду вереиских князей Ермолая да за ним Ермолаем да за сыном ево Василием правити пермской землей Вычегоцкою, а старшево сына тово Ермолая, Михаила Ермолича, отпустил на Великая Пермь на Чердыню. А ведати им волости вычегоцкие по грамоте наказной по уставной.». В 1465 и 1483 году году через Пермь и с ее помощью попадают под подданство Москвы земли Сибирские на Пелыме и Тюмени. Вятка, оказавшаяся в изоляции была разромлена в 1489 году. В 1499-1500 гг. разорено Ляпинское «княжество» в низовьях Оби Сибири. Земли Печорские и Мезенские оказавшись в изоляции переходят под подданство Московии с водворением в Пустозерске Вымского наместника: «1502 г. Лета 7010 повеле князь великий Иван вымскому Феодору правити на Пустеозере волостью Печорою, а на Выме не быти ему, потому место Вымское не порубежное. 1505 г. Лета 7013 князь великий Василей Иванович разгневан бысть и свел с Великие Перми вотчича своево князя Матфея и родню и братию ево, а в Перме велел быти наместнику Василью Ондреевичу Ковер.»

Разорительные войны на Пермском участке Северо-Евразийского пути из Балтики, Скандинавии через Сибирь к Китаю незамедлительно сказались на ослаблении Сибири и впервые татаро-монголам из Чингизидов предоставилась возможность захвата Южной зоны Сибири из Средней Азии с образованием Сибирского ханства: Москвские правители вместо дани с Сибири к началу XVI века получила беспрерывные попытки захвата и разорения Перми на Чердыне из-за Урала и ногайских степей. Вначале разведка боем: «1506 г. Лета 7014 пришедши из Тюмени на Великую Пермь ратью сибирский царь Кулуг Салтан и без вести приступиша. Чердыню не взял, а землю нижную воевал всю, в Усолье на Камском варенцы пожегл, цырны разорив, а пермяков и русаков вывел и посекл. Князь Василей Ковер на поле води погоню, а иных на судех послав, и они догнашу их в Сылве, задную побили.» Затем уже видно из давно потерянного Пелыма: «1531 г. Лета 7039 пришедшу на Великую Пермь пелынский князь с вогулечи, погосты разорив, а Чердыню не взял.». Далее больше, и казанцы осмелели: «1540 г. Лета 7048 пришедшу на Великую Пермь с ратью тотары казанские, князя великого вотчину пограбили, пожгли, а людеи пермскии посекли многие».

И только к 1580 году до Московских правителей дошло: чем сильна была Пермь Великая и чем земля Московская прирастать может: «1580 г. Лета 7088 за службы великие государевы пожаловал князь великий Иван Васильевич пермичем промышленным и торговым людем торговати в Югре и в Мангазее и в сибирских городах безпошлинно 10 лет, и таможенные им не платит николико.» Что было далее всем известно.

А вот что было до?

Серия сообщений "Что Хранит Память.":

Часть 1 - Вод Водович и Иван Водович.

Часть 2 - Александр Чашев. Ещё раз о названии Холмогоры и не только...

...

Часть 12 - Песенные люди – Чудь Заволочьская – «люди, о которых говориться в сказках» и помОрска говОря – реликты архаической Северной Руси.

Часть 13 - «Золотая Баба» пермяков и Богородица Православного христианства – одно и тоже. Из цикла "Там Русский Дух, там Русью пахнет".

Часть 14 - Часть 28. Почему "Закон судный людям" и Русский Дух несовместимы? Из цикла "Там Русский Дух, там Русью пахнет".

Часть 15 - основатели Спасо-Преображенского монастыря на о. Валаам в Ладожском озере.

Часть 16 - Марк Бернес, которого мало знали.

Часть 17 - Стихи и песни о Мезени

Часть 18 - АБРАКСАС

|

|

«Золотая Баба» пермяков и Богородица Православного христианства – одно и тоже. Из цикла "Там Русский Дух, там Русью пахнет". |

Это цитата сообщения Андрей_Леднев_из_Мурмана [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Вот в сочельник в самый, в ночь Бог дает царице дочь.

«Золотая Баба» пермяков и Богородица Православного христианства – одно и тоже.

Имеются ли какие-либо основания говорить о том, что «перекрещивание» пермяков Стефаном Пермским происходило уже на православно-христианской основе, сформированной гораздо раньше?

В церковно-славянской литературе впервые, кажется, упоминается «Золотая Баба» в Софийской первой летописи под 1398 г. по поводу кончины Стефана Пермского, где сказано, что он 'живяше посреде неверных человек, ни бога знающих, ни закона водящих, моляшеся идолом, огню и воде, и камню, и Золотой бабе, и вълхвом, и древъю' (Полн. собр. рус. летописей. - СПб., 1851. - Т. 5. - С. 250). Упоминается как «идол язычников»-пермяков. Уже говорилось ранее, что в язычестве пермян стали обвинять с конца XVII века. Основанием для этого послужило обвинение их в «духовном невежестве». В чем заключалось это невежество видно из описаний уже дореволюционных этнографов, которые не понимали, почему «русьский крестьянин инстинктивно открещивался от бредовых политических и религиозных идей, которыми в ту пору была столь увлечена так называемая «русская интеллигенция». Это в начале XX века на Вологодчине: «Что касается духовного просвещения народа, - пишет Н.А.Иваницкий, - то здесь мы встречаемся с таким изумительным фактом, что мой рассказчик, уроженец деревни Марково, совершенный язычник. О христианском Боге (имеется ввиду иудейский бог отец - Иегова) он только слыхивал от родителей, об Христе же никогда и ни от кого не слышал, Евангелия не читывал, едва умеет креститься и не знает не только важнейших молитв, но даже и той, которую произносят толстовские старцы: «Трое вас, трое нас, помилуй нас».Ещё больше язычества зафиксировано этнографами в местных обрядах, обычаях, суевериях, заговорах, поверьях и т. п. Вологодский фольклор, вообще настолько пропитан язычеством, что отыскивание в нём позднейших христианских наслоений станет для будущих исследователей нелегкой задачей. Весьма показательно также отношение вологодских крестьян к своему духовенству, к которому, по выражению Н.А.Иваницкого, «оказывается полное пренебрежение». Мне это напоминает ситуацию, как если бы вдруг решили бы обвинить, например, крестьянина в «невежестве» на том основании, что он не знает устройство «синхрофазотрона». Думаю, что в ответ от него в адрес «русской интеллигенции» поступило бы аналогичное обвинение: они же «лыка не вяжут» (не знают: что это такое и как его вязать).

Можно сегодня смело называть, например, католиков язычниками, так как в их храмах всегда найдете 1-2 «идола» Девы Марии и Иисуса Христа, я уж не говорю о всяких ангелочках-херувимчиках. Только на том основании, что скульптура для поклонения пермяками называлась Золотая Баба, обвинять их в язычестве? Давайте посмотрим: что же собой представлял этот «идол»?.

В послании митрополита Симона 'Пермскому князю Матвею Михайловичу и всем пермичам большим людем и меньшим' (1510 г.) говорится о поклонении пермичей Золотой бабе и болвану Войпелю; 'однако, в чем заключается это поклонение, из послания не видно, но, вероятно, до митрополита доходили очень скудные сведения об этой религии'. Между тем около того же времени сведения о Золотой бабе появились уже и в европейской литературе.

Первым иностранцем, давшим ее описание, был М. Меховский; впрочем, весьма вероятно, что первый глухой намек на этого идола сделал уже Ю.П. Лэт. Меховский ок. 1517 г. получил известие от пленных москвитян, находившихся в Кракове: 'За землею, называемою Вяткою, при проникновении в Скифию, - пишет он, - находится большой идол Zlotababa, что в переводе значит золотая женщина или старуха; окрестные народы чтут ее и поклоняются ей; никто, проходящий поблизости, чтобы гонять зверей или преследовать их на охоте, не минует ее с пустыми руками и без приношений; даже если у него нет ценного дара, то он бросает в жертву идолу хотя бы шкурку или вырванную из одежды шерстину и, благоговейно склонившись, проходит мимо'.

Следующим иностранцем, подробно описавшим идол, был Герберштейн:

'Золотая Баба (Slata baba), т. е. Золотая Старуха (или Праматерь (Anfrau)), - это идол, стоящий при устье Оби в области Обдора (Obdora), на том (ulterior, jenig) берегу. По берегам Оби и по соседним рекам расположено повсюду много крепостей, правители (domini) которых, как говорят, все подчинены государю московскому. Рассказывают, а выражаясь вернее, баснословят, будто идол Золотой Старухи - это статуя в виде старухи, держащей на коленях (in gremio) сына, и там уже снова виден еще ребенок, про которого говорят, что это ее внук. Более того, будто бы она поставила там некие инструменты, издающие постоянный звук вроде труб... Все, что я сообщил доселе, дословно переведено мной из доставленного мне русского дорожника'.

Рассказ Герберштейна с некоторыми вариациями повторен у Климента Адамса (1556) в его отчете королеве Марии о первом плавании англичан в Белое море ('Anglorum Navigation, напечатан сначала в сборнике Гэклюйта, а затем вошел в компиляцию 'Respublica Moscovlae et urbes' (Lugduni Batavorum, 1630); no мнению Х. Лопарева 'описание идола у Кл. Адамса напоминает скорее шаманов'); из Герберштейна же, вероятно, взял этот рассказ Гваньини, прибавивший указание, что идол был 'высечен из камня': (?) - de lapidum excisum (рассказ Гваньини воспроизведен у нас ниже). Наконец к Герберштейну, вероятно, восходит также рассказ Тевэ (см. у нас ниже).

Изображение Золотой бабы появилось также на ряде иностранных карт: у Антония Вида (1542), Ант. Дженкиисона (1562); изображена она также на обеих картах Герберштейна, причем любопытно, что рисунок мало в чем напоминает его собственный рассказ. На основании всех перечисленных известий по вопросу о Золотой бабе высказан был ряд догадок о ее происхождении, значении и т.д. Н. Костомаров (Славянская мифология.- Киев, 1847. - С. 30), комментируя рассказ Гваньини, обращал внимание на то, что этот идол, бывший в почете у финских народов, носил русское имя Златой бабы, что и дало ему повод заключить отсюда, что божество заимствовано от славян; делаемые им сближения Золотой бабы со славянской богиней Сива, или Жива, на основании показания Длугоша о горе, называемой Бабою ('Baba, mons altissimus supra fluvium Sota'...), с находящимся на ней городе 'Живце', конечно, совершенно произвольны и неправдоподобны. А.С, Уваров, исходя из указанного выше места Софийской летописи, предполагал, что этот идол был каменной бабой. Н.И. Веселовский в статьей 'Мнимые каменные бабы' (Вестн. археологии и истории. - 1905. - Вып. 17. - С. 4-12) произвел пересмотр этого вопроса и пришел к заклю-чению, что с каменными бабами Золотая баба не имеет ничего общего; 'упоминание о детях указует скорее всего на эмблему плодородия'. Н.С. Трубецкой (К вопросу о Золотой бабе // Этногра-фическое обозрение. - 1906. - Кн. 1-2. - С. 56-65) пытался еще более уточнить это сообра-жение и на основании ряда сближений с вогульской мифологией пришел к заключению, что Золо-тая баба была изображением вогульской богини Куальтысьсан-торум.

От русских исследователей ускользнули два иностранных мнения по этому поводу. Н. Michow (Die aеltesten Karten von Russland. - Hamburg, 1884. - S. 39-42), собрав ряд указаний о Златой бабе картографов и писателей, высказал предположение, что она была 'сделанной из глины и по-золоченной статуей мадонны, которая завезена и оставлена была на севере русскими во время одной из завоевательных экспедиций. По крайней мере, нечто подобное рассказывают о мужском идоле, который в эпоху покорения Сибири казаками был найден у остяков и по их собственным словам ранее почитался в России в качестве изображения Христа. Он был вылит из золота и сидел на блюде, так что вероятно это была крестильница. Остяки лили на нее воду и гадали, а, выпивая эту воду, были вполне уверены, что с ними отныне не случится никакого несчастья' (Mueller G.Fr. Sammlung Russischer Geschichte. - SPb., 1763-1764. - Bd 66. - S. 322; Миллер Ф.И. Описание Сибирского царства. - СПб., 1787. - Т. 1. - С. 155-157; ср.: Павловский В. Вогулы. - Казань, 1907. - С. 185). Эта догадка любопытна, но малоправдоподобна хотя бы уже потому что русские не имели скульптурных образов мадонн, а если и имели, то они резались из дерева (как, например, собранные в пермском музее интересные культовые деревянные скульптуры) и, кроме того, конечно, едва ли куда вывозились из церквей.

В другой своей работе Н. Michow (Das erste Jahrhundert russischer Kartographie. - Hamburg, 1906. - S. 24) обращает внимание на то, что как описание Златой бабы, так и изображение ее на европейских картах уже в XVI в. пережило известную эволюцию. У М. Меховского (1517) она представляется обыкновенной женской статуей; на карте А. Вида (1542) она изображена в виде статуи, держащей рог изобилия; в копии этой карты, сделанной Hogenberg'oм (1570), она приняла вид мадонны и держит ребенка на руках; у Себ. Мюнстера (1544) ребенок превратился в золотую дубинку; изображение Золотой бабы на латинской карте Герберштейна походит на статую Минервы с копьем в руках, но на его же немецкой карте 1557 г. она опять представлена Золотой старухой ('Guldene vetl'), сидящей на троне с ребенком на руках; наконец, на карте А. Дженкинсона (1562) Золотая баба изображена также мадонной, но не с одним, а уже с двумя детьми (ряд рисунков воспроизведен у Анучина: Древности. - М., 1879. - ? 14. - С. 53-60) Эти изменения, которые претерпевало изображение Золотой бабы на Западе при движении с Перми Великой за Урал в Сибирь, свидетельствуют, конечно, о том, что представления о Золотой Бабе на Предуралье у пермяков и у хантов и манси Приобья Сибири различны, но имеют оющую основу.

Лишь одно обстоятельство заслуживает полного внимания. D. Morgan (Early voyages and Travels to Russia and Persia. - London, 1886. - Vol. 1. - P. CXXVIII-CXXIX) подметил, что чем позже встречается рассказ о Золотой бабе, тем дальше на восток отодвигается ее местопребывание; прежде всего ее помещают на территории Вятки или Перми; на карте Вида она помещена уже в Обдории (Abdoria), на запад от Оби; наконец, ее помещают на Обь или даже еще восточнее: у Петрея (1620), например, который сравнивает ее с Изидой, она помещена именно па берегах Оби.

В XVII в. известия о Золотой бабе почти совсем прекращаются, хотя еще у Левека в его 'Histoire de la Russie' мы найдем весьма фантастическую картинку с ее изображением.

Только закостенелое предубеждение, сформированное Реформацией Христианства от лютеранской ереси и пустившей свои корни и в России, не позволяет увидеть в образе Золотой Бабы пермяков обычную для православных Богородицу, для католиков – Святую Деву Марию (рис.87).

Рис.87 Сикстинская Мадонна Рафаэля и Золотая Баба их карты Московии Дженкинсона 1562 года.

Почти 500 лет назад «явилась в свет» работа ересиарха Лютера (конец XV- начало XVI в.) «О том, что Иисус Христос был рожден евреем». В те времена подобное заявление воспринимались еще большинством человечества как гипотеза новая, очень спорная и довольно странная. Впрочем, она и притягивала к себе внимание, как всякое «скандальное» заявление.

Позднее даже сам Лютер изменил точку зрения и написал книгу противоположного содержания: «О евреях и об их лжи». Лютер хотел исправить собственную ошибку, да только ящик Пандоры не пожелал захлопнуться. Последняя книга ересиарха оказалась замолчана, тогда как идеи первой продолжали усиленно насаждаться. Потому что религиозный и, главное, политический конфликт, охвативший все страны Запада, требовал, как раз, переиначивания основ. Поэтому, что было раньше лишь «умничаньем» экзотических сект – сделалось, с «легкой» руки Лютера, заблуждением человечества. Крайнее воплощение этого мы часто может наблюдать сегодня в виде назойливых «братьев и сестер» из сектантов «Свидетелей Иеговы» почти еженедельно у своих дверей. Почитание Девы Марии (католиков) и Богородицы (православных) противоречит самому духу Реформации протестантов.

Отсюда и временная, европейская трансформация образа Золотой Бабы пермяков из Богородицы в злобную старуху Минерву с дубинкой или копьем вместо младенца. Меж тем, даже Герберштейн написал, что Золотая Баба – это Anfrau, т.е. Праматерь человечества (или народа).

Европейцы, да и византийские «православные» в Перми столкнулись с древнейшей культурой почитания Богородицы, не привнесенной ими, а может являющейся наоборот, праобразом формирования почитания Девы и Ее младенца в христианстве. Отсюда и поиски аналогий в искусстве Рафаэля Санти и Золотой Бабы пермяков (рис.88)

Рис.88 Мадонна Ансидеи Рафаэля Санти и Золотая Баба из карты Московии Герарда де Йоде.

«Ученики спросили: скажи нам, каким будет наш конец. Иисус ответил: открыли ли вы Начало, чтобы искать конец? Блажен стоящий в Начале: он познает конец и не вкусит смерти.» (Евангелие от Фомы, 19 (апокриф II в.)).

«Я есмь Альфа и Омега, начало и конец, говорит Господь,

Который есть, и был, и грядет, Вседержитель» Иоанн, Откровение, 1: 8.

Конец европейцам и византийцам был, в меру их понимания, известен, а вот Начало они и пытались открыть в «глубинах» Перми, чтобы найти Конец.

Рафаэль, вероятно, очень многое знал о глубинных основах христианства (достаточно взглянуть на задний план за Мадонной и возрастной «ценз» изображенных там попарно! «персаножей»). А вы (мы)? В чем смысл жизни каждого? В чем смысл «смерти»? А нужно ли это бессмертие? В протестантизме же применен старый принцип: все «шиворот-навыворот» (см. происхождение и значение понятия «татары»).

Даже и не знаю, кто был Прав в споре: Стефан Пермский, уже не знающий Начало, или Пам-Сотник, не ведающий еще ничего о Христе? Посох Пермского ясно показывает, что спор вели два «монаха», который, после «испытаний», завершился свержением «идола», судя по ранним записям, Войпеля. Судя по описанию, культ подобных идолов в «одежде» до сих пор сохраняется даже у берегов Ледовитого, как показано на рис.89.

Рис.89 «Захряпы» на р.Пёза Мезенского района Архангельской области. 2007

Кто такие эти «захряпы», кто соорудил их, для чего никому не ведомо, но раз появляются, «значит это кому-нибудь нужно».

Мало-мальски исследователи все же задаются вопросом: почему на Коми земле известно два «идола»: русскоязычная Золотая Баба и комиязычный Войпеля. Почему, после «спора» со Стефаном Пермским, народ, не пожелавший принять «христианство» Стефана Пермского, удалился на Пинегу и верховья Мезени, а Сотник-Пам, в одиночку, ушел за Урал к родственным вогулам Оби, оставив своих зырян на месте? Как уживались до 1379 года в Перми северо-евразийское православие (житие Стефана говорит о знании Триединого Бога Всевышнего, а культ Золотой Бабы – о почитании Богородицы) и народное «язычество» зырян?

Эта загадка успешным образом была решена, благодаря открытиям В.Чудинова.

Методика Чудинова позволила расшифровать тайнопись – криптографию – на древнерусских иконах. И вот что оказалось на них начертано сокровенным способом: «Иисус – Лик славянский по Матери», «Мария водила Иисуса в храм Живы»… и далее в таком духе. То есть: нынешняя русская дониконовская вера есть та же самая, что исповедовали самые далекие наши прямые предки! И раньше знали о руничной тайнописи на старых православных иконах. Не зря к ним с таким благоговением относились и относятся поныне старообрядцы. Почитание же богов младших – прибогов – не противоречило культу Великого Триглава (так наши предки именовали Пресвятую Троицу), но было частью его. И почитание это не считалось на Руси зазорным для христианина вплоть до времен принесшей раскол никонианской реформы. Валерием Чудиновым обнаружены этому факту весьма наглядные, неопровержимые доказательства: на стенах притворов храмов, что были возведены до патриаршества Никона, остались глубоко выбитые на камнях руны, которые указывали, где были размещены лики каких младших богов, чтобы прихожане могли почтить их.

Один из выводов, который делает Валерий Чудинов, ошеломляет современного человека. Скрупулезные исследования тайнописи на священных предметах выявили величественную картину. За многие тысячелетия до принятия христианства на Земле, в том числе и на территории современной России, уже была развитая, продуманная и многоуровневая система верований. Она являла собой духовное учение примерно такого типа, какое исповедует сейчас Индия, точнее, та часть индусов, что сохранила древнейшие заповеди, конкретно, Веданты. Духовные понятия наших предков, символика, каноны и ритуалы отличались такою степенью структурности и системности, какой способна похвастаться не всякая из теперешних мировых религий. Все русские святилища, например, возводились не абы как, но в соответствии с единым планом соотношения частей и строгой ориентацией их соответственно сторонам света. На каждом камне или священном предмете обозначалось рунами его должное месторасположение, предназначение, а также мастерская, где он был изготовлен и/или мастер-изготовитель. В случае перемещения священного предмета из одного храма в другой или вообще какого-либо значимого события служители наносили на предмет соответствующую надпись или печать. Был строгий канон о том, какими надписями прославляют какого бога. Существовала развитая иерархия служителей, символы и облачения, различающие достоинство сана.

И, главное, существовала иерархия достоинств самих богов. А также и понимание, что над всеми богами, людьми и тварями существует Бог Единый Всевышний. О нем говорилось и писалось на священных предметах весьма немного, что и понятно, ибо Всевышний Бог и Первоисток всего представляет собой и величайшую Тайну. Тайну всех тайн. Возможно, такую именно, которая даже и вообще не может быть открыта ни в каких надписях, а лишь – постигнута в Духе, в Его молчаливом и сосредоточенном созерцании. Единственное, что доверяли тайнописным словам древнейшие наши предки, так это ведение, что сей Единый Всевышний одновременно суть и Троичен. Они называли Его Великий Триглав.

Словом, такая вера, столь структурированная и глубокая, никоим образом не подходит под определение «язычество», которое сейчас употребляют, как нечто якобы само собой разумеющееся, в исследованиях по русской дохристианской вере. И не подходит по той причине, что термин этот – «языческая религия» – ассоциируется обыкновенно с чем-то примитивным и темным. И справедливо ассоциируется, в большинстве случаев. Поэтому совершенно неверно обозначать древнюю русскую религию как язычество. Достойное определение для нее есть ВЕДИЗМ. По крайней мере, коль скоро уж этим словом в науке (да и не только в науке) принято обозначать религию Индии, то вера наших древнейших предков, как минимум, не менее достойна такого определения.

Что же касается одного из наиглавнейших выводов, которые делает ученый, то он может породить и смятение в умах, и надежду:

Какое же открытие совершил Чудинов? Он обнаружил поразительную ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ между ведическим и православным христианским канонами. И даже, расшифровывая ведические и христианские тайные надписи, процесс поэтапной последовательной передачи ряда богословских понятий. (Не без определенного видоизменения последних, конечно же. Но понятийный аппарат изменяется в каких-то нюансах и вообще у всякой религии, существующей достаточно долго.)

- Начнем с обычая носить крест. Сейчас он почитается исключительно христианским. Лишь наиболее въедливые историки отмечают вскользь: во времена, когда Рим сделался терпимым к христианству и даже сам исповедовал его кельтам, то это ведь не римляне кельтов, а кельты научили римлян почитать крест! Валерий Алексеевич уделяет этому вопросу внимания куда большее. Он демонстрирует в книге «Тайнопись...» целую галерею носимых крестиков и почитаемых изображений креста, имевшихся у исповедовавших ведизм. И доказывает: в честь каждого из русских богов (или по крайней мере, в честь многих) положен был, согласно ведическому канону, крестик особой формы. Заметим, что и отдельные представители современного официального христианского священства имели сведения об особенных крестах древнерусских и пытались привлечь внимание к этой теме. Архимандрит Иннокентий, например, который, занимаясь историческими изысканиями, обнаружил древний витой «новгородский» крест. (Этому нашему современнику, кстати, мы обязаны точным – фотографическим – воспроизведением каждой страницы издания Русской Библии 1499 года, рукописной, содержащий исконный текст без подчисток времен никонианской реформы, которую теперь все чаще называют никонианской ересью.)

- Чудинов также открыл наличие у последователей русской ведической веры прототипа христианского православного иконостаса, который имел название «святовид». Заметим, что ничего подобного православному иконостасу не существует у христиан-католиков. Как не было прототипов его и у западных язычников. Да и редко, когда христиане Запада стремились что-либо перенять, а чаще прибегали к искоренению огнем и мечом. Как, впрочем, и язычники тех земель, покуда были сильнее в политическом и военном смысле («монголо-татарское иго»).

- Но возвратимся на Русь. Валерий Алексеевич открыл сходство знаков священнического достоинства у жрецов и у христианских священников по XIV век включительно. И тем, и другим полагались в качестве таковых посох и перстень. Причем, на перстнях и посохах у тех и других имелись начертания русским сакральным ведическим письмом, то есть, как это называет Чудинов, «рунами Макоши». И вот еще какой факт был выявлен исследователем. В те давние времена русские христиане дарили т.н. «язычникам» иконы и другие священные предметы для храмов их, которые там и устанавливались волхвами посреди изображений богов для поклонения как последователей ведической традиции, так и христиан. Ибо христианам в те времена вход в храмы ведические был и не заказан, и не зазорен. А также и волхвы приносили христианским священникам ответные дары. Чудинов показывает о целом ряде ведических священных камней, к примеру, что эти камни, судя по тайнописи на них, переданы были волхвами в христианские храмы. В которых и сохранялись бережно. И, более того, существовал обычай в притворе христианских древнерусских церквей размещать изображения ведических богов. Прием для этого был канон, какого из богов следует размещать около какой стены храма. На камнях наиболее древних русских соборов и до сего времени еще можно прочитать тайнопись, указывающую место. И эти начертания русскими рунами были выявлены Чудиновым. Чтение выполненных рунами надписей на священных предметах позволило также установить: мастерские, в которых изготавливались изображения богов, производили также и христианские каменные кресты.

- Но самое поразительное открытие Чудинова представляют, наверное, священные предметы «двойного предназначения», как это называет исследователь. А именно: христианские иконы и ладанки, на которых наряду с изображениями Христа и святых имелись также изображения и ведических богов; камни, посвященные богам этим, на которых начертан и крест христианский православный. Причем, он выбит на камнях этих многовековых вовсе не христианскими священниками, но самими волхвами русскими, что и обозначено тайнописью. Ибо волхвы полагали христианство естественным продолжением ведизма, реализацией – исполнением на практике – всех древних его пророчеств о Даждьбоге, Сыне Сварога Небесного.

Итак, заключает Валерий Алексеевич свои выводы, тайнопись открывает нам совершенно иную картину соотношения религий, чем ныне принято думать. А именно, христианство зародилось в недрах русского ведизма, а не какой-либо другой религии (не в недрах иудаизма, к примеру). И после этого христианство и русский ведизм долгое время существовали, как единое целое. И это есть тот самый период, который ныне в исторической литературе принято обозначать именем «двоеверие» (хотя «двоеверие» и тут неуместно употреблять: единая вера). Подобное заявление, вероятно, вызовет шок у большинства современных христиан мира. Но, между прочим, на несоответствие теперешних представлений реалиям истории указал еще священник Александр Мень. Писавший, что введение Марии в иудейский храм и, тем более, во святая святых – в реальной жизни не могло состояться, потому что это категорически запрещает иудейский закон, по коему священнослужителями могут становиться лишь лица мужского пола.

Итак, в иудейский храм Пресвятая Дева введенной быть не могла. Но праздник «Введение Богородицы во храм» отмечается и поныне как один из Великих Двунадесятых. Тогда в какой же именно храм была введена Мария?