-Новости

-Приложения

СтенаСтена: мини-гостевая книга, позволяет посетителям Вашего дневника оставлять Вам сообщения.

Для того, чтобы сообщения появились у Вас в профиле необходимо зайти на свою стену и нажать кнопку "Обновить

СтенаСтена: мини-гостевая книга, позволяет посетителям Вашего дневника оставлять Вам сообщения.

Для того, чтобы сообщения появились у Вас в профиле необходимо зайти на свою стену и нажать кнопку "Обновить Онлайн-игра "Empire"Преврати свой маленький замок в могущественную крепость и стань правителем величайшего королевства в игре Goodgame Empire.

Строй свою собственную империю, расширяй ее и защищай от других игроков. Б

Онлайн-игра "Empire"Преврати свой маленький замок в могущественную крепость и стань правителем величайшего королевства в игре Goodgame Empire.

Строй свою собственную империю, расширяй ее и защищай от других игроков. Б Онлайн-игра "Большая ферма"Дядя Джордж оставил тебе свою ферму, но, к сожалению, она не в очень хорошем состоянии. Но благодаря твоей деловой хватке и помощи соседей, друзей и родных ты в состоянии превратить захиревшее хозяйст

Онлайн-игра "Большая ферма"Дядя Джордж оставил тебе свою ферму, но, к сожалению, она не в очень хорошем состоянии. Но благодаря твоей деловой хватке и помощи соседей, друзей и родных ты в состоянии превратить захиревшее хозяйст ОткрыткиПерерожденный каталог открыток на все случаи жизни

ОткрыткиПерерожденный каталог открыток на все случаи жизни Всегда под рукойаналогов нет ^_^

Позволяет вставить в профиль панель с произвольным Html-кодом. Можно разместить там банеры, счетчики и прочее

Всегда под рукойаналогов нет ^_^

Позволяет вставить в профиль панель с произвольным Html-кодом. Можно разместить там банеры, счетчики и прочее

-Рубрики

- Есть мнение (15839)

- О чем глаголют в Мире (8092)

- Любопытно (6973)

- За нашу и Вашу Свободу! (5016)

- Разное (2174)

- Бодрящее пиво,водка и виски (1790)

- Воры (1746)

- Как там с военной реформой (1515)

- Солидарность (1020)

- А нам всё равно (948)

- Мои стихи (582)

- Футбол (398)

- Реклама (208)

-Метки

-Ссылки

-Музыка

- Мужчина и женщина Fausto Papetti

- Слушали: 22418 Комментарии: 1

- Шедеврально

- Слушали: 125 Комментарии: 1

- Оптимизм

- Слушали: 136 Комментарии: 1

-Фотоальбом

- Общая

- 03:59 20.11.2009

- Фотографий: 3

- Жизнь на фото

- 03:00 01.01.1970

- Фотографий: 0

-Видео

- Незабываемые путешествия

- Смотрели: 37 (0)

- ЭТО Я ГОСПОДИ

- Смотрели: 81 (0)

-Поиск по дневнику

-Подписка по e-mail

-Друзья

-Постоянные читатели

-Сообщества

-Статистика

Записей: 32326

Комментариев: 1649

Написано: 34503

РАДИ БОГА НЕ ВОЛНУЙТЕСЬ!

НАПОЛЗАЮЩЕЕ БЕЗУМИЕ |

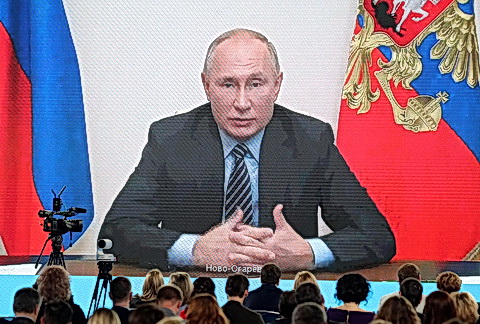

Очевидно, что страна идет вразнос. Пандемия стала проваленным экзаменом для путинского режима. Двадцатилетие относительно мягкого авторитарного правления обернулось апофеозом безответственности начальников, способных лишь составлять отчеты для самого главного начальника да воровать. Только что проведенное Путиным совещание по борьбе с коронавирусом, которое транслировалось по федеральным каналам, стало наглядным тому свидетельством. Особенно показательным было выступление представителя Народного фронта, призванного контролировать чиновников. Ему удалось озадачить даже президента предложением шире распространить практику, когда заболевшие ковидом врачи не просто сидят дома без дела, а, не теряя времени понапрасну, лечат других заболевших, пока живы. Некоторые особо смелые (или прозорливые) чиновники уже рискуют отказываться от губернаторских должностей, понимая, что шанс стать козлом отпущения возрос многократно. Пока что импотенцию государственной власти еще удается скрывать с помощью системы многоуровневой лжи. То, что эта пирамида рухнет – лишь вопрос времени.

Как иногда бывает, импотент, которому кажется, что все о нем говорят, превращается в мстительного серийного маньяка. На следующий день после принятия обнулительного закона, разрешающего Владимиру Путину править до 2036 года, были сформулированы инициативы, которые, если называть вещи своими именами, должны окончательно прекратить любую критику любой власти по любому поводу. В частности, внесены законопроекты, принятие которых сделает в принципе невозможными любые массовые мероприятия, не получившие высочайшего одобрения. Суд теперь получит право признавать массовым мероприятием (требующим предварительного разрешения) ситуацию, когда разные люди один за другим стоят с одним и тем же плакатом, и «массовое одновременное пребывание и (или) передвижение граждан в общественных местах», если по ходу дела эти граждане выражают свое мнение по какому-то вопросу.

Но это лишь цветочки. В соответствии с предлагаемыми инициативами любая уличная акция будет считаться предвыборной. И на этом основании организаторы должны будут предоставлять властям «реквизиты банковского счета, используемого для организации и проведения массового мероприятия». При перечислении денег на счет акции гражданин обязан будет указать адрес, дату и место рождения, номер и серию паспорта, информацию о гражданстве. А организация — ИНН и прочие свои реквизиты. Потом организаторы акции должны будут отчитываться о потраченных средствах, а власти будут иметь право затеять проверку этого отчета.

Не дремлют и современные аналоги Всероссийской чрезвычайной комиссии – комиссии Совета Федерации и Госдумы по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ. Они внесли пакет документов, существенно расширяющий круг физических лиц и организаций, которых Минюст будет вносить в реестр «иностранных агентов». К этим врагам народа предполагается добавить тех, кто, получая иностранное финансирование, осуществляет «в интересах иностранного государства, его государственных органов, международной или иностранной организации, иностранных граждан или лиц без гражданства политическую деятельность». При этом депутаты, явно боясь пролететь в ходе ближайших выборов, предлагают ввести в избирательное законодательство новые понятия – «кандидат, исполняющий функцию иностранного агента», и «кандидат, аффилированный с выполняющим функции иностранного агента лицом». Предполагается, очевидно, всячески ущемить вышеозначенного «аффилированного кандидата», отпугнуть от него избирателей. Правда, может получиться, что при определенных обстоятельствах желтая звезда иногента превратится в глазах избирателя в знак качества.

Не забыты депутатами интересы отдельных ведомств, например, военного. Они предлагают записать в иноагенты тех, кто ведет «целенаправленный сбор сведений в области военной, военно-технической деятельности РФ, получение которых иностранным источником может быть использовано против безопасности РФ». При этом подчеркивается, что речь не идет о сведениях, являющихся гостайной, передача которой преследуется по Уголовному кодексу. Если иметь в виду, что «финансированием» может быть признано участие в любой международной конференции, это фактический запрет на аналитическую работу и публикации за рубежом для всех, кто не имеет прямого разрешения от Минобороны.

Не забыты и учителя. Законодатели желают, чтобы закон предусматривал «возможность увольнения педагога в случае использования им образовательной или просветительской деятельности для разжигания социальной, расовой или религиозной розни, а также побуждения к иным действиям, противоречащим Конституции РФ». Понятно, что эти самые «иные действия» – не более чем эвфемизм для обозначения любой критики власти.

Наконец, неутомимые депутаты внесли еще один пакет законов, где предлагается блокировать социальные сети и медиа-платформы вроде Google или YouTube, если те осуществляют цензуру официальных российских пропагандистов.

На самом деле – все это обходные маневры, чтобы вернуть печально известную статью об антисоветской пропаганде, не называя ее напрямую. Власть желает обладать такой же, как в СССР, монополией на информацию, гарантировать себя от любой критики. Дело за небольшим – найти управу на неугомонного Илона Маска, который в ближайшем будущем обеспечит бесконтрольным интернетом жителей Земли. А также найти деньги для все более безумных военных проектов и при этом объявить результатом иностранной подрывной работы то, что скорая не приезжает в день вызова. Ну, и само собой – договориться с коронавирусом, чтобы не слишком лютовал. А то людишек совсем не останется…

Фото: 1. Россия. Новосибирская область. Участник экстремального забега с препятствиями "Гонка героев" во время прохождения полосы препятствий на военном полигоне "Кольцово". Кирилл Кухмарь/ТАСС

2. Россия. Москва. Президент России Владимир Путин (на экране) во время обращения к участникам форума "Сильные идеи для нового времени" во время пленарного заседания в Центре международной торговли. Петр Ковалев/фотохост-агентство ТАСС

|

НА ДУШЕ ПРИВОЛЬНО И СВОБОДНО.... |

|

Время конфликтов: пример Армении говорит о том, что на армии нельзя экономить |

политологДмитрий Евстафьев

политологДмитрий Евстафьев

— Это была весна 1988 года, мы сидели, военные переводяги, в офицерском общежитие и смотрели бесконечные толковища по поводу того, что происходит в Карабахе. Там было заседание с участием Горбачева. Нас было несколько человек, и один из них был армянин, московский, но армянин, очень флегматичный парень. В какой-то момент, когда выступал очень крупный деятель культуры из Армении, этот парень встал и сказал: «Что же они делают? Это же война будет». Встал и ушел. Мы от Союза были оторваны, но тогда до нас стало доходить, что происходит что-то не то. Все имеет свое начало, и его нужно знать. Насчет действий Министерства обороны, то для меня одной из важнейших черт грамотной подготовки было то, что первая значимая утечка о возможности размещения войск прошла менее, чем за 36 часов до самого факта. Это высший пилотаж в условиях нашей высокой степени информационной прозрачности. С другой стороны, меня немного смущает, что с миротворческой миссией происходит то же самое, что с бревном Ленина, к которому постоянно пристраивались разные люди, которые говорили: «А мы тоже его несли». Я думаю, что у этой победы будет много героев. Но в действительности мы понимаем, что героев двое: человек, который писал это соглашение и человек, который подготовил войска к отправке и сделал это профессионально и скрыто.

Личность в постглобальном мире имеет значение. В позднеглобальном мире нас вели к тому, что личность значения не будет иметь, она не нужна, она вредна. Но события в постглобальном мире, в котором мы живем, немного показывают, как важны личности. Я понимаю Алиева, который не хочет общаться с Пашиняном. Потому что он должен общаться с человеком, который понимает и уважает других личностей. С этой точки зрения, у меня есть сомнения в нашей операции, потому что, где там фронт, я вижу, а вот, где там тыл? Мы уверены, что Армения — это не failed stat, не неудавшееся государство? Здесь у меня есть сомнения.

Интервью президента Российской Федерации — это не про Карабах. Это предостережение всем, что не надо играть за спиной. Это про то, чем кончаются игры за спиной. Они могли кончиться не потерей половины Карабаха, они могли кончиться даже не в Степанакерте, а в Ереване, потому что там с военными ресурсами все было напряженно. Это интервью — одновременно формулировка требований к партнерам России, к тем, кто хочет, чтобы Россия их защитила и чем-то помогла.

Эту ситуацию будут качать. И делать это будут не в Карабахе, так как там качать ее очень сложно, если это не Ереван. Обе стороны достаточно истощены, и там очень сильное переплетение интересов. А вот покачать нас на устойчивость за пределами Карабаха — это самое милое дело. Я бы обратил внимание на то, что происходит в Причерноморье, в особенности в Крыму. Я не знаю, простят ли нам нашу победу американцы и французы, но то, что свою неполную победу нам никогда не простит Эрдоган, это я знаю точно. Что касается британцев, я думаю, что дело не в том, что они такие монстры и хотят чем-то поманипулировать, их интересуют деньги, финансовые потоки, которые в этом регионе, в том числе и нелегальные.

Все, что произошло, это вопрос об ответственности политических лидеров за принимаемые решения. Вся эта ситуация нам показала, что, с одной стороны, абсолютно недопустим внешнеполитический популизм, выкрики, разного рода идеи, но ровно также недопустимо внешнеполитическое геополитическое благодушие. Потому что то, что произошло с Арменией, это полная неготовность не просто к вооружённому конфликту нового типа, это полная неготовность к любому вооружённому конфликту. Я не понимаю, чем они занимались последние годы. На мой взгляд, там армия была не готова к любому конфликту. Это нам нужно учесть. Когда нам будут рассказывать, что нам срочно нужно сократить ассигнования на вооруженные силы, нужно показывать кадры, как расстреливают с беспилотников людей, которые собирались отсиживаться в окопах даже неполного профиля. И те люди, которые собираются сэкономить на портянках, наверное, изменят свою точку зрения.

|

Человек эпохи Джексона – Вэника. Как Байден поступит с американскими санкциями |

Победа Джозефа Байдена на выборах президента США ставит немало вопросов о том, что будет дальше с американской политикой санкций. Насколько радикальных перемен можно ждать? Введут ли новые санкции? Или, наоборот, отменят и смягчат уже существующие? Что означает победа Байдена для главных стран – целей американской политики санкций?

Влияние стиля

Американская внешняя политика славится своей преемственностью. Да, у каждого нового президента есть свои приоритеты. По некоторым внешнеполитическим вопросам демократы и республиканцы могут иметь отличающиеся, хотя и не антагонистические мнения (например, по контролю над вооружениями или правам человека). Однако структура целей и методов внешней политики при новых президентах радикально не меняется. Даже эксцентричный Дональд Трамп со своими революционными заявлениями был ограничен уже сформировавшейся колеей.

Важную роль играет сама система власти в США. Президент обладает немалыми полномочиями, особенно в вопросах внешней политики. Президентская администрация может весьма широко толковать существующее или новое законодательство. Но игнорировать Конгресс или суды президент не может, что тоже наглядно показал опыт Трампа.

Конгресс, например, ограничил его в вопросе возможной отмены санкций против России, интегрировав ряд исполнительных указов Барака Обамы в хорошо известный у нас закон PL 115-44 CAATSA. А суды успешно отменяли принятые президентом решения. Так, например, произошло с запретом Трампа на использование в США китайского сервиса WeChat. Федеральный окружной суд северного округа Калифорнии отменил это решение, удовлетворив требования истца – Альянса пользователей WeChat в США.

Так что и при следующем президенте политика санкций США будет определяться конкретными национальными интересами, а также событиями, требующими реакции Вашингтона. Ведь санкции – это способ отреагировать на определенную ситуацию и добиться своих внешнеполитических целей. Например, сдержать соперника, принудить его сменить политический курс, подать сигнал противникам или союзникам.

Личность президента, как правило, не играет здесь первостепенной роли. К тому же политика санкций уже давно оформлена в виде рутинных процессов. Произвольно изменить их по прихоти президента затруднительно.

В то же время Байден вполне может повлиять на политику санкций в некоторых важных деталях. Например, изменить стиль принятия решений, что само по себе будет иметь значение и для самих США, и для их соперников, и для союзников.

Главное отличие Байдена от двух его предшественников – колоссальный политический опыт. В администрации Обамы он занимал позицию вице-президента и хорошо знает бюрократическую машину США. Кроме того, Байден – один из самых опытных сенаторов. В Сенате он проработал 36 лет, с 1973 по 2009 год, причем в последние два года возглавлял комитет по внешней политике.

В плане опыта Байден – полная противоположность своему предшественнику. Трамп, когда стал президентом, был новичком в большой политике. Временами весьма агрессивным новичком, далеко не всегда чувствуя неформальные правила игры. Байден, наоборот, способен улавливать самые сложные течения внутри Конгресса. С военными, разведкой, финансовыми властями и многими другими функционерами он будет говорить на привычном им языке, хорошо понимая расклад сил.

Кроме того, в отличие от Трампа Байден прекрасно ориентируется в международном истеблишменте. Если Трамп вызывал у многих зарубежных лидеров оторопь, то Байден будет более комфортным собеседником. Комфорт не равен выигрышу, но новый президент точно не будет смотреться слоном в посудной лавке.

По опыту Байден превосходит и своего бывшего руководителя – Обаму. В свое время Обаме помогли гибкость, эмпатия, молодость и личная харизма, которые были подкреплены опытом его вице-президента. Теперь произошла рокировка: за молодость и харизму отвечает вице-президент Камала Харрис, а глава государства олицетворяет собой «старую школу».

В вопросе санкций Байден за свою долгую карьеру тоже повидал многое: и поправку Джексона – Вэника, и санкционную войну с Ираном, и поэтапную отмену санкций против Китая, и сначала отмену санкций против России, а затем их возврат. Он застал две разные санкционные эпохи: пришел в политику в период господства торговых санкций и эмбарго, работал в Сенате на этапе становления точечных (умных) санкций, а стал президентом во времена, когда финансовые и торговые власти США получили беспрецедентные возможности в области внешней политики.

Помягче

Если посмотреть на три страны, против которых США активно используют санкции – Иран, Китай и Россию, – то победа Байдена скорее хорошая новость для Тегерана. Трамп с большим рвением уничтожал наследие Обамы на иранском направлении. Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе был триумфом многосторонней дипломатии. Впрочем, республиканцы возражали против ядерной сделки с Ираном еще во времена Обамы, и действия Трампа – это не только его личная инициатива.

В 2018 году Трамп заявил, что США в одностороннем порядке выходят из ядерной сделки. Это означало, что Вашингтон возвращает широкий набор санкций против финансового и энергетического секторов Ирана. Решение больно ударило по интересам европейского бизнеса, который после заключения ядерной сделки в 2015 году перезапустил свои иранские проекты. Угроза экстерриториальных санкций США заставила европейцев и многих других покинуть Иран.

Трамп убрал исключения для стран-союзников и партнеров по закупкам иранской нефти и ввел дополнительные ограничения против финансового, судоходного, горнодобывающего, сталелитейного и других секторов иранской экономики (исполнительные указы 13846, 13871, 13876, 13902 и 13949). Политическим манифестом новой политики США в отношении Ирана стали «12 пунктов Помпео» – список требований, при выполнении которых администрация Трампа обещала отменить или смягчить санкции.

Решения Вашингтона, по всей видимости, нанесли Ирану ощутимый ущерб, но никаких политических результатов США не добились. Иран активизировался в Сирии, Йемене и ряде других стран, а также продолжил свою ракетную программу. Тегеран дал понять, что готов перезапустить военную и ядерную программы, хотя формально и остался в рамках ядерной сделки. На иранском направлении США оказались едва ли не в полной дипломатической изоляции. Действия Вашингтона раскритиковали от Москвы и Пекина до Лондона и Брюсселя.

Теперь задачей Байдена, видимо, станет преодолеть эту дипломатическую изоляцию, вернуть утраченную возможность влиять на ситуацию с помощью инструментов многосторонней дипломатии, но при этом продолжить сдерживать Иран и не допустить роста его военного потенциала.

Важным приоритетом будет заблокировать поставку в Иран обычных вооружений. В октябре 2020 года истекло пятилетнее эмбарго Совета Безопасности ООН (резолюция 2231) на поставки подобных вооружений. Отсутствие эмбарго открывает Ирану доступ к современным вооружениям, которые ему могут предложить, например, Россия и Китай. При Трампе Вашингтон пытался не допустить прекращения эмбарго, но результаты не назовешь впечатляющими – выход США из ядерной сделки явно вышел Вашингтону боком.

Не исключено, что администрация Байдена может поставить вопрос о перезагрузке ядерной сделки. Вернуться к режиму 2015 года де-факто уже вряд ли возможно, хотя де-юре резолюция СБ ООН 2231 продолжает действовать. Байден может смягчить некоторые санкции США. Например, вернуть исключения из запрета на покупку иранской нефти или сделать еще какой-то дружественный жест в адрес европейцев, индийцев и других партнеров.

Тем не менее «12 пунктов Помпео» вряд ли утратят свою актуальность. Речь скорее пойдет о стилистике оформления таких требований, а также о способах достижения поставленных целей. Американцы могут возобновить переговоры с Ираном. Но в любом случае планка требований не вернется к 2015 году. Тем более что в Конгрессе республиканцы будут блокировать любые попытки вернуться к курсу времен Обамы. Но и такой расклад будет для Ирана лучше, чем ситуация при Трампе – даже минимальные подвижки по санкциям важны для иранской экономики.

Пожестче

На китайском направлении тоже стоит ожидать некоторых перемен к лучшему. Байден может вернуться к исполнению обязательств по первой фазе торговой сделки – Трамп отказался ее выполнять под предлогом пандемии. Также в риторике Байдена наверняка будет меньше бравады и больше такта по отношению к Пекину. Но фундаментальный разворот политики США на китайском направлении вряд ли возможен.

Вашингтон взял курс на технологическое сдерживание Китая и от этого курса не откажется. Исполнительные указы Трампа по телекоммуникационному сектору (например, указ 13873) продолжат действовать, а дискриминационные меры против Huawei, ZTE и других компаний останутся в силе.

Американский Комитет по зарубежным инвестициям будет под лупой рассматривать любые инвестиционные проекты Китая в США. ФБР продолжит охотиться за «связанными с правительством КНР» хакерами и искателями промышленных секретов. Прокуратура будет и дальше заводить уголовные дела против нарушителей режимов санкций США.

По вопросу прав человека в Гонконге или Синьцзяне Байден может занять даже более жесткую позицию, чем Трамп, хотя масштабных санкций здесь ожидать не стоит. Они будут касаться лишь отдельных руководителей силовых структур и чиновников.

В общем объявленная Майком Помпео холодная война против Китая продолжится. Но вести ее Байден будет более вежливо и профессионально. А для Пекина рациональный и профессиональный противник смотрится все же лучше, чем его менее опытный и эмоциональный предшественник.

Наконец, для России хороших новостей нет. Но также нет и откровенно плохих. Хороших новостей нет, потому что ни один режим санкций пересмотрен не будет. Украина, кибербезопасность, Ближний Восток, права человека и другие сюжеты в российско-американских отношениях к лучшему не меняются. А значит, не изменится и политика санкций.

Могут ли быть изменения в худшую сторону? Без сомнений. США еще не приняли ограничительные меры по делу Навального. Скорее всего, это произойдет еще до окончательного ухода Трампа в январе. Но радикальных мер здесь ожидать пока не стоит. Скорее всего, Вашингтон ограничится блокирующими и визовыми санкциями против тех российских чиновников, кого ранее уже включил в свои санкционные списки Евросоюз. Есть риск, что Вашингтон задействует Акт о химическом и бактериологическом оружии 1991 года и нарастит ограничения против обязательств российского суверенного долга. Но такая вероятность скорее невысока.

Если острых кризисов (подобных украинскому в 2014 году, скандалу с «вмешательством в выборы» в 2016 году или делом Скрипалей в 2018 году) удастся избежать, то эскалация санкций со стороны Вашингтона вряд ли состоится. Без веских причин администрация Байдена не изменит свое отношение к законопроекту DASKA (с его «драконовскими санкциями») или к другим идеям радикальных ограничений против России. В администрации Трампа к ним относились сдержанно, и причиной тому было не «расположение» к России американского президента, а избыточность многих положений, не говоря уже об ущербе для самой Америки.

Скорее мы увидим более активные санкции по теме прав человека – например, «закон Магнитского». Фундаментального влияния на российскую экономику они не окажут – под них попадут лишь отдельные силовики или чиновники.

Давление на «Северный поток – 2» американцы в той или иной форме сохранят – санкции против проекта зафиксированы законодательно, и президент единолично уже не может их изменить. В целом же отношения России и США остаются в режиме жесткого соперничества, и такая парадигма вряд ли изменится. Возможны новые политические кризисы и следующие за ними санкции.

Статья опубликована в рамках проекта «Диалог Россия-США: смена поколений», реализуемого совместно с посольством США. Мнение автора может не совпадать с позицией посольства.

|

«Бешеный принтер» активизировался, Навальный подал в суд на Пескова, вакцины от коронавируса |

|

|

Новый китайский трансконтинентальный суперэкспресс с раздвижными колесными парами – это реальность? |

Крупнейший китайский производитель железнодорожного подвижного состава государственная корпорация CRRC Corporation Limited, занимающая около половины мирового рынка, объявила о создании экспериментального образца скоростного поезда с раздвижными колесными парами (т. н. free gauge train). Конкретным разработчиком проекта является головное подразделение CRRC — CRRC Changchun Railway Vehicles Co., Ltd.

Его длина составляет 212 метров. За основу взят скоростной поезд CHR-400-BF, который уже поставляется указанной корпорацией китайским железным дорогам. В ходовой части этого экспресса заново смонтированы механизмы, позволяющие изменять ширину колесной базы.

Еще в мае 2017 года на совещании по амбициозному китайскому проекту «один пояс — один путь» Китай объявил, что приступил к разработке проекта и строительству поезда типа free gauge, имея в виду его использование на транс-евразийском маршруте, связывающем Китай с Европой. Отправляясь из Китая, поезд должен следовать через Монголию, Казахстан и Россию, и далее — в Европу. Максимальная скорость поезда — 400 км/час. Китайское правительство выделило на реализацию проекта финансирование в размере 549,6 миллиардов иен (около 5,28 миллиардов долларов).

Поезд должен выдерживать экстремальные температуры вплоть до минус 50 градусов

Китайские железные дороги имеют протяженность около 80 000 километров, и используют ширину железнодорожной колеи 1435 миллиметров. Китай — это великая железнодорожная держава.

Соседние страны — Монголия, Казахстан и Россия — используют колею шириной 1520 мм. В этой связи при транснациональных перевозках на границах между государствами колесные тележки подлежат смене, что приводит к существенным потерям времени и снижению эффективности и качества транспортных услуг.

Понятно, что если бы удалось устранить эти временные потери, а также существенные затраты на перестановку тележек, то трансграничное железнодорожное сообщение в Евразии и в Европе стало бы гораздо легче. Если эксперимент с евразийским регионом удался бы, то в недалеком будущем составы с раздвижными колесными парами можно было бы использовать в огромной Индии, Пакистане и Бангладеш, где ширина колеи самая большая и составляет 1676 мм.

По данным из корпорации CRRC, данный проект предусматривает максимальную скорость 400 км/час, использование переменного тока и механизмов изменения ширины колесной базы в широких климатических диапазонах — от минус 500С до + 500С. В спецификациях компании указывается, что эти поезда будут нормально работать зимой в северных районах Китая и районах с максимально низкой температурой в России.

Проект трансграничного поезда free gauge разрабатывается быстрыми темпами, чтобы запустить его к открытию Пекинской Олимпиады 2022 года. В настоящее время уже начинается прием заказов, которые в основном ориентируются на технические данные прототипа, но могут включать в себя и индивидуальные требования клиентов. В мировой практике это необычно: открывать прием заказов несмотря на то, что экспериментальный образец только что сошел со стапелей.

Поскольку механизм изменения ширины колесной базы у поезда монтируется с задействование самих колес и осей состава, особые требования предъявляются к его надежности и износоустойчивости. Для повышения прочности элементов их можно было бы просто сделать более массивными, однако такой путь не годится в связи с тем, что тогда серьезно пострадают весовые характеристики изделия. Это существенно увеличит осевую нагрузку и будет препятствовать скоростным качествам состава.

В Японии уже имелся печальный опыт экспериментирования с поездами типа free gauge на линии «Санъё Синкансен» в Нагасаки. Тогда на осях поездов были замечены тончайшие трещины, связанные со слишком высокой нагрузкой на ось. Эксплуатация поездов была поставлена под вопрос, и от нее пришлось отказаться.

Испания — родина идеи об автоматическом изменении ширины колесной базы поездов

Система независимого изменения ширины колесной базы поездов очень актуальна для тех стран с протяженной железнодорожной сетью, где одновременно используется несколько стандартов, или для групп пограничных стран с разными ширинами колеи.

В мире первыми эксперименты с раздвижными колесными парами начали специалисты из испанской компании Talgo. В 1992 году в Испании практически повсюду за исключением скоростной железной дороги AVE использовалась колея шириной 1668 мм. Компания Talgo разработала и произвела уникальный состав c раздвижными колесными парами. Он получил наименование «TalgoIIIRD». Это был большой шаг вперед, но система не могла применяться на локомотивах (поздние модификации поезда были закуплены Россией и используются под наименованием «Стриж» на маршруте Москва — Берлин с остановками в Смоленске, Минске, Бресте и Варшаве — прим. ред.).

Помимо компании Talgo в Испании с технологиями free gauge работала и компания CAF, разработавшая систему Brava с изменяемой шириной колесной базы. Эта система, как и японская FGT может применяться на локомотивах.

Получается, что технологию FGT, над которой в Японии мучились так долго, испанцы применили в компании Talgo почти на 50 лет раньше, чем японцы. Однако поезда этой компании имели максимальную скорость лишь 160 км/час (впоследствии она была повышена до 200 км/час). По этому показателю они не шли ни в какое сравнение с поездами FGT.

Устроенные по принципу соосных колес испанские поезда S120 компании CAF тоже имели ограничения по скорости — 250 км/час. У них была очень высокая нагрузка на ось — 15,6 тонны. А у японских поездов FGT эта нагрузка была значительно меньше — всего 11,5 тонны. Поэтому и скорость у них была значительно выше и начиналась от 270 км/час.

В Европе есть большой спрос на поезда с изменяемой шириной колесной базы

Поскольку, как указывалось выше, в Европе существует большое многообразие применяемой ширины колеи, в ней существует и высокий спрос на поезда с раздвижными колесными парами. Испанские технологии CAF и BRAVA построены на следующем принципе: при переходе стыкового участка поезд снижает скорость и вагонные тележки начинают скользить по особым направляющим. При этом оси вагонов автоматически раздвигаются или сдвигаются, устанавливая колеса на требуемую ширину колеи. Так же работает и японская система FGT. Несколько иной принцип имеет польская система SUW 2000. Здесь главным элементом становится тележка вагона, колеса которой имеют способность перемещаться по оси. На границе путей разной колеи укладывается переходная вставка. На польскую систему похожа немецкая DBAG/Rafil Type 5. Однако они предназначены только для вагонов, и не могут применяться на локомотивах.

Компания-изготовитель нового китайского скоростного поезда его технических характеристик полностью не раскрывает. Но из того факта, что скорость его близка к скорости японской FGT (400 км/час), можно предположить, что они похожи на японские.

Судя по всему, первоочередной задачей компании CRRC является наладить работу поезда на линиях сообщения с окружающими странами, и прежде всего, с Россией. По мере развития проекта он может выйти и на европейские просторы, где стандартная ширина колеи составляет 1435 мм.

В Японии даже трудно себе представить, какую огромную роль в вопросах эксплуатации железнодорожного транспорта в Европе имеют экологические организации и движения. Поэтому китайцам пробиться на европейский рынок, да еще в условиях жестокой конкуренции железнодорожных сетей и компаний, будет нелегко. Если корпорации удастся хорошо «подать» свой новый поезд в Китае, России и Казахстане, это существенно расширит возможности его проникновения на европейский рынок.

Сегодня не подлежит сомнению, что пусть с заимствованием иностранных технологий, Китай буквально в течение 25-30 лет сумел создать мощную сеть современных высокоскоростных железнодорожных магистралей. Правда, некоторым не очень нравится та бравада, с которой китайцы хвастаются тем, что стали «первой в мире железнодорожной державой». Но их гигантских успехов отрицать нельзя.

В то же время нельзя отрицать и того, что Китай во всем стремится добиться очень быстрых успехов, и поэтому часто работает «без страховочной» сетки. И здесь на первое место выходят вопросы безопасности

Безопасность — превыше всего

В Китае темпы НИОКР и их реализации очень высокие. Как представляется, они вполне серьезно подходят к задаче уже в 2022 году запустить новый скоростной поезд с раздвижными парами колес на железнодорожных трассах, связывающих Китай с окружающими странами. Хотя техническая скорость поезда составляет 400 км/час, с высокой степенью вероятности можно предположить, что у себя китайцы установят эксплуатационную скорость порядка 350-360 км/час.

Однако, как говорилось выше, поезда с раздвижными колесными парами требуют повышенной надежности и износоустойчивости по сравнению с простыми поездами. Поскольку, по замыслу, работать им придется в экстремальных климатических условиях, на каждый элемент системы будет ложиться большая нагрузка.

Автор много раз встречался с китайскими правительственными чиновниками, инженерами и техниками, и часто слышал, как они горделиво говорили: «Через несколько лет откроем массовое производство такого-то продукта!», «Через несколько лет закончим строительство такого-то огромного объекта!» и т. д. А потом в 2011 году случилась грандиозная железнодорожная авария в городе Вэньчжоу провинции Чжэцзян. Затем обрушился тоннель в метро, разрушился высотный мост и т. д. Все это заставляет думать о том, что торопливость, ставшая привычной в Китае, часто приводит к ошибкам и просчетам в проектах.

Именно поэтому хочется посоветовать китайским инженерам и производственникам излишне не торопиться с этим новым, безусловно интересным и перспективным проектом. Нельзя приносить надежность и безопасность в угоду амбициям. Особенно в области общественного транспорта, связанного с жизнью и безопасностью людей.

|

ЗАПРЕТНОЕ УЧЕНИЕ |

Фото: flickr.com/liverpoolhls

Группа депутатов и сенаторов внесла в Госдуму законопроект, устанавливающий контроль правительства над просветительской деятельностью. Документ опубликован в базе законодательных инициатив нижней палаты.

Поправки вносятся в закон об образовании. Просветительство предлагается определить как деятельность вне рамок образовательных программ, "направленную на распространение знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта и компетенции в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и (или) профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов". Заниматься им будут вправе физические лица, индивидуальные предприниматели и юрлица.

Законопроект наделяет правительство полномочием определять "порядок, условия и формы" ведения просветительства и контроля над ним.

Авторы документа предлагают запретить использовать просветительство "для разжигания социальной, расовой, национальной или религиозной розни, для агитации, пропагандирующей исключительность, превосходство либо неполноценность граждан по признаку социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности, их отношения к религии, в том числе посредством сообщения недостоверных сведений об исторических, о национальных, религиозных и культурных традициях народов", а также "для побуждения к действиям, противоречащим Конституции".

Согласно законопроекту, образовательные организации для заключения договоров по вопросам образования с иностранными организациями и гражданами будут обязаны получать заключение министерства науки и высшего образования или министерства просвещения.

По мнению депутатов и сенаторов, сейчас отсутствие правового регулирования в сфере просветительства "создает предпосылки для бесконтрольной реализации антироссийскими силами в школьной и студенческой среде под видом просветительской деятельности широкого круга пропагандистских мероприятий, в том числе поддерживаемых из-за рубежа и направленных на дискредитацию проводимой в Российской Федерации государственной политики, пересмотр истории, подрыв конституционного строя".

Министерства науки и просвещения наделяются полномочиями по координации международного образовательного сотрудничества "в целях недопустимости негативного иностранного вмешательства в образовательный процесс", говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Документ в Думу внесли депутаты Валерий Пискарев ("Единая Россия"), Андрей Альшевских (ЕР), Николай Рыжак ("Справедливая Россия"), Андрей Исаев (ЕР), Ризван Курбанов (КПРФ), Ирина Белых (ЕР), Наталья Поклонская (ЕР), Дмитрий Савельев (ЕР), Алексей Чепа ("Справедливая Россия"), Адальби Шхагошев (ЕР), сенаторы Андрей Климов (ЕР), Елена Афанасьева (ЛДПР), Александр Вайнбер (ЕР), Любовь Глебова (бывшая руководительница Россотрудничества), Олег Мельниченко (ЕР).

Климов, председатель временной комиссии СФ по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела, во вторник предложил увольнять педагогов, если они используют свою деятельность ""для разжигания социальной, расовой или религиозной розни, а также побуждения к иным действиям, противоречащим Конституции".

|

Победное поражение Трампа |

ГРИГОРИЙ ЯВЛИНСКИЙПолитик, экономист

О перспективах трампизма и угрозе фашизма

Практически весь мир поздравил Джо Байдена с победой на президентских выборах в США. В Кремле огорчены и озадачены, говорят, что поздравят Байдена после утверждения окончательных результатов, которые официально объявят только в январе 2021 года. В очередной раз политическая стратегия российского руководства выглядит странной и крайне невыгодно отличается от мировых тенденций. Тем не менее Джо Байден победил, и это факт.

Дональд Трамп и Джо Байден, дебаты кандидатов в президенты США, 2020 год

И хотя поражение Трампа не изменит политику мировых лидеров-автократов, националистов и популистов, победа Байдена, возможно, придаст некоторую уверенность тем, кто с ними борется. Сохранение власти одиозным республиканцем имело бы крайне негативное влияние, в первую очередь в таких странах, как Россия, чья политическая система бесконечно далека от демократии.

В мировом масштабе Трамп — один из самых высокопоставленных правых националистов-популистов. В том же ряду — Нарендра Моди в Индии, Жаир Болсонару в Бразилии, Виктор Орбан в Венгрии, Анджей Дуда в Польше, Реджеп Тайип Эрдоган в Турции и, конечно, Владимир Путин в России. Приходя к власти через такие демократические процедуры, как выборы, эти люди громят демократию, преследуют инакомыслие, подавляют или вовсе уничтожают независимые СМИ, маргинализируют оппозицию, используют внесудебные расправы. Националисты-популисты у руля власти вдохновенно рассуждают о крахе либерализма и провозглашают «суверенную» или «нелиберальную» демократию для описания политических режимов в своих странах. И Трамп не просто один из них: на выборах в ноябре 2020-го он получил больше голосов, чем любой кандидат в президенты США в истории (конечно, после Байдена), что свидетельствует об огромном влиянии и популярности трамповской идеологии.

Как и у других националистов-популистов, у Трампа вполне выразительная позиция: он выступал против глобализации, опирался на традиционную идею этнонационалистического популизма о поддержке государством всеобщего благоденствия, но только для «правильных» людей (не для «недостойных» мигрантов и всяких меньшинств, которые якобы узурпируют эти преимущества), разжигал и без того широко распространенное недоверие ко многим демократическим институтам (особенно к прессе).

Поражением уходящего американского президента по ряду стратегических и идеологических причин будут обеспокоены многие его европейские единомышленники. Последние четыре года Белый дом активно подталкивал своих союзников в Будапеште и Варшаве к разрыву отношений с Евросоюзом. Так, венгерский премьер недавно заявил: «Раньше мы думали, что Европа — это наше будущее. Сегодня мы знаем, что мы — это будущее Европы», а поляки даже предложили назвать свою новую военную базу «Форт Трамп». А ведь есть еще Борис Джонсон в Великобритании: Трамп, сам большой поклонник «брекзита», хвастался, что англичане называют своего премьер-министра «британским Трампом».

Популистские и ультраправые движения в европейских странах всегда имели свои собственные корни. Их влияние росло и убывало независимо от Дональда Трампа. Во Франции лидер правых Марин Ле Пен потерпела сокрушительное поражение от Эммануэля Макрона в 2017 году, когда американский президент был на пике своей популярности. Теперь, когда Макрон осажден пандемией и глубоко непопулярен, опросы показывают, что Ле Пен может обойти нынешнего президента на выборах в 2022 году. В Италии ультраправые партии построили свою политическую платформу на антимигрантской риторике — проблеме, которая существовала до Трампа и останется после него.

Безусловно, популисты и автократы в мире оказались несколько дезориентированы поражением Трампа. Но сами они отнюдь не побеждены: в своих странах у них собственные давние традиции национал-популизма, а огромная поддержка Трампа на выборах свидетельствует о мощных идеологических союзниках в США, с которыми можно работать. Просто нужно переждать Байдена.

© James Ferguson, Financial Times

Тем более что интернет и новые цифровые технологии, наряду с деформацией политической конкуренции, привели к тому, что качество и профессионализм политиков как государственных деятелей перестали быть определяющими. Политика нуждается в организации, реализации и контроле за исполнением. Собственно, для этого и нужны управленцы — компетентные, энергичные, порядочные и адекватно мотивированные. Но сегодня мы видим совсем другую картину, когда для реализации некоторого набора идей (дерегулирования бизнеса, ограничения нежелательной иммиграции, отказа от обременительных международных обязательств) находят хамоватого, малообразованного и психологически нестабильного нарцисса.

Трамп оказался слишком невежественен, слишком недисциплинирован и при этом слишком тонкокож, чтобы долгое время быть эффективным в политике. Он был колоритным полулистом, но ему не хватало политического таланта и компетентности, чтобы эффективно управлять и выполнять обещания. Совершенствования национальной инфраструктуры не произошло, рабочие места, ранее ушедшие в Китай, так и не появились. А когда разразилась пандемия, вместо того чтобы воспользоваться случаем и продемонстрировать лидерские качества, сплотить страну во время кризиса, который пришел из Китая, Трамп продолжил заниматься перебранками в Твиттере — он даже не понял представившейся возможности, не справился и проиграл.

Тем не менее главное Трампу удалось — он «раздвинул рамки» (см. «Шокотерапия для Америки: приучение к абсурду», январь 2019) и подготовил приход к власти в США следующего автократа и популиста. Так что в целом руководство Республиканской партии вполне может сохранять оптимизм. От Трампа быстро отказались Fox News и Wall Street Journal, некоторые республиканские лидеры осудили попытки остановить подсчет голосов. Все они понимают, что собственно с Трампом покончено, и это их устраивает. У республиканцев большинство в Верховном суде, они получили больше мест в Конгрессе, чем рассчитывали, и, похоже, сохраняют контроль над Сенатом, а также ожидают значительных успехов на региональных выборах. Теперь у республиканцев больше женщин в органах власти и больше поддержки от «не белых» избирателей. Что еще нужно для нового проекта?

Реальный смысл этих выборов заключается не в том, что Трамп проиграл, а демократы победили.

И это идеальная ситуация для способного правого националиста-популиста, который будет баллотироваться в президенты в 2024 году.

В оценке этой ситуации крайне важно не ошибиться: опасный предвестник фашизма — националистический популизм в форме «трампизма» — не остановлен, а лишь ждет перегруппировки для перехода в очередное наступление. Новый лидер национал-популизма не будет таким неуклюжим и уязвимым. Он займет свой пост не столько благодаря удаче, сколько благодаря мастерству. Более уравновешенный и менее дерзкий, чем Трамп, лидер имеет все предпосылки для победы. Именно таким образом совсем недавно в Голландии Тьерри Боде, новая популистская фигура на местной политической сцене, со своей партией «Форум за демократию» смог оттянуть половину сторонников у самого известного крайне правого политика Герта Вилдерса. Боде просто изучил все трюки соперника и исполнил их лучше.

Вообще же ситуация в мире и выборы в США убедительно показывают, что «трампистское» направление в политике очень даже жизнеспособно.

Демократия в мире столкнулась с серьезнейшим кризисом, подобным тому, что человечество уже переживало в середине XX века. Об этом говорится в открытом письме более 80 экспертов по изучению авторитаризма и фашизма из США, Британии, Израиля и Италии.

«Является ли Дональд Трамп фашистом, постфашистским популистом, автократом или просто неуклюжим оппортунистом, опасность для демократии не пришла с его президентством и выходит далеко за рамки 3 ноября 2020 года, — пишут ученые. — В то время как демократия, казалось бы, процветала повсюду в годы после окончания холодной войны, сегодня она, похоже, увядает или находится в полномасштабном коллапсе во всем мире. Как исследователи авторитарного популизма, фашизма и политического экстремизма XX века, мы считаем, что если мы незамедлительно не примем мер, демократия, какой мы ее знаем, будет продолжать свой пугающий регресс, независимо от того, кто победил на американских президентских выборах».

Послевоенное политическое устройство в США и странах Западной Европы на самом деле обеспечивало сосуществование и балансирование интересов различных сообществ — классовых, профессиональных, культурных, этноконфессиональных и других. При этом каждое сообщество было в той или иной степени вертикально организовано: внутри сообществ существовали иерархические связи, свои авторитеты и неформальные лидеры, через которых осуществлялась коммуникация с другими сообществами и с государством. И именно это придавало системе устойчивость и функциональность. Нарушение вертикальных связей внутри сообществ (чему немало способствовал интернет с возможностями массовой интерактивной коммуникации) ослабило и саму систему.

Если же сегодня под флагом демократии продолжить поощрять воинствующий дилетантизм и невежество, решать сложные фундаментальные вопросы, апеллируя к обывательской массе (а обывательская масса вне поля профессиональной демократической политики — это толпа, так же отличающаяся от гражданского общества, как суд Линча отличается от суда присяжных), то на выходе будет популизм, а через пару итераций и фашизм, пусть и в высокотехнологичной форме. А суть фашизма как раз в том и заключается, что одна элитная группа в обход всех остальных апеллирует к толпе и затем, уже опираясь на массовую поддержку, сворачивает другие элитные группы в бараний рог.

Сейчас для этого складываются особенно благоприятные условия. Авторитарные лидеры смогут воспользоваться следствиями неутихающей пандемии — от хронической безработицы и проблем безопасности до растущего государственного долга и расовых конфликтов. Между тем сами эти лидеры усугубляют ситуацию, преуменьшая угрозу вируса и политизируя меры общественного здравоохранения. И все это при том, что за последнее время ни одна из глобальных проблем (изменение климата, загрязнение окружающей среды, неравенство, гонка вооружений, терроризм) не стала менее сложной и насущной.

Вооруженные сторонники президента Трампа на митинге в округе Марикопа, Аризона, ноябрь 2020 // Ross D. Franklin, AP

Вообще же всерьез оценить результаты прошедших в США выборов и обсуждать перспективы невозможно, не затронув целый комплекс тем, связанных с быстро происходящими переменами в нашей жизни. Это касается в том числе дробления и сегментации общества, стремления запереться в своем углу социальной сети, чтобы оценивать любую информацию исключительно по мере комфортности для себя. Поиски же причин такого положения дел в современном мире ставят вопрос о способности человека освоить плоды информационно-технологической революции.

Особенность сегодняшнего дня в том, что для адекватного ответа на современные вызовы нужны ответственная политика, мыслящее гражданское общество, социальная солидарность и доверие, но все это стремительно исчезает из нашей жизни.

О настоящем и будущем политических систем в мире, о новой экономике и человеческом сообществе в условиях информационно-технологической революции, а также о путях выхода из глобального тупика можно будет прочесть в новом цикле статей «Политическая энтропия» уже в ближайшие недели на сайте yavlinsky.ru.

|

Мифотворческая операция. Что потеряла Россия из-за второй войны в Карабахе |

В соглашении о прекращении огня во второй карабахской войне есть один бесспорный победитель – это Россия. Она наконец добилась того, чего добивалась много лет: размещения в зоне карабахского конфликта своих вооруженных сил. Теперь Москва будет господствовать на Южном Кавказе, имея рычаги влияния и на Азербайджан, и на Армению.

Однако так ситуация выглядит лишь сквозь призму российско-западных противоречий, через которую принято рассматривать почти все заметные события на постсоветском пространстве. В этой парадигме политика на постсоветском пространстве очищается от внутреннего целеполагания и воспринимается как борьба двух геополитических ориентаций.

Если же попытаться уйти от биполярного контекста, то создавшаяся в результате войны конфигурация на Южном Кавказе выглядит для России гораздо менее радужно.

Прежде всего, конфигурация сложилась нечеткая и недолговременная. Документ о прекращении огня совсем сырой. Это видно и по техническим признакам – например, по разночтениям в разных языковых версиях, – и по общей недоработанности текста.

Конечно, такие проблемы неизбежны, когда речь идет о соглашении, подписанном в условиях цейтнота при необходимости остановить масштабное кровопролитие. Невозможно совместить в одном документе прекращение огня в современной войне высокой интенсивности и реальный прогресс в урегулировании конфликта, ставшего причиной этой войны. Особенно когда речь идет о конфликте, решить который не получилось за три десятка лет переговоров. Поэтому многие ключевые проблемы неизбежно остались за пределами лаконичного согласованного документа.

В результате было подписано соглашение не о мире, а только о прекращении огня и только на ближайшие пять лет – до тех пор, пока в регионе будут присутствовать миротворцы. Видимо, предполагается возможность урегулировать конфликт в новых условиях, после установления перемирия. Однако нет никаких причин думать, что за эти пять лет конфликт получится решить.

С самого начала карабахского конфликта Азербайджан, как минимум публично, называл решением исключительно возвращение в исходную точку – то есть автономию Карабаха в своем составе. После войны ему тем более нет причин соглашаться на компромиссы. Более того, Баку уже отринул старую формулировку – теперь там говорят в лучшем случае о «культурной автономии», что бы это ни означало.

Ни Карабах, ни Армения ни на какую культурную автономию согласиться не могут, тем более в свете того, как велась последняя война: на территориях, завоеванных азербайджанской армией, армян не осталось.

Еще один из потенциальных рисков – то, что в сложившейся конфигурации появился новый игрок. Впервые в истории конфликта в войну на стороне Азербайджана активно вмешалась Турция. Судя по всему, Анкара претендовала и на участие в миротворческой операции, так что Москве пришлось это несколько раз опровергать. Создается впечатление, что Алиев обещал Эрдогану какие-то формы присутствия Турции в зоне конфликта, но Россия была с этим не согласна.

В результате Южный Кавказ превратился в регион конкурентного взаимодействия России и Турции. Теперь Москве будет трудно действовать здесь без согласований с Анкарой. Раньше любую эскалацию на карабахских фронтах можно было остановить окриком из Москвы, но теперь это в прошлом. Новая конфигурация похожа на ту, что сложилась в Сирии, где России приходится учитывать интересы Турции.

Турция и до войны играла заметную экономическую роль на Южном Кавказе, в основном в Грузии и Азербайджане. Сейчас к этому добавилась сфера безопасности. Азербайджан сделал ставку на турецкую поддержку в войне и победил. Турция и раньше поддерживала Азербайджан в карабахском конфликте на уровне дипломатии, экономики и лоббирования, но никогда прежде она не делала этого столь откровенно и даже демонстративно на военном уровне.

В целом влияние России на стороны карабахского конфликта не выросло, а уменьшилось – как минимум в случае Азербайджана. По итогам войны Баку перестал в прежней мере нуждаться в России, переориентировавшись на Турцию.

Размещения российских миротворцев, которое воспринимается как рычаг влияния на Азербайджан, вряд ли достаточно, чтобы это компенсировать. Контроль над Абхазией и Южной Осетией не дал России возможности влиять на внутреннюю и внешнюю политику Грузии. То же самое с Украиной и Донбассом. Да и в Молдавии российское влияние вряд ли является следствием присутствия российских миротворцев в Приднестровье.

Может получиться наоборот: российские миротворцы станут раздражителем для Баку. Скорее всего, через пару месяцев в Азербайджане начнет набирать популярность подход, что Россия остановила победоносное шествие азербайджанских войск и не дала им окончательно решить проблему Карабаха.

В Армении же отношение к России за время войны резко ухудшилось, и неблагоприятные для Карабаха итоги лишь закрепят эту ситуацию. Расчет на поддержку России не оправдался, и это так или иначе скажется на политике.

При этом поведение России с самого начала конфликта диктовалось именно желанием удержать в сфере своего влияния и Армению, и Азербайджан. В разных форматах и по разным причинам и та и другая страна важны для России. Встав на сторону одной из них, Москва потеряла бы другую, а с большой вероятностью и обе. Эта формула работала до второй карабахской войны. Отношения с Арменией служили противовесом отношениям с Азербайджаном, и наоборот.

Однако вмешательство Турции изменило эту формулу. Анкара явно намеревается бороться за то, чтобы доминировать в регионе. Момент для этого идеальный. Пандемия коронавируса, выборы в США, постбрекзит и общий кризис управляемости в ЕС, проблемы взаимодействия с Турцией в НАТО, украинский и белорусский кризис и, шире, – кризис в отношениях России с Западом. В этой ситуации Азербайджан рискнул, выиграл войну и изменил расклад сил в регионе.

Это не означает, что Россия потеряла Южный Кавказ. Но карабахский конфликт приобрел геополитическое измерение, что делает его нерешаемым. Территория, населенная армянами и неподконтрольная Азербайджану, останется таковой. О ее статусе в тексте соглашения нет ни слова. А решить проблему военным путем невозможно, пока на линии соприкосновения стоят российские миротворцы.

Зато военное присутствие Турции в Азербайджане станет константой независимо от того, оформят его официально или нет. Москва будет обеспечивать прекращение огня и не давать вспыхнуть насилию, хотя провокации, несомненно, продолжатся. Как продолжат звучать заявления, призывы к миру и бесконечные переговоры, но правила игры будут уже другие.

|

Китай и Россия оказывают поддержку Ирану |

На протяжении последних четырех лет администрация президента США Дональда Трампа не столько проводила внешнюю политику, сколько определяла наказание Ирану. США вышли из иранской ядерной сделки, заключенной в 2015 году, и в одностороннем порядке ввели несколько пакетов санкций.

Вполне возможно, что новая администрация при избранном президенте Джо Байдене рассчитывает остановить этот разрушительный процесс и возобновить конструктивное взаимодействие, но она обнаружит, что Иран очень изменился.

Эти последние четыре года Иран не сидел на месте, пассивно ожидая возобновления ядерной сделки. Вместо этого Исламская Республика объединила свои усилия с Китайской Народной Республикой и Российской Федерацией, чтобы улучшить свое военное положение и укрепить свою экономику. Китай и Россия сейчас всецело вовлечены в дела Ирана — от его нефтяной и портовой инфраструктуры до вопросов его обороноспособности. Результатом этого углубляющегося сотрудничества стало то, что Иран стал гораздо менее восприимчивым, чем когда-то, и к кампании «максимального давления»,

Китай входит в Персидский залив

Еще в 2016 году Тегеран и Пекин заложили основу для того, что должно было стать соглашением о 25-летнемм всеобъемлющем партнерстве, частью китайской инициативы «Один пояс — один путь». Но отношения между двумя странами уходят корнями еще дальше — в те времена, когда Иран находился в центре Великого шелкового пути. Сегодня иранские лидеры видят в Китае не только средство, позволяющее ослабить петлю вашингтонских санкций, но и источник финансовой, технологической и военной помощи, которая могла бы помочь противостоять давлению США.

Китай провозгласил себя защитником национального суверенитета — принципа, который он отстаивает, критикуя санкционную политику США в отношении Ирана. Постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь написал, что санкции США в отношении Ирана «лишены какого-либо юридического, политического или практического эффекта». Министерство иностранных дел Китая обвинило США в «неоднократном нарушении международного права» и призвало Вашингтон «перестать придерживаться неправильного курса» в отношении Ирана. В октябре Минфин США ввел санкции против еще большего числа иранских банков. Китай ответил тем, что уже на следующий день принял министра иностранных дел Ирана Мохаммеда Джавада Зарифа, чтобы провести с ним переговоры.

Китай выделил в виде инвестиций около 400 миллиардов долларов на модернизацию нефтяной, газовой и нефтехимической промышленности Ирана, а также на усовершенствования системы наземных перевозок страны. Китай продолжает финансировать и оснащать иранские порты в Чабахаре и Джаске, которые имеют решающее значение для строительства трубопровода, который позволит Тегерану экспортировать свою нефть в обход загруженного Ормузского пролива. Расширение этих двух портов осложнит попытки США вводить запрет на экспорт из Ирана.

Кроме того, этот проект может заставить США дважды подумать о нанесении удара по Ирану, поскольку сделка между Пекином и Тегераном, по имеющейся информации, включает в себя военный элемент. В настоящее время Джаск — это не более чем рыбацкий порт, но он расположен сразу за Ормузским проливом и после расширения может предоставить китайским военным кораблям возможность контролировать вход и выход. Китай также финансирует расширение аэропорта Чабахара, что расширит потенциал соседнего морского порта за счет воздушных перевозок. Кроме того, в Чабахаре Китай начинает работы по созданию регионального пункта перехвата информации, который позволит Китаю перехватывать сигналы в радиусе почти пяти тысяч километров. В пределах этого периметра находится передовой штаб Центрального командования ВС США (CENTCOM) в Катаре. У Ирана есть основания надеяться, что доступ к китайской разведывательной информации, средствам радиоэлектронной борьбы и системам ПВО позволит предотвратить воздушные удары со стороны США и их союзников.

Сближение с Пекином и улучшение с ним отношений могло бы помочь иранским лидерам обезопасить себя от народных волнений и сепаратистских движений, которые неоднократно потрясали их страну. Иранские спецслужбы пытаются обуздать сопротивление путем создания национального интранета и установки тысяч камер видеонаблюдения в крупных городах и мятежных провинциях. Но Китай на несколько шагов опередил Исламскую республику, создав многофункциональную, очень сложную, систему наблюдения для контроля над своими гражданами, которую может экспортировать. Иранские власти рассчитывают на сотрудничество с китайскими провайдерами, чтобы использовать эту технологию наблюдения, и стремится создать свою национальную интранет-сеть по образцу китайской системы фильтрации содержимого интернета — защитного межсетевого экрана «Великий китайский файрвол».

Россия непоколебима

Россия уже давно лидирует в том, что откровенно выступает против позиции Вашингтона по отношению к Тегерану. В сентябре в ответ на новые американские санкции заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил журналистам: «Мы американских санкций не боимся, мы привыкли к ним. Это никаким образом не повлияет на нашу линию. Наше сотрудничество с Ираном многоплановое…. Так что еще одним исполнительным распоряжением [президента США Дональда] Трампа больше — это ничего не меняет в нашем подходе». Когда в октябре Вашингтон ужесточил санкции, президент России Владимир Путин и президент Ирана Хасан Рухани обсудили вопросы укрепления региональной безопасности, двусторонней торговли и экономического сотрудничества.

Россия с удовольствием продает Ирану оружие, а Иран с радостью его покупает. Министр иностранных дел России Сергей Лавров с гордостью заявил, что «нет такого понятия оружейное эмбарго против Ирана… эмбарго нет, [и] не будет каких бы то ни было ограничений». Когда 18 октября 2020 года ООН отменила десятилетнее эмбарго на поставки оружия, Рухани злорадно заявил: «мы можем… покупать оружие у всех, у кого пожелаем». Согласно докладу разведывательного управления Министерства обороны США за 2019 год, среди этих закупок могут быть российские истребители Су-30, учебно-боевые самолеты Як-130, основные боевые танки Т-90 МБТ, зенитные ракетные комплексы С-400 и береговые ракетные комплексы «Бастион».

Единственными ограничениями в закупках оружия будут оборонный бюджет Тегерана и готовность Москвы вооружать своего южного соседа.

В июле Зариф встретился с Лавровым, чтобы обсудить расширение альянса двух стран. Тегеран стремится обновить ратифицированный в декабре 2001 года Договор об основах взаимоотношений и принципах сотрудничества между Российской Федерацией и Исламской Республикой Иран. Взамен Россия хочет получить доступ к базам военно-воздушных и Военно-морских сил на территории Ирана. Корпус Стражей Исламской революции уже сотрудничает с российскими войсками и вспомогательными подразделениями в Сирии.

Тегеран начинает понимать выгоду укрепления своих отношений с Китаем и Россией. В конце декабря 2019 года Россия включила Китай и Иран в число участников четырехдневных морских учений «Пояс морской безопасности», которые проводились в Персидском заливе, Оманском заливе и Индийском океане — водах, до этого времени находившихся под контролем Пятого флота ВМС США. В ходе морских маневров было проверено, насколько Чабахар может конкурировать с центральной командной базой ВМС США в Бахрейне. Кроме того, в сентябре 2020 года иранские войска вместе с войсками Китая, России и приданными им войсками приняли в участие в совместных учениях на Кавказе.

Китай и Россия заинтересованы в том, чтобы противостоять санкциям США в отношении Ирана, в том числе вторичным санкциям, создающим проблемы странам, которые сами ограничений не вводили. В августе Китай и Россия вместе пытались убедить других членов Совета Безопасности ООН, включая таких традиционных союзников США, как Франция и Великобритания, поддержать предложение администрации Трампа о снятии санкций с Тегерана. Когда США Госсекретарь Майк Помпео позже объявил о санкциях против юридических и физических лиц Китая и Гонконга за помощь Ирану в перевозке грузов морским путем, заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский вызывающим тоном написал в «Твиттере»: «Не США указывать нам или другим, что можно и чего нельзя делать».

Представители властей Китая и России ясно дали понять на конференции по регионоведению в Пекине в 2019 году, на которой присутствовал один из авторов данной статьи, что их страны преследуют общую цель — лишить США статуса глобального лидера. Они стремятся создать многополярную систему взамен той, в которой доминировали Соединенные Штаты. Соответствующую риторику использовал и Зариф, написав в «Твиттере», что его страна тоже «отвергает односторонность США и попытки США создать однополярный мир».

Важнее всего дела

Байден знает, что ему нужно будет возобновлять переговоры с Ираном. В бытность кандидатом Байден писал, что если Тегеран вернется к строгому соблюдению условий ядерной сделки, «я вновь присоединюсь к соглашению и использую нашу возобновленную приверженность к политике дипломатии для взаимодействия с нашими союзниками с целью ее укрепления и расширения и при этом более эффективного противодействия другим дестабилизирующим действиям Ирана». Будущая новая администрация США признает, что она не может игнорировать роль Ирана в районе Персидского залива.

Но новой администрации США будет нелегко убедить руководство Тегерана, для которого «важнее всего дела», что восстановленная или новая сделка не будет нарушена, как это было с первоначальной сделкой. Более того, несмотря на санкционное давление, руководство Ирана продемонстрировало свою непоколебимость в стремлении к региональной гегемонии и сохранению режима. Трудно поверить, что теперь оно решит ограничить оружейный потенциал своей страны при том, что их соперники в других странах Персидского залива свой потенциал расширяют. Не исключено, что Байден захочет переманить Тегеран у Пекина и Москвы, но он мало что сможет предложить стране, которая не стремится заключить союз с США и не хочет этого.

Китай и Россия являются единомышленниками, необходимыми Ирану в его стремлении стать мощным игроком в условиях нового мирового порядка. При наличии этих могущественных режимов в числе своих сторонников верховный лидер Али Хаменеи может быть уверенным, что глобальное господство США, как он сказал, «долго не продлится». И Зариф может курсировать между Тегераном, Пекином и Москвой, чтобы укрепить новый «тройственный союз» с таким расчетом, что Иран будет занимать удобное место в его центре.

|

МИХАИЛ МИШУСТИН НАГУЛИВАЕТ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ВЕС |

В минувший понедельник глава российского правительства анонсировал масштабную реформу госаппарата, который подвергнется определенному сокращению. Дескать, ждать больше нельзя, пора выполнять поручения президента. Реформа стартует прямо с начала будущего года и, по утверждению главы кабинета, уложится в три месяца. По задумке г-на Мишустина центральные офисы федеральных ведомств будут сокращены на пять процентов, а региональные – на целых десять.

Надо сказать, по давно сложившейся российской традиции местный премьер не может считаться полноценным и состоявшимся, пока не инициирует административную реформу в целях, понятное дело, оптимизации расходования бюджетных средств. Наша тысячелетняя история знает немало премьеров-подвижников. Правда, некоторые из них закончили не очень здорово. Например, выдающийся реформатор Петр Столыпин вообще был убит не оценившими его вклад в развитие страны гражданами. Хочется верить, что премьер Мишустин сможет избежать столь печальной участи. После Сталина, во времена которого с руководителями кабинета министров особенно не цацкались, никто из премьеров не был подвергнут насильственной смерти. И это несмотря на то, что практически все они затевали реформу госаппарата. А совсем недавний руководитель нашего правительства, Дмитрий Медведев, брался за это дело аж дважды, но оба раза отступал. В конце концов Дмитрий Анатольевич и вовсе отчаялся провести сокращение госслужащих, заявив: «…что бы ни делай в этом направлении, штат сотрудников восстанавливается максимум через год, а то и вырастает».

Цели реформы г-н Мишустин сформулировал очень точно и ясно: «Нужен не огромный, а рационально сформированный штат компетентных специалистов и четко определенная сфера ответственности каждого органа исполнительной власти». Впрочем, сам премьер признает, что грядущее сокращение коснется в основном вакантных позиций, коих в разных ведомствах, по оценке специалистов, от десяти до двадцати процентов. Еще такую реформу называют «похоронами мертвых душ». Соответственно, об экономии бюджетных средств речи не идет. Впрочем, и сам премьер Мишустин это признает. Из его объяснений следует, что необходимость реформы продиктована, прежде всего, техническим прогрессом. То есть – цифровизацией огромного числа процессов, которые раньше требовали усилий армии чиновников. Впрочем, задумав сокращение аппарата министерств и ведомств, свой собственный премьер-министр совсем недавно нарастил. Теперь в структуре отечественного правительства предусмотрено на девять, а десять вице-премьерских позиций. Кроме того, несколько дней назад Госдума утвердила целый ряд новых министров (теперь так положено по обновленной Конституции), которые заменили на высоких должностях их предшественников. Чем первые лучше вторых, никто, разумеется, не объяснил. Подозреваю, что ровным счетом ничем. Никакой особой критике со стороны президента или премьера предыдущий состав правительства не подвергался.

Понятно, что Михаилу Мишустину вся эта симуляция активной деятельности по реформированию госаппарата и оптимизации работы самого кабинета нужна исключительно для укрепления своего административного влияния и позиций внутри вертикали власти. Гражданам же России игры на вершине российского чиновничьего Олимпа абсолютно не интересны. Подойди к любому человеку на улице, спроси его, что он думает о назначении бывшего министра энергетики Новака на должность вице-премьера, любой посмотрит на тебя как на сумасшедшего. Потому что никто в России не знает, чем прославился этот чиновник, никто не назовет имен других членов нынешнего кабинета министров. Поскольку к нашей реальной жизни, к проблемам, которые приходится решать каждый день, эти люди не имеют никакого отношения. Если завтра Путин объявит, что такая институция, как кабинет министров, в России вообще упраздняется, большинство граждан воспримут эту новость с чувством глубоко безразличия. Как говорится, умер Максим, да и…

Фото: Россия. Москва. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время совещания с вице-премьерами РФ в режиме видеоконференции в Доме правительства РФ. Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

|

ЖИВЕМ БЕДНО И УБОГО, ЗАТО СЫТО, ПЬЯНО |

|

Шесть мифов о выборах и протестах в автократиях |

Маргарита Завадская

Недавно на постсоветском пространстве произошло два значимых события: масштабные протесты в Беларуси, начавшиеся после скандальных президентских выборов, и смена власти в Кыргызстане. Некоторые наблюдатели на этом фоне в очередной раз вспомнили о «цветных революциях», другие принялись экстраполировать события в Беларуси на Россию.

«Цветные» и электоральные революции, повлекшие смену политического лидерства, а где-то и режима, активно обсуждались еще в начале 2000-х гг. События в Грузии и Украине сыграли роковую роль для российского гражданского общества и политических институтов: власть начала превентивно бороться с невидимой угрозой и в этой борьбе фактически задушила остатки гражданской автономии. В 2011-2012 гг. в крупнейших городах России произошла масштабная мобилизация против фальсификации выборов. Во многом именно эти протесты обусловили дальнейшее ужесточение политического режима, «закручивание гаек». После 2014 года риторика «оранжевой угрозы» растворилась в популярной геополитике: оппозиционные протесты утратили прямую связь с электоральной повесткой, а федеральные выборы больше не вызывают иллюзий, связанных с перспективами «опрокидывающих выборов». Внимание оппозиции переключилось на местные выборы.

Однако «цветные революции» – это метафора, вводящая в заблуждение. Во-первых, смена власти революционным путем часто случается без какой-либо привязки к выборам (Кыргызстан в 2010 году, «Евромайдан» в 2013-м). Во-вторых, большинство постэлекторальных протестов не приводят к смене власти (протесты в России в 2011-2012 гг., многочисленные протесты в Беларуси с начала 2000-х гг.). При этом, например, к протестам в Армении в 2018 году российские пропагандисты ярлык «цветной революции» не приклеили. Выходит, что к «цветным революциям» относят только те смены власти или режима, которые не нравятся российским властям.

Если говорить не о пропаганде, а о серьезной аналитике, то устаревшая риторика «цветных» и электоральных революций искажает наше представление о перспективах и механизмах протестов, связанных с выборами. А выборы и революции на самом деле не так тесно связаны друг с другом. Тот факт, что российские власти в каждых выборах видят источник потенциальной угрозы, иронично оборачивается надеждой, что выборы принесут неожиданную смену режима через массовые протесты.

Какое это отношение имеет к выборам 2021 года? Во время недавнего Общероссийского гражданского форума обсуждались перспективы народного бунта на фоне все ухудшающейся экономической обстановки и неуклонного снижения качества электорального законодательства и проведения выборов в России. Среди экспертного сообщества практически нет сомнений в том, что пандемия и экономическая рецессия негативно скажутся на уровне поддержки партии власти в 2021 году, а кто-то даже ожидает, что ситуация обернется массовыми протестами и эскалацией насилия по белорусскому сценарию.

Попробуем разобраться, что нам говорят многолетние исследования протестных движений и выборов в авторитарных режимах. Понимая механизмы мобилизации, проще сформировать реалистичные ожидания относительно грядущих выборов.

Шесть мифов о выборах и протестах в автократиях

Миф 1: К протестам приводят наиболее сфальсифицированные выборы.

В демократических странах давно установлен феномен «критически настроенных граждан»: даже когда процедуры и институты нормально функционируют, всегда найдутся граждане, недовольные тем или иным аспектом их работы. Чем более открыт политический процесс, тем больше таких граждан. И именно этот механизм лежит в основе подотчетности.

В режимах, где с подотчетностью есть проблемы, фальсификации и нарушения редко приводят к протестам. По моим оценкам, в 1990-2011 гг. только 25% выборов в электоральных авторитарных режимах завершились протестами. Протестуют прежде всего там, где знают, как обнаружить нарушения и какие они бывают; считают, что нарушения вероятны; готовы распространять информацию о нарушениях. Первые два условия являются необходимыми, но недостаточными. Третье усиливает уже начавшуюся мобилизацию.

Несколько лет назад мы с коллегами сопоставили количество сообщений о нарушениях через «Карту нарушений» движения «Голос» (то есть субъективные оценки качества выборов) с одной из мер диагностики нарушений – связью между явкой и голосованием за победителя (объективная оценка качества). На примере Тюменской области и Пермского края обнаружилось, что связи между показателями либо нет, либо она вовсе отрицательная. В более конкурентных регионах избиратели жалуются на нарушения чаще, чем в политически закрытых. При этом независимые наблюдатели могут осуществлять свою деятельность только там, где это возможно, а в закрытых гегемонистских регионах, где масштаб вбросов и контролируемого голосования больше, она сведена к минимуму (например, Тюменская область). То есть диагност не видит самых тяжелых пациентов.

Не последнюю роль в протестах играет мотив достоинства: откровенные фальсификации («мертвые души» в списках избирателей, манипуляции с протоколами и незаконная агитация в день голосования) становятся частью личного опыта избирателей и видятся в лучшем случае как неуважение к гражданам, а в худшем – как кража их голоса. Это может разозлить не только критически настроенных избирателей, но и тех, кто нейтрально и даже лояльно относится к действующей власти.

Миф 2: Протестами можно управлять извне / протесты – это технология.

Масштабные протесты в основном не происходят совершенно спонтанно. Любой мобилизации предшествует какая-то предварительная работа и благоприятное стечение обстоятельств (окно политических возможностей). Однако это отнюдь не означает, что протесты можно запрограммировать и управлять ими по «методичке Джина Шарпа». Это заблуждение стоит оставить работникам государственной пропаганды.

Координация и работа организационных структур гражданских ассоциаций и политических сил накануне выборов – это необходимое условие для минимальной мобилизации. Наблюдаемых нарушений недостаточно для массового протеста, их нужно «научиться» распознавать. И в этом решающую роль играет образовательная и просветительская работа профессиональных наблюдателей, экспертов и активистов. Важно понимать, что здесь речь не идет об «экспорте технологий» извне. Ключевое значение имеет внутренний спрос и своевременное предложение экспертизы в области защиты прав избирателей. Так, накануне выборов в Беларуси гражданское общество и штабы оппозиционных кандидатов проделали немалую работу. Однако масштабные протесты часто характеризуют как децентрализованные и не имеющие общего координационного центра.

Некоторое время назад было модно рассуждать об экспорте «цветных» (или электоральных) революций. Якобы эта технология кочует от страны к стране через НКО, молодежные организации и наблюдателей. Из Сербии в Грузию, а оттуда в Украину. Однако в реальности ключевую роль все равно играют именно внутриполитические силы, их ресурсы и стратегии. Да, протестующие могут вдохновляться примером соседей. Это то, что исследователь Курт Вейланд в свое время назвал «эвристикой сходства»: кажется, что условия в соседней стране близки, и если там возможны изменения, то и у нас есть потенциал. Хотя это не означает, что исходные условия и структура возможностей одинаковы. Поэтому каждая последующая протестная волна в очередной стране менее успешна. При этом не стоит забывать, что политические элиты умеют учиться на чужом примере не менее эффективно.

Миф 3: Протестовать против нечестных выборов ходит только оппозиция и идеалисты.

В посткоммунистическом мире уровень политического участия в целом ниже, что часто понимается как усталость от постоянной ритуальной мобилизации и отсутствие веры в то, что эти действия ведут к каким-то результатам. Участвующих в общественной деятельности воспринимают как наивных или нерациональных людей.