-Новости

-Приложения

СтенаСтена: мини-гостевая книга, позволяет посетителям Вашего дневника оставлять Вам сообщения.

Для того, чтобы сообщения появились у Вас в профиле необходимо зайти на свою стену и нажать кнопку "Обновить

СтенаСтена: мини-гостевая книга, позволяет посетителям Вашего дневника оставлять Вам сообщения.

Для того, чтобы сообщения появились у Вас в профиле необходимо зайти на свою стену и нажать кнопку "Обновить Онлайн-игра "Empire"Преврати свой маленький замок в могущественную крепость и стань правителем величайшего королевства в игре Goodgame Empire.

Строй свою собственную империю, расширяй ее и защищай от других игроков. Б

Онлайн-игра "Empire"Преврати свой маленький замок в могущественную крепость и стань правителем величайшего королевства в игре Goodgame Empire.

Строй свою собственную империю, расширяй ее и защищай от других игроков. Б Онлайн-игра "Большая ферма"Дядя Джордж оставил тебе свою ферму, но, к сожалению, она не в очень хорошем состоянии. Но благодаря твоей деловой хватке и помощи соседей, друзей и родных ты в состоянии превратить захиревшее хозяйст

Онлайн-игра "Большая ферма"Дядя Джордж оставил тебе свою ферму, но, к сожалению, она не в очень хорошем состоянии. Но благодаря твоей деловой хватке и помощи соседей, друзей и родных ты в состоянии превратить захиревшее хозяйст ОткрыткиПерерожденный каталог открыток на все случаи жизни

ОткрыткиПерерожденный каталог открыток на все случаи жизни Всегда под рукойаналогов нет ^_^

Позволяет вставить в профиль панель с произвольным Html-кодом. Можно разместить там банеры, счетчики и прочее

Всегда под рукойаналогов нет ^_^

Позволяет вставить в профиль панель с произвольным Html-кодом. Можно разместить там банеры, счетчики и прочее

-Рубрики

- Есть мнение (15839)

- О чем глаголют в Мире (8092)

- Любопытно (6973)

- За нашу и Вашу Свободу! (5016)

- Разное (2174)

- Бодрящее пиво,водка и виски (1790)

- Воры (1746)

- Как там с военной реформой (1515)

- Солидарность (1020)

- А нам всё равно (948)

- Мои стихи (582)

- Футбол (398)

- Реклама (208)

-Метки

-Ссылки

-Музыка

- Мужчина и женщина Fausto Papetti

- Слушали: 22418 Комментарии: 1

- Шедеврально

- Слушали: 125 Комментарии: 1

- Оптимизм

- Слушали: 136 Комментарии: 1

-Фотоальбом

- Общая

- 03:59 20.11.2009

- Фотографий: 3

- Жизнь на фото

- 03:00 01.01.1970

- Фотографий: 0

-Видео

- Незабываемые путешествия

- Смотрели: 37 (0)

- ЭТО Я ГОСПОДИ

- Смотрели: 81 (0)

-Поиск по дневнику

-Подписка по e-mail

-Друзья

-Постоянные читатели

-Сообщества

-Статистика

Записей: 32326

Комментариев: 1649

Написано: 34503

РАДИ БОГА НЕ ВОЛНУЙТЕСЬ!

Геннадий Гудков: «Путин болен, в январе будет транзит власти» |

|

|

Страна смартфонов |

ЧТО КУПИТЬ КОГДА ВСЕГО МНОГО, ЭТА ПРОБЛЕМА....

РАЗУМНО КУПИТЬ СМАРТФОН НЕДОРОГОЙ ДО 10000 РУБЛЕЙ, БУДЕШЬ ВСЕГДА В ВЫЙГРЫШЕ УЧИТЫВАЯ ЧТО ЦЕНЫ МЕНЯЮТСЯ ЧАСТО И БЫСТРО, ВОТ ПОСМОТИТЕ КАКОЙ РАЗБРОС ЦЕН В ИНТЕРНЕТ МАГАЗИНЕ Страна смартфонов

А ТУТ КУПИЛ СМАРТФОН СРЕДНЕЙ СТОИМОСТИ И ЖДИ СПОКОЙНО НОВОЙ МОДЕЛИ...

ОЗНАКОМЬТЕСЬ

ТАКАЯ МОДЕЛЬ ХОРОШИИ ПОДАРОК РОДНЫМ И БЛИЗКИМ ОСОБЕННО К РОЖДЕСТВУ ИЛИ НОВОМУ ГОДУ!!!

|

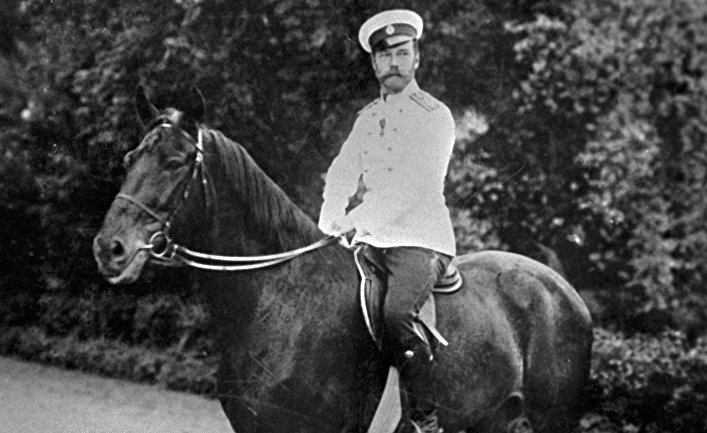

Удивительные фото царя Николая II, купающегося обнаженным |

Последний самодержец династии Романовых сфотографировался голым в озере во время поездки в Финляндию в 1912 году.

Век спустя после своей смерти Николай II, последний царь из династии Романовых, опять у всех на слуху. Никто не говорит ни о кризисе, спровоцировавшем русскую революцию, ни о его верном советнике Распутине, ни даже о его дочери Анастасии, чью память в 1997 году увековечил Дисней. Соцсети потрясли обнаженные фото императора, снятые во время его поездки в Финляндию.

На самом деле фотография совсем не новая. Государственный архив РФ опубликовал ее еще в 2018 году в рамках проекта #Romanov100, посвященного столетней годовщине расстрела царской семьи. Однако тогда эти фото прошли незамеченными. Известность им принес недавний пост в Твиттере фотографа Марины Амарал (Marina Amaral).

Публикация уже собрала более 16 тысяч 400 лайков и 4 тысячи 800 репостов. На размещенной в соцсети фотографии изображен Николай II по прозвищу «Кровавый». Он купается в озере вместе с другими двумя мужчинами во время одной из поездок в 1912 году, все присутствующие обнажены. «Это была неожиданная находка. Я клянусь, что не искала ничего подобного специально. Это царь Николай II. Купается. Голым. В Царском селе», — написала Амарал.

Романовы были пионерами фотографии. В начале XX века они владели первыми в мире портативными камерами компании Kodak и фотографировали почти все важные события своей жизни. В рамках проекта «#Romanov100» оцифровали «огромный объем визуальных данных», чтобы реконструировать Россию, «потерянную» в руках большевиков.

|

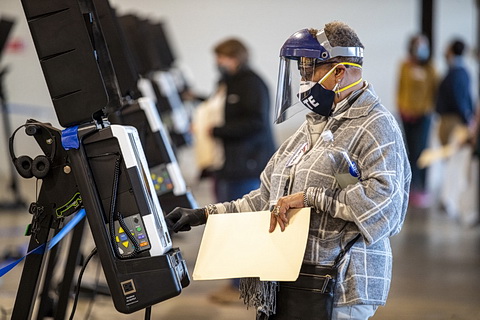

РАЗДЕЛЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ. А С НИМИ – ВЕСЬ МИР |

Кто бы ни победил в конце концов на президентских выборах в США, уже сейчас можно уверенно констатировать несколько невеселых результатов. Прежде всего они решительно опровергли бытовавшую все четыре года трамповского правления теорию о том, что нынешний президент оказался во власти случайно. Мол, в 2016-м нормальные люди были так уверены, что Америка отвергнет этого фигляра и популиста, что поленились прийти на выборы. К тому же коррумпированность Хилари Клинтон была настолько очевидна, что не хотелось отдавать за нее голос. И вот теперь налицо всеобщая мобилизация – случилась невиданная за сто с лишним лет явка. Это именно тот случай, когда голосование в Америке предельно точно отражает предпочтения и устремления граждан этой страны. Выяснилось, что существование Дональда Трампа в политическом пространстве – никакая не случайность, а важнейший фактор (если хотите, симптом), действительно отражающий умонастроения половины жителей ведущей страны Запада. Американцы с их протестантским культом повседневной бытовой честности истово голосовали за патологического вруна, человека для которого в принципе не существует разницы между реальностью и выгодной ему выдумкой. Просто есть «правильные» факты и «неправильные». Любой «фактчекинг» потерял смысл, чего проверять и уличать, когда всем очевидно, что персонаж врет. Но это вранье, что поразительно, только прибавляло ему популярности. Примерно такой же подход я обнаружил в одном из опросов Левада-центра. Россияне уверенно подтверждали: они прекрасно понимают, что официальные СМИ им врут. Но при этом заявляли: нам это вранье нравится!

Следствием этого стала деградация нескольких еще недавно важнейших инструментов демократического общества. В первую очередь социологии как науки. Она нужна, прежде всего, чтобы определять мнение народа. На Трампе американская социология (самая изощренная и продвинутая в мире) сломалась. Как и в 2016-м, она уверенно предсказывала Трампу разгромное поражение. Теперь же очевидно, если он и проиграет, то после длительной схватки, когда каждый голос будет буквально на вес золота. Очевидно, что респонденты не просто научились ловко прятать свои действительные представления от тех, кто проводит опрос (известный в России «феномен Жириновского», когда человеку стыдно назвать свои предпочтения). Удивительно, что серьезным ученым не удалось с помощью своих методик выявить эти предпочтения.

Очевидно так же уменьшение роли прессы. Более-менее ясно, что против Трампа, демонстративно презирающего либеральные ценности и, повторю, врущего на каждом шагу, фактически настроена вся американская пресса. И он блестяще опроверг постулат, гласивший, что у политика, имеющего проблемы с журналистами, есть очевидные проблемы с собственно политикой. Президент продемонстрировал прекрасную способность общаться со своим ядерным электоратом через социальные сети, через голову прессы. Более того, жители страны, считающие, что их отстранили от принятия решений, потеряли интерес к тому, как дела обстоят в реальности. Куда интереснее читать выдумки Трампа.

Не сомневаюсь, что эксперты задним числом объяснят столь массовую поддержку очевидного популиста. Рискну предположить, что избиратели Трампа – те, кого страшит стремительно меняющийся мир. Люди, решительно не понимающие, почему обвал акций в одном конце света лишает их накоплений – в другом конце. Почему мальчишки-айтишники в драных джинсах с грязными ногтями и давно не мытыми волосами вдруг зарабатывают миллионы, когда ты теряешь деньги, которые откладывал долгие годы. При этом сторонники Трампа однозначно оценивают глобализацию как возможность для других стран отнимать те доходы, которые долгие годы считались «своими». Добавим к этому, что новый мир является сторонникам Трампа отнюдь не только в виде цифровых чудес, открывающих невиданные возможности в росте производительности. Для немолодых и необразованных – это угроза потери работы. А еще очевидные и шокирующие традиционалистов перехлесты борьбы за гендерные, расовые и сексуальные свободы. Это не только феномен Трампа; приблизительно по тем же причинам в Венгрии голосуют за Орбана, в Польше – за Качинского.

Таким образом, американские выборы – еще одно доказательство того, что мы живем в период глубокого кризиса демократии. Кремлевские стратеги радостно верят сами и убеждают через своих пропагандистов в этом других, что демократии не существует вовсе, как и прочих ценностей злокозненного Запада. Она, мол, не более чем ловкое прикрытие власти «избранных», которые вынуждены бессменно забиться о неразумных «массах». Поэтому популист Трамп представляется Путину и его подчиненным идейно близким.

На самом деле факт глубокого кризиса демократии отнюдь не означает ее гибели. Гибель эту, замечу, предрекали многократно. Демократия подвергалась очень серьезным испытаниям. Вспомним хоть приход к власти фашистов в Германии и Италии в 30-е годы прошлого века. Вспомним чудовищный кризис власти в Америке 60-х – 70-х, с расовыми бунтами, войной во Вьетнаме, импичментом Никсоном. Исторический опыт показывает – в большинстве случаев, когда у народа остается реальное право выбора, которое он не передоверяет фюреру, народ, как океан, сохраняет способность к самоочищению. Главное, не мешать…

Фото: 1. 02.11.2020. Ралли сторонников президента США Дональда Трампа в Индианаполисе. Zuma\TASS

2. 04.11.2020. Сторонники республиканской партии в штате Джорджия наблюдают за ходом голосования на всеобщих выборах. John Bazemore/AP/TASS

3. 03.11.2020. Голосование на выборах президента США в Вашингтоне. SHAWN THEW/EPA/TASS

4. 03.11.2020. Голосование на выборах президента США в штате Калифорния.Chris Pizzello/AP/TASS

5. 03.11.2020. Голосование на выборах президента США в штате Коннектикут. Jessica Hill/AP/TASS

6. 04.11.2020. Акция в поддержку честного подсчета голосов на выборах президента США в Нью-Йорке закончилась столкновениями с полицейским. Zuma\TASS

|

СУДЕБНАЯ СИСТЕМА ПУТИНИЗМА |

|

Международная активность российских губернаторов: между автономией и зависимостью |

Денис Стремоухов

«Президент Франции сам сейчас становится похож на террориста», – заявил Рамзан Кадыров, осудив реакцию Эммануэля Макрона на убийство школьного учителя Самюэля Пати. На следующий день Кремль устами Дмитрия Пескова напомнил Кадырову, что внешняя политика находится вне ведения глав субъектов федерации. Кадыров ответил, что сделал свое заявление как мусульманин, а не как политик. Это не первый раз, когда глава Чечни выступает с подобными заявлениями. Во время кризиса 2015 года вокруг этнического меньшинства рохинджа в Мьянме он фактически объявил о своем несогласии с внешнеполитическим курсом Москвы.

Что бы ни говорили официальные документы, сфера международных взаимодействий давно перестала быть делом исключительно национальных государств. Среди прочих игроков, чьи интересы и действия пересекают национальные границы, не последнюю роль играют субнациональные единицы – регионы и города, чью международную активность обычно обозначают термином «парадипломатия».

Субъекты Российской Федерации разительно отличаются друг от друга по количеству и качеству парадипломатических контактов. В парадипломатии зачастую наиболее ярко проявляются остатки региональной автономии, а также структура стимулов, в которой существуют главы субъектов федерации (далее – губернаторы), хотя и не все из них могут похвастаться степенью свободы, свойственной Рамзану Кадырову.

Расцвет российской парадипломатии пришелся на девяностые годы. Слабость федерального центра и отсутствие эффективных механизмов контроля позволили некоторым губернаторам проводить внешнюю политику, зачастую расходящуюся с официальной дипломатической линией России. К международным контактам губернаторов подталкивали неспособность центра к эффективному перераспределению ресурсов и, как следствие, необходимость привлечения средств из-за рубежа, а также желание приобрести символический капитал и использовать такие связи для конструирования региональных и национальных идентичностей. Разумеется, последний фактор был наиболее значим в этнических республиках, часть из которых предпринимала действия по расширению своей автономии в такой степени, что перспектива дезинтеграции страны многим казалась вполне реальной.

С усилением федерального центра, ростом способности перераспределять ресурсы, стабилизацией экономической ситуации и развитием централизации международная активность регионов пошла на спад. Федеральный центр предпринял меры по изменению институциональной рамки этой активности: еще в 1996 году президент наделил МИД координирующими функциями в вопросах внешних связей регионов, а с 2004 года регионы обязаны получать согласие министерства на заключение международных экономических соглашений. МИД организует встречи глав регионов с представителями иностранных государств и компаний, а также следит за тем, чтобы взаимодействия региональных правительств с правительствами других стран проходили в рамках официального внешнеполитического курса Кремля. В случае отклонения от официальной линии МИД может потребовать от региональных чиновников, ответственных за международные контакты, согласовывать свои действия в московском аппарате.

Несмотря на централизацию, у регионов остается достаточно места для маневра. Большинство международных контактов российских губернаторов связаны (во всяком случае декларативно) с экономическими вопросами и направлены на заключение торговых соглашений и привлечение в регион иностранных инвестиций (например, это могут быть поездки на международные инвестиционные выставки). На этом фоне заметно выделяются международные связи республик, движимые этническими, религиозными и символическими мотивами.

Парадипломатия республик

Статистический анализ показывает, что главы этнических республик более активны на международной арене, чем их коллеги из краев и областей. Среди республик во многом исключительным случаем представляется Татарстан. По моим расчетам, в 2005-2015 гг. Минтимер Шаймиев и Рустам Минниханов посетили другие государства 75 раз, и 161 раз встретились с представителями иностранных государств на территории России (при средних показателях около 14 и 20 раз соответственно). Заметная часть этих контактов приходится на встречи с главами иностранным государств, в первую очередь Турции. Гульназ Шарафутдинова отмечает, что беспрецедентная международная активность Татарстана связана с попытками построения локальной государственной идентичности, активно предпринимаемыми элитами республики. Примечательно, что когда в 2015 году отношения Турции и России оказались в кризисе из-за инцидента с российским истребителем, сбитым турецкими войсками, Татарстан не только лоббировал прекращение санкций против турецких компаний, но и демонстративно отказался выполнять требования федерального министерства культуры и покидать организацию тюркской культуры ТЮРКСОЙ.

На фоне других республик выделяется и Чечня. Зарубежные визиты Рамзана Кадырова сосредоточены на странах Аравийского полуострова и Леванта, а его публичные заявления по внешнеполитическим вопросам уникальны для российских губернаторов. И Татарстан, и Чечня обладают особым неформальным статусом, выделяясь среди других республик. Инциденты, вызванные их несогласием с внешнеполитическим курсом РФ, могут рассматриваться не только как доказательство того, что некоторые субъекты федерации могут позволить себе больше, чем другие, но и как попытка прощупать и расширить границы дозволенного в рамках постоянно идущего торга между федеральным центром и субъектами. Как пишет Андрей Стародубцев, сфера религии и этничности в рамках этого торга однозначно маркируется как находящаяся в ведении субъекта федерации.

Этничность и религия дают главам республик пул «естественных» международных партнеров и легитимируют активные отношения с «родственными» странами. Так, главы Бурятии традиционно поддерживают отношения с Монголией, а главы финно-угорских республик участвуют в мероприятиях, организованных под эгидой финно-угорского мира. Еще одним ресурсом мобилизации этничности являются диаспоры, проживающие в других странах: так, глава Ингушетии Мурат Зязиков (2002-2008) несколько раз посещал Иорданию, где встречался с представителями ингушской диаспоры (а также королем Абдаллой II), а его преемник Юнус-Бек Евкуров (2008-2019) – Казахстан. Ингуши, проживающие в Казахстане, выступали с письмами поддержки в адрес Евкурова.

Однако международные контакты этнических республик зачастую не ограничиваются этнически и религиозно близкими странами. Они активно контактируют с большим количеством стран на всех континентах. Причина, как отмечалось выше, лежит в желании элит сформировать образ (квази-)государственности, неотъемлемым атрибутом которой является способность к вступлению в международные отношения.

Интересной кажется наблюдаемая корреляция между предложенным Дэниелем Трейсманом индексом сепаратистского активизма национальных республик в 90-е годы и уровнем современной парадипломатической активности республиканских глав. Республики, дальше всех зашедшие в требованиях автономии, демонстрируют наибольшее число международных контактов. Это указывает на связь парадипломатии с вопросами идентичности: сепаратизм был напрямую связан с активностью националистических организаций, а она, в свою очередь, со степенью развития национальной идентичности, культивируемой советской властью.

С другой стороны, не стоит рассматривать парадипломатическую активность как противоречащую интересам федерального центра. Зачастую центр может использовать возможность таких контактов в достижении своих внешнеполитических целей. Так, личные контакты Кадырова на Ближнем Востоке во многом служат целям Кремля.

Экономическая парадипломатия

Помимо факторов, связанных с этничностью, значимым предиктором международной активности является уровень конкурентности и плюрализма региональных политических режимов. Этот эффект не так просто объяснить однозначно, однако наличие нескольких конкурирующих между собой элитных групп и активная политическая жизнь могут создавать стимулы для привлечения губернаторами дополнительных экономических ресурсов, в том числе и иностранных инвестиций. С другой стороны, региональные экономические элиты зачастую не приветствуют приход новых игроков, тем более из-за рубежа. Так, попытка украинского производителя автомобилей «Богдан» в 2006 году открыть завод в Нижегородской области обернулась протестами руководства Горьковского автомобильного завода и в результате была сорвана.

Возможно, именно этим объясняется более высокий уровень международной активности губернаторов-варягов. С одной стороны, они не связаны обязательствами перед местными элитами. С другой, подотчетность Москве стимулирует их к активным действиям в части социально-экономического развития региона. Остается открытым вопрос, насколько такая активность приносит реальную пользу региональному сообществу, а насколько носит демонстративный характер.

Анализ официальной статистики по иностранным инвестициям не позволяет сделать вывод о наличии связи между притоком капитала в региональные экономики и международной активностью губернаторов. Для некоторых регионов такая активность действительно становится драйвером развития. Наилучшим примером является деятельность бывшего губернатора Калужской области Анатолия Артамонова, развернувшего активную кампанию по привлечению иностранных инвесторов. Ближневосточные инвестиции в Чеченскую республику напрямую связываются с личными контактами Рамзана Кадырова.

Международная активность во много зависит от личностных характеристик губернатора, слабо поддающихся систематическому изучению. Так, губернатор Ивановской области в 2005-2013 гг. Михаил Мень вывел международное присутствие области на невиданный доселе уровень, но большинство инициатив его носили имиджевый и культурный характер. Высокий уровень международной активности Калмыкии почти полностью связан с бывшим главой республики Кирсаном Илюмжиновым, чья деятельность на посту президента Международной шахматной федерации снабдила его необходимыми международными контактами.

Республика Коми представляет интересный пример, демонстрирующий, как смена руководителя региона может повлиять на содержание парадипломатической активности. Коми с 90-х гг. была вовлечена в активное взаимодействие с финно-угорскими странами (в первую очередь Финляндией и Венгрией). При Владимире Торлопове (2002-2010) и Вячеславе Гайзере (2010-2015) контакты с Финляндией и Венгрией составляли порядка половины всех губернаторских контактов. И Гайзер, и Торлопов – этнические коми, оба свидетельствовали о владении языком коми в той или иной степени. После ареста Гайзера и назначения варяга Сергея Гапликова международный профиль республики сильно изменился, сместившись в сторону экономических контактов с этнически далекими странами.

Неоднозначные эффекты и негативные тенденции

Международная активность российских регионов не должна вызывать удивления сама по себе, даже учитывая централизованный характер российского государства. Однако она высвечивает ассиметричный характер региональной автономии от федерального центра и противоречивые стимулы, в которых вынуждены оперировать губернаторы. Власти республик не оставляют попыток мобилизовывать этническую идентичность и использовать парадипломатию для придания регионам под своим управлением признаков суверенных государств. Губернаторы находятся на пересечении интересов региональных элит и федерального центра, запросы которого вынуждают их разрываться между экономическим развитием и достижением необходимых электоральных результатов. В таких условиях главы регионов редко когда могут реализовать потенциал международных контактов в полной мере. Вместе с тем нельзя отрицать и наличие положительных – хоть и ограниченных – эффектов усилий губернаторов по продвижению регионов за рубежом.

Парадипломатия не является свидетельством провала федерального центра и потери контроля над региональными элитами. Во-первых, она часто служит и интересам Москвы. Во-вторых, это абсолютно нормальное явление для такого сложного государства как Россия, которая де-юре все еще остается федерацией. Больше опасений вызывает наблюдающийся с начала 2000-х гг. спад в международной активности губернаторов, только усиленный изоляцией России после событий 2014 года и текущим коронакризисом. Сокращение международных контактов не может не иметь негативного влияния на экономическую и культурную жизнь регионов. Так или иначе, пример международной активности субъектов РФ в очередной раз демонстрирует невозможность полной централизации и сведения на нет региональных интересов.

ФОТО: SCANPIX

|

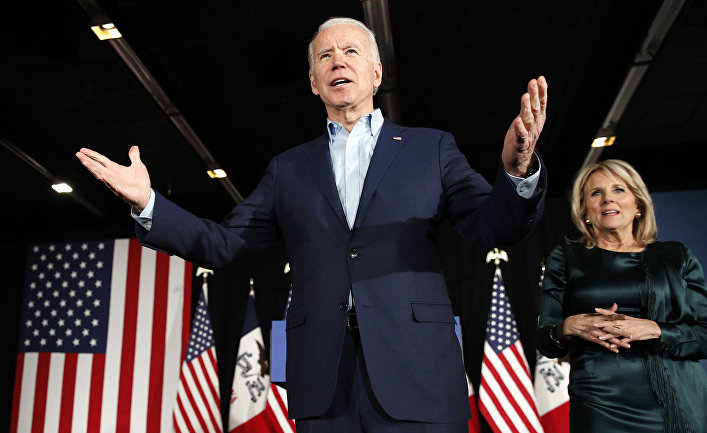

Профессор Катасонов: «Байден попытается загнать Россию в «цифровой концлагерь» |

Вероятная победа демократа сулит РФ крупные экономические неприятности

5 ноября курс доллара опускается к другим мировым валютам. Напротив, стоимость золота растет, преодолевая отметку в $ 1900 за унцию. Похоже, финансовые рынки решили, что президентом США будет Джо Байден — в этом случае ожидается принятие большого пакета стимулирующих мер.

«Скорее всего, Байден одержит президентскую победу, и это повысило уверенность на рынках, поскольку президент от демократов может принять более серьезные меры поддержки», — заявила Reuters стратег Daily Fx Маргарет Ян.

Тренд на повышение установился к вечеру 4 ноября на новостях о президентских выборах в Америке. В начале подсчета голосов в США лидерство было за Дональдом Трампом, но потом вырвался вперед Байден, и до позднего вечера по московскому времени не сдавал позиции.

В результате, по итогам дня котировки депозитарных расписок российских компаний в Лондоне (торги на Московской бирже были закрыты из-за праздника) прибавили 1%-4%. Стремительно восстанавливался и американский фондовый рынок: индекс DJIA вырос на 2%, S&P 500 — на 3%, а NASDAQ Composite — на 4%. Реакция европейских рынков также показывает: Европа верит в победу Байдена, а не действующего президента США, который начал с ЕС торговую войну.

5 ноября курс доллара опускается к другим мировым валютам. Напротив, стоимость золота растет, преодолевая отметку в $ 1900 за унцию. Похоже, финансовые рынки решили, что президентом США будет Джо Байден — в этом случае ожидается принятие большого пакета стимулирующих мер.

«Скорее всего, Байден одержит президентскую победу, и это повысило уверенность на рынках, поскольку президент от демократов может принять более серьезные меры поддержки», — заявила Reuters стратег Daily Fx Маргарет Ян.

Тренд на повышение установился к вечеру 4 ноября на новостях о президентских выборах в Америке. В начале подсчета голосов в США лидерство было за Дональдом Трампом, но потом вырвался вперед Байден, и до позднего вечера по московскому времени не сдавал позиции.

В результате, по итогам дня котировки депозитарных расписок российских компаний в Лондоне (торги на Московской бирже были закрыты из-за праздника) прибавили 1%-4%. Стремительно восстанавливался и американский фондовый рынок: индекс DJIA вырос на 2%, S&P 500 — на 3%, а NASDAQ Composite — на 4%. Реакция европейских рынков также показывает: Европа верит в победу Байдена, а не действующего президента США, который начал с ЕС торговую войну.

Замечу, уже сегодня в России граждане сталкиваются с безакцептным списанием денег со счета. Когда у нас ввели карантин, часть граждан получили деньги из бюджета в качестве поддержки — малоимущие, семьи с детьми. Но у многих эти деньги моментально исчезали со счетов, потому что у них были долги — прежде всего, по ЖКУ. В итоге, эти «плохие» должники денег от государства так и не увидели.

Это лишь отдельный штришок «цифрового концлагеря» — в целом тема более глобальная и страшная. Напомню, в 2018 году США официально заявили, что будут вести кибервойну против России. А ведь сегодня РФ выстраивает свою цифровую систему на основе американского «софта» и американского «железа». В этих продуктах наверняка имеются закладки, которые могут быть активированы. Грубо говоря, в США нажмут на кнопку — и парализуют значительную часть цифровой системы России, возможно, даже вызовут техногенные аварии.

Сегодня печатный станок Федеральной резервной системы США исчерпывает ресурс, и цифровые инструменты контроля становятся все более востребованными. Именно Байден может ускорить приход, скажем, цифрового доллара.

«СП»: — Стоит ли, в случае победы демократов, ждать ужесточения экономических санкций?

— Байден совершенно справедливо заявил, что Трамп не использовал весь санкционный арсенал против России. Самые жесткие санкции остались незадействованными. Речь идет о замораживании валютных резервов РФ в западных банках, а также блокировке российских транзакций через всемирную межбанковскую систему SWIFT. Я не исключаю, что при Байдене эти инструменты будут пущены в ход.

Есть еще негативный момент. Я считаю, что всемирная истерия под названием «COVID-19» спровоцирована глубинным американским государством, которое сейчас поддерживает Байдена. Трамп, напомню, накануне выборов прямо заявил: если он станет президентом США, избиратели больше не услышите слова «коронавирус».

На мой взгляд, если победит Байден, то сумасшедший дом вокруг пандемии будет продолжаться — в том числе в России. Это обернется новым ударом по экономике РФ и ростом нищеты.

«СП»: — Что мы могли бы всему этому противопоставить?

— Мы могли бы принять меры по восстановлению национального суверенитета. Поскольку сегодня Россия де-факто имеет статус американской полуколонии. Отсюда повышенный интерес к президентским выборам в США — от их результатов зависит будущее РФ, и каждого ее гражданина.

Это в Советском Союзе люди спокойно спали в день президентских выборов в Америке, и не спеша узнавали из газет, кто за океаном победил. Сейчас ситуация иная. Как ни парадоксально, российского гражданина даже больше интересуют выборы в США, чем выборы в собственной стране.

Чтобы изменить российский полуколониальный статус, Кремлю необходимо поставить под контроль трансграничное движение капитала — оно, в частности, дестабилизирует российский рубль. Плюс, необходимо провести полноценную деофшоризацию экономики, и настоящее импортозамещение. Я называю эту программу действий индустриализацией 2.0.

— У американских лидеров — Трамп был отчасти исключением — слова и дела обычно расходятся, — отмечает экономист, научный сотрудник Санкт-Петербургского государственного экономического университета Андрей Заостровцев. — Кандидат в президенты США в ходе кампании делает резкие заявления, поскольку мямля не побеждает. Но едва кандидат становится действующим президентом, то умеряет риторику и ищет компромиссные варианты.

Байден вполне вписывается в эту схему. Да, он настаивал на жестких санкциях в отношении России — в противовес Трампу, которого обвинял в сотрудничестве с Москвой и особых отношениях с Путиным. Но какие именно санкции Байден ужесточит, когда дойдет до дела — большой вопрос.

Не думаю, что России грозят ограничительные меры по типу иранских: запрет на экспорт нефти, отключение от SWIFT, арест корреспондентских счетов российских банков за рубежом.

С другой стороны, нам Байден выгоден тем, что он, выполняя предвыборные обещания, будет разрушать американский нефтяной сектор: под предлогом борьбы за экологию будет ставить палки в колеса производителям сланцевой нефти и нефтедобытчикам на шельфе вокруг США. Надо думать, такая «зеленая» политика приведет к повышению цен на нефть и газ — что для России всегда неплохо. Так что я не говорил бы однозначно, что Байден для нас хуже Трампа.

«СП»: — Что будет с рублем в случае победы Байдена?

— К Новому году рубль может ослабеть до 82−84 руб./доллар. Но дальше, к маю, возможно укрепление российской валюты — возвращение к курсу 68 руб./доллар. В целом, хорошей перспективы для рубля я не предвижу, но и катастрофы — падения до 100 руб./доллар — впереди не просматривается.

|

Россия глубоко разочарована в Западной Европе — и на то есть причины |

Кристиан Мюллер (Christian Müller)

3 октября, в так называемый День немецкого единства, отмечается годовщина воссоединения Западной и Восточной Германии. В честь 30-летнего юбилея этого события в этом году по всей Европе можно было видеть исторические фотографии и материалы с воспоминаниями.

Но поинтересовался ли кто-нибудь, что по этому поводу думают в России?

Михаил Горбачев, тогдашний фактический глава советского государства в должности генерального секретаря КПСС, 10 февраля 1990 года встретился с канцлером ФРГ Гельмутом Колем и дал согласие на воссоединение двух Германий — и в России к нему относятся намного хуже, чем на Западе. Причина: Горбачев, по мнению русских, просто подарил Восточную Германию Западной — или, как говорят немцы, «продал за яблоко и яйцо» (точнее, за смехотворную сумму в 12 миллиардов марок ФРГ).

При этом Германии не пришлось даже брать на себя обязательство в будущем сохранять нейтралитет. Кроме того, нигде не был прописан отказ НАТО от дальнейшего расширения на Восток. Горбачеву нравился Коль, и он доверял ему. Таким образом, ФРГ и ГДР объединились, причем даже без референдума.

В связи с этим весьма примечателен следующий факт: тогдашний СССР к 1994 году вывел 550 тысяч солдат и более 100 тысяч единиц оружия и тяжелой военной техники с территории бывшей ГДР, отказавшись от любых формальных возможностей влиять на политическую ситуацию в Германии.

Необходимый экскурс во времена Второй мировой войны

В июне 1941 года войска вермахта вторглись на территорию России (Гитлер писал об этих планах еще в «Майн кампф»). К тому моменту практически вся континентальная Европа фактически находилась в его власти: Австрия была «присоединена» к Германии, другие страны — оккупированы (Чехословакия) или захвачены (Бельгия, Нидерланды, Франция и Польша). Одни были верными союзниками Германии (например, Венгрия или Италия) или по-оппортунистски ловко сотрудничали с ней (Швеция, Португалия или Швейцария). Вся континентальная Европа!

У тех же, кто отвергал идеи национал-социализма и фашизма и не хотел становиться частью «большой Германии», оставалась лишь одна надежда: Россия. Они надеялись, что Россия будет достаточно сильна, чтобы оказать сопротивление гитлеровскому вермахту и победить его.

Так оно в итоге и оказалось: Гитлер переоценил свои силы, как и Наполеон 130 годами ранее, когда в эйфории от многочисленных военных успехов решил захватить Россию. Огромная страна с холодными зимами и сильными людьми, крепко привязанными к своей земле, любящими родину (даже в советские времена!) и готовыми ценой собственной жизни защищать ее — на такое Гитлер совершенно не рассчитывал.

В битве под Сталинградом с 23 августа 1942 года по 2 февраля 1943 года немецкие войска потерпели поражение. Гигантское сражение унесло жизни около 700 тысяч человек, главным образом солдат Красной Армии. Но это была первая крупная неудача вермахта — и именно это поражение считается переломным моментом в ходе Второй мировой войны.

Тогда вермахт еще не сдался. В следующей крупной битве, состоявшейся с 5 по 16 июля 1943 года на Курской дуге, вермахт вновь оказался слабее Красной Армии. Танковое сражение под Прохоровкой считается крупнейшим в истории. С обеих сторон в нем участвовали несколько сотен танков, со стороны Германии впервые были представлены легендарные танки «Тигр», технически намного более совершенные, чем советские. Нельзя сказать, что Красная Армия победила в этом танковом сражении, но в конечном итоге она одержала верх над немецкими войсками. Так началось их постепенное отступление на Восточном фронте.

16 апреля 1945 года началась битва Красной Армии за Берлин, а 8 мая 1945 года немецкие генералы подписали акт о безоговорочной капитуляции.

Поражение Гитлера было уже не за горами

Высадка американских войск в Нормандии, означавшая вступление США в войну против нацистской Германии, состоялась лишь 6 июня 1944 года, то есть через полтора с лишним года после Сталинграда и начала отступления вермахта на востоке. Но, несмотря на успешную операцию, в которой были задействованы более 6 тысяч кораблей, более 300 тысяч солдат и 50 тысяч автомобилей и за которой уже 12 августа последовало освобождение Парижа, Черчилль еще в начале 1945 года попросил не прекращать боевые действия на Восточном фронте (известна соответствующая переписка), чтобы помешать Германии передислоцировать войска на Западный фронт. Черчилль в тот момент еще не был уверен, что союзникам удастся продвинуться на западе далее границ Германии.

Итог: Вторая мировая война унесла жизни более 27 миллионов советских граждан, половину составили мирные жители. США во Второй мировой войне потеряли около 400 тысяч солдат, из которых около 290 тысяч — в Европе (то есть без учета потерь в войне против Японии). Это были именно военные, а не мирные жители. Это и так достаточно трагично, ведь у погибших солдат были семьи, и для них это было горе. Но вот что важно: США потеряли на Второй мировой войне почти в 100 раз меньше граждан, чем СССР.

Но как возникла нынешняя ситуация?

Как бы то ни было, после фактической передачи ГДР Западной Германии в 1990 году и последовавшего за этим воссоединения Германии русские полностью ушли с территории бывшей ГДР.

В отличие от США.

Хотя американцы вступили в войну с вермахтом незадолго до ее окончания и потеряли почти в 100 раз меньше людей, они остались в Германии. К настоящему моменту у них там более десяти военных баз и более 38 тысяч солдат, а также несколько сотен боевых самолетов и танков и даже готовые к применению атомные бомбы. А в ближайшее время в Германии должен появиться еще и новый центр НАТО по планированию космических операций.

А еще нельзя не упомянуть, что после распада СССР в 1991 году 14 государств Восточной Европы вступили в НАТО не без активного содействия США. Но с какими врагами они собираются сражаться? География членов НАТО говорит о том, что это может быть только Россия.

Большой вопрос: почему?

А почему, собственно, Германия хочет быть так тесно связана с США? Или, если конкретно, почему Германия позволяет США обращаться с собой как с военной колонией? И почему Германия, как и весь альянс НАТО, считает Россию главным врагом, хотя Россия в 1994 году полностью вывела свои войска с востока Германии, а хранившееся на территории ГДР ядерное оружие — и вовсе еще в 1991 году?

Этот остающийся без ответа вопрос заботит Россию до сих пор, тем более что политика Германии в последние месяцы стала еще более антироссийской, чем прежде.

Может, Россию считают главным врагом Германии не вопреки тому, что СССР победил гитлеровскую Германию ценой наибольших потерь, а именно потому, что русские тогда победили вермахт? Может, немцы просто до сих пор чисто подсознательно не простили им поражения под Сталинградом и под Курском? Может, многие сейчас забывают, что речь шла именно о нацистской Германии? Во всяком случае, возможно, внимательные политологи вскоре получат повод для рассуждений на тему реваншизма.

Ответ — в «Белом тигре»

Российский режиссер Карен Шахназаров в 2012 году снял замечательный фильм «Белый тигр», в котором просто гениально совместил конкретные и весьма впечатляющие батальные сцены (главным образом танковые сражения) и метафорично-историческую правду. В этом фильме «белый тигр» — это не просто немецкий танк «Тигр», но и символ ненависти Западной Европы к евреям и еще больше — к русским. Эта ненависть разгоралась — и разгорается — снова и снова. В самом конце фильма Гитлер, сидя у камина, беседует с человеком из своего окружения и говорит, в частности, следующее:

«Разве мы не осуществили потаенную мечту каждого европейского обывателя? Разве не в этом была причина всех наших побед? Ведь все знали, что то, о чем они боялись рассказывать даже своим женам, мы объявили ясно и открыто, как подобает мужественному и цельному народу. Они всегда не любили евреев. Всю жизнь они боялись эту мрачную, угрюмую страну на Востоке, этого кентавра, дикого и чужого Европе — Россию».

Слова, произнесенные в фильме Гитлером («они, европейцы, никогда не любили евреев и русских»), — историческая реальность. В 1812 году армия Наполеона, насчитывавшая 420 тысяч солдат и дополнительные силы в составе еще 55 тысяч человек, вторглась в Россию. Несмотря на гигантскую численность, войска Наполеона (наполовину состоявшие из солдат других стран Западной Европы) потерпели поражение.

Европейцы никогда не любили османов, но когда те воевали против России, они сражались на их стороне. В Крымской войне 1853-1856 годов на сторону Османской империи встали Франция, Великобритания и королевство Сардиния-Пьемонт — против России. В 1952 году Турция вошла в состав НАТО — против России. Нынешней Турции дозволено захватывать — в нарушение международного права — целые регионы Сирии и угнетать живущих на этих территориях курдов — и Запад молчит, глядя на все это. Но когда жители Крыма сами захотели воссоединиться с Россией, ответом стали суровые экономические санкции.

В фильме «Белый тигр» солдат-танкист Иван Найденов сражается на фронте с «белым тигром» — настоящим танком «Тигр», располагавшим неимоверной огневой мощью. Но это еще и метафора борьбы с ненавистью европейцев к русским, воплощением которой стала ужасная война. В предпоследней сцене фильма майор-командир говорит Найденову, что война закончилась, и «белый тигр» исчез. Но Иван, отвечая, имеет в виду не танк «Тигр», а ненависть к русским, вылившуюся в войну: «Ждет он. Будет ждать двадцать лет, пятьдесят, может, сто. И выползет…»

После Второй мировой войны, закончившейся поражением немецкого вермахта в 1945 году, прошло 75 лет. И насколько же правы оказались танкист Иван Найденов — и режиссер Карен Шахназаров в 2012 году! «Белый тигр» как раз выползает. «Они, европейцы, всегда не любили евреев. Всю жизнь они боялись эту мрачную, угрюмую страну на Востоке, этого кентавра, дикого и чужого Европе — Россию».

И это опять так. В 2020 году.

А США могут и через 75 лет после войны держать в воссоединившейся Германии свои военные базы и хранить на аэродроме Флигерхорст на территории земли Рейнланд-Пфальц атомные бомбы — против России.

Разве у России нет веских причин разочароваться в Западной Европе?

«Россия, этот дикий кентавр»

Вот как Россия поняла нацистскую Германию — как последовательного исполнителя желаний европейцев. В фильме «Белый тигр» эту мысль выразил лично Гитлер — в разговоре у камина с человеком из своего ближайшего окружения.

«Слишком давно и хорошо мы знаем друг друга. Слишком многое нас связывает, чтобы я скрывал от вас свои мысли. Война проиграна, я это знаю. Она не просто проиграна — Европа разгромлена. Но можете ли вы себе представить, что будет завтра? Несчастная Германия: ее обвинят во всех смертных грехах. Немецкий народ сделают виновником всего, напишут тысячи книг, найдут тысячи каких-нибудь нелепых документов, придумают сотни воспоминаний. И мы — я и Германия — предстанем перед миром как беспримерные изверги рода человеческого, как исчадие ада. А мы просто нашли мужество осуществить то, о чем мечтала Европа. Мы сказали: „Раз вы об этом думаете, давайте, наконец, сделаем это!" Это как хирургическая операция: сперва больно, но потом организм выздоравливает. Разве мы не осуществили потаенную мечту каждого европейского обывателя? Разве не в этом была причина всех наших побед? Ведь все знали, что то, о чем они боялись рассказывать даже своим женам, мы объявили ясно и открыто, как подобает мужественному и цельному народу. Они всегда не любили евреев. Всю жизнь они боялись эту мрачную, угрюмую страну на Востоке, этого кентавра, дикого и чужого Европе, — Россию.

Я сказал: „Просто давайте решим эти две проблемы. Решим их раз и навсегда!" Разве мы придумали что-то новое? Нет! Мы просто внесли ясность в те вопросы, в которых вся Европа хотела ясности, — вот и все!

С тех пор как Земля вращается вокруг Солнца, пока существуют холод и жара, бури и солнечный свет, до тех пор будет существовать и борьба. В том числе среди людей и народов.

Если бы люди остались жить в раю, они бы сгнили. Человечество стало тем, что оно есть, благодаря борьбе. Война — естественное, обыденное дело. Война идет всегда и повсюду. У нее нет начала, нет конца. Война — это сама жизнь. Война — это отправная точка».

|

НА ВОЛОСКЕ ОТ ПОБЕДЫ |

Протесты в Нью-Йорке

В США продолжается подсчет голосов на президентских выборов. Как сообщает Associated Press, Джо Байден стал победителем выборов в Висконсине и Мичигане - двух штатах, где исход выборов до конца не был ясен. В этом списке еще остаются Джорджия, Невада, Северная Каролина и Пенсильвания. Штаб Дональда Трампа потребовал пересчитать голоса в Висконсине.

Сейчас у Байдена 253 голоса выборщиков против 214 у Дональда Трампа. Ряд телеканалов уверенно прогнозирует победу демократа в Аризоне (11 голосов). Победа в Неваде, где Байден также лидирует, принесла бы ему 6 недостающих голосов.

В Нью-Йорке полиция задержала не менее 58 человек в связи с акцией за честный подсчет голосов на президентских выборах сообщает The New York Times.

Протестующие собрались у Нью-Йоркской публичной библиотеки и собирались пройти маршем до Вашингтон-сквер. Они ненадолго перекрыли движение. Полицейские, используя тактику кеттлинга (полицейские окружают протестующих и длительное время удерживают их за заграждениями), вытеснили демонстрантов с улицы на тротуар. На следующем перекрестке полиция заблокировала движение колонны и начала задержания.

В полиции Нью-Йорка заявили, что "уважают свободу слова", а задержания начали, после того как протестующие стали разжигать огонь, бросать яйца и мусор на Манхэттэне. Официально сообщается о 20 задержанных. Трех человек задержали за поджоги мусорных баков, еще часть - за блокировку входа в метро. По утверждению полиции, у некоторых участников марша изъяли оружие, в том числе ножи и петарды M-80.

|

АНТИСЕМИТ ЭТО ДРЕМУЧЕЕ ЖИВОТНОЕ В КВАДРАТЕ |

|

Здравоохранение в России - это позор! Как и кто нас лечит? |

|

|

Врачи в регионах: «Лечить нечем, у нас переполнены морги» |

|

|

Почему закон о паспортах для спецслужб — ошибка Путина (ни слова о выборах в США |

КОНСТАНТИН ЭГГЕРТ

Владимир Путин провел через Госдуму поправки к законам об СВР и ФСБ, которые позволяют сотрудникам этих ведомств иметь второе гражданство. Разумеется, все нужные оговорки сделаны — это, дескать, только в интересах оперативной работы, а не просто так, по желанию. И, конечно, только по согласованию с начальством. Учитывая полную закрытость этих структур, абсолютно ключевую роль, которую играют в управлении Россией спецслужбы, и то, что убедительных публикаций о размерах состояний даже не топ-, а просто силовиков в последние годы мы видели буквально сотни, это политический сигнал. И, если смотреть с точки зрения интересов путинского режима, сигнал ошибочный. Например, депутаты Госдумы и члены Совета федерации (среди которых много миллионеров, а есть и миллиардеры) едва ли будут в восторге от такой «дискриминации». Их не станут специально проверять на наличие второго гражданства или вида на жительство, но могут лишить полномочий, если кто-то на них донесет. Иностранный паспорт или ВНЖ превращается в современной России в эквивалент финского сервелата в спецпайке для аппарата ЦК КПСС. Это теперь законодательно утвержденный статус-символ.

Можно сказать: «Какая разница? Депутаты и сенаторы — всего лишь плохо замаскированные сотрудники администрации президента, выполняющие приказы Кремля. А чекисты и так могут позволить себе все, что хотят». С одной стороны, так и есть. С другой, Россия — «страна сигналов». И этот сигнал — тревожный для нынешней правящей верхушки. Одна ее часть позволяет себе буквально все, а другую «ставит» на разнообразные «счетчики». Кстати, и символизм тут особенный — ведь тема «врагов из-за бугра», «перевертышей с чужим гражданством» и прочих «агентов ЦРУ» для путинского режима в течение почти всего его существования была центральной. Разоблачение происков коллективного «Сороса» давно стало по-настоящему навязчивой идеей Кремля, а не только темой для пропагандистского оболванивания аудитории госканалов.

Обычно в России власть считает себя вправе крушить не просто законы, а основной закон, как это было сделано во время проталкивания так называемых «поправок к конституции» в июне. Но стоит речи зайти об этом сладком словосочетании «второе гражданство», как вдруг все за красной стеной и на Лубянской площади становятся такими законниками, что Верховному суду США впору начать завидовать Москве. Не могут, понимаешь, внедрить агента в какую-нибудь Швейцарию-Британию-Францию без того, чтобы не получить санкцию народных, прости господи, избранников. Как сказал бы (полагаю) Константин Сергеевич Станиславский: «Не верю». И никто в разнообразных российских министерствах, ведомствах, белых домах, заксобраниях, советах директоров и штабах округов не поверит.

Сделают однозначный вывод: «Готовят отходные пути, хотят выводить активы. А мы что, рыжие, что ли?» И неважно, что параллельно Путин пытается показать уверенность в завтрашнем дне, разрешая некоему абстрактному «бывшему президенту» (мы знаем, какому) стать пожизненным сенатором. Мол, «спокойно, я с вами надолго, если не навсегда». Вот только как-то малоубедительно звучит это «навсегда» из уст человека, который задолго до пандемии «самоизолировался» не только от реального общества, но даже от большинства собственного правящего класса.

Чувство самосохранения отказывает режиму в тот самый момент, когда COVID-19 бьет по и без того фиктивной российской «стабильности», а продолжающиеся протесты в Хабаровске, продолжавшиеся 116 дней и пока сменившиеся апатией участников, вкупе с революцией в Белоруссии и войной Азербайджана и Армении демонстрируют — Кремль медленно, но неуклонно теряет контроль и над страной, и над тем, что еще недавно называли «постсоветским пространством». Ведь для этого класса нет ничего важнее его вилл в Гштааде, яхт в Портофино и офшорных счетов в банках Каймановых островов. Теперь Кремль фактически, дал ему сигнал: «Отныне каждый за себя». И в авангарде оказываются те, кто совсем недавно гордился словами Феликса Дзержинского про «орден меченосцев революции».

|

Трамп проигрывает. Чего России ждать от Байдена? |

|

"Тихоокеанское НАТО" |

Василий Головнин:

США, Индия, Япония и Австралия проводят совместные учения

Большой привет пекинским товарищам направили ВМС США, Индии, Японии и Австралии, которые начали сегодня совместные четырехсторонние учения в Бенгальском заливе.

Под названием "Малабар" они проходят с 1992 года. Но тогда в них участвовали только ВМС Индии и Штатов. В 2005 году к учениям присоединились японцы. ВМС Австралии и раньше иногда время от времени подключались, но только сейчас вошли в четырехстроннюю структуру официально. С подписанием соглашений о тыловом взаимном обеспечении, перемещении военнослужащих, вооружений и т.д.

Во многом это связано с тем, что Австралия, которая долгие годы пыталась проводить мягкую политику в отношении Пекина, сейчас с ним разругалась. На волне охлаждения она возложила на Китай ответственность за пандемию, а тот в ответ ввел санкции в отношении импорта австралийских сельхозтоваров, включая говядину.

Впрочем, дело не только в этом: Австралии не нравится то, что Пекин резко наращивает своё постоянное военное присутствие на прилегающих рядом важнейших транспортных трассах в Южно-Китайском море. Этот район КНР стремится полностью поставить под контроль, что выглядит угрожающе.

У Индии обострился сейчас застарелый пограничный конфликт с Китаем, который уже вылился в прямые столкновения. Пекин имеет территориальные претензии к Японии в Восточно-Китайском море, где ситуация может обостриться в любой момент. США считают КНР глобальным соперником и угрозой. Короче, у четырех стран есть немало общего.

Они уже имеют механизм консультаций на уровне совместных заседаний глав МИД. Вскоре, судя по всему, к встречам по формуле "4 на 4" могут присоединиться и министры обороны. На этой неделе в Токио исследовательский центр при правительстве предложил подумать о саммите в формате США-Австралия-Япония-Индия с перспективой подключения к нему и лидера Британии.

Пекин уже назвал это попыткой сколотить тихоокеанское НАТО.

Короче, до 6 ноября учения с участием ракетных эсминцев и подлодки "четвёрки" будут проходить в Бенгальском заливе, а затем в Аравийском море к ним присоединятся американский и индийский авианосцы.

|

НЕДЕТСКАЯ СЧИТАЛКА |

Фото: cnbc.com

В США идет подсчет голосов, поданных за кандидатов в президенты - демократа Джо Байдена и действующего президента-республиканца Дональда Трампа. Как сообщает The New York Times, в пользу Байдена на данный момент будут голосовать 225 выборщиков, за Трампа - 213.

Для победы кандидату необходимо заручиться поддержкой 270 выборщиков.

В ключевых штатах, по данным "Радио Свобода", результаты таковы: в Мичигане, Пенсильвании и Висконсине лидирует Трамп, в Неваде - Байден с преимуществом в 3 пункта. На Аляске только начат подсчет голосов.

Большинство американцев - около 100 миллионов человек - проголосовали досрочно.

Дональд Трамп уже написал в твиттере, что лидирует, но у него пытаются "украсть" победу".

В некоторых штатах, поскольку многие бюллетени были отправлены по почте, подсчет голосов может затянуться на несколько дней.

Кроме президента американцы 3 ноября избирали новый состав Палаты представителей, 35 из 100 сенаторов, 11 губернаторов и кандидатов на различные должности в местных органах власти.

|

ЖДЕМ ДЕМЕНЦИИ ВЛАСТИ |

|

Маска - уважение к людям. Мужской поступок. На стороне #Макрона. Привет #Навальному. |

|

|

Санкции и российская оборонная промышленность |

Павел Лузин

Опыт жизни под санкциями, который Россия приобрела с 2014 года, является болезненным для российской власти. В 1990-е и 2000-е гг. Москва уже сталкивалась с подобными мерами. Они не шли ни в какое сравнение с текущим санкционным режимом, но тоже оказали влияние. Однако сегодня в экспертной и общественной среде доминирует мнение, что санкции как изобретение ХХ века почти никогда не достигали цели, потому что не меняли поведение тех стран, против которых они применялись.

Подобные оценки не учитывают одного важного аспекта — инструмент санкций, когда он применяется именно против государств, призван не столько принудить нарушителя к прекращению своих действий, сколько повысить его издержки и ограничить свободу рук. При этом страны, использующие этот инструмент, заинтересованы в сохранении свободы рук у себя.

По итогам шести лет постепенно усиливающегося санкционного давления на Россию можно констатировать две вещи. Во-первых, западные санкции наносят основной ущерб российской политической системе через оборонную промышленность. Во-вторых, персональные санкции не раскалывают российский правящий класс (вряд ли такой эффект вообще всерьез предполагался), но ограничивают его представителей в доступе к европейским и американским промышленным активам, а также создают инструмент давления на тех, кто имеет высокие шансы остаться частью этого класса даже после ухода Владимира Путина вне зависимости от того, когда и по каким причинам это произойдет.

Прошлый опыт

Современная Россия впервые столкнулась с иностранными санкциями, американскими, еще в 1990-е гг. В 1992 году санкции были введены против государственной компании «Главкосмос», которая должна была поставить Индии криогенные ракетные двигатели и технологии их производства. Вашингтон видел в этом угрозу распространения чувствительных двойных технологий, но кроме кнута предложил и пряник — отказ от их передачи Индии был одним из условий присоединения России к проекту Международной космической станции. Претензии США были сняты в 1995 году, когда Россия пересмотрела условия сотрудничества с Индией и присоединилась к Режиму контроля за ракетной технологией (РКРТ/ MTCR).

Позднее, в 1998-1999 гг., по подозрению в содействии иранской ракетной и ядерной программе под санкции попали несколько научных институтов, оборонных заводов, коммерческих компаний и университетов. Среди них были «Главкосмос», Балтийский государственный технический университет «Военмех», Московский авиационный институт, Российский химико-технологический университет им. Менделеева и Научно-исследовательский и конструкторский институт энерготехники (НИКИЭТ, сегодня входит в «Росатом»). Американским юридическим лицам было запрещено сотрудничать с этими организациями.

В 2000-е гг. претензии к большей части юридических лиц из этого списка были сняты, хотя отдельные российские оборонные предприятия, включая даже «Рособоронэскпорт», периодически под них попадали — обычно на два–три года. При этом дольше всего под санкциями находились именно университеты, с которых претензии были сняты только в 2010 году, что как минимум ограничивало их в сотрудничестве с американскими университетами и компаниями и в закупках американского научного оборудования. Однако все это выглядело для мира как досадные казусы российско-американских отношений и не наносило серьезного урона непосредственно российской власти — даже репутационные потери списывались на трудности постсоветской трансформации.

В самой Москве эти санкции воспринимались скорее как стилистическая «фишка» американской дипломатии. Кремль исходил из того, что в действительно важных вопросах американцы посылают совсем другие сигналы. Так было в ходе и вскоре после российско-грузинской войны 2008 года, когда российское руководство всерьез восприняло заход в Черное море группировки военных кораблей НАТО во главе с американским эсминцем. Первые западные санкции в 2014 году воспринимались российской властью через призму предыдущего опыта. Позднее Москва осознала затяжной характер этих санкций и начала адаптироваться к ним, но оказалось, что адаптироваться очень сложно, если вообще возможно.

Цена технологического эмбарго

Американские и европейские санкции, введенные в 2014-2020 гг. против России за аннексию Крыма, войну на востоке Украины, вмешательство в американские выборы, два эпизода применения химического оружия, поддержку Башара Асада и иранской ракетной программы и др., делятся на две основные группы. Первая группа — отраслевые санкции против банков, нефтегазовой и оборонной промышленности. Вторая группа — персональные санкции.

Российские государственные банки зарабатывают в основном внутри России и поэтому в условиях соответствующих ограничений в целом могут обходиться без зарубежных займов и инвесторов. При этом они сохраняют доступ к глобальной финансовой системе. Что касается нефтегазовых компаний, которым ограничен доступ к технологиям добычи на шельфовых и сланцевых месторождениях, то при ценовой конъюнктуре последних лет они в этих технологиях пока не нуждаются и в ближайшие годы вряд ли этот вопрос станет актуальным. Таким образом, в своем нынешнем виде эти санкции ограничивают возможности и влияние России во внешнем мире, но пока не грозят Кремлю разбалансировкой самой российской политико-экономической системы.

Гораздо большие издержки российская власть в настоящее время несет от санкций против оборонной промышленности. Так, российская политика импортозамещения стала эвфемизмом для обозначения жизни в условиях западного эмбарго на поставку технологий для оборонной промышленности, военной продукции и продукции двойного назначения. Это бьет как по возможностям производства высокотехнологичных вооружений и военной техники, так и по созданию гражданской продукции.

Например, эти ограничения не только тормозят модернизацию системы спутниковой навигации ГЛОНАСС и других космических систем и увеличивают организационные и финансовые издержки при обеспечении вооруженных сил средствами связи, но и повышают для России цену создания гражданского самолета МС-21. Сюда же входят издержки, связанные с попытками получить необходимые технологии в обход санкций. Здесь в ход идут разные меры: поставки от азиатских производителей (Китай, Малайзия, Тайвань и др.), промышленный шпионаж, закупка через подставные фирмы и контрабанда. Общую сумму расходов на импортозамещение оценить пока сложно, но только в 2015-2018 гг. российское правительство потратило на программы импортозамещения 1,6 трлн рублей, более $25 млрд.

Наибольший ущерб западные санкции наносят российской авиационной и космической промышленности, а также производителям систем связи и управления: Объединенной Авиастроительной Корпорации (в 2019–2020 гг. вошла в «Ростех»), концерну КРЭТ и холдингам «Росэлектроника» и НПО «Высокоточные комплексы» (входят в «Ростех») и, разумеется, «Роскосмосу» в том, что касается производства спутников. В меньшей степени от санкций страдают производители систем ПВО и ПРО («Алмаз-Антей» и РТИ): поскольку для таких систем не слишком важен вопрос габаритов и энергопотребления, то в их электронной начинке традиционно не использовались импортные компоненты. Помимо этого, вся российская оборонная промышленность лишилась доступа к европейскому и американскому промышленному оборудованию. И хотя это пока не так сильно сказывается, но по мере старения станков и производственных линий, закупленных в 2000-е гг., этот вопрос будет вставать все острее. Особенно если учесть, что производители российских аналогов также полагаются на пока доступные им импортные компоненты.

Политический эффект технологического эмбарго

В этих условиях Кремль вынужден тратить больше сил на поддержание социально-экономического и политического баланса в стране. Дело в том, что российская оборонная промышленность представляет одну из ключевых, но при этом экономически убыточных опор для российской власти. Получив в 2011-2019 гг. около $280 млрд только от российских военных закупок и свыше $134 млрд от экспорта вооружений (по итогам 2020 года эти цифры вырастут до примерно $300 млрд и $150 млрд соответственно), оборонная промышленность так и не смогла повысить свою эффективность. А очередной экономический спад и девальвация рубля эту ситуацию лишь усугубляют даже при прочих равных условиях, не говоря о том, что давление западных санкций не только не станет меньше в обозримой перспективе, но может еще возрасти. И это не считая того, что из-за санкций Россия вынуждена была перевести часть своего оружейного экспорта в рубли (как в поставках Индии), а также выделять зарубежным странам миллиардные кредиты под закупки ими российских вооружений (как в поставках Турции).

Другими словами, изолирование российской оборонной промышленности от западных производственных и технологических цепочек сделало ее еще менее устойчивой. Это значит, что внутриполитическое значение и внутриполитические последствия ее экономических трудностей усиливаются. И Кремль, помимо прямых расходов, будет вынужден и дальше перераспределять бремя военной промышленности между ключевыми игроками системы: между самими оборонными корпорациями, государственными банками и формально частными компаниями, приближенными к Кремлю (например, РТИ, «Трансмашхолдинг», «Базовый элемент»).

При этом российская оборонная промышленность за прошедшие годы стала гораздо более закрытой не только от независимой гражданской экспертизы, но и от экспертизы самого правительства. Чего хотя бы стоит история, когда в 2019 году вице-премьер Юрий Борисов вынес в публичное поле проблему накопившихся в 2017-2018 гг. безнадежных долгов оборонных компаний, превысивших $10 млрд по тогдашнему среднегодовому курсу, — решать эту проблему за закрытыми дверями уже не получалось. Кроме того, российская власть упорно бьется над решением неразрешимого организационного противоречия — как сделать оборонную промышленность гибкой и жизнеспособной, но при этом сохранить все рычаги контроля над ней в своих руках.

В этой ситуации растет цена разногласий между теми, кто так или иначе вовлечен в эти процессы. Последнее хорошо видно на примере разгоревшегося весной 2020 года конфликта между двумя давними соратниками главы «Ростеха» Сергея Чемезова — Михаилом Шелковым и Михаилом Воеводиным, против которого возбуждено уголовное дело. Для балансирования оборонного сектора Кремль давно встал на путь ужесточения экономической политики и ужесточения отношений внутри правящего класса. И сойти с этого пути без внутриполитических потрясений ему уже не удастся.

ФОТО: SCANPIX

|

Как выборы скажутся на отношениях США с Кавказом и Центральной Азией |

Центральная Азия и Южный Кавказ никогда не были главными темами в американских спорах о внешней политике. Не стали они ими и сейчас. Когда страна поглощена пандемией, экономическими трудностями и более масштабными международными проблемами, вроде отношений с Китаем и Европой, никто из кандидатов не стал уделять особого внимания этим регионам к югу от российских границ. Разве что новая эскалация в Карабахе заставила американских политиков вспомнить в проблемах в этой части мира.

Отсутствие у США интереса к Центральной Азии и Южному Кавказу неудивительно. В последнее десятилетие Вашингтон самоустранился из обоих регионов, что во многом связано с царящими в США изоляционистскими настроениями и с появлением других, более неотложных и географически близких проблем.

Американский уход из постсоветской Евразии начался еще при администрации Обамы, которая сдвинула приоритеты в сторону Тихого океана и стала выводить войска из Афганистана – это отвлекло внимание США от европейских и постсоветских проблем. При Трампе тенденция только усилилась – к немалому огорчению многих лидеров Центральной Азии и Южного Кавказа, которые давно пытаются уравновесить свои непростые отношения с Россией с помощью более тесных связей с Китаем и Западом. Уход США оставляет им куда меньше возможностей для многовекторности – и после выборов тут вряд ли что-то изменится.

Главная причина отступления США из постсоветской Евразии в том, что их присутствие там изначально было лишь побочным эффектом от экзистенциального шока, вызванного терактами 11 сентября и последующей войны в Афганистане. Теперь же Центральная Азия и Кавказ представляют для США второстепенный интерес – они расположены далеко от американских границ и мало чем угрожают самим США или их ближайшим союзникам.

Торговые и финансовые связи с регионом остаются минимальными. Товарооборот между США и Казахстаном, крупнейшей экономикой региона, составляет всего $2 млрд, а с Грузией, ближайшим партнером США, – около $500 млн. Несмотря на масштабную американскую помощь, государства региона так и не смогли избавиться от своих традиционных проблем – кланового капитализма, слабости правового государства, бедности, затяжных конфликтов и нарастающей угрозы социальной нестабильности, – все это делает их малопривлекательными для американских инвесторов.

Подход США к Центральной Азии и Кавказу мало менялся при разных президентах. Например, Обама в 2009–2010 годах не стал предлагать ничего нового, а просто продолжил политику Буша-младшего, развивая каналы доставки военных грузов в Афганистан через оба региона. Только во второй срок Обамы, когда начался вывод войск из Афганистана, администрация предложила формат «С5+1» для расширения диалога с Центральной Азией по общерегиональным проблемам.

Администрация Трампа сохранила формат «С5+1», который в 2020 году дополнительно усилил госсекретарь Майк Помпео, запустив собственную среднеазиатскую стратегию. «С5+1» стал основным инструментом участия Вашингтона в делах региона. Если победит Байден, в чьей команде много выходцев из администрации Обамы, которые и разработали формат «С5+1», прежний курс, скорее всего, будет продолжен.

В отношениях с Южным Кавказом перемены более вероятны – из-за событий в самом регионе. Для всех трех последних администраций ключевым кавказским партнером была Грузия. США сделали в страну немало долгосрочных вложений, а сотрудничество с ней пользуется поддержкой у обеих партий, поэтому Вашингтон, скорее всего, будет и дальше оказывать Грузии масштабную помощь в сфере безопасности и предоставлять ей дипломатическую поддержку, хотя все это и вызывает трения с Москвой. Тем не менее у американской стороны уже не просматривается стремления добиваться вступления Грузии в НАТО в обозримом будущем. Столь же маловероятным выглядит и вступление страны в ЕС.

Из-за новой эскалации в Нагорном Карабахе в краткосрочной перспективе США сосредоточатся на посреднических усилиях между Арменией и Азербайджаном – у обеих стран сложные отношения и с Россией, и с Западом. Администрация Байдена в случае его победы, скорее всего, будет более активна на этом направлении – недавно он раскритиковал Трампа за слабое участие в урегулировании конфликта.

Единственная попытка выступить в роли посредника, которую Трамп предпринял в конце октября, судя по всему, должна была помочь ему привлечь голоса американцев армянского происхождения. Трамп немедленно стал нахваливать соглашение о прекращении огня, достигнутое 25 октября, но оно продержалось всего несколько часов.

Нарастающий гуманитарный кризис в Нагорном Карабахе и вокруг него заставит США активнее содействовать восстановлению пострадавших областей и помогать беженцам, число которых может превысить 100 тысяч человек. Когда закончатся бои, США могут возобновить свою гуманитарную программу по разминированию в Карабахе, которую администрация Трампа завершила в начале 2020 года. Тем не менее, учитывая, как быстро меняется ситуация на земле, США скорее будут просто реагировать на происходящее, а не пытаться действовать на опережение.

Сложно предсказать, как война отразится на двусторонних связях Вашингтона с Ереваном, Баку и Анкарой. Вероятно, она замедлит, а то и вовсе прервет антикоррупционные реформы по западному образцу, которые проводит армянский премьер-министр Никол Пашинян. Это, в свою очередь, поставит под вопрос его политические перспективы и способность добиваться поддержки Вашингтона. В то же время быстрое продвижение азербайджанских войск в Карабахе и обстрелы гражданского населения тоже вызывают беспокойство у американского руководства и особенно в Конгрессе, что может негативно сказаться на отношениях США с Азербайджаном.

Охлаждение может дойти до того, что Вашингтон сократит помощь Баку в области безопасности, которая сейчас оказывается только благодаря тому, что долгосрочные американские санкции против Азербайджана временно приостановлены по решению президента. Причем военное сотрудничество могут сократить независимо от того, выиграет выборы Трамп или Байден.

Возросшая роль в конфликте Турции, которая среди прочего поставляет Азербайджану оружие и перебрасывает свои F-16 на азербайджанские аэродромы, также не осталась незамеченной в Вашингтоне, что еще больше осложнило отношения с Анкарой.

Недавние заявления внешнеполитической команды Байдена показывают, что в случае его победы новая администрация вернется к теме поддержки демократии – Трамп мало что делал на этом направлении. Тут внимание Вашингтона могут привлечь Грузия и Киргизия, где в последнее время демократические процедуры соблюдаются не лучшим образом. Также на первый план может выйти Узбекистан, где президент Мирзиёев стремится сделать страну более открытой, а отношения Ташкента и Вашингтона динамично развиваются благодаря проводимым экономическим реформам и сотрудничеству по другим техническим вопросам.

Байден, если победит, скорее всего, усилит давление на все три эти страны. Хотя любые новые шаги по продвижению демократии будут касаться прежде всего Грузии. У нее самые тесные связи с США, там больше шансов на успех, да и в целом Вашингтон считает, что именно Грузия может стать привлекательным образцом успешных реформ по западному образцу во всей постсоветской Евразии.

Впрочем, в любом случае США и дальше будут делать главный упор в отношениях с регионом на вопросы безопасности. По-прежнему актуальна проблема насилия вдоль афганских границ, никуда не денутся и последствия нестабильности на Ближнем Востоке.

Кавказ и Центральная Азия – это уже не отдаленные углы бывшего СССР, а страны, где все сильнее ощущаются последствия нестабильности, распространившейся по Северной Африке, Ближнему Востоку и Южной Азии – эта проблема должна беспокоить и Москву, и Вашингтон. Возвращение среднеазиатских боевиков из Сирии, использование Азербайджаном и Турцией сирийских наемников-джихадистов в Карабахе, попытки региональных держав (монархий Залива, Ирана, Израиля и Турции) расширить свое влияние – все это создает риски для региональной стабильности, а также американских граждан и интересов США в регионе. Растущее присутствие Турции на Кавказе и нарастающие трудности в ее отношениях с Москвой и Вашингтоном показывают, что Анкара может стать более проблемным партнером и для России, и для США.

В случае победы Байдена неясным остается и то, как на Кавказ и Центральную Азию повлияет его негативное восприятие России как угрозы для западной демократии и американских интересов по всему миру. Уйдя с поста вице-президента, Байден не раз говорил, что Россию необходимо сдерживать в разных частях мира, в том числе в постсоветской Евразии. Что США должны помочь государствам региона укрепить свой суверенитет и поддержать их движение к демократии, а также ослабить растущее давление, которое Россия оказывает на эти страны, чтобы вовлечь их в евразийскую интеграцию. Приоритет, вероятно, будет отдан расширению связей с Украиной, но в случае победы Байден, вероятно, будет стремиться развивать связи и с другими постсоветскими странами, помогая им не поддаваться российскому (или китайскому) давлению и укрепляя их доверие к Вашингтону.

В целом сейчас сложно сказать, будет ли достаточно традиционных инструментов Вашингтона (поддержки демократии, антикоррупционных программ, укрепления связей с международными институтами и сотрудничества в борьбе с терроризмом), чтобы добиться заметных результатов. Ведь в прошлом страны региона не спешили проводить предлагавшиеся США реформы, а теперь они представляют все меньший интерес для американской внешней политики на фоне других международных проблем. Конечно, даже риторическая поддержка со стороны Байдена для стран Центральной Азии и Южного Кавказа поможет их правительствам привлекать внимание Вашингтона к своим проблемам. Однако не факт, что у Байдена в случае победы будет в распоряжении достаточно ресурсов, чтобы уделить должное внимание проблемам этого региона.

|

Возможно, с российским гражданством Сноуден поторопился |

В конце декабря у Эдварда Сноудена родится ребенок. Поэтому он решил стать гражданином России. Вопрос в том, не наживет ли он себе этим больше проблем, чем пользы.

«Мы с женой много лет не видели родителей и потому совершенно не хотим разлучаться с собственным сыном. Вот почему в эпоху пандемий и закрытых границ мы запросили двойное американо-российское гражданство», — написал Сноуден в Твиттере.

Ранее Россия запрещала двойное гражданство. Это правило постоянно обходили, в особенности олигархи и высокопоставленные чиновники, которые сколачивали состояния сомнительными методами. Они хотели обеспечить себе быстрые пути отхода на случай, если дело запахнет керосином. Популярнее всего киприотские, израильские и британские паспорта, но и у Болгарии с Латвией есть несколько так называемых «программ». Если коротко, они сводятся вот к чему: «Инвестируй достаточно в нашу страну — и получишь паспорт ЕС».

Большинство стран ЕС в последние годы без лишнего шума сворачивают эти программы, потому что, как выяснилось, те предлагают негодяям и их семьям удобный способ побега из собственной страны.

Сегодня получить двойное гражданство в России можно, но человек обязан сообщить о первом гражданстве властям. Решение Эдварда Сноудена стать российским гражданином, похоже, в первую очередь вызвано тревогой по поводу неясного юридического статуса в связи с тем, что у них с женой Линдси Миллз (Lindsay Mills) в конце декабря появится ребенок.

По словам Сноудена, он хочет снизить риск разлуки с сыном. Не очень ясно, что конкретно он имеет в виду. Российские власти ежегодно насильно забирают детей у тысяч российских родителей. Общее с ребенком российское гражданство никаких гарантий не дает.

Сноуден утверждает, что намерен сохранить американское гражданство. Они с Линдси собираются «остаться американцами и воспитывать сына верным всем ценностям той Америки, которую мы любим, включая свободу выражать свое мнение», — написал он в Твиттере.

Он с нетерпением ждет, когда сможет вернуться в США и воссоединиться с семьей.

Оказывалось ли на Сноудена давление, чтобы он пошел на эту меру? Сказать невозможно.

Судя по всему, Сноуден хочет избежать ситуации, когда Кремль решит выслать его в США, а сына придется оставить в России. Однако выдать Соединенным Штатам вполне могут и российского гражданина, хотя Кремль, как правило, такого не делает. Но никто не знает, как отношения США и России сложатся в будущем, а Кремль известен своими неожиданными поступками.

Сноуден тщательно подчеркивает, что с политической и культурной точки зрения остается американцем. Проблема в том, что у человека с российским гражданством есть некоторые обязательства перед Россией. Службе безопасности станет легче на него давить.

Да и отказаться от российского гражданства, если он однажды вернется в США, будет не так легко.

|

ДЛЯ МОСКВЫ ГЛАВНОЕ, ЧТОБЫ АМЕРИКАНСКИЕ ВЫБОРЫ ЗАКОНЧИЛИСЬ ПОГРОМАМИ |

Ну, вот он и наступил – этот «первый вторник после первого понедельника». В России традиционно к президентским выборам в США относятся с большим волнением, тревогой, но и надеждой. Местный истеблишмент каждый раз гадает, какой из претендентов предпочтительнее для Кремля. Понятно, что в путинскую эпоху постоянного нарастания конфронтации с цивилизованным миром эта тенденция только усилилась. Однако в этот раз, кажется, дела обстоят несколько иначе. Помните, как четыре года назад наша самопровозглашенная элита искренне радовалась победе Дональда Трампа? Теперь эта ситуация напоминает старый анекдот: человек заблудился в лесу. Стемнело, ему страшно, он идет и кричит: «Ау! Есть здесь кто-нибудь?!» Вдруг кто-то трогает его за плечо. Человек оборачивается, а там медведь стоит: «Ну, я есть… Легче стало?»

Гендиректор ВЦИОМа и один из ближайших сподвижников Владислава Суркова Валерий Федоров, объясняя, почему для России не столь важно, кто победит на нынешних американских выборах, пишет на своей странице в Фейсбуке: «В рамках существующей мировой системы для нас хорошего будущего нет, все попытки встроиться в неё приносят краткосрочный и эфемерный эффект, попытки бороться с ней – тем паче. Никакого долгосрочного устойчивого развития нашей стране в ней достичь невозможно – так уж она устроена, не нами и не для нас. Конец нынешней мировой системы означает для нас шанс на лучшее будущее. Не гарантию, а именно шанс. Воспользоваться им будет очень непросто. Но этот шанс хотя бы появится!

В общем, пусть сильнее грянет буря! И пусть наш корабль возьмёт, наконец, верный курс к совсем новым берегам».