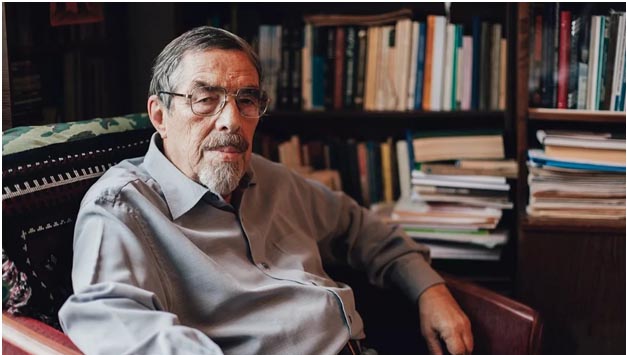

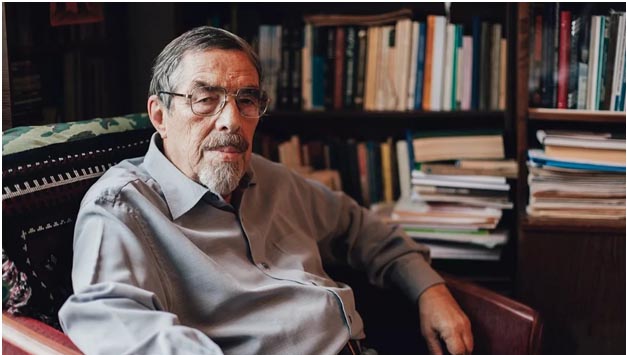

ЯКОВ ГИЛИНСКИЙ

Яркие воспоминания и грустные размышления о России

Предисловие

Жизнь подходит к концу. Может быть пора, наконец, сказать правду, одну только правду, ничего, кроме правды о России, в которой мне пришлось родиться и жить 86 лет.

Конечно, это мой взгляд на страну, мои впечатления об этой стране. Многое обо мне и России написано и опубликовано в моих мемуарах («Я в Мире, Мир во мне», 2-е изд. – СПб: Алеф-Пресс, 2014). Отдельные впечатления проскальзывают в моих научных работах и в Фейсбуке. Но события последних лет, после 2014 г., лишь обострили мое резко негативное отношение к месту проживания… Мне уже не дождаться «светлого будущего». Думаю, оно принципиально невозможно в этой стране. Стране рабов, готовых многими столетиями терпеть невыносимое. Но вдруг (ах, это вдруг!) когда-нибудь кто-нибудь заинтересуется личными впечатлениями человека, прошедшего путь от пионера-комсомольца, не мыслящего жизнь без товарища Сталина, до сегодняшнего меня, не испытывающего ни малейшей привязанности к России, видящего весь ужас и абсолютную безнадежность существования в ней.

Ужас еще и в том, что, решив писать правду, одну только правду, ничего, кроме правды, я боюсь этого. Такова Россия… Страна, созданная в качестве предупреждения всему остальному миру: не будьте такими! (Да, есть еще Северная Корея, но это – мелочь. Да и история краткая, а не многие столетия).

Годы 1934-1957

Родился. Пережил всю блокаду Ленинграда (голод, голод, голод; обстрелы и бомбежки не так страшны, как голод). Много читал. В блокаду был капитаном Тимуровской команды. Учился на «отлично». Пионер, потом комсомолец. Когда сдох людоед Сталин, думал: – Как же теперь жить будем? Хотел ехать на похороны в Москву (в последний момент хватило ума – не поехал). Потом узнал, сколько человек погибло в давке на похоронах…

Правда, где-то в 9-10 классе записал в дневнике: «Неужели тов. Сталин, такой гениальный, не понимает, что ежедневное бесконечное восхваление его по радио, в газетах, на всех собраниях – может ухудшить мнение о нем?».

То, что блокаду Ленинграда устроили «партия и правительство» – не знал. То, что скольки-то-юродного брата отца – наркома Гилинского расстреляли в 1938 г. – не знал. Сколько миллионов людей убито, загублено Сталиным и его приспешниками – не знал. Учился на серебряную медаль, но «почему-то» не получил (директор школы после сочинения сказал: – у Вас – «пять». А спустя несколько дней, после «проверки» в РОНО – районном отделе народного образования – не глядя мне в глаза – «четверка»…).

Уже понимал, что с фамилией «Гилинский» поступать в ЛГУ бессмысленно. (Для сведения: мать матери – русская, Давыдова, отец матери – украинец, Редько, а вот с родней отца – не повезло…). Подал документы в Ленинградский юридический институт им. М.И. Калинина. На экзамене по истории задали 14 (четырнадцать) дополнительных вопросов. В результате не 5, а 4. По географии задали дополнительный вопрос – все места ссылок тов. Сталина. Назвал не все. 3, а не 5. В результате «не прошел по конкурсу». Агентура (каждый юрист должен иметь агентуру, как сказал однажды бывший начальник Академии МВД) донесла: при обсуждении результатов экзаменов в комиссии сказали – мало того, что еврей, так еще маскируется под русского (у меня в паспорте, в печально знаменитом «пятом пункте» значилось – русский, национальность по матери). Преподаватель института (стар стал, забыл фамилию, жаль) после сообщения о моем незачислении, взяла меня под руку, мы шли по набережной Невы, и она утешала меня… Спустя два года я у нее уже учился на юрфаке ЛГУ!

Смерть вождя всех времен и народов помогла: спустя два года – в 1954 г. чудом перевелся с геофака Пединститута в Юридический институт им. М.И. Калинина (подробности – в моих мемуарах), а в связи с его ликвидацией я оказался на юрфаке ЛГУ. Терять годы не хотел, за 3 года окончил юрфак с «отличием». В результате перенагрузки (пятилетний курс за три года + дочь, семейные заботы, необходимость как-то подрабатывать – работал подопытной собакой, лаборантом, подробности – также в мемуарах) – туберкулез легких, открытая форма, каверны, пневмоторакс, операция по удалению «спаек». Зато официально освободился от армии (первое время, до выявленного туберкулеза, прятался, проживая не по месту прописки… «Если человек взял в руки оружие, он уже не будет хорошим…» – С. Алексиевич).

Учиться в ЛГУ было интересно. Но не без некоторых характерных для времени деталей. Если по государственному праву не в том порядке назвал признаки советской Конституции по Сталину – двойка на экзамене. На экзамене по политэкономии социализма преподаватель сказал: – Вообще-то пятерка, но Вы не назвали, как В.И. Ленин в такой-то своей работе отразил это. Идите, почитайте работу В.И. Ленина и придете снова сдавать. Я так и сделал, получил 5.

Годы 1957-1989

После окончания университета я был стажером следователя прокуратуры, секретарем народного суда, адвокатом. Я много ездил по стране, много выступал по делам, а с 1966 г. начал публиковаться (готовиться к защите кандидатской диссертации по уголовному процессу, которую защитил в 1967 г.). Но речь не об этом. А вот о чем.

Чем больше я взрослел, читал, работал, ездил по стране, тем чаще я сталкивался с убожеством «советской» российской жизни и постепенно понимал это.

Выездная сессия народного суда Капшинского района Ленинградской области. Дорога из Тихвина, где я работал адвокатом, в столицу Капшинского района – Шуг-озеро – жуткая. Зимой ехали на дровнях, на лошадях (меня на повороте выкинуло из саней, чуть не разбил голову о дерево). Машинам не проехать. Летом – не проехать 200 м между Тихвиным в Капшинским районом: две районные администрации много лет не могут договориться о починке 200 м шоссе. Места в Капшинском районе красивейшие. Вот только… в магазинах ничего нет. А есть хочется. Купили в магазине две банки шпрот – бомбаж (кто не знает: вздутые просроченные коробки, вообще-то есть содержимое смертельно опасно, но ведь в течение двух суток надо хоть что-то есть). Я как-то выдюжил, а адвокатесса из Ленинграда каждые двадцать минут судебного заседания просила объявить перерыв и бежала в туалет…

Другой случай. То же Шуг-озеро. Мы с приятелем судебным медиком (Г.И. Заславский, ныне д.м.н., профессор) ночуем в прокуратуре. Весь день не ели и есть нечего. Роемся в запаснике следователя. Находим несколько тухлых яиц. Делаем из них яичницу и ложимся спать…

Я по делу в ИТК для особо опасных рецидивистов на севере Вологодской области. Двое суток. Магазинов нет… Есть жутко хочется. Зам начальника ИТК говорит мне: – Эти то (кивает на тюремное здание) по приговору. А мы за что?.. Оставили меня ночевать в офицерском семейном бараке. Вечером угостили чаем и поставили пачку печенья. Дочка одного из офицеров такими глазами смотрела на печенье!.. Нет, нет, спасибо, сказал я, и не стал брать печенье. На следующий день, когда добрался до вокзала, заскочил в буфет. Схватил первое попавшее (блины) и у меня слюни потекли… Впервые в жизни (хотя был блокадный опыт).

Иркутск. Конференция. Спрашиваю старожилов: – Где бы купить омуля? (слышал, что очень вкусный). – Да Вы, что! – отвечают. Вы бы хоть нам хвост селедки привезли! У нас ничего нет!..

Тамбов. Я с комиссией Минюста СССР. Оказывается, в магазинах ничего нет. Есть нечего. Москвичи-то знали об этом, привезли с собой хлеб, кофе, копченую колбасу. Пришлось им из солидарности подкармливать меня. Широко известны были и «колбасные поезда» из Москвы: в стране продуктов не было, в Москве они были, и люди из всех районов центральной России ездили в Москву за колбасой и другими продуктами / товарами, вывозя хоть что-нибудь к себе домой.

Красноярск. Крупнейший промышленный город. Меня встретили, отвезли в гостиницу. Смотрю – в холодильнике продукты. – Нет, нет, – говорю, заберите все. Я сам себе куплю. – А Вы были у нас в магазинах? – Нет, но я схожу. – Вот Вы сходите, купите, а мы у Вас заберем все из холодильника. Пошел. В магазинах ничего нет!! Как сейчас помню: проржавевшие банки с борщом и прогнивший вонючий лук. Все. За неделю моего пребывания в Красноярске коллеги решили хоть разок покормить меня готовым обедом. Повезли на ГЭС, где усиленно питали работников. Покормили и меня: бульон с плавающими двумя микроскопическими фрикадельками, жареный картофель и 100 г. сметаны! Такого в магазинах давно не видели…

Правда, объективности ради, я обнаружил еду, будучи в Мурманске и в Сыктывкаре.

Опять же, объективности ради, в Ленинграде в 50-е годы в магазинах было полно продуктов. Возможно, страна пыталась возместить ленинградцам ужасы блокады. В ближайшем гастрономе продавалась красная, черная икра (чуть дороже красной!), крабы, хорошая колбаса. Но со временем ситуация все ухудшалась. Продукты (и промтовары) «выкидывали», их надо было «ловить», давали «в одни руки» ограниченное количество выкинутых и отловленных продуктов… О качестве помолчу… Наконец, в Ленинграде в 1990-м году стали талоны на еду давать… Вспомнилась блокада…

До того (до талонов) Наташа (жена) работала во ВНИИ (вторая форма допуска!) и им по большим праздникам продавали «заказы» с дефицитом (отсутствующие в магазинах продукты) – крупа гречневая (!!!), консервы (не бомбаж!!!), кофе (!!!). Но к этому дефициту добавляли и обычные продукты. Например, колбасу. Есть ее, конечно, было нельзя. Мы крошили и ходили на улицу кормить несчастных уличных кошек и собак. Ни одно бездомное голодное животное это не ело…

/gorod-812.ru/content/uploads/2020/06/gilinskij4-300x187.jpg" target="_blank">https://gorod-812.ru/content/uploads/2020/06/gilinskij4-300x187.jpg 300w" width="628" />

/gorod-812.ru/content/uploads/2020/06/gilinskij4-300x187.jpg" target="_blank">https://gorod-812.ru/content/uploads/2020/06/gilinskij4-300x187.jpg 300w" width="628" />

А какова же была ситуация в том же СССР, но в «союзных республиках», не в России? Я один или с Наташей побывал во всех республиках (кроме Армении, почему-то не удалось).

В Грузии была очень вкусная еда, объедался там чахохбили, хачапури, лобби, сациви. Не говоря уже о «Хванчкаре», «Цинандали», «Гурджаани»…

В Белоруссии было сытно (бульба вкусно приготовленная), красиво, чисто. В столовых – белые скатерти и цветы! В России такое и не снилось.

На Украине было много фруктов, овощей, да и других продуктов.

В республиках Средней Азии (Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Киргизия) – множество фруктов, овощей и мяса! Правда, с санитарией было страшновато… Мой приятель не верил, что мы выживем и все повторял: – Только не оставляйте меня здесь, в гроб и к маме. Однажды он принес показать нам с Наташей гостиничные полотенца… в крови. А в другой гостинице нас угощали чаем из пиалы, из которой до нас пило несколько стариков со слезящимися глазами (трахома была очень распространена в тех местах)… Где-то нам стали наливать чай в грязные стаканы. Наташа вежливо спросила, как же так? Наши стаканы забрали, вымыли водой из чайника, и эту воду… вылили в тот же чайник…

А вот где мы «оттягивались по полной», так это в республиках Прибалтики. Попадая в Эстонию, Латвию, Литву, мы чувствовали себя в Европе! Чисто, вежливо, прекрасные продукты, отличного качества. Творог, сметана, салаты, мясные и рыбные блюда в изобилии. А какой угорь в Литве! Какие цеппелины! Какие яблоки в Бирштонасе!

Это не только мои впечатления. Мы ежегодно проводили (и проводим до сих пор) Балтийские криминологические семинары последовательно в Эстонии, Латвии, Литве, Ленинграде / Петербурге. Это был пир духа и… продуктовый пир! Помню, в Латвии профессор В.М. Коган из Москвы (!), поедая утром великолепный завтрак, сказал: – Какой позор, как стыдно, мы здесь отъедаемся после России…

Другой, ленинградский профессор – С.И. Голод рассказывал, как он был рад тому, что, возвращаясь откуда-то в Ленинград, самолет сделал вынужденную посадку в Таллинне, и ему, ленинградскому профессору, удалось так прекрасно поесть в таллиннском аэропорту!

И когда сегодня некоторые любителя Сталина с удовольствием вспоминают советское «вкусное мороженое» и квас (он обычно продавался из цистерн, на дне которых копошились черви…), мне становится противно и омерзительно. Ведь сегодняшняя молодежь, не испытавшая «прелести» СССР, может повестись на эти сказки.

Ну, что же все время о еде! А что же было еще в РСФСР?

/gorod-812.ru/content/uploads/2020/06/gilinskij5-300x228.jpg" target="_blank">https://gorod-812.ru/content/uploads/2020/06/gilinskij5-300x228.jpg 300w" width="628" />

/gorod-812.ru/content/uploads/2020/06/gilinskij5-300x228.jpg" target="_blank">https://gorod-812.ru/content/uploads/2020/06/gilinskij5-300x228.jpg 300w" width="628" />

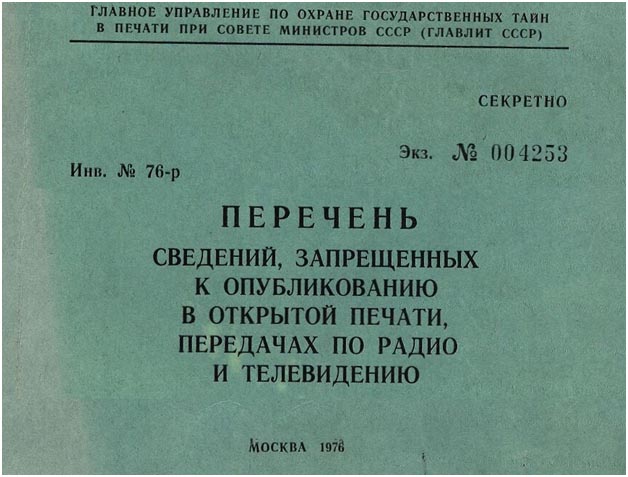

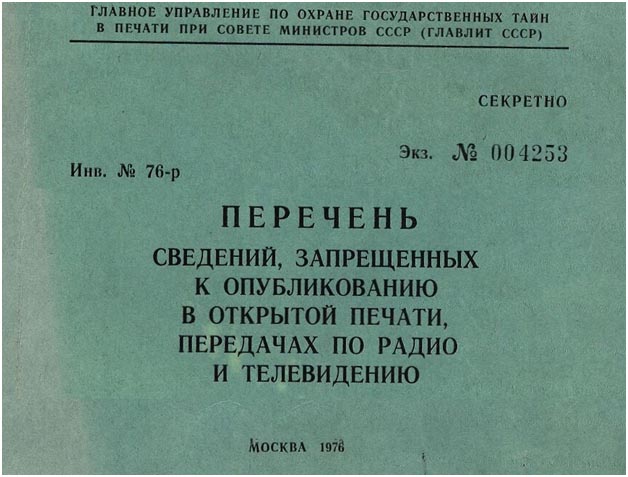

А еще была цензура. Официальная. Прежде всего, разумеется, не допускались никакие тексты, хотя бы в малейшей степени критикующие «партию и правительство». Не допускались тексты, о наличии в стране явлений, «чуждых советскому народу» – наркомании, проституции, самоубийств.

А что делать нам, изучающим все это? В ряде своих работ я подробно пишу, как мы старались обойти цензуру. Цифры (статистические данные, результаты исследований) писали прописью, авось не заметят! Издавали в Эстонии, там с этим было несколько проще (в эстонских сборниках я смог впервые опубликовать некоторые результаты исследования самоубийств в Ленинграде, а Наташа – свое исследование суицидальной, насильственной, алкогольной активности социально-демографических групп населения).

Провели большое социологическое исследование в г. Орле и Орловской области. Результаты опубликованы в монографии («Человек как объект социологического исследования» – Л.: ЛГУ, 1977). Книга, конечно, прошла цензуру. И уже после нее (!) из таблицы на с. 96 исчез столбец с весьма скромным, наискромнейшим упоминанием преступности… Ничего такового в великом СССР нет и быть не может. Равно, как и секса! (Помните замечательный возглас по ТВ уже в благие перестроечные годы: – У нас секса нет!).

Цензура de facto была и во всем ином, помимо печатной продукции. Выступая по уголовным делам, в т.ч. по делам, подследственным КГБ (был у меня на это допуск), нельзя было говорить то, что так хотелось!

Внутренняя цензура, как результат официальной, впитывалась с молоком матери. У меня была приятельница, коллега, которая до последних дней (умерла недавно) при не совсем благостном разговоре о происходящем закрывала телефон подушкой. Один мой коллега до сих пор обо всем говорит шепотом, на всякий случай!

Да и я, желая говорить правду, только правду, говорю далеко не все…

А еще, к концу этого (советского) периода, была возможность съездить за границу! Нет, конечно же, не куда хочешь и не как хочешь. А только по профсоюзной путевке, в группе, с разрешения специальной комиссии РК КПСС, пройдя до нее «тройку»: руководителя предприятия (организации), секретаря парткома по месту работы, председателя профкома по месту работы.

Особенно мучительны были эти допросы на комиссии РК КПСС для тех, кто, вроде Наташи, не был гуманитарием. Спрашивали, сколько тонн стали выплавили в могучем СССР, сколько и какие партии в Польше, почему там не одна – коммунистическая – партия? Наташу спрашивали о пути В.И. Ленина от Сердобольской улицы к Смольному. А приятельницу спросили, чья могила находится на территории Лесотехнической академии…

Я всю жизнь любил путешествовать. По работе побывал от Бреста до Владивостока, от Мурманска и Коми Республики до всех среднеазиатских республик. С Наташей отдыхали на Кавказе, в Крыму, в Эстонии, Латвии, Литве, в Зеленограде (а познакомились с Наташей, путешествуя по Горному Алтаю, хотя она жила на Невском проспекте дом 3, а я работал на Невском проспекте дом 16).

И, конечно же, мне так хотелось в Европу! (Для незнающих, я – космополит, гражданин мира, с детства мечтавший о Париже; в студенческие годы записал в дневнике: «Мою жизнь без Парижа прошу считать недействительной»; она начала становиться действительной лишь в 1992 году, когда я на два дня смог поехать в Париж из Фрайбурга, Германия). Между тем, живя в (проклятом) СССР, мечтать о капстранах не приходилось. Ну, хотя бы в соцстраны! И я начал действовать.

Я прошел все круги этой адской процедуры. В результате побывал последовательно в Болгарии, Чехословакии (такая была тогда), Венгрии, Польше, ГДР. А Наташа еще и в Югославии (как ее отпустили со второй формой допуска?!). Один раз даже умудрились вдвоем с Наташей (Польша и ГДР), не доложив о супружеских отношениях и раскрывшись только по ту сторону границы. Дело в том, что супругов вместе не отпускали за границу, один оставался в СССР заложником… А моего отца, доктора наук, прошедшего с армией от Ленинграда до Берлина, не выпустили на научную конференцию в Болгарию!

Некоторые впечатления. Конечно, это было счастье по тогдашним временам побывать за границей, посмотреть другие страны! Но были и «но». Ехали нищими, меняли на валюту страны пребывания 30 рублей. Что на них можно было купить?! Но народ исхитрялся, что-то тайком продавали, что-то добывали у моряков и других лиц, побывавших за рубежом. Еще можно было что-то приобрести за бутылку водки. Мой коллега как-то ездил в соцстрану с группой молодежи. Приехав, он велел всю привезенную водку сдать ему во избежание инцидентов. Когда горничная вошла к нему в номер и увидела это (десятки бутылок водки). Она всплеснула руками: – Господин приехал отдыхать! Господин приехал отдыхать!

Поэтому наши путешественники бегали по магазинам, наплевав, например, на возможность сходить в музей. Симпатичная гид в Польше спрашивала меня: – Яков, почему Вы не бегаете по магазинам, когда все ваши бегают? – Вот потому и не бегаю. – А Вы хотели бы что-нибудь купить? – Да, хотел бы, например рубашку. – Я с Вами пойду в магазин, где нет ваших, и Вы купите рубашку. Пошли. Купили. До сих пор у меня есть!

Она же спрашивает меня: – Яков, почему группу из России всегда можно узнать? Я говорю: – Не знаю, Вам виднее. Она: – Яков, потому что все иностранцы ходят так. И она показывает свободную, независимую походку. – А ваши ходят так. И она изобразила скованных, озирающихся людей…

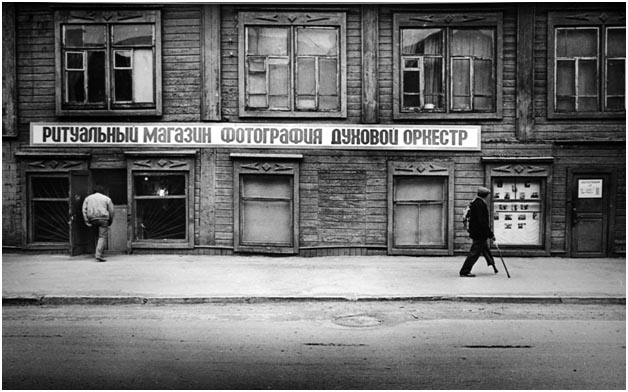

В Чехословакии едем по дорогам, проехали полстраны. Кто-то спрашивает гида: – А мы когда-нибудь увидим деревню? Гид удивленно: – Так мы все время проезжаем!.. Их чистые, ухоженные деревни с каменными зданиями, магазинами, ресторанами так не похожи на российскую деревню с «удобствами во дворе» (сохранившимися, в частности, до сегодняшнего дня!! Вечный позор России)…

В Восточном Берлине вместо того, чтобы походить по музеям, нас должны везти на Зееловские высоты, демонстрируя победу Советской Армии. Я взмолился: – Я не могу уехать из Берлина, не побывав на могиле Гегеля! А жена уже была на Зееловских высотах. И нас отпустили! И мы почти целый день были вдвоем с Наташей, как свободные люди в свободной стране! Побывали на могиле Гегеля (кладбище на Фридрихштрассе), на Алексе (Александерплац) съели по сосиске с капустой, поднялись на телевизионную башню на Алексе и в кафе выпили по чашке кофе, обозревая светящийся морем огней Западный Берлин и погруженный в полную темноту Восточный Берлин…

Поскольку секса, как известно, в СССР не было, приехавшие россияне очень интересовались этим. Побывали и я, а потом мы с Наташей на стриптизе в Польше. Один из наших сограждан был настолько увлечен этим, что таскал нас с Наташей и тогда, когда нам уже надоел стриптиз.

В каждой группе наших туристов обязательно был стукач. Если он доложит о неправильном поведении кого-то, тому навсегда запрещен выезд за границу. Когда Наташа, будучи без меня в Германии, встретилась с питерскими друзьями, работающими в ГДР, стукачка из ее группы выходила из себя, допытываясь, кто это, почему встретились, зачем встречались и т.п.

После серии соцстран я все же заикнулся о возможности съездить «вокруг Европы» (был такой тур). На вышеназванной комиссии мне сказали: – А почему бы Вам не съездить в Крым? – Я там был много раз. – А на Кавказ? – Я там был много раз. А в Прибалтику? – Я там был много раз. – А по Волге? Я понял, что о поездке «вокруг Европы» пора забыть… И я забыл до горбачевской «Перестройки». Спасибо, Михаил Сергеевич! В 1990 г., благодаря Вам, меня впервые за 56 лет жизни выпустили в «капстрану» – Швецию, на научную конференцию. И пока самолет не приземлился в аэропорту Стокгольма, я не мог в это поверить! Впервые в жизни я был действительно свободным человеком в действительно свободной стране! (Ну, а дальше процесс пошел, и я один или с Наташей побывал во всех странах Европы, в США, Чили, Бразилии, в Австралии и Новой Зеландии, в Японии, Гонконге, Таиланде, Южной Корее, ОАЭ).

Но вернемся в СССР.

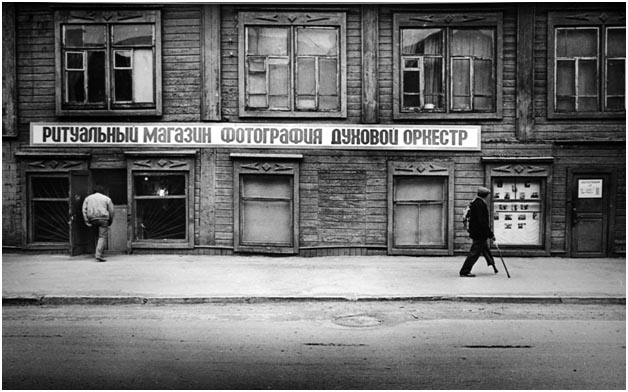

/gorod-812.ru/content/uploads/2020/06/gilinskij6-300x199.jpg" target="_blank">https://gorod-812.ru/content/uploads/2020/06/gilinskij6-300x199.jpg 300w" width="628" />

/gorod-812.ru/content/uploads/2020/06/gilinskij6-300x199.jpg" target="_blank">https://gorod-812.ru/content/uploads/2020/06/gilinskij6-300x199.jpg 300w" width="628" />

Сейчас даже мне, пережившему страшные годы советского режима, трудно воспроизвести повседневный ужас тогдашнего бытия. Да, за редкими продуктами надо было часами стоять в очереди. А купленные часто были малосъедобными. Да, когда в соседнем гастрономе «выкинули» яйца (дефицит!), выдавать «в одни руки» можно было не больше десятка, из шести касс яйца «выбивала» только одна касса № 4 (чтобы по десятку яиц дважды кто-нибудь не получил!), мужчина, увидев эту надпись («яйца выбивают в кассе № 4»), воскликнул: – Чтобы я близко подошел к этой кассе! Да, бананы появлялись один раз в году и продавались зелеными (желтые шли «кому надо»). Да, денег платили очень мало. До 1989 г. я, доктор юридических наук, доцент (профессорам стал позже), получал столь мизерную зарплату, что каждый месяц до зарплаты одалживал 3-5 рублей… А каково было работникам с меньшими регалиями! Да, зав. кафедрой я был и.о., пока не нашли условного «Иванова». А зав. сектором я был и.о., пока не нашли «Петрова». Да, купить приличную одежду было трудно и дорого (свои первые джинсы я купил… в 1991 г. в Нью Йорке). Да, общественный транспорт ходил плохо, а такси было не поймать. Да, слушать радио и читать газеты было смешно и постыдно (повсюду только невиданные успехи трудового народа, партии и правительства). Да, «вражеские голоса» было почти невозможно слушать по радиоприемнику (глушили!). Да, машинописный «Архипелаг ГУЛАГ» Солженицына мне тайком дали на две ночи. Да, в домах нередко было холодно (а не только голодно). Да, уезжая в командировку, нельзя было рассчитывать на одноместный номер в гостинице. Жить приходилось черт знает с кем. Однажды мне попался храпящий сосед, и я просидел у администраторши гостиницы пол ночи, пока она, смилостивившись, не дала мне одноместный номер. Это было чудо! А когда я, приехав на работу в г. Тихвин, несколько дней был вынужден жить в общем номере гостиницы, ножки кровати приходилось ставить в ботинки, иначе их ночью украли бы… Вышел утром помыться в общей комнате, оставил там мыло, вернулся сразу же за ним из комнаты проживания – мыла уже не было… Да, в гостинице городка, куда мы по делам приехали с судебно-медицинским экспертом Г.И. Заславским, нам пришлось спать в пальто и шапках. Дело было зимой и гостиницу не топили.

И ведь все это мои личные впечатления, человека далеко не самого несчастного в стране! Жизнь в Ленинграде – крупнейшем индустриальном городе, «Северной столице», «культурной столице» страны. Отец – доктор медицинских наук, мать, правда, всего с гимназией, но именно с гимназией, а не с советской школой. Мама до конца своей жизни печатала различные тексты (включая папину кандидатскую и докторскую диссертации, и мою кандидатскую и докторскую диссертации) на пишущей машинке (никаких компьютеров, разумеется, не было). Так вот, безукоризненное знание русского языка позволяло маме править ошибки доцентов и профессоров, отдающих ей свои работы для печати. Один профессор прямо ей сказал: – Елена Львовна, Вы, если что, поправьте мой текст… И жили мы – в отдельной, не коммунальной квартире! Это вообще была непозволительная для замечательной советской страны роскошь! Когда я учился в школе, все праздники со школьными товарищами отмечали у нас, я единственный из класса жил в отдельной квартире!

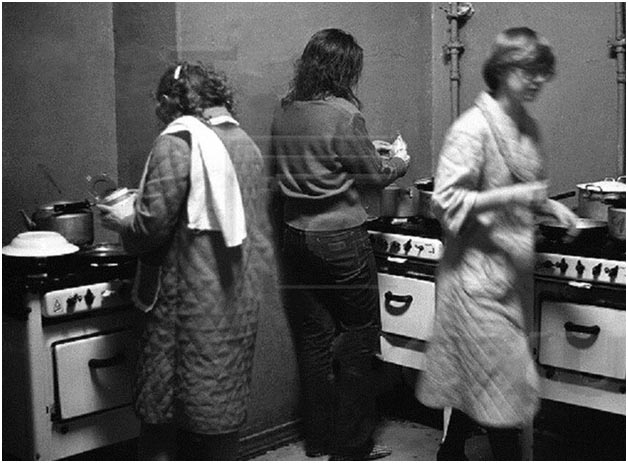

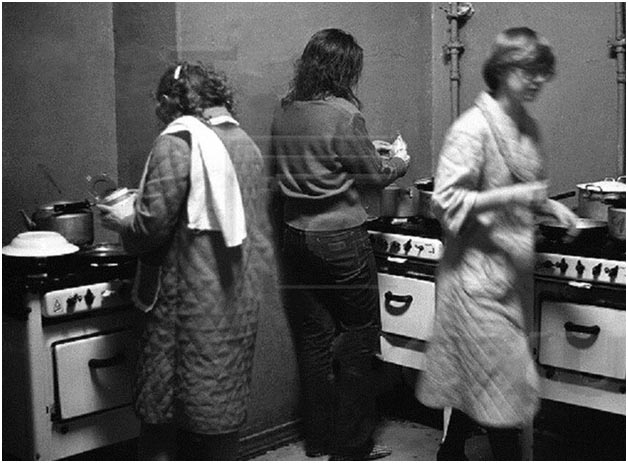

О коммунальных квартирах, в которых жил весь город, отдельный разговор. Упоминавшаяся выше польский гид стала меня расспрашивать, что такое «коммунальная квартира». Я ей объяснял. Она: – А, поняла. Это когда родственники живут вместе в одной квартире, а места общего пользования совместные. – Нет, говорю я, никакие не родственники, совершенно чужие люди. Бедная полька вытаращила на меня глаза и в ужасе произнесла: – Это не можно!…

Другая полька – профессор Моника Платек, будучи на конференции уже в Санкт-Петербурге, тоже поинтересовалась, что такое «коммунальная квартира». Бедная талантливая польская пани профессорша не могла этого понять, и я предложил ей сходить в коммунальную квартиру с одним из наших сотрудников. Она сходила…

В коммунальной квартире, в самом центре Ленинграда (Невский проспект, дом 3 с видом на Дворцовую площадь и Адмиралтейство) жила и Наташа до нашей совместной жизни. Ее семья – она, мать с отцом и младшая сестра жили в одной, искусственно поделенной на две части – комнате. Комната в старом петербургском доме. Потолки были со старой лепниной и лепные карнизы. Они стали, естественно, обваливаться. Чтобы не убило, отец сбил карнизы… В этой коммунальной квартире жило еще 7 семейств. На кухне были многочисленные газовые плиты.

/gorod-812.ru/content/uploads/2020/06/gilinskij7-300x221.jpg" target="_blank">https://gorod-812.ru/content/uploads/2020/06/gilinskij7-300x221.jpg 300w" width="628" />

/gorod-812.ru/content/uploads/2020/06/gilinskij7-300x221.jpg" target="_blank">https://gorod-812.ru/content/uploads/2020/06/gilinskij7-300x221.jpg 300w" width="628" />

А туалетов – два. Утром, когда все спешили на работу или учебу, в туалеты стояли очереди…

/gorod-812.ru/content/uploads/2020/06/gilinskij8-300x227.jpg" target="_blank">https://gorod-812.ru/content/uploads/2020/06/gilinskij8-300x227.jpg 300w" width="628" />

/gorod-812.ru/content/uploads/2020/06/gilinskij8-300x227.jpg" target="_blank">https://gorod-812.ru/content/uploads/2020/06/gilinskij8-300x227.jpg 300w" width="628" /> /gorod-812.ru/content/uploads/2020/06/gilinskij9-300x300.jpg" target="_blank">https://gorod-812.ru/content/uploads/2020/06/gilinskij9-300x300.jpg 300w, https://gorod-812.ru/content/uploads/2020/06/gilinskij9-150x150.jpg 150w" width="370" />

/gorod-812.ru/content/uploads/2020/06/gilinskij9-300x300.jpg" target="_blank">https://gorod-812.ru/content/uploads/2020/06/gilinskij9-300x300.jpg 300w, https://gorod-812.ru/content/uploads/2020/06/gilinskij9-150x150.jpg 150w" width="370" />

И ведь все это, повторюсь, в Ленинграде! А в малых городах и деревнях? Это же непередаваемый ужас. Во многих городах и во всех практически деревнях ни отопления (дрова надо заготавливать и топить печи), ни водопровода, а часто – без канализации: «удобства во дворе». В Рязани меня чуть не описал мужчина, делающий это с одной стороны улицы на другую. Там же во второй половине дня народ в основном ползал по улицам (пьяные вдрызг). В небольшом городке Тихвине я работал и жил 5 лет. Хорошо представляю, что это такое. После вышеназванной гостиницы я снимал комнату. Кровать поставил на середину комнаты и все четыре ножки поставил в банки с водой. Не помогло. Тараканы, от коих я так пытался спрятаться, падали на меня с потолка… Во время выездной сессии народного суда Капшинского района в деревню – по месту совершения рассматриваемого преступления – судья, народные заседатели, прокурор и адвокат устраивались на ночлег у жителей села. Это было нелегко: жители не знали, что такое простыни. Наконец, нам с прокурором нашли председателя колхоза с простынями. Легли вдвоем на одну кровать. Но поспать так и не удалось: клопы заели! Кстати, клопами были наполнены дома не только в деревнях, но и в самом Ленинграде. Что касается простыней и еды… Прихожу к подсудимому в следственный изолятор г. Тихвина. Как всегда, спрашиваю подсудимого – нет ли жалоб на содержание. – Ой, что Вы, гражданин начальник! Так хорошо, так хорошо: сплю с простынями! И кормят три раза в сутки!

Годы 1989-1999

Горбачевская «Перестройка» в конечном счёте покончила с СССР, КПСС и КГБ, разрушила «железный занавес», отменила уголовную ответственность за частнопредпринимательскую деятельность (ст. 153 УК РСФСР), производство абортов (ст. 116 УК РСФСР), мужеложство (ст. 121 УК РСФСР), бродяжничество, попрошайничество и ведение иного паразитического образа жизни (ст. 209 УК РСФСР)… Начались прекрасные годы Свободы! Да, с продуктами и промтоварами вначале было очень плохо (наследие развалившейся советской власти). Да, на улицах пенсионеры продавали спички и поделки, чтобы как-то выжить. Да, появились «челноки», торгующие привезенным «из-за бугра» (из-за границы). Но постепенно и это начало поправляться, и через пару-тройку лет прилавки магазинов заполнились, наконец, продуктами и промтоварами!

В 1989 г. я, сбежав из «Института культуры и отдыха» им. Крупской, оказался в Социологическом институте АН СССР (потом РАН) и впервые смог жить, не занимая денег до получки. А в 1990 г., как уже отмечал выше, впервые в жизни легально полетел в капстрану – Швецию, на конференцию. Я с моим сектором «Социологии девиантности и социального контроля» получил возможность проводить исследования чего угодно и публиковать все, что угодно! Жизнь налаживалась!

И все же, зная и понимая уже многое о стране и народе России, я где-то в 1990-1991 г. сказал Наташе: – Все прекрасно! Но в этой стране это ненадолго. Ну, надеюсь, на наш век хватит! Не хватило… И в ночь с 31 декабря 1999 г. на 1 января 2000 г. я сказал Наташе: – Это – конец…

Но до конца еще были прекрасные 90-е! Это были годы «Общей газеты» Егора Яковлева, «Огонька» Виталия Коротича, старого НТВ с «Куклами». Годы, когда люди говорили, писали, публиковали, все, что хотели. Это были годы надежд!

Мы провели множество эмпирических исследований, в т.ч. международных. Я объездил много стран, участвуя в многочисленных международных семинарах, конференциях, конгрессах. С 1992 г. я каждые 2-3 года по три месяца работал в библиотеке Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Strafrecht во Фрайбурге (Германия). В городе, откуда полчаса до Швейцарии и полчаса до Франции. А сразу от Института наверх – Schwarzwald! Наташа приезжала ко мне, и мы с ней обследовали Баден-Баден, Бельгию, Францию, Нидерланды.

С 1989 по 1999 гг. у меня были опубликованы 171 научная работа, в т.ч. 57 на немецком, английском, венгерском языках. (Сегодня у меня свыше 640 научных публикаций, в т.ч. свыше 150 на английском, венгерском, итальянском, немецком, французском, японском и др. языках).

/gorod-812.ru/content/uploads/2020/06/gilinskij9-2-300x199.jpg" target="_blank">https://gorod-812.ru/content/uploads/2020/06/gilinskij9-2-300x199.jpg 300w" width="628" />

/gorod-812.ru/content/uploads/2020/06/gilinskij9-2-300x199.jpg" target="_blank">https://gorod-812.ru/content/uploads/2020/06/gilinskij9-2-300x199.jpg 300w" width="628" />

Годы 2000-…

Начало 2000-х было еще как бы прилично. (Хотя знаменательным предверием служила Вторая чеченская война).

Правда, уже 12.08.2000 г. – первый колокол – гибель подлодки «Курск», когда Россия отказалась от помощи зарубежных морских сил и весь экипаж подводной лодки погиб…

В 2002 г. был ликвидирован «старый» НТВ с его «Куклами».

01.09.2004 – уничтожение школы в Беслане. И процесс пошел…

Да, мой сектор в СИ РАН все еще работал. Но последнее большое международное исследование («Полиция и население») мы провели в 1999-2002 гг. Итоги подводились в Санкт-Петербурге и Сантьяго-де-Чили. Меня вышвырнули из института лишь в 2009 г., а сектор ликвидировали еще позднее (кажется, в 2014 г.). Однако последнее большое исследование (пыток в пяти регионах РФ) прошло под моим руководством в 2004-2005 гг.

Я продолжал работать профессором в трех, а потом в двух питерских вузах (где работаю до их пор), но об исследовательской работе без коллектива уже не могло быть и речи.

«Дело» М. Ходорковского, «дело» Магнитского, преследование инакомыслия, беспредел полиции и национальной гвардии, бесконечные пытки в полиции, СИЗО, ИТК, изоляция страны от мировых процессов («кругом враги»!), вторжение в Грузию – все это последовательно уничтожало завоевания 90-х годов. «Аннексия» (мягко говоря) Крыма поставила точку, перечеркнув все демократические преобразования в стране. Правда, Россию еще ждало «обнуление»… При рабском молчании подавляющего большинства населения…Я уже не говорю о полном обнищании населения при сверхбогатстве кучки долларовых миллиардеров. Россия занимает первое место в мире по экономическому неравенству. В 2011 г. «Росстат опубликовал данные о состоянии кошельков россиян. В крайней нищете в России живут 13,4% населения с доходом ниже 3422 рубля в месяц. В нищете пребывают 27,8% с доходом от 3422 до 7400 рублей. В бедности – 38,8% населения с доходом от 7400 до 17 тыс. рублей. “Богатыми среди бедных” являются 10,9% с доходом от 17 до 25 тыс. рублей. На уровне среднего достатка живут 7,3% с доходом от 25 до 50 тыс. рублей. К состоятельным относятся граждане с доходом от 50 до 75 тыс. рублей. Их число составляет 1,1%». Итого: 41,2% нищих, 49,7% бедных (всего нищих и бедных – 90,9%), 8,4% – состоятельных и, очевидно, 0,7% – богатых… В 2016 году 1% населения страны владел 74,5% всех богатств. Только по официальным данным, в 2016 г. количество людей, имеющих доход ниже официального прожиточного минимума, превысило 22 млн человек. За истекшие годы процесс дальнейшей дифференциации только усилился. Надо ли напоминать, что экономическое неравенство – один из наиболее значимых криминогенных, девиантогенных факторов (об этом подробно и с цифрами в моих работах).

У человека две абсолютные ценности: Жизнь и Свобода. Теряя Свободу, теряешь Жизнь.

И – никаких надежд, никаких перспектив… Российский народ получил и имеет то, что заслужил…

(Закономерный вопрос: если я так считаю, если я уверен в безнадежности рабской России, почему я не уехал? В 90-е годы у меня, конечно, была возможность уехать. Но возможности, которые я получил, благодаря крушению СССР, КПСС, КГБ – всюду ездить, делать то, что мне интересно, писать и публиковать все, что я хочу, были столь необъятны после страшного советского строя, что я предпочел остаться и действовать! А уезжать в 80-85 лет уже совершенно бессмысленно, да и тяжело… Увы!).

/gorod-812.ru/content/uploads/2020/06/gilinskij4-300x187.jpg" target="_blank">https://gorod-812.ru/content/uploads/2020/06/gilinskij4-300x187.jpg 300w" width="628" />

/gorod-812.ru/content/uploads/2020/06/gilinskij4-300x187.jpg" target="_blank">https://gorod-812.ru/content/uploads/2020/06/gilinskij4-300x187.jpg 300w" width="628" /> /gorod-812.ru/content/uploads/2020/06/gilinskij5-300x228.jpg" target="_blank">https://gorod-812.ru/content/uploads/2020/06/gilinskij5-300x228.jpg 300w" width="628" />

/gorod-812.ru/content/uploads/2020/06/gilinskij5-300x228.jpg" target="_blank">https://gorod-812.ru/content/uploads/2020/06/gilinskij5-300x228.jpg 300w" width="628" /> /gorod-812.ru/content/uploads/2020/06/gilinskij6-300x199.jpg" target="_blank">https://gorod-812.ru/content/uploads/2020/06/gilinskij6-300x199.jpg 300w" width="628" />

/gorod-812.ru/content/uploads/2020/06/gilinskij6-300x199.jpg" target="_blank">https://gorod-812.ru/content/uploads/2020/06/gilinskij6-300x199.jpg 300w" width="628" /> /gorod-812.ru/content/uploads/2020/06/gilinskij7-300x221.jpg" target="_blank">https://gorod-812.ru/content/uploads/2020/06/gilinskij7-300x221.jpg 300w" width="628" />

/gorod-812.ru/content/uploads/2020/06/gilinskij7-300x221.jpg" target="_blank">https://gorod-812.ru/content/uploads/2020/06/gilinskij7-300x221.jpg 300w" width="628" /> /gorod-812.ru/content/uploads/2020/06/gilinskij8-300x227.jpg" target="_blank">https://gorod-812.ru/content/uploads/2020/06/gilinskij8-300x227.jpg 300w" width="628" />

/gorod-812.ru/content/uploads/2020/06/gilinskij8-300x227.jpg" target="_blank">https://gorod-812.ru/content/uploads/2020/06/gilinskij8-300x227.jpg 300w" width="628" /> /gorod-812.ru/content/uploads/2020/06/gilinskij9-300x300.jpg" target="_blank">https://gorod-812.ru/content/uploads/2020/06/gilinskij9-300x300.jpg 300w,

/gorod-812.ru/content/uploads/2020/06/gilinskij9-300x300.jpg" target="_blank">https://gorod-812.ru/content/uploads/2020/06/gilinskij9-300x300.jpg 300w,  /gorod-812.ru/content/uploads/2020/06/gilinskij9-2-300x199.jpg" target="_blank">https://gorod-812.ru/content/uploads/2020/06/gilinskij9-2-300x199.jpg 300w" width="628" />

/gorod-812.ru/content/uploads/2020/06/gilinskij9-2-300x199.jpg" target="_blank">https://gorod-812.ru/content/uploads/2020/06/gilinskij9-2-300x199.jpg 300w" width="628" />