Владимир Путин в Ново-Огареве в самоизоляции с одним и тем же незатухающим экраном компьютера с Кремлем на заставке. Место пребывания главы государства даже начинают называть «бункером»1. Прагматик-хозяйственник Михаил Мишустин (с примкнувшим к нему первым вице-премьером, известным своими «кейнсианскими» взглядами, Андреем Белоусовым), превратившийся в кассира, окошко которого время от времени открывается, но в основном представляется рядовым гражданам и предпринимателям наглухо закрытым. Суровый управляющий войной с вирусом, надзирающий и наказывающий столичный мэр Сергей Собянин. Новое «Политбюро 3.0», состоящее из топ-чиновников, ответственных за социальную сферу и здравоохранение, а не за вопросы войны и внешней политики. Почти полное исчезновение политической повестки, связанной с «обнулением» сроков первого лица государства, с ее постепенным возвращением по мере появления перспектив снятия карантина. Попытки мобилизации населения за счет парада, назначенного на 24 июня, символическую дату Парада Победы 1945 года, и акции «Бессмертный полк», дата которой не определена. Поиски времени и способа голосования за путинские поправки в Конституцию РФ, в том числе обнуляющие президентские сроки главы государства: эта процедура пройдет 1 июля.

Так выглядела картинка пандемии в России.

Во время кризисов всегда кажется, что теперь уж точно мир никогда не будет прежним. И в этот раз казалось, что COVIDизация — это если не навсегда, то надолго. Однако всякий раз мир, конечно, меняется, но остается приблизительно таким же. И в анализе трендов важно не экстраполировать тенденции сегодняшнего дня в будущее. По крайней мере не экстраполировать целиком.

«РАЗВИТОЙ» АВТОРИТАРИЗМ И ЭРОЗИЯ СОЦИАЛЬНОГО КОНТРАКТА

Российский авторитаризм никуда не денется и сохранит свою репрессивную и рентоориентированную природу. Он станет жестче, но от этого не окажется сильнее и устойчивее. Катастрофический для режима сценарий маловероятен, даже несмотря на то, что социально-экономические условия существования российской политической системы ухудшились (в том числе значительно снизились нефтяные доходы, на которых долгие годы держалось относительное благополучие экономики).

Несколько лет назад казалось, что и после президентских выборов 2018 года многое изменится. Это естественно: как и кризисы, большие события, полные политической семантики и символики, кажутся судьбоносными. Однако после 2018 года не изменилось ни одно из базовых свойств политической системы. Перед президентскими выборами2 она была охарактеризована нами как «режим негативного консенсуса». Основа такой системы — целиком негативная. Негативная адаптация к проблемам в экономике — понижение нормы потребительского поведения и спроса; негативная мобилизация и консолидация — на нас нападают, мы обороняемся от внешних врагов и внутренней оппозиции, поддерживаемой извне; негативная идентификация — мы другие, более духовные, менее прагматичные, религиозно оскорбленные, «суверенитетом не торгуем», «у нас тысячелетняя история», которую надо защищать от «фальсификаций».

/images.carnegieendowment.org/images/experts/kolesnikov_romson_color_medium.jpg"" target="_blank">https://images.carnegieendowment.org/images/expert...son_color_medium.jpg");">

Андрей Колесников — руководитель программы «Российская внутренняя политика и политические институты» Московского Центра Карнеги.

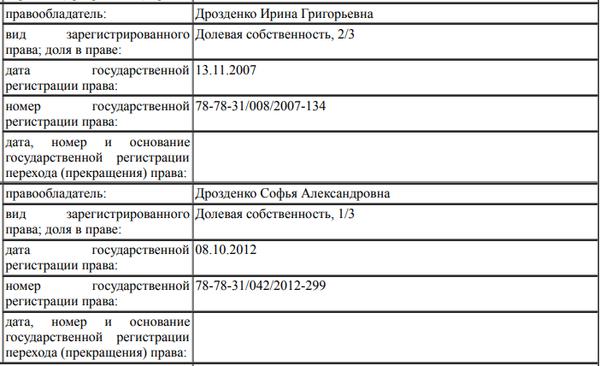

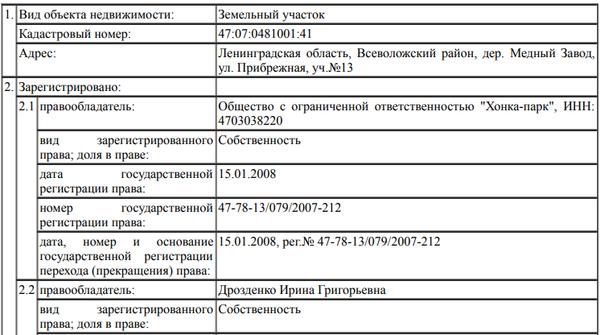

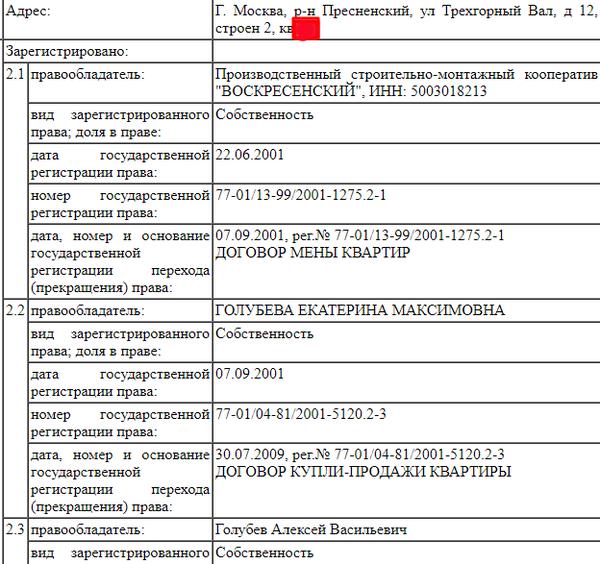

Ключевая цель этой системы негативного консенсуса не просто осталась прежней — она закреплена в сознании масс и в Конституции РФ надолго благодаря операции по продлению полномочий главы государства: нас ожидает максимально растянутое во времени самосохранение режима и правящего класса, существующего в тени зонтичного бренда «Путин». В основе модели лежит персоналистский авторитаризм в политике и государственный капитализм в экономике. Это система с преобладанием государства в экономике, низким уровнем конкуренции и совсем небольшой долей в ВВП малого и среднего бизнеса, высоким уровнем коррупции, продолжающимся извлечением ренты из экспорта сырья; наиважнейшая ее характеристика — слияние власти и собственности.

Политически такая система основана на социальном контракте: мы (власть) поддерживаем определенный уровень социальных выплат и зарплат для бюджетозависимого населения и позволяем зарабатывать (хотя бы частично) активным и независимым в рыночной экономике, поддерживаем в нации чувство величия державы, а вы (граждане) голосуете за нас (то есть всякий раз заново подтверждаете контракт) и не лезете в наши дела.

Очередное такое подтверждение — это поправки в Конституцию с фиксацией в ней ультраконсервативных идеологических «скреп»: бог, история, русские как государствообразующая нация, «суверенизация» права (национальное законодательство выше международного права)3. Собственно, это формализация, легализация и адаптация к современным условиям триады графа Уварова «православие, самодержавие, народность», которая уже в течение почти 20 лет де-факто остается идеологическим знаменем российского политического класса4. Фиксация ценностей дополняется новыми идеологическими интервенциями. Например, определение Путиным России как отдельной цивилизации5. Что является вариантом «особого пути» страны — старой как мир консервативной идеологемы, использовавшейся даже Леонидом Брежневым, которому понравилась идея одного из его ближайших советников Вадима Загладина о том, что социализм — это особая цивилизация6. Механика действия этой модели «государство-цивилизация» хорошо была описана Даниилом Дондуреем: «Государство-цивилизация как суперинститут защищает народ, традиции, свою историю, культуру. Мораль, правила жизни, но главное — все свои отличия и суверенитет. Необходимо постоянно демонстрировать свою сверхсилу. Надо твердо знать, что любые жертвы приносятся ради сохранения сильного государства»7.

Безоблачное созревание «развитого» авторитаризма по-русски прервалось летом 2018 года, когда была проведена пенсионная реформа и закончились мобилизационный эффект внешнеполитических побед и анестезирующее действие присоединения Крыма: казалось, что началась эрозия социального контракта. Так оно и было: рейтинги Путина и власти опустились, но потом «отскочили» и закрепились на новом плато с показателями, характерными для докрымской эпохи, но все еще высокими.

Пандемия осложнила беспроблемное движение политической системы к ее «сатрапизации» — окончательному превращению в «вечную» персоналистскую автократию, но не остановила его. Внимание было переключено на медицинские проблемы: «Политбюро 2.0», в отличие от медицинского «Политбюро 3.0», отвечающее за безопасность, временно потеряло значение. Число недовольных властью — ее неэффективностью и недостаточными мерами социальной поддержки — увеличилось. Власть потеряла поддержку предпринимательского класса, к которому не сочла возможным и нужным вовремя прийти на помощь.

Начался новый этап постепенного разрушения социального контракта. Вербовать на свою сторону неопределившихся становится все сложнее. В этом смысле Россия периода обнуления начинает напоминать — при всей банальности сравнения — поздний СССР, являвшийся, по замечанию французского демографа Эмманюэля Тодда, системой, «которая, будучи застойной, не является устойчивой»8.

КРИЗИСЫ ВЛАСТИ

Российская экономика и социальная сфера пережили два одновременных шока — падение цен на нефть и коронавирус: пришла, как выразился экономист Евсей Гурвич, «мать всех рецессий»9. Однако внутри большой рамки пандемическо-экономического кризиса поселилось несколько кризисов, которые имеют общественно-политическую природу.

Серьезный кризис пережил имидж власти, в том числе образ первого лица. Еще недавно, после фактического распада тандема Владимир Путин — Дмитрий Медведев и утраты бывшим третьим президентом России существенного политического веса, Путин остался на политическом олимпе один. Но теперь, при всей его ведущей роли, естественной для автократического персоналистского режима, он стал частью, пусть еще главной, новой конструкции — триумвирата Владимир Путин — Сергей Собянин — Михаил Мишустин. Произошло перераспределение ролей: президент в самоизоляционном заточении в резиденции в Ново-Огареве с функционалом отца нации; мэр Москвы Сергей Собянин, глава «рабочей группы для борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции» — лицо власти в кризис, одновременно строгий и всепонимающий; премьер Михаил Мишустин, всероссийский завхоз, заведующий пакетами помощи, которые приходят по частям и с большим опозданием, раненый на войне с вирусом — заболевший и вылечившийся.

Рекомпозиция функционалов привела к несколько отстраненной психотерапевтической роли президента, росту всероссийской узнаваемости Сергея Собянина (что может наращивать как рейтинг, так и антирейтинг — не следует переоценивать масштаб его возможной популярности)10 и невнятности образа Михаила Мишустина, который приходил как технократ, цифровизатор и оптимизатор, а в результате занимается разными схемами поддержки экономики, которые так и не были признаны эффективными.

«Политбюро 3.0» теперь выглядит как консилиум: президент, московский городской голова, вице-премьер по социальным вопросам, министр здравоохранения, глава Роспотребнадзора. Совет Безопасности РФ, в который входят по должности главные силовики, временно утратил свое значение, как изменилось — наверное, все-таки временно — и само понимание понятия «безопасность». Если раньше оно имело отношение к спецслужбам и армии, лучшим друзьям автократического режима, обеспечивавшим заодно охрану главного достояния республики — нефтяной трубы (и ее «младшей сестры» — газовой), то теперь сам термин обрел сугубо медицинское и эпидемиологическое значение.

Вполне очевидным стал и кризис восприятия действительности. Политические руководство страны так и не смирилось с мыслью, что в пандемию следовало максимально интенсивно, как в западных демократиях, поддерживать предпринимателей, тот самый класс, который лично глава государства назвал «жуликами»11. Ввиду преобладания в экономике государства связанных с ним крупных компаний, доля малого и среднего бизнеса в России невелика (около 20%) и снижается12, как и доля поступлений от предпринимательской деятельности в реальных доходах населения России — в I квартале 2020 года она составила всего 5,9%13. Медленное, но последовательное падение этой доли идет с 2000 года, а с 2005 года, с тех пор, как укрепился российский политический авторитаризм и госкапитализм стал входить в стадию зрелости, началось и снижение доходов от собственности14.

Недоверие к малой, частной, конкурентной и сугубо рыночной части экономики — характерная черта госкапиталистической системы, которая не способна признать, что, отказывая в реальной помощи бизнесам, она теряет будущую налоговую доходную базу государственных бюджетов.

С учетом снижения бюджетных доходов от обрушившейся нефти, проблема балансирования бюджета может стать основной для постпандемического режима. Скупой платит дважды: недостаточная помощь бизнесам в период пандемии и обременение их кредитами и налогами «на будущее» может растянуть и сделать более дорогостоящим процесс выхода экономики из кризиса.

Из кризиса госкапиталистического восприятия действительности вытекает уже упоминавшийся нами кризис социального контракта нефтяной эпохи: мы вас кормим так, чтобы вы ни о чем не задумывались, а в обмен на это вы за нас голосуете и не лезете в наши дела. Такой неписаный договор вполне эффективно работал на нефтяном топливе долгие годы.

Если допустить, что сейчас власть теряет поддержку сервисной частной экономики, утрачивает голоса класса предпринимателей, социальный контракт может подвергнуться серьезной эрозии. Он не будет расторгнут, но часть подписантов откажутся от своих подписей.

Это обстоятельство помещает обнуление сроков президента, голосование за поправки к Конституции, содержащие набор консервативных ценностей, в несколько неблагоприятный контекст. Даже если за счет манипуляций голосование за поправки в Основной закон окажется успешным, это уже ничего не добавит к легитимации Путина как «вечного» президента. Он и так уже давно, по сути дела, плебисцитарный лидер. Правда, такой его статус требует постоянного одобрения народом (или нервического нащупывания этого одобрения — на месте ли оно) — отсюда, собственно, и стремление затеять странный полуреферендум-полуплебисцит.

Деградация же представительных институтов и конституционных правил — а поправки к Конституции и сама неясная форма голосования за них и есть эрозия таких правил — ведет к тому, что плебисцитарный лидер превращается в плебисцитарного диктатора15. Тип голосования, который организован для продления полномочий Путина, должен «доказать силу веры народа в предложенного ему лидера»16. Это аккламация, «выкрикивание» поддержки. Фактически — как и было в советские времена — речь идет о «голосах из зала», выкрикивающих одно слово: «Правильно!»

Социальный контракт предполагал какие-никакие государственные сервисы. И вот государство-сервис в кризис пропало с радаров. Ни одну проблему — ни налоговую, ни судебную, ни бытовую — решить было нельзя. Мелкий чиновник исчез как класс, и это сразу поставило под вопрос саму возможность администрирования даже тех скромных мер антикризисной помощи, которые анонсировало государство.

Недостаточные масштабы помощи и неутешительные расчеты, согласно которым и бюджет, и резервы оказались в разы меньшими, чем в западных демократиях, несмотря на десятилетия нефтяного благополучия, выявили еще одну проблему: страна — бедная (и лишь по формальным признакам Россия — государство среднего дохода), но, по сути, бедное и государство, промотавшее накопления нефтяной эпохи и обогатившее не слишком большой класс, кормящийся от близости к кремлевскому двору.

Это кризис государства как такового.

Оно не умеет (точнее, разучилось) жить без нефти, а элиты, при всех внутренних противоречиях, которые, впрочем, не стоит преувеличивать, неспособны жить без Путина и вне его системы, где власть равна собственности, и наоборот.

Это государство политической сегрегации: государство поддерживает многомиллионную армию правоохранителей, силовиков, госслужащих и иных бюджетозависимых сотрудников, остальные социальные и профессиональные слои для него вторичны.

Пресловутая спасительная технократизация элит не работает должным образом в авторитарной системе, и сегодняшнее состояние России лишь подтверждает былой опыт: например, во франкистской Испании технократы способны были удержать режим от краха, но не могли добиться динамичного развития страны.

Государство есть там, где его не должно быть. И его нет там, где оно должно присутствовать. Когда и где нужно было вести политику laissez-faire — государство этого не допускало; тогда, когда понадобилось его вмешательство и масштабные интервенции, оно сделало вид, что уж лучше проводить линию laissez-faire. Предполагаемая способность к наведению порядка и осуществлению патерналистских функций в ситуации кризиса не сработала. Полицейский надзор превращался в бардак (самый известный пример: образование толп при входе в московское метро после введения пропускного режима), патернализм — в непоследовательные, порционные и недостаточные меры поддержки.

Московский авторитаризм оказался хорошо адаптирован к освоению средств на благоустройство, организации массовых фестивалей шашлыка и подавлению демонстрантов, но не к помощи людям и бизнесам.

Пандемия выявила всю бесполезность акцента в государственных приоритетах на «безопасности», понимаемой как защита страны силами армии и спецслужб от предполагаемых угроз (отчасти воображаемых). Опасность исходит с другой стороны — со стороны слабо защищенных от кризиса социальных слоев. Пандемия показала, что уделять внимание в течение всех этих тучных лет следовало производительным расходам, то есть отраслям человеческого капитала, прежде всего здравоохранению, а не расходам, которые относятся к непроизводительным (в том числе на оборону и правоохранительные органы).

Security state, государство, сосредоточенное на вопросах безопасности, оказалось безнадежно устаревшим, выходцем из прошлого века, а социальная его составляющая не справилась с эпидемическими проблемами. Сам подход — первостепенная важность «безопасности» и «суверенитета» — устарел три десятка лет тому назад. А на самом деле еще раньше. В одном из интервью 1977 года, в безысходный период холодной войны, проницательный Мишель Фуко говорил о том, что «договор о безопасности» между государством и гражданином, понимаемый как территориальный пакт и гарантия сохранения границ, устарел. На смену приходит «гарантийно-страховое» общество, где в качестве пакта государство предлагает гарантии другого свойства: «Гарантии от всего, что может породить неуверенность, несчастный случай, ущерб, риск. Вы больны? Вы получите социальную страховку! У вас нет работы? Вы получите пособие по безработице! Вас беспокоит цунами? Вам создадут фонд солидарности! Имеются правонарушители? Вам обеспечат их перевоспитание и хороший полицейский надзор!»17

Модель социально-гарантийного государства, возможно, и входила в неписаный патерналистский контракт. Но именно эпидемические проблемы обнаружили, что она существует только на бумаге и применить на практике ее не получается (что несколько обесценивает социальные гарантии, вписанные в Конституцию).

В постпандемический период может проявиться и кризис мобилизации масс. Больше нет никаких стимулов для ралли вокруг флага, кроме отложенного празднования Дня Победы и голосования за Конституцию, которое, в силу раздраженного состояния существенной части населения, может способствовать не столько легитимации «вечного» Путина, сколько его делегитимации. Причем вне зависимости от формальных результатов, которые, несомненно, будут обеспечены.

Возникает и кризис целеполагания. Куда движется Россия с прежним, никуда не уходящим лидером? Чего ради теперь, после обрушения экономики и провала государства-сервиса, терпеть все те же старые политические элиты?

РЕЙТИНГИ ЭПИДЕМОКРАТИИ

Пандемический парадокс: у большинства лидеров западных демократий рейтинг во время эпидемии рос, у Путина он падал18. Это обстоятельство лишь подчеркнуло персоналистский характер российского политического режима: в тучные годы автократ снимает сливки со всего хорошего, прежде всего экономического роста, но в тяжелые времена негативная энергия недовольных текущим состоянием дел обращается целиком против него, как бы он ни пытался разделить ответственность с остальными акторами.

Эпидемократия, в рамках которой нация, скорее, объединяется вокруг лидера (лидеров), сыграла не за, а против Путина. И в этом смысле обнуление сроков президента, которое еще в феврале должно было оказать мобилизующее воздействие на массы, уже в марте сработало против него: власть неэффективна, и что же — теперь это «навсегда»?

Падение рейтингов первого лица — процесс, растянутый во времени. Едва ли оно будет скачкообразным, возможны и «отскоки». Но для поддержания рейтингов в рабочем состоянии нужны инструменты быстрого реагирования на новые вызовы. А их нет: есть только старый набор ключей для закручивания старых гаек. Например, сугубо полицейские методы ответа на протесты любого типа.

Чем ниже будет падать рейтинг Путина, тем жестче, компенсируя падение, будет становиться режим. Чем дольше будет происходит восстановление экономики после кризиса, тем больше, компенсируя социально-экономические сложности, государство будет увлекаться интервенциями в идеологической сфере и спекуляциями в области исторической политики19. Тем более что идеологические поправки в Конституцию превращают консервативные ценности в официальный мировоззренческий каркас государства и общества на предстоящий период «обнуления».

В то же самое время вертикальная политическая система по-прежнему держится на персонифицированном характере власти. Соответственно, неизбежна персонификация идеологии и ценностного каркаса государства и общества. Источником «морального кодекса» выступает лично Путин. И в результате неизбежно выстраивается культ его личности. Как это ни банально звучит, история действительно повторяется сначала как трагедия, а потом как фарс. Культ личности Сталина обернулся трагедией. Культ личности Путина стал обретать фарсовые очертания, когда в храме Вооруженных Сил РФ появилась мозаика с изображением президента России и отдельных представителей его окружения. Эти люди явно претендовали тем самым не только на вечное правление, но и на вечную жизнь. Что, само собой, выглядело комично. Культ личности Владимира Путина, по не менее комичным словам его пресс-секретаря, «это то, с чем категорически не согласен Владимир Путин»20. А когда президенту доложили о мозаике, он заметил: «Когда-нибудь благодарные потомки оценят наши заслуги, но сейчас это делать еще рано»21. В результате изображение главы государства, а заодно и мозаичный портрет Сталина были демонтированы. Одно дело — портрет Путина на стенах кабинетов в органах власти, другое — мозаика с его просветленным ликом в церкви.

«ОБНАЖЕНИЕ ПРИЕМА»: КАК БУДЕТ ДЕЙСТВОВАТЬ ВЛАСТЬ

Необходимость мобилизации населения перед голосованием за поправки в Конституцию вынудила власть «обнажить прием» — показать, как примерно она будет действовать в постпандемический период.

Прежде всего, это конъюнктурная адаптация под требования момента.

Нужно обеспечить явку на голосовании за поправки к Конституции? Значит, власть обнаружит внезапную готовность к распределению, хотя все равно очень скромному, «вертолетных денег» — пакет «помощи», анонсированный 11 мая 2020 года, предполагал выделение 10 тысяч рублей каждой семье с детьми от 3 до 15 лет и списание налогов и социальных платежей малому и среднему бизнесу за II квартал 2020 года22. Это уже ближе к тому, что предлагали многие экономисты, политики (в том числе Алексей Навальный) и высшие чиновники (в частности, Алексей Кудрин), — массированной и энергичной помощи гражданам и бизнесу по модели западных демократий. Кремлю важно продемонстрировать, что он чувствует проблемы населения, и одновременно показать, что помогает он не под давлением гражданского общества.

Необходимы дополнительные инструменты для подкрутки результатов голосования на региональных и парламентских выборах (2020 и 2021 годов соответственно)? Вносятся изменения в избирательное законодательство23. Это еще один механизм постпандемического авторитаризма — более управляемая избирательная система. В мае 2020 года утверждены соответствующие поправки (дистанционное голосование, голосование по почте, лишение пассивного избирательного права граждан, судимых по 50 статьям УК РФ, включая «политические» — публичное распространение заведомо ложной общественно значимой информации, публичные призывы к экстремизму, неоднократные нарушения порядка на митингах). По сути дела, власть занимается селекцией и комфортных для нее избираемых лиц, и удобных для нее избирателей24.

Зачем в принципе авторитарной власти выборы? Это способ перманентной релегитимизации политического режима (выборы разных уровней) и его вождя (выборы президента и голосование за поправки к Конституции). Поскольку на выборах все равно каждый раз побеждает власть (даже если в регионе выиграет «альтернативный» кандидат, он не сможет выжить на своем посту, если не станет сотрудничать с Кремлем), у избирателя возникает абсолютно фаталистическое ощущение безальтернативности нынешнего статус-кво25. Соответственно, существующий режим и его правила воспринимаются как данность, которую невозможно изменить. Можно лишь их принять или в лучшем случае пытаться не замечать.

Потенциальные недовольство и раздражение частично маскируются привычкой относиться к выборам как к ритуалу (или, о чем свидетельствует опыт региональных выборов 2018 года, как к возможности протестного голосования, что, впрочем, оказалось не устойчивой тенденцией, а реакцией на пенсионную реформу). Так устроена природа участника электоральных процедур в авторитарной системе: раз уж он пришел на избирательный участок, значит, скорее всего, будет голосовать за власть. Апрельский опрос «Левада-Центра» показал, что 47% собирающихся принять участие в голосовании за поправки к Конституции будут высказываться «за». («Против» — 31%, затруднившихся с ответом — 22%26.)

Еще один пример реакции властей на социальные вызовы. Если есть риски социальных и политических протестов — принимается закон о расширении прав полиции27. Это почти инстинктивная, слабо отрефлексированная реакция на потенциальное расширение «линейки» протестов и изменение их характера. Одно дело — протесты политизированных городских продвинутых классов: здесь жесткая, именно полицейская реакция, отработанная в ходе подавления московских протестов 2019 года. Другое дело — протесты, имеющие социальную природу, и раздражение населения, вызванное неадекватными действиями властей в период пандемии. Недовольство слоев, которые власть традиционно считала своей социальной базой, казалось бы, требует иной, чем полицейская, реакции. Но других инструментов, кроме репрессивного подавления и дискредитации протестующих средствами пропаганды, у власти нет. И, как показывает опыт жесткой полицейской реакции на социальный протест во Владикавказе во время карантина, власть не будет делать различий между политизированной интеллигенцией и деполитизированными, зависящими от государства социальными слоями. Например, как и во Владикавказе, в Москве полицейское насилие при задержании на одиночных пикетах в защиту арестованного на 15 суток