Бог любит посильное приношение

ИМПЕРАТОРСКИЙ ХРАМ ФАРОССКОЙ БОГОМАТЕРИ |

БОЛЬШОЙ ИМПЕРАТОРСКИЙ ДВОРЕЦ (СВЯЩЕННЫЙ ДВОРЕЦ) - дворцовый комплекс,

располагавшийся в I-ом регионе Константинополя юго-западней ипподрома и южней

храма Св.Софии.

Начал возводиться в 324 году императором Константином Великим

(306-337 гг.) и открыт в день официального основания Второго Рима 11 мая 330

года.

Практически до начала XIII века, т.е. в течение почти девятиста лет,

перестраивался и расширялся. Максимальное расширение произошло при Василии I

Македонянине (867-886 гг.), а крупнейшее позднее возведенное сооружение - Новый

Верхний дворец (Х век), объединенное с Вуколеоном единой системой укреплений и

ставший цитаделью в цитадели.

Первоначально имел фору неправильного

семиугольника ( форма которого позже, при его расширении, была, примерно,

сохранена) граничащего на севере с Августеоном и банями Зевксиппа, на западе - с

ипподромом, на юге, и юго-востоке склонами холмов, спускающихся к пропонтидскому

участку морских стен, и на востоке - городскими кварталами. Вся территория была

обнесена стенами с многочисленными башнями, в т.ч., проездными. Большой дворец

соединялся с ипподромом, кафисма которого, фактически, являлась его составной

частью и с храмом Св.Софии.

Позже, роль его южных и юго-западных стен стали

играть городские морские стены.

Комплекс являл собой автономный район города,

предназначенный для проживания имератора со своей семьей, дворцового гарнизона и

обсуживающего персонала.

Внутреннее пространство занимали дворцы, в т.ч.:

Халка (330 г.), Сигма (между 823 и 843 гг.), Дафна (330г.), Трулло (IV век.) ,

Триконх (между 829-841 гг.), Вуколеон (между 419 и 450 гг.), Новый Верхний

дворец (до 967 г.), Лавсиак (до 812 г.), Скила (330 г.), Камил, Месопат и Мусик

( все три - между 829-841 гг.), Эрос (330 г.), Юстиниан (694 г.), Кенургий,

Пентакувикл и Орел ( все - между 866 и 885 гг.); церкви -Св.Стефана (330г.),

Св.Феодора Тирона (V век), Св. Агафии (IV век), Св. Агафоника, вошедшая во

дворцовый комплекс при Василии I (330 г.), Богородицы (Фаросская)(IV век), Свв.

Апостолов (IV век), Архангела Михаила ( между 829 и 841 гг.), Новая церковь (

между 866 и 885 гг.), Св. Ильи Пророка (до 865 г.), Св. Петра; часовни, в т.ч.

Св. Павла (между 866-885 гг.), Св. Анны, дворцовая (между 867 и 911 гг.),

Св.Климента (между 866 и 885 гг.) и другие; сады, крупнейший из которых -

Месокипий (между 866 и 885 гг.), открытые искусственные водоемы и цистерны;

хозяйственные, служебные постройки и казармы. Имелись специальные дворы для

общения с представителями партий ипподромов. Очень часто к более раннему дворцу

пристраивалось новое здание, либо несколько новых залов. Названия дворцовых

сооружений могли происходить от названий залов в них расположенных (Дафна); либо

название основного зала во дворцах носили названия самих сооружений

(Сигма).

Кроме того комплекс имел: тюрьмы - Халка, Слоновья, Нумер и

Вуколеона; Циканистр - ипподром для поло - конной игры в мяч; несколько бань;

свои собственные мастерские; арсенал (Эрос); пристань (скалу) Вуколеон и

библиотеку.

На территории комплекса располагался Фарос - городской маяк

(между 566 и 577 гг.), при императоре Михаиле III (840-867 гг.) ставший служить

и конечной станцией светового телеграфа. Для удобства здания и сооружения

соединялись крытыми галереями, либо были окружены портиками. Имелись водопровод

и канализация с водяным смывом нечистот.

Дворцовые постройки, церкви,

часовни, галереи и портики, а также своды ряда проездных ворот были украшены

изумительными мозаиками, росписями, мрамором и цветным камнем. В интерьерах

широко применялись витражи, бронза, серебро и золото. Крыши многих зданий были

крыты свинцом и золоченной бронзой. В садах и дворах имелись многочисленные

замысловатые фонтаны. Высаживались экзотические виды растений, разводились

экзотические виды птиц. Кроме открытых водоемов существовали небольшие пруды из

ртути, в которых плавали копии водоплавающих птиц. Комплекс Большого дворца был

наполнен статуями, свезенными и свозимыми со всей империи.

Захват

крестоносцами Константинополя в 1204 году положил начало конца Большого дворца:

дворцовые церкви и часовни были разграблены; металлические статуи, элементы

декора и кровли - переплавлены; плиты пола, облицовки и колонны выламывались и

продавались на Запад.

В 1261 году, после освобождения города от оккупантов,

комплекс, как и весь Константинополь представлял удручающее зрелище.

Практически, кроме нескольких восстановленных церквей и сооружений, Большой

дворец, вплоть до захвата города турками, не восстанавливался.

После падения

империи в 1453 году, уцелевшие церкви на его территории были превращены в

мечети. Турки также использовали некоторые участки его стен при возведении

Топкапы - резиденции султана.

В настоящее время на территории комплекса

Большого императорского дворца имеются несколько бывших церквей в той или иной

степени сохранности, несколько руин и Музей мозаик, обнаруженных во время

немногочисленных раскопок, а также изолированные популяции экзотических

птиц.

ФАРОС БОЛЬШОГО ДВОРЦА - один из четырех константинопольских маяков, находится на

территории Большого дворца на террасе, примерно за дворцом Вуколеон, I

регион.

Название происходит от маяка в Алесандрии, Египет, на острове Фарос,

ставшее позже нарицательным для подобных древних сооружений.

Представлял

собой трехъярусное пирамидальное сооружение. Первый, второй и третий ярусы были

в плане квадратным. Третий ярус, на котором собственно разжигался маячный огонь

и находились усиливающие свет бронзовые зеркала, а также приёмная станция

светового телеграфа, был перекрыт куполом в виде правильной квадратной

пирамиды.

Относился к трем крупнейшим маякам на территории империи в ранний

период, наряду с александрийским и равеннским.

Построен при императоре Юстине

II (565 – 578 гг.) для улучшения навигации в Мраморном море. Начало

строительства в 573 г. совпало с крайне неудачными боевыми действиями

византийских войск; это послужило пищей для константинопольских острословов,

утверждавших в распространяемых пасквилях, что император занялся строительством

высокой башни, чтобы с ее высоты обозреть несчастья, обрушившиеся на империю.

При императоре Михаиле III (840 – 867 гг.) Фарос стал использоваться и как

конечный пункт приема световых сообщений из восточных провинций. Разработка этой

системы оповещения приписывается Льву Математику, известному византийскому

ученому. Применялась система, похожая на азбуку Морзе, базировавшаяся на

определенной продолжительности световых сигналов. Система передачи состояла из 9

передающих и принимающих пунктов: крепости Лул вблизи киликийского города Тарса,

Аргея, Исама, Эгиля, холма Мамы, Кириза, Мокила, холма Святого Авксентия и маяка

Фарос в Константинополе. Для контроля времени прохождения сообщений на Фаросе и

в Луле были установлены синхронизированные водяные часы.

К XV веку еще

сохранялись все три яруса маяка и пирамидальная крыша, включая четыре арочных

проема второго яруса и пекрытие между вторым и третьим ярусами, которое было

охвачено по периметру блоками троадской лиловой мраморной брекчии с барельефами

в виде орлов, крылатых собак (не грифонов) и баранов. Купол, стены третьего и

второго ярусов к этому времени уже сильно пострадали от землетрясений.

До

настоящего времени сохранилась цокольная часть маяка и, незначительно, часть

первого яруса, которые были обнаружены А. Паспатесом во второй половине XIX

века.

В Стамбульском археологическом музее хранится капитель,

предположительно, от экстерьерной колонны здания маяка.

Фрагмент

гравюры с видом Константинополя. Х. Шедель. 1493 год.

Одно из наиболее чётких

изображений Фароса Большого дворца.

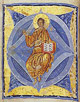

ХРАМ БОГОМАТЕРИ ФАРОССКОЙ - (храм Богородицы при маяке; храм Владычицы Икокиры)

– главное святилище Большого дворца в Константинополе, сооруженное в VIII в.,

принадлежавшее византийским императорам. Храм Богоматери Фаросской находился

недалеко от маяка, отсюда и название; стоял на холме и был окружен насыпной

террасой, примыкавшей к Хрисотриклинию. Часть элементов интерьера, богато

украшенных драгоценными камнями и жемчугом, была выполнена из серебра, в том

числе позолоченного, и золота. Стены храма были выложены цветным и декоративным

камнем и великолепными мозаиками. Описание мозаик сохранилось в гомилиях

патриарха Фотия (858 – 867 гг. и 877 – 886 гг.). По свидетельству патриарха «хор

апостолов и мучеников, а также пророков и патриархов заполнял весь храм своими

ликами и делал его прекрасным». 25 декабря 820 г. в его алтаре был убит

заговорщиками – сторонниками Михаила Травла – император Лев V Армянин (813 – 820

гг.), отбивавшийся от убийц священными сосудами. После перестройки при

императоре Василии I Македоняние (866 – 886 гг.) храм представлял собой

относительно небольшое однокупольное трехапсидное здание с четырьмя колоннами в

интерьере подкупольного пространства. Имел сложную систему естественного

освещения. В этом храме было сосредоточено более двух десятков наиболее значимых

христианских реликвий: части Святого Креста, Тернового венца, Святого Копья и

Трости, один из Гвоздей, Багряница и Погребальные пелены Спасителя, Мандилий,

Святое Чрепие и другие. Все святыни, за исключением Мандилия и Святого Чрепия,

подвешенных в реликвариях на серебряных цепях в арках подкупольного

пространства, хранились в южном пределе в специальном прозрачном

хранилище-витрине из ценных пород дерева и полированных пластин горного

хрусталя. В 1201 г. скевофилаксом Николаем Месаритом святыни храма были дважды в

один день спасены от разграбления восставшей чернью, ворвавшейся на территорию

Большого дворца. Первый раз – его красноречием, второй – силой оружия дворцовой

гвардии, которой он руководил в храме. В 1204 г. храм Богоматери Фаросской был

дочиста ограблен крестоносцами. В 1247 г. святыни за колоссальную сумму были

проданы императором Латинской империи Болдуином II французскому королю Людовику

IX Святому, и помещенны в 1248 г. в специально возведенную в Париже

часовню-реликварий Сент-Шапель, являющуюся репликой храма Богоматери Фаросской.

В 1793 г., по указу революционного правительства, реликвии были изъяты и

частично переданы для изучения в Национальную библиотеку. Остальные, выброшенные

на одну из городских свалок, бесследно исчезли.

|

|

ВИЗАНТИЙСКИЕ СВЯТЫНИ В МОСКВЕ |

Византийская империя

лат. Imperium Romanum

греч. Βασιλεία Ῥωμαίων

Название «Византийская» Восточная Римская империя получила в трудах западноевропейских историков уже после своего падения, оно происходит от первоначального названия Константинополя — Виза́нтий, куда римский император Константин I перенес в 330 году столицу империи, официально переименовав город в Новый Рим.

Византия – страны такой нет на карте. Не было ее и на старых картах. Это – условное название, придуманное историками по имени города Византии. Это был небольшой порт, греческий порт на берегу Босфора – месте пересечения важнейших путей, связывающих Запад и Восток. В начале IV века византийский император Константин, который вошел в историю под именем Великий и причислен к лику святых в церкви, переименовал Византии в Константинополь и сделал этот город столицей Восточно-Римской империи. Сами люди, которых мы сейчас называем византийцами, называли себя римлянами

Ромеями в греческом произношении и страну свою считали просто вот Римской империей. Она просуществовала до 1453 года, когда пала под натиском Османской империи и сейчас этот Константинополь в прошлом Византии – это город Стамбул.

А М ЛИДОВ Чудеса в Кремле.

Мы привыкли называть Московский Кремль святыней, не слишком задумываясь о двойном смысле, который вкладывается в это понятие. Ведь помимо символа русской государственности, каким является древняя крепость на Боровицком холме, это и место, где хранились драгоценные для верующих чудотворные иконы и прочие реликвии. Разобраться в тонкостях этих чудес ведущим программы "Кремлевские палаты" на радиостанции "Эхо Москвы" помог директор Научного центра восточнохристианской культуры, историк византийского искусства Алексей ЛИДОВ.

Под чудотворными предметами имеются в виду и реликвии (как мощи святых, так и "контактные" реликвии - вещи, связанные с Христом, Богоматерью, Иоанном Крестителем и пр.), и уникальный комплекс чудотворных икон, который также на протяжении столетий сложился в Московском Кремле.

Этот пласт культуры сейчас весьма востребован, но познания в этой сфере у большинства людей чрезвычайно малы. Между тем этот сюжет имеет как историко-религиозную, так и археологическую составляющую. Он связан с миром чудотворных предметов, которые исторически хранились в Кремле; более того, они сознательно там собирались на протяжении столетий. В Древней Руси с миром чудотворного была связана геополитика. Коллекционирование в Кремле "святостей" (иногда их обретение сопровождалось большими трудностями) было важнейшим национальным проектом, в нем русские великие князья и цари прямо наследовали византийскую традицию. Через этот процесс собирания "святостей" они создавали в центре Москвы уникальное сакральное пространство, образ "Небесного Иерусалима": по самому факту присутствия в нем высшей святости он получал в христианском сознании абсолютный приоритет, отодвигая на второй план прочие страны и города.

Коллекция начиналась с наследственных реликвий, переходивших от отца к сыну. Это зафиксировали духовные грамоты московских князей (их можно назвать завещаниями), где первым пунктом указывались главные святыни, наследуемые из поколения в поколение. Как раз этот круг вещей, известных как чудотворные, определяет, почему мы воспринимаем как единое явление реликвию (предмет) и чудотворную икону: так их соединяло средневековое сознание. А для него принцип чудотворения (тот факт, что в предмете присутствует благодать Святого Духа, а значит, он способен чудотворить) являлся принципиальной общей чертой.

Важнейшие святыни Московского Кремля условно можно разделить на две группы:

- реликвии

- чудотворные иконы.

Список реликвий начинается с главной, официально признанной реликвии Московского царства, а затем Российской империи - Ризы Господней. История этой святыни восходит ко времени земной жизни Спасителя. Согласно евангельскому повествованию, Его хитон — Риза Господня — по жребию достался одному из воинов: «Итак, сказали друг другу: не станем раздирать его, а бросим о нём жребий, чей будет, — да сбудется реченное в Писании: “разделили ризы Мои между собою и об одежде Моей бросали жребий”» (Ин 19. 24).

Список чудотворных икон возглавляет икона-палладиум (т.е. икона-защитница, покровительница Российского государства) - "Богоматерь Владимирская", до 1918 года находившаяся в Успенском соборе. Слово "палладиум" означает статус высшей чудотворной силы, святости и защиты: так называются главные святыни, которые воспринимаются как градозащитные, в том числе "Богоматерь Владимирская". Термин восходит к одному из имен Афины Паллады. Вот где заложена предыстория нашего почитания чудотворных икон, идущая из Древней Греции: идол из оливкового дерева, который согласно преданию упал с неба и почитался как важнейший культовый образ в Трое, считался тем чудотворным предметом, который охраняет город. Якобы лишь после того, как его выкрали, греки смогли захватить Трою.

Икона Владимирской Богоматери Самый великий предмет кремлевской коллекции, который сейчас находится не в Кремле, это икона Владимирской богоматери, созданная великим византийским художником в начале XII столетия, привезенная на Русь и ставшая вот подлинной героиней и участницей русской истории.

Для этой иконы был построен Успенский собор, она всегда была святыней русской государственности, покровительницей и много раз просто защищала Кремль и страну. Сейчас находится в Храме Николы в Толмачах в составе коллекции ГТГ

В числе самых прославленных священных предметов в собрании Московского Кремля, - несомненно, и Гвоздь Господень, полученный из Грузии (грузинский царь Арчил, переехавший в Москву в 1699 году, привез эту важнейшую реликвию с собой), и Риза Богородицы. Кроме того, существовало несколько реликвариев - так называемые реликварии Честного Креста содержали частицы Древа Распятия. Немного проще с чудотворными иконами: их неформализованная иерархия в основном измерялась количеством крестных ходов и празднеств. Абсолютное первенство было у "Владимирской Богоматери". Далее следовали "Одигитрия" из Вознесенского монастыря и "Богоматерь Петровская" из Успенского собора.

У "Богоматери Владимирской" несколько праздников, один из них связан со спасением Москвы от нашествия Тамерлана. Собственно, с того момента эта икона реально становится общерусской святыней, а не только главной чудотворной иконой Владимирской земли. С ее переносом в Москву и сретением на том месте, где сейчас стоит Сретенский монастырь, начинается ее общерусское прославление. А на Русь "Владимирская Богоматерь" пришла из Византии, как и большинство древнейших чудотворных икон. Этот исторический сюжет можно рассмотреть на материале преданий и сказаний о чудотворных иконах, которые в разные эпохи обретаются по-разному. Если в домонгольскую эпоху это в основном иконы, пришедшие из Византии, то в XIII - XIV веках это иконы чудесно обретенные, например, на деревьях в лесах. А в XVI - XVII веках доминирующей становится тема обретения или просто покупки икон в дальних, экзотических странах типа Грузии или Персии. Сквозь этот сюжет видно, как меняется целая система представлений.

Как многие легенды о реликвиях, история появления в России Ризы Господней напоминает детектив, причем с парадоксальной политической составляющей. Эту величайшую христианскую святыню царь Михаил Федорович и его отец, патриарх Филарет Никитич, в 1625 году получают от персидского шаха как официальный и драгоценный посольский дар. При этом персы снабжают реликвию особой грамотой, где подробно описано и подтверждено, что это и есть известнейшая христианская святыня. Как говорится в этой грамоте, святыня была захвачена персами в Грузии, в древнегрузинской столице Мцхета, где по древнему преданию, зафиксированному не позднее V века, в соборе Светицховели находилась Риза Христова. Поразительная история, как она попала в саму Грузию, рассказана в летописном житии святой Нино - просветительницы Грузии. Согласно этому апокрифу, один из римских воинов, в момент казни Христа стоявший под Распятием, был грузинским евреем. Когда же Ризу делили, он при помощи своих соплеменников выкупил ее у остальных солдат и через грузинскую еврейскую "делегацию", видевшую Распятие, отправил на родину. И то место, где Риза была захоронена, стало центром сакрального пространства всей Грузии и источником грузинского христианства. Собственно, на этом месте и был построен главный собор Светицховели - важнейшее в Грузии место паломничества. Оно имело общехристианское значение, поскольку речь шла о великой реликвии. Якобы святая Нино пришла в Грузию именно для того, чтобы разыскать Ризу Господню, иными словами, обращение этой страны в христианство и вся ее христианская история напрямую связаны с Ризой Христовой.

Когда персы захватили столицу Грузии, был захвачен и собор, где Риза Господня хранилась в особом столпообразном реликварии. В России знали о том, что Риза попала в руки персов. Реликвию специально искали: русскому послу в Персии было поручено любыми средствами ее добыть. Ведь Русское государство после Смутного времени снова крепнет, занимает доминирующее положение в православном мире, и ему нужна реликвия, которая бы отвечала новому статусу страны. Нужна великая христианская святыня, подобная той, какой для Франции с XIII века был Терновый венец. Нечто такое, что позиционирует Москву как новый центр христианского мира.

Правда, как только Романовы получили эту реликвию от персидского шаха, тут же начались проблемы: жившие в Москве грузины заявили, что персы прислали подделку, а настоящая реликвия хранится в Мцхете спрятанной. До сих пор бытует версия, будто Риза находится в Грузии, замурованная внутри столпа-реликвария, и ее никто якобы не видел. Место это почитается минимум с XV века как древний центр поклонения. Для грузин, живших в Москве, это было принципиально важно - ведь если главная святыня страны, ее первая защита, увезена персами, то это национальная трагедия. Согласиться с ее обретением Русью через персов грузины никак не могли. Естественно, ни Михаилу Федоровичу, ни Филарету Никитичу это не нравилось: они-то получили главнейшую святыню, и вокруг этого факта выстраивалась целая геополитическая стратегия. Но как решить вопрос, если грузины продолжают утверждать, что персы совершили подлог? И тогда мудрый Филарет Никитич решил поступить так, как было принято в христианской традиции. Когда мать Константина, императрица Елена, обрела в Иерусалиме три креста, тоже было проблемой выяснить, каков же тот Истинный Крест, на котором был распят Христос. И это было выяснено простым способом: истинный тот, который чудотворит. Когда один из крестов воскресил человека, именно он и был признан центральной византийской реликвией Честного Креста. Этот образ был у всех в сознании, и Филарет тоже велел проверить, истинна ли реликвия. Ризу стали носить по московским храмам и домам до тех пор, пока не пошли массовые исцеления. Вопрос был решен, и потом дискуссий уже не было. Подтверждение для Руси и всего православного мира было однозначное: чудотворит - значит истинная. После этого состоялось торжественное положение Ризы в Успенском соборе. Вскоре был установлен праздник, написано подробнейшее сказание, сохранившее множество деталей. Так Риза Христова и де-юре, и де-факто стала главной святыней Российского государства - как всегда, за этим стояло решение крупной политической задачи.

Сейчас Риза Господня хранится в Оружейной палате: эта святыня принадлежала московским государям, т.е. была государственной собственностью, какой до сих пор и остается.

Ковчег с Ризой Господней, недавно переданный президентом РФ Владимиром Путиным Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Алексию II, будет впервые выставлен для поклонения в Кафедральном Соборном Храме Христа Спасителя в субботу, 1 декабря. 2 декабря Русская Православная Церковь отмечает память святителя Филарета, митрополита Московского и всея России чудотворца, мощи которого покоятся в Храме Христа Спасителя. В этот день, а также накануне вечером, в субботу, Святейший Патриарх Алексий по традиции совершит в этом соборе праздничные богослужения

Частица Ризы Господней был передана Владимиром Путиным Его Святейшеству 19 ноября 2007г в дни празднования 90-летия восстановления Патриаршества в России. До недавнего времени частица Ризы Христовой, заключенная в особый складень, хранилась в коллекции музеев Московского Кремля.

Риза передана в Храм Христа Спасителя навсегда, доступ к святыне в субботние и воскресные дни

Исторически Риза располагалась в Кремле на аналое, который назывался "Гроб Господень". На Страстную седмицу он переносился в центр Успенского собора. Бронзовая сень в юго-западном углу Успенского собора была сделана как место хранения Ризы и особое сакральное пространство.

В 1690 г. на месте торжественной встречи московским духовенством в 1625 г. посольства персидского шаха Аббаса. передавшего в дар царю Михаилу Федоровичу и Патриарху Филарету одну из наиболее почитаемых святынь христианского мира — Ризу Господню, частицу одежды, в которой Христа вели на Голгофу. Риза была возложена на особый престол под сенью в Успенском соборе Кремля, на месте встречи сооружен деревянный храм, позже — обелиск, сохранившийся поныне. С тех пор в российском церковном календаре появилась новая запись: «Положение честной ризы Господа нашего Иисуса Христа в Москве (1625)». Праздник этот отмечается лишь одной православной церковью — Русской. Во всем христианском мире ему посвящен один единственный храм — эта московская церковь Ризоположения, что на Донской. Каменная церковь построена на месте деревянной в 1701-16 гг. в стиле московского барокко. Среди московских храмов XVII—XVIII вв. она выделяется стройными пропорциями четверика. завершенного аттиком и выразительным пятиглавием. В 1886-89 гг. был сооружен придел ап. Иакова Алфеева, а около 1894 г. перестроен верх колокольни. Интерьер церкви сохранил барочное лепное убранство сер. XVIII в., к этому же времени относится замечательный барочный иконостас. Храм не закрывался (.Донская улица, д. 20/6).

С 1624г было установлено празднование Положения честной Ризы Господа нашего Иисуса Христа в Москве, которое совершается 23 июля. Позже риза была разделена на несколько частей, которые оказались в

- Софийском соборе Киева

- в костромском Ипатьевском монастыре,

- в Ярославле Историко-архитектурный музей-заповедник «Спасский монастырь» Главный хранитель музея Марина Фесенко поставила на стол нечто, завёрнутое в большой кусок ткани, надела белые перчатки и развернула серебряный позолоченный ковчег, сделанный в виде Гроба Господня. Марина Леонидовна открыла крышку ковчега — в центре барельефа, изображающего расходящиеся в разные стороны лучи света, лежала восьмигранная серебряная панагия, украшенная четырьмя драгоценными камнями. В центре панагии под пластинкой слюды лежал кусочек льняной ткани размером с ноготь, представляющий колоссальную ценность для всего христианского мира.Эта частица Ризы Господней в 1650 г. была подарена царём Алексеем Михайловичем ярославским купцам братьям Скрипиным — за великие заслуги. Во время смуты ополчение Минина и Пожарского перед освободительным походом на Москву долгое время стояло в Ярославле и содержалось на деньги ярославских купцов, и прежде всего братьев Скрипиных. Для хранения святыни они специально построили церковь Ильи Пророка, куда частица Ризы Господней и была передана по благословению Патриарха Московского и всея Руси Иосифа.

Там святыня находилась до 1922 г., когда было издано печально известное постановление ВЦИК об изъятии церковных ценностей в помощь голодающим Поволжья. С тех пор она считалась утраченной, хотя, как выяснилось, всё это время хранилась в музейных фондах под другим названием. Ковчег и панагия хранились под разными номерами просто как церковная утварь, и даже сведения об их происхождении были искажены. По мнению музейных работников, это было сделано намеренно, с целью спасти реликвию от большевиков, которые, без сомнения, уничтожили бы её.

В те годы такая форма спасения церковных святынь практиковалась повсеместно. Люди верили, что рано или поздно истинное значение этих ценностей откроется. Так и произошло. Научный сотрудник Ярославского музея «Спасский монастырь» Елена Бурдакова, готовившая очередную выставку, наткнулась на описание святыни в книге ярославского мецената Вахромеева, изданной в 1906 г. Случилось это на Пасху 2002 г.

9 апреля 2004 г., в Великую пятницу, святыня была передана Русской Православной Церкви и положена для поклонения в Спасо-Введенском Толгском женском монастыре. Теперь к ней отовсюду притекают паломники.

- в двух храмах Санкт-Петербурга В Храме Спаса нерукотворенного образа в Зимнем Дворце А другая В Петропавловской крепости Это замечание подтверждается сведениями, содержащимися в ризничной описи церкви Зимнего дворца в Петербурге. В ней упомянут «образ Божией Матери Тихвинской, в золотой ризе, с крестиком, в котором частицы Риз Спасителя и Божией Матери. На обороте образа надпись: “Этим образом государыня императрица Мария Феодоровна благословила государя императора Александра Павловича в день его крещения 20 декабря 1777 года. А крестик возложен тогда же на него”». Отсюда следует, что Риза Господня находилась в ведении царской семьи, и российские правители могли распоряжаться святыней по своему благоусмотрению.

Опись церкви Зимнего дворца в Санкт-Петербурге подтверждает, что ковчег с частью Ризы Господней был «принят в ризницу из комнат государя императора Павла I». Частица Ризы благоговейно сохранялась в дворцовой церкви и в начале ХХ столетия.

Другая часть Ризы Господней вплоть до 1917 г. хранилась в соборе свв. апостолов Петра и Павла («в крепости»). Возможно, «Петропавловская» часть Ризы была привезена в северную столицу по распоряжению Павла I, как и «дворцовая», однако достоверных сведений на этот счёт нет.

До революции, в рамках традиции ее почитания, верующие могли увидеть эту реликвию (точнее, к ней приложиться) ровно два раза в году: на праздник Положения Ризы Господней и на Страстную седмицу. В православной традиции не принята перманентная, или музейная, демонстрация реликвий и святынь. Это всегда таинство, особый обряд выноса святыни, почитания ее, после чего она тут же убирается и прячется. И другая причина, почему этой реликвии нет в музейной экспозиции: саму Ризу - кусочек розоватой ткани - показывать невозможно. Она находится в реликварии XIX века - копии с другого реликвария XVII века. На фоне экспозиции Оружейной палаты, полной древних уникумов, этот реликварий не представляет художественной ценности.

О й судьбе «московской» части Ризы Господней после 1917 г сообщает современная исследовательница Н. Энеева: «По сведениям сотрудников Музеев Московского Кремля, после революции, в 1918 г., хранившиеся в алтаре Успенского собора святыни были перенесены в Крестовоздвиженский монастырь, находившийся неподалёку, в начале Воздвиженской улицы. Когда монастырь закрыли и разрушили, а духовенство его арестовали, святыни были у Церкви конфискованы и помещены в фонды Музеев Московского Кремля, где и сохранялись (подчас с большими трудами и опасностями) музейными работниками в неприкосновенности вплоть до настоящего времени. Среди них находится и ковчег с Ризой Господней, который попал в отдел драгоценных металлов, где хранится и поныне».

Почти три столетия Риза Господня сохранялась и почиталась на Руси. И хотя впоследствии большая часть чтимой святыни была утрачена, в чём повинны «новые неблагодарнии», память о ней остаётся в литургическом наследии Русской Православной Церкви. И это даёт надежду на духовное возрождение России: «Риза честная Твоя, Владыко, яже Твое Божественное и Пречистое тело покрывающая, одежду исцелений дарова нам».

Архимандрит Августин (Никитин), Санкт-Петербург

По материалам «Истина и Жизнь» № 7-8/2006

Недавно Центр восточнохристианской культуры предложил дирекции Музеев Московского Кремля создать сакральное пространство именно музейного характера, где важнейшие святыни Кремля существовали бы в органичном единстве. Там было бы самое естественное место для таких реликвий, как Риза или Гвоздь Господень. Пусть бы основные реликвии находились в Благовещенском соборе: к слову, исторически они формально не принадлежали Церкви, а хранились именно там, в домовом храме русских государей. Было предложено сделать при Благовещенском соборе (возможно, в его подклете) уникальное пространство, одновременно и музейное, и сакральное, где можно выставить главные святыни Московского Кремля. Посетители светской ориентации могли бы там посмотреть уникальные исторические памятники, а верующие - помолиться вблизи этих святынь.

С реликвиями и чудотворными иконами связано множество событий, произошедших с русскими царями и членами их семьи. Известнейший случай в древней русской истории связан с Андреем Боголюбским: ему было видение на том месте, где потом возник Боголюбовский комплекс - храм и дворец. По следам этого видения, по образу явившейся ему Богоматери и была написана икона "Богоматерь Боголюбская". История же чудотворной иконы "Богоматери Владимирской" содержит подробнейшее (и редчайшее!) сказание XII века, современное самой иконе. Это скорее просто записи чудес, сохранившиеся в рукописях. Вел рассказ священник, который возглавлял служителей иконы, в это время находившейся в Успенском соборе во Владимире (он и построен как храм для этой иконы). Священник последовательно фиксировал важнейшие события, связанные с перенесением иконы во Владимир и происходившие там: как она помогала княгине при родах и как княгиня, разрешившись от бремени, подарила этой иконе все свои украшения. Эти посвятительные благодарственные дары существуют в русской традиции минимум с XII века. Кроме того, икону регулярно омывали, обливая водой. Тоже очень интересная традиция: она бытовала в Византии, но получила невероятное распространение именно на Руси. После ритуального омовения иконы создавалась "святая" вода. Верили, что вода, соприкоснувшись со святыней, обретает чудотворную силу. О популярности этой традиции говорит множество документов, в том числе XVI - XVII веков: например, из войск, находящихся на границах государства или даже за его пределами, просят царя прислать им "святой водицы" как главную помощь. А важнейшим обрядом было освящение воды, происходившее каждую Великую пятницу в Успенском соборе Московского Кремля. Там на специально приготовленных столах совершалось омовение мощей, и "святой" водой на протяжении всего года причащали, ее посылали как особое благословение из Москвы, раздавали по храмам.

Однако чудотворных икон практически никто не видел так, как мы сейчас можем увидеть икону, порой драгоценную в художественном отношении. На протяжении столетий "Владимирская Богоматерь" была скрыта от глаз не только из-за многократных записей и поновлений (в последний раз ее по сути переписали в XIX веке). Именно первый вариант живописи мы видим после того, как в 1918 году икону перенесли из Успенского собора Кремля в музей и отреставрировали. Лишь после этого стал доступен уникальный лик "Владимирской". Практически все иконы были записаны, а замечательная древняя живопись скрыта, но надо помнить: согласно традиции икона эта - очень сложный пространственный образ. Она находилась в ковчеге, под окладом, закрытая целой системой покровов сверху и снизу, на ней висели драгоценные дары, иногда специально изготовленные под нее, как цаты - украшения для образа Богородицы. Сама живопись, фактически невидимая, как бы ощущалась на уровне едва уловимого образа. Видели же некое пространственное целое, вокруг которого существовал ореол чудотворности.

Говоря о чудесах, а конкретнее о реликвиях и чудотворных иконах, важно понять: как возникал ореол святости? Было ли тому причиной конкретное событие в бытовании предмета или иконы? Вопрос второй и очень важный: как определить, чудотворная икона или нет, - задается постоянно. Следуя примеру носителей традиции, в частности греческих монахов, ответить на него можно просто: по факту чудес, как ни странно это звучит для современного, не воспитанного в религиозной традиции человека. У многих специалистов представления о средневековом искусстве сильно изменились при посещении мест поклонения святыням. В монастыре Ватопед на Афоне есть уникальный памятник XIV века: огромная византийская икона Богоматери, в XIV же веке привезенная из Фессалоник. Рядом с ней маленькая икона Богоматери Пантанассы, неинтересная для историка искусства. Но эта невзрачная икона конца XVII века сверху донизу увешана вотивными дарами, принесенными в благодарность за чудеса. А на знаменитой - ни одного дара. Если спросить у монахов, в чем же дело, ответ прост: эта чудотворит, а та нет.

В русской православной традиции было много похожего, ведь она восходит к раннехристианским основам. В частности, явление тамата (по-гречески - благодарственные дары) широко распространено в современной Греции и отчасти встречается у нас. Подобное было и в Средние века: принося дары за исцеление, люди выражали благодарность. Поэтому количество вотивных даров в храме сразу позволяет увидеть, какая икона наиболее целительна, в какую больше всего верят.

Кстати, у церкви есть и давняя, имеющая византийские корни традиция проверять факт чудотворения (такая комиссия существует и при Московской Патриархии, а от Русской церкви XVI - XVII века сохранились бесценные, пока недостаточно исследованные документы деятельности комиссий по расследованию фактов чудотворения). Появление в храме знаменитой реликвии или чудотворной иконы моментально делало этот храм центром притяжения людей: таковы Лурд или Фатима. Но и в России есть подобные места паломничества, например Дивеево.

Поклонение чудотворящим религиозным предметам - традиция очень ранняя. В большой степени связанная с античной практикой почитания чудотворящих статуй, она имеет много структурных черт почитания таких статуй. Традиция таматы - благодарственных даров - тоже восходит к Древней Греции, где зафиксирована в связи с почитанием чудотворных статуй. А от Византии дошел замечательный документ XIV века - контракт, заключенный между семьей, которой принадлежала чудотворная икона "Богоматерь Кубукларая", и храмом в Константинополе, куда церковь попросила ее поставить. В контракте, юридически очень продуманном, подробно расписано, кто и какие получает доходы от "обслуживания" этой иконы: для Византии это была нормальная практика. Правда, подобных документов сохранилось немного. Чудо - это потрясающий исторический источник, в котором помимо всего прочего есть и практическая, экономическая составляющая.

30 ноября 2006 г.

Византия создала великолепный художественный язык, унаследовав античные традиции и соединив их с христианской духовностью. Потому что как и в античном искусстве, в Византии человек остается мерой вещей во всей культуре и в изобразительном искусстве. Но этот человек – христианин, этот человек, связанный с Богом. И величайшее достижение этой культуры, этого искусства в том, что византийские художники научились изображать невидимое и выражать невещественное. И вот в этом великая загадка этой культуры, которая до сих пор питает и привлекает и исследователей, и людей. Интерес к Византии постоянно растет. Вот поэтому и выставки.

Византийская культура она еще была столь притягательна для всего мирового сообщества тем, что она сохранила и античные техники ювелирные, и создала свои, недосягаемые по техническому совершенству, и в частности, перегородчатую эмаль.

|

|

Пространственные иконы А Баталов |

А.БАТАЛОВ – Патриаршество в Москву принес, как известно, цареградский патриарх Иеремия, который возвел в патриаршее достоинство, возвел в сан патриарха митрополита Иова. Это произошло в 1589 году. Но этому событию предшествовала, на самом деле, почти полуторастолетняя, полуторавековая история русской автокефалии, т.е. самостоятельности русской церкви, которая выражалась, прежде всего, в поставлении ее предстоятеля без санкции Вселенского патриарха. Это произошло еще в середине XV века, и было связано с теми историческими обстоятельствами, связаны были и с Флорентийской унией, которую заключило с католическим миром Вселенское православие в лице константинопольского иерарха, первого иерарха, и было связано и с появлением унии и в Киеве и с падением Константинополя. Именно в середине XV века, при митрополите Иове I, русском митрополите, как вы помните, поставленном в Москве от русских епископов и начинается с него история русской автокефалии. Но в то же время, именно с ним, с его ближайшими преемниками связано и изменение самого статуса Москва и статуса, естественно, Успенского собора. Тот Успенский собор, который мы видим перед своими глазами, - это уже третий, на самом деле, Успенский собор. Второй Успенский собор был заложен митрополитом Филиппом I в 1472 году, и именно митрополит Филипп, естественно, Митрополит Всея Руси определил концепцию нового Успенского собора, соответствующего новому статусу, на самом деле, автокефальной русской церкви.

Мы входим в Успенский собор, и мы видим, на самом деле, первое постоянное святительское место, каменное место у южного столпа, у южного среднего столпа собора стоит каменное место святительское, которое было создано одновременно с собором. И таким образом место первых святителей присутствует постоянно в сакральном пространстве собора.

При этом надо понять, что до 1551 года не было постоянного царского места в соборе и великокняжеского. Т.е. во всем сакральном пространстве собора присутствовал и доминировал, на самом деле, первосвятитель. Царское место появляется только лишь, как самостоятельный какой-то постоянный объект, появляется лишь только в 1551 году. Они находились как и сейчас рядом Место царицы поотдаль

1589 год. Появился тот иерарх, от которого можно было получить патриаршее достоинство для московского первосвятителя, что было очень важно во всем контексте уже осознанного Москвой своего места во Вселенском православии.

Церковь обладала самостоятельностью, но это была юридическая самостоятельность. И это было не просто юридическая самостоятельность, а русская церковь и русское государство входило в число вселенских патриарших престолов. До этого патриархов было 4, как Вы понимаете. Вселенский патриарх константинопольский, обладающий как бы первенством чести, как патриарх Нового Рима. Антиохийский, иерусалимский и александрийский. Но существовало представление о том, что истинное число патриархов должно быть 5. Пятое место, остающееся символически свободным, принадлежало иерарху Рима, которое было утрачено вследствие, как Вы помните, всеобщей анафемы, проклятия .Как писали в источниках того времени: «Римская церковь аполлинариевой ересью подоша». Вот. И поэтому вот пятое место, оно было свободно. И в источниках того времени, 1589 года всегда как бы именно педалировалось то обстоятельство, что Москва входит на место Рима. И таким образом каноническое число пяти патриарших престолов восстанавливается таким образом, что было естественно очень важно. И таким образом, что было еще важно уже для государства, русского царя венчал на царство не митрополит, а вселенский патриарх. Что, соответственно, совершенно по-другому определяло и его статус.

Это устанавливало параллель, уже окончательную параллель между московским царем, единственным, на самом деле, полновластным в понимании Москвы православным государем вселенной и византийских василевсов, византийских императоров, венчаемых на царство вселенским патриархом. И эта параллель была очень четко осознанна в конце XVI века в Москве и имела, должна была иметь и, в общем-то, имела определенные последствия и для осознания пространства, символического пространства всего Кремля.

«Каменное место», трон. Это киворий. Обычно вот существует такое понятие Loco Santo – святое место. Над ним ставился киворий. Это постоянный киворий, пристроенный к столбу, из белого камня.

Сегодня на это место восходит патриарх

Патриарх шел к государю в Золотую палату. После того, как происходило постановление его на патриаршество, а на самом деле, само поставление состояло из трех частей:

- сначала избрание,

- потом наречение,

- а потом само поставление.

И Вот после поставления был стол государя в Золотой палате, после которого патриарх садился на ослятю (лошадь) и совершал обряд хождения на осляти. Но не надо путать: этих обрядов два было. Один совершался каждый год в вербное воскресенье. И другой совершался при поставлении в патриархи. Он выезжал на этом осле или на этой лошади с ослиными ушами через Флоровские или Спасские ворота и совершал объезд вокруг Кремля. И вот здесь интересно то, что у греков этот обряд, это шествие происходило на лошади, а здесь все-таки лошади придавался образ осла, потому что архиерей и особенно первый иерарх церкви знаменует в себе образ Спасителя. Осел – символ кротости, понимаете? И Спаситель входил именно на осле не случайно.

Он совершал объезд на осляти Кремля, с одной стороны, как бы знаменуя собой образ Спасителя, а с другой стороны, он совершал объезд вокруг города, который как бы определял, ну, его епископию. Затем, во второй день совершалось то же самое шествие, но вокруг части Белого города, т.е. он выезжал сначала через Боровицкие ворота Кремля, выезжал потом через Чертольские ворота Белого города, спускался вниз, ну, и доходил до современной Сретенки и в Сретенские ворота въезжал, процессия проходила по Белому городу и входила в Китай-город, потом в Флоровские ворота. И на третий день он снова выезжал и шел через Никольские ворота Кремля, шел через Китай-город и шел через Белый город, выходил через Сретенские ворота, в которые он въехал накануне и доезжал до последних ворот Белого города, Яузские ворота, и шествие таким образом завершалось. Т.е. во время этих трех дней первый иерарх совершал объезд всего своего, ну, скажем так, престольного града, что было символически очень значимо. Естественно, эти обряды уже потом не… после Петра I, после вообще уничтожения патриаршества многие значимые обряды, точно так же, как другой обряд, который утрачен был навсегда. Это хождение на той же осляти в неделю вайя, т.е. в вербное воскресенье, когда действительно первый иерарх символизировал собой Спасителя, въезжающего в Иерусалим на крестные страдания. И это шествие происходило от Успенского собора к собору Покрова на рву, т.е. ну, более известного, может быть, нашим слушателям как Собор Василия Блаженного, который был символическим образом Иерусалима, московским Иерусалимом, что в общем, но это, может быть, тема особой передачи, во многом объясняет многие особенности его архитектуры. Потом в середине XVII века видимо заметили и поняли, что происходит нечто невообразимое. Иерусалим, в общем-то, должен быть в Кремле, а здесь Иерусалим оказывается за пределами Кремля. И шествие перестроили, его сделали, ну, почти буквально соответствующим Евангельскому повествованию, и шествие же совершалось как бы от Покровского собора в Успенский собор, который действительно в этот момент был как бы знамением Иерусалима.

Это шествие на осляти как раз включалось в обиход каждого, на самом деле, кафедрального, епархиального центра.

Подумать: почему именно этот обря воспроизводился

Евангелист Иоанн изображает это событие как очевидец, с поразительной, почти

осязаемой достоверностью. Тот, Кто вскоре Сам должен будет пройти через смерть

на кресте, в этот день предстает ее победителем. А вечером следующего дня

Христос спускается с Елеонской горы, направляясь к стенам Иерусалима. Под Ним

белый осел – символ мира. Христос едет как Царь, несущий примирение, а

галилейские паломники подтверждают это криками: «Осанна Сыну Давидову! Слава в

вышних!» Они машут пальмовыми ветвями – так принято приветствовать победителя.

Они надеются, что Пророк-Мессия даст им освобождение от власти

язычников-римлян.

С болью в сердце обращается Иисус к Иерусалиму: «О, если бы и ты хотя в сей

твой день узнал, что служит к миру твоему! Но это сокрыто ныне от глаз твоих…»

Он впервые не отклоняет восторгов толпы. Он ждет, испытывая сердца человеческие,

поскольку знает, что поверить в Него не поздно до последнего мгновения. Но Он

несет Благую Весть, а люди мечтают о сигнале к революции. Даже Его ученики

заражены общей истерией – они спорят между собой, деля будущие места у трона.

Между ними и Христом образуется пропасть

Праздники бывают разные. По словам митрополита Антония (Блюма), праздник

Входа Господня в Иерусалим – это «один из самых трагических праздников

церковного года». Он состоится накануне «страстных дней Господних, во время,

когда сгустилась тьма и когда поднимается заря нового света, заря вечности,

постижимая только тем, кто вместе со Христом вступает в эту тьму. Это – тьма и

полумрак, сумерки, где перемешалась правда и неправда, где перемешалось все, что

только может быть перемешано: Вход Господень в Иерусалим, такой торжественный,

исполненный такой славы, одновременно весь построен на страшном

недоразумении».

Казалось бы, вот оно, торжество христианства – Христу покоряется Святой

Город, где Его встречают ликующие толпы народа. Только спустя несколько

мгновений становится понятно, что Тот, Кого они ждали, им не нужен, потому что

Он – не тот. Народ ждет прихода политического вождя, готового повести к победе

над врагом. Земным врагом. Оккупантом их земли. Римлянином. О победе над гораздо

более страшным врагом – дьяволом – они, возможно, и подумают. Но позже, а совсем

не в тот момент, когда Христос предлагает задуматься о неизбежности духовной

смерти. Поэтому торжество и ликование толп вызывают ощущение потери, горечи

недоразумения. Потому что нам, к сожалению, уже известно, что та толпа, которая

сегодня кричит «Осанна Сыну Давидову!» – через несколько дней повернется к Нему

ненавидящим лицом и будет требовать Его распятия, а его ученики предадут Его не

единожды, пройдут мимо Него, не узнав, не последовав за Ним.

По словам митрополита Антония, «сегодня, вспоминая вход Господень в

Иерусалим, как страшно видеть, что целый народ встречал Живого Бога, пришедшего

только с вестью о любви до конца – и отвернулся от Него, потому что не до любви

было, потому что не любви они искали, потому что страшно было так любить, как

заповедал Христос, – до готовности жить для любви и умереть от любви». Это день

страшнейшего недоразумения, день торжества массовой истерии, торжества неверия и

нелюбви. Символическая концентрация тех качеств, которые превалируют в момент,

когда толпе предлагается халява – «хлеб и зрелища». Это тот момент, откуда

каждый начинает выбирать свое место в толпе, через несколько дней кричащей

«Распни, распни Его» с тем же восторгом, что сегодня «Слава, Осанна!»

Особенность православия, на самом деле, в том, что традиция не меняется. Традиция, не то, что кардинально не меняется, чинопоследование может видоизменяться. Оно может по-другому как-то структурироваться, но целостность его и общая структура обычно остается традиционной.

Летопись достаточно подробно описывает то, как происходило падение неоконченного еще Успенского собора, заложенного митрополитом Филиппом, собора известного как собор Кривцова и Мышкина. И летопись описывает, как еще до момента самого падения, на сводах находились люди, в том числе князь Федор Пестрый, и как они с трудом успели сбежать, когда началось обрушение. Как бы самого описания самого землетрясения в летописях, ну, практически нет, как бы об этом так вскользь упоминается, что был трус, т.е. сотрясение земли. Существуют, ну, другие объяснения падения этого собора, которые летопись вкладывает в уста псковичей, которых пригласил Иван III для того, чтобы понять, из-за чего рухнул собор и уговорить псковичей построить новый. Они признали, как сказано в летописи, что известь неклеевита, т.е. была жидко замешана. И при тех огромных размерах, которыми должен был обладать этот собор, он должен был превосходить на сажень по размерам Успенский Владимирский кафедрал, естественно, собор не выдержал и рухнул. И если землетрясение действительно было, а у нас нет оснований, не верить в это, естественно, ему было достаточно некоего колебания земли для того, чтобы неблагонадежные стены рухнули. Но любованием это трудно было назвать. существуют определенные суждения о том, как реагировали на это, существуют суждения о том, что это было связано с некоторыми как бы нарушениями общепринятого устава хождения против солнца или по солнцу во время каждения собора. И такие мнения существуют. Есть ряд авторов, которые подробно описывают это, и наши слушатели могут их почитать.

Каким образом утверждался вот архитектурный облик собора? Как это делалось?

Это тот вопрос, который составляет… , одну из самых интересных проблем в истории архитектуры.

Но, прежде всего это зависело от того, кто был заказчиком. Вот именно заказчиком того собора, который упал в 1474 году, был митрополит Филипп. И летопись рассказывает нам подробно, что все строительство осуществлялось именно на деньги митрополита, не на деньги государя, а именно все… Он истощил свою казну для этого. И были к строительству привлечены, собственно говоря, было привлечено и духовенство. И именно митрополит Филипп как бы определил главную черту облика нового собора, то, что он должен быть построен по образцу Успенского Владимирского собора.

какие-нибудь эскизы существовали?

мы подобного не знаем. Как все это происходило, мы можем только строить предположения, по крайней мере, в середине XV века. Как это делали мастера итальянского возрождения, которые приехали затем в Москву, как это делал Аристотель Фьораванти, построивший все-таки тот третий собор, который мы видим с вами, мы можем догадываться. Но здесь достаточно все сложно. Здесь были свои… видимо, свои схемы, свое… была определенная числовая зависимость. На эту тему можно говорить, на самом деле, часами…

Традиция копий архитектурных когда появилась, если говорить именно о соборной архитектуре?

А.БАТАЛОВ – Ну, это очень древняя традиция, как бы онтологически присущая всему христианскому храмостроительству, понимаете? И, конечно, это восходит к архетипу, ну, скажем так, упрощенно, образцу, который определяется еще в Ветхом завете, когда Господь показывает как бы небесный образ того храма, который должен быть построен. И эта традиция прослеживается с первых веков, на самом деле, истории христианского храмостроительства. И поэтому строительство Успенского собора по образцу Владимирского не было каким-то, на самом деле, новшеством, именно для общехристианской традиции. До этого существовал и в литературе, в изографической литературе существовал прецедент – это строительство, на самом деле, Успенской Печерской церкви в Киево-Печерской Лавре по образцу Богознаменной церкви, которая была показана в видении на Воздусях. И затем по образцу этой великой церкви Киево-Печерской, как пишет нам Печерский патерик, был построен и собор в Суздале. И поэтому это была определенная… и еще другие соборы, в общем, это была определенная традиция, к которой митрополит Филипп вполне осознанно как бы присоединялся.

Самый главный, скажем так, выражаясь современным языком, неосуществленный проект – это как раз тот, о котором я уже говорил в связи с установлением патриаршества и в связи с венчанием на царство московского государя именно патриархом. Это было грандиозное предприятие, задуманное Борисом Годуновым при его всхождении на царство, потому что именно Борис Годунов был первым московским царем, которого венчал уже вселенский патриарх. И на Ивановской площади было замыслено создать храм по образцу Храма Гроба Господня. И в центре этого храма должна была быть помещена великая святыня, на самом деле: копия Гроба Господня. Что значит, копия Гроба Господня? Естественно, это, прежде всего, предполагало подобие размеров, а размеры Гроба Господня, той именно святой лавицы, на которой было возложено тело спасителя, эти размеры были зафиксированы в мерах Гроба Господня, которые привозили паломники, русские паломники из Иерусалима. Это лента с определенными печатями, фиксирующим ее концы. И известно по источникам, что подобная мера была привезена в конце XVI века Трифоном Коробейниковым. И вероятнее всего, именно Гроб Господень Бориса Годунова строился, т.е. должен был быть создан по этой мере. И вот это должна была быть главная святыня. Т.е. в центре Кремля появлялось совершенно новое, скажем так, Loco Santo – новый сакральный центр. Не случайно, что дьяк Иван Тимофеев, ненавидящий, естественно, Годунова, писал о том, что тем самым он хотел уничижить создание митрополита Петра, т.е. Успенский собор. Некоторые историки переводили эти слова, что он хотел разрушить якобы Успенский собор. Естественно, никто ничего разрушать не собирался, но дьяк Иван Тимофеев достаточно точно уловил то, что действительно сакральные акценты, скажем так, акценты значимости могут быть смещены. И этот грандиозный собор, если бы он стоял, если бы увидел, он, конечно, может быть, дал бы совершенно другой импульс для, может быть, всего развития композиции Кремля. Но вот этот собор не был осуществлен, хотя было уже все приготовлено, но все произошедшее с Борисом Годуновым, как писал современник, «хотел Юстиниану уподобиться, а Маврикиеву часть получил».

При первом государе из рода Романовых при Михаиле Федоровиче привозят величайшую святыню на Русь: ризу Господню, частицу ризы Господней. Да еще за некоторое время до того, до ее привоза при Михаиле Федоровиче в Успенском соборе появляется постоянная копия Гроба Господня. Вот та сень, которую вы сейчас видите там, где ныне находится рака святого патриарха Гермогена, на самом деле, она была создана Дмитрием Сверчковым именно как сень над Гробом Господним, как киворий над Гробом Господним.

И вот именно на этот Гроб Господень, который уже до этого существовал в сакральном пространстве Успенского собора, и была положена величайшая святыня в ковчеге – риза Господня. Таким образом, в Успенском соборе появилось место, и появилась святыня, которая была подлинным свидетельством страстей Господних, крестной смерти Спасителя и была реальным свидетельством всего обетования о спасении.

|

|

Вербное воскресенье |

Это цитата сообщения novaya_skazka [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

|

|

|

Книги |

Баталов

А.Л., Беляев

Л.А.

Сакральное пространство средневеквой Москвы

Издательство Дизайн.

Информация. Картография, Москва, 2010

400 стр., 70х100/8, с илл.

ISBN

978-5-4284-0001-4

3080 руб.

В настоящем издании впервые история

формирования и бытования средневековой Москвы рассматривается с точки зрения

сакральной топографии. Авторы книги, крупнейшие специалисты в области

Средневековья, попытались увидеть целостную картину жизни древней Москвы,

освященной христианской традицией. Они находят новый поворот в исследовании,

показывая, как складывалось сакральное пространство средневекового города, и

идут дальше, к характеристике средневекового градостроительства в целом.Эта

книга — плод научных изысканий крупнейших современных специалистов в области

археологии, истории, культурологии Москвы — разрушает представление читателя о

средневековом городе как градостроительном образовании с определенной

композицией, с задуманной системой доминант, видовых раскрытий и визуальных

связей. Реальный средневековый город подчинялся иным закономерностям, нежели

построенный с основания город трактатов теоретиков Возрождения и многих

поколений их последователей. Здесь не было сконструированных историками

искусства пространственных подобий сакральным ансамблям христианских столиц. В

нем не было места алгебраизированной семантике. Его сакральное пространство

значительно богаче и интереснее по процессам, лежащим в основе формирования и

развития. Формообразующим механизмом здесь выступает церковная жизнь города во

всех ее проявлениях. Сакральное пространство города формируют определенного рода

исторические «случайности». Закономерность — в существующих традициях

благочестия, которые объединяют в определенную систему спорадически возникающие

локусы. Стихия городской жизни подчиняется определенным традициям, что и

приводит к формированию в разных частях города схожих структур. За каждым из

созданных в процессе существования города сакральных ансамблей стоит цепь

конкретных разновременных исторических событий, приводящих к постепенному их

сложению.Книга богато иллюстрирована, содержит исторические планы и чертежи,

научные реконструкции, фотографии археологических находок, часть которых

публикуется впервые. Литературные источники и памятники художественной культуры

рассмотрены в новом понятийном контексте.Пространственная информация подана

максимально наглядно и убедительно с использованием самых современных

издательских подходов.Атлас предназначен для специалистов соответствующих

специальностей — культурологов, историков, искусствоведов, краеведов и обширного

круга читателей, интересующихся вопросами культуры, искусства, истории

возникновения и развития городов.

|

|

Народ потерявший памятники своей культуры через два поколения перестает существовать как нация Розенберг |

|

|

Патриарх Никон |

Идея «двоицы», или симфонии Церкви и государства, заимствованная из религиозно-философской мысли Византии и воспринятая как Никоном, так и Алексеем Михайловичем, способствовала их успешному взаимодействию в разных областях жизни русского государства.

Совместными усилиями патриарха Никона и царя Алексея Михайловича расширились монастырские ограды на Руси. Были возведены три новых монастыря – Иверский Валдайский, Крестный на Кий-озере и Воскресенский, позднее названный Ново-Иерусалимским. Все три обители, по замыслу царя и патриарха, создавались как подобия великих святых мест Востока.

митра, названная в описи большой, - одна из драгоценнейших по богатству украшений и по искусству работы. , ее золотая запона, усеянная лалами, червчатыми и лазоревыми яхонтами, изумрудами и алмазами, образует четырехконечный крест, соединенный вверху многоугольной звездой в запоне, а к низу - с венцом из крупных драгоценных камней между двух прядей жемчуга. Звезда служит подножием четырехконечному кресту из алмазов и яхонтов. Другой алмазный крест утвержден на передней стороне митры. Между перекрестьем, обнизанным прядями окатистого жемчуга, вставлены четыре клейма с финифтяными изображениями евангелистов с крупными изумрудами. Под клеймами на финифтяных плащах читается следующая надпись: "Зделана сия святительская шапка великому господину святейшему Никону патриарху Московскому и всея Русии лета 7160 (1652), октября въ 20 день повелениемъ великаго государя царя и великаго князя Алексия Михайловича и его благоверныя царицы и великия княгини Марии Ильиничны".

Став шестым Московским патриархом, Никон унаследовал патриаршую казну, хранившую

- документы

- сокровища

- реликвии московских митрополитов и патриархов.

После оставления патриархом Никоном кафедры царь Алексей Михайлович распорядился переписать домовую и келейную патриаршую казну, т.е. все имущество, принадлежавшее как патриаршему дому, так и лично патриарху Никону. Такие описи делались и прежде, после патриархов Филарета, Иоасафа и Иосифа. 31 июля 1658 г. боярином князем А.Н.Трубецким, окольничим Р.М.Стрешневым и дьяком А.Дуровым переписная книга была составлена -Переписная книга домовой казны патриарха Никона, составленная в 7155 году по повелению царя Алексея Михайловича / Сообщ. И.Д.Беляев // Временник. ОИДР.1852. Кн. 15. Отд. 2. С 1-134

Некоторые вещи отразили грекофильские привязанности патриарха; таковы греческая панагия, митра-корона 1653 г и клобук, сделанные по греческому образцу. В «Переписной книге домовой казны патриарха Никона» последний предмет описан исключительно ярко: «Клабук новой на греческое дело, камчатой белой чешуйчатой, в главе деисусы шиты золотом пряденым, около венцов и риз обнизаны жемчюгом Кафимским и Гурмышскими зернами, и в венцах десять камней малых в гнездах яхонтовых и изумрудных, по сторонам по четыре иконы, шиты ризы золотом пряденым и обнизаны жемчюгом мелким и слова; по сторонам и на срединах промеж святых двадцать два изумруда да двадцать четыре лала; шестнадцать запон золотых, а в них по восьми искор яхонтовых червчатых, да восмь алмазов обнизаны жемчюгом крупным, а по концам у сторон одиннадцать яхонтов лазоревых, а в них восмь граненых, девять лалов, яхонты и лалы на спнях золотных; на закрепках зерна Гурмышские» (11).

Некоторые вещи отразили грекофильские привязанности патриарха; таковы греческая панагия, митра-корона 1653 г и клобук, сделанные по греческому образцу. В «Переписной книге домовой казны патриарха Никона» последний предмет описан исключительно ярко: «Клабук новой на греческое дело, камчатой белой чешуйчатой, в главе деисусы шиты золотом пряденым, около венцов и риз обнизаны жемчюгом Кафимским и Гурмышскими зернами, и в венцах десять камней малых в гнездах яхонтовых и изумрудных, по сторонам по четыре иконы, шиты ризы золотом пряденым и обнизаны жемчюгом мелким и слова; по сторонам и на срединах промеж святых двадцать два изумруда да двадцать четыре лала; шестнадцать запон золотых, а в них по восьми искор яхонтовых червчатых, да восмь алмазов обнизаны жемчюгом крупным, а по концам у сторон одиннадцать яхонтов лазоревых, а в них восмь граненых, девять лалов, яхонты и лалы на спнях золотных; на закрепках зерна Гурмышские» (11).

По окончании переписи келейные вещи по распоряжению царя были отправлены патриарху Никону в Воскресенский монастырь; среди этих «келейных образов и рухляди» значатся

- иконы

- кресты

- пелены

- митра старая

- книги

- сундуки

- меха

Патриарху также отослали, помимо книг, купленных на его келейные деньги, многочисленные греческие рукописные и печатные книги, приобретенные Арсением Сухановым на денежную государеву казну и хранившиеся под церковью Трех святителей. В 1661 г, патриарх Никон пожертвовал свое собрание в Воскресенский монастырь, сделав в рукописях вкладные записи. Однако в 1674 г. из Патриаршего приказа в Воскресенский монастырь поступило распоряжение «книги письменные и харатейные, и латинские и греческие, пересмотря, взять к Москве». В Патриаршую ризную казну вернулась значительная часть книжных вкладов патриарха (около 500 печатных и рукописных книг) .

Целый ряд вещей патриарха Никона, являвшихся прежде всего принадлежностью его сана, остался в Москве в патриаршей казне. Как позволяют судить описи Патриаршей ризницы, в период его патриаршества сокровищница московских первосвятителей значительно пополнилась и стала отличаться поистине византийской роскошью.

Облачения и предметы церковного обихода, появившиеся в казне в 1652-1658 гг., отразили не только любовь патриарха к роскоши (в которой его не раз упрекали современники), но также его представление о значении церковной власти и о ее если не превосходстве, то равенстве с властью царской. По «Указателю для обозрения Московской Патриаршей (позднее Синодальной) ризницы и библиотеки», составленному синодальным ризничим архимандритом Саввою в середине XIX в., значатся принадлежавшие патриарху Никону

- крест напрестольный,

- 3 наперсных креста,

- 4 панагии,

- 4 митры (в том числе 2 митры-короны),

- 4 саккоса,

- омофор,

- епитрахиль,

- палица,

- поручи,

- 2 подризника,

- клобук,

- четки,

- крест предносный,

- 2 посоха,

- чарка для церковного вина (вклад в Успенской собор),

- шляпа, часы и даже «антик, представляющий подобие баснословной медузы» (многие из этих вещей идентифицированы по описи 1658 г.) Савва (Тихомиров), архим. Указатель для обозрения Московской Патриаршей (ныне Синодальной) ризницы и библиотеки. М., 1858.

Среди облачений патриарха Никона преобладали царские подношения. Подарками Алексея Михайловича были по крайней мере три богатейших саккоса:

- так называемый «Коломенский», поднесенный в мае 1653 г в селе Коломенском;

Коломенский» саккос был подарен царской семьей в мае 1653 года патриарху Никону при богослужении в царском загородном дворце, о чем и повествует надпись, сделанная жемчугом на саккосе

Коломенский» саккос был подарен царской семьей в мае 1653 года патриарху Никону при богослужении в царском загородном дворце, о чем и повествует надпись, сделанная жемчугом на саккосе

- тканый пряденым золотом и с жемчужной обнизью, поднесенный 1 октября 1655 г. на память по патриарху Филарету,

Саккос патриарха Никона. Кремлевский музей, Москва. Парчовый саккос с фигурным орнаментом. Рукава и оплечье саккоса вышиты жемчугом и украшены металлическими пластинками

- саккос золотного петельчатого аксамита, устроенный, как и большая митра-корона, в память по двоюродному дяде царя боярину Н.И.Романову.

Саккос Никона очень тяжелый - весит 24 килограмма. Объясняется это тем, что и сама ткань тяжелая и, кроме того, на нее нашиты драгоценности. Путешественник Павел Алеппский так пишет в своей книге: «Никон снял свой саккос, который очень трудно было носить вследствие его тяжести. Он сделал его недавно из чисто золотой парчи желто-орехового цвета. Аршин ее стоит более 50 динаров (рублей.- Ред.) ...Никон предложил нам поднять его, и мы не могли этого сделать. Рассказывают, что в нем пуд жемчуга... Говорят, этот саккос обошелся в 30 тысяч динаров».

Все украшения, нашитые на саккос Никона, были перенесены с саккоса, заказанного Иваном IV в 1583 г. в память убитого сына - царевича Ивана. Об этом рассказывает летопись, вышитая жемчугом на вороте. (После смерти сына Иван Грозный делал в монастыри и соборы большие вклады. Они значительно превысили сумму вкладов, которую сделали все Романовы до второй четверти XVII в.)

Подобные богатые, унизанные драгоценными камнями облачения являлись собственностью Патриаршей ризницы. Когда ризница перешла в ведение Синода, то некоторые вещи из нее, в том числе мемориальные, стали раздаваться по царским распоряжениям. Так, в 1722 г. сербскому архиепископу Белоградскому Моисею среди прочих облачений была выдана золотая панагия с изображением архангела Гавриила, принадлежавшая патриарху Никону; в 1735 г. Иосифу (Волочанскому), епископу Белорусскому, - подризник патриарха Никона (12).

Суд над па триархом Никоном

Суд над па триархом Никоном

Поклонение кресту»: семиконечному кресту предстоят Константин и Елена, царь Алексей Михайлович, царица Мария Ильинична и неозначенный иерарх, предположительно патриарх Никон. Это единственный сохранившийся памятник XVII в., изображающий вместе царя и патриарха

Митра патриарха Никона, названная в описи "большой короной", отличается величиной, искусством работы, роскошью и узорочностью украшений, т. е. тем велелепием, какое патриарх старался придать святительскому сану. По ее вызолоченной серебряной доске над обручем в коронках размещены изображения Спасителя и 12 апостолов, какие украшали корону царицы Ирины, супруги царя Федора Иоанновича. Над ними в четырех клеймах накладные с финифтью иконы Богоматери и архангела Гавриила, затем тезоименитых царю Алексею Михайловичу и царице Марии Ильиничне святого Алексия, человека Божия, и Марии Египетской. С верха митры спущено перекрестье, состоящее из разных драгоценных камней и обнизанное кафимским жемчугом. На маковице возвышается четырехконечный крест из греческих алмазов. При его подножии восьмиугольная звезда - символ надежды. На обруче, обнимающем вместо меховой опушки края (или рога) митры, в гнездах и репьях вставлены изумруды, лалы и яхонты, представляющие в ней "венец от камений драгих". Эта святолепная утварь запечатлена следующей надписью на звездице: "Въ царство благочествиейшаго великаго государя царя и великаго князя Алексия Михайловича всея Великия и Малыя Росии самодержца, духовнаго пастырства при великомъ господине, архиепископе царствующего града Москвы и всея Великия и Малыя Росии Святейшемъ патриархе Никоне, въ вечную память боярина Никиты Ивановича Романова 1655 г. Июниа 1 день

Митра патриарха Никона, подаренная боярином Никитой Ивановичем Романовым

Митра , присланная из Греции патриарху Никону

Основу

Хотя образа на

Между перекрестьем, на четырех золотых плащах, или клеймах, вычеканены

НИКОНОВСКИЙ ОМОФОР

На омофоре патриарха Никона, происходящем из ризницы Софийского собора, на концах вышиты золотом и шелком Московский и Новгородский кремли. В вышивке представлены многочисленные святые, в том числе новгородские: епископы Никита и Нифонт, архиепископы Моисей, Иоанн, Евфимий и Иона.

Шит омофор сканью, шёлковыми, прядёными золотными и серебряными нитями «в прикреп». Специалисты классифицируют швы по следующим видам: «ягодка», «рядки», «разводняя клетка». Лики святых вышиты «атласным» швом. Надписи, контуры и детали одежд святых низаны жемчугом.

К сожалению, памятник золотошвейного искусства сохранился не в первозданном виде. На нем отсутствуют некоторые шитые композиции и каймы по краям ленты. Не исключено, что омофор Никона вообще собран из нескольких более ранних омофоров. Памятник был реставрирован в 1994–1998 годах Ю. Н. Рябовичевой в мастерской Новгородского музея.

Рассматриваемый омофор является памятником древнерусского художественного шитья третьей четверти XVII века, вероятно, московской мастерской. Предположительно он принадлежит к облачениям патриарха Никона, занимавшего митрополичью кафедру в Новгороде до 1652 года.

Омофор представляет собой длинную сшитую на середине из двух частей прямоугольную полосу с многослойным шитьём размером 443, 5x31 см1. На концах каждой половины - по 3 горизонтальных композиции: на одном конце - изображение Московского Кремля с предстоящими фигурами святителей по 3 с каждой стороны, на другом - изображение Новгородского кремля, также с предстоящими. Выше и ниже изображений - полосы с шитыми жемчугом на золотом фоне литургическими надписями. Золотой фон шит сплошь металлической нитью на проём.

Изображение кремлевских крепостей с предстоящими фигурами исполнены древнерусскими швами золотыми и серебряными нитями с прикрепами цветными шелками. Лики шиты швом "по форме", контуры изображений обнизаны жемчугом.

На половине омофора с изображением Московского Кремля сохранилась шитая композиция "Восхождение на крест" в обрамлении четырехконечного креста и овала внутри него. Шитьё выполнено цветными шелками, атласным швом "по форме" и "в раскол", а также сплошным настилом драгоценными нитями или настилом последних "вприкреп". Контуры всех шитых изображений обнизаны жемчугом. По длинным сторонам омофор обрамляют атласные каймы, украшенные рельефным жемчужным шитьём в виде стилизованного растительного орнамента.

Вся поверхность омофора покрыта декоративным золотным шитьём - "кружевом" в виде растительного орнамента. Материал - золотная нить, фольга, струнцал. Концы омофора украшены кистями из золотных нитей с обнизанными жемчугом ворворками.

Памятник сохранился не в первозданном виде. Об этом свидетельствуют отсутствие некоторых шитых композиций, высветленные места на золотном "кружеве", отсутствие каймы на значительных участках. Кроме того, видно, что памятник сборный. Лицевое шитье выполнено в более ранние сроки и наложено на расшитую в более поздние сроки золотным кружевом полосу. Омофор состоит из нескольких слоёв шёлковой ткани в рубчик палевого цвета (основной фон), холщовой подкладки, ажурного золотого шитья, нашитых на него композиций лицевого шитья, подклада, выполненного из червчатого атласа.

Памятник поступил на реставрацию в конце 1994 года2. Экспонат находился в неудовлетворительном состоянии. Омофор выцвел, был сильно загрязнён и пропылён, деформирован, имел многочисленные утраты и сечения фона. На лицевом шитье наблюдались шелушения металлического шитья, просматривались сквозные разрывы на композиции "Восхождение на крест" и небольшие утраты, металлическая окрутка нитей золотного шитья частично разрушена, на значительных участках нарушена её целостность, деформация струнцалов. По всей длине края порваны, иссечены в местах сгиба. Жемчуг частично был утрачен, оставшийся осыпался. Кисти находились в неудовлетворительном состоянии: наблюдались обрывы и рассечения шнура "ножки", утраты золотой окрутки нитей, жемчужин. Одна кисть утрачена. Атлас под кистями иссечён, порван. Имели место бытовые укрепления кистей. Подклад червчатого атласа находился в аварийном состоянии, на значительных местах утраты повсеместно вдоль соединительных швов сечения.

В процессе реставрации памятник первоначально был обеспылен мягкой кистью. Произведён демонтаж подклада с последующей очисткой его 1%-ным раствором моющего средства "Каштан". Затем подклад был сдублирован на тонированную ткань 3%-ным мучным клеем. В местах сильных разрушений произведены штопки шёлковой нитью. На омофоре укреплён жемчуг по всему периметру памятника и на шитых композициях. Сделана очистка памятника пеной моющего средства "Каштан". В виду больших размеров памятника работа проводилась в большой прямоугольной ванне тампонированием греческой губкой последовательно по фрагментам. В местах разрушений подведён дублировочный шёлк-эксцельсиор, тонированный в цвет фона, с помощью 3%-ного мучного клея с последующим укреплением иглой-нитью. Закреплены золотные нити металлического шитья и отставшие фрагменты, устранена деформация струнцалов. Сделан частичный демонтаж шитой композиции "Восхождение на крест". Укреплены шелушащиеся нити и устранены продольные разрывы на одеждах фигур шёлковыми, подобранными в цвет нитками. Произведена реставрация кистей с предварительным удалением грубой нити после бытовой реставрации. Сделана отпрессовка памятника с целью устранения деформации.

Монтаж омофора находится в стации завершения. После завершения работы памятник будет помещён на стационарную выставку древнерусского лицевого и орнаментального шитья в музее.

|

|

Патриарх призвал не губить Ново-Иерусалимский монастырь обилием золота |

ХРАМ ГРОБА ГОСПОДНЯ

Храм Гроба Господня был построен IV-XII вв. Он является Базиликой-Мартириумом, где находится круглая ротонда Анастасис над Гробом Господним. Великий Храм Воскресения - это самый прославленный храм во всем христианском мире, по существу вмещает в себя целое созвездие храмов, церквей, престолов (всего 49 мест богослужения), соединенных общими стенами под одной крышей. Это Храм храмов. Здесь центр христианского мира.

До IV в., Голгофа, камень помазания и Гроб Господень, специально были спрятаны под постройками языческих храмов.

Римский имп. Андриан (119-138 гг.) в 136 г. приказал построить на Голгофе храм Венеры, а над местом погребения Христа - храм Юпитера. Сделав это, он точно обозначил место распятия и захоронения Христа.

В 313 г. после провозглашения христианства, имп. Константином, государственной религией, он решил особо отметить Св. места связанные с рождением, жизнью, смертью и воскресением Христа… В 326 г. на местах, обозначенных статуями Венеры и Юпитера, т.е. над Голгофой и над пещерой (местом погребения Христа), царица Елена начала возведение Храма Господня (языческие храмы перед этим были разрушены).

335 г., началась постройка Храма Воскресения Господня, куда были включены все три Св. места, по приказу имп. Константина Великого и его матери Елены.

Главный купол Храма Воскресея, диаметром 21 м, он опирается сводами на 12 колонн. Позднее крестоносцы построили колокольню и фасад Храма.

На протяжении многовековой истории Храм не раз расграблялся и подвергался разрушениям, а затем восстанавливался, но с изменениями. В его нынешнем виде Храм был освящен в 1149 году.