Бог любит посильное приношение

Никольский собор в Вене |

Собор во имя свт. Николая Мирликийского, кафедральный собор Венской и Австрийской епархии Русской Православной Церкви. Русские проживали в Австрии с давних времен. В большинстве случаев это были дипломаты и торговые представители. Здесь находились целые торговые колонии русских. Такая колония была, например, в Токае (в то время входившем в состав Австро-Венгерской империи). Она занималась покупкой и доставкой в Россию знаменитых токайских вин. Для этой колонии была сооружена церковь, а священники для которой присылались из России. В Австро-Венгрию также входили местности, где проживали целые народности, придерживавшиеся Православия: жители Галиции и Буковины, венгры, сербы, румыны. В Вене и окресностях издавна проживали православные греки. Начиная с 1701 года, с назначением в Вену русского посла кн. П.А.Голицына, дипломатические сношения России с Австрией стали постоянными. За неимением собственной церкви все проживавшие в Вене православные духовно окормлялись греческим и сербским духовенством, в греческой церкви во имя Св. Георгия Победоносца. Но в начале войны Турции с Россией и Австрией (1735-1739 гг.) почти все греческое население и греческие священники, как подданные турецкого султана, покинули Вену. В 1761 году на конгрессе в г.Аугсбурге находилась русская миссия, при которой была походная церковь Св.Троицы. При церкви был иеромонах Наркисс (Кветка) и два церковнослужителя. 10 октября 1761 г. миссия прибыла в Вену, и по просьбе Голицына церковь вместе с церковнослужителями была оставлена в Вене. Вскоре сюда был назначен первый настоятель: священник Симеон Матвеев, переведенный из русского храма Гааги.

Венская церковь была размещена первоначально на квартире посла. Но истово исполняемые при хорошем пении богослужения начинают посещаться также местным православным населением других национальностей. Так, 19 марта 1776 года Голицын писал Екатерине II: "Не только для людей греческого вероисповедания, кои в немалом числе приходят в оную церковь для слушания Божественной службы, но и для здешних, из единого любопытства ее посещаемых обывателей, не можно мне обойтись без того, чтоб не иметь для нее (церкви) пространнейшей квартиры". С 1842 по 1884 гoд настоятелем венской посольской церкви был выдающийся славянский деятель прoтоиерей Миxаил Раевский. Прот. Раевский известен также переводами церковно-богослужебныx книг с греческого на немецкий язык. Прoт. Раевскому принадлежит мысль о необxодимости создания в Вене величественнoгo каменного xрама. В 1885 гoду в Вену был назначен протоиерей о. Александр Николаевский, которому суждено былo oсуществить идею и мечту прот. Раевского. Нo собранныx средств оказалoсь недостатoчно даже для тогo, чтoбы построить xотя бы небольшой xрам. Тoгда русский пoсол князь Лобанов-Рoстoвский А.Б. обратился с xодатайствoм в Санкт-Петербург и пoлучил ассигнoвание на строительствo в сумме 400 тыс.рублей. Под пострoйку собора было отведено место в саду участка, приобретеннoго для посольства. 3 октября 1893 года состоялась закладка храма. Строительные работы велись по проекту академика Г.Котoва архитектором-итальянцем Джакомелли и были окончены 1899 гoду... Освящение Свято-Николаевского сoбoра сoвершенo было 4 апреля 1899 гoда арxиепискoпом Холмским и Варшавским Иерoнимoм. К этому дню в Вену прибыли настoятели, несшие свoю службу в русских храмах Европы: прoт. Мальцев из Берлина, прот. Ф. Кардасевич из Будапешта, прот. Протопопов из Висбадена, свящ. Вольский из Штутгарта, свящ. Анненков из Дрездена, прот. Соловьев из Кобурга, прoт. Апраксин иа Праги и многие другие. Были также настoятели греческой и сербской церквей в Вене, а также священники боснийских русских пoлков. На освящении xрама присутствовал русский посол граф П.А. Капнист, представители австрийскиx властей и бургомистр Вены Штрабах, дипломаты, представители разных славянеких обществ. После освобождения Вены советскими войсками храм, хотя и сильно поврежденный во время военных действий, был восстановлен усилиями военных и вновь открыт, в юрисдикции Московского Патриарха. Для этого в Вену в октябре 1945 года архиепископ Фотий (Топиро). Для окормления венско-австрийской паствы был назначен в 1946 году архиепископ Сергий (Королев). Он много потрудился по устройству общины и ликвидации ушерба, нанесенного венскому собору войной. В 1949 году архиепископ Сергий был переведен в Берлин. К венскому собору был назначен архимандрит Арсений (Шиловский). В 1951 году было учреждено Венско-Австрийское благочиние, и первым благочинным стал о.Арсений. Это благочиние в 1962 году было преобразовано в Венско-Австрийскую епархию Русской православной церкви. Со времени войны многие помещения храма находились в запустении. 9 мая 1969 года приход Свято-Николаевского собора признан юридическим лицом.

С 13 марта 1975 года архиепископом Венским и Австрийским стал архиепископ, затем митрополит Ириней. С осени 1997 года, после кончины протоиерея Михаила Турчина настоятельствовал прот. Николай Орлов.

В 1999 году русский собор в Вене отпраздновал свое столетие. Сегодня его приход составляют не только русские эмигранты и выходцы из бывшего Советского Союза, но также австрийцы, немцы, сербы, румыны, люди множества разных национальностей.

Определением Священного Синода от 7 мая 2003 года епископом Венским и Австрийским с поручением временного управления Будапештской и Венгерской епархии и с сохранением должности Представителя Русской православной церкви при европейских международных организациях в Брюсселе назначен епископ Илларион (Алфеев)

С его назначением в жизни прихода открылась новая страница. Сразу же после приезда владыки в храме начались масштабные реставрационные работы. Осенью 2006 года епископ Иларион пригласил выдающегося иконописца архимандрита Зинона (Теодора) расписать храм.

Имя этого мастера не нуждается в рекомендациях. Он работал в Псково-Печерском монастыре, в Троице-Сергиевой Лавре, восстанавливал Свято-Данилов монастырь, работал во многих городах России, а также в Финляндии, Бельгии, Италии.

Работа над росписью венского храма шла около двух лет – с ноября 2006 года по сентябрь 2008 года. Архимандрит Зинон работал вместе с целой бригадой иконописцев из России, среди которых были Евгений Малягин, Антон Кушаев, Илья Иванкин, Александр Мысык, Василий Соколов, Анна Каширина. С ним также работали Ярослав и Иоанна Якимчуки из Польши и Татьяна Шиловская из Австрии. Теперь храм обрел не просто новый вид – его росписи можно смело назвать выдающимся произведением современного церковного искусства. Когда вы входите в храм, вас охватывает чувство восторга: словно перед взором распахивается небо, вы созерцаете образы горнего мира.

Сложное внутреннее пространство храма св. Николая потребовало неординарного композиционного решения. И архимандрит Зинон блестяще справился с этой трудной задачей. Голубой фон, светлый колорит росписи, четкое членение на ярусы, крупный масштаб композиций и свободно стоящих фигур – все это создает впечатление ясности, чистоты и свободы. Изящные орнаменты и декоративные детали придают храму нарядный вид. Но главное – роспись глубоко продумана с богословской точки зрения и тесно связана с богослужением.

В куполе размещена композиция «Сошествие Св. Духа на апостолов». В алтарной апсиде – образ Христа-Пантократора. И коностас начала ХХ века, сохранившийся со времен постройки храма, закрывает алтарную арку на две трети ее высоты, оставляя видимым глазу образ Спасителя в апсиде. Перед ним оказываются и священники, стоящие в алтаре, и миряне, молящиеся в храме, тем самым образ Христа объединяет народ Божий в соборной молитве. В алтаре изображены также пророки, святители, сцены истории Авраама, в которых пророчески раскрывается смысл Евхаристии, главного таинства Церкви.

На стенах изображены евангельские сюжеты – земная жизнь Христа окружает молящихся в храме, делая их свидетелями спасительных событий и причастниками Царства Божия. Фигуры святых в полный рост в нижнем ярусе показывают, что они незримо присутствуют рядом с нами, совершая литургию вместе с земной Церковью.

Поражает стилистическое единство росписи. Заданный мастером стиль выдержан иконописцами безупречно. Ориентированный на классические образцы русской домонгольской и балканской иконописи, – спокойный, гармоничный, благородный – этот стиль очень созвучен нашему времени, требующему глубины и ясности свидетельства. Это поистине уникальное произведение монументальной живописи.

В нижнем храме, также обновленном в ходе недавнего ремонта, по проекту архимандрита Зинона сооружен новый иконостас, выполненный из трех видов мрамора. Иконы для него были написаны еще в России: образы торжественно великолепны и по стилю также близки домонгольской традиции. И в иконах, и архитектуре иконостаса торжествует классика – безупречность пропорций, точность рисунка, благородство цвета. Это поистине шедевр церковного искусства.

В декабре 2008 года все реставрационные и ремонтные работы должны быть завершены.

Нынешний настоятель - прот. Владимир Тыщук.

Венский собор Святителя Николая построен в лучших традициях древнерусского зодчества. Пятиглавое здание собора, состоит из главного храма во имя cвятителя Николая и нижнего храма cв. Александра Невского. В верхний храм собора ведёт широкая каменная лестница. Во фронтоне крыльца помешена мозаичная икона Воскресения Христова, выполненная художником Федором Бруни. На верхней площадке лестницы - великолепный витраж с изображением покровителя собора - св. Николая. Внутрь верхнего храма свет проникает сквозь окна наборного стекла пастельных тонов. Поэтому даже в самую пасмурную погоду создается впечатление, будто храм освещен солнцем. В трех окнах алтаря: витражи-иконы Господа Вседержителя, Божией Матери и Иоанна Крестителя. Чтимой всеми прихожанами святыней является икона святителя Николая - дар и благословение Святейшего Патриарха Алексия I. Тут же в ковчежце пребывает частица мощей Св. Николая, пред которыми по четвергам вечером обычно читается акафист. Также в верхнем храме имеется икона Божией Матери "Избавительница".

|

|

Праздничный чин иконостаса Большого собора Донского монастыря |

Иконостас Большого собора Донского монастыря был создан в 1688-1698 годах мастерами Оружейной палаты и Посольского приказа.

Сооружение иконостаса началось в июне 1688 года по указу и на средства государей мастерами Посольского приказа под руководством золотописца Карпа Ивановича Золотарева. Однако, вскоре работы по иконостасу были прекращены и возобновились лишь в 1692 году. К этому времени были выполнены в основном все резные работы, а для написания икон монастырь вновь пригласил Карпа Золотарева, который собственноручно выполнил позолоту местного и праздничного чина, а также написал все иконы праздничного чина и изображения преподобных Антония и Феодосия Печерских на северной и южной дверях иконостаса.

Праздничный ряд иконостаса состоит из шести икон, на которых размещены сюжеты двунадесятых годовых праздников. С северной стороны на овальной доске помещается икона в резной овальной раме с двумя композициями «Рождество Богородицы» и «Благовещение».

Рядом такая же сдвоенная икона с сюжетами «Рождество Христово» и «Сретение». Слева над царскими вратами – «Богоявление». Справа от царских врат в овальной раме икона «Преображение», за которой следуют иконы «Вход Господень в Иерусалим» и «Воскресение», написанные на единой овальной доске. Завер ша ет праздничный чин икона с двумя сюжета ми «Вознесение» и «Сошествие Святого духа».

Долгие годы иконы второго яруса иконостаса находились под поздними записями XIX века, лишь в 1991 году, к 400-летнему юбилею монастыря была проведена их реставрация, раскрывшая подлинную живопись XVII века, работу одного из самых талантливых художников своего времени – Карпа Золотарева, талант которого был столь многогранен, что позволяло ему не только выполнять живописные работы, но он был знаменитым резчиком, позолотчиком и даже зодчим, по чертежу которого и при непосредственном участии был создан весь иконостас Большого собора.

|

|

Пророк Иезикииль |

Святой пророк Иезекииль жил в VI веке до Рождества Христова. Родился в городе Сарире, происходил из колена Левиина, был священником и сыном священника Вузия. Во второе нашествие на Иерусалим вавилонского царя Навуходоносора, в 25-летнем возрасте Иезекииль был отведен в Вавилон вместе с царем Иехонией II и многими другими иудеями.

В плену пророк Иезекииль жил при реке Ховар. Там, на 30-м году жизни, в видении ему было открыто будущее еврейского народа и всего человечества. Пророк увидел сияющее облако, в середине которого был пламень, а в нем - таинственное подобие движимой духом колесницы и четырех крылатых животных, имевших каждое четыре лица: человека, льва, тельца и орла. Перед их лицами находились колеса, усеянные очами. Над колесницей возвышался как бы кристальный свод, а над сводом - подобие престола как бы из сверкающего сапфира. На этом престоле сияющее "подобие Человека", а вокруг Него радуга (Иез. 1, 4-28).

Пророк Иезекииль

По толкованию отцов Церкви, пресветлое "подобие Человека", сидящего на сапфировом престоле, было прообразом воплощения Сына Божия от Пресвятой Девы Марии, явившейся Престолом Божиим; четыре животных прообразовывали четырех евангелистов, колеса со множеством очей - части света со всеми народами земли. При этом видении святой пророк от страха упал на землю, но глас Божий повелел ему встать и затем объявил, что Господь посылает его на проповедь к народу израильскому. С этого времени началось пророческое служение Иезекииля. Пророк Иезекииль возвестил народу израильскому, находившемуся в плену вавилонском, о предстоявших испытаниях в наказание за заблуждения в вере и отступничество от Истинного Бога. Пророк возвещал также и наступление лучших времен для своих пленных соотечественников, предсказывал возвращение их из вавилонского плена и восстановление Иерусалимского храма.

Видение святым пророкам Иезекиилю и Аввакуму

Особенно важны два знаменательных видения пророка - о храме Господнем, исполненном славы, и о сухих костях на поле, которым Дух Божий дал новую жизнь. Видение о храме было таинственным прообразом освобождения рода человеческого от работы вражией и устроения Церкви Христовой через искупительный подвиг Сына Божия, воплотившегося от Пресвятой Девы Марии, именуемой пророком "вратами затворенными", которыми прошел только Один Господь Бог (Иез. 44, 2). Видение о сухих костях на поле - прообраз всеобщего воскресения мертвых и новой вечной жизни искупленных Крестной смертью Господа Иисуса Христа (Иез. 37, 1-14).

Святой пророк Иезекииль имел от Господа дар чудотворения. Он, как и пророк Моисей, молитвой к Богу разделил воды реки Ховара, и евреи перешли на другой берег, избежав преследования халдеев. Во время голода пророк испросил у Бога умножения пищи для голодавших.

За обличение в идолопоклонстве одного еврейского князя, святого Иезекииля предали казни: привязанный к диким коням, он был разорван на части. Благочестивые евреи собрали растерзанное тело пророка и похоронили его на поле Маур, в усыпальнице Сима и Арфаксада, прародителей Авраама, недалеко от Багдада. Пророчества Иезекииля записаны в книге, названной его именем и включенной в Библию.

Святитель Димитрий Ростовский обращал внимание верующих на следующие слова в книге пророка Иезекииля: если праведник, надеясь на свою праведность, дерзнет грешить и в грехе умрет - будет отвечать за грех и подлежит осуждению; а грешник, если покается, и умрет в покаянии - его прежние грехи не воспомянутся перед Богом (Иез. 3, 20; 18, 21-24).

|

|

Старинные вещи 1950-х годов XX века, ч. 6/2. |

Это цитата сообщения Karol-Li [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Женское платье из шёлка и сетчатой ткани, расшитое золотыми и серебряными бусинками, бисером, искусственными бриллиантами, жемчужинами, 1957 год.

Это - концертное платье, созданное для гастролей звезды Метрополитен-опера, Jean Fenn.

Фотография Jean Fenn в этом платье, сделанная во время концертных туров по Европе и США, в конце 1950-х годов.

|

|

Старинные вещи 20-х годов XX века, ч. 3/3. |

Это цитата сообщения Karol-Li [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Женская вечерняя накидка из шёлкового атласа, украшенная шёлковыми шнурами с кистями, выполненными в технике "макраме" и кружевом, расшитым бисером и стеклярусом, около 1920-го года.

Подобные женские накидки для вечера впервые появились в 1910-х годах и были особенно популярны в период 1917-1922-х годов.

|

|

Старинные вещи 50-х годов XX века. ч. 6/3. |

Это цитата сообщения Karol-Li [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Платье из кружева, расшитое шёлковой лентой, 1950-е года. NORMAN HARTNELL.

Сшито сэром NORMAN HARTNELL - портным английской королевы Елизаветы. Сэр NORMAN HARTNELL стал портным британской королевской семьи в 1938 году. Платье для коронации Елизаветы в 1953 году также сшито сэром NORMAN HARTNELL.

|

|

Старинные вещи 1960-х годов XX века. ч. 7/1. |

Это цитата сообщения Karol-Li [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Накидка и бальное платье из шёлка, украшенное вышивкой из серебряных бусинок и искусственных бриллиантов. Юбка платья выполнена из семи слоёв кринолина, 1961 год. JACQUES HEIM.

Этот комплект был надет на одной из фрацузских дам, приглашённых на бал, устроенный Шарлем де Голлем по случаю приезда Джона и Жаклин Кеннеди в Париж летом 1961 года (спустя несколько месяцев после инаугурации Кеннеди). Комплект сшит JACQUES HEIM - парижским модельером, одним из тех, кому приписывают появление и распостранение моды на бикини.

Одна из парижских газет 1961 года с фотоочерком о приёме.

Оригинальная программа бала, устроенного Шарлем де Голлем в честь четы Кеннеди.

|

|

Старинные вечерние наряды разных десятилетий XX века |

Это цитата сообщения Karol-Li [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Платье из атласа, украшенное драгоценными камнями, вышивкой из серебряных и золотых нитей, искусственными бриллиантами. 1912 год.

Платье принадлежало madame De Bittencourt, супруге богатого и влиятельного аргентинского политика. Madame De Bittencourt в этом платье была на маскараде 1912 года, устроенном в Монте-Карло.

|

|

Свадебные платья XX века |

Это цитата сообщения Karol-Li [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Свадебное платье из кружева, 1908 год.

Свадебное платье из струящегося атласа и головной убор невесты, 1930-х годов.

|

|

Свадебные платья XIX века. ч.2. |

Это цитата сообщения Karol-Li [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Свадебное платье из тяжёлого шёлкового фая, отделанное по краю синелью. 1868 год.

С этим платьем связана реальная романтическая история, сохранившаяся в одной американской семье. Американский фицер Alonzo H. Wood, уходя на гражданскую войну, сделал предложение своей будущей жене и они оба не знали - вернётся ли он. Девушка согласилась ждать. Ожидание длилось долгих 7 лет. Alonzo H. Wood выжил и в 1868 году заказал это свадебное платье для своей невесты в ателье города Бостона.

|

|

Не белыми нитками шито |

Это цитата сообщения DONNA_FLORA [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

ЗЛАТОЗАРИТЬ, озарять золотистым светом или блеском.

ЗЛАТОЗАРИТЬ, озарять золотистым светом или блеском. Златозарный, блестящий, озаряющий золотистым блеском.

Златопрядный (золотопрядный), из золотых прядей состоящий, к золотопряденью, выделке швейного золота, бити относящийся, золотоволочильный.

Золотное шитье – древнейший вид рукоделия. Изначально рисунок на ткани вышивался золотыми или серебряными нитями, позднее их заменили более дешевые позолоченные нити, в которых было всего два – три процента золота. Поэтому декоративное шитье стало называться золотным, а не золотым.

Принято считать, что искусство вышивки золотыми нитями зародилось на Востоке, к нам оно пришло более тысячи лет назад. Своего расцвета золотное шитье достигло именно на Руси, в XV – XVI веке.

Разнообразие материалов и всевозможных сортов золотных нитей (прядёные, сканые, волоченные, канитель, трунцал, бить)

Богатые люди также могли себе позволить вышивку золотной и серебряной нитью. Именно такая вышивка лучше всего сохранялась, и образцы её дошли до нас.

Около дер. Кнутихи на р. Уводь в пяти погребениях(9 -13 век) найдены остатки шёлковой отделки воротников рубах, расшитых золотной нитью. На полоске импортной ткани полотняного переплетения вышита гирлянда из S-видных вьюнов, в круги которых помещены четырёхконечные кресты.

Древнерусское золотое шитье 10-13 веков почти не отличалось по технике, и использованию элементов на территории например Киева и Новгорода, , Смоленска и Старой Рязани. Тамбурный шов известен еще с античности и он находил применение и в славянской вышивки. Даю точную ссылку по использовании тамбурного шва в 11 веке. Фехнер М.В. Древнерусское золотое шитье 10-13 века. Труды ГИМ. выпуск 82. М. 1993.

Платок- "ширинка". 17 в. Ткань - шелк, шелковые, пряденые золото-серебряные нити. Шитье швом "на проем" и "в прикреп"

// Костюм в России 15-начало 20 века из собрания ГИМа. - М., 2000.

Золотная вышивка на головных уборах:

Женские головные уборы - "каблучки"

Тверская губерния. Конец XVIII - начало XIX вв. Левый и правый - бархат, ситец, золотный галун, золотные пряденые нити, канитель, трунцал, пайетки, шитье " прикреп". В центре - холст, шелк (штоф), хлопчатобумажный галун, золотные пряденые нити, пайетки, цветные стекла в кастах; низание, шитье "в прикреп"

Женский головной убор

Новгородская губерния. Конец XVIII - начало XIX вв.

Женский головной убор – шамшура.

Парча, позумент, бисер, холст, золотое шитье, клеевая твердая основа. Русские. Царицынская губерния (Волгоградская область), г. Камыши, середина XIX в.

Кокошник-сборник XVIII век — конец XIX века

Архангельская губерния Головной убор молодой женщины.

«Кички. Кокошники. Сороки» на Яндекс.Фотках

Очелье, Русь, шелк, жемчуг, металлизированные нити, вышивка в прикреп, 12 - начало 13 вв.(реставрация)

Чепрак (часть). Россия, вторая половина XVIII в. Бархат, золотные пряденые и сканые нити, бить, бахрома. Вышивка «по карте». 52 X 116 см. Фрагмент.

Очелье женского головного убора. Рельефная вышивка золотой и серебряной нитью по подстилу. Северный район

Женские праздничные головные уборы

Русский Север. Начало XIX в. Шелк, парча, жемчуг.

ПАРЧА

золотая или серебряная ткань: шелковая ткань, протканная золотом, серебром;

| парчица и полупарча, мишурная парча, бумажная. Парчевый покров, на покойника. Парчевый кокошник. Парчевая фабрика. Парчевник, парчевый ткач или торговец;

| старинная парчевая одежда.

"...золототканные материи в Византии не вырабатывались.... Серебряные позолоченные ленты, спряденные на шелк, использовались в империи для вышивок и для производства декоративной ленты — тесьмы.

Золототканные ленты были в обиходе у населения древней Руси в течение XI—XIII вв.

Ими обшивали ворот платья и обшлага рукавов. Многие фрагменты найдены в погребениях на шейных позвонках скелетов, под нижней челюстью, на запястье рук и на лучевой кости.

Среди узорчатых восточных тканей этого времени, как и среди византийских, парча неизвестна. Производство парчевых иранских тканей — объярей, золотных бархатов и камки, байбереков (диба золотная), обращавшихся на русском рынке в конце XV и XVI в., началось, очевидно, не ранее XIV в. "

АН СССР. Советская археология, 1982, № 2.

ФЕХНЕР М. В.ШЕЛКОВЫЕ ТКАНИ В СРЕДНЕВЕКОВОЙ ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЕ

К.А. Михайлов

Одной из новых и статусных категорий находок на Рюриковом городище под Великим Новгородом стало открытие скоплений золотных нитей, некогда украшавших древнерусский парадный костюм. Золотными нитями или «битью» 1 вышивали воротники и иногда нарукавники - «поручьи» древнерусской одежды, украшали литургические облачения иерархов православной церкви и парадные облачения древнерусской знати. После масштабных археологических исследований XX столетия находки золотного шитья стали обычным явлением во время раскопок древнерусских памятников. Особенно часто воротники, вышитые золотной нитью находят во время работ на древнерусских могильниках ХП-ХШ вв. Может показаться, что в этом ряду находка 2001 г. стала лишь одной из многих (Приложение II № 24). Уникальность городищенской находки связана с контекстом ее местонахождения. Два скопления фрагментов бити были открыты в 2001 г. во время раскопок верхних слоев древнего рва на южном краю Городищёнского холма, первое - в заполнении срубной постройки. Бить представляла собою клубок не затронутых коррозией металлических нитей желтого цвета. Ее нити изготовлены из полосок фольги, намотанных на органическую основу, скорее всего, шелк, который не сохранился до наших дней (рис. 1). Толщина нити около 0,3 мм. Сопутствующие находки позволяют сузить дату попадания находки в слой до второй половины XII в.2 До сих пор золотное шитье редко находили в городском слое и тем более в датируемом комплексе. Как мне кажется, эти обстоятельства находки на Городище дают повод в очередной раз подробно рассмотреть всю категорию подобных украшений костюма на территории всей Древней Руси.

В Средние века практиковалось несколько технологических приемов изготовления золотной нити. Ее делали из металлической (серебряной, золотой или позолоченной серебряной) фольги толщиной около 0,2-0,5 мм или из проволоки круглого сечения, накрученной на органическую основу (рис. 2-3). Чаще всего ее навивали на крашеную шелковую или льняную нить. Подобная технология характерна для эпохи раннего средневековья и часто фиксируется среди находок в Гнездово, Шеставице, Пскове, на Рюриковом городище и Тимерево. Из этого ряда выделяется пока только один необычный образец из Гнез-дова, который демонстрирует особенную технику: бить в нем оказалась изготовлена из шелковой нити, обвитой серозной оболочкой кишок животного и покрытой золотой амальгамой. Аналогичные по технике изготовления нитей ткани, по мнению М.В. Фехнер, происходят из кургана близ с. Россавы и из гробницы кн. Андрея Боголюбского во Владимире3. Исследовательница полагала, что местом изготовления подобных шелков могла быть Испания. Однако точно в такой же технике изготавливали золотные нити в Китае и, по-видимому, в Византии. Например, нити, выполненные из кишок животного и покрытые золотой амальгамой, обнаружили в могиле болгарского царя Колояна, датируемой началом XIII вв.4 Германский исследователь средневекового текстиля Отто фон Фальк предположил, что изготовление золотых нитей из кишок животных начинает распространяться в Византии только с XI в. Находка из го-родищенского слоя, напротив, принадлежит к самой массовой технологической группе с навитой на шелковую основу фольгой. Судя по числу нитей, находка может оказаться остатками вышитого воротника.

Золотная вышивка, украшавшая древнерусские церковные облачения и светский парадный костюм, давно стала одной из ярких составляющих древнерусской культуры. Десятки образцов древнерусской золотной вышивки хранятся в коллекциях отечественных музеев. Многочисленные работы исследователей вводят в научный оборот ее новые образцы5. Главным образом этот фонд находок пополняется археологами во время исследований древнерусских некрополей. До последнего времени наиболее подробно археологические находки древнерусского времени рассматривались в работах М.В. Фехнер, М.А. Сабуровой, А.К. Елкиной, М.О. Новицкой и некоторых других. Согласно подсчетам М.В. Фехнер в 1970-е гг. только в коллекции ГИМ насчитывалось не менее 63 экземпляров древнерусских лент и воротников с золотной вышивкой. Впоследствии исследовательница писала уже о 73 фрагментах золотного шитья 6. Из них 37 происходили из погребений в древнерусских курганах ХИ-ХШ вв.7

золотная нить

Рис. 2 Схема золотной нити из круглой проволоки накрученной на шелковую основу

Рис. 3. Схема золотной нити из фольги, накрученной на шелковую основу

По моим подсчетам на данный момент в литературе и археологических отчетах отражено не менее 70 географических пунктов, из которых происходит более 155 образцов древнерусского золотного шитья Х-ХШ вв. (Приложение I—II) 8. Помимо опубликованных находок известного происхождения, в музейных фондах хранятся вещи из де-паспартизованных коллекций. Например, в археологических фондах Государственного Эрмитажа (ОАВЕС) находится не менее 7 образцов золотного шитья; в Черниговском историческом музее им. В.В. Тарновского -не менее 22 фрагментов; в отделе археологических фондов Национального музея истории Украины -около 18 образцов домонгольского золотного шитья из археологических раскопок9. Значительная их часть осталась без документации. Новые находки также происходят из современных раскопок Белгорода, Переяславля-Хмельницкого, Чернигова, Дмитрова, Великого Новгорода. Точное число фрагментов трудно определимо, так как один и тот же предмет в музейном хранении может быть разделен на несколько фрагментов и далеко не все из них могли быть опубликованы10.

Несмотря на многочисленность находок золотного шитья, наиболее редкими остаются самые ранние его образцы. Долгое время таким ранним примером древнерусского золотного шитья считалась находка из черниговского «княжеского» кургана Черная могила, который датируется второй половиной X столетия и. Многие исследователи отмечают, что ткани, украшенные золотным шитьем, распространяются в древнерусских могильниках не ранее рубежа XI-XII вв. Следовательно, образец вышивки из Черной могилы отстает от большинства подобных находок почти на столетие. На фоне множества более поздних образцов золотного шитья она выглядит редким примером, не связанным с последующей, древнерусской традицией вышивания. Справедливо ли это утверждение?

Помимо 64 мест находок древнерусского шитья конца XI-XHI вв. (Приложение II), мне стало известно о 15 находках золотного шитья X столетия, выполненных из фольги и дротовой, круглой в сечении проволоки - бити, из не подвергшегося коррозии металла желтого цвета (Приложение I). Бить из белого металла (серебра) мною пока не учитывалась. Наиболее ранние находки золотных нитей происходят из могильников: Гнездова, Тимерева, Чернигова, Пскова. Эти находки немногочисленны и связаны с кругом ранних, «дружинных» древнерусских погребений.

Например, в могильнике Гнездово золотная нить найдена в семи погребальных комплексах. Из них шесть относятся к одному и тому же типу обряда трупоположений - погребальным камерам. Например, в захоронении под курганом Ц-301 археологи из МГУ обнаружили затканную золотными нитями ткань, сшитую из нескольких кусков шелка шириной 39-40 см. По характерному переплетению нитей ткань может быть отнесена к типу «саммит» или самитум/ samitum n. В могиле ткань лежала вместе с другими остатками одежды в отдельно стоящем берестяном туесе13. Из комплекса № 97, который представляет собой результаты сборов инженера СИ. Сергеева из нескольких погребальных комплексов, происходят три фрагмента золотной нити14. Нить сделана из фольги, накрученной на несохранившуюся органическую основу. Судя по сохранности, фрагменты нити можно отнести к вышивке ленты или галуна из трупоположения. В камере из кургана Ц-198 золотной нитью была вышита тесьма на головной повязке или платке погребенной женщины1S. По мнению исследователей, в кургане Дн-1 золотная нить украшала тесьму от галунов, которые были нашиты на мужской кафтан с латунными пуговицами грибовидной формы16. Существуют упоминания о том, что фрагменты золотной нити были найдены в гнездовских курганах Оль-30 и Поль-76 17. Вторая находка золотной нити из трупосожжения связана с большим «княжеским» курганом из раскопок В.И. Сизова. В предшествующих публикациях упомянуты следы золотой насечки на пластинах шлема из кургана. При внимательном рассмотрении насечка оказалась фрагментами золотной нити, изготовленной из скрученной спиралью фольги, которые прикипели к шлему уже на погребальном костре. Судя по сохранившемуся фрагменту с тремя параллельно лежащими нитями длиною около 1,5 см, они украшали ленту или галун от верхней, «парадной» одежды погребенного. Вероятно, на погребальном костре часть одежды из инвентаря оказалась прижатой к шлему. В результате, фрагмент шитья прикипел к куполу шлема и был принят за его орнамент18. Аналогичная находка была сделана в Чернигове. Там шитье с золотной нитью украшало одежду мужчины, захороненного в большом «княжеском» кургане Черная могила. Судя по прекрасной сохранности черниговской ткани, она была положена в могилу уже на потухший погребальный костер19.

После Гнездова самая представительная коллекция золотного шитья представлена в пяти погребениях раннего древнерусского могильника Тимерёво. Фрагменты нитей из желтого металла найдены в трупосожжениях из курганов №№ 285,295,297,348,38220. В кургане № 382 зафиксирована проволока желтого цвета, которой украшали тесьму на обшлагах рукавов. Из того же погребения происходят фрагменты орнаментов от воротника верхней одежды, изготовленных из проволоки, накрученной на органическую основу, а также круглая пуговица из того же материала. Проволока круглая в сечении, около 0,3-0,5 мм. В кургане № 385 исследователи нашли фрагменты проволоки, украшавшей тесьму на одежде погребенного. Н.Г. Недо-шивинаи М.В. Фехнер упоминают о находках тесьмы из шелковых и металлических нитей в курганах №№ 263-П, 422, 424 21. Шелковой тесьмой с золотными нитями украшали не только оторочки рукавов и ворот одежды, но и края женских головных платков. Например, плетением из золотных нитей был украшен головной убор из кургана № 348.

Вероятно, к той же группе ранних образцов древнерусского золотного шитья можно отнести фрагменты бити из Пскова. Они происходят из погребения № 1 (74) из Трупеховского I раскопа. Данное труло-положение относится к древнейшему псковскому некрополю и датируется концом X - началом XI столетия. Судя по значительному числу нитей (фольга желтого цвета накручена на органическую основу) и ее расположению на костяке погребенного мужчины, вышивкой была покрыта значительная часть одежды22. Это довольно редкий пример, так как обычно золотным шитьем украшали узкие полоски тесьмы на вороте и рукавах. Редкие примеры находок парадной одежды с подобной вышивкой связаны с престижными аристократическими погребениями из камеры в Еллинге (Дания), с погребением в кургане Черная могила, захоронениями князя Андрея Боголюбского или болгарского правителя Колояна23.

К числу ранних образцов золотного шитья можно отнести и остатки «парчи» - вышивка от головного платка из киевского погребения № 123. Эта погребальная камера с женской ингумацией была найдена рядом со стенами церкви Богородицы Десятинной в Киеве. Ожерелье из сердоликовых и серебряных пустотелых бус со сканным орнаментом, арабский дирхем, а также характерный обряд погребения позволяют датировать его второй половиной - концом X в.и

За время, прошедшее с момента публикаций М.В. Фехнер, несколько расширился круг находок ранних образцов золотного шитья и аналогий этих находок. Мы знаем, что множество женских и мужских древнерусских костюмов в X в. украшались шелковой тесьмой с металлическими нитями. Большинство из них оказались серебряными. Однако, небольшая часть этих вышивок была украшена нитями из золота. Большинство таких нитей оказались сделаны из шелка, обмотанного тонкой золотой фольгой. Эти ранние находки связаны с могильниками Чернигова, Гнёздова, Тимерёва, Пскова и Рюрикова городища. Всего 15 находок, которые относятся к X в.

Аналогии и происхождение: В эпоху раннего средневековья одними из первых в Европе золотную нить в качестве украшения парадной одежды стали использовать франки. Наиболее известные находки золотного шитья связаны с королевскими усыпальницами представителей королевской династии Меровингов в соборах Сен-Дени под Парижем и Кёльна. В них золотная вышивка оказалась найдена в погребениях знатных женщин, по-видимому, родственниц королевской семьи. В первом погребении позументы с вышивкой украшала наручи обшлага рукавов шелковой туники королевы Арнегунды, во втором — налобную часть головного платка или покрывала безымянной деiy шки погребенной в королевской усыпальнице25. Вслед за Меровин-i ';i ми, одними из самых ранних находок металлизированной тесьмы 111 шзнаются англо-саксонские тесьмы с золотными нитями из погребе-11 ий VI—VII вв. Примером может стать тесьма шириной в 9 мм из кур-пшаТэгагов Барроу в Бэкингемсшире. Как считает М. Мюллер-Вилле 11 ряд других исследователей, обряды захоронений эпохи Вендель, состав погребального инвентаря королевских захоронений Скандинавии, Англо-Саксонской Британии и Континента тесным образом связаны между собой и копируют общие для всех образцы. Это касается как 1 ia6opa вооружения, стиля орнаментов, украшавших драгоценные предметы и бытовую утварь, так и погребального костюма. Вероятнее всего, варварская знать копировала образцы вышивок и украшений Римской, а затем Византийской империи, где были распространены дорогие образцы тканей, украшенные золотными нитями.

Следующий расцвет золотного и серебряного шитья на Севере Европы связан с эпохой викингов. Находки золотной тесьмы, главным образом, связаны с наборами инвентаря из погребений Дании и Средней Швеции. Во-первых, в Хедебю — крупнейшем торговом центре Ютландии — тесьма только с золотным шитьем была найдена в трех женских захоронениях середины X в. Это оказались погребальные камеры №№ 188/ 1960, 2/ 1963, 5/ 1964 из могильника Сюдебраруп, который расположен к югу от городского вала. В двух из них длина тесьмы достигала от 63 до 80 см., при ширине 1,2 см и толщине самой нити 0,2—0,5-0,8 мм26. В других частях Дании золотные нити, украшавшие одежду, найдены в женском погребении № 4 могильника Фюркарт (вторая половина X в.), в камере из Хвелинхё (вторая половина X в.), в погребении первой половины X в., в кургане из Ладбю и в погребальной камере из-под церкви в Еллинге (вторая половина X в.)27. В последнем захоронении золотная нить украшала всю верхнюю одежду погребенного в камере мужчины. Археологи обнаружили более 500 фрагментов золотых спиралек от нитей, которые располагались по всей площади камеры28. Так же золотные нити украшали детали одежды мужчины, похороненного в камере из Маммен (970/971 гг.). Из перечисленных восьми погребений два - Еллинге и Ладбю - считаются местами захоронения представителей высшей знати - членов королевского дома.

В Скандинавии эпохи викингов наиболее значительное число захоронений с золотным шитьем происходит из шведского могильника Бирка, где в 16 камерах золотная нить использовалась в тесьме, позументах, вышивках и различных украшениях одежды (погребения №№ 524, 542,551, 557, 561, 643, 644, 731, 735, 736,750, 791,824, 832, 844)29. Украшение из золотной нити найдено в составе погребального комплекса кургана Скопинтул из Адельсё. Тесьма из золотых и, по-видимому, шелковых нитей найдена среди инвентаря королевского кургана Гокстад, Норвегия30.

Анна Крог считает, что столь массовое и одновременное распространение на территории Датской державы золотных вышивок и импортных тканей связано с политическими событиями второй половины X столетия. При короле Харальде Синезубом и его преемниках Дания была крещена, и ее элита испытала сильнейшее культурное влияние со стороны Империи. Через двор Оттонов в скандинавскую среду распространяется византийское культурное влияние. Парадная придворная одежда с вышивкой или тесьмой из золотной нити появляется, по мнению А. Крог, вместе с распространением христианства31. Следует отметить, что в ряде женских захоронений с золотной вышивкой исчезает традиционная верхняя скандинавская одежда с металлическими фибулами. Ее заменяет длинная накидка, обшитая по краям золотной тесьмой. Плащ с аналогичной тесьмой происходит также из мужского захоронения в Маммен. Интересно отметить, что с упомянутыми скандинавскими находками перекликаются и первые находки древнерусского золотного шитья. Они найдены в двух больших курганах, обряд которых, безусловно, связан с Севером Европы и высоким социальным статусом погребенных, а также в восьми погребальных камерах, т.е. памятниках аналогичных камерным захоронениям Дании и Бирки.

По мнению М.В. Фехнер, большинство шелковых тканей привозились на территорию Руси из Византии или из Испании. Вероятно, действительно большая часть древнерусских очелий, поручей, накидок и воротников, вышитых битью, могла быть импортирована. В то же время, многие исследователи считают, что значительное число золотных вышивок являлось произведениями местных, древнерусских мастериц. Основой для таких представлений стали, например, сообщения летописи об открытии в Киеве в 1086 г. школы для обучения золотной вышивке; вклады с русским шитьем XII в. на Афоне и некоторые технологические особенности древнерусской вышивки.

В конце Х-начале XI вв. золотную нить с примесью серебра, крученую с шелком, активно, в качестве товара, вывозили из Багдада в Египет. Стоимость подобной нити в 20 раз превышала стоимость золота Л2. На основании этих сведений можно предполагать, что не ранее конца XI в. вместе с готовыми тканями и вышивками, на территорию Древней Руси могли попадать и сами золотные нити, которые, в свою очередь, использовались местными мастерами. В предшествующий период виды орнаментов, технология изготовления древнерусского .юлотного шитья ничем не отличаются от скандинавских образцов эпохи викингов. По-видимому, скандинавская и древнерусская золотная вышивка поступали из одного и того же зарубежного источника.

http://www.bibliotekar.ru/rusNovgorod/163.htm

Не белыми нитками шито

http://www.rosculture.ru/mosaic/item6904/

http://pokrov.tversu.ru/goldentree/page_01.htm

Адыгское (черкесское) золотое шитье, орнамент, одежда

http://www.worldofnature.ru/index.php?name=adyg_Art

ЗОЛОТНОЕ ШИТЬЕ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ(ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА I ТЫС. Н.Э.) http://www.omsu.omskreg.ru/histbook/articles/y1996/a123/article.shtml

Исследование золотных нитей первых веков нашей эры.

http://www.formuseum.info/2007/03/24/krupa_tn_kryshtal_ap.html

http://narjad.narod.ru/izgoto/kokoskargopol2.htm

http://eng.ethnomuseum.ru/section341/1237.htm

http://masteriua.ru/CROSS/main.html

http://www.slavlibrary.ru/forum/4-537-7

|

|

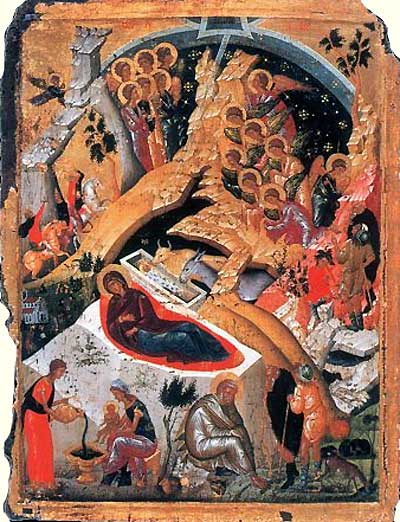

Изображение Рождества |

Это цитата сообщения Королевна_Несмеяна [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Икона Рождества Христова в Вифлеемском храме

Евангелие от Луки 2, 1-3 - 19.

В те дни вышло от кесаря Августина повеление сделать перепись по всей земле. И пошли все записываться, каждый в свой город. Пошел также и Иосиф из Галилеи, из города Назарета, в Иудею, в город Давидов, называемый Вифлеем, потому что он был из дома и рода Давидова, записаться с Мариею, обрученною ему женою, которая была беременна. Когда же они были там, наступило время родить ей; и родила Сына своего Первенца, и спеленала Его, и положила Его в ясли, потому что не было им места в гостинице.

В той стране были на поле пастухи, которые держали ночную стражу у стада своего. Вдруг предстал им Ангел Господень, и слава Господня осияла их; и убоялись страхом великим. И сказал им Ангел: не бойтесь; я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям: ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь; и вот вам знак: вы найдете Младенца в пеленах, лежащего в яслях. И внезапно явилось с Ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее: слава в вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение!

Когда Ангелы отошли от них на небо, пастухи сказали друг другу: пойдем в Вифлеем и посмотрим, что там случилось, о чем возвестил нам Господь. И, поспешив, пришли и нашли Марию и Иосифа, и Младенца, лежащего в яслях. Увидев же, рассказали о том, что было возвещено им о Младенце сем. И все слышавшие дивились тому, что рассказывали им пастухи. А Мария сохраняла все слова сии, слагая в сердце своем.

Евангелие от Матфея 2,1 - 2,9 - 11, 13 - 15.

Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском во дни царя Ирода, пришли в Иерусалим волхвы с востока и говорят: где родившийся царь Иудейский? Ибо мы видели звезду Его на востоке и пришил поклониться Ему. И, се звезда, которую видели они на востоке, шла перед ними, как наконец пришла и остановилась над местом, где был Младенец. Увидев же звезду, они возрадовались радостью весьма великою, и, войдя, увидели Младенца с Мариею, Матерью Его, и, пав, поклонились Ему; и, открыв сокровища свои, принесли Ему дары: золото, ладан и смирну.

Когда же они отошли - вот, Ангел Господень является во сне Иосифу и говорит: встань, возьми Младенца и Матерь Его и беги в Египет, и будь там, доколе не скажу тебе, ибо Ирод хочет искать Младенца, чтобы погубить Его. Он встал, взял Младенца и Матерь Его ночью и пошел в Египет, и там был до смерти Ирода.

К IX веку на Востоке и Западе пользуются огромной популярностью следующие изображения Рождества Христова: в горе пещера, в пещере ясли, в которых лежит Христос: над Ним головы осла и быка. Богоматерь лежит на одре, лицом к зрителю. Иосиф сидит внизу в раздумье или дремоте. В Чети-Минеях Димитрия Ростовского говорится, что к яслям привязаны были вол и осел. Их привел Иосиф из Назарета. На осле ехала Пресвятая Дева, а вола Иосиф привел на продажу, чтобы было чем уплатить царскую подать и содержать себя в Вифлееме и в дороге. Эти бессловесные животные, стоя при яслях, дыханием своим согревали Младенца от зимней стужи и таким образом служили Владыке и Творцу своему.

В центре иконы – Богородица. На Нее мы обращаем внимание в первую очередь, потому что Ее фигура – самая большая на этой иконе. Это не случайно, – ведь именно благодаря Пречистой Деве произошло величайшее таинство – пришествие Бога в мир.

А теперь обратите внимание на то, что лик Богородицы обращен не ко Христу, а к нам. На первый взгляд странно – ведь обычно мать после рождения ребенка глаз от него не может оторвать – таким он видится ей чудесным, прекрасным, лучше всех на свете! Но ведь перед нами икона, а не картина, на которой просто изображены события той ночи. А в иконе каждая деталь наполнена смыслом. Вот и поворот лика Божией Матери к нам, глядящим на икону, говорит о том, что отныне Она становится заступницей рода человеческого, нашей ходатаицей, и что мы можем обращаться к Ней со своими молитвами.

Рядом с Богородицей мы видим маленького Христа. Он лежит не в кроватке, а в яслях. Фигурка младенца Христа – самая маленькая на иконе. Он туго завернут в пеленки, неподвижен и кажется беспомощным. В таком изображении Христа иконописец хочет передать нам очень важную мысль: Сын Божий приходит в мир не в Своем величии и блеске, не для того, что Ему поклонялись и служили люди, а для того, чтобы Самому послужить им, спасти их от вечной смерти. Приходит тихо и скромно, почти незаметно. Вот почему фигурка Христа так мала.

Но именно на нее указывает Вифлеемская звезда, которая привела ко Христу волхвов. Видите, вверху, над головой Христа, изображен полукруг. Это условное обозначение неба. В небе сияет Вифлеемская звезда. Лучи ее спускаются прямо к голове Младенца, они указывают на Него. Они словно говорят: Он один может спасти людей от гибели!

Вверху, – слева и справа изображены Ангелы. Они несут людям великую и радостную весть о рождении Спасителя. Первыми из людей узнают об этом пастухи. Количество фигур пастухов на иконе может быть разное. На нашей иконе изображены два пастуха. Голова их чуть приподнята – они слушают Ангела, который сообщает ему чудесную новость. Еще один пастух, немолодой, одетый в шкуру, изображен около Иосифа Обручника.

А вот слева – волхвы, которые идут за Вифлеемской звездой. Их трое, на них дорожные плащи и шапки. Они проделали длинный, трудный путь, чтобы найти Христа, поклониться Ему и принести свои дары: золото, ладан и смирну. Волхвы изображены отдельно от пастухов, потому что они представляют языческие народы. А пастухи – иудейский. И вот эти народы, жившие до сих пор каждый по своим законам и традициям, теперь все приходят ко Христу. Он их связывает воедино, дав начало новому роду человеческому – христианам.

И, наконец, в нижней части иконы представлено омовение Младенца Христа, которое совершают две женщины. Эта сцена на иконе тоже символ. Она показывает, что Сын Божий пришел в мир как истинный человек и готов испытать все, что свойственно любому человеку, конечно же, кроме греха.

На Руси образы Рождества были чрезвычайно популярны. Русские иконописцы следовали византийской традиции, но дополняли её различными подробностями: славословящие Христа ангелы, омовение Младенца, бегство Святого семейства в Египет. Преподобный Андрей Рублёв, Феофан Грек, Дионисий – знаменитые иконописцы не только Русской Церкви, но и всего Православия, оставили замечательные примеры иконографии Рождества Христова, которые ныне мы можем увидеть в Третьяковской галерее, Ферапонтовом монастыре, Троице-Сергиевой лавре.

![]()

Рождество Христово Мастер Марк. Итало-греческая школа. ХVII в.

![]()

Рождество Христово Итало-греческая школа. Середина ХVI в.(?)

![]()

Рождество Христово XIII в., фреска, Эфиопия

![]()

Рождество Христово. Критская фреска, XVII в. Феофан Критский. XVII в.

![]()

Поклонение волхвов (Рождество Христово) Дионисий и сыновья. 1500 - 1501 гг.

![]()

Поклонение волхвов V в., Базилика Санта-Марии Моджоре в Риме

![]()

Рождество Христово (Поклонение пастухов) Мастер иерей Романос Стилианос. Первая половина XVII в. (1650?)

![]()

Рождество Христово Андрей Рублев. 1405 г.

![]()

Рождество Христово Византийская икона, XII в.

![]()

Рождество Христово XV в. Двусторонняя таблетка из серии: Двунадесятые, Господние и Богородичные праздники; Святые. На оборотной стороне – Благовещение. Тверь (?). Вложены в Троице-Сергиев монастырь Вельямином Плещеевым, бывшим в 1483-1487 гг. монастырским келарем и погребенным в монастыре в конце XV в.

![]()

Рождество Христово Вторая четверть XV в. из Спасо-Преображенского собора в Твери

![]()

Рождество Христово. Сретение. Вознесение. Сошествие Святого Духа IX- X в. Синай. Монастырь Святой Екатерины

![]()

Рождество Христово Середина XVII в. Происходит из праздничного ряда иконостаса церкви Усекновения главы Иоанна Предтечи в Ростове Великом

Икона Рождества Христова

Рождество Христово.

Фрески пещерного храма Каранлик в Кападокии (Гёреме, Турция), XI - XIII в.в.

Рождество Христово. Московская школа XVI в.

|

|

Хиландар для русских |

Хиландар (серб. Хиландар, греч. Χιλανδαρου)Хиландарский монастырь в честь Введения во храм Пресвятой Богородицы, — один из афонских монастырей, занимающий в святогорской иерархии 4-е место. Принадлежит Сербской православной церкви и является одной из величайших сербских религиозных святынь

Свою новую историю монастырь ведет от сербских правителей XII века Стефана Немани и его сына Растко. Оба они отказались от престола, ушли на Афон и приняли монашество - вначале сын, ставший затем великим сербским святителем Саввой, а затем и отец, появившийся в образе простого инока Симеона в Ватопедском монастыре. В 1198 году Ватопед отдал отцу и сыну лавру Хиландар, лежащую тогда в руинах. Дар был скреплен указом императора Алексия III, подтверждавшим, что монастырь навеки переходит во владение сербов. Отец и сын изо всех сил трудились над восстановлением монастыря, практически отстраивая его заново. Преподобный Симеон почил и был погребен в монастыре Хиландар в 1200 году, спустя два года после его основания. В 1204 году Савва решил вернуться в Сербию и забрал с собой тело отца, чтобы перезахоронить его в Студенице. Братия скорбела об утрате мощей, но преподобный явился во сне игумену Мефодию и сказал, что мощи необходимо было вернуть в Сербию, но взамен из его могилы вырастет виноградная лоза. Вскоре после того, как владыка Савва отбыл с мощами, из камня под опустевшей могилой начала расти лоза, на которой с тех пор растет виноград.

Со временем святой Савва, возвратившийся на родину, стал архиепископом Сербским, духовным отцом своего народа. Умирая, святитель оставил братии монастыря Устав, согласно которому в монастыре не должен выбираться игумен, а его место незримо занимает Сама Царица Небесная – Игумения Святой Горы.

http://drevo-info.ru/articles/13830.html

Святыни

В соборном храме обители хранится чудотворная икона Божией Матери «Троеручица» (см.). Именно этот образ занимает игуменское место в храме, являя настоятельство Богородицы над обителью. Иной чтимой иконой Богородицы является Попская.

Также в монастыре сохраняется и древняя лоза, выросшая на месте погребения преподобного Симеона Мироточивого. Ее виноград принимают как лекарство от болезней и бесплодия. В начале XXI века лоза выглядит уже очень древней, но продолжает цвести и плодоносить. Виноград с нее высушивают и раздают паломникам, приезжающим помолиться о даровании детей.

Среди святынь монастыря – фрагменты даров волхвов Младенцу Христу, орудий страстей Господних, значительная часть Животворящего Древа Креста Господня, части тернового венца, крови Христовой, Его трости и пелен, Частицы ладана и смирны из даров волхвов, мощи святого Иоанна Предтечи, пророка Исаии, великомучениц Варвары и Екатерины, нога прп. Симеона Столпника; нога свт. Григория Богослова; нога целителя Пантелеимона и многих других святых

Из ризницы

Плащаница скопльского архиепископа Иоанна в Хиландаре XIVв.

Катапетасма Спас Великий Архиерей, Василий Великий и Иоанн Златоуст

Завеса Царских врат была некогда важной частью церковной утвари, к ее изготовлению относились с особым вниманием, так как древние иконостасы были невысокими и имели только две престольные иконы, а Царские врата такого иконостаса были очень низкими, и поэтому большое внимание уделялось катапетасме, потому что из храма она была видна почти целиком. Между тем, когда были введены высокие иконостасы и высокие Царские двери, завесы потеряли свое прежнее значение.

Фрагмент Хиландарской завесы. 1399 г.

Хиландарская катапетасма сделана из тяжелого красного шелкового атласа, а вышита золотными, серебряными и шелковыми нитями. В более позднее время она была обшита вокруг широкой каймой из шелковой цветной ткани. Композиция и рисунок прекрасны, тема чисто литургическая. Возможно, вышивальщица хотела изобразить то, что совершается в алтаре во время Божественной Литургии. Спаситель как Великий Архиерей, облаченный в полное архиерейское богослужебное одеяние XIV века, совершает Литургию и благословляет. Всё в этом изображении есть свидетельство старины, здесь видим и древний способ двуперстного благословения, а не именословного, как сейчас. Видим форму старых саккосов, украшенных византийскими орнаментами, с широкими и очень короткими рукавами; видим облик старого омофора; видим древние большие поручи, которые доходят почти до локтя и были тогда еще принадлежностью только архиерейского облачения, а никак не иерейского, и, тем более, не диаконского; видим епитрахиль из двух половин, переброшенных одна на другую; видим стихарь с источниками (реками) на рукавах и внизу на подоле. По сторонам Спасителя Василий Великий и Иоанн Златоуст в архиерейском облачении: полиставрии и омофоре, изображенные сослужащими Литургию вместе с Великим Архиереем Господом Иисусом Христом. Они также облачены в архиерейские одежды, и мы видим на них: тип древнего полиставриона, форму старого омофора и способ его ношения, епитрахиль, вышитую разными орнаментами, состоящую из двух половин, стихарь с реками и палицу. Святители держат в руках свитки с текстами их литургических молитв. За св. Василием и св. Иоанном стоят два ангела в диаконских стихарях и держат древние короткие четырехугольные рипиды с трижды вышитым aгioc. На стихарях по вороту и рукавам идет старый византийский орнамент. Шитье выполнено золотом, серебром и шелком голубого, малинового, коричневого и черного цветов. Прорись волос вышита фиолетовым и пурпурным шелком, а сами власы Спасителя шиты золотисто-светло-желтым шелком, и так же сделаны волосы святителей и ангелов. Нимб Спасителя шит золотом, омофор и саккос серебром, а кресты на саккосе вышиты золотной нитью. Стихарь шит серебром, а поручи золотом. У св. Василия и св. Иоанна омофоры и полиставрии сделаны серебром, а епитрахиль золотом и шелком красного и голубого цвета.

Еще одна Катапетасма -русский вклад В 1556 году первая жена царя Иоанна Грозного жертвует в Хиландарский монастырь на Афоне завесу к Царским вратам, на которой вышита вязью торжественная надпись с упоминанием того, что «…сделана катапетасма сия в преименитом граде Москве… в святую гору в Хиландар монастырь сербский». Завеса исполнена в форме удлиненного прямоугольника; в средней части вышита композиция «Преста царица», окруженная с трех сторон обрамлением, состоящим из 31 поясного изображения различных святых. Фигуры даны в удлиненных пропорциях, их отличает плоскостность, графичность и некоторая условность. Известный исследователь древнерусского искусства Н.П.Кондаков так описывает эту завесу: «Завеса шита по дымчатому брокату венецианских фабрик, затканному густо цветами, золотом, серебром, шелками: голубым, малиновым, красным и золотистым… Работа исполнена в царских мастерских, а знаменили, очевидно, первые иконописцы двора».

"Правительство Ивана IV отдавало предпочтение поддержке трех афонских монастырей: Пантелеймонова, Хиландарского и Ватопедского. Связи России XVI в. с сербским Хиландарским монастырем находились в зависимости от династических связей московских государей с Сербией. «Сербский след» в генеалогии Василия III прослеживается по линии деспота Артского и Сербского Карла III Токко – внучатого племянника Софьи Палеолог и по линии его второй жены Елены Глинской – внучки сербского воеводы Стефана Якшича. Покровительство Москвы Хиландару отразило борьбу за сохранение династии, знаменем которой являлась Елена Глинская. Не случайно гибель царевича Дмитрия 15 мая 1591 г. позволила Борису Годунову уже в августе того же года усилить контакты с Пантелеймоновым монастырем и отказаться от приверженности Русского государства сербской идее. Усиленное внимание к нуждам Хиландара прослеживается начиная с середины XVI в. В это время Ивану IV пришлось вплотную столкнуться с опасностью династического кризиса. В грамотах, сопровождавших отправку даров Хиландарскому монастырю в 1557 г., упомянуты брат царя и его супруга, но обойден молчанием Владимир Андреевич Старицкий – двоюродный брат и соперник Ивана Грозного. Пожалования 1557 г. афонским монастырям делались тогда, когда Иван IV был озабочен идеей получения соборной грамоты о царском венчании, в которой бы признавался его новый титул. Это требовало огромных финансовых затрат, чрезвычайно обременительных в условиях кануна и начала Ливонской войны. В конце правления Иван IV обратил свою милость в сторону Ватопеда. Потрясенный смертью царевича Ивана Ивановича (19 ноября 1581 г.) и занятый покаянием, царь принялся рассылать огромные вклады в русские монастыри. Не были обойдены царской милостью и Афонские монастыри, в особенности Ватопед. Со своим посланником Иваном Мишениным в Константинополь и на Афон Иван Грозный 30 марта 1582 г. отправил по душе старшего сына большое денежное пожертвование. После разбора опричной «рухляди» на монастыри Святой Горы жаловалось 2870 руб. (от 50 до 350 руб. каждому). Пантелеймонов, Хиландарский и Ватопедский получали свои милостыни отдельно. Так, в Ватопедский монастырь было пожаловано 820 руб., в Пантелеймонов – 700."

ttp://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=inject&url=http%3A%2F%2Fkremlmuseum.prod.rbcsoft.ru%2Fru%2Fmain%2Fscience%2Fconferences%2F2009%2Fpower%2Ft

Плащаница Положение во гроб (1346г)

Спаситель лежит у подножия креста на каменной плите. Чтобы было ясно, что Спаситель только что снят с креста, сигнатура IС XС расположена не около Его главы, как обычно, а около креста. С обеих сторон креста в верхней части плащаницы изображены пять плачущих летящих ангелов с убрусами. За одром Спасителя сверху изображены поясные фигуры Богородицы, трех жен-мироносиц и молодого Иоанна Богослова. Сломленная горем Богородица склоняется к Сыну, подперев голову правой рукой и скорбно вглядываясь в Спасителя. Три мироносицы склонили головы от боли, и одна из них ударяет себя в грудь. Иоанн Богослов стоит в той же позе, что и Богородица. По углам плащаницы четыре евангелиста; вверху поясные фигуры Иоанна и Марка с открытыми евангелиями в руках. Иоанн дважды изображен на плащанице: молодым рядом с одром, и второй раз как евангелист. Внизу изображенные до колен фигуры Луки и Матфея, которые держат закрытые евангелия. Между Лукой и Матфеем многоочитые херувимы, два переплетенных колеса с множеством глаз и крыльями, на которых тоже видны глаза, и шестикрылые серафимы. Между последними расположена посвятительная надпись в три с лишним строки, вышитая золотом.

Воздух Благовещение; Рождество Христово 14 в

Воздух Евхаристия (Причащение апостолов) ( Конец 14 - начало 15 в)

К стоящему за престолом Спасителю с двух сторон приближаются по шесть апостолов с Петром и Павлом во главе. Над апостолами изображены ангелы. Они как бы осеняют рипидами самого Спасителя, который является одновременно "и Приносящим и Приносимым". Их склоненные позы отсылают нас к композиции Поклонения Жертве. Шитье личного исполнено очень тонко, по форме мускулов, с притенениями. Одежды, архитектура, фон - все сплошь зашито золотом и серебром с обозначением контуров и складок нитями цветного шелка (красного и темно-коричневого). Все шитье представляет драгоценную, сплошь покрытую металлическими нитями поверхность, но при этом линия рисунка не скована материалом, она остается удивительно пластичной. Идущий же по кайме орнамент сличен с орнаментом кайм охридских аеров.

Воздух Служба Святых Отцов

На воздухе по красному фону цветными шелками, золотом и серебром вышито изображение Службы Святых Отцов: в центре на престоле, осененном киворием, в большом дискосе Богомладенец, покрытый платом, - приносимый в жертву Агнец Божий, взявший на Себя грехи мира. По сторонам два ангела, осеняющие Его рипидами, и отцы-литургисты - Иоанн Златоуст и Василий Великий. Средник обрамляет орнамент

Наверху в центре епитрахили - изображение Спасителя в медальоне. Ниже по обеим сторонам епитрахили в арках вышиты в моленном предстоянии, в трехчетвертном повороте к центру: Богоматерь и Иоанн Предтеча, ниже ростовые апостолы Петр и Павел, святители Василий Великий и Иоанн Златоуст, Афанасий Александрийский и Григорий Богослов, Николай Мирликийский и Спиридон Тримифунский. Арки отделены друг от друга полосами орнамента.

|

|

Процитировано 2 раз

Поклонение волхвов |

В Рождество все немного волхвы...Иосиф Бродский

В Рождество все немного волхвы.

В продовольственных слякоть и давка.

Из-за банки кофейной халвы

производит осаду прилавка

грудой свертков навьюченный люд:

каждый сам себе царь и верблюд.

Сетки, сумки, авоськи, кульки,

шапки, галстуки, сбитые набок.

Запах водки, хвои и трески,

мандаринов, корицы и яблок.

Хаос лиц, и не видно тропы

в Вифлеем из-за снежной крупы.

И разносчики скромных даров

в транспорт прыгают, ломятся в двери,

исчезают в провалах дворов,

даже зная, что пусто в пещере:

ни животных, ни яслей, ни Той,

над Которою - нимб золотой.

Пустота. Но при мысли о ней

видишь вдруг как бы свет ниоткуда.

Знал бы Ирод, что чем он сильней,

тем верней, неизбежнее чудо.

Постоянство такого родства -

основной механизм Рождества.

То и празднуют нынче везде,

что Его приближенье, сдвигая

все столы. Не потребность в звезде

пусть еще, но уж воля благая

в человеках видна издали,

и костры пастухи разожгли.

Валит снег; не дымят, но трубят

трубы кровель. Все лица, как пятна.

Ирод пьет. Бабы прячут ребят.

Кто грядет - никому непонятно:

мы не знаем примет, и сердца

могут вдруг не признать пришлеца.

Но, когда на дверном сквозняке

из тумана ночного густого

возникает фигура в платке,

и Младенца, и Духа Святого

ощущаешь в себе без стыда;

смотришь в небо и видишь - звезда.

|

|

Понравилось: 1 пользователю

ХРИСТОС РОЖДАЕТСЯ - СЛАВИТЕ ЕГО!!! |

Рождество Твое, Христе Боже наш,

возсия мирови свет разума:

в нем бо звездам служащий,

/ звездою учахуся,

Тебе кланятися Солнцу правды,

и Тебе ведети с высоты Востока:

Господи, слава Тебе.

...Подымем стаканы, содвинем их разом!

Да здравствуют музы, да здравствует разум!

Ты, солнце святое, гори!

Как эта лампада бледнеет

Пред ясным восходом зари,

Так ложная мудрость мерцает и тлеет

Пред солнцем бессмертным ума.

Да здравствует солнце, да скроется тьма!

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ПЕСНЬ С.С.Аверинцев

ККогда во граде Давида,

славном меж градов Иудеи,

был рожден от Девы Предвечный,

Чье Имя уму невместимо,

и являлся в недрах пещеры

Живый во свете неприступном, -

кто воздал Рожденному славу,

песнословие принес Владыке?

На высоте небесной,

превыше холмов Иудеи,

пылали пламена созвездий

и гласы ангельские пели;

странен был напев, и чуден,

и слуху земному непостижен:

"Слава в вышних Богу,

и на земле мир Его людям!"

И в память о хорах горних

во святых храмах и поныне

поют и поют лики,

тайно образуя Херувимов;

и алтарь, как глубокое небо,

и свечи звездам подобны,

и длится напев уставный,

от Ангелов людям внушенный.

Когда покоился в яслях,

дремал на соломе скудной

Почиющий на Херувимах,

лепотою Облекшийся без меры,

и кормился от сосцов родимых

Сущий прежде Денницы, -

кто пел малому Дитяти,

Отроча Младо утешил?

Пастухи, что были при стаде

и за ночь глаз не сомкнули,

чада нищеты и надежды,

тишины и скудости великой,

слабые, узревшие славу,

кроткие, приявшие слово,

пришли Младенцу поклониться,

воспели утешные песни.

И доселе напев неискусный

о яслях, о звезде, о Дитяти

из рода в род не смолкает,

и плачет жестокое сердце,

и малым подается милость,

и Бог вечеряет с убогим,

и почиет на бедном весельи

неистленное благословенье.

Когда во удолии плача,

во владениях греха и смерти

рожден был Агнец непорочный,

уготованный для закланья,

прежде сложения мира

избравший удел Свой крестный,

Муж Скорбей, и Обручник муки, -

чьим гласом был Он восславлен?

Глас беды слышался в Раме,

рыдание и плач великий,

предреченная словом Пророка

Рахиль о чадах вопияла;

над малыми телами закланных,

причастившихся смерти Агнца,

рыдали матери без меры,

не желая себе утешенья.

И до самого скончания века,

до дня суда и возмездья,

нет перед Богом перлов,

как слезы, безвинно пролитые;

и святее всех сладкопений -

вопль, что рвется из сердца;

и только боль обручает

некончающемуся блаженству.

Ночь на Рождество. В. С. Соловьев

Пусть все поругано веками преступлений,

Пусть незапятнанным ничто не сбереглось,

Но совести укор сильнее всех сомнений,

И не погаснет то, что раз в душе зажглось.

Великое не тщетно совершилось;

Недаром средь людей явился Бог;

К земле недаром небо преклонилось,

И распахнулся вечности чертог.

Родился в мире Свет, и Свет отвергнут тьмою,

Но светит Он во тьме, где грань добра и зла,

Не властью внешнею, а правдою самою

Князь века осужден и все его дела.

|

|